Informasi Dokumen

- Penulis:

- Rudy Agung Nugroho

- Pengajar:

- Kiswanto Triana Fitriastuti

- Sekolah: Mulawarman University

- Mata Pelajaran: Endokrinologi

- Topik: Dasar-Dasar Endokrinologi

- Tipe: buku

- Tahun: 2016

- Kota: Samarinda

Ringkasan Dokumen

I. Tinjauan Umum Kelenjar Endokrin

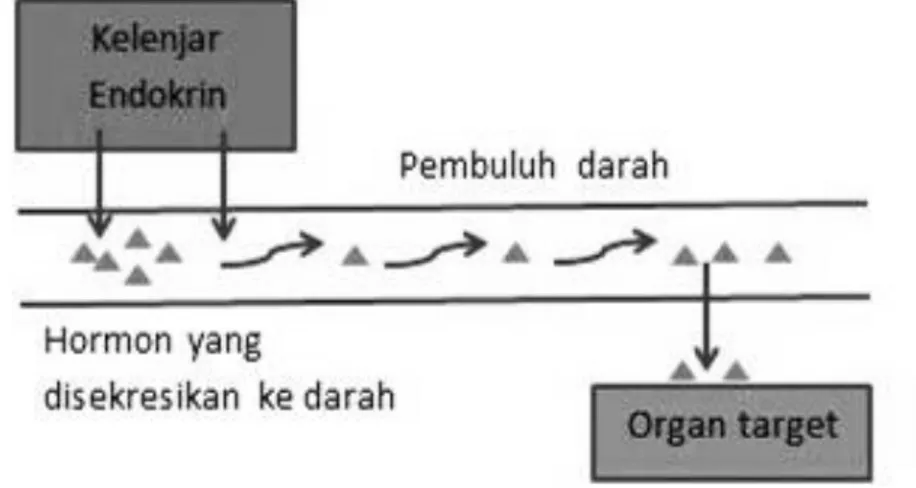

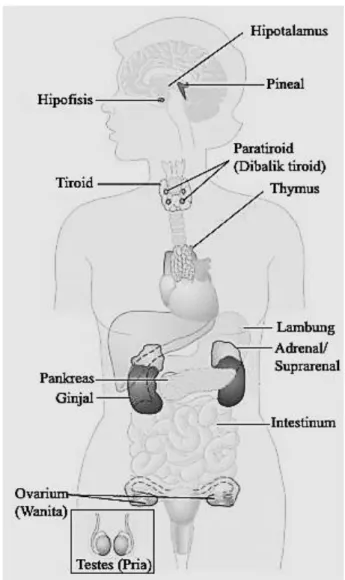

Bab ini memberikan pengantar komprehensif tentang sistem endokrin, menjelaskan peran hormon sebagai pembawa pesan kimiawi dalam mengontrol dan mengkoordinasi berbagai fungsi tubuh. Dibandingkan dengan sistem saraf, sistem endokrin bekerja lebih lambat tetapi efeknya lebih tahan lama. Bab ini juga membahas perbedaan antara kelenjar endokrin dan neurosekretori serta menekankan pentingnya homeostasis dalam konteks fungsi endokrin. Ilustrasi gambar organisasi kerja sistem endokrin (Gambar 1.1) dan kelenjar endokrin pada manusia (Gambar 1.2) sangat membantu pemahaman visual.

1.1. Hormon dan Karakteristiknya

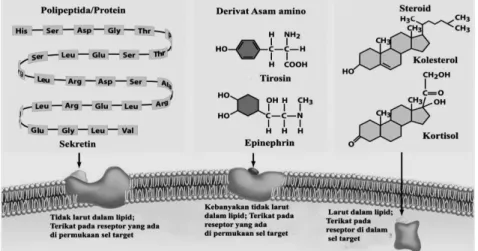

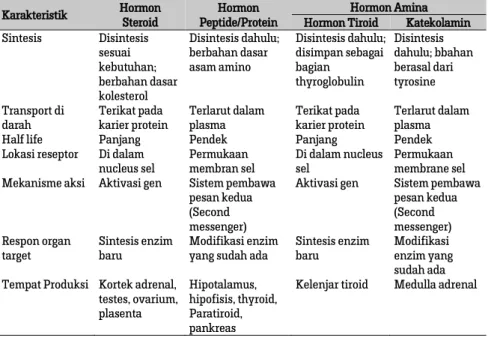

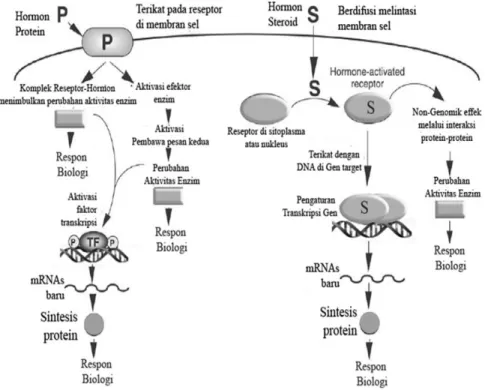

Bagian ini mengklasifikasikan hormon berdasarkan kelarutan (larut air dan larut lemak), struktur kimia (steroid, protein/polipeptida, dan amina), dan fungsi (pertumbuhan, metabolisme, tropik, dan pengatur air/mineral). Tabel 1.1 memberikan ringkasan karakteristik masing-masing jenis hormon, mencakup sintesis, transportasi, lokasi reseptor, mekanisme aksi, dan tempat produksi. Perbedaan mekanisme kerja hormon berdasarkan struktur kimianya dijelaskan secara detail, yang sangat penting untuk dipahami mahasiswa.

1.2. Kelenjar-Kelenjar Endokrin Pada Manusia

Sub-bab ini memberikan gambaran umum tentang berbagai kelenjar endokrin pada manusia, disertai dengan Gambar 1.2 yang memperlihatkan lokasi kelenjar-kelenjar tersebut. Deskripsi sel endokrin sejati dan sel neurosekretori disertai penjelasan perbedaan fungsinya menambah kedalaman pemahaman mahasiswa. Pentingnya memahami lokasi dan fungsi masing-masing kelenjar sebagai dasar untuk memahami proses endokrin dibahas secara ringkas.

1.3. Penggolongan Hormon Berdasarkan Struktur Kimia

Sub bab ini memberikan klasifikasi hormon berdasarkan struktur kimianya dengan Gambar 1.2 sebagai visualisasi. Penjelasan detail tentang sintesis, sifat, dan mekanisme kerja masing-masing golongan hormon (steroid, protein/polipeptida, dan amina) diberikan. Penjelasan mengenai perbedaan mekanisme kerja hormon steroid yang dapat menembus membran sel dan hormon peptida yang membutuhkan second messenger sangat penting untuk dipahami mahasiswa.

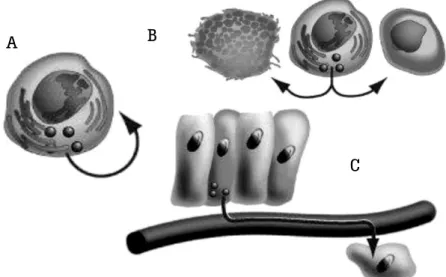

1.4. Mekanisme Dasar Kerja Hormon: (A) Autokrin; (B) Parakrin; dan (C) Endokrin

Bagian ini menjelaskan tiga mekanisme utama kerja hormon: autokrin, parakrin, dan endokrin, yang diilustrasikan dengan Gambar 1.3. Penjelasan detail tentang bagaimana hormon berinteraksi dengan sel target melalui reseptor spesifik dan proses signal transduction sangat penting untuk memahami efek biologis hormon. Penjelasan tentang perbedaan jalur signal hormon steroid dan peptida menambah kedalaman pemahaman.

1.5. Kerja Hormon Steroid

Sub bab ini menjelaskan secara detail mekanisme kerja hormon steroid dengan Gambar 1.4. Penjelasan tentang bagaimana hormon steroid berinteraksi dengan reseptor intraseluler, memasuki nukleus, dan mengaktifkan transkripsi gen sangat penting. Bagian ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana hormon steroid memicu sintesis protein baru untuk menimbulkan efek biologis.

1.6. Mekanisme Umum Kerja Hormon Sesuai Struktur Kimia

Bagian ini memberikan penjelasan komprehensif tentang mekanisme kerja hormon berdasarkan struktur kimianya. Penjelasan rinci tentang peran reseptor membran, reseptor sitoplasma, dan reseptor nukleus dalam memicu respon seluler diberikan. Ilustrasi Gambar 1.6 menyederhanakan pemahaman mahasiswa mengenai perbedaan mekanisme tersebut.

1.7. Pengukuran Kadar Hormon dalam Darah

Bagian ini menjelaskan teknik pengukuran kadar hormon dalam darah, yaitu Radioimmunoassay (RIA) dan Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Penjelasan rinci tentang prinsip kerja masing-masing teknik disertai dengan Gambar 1.7 untuk ELISA. Keunggulan dan kelemahan masing-masing metode dibahas, memberikan wawasan praktis bagi mahasiswa.

1.8. Hormon Tropik dan Nontropik

Bagian ini menjelaskan perbedaan antara hormon tropik dan nontropik. Hormon tropik merangsang kelenjar endokrin lain, sedangkan hormon nontropik bekerja langsung pada jaringan target. Contoh masing-masing jenis hormon diberikan untuk memperjelas konsep. Bagian ini penting untuk memahami hierarki dan interaksi dalam sistem endokrin.

1.9. Sekresi Hormon

Bagian ini menjelaskan berbagai aspek sekresi hormon, termasuk pola sekresi pulsatif dan siklik, ketergantungan pada substrat, sekresi diurnal, dan mekanisme umpan balik (positif dan negatif). Penjelasan tentang bagaimana mekanisme umpan balik mengatur konsentrasi hormon dalam darah dan mempertahankan homeostasis sangat penting.

1.10. Transport dan Clearance Hormon dalam Darah

Bagian ini menjelaskan bagaimana hormon ditransportasikan dan dieliminasi dari darah. Perbedaan transportasi hormon larut air dan hormon larut lemak dijelaskan. Konsep metabolic clearance rate (MCR) dijelaskan dan dihitung dengan rumus yang diberikan. Bagian ini memberikan pemahaman tentang dinamika hormon dalam sirkulasi darah.

1.11. Interaksi Hormon

Bagian ini menjelaskan tiga jenis interaksi hormon: sinergisme, permisif, dan antagonisme. Contoh masing-masing jenis interaksi diberikan untuk memperjelas konsep. Pemahaman tentang interaksi hormon sangat penting untuk memahami efek keseluruhan hormon dalam tubuh.

1.12. Reseptor Hormon dan Aktivasinya

Bagian ini menjelaskan peran reseptor hormon dalam memicu respon seluler. Lokasi reseptor (membran sel, sitoplasma, nukleus) dan regulasi jumlah reseptor (up-regulation dan down-regulation) dibahas. Pemahaman tentang reseptor sangat penting untuk memahami spesifisitas kerja hormon.

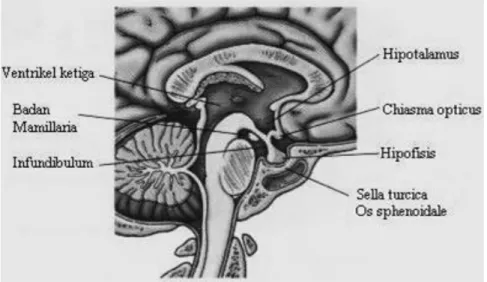

II. Hipotalamus

Bab ini membahas hipotalamus, pusat kendali utama sistem endokrin. Lokasi anatomi hipotalamus dijelaskan secara detail, diikuti oleh penjelasan tentang fungsi utamanya dalam mengatur sekresi hormon dari kelenjar endokrin lainnya. Gambar 2.1 dan 2.2 memberikan gambaran visual tentang lokasi dan hubungan hipotalamus dengan hipofisis.

2.1. Tinjauan Umum Hipotalamus

Sub bab ini memberikan pengantar tentang anatomi dan fisiologi hipotalamus. Penjelasan mengenai lokasi, ukuran, dan hubungan anatomi hipotalamus dengan struktur otak lainnya diberikan. Bagian ini memberikan landasan anatomi yang penting untuk memahami fungsi hipotalamus dalam sistem endokrin.

2.2. Fungsi Kelenjar Hipotalamus

Bagian ini menjelaskan fungsi utama hipotalamus sebagai pusat kendali sistem endokrin. Penjelasan rinci tentang bagaimana hipotalamus mengatur sekresi hormon dari kelenjar hipofisis dan kelenjar endokrin lainnya diberikan. Pentingnya memahami peran hipotalamus dalam mempertahankan homeostasis ditekankan.

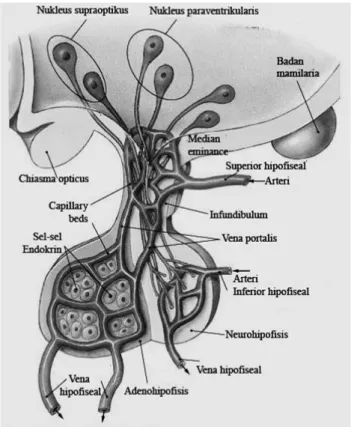

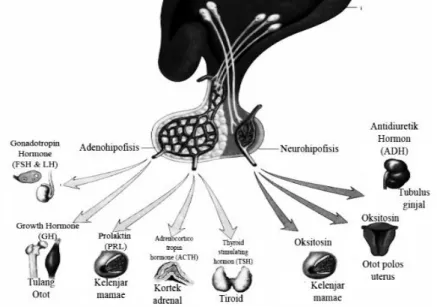

III. Kelenjar Hipofisis

Bab ini membahas kelenjar hipofisis, kelenjar endokrin penting yang diatur oleh hipotalamus. Bab ini menjelaskan anatomi kelenjar hipofisis (anterior, intermedier, dan posterior), hormon yang diproduksinya, dan mekanisme kerja hormon-hormon tersebut. Gambar 3.1 dan 3.2 memberikan visualisasi yang baik.

3.1. Anterior Hipofisis

Bagian ini menjelaskan struktur dan fungsi lobus anterior hipofisis, termasuk hormon-hormon yang diproduksinya dan organ targetnya. Penjelasan mengenai mekanisme pengaturan sekresi hormon dari hipotalamus ke hipofisis anterior dijelaskan secara detail. Bagian ini penting untuk memahami peran hipofisis anterior dalam sistem endokrin.

3.2. Lobus Intermedier

Sub bab ini membahas lobus intermedier hipofisis dan hormon yang diproduksinya. Meskipun bagian ini relatif kecil, perannya dalam sistem endokrin tetap dijelaskan. Bagian ini memberikan gambaran lengkap tentang anatomi dan fungsi kelenjar hipofisis.

3.3. Posterior Hipofisis

Bagian ini menjelaskan struktur dan fungsi lobus posterior hipofisis, termasuk hormon-hormon yang diproduksinya dan mekanisme kerjanya. Penjelasan tentang hubungan antara hipotalamus dan hipofisis posterior dijelaskan secara detail. Bagian ini memberikan gambaran lengkap tentang anatomi dan fungsi kelenjar hipofisis.

IV. Kelenjar Pineal

Bab ini membahas kelenjar pineal, yang menghasilkan melatonin. Anatomi, fisiologi, dan fungsi melatonin dijelaskan secara detail. Gambar 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4 memberikan informasi visual yang penting untuk pemahaman mahasiswa.

4.1. Anatomi dan Histologi Kelenjar Pineal

Bagian ini menjelaskan lokasi anatomi dan struktur mikroskopis kelenjar pineal. Gambar 4.1 dan 4.2 membantu mahasiswa untuk memvisualisasikan struktur kelenjar pineal. Penjelasan tentang sel-sel pinealosit dan fungsinya diberikan. Bagian ini memberikan landasan anatomi yang penting untuk memahami fungsi kelenjar pineal.

4.2. Sintesis Melatonin

Bagian ini menjelaskan proses sintesis melatonin dari serotonin. Gambar 4.4 memberikan visualisasi jalur biosintesis. Penjelasan tentang enzim-enzim yang terlibat dalam proses sintesis melatonin diberikan. Bagian ini penting untuk memahami bagaimana melatonin diproduksi.

4.3. Fungsi Biologi Melatonin

Bagian ini menjelaskan fungsi biologis melatonin, terutama dalam pengaturan ritme sirkadian. Penjelasan tentang bagaimana melatonin mempengaruhi pola tidur dan fungsi biologis lainnya diberikan. Bagian ini penting untuk memahami peran melatonin dalam tubuh.

V. Kelenjar Timus

Bab ini membahas kelenjar timus, yang berperan penting dalam sistem imun. Anatomi dan histologi kelenjar timus dijelaskan, termasuk perbedaan antara korteks dan medula. Gambar 5.1 memberikan informasi visual yang berguna bagi mahasiswa.

5.1. Anatomi dan Histologi Kelenjar Timus

Bagian ini menjelaskan anatomi dan struktur mikroskopis kelenjar timus. Gambar 5.1 memberikan ilustrasi visual yang bermanfaat. Penjelasan rinci tentang perbedaan antara korteks dan medula timus dan sel-sel yang terdapat di dalamnya diberikan. Bagian ini penting untuk memahami struktur kelenjar timus.

5.2. Bagian Kortek Timus

Bagian ini membahas secara spesifik struktur dan fungsi korteks timus. Peran korteks timus dalam maturasi sel T dijelaskan. Bagian ini melengkapi pemahaman mahasiswa tentang anatomi dan fungsi kelenjar timus.

5.3. Bagian Medula Timus

Bagian ini membahas secara spesifik struktur dan fungsi medula timus. Peran medula timus dalam sistem imun dijelaskan. Bagian ini melengkapi pemahaman mahasiswa tentang anatomi dan fungsi kelenjar timus.

VI. Kelenjar Tiroid dan Paratiroid

Bab ini membahas kelenjar tiroid dan paratiroid, yang mengatur metabolisme kalsium dan fosfor. Regulasi kelenjar tiroid dan peran kalsitonin dan parathormon dijelaskan secara detail. Gambar 6.1 dan 6.2 memberikan ilustrasi visual yang penting.

6.1. Tinjauan Umum

Bagian ini memberikan gambaran umum tentang kelenjar tiroid dan paratiroid, termasuk lokasi anatomi dan fungsinya. Gambar 6.1 memberikan informasi visual yang berguna. Penjelasan singkat tentang hormon-hormon yang diproduksinya diberikan sebagai pengantar.

6.2. Regulasi Tiroid

Bagian ini menjelaskan mekanisme regulasi kelenjar tiroid oleh hipotalamus dan hipofisis. Gambar 6.2 memberikan ilustrasi visual tentang jalur pengaturan. Penjelasan detail tentang umpan balik negatif dalam regulasi tiroid diberikan. Bagian ini penting untuk memahami bagaimana sekresi hormon tiroid dikontrol.

6.3. Kalsitonin

Bagian ini menjelaskan struktur, sintesis, dan fungsi kalsitonin dalam regulasi kalsium. Peran kalsitonin dalam menurunkan kadar kalsium darah dijelaskan. Bagian ini melengkapi pemahaman mahasiswa tentang hormon yang terlibat dalam metabolisme kalsium.

6.4. Kelenjar Paratiroid

Bagian ini menjelaskan struktur dan fungsi kelenjar paratiroid dan hormon parathyroid hormone (PTH). Peran PTH dalam meningkatkan kadar kalsium darah dijelaskan. Bagian ini melengkapi pemahaman mahasiswa tentang hormon yang terlibat dalam metabolisme kalsium.

VII. Adrenal

Bab ini membahas kelenjar adrenal, yang menghasilkan berbagai hormon steroid dan katekolamin. Anatomi, fisiologi, dan regulasi hormon korteks dan medula adrenal dijelaskan secara detail. Gambar 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, dan 7.5 memberikan informasi visual yang penting.

7.1. Anatomi Kelenjar Adrenal

Bagian ini menjelaskan lokasi anatomi dan struktur kelenjar adrenal. Gambar 7.1 memberikan gambaran visual yang bermanfaat. Penjelasan tentang pembagian kelenjar adrenal menjadi korteks dan medula diberikan sebagai pengantar.

7.2. Hormon Kortek Adrenal

Bagian ini menjelaskan hormon-hormon yang diproduksi oleh korteks adrenal, termasuk glukokortikoid, mineralokortikoid, dan androgen. Gambar 7.2 memberikan ilustrasi visual tentang lapisan korteks adrenal. Penjelasan tentang fungsi masing-masing hormon diberikan.

7.3. Regulasi Hormon Kortek

Bagian ini menjelaskan mekanisme regulasi hormon korteks adrenal, terutama oleh ACTH. Gambar 7.3 memberikan ilustrasi visual tentang jalur regulasi. Penjelasan detail tentang umpan balik negatif dalam regulasi hormon korteks diberikan.

7.4. Biosintesis Hormon Kortek Adrenal

Bagian ini menjelaskan proses biosintesis hormon korteks adrenal dari kolesterol. Gambar 7.4 memberikan visualisasi jalur biosintesis. Penjelasan detail tentang enzim-enzim yang terlibat dalam proses sintesis diberikan.

7.5. Hormon Medula Adrenal

Bagian ini menjelaskan hormon-hormon yang diproduksi oleh medula adrenal, yaitu epinefrin dan norepinefrin. Gambar 7.5 memberikan struktur kimia epinefrin dan norepinefrin. Penjelasan tentang fungsi masing-masing hormon dalam respon stres diberikan.

VIII. Pankreas

Bab ini membahas pankreas sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Fungsi insulin dan glukagon dalam regulasi gula darah dijelaskan secara detail. Gambar 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, dan 8.5 memberikan informasi visual yang penting.

8.1. Anatomi Pankreas

Bagian ini menjelaskan anatomi pankreas, termasuk pulau Langerhans dan sel-sel yang memproduksi insulin dan glukagon. Gambar 8.1 memberikan ilustrasi visual yang berguna. Penjelasan singkat tentang fungsi pankreas sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin diberikan.

8.2. Glukagon

Bagian ini menjelaskan struktur, sintesis, dan fungsi glukagon dalam regulasi gula darah. Peran glukagon dalam meningkatkan kadar glukosa darah dijelaskan. Bagian ini penting untuk memahami peran glukagon dalam metabolisme karbohidrat.

8.3. Sekresi Glukagon

Bagian ini menjelaskan mekanisme regulasi sekresi glukagon. Penjelasan tentang bagaimana kadar glukosa darah mempengaruhi sekresi glukagon diberikan. Bagian ini melengkapi pemahaman mahasiswa tentang regulasi metabolisme karbohidrat.

8.4. Insulin

Bagian ini menjelaskan struktur, sintesis, dan fungsi insulin dalam regulasi gula darah. Peran insulin dalam menurunkan kadar glukosa darah dijelaskan. Bagian ini penting untuk memahami peran insulin dalam metabolisme karbohidrat.

8.5. Sintesis dan Sekresi Insulin

Bagian ini menjelaskan proses sintesis dan sekresi insulin. Gambar 8.3 dan 8.4 memberikan informasi visual yang berguna. Penjelasan detail tentang bagaimana insulin diproduksi dan dilepaskan dari sel beta pankreas diberikan.

8.6. Mekanisme Kerja Insulin

Bagian ini menjelaskan mekanisme kerja insulin pada sel target. Penjelasan tentang bagaimana insulin mempengaruhi transpor glukosa, sintesis glikogen, dan metabolisme lainnya diberikan.

8.7. Bioteknologi Insulin

Bagian ini menjelaskan tentang produksi insulin rekombinan melalui rekayasa genetika. Gambar 8.5 memberikan ilustrasi visual tentang proses tersebut. Penjelasan tentang pentingnya produksi insulin rekombinan untuk pengobatan diabetes diberikan.

IX. Testis dan Pengendalian Fungsi Gonad Jantan

Bab ini membahas testis sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan testosteron. Anatomi, fisiologi, dan regulasi produksi testosteron dijelaskan secara detail. Gambar 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, dan 9.7 memberikan informasi visual yang penting.

9.1. Anatomi dan Histologi Testis

Bagian ini menjelaskan anatomi dan struktur mikroskopis testis, termasuk sel Leydig dan tubulus seminiferus. Gambar 9.1 dan 9.2 memberikan ilustrasi visual yang berguna. Penjelasan tentang perbedaan struktur dan fungsi sel Leydig dan sel Sertoli diberikan.

9.2. Testis Sebagai Kelenjar Endokrin

Bagian ini menjelaskan peran testis sebagai kelenjar endokrin yang memproduksi testosteron. Penjelasan singkat tentang fungsi testosteron dalam perkembangan dan fungsi reproduksi jantan diberikan.

9.3. Sel Leydig

Bagian ini menjelaskan secara detail struktur dan fungsi sel Leydig dalam produksi testosteron. Peran sel Leydig dalam respon terhadap hormon gonadotropin dijelaskan.

9.4. Lintasan Hipotalamus – Hipofisis – Sel Leydig

Bagian ini menjelaskan jalur regulasi produksi testosteron, melibatkan hipotalamus, hipofisis, dan sel Leydig. Penjelasan tentang umpan balik negatif dalam regulasi testosteron diberikan.

9.5. Lintasan Hipotalamus – Hipofisis – Tubulus Seminiferus Testis

Bagian ini menjelaskan jalur regulasi spermatogenesis, melibatkan hipotalamus, hipofisis, dan tubulus seminiferus testis. Penjelasan tentang peran FSH dan LH dalam spermatogenesis diberikan.

9.6. Testosteron

Bagian ini menjelaskan struktur kimia, sintesis, dan fungsi testosteron. Gambar 9.3 memberikan struktur kimia testosteron. Penjelasan detail tentang peran testosteron dalam perkembangan dan fungsi reproduksi jantan diberikan.

9.7. Biosintesis Testosteron

Bagian ini menjelaskan proses biosintesis testosteron dari kolesterol. Gambar 9.4, 9.5, 9.6, dan 9.7 memberikan visualisasi jalur biosintesis. Penjelasan detail tentang enzim-enzim yang terlibat dalam proses sintesis testosteron diberikan.

9.8. Pengaruh Fotoperiode Terhadap Testis

Bagian ini membahas pengaruh panjang hari (fotoperiode) terhadap fungsi testis pada beberapa spesies hewan. Penjelasan tentang bagaimana fotoperiode dapat mempengaruhi produksi testosteron diberikan.

X. Ovarium

Bab ini membahas ovarium sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan estrogen dan progesteron. Fungsi estrogen dan progesteron dalam siklus menstruasi dan reproduksi wanita dijelaskan. Gambar 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 memberikan informasi visual yang penting.

10.1. Corpus Luteum

Bagian ini menjelaskan pembentukan dan fungsi corpus luteum dalam produksi progesteron. Peran corpus luteum dalam mempertahankan kehamilan dijelaskan.

10.2. Hormon Progesteron dan Fungsinya

Bagian ini menjelaskan struktur, sintesis, dan fungsi progesteron dalam siklus menstruasi dan kehamilan. Peran progesteron dalam mempersiapkan endometrium untuk implantasi embrio dijelaskan.

10.3. Biosintesis dan Sekresi Progesteron

Bagian ini menjelaskan proses biosintesis dan sekresi progesteron dari corpus luteum. Penjelasan detail tentang enzim-enzim yang terlibat dalam proses sintesis progesteron diberikan.

10.4. Hormon Estrogen dan Fungsinya

Bagian ini menjelaskan jenis-jenis estrogen dan fungsinya dalam siklus menstruasi dan perkembangan seksual wanita. Peran estrogen dalam pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi dijelaskan.

10.5. Macam Hormon Estrogen

Bagian ini menjelaskan berbagai jenis estrogen dan perbedaan strukturnya. Gambar 10.2 memberikan ilustrasi visual tentang berbagai jenis estrogen. Penjelasan tentang fungsi masing-masing jenis estrogen diberikan.

10.6. Sintesis Hormon Estrogen

Bagian ini menjelaskan proses biosintesis estrogen. Gambar 10.3 memberikan visualisasi jalur biosintesis. Penjelasan detail tentang enzim-enzim yang terlibat dalam proses sintesis estrogen diberikan.

10.7. Mekanisme Aksi Estrogen

Bagian ini menjelaskan mekanisme kerja estrogen pada sel target. Gambar 10.4 memberikan ilustrasi visual tentang mekanisme kerja estrogen. Penjelasan detail tentang bagaimana estrogen berinteraksi dengan reseptor dan memicu respon seluler diberikan.

XI. Hormon Gastrointestinal

Bab ini membahas hormon-hormon yang diproduksi oleh saluran pencernaan dan perannya dalam regulasi proses pencernaan. Klasifikasi, fungsi, dan regulasi hormon-hormon gastrointestinal dijelaskan. Gambar 11.1, 11.2, 11.3, dan 11.4 memberikan informasi visual yang penting.

11.1. Pengantar Hormon Saluran Pencernaan

Bagian ini memberikan pengantar tentang hormon-hormon yang terlibat dalam regulasi proses pencernaan. Penjelasan singkat tentang peran hormon gastrointestinal dalam pengaturan sekresi, motilitas, dan absorpsi nutrisi diberikan.

11.2. Regulasi Fungsi Hormon Gastrointestinal

Bagian ini menjelaskan mekanisme regulasi hormon gastrointestinal, termasuk mekanisme umpan balik. Penjelasan tentang bagaimana hormon gastrointestinal berinteraksi satu sama lain dan dengan sistem saraf diberikan.

11.3. Klasifikasi Hormon Gastrointestinal

Bagian ini mengklasifikasikan hormon gastrointestinal berdasarkan fungsinya. Penjelasan tentang perbedaan fungsi masing-masing golongan hormon diberikan.

11.4. Gastrin dan Regulasi Sekresinya

Bagian ini menjelaskan struktur, sintesis, dan fungsi gastrin. Gambar 11.1 memberikan informasi visual tentang sintesis gastrin. Penjelasan detail tentang bagaimana gastrin mengatur sekresi asam lambung diberikan.

11.5. Kolesistokinin – Pankreosimin

Bagian ini menjelaskan struktur, sintesis, dan fungsi kolesistokinin (CCK). Gambar 11.2 memberikan informasi visual tentang pengaturan kerja CCK. Penjelasan detail tentang bagaimana CCK mengatur sekresi enzim pankreas dan kontraksi kandung empedu diberikan.

11.6. Sekretin

Bagian ini menjelaskan struktur, sintesis, dan fungsi sekretin. Penjelasan detail tentang bagaimana sekretin mengatur sekresi bikarbonat dari pankreas diberikan.

11.7. Motilin

Bagian ini menjelaskan struktur, sintesis, dan fungsi motilin. Penjelasan detail tentang bagaimana motilin mengatur motilitas saluran pencernaan diberikan.

11.8. Struktur Ghrelin dan Reseptornya

Bagian ini menjelaskan struktur ghrelin dan reseptornya. Penjelasan tentang bagaimana ghrelin merangsang rasa lapar diberikan.

11.9. Efek Fisiologi Ghrelin dan Kontrol Sekresi

Bagian ini menjelaskan efek fisiologi ghrelin dan mekanisme kontrol sekresi. Penjelasan tentang bagaimana ghrelin berinteraksi dengan hormon lain dalam regulasi nafsu makan diberikan.

11.10. Enteroglukagon dan Glucagon-Like Peptides

Bagian ini menjelaskan struktur dan fungsi enteroglukagon dan glucagon-like peptides (GLP). Gambar 11.4 memberikan informasi visual tentang produk utama proglukagon. Penjelasan tentang peran enteroglukagon dan GLP dalam metabolisme glukosa diberikan.

XII. Regulasi Hormon Pada Invertebrata

Bab ini membahas regulasi hormon pada beberapa kelompok invertebrata, seperti Annelida, Moluska, dan Insekta. Penjelasan tentang hormon juvenile dan perannya dalam metamorfosis serangga diberikan.

12.1. Annelida

Bagian ini menjelaskan tentang regulasi hormon pada Annelida. Penjelasan tentang hormon-hormon yang terlibat dalam proses reproduksi dan pertumbuhan pada Annelida diberikan.

12.2. Moluska

Bagian ini menjelaskan tentang regulasi hormon pada Moluska. Penjelasan tentang hormon-hormon yang terlibat dalam proses reproduksi dan pertumbuhan pada Moluska diberikan.

12.3. Serangga

Bagian ini menjelaskan tentang regulasi hormon pada serangga. Penjelasan tentang hormon juvenile dan perannya dalam metamorfosis serangga diberikan.

12.4. Kontrol Metamorfosis dan Pertumbuhan

Bagian ini membahas peran hormon juvenile dalam proses metamorfosis dan pertumbuhan serangga. Penjelasan tentang bagaimana hormon juvenile berinteraksi dengan hormon lain dalam mengatur siklus hidup serangga diberikan.

12.5. Neuropeptida Insekta

Bagian ini menjelaskan tentang neuropeptida pada serangga dan perannya dalam regulasi berbagai proses fisiologi. Penjelasan tentang bagaimana neuropeptida berinteraksi dengan hormon lain diberikan.

12.6. Biosintesis dan Aksi Neuropeptida

Bagian ini menjelaskan proses biosintesis dan mekanisme kerja neuropeptida pada serangga. Penjelasan detail tentang bagaimana neuropeptida menimbulkan efek biologis diberikan.

12.7. Biosintesis Hormon Juvenile

Bagian ini menjelaskan proses biosintesis hormon juvenile pada serangga. Penjelasan detail tentang enzim-enzim yang terlibat dalam proses sintesis hormon juvenile diberikan.

12.8. Mekanisme Aksi Juvenile Hormone

Bagian ini menjelaskan mekanisme kerja hormon juvenile pada sel target. Penjelasan tentang bagaimana hormon juvenile mempengaruhi ekspresi gen dan proses perkembangan serangga diberikan.

12.9. Kontrol Sintesis Juvenile Hormone di Corpora Allata

Bagian ini menjelaskan mekanisme regulasi sintesis hormon juvenile di corpora allata. Penjelasan tentang bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal mempengaruhi produksi hormon juvenile diberikan.

12.10. Pengaruh JH Terhadap Aktivitas Enzim Kelenjar Sutra

Bagian ini membahas pengaruh hormon juvenile terhadap aktivitas enzim kelenjar sutra pada serangga. Penjelasan tentang bagaimana hormon juvenile mempengaruhi produksi sutra diberikan.

12.11. Pengaruh Hormon Pada Kelenjar Sutra

Bagian ini membahas pengaruh hormon-hormon lain terhadap kelenjar sutra. Penjelasan tentang interaksi hormon dalam mengatur produksi sutra diberikan.

12.12. Lingkup Mendatang

Bagian ini memberikan perspektif mengenai arah penelitian mendatang di bidang regulasi hormon pada invertebrata.

Referensi Dokumen

- Juvenile hormone II ( Meyer et al. (1968) )

- JH-III ( Judy et al. (1973) )

- Gadot et al. ( (1987) )

- Woodhead et al. ( (1989) )