1 I. PENDAHULUAN

Pengomposan dianggap sebagai teknologi berkelanjutan karena bertujuan untuk konservasi lingkungan, keselamatan manusia, dan mempunyai nilai ekonomi. Teknologi pengomposan saat ini menjadi sangat penting artinya terutama untuk mengatasi permasalahan limbah organik seperti sampah kota, limbah industri, serta limbah pertanian dan perkebunan. Seringkali petani menganggap bahwa pupuk kompos hanya berasal dari kotoran hewan, padahal bahan yang dapat digunakan sangat banyak dan tersedia dilingkungan sekitar seperti: daun-daunan, jerami dan sampah rumah tangga kecuali plastik, cara membuatnya dapat dilakukan secara sederhana.

Bahan organik di alam akan mengalami penguraian dengan bantuan mikroba maupun biota tanah lainnya. Namun proses pengomposan yang terjadi secara alami berlangsung lama dan lambat. Untuk mempercepat proses pengomposan telah banyak dikembangkan teknologi pengomposan, baik pengomposan dengan teknologi sederhana, sedang, maupun teknologi tinggi. Pada prinsipnya pengembangan teknologi pengomposan berdasarkan penguraian bahan organik yang terjadi secara alami. Proses penguraian dioptimalkan sedemikian rupa sehingga pengomposan dapat berjalan dengan lebih cepat dan efisien. Kompos adalah hasil penguraian parsial/ tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam

2 mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik. Sedangkan proses pengomposan adalah proses dimana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Membuat kompos adalah mengatur dan mengontrol proses alami tersebut agar kompos dapat terbentuk lebih cepat. Proses ini meliputi membuat campuran bahan yang seimbang, pemberian air yang cukup, mengatur aerasi, dan penambahan aktivator pengomposan. Aktivator pengomposan saat ini sudah banyak tersedia di kios-kios pertanian dengan berbagai merek, namun bila ingin membuat sendiri dapat dibuat dengan bahan-bahan yang tersedia di sekitar kita. Mikroba-mikroba lokal yang dihasilkan dari campuran bahan-bahan alami tersebut disebut dengan MOL (Mikroorganisme Lokal).

3 II. KEUNTUNGAN PENGGUNAAN KOMPOS

2.1. Memperbaiki struktur dan kesuburan tanah

Peran kompos dalam memperbaiki struktur tanah adalah meningkatkan kandungan bahan organik tanah, berperan dalam merangsang granulasi, memperbaiki aerasi tanah, dan meningkatkan kemampuan menahan air. Peran bahan organik terhadap sifat biologis tanah adalah meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang berperan pada fiksasi nitrogen dan transfer hara tertentu seperti N, P, dan S. Aktivitas mikroba ini membantu tanaman untuk menyerap unsur hara dari tanah dan menghasilkan senyawa yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman. Aktivitas mikroba tanah juga diketahui dapat membantu tanaman menghadapi serangan penyakit. Peran bahan organik terhadap sifat kimia tanah adalah meningkatkan kapasitas tukar kation sehingga mempengaruhi serapan hara oleh tanaman.

2.2. Keuntungan bagi tanaman

Tanaman yang dipupuk dengan kompos cenderung mempunyai kualitas yang lebih baik daripada tanaman yang dipupuk dengan pupuk kimia, misalnya: hasil panen lebih tahan disimpan, lebih berat, lebih segar, dan lebih enak. Kompos mengandung hormon dan vitamin bagi tanaman, sehingga tanaman lebih tahan dari serangan hama penyakit

4 2.3. Keuntungan dari segi ekonomi/ lingkungan :

a. Menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah.

b. Mengurangi volume/ukuran limbah.

c. Memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari pada bahan asalnya.

d. Mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah. e. Mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan.

5

III. PROSES PENGOMPOSAN

3.1. Bahan-bahan yang dapat Dibuat kompos

Pada dasarnya semua bahan organik padat dapat dikomposkan, misalnya: limbah organik rumah tangga, sampah organik pasar/kota, kertas, kotoran/limbah peternakan (Kotoran ternak, binatang, sisa makanan), limbah pertaniah (seresah, daun-daunan, pangkasan rumput, ranting, dan sisa kayu), limbah agroindustri, limbah pabrik kertas, limbah pabrik gula, limbah pabrik kelapa sawit, dan lain-lain.

3.2. Proses Pengomposan

Proses pengomposan secara sederhana dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap aktif dan tahap pematangan. Selama tahap awal proses, oksigen dan senyawa yang mudah terdegradasi akan segera dimanfaatkan oleh mikroba mesofilik. Suhu tumpukan kompos akan meningkat dengan cepat yang diikuti dengan peningkatan pH kompos, hingga di atas 50oC- 70oC. Suhu akan tetap tinggi selama waktu

tertentu. Mikroba yang aktif pada kondisi ini adalah mikroba termofilik, yaitu mikroba yang aktif pada suhu tinggi. Pada saat ini terjadi dekomposisi/penguraian bahan organik yang sangat aktif. Mikroba-mikroba yang terdapat di dalam kompos dengan menggunakan oksigen akan menguraikan bahan organik menjadi CO2, uap air dan panas. Setelah

sebagian besar bahan telah terurai, maka suhu akan berangsur-angsur mengalami penurunan. Pada saat ini

6 terjadi pematangan kompos tingkat lanjut, yaitu pembentukan komplek liat humus. Selama proses pengomposan akan terjadi penyusutan volume maupun biomassa bahan. Pengurangan ini dapat mencapai 30 – 40% dari volume/bobot awal bahan. Proses pengomposan dapat terjadi secara aerobik (menggunakan oksigen) atau anaerobik (tanpa oksigen). Proses yang dijelaskan sebelumnya adalah proses aerobik, dimana mikroba menggunakan oksigen dalam proses dekomposisi bahan organik. Proses dekomposisi dapat juga terjadi tanpa menggunakan oksigen yang disebut proses anaerobik.

3.3. Strategi mempercepat proses pengomposan

Pengomposan dapat dipercepat dengan beberapa strategi. Secara umum strategi untuk mempercepat proses pengomposan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Memanipulasi kondisi/faktor-faktor yang berpengaruh pada proses pengomposan.

2. Menambahkan organisme yang dapat mempercepat proses pengomposan, yaitu mikroba pendegradasi bahan organik dan vermikompos (cacing).

3. Menggambungkan strategi pertama dan kedua.

A. Memanipulasi Kondisi Pengomposan (Strategi 1)

Strategi ini banyak dilakukan pada awal-awal berkembangnya teknologi pengomposan. Kondisi pengomposan dibuat seoptimum mungkin. Sebagai contoh, rasio C/N yang optimum adalah antara 25 – 35. Dengan cara

7 bahan-bahan yang mengandung rasio C/N tinggi dicampur dengan bahan yang mengandung rasio C/N rendah, seperti kotoran ternak. Ukuran bahan yang besar-besar dicacah menjadi kecil dan ideal untuk proses pengomposan. Bahan yang terlalu kering diberi tambahan air atau bahan yang terlalu basah dikeringkan terlebih dahulu sebelum proses pengomposan. Demikian pula untuk faktor-faktor lainnya.

B. Menggunakan Aktivator Pengomposan (Strategi 2)

Strategi yang lebih maju adalah dengan memanfaatkan organisme yang dapat mempercepat proses pengomposan. Organisme yang sudah banyak dimanfaatkan misalnya cacing tanah, proses pengomposannya disebut vermikompos dan kompos yang dihasilkan dikenal dengan sebutan kascing. Organisme lain yang banyak dipergunakan adalah mikroba, baik bakeri, aktinomicetes, maupun kapang/cendawan. Saat ini dipasaran banyak sekali beredar aktivator-aktivator pengomposan, misalnya : Promi, OrgaDec, SuperDec, ActiComp, EM4, Stardec, Starbio, dll. Promi, OrgaDec, SuperDec, dan ActiComp adalah hasil penelitian Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia (BPBPI) dan saat ini telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Aktivator pengomposan ini menggunakan mikroba-mikroba terpilih yang memiliki kemampuan tinggi dalam mendegradasi limbah-limbah padat organik, yaitu:

Trichoderma pseudokoningii, Cytopaga sp, Trichoderma

harzianum, Pholyota sp, Agraily sp dan FPP (fungi pelapuk putih). Mikroba ini bekerja aktif pada suhu tinggi (termofilik).

8 Pengomposan dapat dipercepat hingga 2 minggu untuk bahan-bahan lunak/mudah dikomposkan hingga 2 bulan, untuk bahan-bahan keras/sulit dikomposkan.

C. Memanipulasi Kondisi dan Menambahkan Aktivator Pengomposan (Strategi 3)

Strategi proses pengomposan yang saat ini banyak dikembangkan adalah menggabungkan strategi 1 dan 2. Kondisi pengomposan dibuat seoptimal mungkin dengan menambahkan aktivator pengomposan.

3.4. Alat-alat yang dibutuhkan

Peralatan yang dibutuhkan antara lain: parang/sabit, ember/bak platik untuk menampung air, ember untuk menyiram, plastik penutup, tali, sekop garpu/cangkul, dan cetakan kompos (jika diperlukan). Platik penutup dapat menggunakan plastik mulsa yang berwarna hitam. Plastik dibelah sehingga lebarnya menjadi 2 m. Panjang plastik disesuaikan dengan banyaknya bahan yang akan dikomposkan. Cetakan kompos dapat dibuat dari bambu atau kayu. Cetakan ini terdiri dari 4 bagian terpisah, dua bagian berukuran kurang lebih 2 x 1 m dan dua lainnya berukuran 1 x 1 m.

3.5. Lokasi Pengomposan

Pengomposan sebaiknya dilakukan di dekat kebun yang akan diaplikasi kompos atau di dekat sumber bahan baku yang akan dibuat kompos. Pemilihan lokasi ini akan

9 menghemat biaya transportasi dan biaya tenaga kerja. Lokasi juga dipilih dekat dengan sumber air. Karena apabila jauh dengan sumber air akan menyulitkan proses pengomposan.

3.6. Cara Pembuatan Kompos A. Kompos Kotoran Sapi (Ternak)

Bahan yang diperlukan adalah : 1. Kotoran sapi : 80 – 83% 2. Serbuk gergaji : 5% 3. Abu sekam : 10% 4. Kalsit/Kapur : 2% 5. Dekomposer (Stardec) : 0,25% Proses Pembuatan

1. Kotoran sapi (feses dan urin) dikumpulkan dan ditiriskan selama satu minggu untuk mengurangi kadar airnya (± 60%).

2. Kotoran sapi yang sudah ditiriskan tersebut kemudian dipindahkan ke petak pertama. Di tempat tersebut dilakukan pencampuran bahan-bahan organik seperti ampas gergaji, abu sekam, kapur dan dekomposer (stardec).

3. Sebelum bahan-bahan organik dan dekomposer dicampurkan pada kotoran sapi, sebaiknya keempat bahan organik tersebut (ampas gergaji, abu sekam, kapur dan stardec) dicampur terlebih dahulu, agar

10 merata, dan dicampur merata pada kotoran sapi yang telah disiapkan pada tempat pertama.

4. Untuk setiap 1 ton (1000 kg) kotoran ternak bahan organik yang dicampurkan adalah 50 kg serbuk gergaji, 100 kg abu sekam, 20 kg kapur dan 2,5 kg stardec. 5. Setelah seminggu dilakukan pembalikan dan dipindahkan

ke lokasi kedua, dibiarkan selama seminggu. Setelah seminggu dipindahkan ke lokasi ke 3 dan seterusnya sampai berada dipetak keempat dan diperam selama satu minggu.

6. Pada minggu keempat kompos sudah jadi dan untuk mendapatkan bentuk yang seragam dilakukan penyaringan atau diayak untuk memisahkannya dari kerikil atau potongan kayu dan lainnya.

7. Selanjutnya kompos siap untuk diaplikasikan pada lahan atau tanaman.

B. Kompos Jerami

1. Siapkan larutan dekomposer, gula dan air sesuai petunjuk pada label.

2. Tumpuk jerami selapis demi selapis, masing-masing lapisan setinggi kurang lebih 20 cm dan dipadatkan. 3. Di atas jerami taburkan kotoran ternak kira-kira setebal

5 cm untuk memperkaya kandungan haranya.

4. Selanjutnya taburkan dedak padi halus secara merata. 5. Siramkan larutan dekomposer yang telah disiapkan ke

11 larutan habis dan proses penyiraman belum selesai, larutan harus dibuat lagi.

6. Lakukan lagi tahap ke-2 sampai ke-5 di atasnya secara berlapis-lapis sampai mencapai ketinggian 1 meter. 7. Tutup seluruh bahan dengan plastik gelap/ terpal.

Usahakan sinar matahari dan air hujan tidak tembus (masuk).

8. Seminggu sekali penutup dibuka, kemudian bahan kompos dibalik. Setelah pembalikan selesai, bahan kompos harus ditutup kembali. Tahap ini dilakukan pada minggu ke-1 sampai ke-3.

9. Setelah 4 minggu, kompos sudah matang (jadi). Kompos boleh langsung digunakan atau dikering anginkan terlebih dahulu.

Gambar 1. Pembuatan kompos pada kegiatan M-KRPL Kabupaten Pringsewu

12 3.7. Pengamatan Kompos

Agar proses pengomposan dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan pengamatan secara teratur. Pengamatan dilakukan seminggu sekali secara visual dan menggunakan peralatan yang sederhana. Pengamatan meliputi suhu, kelembaban, penurunan volume, dan kenampakan kompos. Buka plastik penutup kompos dan raba tumpukan kompos hingga bagian dalam. Dalam waktu satu dua hari setelah pembuatan kompos, suhu akan meningkat dengan cepat. Peningkatan suhu dapat mencapai 70oC dan

dapat berlangsung beberapa minggu.

Pengamatan juga dilakukan terhadap kadar air/kelembaban kompos, yang dilakukan hingga bagian dalam kompos. Kompos yang baik akan terasa lembab namun tidak terlalu basah. Sejalan dengan proses penguraian bahan organik menjadi kompos akan terjadi penyusutan volume kompos. Penyusutan volume ini dapat mencapai setengah dari volume semula. Apabila selama proses pengomposan tidak terjadi penyusutan volume, kemungkinan proses pengomposan tidak berjalan dengan baik.

Juga diamati perubahan warna yang terjadi pada bahan baku kompos. Biasanya warna akan berubah menjadi coklat kehitam-hitaman. Seringkali jamur juga ditemukan tumbuh subur di atas tumpukan kompos. Pada proses pengomposan aerobik, seharusnya tidak muncul bau menyengat seperti bau air comberan pada saat proses

13 pengomposan. Apabila muncul bau yang menyengat kemungkinan proses pengomposan berjalan anaerob.

3.8. Mengatasi Masalah Selama Proses Pengomposan

Permasalahan yang sering muncul pada saat pengomposan antara lain adalah tidak terjadi peningkatan suhu, muncul bau menyengat dan tidak terjadi penurunan volume kompos. Penyebab yang umum terjadi antara lain karena kekurangan air atau kelebihan air dan kurang aerasi. Apabila tumpukan kompos tampak kering, maka tambahkan air secukupnya. Air ditambahkan secara merata sehingga seluruh bagian mendapatkan air yang cukup. Jika jerami sangat kering dicelup/direndam dengan air terlebih dahulu. Apabila muncul bau yang menyengat dan tumpukan kompos cukup kering, kemungkinan proses pengomposan berjalan anaerob. Segera buka plastik penutup dan lakukan pembalikan agar udara bisa masuk ke dalam tumpukan kompos. Setelah itu plastik ditutupkan kembali. Apabila muncul bau menyengat dan tumpukan kompos terlalu basah, maka tambahkan aerasi. Penambahan aerasi dapat dilakukan dengan cara menancapkan batang bambu yang telah dilubangi. Apabila perlu dapat dilakukan pembalikan tumpukan kompos.

14 3.9. Kandungan Hara Kompos

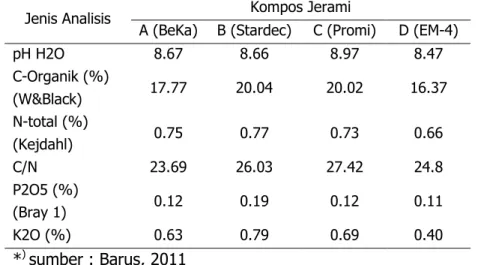

Tabel 1. Menunjukan kandungan hara pengomposan jerami di Lampung Tengah dengan berbagai macam aktivator.

Tabel 1. Kandungan hara kompos jerami dengan berbagai aktivator *)

Jenis Analisis Kompos Jerami

A (BeKa) B (Stardec) C (Promi) D (EM-4)

pH H2O 8.67 8.66 8.97 8.47 C-Organik (%) (W&Black) 17.77 20.04 20.02 16.37 N-total (%) (Kejdahl) 0.75 0.77 0.73 0.66 C/N 23.69 26.03 27.42 24.8 P2O5 (%) (Bray 1) 0.12 0.19 0.12 0.11 K2O (%) 0.63 0.79 0.69 0.40 *) sumber : Barus, 2011

15 Gambar 2. Pemanfaatan kompos untuk penanaman sayur-sayuran

di Kebun Bibit Desa Kegiatan M-KRPL di Kabupaten Pringsewu

16 IV. MIKROORGANISME LOKAL (MOL)

Larutan MOL adalah larutan hasil fermentasi yang berbahan dasar dari berbagai sumberdaya yang tersedia di suatu daerah. Larutan MOL mengandung unsur mikro dan makro dan juga mengandung bakteri yang berpotensi sebagai perombak bahan organik, perangsang tumbuhan, dan sebagai agens pengendali hama dan penyakit tanaman, sehingga MOL dapat digunakan baik sebagai dekomposer pupuk hayati dan sebagai pestisida organik, terutama sebagai fungisida. Larutan MOL dibuat sangat sederhana yaitu dengan memanfaatkan limbah dari rumah tangga atau tanaman di sekitar lingkungan misalnya sisa-sisa tanaman seperti bonggol pisang, gedebog pisang, buah nanas, jerami padi, sisa sayuran, nasi basi, dan lain-lain.

4.1. Mol Sebagai Bioaktivator (Dekomposer)

Perombakan bahan organik secara alami membutuhkan waktu 3-4 bulan, sehingga upaya pelestarian lahan pertanian mengalami hambatan, apalagi dihadapkan dengan masa tanam yang mendesak untuk menghasilkan produksi tinggi. Residu bahan organik sulit dikonversi menjadi bentuk yang lebih berdayaguna karena degradasi lignin merupakan pembatas bagi kecepatan dan efisiensi dekomposisi. Dengan demikian diperlukan upaya untuk mempercepat perombakan lignin dan selulosa dengan berbagai dekomposer atau bioaktivator.

17 Saat ini sudah tersedia berbagai jenis dekomposer di pasaran sehingga peluang usaha pembuatan pupuk organik terbuka luas. Penggunaan mikroba dekomposer dapat dilihat dari efektivitas dan efisiensi, mutu kompos, biaya dan kemudahan aplikasinya. Karakteristik dan dosis mikroba beberapa jenis dekomposer yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik atau kompos adalah sebagai berikut :

1. Biodec : Merupakan konsersia mikroba perombak selulosa dan lignin dengan fungsi metabolik yang komplementer, merombak dan mengubah residu organik menjadi bahan organik tanah dan menyuburkan tanah. Penggunaan Biodec untuk setiap ton/m3 bahan adalah 2,5 kg.

2. Promi : Formula mikroba unggul, pemacu pertumbuhan tanaman, pelarut hara terikat tanah dan pengendali penyakit tanaman. Bahan aktif Promi adalah mikroba

Trichoderma harzianum, T. pseudokoningii dan

Aspergillus sp. Penggunaan Promi untuk setiap ton/m3 bahan adalah 1 kg.

3. M-Dec : Mikroba mempercepat pengomposan, alelopati serta menekan perkembangan penyakit, larva insek dan biji gulma. Bahan aktif M-Dec adalah mikroba Trichoderma harzianum, T. pseudokoningii, Aspergillus sp dan Trametes. Penggunaan M-Dec untuk setiap ton/m3 bahan adalah 1 kg.

18 4. Orlitani : Formula bioaktivator dengan bahan aktif

Trichoderma harzianum dan T. pseudokoningii.

Manfaat kompos dengan Orlitani dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia sampai 50% dan meningkatkan hasil panen 10-20%. Penggunaan Orlitani untuk setiap ton/m3 bahan adalah 5 kg.

5. Orgadec : Dekomposer yang memiliki kemampuan menurunkan C/N ratio secara cepat dan bersifat antagonis terhadap beberapa jenis penyakit akar. Mengandung mikroba Trichoderma pseudokoningii dan Cytophaga sp yang memiliki kemampuan tinggi dalam penghancur lignin dan selulosa secara bersamaan. Penggunaan Orgadec untuk setiap ton/m3 bahan adalah 5 kg.EM-4 : Dekomposer yang mengandung bakteri fotosintesis, bakteri asam laktat, Actinomycetes, ragi dan jamur fermentasi. EM-4 merupakan cairan berbau sedap dengan rasa asam manis dengan pH < 3,5. Penggunaan EM-4 untuk setiap ton/m3 bahan adalah 1 liter. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa dekomposer (M-Dec, Orgadec, Probion, MOL-pepaya, MOL-bambu) mampu menurunkan C/N ratio jerami sekitar 25:1 setelah dua minggu masa inkubasi, namun kematangan dan stabilitas kompos baru dicapai setelah minggu ke-5 dengan C/N ratio 11:1 – 16:1.

19 4.2. Cara Pembuatan Mol

Bahan utama dalam larutan MOL adalah

1. Karbohidrat : air cucian beras, nasi bekas, singkong, kentang dan gandum

2. Glukosa : cairan gula merah, cairan gula pasir, air kelapa/nira

3. Sumber bakteri : keong mas, buah-buahan misalnya tomat, papaya, dan kotoran hewan.

Beberapa cara pembiakan MOL yang mudah dibuat, yaitu : 1. Menggunakan air rebusan kedelai (air rebusan kedelai ±

10 liter ditambahkan gula merah ¼ kg ).

2. Menggunakan air kelapa (air kelapa ± 10 liter, gula merah ¼ kg, buah-buahan busuk secukupnya).

3. Menggunakan batang pisang (air kelapa ± 10 liter, gula merah ¼ kg, batang pisang 0,5 cm )

4. Menggunakan kotoran hewan (kotoran hewan (sapi, kerbau) ± 10 liter, gula merah ½ kg, dedak/bekatul 5 kg, air kelapa secukupnya (untuk mengaduk sampai basah)).

20 4.3. Membuat Stater/ Bio

Bahan-bahan yang digunakan :

1. Nasi (tidak basi) jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

2. Jamur (berwarna putih tipis menempel di kulit kayu/batang kelapa/ bambu / ranting bambu dll.) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Besek (terbuat dari bambu) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.

4. Air jumlahnya disesuaikan kebutuhan. 5. Gula merah 2 biji untuk pembuatan 1 toples. 6. Sak / karung goni secukupnya.

Cara membuat :

1. Masukan nasi dalam besek, lalu taruh jamur diatasnya, kemudian tutup menggunakan sak/karung goni yang sudah dibasahi dengan air untuk menjaga kelembaban. Pembuatan pertama kali, waktu pembutan 3 hari 3 malam. Apabila besek dan jamur mau digunakan untuk membuat lagi, terlebih dahulu besek dicuci dan jamur dibasahi. Waktunya cukup 2 hari 2 malam.

2. Bila diatas nasi sudah kelihatan jamur putih seperti jamur yang ada pada tempe, sak/tutup diangkat, kemudian jamur diambil. Selanjutnya masukkan dalam toples ukuran 2 liter tambahkan gula merah 2 biji yang sudah dipotong-potong. Masukkan air sampai rata dengan nasi.

21 Untuk nasi dan air paling banyak sebatas toples dan ditutup rapat. Ciri-ciri stater jadi, nasi terapung dan setelah 5 hari dibuka baunya seperti air tape, siap digunakan untuk membuat kompos.

4.4. Cara membuat pupuk kompos menggunakan MOL.

Bahan-bahan yang digunakan

1. Kotoran hewan, jerami, dedaunan, batang pisang, batang jagung, sampah pekarangan, sekam, serbuk gergaji, bahan lainnya kecuali plastik.

2. Gula merah ¼ kg untuk stater / mol 2 liter

3. Stater/mol 1 toples/2 liter untuk membuat 2 ton kompos 4. Air

5. Dedak / senil 6. Cangkul / garpu 7. Bak/ ember

8. Daun pisang (kalau ada) 9. Plastik / terpal tambak Cara membuat :

22 2. Statater/mol dijadikan satu dengan larutan gula, tambah air biasa dengan perbandingan (1 : 15) lalu diaduk sampai rata dalam bak.

3. Batang pisang dan batang jagung dicacah, lalu ratakan bahan organik diatas tanah setinggi kurang lebih 20 cm (dalam keadaan lembab).

4. Selanjutnya stater/mol, taburkan/percikan sampai rata, lalu taburi dedak / serbuk gergaji.

5. Berikutnya ratakan bahan organik diatasnya setinggi 20 cm, dan ditaburi/diperciki mol sampai rata, lalu dedak ditabukan diatasnya, begitu seterusnya.

6. Selanjutnya ditutup pakai daun pisang kalau ada, kemudian ditutup pakai plastik / terpal tambak.

7. Setelah 1 minggu lakukan pembalikan/pengadukan. Minggu ke 2 aduk lagi. Bila perlu pengadukan 1 dan 2 bisa ditambah stater/mol. Minggu ke 3 aduk lagi tidak perlu ditutup ditaruh di tempat yang teduh (tidak kena hujan) selama 1 minggu, dan kompos sudah siap aplikasi.

4.5. Membuat Pupuk Pelengkap Cair (PPC)

Bahan yang diperlukan :

Serabut kelapa muda, buah-buahan yang manis, pucuk daun-daunan, urin ternak bonggol dan hati batang pisang,

23 sisa-sisa makanan, berbagai tulang-tulangan, air kelapa/ legent dan abu dapur. (perbandingan 1:1)

Cara membuat :

1. Semua bahan diiris tipis-tipis kecuali abu dapur dan sisa makanan, bahan yang sudah disiapkan masukan ke dalam toples dan tambahkan air nira/legent lalu tutup rapat dengan menggunakan plastik.

2. Biarkan rendaman selama 2 – 3 minggu jika digunakan untuk bio stater dalam pengomposan. Dan jika digunakan untuk pupuk pelengkap cair maka rendaman harus lebih dari 4 minggu.

3. Cara penggunaan, ambil air rendaman lalu saring dan campur dengan air biasa, dapat disiramkan langsung atau disemprotkan ke tanaman, dengan perbandingan 1:1 untuk tanaman padi sawah (mengurangi penggunaan pupuk kompos). 1 : 5 selain tanaman padi sawah.

4.6. Membuat Kompos bernutrisi tinggi

Bahan-bahan yang diperlukan :

Jerami, batang jagung, sekam, serbuk gergaji, batang pisang, daun-daunann, kotoran sapi, kerbau, kambing, kelinci, dan sampah lingkungan keculai plastik, bak plastik, ember plastik, cangkul / gapu, daun pisang, plastik / terpal tambak.

24 Cara membuat :

1. Kedua jenis stater / mol ini dicampur satu dengan perbandingan 1 : 1 lalu diaduk sampai rata.

2. Proses membuatnya sama dengan membuat kompos menggunakan stater/mol dari nasi dan jamur. Lebih banyak mol dari buah-buahan lebih baik.

25 V. BAHAN BACAAN

Barus, 2011. Uji Efektivitas Kompos Jerami dan Pupuk NPK terhadap Hasil Padi (Oryza sativa L) di Lampung. Jurnal Agrivigor 10 (3) : 250 – 255.

Simanungkalit, R.D.M, D.A Suriadikarta, R. Saraswati, D. Setyorini, dan W. Hartatik. 2006. Pupuk Organik dan Pupuk Hayati. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.