3. Rusi Asmani

4. Serly Andini Pertiwi 5. Heri Purnomo 6. Salma Nur Tsaniyah

ISBN:

Hak Cipta dilindungi Undang‐Undang

Dilarang menggunakan isi maupun memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, baik dalam bentuk fotocopy, cetak, micro film, elektronik maupun bentuk lainnya, kecuali untuk keperluan pendidikan atau non‐komersial lainnya dengan mencantumkan sumbernya sebagai berikut:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan.

Direktorat Inventarisasi GRK dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (2018). Emission Factors Data base – Indonesia (EFDB‐Indonesia).

Diterbitkan oleh:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim – Direktorat Inventarisasi GRK dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi, Jl. Jend. Gatot Subroto, Gd. Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 12 Jakarta 10270, Indonesia

Telp/Fax: 021 57903073; E‐mail : efdb.indonesia@gmail.com

terkadang menghasilkan nilai uncertainty yang tinggi.

Sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh IPCC, setiap negara didorong untuk menyusun faktor emisi country specific/site specific agar hasil dugaan emisi dan serapan GRK tidak over estimate atau under estimate. Namun demikian ketersediaan faktor emisi yang mewakili country/site specific masih sangat terbatas dan hanya tersedia pada beberapa kategori saja dan masih belum terdokumentasi dengan baik yang tersebar di berbagai laporan penelitian. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan upaya pengumpulan faktor emisi ini.

Emission Factors Data Base (EFDB) Indonesia dimaksudkan untuk menjadi data base yang diakui, dimana pengguna dapat menemukan faktor emisi dan parameter lainnya dengan dokumentasi latar belakang atau referensi teknis yang dapat digunakan untuk memperkirakan emisi/serapan gas rumah kaca yang mencakup kategori utama, yaitu: Energi, IPPU (Industrial Process and Product Use), AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Landuse), dan Limbah. Dalam pengembangannya, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim membangun Aplikasi EFDB‐

Indonesia berbasis website yang bertujuan menyediakan data base yang dapat diupdate dan diunduh secara online, dan menjelaskan referensi setiap faktor emisi yang diacu pada setiap penghitungan Inventarisasi GRK. Aplikasi EFDB Indonesia dapat diakses melalui alamat URL:

http://signsmart.menlhk.go.id/signsmart_new/web/efdb.

Kami berharap pembangunan EFDB‐Indonesia ini menjadi langkah awal dalam rangka penguatan IGRK di Indonesia menjadi lebih baik. Akhirnya, harapan kami semoga buku ini bermanfaat.

Jakarta, Desember 2017

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/

NFP‐UNFCCC,

Dr. Ir. Nur Masripatin, M.For.Sc

DAFTAR LAMPIRAN ... vi

I. PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang dan Dasar Hukum ... 1

B. Maksud dan Tujuan ... 2

C. Ruang Lingkup ... 2

D. Pengertian/Daftar Istilah ... 2

II. PENGELOLAAN EMISSION FACTOR DATA BASE ... 4

A. Tugas Pokok dan Fungsi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kategori Lahan ... 4

B. Tingkat Ketelitian (Tier) ... 4

C. Fase Pengembangan Emission Faktor Data Base ... 5

D. Aplikasi EFDB Indonesia ... 7

E. Sekilas Pengoperasian Aplikasi EFDB Indonesia ... 9

IV. PENUTUP ... 15

DAFTAR PUSTAKA... 16

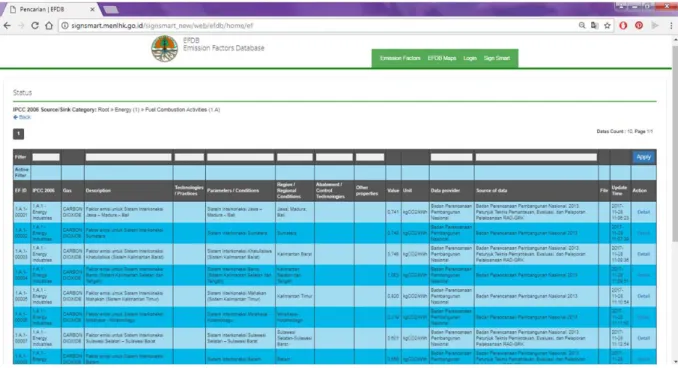

Gambar 3 Hasil dari Output Table ...11

Gambar 4 Tampilan informasi dari action detail pada Output Table ...11

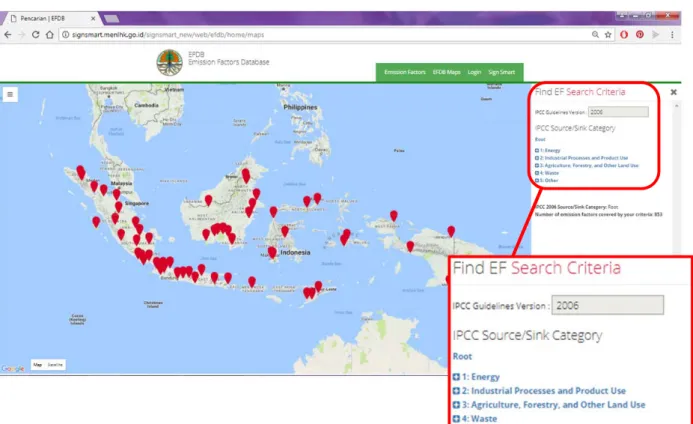

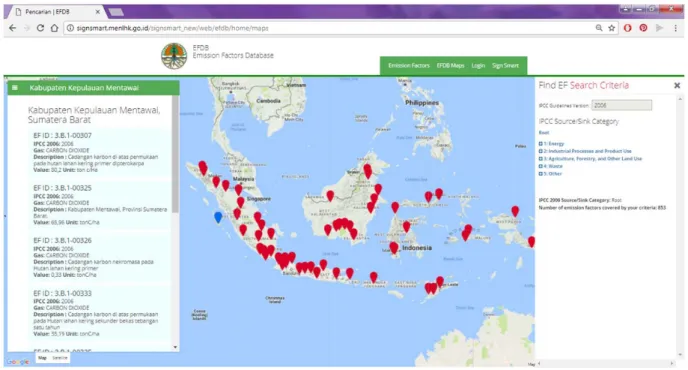

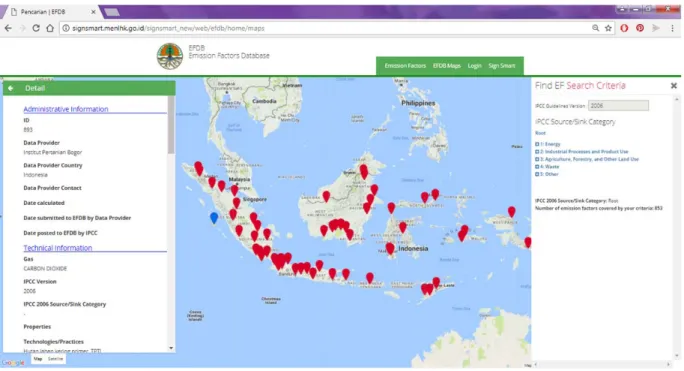

Gambar 5 Halaman EFDB map ...12

Gambar 6 Hasil pencarian faktor emisi pada suatu lokasi ...13

Gambar 7 Informasi detail dari faktor emisi tersebut ...13

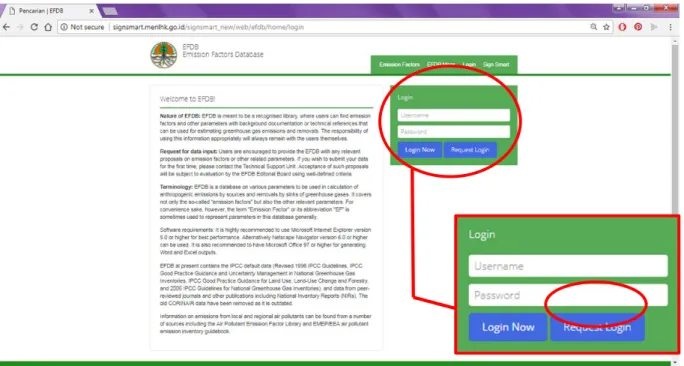

Gambar 8 Fitur request login ...14

Lampiran 3 Faktor Emisi pada Sektor AFOLU Kategori Livestock (Methane) ...26

Lampiran 4 Faktor Emisi pada Sektor AFOLU Kategori Land Subcategori Forestland (Carbon dioxide) ...98

Lampiran 5 Faktor Emisi pada Sektor Sektor AFOLU Kategori Land Subkategori Cropland (Carbon dioxide) ... 252

Lampiran 6 Faktor Emisi pada Sektor AFOLU Kategori Land Subkategori Grasssland (Carbon dioxide) ... 255

Lampiran 7 Faktor Emisi pada Sektor AFOLU Kategori Land Subkategori Wetlands (Carbon dioxide) ... 263

Lampiran 8 Faktor Emisi pada Sektor AFOLU Kategori Land Subkategori Settlements (Carbon dioxide) ... 273

Lampiran 9 Faktor Emisi pada Sektor AFOLU Kategori Land Subkategori Other Land (Carbon dioxide) ... 274

Lampiran 10 Faktor Emisi pada Sektor AFOLU Kategori Aggregate Sources and Non – CO2 Emissions Sources on Land (Methane) ... 275

Lampiran 11 Faktor Emisi pada Sektor AFOLU Kategori Rice Cultivation (Methane) ... 276

Lampiran 12 Faktor Emisi pada Sektor Limbah (Methane) ... 294

Lampiran 13 Faktor Emisi pada Sektor Limbah (Nitrous dioxide) ... 300

jenis gas yang tidak diatur dalam Protokol Montreal, dengan menggunakan metodologi yang dapat diperbandingkan yang disetujui oleh para pihak penandatangan konvensi (UNFCCC, 1992 dalam KLH 2012 ). Berdasarkan Perpres 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (IGRK)bertujuan untuk menyediakan informasi secara berkala mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Informasi mengenai hal tersebut dihasilkan melalui proses perhitungan Inventarisasi GRK Nasional. Proses dan tata cara perhitungan Inventarisasi GRK Nasional membutuhkan data aktivitas pada masing‐masing sumber emisi serta faktor emisi dan faktor serapan yang mewakili country/site specific. (Tier 2 dan Tier 3). Pada dasarnya IPCC telah menyediakan nilai faktor emisi serta faktor serapan yang dapat digunakan dalam perhitungan Inventarisasi GRK oleh suatu negara. Faktor emisi tersebut merupakan faktor emisi default yang diperoleh dari kompilasi hasil penelitian di berbagai negara.

Perhitungan dengan menggunakan faktor emisi default terkadang akan menghasilkan nilai uncertainty yang tinggi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai national focal point untuk perubahan iklim memiliki tugas dan wewenang yang salah satunya ialah mengembangkan metodologi inventarisasi dan penentuan faktor emisi atau serapan GRK. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu menghasilkan data Inventarisasi Gas Rumah Kaca yang sesuai dengan kondisi nasional dengan salah satunya mengembangkan faktor emisi dengan Tier yang lebih baik (Tier 2 dan Tier 3) agar hasil perhitungan dapat memiliki nilai uncertainty yang lebih rendah.

Penelitian menegenai faktor emisi country/site specific telah banyak dilakukan oleh para peneliti baik pakar maupun mahasiswa di suatu universitas. Tantangan dalam penyediaan faktor emisi country/site specific salah satunya ialah terdokumentasinya faktor emisi dengan baik. Oleh karena itu Kementerian Lingkungan Hidup melalui Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sub Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kategori Lahan membuat sebuah sistem aplikasi berbasis website yang dapat berfungsi sebagai

2) menyediakan informasi kepada tim Panel Metodologi Indonesia untuk menetapkan faktor emisi/serapan country/site specific sesuai kriteria teknis yang telah ditentukan;

3) mempublikasikan informasi Emission Factor Database Nasional sekaligus membuat database nya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Emission Factor Database (EFDB) ini mencakup:

a. Faktor emisi yang dihasilkan oleh lembaga‐lembaga penelitian masing‐masing kategori;

b. Faktor emisi yang dihasilkan dari penelitian‐penelitian di universitas;

c. Faktor emisi yang dikompilasi dalam bentuk buku, jurnal, prosiding, dll.

D. Pengertian/Daftar Istilah

1. Gas rumah kaca yang selanjutnya disebut GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

2. Inventarisasi GRK adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi (source) dan penyerapnya (sink) termasuk simpanan karbon (carbon stock).

3. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

4. Serapan GRK adalah diserapnya GRK dari atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu

5. Simpanan karbon (carbon stock) adalah besaran karbon yang terakumulasi dalam tampungan karbon (carbon pools) di darat dan laut dalam jangka waktu tertentu.

6. Data aktivitas adalah besaran kuantitatif kegiatan atau aktivitas manusia yang dapat melepaskan dan/atau menyerap GRK.

7. Faktor emisi adalah besaran emisi GRK yang dilepaskan ke atmosfer per satuan aktivitas tertentu.

metodologi, formulasi, modelling, dan penentuan faktor emisi dalam perhitungan Inventarisasi GRK dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi. Dalam melaksanakan tugasnya tim ini juga mempunyai Editorial Board yang bertugas menyeleksi penggunaan faktor emisi country/site specific yang akan ditetapkan dalam perhitungan Inventarisasi GRK.

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi gas rumah kaca kategori berbasis lahan;

2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan inventarisasi gas rumah kaca kategori berbasis lahan;

3. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi gas rumah kaca kategori berbasis lahan;

4. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi gas rumah kaca kategori berbasis lahan;dan

5. Pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi gas rumah kaca kategori berbasis lahan di daerah.

B. Tingkat Ketelitian (Tier)

Secara umum, tingkat ketelitian (TIER) dalam penyelenggaraan inventarisasi GRK dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Tier 1: metode perhitungan emisi dan serapan menggunakan persamaan dasar (basic equation) dan faktor emisi default atau IPCC default values (yaitu faktor emisi yang disediakan dalam IPCC Guideline) dan data aktivitas yang digunakan sebagian bersumber dari sumber data global

2. Tier 2: perhitungan emisi dan serapan menggunakan persamaan yang lebih rinci misalnya persamaan reaksi atau neraca material dan menggunakan faktor emisi country/site specific yang diperoleh dari hasil pengukuran langsung dan data aktivitas berasal dari sumber data nasional dan/atau daerah.

3. Tier 3: metode perhitungan emisi dan serapan menggunakan metode yang paling rinci (dengan pendekatan modeling dan sampling). Dengan pendekatan modeling faktor emisi country/site specific dapat divariasikan sesuai dengan keberagaman kondisi yang ada sehingga emisi dan serapan akan memiliki tingkat kesalahan lebih rendah.

wadah yang berfungsi untuk mengumpulkan serta mendokumentasi sehingga tidak banyak faktor emisi yang diketahui oleh Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV untuk mendukung perhitungan Inventarisasi GRK Nasional;

2) Apabila perhitungan Inventarisasi GRK sudah menggunakan faktor emisi country/site specific dari hasil penelitian, biasanya belum didokumentasikan.

2. Periode Tahun 2017, Sub Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kategori Berbasis Lahan, Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MPV, Kementerian Lingkungan Hidup berinisiatif membuat suatu wadah berupa sistem aplikasi untuk mendokumentasi faktor emisi.

1) Sistem aplikasi tersebut dapat mendokumentasi data faktor emisi yang diperoleh dari berbagai hasil penelitian sehingga memudahkan dalam proses pencarian;

2) Platform EFDB – Indonesia seperti home serta form/field masih banyak mengacu dari EFDB yang dikembangkan oleh IPCC.

3. Pada Tanggal 20 Juni 2017, Rapat pertama mengenai penyusunan dokumen database faktor emisi di Hotel Grand Savero Bogor.

1) Beberapa kategori menyampaikan faktor emisi lokal yang telah ada, di antaranya pada kategori pertanian, kehutanan, dan energi;

2) Para peserta banyak yang memberikan masukan serta tanggapan terhadap sistem aplikasi tersebut seperti contoh cara menginput; penjelasan terminologi pada setiap field isian serta maksudnya; saran agar dibuatkan menu pengajuan username dan password untuk penanggung jawab tiap kategori dan peneliti pada litbang masing‐masing kategori.

3) Proses penginputan data dari kategori kehutanan (berjumlah 331 cadangan karbon), limbah (berjumlah 42 faktor emisi), pertanian (berjumlah 54 faktor emisi), dan energi (berjumlah 7 faktor emisi) telah terinput;

4) Form database dalam proses penginputan masih belum berlandaskan panduan yang baku dan mengacu pada IPCC;

5) Pengembangan aplikasi sistem EFDB seperti penambahan menu edit, penambahan

2) Proses dalam mengajukan data faktor emisi kepada EFDB IPCC, diantaranya melewati proses seleksi dan verifikasi dari Editorial Board dan Expert Meeting dapat dijadikan contoh proses dalam penentuan faktor emisi/serapan;

3) Perlu ada pengembangan sistem aplikasi yang dapat menerangkan bahwa data tersebut telah disetujui oleh IPCC atau belum, karena perubahan iklim bersifat global, sehingga dunia perlu mengetahui dan mengakui nilai faktor emisi/serapan yang nantinya dapat digunakan dalam perhitungan.

4) Data yang telah terinput dari kategori energi sebanyak 44, AFOLU sebanyak 783, kategori Limbah sebanyak 44 database.

5) Menu edit sudah dapat digunakan, fitur yang dapat menampilkan faktor emisi dalam fitur spasial (EFDB map) telah dapat digunakan,

5. Pada Tanggal 29‐30 November 2017, EFDB Update Meeting di Hotel Royal Padjajaran mengenai Rapat Pembahasan Database EFDB

1) Perlu dibentuk Editorial Board dan Expert Meeting versi Indonesia sebagai bentuk pelaksanaan tugas Tim Panel Metodologi;

2) Perlu dibuatkan panduan untuk pengisian form EFDB sebagai user manual;

3) Sebaiknya sumber berupa jurnal atau hasil tulisan lainnya, tidak ditampilkan secara umum mengingat beberapa paper tidak dapat diakses secara gratis;

4) Sebaiknya Direktorat IGRK melalukan proses penyelesaian terlebih dahulu sebelum data faktor emisi/serapan yang diusulkan dibahas dalam Panel Metodelogi.

Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang sudah dalam bentuk prosiding. Data untuk sistem ketenagalistrikan diperoleh dari buku yang dipublikasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan judul buku Petunjuk Teknis Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Pelaksanaan RAD‐GRK.

Perhitungan IGRK untuk kategori energi selama ini belum menggunakan faktor emisi lokal. Angka Faktor emisi untuk BBM diharapkan dapat digunakan untuk perhitungan IGRK selanjutnya meskipun secara keseluruhan nilai faktor emisi tersebut berada di ambang batas atas bila dibandingkan dengan faktor emisi default. Di lain pihak faktor emisi untuk sistem ketenagalistrikan, telah digunakan oleh Bappenas untuk perhitungan aksi mitigasi di kategori energi. Angka yang di tampilkan di dalam buku tersebut berasal dari Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2012.

2. Kategori IPPU (Industrial Process and Product Use)

Data yang telah terinput untuk kategori IPPU sebanyak 8 angka (Lampiran 2) dengan jumlah faktor emisi untuk Industri semen sebanyak 8 angka. Informasi mengenai faktor emisi semen diperoleh dari Puslitbang Industri Hijau dan Lingkungan Hidup, Kemeneterian Perindustrian. Berdasarkan Informasi pada rapat EFDB yang ketiga, Industri pupuk sedang melakukan penelitian mengenai faktor emisi hanya saja masih dalam proses. Faktor emisi untuk Industri semen selama ini telah digunakan dalam perhitungan emisi GRK Nasional.

3. Kategori AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land Use)

Data yang telah terinput untuk kategori AFOLU sebanyak 783 angka dengan jumlah faktor emisi untuk Sub Kategori Livestock sebanyak 54 angka (Lampiran 3), Land sebanyak 677 angka, Aggregate sources and non‐CO2 emissions sources on land sebanyak 5 angka (Lampiran 10 ), dan Rice Cultivation sebanyak 47 angka (Lampiran 11). Data untuk Sub Kategori Livestock diperoleh dari jurnal yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan tahun 2016. faktor emisi untuk livestock telah digunakan untuk perhitungan 2015 dan 2016. Data untuk sub kategori Land banyak diperoleh dari buku kompilasi di antaranya adalah buku Cadangan Karbon pada berbagai tipe hutan dan Jenis Tanaman di Indonesia Seri 1 dan Seri 2 yang di dalamnya berisi penelitian‐penelitian dari berbagai jurnal serta skripsi. Faktor emisi untuk kategori land yang berasal dari jurnal sebanyak 585 angka dan sebanyak 92 angka berasal dari skripsi.

(PEP) Pelaksanaan RAD‐GRK.

4. Kategori Limbah

Data yang telah terinput dalam kategori limbah (Methane) sebanyak 44 angka (Lampiran 12) dengan Kategori Managed Waste Disposal Sites sebanyak 16 angka, kategori Unmanaged Waste Disposal Sites sebanyak 16 angka, kategori Domestic Wastewaster Treatment and Discharge sebanyak 1 angka, kategori Industrial Wastewater Treatment and Discharge sebanyak 11 angka serta dan kategori limbah (Nitrous dioxide) sebanyak 1 angka. Data diperoleh dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. Buku BPS dengan judul Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, Policy Paper JICA dengan judul Peningkatan Keakuratan Data Aktivitas dan Parameter Terkait Faktor Emisi di Kategori Limbah.

5. Penentuan Tingkat Ketidakpastian (Uncertainty) dari Satu Faktor Emisi

Misalkan dari suatu pengukuran berulang sebanyak 1000 kali untuk menetapkan besar faktor emisi dari suatu sumber emisi diperoleh nilai faktor emisi yang nilainya berkisar dari 0.5 sampai 1.5 dan nilai rata 1.0 dalam bentuk sebaran kepekatan peluang. Untuk menetapkan tingkat uncertainty, biasanya digunakan selang kepercayaan 95%, yaitu nilai‐nilai faktor emisi yang nilainya tersebar antara nilai yang berada pada urutan ke 25 terkecil (persentil 2.5%) dan urutan 975 terbesar (persentil 97.5%). Misalkan nilai faktor emisi pada nomor urut 25 terkecil ialah 0.7 sedangkan yang pada nomor urut 975 terbesar ialah 1.3, maka tingkat ketidaktepatannya ialah + 0.3 atau bisa ditulis dalam bentuk (1.0+ 0.3). Dari hasil ini, besar tingkat ketidaktepatan ialah sebesar 0.3/1.0 * 100% = 30%.

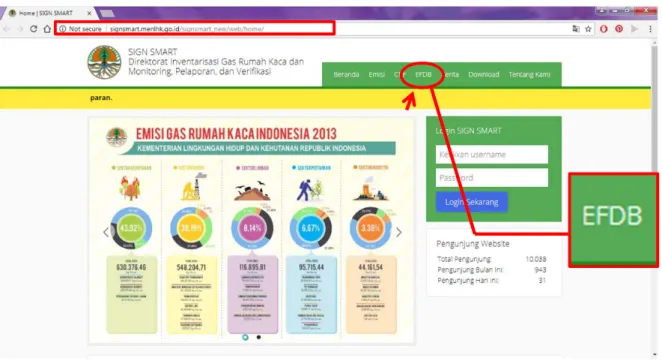

terdapat di dalam halaman SIGN‐SMART (Gambar 1).

III. INFORMASI EMISSION FACTOR DATABASE

Gambar 1. Menu EFDB pada halaman depan website SIGN‐SMART

Aplikasi EFDB dapat diakses secara umum untuk mencari data mengenai faktor emisi. Beberapa fitur yang dapat dipergunakan secara bebas oleh orang umum di antaranya ialah:

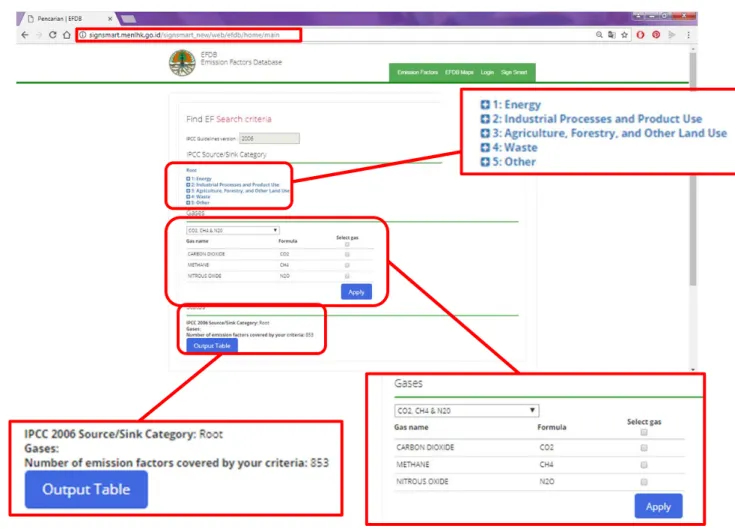

Gambar 2 Halaman utama aplikasi EFDB

Pengguna aplikasi EFDB dapat mencari data faktor emisi berdasarkan filter source /sink category yang sesuai dengan IPCC 2006 (Gambar 2). Selain memilih berdasarkan source/sink category, pengguna pun dapat memilih berdasarkan jenis gas (Gambar 2). Setelah dilakukan filter terhadap hasil yang diinginkan, kemudian pilih Aplly (Gambar 2)untuk mendapatkan faktor emisi yang diinginkan.

Jumlah dari faktor emisi menyesuaikan dengan permintaan filter yang telah diterapkan oleh pengguna, dapat dilihat pada bagian pojok bawah kiri di halaman tersebut. Faktor emisi tersebut kemudian dapat dilihat pada fitur output table (Gambar 3).

Gambar 3 Hasil dari Output Table

Informasi yang tertera pada output table diantaranya ialah EF ID, IPCC 2006, Description, Technologies/Practice, Parameters/ Condition, Region/Regional Conditions, Abatement/Control Technologies, Other Properties, Value, Unit, Data Provider, Source of Data, Update Time, Action. Pada Action, terdapat pilihan Detail yang dapat di klik dan membawa pengguna kepada informasi yang lebih detail (Gambar 4).

Gambar 5 Halaman EFDB map

Salah satu fitur yang terdapat di dalam aplikasi EFDB adalah EFDB map (Gambar 5).

EFDB map memiliki fungsi menampilkan faktor emisi yang ada pada lokasi tertentu.

Dalam tampilannya, faktor emisi dapat dipilih sesuai yang diinginkan berdasarkan source/sink category IPCC 2006. Tampilan faktor emisi dalam fitur ini dapat dilihat pada Gambar 6. Informasi detail mengenai faktor emisi tersebut dapat dilihat dengan melakukan klik pada kolomnya (Gambar 7).

Gambar 6 Hasil pencarian faktor emisi pada suatu lokasi.

Gambar 7 Informasi detail dari faktor emisi tersebut

Gambar 8 Fitur request login

Pengguna yang ingin berkontribusi dalam memberikan informasi mengenai hasil penelitian faktor emisi, dapat mengunjungi menu login pada aplikasi EFDB dan memilih pilihan request login (Gambar 8).

uncertainty dalam perhituangan emisi gas rumah kaca. Dalam rangka mengumpulkan dan mengembangkan emission factor data base, berbagai kegiatan banyak dilakukan seperti update, input serta perbaikan sistem aplikasi.

Hingga bulan Desember tahun 2017, total data yang telah terkumpul sebanyak 852 angka dengan rincian sebanyak 17 pada kategori energi, 8 pada kategori IPPU, 783 pada kategori AFOLU, dan 44 pada kategori limbah. Beberapa dari nilai tersebut telah digunakan dalam perhitungan serta ditetapkan akan digunakan pada perhitungan selanjutnya. Sistem aplikasi yang telah mengalami beberapa perkembangan seperti adanya menu edit, pilihan menu request login yang dapat digunakan oleh para pengguna yang ingin ikut berkontribusi dalam proses input data, serta EFDB Map.

Selama proses tersebut, Direktorat Inventarisasi GRK dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi melalui Sub Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kategori Berbasis Lahan masih banyak mengalami kendala serta kekurangan baik dalam proses update data maupun pelayanan yang diberikan. Hal‐hal tersebut akan menjadi perbaikan di tahun mendatang.

Kerjasama lintas eselon, kementerian, serta berbagai pihak lain telah sangat membantu baik dalam proses update data maupun masukan berbagai informasi untuk pengembangan sistem aplikasi EFDB Nasional. Hal‐hal seperti itu sangat diharapkan agar EFDB ‐ Indonesia menjadi lebih baik di tahun yang akan mendatang.

National Green House Gasses Inventory From Livestock 2016 Using Tier 2.

Adiriono T. 2009. Pengukuran kandungan karbon (carbon stock) dengan metode karbonasi pada hutan tanaman jenis Acacia crassicarpa (Studi Kasus di HPH PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industries). Tesis. Yogyakarta (ID): Program Studi Ilmu Kehutanan, Jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan Universita Gadjah Mada, Yogyakarta.

Aminudin. 2008. Kajian potensi cadangan karbon pada pengusahaan hutan rakyat (studi kasus: hutan rakyat Dengok, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul). Tesis.

Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Asyisanti. 2004. Potensi karbon di atas permukaan tanah pada hutan rakyat (studi kasus di Desa Karyasari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat). Sripksi. Bogor (ID): Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [BAPPENAS]. 2013. Petunjuk Teknis Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Pelaksanaan RAD‐GRK. Kementerian Perancanaan Pembangunan Nasional. Jakarta (ID): Kementerian Perencanaan Pembangunan Nassional.

Badan Pusat Statistik. 2014. Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indoneisa dan Provinsi. Consumption of Caloric and Protein of Indoneisa and Province. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.

Bismark et al. (2008): Biomasa dan kandungan karbon pada hutan produksi di cagar biosfer pulau siberut, sumatera barat. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam. Vol. V No. 5: 397 ‐ 407, 2008.

Cesylia L. 2009. Cadangan karbon pada pertanian karet (Hevea brasiliensis) di perkebunan

: Vol. 9 No. 1.

Dharmawan et al.. 2013. Enhanced approaches to estimate net emission reductions from deforestation and degradation of undrained peat swamp forests in central Kalimantan, Indonesia.

Directorate General of Forestry Planning. 2014. Forest Resource Potency from National Forest Inventory Plots. Ministry of Environmental and Forestry Indonesia.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, KESDM. 2012. Surat Nomor 1281/05/600.4/2012 perihal Penyampaian Perhitungan Faktor Emisi Proyek Clean Development Mechanism, 8 Februari 2012.

Englhart et al.. 2014. Scientific Report. Assessment of biomass variability of different tropical forest types and degradation levels by large‐scale airborne LiDAR measurements in Central Kalimantan, Indonesia. Kalimantan Forests and Climate Partnership. Forest and Climate Change Programme (FORCLIME) dan Biodiversity and Climate Change

Project (BIOCLIME). 2015. Generation of locally derived emission factors in the districts of Berau and Kapuas Hulu, Kalimantan, Indonesia. Jakarta (ID): Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ‐ Forest and Climate Change Programme (FORCLIME) dan Biodiversity and Climate Change Project (BIOCLIME), cooperation with Ministry of Environment and Forestry.

Golden Agri‐Resources & SMART. 2012. Laporan penelitian hutan ber‐stok karbon tinggi.

Pendefinisian dan identifikasi wilayah hutan ber‐Stok karbon tinggi untuk kemungkinan konservasi. Laporan Penelitian. Dipublikasikan oleh Golden Agri‐

Resources and SMART, Bekerjasama dengan The Forest Trust and Greepeace. Juni 2012.

Hapsari M R. 2011. Pendugaan serapan karbon pada tanaman mangrove di Desa Sawah Luhur, Serang, Banten. http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/54289.

Hardjana A K. 2011. Potensi biomassa dan karbon pada hutan tanaman Acacia mangium di

Hiratsuka M, Toma T, Diana R, Hardriyanto D dan Morikawa Y. 2006. Biomass Recovery of Naturally Regenerated Vegetation after the 1998 Forest Fire in East Kalimantan, Indonesia. JARQ: 40 (3), 277 – 282.

Indrajaya Y. 2013. Cadangan karbon hutan lindung long ketrok di Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur untuk mendukung mekanisme REDD+. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan: Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 99 – 109.

Irawan D J. 2009. Pendugaan kandungan karbon pada tegakan jati tidak terbakar dan npasca kebakaran permukaan di KPH Malang Perum Perhutani Unit II Jawa Timur. Skripsi. Bogor (ID): Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Isdiyantoro. 2007. Pendugaan cadangan karbon pohon pada ruang terbuka hijau (rth) kota di kodya jakarta timur menggunakan citra landsat. Tesis. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan JICA. 2015. Peningkatan Keakuratan Data Aktivitas dan Parameter Terkait Faktor Emisis di Sektor Limbah untuk Memperbaiki Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Revisi Target Aksi Mitigasi di Indonesia. Jakarta (ID): Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Konecny et al. 2016. Variable carbon losses from recurrent fires in drained peatlands. Global Change Biology: 22, 1469–1480.

Krisnawati H, Wahjono D. dan Imanuddin R. 2011. Changes in the species composition, stand structure and aboveground biomass of a lowland dipterocarp forest in Samboja, East Kalimantan. Indonesian Journal of Forestry Research: 8 (1): 1‐16. DOI:

http://dx.doi.org/10.20886/ijfr.2011.8.1.1‐16

Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.

Menteri Negara Lingkungan Hidup. 1995. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup:

Nomor: KEP‐51/MENLH/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.

Menteri Lingkungan Hidup. 2014. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia: Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah

Monde A. 2009. Degradasi stok karbon akibat alih guna lahan hutan menjadi lahan kakao di DAS Nopu, Sulawesi Tengah. Jurnal Agroland: No 16 (2); 110‐117.

Murdiyarso M, Purbopuspito J, Kauffman J B, Warren M W, Sasmito S D, Donato D C, Manuri M, Krisnawati H, Taberima S, dan Kurnianto S. 2015. The potential of Indonesian mangrove forests for global climate change mitigation. Nature Climate Change: 5 (12): 1089‐1092. DOI: 10.1038/NCLIMATE2734.

Muzahid H A. 2008. Potensi simpanan karbon di hutan alam tropika Indonesia. Skripsi.

Fakultas Kehutanan. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Bogor

Onrizal. 2004. Model penduga biomassa dan karbon tegakan hutan kerangas di Taman Nasional Danau Sentarum, Kalimantan Barat. Tesis. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Prakosa D, Arisanti H, Marlina I, dan Tampubolon J. 2012. Perhitungan Karbon untuk Perbaikan Faktor Emisi dan Serapan GRK Kehutanan pada Lahan Gambut.

Laporan Hasil Penelitian. Balai Penelitian Kehutanan Palembang. Palembang.

Rachman S. 2009. Pendugaan potensi kandungan karbon pada tegakan sengon di hutan rakyat. Skripsi. Bogor (ID): Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.

LiDAR LiDAR

Model Forest Management Units in Kapuas Hulu, Malinau and Berau Districts, Kalimantan, Indonesia. Germany: RSS – Remote Sensing Solutions GmbH.

Rizon M. 2005. Profil kandungan karbon pada setiap fase pengelolaan lahan hutan oleh masyarakat menjadi repong damar. Tesis. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana.

Institut Pertanian Bogor.

Rusonolo T. 2006. Model Pendugaan persediaan karbon tegakan agroforestry untuk pengelolaan hutan milik melalui skema perdagangan karbon. Disertasi. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Rusulono, Rochmayanto Y, Wibowo A, et al. 2014. Cadangan karbon pada berbagai tipe hutan dan jenis tanaman di Indonesia. Yogya (ID): Kanisius

Rutishauser et al. 2013. Generic allometric models including height best estimate forest biomass and carbon stocks in Indonesia. Jurnal Forest Ecology and Management: 307 (2013) 219–225.

Sadelie A, Kusumastanto T, Kusmana C, dan Hardjomidjojo H. 2011. Kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis perdagangan karbon. Jurnal Hutan dan Masyarakat: Vol. 6 No. 1.

Samsoedin et al.. 2009. Potensi biomasa karbon hutan alam dan hutan bekas tebangan setelah 30 tahun di hutan penelitian Malinau, Kalimantan Timur. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam. Vol. VI No. 1 : 47 – 56.

Samsoedin I, Heriyanto N M dan Siregar C A. 2009. Biomasa karbon pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara. Info Hutan. Volume VI (2): 111‐124.

Siregar dan Heriyanto. 2010. Akumulasi biomassa karbon pada skenario hutan sekunder di

Solichin, Lingenfelder M, dan Steinmann K H. 2011. Tier 3 Biomass Assessment for Baseline Emission in Merang Peat Swamp Forest. Paper Presented at Workshop on Tropical Wetland Ecosystem of Indonesia. CIFOR 11‐14 April 2011. Merang REDD Pilot Project. Palembang.

Solichin et al.. 2012. Inventarisasi Karbon dan Tegakan Hutan di KPH Kapuas Hulu.

Samarinda (ID): Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu.

Sujarwo W. 2016. Stand biomass and carbon storage of bamboo forest in Penglipuran traditional village, Bali (Indonesia). Journal of Forestry Research: 27 (4): 913‐917.

Yohana. 2009. Perdugaan potensi simpanan karbon dari tegakan pinus tidak terbakar dan pasca terbakar di KPH Malang Perum Perhutani Unit II Jawa Timur. Skripsi.

Bogor (ID): Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Yamani A. 2013. Studi kandungan karbon pada hutan alam sekunder di Hutan Pendidikan Mandiangin Fakultas Kehutanan Universitas Lampung. Jurnal Hutan Tropis: Volume 1 No. 1.

Yulianti N. 2009. Cadangan karbon lahan gambut dari agroekosistem kelapa sawit PTPN IV Ajamu, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Tesis. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.

Yuniawati, Budiaman A, dan Elias. 2011. Estimasi potensi biomasa dan masa karbon hutan tanaman Acacia crassicarpa di lahan gambut (Studi kasus di areal HTI Kayu Serat di Pelalawan Provinsi Riau). Jurnal Penelitian Hasil Hutan:Vol 29 No 4.

or em is i pada Sek to r En er gi ( Carbon dioxide )

tion Parameters / Conditions Region / Regional Conditions Other properties Value untuk Pertamax Indonesia, nasional NVC Nasional = 29,65 MJ/Liter 19,8 untuk Premium Indonesia, nasional NVC Nasional = 29,63 MJ/Liter 19,9 untuk Avtur Indonesia, nasional NVC Nasional = 34,59 MJ/Liter 20,0 untuk Kerosine Indonesia, nasional NVC Nasional = 35,65 MJ/Liter 20,1 untuk O Minyak Diesel/IDO Indonesia, nasional NVC Nasional = 38,33 MJ/Liter 20,2 untuk Solar/ADO Indonesia, nasional NVC Nasional = 35,73 MJ/Liter 20,3 untuk /FO Minyak bakar/FO Indonesia, nasional NVC Nasional = 40,94 MJ/Liter 20,5 untuk oneksi dura – Sistem Interkoneksi Jawa ‐ Madura ‐ Bali Jawa; Madura; Bali 0,741 kgCO2/ kuntuk oneksi Sistem Interkoneksi Sumatera Sumatera 0,748 kgCO2/ k

untuk oneksi (Sistem

Sistem Interkoneksi Khatulistiwa (Sistem Kalimantan Barat) Kalimantan Barat 0,748 kgCO2/ k

EMISSION FACTORS DAT

tuk latan dan Sistem Interkoneksi Barito (Sistem Kalimantan Selatan dan Tengah)

Kalimantan Selatan dan Tengah 1,003kgCO2 tuk m mur)

Sistem Interkoneksi Mahakan (Sistem Kalimantan Timur) Kalimantan Timur 0,820kgCO2 tuk tamobagu Sistem Interkoneksi Minahasa ‐ Kotamobagu Minahasa‐ Kotamobago 0,319kgCO2 tuk an –

Sistem Interkoneksi Sulawesi Selatan – Sulawesi Barat Sulawesi Selatan‐ Sulawesi Barat 0.601kgCO2 tuk Sistem Interkoneksi Batam Batam 0,568kgCO2 untuk a Tenggara Maluku, Nusa Tenggara and Papua Maluku, Nusa Tenggara and Papua 0,800 kgCO2/ k

untuk Listrik l (PLTD) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 0,800 kgCO2/ k

EMISSION FACTORS DAT

or em is i pada Sek to r IP PU ( Carbon diox yd e )

Parameters / Conditions Region / Regional Conditions untuk semen pada tahun 2009 semen, tahun 2009 Indonesia, nasional untuk semen pada tahun 2010 semen, tahun 2010 Indonesia, nasional untuk semen pada tahun 2011 semen, tahun 2011 Indonesia, nasional untuk semen pada tahun 2012 semen, tahun 2012 Indonesia, nasional untuk semen pada tahun 2013 semen, tahun 2013 Indonesia, nasional untuk semen pada tahun 2014 semen, tahun 2014 Indonesia, nasional untuk semen pada tahun 2015 semen, tahun 2015 Indonesia, nasional untuk semen pada tahun 2016 semen, tahun 2016 Indonesia, nasionalEMISSION FACTORS D

emisi pa da Sekt or AFOLU K at eg or i Livestock ( M et ha ne )

Description Parameters / Conditions Region / Regional Conditions Value Faktor emisi untuk Beef Cattle (Weaning)Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 181,83

EMISSION FACTORS DAT

Faktor emisi untuk Beef Cattle (Yearling)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 271,78

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Beef Cattle (Young)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 417,73

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Beef Cattle (Mature)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 558,96

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Beef Cattle (Fattening)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 254,87

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Dairy Cattle (Weaning)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 165,50

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Dairy Cattle (Yearling)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 350,55

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Dairy Cattle (Young)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 519,60

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Dairy Cattle (Mature)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 771,44

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Buffalo (Weaning)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 205,53

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Buffalo (Yearling)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 411,06

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Buffalo (Young)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 616,59

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Buffalo (Mature)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 822,12

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Sheep (Weaning)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 13,052

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Sheep (Yearling)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 43,304

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Sheep (Mature)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 52,502

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Goat (Weaning)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 22,962

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Goat (Yearling)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 26,482

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Goat (Mature)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 32,705

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Swine (Weaning)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 0,4331

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Swine (Marketing)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 10,291

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Swine (Breeding)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 12,785

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Horse (Weaning)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 259,88

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Horse (Yearling)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 532,69

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Horse (Maature)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 749,45

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Beef Cattle (Weaning)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 0,7822

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Beef Cattle (Yearling)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 16,202

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Beef Cattle (Young)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 34,661

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Beef Cattle (Mature)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 36,352

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Beef Cattle (Fattening)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 79,662

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Dairy Cattle (Weaning)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 0,5167

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Dairy Cattle (Yearling)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 25,152

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Dairy Cattle (Young)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 55,262

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Dairy Cattle (Mature)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 121,81

EMISSION FACTORS D

Faktor emisi untuk Buffalo (Weaning)

Sistem makanan: sumber makanan diberikan oleh peternak, pada dasarnya berasal dari pertanian dan perkebunan yang kandungan seratnya tinggi namun rendah protein. Selain itu hewan‐ hewan tersebut diberi makanan yang tinggi protein juga seperti dedaunan dari jenis leguminose, dll serta makanan yang tinggi kandungan energinya seperti limbah singkong dan gabah. pada Indonesia bagian timur (NTT, NTB, Sulawesi) sistemnya lebih mengarah kepada penggembalaan dengan jenis makanan rumput asli daerah sana yang tentunya berkualitas rendah karena tinggi seratnya; sistem ternaknya: 98% untuk hewan ruminan masih diternakkan oleh peternak kecil sedangkan untuk ayam skalanya lebih besar.

Indonesia, nasional 0,7476

EMISSION FACTORS D