PEMANFAATAN ARANG SEKAM PADI SEBAGAI ADSORBEN

UNTUK MENURUNKAN KADAR BESI DALAM AIR SUMUR

SKRIPSI

CRISMASLY SITANGGANG

070822002

DEPARTEMEN KIMIA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PEMANFAATAN ARANG SEKAM PADI SEBAGAI ADSORBEN UNTUK MENURUNKAN KADAR BESI DALAM AIR SUMUR

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Sains

CRISMASLY SITANGGANG 070822002

DEPARTEMEN KIMIA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PERSETUJUAN

Judul : PEMANFAATAN ARANG SEKAM PADI SEBAGAI ADSORBEN UNTUK MENURUNKAN KADAR BESI DALAM AIR SUMUR

Kategori : SKRIPSI

Nama : CRISMASLY SITANGGANG

Nomor Induk Mahasiswa : 070822002

Program Studi : SARJANA (S1) KIMIA EKSTENSI Departemen : KIMIA

Fakultas : MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN

ALAM (FMIPA) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Disetujui di

Medan, Agustus 2010

Komisi Pembimbing :

Pembimbing 2 Pembimbing 1

Drs. Chairuddin, M.Sc Drs. Saut Nainggolan

NIP : 195912311987011001 NIP : 194701251974031001

Diketahui/Disetujui oleh

Departemen Kimia FMIPA USU Ketua,

PERNYATAAN

PEMANFAATAN ARANG SEKAM PADI SEBAGAI ADSORBEN UNTUK MENURUNKAN KADAR BESI DALAM AIR SUMUR

SKRIPSI

Saya mengakui bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang masing-masing disebutkan sumbernya.

Medan, Agustus 2010

PENGHARGAAN

Segala puji, hormat serta syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas kasih karuniaNYA dalam setiap pimpinanNYA dalam setiap detik kehidupan penulis. Sesungguhnya kesanggupan penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini hanya karena campur tangan Tuhan sehingga penulis dapat mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab penulis dalam mencapai gelar Sarjana Sains.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Drs.Saut Nainggolan selaku Pembimbing 1 dan Bapak Drs.Chairuddin selaku Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan saran kepada penulis selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini dan kepada Bapak Prof Harlem Marpaung selaku Kepala Laboratorium bidang Kimia Analitik FMIPA USU yang telah memberikan saran-saran kepada penulis. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Ketua dan Sekretaris Departemen KIMIA FMIPA USU, Ibu Dr. Rumondang Bulan Nst,M.Sc dan Bapak Drs.Firman Sebayang,MS. Kepada semua Dosen Departemen Kimia FMIPA USU yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan di FMIPA USU Medan. Kepada laboran Seri Mawarni dan Sri Pratiwi Aritonang, seluruh asisten Laboratorium Kimia Analitik, teman- teman stambuk 2007, seluruh elemen KMKS, KTB Manna, KPA Rajawali dan teman-teman satu kost. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang terkasih Bapak Drs. Dj Sitanggang, Mama R. Sipayung, Keluarga Bang Juni dan Kak Yani, Ade Olive, Kak Ister dan Bang Moan untuk dukungan doa, materi dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena keterbatasan penulis baik dalam literatur maupun pengetahuan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2010

ABSTRAK

The Application Of Rice Husk Charcoal As Adsorbent For Reducing

Iron Contents Of Well Water

ABSTRACT

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN ii

PERNYATAAN iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1Latar Belakang 1 1.2Permasalahan 2 1.3Pembatasan Masalah 3 1.4Tujuan Penelitian 3

1.5Manfaat Penelitian 3

1.6Lokasi Penelitian 3

1.7Metodologi Penelitian 4 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 5 2.1 Padi 5 2.2 Sekam Padi 6 2.2.1 Komposisi Sekam Padi dan Abu Sekam Padi 7 2.2.2 Pemanfaatan Sekam Padi di Bidang Industri 7 2.3 Persyaratan Kualitas Air 8 2.3.1 Persyaratan Fisika 8 2.3.2 Persyaratan Kimia 9

2.4 Air Tanah 10

2.5 Senyawa Besi dalam Air 11

2.6 Arang Aktif 12

2.7 Adsorpsi 14

2.7.1 Adsorpsi Zat Terlarut oleh Zat Padat 14

2.7.2 Jenis-Jenis Adsorpsi 15

2.7.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adsorpsi 15

2.8 Spektrofotometri 16

BAB 3 BAHAN DAN METODE PENELITIAN 18

3.1 Alat – Alat 18

3.2 Bahan – Bahan 18

3.3 Prosedur Penelitian 19

3.3.1 Pembuatan Pereaksi dan Larutan Standar untuk Penentuan Besi 19

3.3.3 Penentuan Panjang Gelombang Maksimum 20

3.3.4 Pembuatan Kurva Kalibrasi 20

3.3.5 Pembuatan Arang Aktif 21

3.3.6 Penentuan Besi (Fe) dari Sampel secara Spektrofotometri 21

3.3.7 Penentuan Besi (Fe) dari Sampel setelah Dilewatkan Adsorben 22

3.4 Bagan Penelitian 23

3.4.1 Pembuatan Arang Aktif 23

3.4.2 Penentuan Besi (Fe) dari Air Sumur 24

3.4.3 Penentuan Besi (Fe) dari Air Sumur setelah Dilewatkan Adsorben25 BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 26

4.1 Hasil Penelitian 26

4.2 Pengolahan Data 26

4.2.1 Penurunan Persamaan Garis Regresi dengan Metode Kurva Kalibrasi 26

4.2.2 Penurunan Persamaan Garis Regresi 27

4.2.3 Koefisien Korelasi 28

4.2.4 Penentuan Batas Deteksi 30

4.2.5 Penentuan Kadar Besi dari Sampel 31

4.2.6 Penentuan Deviasi Standar 34

4.2.7 Penentuan Persen Penurunan Kadar Besi dari Sampel 35

4.3 Pembahasan 37

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 41

5.1 Kesimpulan 41

5.2 Saran 41

DAFTAR PUSTAKA 42

DAFTAR TABEL

Halaman

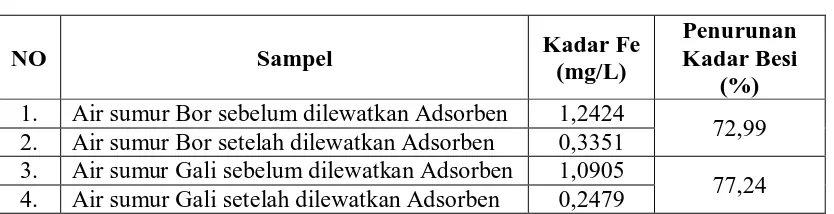

Tabel 1 Hasil Penentuan Kadar Besi dari Sampel Air Sumur Gali dan Air Sumur Bor sebelum dan setelah Dilewatkan Adsorben dan Penentuan

Kadar Besi 26

Tabel 2 Hasil Pengukuran % Transmitansi/Absorbansi Logam Besi sebelum

Dilewatkan Adsorben 31 Tabel 3 Hasil Pengukuran % Transmitansi/Absorbansi Logam Besi setelah

Dilewatkan Adsorben 32 Tabel 4 Kadar Besi dari Air Sumur Bor sebelum dan setelah Dilewatkan

Adsorben 36

Tabel 5 Kadar Besi dari Air Sumur Gali sebelum dan setelah Dilewatkan

Adsorben 36

Tabel 6 Penentuan Panjang gelombang Maksimum dari Larutan Standar

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Penentuan Panjang Gelombang Maksimum dari Larutan

ABSTRAK

The Application Of Rice Husk Charcoal As Adsorbent For Reducing

Iron Contents Of Well Water

ABSTRACT

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hingga saat ini padi masih merupakan produk utama pertanian dinegara agraris

termasuk Indonesia, hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa beras merupakan bahan

makanan pokok. Sekam padi merupakan salah satu produk samping dari proses

penggilingan padi, selama ini hanya menjadi limbah dan belum dimanfaatkan secara

optimal. Sekam padi merupakan lapisan keras yang terdiri dari dua bentuk daun, yaitu

sekam kelopak dan sekam mahkota. Saat proses penggilingan padi, sekam akan

terpisah dari butiran beras dan menjadi bahan sisa/limbah dari penggilingan padi.

Dari penggilingan padi akan menghasilkan sekitar 25% sekam, 8% dedak, 2% bekatul

& 65% beras. (Haryadi. 2006)

Ditinjau dari komposisi kimia, sekam padi mengandung beberapa unsur kimia

penting yaitu kadar air (9,02%), protein kasar (3,03%), lemak (1,18%), serat kasar

(35,68%), abu (17,17%) dan karbohidrat (33,71%). (Houston.1972)

Hasil pembakaran sekam padi dapat menghasilkan arang yang dinamakan

arang sekam padi, dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan diantaranya sebagai

bahan baku untuk industri kimia, bahan bangunan, sebagai adsorben logam-logam

berat seperti Pb, Cd, Cr, Fe dalam air.

(http://Penggunaan-arang-sekam-padi.htmL.aditbayore.blogspot.com)

Besi merupakan salah satu elemen kimia yang dapat ditemui hampir disetiap

tempat dibumi/semua lapisan geologis. Umumnya besi yang terdapat dalam air dapat

bersifat terlarut sebagai Fe2+dan Fe3+, sebagai butiran koloidal dalam bentuk senyawa

Fe(OH)3, Fe2O3, FeO dan bergabung dengan zat anorganik seperti tanah liat.

(lumpur dan pasir halus) maupun bahan organik yang berupa plankton dan

mikroorganisme lain. Salah satu masalah dari air sumur yaitu tingginya kandungan

besi, jika air sumur tersebut didiamkan dalam bak penampungan maka secara perlahan

akan berubah warnanya menjadi kuning atau kelihatan keruh karena Fe2+ teroksidasi

oleh udara menjadi Fe2O3. (Alaerts.1984)

Berbagai macam bahan baku dapat digunakan untuk menghasilkan arang aktif

yaitu bahan yang mengandung karbon, antara lain berbagai jenis kayu, serbuk gergaji,

kulit atau biji buah-buahan, batu bara, tongkol jagung, tempurung kelapa, sekam padi

dan lain-lain. Dari semua bahan baku ini ada kalanya dapat langsung diproses sebagai

arang aktif dan ada pula yang melalui proses aktivasi. Cara mengaktifkan yaitu dngan

memakai gas pengoksidasi seperti udara atau karbondioksida dan karbonasi bahan

baku dengan memakai pelarut kimia seperti seng klorida atau asam fosfat.

(Kusnaedi, 2010)

Dari hasil penelitian terdahulu, telah dilakukan pembuatan arang aktif dari

sekam kayu dengan menggunakan asam fosfat sebagai aktivator. Peneliti terdahulu

juga telah melakukan penelitian tentang pemakaian berbagai aktivator dalam

pembuatan arang aktif dan diperoleh bahwa asam fosfat merupakan aktivator yang

baik karena lebih efektif untuk menghasilkan arang aktif dengan daya serap yang

tinggi, bila dibandingkan dengan aktivator lain seperti H2SO4, NaOH, senyawa

khlorida dan lain-lain. (Silalahi.1996)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk memanfaatkan

sekam padi sebagai adsorben dengan menggunakan aktivator asam fosfat dan

diaplikasikan untuk menurunkan kadar besi dalam air sumur.

1.2 Permasalahan

Berapa besar kemampuan arang aktif dari sekam padi untuk menurunkan logam Besi

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan arang aktif yaitu dari sekam

padi.

2. Parameter yang dianalisis yaitu menurunkan kadar besi secara

spektrofotometri.

3. Perlakuan sampel dilakukan sebelum dan setelah dilewatkan dari kolom,

dalam hal ini fase diam adalah arang aktif dari sekam padi dan fase geraknya

adalah sampel. Sampel yang akan dianalisis yaitu air sumur bor dan air sumur

gali.

1.4 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan persen penurunan kadar Besi dari sampel

dengan memanfaatkan sekam padi sebagai adsorben.

1.5 Manfaat

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan informasi tentang

pemanfaatan sekam padi bagi masyarakat sehingga tidak hanya sekedar limbah yang

akan dijadikan sebagai pupuk untuk tanaman, namun dapat bermanfaat sebagai

adsorben yaitu untuk menurunkan kadar Besi dalam air sumur.

1.6 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Analitik Fakultas Matematika dan

1.7 Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan eksperimen laboratorium, dilakukan dengan cara :

1. Penyediaan Bahan Baku sebagai Adsorben

Sekam padi diambil dari pabrik kilang padi di daerah Setia Budi, pemanfaatan sekam

padi sebagai adsorben dengan menggunakan aktivator asam fosfat. Dilakukan

perendaman selama 24 jam, dilakukan pengarangan didalam tanur pada suhu 500°C

selama 4 jam. Sekam padi yang diolah lebih lanjut menjadi arang aktif di ayak dengan

ukuran partikel 80 mesh. Penurunan kadar Besi dari air sumur yaitu dengan

melewatkan air sumur melalui kolom yang berisi arang aktif dari sekam padi dan

dibiarkan selama 1 jam (arang aktif sebagai fase diam dan air sumur sebagai fase

gerak ). Penentuan kadar Besi (Fe) dilakukan dengan metode spektrofotometri.

2. Pengambilan Sampel

Sampel air sumur bor dan air sumur gali diambil dari perumahan penduduk di jalan

Sempurna pasar 7 Tembung – Bandar Kalippa. Kedalaman sumur bor 30 m dan sumur

gali 9 m. Pengambilan sampel air sumur bor dan air sumur gali masing-masing

dilakukan dari 3 titik pengambilan. Pengambilan sampel air sumur bor diambil

langsung dari kran/mulut pompa, ditampung kira-kira lima menit setelah air mulai

dibuang (dikeluarkan), pengambilan dilakukan berdasarkan variasi waktu yaitu

dengan selang waktu 1 jam untuk setiap pengambilan. Pengambilan air sumur gali

yaitu secara sembarang sebanyak 3 kali pengambilan. Masing-masing sampel air

sumur bor dan air sumur gali yang telah diambil dari 3 titik pengambilan dicampur

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Padi

Padi merupakan produk utama pertanian dinegara agraris termasuk Indonesia, hal ini

disebabkan oleh kenyataan bahwa beras merupakan hasil olahan dari padi yang

merupakan bahan makanan pokok. Tumbuhan padi adalah tumbuhan yang tergolong

tanaman air, namun sebagai tanaman air bukan berarti tanaman padi itu hanya bisa

tumbuh di tanah yang terus - menerus digenangi air, baik penggenangan itu terjadi

secara alamiah, ditanah rawa-rawa, maupun penggenangan itu disengaja pada

tanah-tanah sawah. Tanaman padi juga dapat tumbuh ditanah-tanah daratan atau tanah-tanah kering

asalkan curah hujan mencukupi kebutuhan tanaman akan air. (Siregar.1981)

Klasifikasi Ilmiah Kingdom Plantae

Ordo Poales

Famili Poaceae

Genus Oryza

Spisies O. sativa

Nama Binomial

2.2 Sekam Padi

Sekam padi adalah bagian terluar dari butir padi yang merupakan hasil samping saat

proses penggilingan padi dilakukan. Sekitar 20% dari bobot padi adalah sekam padi

dan kurang lebih 15% dari komposisi sekam padi adalah abu sekam yang selalu

dihasilkan setiap kali sekam dibakar. (Hara. 1986)

Sekam padi merupakan lapisan keras yang meliputi kariopsis yang terdiri dari

dua bentuk daun yaitu sekam kelopak dan sekam mahkota, dimana pada proses

penggilingan padi, sekam akan terpisah dari butir beras dan menjadi bahan sisa atau

limbah penggilingan. Dari penggilingan padi akan menghasilkan sekitar 25% sekam,

8% dedak, 2% bekatul dan 65% beras. Sekam tersusun dari jaringan serat-serat

selulosa yang mengandung banyak silika dalam bentuk serabut-serabut yang sangat

keras. Pada keadaan normal, sekam berperan penting melindungi biji beras dari

kerusakan yang disebabkan oleh serangan jamur secara tidak langsung, melindungi

biji dan juga menjadi penghalang terhadap penyusupan jamur. Selain itu sekam juga

dapat mencegah reaksi ketengikan karena dapat melindungi lapisan tipis yang kaya

minyak terhadap kerusakan mekanis selama pemanenan, penggilingan dan

pengangkutan. ( Haryadi. 2006 )

Sekam padi menduduki 7% dari produksi total padi yang biasanya hanya

ditimbun dekat penggilingan padi sebagai limbah sehingga mencemari lingkungan,

kadang-kadang juga dibakar. Sekam padi juga dapat digunakan sebagai pupuk, bahan

tambahan untuk media tumbuh tanaman sayuran secara hidroponik. Penumpukan

sekam padi ditanah dapat membantu mempercepat proses dalam peningkatan hasil

tanaman. Hasil analisis sekam padi adalah sebagai berikut:

Pemanfaatan sekam padi secara tidak langsung dapat memperbaiki sifat fisik

tanah karena dapat mempengaruhi sifat fisika, kimia dan biologi tanah. Pengaruh

utama terhadap struktur tanah yaitu berhubungan dengan pemadatan, aerasi dan

perkembangan akar. Apabila persentase kandungan sekam padi berkurang/menurun

maka konsekuensinya terjadi penurunan aerasi yang akan menghambat perkembangan

akar, menurunkan kemampuan akar untuk menyerap dan menghambat aktivitas

mikroorganisme. (Sutanto.2002)

2.2.1 Komposisi Sekam Padi dan Abu Sekam Padi

(Luh.1991)

2.2.2 Pemanfaatan Sekam Padi di Bidang Industri

a. Sumber Silika

Sekitar 20% silika dalam sekam padi merupakan suatu sumber silika yang cukup

tinggi, silika dari sekam merupakan saingan dari sumber silika lain seperti pasir,

bentonit dan tanah diatomae tetapi biasanya silika dari sekam padi mempunyai

keuntungan karena jumlah elemen lain (pengotor) yang tidak diinginkan adalah sangat

Komposisi Kulit Padi

Air, % 7,6 – 10,2 Protein Kasar, % 1,9 – 3,7 Lemak Kasar, % 0,3 – 0,8 Serat Kasar, % 35,0 – 46,0 Karbohidrat, % 26,5 – 29,8 Abu, % 13,2 – 21,0 Silika, % 18,0 – 22,3 Kalsium, mg/g 0,6 – 1,3 Fosfor, mg/g 0,3 – 0,7 Serat murni pencuci, % 66,0 – 74,0 Serat asam pencuci, % 58,0 – 62,0 Lignin, % 9,0 – 20,0 Selulosa, % 28,0 – 36,0 Pentosa, % 21,0 – 22,0 Hemiselulosa, % 12,0

sedikit dibandingkan jumlah silikanya. Silika diperoleh dari pembakaran sekam untuk

menghasilkan abu atau secara ekstraksi sebagai natrium – silikat dengan larutan alkali.

b. Pemurnian Air

Pemanfaatan sekam antara lain sebagai sumber energi, abu gosok yaitu untuk

keperluan rumah tangga, bahan pencampur untuk pembuatan semen portland dalam

bidang industri, selain itu untuk menjernihkan air. Pemanfaatan sekam padi untuk

menjernihkan air yaitu melalui proses filtrasi/penyaringan partikel, koagulasi dan

adsorpsi. Akan tetapi karbon yang terkandung didalam sekam padi berfungsi sebagai

koagulan pembantu dengan menyerap atau menurunkan logam – logam pada air yang

tercemar.

c. Bahan Bakar

Pembakaran merupakan satu metode yang umum dan sering digunakan dalam proses

akhir pengolahan sekam padi. Sekam padi yang dibakar secara langsung untuk

meneruskan aliran uapnya atau digunakan didalam generator untuk menghasilkan

tenaga penguat dengan minyak ter yang memiliki nilai bahan bakar.

d. Bahan Bangunan

Manfaat sekam padi sebagai bahan bangunan berhubungan dengan pengerasan balok,

batu bata, ubin, batu tulis dan sifat lunak. (Luh.1991)

2.3 Persyaratan Kualitas Air

2.3.1 Persyaratan Fisika

Air yang berkualitas harus memenuhi persyaratan fisika sebagai berikut:

a. Jernih atau Tidak Keruh

Air yang keruh disebabkan oleh adanya butiran-butiran koloid dari tanah liat, semakin

b. Tidak Berwarna

Air untuk keperluan rumah tangga harus jernih, air yang berwarna berarti

mengandung bahan-bahan lain yang berbahaya bagi kesehatan.

c. Rasanya Tawar

Secara fisika, air bisa dirasakan oleh lidah, air yang terasa asam, manis, pahit atau asin

menunjukkan air tersebut tidak baik. Rasa asin disebabkan adanya garam-garam

tertentu yang larut dalam air sedangkan rasa asam diakibatkan adanya asam organik

maupun asam anorganik.

d. Tidak Berbau

Air yang baik memiliki ciri tidak berbau bila dicium dari jauh maupun dari dekat. Air

yang berbau busuk mengandung bahan organik yang sedang mengalami dekomposisi

(penguraian) oleh mikroorganisme air.

e. Temperaturnya Normal

Air yang baik harus memiliki temperatur sama dengan temperatur udara

(20-26°C). Air yang sudah tercemar mempunyai temperatur di atas atau di bawah

temperatur udara. (Kusnaedi.2010)

2.3.2 Persyaratan Kimia

Kualitas air tergolong baik bila memenuhi persyaratan kimia sebagai berikut :

a. pH Netral

Derajat keasaman air minum harus netral, tidak boleh bersifat asam atau basa. Air

murni mempunyai pH=7 apabila pH<7 berarti air bersifat asam sedangkan pH>7

b. Tidak Mengandung Zat Kimia Beracun

Air yang berkualitas baik tidak mengandung bahan kimia beracun seperti sianida,

sulfida dan fenolik.

c. Tidak Mengandung Garam atau Ion-Ion Logam

Air yang berkualitas baik tidak mengandung garam atau ion logam seperti Fe, Mg, Ca,

K, Hg, Zn, Mn, Cl dan Cr.

d. Kesadahan Rendah

Tingginya kesadahan berhubungan dengan garam-garam yang terlarut di dalam air

terutama Ca dan Mg.

e. Tidak Mengandung Bahan Organik

Kandungan bahan organik dalam air dapat terurai menjadi zat-zat yang berbahaya

bagi kesehatan. Bahan-bahan organik itu seperti NH4, H2S, SO42- dan NO3.

(Kusnaedi.2010)

2.4 Air Tanah

Air tanah merupakan air yang berada di bawah permukaan tanah, pergerakan air tanah

sangat lambat dengan kecepatan arus berkisar antara 10ˉ 10-10ˉ3m/detik dan

dipengaruhi oleh porositas, permeabilitas dari lapisan tanah. Pada dasarnya air tanah

dapat berasal dari air hujan baik melalui proses infiltrasi secara langsung ataupun

tidak langsung dari air sungai, danau, rawa dan genangan air lainnya. Kemampuan

tanah dan batuan untuk menahan air tergantung pada sifat porositas dan permeabilitas

tanah. Air tanah biasanya memiliki kandungan besi relatif tinggi, jika air tanah

mengalami kontak dengan udara dan mengalami oksigenasi, ion ferri pada ferri

hidroksida yang banyak terdapat dalam air tanah akan teroksidasi menjadi ion ferro

dan akan mengalami presipitasi (pengendapan) serta membentuk warna kemerahan

pada air. Oleh karena itu sebelum digunakan untuk berbagai peruntukkan, sebaiknya

mengendapkan besi. Perlakuan ini bertujuan untuk menurunkan kadar karbondioksida

dan menaikkan kadar oksigen terlarut. (Hefni.2003)

Adapun keadaan/sifat dari air sumur gali, dengan ketinggian air bebas

umumnya sekitar 1-3 m dari dasar sumur yaitu tergantung dari jumlah air yang

diambil dan musim. Rasa dan warna air tergantung jenis tanah yang ada, tanah sawah

airnya kekuning-kuningan, tanah berpasir airnya jernih dan rasanya sejuk, tanah liat

airnya terasa sedikit sepat. Air sumur gali mudah tercemar oleh karena kelalaian

dalam menutup mulut sumur dan mengandung bakteri cukup banyak. Keadaan/sifat

air sumur bor yaitu airnya jernih dan rasanya sejuk, jumlah bakteri jauh lebih kecil

dari pada air sumur gali. Tanah berpasir biasanya memiliki kedalaman 30-40 m sudah

memperoleh air dan biasanya airnya naik sampai 5-7 m dari permukaan tanah

sedangkan tanah liat dengan kedalaman 40-60 m akan diperoleh air yang baik dan

airnya naik mencapai 7 m dari permukaan tanah. (Gabriel.1987)

2.5 Senyawa Besi dalam Air

Perairan yang mengandung besi tidak diinginkan untuk keperluan rumah tangga,

karena dapat menyebabkan bekas karat pada pakaian, porselin dan alat-alat lainnya

serta menimbulkan rasa yang tidak enak untuk air minum. Adapun sifat kimia perairan

antara lain sifat redoks, pembentukan kompleks, metabolisme oleh mikroorganisme.

Besi (II) sebagai ion berhidrat dapat larut, merupakan jenis besi yang terdapat dalam

air tanah, karena air tanah tidak berhubungan dengan oksigen dari atmosfer, konsumsi

oksigen bahan organik dalam media mikroorganisme akan menghasilkan keadaan

reduksi dalam air tanah. Oleh karena itu, besi dengan bilangan oksidasi rendah yaitu

Fe(II) umumnya ditemukan dalam air tanah dibandingkan Fe(III). Secara umum Fe(II)

terdapat dalam air tanah berkisar antara 1,0-10 mg/L, dalam kondisi tidak ada oksigen

air tanah mengandung Fe(II) jernih tetapi saat mengalami oksidasi oleh oksigen yang

berasal dari atmosfer ion ferro akan berubah menjadi ion ferri dengan reaksi sebagai

berikut :

dan air menjadi keruh, pada pembentukan Fe(III) oksidasi terhidrat yang tidak larut

akan menyebabkan air berubah menjadi abu-abu. (Achmad.2004 )

Kadar besi pada perairan yang mendapat cukup aerasi (aerob) hampir tidak

pernah lebih dari 0,3 mg/liter, kadar besi pada perairan alami berkisar

0,05-0,2 mg/liter. Pada air tanah dengan kadar oksigen yang rendah, kadar besi dapat

mencapai 10-100 mg/liter. Kadar besi >1,0 mg/liter dianggap membahayakan

kehidupan organisme akuatik. Air yang diperuntukkan untuk air minum sebaiknya

memiliki kadar besi kurang dari 0,3 mg/L. (Hefni.2003)

Besi dan mangan sering menjadi masalah dalam penyediaan air untuk

kebutuhan rumah tangga terutama kalau sumbernya adalah air tanah. Dalam tanah, Fe

terdapat sebagai Fe2O3 atau sebagai FeS2 yang sifatnya sukar larut dan adakalanya

terdapat sebagai FeCO3 yang juga sukar larut. Kekeruhan dan warna kuning yang

terdapat di air terbentuk karena oksidasi Fe (II) menjadi Fe (III) berupa endapan

koloid berwarna kuning. Dalam kisaran pH 6–9 kelarutan Fe (II) dipengaruhi oleh

kelarutan senyawa karbonatnya, bukan oleh senyawa hidratnya. Senyawa Fe(III)

terdapat dalam air sebagai Fe(OH)3, FeOOH. Konstanta pembentukan

senyawa-senyawa Fe(III) yang larut dalam air seperti FeOH2+, Fe(OH)2+, Fe2(OH)24+ dan

Fe(OH)4-. (Fair.1968)

2.6 Arang Aktif

Arang aktif adalah karbon amorf yang telah mendapat perlakuan dengan uap dan

panas sampai mempunyai afinitas yang kuat untuk menyerap berbagai bahan. Arang

aktif mempunyai luas permukaan yang sangat besar, berkisar 300 sampai 2500 m2/g

dan dapat digunakan untuk menyerap hampir semua jenis pelarut organik pada suhu

sekitar 35°C. Berbagai bahan berkarbon seperti kokas migas (petroleum), serbuk

gergaji, lignit batu bara, gambut, kayu, arang batok dan biji-bijian buah dapat

digunakan untuk membuat arang aktif. Sifat-sifat bahan tidak hanya bergantung pada

memecahkan ikatan hidrokarbon atau mengoksidasi molekul-molekul permukaan

sehingga arang mengalami perubahan sifat, baik fisika maupun kimia yaitu luas

permukaan bertambah besar dan berpengaruh terhadap daya adsorpsi. Bahan baku

yang digunakan di rendam dengan bahan kimia, lalu dikeringkan dan dikarbonisasi

pada suhu sampai 850°C. Aktivator yang digunakan antara lain hidroksida logam

alkali, garam-garam karbonat, klorida, sulfat dan khususnya ZnCl2, asam-asam

anorganik seperti H2SO4 dan H3PO4. (Austin.1996)

Arang aktif adalah sejenis adsorben (penyerap) yang berwarna hitam dan

berbentuk granula, bulat, pelet atau bubuk. Arang aktif dipakai dalam proses

pemurnian udara, gas, larutan atau cairan, penyerap rasa dan bau dari air,

menghilangkan senyawa-senyawa organik dalam air. Hanya dengan 1 g arang aktif

akan didapatkan suatu material yang memiliki luas permukaan sekitar 500 m2. Dengan

luas permukaan yang sangat besar, arang aktif memiliki kemampuan menyerap zat-zat

yang terkandung dalam air dan sangat efektif dalam menyerap zat terlarut dalam air

baik organik maupun anorganik. (Kusnaedi.2010)

Daya serap ditentukan oleh luas permukaan partikel dan kemampuan ini dapat

menjadi lebih tinggi jika terhadap arang dilakukan aktivasi dengan bahan-bahan kimia

atau dengan pemanasan pada suhu tinggi sehingga akan mengalami perubahan

sifat-sifat fisik dan kimia. Beberapa keuntungan arang aktif dibandingkan dengan

adsorben – adsorben lain yaitu:

a. Penyerapan yang dilakukan untuk proses pemisahan dan pemurnian umumnya

tanpa terlebih dahulu melakukan penghilangan kelembapan.

b. Karena luasnya untuk mencapai permukaan bagian dalam dapat menyerap dengan

banyak molekul non polar dan menyerap dengan lemah molekul-molekul polar

organik.

c. Panas adsorpsi atau kekuatan ikatan, pada arang aktif lebih rendah dibandingkan

penyerap yang lain karena kekuatan Vander Waals merupakan kekuatan utama

mudah dan membutuhkan energi yang lebih rendah untuk regenerasi arang aktif.

(Ralph. 2003)

2.7 Adsorpsi

Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan suatu zat, ion atau molekul yang melekat pada

permukaan, dimana molekul dari suatu materi terkumpul pada bahan pengadsorpsi

atau adsorben. Sifat adsorpsi partikel koloid banyak dimanfaatkan dalam proses

penjernihan air atau pemurnian suatu bahan yang masih mengandung pengotor,

partikel koloid mempunyai permukaan luas sehingga mempunyai daya serap adsorpsi

yang besar. Terjadinya adsorpsi pada permukaan larutan disebabkan karena adanya

kekuatan atau gaya tarik – menarik antara atom atau molekul pada permukaan larutan.

Peristiwa penyerapan suatu zat pada permukaan zat lain disebut adsorpsi, zat yang

diserap disebut fase terserap sedangkan zat yang menyerap disebut adsorben.

Peristiwa adsorpsi disebabkan oleh gaya tarik molekul dipermukaan adsorben.

(Estein.2005)

2.7.1 Adsorpsi Zat Terlarut oleh Zat Padat

Arang merupakan adsorben yang paling banyak dipakai untuk menyerap zat-zat dalam

larutan, biasanya dipakai di pabrik untuk menghilangkan warna dari larutan.

Penyerapan zat dari larutan mirip dengan penyerapan gas oleh zat padat, penyerapan

bersifat selektif yang diserap hanya zat terlarut atau pelarut. Bila dalam larutan ada

dua zat atau lebih, zat yang satu akan diserap lebih kuat dari yang lain. Jumlah zat

yang diserap setiap berat adsorben, tergantung konsentrasi dan zat terlarut sehingga

bila adsorben sudah jenuh maka konsentrasi tidak lagi berpengaruh. Zat-zat terlarut

dapat diadsorpsi oleh zat padat, misalnya CH3COOH oleh arang aktif, NH3 oleh arang

2.7.2 Jenis Adsorpsi

Adsorpsi ada dua jenis yaitu adsorpsi fisika dan adsorpsi kimia, adsorpsi fisika

disebabkan oleh gaya Vander Waals pada permukaan adsorben, panas adsorpsi fisika

biasanya rendah dan lapisan yang terjadi pada permukaan adsorben lebih dari satu

molekul. Kesetimbangan adsorpsi reversibel dan cepat. Adsorpsi kimia atau adsorpsi

aktivasi terjadi reaksi antara zat yang diserap dan adsorben, lapisan molekul pada

permukaan adsorben hanya satu lapis dan panas adsorpsinya tinggi, pada adsorpsi ini

terjadi pembentukan senyawa kimia sehingga ikatannya lebih kuat.. Perbedaan antara

adsorpsi kimia dengan adsorpsi fisika kadang-kadang tidak jelas dan bayak

prinsip-prinsip adsorpsi fisika berlaku pada adsorpsi kimia. (Sukardjo.1984)

2.7.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Adsorpsi

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi adsorpsi antara lain :

a. Suhu dan Konsentrasi Zat Terlarut

Dengan bertambahnya suhu maka adsorpsi dari larutan akan berkurang, untuk

senyawa yang mudah menguap adsorpsi dilakukan pada suhu kamar dan jika

memungkinkan dengan suhu yang lebih rendah.

b. Jumlah Adsorben

Suatu adsorben yang mempunyai ukuran partikel yang seragam yaitu mempunyai luas

permukaan per satuan luas yang tetap sehingga banyaknya adsorbat yang diadsorpsi

sebanding dengan berat adsorben.

c. Kelarutan Adsorbat

Adsorpsi akan terjadi jika molekul dipisahkan dari pelarut dan diikat pada permukaan

karbon, dimana senyawa yang dapat larut yaitu yang mempunyai afinitas yang kuat

d. Pengadukan

Kecepatan adsorpsi tergantung pada jumlah pengadukan dalam sistem, pengadukan

dilakukan untuk memberi kesempatan pada partikel arang aktif untuk bersinggungan

dengan senyawa serapan.

e. Sifat Adsorben dan Luas Permukaan

Banyak senyawa yang dapat diadsorpsi oleh arang aktif namun kemampuan untuk

mengadsorpsi berbeda untuk masing-masing senyawa. Adsorpsi akan bertambah besar

sesuai dengan bertambahnya ukuran molekul serapan dari struktur yang sama. Makin

besar pori–pori adsorben maka adsorpsi molekul dari larutan akan terjadi dengan baik,

semakin luas permukaan adsorben maka semakin banyak molekul yang terserap.

(Alberty.1983 )

2.8 Spektrofotometri

Pengukuran kuantitatif dengan menggunakan spektrofotometer UV–Vis terdiri dari

beberapa tahap :

a. Pengukuran λ maks

Pengukuran ini ditentukan melalui pengukuran absorbansi atau transmitansi, hasil pengukuran ini jika di plotkan dalam kurva yaitu absorbansi Vs λ dan akan dihasilkan kurva absorpsi atau spektrum absorpsi dari zat tersebut. Sensitivitas pengukuran konsentrasi pada λ maks ditentukan pada kisaran T = 20 % s/d 80 %.

b. Penentuan Operating Time

Ditunjukkan pada saat mana larutan berwarna mencapai transmitansi minimum dan

absorbansi maksimum, hal ini dilakukan karena umumnya intensitas warna larutan

c. Pengukuran Transmitansi/Absorbansi untuk Satu Larutan Seri Standar yaitu untuk

Kurva Kalibrasi

Metoda ini mencakup pengukuran absorbansi/transmitansi dari satu larutan seri

standar dengan konsentrasi yang diperkirakan sedemikian sehingga konsentrasi analit

di dalam sampel berada pada range konentrasi larutan standar yang akan diukur.

Pengukuran ini dilakukan pada λ maks dan operating time yang telah ditentukan

sehingga persamaan untuk kurva kalibrasi yaitu plot absorbansi Vs konsentrasi.

d. Pengukuran Transmitansi/Absorbansi dari Larutan Sampel

Pengukuran terhadap sampel dilakukan dibawah kondisi yang sama seperti larutan

standar.

Jika transmitansi absorbansi dari sampel berada diluar range dari pada

transmitansi/absorbansi standar, maka ada dua hal yang diperhatikan yaitu :

a. Transmitansi sampel lebih besar (Absorbansi lebih kecil) dari pada larutan standar

yang konsentrasinya terkecil. Hal ini berarti konsentrasi analit dalam sampel

terlalu kecil (larutan ini terlalu encer, perlu dipekatkan terlebih dahulu).

b. Transmitansi sampel lebih kecil (Asbsorbansi lebih besar) dari pada larutan

standar yang konsentrasinya besar (larutan ini terlalu pekat, perlu diencerkan

terlebih dahulu). (Kenner.1979)

Spektrofotometer dikembangkan beberapa puluh tahun yang lalu untuk

keperluan para fisikawan dan kimiawan dalam mempelajari struktur molekul dan

mengembangkan teori molekul. Spektrofotometer absorbsi adalah suatu instrumen

untuk mengukur absorbsi/penyerapan cahaya dengan energi (panjang gelombang)

tertentu oleh suatu molekul/atom. Spektrofotometer juga banyak digunakan untuk

berbagai kegiatan seperti studi bahan lingkungan ataupun dapat juga digunakan untuk

mengontrol suatu proses kimiawi dalam perindustrian. Spektrofotometer dapat

digunakan untuk penentuan terhadap sampel yang berupa larutan dan uap.

BAB 3

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

3.1. Alat-Alat

Alat – alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Nama Alat Merek 1. Spektrofotometer Spektronik 20 Milton Roy

2. Neraca analitis Mettler PM 400

3. Oven Fisher

4. Tanur Fisher

5. Hot plate stirer PMC

6. Alat-alat gelas Pyrex

7. Kolom Pyrex

8. Cawan penguap

9. Kertas saring Whatman 42

10. Statif

11. Klem

3.2. Bahan-Bahan

Bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Nama Bahan Merek 1. Sekam padi

2. KMnO4 0,1 N p.a(E.Merck)

5. 1,10-Fenantrolin p.a(E.Merck)

6. NH2OH.HCl p.a(E.Merck)

7. HCl (p) p.a(E.Merck)

8. CH3COOH glasial p.a(E.Merck)

9. CH3COONH4 p.a(E.Merck)

3.3 Prosedur Penelitian

3.3.1 Pembuatan Pereaksi dan Larutan Standar untuk Penentuan Besi (Fe)

a. Larutan Standar Fe 1000 mg/L

Ditimbang 7,0161 g Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O dimasukkan ke dalam labu takar 1000 mL,

dilarutkan dengan 50 mL akuades, ditambahkan secara perlahan-lahan 20 mL

H2SO4(p) ditambah setetes demi setetes KMnO4 0,1 N sampai terbentuk warna merah

muda pucat dan diencerkan sampai garis tanda dan dihomogenkan.

b. Larutan Hidroksilamin

Ditimbang 10 g NH2OH.HCl dan diencerkan dalam labu takar 100 mL sampai garis

tanda dan dihomogenkan.

c. Larutan 1,10 Fenantrolin

Ditimbang 0,1 g 1,10 fenantrolin monohidrat (C12H8N2.H2O) dilarutkan dalam

100 mL akuades, kemudian dipanaskan sampai 80º C (tidak sampai mendidih).

d. Larutan Buffer Amonium Asetat

Ditimbang 25 g NH4.C2H3O2 dilarutkan dengan 15 mL akuades dan ditambah 70 mL

asam asetat glasial, kemudian diencerkan di dalam labu takar 100 mL sampai garis

3.3.2 Pembuatan Larutan Seri Standar Fe 0,2 ; 0,4 ; 0,6 ; 0,8 dan 1,0 mg/L

Dipipet 10 mL larutan standar Fe 1000 mg/l, dimasukkan kedalam labu takar 100 mL

dan diencerkan sampai garis tanda dan dihomogenkan sehingga diperoleh larutan

standar 100 mg/l. Dipipet 10 ml larutan standar Fe 100 mg/l, dimasukkan kedalam

labu takar 100 mL dan diencerkan sampai garis tanda dan dihomogenkan, sehingga

diperoleh larutan standar 10 mg/l. Dipipet sebanyak 1, 2, 3, 4 dan 5 mL dari larutan

standar 10 mg/l dan dimasukkan ke dalam masing-masing labu takar 50 mL,

kemudian diencerkan dengan akuades sampai garis tanda dan dihomogenkan.

3.3.3 Penentuan Panjang Gelombang Maksimum ( λ maks )

Dipipet 3 mL larutan standar Fe 10 mg/L, diencerkan dalam labu takar 50 mL sampai

garis tanda dan dihomogenkan. Dimasukkan kedalam erlenmeyer 150 mL ditambah 2

mL HCl (p) , ditambah 1 mL NH2OH.HCl , di didihkan diatas hotplate sampai

volumenya ½ dari volume awal, didinginkan dan ditambah 10 mL buffer amonium

asetat dan 2 mL 1,10-Fenantrolin , sehingga diperoleh larutan berwarna merah orange.

Didiamkan selama 10 menit dan selanjutnya diukur absorbansi larutan dengan

spektrofotometer spektronik 20 dari panjang gelombang 480, 490, 500, 510, 520, 530

dan 540 nm.

3.3.4 Pembuatan Kurva Kalibrasi

Dipipet 1 mL larutan standar Fe 10 mg/L diencerkan dalam labu takar 50 mL sampai

garis tanda dan dihomogenkan (Larutan ini mengandung 0,2 mg/L Fe). Dimasukkan

kedalam erlenmeyer 150 mL, ditambah 2 mL HCl(p) , ditambah 1 mL NH2OH.HCl , di

didihkan diatas hotplate sampai volumenya ½ dari volume awal, didinginkan dan

ditambah 10 mL buffer amonium asetat dan 2 mL 1,10-Fenantrolin , sehingga

λ maks 510 nm. (Perlakuan yang sama dilakukan sebanyak 3 kali dan dilakukan hal yang sama untuk larutan seri standar Fe 0,4 ; 0,6 ; 0,8 ; 1,0 mg/L).

3.3.5 Pembuatan Arang Aktif

Dikeringkan 100 g sekam padi kedalam oven pada suhu ± 110ºC, direndam dengan

H3PO4 30% selama 24 jam, disaring dan residu yang diperoleh dimasukkan ke dalam

cawan penguap dan dikeringkan dalam oven pada suhu ± 110ºC, diarangkan dalam

tanur pada suhu 500 ºC selama 4 jam, dibilas dengan akuades, dikeringkan dalam

oven pada suhu ± 110º C selanjutnya digiling atau dihaluskan dan diayak dengan

ukuran partikel 80 mesh.

3.3.6 Penentuan Fe dari Air Sumur secara Spektrofotometri

Dipipet 5 mL air sumur dan diencerkan dalam labu takar 50 mL sampai garis tanda

dan dihomogenkan, dimasukkan kedalam erlenmeyer 250 mL, ditambah 2 mL HCl

(p), ditambah 1 mL NH2OH.HCl , di didihka n diatas hotplate sampai volumenya

½ dari volume awal, didinginkan, selanjutnya ditambah 10 mL buffer amonium asetat

dan 2 mL 1,10-fenantrolin , sehingga diperoleh larutan berwarna merah orange.

Didiamkan selama 10 menit dan diukur absorbansi larutan dengan spektrofotometer

3.3.7 Penentuan Fe dari Air Sumur setelah Dilewatkan Adsorben

Dirangkai alat kolom, dimasukkan 10 g arang aktif dari sekam padi kedalam kolom,

dipipet 5 mL air sumur dan diencerkan dalam labu takar 50 mL. Dimasukkan sampel

yang telah diencerkan ke dalam kolom, didiamkan selama ± 1 jam selanjutnya dibuka

kran kolom dan ditampung filtrat larutan sampel yang telah dilewatkan dari kolom.

Ditambah 2 mL HCl(p) dan 1 mL NH2OH.HCl , di didihkan diatas hotplate sampai

volumenya ½ dari volume awal, didinginkan, selanjutnya ditambah 10 mL buffer

amonium asetat dan 2 mL 1,10-fenantrolin , sehingga diperoleh larutan berwarna

merah orange. Didiamkan selama 10 menit dan diukur absorbansi larutan dengan

3.4. Bagan Penelitian

3.4.1 Pembuatan Arang Aktif

Dikeringkan dalam oven pada

suhu ± 110°C

Direndam dengan H3PO4 30%

selama 24 jam

Disaring

Dimasukkan kedalam cawan penguap

Dikeringkan dalam oven pada suhu ± 110ºC

Diarangkan dalam tanur pada suhu 500ºC selama 4 jam

Dibilas dengan akuades

Dikeringkan dalam oven pada suhu ± 110ºC

Digiling/dihaluskan

Diayak dengan ukuran partikel 80 mesh 100 g sekam padi

Sampel kering

Residu Filtrat

Arang

3.4.2 Penentuan Logam Fe dari Air Sumur

Dipipet 5 mL dan diencerkan dalam labu takar 50 mL

Dimasukkan dalam erlenmeyer

Ditambah 2 mL HCl(p) dan 1 mL NH2OH.HCl

Di didihkan diatas hotplate hingga ½ volume awal

Didinginkan

Ditambah 10 mL buffer amonium asetat

Ditambah 2 mL 1,10-fenantrolin sehingga

diperoleh larutan merah orange

Didiamkan selama 10 menit

Diukur absorbansi larutan dengan Spektrofotometer

spekronik 20 pada λ 510 nm

Catatan : Perlakuan yang sama dilakukan untuk sampel air sumur gali

Hasil air sumur bor

3.4.3 Penentuan Logam Fe dari Air Sumur setelah Dilewatkan Adsorben

Dipipet 5 mL dan diencerkan dalam labu takar 50 mL

Dimasukkan kedalam kolom yang berisi 10 g arang aktif

Dibiarkan selama ± 1 jam

Dibuka kran kolom dan ditampung filtrat yang telah dilewatkan

dari kolom

Ditambah 2 mL HCl(p) dan 1 mL NH2OH.HCl

Di didihkan diatas hotplate, hingga ½ volume awal

Didinginkan

Ditambah 10 mL buffer amonium asetat

Ditambah 2 mL 1,10-fenantrolin sehingga diperoleh larutan

merah orange

Didiamkan selama 10 menit

Diukur absorbansi larutan dengan Spektrofotometer spektronik

20 pada λ 510 nm

Catatan : Perlakuan yang sama dilakukan untuk sampel air sumur gali Hasil

air sumur bor

Filtrat

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diperoleh data hasil penentuan kadar besi dari sampel air

sumur bor dan air sumur gali sebelum dan setelah dilewatkan adsorben adalah sebagai

[image:39.595.109.526.367.474.2]berikut :

Tabel 1. Hasil Penentuan Kadar Besi dari Sampel Air Sumur Gali dan Air Sumur Bor sebelum dan setelah Dilewatkan Adsorben dan Penurunan Kadar Besi

NO Sampel Kadar Fe

(mg/L)

Penurunan Kadar Besi

(%) 1. Air sumur Bor sebelum dilewatkan Adsorben 1,2424

72,99 2. Air sumur Bor setelah dilewatkan Adsorben 0,3351

3. Air sumur Gali sebelum dilewatkan Adsorben 1,0905

77,24 4. Air sumur Gali setelah dilewatkan Adsorben 0,2479

4.2 Pengolahan Data

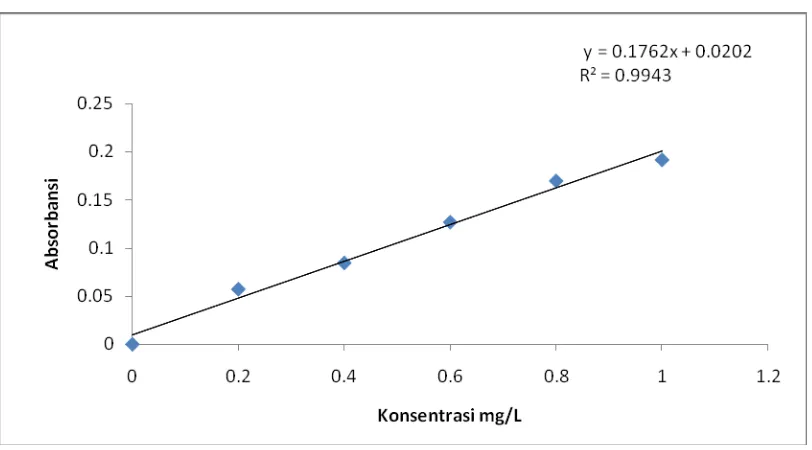

4.2.1 Penurunan Persamaan Garis Regresi Besi (Fe) dengan Metode Kurva Kalibrasi

Hasil pengukuran transmitansi dari suatu larutan seri standar yang digunakan, terlebih

dahulu dikonversikan menjadi absorbansi dengan menggunakan rumus:

A = 2 – Log %T

Selanjutnya absorbansi diplotkan terhadap konsentrasi larutan standar sehingga

diperoleh suatu kurva kalibrasi berupa garis linier dapat dilihat pada gambar 2 pada

Persamaan garis regresi untuk kurva kalibrasi ini dapat diturunkan dengan metode

Least Square sebagai berikut :

No Xi Yi Xi -X (Xi )2 ( Yi –Y ) ( Yi -Y )2

(Xi-X )(Yi- Y ) 1 0,2 0,0572 - 0,4 0,16 - 0,0687 0,0047 0,0274

2 0,4 0,0845 - 0,2 0,04 0,0414 0,0017 0,0082

3 0,6 0,1269 0 0 0,0010 0 0

4 0,8 0,1697 0,2 0,04 0,0438 0,0019 0,0087

5 1,0 0,1916 0,4 0,16 0,0657 0,0043 0,0262 ∑ 3,0 0,6299 0 0,40 0,0004 0,0126 0,0705

Dari tabel diatas diperoleh X rata-rata :

X = n Xi ∑ = 5 0 , 3

= 0,6

Dan harga Y rata – rata :

Y = n Yi ∑ = 5 6299 , 0 = 0,1259

4.2.2 Penurunan Persamaan Garis Regresi

Persamaan garis regresi untuk kurva kalibrasi dapat diturunkan dari persamaan garis :

Y = aX + b

Dimana : a = slope

b = intersept

Harga slope ( a) dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut :

a =

(

)( )

(

)

∑

∑

− − − 2 X Xi Y Yi X XiSehingga diperoleh harga (a) :

a = 40 , 0 0705 , 0

Sedangkan harga intersept (b) dapat diperoleh melalui substitusi harga (a) ke

persamaan berikut :

Y = aX + b

b = Y – aX

= 0,1259 – ( 0,1762 x 0,6 )

= 0,0202

Maka persamaan garis regresi yang diperoleh adalah :

Y = 0,1762 X + 0,0202

4.2.3 Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi (r) dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai

berikut :

r =

(

) (

)

∑

∑

− − − − 2 2 ) )( ( Y Yi X Xi Y Yi X Xir =

0126 , 0 40 , 0 0705 , 0 x

= 0,9943

Dengan mensubstitusikan harga konsentrasi larutan standar (Xi) ke persamaan garis

regresi maka diperoleh harga Y yang baru (Y ) seperti yang tercantum dalam tabel : NO Xi Yi Xi2 Y | Yi - Y | (Yi - Y )2

1 0,2 0,057 0,04 0,0554 0,0018 0,03X10-4

2 0,4 0,0845 0,16 0,0906 0,0061 0,37x10-4

3 0,6 0,1269 0,36 0,1259 0,0010 0,01x10-4

4 0,8 0,1697 0,64 0,1611 0,0086 0,73x10-4

Dari perhitungan pada tabel diatas maka dapat ditentukan deviasi standar untuk

intersept (Sb) yaitu dengan persamaan :

Sb =

(

)

2 12

∑

Xi − Xx Sy

Dimana,

x

Sy =

(

)

2 1 2

2

−

−

∑

n

Y

Yi

= 2 1 42

5

10

37

,

1

−

−x

= 0,6757 x 10-2

Sehingga diperoleh,

Sb =

(

)

12 2 40 , 0 10 6757 ,0 x −

= 1,0600 x 10-2

Harga Sb dihitung untuk menentukan batas kepercayaan nilai intersept yaitu

b ± t (Sb), dimana t diperoleh dari tabel t-distribusi dengan derajat kepercayaan 95%

dan derajat kebebasan (n-2) = 5–2 = 3 diperoleh p = 0,05 dan t = 3,18 sehingga batas

kepercayaan untuk nilai intersept adalah :

0,0202 ± ( 3,18) ( 1,0600 x 10-2)

0,0202 ± ( 3,3708 x 10-2)

Deviasi slope dari standar dapat dihitung dengan persamaan :

Sa = x Sy =

(

)

2 1 2 2 −∑

∑

Xi Xn

Xi

= 0,6757 x 10-2

40 , 0 3 2 , 2 x

= 0,9148 x 10-2

Sesuai dengan cara untuk menentukan batas kepercayaan nilai intersept maka

kepercayaan nilai slope adalah a ± t ( Sa)

0,1762 ± 3,18 ( 0,9148 x 10-2 )

0,1762 ± 2,9090 x 10-2

0,1762 ± 0,0290

4.2.4 Penentuan Batas Deteksi

Batas deteksi dapat dihitung dengan persamaan :

3 Sb = Y - Yb

atau, Y = 3 Sb + Yb

Dimana : Y = signal pada batas kadar deteksi

Sb = standar deviasi

Yb = intersep kurva kalibrasi

Persamaan Kurva kalibrasi, Y = 0,1762 X + 0,0202

Dimana, Yb = 0,0202

Sb = x

Maka dengan mensubstitusikan harga (Yb) dan (Sb) pada persamaan Y = 3 Sb + Yb

dapat diperoleh harga untuk batas deteksi :

Y = 3 Sb + Yb

= 3 ( 0,6757 x 10-2) + 0,0202

= 0,0202 + 0,0202

= 0,0404

Dengan mensubstitusikan nilai (Y) terhadap persamaan :

Y = 0,1762 X + 0,0202

0,0404 = 0,1762 X + 0,0202

X = 0,1146 mg/L

Jadi, batas deteksi pengukuran besi untuk penelitian ini adalah 0,1146 mg/L.

4.2.5 Penentuan Kadar Besi (Fe) dalam Sampel

Kadar Besi (Fe) dapat ditentukan dengan menggunakan metode kurva kalibrasi

dengan mensubstitusikan nilai Y (absorbansi) yang diperoleh dari hasil pengukuran

terhadap persamaan garis regresi dari kurva kalibrasi.

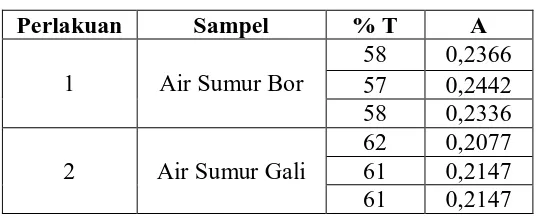

[image:44.595.159.430.535.644.2]a. Penentuan Kadar Besi dari Sampel sebelum Dilewatkan Adsorben

Tabel 2. Hasil Pengukuran % Transmitansi/Absorbansi Logam Besi sebelum Dilewatkan Adsorben

Perlakuan Sampel % T A

1 Air Sumur Bor

58 0,2366 57 0,2442 58 0,2336

2 Air Sumur Gali

62 0,2077 61 0,2147 61 0,2147

Dengan mensubstitusikan nilai Y (Absorbansi) dari tabel 2 ke persamaan garis regresi,

maka dapat dihitung kadar Besi (Fe) dalam sampel.

Kadar Besi dalam Air Sumur Bor

Y = 0,1762 X + 0,0202

1762 , 0 0202 , 0 2366 , 0 − = X

= 1,2281 mg/L

Sehingga diperoleh,

X1 = 1,2281 mg/L

X2 = 1,2712 mg/L

X3 = 1,2281 mg/L

X = n

Xi

∑

= 1,2424 mg/LKadar Besi dari Air Sumur Gali

Y = 0,1762 X + 0,0202

0,2077 = 0,1762 X + 0,0202

1762 , 0 0202 , 0 2077 , 0 − = X = 1,0641mg/L Sehingga diperoleh,

X1 = 1,0641 mg/L

X2 = 1,1038 mg/L

X3 = 1,1038 mg/L

X = n

Xi

∑

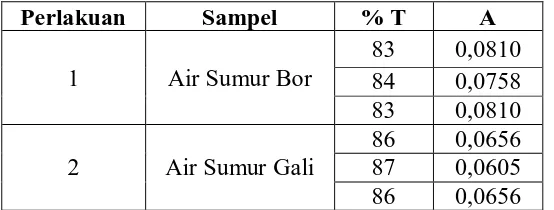

= 1,0905 mg/Lb. Penentuan Kadar Besi dari Sampel setelah Dilewatkan Adsorben

Tabel 3. Hasil Pengukuran % Transmitansi/Absorbansi Logam Besi setelah Dilewatkan Adsorben

Perlakuan Sampel % T A

1 Air Sumur Bor

83 0,0810 84 0,0758 83 0,0810

2 Air Sumur Gali

86 0,0656 87 0,0605 86 0,0656

[image:45.595.161.438.616.721.2]Kadar Besi dari Air Sumur Bor

Y = 0,1762 X + 0,0202

0,0810 = 0,1762 X + 0,0202

1762 , 0 0202 , 0 0810 , 0 − = X

= 0,3450 mg/L

Sehingga diperoleh,

X1 = 0,3450 mg/L

X2 = 0,3155 mg/L

X3 = 0,3450 mg/L

X = n

Xi

∑

= 0,3351 mg/LKadar Besi dari Air Sumur Gali

Y = 0,1762 X + 0,0202

0,0656 = 0,1762 X + 0,0202

1762 , 0 0202 , 0 0656 , 0 − = X

= 0,2576 mg/L

Sehingga diperoleh,

X1 = 0,2576 mg/L

X2 = 0,2287 mg/L

X3 = 0,2576 mg/L

X = n

Xi

4.2.6 Penentuan Deviasi Standar

a. Kadar Besi dari Air Sumur Bor

Kemudian dihitung deviasi standar sebagai berikut :

(

)

2(

)

2 41 0,3450 0,3551 0,9801 10

− =

− =

−X x

X

(

)

2(

)

2 43−X = 0,3450−0,3551 =0,9801x10−

X

(

)

∑

− 2X

Xi 4

10 8018 ,

5 x −

Maka, S =

(

)

1 3 10 8018 , 5 1 4 2 − = − − −

∑

x n X Xi= 1,7032x10−2 = 01700,

Didapat harga 0,0098 3 0170 , 0 = = = n S Sx

b. Kadar Besi dari Air Sumur Gali Dihitung deviasi standar sebagai berikut :

(

)

2(

)

2 41 0,2576 0,2479 0,9409 10

− =

− =

−X x

X

(

)

2(

)

2 42 0,2287 0,2479 3,6864 10

− =

− =

−X x

X

(

)

2(

)

2 41 0,2576 0,2479 0,9409 10

− =

− =

−X x

X

(

)

∑

− 2X

Xi 5,5682x10−4

Maka, S =

(

)

1 3 10 5682 , 5 1 4 2 − = − − −

∑

x n X Xi= 1,6685x10−2 = 01660,

Didapat harga Sx= S = 0,0166 =0,0095

(

)

(

)

2 42

2− X = 0,3155−0,3551 =3,8416x10−

Dari data hasil distribusi t student untuk n = 3, derajat kebebasan (dk) = n – 1 = 2

Untuk derajat kepercayaan 95% ( p = 0,05 ), t = 4,30

Maka, d = t ( 0,05 x n – 1) Sx

Untuk Air Sumur Bor

d = 4,30 x 0,1 x 0,0098

d = 0,0042

Dari data hasil pengukuran kadar besi pada air sumur bor adalah sebesar :

0,3351 ± 0,0042 mg/L

Untuk Air Sumur Gali

d = 4,30 x 0,1 x 0,0095

d = 0,0040

Dari data hasil pengukuran kadar besi pada air sumur gali adalah sebesar :

0,2479 ± 0,0040 mg/L

4.2.7 Penentuan Persen Penurunan Kadar Besi dalam Sampel

Data hasil percobaan yang diperoleh, dapat dilihat pada tabel 3 pada lampiran. Persen

penurunan kadar diperoleh dari hasil perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

(

) (

)

(

)

x

100

%

adsorben dilewatkan

sebelum

adsorben dilewatkan

setelah adsorben

dilewatkan sebelum

Fe

Fe

Fe

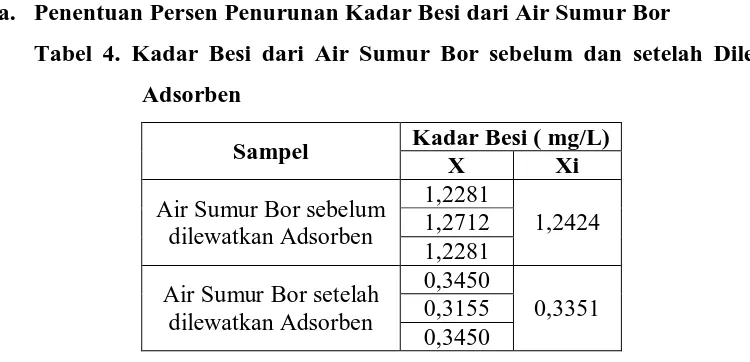

a. Penentuan Persen Penurunan Kadar Besi dari Air Sumur Bor

Tabel 4. Kadar Besi dari Air Sumur Bor sebelum dan setelah Dilewatkan Adsorben

Sampel Kadar Besi ( mg/L)

X Xi

Air Sumur Bor sebelum dilewatkan Adsorben

1,2281

1,2424 1,2712

1,2281

Air Sumur Bor setelah dilewatkan Adsorben

0,3450

0,3351 0,3155

0,3450

Maka diperoleh, persen penurunan kadar besi dalam air sumur Bor

% 100 2281 , 1 3450 , 0 2281 , 1

%= − x

= 71,90 %

Sehingga diperoleh,

% 1 = 71,90 %

% 2 = 75,18 %

% 3 = 71,90 %

% = n

i

∑

%= 72,99 %

[image:49.595.160.422.558.677.2]b. Penentuan Persen Penurunan Kadar besi dari Air Sumur Gali

Tabel 5. Kadar Besi dari Air Sumur Gali sebelum dan setelah Dilewatkan Adsorben

Sampel Kadar Besi (mg/L)

X Xi

Air Sumur Gali sebelum dilewatkan Adsorben

1,0641

1,0905 1,1038

1,1038

Air Sumur Gali setelah dilewatkan Adsorben

0,2576

02479 0,2287

Maka diperoleh, persen penurunan kadar besi dari air sumur Gali

% 100 0641

, 1

2576 , 0 0641 , 1

%= − x

= 75,79 %

Sehingga diperoleh,

% 1 = 75,79 %

% 2 = 79,28 %

% 3 = 76,66 %

% = n

i

∑

%= 77,24 %

4.3 Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh panjang gelombang maksimum

(λ maks) dari pembentukan warna kompleks merah orange dari larutan standar besi

0,6 mg/L sebesar 510 nm. Kurva kalibrasi larutan standar besi dibuat dengan

memvariasikan konsentrasi larutan standar besi dengan menggunakan persamaan

Least-Square sehingga diperoleh persamaan garis Linier : Y = 0,1762 X + 0,0202. Hal

ini dapat dilihat pada grafik 2 di lampiran. Dalam penentuan apakah suatu penelitian

memiliki titik yang sejajar pada kurva kalibrasi dengan harga slope positif dapat

dilihat dari perhitungan koefisien korelasi (r), diperoleh harga koefisien korelasi

sebesar 0,9943. Hal ini menunjukkan ada hubungan antara konsentrasi dengan

absorbansi. Pada penelitian analitik, grafik kurva kalibrasi yang baik ditunjukkan pada

harga (r) lebih besar atau sama dengan 0,99. (Miller.1991)

Karbon amorf dapat diaktivasi, sehingga mempunyai kapasitas absorpsi yang

besar dan dapat menyerap fase gas maupun fase cair secara selektif. Luas permukaan

spesifiknya berkisar 300 sampai 2500 m2/g, kuantitas bahan yang diserap oleh karbon

aktif sangat besar. Adsorpsi merupakan suatu fenomena fisika yang sangat bergantung

pada luas permukaan dan volume pori. Struktur pori itu menyebabkan ukuran molekul

yang dapat diadsorpsi itu terbatas sedangkan ukuran partikelnya tidak menjadi

Sifat-sifat bahan tidak hanya bergantung pada bahan baku yang digunakan tetapi juga pada

cara aktivasi. Aktivasi adalah suatu perlakuan terhadap arang yang bertujuan untuk

memperbesar pori yaitu dengan cara memecahkan ikatan hidrokarbon atau

mengoksidasi molekul-molekul permukaan sehingga arang mengalami perubahan

sifat, baik fisika maupun kimia yaitu luas permukaannya bertambah besar dan

berpengaruh terhadap daya adsorpsi. Proses aktivasi merupakan hal yang penting

dalam pembuatan arang aktif, cara yang paling umum digunakan adalah perlakuan

bahan berkarbon dengan gas pengoksidasi seperti udara, uap atau karbon dioksida dan

karbonisasi bahan baku dengan bahan kimia seperti seng klorida dan asam fosfat.

Bahan hasil karbonisasi itu mengalami aksi gas oksidasi, biasanya uap atau karbon

dioksida, di dalam tanur pada suhu 800 – 980°C. (Austin.1996)

Pembuatan arang aktif dari sekam padi dilakukan dalam 3 tahap yaitu

dehidrasi (penghilangan kadar air), karbonisasi dan aktivasi. Dilakukan perendaman

dengan asam fosfat 30% selama 24 jam dan diarangkan dalam tanur pada

suhu 500o C selama 4 jam. Pada penelitian ini, dilakukan metode aktivasi kimia yaitu

merupakan proses pemutusan rantai karbon dari senyawa organik dengan pemakaian

bahan kimia yaitu asam fosfat yang merupakan aktivator yang lebih efektif

dibandingkan aktivator lain karena mampu menghasilkan arang aktif dengan daya

serap yang tinggi, dengan pemanasan yang tinggi didalam furnace. Arang aktif yang

diperoleh digunakan untuk menurunkan kadar besi dalam air sumur bor dan air sumur

gali. Penurunan kadar besi dalam sampel diketahui setelah sampel dilewatkan ke

dalam kolom yang berisi arang aktif. Dengan menggunakan kolom sebagai alat untuk

memisahkan komponen-komponen dalam campuran atau menurunkan kadar besi

dalam sampel. Kolom yang digunakan berupa pipa gelas yang dilengkapi dengan

suatu kran dibagian bawah kolom untuk mengendalikan aliran zat cair dan dapat juga

digunakan buret atau corong pisah. Ukuran kolom tergantung pada banyaknya zat

yang akan dipisahkan, untuk menahan penyerapan (adsorben) dalam kolom digunakan

gelas wool/kapas dengan tinggi kolom 20 cm dan diameter 3 cm.

Pencemaran air tanah adalah suatu keadaan dimana air tesebut telah

sebagai bahan buangan organik yang berupa limbah yang membusuk/terdegradasi

oleh mikroorganisme sehingga mengakibatkan semakin berkembangnya

mikroorganisme. Bahan buangan anorganik berupa limbah yang tidak dapat

membusuk dan sulit didegradasi oleh mikroorganisme, apabila bahan buangan

anorganik masuk ke air lingkungan maka akan terjadi peningkatan jumlah logam di

dalam air. Air tanah biasanya memiliki kandungan besi yang relatif tinggi, jika air

tanah kontak dengan udara akan mengalami oksigenasi dimana ion ferri pada ferri

hidroksida yang banyak terdapat dalam air tanah akan teroksidasi menjadi ion ferro

yang akan mengalami pengendapan serta membentuk warna kemerahan pada air.

Kekeruhan pada air menggambarkan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan

banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat di

dalam air. Hal ini juga disebabkan adanya bahan organik dan anorganik yang berupa

plankton dan mikroorganisme lain. (Hefni.2003)

Selain itu bau dan warna pada air yang berubah disebabkan oleh buangan

bahan organik dan bahan anorganik, bahan organik yang mengalami pembusukan

sehingga melepaskan gas yang terlarut dalam air sedangkan bahan anorganik misalnya

kadar Fe dan Cu yang terlalu banyak dalam air akan memberi bau metal, klorida bebas

akan memberi bau khlor dan juga keberadaan plankton, humus dan ion-ion logam (Fe

dan Mn) dan bahan lainnya. (Achmad.2004)

Faktor lain yang menyebabkan tingginya kadar besi dalam air yaitu pH air

yang berpengaruh terhadap kesadahan kadar besi dalam air, pH yang rendah akan

berakibat terjadinya proses korosif, besi yang ada dalam air akan mengendap dan

tidak larut dalam air sehingga menyebabkan air menjadi berwarna, berbau dan berasa.

Secara biologis tingginya kadar besi terlarut dipengaruhi oleh bakteri besi yaitu

bakteri yang dalam hidupnya membutuhkan makanan dengna mengoksidasi besi

sehingga larut, antara lain jenis bakteri besi yaitu Crenotrik, Leptotrik, Calltonella,

yang mempertahankan hidupnya dengan membutuhkan oksigen dan besi.

(Kusnaedi.2010)

Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap sampel air sumur bor dan air sumur

kadar besi dari sampel air sumur. Kadar besi dalam sampel air sumur sebelum

dilewatkan adsorben yaitu pada air sumur bor 1,2424 mg/L dan pada air sumur gali

sebesar 1,0905 mg/L, setelah dilewatkan adsorben maka kadar besi dalam sampel air

sumur berkurang/menurun yaitu pada air sumur bor 0,3351 mg/L dan air sumur gali

sebesar 0,2479 mg/L. Dengan demikian persen penurunan kadar besi (Fe) pada air

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini diperoleh persen penurunan kadar besi dari air sumur bor

sebesar 72,99 % dan persen penurunan kadar besi dari air sumur gali sebesar 77,24 %.

5.2 Saran

Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang pemanfaatan dari berbagai bahan baku

lain yang mengandung karbon sebagai adsorben dengan menggunakan berbagai

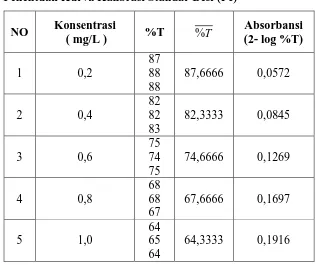

Tabel 6. Penentuaan Panjang Gelombang Maksimum dari Larutan Standar Besi (Fe) 0,6 mg/L

Tabel 7. Penentuan Kurva Kalibrasi Standar Besi (Fe) NO Konsentrasi

( mg/L ) %T % T

Absorbansi (2- log %T) 1 0,2

87 88 88

87,6666 0,0572

2 0,4

82 82 83

82,3333 0,0845

3 0,6

75 74 75

74,6666 0,1269

4 0,8

68 68 67

67,6666 0,1697

5 1,0

64 65 64

64,3333 0,1916

NO λ ( nm) %T A ( 2 – Log %T )

[image:56.595.149.465.343.608.2]Tabel 8. Data Perubahan Hasil Analisis Besi (Fe) setelah Dilewatkan Adsorben Sampel Perulangan Konsentrasi

(mg/L)

Kadar Fe (mg/L) (c ± d)

Penurunan Kadar Besi (%) Air

sumur Bor

I 0,3450

0,3351± 0,0042 72,79 II 0,3155

III 0,3450

Air sumur

Gali

I 0,2576

0,2479 ± 0,0040 77,24 II 0,2287

III 0,2576 Catatan : n = 3

Tabel 9. Daftar Harga Distribusi t-student Derajat Kebebasan

(n-1)

Tingkat Probabilitas

90% 95% 98% 99%

Gambar 1. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum dari Larutan Standar Besi (Fe) 0,6 mg/L

[image:58.595.109.515.443.668.2]