TAMAN NASIONAL GEDE PANGRANGO

Oleh

DIDIK YULIANTO

A34202008

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR LANSKAP

FAKULTAS PERTANIAN

INSTIT UT PERTANIAN BOGOR

DIDIK YULIANTO. Studi Kualitas Estetika dan Ekologi pada jalur Wisata Alam Taman Nasional Gede Pangrango. (Dibimbing oleh ANDI GUNAWAN dan AKHMAD ARIFIN HADI).

Taman Nasional Gede Pangrango merupakan kawasan dengan beragam tujuan, antara lain untuk konservasi dan rekreasi. Di dalam kawasan ini terdapat tiga jalur wisata alam, yaitu: jalur Cibodas, jalur Gunung Putri, dan jalur Selabintana. Untuk mengetahui kondisi kualitas ekologi dan estetik pada ketiga jalur itu, maka dilakukan penelitian terhadap ketiganya.

Penelitian ini dimulai dengan studi pustaka untuk identifikasi karakter kualitas ekologi dan penentuan titik-titik lanskap di sepanjang jalur wisata alam TNGP. Hasil studi pustaka berupa karakteristik kualitas ekologi yang terdiri dari tujuh variabel, yaitu: biodiversitas, kerapatan, penutupan lahan, kesuburan, tingkat erosi, kelembaban, dan intensitas penyinaran. Sedangkan jumlah titik pengamatan ada 17 buah, terdiri dari 8 pos di jalur Cibodas, 4 pos di jalur Gunung Putri, dan 5 pos di jalur Selabintana. Kemmudian dilakukan pengambilan data sekunder dan data primer di lapangan. Data sekunder berupa kondisi umum lokasi, sedangkan data primer berupa data pengamatan karakteristik kualitas estetik dan ekologi, serta foto dari 17 pos.

Foto-foto lanskap TNGP dipresentasikan kepada responden dalam bentuk slide yang ditayangkan dengan program Microsoft Office Power Point 2003, dimana responden adalah mahasiswa Arsitektur Lanskap semester 6 yang berjumlah 46 orang. Hasil penilaian responden berupa data kualitatif untuk penduga nilai keindahan dan kualitas ekologi lanskap pada setiap pos. Data tersebut dianalisis dengan metode Scenic Beauty Estimation untuk penduga nilai keindahan dan Semantic Differential untuk penduga kualitas ekologi (Daniel dan Boster, 1976).

34.22), dengan demikian lanskap ini merupakan lanskap yang paling tidak disukai, karena terdapat bangunan di tapak yang membuat pemandangan menjadi kurang alami dan unik. Menurut hasil analisis pada ketiga jalur dapat diketahui bahwa rata-rata nilai keindahan lanskap di jalur Cibodas lebih tinggi dari kedua jalur lainnya. Penyebaran nilai keindahan mempunyai pola tertentu yang mengikuti pola ketinggian letak pos pada ketiga jalur, yaitu bertambahnya nilai keindahan seiring dengan bertambahnya ketinggian tempat.

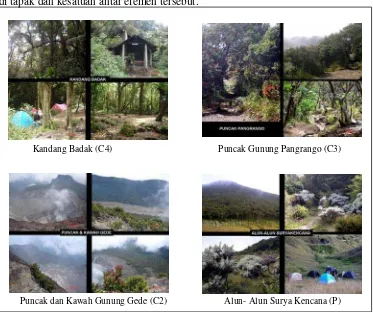

Pengamatan lebih lanjut adalah analisis karakteristik kualitas estetik pada kelompok keindahan lanskap tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan hasil pengamatan ini dapat diketahui bahwa karakteristik yang meningkatkan nilai keindahan lanskap adalah dominasi tipe lanskap, keteraturan vegetasi yang tumbuh, dan variasi bentuk, tekstur, dan warna yang tinggi. Sedangkan karakteristik yang dapat mengurangi nilai keindahan adalah bentuk penggunaan lahan yang tidak alami, serta vegetasi yang terlalu rapat dan kurang teratur. Analsis terhadap kualitas ekologi menunjukkan bahwa kondisi ekologi pada jalur wisata alam TNGP relatif masih bagus, yang dicirikan oleh biodiversitas, kerapatan, penutupan lahan, dan kesuburan yang tinggi. Selanjutnya, hasil analisis korelasi antara karakteristik estetik dan ekologi menunjukkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara keduanya.

TAMAN NASIONAL GEDE PANGRANGO

Skripsi sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

Oleh

DIDIK YULIANTO

A34202008

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR LANSKAP

FAKULTAS PERTANIAN

INSTIUT PERTANIAN BOGOR

GEDE PANGRANGO

Nama

: Didik Yulianto

NRP

: A34202008

Program Studi

: Arsitektur Lanskap

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ir. Andi Gunawan, MSc.

Akhmad Arifin Hadi, SP

NIP. 131 681 404

NIP. 132 310 805

Mengetahui,

Dekan Fakultas Pertanian

Prof. Dr. Ir. Supiandi Sabiham, M.Agr.

NIP. 130 422 698

Penulis dilahirkan di Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta pada tanggal 17 Juli 1984. Penulis meupakan anak ketiga dari enam

bersaudara dari Bapak Ramto Sunarto dan Ibu Sumarsih Ramto Sunarto.

Tahun 1996 penulis lulus dari SD Kragilan II Gantiwarno, kemudian pada

tahun 1999 penulis menyelesaikan studi di SLTPN II Klaten, Klaten. Selanjutnya

penulis lulus dari SMUN I Klaten, Klaten pada tahun 2002.

Tahun 2002 penulis diterima di IPB melalui jalur USMI. Penulis diterima

sebagai mahasiswa Program Studi Arsitektur Lanskap, Departemen Arsitektur

Lanskap, Fakultas Pertanian.

Puji Syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang atas rahmat,

hidayah dan karunia-Nya penelitian ini dapat diselesaikan.

Terdorong oleh

keinginan untuk memahami arti penting kelestarian alam bagi kehidupan, dengan

jalan mempelajari adanya hubungan yang selaras antara keindahan dengan

keseimbangan lingkungan, maka penulis melakukan penelitian ini. Topik

penilitian ini adalah persepsi kualitas ekologi dengan kualitas estetik pada suatu

lanskap wisata alam. Penelitian ini dilaksanakan di Taman Nasinal Gede

Pangrango (TNGP) yaitu pada jalur wisata alam Cibodas, Gunung Putri, dan

Selabintana.

Penulis menyampaikan terimakasih kepada Dr. Ir. Andi Gunawan MSc

dan Akhmad Arifin Hadi SP atas bimbingan dan pengarahannya selama kegiatan

penelitian dan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada

staf TNGP, staff departemen Arsitektur Lanskap dan semua pihak atas segala

bantuannnya selama pelaksanaan penelitian. Kepada kedua orang tua, keluarga,

dan Wieke Oktaviani yang telah memberikan dukungan yang tulus baik moril

maupun materiil, penulis mengucapkan terimakasih.

Akhirnya, semoga hasil penelitian ini berguna bagi yang memerlukan.

Bogor, Agustus 2006

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Tujuan ... 2

Kegunaan ... 2

TINJAUAN PUSTAKA ... 3

Taman Nasional ... 3

Tujuan dan Pengelolaan Taman Nasional ... 3

Zona Taman Nasional ... 4

Zona Pemanfaatan ... 5

Rekreasi ... 6

Dampak Rekreasi ... 6

Etika Lingkungan dan Konsep Wisata Berkelanjutan ... 8

Ekoturisme ... 8

Potensi Suplai Rekreasi ... 10

Transportasi dan Pelayanan ... 10

Informasi dan Promosi ... 11

Atraksi ... 12

Ekologi Lanskap ... 13

Pendekatan Ekologi dan Kualitas Ekologi ... 15

Persepsi ... 16

Estetika Lingkungan ... 16

Kualitas Estetika ... 17

Elemen Pengalaman Estetik ... 18

Evaluasi Kualitas Estetik ... 19

Metode Pendugaan Nilai Keindahan ... 19

Evaluasi Lanskap dengan Menggunakan Model SBE ... 20

METODOLOGI ... 22

Tempat dan Waktu Penelitian ... 22

Metode Penelitian ... 22

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 30

Kondisi Umum Lokasi ... 30

Evaluasi Kualitas Estetik ... 34

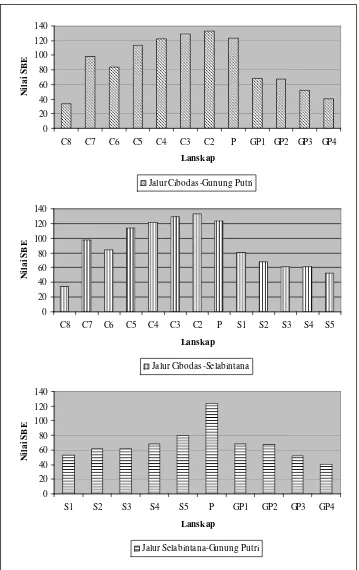

Kecenderungan Nilai Estetik pada Tiga Alternatif Jalur ... 37

Karakteristik Kualitas Estetik ... 39

Evaluasi Karakteristik Kualitas Ekologi pada Jalur Wisata Alam TNGP ... 45

Korelasi Kualitas Ekologi dan Estetik ... 50

Potensi Rekreasi ... 51

KESIMPULAN DAN SARAN ... 46

Kesimpulan ... 46

Saran ... 47

DAFTAR PUSTAKA ... 48

Nomor Halaman

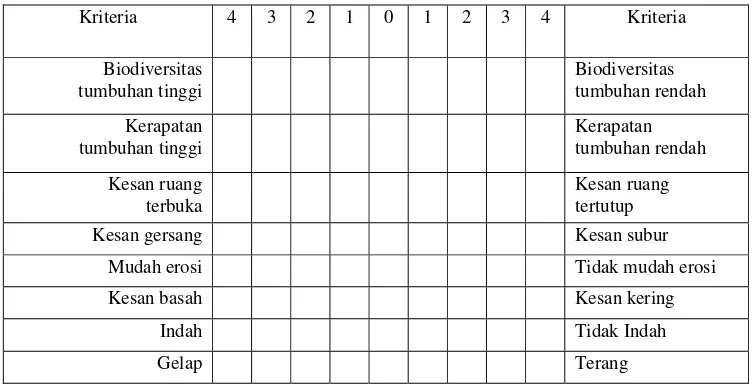

Tabel 1. Tabel Kuesioner Semantic Differntial ... 27

Tabel 2. Hubungan Kelompok Keindahan Lanskap dengan

Zona Hutan dan Jalur ... 35

Tabel 3. Karakteristik Kualitas Ekologi pada Tiga Kelompok

Nomor Halaman

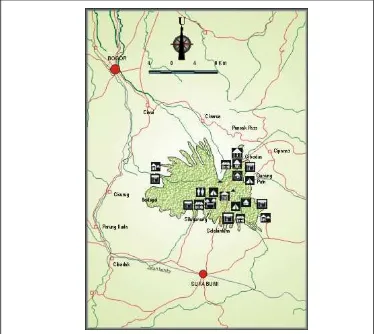

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian Taman Nasional Gede-Pangrango ... 8

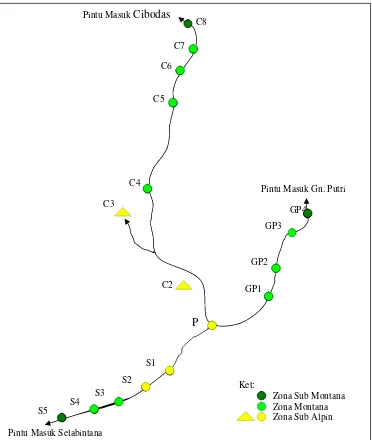

Gambar 2. Jalur Wisata Alam TNGP ... 19

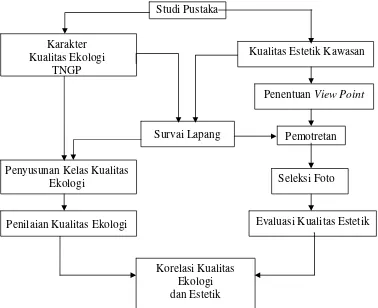

Gambar 3. Bagan Alur Pelaksanaan Studi ... 13

Gambar 4. Lanskap dengan Nilai Keindahan Tertinggi dan Terendah ... 34

Gambar 5. Nilai SBE pada Tiga Jalur Wisata Alam ... 36

Gambar 6. Kecenderungan Nilai Keindahan pada Tiga Alternatif Jalur ... 38

Gambar 7. Kelompok Lanskap dengan Kualitas Keindahan Tinggi ... 41

Gambar 8. Kelompok Lanskap dengan Kualitas Keindahan Sedang ... 42

Gambar 9. Kelompok Lanskap dengan Kualitas Keindahan Rendah ... 44

Gambar 10. Grafik Nilai Tengah Penilaian Variabel Ekologi untuk Kelompok Lanskap dengan Kualitas Keindahan Tinggi ... 47

Gambar 11. Grafik Nilai Tengah Penilaian Variabel Ekologi untuk Kelompok Lanskap dengan Kualitas Keindahan Sedang ... 48

Nomor Halaman

1. Format Kuesioner SBE ... 56

2. Format Kuesioner Semantic Differential ... 57

3. Foto-Foto Lanskap dan Hasil Perhitungan SBE ... 58

4. Hasil Perhitungan SBE ... 60

5. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Nilai SBE ... 65

6. Hasil Uji Beda Nilai Keindahan pada Tiga Jalur ... 66

Latar Belakang

Pelestarian alam merupakan upaya penting dalam memelihara

keberlanjutan sumberdaya alam. Jaminan keberlanjutan alam menjadi inti dari

konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu bentuk pengelolaan dan pemanfaatan

alam yang menekankan pada asas manfaat jangka panjang. Pemanfaatan alam

bukan menjadi milik generasi sekarang, tetapi juga menjadi milik generasi

mendatang, sehingga sumberdaya alam harus tetap lestari. Untuk itu setiap bentuk

pemanfaatan alam harus berpegang pada asas pelestarian, tidak terkecuali pada

taman nasional (Soemarwoto, 1991; Turner et al. 2001).

Pemanfaatan taman nasional sebagai tempat pariwisata dan rekreasi

menjadi salah satu tanggapan atas kebutuhan masyarakat terhadap pariwisata dan

rekreasi. Taman nasional menjadi pilihan tersendiri bagi masyarakat, karena

kondisinya yang masih alami dan mempunyai pemandangan yang indah. Sebagai

tempat wisata yang masih alami dan pemandangannya indah, taman nasional

sesuai dengan kecenderungan minat masyarakat dewasa ini, di mana mereka lebih

menyukai kegiatan wisata atau rekreasi ke tempat yang alami dan indah

(Lindberg, 1993).

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGP) adalah salah satu

tempat rekreasi untuk masyarakat luas. Lokasinya berada di Propinsi Jawa Barat,

dan termasuk dalam tiga kabupaten, yaitu: Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur,

dan Kabupaten Sukabumi (Haris, 2001). Taman nasional ini menjadi salah satu

tempat rekreasi pilihan bagi sebagian besar masyarakat, terutama yang tinggal di

kota-kota di dekat TNGP. Kegiatan rekreasi alam oleh pengunjung TNGP antara

lain pendakian gunung dan berkemah. Kegiatan pendakian gunung menjadi

pilihan para pengunjung karena dapat memberikan suatu pengalaman berbeda dari

bentuk kegiatan rekreasi alam lainnya. Pengunjung menyukai kegiatan ini karena

tantangannya, pemandangan yang indah di sepanjang jalur, dan manfaat pelajaran

Potensi kegiatan rekreasi alam yang dapat ditawarkan pada setiap tempat

berbeda, karena karakteristik masing-masing tempat berbeda termasuk dalam hal

ekologi dan kualitas visualnya. Karakter ekologi dan kualitas visual yang unik

dapat memberi nilai tambah dan daya tarik tersendiri dari suatu kawasan, karena

menjanjikan suatu pengalaman yang berbeda pula bagi pengunjung. Taman

Nasional Gede Pangrango memiliki karakteristik kawasan yang unik, baik dari

segi ekologi maupun kualitas visualnya. Kedua faktor ini menentukan penilaian

potensi penyediaan rekreasi pada taman nasional. Penilaian ini sejalan dengan

konsep lanskap ekologis sekaligus estetik yang sesuai dengan isu pembangunan

yang berkelanjutan. Hal yang ingin dicapai darinya sangat jelas, yaitu

terwujudnya keselarasan kepentingan manusia dengan kelestarian alam. Menurut

Thorne dan Huang (1990) dasar konsep ini adalah evaluasi pola spasial tapak serta

pengaruhnya terhadap integritas ekologi lanskap dan daya tarik estetik. Lebih

lanjut dijelaskan dua langkah pokok penerapan konsep tersebut adalah evaluasi

kualitas lingkungan, yaitu: kualitas lingkungan fisik, bentuk teknologi dan

budidaya, serta evaluasi daya tarik estetik, yaitu: penilaian oleh indera manusia,

arti simbolik tapak, dan nilai positif emosional tapak.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mempelajari karakteristik

kualitas estetik dan kualitas ekologi serta hubungan antara keduanya pada jalur

wisata alam Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP).

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak

yang terkait dalam pengembangan dan pengelolaan tapak. Dan sebagai

Taman Nasional

Taman nasional merupakan kawasan dengan ekosistem yang masih asli

dan fungsi utamanya untuk pelestarian alam. Secara umum taman nasional

dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya,

pariwisata, dan rekreasi. Untuk mendukung berbagai kegiatan pemanfaatan

tersebut dan menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan, maka pengelolaan

taman nasional harus berdasarkan sistem zonasi (Undang-Undang RI No. 5 tahun

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem).

Tujuan dan Pengelolaan Taman Nasional

Pemanfaatan taman nasional harus dengan pengelolaan yang baik dan

jelas. Menurut Miller (1978) tujuan yang harus dijadikan pedoman dalam

pengelolaan taman nasional adalah :

1. Untuk memelihara unit-unit biotik utama untuk melestarikan fungsinya

dalam ekosistem

2. Untuk menjaga keanekaragaman hayati dan hukum lingkungan

3. Untuk melindungi kekayaan sumberdaya plasma nutfah

4. Untuk memelihara obyek, struktur dan tapak peninggalan atau warisan

kebudayaan

5. Untuk melindungi panorama alam yang indah

6. Untuk memfasilitasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pemantauan

lingkungan di dalam areal alamiah

7. Untuk menyediakan fasilitas kegiatan rekreasi dan wisata

8. Untuk mendukung pembangunan atau pengembangan daerah pedesaan dan

penggunaan lahan marginal secara rasional

9. Untuk memelihara produksi dan kelestarian daerah aliran sungai

10. Untuk mengendalikan erosi dan pengendapan serta melindungi investasi

Tujuan pengelolaan taman nasional dapat dicapai jika dalam

pelaksanaannya digunakan sebuah sistem pengelolaan yang baik. Pengelolaan

taman nasional perlu menggunakan sistem pengaturan ruang pemanfaatan yang

jelas dan tidak tumpang tindih. Pengaturan ruang ini perlu dilakukan di dalam

kawasan, karena bentuk pemanfaatan dan fungsi taman nasional tidak hanya satu

jenis, contohnya konservasi dan rekreasi. Kegiatan konservasi dan rekreasi

mempunyai bentuk dan sifat kegiatan yang berbeda, selain itu hasil dan dampak

dari kedua jenis pemanfaatan ini juga berbeda. Kedua bentuk pemanfaatan ini

mempunyai cara pengelolaan yang berbeda, sehingga antara ruang konservasi dan

rekreasi harus mempunyai batas yang jelas. Untuk penetapan batas–batas ruang

kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan sitem zonasi (MacKinnon, 1993).

Zona Taman Nasional

Menurut Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem pengelolaan kawasan taman nasional

menggunakan sistem zonasi. Sistem zonasi merupakan cara pengaturan kegiatan

yang berdasarkan pada pembagian ruang. Pada umumnya kawasan taman nasional

terbagi dalam beberapa zona, yaitu:

1. Zona Inti

Zona inti merupakan zona dengan persyaratan yang ketat. Manusia dapat

melakukan kegiatan di dalam zona inti, tetapi kegiatan tersebut tidak boleh

menyebabkan perubahan apapun pada ekosistem kawasan. Bentuk kegiatan

yang dapat dilakukan adalah kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan,

pendidikan, dan kegiatan penunjang budi daya.

2. Zona Pemanfaatan

Zona pemanfaatan merupakan zona yang mempunyai bentuk kegiatan paling

luas. Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam zona pemanfaatan adalah

kegiatan pariwisata alam, rekreasi, penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan, pendidikan, pemulihan jenis tumbuhan dan satwa asli, dan

kegiatan penunjang budi daya. Selain itu pembangunan sarana pariwisata alam

3. Zona khusus

Zona khusus adalah zona di luar zona inti dan zona pemanfaatan. Zona khusus

biasanya memiliki kondisi dan fungsi yang khas. Zona khusus dapat berupa

zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, dan zona rehabilitasi.

Zona Pemanfaatan

Berdasarkan intensitas pemanfaatannya, maka zona pemanfaatan

dibedakan ke dalam zona pemanfaatan intensif dan zona pemanfaatan terbatas.

Zona pemanfaatan intensif dan zona pemanfaatan terbatas mempunyai perbedaan

pada bentuk dan arah pengembangan wisatanya, terutama dalam pembangunan

fasilitas untuk pengunjung. Fasilitas yang dibangun di dalam zona pemanfaatan

intensif dapat bersifat permanen, sedang fasilitas di dalam zona pemanfaatan

terbatas bersifat nonpermanen. Fasilitas permanen yang dapat dibangun di dalam

zona pemanfaatan intensif seperti bangunan administratif, pelayanan umum,

tempat parkir, kantor staf, instalasi pekerjaan umum, shelter, kantin, bumi

perkemahan, dan fasilitas khusus lainnya. Sedangkan pengadaan fasilitas rekreasi

di dalam zona pemanfaatan terbatas diupayakan seminimal mungkin, contoh

tempat MCK tidak permanen (Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990).

Penetapan setiap zona harus berdasarkan pada kriteria tertentu yang sesuai

dengan fungsi dan tujuannya. Menurut Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990

kriteria penetapan zona pemanfaatan adalah:

1. Mempunyai obyek wisata yang menarik dan mempunyai potensi untuk

menjadi pusat kegiatan pariwisata alam.

2. Mempunyai kondisi lingkungan yang memungkinkan pembangunan

sarana dan prasarana pengunjung.

3. Memiliki topografi lahan yang relatif datar dan mempunyai jenis tanah

yang tidak tahan erosi.

4. Memiliki penutupan vegetasi tidak terlalu rapat dan ruang yang cukup

terbuka.

Rekreasi

Rekreasi merupakan salah bentuk aktivitas manusia untuk mengisi waktu

luangnya. Manusia melakukan rekreasi untuk menghilangkan beban pikiran

akibat tekanan dan rutinitas pekerjaannya. Rekreasi dapat memulihkan kondisi

mental dan fisik yang lelah, serta memberikan kepuasan rasa senang bagi manusia

(Brockman, 1979; Soekotjo, 1980; Soemarwoto, 1991). Minat masyarakat

terhadap rekreasi mulai meningkat sejak awal tahun 90-an, terutama minat

terhadap obyek wisata alam. Latar belakang fenomena tersebut adalah

meningkatnya tekanan hidup karena rutinitas kerja dan beban aktivitas yang berat,

sehingga mereka membutuhkan akivitas yang dapat mengembalikan semangat

kerjanya (Lindberg, 1993).

Berdasarkan tempatnya, Mercer (1981) menggolongkan rekreasi menjadi

dua, yaitu rekreasi di tempat tertutup dan rekreasi di tempat terbuka. Lebih lanjut

dinyatakan bahwa rekreasi di tempat terbuka lebih baik karena dapat diperoleh

pengalaman yang khas, baru dan berbeda. Brockman (1979) mengemukakan

kelebihan rekreasi di alam terbuka adalah pengalaman yang lebih baik bagi fisik

dan mental manusia, karena untuk melakukan rekreasi di alam terbuka manusia

harus mempunyai kesehatan fisik, pengalaman, pengetahuan dan ketrampilan.

Bentuk kegiatan rekreasi di alam terbuka adalah memancing, berburu, mendaki

gunung, berkuda, piknik, dan berkemah.

Pilihan bentuk kegiatan rekreasi yang akan dilakukan manusia tergantung

pada latar belakang ketersediaan kesempatan, kesesuaian dengan kondisi pelaku,

serta kemampuan fisik dan intelektual. Bentuk kegiatan rekreasi dapat bersifat

fisik, intelektual, estetik, emosi, atau kombinasinya. Karena latar belakang dan

sifat yang berbeda, maka bentuk kegiatan rekreasi menjadi spesifik bagi setiap

individu, dimana pilihan individu yang satu berbeda dengan individu lainnya

(Brockman, 1979).

Dampak Kegiatan Rekreasi

Pembangunan sektor wisata dewasa ini terus meningkat dan membuka

kesempatan baru dalam lapangan kerja. Kemajuan ini memberikan hasil yang

negatif bagi lingkungan dan manusia. Menurut Gunn (1997) dampak negatif

tersebut adalah:

1. Terjadinya pencemaran lingkungan di lokasi wisata, sehingga

menyebabkan degradasi sumber daya alam.

2. Tergesernya budaya masyarakat lokal yang diakibatkan oleh desakan

budaya luar dari wisatawan.

3. Timbulnya biaya ekonomi tambahan yang diakibatkan oleh tindakan

pengembangan wisata yang tidak sesuai kemampuan sumber daya alam.

4. Bentuk tata guna lahan menjadi tidak terpadu, sebagai akibat dari

pembangunan wisata tidak memperhatikan peraturan tata guna lahan.

5. Kualitas sumber daya tapak berkurang, karena pengembangan bentuk

kegiatan wisata, atraksi, fasilitas pelayanan yang tidak sesuai dengan

kondisi tapak.

6. Kerusakan kualitas tapak yang diakibatkan oleh tindakan cut and fill pada

terhadap bentuk lahan yang asli dan introduksi spesies tanaman dan hewan

yang baru. Tindakan tersebut meningkatkan resiko bahaya erosi dan

hilangnya spesies asli di tapak.

Dampak negatif dari kegiatan rekreasi secara garis besar disebabkan oleh

dua faktor, yaitu faktor pengelola dan faktor pengunjung. Pertama, faktor yang

berasal dari pengelola antara lain: 1) Kegiatan pengembangan tapak yang tidak

sesuai dengan daya dukung dan kemampuan tapak, contoh ukuran tapak yang

tidak sebanding dengan jumlah dan intensitas pengunjung, 2) Kegiatan

pengelolaan yang tidak optimal, contoh manajemen pengelolaan sampah yang

tidak tepat. Kedua, faktor yang berasal dari pengunjung antara lain: 1) Tindakan

vandalisme, 2) Tindakan membuang sampah sembarangan, 3) Pencemaran air

oleh bahan-bahan kimia dari pasta gigi dan sabun yang berasal dari pengunjung.

Etika Lingkungan dan Konsep Wisata Berkelanjutan

Menurut Gunn (1997) etika lingkungan merupakan turunan dari etika

tapak. Etika lingkungan merupakan pernyataan tentang penghargaan dan

pengakuan terhadap hak hidup tumbuhan, binatang, dan seluruh isi alam. Lebih

lanjut dinyatakan bahwa tumbuhan, binatang, dan alam mempunyai hak yang

setara dengan manusia.

Konsep wisata berkelanjutan merupakan jawaban atas permasalahan yang

terjadi dalam pembangunan wisata. Konsep wisata berkelanjutan mengikuti

konsep pembangunan berkelanjutan, sehingga mempunyai prinsip dasar yang

sama. Prinsip dasar yang dipegang adalah pembangunan yang ramah lingkungan,

yaitu dengan tercapainya keselarasan antara pembangunan ekonomi, sosial dan

lingkungan. Syarat untuk suksesnya pembangunan berkelanjutan adalah integrasi

serta kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat umum. Langkah

pertama untuk menciptakan integritas dan kerjasama ketiga pelaku pembangunan

tersebut adalah pemahaman dan penanaman makna dasar serta tujuan utama dari

konsep pembangunan berkelanjutan (Gunn, 1997; Lindberg, 2001).

Menurut Gunn (1997) dimensi yang harus diperhatikan dalam

pembangunan wisata berkelanjutan ada tiga, yaitu: 1) Jenis wisata harus sesuai

dengan kondisi sumber daya tapak, 2) Ketersediaan sumber daya yang

menentukan tingkat dan arah pembangunan wisata, dan 3) Perbandingan antara

jumlah kunjungan nyata ke tapak dengan jumlah kunjungan yang potensial.

Ekoturisme

Bentuk pariwisata yang sesuai dengan konsep sadar dan ramah lingkungan

adalah ekoturisme. Karena bentuk pariwisata ini mampu menanggapi respon

adanya dampak negatif dari kegiatan pariwisata komersial dan massal selama ini.

Dengan demikian kehadiran ekoturisme merupakan jawaban atas kepentingan

terhadap pelestarian sumber daya alam dan adanya permintaan terhadap wisata

Menurut Gunn (1997) hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam

ekoturisme adalah:

1. Pengalaman, penghargaan, pemahaman terhadap sumber daya alam

2. Perolehan pengalaman yang berasal dari lingkungan dan penghargaan

terhadap lingkungan

3. Penggunaan fasilitas pelayanan dan pendukung yang ramah lingkungan

4. Memberikan kontribusi langsung bagi pembangunan ekonomi lokal

Ketertarikan masyarakat terhadap ekoturisme dilatarbelakangi oleh

beberapa alasan, dimana alasan tersebut bervariasi antar individu. Kesamaan

alasan dapat ditemukan pada bentuk kegiatan dan tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Gunn (1997) bentuk kegiatan dan tujuan pengunjung dalam ekoturisme

adalah:

1. Mengetahui tempat baru atau mendapatkan pengalaman yang baru

2. Mendapatkan pengalaman hidup di alam bebas

3. Mendapatkan suasana tempat rekreasi yang tenang

4. Melakukan aktivitas di tapak seperti berkemah, hiking

5. Melakukan kegiatan wisata air seperti memancing, olahraga arung jeram,

berenang, dan bersampan

6. Melihat atraksi budaya lokal

7. Mempelajari atau mengamati alam dan budaya masyarakat lokal secara

langsung

8. Melihat dan mengenal kehidupan alam bebas seperti kegiatan mengamati

kehidupan burung, orang hutan, dan kera

9. Menikmati pemandangan yang indah atau alami seperti laut, pantai, danau,

pegunungan dan air terjun

10. Menyalurkan hobi fotografi

Potensi Suplai Rekreasi

Potensi suplai rekreasi adalah peluang pengembangan suatu tapak untuk

penyediaan kegiatan rekreasi. Pengembangan suatu tapak menjadi tempat rekreasi

harus memperhitungkan dua hal, yaitu: 1) kondisi permintaan masyarakat

terhadap kebutuhan wisata, dan 2) Penawaran jasa wisata yang tersedia.

(Lindberg, 1993; Gunn, 1997). Lebih lanjut Gunn (1997) mengemukakan bahwa

penawaran dan permintaan dalam wisata mempunyai hubungan yang dinamis dan

saling berpengaruh, dimana perubahan pada jumlah permintaan akan

mempengaruhi jumlah penawaran.

Menurut Gunn (1997) komponen yang membentuk penawaran ada lima,

yaitu : atraksi, pelayanan, transportasi, informasi, dan promosi. Karakteristik dan

kondisi komponen penawaran tersebut berbeda pada setiap tempat. Perbedaan

tersebut disebabkan perbedaan kondisi sumber daya alam, fisik lokasi, dan sosial

budaya masyarakatnya.

Transportasi dan Pelayanan

Transportasi merupakan penghubung antara pengunjung dengan lokasi

wisata. Pengembangan bidang trasnportasi perlu memperhatikan masalah jaringan

jalan dan sarana transportasi, yaitu yang mampu mendukung kelancaran dan

kenyamanan pengunjung. Menurut Gunn (1997) pengembangan transportasi yang

seimbang harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini:

1. Kemampuan mengakomodasi kebutuhan masyarakat

2. Mengutamakan kelancaraan aksesibilitas

3. Keseimbangan antara penggunaan lahan untuk pembangunan sarana

transportasi dengan penggunaan lahan yang lain

4. Menggunakan pendekatan matematika dalam perhitungan kapasitas lalu

lintas jalan, untuk mengetahui perkiraan batas jumlah maksimum dan

minimum kendaraan yang melewati jalan

5. Membuat rancangan hirarki jalan untuk jalur pejalan kaki, sepeda, motor,

6. Memperhatikan fungsi sosial dan aktifitas lain yang ada di dekat jalur

transportasi

7. Penyediaan area parkir kendaraan

8. Pembuatan rancangan harus berdasarkan skala manusia

9. Pembangunan sarana transportasi mampu menambah nilai estetik

Pelayanan dan fasilitas yang baik akan meningkatkan daya tarik tempat

wisata. Pengembangan jenis pelayanan dan fasilitasnya harus memperhatikan

kondisi dan karakteristik setempat. Selain itu kegiatan pengembangan pelayanan

dan fasilitas harus menjaga keserasian dengan kondisi eksisting (Gunn, 1997).

Lebih lanjut Gunn (1997) menyatakan bahwa penyediaan bentuk pelayanan dan

fasilitas dapat dilakukan oleh pengelola resmi tempat wisata, pemerintah, atau

swasta. Pengelola resmi umumnya menyediakan pelayanan dan fasilitas yang

bersifat umum, contoh: tempat informasi, lapangan parkir, tempat pendaftaran dan

tempat ibadah. Sedangkan penyediaan layanan rumah makan, tempat belanja

suvenir dan makanan, atau penginapan biasanya dilakukan oleh swasta.

Informasi dan Promosi

Harapan pengunjung saat mengunjungi tempat wisata adalah ingin

mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru, karena itu mereka membutuhkan

informasi yang cukup tentang tempat wisata sebelum mereka mengunjunginya.

Informasi yang cukup juga membantu calon pengunjung menetapkan pilihan

tempat dan waktu kunjungan yang tepat. Menurut Gunn (1997) informasi penting

yang harus disampaikan ke masyarakat atau calon pengunjung antara lain:

1. Letak tempat wisata

2. Jenis atraksi dan bentuk kegiatan yang ditawarkan

3. Jenis pelayanan dan fasilitas pendukung yang tersedia

4. Alternatif rute jalan menuju tempat wisata dan perkiraan biaya perjalanan

Promosi merupakan bagian upaya penyampaian informasi ke masyarakat

yang berupa gambaran tentang tempat wisata. Bentuk dan strategi promosi secara

adalah bentuk promosi yang sengaja dilakukan oleh pengelola. Media promosi

resmi umumnya berupa media periklanan, yaitu media massa dan media

elektronik. Selain itu pengelola dapat mempromosikan tempat wisatanya melalui

jaringan informasi yang melibatkan kerjasama dengan penyedia jasa hotel atau

restoran. Sedangkan bentuk promosi tidak resmi merupakan akibat tidak langsung

dari tingkat kepuasan pengunjung. Pengunjung akan menceritakan

pengalamannya ke orang lain, sehingga orang lain menjadi tertarik untuk

berkunjung ke tempat wisata tersebut. Jadi promosi tidak langsung adalah

promosi yang berasal dari upaya pengelola dalam menciptakan citra baik ke

pengunjung (Gunn, 1997).

Atraksi

Menurut Gunn (1997) atraksi merupakan inti dari wisata. Atraksi

merupakan bentuk kegiatan atau suasana tapak yang menjadi daya tarik utama

tempat wisata. Atraksi wisata dapat dikelompokkan dalam dua kelompok umum,

yaitu touring circuit dan longer stay. Touring circuit adalah pengunjung menikmati atraksi selama perjalanan dan dalam waktu pendek, sehingga

pengunjung tidak perlu menginap. Contoh touring circuit adalah wisata pantai,

pemandangan pegunungan, dan air terjun. Sedangkan longer stay adalah

pengunjung menikmati atraksi dalam waktu lama, sehingga pengunjung perlu

menginap, contoh wisata budaya.

Bentuk atraksi yang ditampilkan tergantung potensi lingkungan dan sosial

budaya, karena adanya perbedaan karakteristik lingkungan dan sosial budaya yang

dimiliki setiap tempat wisata. Karakteristik lingkungan ditentukan oleh jenis

vegetasi, bentuk kehidupan alami di tapak, kualitas air, bentuk topografi tapak,

dan iklim. Sedangkan karakteristik sosial budaya tergantung karakteristik

masyarakat pendukung tapak (Gunn, 1997). Lebih lanjut Gunn (1997)

menyatakan bahwa kekayaan fisik lingkungan, kekayaan alam dan budaya, serta

kualitas merupakan unsur esensial yang mendukung kenyamanan pengunjung,

Fungsi taman nasional sebagai tempat rekreasi dapat menjadi alternatif

bagi masyarakat dalam memilih tempat rekreasi. Kondisi taman nasional yang

masih alami sesuai dengan minat masyarakat dewasa ini, karena perkembangan

permintaan masyarakat terhadap rekreasi mengarah pada obyek wisata yang masih

alami. Latar belakang terjadinya peningkatan minat terhadap obyek wisata alam

adalah ketertarikan masyarakat terhadap keindahan alam dan kondisi

lingkungannya yang masih alami. Masyarakat berharap mendapatkan kepuasan

fisik dan mental dengan melihat keindahan alam (Lindberg, 1993).

Penyediaan rekreasi harus mempertimbangkan dampak dari kegiatan

pengunjung. Pengetahuan tentang dampak yang mungkin timbul dan upaya

pengelola untuk meminimalisir dampak dapat menjamin kualitas lingkungan dan

keindahan obyek rekreasi (Gold, 1980; Lindberg, 1993). Lebih lanjut dinyatakan

bahwa dalam pengembangan tapak untuk rekreasi diperlukan pendekatan yang

tepat, agar kegiatan rekreasi sesuai dengan kemampuan tapak. Alat pendekatan

yang sesuai dengan tujuan pemeliharaan kualitas keindahan dan lingkungan

adalah pendekatan ekologi lanskap. Orientasi utama pendekatan ekologi lanskap

adalah perlindungan kualitas visual lanskap dan ekologi.

Ekologi Lanskap

Kegiatan pembangunan menyebabkan perubahan pola ruang dan

perubahan hubungan antar elemen dalam ruang. Perubahan pada pola ruang akan

berakibat pada perubahan proses ekologi di dalamnya. Perubahan proses ekologi

dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif berupa kondisi

lingkungan yang seimbang dan lestari. Sedangkan dampak negatif berupa

kerusakan lingkungan (Merriam, 1994; Turner et al. 2001).

Ekologi lanskap memberikan suatu konsep, teori, dan metode baru dalam

memahami interaksi yang dinamis dalam ekosistem berdasarkan pola ruang.

Pemahaman proses ekologi di dalam tapak dapat membantu pengambilan

keputusan pembangunan yang tepat. Dengan demikian hasil yang diharapkan dari

kegiatan pembangunan berupa hasil yang positif (Thorne dan Huang,1990;

Prinsip utama dalam ekologi lanskap adalah integritas ruang dan proses

ekologi di dalamnya. Keterkaitan antar ruang merupakan implikasi logis dari

proses ekologi, karena proses ekologi dalam suatu tapak tidak dapat terlepas dari

lingkungan sekitarnya. Jalinan proses ekologi antar tapak terjadi melalui aliran

massa dan energi. Aliran massa dan energi terjadi dalam bentuk perpindahan

unsur-unsur atau mineral melalui gerakan air, udara, dan gravitasi (Thorne dan

Huang, 1990; Merriam, 1994; Turner et al. 2001)

Skala pembangunan lanskap mempunyai selang yang lebar. Contoh

pembangunan lanskap berskala kecil adalah lanskap rumah, sedang yang berskala

besar adalah lanskap wilayah kota, taman nasional, dan hutan. Semakin besar

skala pembangunan lanskap berarti semakin kompleks proses ekologi di

dalamnya, sehingga hal ini memerlukan pedoman yang tepat dalam

pelaksanaannya. Menurut Merriam (1994) terdapat tiga pedoman dasar dalam

skala pembangunan lanskap yang besar, yaitu:

1. Komposisi lanskap yang menjadi sumber daya dan pembentuk tapak serta

mempengaruhi lingkungan di dalam tapak. Sumber daya atau habitat yang

penting harus mendapat perhatian utama. Jenis sumber daya yang penting

adalah sumber daya yang mempengaruhi keberadaan spesies di dalam

tapak. Jika sumber daya atau habitat ini rusak maka berakibat pada

hilangnya spesies tertentu.

2. Pola ruang harus mendukung proses ekologi di dalam tapak. Pola ruang

harus memperhatikan bentuk dan ukuran ruang. Elemen pengaturan pola

ruang adalah perimeter ruang, rasio ruang, dan jarak antar ruang yang

membatasi spesies dengan perilaku berbeda. Pembatasan dan pengaturan

jarak antar ruang dapat mencegah persaingan antar spesies dalam mencari

makan dan berkembang biak.

3. Upaya antisipasi terhadap bentuk gangguan yang potensial di masa depan.

Gangguan tersebut dapat berupa gangguan manusia, pencemaran

Pendekatan Ekologi dan Kualitas Ekologi

Menurut Gold (1980) pendekatan ekologi merupakan penilaian

karakteristik ekologi melalui serangkaian analisis terhadap faktor-fakor ekologi

serta hubungan di antara faktor-faktor tersebut. Penjelasan tentang kondisi setiap

faktor dan hubungan di antaranya dapat digunakan untuk penjelasan kondisi

ekologinya. Secara umum faktor-faktor ekologi tersebut terbagi dalam tiga-

sumber daya tapak yang paling dasar, yaitu:

1. Lingkungan atmosfer yang terdiri dari udara, uap air, dan mikroorganisme.

2. Lingkungan air yang terdiri dari air, tumbuhan, binatang, mikroorganisme,

dan habitat.

3. Lingkungan tanah yang terdiri dari tanah, tumbuhan, binatang,

mikroorganisme dan habitat.

Udara, air, tanah, tumbuhan dan hewan merupakan komponen proses

ekologi di alam. Dalam proses di alam dijelaskan bahwa udara berhubungan

dengan metabolisme tumbuhan dan isolasi. Sedang air mempunyai peran yang

penting dalam proses metabolisme tumbuhan dan hewan untuk proses respirasi

dan regulasi. Lebih jauh tumbuhan, binatang, dan mikroorganisme berperan dalam

siklus rantai makanan, di mana siklus ini merupakan wujud dari aliran massa dan

energi (Gold, 1980; Wirakusumah, 2003). Lebih lanjut Wirakusumah (2003)

menyatakan bahwa aliran massa dan energi berada dalam kondisi seimbang jika

tidak ada kelas dalam mata rantai makanan yang terganggu. Dalam kondisi

demikian dapat dinyatakan bahwa kualitas ekologinya bagus, karena terjadi

keseimbangan distribusi massa dan energi.

Kualitas ekologi adalah derajat penilaian yang menggambarkan status

keadaan lingkungan di suatu tapak Status keadaan lingkungan disebut baik jika

nilai kualitasnya tinggi dan sebaliknya. Penilaian kualitas ekologi suatu tapak

memerlukan indikator yang berasal dari komponen ekologi. Komponen ekologi

merupakan indikator yang dapat diukur secara kuantitatif atau dijelaskan secara

kualitatif. Komponen tersebut adalah siklus energi, kestabilan lingkungan abiotik,

daya lenting lingkungan, suksesi ekologi, biodiversitas, nilai unik tapak, dan

Persepsi

Persepsi merupakan suatu gambaran, pengertian, serta interpretasi

seseorang terhadap suatu obyek, terutama bagaimana orang menghubungkan

informasi yang diperolehnya dengan diri dan lingkungan dimana dia berada.

Bentuk persepsi tersebut berbeda pada setiap orang, karena pengaruh latar

belakang intelektual, pengalaman emosional, pergaulan, dan sikap seseorang.

Sedangkan, kedalaman persepsi akan sebanding dengan kedalaman intelektual

dan semakin banyaknya pengalaman emosional yang dialami seseorang (Eckbo,

1964). Lebih lanjut Porteous (1977) menambahkan bahwa persepsi akan

menentukan tindakan seseorang terhadap lingkungannya.

Bentuk obyek yang diamati seseorang salah satunya adalah lanskap,

dimana seseorang akan melakukan persepsi terhadap lanskap yang sudah

diamatinya (Nasar, 1988). Lebih lanjut dinyatakan bahwa persepsi seseorang

terhadap kualitas suatu lanskap ditentukan oleh interaksi yang kuat antara variabel

lanskap dan pengetahuan seseorang terhadap lanskap tersebut. Hasilnya berupa

penilaian yang bagus atau tidak bagus. Tingkat penilaian tersebut tergantung pada

kepuasan perasaan seseorang terhadap lanskap tersebut.

Estetika Lingkungan

Lingkungan merupakan wadah bagi manusia untuk beraktifitas dan

berinteraksi dengan sesama manusia dan alam beserta isinya. Manusia selalu

melakukan persepsi dan interpretasi terhadap lingkungannya. Proses persepsi dan

interpretasi merupakan rangkaian tindakan manusia sebagai upaya mendapatkan

gambaran dari lingkungannya, sehingga manusia dapat menetapkan tindakan

selanjutnya terhadap lingkungan tersebut. Arah dan bentuk tindakan manusia

terhadap lingkungannya dapat berupa hal-hal yang positif atau negatif, dimana

pilihan tindakan tersebut sangat bergantung dari hasil persepsi dan interpretasi

sebelumnya. Tindakan yang positif seperti pemanfaatan dan pengelolaan sumber

daya alam dengan bijaksana merupakan hasil pemahaman yang benar terhadap

lingkungannya, sebaliknya tindakan negatif seperti perusakan dan pemborosan

terhadap sumber daya alam merupakan hasil pemahaman yang salah terhadap

dan interpretasi yang benar, sehingga manusia dapat menetapkan tindakan yang

benar dalam mengelola lingkungannya (Foster, 1982).

Estetika adalah sesuatu yang dirasakan oleh manusia sebagai hasil

hubungan yang harmonis dari semua elemen, baik itu elemen pada suatu obyek,

ruang maupun kegiatan. Estetika berkaitan erat dengan penilaian secara visual,

karena penampilan suatu obyek otomatis dinilai dari penampakkan visualnya

(Simonds, 1983; Nasar, 1988). Selanjutnya Heath (1988) menambahkan bahwa

manusia pada umumnya menyukai keindahan. Untuk itu manusia senantiasa

menjadikan lingkungannya tetap indah. Salah satu upaya yang dilakukan manusia

adalah perlindungan terhadap kualitas keindahan lingkungan.

Kualitas Estetika

Nilai estetik suatu tempat atau lanskap merupakan dimensi penting dalam

pengamatan ekologi dan kekuatan nilai estetik telah menjadi aspek utama dalam

tindakan konservasi. Perumusan kebijakan tentang estetik juga membawa pada

pemahaman yang baik atas masalah lingkungan. Sebagai contoh pemandangan

pegunungan yang masih alami dengan hutan yang gundul dimana tidak hanya

nilai estetiknya berbeda, tetapi kondisi ekologi keduanya juga berbeda. Nilai

estetik dapat menjadi salah satu alat ukur lingkungan, karena indera manusia

mampu menangkap dan membedakan kondisi lingkungan di sekitarnya melalui

indera penglihatan, pendengaran atau penciuman (Foster, 1982).

Penilaian terhadap kualitas estetik lingkungan menjadi alat yang relevan

dalam lingkup pengamatan lanskap alami maupun nonalami. Meskipun kualitas

estetik merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dimakan, tetapi dapat

memberikan kepuasan secara mental bagi manusia. Pemenuhan terhadap kepuasan

estetik merupakan puncak dari kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia

tidak hanya menghendaki kepuasan secara fisik, tetapi yang lebih utama adalah

kepuasan mental atau jiwa. Keindahan lingkungan sebagai salah satu alat

pemenuhan kebutuhan estetik perlu dipelajari dan dibuat metode penilaiannya,

sehingga lingkungan dapat dikelola dengan baik agar kualitas estetiknya dapat

Elemen Pengalaman Estetik

Kualitas estetik tapak akan menentukan pengalaman estetik pengguna

tapak tersebut. Inti pembentuk kualitas estetik adalah integritas elemen fisik dan

visual tapak. Elemen fisik tapak berupa bentuk lahan, tata guna lahan, mosaik

vegetasi, badan air. Sedangkan elemen visual berupa bentuk, ruang, skala, warna,

pola, komposisi dan hubungan antar elemen fisik (Gold, 1980; Foster, 1982).

Berikut ini penjelasan dari masing-masing elemen tapak:

1. Bentuk lahan merupakan tulang punggung dalam lanskap, dan secara

visual merupakan hasil gabungan dari bentuk lahan yang cembung dan

cekung. Karakteristik bentuk lahan adalah kontur (skyline silhouettes),

skala dan jarak pengulangan elemen, dan variasi permukaan (warna dan

penutupan vegetasi). Selain itu bentuk lahan yang khas seperti lembah dan

ngarai mempengaruhi bentuk ruang di tapak.

2. Mosaik vegetasi menentukan pola utama dari variasi visual permukaan

lanskap. Perbedaan bentuk fisik vegetasi, warna, teksur, skala, bentuk pola

utama, batas tepi, dan perubahan fisik karena musim merupakan unsur

dasar dari mosaik vegetasi.

3. Badan air merupakan elemen yang spesial dan langka dalam lanskap yang

alami. Keberadaannya tidak hanya menambah nilai estetik tapak, tetapi

juga menjadi pendukung kehidupan di sekitarnya. Dalam suatu lanskap,

badan air dapat menjadi pemandangan yang berdiri sendiri atau dapat juga

membentuk kesatuan pemandangan dengan vegetasi serta bentuk lahan di

dekatnya.

Menurut Foster (1982) pengamatan terhadap elemen tapak dapat melalui

pengamatan peta atau analisis laporan tertulis atau representasi grafis berupa foto,

diagram, dan sketsa. Bentuk hasil pengamatan visual terhadap elemen tapak dapat

dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu: 1) Elemen yang berupa area seperti

danau, petak lahan sawah, petak kebun teh, dan petak hutan pinus; 2) Elemen

yang berupa koridor seperti sungai, jalan raya, dan jalan setapak. Lebih lanjut

dinyatakan bahwa pengamatan visual dapat memberikan hasil yang baik dan

skalanya. Hasil pengamatan setiap unit memberikan gambaran kondisi yang

berbeda. Kondisi setiap unit biasanya bergantung pada karakteristik spasial serta

hubungan antara bentuk lahan, vegetasi, dan badan air di dalam unit tersebut.

Evaluasi Kualitas Estetik

Evaluasi kualitas estetik merupakan penilaian terhadap nilai keindahan

suatu lanskap. Evaluasi kualitas estetik dapat menggunakan tiga kriteria estetika,

yaitu kesatuan, variasi , dan kontras. Pertama, kesatuan adalah kualitas total

elemen yang terlihat menyatu dan harmonis. Dalam lanskap, kesatuan merupakan

ekspresi dari tipe komposisi lanskap. Salah satu tipe komposisi lanskap adalah

pemandangan yang dominan, contohnya pemandangan puncak gunung yang

terlihat menonjol dari lanskap sekitarnya. Kedua, variasi adalah banyaknya jenis

elemen dalam tapak dan hubungan antar elemen yang berbeda. Variasi atau

kekayaan sumber daya adalah dua hal yang dipandang penting oleh ahli biologi

dan seniman, karena variasi yang besar sama artinya dengan kualitas tapak yang

tinggi. Tetapi diperlukan juga kesatuan elemen disamping variasi elemen untuk

tercapainya kualitas tapak yang tinggi. Contoh variasi elemen dalam lanskap

adalah jenis pohon deciduous tumbuh di antara pohon berdaun jarum. Ketiga,

kontras adalah perbedaan antar elemen yang terlihat menonjol tetapi tetap

harmonis. Kontras dapat berupa perbedaan warna, tekstur, atau bentuk elemen

(Foster, 1982).

Metode Pendugaan Nilai Keindahan

Menurut Daniel dan Boster (1976) metode pendugaan nilai keindahan

merupakan alat pendekatan dalam penilaian kualitas estetik tapak atau lanskap

tertentu. Terdapat tiga metode umum dalam pendugaan nilai keindahan, yaitu:

1. Pengamatan deskriptif adalah bentuk metode yang digunakan secara

eketensif dalam representasi dan evaluasi kualitas lanskap. Hasil penilaian

kualitas keindahan digambarkan dalam karakter yang relevan dengan

lanskap, seperti rasa hangat, nyaman, keanekaragaman elemen, dan

harmonis. Penyajian hasil dapat berupa angka, dimana setiap karakter

karakter dijumlahkan. Nilai yang diperoleh dari penjumlahan seluruh

karakter merupakan gambaran kualitas lanskap yang diamati.

2. Survei dan kuisioner adalah bentuk metode yang sudah digunakan secara

luas, dan hasil penilaian kualitas lanskap berdasarkan preferensi terhadap

setiap sampel. Preferensi yang tinggi terhadap sampel tertentu

menunjukkan nilai keindahan sampel tersebut juga tinggi.

3. Evaluasi persepsi pilihan adalah metode penilaian kualias lanskap yang

berdasarkan pendapat pengamat yang dipandang relevan. Penilaian

dilakukan tidak secara langsung di tapak, tetapi dengan foto atau slide

yang diambil dari tapak dan dianggap sesuai dengan kondisi tapak.

Masing-masing metode di atas mempunyai bentuk khusus untuk

penerapan secara praktis di lapangan. Salah satu metode khusus penilaian kualitas

keindahan adalah metode SBE (Scenic Beauty Estimation). Konsep yang

mendasari metode ini adalah keindahan merupakan hasil interaksi manusia dengan

alam, yaitu sebagai bentuk persepsi terhadap pemandangan lanskap melalui indera

penglihatannya (Daniel dan Boster, 1976).

Evaluasi Lanskap dengan Menggunakan Model SBE

Konsep yang mendasari metode ini adalah keindahan merupakan hasil

interaksi manusia dengan alam, yaitu sebagai bentuk persepsi terhadap

pemandangan lanskap melalui indera penglihatannya. Tahap pelaksanaan metode

SBE adalah pengambilan foto lanskap, penyajian foto dalam bentuk slide, dan

evaluasi penilaian kualitas keindahan. Tahap pertama, pengambilan foto

dilakukan secara acak pada sudut pandang 10 sampai 3600, dimana pemilihan

sudut pandang harus mewakili kondisi lanskap. Level pengambilan foto juga

harus sama dengan level mata manusia yang berdiri pada posisi normal. Tahap

kedua, foto setiap lanskap disusun sesuai kelompok lanskap, lalu dipresentasikan dalam bentuk slide. Penyusunan foto antar lanskap dibuat acak, sedangkan foto

untuk lanskap yang sama disusun dalam satu kelompok. Penilaian terhadap slide

dilakukan oleh pengamat. Pengamat dapat berupa individu atau kelompok. Selain

pengarahan harus bersifat netral dan tidak berpengaruh pada penilaian yang akan

dilakukan pengamat. Presentasi harus dilakukan sekali dan penilaian pengamat

berkisar pada nilai 0 (sangat jelek) dan 9 (sangat indah). Tahap ketiga, hasil

penilaian pengamat untuk setiap lanskap dikumpulkan dan diurutkan dari nilai

terkecil sampai tertinggi. Selanjutnya dilakukan analisis nilai keindahan secara

statistik deskriptif. Nilai keindahan yang diperoleh dapat dijadikan representasi

Waktu dan Tempat

Penelitian dilakukan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGP)

yang terletak di Propinsi Jawa Barat. Pengamatan secara langsung dilakukan di

tiga jalur wisata alam pada kawasan TNGP. Waktu penelitian dimulai dari bulan

[image:33.612.132.506.224.558.2]Februari 2006 sampai dengan bulan Agustus 2006.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian Taman Nasional Gede-Pangrango

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survai untuk pengumpulan data

ekologis dan pengambilan foto lanskap. Pengolahan data foto dengan

menggunakan metode Scenic Beauty Estimation (SBE), yang bertujuan untuk

menilai kualitas estetik lanskapnya. Sedangkan pengolahan data ekologi

menggunakan metode Semantic Differential (SD). Hasil pengolahan data ekologi

dan estetik dianalisis lebih lanjut dengan uji statistik, sehingga dapat diketahui

hubungan antara kualitas ekologi dan estetik tapak. Secara umum penelitian ini

dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan mencakup kegiatan studi pustaka, penentuan karakter kualitas

ekologi kawasan TNGP, dan penentuan titik pemotretan untuk penilaian

kualitas estetik kawasan.

2. Tahap Pegumpulan Data

Tahap pengumpulan data mencakup kegiatan pengumpulan data sekunder,

pengamatan karakter ekologi secara langsung di tapak, dan pengambilan foto

vantage point pada setiap pos. 3. Tahap pengolahan data

Tahap pengolahan data merupakan tahap penilaian kualitas ekologi, penilaian

kualitas estetika, uji multikolinearitas, dan korelasi karakter ekologi dengan

estetika.

Tahap Persiapan

Tahap kegiatan ini dimulai dengan studi pustaka. Hasil studi

pustaka berupa identifikasi karakter kualitas ekologi dan titik pemotretan di

sepanjang jalur wisata alam TNGP. Menurut Thompson dan Stainer (1997)

karakter kualitas ekologi berupa variabel-variabel ekologi, yaitu keanekaragaman

hayati, kerapatan vegetasi, tingkat penutupan, kesuburan tanah, kepekaan terhadap

erosi, tingkat kelembaban, dan intensitas cahaya. Variabel-variabel tersebut

dianggap sebagai indikator penilaian kualitas ekologi. Sedangkan yang menjadi

variabel estetik adalah nilai keindahan lanskap. Analisis kualitas ekologi juga

didukung dengan data sekunder dari masing-masing karakter ekologi.

Pengamatan kualitas ekologi dan estetika dilakukan pada titik lanskap

tertentu di sepanjang jalur wisata alam. Titik lanskap yang dipilih adalah pos-pos

perhentian sementara pengunjung saat melakukan kegiatan pendakian. Pada

pos-pos tersebut peluang pengunjung untuk menikmati pemandangan dan kondisi

pada tiga jalur pendakian utama di kawasan TNGP (Gambar 2). Ketiga jalur

tersebut adalah jalur Cibodas, jalur Gunung Putri, dan jalur Selabintana. Pada

jalur Cibodas dipilih delapan pos pengamatan, yaitu: Resor (C8), Telaga Biru

(C7), Curug Cibeureum (C6), Air Panas (C5), Kandang Badak (C4), Puncak

Pangrango (C3), Puncak dan Kawah Gede (C2), dan Alun-Alun Surya Kencana

(P). Pada jalur Gunung Putri dipilih empat pos pengamatan, yaitu: pos 1 (C4), pos

2 (C3), pos 3 (C2), dan pos 4 (C1). Dan di jalur Selabintana dipilih lima pos

[image:35.612.135.507.246.686.2]pengamatan, yaitu: pos 1 (C5), pos 2 (C4), pos 3 (C3), pos 4 (C2), dan pos 5(C1).

Gambar 2. Jalur Wisata Alam TNGP

S1

S3

S5 S4

Pintu Masuk Selabintana

C7

C6

C5

C4

C8

GP4

GP3

P

GP2

GP1 C2

C3

Pintu Masuk Cibodas

Pintu Masuk Gn. Putri

S2 Ket:

Zona Sub Montana

Zona Montana

Tahap Pengumpulan Data

Kegiatan pada tahap pengumpulan data adalah pengamatan karakter

ekologi dan kegiatan pengambilan foto pada setiap pos, serta pengumpulan data

sekunder tapak. Pengamatan karakter ekologi dilakukan secara kualitatif.

Pengamatan secara kualitatif merupakan pengamatan atas perbandingan kondisi

relatif karakter ekologi antar pos. Kegiatan selanjutnya adalah pengambilan foto

lanskap di pos dengan kamera digital. Pemotretan dilakukan dengan sudut

pandangan manusia pada posisi normal. Selain itu pemotretan diarahkan pada

view yang mewakili karakter lanskap pos. Pengambilan foto dilakukan pada pagi hari cerah sekitar pukul 10.00-14.00 WIB, agar diperoleh kualitas foto yang

bagus. Pada setiap pos diambil beberapa foto kemudian diseleksi berdasarkan

kualitas warna dan keterwakilan karakter lanskap.

Data sekunder karakter ekologi berasal dari literatur pustaka di

perpustakaan TNGP dan perpustakaan IPB. Literatur pustaka berupa hasil

penelitian di kawasan TNGP yang sudah dilakukan sebelumnya. Data karakter

ekologi berupa data iklim, hidrologi, geologi, topografi, vegetasi, dan satwa.

Selain itu diambil data tentang kondisi umum lokasi berupa letak, aksesibilitas,

luas, dan status kawasan.

Tahap Pengolahan Data

Hasil pemotretan lanskap dipresentasikan dalam bentuk slide foto

berwarna yang kemudian dinilai oleh responden. Responden adalah mahasiswa

Program Studi Arsitektur Lanskap yang terdiri atas laki-laki dan perempuan yang

berjumlah 46 orang. Para responden dikumpulkan dalam satu ruang kemudian

dilakukan presentasi slide dengan program Microsoft Office Power Point 2003.

Penayangan kelompok slide dilakukan dua kali, di mana kelompok slide pertama

untuk penilaian tingkat keindahan lanskap dan kelompok slide kedua untuk

penilaian kualitas karakter ekologi.

Penayangan kelompok slide pertama dilakukan dalam waktu 8 detik untuk

setiap lanskap secara urut berdasarkan letak ketinggian pos dari rendah ke tinggi.

Responden memberikan skor 1 (terendah) sampai 10 (tertinggi) untuk setiap slide

mendekati 1 dianggap lanskap yang tidak indah dan skor mendekati 10 dianggap

lanskap yang indah (Daniel dan Boster, 1976).

Penayangan kelompok slide kedua dilakukan selama kurang lebih 1 menit.

Waktu yang dibutuhkan lebih lama, karena jumlah variabel ekologi yang harus

dinilai responden lebih banyak dari pada variabel penilaian kelompok slide

pertama. Selanjutnya, responden memberikan skor 0 (netral) jika kualitasnya

[image:37.612.131.509.253.447.2]sedang, atau skor 4 (sangat tinggi) jika karakter ekologinya kuat (tabel 1).

Tabel 1. Tabel Kuesioner Semantic Differential

Kriteria 4 3 2 1 0 1 2 3 4 Kriteria

Biodiversitas tumbuhan tinggi

Biodiversitas tumbuhan rendah

Kerapatan tumbuhan tinggi

Kerapatan tumbuhan rendah

Kesan ruang terbuka

Kesan ruang tertutup

Kesan gersang Kesan subur

Mudah erosi Tidak mudah erosi

Kesan basah Kesan kering

Indah Tidak Indah

Gelap Terang

Pengolahan data hasil kuesioner terbagi dalam tiga tahap, yaitu:

pengolahan data ekologi, pengolahan data estetik, dan analisis korelasi kualitas

ekologi dan estetik. Bentuk pengolahan masing-masing tahap adalah:

1. Pengolahan data penilaian karakter ekologi dengan metode SD

Metode SD merupakan metode penilaian dengan menggunakan kata sifat yang

saling berlawanan (adjective bipolar) untuk menggambarkan kondisi setiap

karakter ekologi. Hasil penilaian responden dikelompokkan sesuai karakter

ekologinya, lalu ditabulasikan dalam satuan persen untuk pengukuran

keragamannya. Selanjutnya skor penilaian diberi bobot nilai 1-9 dari kiri ke

kanan. Setelah pembobotan, nilai dari seluruh responden dijumlahkan

kemudian dibagi dengan jumlah responden, sehingga didapatkan nilai rataan

untuk setiap karakter ekologi. Rataan bobot nilai yang diperoleh diplotkan

ekologi. Nilai rataan tersebut juga menjadi dasar pengelompokkan karakter

ekologi yang berpengaruh kuat pada lanskap setiap pos.

2. Penilaian kualitas keindahan dengan metode SBE

Langkah pertama yang dilakukan adalah pengelompokkan data kuesioner

estetik setiap pos berdasarkan skala penilaian dari 1 sampai 10. Selanjutnya

setiap pos dihitung jumlah frekuensi, frekuensi kumulatif, peluang kumulatif

dan nilai z untuk setiap peringkat dari skor penilaian yang didapat (Daniel dan

Boster, 1976). Formulasi SBE yang digunakan dalam perhitungan adalah:

SBEx =

[

Zlx−Zls]

×100Dimana SBEx = Nilai pendugaan keindahan pemandangan lanskap ke-x

Zlx = Nilai rata-rata z lanskap ke-x

Zls = Nilai rata-rata z lanskap yang digunakan sebagai standar

Nilai Z diformulasikan sebagai :

Z =

σ μ

−

x

σ2

merupakan ukuran pemusatan nilai tengah

σ 2

=

N xi

∑

( −μ)Nilai N adalah banyaknya populasi. Selang kepercayaan untuk μ;s diketahui,

bila x adalah nilai tengah contoh berukuran n yang diambil dari suatu populasi

dan ragam σ 2 diketahui maka selang kepercayaan (1-α) x 100% adalah:

x – z

N

σ

α/2 < μ < x + z

N

σ

α/2

Hasil nilai SBE digunakan untuk pengelompokkan tingkat keindahan dengan

menggunakan sebaran normal. Tingkat keindahan lanskap dikelompokkan ke

dalam tinggi, sedang dan rendah. Kelompok lanskap yang mempunyai nilai

keindahan tinggi adalah pos yang mempunyai nilai SBE lebih tinggi dari

kuartil ketiga (Q3). Kelompok lanskap bernilai sedang adalah pos yang

Sedangkan pos yang mempunyai nilai SBE kurang dari kuartil pertama (Q1)

termasuk dalam kelompok lanskap yang rendah.

3. Analisis korelasi kualitas ekologi dan estetik

Analisis korelasi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai karakter

kualitas ekologi terhadap nilai keindahan lanskap. Analisis korelasi ini

menggunakan program SPSS 10.0 pada Windows. Analisis korelasi yang

digunakan adalah analisis korelasi Person, karena dapat mengukur hubungan

dua variabel yang bersifat linier, dimana data berbentuk kuantitatif dan

berdistribusi normal. Hasil korelasi dapat bersifat netral, positif, atau negatif.

Jika nilai korelasinya bersifat positif, maka peningkatan suatu variabel akan

menyebabkan kenaikan variabel yang lain, demikian pula sebaliknya. Bila

nilai korelasi nol, maka tidak ada hubungan linier antara variabel yang satu

dengan variabel lainnya (Walpole, 1995). Hasil penilaian kualitas estetik,

variabel ekologi, hubungan antara kualitas ekologi dan estetik, dan data

sekunder ekologi digunakan untuk analisis potensi ekologi tapak bagi

pengembangan rekreasi di tapak. Selanjutnya dilakukan uji multikolinearitas

terhadap karakter kualitas ekologi. Uji multikolinearitas ini dilakukan dengan

Alur Pelaksanaan Studi

Studi dilaksanakan dalam beberapa tahap kegiatan. Rangkaian tahap

kegiatan tersebut disusun dalam bentuk alur pelaksanaan studi. Bagan alur

[image:40.612.132.510.163.471.2]pelaksanaannya dibuat sebagai berikut:

Gambar 3. Bagan Alur Pelaksanaan Studi Studi Pustaka

Karakter Kualitas Ekologi

TNGP

Kualitas Estetik Kawasan

Korelasi Kualitas Ekologi dan Estetik Penyusunan Kelas Kualitas

Ekologi

Penilaian Kualitas Ekologi

Pemotretan Survai Lapang

Seleksi Foto

Kondisi Umum Lokasi

Letak , Luas dan Aksesibilitas. Kawasan Taman Nasional Gunung Gede

Pangrango (TNGP) secara geografis terletak di titik 106051’-107002’ BT dan

6041’-6051’ LS. Kawasan ini terbagi ke dalam tiga wilayah administratif, yaitu

Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Kawasan TNGP

mempunyai luas 15 196 Ha terdiri dari zona inti seluas 14 379.5 Ha, zona rimba

seluas 651.5 Ha dan zona pemanfaatan seluas 275 Ha (Haris, 2001).

Kawasan TNGP berbatasan langsung dengan hutan produksi perum

Perhutani, PT Perkebunan Nusantara XII, dan tanah milik masyarakat.

Aksesibilitas ke dalam kawasan ini mudah, karena kawasan ini dikelilingi jalan

raya propinsi penghubung kota Bogor-Cianjur dan kota Bogor–Sukabumi-

Cianjur. Kondisi sarana jalan dari jalan raya propinsi ke arah pintu gerbang cukup

bagus dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat. Jumlah pintu gerbang

utama untuk masuk ke dalam kawasan tersebut ada tiga, yaitu pintu gerbang

Cibodas, pintu gerbang Gunung Putri, dan pintu gerbang Selabintana (Haris,

2001).

Topografi dan Geologi. Menurut Haris (2001) topografi kawasan ini

bervariasi, terdiri dari lahan datar, dataran tinggi, dan bukit sedang sampai terjal.

Ketinggian kawasan ini berada pada 1000-3019 m dpl dan puncaknya merupakan

daerah tertinggi di Propinsi Jawa Barat. Gunung Gede Pangrango termasuk dalam

rangkaian jalur gunung berapi dari pulau Sumatera sampai Nusa Tenggara.

Geologi kawasan ini berupa batuan vulkanik seperti andesit, tuff, basalt,

lava breksi, breksi mekanik dan proklastik. Jenis tanahnya adalah:

1. Tanah regosol dan litosol terdapat pada lereng pegunungan yang lebih

tinggi dan berasal dari lava dan batuan hasil kegiatan gunung berapi. Jenis

tanah seperti ini sangat peka terhadap erosi.

2. Tanah asosiasi andosol dan regosol terdapat pada lereng gunung yang

lebih rendah dan agak peka terhadap erosi. Jenis ini mengalami pelapukan

3. Tanah latosol coklat terdapat pada lereng paling bawah. Tanah ini

mengandung liat dan lapisan subsoilnya gembur, mudah ditembus air,

serta lapisan bawahnya yang mudah melapuk. Tanah seperti ini sangat

subur dan dominan, serta agak peka terhadap erosi.

Iklim dan Hidrologi. Iklim di kawasan ini berdasarkan klasifikasi

Schmidt dan Fergusson termasuk tipe iklim A, dengan nilai Q berkisar antara

11.30%-33.30%. Suhu udara berkisar antara 100-180 C. Kelembaban relatif

sepanjang tahun berkisar dari 80%-90%. Daerah ini termasuk daerah terbasah di

pulau Jawa dengan rata-rata curah hujan tahunan 3 000-4 200 mm. Bulan basah

terjadi pada bulan Oktober–Mei, dengan rata-rata curah hujan bulanan 200 mm.

Bulan kering biasanya terjadi pada bulan Juni-September dengan rata-rata curah

hujan bulanan kurang dari 100 mm (Haris, 2001).

Kawasan Gunung Gede Pangrango memiliki banyak sumber air. Sumber

air tersebut mengalir dan bersatu membentuk sungai-sungai besar di sekitar

kawasan tersebut. Terdapat 60 aliran sungai besar dan kecil, yang berhulu di

Gunung Gede dan Pangrango. Dua puluh sungai mengalir ke Kabupaten Cianjur,

23 sungai mengalir ke Kabupaten Sukabumi, dan 17 sungai mengalir ke

Kabupaten Bogor. Pada lereng Utara Gunung Gede beberapa aliran sungai kecil

bersatu membentuk air terjun besar Cibeureum. Aliran dari air terjun besar

Cibeureum mengalir ke rawa Gayonngong dan ke Telaga Biru. Disamping

Cibeureum, terdapat juga beberapa air terjun lain yang pada akhirnya bersatu

dalam aliran sungai Cipanas dan sungai Citarum yang mengalir ke arah Utara

menuju laut Jawa. Di lereng Selatan Gunung Gede Pangrango aliran-aliran sungai

bersatu membentuk sungai Cimandiri di Sukabumi yang bermuara di Pelabuhan

Ratu. Aliran-aliran air di lereng Barat laut Gunung Pangrango mengalir ke sungai

Cisarua dan Cinegara yang merupakan sumber air bagi sungai Ciliwung dan Kali

Angke yang bermuara di teluk Jakarta (Haris, 2001).

Vegetasi. Jenis vegetasi di kawasan taman nasional sangat

beranekaragam. Secara umum jenis vegetasi tersebut dapat di bagi dalam tiga

zona hutan (Haris, 2001). Urutan ketinggian dari ketiga zona hutan tersebut adalah

zona hutan Perum Perhutani, zona hutan Montana, dan zona hutan Sub Alpin.

1. Hutan Sub Montana

Zona ini dapat dikategorikan ke dalam hutan sub montana. Zona ini

merupakan batas terluar taman nasional. Hutan di kawasan ini berupa hutan

produksi monokultur dari jenis rasamala (Altingia excelsa). Pengelolaan hutan ini

dilakukan oleh Perum Perhutani. Hutan ini ditandai dengan tiga lapisan tajuk.

Lapisan tajuk teratas didominasi oleh jenis Rasamala (Altingia excelsa). Tinggi

tajuk teratas jenis tumbuhan ini dapat mencapai 60 m. Jenis lainnya yang

menonjol berturut-turut adalah Saninten (Castanopsis argentea), dan Antidesma

tentandrum. Lapisan tajuk kedua berupa jenis perdu dan semak diantaranya Ardisia fulginosa, Dichera febrifuga, randanus laizrox, Pinanga sp dan Lapotea stimulans. Pada lapisan tajuk ketiga terdapat berbagai jenis tumbuhan bawah, epifit, dan lumut antara lain Begonia, paku-pakuan, anggrek dan Lumut Merah

(Sphagnum gedeanum).

2. Hutan Montana

Zona ini dicirikan oleh adanya dominasi pohon bertajuk besar. Pohon pada

lapisan atas mempunyai pertumbuhan yang jarang. Sedangkan lapisan tajuk

tumbuhan bawah mempunyai pertumbuhan yang rapat. Lapisan tajuk tumbuhan

bawah ini berupa semak rendah, sedang dan tinggi. Jenis tumbuhan yang mudah

dikenal yaitu Puspa (Schima walichii), tumbuhan berdaun jarum (Dacrycarpus

imbricatus dan Podocarpus neriifolius), Jamuju (Podocarpus imbricatus), Rasamala (Altingia excelsa), dan Kiracun (Macropanax dispernum). Untuk jenis

tumbuhan bawah berupa paku-pakuan, epifit, seperti Dendrobium sp, Arundina

sp, Cymbiddum- spp dan Calanthe spp. 3. Hutan Sub Alpin

Zona ini merupakan zona hutan teratas pada taman nasional. Ciri yang

menonjol adalah keanekaragaman tumbuhannya semakin berkurang seiring

dengan bertambahnya ketinggian tempat. Kerapatan tumbuhan pada zona ini

sangat tinggi. Lapisan tajuk pada zona ini terdiri dari satu lapis dan didominasi

oleh pohon-pohon pendek, antara lain Cantigi Gunung (Vaccinium

varingiaefolium), Rhododendron resutum, dan Myrsine avenis. Jenis tumbuhan lain yang mudah ditemukan adalah lumut. Tumbuhan lumut banyak terdapat pada

batang pohon adalah lumut janggut. Di daerah puncak terdapat jenis tumbuhan

yang khas, yaitu Edelweis Jawa (Anaphalis javanica) yang sangat terkenal di

kalangan pecinta alam, karena bunganya terlihat tidak pernah layu.

Taman nasional TNGP memiliki beberapa flora endemik yang langka dan

beberapa tanaman introduksi. Jenis tumbuhan endemik dan langka antara lain

anggrek Liparis bilobulata, Malaxis sagittata, Pachicentria varingiaefolia, dan Corrybas mucronatus, sedangkan tanaman yang diintroduksi antara lain Dendrobium jecobsoni, Agathis loranthifolia, Pinus merkusii dan Maesopsis emini. Tanaman introduksi tersebut sengaja dimasukkan oleh para peneliti ke dalam kawasan (Riatmo, 1989).

Satwa. Kawasan TNGP mempunyai beberapa jenis satwa, baik dari jenis

primata, mamalia, burung, dan bermacam satwa kecil. Beberapa jenis satwa di

kawasan TNGP sudah tergolong langka (Riatmo, 1989). Jenis satwa langka antara

lain:

1. Jenis primata seperti Gibbon Jawa (Hylobates moloch) dan Surili Jawa

(Dresbytis aygula),

2. Jenis mamalia seperti macan tutul (Panthera pardus), anjing hutan (Cuon

alpinus), dan trenggiling (Manis javanica),

3. Jenis burung seperti alap-alap (Accipiter soloensis), betet (Lanios scaeh),

dan kutilang (Pycnonotus aurigaster).

Jenis satwa yang populasinya masih banyak antara lain:

1. Jenis primata seperi kera ekor panjang (Macaca fascicularis) dan Lutung

(Presbytis cristata),

2. Jenis mamalia besar seperti kancil (Tragulus javanicus), babi hutan (Sus

schrofa), dan muncak (Muntiacus muntjak),

3. Jenis mamalia kecil seperti sigung (Mydaus javanensis), kucing hutan

(Felix bengalensis), tikus hutan (Rattus lepturus), dan bajing terbang

Evaluasi Kualitas Estetika pada

Jalur Wisata Alam TNGP

Jalur wisata alam TNGP mempunyai tiga pintu masuk, yaitu pintu masuk

Cibodas, Gunung Putri, dan Selabintana (Gambar 5). Pada jalur wisata alam

tersebut terdapat pos-pos peristirahatan sementara, dimana pengunjung biasanya

berhenti sebentar untuk melepaskan lelah, dan sambil melihat pemandangan alam.

Pada pos peristirahatan tersebut dilakukan pengamatan karakteristik kualitas

ekologi dan estetiknya. Jumlah pos peristirahatan yang diamati ada 17 buah pos

yang berada di sepanjang jalur wisata alam dari ketiga pintu masuk kawasan

TNGP.

Penilaian kualitas estetika pada jalur wisata alam dengan menggunakan

analisis SBE dari penilaian responden terhadap tingkat keindahan lanskap 17 pos

melalui presentasi foto. Responden adalah mahasiswa Program Studi Arsitektur

Lanskap angkatan 40 yang duduk di semester enam, terdiri atas laki-laki dan

perempuan yang berjumlah 46 orang. Hasil analisis SBE pada tujuh belas lanskap

pos di jalur wisata alam TNGP mempunyai nilai SBE berkisar 34.22 hingga

133.26 (Lampiran 4). Lanskap yang mempunyai nilai keindahan tertinggi adalah

lanskap Puncak dan Kawah Gede (Nilai SBE = 133.26), yang artinya lanskap ini

merupakan lanskap yang paling banyak diminati, karena memiliki obyek

pemandangan yang unik berupa kawah. Sedangkan lanskap yang mempunyai nilai

SBE terendah adalah lanskap Resor Cibodas (Nilai SBE = 34.22), dengan

demikian lanskap ini merupakan lanskap yang paling tidak disukai, karena

terdapat bangunan di tapak yang membuat pemandangan menjadi kurang alami

dan unik.

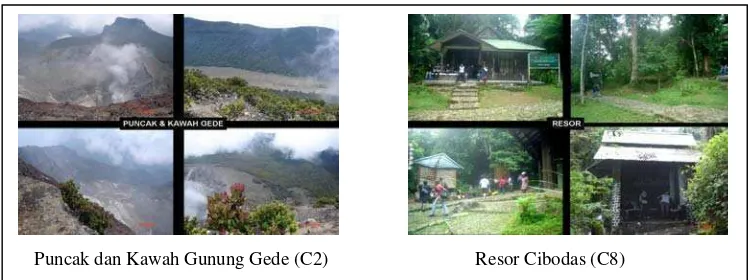

[image:45.612.132.509.547.687.2]Puncak dan Kawah Gunung Gede (C2) Resor Cibodas (C8)

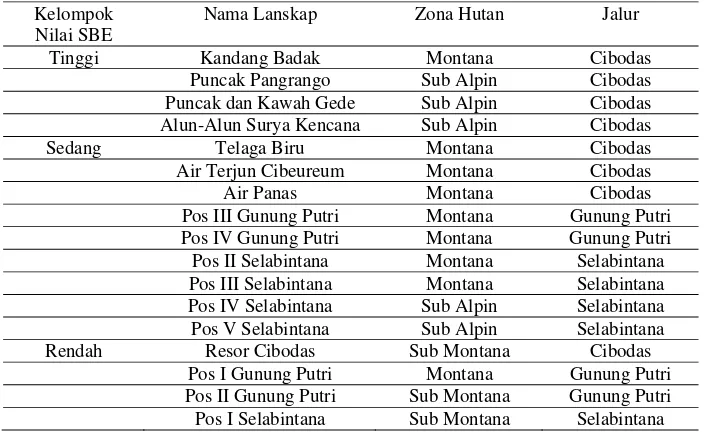

Ketujuh belas lanskap pada jalur wisata alam TNGP dapat dikelompokkan