SETYARDI PRATIKA MULYA

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SETYARDI PRATIKA MULYA

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Analisis Pengembangan Kawasan Transmigrasi Berbasis Potensi Wilayah di Kecamatan Rawapitu, Kabupaten

Tulang Bawang, Provinsi Lampung adalah karya saya dengan arahan dari komisi

pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi

manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan

maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan

dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Februari 2012

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2012 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tesis tanpa mencantumkan nama atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, dan tinjauan masalah; dan pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam

SETYARDI PRATIKA MULYA. Analysis of Transmigration Area Development, Based on Local Potencies, on Rawa Pitu District, Tulang Bawang Regency, Province of Lampung. Under direction of WIDIATMAKA and DYAH RETNO PANUJU.

Concept of development can be applied in transmigration area. In this

research, transmigration development was studied based on local potencies, such

as natural resources, human resources, and artificial resources. This research was

done in transmigration area of Rawa Pitu District, Tulang Bawang Regency. This

research aims to identify basic commodities for each village, land use

recommendations, and to determine effective institutional model. The results

shows that there were some basic commodities such as paddy, maize, and

oil-palm. Paddy and maize as food crops are potential to be developed in Southern to

Eastern part of the site, while oil-palm are potential to be developed in the

Northern part. Land use recommended on site consist of conservation area (32,28

%), residential (1,09%), wetland plants-paddy (34,37 %), dryland crops-maize

(21,87 %), estate plants-oil-palm (10,39%). Appropriate model of institutional

agriculture was established to support farmers independency, delivered through

training, and institutional investment and it was intendend to be implemented by

local government.

Berbasis Potensi Wilayah Di Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Dibimbing oleh WIDIATMAKA dan DYAH RETNO PANUJU.

Kawasan mempunyai fungsi tertentu, dimana kegiatan ekonomi, sektor

dan produk unggulannya, mempunyai potensi mendorong pertumbuhan ekonomi

wilayah sekitarnya. Kawasan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama

membentuk suatu klaster. Klaster dapat berupa klaster pertanian atau klaster

industri, tergantung dari kegiatan ekonomi yang dominan dalam kawasan itu.

Konsep inilah yang menjadi dasar pengembangan kawasan dalam penelitian ini.

Konsep klasterisasi kawasan dalam penelitian ini digunakan untuk pengembangan

kawasan transmigrasi. Pengembangan kawasan transmigrasi juga menggunakan

prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan wilayah.

Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis potensi kewilayahan di

kawasan transmigrasi Rawa Pitu. Tujuan khususnya adalah (1). Mengidentifikasi

komoditas unggulan masing-masing desa dan menentukan pewilayahan

komoditas unggulan (2). Menyusun rekomendasi penggunaan lahan, dan (3).

Menganalisis dinamika kelembagaan desa dan model kelembagaan yang efektif

bagi petani.

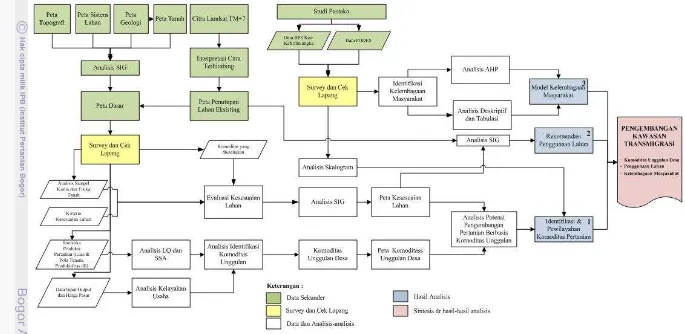

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat)

tahap. Tahap pertama adalah identifikasi dan pewilayahan komoditas unggulan.

Pada tahap ini, analisis yang digunakan adalah analisis basis aktifitas (Location Quotient-LQ dan Shift Share Analysis-SSA), analisis kesesuaian lahan, dan analisis ekonomi. Berturut-turut data yang digunakan adalah nilai LQ luas tanam,

nilai LQ nilai pendapatan, nilai SSA, luas lahan S1 (sesuai), S2 (cukup sesuai), S3

(sesuai marginal), Gross Margin (Rp/ha/tahun), dan aksesibilitas (km). Masing-masing data tersebut selanjutnya di-index-kan, dan dijumlahkan sehingga diperoleh nilai skor. Skor yang paling besar menjadi komoditas unggulan di

wilayah tersebut.

Setelah komoditas unggulan diketahui langkah selanjutnya adalah

hirarki wilayah menggunakan skalogram. Langkah berikutnya adalah membuat tabulasi hirarki wilayah, komoditas unggulan per desa, hasil analisis kesesuaian

lahan komoditas unggulan, dan kemudian sintesis analisis diatas dideskripsikan

untuk memperoleh pewilayahan komoditas unggulan.

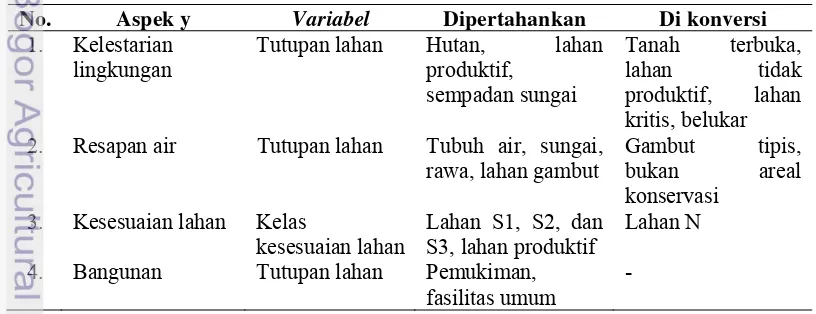

Tahap kedua adalah rekomendasi penggunaan lahan. Pada tahap ini

analisis yang digunakan adalah klasifikasi terbimbing, dan sistem informasi

geografis. Langkah pertam adalah meng-interpretasi citra Landsat TM7+ untuk memperoleh tutupan lahan saat ini. Selanjutnya, peta tutupan lahan ini di overlay -kan dengan peta kesesuaian lahan, sehingga dengan memperbanding-kan aspek

keberlanjutan maka diperoleh rekomendasi penggunaan lahan.

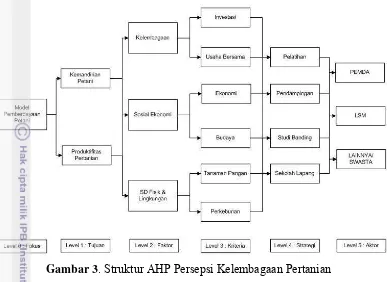

Tahap ketiga adalah menentukan model kelembagaan yang efektif sesuai

kebutuhan petani. Tahap ini diawali dengan menentukan dinamika kelembagaan

di lokasi penelitian melalui metode indexs kelembagaan. Hasil analisisnya disintesiskan dengan Analysis Hierarchy Process (AHP) untuk memperoleh kelembagaan yang efektif sesuai kebutuhan petani.

Berdasarkan tahapan diatas maka diperoleh hasil : (1). Komoditas unggulan di Kecamatan rawa Pitu adalah padi sawah, jagung dan kelapa sawit.

Rincian komoditas unggulan masing-masing desa adalah : padi sawah sebagai

komoditas unggulan di desa Gedung Jaya, Rawa Ragil dan Bumi Sari, sedangkan

jagung menjadi komoditas unggulan di desa Batanghari, Panggung Mulyo,

Andalas Cermin, dan Duta Yoso Mulyo. Komoditas kelapa sawit menjadi

unggulan di desa Sumber Agung dan Mulyo Dadi. (2). Pewilayahan komoditas unggulan terdiri dari 4 (empat) wilayah, yaitu : wilayah I sebagai pusat

pertumbuhan, pemerintahan, dan pelayanan adalah desa Batanghari dengan basis

pengembangan komoditas adalah jagung. Wilayah II sebagai sub pengembangan

kawasan dengan pusat kawasan II di desa Duta Yoso Mulyo. Wilayah ini

berfungsi sebagai penyuplai dan pendukung wilayah I dalam pengembangan

jagung. Desa-desa yang termasuk wilayah II adalah Duta Yoso Mulyo, Andalas

Cermin, Panggung Mulyo. Wilayah III sebagai sub pengembangan kawasan

berbasis komoditas padi sawah. Desa-desa yang termasuk wilayah III antara lain :

Bumi Sari, Gedung Jaya, dan Rawa Ragil. Sub pusat kawasan adalah desa Bumi

di lokasi penelitian terdiri dari kawasan konservasi (32,28 %), pemukiman (1,09

%), padi sawah (34,37 %), jagung (21,87 %), dan kelapa sawit (10,39 %). (4).

Klasifikasi dinamika kelembagaan desa terdiri dari 3 (tiga) kelas, yaitu: dinamis,

sedang, dan kurang dinamis. Desa-desa yang memiliki kelembagaan dinamis

adalah Sumber Agung, Batanghari, dan Gedung Jaya, sedangkan yang tergolong

sedang adalah di desa Andalas Cermin, Duta Yoso Mulyo, dan Rawa Ragil. Desa

dengan kondisi kelembagaan yang tergolong kurang dinamis adalah Panggung

Mulyo, Bumi Sari dan Mulyo Dadi. (5). Model kelembagaan pertanian yang efektif menurut persepsi masyarakat adalah model kelembagaan pertanian yang

bertujuan untuk kemandirian petani, melalui pelatihan, berbentuk kelembagaan

investasi dan didampingi oleh Pemerintah Daerah.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat

serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Karya tulis

ini merupakan hasil penelitian mengenai Analisis Pengembangan Kawasan

Transmigrasi Berbasis Potensi Wilayah di Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten

Tulang Bawang, Provinsi Lampung ini disusun sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah

(PWL) Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Selama melakukan penelitian dan penyelesaian tesis ini, penulis banyak

mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan

ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ir. Widiatmaka, DAA dan Dyah Retno Panuju, SP, MSi selaku komisi

pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, saran dan motivasi dalam

penulisan tesis ini.

2. Prof. Dr. Ir. Santun RP Sitorus selaku Ketua Program Studi Ilmu Perencanaan

Wilayah, beserta segenap staf pengajar dan staf manajemen Program Studi

PWL.

3. Dr. Ir. Setia Hadi, MSi selaku dosen penguji luar komisi dan Dr. Ir. Tejo

Baskoro, MSc sebagai penguji dari wakil pengurus program studi PWL.

4. Teman-teman kelas reguler dan kelas khusus di PS PWL, atas segala

dukungan dan kerjasamanya.

5. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu

dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, istri, serta

seluruh keluarga atas segala doa, dukungan, dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Februari 2012

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Ponorogo pada tanggal 10 Februari 1984, merupakan

putra pertama dari dua bersaudara, pasangan Muljadi, SH dan Dra. Yudi Ratna

Setyarsikin. Pendidikan sarjana ditempuh di Program Studi Ilmu Tanah dan

Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian IPB, lulus pada tahun 2008. Sebelumnya,

pada bulan Mei 2007 sampai Mei 2008 penulis sempat mengikuti program

magang yang merupakan kerjasama antara IPB dengan SHIMOTA FARM Ltd di Kota Toride, Ibaraki, Jepang.

Penulis berkerja sebagai freelancer di konsultan EQUATOR Group di Bogor dan beberapa konsultan lainnya. Bidang keahlian penulis adalah ilmu

tanah, pemetaan, dan perencanaan wilayah.

Selama mengikuti program S2, penulis menjadi pengurus Forum

Komunikasi Pascasarjana Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan. Selain

itu, penulis juga sempat membantu beberapa kegiatan penelitian yang dilakukan

oleh dosen. Saat ini penulis telah menikah dengan Dyah Setyorini S.Pt dan masih

Halaman

DAFTAR TABEL ………..……….... .xiii

DAFTAR GAMBAR ………..…………... .xiv

DAFTAR LAMPIRAN ... xv

2.5. Konsep Transmigrasi dan Kota Terpadu Mandiri ... 14

2.6. Perencanaan Kawasan Berbasis Komoditas Unggulan ... 15

2.7. Interaksi Spasial Wilayah ... 17

2.8. Kelembagaan Masyarakat ... 18

2.9. Struktur Keterkaitan Komoditas Unggulan, Rekomendasi Penggunaan Lahan dan Kelembagaan dalam Pengembangan Wilayah ... 19

3.4.1. Penentuan Komoditas Unggulan ... 23

3.4.2. Pewilayahan Komoditas Unggulan ... 30

3.4.3. Rekomendasi Spasial Penggunaan Lahan ... 31

3.4.4. Pengembangan Kelembagaan Pertanian ... 34

3.4.5. Sintesis Pengembangan Kawasan Transmigrasi Berbasis Komoditas Unggulan dan Kelembagaan Masyarakat dengan Memperhatikan Potensi Biofisik yang Berkelanjutan ... 36

4. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ... 38

4.1. Letak Geografis dan Administrasi ………...….. 38

4.2. Kependudukan... 39

4.3. Kondisi Geobiofisik Lokasi Penelitian………... 41

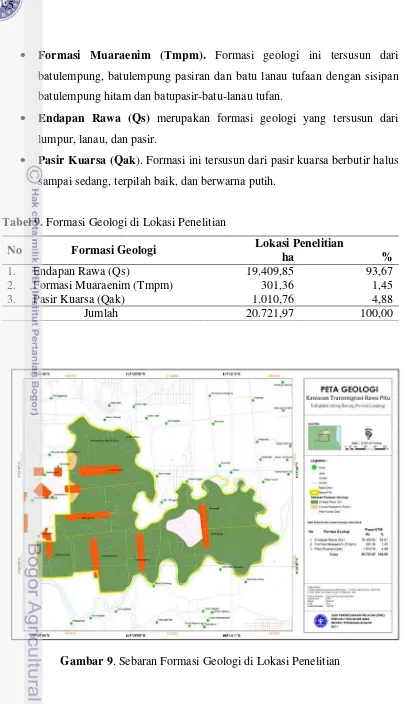

4.3.1. Topografi (Kemiringan Lereng dan Ketinggian Tempat) 41 4.3.2. Geologi ………... 44

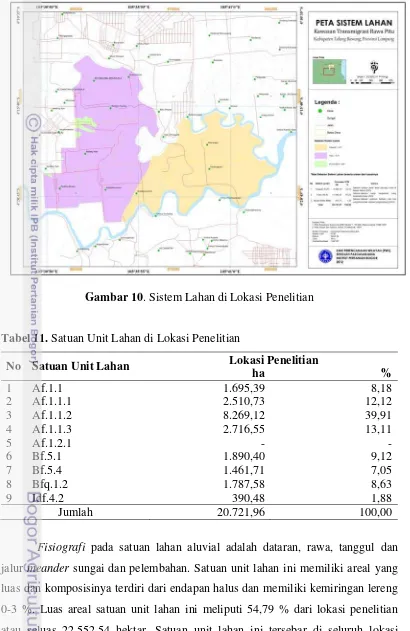

4.3.4. Satuan Unit Lahan ………... 46

4.3.5. Tanah ………... 48

4.3.6. Iklim ………... 50

5. HASIL DAN PEMBAHASAN ………... 52

5.1. Identifikasi Komoditas Unggulan Kawasan ... 52

5.1.1. Basis Aktifitas Komoditas di Kecamatan Rawa Pitu ... 52

5.1.2. Kesesuaian Lahan di Kecamatan Rawa Pitu ... 54

5.1.2.1. Kesesuaian Lahan untuk Komoditas Jagung ... 54

5.1.2.2. Kesesuaian Lahan untuk Komoditas Padi Sawah 55 5.1.2.3. Kesesuaian Lahan untuk Komoditas Karetdan Kelapa Sawit ... 55

5.1.2.4. Analisis Ekonomi Berdasarkan Kesesuaian Lahan ... 56

5.1.3. Penentuan Komoditas Unggulan …...…... 58

5.2. Pewilayahan Komoditas Unggulan ... 62

5.2.1. Hirarki Wilayah dan Fungsi Desa ...…………... 62

5.2.2. Pewilayahan Komoditas Unggulan ... 64

5.3. Rekomendasi Spasial Penggunaan Lahan ……... 68

5.3.1. Interpretasi Tutupan Lahan Eksisting dengan Klasifikasi Citra Terbimbing ... 68

5.3.2. Rekomendasi Penggunaan Lahan ………... 68

5.4. Pengembangan Kelembagaan Pertanian yang Efektif ... 74

5.4.1. Dinamika Kelembagaan Masyarakat ...…….………... 74

5.4.2. Kelembagaan Pemasaran Komoditas Unggulan ... 75

5.4.3. Kelembagaan Pertanian sesuai Persepsi Masyarakat ... 77

5.4.4. Model Kelembagaan Pertanian yang Efektif ... 81

5.5. Sintesis Pengembangan Kawasan Transmigrasi Berbasis Komoditas Unggulan dan Kelembagaan Masyarakat dengan Memperhatikan Potensi Biofisik yang Berkelanjutan ... 82

5.5.1. Arahan Pengembangan Desa ... 82

5.5.2. Model Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu ... 86

6. SIMPULAN DAN SARAN ………... 89

6.1. Simpulan ………... 89

6.2. Saran ………... 90

DAFTAR PUSTAKA ………... 91

Halaman

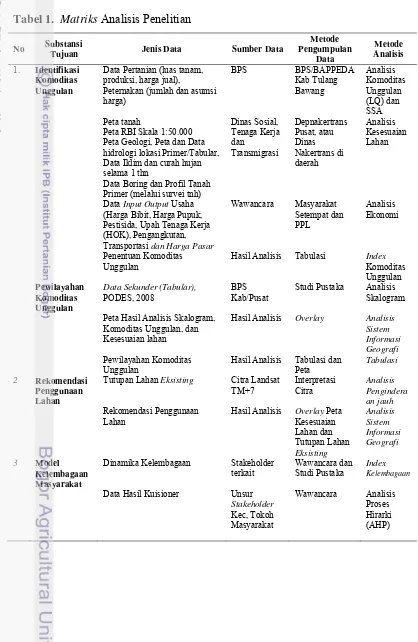

Tabel 1 Matriks Analisis Penelitian ...………... 22

Tabel 2 Aspek dan variabel dalam rekomendasi penggunaan lahan ... 33

Tabel 3 Kriteria Penentuan Dinamika Kelembagaan Masyarakat ... 35

Tabel 4 Luas Kecamatan Rawa Pitu Menurut Desa Tahun 2008 ... 40

Tabel 5 Jumlah Penduduk Per Desa Tahun 2008 dan Tahun 2009 ... 41

Tabel 6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2009 ……….... 42

Tabel 7 Sebaran Lahan Berdasarkan Tingkat Kemiringan Lereng ... 43

Tabel 8 Sebaran Lahan Berdasarkan Ketinggian ... 43

Tabel 9 Formasi Geologi di Lokasi Penelitian ... 45

Tabel 10 Sistem Lahan di Lokasi Penelitian ... 46

Tabel 11 Satuan Unit Lahan di Lokasi Penelitian ... 47

Tabel 12 Sebaran Jenis Tanah di Lokasi Penelitian ... 49

Tabel 13 Curah Hujan Rata-rata dan Iklim Kabupaten Tulang Bawang ... 50

Tabel 14 Nilai Indeks LQ Berdasarkan Luas Tanam dan Produksi (Nilai Pendapatan) di Masing-masing Desa ... 53

Tabel 15 Nilai Dekomposisi Pergeseran Pertumbuhan ... 53

Tabel 16 Tingkat Kesesuaian Lahan di Lokasi Penelitian ... 55

Tabel 17 Nilai Komponen GM, Rasio BC, IRR, dan NPV ... 59

Tabel 18 Skor Indeks Komoditas Unggulan Berbasis Desa ...…..…… 61

Tabel 19 Hirarki desa, hasil analisis berdasarkan jumlah fasilitas, sarana prasarana, dan aksesibilitas ... 63

Tabel 20 Fungsi Desa Berdasarkan Hirarki Wilayahnya ... 64

Tabel 21 Pewilayahan Komoditas Unggulan Desa ……..……….... 67

Tabel 22 Tutupan Lahan di Lokasi Penelitian ………... 69

Tabel 23 Rekomendasi Penggunaan Lahan di Wilayah Penelitian ... 72

Tabel 24 Jumlah Penduduk Produktif ……….…………. 74

Tabel 25 Dinamika Kelembagaan Berdasarkan Jumlah Kelembagaan di Lokasi Penelitian ... 78

Tabel 26 Sepuluh Nilai Kombinasi Indexs Tertinggi ... ……….….. 80

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian ……….. 7

Gambar 2. Alur Klasifikasi Terbimbing untuk Menentukan Tutupan Lahan Eksisting ...... ...33

Gambar 3. Struktur AHP Persepsi Kelembagaan Pertanian ... ...36

Gambar 4. Bagan Alir Kerangka Analisis Penelitian ………... ...37

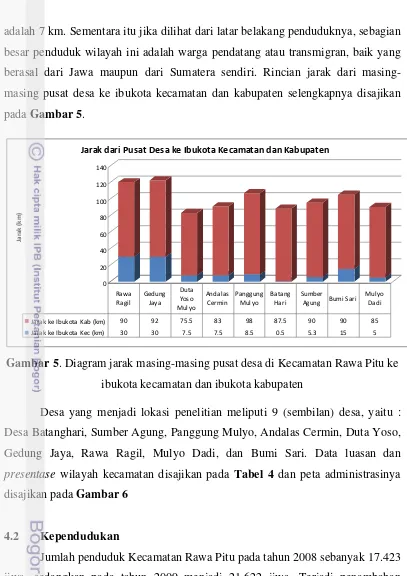

Gambar 5. Diagram jarak masing-masing pusat desa di Kecamatan Rawa Pitu ke ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten ... ...39

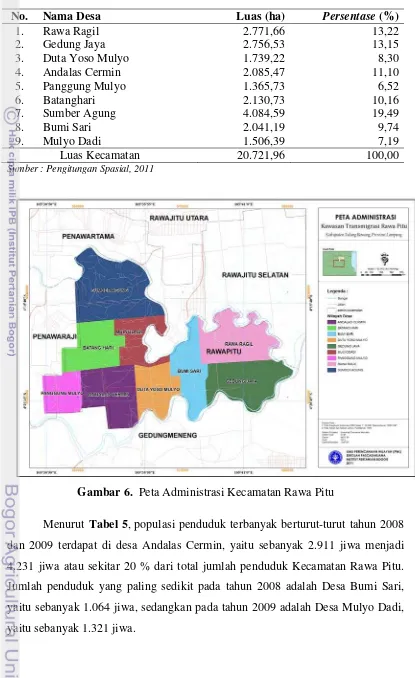

Gambar 6. Peta Administrasi Kecamatan Rawa Pitu ………... ...40

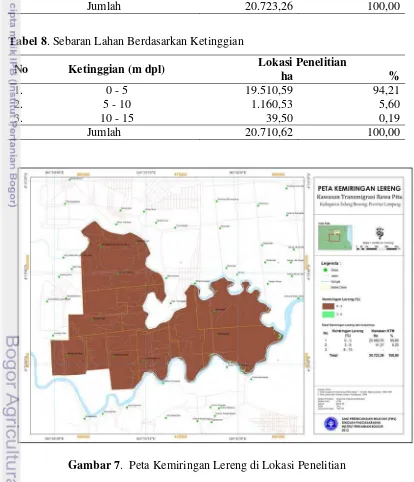

Gambar 7. Peta Kemiringan Lereng di Lokasi Penelitian ... ...43

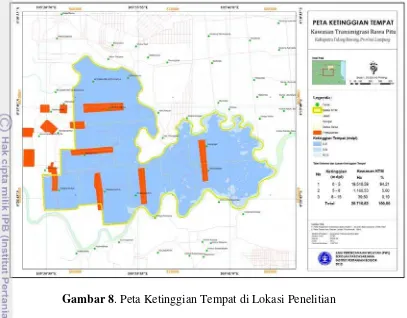

Gambar 8. Peta Ketinggian Tempat di Lokasi Penelitian ... ...44

Gambar 9. Sebaran Formasi Geologi di Lokasi Penelitian ……….. ...45

Gambar 10. Sistem Lahan di Lokasi Penelitian ……….. ...47

Gambar 11. Unit Lahan di Lokasi Penelitian` ……….... ...48

Gambar 12. Peta Tanah Lokasi Penelitian ……….. ...49

Gambar 13. Peta Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Jagung ... ...56

Gambar 14. Peta Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Padi Sawah ... ...57

Gambar 15. Peta Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Karet dan Kelapa Sawit ... ...58

Gambar 16. Peta Hirarki Wilayah Desa ……….. ...63

Gambar 17. Puskesmas dan Balai Penyuluhan Pertanian di Desa Batanghari ... ...64

Gambar 18. Peta Pewilayahan Komoditas Unggulan ...………….….. ...66

Gambar 19. Peta Tutupan Lahan Eksisting Hasil Klasifikasi Terbimbing ...69

Gambar 20. Rekomendasi Penggunaan Lahan di Lokasi Penelitian …….. ...73

Gambar 21. Diagram Hasil Analytic Hierarchy Process Kelembagaan Pertanian yang diinginkan oleh masyarakat ...……… ...79

Halaman

Lampiran 1. Analisis Skalogram Berbobot Berbasis Desa …………... 94

Lampiran 2. Hasil Analisis Laboratorium Sampel Kesuburan Tanah Lokasi Penelitian ………... 97

Lampiran 3. Hasil Analisis Sampel Fisik Tanah di Lokasi Penelitian ... 98

Lampiran 4. Persyaratan Penggunaan Lahan untuk Padi Sawah (Oryza sativa) ………... 99

Lampiran 5. Persyaratan Penggunaan Lahan untuk Jagung (Zea mays)... 100

Lampiran 6. Persyaratan Penggunaan Lahan untuk Karet (Hevea brassiliensis M.A.)……….... 101

Lampiran 7. Persyaratan Penggunaan Lahan untuk Kelapa Sawit (Elaeis guinensis JACK.) ……….... 102

Lampiran 8. Koordinat Pengambilan Sampel Tanah Primer Kimia dan Fisika ………... 103

Lampiran 9. Luas Tanam Beberapa Komoditas ………... 103

Lampiran 10. Jumlah Luas Tanam, Produksi, Harga, dan Produksi Hasil Masing-masing Komoditas ………... 104

Lampiran 11. Analisis LQ Nilai Pendapatan (produksi x harga) ....…... 106

Lampiran 12. Input dan Output Usahatani Tanaman Padi Sawah per Hektar di Wilayah Penelitian dengan manajemen sedang... 107

Lampiran 13. Input dan Output Usahatani Tanaman Jagung per Hektar di Wilayah Penelitiandengan manajemen sedang (1x tanam).. 108

Lampiran 14. Input dan Output Usahatani Tanaman Tahunan Karet per Hektar (Karet selama 30 tahun) ………... 109

Lampiran 15. Hasil Perhitungan Analisis Ekonomik untuk Usaha Karet Input Sedang ………... 112

Lampiran 16. Input dan Output Usahatani Tanaman Tahunan untuk Usaha Kelapa Sawit Input Sedang ... 116

Lampiran 17. Hasil Perhitungan Analisis Ekonomik untuk Usaha Kelapa Sawit Input Sedang ………... 119

Lampiran 18. Hasil Analisis Identifikasi Komoditi Unggulan Desa …... 123

Lampiran 19. Rekomendasi Penggunaan Lahan ………... 126

Lampiran 20. Urutan Skor Hasil Analisis AHP ... 131

Lampiran 21. Kelembagaan Sosial dan Ekonomi di Lokasi Penelitian... 136

1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Kawasan mempunyai fungsi tertentu, dimana kegiatan ekonominya, sektor

dan produk unggulannya, mempunyai potensi mendorong pertumbuhan ekonomi

wilayah sekitarnya. Kawasan ini secara sendiri-sendiri maupun secara bersama

membentuk suatu klaster. Klaster dapat berupa klaster pertanian atau klaster

industri, tergantung dari kegiatan ekonomi yang dominan dalam kawasan itu

(Bappenas, 2004). Konsep inilah yang menjadi batasan perencanaan kawasan

dalam penelitian ini.

Perkembangan kawasan menjadi sebuah kota yang maju dan berkembang

merupakan salah satu tujuan dalam perencanaan kawasan. Irawanto (2004)

menyatakan bahwa kota dengan segala pertumbuhan dan perkembangannya telah

menjadi pusat daya tarik masyarakat dan disinilah sebagian besar roda ekonomi,

kegiatan sosial dan budaya berputar. Tingginya peluang berusaha di kota menjadi

daya tarik bagi masyarakat untuk hidup dan bekerja di kota. Faktor lain yang

mempengaruhi kondisi ini adalah akibat dari pelaksanaan pembangunan yang

mengarah kepada bias kota, sehingga alokasi pembangunan lebih diprioritaskan

ke kota dibanding dengan kawasan pedesaan.

Secara alami, sebuah kota terbentuk dari perkembangan suatu wilayah

desa. Pengertian desa dalam kawasan transmigrasi dapat berupa Satuan

Pemukiman (SP). Manuwiyoto (2007) menyatakan bahwa kawasan transmigrasi

(Kota Terpadu Mandiri atau KTM) dibangun berdasarkan prinsip-prinsip

pengembangan wilayah yang penerapannya diwujudkan dalam kerangka struktur

tata ruang kawasan transmigrasi. Pembangunan KTM merupakan bagian atau

hasil dari pengembangan Wilayah Permukiman Transmigrasi (WPT), yakni

wilayah yang di dalamnya terdapat sejumlah Satuan Kawasan Pengembangan

(SKP). Setiap SKP merupakan kumpulan dari Satuan Pemukiman (SP) dan

desa-desa sekitar serta memiliki desa-desa utama sebagai pusat kegiatan. Sementara itu,

menurut PP No. 2 Tahun 1999, pada pasal 17 disebutkan bahwa WPT dilengkapi

dengan sarana antara lain pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat kegiatan industri

pengolahan hasil, pusat pelayanan jasa dan perdagangan, pusat pelayanan

2

Hamdi (2000) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada pertengahan

1980-an, kegiatan transmigrasi telah menggunakan 6% dari anggaran nasional

dengan biaya memindahkan satu keluarga lebih dari 7.000 dolar. Dana tersebut

berasal dari Bank Dunia. Selain itu, pada kurun waktu tahun 1966-1998 telah

dilakukan pemindahan penduduk dari Pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok ke

wilayah-wilayah lain di Indonesia sebanyak 3 juta jiwa.

Widiatmaka et al. (2009) menyatakan bahwa kegiatan perencanaan kota, arah dan proses perkembangan suatu tempat dari desa (rural) menjadi kota

(urban/city) perlu dirancang secara komprehensif sehingga dapat mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat secara seimbang tetapi tetap memperhatikan aspek

keberlanjutan. Perencanaan ini umumnya bersifat mengikat masyarakat untuk

menjalankan program-program yang telah direncanakan. Hal ini juga berlaku bagi

pengembangan kawasan transmigrasi di Indonesia.

Dasar kebijakan transmigrasi menurut Brian (2003) adalah pemukiman

transmigrasi yang direncanakan sebagai salah satu program prioritas Pemerintah

Republik Indonesia. Konsep dasar dari Pemerintah terkait pembangunan kawasan

transmigrasi adalah membangun sebuah komunitas yang terstruktur dan layak, di

dalam sebuah bangsa yang bersatu. Selain itu, pemerintah memfasilitasi

transmigran untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara serta dapat

hidup secara mandiri dalam suatu komunitas. Selaras dengan uraian diatas,

kebijakan transmigrasi yang dicanangkan pemerintah memiliki arti penting bagi

kesetaraan kesejahteraan bagi individu-individu di masyarakat.

Secara teknis, pengembangan kawasan transmigrasi melibatkan berbagai

aspek, diantaranya adalah kebutuhan sumberdaya lahan. Oleh karena itu, kondisi

daerah yang padat penduduknya tetapi memiliki daya dukung yang terbatas

menghadapi berbagai permasalahan, antara lain penguasaan lahan pertanian per

rumah tangga petani menjadi sempit, kesempatan kerja sangat terbatas, dan

cepatnya proses urbanisasi dengan disertai tumbuhnya pemukiman yang kurang

memenuhi syarat kehidupan yang layak. Sebaliknya, daerah yang jarang

penduduknya, tetapi masih memiliki daya dukung yang cukup tersedia,

memerlukan tambahan tenaga kerja dan investasi. Dengan terbangunnya kawasan

kebutuhannya sendiri, memecahkan masalah-masalah pengembangan daerah, dan

dapat mengembangkan sektor-sektor non pertanian.

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang menjadi tujuan

program transmigrasi. Salah satu lokasi yang menjadi kawasan transmigrasi sejak

tahun 1990 adalah Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang. Setelah 20

tahun sejak ditempatkannya transmigran di Kecamatan Rawa Pitu, telah terjadi

perubahan yang signifikan di wilayah ini. Sebelumnya, daerah ini merupakan

wilayah yang terisolir, hal ini terlihat dari sulitnya menuju lokasi ini.

Kabupaten Tulang Bawang merupakan pemekaran dari Kabupaten

Lampung Utara pada tahun 1997 yang memiliki luas ± 344.632 hektar. Kabupaten

ini mempunyai ketersediaan lahan yang bisa dikembangkan sebagai daerah

pembangunan kawasan transmigrasi. Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan

Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Batasan penelitian ini

adalah diarahkan untuk menggali potensi wilayah di dalam kawasan (inward),

sehingga bahasan terkait interaksi antar wilayah (outward) tidak banyak diuraikan.

1.2. Perumusan Masalah

Pengembangan kawasan transmigrasi Rawa Pitu memerlukan strategi

pengembangan wilayah yang komprehensif. Penelitian ini dibatasi cakupannya dengan hanya mengkaji potensi di dalam kawasan terutama aspek pengembangan

komoditas unggulan, aspek perencanaan penggunaan lahan serta aspek

pengembangan kelembagaan.

Lokasi penelitian Kecamatan Rawa Pitu merupakan salah satu kawasan

transmigrasi di Provinsi Lampung yang masih perlu dikembangkan. BPS (2010b)

menyebutkan bahwa luas Kecamatan Rawa Pitu adalah 169,18 km2 (3.466, 32

km2 luas Kab. Tulang Bawang), dengan kepadatan penduduknya 89 jiwa/km2

(105 jiwa/km2 kepadatan Kabupaten Tulang Bawang). Kepadatan penduduk yang

masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kepadatan penduduk di Kabupaten

Tulang Bawang menunjukkan kawasan ini masih ideal untuk dikembangkan..

Kecamatan Rawa Pitu adalah salah satu penghasil tanaman pangan (beras)

di Provinsi Lampung. Data BPS (2009c) menunjukkan bahwa Kecamatan Rawa

4

hektar. Namun demikian, jumlah produksi di Kecamatan Rawa Pitu masih lebih

sedikit dibandingkan dengan Kecamatan Rawajitu Selatan. Produksi di

Kecamatan Rawa Pitu dengan luas panen sekitar 10.000 hektar sebanyak 48.058

ton, sedangkan Kecamatan Rawajitu Selatan dengan luas panen 8.641 hektar,

produksinya bisa mencapai 49.945 ton.

Potensi sumberdaya yang cukup menjanjikan disertai dengan dukungan

pemerintah diharapkan wilayah ini dapat menjadi pusat pertumbuhan yang lebih

maju. Oleh karenanya, salah satu tantangan yang dihadapi wilayah ini adalah

menentukan komoditas pertanian mana yang paling tepat, yaitu secara teknis

dapat diterapkan, secara ekonomis menguntungkan, secara sosial dapat diterima,

dan secara ekologis berkelanjutan.

Sisi sumberdaya fisik, wilayah ini cukup ideal untuk pengembangan beberapa komoditas pertanian. Kondisi alam, topografi, ketinggian tempat,

geologi, dan jenis tanah yang mendukung tersebut salah satunya adalah

kemiringan lereng di dominasi kelas lereng 0-3 %, yaitu seluas 20.682,05 hektar

atau setara dengan 99,80 % dari luas wilayah penelitian.

Minimnya infrastruktur wilayah seperti kondisi jalan, alat transportasi,

penerangan dan air bersih menjadi penyebab kurang berkembangnya wilayah,

seperti di lokasi penelitian ini yang masih terbatas dan bahkan belum tersedia.

Wilayah penelitian memiliki keunggulan dalam menghasilkan produk pertanian

dan non pertanian. Terbatasnya infrastruktur yang ada dan minimnya pengolahan

pasca panen menyebabkan nilai tambah produk tersebut rendah.

Kondisi kelembagaan pertanian juga merupakan faktor penting dalam

pengembangan kawasan. Sejalan dengan peningkatan produksi sebagai dampak

positif penerapan teknologi dan input lainnya muncul berbagai permasalahan yang berkaitan dengan proses produksi, pascapanen (pengeringan, sortasi, dan lain-lain), penyimpanan, pengangkutan dan pemasaran. Sejauh ini proses produksi dan

penanganan hasil panen komoditas lebih banyak menekankan pada kemampuan

dan keterampilan individu. Proses yang melibatkan kelembagaan, baik dalam

bentuk lembaga organisasi maupun kelembagaan norma dan tata pengaturan, pada

umumnya masih terpusat pada proses pengumpulan dan pemasaran dalam skala

belum terlihat perannya. Fungsi kelembagaan pertanian sangat beragam, antara

lain adalah sebagai penggerak, penghimpun, penyalur sarana produksi,

pembangkit minat dan sikap, dan lain-lain. Hal ini menjadi permasalahan

sekaligus tantangan untuk menemukan model pemberdayaan masyarakat di sektor

pertanian.

Penelitian ini dikhususkan untuk mengkaji potensi dan kondisi saat ini di

dalam kawasan (lokasi penelitian), sehingga berdasarkan permasalahan dan

batasan diatas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian, diantaranya:

1. Apa komoditas pertanian yang menjadi komoditas unggulan dan

dimana arealnya?

2. Bagaimana rekomendasi penggunaan lahannya?

3. Bagaimana dinamika kelembagaan desa dan model kelembagaan

pertanian seperti apa yang dibutuhkan oleh petani setempat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk melakukan analisis potensi

kewilayahan di kawasan transmigrasi Rawa Pitu. Tujuan khususnya adalah:

1. Mengidentifikasi komoditas unggulan masing-masing desa dan

menentukan pewilayahan komoditas unggulan.

2. Menyusun rekomendasi penggunaan lahan.

3. Menganalisis dinamika kelembagaan desa dan model kelembagaan yang

efektif bagi petani.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah (1) pengembangan komoditas unggulan,

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (2) rekomendasi

penggunaan lahan, dan (3) pengembangan kelembagaan efektif yang dapat

mendorong pemanfaatan ruang dan optimalisasi sumberdaya lokal.

1.5. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini difokuskan pada aspek penentuan komoditas unggulan

berikut pewilayahannya, rekomendasi penggunaan lahan dan kelembagaan

6

dalam perencanaan pengembangan kawasan transmigrasi Rawa Pitu khususnya

terkait ketiga aspek tersebut. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Konsep Kawasan

Kawasan adalah wilayah yang berbasis pada keberagaman fisik dan

ekonomi tetapi memiliki hubungan erat dan saling mendukung satu sama lain

secara fungsional demi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan

meningkatkan kesejahteraan rakyat (Bappenas, 2004). Definisi kawasan menurut

UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang adalah wilayah yang memiliki

fungsi utama lindung atau budi daya.

Menurut UU No. 26 Tahun 2007, penataan ruang dengan pendekatan

kegiatan utama kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan

penataan ruang kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan menurut besarannya,

dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan

perkotaan besar, kawasan metropolitan, dan kawasan megapolitan. Penataan ruang

kawasan metropolitan dan kawasan megapolitan, khususnya kawasan

metropolitan yang berupa kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di

sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional dan dihubungkan dengan

jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi, merupakan pedoman untuk

keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah administrasi di dalam kawasan, dan

merupakan alat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan lintas

wilayah administratif yang bersangkutan. Penataan ruang kawasan perdesaan

diselenggarakan pada kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah

kabupaten atau pada kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang

mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada 1 (satu) atau lebih wilayah

provinsi. Kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten dapat

berupa kawasan agropolitan.

Definisi pembangunan kawasan menurut Bappenas (2004) adalah usaha

untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan kesalingtergantungan dan

interaksi antara sistem ekonomi (economic system), masyarakat (sosial system),

dan lingkungan hidup beserta sumberdaya alamnya (ecosystem). Setiap sistem ini memiliki tujuannya masing masing, sehingga tujuan dari pengembangan kawasan

9

1. Membangun masyarakat pedesaan, beserta sarana dan prasarana yang

mendukungnya;

2. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;

3. Mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendapatan

masyarakat;

4. Mendorong pemerataan pertumbuhan dengan mengurangi disparitas antar daerah;

5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan konservasi sumberdaya

alam demi kesinambungan pembangunan daerah;

6. Mendorong pemanfaatan ruang desa yang efisien dan berkelanjutan.

Pengembangan kawasan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip

yang sesuai dengan arah kebijakan ekonomi nasional, yaitu:

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada

mekanisme pasar yang berkeadilan.

2. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global, sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan membangun keunggulan kompetitif

berdasarkan kompetensi produk unggulan di setiap daerah.

3. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi, agar mampu

bekerjasama secara efektif, efisien dan berdaya saing global.

4. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman

sumberdaya bahan pangan dan hortikultura, kelembagaan, dan budaya

lokal.

5. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah dengan memberdayakan para

pelakunya sesuai dengan semangat otonomi daerah.

6. Mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan

masyarakat daerah, khususnya para petaninya, dengan kepastian dan

kejelasan hak dan kewajiban semua pihak.

2.2 Jenis-Jenis Kawasan

Kawasan produktif dibangun berdasarkan basis sektor yang ada, sesuai dengan kondisi dan potensi lahan serta ekosistem-nya. Menurut Bappenas (2004), terdapat 10 (sepuluh) jenis kawasan, yaitu:

1. Kawasan Hutan Rakyat, suatu kawasan yang dibangun dan dikembangkan

dengan berbasis pada sub sektor kehutanan, dengan konsep pemanfaatan

dan pelestarian hutan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

2. Kawasan Perkebunan Rakyat, suatu kawasan yang dikembangkan

berdasarkan sub sektor perkebunan dengan wewenang pegelolaan berada

di tangan masyarakat atau rakyat dalam rangka meningkatkan

kesejahteraannya.

3. Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura, suatu kawasan yang dibagun

berbasiskan subsektor tanaman pangan dan hortikultura, dengan konsep

peningkatan produtifitas dan kualitas hasil pertanian dan swasembada

pangan, demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

4. Kawasan Peternakan Rakyat, suatu kawasan yang dibangun berdasarkan

sub sektor peternakan dengan pendekatan agribisnis yang berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Kawasan Perikanan, suatu kawasan yang dikembangkan berdasarkan sub

sektor perikanan dengan wewenang manajemen di tangan rakyat, dalam

rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.

6. Kawasan Pertambangan Rakyat, suatu kawasan yang dikembangkan

berbasiskan pada sektor pertambangan dengan wewenang manajerial ada di tangan rakyat, demi peningkatan kesejahteraan rakyat sekitarnya.

7. Kawasan Agro-wisata, suatu kawasan yang dikembangkan berbasiskan pada sektor kepariwisataan, dengan manajemen di tangan rakyat, demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

11

9. Kawasan Industri Kecil, suatu kawasan yang dikembangkan berbasiskan

pada industri kecil dan menengah untuk meningkatkan pendapatan daerah

dan kesejahteraan masyarakat.

10.Kawasan Kerajinan, suatu kawasan yang dikembangkan berbasis pada

industri kerajinan tangan (handmade), untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja di daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, dan pendapatan pemerintah daerah.

2.3 Kesesuaian Lahan

Kesesuaian lahan adalah penggambaran tingkat kecocokan sebidang lahan

untuk suatu penggunaan tertentu. Evaluasi kesesuaian lahan pada hakekatnya

berhubungan dengan evaluasi untuk suatu penggunaan tertentu, seperti untuk

budidaya padi, jagung, dan sebagainya (Sitorus, 1985). Kesesuaian lahan tersebut

dapat dinilai untuk kondisi saat ini (present) atau setelah diadakan perbaikan

(improvement), lebih spesifik lagi kesesuaian lahan tersebut ditinjau dari sifat-sifat fisik lingkungannya, yang terdiri atas iklim, tanah, topografi, hidrologi, dan atau drainase sesuai untuk suatu usaha tani atau komoditas tertentu yang produktif

(Djaenudin et al. 2003).

Menurut Djaenudin et al. (2003) struktur klasifikasi kesesuaian lahan dapat dibedakan menurut tingkatannya sebagai berikut:

Ordo : Keadaan kesesuaian lahan secara global. Pada tingkat ordo

kesesuaian lahan dibedakan antara lahan yang tergolong sesuai (S) dan lahan yang

tergolong tidak sesuai (N).

- Ordo S (sesuai) adalah lahan yang dapat digunakan dalam jangka waktu

yang tidak terbatas untuk suatu tujuan yang telah dipertimbangkan.

- Ordo N (tidak sesuai) adalah lahan yang mempunyai kesulitan sedemikian

rupa sehingga mencegah penggunaannya untuk suatu tujuan yang telah

direncanakan dikarenakan adanya suatu penghambat.

Kelas : Keadaan tingkat kesesuaian dalam tingkat ordo. Pada tingkat kelas,

lahan yang tergolong ordo sesuai (S) dibedakan ke dalam tiga kelas, yaitu lahan

yang sangat sesuai (S1), cukup sesuai (S2), dan sesuai marginal (N). Lahan yang

- Kelas S1 (sangat sesuai): Lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang

berarti atau nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan, atau faktor

pembatas yang bersifat minor dan tidak akan mereduksi produktifitas lahan secara nyata.

- Kelas S2 (cukup sesuai): Lahan mempunyai faktor pembatas, dan faktor

pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktifitasnya, memerlukan

tambahan masukan (input). Pembatas tersebut biasanya dapat diatasi oleh petani sendiri.

- Kelas S3 (sesuai marginal): Lahan mempunyai faktor pembatas yang berat,

dan faktor pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktifitasnya,

memerlukan tambahan masukan yang lebih banyak daripada lahan yang

tergolong S2. Untuk mengatasi faktor pembatas pada S3 memerlukan

modal tinggi, sehingga perlu adanya bantuan atau campur tangan

(intervensi) pemerintah atau pihak swasta. Tanpa bantuan tersebut petani tidak mampu mengatasinya.

- Kelas N (tidak sesuai): Lahan yang tidak sesuai (N) karena mempunyai

faktor pembatas yang sangat berat dan atau sulit diatasi.

Saat ini, banyak berkembang metode analisis kesesuaian lahan. Beberapa

metode diantaranya sudah mulai mengintegrasikan antara aspek ekonomi,

biofisik, dan spasial (Geographical Information System/GIS). Analisis kesesuaian lahan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu manual maupun expert system. Cara manual yang umum dilakukan adalah matching antara kriteria komoditas dengan kondisi eksisting lahan dengan menggunakan data tabular seperti yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan cara analisis yang berupa expert system

diantaranya adalah Automated Land Evaluation System (ALES), kombinasi

EconSuit dan GIS (Samranpong, C. et al, 2009), LEIGIS dan lain sebagainya.

2.4 Konsep Hirarki Wilayah

Konsep pusat dan daerah belakang (hinterland) dalam suatu wilayah nodal

mempunyai hubungan yang bersifat simbiotik dan mempunyai fungsi yang

13

spasial dan merekomendasikan dua tipe wilayah: (1) wilayah formal, merupakan tempat-tempat yang memiliki kesamaan-kesamaan karakteristik, dan (2) wilayah

fungsional atau nodal, merupakan konsep wilayah dengan menekankan kesamaan

keterkaitan antar komponen atau lokasi/tempat. Pusat wilayah berfungsi sebagai:

(1) tempat terkonsentrasinya penduduk (pemukiman); (2) pusat pelayanan

terhadap daerah hinterland; (3) pasar bagi komoditas-komoditas pertanian maupun industri; dan (4) lokasi pemusatan industri manufaktur (manufactory) yakni kegiatan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan

suatu output tertentu. Hinterland berfungsi sebagai: (1) pemasok (produsen) bahan-bahan mentah dan atau bahan baku; (2) pemasok tenaga kerja melalui

proses urbanisasi dan commuting (menglaju); (3) daerah pemasaran barang dan jasa industri manufaktur; dan (4) penjaga keseimbangan ekologis.

Perkembangan suatu pusat sangat tergantung pada perkembangan daerah

belakang atau sebaliknya. Pusat wilayah menjadi pusat kegiatan masyarakat yang

terbentuk sebagai kawasan yang paling dinamis, merupakan denyut nadi

perkembangan suatu wilayah. Ia memiliki kecenderungan untuk menjadi besar

dan berkembang dengan dukungan wilayah sekitarnya atau hinterland-nya. Berbagai fasilitas dan lapangan kerja yang lebih bervariasi membuat suatu

wilayah sebagai tempat yang menarik bagi masyarakat di luar kawasan. Menurut

Sutomo (2008) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya

pusat-pusat wilayah adalah:

• Faktor Lokasi Ekonomi. Letak wilayah yang strategis menyebabkan suatu

wilayah dapat menjadi suatu pusat.

• Faktor Ketersediaan Sumber Daya. Ketersediaan sumber daya alam pada

suatu wilayah akan menyebabkan wilayah tersebut menjadi pusat.

• Kekuatan Aglomerasi. Kekuatan aglomerasi terjadi karena ada sesuatu yang mendorong kegiatan ekonomi sejenis untuk mengelompok pada suatu

lokasi karena adanya sesuatu keuntungan. Selanjutnya akan menyebabkan

timbulnya pusat-pusat wilayah.

• Faktor Investasi Pemerintah.

Pusat wilayah mempunyai hirarki. Hirarki dari suatu pusat ditentukan oleh

• Jumlah penduduk yang bermukim pada pusat tersebut;

• Jumlah fasilitas pelayanan umum yang tersedia; dan

• Jumlah jenis fasilitas pelayanan umum yang tersedia.

Tujuan identifikasi pusat pelayanan menurut Rustiadi et al. (2009) adalah: (1) mengidentifikasi pusat pusat pelayanan dan daerah pelayanan pada tingkat

yang berbeda; (2) penentuan dan fasilitas infrastruktur pokok untuk memuaskan

kebutuhan beragam sektor dan penduduk; dan (3) pengintegrasian atau

pengelompokan pelayanan pada tingkat yang berbeda dan penentuan dan

keterkaitan atau jaringan jalan untuk mengembangkan aksesibilitas dan efisiensi.

2.5 Konsep Transmigrasi dan Kota Terpadu Mandiri

Pembangunan transmigrasi merupakan upaya penyebaran penduduk dari

satu daerah ke daerah lainnya, yang ditujukan antara lain untuk mendukung

pembangunan daerah dan sekaligus memperluas lapangan kerja, memperbaiki

taraf hidup rakyat serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Usaha

tersebut dilakukan karena penyebaran penduduk yang kurang seimbang,

khususnya bilamana dikaitkan dengan penyebaran potensi sumberdaya alam.

Tujuan pembangunan transmigrasi antara lain adalah membangun

permukiman baru yang mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri dan

berkelanjutan, sehingga menjadi pusat produksi, pusat pertumbuhan dan pusat

pemerintahan. Tujuan tersebut harus dicapai dengan tetap memperhatikan aspek

kelestarian, agar masyarakat dapat mencapai kesejahteraan dalam waktu yang

telah ditentukan, namun juga tetap mempertimbangkan keberlanjutan penggunaan

sumberdaya. Dengan demikian penanganan pembinaan masyarakat transmigrasi

mencakup aspek bio-fisik lingkungan maupun sosial budaya dan kelembagaan.

Widiatmaka et al. (2010) menyatakan bahwa tahap awal pembangunan di lokasi transmigrasi merupakan tahap inisiasi, pembentukan dan pembangunan

awal. Tahap awal, telah dilakukan berbagai kegiatan seperti berbagai persiapan

pencadangan lokasi, studi RTSP, RKSKP, penempatan, pembentukan UPT,

sampai transmigran dapat hidup di atas lahan yang tadinya berupa hutan atau

15

lokasi berlangsung. Semua hal tersebut diarahkan agar kehidupan transmigran

dapat berlangsung secara sustainable.

Pusdatintrans (2004) dalam Widiatmaka et al. (2009) menyatakan bahwa program transmigrasi telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap

pembangunan bangsa dan negara. Hal tersebut terbukti dari kenyataan bahwa

transmigrasi telah mendorong tumbuh dan berkembangnya berbagai peluang

usaha dan peluang kerja. Program transmigrasi telah berhasil mengembangkan

sekitar 3.000-an Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dengan berbagai

infrastrukturnya, 945 UPT diantaranya telah berkembang menjadi desa baru.

Desa-desa baru tersebut sekarang dihuni oleh kurang lebih 12 juta jiwa dan telah

tumbuh mendorong terbentuknya kecamatan dan kabupaten baru. Dari data yang

ada, eks-UPT yang telah mendorong perkembangan daerah menjadi pusat pemerintahan adalah sebanyak 235 kecamatan dan 66 kabupaten.

Terkait konteks pengembangan kawasan transmigrasi, sekitar tahun

2000-an telah berkemb2000-ang konsep pengemb2000-ang2000-an wilayah berbasis kawas2000-an

transmigrasi, yaitu Kota Terpadu Mandiri (KTM). Definisi KTM menurut

Depnakertrans (2010) adalah kawasan yang pertumbuhannya dirancang untuk

menjadi pusat pertumbuhan melalui pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan

yang mempunyai fungsi sebagai: (i) pusat kegiatan pertanian berupa pengolahan

barang pertanian jadi dan setengah jadi serta kegiatan agribisnis; (ii) Pusat

pelayanan agroindustri khusus (special agroindustry services), dan pemuliaan tanaman unggul; (iii) Pusat pendidikan, pelatihan di sektor pertanian, industri dan

jasa; dan (iv) Pusat perdagangan wilayah yang ditandai dengan adanya

pasar-pasar grosir dan pergudangan komoditas sejenis.

2.6 Perencanaan Kawasan Berbasis Komoditas Unggulan

Komoditas unggulan merupakan komoditas yang memiliki nilai strategis

berdasarkan pertimbangan fisik (kondisi tanah dan iklim) maupun sosial ekonomi

dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumberdaya manusia,

infrastruktur, kondisi sosial budaya) untuk dikembangkan di suatu wilayah.

Keberadaan komoditas unggulan pada suatu daerah dapat memudahkan upaya

instrumen terhadap komoditas unggulan belum sama. Akibatnya, pengembangan

komoditas tersebut menjadi salah urus bahkan menjadi kontra produktif bagi

peningkatan produksi komoditas unggulan dimaksud. Menurut Dirjen Bangda,

Departemen Dalam Negeri menentukan kriteria komoditas unggulan sebagai

berikut :

1. Mempunyai kandungan lokal yang menonjol dan inovatif di sektor

pertanian, industri dan jasa;

2. Mempunyai daya saing tinggi di pasaran, baik ciri, kualitas maupun harga

yang kompetitif serta jangkauan pemasaran yang luas, baik di dalam

negeri maupun global;

3. Mempunyai ciri khas daerah karena melibatkan masyarakat banyak

(tenaga kerja setempat);

4. Mempunyai jaminan dan kandungan bahan baku lokal yang cukup banyak,

stabil dan berkelanjutan;

5. Fokus pada produk yang memiliki nilai tambah yang tinggi, baik dalam

kemasan maupun pengolahannya;

6. Secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan

pendapatan dan kemampuan SDM masyarakat;

7. Ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan, berkelanjutan serta tidak

merusak budaya setempat;

Sementara itu, pengelompokan komoditas unggulan, sebagai rujukan

untuk menempatkan posisi produk pertanian dari sisi teori keunggulan komoditas,

antara lain:

1. Komoditas unggulan komparatif : komoditas yang diproduksi melalui dominasi dukungan sumber daya alam, di mana daerah lain tak mampu

memproduksi produk sejenis. Komoditas hasil olahan yang memiliki

dukungan bahan baku yang tersedia pada lokasi usaha tersebut.

2. Komoditas unggulan kompetitif : komoditas yang diproduksi dengan cara yang efisien dan efektif. Komoditas tersebut telah memiliki nilai tambah

dan daya saing usaha, baik dari aspek kualitas, kuantitas, maupun

17

3. Komoditas unggulan spesifik : komoditas yang dihasilkan dari hasil inovasi dan kompetensi pengusaha. Produk yang dihasilkan memiliki

keunggulan karena karakter spesifiknya.

4. Komoditas unggulan strategis : komoditas yang unggul karena memiliki peran penting dalam kegiatan sosial dan ekonomi.

Hal terpenting bagi ukuran komoditas adalah memiliki keunggulan

komparatif dan kompetitif sehingga mampu bersaing di pasar dengan komoditas pesaingnya. Oleh karena itu, sangat perlu diketahui apakah komoditas yang ada

saat ini memiliki salah satu atau keduanya dari kriteria tersebut. Keunggulan

komparatif beberapa komoditas pertanian didefinisikan sebagai kemampuan

sistem komoditas untuk memperoleh produksi secara optimal karena komoditas

yang dibudidayakan memiliki kesesuaian lahan yang tinggi dibanding komoditas

lain.

Berbeda dari keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif didefinisikan sebagai kemampuan sistem agribisnis dalam menghasilkan keuntungan finansial

pada produsen dan pelaku ekonomi lain yang terlibat secara riil. Analisis

keunggulan kompetitif didasarkan pada sistem harga-harga pada pasar yang berlaku (dihadapi). Hal ini berarti sistem pasar baik pasar input, pasar output

maupun pasar komoditas telah dipengaruhi oleh intervensi kebijakan pemerintah.

Teknik penilaian komoditas unggulan dapat dilakukan melalui beberapa

cara diantaranya adalah index komoditas unggulan, multi criteria analysis, Model Perbandingan Eksponensial (MPE), dan analisis bertahap (fisik dan non fisik).

2.7 Interaksi Spasial Wilayah

Aspek spasial adalah fenomena yang alami. Sangat wajar apabila perkembangan suatu wilayah lebih dipengaruhi oleh wilayah di sebelahnya atau

lebih dekat dibandingkan wilayah lain yang lebih berjauhan akibat adanya

interaksi sosial-ekonomi antar penduduk. Selain itu, interaksi spasial merupakan suatu mekanisme yang menggambarkan dinamika yang terjadi di suatu wilayah karena aktifitas yang dilakukan oleh sumberdaya manusia didalam atau diluar

wilayah tersebut. Aktifitas-aktifitas yang dimaksud dapat berupa mobilitas kerja,

pelayanan publik, arus informasi atau komunikasi lainnya dan bahkan

tukar-menukar pengetahuan (Rustiadi et al. 2009).

Interaksi spasial dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu internal dan

eksternal. Interaksi spasial internal wilayah berarti bahwa dinamika terjadi pada sub-sub wilayah (desa) dalam suatu wilayah tertentu (kecamatan). Interaksi

spasial eksternal wilayah adalah interaksi suatu wilayah dengan wilayah lain yang ditunjuk oleh aliran-aliran keluar masuk diantara wilayah tersebut.

2.8 Kelembagaan Masyarakat

Kelembagaan memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah

kelembagaan sebagai satuan aturan main (rule of the game) dalam interaksi

interpersonal dan kelembagaan sebagai suatu organisasi yang memiliki hierarki, sebagai aturan main maka kelembagaan akan mengatur berbagai aktifitas antar

pihak/individu dalam satu sistem sosial baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Tata nilai norma yang ada dalam masyarakat, adat istiadat, dan

peraturan-peraturan yang tertulis ataupun tidak tertulis merupakan bagian dari kelembagaan

sebagai aturan main.

Kelembagaan berasal dari kata dasar lembaga atau institusi, yang

merupakan organisasi formal yang menghasilkan dan melindungi perubahan atau

secara sosiologis, menunjuk pada pola-pola normatif yang merumuskan cara-cara bertindak atau hubungan-hubungan sosial yang wajar, sah atau yang diharapkan.

Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari orang-orang dan hubungan

terstruktur di antara mereka, yang diciptakan untuk mencapai tujuan-tujuan

tertentu (Eaton, 1986).

Organisasi dapat dinamakan institusi (lembaga) jika telah mengembangkan

kemampuan untuk bertindak sebagai wakil masyarakat yang lebih luas dengan

menyediakan fungsi-fungsi dan pelayanan-pelayanan berharga. Lebih dari itu,

institusi merupakan model untuk menentukan pola-pola normatif dan nilai-nilai

yang sah, melestarikan dan melindunginya bagi masyarakat yang lebih besar.

Pengertian kelembagaan sebagai ekonomi, adalah kelembagaan sebagai

organisasi yang menggambarkan aktivitas ekonomi, dimana

19

kewenangan dan administrasi. Kelembagaan inilah yang akan mengkoordinasikan

seluruh aktivitas yang terjadi dalam kehidupan sosial ekonomi maupun politik

masyarakat (Yasin, 2005). Sehubungan dengan alokasi sumberdaya, Anwar

(1999) menyatakan bahwa penentuan pilihan kelembagaan (institution) yang tepat akan dapat mengukur penggunaan dan alokasi sumberdaya atau input kearah efisien yang tinggi, keadilan (fairness) ke arah pembagian yang lebih merata, aktifitas ekonomi dapat langgeng (sustainable).

2.9 Struktur Keterkaitan Komoditas Unggulan, Rekomendasi Penggunaan Lahan dan Kelembagaan dalam Pengembangan Wilayah

Masalah pemilihan lahan yang tepat untuk budidaya agribisnis komoditas

tertentu sudah lama dan telah menjadi isu empiris yang utama. Meskipun banyak

peneliti, organisasi, lembaga dan pemerintah telah berusaha untuk menyediakan

sebuah kerangka pemanfaatan lahan pertanian yang optimal, ditengarai bahwa

banyak lahan pertanian yang digunakan di bawah kemampuan yang optimal

(Kalogirou S, 2001). Kondisi ini menyebabkan kerusakan lahan yang semakin

meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, dalam penelitian ini akan

merekomendasikan suatu lahan yang berbasis desa dengan tujuan pemanfaatan

lahan pertanian yang optimal.

Rekomendasi penggunaan lahan merupakan upaya mencapai efisiensi

ekonomi, sosial, ekologi dan lingkungan, yang seharusnya menjadi hasil akhir

dari pemanfaatan sumber daya lahan. Evaluasi efisiensi penggunaan lahan secara umum sangat penting dalam revisi perencanaan dan peraturan penggunaan lahan.

Evaluasi ini diharapkan dapat memberi pengaruh yang besar pada penggunaan

lahan, pembangunan masyarakat, dan ekonomi secara berkelanjutan (Chen SY et al. 2007).

Pengembangan suatu kawasan bergantung pada kondisi sumberdaya alam

masing-masing lokasi (spesifik lokasi). Lokasi penelitian yang mencakup wilayah kecamatan tergolong pada wilayah perencanaan yang tidak terlalu luas. Namun

demikian, kondisi sumber daya manusia, ekonomi, sosial dan kelembagaan di

perkembangannya. Oleh karena itu, memerlukan formulasi yang tepat untuk

masing-masing desa dalam mengkombinasikan aspek-aspek tersebut.

Teridentifikasikannya komoditas unggulan di masing-masing desa dapat

menjadi modal dasar dalam pengembangan kawasan. Masing-masing desa

memiliki komoditas unggulan tertentu. Selanjutnya adalah menghitung potensi

lahan untuk pengembangan komoditas unggulan tersebut. Fokus prioritas

pembangunan kawasan melalui penguatan pertanian dapat diutamakan, sehingga

lebih tepat sasaran. Teridentifikasinya kelembagaan dan model kelembagaan yang

diharapkan masyarakat dapat mendukung aktifitas-aktifitas pertanian yang ada di

masing-masing desa, terutama dalam hal pengembangan komoditas unggulan.

Kelembagaan masyarakat ini diarahkan untuk mendukung pengembangan

komoditas unggulan, sehingga selain dari fisik, aspek sosial ekonomi juga

3. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu data

primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan diantaranya sampel

tanah untuk kimia dan fisik, data kelembagaan, dan harga pasar. Sampel tanah di

lokasi penelitian diambil melalui survei lapang, sedangkan data kelembagaan dan

harga pasar di gali dengan metode wawancara semi terstruktur, dengan kuisioner.

Data sekunder diperoleh dari lembaga pemerintahan di lokasi studi (kantor

kecamatan dan kelurahan), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan

Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta instansi-instansi lain yang

berkompeten dengan data-data yang diperlukan. Data-data tersebut diantaranya

adalah peta administrasi, peta RTRW, peta jenis tanah, peta kelas lereng, data

iklim (peta curah hujan), data luas lahan dan produksi pertanian tanaman padi dan

lain sebagainya. Berdasarkan substansi tujuannya, matriks analisis penelitian disajikan pada Tabel 2.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Rawa Pitu. Kecamatan ini

merupakan salah satu dari 13 (tiga belas) kecamatan di Kabupaten Tulang

Bawang hasil pemekaran wilayah kabupaten pada tahun 2009, yaitu menjadi

Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji. Kecamatan Rawa Pitu

berbatasan langsung dengan:

‐ Sebelah Utara : Kecamatan Rawajitu Utara dan Penawar Tama ‐ Sebelah Selatan : Kecamatan Gedung Meneng

‐ Sebelah Timur : Kecamatan Rawajitu Selatan

‐ Sebelah Barat : Kecamatan Penawar Tama dan Gedung Aji

Desa-desa yang menjadi lokasi penelitian ini adalah: desa Batanghari,

Sumber Agung, Panggung Mulyo, Andalas Cermin, Duta Yoso, Gedung Jaya,

22

Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan

Juni sampai dengan November 2010.

Tabel 1. Matriks Analisis Penelitian No Substansi

Tujuan Jenis Data Sumber Data

Metode

Data Pertanian (luas tanam, produksi, harga jual),

Peternakan (jumlah dan asumsi harga)

Peta RBI Skala 1:50.000 Peta Geologi, Peta dan Data hidrologi lokasi Primer/Tabular, Data Iklim dan curah hujan selama 1 thn

Data Boring dan Profil Tanah Primer (melalui survei tnh)

Dinas Sosial, (Harga Bibit, Harga Pupuk, Pestisida, Upah Tenaga Kerja (HOK), Pengangkutan, Transportasi dan Harga Pasar

Wawancara Masyarakat

Hasil Analisis Tabulasi Index

Komoditas

Studi Pustaka Analisis Skalogram

Peta Hasil Analisis Skalogram, Komoditas Unggulan, dan Kesesuaian lahan

Hasil Analisis Overlay Analisis Sistem Informasi Geografi

Pewilayahan Komoditas Unggulan

Hasil Analisis Tabulasi dan Peta

Tabulasi

2 Rekomendasi Penggunaan Lahan

Tutupan Lahan Eksisting Citra Landsat TM+7

Hasil Analisis Overlay Peta Kesesuaian

Dinamika Kelembagaan Stakeholder terkait

Wawancara dan Studi Pustaka

Index

Kelembagaan Data Hasil Kuisioner Unsur

Stakeholder

Kec, Tokoh Masyarakat

3.3. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan antara lain :

1. Peta Digital Rupabumi Indonesia, Bakosurtanal skala 1:50.000 dan

skala 1:250.000.

2. Laporan dan peta–peta hasil penelitian dari lembaga atau dinas lain.

3. Data Citra Landsat TM 7+ Tahun 2009.

4. Kuisioner.

Peralatan yang digunakan terdiri dari :

1. Perangkat keras (Hardware) :

o Bor Belgie, GPS, Munsell Soil Color Chart, Kompas o Seperangkat komputer dan printer

o Kamera dan alat tulis

2. Perangkat lunak (Software) : Arc GIS 9.3, Arc View 3.3, Microsoft Office

3.4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dibawah ini.

3.4.1. Penentuan Komoditas Unggulan

Uraian analisis-analisis yang digunakan dalam penentuan komoditas

unggulan diuraikan sebagai berikut:

3.4.1.1. Analisis Penentuan Basis Aktifitas

Penentuan basis aktifitas desa dalam penelitian ini dianalisis

dengan metode Location Quotient (LQ) dan Shift Share Analysis (SSA). Analisis LQ digunakan untuk mengetahui lokasi pemusatan/basis aktivitas Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah luas panen dan nilai

produksi (produksi x harga). Asumsi yang digunakan dalam analisis ini

adalah (1) kondisi geografis relatif seragam, (2) pola-pola aktivitas bersifat

seragam dan (3) setiap aktivitas menghasilkan produk yang sama. Nilai

LQ diketahui dengan rumus sebagai berikut :

24

Dimana :

= nilai LQ untuk aktivitas ke-j di wilayah ke-i

= luas tanam (ha)/nilai pendapatan (Rp) untuk komoditas ke-j di

desa ke-i

= luas tanam (ha)/nilai pendapatan total (Rp) pada desa ke-i

= luas tanam (ha)/nilai pendapatan (Rp) komoditas ke-j pada total

wilayah

= luas tanam (ha)/nilai pendapatan (Rp) seluruh komoditas di

wilayah studi

i = desa yang diteliti

j = komoditas

Interpretasi hasil analisis adalah sebagai berikut :

¾ Jika nilai > 1, komoditas ke-i memiliki keunggulan komparatif

untuk dikembangkan di suatu wilayah (desa)

¾ Jika nilai < 1, komoditas ke-i tidak memiliki keunggulan

komparatif untuk dikembangkan di suatu wilayah (desa)

Disamping LQ untuk penetapan komoditas unggulan juga digunakan

analisis shift share. Analisis shift share merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memahami pergeseran struktur aktifitas di suatu lokasi

tertentu dibandingkan dengan suatu referensi (dengan cakupan wilayah lebih luas)dalam dua titik waktu. Lokasi tersebut adalah Kecamatan Rawa

Pitu, dibandingkan dengan Kabupaten Tulang Bawang.

Analisis shift share dapat digunakan untuk menetapkan target/sektor dan menganalisis dampak ekonomi. Selain itu memungkinkan dapat

digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan daerahnya dan menganalisa

industri/sektor yang menjadi dasar perekonomian daerah (Blakely dan

Bradshaw, 2002).

Berdasarkan hasil analisis shift share diperoleh gambaran kinerja aktifitas di suatu wilayah. Menurut Blakely dan Bradshaw (2002)

gambaran kinerja ini dapat dijelaskan menjadi 3 (tiga) komponen hasil

1. Komponen Laju Pertumbuhan Total (komponen share). Komponen ini menyatakan pertumbuhan total wilayah pada dua titik waktu yang

menunjukkan dinamika total wilayah.

2. Komponen Pergeseran Proporsional (komponen proportional shift). Komponen ini menyatakan pertumbuhan total aktifitas tertentu secara

relatif, dibandingkan dengan pertumbuhan secara umum dalam total

wilayah yang menunjukkan dinamika sektor/aktifitas total dalam

wilayah.

3. Komponen Pergeseran Diferensial (komponen differential shift). Ukuran ini menjelaskan bagaimana tingkat kompetisi (competitiveness)

suatu aktifitas tertentu dibandingkan dengan pertumbuhan total

sektor/aktifitas tersebut dalam wilayah. Komponen ini menggambarkan

dinamika (keunggulan/ketidakunggulan) suatu sektor/aktifitas tertentu

di sub wilayah tertentu terhadap aktifitas tersebut di sub wilayah lain.

Persamaan analisis shift-share ini adalah sebagai berikut:

⎟

3.4.1.2. Analisis Kesesuaian Lahan

Analisis kesesuaian lahan adalah suatu teknik analisis

penggambaran tingkat kecocokan sebidang lahan untuk suatu penggunaan

tertentu. Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini

26

lagi kesesuaian lahan tersebut ditinjau dari sifat-sifat fisik lingkungannya,

yang terdiri atas iklim, tanah, topografi, hidrologi, dan atau drainase sesuai

untuk suatu usaha tani atau komoditas tertentu yang produktif (Djaenudin

et al., 2003). Kriteria kesesuaian lahan yang digunakan adalah dari kriteria yang disusun oleh Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007). Proses evaluasi

lahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara matching

(mencocokkan) antara karakteristik lahan dari setiap SPT dengan

persyaratan tumbuh atau kriteria kesesuaian lahan. Hasil analisis

kesesuaian lahan yang diperoleh nantinya berupa kesesuaian lahan aktual.

3.4.1.3. Analisis Ekonomi

Analisis ekonomi dilakukan untuk memperoleh informasi

mengenai kelayakan finansial usahatani. Selain itu, analisis ini dilakukan untuk mempelajari dan memprediksi besarnya pendapatan dan keuntungan

usahatani berdasarkan alokasi sumberdaya yang ada. Keberhasilan dalam

mengelola usahatani diukur melalui besarnya pendapatan yang diterima

dari usahatani tersebut.

Analisis ekonomi yang dilakukan adalah Gross Margin (GM),

Benefit Cost Ratio (BCR/Ratio BC, Net Present Value (NPV), dan Internal Rate of Return (IRR). Komoditas terpilih yang dianalisis didasarkan pada data hasil survei lapang dan analisis komoditas unggulan. Identifikasi

pilihan komoditas dilihat dari banyak/sedikitnya komoditas tersebut

dibudidayakan oleh petani, selain itu dilihat dari potensi sumberdaya fisik

lahannya, komoditas tersebut antara lain: padi, jagung, karet, dan kelapa

sawit.

Gross Margin (GM)

Gross Margin (GM) adalah keuntungan ekonomi, yaitu rerata jumlah pendapatan dikurangi rerata jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan

pada suatu luasan lahan tertentu (misalnya adalah per hektar) dalam jangka

B/C ratio =

Secara matematis dapat ditulis :

Gross Margin = produksi ki * harga produk ki - inputji * harga inputji...(3)

Keterangan :

ki : jenis unit produkai ke i, ji : jenis input ke i

Benefit Cost Ratio (Ratio BC)

Benefit Cost Ratio (Ratio BC) adalah nilai pendapatan sekarang (Present Value (PV) in) dibagi dengan nilai biaya sekarang (Present Value (PV) out). Usahatani yang memiliki Ratio BC tertinggi adalah usahatani yang memiliki tingkat kelayakan paling tinggi atau paling baik. Apabila

Ratio BC lebih besar dari satu maka usahatani tersebut layak untuk dilanjutkan, namun apabila Ratio BC kurang dari satu, maka usahatani tersebut tidak layak untuk dilanjutkan.

Secara matematis dapat ditulis :

... (4)

Keterangan :

Bt : manfaat usahatani sampai tahun ke t

Ct : biaya usahatani sampai tahun ke t

i : tingkat suku bunga

t : tahun

Net Present Value (NPV)

Net Present Value (NPV) merupakan nilai pendapatan sekarang di akhir usaha (Present Value (PV) in) dikurangi nilai biaya sekarang (Present Value (PV) out). Pengertian yang lain, NPV adalah nilai uang sekarang yang didapat sebagai hasil penerapan suatu penggunaan lahan

(TPL) pada suatu luasan tertentu selama waktu penggunaan lahan tersebut

bukan per tahun pembukuan seperti pada Gross Margin. Apabila hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa NPV bernilai positif maka

∑

ki28

usahatani tersebut dapat dikatakan menguntungkan, dan apabila NPV

bernilai negatif berarti usahatani tersebut tidak menguntungkan.

Secara matematis dapat ditulis

... (5)

Keterangan :

Bt : manfaat usahatani sampai tahun ke t

Ct : biaya usahatani sampai tahun ke t

i : tingkat suku bunga

t : tahun

Internal Rate of Return (IRR).

Internal Rate of Return (IRR) adalah besarnya potongan agar nilai pendapatan sekarang sama dengan nilai biaya sekarang. Jika IRR lebih

tinggi dari bunga bank maka usahatani yang diterapkan akan

menguntungkan. Secara matematis IRR adalah discount rate (bunga) di mana IRR merupakan positif risiko keuangan suatu usahatani, makin

tinggi IRR risiko makin berkurang, karena pendapatan lebih pasti.

Secara matematis dapat ditulis :

... (6)

Untuk memprediksi matriks dan parameter ekonomi, sebelumnya

harus diperoleh data atau prediksi kemampuan produksi untuk

masing-masing kelas kesesuaian lahan. Asumsi yang digunakan mengacu pada

Dent (1983) dalam Sidik (2002), yaitu produksi pada kelas kesesuaian lahan S1 ≥ 80 % dari produksi optimal, lahan S2 antara 60 % - 80 % dari

produksi optimal, lahan S3 antara 40-60 % dari produksi optimal, dan