PADA DUA MUSIM TANAM

ALIA ASTUTI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul Uji Daya Hasil Beberapa Galur Kedelai (Glycine max L. Merr) di Majalengka pada Dua Musim Tanam merupakan gagasan dan karya saya bersama komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Juli 2011

Alia Astuti

Planting Seasons. Under direction of SUHARSONO and ENCE DARMO JAYA SUPENA

Soybean (Glycine max L. Merr) is a very important crop in Indonesia. The development of new elite varieties is one approach to increase the national production of soybean. We have developed several potential lines of soybean to be realeased as a new variety. The productivity of these lines has to be tested in several locations. Therefore the objective of this research is to study the productivity of fourteen soybean lines resulted from the cross between Slamet and Nokonsawon varieties and four national varieties as standard in Majalengka in two seasons. The research was designed as Randomized Block, with three block replications in two planting seasons. The result showed that based on the seed production per plant, at the two seasons, all the lines tested had higher productivity than that of Anjasmoro variety which is the elite varieties recognized as the highest productivity. All lines have bigger seed size than that of four standard varieties. Soybean lines KH 40, KH 42, KH 44, KH 58 were the potential lines to be released as new varieties with high productivity and big seed size. More over KH 42 line adapt very well in two planting seasons.

ALIA ASTUTI. Uji Daya Hasil Beberapa Galur Kedelai (Glycine max L. Merr) di Majalengka pada Dua Musim Tanam. Dibimbing oleh SUHARSONO, ENCE DARMO JAYA SUPENA.

Kedelai merupakan salah satu tanaman pangan penting di Indonesia, tetapi produktivitasnya lebih rendah jika dibandingkan negara lain seperti China dan Amerika. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji daya hasil 14 galur kedelai dari persilangan Slamet x Nokhonsawon (KH 8, KH 9, KH 10, KH 11, KH 28, KH 31, KH 35, KH 38, KH 40, KH 42, KH 44, KH 55, KH 58, KH 71) dan empat varietas unggul nasional (Anjasmoro, Slamet, Tanggamus, Wilis) sebagai pembanding.

Penanaman musim pertama dilaksanakan mulai tanggal 19 Desember 2009 sampai tanggal 20 Maret 2010 dan musim kedua dilaksanakan mulai tanggal 25 Mei sampai tanggal 18 Agustus 2010 di kebun petani di Dusun Tarik Kolot Majalengka dan pengamatan komponen hasil setelah panen dilakukan di rumah kaca Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi IPB, Darmaga-Bogor. Percobaan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 18 genotipe kedelai (14 galur harapan kedelai dan 4 varietas pembanding) dengan tiga kali ulangan selama dua musim tanam. Setiap satuan percobaan merupakan petakan yang berukuran 5 m x 4 m. Analisis data menggunakan model linier umum SPSS (Statistical Product Service Solution) versi 17.0 untuk software Windows, meliputi analisis ragam, Uji DMRT (Duncan Multiple Range Test), uji kontras orthogonal, dan analisis kuadran/IPA (Important Performance Analisys). Untuk mengetahui adaptasi galur-galur yang diuji dilakukan analisis model AMMI (Additive Main Effect Multiplicative Interaction) dengan software SAS.

©Hak Cipta milik IPB, tahun 2011

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

PADA DUA MUSIM TANAM

ALIA ASTUTI

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Biologi Tumbuhan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NIM : G353090181

Disetujui Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Suharsono, DEA

Ketua Anggota

Dr. Ir. Ence Darmo Jaya Supena, M.Si

Diketahui

Ketua Program Studi Biologi Tumbuhan Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Miftahudin, M.Si Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Penelitian yang berjudul “Uji Daya Hasil Beberapa Galur Kedelai (Glycine max L. Merr) di Majalengka Pada Dua Musim Tanam” telah diselesaikan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Prof. Dr. Ir. Suharsono, DEA dan Dr. Ir. Ence Darmo Jaya Supena, M.Si selaku pembimbing atas saran, bimbingan serta dukungannya dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini. Kepada Dr. Ir. Miftahudin, M.Si, atas saran dan bimbingannya. Kepada Prof. Alex Hartana terimakasih atas saran dan informasinya. Disamping itu, penulis sampaikan terimakasih kepada IM-HERE B2C IPB yang telah mendukung dalam pendanaan proyek penelitian ini, yang berjudul “Test of adaptability of several lines of soybean in several locations in the frame of the creation of new elite cultivars” atas nama Dr. Ir. Suharsono, DEA.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah mengadakan program beasiswa Pascasarjana. Terima kasih juga kepada Bapak Adi, juga kepada teman-teman di Program Biologi Tumbuhan yang kesemuanya tidak dapat saya sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan kebersamannya.

Akhirnya ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kakanda Aan Suciarahmat, S.Pd dan ananda Alifa Azkia atas kekuatan, kesabaran, pengorbanan, dan ketulusannya dalam memberi motivasi dan semangat. Kepada Bapak, Ibu serta seluruh keluarga atas doa dan kasih sayangnya. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan semuanya dengan pahala yang berlipat ganda, amin.

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat, terutama bagi masyarakat petani Indonesia.

Bogor, Juli 2011

Penulis dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 14 Desember 1977 sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak H. Munawar Holil dan Ibu Hj. Otih Hayati. Tahun 1995 penulis lulus dari SMA Negeri 4 Bandung, dan tahun 1995 penulis diterima di Jurusan Budidaya Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung. Penulis lulus dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2000.

DAFTAR ISI

Pelepasan Varietas Unggul Kedelai... 10

BAHAN DAN METODE Waktu dan Tempat Penelitian ... 12

Bahan ... 12

Rancangan Percobaan ... 12

Pengolahan Tanah dan Pembuatan Petakan ... 12

Penanaman ... 13

Pengamatan ... 13

Analisis Data ... 16

HASIL DAN PEMBAHASAN Pertanaman Musim Pertama ... 18

Umur Mulai Berbunga ... 35

Pengelompokan Genotipe Berdasarkan Produksi dan Ukuran Biji ... 36

Interaksi Antar Musim dan Daya Adaptasi ... 38

Karakter Kualitatif ... 43

Kandungan Protein dan Lemak ... 45

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan ... 48

Saran ... 48

DAFTAR PUSTAKA ... 49

DAFTAR TABEL

Halaman 1 Perbedaan sifat kuantitatif dan kualitatif. ... 7 2 Rataan tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah buku subur, jumlah buku

tidak subur, jumlah polong hampa, jumlah polong isi, jumlah biji dan

produksi biji musim pertama ... 19 3 Korelasi antar karakter kuantitatif pada musim pertama ... 22 4 Perbandingan produksi biji per tanaman (g) antara galur (1) dengan

varietas pembanding (2) pada musim pertama... 24 5 Populasi tanaman per petak, produksi biji per petak dan ukuran biji

pada musim pertama ... 24 6 Perbandingan ukuran biji (g/100 biji) antara galur (l) dengan varietas

pembanding (2) pada musim pertama ... 27 7 Rataan tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah buku subur, jumlah buku

tidak subur, jumlah polong hampa, jumlah polong isi, jumlah biji dan

produksi biji musim kedua ... 29 8 Korelasi antar karakter kuantitatif pada musim kedua ... 31 9 Perbandingan produksi biji per tanaman (g) antara galur (1) dengan

varietas pembanding (2) pada musim kedua ... 32 10Populasi tanaman per petak, produksi biji per petak dan ukuran biji

pada musim kedua ... 33 11Perbandingan ukuran biji (g/100 biji) antara galur (1) dengan varietas

pembanding (2) pada musim kedua ... 34 12Perbandingan produksi biji per tanaman (g) antar galur (1) dengan varietas

pembanding (2) dan antara ukuran biji (g/100 biji) galur dengan

Halaman 1 Morfologi tanaman kedelai pada penelitian di Majalengka ... 18 2 Perbandingan ukuran biji antara A. varietas Slamet, B. varietas

Anjasmoro, C. galur KH 42 ... 27 3 Pengelompokan 18 genotipe berdasarkan produksi dan ukuran biji

A: musim pertama, B: musim kedua, C: gabungan musim pertama dan kedua ... 37 4 Biplot pengaruh interaksi model AMMI 1 untuk data produksi biji

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Deskripsi sifat varietas pembanding (Deptan 2010) ... 55

2 Hasil analisis tanah ... 56

3 Gambar tipe-tipe daun dan percabangan kedelai (IBPGR 1984) ... 57

4 Curah hujan harian tahun 2009 ... 58

5 Curah hujan harian bulan Januari sampai bulan Agustus 2010 ... 59

6 Intensitas penyinaran matahari tahun 2009 ... 60

7 Intensitas penyinaran matahari bulan Januari sampai bulan September 2010 ... 61

8 Temperatur udara tahun 2009 ... 62

9 Temperatur udara bulan Januari sampai bulan September 2010 ... 63

10 Nilai F hitung tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah buku subur, jumlah polong isi, jumlah biji, produksi biji, ukuran biji musim pertama ... 64

11 Umur berbunga musim pertama dan musim kedua ... 64

12 Nilai F hitung tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah buku subur, jumlah polong isi, jumlah biji, produksi biji, ukuran biji musim kedua ... 65

13 Nilai F hitung Anova gabungan ... 65

14 Silsilah seleksi galur ... 66

15 Deskripsi sifat enam genotipe kedelai unggulan di Majalengka ... 67

16 Deskripsi sifat dua belas genotipe kedelai di Majalengka ... 68

Latar Belakang

Kedelai (Glycine max L. Merr) merupakan salah satu tanaman pangan penting di Indonesia karena digunakan untuk bahan baku pangan dan pakan ternak. Pada tahun 2009 kebutuhan kedelai di Indonesia sebanyak 3,27 juta ton dengan produksi kedelai sebanyak 1,31 juta ton, sehingga diperlukan impor sebanyak 1,96 juta ton untuk memenuhi kebutuhan (BPS 2010). Produktivitas kedelai di Indonesia pada tahun 2009 adalah 1,35 ton/ha, lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata produktivitas di negara lainnya seperti China (1,65 ton/ha) dan Amerika (2,96 ton/ha) (FAO STAT 2011).

Untuk mengatasi impor dan ketergantungan kedelai kepada negara lain, produksi kedelai nasional harus ditingkatkan. Usaha yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan produktivitas tanaman (intensifikasi) maupun peningkatan luas areal tanam (ekstensifikasi). Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian membutuhkan varietas unggul untuk dijadikan benih.

dikehendaki dari dua atau lebih genotipe ke dalam suatu genotipe tunggal (Allard, 1960).

Paserang (2003) telah melakukan persilangan antara varietas Slamet dan Nokhonsawon yang diharapkan dapat menghasilkan varietas unggul yaitu varietas yang memiliki produksi tinggi dan ukuran biji yang besar. Varietas Slamet merupakan varietas unggul yang memiliki daya hasil tinggi (2,26 ton/ha), tahan karat daun dan toleran terhadap tanah asam tetapi mempunyai biji yang berukuran sedang (12,5 g/100 biji). Varietas Nokhonsawon merupakan varietas introduksi dari Thailand, berbiji besar (19,6 g/100 biji), mempunyai biji berwarna kuning bersih tetapi memiliki daya hasil rendah (1,5-2,0 ton/ha) (Deptan 2011). Seleksi generasi F3 dan F4 (Dasumiati 2003), dan seleksi pada generasi F5 dan F6 (Jambormias 2004), serta analisis terhadap generasi F7 hasil persilangan tersebut menghasilkan 18 galur yang mempunyai potensi produksi yang tinggi dan telah seragam secara genetik.

dilakukan pada lahan sawah di Lombok varietas Anjasmoro (2,4 ton/ha) mempunyai hasil yang lebih tinggi dari Argomulyo (1,7 ton/ha), Burangrang (1,79 ton/ha), Kaba (1,6 ton/ha), Wilis (1,5 ton/ha) dan Panderman (0,9 ton/ha) (Sudjudi et al. 2006).

Kecap merupakan salah satu produk unggulan Kabupaten Majalengka. Oleh sebab itu tanaman kedelai merupakan tanaman unggulan di Kabupaten Majalengka. Kondisi alam di Kabupaten Majalengka sangat cocok untuk budidaya kedelai. Pada tahun 2009 luas panen kedelai di Majalengka adalah 2356 ha, dengan rata-rata produksi tiap hektar mencapai 1,45 ton (Distan Kab. Majalengka 2011), yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata produktivitas nasional .

Tujuan Penelitian

Penyebaran dan Biologi Tanaman Kedelai

Tanaman kedelai (Glycine max L. Merr) bukan tanaman asli Indonesia namun berasal dari daratan China Utara. Masuknya kedelai ke Indonesia kemungkinan dilakukan oleh Imigran China, ditujukan sebagai bahan makanan, kemudian menyebar di Jawa dan Bali pada tahun 1747 M (Adie dan Krisnawati 2007).

Tanaman kedelai termasuk ke dalam familia Leguminosae, sub famili Papilionoideae dan genus Glycine. Semua spesies budidaya dan spesies liar Glycine adalah diploid dengan jumlah kromosom 2n=2x=40 (Burton 1997).

Tanaman ini merupakan tanaman semusim berbentuk perdu dengan tinggi antara 0,2 – 1 m, batang persegi, dengan bulu coklat yang menjauhi pertumbuhan batang atau mengarah ke bawah. Daun berbentuk oval atau memanjang dengan tepi rata, kedua belah sisi berbulu (Van Steenis 1997). Bunga kedelai termasuk bunga sempurna, artinya dalam satu bunga terdapat alat kelamin jantan dan betina. Bunga melakukan penyerbukan sendiri, yaitu kepala putik diserbuki oleh tepung sari dari bunga yang sama. Penyerbukan disebut penyerbukan kleistogami (penyerbukan tertutup), karena cara penyerbukannya terjadi sebelum bunga mekar, kemungkinan terjadinya persilangan alami kurang dari 0,5% (Kartono 2005).

Kedelai memiliki dua tipe daun yang berkembang yaitu unifoliate yang terletak di buku bagian bawah dan trifoliate yang terletak di cabang utama (Burton 1997). Bentuk daun kedelai adalah lancip, bulat, lonjong, dan lonjong-lancip (Carlson 1973).

Kedelai memiliki biji yang berwarna hijau, kuning, coklat, hitam hingga kombinasi berbagai warna atau campuran (Adie et al. 2006). Warna hijau karena kandungan klorofil, merupakan gen resesif dan warna kuning gen dominan (Burton 1997).

Sistem perakaran pada kedelai terdiri dari sebuah akar tunggang yang terbentuk dari calon akar, sejumlah akar sekunder yang tersusun dalam empat barisan sepanjang akar tunggang, cabang akar sekunder dan cabang akar adventif yang tumbuh dari bagian bawah hipokotil (Adie et al. 2006). Pada akar kedelai bisa terbentuk nodul setelah akar terinfeksi oleh Bradyrhizobium japonicum (Burton 1997). Bakteri ini akan bersimbiosis dengan tanaman kedelai sehingga tanaman dapat memanfaatkan nitrogen dari udara.

Budidaya Kedelai

Berdasarkan paket teknologi budidaya kedelai yang dianjurkan Balitkabi (2011), budidaya kedelai meliputi penyiapan lahan, pemupukan, pengairan, pengendalian hama dan penyakit, dan panen. Kedelai yang ditanam setelah padi sawah tidak memerlukan pengolahan tanah. Saluran air dengan kedalaman 25-30 cm dan lebar 30 cm. Pemberian pupuk ditaburkan dalam larikan yang dibuat di dekat lubang tanam di sepanjang barisan kedelai. Pada lahan sawah diperlukan pupuk 100 kg urea, 150 kg SP36 dan 100 kg KCl. Pupuk anorganik diberikan dengan dosis 5-10 ton/ha kotoran ayam maupun kotoran ternak lain seperti kambing dan sapi. Pengairan ditujukan untuk mempertahankan kelembaban tanah hingga dicapai kondisi kapasitas lapang. Fase pertumbuhan tanaman yang sangat peka terhadap kekurangan air adalah awal pertumbuhan vegetatif sekitar 15-21 HST (Hari Setelah Tanam), saat periode berbunga 25-40 HST, dan saat pengisian polong 55-70 HST.

beragam tergantung pada kerapatan populasi, varietas kedelai yang ditanam, faktor-faktor lingkungan terutama kelembaban dan suhu, dan cara pengelolaan lingkungan atau perawatan (Adnan 2000). Panen dilakukan apabila 90% jumlah polong pada batang utama telah matang berwarna kuning kecoklatan atau kehitaman dan sebagian besar daunnya sudah rontok. Panen yang paling baik dan menghasilkan kualitas biji kedelai tinggi dilakukan ketika fase R6 (biji penuh) dan R7 (polong mulai kuning coklat, matang) (Sheaffer et al. 2001).

Syarat Tumbuh Kedelai

Dalam rangka perencanaan penerapan dan pengembangan teknologi budidaya, yang perlu diketahui adalah prasyarat tumbuh terutama iklim dan tanah, adalah faktor lingkungan yang sangat menentukan keberhasilan usahatani. Faktor lingkungan yang optimal akan meningkatkan hasil panen kedelai 600-700 kg/ha (Cooper 2003).

Kedelai dapat tumbuh baik pada berbagai jenis tanah, asalkan drainase dan aerasi tanah cukup baik. Keasaman tanah yang berkisar antara 6,0 – 6,5 optimal untuk pertumbuhan tanaman kedelai (Deptan 2010).

Kedelai termasuk tanaman short day plant adalah tanaman dapat berbunga apabila disinari cahaya 10 jam sampai 12 jam (Lambers et al. 1998). Pembungaan dan masak polong pada kedelai dipengaruhi oleh fotoperiodisitas (panjang hari) dan suhu (Burton 1997).

Temperatur yang baik untuk pertumbuhan kedelai berkisar antara 25°C-30 °C, suhu optimalnya 28°C (Deptan 2010). Temperatur berhubungan dengan perkecambahan tanaman kedelai, perkecambahan maksimum tercapai apabila temperaturnya 30°C. Temperatur antara 24°C – 25°C menyebabkan tanaman lambat berbunga dua sampai tiga hari (Da Mota 1978).

Tanaman kedelai dapat tumbuh di daerah yang memiliki curah hujan sekitar 100-400 mm/bulan. Sedangkan untuk mendapatkan hasil optimal, tanaman kedelai membutuhkan curah hujan antara 100-200 mm/bulan. Varietas kedelai

berbiji kecil, sangat cocok ditanam di lahan dengan ketinggian 0,5- 300 m dpl. Sedangkan varietasi kedelai berbiji besar cocok ditanam di lahan dengan ketinggian 300-500 m dpl. Kedelai tumbuh baik pada ketinggian tidak lebih dari 500 m dpl(Deptan 2010).

Sifat Kualitatif dan Kuantitatif

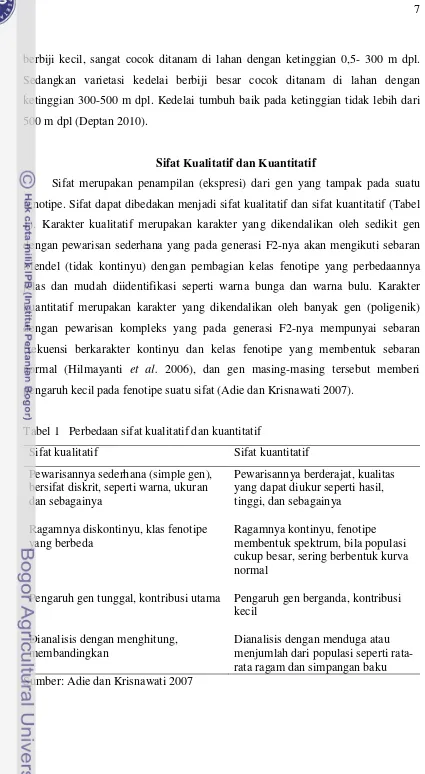

Sifat merupakan penampilan (ekspresi) dari gen yang tampak pada suatu fenotipe. Sifat dapat dibedakan menjadi sifat kualitatif dan sifat kuantitatif (Tabel 1). Karakter kualitatif merupakan karakter yang dikendalikan oleh sedikit gen dengan pewarisan sederhana yang pada generasi F2-nya akan mengikuti sebaran Mendel (tidak kontinyu) dengan pembagian kelas fenotipe yang perbedaannya jelas dan mudah diidentifikasi seperti warna bunga dan warna bulu. Karakter kuantitatif merupakan karakter yang dikendalikan oleh banyak gen (poligenik) dengan pewarisan kompleks yang pada generasi F2-nya mempunyai sebaran frekuensi berkarakter kontinyu dan kelas fenotipe yang membentuk sebaran normal (Hilmayanti et al. 2006), dan gen masing-masing tersebut memberi pengaruh kecil pada fenotipe suatu sifat (Adie dan Krisnawati 2007).

Tabel 1 Perbedaan sifat kualitatif dan kuantitatif

Sifat kualitatif Sifat kuantitatif Pewarisannya sederhana (simple gen),

bersifat diskrit, seperti warna, ukuran dan sebagainya

Pewarisannya berderajat, kualitas yang dapat diukur seperti hasil, tinggi, dan sebagainya

Ragamnya diskontinyu, klas fenotipe yang berbeda

Ragamnya kontinyu, fenotipe membentuk spektrum, bila populasi cukup besar, sering berbentuk kurva normal

Pengaruh gen tunggal, kontribusi utama Pengaruh gen berganda, kontribusi kecil

Dianalisis dengan menghitung, membandingkan

Warna bunga kedelai diwariskan secara kualitatif, karena adanya pengaruh gen sederhana yang bersifat duplikat resesif epistasis yang didukung oleh distribusi frekuensi populasi F2 yang diskontinyu. Karakter ukuran polong (diameter dan panjang), diwariskan secara kuantitatif, karena dikendalikan oleh banyak gen (poligenik) yang ditunjukkan oleh distribusi frekuensi F2 yang kontinyu (Hilmayanti et al. 2006).

Untuk mendapatkan varietas unggul kedelai para pemulia tanaman sangat memperhatikan sifat kuantitatif maupun kualitatif karena kedua sifat tersebut ingin diperbaiki oleh pemulia tanaman. Untuk tanaman kedelai, terdapat lima sifat utama yang perlu diperhatikan yaitu karakter biji, karakter vegetatif tanaman, toleran terhadap cekaman lingkungan, tahan terhadap penyakit dan tahan terhadap serangga (Burton 1997).

.

Perakitan Varietas Unggul Kedelai

Kedelai merupakan tanaman menyerbuk sendiri, maka cara-cara pembentukan varietas unggul baru di mulai dari koleksi plasma nutfah, hibridisasi, dan seleksi. Koleksi plasma nutfah merupakan langkah awal untuk melakukan pemuliaan pada tanaman kedelai dengan cara mendapatkan plasma nutfah lokal maupun hasil introduksi dari negara lain.

Metode pemuliaan yang dapat diterapkan adalah seleksi galur murni, seleksi massa, dan metode persilangan (Allard 1960). Metoda persilangan dapat dilakukan dengan metode silsilah (pedigree), metode bulk, dan metode silang balik (back cross). Metode silsilah merupakan metode yang paling sering digunakan oleh pemulia tanaman.

Seleksi dengan menggunakan metode seleksi silsilah masa (mass pedigree selection) telah dilakukan terhadap turunan persilangan Slamet x Nokhonsawon

galur sudah seragam. Atmaji (2005) telah melakukan uji daya hasil pendahuluan terhadap delapan galur harapan kedelai hasil persilangan varietas Slamet dengan Nokhonsawan, dilaporkan bahwa galur KH 42 berproduksi paling tinggi dan berbiji besar.

Uji daya hasil merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk memenuhi syarat pengajuan pelepasan varietas baru. Permentan tahun 2006 menyatakan bahwa uji daya hasil merupakan bagian dari uji adaptasi, yaitu kegiatan uji lapang terhadap tanaman di beberapa agroekologi bagi tanaman semusim, untuk memperoleh data keunggulan-keunggulan dan interaksinya terhadap lingkungan dari calon varietas yang akan dilepas menjadi varietas unggul.

Produksi kedelai di tingkat petani rata-rata 1,35 ton/ha sedangkan potensinya mencapai 2 ton/ha, bahkan bila dibudidayakan di lingkungan yang subur mampu menghasilkan 2,5-3,0 ton/ha. Untuk mendapatkan produksi kedelai yang optimum perlu diperhatikan komponen teknologi budidaya kedelai, meliputi: musim tanam, varietas, kebutuhan benih, persiapan lahan, penanaman, inokulasi rhizobium, penyiangan gulma, pengairan, pemupukan, pengendalian hama, pengendalian penyakit, dan panen serta pascapanen. Selain itu, kriteria kesesuaian lahan juga harus diperhatikan (Astanto et al. 2007). Potensi produksi biji kedelai varietas unggul nasional sudah mencapai 2,3 ton/ha (Anjasmoro), 1,6 ton/ha (Wilis), 2,6 ton/ha (Sinabung), 3,5 ton/ha (Detam 1), 3 ton/ha (Detam 2), Slamet (2,26 ton/ha), dan Tanggamus (1,22 ton/ha) (Deptan 2011).

Pelepasan Varietas Unggul Kedelai

Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama, dan sekurang-kurangnya terdapat satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan (Suhartina 2005).

diinginkan. Untuk menghasilkan varietas unggul dengan sifat-sifat yang diinginkan (misalnya: umur genjah, hasil tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit tertentu) ditempuh prosedur pemuliaan yang sistematik (Suhartina 2005).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penanaman musim pertama dilaksanakan mulai tanggal 19 Desember 2009 sampai tanggal 20 Maret 2010 dan musim kedua dilaksanakan mulai tanggal 25 Mei sampai tanggal 18 Agustus 2010 di kebun petani di Dusun Tarik Kolot (ketinggian 400 m dpl) Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Pengamatan komponen hasil setelah panen dilakukan di rumah kaca Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi IPB, Darmaga-Bogor.

Bahan

Bahan tanaman yang digunakan adalah 14 galur kedelai dari persilangan varietas Slamet dengan Nokhonsawon dan empat varietas unggul nasional sebagai pembanding yaitu Anjasmoro, Slamet, Tanggamus, dan Wilis (Lampiran 1). Ke-14 galur kedelai yang diuji adalah KH 8, KH 9, KH 10, KH 11, KH 28, KH 31, KH 35, KH 38, KH 40, KH 42, KH 44, KH 55, KH 58, dan KH 71.

Rancangan Percobaan

Percobaan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) yang terdiri dari 18 genotipe kedelai (14 galur harapan kedelai dan 4 varietas pembanding) dengan 3 ulangan. Setiap satuan percobaan merupakan petakan yang berukuran 4 m x 5 m. Penyulaman dilakukan apabila tidak ada tanaman yang tumbuh dalam lubang tanam maupun jika hanya satu tanaman yang tumbuh satu lubang tanam, sebelum umur satu minggu setelah tanam (MST).

Pengolahan Tanah dan Pembuatan Petakan

Penanaman

Penanaman dilakukan dengan cara tugal dengan kedalaman 3-5 cm (Atman 2006). Setiap lubang tanam diisi 2 biji. Jarak tanam dalam penelitian ini adalah 40 cm x 20 cm, sehingga dalam satu petakan terdapat 10 baris dan setiap baris terdapat 25 lubang tanam. Pupuk dasar yang diberikan adalah pupuk kandang kotoran sapi 10 ton/ha, 100 kg/ha Urea, 150 kg/ha SP36 dan 100 kg/ha KCl yang diberikan seluruhnya ketika tanam. Penyiangan dilakukan dua kali yaitu pada umur 3 dan 7 MST. Pengendalian hama dilakukan dengan pemberian Furadan 3G (20 kg/ha) pada lubang tanam ketika penanaman dan penyemprotan dengan Decis 2,5 EC dosis 1-2ml/l atau 50-100 ml/ha, setiap minggu dari umur tanaman 2 MST sampai dengan 10 MST.

Pengamatan

Pengamatan karakter kuantitatif tanaman dilakukan terhadap beberapa karakter pada tanaman petakan dan tanaman sampel. Setiap petak diambil 10 tanaman sampel secara acak. Tanaman sampel diambil satu tanaman dari dua tanaman pada setiap lubang tanam. Pengamatan karakter kuantitatif tanaman meliputi: umur panen (HST), tinggi tanaman (cm), jumlah cabang, jumlah buku subur, jumlah buku tidak subur, jumlah polong isi, jumlah polong hampa, jumlah biji per tanaman, ukuran biji (g/100 biji), produksi biji per tanaman (g), produksi biji tiap petak, umur mulai berbunga (HST) dan umur panen (HST).

Kriteria pengamatan adalah sebagai berikut:

a. Produksi biji tiap tanaman (g) adalah bobot biji bernas per tanaman.

b. Produksi biji tiap petak (g) adalah bobot biji total tanaman dalam satu petak. c. Ukuran biji (g/100 biji) ditentukan dengan menimbang 100 biji bernas yang

dibedakan menjadi ukuran kecil (≤ 10 g/100 biji), sedang (10 -12 g/100 biji) dan besar (≥ 14 g/100 biji).

d. Jumlah tanaman tiap petak, ditentukan dengan menghitung tanaman yang dipanen tiap petak.

e. Tinggi tanaman diukur mulai dari permukaan tanah sampai bagian pucuk batang.

g. Jumlah buku tidak subur per tanaman diamati pada saat panen dengan cara menghitung jumlah buku yang tidak terdapat polong.

h. Jumlah cabang per tanaman diamati pada saat panen dengan cara menghitung cabang yang terdapat pada batang tanaman.

i. Jumlah biji per tanaman adalah jumlah biji bernas yang ada pada tiap tanaman. j. Jumlah polong per tanaman adalah jumlah polong yang ada pada tanaman. k. Jumlah polong bernas adalah jumlah polong yang mengandung biji bernas. l. Jumlah polong hampa adalah jumlah polong yang hampa.

m. Dugaan produksi tiap hektar

Karena tanaman pinggiran tidak di hitung maka luas petakan yang ditanam adalah 4,6 x 3,2 m2

x 85% x produksi tiap petak

, dengan asumsi bahwa lahan yang efektif ditanami adalah 85% maka dugaan produksi tiap hektar adalah :

Karena jumlah tanaman setiap petak tidak sama maka untuk membandingkan produksi antar genotip data di standarisasi sehingga jumlah tanaman menjadi sama. Tanaman sampel diambil satu tanaman secara acak dari dua tanaman dalam satu lubang tanam. Perhitungan petak terkoreksi dengan menggunakan jumlah tanaman yang paling banyak. Berdasarkan Gomez & Gomez (1995), koreksi matematis disebut hasil terkoreksi yaitu hasil yang seharusnya bila jumlah (dalam hal ini jumlah tanaman) lengkap :

Yc= f Ya

Yc= hasil terkoreksi

Ya= bobot bulir atau hasil dari n-m N = jumlah seharusnya

M= tanaman hilang dalam satu lubang tanam. F = faktor koreksi

n. Umur mulai berbunga (HST) adalah lamanya waktu yang dibutuhkan tanaman mulai berbunga

Pengamatan karakter kualitatif tanaman meliputi warna hipokotil, warna bunga, warna bulu batang, tipe percabangan, bentuk daun, ukuran daun, intensitas warna hijau daun, intensitas warna coklat pada polong, bentuk biji, warna kulit biji, kecerahan kulit biji, kerebahan dan warna hilum.

Kriteria pengamatan karakter kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Warna bunga adalah warna pada mahkota bunga yang dibedakan menjadi warna bunga putih dan ungu.

2. Warna bulu batang adalah warna bulu yang terdapat pada batang yang dibedakan menjadi putih, coklat muda, dan coklat tua.

3. Bentuk daun adalah bentuk lembaran daun tunggal yang dibedakan menjadi lanset, segitiga, oval meruncing dan oval membulat (Lampiran 3)

4. Tipe percabangan ditentukan oleh sudut percabangan yang dibedakan menjadi tipe percabangan tegak, agak – agak tegak, agak tegak, agak tegak-horizontal dan tegak-horizontal (Lampiran 3)

5. Tipe tumbuh dibedakan menjadi tipe determinate (terbatas), semi determinate (setengah terbatas), dan indeterminate (tidak terbatas).

6. Ukuran daun dibedakan berdasarkan luas daun tunggal menjadi kecil, sedang dan besar

7. Intensitas warna hijau daun ditentukan pada daun tua yang dibedakan menjadi hijau muda, hijau dan hijau tua.

8. Intensitas warna coklat pada polong ditentukan pada polong yang sudah kuning yang dibedakan menjadi lemah, sedang dan kuat.

9. Bentuk biji dibedakan menjadi bentuk biji bulat, bulat pipih, lonjong, dan lonjong pipih.

10. Warna biji adalah warna pada kulit biji kering yang dibedakan menjadi kuning muda, kuning, kuning tua, kuning hijau, hijau kuning, coklat muda, coklat, coklat tua dan hitam.

11. Kecerahan kulit biji ditentukan berdasarkan kecerahan kulit biji menjadi tidak mengkilap dan mengkilap

13. Kerebahan adalah tingkat kemiringan batang tanaman yang diamati pada sampel, yang dikelompokkan menjadi 30◦, 45◦,60◦,90◦, (apabila kerebahan mencapai 60◦dan 90◦

14. Analisis kandungan lemak dan protein ditentukan berdasarkan analisis proksimat pada biji.

berarti tanaman mengalami kerebahan).

Analisis Data

Seluruh data kuantitatif diolah menggunakan model linier aditif dari rancangan acak kelompok dengan faktor tunggal untuk masing-masing musim sebagai berikut: Dugaan produksi per hektar diperoleh berdasarkan pada:

Produksi Petakan

P = produksi/petak x 10000 m2

Hubungan antar karakter kuantitatif ditentukan berdasarkan analisis korelasi. Korelasi antara dua sifat yang diamati ditentukan berdasarkan rumus:

rxy = covxy√σxσ dimana r

y xy

cov

= korelasi fenotipe sifat x dan y xy =

√σ

kovarian fenotipe sifat x dan y xσy =

Seluruh data kuantitatif hasil eksperimen dianalisis dengan menggunakan model linear umum dengan software SPSS (Statistical Product Service Solution) versi 17.0 software Windows. Analisis data yang dilakukan meliputi analisis ragam, uji DMRT (Duncan Multiple Range Test). Untuk membandingkan kelompok genotipe galur dengan kelompok atau individu genotipe varietas pembanding digunakan uji kontras orthogonal. Pengelompokan genotipe dilakukan dengan analisis kuadran/IPA (Important Performance Analysis) berdasarkan produksi biji tiap tanaman dan ukuran biji. Produksi biji tiap tanaman dikelompokkan berdasarkan batas produksi biji per tanaman varietas unggul nasional Anjasmoro. Pengelompokan ukuran biji berdasarkan batas ukuran biji besar yaitu 14 g tiap 100 biji. Untuk mengetahui adaptasi galur-galur yang diuji dilakukan analisis model AMMI (Additive Main Effect Multiplicative Interaction) dengan software SAS.

Pertanaman Musim Pertama

Tinggi Tanaman

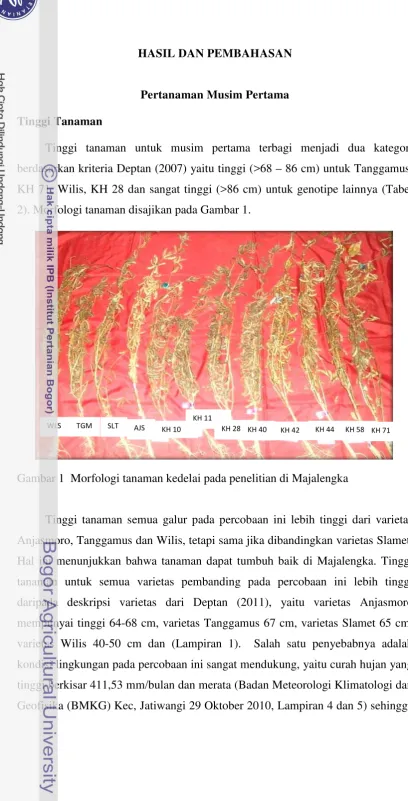

Tinggi tanaman untuk musim pertama terbagi menjadi dua kategori berdasarkan kriteria Deptan (2007) yaitu tinggi (>68 – 86 cm) untuk Tanggamus, KH 71, Wilis, KH 28 dan sangat tinggi (>86 cm) untuk genotipe lainnya (Tabel 2). Morfologi tanaman disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1 Morfologi tanaman kedelai pada penelitian di Majalengka

Tinggi tanaman semua galur pada percobaan ini lebih tinggi dari varietas Anjasmoro, Tanggamus dan Wilis, tetapi sama jika dibandingkan varietas Slamet. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman dapat tumbuh baik di Majalengka. Tinggi tanaman untuk semua varietas pembanding pada percobaan ini lebih tinggi daripada deskripsi varietas dari Deptan (2011), yaitu varietas Anjasmoro mempunyai tinggi 64-68 cm, varietas Tanggamus 67 cm, varietas Slamet 65 cm, varietas Wilis 40-50 cm dan (Lampiran 1). Salah satu penyebabnya adalah kondisi lingkungan pada percobaan ini sangat mendukung, yaitu curah hujan yang tinggi berkisar 411,53 mm/bulan dan merata (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kec, Jatiwangi 29 Oktober 2010, Lampiran 4 dan 5) sehingga

KH 71 WLS TGM SLT AJS

KH 10 KH 11

tanaman tidak kekurangan air selama pertumbuhannya. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan pertumbuhan vegetatif kedelai optimal sehingga pertumbuhan generatif dan pembentukan polong menjadi optimal. Dengan meningkatnya kadar air di dalam tanah absorbsi dan transportasi unsur hara maupun air dalam tanah akan lebih baik sehingga pertumbuhan tanaman akan lebih baik (Sumarno & Manshuri 2007). Menurut Calvino at al. (1999) dengan meningkatnya curah hujan lebih dari 300 mm/bulan pada periode pengisian polong dapat meningkatkan hasil kedelai. Hal ini berbeda dengan Deptan (2010) bahwa kedelai tumbuh optimal pada daerah dengan curah hujan 100-200 mm/bulan.

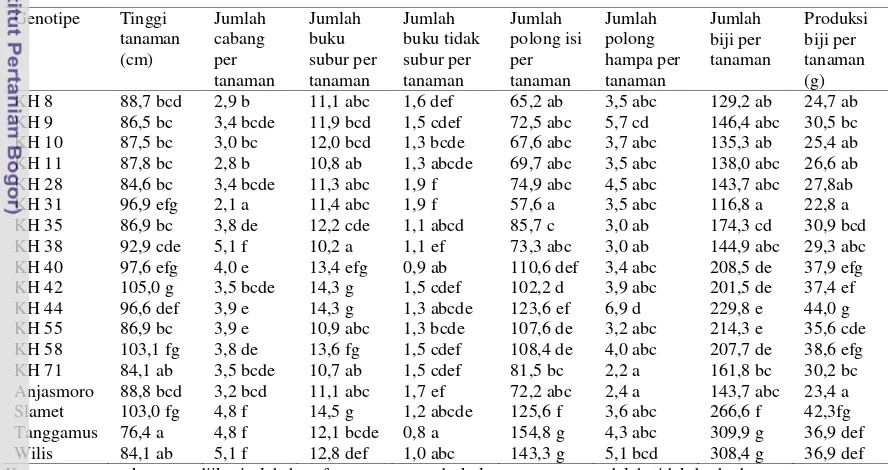

Genotipe

Tabel 2 Rataan tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah buku subur, jumlah buku tidak subur, jumlah polong hampa, jumlah polong isi, jumlah biji dan produksi biji musim pertama

Tinggi Keterangan: angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama adalah tidak berbeda nyata

berdasarkan uji Duncan dengan taraf kesalahan 5%

penyinaran dalam kisaran optimum sehingga pertumbuhan tanaman menjadi maksimal. Intensitas penyinaran antara 45% sampai 85% menyebabkan peningkatan fotosintesis sehingga meningkatkan pertumbuhan tanaman (tinggi tanaman dan lebar daun) (Bunce et al. 1977).

Jumlah cabang galur KH 38 sama dengan varietas pembanding Slamet, Tanggamus, dan Wilis tetapi lebih banyak jika dibandingkan galur lain yang diuji dan varietas pembanding Anjasmoro (Tabel 2). Jumlah cabang merupakan salah satu karakter penunjang produksi biji karena berpengaruh terhadap jumlah buku subur, jumlah buku total, jumlah polong isi, jumlah polong per tanaman dan jumlah biji. Jumlah cabang pada tanaman kedelai mempengaruhi jumlah polongnya, karena cabang yang banyak mempunyai jumlah buku yang banyak, dan masing-masing buku dapat menghasilkan bunga yang pada akhirnya dapat membentuk polong. Jumlah cabang dipengaruhi oleh banyaknya fotosintat yang dihasilkan oleh daun-daun dan organ-organ yang membutuhkan karbohidrat untuk pertumbuhan dan respirasinya. Percabangan berkurang pada kondisi rindang dan cabang tidak terbentuk apabila daun dari buku yang sama dihilangkan (Musa 1978).

Jumlah Cabang

Jumlah Buku

Pada musim pertama galur KH 42, KH 44, dan varietas Slamet mempunyai jumlah buku subur yang relatif sama tetapi lebih tinggi jika dibandingkan terhadap varietas pembanding Anjasmoro, Wilis, Tanggamus dan galur lain yang diuji (Tabel 2).

Jumlah Polong

Galur KH 40 dan KH 44 mempunyai jumlah polong isi tidak berbeda dengan varietas pembanding Slamet tetapi lebih sedikit daripada varietas pembanding Wilis dan Tanggamus dan lebih banyak daripada varietas Anjasmoro dan lebih banyak daripada galur lainnya (Tabel 2).

Varietas Tanggamus dan Wilis mempunyai jumlah polong yang paling tinggi sehingga kedua varietas ini mempunyai jumlah biji bernas yang lebih banyak dibandingkan varietas Anjasmoro, Slamet dan galur yang diuji. Banyaknya biji yang dihasilkan antar genotipe tidak berpengaruh langsung pada produksi biji karena jumlah biji bukan satu-satunya parameter yang berpengaruh. Ukuran biji juga menentukan produksi biji.

Jumlah polong hampa galur KH 44 relatif sama dengan KH 9 dan varietas Wilis tetapi lebih banyak dibandingkan varietas pembanding lainnya maupun galur lainnya. Kehampaan polong dapat mempengaruhi produksi biji per tanaman. Kehampaan polong ini disebabkan oleh hama dan penyakit, kesuburan tanah dan intensitas cahaya matahari (Deptan 2011) serta keadaan air (Evita 2010). Jika faktor-faktor yang menyebabkan kehampaan ini dapat diatasi maka KH 44 dan KH 9 dapat meningkat produksi bijinya. Galur KH 71 dan varietas pembanding Anjasmoro mempunyai jumlah polong hampa yang paling sedikit dibandingkan dengan galur lain yang di uji maupun varietas pembanding lain.

Jumlah Biji

cenderung lebih kecil apabila jumlah polong banyak, karena terjadi kompetisi antar biji untuk mendapatkan fotosintat (Susanto dan Adie 2006).

Produksi Biji Per Tanaman

Produksi biji per tanaman pada musim pertama berkorelasi positif dengan komponen bukan produksi yaitu tinggi tanaman, jumlah buku subur, jumlah buku, dan jumlah cabang. Produksi biji per tanaman juga berkorelasi positif dengan komponen produksi yaitu jumlah polong, jumlah polong isi dan jumlah biji kecuali terhadap ukuran biji (Tabel 3). Hal ini berarti bahwa peningkatan produksi tidak dipengaruhi oleh ukuran biji. Pada penelitian ini produksi biji per tanaman berkorelasi tinggi dengan jumlah polong isi dan jumlah biji per tanaman. Penelitian Adie (1992) menunjukkan bahwa bobot 100 biji dan jumlah polong isi merupakan karakter yang mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi produksi biji, walaupun kedua sifat tersebut berkorelasi negatif. Penelitian Paserang (2003) juga menunjukkan bahwa produksi biji berkorelasi tinggi dengan jumlah biji dan jumlah polong isi.

Terdapat korelasi positif antara jumlah buku terhadap produksi biji. Semakin banyak jumlah buku semakin tinggi produksi biji per tanaman. Board et al. (1997) menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara produksi biji kedelai

dengan jumlah buku subur.

Tabel 3 Korelasi antar karakter kuantitatif pada musim pertama

Karakter TT JC JS JB JI JP JB UB JC 0,010

JS 0,616** 0,131**

JB 0,711** 0,098* 0,935**

JI 0,007 0,560** 0,322** 0,239**

JP 0,005 0,562** 0,330** 0,247** 0,996**

JB -0,01 0,570** 0,306** 0,223** 0,964** 0,958**

UB 0,024 -0,258 -0,295* -0,185 -0,504** -0,507** -0,552**

PB 0,123** 0,491** 0,365** 0,303** 0,853** 0,852** 0,848** -0,094 Keterangan: * berkorelasi pada alpha 5%; **berkorelasi pada alpha 1%

Galur KH 44 memiliki produksi biji sama dengan varietas Slamet, KH 58 dan KH 40, dan lebih tinggi dibanding varietas pembanding Tanggamus, Wilis, Anjasmoro, dan juga galur lain yang diuji (Tabel 2). Seluruh galur yang diuji cenderung memiliki produksi yang lebih tinggi dibandingkan varietas Anjasmoro kecuali KH 31. Varietas Anjasmoro merupakan varietas unggul nasional yang paling banyak digunakan untuk bahan baku tahu dan tempe (Ristek 2008). Tingginya hasil dari galur-galur harapan ini kemungkinan disebabkan oleh jumlah cabang, jumlah buku subur, jumlah buku, dan tinggi tanaman (Tabel 2).

Hasil uji kontras orthogonal menunjukkan bahwa secara umum keempat belas galur mempunyai rata-rata produksi biji tiap tanaman (31,6 g) yang sama dengan rata-rata keempat varietas pembanding (34,9 g) tetapi lebih tinggi daripada varietas anjasmoro (23,4 g), sama dengan varietas Wilis (36,9 g) dan Tanggamus (36,9 g) dan lebih kecil daripada varietas slamet (42,3 g) (Lampiran 11).

Sepuluh galur mempunyai produksi biji lebih tinggi dari varietas Anjasmoro adalah KH 9, KH 28, KH 35, KH 38, KH 40, KH 42, KH 44, KH 55, KH 58, dan KH 71. Sedangkan galur lainnya berproduksi sama dengan varietas Anjasmoro. Dibandingkan varietas Slamet, galur KH 44 mempunyai produksi biji lebih tinggi dan galur KH 40, KH 42 dan KH 58 berproduksi biji sama dengan varietas Slamet. Dibandingkan varietas tanggamus, galur KH 44 mempunyai produksi biji lebih tinggi dan galur KH 28, KH 40, KH 42, KH 55, KH 58, dan KH 71 berproduksi sama dengan varietas Tanggamus. Galur KH 44 mempunyai produksi biji yang lebih tinggi dibandingkan dengan varietas Wilis, dan galur KH 28, KH 35, KH 40, KH 42, KH 55, KH 58, KH 71 mempunyai produksi sama dengan varietas Wilis (Tabel 4).

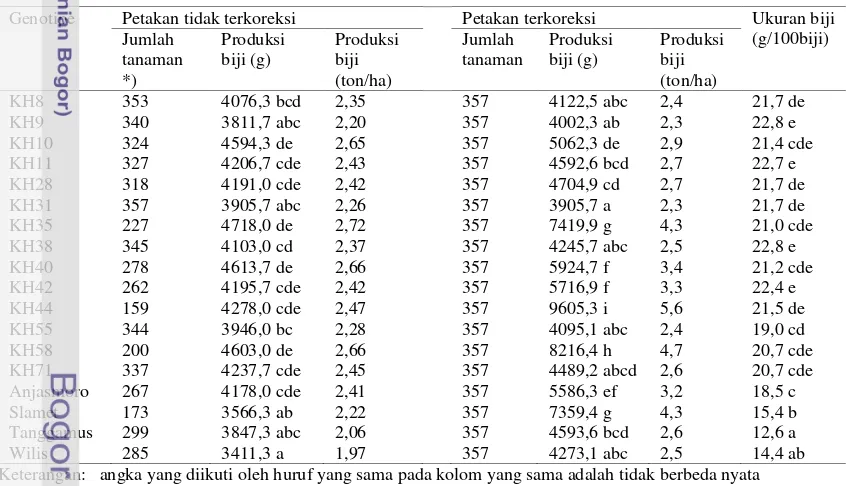

Produksi Biji Per Petak

Tabel 4 Perbandingan produksi biji per tanaman (g) antara galur (1) dengan varietas pembanding (2) pada musim pertama

(2) Anjasmoro Slamet Tanggamus Wilis

(1) 23,4 42,3 36,9 36,9

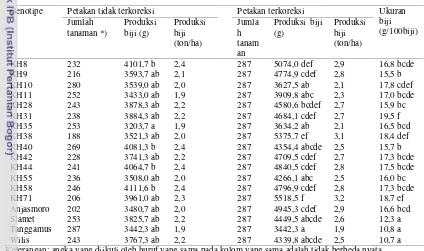

Genotipe Petakan tidak terkoreksi Petakan terkoreksi Ukuran biji (g/100biji) Keterangan: angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama adalah tidak berbeda nyata

berdasarkan uji Duncan dengan taraf kesalahan 5%, *) Jumlah tanaman sebelum panen

dengan genotipe lain. Urutan produksi tiap petak tidak terkoreksi ini berbeda dengan urutan produksi per petak yang terkoreksi dengan menggunakan jumlah tanaman yang sama. Berdasarkan jumlah tanaman yang terkoreksi, galur KH 44 mempunyai produksi per petak paling tinggi dibandingkan dengan varietas pembanding maupun dengan genotipe lain. Hal ini terjadi karena jumlah tanaman berbeda. Tingginya produksi per petak terkoreksi sangat dipengaruhi oleh jumlah tanaman yang tumbuh. Pada petakan yang jumlah tanamannya sedikit maka produksi per petakan terkoreksinya lebih tinggi dibandingkan dengan petakan yang jumlah tanamannya banyak (Tabel 5). Hasil ini juga didukung oleh pengamatan pada tanaman contoh (Tabel 2) dimana KH 44 mempunyai produksi biji per tanaman yang paling tinggi. Hal ini terjadi karena persaingan dalam mendapatkan nutrisi, air dan sinar matahari antar tanaman yang jumlahnya sedikit lebih rendah daripada yang jumlahnya banyak.

Berdasarkan deskripsi dari Deptan (2011) varietas Anjasmoro mempunyai produksi biji per hektar 2,25-2,3 ton/ha, varietas Slamet 2,26 ton/ha, varietas Tanggamus 1,22 ton/ha dan varietas Wilis 1,6 ton/ha yang lebih rendah daripada produksi tiap hektar pada percobaan ini. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan pada percobaan ini sangat mendukung.

Ukuran Biji

Ukuran biji untuk musim pertama terbagi menjadi dua kategori berdasarkan kriteria Deptan (2007) yaitu ukuran biji sedang (10-12 g) untuk varietas Tanggamus dan ukuran biji besar (≥ 14 g) untuk genotipe lainnya.

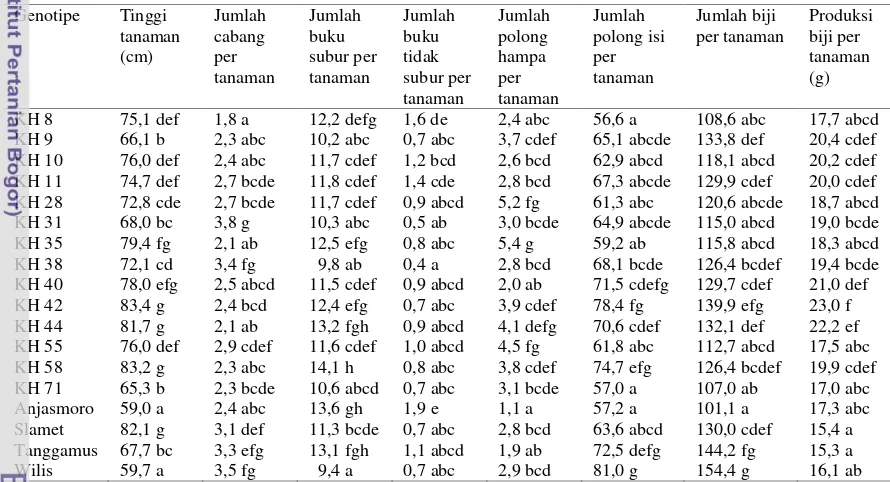

Menurut Suhartina (2005) Slamet dan Wilis merupakan varietas berbiji kecil, tetapi pada penelitian ini varietas Slamet dan Wilis termasuk berbiji besar. Hal ini kemungkinan disebabkan suburnya tanah dan curah hujan yang cukup. Seluruh galur yang diuji memiliki ukuran biji relatif sama (19,0-22,8 g/100 biji) dan lebih besar dibandingkan varietas pembanding Anjasmoro, Slamet, Wilis dan Tanggamus.

Ukuran biji besar disukai pengrajin tempe karena meningkatkan volume tempe, sehingga ukuran biji kedelai merupakan faktor penentu kualitas tempe terutama bobot dan volume tempe (Ginting et al. 2009). Ukuran biji yang besar diduga karena terpusatnya hasil fotosintesis pada pengisian biji, karena seluruh galur yang diuji memiliki tipe pertumbuhan determinate (terbatas) yang pertumbuhannya terhenti pada fase R1 sehingga dialihkan untuk pengisian biji. Variasi dari sumber lingkungan dapat mempengaruhi pola pertumbuhan tanaman seperti halnya luas daun dan remobilisasi nitrogen dalam jumlah besar juga sangat menetukan proses pengisian biji (Harmida 2010). Ukuran biji juga berhubungan dengan lamanya panen, semakin lama umur panen semakin besar ukuran biji dalam 24 galur yang berbeda (Yullianida 2006). Varietas-varietas baru mempunyai kecenderungan berdaya hasil tinggi dan berukuran biji besar (Suhartina 2005).

bahwa hasil persilangan antara kultivar Slamet dan Nokhonsawon telah memperbaiki salah satu sifat varietas Slamet secara genetik.

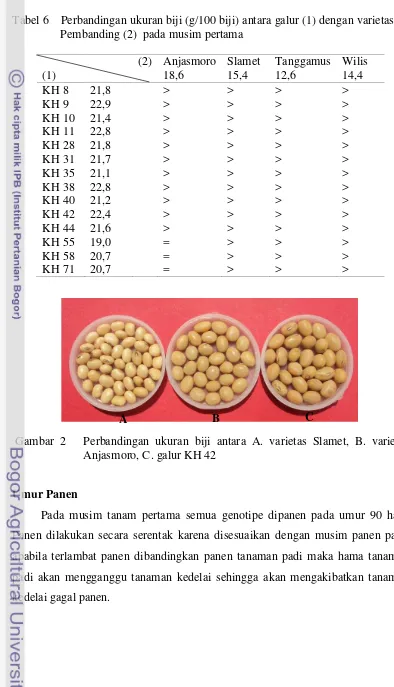

Tabel 6 Perbandingan ukuran biji (g/100 biji) antara galur (1) dengan varietas Pembanding (2) pada musim pertama

(2) Anjasmoro Slamet Tanggamus Wilis

(1) 18,6 15,4 12,6 14,4

KH 8 21,8 > > > > KH 9 22,9 > > > > KH 10 21,4 > > > > KH 11 22,8 > > > > KH 28 21,8 > > > > KH 31 21,7 > > > > KH 35 21,1 > > > > KH 38 22,8 > > > > KH 40 21,2 > > > > KH 42 22,4 > > > > KH 44 21,6 > > > > KH 55 19,0 = > > > KH 58 20,7 = > > > KH 71 20,7 = > > >

Gambar 2 Perbandingan ukuran biji antara A. varietas Slamet, B. varietas Anjasmoro, C. galur KH 42

Umur Panen

Pada musim tanam pertama semua genotipe dipanen pada umur 90 hari. Panen dilakukan secara serentak karena disesuaikan dengan musim panen padi, apabila terlambat panen dibandingkan panen tanaman padi maka hama tanaman padi akan mengganggu tanaman kedelai sehingga akan mengakibatkan tanaman kedelai gagal panen.

Masa reproduktif yang lama dapat meningkatkan hasil kedelai melalui peningkatan jumlah polong dan buku produktif (Board et al. 1997). Seluruh genotipe mengalami perlambatan waktu panen, dan hal ini berhubungan dengan mundurnya fase awal pembungaan seluruh galur (Lampiran 11). Lebih lambatnya waktu panen diduga karena pada musim pertama curah hujan tinggi. Hal yang sama terjadi pada penelitian yang dilaporkan Nurlianti et al. (2003) pada kondisi yang berhujan basah (rata-rata diatas 20 mm/hari pada bulan januari 2007) dan berintensitas cahaya yang rendah (di bawah 200 kcal/cm2/hari) pada stadia pemasakan biji akan memperlambat waktu panen. Deraan curah hujan pada fase reproduktif atau selama stadia dari R1 hingga R8 dapat menunda proses pematangan biji, memperpanjang saat masak fisiologis atau pertumbuhan vegetatifnya (Syatrianti et al. 2008).

Umur Mulai Berbunga

Umur berbunga merupakan sifat yang dikendalikan oleh gen, cukup mantap dan stabil pada lingkungan yang berbeda (Arsyad et al 2007). Umur mulai berbunga menentukan genjah atau dalamnya umur tanaman. Umur mulai berbunga seluruh galur pada musim tanam pertama lebih cepat jika dibandingkan dengan varietas pembanding berkisar antara 33,4 HST – 40,16 HST (Lampiran 11). Pada musim pertama KH 10, KH 11, KH 28, KH 40, dan KH 42, umur mulai berbunganya lebih cepat dibandingkan genotipe lainnya.

Pertanaman Musim Kedua

Tinggi Tanaman

Secara umum tinggi tanaman pada musim kedua lebih rendah jika dibandingkan dengan pada musim pertama. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh karena curah hujan musim pertama lebih tinggi jika dibandingkan musim kedua. Penelitian yang dilaporkan Suyamto dan Adisarwanto (2006) menunjukkan bahwa tinggi tanaman pada pengairan optimal rata-rata 82,8 cm dan akan menurun 23% pada kondisi tercekam kekeringan. Terganggunya pertumbuhan tanaman akibat cekaman kekeringan menekan pertumbuhan vegetatif tanaman kedelai yang dicerminkan oleh berkurangnya luas daun, tinggi tanaman dan menurunnya laju pertumbuhan akibat berkurangnya efisiensi fotosintesis (Levit 1980).

Tabel 7 Rataan tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah buku subur, jumlah buku tidak subur, jumlah polong hampa, jumlah polong isi, jumlah biji dan

produksi biji musim kedua Genotipe Tinggi Keterangan: angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama adalah tidak berbeda nyata

berdasarkan uji Duncan dengan taraf kesalahan 5%

Jumlah Cabang

Jumlah cabang pada musim kedua berkorelasi positif terhadap jumlah polong isi, jumlah polong, jumlah biji dan produksi biji (Tabel 8). Hal ini berarti bahwa jumlah cabang mempengaruhi banyaknya jumlah polong isi, jumlah polong, jumlah biji dan produksi biji.

Jumlah Buku

Pada musim tanam kedua galur KH 44, KH 58, mempunyai jumlah buku subur yang sama dibandingkan varietas Anjasmoro dan Wilis, dan lebih tinggi dari varietas Tanggamus, Slamet dan galur lain.

Jumlah buku tidak subur semua genotipe lebih sedikit daripada varietas Anjasmoro. Jumlah buku tidak subur yang banyak dapat menyebabkan rendahnya produksi kedelai karena polong yang terbentuk sedikit.

Jumlah Polong

Jumlah polong isi galur KH 40, KH 42, KH 58 adalah relatif sama dengan varietas Wilis dan Tanggamus, dan lebih tinggi daripada varietas Anjasmoro, Slamet dan galur lainnya.

Galur KH 28, KH 35, KH 44, KH 55 memiliki jumlah polong hampa yang relatif sama, dan lebih tinggi jika dibandingkan varietas Anjasmoro, Wilis, Tanggamus, Slamet dan galur lainnya. Walaupun mempunyai jumlah polong hampa banyak, KH 44 mempunyai produksi yang tinggi. Galur KH 40 dan KH 8 mempunyai jumlah polong hampa yang paling rendah tetapi relatif sama dengan varietas Anjasmoro dan Tanggamus.

Jumlah Biji

Produksi Biji Per Tanaman

Pada musim kedua galur KH 42 memiliki produksi biji per tanaman relatif sama dengan galur KH 58, KH 44, KH 40, KH 9, KH 10 dan KH 11 tetapi memiliki produksi biji lebih tinggi dibandingkan varietas pembanding dan galur lainnya (Tabel 7). Seluruh galur cenderung mempunyai produksi biji per tanaman yang lebih tinggi dibandingkan varietas pembanding Anjasmoro (kecuali galur KH 71) dan varietas pembanding lainnya.

Produksi biji per tanaman pada musim kedua berkorelasi terhadap komponen bukan produksi tinggi tanaman dan jumlah cabang kecuali jumlah buku dan buku subur, juga terhadap komponen produksi yaitu jumlah polong, jumlah polong isi, jumlah biji kecuali terhadap ukuran biji (Tabel 8).

Tabel 8 Korelasi antar karakter kuantitatif pada musim kedua

Karakter TT JC JS JB JI JP JB UB Keterangan: * berkorelasi pada alpha 5%, **berkorelasi pada alpha 1%

TT: Tinggi tanaman, JC: Jumlah cabang per tanaman, JS: Jumlah buku per tanaman, JI: Jumlah polong isi per tanaman, JP: Jumlah polong per tanaman, JB: Jumlah biji per tanaman, UB: Ukuran biji, PB: Produksi biji per tanaman

Hal ini berarti peningkatan produksi tidak mempengaruhi ukuran biji, jumlah buku tidak subur, dan jumlah buku subur. Sama halnya dengan musim pertama, pada pengamatan musim kedua, produksi biji per tanaman berkorelasi kuat terhadap jumlah polong isi dan jumlah biji per tanaman. Penelitian yang dilakukan oleh Arsyad et al. (2007) menunjukkan bahwa perbedaan hasil antar galur terutama berhubungan dengan tinggi tanaman dan ukuran biji.

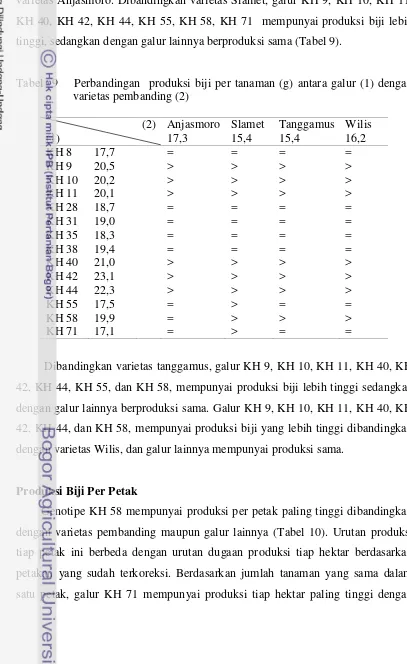

Tujuh galur mempunyai produksi biji lebih tinggi adalah KH 9, KH 10, KH 11, KH 40, KH 42, KH 44, dan KH 58, dibandingkan varietas Anjasmoro. Sedangkan galur KH 8, KH 28, KH 31, KH 35, KH 38, berproduksi sama dengan varietas Anjasmoro. Dibandingkan varietas Slamet, galur KH 9, KH 10, KH 11, KH 40, KH 42, KH 44, KH 55, KH 58, KH 71 mempunyai produksi biji lebih tinggi, sedangkan dengan galur lainnya berproduksi sama (Tabel 9).

Tabel 9 Perbandingan produksi biji per tanaman (g) antara galur (1) dengan varietas pembanding (2)

(2) Anjasmoro Slamet Tanggamus Wilis

(1) 17,3 15,4 15,4 16,2

Dibandingkan varietas tanggamus, galur KH 9, KH 10, KH 11, KH 40, KH 42, KH 44, KH 55, dan KH 58, mempunyai produksi biji lebih tinggi sedangkan dengan galur lainnya berproduksi sama. Galur KH 9, KH 10, KH 11, KH 40, KH 42, KH 44, dan KH 58, mempunyai produksi biji yang lebih tinggi dibandingkan dengan varietas Wilis, dan galur lainnya mempunyai produksi sama.

Produksi Biji Per Petak

varietas pembanding maupun dengan genotipe lain. Hal ini terjadi karena KH 71 tumbuh pada petakan yang mempunyai kerapatan tanaman yang relatif rendah.

Seperti pada musim pertama bahwa lahan yang efektif di tanami adalah 85%, varietas Anjasmoro pada percobaan ini mempunyai produksi yang lebih rendah daripada potensinya (Deptan 2011, Lampiran 3), tetapi untuk ketiga varietas pembanding lainnya berpotensi lebih tinggi pada percobaan ini dibandingkan dengan potensinya. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi lingkungan pada percobaan ini sangat mendukung.

Tabel 10 Populasi tanaman per petak, produksi biji per hektar dan ukuran biji pada musim kedua

Genotipe Petakan tidak terkoreksi Petakan terkoreksi Ukuran biji Keterangan: angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama adalah tidak berbeda nyata berdasarkan uji Duncan dengan taraf kesalahan 5%, *) jumlah tanaman sesudah dipanen

Ukuran Biji

Berdasarkan kriteria Deptan (2007), pada musim kedua genotipe terbagi menjadi dua kategori yaitu yang berbiji sedang (10-12 g) yaitu varietas Tanggamus, Wilis, Slamet dan yang berbiji besar (≥ 14 g) untuk genotipe lainnya.

biji merupakan total fotosintat yang disimpan dalam biji, dan besarnya merupakan hasil perkalian antara laju akumulasi bahan kering di biji dengan periode pengisian biji dan jumlah biji (Harmida 2010).

Analisis ragam gabungan antar musim menunjukkan bahwa terdapat interaksi antar musim dan genotipe sehingga analisis data dilanjutkan dengan uji kontras orthogonal, dilakukan pada produksi biji per tanaman dan ukuran biji.

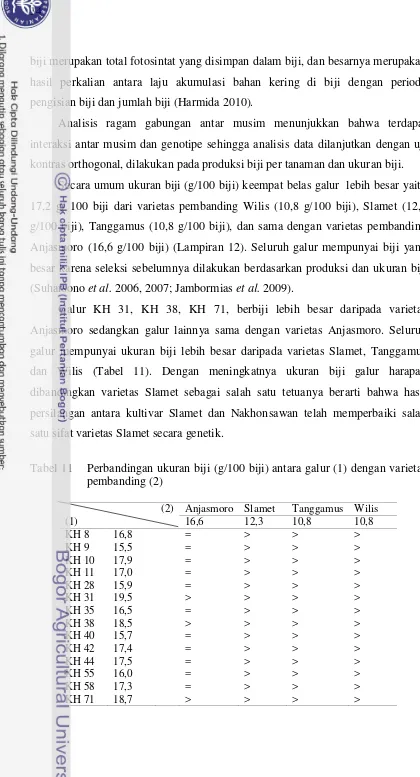

Secara umum ukuran biji (g/100 biji) keempat belas galur lebih besar yaitu 17,2 g/ 100 biji dari varietas pembanding Wilis (10,8 g/100 biji), Slamet (12,3 g/100 biji), Tanggamus (10,8 g/100 biji), dan sama dengan varietas pembanding Anjasmoro (16,6 g/100 biji) (Lampiran 12). Seluruh galur mempunyai biji yang besar karena seleksi sebelumnya dilakukan berdasarkan produksi dan ukuran biji (Suharsono et al. 2006, 2007; Jambormias et al. 2009).

Galur KH 31, KH 38, KH 71, berbiji lebih besar daripada varietas Anjasmoro sedangkan galur lainnya sama dengan varietas Anjasmoro. Seluruh galur mempunyai ukuran biji lebih besar daripada varietas Slamet, Tanggamus dan Wilis (Tabel 11). Dengan meningkatnya ukuran biji galur harapan dibandingkan varietas Slamet sebagai salah satu tetuanya berarti bahwa hasil persilangan antara kultivar Slamet dan Nakhonsawan telah memperbaiki salah satu sifat varietas Slamet secara genetik.

Tabel 11 Perbandingan ukuran biji (g/100 biji) antara galur (1) dengan varietas pembanding (2)

(2) Anjasmoro Slamet Tanggamus Wilis

Umur Panen

Pada musim kedua, seluruh genotipe mempunyai umur panen adalah antara 80 HST dan 85 HST. Galur KH 40 mempunyai umur panen paling kecil yaitu 80 HST, sedangkan galur KH 8, KH 55, KH71, dan KH 9 mempunyai ukuran panen yang lebih tinggi.

Berdasarkan umur panen kedelai dibedakan menjadi sangat genjah (<70 HST), genjah (70-79 HST), medium (80-85 HST), dalam (86-90 HST) dan sangat dalam (>90 HST) (Deptan 2007). Pada musim kedua ini semua galur maupun pembandingnya termasuk medium/sedang karena berumur sekitar 80 – 85 HST. Waktu panen musim kedua lebih cepat dibanding musim pertama kemungkinan disebabkan curah hujan pada musim kedua yang lebih rendah dibandingkan musim pertama. De sausa et al. (1997) melaporkan bahwa perlakuan kekeringan yang hanya diairi sampai umur berbunga (40 hari) mengakibatkan umur tanaman lebih genjah, ukuran biji lebih kecil, produksi menurun dengan perbedaan sangat nyata dibanding pengairan optimal. Selain curah hujan, lama penyinaran matahari juga mempengaruhi umur panen, karena kedelai termasuk tanaman hari pendek, tu adalah tanaman dapat berbunga apabila disinari cahaya 10 jam sampai 12 jam (Lambers et al. 1998). Hari yang panjang akan memperpanjang fase perkembangan vegetatif dan generatif (Sumarno dan Manshuri 2007).

Umur panen yang lebih cepat juga diduga karena umur berbunga kedelai lebih cepat. Pada cabai juga demikian, umur berbunga cabai lebih cepat dapat menyebabkan umur panen lebih cepat (Syukur et al. 2010). Wiliam et al. (1995) melaporkan bahwa pada tanaman kedelai, umur panen pada musim kemarau (curah hujan rendah) relatif lebih cepat dibandingkan dengan musim hujan (curah hujan tinggi).

Umur Mulai Berbunga

Umur mulai berbunga seluruh galur pada musim tanam kedua lebih cepat jika dibandingkan dengan varietas pembanding, dan galur KH 35, KH 42, KH 44 dan KH 58 berbunga lebih cepat dibandingkan genotipe lainnya (Lampiran 11).

tanam pertama. Hal ini diduga karena curah hujan pada musim tanam kedua lebih rendah daripada musim pertama. Umur berbunga yang makin lama menyebabkan tanaman memiliki fase vegetatif panjang karena hasil metabolisme tanaman didistribusikan ke tempat lain, salah satunya ke batang tanaman (Susanto dan Adie 2008). Masa vegetatif yang lama dapat meningkatkan tinggi tanaman yang berhubungan dengan produksi biji kedelai dan melalui peningkatan jumlah polong dan buku produktif (Board et al. 1997). Susanto dan Adie (2006) dalam penelitiannya di Probolinggo, umur berbunga yang cepat dapat menurunkan hasil. Penurunan hasil tersebut diakibatkan oleh percepatan proses senescence dan pemendekan periode pengisian polong (de Sousa et al. 1997). Selain curah hujan, temperatur musim kedua (27,6°C) lebih tinggi jika dibandingkan musim pertama (27,1°C). Temperatur berhubungan dalam menentukan waktu berbunga dan pembentukan polong. Suhu hangat dapat mempercepat pembungaan dan pembentukan polong kedelai dan sebaliknya, suhu yang lebih dingin akan menghambat kedua proses tersebut (Adie et al. 2006).

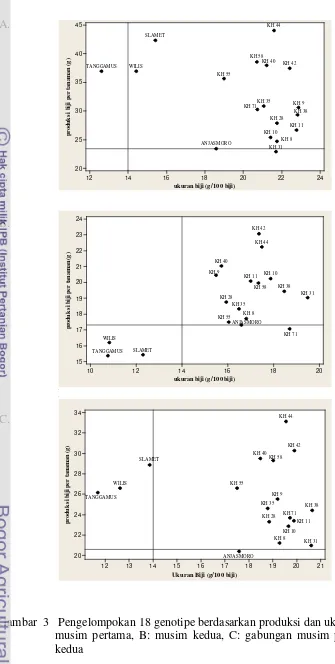

Pengelompokan Genotipe Berdasarkan Produksi dan Ukuran Biji

Berdasarkan analisis ragam (Lampiran 13), karakter produksi biji per tanaman dan ukuran biji antar genotipe berbeda nyata. Hal ini mengindikasikan bahwa karakter tersebut dapat digunakan sebagai pembeda antar kelompok. Pengelompokan galur kedelai berdasarkan kedua karakter tersebut menghasilkan tiga kelompok, baik pada musim pertama maupun musim kedua, sedangkan gabungan dua musim tanam menghasilkan tiga kelompok.

24

Gambar 3 Pengelompokan 18 genotipe berdasarkan produksi dan ukuran biji A: musim pertama, B: musim kedua, C: gabungan musim pertama dan kedua

A.

B.

Kelompok tiga terdapat pada kuadran 4, mempunyai ciri-ciri produksi biji per tanaman lebih dari varietas Anjasmoro dan ukuran biji sedang, terdiri dari satu genotipe yaitu varietas Tanggamus.

Pada musim kedua, ke-18 genotipe dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok (Gambar 3 B). Kelompok satu terdapat pada kuadran 1, mempunyai ciri-ciri produksi biji per tanaman lebih dari varietas Anjasmoro dan ukuran biji besar, terdiri dari 13 genotipe adalah KH 8, KH 9, KH 10, KH 11, KH 28, KH 31, KH 35, KH 38, KH 40, KH 42, KH 44, KH 55, KH 58. Kelompok dua terdapat pada kuadran 2, mempunyai ciri-ciri produksi biji per tanaman kurang dari varietas Anjasmoro dan ukuran biji besar, terdiri dari satu genotipe adalah KH 71. Kelompok tiga terdapat pada kuadran 3, mempunyai ciri-ciri produksi biji per tanaman kurang dari varietas Anjasmoro dan ukuran biji sedang, terdiri dari tiga genotipe yaitu varietas Tanggamus, Slamet dan Wilis.

Pada gabungan dua musim tanam, ke-18 genotipe dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok (Gambar 3 C). Kelompok satu terdapat pada kuadran 1, mempunyai ciri-ciri produksi biji per tanaman lebih dari varietas Anjasmoro dan ukuran biji besar, terdiri dari 14 genotipe adalah KH 8, KH 9, KH 10, KH 11, KH 28, KH 31, KH 35, KH 38, KH 40, KH 42, KH 44, KH 55, KH 58, dan KH 71. Kelompok dua terdapat pada kuadran 4, mempunyai ciri-ciri produksi biji per tanaman lebih dari varietas Anjasmoro dan ukuran biji sedang, terdiri dari tiga genotipe adalah Tanggamus, Slamet, dan Wilis.

Berdasarkan ketiga pengelompokan ini KH 40, KH 42, KH 44 dan KH 58 merupakan genotipe yang unggul sehingga keempat galur ini berpotensi untuk di daftarkan menjadi varietas nasional. Keempat galur tersebut berada dalam satu kelompok dengan ciri-ciri produksi lebih tinggi dari keempat varietas pembanding dan ukuran biji besar karena berasal dari nomor seleksi yang sama pada F2 dan F3, berarti mengindikasikan bahwa faktor genetik berpengaruh (Lampiran 14).

Interaksi Antar Musim dan Daya Adaptasi

Keadaan demikian sering terjadi pada analisa gabungan data hasil percobaan kedelai (Sumarno et al, 1983). Interaksi genotipe dengan lingkungan berguna untuk menentukan wilayah adaptasi suatu genotipe di lingkungan tertentu, menentukan adaptabilitas dan stabilitas suatu genotipe (Sneller et al. 1997) dan mengukur peran faktor lingkungan terhadap potensi genetik suatu genotipe (Vargas et al. 1998; Rao et al. 2002).

Secara keseluruhan produksi biji per tanaman pada musim pertama lebih tinggi jika dibandingkan musim kedua. Hal ini kemungkinan disebabkan pada musim pertama curah hujan mencukupi (Lampiran 4 dan 5), sehingga tanaman kedelai tumbuh dengan baik terutama pada saat pengisian polong.

Produksi biji di Majalengka lebih tinggi jika dibanding di daerah lainnya, bahkan produksi biji pada musim tanam kedua masih lebih tinggi dibandingkan di Bogor yang dilaporkan Atmaji (2005) pada uji daya hasil pendahuluan. Tanaman kedelai membutuhkan air terutama pada saat pertumbuhan vegetatif, pembungaan dan pengisian polong (Adie 1992). Pada musim kedua penelitian ini saat pertumbuhan vegetatif, pembentukan bunga dan pengisian polong, terjadi kekurangan air karena tidak cukup hujan dibandingkan musim pertama (Lampiran 4 dan 5). Pada periode pertumbuhan vegetatif 15 - 21 HST curah hujan total pada musim kedua adalah 13,58 mm lebih rendah dibanding musim pertama yaitu 51,7 mm. Pada periode pembungaan 25 – 40 HST pada musim kedua curah hujan total adalah 73,5 mm lebih rendah dari pada musim pertama adalah 329,8 mm. Pada periode pembentukan polong 50 – 70 HST curah hujan total pada musim kedua adalah 73 mm lebih rendah daripada musim pertama yaitu 184,9.

Analisis ragam gabungan antar musim menunjukkan bahwa terdapat interaksi antar musim dan genotipe sehingga analisis data dilanjutkan dengan uji kontras orthogonal, dilakukan pada produksi biji per tanaman dan ukuran biji.

Pada gabungan dua musim tanam empat galur mempunyai produksi biji lebih tinggi adalah KH 40, KH 42, KH 44, dan KH 58, dibandingkan rata-rata keempat varietas pembanding. Sedangkan galur KH 31 berproduksi lebih rendah dan galur lainnya sama dengan rata-rata keempat varietas pembanding (Tabel 12).

Ukuran biji (g/100 biji) keempat belas galur lebih besar dari pada rata-rata keempat varietas pembanding (Tabel 12).

Tabel 12 Perbandingan produksi biji tiap tanaman (g) antara galur (1) dengan varietas pembanding (2) dan antara ukuran biji (g/100 biji) galur dengan varietas pembanding gabungan dua musim tanam

(2) produksi

oleh Arsyad et al. (2006). Hasil yang sama juga terjadi pada cabai (Syukur et al. 2010), jagung manis (Hastini et al. 2008), dan singkong (Dixon et al. 1999). Menurut Rao dan Willey (1980) pada hakekatnya genotipe yang memiliki keragaman hasil yang kecil di beberapa lingkungan dan musim digolongkan sebagai genotipe yang stabil.

Terdapat beberapa metode untuk menjelaskan dan mengintrepretasikan tanggap genotipe terhadap variasi lingkungan, salah satunya model additive main effect multiplicative interaction (AMMI), seperti yang telah dilakukan oleh Misra

et al. (2009) pada millet (Eleusine coracana), dan Sujiprihati et al. (2006) pada

jagung manis. Model AMMI merupakan suatu model gabungan dari pengaruh aditif pada analisis ragam dan pengaruh multiplikasi pada analisis komponen utama, sehingga mampu menjelaskan pengaruh genotipe dan interaksi genotipe x lingkungan dengan menggunakan pendekatan analisis komponen utama (Nur et al. 2007).

Galur kedelai dengan skor KU (komponen utama) produksi biji tiap tanaman > 0 memperlihatkan respons positif (beradaptasi baik) pada musim pertama, sedangkan yang memiliki skor KU produksi biji tiap tanaman < 0 memperlihatkan respon positif pada musim kedua, begitu juga sebaliknya. Galur yang mempunyai jarak paling dekat dengan titik perpotongan nol dianggap memiliki adaptasi yang baik pada musim pertama dan musim kedua (Samonte et al. 2005).

pada dua musim tanam. Galur KH 71 dan KH 35 meskipun beradaptasi baik di dua musim tanam tetapi produksi per tanaman di bawah rata-rata walaupun lebih tinggi daripada varietas Anjasmoro (Gambar 4).

Genotipe yang hasilnya cenderung baik bila diadaptasikan pada daerah tertentu dapat dipertimbangkan untuk dilanjutkan pengujiannya dengan tujuan untuk mendapatkan varietas unggul spesifik lokasi, seperti KH 44 yang merupakan genotipe yang tidak beradaptasi baik (spesifik lingkungan) pada dua musim tanam tapi dapat beradaptasi pada musim tanam pertama. Terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh dari varietas unggul spesifik wilayah antara lain: (1) efisiensi penggunaan dana dan waktu, (2) memperbanyak varietas unggul baru yang dilepas dan dapat menjadi unggulan suatu wilayah, (3) peningkatan produksi akan meningkatkan produkvitas nasional, (4) dapat menekan harga bibit/benih, (5) dapat terbentuk regional buffering yang sangat diperlukan untuk meredam meluasnya hama dan penyakit tanaman, (6) memberikan pilihan alternatif varietas yang cukup bagi petani, dan (7) memanfaatkan potensi kekayaan alam dengan baik (Baihaki & Wicaksana (2005).

35.0

Produksi biji t iap t anaman

K

Gambar 4 Biplot pengaruh interaksi model AMMI1 untuk data produksi biji tiap tanaman

Genotipe yang stabil didukung oleh fenotipe dari karakter pertumbuhan dan komponen hasil yang lain seperti tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah buku subur, jumlah polong isi, dan jumlah biji. Genotipe KH 42 memiliki jumlah buku

(g)

subur dan buku tidak subur yang tidak stabil namun tidak mempengaruhi kestabilan hasilnya, karena komponen lain, terutama jumlah biji dan jumlah polong isi tergolong stabil.

Karakter Kualitatif

Karakter kualitatif diamati hanya dalam satu musim, hal ini disebabkan karena hanya dikendalikan oleh sedikit gen sehingga akan sama untuk musim pertama dan musim kedua.

Semua galur yang diuji mempunyai warna bunga ungu sama dengan varietas pembanding Anjasmoro, Wilis, Tanggamus dan Slamet (Lampiran 15, dan Lampiran 16).

Berdasarkan deskripsi IBPGR (1984), dan Deptan (2007), semua galur memiliki tipe tumbuh determinate. Varietas pembanding Anjasmoro, Slamet dan Wilis juga memiliki tipe tumbuh determinate, sedangkan Tanggamus tipe tumbuhnya semi determinate. Kedelai tipe determinate mengakumulasi 70%-80% bobot kering sebelum berbunga, tipe indeterminate relatif lebih lama periode juvenilnya dibanding tipe determinate (Sinha 1977). Hasil penelitian Susanto dan Adie (2008) menyimpulkan bahwa varietas kedelai yang berdaya hasil tinggi

dicirikan oleh sifat tipe tumbuh determinate, distribusi cahaya dalam tajuk

tanaman baik, serta memiliki periode pengisian biji efektif yang panjang dan laju

pengisian biji tinggi.

Sebagian besar galur memiliki warna bulu batang coklat muda yaitu KH 8, KH 9, KH 11, KH 28, KH 35, KH 38, KH 40, KH 42, KH 58, KH 71 sama dengan varietas pembanding Tanggamus dan coklat tua yaitu KH 11, KH 40 KH 55 sama dengan varietas pembanding Slamet dan Wilis. Varietas pembanding Anjasmoro mempunyai warna bulu batang putih (Lampiran 15 dan 16).

Galur memiliki bentuk daun lanset yaitu KH 8, KH 9,KH 31, KH 40, KH 55, KH 58, KH 71 sama dengan varietas pembanding Wilis dan Tanggamus. Galur lainnya memiliki bentuk daun oval meruncing yaitu KH 10, KH 11, KH 28, KH 38, KH 42, KH 44 sama dengan varietas pembanding Anjasmoro dan Slamet.

Bentuk daun pada tanaman kedelai diduga memiliki efek pleitropi terhadap beberapa komponen hasil. Daun lancip cenderung mempunyai jumlah polong dan hasil yang lebih tinggi daripada bentuk daun oval. Bentuk daun oval minimal dikendalikan oleh satu gen yang bersifat dominan mengikuti segregasi Mendel dengan nisbah 3 : 1 pada generasi F2 (Susanto dan Adie 2008).

Kategori ukuran daun berdasarkan deskripsi IBPGR (1984) dan Deptan (2007) adalah kecil (luas daun < 70 cm2), sedang (luas daun antara 71 sampai 149 cm2) dan lebar (luas daun lebih dari 150 cm2

Tanaman kedelai berdaun sedang sampai lebar menyerap sinar matahari lebih banyak daripada yang berdaun kecil. Namun keunggulan tanaman berdaun kecil adalah sinar matahari akan lebih mudah menerobos di antara kanopi daun sehingga memacu pembentukan bunga.

). Galur KH 8, KH 9, KH 10,KH 11, KH 28, KH 31, KH 38, KH 55 memiliki ukuran daun kecil, sama dengan varietas pembanding Slamet, Wilis dan Tanggamus. Sedangkan galur lainnya memiliki daun berukuran sedang sama dengan varietas pembanding Anjasmoro.

Kategori intensitas warna hijau daun berdasarkan deskripsi IBPGR (1984) dan Deptan (2007) adalah hijau muda, hijau dan hijau tua. Semua galur memiliki intensitas warna daun hijau sama halnya dengan varietas pembanding kecuali varietas pembanding Wilis yang intensitas daunnya adalah hijau tua.

Galur KH 8, KH 9, KH 10, KH 11, KH 28, KH 31,KH 35, KH 38, KH 55, KH 71 memiliki intensitas warna coklat yang kuat pada polongnya sama dengan varietas pembanding Slamet, sedangkan galur yang diuji yaitu KH 40, KH 42, KH 44, KH 58 mempunyai intensitas warna coklat sedang pada polongnya, sama dengan varietas pembanding Wilis dan Tanggamus, berbeda dengan varietas pembanding Anjasmoro yang memiliki intensitas warna coklat lemah pada polongnya.