KARAKTERISASI DAN PERKEMBANGAN TANAH

PADA LAHAN REKLAMASI BEKAS TAMBANG

BATUBARA PT KALTIM PRIMA COAL

DJATI MURJANTO

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul : Karakterisasi dan Perkembangan Tanah pada Lahan Reklamasi Bekas Tambang Batubara PT Kaltim Prima Coal adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, September 2011

Djati Murjanto NIM A152070041

ABSTRACT

DJATI MURJANTO. Characterization and Soil Development on Reclaimed Coal Mine Land at PT Kaltim Prima Coal. Under supervision of ISKANDAR and DYAH TJAHYANDARI S.

Mining activities are part of economic development activities that utilize natural resources and are expected to guarantee the future life. Issues that will arise as a result of mining activity which may result in less negative impact on the environment are in the form of decreased soil productivity, soil compaction, erosion and sedimentation, soil movement/ soil erosion, decrease in biodiversity of flora and fauna as well as changes in microclimate. Reclamation is the end of mining activities are expected to return the land to its original state. The ultimate objective of reclamation is to improve the Quarry to the condition safe, stable and not easily eroded so that it can be recovered. To see how far the influence of the reclamation of soil properties and its development, it is necessary to observe and study in detail the characterization of soil development on reclaimed land, whether it is possible that significant changes to the development of soil formation on land reclamation to the aspect physical, chemical and biological soil properties.

The results indicate that the reclamation and increased of age affects the development of land reclamation seen from morphological, physical, chemical, and biological soil properties. Increased age of reclaimed coal mine land causes changes in the morphological soil property, especially on the top layer. The most affected changes of morphological soil properties by increasing age is the color of the land reclamation and the boundaries between layers, especially on the top soil layer due to the effect of adding organic matter. Increased age in the reclaimed land causes changes of soil physical properties, ie increased permeability and soil aggregate stability, but not affect bulk density. Increased age affects the chemical properties of soil reclamation, it is seen by an increase in C-organic, N-total, exchangables Ca and Mg content on topsoil. Changes of the biological soil properties occur until reclaimed coal mine land was 5 years old which in 5th years has the highest of individuals density, diversity indices and biomass.

RINGKASAN

DJATI MURJANTO. Karakterisasi dan Perkembangan Tanah Pada Lahan Reklamasi Bekas Tambang Batubara PT Kaltim Prima Coal. Di bawah bimbingan ISKANDAR dan DYAH TJAHYANDARI S.

Kegiatan pertambangan adalah bagian dari kegiatan pembangunan ekonomi yang mendayagunakan sumber daya alam dan diharapkan dapat menjamin kehidupan di masa yang akan datang. Kegiatan pertambangan yang kurang tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan berupa penurunan produkstivitas tanah, pemadatan tanah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah/ longsoran, penurunan biodiversitas flora dan fauna serta perubahan iklim mikro.

Kegiatan reklamasi merupakan akhir dari kegiatan pertambangan yang diharapkan dapat mengembalikan fungsi lahan kepada fungsi semula. Untuk melihat sejauh mana pengaruh dari proses reklamasi terhadap sifat-sifat tanah dan perkembangannya, maka perlu dilakukan pengamatan dan penelitian secara detail mengenai karakterisasi perkembangan tanah pada lahan reklamasi tambang tersebut, apakah dimungkinkan terjadi perubahan yang signifikan terhadap perkembangan pembentukan tanah pada lahan reklamasi terhadap aspek fisik, kimia dan biologi pada tanah tersebut. Penelitian ini bertujuanuntuk mengidentifikasi dan mempelajari sifat fisik, kimia dan biologi tanah di lahan reklamasi bekas tambang batubara pada umur 0 tahun, 5 tahun, 9 tahun dan 13 tahun, sehingga dapat diketahui karakteristik perkembangan tanah pada lahan bekas tambang batubara.

belum mempengaruhi bobot isi tanah. Peningkatan umur reklamasi mempengaruhi sifat kimia tanah, hal ini terlihat dengan adanya peningkatan kandungan C-organik, N-total, Ca-dd, dan Mg-dd pada tanah lapisan atas. Perubahan sifat biologi terjadi sampai lahan reklamasi berumur 5 tahun dimana pada tahun ke-5 mempunyai kepadatan individu, indeks keragaman dan biomassa tertinggi.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2011

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

KARAKTERISASI DAN PERKEMBANGAN TANAH

PADA LAHAN REKLAMASI BEKAS TAMBANG

BATUBARA PT KALTIM PRIMA COAL

DJATI MURJANTO

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Agroteknologi Tanah

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Penelitian : Karakterisasi dan Perkembangan Tanah Pada Lahan Reklamasi Bekas Tambang Batubara PT Kaltim Prima

Coal

Nama : Djati Murjanto

Nomor Pokok : A152070041

Program Studi : Agroteknologi Tanah(ATT)

Disetujui Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Iskandar, M.Sc Dr. Ir. Dyah Tjahyandari S.

Ketua Anggota

Mengetahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana

Agroteknologi Tanah

Dr. Ir. Suwardi, M.Agr Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Februari 2009 adalah reklamasi lahan bekas tambang, dengan judul Karakterisasi dan Perkembangan Tanah pada Lahan Reklamasi Bekas Tambang Batubara PT Kaltim Prima Coal.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Iskandar, Ibu Dr. Dyah Tjahyandari S., dan Ibunda Dr. Astiana Sastiono (Almh.) selaku pembimbing dan seluruh staff pengajar di progam studi Agroteknologi Tanah. Disamping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah membantu membiayai kuliah dan penelitian ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan PT Kaltim Prima Coal beserta staf khususnya Unit

Nursery dan Reklamasi yang telah membantu selama pengumpulan data. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada istri tercinta Mei Martini Handayani, anak-anak yang lucu Aura, Adinda, Arjuna (ADINAR) dan kedua orang tuaku di Semarang serta ibu mertua tercinta atas segala doa dan dukungannya. Sahabatku Surya Herjuna yang mengajak selalu belajar dan berkarya sehingga penulis meraih semua ini. Penulis juga sampaikan terimakasih kepada teman-teman mahasiswa Program S2 Agroteknologi Tanah dan Tanah, mahasiswa S1 dan laboran-laboran Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan yang banyak membantu kelancaran penelitian.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat.

Bogor, September 2011

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Semarang, Ibukota Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 8 Januari 1973 dan lahir sebagai putra kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Soewarto dan Ibu Moertilah. Penulis menikah pada tanggal 27 Mei 1999 dengan istri tercinta Mei Martini Handayani, S.Pd. dan dikaruniai 3 anak Aura Putri Hamidah, Adinda Yasmin Ariyani dan Arjuna Haryo Mustiko (ADINAR),

DAFTAR ISI

2.2 Perkembangan Tanah Pasca Kegiatan Penambangan ... 18

III. METODOLOGI ... 20

4.6 Karakteristik Tanah Lokasi Penelitian Sebelum Penambangan ... 32

5.1 Perkembangan Morfologi Tanah ... 35

5.2 Sifat Fisik Tanah ... 38

5.3 Sifat Kimia Tanah ... 40

5.4 Sifat Biologi Tanah ... 43

VI. KESIMPULAN DAN SARAN ... 48

DAFTAR PUSTAKA ... 49

DAFTAR TABEL

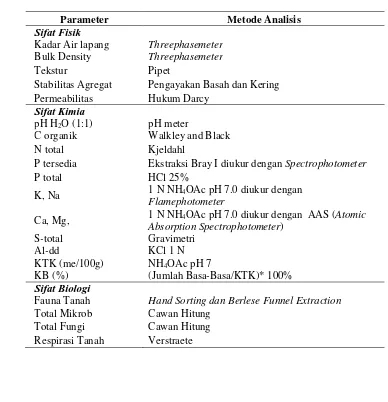

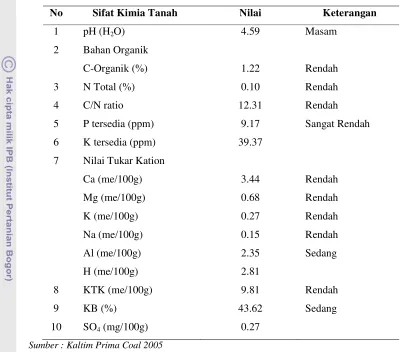

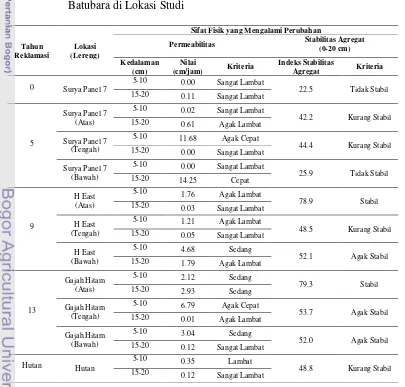

Halaman 1. Parameter Pengamatan dan Metode Analisis ... 25 2. Sifat Kimia Tanah di Wilayah Tambang PT Kaltim Prima Coal ... 33 3. Hasil Analisis Permeabilitas dan Stabilitas Agregat

Lahan Bekas Tambang Batubara di Lokasi Studi ... 39 4. Hasil Analisis Sifat Kimia Tanah di Lahan Reklamasi Bekas Tambang Batubara

pada Berbagai Umur Reklamasi... 41 5. Kepadatan dan Keragaman Populasi Fauna Tanah pada Lahan

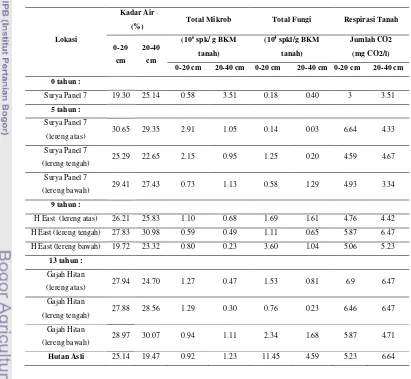

Reklamasi pada Berbagai Umur Reklamasi Lahan ... 44 6. Total Mikrob dan Fungi, dan Respirasi Tanah pada Lahan

DAFTAR GAMBAR

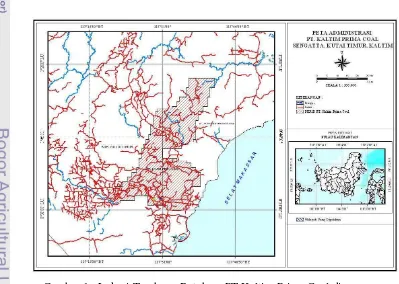

Halaman 1. Lokasi Tambang Batubara PT. Kaltim Prima Coal di Kabupaten

Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur ... 26

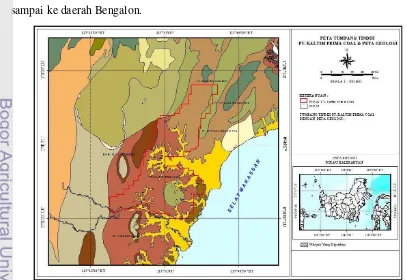

2. Peta Geologi PT. Kaltim Prima Coal ... 27

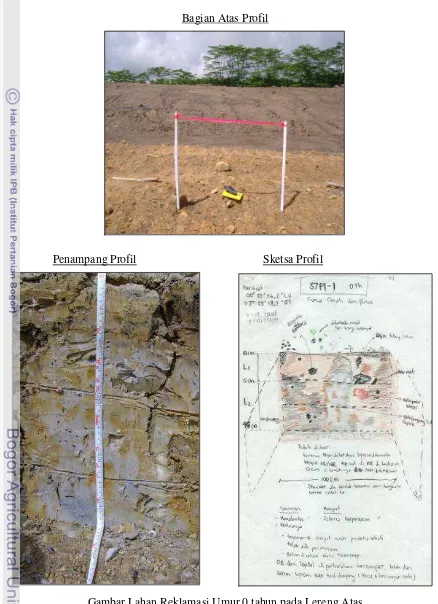

3. Profil Tanah di Lokasi Studi ... 37

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1. Sifat-sifat Morfologi Masing-masing Profil Tanah ... 54 2. Hasil Analisis Sifat Fisik Tanah Lahan Bekas Tambang Batubara

di Lokasi Studi ... 76 3. Hasil Analisis Kimia Tanah Lahan Bekas Tambang Batubara

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan pertambangan adalah bagian dari kegiatan pembangunan ekonomi yang mendayagunakan sumber daya alam dan diharapkan dapat menjamin kehidupan di masa yang akan datang. Sumber daya alam yang tidak terbarukan harus dikelola agar fungsinya dapat berkelanjutan. Secara teknis kegiatan pertambangan meliputi proses pembersihan lahan; pengambilan dan penimbunan top soil serta overbuden; penambangan bahan galian dan penimbunan kembali sehingga memberikan dampak perubahan bentang alam. Pelaksanaan pertambangan diharapkan dapat memberikan jaminan pengembangan dalam praktek rehabilitasi serta mengaplikasikan praktek berkelanjutan. Persoalan yang akan timbul akibat dari kegiatan pertambangan yang kurang tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan berupa penurunan produksivitas tanah, pemadatan tanah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah/longsoran, penurunan biodiversitas flora dan fauna (Darwo, 2003) serta perubahan iklim mikro.

Kegiatan reklamasi merupakan akhir dari kegiatan pertambangan yang diharapkan dapat mengembalikan lahan kepada keadaan semula, bahkan jika memungkinkan dapat lebih baik dari kondisi sebelum penambangan. Kegiatan reklamasi meliputi pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan yang terganggu ekologinya dan mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologinya untuk pemanfaatan selanjutnya. Sasaran akhir dari reklamasi adalah untuk memperbaiki lahan bekas tambang agar kondisinya aman, stabil dan tidak mudah tererosi sehingga dapat dimanfaatkan kembali.

Secara teknis usaha reklamasi lahan tambang terdiri dari

pengembangan tanaman pangan, tanaman perkebunan dan atau tanaman hutan industri, jika perencanaan penggunaan lahan memungkinkan untuk itu.

Kegiatan pascapenambangan berupa kegiatan reklamasi yang terencana sejak sebelum penambangan dapat memiliki banyak kendala yaitu (1) curah hujan tinggi yang mengakibatkan hambatan daerah penyiapan untuk reklamasi, (2) potensi terjadinya erosi permukaan yang mempengaruhi kestabilan daerah timbunan, (3) kondisi lapisan tanah yang masam dan tingkat hara yang rendah (umumnya di Kalimantan) dan (4) keterbatasan material overburden NAF (Non Acid Forming). Bussler et.al. (1984) mengatakan bahwa penggunaan alat berat dalam kegiatan penambangan dapat mengakibatkan pemadatan tanah, sehingga menurunkan porositas, permeabilitas dan kapasitas penahan air tanah.

Menurut Bradshaw dan Chadwick (1980), masalah yang dijumpai dalam mereklamasi lahan bekas tambang adalah masalah fisik, kimia (berupa nutrisi maupun keracuanan hara) dan biologi. Kegiatan pertambangan mempengaruhi solum tanah dan terjadinya pemadatan tanah, mempengaruhi stabilitas tanah dan bentuk lahan.

Kegiatan pertambangan dan kegiatan reklamasi harus terencana dengan baik agar dalam pelaksanaanya tercapai sasaran yang diinginkan atau sesuai tata ruang yang telah direncanakan. Pada proses akhir penambangan batasan tanah secara alamiah sudah tidak jelas lagi karena dalam proses penimbunan kembali tidak dapat dibedakan hubungan genetis antara bahan induk, overburden dan top soil. Lahan bekas penambangan umumnya mengalami dampak penurunan kesuburan tanah, khususnya kandungan bahan organik tanah.

Proses reklamasi dapat dilakukan dengan revegetasi menanam tanaman dan perbaikan karakteristik lahan dengan melakukan pemupukan, pemberian bahan amelioran, diharapkan terjadi perkembangan tanah dan kembali membentuk horison-horison tanah pada lahan bekas tambang tersebut. Menurut Lugo (1997), penanaman pohon-pohon akan memberi keuntungan bagi kegiatan rehabilitasi lahan, karena akan memungkinkan terjadinya suksesi “Jump-start” (permulaan yang sangat cepat), memberikan naungan, memodifikasi ekstrim dari kerusakan lahan.

Kondisi tanah alami pada lokasi ini secara umum menunjukkan perkembangan sedang hingga lanjut dengan topografi berombak dan berbukit. Bahan induk tanah umumnya berasal dari batuan sedimen berupa endapan alluvium-colluvium, batupasir dan batuliat. Jenis tanah utama di tambang Sangatta adalah Inceptisol, Ultisol dan Alfisol (Kaltim Prima Coal, 2005).

Penelitian yang dilakukan Kaltim Prima Coal (2005) menunjukkan tekstur tanah yang berkembang dalam Tambang Sangatta meliputi pasir berlempung, lempung berdebu, lempung berpasir dan lempung berliat pada tanah horison A serta lempung berpasir, lempung berdebu, lempung liat berdebu, lempung berliat dan liat pada horison B. Rata-rata kandungan liat sebesar 33.27 % (berkisar 15.2 – 55.4 %). Fraksi tanah pada lapisan bawah secara relatif lebih halus dibandingkan pada lapisan tanah atas. Hal ini menunjukkan perkembangan tanah bersifat kontinu.

1.2 Perumusan Masalah

Proses penambangan akan merubah bentang alam dan ketika dilakukan proses reklamasi dengan penimbunan kembali overbuden dan topsoil, maka bentukan tanah awalnya pada lokasi tambang akan berubah dengan sendirinya. Untuk melihat sejauh mana pengaruh dari proses reklamasi terhadap sifat-sifat tanah dan perkembangannya, maka perlu dilakukan pengamatan dan penelitian secara detail mengenai karakterisasi perkembangan tanah pada lokasi lahan reklamasi tambang tersebut, apakah dimungkinkan terjadi perubahan yang signifikan terhadap perkembangan pembentukan tanah pada lahan reklamasi terhadap aspek fisik, kimia dan biologi pada tanah tersebut.

1.3 Tujuan Penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembentukan dan Perkembangan Tanah

Menurut Jenny (1941) pembentukan tanah ditentukan oleh faktor-faktor bahan induk (p), iklim (c), topografi (r), vegetasi (v) dan waktu (t). Proses pembentukan tanah pada garis besarnya dibedakan atas proses pelapukan dan perkembangan tanah. Proses pelapukan merubah batuan induk menjadi bahan induk tanah sebagai suatu tubuh isotrop, sedangkan proses-proses perkembangan tanah merubah bahan induk menjadi suatu tubuh tanah yang anisotrop. Selanjutnya proses perkembangan tanah akan menghasilkan horison-horison genetis tubuh tanah bersangkutan (Probohandono et. al., 1985).

Faktor pembentukan tanah dibedakan menjadi dua golongan yaitu, faktor pembentukan tanah secara pasif dan aktif. Faktor pembentukan tanah secara pasif adalah bagian-bagian yang menjadi sumber massa dan keadaan yang mempengaruhinya, meliputi bahan induk, topografi dan waktu (umur). Sedangkan faktor pembentukan tanah secara aktif ialah faktor yang menghasilkan energi yang bekerja pada massa tanah yaitu iklim, (hidrosfer dan atmosfer) dan makhkluk hidup (biosfer). Adapun pembentukan tanah dipengaruhi oleh lima faktor yang bekerjasama dalam berbagai proses, baik reaksi fisik (disintregrasi) maupun kimia (dekomposisi). Topografi (relief) yang mempengaruhi tata air dalam tanah dan erosi tanah juga termasuk faktor pembentuk tanah.

Faktor pembentukan tanah melalui iklim meliputi curah hujan dan suhu. Suhu sangat berpengaruh bagi proses pembentukan tanah meliputi evapotranspirasi yang meliputi gerak air di dalam tanah, juga meliputi reaksi kimia bilamana suhu makin besar maka makin cepat pula reaksi kimia berlangsung.

Bahan organik berperan terhadap kesuburan tanah dan berpengaruh juga terhadap ketahanan agregat tanah. Bahan organik mempunyai pengaruh terhadap warna tanah yang menjadikan warna tanah coklat kehitaman dan ketersediaan hara dalam tanah. Tumbuhan menjadi sumber utama bagi bahan organik, pada keadaan alami tumbuhan menyediakan bahan organik yang sangat besar, akibat pencernaan oleh mikroorganisme bahan organik tercampur dalam tanah secara proses infiltrasi. Beberapa bentuk kehidupan seperti cacing, rayap, dan semut berperan penting dalam pengangkutan tanah. Faktor yang mempengaruhi bahan organik tanah yaitu, kedalaman tanah yang menentukan kadar bahan-bahan organik yang terdapat pada kedalaman 20 cm dan makin ke bawah makin berkurang.

Mikroorganisme dalam tanah mempunyai peranan dalam proses peruraian bahan organik menjadi unsur hara dapat diserap oleh akar tanaman dan pembentukan humus. Cacing tanah sangat aktif dalam peruraian (dekomposisi) serasah. Rayap-rayap makan sisa-sisa bahan organik. Topografi alam dapat mempercepat atau memperlambat kegiatan iklim. Pada tanah datar kecepatan pengaliran air lebih kecil daripada tanah yang berombak. Topografi miring memperlihatkan berbagai proses erosi air, sehingga membatasi kedalaman solum tanah. Sebaliknya genangan air di dataran, dalam waktu lama atau sepanjang tahun, pengaruh iklim nisbi tidak begitu nampak dalam perkembangan tanah.

Morfologi tanah dapat diartikan sebagai susunan dan sifat-sifat horison yang ditunjukkan oleh warna, tekstur, struktur, konsistensi, dan porositas pada setiap horison serta gejala-gejala lain dalam profil tanah Sifat-sifat morfologi tanah merupakan hasil dari proses genesis yang terjadi dalam tanah, sebagian hasil proses geologik atau proses lainnya.

organiknya sedangkan semakin pucat warna tanah maka semakin rendah kandungan bahan organiknya.

Tekstur tanah adalah perbandingan relatif antara fraksi pasir, debu, dan liat yang terkandung dalam suatu massa tanah. Fraksi pasir mempunyai ukuran yang lebih besar daripada debu dan liat. Pasir berukuran 2-0.05 mm, debu berukuran 0.05-0.002 mm, dan liat berukuran <0.002 mm. Penetapan tekstur di lapang dengan membasahi massa tanah kemudian dipijit dan dipirit antara ibu jari dan telunjuk. Sifat umum dari fraksi pasir dalam penetapan di lapang adalah adanya rasa kasar, tidak plastis atau lekat dalam keadaan lembab. Fraksi debu terasa seperti bedak atau semir, tidak plastis atau lekat dalam keadaan lembab. Sedangkan fraksi liat akan terasa licin, lekat dan plastis dalam keadaan lembab dan membentuk bongkah yang sangat keras dalam keadaan kering (Rachim dan Suwardi, 1999).

Rachim dan Suwardi (1999) mengemukakan bahwa penyipatan struktur tanah dapat dilihat dari bentuk, tingkat perkembangan dan ukurannya. Bentuk struktur berfungsi untuk membedakan kelas struktur. Ada tujuh macam bentuk struktur yaitu lempeng, prismatik, tiang, gumpal bersudut, gumpal membulat dan remah. Sedangkan yang tidak berstruktur disebut lepas dan pejal (masif). Tingkat perkembangan struktur ditentukan berdasarkan kemantapan dan ketahanan struktur tersebut terhadap tekanan, yang dibedakan berdasarkan dari yang mudah hancur sampai yang sulit hancur. Sedangkan ukuran struktur menunjukkan ukuran butir-butir struktur yang dibedakan dari sangat halus sampai sangat kasar.

Tanah dalam keadaan basah ditetapkan menggunakan dua paramater, yaitu kelekatan dan plastisitas. Jika keadaan tanah di lapang dalam keadaan kering, sebaiknya konsistensi ditetapkan dalam keadaan kering, lembab dan basah. Jika tanah dalam keadaan lembab, sebaiknya konsistensi ditetapkan dalam keadaan lembab dan basah (Rachim dan Suwardi, 1999).

adalah pori-pori yang terisi air dan udara gravitasi (air bebas), sedangkan pori mikro (pori halus) adalah pori yang terisi oleh udara dan air kapiler (air yang tersedia untuk tanaman). Tanah-tanah bertekstur kasar lebih banyak mengandung pori kasar daripada bertekstur halus dan sebaliknya untuk pori mikro. Oleh karena itu, air tersedia bagi tanaman pada tanah bertekstur kasar lebih sedikit daripada tanah bertekstur halus. Tanah bertekstur kasar lebih sulit menahan air, sehingga tanaman mudah kekeringan.

Tingkat perkembangan tanah ditentukan berdasarkan sifat morfologis dan genesis tanah. Secara morfologis, ditetapkan berdasarkan pada kelengkapan horison-horison genesis dan kedalaman solumnya, sedangkan secara genesis ditetapkan berdasarkan tingkat pelapukannya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari hasil analisis sifat-sifat fisika, kimia, dan mineralogi tanahnya (Probohandono et.al., 1985).

Morfologi tanah dapat diartikan sebagai susunan dan sifat-sifat horison yang ditunjukkan oleh tekstur, struktur, konsistensi, dan porositas pada setiap horison serta gejala-gejala lain dalam profil tanah. Sifat-sifat morfologi tanah merupakan hasil dari proses genesis yang terjadi dalam tanah, sebagian hasil proses geologi atau proses lainnya. Simonson (1959) mengemukakan bahwa proses pedogenesis tanah terdiri dari 4 proses kejadian, yaitu :

1. Proses penambahan, dimana terjadi penambahan energi dan bahan dalam berbagai bentuk, seperti : energi panas melalui sinar matahari, air melalui hujan, O2 dan CO2 melalui respirasi organisme, dekomposisi bahan organik dan bahan organik melalui organisme mati.

2. Proses penghilangan, dimana bahan penyusun massa tanah hilang keluar sistem tanah, seperti: air melalui evapotranspirasi, C (CO2) melalui dekomposisi bahan organik, dan unsur hara melalui pencucian dan serapan tumbuhan.

3. Proses translokasi, menunjukkan adanya perpindahan tempat dari bahan di dalam profil tanah, seperti : bahan liat dan organik, senyawa oksida dan unsur hara dari lapisan atas ke lapisan bawah, siklus hara oleh vegetasi dan bahan tanah oleh aktivitas biologik.

Melalui proses-proses ini, tubuh tanah akan berkembang dari tingkat muda hingga tua, yang pada setiap tingkat memiliki sifat morfologi tertentu yang khas, sehingga pada setiap tingkat perkembangan dicerminkan oleh sifat tersebut termasuk fisik, kimia dan mineralogi (Rachim dan Suwardi, 1999).

2.1.1 Sifat Fisik Tanah

Penggunaan alat-alat berat dapat memberikan efek negatif terhadap tanah, secara fisik terjadi peningkatan bobot isi akibat penggunaan alat berat tersebut. Pemadatan ini mempengaruhi permeabilitas, porositas, aerasi tanah, kemampuan tanah dalam mengikat air dan merupakan faktor pembatas dalam pertumbuhan tanaman (Soepardi, 1983).

Salah satu dampak penambangan terbuka adalah lapisan penutup lahan akan digali dan dipindahkan. Hal ini disebabkan karena tanah harus dipindahkan sementara ke tempat penyimpanan tanah sehingga top soil dan subsoil tercampur, sedangkan bahan induk muncul di permukaan. Pemindahan sementara tersebut menyebabkan hilangnya bahan organik tanah.

Berbagai aktivitas dalam kegiatan penambangan menyebabkan rusaknya struktur, tekstur, porositas, dan bobot isi sebagai karakter fisik tanah yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Kondisi tanah yang kompak karena pemadatan menyebabkan buruknya tata air dan aerasi yang secara langsung dapat membawa dampak negatif terhadap fungsi dan perkembangan akar. Akar tidak dapat berkembang dengan sempurna dan fungsinya sebagai alat absorpsi hara sehingga unsur hara akan terganggu (Setiadi, 1996).

Porositas adalah indeks dari volume pori dalam tanah. Pada umumnya nilainya berkisar dari 0.3 - 0.6 (30 % - 60 %). Pori tanah ditempati oleh pori mikro untuk air dan pori makro untuk udara. Ruang pori berubah dengan kedalaman tanah. Tanah lapisan bawah kadang-kadang mempunyai ruang pori sebanyak 26 - 30 %. Hal ini menyebabkan aerasi lapisan tersebut menjadi buruk (Soepardi, 1983).

hubungannya dengan proses pemadatan tanah dan penambahan bahan organik (Wahjunie dan Murtilaksono, 1996).

Menurut Hillel (1980) faktor yang mempengaruhi permeabilitas tanah antara lain adalah: tekstur, porositas, distribusi ukuran pori, stabilitas agregat, dan struktur tanah serta bahan organik. Tanah yang bertekstur kasar umumnya mempunyai permeabilitas yang tinggi dibandingkan tanah yang bertekstur halus, karena tanah yang bertekstur kasar mempunyai pori makro yang lebih banyak. Tanah-tanah yang bertekstur halus tetapi mempunyai struktur yang baik permeabilitas tanahnya akan lebih tinggi daripada tanah yang bertekstur kasar tetapi mempunyai struktur yang telah rusak.

Mohr dan Van Baren (1959) mengatakan bahwa permeabilitas tanah meningkat jika butir tanah menjadi lemah, adanya saluran bekas lubang akar yang terdekomposisi, adanya bahan organik, dan porositas tanah yang tinggi. Faktor lain yang mempengaruhi permeabilitas tanah adalah interaksi antara pori dengan cairan, mikroorganisme tanah, kualitas air dan pertukaran kation (Hillel, 1980). Umumnya pergerakan air dalam tanah tidak konstan karena adanya variasi proses-proses kimia, fisika, dan biologi tanah. Perubahan dapat terjadi dalam komposisi komplek pertukaran ion, jika konsentrasi air yang memasuki tanah tersebut berbeda dengan konsentrasi larutan tanah. Hal ini didukung oleh Hillel (1980) yang menyatakan bahwa permeabilitas tanah dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk ruang pori yang dilalui air dan viskositas cairan tanah.

Injakan hewan, orang atau kendaraan dapat menyebabkan pemadatan tanah, sehingga permeabilitas tanah dan ruang pori tanah membentuk pipa halus menjadi rusak. Rendahnya permeabilitas tanah merupakan salah satu faktor yang akan menurunkan kapasitas infiltrasi (Sosrodarsono dan Takeda, 1980).

Permeabilitas dinyatakan pula sebagai kecepatan bergeraknya suatu cairan pada media berpori dalam keadaan jenuh. Tanah merupakan media berpori yang tidak sama sifatnya di setiap tempat. Tanah yang memiliki jumlah ruang pori yang banyak tidak selalu mempunyai permeabilitas yang tinggi dibandingkan tanah yang bertekstur halus. Hal ini disebabkan tanah yang bertekstur kasar mempunyai pori makro yang lebih banyak (Hillel, 1980). Pada tanah dengan kandungan liat tinggi permeabilitas menjadi sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya dominasi pori mikro pada tanah tersebut (Foth dan Turk, 1972).

Permeabilitas juga dipengaruhi oleh struktur dan tekstur tanahnya. Stuktur yang mantap dapat mempertahankan ruang pori sedemikian rupa sehingga mempermudah air untuk merembes ke dalam tanah (Hillel, 1980). Jenis tanah yang berbeda akan mempunyai tingkat perbedaan destructive force (kekuatan memisahkan) yang berbeda, sehingga mempunyai indeks stabilitas yang berbeda pula. Secara spesifik, stabilitas agregat menyatakan kekuatan ikatan agregat hingga terlepasnya agregat. Pada reaksi tanah terdapat aksi kekuatan yang tidak hanya tergantung dari tanah tersebut tetapi juga dari kekuatan alam (pengaruh alam) dan kekuatan yang telah tersedia (Hillel, 1980).

Pada pembentukan agregat ada dua kekuatan primer yang mengikat partikel bersama-sama menjadi agregat yaitu: tegangan permukaan pada interfase air dan udara dalam fase cairan yang dominan pada tanah lembab dan penyusutan air pada kapiler yang mengelilingi partikel, yang dominan terjadi pada tanah kering (Soepardi, 1983).

Berbagai faktor yang mempengaruhi flokulasi, pemadatan dan sementasi pada akhirnya akan mempengaruhi stabilitas agregat yang terbentuk. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan agregat tersebut adalah kation-kation pada kompleks jerapan, bahan organik, tekstur dan struktur, kelembaban, faktor biotik, dan pengolahan tanah (Sitorus et. al., 1980).

Butir-butir liat yang bermuatan negatif diikat melalui pertautan kation. Agregat makro terbentuk oleh peristiwa stabilitas kimia atau sementasi, efek pengeringan yang mempertinggi gaya kapiler, pengikatan butir-butir kasar atau agregat mikro oleh bahan koloid (Arsyad et. al., 1975).

2.1.2 Sifat Kimia Tanah

Pada profil tanah yang normal, lapisan tanah atas merupakan sumber unsur-unsur hara makro dan mikro esensial bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, juga berfungsi sebagai sumber bahan organik untuk menyokong kehidupan mikroba. Hilangnya lapisan tanah atas (top soil) yang proses pembentukannya memerlukan waktu ratusan tahun dianggap sebagai penyebab utama buruknya tingkat kesuburan tanah pada lahan-lahan bekas pertambangan (Setiadi, 1996).

Kegiatan penambangan bahan-bahan yang mengandung mineral sulfida seperti batubara dapat memicu pembentukan asam. Penggalian menyebabkan terangkatnya bahan-bahan sulfidik tersebut ke permukaan sehingga oksidasi terhadap mineral sulfida seperti pirit akan melepaskan asam-asam sulfat yang berdampak pada penurunan pH tanah secara drastis. Menurunnya pH akan meningkatkan kelarutan logam berat yang berbahaya bagi kehidupan (Rochani dan Retno, 1997).

Bradshaw and Chadwick (1980) mengemukakan bahwa akibat penambangan keseimbangan hara tanaman menjadi terganggu, sementara kelarutan unsur-unsur yang meracuni meningkat dan ketersediaan hara N pada tanah galian tambang pada umumnya sangat rendah, walaupun pada beberapa tempat memiliki jumlah N total yang tinggi. Namun demikian, N tetap tidak cukup tersedia untuk usaha revegetasi.

Power et al. (1977) mengemukakan bahwa ketersediaan N berubah-ubah pada daerah pertambangan yang baru saja di buka, tetapi rendah pada pertambangan yang sudah tua. Beda halnya dengan unsur K, di daerah pertambangan jarang terjadi kekurangan K, karena disebabkan oleh dominannya mineral liat montmorilonit dan ilit, serta sedimentasi bahan induk yang mengandung mineral K-primer.

mempercepat proses pembebasan dan pencucian kalium di dalam tanah (Tisdale et al., 1985).

Fosfat merupakan unsur hara makro yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan nitrogen. Tanaman menyerap P dalam bentuk ion ortofosfat primer (H2PO4-) dan ion ortofosfat sekunder (H2PO42-). Kadar kedua ion ini dalam tanah sangat kecil, rata-rata 0.05 ppm. Menurut Tisdale et al. (1985) rendahnya ketersediaan P di dalam tanah disebabkan oleh penjerapan P oleh komponen-komponen tanah membentuk senyawa P tidak larut, sehingga P tidak tersedia bagi tanaman.

Fosfat di dalam tanah terdiri dari dua bentuk yaitu bentuk organik dan anorganik. Fraksi organik ditemukan dalam humus dan bahan-bahan organik lainnya. Fraksi anorganik banyak dijumpai berkombinasi dengan besi, alumunium, flour, kalsium, dan unsur-unsur lainnya. Senyawa ini sangat rendah kelarutannya dalam air. Fosfat juga bereaksi dengan liat menjadi bentuk yang tidak terlarut, yaitu kompleks liat dan fosfat (Tisdale et al., 1985).

Faktor yang mempengaruhi ketersediaan kalsium yang dapat diserap oleh tanaman adalah total ketersediaan kalsium dalam tanah, pH tanah, Kapasitas Tukar Kation (KTK), tipe koloid tanah dan perbandingan jumlah kalsium dengan kation terlarut. Defisiensi kalsium terjadi pada tanah-tanah mineral masam, tanah berpasir, tanah gambut, tanah salin, dan tanah-tanah dengan batuan serpentin. Kalsium membatasi jumlah serapan magnesium oleh akar tanaman. Sejauh ini diketahui perubahan kalsium di dalam tanah dapat memicu daya fiksasi dan menghambat ketersediaan unsur kalium (Tisdale et al., 1985). Ketersediaan magnesium dipengaruhi oleh pH, kejenuhan Mg, perbandingan dengan kation lain terutama Ca dan K serta tipe liat (Jones, 1979).

di dalam tanah. Pada kebanyakan tanah, sebagian besar natrium berada dalam bentuk silikat. Di daerah semi arid dan arid, natrium berada dalam bentuk silikat sama banyaknya dengan NaCl, NaSO4, dan kadang-kadang sebagai Na2CO3 dan garam terlarut lainnya (Tisdale et al., 1985).

Kation-kation yang berbeda dapat mempunyai kemampuan yang berbeda untuk menukar kation yang dijerap. Jumlah yang dijerap sering tidak setara dengan yang ditukarkan. Ion-ion divalen biasanya diikat lebih kuat daripada ion-ion monovalen, sehingga akan lebih sulit dipertukarkan. Besar kecilnya Kapasitas Tukar Kation (KTK) tanah dipengaruhi oleh reaksi tanah, tekstur atau jumlah liat, jenis mineral liat, bahan organik, pengapuran serta pemupukan (Tan, 1991).

2.1.3 Sifat Biologi Tanah

A. Mikrofauna Tanah

Hilangnya lapisan top soil dan serasah sebagai sumber karbon untuk menyokong kehidupan mikrofauna (mikrob potensial) merupakan penyebab utama buruknya kondisi populasi mikroba tanah. Hal ini secara langsung akan sangat mempengaruhi kehidupan tanaman yang tumbuh di permukaan tanah. Keberadaan mikrob tanah potensial dapat memainkan peranan yang sangat penting bagi perkembangan dan kelangsungan hidup tanaman. Aktivitasnya tidak saja terbatas pada penyediaan unsur hara, tetapi juga aktif dalam dekomposisi serasah dan bahkan dapat memperbaiki struktur tanah (Setiadi, 1996).

Menurut Ma’shum et al. (2003) faktor lingkungan seperti pH tanah, pupuk anorganik, kandungan bahan organik dan kelembaban tanah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan fungi. Fungi kebanyakan terdapat pada tanah masam dan beberapa mampu beradaptasi pada tanah netral atau tanah alkalis. Penambahan bahan organik mempengaruhi jumlah populasi fungi. Hal ini dikarenakan fungi bersifat heterotrof. Aktifitas fungi memerlukan kelembaban nisbi lebih kering dibandingkan dengan bakteri. Peran utama fungi berkaitan dengan kesuburan tanah adalah merombak dan membantu membentuk agregat tanah.

bagi tanah dan tanaman. Berbagai jenis mikrob ini bermanfaat bagi kesuburan tanah dan tanaman seperti mikrob penambat nitrogen, pelarut fosfat dan penghasil hormon pertumbuhan. Berbagai atribut mikroba juga bermanfaat sebagai indikator kualitas tanah dan kesehatan tanah. Di dalam tanah, keadaan mikroba sangat beragam baik jumlah, jenis, kepadatan populasi, maupun aktifitas fungsionalnya. Keragaman ini berkaitan dengan perbedaan kandungan dan jenis bahan organik, kadar air, jenis penggunaan tanah, tingkat pengelolaan tanah dan kandungan senyawa pencemar (Anas, 1990).

Pengukuran respirasi mikroorganisme tanah merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat aktivitas mikroorganisme tanah. Tingkat respirasi yang diukur dari besarnya CO2 yang dikeluarkan merupakan indikator yang baik bagi aktifitas mikroorganisme tanah. Menurut Ma’shum et al. (2003) peranan mikrob dalam kesuburan tanah ditunjukkan oleh aktifitasnya dalam memperbaiki struktur tanah dan ketersediaan hara bagi tanaman. Berkaitan dengan pembentukan struktur remah, mikrob berperan sebagai pembangun agregat tanah yang mantap. Dalam kaitannya dengan peningkatan ketersediaan hara, mikrob berfungsi untuk mempercepat dekomposisi bahan organik dan sebagai pemacu tingkat kelarutan senyawa anorganik yang tidak tersedia menjadi bentuk tersedia.

Kegiatan biologis seperti pertumbuhan akar dan metabolisme mikrob dalam tanah berperan dalam membentuk tekstur dan kesuburannya (Rao, 1994). Fauna tanah adalah fauna yang memanfaatkan tanah sebagai habitat atau lingkungan yang mendukung aktifitas biologinya. Fauna tanah merupakan salah satu organisme penghuni tanah yang berperan sangat besar dalam perbaikan kesuburan tanah dengan menghancurkan fisik, pemecahan bahan menjadi humus, menggabungkan bahan yang membusuk pada lapisan tanah bagian atas, dan membentuk kemantapan agregat antara bahan organik dan bahan mineral tanah (Barnes et al., 1997). Mereka juga merupakan bagian penting dalam suatu ekosistem atau habitat tanah.

B. Mesofauna dan Makrofauna Tanah

mata tanpa bantuan mikroskop (> 11 mm), misalnya tikus, cacing tanah, Arthropoda, Chilopoda (kelabang), Diplopoda (kaki seribu), Arachnida (lebah, kutu, dan kalajengking), Insekta (belalang, jangkrik, semut, dan rayap), dan Moluska; serta mesofauna yang berukuran 0.16 – 10.4 mm, misalnya Collembola (Rahmawaty, 2000); dan mikrofauna yang berukuran < 0.16 mm, misalnya Protozoa dan Nematoda mikroskopis (Wallwork, 1970).

Arthropoda tanah banyak terdapat pada lapisan top soil, yaitu tanah yang banyak mengandung humus dan bahan organik. Pada umumnya lapisan ini ketebalannya berkisar 0 – 25 cm yang terdapat sumber pakan dan oksigen yang cukup untuk kehidupan arthropoda tanah/fauna tanah (Suhardjono & Adisoemarto, 1997). Menurut Wallwork (1970) bahwa di daerah tropika Formicidae dan Collembola serta Acarina menduduki 80 % dari populasi Arthropoda tanah. Rahmawaty (2000) mengatakan bahwa keragaman jenis Arthropoda tanah tertinggi terdapat pada hutan yang memiliki vegetasi rapat dengan lantai hutan yang berserasah tebal dan bergantung pada kerapatan vegetasi permukaan tanah.

Perbedaan keterdapatan taksa, kepadatan populasi atau jumlah individu fauna tanah salah satunya dapat disebabkan oleh perbedaan komposisi vegetasinya (Mercianto

et al., 1997). Collembola bersama dengan Acarina merupakan komponen utama penyusun mesofauna tanah di hampir semua ekosistem terrestrial, dan Collembola berperan penting pada proses dekomposisi serasah dan membentuk struktur mikro pada tanah.

Klasifikasi fauna tanah dapat didasarkan pada beberapa hal, yaitu derajat kehadiran di dalam tanah (Coleman et al., 2004), panjang tubuh (Van der Drift, 1951

dalam Widyastuti, 2004), pola makan (Wallwork, 1970) dan berdasarkan habitat hidupnya dalam tanah (Suin, 2006). Coyne dan Thompson (2006) berpendapat bahwa cara termudah dan sederhana untuk mengklasifikasikan fauna tanah adalah berdasarkan panjang tubuh.

C. Klasifikasi Fauna Tanah

Fauna tanah dikelompokkan berdasarkan derajat kehadiran dalam tanah, yaitu

transient, temporary residents, periodic residents dan permanent residents. Transient

ketika fase hibernasi selesai kelompok ini umumnya hidup pada lapisan tanaman hidup. Contoh dari kelompok ini adalah “Ladybird beetle”. Temporary residents adalah fauna tanah yang berada di dalam tanah mulai dari fase telur hingga berbentuk larva, dimana larva ini mendapatkan makanan dengan cara mendekomposisikan sisa-sisa serasah dalam tanah. Tipula spp. (Diptera) merupakan salah satu anggota kelompok ini (Coleman et al., 2004).

Sistem klasifikasi fauna tanah menurut panjang tubuh terbagi menjadi mikrofauna (< 0.2 mm), mesofauna (0.2 - 2.0 mm), makrofauna (2.0 - 20.0 mm) dan megafauna (> 20 mm) (Van der Drift, 1951 dalam Widyastuti, 2004). Menurut Wallwork (1970) fauna tanah dapat dibedakan menjadi mikrofauna (< 0.1 mm) dan mesofauna (0.1 - 10.0 mm). Sistem klasifikasi menurut panjang tubuh merupakan sistem yang paling umum digunakan dalam proses identifikasi fauna tanah (Coleman et al., 2004) karena lebih sederhana dan mudah digunakan (Coyne dan Thompson, 2006).

Cacing tanah merupakan makrofauna yang paling dikenal dan dapat dikatakan merupakan yang terpenting dari fauna tanah, terutama peranannya sebagai “ecosystem engineer” (Coleman et al., 2004). Sedangkan Protozoa merupakan salah satu contoh mikrofauna. Tanah sangat kaya akan Protozoa yang berperan sebagai predator mikrob tanah. Protozoa cenderung ditemukan pada pori-pori tanah (Killham, 1994).

Makrofauna tanah mencakup Macroarthropoda, Oligochaeta (cacing tanah). Makrofauna tanah lebih resisten terhadap kondisi fisik dan kimia tanah dibandingkan fauna tanah lain yang lebih kecil. Fauna tanah yang dominan pada kelompok mesofauna adalah Rotifera, Tartigrada, dan Mikroarthropoda terutama Acari dan Collembola. Sebagian besar dari anggota mesofauna termasuk ke golongan permanent residents

(Coyne dan Thompson, 2006).

Coleoptera dan Nematoda. Phytophagus adalah fauna tanah pemakan tumbuhan dan akar tanaman. Saprophagus merupakan fauna tanah yang hanya memakan bahan organik yang berasal dari tanaman yang telah mati. Microphytic-feeders adalah fauna tanah pemakan jamur dan spora serta mikrob tanah lainnya. Miscellanous-feeders

adalah fauna tanah pemakan tumbuhan dan hewan segar maupun busuk (Wallwork, 1970).

D. Faktor yang Mempengaruhi Fauna Tanah

Kehidupan fauna tanah sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan biotik dan abiotik. Faktor lingkungan biotik adalah adanya organisme lain yang berada di habitat yang sama, seperti mikroflora, tumbuh-tumbuhan dan golongan fauna lainnya (Suin, 2006). Faktor lingkungan abiotik yang berpengaruh terhadap keberadaan fauna tanah, terutama adalah pH tanah, suhu tanah, aerasi, dan kadar air tersedia.

Tanah asam ataupun tanah alkalin umumnya kurang disukai fauna tanah, terutama disebabkan karena tanaman yang dapat hidup pada tanah-tanah tersebut hanya sedikit. Hal ini menyebabkan fauna tanah akan kekurangan sumber makanan. Kebanyakan fauna tanah termasuk ke dalam kelompok fauna mesophiles, yaitu organisme tanah yang hidup pada suhu tanah 10 oC sampai dengan 40 oC.

Mikroarthropoda pada suhu yang tinggi akan bergerak lebih dalam pada lapisan tanah untuk menghindari sumber panas. Fauna tanah umumnya lebih menyukai tanah yang lebih lembab. Bila kandungan air tanah terlalu tinggi dan tanah menjadi jenuh air, fauna tanah seperti Collembola akan terdesak keluar dari pori tanah yang telah jenuh air. Bila tanah menjadi terlalu kering, maka fauna tanah terutama yang hidup pada pori tanah akan terisolasi. Aerasi yang cukup juga dibutuhkan terutama untuk proses dekomposisi bahan organik (Coyne dan Thompson, 2006).

dalam tanah saling berinteraksi, baik interaksi mutualisme ataupun saling memangsa sehingga membentuk food webs.

2.2 Perkembangan Tanah Pasca Kegiatan Penambangan

Kegiatan pembangunan seperti penambangan seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada penurunan mutu lingkungan yang dapat mengancam dan membahayakan kelangsungan hidup manusia. Akibat yang ditimbulkan antara lain kondisi fisik, kimia dan biologis tanah menjadi buruk, seperti contohnya tidak adanya horisonisasi tanah, terjadi pemadatan, kekurangan unsur hara yang penting, pH rendah, pencemaran oleh logam-logam berat pada lahan bekas tambang, serta penurunan populasi mikroba tanah. Oleh sebab itu, diperlukan suatu kegiatan upaya pelestarian lingkungan agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan cara merehabilitasi ekosistem yang rusak (Rahmawaty, 2000).

III. METODOLOGI

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dimulai dari bulan Februari sampai dengan November 2009 bertempat di lapangan dan di laboratorium. Penelitian lapangan dilakukan pada lahan bekas tambang batubara yang telah direklamasi di areal PT Kaltim Prima Coal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki luas perizinan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) seluas ± 90.960 hektar dengan model penambangan tambang terbuka dengan sistem back and fill. Dalam penelitian ini dilakukan pengambilan sampel pada lima lokasi yang berbeda umur reklamasi, yaitu lahan yang tidak ditambang sama sekali (hutan asli), lahan yang baru selesai direklamasi berumur 0 tahun dan lahan yang sudah direklamasi yang berumur 5, 9 dan 13 tahun.

Sampel tanah yang didapat dari lapangan kemudian dianalisis di Laboratorium Pengembangan Sumberdaya Fisik Lahan, Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah, Laboratorium Bioteknologi Tanah, dan Laboratorium Fisika Tanah Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor dan sebagian diteliti langsung di Laboratorium PT Kaltim Prima Coal.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanah sebelum ditambang, tanah hasil reklamasi (Overburden dan Topsoil yang sudah bercampur),

polybag/kantong plastik, label, kertas payung, karet gelang, aquades, bahan-bahan kimia sebagai ekstraksi di laboratorium.

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah peralatan lapangan seperti bor tanah/alat gali untuk pembuatan profil, ring sampel, Threephasemeter, 1 set alat ekstraksi fauna, pH meter, 1 set alat safety standar perusahaan tambang, 1 set komputer dan printer, GPS, alat ukur, dan alat tulis serta peralatan analisis fisik, kimia, dan biologi tanah seperti alat permeabilitas, alat ukur agregat, oven, alat gelas, pH meter,

3.3 Metode Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu :

3.3.1 Pembuatan dan Pengamatan Profil Tanah

Penentuan lokasi profil tanah dilakukan berdasarkan perbedaan umur reklamasi (0, 5, 9, 13 tahun), toposekuen atau kemiringan lahan (lereng atas, tengah, dan bawah) dan kedalaman lapisan tanah. Profil tanah dibuat dengan ukuran 1m x 1m dengan kedalaman 50 cm. Kemudian dilakukan pengamatan profil yang hasilnya dicatat pada kartu deskripsi. Pengamatan profil tanah merujuk pada hasil penelitian Anissa (2010).

Pada masing-masing profil tanah dilakukan pengamatan tentang penentuan batas antar lapisan, warna tanah, struktur, tekstur, dan konsistensi.

3.3.2 Pengambilan Contoh Tanah

Pengambilan contoh tanah dibagi menjadi 3, yaitu contoh tanah untuk sifat fisik, kimia dan contoh tanah untuk analisis biologi. Pengambilan sampel tanah diambil berdasarkan umur reklamasi (0, 5, 9, 13 tahun), toposekuen atau kemiringan lahan (lereng atas, tengah, dan bawah), dan kedalaman tanah (berdasarkan hasil deskripsi profil untuk analisis kimia dan kedalaman 0 - 20 cm, 20 - 40 cm untuk analisis biologi), termasuk contoh tanah dari hutan asli sebagai

site lahan yang belum ditambang sama sekali.

A. Pengambilan Contoh Tanah Untuk Analisis Sifat Fisik

Pengambilan contoh tanah untuk analisis sifat fisik tanah dilakukan dalam bentuk contoh tanah utuh menggunakan ring sampel untuk menentukan kadar air, permeabilitas tanah dan contoh tanah agregat dalam bentuk bongkah utuh untuk menentukan stabilitas agregat dan tekstur tanah diambil dari profil yang diamati.

B. Pengambilan Contoh Tanah Untuk Analisis Sifat Kimia

C. Pengambilan Contoh Tanah Untuk Analisis Sifat Biologi

Pengambilan contoh tanah untuk analisis biologi dilakukan dengan dua cara. Contoh tanah untuk ekstraksi dan identifikasi fauna tanah diambil dengan menggunakan paralon berdiameter 10 cm dengan panjang 17 cm. Paralon tersebut dimasukkan kedalam tanah dengan cara memukul dengan kayu. Kemudian diambil dan ditutup dengan kain agar fauna tanah tidak dapat keluar. Contoh tanah untuk analisis biologi yang kedua diambil pada profil yang dibuat dengan mengambil contoh tanah terganggu pada kedalaman 0 - 20 cm dan 20 - 40 cm untuk analisis total mikrob, total fungi, dan respirasi tanah.

C1. Analisis Keragaman dan Kepadatan Populasi Fauna Tanah

Ekstraksi fauna tanah dilakukan di laboratorium menggunakan Berlese funnel extractor dengan masa selama 4 - 7 hari. Sampel tanah yang berada dalam pipa paralon dilepaskan dari penutupnya kemudian diberi saringan 2.0 mm pada bagian bawah pipa yang berguna untuk menyaring fauna tanah dengan ukuran < 2.0 mm dan menahan tanah. Pipa tersebut kemudian diletakkan di atas corong plastik besar.

Pada bagian atas, ± 10 cm dari pipa, diletakkan sumber panas, yaitu lampu 40 watt yang terus dinyalakan selama masa inkubasi. Pada bagian bawah corong diletakkan botol penampung yang berisi larutan etilenglikol sebanyak 25 - 30 ml. Larutan ini berfungsi sebagai pengawet fauna tanah yang terjatuh dari sampel tanah. Fauna tanah yang terkumpul kemudian dipindahkan ke dalam botol berisi 25 ml larutan alkohol 70 % untuk diidentifikasi.

Sampel fauna tanah kemudian diamati menggunakan stereomikroskop. Fauna tanah yang ditemukan kemudian diidentifikasi serta dihitung jumlah dan panjang tubuhnya. Identifikasi yang dilakukan mengacu pada Borror et al. (1989) dan Chu (1949). Fauna tanah kemudian dikelompokkan berdasarkan panjang tubuhnya (Van der Drift, 1951

Kepadatan populasi fauna tanah dapat dihitung menggunakan rumus berikut (Meyer, 1996 dalam Widyastuti, 2004) :

A IS

= I cm-2

dimana IS : Rata-rata jumlah individu per sampel A : Luas area bor tanah (cm2) *)

I : Jumlah individu

*)Luas area bor tanah = r2.π = (10 cm)2 x 3.14 = 314 cm2

Keanekaragaman fauna tanah dihitung menggunakan Shannon Diversity Index. Shannon’s diversity index ini digunakan untuk menghitung kepadatan populasi fauna tanah dan juga biomassa fauna tanah (Ludwig dan Reynolds, 1988 dalam Widyastuti 2004).

Nilai H’ berkisar antara 1.5 - 3.5

1.5 : Keanekaragaman rendah 1.5 - 3.5 : Keanekaragaman sedang 3.5 : Keanekaragaman tinggi (Rahmawaty, 2000)

C2. Analisis Total Mikrob dan Total Fungi

Analisis Mikrob tanah dilakukan untuk mengetahui populasi total mikrob dan total fungi. Penentuan populasi total mikrob dan total fungi, ditetapkan dengan metode cawan hitung (plate count method). Sebanyak 10 g tanah dimasukkan kedalam 90 ml larutan fisiologis (8.5 g NaCl/1 liter aquades) dan dibuat seri pengenceran sampai 10-6. Pengenceran yang digunakan untuk menetapkan populasi masing-masing parameter berbeda-beda. Untuk total mikrob digunakan seri pengenceran 10-5 dan 10-6 dengan media nutrient agar, masa inkubasi 3 - 4 hari. Sedangkan total fungi menggunakan seri pengenceran 10-3 dan 10-4 dengan media martine agar, masa inkubasi 5 - 7 hari.

C3. Respirasi Tanah

Respirasi tanah ini dilakukan untuk mengetahui jumlah CO2 yang dihasilkan oleh mikroorganisme tanah. Sebanyak 10 g tanah dan botol film yang telah diisi 5 ml 0.2 N KOH dan 10 ml aquades dimasukkan dalam toples. Kemudian toples ditutup sampai kedap udara dan diinkubasi selama 7 hari di tempat yang gelap. Setelah 7 hari dititrasi dengan HCl yang sebelumnya diberi 2 tetes phenolpteline sebagai indikator. Jumlah CO2 yang dihasilkan per kilogram tanah lembab per hari (r) dapat dihitung dengan rumus :

r = (a-b) x t x 120 n

keterangan : r = jumlah CO2 yang dihasilkan per kilogram tanah lembab per hari

3.3.3 Analisis Tanah

Analisis laboratorium sifat fisik, kimia, dan biologi tanah berikut metodenya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Parameter Pengamatan dan Metode Analisis

Parameter Metode Analisis

Sifat Fisik

Kadar Air lapang Threephasemeter

Bulk Density Threephasemeter

Tekstur Pipet

Stabilitas Agregat Pengayakan Basah dan Kering

Permeabilitas Hukum Darcy

Sifat Kimia

pH H2O (1:1) pH meter

C organik Walkley and Black

N total Kjeldahl

P tersedia Ekstraksi Bray I diukur dengan Spectrophotometer

P total HCl 25%

K, Na 1 N NH4OAc pH 7.0diukur dengan

Flamephotometer

Ca, Mg, 1 N NH4OAc pH 7.0diukur dengan AAS (Atomic

Absorption Spectrophotometer)

S-total Gravimetri

Al-dd KCl 1 N

KTK (me/100g) NH4OAc pH 7

KB (%) (Jumlah Basa-Basa/KTK)* 100%

Sifat Biologi

Fauna Tanah Hand Sorting dan Berlese Funnel Extraction

Total Mikrob Cawan Hitung

Total Fungi Cawan Hitung

IV. KONDISI UMUM

PT KALTIM PRIMA COAL

4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di areal reklamasi PT Kaltim Prima Coal (PT. KPC). PT Kaltim Prima Coal beroperasi dalam wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) J2/JiDu/16/82 dengan batas geografis 117º 27” 7.40” - 117º 40’ 43.40” BT dan 0º 31’ 20.52” - 0º 52’ 4.60” LU, termasuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan pertambangan ini terletak sekitar 120 km di arah Timur Laut Samarinda atau berjarak 200 km dari Balikpapan. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan eksplorasi, penambangan dan pemasaran batubara dengan luas daerah kerja 90.960 Ha, yang meliputi wilayah tambang Sangatta dan Bengalon (Gambar 1) (PT Kaltim Prima Coal, 2005).

4.2 Geologi

4.2.1 Kondisi Geologi

Formasi Balikpapan yang berumur miosen merupakan formasi pembawa lapisan batubara di daerah Sangatta dan Bengalon. Formasi ini terbentuk di dalam Cekungan Kutai yang melampar dari sebelah selatan Samarinda sampai di utara daerah Sangkulirang (Gambar 2).

Di daerah Sangatta terdapat dua kelompok potensi batubara utama, yaitu potensi batubara Pinang dan Melawan. Operasi penambangan batubara yang dilakukan saat ini berada pada struktur Sinklin Lembak di bagian selatan dari daerah konsesi pertambangan, di sebelah utara sungai Sangatta, dan di sebelah barat Kubang Pinang.

Endapan batubara di daerah Bengalon terletak di utara sungai Bengalon, 30 km di sebelah utara daerah Sangatta, dan secara geologis masih termasuk dalam Sinklin Lembak yang tersesarkan dan juga di dalam sinklin penebaran yang merupakan perpanjangan dari Sinklin Lembak ke arah utara. Terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa pelamparan batubara menerus dari daerah Pinang dan Melawan sampai ke daerah Bengalon.

4.2.2 Stratigrafi

Secara regional, kondisi geologi dan stratigrafi wilayah kerja PT. KPC dijabarkan berdasarkan peta geologi yang dikeluarkan oleh Departemen Geologi PT. KPC. Formasi Balikpapan merupakan formasi yang sangat dominan melampar di daerah konsesi dan menopang secara selaras di atas formasi Pulau Balang. Formasi Balikpapan tersusun atas perselingan antara batulumpur, batulanau, batupasir, dan batubara dengan sisipan tipis batugamping. Batas stratigrafi antara formasi Balikpapan dengan formasi Pulau Balang pada umumnya ditandai dengan kehadiran sisipan lensa batugamping.

Stratigrafi secara regional untuk wilayah Sangatta dan Bengalon dapat diuraikan sebagai berikut (diurutkan dari formasi yang paling muda menuju formasi yang lebih tua) :

a. Endapan Alluvium (QA). Terdiri dari endapan sungai dan pantai. Endapan ini terdiri dari lempung dan lanau, serta pasir, dan kerikil.

b. Formasi Kampung Baru (Tpkb). Formasi ini terdiri dari lempung pasiran, batu pasir dengan sisipan batubara dan tuff. Berumur miosen akhir – plio plistosen, dengan lingkungan pengendapan delta sampai laut dangkal. Ketebalan formasi ini berkisar antara 500 - 800 m.

c. Formasi Balikpapan (Tmba). Formasi ini terdiri dari pasir lepas, lempung, lanau, tuf dan batubara, berumur miosen tengah – miosen akhir. Ketebalan formasi ini kurang lebih 2.000 m, dengan lingkungan pengendapan muka daratan delta. Formasi ini tertindih selaras dengan kampung baru.

d. Fomasi Pulau Balang (Tmpb). Formasi ini terdiri atas perselingan batupasir dengan batulempung dan batulanau, setempat bersisipan tipis lignit, batupasir atau batu pasirgampingan, berumur miosen awal bagian atas dan miosen tengah bagian bawah. Sedimentasi diperkirakan terjadi di daerah prodelta dengan tebaran terumbu di beberapa tempat.

4.2.3 Struktur Geologi

utara dengan sumbu utara-selatan, struktur pelipatan menengah dengan orientasi sumbu timur-barat, serta beberapa struktur sesar pasca sedimentasi.

Struktur pelipatan dengan orientasi sumbu timur-barat terbentuk lebih dulu dibandingkan dengan struktur pelipatan dengan orientasi sumbu sejajar Sinklin Lembak, walaupun struktur pelipatan yang kedua ini dipengaruhi oleh struktur pelipatan regional yang dijumpai di Cekungan Kutai dan merupakan ciri yang dapat dipakai untuk menentukan batas ekonomis endapan batubara di Cekungan Kutai. Kubah Pinang diinterpretasikan sebagai tubuh intrusi, sehingga kubah ini terlihat sangat menonjol keberadaannya di antara pelipatan regional pada bagian selatan Blok Lembak dan mengakibatkan adanya kenaikan kualitas batubara di daerah sekitarnya. Walaupun demikian, kenaikan kualitas juga dialami oleh semua lapisan batubara pada daerah sayap antiklin di seluruh Cekungan Kutai.

Struktur geologi yang dijumpai di daerah Bengalon pada umumnya berupa perlipatan sedang dan struktur sesar normal. Daerah Bengalon barat terletak pada daerah utara perpanjangan Sinklin Runtu, sedangkan Bengalon timur terletak pada struktur sinklin penebaran. Struktur turun dengan offset sejauh 100 m – 200 m dengan arah timur – barat memotong potensi daerah batubara. Di Bengalon Barat, Sesar Rantau mengakibatkan adanya perulangan lapisan batubara, sehingga terjadi penggandaan cadangan. Sedangkan di Bengalon Timur sebuah sesar turun secara normal dengan offset sebesar 230 m membentuk batas utara penambangan di tambang Aa. Dari data pemboran di sekitar daerah sesar tidak terlihat adanya perubahan yang terjadi akibat pergerakan sesar-sesar tersebut.

4.3 Geomorfologi

kecil dengan ketinggian puncak yang bervariasi dari beberapa puluh meter hingga lebih dari 200 meter. Satuan morfologi yang relatif datar mendominasi bagian selatan daerah Pinang Dome di sepanjang bagian hilir Sungai Sangatta di Kota Sangatta.

Daerah aktivitas penambangan dan pit potensial di daerah Bengalon membentang di utara Sungai Bengalon. Ketinggian daerah bervariasi mulai dari beberapa meter di atas permukaan laut pada Sungai Bengalon sampai dengan 160 m di atas permukaan laut pada daerah yang tidak rata di sebelah barat Bengalon. Daerah banjir dari sungai Bengalon lebarnya sampai dengan 4 meter. Cakupan dari Sungai Bengalon adalah Sungai Lembak, yang kemudian membagi daerah Bengalon menjadi 2 bagian, yaitu East Bengalon (Pit A) dan West Bengalon (Pit B dan Pit C). Daerah penambangan merupakan daerah tertinggi pada masing-masing sisi wilayah Bengalon tersebut.

4.4 Iklim

Secara umum berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson wilayah penambangan PT. KPC termasuk kategori iklim B, yaitu iklim basah dengan kelembaban relatif berkisar antara 63 % - 100 % (Kaltim Prima Coal, 2005).

Pemantauan curah hujan manual dilakukan setiap hari di 12 stasiun curah hujan di areal tambang Sangatta, 1 stasiun curah hujan di areal Tanjung Bara dan 1 stasiun curah hujan di Bengalon. Empat stasiun curah hujan otomatis terpasang di areal tambang Sangatta untuk mengetahui intensitas hujan yang terjadi. Tiga stasiun pemantau cuaca otomatis terpasang di Tanjung Bara, Swarga Bara dan Lubuk Tutung Bengalon untuk memantau kelembaban, suhu udara, kecepatan angin dan arah angin.

Curah hujan tahunan di areal penambangan PT. KPC berkisar antara 2000 - 2500 mm/bulan. Curah hujan tahunan tertinggi yang tercatat pada tahun 2007 terjadi di daerah Melawan, sedangkan curah hujan harian tertinggi terjadi di pit AB pada bulan maret tahun 2007.

4.5 Vegetasi

Ekosistem teresterial di wilayah studi (Sangatta dan Bengalon) merupakan wujud ekosistem hutan hujan khatulistiwa yang berubah karena aktivitas manusia, termasuk adanya kejadian kebakaran hutan. Vegetasi darat didominasi oleh hutan primer dan sekunder. Hutan primer terdiri dari hutan campuran yang lebat dengan ketinggian pohon hingga lebih dari 50 meter yang didominasi oleh famili Dipterocarpaceae yang kaya akan spesies dan hutan rawa-rawa air tawar. Ciri morfologis Dipterocarpaceae

campuran adalah dijumpainya batang pohon tinggi berbentuk silinder, batang penopang, Kuliflora dan Ramiflora, daun Pinnate, jenis liana pemanjat pohon, tumbuhan epifit, dan Briofita relatif jarang. Dalam hutan ini ditemukan genus Hopea, Shorea, Dyrobalanops, Eusideroxylon, dan Koompassia. Hutan rawa-rawa air tawar yang ditemukan pada umumnya berasal dari genus Alstonia, Campnosperma, Terminalia, Shorea, Nauclea, Eugenia, Palaquium, Diospyros, Barringtonia, Garcinia, Gonystylus dan Melaleuca.

Hutan di sekitar lokasi penambangan PT. KPC merupakan hutan sekunder bekas penebangan pepohonan Dipterocarpaceae dan Eusideroxylon zwageri. Petani ladang umumnya menghuni lahan di sepanjang jalan logging.

Hutan sekunder hasil rehabilitasi lahan ditanami jenis Paraserianthes falcataria

dan spesies lainnya. Tumbuhan di lokasi penambangan didominasi oleh spesies pionir dari jenis Macaranga gigantean, Macaranga hypoleuca, Macaranga paersonii, Geunsia pentandra, Melicope sp., Cananga odorata, Pterospermum javanicum, Vitex pinnata,

Anthocephalus chinensis, Octomeles sumatranus, Duabanga moluccana dan

Artocarpus. Ketinggian pohon tersebut sekitar 15 - 20 meter dengan diameter 20 - 25 meter. Vegetasi asli umumnya mewakili kurang dari 10 % tumbuhan kanopi atas.

Tumbuhan dengan ketinggian sekitar 10 meter didominasi oleh Ficus obscura dan beberapa spesies Ficus. Tumbuhan rendah didominasi oleh Zingiberceae, serta jenis

Marantaceae.

4.6 Karakteristik Tanah Lokasi Penelitian Sebelum Penambangan

Kondisi tanah di lokasi tambang PT. KPC secara umum menunjukkan perkembangan sedang hingga lanjut, terdapat pada tipe lahan dataran berombak dan perbukitan. Bahan induk tanah umumnya berasal dari endapan Alluvium-Colluvium, batupasir dan batuliat. Jenis tanah utama di tambang Sangatta adalah Inceptisol, Ultisol dan Alfisol (Kaltim Prima Coal, 2005).

Jenis tanah Inceptisol menunjukkan perkembangan tanah sedang, dimana diferensiasi horison belum tegas, umumnya berasosiasi dengan jenis tanah Ultisol. Tanah ini sebagian besar terdapat di daerah dataran berbukit. Terdapat 2 great grup

tanah untuk Inceptisol, yaitu Dystropepts dan Eutropepts. Kondisi lahan dimana tanah Inceptisol dijumpai, beberapa diantaranya menunjukkan adanya bahaya erosi (lokal) dengan bentuk erosi berupa erosi parit.

Jenis tanah Ultisol merupakan tanah dominan yang berkembang pada wilayah studi. Jenis ini menunjukkan reaksi tanah yang sangat masam hingga masam, dengan kejenuhan alumunium yang rendah hingga sangat tinggi. Solum tanah cukup dalam sampai dalam, drainase tanah sedikit lancar hingga lancar. Jenis Ultisol dapat diklasifikasikan dalam 2 great grup yaitu; Hapludults dan Kandiudults. Kondisi lahan dimana tanah Ultisol dijumpai, diantaranya menunjukkan erosi lokal dengan tingkat bahaya erosi sedang hingga berat dengan kenampakan erosi parit.

Jenis Alfisol yang ada di tambang Sangatta luasnya sangat terbatas. Secara khusus jenis tanah ini terdapat di Pit Harapan/C-North/eks-Surya, Pit AB, dan dumping AB. Jenis Alfisols yang terdapat di lokasi tersebut diklasifikasikan ke dalam great grup Kandiudalfs.

Tabel 2. Sifat Kimia Tanah di Wilayah Tambang PT Kaltim Prima Coal

No Sifat Kimia Tanah Nilai Keterangan

1 pH (H2O) 4.59 Masam

Kandungan P tersedia (P-Bray I) tanah lapisan atas 0-20 cm bervariasi dari sangat rendah sampai sangat tinggi (12.6-36.18 ppm P2O5) dan sangat rendah sampai sangat tinggi untuk tanah lapisan bawah (20-60 cm) yaitu 5.95-32.75 ppm P2O5. Kandungan K tersedia rata-rata pada tanah lapisan atas (0-20 cm) dan lapisan tanah bawah (20-60 cm) masing-masing sebesar 42.33 ppm K dan 39.37 ppm K yang keduanya tergolong tinggi.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat 11 profil tanah yang diamati dari lahan reklamasi berumur 0, 5, 9, 13 tahun dan lahan hutan. Pada lahan reklamasi berumur 0 tahun dan lahan hutan, masing-masing hanya dibuat satu profil pengamatan karena dianggap homogen. Pada lahan reklamasi berumur 5, 9, dan 13 tahun, masing-masing dibuat 3 profil pengamatan yang terbagi di lereng bagian atas, tengah, dan bawah. Gambar dari seluruh profil tanah yang diamati disajikan dalam Gambar 3, sedangkan gambar

masing-masing profil disajikan pada lampiran 1.

5.1 Perkembangan Morfologi Tanah

Setiap profil pada gambar 3 memiliki sifat morfologi yang berbeda-beda sekalipun terdapat pada lahan reklamasi dengan umur reklamasi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa campuran tanah pucuk yang digunakan untuk reklamasi berbeda-beda antara lahan reklamasi yang satu dengan lainnya. Selain itu, dijumpai heterogenitas penyebaran campuran tanah pucuk yang digunakan untuk proses reklamasi pada lahan reklamasi dengan umur yang sama.

Morfologi tanah dapat diartikan sebagai susunan dan sifat-sifat lapisan yang ditunjukkan oleh warna, tekstur, struktur, konsistensi, dan porositas pada setiap lapisan dalam profil tanah. Sifat-sifat morfologi tanah merupakan hasil dari proses genesis yang terjadi dalam tanah, sebagian hasil proses geologik atau proses lainnya.

Peningkatan umur reklamasi menyebabkan adanya perubahan warna tanah terutama pada lapisan atas yang tampak lebih gelap karena penambahan bahan organik pada lapisan tersebut oleh vegetasi yang tumbuh di atasnya (Lampiran 1). Profil tanah pada lahan reklamasi berumur 0 tahun terdiri dari campuran overburden dan topsoil

yang masih sulit dibedakan warna maupun batas antar lapisan tanahnya. Vegetasi yang tumbuh pada umur reklamasi 0 tahun adalah Humalantus, Macaranga tricocarpa dan

mempengaruhi sifat morfologi tanah. Seiring dengan meningkatnya umur reklamasi terjadi perkembangan warna tanah terutama pada lapisan atas yang terlihat lebih gelap dari lapisan di bawahnya. Perkembangan warna tanah ini sangat jelas terlihat pada profil tanah berumur 0 tahun ke profil tanah berumur 5 tahun. Perkembangan warna tanah selain lapisan atas tanah juga terjadi tetapi tidak sejelas lapisan atas karena pengaruh bahan organik hanya pada lapisan tanah bagian atas.

Batas antar lapisan tanah yang mengalami perkembangan dengan meningkatnya umur reklamasi terutama batas lapisan atas dengan lapisan yang berada tepat di bawahnya. Hal ini disebabkan salah satunya oleh perkembangan warna tanah. Adanya perkembangan warna tanah menyebabkan batas lapisan tanah yang ada semakin mudah terlihat. Semakin lama umur reklamasinya maka semakin terlihat jelas batas antar lapisan pada setiap profilnya terutama pada lapisan atas. Peningkatan umur reklamasi belum menunjukkan adanya perkembangan struktur tanah, sedangkan pada hutan asli didominasi oleh struktur remah. Hal ini sejalan dengan data sekunder PT. KPC bahwa struktur tanah pada lapisan atas (0-20 cm) umumnya bervariasi dari tipe remah hingga gumpal setengah bersudut/sab dengan ukuran kecil sampai besar.

Pengamatan tekstur di lapang menunjukkan bahwa tekstur tanah pada umur reklamasi 0 tahun lebih banyak mengandung liat dibandingkan reklamasi 5, 9, dan 13 tahun. Secara keseluruhan tekstur tanah lahan reklamasi didominasi oleh debu dan liat sedangkan tekstur tanah lahan hutan didominasi pasir. Adanya pencampuran tanah dengan overburden yang digunakan sebagai bahan tanah untuk reklamasi menyebabkan tekstur tanah lahan reklamasi berbeda dengan tekstur lahan aslinya.