Lampiran 2. Bagan kerjapenelitian

Serbuk simplisia Bunga pisang klutuk

Simplisia

Dicuci, ditiriskan, dipotong-potong

melintang dan ditimbang sebagai

berat basah

Ditimbang berat kering

Dihaluskan

Pemeriksaan makroskopik Pemeriksaan mikroskopik Penetapan kadar air

Penetapan kadar sari yang larut

dalam air Penetapan kadar

sari yang larut dalam etanol Penetapan kadar

abu total Penetapan kadar

abu yang tidak larut dalam asam

Pemeriksaan alkaloida Pemeriksaan glikosida Pemeriksaan flavonoida Pemeriksaan tanin Pemeriksaan saponin Pemeriksaan Steroida/ triterpenoida

Karakterisasi simplisia Skrining Fitokimia Ekstraksi

Dimaserasi dengan etanol 96 % setelah 5 hari disaring,

Ekstrak kental

Hasil

Diuapkan dengan

t t

UV-Lampiran 3. Tumbuhan pisang klutuk dan bunga pisang klutuk

Tumbuhan pisang klutuk

Bunga pisang klutuk Bunga pisang klutuk serbuk simplisia setelah dipotong bunga pisang klutuk

Lampiran 4. Hasil pemeriksaan mikroskopik serbuk simplisia bunga pisangklutuk. Perbesaran 10 x 40

Keterangan:

1. Sel batu

2. Kristal kalsium oksalat 3. Sklerenkim

4. Amylum

1

2

3

Lampiran 6. Perhitungan pemeriksaan karakteristik serbuk simplisia bunga pisang klutuk

1. Perhitungan kadar air serbuk simplisia bunga pisang klutuk

% Kadar air simplisia =

x

100%

(g)

sampel

berat

(mL)

air

volume

No. Berat sampel (g) Volume awal (mL) Volume akhir (mL)

1. 5,012 2,1 2,3

2. 5,015 2,3 2,5

3. 5,019 2,5 2,7

1. Kadar air = 2,3 – 2,1

5,012 x 100 % = 3,99%

2. Kadar air

=

2,5 – 2,35,015 x 100 % = 3,98%

3. Kadar air = 2,7 – 2,5

5,019 x 100 % = 3,98%

% Rata-rata kadar air = 3,99% + 3,98% + 3,98%

3 = 3,98%

2. Perhitungan kadar sari larut dalam air

% Kadar sari larut air = Berat cawan sari – berat cawan kosong

Berat sampel x

100

20 x 100 %

No. Berat sampel (g) Berat cawan kosong (g) Berat cawan sari (g)

1. 5,001 50,95 51,15

2. 5,002 51,20 51,40

3. 5,001 50,95 51,16

1. Kadar sari larut dalam air = 51,15 – 50,95

5,001

×

100

20

×

100 % = 20, 00 %2. Kadar sari larut dalam air = 51,40 – 51,20

5,002

×

100

20

×

100 % = 20,00 %3. Kadar sari larut dalam air = 51,16 – 50,95

5,001

×

100

Lampiran 6. (lanjutan) Perhitungan pemeriksaan karakteristik serbuk simplisia

bunga pisang klutuk

% Rata-rata kadar sari larut air

=

20,00 % + 20,00% + 21,00 %3 = 20,33 %

4. Perhitungan kadar sari simplisia larut dalam etanol

% kadar etanol =

Berat cawan sari – berat cawan kosongBerat sampel

×

100

20

×

100 %No. Berat sampel (g) Berat cawan kosong (g) Berat cawan sari (g)

1. 5,001 50,95 51,10

2. 5,003 50,93 51,08

3. 5,002 50,95 51,11

1. Kadar sari larut etanol

=

51,10 – 50,955,001

×

100

20

×

100 % = 15,00%2. Kadar sari larut etanol = 51,08 – 50,93

5,003

×

100

20

×

100 % = 15,00%3. Kadar sari larut etanol

=

51,11 – 50,955,002

×

100

20

×

100 % = 15,99%% Rata-rata kadar sari larut etanol = 15,00 % + 15,00 % + 15,99 %

3 = 15,33%

5. Perhitungan kadar abu total simplisia

% Kadar abu = Berat krus porselen Abu – Berat krus porselen kosong

Berat sampel × 100%

No. Berat sampel (g) Berat krus porselin kosong

Berat kurs porselin abu

1. 2,0001 41,24 41,35

2. 2,0001 42,80 42,92

3. 2,0002 41,20 41,33

1. Kadar abu total

=

41,35 – 41,242,0001

×

100 % = 5,5 %2. Kadar abu total = 42,92 – 42,80

Lampiran 6. (lanjutan) Perhitungan pemeriksaan karakteristik serbuk simplisia

bunga pisang klutuk

3. Kadar abu total

=

41,33 – 41,202,0002

×

100 % = 6,5 %% Rata-rata kadar abu total = 5,5 % + 6,00 % + 6,5 %

3 = 6,00 %

5. Perhitungan kadar abu simplisia tidak larut dalam asam

% Kadar abu tidak larut dalam asam =

x

100%

(g)

simplisia

Berat

(g)

abu

Berat

No. Berat sampel (g) Berat abu (g)

1. 2,0001 0,0072

2. 2,0001 0,0065

3. 2,0002 0,0079

1. Kadar abu tidak larut dalam asam

=

0,00722,0001

×

100 % = 0,35%2. Kadar abu tidak larut dalam asam = 0,0065

2,0001

×

100 % = 0,32%3. Kadar abu tidak larut dalam asam = 0,0079

2,0002

×

100 % = 0,39%% Rata-rata kadar abu tidak larut asam

=

0,35% + 0,32% + 0,39%Lampiran 7. (lanjutan) Grafik Data penentuan waktu kerja (operating time).

0,57 0,58 0,59 0,6 0,61 0,62 0,63

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

A

bs

or

ba

ns

i

Waktu (menit)

Lampiran 8. Data orientasi penentuan konsentrasi sampel uji

Data orientasi I

No Konsentrasi Absorbansi

1 0 0,9642

2 50 0,5538

3 65 0,4056

4 80 0,4006

5 95 0,3204

Data orientasi II

No Konsentrasi Absorbansi

1 0 1,0675

2 50 0,4204

3 100 0,3061

4 150 0,2259

Lampiran 9.Hasil uji aktivitas antioksidan

1.Tabel hasil uji aktivitas antioksidan ekstrak etanol bunga pisang klutuk

Larutan uji

Konse ntrasi (ppm)

Absorbansi % Pemerangkapan

I II III I II III Rata-rata

Ekstrak Etanol Bunga Pisang Klutuk

0 1,077 1,059 1,065 0,00 0,00 0,00 0,00 50 0,433 0,411 0,416 59,76 61,21 60,87 60,61

100

0,300 0,309 0,309 72,14 70,81 70,99 71,31 150 0,226 0,226 0,224 78,98 78,60 78,90 78,82

200 0,176 0,174 0,175 83,58 83,53 83,52 83,54

2. Tabel hasil uji aktivitas antioksidan vitamin C

Larutan uji

Konse ntrasi (ppm)

Absorbansi % Pemerangkapan

I II III I II III Rata-rata

Vitamin C

0

0,991 0,983 0,975 0,00 0,00 0,00 0,00 2

0,580 0,580 0,579 41,45 41,02 40,64 41,03

4 0,297 0,298 0,297 69,97 69,70 69,54 69,73

6 0,033 0,033 0,033 96,63 96,63 96,59 96,61

Lampiran 10.Perhitungan Persen Pemerangkapan dan Nilai IC50

• Contoh perhitungan persen pemerangkapan Ekstrak etanol bunga pisang klutuk

Tabel data absorbansi DPPH pengukuran I

Aktivita

s

pemerangkapan (%) = x 100%

kontrol A sampel A -kontrol A

Keterangan : Akontrol = Absorbansi tidak mengandung sampel

Asampel = Absorbansi sampel

Perhitungan % pemerangkapan ekstrak etanol bunga pisang klutuk Pengukuran I

- Konsentrasi 50 ppm

% Pemerangkapan = x 100%

kontrol A sampel A -kontrol A

% Pemerangkapan = x 100%

077 , 1 433 , 0 077 , 1 − = 59,76%

- Konsentrasi 100 ppm

% Pemerangkapan = x 100%

kontrol A sampel A -kontrol A

No. Konsentrasi Larutan Uji (ppm) Absorbansi

1. 0 1,077(Akontrol)

2. 50 0,433

3. 100 0,300

4. 150 0,226

Lampiran 10.(lanjutan)

% Pemerangkapan = x 100%

077 , 1 300 , 0 077 , 1 − = 72,14%.

Konsentrasi 150 ppm

% Pemerangkapan = x 100%

kontrol A sampel A -kontrol A

% Pemerangkapan = x 100%

077 , 1 226 , 0 077 , 1 −

= 78,98 %

- Konsentrasi 200 ppm

% Pemerangkapan = x 100%

kontrol A sampel A -kontrol A

% Pemerangkapan = x 100%

077 , 1 176 , 0 077 ,

1 − = 83,58%

• Contoh Perhitungan nilai IC50

Tabel IC50 dari Ekstrak Etanol Bunga Pisang Klutuk

X Y XY X2

0 0 0 0

50 59,76 2988 2500

100 72,14 7214 10000

150 78,98 11847 22500

200 83,58 16716 40000

ΣX = 500 X = 100

ΣY = 294,46

Y = 58,892

ΣXY = 38765 ΣX2

Lampiran 10.(lanjutan)

Keterangan: X = Konsentrasi (ppm)

Y = % Pemerangkapan

a =

n / X) ( ) X ( n / Y) X)( ( -XY) ( 2

2 − ∑

∑ ∑ ∑

∑

= 0,37276

25000 9319 5 / ) 500 ( ) 75000 ( 5 / ) 294,46 )( 500 ( ) 38765 (

2 = =

− −

b = Y−aX

= 58,892 – (0,37276)(100) = 21,616

Jadi, persamaan garis regresi Y = 0,37276X + 21,616

Nilai IC50 = Y = 0,37276X + 21,616

50 = 0,37276X + 21,616

X = 76,14

IC50 = 76,14 ppm

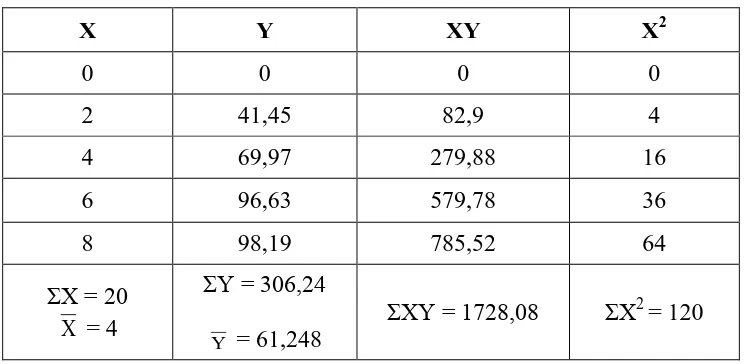

Tabel data absorbansi pemerangkapan aktivitas antioksidan vitamin C pengukuran I

Aktivitas pemerangkapan (%) = x 100% kontrol A sampel A -kontrol A

Keterangan : Akontrol = Absorbansi tidak mengandung sampel

Asampel = Absorbansi sampel

No. Konsentrasi Larutan Uji (ppm) Absorbansi

1. 0 0,99142(Akontrol)

2. 2 0,58046

3. 4 0,29767

4. 6 0,03337

Lampiran 10. (lanjutan)

Perhitungan % pemerangkapan aktivitas antioksidan vitamin C Pengukuran I

- Konsentrasi 2 ppm

% Pemerangkapan = x 100%

kontrol A sampel A -kontrol A

% Pemerangkapan = x 100%

991 , 0 580 , 0 991 , 0 − = 41,45%

- Konsentrasi 4 ppm

% Pemerangkapan = x 100%

kontrol A sampel A -kontrol A

% Pemerangkapan = x 100%

991 , 0 297 , 0 991 , 0 − = 69,97%.

Konsentrasi 6 ppm

% Pemerangkapan = x 100%

kontrol A sampel A -kontrol A

% Pemerangkapan = x 100% 991 , 0 033 , 0 991 , 0 − = 96,63%

- Konsentrasi 8 ppm

% Pemerangkapan = x 100%

kontrol A sampel A -kontrol A

% Pemerangkapan = x 100%

991 , 0 017 , 0 991 , 0 − = 98,19%

Tabel IC50 dari Vitamin C

X Y XY X2

0 0 0 0

2 41,45 82,9 4

4 69,97 279,88 16

6 96,63 579,78 36

8 98,19 785,52 64

ΣX = 20 X = 4

ΣY = 306,24

Y = 61,248

ΣXY = 1728,08 ΣX2

= 120

Keterangan: X = Konsentrasi (ppm)

Y = % Pemerangkapan

a =

n / X) ( ) X ( n / Y) X)( ( -XY) ( 2

2 − ∑

∑ ∑ ∑

∑

= 12,578

40 503,12 5 / ) 20 ( ) 120 ( 5 / ) 306,24 )( 20 ( ) 1728,08 (

2 = =

− −

b = Y−aX

= 61,248 – (12,578)(4) = 10,936

Jadi, persamaan garis regresi Y = 12,578 X + 10,936

Nilai IC50 = Y = 12,578X + 10,936

50 = 12,578X + 10,936

X = 3,10

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (2015). Pisang Klutuk. (http://www. Plantamor.Com/ Index. Php Plant Diakses tanggal 8 Nopember 2015.

Dachriyanus. (2004). Analisis Struktur Senyawa Organik secara Spektrofotometri. Padang: Andalas University Press. Halaman 1.

Depkes, RI.,(1979).Farmakope Indonesia.Edisi III. Jakarta : DepartemenKesehatan Republik Indonesia. Halaman 33.

Depkes, RI., (1995).MateriMedika Indonesia, Jilid VI. Jakarta : DepartemenKesehatanRepublik Indonesia. Halaman 297- 307, 321- 325, 333 - 337.

Depkes, RI., (2000). Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat,Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Halaman 1.

Farnsworth, N.R. (1966). Biological and Phytochemical Screeningof Plants.Journalof Pharmaceutical Sciences. (55 (3): 263-264.

Fidrianny,I.,Darmawati, A., dan Sukrasno. (2014). Antioxidant capacities from different polarities Extracts of Cucurbitaceae Leaves Using Frap, DPPH Assays and Correlation with phenolic, Flavonoid, Caretonoid Content. International Journal of Pamacy and Pharmaceutical Sciences. 6(2):861.

Ionita, P. (2005). Is DPPH Stable Free Radikal A Good Scavenger for Oxygen Active Species. Cem. Pap. 59 (1):11.

Harborne, J.B. (1987).Metode Fitokimia Penuntuncara Modern MenganalisaTumbuhan.Penerjemah : Kosasih Padmawinata dan Iwang Soediro. Terbitan kedua.Bandung : ITB. Halaman21, 147.

Kumalaningsih, S. (2006). Antioksidan Alami. Surabaya: Trubus Agrisarana. Halaman 3, 39,53.

Lestario, NL. (2009). Kandungan Antosianin Dan Antosianidin Dari JantungPisang Klutuk (Musa brachycarpa Back) Dan Pisang Ambon (Musa acuminata Colla), Jurnal Teknol.dan Industri Pangan, Vol. 20. Halaman 2.

Marinova, G., dan Batchvarov, V. (2011). Evaluation of the Methods for Determination of the Free Radikal Scavenging Activity by DPPH. Bulg. J.Agric. Sci. 17 (1):13-14.

Miller , AL. (1996).Antioxidant flavonoids : Structure, Function, and Clinical Usage.AlternativeMedicineReview 1, 103.

(DPPH) for Estimating Antioxidant Activity.Songklanakarin Journal. Sci. Technol.26(2) : 211-219.

Muchtadi, D. (2013). Antioksidan danKiat Sehat di Usia Produktif. Bandung: Alfabeta. Halaman 15.

Packer, L. (2002). The Antioxidant Vitamins C and E. United States of America: AOCS Press. Halaman 9.

Pazmino. (2001). Anthocyanins from Banana Bracts (Musa X paradisiaca) as Potential Food Colorant, Food Chemistry. Halaman 73 : 321-332.

Prahasta, A. (2009). Budidaya Usaha Pengolahan Agribisnis pisang. Bandung. Pustaka Grafika. Halaman 2-5. 26-32.

Prakash, A. (2001). Antioxidant activity. Medallion Laboratories-Analithycal progress. vol 19 (2) :2.

Rohman, A. (2007). Kimia Farmasi Analisis. Yogyakarta: pustaka pelajar. Halaman 222.

Rosidah.,Yam, M.F., Sadikun, A., dan Asmawi, M.Z. (2008). Antioxidant Potential of Gynura Procumbens. Pharmaceutical Biology. 46(9):616-625.

Robinson, T. (1995). Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi. Edisi VI. Bandung: Penerbit ITB. Halaman 191-193.

Sen, S., Chakraborty, R., Sridhar, C., Reddy, Y. S. R., dan Pe, B. (2010). Free Radikal Antioxidants, Disease and Phytomedicines: Current Status and Future Prospect. International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research. 21 (3) : 91-100.

Shirwaikar, A., Kirti, S., dan Punitha. (2006). Invitro Antioxidant Studies of Sphaeranthus indicus. Indian journal of Experimental Biology. 4(1): 995.

Silalahi, J. (2006). Makanan Fungsional. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Halaman 40, 47-48.

Takashi, M., dan Takayumi, S. (1997). Antioxidant Activities of Natural Compound Found in Plants. Journal of Agriculture and Food Chemistry. Halaman 45(1):1819-1822.

Wardhany, H.K. (2014). Khasiat Ajaib Pisang. Yogyakarta: Penerbit Rapha Publishing. Halaman 48, 68-70.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitianini menggunakan metode eksperimental dengan tahapan

penelitian meliputi pengumpulan dan pengolahan bahan tumbuhan, identifikasi

bahan tumbuhan, karakterisasi simplisia, skrining fitokimia,pembuatan dan

pengujian aktivitas antioksidan dari ekstrak etanol bunga pisang klutuk dengan

metode aktivitas pemerangkapan radikal bebas DPPH

(1,1-diphenyl-2-picrylhidrazyl) yang diukur secara spektrofotometri UV-Visibel. Penelitian ini

dilakukan di laboratorium fitokimia dan laboratorium penelitian, Fakultas

Farmasi, Universitas Sumatera Utara.

3.1 Alat

Alat-alat yang digunakanpada penelitian ini meliputi alat-alat gelas

laboratorium, aluminium foil, blender, desikator, krus porselin, kurs tang, lemari

pengering, mikroskop (olympus), seperangkat alat destilasi penetapan kadar air,

neraca analitik (Boeco Germany), objek gelas, gelas penutup, oven, penangas air,

rotary evaporator (stuart), spektofotometer UV/Visible (Shimadzu UV-1800),

stopwatch, tanur (Nabertherm).

3.2Bahan

Bahan yang digunakan adalah bunga pisang klutuk. Bahan bahan kimia

berkualitas pro analisis produksi Sigma: 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH)

(Aldrich); vitamin C (CSPC Welsheng Pharmaceutical CO., Ltd.); produksi E-

asam nitrat pekat, besi (III) klorida, asam klorida pekat, asam sulfat pekat, timbal

(II) asetat, kloralhidrat, kloroform, isopropanol, benzen, asam asetat anhidrit,

natrium hidroksida, amil alkohol, serbuk magnesium (Mg), α-naftol, Bahan kimia

berkualitas teknis: Etanol 96% dan air suling.

3.3Penyiapan Bahan Tumbuhan 3.3.1 Pengumpulan bahan tumbuhan

Tumbuhan yang digunakan adalah bunga pisang klutuk (Musa balbisiana

BB) yang masih segar. Pengambilan sampeldilakukan secara purposif tanpa

membandingkan dengan bahan sampel yang sama dari daerah lain. Sampel

diambil dari kebun pisang di Desa Nogio, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli

Serdang,Provinsi Sumatera utara.

3.3.2 Identifikasi tumbuhan

Identifikasi tumbuhan dilakukan di Herbarium Bogoriense, Bidang

Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), Bogor.

3.3.3 Pengolahan bahan tumbuhan

Bahan tumbuhan yang digunakan adalah bunga pisang klutuk. Bunga

dibersihkan, dicuci,ditiriskan, kemudian dipotong-potong secara melintang dan

ditimbang sebagai berat basah. selanjutnya bungapisang dikeringkan di lemari

pengering pada temperatur± 40ºC, sampai kering dan rapuh,kemudian ditimbang

sebagai berat kering. Simplisia yang telah kering diblender menjadi serbuk lalu

disimpan pada suhu kamar dalam kantong plastik untuk mencegah pengaruh

lembab dan pengotoran lain. Bagan kerja penelitian dapat dilihat pada lampiran 2

3.4 Pembuatan pereaksi

3.4.1 Pereaksi besi (III) klorida 1%

Sebanyak 1 g besi (III) klorida ditimbang, kemudian dilarutkan dalam air

secukupnya hingga diperoleh larutan 100 mL (Depkes, RI.,1995).

3.4.2 Pereaksi timbal (II) asetat 0,4 M

Sebanyak 15,17 g timbal (II) asetat ditimbang, kemudian dilarutkan dalam

air suling bebas karbon dioksida sebanyak 100 mL (Depkes, RI., 1995).

3.4.3 Pereaksi natrium hidroksida 2 N

Sebanyak 8 g kristal natrium hidroksida dilarutkan dengan air suling

sebanyak 100 mL (Depkes, RI., 1995).

3.4.4 Pereaksi asam klorida 2 N

Sebanyak 17 mL larutan asam klorida pekat ditambahkan air suling hingga

diperoleh larutan 100 mL (Depkes, RI., 1995).

3.4.5 Pereaksi asam sulfat 2 N

Sebanyak 5,5 mL larutan asam sulfat pekat ditambahkan air suling sampai

100 mL (Depkes, RI., 1995).

3.4.6 Pereaksi kloralhidrat

Sebanyak 50 g kristal kloralhidrat ditimbang lalu dilarutkan dalam 20 mL

air suling (Depkes, RI., 1995).

3.4.7 Pereaksi Mayer

Sebanyak 1,4 g raksa (II) klorida dilarutkan dalam air suling hingga 60 mL

pada wadah lain ditimbang sebanyak 5 g kalium iodida lalu dilarutkan dalam 10

mL air suling, kedua larutan dicampurkan dan ditambahkan air suling hingga

3.4.8 Pereaksi Mollish

Sebanyak 3 g α-naftol ditimbang, dilarutkan dalam asam nitrat 0,5 N

hingga diperoleh larutan 100 mL (Depkes, RI., 1995).

3.4.9 Pereaksi Dragendorff

Sebanyak 0,8 g bismut (III) nitrat ditimbang, dilarutkan dalam 20 mL

asam nitrat pekat, pada wadah lain ditimbang sebanyak 27,2 g kalium iodida,

dilarutkan dalam 50 mL air suling, kemudian kedua larutan dicampurkan dan

didiamkan sampai memisah sempurna. Larutan yang jernih diambil dan

diencerkan dengan air suling hingga volume larutan 100 mL (Depkes, RI., 1995).

3.4.10 Pereaksi Bouchardat

Sebanyak 4 g kalium iodida ditimbang, dilarutkan dalam air suling

secukupnya, lalu ditambahkan 2 g iodium kemudian ditambahkan air suling

hingga diperoleh larutan 100 mL (Depkes, RI., 1995).

3.4.11 Pereaksi Liebermann-Burchard

Sebanyak 5 bagian volume asam sulfat pekat dicampurkan dengan 50

bagian volume etanol 95%. Kemudian ditambahkan dengan hati-hati 5 bagian

volume asam asetat anhidrida ke dalam campuran tersebut dan dinginkan

(Depkes, RI., 1995.)

3.5 Pemeriksaan Karakteristik Simplisia 3.5.1 Pemeriksaan makroskopik

Pemeriksaan makroskopik dilakukan dengan mengamati bentuk, tekstur

dan ukuran serta pemeriksaan organoleptik dengan mengamati warna, rasa dan

bungapisang klutuk segar dan serbuk simplisia pisang klutuk dapat dilihat pada

Lampiran 3, halaman 45.

3.5.2 Pemeriksaan mikroskopik

Pemeriksaan mikroskopik dilakukan terhadap serbuk simplisia bunga

pisang klutuk.Serbuk simplisia ditaburkan diatas kaca objek yang telah ditetesi

dengan larutan kloralhidrat dan tutup dengan kaca penutup, kemudian diamati di

bawah mikroskop. Gambar mikroskopik serbuk simplisia bunga pisang klutuk

dapat dilihat pada Lampiran 4, halaman 46.

3.5.3 Penetapan kadar air

Penetapan kadar air dilakukan dengan metode Azeotropi (destilasi

toluen). Alat terdiri dari alas bulat 500 mL, alat penampung, pendingin, pemanas

listrik, tabung penyambung, tabung penerima 5 mL berskala 0,05 mL.

a. Penjenuhan toluen

Sebanyak 200 mL toluena dan 2 mL air suling dimasukkan ke dalam labu

alas bulat, dipasang alat penampung dan pendingin, kemudian didestilasi selama 2

jam. Destilasi dihentikan dan dibiarkan dingin selama 30 menit, kemudian volume

air dalam tabung penerima dibaca dengan ketelitian 0,05 mL.

b. Penetapan kadar air simplisia

Sebanyak 5 gram serbuk simplisia yang telah ditimbangseksama

dimasukkan kedalam labu berisi toluene yang telah dijenuhkan, kemudian labu

dipanaskan hati-hati selama 15 menit.Setelah toluen mendidih, kecepatan tetesan

diatur 2 tetes untuk tiap detik sampai sebagian besar air terdestilasi, kemudian

kecepatan destilasi dinaikkan sampai 4 tetes tiap detik.Setelah semua air

terdestilasi, bagian dalam pendingin dibilas dengan toluen.Destilasi dilanjutkan

kamar. Setelah air dan toluen memisah sempurna, volume air dibaca dengan

ketelitian 0,05 mL. Selisih kedua volume air yang dibaca sesuai dengan

kandungan air yang terdapat dalam bahan yang diperiksa. Kadar air dihitung

dalam persen (WHO, 1998).

3.5.4 Penetapan kadar sari yang larut dalam air

Sebanyak 5 gram serbuk simplisia dimaserasi selama 24 jam dalam 100

mL air-kloroform (2,5 mL kloroform dalam air suling sampai 1 liter) dalam labu

bersumbat sambil dikocok sesekali selama 6 jam pertama, kemudian dibiarkan

selama 18 jam, kemudian disaring. Sejumlah 20 mL filtrat pertama diuapkan

sampai kering dalam cawan penguap yang berdasar rata yang telah dipanaskan

dan ditara. Sisa dipanaskan pada suhu 105oC sampai bobot tetap. Kadar dalam

persen sari yang larut dalam air dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan di

udara (Depkes, RI., 1995).

3.5.5 Penetapan kadar sari yang larut dalam etanol

Sebanyak 5 gram serbuk simplisia dimaserasi selama 24 jam dalam 100

mL etanol 96% dalam labu bersumbat sambil dikocok sesekali selama 6 jam

pertama, kemudian dibiarkan selama 18 jam. Kemudian disaring cepat untuk

menghindari penguapan etanol. Sejumlah 20 mL filtrat diuapkan sampai kering

dalam cawan penguap yang berdasar rata yang telah dipanaskan dan ditara. Sisa

dipanaskan pada suhu 105oC sampai bobot tetap.Kadar dalam persen sari yang

larut dalam etanol 96% dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan di udara

(Depkes, RI., 1995).

3.5.6 Penetapan kadar abu total

Krus porselin ditara, dimasukkan dalam tanur, kemudian dipijar. Sebanyak

porselin yang telah dipijar dan ditara, kemudian diratakan.Krus porselin dipijar

perlahan-lahan sampai arang habis, didinginkan, ditimbang sampai diperoleh

bobot tetap. Kadar abu dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan di udara

(Depkes, RI., 1995).

3.5.7 Penetapan kadar abu yang tidak larut dalam asam

Abu yang diperoleh dalam penetapan kadar abu dididihkan dalam 25 mL

asam klorida encer selama 5 menit, bagian yang tidak larut dalam asam

dikumpulkan, disaring melalui kertas saring dipijarkan sampai bobot tetap,

kemudian didinginkan dan ditimbang. Kadar abu yang tidak larut dalam asam

dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan di udara (Depkes, RI., 1995).

3.6 Skrining Fitokimia 3.6.1 Pemeriksaan alkaloida

Serbuk simplisia ditimbang sebanyak 0,5 g, ditambahkan 1 mL asam

klorida 2 N dan 9 mL air suling, dipanaskan diatas penangas air selama 2 menit,

didinginkan dan disaring, filtrat dipakai untuk uji alkaloida. Diambil 3 tabung

reaksi, lalu ke dalam masing-masing tabung reaksi dimasukkan 0,5 mL filtrat.

Pada tabung I : ditambahkanl 2 tetes pereaksi Mayer, akan terbentuk endapan

menggumpal berwarna putih atau kuning.

Pada tabung II : ditambahkan 2 tetes pereaksi Dragendorff, akan terbentuk

endapan berwarna coklat atau jingga kecoklatan.

Pada tabung III : ditambahkan 2 tetes pereaksi Bourchardat, akan terbentuk

endapan berwarna coklat sampai kehitaman.

Alkaloid disebut positif jika terjadi endapan atau kekeruhan pada dua atau

3.6.2 Pemeriksaan glikosida

Sebanyak 3 g serbuk simplisia ditimbang, lalu disari dengan 30 mL

campuran dari 7 bagian etanol 96% dan 3 bagian air suling.Kemudiaan direfluks

selama 10 menit, didinginkan, lalu disaring. Diambil 20 mL filtrat, ditambahkan

25 mL air suling dan 25 mL timbal (II) asetat 0,4 M dikocok, didiamkan 5 menit

lalu disaring. Filtrat disari dengan 20 mL campuran 2 bagian isopropanol dan 3

bagian kloroform, perlakuan ini diulangi sebanyak 3 kali. Sari air dikumpulkan

dan ditambahkan Natrium sulfat anhidrat, disaring, kemudian diuapkan pada

temperatur tidak lebih dari 500C, sisanya dilarutkan dalam 2 mL metanol. Larutan

sisa digunakan untuk percobaan berikut: 0,1 mL larutan percobaan dimasukkan

dalam tabung reaksi, kemudian diuapkan di atas penangas air. Pada sisa

ditambahkan 2 mL air dan 5 tetes larutan perekasi Molish, lalu ditambahkan

dengan hati-hati 2 mL asam sulfat pekat, terbentuk cincin ungu pada batas kedua

cairan, menunjukkan adanya ikatan gula (glikon) atau glikosida (Depkes, RI.,

1995).

3.6.3 Pemeriksaan steroid/triterpenoid

Sebanyak 1 g serbuk simplisia dimaserasi dengan eter 20 mL selama 2

jam, disaring, lalu filtrat diuapkan dalam cawan penguap. Pada sisa ditambahkan

20 tetes asam asetat anhidrat dan 1 tetes asam sulfat pekat (pereaksi Lieberman-

Burchard), diteteskan pada saat akan mereaksikan sampel uji. Apabila terbentuk

warna biru atau biru hijau menunjukkan adanya steroida sedangkan warna merah,

merah muda atau ungu menunjukkan adanya triterpenoid (Harborne, 1987).

3.6.4 Pemeriksaan flavonoida

Sebanyak 10 g serbuk simplisia ditambah 100 mL air panas, dididihkan

ditambahkan 0,1 g serbuk Mg, 1 mL asam klorida pekat dan 2 mL amil alkohol,

dikocok dan dibiarkan memisah. Flavonoid positif jika pada lapisan amil alkohol

terjadi warna merah kekuningan atau jingga (Farnsworth, 1966).

3.6.5 Pemeriksaaan tannin

Sebanyak 0,5 g serbuk simplisia disari dengan 10 mL air suling lalu

disaring, filtratnya diencerkan dengan air sampai tidak berwarna. Larutan diambil

sebanyak 2 mL dan ditambahkan 1-2 tetes pereaksi besi (III) klorida 1%. Jika

terjadi warna biru atau kehitaman menunjukkan adanya tannin (Farnsworth,

1966).

3.6.6 Pemeriksaan saponin

Sebanyak 0,5 g serbuk simplisia dimasukkan ke dalam tabung reaksi,

ditambahkan 10 mL air suling panas, didinginkan, kemudian dikocok kuat-kuat

selama 10 detik. Saponin positif jika terbentuk busa yang stabil tidak kurang dari

10 menit setinggi 1 sampai 10 cm dan dengan penambahan 1 tetes asam klorida 2

N buih tidak hilang (Depkes, RI., 1995).

3.7 Pembuatan Ekstrak Etanol Bunga Pisang Klutuk (EEBPK)

Pembuatan ekstrak bunga pisang klutuk dilakukan secara maserasi.

Prosedur pembuatan ekstrak : Sebanyak 200 g serbuk simplisia dimasukkan

kedalam wadah kaca, dituangi dengan 1500 mL(75 bagian) etanol, ditutup dan

dibiarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya dan sesekali diaduk, setelah 5 hari

campuran tersebut diserkai (saring). Ampas dicuci dengan etanol secukupnya

hingga diperoleh 2000 mL (100 bagian), lalu dipindahkan dalam bejana tertutup,

dan dibiarkan ditempat sejuk, terlindung dari cahaya selama 2 hari, kemudian di

evaporatorsuhu 40ºC kemudian dikeringkan menggunakan freeze dryer hingga

diperoleh ekstrak kental bunga pisang klutuk (Depkes, RI., 1979).

3.8Pengujian Aktivitas Antioksidan

3.8.1 Prinsip metode pemerangkapan radikal bebas DPPH

Kemampuan sampel uji dalam menghambat proses oksidasi radikal bebas

DPPH (1,1-diphenyl-2-picryl-hidrazyl) dalam larutan metanol (ditandai dengan

perubahan warna DPPH dari warna ungu menjadi warna kuning) dengan nilai IC50

(konsentrasi sampel uji yang mampu menghambatradikal bebas sebesar 50%)

digunakan sebagai parameter untuk menentukan aktivitas antioksidan sampel uji

tersebut.(Molyneux, 2004).

3.8.2 Pembuatan larutan blanko a. Larutan DPPH

Sebanyak 10 mg DPPH ditimbang kemudian dimasukkan kedalam labu

tentukur 50 mL, dicukupkan volumenya dengan metanol sampai garis tanda,

diperoleh larutan DPPH 0,5 mM (konsentrasi 200 ppm).

Larutan DPPH 0,5 mM dipipet sebanyak 5 mL, kemudian dimasukkan ke dalam

labu tentukur 25 mL, dicukupkan volumenya dengan metanol sampai garis tanda,

diperoleh larutan blanko DPPH (konsentrasi 40 ppm).

b. Larutan sampel uji ekstrak etanol bunga pisang klutuk (EEBPK)

Sebanyak 25 mg sampel uji ditimbang kemudian dilarutkan dalam labu

tentukur 25 mL dengan metanol lalu volumenya dicukupkan dengan metanol

sampai garis tanda (konsentrasi 1000 ppm).

Konsentrasi ditetapkan setelah dilakukan beberapa orientasi. Larutan

masing-masinglabu labu tentukur 25 mLuntuk mendapatkan konsentrasi 50 ppm, 100

ppm, 150 ppm, 200 ppm, kemudian ditambahkan 5 mL larutan DPPH 0,5 mM

(konsentrasi 200 ppm) lalu volume dicukupkan dengan metanol sampai garis

tanda. Diamkan ditempat gelap selama 65 menit, lalu diukur serapannya

menggunakan spektrofotometer UV-visibel pada panjang gelombang 516 nm.

c. Larutan vitamin C

Sebanyak 25 mg serbuk vitamin C ditimbang, dimasukkan ke dalam labu

tentukur 25 mL dilarutkan dengan metanol lalu volumenya dicukupkan dengan

metanol sampai garis tanda (konsentrasi 1000 ppm)

Larutan induk dipipet sebanyak 0,05 mL; 0,1 mL; 0,15 mL; 0,2 mL ke

dalam labu tentukur 25 mL untuk mendapatkan konsentrasi larutan uji 2 ppm, 4

ppm, 6 ppm, 8 ppm, kedalam masing-masing labu ukur ditambahkan 5 mL larutan

DPPH 0,5 mM (konsentrasi 200 ppm) lalu volumenya dicukupkan dengan

metanol sampai garis tanda. Diamkan ditempat gelap selama 65 menit, lalu diukur

serapannya menggunakan spektrofotometer UV-Visibel pada panjang gelombang

516 nm.

3.8.3 Penentuan panjang gelombang serapan maksimum

Larutan DPPH konsentrasi 40 ppm dihomogenkan dan diukur serapannya

pada panjang gelombang 400-800 nm. Gambar seperangkat alat spektrofotometer

UV-Visibel dapat dilihat pada lampiran 5, halaman 48.

3.8.4Waktu pengukuran

Lama pengukuran metode DPPH menurut beberapa literatur yang

direkomendasikan adalah selama 65 menit. Larutan sampel uji ekstrak etanol

bunga pisang klutuk 50 ppm diukur pada panjang gelombang yang diperoleh

dipipet ke dalam labu tentukur 25 mL, ditambahkan 5 mL larutan DPPH 0,5 mM

lalu dicukupkan dengan metanol hingga garis tanda, dihomogenkan lalu diukur.

3.8.5 Analisis persen pemerangkapan radikal bebas

Penentuan persen pemerangkapan radikal bebas dihitung dengan rumus

sebagai berikut:

Aktivitas pemerangkapan radikal bebas(%) = x 100% kontrol

A

sampel A -kontrol A

Keterangan :

A Kontrol = Absorbansi tidak mengandung sampel A sampel = Absorbansi sampel

3.8.6 Analisis nilai IC50

Nilai IC50 merupakan bilangan yang menunjukkan konsentrasi sampel uji

yang memberikan peredaman DPPH sebesar 50% (mampu menghambat proses

oksidasi sebesar 50%). Nilai 0% berarti tidak mempunyai aktivitas antioksidan,

sedangkan nilai 100% berarti peredaman total dan pengujian perlu dilanjutkan

dengan pengenceran larutan uji untuk melihat batas konsentrasi aktivitasnya.

Hasil perhitungan dimasukkan kedalam persamaan regresi dengan konsentrasi

ekstrak (ppm) sebagai absis (sumbu X) dan nilai % peredaman (antioksidan)

sebagai ordinatnya (sumbu Y) (Shirwaikar, dkk., 2006).

Suatu senyawa secara spesifik dikatakan sebagai antioksidan sangat kuat

jika nilai IC50 kurang dari 50 ppm, kuat untuk nilai IC50 bernilai 50-100 ppm,

sedang jika IC50 bernilai 101-150 ppm dan lemah jika IC50 bernilai lebih dari 150

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1Hasil Identifikasi Tumbuhan

Hasil identifikasi tumbuhan yang dilakukan diHerbarium Bogoriense,

Bidang Botani Pusat Penelitian Biologi, Lembaga ilmu Pengetahuan Indonesia

(LIPI) Bogor adalah bunga pisang klutuk (Musa balbisiana BB), suku Musaceae

dapat dilihat pada Lampiran 1, halaman 43.

4.2Hasil Karakterisasi Simplisia 4.2.1 Hasil pemeriksaan makroskopik

Hasil pemeriksaan makroskopik bunga pisang klutuk segar yaitu memiliki

bentuk lonjong, dengan ujung meruncing, panjang 40-55 cm, lebar 10-15 cm,

warna merah keunguan, memiliki bau yang khas. Gambar bunga pisang klutuk

segar dapat dilihat pada Lampiran 3, halaman 45.

Hasil pemeriksaan makroskopik serbuk simplisia yang diperoleh yaitu

serbuk kasar, warna coklat, terdapatbanyak serat dan memiliki bau yang khas.

Gambar serbuk simplisia bunga pisang klutuk dapat dilihat pada Lampiran 3,

halaman 45.

4.2.2Hasil pemeriksaan mikroskopik

Hasil pemeriksaan mikroskopik pada serbuk simplisia diperoleh adanya

Sel batu, sklerenkim, Kristal kalsium oksalat, amylum. Gambar hasil mikroskopik

serbuk simplisia dapat dilihat pada Lampiran 4, halaman 46.

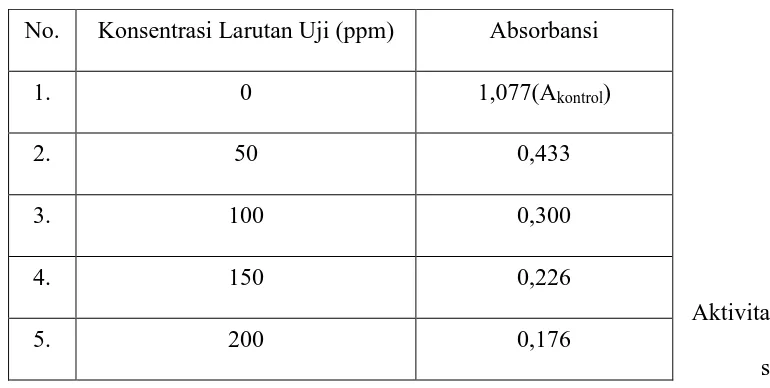

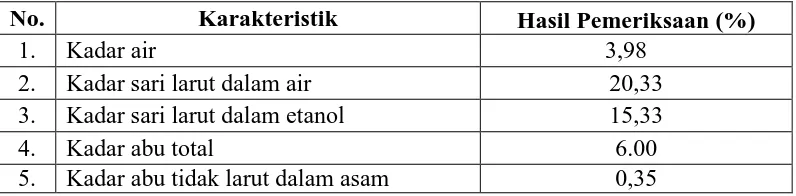

4.2.3 Hasil pemeriksaan karakteristik

perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 6, halaman 48. Monografi dari simplisia

bunga pisang klutuk tidak terdapat dalam buku Materia Medika Indonesia (MMI),

[image:33.595.114.512.191.289.2]sehingga tidak ada acuan untuk menentukan parameter simplisia tersebut.

Tabel 4.1 Hasil pemeriksaan karakteristik simplisia bunga pisang klutuk

No. Karakteristik Hasil Pemeriksaan (%)

1. Kadar air 3,98

2. Kadar sari larut dalam air 20,33

3. Kadar sari larut dalam etanol 15,33

4. Kadar abu total 6.00

5. Kadar abu tidak larut dalam asam 0,35

Monografi simplisia bunga pisang klutuk belum tercantum dalam Materia

Medica Indonesia (MMI), sehingga tidak ada acuan dalam menentukan

parameternya.Tabel 4.1 menunjukkan kadar air pada simplisia bunga pisang

klutuk sebesar 3,98% kadar tersebut memenuhi persyaratan umum yaitu lebih

kecil dari 10%. Kadar air yang lebih besar dari 10% dapat menjadi media

pertumbuhan kapang dan jasad renik lainnya (Depkes, RI., 1995).

Penetapan kadar sari yang larut dalam air menyatakan jumlah zat yang

tersari dalam pelarut air seperti glikosida, gula, gom, protein, enzim, zat warna

dan asam-asam organik, sedangkan penetapan kadar sari yang larut dalam etanol

menyatakan jumlah zat yang tersari dalam pelarut etanol seperti glikosida, steroid

flavonoid, klorofil, saponin, tannin dan yang larut dalam jumlah sedikit yaitu

lemak (Depkes, RI., 1995).

Penetapan kadar abu total dan kadar abu tidak larut asam bertujuan untuk

memberikan jaminan bahwa simplisia tidak mengandung logam berat tertentu

melebihi nilai yang ditetapkan karena dapat berbahaya (toksik) bagi kesehatan.

Penetapan kadar abu total menyatakan jumlah kandungan senyawa anorganik

kadar abu tidak larut dalam asam dilakukan untuk mengetahui kadar senyawa abu

yang tidak larut dalam asam, misalnyasilika. Abu total terbagi dua yaitu abu

fisiologis dan abu non fisiologis. Abu fisiologis adalah abu yang berasal dari

jaringan tumbuhan itu sendiri sedangkan abu non fisiologis adalah sisa setelah

pembakaran yang berasal dari bahan-bahan luar yang terdapat pada permukaan

simplisia (WHO, 1998). Perhitungan pemeriksaan karakteristik serbuk simplisia

bunga pisang klutuk dapat dilihat pada Lampiran 6, halaman 48-50.

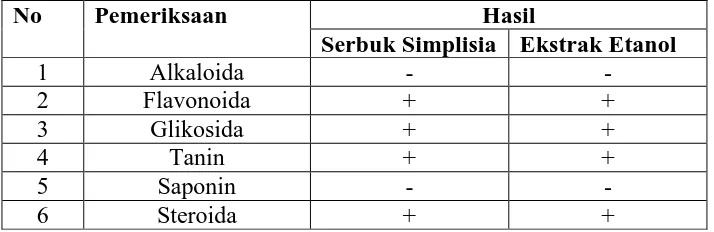

4.3. Hasil Skrining Fitokimia

Hasil skrining fitokimia terhadap serbuk simplisia diperoleh simplisia

tidak mengandung alkaloid, penambahan pereaksi Mayer, Bourchardat maupun

Dragendroff tidak terbentuk endapan, tidak mengandung saponin, busa tidak

terbentuk dengan pengocokan dan penambahan HCL 2N, Mengandung glikosida,

penambahan pereaksi Molish dan asam sulfat pekat membentuk cincin ungu;

mengandung flavonoid, terbentuknya warna merah intensif pada lapisan amil

alkohol; mengandung tanin dengan penambahan FeCl³memberi warna biru atau

kehitaman; mengandung steroid, penambahan pereaksi

Liebermann-Burchadmembentuk warna biru hijau. Hasil skrinning fitokimia simplisia EEBPK

[image:34.595.115.472.633.749.2]dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Hasil skrinning fitokimia simplisia ekstrak etanol bunga pisang klutuk

No Pemeriksaan Hasil

Serbuk Simplisia Ekstrak Etanol

1 Alkaloida - -

2 Flavonoida + +

3 Glikosida + +

4 Tanin + +

5 Saponin - -

Keterangan: (+) Positif : mengandung golongan senyawa (−) Negatif : tidak mengandung golongan senyawa

Hasil Skrining yang dilakukan terhadap serbuk simplisia dan ekstrak

bunga pisang klutukmenunjukkan bahwa bunga pisang klutukmengandung

senyawa metabolit sekunder yaitu glikosida, flavonoid, steroid dan tanin.

Senyawa antioksidan kuat dalam menetralkan radikal bebas adalah senyawa fenol.

Flavonoida dan tannin termasuk dalam golongan senyawa fenol, sehingga dapat

dikatakan bahwa bunga pisang klutuk memiliki potensi antioksidan yang baik.

4.4Hasil Pengujian Aktivitas Antioksidan

Hasil uji aktivitas antioksidan dari ekstrak etanolbunga pisang klutuk

dengan metode pemerangkapan 1,1-diphenyl-2-picrylhidrazyl (DPPH) secara

spektrofotometri visibel.

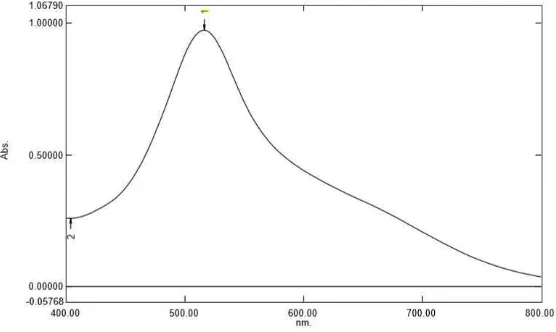

4.4.1 Hasil penentuan panjang gelombang serapan maksimum

Pengukuran serapan maksimum larutan DPPH 40 ppm dalam metanol

dengan menggunakan spektrofotometer UV-Visibel. Data hasil pengukuran dan

[image:35.595.170.448.548.714.2]panjang gelombang maksimum dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1 Kurva serapan maksimum larutan DPPH 40 ppm dalam metanol

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa larutan DPPH dalam metanol

menghasilkan serapan maksimum pada panjang gelombang 516 nm.

Panjanggelombang 516 nm, termasuk dalam kisaran panjang gelombang sinar

tampak (400-750 nm) (Rohman, 2007).

4.4.2. Hasil penentuan operating time larutan DPPH dalam metanol

Penentuan operating time bertujuan untuk mengetahui waktu pengukuran

yang stabil. Waktu operasional ditentukan dengan mengukur hubungan antara

waktu pengukuran dengan absorbansi larutan. Hasil penentuan operating time

diperoleh waktu kerja terbaik pada menit ke 65 setelah penambahan pelarut

etanol. Kurva absorbansi untuk operating time larutan DPPH dalam metanol dapat

dilihat pada Lampiran 7, halaman 51.

4.4.3 Hasil analisis aktivitas antioksidan sampel uji

Aktivitas antioksidan ekstrak etanol bunga pisang klutuk (EEBPK)

diperoleh dari hasil pengukuran absorbansi DPPH pada menit ke-65 dengan

adanya penambahan larutan uji dengan konsentrasi 50 ppm, 100 ppm, 150 ppm

dan 200 ppm yang dibandingkan dengan kontrol DPPH (tanpa penambahan

larutan uji). Pada hasil analisis aktivitas antioksidan dapat dilihat adanya

penurunan nilai absorbansi DPPH yang diberi larutan uji ekstrak etanol bunga

pisang klutuk (EEBPK) dan vitamin C terhadap kontrol pada setiap kenaikan

konsentrasi. Penurunan absorbansi DPPH dan persen pemerangkapan dengan

penambahan ekstrak etanol bunga pisang klutuk dan vitamin C dapat dilihat

Tabel 4.3 Penurunan absorbansi dan persen pemerangkapan DPPH oleh ekstrak

etanol bunga pisang klutuk (EEBPK)

Larutan uji

Konsentra si (ppm)

Absorbansi % Pemerangkapan

I II III I II III

Rata-rata Ekstrak Etanol Bunga Pisang Klutuk

0 1,077 1,059 1,065 0,00 0,00 0,00 0,00 50 0,433 0,411 0,416 59,76 61,21 60,87 60,61 100 0,300 0,309 0,309 72,14 70,81 70,99 71,31 150 0,226 0,226 0,224 78,98 78,60 78,90 78,82 200 0,176 0,174 0,175 83,58 83,53 83,52 83,54

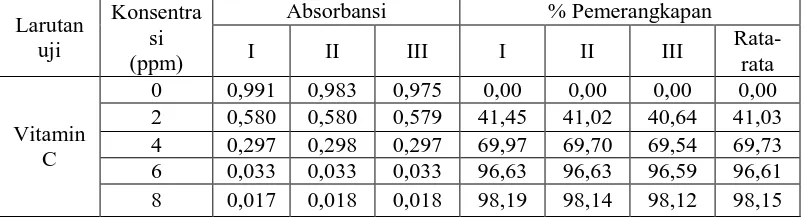

Tabel 4.4 Penurunan absorbansi dan persen pemerangkapan DPPH oleh vitamin

C Larutan uji Konsentra si (ppm)

Absorbansi % Pemerangkapan

I II III I II III

Rata-rata

Vitamin C

0 0,991 0,983 0,975 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,580 0,580 0,579 41,45 41,02 40,64 41,03 4 0,297 0,298 0,297 69,97 69,70 69,54 69,73 6 0,033 0,033 0,033 96,63 96,63 96,59 96,61 8 0,017 0,018 0,018 98,19 98,14 98,12 98,15

Ekstrak etanol bunga pisang klutuk (EEBPK) menunjukkan nilai

penurunan absorbansi DPPH yang lebih kecil dibandingkan vitamin C. Penurunan

nilai absorbansi menunjukkan aktivitas antioksidan yang semakin besar.

Penurunan nilai ini terjadi karena larutan uji memerangkap DPPH dan

pemerangkapan terjadi karena adanya transfer elektron atom hidrogen antioksidan

kepada DPPH. Interaksi ini akan menetralkan radikal bebas DPPH. Semua

elektron pada radikal bebas DPPH menjadi berpasangan ditandai dengan warna

larutan yang berubah dari ungu tua menjadi kuning terang (Molyneux, 2004).

Contoh perhitungan persen pemerangkapan dan nilai IC50 dapat dilihat pada

Lampiran 10, halaman 55-59.Hubungan antara konsentrasi dengan persen

pemerangkapan radikal bebas DPPH oleh Ekstrak etanol bunga pisang klutuk dan

[image:37.595.112.515.302.411.2]Gambar 4.2 Grafik hasil uji aktivitas antioksidan ekstrak etanol

bunga pisang klutuk (EEBPK)

Gambar 4.3Grafik hasil uji aktivitas antioksidan vitamin C 4.4.4 Hasil analisis nilai IC50

Nilai IC50 diperoleh berdasarkan perhitungan persamaan regresi linier yang

diperoleh dengan cara memplot konsentrasi larutan uji dan persen pemerangkapan

DPPH sebagai parameter aktivitas antioksidan, dimana konsentrasi sampel (ppm) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0 50 100 150 200 250

% P em er an gk ap an D PPH Konsentrasi (ppm) 0 20 40 60 80 100 120

0 2 4 6 8 10

sebagai absis (sumbu X) dan nilai % pemerangkapan sebagai ordinat (sumbu Y).

Nilai IC50 (konsentrasi sampel uji yang mampu memerangkap radikal bebas

sebesar 50%) digunakan sebagai parameter untuk menentukan aktivitas

antioksidan sampel uji (Shirwaikar, dkk., 2006).

Hasil persamaan regresi linier dan hasil analisis IC50 yang diperoleh dari

ekstrak etanol bunga pisang klutuk dan vitamin C dapat dilihat pada Tabel 4.5

berikut ini:

Tabel 4.5 Hasil persamaan regresi linier dan hasil analisis IC50 yang diperoleh dari ekstrak etanol bunga pisang klutuk dan vitamin C.

Larutan Uji Persamaan regresi IC50 (ppm)

Ekstrak etanol bunga pisang klutuk Y = 0,37276X + 21,616 76,14

Vitamin C Y = 12,578X + 10,936 3,10

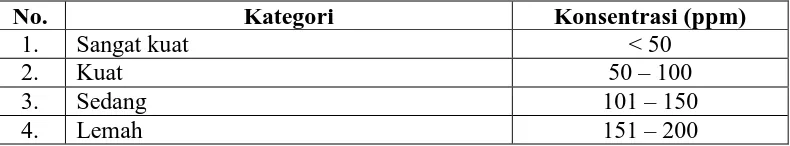

Menurut Fidrianny, dkk.,(2014), kategori kekuatan aktivitas antioksidan

[image:39.595.115.510.315.377.2]berdasarkan nilai IC50 dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6 Kategori nilai IC50 sebagai antioksidan

No. Kategori Konsentrasi (ppm)

1. Sangat kuat < 50

2. Kuat 50 – 100

3. Sedang 101 – 150

4. Lemah 151 – 200

Hasil analisis nilai IC50 pada tablel 4.6 menunjukkan bahwa ekstrak etanol

bunga pisang klutuk memiliki aktivitas antioksidan yang baik yakni dalam

kategori kuat dengan nilai IC50 76,14 ppm, sedangkan vitamin C dalam kategori

sangat kuat dengan nilai IC50 3,10 ppm. Nilai ekstrak etanol bunga pisang klutuk

(EEBPK) tidak termasuk dalam rentang kategori yang sama dengan vitamin C. hal

ini karena vitamin C merupakan senyawa murni sedangkan ekstrak etanol bunga

[image:39.595.116.511.472.545.2]BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan:

a. Hasil karakterisasi simplisia bunga pisang klutuk diperoleh kadar air 3,98 %,

kadar sari larut air 20,33%, kadar sari larut etanol 15,33 %, kadar abu total

6,00%, dan kadar abu tidak larut asam 0,35%.

b. Hasil skrining fitokimia simplisia bunga pisang klutuk menunjukkan adanya

senyawa kimia golongan flavonoid, glikosida, steroid, dan tanin.

c. Hasil analisis nilai IC50 diperoleh nilai IC50 Ekstrak etanol bunga pisang klutuk

menunjukkan aktivitas antioksidan kategori kuat dan vitamin C kategori sangat

kuat..

5.2 Saran

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan uji aktivitas

antioksidan dengan metode dan pelarut yang lain maupun uji aktivitas biologi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian Tumbuhan 2.1.1 Habitat

Tumbuhan pisang klutuk merupakan tumbuhan yang mudah diperoleh

dapat tumbuh dimana saja, biasanya sebagai tanaman liar atau dibudidayakan.

Pisang yang umum dibudidayakan sekarang yaituMusa balbisiana BB dan Musa

acuminatacolla yang banyak memiliki keanekaragaman di Indonesia, Malaysia

dan Papua Nugini (Anonim, 2015). Tumbuhan pisang klutuksebaiknya ditanam di

dataran rendah, ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut (Prahasta, 2009).

2.1.2 Morfologi tumbuhan

Tumbuhan pisang klutuk memiliki ciri-ciri yaitu tumbuhan semak,

berumpun, tinggi tanaman kurang lebih 3 meter dengan lingkar batang 60-70 cm,

memiliki batang semu, berpelepah, berwarna hijau, memiliki daun tunggal yang

panjangnya 60-200 cm, bentuk lansetmemanjang, Tandan buah mencapai panjang

80-100 cm. Bunga pisang klutuk berbentuk lonjong dengan ujung meruncing,

panjang bunga pisang klutuk 40-55 cm, lebar 10-15 cm.memiliki daun pelindung

berwarna ungu kemerahan, mahkota bunga berwarna putih kekuningan (Anonim,

2015). Menurut I Wayan Mudita (2012), akhir pertumbuhan vegetatif, batang

pisang akan menghasilkan pertumbuhan memanjang untuk membentuk rangkaian

bunga yang terdiri atas beberapa baris bunga, masing-masing ditutupi dengan

pisang juga termasuk dalam golongan bunga majemuk dengan karangan bunga

berbentuk bulir (Spica) yang diselubungi.Bagian sphata adalah bagian dari bunga

yang paling sering dimanfaatkan sebagai obat (Wardhany, 2014).

2.1.3 Sistematika tumbuhan

Menurut Prahasta (2009), sistematika dari tumbuhan pisang klutuk adalah

sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatopyta

Subdivisi : Angiospermae

Kelas : Monocotyledonae

Bangsa : Zingiberales

Suku : Musaceae

Marga : Musa

Species : Musa balbisiana BB

2.1.4 Nama daerah

Gedang (Jawa), Cau (Sunda), Biu (Bali), Puti (Lampung), Wusak lambi, Lutu

(Gorontalo), Kulo (Ambon), Uki (Timor).

2.1.5 Nama asing

Banana (Inggris, Jepang) Tsiu, Cha (Cina), Pisyanga, Kila (India), Klue

(Thailand), Pyaw, Nget (Burma).

2.1.6 Kandungan kimia dan kegunaan

Bagian tumbuhan yang digunakan sebagai obat adalah bunga. Bunga yang

diambil yaitu bunga setelah pisang terbentuk. Bunga mengandung senyawa kimia

seperti Flavonoida dan tannin yang dapat berpotensi sebagai antioksidan.

stroke, hipertensi, diare, diabetes, dan mencegah kanker (Wardhany, 2014).

2.2 Ekstraksi

Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan kandungan senyawa kimia dari

jaringan tumbuhan maupun hewan dengan pelarut yang sesuai. Sebelum

ekstraksidilakukan biasanya bahan dikeringkan terlebih dahulu kemudian

dihaluskan pada derajat kehalusan tertentu (Harborne, 1996).

Tujuan utama dari ekstraksi adalah untuk mendapatkan atau memisahkan

sebanyak mungkin zat-zat yang memiliki khasiat pengobatan yang terdapat dalam

simplisia tersebut (Depkes, RI., 2000).

Hasil ekstraksi disebut ekstrak, yaitu sediaan kental atau cair yang

diperoleh dengan cara mengekstraksi zat aktif dengan pelarut yang sesuai

kemudian menguapkan semua atau hampir semua pelarut yang digunakan pada

ekstraksi (Depkes, RI., 1995).

Menurut Depkes, RI (2000), ada beberapa metode ekstraksi yang sering

digunakan yaitu:

2.2.1 Cara dingin

a. Maserasi

Maserasi adalah penyarian simplisia dengan cara perendaman

menggunakan pelarut disertai sesekali pengadukan pada temperatur kamar.

Maserasi yang dilakukan pengadukan secara terus menerus disebut maserasi

kinetik sedangkan yang dilakukan penambahan ulang pelarut setelah dilakukan

penyaringan terhadap maserat pertama dan seterusnya disebut remaserasi. Metode

maserasi digunakan untuk menyari simplisia yang mengandung komponen kimia

yang mudah larut dalam cairan penyari.

Perkolasi adalah proses penyarian simplisia menggunakan alat perkolator

dengan pelarut yang selalu baru sampai terjadi penyarian sempurna yang

umumnya dilakukan pada temperatur kamar.Proses perkolasi terdiri dari tahap

pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya

(penetesan/penampungan perkolat) terus menerus sampai diperoleh ekstrak.

Keuntungan proses perkolasi adalah proses penyarian sempurna.

2.2.2 Cara panas

a. Refluks

Refluks adalah proses penyarian simplisia pada temperatur titik didihnya

menggunakan alat dengan pendingin balik dalam waktu tertentu dimana pelarut

akan terkondensasi menuju pendingin dan kembali ke labu.

b. Sokletasi

Sokletasi adalah proses penyarian menggunakan pelarut yang selalu baru,

dilakukan dengan menggunakan alat khusus (soklet) dimana pelarut akan

terkondensasi dari labu menuju pendingin, kemudian jatuh membasahi sampel.

c. Digestiasi

Digestiasi adalah proses penyarian dengan pengadukan kontinu pada

temperatur lebih tinggi dari temperatur kamar, yaitu secara umum dilakukan pada

temperatur 40-500C.

d. Infundasi

Infundasi adalah proses penyarian dengan menggunakan pelarut air pada

temperatur 900C selama 15 menit.

e. Dekoktasi

Dekoktasi adalah proses penyarian dengan menggunakan pelarut air pada

2.3 Radikal bebas

Radikal bebas adalah setiap molekul yang mengandung satu atau lebih

elektron yang tidak berpasangan. Radikal bebas sangat reaktif dan dengan mudah

menjurus ke reaksi yang tidak terkontrol menghasilkan ikatan silang pada DNA,

protein, lipida atau kerusakan oksidatif pada gugus fungsional yang penting pada

biomolekul. Perubahan ini akan menyebabkan proses penuaan. Radikal bebas juga

terlibat dan berperan dalam patologi penyakit degeneratif, yakni kanker,

aterosklerosis, rematik, jantung koroner, katarak(Silalahi, 2006).

Radikal bebas ini antara lain radikal superoksida, hidroksil, peroksil,

alkoksil, hidroperoksil, nitrit oksida, nitrogen dioksida, lipid peroksil dan

kelompok non-radikal yang kurang reaktif namun masih tergolong radikal bebas

seperti hidrogen peroksida, asam hipoklorit, oksigen singlet, peroksinitrat, asam

nitrit, dinitrogen trioksida dan lipid peroksida (Sen, dkk., 2010). Berdasarkan

sumbernya jenis radikal bebas dalam tubuh ada dua macam yaitu:

1. Radikal Bebas Endogen

Merupakan bentuk radikal bebas yang berasal dari dalam tubuh yaitu:

a. Oksidasi Enzimatik

Radikal bebas ini dihasilkan oleh enzim, misalnya pada proses sintesis

prostaglandin, oksidasi aldehida, oksidasi xantin, oksidasi asam amino.

b. Autoksidasi

Radikal bebas yang berasal dari proses metabolisme aerobik, misalnya pada

hemoglobin, katekolamin.

c. Respiratory Burst

2. Radikal Bebas Eksogen

Merupakan bentuk radikal bebas yang berasal dari luar tubuh yaitu:

a. Asap Rokok

Asap rokok mengandung epoksida, aldehida, peroksida, dan radikal bebas

lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan pada alveoli di paru- paru.

b. Polusi Udara.

Polusi udara yang berasal dari asap pabrik, asap kenderaan bermotor dan debu

merupakan bentuk radikal bebas yang dapat mengganggu metabolisme tubuh.

c. Radiasi Ultraviolet

Pancaran sinar matahari yang mengandung ultraviolet merupakan sumber

radikal bebas yang masuk melalui kulit (Irmawati, 2014).

Menurut Kumalaningsih (2006), radikal bebas terbentuk dari 3 tahapan reaksi

berantai berikut:

a. Tahap Inisiasi yaitu tahap awal terbentuknya radikal bebas.

b. Tahap Propagasi, yaitu tahap perpanjangan radikal berantai, terjadi reaksi

antara radikal bebas dengan senyawa lain dan menghasilkan radikal baru.

c. Tahap Terminasi, yaitu tahap akhir, terjadi pengikatan suatu radikal bebas

dengan radikal bebas yang lain sehingga membentuk senyawa non-radikal

yang biasanya kurang reaktif dari radikal induknya.

Reaktivitas radikal bebas merupakan upaya untuk mencari pasangan

elektron. Sebagai dampak kerja radikal bebas tersebut, akan terbentuk radikal

bebas baru yang berasal dari atom atau molekul yang elektronnya diambil untuk

Meningkatnya jumlah radikal bebas dalam tubuh yang dikenal sebagai

kondisi stress oksidatif, akan memulai oksidasi asam lemak tidak jenuh, protein,

DNA, dan sterol didalam tubuh. Meningkatnya jumlah protein teroksidasi, DNA

teroksidasi, sterol teroksidasi dan lipid teroksidasi, seiring dengan bertambahnya

umur, mendukung hipotesis bahwa ROS dan radikal bebas tersangkut dalam

proses penuaan. Konsumsi sayuran dan buah-buahan yang kaya akan nutraceutical

antioksidatif berhubungan dengan status keseimbangan antara radikal bebas dan

antioksidan, yang membantu meminimumkan stress oksidatif dalam tubuh

(Muchtadi, 2013).

Radikal bebas dapat merusak membran sel, kemudian merusak komponen

sel termasuk inti sel dan berakibat mati nya sel. Proses ini akan berlangsung terus

menerus dalam tubuhsehingga menimbulkan penyakit, Reaktivitas radikal bebas

ini dapat diredam oleh antioksidan (Winarsi, 2007).

2.4 Antioksidan

Antioksidan adalah molekul yang dapat menetralkan radikal bebas dengan

cara menerima atau mendonorkan satu elektron sehingga radikal bebas menjadi

tidak reaktif dan stabil (Muchtadi, 2013). Antioksidan atau reduktor berfungsi

untuk mencegah terjadinya oksidasi atau menetralkan senyawa yang telah

teroksidasi, dengan cara menyumbangkan hidrogen atau elektron. Antioksidan

pangan adalah suatu zat dalam makanan yang menghambat akibat buruk dari efek

senyawa oksigen reaktif, senyawa nitrogen reaktif dalam fungsi fisiologis normal

pada manusia. Antioksidan dalam makanan dapat berperan dalam pencegahan

berbagai penyakit meliputi penyakit kardiovaskular, kanker dan penyakit yang

Menurut Kumalaningsih (2006) dan Winarsi (2007), antioksidan dapat

dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan fungsinya, yaitu:

a. Antioksidan primer

Antioksidan primer adalah antioksidan yang berfungsi untuk mencegah

terbentuknya radikal bebas baru atau mengubah radikal bebas yang telah

terbentuk menjadi molekul yang kurang reaktif. Antioksidan ini berupa enzim

yang diproduksi oleh tubuh, meliputi: SOD (superoksida dismutase), CAT

(katalase) dan GSH-Px (glutation peroksidase). Enzim SOD berperan dalam

mengubah radikal superoksida (O2•‾) menjadi hidrogen peroksida (H2O2), enzim

CAT dan GSH-Px akan mengubah hidrogen peroksida (H2O2) menjadi air (H2O).

b. Antioksidan sekunder

Antioksidan ini adalah senyawa fenol yang berfungsi untuk menangkap radikal

bebas dan menghentikan reaksi berantai.Antioksidan sekunder disebut juga

sebagai antioksidan preventif, dimana pembentukan senyawa oksigen reaktif

dihambat dengan cara pengkelatan metal. antioksidan ini meliputi:

- Antioksidan golongan vitamin, contoh: vitamin A, C, E.

- Antioksidan alamiah, contoh: flavonoid, katekin, karotenoid, β-karoten.

- Antioksidan sintetik, contoh: BHA (butylated hydroxyl anisole), BHT

(butylated hydroxyrotoluene), PG (propyl gallate).

c. Antioksidan tersier.

Antioksidan tersier merupakan senyawa yang dapat memperbaiki sel-sel

jaringan yang rusak akibat radikal bebas. Senyawa yang termasuk dalam jenis ini

adalah jenis enzim misalnya metionin sulfoksidan reduktase yang mampu

memperbaiki DNA dalam inti sel. Enzim ini sangat bermanfaat untuk perbaikan

2.4.1 Vitamin C

Vitamin C atau asam askorbat mempunyai berat molekul 176,13 dengan

rumus molekul C6H8O6. Pemerian vitamin C adalah hablur atau serbuk berwarna

putih atau agak kekuningan. Pengaruh cahaya lambat laun menyebabkan berwarna

gelap, dalam keadaan kering stabil di udara namun dalam larutan cepat teroksidasi

Vitamin C mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, praktis tidak

larut dalam kloroform, dalam eter dan dalam benzen (Depkes, RI., 1979).

Rumus bangun vitamin C dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1 Rumus vitamin C

Vitamin C (asam ascorbat) merupakan suatu antioksidan penting yang

larut dalam air. Vitamin C secara efektif menangkap radikal-radikal seperti

peroksil dan oksigen singlet, dan juga berperan dalam regenerasi vitamin E.

Vitamin C dapat melindungi membran biologis dan LDL dari kerusakan oksidatif

(Silalahi, 2006).Vitamin C mampu bereaksi dengan radikal bebas dan

mengubahnya menjadi radikal ascorbil yang kurang reaktif, kemudian membentuk

asam monodehidroaskorbat atau asam dehidroaskorbat. Bentuk tereduksi ini dapat

diubah kembali menjadi asam askorbat oleh enzim monodehidroaskorbat

reduktase dan dehidroaskorbat reduktase (Packer, 2002).Vitamin C dapat

mencegah timbulnya penyakit kanker, penyakit jantung, dan influenza. Pemberian

2.4.2 Flavonoid

Flavonoid adalah suatu senyawa polifenol. Polifenol sangat tersebar di

alam, dan dilaporkan lebih dari 8000 struktur polifenol tanaman telah

diidentifikasi (Muchtadi, 2013). Senyawa flavonoid mengandung 15 atom karbon

dalam inti dasarnya, terdiri dari dua cincin benzene yang dihubungkan menjadi

satu oleh rantai linier yang terdiri dari 3 atom karbon, tersusun dalam konfigurasi.

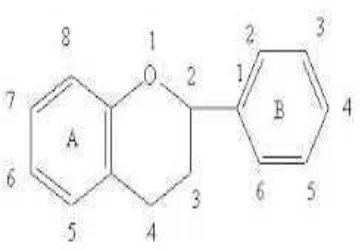

[image:50.595.240.420.322.447.2]Menurut Robinson (1995) Rumus bangun turunan flavonoid dapat dilihat pada

Gambar 2.2 berikut:

Gambar 2.2 Rumus flavonoid

Umumnya senyawa flavonoid dalam tumbuhan terikat dengan gula yang

disebut dengan glikosida sehingga untuk menganalisis flavonoid, lebih baik

ekstrak tumbuhan dihidrolisis terlebih dahulu untuk memecah ikatan gula dengan

aglikon. Flavonoida berkhasiat sebagai antioksidan, antibakteri dan antiinflamasi

(Harborne, 1996).

Senyawa flavonoid berperan sebagai penangkap radikal bebas karena

mengandung gugus hidroksil dan bersifat reduktor, dan dapat bertindak sebagai

donor hidrogen terhadap radikal bebas. senyawa flavonoid seperti quarsetin,

morin, mirisetin, kaemferol, asam tanat, dan asam elegat merupakan antioksidan

2.4.3 Vitamin E

Vitamin E atau tokoferol berupa minyak kental jernih, warna kuning atau

kuning kehijauan, dengan rumus kimia C29H50O2 dan bobot molekul 430,71.

Vitamin E tidak larut dalam air, larut dalam etanol, dalam minyak nabati, sangat

mudah larut dalam kloroform (Depkes, RI., 1995).Rumus bangun vitamin E dapat

dilihat pada Gambar 2.3 berikut:

Gambar 2.3 Rumus vitamin E

Fungsi terpenting vitamin E adalah sebagai antioksidan, adapun fungsi lain yaitu

menstimulasi respon imunologi. Vitamin E bekerja sebagai antioksidan karena

vitamin E mudah teroksidasi, dengan demikian dapat melindungi senyawa lain

dari oksidasi (Silalahi, 2006). Vitamin E berfungsi sebagai donor hidrogen yang

mampu mengubah radikal peroksil menjadi radikal tokoferol yang kurang reaktif

sehingga tidak mampu merusak rantai asam lemak (Winarsi, 2007).

Vitamin E dapat mencegah serangan jantung, penyumbatan pembuluh

darah perifer, dan stroke. Selain menghambat oksidasi kolesterol LDL vitamin E

juga memperlambat agregasi alamiah. Sebagai antikanker vitamin E akan

meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menghambat pertumbuhan sel kanker.

Khasiat lain adalah menunda terjadinya katarak, memperlambat kemunduran

fungsi otak, dan berkhasiat pada kesuburan. Vitamin E juga berperan mengatasi

2.5 Spektrofotometer UV-Visibel

Prinsip kerja Spektrofotometer UV-Visibel adalah sinar/cahaya dilewatkan

melalui sebuah wadah (kuvet) yang berisi larutan. Dimana akan menghasilkan

spektrum. Alat ini menggunakan hukum Lamber Beer sebagai acuan.

Spektrofotometer UV-Visibel terdiri dari sumber sinar monokromator, tempat sel

untuk zat yang diperiksa, detektor, penguat arus dan alat ukur atau pencatat.

Panjang gelombang untuk sinar ultraviolet antara 200-400 nm sedangkan panjang

gelombang untuk sinar tampak antara 400-800 nm (Rohman, 2007)

Spektrofotometer UV-Visibel pada umumnya digunakan untuk:

1. Menentukan jenis kromofor, ikatan rangkap yang terkonjugasi dan auksokrom

dari suatu senyawa organik

2. Menjelaskan informasi dari struktur berdasarkan panjang gelombang

maksimum suatu senyawa

3. Menganalisis senyawa organik secara kuantitatif.

Berdasarkan aspek kuantitatif, suatu berkas radiasi dikenakan pada

cuplikan (larutan sampel) dan intensitas sinar radiasi yang diteruskan diukur

besarnya. Radiasi yang diserap oleh cuplikan kemudian ditentukan dengan

membandingkan intensitas sinar yang diteruskan dengan intensitas sinar yang

diserap (Rohman, 2007).

2.6 Metode Pemerangkapan Radikal Bebas DPPH

DPPH pertama kali ditemukan pada tahun 1922 oleh Goldschmidt dan

Renn. DPPH bersifat tidak larut dalam air, memberikan serapan maksimum pada

panjang gelombang 516 nm, berwarna ungu pekat seperti KMnO4, warna ini akan

1,1-diphenyl-2-picrylhydrazine (DPPH-H) (Ionita, 2005). Metode pemerangkapan

radikal bebas DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil) merupakan metode yang

sederhana untuk mengukur kemampuan berbagai senyawa dalam memerangkap

radikal bebas serta untuk mengevaluasi aktivitas antioksidan pada bahan makanan

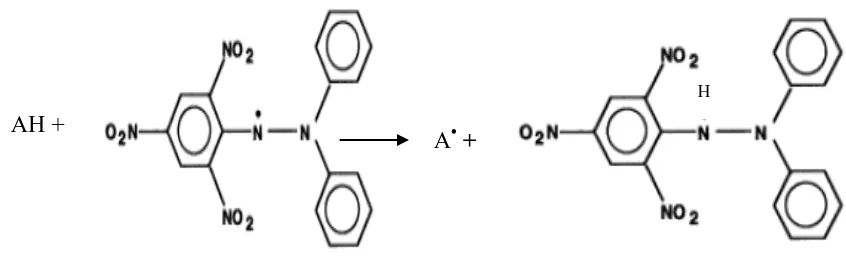

[image:53.595.213.382.222.322.2](Marinova dan Batchvarov, 2011).Rumus bangun DPPH dapat dilihat pada

Gambar 2.4 berikut:

Gambar 2.4 Rumus DPPH

DPPH merupakan radikal bebas yang stabil pada suhu kamar. Prinsip

metode pemerangkapan radikal bebas DPPH, yaitu elektron ganjil pada molekul

DPPH memberikan serapan maksimum pada panjang gelombang 516 nm.

Interaksi antioksidan dengan DPPH akan menetralkan karakter radikal bebas dari

DPPH (Molyneux, 2004). Warna ungu larutan DPPH akan berubah menjadi

kuning lemah apabila elektron ganjil tersebut berpasangan dengan atom hidrogen

yang dari senyawa antioksidan (Prakash, 2001).

[image:53.595.108.531.597.730.2]Mekanisme reaksi antioksidan dengan radikal bebas DPPH dapat dilihat pada

Gambar 2.5 berikut:

Gambar 2.5 Mekanisme reaksi antioksidan dengan radikal bebas DPPH

AH +

A• +

Parameter yang dipakai untuk menunjukkan aktivitas antioksidan adalah

harga konsentrasi efisien atau Efficient Concentration (EC50) atau Inhibitory

Concentration (IC50) yaitu konsentrasi suatu zat antioksidan yang dapat

menyebabkan 50% DPPH kehilangan karakter radikal atau konsentrasi suatu zat

antioksidan yang memberikan persen peredaman sebesar 50% (Molyneux, 2004).

2.6.1 Pelarut DPPH

Metode DPPH akan memberikan hasil yang baik dengan menggunakan pelarut

metanol atau etanol karena kedua pelarut ini tidak mempengaruhi dalam reaksi

antarasampel uji antioksidan dengan radikal bebas DPPH (Molyneux, 2004).

2.6.2 Pengukuran panjang gelombang

Panjang gelombang yang digunakan untuk analisis kuantitatif adalah

panjang gelombang yang mempunyai absorbansi maksimal (Gandjar dan Abdul,

2007). Panjang gelombang maksimum (ʎmaks) yang digunakan dalam pengukuran

sampel uji pada metode pemerangkapan radikal bebas DPPH sangat

bervariasi.Menurut beberapa literatur, panjang gelombang maksimum untuk

DPPH antara lain 515-520 nm (Molyneux, 2004)

2.6.3 Waktu pengukuran

Waktu pengukuran atau waktu kerja (operating time) bertujuan untuk

mengetahui waktu yang tepat dalam melakukan pengukuran, yakni saat sampel

telah mencapai kesetimbangan sehingga dalam kondisi stabil. Waktu pengukuran

yang digunakan dalam beberapa penelitian sangatlah bervariasi, yaitu 1-240

menit. Waktu pengukuran yang paling banyak direkomendasikan adalah 60 menit.

Kecepatan reaksi dipengaruhi oleh sifat dari aktivitas antioksidan yang terdapat di

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, dunia kesehatan banyak membahas tentang radikal bebas dan

antioksidan. Hal ini terjadi karena sebagian besar penyakit terjadi karena adanya

reaksi oksidasi yang berlebihan di dalam tubuh. Reaksi ini mencetuskan

terbentuknya radikal bebas yang sangat aktif (Winarsi, 2007).Radikal bebas

adalah molekul atau atom yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak

berpasangan pada orbital terluarnya, bersifat sangat reaktif dan tidak stabil

(Muchtadi, 2013). Radikal bebas akan bereaksi dengan molekul disekitarnya

untuk memperoleh pasangan elektron dalam mencapai kestabilan dan dapat

mengubah suatu molekul menjadi radikal. Reaktivitas radikal bebas ini dikenal

sebagai oksidasi (Youngson, 2005).Radikal bebas terbentuk karena proses

oksidasi yang dapat merusak struktur dan fungsi sel serta diyakini sebagai pemicu

berbagai penyakit degeneratif seperti kanker, penyakit kardiovaskular, gangguan

penglihatan, penyakit saluran pernapasan dan lain-lain (Silalahi, 2006).Sumber

radikal bebas, banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, beberapa

diantaranya yaitu asap (dari rokok, pabrik dan kendaraan bermotor), air yang

tercemar logam berat, makanan berpengawet serta paparan sinar matahari berlebih

(Kumalaningsih, 2006). Radikal bebas ini tidak dapat dihindari namun dapat

dihambat dengan adanya antioksidan (Youngson, 2005).

Antioksidanmerupakan senyawa yang mampu meredam atau menghambat

aktivitas senyawa oksidan dalam tubuh dengan cara mendonorkan elektronnya.

dari dalam tubuh seperti enzim-enzim peroksidase, katalase dan glutation

seringkali kurang akibat pengaruh lingkungan dan diet yang buruk. Kondisi ini

menjadikan senyawa antioksidan yang diperoleh dari luar tubuh sangat

dibutuhkan (Winarsi, 2007).Sumber antioksidan dari luar tubuh dapat berupa

antioksidan alami maupun antioksidan sintetik. Penggunanan antioksidan sintetik

mulai dibatasi karena dari hasil penelitian dilaporkan bahwa antioksidan sintetik

seperti BHT (butyl hydroxytoluena) ternyata dapat meracuni hewan percobaan dan

bersifat karsinogenik sehingga industri makanan dan obat-obatan mulai

mengembangkan dan mencari sumber-sumber antioksidan alami yang baru

(Takashi dan Takayumi, 1997).Antioksidan alami banyak ditemukan dalam

tumbuh-tumbuhan. Senyawa antioksidan alami pada tumbuhan umumnya adalah

senyawa fenolik atau polifenolik, dapat berupa golongan flavonoid, tokoferol,

kumarin dan asam-asam organik polifenol (Kumalaningsih,2006).

Salah satu tumbuhan yang mengandung antioksidan adalah bunga pisang

klutuk (Musa balbisiana BB) dari suku Musaceae, tumbuhan ini mudah tumbuh

dan mudah diperoleh, akan tetapi belum digunakan secara optimal oleh

masyarakat.Bunga pisang klutuk berwarna merah keunguan, variasi warna pada

bunga pisang klutuk berhubungan dengan keberadaan senyawa flavonoida