ABSTRAK

KOMBINASI VERMIKULIT DAN PASIR SEBAGAI MEDIA UNTUK MEMRODUKSI FUNGI MIKORIZA ARBUSKULAR

PADA TANAMAN INANG JAGUNG (Zea mays L.) DAN KUDZU (Pueraria javanica Benth.)

Oleh Lugito

Produksi mikoriza sangat dipengaruhi oleh tanaman inang dan media tanam yang digunakan. Sehingga, diperlukan adanya penentuan kombinasi media tanam serta jenis tanaman inang yang digunakan agar mikoriza dapat berkembang dengan baik dan selanjutnya produksi spora juga dapat meningkat.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menentukan jenis tanaman inang yang terbaik dalam memroduksi FMA, (2) Menentukan media yang paling sesuai untuk memroduksi FMA, (3) Mengetahui apakah jenis tanaman inang menentukan

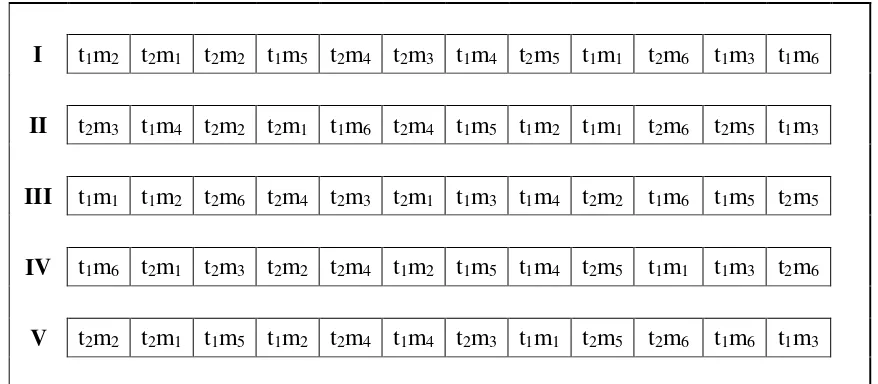

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Kaca dan Laboratorium Produksi Perkebunan Fakultas Pertanian, Universitas Lampung pada Bulan Desember 2014 sampai Maret 2015. Penelitian ini diterapkan dalam rancangan perlakuan faktorial (2x6) dengan 5 ulangan. Faktor pertama adalah jenis tanaman inang (T) yaitu jagung (Zea mays L.) (t1) dan kudzu (Pueraria javanica) (t2). Sedangkan faktor kedua adalah kombinasi media tanam yaitu vermikulit dan pasir (M) dengan menggunakan perbandingan volume yaitu : 0% pasir dan 100% vermikulit (m1), 20% pasir dan 80% vermikulit (m2), 40% pasir dan 60% vermikulit (m3), 60% pasir dan 40% vermikulit (m4), 80% pasir dan 20% vermikulit (m5) serta 100% pasir dan 0% (m6) vermikulit. Setiap satuan percobaan diterapkan pada petak percobaan menurut Rancangan Kelompok Teracak Sempurna (RKTS). Kehomogenan ragam antarperlakuan diuji dengan uji Bartlett dan kemenambahan model diuji dengan uji Tukey, pemisahan nilai tengah dilakukan dengan menggunakan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 5%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman inang yang paling baik digunakan dalam memroduksi FMA adalah tanaman inang jagung sedangkan media tanam yang paling sesuai untuk memroduksi FMA adalah 100% vermikulit dan campuran 20% pasir dan 80% vermikulit. Jenis tanaman inang tidak menentukan media tanam yang terbaik dalam memroduksi FMA. Produksi FMA tertinggi terdapat pada media 100% vermikulit (m1) dan campuran 20% pasir dan 80% vermikulit (m2) yaitu sebanyak 285 spora/25 ml media dan 211 spora/25 ml media.

KOMBINASI VERMIKULIT DAN PASIR SEBAGAI MEDIA UNTUK MEMRODUKSI FUNGI MIKORIZA ARBUSKULAR

PADA TANAMAN INANG JAGUNG (Zea mays L.) DAN KUDZU (Pueraria javanica Benth.)

Oleh LUGITO

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA PERTANIAN

Pada

Jurusan Agroteknologi

Fakultas Pertanian Universitas Lampung

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandarjaya pada tanggal 28 Maret 1993, putra ke 6 dari 6 bersaudara dari pasangan Bapak Sujilo (Rahimahullah) dan Ibu Haryanti.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak – Kanak Pertiwi Bandarjaya pada tahun 1999, Sekolah Dasar Negeri 3 Bandarjaya pada tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Terbanggi Besar pada tahun 2008, dan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seputih Agung pada tahun 2011. Pada tahun yang sama, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas

Lampung melalui Jalur Penerimaan Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruaan Tinggi Negeri (SNMPTN) Undangan Bidik Misi.

Mahasiswa) Fakultas Pertanian pada tahun 2012-2014. Penulis juga menjadi Tutor BBQ Fakultas Pertanian. Pada tahun 2013/2014 penulis juga aktif di organisasi internal kampus yaitu di UKMF FOSI FP dan UKMU Birohmah. Pada tahun akademik 2014/2015 penulis aktif di MITI-KM(Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia Klaster Mahasiswa) dan IMMPERTI BPW II Sumbagsel (Ikatan

Wahai orang – orang yang beriman! Jika kamu menolong agama ALLAH, niscaya Dia akan menolong mu dan meneguhkan kedudukan mu”

(QS. Muhammad [47]:7)

“Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan

berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan ALLAH. Yang demikian itu adalah

lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”

(QS. AT – Taubah [9]: 41)

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar

baginya, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya”

Teruntuk:

SANWACANA

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis sanjung agungkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang selalu istiqomah dalam mensyiarkan ajaran Islam sampai akhir hayatnya. Dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Ir. Maria Viva Rini, M.Agr.Sc., Ph.D., selaku pembimbing pertama, atas segala bimbingan, saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Agroteknologi Universitas Lampung.

2. Bapak Ir. M. A. Syamsul Arif, M.Sc., Ph.D., selaku pembimbing kedua atas saran dan kritik yang membangun selama penulis melakukan penulisan skripsi. 3. Bapak Dr. Ir. Agus Karyanto, M.Sc., selaku penguji atas segala saran dan nasehat

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

4. Bapak Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S., selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Agustiansyah, S.P., M.Si., selaku dosen pemimbing akademik atas segala bimbingan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Agroteknologi Universitas Lampung.

7. Kak Robi Maryadi, Kak Solikhin, Kak Yusman Zamzani dan Bapak Suprihatin Ali, S.Sos, M.Si selaku murobbi atas nasehat, arahan, kritikan dan materi – materi yang telah diberikan pada penulis.

8. Kedua Orang tua, kakak dan adik penulis tercinta, terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan dan perhatian mereka selama ini.

9. Sahabat-sahabat terbaik “The Great Team of 1415” yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu mendukung penulis agar selalu semangat.

10. Teman-teman dan Teknisi Laboratorium : Mba Anggun Dewi P.S, S.P., Mba Reta R, S.P. dan Mba Nofri, S.P., Rahmad Saputra, Lita Andryyani, Usnaqul Efriyani, Anggun Fiolita, Desna Herawati dan Mei Faria atas kebersamaan, dukungan dan bantuan kepada penulis selama penelitian.

11. Keluarga Besar Agroteknologi Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 atas bantuan dan kebersamaannya.

12. Keluarga besar UKMF FOSI FP 2012/2013 dan 2013/2014 dan Birohmah Unila 2014/2015 serta MITI-KM 2014/2015 yang selalu mengingatkan penulis agar selalu mendekatkan diri pada Allah SWT.

13. Pihak – pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas segala bantuan dan dukungan selama penyelesain skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bandar Lampung, 26 Oktober 2015

Penulis

Lugito

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

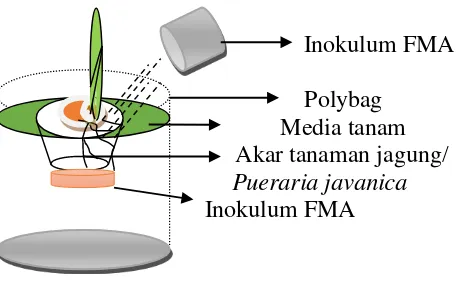

1. Struktur hifa eksternal dalam tanah ……… 6 2. Penetrasi FMA pada sel tanaman ……… 18 3. Cara inokulasi spora FMA dan penanaman

tanaman inang ………. 26

4. Tata letak tanaman dan media tanam

(vermikulit dan pasir) di rumah kaca ……….. 27

5. Spora FMA yang diproduksi di dalam akar tanaman (jenis Glomus sp.) 41 6. Infeksi akar yang di dominasi oleh munculnya berbagai

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

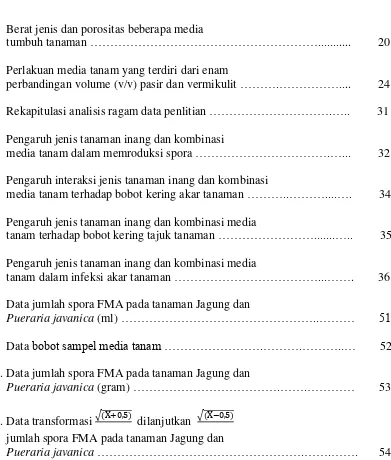

1. Berat jenis dan porositas beberapa media

tumbuh tanaman ………... 20

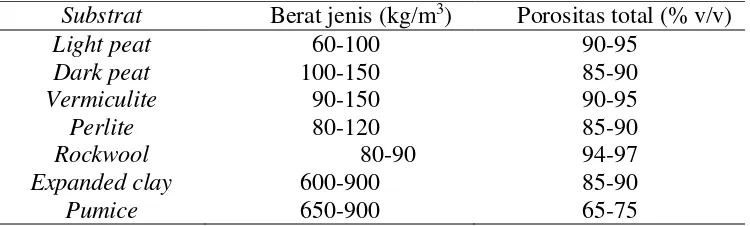

2. Perlakuan media tanam yang terdiri dari enam

perbandingan volume (v/v) pasir dan vermikulit ……….……….... 24

3. Rekapitulasi analisis ragam data penlitian ……….….. 31 4. Pengaruh jenis tanaman inang dan kombinasi

media tanam dalam memroduksi spora ……….…... 32 5. Pengaruh interaksi jenis tanaman inang dan kombinasi

media tanam terhadap bobot kering akar tanaman ………..………....…. 34 6. Pengaruh jenis tanaman inang dan kombinasi media

tanam terhadap bobot kering tajuk tanaman ………...….. 35 7. Pengaruh jenis tanaman inang dan kombinasi media

tanam dalam infeksi akar tanaman ………...……. 36 8. Data jumlah spora FMA pada tanaman Jagung dan

Pueraria javanica (ml) ………..……… 51 9. Data bobot sampel media tanam ……….……….………..… 52 10.Data jumlah spora FMA pada tanaman Jagung dan

Pueraria javanica (gram) ……….…….………… 53

11.Data transformasi √ X+0,5 dilanjutkan √ X−0,5 jumlah spora FMA pada tanaman Jagung dan

12.Analisis ragam jumlah spora FMA pada tanaman Jagung

dan Pueraria javanica ………... 54 13.Data bobot kering akar tanaman Jagung dan

Pueraria javanica ………...……....….. 55

14.Data transformasi √ X+0,5 dilanjutkan √ X−0,5 bobot kering akar tanaman Jagung dan

Pueraria javanica ……….... 56 15.Analisis ragam bobot kering akar tanaman Jagung dan

Pueraria javanica ……….... 56

16.Data bobot kering tajuk tanaman Jagung dan

Pueraria javanica ……….………..… 57

17.Analisis ragam bobot kering tajuk tanaman Jagung

dan Pueraria javanica ………...…. 57

18.Data Persen Infeksi akar tanaman Jagung dan

Pueraria javanica ………...…..….. 58 19.Analisis ragam persen infeksi akar tanaman Jagung dan

Pueraria javanica ………... 58 20.Hasil analisis media tanam yang digunakan dalam percobaan

kombinasi media tanam dalam memroduksi spora FMA

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR GAMBAR ………..…………...….. iv

DAFTAR TABEL ……….……….……… vi

I. PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang dan Masalah ……….…..………... 1

1.2Tujuan Penelitian ……….…..………. 4

1.3Landasan Teori ……….…..…… 5

1.4Kerangka Pemikiran ……….…...…… 10

1.5Hipotesis ………..……..….. 13

II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Mikoriza ……….. 14

2.2 Pengelompokkan Mikoriza ……….…….. 14

2.3 Sifat-sifat FMA ……….……… 15

2.3.1 Vesikular ………..……….. 15

2.3.2 Arbuskular ………..………... 16

2.3.3 Spora ………..………….... 16

2.4 Manfaat Mikoriza ……….………. 17

2.5 Infektivitas mikoriza pada tanaman ……….……….…….... 18

2.6 Peran Media Tanam ……….….………... 18

2.7 Vermikulit dan Penggunaannya …………..……….…. 19

2.8 Pasir………...…....….. 20

2.9 Morfologi tanaman jagung ………...….. 21

2.10 Syarat Tumbuh Tanaman Jagung ………..………....…. 21

III. BAHAN DAN METODE

3.1Tempat dan Waktu Penelitian ……….………….…..………... 23

3.2Bahan dan Alat ……….……. 23

3.3Metode Penelitian ………...….. 24

3.4Pelaksanaan Penelitian ………....……. 25

3.4.1 Persiapan Media Tanam ………...…... 25

3.4.2 Penanaman dan Inokulasi Mikoriza ……… 25

3.4.3 Pemeliharaan ………... 27

3.5Pengamatan ……….. 28

3.5.1 Jumlah Spora ………... 28

3.5.2 Persen Infeksi Akar ………. 29

3.5.3 Bobot kering tajuk ……… 30

3.5.4 Bobot Kering Akar ……….……….. 30

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Penelitian …..………..………….. 31

4.1.1 Jumlah spora ………..… 32

4.1.2 Bobot kering akar tanaman ………..... 33

4.1.3 Bobot kering tajuk ………. 35

4.1.4 Persen infeksi akar ……… 36

4.2Pembahasan ………...….. 37

V. KESIMPULAN ………...………... 46

PUSTAKA ACUAN ……….. 47

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Berbagai upaya perbaikan tanah ultisol yang mendominasi tanah di Indonesia berupa konservasi tanah dan air secara fisik, kimia, dan biologi telah banyak dilakukan. Sebagai upaya pelengkap dari usaha-usaha konservasi yang banyak menarik minat peneliti adalah penggunaan pupuk hayati. Pemanfaatan fungi mikoriza sebagai pupuk hayati diyakini mampu memperbaiki kondisi tanah dan yang paling utama meningkatkan penyerapan unsur hara tanaman.

Mikoriza adalah asosiasi mutualistik antara fungi tertentu dengan akar tanaman yang membentuk struktur simbiotik. Melalui simbiosis dengan tanaman, mikoriza berperan penting dalam pertumbuhan tanaman, perlindungan terhadap penyakit, dan peningkatan kualitas tanah. Mikoriza juga merupakan jenis mikroba tanah yang mempunyai kontribusi penting dalam kesuburan tanah dengan jalan

2

diklasifikasikan dalam Glomeromycota. Fungi Mikoriza Arbuskular memiliki miselium luar yang longgar yang berfungsi memperluas hifa ke dalam tanah di luar zona deplesi (Chatterjee et al., 2012). FMA termasuk golongan endomikoriza merupakan fungi yang bersimbiosis dengan akar tanaman. Sebagian fungi ini membentuk vesikular dan arbuskular di dalam jaringan korteks akar tanaman sehingga disebut juga dengan fungi mikoriza vesikular arbuskular.

FMA merupakan jenis mikoriza yang paling berlimpah pada hampir semua komunitas terestrial alami dan membentuk asosiasi simbiosis obligat dengan tumbuhan vascular. FMA mengambil peran dalam proses pemeliharaan ekosistim dengan cara mendukung kemampuan tanaman dalam berbagai mekanisme;

melindungi tanaman inang dari pathogen tanah dan memperbaiki struktur tanah; membantu penyerapan air dan nutrisi; meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dan pertumbuhan tanaman (Proborini et al., 2013).

Cara yang paling umum dipakai dalam memroduksi inokulan FMA adalah dengan metode kultur pot yaitu FMA yang telah diketahui keefektifannya diinokulasikan pada tanaman inang tertentu pada medium padat yang steril (Simanungkalit, 2004).

3

Pemilihan tanaman inang yang tepat perlu diperhatikan karena adanya interaksi antara tanaman inang, jenis FMA, komposisi media dan iklim selama

pertumbuhannya. FMA dalam asosiasinya mempunyai kisaran inang yang sangat luas, tetapi tingkat efektivitasnya berbeda. Beberapa jenis FMA tertentu

menunjukkan spesifikasi untuk memilih dan berasosiasi dengan suatu jenis tanaman inang tertentu (Husna, 2004). Hoeksema et al. (2010) melaporkan bahwa tanaman C4 cenderung lebih responsif terhadap infeksi FMA daripada tanaman C3. Sebagai contoh, Pueraria javanica merupakan salah satu jenis tanaman C3 sehingga lebih tahan terhadap kelembaban dan suhu rendah

dibandingkan dengan Sorghum ataupun jagung yang tergolong dalam kelompok tanaman C4 yang cenderung menghendaki radiasi (intensitas) panas yang cukup lama. Tanaman jagung serta Pueraria javanica dan zeolit merupakan tanaman inang dan media tanam yang baik untuk FMA (Sulistyaningsih, 2003).

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu dilakukan suatu pendekatan berupa pengkayaan (enrichment) media tanam dengan tujuan untuk meningkatkan produksi FMA. Salah satu media tanam yang dapat

4

juga bersifat sangat ringan, mudah untuk ditangani dan bercampur dengan tanah, gambut, pupuk, pestisida dan herbisida. Melalui sifat-sifat tersebut, pendekatan yang diharapkan yaitu FMA mampu merespon media vermikulit sehingga produksi FMA dapat meningkat.

Berdasarkan latar belakang dan masalah di atas, maka dilaksanakan suatu penelitian untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan berikut.

1. Jenis tanaman inang manakah yang terbaik dalam memroduksi FMA? 2. Media manakah yang paling sesuai untuk memroduksi FMA?

3. Apakah jenis tanaman inang menentukan kombinasi media tanam yang terbaik untuk memroduksi FMA?

4. Media tanam manakah yang menghasilkan produksi spora FMA tertinggi untuk masing-masing tanaman inang?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Menentukan jenis tanaman inang yang terbaik dalam memroduksi FMA. 2. Menentukan media yang paling sesuai untuk memroduksi FMA.

3. Mengetahui jenis tanaman inang menentukan kombinasi media tanam yang terbaik untuk memroduksi FMA.

5

1.3 Landasan Teori

Dalam rangka menyusun penjelasan teoretis terhadap pertanyaan yang telah dikemukakan, penulis menggunakan landasan teori sebagai berikut.

Penyediaan inokulum FMA dalam jumlah besar selalu menjadi kendala utama dalam pemanfaatan FMA sebagai pupuk hayati di lapangan. Penyebab sulitnya penyediaan FMA dalam jumlah banyak adalah karena fungi ini belum dapat ditumbuhkan dalam kultur buatan. Salah satu cara perbanyakan FMA yang banyak dilakukan adalah dengan menggunakan kultur pot (Suhardi, 1989).

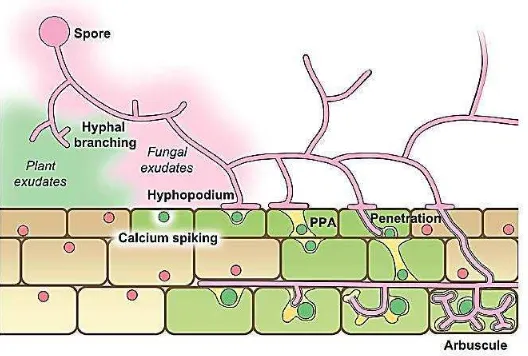

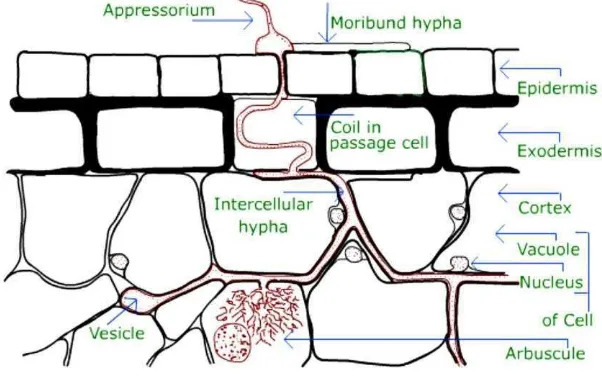

Fungi Mikoriza Arbuskular membentuk spora di dalam tanah dan dapat

berkembang baik jika berasosiasi dengan tanaman inang. Asosiasi dimulai saat hifa di dalam tanah merespons akar diikuti pertumbuhan hifa, membangun suatu kontak dan tumbuh di sepanjang permukaan akar. Penetrasi akar dimulai dengan pembentukan apresorium pada permukaan akar oleh hifa eksternal. Hifa eksternal ini berasal dari spora yang berkecambah ataupun akar tanaman yang sudah

terinfeksi. Hifa FMA akan masuk ke dalam akar menembus atau melalui celah antar sel epidermis, kemudian hifa aseptat akan tersebar baik secara interseluler maupun intraseluler di dalam sel korteks sepanjang akar. Kadang terbentuk jaringan hifa yang rumit di dalam sel-sel kortikal luar. Setelah proses-proses tersebut berlangsung, selanjutnya terbentuk arbuskula, vesikel, dan akhirnya spora (Brundrett et al., 1996).

6

yang digunakan untuk menyerap unsur hara dan air serta mampu melarutkan fosfat dalam tanah yang semula berada dalam bentuk yang tidak dapat diserap oleh akar tanaman (Brundrret, 2004).

Selain itu, hifa eksternal juga berfungsi untuk menghasilkan spora. Struktur hifa eksternal dalam tanah dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur hifa eksternal dalam tanah (Brundrret, 2004).

Proses infeksi akar oleh FMA dimulai dengan perkecambahan spora

menghasilkan hifa yang masuk ke dalam sel epidermis akar dan selanjutnya berkembang secara interseluler dan intraseluler. Hifa intraseluler dapat

7

Faktor biotik dan abiotik dapat mempengaruhi perkembangan dan penyebaran endomikoriza di alam (Smith dan Read, 1997). Faktor lingkungan abiotik

mencakup faktor fisika-kimia antara lain: periode musim, perbedaan tempat, suhu, tekstur tanah, intensitas cahaya, kadar air tanah, bahan organik, dan ketersediaan hara-mineral tanah (Sieverding, 1991). Faktor lingkungan biotik adalah

mikroorganisme tanah dan tanaman inang (Smith dan Read, 2008).

Pada faktor abiotik, perbedaan musim atau waktu (temporal) dan tempat (spatial) dapat mempengarui persentasi kolonisasi hifa, pembentukan arbuskular,vesikel endomikoriza pada akar-akar inangnya (Proborini, 1998; Reddy et al., 1998). Menurut Oehl et al. (2006), eksplorasi spora dan jenis-jenis endomikoriza pada tanah dan rhizosfer tanaman inang yang dilakukan pada waktu atau musim yang berbeda akan memperlihatkan keberadaan atau kerapatan jumlah spora dan jenis-jenis endomikoriza yang berbeda karena keberadaan jenis-jenis-jenis-jenis mikoriza di alam sangat dipengaruhi oleh perbedaan musim, temperatur yang ekstrim (minus 5 oC atau diatas 40 oC), banyak sedikitnya curah hujan dan tekstur tanah pada daerah tersebut.

Perkembangan dan aktivitas fungi kelompok endomikoriza dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Menurut Smith et al. (2010), aktivitas dan perkecambahan spora endomikoriza di daerah tropis relatif lebih tinggi dibandingkan daerah sub-tropis karena daerah tropis memiliki kisaran suhu rata-rata diatas 28 0C dan

8

Menurut Widiastuti ( 2004), pada tanah dengan kondisi pH rendah ( keadaan asam) dapat menghambat hifa eksternal endomikoriza untuk dapat mengabsorbsi P yang penting untuk germinasi spora mikoriza.

Intensitas cahaya yang tinggi, kekurangan nitrogen ataupun fosfor pada

level/konsentrasi sedang juga akan meningkatkan jumlah karbohidrat di dalam akar sehingga tanaman lebih peka terhadap kolonisasi endomikoriza. Prosentase kolonisasi yang tinggi ditemukan pada tanah-tanah yang mempunyai kesuburan rendah (Smith et al., 2010).

Jenis tanaman inang yang umum digunakan untuk memperbanyak spora adalah tanaman semusim karena cepat tumbuh dan menghasilkan banyak akar serabut dibanding tanaman perenial sehingga perbanyakan endomikoriza tidak

membutuhkan waktu lama (Widiastuti, 2004). Tanaman semusim seperti jagung dan Shorgum merupakan inang sangat kompatibel dengan endomikoriza

(Simanungkalit, 2003; Hapsoh, 2008,) sehingga tanaman jagung dan shorgum merupakan inang yang digunakan untuk perbanyakan spora endomikoriza (Widiastuti, 2004).

9

dengan tipe perakaran dan keadaan fisiologi atau perkembangan tanaman (Sieverding, 1991).

Tanaman jagung merupakan inang yang cukup baik untuk perkembangan hifa mikoriza, karena jagung mempunyai pertumbuhan yang relatif lebih cepat, daya adaptasi tinggi terutama di lahan kering, serta sistim perakaran yang banyak (Sofyan, 2005).

Pueraria javanica merupakan tanaman penutup tanah dengan batang melilit atau merambat. Tanaman ini memiliki perakaran yang dalam dan mampu membentuk umbi, diameter pangkal batang bias mencapi 6 cm. Tanaman ini dimanfaatkan sebagai tanaman pencegah erosi, sumber pupuk hijau, pemberantas alang-alang dan pakan ternak (Purwanto, 2007).

Selain itu, pemilihan media tanam dalam produksi inokulum FMA juga

merupakan salah satu aspek paling penting dalam memperbanyak FMA (Menge, 1984). Menurut Suhardi (1989), media tanam yang baik digunakan adalah yang memiliki tekstur kasar dan berpasir serta memiliki kapasitas tukar kation yang tinggi yang mampu mengurangi tersedianya P.

10

Vermikulit adalah media anorganik steril yang dihasilkan dari pemananasan kepingan-kepingan mika serta mengandung kalium. Vermikulit dapat menyerap cairan seperti herbisida, dan insektisida, yang kemudian dapat diangkut sebagai padatan yang mengalir bebas (Harben dan Kuzvart, 1996). Pada sistim budidaya tanaman, vermikulit memiliki sifat yang sangat baik untuk meningkatkan aerasi tanah sementara tetap mempertahankan kelembaban dan nutrisi untuk akar dan pertumbuhan maksimum. Vermikulit juga mengandung unsur seperti amonium, kalium, kalsium dan magnesium sehingga dapat terus tersedia bagi pertumbuhan tanaman.

1.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan, berikut ini disusun kerangka pemikiran untuk memberi penjelasan teoretis terhadap perumusan masalah.

Spora yang terdapat dalam inokulum FMA yang diaplikasikan ke tanaman inang akan berkecambah dan mengeluarkan hifa yang kemudian masuk ke akar apabila kondisi di daerah rhizosfer sesuai atau cocok bagi FMA. Kondisi di daerah rhizosfer ditentukan oleh tanaman inang yang berhubungan dengan jumlah serta jenis eksudat yang dikeluarkan akar tanaman.

11

berkembang dalam jaringan korteks akar, bercabang-cabang diantara sel korteks dan sebagian masuk ke dalam sel korteks. Hifa yang masuk ke dalam sel terus bercabang secara dikotomi disebut sebagai arbuskular, sementara hifa yang berkembang pada ruang antar sel ada yang menggelembung membentuk vesikular yang berisi cadangan makanan berupa lemak dan dapat dipergunakan untuk perkembangan FMA.

Selain berkembang di dalam akar, hifa juga ada yang berkembang di luar akar. Hifa ini berfungsi untuk menyerap unsur hara dari tanah kemudian

ditranslokasikan melalui arbuskular yang merupakan tempat pertukaran unsur hara dari FMA dengan senyawa organik yang bersumber dari tanaman inang. Hifa di luar juga berfungsi sebagai organ reproduksi untuk menghasilkan spora. Jenis tanaman yang berbeda akan menunjukkan reaksi yang berlainan terhadap infeksi mikoriza dan secara tak langsung mempengaruhi perkembangan infeksi dan kolonisasi fungi mikoriza yang selanjutnya akan memengaruhi produksi spora. Perbedaan reaksi tersebut sangat dipengaruhi oleh aras kepekaan tanaman terhadap infeksi dan sifat ketergantungan tanaman pada mikoriza dalam serapan hara terutama di tanah yang kekurangan P. Kedua sifat tersebut ada kaitannya dengan tipe perakaran dan keadaan fisiologi atau perkembangan tanaman. Selain itu juga keberhasilan infeksi mikoriza tergantung terhadap tanaman yang memiliki perakaran yang banyak.

Tanaman jagung cenderung memiliki perakaran yang banyak dan berumur pendek (± 3 bulan). Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan kelompok tanaman

12

cenderung lebih pendek dan berumur lebih panjang serta tidak sebanyak

kelompok tanaman graminae. Sehingga pendekatan morfologis ini dapat merujuk bahwa semakin banyak dan luas perakaran tanaman inang maka daya infeksi FMA akan semakin besar.

Selain itu, keefektifan perkembangan infeksi FMA juga ditentukan dengan jenis media tanam yang digunakan. Media tanam yang baik adalah yang memiliki tekstur kasar, berpasir, dengan kapasitas tukar kation yang tinggi yang mampu mengurangi tersedianya fosfor (P). Jenis dan sifat media tanam berperan dalam ketersediaan unsur hara dan air sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Perbedaan karakteristik media adalah dalam hal kandungan unsur hara dan daya mengikat air yang tercermin pada porositas, kelembaban, dan aerasi. Beberapa media tanam yang dapat digunakan adalah pasir dan vermikulit. Pasir banyak digunakan secara luas sebagai media perbanyakan FMA karena media ini relatif memiliki porositas yang tinggi. Akan tetapi pasir tidak

menyimpan kelembaban sehingga membutuhkan frekuensi penyiraman yang lebih tinggi. Sehingga penggunaan tunggal tanpa campuran dengan media lain

membuatnya sangat kasar sehingga tidak memberikan hasil yang baik.

13

Adanya perbedaan jenis dan sifat menurut keunggulan masing-masing media tanam, kombinasi atau pencampuran dari masing-masing media tanam merupakan metode yang tepat untuk menentukan kombinasi yang terbaik dalam mendukung produksi FMA dan pertumbuhan tanaman inang. Diharapkan jenis media tanam akan mampu mempercepat infeksi FMA pada perakaran tanaman inang jagung dan kudzu.

Secara umum harga pasir cenderung lebih murah dibandingkan dengan vermikulit yang lebih mahal akan tetapi memiliki kualitas yang lebih baik. Hal ini jelas berbeda karena melihat dari komposisi penyusun serta bahan pembentuk masing-masing partikel. Sehingga, perlu adanya penelitian yang berkaitan dengan

menentukan kombinasi yang terbaik dari pasir dan vermikulit dalam memroduksi mikoriza agar menjadi lebih efisien.

1.5 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang sudah dibuat, maka dapat tentukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Tanaman jagung merupakan tanaman inang yang lebih baik dalam memroduksi FMA.

2. Media tanam terbaik yang mampu memroduksi FMA terdapat pada vermikulit 100%.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Mikoriza

Mikoriza berasal dari bahasa Yunani yang secara harfiah berarti “fungi akar” (mykos = miko= fungi dan rhiza = akar ) atau “fungi tanah” karena hifa dan sporanya selalu berada di tanah terutama di areal rhizosfer tanaman (Mikola, 1980; Smith and Read, 1997). Asosiasi antara fungi mikoriza dengan tanaman inang merupakan hubungan simbiosis mutualisme (Simanungkalit, 2003;

Brundrett et al., 2008). Simbiosis tersebut bermanfaat bagi keduanya, yaitu fungi mikoriza memperoleh karbohidrat dalam bentuk gula sederhana (glukosa) dan Karbon (C) dari tumbuhan, sebaliknya fungi melalui hifa eksternal yang

terdistribusi di dalam tanah dapat menyalurkan air, mineral dan hara tanah untuk membantu aktivitas metabolisme tumbuhan inangnya (Brundrett et al., 2008; Smith et al., 2010).

2.2. Pengelompokkan FMA

15

hara dan air. Hifa fungi tidak masuk ke dalam sel tetapi hanya berkembang di antara dinding-dinding sel jaringan korteks membentuk struktur seperti pada jaringan hartiq. Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) tergolong ke dalam tipe endomikoriza yaitu memiliki jaringan hifa yang masuk kedalam sel korteks akar dan membentuk struktur yang khas berbentuk oval yang disebut vesikular dan sistim percabangan hifa yang disebut arbuskul. Sedangkan ektendomikoriza merupakan bentuk antara (intermediet) kedua mikoriza yang lain. Ciri-cirinya antara lain adanya selubung akar yang tipis berupa jaringan Hartiq. Hifa dapat menginfeksi dinding sel korteks dan juga sel-sel korteknya. Penyebarannya terbatas dalam tanah-tanah hutan sehingga pengetahuan tentang mikoriza tipe ini sangat terbatas (Brundrett, 2004).

2.3 Sifat-sifat FMA

Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) tergolong ke dalam tipe endomikoriza dan mampu membentuk organ-organ khusus yaitu arbuskul, vesikular dan spora.

2.3.1 Vesikular

Vesikular merupakan struktur fungi yang berasal dari pembengkakan hifa internal, berbentuk bulat telur yang berukuran 30-50 μm-sampai 80-100 μm dan berisi banyak senyawa lemak sehingga merupakan organ penyimpan cadangan makanan dan pada kondisi tertentu dapat berperan sebagai spora atau alat untuk

16

karena kemampuannya dalam berasosiasi dengan hampir 90% jenis tanaman, sehingga dapat digunakan secara luas untuk meningkatkan ketahanan tanaman (Brundrett, 2004).

2.3.2 Arbuskular

Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) di dalam akar membentuk struktur khusus yang disebut arbuskular. Arbuskular merupakan hifa yang bercabang halus yang dibentuk oleh percabangan dikotomi yang berulang-ulang sehingga menyerupai pohon di dalam sel inang. Struktur ini mulai terbentuk 2-3 hari setelah infeksi, dimulai dengan penetrasi cabang hifa lateral yang dibentuk oleh ekstraseluler dan intraseluler ke dalam dinding sel inang (Brundrett, 2004).

Arbuskular merupakan percabangan hifa yang masuk ke dalam sel tanaman inang. Dengan bertambahnya umur, arbuskular akan berubah menjadi suatu struktur yang menggumpal dan cabang-cabang pada arbuskular tidak dapat dibedakan lagi. Pada akar yang telah dikolonisasi oleh FMA dapat dilihat berbagai arbuskular dewasa yang dibentuk berdasarkan umur dan letaknya. Arbuskular dewasa terletak dekat pada sumber unit kolonisasi tersebut (Pattimahu, 2004).

2.3.3 Spora

17

Spora dapat disimpan dalam waktu yang lama sebelum digunakan lagi (Mosse, 1981). Ukuran spora fungi yaitu sekitar >35 sampai >500 μm. Karena ukurannya yang cukup besar, maka spora ini dapat dengan mudah diisolasi dari dalam tanah dengan menyaringnya (Simanungkalit, 2004).

2.4 Manfaat Mikoriza

Sebagai mikroorganisme tanah, fungi mikoriza menjadi kunci dalam memfasilitasi penyerapan unsur hara oleh tanaman (Suharno dan Sufati, 2009; Upadhayaya et al., 2010). Peran mikoriza adalah membantu penyerapan unsur hara tanaman, peningkatan pertumbuhan dan hasil produk tanaman. Mikoriza meningkatkan pertumbuhan tanaman pada tingkat kesuburan tanah yang rendah, lahan terdegradasi dan membantu memperluas fungsi perakaran dalam memperoleh nutrisi (Garg dan Chandel 2010). Secara khusus, fungi mikoriza berperan penting dalam meningkatkan penyerapan ion dengan tingkat mobilitas rendah, seperti fosfat (PO43-) dan amonium (NH4+) (Suharno dan Santosa 2005) dan unsur hara tanah yang relatif immobil lain seperti belerang (S), tembaga (Cu) dan juga Boron (B). Mikoriza juga meningkatkan luas permukaan kontak dengan tanah, sehingga meningkatkan daerah penyerapan akar hingga 47 kali lipat. Mikoriza tidak hanya meningkatkan laju transfer nutrisi di akar tanaman inang, tetapi juga

18

2.5 Infektivitas mikoriza pada inang tanaman

Infektivitas diartikan sebagai daya fungi untuk menginfeksi dan mengkoloni akar tanaman. Infektifitas dalam hal ini dinyatakan sebagai proporsi akar tanaman yang terinfeksi (Nuhamara, 1994). Infektivitas mikoriza dipengaruhi spesies fungi, tanaman inang, interaksi mikrobial, tipe perakaran tanaman inang, dan kompetisi antara fungi mikoriza yang disebut sebagai faktor biotik, dan faktor lingkungan tanah yang disebut sebagai faktor abiotik (Solaiman dan Hirata, 1995). Proses penetrasi FMA pada tanaman disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Penetrasi FMA pada sel tanaman (Dewi, 2007).

2.6 Peran Media Tanam

19

karakteristik media adalah dalam hal kandungan unsur hara dan daya mengikat air yang tercermin pada porositas, kelembaban, dan aerasi (Hardjanti, 2005).

Menurut Suhardi (1989), media tanam yang baik digunakan adalah yang memiliki tekstur kasar, berpasir, dengan kapasitas tukar kation yang tinggi yang mampu mengurangi tersedianya fosfor (P).

2.7 Vermikulit dan penggunaannya

Vermikulit adalah media anorganik steril yang dihasilkan dari pemananasan kepingan-kepingan mika serta mengandung kalium. Vermikulit dapat

20

Berat jenis dan porositas beberapa media tumbuh tanaman disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Berat jenis dan porositas beberapa media tumbuh tanaman.

Substrat Berat jenis (kg/m3) Porositas total (% v/v)

Expanded clay 600-900 85-90

Pumice 650-900 65-75

Sumber: (Pardossi et al., 2011).

2.8 Pasir

Pasir merupakan tanah yang berukuran antara 2 mm-50 μm. Pasir mempunyai luas permukaan yang kecil sehingga sulit menyerap (menahan) air dan unsur hara. Selain itu, pasir juga mempunyai tekstur yang kasar sangat jelas, tidak melekat, dan tidak dapat dibentuk bola dan gulungan (Hardjowigeno, 1992). Pasir telah digunakan secara luas sebagai media perakaran stek karena media ini relatif murah, mudah tersedia dan bersih. Pasir tidak menyimpan kelembaban sehingga membutuhkan frekuensi penyiraman yang lebih tinggi. Penggunaan tunggal tanpa campuran dengan media lain membuatnya sangat kasar sehingga tidak

memberikan hasil yang baik (Hartmann dan Kester, 1983).

21

(2004), pasir mempunyai kemampuan menahan air yang rendah dan daya pelulusan air yang besar. Hal ini karena ruang-ruang di antara butir-butir besar sehingga drainase dapat berjalan dengan lancar dan lalu lintas berjalan dengan baik.

2.9 Morfologi dan Klasifikasi Tanaman Jagung

Tanaman jagung berakar serabut, menyebar ke samping dan ke bawah sepanjang sekitar 25 cm. Penyebarannya pada lapisan bawah tanah. Batang berwarna hijau sampai keunguan, berbentuk bulat dengan penampang melintang 2 – 2,5 cm. Tinggi tanaman bervariasi antara 125 cm – 250 cm. Batang berbuku-buku yang dibatasi oleh ruas. Daun terdiri atas pelepah daun dan helaian daun. Helaian daun memanjang dengan ujung daun meruncing. Antara pelepah daun dan helaian daun dibatasi oleh spicula yang berguna untuk menghalangi masuknya air hujan atau embun ke dalam pelepah daun. Bunga jagung berumah satu, dimana bunga jantan terpisah dengan bunga betina. Bunga jantan terdapat pada ujung tanaman dan bunga betina pada ketiak daun. Bunga betina berbentuk gada, putih panjang yang disebut rambut jagung. Biji tersusun rapi pada tongkol.

2.10 Syarat Tumbuh Tanaman Jagung

22

sebaiknya ditanam di tempat terbuka karena tanaman jagung membutuhkan penyinaran matahari penuh. Curah hujan yang ideal untuk tanaman jagung adalah antara 100 mm – 200 mm/bulan. Curah hujan paling optimum adalah sekitar 100 mm – 125 mm/bulan dengan distribusi yang merata. Oleh karena itu, tanaman jagung cenderung cocok ditanam di daerah yang beriklim kering.

Tanaman jagung sebagai tanaman C4 beradaptasi pada kondisi lingkungan dengan intensitas radiasi surya tinggi dengan suhu siang dan malam tinggi, curah hujan rendah dengan cahaya disertai suhu yang tinggi, serta kesuburan tanah yang relatif rendah (Subandi et al., 1988). Sifat-sifat menguntungkan dari jagung sebagai tanaman C4 antara lain aktivitas fotosintesis pada keadaan normal relalif linggi, fotorespirasi sangat rendah, transpirasi rendah serta efisien dalam penggunaan air.

2.11 Pueraria javanica Benth.

Pueraria javanica Benth. merupakan tanaman penutup tanah dengan batang melilit atau merambat. Tanaman ini mempunyai panjang sulur sekitar 1-3 m, membentuk akar yang dalam pada tiap bukunya bila tumbuh menjalar, dapat tumbuh pada tanah yang miskin hara dan tahan terhadap naungan yang ringan maupun penyinaran penuh (Skerman, 1977). Menurut Rukmana (2005), setiap buku dapat memiliki banyak cabang dan dapat membentuk hamparan dengan ketinggian mencapai 60-75 cm. Pueraria javanica mempunyai daun majemuk dengan tiga helai anak daun per tangkai. Daun muda dari tanaman ini ditutupi bulu berwarna cokelat. Tanaman ini memiliki bunga seperti kupu-kupu berwarna ungu kebiru-biruan. Polong tanaman ini pipih sedikit melengkung dengan

III. BAHAN DAN METODE

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Percobaan ini dilaksanakan di Rumah Kaca dan Laboratorium Produksi Tanaman Perkebunan Fakultas Pertanian, Unila dari Bulan Desember 2014 sampai Maret 2015.

3.2 Bahan dan Alat

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain mikroskop stereo dan majemuk, kaca preparat, cawan petri, pinset spora, timbangan elektrik, oven listrik, cover glass, dan saringan mikro (ukuran 250 μm, 150μm dan 45μm).

24

3.3Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dan untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan rancangan perlakuan faktorial (2x6) dengan 5 ulangan. Faktor pertama adalah jenis tanaman inang (T) yaitu jagung (Zea mays L.) (t1) dan kudzu (Pueraria javanica) (t2). Sedangkan faktor kedua adalah kombinasi media tanam yaitu vermikulit dan pasir (M) dengan

menggunakan perbandingan volume seperti yang tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Perlakuan media tanam yang terdiri dari enam perbandingan volume (v/v) pasir dan vermikulit.

Perlakuan Kombinasi Media Tanam ( v/v)

% Pasir % Vermikulit

m1 0 100

m2 20 80

m3 40 60

m4 60 40

m5 80 20

m6 100 0

25

3.4Pelaksanaan Penelitian 3.4.1 Persiapan Media Tanam

Media tanam yang digunakan sesuai dengan perlakuan yaitu vermikulit dan pasir. Sebelum dimasukkan ke dalam pot, pasir disterilkan terlebih dahulu. Pasir disterilkan menggunakan autoclave dengan suhu 121oC selama ± 1 jam sebanyak 2 kali dengan selang 1 hari. Untuk vermikulit tidak perlu di sterilkan. Pasir yang telah disterilkan lalu dicuci sampai bersih dengan air kran kemudian dicampur dengan vermikulit dan dimasukan ke dalam pot berukuran 3 liter sebanyak 60 pot dengan komposisi sesuai perlakuan yang menggunakan perbandingan volume media. Adapun kombinasi masing-masing media tanam pasir dan vermikulit yaitu menyesuaikan kombinasi perlakuan yang telah dibuat.

3.4.2 Penanaman dan Inokulasi Mikoriza

Benih jagung dan kudzu dikecambahkan selama 3 hari dengan cara kedua benih disterilisasi dengan merendam benih dalam larutan fungisida chlorox 5% selama 5-10 menit sebelum disemai dalam cawan petri yang telah dilapisi dengan kertas merang yang lembab. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar ketika tanaman inang ditanam, tanaman sudah memiliki akar, sehingga peluang terjadinya infeksi meningkat.

26

sebanyak 32 g/pot yang mengandung 500 spora, kemudian lubang ditutup dengan media tanam setinggi ± 2 cm. Selanjutnya, kecambah tanaman inang yang akan ditanam (sesuai dengan perlakuan) diletakkan di atas campuran tersebut,

kemudian kecambah ditutup kembali dengan media tanam sehingga mencapai volume bahan tanam yang diinginkan. Cara inokulasi FMA dan penanaman tanaman disajikan pada Gambar 3.

Inokulum FMA Polybag Media tanam Akar tanaman jagung/ Pueraria javanica Inokulum FMA

Gambar 3. Cara inokulasi spora FMA dan penanaman tanaman inang.

27

t1 =tanaman inang jagung (Zea mays L.)

t2= tanaman inang kudzu (Pueraria javanica Benth.) m1=media tanam 0% pasir dan 100% vermikulit m2=media tanam 20% pasir dan 80% vermikulit m3=media tanam 40% pasir dan 60% vermikulit m4=media tanam 60% pasir dan 40% vermikulit m5=media tanam 80% pasir dan 20% vermikulit m6=media tanam 100% pasir dan 0% vermikulit

Gambar 4. Tata letak tanaman dan media tanam (vermikulit dan pasir) di rumah kaca.

3.4.3 Pemeliharaan

Selama pemeliharaan tanaman (3 bulan) di rumah kaca dilakukan pemupukan, penyiraman, dan penyiangan gulma. Pupuk yang digunakan adalah pupuk urea yang diberikan 2 minggu setelah tanam dengan konsentrasi 2 g/ℓ dan diberikan sebanyak 50 ml/pot dan pupuk NPK (15:15:15) dengan dosis 1 g/pot yang diberikan pada saat tanaman berumur satu bulan dengan cara ditaburkan

28

Pengendalian gulma dilakukan secara manual dengan mencabut gulma yang tumbuh di dalam pot.

3.5 Pengamatan

Pemanenan dilakasanakan setelah tanaman berumur ±90 hari yaitu mulai dua minggu sebelum panen, tanaman tidak disiram dengan tujuan untuk merangsang sporulasi FMA (hifa menghasilkan spora) karena tanaman dalam kondisi cekaman air. Tanaman inang dipanen dengan cara membongkar pot dan bagian akar

diambil untuk menentukan bobot kering dan persen infeksi. Bagian tajuk tanaman diambil untuk menentukan berat kering tajuk. Sedangkan media tanam diaduk secara merata kemudian diambil 25 ml untuk menghitung jumlah spora. Peubah yang diamati adalah sebagai berikut :

3.5.1 Jumlah spora

29

ke dalam cawan petri dan spora selanjutnya dihitung secara manual dengan bantuan mikroskop stereo. Unit atau satuan yang digunakan dalam pengukuran jumlah spora ini adalah menggunakan satun mililiter (ml), karena melihat dari berat jenis pada masing-masing media tanaman yang berbeda yaitu media vermikulit memiliki berat jenis jauh lebih ringan daripada pasir.

3.5.2 Persen infeksi akar oleh FMA

Sampel akar diambil secara acak ± 3 g/sampel kemudian dicuci sampai bersih dan dimasukkan ke dalam botol film. Secara ringkas, akar dibersihkan dari sitoplasma dengan larutan KOH 10%, kemudian diasamkan dengan larutan HCl 1% dan selanjutnya diwarnai dengan trypan blue 0,05% (0,5 gram trypan blue dalam 450 ml glycerol + 50 ml HCl 1% + 500 ml aquades) dan akar dikukus lagi selama 5-10 menit pada suhu 80 oC. Akar yang sudah diwarnai dipotong-potong sepanjang ± 2 cm, disusun di atas gelas preparat sebanyak 15 lembar, kemudian diamati dibawah mikroskop majemuk untuk melihat bagian-bagian FMA dalam akar (Rini dan Rozalinda, 2010). Penghitungan infeksi akar dilakukan dengan rumus

sebagai berikut:

30

3.5.3 Bobot kering akar

Tanaman mula-mula dibongkar, akar kemudian dipisahkan dari tajuk dan dibersihkan, dioven pada suhu 70o C selama satu minggu hingga bobotnya konstan, kemudian ditimbang.

3.5.4 Bobot kering tajuk

V. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disusun simpulan sebagai berikut:

1. Tanaman inang yang baik digunakan dalam memroduksi FMA adalah tanaman inang jagung yang didukung oleh peubah produksi spora. Tanaman jagung mampu menghasilkan 221 spora/25 ml, lebih baik dari pada kudzu dengan jumlah 74 spora/25 ml.

2. Media tanam yang paling sesuai untuk memroduksi FMA adalah 100%

vermikulit (m1) dan campuran 20% pasir dan 80% vermikulit, dengan rata-rata jumlah masing-masing spora yang diamati adalah sebesar 285/25 ml media dan 211/25 ml media.

3. Jenis tanaman inang tidak menentukan media tanam yang terbaik dalam memroduksi FMA yang ditunjukkan oleh peubah produksi spora, bobot kering tajuk serta persen infeksi akar tanaman.

PUSTAKA ACUAN

AAK. 2000. Teknik Bercocok Tanam Jagung. Kanisius. Yogyakarta.

Brundrett, M., N. Bougher, B. Dell, T. Grove, and N. Malajczuk. 1996. Working with Mycorizas in Forestry and Agriculture. CSIRO. Australia.

Brundrret, M. 2004. Diversity and classification of mycorrhizal association. Biology review, 79 : 473-495.

Chatterjee T, Pradeep K.S, and Shilipi C. 2012. Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi associated with the rhizosphere of some existing plants in iron oremines of Chhattisgarh. Mycorrhiza News, 24 (2): 7-10.

Cooper, K.M. 1984. Physiology of VA Mycorrhizhal Associations. Edited by In VA Mycorrhizae. C.L. Powell, D.L Bagyaraj. CRC Press, Boca Raton. FL.

Dewi. 2007. Peran, Prospek dan Kendala Dalam Pemanfaatan Endomikoriza. Universitas Padjajaran. Jatinangor.

Garg N and C. Chandel. 2010. Arbuscular mycorrhizal networks: process and function. A review. Agron Sustain Dev, 30: 581-599.

Hapsoh, 2008. Pemanfaatan Fungi Mikoriza Arbuskula pada Budidaya Kedelai di Lahan Kering. Makalah. Pengukuhan Guru Besar. 14 Juni 2008.

Kampus USU. Medan. pp 35.

Harben, P.W., and K. Kuzvart. 1996. Vermiculite, in Global geology:, Industrial Minerals Information Ltd. 432-437. London, United Kingdom.

Hardjanti, S. 2005. Pertumbuhan setek adenium melalui penganginan, asal bahan setek, penggunaan pupuk daun dan komposisi media. Agrosains, 7(2): 108-114.

Hardjowigeno, S. 1992. Ilmu Tanah. Akademi Pressindo. Jakarta.

Harley, J.L. and M.S. Smith. 1983. Mycorrhizal syimbiosis. Academic Press, Inc. New York.

Hartmann, H. T., and D. E. Kester. 1983. Plant Propagation, Principle and Practices. 4th ed. Printice Hall Inc. Englewood Cliffs. New Jersey.

48

Husna. 2004. Studi Diversitas Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) asal Sulawesi Tenggara. Prosiding Seminar Mikoriza yang berjudul Teknologi dan Pemanfaatan Inokulan Endo-Ektomikoriza untuk Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan [16 September 2003]. Universitas Padjadjaran. Bandung. Hlm. 55—59.

Hussain A, K. Iqbal, S. Aziem, and P. Mahato. 2014. A Review On The Science Of Growing Crops Without Soil (Soilless Culture) A Novel Alternative For Growing Crops. Department of Forestry & NR, HNB Garhwal University. Uttarakhand, India. 7 (11): 833-842.

Khan A.G. 2005. Role of soil microbes in rizhospheres of plants growing on trace metal contaminated soils in phytoremediation. J Trace Element Med Biol, 18 (3): 355-364.

Landis, Thomas. D, Douglass F. Jacobs, Kim M. Wilkinson, and Tara Luna. 2014. Tropical Nursery Manual. United States Department of Agriculture (USDA). Menge J.A., 1984. Inoculum Production. Florida. CRC Press.

Mosse, B. 1991. Vesicular-arbuscular mycorrhiza. Research for Tropical Agriculture. Res. Bull. No. 194. Hawaii Inst. of Trop. Agric. and Human Resource. Univ of Hawaii, Honolulu.

Muis, A., D. Indradewa, dan J. Widada. 2013. Pengaruh inokulasi mikoriza arbuskular terhadap pertumbuhan dan hasil kedelai (Glycine max (L.) Merrill) pada berbagai interval penyiram. Vegetalika, 2 (12):7-20.

Musfal. 2010. Potensi fungi mikoriza arbuskula untuk meningkatkan hasil tanaman jagung. Jurnal Litbang Pertanian, 29 (4): 6-20

MyAgri. 2014. Malaysian Biotechnology Corporation Sdn Bhd. Malaysian Agri Hi-Tech Sdn Bhd. Malaysia.

Nainggolan, T., Rahmaniah, dan E. Samah. 2013. Fungi mikoriza dan pupuk organik kascing meningkatkan serapan hara dan air oleh akar. Fakultas Pertanian UMA. Hal. 47-53.

Niemiera, AX. 2007. Indoor Plant Culture. Department of Horticulture.Virginia. Noor, M. 2001. Pertanian Lahan Gambut: Potensi dan Kendala. Kanisius.

Yogyakarta.

Nuhamara. 1994. Peranan mikoriza untuk reklamasi lahan kritis. Program Pelatihan Biologi dan Bioteknologi Mikoriza.

Oehl, F., D. Redecker,Mader P, Dubois D, Ineichen K, Boller T,and Wiemken A. 2004. Impact of long-term conventional and organic farming on the

49

Pattimahu, D.V. 2004. Restorasi lahan kritis pasca tambang sesuai kaidah ekologi. Makalah Mata Kuliah Falsafah Sains. Sekolah Pascasarjana. IPB. Pardossi A, G. Carmassi, C. Diara, L. Incrocci, R. Maggini, and D. Massa. 2011.

Fertigation and Substrate Management in Closed Soilless Culture. Departmento di biologia delle painte Agrarie, University of Pisa, Pisa, Italy. Proborini MW, S. Made, S. Wayan, and N.P Ristiati. 2013. Indigenous vesicular

arbuskular mycorrhizal (VAM) fungi in cashew nut (Anacardium occidentale L.) plantation of North East Bali island Indonesia. Biol. Agric and Healthcare, 3 (3): 114-122.

Purwanto, Imam. 2007. Mengenal lebih dekat Leguminoseae. Kanisus. Yogyakarta. Rao, N. and S. Subha. 1994. Mikroorganisme Tanah dan Pertumbuhan Tanaman.

Edisi kedua. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.

Reddy, M.P., Rao, D.M.R.‚ R.S Verma.‚ B. Srinath. and R.S Katiyar. 1998. Response of S13 mulberry variety to VAM inoculation under semi-arid condition. Indian J. of Physiol, 3 (1) :194-196.

Rini, M. Viva dan R. Vida. 2010. Pengaruh tanaman inang dan media tanam pada produksi fungi mikoriza arbuskular. Jurnal Agrotropika, 15(1): 37-43.

Rukmana, H.R. 2005. Budidaya Rumput Unggul. Kanisus. Yogyakarta.

Setiadi, Y. 1989. Pemanfaatan Mikro Organisme dalam Kehutanan. Pusat Antar Universitas Bioteknologi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Sieverding, E. 1991. Vesicular Arbuscular Mychorrhiza Management in Tropical Agrosystem. Eschbom. Deutsche GHTZ Gmbh.

Simanungkalit, R. D. M. 2006. Teknologi Fungi Mikoriza Arbuskular: Produksi Inokulan dan Pengawasan Mutunya. Prosiding Seminar Mikoriza Teknologi dan Pemanfaatan Inokulan Endo-Ektomikoriza untuk Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan [16 September 2003]. Universitas Padjadjaran. Bandung. Hlm. 7—17.

Skerman, P.J. 1977. Tropical Forage Legumes. Food and Agriculture Organization of The United Nations. Rome.

Smith, S.E. and D.J. Read. 1997. Mycorrhizal Symbiosis. (2nd edition). Academic Press, London. 605 pp.

Smith, F. A. 2000. Measuring the influence of mycorrhizas. New Phytol. 148:4-6. Smith S.E, and D. Read. 2008. Mycorrhizal Symbiosis. (3rd Edition. Academic

50

. 2010. Mycorrhizal Symbiosis. (4th Edition. Academic Press, Elsevier, New York.

Sofyan, Abdullah, Yunus, Musa dan H. Feranita. 2005. Perbanyakan fungi mikoriza arbuskular (FMA) pada berbagai varietas jagung (Zea mays L.) dan pemanfaatannya pada dua varietas tebu (Saccharum officinarum L.). Jurnal Sains dan Teknologi. 5 (1):12-20.

Solaiman, M. Z. dan H. Hirata. 1995. Effect of indigenous arbuscular mycorrhizal fungi in paddy fields on rice growth and NPK nutrition under different

water regimes. Soil Sci. Plant Nutr., 41(3):505-514.

Subandi, S.S Wahyudin, dan W. Adi. 1988. Jagung. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor.

Subiksa, I.G.M. 2005. Pemanfaatan mikoriza untuk penanggulangan lahan kritis. Makalah Falsafah Sains Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. Suhardi. 1989. Pedoman Kuliah Mikoriza Vesikular Arbuskular (MVA).

Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Sulistyaningsih, E. 2003. Penentuan Tanaman Inang dan Media Pertumbuhan yang Sesuai untuk Perkembangan Fungi Mikoriza Arbuskula. Skripsi. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Talanca, H. 2010. Status Fungi Mikoriza Vesikular Arbuskular (MVA) Pada Tanaman. Prosiding Pekan Serealia Nasional. Balai Penelitian Tanaman Serealia. Sulawesi Selatan.

Thamsurakul, S. and S.Charoensook, 2006. Mycorrhizal Fungi As Biofertilizer For Fruit Tree Production in Thailand. International

Workshop on Sustained Management of the Soil-Rhizosphere System for Efficient Crop Production and Fertilizer. Thailand.

Upadhyaya H., S.K Panda Bhattacharjee, and M.K.S Dutta. 2010. Role arbuscular mycorrhiza in heavy metal tolerance in plants: Prospect for phytoremediation.

J. Phytol, 2 (7): 16-27.

Widiastuti H.; Edi Guhardja; Nampiah Soekarno; L. K. Darusman,; Didiek Hadjar Goenadi dan Sally Smith. 2002. Optimasi simbiosis cendawan mikoriza arbuskula Acaulospora tuberculata dan Gigaspora margarita

pada bibit kelapa sawit di tanah masam. Menara Perkebunan.70 (2):50-57.