Muhammad Salman : Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008, 2009

TESIS

Oleh

MUHAMMAD SALMAN

077024027/SP

PROGRAM MAGISTER STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

ANALISIS PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(APBD) KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2008

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Magister Studi Pembangunan (MSP) dalam Program Studi Pembangunan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh

MUHAMMAD SALMAN

077024027/SP

PROGRAM MAGISTER STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

Judul Tesis : ANALISIS PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2008 Nama Mahasiswa : Muhammad Salman

Nomor Pokok : 077024027

Program Studi : Studi Pembangunan

Menyetujui : Komisi Pembimbing

(Drs. Bengkel Ginting, M.Si) (Drs. Henry Sitorus, M.Si)

Ketua Anggota

Ketua Program Studi Dekan

(Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA) (Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA)

Telah diuji pada

Tanggal 15 Agustus 2009

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Drs. Bengkel Ginting, M.Si Anggota : 1. Drs. Henry Sitorus, M.Si

2. Drs. R. Hamdani Harahap, M.Si 3. M. Arifin Nasution, S.Sos, MSP 4. Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA

ANALISIS PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(APBD) KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2008

TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar perpustakaan.

Medan, Agustus 2009

Penulis,

Muhammad Salman

i

untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk itu, partisipasi masyarakat menjadi sangat penting mengingat masyarakatlah yang memiliki informasi mengenai kondisi dan kebutuhannya. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki peluang untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutannya untuk diprogramkan dan dianggarkan dalam APBD. Artinya mempunyai peluang yang luas bagi Pemda dan DPRD untuk mendengar, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk merumuskan program-program yang mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat penyerapan aspirasi masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2008 dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat penyerapan aspirasi masyarakat tersebut.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Paradigma yang digunakan adalah paradigma interpretatif dengan pendekatan fenomenologi. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah sumber data. Penetapan subjek bersifat Purposive Sampling (sampel bertujuan), dimana informan dipilih berdasarkan tingkat keterlibatan dan penguasaannya dengan masalah dan tujuan penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan menggunakan petunjuk wawancara (interview guide) dan pengkajian dokumen kemudian dianalisis dengan cara menyusun, menghubungkan dan mereduksi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008 adalah sangat rendah. Hal ini didasari pada fakta bahwa dari 1.172 kegiatan yang terdapat pada Belanja Langsung 8 (delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008 hanya 174 kegiatan atau 15% yang merupakan kegiatan yang berdasarkan pada usulan masyarakat, sedangkan 549 kegiatan (47%) merupakan kegiatan usulan SKPD dan 449 kegiatan (38%) merupakan kegiatan lanjutan. Ditinjau dari tingkat penyerapan anggaran, dari jumlah anggaran sebesar Rp. 259.107.252.005,- yang merupakan aspirasi masyarakat adalah sebesar Rp. 43.385.421.805,- atau 16,74%. Sedangkan Rp. 153.692.246.067,- atau 59,32% merupakan usulan SKPD dan sebesar 23,94% atau sebesar Rp. 62.029.584.133,- untuk kegiatan lanjutan. Faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan aspirasi diatas adalah ; (1) ketersediaan anggaran yang terbatas, (2) kepentingan politik, (3) kualitas usulan, dan (4) tingkat kepentingan (urgensi).

ii

becomes very important considering the community is who has information about the condition and needs. Therefore, the community has the opportunity to convey the aspirations and demands for the budget in APBD. This means haveing a vast opportunity for district government and parliament to listen, concentrate and fight for they aspirations and needs to formulate a program that vastly improves the services and community welfare. Based on this, the formulation of a problem in this research is how the absorption level of the community aspirations in Revenue and Expenditure Budget District (APBD) of Aceh Tamiang District year 2008 and factors that affect the absorption level of the community aspirations.

Research conducted in the District of Aceh Tamiang. Type of research is qualitative research. The Paradigm used is interpretative paradigm with the phenomenology approach. The subject in this research is the source data. The determination of subject is Purposive Sampling, where the informants selected based on the level of involvement and knowledge with the problem and research purposes. Data collected through in-depth interviews using an interview guide and document study then analysis the data with arrange, connect and reduction the data.

Results of research indicate that the absorption level of the aspirations of the community in Aceh Tamiang District Year 2008 is very low. This is based on the fact that from 1.172 projects of the Shop Direct from 8 (eight) The Unit of Work Area (SKPD) in Aceh Tamiang District Year 2008 only 174 projects or 15%, which is based on the community proposed, while the 549 projects (47%) are the projects by SKPD proposed and 449 projects (38%) is the continued projects. Reviewed the absorption level by the budget, from Rp. 259,107,252,005, - which is the community aspirations is Rp. 43,385,421,805, - or 16.74%. While Rp. 153,692,246,067, - or 59.32% is SKPD proposed and 23.94% or Rp. 62,029,584,133, - for continued projects. Factors that affect the absorption level of the community aspiration is; (1) the availability of a limited budget, (2) political, (3) the quality of the proposals, and (4) the level of interest (urgency).

iii

rahmat dan karunia-Nya sehingga dengan segala keterbatasan penulis mampu

menyelesaikan sebuah penelitian yang dirangkum dalam sebuah tesis dengan judul

Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008.

Selawat dan salam, kepada Rasullullah SAW beserta keluarga dan sahabat

beliau sekalian, yang telah banyak berkorban untuk memperbaiki akhlak ummat serta

menyebarluaskan ilmu dan pengetahuan keseluruh penjuru dunia.

Dalam melakukan penelitian dan penulisan tesis ini, penulis banyak

mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis

ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM & H, Sp.A(K), selaku Rektor USU.

2. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik dan Ketua Program Studi Pembangunan USU serta Penguji.

3. Bapak Drs. Agus Suriadi, M.Si, Selaku Sekretaris Program Studi Pembangunan

USU.

4. Bapak Drs. Bengkel Ginting, M.Si, selaku Ketua Pembimbing dan Ketua

Penguji. Terima kasih atas ilmu, bimbingan dan waktunya.

5. Bapak Drs. Henry Sitorus, M.Si, selaku Pembimbing dan Penguji. Terima kasih

iv USU.

9. Bapak Drs. H. Abdul Latief, selaku Bupati Aceh Tamiang beserta seluruh jajaran

dan staf. Terima kasih atas bantuannya sehingga penulis dapat melanjutkan dan

menyelesaikan studi ini dengan baik.

10. Bapak Drs. H. Arman Muis, Anggota DPRD Aceh Tamiang.

11. Bapak Ir. T. Insyafuddin, Anggota DPRD Aceh Tamiang.

12. Bapak Drs. Zulkifli, MM, selaku Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang.

13. Bapak Kepala Tata Usaha dan Para Kabid Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang.

14. Bapak Ir. Adi Darma, M.Si (Abu), selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan

dan Aset Kabupaten Aceh Tamiang. Terima kasih buku APBD nya.

15. Bapak Lazwardi H, SE, MAP, selaku Kabid Anggaran Dinas Pendapatan,

Keuangan dan Aset Kabupaten Aceh Tamiang. Terima kasih untuk

masukan-masukannya tentang penyusunan Anggaran.

16. Ibu Rosdiana Sari, SE (Kasubbag. Umum Bappeda) dan Neng. Terima kasih ya,

karena walau kuliah tapi semua administrasi kepegawaianku tetap lancar.

17. Bang Budi, Kak Lia, Dek Balkis dan seluruh kawan-kawan di Bappeda (yang

namanya tidak disebut jangan marah ya...), terima kasih atas bantuannya dalam

v

19. Ibunda Tersayang Jumilah yang telah banyak berkorban untuk membesarkan dan

mendidik dengan penuh kasih sayang dan do’a yang tulus. Ibu....engkau akan

selalu menjadi yang terbaik dihatiku, jangan pernah berhenti untuk mendo’akan

anakmu agar lebih berguna dan menjadi anak yang shaleh.

20. Kak Yong (Lindayani), Kak Ngah (Salwani) dan Kak Lang (Eliyani) dan seluruh

keluarga besar. Terima kasih atas do’a dan dukungannya.

21. Mertuaku Drs. Nurdin Abdullah dan Ibu Farida Hanum. Terima kasih atas do’a

dan dukungannya.

22. My lovely beutiful wife “Rita Puspita”. Terima kasih sayang, engkau telah

menjadikanku pendamping hidupmu dan selalu setia mengiringi setiap langkahku

dalam suka dan duka tanpa pernah mengeluh. Maaf kalau engkau sering

kutinggalkan untuk kuliah dan terima kasih atas do’a dan dukungannya terutama

dalam menyelesaikan tesis ini.

23. Anak-anakku tersayang Azra Hulwana Syifa dan Aisha Humaira. Anugerah

terindah yang telah dititipkan Allah SWT. Maaf kalau Ayah belum bisa menjadi

yang terbaik buat kalian, semoga kalian menjadi anak yang shaleha.

24. K’ Has, K’ Ani dan B’ Jufri (MSP juga ni yee). Terima kasih atas kebersamaan

vi

waktu jumpa pembimbing dan pulang selama tinggal di Jl. Amal).

26. K’ Helen dan D’ Na (kawan seperjuangan dari Tamiang). Makasih atas semua

bantuannya (terutama urusan administrasi dan uang kuliah...heeee).

27. Seluruh kawan seperjuangan di MSP Angkatan XII. Terima kasih telah

menjadikanku teman-teman kalian.

28. Seluruh informan penelitian serta semua pihak yang telah berpartisipasi baik

secara langsung maupun tidak dalam penelitian ini, maaf kalau yang namanya

tidak disebutkan secara khusus.

Akhirnya, saran dan kritik sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa datang

dengan harapan kiranya penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua...Amin.

Medan, Agustus 2009 Penulis,

vii

N I M : 077024027

Tempat/Tgl. Lahir : Seruway, 13 Maret 1979

Alamat : Jl. Malikul Adil No. 3c Kel. Matang Seulimeng

Kec. Langsa Kota, Kota Langsa

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Status Perkawinan : Kawin

Nama Isteri : Rita Puspita

Nama Anak : 1. Azra Hulwana Syifa

2. Aisha Humaira

Nama Orang Tua :

- Ayah : (Alm.) Sahbuddin

- I b u : Jumilah

Pendidikan : 1. SD Negeri Seruway, Seruway (1986 – 1992)

2. SMP Negeri Seruway, Seruway (1992 – 1995)

3. SMK Negeri 1 Langsa, Langsa (1995 - 1998)

4. Universitas Samudera (Unsam), Langsa (2000 - 2004)

viii

2.3. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan... 19

2.4. Aspirasi Masyarakat dalam APBD ... 21

2.5. APBD... 32

2.5.1. Mekanisme Penyusunan APBD ... 32

2.5.2. Regulasi dari Pengesahan APBD... 34

2.5.3. Kualitas Kinerja dalam Perencanaan dan Penyusunan APBD ... 35

2.5.4. Penyusunan APBD... 38

2.5.5. Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah ... 40

ix

3.4.Informan... 46

3.5.Teknik Pengumpulan Data... 47

3.6.Metode Analisa Data... 48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 50

1.3.Deskripsi Lokasi Penelitian ... 50

1.3.1. Sejarah Kabupaten Aceh Tamiang ... 50

1.3.2. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tamiang ... 55

1.4.Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Tahun 2007-2012 ... 57

1.4.1. Visi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2007-2012 ... 57

1.4.2. Misi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2007-2012 ... 59

1.4.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2007-2012... 61

1.5.Identitas Informan ... 64

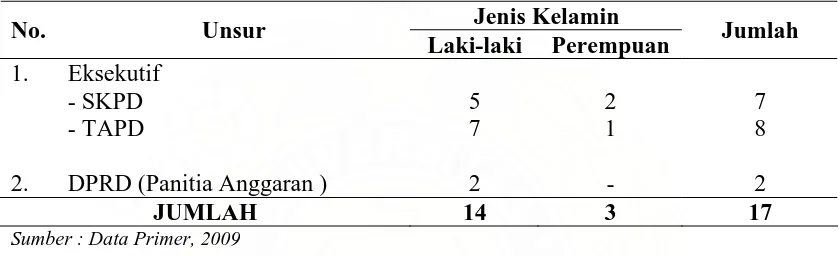

1.5.1. Komposisi Informan ... 65

1.5.2. Komposisi Informan Berdasarkan Strata Pendidikan ... 65

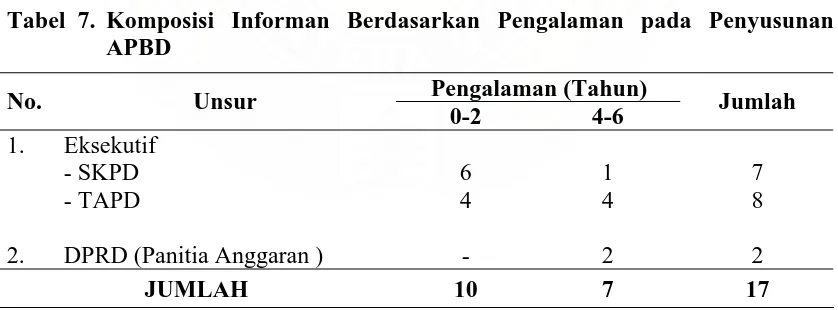

1.5.3. Komposisi Informan Berdasarkan Pengalaman pada Penyusunan APBD ... 66

1.6.Dasar Hukum Penyusunan APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008 ... 67

1.6.1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan kebijakan Pemerintah Daerah ... 69

1.6.2. Prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBD dan Perubahan APBD ... 71

1.6.3. Teknis Penyusunan APBD ... 76

x

Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008... 100

1.9.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008 ... 132

BAB V P E N U T U P ... 142

5.1.Kesimpulan ... 142

5.2.Saran ... 145

DAFTAR PUSTAKA ... 150

xi

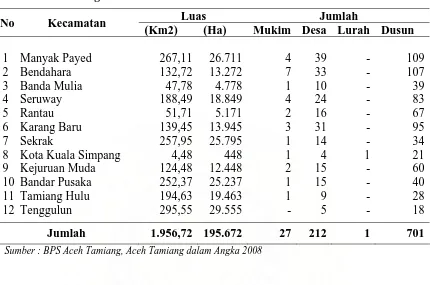

1. Jalur Pengarusutamaan Partisipasi... 30

2. Luas dan Nama Kecamatan Tahun 2007 Di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang... 56

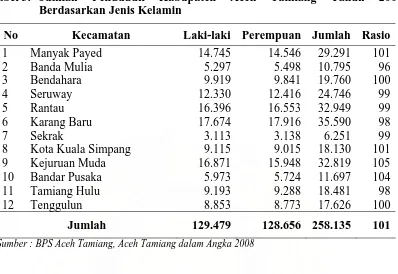

3. Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2007 Berdasarkan Jenis Kelamin ... 57

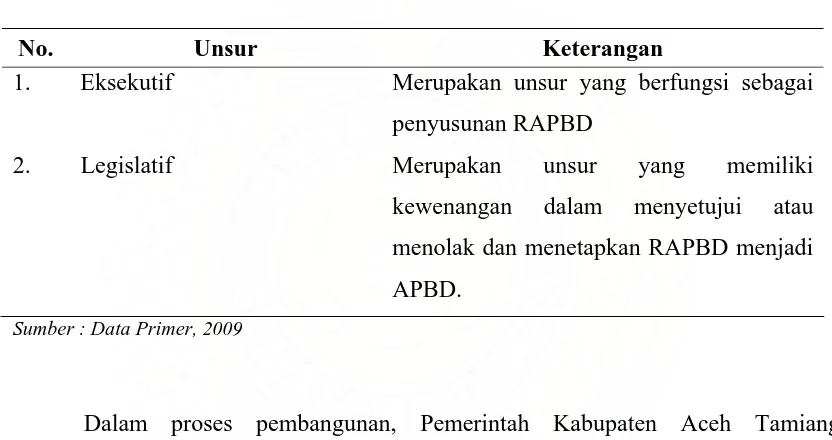

4. Unsur Informan... 64

5. Komposisi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin ... 65

6. Komposisi Informan Berdasarkan Strata Pendidikan... 65

7. Komposisi Informan Berdasarkan Pengalaman pada Penyusunan APBD ... 66

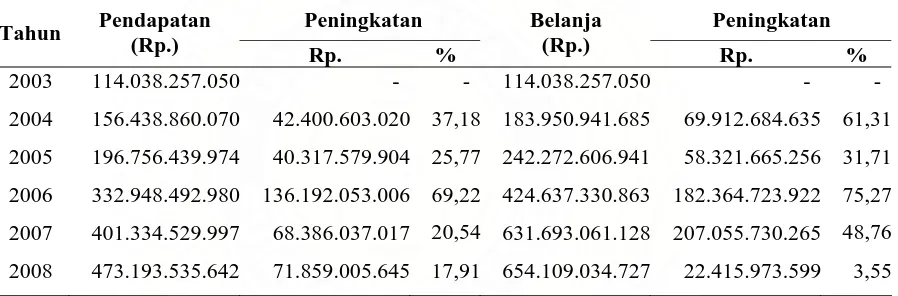

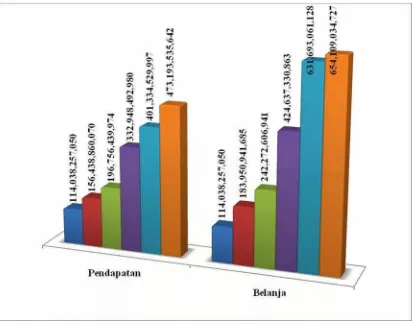

8. Perkembangan APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2003 s/d 2008... 78

9. Rekapitulasi Hasil Musrenbang Kecamatan Manyak Payed ... 86

10. Rekapitulasi Hasil Musrenbang Kecamatan Bendahara... 87

11. Rekapitulasi Hasil Musrenbang Kecamatan Banda Mulia ... 88

12. Rekapitulasi Hasil Musrenbang Kecamatan Seruway... 89

13. Rekapitulasi Hasil Musrenbang Kecamatan Rantau ... 90

14. Rekapitulasi Hasil Musrenbang Kecamatan Karang Baru ... 91

15. Rekapitulasi Hasil Musrenbang Kecamatan Sekrak... 92

16. Rekapitulasi Hasil Musrenbang Kecamatan Kota Kuala Simpang ... 93

17. Rekapitulasi Hasil Musrenbang Kecamatan Kejuruan Muda... 94

18. Rekapitulasi Hasil Musrenbang Kecamatan Tenggulun ... 95

19. Rekapitulasi Hasil Musrenbang Kecamatan Tamiang Hulu... 96

20. Rekapitulasi Hasil Musrenbang Kecamatan Bandar Pusaka... 97

21. Rekapitulasi Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2007... 98

xii

xiii

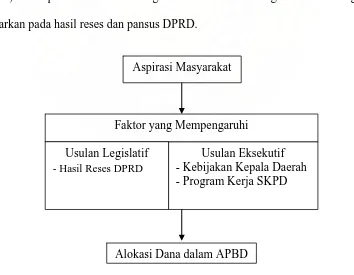

1. Sendi Anggaran Pro Rakyat dan Prasaratnya ... 27 2. Skema Kerangka Pemikiran ... 42 3. Grafik Perkembangan APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun

Anggaran 2003 s/d 2008... 80 4. Grafik Porsi Masing-masing Bidang Usulan Masyarakat pada

Musrenbang Kecamatan Tahun 2007 ... 99 5. Grafik Jumlah Aspirasi Masyarakat yang ditampung dalam APBD

Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2008 ...104 6. Grafik Perbandingan Tingkat Penyerapan anggaran pada APBD

Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2008 ...106 7. Grafik Tingkat Penyerapan Aspirasi Masyarakat Pada Dinas

Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008 ...106 8. Grafik Tingkat Penyerapan Aspirasi Masyarakat Pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008 ...109 9. Grafik Tingkat Penyerapan Aspirasi Masyarakat Pada Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008 ...112 10. Grafik Tingkat Penyerapan Aspirasi Masyarakat Pada Dinas

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008...116 11. Grafik Tingkat Penyerapan Aspirasi Masyarakat Pada Dinas

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008...119 12. Grafik Tingkat Penyerapan Aspirasi Masyarakat Pada Kantor

Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008 ...123 13. Grafik Tingkat Penyerapan Aspirasi Masyarakat Pada Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008 ...126 14. Grafik Tingkat Penyerapan Aspirasi Masyarakat Pada Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008...129

xiv

1. Peta Administrasi Kabupaten Aceh Tamiang...155 2. Rincian Belanja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2008 ...156 3. Rincian Belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2008 ...166 4. Rincian Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh

Tamiang Berdasarkan APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2008 ...171 5. Rincian Belanja pada Dinas Koperasi Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Aceh Tamiang Berdasarkan APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2008 ...187 6. Rincian Belanja pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan

Hortikultura Kabupaten Aceh Tamiang Berdasarkan APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2008 ...189 7. Rincian Belanja pada Kantor Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2008 ...191 8. Rincian Belanja pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Aceh Tamiang Berdasarkan APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2008 ...192 9. Rincian Belanja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

1

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu konsep yang berputar di sekitar partisipasi.

Tema ini mengimplementasikan proses fasilitasi masyarakat agar mereka mampu

memahami realitas lingkungannya, memikirkan faktor-faktor yang membentuk

lingkungan, dan bertindak untuk mendorong perubahan demi perbaikan keadaan,

(Gajayanake : 1996 ; 27).

Tema pokok yang terkait dengan pembangunan adalah koordinasi, yang

berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan. Tema kedua adalah

terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal tersebut dapat diartikan

bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh

aspek kehidupan. Mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan

hukum yang terpercaya, yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil.

Tema yang ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti

pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan

nilai-nilai moral dan etika umat. (Mariana : 2006 ; 6).

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut maka banyak aspek atau

hal-hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah partisipasi masyarakat di dalam

Partisipasi masyarakat yang dimaksudkan adalah keterlibatan masyarakat

secara utuh dalam semua proses pembangunan. Partisipasi masyarakat menjadi sangat

penting mengingat masyarakatlah yang memiliki informasi mengenai kondisi dan

kebutuhannya. Selain itu, masyarakat akan lebih mempercayai program

pembangunan jika merasa dilibatkan dan tumbuhnya rasa memiliki yang tinggi untuk

ikut mengawasi jalannya suatu pembangunan, sehingga pembangunan yang

dilakukan lebih efektif dan efesien.

Dalam upaya untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,

pemerintah melalui Mendagri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor

4 Tahun 1981 tentang Mekanisme Perencanaan dari Bawah dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan

Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D). Implementasi dari kedua peraturan di

atas adalah pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan (Rakorbang)

yang dilakukan dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan

Nasional yang bertujuan untuk memadukan perencanaan dari bawah ke atas (Bottom

Up Planning) dengan perencanaan dari atas ke bawah (Top Down Planning)

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang

No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya

penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek

proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di

tersebut diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh

pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah

Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang.

Payung hukum untuk pelaksanaan Musrenbang diatur dalam Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang

secara teknis pelaksanaannya sejauh ini masih diatur dengan Surat Edaran Bersama

(SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan

Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang

diterbitkan setiap tahun.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar

pelaku pembangunan tentang rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan

rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang menitikberatkan pada

pembahasan untuk sinkronisasi rencana kegiatan antar kementerian/lembaga/satuan

kerja perangkat daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat

dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan

Pemerintah No.73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, menjabarkan lebih lanjut

mengenai posisi Desa dalam konteks otonomi daerah dengan mengacu pada UU 32

Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.

Dalam kenyataannya, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan

pembangunan hanya sebatas pada pengusulan program/kegiatan semata yang

forum di tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan). Pada tahapan berikutnya

seringkali program kegiatan yang menjadi usulan masyarakat (bottom-up) hilang

digantikan dengan program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau

program/kegiatan legislatif yang bersifat teknokratis, politis dan top-down.

Memang benar, Pemerintah Kabupaten telah melibatkan masyarakat desa

melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) yang

selanjutnya akan dirumuskan kembali melalui Musrenbang Kecamatan. Akan tetapi

hal tersebut hanya sebatas “formalitas” atau sebagai alat legitimasi suatu perencanaan

yang melibatkan rakyat. Karena pada umumnya, setelah masuk ke Pemerintah

Kabupaten ( Dinas/Satker), aspirasi masyarakat seringkali dipangkas. Bahkan sering

diganti dengan proyek hasil perselingkuhan antara anggota DPRD tertentu dengan

dengan pihak eksekutif. Akibatnya isi APBD pun lebih banyak kepentingan penguasa

daripada kepentingan rakyatnya. Sehingga, meskipun programnya baik tetapi sering

tidak ketemu dengan asas manfaat karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan

oleh masyarakat, sehingga sering kita jumpai masyarakat kurang peduli dalam

mendukung program ini maupun memeliharanya.

Berdasarkan pengalaman penulis, setelah mengikuti beberapa kali kegiatan

Musrenbang Kecamatan maupun Musrenbang Kabupaten sejak tahun 2003 hingga

2007, masyarakat Desa selalu mengeluhkan tentang usulan mereka yang jarang sekali

terealisasi dalam APBD, bahkan ada usulan yang setiap tahun mereka usulkan juga

menerima keluhan dari masyarakat tentang usulan mereka yang tidak pernah

terealisasi dalam APBD.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penyertaan masyarakat hanya sebatas

difungsikan sebagai peredaman dan sama sekali belum nampak usulan dari

masyarakat bawah secara substantif. Media peredaman ini nampak sekali saat pada

berlangsungnya Musrenbangdes dimana minimnya kepentingan dan kebutuhan rakyat

menjadi referensi pembuatan program kerja, karena forum tersebut hanya sebatas

media sosialisasi rancangan program pembangunan yang akan dilakukan oleh SKPD,

bukan forum musyawarah yang sesungguhnya.

Apabila mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Nomor 25

Tahun 2004 yang mengatur pengelolaan keuangan Negara dan daerah,

Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang perencanaan dan penganggaran di

daerah, dengan jelas dan tegas dinyatakan bahwa rakyat berhak untuk ikut dalam

penyusunan dan pengambilan keputusan Anggaran. Kemudian Permendagri 13

Tahun 2006 pasal 4 yang kemudian diganti Permendagri 59 Tahun 2007 menyatakan

bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Dari penjelasan diatas, masyarakat memiliki peluang untuk menyampaikan

aspirasi dan tuntutannya untuk diprogramkan dan dianggarkan dalam APBD. Artinya

menghimpun dan memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk

merumuskan program-program yang mampu meningkatkan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya bersumber

dari uang rakyat. Karenanya, kepentingan rakyat haruslah menjadi prioritas utama

dalam penganggarannya dan tentunya bukan untuk kepentingan elit. Dengan

demikian maka pembangunan sebagai continuously process akan dapat berjalan

dengan baik serta manfaat pembangunan betul-betul dapat dirasakan masyarakat, jika

proses dan hasil-hasil Musrenbang dilakukan secara benar dan direalisasikan dengan

benar pula dalam APBD.

Ada beberapa alasan rakyat berhak terlibat dan mendapatkan porsi alokasi

anggaran yang rasional dan proposional dari APBD yaitu :

1. Rakyat merupakan penyumbang utama sumber penerimaan dalam APBD melalui

pajak dan Retribusi, bahkan sumber penerimaan yang berasal dari hutang pun,

kebutuhan rakyat jualah yang dipresentasikan pada pihak ketiga.

2. Sesuai hakekat dan fungsi Anggaran, rakyat merupakan tujuan utama yang akan

disejahterakan.

3. Amanah Konstitusi pasal 23 UUD 1945, dengan jelas dan tegas dinyatakan

bahwa rakyat berhak untuk ikut dalam penyusunan dan pengambilan keputusan

Anggaran. Hal ini diperkuat dengan Undang-undang Keuangan Negara dan

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian secara mendalam dengan judul ” ANALISIS PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN

2008”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah

penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tingkat penyerapan aspirasi masyarakat dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penyerapan aspirasi Masyarakat dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang

Tahun 2008?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar usulan masyarakat yang masuk dalam APBD

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penyerapan

aspirasi masyarakat dalam APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan informasi tentang data empiris mengenai hal-hal yang berkaitan

dengan Studi Pembangunan khususnya dalam bidang pembangunan daerah, bagi

para akademisi maupun sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti yang

hendak melaksanakan penelitian lanjutan dimasa datang.

2. Manfaat Praktis.

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

Pemerintah dan Masyarakat terutama di Kabupaten Aceh Tamiang tentang arti

pentingnya melibatkan masyarakat dalam Pembangunan. Tujuan pembangunan

9

2.1. Konsep Pembangunan

Pembangunan diartikan sebagai suatu upaya perubahan yang dilakukan dengan

sengaja untuk mencapai kondisi dan situasi yang lebih baik, dilaksanakan secara

sistematis dan bertahap disemua bidang (Ali, 2007 : 7-8).

Katz dalam Abidin (2008 ; 21-22) mengartikan pembangunan sebagai

“….dinamic change of a whole society form one state of national being ti another,

with the connotation that the state is preferable”. Dalam konsep ini, ada empat aspek

yang perlu dicatat. Pertama, Pembangunan adalah perubahan yang bersifat dinamis (a

dynamic change). Kedua, perubahan tidak hanya terjadi pada sekelompok orang atau

sesuatu wilayah saja, tetapi berlangsung dalam seluruh masyarakat (a whole society).

Ketiga, perubahan berlangsung secara bertahap, dari suatu keadaan ke keadaan yang

baru. Keempat, keadaan yang baru lebih disukai daripada keadaan sebelumnya.

Rostow (Sukirno, 2006 : 170) beranggapan bahwa pembangunan merupakan

suatu proses yang akan menciptakan perombakan dalam kehidupan ekonomi yang

bersifat multidimensi.

Sedangkan Coralie Bryant dan Louise White menyatakan Pembangunan adalah

upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik

individu maupun kelompok (capacity)

2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhkan kebersamaan dan kemerataan nilai

dan kesejahteraan (equity)

3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk

membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya.

Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan

memimilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (empowerment)

4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara

mandiri (sustainability)

5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan

Negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling

menghormati (interdependence).

Schumacher (1979 : 160-161) menitikberatkan pada tiga faktor penting

pembangunan, yakni pendidikan, organisasi dan disiplin. Ketiga faktor itu harus

dikembangkan setapak demi setapak, dan tugas utama dari politik pembangunan

haruslah mempercepat evolusi ketiganya. Ketiganya harus menjadi milik seluruh

masyarakat, bukan hanya milik segolongan kecil elit saja.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan maka banyak aspek atau hal-hal

yang harus diperhatikan, yang diantaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam

Cahyono (2006 : 2), menyatakan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif

adalah :

1. Perencanaan program harus berdasarkan fakta

2. Program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi teknik,

ekonomi dan sosialnya

3. Program harus memperhatikan unsur kepentingan kelompok dalam masyarakat

4. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program

5. Pelibatan sejauh mungkin organisasi-organisasi yang ada

6. Program hendaknya memuat program jangka pendek dan jangka panjang

7. Memberi kemudahan untuk evaluasi

8. Program harus memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat dan tenaga

(KUWAT) yang tersedia.

Menurut Cahyono (2006 : 1) pembangunan partisipatif adalah pembangunan

yang memposisikan masyarakat sebagai subyek atas program pembangunan yang

diperuntukkan bagi kepentingan mereka sendiri. Pelibatan masyarakat mulai dari

tahap perencanaan-pelaksanaan-monitoring-evaluasi. Selain itu pengerahan massa

(baca: mobilisasi) diperlukan jika program berupa padat karya.

Pendekatan pembangunan Desa karenanya didesain untuk menciptakan

peningkatan kondisi ekonomi dan sosial bagi masyarakat Desa. Pendekatan ini

menitikberatkan pada pentingnya partisipasi penduduk, berorientasi kebutuhan,

keswadayaan, peningkatan kesadaran, perencanaan bottom-up, dan pemberdayaan

Pendekatan pembangunan masyarakat mendasarkan diri pada asumsi bahwa

pembangunan berhulu ditingkat akar rumput (grassroots level). Inisiatif, kreatifitas,

dan tenaga mereka dapat didayagunakan untuk mengembangkan kehidupan mereka

sendiri, dengan menggunakan proses demokratis dan kerja-kerja sukarela. Hal ini

mengimplikasikan bahwa melalui peningkatan kesadaran, orang-orang di tingkat akar

rumput dibangunkan kesadaran akan potensi yang ada dalam diri mereka. Pada

tataran ideal, para anggota masyarakat mengorganisir diri mereka dalam suatu

perilaku demokratis, untuk : (a) menentukan kebutuhan, permasalahan, isu-isu; (b)

mengembangkan rencana dan strategi pemenuhan kebutuhan, dan (c)

mengimplementasikan rencana yang ada dengan partisipasi sebesar mungkin dari

masyarakat untuk meraup hasil-hasil pembangunan (Ali, 2007 : 83-84).

2.2. Konsep Partisipasi

Di medio 1970-an, ketika ideologi developmentalism telah mulai menampakkan

wajah bopengnya, E.F Schumacher menyerukan bahwa pembangunan tidak dimulai

dengan barang, tetapi dimulai dengan orang. Menurutnya, manusia adalah sumber

utama segala macam kekayaan. Kalau mereka tidak diikutsertakan, kalau mereka

dipermainkan oleh orang-orang yang menyebut dirinya ahli dan oleh

perencana-perencana yang pongah, maka pembangunan apapun tidak menghasilkan buah (Ali,

Partisipasi merupakan kata yang sering digunakan dalam pembangunan.

Penafsiran tentang artinyapun beragam. FAO seperti yang dikutip Mikkelsen (2001 :

64), memberikan arti partisipasi, yaitu :

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut

serta dalam pengambilan keputusan.

2. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, mengandung arti bahwa orang atau

kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk

melakukan hal itu.

3. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan staf yang

melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh

informasi mengenai konteks local dan dampak sosial.

4. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang

ditentukannya sendiri.

5. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan

dan lingkungan mereka.

Mubyarto dalam Rahayu (2008 ; 6) mendefenisikan partisipasi sebagai

kesediaan membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang

tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Partisipasi dibangun atas dasar beberapa prinsip yaitu (Anonimous, 2008 ; 41) :

1. Kebersamaan

Setiap individu, kelompok atau organisasi dalam masyarakat membutuhkan suatu

hambatan yang terjadi. Pelembagaan partisipasi hanya dapat dilakukan melalui

proses interaksi antara berbagai elemen baik struktural maupun horizontal.

Partisipasi tumbuh melalui konsensus dan kesamaan visi, cita-cita, harapan,

tujuan dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Proses pengaturan

yang terjadi dalam masyarakat akan tumbuh melalui kebersamaan,

pengorganisasian dan pengendalian program pembangunan.

2. Tumbuh dari bawah

Partisipasi bukan sesuatu yang dipaksakan dari atas ke bawah “top-down” atau

dikendalikan oleh individu atau kelompok melalui mekanisme kekuasaan.

Partisipasi tumbuh berdasarkan kesadaran dan kebutuhan yang dirasakan oleh

masyarakat. Prakarsa dan inisiatif muncul dari, oleh dan untuk masyarakat

sebagai suatu proses belajar sepanjang hayat. Partisipasi merupakan suatu proses

pelembagaan yang bersifat bottom-up, dimana berbagai pengalaman yang terjadi

dijadikan masukan dalam pengembangan program.

3. Kepercayaan dan keterbukaan

Kunci sukses partisipasi adalah menumbuhkan dan membangun hubungan atas

dasar ‘saling percaya’ dan ‘keterbukaan’. Pengalaman menunjukkan bahwa suatu

proses partisipasi berjalan dengan baik, maka berbagai upaya perbaikan akan

terjadi dengan cepat. Sebagai contoh kasus penanganan hama terpadu (PHT),

tidak dapat menunggu instruksi atau program yang direncanakan oleh

Departemen Pertanian, tetapi harus segera ditangani dengan mengeliminasi

petani sendiri dengan cara yang dianggap sesuai. Partisipasi mendorong

hubungan lebih terbuka antara berbagai pihak baik pejabat pemerintah, LSM,

swasta dan masyarakat.

Dalam membantu identifikasi tingkat partisipasi diperlukan alat ukur atau

indikator sebagai kunci pernyataan tentang hasil dan harapan dari tujuan yang

ditetapkan bersama. Indikator dibagi berdasarkan empat kategori yang menunjukkan

tingkat partisipasi yaitu; (1) penerima hasil atau pemanfaat program, (2) pelaksanaan

proyek, (3) pengaruh proyek atau kontrol partisipan, dan (4) akses terhadap

pengambilan keputusan. Secara rinci keempat kategori ini diuraikan sebagai berikut;

1. Penerima hasil atau pemanfaat program

a. Masyarakat menerima semua manfaat program

b. Masyarakat menerima hanya sebagian dari manfaat program yang diharapkan.

c. Hanya kalangan atau kelompok masyarakat tertentu (misalnya kelompok yang

melek huruf atau berpendidikan) yang menerima semua manfaat dari proyek

yang diharapkan.

d. Hanya beberapa orang atau kelompok saja (misalnya laki-laki) menerima

hanya sebagian manfaat proyek yang diharapkan (misalnya, bibit tanpa

pupuk). Tidak ada masyarakat yang menerima manfaat program yang

diharapkan.

2. Pelaksanaan program

a. Masyarakat baik perempuan atau laki-laki memberikan sumbangan tenaga

b. Masyarakat baik perempuan atau laki-laki memberikan sumbangan seluruh

biaya yang dibutuhkan program.

c. Masyarakat baik perempuan atau laki-laki memberikan sumbangan berupa

tenaga kerja dan material saja yang dibutuhkan program. Masyarakat

menyumbang sebagian tenaga kerja, biaya, dan material yang dibutuhkan

program.

d. Hanya beberapa kalangan atau kelompok tertentu saja yang menyumbang

tenaga kerja, biaya dan material.

3. Pengaruh program atau kontrol masyarakat

a. Masyarakat diberi informasi oleh para pengambil keputusan pada tahap

identifikasi, desain, pelaksanaan, dan evaluasi program.

b. Masyarakat yang terlibat dikonsultasikan oleh para pengambil kebijakan pada

seluruh tahap proses pembangunan.

c. Masyarakat meninjau kembali semua proses pengambilan keputusan tentang

program pembangunan.

d. Masyarakat melakukan modifikasi atau menolak keputusan pada semua tahap

proses program.

e. Hanya beberapa kelompok (misalnya, tokoh masyarakat) yang memiliki

kesempatan mendapatkan informasi, diajak berkonsultasi, meninjau dan

menolak keputusan.

f. Masyarakat mengambil kesempatan yang ada untuk menguji, menilai dan

g. Hanya beberapa kelompok atau elemen tertentu yang mengambil kesempatan

yang ada untuk menguji, menilai dan mengkritik hasil program pembangunan.

4. Akses terhadap mekanisme pengambilan keputusan

a. Masyarakat terdiri dari anggota unit atau organ pengambilan keputusan yang

bertanggungjawab terhadap proses identifikasi, desain, pelaksanaan dan

evaluasi program.

b. Masyarakat baik laki-laki atau perempuan menduduki posisi pelaksana unit

pengambilan keputusan.

c. Hanya beberapa kelompok atau kalangan tertentu saja yang menduduki posisi

pelaksana unit pengambilan keputusan.

d. Hanya beberapa posisi unit pengambilan keputusan tertentu saja yang

diduduki oleh masyarakat.

e. Seluruh elemen yang ada dalam masyarakat merupakan anggota suatu

perkumpulan sukarela yang bertanggungjawab untuk berlanjutnya program

pembangunan.

f. Seluruh elemen yang ada dalam masyarakat merupakan anggota suatu

perkumpulan yang didirikan untuk membangun dan memelihara keberlanjutan

program. (Anonimous, 2008 ; 41)

Keterlibatan masyarakat secara aktif, meski disadari merupakan elemen kunci

dalam pembangunan, dipengaruhi oleh kondisi kontekstual tempat program

pembangunan dilaksanakan. Terlebih lagi, partisipasi juga beragam menurut kondisi

masyarakat dalam pembangunan terjabar pada sebuah rangkaian jajaran dari

partisipasi tingkat tinggi sampai partisipasi nominal. Keragaman ini tergantung pada

banyak faktor, termasuk model pembangunan, gaya manajemen, tingkat

pemberdayaan, dan konteks sosio-kultural suatu masyarakat. Kemauan politik pihak

pelaksana (implementator) program guna mendulang partisipasi dan potensi

kelompok sasaran agar berpartisipasi juga merupakan faktor penentu. (Ali, 2007 : 86)

Pemberdayaan merupakan suatu konsep yang berputar di sekitar partisipasi.

Tema ini mengimplikasikan proses fasilitasi masyarakat agar mereka mampu

memahami realitas lingkungannya, memikirkan faktor-faktor yang membentuk

lingkungan, dan bertindak untuk mendorong perubahan demi perbaikan keadaan.

(Gajayanake, 2007)

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang melingkupi warga masyarakat

dalam memutuskan di mana mereka sekarang, kemana mereka ingin pergi, dan

mengembankan sekaligus mengimplementasikan rencana-rencana guna mencapai

tujuan, berdasarkan kepercayaan diri dan pembagian wewenang (Ali, 2007 : 86).

Yang terpenting adalah dengan pemberdayaan dapat menolong orang-orang untuk

membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. Pada

intinya, kemampuan untuk berdikari, berfikir progresif, merencanakan dan

mengimplementasikan perubahan secara sistematis, dan menerima hasil secara

2.3. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Satu elemen pokok dalam strategi pembangunan masyarakat adalah partisipasi

masyarakat. Hal ini telah muncul sebagai salah satu elemen inti pembangunan dewasa ini

mengacu pada sejumlah alasan. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan satu perangkat

ampuh untuk memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga,

kearifan, dan kreatifitas masyarakat, demi lajunya aktifitas pembangunan. Kedua, partisipasi

masyarakat juga membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat, dan

membantu mengatur aktifitas pembangunan agar mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Di

atas itu semua, partisipasi masyarakat merupakan cermin pengakuan (legitimacy) mereka atas

proyek maupun aktifitas, menumbuhkan komitmen di pihak masyarakat dalam implementasi

program, dan demi penguatan daya tahan program. Pengalaman beberapa tahun terakhir

menyiratkan bahwa ada sesuatu keterkaitan signifikan antara tingkat intensitas partisipasi

masyarakat dan peningkatan keberhasilan aktifitas pembangunan. (Ali, 2007 : 85).

Slamet (2003: 8) menyatakan bahwa, partisipasi masyarakat dalam

pembangunan adalah sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut

dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati

hasil-hasil pembangunan. Hal senada juga diungkapkan Adisasmita (2006 ; 34)

bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam

pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi)

program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal.

Menurut Asngari (2001: 29), penggalangan partisipasi itu dilandasi adanya

orang-orang itu saling berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Dalam menggalang peran

serta semua pihak itu diperlukan :

1. Terciptanya suasana yang bebas atau demokratis.

2. Terbinanya kebersamaan.

Bryant dan White menyatakan bahwa partisipasi masyarakat didorong melalui : (1)

proyek pembangunan bagi masyarakat desa yang dirancang sederhana dan mudah dikelola

oleh masyarakat (2) organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan

menyalurkan aspirasi masyarakat (3) peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan.

Jadi masih dibutuhkan wadah untuk berpartisipasi di tingkat kelompok (Ndraha, 1990 ; 105).

Melalui wadah partisipasi tersebut anggota kelompok akan saling belajar melalui pendekatan

"learning by doing" menuju pada tujuan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik. Yang

terjadi adalah adanya perubahan pengetahuan, ketrampilan maupun sikap yang merupakan

potensi untuk pembangunan (Rahayu, 2008 ; 6).

Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih

terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan

yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/program pembangunan

dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingannya),

dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula

secara efektif dan efesien (Adisasmita, 2006 ; 35).

Menurut Adi (2008 ; 110) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan ataupun

keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah, pengidentifikasian

potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan alternatif

keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap perubahan ini akan membuat

masyarakat menjadi lebih berdaya dan dapat semakin memiliki ketahanan dalam

menghadapi perubahan. Sebaliknya, bila masyarakat tidak banyak dilibatkan dalam

berbagai tahapan perubahan dan hanya bersikap pasif dalam setiap perubahan yang

direncanakan oleh pelaku perubahan (misalnya, pihak lembaga Pemerintah, LSM

maupun sektor swasta), masyarakat cenderung akan menjadi lebih dependent

(tergantung) pada pelaku perubahan. Bila hal ini terjadi secara terus menerus, maka

ketergantungan masyarakat pada pelaku perubahan akan menjadi semakin meningkat.

2.4. Aspirasi Masyarakat dalam APBD

Masyarakat adalah sekelompok orang memiliki perasaan sama atau menyatu

satu-sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang

sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama (Suharto, 2006 ; 47).

Sementara Mayo dalam Suharto (2006 ; 39) mendefenisikan masyarakat dalam

dua konsep, yaitu :

1. Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi

yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah

perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan

2. Masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan kepentingan

berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama

identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus para orang tua yang

memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat fisik) atau bekas para

pengguna pelayanan kesehatan mental.

Miriam Budiarjo (2005) mengutip pendapat Harold J. Laski, bahwa masyarakat

adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai

terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama (a society is a group of human

beings living together and working together for the satisfaction of their mutual

wants).

Berdasarkan fungsinya, maka masyarakat berfungsi sebagai penyedia dan

pendistribusi barang-barang dan jasa, lokasi kegiatan bisnis dan pekerjaan, keamanan

publik, sosialisasi, wadah dukungan bersama atau gotong royong, kontrol sosial,

organisasi dan partisipasi politik (Suharto, 2006 ; 47).

Masyarakat dalam konteks pembangunan merupakan unsur utama, oleh sebab

itu aspirasi masyarakat menjadi hal paling dasar yang harus diserap agar

pembangunan yang dilakukan menjadi lebih bermakna dan terarah. Tanpa adanya

aspirasi masyarakat maka pembangunan akan bermakna ganda : Pertama, sebagai

ajang tipu daya elit kepada masyarakat. Kedua, sebagai perwujudan demokrasi palsu,

sebab pembangunan tidak lebih sebagai gagasan dan kepentingan elit belaka.

Secara definitif, konsep aspirasi mengandung dua pengertian, aspirasi di tingkat

ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. Di tingkat ide, konsep aspirasi berarti

sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat mana pun. Di tingkat peran dalam

Menurut Bank Dunia (2005 ; 3) aspirasi adalah kemampuan untuk

mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan.

Apabila mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Nomor 25

Tahun 2004 yang mengatur pengelolaan keuangan Negara dan daerah,

Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 mengatur perencanaan dan penganggaran di

daerah, dengan jelas dan tegas dinyatakan bahwa rakyat berhak untuk ikut dalam

penyusunan dan pengambilan keputusan Anggaran.

Selanjutnya pasal 17 Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, menyatakan bahwa

dalam penyusunan Arah Kebijakan Umum APBD harus diawali dengan penjaringan

aspirasi masyarakat. Hal ini diperkuat dengan Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 4

yang kemudian diganti Permendagri 59 Tahun 2007 menyatakan bahwa Keuangan

daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,

efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas

keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Dari penjelasan diatas, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peluang

untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutannya untuk diprogramkan dan dianggarkan

dalam APBD, serta adanya peluang yang luas bagi Pemda dan DPRD untuk

mendengar, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat

untuk menjadi program-program yang mampu meningkatkan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat.

Stuglitz dalam Hardojo (2008 ; 64) menyatakan partisipasi warga merupakan

dan penganggaran menjadi cara untuk memastikan pembangunan yang berkeadilan

terhadap rakyatnya. Sebab, perencanaan dan penganggaran adalah proses yang

menentukan ke arah mana anggaran publik (APBN/APBD) telah memenuhi aspirasi

rakyat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dibutuhkan

pembangunan yang mantap dan berkesinambungan, yang dijamin pelaksanaannya

oleh adanya arah dan kebijakan serta perencanaan program yang komprehensif,

realistis dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Dengan berkembangnya

pelaksanaan demokrasi, diharapkan rakyat dapat berupaya secara optimal untuk

memperbaiki kesejahteraannya melalui berbagai program pembangunan sesuai

dengan kepentingan dan potensinya, dan pemerintah bertindak sebagai katalisator.

Untuk itu, DPRD dan Eksekutif harus lebih dekat dengan rakyat. Upaya

memberdayakan masyarakat dan melawan kemiskinan harus terus dijadikan agenda

penting dalam kegiatan pembangunan.

Pembangunan dalam berbagai bidang harus dilaksanakan dengan spektrum

kegiatan yang menyentuh pemenuhan kebutuhan masyarakat - khususnya pemenuhan

kebutuhan fisiologis berupa : pangan, papan, kesehatan dan pendidikan sehingga

segenap anggota masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak bergantung atau

mampu melepaskan dari belenggu struktural yang menyengsarakan, dan meningkat

Untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh dalam

perencanaan penganggaran diperlukan pergeseran cara pandang, yakni tidak lagi

memandang masyarakat sebagai objek dari pembangunan.

Menurut Archon Fung yang dikutip Purwoko (2008), Secara umum dikenal

tiga metode untuk memahami aspirasi rakyat yaitu :

1. Luas lingkup partisipasi akan menentukan siapa saja yang berhak menyalurkan

aspirasinya untuk mempengaruhi sebuah kebijakan. Terdapat lima model dasar

yang membedakan luasnya ruang partisipasi bagi penyaluran aspirasi rakyat ;

pertama, self selected, yaitu mekanisme yang sepenuhnya membebaskan

masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya atau tidak. Kedua, rekrutmen

terseleksi, yaitu hanya orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan saja

yang memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya dalam proses pembuatan

kebijakan. Ketiga, Random Selection yang juga sering dikenal dengan teknik

polling, yaitu penyerapan aspirasi masyarakat dengan memilih secara acak

beberapa individu yang dianggap mewakili masing-masing komunitas. Keempat,

Lay Stakeholders, yaitu proses penyerapan aspirasi yang melibatkan beberapa

warga negara yang secara sukarela mau bekerja tanpa dibayar. Sekelompok

warga diberi kepercayaan untuk memikirkan atau menangani suatu kebijakan

tertentu. Kita sudah mengenal prinsip penyaluran aspirasi semacam ini, misalnya

melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Kelima, Professional

Stakeholders, yaitu pembuatan kebijakan publik yang melibatkan tenaga-tenaga

profesional ini memiliki kapasitas menemukan solusi terbaik untuk mengatasi

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

2. Melihat jenis komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan warganya,

apakah satu arah atau timbal balik. Model komunikasi timbal balik memberikan

ruang yang lebih luas bagi proses penyerapan aspirasi yang lebih berkualitas.

3. Melihat relevansi antara perkembangan aspirasi dengan substansi kebijakan.

Semakin relevan produk kebijakan yang dihasilkan dengan persoalan riil yang

berkembang di masyarakat, maka proses penyerapan aspirasi yang terjadi di

masyarakat bisa dikatakan semakin berkualitas.

Dalam kerangka pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, haruslah terjadi

pergeseran fungsi birokrasi, yakni hanya sebatas sebagai fasilitator. Selayaknya

birokrasi harus kembali ke hakikat fungsinya, yaitu sebagai public servant (pelayan

masyarakat), bukan lagi sebagai pelaksana pembangunan. Artinya pemilihan program

pembangunan harus betul-betul didasarkan pada kebutuhan masyarakat bukan atas

dasar keinginan atau ketertarikan pejabat pengelolanya. Rakyat memegang hak dan

wewenang yang tinggi untuk menentukan kebutuhan pembangunan, ikut terlibat

secara aktif dalam pembangunan dan mengontrolnya serta memperoleh fasilitas dari

pemerintah, melalui penggunaan hak dan kewajibannya secara proporsional.

Masyarakat harus diberdayakan untuk mampu mengontrol pelayanan yang diberikan

oleh birokrasi. Dengan adanya kontrol dari masyarakat, maka Pemerintah (Eksekutif

maupun DPRD) akan memiliki komitmen yang lebih baik, lebih peduli dan lebih

menjamin bahwa apa yang direncanakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan dan

aspirasi rakyat, maka dalam penyusunan strategi dan prioritas program serta RAPBD

harus melibatkan masyarakat, sejak dari proses analisis masalah dan identifikasi

kebutuhan masyarakat ke perumusan program.

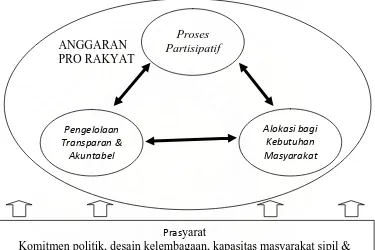

ANGGARAN PRO RAKYAT

Gambar 1. Sendi Anggaran Pro Rakyat dan Prasyaratnya

Secara prinsipil, anggaran pro rakyat dibuhul oleh tiga sendi yang bertautan.

Gambar 1. menunjukkan bagaimana proses penyusunan anggaran demokratis

melibatkan partisipasi, mekanisme pengelolaan yang desentralistik, transparan dan

akuntabel, serta alokasi sumber daya bagi kebijakan yang berpihak kepada kaum

miskin, saling bertautan dalam implementasi anggaran pro rakyat. Kendala yang Alokasi bagi

Kebutuhan Masyarakat Pengelolaan

Transparan & Akuntabel

Proses Partisipatif

Prasyarat

dihadapi oleh satu buhul sendi akan berpengaruh terhadap sendi yang lain serta

capaian optimal dari anggaran pro rakyat secara keseluruhan (Hardojo, 2008 ;

152-153).

Implementasi hak rakyat dalam APBD bisa dilakukan dalam berbagai bentuk.

Pemerintah Daerah sebagai pemegang kuasa pengelolaan Keuangan Daerah harus

mengimplementasikan hak rakyat tersebut melalui (Eka, 2008) :

1. Adanya keterlibatan rakyat secara partisipatif dalam proses penganggaran.

Teknis pelaksanaannya bisa menggunakan beberapa model atau

melakukan kreasi dari berbagai model yang telah dikembangkan oleh banyak

negara. Tentu saja, kreatifitas ini perlu didukung oleh iklim demokrasi yang

substantif liberatif. Selama ini, partisipasi hanya menjadi jargon pemerintah,

metode dan implementasi partisipasi hanya berjalan dalam lingkungan

masyarakat yang “dekat“ dengan Pemerintah. Sementara, dengan kelompok

masyarakat yang kritis dan “jauh“ dengan Pemerintah, dijadikan formalitas

belaka dan masukan serta hasil kajian mereka selalu dikesampingkan. Memang,

partisipasi tidak dapat dilakukan pada orang perorangan atau semua kelompok,

karena keterbatasan pemerintah. Tetapi, semestinya pemerintah harus memiliki

sebuah kriteria yang jelas dalam pelibatan publik. Kriteria ini harus didukung

oleh metodelogi yang tepat sehingga tidak terjebak pada inefisiensi. Metodelogi

menggalang partisipasi ini, yang tidak dimiliki oleh pemerintah. Mereka hanya

mengikuti secara tekstual apa yang tertulis di UU, Kepmendagri. Sangatlah naif,

Dewan Kelurahan, dan Badan Perwakilan Desa. Karena hampir seluruh badan

tersebut dipilih dengan intervensi pemerintah. Sehingga, badan-badan tersebut

tidak bisa merumuskan kebutuhan warganya. Perlu kearifan menyusun

metodelogi agar partisipasi masyarakat bisa efektif untuk kepentingan bersama.

2. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan maupun

pertanggungjawaban APBD pada Rakyat.

Selama ini, mekanisme pertanggungjawaban dilakukan melalui saluran

formal Lembaga Legislatif (DPRD). Jika ingin membangun transparansi maka

harus dimulai dari para pihak yang akan terlibat dari proses tersebut. Dengan

tidak mengkerdilkan peran DPRD dalam proses transparansi dan Akuntabilitas

APBD, tetapi Lembaga ini juga menjadi sorotan dalam transparansi dan

Akuntabilitas. Bagaimana bisa berharap pada DPRD, yang dalam banyak kasus

korupsi APBD mereka juga terlibat bahkan terkadang menjadi inisiator. Perlu

kiranya Pemerintah merancang sebuah model transparansi dan akuntabilitas

APBD selain melalui saluran formal (DPRD) bisa dilakukan melalui saluran

informal langsung pada masyarakat. Tentu, model ini harus dikaji dan

dipertimbangkan dengan matang sehingga bisa efektif dan sesuai dengan sumber

daya yang dimiliki.

3. Adanya Hak untuk alokasi anggaran yang pro Rakyat miskin.

Keadilan dan kesejahteraan adalah tujuan utama dari sebuah negara

kesejahteraan. Indonesia telah memproklamirkan diri sebagai negara

prioritas dalam pembangunan yang dilakukan. Namun sayangnya, doktrin

tersebut belum berwujud, masih sebatas angan-angan.

4. Adanya pengawasan APBD oleh rakyat baik secara perseorangan maupun secara

Lembaga atau kelompok.

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat ini semestinya mendapat

apresiasi positif dari pemerintah. Caranya adalah memberikan akses

seluas-luasnya pada masyarakat untuk mendapatkan informasi, data dan segala sesuatu

yang berkaitan dengan pengelolaan APBD.

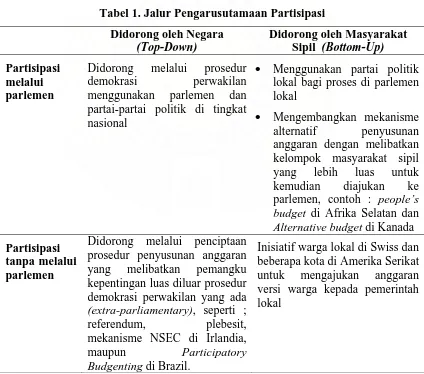

Tabel 1. Jalur Pengarusutamaan Partisipasi

Didorong oleh Negara

(Top-Down)

partai-partai politik di tingkat nasional

• Menggunakan partai politik lokal bagi proses di parlemen lokal

• Mengembangkan mekanisme

alternatif penyusunan anggaran dengan melibatkan

kelompok masyarakat sipil yang lebih luas untuk kemudian diajukan ke parlemen, contoh : people’s

budget di Afrika Selatan dan Alternative budget di Kanada

Partisipasi kepentingan luas diluar prosedur demokrasi perwakilan yang ada

(extra-parliamentary), seperti ;

referendum, plebesit, mekanisme NSEC di Irlandia,

maupun Participatory

Budgenting di Brazil.

Sumber : Hardojo (2008 ; 161)

Sedangkan Willmore dalam Hardojo (2008 ; 160) mengidentifikasikan 4

tipologi proses bagi pengintegrasian partisipasi warga dalam penyusunan anggaran.

Seperti yang bisa dilihat pada tabel 1, partisipasi tersebut bisa didorong oleh Negara

(top-down) maupun masyarakat sipil (bottom-up) baik melalui parlemen maupun

tanpa parlemen (participation that by-pass parliament).

Dalam kerangka Wilmore tersebut, pengarusutamaan partisipasi dalam proses

penganggaran yang terjadi di Indonesia lebih diwarnai oleh proses top-down yang

dipimpin oleh negara melalui parlemen. Dalam jalur ini, proses yang terjadi

ditentukan oleh prosedur formal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Prosedur-prosedur tersebut akan diakomodasi dalam system demokrasi perwakilan, dimana

lembaga Eksekutif dan lembaga Legislatif (representasi wakil-wakil politik di

parlemen yang dipilih rakyat melalui Pemilihan Umum) akan menentukan hasil akhir

dari proses penganggaran. Warga dan masyarakat sipil belum mempunyai cukup

kapasitas untuk mendorong perluasan partisipasi warga dalam prosedur formal

tersebut atau, jika hambatan partisipasi dalam prosedur formal tersebut terlalu kuat,

untuk membangun mekanisme tanding bagi suatu proses penyusunan penganggaran

yang lebih partisipatif (Hardojo, 2008 ; 161-162).

Prinsip dalam melibatkan masyarakat secara langsung adalah bahwa apa yang

disebut dengan “melibatkan kepentingan rakyat” hanya mungkin dicapai jika

bagi suatu proses yang baik dan benar. Melibatkan masyarakat secara langsung akan

membawa tiga dampak penting (Abe, 2005 ; 91) yaitu :

1. Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Keterlibatan masyarakat akan

memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki masyarakat.

2. Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak

jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik.

3. Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

2.5. APBD

Anggaran merupakan sebuah instrumen pemerintah dalam menyelenggarakan

roda pemerintahan. Kebijakan suatu pemerintah membutuhkan sumber daya berupa

alokasi anggaran yang tertuang dalam APBD. Menurut Permendagri Nomor 13

Tahun 2006 yang kemudian diganti dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah

daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.5.1. Mekanisme Penyusunan APBD

Perubahan UU No 22 tahun 1999 menjadi UU No 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan UU No 25 tahun 1999 menjadi UU No 33 tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah membawa pengaruh yang

anggaran daerah. Sebab ada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada

Pemda untuk menggali dan mengelola semua potensi penerimaan daerah secara

maksimal. Sebagai konsekuensinya, sistem pengelolaan keuangan publik/daerah

yang selama ini bersifat sentralisasi, sekarang berubah menjadi desentralisasi.

Seiring dengan bergulirnya pelaksanaan desentralisasi pemerintahan tersebut,

telah memberikan kewenangan bagi Pemda untuk menentukan dan menyusun sendiri

APBD-nya. Kondisi demikian jelas mempunyai pengaruh yang cukup besar dan

signifikan terhadap mekanisme dan proses penyusunan, pelaksanaan, serta

pertanggungjawaban keuangan daerah kepada semua stakeholders-nya. Namun dalam

pelaksanaan otonomi daerah ternyata kewenangan yang diberikan tersebut secara

umum masih ada yang disalahtafsirkan oleh Pemda baik eksekutif maupun legislatif

(Mahrizal, 2008 ; 1).

Menurut Nazaruddin (2005 ; 1) karena APBD merupakan operasionalisasi dari

berbagai kebijakan yang ditetapkan, maka harus mencerminkan suatu kesatuan sistem

perencanaan yang sistimatis dan dapat dianalisis keterkaitan/benang merahnya

dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu

sangat penting bagi pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan publik dalam

memahami sistimatika perencanaan yang bermuara pada anggaran. Dari sisi aturan,

maka mekanisme penyusunan anggaran khususnya APBD diatur dengan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang-undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, dan

dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.5.2. Regulasi dari Pengesahan APBD

Emirzon (2005 ; 1) mengemukakan, semenjak otonomi daerah dicanangkan

dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25

Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah yang kemudian

diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004. Iklim

regulasi di Indonesia mengalami perubahan besar.

Kedua Undang-undang tersebut diatas memberikan kewenangan hukum dan

administrasi kepada kabupaten dan kota sebagaimana Pasal 11 (2) menentukan bahwa

pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengadministrasikan

perdagangan dan industri. Karena itu berhak mengenakan regulasi dan perizinan

usaha. Akan tetapi pemda tidak siap untuk mengemban fungsi baru itu. Dalam tahun

pertama desentralisasi, Pemda telah mengeluarkan ratusan peraturan daerah yang

menerapkan pengenaan pajak, retribusi, dan pungutan lainnya.

Sebenarnya dalam pelaksanaan otonomi daerah (Otda) Pemda tidak hanya

menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat,

mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kebijakan yang diterbitkan oleh pemda haruslah memberi manfaat dan

meningkatkan kesejahteraan rakyat bukan sebaliknya. Terkesan pemda dapat

bertindak apa saja untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD), demi

terpenuhinya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

2.5.3. Kualitas Kinerja dalam Perencanaan dan Penyusunan APBD

Sejak tahun 2003, sebagian besar Pemda sudah mencoba menerapkan sistem

anggaran berbasis kinerja (performance base budgeting). Tapi, dalam kenyataannya

menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan dan pengalokasian anggaran tersebut,

tampaknya Pemda masih belum menghiraukan dan memperhatikan kebutuhan dan

kepentingan publik (masyarakat). Sayangnya, masih berorientasi pada kepentingan

aparatur Pemda sendiri (eksekutif dan legislatif). Hal ini barangkali terjadi, karena

selama ini partisipasi dan keterlibatan publik dalam penyusunan APBD tersebut

kelihatannya masih relatif rendah sekali Kenyataan yang demikian mengakibatkan

penyusunan dan pengalokasian anggaran dalam APBD tampaknya belum banyak

berpihak kepada kebutuhan masyarakat (stakeholders). Hingga, anggaran yang

dihabiskan sering menjadi tidak efektif dan kurang efisien. Maksudnya, alokasi

anggaran memang makin meningkat dari tahun ketahun. Kenyataannya, belum