D

DI

I

P

PA

A

GU

G

UY

Y

AM

A

MA

AN

N,

,

G

GO

OR

RO

O

NT

N

TA

AL

LO

O

N

N

U

U

R

R

D

D

I

I

N

N

S

S

E

E

K

K

O

O

L

L

A

A

H

H

P

P

A

A

S

S

C

C

A

A

S

S

A

A

R

R

J

J

A

A

N

N

A

A

I

I

N

N

S

S

T

T

I

I

T

T

U

U

T

T

P

P

E

E

R

R

T

T

A

A

N

N

I

I

A

A

N

N

B

B

O

O

G

G

O

O

R

R

B

B

O

O

G

G

O

O

R

R

2

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER

INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis Perkembangan, Klasifikasi dan Potensi Tanah Sawah Tadah Hujan dari Bahan Lakustrin di Paguyaman, Gorontalo adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal dan atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain, telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Mei 2010

ABSTRACT

NURDIN. Development, Classification and Rainfed Paddy Soils Potency Derived from Lacustrine Materials in Paguyaman, Gorontalo. Under guidance of DJUNAEDI A. RACHIM, DARMAWAN, and SUWARNO.

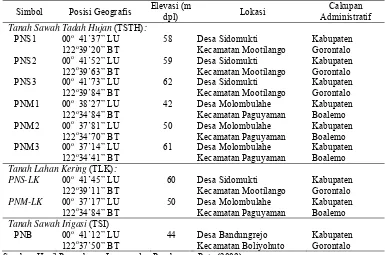

Efforts to increase and develop paddy soil other than irrigated paddy soil (IPS) are essential in order to improve rice production. Rainfed paddy soil (RPS) is the second granary national after IPS, although current productivity of RPS is low and it has complex limiting factor. The objective of this research were: (1) to study the development of RPS based on soil characteristics and genesis, (2) to identify the main factors influencing the formation of soil profiles, (3) to classify the soil according to Soil Taxonomy classification system, and (4) to evaluate land potency for rice and corn. The research was carried out on 9 pedons from lacustrine materials on E4 agroclimate zones. RPS and upland (UL) pedons are located in Sidomukti of Gorontalo Regency and Molombulahe of Boalemo Regency. While, the IPS pedon are Bandungrejo of Gorontalo Regency. Field observations were done throughout toposequent transect on the lower, middle and upper slope position. Soil samples taken from each horizon of each pedon for laboratory analysis. The observed parameters were morphological characteristics, physical, chemical and mineralogical properties of the soil. The data were analyzed with quantitative and qualitative analysis. Soils were classified based on Soil Taxonomy system, whereas land potentials were evaluate by land suitability analysis with the parametric approach. Land suitability classes (LSC) were determined by Square Root Land Index Method. The results of this study showed that all pedons have B horizon but IPS is more developed than the RPS and the UL. The IPS pedon is more weathered intensively than the RPS and the UL. The main genesis process in all pedon were eluviation, illuviation, lessivage, pedoturbation, braunification and gleization, except for UL pedon from Molombulahe that do not reflact gleization process. The main factors of soil formation were climate, age (time), topography and human activity. The soil classification of PNS1, PNM1 and PNM2 pedon were classified as Ustic Endoaquert, fine, smectitic, isohypertermic; PNS2 pedon classified as Vertic Endoaquept, fine, smectitic, isohypertermic; PNS3 pedon classified as Vertic Epiaquept, fine, smectitic, isohypertermic; PNS-LK pedon classified as Typic Eutrudept, fine loam, smectitic, isohypertermic; PNB pedon classified as Ustic Epiaquert, fine, mixed, active, isohypertermic; PNM3 pedon classified as Aeric Epiaquept, fine, smectitic, isohypertermic; and PNM-LK pedon classified as Typic Eutrudept, fine, smectitic, isohypertermic. The highest LSC of land utilization types (LUT) for local paddy was highly suitable (S1), while the lowest one was not suitable (Nna). The highest LCS of paddy-corn and paddy-corn-corn LUTs was marginally suitable with nutrient availability and water as a limiting factor (S3na and S3wa), while the lowest LSC was not suitable cause same limiting factors (Nna and Nwa). The potency of RPS similar to potency of IPS. The full recommendation of LUT were LUT of local paddy with B (100% of recommended dosage) and C pattern (prescription dosage), except for Inceptisol from Molombulahe consist of local paddy LUT to A (none fertilizing), B and C pattern. The Other LUTs were including requiring recommended and not recommended.

RINGKASAN

NURDIN. Perkembangan, Klasifikasi dan Potensi Tanah Sawah Tadah Hujan dari Bahan Lakustrin di Paguyaman, Gorontalo. Dibimbing oleh DJUNAEDI A. RACHIM, DARMAWAN, dan SUWARNO.

Kebutuhan beras nasional terus meningkat karena pesatnya pertambahan penduduk. Upaya peningkatan dan pengembangan lahan sawah potensial lainnya selain tanah sawah irigasi (TSI) yang ada mutlak diperlukan guna meningkatkan produksi beras. Tanah sawah tadah hujan (TSTH) merupakan lumbung padi kedua nasional setelah TSI, walaupun saat ini produktifitasnya masih rendah dan mempunyai faktor pembatas yang kompleks. Di samping itu, TSTH sering diberakan setelah ditanam padi dan hanya sedikit saja yang diusahakan untuk tanaman pangan lain, terutama jagung. Padahal jagung cukup potensial untuk dibudidayakan pada tanah tersebut. Melalui upaya pengelolaan tanah berdasarkan karakteristik dan kualitas tanah, maka TSTH berpotensi menjadi alternatif yang menjanjikan untuk pengembangan dua komoditi tersebut di masa mendatang. Sebagai upaya mencapai hal tersebut, maka penelitian tentang perkembangan, klasifikasi dan potensi TSTH perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui perkembangan TSTH berdasarkan karakteristik dan genesis tanah yang berasal dari bahan lakustrin, (2) mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi pembentukan profil tanah, (3) mengklasifikasikan tanah menurut sistem Taksonomi Tanah, dan (4) mengetahui potensi tanah melalui analisis kesesuaian lahan untuk padi sawah dan jagung.

Penelitian dilaksanakan terhadap sembilan pedon pewakil dari bahan lakustrin pada zona agroklimat E4 yang tersebar di Kabupaten Gorontalo dan Boalemo Provinsi Gorontalo. Pedon pewakil TSTH dan lahan kering (TLK) terletak di desa Sidomukti Kabupaten Gorontalo dan Molombulahe Kabupaten Boalemo. Sedangkan pedon pewakil TSI terletak di desa Bandungrejo, Kabupaten Gorontalo. Pengamatan lapang dilakukan dalam satu transek lereng (toposekuen) pada posisi lereng bawah, punggung, dan lereng puncak. Contoh tanah diambil dari setiap horison pada setiap profil pedon untuk dianalisis di laboratorium. Parameter yang diamati terdiri dari sifat morfologi, fisika, kimia dan sifat mineralogi tanah. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif secara deskriptif-kuantitatif. Proses genesis tanah yang terjadi dilakukan melalui serangkaian rekonstruksi terhadap sifat morfologi, fisika, kimia dan sifat mineralogi tanah yang ditunjukkan saat ini. Berdasarkan hal tersebut, diidentifikasi faktor-faktor pembentuk tanah. Selanjutnya, tanah diklasifikasi menurut sistem Taksonomi Tanah. Sedangkan penilaian potensi lahan dilakukan melalui analisis kesesuaian lahan dengan pendekatan parametrik. Untuk penentuan kelas kesesuaian lahan menggunakan metode indeks lahan akar kuadrat yang dikemukakan oleh Khiddir (1986) dalam Sys et al. (1991).

dibanding TSTH dan TLK, walaupun belum lanjut. Proses genesis tanah yang utama pada pedon TSTH, TSI dan TLK adalah: eluviasi, iluviasi, liksiviasi, pedoturbasi, braunifikasi dan gleisasi, kecuali pedon TLK dari Molombulahe yang tidak mengalami proses gleisasi. Faktor utama pembentuk tanah pada semua tanah yang diteliti adalah iklim, umur (waktu), topografi, dan aktifitas manusia.

Berdasarkan klasifikasi tanah sistem taksonomi, maka pedon PNS1 diklasifikasikan sebagai Endoaquert Ustik, halus, smektitik, isohipertermik; pedon PNS2 diklasifikasikan sebagai Endoaquept Vertik, halus, smektitik, isohipertermik; pedon PNS3 diklasifikasikan sebagai Epiaquept Vertik, halus, smektitik, isohipertermik; pedon PNS-LK diklasifikasikan sebagai Eutrudept Tipik, berlempung halus, smektitik, isohipertermik; pedon PNB diklasifikasikan sebagai Epiaquert Ustik, halus, campuran, aktif, isohipertermik; pedon PNM1 diklasifikasikan sebagai Endoaquert Ustik, halus, smektitik, isohipertermik; pedon PNM2 diklasifikasikan sebagai Endoaquert Ustik, halus, smektitik, isohipertermik; pedon PNM3 diklasifikasikan sebagai Epiaquept Aerik, halus, smektitik, isohipertermik; dan pedon PNM-LK diklasifikasikan sebagai Eutrudept Tipik, halus, smektitik,isohipertermik.

Berdasarkan potensi tanah, maka kelas kesesuaian lahan (KKL) untuk tipe penggunaan lahan (TPL) padi lokal paling tinggi adalah sangat sesuai (S1) dan terendah tidak sesuai dengan faktor pembatas ketersediaan hara (Nna). Sedangkan, TPL padi-jagung dan TPL padi-jagung-jagung, KKL tertinggi adalah sesuai marjinal dengan faktor pembatas ketersediaan hara dan air (S3na dan S3wa), sementara terendah tidak sesuai dengan faktor pembatas yang sama pula (Nna dan Nwa). Berdasarkan KKL tersebut, maka potensi TSTH relatif sama dengan TSI. Rekomendasi TPL penuh pada semua jenis tanah dan lokasi terdiri dari TPL padi lokal pola B (100% dosis anjuran) dan C (pemupukan preskripsi), kecuali Inceptisol Molombulahe terdiri dari TPL padi lokal pola A (tanpa pemupukan), B dan C. Rekomendasi TPL bersyarat untuk Vertisol Sidomukti dan Inceptisol 2 Sidomukti terdiri dari TPL padi lokal pola A atau TPL padi-jagung pola B dan C atau TPL padi-jagung-jagung pola B dan C; Inceptisol 1 Sidomukti, Incentisol Molombulahe dan Vertisol Bandungrejo terdiri dari TPL padi lokal pola A atau TPL padi-jagung pola B dan C atau TPL padi-jagung-jagung pola A, B dan C; Vertisol 1 Molombulahe terdiri dari TPL padi lokal pola A atau TPL padi-jagung pola B dan C. Sedangkan Vertisol 2 Molombulahe terdiri dari TPL padi-jagung pola B dan C atau TPL padi-jagung-jagung pola C. Sedangkan TPL yang tidak direkomendasikan terdapat pada Vertisol Sidomukti dan Inceptisol 2 Molombulahe yang terdiri dari TPL padi-jagung pola A atau TPL padi-jagung-jagung pola A; Inceptisol 1 Molombulahe dan Vertisol Bandungrejo adalah TPL padi-jagung pola A; Vertisol 1 Molombulahe terdiri dari TPL padi-jagung pola A atau TPL padi-jagung-jagung pola A, B dan C; dan pada Vertisol 2 Molombulahe terdiri dari TPL padi lokal pola A atau TPL jagung pola A atau TPL padi-jagung-jagung pola A dan B. Hal.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2010 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya

PERKEMBANGAN, KLASIFIKASI DAN POTENSI TANAH

SAWAH TADAH HUJAN DARI BAHAN LAKUSTRIN

DI PAGUYAMAN, GORONTALO

NURDIN

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Tanah

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Perkembangan, Klasifikasi dan Potensi Tanah Sawah Tadah Hujan dari Bahan Lakustrin di Paguyaman, Gorontalo

Nama : Nurdin

NRP : A151070021

Disetujui

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Djunaedi A. Rachim, M.S Ketua

Dr. Ir. Darmawan, M.Sc Dr. Ir. Suwarno, M.Sc

Anggota Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Ilmu Tanah

Dr. Ir. Atang Sutandi, M.S Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, M.S

Buah karya ini kupersembahkan untuk :

Pendampingku yang selalu setia dan sabar ... Briptu Nurmaya Kasim, SH

Anakku tercinta yang selalu menghibur... Alifa Siti Khumaira Kyai Baderan Aqila Siti Khasanah Kyai Baderan

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Penelitian ini dilaksanakan sejak Maret 2009 dengan judul Perkembangan, Klasifikasi dan Potensi Tanah Sawah Tadah Hujan dari Bahan Lakustrin di Paguyaman, Gorontalo.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- Prof. Dr. Ir. Djunaedi A. Rachim, M.S., Dr. Ir. Darmawan, M.Sc., dan Dr. Ir. Suwarno, M.Sc selaku komisi pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan arahan tesis ini.

- Dr. Ir. Widiatmaka, DAA selaku penguji luar komisi pembimbing dan Dr. Ir. Atang Sutandi, MS selaku ketua programa studi Ilmu Tanah IPB atas saran dan koreksi terhadap tesis ini.

- Penyelenggara program Beasiswa BPPS Dikti Departemen Pendidikan Nasional RI atas bantuan dana pendidikan program magister di SPs IPB. - Doni Rahmat Lahati, S.E, M.H., Effendi Mobilingo, S.Sos dan Adnan

Marzuki dari Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Boalemo yang telah membantu pendanaan penelitian ini serta Drs. Rum Pagau selaku wakil ketua DPRD dan Ir. Rusdin Aminu, MM selaku kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Boalemo atas saran dan masukannya.

- Ir. B. H Prasetyo, M.Sc., Yoce Dai, Ir. Ladyani, M.Sc dan pa udin atas bantuan analisis tanah, serta ibu tini dan pa jajat atas pinjaman buku, jurnal dan pengadaan peta tematik.

- Rekan-rekan seangkatan: M. Hikmat, SP., Hendri Purnama, SP., Togi R. Hutabarat, SP., Nasruddin, SP., Yolanda Syam, SP, M.Si dan Mami Heri, SP, M.Si atas perhatian, bantuan dan saran selama ini

- Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Ir. Zulzain Ilahude, MP selaku Dekan Fakultas Pertanian UNG yang mendorong penulis untuk melanjutkan studi S2.

- Keluarga besar: Gani Kyai Baderan (ayah), Mudjini (ibu), Yusuf Kasim dan Almh Syamsia Umar (mertua), Dr. Ir. Jailani Husain, M.Sc dan Ir. Hartin Kasim (paman/tante dan orang tua angkat), Nursiah, SPd., Siti Rahasia K. Baderan, AMd., Siti Aminah K. Baderan, SPd., Siti Khadijah K. Baderan, Mohamad Jailani K. Baderan dan Jesica Adisdea Baderan serta Santi Djafar dan Haris Tolinggi atas dorongan dan doanya selama ini.

- Istri (Briptu Nurmaya Kasim, SH) dan anak-anak (Alifa Siti Khumaira Kyai Baderan dan Aqila Siti Khasana Kyai Baderan) atas segala doa, dukungan, kesabaran dan pengorbanan selama studi sampai penyelesaian penelitian ini.

Semoga tesis ini bermanfaat.

Bogor, Mei 2010

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 19 April 1980 di Paguyaman Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Penulis adalah putera pertama dari tujuh bersaudara dari Bapak Gani K. Badiran dan Ibu Mudjini. Pada tahun 1999, penulis lulus SMA Negeri 3 Gorontalo dan pada tahun yang sama lulus seleksi masuk Universitas Sam Ratulangi Manado melalui jalur Tou Tumou Tou (T2) atau program menghidupkan orang lain.Penulis memilih Jurusan Tanah Fakultas Pertanian dan lulus pada tahun 2004. Pada tahun yang sama penulis diterima sebagai pegawai negeri sipil (PNS), yaitu Dosen pada Universitas Negeri Gorontalo dan bertugas pada Jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian.

Tahun 2007 penulis berkesempatan melanjutkan pendidikan pada jenjang S2 melalui tugas belajar dari Rektor Universitas Negeri Gorontalo pada Program Studi Ilmu Tanah (TNH) Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan bantuan beasiswa BPPS Dikti tahun 2007.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... xiv

DAFTAR GAMBAR ... xvii

DAFTAR LAMPIRAN ... xix

1. PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Hipotesis Penelitian ... 4

1.3 Tujuan Penelitian ... 4

1.4 Manfaat Penelitian ... 4

2. TINJAUAN PUSTAKA ... 5

2.1 Lingkungan Daerah Endapan Danau (Lakustrin) ... 5

2.2 Karakteristik Tanah Sawah ... 6

2.3 Klasifikasi Tanah Sawah ... 7

2.4 Evaluasi Sumberdaya Lahan Berdasarkan Kualitas Lahan ... 8

3. BAHAN DAN METODE ... 12

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 12

3.2 Bahan dan Alat ... 12

3.3 Metode Penelitian ... 15

3.3.1 Penetapan Lokasi dan Contoh ... 15

3.3.2 Pelaksanaan Lapang ... 15

3.3.3 Analisis Laboratorium ... 16

3.3.4 Analisis dan Interpretasi Data ... 17

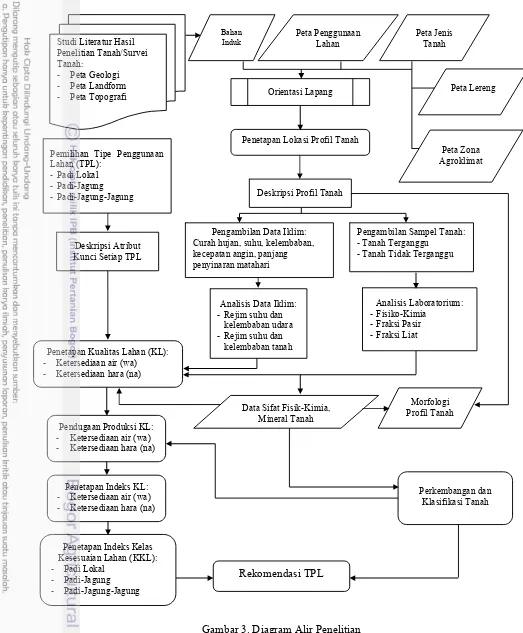

3.4 Diagram Alir Penelitian ... 22

4. KONDISI UMUM DAERAH PENELITIAN ... 24

4.1 Letak Geografis dan Administratif ... 24

4.2 Kondisi Iklim dan Hidrologi ... 24

4.3 Kondisi Geologi ... 28

4.4 Kondisi Landform, Fisiografi dan Topografi ... 30

4.5 Kondisi Pengunaan Lahan ... 32

5. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 34

5.1 Karakteristik Tanah Sawah Tadah Hujan ... 34

5.1.1 Sifat Morfologi dan Fisika Tanah ... 34

5.1.2 Sifat Kimia Tanah ... 49

5.1.3 Sifat Mineralogi ... 59

5.1.3.1 Susunan Mineral Fraksi Pasir ... 59

5.1.3.2 Susunan Mineral Fraksi Liat ... 63

5.2 Genesis Tanah Sawah Tadah Hujan ... 69

5.3 Klasifikasi Tanah sawah Tadah Hujan ... 78

5.4 Potensi Tanah Sawah Tadah Hujan ... 91

5.4.1 Kesesuaian Lahan ... 91

5.4.2 Rekomendasi Penggunaan Lahan ... 106

6. KESIMPULAN DAN SARAN ... 112

6.1 Kesimpulan ... 112

6.2 Saran ... 113

DAFTAR PUSTAKA ... 114

DAFTAR TABEL

Halaman 1 Parameter Sifat-Sifat Tanah dan Metode Analisisnya ... 16

2 Data Penelitian Kesesesuaian Lahan untuk Setiap KL ... 19

3 Nilai kc Tanaman yang Digunakan pada Penelitian ini ... 20

4 Kondisi CHE, 90% CHE pada Beberapa lokasi

di Daerah Penelitian ... 20

5 Persamaan Regresi Pendugaan Produksi Berdasarkan

KL Ketersediaan Air (KL wa) ... 20

6 Dosis Pemupukan Anjuran Masing-Masing Komoditas TPL ... 21

7 Persamaan Regresi Pendugaan Produksi Berdasarkan

KL Ketersediaan Hara dan Pemupukan (KL na) ... 22

8 Nilai Indeks Lahan untuk Kelas Kesesuaian Lahan ... 22

9 Letak Geografis dan Administratif Wilayah Penelitian ... 24

10 Sifat Morfologi dan Fisik Tanah Pedon TSTH

dari Desa Sidomukti (S) dan Molombulahe (M) ... 40

11 Sifat Morfologi dan Fisik Tanah Pedon TLK dari

Desa Sidomukti (S) dan Molombulahe (M) ... 41

12 Sifat Morfologi dan Fisik Tanah Pedon TSI dari

Desa Bandungrejo ... 41

13 Sifat Kimia Tanah Pedon TSTH dari Desa Sidomukti (S)

dan Molombulahe (M) ... 50

14 Sifat Kimia Tanah Pedon TLK dari Desa Sidomukti (S)

dan Molombulahe (M) ... 51

15 Sifat Kimia Tanah Pedon TSI dari Desa Bandungrejo ... 51

16 Sifat Kimia Air Sawah di Daerah Penelitian ... 59

17 Persentase Mineral Fraksi Pasir pada Pedon TSTH Pewakil,

Sidomukti ... 60

18 Persentase Mineral Fraksi Pasir pada Pedon TSTH Pewakil,

Molombulahe ... 61

19 Persentase Mineral Fraksi Pasir pada Pedon TLK

Pewakil, Molombulahe ... 62

20 Persentase Mineral Fraksi Pasir pada Pedon TSI

Pewakil, Bandungrejo ... 63

21 Hasil Analisis Mineral Fraksi Liat dengan Metode XRD pada

Contoh Tanah Terpilih dari Pedon yang Diteliti ... 64

23 Beberapa Sifat Penciri Genesis TSTH ... 74

24 Beberapa Sifat Penciri Genesis Tanah TLK dan TSI

di Daerah Penelitian ... 76

25 Penciri Utama Klasifikasi Tanah pada Pedon TSTH ... 79

26 Penciri Utama Klasifikasi Tanah pada Pedon TLK dan TSI ... 80

27 Persyaratan Epipedon Molik, Okrik dan Umbrik menurut

Taksonomi Tanah ... 81

28 Penentuan Epipedon menurut Taksonomi Tanah

di Daerah Penelitian ... 82

29 Horison Penciri dan Sifat Penciri Lainnya untuk

Klasifikasi Tanah ... 84

30 Klasifikasi Tanah pada Tingkat Famili di Daerah Penelitian ... 84

31 Kondisi Air Tersedia Profil Rata-Rata Bulanan pada Beberapa TPL dan Jenis Tanah di Lahan Sawah

Paguyaman Gorontalo ... 92

32 Dugaan Produksi TPL Berdasarkan Air Tersedia Profil Rata-Rata Bulanan pada Beberapa Jenis Tanah di

Lahan Sawah Paguyaman Gorontalo ... 93

33 Indeks KL Ketersediaan Air TPL Berdasarkan Dugaan Produksi pada Berbagai Pola dan Jenis Tanah

di Lahan Sawah Paguyaman Gorontalo ... 94

34 Jumlah Hara TPL Padi Lokal pada Beberapa Pola dan

Jenis Tanah di Lahan Sawah Paguyaman Gorontalo ... 97

35 Dugaan Produksi TPL Padi Lokal Berdasarkan Jumlah Hara pada Beberapa Pola dan Jenis Tanah di Lahan Sawah

Paguyaman Gorontalo ... 97

36 Indeks KL Ketersediaan Hara TPL Padi Lokal pada Beberapa

Pola dan Jenis Tanah di Lahan Sawah Paguyaman Gorontalo ... 98

37 Jumlah Hara TPL Padi-Jagung pada Beberapa Pola dan

Jenis Tanah di Lahan Sawah Paguyaman Gorontalo ... 99

38 Dugaan Produksi TPL Padi-Jagung Berdasarkan Jumlah Hara pada Beberapa Pola dan Jenis Tanah di Lahan Sawah

Paguyaman Gorontalo ... 100

39 Indeks KL Ketersediaan Hara TPL Padi-Jagung pada Beberapa

Pola dan Jenis Tanah di Lahan Sawah Paguyaman Gorontalo ... 100

40 Indeks KL Ketersediaan Hara TPL Padi-Jagung-Jagung pada Beberapa Pola dan Jenis Tanah di Lahan Sawah

Paguyaman Gorontalo ... 101

41 Indeks Lahan TPL Padi Lokal pada Beberapa Pola dan

42 Kelas Kesesuaian Lahan TPL Padi Lokal pada Beberapa Pola

dan Jenis Tanah di Lahan Sawah Paguyaman Gorontalo ... 102

43 Indeks Lahan TPL Padi-Jagung pada Beberapa Pola dan

Jenis Tanah di Lahan Sawah Paguyaman Gorontalo ... 103

44 Kelas Kesesuaian Lahan TPL Padi-Jagung pada Beberapa Pola

dan Jenis Tanah di Lahan Sawah Paguyaman Gorontalo ... 104

45 Indeks Lahan TPL Padi-Jagung-Jagung pada Beberapa Pola dan

Jenis Tanah di Lahan Sawah Paguyaman Gorontalo ... 105

46 Kelas Kesesuaian Lahan TPL Padi-Jagung-Jagung pada Beberapa

Pola dan Jenis Tanah di Lahan Sawah Paguyaman Gorontalo ... 105

DAFTAR GAMBAR

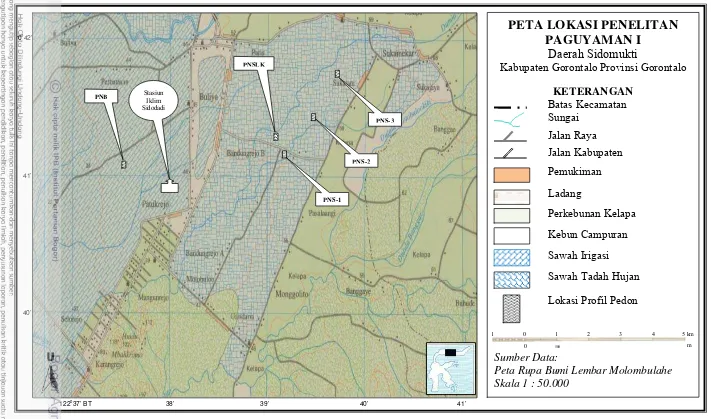

Halaman 1 Peta Lokasi Penelitian Paguyaman I Desa Sidomukti

dan Bandungrejo Kabupaten Gorontalo ... 13

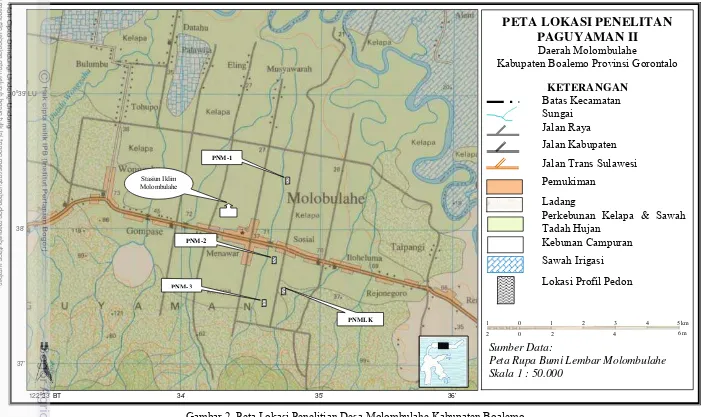

2 Peta Lokasi Penelitian Paguyaman II Desa Molombulahe Kabupaten Boalemo ... 14

3 Diagram Alir Penelitian ... 23

4 Neraca Air di Daerah Sidodadi dan Sekitarnya ... 27

5 Neraca Air di Daerah Molombulahe dan Sekitarnya ... 27

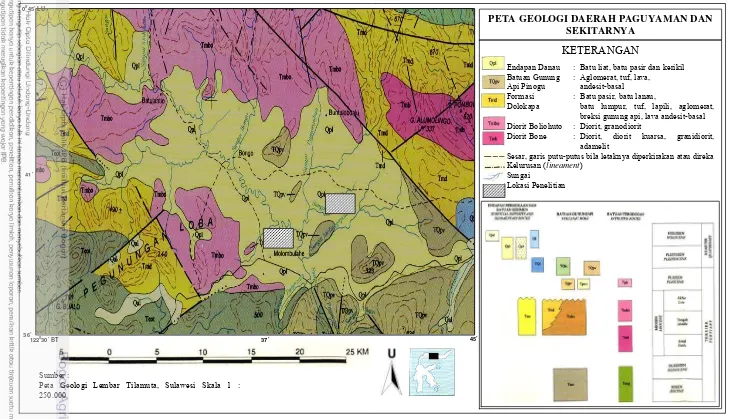

6 Peta Geologi Daerah Paguyaman dan Sekitarnya ... 29

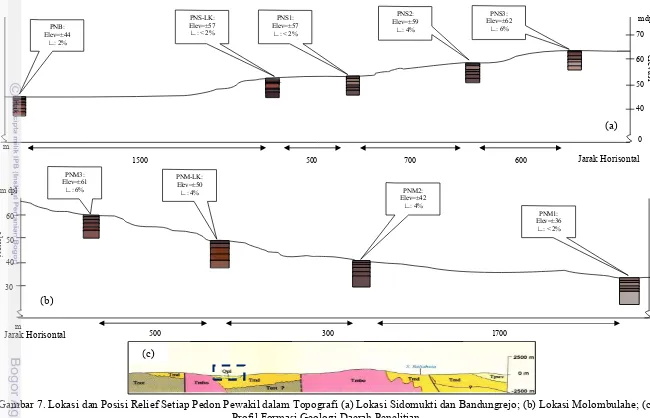

7 Lokasi dan Posisi Relief Setiap Pedon Pewakil dalam Topografi ... 31

8

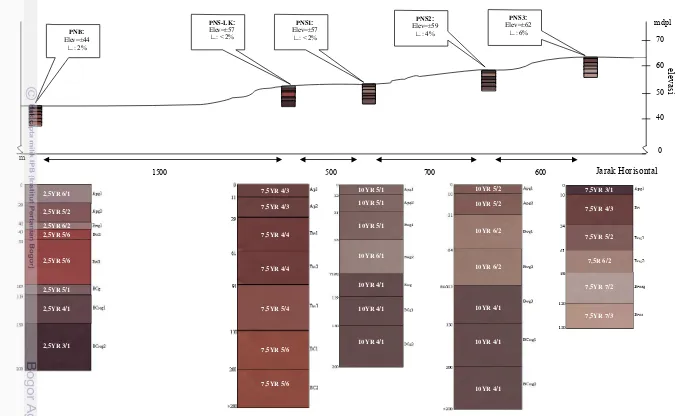

Sebaran Warna Matriks Pedon Berdasarkan Toposekuen di Sidomukti dan Bandungrejo ... 369

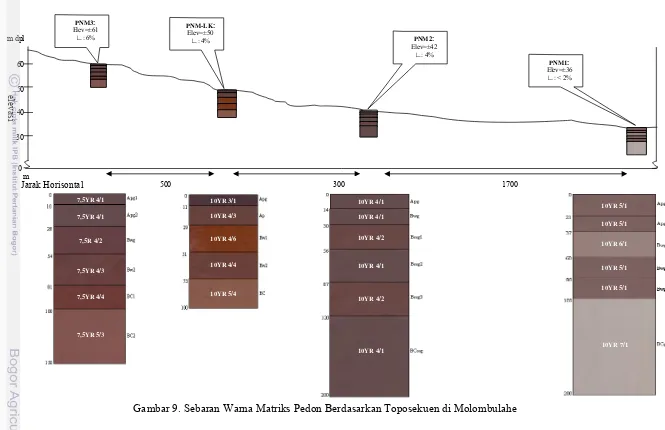

Sebaran Warna Matriks Pedon Berdasarkan Toposekuen di Molombulahe ... 3710

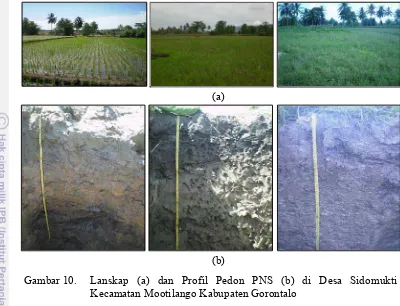

Lanskap (a) dan Profil Pedon PNS (b) di Daerah Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo... 38

11

Lanskap (a) dan Profil Pedon PNM (b) di Daerah Molombulahe Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo ... 3812

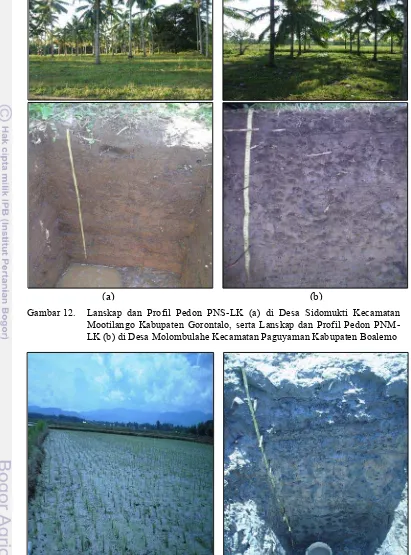

Lanskap dan Profil Pedon PNS-LK (a) di Daerah Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo, serta Lanskap dan Profil Pedon PNM-LK (b) di Daerah Molombulahe Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo ... 3913

Lanskap (a) dan Profil Pedon PNB (b) di Daerah Bandungrejo Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo ... 3914 Sebaran Kelas Tektur dan Besar Butir Pedon Berdasarkan Toposekuen di Sidomukti dan Bandungrejo ... 44

15 Sebaran Kelas Tektur dan Besar Butir Pedon Berdasarkan Toposekuen di Molombulahe ... 45

16 Sebaran Kadar Liat Total dan Perbandingan Liat Halus dengan Liat Total Berdasarkan Kedalaman pada Pedon TSTH ... 46

17 Sebaran Kadar Liat Total dan Perbandingan Liat Halus dengan Liat Total Berdasarkan Kedalaman pada Pedon TLK ... 46

18 Sebaran Kadar Liat Total dan Perbandingan Liat Halus dengan Liat Total Berdasarkan Kedalaman pada Pedon TSI ... 46

20 Sebaran Kadar Fraksi Pasir Berdasarkan Kedalaman

Pedon TLK ... 47

21 Sebaran pH H2O Berdasarkan Kedalaman pada Pedon TSTH ... 52

22 Sebaran pH Berdasarkan Kedalaman pada Pedon TLK (a) dan (b) Pedon TSI (b) ... 52

23 Sebaran C-Organik Berdasarkan Kedalaman Pedon TSTH ... 52

24 Sebaran C-Organik Berdasarkan Kedalaman pada Pedon TLK Dan Pedon TSI ... 53

25 Sebaran Jumlah Basa-dd Berdasarkan Kedalaman pada Pedon TSTH ... 56

26 Sebaran Jumlah Basa-dd Berdasarkan Kedalaman pada Pedon TLK dan Pedon TSI ... 56

27 Difraktogram Sinar-X Pedon PNS1 terpilih (Fraksi < 2 µ) ... 66

28 Difraktogram Sinar-X Pedon PNS2 terpilih (Fraksi < 2 µ) ... 67

29 Difraktogram Sinar-X Pedon PNM1 terpilih (Fraksi < 2 µ) ... 68

30 Difraktogram Sinar-X Pedon PNM3 terpilih (Fraksi < 2 µ) ... 68

31 Difraktogram Sinar-X Pedon PNM-LK terpilih (Fraksi < 2 µ) ... 69

32 Difraktogram Sinar-X Pedon PNB terpilih (Fraksi < 2 µ) ... 69

33 Klasifikasi Tanah Berdasarkan Toposekuen di Sidomukti dan Bandungrejo ... 88

34 Klasifikasi Tanah Berdasarkan Toposekuen di Molombulahe ... 88

35 Sebaran TPL dengan Rekomendasi Penuh pada Toposekuen di Sidomukti dan Bandungrejo ... 109

36 Sebaran TPL dengan Rekomendasi Penuh pada Toposekuen di Molombulahe ... 109

37 Sebaran TPL dengan Rekomendasi Bersyarat pada Toposekuen di Sidomukti dan Bandungrejo ... 110

38 Sebaran TPL dengan Rekomendasi Bersyarat pada Toposekuen di Molombulahe ... 110

39 Sebaran TPL yang Tidak Rekomendasi pada Toposekuen di Sidomukti dan Bandungrejo ... 111

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Deskripsi Profil Tanah ... 122

a. Pedon PNS1 ... 122

b. Pedon PNS2 ... 123

c. Pedon PNS3 ... 124

d. Pedon PNS-LK ... 125

e. Pedon PNM1 ... 126

f. Pedon PNM2 ... 127

g. Pedon PNM3 ... 128

h. Pedon PNM-LK ... 129

i. Pedon PNB ... 130

2 Susunan Mineral Fraksi Pasir Pada Pedon Pewakil yang Diteliti ... 131

3 Kriteria Penilaian Sifat-Sifat Kimia Tanah ... 132

4 Data Komponen Iklim di Daerah Penelitian ... 133

5 Hasil Analisis Rejim Suhu Tanah Dan Rejim Kelembaban Tanah di Daerah Penelitian ... 134

a. Stasiun Sidodadi ... 134

b. Stasiun Molombulahe ... 135

6 Nilai ETo Berdasarkan Metode Blaney-Criddle di Daerah Penelitian ... 136

7 Kadar Air Tanah pada Kondisi Kapasitas Lapang, Titik Layu Permanen dan WHC per 7.5 cm di Daerah Penelitian ... 137

8 Kondisi Ketersediaan Air Bulanan TPL Padi Lokal pada Lahan Sawah dan Jenis Tanah di Paguyaman Gorontalo ... 138

9 Kondisi Ketersediaan Air Bulanan TPL Padi-Jagung pada Lahan Sawah dan Jenis Tanah di Paguyaman Gorontalo ... 139

10 Kondisi Ketersediaan Air Bulanan TPL Padi-Jagung-Jagung pada Lahan Sawah dan Jenis Tanah di Paguyaman Gorontalo ... 140

11 Penentuan Dosis Pupuk Preskripsi pada Beberapa TPL Pola C di Daerah Paguyaman Gorontalo ... 141

12 Data Rata-Rata Sifat Fisika Tanah Lapisan Atas (top soils) pada Tanah Sawah Kedalaman 30 cm ... 142

13 Data Rata-Rata Sifat Kimia Tanah Lapisan Atas (top soils) pada Tanah Sawah Kedalaman 30 cm ... 142

14 Deskripsi Atribut Kunci Tipe Penggunaan Lahan (TPL) ... 143

a. Atribut TPL Padi Lokal Pola A, B, dan C ... 143

b. Atribut TPL Padi-Jagung Pola A, B, dan C ... 144

1.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan beras Nasional terus meningkat dari tahun ke tahun karena

peningkatan penduduk dengan persentase laju pertambahan sekitar 2%, sehingga

harus mengimpor beras. Berdasarkan data Departemen Pertanian RI (2008),

produksi padi Nasional pada tahun 2006 mencapai 57.157.435 ton gabah kering

giling (GKG) atau setara dengan 32.304.029 ton beras, dimana sebanyak

54.199.693 ton GKG (94,83%) berasal dari padi sawah dan sisanya berasal dari

padi ladang. Namun, capaian tersebut belum mampu memenuhi permintaan beras

Nasional yang pada tahun 2006 mencapai 36.350.000 ton (BPS RI 2007).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu diupayakan peningkatan dan

pengembangan lahan sawah potensial lainnya termasuk tanah sawah tadah hujan.

Tanah sawah tadah hujan (TSTH) merupakan lumbung padi kedua Nasional

setelah tanah sawah irigasi (TSI) dengan luasan sebesar 2,1 juta ha (Suyamto et al. 2008). Provinsi Gorontalo memiliki TSTH seluas 13.081 ha atau 0,47% dari luas Nasional (BPS Provinsi Gorontalo 2008), yang diantaranya berada di daerah

Paguyaman dengan luas 7.744 ha atau 59,20% dari luas TSTH provinsi. Capaian

produksi padi daerah ini sampai tahun 2007 sebesar 6.791 ton dengan rata-rata

produksi sebesar 1,7 ton ha-1 (BPS Kabupaten Gorontalo dan Boalemo 2008),

sehingga daerah ini memberikan kontribusi produksi padi sebesar 21,20% dari

total capaian produksi Kabupaten Gorontalo dan 18,97% dari total capaian

produksi Kabupaten Boalemo. Sedangkan kontribusinya terhadap capaian

produksi padi Provinsi Gorontalo sebesar 33,84% dan 0,13% terhadap capaian

produksi padi Nasional.

Pengembangan TSTH sampai saat ini masih menghadapi permasalahan.

Permasalahan yang menonjol adalah produktifitasnya masih rendah, yaitu sekitar

2,0-2,5 ton ha-1 sampai tahun 2006 (Pirngadi dan Makarim2006) dan sekitar

Dilihat dari luas lahan, TSTH di daerah ini potensial dan menjadi alternatif

yang menjanjikan untuk dikembangkan di masa mendatang. Namun demikian,

TSTH ini mendapat suplai air dari hujan dan dari pemompaan sungai terdekat

yang volumenya cukup terbatas. Data Stasiun Iklim Sidodadi dan Molombulahe

tahun 2007 menunjukkan bahwa daerah Paguyaman menurut Zona Agroklimat

(Oldeman dan Darmiyati 1977) termasuk E4 karena memiliki 6-9 bulan kering

(<100 mm) dan 1 bulan basah (≥200 mm). Rata-rata curah hujan bulanan stasiun Sidodadi hanya sebanyak 93 mm bulan-1 dan 85 mm bulan-1 pada stasiun

Molombulahe. Kondisi ini menyebabkan minimnya ketersediaan air untuk

pengembangan padi sawah. Wade et al. (1999) menyatakan bahwa produksi padi pada TSTH tidak terlepas dari permasalahan ketersediaan air. Lebih lanjut

Suyamto et al. (2008) menyatakan bahwa faktor pembatas pertumbuhan padi pada TSTH antara lain curah hujan yang tidak menentu. Dengan demikian,

ketersediaan air tidak mampu menyuplai kebutuhan air padi sawah selama satu

tahun yang menyebabkan padi ditanam sekali dalam setahun dan bulan sisanya

ditanami jagung atau diberakan.

Jagung merupakan sumber pangan kedua setelah beras di Indonesia. Sampai

tahun 2007, produksi jagung di Provinsi Gorontalo mencapai 572.784 ton dari

lahan seluas 119.027 ha yang tercapai dalam program Agropolitan. Sedangkan

capaian produksi jagung daerah Paguyaman baru mencapai 119.691,5 ton dari

lahan seluas 25.753 ha (BPS Kabupaten Gorontalo dan Boalemo 2008). Data

produksi jagung ini menunjukkan bahwa daerah Paguyaman memberikan

kontribusi produksi jagung sebesar 15,75% terhadap total produksi jagung

Provinsi Gorontalo.

Lahan untuk pengembangan jagung di daerah ini merupakan lahan kering

(TLK) dan sedikit yang menanam jagung pada lahan sawah, terutama TSTH. Hal

ini sejalan dengan pernyataan Edmeades et al. (1994) bahwa sekitar 90% pertanaman jagung di daerah tropis dikembangkan pada lahan kering dan TSTH.

Secara nasional, luas penggunaan TSTH untuk jagung mengalami peningkatan

mencapai 20-30% (Kasryno 2002). Dengan demikian, maka lahan TSTH

potensial untuk pengembangan jagung. Menurut Subandi dan Marwan (2003),

Tanah sawah, termasuk TSTH dapat terbentuk dari berbagai jenis tanah dan

karakteristiknya tergantung dari sifat tanah asalnya (Arabia 2009), serta

lingkungan pembentukannya. Menurut Bahcri et al. (1993), geologi daerah Paguyaman dominan berkembang dari bahan lakustrin yang terdiri dari batu liat

(claystones), batu pasir (sandstones), dan kerikil (gravel) pada epoch kuarter pleistosen dan holosen. Sementara Prasetyo (2007) melaporkan bahwa daerah

Paguyaman mengandung mineral kuarsa dan dalam jumlah yang lebih sedikit

masih dijumpai mineral ortoklas, sanidin dan andesin. Mineral epidot, amfibol,

augit dan hiperstin dijumpai dalam jumlah sangat sedikit, sehingga cadangan hara

di daerah ini tergolong sedang. Dengan demikian, maka faktor-faktor yang

mempengaruhi pembentukan tanah akan berbeda, tergantung tempat tingkat

perkembangan tanah yang ditunjukkannya.

Seberapa tingkat perkembangan TSTH yang ditunjukkan oleh proses

horisonisasi dan haploidisasi, juga proses pelapukan mineral primer serta

pembentukan mineral sekunder (Hardjowigeno 1993) yang telah berlangsung

menjadi menarik untuk diteliti. Dengan formasi geologi endapan lakustrin TSTH

dan termasuk dalam zona agroklimat E4 telah mendorong untuk dilakukan

penelitian yang lebih mendalam berdasarkan karakteristik dan genesis tanah. Di

samping itu, pengaruh masing-masing faktor pembentuk tanah, termasuk akibat

aktifitas manusia selanjutnya akan menghasilkan karakteristik tanah yang

berbeda-beda. Untuk membantu mempelajari hal-hal tersebut, maka tanah-tanah

tersebut perlu diklasifikasi menurut sistem Taksonomi Tanah.

Pengelolaan tanah berdasarkan karakteristik dan kualitas tanah perlu

dilakukan agar faktor pembatas penggunaannya dapat dihilangkan atau

diminimalisir. Suyamto et al. (2008) menyatakan bahwa faktor pembatas pertumbuhan padi pada TSTH selain curah hujan, juga tingkat kesuburan tanah

yang rendah. Demikian halnya dengan hasil jagung. Penentuan kelas kesesuaian

lahan merupakan salah satu cara untuk mencapai hal tersebut dan menentukan

1.2 Hipotesis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengajukan beberapa hipotesis, yaitu :

1. Perkembangan TSTH berdasarkan karakteristik dan genesis tanah berbeda

dengan TSI dan TLK.

2. Faktor iklim, topografi, waktu dan aktifitas manusia merupakan

faktor-faktor utama yang mempengaruhi pembentukan TSTH.

3. Klasifikasi TSTH berbeda dengan TSI dan TLK, walaupun berkembang dari

bahan yang sama.

4. Potensi TSTH berbeda dengan potensi TSI, walaupun berkembang dari

bahan yang sama.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui perkembangan TSTH berdasarkan karakteristik dan genesis

tanah yang berasal dari bahan lakustrin.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi pembentukan

profil TSTH.

3. Mengklasifikasi tanah menurut sistem Taksonomi Tanah.

4. Mengetahui potensi TSTH dengan menganalisis kesesuaian lahannya untuk

padi dan jagung.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Diperoleh informasi perkembangan TSTH berdasarkan karakteristik dan

genesis tanah yang berasal dari bahan lakustrin sebagai dasar

pengelolaannya.

2. Diketahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi pembentukan profil

TSTH.

3. Diperoleh klasifikasi TSTH menurut sistem Taksonomi Tanah.

4. Diketahui potensi TSTH berdasarkan kelas kesesuaian lahannya dan faktor

pembatas penggunaannya yang mungkin bisa diperbaiki untuk

2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lingkungan Daerah Lakustrin

Van Bemmelen (1949) menyatakan bahwa bahan endapan yang terdapat di

sekitar Sungai Paguyaman merupakan lakustrin dan termasuk dalam zona

Limboto dan termasuk zona patahan yang memanjang sampai ke Gorontalo akibat

kegiatan volkanisme. Djaenuddin et al. (2005) melaporkan bahwa daerah Paguyaman diduga merupakan bekas kaldera/danau besar sebagai hasil

volkanisme, yang tidak mempunyai outlet ke laut. Terjadinya patahan menyebabkan terbentuknya celah atau retakan yang memungkinkan air danau

mengalir keluar dan mengering yang akhirnya membentuk dataran luas. Peta

Geologi Lembar Tilamuta, Sulawesi Skala 1 : 250.000 (Bachri et al. 1993) menunjukkan bahwa sebagian besar daerah Paguyaman termasuk formasi endapan

danau atau lakustrin (Qpl) yang terdiri dari batu liat (claystones), batu pasir (sandstones), dan kerikil (gravel) pada zaman kuarter pleistosen dan holosen.

Kumarawarman (2008) menyatakan bahwa lingkungan pengendapan danau

adalah tubuh air yang dikelilingi oleh daratan yang mengisi suatu cekungan.

Lingkungan ini terbentuk akibat dari proses tektonik, gerakan tanah, volkanik,

penurunan atau pengikisan permukaan tanah (deflasi) oleh erosi angin dan fluvial,

tetapi proses utamanya karena rifting, yaitu peretakan akibat tarikan (extention). Endapan danau terbentuk pada fase synrift, yaitu proses pengendapan sedimen yang berlangsung sebelum atau bersamaan dengan aktifitas pembentukan basin

pada cekungan yang belum stabil sampai dengan subsiden regional postrift, yaitu setelah terbentuk cekungan pada basin yang stabil, sebelum lingkungannya

berubah menjadi delta atau marin. Djaenuddin et al. (2005) melaporkan bahwa bahan induk tanah di daerah Paguyaman diantaranya adalah endapan danau,

berususunan liat berwarna kelabu padat, yang sebagian tertutup aluvium. Sering

dijumpai sisipan kapur pada bagian celah atau retakan, yang diduga sebagai hasil

2.2 Karakteristik Tanah Sawah

Tanah sawah merupakan tanah yang digunakan atau potensial digunakan

untuk pertumbuhan padi akuatik (Kyuma 2004). Menurut Sanchez (1993), TSTH

serupa dengan TSI hanya berbeda pada tidak adanya pengaturan air. Pengolahan

tanah dalam keadaan tergenang serta tindakan penggenangan yang sengaja

dilakukan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan sifat morfologi, fisik,

kimia dan biologi tanah (Rayes 2000). Koenigs (1950) menyatakan bahwa

morfologi profil tanah sawah bersifat tipikal pada tanah kering yang disawahkan

di sekitar Bogor, yaitu adanya lapisan olah, lapisan tapak bajak, lapisan besi (Fe),

lapisan mangan (Mn), serta lapisan tanah asal yang tidak dipengaruhi

penyawahan. Tanah asal sebelumnya sangat mempengaruhi karakteristik tanah

sawah karena telah mengalami perkembangan akibat interaksi faktor pembentuk

tanah yang berpengaruh.

Menurut Gong (1986) bahwa pembentukan tanah sawah meliputi 2 (dua)

aspek, yaitu : (1) eluviasi, dan (2) pengaruh penanaman dan pemupukan. Eluviasi

dipercepat karena terjadi perkolasi air irigasi. Sementara, kondisi reduksi

memungkinkan terjadinya pencucian beberapa unsur yang tidak dapat tercuci pada

kondisi lahan kering. Sedangkan Moormann dan Van Breemen (1978)

menyatakan bahwa perubahan sifat yang terjadi pada tanah sawah dapat

dibedakan atas perubahan yang bersifat sementara dan permanen. Perubahan yang

bersifat sementara pada tanah yang disawahkan berkaitan dengan pengolahan

tanah dalam keadaan tergenang (pelumpuran) dan perubahan sifat kimia yang

berhubungan dengan proses reduksi-oksidasi. Perubahan tersebut akan

menyebabkan perubahan sifat morfologi tanah.

Rayes (2000) menyatakan bahwa perubahan yang bersifat permanen terlihat

dari sifat morfologi profil tanah yang seringkali menjadi sangat berbeda dengan

profil tanah asalnya. Sementara Moormann dan Van Breemen (1978), Kanno

(1978), serta Ghildyal (1978) menjelaskan bahwa pengolahan tanah menyebabkan

perubahan sifat fisik tanah, yaitu hancurnya agregat tanah, pori-pori kasar

berkurang dan halus meningkat dan tanah mengalami pelumpuran yang

menyebabkan partikel-partikel halus bergerak ke bawah bersama air perkolasi

lapisan tersebut menjadi meningkat. Penyebab perubahan yang bersifat permanen,

yaitu (a) perataan dan penterasan dalam pembuatan sawah yang dipengaruhi oleh

kemiringan tanah asal, (b) perubahan sifat fisik tanah tertentu karena tindakan

budidaya padi, dan (c) perubahan sifat kimia dan mineralogi tanah yang

merupakan bagian dari proses pembentukan tanah, seperti eluviasi dan iluviasi Fe

dan Mn, proses ferolisis, pembentukan oksida besi, Mn dan lainnya (Moormann

dan Breemen 1978).

Tanah sawah yang berkembang di daerah aluvial umumnya sudah

mempunyai warna glei dan karatan, karena tanah ini terbentuk pada kondisi muka

air tanah yang dangkal (Prasetyo 2008). Djaenuddin et al. (2005) melaporkan bahwa pada profil tanah di daerah Paguyaman ditemukan karatan besi dan

mangan, konkresi dan nodul dalam jumlah cukup sampai banyak pada kedalaman

0-110 cm. Kondisi ini juga dialami oleh TSTH, kecuali pengolahan tanah dan

pelumpuran dalam kondisi tergenang yang tidak seintensif tanah sawah pada

umumnya (irigasi). Dengan demikian, maka sifat morfologi profil TSTH memiliki

sifat yang tipikal, terutama berkaitan dengan perubahan sifat-sifat di dalam tanah,

sehingga menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

2.3 Klasifikasi Tanah Sawah

Rayes (2000) menyatakan bahwa upaya untuk mengklasifikasi tanah sawah

telah banyak dilakukan, meskipun sampai saat ini belum ada yang memuaskan

dan merupakan masalah yang agak rumit. Klasifikasi tanah sawah menurut sistem

Taksonomi Tanah sejak tahun 1992 (Soil Survey Staff 1992) dapat dibuat lebih

rinci dibandingkan edisi sebelumnya. Hal ini karena sejak saat itu, mulai

diperkenalkan istilah kondisi akuik yang mempertimbangkan segi hidrologis

terjadinya kondisi akuik tersebut.

Soil Survey Staff (2006) mendefinisikan tanah dengan kondisi akuik adalah

tanah yang saat ini mengalami kejenuhan dan reduksi terus-menerus atau secara

berkala. Persayaratan lamanya penjenuhan untuk terbentuknya kondisi akuik

bervariasi, tergantung pada lingkungan tanah dan tidak spesifik. Berdasarkan tipe

kejenuhannya, maka kondisi akuik terbagai atas: (a) endosaturasi, dimana air

atau lebih dari permukaan mineral tanah, (b) episaturasi, dimana air menjenuhi

satu atau lebih lapisan sampai kedalaman 200 cm pada permukaan tanah mineral

dan juga mempunyai satu atau lebih lapisan tidak jenuh dari batas atas sampai

kedalam 200 cm lapisan penjenuhan, dan (c) saturasi antrik (anthric saturation), dimana lapisan ini merupakan jenis khusus kondisi akuik yang terdapat dalam

tanah akibat kegiatan budidaya dan pengairan (aliran irigasi). Lebih lanjut

dijelaskan bahwa pengalaman lapangan menunjukkan ketidakmungkinan

menjelaskan suatu set penampakan redoksimorfik yang spesifik karena semua

taksa mempunyai karakteristik yang unik dalam satu bagian kategori. Oleh karena

itu, pola warna yang unik pada taksa yang spesifik direferensikan pada kunci

taksonomi ini. Selain itu juga, dikenal istilah kondisi antrakuik yang merupakan

variant dari episaturasi berasosiasi dengan aliran air yang dikendalikan, seperti tanaman pada sawah lahan basah yang disebabkan oleh proses reduksi akibat

dijenuhi. Adanya istilah-istilah tersebut, maka klasifikasi tanah sawah sampai

pada kategori sub grub lebih beragam.

Rayes (2000) menyatakan bahwa klasifikasi tanah sawah dalam Taksonomi

Tanah edisi ke-8 (Soil Survey Staff 1998) lebih mengena dibandingkan dengan

edisi sebelumnya, sejak great-group yang berawalan trop dihilangkan. Kunci Taksonomi Tanah edisi ke-10 (Soil Survey Staff 2006) menjelaskan lebih

mendalam tentang kondisi akuik, seperti great-group Epiaquents sering muncul yang mencerminkan tanah yang disawahkan.

2.4 Evaluasi Sumberdaya Lahan

Evaluasi sumberdaya lahan adalah proses pendugaan keragaan

(performance) lahan apabila lahan digunakan untuk tujuan tertentu (FAO 1985) atau menurut Van Diepen et al. (1991) merupakan metode yang menjelaskan atau memprediksi kegunaan potensial dari lahan. Apabila potensi lahan sudah

ditentukan, maka perencanaan penggunaan lahan dapat dilakukan berdasarkan

pertimbangan rasional, paling tidak mengenai apa yang dapat ditawarkan oleh

sumberdaya lahan tersebut (FAO 1995). Menurut FAO (1976), kerangka dasar

dalam evaluasi ini adalah membandingkan persyaratan yang diperlukan untuk

suatu penggunaan lahan tertentu dengan sifat sumberdaya lahan yang ada pada

Dalam evaluasi lahan, penggunaan lahan harus dikaitkan dengan tipe

penggunaan lahan (land utilization type) atau TPL, yaitu jenis-jenis penggunaan lahan yang diuraikan secara lebih detil karena menyangkut pengelolaan, masukan

yang diperlukan dan keluaran yang diharapkan secara spesifik (FAO 1976). Lebih

lanjut dikatakannya bahwa setiap jenis penggunaan lahan dirinci ke dalam

tipe-tipe penggunaan lahan. TPL bukan merupakan tingkat kategori dari klasifikasi

penggunaan lahan, tetapi mengacu kepada penggunaan lahan tertentu yang

tingkatannya di bawah kategori penggunaan lahan secara umum, karena berkaitan

dengan aspek masukan, teknologi, dan keluarannya.

Sifat-sifat atau atribut penggunaan lahan mencakup data dan/atau asumsi

yang berkaitan dengan aspek hasil, orientasi pasar, intensitas modal, buruh,

sumber tenaga, pengetahuan teknologi penggunaan lahan, kebutuhan infrastruktur,

ukuran dan bentuk penguasaan lahan, pemilikan lahan dan tingkat pendapatan per

unit produksi atau unit areal (FAO 1976). TPL menurut sistem dan modelnya

dibedakan atas dua macam yaitu multiple dan compound. Multiple merupakan TPL yang terdiri lebih dari satu jenis penggunaan (komoditas) yang diusahakan

secara serentak pada suatu areal yang sama dari sebidang lahan. Setiap

penggunaan memerlukan masukan dan kebutuhan, serta memberikan hasil

tersendiri. Sedangkan compound merupakan TPL yang terdiri lebih dari satu jenis penggunaan (komoditas) yang diusahakan pada areal-areal dari sebidang lahan

yang untuk tujuan evaluasi diberlakukan sebagai unit tunggal. Perbedaan jenis

penggunaan bisa terjadi pada suatu sekuen atau urutan waktu, dalam hal ini

ditanam secara rotasi atau secara serentak, tetapi pada areal yang berbeda pada

sebidang lahan yang dikelola dalam unit organisasi yang sama (FAO 1976).

Dalam proses evaluasi lahan, umumnya dilakukan penentuan ciri lahan

(land properties) yang berhubungan dan dapat diukur atau dianalisis tanpa memerlukan usaha-usaha yang besar, dimana ciri lahan ini sering disebut

karakteristik lahan (land characteristics). Dalam evaluasi lahan sering langsung menggunakan karakteristik lahan (Driessen 1971; Staf PPT 1983). Namun,

pengaruh karakteristik lahan pada sistem penggunaan lahan jarang yang bersifat

langsung. Menurut FAO (1976), penggunaan karakteristik lahan untuk kegiatan

karakteristik lahan yang digunakan, sehingga FAO merekomendasikan

penggunaan kualitas lahan (land quality atau KL) dalam kegiatan evaluasi lahan sejak tahun 1976. Lebih lanjut Sys et al. (1991) menyatakan bahwa manfaat penggunaan kualitas lahan dalam evaluasi lahan, yaitu kualitas lahan berhubungan

langsung dengan persyaratan spesifik penggunaan lahan, kualitas lahan dapat

menekan interaksi antara faktor-faktor lingkungan, dan jumlah kualitas lahan

lebih sedikit dibanding karakteristik lahan.

Kualitas lahan adalah sifat-sifat pengenal atau atribut yang bersifat

kompleks dari sebidang lahan. Setiap kualitas lahan mempunyai keragaan

(performance) yang berpengaruh terhadap kesesuaiannya bagi penggunaan tertentu dan biasanya terdiri atas satu atau lebih karakteristik lahan (land characteristics). Kualitas lahan ada yang bisa diestimasi atau diukur secara langsung di lapangan, tetapi pada umumnya ditetapkan dari pengertian

karakteristik lahan (FAO. 1976). Namun, menurut Firmansyah (2007) bahwa

kendala penggunaan kualitas lahan dalam evaluasi lahan adalah kompleksnya

perhitungan karena menggunakan satu atau lebih karakteristik lahan sehingga

diperlukan pengolahan kembali data yang diperoleh dari survei tanah.

Klasifikasi kesesuaian lahan umumnya menggunakan kerangka kerja

evaluasi lahan menurut FAO (1976). Struktur klasifikasi ini terdiri atas empat

kategori, yaitu kategori ordo (order) yang menunjukkan keadaan kesesuaian secara umum serta terbagi atas ordo sesuai (S) dan tidak sesuai (N); kategori kelas

(class) yang menunjukkan tingkat kesesuaian dalam ordo serta terbagi dalam tiga kelas untuk ordo sesuai, yaitu kelas sangat sesuai (highly suitable) atau S1, cukup sesuai (moderately suitable) atau S2, sesuai marjinal (marginally suitable) atau S3, dan untuk ordo tidak sesuai terbagi dalam dua kelas, yaitu kelas tidak sesuai

sekarang (currently not suitable) atau N1 dan tidak sesuai selamanya (permanently suitable) atau N2. Kategori pada tingkat sub kelas (subclass) menunjukkan keadaan tingkatan dalam kelas berdasarkan faktor pembatas atau

macam jenis perbaikan yang diperlukan dalam kelas. Sedangkan kategori satuan

Penentuan kelas kesesuaian lahan, umumnya menggunakan tiga pendekatan,

yaitu pendekatan simple or maximum limitation, limitation regarding number and intensity of limitation dan pendekatan parametrik (Sys et al. 1991). kedua pendekatan pertama tidak digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan

yang digunakan dalam penelitian ini adalah parametrik. Menurut Rayes (2007)

bahwa pendekatan parametrik merupakan sistem klasifikasi pembagian lahan

berdasarkan pengaruh atau nilai lahan tertentu yang kemudian mengkombinasikan

pengaruh tersebut untuk menyimpulkan tingkat kesesuaiannya. Hal ini sejalan

dengan pernyataan Sys et al. (1991) bahwa pendekatan parametrik adalah pemberian atribut atau nilai pada setiap karakteristik atau kualitas lahan. Setiap

rating individu digunakan untuk menghitung indeksnya. Jika nilai karakteristik

atau kualitas lahan optimal untuk suatu TPL, maka rating maksimumnya

diberikan nilai 100 dalam persen (%) dan nilai rating terendah untuk kualitas

lahan adalah 0%. Penyusunan indeks, baik untuk indeks iklim dan indeks lahan

dihitung dari rating individu yang dapat menggunakan dua metode, yaitu metode

3.

BAHAN DAN METODE

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian terdiri dari penelitian lapang dan analisis tanah di laboratorium.

Penelitian lapang dilakukan di daerah Paguyaman pada 3 (tiga) lokasi, yaitu: (1)

Areal TSTH dan lahan kering Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten

Gorontalo, (2) Areal TSTH dan lahan kering Desa Molombulahe Kecamatan

Paguyaman Kabupaten Boalemo dan (3) Areal TSI Desa Bandungrejo Kecamatan

Boaliyohuto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Ketiga lokasi tersebut,

tanahnya berkembang dari bahan lakustrin (Gambar 1, 2 dan 6).

Adapun analisis tanah dilakukan di laboratorium Departemen Ilmu Tanah

dan Sumberdaya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, dan

Laboratorium Pusat Penelitian Tanah Bogor.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan yang diteliti adalah tanah yang berasal dari lahan sawah dari ketiga

lokasi dan lahan kering dari dua lokasi di atas serta contoh tanahnya dari

masing-masing lahan tersebut. Tanah tersebut diwakili oleh pedon-pedon, yaitu pedon

PNS1, PNS2, PNS3, dan PNS-LK (asal Sidomukti); pedon PNM1, PNM2, PNM3,

dan PNM-LK (asal Molombulahe); dan pedon PNB (asal Bandungrejo). Contoh

tanah diambil dari setiap horizon dalam profil pewakil masing-masing tanah yang

seluruhnya terdiri dari sembilan profil dan 58 horison (contoh).

Alat yang digunakan terdiri dari pisau tanah, buku warna tanah (munsell soil colour chart), blangko pengamatan profil tanah, meteran, ring sampel, bor tanah mineral dan bor tanah sawah, pacul, skop, parang, teropong, altimeter, clinometer,

GPS (global positioning system), kompas, kantong plastik, karet gelang, kertas lebel, loup, permeameter, 1 set Komputer dan printer, spidol F, program pengolah

data Microsoft Excel, dan program Microsoft Word serta seperangkat alat analisis laboratorium. Untuk analisis kesesuaian lahan, menggunakan kerangka kerja

(framework) evaluasi lahan menurut FAO (1976) berdasarkan pendekatan parametrik (parametric approach). Hasil analisis kesesuaian lahan disesuaiakan dengan kondisi lapangan, sehingga kesalahan interpretasi dan penarikan

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian Desa Sidomukti dan Bandungrejo Kabupaten Gorontalo

PAGUYAMAN I

Daerah Sidomukti

Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo

KETERANGAN

Batas Kecamatan Sungai

Jalan Raya

Jalan Kabupaten

Pemukiman

Ladang

Perkebunan Kelapa

Kebun Campuran

Sawah Irigasi

Sawah Tadah Hujan

Lokasi Profil Pedon

Sumber Data:

Peta Rupa Bumi Lembar Molombulahe Skala 1 : 50.000

122o37’ BT 39’ 41’

41’

40’ 0o42’ LU

38’ 40’

PNS-1 PNB

PNSLK

PNS-2 PNS-3

0 2 5 km

1 1 3 4

m 500

0 Stasiun

Iklim Sidodadi

Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian Desa Molombulahe Kabupaten Boalemo

PETA LOKASI PENELITAN

PAGUYAMAN II

Daerah Molombulahe

Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

KETERANGAN

Batas Kecamatan Sungai

Jalan Raya

Jalan Kabupaten

Jalan Trans Sulawesi

Pemukiman

Ladang

Perkebunan Kelapa & Sawah Tadah Hujan

Kebunan Campuran

Sawah Irigasi

Lokasi Profil Pedon

Sumber Data:

Peta Rupa Bumi Lembar Molombulahe Skala 1 : 50.000

122o33’ BT 36’

38’

37’ 0o39’ LU

34’ 35’

PNM-3

PNMLK PNM-2

PNM-1

0 2 5 km

1 1 3 4

6 m 2 4

2 0

Stasiun Iklim Molombulahe

3.3 Metode Penelitian

3.3.1 Penetapan Lokasi dan Contoh

Penetapan lokasi penelitian didasarkan pada Peta Geologi Lembar Tilamuta

Sulawesi Skala 1 : 250.000, Peta Penggunaan Lahan Kawasan Paguyaman Skala 1

: 50.000, Peta Kemiringan Lereng daerah Paguyaman Skala 1 : 50.000, Peta

Landform Kawasan Paguyaman Skala 1 : 50.000, Peta Zona Agroklimat Skala 1 :

250.000 dan Peta Jenis Tanah Kawasan Paguyaman Skala 1 : 50.000. Hasil

superimpose peta-peta tersebut telah membantu penetapan lokasi penelitian. Lokasi pengambilan contoh didasarkan pada jenis tanah dominan menurut

peta jenis tanah dan perbedaan lereng menurut Peta Kemiringan Lereng daerah

Paguyaman Skala 1 : 50.000. Selanjutnya ditetapkan tiga profil dalam satu transek

lereng di dua lokasi yang berbeda. Sebagai perbandingan tingkat perkembangan

tanah, dibuat 1 profil yang tidak disawahkan (lahan kering) di sekitar profil yang

di sawahkan untuk dua lokasi yang berbeda. Sedangkan pembanding tingkat

perkembangan tanah dengan intensitas pengolahan tanah yang intensif, maka

dibuat 1 profil yang disawahkan dengan irigasi teknis. Dengan demikian, maka

terdapat 9 profil pedon terpilih. Contoh tanah diambil dari horison setiap profil

tanah untuk dianalisis di laboratorium. Untuk setiap profil selanjutnya dilakukan

karakterisasi, rekonstruksi genesis dan klasifikasi tanah. Analisis potensi lahan

dilakukan terhadap TSTH dan TSI dengan menentukan kelas kesesuaian lahan.

3.3.2 Pelaksanaan Lapang

Pelaksanaan lapang didasarkan pada lokasi contoh profil (pedon).

Sebelumnya, pengujian lokasi dilakukan apakah sesuai atau tidak dengan judul

penelitian. Jika tidak sesuai dapat dilakukan perubahan lokasi. Profil tanah dibuat

dan diambil contohnya sesuai dengan prinsip-prinsip survei tanah (NSSC-NCRS

USDA 2002 dalam Abdullah 2006; Soil Survey Division Staff 1993). Data iklim dikumpulkan dari dua stasiun iklim, yaitu stasiun Sidodadi, dan Molombulahe.

Data curah hujan (mm), suhu (oC), kelembaban relatif (%) dan data kecepatan

angin (km jam-1) tersedia di dua stasiun yang ada. Sedangkan data panjang

Berdasarkan data curah hujan, suhu udara, posisi lintang-bujur, dan elevasi

kemudian diolah dengan program NSM (newhall simulation model), dalam Van Wambeke et al. (1986) untuk menentukan rejim kelembaban tanah dan rejim suhu tanah daerah penelitian. Sebagai kontrol terhadap hasil analisis suhu tanah dengan

alat bantu program NSM, maka dihitung pula dengan persamaan 1 yang

dikemukakan Newhall (Van Wambeke 1984) sebagai berikut:

Ts = Ta + 2,5 ………. (1)

Dimana: Ts adalah suhu tanah rata-rata bulanan pada kedalaman 50 cm (oC), Ta

adalah suhu udara rata-rata bulanan (oC). Evapotranspirasi dihitung berdasarkan

persamaan 2 yang dikemukakan Thornthwaite dan Mather (1957) sebagai berikut:

ETP = 1,6 x F (10t/I)a, ……… (2)

Dimana: ETP adalah evapotranspirasi bulanan, F adalah faktor koreksi yang didekati dengan jumlah hari dalam bulan, t adalah suhu udara rata-rata bulanan (oC), a adalah 1,8 dan I adalah indeks panas dalam 1 tahun yang diperoleh dari persamaan 3 berikut:

I = Σ (t/5)1,54 ……….. (3)

Sedangkan neraca air (water balance) diperoleh dari analisis data curah dan evapotranspirasi yang diolah dengan program Cropwat (Donker 1986).

3.3.3 Analisis Laboratorium

Sesuai dengan tujuan penelitian, contoh tanah dianalisis dengan sifat-sifat

tanah dan metodenya yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Parameter Sifat-Sifat Tanah dan Metode Analisisnya

No Sifat Tanah Metode Analisis

A Sifat Fisik

1 Tekstur Pipet 2 Kerapatan Limbak Ring Sampel 3 Permeabilitas Permeameter 4 Plastisitas Indeks COLE

B Sifat Kimia

1 pH H2O dan KCl pH meter

2 C-Organik Walkley dan Black 3 KTK NH4oAc 1 N pH 7, Titrasi

4 Kation-Kation Basa: Ca2+, Mg2+, K+, Na+

Ekstraksi NH4oAc 1 N pH 7, untuk Ca2+, Mg2+ menggunakan

AAS. Sedangkan K+dan Na Flamefotometer 5 N total Kjeldahl, Titrasi

6 P2O5 tersedia Bray 1, Spektrofotometer

7 Kejenuhan Basa Perhitungan

C Sifat Mineralogi

3.3.4 Analisis dan Interpretasi Data

Data yang diperoleh diolah dan dituangkan dalam bentuk tabel dan gambar.

Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif serta

diinterpretasi sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk menilai potensi tanah, maka

dilakukan analisis kesesuaian lahan. Tahapan penilaian kelas kesesuaian lahan

(KKL) diuraikan sebagai berikut:

a. Penentuan Tipe Penggunaan Lahan

Tipe penggunaan lahan (TPL) pada penelitian ini didasarkan pada

komoditas pertanian yang penting untuk sumber pangan dan bernilai ekonomi

serta merupakan komoditi unggulan di Provinsi Gorontalo. Jenis TPL tanaman

pangan yang dibagi berdasarkan pola tanam, yaitu pola tanam tunggal dan pola

tanam beruntun. Untuk pola tanam tunggal dengan tanaman padi (Oryza sativa L.) disebut TPL padi lokal. Sedangkan pola tanam beruntun, yaitu padi dan jagung

(Zea mays L.) dengan pola padi-jagung (TPL padi-jagung) dan padi-jagung-jagung (TPL padi-padi-jagung-jagung-padi-jagung-jagung) dalam setahun.

TPL padi lokal didasarkan pada kondisi eksisting penggunaan lahan di daerah Paguyaman, dan TPL padi-jagung didasarkan pada banyaknya lahan tadah hujan yang diusahakan oleh petani transmigran. Sedangkan TPL padi-jagung-jagung didasarkan pada pembentukan sentra produksi tanaman pangan di daerah ini dan sebagai lumbung pangan pada masa paceklik di musim kemarau yang

cukup panjang (>6 bulan) serta penyuplai sumber bahan pangan bagi daerah

sekitarnya, termasuk kota Gorontalo, Limboto dan Tilamuta.

Pembagian TPL berdasarkan komoditas ini kemudian dibagi lagi

berdasarkan atribut TPL, yaitu produksi dan teknologi. Produksiadalah besarnya

produksi yang dihasilkan komoditas pada masing-masing TPL berdasarkan

produksi di tingkat lokal dan tingkat nasional atau setara produksi di lahan dengan

kelas kesesuaian lahan sangat sesuai (S1). Sedangkan atribut teknologi yang

digunakan adalah tingkat pemupukan, yaitu tanpa pupuk, pupuk 100% dosis

anjuran dan pupuk preskripsi. Pembagian TPL ke dalam kedua atribut TPL, yaitu

produksi dan teknologi disebabkan kedua atribut tersebut merupakan bagian dari

11 atribut yang memiliki hubungan langsung dengan hasil dari model pendugaan

Pembagian TPL berdasarkan pola tanam TPL, produksi dan pemupukan

dibagi ke dalam tiga pola (Lampiran 14), yaitu: (1) Pola A, atribut produksi

berupa produksi komoditas berdasarkan hasil di tingkat petani lokal, atribut

teknologi pemupukan disesuaikan dengan kondisi intensifikasi rendah tanpa

pupuk. (2) Pola B, atribut produksi berupa produksi komoditas berdasarkan hasil

di tingkat Nasional atau kelas kesesuaian lahan sangat sesuai (S1) dengan atribut

teknologi pemupukan dengan intensifikasi tinggi, yaitu 100% dari dosis anjuran.

(3) Pola C, atribut produksi berupa produksi komoditas berdasarkan hasil di

tingkat Nasional atau kelas kesesuaian lahan sangat sesuai (S1) dengan atribut

teknologi pemupukan ditentukan dengan menggunakan metode preskripsi.

Metode preskripsi adalah jumlah hara dari pupuk yang ditambahkan sebesar

kekurangan hara dari tanah yang diperlukan komoditas untuk memproduksi

tingkat nasional atau kelas kesesuaian lahan sangat sesuai. Jumlah hara tanah

merupakan nilai rata-rata dari 7 pedon di daerah penelitian.

b. Penentuan Kualitas Lahan

Jenis kualitas lahan (KL) yang digunakan ada dua, yaitu ketersediaan air

(wa) dan ketersediaan hara (na). Penentuan kedua KL ini berdasarkan asumsi

bahwa ketersediaan air menjadi faktor pembatas karena merupakan sawah tadah

hujan dan minimnya indeks pertanaman (IP 100). Ketersediaan hara dipilih karena

petani hanya memberikan pupuk urea tanpa pupuk TSP atau SP36 dan KCl, juga

tanpa pemberian bahan organik. Kualitas lahan lainnya diasumsikan tidak menjadi

faktor pembatas. Data yang digunakan untuk menghitung setiap KL diperoleh

melalui analisis data primer dan data sekunder (Tabel 2).

Kualitas lahan yang digunakan untuk menentukan klasifikasi kesesuaian

lahan dilakukan secara in situ dan ceteris paribus horizontal. Secara in situ, artinya contoh tanah yang digunakan dan dianalisis merupakan titik profil tanah

pada pedon setempat dan bukan poligon. Sedangkan secara ceteris paribus horizontal, artinya pengambilan contoh tanah tidak dilakukan pada titik yang sama dalam kurun waktu sampai 20 tahun, tetapi didasarkan pada lokasi yang

Tabel 2. Data Penelitian Kesesesuaian Lahan untuk Setiap KL

Kualitas Lahan Karakteristik Lahandan Data Lahan Lain yang Diperlukan Data Primer Data Sekunder Ketersediaan Air

(wa)

Kadar air kapasitas lapang dan titik layu permanen,

kedalaman efektif, BD, ketersediaan air tanah

Curah hujan, temperature,

evapotranspirasi potensial, koefisien tanaman (kc), periode pertumbuhan padi dan jagung, kebutuhan air tanaman selama pertumbuhan (LGP), ketersediaan air terhadap produksi komoditas Ketersediaan Hara

(na)

Kapasitas tukar kation, mineral fraksi pasir, kejenuhan basa, C-organik, N total, P tersedia, K-dd

Kebutuhan hara tanaman, produksi komoditas akibat ketersediaan hara

Ketersediaan Air

Perhitungan KL ketersediaan ditentukan berdasarkan neraca air tanaman

dengan metode Thornthweite dan Mather (1957). Data yang digunakan, yaitu data

iklim (curah hujan rata-rata bulanan, dan suhu udara), data kadar air tanah kondisi

kapasitas lapang (pF=2.5) dan titi layu permanen (pF=4.2), dan kedalaman efektif

perakaran 30 cm (tanaman pangan).

Penentuan kandungan air tersedia profil (ATP) untuk padi dan jagung

mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: (1) Curah hujan efektif (CHE) atau

CH75 (CH peluang terlampaui 75%) ditetapkan dengan metode rangking dari data

CH bulanan periode sepuluh tahun. Semua daerah penelitian tergolong datar,

sehingga diasumsikan CH dapat meresap ke dalam tanah sebesar 90%CHE. (2)

Nilai ETo (reference crop evapotranspiration) ditetapkan dengan metode Blaney-Criddle. (3) Nilai ETc diperoleh dari persamaan ETc = kc x ETo, dimana Etc

(crop evapotranspiration) adalah evapotranspirasi potensial, kc (crop coefficient) adalah koefisien tanaman. (4) Pengurangan CHE 90% dengan ETc pada bulan

tertentu yang sama. Apabila 90%CHE > Etc, maka diperoleh nilai positif.

Sebaliknya, apabila 90%CHE < Etc, maka diperoleh nilai negatif. (5) Air tersedia

profil (ATP), yaitu kemampuan tanah menyimpan air yang tersedia bagi tanaman

atau water holding capacity (WHC). Apabila pada tahap ke-4 diperoleh nilai positif menunjukkan ATP pada kondisi WHC, dimana pertumbuhan tanaman

yang dipengaruhi oleh faktor iklim. Sedangkan apabila pada tahap ke-4 diperoleh

nilai negatif, maka besarnya air pada WHC dikurangi dengan jumlah air yang

defisit dari tahap ke-4 dan menunjukkan periode pertumbuhan yang dipengaruhi

tersebut, maka nilai ATP bernilai negatif atau 0. Pada kondisi nilai ATP sama

dengan nol, maka terjadi evapotranspirasi aktual (ETa). (7) Setelah ATP bulan

ditetapkan, maka dihitung air yang digunakan tanaman (ETc) dari ATP.

Penggunaan ATP untuk memenuhi ETc mengacu pada Doorenbos dan Pruitt

(1977), yaitu penyerapan ATP oleh tanaman (ETc) berdasarkan penggunaan air

dalam tanah dengan perbandingan 40%, 30%, 20% dan 10% pada 1/4 bagian

pertama, kedua, ketiga dan keempat. (8) Apabila ATP pada bagian pertama tidak

mampu mencukupi ETc, maka tanaman mengambil air pada lapisan kedua,

seterusnya sampai lapisan keempat hingga ETc terpenuhi. Apabila nilai ATP

sampai lapisan keempat tidak mencukupi kebutuhan ETc, maka terjadi defisit air

pada bulan tersebut. Untuk tanaman pangan, tebal lapisan yang digunakan yakni

per 7,5 cm (0-7,5; 7,5-15; 15-30 cm).

Koefisien tanaman (kc) tergantung pada fase pertumbuhan tanaman dan jenis

tanaman. Nilai kc masing-masing tanaman tertera pada Tabel 3 dan nilai curah

hujan efektif (CHE) di daerah penelitian tertera pada Tabel 4.

Tabel 3. Nilai kc Tanaman yang Digunakan pada Penelitian ini

Tanaman Fase dan Waktu (hari) Masa Tanam

(hari) Sumber Data Initial Crop Middle Season Late Season

Padi Lokal 1,05 (60) 1,20 (80) 0,70 (40) 180

Allen et al. (1998) Padi Unggul 1,05 (40) 1,20 (54) 0,70 (26) 120

Jagung 0,30 (65) 1,20 (40) 0,50 (35) 140 FAO (2001) dalam Aqil et al. (2008)

Tabel 4. Kondisi CHE, 90% CHE pada Beberapa lokasi di Daerah Penelitian

Curah Hujan

Bulan (mm)/Lokasi

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

Sidomukti dan Bandungrejo

CHE75 100,50 39,75 75,75 95,25 198,00 51,00 53,25 60,75 23,25 31,50 62,25 84,75

90% CHE 90,45 35,78 68,18 85,73 178,20 45,90 47,93 54,68 20,93 28,35 56,03 76,28 Molombulahe

CHE75 68,25 36,00 36,00 83,25 75,00 90,75 88,50 27,75 30,75 44,25 84,75 100,50

90% CHE 61,43 32,40 32,40 74,93 67,50 81,68 79,65 24,98 27,68 39,83 76,28 90,45

Keterangan: CHE=curah hujan efektif

Pendugaan produksi jenis tanaman masing-masing TPL menggunakan

model pendugaan persamaan regresi dari hasil penelitian sebelumnya (Tabel 5).

Perhitungan dugaan produksi untuk TPL tanaman pangan didasarkan pada jumlah

ATP rata-rata bulanan.

Tabel 5. Persamaan Regresi Pendugaan Produksi Berdasarkan KL Ketersediaan Air (KL wa)

Komoditas TPL Persamaan Regresi Sumber Data

Padi Y = 1,2058Ln(X)-2,318; R2=0,97 Sudjito (1986) Jagung Y = -7,639+1,437X-0,008X2; R2 = 0,99 Notohadiprawiro et al. (2006)

Indeks KL ketersediaan air dihitung berdasarkan persentase dari produksi

tanaman berdasarkan model pendugaan produksi masing-masing TPL dengan

tingkat produksi masing-masing pola TPL.

Ketersediaan Hara

Penentuan KL ketersediaan hara dinilai dari pemenuhan kebutuhan hara

yang dibutuhkan tanaman untuk potensi produksi lokal maupun Nasional atau

setara kelas kesesuaian lahan sangat sesuai. Hara yang dibutuhkan tanaman

berasal dari tanah dan pemupukan. Metode yang digunakan untuk menghitung

kecukupan hara yang berasal dari tanah dan pemupukan, yaitu metode preskripsi

(prescription method). Unsur hara yang digunakan dalam penetapan KL ini pada semua TPL terdiri dari N, P dan K. Jumlah hara yang digunakan dihitung dari

luasan satu hektar dengan kedalaman 30 cm. Perhitungan jumlah hara yang

ditambahkan ke dalam tanah pada masing-masing TPL tergantung pada atribut

teknologi pemupukan pada berbagai pola TPL, yaitu Pola A maka hara diduga

dari ketersediaannya dalam tanah tanpa pemupukan, TPL pola B maka hara

diduga dari tanah dan tambahan pemupukan anjuran dengan dosis penuh 100%

dan TPL pola C, maka hara tersedia diduga dari jumlah hara tersedia dari tanah

ditambah hara yang ditambahkan untuk memenuhi hara yang diperlukan tanaman

untuk berproduksi setara tingkat nasional dengan metode preskripsi.

Efisiensi pemupukan didasarkan pada tekstur liat sebagaimana tektur tanah

dominan di daerah penelitian, yaitu N (40%), P (20%) dan K (60%)

(Leiwakabessy dan Sutandi 2004). Persamaan pendugaan produksi komoditas

masing-masing TPL dari hasil-hasil penelitian sebelumnya digunakan untuk

menghubungkan jumlah hara tanah maupun pemupukan dengan produksi

tanaman. Dosis pemupukan 100% anjuran pada masing-masing komoditas TPL

tertera pada Tabel 6.

Tabel 6. Dosis Pemupukan Anjuran Masing-Masing Komoditas TPL

Komoditas TPL N P2O5 K2O Bahan Organik ……….. kg ha-1 ………

Padi 125 100 50 5000

Penetapan indeks KL ini berdasarkan dugaan produksi komoditas

menggunakan persamaan model pendugaan (Tabel 7) yang dipilih dari satu unsur

hara yang nilai dugaan produksinya terendah berdasarkan Hukum Minimum

Leibig. Hasil pendugaan tersebut kemud