SIFAT FISIK, SIFAT KIMIA, JUMLAH SEL SOMATIK DAN

KUALITAS MIKROBIOLOGIS SUSU KAMBING

KALIGESING DI CORDERO FARM

JONI SETIAWAN

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Sifat Fisik, Sifat Kimia, Jumlah Sel Somatik dan Kualitas Mikrobiologis Susu Kambing Kaligesing di Cordero Farm adalah karya saya dengan arahan dari Komisi Pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor

RINGKASAN

JONI SETIAWAN. Sifat Fisik, Sifat Kimia, Jumlah Sel Somatik dan Kualitas Mikrobiologis Susu Kambing Kaligesing di Cordero Farm. Dibimbing oleh RARAH RATIH ADJIE MAHESWARI dan BAGUS PRIYO PURWANTO.

Produsen dan konsumen saat ini semakin tertarik pada susu kambing. Konsumen tertarik dengan kecernaannya yang tinggi, alergenisitas yang rendah dan komposisi kimia bermanfaat, lebih mirip dengan susu manusia dibandingkan susu sapi. Produsen tertarik dengan harapan akses pasar yang lebih mudah karena tingginya permintaan susu kambing dan masih rendahnya produksi susu kambing, serta dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Salah satu ternak kambing yang populer di Indonesia adalah kambing Peranakan Ettawa (PE), salah satu galurnya kambing Kaligesing. Penelitian tentang kualitas susu kambing masih sangat sedikit, serta dengan jumlah sampel dan waktu pengamatan yang singkat. Penelitian tentang kualitas susu kambing di Indonesia khususnya kambing Kaligesing dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan standar kualitas susu kambing di Indonesia, khususnya sesuai dengan kondisi nyata di peternakan rakyat.

Induk kambing Peranakan Ettawa laktasi diseleksi dari peternakan Cordero Farm untuk menentukan variasi jumlah sel somatik (JSS), sifat fisik dan kimia dan kualitas mikrobiologi susunya. Sampel susu individu diambil setiap hari (pemerahan pagi dan sore). Jumlah sel somatik sampel susu dianalisa menggunakan metode breed dan sifat dan kimia susu dianalisa menggunakan alat milk analyzer. Status inflammasi ambing ditentukan dengan uji tidak langsung (Uji IPB-1) dan uji kualitas mikrobiologis menggunakan metode konvensional.

Produksi susu harian kambing Kaligesing meningkat setelah melahirkan (1 sampai 2 minggu laktasi) dan kembali turun seiring waktu laktasi. Rataan puncak produksi susu mencapai 2.07±0.63 liter/ekor per hari. Kisaran produksi susu individu kambing Kaligesing 0.6 sampai 3.3 liter/ekor per hari. Susu kambing Kaligesing dapat diklasifikasikan menjadi kualitas premium berdasarkan kadar lemak, SNF dan protein. Kadar lemak, SNF, protein, laktosa, berat jenis dan titik beku susu kambing Kaligesing relatif konstan dari minggu kedua laktasi hingga akhir laktasi.

Kadar laktosa dan nilai pH reaksi 1 Normal berbeda dengan reaksi IPB-1 +3 (P<0.05). Reaksi uji IPB-IPB-1 N dan T dapat dikelompokkan menjadi satu (P>0.05), dan kelompok yang lain yaitu skor 1, 2 dan 3 dengan reaksi positif (P<0.05). Berdasarkan JSS sampel susu kambing Kaligesing, 36.36% dapat diklasifikasikan sebagai kualitas standar, 50.65% sampel susu kambing Kaligesing diklasifikasikan sebagai kualitas premium dan 12.99% diklasifikasikan sebagai kualitas good. Rataan TPC dan jumlah bakteri Staphylococcus aureus sampel susu dengan reaksi uji IPB-1 +2 dan +3 dibawah standar maksimal yang ditetapkan. Sampel susu dengan reaksi uji IPB-1 netral, trace, dan positif satu dapat diklasifikasikan sebagai kualitas premium dengan TPC< 5.0x104 cfu/ml. Jumlah bakteri koliform untuk semua reaksi uji IPB-1 kecuali +3 tidak melebihi 103 cfu/ml.

SUMMARY

JONI SETIAWAN. Physico-chemical characteristics, somatic cell count and microbiological quality of Kaligesing goat milk in Cordero Farm. Supervised by RARAH RATIH ADJIE MAHESWARI and BAGUS PRIYO PURWANTO.

Producers and consumers are both becoming increasingly interested in goat’s milk. Consumers are attracted by its high digestibility, low allergenicity and beneficial chemical composition, more similar to human than to cow’s milk. Producers are attracted by the hope of easier access to the market of goat than of cow’s milk, production of the latter being restricted by low productivity, as well as by the possibility of making luxury products sold at increased prices. Popular dairy goat inIndonesia is Ettawa Grade (PE), one of popular strain is Kaligesing. Research on goat milk quality in Indonesia especially Kaligesing goat milk is very limited. This research important for consideration in the preparation of goat milk quality standards in Indonesia.

Lactation Kaligesing does were selected from herd in Cordero Farm to determine variations of milk somatic cell counts (SCC), physco-chemical properties and microbiological quality. Individual milk samples were collected daily from morning and evening milking. Milk samples were analyzed for SCC using a breed method and for physco-chemical characteristics using milk analyzer. The conventional bacteriological method for bacterial isolation and the indirect test (IPB-1 Test) for determining udder inflammation status were employed.

Daily milk production increased after parturition (1-2 weeks in lactation) and then decreased gradually as lactation advanced.Goats reached their peak milk production (2.07±0.63 L/doe per day) in approximately 2 weeks after parturition. Milk from the herd had high fat, SNF and protein contents and it can be classified as premium quality. Fat, SNF, protein, lactose, density and freezing point of Kaligesing goat relatively constant from 2 weeks of lactation to the end of lactation.

IPB-1 test reaction did not effect physco-chemical properties of goat milk (P>0.05), except for pH (IPB-1 test reaction Normal higher than IPB-1 test reaction +3). Over all, 36.36% of milk samples contained more than 1.0 x l06 SCC ml-1, the legal limit for Grade A goat milk or classified as standard quality. As much as 50.65% milk samples classified as premium quality which contained less than 7.0 x 105 SCC ml-1 and 12.99% of milk samples classified as good quality which contained 7.0 x 105-1.0 x 106 SCC ml-1. Milk samples which had IPB-1 reaction +2 and +3 exceeded the maximum limit of total plate count (TPC) and Staphylococcus aureus. Milk samples which had IPB-1 reaction neutral, trace and +1 on mastitis test can be classified as premium quality with TPC <5.0 x104 ml-1. Total number of coliform bacteria for milk samples, except for samples with mastitis which had IPB-1 reaction +3 on mastitis test did not exceed 103 ml-1, maximum limit of coliform contamination.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

JONI SETIAWAN

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan

SIFAT FISIK, SIFAT KIMIA, JUMLAH SEL SOMATIK DAN

KUALITAS MIKROBIOLOGIS SUSU KAMBING

KALIGESING DI CORDERO FARM

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Sifat Fisik, Sifat Kimia, Jumlah Sel Somatik dan Kualitas Mikrobiologis Susu Kambing Kaligesing di Cordero Farm Nama : Joni Setiawan

NRP : D151100071

Disetujui Komisi Pembimbing

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan

Prof Dr Ir Muladno, MSA

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

Tanggal Ujian: 17 Januari 2013 Tanggal Lulus:

Dr Ir Bagus Priyo Purwanto, MAgr Anggota

PRAKATA

Penulis senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta’ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Tema yang dipilih oleh penulis dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Juli 2011 hingga Februari 2012 adalah Sifat Fisik, Sifat Kimia, Jumlah Sel Somatik dan Kualitas Mikrobiologis Susu Kambing Kaligesing di Cordero Farm.

Penulis pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Dr Ir Rarah Ratih Adjie Maheswari, DEA dan Dr Ir Bagus Priyo Purwanto, MAgr selaku pembimbing atas saran, petunjuk, arahan, dan bimbingan selama pelaksanaan dan penyusunan penelitian ini. Selain itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Dr Ir Afton Atabany, MSi selaku dosen penguji pada Ujian Tesis, Bapak Sauqi Mas’al, Bapak Firman, Eko Yulianto AMd, Mas Dwi selaku pemilik dan tim kandang di peternakan kambing PE Cordero Farm, Bapak Sukmawijaya AMd dan Dedi Permadi AMd selaku Laboran Bagian Ternak Perah Fakultas Peternakan IPB.Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Mama, Kakak, Abang, ibu dan Bapak mertua, serta seluruh keluarga besar di Sarona Riau dan Cimanglid Bogor, serta khususnya istri Eka Rahmawati, SPt dan Naura Nafeeza Rahmanindya Setiawan atas segala doa dan cinta.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

DAFTAR ISI

Komponen Bioaktif Susu Kambing 10

Mikroorganisme Susu 11

Jumlah Sel Somatik(JSS) 12

3 METODE 13

Waktu dan Tempat Penelitian 13

Materi Penelitian 13

Peralatan Penelitian 13

Bahan Penelitian 13

Ternak Kambing Perah 13

Sampel Kolostrum dan Susu 13

Metode Penelitian 14

Analisa Komposisi Susu Kambing 14

Uji Mastitis 14

Penghitungan Sel Somatik 14

Persiapan Peralatan dan Media 14

Penghitungan Total Aerobic Count 14

Penghitungan Koliform 15

Penghitungan Staphylococcus Koagulase Positif 15

Analisis Data 16

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 16

Gambaran Umum Cordero Farm 16

Produksi Susu Kambing Kaligesing 17

Sifat Fisik dan Sifat Kimia Susu Kambing Kaligesing Selama Laktasi 18

Kadar Lemak 19

Kualitas Mikrobiologi Susu Kambing Kaligesing 28

5 SIMPULAN DAN SARAN 30

Simpulan 30

Saran 30

DAFTAR PUSTAKA 31

LAMPIRAN 35

DAFTAR TABEL

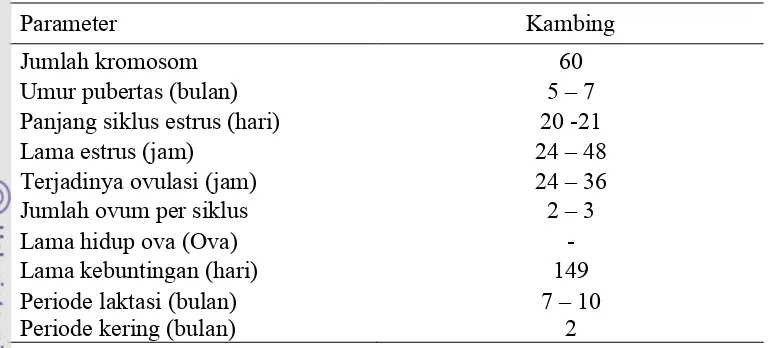

1 Parameter reproduksi ternak kambing 3

2 Persyaratan bibit kambing PE jantan 3

3 Persyaratan bibit kambing PE betina 3

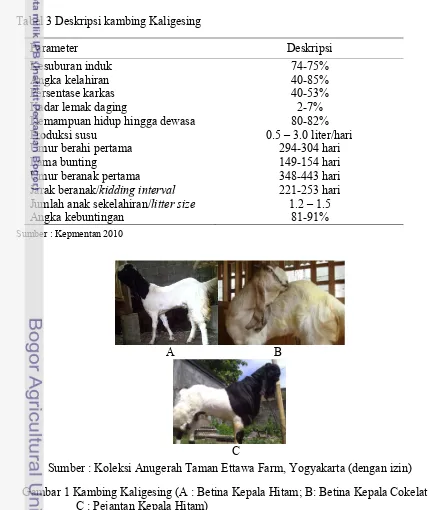

4 Deskripsi kambing Kaligesing 4

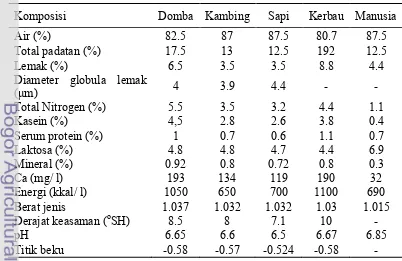

5 Komposisi kasar susu kambing 5

6 Komposisi susu pada berbagai ternak dan manusia 5

7 Beberapa sifat fisik susu kambing 6

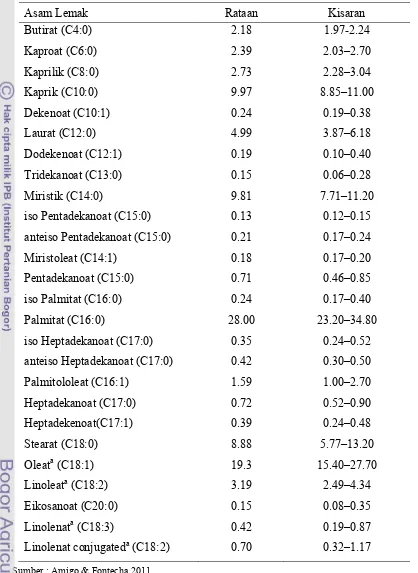

8 Asam lemak utama susu kambing 7

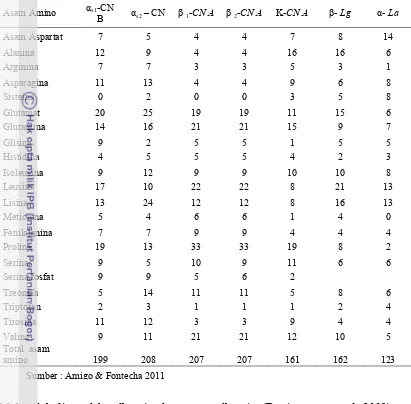

9 Komposisi asam amino kasein dan protein whey susu kambing 8

10 Komposisi protein susu kambing 9

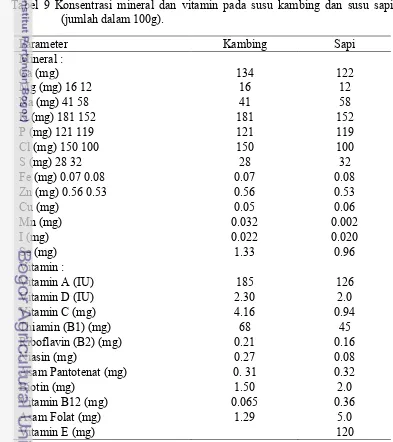

11 Konsentrasi mineral dan vitamin pada susu kambing dan susu sapi

(jumlah dalam 100g). 9

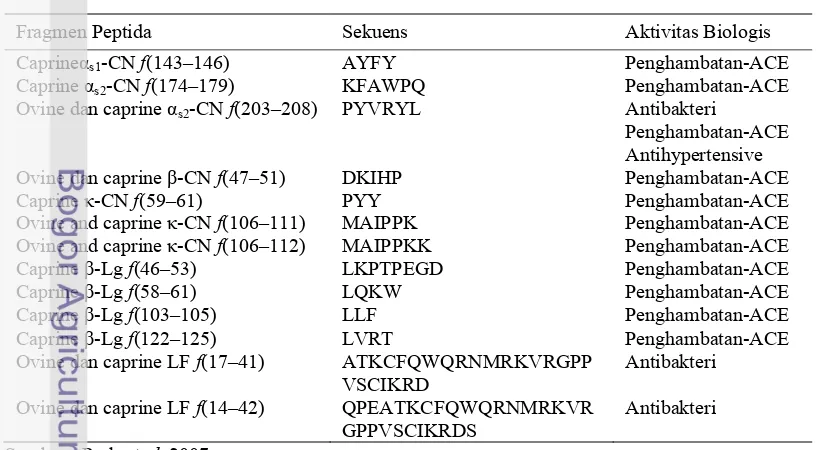

12 Sekuens peptide bioaktif turunan protein susu kambing 10 13 Rerata sifat kimia dan sifat fisik kolostrum dan susu kambing

Kaligesing 18

14 Kisaran sifat kimia dan sifat fisik kolostrum dan susu kambing

Kaligesing 19

15 Rataan JSS untuk setiap reaksi uji IPB-1 pada susu kambing Kaligesing 25 16 Rataan kualitas susu kambing Kaligesing untuk setiap reaksi uji IPB-1 27 17 Distribusi JSS (sel/ml) berdasarkan reaksi uji IPB-1 pada susu kambing

Kaligesing 27

18 Koefisien korelasi antara JSS, TPC, kadar Lemak, SNF, protein, laktosa,

berat jenis dan pH. 29

19 Kualitas mikrobiologi susu kambing Kaligesing pada reaksi uji IPB-1

yang berbeda 29

DAFTAR GAMBAR

1 Kambing Kaligesing 4

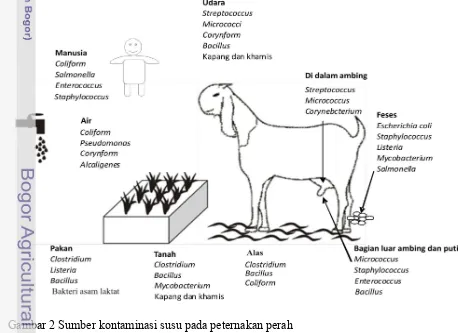

2 Sumber kontaminasi susu pada peternakan perah 11 3 Variasi produksi susu kambing Kaligesing selama laktasi (rataan

produksi harian) 17

4 Variasi kadar lemak (%) pada susu kambing Kaligesing selama laktasi

(rataan sampel mingguan) 20

5 Variasi kadar lemak (%) pada susu kambing Alpine selama laktasi

(rataan sampel mingguan) (Zeng et al. 1996) 20

6 Variasi SNF (%) pada susu kambing Kaligesing selama laktasi (rataan

sampel mingguan) 21

7 Variasi SNF (%) pada susu kambing Alpine selama laktasi (rataan

sampel mingguan) (Zeng et al. 1996) 21

8 Variasi kadar protein (%) pada susu kambing Kaligesing selama laktasi

(rataan sampel mingguan) 22

9 Variasi protein (%) pada susu kambing Alpine selama laktasi (rataan

sampel mingguan) (Zeng et al. 1996) 23

10 Variasi kadar laktosa (%) pada susu kambing Kaligesing selama laktasi

11 Variasi berat jenis (g/ml) pada susu kambing Kaligesing selama laktasi

(rataan sampel mingguan) 24

12 Variasi titik beku (oc) pada susu kambing Kaligesing selama laktasi

(rataan sampel mingguan) 25

DAFTAR LAMPIRAN

1 Produksi Susu Kambing PE selama Laktasi 35

2 Sifat Fisik dan Sifat Kimia Kolostrum dan Susu Kambing PE Selama

Laktasi 37

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Produsen dan konsumen saat ini semakin tertarik pada susu kambing. Konsumen tertarik dengan kecernaannya yang tinggi, alergenisitas yang rendah dan komposisi kimia bermanfaat, lebih mirip dengan susu manusia dibandingkan susu sapi. Produsen tertarik dengan harapan akses pasar yang lebih mudah karena tingginya permintaan susu kambing dan masih rendahnya produksi susu kambing, serta oleh kemungkinan membuat produk mewah yang dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi.

Salah satu ternak kambing yang populer di Indonesia adalah kambing Peranakan Ettawa (PE). Kambing Kaligesing adalah salah satu galur dari rumpun kambing PE yang telah ditetapkan pemerintah. Kambing Kaligesing mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh kambing dari galur lainnya dan merupakan sumber daya genetik lokal Jawa Tengah. Saat ini Indonesia sudah memiliki standar mutu untuk kambing PE dan kambing Kaligesing. Standar tersebut masih terbatas untuk bibit, namun belum tersedia standar untuk susu kambing. Penelitian tentang kualitas susu kambing masih sangat sedikit, serta dengan jumlah sampel dan waktu pengamatan yang singkat. Penelitian tentang kualitas susu kambing di Indonesia khususnya kambing Kaligesing dianggap perlu sebagai dasar penentuan standar kualitas susu kambing di Indonesia, khususnya sesuai dengan kondisi nyata di peternakan rakyat.

Masalah utama bagi produsen susu kambing adalah kesulitan dalam mengikuti standar kebersihan, terutama dalam hal mastitis dan jumlah sel somatik (JSS). Selain itu, masyarakat Indonesia mempercayai bahwa mengkonsumsi susu kambing dalam bentuk mentah dapat bermanfaat dalam peningkatan kesehatan konsumen, sehingga aspek keamanan dan standar higiene susu kambing menjadi sangat penting. Taufik et al (2008) menyatakan prevalensi Staphylococcus spp. sebesar 78,7% pada susu kambing dari beberapa peternakan kambing di Bogor.

Kontaminasi susu oleh bakteri patogen bisa disebabkan oleh ternak mengalami radang ambing. Radang ambing atau mastitis merupakan masalah utama pada manajemen ternak perah. Produsen menderita kerugian besar karena biaya pengobatan atau pada beberapa kasus diperlukan pemusnahan ternak yang terinfeksi. Selain itu, kerugian yang disebabkan dari susu yang terkena mastitis atau dalam masa pengobatan adalah signifikan karena susu tidak dapat dijual. Jumlah sel somatik merupakan alat diagnostik yang baik dalam mendeteksi secara dini kejadian mastitis baik subklinis maupun mastitis akut (Green et al. 2004; de Haas et al. 2004). Jumlah sel somatik dapat dihitung secara langsung dan tidak langsung. Penghitungan JSS secara tidak langsung bisa menggunakan reagen IPB-1. Namun, penafsiran JSS kambing berbeda dibandingkan sapi, baik hasil penghitungan langsung maupun dengan reagen IPB-1. Tingkat maksimum JSS yang diizinkan 6 log10 sel/ml atau 1 juta sel/ml (1 log10 = 101) sebagai indikator

2

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kualitas susu kambing Kaligesing selama laktasi, juga informasi tentang JSS berdasarkan reaksi uji IPB-1 pada susu kambing Kaligesing, mengkaji hubungan antara pengujian mastitis menggunakan IPB-1 dan jumlah sel somatik, sifat fisik dan kimia serta kualitas mikrobiologi susu kambing Kaligesing.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai dasar untuk penentuan standar kualitas susu kambing dan standar kualitas higienitas susu kambing Indonesia berdasarkan JSS untuk bahan pertimbangan dalam penyusunan SNI susu kambing.

2 TINJAUAN PUSTAKA

Kambing Perah

Devendra dan Marca (1994) menyatakan, kambing merupakan hewan pelihara tertua setelah anjing. Kambing pada awalnya dijinakkan untuk diperoleh dagingnya. Kambing sebagai hewan perah dianggap yang tertua bahkan lebih daripada sapi dipandang dari segi kemudahannya untuk diperah. French (1970) menyebutkan bahwa kambing tergolong ke dalam famili Bovidae, sub ordo Ruminantia, ordo Artiodactyla, genus Capra. Kambing perah merupakan jenis kambing yang dapat memproduksi susu dengan jumlah melebihi kebutuhan untuk anaknya dan kambing perah yang biasa dipelihara adalah kambing lokal seperti kambing Peranakan Etawah (PE) dan Saanen yang dapat hidup di daerah tropis (Devendra & Burn 1994).

Menurut Atabany (2002) menyatakan bahwa kambing perah merupakan jenis kambing yang dapat memproduksi susu dengan jumlah melebihi kebutuhan untuk anaknya. Kambing perah yang dipelihara biasanya adalah kambing lokal seperti Peranakan Etawah (PE). Bangsa kambing perah lain yang ditemukan adalah kambing Saanen yang dapat hidup di daerah tropis, kambing Jawarandu dan kambing SAPE. Parameter reproduksi ternak kambing dapat dilihat pada Tabel 1.

Kambing PE

3

cukup baik, rata-rata 1,2 liter/ekor/hari selama fase 70 hari pertama laktasi atau 2-3 liter/ekor/hari dengan masa laktasi lebih dari 150 hari (Heriyadi 2004). Persyaratan kuantitatif bibit kambing PE jantan dan betina dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3

Tabel 2 Parameter reproduksi ternak kambing

Parameter Kambing

Jumlah kromosom 60

Umur pubertas (bulan) 5 – 7

Panjang siklus estrus (hari) 20 -21

Lama estrus (jam) 24 – 48

Terjadinya ovulasi (jam) 24 – 36

Jumlah ovum per siklus 2 – 3

Tabel 1 Persyaratan bibit kambing PE jantan

Parameter Satuan Umur (Tahun)

0.5-1 >1-2 >2-4

Tabel 3 Persyaratan bibit kambing PE betina

Parameter Satuan Umur (Tahun)

4

Kambing Kaligesing

Salah satu galur dari rumpun kambing PE adalah Kambing Kaligesing yang memiliki keunggulan dalam adaptasi, daya produksi dan reproduksi tinggi. Sebagian besar kambing PE yang dibudidaya adalah kambing Kaligesing atau turunannya. Kambing kaligesing memiliki postur tubuh besar, tegap dan kokoh, warna bulu kombinasi putih-hitam atau putih coklat, kepalategak, profil melengkung atau muka cembung,tandukkecil melengkung mengarah ke belakang, telinga lebar, pajang, menggantung dan ujungnya melipat, ekor pendek dan mengarah ke atas atau ke belakang serta kaki belakang berbulu lebat dan panjang (gambol) (Kepmentan 2010). Ilustrasi kambing Kaligesing dapat dilihat pada Gambar 1, karakteristik kuantitatif dan reproduksi kambing Kaligesing dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 3 Deskripsi kambing Kaligesing

Parameter Deskripsi

Kesuburan induk 74-75%

Angka kelahiran 40-85%

Persentase karkas 40-53%

Kadar lemak daging 2-7%

Kemampuan hidup hingga dewasa 80-82%

Produksi susu 0.5 – 3.0 liter/hari

Umur berahi pertama 294-304 hari

Lama bunting 149-154 hari

Umur beranak pertama 348-443 hari

Jarak beranak/kidding interval 221-253 hari Jumlah anak sekelahiran/litter size 1.2 – 1.5

Angka kebuntingan 81-91%

Sumber : Kepmentan 2010

A B

C

Sumber : Koleksi Anugerah Taman Ettawa Farm, Yogyakarta (dengan izin) Gambar 1 Kambing Kaligesing (A : Betina Kepala Hitam; B: Betina Kepala Cokelat;

5

Susu Kambing

Komposisi susu kambing sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh bangsa, nutrisi dan faktor lingkungan, tahap laktasi, dan musim. Menambah kompleksitas, terdapat variasi yang luas pada komposisi antar individu ternak dengan bangsa yang sama berkaitan dengan polimorfisme genetik yang luas dan kompleks dari kasein susu kambing (Amigo & Fontecha 2011). Tabel 5 menunjukkan komposisi rataan kasar susu kambing serta kisaran komponen utama. Komposisi susu berbagai ternak dan manusia dapat secara lengkap pada Tabel 6. Komposisi susu kambing mirip dengan susu sapi pada kasus total solid, lemak, protein kasar, laktosa dan komponen abu, tetapi terdapat perbedaan penting pada komponen individual seperti yang akan dijelaskan di bawah. Berat jenis susu kambing sebanding dengan susu sapi, tetapi lebih rendah dibandingkan

Tabel 4 Komposisi kasar susu kambing

Komponen Utama Rataan (%, b/b) Kisaran (%, b/b)

Total Solid 12.90 9.95-21.50

Lemak 4.10 2.46-7.76

Protein Kasar* 3.50 2.49-5.06

Kasein 2.90 2.33-4.63

Laktosa 4.50 3.62-6.30

Abu 0.80 0.69-0.89

Sumber : Amigo & Fontecha 2011

Keterangan : *Nilai protein menunjukkan protein kasar yaitu total nitrogen x 6.38, sekitar 0.25% lebih tinggi dari protein sebenarnya.

Tabel 5 Komposisi susu pada berbagai ternak dan manusia

Komposisi Domba Kambing Sapi Kerbau Manusia

6

susu domba. Susu kambing dan domba memiliki berat jenis, viskositas dan asam tertitrasi yang lebih tinggi, tetapi indeks refraksi dan titik beku yang lebih rendah dibanding susu sapi (Tabel 7).

Tabel 6 Beberapa sifat fisik susu kambing

Parameter Kambing Sapi

Berat jenis 1.029-1.039 1.023-1.0398

Viskositas (cP) 2.12 2.0

Tegangan permukaan(dyn cm-1) 52 42.3-52.1

Konduktivitas (Ω-1 cm-1) 0.0043-0.0139 0.0040-0.0055

Indeks refraksi 1.450 ± 0.39 1.451 ± 0.35

Titik beku ( - oC) 0.540-0.573 0.530-0.570 Keasamaan (% Asam laktat) 0.14-0.23 0.15-0.18

pH 6.50-6.80 6.65-6.71

Sumber : Juarez & Ramos 1986

Laktosa merupakan karbohidrat utama pada susu kambing, dibanding susu sapi konsentrasinya lebih rendah berkisar antara 0.2 sampai 0.5%. Karbohidrat lain di susu kambing termasuk oligosakarida, glikopeptida dan gula nukleotida. Susu kambing memiliki kandungan oligosakarida yang tinggi dan perbedaan oligosakarida yang ditemukan pada susu kambing merupakan hal yang penting. Oligosakarida susu memiliki komponen antigenik dan bernilai untuk memicu pertumbuhan flora saluran pencernaan pada bayi baru lahir (Amigo & Fontecha 2011).

Lemak adalah salah satu komponen paling penting pada susu kambing berhubungan dengan harga, nutrisi dan karakteristik fisik dan sensori yang berpengaruh pada produk susu kambing. Komposisi asam lemak susu kambing menunjukkan perbedaan yang besar dari susu sapi. Komposisi asaml lemak utama susu kambing dapat dilihat padaTabel 8.Susu kambing kaya akan asam lemak rantai pendek (short chain-fatty acids/SCFAc) (misalnya asam kaproat (C6:0), asam kaprilat (C8:0), dan asam kaprik (C10:0)) dan asam lemak rantai sedang (medium chain-fatty acids/MCFAs) (misalnya asam laurat (C12:0)). SCFAs mewakili hingga 15–18% asam lemak pada susu kambing, tetapi hanya 5– 9% pada susu sapi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan polimerisasi asetat yang diproduksi oleh bakteri rumen kambing dan berkaitan dengan karakteristik aroma dan flavor keju susu kambing (Amigo & Fontecha 2011).

Protein utama pada susu kambing sama dengan susu dari spesies lainnya, yaitu kasein (κ-, β-, αs1-, αs2- dan γ-CN) dan protein whey , β-laktoglobulin (β -Lg),

7

Ditinjau dari sudut pandang kualitatif, kasein susu kambing lebih dapat larut (soluble) dan mengandung proporsi protein terlarut yang lebih tinggi, diantaranya

Tabel 7 Asam lemak utama susu kambing

Asam Lemak Rataan Kisaran

Butirat (C4:0) 2.18 1.97-2.24

Kaproat (C6:0) 2.39 2.03–2.70

Kaprilik (C8:0) 2.73 2.28–3.04

Kaprik (C10:0) 9.97 8.85–11.00

Dekenoat (C10:1) 0.24 0.19–0.38

Laurat (C12:0) 4.99 3.87–6.18

Dodekenoat (C12:1) 0.19 0.10–0.40

Tridekanoat (C13:0) 0.15 0.06–0.28

Miristik (C14:0) 9.81 7.71–11.20

iso Pentadekanoat (C15:0) 0.13 0.12–0.15

anteiso Pentadekanoat (C15:0) 0.21 0.17–0.24

Miristoleat (C14:1) 0.18 0.17–0.20

Pentadekanoat (C15:0) 0.71 0.46–0.85

iso Palmitat (C16:0) 0.24 0.17–0.40

Palmitat (C16:0) 28.00 23.20–34.80

iso Heptadekanoat (C17:0) 0.35 0.24–0.52

anteiso Heptadekanoat (C17:0) 0.42 0.30–0.50

Palmitololeat (C16:1) 1.59 1.00–2.70

Heptadekanoat (C17:0) 0.72 0.52–0.90

Heptadekenoat(C17:1) 0.39 0.24–0.48

Stearat (C18:0) 8.88 5.77–13.20

Oleata (C18:1) 19.3 15.40–27.70

Linoleata (C18:2) 3.19 2.49–4.34

Eikosanoat (C20:0) 0.15 0.08–0.35

Linolenata (C18:3) 0.42 0.19–0.87

Linolenat conjugateda (C18:2) 0.70 0.32–1.17

8

β-laktoglobulin, α-laktoalbumin dan serum albumin (Barrionuevo et al. 2002). Protein susu kambing yang lebih larut tentunya akan lebih mudah diserap dan mengindikasikan kualitas protein susu kambing lebih baik dibandingkan susu sapi (Aliaga et al. 2003).

Komposisi mineral susu kambing ditampilkan pada Tabel 11, terdapat variasi yang besar pada nilai yang dilaporkan, sebagai akibat efek genetik, pakan, tahap laktasi dan prosedur analisa. Secara keseluruhan susu kambing memiliki kandungan yang lebih tinggi kalsium, fosfor, potasium, magnesium dan klorin dan kandungan sodium yang lebih rendah dibandingkan susu sapi.

Distribusi kalsium, fosfor dan magnesium antara fase dapat larut dan koloid susu sama antara susu sapi dan susu kambing. Secara umum susu kambing mengandung lebih banyak magnesium dibanding susu sapi dan level yang setara iodine dan tembaga. Lebih dari 50% magnesium ditemukan pada fase dapat larut. Susu kambing memiliki kandungan vitamin A yang lebih tinggi dibandingkan susu sapi, karena kambing mengubah seluruh karoten menjadi vitamin A, sehingga menghasilkan warna susu jadi lebih putih. Sebaliknya susu kambing miskin akan asam folat dan vitamin E.

Tabel 8 Komposisi asam amino kasein dan protein whey susu kambing

Asam Amino αs1-CN

9

Tabel 10 Komposisi protein susu kambing

Protein Konsentrasi (%)

Sumber : Amigo & Fontecha 2011 Keterangan : aPersentase dari total kasein

bkasein β atau α

s1 tidak ada pada susu dari ternak yang membawa masing-masing alel nol

c

10

Komponen Bioaktif Susu Kambing

Hidrolisis enzimatik protein susu dapat melepaskan fragmen yang bisa mengerahkan aktivitas biologis tertentu, seperti antihipertensi, antimikroba, opioid, antioksidan, immunomodulant atau mengikat mineral. Beberapa fragmen protein dikenal sebagai peptida bioaktif, yang terbentuk dari protein prekursor tidak aktif selama proses pencernaan gastrointestinal dan/atau selama pengolahan makanan. Akibat fleksibilitas fisiologis dan fisiko-kimia, peptida susu dianggap sebagai komponen yang sangat menonjol untuk makanan kesehatan atau aplikasi farmasi.Di antara peptida bioaktif yang diketahui, mereka dengan sifat penghambatan angiotensin converting enzyme (ACE) mendapat perhatian khusus karena efek mereka berpotensi menguntungkan dalam pengobatan hipertensi. ACE adalah enzim multifungsi, terletak di jaringan yang berbeda, dan mampu mengatur beberapa sistem yang mempengaruhi tekanan darah. Protein susu domba dan kambing susu telah menjadi sumber penting peptida penghambatan ACE (Park et al. 2007). Beberapa peptide bioaktif pada susu kambing dan domba dapat dilihat pada Tabel 12.

Protein dan peptida bioaktif yang berasal dari susu telah dilaporkan dapat memberikan pertahanan penyakit non-imun dan pengendalian infeksi mikroba. Hal ini berlaku umum, bahwa efek antibakteri total susu lebih besar daripada pertahanan jumlah kontribusi masing-masing protein imunoglobulin dan nonimmunoglobulin seperti laktoferin (LF), laktoperoksidase, lisosim, dan peptida. Hal ini mungkin disebabkan aktivitas sinergis alami protein dan peptida di samping peptida dihasilkan dari prekursor protein aktif (Gobbetti et al. 2004). Hal ini telah dibuktikan, bahwa protein susu juga dapat bertindak sebagai prekursor peptida antimikroba, dan dengan cara ini bisa meningkatkan pertahanan alami organisme terhadap serangan patogen. Akibatnya protein makanan dapat dianggap sebagai komponen imunitas gizi (Pellegrini, 2003).

Tabel 11 Sekuens peptide bioaktif turunan protein susu kambing

Fragmen Peptida Sekuens Aktivitas Biologis

Caprineαs1-CN f(143–146) AYFY Penghambatan-ACE

Caprine αs2-CN f(174–179) KFAWPQ Penghambatan-ACE

Ovine dan caprine αs2-CN f(203–208) PYVRYL Antibakteri

Penghambatan-ACE Antihypertensive Ovine dan caprine β-CN f(47–51) DKIHP Penghambatan-ACE

Caprine κ-CN f(59–61) PYY Penghambatan-ACE

Ovine and caprine κ-CN f(106–111) MAIPPK Penghambatan-ACE Ovine and caprine κ-CN f(106–112) MAIPPKK Penghambatan-ACE

Caprine β-Lg f(46–53) LKPTPEGD Penghambatan-ACE

Caprine β-Lg f(58–61) LQKW Penghambatan-ACE

Caprine β-Lg f(103–105) LLF Penghambatan-ACE

Caprine β-Lg f(122–125) LVRT Penghambatan-ACE

Ovine dan caprine LF f(17–41) ATKCFQWQRNMRKVRGPP VSCIKRD

Antibakteri

Ovine dan caprine LF f(14–42) QPEATKCFQWQRNMRKVR GPPVSCIKRDS

Antibakteri

11

Mikroorganisme Susu

Susu merupakan media pertumbuhan yang baik untuk banyak mikroorganisme karena susu memiliki pH mendekati netral, komposisi biokimia komplek dan kadar air yang tinggi. Susu bebas dari mikroorganisme jika tidak terdapat mastitis, tetapi dapat terkontaminasi dari berbagai sumber di lingkungan (Gambar 2). Beberapa mikroorganisme masuk ke kanal puting menyebabkan susu yang keluar secara aseptik terkontaminasi. Kontaminasi ini disebut komensal ambing, adanya sejumlah kecil dan sebagian besar bakteri asam laktat. Jumlah bakteri asam laktat terbatas karena adanya sistem imun ternak dan agen antimikroba yang disekresikan ke susu. Kontaminasi eksternal pada ambing dari lokasi seperti kulit ambing, peralatan pemerahan merupakan mayoritas mikroorganisme pada susu mentah. (Hassan & Frank 2011).

Jumlah dan jenis mikroorganisme yang adadi dalam susu dipengaruhi oleh musim, kebersihan peternakan, pakan, dan efisiensi pendinginan. Jumlah bakteri susu segar yang diambil dari sapi yang sehat berkisar dari beberapa ratus hingga ribuan per mililiter. Empat kelompok fisiologis bakteri pembusukan biasanya ditemukan dalam susu mentah: yang memproduksi asam laktat, asam propionat, asam butirat, dan enzim degradatif (terutama protease dan lipase). Selain itu, susu mentah dapat mengandung patogen berupa perkalian, terutama tergantung pada suhu dan mikroflora pesaing. Kriteria utama untuk susu mentah kualitas tinggi adalah rendahnya jumlah mikroorganisme pembusukan dan tidak adanya patogen. Sumber mikroorganisme yang ditemukan dalam susu, karakteristik mereka, dan

12

pertumbuhan mereka dibahas di bawah ini. Mikroorganisme yang ditemukan dalam susu dapat dibagi menjadi tiga kelompok: patogen hewan dan produsen toksin, agen pembusukan (saprofit), dan mikroorganisme yang digunakan untuk menghasilkan produk fermentasi. Beberapa terjadi tumpang tindih antara kelompok-kelompok, misalnya, Bacillus cereus merupakan produsen toksin dan juga terlibat dalam pembusukan, dan bakteri asam laktat dapat menyebabkan pembusukan dan digunakan dalam fermentasi. Gambar 2 menunjukkan kelompok morfologi berbeda yang biasa ditemukan dalam susu mentah. (Hassan & Frank 2011).

Jumlah Sel Somatik (JSS)

Mastitis didefinisikan sebagai radang ambing. Jumlah sel somatik susu secara universal diterima dan diterapkan sebagai ukuran peradangan/imflammasi pada kelenjar ambing yang sedang laktasi (Harmon 1994; Hillerton 1999; Smith & Hogan 1999). Jumlah sel somatik pada susu kambing bisa sama atau lebih tinggi dibandingkan susu sapi (Schulz 1994), asalkan susu berasal dari ternak yang sehat (Droke et al. 1993). Tingginya JSS pada susu kambing bisa juga disebabkan oleh perbedaan tipe sekresi pada kambing, dinamakan sekresi apokrin, sebagai lawan sekresi merokrin pada sapi (Schneiderová 2004). Peningkatan JSS adalah respon fisiologis normal ternak terhadap infeksi (Sládek & Ryšánek 1998).

Mastitis berdampak bagi perekonomian produksi susu, menurunkan kualitas dan sifat teknologinya. Seiring dengan mastitis, juga resiko organisme patogen dan residu antibiotic pada susu meningkat. Sel somatik terdiri dari leukosit polimorfonuklir, makrofag, limfosit dan sel epitel. Bentuk leukosit polimorfonuklir lebih dari 40% dari total JSS, khususnya pada kambing dengan JSS bisa melebihi 1x106 sel/ ml (Fahr et al. 1999). Gajdůšek et al. (1996) melakukan monitoring komponen dan komposisi susu kambing dan menemukan nilai JSS antara 7.8x104sel/ml hingga 4.520x106sel/ml.

13

3 METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium uji kualitas susu Bagian Ilmu Produksi Ternak Perah, Laboratorium Mikrobiologi Bagian Teknologi Hasil Ternak dan Laboratorium Terpadu Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Peternakan Kambing Perah Cordero Farm. Penelitian dilaksanakan selama delapan bulan, yaitu dari bulan Juli 2011 sampai Januari 2012.

Materi Penelitian

Peralatan Penelitian

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini antara lain milk analyzer (master pro milkotester, Bulgaria), pH meter, mikropipet, mikroskop, gelas objek, cawan petri, tabung reaksi, inkubator, autoklaf, dan colony counter.

Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan untuk pengujian kualitas mikobiologi terdiri atas buffer peptone water (Oxoid CM0509), plate count agar (Oxoid CM0325), violet red bile (lactose) agar (Oxoid CM0107), baird parker agar base (Oxoid CM0275), potassium tellurite 3.5% (Oxoid SR0030) dan kuning telur. Uji mastitis menggunakan pereaksi IPB-1.

Ternak Kambing Perah

Ternak kambing digunakan untuk evaluasi kualitas susu adalah kambing Kaligesing yang beranak pada bulan Juli dan Agustus 2011. Evaluasi JSS dan kualitas mikrobiologi menggunakan ternak kambing Kaligesing yang laktasi antara 6-20 minggu. Seluruh ternak sejumlah 10 ekor diperoleh dari peternakan kambing Kaligesing Cordero Farm, Ciapus Bogor.

Sampel Kolostrum dan Susu

14

Metode Penelitian

Analisa Komposisi Susu Kambing

Analisis komposisi susu meliputi kadar lemak, kadar protein, solid non fat (SNF), kadar laktosa, berat jenis dan titik beku menggunakan milk analyser (Master Pro Milkotester, Bulgaria) dan pengukuran nilai pH menggunakan pH meter.

Uji Mastitis

Uji mastitis menggunakan pereaksi IPB-1 (Fakultas Kedokteran Hewan IPB). Sebanyak 2 ml sampel susu dicampur dengan 2 ml reagen IPB-1 dan dihomogenkan selama 15-30 detik. Interpretasi hasil yang diperoleh dikelompokkan menjadi lima skor yaitu, N: tidak ada reaksi, T: sedikit berlendir, cenderung hilang dengan pengadukan, +1: berlendir/mengental tapi tidak membentuk gel, +2: membentuk gel, bergerak sebagai massa selama pengadukan, +3: gel membentuk permukaan cembung dan menempel di dasar padle (Shearer & Harris 2003).

Penghitungan Sel Somatik

Perhitungan JSS dengan metode breed dilakukan melalui pengambilan 0.01 ml sampel susu (menggunakan pipet breed), disebarluaskan di atas bidang 1 cm2 (di atas gelas objek bebas lemak). Preparat ditunggu kering, lalu difiksasi di atas nyala api. Lemak susu dilarutkan melalui perendaman gelas objek dalam eter alkohol selama dua menit dan digoyang-goyangkan. Preparat selanjutnya diwarnai dengan methylene blue Löffler selama 1 sampai 2 menit. Preparat kemudian dibilas dengan air dan dimasukkan ke dalam alkohol 96% untuk penghilangan sisa zat warna. Setelah dikeringkan, JSS/ml dapat dihitung dengan bantuan mikroskop dengan pembesaran 1 000 x dan diamati sebanyak 30 lapang pandang. Penghitungan jumlah sel somatik hanya pada sampel susu pertengahan laktasi (6-20 minggu postpartum). Jumlah sel somatik dihitung dengan rumus :

JSS/ml = Faktor Mikroskop x rataan sel somatik dari 30 lapang pandang Faktor Mikroskop = 393 174 (mikroskop model micros tipe MC300)

Persiapan Peralatan dan Media

Petunjuk umum pengujian mikrobiologi dan persiapan peralatan berdasarkan ISO 7218 : 2007, metode umum persiapan larutan pengencer dan prosedur pengenceran berdasarkan ISO 6887-1 : 1999.

Penghitungan Total Aerobic Count

15 penambahan 1 g susu skim bubuk untuk setiap 1 liter media. Sebanyak 1 ml sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi 9 ml larutan pengencer Buffer Peptone Water (BPW) steril yang selanjutnya merupakan faktor pengencer 10-1. Campuran dihomogenkan, kemudian diambil 1 ml larutan dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi 9 ml larutan pengencer BPW steril sebagai pengenceran 10-2, pengenceran 10-3, 10-4 dan seterusnya diperoleh dengan cara yang sama. Setiap pengenceran yang diinginkan diambil sebanyak 1 ml menggunakan pipet secara aseptik, dimasukkan ke dalam cawan petri, dituangi 12-15 ml media steril dan dihomogenkan. Penghitungan koloni yang tumbuh dilakukan setelah 72±3 jam inkubasi pada suhu 30oC ± 1oC. Penghitungan jumlah mikroorganisme dilakukan berdasarkan koloni yang tumbuh di media PCA.

Penghitungan Koliform

Metode penghitungan jumlah bakteri koliform berdasarkan protokol ISO 4832 : 2006 dengan menggunakan media Crystal Violet Neutral Red Bile Lactose (VRBL) agar. Sebanyak 1 ml sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi 9 ml larutan pengencer Buffer Peptone Water (BPW) steril yang selanjutnya merupakan faktor pengencer 10-1. Campuran dihomogenkan, kemudian diambil 1 ml larutan dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi 9 ml larutan pengencer BPW steril sebagai pengenceran 10-2, pengenceran 10-3 dan seterusnya diperoleh dengan cara yang sama. Setiap pengenceran yang diinginkan diambil sebanyak 1 ml menggunakan pipet secara aseptik, dimasukkan ke dalam cawan petri. Setiap pengenceran yang diinginkan diambil sebanyak 1 ml menggunakan pipet secara aseptik, dimasukkan ke dalam cawan petri, dituangi 15 ml media VRBL, dihomogenkan dan dibiarkan mengeras. Setelah mengeras dituangi kembali 4 ml media VRBL pada permukaan media dan dibiarkan mengeras. Penghitungan koloni yang tumbuh dilakukan setelah 24±2 jam inkubasi pada suhu 37oC ± 1oC. Penghitungan jumlah mikroorganisme dilakukan berdasarkan koloni yang tumbuh di media dengan karakteristik koloni berwarna merah keunguan, diameter koloni sekitar 0.5 mm (kadang dikelilingi oleh zona kemerahan).

Penghitungan Staphylococcus Koagulase Positif

16

24±2 jam. Dihitung dan ditandai koloni khas yang tumbuh berwarna hitam atau abu-abu, mengkilat, konveks (diameter 1-1.5 mm setelah inkubasi 24 jam dan 1.5-2.5 setelah inkubasi 48 jam) dikelilingi zona bening, setelah inkubasi minimal 24 jam akan muncul cincin seperti oval pada zona bening. Re-inkubasi selama 24±2 jam kembali dihitung dan ditandai tumbuhnya koloni khas baru dan koloni atipikal yang memiliki ukuran yang sama dengan koloni khas dengan kehadiran salah satu morfologi :

• Koloni hitam mengkilat dengan atau tanpa pinggiran putih tipis, tidak ada zona bening atau nyaris tidak terlihat dan tidak terdapat cincin oval atau nyaris tidak terlihat.

• Koloni abu-abu bebas zona bening.

Analisis Data

Data kadar lemak, kadar protein, solid non fat, laktosa, JSS dan kualitas mikrobiologi dianalisis dengan Analysis of Variance (ANOVA), jika berbeda nyata diuji lanjut dengan uji Tukey. Data berat jenis, titik beku dan nilai pH dianalisis dengan uji Kruskal-Wallis. Korelasi antara JSS, TPC dan sifat fisikokimia susu dianalisis dengan korelasi Pearsons. Semua analisis data menggunakan program Statistix 9.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Cordero Farm

Cordero farm adalah salah satu peternakan kambing perah yang ada di Bogor dengan fokus pada satu komoditas kambing, yaitu kambing Peranakan Ettawa khususnya galur Kaligesing. Kambing Kaligesing di Cordero farm didatangkan langsung dari Kaligesing Purworejo Jawa Tengah. Peternakan ini terletak di Desa Sukajaya Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, tepatnya berada di kaki gunung Salak Bogor.

Kandang yang digunanakan di peternakan ini adalah kandang panggung, dengan sistem semi komunal. Satu kotak kandang ukuran 1.5 m x 2 m diisi dara dan induk sebanyak 2-3 ekor. Kandang pejantan menggunakan kandang individu dengan ukuran 1,5 m x 2 m. Kandang cempe menggunakan kandang komunal dengan ukuran 3 m x 5 m yang diisi 10-20 cempe.

17 cempe, pejantan dan dara hanya diberikan kulit ari kedelei pada pagi hari.Pemerahan dilakukakan dua kali sehari, yaitu pada pagi hari pukul 7-8 dan sore hari pukul 17.00-18.00.

Produksi Susu Kambing Kaligesing

Rataan produksi susu harian secara lengkap dapat di lihat pada Gambar 3.Produksi susu pada penelitian ini diperoleh dari rerata produksi susu kambing Kaligesing laktasi 1 hingga laktasi 7. Data produksi susu dihitung setiap hari pada pemerahan pagi dan sore.Data rerata produksi susu kambing Kaligesingpada penelitian ini belum menggambarkan rerata produksi susu harian selama laktasi, karena data hanya diambil hingga hari ke-63 laktasi. Kambing Jamnapari yang merupakan nenek moyang kambing Kaligesing memiliki panjang laktasi 170-200 hari dengan produksi susu 1.5 kg sampai 3.5 kg per hari (Davendra & Haenlein 2011).

Gambar 3 menunjukkan produksi susu kambing Kaligesing sangat bervariasi antar hari laktasi, tetapi secara umum pola produksi susu kambing Kaligesing berbentuk sigmoid. Produksi susu pada awal laktasi memiliki nilai yang rendah, yaitu berkisar antara 1.13±0.34 sampai 2.07±0.63 liter/ekor per hari. Produksi susu kambing meningkat dari hari pertama laktasi hingga mencapai puncak produksi (2.07±0.63 liter/ekor per hari) pada hari kedelapan hingga sebelas setelah melahirkan, dan kembali turun seiring hari laktasi. Hasil penelitian ini mendapatkan rerata produksi susu harian mulai konstan pada hari

Gambar 3 Variasi produksi susu kambing Kaligesing selama laktasi (rataan produksi harian)

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

0 10 20 30 40 50 60 70

Pr

oduksi Susu (Liter/ekor)

Hari Laktasi

Pemerahan Pagi

Pemerahan Sore

18

laktasi lebih dari 40 hari. Produksi susu kambingKaligesing pada pemerahan pagi relatif lebih tinggi dibandingkan hasil pemerahan sore hari. Hal ini bisa disebabkan interval pemerahan pagi lebih panjang dibandingkan pemerahan sore. Pemerahan pagi hari dilakukan pada pukul 6-8 pagi, sedangkan pemerahan sore dilakukan pada pukul 4-6 sore (14 jam:10 jam).

Produksi susu individu kambing Kaligesing berkisar antara 0.4 liter/hari sampai 3.3 liter/hari. Kambing yang memiliki produksi susu 3.3 liter/hari adalah kambing laktasi kelima pada hari ke -10 laktasi. Kisaran produksi susu individu kambing Kaligesing pada penelitian ini masih lebih tinggi dibandingkan spesifikasi kambing Kaligesing menurut Kepmentan (2010), yaitu kambing kaligesing memiliki produksi susu 0.6 liter sampai 3.0 liter per hari. Perbedaan produksi susu antara lain disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: lingkungan yang kurang mendukung, seperti : iklim, musim, penyakit, penyediaan pakan, pengelolaan usaha, serta perbedaan waktu ketika diadakannya penelitian.

Produksi susu pada umumnya dipengaruhi oleh total konsumsi pakan. Menurut Parakkasi (1999), konsumsi adalah faktor yang esensial dan merupakan dasar untuk hidup pokok dan menentukan produksi. Faktor pakan pada penelitian ini tidak dikontrol. Pemberian pakan sesuai dengan kondisi nyata di peternakan, tanpa merubah manajemen pakan di peternakan. Pakan yang diberikan pada ternak laktasi pada penelitian ini adalah hijauan berupa campuran rumput lapang dan rumput gajah, kulit ari kacang kedelei dan ampas kurma. Penelitian ini tidak melakukan pengukuran jumlah pemberian pakan secara teliti untuk setiap individu ternak. Pemberian hijauan berkisar antara 2 sampai 5 kg/ekor/hari, kulit ari kacang kedelei berkisar antara 2 sampai 3 kg/ekor/hari dan ampas kurma berkisar antara 200-300 g/ekor/hari.

Sifat Fisik dan Sifat Kimia Susu Kambing Kaligesing Selama Laktasi

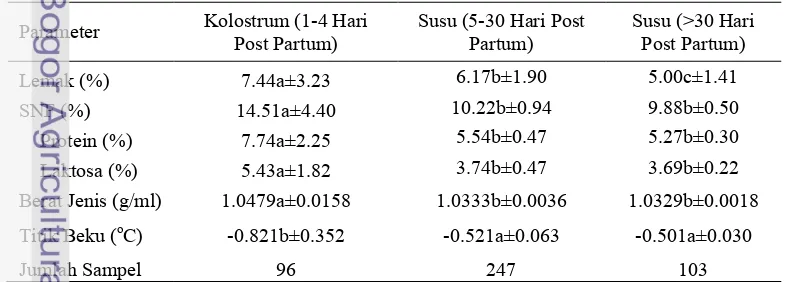

Rerata komposisi dan sifat fisik kolostrum dan susu kambing Kaligesing dirangkum pada Tabel 13, kisaran komposisi dan sifat fisik kolostrum dan susu kambing Kaligesing secara lengkap di Tabel 14, serta variasi komposisi susu kambing Kaligesing selama laktasi dapat dilihat pada Gambar 4 sampai 9. Pengelompokan kolostrum dan susu pada penelitian ini berdasarkan hasil

Tabel 12 Rerata sifat kimia dan sifat fisik kolostrum dan susu kambing Kaligesing

Parameter Kolostrum (1-4 Hari

Protein (%) 7.74a±2.25 5.54b±0.47 5.27b±0.30

Laktosa (%) 5.43a±1.82 3.74b±0.47 3.69b±0.22

Berat Jenis (g/ml) 1.0479a±0.0158 1.0333b±0.0036 1.0329b±0.0018

Titik Beku (oC) -0.821b±0.352 -0.521a±0.063 -0.501a±0.030

Jumlah Sampel 96 247 103

19 penelitian Rahman (2010) yang menyatakan bahwa untuk kambing Kaligesing, lama kolostrum dihasilkan adalah 4 hari setelah melahirkan dan baru hari 5 disekresikan susu. Komposisi susu kambing sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh bangsa, faktor nutrisi dan lingkungan, masa laktasi, periode laktasi, musim dan status kesehatan ambing (Park 2006). Beberapa variasi yang dilaporkan juga muncul dari perbedaan prosedur analisis. Komposisi juga sangat bervariasi diantara individu ternak dari bangsa yang sama.

Konsentrasi lemak, Solid Non Fat (SNF), protein, laktosa, berat jenis dan titik beku dari kolostrum kambing Kaligesing lebih tinggi dibandingkan susu kambing Kaligesing (P<0.05) baik yang disekresikan antara 5 sampai 30 hari setelah melahirkan maupun yang disekresikan pada lebih dari 30 hari setelah melahirkan. Menurut Brandano et al. (2004), kadar protein, kadar lemak, kadar bahan kering dan kadar abu kolostrum paling tinggi diperoleh pada hasil pemerahan satu jam setelah melahirkan dan kolostrum disekresikan sekitar 1 sampai 3 hari setelah melahirkan. Kolostrum tidak diproduksi lagi pada 4 sampai 5 hari setelah melahirkan, karena terjadi perubahan kolostrum menjadi susu sepenuhnya yang ditunjukkan oleh terjadinya penurunan kadar lemak, kadar protein, kadar laktosa, berat jenis dan titik beku. Hal ini didukung oleh Georgiev (2005) yang menyatakan komposisi kimia kolostrum sapi (bahan kering, solid non fat, laktosa, kadar lemak dan protein) berubah sangat cepat seiring waktu, sehingga hari ketiga post partum sudah mirip dengan susu normal.

Tabel 13 Kisaran sifat kimia dan sifat fisik kolostrum dan susu kambing

Berat Jenis (g/ml) 1.0254-1.0942 1.0244-1.0499 1.0276-1.0370

Titik Beku (oC) -2.199 s.d -0.434 -0.899 s.d -0.409 -0.565 s.d -0.422

pH - 6.55-7.03 6.55-7.14

Kadar Lemak

Secara umum komposisi susu yang disekresikan 5 sampai 30 hari setelah melahirkan dan susu yang disekresikan lebih dari 30 hari setelah melahirkan tidak berbeda nyata (P>0.05), kecuali pada kandungan kadar lemak. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Zeng et al. (1997) pada susu kambing Alpine yang mendapatkan konsentrasi seluruh variabel komposisi susu (kadar lemak, protein, SNF dan total solid) lebih tinggi pada bulan pertama melahirkan.

20

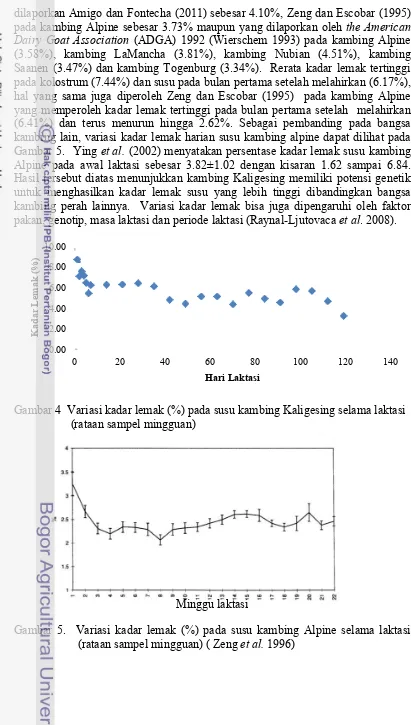

dilaporkan Amigo dan Fontecha (2011) sebesar 4.10%, Zeng dan Escobar (1995) pada kambing Alpine sebesar 3.73% maupun yang dilaporkan oleh the American Dairy Goat Association (ADGA) 1992 (Wierschem 1993) pada kambing Alpine (3.58%), kambing LaMancha (3.81%), kambing Nubian (4.51%), kambing Saanen (3.47%) dan kambing Togenburg (3.34%). Rerata kadar lemak tertinggi pada kolostrum (7.44%) dan susu pada bulan pertama setelah melahirkan (6.17%), hal yang sama juga diperoleh Zeng dan Escobar (1995) pada kambing Alpine yang memperoleh kadar lemak tertinggi pada bulan pertama setelah melahirkan (6.41%) dan terus menurun hingga 2.62%. Sebagai pembanding pada bangsa kambing lain, variasi kadar lemak harian susu kambing alpine dapat dilihat pada Gambar 5. Ying et al. (2002) menyatakan persentase kadar lemak susu kambing Alpine pada awal laktasi sebesar 3.82±1.02 dengan kisaran 1.62 sampai 6.84. Hasil tersebut diatas menunjukkan kambing Kaligesing memiliki potensi genetik untuk menghasilkan kadar lemak susu yang lebih tinggi dibandingkan bangsa kambing perah lainnya. Variasi kadar lemak bisa juga dipengaruhi oleh faktor pakan, genotip, masa laktasi dan periode laktasi (Raynal-Ljutovaca et al. 2008).

Gambar 4 Variasi kadar lemak (%) pada susu kambing Kaligesing selama laktasi (rataan sampel mingguan)

Minggu laktasi

Gambar 5. Variasi kadar lemak (%) pada susu kambing Alpine selama laktasi (rataan sampel mingguan) ( Zeng et al. 1996)

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00

0 20 40 60 80 100 120 140

Kadar

Lemak (%)

21 Solid Non Fat

Solid not fat (SNF) terdiri atas komponen seperti protein, laktosa, garam dan komponen kecil lainnya yang terdapat pada susu skim. Susu sapi memiliki level SNF berkisar antara 8.5–9.0%. Susu yang diperoleh dari awal laktasi mengandung SNF 8.8 % (Zeng & Escobar 1995). Zeng et al. (1997) menyatakan SNF susu kambing Alpine berkisar antara 5.10 sampai 10.60 dengan rataan 7.50. Penelitian ini mendapatkan rataan SNF susu kambing Kaligesing yang lebih tinggi pada sampel susu bulan pertama laktasi dan lebih dari sebulan laktasi, secara berurutan yaitu sebesar 10.22% dan 9.88%. SNF susu kambing Kaligesing pada bulan pertama laktasi bisa mencapai 15.69% dan mencapai 10.95% setelah laktasi lebih dari sebulan. Tingginya kandungan SNF disebabkan kadar protein yang juga tinggi. Kandungan SNF setelah 4 hari laktasi relatif konstan hingga akhir laktasi. Variasi harian total solid susu kambing Kaligesing dapat dilihat pada Gambar 7.

Minggu laktasi

Gambar 7 Variasi SNF (%) pada susu kambing Alpine selama laktasi (rataan sampel mingguan) ( Zeng et al. 1996)

Gambar 6 Variasi SNF (%) pada susu kambing Kaligesing selama laktasi (rataan sampel mingguan)

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

0 20 40 60 80 100 120 140

Solid Non Fat

(%)

22

Kolostrum, susu pertama yang disekresikan setelah melahirkan memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan susu setelahnya. Kolostrum kambing Kaligesing pada penelitian ini mendapatkan nilai tertinggi 15.68%. Alasan utama kadar protein yang tinggi pada kolostrum adalah kandungan immunoglobulin yang tinggi dibandingkan susu. Seiring waktu kolostrum akan berubah menjadi susu biasa yang memiliki kadar protein yang lebih rendah karena fraksi immunoglobulin menurun secara drastis (Stelwagen 2011; Ontsouka et al. 2003).

Susu kambing Kaligesing memiliki kadar lemak, SNF dan protein yang lebih tinggi dibandingkan standar susu kambing mentah Thailand (Thai agricultural standard, 2008) dan dapat diklassifikasikan ke dalam kualitas premium. Kandungan protein susu kambing Kaligesing (5.54% dan 5.27%) lebih tinggi dibandingkan yang dilaporkan oleh the American Dairy Goat Association (ADGA) tahun 1992 (Wierschem 1993) pada kambing Alpine (3.04%), kambing LaMancha (3.24%), kambing Nubian (3.66%), kambing Saanen (3.03%) dan kambing Togenburg (2.95%). Tetapi tidak terdapat perbedaan antara susu kambing Kaligesing pada awal bulan laktasi dengan susu yang disekresikan lebih dari 1 bulan (P>0.05), hal ini berbeda yang diperoleh Zeng dan Escobar (1995) yang memperoleh kandungan protein yang lebih tinggi pada bulan pertama laktasi (2.91%) dan menurun hingga 2.35% dan Zeng et al. (1997) yang memperoleh kandungan protein sebesar 3.27% dan menurun hingga 2.64% pada akhir laktasi.

Kandungan protein susu kambing Kaligesing yang konstan dari bulan pertama laktasi hingga akhir laktasi (Gambar 8) bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang menyebabkan variasi relatif sama dan terkontrol dari awal hingga akhir laktasi, sehingga faktor masa laktasi tidak terlalu mempengaruhi kandungan protein. Raynal-Ljutovac et al. (2008) menyatakan variasi total protein telah banyak diketahui dan faktor utama non individu penyebab variasi ini adalah selain masa laktasi adalah pakan, musim, umur, spesies dan status kesehatan ambing. Penelitian ini dilakukan pada peternakandengan pemberian pakan yang relative sama (kuantitas dan kualitas) dari awal hingga akhir laktasi. Ternak yang digunakan memiliki status kesehatan ambing yang secara umum sehat serta sampel diambil dari ternak yang mewakili seluruh periode laktasi (laktasi 1 sampai 5).

23

Minggu laktasi

Gambar 9 Variasi protein (%) pada susu kambing Alpine selama laktasi (rataan sampel mingguan) ( Zeng et al. 1996)

Kadar Laktosa

Laktosa adalah karbohidrat utama pada susu kambing, tetapi lebih rendah 0,2-0,5% dibandingkan susu sapi (Amigo & Fontecha 2011). Nilai terendah kandungan laktosa susu kambing Kaligesing diperoleh 2.67% dan rerata (3.73%) lebih rendah dibandingkan rerata kandungan laktosa yang dilaporkan Amigo dan Fontecha (2011) sebesar 4.50 % dengan kisaran 3.62% sampai 6.30%, maupun yang dilaporkan Zeng dan Escobar (1995) berkisar antara 4.27% sampai 4.69%. Kandungan laktosa susu kambing Kaligesing bulan pertama setelah melahirkan dan lebih dari sebulan setelah melahirkan tidak berbeda nyata (P>0.05), hal ini berbeda dengan hasil yang diperoleh Zeng et al. (1997) pada kambing Alpine yang memperoleh hasil kandungan laktosa 2 bulan pertama setelah melahirkan lebih tinggi. Beberapa faktor ditemukan berkaitan dengan rendahnya kadar laktosa seperti asupan pakan yang rendah (Osslon et al. 1997), JSS yang tinggi (Zeng & Escobar 1995) dan reaksi CMT yang tinggi (Upadhyaya & Rao 1993).

Gambar 10 Variasi kadar laktosa (%) pada susu kambing Kaligesing selama laktasi (rataan sampel mingguan)

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00

0 20 40 60 80 100 120 140

Kadar

Laktosa (%)

24

Berat Jenis

Menurut Park et al. (2007) berat jenis susu kambing lebih tinggi dibandingkan susu sapi, tetapi lebih rendah dibandingkan susu domba. Susu kambing dan domba memiliki asam tertitrasi dan viskositas yang tinggi, tetapi indeks refraksi dan titik beku yang lebih rendah dibandingkan susu sapi. Penelitian ini mendapatkan berat jenis susu kambing Kaligesing memiliki nilai terendah 1.0254, lebih kecil dibandingkan yang dilaporkan Park et al. (2007) dengan nilai terendah 1.029 tetapi nilai tertinggi mencapai 1.0499 lebih besar dibandingkan yang dilaporkan Park et al. (2007) dengan nilai tertinggi 1.039. Nilai tertinggi ini bisa disebabkan oleh sampel susu berasal dari sekresi 4 sampai 7 hari post partum yang merupakan batas antara perubahan kolostrum menjadi susu sepenuhnya.

Gambar 11 Variasi berat jenis (g/ml) pada susu kambing Kaligesing selama laktasi (rataan sampel mingguan)

Titik Beku

Titik beku susu kurang dari 0oC (pada tekanan atmosfer). Titik beku sebagian besar susu individu terletak pada kisaran -0.512oC sampai -0.550oC, dan beberapa dapat di luar kisaran-0.520oC sampai -0.512oC. Penentuan titik beku secara luas digunakan untuk menilai apakah susu telah atau tidak dicampur dengan penambahan air. Susu dengan titik beku-0.525 biasanya diasumsikan murni(McCarthy 2011). Penelitian ini mendapatkan titik beku susu kambing Kaligesing dengan rata-rata -0.521oC dan -0.501oC, lebih rendah dibandingkan yang dilaporkan Park et al.(2007) dengan kisaran -0.540 hingga –0.573. Walaupun titik beku susu kambing Kaligesing yang diperoleh pada penelitian ini lebih rendah dibandingkan hasil penelitian lainnya, tidak terdapat penambahan air pada sampel susu kambing, karena sampling dilakukan secara langsung dari putting ternak dan bukan melakukan sampling dari susu yang beredar di pasaran, terkait dengan pengujian kesehatan ambing ternak.

25

Gambar 12 Variasi titik beku (oc) pada susu kambing Kaligesing selama laktasi (rataan sampel mingguan)

Uji IPB-1 dan Jumlah Sel Somatik pada Susu Kambing Kaligesing

Berdasarkan uji statistik (Tabel 15), reaksi uji IPB-1 N (normal/reaksi negatif) dan T (trace) dapat dikelompokkan menjadi satu, karena JSS pada masing-masing skor tidak berbeda nyata (P>0.05) dan kelompok yang lain yaitu skor +1, +2 dan +3 dengan reaksi positif. Hasil ini berbeda dengan yan diperoleh Gomes et al. (2006) pada susu kambing sehat di Brazil yang mendapatkan JSS berbeda pada setiap reaksi uji mastitis. Jumlah sel somatik pada setiap reaksi uji mastitis pada penelitian juga lebih rendah dibandingkan yang diperoleh Gomes et al. (2006) yaitu pada reaksi uji mastitis negatif/normal (168 806 vs 239 000), trace (469 371 vs 812 500), +2 (2 694 958 vs 3 978 000) dan +3 (7 265 865 vs 9 999 000), kecuali reaksi uji mastitis +1 (1 257 698 vs 999 000) lebih besar hasil penelitian ini dibandingkan hasil Gomes et al. (2006). Hal ini bisa disebabkan karena metode penghitungan JSS yang berbeda, pereaksi uji mastitis yang berbeda, serta jenis ternak yang digunakan berbeda, karena pada penelitian ini tidak dilakukan uji spesifik status kesehatan ternak.

Tabel 14 Rataan JSS untuk setiap reaksi uji IPB-1 pada susu kambing Kaligesing

Reaksi uji IPB-1 Rataan Jumlah sel (Log10/ml) berbeda nyata pada taraf uji 5%

26

Secara keseluruhan, 36.36% sampel susu kambing Kaligesing mengandung sel somatik lebih dari 1.0xl06 sel/ml, batas legal untuk susu kambing Grade A di Amerika Serikat atau diklasifikasikan sebagai kualitas standar berdasarkan Thai Agricultural Standard (2008). Berdasarkan Thai agricultural standard (2008), 50.65% sampel susu kambing Kaligesing diklasifikasikan sebagai kualitas premium yang mengandung sel somatik kurang dari 7.0x105 sel/ml, dan 12.99% diklasifikasikan sebagai kualitas good dengan sel somatik antara 7.0x105 sampai 1.0x106 sel/ml.

Secara umum JSS pada susu kambing Kaligesing diperoleh lebih tinggi dibandingkan JSS susu sapi. Tingginya JSS pada susu kambing bisa juga disebabkan oleh perbedaan tipe sekresi pada kambing, dinamakan sekresi apokrin, sebagai lawan sekresi merokrin pada sapi (Schneiderová 2004). Peningkatan JSS adalah respon fisiologis normal ternak terhadap infeksi (Sládek & Ryšánek 1998). Banyak penelitian, sebagian besar pada susu sapi menunjukkan bahwa peningkatan JSS berhubungan dengan perubahan komposisi susu dengan dua penjelasan yaitu kerusakan sel ambing menyebabkan penurunan sintesis komponen susu di ambing (misalnya laktosa) dan perubahan permeabilitas membran yang menyebabkan peningkatan bagian komponen darah ke susu.

Perrin et al. (1997) mengelompokkan status kesehatan ambing bedasarkan JSS kedalam 3 kelompok yaitu JSS kurang dari 750 000/ml diduga sebagai kelenjar ambing tidak terinfeksi, JSS 750 000/ml dan kecil dari 1 750 000 diduga sebagai kelenjar ambing terinfeksi oleh patogen minor (Staphylococcus spp. selain Staphylococcus aureus), dan JSS lebih dari 1 750 000/ml diduga sebagai kelenjar ambing terinfeksi oleh patogen mayor (Staphylococcus aureus). Hasil penelitian ini berdasarkan pengelompokkan tersebut di atas dapat dilihat pada Tabel 16. Hal ini sesuai dengan hasil uji mikrobiologi sampel susu kambing peranakan ettawa dengan JSS > 1 750 000/ml (reaksi uji IPB-1 positif 2 dan 3) positif terkontaminasi oleh S. aureus (Tabel 19).

Pengaruh Uji IPB-1 terhadap Sifat Fisik dan Sifat Kimia Susu Kambing Kaligesing

Komposisi susu kambing Kaligesing berdasarkan reaksi uji IPB-1 dapat dilihat pada Tabel 16 dan korelasi antara masing-masing variabel kualitas susu dapat dilihat pada Tabel 17. Penelitian ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan kadar lemak, solid non fat, protein, berat jenis dan titik beku antar reaksi uji IPB-1 (P>0.05), sedangkan nilai pH dan laktosa berbeda nyata antara reaksi uji IPB-1 N dan 3 (P<0.05). Albenzio et al. (2005) juga menyatakan tidak terdapat perbedaan pada kandungan protein susu dengan JSS rendah atau tinggi.

27

Kadar laktosa susu kambing Kaligesing dengan hasil uji mastitis normal atau dengan JSS yang rendah lebih tinggi dibandingkan susu sengan sel somatik tinggi dengan korelasi negatif (p<0.01). Rendahnya konsentrasi laktosa pada susu domba dengan JSS tinggi akibat infeksi intramammari telah dilaporkan. Penurunan kandungan laktosa umumnya disebabkan kerusakan kelenjar ambing akibat infeksi (Leitner et al. 2004). Penelitian ini tidak mendapatkan terlihatnya kerusakan kelenjar ambing yang diobservasi walaupun JSS yang diperoleh mencapai 7 265 865sel/ml. Zeng dan Escobar (1995) juga melaporkan tidak terdapat perbedaan histologi dan patologi kelenjar ambing atau bukti lain mastitis terdeteksi pada jaringan separuh ambing kambing dengan JSS rendah (950 000 sel/ml), medium (1 500 000 sel/ml) dan tinggi (3 300 000 sel/ml).

Nilai pH kolostrum dapat rendah hingga 6 dan pada kasus mastitis dan diakhir masa laktasi pH susu dapat mencapai 7.5. Nilai pH yang tinggi bisa disebabkan oleh peningkatan [Na+] dan [Cl-] (dan kemungkinan dalam konsentrasi ion lainnya), penurunan kandungan laktosa dan pengurangan konsentrasi P annorganik terlarut, mengubah kapasitas penyangga dalam rentang pH. Tabel 15 Rataan kualitas susu kambing Kaligesing untuk setiap reaksi uji IPB-1

Parameter Kualitas Susu

Reaksi uji IPB-1

Normal Trace +1 +2 +3

Kadar Lemak (%) 5.13a±1.48 4.50a±1.12 5.29a±1.15 5.37a±1.56 5.53a±1.56

SNF (%) 10.10a±0.42 9.79a±0.43 9.83a±0.61 9.92a±0.73 9.55a±0.86

Protein (%) 5.39a±0.25 5.18a±0.30 5.29a±0.32 5.28a±0.48 5.17a±0.51

Laktosa (%) 3.77a±0.20 3.70ab±0.21 3.63ab±0.26 3.73ab±0.35 3.46b±0.27

Berat Jenis (g/ml) 1.0336a±0.0017 1.0326a±0.0018 1.0324a±0.0022 1.0325a±0.0030 1.0313a±0.0023

Titik Beku (oC) -0.513a±0.025 -0.497a±0.025 -0.497a±0.037 -0.504a±0.046 -0.487a±0.051

pH 6.72b±0.06 6.79ab±0.13 6.79ab±0.15 6.85ab±0.09 6.99a±0.14

Jumlah Sampel 37 34 38 17 9

28

(McCarthy 2011). Chen et al. (2009) tidak mendapatkan perbedaan yang signifikan pada pH susu dengan JSS yang tinggi, pada penelitian ini perbedaan yang nyata terdapat (P<0.05) antara sampel susu kambing normal dengan sampel susu positif tiga. Hasil ini menunjukkan JSS yang tinggi pada susu kambing jika tidak disebabkan oleh infeksi intramammari yang jelas, mungkin tidak menyebabkan perubahan pada pH susu. Tetapi berdasarkan uji korelasi terdapat korelasi positif antara JSS dengan nilai pH (p<0.01). Klei et al. (1998) melaporkan pada susu sapi dengan JSS yang tinggi memiliki nilai pH yang lebih tinggi dibandingkan susu sapi dengan JSS rendah, hal ini disebabkan oleh infeksi Streptococcus agalactiae, begitu juga dilaporkan pada susu domba (Vivar-Quintana et al. 2006).

Kualitas Mikrobiologi Susu Kambing Kaligesing

Hasil uji kualitas mikrobiologi susu kambing Kaligesing berdasarkan reaksi uji IPB-1 dapat dilihat lebih lengkap pada Tabel 18. Saat ini belum ada standar spesifik kualitas mikrobiologi susu kambing di Indonesia. TPC adalah salah satu cara yang umum digunakan untuk mengukur kualitas susu mentah, karena menggambarkan keseluruhan status kesehatan ternak, sanitasi, tata cara pemerahan dan temperatur penyimpanan susu (Hayes et al. 2001). Hasil pengujian kualitas mikrobiologi susu kambing Kaligesing pada penelitian ini menggambarkan status kesehatan ternak khususnya kesehatan ambing, karena sampel yang diambil secara aseptis, langsung didinginkan dan dianalisis. Sampel susu kambing juga diambil dari masing-masing putting ternak.

Ying et al. (2002) menyatakan bahwa JSS tidak memiliki korelasi positif dengan TPC, serta TPC dan JSS bukanlah parameter silang yang sebanding sebagai indikator infeksi kelenjar ambing pada kambing Alpine. Penelitian ini mendapatkan sebaliknya, terdapat korelasi positif antara JSS dan TPC (P<0.05) sesuai dengan hasil yang diperoleh Zeng dan Escobar (1995), serta TPC yang berbeda nyata (P<0.05) antar reaksi uji IPB-1. Rataan TPC sampel susu dengan reaksi uji IPB-1 positif 2 dan positif 3 dibawah standar maksimal yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) maupun Thai agricultural standard yaitu maksimal TPC maksimal 2 x 105 cfu/ml (Thai agricultural standard, 2008) atau 1 x 106 (BSN, 2011). Sampel susu dengan reaksi uji IPB-1 netral, trace, dan positif satu dapat diklasifikasikan sebagai kualitas premium dengan TPC< 5.0x104 cfu/ml berdasarkan Thai Agricultural Standard (2008).

Staphylococcus dilaporkan merupakan bakteri yang paling sering terdapat pada susu kambing (Sung et al. 1999). Taufik et al. (2008) melaporkan prevalensi 78,7% pada sampel susu kambing di Kabupaten Bogor. Hasil penelitian ini mendapatkan rataan jumlah bakteri Staphylococcus aureus sampel susu dengan reaksi uji IPB-1 positif 2 dan positif 3 dibawah standar maksimal yang ditetapkan oleh BSN (2011) yaitu sebesar 1 x 102 cfu/ml.

29

sembuh dari infeksi (DeGraves & Fetrow 1993; Harmon 1994; Hillerton 1999). Hal ini berbeda dengan yang diperoleh pada penelitian ini, ambing yang memiliki mastitis subklinis memiliki rataan JSS 6.39 dan 6.89 Log10/ml pada sampel susu

dengan reaksi uji IPB-1 +2 dan +3. Hal ini disebabkan ambing kambing PE dengan reaksi uji IPB-1 +2 dan +3 terinfeksi bakteri Staphylococcus aureus, belum terjadi perubahan klinis pada ambing dan belum terjadi abnormalitas pada sampel susu tersebut. Walaupun demikian, terdapat 3 sampel susu dengan reaksi uji IPB-1 yang diperoleh +1 terindikasi terinfeksi bakteri patogen mayor dengan JSS > 1 750 000 sel/ml berdasarkan pengelompokan Perrin et al. (1997).

Koliform dikenal sebagai bakteri indicator kualitas makanan dan kondisi sanitasi. Bakteri koliform termasuk genera Escherichia, Enterobacter dan Klebsiella, bakteri ini merupakan penyebab mastitis koliform. Mastitis koliform merupakan salah satu contoh mastitis yang disebabkan oleh lingkungan. Bakteri

Tabel 18 Kualitas mikrobiologi susu kambing Kaligesing pada reaksi uji IPB-1 yang berbeda