ABSTRACT

DIAPHENIA FAUSTINE SILITONGA. The usage of waste water of nila fish Oreochromis niloticus culture on nilem fish Osteochilus hasselti growth cultured with different spreading density. Supervised by KUKUH NIRMALA and LIES SETIJANINGSIH.

The use of nila fish Oreochromis niloticus culture waste water by phytoplankton for nilem fish Osteochilus hasselti culture is needed for the efficiency of water use, land use and feeding in the culture process. This study aims to obtain an optimum nilem fish production from nila fish culture waste water. In this study we used 3.150 amounts of 4 week-old nilem fish, 5,65 ± 0,62 cm in lenghts and 2,24 ± 0,65 in weighs, cultured in 9 concrete ponds for 40 days. Sampling of growth, analysis of water quality, and nilem fish phytoplankton taken in every 10 days. Culture density increase to 75 fish/m3 and FR 1.5% resulting better growth with 7,73 ± 1,30 cm in lenghts and 6,31 ± 3,23 g in weight from density 50 and 25 fish/m3. Nilem fish culture in density 75 fish/m3 with the use of waste water is more effective. Nilem fish with spreading density 75 fish/m3 shows higher increase of phyplankton abundance than 50 and 25 fish/m3. Phytoplankton abundance

from the beginning until the end of culture range about 0,76 x 106 – 11,46 x 106 cell/l. Nilem fish Osteochilus hasselti culture with

the use of culture waste water can reduce feeding amounts.

ABSTRAK

DIAPHENIA FAUSTINE SILITONGA. Pemanfaatan limbah budidaya ikan nila Oreochromis niloticus untuk pertumbuhan ikan nilem Osteochilus hasselti dengan padat tebar yang berbeda. Dibimbing oleh KUKUH NIRMALA dan LIES SETIJANINGSIH.

Pemanfaatan limbah ikan nila Oreochromis niloticus oleh fitoplankton untuk budidaya ikan nilem Osteochilus hasselti diperlukan dalam efisiensi pemanfaatan air, lahan dan pakan dalam proses budidaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan produksi ikan nilem yang optimum dari air limbah hasil budidaya ikan nila. Ikan nilem yang digunakan berumur 4 minggu berjumlah 3.150 ekor dengan ukuran panjang 5,65 ± 0,62 cm dan bobot 2,24 ± 0,65 g yang ditebar dalam 9 bak beton dan dipelihara selama 40 hari. Sampling pertumbuhan, analisis kualitas air, dan fitoplankton ikan nilem dilakukan setiap 10 hari sekali. Peningkatan kepadatan budidaya 75 ekor/m3 dan FR 1,5% menghasilkan pertumbuhan lebih baik dengan panjang 7,73 ± 1,30 cm dan bobot 6,31 ± 3,23 g daripada kepadatan 50 dan 25 ekor/m3. Pemeliharaan ikan nilem pada kepadatan 75 ekor/m3 dengan pemanfaatan limbah lebih efektif dilakukan dalam budidaya. Nilem dengan padat tebar 75 ekor/m3 menunjukkan peningkatan kelimpahan fitoplankton yang lebih tinggi dibandingkan dengan padat tebar 50 ekor/m3 dan 25 ekor/m3. Kelimpahan fitoplankton mulai dari awal hingga akhir pemeliharaan berkisar antara 0,76 x 106 – 11,46 x 106 sel/l. Sistem budidaya ikan nilem Osteochilus hasselti dengan memanfaatkan limbah budidaya dapat mengurangi pemberian pakan.

1

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan pangan, salah satunya kebutuhan protein akan semakin meningkat dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dunia. Ikan merupakan sumber protein yang sangat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan protein, khususnya yang bersumber dari budidaya karena dapat dikontrol jumlah dan ketersediaannya. Sementara disisi lain dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan pembangunan menyebabkan ketersediaan lahan dan air untuk proses akuakultur semakin terbatas. Untuk itu, dibutuhkan berbagai teknologi budidaya yang lebih intensif dengan sumber lahan dan air terbatas, salah satunya dengan menggunakan sistem resirkulasi dan akuaponik.

Sistem air resirkulasi adalah suatu metode pemeliharaan ikan dalam wadah terkontrol dengan menggunakan kembali air bekas setelah melalui proses penyaringan secara fisik dan biologi. Sistem air resirkulasi ini telah diprakt ikkan secara komersial dalam pemeliharaan ikan mas di Jepang sejak 1951. Metode ini dapat menghemat ruang dan air. Air bekas dipompakan ke bak penyaring sebelum dipakai kembali. Bak saringan berfungsi menyaring material kasar dan material halus secara fisik dan biologi (Jangkaru, 2002).

Satu sistem terpadu yang mulai dikembangkan sejak tahun 2000-an oleh BRPBAT adalah sistem akuaponik. Akuaponik merupakan bio-integrasi yang menghubungkan akuakultur berprinsip resirkulasi dengan produksi tanaman/sayuran hidroponik (Diver, 2006), dimana ikan dan tanaman tumbuh dalam satu sistem yang terintegrasi dan mampu menciptakan suatu simbiotik diantara keduanya (Pramono, 2009). Sistem akuaponik dalam prosesnya menggunakan air dari tangki ikan, kemudian disirkulasikan kembali melalui suatu pipa tempat ditumbuhkannya tanaman. Jika dibiarkan di dalam tangki, air justru akan menjadi racun bagi ikan-ikan di dalamnya. Kemudian tanaman ini akan berfungsi sebagai filter vegetasi yang akan mengasimilasi nutrien dan suplai oksigen pada air yang digunakan untuk memelihara ikan. Sistem ini sangat menguntungkan karena selain panen ikan, petani juga dapat memanen sayuran atau buah-buahan organik tanpa pupuk kimia (Nugroho, 2008).

2 ekonomis penting di dunia karena cara budidaya yang mudah, rasa yang digemari, harga relatif terjangkau, dan memiliki toleransi yang luas terhadap lingkungan (Gustiano dan Arifin, 2010). Pada tahun 2004 di pasar internasional, produksi ikan nila di Indonesia berada pada peringkat ke-4 dengan total produksi sebesar 139.651 mt ton (FAO, 2005), sedangkan pada tahun 2008 produksi ikan nila Indonesia naik menjadi peringkat ke-2 setelah China dengan nilai sebesar 336.000 mt ton (FAO, 2009).

Budidaya ikan lele (Clarias batrachus) telah berkembang dengan pesat di masyarakat. Selain pertumbuhannya yang cepat, ikan ini bisa hidup di lumpur atau di perairan dengan kadar oksigen terlarut rendah hingga 3 ppm ( Khairuman dan Amri 2003). Keistimewaan hal ini karena lele termasuk kelompok ikan air breather. Organ insang tambahan (labyrinth) yang dimiliki lele memungkinkan ikan tersebut dapat mengambil oksigen di udara. Lele dapat dipeliharan pada bermacam-macam wadah, seperti kolam beton, bak fibre, kolam tanah dan lain-lainnya. Selain keistimewaan tersebut kegiatan budidaya ikan lele seringkali mendapat julukan budidaya ikan kotor. Diperlukan suatu pengembangan kegiatan budidaya yang dapat mengeliminir julukan ―negatif‖ terhadap ikan lele .

Meningkatnya produksi dari ikan nila dan lele tersebut, maka terdapat banyak pula limbah-limbah dari hasil budidaya nila dan lele. Limbah budidaya umumnya langsung dibuang ke perairan bebas dan sering dianggap mencemari perairan karena mengandung bahan-bahan organik dan anorganik yang tinggi dan dapat menyebabkan pengkayaan perairan (eutrofikasi). Bahan-bahan organik dan anorganik yang tinggi sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan mikroorganisme yang dapat dijadikan sumber makanan bagi ikan. Mikroorganisme yang dihasilkan dari limbah budidaya dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penggunaan pakan komersial yang diberikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengolahan air limbah dengan sistem resirkulasi dan akuaponik sehingga terbentuk nutrien yang akan diasimilasi oleh tanaman air dan fitoplankton.

3 digunakan dalam sistem budidaya ini ialah ikan nilem. Ikan nilem merupakan komoditas asli Indonesia yang sudah dibudidayakan sejak lama, khususnya di Priangan, Jawa Barat. Data statistik perikanan 2005 menunjukkan bahwa produksi ikan nilem di Jawa Barat tercatat lebih dari 13.000 ton. Dari jumlah tersebut; 94,20%-nya berasal dari Priangan. Selama 20 tahun terakhir dalam Pelita IV tercatat kontribusi nilem sekitar 83%. Ikan ini mempunyai potensi yang cukup besar dalam industri perikanan budidaya air tawar (ikan konsumsi dan produk-produk olahan seperti pengolahan telur, pindang, ukuran 3-5 g diproduk-produksi untuk produk baby fish). Selain memiliki keunggulan komparatif, pasarnya pun terbuka lebar (Nugroho, 2008). Harga anak ikan nilem berukuran 5-7 cm di Tasikmalaya adalah Rp 18.000,00/kg (Trubus, 2009). Melihat kondisi dan peluang usaha yang cukup prospektif maka perlu dikembangkan teknologi budidayanya. Selain itu, ikan nilem merupakan jenis ikan yang dapat memanfaatkan mikroorganisme seperti fitoplankton yang dihasilkan dari bahan-bahan organik limbah budidaya. Dengan pemanfaatan ikan nilem dalam sistem budidaya ini dapat meningkatkan produktivitas budidaya.

4

II. BAHAN DAN METODE

2.1 Bahan Penelitian

Ikan nilem yang digunakan berasal dari Cijeruk. Pada penelitian ini digunakan ikan nilem berumur 4 minggu sebanyak 3.150 ekor dengan ukuran panjang 5,65 ± 0,62 cm dan bobot 2,24 ± 0,65 g. Nilem uji ditebar pada masing-masing bak pemeliharaan dengan tingkat kepadatan 25, 50, dan 75 ekor/m3 atau 175, 350, dan 525 ekor/bak dengan wadah budidaya ikan yang digunakan berupa kolam beton berukuran 3x3,25x0,73 m3 sebanyak 9 buah. Air pada penelitian ini bersumber dari air sungai yang mengalir langsung ke wadah budidaya. Pakan yang diberikan berupa pelet apung komersial dengan kandungan protein 27% (Tabel 1). Sumber pakan lain pada perlakuan padat tebar ikan nilem diharapkan berasal dari sumber fitoplankton yang tumbuh di dalam media pemeliharaan. Tabel 1. Kandungan nutrisi pelet komersil nilem Osteochilus hasselti

*) Sesuai dengan yang tercantum pada label pakan

2.2 Metode Penelitian 2.2.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan 3 kali ulangan. Perlakuan yang diterapkan yaitu perbedaan padat tebar pada bak pemeliharaan ikan nilem yang terisi air limbah dari hasil budidaya ikan nila. Padat tebar yang dilakukan yaitu 25, 50, dan 75 ekor/m3 dan dialirkan dengan prinsip resirkulasi, sehingga air buangan dari proses budidaya ikan nila yang masuk ke dalam wadah pemeliharaan ikan nilem selanjutnya digunakan kembali sebagai sumber air pada proses budidaya ikan lele Clarias batrachus.

2.2.2 Prosedur Penelitian 2.2.2.1 Persiapan Wadah

Prosedur penelitian meliputi masa persiapan dan masa pemeliharaan. Masa persiapan terdiri dari persiapan wadah dan bahan. Sebelum digunakan untuk

Jenis nutrien Kandungan (%)

Kadar protein 27

Kadar lemak 5

Karbohidrat 13

Kadar air 8

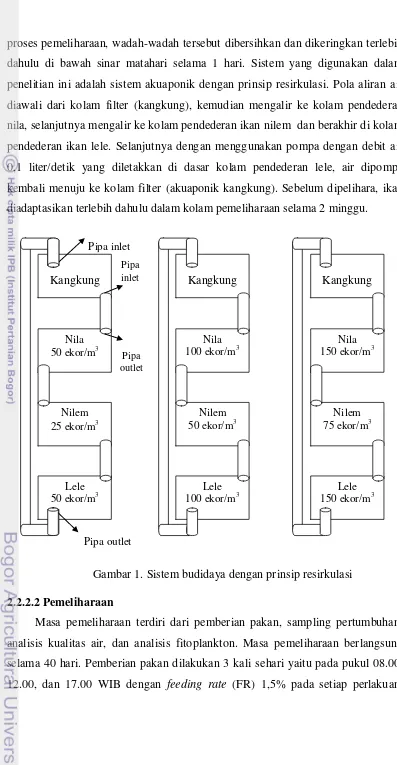

5 proses pemeliharaan, wadah-wadah tersebut dibersihkan dan dikeringkan terlebih dahulu di bawah sinar matahari selama 1 hari. Sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem akuaponik dengan prinsip resirkulasi. Pola aliran air diawali dari kolam filter (kangkung), kemudian mengalir ke kolam pendederan nila, selanjutnya mengalir ke kolam pendederan ikan nilem dan berakhir di kolam pendederan ikan lele. Selanjutnya dengan menggunakan pompa dengan debit air 0,1 liter/detik yang diletakkan di dasar kolam pendederan lele, air dipompa kembali menuju ke kolam filter (akuaponik kangkung). Sebelum dipelihara, ikan diadaptasikan terlebih dahulu dalam kolam pemeliharaan selama 2 minggu.

Gambar 1. Sistem budidaya dengan prinsip resirkulasi

2.2.2.2 Pemeliharaan

6 Sampling pertumbuhan ikan dilakukan setiap 10 hari sekali dengan parameter yang diukur berupa jumlah, bobot, dan panjang ikan nilem. Analisis kualitas air juga dilakukan setiap 10 hari sekali dengan parameter berupa suhu, pH, DO, alkalinitas, kesadahan, amonia, nitrit, nitrat, fosfat, dan total organic matter (TOM). Sampel air yang dianalisis diambil dari tiga titik, yaitu saluran inlet, outlet, dan air dalam kolam budidaya ikan nilem. Selain itu juga dilakukan analisis fitoplankton yang dilakukan setiap 10 hari sekali. Sampel air yang dianalisis diambil dari lima titik yaitu dua ujung atas, dua ujung bawah, dan di tengah pada air kolam pemeliharaan ikan nilem untuk setiap perlakuan. Panen ikan dilakukan setelah 40 hari masa pemeliharaan.

Berikut ini adalah gambar pada saat dilakukan sampling pertumbuhan ikan yang meliputi pengukuran bobot dan panjang total tubuh ikan nilem.

Gambar 2. Pengukuran bobot tubuh Gambar 3. Pengukuran panjang total ikan nilem menggunakan timbangan tubuh ikan nilem menggunakan digital penggaris

2.2.3 Parameter Penelitian

7 menghitung laju pertumbuhan spesifik, pertambahan panjang mutlak, analisa fitoplankton, kelangsungan hidup, dan analisa kualitas air.

Parameter-parameter yang dihitung selama pemeliharaan ikan nilem antara lain sebagai berikut.

2.2.3.1 Laju Pertumbuhan Spesifik (Specific Growth Rate)

Laju pertumbuhan spesifik dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Huisman, 1987).

∝ = −1 x 100%

Keterangan : α = Laju pertumbuhan harian (%) Wt = Bobot rata-rata akhir (g) Wo = Bobot rata-rata awal (g) t = Waktu pemeliharaan (hari)

2.2.3.2 Pertambahan Panjang Mutlak

Ukuran panjang pada nilem adalah antara ujung kepala hingga ujung ekor nilem. Pertambahan panjang mutlak dihitung dengan menggunakan rumus Effendie (1997).

� =� − � Keterangan : Pm = Pertambahan panjang mutlak

Lt = Rata-rata panjang individu pada hari ke-t (cm) Lo = Rata-rata panjang individu pada hari ke-0 (cm)

2.2.3.3 Analisa Fitoplankton

8 Gambar 4. Teknik pengambilan sampel fitoplankton yang disaring menggunakan plankton net.

2.2.3.3.1 Kelimpahan Fitoplankton

Nilai kelimpahan fitoplankton dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Odum, 1998).

N = × 1

�× ×

Keterangan : N = Jumlah fitoplankton (sel/l) Vd = Volume air yang disaring (l) Vt = Volume air tersaring (ml)

Vs = Volume air pada Sedgwick-Rafter Cell (ml) n = Jumlah fitoplankton terhitung

Fp = Faktor pengenceran

2.2.3.3.2 Indeks Keanekaragaman

Indeks keanekaragaman digunakan untuk melihat tingkat stabilitas suatu komunitas atau menunjukkan kondisi struktur komunitas dari keanekaragaman jumlah jenis organisme yang terdapat dalam suatu area. Penentuan tingkat keragaman organisme fitoplankton digunakan indeks keanekaragaman Shannon-Weaner (Odum, 1998).

H′ =− pi ln pi

�=1

Keterangan : H’ = Indeks keanekaragaman Shannon-Weaner Pi = ni/N

9

2.2.3.3.3 Indeks Keseragaman

Keseragaman adalah komposisi individu tiap genus yang terdapat dalam suatu komunitas. Indeks keseragaman digunakan untuk mengetahui berapa besar kesamaan penyebaran jumlah individu dalam suatu komunitas. Menurut Odum (1998), untuk menentukan keseragaman (E) dapat diformulasikan sebagai berikut.

= �′

�′ ��

Keterangan : E = Indeks keseragaman (0-1)

H’ = Indeks keanekaragaman Shannon-Weaner

H’max = Nilai indeks keseragaman maksimum H’max = ln S

S = Jumlah genus

2.2.3.3.4 Indeks Dominansi

Nilai indeks dominansi (Odum, 1998) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya genus tertentu yang mendominansi suatu komunitas. Kisaran nilai indeks dominansi adalah antara 0-1. Nilai yang mendekati nol menunjukkan bahwa tidak ada genus dominan dalam komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi struktur komunitas dalam keadaan stabil. Sebaliknya, nilai yang mendekati 1 menunjukkan adanya genus yang dominan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi struktur komunitas dalam keadaan labil dan terjadi tekanan ekologis. Nilai indeks dominansi Simpson dihitung dengan rumus:

C = ni N

2

�=1

Keterangan : C = Indeks dominansi Simpson ni = Jumlah jenis ke-i

Keterangan : SR = Kelangsungan hidup /Survival Rate (SR)(%) Nt = Jumlah nilem yang hidup di akhir penelitian (ekor)

10

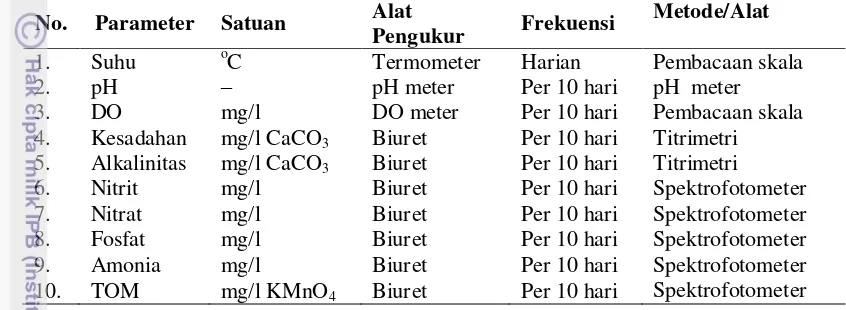

2.2.3.5 Kualitas Air

Pengukuran kualitas air dilakukan secara berkala, terdiri dari sifat fisika kimia air media selama pemeliharaan yaitu suhu, pH, DO, kesadahan, alkalinitas, nitrit, nitrat, fosfat, amonia, dan TOM (Total Organic Matter).

Tabel 2. Metode pengukuran fisika kimia media pemeliharaan Osteochilus hasselti dalam bak beton

No. Parameter Satuan Alat

Pengukur Frekuensi

Metode/Alat

1. Suhu oC Termometer Harian Pembacaan skala

2. pH – pH meter Per 10 hari pH meter

3. DO mg/l DO meter Per 10 hari Pembacaan skala

4. Kesadahan mg/l CaCO3 Biuret Per 10 hari Titrimetri

5. Alkalinitas mg/l CaCO3 Biuret Per 10 hari Titrimetri

6. Nitrit mg/l Biuret Per 10 hari Spektrofotometer

7. Nitrat mg/l Biuret Per 10 hari Spektrofotometer

8. Fosfat mg/l Biuret Per 10 hari Spektrofotometer

9. Amonia mg/l Biuret Per 10 hari Spektrofotometer

10. TOM mg/l KMnO4 Biuret Per 10 hari Spektrofotometer

2.2.4 Analisis Data

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dan grafik serta dianalisis secara statistik menggunakan program Microsoft Excel 2007 dan SPSS 16.0; Analisis Ragam (ANOVA) dengan uji F digunakan untuk menentukan apakah perlakuan berpengaruh nyata terhadap parameter yang diamati pada masing-masing perlakuan. Apabila berpengaruh nyata, untuk melihat perbedaan antar perlakuan akan diuji lanjut dengan menggunakan Uji Tukey pada selang kepercayaan 95%. Untuk parameter kualitas air dan pendukung lainnya dianalisis secara deskriptif. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap (RAL), dengan tiga perlakuan dan tiga ulangan.

Model rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Yij = µ + αi + εij

Keterangan : Yij = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j

µ = Rataan umum

αi = Pengaruh perlakuan ke-i

11

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Laju Pertumbuhan Spesifik (Specific Growth Rate)

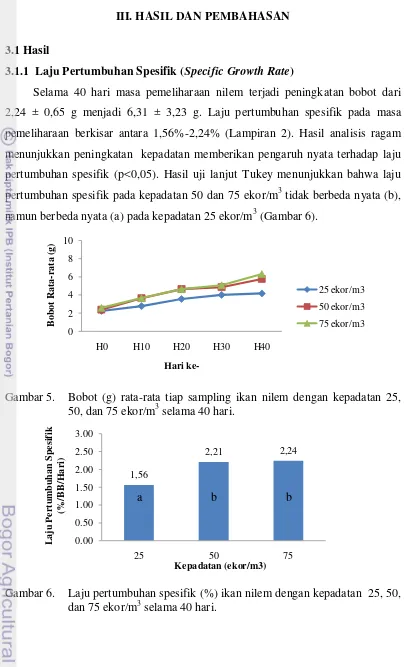

Selama 40 hari masa pemeliharaan nilem terjadi peningkatan bobot dari 2,24 ± 0,65 g menjadi 6,31 ± 3,23 g. Laju pertumbuhan spesifik pada masa pemeliharaan berkisar antara 1,56%-2,24% (Lampiran 2). Hasil analisis ragam menunjukkan peningkatan kepadatan memberikan pengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan spesifik (p<0,05). Hasil uji lanjut Tukey menunjukkan bahwa laju pertumbuhan spesifik pada kepadatan 50 dan 75 ekor/m3 tidak berbeda nyata (b), namun berbeda nyata (a) pada kepadatan 25 ekor/m3 (Gambar 6).

Gambar 5. Bobot (g) rata-rata tiap sampling ikan nilem dengan kepadatan 25, 50, dan 75 ekor/m3 selama 40 hari.

12

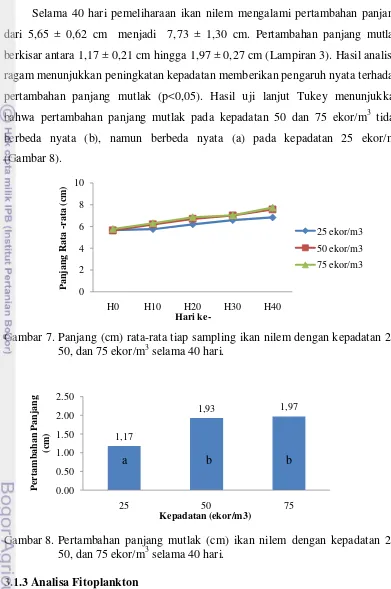

3.1.2 Pertambahan Panjang Mutlak

Selama 40 hari pemeliharaan ikan nilem mengalami pertambahan panjang dari 5,65 ± 0,62 cm menjadi 7,73 ± 1,30 cm. Pertambahan panjang mutlak berkisar antara 1,17 ± 0,21 cm hingga 1,97 ± 0,27 cm (Lampiran 3). Hasil analisis ragam menunjukkan peningkatan kepadatan memberikan pengaruh nyata terhadap pertambahan panjang mutlak (p<0,05). Hasil uji lanjut Tukey menunjukkan bahwa pertambahan panjang mutlak pada kepadatan 50 dan 75 ekor/m3 tidak berbeda nyata (b), namun berbeda nyata (a) pada kepadatan 25 ekor/m3 (Gambar 8).

Gambar 7. Panjang (cm) rata-rata tiap sampling ikan nilem dengan kepadatan 25, 50, dan 75 ekor/m3 selama 40 hari.

Gambar 8. Pertambahan panjang mutlak (cm) ikan nilem dengan kepadatan 25, 50, dan 75 ekor/m3 selama 40 hari.

3.1.3 Analisa Fitoplankton

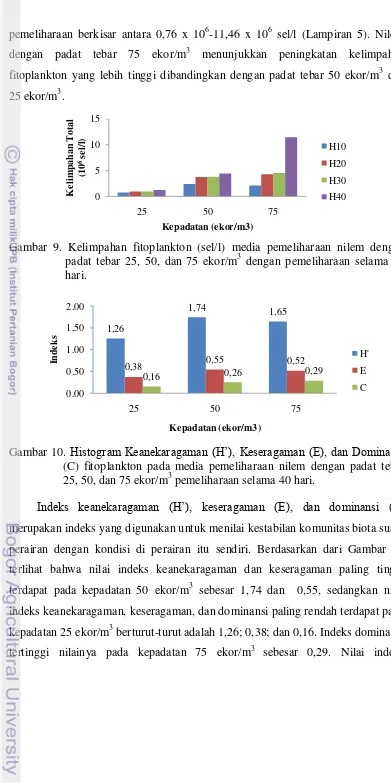

Selama 40 hari pemeliharan nilem, didapatkan kelimpahan fitoplankton yang berbeda setiap kepadatan ikan nilem. Masing-masing kepadatan nilem terjadi peningkatan kelimpahan fitoplankton mulai dari awal hingga akhir

13 pemeliharaan berkisar antara 0,76 x 106-11,46 x 106 sel/l (Lampiran 5). Nilem dengan padat tebar 75 ekor/m3 menunjukkan peningkatan kelimpahan fitoplankton yang lebih tinggi dibandingkan dengan padat tebar 50 ekor/m3 dan 25 ekor/m3.

Gambar 9. Kelimpahan fitoplankton (sel/l) media pemeliharaan nilem dengan padat tebar 25, 50, dan 75 ekor/m3 dengan pemeliharaan selama 40 hari.

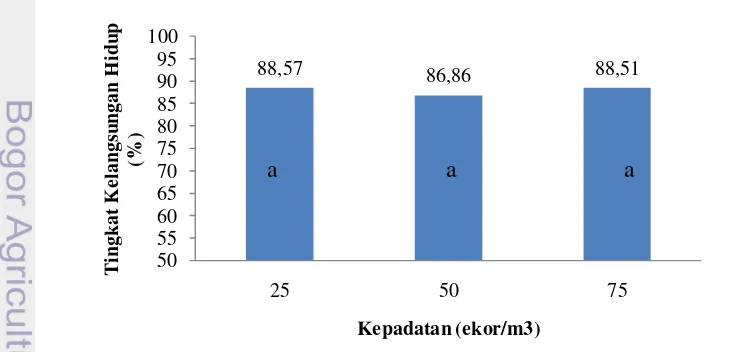

Gambar 10. Histogram Keanekaragaman (H’), Keseragaman (E), dan Dominansi (C) fitoplankton pada media pemeliharaan nilem dengan padat tebar 25, 50, dan 75 ekor/m3 pemeliharaan selama 40 hari.

14 keanekaragaman, keseragaman, dan dominansi secara berturut - turut berkisar antara 1,08-2,01; 0,14-0,61; 0,11-0,39 (Lampiran 5).

3.1.4 Penggunaan Pakan

Pemeliharaan nilem selama 40 hari, dilakukan pemberian pakan dengan feeding rate (FR) sebanyak 1,5 % pada padat tebar 25, 50, dan 75 ekor/m3, serta memanfaatkan pakan alami dari setiap bak pemeliharaan tersebut. Semakin tinggi padat penebaran maka jumlah pakan yang dibutuhkan semakin banyak. Jumlah pakan yang dihabiskan dan nilai FCR (Feed Convertion Ratio) selama 40 hari pemeliharaan nilem ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah pakan yang dihabiskan selama 40 hari pemeliharaan nilem

Perlakuan Pakan (g) FCR

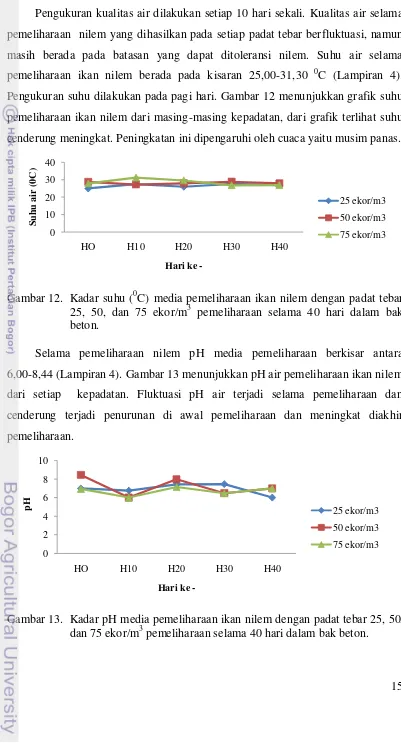

3.1.5 Tingkat Kelangsungan Hidup (Survival Rate)

Tingkat kelangsungan hidup nilem selama 40 hari pemeliharaan mengalami penurunan pada masing-masing kepadatan dengan kisaran 86,86% - 88,57%. Nilai tertinggi diperoleh pada kepadatan 25 ekor/m3 sedangkan nilai terendah diperoleh pada kepadatan 50 ekor/m3. Setelah dilakukan analisis ragam, peningkatan kepadatan nilem tidak memberikan pengaruh nyata terhadap tingkat kelangsungan hidup (p>0,05) Lampiran 1.

15

3.1.6 Kualitas Air Pemeliharaan

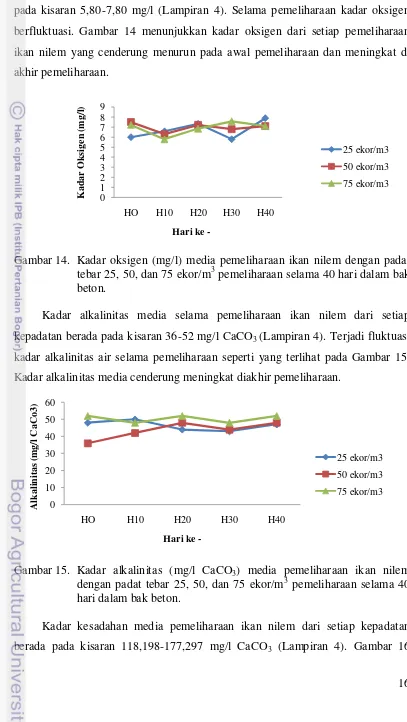

Pengukuran kualitas air dilakukan setiap 10 hari sekali. Kualitas air selama pemeliharaan nilem yang dihasilkan pada setiap padat tebar berfluktuasi, namun masih berada pada batasan yang dapat ditoleransi nilem. Suhu air selama pemeliharaan ikan nilem berada pada kisaran 25,00-31,30 0C (Lampiran 4). Pengukuran suhu dilakukan pada pagi hari. Gambar 12 menunjukkan grafik suhu pemeliharaan ikan nilem dari masing-masing kepadatan, dari grafik terlihat suhu cenderung meningkat. Peningkatan ini dipengaruhi oleh cuaca yaitu musim panas.

Gambar 12. Kadar suhu (0C) media pemeliharaan ikan nilem dengan padat tebar 25, 50, dan 75 ekor/m3 pemeliharaan selama 40 hari dalam bak beton.

Selama pemeliharaan nilem pH media pemeliharaan berkisar antara 6,00-8,44 (Lampiran 4). Gambar 13 menunjukkan pH air pemeliharaan ikan nilem dari setiap kepadatan. Fluktuasi pH air terjadi selama pemeliharaan dan cenderung terjadi penurunan di awal pemeliharaan dan meningkat diakhir pemeliharaan.

Gambar 13. Kadar pH media pemeliharaan ikan nilem dengan padat tebar 25, 50, dan 75 ekor/m3 pemeliharaan selama 40 hari dalam bak beton.

16 Kadar oksigen (DO) pemeliharaan ikan nilem dari semua kepadatan berada pada kisaran 5,80-7,80 mg/l (Lampiran 4). Selama pemeliharaan kadar oksigen berfluktuasi. Gambar 14 menunjukkan kadar oksigen dari setiap pemeliharaan ikan nilem yang cenderung menurun pada awal pemeliharaan dan meningkat di akhir pemeliharaan.

Gambar 14. Kadar oksigen (mg/l) media pemeliharaan ikan nilem dengan padat tebar 25, 50, dan 75 ekor/m3 pemeliharaan selama 40 hari dalam bak beton.

Kadar alkalinitas media selama pemeliharaan ikan nilem dari setiap kepadatan berada pada kisaran 36-52 mg/l CaCO3 (Lampiran 4). Terjadi fluktuasi

kadar alkalinitas air selama pemeliharaan seperti yang terlihat pada Gambar 15. Kadar alkalinitas media cenderung meningkat diakhir pemeliharaan.

Gambar 15. Kadar alkalinitas (mg/l CaCO3) media pemeliharaan ikan nilem

dengan padat tebar 25, 50, dan 75 ekor/m3 pemeliharaan selama 40 hari dalam bak beton.

17 menunjukkan fluktuasi kadar kesadahan dari tiap media pemeliharaan. Pada awal pemeliharaan ikan nilem kecenderungan kadar kesadahan air menurun kemudian meningkat pada hari ke-20 hingga akhir pemeliharaan.

Gambar 16. Kadar kesadahan media pemeliharaan ikan nilem dengan padat tebar 25, 50, dan 75 ekor/m3 pemeliharaan selama 40 hari dalam bak beton.

Kadar nitrit dalam media pemeliharaan nilem 40 hari berada pada kisaran 0,015-0,212 mg/liter (Lampiran 4). Gambar 17 menunjukkan grafik kadar nitrit pemeliharaan nilem dari masing-masing padat tebar, dari grafik terlihat kadar nitrit semakin meningkat.

18 Kadar nitrat pemeliharaan nilem dari setiap padat tebar berada pada kisaran 0,123-1,143 mg/l (Lampiran 4). Selama pemeliharaan kadar nitrat berfluktuasi. Gambar 18 menunjukkan kadar nitrat dari setiap pemeliharaan nilem yang cenderung meningkat pada awal pemeliharaan dan menurun diakhir pemeliharaan.

Gambar 18. Kadar nitrat (mg/l) media pemeliharaan ikan nilem dengan padat tebar 25, 50, dan 75 ekor/m3 pemeliharaan selama 40 hari dalam bak beton.

Selama pemeliharaan ikan nilem kadar fosfat pemeliharaan berkisar antara 0,020-0,086 mg/liter (Lampiran 4). Gambar 19 menunjukkan kadar fosfat pemeliharaan nilem dari setiap padat tebar. Fluktuasi kadar nitrat terjadi selama pemeliharaan dan cenderung terjadi peningkatan hingga diakhir pemeliharaan.

19 amonia air selama pemeliharaan seperti yang terlihat pada Gambar 20. Pada awal pemeliharaan kadar amonia media pemeliharaan cenderung meningkat kemudian menurun pada akhir pemeliharaan.

Gambar 20. Kadar amonia (mg/l) media pemeliharaan ikan nilem dengan padat tebar 25, 50, dan 75 ekor/m3 pemeliharaan selama 40 hari dalam bak beton.

Kadar total organik meter (TOM) media pemeliharaan nilem dari setiap padat tebar berada pada kisaran 27,647-123,619 mg/l KMnO4 (Lampiran 4).

20

3.2 Pembahasan

Limbah budidaya ikan yang merupakan hasil aktivitas metabolisme banyak mengandung amonia (Effendi, 2003). Pada sistem budidaya tanpa pergantian air (zero water exchange) seperti pada kolam air tenang, konsentrasi limbah budidaya seperti amonia (NH3), nitrit (NO2-), dan CO2 akan meningkat sangat cepat dan

bersifat toksik bagi organisme budidaya (Surawidjaja, 2006). Ikan mengeluarkan 80-90% amonia (N-anorganik) melalui proses osmoregulasi, sedangkan dari feses dan urine sekitar 10-20% dari total nitrogen (Sumoharjo, 2010). Akumulasi amonia pada media budidaya merupakan salah satu penyebab penurunan kualitas perairan yang dapat berakibat pada kegagalan produksi budidaya ikan. Pada penelitian ini dilakukan pemanfaatan limbah yang telah diurai oleh bakteri sehingga dapat dimanfaatkan oleh fitoplankton dan ikan akan memanfaatkan fitoplankton tersebut untuk pertumbuhannya.

Pertumbuhan ikan nilem diukur berdasarkan bobot dan panjang tubuh total ikan. Hasil penelitian selama 40 hari masa pemeliharaan menunjukkan bahwa

ikan nilem yang diberi pakan komersil dengan FR 1,5% pada kepadatan 75 ekor/m3 memberikan bobot dan laju pertumbuhan spesifik yang lebih tinggi

dibandingkan dengan 25 dan 50 ekor/m3 dengan FR yang sama. Namun, hasil uji lanjut Tukey menunjukkan bahwa laju pertumbuhan spesifik pada kepadatan 50 dan 75 ekor/m3 tidak berbeda nyata (Lampiran 2). Dalam penelitian ini, pertumbuhan yang tinggi dapat disebabkan oleh tersedianya makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ikan nilem tersebut.

21 stadia benih atau larva, ikan ini memakan fitoplankton dan zooplankton (Khairuman dan Khairul, 2008). Oleh karena itu, laju pertumbuhan spesifik yang tidak berbeda nyata pada kepadatan 50 dan 75 ekor/m3 salah satunya dapat dilihat dari parameter kelimpahan fitoplankton. Pada Gambar 9 menunjukkan bahwa pada kepadatan 50 dan 75 ekor/m3 kelimpahan fitoplankton tidak berbeda jauh jumlahnya pada tiap sampling yaitu sekitar 3 x 106 sel/l (Lampiran 5). Berbeda dengan kepadatan 25 ekor/m3 yang memiliki kelimpahan fitoplankton lebih rendah dibandingkan keduanya. Artinya, pada kepadatan 50 dan 75 ekor/m3 terjadi pemanfaatan fitoplankton oleh ikan nilem tersebut akibat besarnya kelimpahan fitoplankton dari keduanya sehingga dapat mendukung pertumbuhan dari ikan nilem. Pemanfaatan fitoplankton dapat dilihat dari nilai FCR pada masing-masing kepadatan. Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai FCR kepadatan 25 ekor/m3 lebih tinggi dibanding 50 dan 75 ekor/m3 yaitu sebesar 2,21 sedangkan nilai FCR kepadatan 50 dan 75 ekor/m3 relatif mendekati yaitu 0,80 dan 0,72. Hal ini berarti pada kepadatan 25 ekor/m3 lebih banyak memanfaatkan pakan komersil dibandingkan dengan pakan alami sehingga pertumbuhannya lebih rendah, selain itu karena ketersediaan pakan alami yang lebih sedikit pada kepadatan 25 ekor/m3 dibandingkan dengan 50 dan 75 ekor/m3. Namun, dapat juga dikarenakan jumlah FR yang sedikit digunakan dalam penelitian ini yaitu 1,5% sehingga pakan komersil yang tersedia belum mencukupi kebutuhan ikan nilem tersebut dan mengakibatkan pertumbuhan yang rendah. Biasanya petani menggunakan FR antara 2-3% untuk pemeliharaan ikan air tawar (Nugroho, 2008). Nilai FCR yang relatif sama pada kepadatan 50 dan 75 ekor/m3 dapat disebabkan karena keseimbangan antara pemanfaatan pakan komersial dengan pakan alami sehingga laju pertumbuhan keduanya relatif sama.

Selama 40 hari masa pemeliharaan benih nilem terjadi peningkatan bobot dari 2,24 ± 0,65 g menjadi 6,31 ± 3,23 g. Laju pertumbuhan bobot harian selama masa pemeliharaan berkisar antara 1,56%-2,24% (Lampiran 2). Hasil analisis ragam menunjukkan peningkatan kepadatan memberikan pengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan spesifik (p<0,05). Ikan nilemmengalami pertumbuhan

22 hingga 1,97 ± 0,27 cm. Hasil analisis ragam menunjukkan peningkatan kepadatan memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan panjang mutlak (p<0,05) (Lampiran 3). Berdasarkan hasil penelitian selama 60 hari, ikan nilem mengalami pertumbuhan panjang 4 cm dan kenaikan bobot 6 g (Setijaningsih et al, 2010). Ikan nilem sering dijadikan ikan untuk introduksi atau restocking pada perairan danau dan waduk, karena ikan ini dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan baru dan dapat berkembang biak cukup cepat (Makmur, 2010).

Pemeliharaan ikan nilem dengan kepadatan 25, 50, dan 75 ekor/m3 yang diberi pakan dengan FR 1,5% mendapat pakan tambahan yang berasal dari lingkungan yaitu berupa fitoplankton. Ditinjau dari karakteristik saluran pencernaannya, ikan nilem mempunyai usus yang panjang sehingga tergolong ikan yang cenderung herbivora. Potensi tumbuh cukup tinggi karena mudah beradaptasi terhadap berbagai jenis pakan dan bagian organ pencernaannya pada stadia benih sudah mulai lengkap. Ususnya panjang, bagian akhir dari usus terjadi diferensiasi usus yang lebih lebar yang disebut rektum. Pada bagian ini tidak lagi terjadi pencernaan, fungsinya selain sebagai alat ekskresi, juga membantu osmoregulasi.

Fitoplankton tumbuh baik pada media pemeliharaan ikan nilem dengan kepadatan 50 dan 75 ekor/m3 disebabkan oleh tersedianya nutrien-nutrien yang dibutuhkan oleh fitoplankton untuk pertumbuhan, salah satunya dengan memanfaatan hasil pengolahan limbah oleh bakteri pada budidaya. Menurut Odum (1998), fitoplankton merupakan tumbuhan renik yang hidup di air yang menempati posisi sebagai produsen tingkat pertama atau dasar mata rantai makanan di perairan. Fitoplankton dapat berperan sebagai salah satu dari parameter ekologi yang dapat menggambarkan kondisi ekologis suatu perairan dan merupakan salah satu parameter tingkat kesuburan suatu perairan. Hasil penelitian selama 40 hari masa pemeliharan nilem, didapatkan kelimpahan fitoplankton yang berbeda setiap kepadatan nilem. Terjadi peningkatan kelimpahan fitoplankton setiap kepadatan mulai dari awal hingga akhir pemeliharaan berkisar 0,76 x 106-11,46 x 106 sel/l (Lampiran 5).

23 dibandingkan kepadatan 25 ekor/m3. Hal ini dapat disebabkan oleh tersedianya nutrien-nutrien yang dibutuhkan oleh fitoplankton dalam bak pemeliharaan tersebut. Pada umumnya fitoplankton memanfaatkan nitrogen dalam bentuk senyawa anorganik seperti nitrat dan amonia (Kennish, 1990). Dalam memanfaatkan nitrogen, umumnya fitoplankton mempunyai kecenderungan untuk secara berturut-turut mengambil nitrat dan amonium. Nitrat adalah bentuk utama dari nitrogen di perairan alami. Nitrat merupakan nutrien utama bagi pertumbuhan tanaman alga. Nitrat sangat mudah larut di dalam air dan bersifat stabil, dihasilkan dari proses oksidasi sempurna senyawa nitrogen di perairan (Effendi, 2003). Kadar nitrat akan semakin meningkat dengan bertambahnya kedalaman. Pada penelitian ini, Gambar 18 dan 20 menunjukkan bahwa kadar nitrat dan amonia dalam bak pemeliharaan dengan kepadatan 50 dan 75 ekor/m3 memiliki kisaran yang relatif sama pada setiap sampling dibandingkan kepadatan 25 ekor/m3. Kelimpahan fitoplankton memiliki hubungan yang positif dengan kesuburan suatu perairan, apabila kelimpahan fitoplankton tinggi maka suatu perairan itu cenderung memiliki produktivitas yang tinggi pula.

TOM (total organic matter) merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui kandungan bahan organik dalam suatu perairan. Kandungan total bahan organik media pemeliharaan nilem dari masing-masing padat tebar antara 27,647-123,619 mg/l KMnO4 (Lampiran

24 Jumlah TOM yang tinggi pada kepadatan 50 dan 75 ekor/m3 dalam penelitian ini dapat disebabkan oleh jumlah limbah yang masuk ke dalam bak pemeliharaan dan kepadatan ikan nila serta lele yang dapat mempengaruhi buangan limbah tersebut. Pada penelitian ini digunakan kepadatan ikan nila dan lele yang berbeda-beda pada masing-masing padat tebar. Namun, dalam penelitian ini air buangan limbah yang dialirkan ke bak pemeliharaan ikan nilem dengan sistem resirkulasi dan akuaponik tetap dalam kepadatan yang sama antara ikan nila dan lele.

Limbah dapat berasal dari feses, sisa pakan, dan hasil metabolisme ikan budidaya. Limbah-limbah tersebut mengandung nitrogen yang tidak dapat dimanfaatkan langsung oleh organisme akuatik sehingga diperlukan proses penguraian. Nitrogen terdiri atas bahan organik dan anorganik. Nitrogen organik yaitu urea, protein, dan asam amino, sedangkan nitrogen anorganik terdiri dari amonia (NH3), amonium (NH4), nitrit (NO2), nitrat (NO3), dan molekul nitrogen

dalam bentuk gas (N2). Limbah yang tidak diurai akan menjadi toksik bagi

lingkungan perairan tersebut. Limbah nitrogen diurai oleh bantuan bakteri Nitrosomonas untuk mengubah amonia menjadi nitrit dan Nitrobacter mengubah nitrit menjadi nitrat sehingga dapat dimanfaatkan oleh fitoplankton (Effendi, 2003). Dalam penelitian ini, pakan yang paling banyak digunakan yaitu pada kepadatan 75 ekor/m3 sehingga terdapat banyak buangan limbah pakan dan limbah dari ikan nilem di dalam bak pemeliharaan dengan padat tebar yang tinggi, serta perbedaan padat tebar pada ikan nila dan lele sehingga bahan-bahan organik maupun anorganik yang tersedia besar jumlahnya dan kemudian diurai oleh bakteri menyebabkan tersedianya nutrien yang dibutuhkan untuk pertumbuhan fitoplankton dalam jumlah besar.

25 sp., Westella sp.), Bacillariophyceae (Cyclotellas sp., Navicula sp., Nitszchia sp., Fragilaria sp., Melosira sp., Gomphonema sp., Pinnularia sp.), Dinophyceae (Glenodinium sp.). Kelas yang memiliki kelimpahan fitoplankton terbanyak dalam penelitian ini yaitu kelas Bacillariophyceae (Lampiran 5). Fitoplankton dalam pertumbuhan dan perkembangannya sangat membutuhkan nutrien, menurut Basmi (1999) nutrien yang dibutuhkan dalam jumlah banyak adalah makro nutrien yaitu C, H, O, N, S, P, K, Mg, Ca, Na, dan Cl, sedangkan yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit adalah mikro nutrien yang terdiri dari Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Si, V, dan Co. Unsur P dan N sering menjadi faktor pembatas bagi fitoplankton di dalam suatu perairan karena kedua unsur ini dibutuhkan dalam jumlah yang besar, namun bila kedua unsur tersebut ketersediaannya di habitat bersangkutan di bawah kebutuhan minimum akan mengakibatkan pertumbuhan fitoplankton terganggu atau populasinya akan menurun (Basmi, 1999). Unsur P digunakan untuk kebutuhan energi dan unsur N digunakan untuk kebutuhan protein.

26 keadaan stabil (Odum, 1998). Selain nutrien, suhu sangat mempengaruhi keberadaan fitoplankton. Umumnya fitoplankton dapat berkembang dengan baik pada suhu 250C. Pada penelitian ini, suhu selama pemeliharaan 40 hari berkisar antara 25,00-31,30oC.

Tingkat kelangsungan hidup (Survival Rate) nilem selama 40 hari pemeliharaan pada masing-masing perlakuan memiliki kisaran 86,86%-88,57%. Berdasarkan analisis ragam yang dilakukan, peningkatan kepadatan nilem tidak memberikan pengaruh nyata terhadap tingkat kelangsungan hidup (p>0,05) Lampiran 1. Nilai tingkat kelangsungan hidup yang tidak berbeda jauh dalam penelitian ini pada masing-masing kepadatan menunjukkan bahwa dengan ruang yang sama namun berbeda padat tebar ternyata dengan padat tebar yang semakin tinggi, ikan nilem masih dapat bertahan hidup dan memiliki pertumbuhan yang lebih baik. Kecenderungan penurunan nilai tingkat kelangsungan hidup di awal pemeliharaan dapat disebabkan karena ikan nilem membutuhkan waktu untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Kondisi lingkungan masih dapat mendukung pemeliharaan ikan nilem hingga kepadatan 75 ekor/m3 sehingga lebih baik dilakukan karena lebih efektif. Parameter kualitas air merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan budidaya. Kualitas air yang berpengaruh terhadap tingkat kelangsungan hidup ikan nilem antara lain nitrit, nitrat, amonia, oksigen terlarut, pH dan suhu (Benlu dan Ksal, 2005; Abbas, 2006). Beberapa parameter kualitas air yang berpengaruh langsung pada ikan antara lain suhu, amonia (NH3), oksigen (O2), dan derajat keasaman (pH).

27 Suhu sangat berpengaruh pada pertumbuhan. Suhu yang optimal untuk pertumbuhan ikan nilem antara 27,50 oC-32,50 oC. Pada suhu 35 oC pertumbuhan akan berlangsung lambat, dan akan terjadi deformasi pada suhu yang lebih tinggi lagi. Hargreaves dan Tucker (2004) menyatakan, bahwa pemeliharaan ikan di atas suhu 27,50 oC dapat mencegah terjadinya infeksi penyakit bakteri dan virus. Nilai suhu selama pemeliharaan 40 hari berkisar antara 25,00-31,30 oC. Ikan tumbuh cukup lambat pada kisaran pH antara 5 sampai 6,5 (Boyd, 1990). Menurut Mays (1996), nilai pH air yang optimal untuk pertumbuhan ikan berdasarkan adalah antara 6 sampai 9 Selama penelitian ini kisaran nilai pH berkisar antara 6,00-8,44. Konsentrasi oksigen terlarut selama pemeliharaan berkisar antara 5,8-7,8 mg/l. Kondisi tersebut masih berada pada kondisi optimum untuk pemeliharaan ikan. Pillay (1993) menyatakan konsentrasi oksigen terlarut untuk pemeliharaan ikan sebaiknya tidak kurang dari 3 mg/l. Selama pemeliharaan nilai konsentrasi amonia berkisar antara 0,006-0,019 mg/l. Kondisi tersebut masih dapat di toleransi oleh ikan, karena menurut Wedemeyer (2001), kadar amonia sebaiknya berkisar < 0,1 mg/l, namun Pillay (1993) menyebutkan ambang batas maksimum konsentrasi amonia untuk kegiatan budidaya adalah 0,02 mg/l meskipun tingkat toleransi ikan terhadap amonia berkisar antara 0-2,0 mg/l.

Kadar alkalinitas media selama pemeliharaan ikan nilem dari setiap perlakuan kepadatan berada pada kisaran 36-52 mg/l CaCO3. Nilai alkalinitas

perairan hampir tidak pernah melebihi 500 mg/l CaCO3. Perairan dengan nilai

alkalinitas yang terlalu tinggi tidak terlalu disukai oleh organisme akuatik karena biasanya diikuti dengan nilai kesadahan yang tinggi atau kadar garam natrium yang tinggi. Nilai alkalinitas yang baik berkisar antara 30-500 mg/l CaCO3

(Effendi, 2003). Kadar kesadahan media pemeliharaan ikan nilem pada penelitian ini memiliki kisaran 118,198-177,297 mg/l CaCO3. Nilai kisaran kesadahan ini

masih dapat ditoleransi karena menurut Effendi (2003), kadar kesadahan yang baik untuk perairan alami adalah 120-500 mg/l CaCO3. Kadar nitrit selama

28 kadar nitrat berfluktuasi. Kadar nitrat yang baik untuk perairan tawar berkisar 0-1 mg/l (Effendi, 2003). Kadar fosfat berkisar antara 0,020-0,086 mg/liter. Kadar fosfat untuk perairan tawar berkisar antara 0,051-0,100 mg/l (Effendi, 2003). Secara umun kondisi lingkungan masih dapat mendukung kehidupan dan pertumbuhan ikan nilem dengan peningkatan kepadatan dan pemanfaatan limbah budidaya, sehingga melalui sistem ini produktivitas dapat lebih ditingkatkan.

Hasil analisis usaha pada Lampiran 6 menunjukkan bahwa ikan nila pada kepadatan 50 ekor/m2 mengalami kerugian sebesar Rp 21.650,00. Hal ini diduga akibat banyaknya ikan nila yang mati pada awal pemeliharaan sehingga hasil ikan yang dipanen juga sedikit. Namun, pada ikan nila kepadatan 100 dan 150 ekor/m2 mengalami keuntungan sebesar Rp 34.460,00 dan Rp 51.850,00. Berbeda dengan ikan nila, ikan nilem dan lele pada masing-masing padat tebar mengalami keuntungan. Pada ikan nilem kepadatan 25, 50, dan 75 ekor/m3 keuntungan yang diperoleh dalam budidaya ini secara berturut-turut adalah sebesar Rp 4.354,00; Rp 12.454,00; dan Rp 17.150,00. Sedangkan pada ikan lele dengan kepadatan 50,

100, dan 150 ekor/m2 secara berturut-turut memperoleh keuntungan Rp 108.919,00; Rp 153.557,00; Rp 241.578,00. Secara keseluruhan, nilai

29

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Sistem budidaya ikan nilem dengan memanfaatkan limbah budidaya dapat mengurangi pemberian pakan. Peningkatan kepadatan budidaya 75 ekor/m3 dan

FR 1,5% menghasilkan pertumbuhan lebih baik dari kepadatan 50 dan 25 ekor/m3. Pemeliharaan ikan nilem pada kepadatan 75 ekor/m3 dengan

pemanfaatan limbah lebih efektif dilakukan dalam budidaya.

4.2 Saran

PEMANFAATAN LIMBAH BUDIDAYA IKAN NILA

Oreochromis niloticus

UNTUK PERTUMBUHAN IKAN NILEM

Osteochilus hasselti

DENGAN PADAT TEBAR YANG

BERBEDA

DIAPHENIA FAUSTINE SILITONGA

DEPARTEMEN BUDIDAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

PEMANFAATAN LIMBAH BUDIDAYA IKAN NILA

Oreochromis niloticus

UNTUK PERTUMBUHAN IKAN NILEM

Osteochilus hasselti

DENGAN PADAT TEBAR YANG

BERBEDA

DIAPHENIA FAUSTINE SILITONGA

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Program Studi Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya

Departemen Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN BUDIDAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

PEMANFAATAN

LIMBAH

BUDIDAYA

IKAN

NILA

Oreochromis niloticus

UNTUK PERTUMBUHAN IKAN NILEM

Osteochilus

hasselti

DENGAN

PADAT

TEBAR

YANG

BERBEDA

adalah benar merupakan hasil karya yang belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Juni 2012

DIAPHENIA FAUSTINE SILITONGA

Judul Skripsi : Pemanfaatan limbah budidaya ikan nila Oreochromis niloticus untuk pertumbuhan ikan nilem Osteochilus hasselti dengan padat tebar yang berbeda

Nama Mahasiswa : Diaphenia Faustine Silitonga

Nomor Pokok : C14070048

Disetujui

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Ir. Kukuh Nirmala, M.Sc Ir. Lies Setijaningsih, M.Si NIP. 19610625 198703 1 001 NIP. 19610203 198703 2 004

Diketahui

Ketua Departemen Budidaya Perairan

Dr. Ir. Odang Carman, M.Sc NIP.19591222 198601 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala penyertaanNya sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Penelitian ini dilaksanakan pada Agustus sampai dengan September 2011 di Instalasi Riset Lingkungan Perikanan Budidaya dan Toksikologi, Cibalagung, Bogor. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah Lingkungan, dengan judul ‖Pemanfaatan limbah budidaya ikan nila Oreochromis niloticus untuk pertumbuhan ikan nilem Osteochilus hasselti dengan padat tebar yang berbeda‖

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ir. Kukuh Nirmala, M.Sc dan Ir. Lies Setijaningsih, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Drs. Sutrisno, Kepala Instalasi Riset Lingkungan Perikanan Budidaya dan Toksikologi, tempat penelitian ini dilakukan. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Orangtua, Saudara dan Rekan-rekan penulis atas segala doa dan bantuan yang telah diberikan.

Akhir kata, penulis berharap agar karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Bogor, Juni 2012

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Situbondo, Jawa Timur pada 08 Februari 1989 dari pasangan Ayah Drs. Anggiat Edward Silitonga dan Alm. Ibu Rusmini Siahaan. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara.

Pendidikan formal yang dilalui penulis adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Situbondo dan lulus pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, penulis lulus seleksi masuk IPB melalui jalur Undangan Seleksi Masuk Institut Pertanian Bogor (USMI) dan diterima sebagai mahasiswa Program Studi Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya, Departemen Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

ABSTRAK

DIAPHENIA FAUSTINE SILITONGA. Pemanfaatan limbah budidaya ikan nila Oreochromis niloticus untuk pertumbuhan ikan nilem Osteochilus hasselti dengan padat tebar yang berbeda. Dibimbing oleh KUKUH NIRMALA dan LIES SETIJANINGSIH.

Pemanfaatan limbah ikan nila Oreochromis niloticus oleh fitoplankton untuk budidaya ikan nilem Osteochilus hasselti diperlukan dalam efisiensi pemanfaatan air, lahan dan pakan dalam proses budidaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan produksi ikan nilem yang optimum dari air limbah hasil budidaya ikan nila. Ikan nilem yang digunakan berumur 4 minggu berjumlah 3.150 ekor dengan ukuran panjang 5,65 ± 0,62 cm dan bobot 2,24 ± 0,65 g yang ditebar dalam 9 bak beton dan dipelihara selama 40 hari. Sampling pertumbuhan, analisis kualitas air, dan fitoplankton ikan nilem dilakukan setiap 10 hari sekali. Peningkatan kepadatan budidaya 75 ekor/m3 dan FR 1,5% menghasilkan pertumbuhan lebih baik dengan panjang 7,73 ± 1,30 cm dan bobot 6,31 ± 3,23 g daripada kepadatan 50 dan 25 ekor/m3. Pemeliharaan ikan nilem pada kepadatan 75 ekor/m3 dengan pemanfaatan limbah lebih efektif dilakukan dalam budidaya. Nilem dengan padat tebar 75 ekor/m3 menunjukkan peningkatan kelimpahan fitoplankton yang lebih tinggi dibandingkan dengan padat tebar 50 ekor/m3 dan 25 ekor/m3. Kelimpahan fitoplankton mulai dari awal hingga akhir pemeliharaan berkisar antara 0,76 x 106 – 11,46 x 106 sel/l. Sistem budidaya ikan nilem Osteochilus hasselti dengan memanfaatkan limbah budidaya dapat mengurangi pemberian pakan.

ABSTRACT

DIAPHENIA FAUSTINE SILITONGA. The usage of waste water of nila fish Oreochromis niloticus culture on nilem fish Osteochilus hasselti growth cultured with different spreading density. Supervised by KUKUH NIRMALA and LIES SETIJANINGSIH.

The use of nila fish Oreochromis niloticus culture waste water by phytoplankton for nilem fish Osteochilus hasselti culture is needed for the efficiency of water use, land use and feeding in the culture process. This study aims to obtain an optimum nilem fish production from nila fish culture waste water. In this study we used 3.150 amounts of 4 week-old nilem fish, 5,65 ± 0,62 cm in lenghts and 2,24 ± 0,65 in weighs, cultured in 9 concrete ponds for 40 days. Sampling of growth, analysis of water quality, and nilem fish phytoplankton taken in every 10 days. Culture density increase to 75 fish/m3 and FR 1.5% resulting better growth with 7,73 ± 1,30 cm in lenghts and 6,31 ± 3,23 g in weight from density 50 and 25 fish/m3. Nilem fish culture in density 75 fish/m3 with the use of waste water is more effective. Nilem fish with spreading density 75 fish/m3 shows higher increase of phyplankton abundance than 50 and 25 fish/m3. Phytoplankton abundance

from the beginning until the end of culture range about 0,76 x 106 – 11,46 x 106 cell/l. Nilem fish Osteochilus hasselti culture with

the use of culture waste water can reduce feeding amounts.

ii

DAFTAR TABEL

Halaman 1. Kandungan nutrisi pelet komersil nilem Osteochilus hasselti ... 4 2. Metode pengukuran fisika kimia media pemeliharaan nilem Osteochilus

iii

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1. Sistem budidaya dengan prinsip resirkulasi ... 5 2. Pengukuran bobot tubuh ikan nilem menggunakan timbangan digital... 6 3. Pengukuran panjang total tubuh ikan nilem menggunakan penggaris ... 6 4. Teknik pengambilan sampel fitoplankton yang disaring menggunakan

plankton net ... 7 5. Bobot (g) rata-rata tiap sampling ikan nilem dengan kepadatan 25, 50, dan

75 ekor/m3 selama 40 hari ... 11 6. Laju pertumbuhan harian (%) ikan nilem dengan kepadatan 25, 50, dan

75 ekor/m3 selama 40 hari ... 11 7. Panjang (cm) rata-rata tiap sampling ikan nilem dengan kepadatan 25, 50,

dan 75 ekor/m3 selama 40 hari ... 12 8. Pertambahan panjang mutlak (cm) ikan nilem dengan kepadatan 25, 50,

dan 75 ekor/m3 selama 40 hari ... 12 9. Kelimpahan fitoplankton (sel/l) media pemeliharaan nilem dengan padat

tebar 25, 50, dan 75 ekor/m3dengan pemeliharaan selama 40 hari dalam bak beton ... 13 10. Histogram Keanekaragaman (H’), Keseragaman (E), dan Dominansi (C)

fitoplankton pada media pemeliharaan nilem dengan padat tebar 25, 50, dan 75 ekor/m3 pemeliharaan selama 40 hari dalam bak beton ... 13 11. Tingkat kelangsungan hidup (%) ikan nilem dengan kepadatan 25, 50, dan

75 ekor/m3 selama 40 hari ... 14 12. Kadar suhu (0C) media pemeliharaan ikan nilem dengan padat tebar 25, 50,

dan 75 ekor/m3pemeliharaan selama 40 hari dalam bak beton ... 15 13. Kadar pH media pemeliharaan ikan nilem dengan padat tebar 25, 50, dan

75 ekor/m3 pemeliharaan selama 40 hari dalam bak beton ... 15 14. Kadar oksigen (mg/l) media pemeliharaan ikan nilem dengan padat tebar

25, 50, dan 75 ekor/m3 pemeliharaan selama 40 hari dalam bak beton ... 16 15. Kadar alkalinitas (mg/l CaCO3) media pemeliharaan ikan nilem dengan

padat tebar 25, 50, dan 75 ekor/m3 pemeliharaan selama 40 hari dalam bak beton ... 16 16. Kadar kesadahan (mg/l CaCO3) media pemeliharaan ikan nilem dengan

padat tebar 25, 50, dan 75 ekor/m3 pemeliharaan selama 40 hari dalam bak beton ... 17 17. Kadar nitrit (mg/l) media pemeliharaan ikan nilem dengan padat tebar 25,

50, dan 75 ekor/m3 pemeliharaan selama 40 hari dalam bak beton ... 17 18. Kadar nitrat (mg/l) media pemeliharaan ikan nilem dengan padat tebar 25,

iv 19. Kadar fosfat (mg/l) media pemeliharaan ikan nilem dengan padat tebar 25,

50, dan 75 ekor/m3 pemeliharaan selama 40 hari dalam bak beton ... 18 20. Kadar amonia (mg/l) media pemeliharaan ikan nilem dengan padat tebar

25, 50, dan 75 ekor/m3 pemeliharaan selama 40 hari dalam bak beton ... 19 21. Kadar TOM (mg/l) media pemeliharaan ikan nilem dengan padat tebar 25,

v

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1. Analisis pengaruh peningkatan kepadatan terhadap tingkat kelangsungan

hidup (Survival Rate) benih ikan nilem ... 33 2. Analisis pengaruh peningkatan kepadatan terhadap laju pertumbuhan

spesifik (Specific Growth Rate) benih ikan nilem ... 34 3. Analisis pengaruh peningkatan kepadatan terhadap pertambahan panjang

mutlak benih ikan nilem ... 35 4. Hasil analisis kualitas air ikan nilem selama pemeliharaan 40 hari ... 36 5. Analisis fitoplankton selama 40 hari masa pemeliharaan pada budidaya

nilem dengan kepadatan 25, 50, dan 75 ekor/m3 ... 37

1

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan pangan, salah satunya kebutuhan protein akan semakin meningkat dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dunia. Ikan merupakan sumber protein yang sangat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan protein, khususnya yang bersumber dari budidaya karena dapat dikontrol jumlah dan ketersediaannya. Sementara disisi lain dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan pembangunan menyebabkan ketersediaan lahan dan air untuk proses akuakultur semakin terbatas. Untuk itu, dibutuhkan berbagai teknologi budidaya yang lebih intensif dengan sumber lahan dan air terbatas, salah satunya dengan menggunakan sistem resirkulasi dan akuaponik.

Sistem air resirkulasi adalah suatu metode pemeliharaan ikan dalam wadah terkontrol dengan menggunakan kembali air bekas setelah melalui proses penyaringan secara fisik dan biologi. Sistem air resirkulasi ini telah diprakt ikkan secara komersial dalam pemeliharaan ikan mas di Jepang sejak 1951. Metode ini dapat menghemat ruang dan air. Air bekas dipompakan ke bak penyaring sebelum dipakai kembali. Bak saringan berfungsi menyaring material kasar dan material halus secara fisik dan biologi (Jangkaru, 2002).

Satu sistem terpadu yang mulai dikembangkan sejak tahun 2000-an oleh BRPBAT adalah sistem akuaponik. Akuaponik merupakan bio-integrasi yang menghubungkan akuakultur berprinsip resirkulasi dengan produksi tanaman/sayuran hidroponik (Diver, 2006), dimana ikan dan tanaman tumbuh dalam satu sistem yang terintegrasi dan mampu menciptakan suatu simbiotik diantara keduanya (Pramono, 2009). Sistem akuaponik dalam prosesnya menggunakan air dari tangki ikan, kemudian disirkulasikan kembali melalui suatu pipa tempat ditumbuhkannya tanaman. Jika dibiarkan di dalam tangki, air justru akan menjadi racun bagi ikan-ikan di dalamnya. Kemudian tanaman ini akan berfungsi sebagai filter vegetasi yang akan mengasimilasi nutrien dan suplai oksigen pada air yang digunakan untuk memelihara ikan. Sistem ini sangat menguntungkan karena selain panen ikan, petani juga dapat memanen sayuran atau buah-buahan organik tanpa pupuk kimia (Nugroho, 2008).

2 ekonomis penting di dunia karena cara budidaya yang mudah, rasa yang digemari, harga relatif terjangkau, dan memiliki toleransi yang luas terhadap lingkungan (Gustiano dan Arifin, 2010). Pada tahun 2004 di pasar internasional, produksi ikan nila di Indonesia berada pada peringkat ke-4 dengan total produksi sebesar 139.651 mt ton (FAO, 2005), sedangkan pada tahun 2008 produksi ikan nila Indonesia naik menjadi peringkat ke-2 setelah China dengan nilai sebesar 336.000 mt ton (FAO, 2009).

Budidaya ikan lele (Clarias batrachus) telah berkembang dengan pesat di masyarakat. Selain pertumbuhannya yang cepat, ikan ini bisa hidup di lumpur atau di perairan dengan kadar oksigen terlarut rendah hingga 3 ppm ( Khairuman dan Amri 2003). Keistimewaan hal ini karena lele termasuk kelompok ikan air breather. Organ insang tambahan (labyrinth) yang dimiliki lele memungkinkan ikan tersebut dapat mengambil oksigen di udara. Lele dapat dipeliharan pada bermacam-macam wadah, seperti kolam beton, bak fibre, kolam tanah dan lain-lainnya. Selain keistimewaan tersebut kegiatan budidaya ikan lele seringkali mendapat julukan budidaya ikan kotor. Diperlukan suatu pengembangan kegiatan budidaya yang dapat mengeliminir julukan ―negatif‖ terhadap ikan lele .

Meningkatnya produksi dari ikan nila dan lele tersebut, maka terdapat banyak pula limbah-limbah dari hasil budidaya nila dan lele. Limbah budidaya umumnya langsung dibuang ke perairan bebas dan sering dianggap mencemari perairan karena mengandung bahan-bahan organik dan anorganik yang tinggi dan dapat menyebabkan pengkayaan perairan (eutrofikasi). Bahan-bahan organik dan anorganik yang tinggi sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan mikroorganisme yang dapat dijadikan sumber makanan bagi ikan. Mikroorganisme yang dihasilkan dari limbah budidaya dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penggunaan pakan komersial yang diberikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengolahan air limbah dengan sistem resirkulasi dan akuaponik sehingga terbentuk nutrien yang akan diasimilasi oleh tanaman air dan fitoplankton.

3 digunakan dalam sistem budidaya ini ialah ikan nilem. Ikan nilem merupakan komoditas asli Indonesia yang sudah dibudidayakan sejak lama, khususnya di Priangan, Jawa Barat. Data statistik perikanan 2005 menunjukkan bahwa produksi ikan nilem di Jawa Barat tercatat lebih dari 13.000 ton. Dari jumlah tersebut; 94,20%-nya berasal dari Priangan. Selama 20 tahun terakhir dalam Pelita IV tercatat kontribusi nilem sekitar 83%. Ikan ini mempunyai potensi yang cukup besar dalam industri perikanan budidaya air tawar (ikan konsumsi dan produk-produk olahan seperti pengolahan telur, pindang, ukuran 3-5 g diproduk-produksi untuk produk baby fish). Selain memiliki keunggulan komparatif, pasarnya pun terbuka lebar (Nugroho, 2008). Harga anak ikan nilem berukuran 5-7 cm di Tasikmalaya adalah Rp 18.000,00/kg (Trubus, 2009). Melihat kondisi dan peluang usaha yang cukup prospektif maka perlu dikembangkan teknologi budidayanya. Selain itu, ikan nilem merupakan jenis ikan yang dapat memanfaatkan mikroorganisme seperti fitoplankton yang dihasilkan dari bahan-bahan organik limbah budidaya. Dengan pemanfaatan ikan nilem dalam sistem budidaya ini dapat meningkatkan produktivitas budidaya.

4

II. BAHAN DAN METODE

2.1 Bahan Penelitian

Ikan nilem yang digunakan berasal dari Cijeruk. Pada penelitian ini digunakan ikan nilem berumur 4 minggu sebanyak 3.150 ekor dengan ukuran panjang 5,65 ± 0,62 cm dan bobot 2,24 ± 0,65 g. Nilem uji ditebar pada masing-masing bak pemeliharaan dengan tingkat kepadatan 25, 50, dan 75 ekor/m3 atau 175, 350, dan 525 ekor/bak dengan wadah budidaya ikan yang digunakan berupa kolam beton berukuran 3x3,25x0,73 m3 sebanyak 9 buah. Air pada penelitian ini bersumber dari air sungai yang mengalir langsung ke wadah budidaya. Pakan yang diberikan berupa pelet apung komersial dengan kandungan protein 27% (Tabel 1). Sumber pakan lain pada perlakuan padat tebar ikan nilem diharapkan berasal dari sumber fitoplankton yang tumbuh di dalam media pemeliharaan. Tabel 1. Kandungan nutrisi pelet komersil nilem Osteochilus hasselti

*) Sesuai dengan yang tercantum pada label pakan

2.2 Metode Penelitian 2.2.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan 3 kali ulangan. Perlakuan yang diterapkan yaitu perbedaan padat tebar pada bak pemeliharaan ikan nilem yang terisi air limbah dari hasil budidaya ikan nila. Padat tebar yang dilakukan yaitu 25, 50, dan 75 ekor/m3 dan dialirkan dengan prinsip resirkulasi, sehingga air buangan dari proses budidaya ikan nila yang masuk ke dalam wadah pemeliharaan ikan nilem selanjutnya digunakan kembali sebagai sumber air pada proses budidaya ikan lele Clarias batrachus.

2.2.2 Prosedur Penelitian 2.2.2.1 Persiapan Wadah

Prosedur penelitian meliputi masa persiapan dan masa pemeliharaan. Masa persiapan terdiri dari persiapan wadah dan bahan. Sebelum digunakan untuk

Jenis nutrien Kandungan (%)

Kadar protein 27

Kadar lemak 5

Karbohidrat 13

Kadar air 8

5 proses pemeliharaan, wadah-wadah tersebut dibersihkan dan dikeringkan terlebih dahulu di bawah sinar matahari selama 1 hari. Sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem akuaponik dengan prinsip resirkulasi. Pola aliran air diawali dari kolam filter (kangkung), kemudian mengalir ke kolam pendederan nila, selanjutnya mengalir ke kolam pendederan ikan nilem dan berakhir di kolam pendederan ikan lele. Selanjutnya dengan menggunakan pompa dengan debit air 0,1 liter/detik yang diletakkan di dasar kolam pendederan lele, air dipompa kembali menuju ke kolam filter (akuaponik kangkung). Sebelum dipelihara, ikan diadaptasikan terlebih dahulu dalam kolam pemeliharaan selama 2 minggu.

Gambar 1. Sistem budidaya dengan prinsip resirkulasi

2.2.2.2 Pemeliharaan

6 Sampling pertumbuhan ikan dilakukan setiap 10 hari sekali dengan parameter yang diukur berupa jumlah, bobot, dan panjang ikan nilem. Analisis kualitas air juga dilakukan setiap 10 hari sekali dengan parameter berupa suhu, pH, DO, alkalinitas, kesadahan, amonia, nitrit, nitrat, fosfat, dan total organic matter (TOM). Sampel air yang dianalisis diambil dari tiga titik, yaitu saluran inlet, outlet, dan air dalam kolam budidaya ikan nilem. Selain itu juga dilakukan analisis fitoplankton yang dilakukan setiap 10 hari sekali. Sampel air yang dianalisis diambil dari lima titik yaitu dua ujung atas, dua ujung bawah, dan di tengah pada air kolam pemeliharaan ikan nilem untuk setiap perlakuan. Panen ikan dilakukan setelah 40 hari masa pemeliharaan.

Berikut ini adalah gambar pada saat dilakukan sampling pertumbuhan ikan yang meliputi pengukuran bobot dan panjang total tubuh ikan nilem.

Gambar 2. Pengukuran bobot tubuh Gambar 3. Pengukuran panjang total ikan nilem menggunakan timbangan tubuh ikan nilem menggunakan digital penggaris

2.2.3 Parameter Penelitian

7 menghitung laju pertumbuhan spesifik, pertambahan panjang mutlak, analisa fitoplankton, kelangsungan hidup, dan analisa kualitas air.

Parameter-parameter yang dihitung selama pemeliharaan ikan nilem antara lain sebagai berikut.

2.2.3.1 Laju Pertumbuhan Spesifik (Specific Growth Rate)

Laju pertumbuhan spesifik dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Huisman, 1987).

∝ = −1 x 100%

Keterangan : α = Laju pertumbuhan harian (%) Wt = Bobot rata-rata akhir (g) Wo = Bobot rata-rata awal (g) t = Waktu pemeliharaan (hari)

2.2.3.2 Pertambahan Panjang Mutlak

Ukuran panjang pada nilem adalah antara ujung kepala hingga ujung ekor nilem. Pertambahan panjang mutlak dihitung dengan menggunakan rumus Effendie (1997).

� =� − � Keterangan : Pm = Pertambahan panjang mutlak

Lt = Rata-rata panjang individu pada hari ke-t (cm) Lo = Rata-rata panjang individu pada hari ke-0 (cm)

2.2.3.3 Analisa Fitoplankton

8 Gambar 4. Teknik pengambilan sampel fitoplankton yang disaring menggunakan plankton net.

2.2.3.3.1 Kelimpahan Fitoplankton

Nilai kelimpahan fitoplankton dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Odum, 1998).

N = × 1

�× ×

Keterangan : N = Jumlah fitoplankton (sel/l) Vd = Volume air yang disaring (l) Vt = Volume air tersaring (ml)

Vs = Volume air pada Sedgwick-Rafter Cell (ml) n = Jumlah fitoplankton terhitung

Fp = Faktor pengenceran

2.2.3.3.2 Indeks Keanekaragaman

Indeks keanekaragaman digunakan untuk melihat tingkat stabilitas suatu komunitas atau menunjukkan kondisi struktur komunitas dari keanekaragaman jumlah jenis organisme yang terdapat dalam suatu area. Penentuan tingkat keragaman organisme fitoplankton digunakan indeks keanekaragaman Shannon-Weaner (Odum, 1998).

H′ =− pi ln pi

�=1

Keterangan : H’ = Indeks keanekaragaman Shannon-Weaner Pi = ni/N

9

2.2.3.3.3 Indeks Keseragaman

Keseragaman adalah komposisi individu tiap genus yang terdapat dalam suatu komunitas. Indeks keseragaman digunakan untuk mengetahui berapa besar kesamaan penyebaran jumlah individu dalam suatu komunitas. Menurut Odum (1998), untuk menentukan keseragaman (E) dapat diformulasikan sebagai berikut.

= �′

�′ ��

Keterangan : E = Indeks keseragaman (0-1)

H’ = Indeks keanekaragaman Shannon-Weaner

H’max = Nilai indeks keseragaman maksimum H’max = ln S

S = Jumlah genus

2.2.3.3.4 Indeks Dominansi

Nilai indeks dominansi (Odum, 1998) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya genus tertentu yang mendominansi suatu komunitas. Kisaran nilai indeks dominansi adalah antara 0-1. Nilai yang mendekati nol menunjukkan bahwa tidak ada genus dominan dalam komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi struktur komunitas dalam keadaan stabil. Sebaliknya, nilai yang mendekati 1 menunjukkan adanya genus yang dominan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi struktur komunitas dalam keadaan labil dan terjadi tekanan ekologis. Nilai indeks dominansi Simpson dihitung dengan rumus:

C = ni N

2

�=1

Keterangan : C = Indeks dominansi Simpson ni = Jumlah jenis ke-i

Keterangan : SR = Kelangsungan hidup /Survival Rate (SR)(%) Nt = Jumlah nilem yang hidup di akhir penelitian (ekor)

10

2.2.3.5 Kualitas Air

Pengukuran kualitas air dilakukan secara berkala, terdiri dari sifat fisika kimia air media selama pemeliharaan yaitu suhu, pH, DO, kesadahan, alkalinitas, nitrit, nitrat, fosfat, amonia, dan TOM (Total Organic Matter).

Tabel 2. Metode pengukuran fisika kimia media pemeliharaan Osteochilus hasselti dalam bak beton

No. Parameter Satuan Alat

Pengukur Frekuensi

Metode/Alat

1. Suhu oC Termometer Harian Pembacaan skala

2. pH – pH meter Per 10 hari pH meter

3. DO mg/l DO meter Per 10 hari Pembacaan skala

4. Kesadahan mg/l CaCO3 Biuret Per 10 hari Titrimetri

5. Alkalinitas mg/l CaCO3 Biuret Per 10 hari Titrimetri

6. Nitrit mg/l Biuret Per 10 hari Spektrofotometer

7. Nitrat mg/l Biuret Per 10 hari Spektrofotometer

8. Fosfat mg/l Biuret Per 10 hari Spektrofotometer

9. Amonia mg/l Biuret Per 10 hari Spektrofotometer

10. TOM mg/l KMnO4 Biuret Per 10 hari Spektrofotometer

2.2.4 Analisis Data

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dan grafik serta dianalisis secara statistik menggunakan program Microsoft Excel 2007 dan SPSS 16.0; Analisis Ragam (ANOVA) dengan uji F digunakan untuk menentukan apakah perlakuan berpengaruh nyata terhadap parameter yang diamati pada masing-masing perlakuan. Apabila berpengaruh nyata, untuk melihat perbedaan antar perlakuan akan diuji lanjut dengan menggunakan Uji Tukey pada selang kepercayaan 95%. Untuk parameter kualitas air dan pendukung lainnya dianalisis secara deskriptif. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap (RAL), dengan tiga perlakuan dan tiga ulangan.

Model rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Yij = µ + αi + εij

Keterangan : Yij = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j

µ = Rataan umum

αi = Pengaruh perlakuan ke-i