BIOKOMPATIBILITAS TANDUR TULANG KOMBINASI

HIDROKSIAPATIT ASAL CANGKANG TELUR AYAM DENGAN

TRIKALSIUM FOSFAT DAN KITOSAN PADA

REMODELLING

TULANG

DOMBA AKIBAT TRAUMA BUATAN

RIKI SISWANDI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul “Biokompatibilitas Tandur Tulang Kombinasi Hidroksiapatit Asal Cangkang Telur Ayam Dengan Trikalsium Fosfat dan Kitosan pada Remodelling Tulang Domba Akibat Trauma Buatan” adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidakditerbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

RIKI SISWANDI. Biokompatibilitas Tandur Tulang Kombinasi Hidroksiapatit Asal Cangkang Telur Ayam dengan Kombinasi Trikalsium Fosfat, dan Kitosan pada Remodelling Tulang Domba Akibat Trauma Buatan. Dibimbing oleh GUNANTI dan SRIHADI AGUNGPRIYONO.

Kehilangan serta kerusakan tulang yang substansial serta pada berbagai operasi seperti pengangkatan tumor tulang, pemasangan prosthesis persendian panggul, dan kerusakan tulang lainnya semakin meningkatkan kebutuhan akan allograft tulang. Setiap tahunnya, ribuan orang menderita berbagai penyakit tulang yang diakibatkan oleh trauma, tumor, ataupun patah tulang. kondisi ini diperparah dengan kurangnya pengganti tulang yang ideal (Murugan dan Ramakhrisna 2004). Akibatnya dibutuhkan berbagai bahan sintetis untuk membatasi jumlah jaringan yang digunakan dalam allograft tulang. Walaupun secara komersial sudah tersedia bahan subtisusi tulang (contoh: Osteocel® Plus, Vitoss® Synthetic Cancellous Bone Filler, OrthoBlast® II, dsb) namun tidak ada satupun yang menjadi karya bangsa Indonesia. Terlebih lagi bahan komersil tersebut masih dirahasiakan cara pembuatannya maupun komposisi bahannya. Kelemahan lainnya dari bahan substitusi tulang komersil adalah harganya yang tinggi serta keterbatasan ketersediaan dan distribusi bahan ke berbagai tempat di Indonesia.

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menentukan pilihan substitusi tulang yang terbaik diantara kombinasi hidroksiapatit-trikalsium fosfat (HA-TKF) dan hidroksiapatit-kitosan (HA-K) untuk persembuhan kerusakan segemental tulang domba. Dari penelitian ini diharapkan dapat: (1) memberikan informasi tentang efikasi dari kedua jenis substitusi tulang dalam hal biokompatibilitas, osteoinduktif, dan kestabilan mekanis, (2) sebagai bahan substitusi tulang alternatif selain yang beredar di pasaran, dan (3) sebagai dasar untuk penggunaannya pada manusia.

Hasil penelitian menunjukkan implan HA-K dan HA-TKF tidak menimbulkan gangguan yang berarti bagi tubuh. Tubuh bisa menerima tanpa ada gangguan yang membahayakan bagi kesehatan pasien. Proses penyembuhan pada tulang kontrol lebih cepat dibandingkan kedua jenis implan tulang yang. Meskipun HA-TKF memiliki biokompatibilitas, biodegradabilitas, bioresorbabilitas, bioaktivitas dan sifat osteo konduktivitas yang lebih baik dibandingkan dengan HA-K. Kedua jenis implan ini berpotensi untuk digunakan sebagai substitusi tulang dengan modifikasi lebih lanjut seperti: pemberian nanopori, perubahan komposisi implan, penggunaan implan dalam tulang yang berbeda, dsb.

SUMMARY

RIKI SISWANDI. Biocompatibility of Bone Graft Combination Of Egg Shell Originated Hydroxyapatite with Chitosan and Tricalcium Phospate in the Remodelling of Sheep Bone Due to Artificial Defect. Supervised by Gunanti and SRIHADI AGUNGPRIYONO.

Every year, thousands of people suffer from various bone diseases caused by trauma, tumors, or fractures. Loss and substantial damage to the bone and in various operations such as removal of bone tumors, hip joint prosthesis fitting, and other bone damage have increased the need for allograft bone. This condition is exacerbated by the lack of an ideal bone substitute (Murugan and Ramakhrisna 2004). As a result, it takes a variety of synthetic materials to limit the amount of tissue used in the allograft bone. Although commercially bone substitute materials are available (eg. Osteocel® Plus, cancellous Vitoss® Synthetic Bone Filler, OrthoBlast® II, etc.) but none of were to be made in Indonesia. Moreover, the commercial material or fabric weave is still confidential. Another disadvantage of commercial bone substitute materials is their high price and limited availability in Indonesia.

The objective of this study was to determine the best choice of bone substitution between combinations of hydroxyapatite-tricalcium phosphate (HA-TKF) and hydroxyapatite-chitosan (HA-K) for bone damage healing in sheep. The outcome of the study is expected to: (1) provide information about the efficacy of the two types of bone substitutes in terms of biocompatibility, osteoinduktif, and mechanical stability, (2) as a bone substitute material alternatives on the market, and (3) as the basis for its use in humans.

We concluded that HA-TKF and HA-K implants did not cause significant disruption to the body. The healing process in the control bone were faster than both types of implanted bone grafts. However HA-TKF has good biocompatibility, biodegradability, bioresorbability, bioactivity and osteo conductivity properties than HA-K. Both types of implants have the potential to utilized as a bone substitute with further modifications such as: providing nanopore, changes in the composition of the implants, the use of implants in different bone, etc.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Biomedis Hewan

BIOKOMPATIBILITAS TANDUR TULANG KOMBINASI

HIDROKSIAPATIT ASAL CANGKANG TELUR AYAM DENGAN

TRIKALSIUM FOSFAT DAN KITOSAN PADA REMODELLING TULANG

DOMBA AKIBAT TRAUMA BUATAN

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Penguji pada Ujian Tertutup: drh. H. Agus Wijaya, MSc, PhD

Judul Tesis : Biokompatibilitas Tandur Tulang Kombinasi Hidroksiapatit Asal Cangkang Telur Ayam dengan Kombinasi Trikalsium Fosfat, dan Kitosan pada Remodelling Tulang Domba Akibat Trauma Buatan Nama : Riki Siswandi

NIM : B351090011

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr. Drh. Hj. Gunanti, MS Ketua

drh. H. Srihadi Agungpriyono, PhD, PAVet(K) Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Ilmu Biomedis Hewan

Drh. Agus Setiyono, MS, PhD, APVet

Dekan Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Nahrowi, MSc

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini merupakan salah satu obsesi penulis dalam bidang bedah eksperimental yaitu organ buatan dalam hal ini adalah bahan subtitusi tulang yang berasal dari cangkang telur ayam.

Penelitan ini merupakan kerjasama penelitian dengan Laboratorium Fisika-Biomaterial FMIPA UI, Laboratorium Biofisika FMIPA IPB, dan Bagian Bedah dan Radiologi FKH IPB. Penelitian ini didanai oleh Hibah Bersaing DIKTI tahun 2009-2010. Penulis berterimakasih kepada Prof. Djarwani Soejoko dan Prof. Ki Agus Dahlan yang juga merupakan anggota tim peneliti atas bimbingan dan kerjasamanya. Penulis juga berterimakasih kepada mahasiswa-mahasiswi yang terlibat dalam payung penelitian ini: Ayu Berlianty, Asmawati, Gendis Aurum Paradisa, Santi Purwanti, Raditya, Dwi Kolina Pratiwi, dan Rahmat Ayu Dewi Haryati atas partisipasinya. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, istri tercinta serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, April 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 3

Manfaat Penelitian 4

TINJAUAN PUSTAKA 5

Hidroksiapat 5

Hasil Uji In Vitro Mineral Bifasik Hidroksiapatit- Tri Kalsium Fosfat 5

Penggunaan Domba Dalam Penelitian Ortopedik 6

METODE PENELITIAN 7

Waktu dan Lokasi Penelitian 7

Hewan Coba 7

Sintesis Mineral Substitusi Tulang 7

Operasi Penanaman Pelet Semen Tulang 8

Pengamatan Klinis Pasca Operasi 8

Perancangan Riset 9

Pemeriksaan Radiologi 9

Pengambilan Sampel Tulang 10

Pemeriksaan Histologi 10

Pemeriksaan Darah 10

Analisis Statistik 11

Hasil Yang Diharapkan 11

HASIL DAN PEMBAHASAN 13

Pengamatan Klinis 13

Analisa Hematologi 14

Evaluasi Elektrokardiografi 16

Gambaran Radiografi Tulang 17

Gambaran Histopatologi 19

Lemahnya Biodegradasi Implan HA-TKF dan HA-K 20

Biokompatibilitas Implan HA-TKF dan HA-K 22

Potensi Implan HA-K dan HA-TKF 23

SIMPULAN DAN SARAN 24

DAFTAR PUSTAKA 25

DAFTAR TABEL

Perbandingan komposisi ionik plasma darah dan SBF 5

Hasil yang diharapkan pada setiap tahapan penelitian 11

Pengamatan temperatur tubuh, frekuensi respirasi, dan

frekuensi denyut jantung 13

Rataan parameter peradangan mulai hari pertama pembentukan kalus domba pada persembuhan implan tulang

disetiap kelompok perlakuan dan kontrol positif 13

Rerata Dinamika Sel Darah Merah (SDM), Hemoglobin (Hb),

dan Volume Eritrosit Rata-rata (VER) 15

Rerata dinamika hemoglobin Eritrosit Rata-rata (HER), Kadar Hemoglobin Eritrosit Rata-rata (KHER), Laju Endap Darah

(LED) pada berbagai waktu pengamatan 15

Rerata Dinamika Sel Darah Putih, Limfosit, dan Monosit

pada berbagai waktu pengamatan 16

Rerata Dinamika Netrofil Segmen, Netrofil Batang, Eosinofil,

dan Basofil pada berbagai waktu pengamatan 16

Evaluasi elektrokardiogram sebelum dan 30 hari setelah

implantasi 17

Perbedaan karakteristik kedua jenis implan 19

DAFTAR GAMBAR

1 Diagram perancangan riset 9

2 Pelaksanaan pemeriksaan radiografi pada domba (A); posisi pengambilan Latero lateral dari implan atau defek kontrol

(B) 9

3 Pengambilan darah domba di vena jugularis (A); Darah

disimpan dalam tabung K-EDTA sebelum diperiksa (B) 10

4 Pemeriksaan temperatur tubuh (A), denyut jantung (B), dan

respirasi (C) domba yang telah diimplan 13

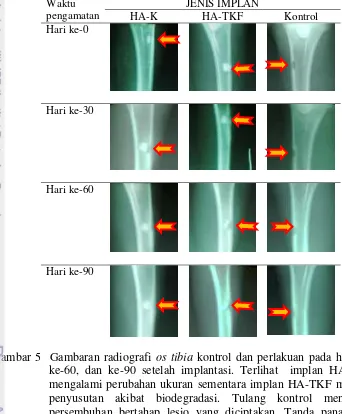

5 Gambaran radiografi os tibia kontrol dan perlakuan pada hari ke-30, ke-60, dan ke-90 setelah implantasi. Terlihat implan HA-K tidak mengalami perubahan ukuran sementara implan HA-TKF mengalami penyusutan akibat biodegradasi. Tulang kontrol menunjukkan persembuhan bertahap lesio yang diciptakan. Tanda panah menunjukan bagian tulang yang ditanami implan atau lesio pada

kelompok kontrol 18

= Tulang Rawan. Garis pada gambar A = 30 µm; Garis pada

gambar B dan C = 20 µm; Pewarnaan HE. 20

7 Gambaran mikroskopis persembuhan tulang yang diimplantasi HA-K. (A) Hari ke-30 setelah operasi; (B) Hari ke-60 setelah operasi; (C) Hari ke-90 setelah operasi. Terlihat implan HA-K masih berada utuh. Tak terlihat adanya gejala peradangan yang berarti. Keterangan: JI = Jaringan ikat; I = Posisi Implan. Garis pada gambar A = 20

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kehilangan serta kerusakan tulang yang substansial serta pada berbagai operasi seperti pengangkatan tumor tulang, pemasangan prosthesis persendian panggul, dan kerusakan tulang lainnya semakin meningkatkan kebutuhan akan allograft tulang. Setiap tahunnya, ribuan orang menderita berbagai penyakit tulang yang diakibatkan oleh trauma, tumor, ataupun patah tulang. kondisi ini diperparah dengan kurangnya pengganti tulang yang ideal (Murugan dan Ramakhrisna 2004). Akibatnya dibutuhkan berbagai bahan sintetis untuk membatasi jumlah jaringan yang digunakan dalam allograft tulang. Walaupun secara komersil sudah tersedia bahan subtisusi tulang (contoh: Osteocel® Plus, Vitoss® Synthetic Cancellous Bone Filler, OrthoBlast® II, dsb) namun tidak ada satupun yang menjadi karya bangsa Indonesia. Terlebih lagi bahan komersil tersebut masih dirahasiakan cara pembuatannya maupun komposisi bahannya. Kelemahan lainnya dari bahan substitusi tulang komersil adalah harganya yang tinggi serta keterbatasan ketersediaan dan distribusi bahan ke berbagai tempat di Indonesia.

Hidroksiapatit dapat ditemukan dalam tulang dan gigi manusia. Hidroksiapatit ini telah menjadi komponen yang lazim digunakan dalam mengisi kekosongan tulang akibat amputasi atau untuk mempromosikan pertumbuhan tulang pada pemasangan implan prosthesis. Walaupun dewasa ini, telah banyak ditemukan berbagai fase hidroksiapatit, penggunaannya sebagai bahan substitusi tulang memberikan respon tubuh yang berbeda-beda. Telah banyak substitusi tulang yang menggunakan hidroksiapatit seperti pada penggantian sendi panggul, maupun implan gigi. Berbagai studi menyebutkan bahwa hidroksiapatit ini bersifat osteoinduktif dan menyokong osteointegrasi (Aoki 1991, Karabatsos et al. 2001, Hua et al. 2005). Pengkajian terhadap potensi campuran hidroksiapatit (hydroxyapatite (HA)) perlu dilakukan baik secara mekanis, in vitro maupun in vivo sebagai bahan substitusi tulang untuk menutup kerusakan tulang maupun untuk dipergunakan dalam pemasangan implan tulang. Efek regenerasi tulang dengan menggunakan hidroksiapatit telah diteliti pada berbagai hewan coba. Percobaan pemasangan implan dengan menggunakan hidroksiapatit pertama kali diteliti pada hewan anjing dengan kerusakan tulang di bagian proksimal os tibia. Pada studi ini persembuhan tulang terjadi dengan baik, cepat, dan tanpa efek samping (Karabatsos et al. 2001).

2

Indonesia. Domba lokal Indonesia ini memiliki karakteristik ukuran yang lebih kecil dari beberapa ras domba dunia. Usia dewasa kelamin dicapai ketika umur 6 -7 bulan dengan berat badan sekitar 12-15 kg. Suparyanto et al. (2001) menunjukan bahwa pertumbuhan domba lokal akan meningkat cepat sampai umur 1,5 tahun dan kemudian melandai. Pada umur 1,5 tahun, domba diperkirakan sudah mencapai masa dewasa tubuh. Penelitian ini akan menggunakan domba dewasa muda dengan umur >1,5 tahun ditandai dengan pergantian gigi. Dengan menggunakan kategori umur tersebut, diharapkan tulang panjang yang akan digunakan sudah berganti menjadi tulang dewasa. Harapan lainnya adalah agar laju pertumbuhan yang pesat ketika domba berumur <1,5 tahun tidak menjadi faktor perancu ketika benda asing berupa semen tulang ditanamkan pada defek yang dibuat.

Perumusan Masalah

Struktur tulang terdiri dari subtansi organik (30 %), anorganik (55 %) dan air (15 %) (Aoki 1991). Substansi anorganik tulang terdapat dalam bentuk mineral tulang. Mineral yang paling banyak terdiri dari apatit (95 %) serta sejumlah mineral lainnya (5 %) (Broto 2004). Apatit dalam tulang disebut apatit biologis. Komponen utama senyawa apatit adalah kalsium fosfat. Senyawa kalsium fosfat terdiri dari beberapa fase yaitu oktakalsium fosfat (OKF), dikalsium fosfat dihidrat (DKFD), trikalsium fosfat (TKF) dan hidroksiapatit (HA). Senyawa kalsium fosfat yang paling stabil adalah HA (Saraswathy et al. 2001).

Sintesa mineral hidroksiapatit dapat dilakukan dari beberapa sumber kalsium alami, antara lain kalsium karbonat (CaCO3) yang terdapat pada

cangkang telur dan koral (Nurlela 2009). Namun penggunaan koral sebagai sumber kalsium karbonat berpotensi merugikan lingkungan karena koral merupakan penyangga utama ekosistem laut, sehingga ekploitasi koral berlebihan berdampak merugikan bagi lingkungan. Sedangkan cangkang telur merupakan limbah rumah tangga yang pengolahannya tentu akan mengurangi permasalahan sampah rumah tangga. Dengan demikian pembuatan material tandur tulang dari bahan cangkang telur diharapkan dapat menurunkan harga material tandur tulang agar lebih terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Kitokan (K) merupakan bentuk hidroksiapatit alami yang banyak dijumpai di alam dan memiliki kemampuan osteokonduksi serta biokompatibilititas yang bagus dalam jaringan (Hua et al. 2005). Penelitian dengan implan yang dilapisi kitokan menunjukkan hasil terjadi reaksi granulasi dan kapsulasi pada jaringan di sekitar implan akibat bahan implan yang tidak stabil (Turck et al. 2007). Sedangkan HA memiliki sifat yang stabil. Penggabungan antara hidroksiapatit dan kitosan (HA-K) diharapkan dapat meningkatkan sinergisme osteokonduksi dan biokompatibilitas dalam jaringan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan substitusi tulang yang aman.

Sebelum uji in vivo dilakukan. Kedua implan (HA-TKF dan HA-K) diuji terlebih dahulu secara in vitro. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan interaksi material dengan kondisi fiologis tubuh. Uji dilakukan oleh Laboratorium Biofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam – IPB. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Simulated Body Fluid (SBF) (Nurlela 2009). SBF merupakan larutan sintetik yang memiliki komposisi ionik serupa dengan cairan dalam plasma darah. Bioaktivitas diamati setiap 7 hari selama 35 hari. Pengamatan dilakukan dengan difraksi sinar x untuk mengamati perubahan fase hidroksiapatit dan trikalsium fosfat. Pada dua minggu pertama menunjukkan bahwa sedikit pengurangan puncak trikalsium fosfat dan penambahan puncak hidrosiapatit. Penambahan intensitas untuk setiap puncak hidroksiapatit dimungkinkan terjadi penumbuhan senyawa hidroksiapatit yang baru yang dihasilkan dari interaksi hidroksiapatit dengan ion-ion dalam SBF sehingga dapat berpeluang untuk menumbuhan apatit lainnya. Penurunan trikalsium fosfat karena trikalsium fosfat terdegradasi. Dilihat dari Full Width at Half Maximum (FWHM), setengah lebar puncak, terdapat pelebaran FWHM, ini menunjukkan kristalinitas berkurang. Hal ini disebabkan adanya ion-ion yang dapat menghalangi pertumbuhan kristal.

Selain itu dengan adanya SBF perubahan terjadi secara non stoikiometri, pada minggu ke dua sampai ke empat terdapat perbuhan fase dengan munculnya fase baru. Puncak ini menjukkan hadirnya fase apatit karbonat tipe B yaitu dengan masuknya gugus karbonat yang menggantikan gugus fosfat. Fase yang lain muncul yaitu adanya withlokit Mg dan Na serta kloapatit. Mg dan Na dalam hidroksiapatit yaitu dapat mensubstitusi posisi Ca. Sedangkan, kloapatit muncul karena Cl menggantikan posisi OH. Dengan demikian pengamatan secara in vitro ini dapat menunjukkan bahwa senyawa HA dapat berinteraksi dengan senyawa dalam tubuh dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengikuti remodelling tulang. Dengan demikian material substitusi tulang sintetis yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan memiliki nilai biokompatibilitas, osteoinduktif, serta kestabilan mekanis yang tinggi sehingga dapat menjadi bahan alternatif substitusi tulang yang dapat diaplikasikan dalam dunia kedokteran manusia maupun kedokteran hewan.

Tujuan

4

Manfaat

TINJAUAN PUSTAKA

Hidroksiapatit

Hidroksiapatit dapat ditemukan dalam tulang dan gigi manusia. Hidroksiapatit ini telah menjadi komponen yang lazim digunakan dalam mengisi kekosongan tulang akibat amputasi atau untuk mempromosikan pertumbuhan tulang pada pemasangan implan prosthesis. Walaupun dewasa ini, telah banyak ditemukan berbagai fase hidroksiapatit, respon tubuh yang dihasilkan juga berbeda-beda. Telah banyak implant tubuh yang menggunakan hidroksiapatit seperti pada penggantian sendi panggul, maupun implant gigi. Berbagai studi menyebutkan bahwa hidroksiapatit ini bersifat osteoinduktif dan menyokong osteointegrasi.

Hasil Uji In Vitro Mineral Bifasik Hidroksiapatit-Tri Kalsium Fosfat

Uji in vitro dilakukan untuk mengetahui kemampuan interaksi material dengan kondisi fiologis tubuh. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Simulated Body Fluid (SBF). SBF merupakan larutan sintetik yang memiliki komposisi ionic serupa dengan cairan dalam plasma darah.

SBF yang digunakan dibuat dengan mereaksikan KCl 0,8M, NaCl 2 M, NaHCO3 0,54 M, MgSO4.7H2O 0,2 M, CaCl2 52,5 mM, Tris+HCl 0,77 M, NaNO3

1,54 M, KH2PO4 0,2 M dalam 70 ml aquabidest secara berurutan. Setelah seluruh

larutan dimasukkan, ditambahkan aquabides hingga volume larutan 100 ml. Bioaktivitas diamati pada hari ke 0, 7, 14, 21, 28 dan 35. Analisa dilakukan dengan mengamati karakterisasi difraksi sinar X.

Hasil uji komposisi ionik pada SBF yang digunakan dalam uji in vitro (Tabel 1). Tabel 1 menunjukkan perbandingan dengan komposisi dalam plasma darah.

Tabel 1 Perbandingan komposisi ionik plasma darah dan SBF (Nurlela 2009)

Plasma darah SBF

Na+ 142,0 108,69

K+ 3,6 - 5,5 5,01

Mg2+ 1,0 1,11

Ca2+ 2,1 - 2,6 0,99 Cl- 9,5 - 107,0 155,13

SO42- 1,0 1,08

PO43- 0,65 - 1,45 2,01

6

Hidroksiapatit dengan ion-ion dalam SBF sehingga dapat berpeluanng untuk menumbuhan apatit lainnya. Penurunan trikasium fosfat karena trikalsium fosfat terdegradasi. Dilihat dari FWHM, setengah lebar puncak, terdapat pelebaran FWHM, ini menunjukkan kristalinitas berkurang. Hal ini disebabkan adanya ion-ion yang dapat menghalangi pertumbuhan kristal selain itu dengan adanya SBF perubahan terjadi secara non stoikiometri, pada minggu ke dua - ke empat terdapat perbuhan fase dengan munculnya fase baru. Puncak ini menjukkan hadirnya fase apatit karbonat tipe B yaitu dengan masuknya gugus karbonat yang menggantikan gugus fosfat. Fase yang lain muncul yaitu ada withlokit Mg dan Na serta kloapatit. Mg dan Na dalam hidroksiapatit yaitu dapat mensubtitusi posisi Ca. Sedangkan, kloapatit muncul karena Cl menggantikan posisi OH. Dengan demikian pengamatan secara in vitro ini dapat menunjukkan bahwa senyawa HA dapat berinteraksi dengan senyawa dalam tubuh dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengikuti remodelling tulang (Nurlela 2009).

Penggunaan Domba Dalam Penelitian Ortopedik

Menurut standar internasional (ISO 10993-6, 1994) dalam penelitian ortopedik, hewan coba yang dianggap layak untuk percobaan implantasi material sebagai model bagi manusia adalah anjing, domba, kambing, dan kelinci (Pearce et al, 2007). Walaupun penggunaan anjing sebagai hewan model dalam penelitian orthopedik jauh lebih banyak dibandingkan penggunaan domba, penggunaan domba dalam dekade terakhir menunjukan peningkatan. Dalam periode 1990-2001, dilaporkan sebanyak 9-12 % penelitian orthopedik dunia menggunakan domba sebagai hewan model penelitian fraktur, osteoporosis, osteoarthritis, dan sebagainya. Peningkatan ini semakin berarti jika dibandingkan dengan periode 1980-1989 yang hanya menggunakan domba sebanyak 5 % dalam penelitian orthopedik dunia (Martini et al. 2001). Peningkatan ini diduga karena peningkatan isu publik dan persepsi negatif dalam penggunaan hewan kesayangan dalam penelitian.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Pemeliharaan domba dilakukan di kandang Fasilitas Hewan Coba, Fakultas Kedokteran Hewan - IPB. Sintesis mineral subsitusi tulang dilakukan di laboratorium Biofisika Fakultas Matematika dan IPA – IPB. Operasi penanaman implan dilakukan di ruangan Bedah Hewan Besar dan Hewan Kecil, Bagian Bedah dan Radiologi FKH – IPB. Penelitian diperkirakan berjalan selama 5 bulan sampai pengolahan dan penyusunan data.

Hewan Coba

Hewan coba yang digunakan dalam penelitian ini adalah enam ekor domba dewasa muda berumur >1,5 tahun dengan berat badan 15-20 kg dan pembagian jenis kelamin yang seimbang. Domba-domba tersebut kemudian dipilih secara acak dan dibagi kedalam dua kelompok perlakuan. Selama percobaan dilakukan, domba dipelihara dalam lingkungan kandang yang memadai, dibawah pencahayaan dan temperatur normal serta asupan pakan yang cukup dua kali sehari dan asupan air yang ad-libitum. Adaptasi lingkungan pemeliharaan domba dilakukan selama 10 hari sebelum perlakuan untuk keperluan evaluasi kondisi hewan sebelum percobaan.

Sintesis Mineral Substitusi Tulang

Pengolahan sintesis mineral substitusi tulang diperoleh dari laboratorium Biofisika Fakultas Matematika dan IPA-IPB. Pengolahan mineral dilakukan hingga menjadi pelet implan tulang yang siap untuk ditanamkan kedalam tulang hewan coba. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan mineral terdiri dari Na2HPO4.2H2O pro analis, CaCl2.2H2O pro analis CaO hasil kalsinasi cangkang

telur, kitosan, asam asetat dan aquabides. Untuk mengurangi pengaruh dari lingkungan digunakan gas nitrogen. Alat-alat yang digunakan yaitu buret 50 ml, gelas piala, labu takar, hot plate, magnetic stirrer, thermocouple, corong, kertas saring whatman 40, aluminium foil dan gelas ukur. Kalsinasi dilakukan dengan furnace. Alat yang digunakan untuk membentuk pelet adalah alat cetak dengan menggunakan pompa hidrolik.

Pembuatan komposit hidroksiapatit diawali dengan proses kalsinasi cangkang telur ayam pada suhu 1000°C selama 5 jam. Kalsinasi ini bertujuan agar terjadi konversi CaCO3 menjadi CaO dengan melepaskan CO2. Pembuatan mineral bifasik hidroksiapatit-trikalsium fosfat (HA-TKF) dilakukan dengan metode presipitasi larutan CaCl2.2H2O ke dalam larutan Na2HPO4.2H2O.

8

Sintesis komposit hidroksiapatit-kitosan (HA-K) dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama pembentukan hidroksiapatit dan tahap selanjutnya menggabungkan hidroksiapatit dengan kitosan. Pembuatan mineral hidroksiapatitt dilakukan dengan metode presipitasi larutan (NH4)2HPO4 ke dalam larutan CaO.

Hasil presipitasi diendapkan selama 24 jam. Presipitat kemudian disaring dan dipanaskan pada suhu 900 oC selama 5 jam. Proses pemanasan dilakukan untuk memperoleh fase hidroksiapatit. Hasil analisis pada diffraksi sinar x material memiliki fase hidroksiapatit.

Tahap kedua yaitu pembentukan komposit hidroksiapatit-kitosan. Metode ini dilakukan dengan pencampuran mekanik yaitu dengan ultrasonik. Hiroksiapatit serbuk dilarutkan dalam air kemudian dicampurkan dengan larutan kitosan. Pengadukan dilakukan dengan metode sonikasi. Kitosan dilarutkan dengan asam asetat. Hasil pencampuran kemudian dikeringkan dengan freeze drier.

Untuk implantasi serbuk mineral ini dibuat dalam bentuk pelet dengan ukuran diameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm. Beberapa pelet ini akan digunakan untuk mengisi defek pada tulang.

Operasi Penanaman Pelet Semen Tulang

Penanaman semen tulang pada domba dilakukan dengan operasi secara aseptik di bawah sedasi Xylazine hidroklorida (0,05 mg/kg berat badan) diinjeksikan intramuskular yang diikuti dengan anastesi lokal menggunakan injeksi intramuskular Lignocaine hidroklorida 2%. Kondisi analgesia diperoleh dengan penyuntikan intramuskular Meloxicam (0,05 ml). Antibiotik profilaksis diberikan dengan penyuntikan intramuskular Cefotaxime sodium (250 mg) dua kali sehari. Penanaman semen tulang dilakukan pada bagian lateral dari diafise os tibia dekstra dengan menggunakan bor tulang untuk membuat lubang sesuai dengan ukuran pelet semen tulang (diameter 4 mm, panjang 7 mm). Sebagai kontrol positif, lubang dengan ukuran yang sama dibuat di bagian lateral diafise os tibia sinistra tanpa diisi dengan semen tulang. Setelah penanam pelet, tulang kemudian ditutup dengan penjahitan periosteum, otot, jaringan subkutan dan kulit. Metode yang sama juga dipergunakan pada os tibia sinistra. Operasi dilakukan oleh operator yang sama untuk mencegah variasi operasi. Semua domba kemudian menerima suntikan antibiotik Cefotaxime (250 mg IM dua kali sehari) dan agen analgesia Meloxicam (0,05 ml) sekali sehari selama lima hari setelah operasi. Luka akibat operasi kemudian dibersihkan setiap hari dengan Povidone Iodine dan salep antibiotik selama 5 hari setelah operasi.

Pengamatan Klinis Setelah Operasi

Perancangan Riset

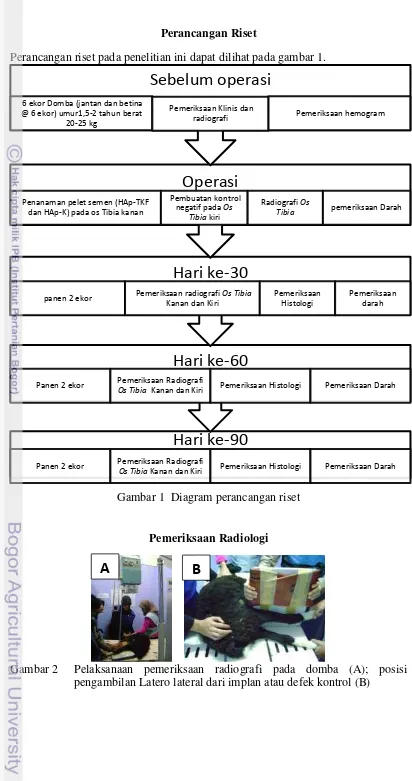

Perancangan riset pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1 Diagram perancangan riset

Pemeriksaan Radiologi

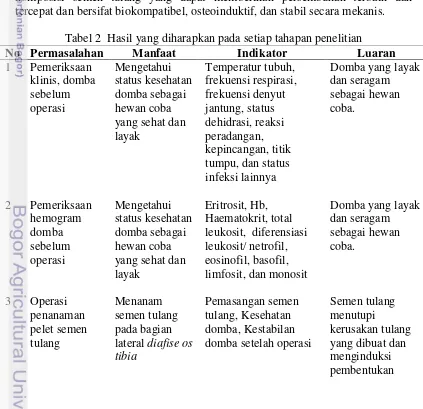

Gambar 2 Pelaksanaan pemeriksaan radiografi pada domba (A); posisi pengambilan Latero lateral dari implan atau defek kontrol (B)

Hari ke-90

Panen 2 ekor Pemeriksaan Radiografi Os Tibia

Kanan dan Kiri Pemeriksaan Histologi Pemeriksaan Darah

Hari ke-60

Panen 2 ekor Pemeriksaan Radiografi Os Tibia

Kanan dan Kiri Pemeriksaan Histologi Pemeriksaan Darah

Hari ke-30

panen 2 ekor Pemeriksaan radiografi Os Tibia Kanan dan Kiri

Pemeriksaan Histologi

Pemeriksaan darah

Operasi

Penanaman pelet semen (HAp-TKF dan HAp-K) pada os Tibia kanan

Pembuatan kontrol negatif pada Os

Tibia kiri

Radiografi Os

Tibia pemeriksaan Darah

Sebelum operasi

6 ekor Domba (jantan dan betina @ 6 ekor) umur1,5-2 tahun berat

20-25 kg

Pemeriksaan Klinis dan

radiografi Pemeriksaan hemogram

10

Radiografi dilakukan untuk mengevaluasi status pelet, reaksi tulang domba, dan pembentukan tulang baru. Radiografi anterior-posterior os tibia diambil sesaat setelah penanaman pelet, dan berturut-turut pada hari ke 30, 60, dan 90. Radiografi os tibia sinistra juga dilakukan sebagai kontrol dengan metode dan waktu pengambilan yang sama.

Pengambilan Sampel Tulang

Pada hari ke 30, 60, dan 90 setelah penanaman semen tulang, dua ekor domba (jantan atau betina) akan dipilih secara acak dan dieutanasia untuk pengambilan os tibia kiri dan kanan. Bagian os tibia diambil bersama otot yang menempel di tulang tersebut setelah sebelumnya dikuliti. Sampel kemudian disimpan dalam formalin 10% sampai pemeriksaan histologi dilakukan.

Pemeriksaan Histologi

Pelet yang ditanam kemudian dipanen pada saat penyembelihan domba yaitu pada hari ke 30, 60, dan 90. Bagian tulang yang ditanami pelet dan kontrol positif kemudian dipotong dengan gergaji dan kemudian difiksasi dengan parafin dan kemudian diproses dengan teknik histologi konvensional untuk kemudian diwarnai dengan pewarnaan haematoksilin-eosin. Pemeriksaan makroskopis juga dilakukan dengan mengukur diameter kalus tulang yang terbentuk. Pemeriksaan miksroskopis dilakukan dengan miksroskop untuk evaluasi reaksi peradangan, keberadaan debris atau benda asing, neoformasi tulang (bone neoformation), porositas tulang (area porosity), jumlah sel tulang dewasa dan jumlah sel tulang muda.

Pemeriksaan Darah

Pemeriksaan darah dilakukan pada saat sebelum operasi (hari ke-0) dan beberapa hari setelah operasi, yaitu pada hari ke-3, 7, 14, 21, 30, 60 dan 90 setelah operasi (Tabel 6). Parameter yang diamati meliputi penghitungan jumlah total sel darah merah, hematokrit, Hb, total sel darah putih dan diferensial sel darah putih (meliputi jumlah limfosit, monosit, neutrofil, eosinofil dan basofil).

Gambar 3 Pengambilan darah domba di vena jugularis (A); Darah disimpan dalam tabung K-EDTA sebelum diperiksa (B)

Penghitungan jumlah total sel darah putih dan total sel darah merah dilakukan dengan metode hemositometer (kamar hitung Neubauer). Diferensiasi sel darah putih dilakukan dengan pembuatan preparat ulas darah dan pewarnaan Giemsa. Penghitungan hematokrit dilakukan dengan pembacaan pipet kapiler berisi darah yang sudah disentrifugasi. Penghitungan Hb dilakukan secara manual dengan tabung Sahli.

Analisis Statistik

Untuk analisa statistik pada pengamatan makroskopis (diameter callus) digunakan Uji non parametrik. Sedangkan untuk analisa histologi (persentase porosity, persentase pembentukan tulang baru, persentasi tulang tua dan persentase tulang muda) digunakan uji Binomial. Untuk selang kepercayaan digunakan p<0,005 (5%) sebagai tingkat penolakan (level of rejection) terhadap null hipotesa.

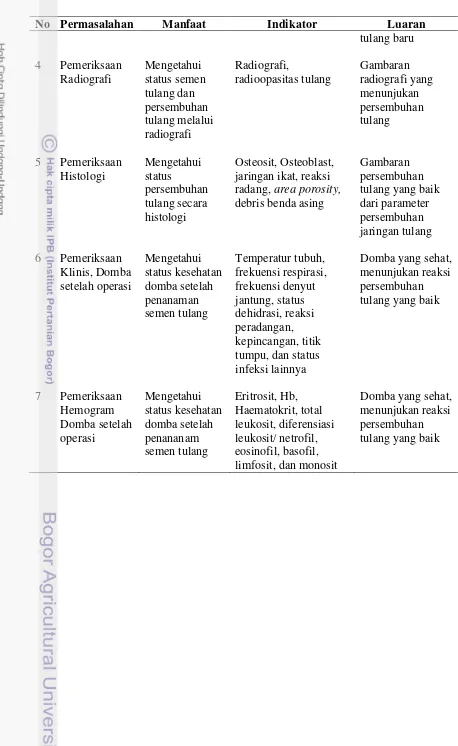

Hasil Yang Diharapkan

Hasil utama yang diharapkan pada penelitian ini adalah menemukan komposisi semen tulang yang dapat memberikan persembuhan terbaik dan tercepat dan bersifat biokompatibel, osteoinduktif, dan stabil secara mekanis.

Tabel 2 Hasil yang diharapkan pada setiap tahapan penelitian

No Permasalahan Manfaat Indikator Luaran

12

No Permasalahan Manfaat Indikator Luaran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengamatan Klinis

Gambar 4 Pemeriksaan temperatur tubuh (A), denyut jantung (B), dan respirasi (C) domba yang telah diimplan

Fluktuasi temperatur tubuh setelah implantasi masih berada dalam kisaran normal. Fluktuasi tersebut diduga masih dipengaruhi oleh temperatur lingkungan. Dengan demikian, data temperatur tubuh domba tidak menunjukan adanya gangguan klinis yang berarti.

Tabel 3 Pengamatan temperatur tubuh, frekuensi respirasi, dan frekuensi denyut jantung

Selain fluktuasi temperatur tubuh, frekuensi respirasi dan frekuensi denyut jantung terlihat mengalami fluktuasi tapi masih berada dalam kisaran nilai normalnya. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terhadap fisiologi domba lokal Indonesia (Raharjo 2011), frekuensi respirasi permenit berkisar dari 25-35 kali permenit dan frekuensi denyut jantung 70-110 kali permenit. Hal ini menunjukkan senyawa yang terkandung dalam implan HA-Kitosan dan HA-TKF tidak mengganggu fisiologis frekuensi respirasi dan denyut jantung domba. Tabel 4 Rerata parameter peradangan mulai hari pertama pembentukan kalus

14

Tanda-tanda radang mencakup rubor (kemerahan), kalor (panas), dolor (rasa sakit) dan tumor (pembengkakan) (Abrams 1995). Tabel 4 memperlihatkan bahwa tanda peradangan pada domba dengan implan HA-K, implan HA-TKF dan domba normal memiliki nilai bervariasi yaitu beberapa hari setelah penanaman implan. Namun gejala peradangan yang ditemukan sehingga peradangan yang terjadi pada setiap perlakuan merupakan proses yang wajar. Pembentukan kalus pada setiap perlakuan dan domba normal terjadi di hari ke-7 dan ke-8 setelah operasi.

Tabel 4 memperlihatkan persembuhan tulang setiap perlakuan berada pada kisaran standar deviasi persembuhan tulang normal. Hal ini menunjukkan persembuhan tulang setiap perlakuan sama baik dengan normal namun kurang dalam fungsi implan mempercepat proses persembuhan tulang seperti yang diharapkan.

Pemeriksaan fisik yang terdiri atas pemeriksaan temperatur tubuh, frekuensi denyut jantung dan frekuensi respirasi menunjukkan bahwa pemberian implan HA-Kitosan dan HA-TKF dapat diterima dengan baik oleh tubuh dan tidak mengganggu fisiologis tubuh. Hal ini karena masing-masing material implan memiliki sifat-sifat yang mendukung dalam penggunaanya sebagai pengganti kerusakan tulang dan fraktur tulang, yaitu HA dan TKF terdiri atas kombinasi senyawa kalsium dan fosfat (Pane 2008) yang merupakan senyawa terbesar yang terdapat pada tulang dan menyusun tulang. Hal ini menyebabkan HA dan TKF memiliki sifat mirip dengan struktur tulang. Kitosan digunakan sebagai perekat atau implan dalam bedah ortopedi karena sifat biokompatibel yang dimilikinya (Ratajska et al. 2008).

Analisa Hematologi

Pemeriksaan darah dilakukan sesaat sebelum operasi penanaman material implan (H0), dan beberapa hari setelah operasi penanaman, yaitu hari ke-3, 7, 14, 21, 30 , 60 dan 90. Pemilihan waktu pemeriksaan dilakukan berdasarkan waktu proses persembuhan tulang dan kerusakan jaringan (Cheville 2006). Pemeriksaan darah yang dilakukan adalah penghitungan indeks eritrosit, laju endap darah, jumlah total sel darah putih dan diferensial sel darah putih yang meliputi jumlah neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil dan basofil.

Analisa hematologi menunjukan adanya perbedaan signifikan pada jumlah SDM (tabel 5) pada kelompok HA-K dihari ke 14, 21, terhadap hari ke 30. Perbedaan signifikan juga ditemukan pada nilai VER (tabel 5) kelompok HA-K pada hari pertama terhadap hari ke 30, namun perbedaan nilai VER ini merupakan dampak dari perbedaan jumlah SDM pada kelompok yang sama. Perbedaan SDM yang signifikan antar kelompok juga ditemukan pada saat sebelum operasi implantasi (Hari H) yang mengakibatkan nilai VER juga berbeda signifikan.

Tabel 5 Rerata Dinamika Sel Darah Merah (SDM), Hemoglobin (Hb), dan Volume Eritrosit Rata-rata (VER)

Jumlah Sel Darah Merah Hemoglobin Volume Eritsorit Rata-rata Hari HA-TKF HA-K HA-TKF HA-K HA-TKF HA-K adanya perbedaan nyata (p<0,05) antar tahapan pengambilan darah. Huruf superscript (x,y) yang berbeda pada baris yang sama menyatakan adanya perbedaan nyata (p<0,05) antar kelompok perlakuan.

Tabel 6 Rerata dinamika hemoglobin Eritrosit Rata-rata (HER), Kadar Hemoglobin Eritrosit Rata-rata (KHER), dan Hematokrit pada berbagai waktu pengamatan adanya perbedaan nyata (p<0,05) antar tahapan pengambilan darah. Huruf superscript (x,y) yang berbeda pada baris yang sama menyatakan adanya perbedaan nyata (p<0,05) antar kelompok perlakuan.

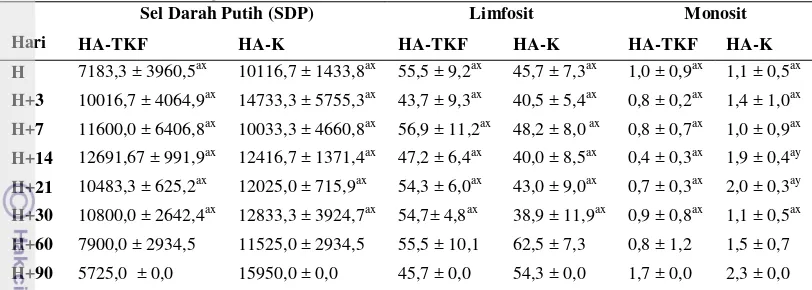

Perbedaan signifikan lainnya ditemukan pada jumlah monosit (tabel 7) pada kelompok HA-K yaitu pada hari ke 14 terhadap hari ke 21. Penghitungan terhadap nilai netrofil segmen, netrofil batang, eosinofil dan basofil ditunjukkan pada tabel 8. Terjadi fluktuasi nilai-nilai tersebut, namun tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antar kelompok perlakuan maupun dalam kelompok perlakuan.

16

Tabel 7 Rerata Dinamika Sel Darah Putih, Limfosit, dan Monosit pada berbagai waktu pengamatan

Sel Darah Putih (SDP) Limfosit Monosit

Hari HA-TKF HA-K HA-TKF HA-K HA-TKF HA-K adanya perbedaan nyata (p<0,05) antar tahapan pengambilan darah. Huruf superscript (x,y) yang berbeda pada baris yang sama menyatakan adanya perbedaan nyata (p<0,05) antar kelompok perlakuan.

Tabel 8 Rerata Dinamika Netrofil Segmen, Netrofil Batang, Eosinofil, dan Basofil pada berbagai waktu pengamatan

Netrofil Segmen Netrofil Batang Eosinofil Basofil

Hari HA-TKF HA-K HA-TKF HA-K HA-TKF HA-K HA-TKF HA-K adanya perbedaan nyata (p<0,05) antar tahapan pengambilan darah. Huruf superscript (x,y) yang berbeda pada baris yang sama menyatakan adanya perbedaan nyata (p<0,05) antar kelompok perlakuan.

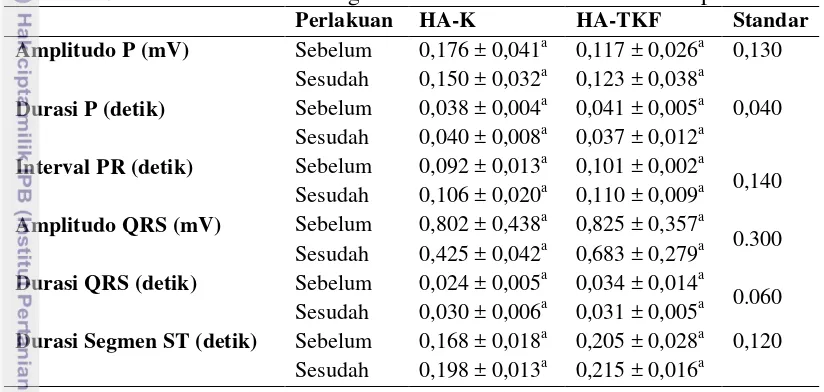

Evaluasi Elektrokardiografi

Evaluasi elektrokardiografi dilakukan pada saat sebelum operasi implantasi dan pada hari ke 30 setelah implantasi. Rekaman EKG yang telah diperoleh dievaluasi pada sadapan II menggunakan sadapan bipolar standar. Menurut Karim dan Kabo (1996), sadapan (Lead) II digunakan karena mencatat perbedaan potensial bioelektrik jantung yang paling besar. Hasil evaluasi gelombang EKG disajikan dalam Tabel 9. Pemeriksaan dengan EKG memungkinkan kita untuk melihat gangguan konduktivitas listrik jantung. Beberapa penyebab gangguan tersebut bisa disebabkan oleh perubahan ukuran jantung, kerusakan aliran listrik akibat kerusakan jaringan jantung, dan sebagainya.

resistensi pembuluh darah pulmonal. Kedua hal tersebut menyebabkan dinding ventrikel kanan yang tipis berdilatasi. Hal ini ditandai dengan peningkatan ukuran ventrikel kanan. Dari evaluasi EKG terlihat tidak ada perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah penanaman implan. Evaluasi EKG pada domba yang diimplantasi memang menunjukkan flutuasi nilai-nilai EKG namun fluktuasi itupun masih berada dalam kisaran normal. Dari temuan ini terlihat bahwa aktivitas kelistrikan jantung tidak terganggu akibat implantasi material yang dilakukan.

Tabel 9 Evaluasi elektrokardiogram sebelum dan 30 hari setelah implantasi

Perlakuan HA-K HA-TKF Standar

Amplitudo P (mV) Sebelum 0,176 ± 0,041a 0,117 ± 0,026a 0,130

Keterangan: Huruf superskrip yang tidak sama pada kolom yang berbeda menyatakan perbedaan yang nyata (P<0,05) pada selang kepercayaan 95% (uji-t)

Gambaran Radiografi Tulang

Gambaran radiografi dari implan HA-K tidak menunjukan adanya perubahan bentuk implan. Perubahan yang terjadi berupa penurunan opasitas, peningkatan zona radiolusen disekitar implan, dan gambaran marjin implan yang semakin kabur. Perubahan ini menunjukan adanya reaksi dengan jaringan sekitar, tapi tidak cukup untuk menunjukkan adanya absorpsi implan. Pada gambaran radiografi hari ke-90, terlihat implan berubah posisi masuk kedalam rongga sumsum tulang. Pada hari ke -90 ini, implan tidak terlihat mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Defek yang ditinggalkan akibat implantasi terlihat memiliki opasitas yang sama dengan jaringan tulang sehat disekitarnya. Diduga implan mengalami perubahan posisi setelah operasi sehingga persembuhan defek terjadi menyerupai tulang normal.

18

yang ditinggalkan selama implantasi mulai mengalami peningkat opasitas akibat dimulainya proses persembuhan dengan terbetuknya jaringan.

Perubahan radiografi defek yang diciptakan pada kelompok kontrol menunjukkan perubahan dalam ukuran dan peningkatan opasitas defek pada defek yang ditinggalkan. Perubahan ini terlihat semakin berarti sesuai dengan berjalannya waktu. Pada akhir pengamatan, yaitu hari ke-90, defek yang diciptakan tidak bisa teridentifikasi dengan jelas. Opasitas defek terlihat memiliki derajat yang sama dibandingkan dengan jaringan sekitarnya. Dengan demikian diduga persembuhan tulang telah mencapai tahap sempurna pada kelompok kontrol.

Waktu pengamatan

JENIS IMPLAN

HA-K HA-TKF Kontrol

Hari ke-0

Hari ke-30

Hari ke-60

Hari ke-90

Gambaran Histopatologi

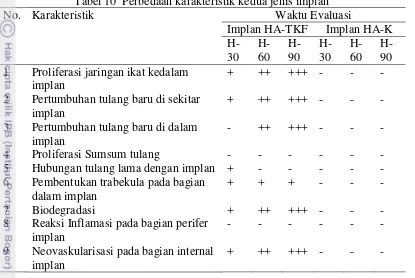

Gambaran histopatologi tidak menunjukkan adanya reaksi inflamasi (tabel 10) ataupun reaksi penolakan implan. Dengan demikian kedua implan dapat diterima oleh tubuh (biokompatibel). Akan tetapi kedua implan memiliki karakter yang berbeda dalam hal biodegradasi, dan osteokonduktivitasnya (tabel 10).

Tabel 10 Perbedaan karakteristik kedua jenis implan

No. Karakteristik Waktu Evaluasi

Implan HA-TKF Implan HA-K 1 Proliferasi jaringan ikat kedalam

implan

+ ++ +++ - - -

2 Pertumbuhan tulang baru di sekitar implan

+ ++ +++ - - -

3 Pertumbuhan tulang baru di dalam implan

- ++ +++ - - -

4 Proliferasi Sumsum tulang - - - -

5 Hubungan tulang lama dengan implan + - - - - - 6 Pembentukan trabekula pada bagian

dalam implan

+ + + - - -

7 Biodegradasi + ++ +++ - - -

8 Reaksi Inflamasi pada bagian perifer implan

- - - -

9 Neovaskularisasi pada bagian internal implan

+ ++ +++ - - -

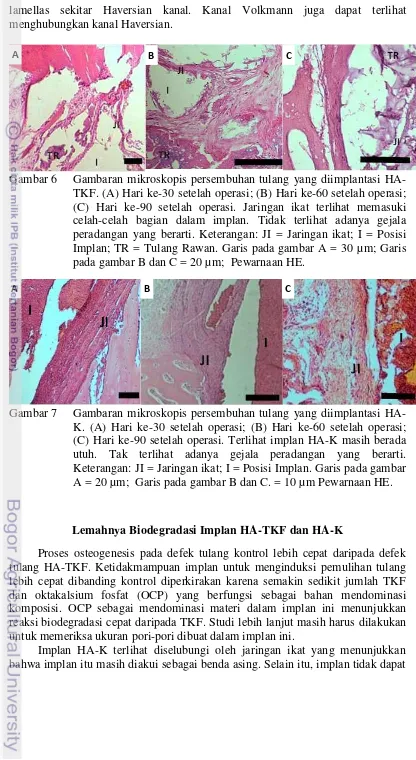

Kondisi implan HA-TKF pada hari 30, 60, dan 90 setelah implantasi menunjukkan peningkatan absorbsi dan degradasi implan bersamaan dengan peningkatan proses osteogenesis pada defek tulang (Gambar 6). Pertumbuhan jaringan ikat juga meningkat sesuai dengan berjalannya waktu Pada HA-TKF, jaringan ikat tidak terlihat menyelimuti implan, melainkan tumbuh hingga ke bagian dalam implan. Pengamatan Histologi pada hari 30 menunjukkan adanya pertumbuhan osteoblas antara implan dan tulang, serta pembuluh darah di sekitar sumsum tulang. Osteogenesis mulai terlihat dan meningkat pada hari ke 60 dan 90. Antara implan dan jaringan tulang terlihat lebih banyak osteoblas dan sel osteosit mengelilingi kanal Haversian, tetapi periosteum lebih tebal pada daerah implantasi.

20

lamellas sekitar Haversian kanal. Kanal Volkmann juga dapat terlihat menghubungkan kanal Haversian.

Gambar 6 Gambaran mikroskopis persembuhan tulang yang diimplantasi HA-TKF. (A) Hari ke-30 setelah operasi; (B) Hari ke-60 setelah operasi; (C) Hari ke-90 setelah operasi. Jaringan ikat terlihat memasuki celah-celah bagian dalam implan. Tidak terlihat adanya gejala peradangan yang berarti. Keterangan: JI = Jaringan ikat; I = Posisi Implan; TR = Tulang Rawan. Garis pada gambar A = 30 µm; Garis pada gambar B dan C = 20 µm; Pewarnaan HE.

Gambar 7 Gambaran mikroskopis persembuhan tulang yang diimplantasi HA-K. (A) Hari ke-30 setelah operasi; (B) Hari ke-60 setelah operasi; (C) Hari ke-90 setelah operasi. Terlihat implan HA-K masih berada utuh. Tak terlihat adanya gejala peradangan yang berarti. Keterangan: JI = Jaringan ikat; I = Posisi Implan. Garis pada gambar A = 20 µm; Garis pada gambar B dan C. = 10 µm Pewarnaan HE.

Lemahnya Biodegradasi Implan HA-TKF dan HA-K

Proses osteogenesis pada defek tulang kontrol lebih cepat daripada defek tulang HA-TKF. Ketidakmampuan implan untuk menginduksi pemulihan tulang lebih cepat dibanding kontrol diperkirakan karena semakin sedikit jumlah TKF dan oktakalsium fosfat (OCP) yang berfungsi sebagai bahan mendominasi komposisi. OCP sebagai mendominasi materi dalam implan ini menunjukkan reaksi biodegradasi cepat daripada TKF. Studi lebih lanjut masih harus dilakukan untuk memeriksa ukuran pori-pori dibuat dalam implan ini.

Implan HA-K terlihat diselubungi oleh jaringan ikat yang menunjukkan bahwa implan itu masih diakui sebagai benda asing. Selain itu, implan tidak dapat

A B C

diserap oleh tulang diduga karena sebagai tingginya jumlah kitosan yang disusun dalam implan HA-K. Kitosan memiliki karakteristik tidak stabil di dalam jaringan. Meski begitu, perlakuan kontrol menunjukkan pemulihan tulang terbaik dibandingkan dengan tulang implan. Hal ini terlihat baik pada pengamatan makroskopis atau mikroskopis. Kitosan memiliki pori-pori yang padat dan kecil sehingga sulit ditembus oleh pembuluh darah dan sel-sel tulang.

Sebuah implan yang baik harus memiliki ukuran pori yang sesuai sehingga proses penetrasi bisa dilakukan dan prekursor osteogenesis dapat dibentuk (Nandi et al. 2009). Dalam evaluasinya, Nurlaela (2009) menunjukkan bahwa morfologi komposit HA-K terlihat lebih rapat dibandingkan dengan HA-TKF yang lebih rapuh, sehingga HA-K lebih sulit terdegradasi dibandingkan HA-TKF. Kitosan mengikat kristal apatit sehingga struktur komposit ini terlihat lebih rapat dari struktur kristal apatit. Struktur yang lebih rapat tersebut mengakibatkan implan bersifat padat. Implan yang padat dapat menjadi rintangan fisik yang menghambat pertumbuhan tulang karena menghambat proliferasi pembuluh darah yang penting bagi persembuhan tulang (Nandi et al. 2009).

Biodegradasi dari suatu bahan implan keramik dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain seperti pori-pori (porosity), kepadatan (density), rasio bahan implan HA-TKF, ukuran partikel serta waktu dan temperatur pembuatan (Maiti et al. 1995). Pori-pori di dalam implan akan meningkatkan kemampuan ikatan tulang, karena beberapa alasan antara lain a) adanya pori-pori akan memperbesar area permukaan sehingga menghasilkan daya bioreabsorpsi yang tinggi, dan dapat lebih menginduksi bioaktivitas, b) pori-pori yang saling berhubungan dapat memberikan suatu kerangka atau tempat untuk pertumbuhan tulang ke dalam matriks implan, c) hubungan antara pori juga berfungsi sebagai tempat saluran vaskularisasi, sehingga pembuluh darah dapat masuk ke dalam implan dan dapat menyuplai nutrien untuk pertumbuhan tulang (Nandi et al. 2009).

Pada penelitian ini porositas dan kepadatan dari implan HA-TKF dan HA-K yang digunakan belum diketahui secara mendetail sehingga perlu pengkajian lebih lanjut dalam mendesain struktur implan untuk meningkatkan daya biodegradasi dan resorpsi agar dapat mendukung persembuhan tulang dengan baik.

Berdasarkan hasil yang didapatkan tersebut, maka implan yang digunakan dalam penelitian kali ini dianggap belum memperlihatkan sifat biodegradable dan bioresorbable yang optimal. Hal tersebut dapat disebabkan antara lain: belum sesuainya komposisi material penyusun komposit untuk ukuran dan jenis defek yang diamatti, serta implan yang terlalu padat sehingga tidak ada struktur pori pada implan yang dapat mempercepat interaksinya dengan tulang. Kesesuaian komposisi dari bahan penyusun komposit berperan penting terhadap suatu sifat material (Turck et al. 2007). Saat ini, masih belum diketahui proporsi yang sesuai dari kitosan untuk dapat menghasilkan biomaterial sintetik pengganti tulang yang ideal.

22

jaringan tulang di sekitarnya. Implan yang digunakan dalam penelitian ini tidak memiliki struktur pori yang baik sehingga sel-sel tulang baru di sekitarnya tidak dapat melekat dan membentuk suatu ikatan yang baik dengan permukaan implan.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga implan yang digunakan dalam penelitian ini belum memperlihatkan sifat osteokonduktif karena belum mampu menjadi tempat pelekatan sel-sel tulang sekitarnya, serta belum memperlihatkan sifat bioaktif karena belum mampu menghasilkan ikatan yang baik dengan jaringan sekitarnya. Ikatan yang baik antara tulang dengan implan sangat penting untuk mencegah pergerakan implan (Nandi et al. 2009). Walaupun bersifat mikro, pergerakan implan dapat menghambat pertumbuhan kapiler darah serta mempengaruhi proses diferensiasi sel-sel osteogenik di sekitar implan menjadi sel sel fibroblas sehingga proses osteointegrasi tidak dapat berlangsung (Spiekermann et al. 1995).

Biokompatibilitas Implan HA-TKF dan HA-K

Sifat biokompatibel dari implan yang digunakan dapat disebabkan karena kitosan memiliki kemampuan antibakterial dan antifungal (Roller dan Coville 1999). Kitosan juga bersifat bakteristatik dan bakterisidal terhadap sejumlah bakteri gram positif dan gram negatif (No et al 2002). Implan juga telah mengalami proses sterilisasi dengan lampu UV (ultraviolet) sebelum diimplankan. Proses implantasi dilakukan dibawah prosedur operasi yang aseptis dan lege artis sehingga resiko infeksi mikroba dapat diminimalkan.

Walaupun kedua implan tidak berhasil menunjukkan sifat osteoinduktif yang lebih baik dari pada kontrol, kedua implan menunjukkan kemampuan yang paling baik dalam biokompatibilitas selain sifat lainnya. Tubuh dapat menerima kedua jenis implan tanda terjadi gangguan yang berarti secara klinis, maupun histologis. Kondisi ini menjadi berarti mengingat beberapa implan yang telah beredar menunjukkan adanya gangguan yang dikenal sebagai bone cement implantation syndrome (BCIS). Beberapa gejala yang ditemukan pada BCIS (Parvizi et al. 1999, Byrick 1997) antara hipotensi sistemik, hipertensi pulmonum, peningkatan tekanan vena sentral, edema pulmonum, bronkokontriksi, hipoksemia, kardiak disritmia, syok kardiogenik, dan gagal jantung. Gejala-gejala ini tidak ditemukan pada kedua implan yang digunakan dalam penelitian ini.

Potensi Implan HA-TKF dan HA-K

Dengan tetap utuh dan kompak sampai akhir periode pengamatan maka implan HA-K dapat dikembangkan menjadi biomaterial sintetik pengganti tulang dengan kegunaan tertentu. Suatu implan tulang alamiah, baik autologous maupun allogenous, berdasarkan struktur anatominya dibagi menjadi tipe cortical dan cancellous bone (Kalfas 2001). Tipe cortical bone biasa diambil dari tulang rusuk, ulna bagian distal, dan fibula (Fossum et al. 2007). Keuntungan dari tipe cortical bone adalah kekuatan strukturalnya yang unggul sehingga sering digunakan untuk mengganti kehilangan tulang pada daerah yang membutuhkan sokongan structural (Kalfas 2001), misalnya untuk menggantikan kehilangan tulang pada defek berukuran besar.

Tahapan pertama remodelling pada tulang kortikal adalah tahap resorbsi karena aktivitas osteoklastik sangat dominan. Tandur tulang kortikal secara progresif akan melemah sejalan dengan waktu karena penyerapan tulang yang lambat dan remodelling yang tidak komplit. Sebaliknya tandur tulang kanselus akan secara progresif semakin kuat karena kemampuannya untuk menginduksi pembentukan tulang baru yang lebih awal dan cepat (Kalfas, 2001) .

Ketika memilih jenis tandur tulang, yang perlu dipikirkan adalah struktur spesifik dan kebutuhan biologis terhadap tandur tulang yang akan diimplantasi. Jika tandur tulang ditempatkan di posisi yang membutuhkan kekuatan struktur, maka pilihannya adalah tandur tulang kortikal. Jika ditempatkan pada struktur yang tidak berfungsi sebagai penopang struktur, dan tidak membutuhkan vaskularisasi segera, maka yang diperlukan adalah tandur tulang kanselus (Kalfas 2001).

24

KESIMPULAN

Implan HA-K dan HA-TKF tidak menimbulkan gangguan yang berarti bagi tubuh. Tubuh bisa menerima tanpa ada gangguan yang membahayakan bagi kesehatan pasien. Proses penyembuhan pada tulang kontrol lebih cepat dibandingkan kedua jenis cangkok tulang ditanamkan yaitu HA- K dan HA-TKF.

Meskipun HA-TKF memiliki biokompatibilitas, biodegradabilitas,

bioresorbabilitas, bioaktivitas dan sifat osteokonduktivitas yang lebih baik dibandingkan dengan HA-K.

DAFTAR PUSTAKA

[PAPSRS] Pennsylvania Patient Safety Reporting System. 2006. Bone cements implantation syndrom. Patient Safety Advisory 3 (4).

Abrams GD. 1995. Respon Tubuh Terhadap Cedera. Dalam SA Price, LM Wilson, Patofisiologi: Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit (4th Ed.) (Pp.35-61) (Anugerah P, penerjemah). Jakarta: EGC (Buku asli diterbitkan 1992).

Ahmed AJ, Sanyal. 2008. Electrocardiographic Studies in Garol Sheep and Black Bengal Goats. Res Jou Car 1 (1):1-8.

Aoki H. 1991. Science and Medical Applications of Hydroxyapatite. Tokyo: Institute for Medical and Dental Engineering.

Broto R. 2004. Manifestasi Klinis dan Penatalaksanaan Osteoporosis. Dexa Media; 17 (2): 47-57.

Byrick RJ. 1997. Cement Implantation Syndrome: A Time Limited Embolic Phenomenon. Can J Anaesth Feb;44(2):107-11.

Cheville NF. 2006. Introduction to Veterinary Pathology. 3rd edition. USA: Blackwell Publishing.

Copenhaver WM, Kelly DE, Wood RL. 1978. The connective tissues: cartilage and bone, in Copenhaver WM, Kelly DE, Wood RL (eds): Bailey’s Textbook of Histology, ed 17. Baltimore: Williams & Wilkins, pp 170–205 Fossum TW, Hedlund CS, Hulse DA, Johnson AL, Seim HB, Willard MD,

Carroll GL. 2007. Small Animal Surgery. 3rd edition. Missouri: Mosby Elsevier.

Herron LD, Newman MH. 1989. The failure of ethylene oxide gassterilized freeze-dried bone graft for thoracic and lumbar spinal fusion. Spine 14:496– 500.

Hua Y, Ning C, Xiaoying L, Buzhong Z, Wei C, Xiaoling S. 2005. Natural Hydroxyapatite/Chitosan Composite for Bone Substitute Materials. Conference Proceeding IEEE Engineering in Medicine and Biology Society; 5:4888-91.

Kalfas IH. 2001. Principles of Bone Healing. Neurosurg Foc 10:7-10.

Karabatsos B, Myerthall ST, Fornasier V, Maistrelli G. 2001. Osseointegration of Hydroxyapatite Porous-Coated Femoral Implants in a Canine Model. Clinical Orthopaedics and Related Research 392: 442-9.

Karim S, dan Kabo P. 1996. EKG dan Penanggulangan Beberapa Penyakit Jantung untuk Dokter Umum. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Maiti SK, Kalicharan, Singh GR. 1995. Histopathological Evaluation of Composite Bone Grafts and Ceramic Implants in Goats. Indian Vet 72: 728- 733.

Martini L, Fini M, Giavaresi G, Giardino R. 2001. Sheep Model in Orthopedic Research: A Literature Review. Comparative Medicine 51: 292-299.

26

Murugan R dan Ramakrishna S. 2004. Bioresorbable Composite Bone Paste Using Polysaccharide Based Nano Hydroxiapatite. Biomaterials 25: 3829-3835.

Nafei A, Danielsen CC, Linde F, Hvid I. 2000. Properties of Growing Trabecular Ovine Bone. Part I: Mechanical and Physical Properties. Bone Joint and Surgery British 82: 910-920.

Nandi SK, Kundu B, Datta S, Dipak K De, Basu D. 2009. The Repair of Segmental Bone Defects with Porous Bioglass: An Experimental Study in Goat. Research in Veterinary Science 86: 162–173.

Newman E, Turner AS, Wark JD. 1995. The Potential of Sheep for the Study of Osteopenia: Current Status and Comparison with other Animal Models. Bone 16: 277S-284S.

No HK, Na YP, Shin HL, Samuel PM. 2002. Antibacterial Activity of Chitosan and Chitosan Oligomers with Different Molecular Weight. Int J Food Microbiol 74 (1):65-72.

Nurlaela A. 2009. Penumbuhan Kristal Apatit dari Cangkang Telur Ayam dan Bebek pada Kitosan dengan Metode Presipitasi [Tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, IPB.

Pane MS. 2008. Penggunaan Hidroksiapatit Sebagai Bahan Dental Implan. USU. Parvizi J, Holliday AD, Ereth MH, Lewallen DG. 1999. Sudden Death During

Primary Hip Arthroplasty. Clin Orthop Relat Res Dec; (369):39-48.

Pearce A, Richards RG, Milz S, Schneider E, Pearce SG. 2007. Animal Models for Implant Biomaterial Research in Bone: A Review. European Cells and Material 13: 1-10.

Raharjo PP. 2011. Pertambahan Bobot Badan, Status Fisiologis, Komposisi Tubuh Domba, dan Mitigasi Emisi Gas Metana dengan Formulasi Komersial Complete Rumen Modifier (Cassapon) [tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, IPB.

Ratajska M, Haberko K, Ciechanska D, Niekraszewicz A, Kucharska M. 2008. Hydroxyapatite-Chitosan Biocomposites. PolishChitin Society, Monograph XIII. Institute of Biopolymers and Chemical Fibres, Loadz, Poland.

Recker RR. 1992. Embryology, anatomy, and microstructure of bone, in Coe FL, Favus MJ (eds): Disorders of Bone and Mineral Metabolism. New York: Raven, pp 219–240.

Roller S dan Coville N. 1999. The Antifungal Properties of Chitosan in Laboratory Media and Apple Juice. Int J Food Microbiol 47(1):67-77. Saraswathy G, Pal S, Rose C, Sastry TP. 2001. A Novel Bio-inorganic Bone

Implant Containing Deglued Bone, Chitosan and Gelatin. Bull MaterialSci 24(4): 415–420.

Spiekermann H, Donath K, Hassel T, Jovanovic S, Richter J. 1995. Colour Atlas of Dental Medicine, Implantology. New York: Thieme Medical Publishers, Inc.

Sunil P, Goel SC, Rastogi A. 2008. Incorporation and Biodegradation of Hydroxyapatite-Tricalcium Phosphate Implanted in Large Metaphyseal Defects-An Animal Study. Indian J of Experiment Biol 46: 836-841.

Turck C, Brandes G, Krueger I, Behrens P, Mojallal H, Lenarz T, Stieve M. 2007. Histological Evaluation of Novel Ossicular Chain Replacement Prostheses: an Animal Study in Rabbits. Acta Otolaryngol 127(8):801-808.

28

RIWAYAT HIDUP

Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari orang tua Zulkifli Rusli, SE dan Deswita. Penulis dilahirkan di Padang tanggal 24 Agustus 1983. Setelah menamatkan pendidikan di SMU Negeri 2 Sungai Penuh, penulis lulus seleksi SPMB IPB dan memulai perkuliahan di Fakultas Kedokteran Hewan IPB dari tahun 2001. Pada tahun 2006 penulis mendapatkan kesempatan sebagai mahasiswa pertukaran ke Universitas Miyazaki, Jepang. Sepulangnya dari Jepang, Penulis kemudian melanjutkan studinya ke Program Profesi Dokter Hewan pada tahun 2007 dan meraih gelar Dokter Hewan pada tahun 2009.

Melalui seleksi Honorer di Bagian Bedah dan Radiologi Departemen Klinik, Reproduksi dan Patologi, penulis diterima sebagai staf di bagian tersebut terhitung bulan September 2007. Melalui seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2009, penulis berhasil menyisihkan saingan secara nasional dan di terima sebagai dosen PNS di IPB.

Sebagai dosen di IPB, penulis menerima mandat untuk mengembangkan ilmu bedah veteriner dan radiologi veteriner. Sebagai dosen ilmu klinik, penulis memelihara keseimbangan antara teori dan praktek dengan menjadi praktisi di beberapa daerah seperti Bogor, Cibubur, Pluit-Jakarta, Sunter-Jakarta, kemang-Jakarta, dan Bumi Serpong Damai (BSD). Penulis juga dipercaya sebagai anggota komite etik penggunaan hewan penelitian IPB sejak tahun 2012.

Sebagai seorang suami, beristrikan Dwi Endrawati pada tahun 2007 dan dikaruniai satu orang putra Faith Raditya Atha yang selalu menyemangati dan mendampingi penulis dalam menyelesaikan studi. Semoga dengan semua dukungan ini penulis diberi kekuatan untuk meraih prestasi dan menyelesaikan karya-karya lainnya.