ANALISIS DOSIS SERAP ORGAN KRITIS LENSA MATA PADA

TERAPI KARSINOMA NASOFARING DENGAN PESAWAT

LINEAR ACELERATOR (LINAC) DAN BLOK PLUMBUM

SKRIPSI

LIBERTI TARIGAN 080821004

DEPARTEMEN FISIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS DOSIS SERAP ORGAN KRITIS LENSA MATA PADA TERAPI KARSINOMA NASOFARING DENGAN PESAWAT LINAC DAN BLOK PLUMBUM

Kategori : SKRIPSI

Nama : LIBERTI TARIGAN

Nomor Induk Mahasiswa : 080821004

Program Studi : SARJANA (S1) FISIKA

Departemen : FISIKA

Fakultas : MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Diluluskan di Medan, 12 Januari 2011 Komisi Pembimbing :

Pembimbing I Pembimbing II :

Prof. DR. H. Syafrudin Ilyas, M. BIOMED Martua Damanik, S.Si

NIP 19660209 199203 1003 NIP 19740317 199803 1003

Diketahui/ Disetujui oleh

Departemen Fisika FMIPA USU, Ketua,

PERNYATAAN

ANALISIS DOSIS SERAP ORGAN KRITIS LENSA MATA PADA

TERAPI KARSINOMA NASOFARING DENGAN PESAWAT

LINEAR ACELERATOR (LINAC) DAN BLOK PLUMBUM

SKRIPSI

Saya mengakui bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang masing-masing disebutkan sumbernya.

Medan, 12 Januari 2011

PENGHARGAAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan limpah karunia-Nya skripsi ini berhasil diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrudin Ilyas, M. Biomed dan Martua Damanik, S.Si selaku pembimbing I dan II pada penyelesaian skripsi ini yang telah memberikan panduan dan penuh kepercayaan kepada saya untuk menyempurnakan kajian ini. Panduan ringkas, padat dan profesional telah diberikan kepada saya agar penulis dapat menyelesaikan tugas ini.

2. Bapak DR. Marhaposan Situmorang dan Ibu Dra Justinon, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Fisika FMIPA Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.

3. Bapak Prof. DR. Eddy Marlianto, M.Sc dan DR. Sutarman, M.Sc selaku Dekan dan Pembantu Dekan I FMIPA USU Medan.

4. Semua Dosen pada Departemen Fisika FMIPA, USU, Pegawai di FMIPA USU, dan rekan-rekan kuliah.

5. Akhirnya tidak terlupakan kepada istri saya tercinta Juliana Lasniar Tarsida Sidauruk, AMR yang telah begitu setia membantu dan mendorong penyelesaian tugas ini.

6. Teristimewa untuk kedua buah hati kami Billy Jasri Tarsida Tarigan dan Rani Clarisa Tarsida Tarigan yang telah banyak mengorbankan waktu dan kebahagiaan mereka karena papanya menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh keluarga kedua orangtua dan mertua saya yang selama ini memberikan bantuan dan dorongan yang diperlukan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan membalasnya.

ABSTRAK

Karsinoma nasofaring merupakan keganasan yang berasal dari tubuh secara anatomi berbatas tegas, yaitu pada daerah nasofaring. Organ kritis / organ sehat yang terdekat dan masuk di dalam lapangan penyinaran adalah mata, dimana lensa mata mempunyai dosis toleransi 500 cGy pada TD 5/5 (peluang komplikasi yang tidak lebih dari 5 % dalam waktu 5 tahun). Salah satu penanganan karsinoma nasofaring adalah dengan Pesawat Linear Acelerator (LINAC) dengan alat bantu blok Plumbum (Pb). Metode yang digunakan adalah dengan metode 3 lapangan penyinaran ( 2 latero lateral dan 1

antero posterior). Adapun penelitian ini menggunakan Termoluminisen dosimeter

ABSORBED DOSE CRITICAL ORGAN OF EYE’S LENS AT THERAPEUTIC NASOPHARYNG CANCER WITH LINEAR ACELERATOR (LINAC) AND

PLUMBUM BLOCK

ABSTRACT

ANALISIS DOSIS SERAP ORGAN KRITIS LENSA MATA PADA

TERAPI KARSINOMA NASOFARING DENGAN PESAWAT

LINEAR ACELERATOR (LINAC) DAN BLOK PLUMBUM

SKRIPSI

LIBERTI TARIGAN 080821004

DEPARTEMEN FISIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS DOSIS SERAP ORGAN KRITIS LENSA MATA PADA TERAPI KARSINOMA NASOFARING DENGAN PESAWAT LINAC DAN BLOK PLUMBUM

Kategori : SKRIPSI

Nama : LIBERTI TARIGAN

Nomor Induk Mahasiswa : 080821004

Program Studi : SARJANA (S1) FISIKA

Departemen : FISIKA

Fakultas : MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Diluluskan di Medan, 12 Januari 2011

Komisi Pembimbing :

Pembimbing I Pembimbing II :

Prof. DR. H. Syafrudin Ilyas, M. BIOMED Martua Damanik, S.Si

NIP 19660209 199203 1003 NIP 19740317 199803 1003

Diketahui/ Disetujui oleh

Departemen Fisika FMIPA USU, Ketua,

PERNYATAAN

ANALISIS DOSIS SERAP ORGAN KRITIS LENSA MATA PADA

TERAPI KARSINOMA NASOFARING DENGAN PESAWAT

LINEAR ACELERATOR (LINAC) DAN BLOK PLUMBUM

SKRIPSI

Saya mengakui bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang masing-masing disebutkan sumbernya.

Medan, 12 Januari 2011

PENGHARGAAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan limpah karunia-Nya skripsi ini berhasil diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrudin Ilyas, M. Biomed dan Martua Damanik, S.Si selaku pembimbing I dan II pada penyelesaian skripsi ini yang telah memberikan panduan dan penuh kepercayaan kepada saya untuk menyempurnakan kajian ini. Panduan ringkas, padat dan profesional telah diberikan kepada saya agar penulis dapat menyelesaikan tugas ini.

2. Bapak DR. Marhaposan Situmorang dan Ibu Dra Justinon, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Fisika FMIPA Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.

3. Bapak Prof. DR. Eddy Marlianto, M.Sc dan DR. Sutarman, M.Sc selaku Dekan dan Pembantu Dekan I FMIPA USU Medan.

4. Semua Dosen pada Departemen Fisika FMIPA, USU, Pegawai di FMIPA USU, dan rekan-rekan kuliah.

5. Akhirnya tidak terlupakan kepada istri saya tercinta Juliana Lasniar Tarsida Sidauruk, AMR yang telah begitu setia membantu dan mendorong penyelesaian tugas ini.

6. Teristimewa untuk kedua buah hati kami Billy Jasri Tarsida Tarigan dan Rani Clarisa Tarsida Tarigan yang telah banyak mengorbankan waktu dan kebahagiaan mereka karena papanya menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh keluarga kedua orangtua dan mertua saya yang selama ini memberikan bantuan dan dorongan yang diperlukan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan membalasnya.

3.5 Analisis Hasil 32

Bab 4 Hasil dan Pembahasan 4.1 Hasil Kalibrasi Termoluminisen Dosimeter (TLD) 33

4.2 Faktor Koreksi TLD pada lensa mata kanan 33

4.3 Faktor Koreksi TLD pada lensa mata kiri 35

4.4 Hasil Penelitian Dosis Serap Lensa Mata per Fraksinasi 36

4.4.1 Dosis Serap pada lensa mata kanan per Fraksinasi 36

4.4.2 Dosis serap pada lensa mata kiri per Fraksinasi 38

4.5 Pembahasan 39

4.5.1 Analisis Hasil Uji kesetaraan masing-masing posisi TLD 39

4.5.2 Analisis Hasil Dosis Serap Lensa Mata 43

Bab 5 Kesimpulan dan Saran 46

5.1 Kesimpulan 46

5.2 Saran 46

DAFTAR PUSTAKA xiii

3.5 Analisis Hasil 32

Bab 4 Hasil dan Pembahasan 4.1 Hasil Kalibrasi Termoluminisen Dosimeter (TLD) 33

4.2 Faktor Koreksi TLD pada lensa mata kanan 33

4.3 Faktor Koreksi TLD pada lensa mata kiri 35

4.4 Hasil Penelitian Dosis Serap Lensa Mata per Fraksinasi 36

4.4.1 Dosis Serap pada lensa mata kanan per Fraksinasi 36

4.4.2 Dosis serap pada lensa mata kiri per Fraksinasi 38

4.5 Pembahasan 39

4.5.1 Analisis Hasil Uji kesetaraan masing-masing posisi TLD 39

4.5.2 Analisis Hasil Dosis Serap Lensa Mata 43

Bab 5 Kesimpulan dan Saran 46

5.1 Kesimpulan 46

5.2 Saran 46

DAFTAR PUSTAKA xiii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Toleransi berbagai organ terhadap radiasi 7

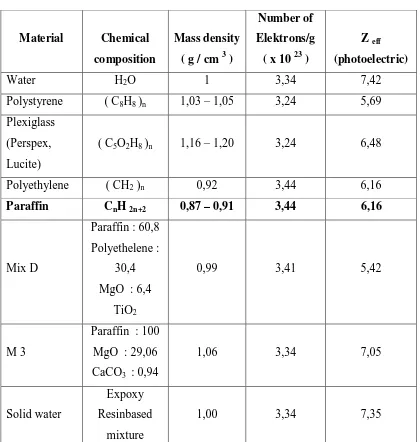

Tabel 2.2 Variasi material fantom 10

Tabel 2.3 Faktor bobot radiasi untuk berbagai jenis radiasi 20

Tabel 4.1 Faktor koreksi TLD pada lensa mata kanan 34

Tabel 4.2 Faktor koreksi TLD pada lensa mata kiri 35

Tabel 4.3 Dosis serap per fraksi penyinaran pada lensa mata kanan 37

Tabel 4.4 Dosis serap per fraksi penyinaran pada lensa mata kiri 38

Tabel 4.5 Hasil baca TLD terhadap masing-masing posisi 40

Tabel 4.6 Uji Analisis Variansi (ANOVA) 42

Tabel 4.7 Dosis serap lensa mata per fraksi 43

Tabel lampiran 1 Klasifikasi stadium Karsinoma Nasofaring, UICC (1997 ) xv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Penyinaran karsinoma nasofaring irisan sagital 5

Gambar 2.2 Penampang horizontal mata 6

Gambar 2.3 Kurva dosis – Persentasi Efek Biologi 8

Gambar 2.4 Fantom kepala dengan TLD pada kedua mata 9

Gambar 2.5 A. Berkas Sinar-X pada LINAC 12

B. Berkas elektron pada LINAC 12

Gambar 2.6 Pesawat Linear Acelerator (LINAC) 12

Gambar 2.7 Tingkat energi Gelombang Elektromagnetik 15

Gambar 2.8 Proses Pembentukan Sinar-X Bremstrahlung 16

Gambar 2.9 Proses Pembentukan Sinar-X Karakteristik 16

Gambar 2.10 Efek Fotolistrik 17

Gambar 2.11 Efek Compton 18

Gambar 2.12 Proses Produksi Pasangan 19

Gambar 2.13 Prinsip Dasar Termoluminisen Dosimeter (TLD) 22

Gambar 2.14 Blok Pb dan aplicator pesawat LINAC 23

Gambar 2.15 Detektor Termoluminisen Dosimeter (TLD) 24

Gambar 2.16 TLD reader 25

Gambar 2.17 Grafik hubungan antara kepekaan TLD dan suhu 25

Gambar 3.1 Gantry pada posisi 90 0 30

Gambar 3.2 Gantry pada posisi 0 0 31

Gambar 3.3 Gantry pada posisi 270 0 31

DAFTAR ISTILAH

Anterior : Bagian depan

Antero Posterior : Bagian depan ke belakang

Aplicator : Alat untuk menggantungkan Pb

Basis Cranii : Tulang dasar tengkorak kepala

Bilateral : Pada kedua sisi

Cerrobend : Bahan untuk membuat blok penyinaran

Collimator Assembly : Alat Pembatas berkas sinar - X

Conjunctiva : Membran penutup sklera dan kelopak

Debris : Lemah

Dilatasi Kapiler : Pengetatan pada pembuluh darah

Display : Layar

Distance Indicator : Penunjuk jarak secara optis

Efek Stokastik : Efek sesuai fungsi dan dosis tanpa ambang

Fibrus : Berserabut

Fossa Nasa : Lekuk tulang hidung

Fossa Rosenmuller : Epitel nasofaring

Gantry Stand : Tempat wadah sumber

Germinatif : Berkembang dari suatu sel menjadi dewasa

Hole : Lubang

Indicator : Penunjuk

Inferior : Bagian bawah

Interlocks : Mempersambungkan satu sama lain

Iso Center : Pusat penyinaran

Kartiologo Tiroidea : Benjolan tiroid

Kurva Isodose : Kurva penerimaan dosis

Lateral : Bagian samping

Latero Lateral : Bagian samping ke bagian samping tubuh

Lentis : Daerah yang berwarna coklat pada kulit

Linear Acelerator (LINAC) : Mempercepat elektron menjadi energi kinetik Linier Energi Transfer : Pengaruh interaksi radiasi di dalam tubuh Lymphoma Maligna : Kanker getah bening

Medial : Bagian tengah

Non Stokastik : Efek keparahan menurut dosis jika terlampaui

Oropharing : Mulut dan tenggorokan

Palatum Mole : Langit-langit mulut

Para Pharingeal : Dinding belakang kerongkongan Percentage Depth Dose (PDD) : Persentasi dosis yang sampai ke tumor

Posterior : Bagian belakang

Radiation Head : Sumber radiasi

Radiation Weighting Factor : Faktor bobot radiasi

Reader : Alat untuk mengkalibrasi TLD

Retina : Selaput peka cahaya pada mata

Sabuk Siliar : Bentuk lebih tebal pada selaput koroid, pelangi

Sinus Maksilaris : Sinus yang terletak pada tulang pipi

Skletorik : Kerangka

Source Head : Wadah Sumber sinar-X

Source Skin Distance (SSD) : Jarak antara sumber radiasi ke permukaan kulit

Superfisial : Dangkal / permukaan kulit

Superior : Bagian atas

Tereksitasi : Perpindahan energi

Treatment Room Controls : kontrol tangan digantungkan pada pesawat

Tubae : Muara tabung pendengar

Tuba Eustachius : Muara tabung pendengar dari gendangan Tumor Dose (TD) : Dosis yang diberikan untuk mengobati kanker

Vaskuler : Pembuluh darah

Vertebrae Servikalis : Tulang leher

ABSTRAK

Karsinoma nasofaring merupakan keganasan yang berasal dari tubuh secara anatomi berbatas tegas, yaitu pada daerah nasofaring. Organ kritis / organ sehat yang terdekat dan masuk di dalam lapangan penyinaran adalah mata, dimana lensa mata mempunyai dosis toleransi 500 cGy pada TD 5/5 (peluang komplikasi yang tidak lebih dari 5 % dalam waktu 5 tahun). Salah satu penanganan karsinoma nasofaring adalah dengan Pesawat Linear Acelerator (LINAC) dengan alat bantu blok Plumbum (Pb). Metode yang digunakan adalah dengan metode 3 lapangan penyinaran ( 2 latero lateral dan 1

antero posterior). Adapun penelitian ini menggunakan Termoluminisen dosimeter

ABSORBED DOSE CRITICAL ORGAN OF EYE’S LENS AT THERAPEUTIC NASOPHARYNG CANCER WITH LINEAR ACELERATOR (LINAC) AND

PLUMBUM BLOCK

ABSTRACT

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Karsinoma nasofaring merupakan keganasan yang berasal dari tubuh yang secara anatomi berbatas tegas, yaitu pada daerah nasofaring. Di Indonesia, karsinoma nasofaring menduduki tempat pertama di bidang penyakit Telinga Hidung Tenggorok (THT) dan menunjukkan frekuensi terbanyak diantara tumor ganas di bidang Telinga Hidung Tenggorok (THT). Di Unit Radioterapi RSUP H. Adam Malik Medan karsinoma nasofaring berada pada posisi ketiga setelah kanker mulut rahim dan payudara. Penderita karsinoma nasofaring (KNF) cukup banyak ditemukan di tengah masyarakat dan jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Karsinoma nasofaring (KNF) adalah tumor ganas karsinoma yang berasal dari efitel nasofaring. Biasanya tumor ganas ini tumbuh dari fossa Rosenmuller dan dapat meluas ke hidung, tenggorok serta dasar tengkorak ( Munir, 2009 ).

Salah satu peralatan Radioterapi yang sering dipergunakan untuk penyinaran karsinoma nasofaring adalah Pesawat Linear Acelerator (LINAC). Adapun peralatan bantu yang sering dipergunakan untuk perlindungan / proteksi radiasi organ sehat mata dalam penyinaran karsinoma nasofaring adalah timbal / Pb yang diletakkan / dijepitkan pada aplicator sehingga posisinya tidak bergeser / berubah.

retina (Cember, 1983). Dosis katarogenik terhadap lensa kira-kira 500 cGy dari radiasi sinar – X atau gamma ( Widjaja, 1988). Sinar ionisasi dan sinar – X dapat mengakibatkan katarak dan rusaknya retina. Akibat dari sinar ini pada lensa, terjadi pemecahan diri sel epitel secara tidak normal. Sedang sel baru yang berasal dari sel germinatif lensa tidak menjadi jarang. Sinar – X merusak retina berupa dilatasi

kapiler, perdarahan, mikroaneuris mata dan eksudat. Luka bakar akibat sinar-X dapat

merusak kornea yang mengakibatkan kerusakan permanen dan sukar diobati, ( Ilyas, 2009).

1.2. Perumusan Masalah

Pesawat Linear Acelerator (LINAC) untuk terapi kanker dan aplikasi kedokteran lainnya terus berkembang dan kasus penyakit kanker juga terus meningkat terutama kasus karsinoma nasofaring.

Maka permasalahan dapat dirumuskan menjadi dua hal yaitu :

a. Berapakah dosis radiasi yang diberikan pada pasien kasus karsinoma nasofaring sehingga organ kritis lensa mata aman dari bahaya radiasi.

b. Bagaimana cara memproteksi mata sehingga tidak melebihi ambang batas radiasi.

1.3. Batasan Masalah

Untuk mengatasi meluasnya permasalahan, maka penelitian ini dibatasi hanya pada analisis dosis serap organ kritis lensa mata pada karsinoma nasofaring dengan sumber radiasi Pesawat Linear Acelerator (LINAC) dengan menggunakan blok Pb.

1.4. Tujuan Penelitian

a. Mendapatkan dosis radiasi yang diberikan pada pasien kasus karsinoma nasofaring.

b. Mendapatkan cara memproteksi mata sehingga tidak melebihi ambang batas radiasi, sehingga organ kritis lensa mata aman dari bahaya radiasi.

1.5. Manfaat Penelitian

a. Didapatkannya jumlah dosis radiasi yang diberikan pada pasien kasus karsinoma nasofaring.

b. Didapatkannya suatu metode memproteksi mata sehingga tidak melebihi ambang batas radiasi, sehingga organ kritis lensa mata aman dari bahaya radiasi.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB 1 Berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 Berisi tentang Dasar Teori meliputi : Radioterapi, Karsinoma nasofaring, Organ Kritis lensa mata, Efek radiasi terhadap jaringan biologi, Fantom kepala, Pesawat Linear Acelerator (LINAC), Sinar X, Interaksi sinar X dengan materi, Dosis serap, Alat Ukur Dosis serap, Lapangan penyinaran, Blok Pb dan Detektor TLD.

BAB 3 Berisi tentang Metode Penelitian yang terdiri dari : Alat Penelitian, Bahan penelitian, Tempat penelitian, Pembuatan Lapangan penyinaran, Pembuatan Kurva isodose / Treatment Planning system, Kalibrasi Termoluminisen Dosimeter (TLD), Penyinaran dan Pembacaan Termoluminisen Dosimeter (TLD) dan Analisis hasil.

BAB 4 Berisi tentang Hasil dan Pembahasan Analisis dosis serap organ kiritis lensa mata pada terapi karsinoma nasofaring dengan Pesawat Linear Acelerator (LINAC) dan blok Pb.

BAB 2

DASAR TEORI

2.1 Radioterapi

Radioterapi atau terapi radiasi adalah pengobatan dengan menggunakan sinar pengion yang hingga saat ini merupakan salah satu jenis terapi utama bagi penyakit kanker disamping terapi bedah dan kemoterapi ( Argadikoesoema, 1998 ).

2.1.1 Karsinoma Nasofaring

Karsinoma nasofaring merupakan keganasan yang berasal dari tubuh yang secara anatomi berbatas tegas, yaitu daerah nasofaring. Nasofaring merupakan daerah berbentuk kubus yang terletak di belakang hidung, dengan ukuran 4 – 5 cm. Lokasi ini berhubungan dengan rongga hidung melaui coane dan telinga melalui tuba eustachius. Daerah ini dibatasi oleh basis cranii, klivus dan vertebrae servikalis serta palatum

mole dan merupakan daerah yang kaya akan jaringan limfatik ( Argadikoesoema,

1998 ).

Dalam mempelajari karsinoma nasofaring maka bagian yang terpenting adalah kedua dinding lateral yang terdiri atas pars faringeal tubae auditive / tubae eustachii. Bagian tubae yang menonjol adalah torus tubarius. Orifisium tubae eustachii ini terletak anterior dari torus dan inferior terhadap resesus lateralis. Struktur superfisial di atas membentuk ruang udara yang merupakan gambaran khas potongan nasofaring pada CT Scan ( Satalof et al, 1985 ).

Gambar 2.1 Penyinaran karsinoma nasofaring irisan sagital

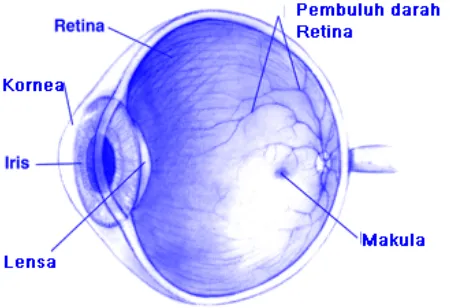

2.1.2 Organ Kritis Lensa Mata

Organ kritis terdekat yang masuk dalam penyinaran karsinoma nasofaring dan harus dilindungi sebagai langkah proteksi radiasi adalah mata.

Umumnya mata dilukiskan sebagai bola, tetapi sebetulnya lonjong dan bukan bulat seperti bola. Bola mata mempunyai garis tengah kira-kira 2,5 cm, bagian depannya bening serta terdiri dari 3 lapisan :

a. Lapisan luar : fibrus yang merupakan lapisan penyangga. b. Lapisan tengah : vaskuler

c. lapisan dalam : lapisan saraf

Gambar 2.2 Penampang horizontal mata ( Prawirohartono dan Sutarmi, 1990 )

Ada enam otot penggerak mata, empat diantaranya lurus, sementara dua yang lain agak serong. Otot-otot terletak sebelah dalam orbita, dan bergerak dari dinding tulang orbita untuk dikaitkan pada pembungkus skletorik mata sebelah belakang kornea. Otot-otot lurus terdiri dari otot rektus mata superior, inferior, medial dan

lateral. Otot-otot ini menggerakkan mata ke atas, ke bawah, ke dalam dan ke sisi luar

bergantian.

Lensa mata adalah bagian dari bola mata yang terletak di bagian depan. Lensa mata adalah sebuah benda bening berbentuk cakram yang tergantung di belakang selaput pelangi dan manik mata. Bidang depannya kurang melengkung dibandingkan dengan bidang belakangnya. Lensa sekeliling tepinya tergantung pada badan siliar dengan perantaraan serabut-serabut halus yang dinamakan sabuk siliar.

Dosis lokal beberapa Gray dapat mengakibatkan konjunctivitas dan heratitis

akut ini merupakan dampak / efek radiasi terhadap mata, ( Wijayanti, 2002 ).

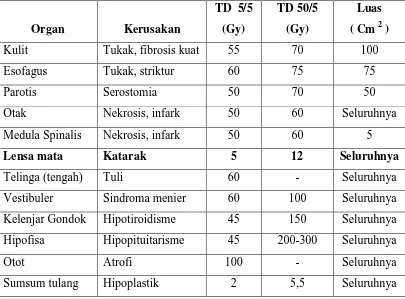

Katarak lentis akibat radiasi lensa mata dimulai dengan kerusakan sel epitel lensa yang di ikuti pula oleh penurunan aktivitas mitosis sel-sel germinatif sehingga terjadi kegagalan pembentukan serat-serat lensa mata. Sel-sel abnormal serta debris akan terkumpul di kutub posterior lensa yang pada pemeriksaan akan tampak sebagai kekeruhan pada bagian lensa tersebut. Periode laten antara pemberian radiasi dan terjadinya kekeruhan berkisar antara beberapa bulan sampai beberapa tahun (Vogel, 1973). Toleransi berbagai organ terhadap radiasi ( hanya organ yang mungkin terikut serta pada radiasi Karsinoma Nasofaring), (Rubin dan Casarett (1973), dapat digolongkan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Toleransi berbagai organ terhadap radiasi

Organ Kerusakan

TD 5/5

(Gy)

TD 50/5

(Gy)

Luas

( Cm 2 )

Kulit Tukak, fibrosis kuat 55 70 100

Esofagus Tukak, striktur 60 75 75

Parotis Serostomia 50 70 50

Otak Nekrosis, infark 50 60 Seluruhnya

Medula Spinalis Nekrosis, infark 50 60 5

Lensa mata Katarak 5 12 Seluruhnya

Telinga (tengah) Tuli 60 - Seluruhnya

Vestibuler Sindroma menier 60 100 Seluruhnya

Kelenjar Gondok Hipotiroidisme 45 150 Seluruhnya

Hipofisa Hipopituitarisme 45 200-300 Seluruhnya

Otot Atrofi 100 - Seluruhnya

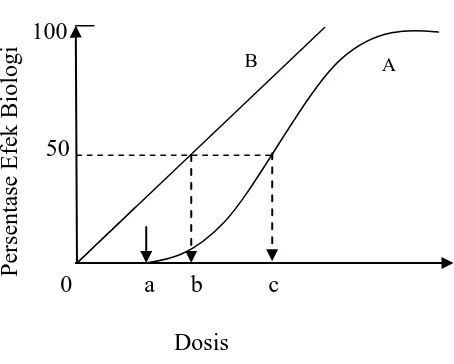

2.2 Efek Radiasi terhadap Jaringan Biologi

Efek-efek radiasi dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori yakni efek

stokastik dan non stokastik ( Cember, 1983 ). Dapat dilihat pada gambar 2.3.

Efek stokastik timbul dalam waktu relatif lama dan tidak selalu timbul atau terjadi pada orang yang mendapat paparan radiasi.

Ciri-ciri efek stokastik antara lain : Tidak mengenal ambang batas, timbul setelah masa tenang yang lama, dosis radiasi tidak mempengaruhi keparahan dan tidak ada penyembuhan spontan.

Gambar 2.3 Kurva dosis – Persentasi Efek Biologi ( Cember, 1983 ).

Keterangan :

Kurva A merupakan suatu bentuk khas suatu efek biologis yang memperlihatkan dosis ambang titik a. Rentangan kurva dari titik ambang a hingga respon 100 % dianggap disebabkan oleh ” variabilitas biologis” di sekitar dosis rata-rata, titik c, yang disebut dosis 50 %. Kurva B menyajikan ambang nol, atau respon linier ; titik b menyajikan dosis 50 % bagi efek biologis ambang nol ( Cember, 1983 ).

Efek non stokastik adalah efek yang secara pasti dapat terjadi pada seseorang yang menerima penyinaran dan pasti penyebabnya adalah radiasi pengion. Efek non stokastik akan terjadi jika dosis ambang dilampaui. Ciri-ciri efek non stokastik antara lain : mempunyai dosis ambang, timbul beberapa saat setelah radiasi dan dosis radiasi mempengaruhi keparahan efek ( Cember, 1983 ).

Oleh karena efek radiasi terhadap materi dalam hal ini tubuh manusia kalau tidak diperhitungkan akan banyak merugikan, maka prinsip dasar radioterapi yang berkaitan dengan proteksi radiasi harus diupayakan semaksimal mungkin yaitu membunuh jaringan kanker dan menjaga jaringan sehat dari radiasi.

2.3 Fantom Kepala

Di bidang radioterapi, lilin / paraffin sudah sering dipakai sebagai alat bantu dalam penyinaran terutama sebagai bahan untuk menghomogenkan foton sinar – X atau sinar gamma yang akan mengenai objek yang tidak rata sehingga dosis radiasi yang diberikan juga dapat homogen. Oleh karena itu fantom lilin dipakai dalam penelitian ini sebagai pengganti objek yang akan disinar dan akan dapat dilakukan simulasi untuk mengukur dosis serap pada organ kritis lensa mata sehingga akan diketahui apakah dosis serap yang diterima organ kritis tersebut masih dalam batas toleransi ataukah sudah melebihi.

Karakteristik fantom lilin terinci pada tabel 2.2

Tabel 2.2 Variasi material fantom

Material Chemical

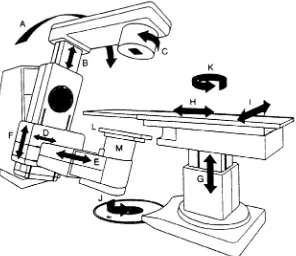

2.4 Pesawat Linear Acelerator (LINAC)

Pesawat LINAC terdiri dari beberapa bagian utama sebagai berikut :

1. Gantry stand

Merupakan tempat wadah sumber ( radiation head source head ) dan yang menjamin perputaran iso center dari wadah sumber atau peralatan pembatas berkas.

2. Source head

Merupakan wadah sumber Sinar – X, diberi perisai timbal. Source head di lengkapi dengan sistem beam on / off dan lokalisasi lapangan penyinaran.

3. Collimator assembly

Alat pengatur / pembatas ukuran lapangan penyinaran sesuai kebutuhan, tergantung ukuran atau dimensi tumor, collimator dilengkapi dengan diafragma dua arah ( x dan y).

4. Distance indicator

Adalah suatu penunjuk jarak secara optis yang ditempatkan pada sudut 45 0 terhadap sumbu kontrol gantry menunjukkan jarak antara 65 – 130 cm.

5. Controls : treatment room controls console

Treatment room controls adalah kontrol tangan yang ada di pesawat. Control

console merupakan sistim control yang dilengkapi berbagai tombol dan ditempatkan di ruang operator. Ini digunakan untuk memulai dan menghentikan penyinaran dan mengontrol interlocks, display dan indicator.

Linac (sinar X, elektron):

Menggunakan frekuensi tinggi gelombang elektromagnet untuk mempercepat elektron. Elektron energi tinggi yang dihasilkan dapat digunakan untuk terapi tumor dekat permukaan, atau dikenakan target untuk menghasilkan sinar X energi tinggi yang digunakan untuk terapi tumor pada kedalaman tinggi.

Elektron yang dihasilkan oleh pemercepat merupakan berkas pensil (2 - 3 cm

diameter). Untuk tujuan terapi lapangan radiasi elektron diperluas dengan cara

melewatkan berkas elektron pada lapisan penghambur. Untuk memproduksi sinar X energi tinggi, berkas elektron ditumbukkan target. Sinar X yang dihasilkan dilewatkan pada “flattening filter” dengan tujuan agar profil sinar X

Gambar 2.5 A. Berkas sinar X

Gambar 2.5 B. Berkas elektron

Simulator, untuk perencanaan radioterapi

Keterangan Gambar : A Gantry rotation B SAD

C Collimator rotation D Image intensifier (lateral) E Image intensifier (longitudinal) F Image intensifier (radial) G Patient table (vertical) H Patient table (longitudinal) I Patient table (lateral)

J Patient table rotation about isocenter K Patient table about pedestal

L Film casette M Image intensifier

CT scanner dan CT simulator

CT simulator, gantri dapat berotasi, pada mulanya gambar yang dihasilkan tidak setajam CT diagnostik. CT simulator mutakhir menghasilkan citra hampir seperti hasil untuk diagnostik. Geometri CT simulator lebih leluasa dapat disesuaikan dengan perencanaan terapi, namun kecepatan scan lebih lambat, belum memadai untuk perencanaan 3 dimensi.

CT simulator diintegrasikan dengan CT scanner khusus untuk perencanaan terapi (3 dimensi, volumetrik), rekonstruksi radiografi secara digital dapat dilakukan.

Adapun alat bantu dalam penanganan karsinoma nasofaring adalah :

a. Wedge

Penggunaan wedge dalam penyinaran arah laterolateral karsinoma nasofaring dimaksudkan untuk mendapatkan homogenitas dalam kurva isodose dan normal pada central axis. Kriteria pemilihan wedge adalah sebagai berikut :

a. Menghasilkan homogenitas kurva isodose yang berimbang.

b. Target volume harus mendapat dosis maksimum 100 % sedangkan jaringan di sekitar target volume harus mendapat dosis < 100 % (Khan,1994).

Sesuai dengan prinsip proteksi radiasi yang ketiga yaitu : Faktor perisai. Apabila Sinar – X melalui suatu bahan, maka akan mengalami pelemahan secara eksponensial. Laju dosis yang disebabkan oleh sinar – X sesudah melalui penahan radiasi mengikuti formulasi sebagai berikut (Cember, 1983 ) :

Dx = D0 . e - µx ...( 1)

Dengan :

D0 = laju dosis serap radiasi tanpa penahan radiasi ( Gy).

Dx = laju dosis serap radiasi sesudah melalui penahan radiasi pada ketebalan x ( Gy).

e = nilai eksponensial

µ = koefisien serapan linier ( cm -1 ). x = ketebalan bahan penahan perisai (cm).

Perisai radiasi untuk organ sehat disekitar organ target dalam radioterapi dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Blok khusus / mantel block

Adalah blok yang dibuat untuk kasus kanker dan untuk satu pasien saja ( misal : mantel blok Lymphoma maligna yang terbuat dari cerrobend)

b. Blok Umum

Adalah blok yang digunakan untuk berbagai jenis kanker (misal : blok empat persegi panjang terbuat dari Pb / blok Pb untuk karsinoma nasofaring, kanker mulut rahim dan kanker payudara).

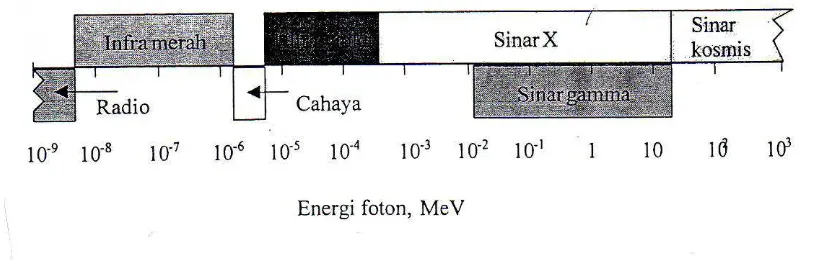

2.5 SINAR- X

gelombang elektro-magnetik, di mulai dari gelombang radio, cahaya tampak, sinar-X, hingga sinar kosmik. Pengelompokan tersebut dibedakan atas tingkat energi atau panjang gelombangnya.

Gambar 2.7 Tingkat energi gelombang elektromagnetik Pusat Pendidikan dan Pelatihan BATAN (2006)

Satuan panjang gelombang sinar-X adalah Å dan nm. 1 Å = 10-10m, 1 nm = 10 Å = 10-9m

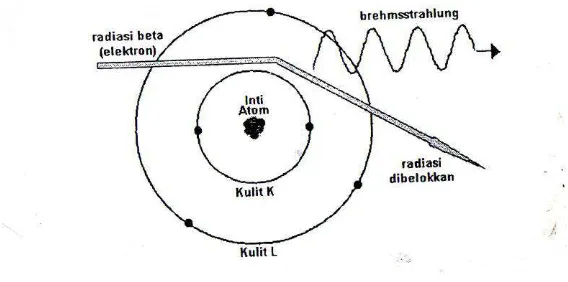

Gambar 2.8 Proses pembentukan sinar X Bremsstrahlung. Pusat Pendidikan dan Pelatihan BATAN (2006)

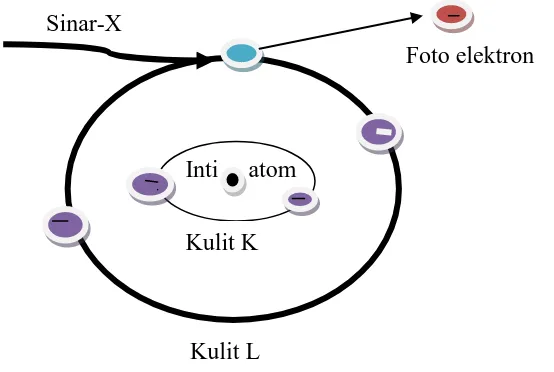

Sebagian kecil elektron-elektron yang dipercepat itu akan menubruk elektron pada kulit atom, akibatnya elektron pada kulit atom itu akan terpental sehingga tempat tersebut kosong. Kekosongan ini segera diisi oleh elektron dari kulit bagian atasnya disertai dengan pemancaran photon. Photon yang dihasilkan dengan dengan cara ini disebut sinar-X karakteristik. Bila elektron yang terpental dari kulit K maka sinar- X yang

terjadi dari pengisian kulit L disebut Kα, dari kulit M disebut Kβ dan

seterusnya. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sinar-X yang terjadi dari suatu generator X akan berupa X kontinu dan sinar-X karakteristik.

2.5.1 INTERAKSI SINAR-X DENGAN MATERI

Kehilangan energi dari sinar-X dan sinar γ pada saat melewati suatu materi (zat) terjadi karena tiga proses utama yaitu :

a. Efek Fotolistrik b. Efek Compton

c. Efek Produksi pasangan

Efek fotolistrik dan efek Compton timbul karena interaksi antara Sinar-X atau

sinar γ dengan elektron-elektron dalam atom dari materi (zat) itu, sedang efek produksi pasangan timbul karena interaksi dengan medan listrik inti atom.

Apabila I0 adalah intensitas sinar-X atau sinar γ yang datang pada suatu permukaan

materi (zat) dan Ix adalah intensitas sinar-X atau sinar γ yang berhasil menembus

lapisan setebal x materi tersebut maka akan terjadi pengurangan intensitas.

Hubungan antara I0 dengan Ix adalah sebagai berikut : Ix = I0 e -µx, dengan µ disebut

koefisien absorpsi linier. Oleh karena µ tidak memiliki satuan, maka jika x dinyatakan dalam cm haruslah µ dinyatakan dalam 1/cm (cm-1).

Pada Efek fotolistrik (gambar 2.10) energi foton diserap oleh atom, yaitu oleh elektron, sehingga elektron tersebut dilepaskan dari ikatannya dengan atom. Elektron yang dilepaskan oleh efek fotolistrik disebut fotoelekron. Proses efek fotolistrik terutama terjadi pada foton yang berenergi rendah yaitu antara energi 0,01Mev hingga 0,5 Mev.

Gambar 2.10 Efek Fotolistrik Inti atom

Kulit K

Kulit L

Pada Efek Compton ( gambar 2.11) foton dengan energi hv berinteraksi dengan elektron keluar dari atom, selanjutnya foton dengan energi hv1 dihamburkan

dengan elektron tersebut dilepaskan dari ikatannya dengan atom dan bergerak dengan energi kinetik tertentu. Berdasarkan energi foton yang dihamburkan E terhadap energi foton mula-mula Ey1 adalah :

Proses produksi pasangan (gambar 2.12) hanya terjadi bila energi datang > 1,02 Mev. Apabila foton semacam ini mengenai inti atom berat, foton tersebut lenyap dan sebagai gantinya timbul sepasang elektron-elektron. Positron adalah partikel yang massanya sama dengan elektron dan bermuatan listrik positif yang besarnya juga sama dengan muatan elektron. Proses ini memenuhi hukum kekekalan energi : hv1 = ( 2 m0c2) + (K+) + (K-) :

(K +) = Energi kinetik positron (K -) = Energi kinetik elektron

Gambar 2.12 Proses Produksi Pasangan

2.6. Dosis Serap

Dosis serap didefenisikan sebagai energi rerata yang diserap bahan persatuan massa tersebut. Kerusakan radiasi tergantung pada penyerapan energi dari radiasi dan kira-kira sebanding dengan konsentrasi energi yang diserap jaringan. Satuan dasar dosis radiasi dinyatakan berkenan dengan energi yang diserap persatuan massa dalam jaringan. Satuan ini disebut Gray (Gy) dan didefenisikan sebagai : dosis radiasi yang diserap dalam satu joule per kilogram, 1 Gy = 1 J/kg ( Cember, 1983 ).

Dosis serap yang sama tetapi berasal dari jenis radiasi yang berbeda ternyata memberikan akibat efek yang berbeda pada sistem makhluk hidup. Pengaruh interaksi yang terjadi sepanjang lintasan radiasi di dalam jaringan tubuh yang terkena radiasi terutama berasal dari besaran proses yang disebut sebagai alih energi linier (linier energi transfer, LET ).

Yang paling berperan dalam hal ini adalah peristiwa ionisasi yang terjadi sepanjang lintasan radiasi di dalam materi yang dilaluinya dengan demikian jenis

Inti atom

Kulit K

Kullit L

Elektron

Positron

hv 0,51 Mev

radiasi yang memiliki daya ionisasi besar ( atau jenis / atau LET nya) akan menyebabkan akibat kerusakan biologik yang besar pula. Besaran yang merupakan kuantisasi dari sifat tersebut dinamakan faktor kualitas Q, dengan demikian dosis ekivalen H dapat dituliskan sebagai :

H = D. Q . N

Dengan N merupakan suatu faktor modifikasi. Satuan Internasional (SI) untuk dosis ekivalen adalah ’ Sievert’ , dengan 1 Sievert = 100 rem.

Berdasarkan publikasi ICRP no. 60 tahun 1990, maka kualitas Q diubah namanya menjadi faktor bobot radiasi atau ’ radiation weighting factor ’. Dengan simbol ωR yang besarnya dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Faktor bobot radiasi untuk berbagai jenis radiasi

No. Jenis radiasi ωR ( 1990)

1. Foton, untuk semua energi ( Sinar X, Gamma ) 1

2. Elektron dan Muon, semua energi 1

3. Neutron dengan energi

a. < 10 keV

b. 10 keV hingga 100 keV c. > 100 keV hingga 2 MeV d. > 2 MeV hingga 20 MeV e. > 20 MeV

5 10 20 10 5

4. Proton selain proton recoil dengan energi > 2 MeV 5

2.7 Alat Ukur Dosis Serap

Alat ukur dosis serap yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Termoluminisen Dosimeter (TLD). Prinsip dari Termoluminisen Dosimeter (TLD) adalah : Radiasi pengion yang mengenai kristal termoluminisen ini akan menyebabkan elektron-elektron yang berbeda di pita valensi berpindah ke pita konduksi. Elektron-elektron yang tereksitasi tersebut, juga hole-hole, tidak dapat langsung kembali berkombinasi karena terjebak oleh pita energi pendampingnya. Apabila kristal tersebut dipanaskan maka elektron-elektron yang terperangkap akan mendapat cukup energi untuk kembali ke pita konduksi yang kemudian berkombinasi kembali ke pita valensi sambil memancarkan cahaya.

Jumlah elektron yang tereksitasi dan kemudian tertangkap sebanding dengan dosis radiasi yang mengenai kristal. Percikan cahaya dihasilkan oleh elektron-elektron yang terperangkap dan kembali ke keadaan dasarnya sehingga dosis radiasi yang ditentukan dengan menghitung jumlah percikan cahaya yang dihasilkan.

Gambar 2.13.A : Radiasi mengakibatkan elektron meloncat dari pita valensi ke pita konduksi, selanjutnya jatuh ke dalam perangkap elektron (trap).

Gambar 2.13 Prinsip Dasar Termoluminisen Dosimeter (TLD)

2.8 Lapangan Penyinaran

Lapangan penyinaran adalah batasan luasan kanker yang akan dilakukan penyinaran, dimana jika ada organ kritis / jaringan sehat disekitar harus diberi proteksi radiasi maka organ tersebut harus digambar dengan penahan radiasi / blok (ICRU Report 50,1993). Berdasarkan Standar Prosedur Penanganan karsinoma Nasofaring RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (2001), lapangan penyinaran yang digunakan untuk radioterapi karsinoma nasofaring dengan arah sinar latero lateral adalah berbentuk empat persegi panjang dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Batas atas : seluruh dasar tengkorak termasuk sella tursika. 2. Batas bawah : setinggi tepi atas kartiologo tiroidea

3. Batas depan : di depan koane, kurang lebih memotong palatum pada pertengahan.

4. Belakang : termasuk seluruh jaringan lunak leher.

Pita Konduksi Pita Konduksi

Perangkap elektron

Pita larangan

Pita Valensi Pita Valensi

Lubang Lubang

Perangkap elektron

Cahaya

Radiasi

Untuk lapangan penyinaran dengan arah sinar antero posterior mempunyai batas-batas lapangan penyinaran sebagai berikut :

1. Batas atas : seluruh dasar tengkorak termasuk sella tursika. 2. Batas bawah : setinggi tepi atas kartiologo tiroidea

3. Batas belakang lapangan lateral disesuaikan dengan batas belakang

sinus maksilaris.

4. Kedua mata masih terbebas dari tumor.

2.9 BLOK Pb

Blok yang digunakan untuk proteksi radiasi organ kristis dalam penanganan karsinoma nasofaring adalah terbuat dari Pb. Blok Pb ini mempunyai ukuran : P x L x T = 3 cm x 3,5 cm x 7 cm. Dalam pemasangan blok Pb untuk proteksi radiasi tersebut adalah dijepitkan pada aplicator kolimator untuk fiksasi agar tidak jatuh. Blok Pb dan aplicator pesawat LINAC dapat dilihat pada gambar 2.14.

Gambar 2.14 Blok Pb dan aplicator pesawat LINAC

3.0 Detektor TLD

Gambar 2.15 Detektor Termoluminisen Dosimeter (TLD)

Adapun langkah-langkah penggunaan TLD ini adalah sebagai berikut :

a. Annealing

Bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa energi yang masih tersimpan dalam TLD.

b. Kalibrasi

Adalah sebagai dasar mencari faktor koreksi dalam penelitian ( cGy / nC). Penggunaan TLD ini adalah dengan menempatkan TLD pada titik obyek penelitian lalu dilakukan penyinaran dengan dosis sesuai perencanaan. Hasil bacanya nano coulomb (nC) dikalikan dengan faktor koreksi (cGy / nC) untuk mendapatkan nilai dosis serap terhadap radiasi pada obyek yang diteliti.

cukup ekuivalaen dengan nomor atom efektif jaringan tubuh manusia yang nilainya 7,4. Secara alamiah dalam keadaan standar LiF mengandung 92,5 %

7

Li dan 7,5 % 6 Li.

TLD reader dapat dilihat pada gambar 2.16.

Gambar 2.16 TLD reader

c. Dosis Radiasi Karsinoma nasofaring

Metode pemberian dosis radiasi dengan teknik SSD adalah menggunakan rumus sebagai berikut :

TD ( Tumor Dose ) = tumor dosis (cGy) / fraksinasi penyinaran = 200 cGy, 100 cGy dll

PDD = Percentage depth dose (%)

( dari tabel PDD : ekivalen luas lapangan vs kedalaman target).

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Alat Penelitian

1. Pesawat LINAC : merk Elekta

2. Pesawat Simulator : merk General Electric (GE).

3. TPS : merk Precise Plan

4 Reader : merk Harshaw

5. TLD : merk Harshaw model rods

3.2 Bahan atau Materi Penelitian

Bahan atau materi penelitian adalah pantom kepala dan Plumbum (Pb).

3.3 Tempat Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di RSUP H. Adam Malik, Jl. Bunga Lau No. 17 Medan Unit Radioterapy.

3.4 Tata Laksana Penelitian

3.4.1 Pembuatan Lapangan Penyinaran

Pembuatan lapangan penyinaran adalah langkah awal dari segala bentuk penyinaran / radioterapi terhadap kanker. Pembuatan lapangan penyinaran dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pesawat General Electric (GE).

3.4.2 Pembuatan Kurva Isodose / Treatment Planning System

3.4.3 Kalibrasi Termoluminisen Dosimeter ( TLD )

Sebelum TLD digunakan, maka TLD tersebut harus dikalibrasi dengan sumber radiasi yang sama energinya, sehingga validitas data akan terjamin. TLD yang digunakan dalam penelitian ini adalah khusus untuk radioterapi.

3.4.4 Penyinaran dan Pembacaan Termoluminisen Dosimeter ( TLD )

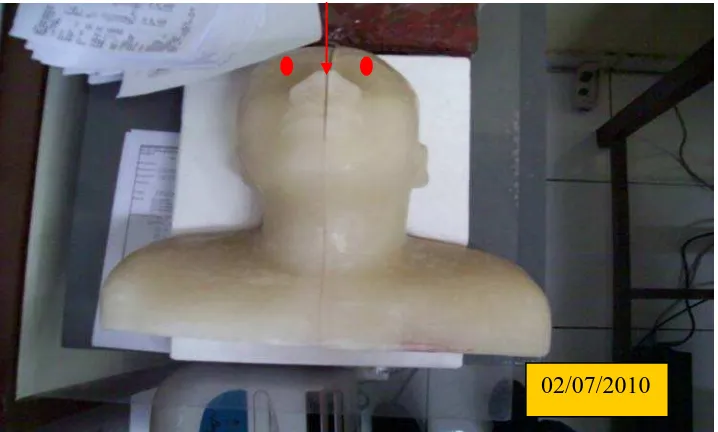

Penyinaran fantom kepala dengan contoh kasus karsinoma nasofaring stadium III ( T3 N0 M0 ) (seperti dijelaskan pada lampiran 1 halaman xvi ) dilakukan dengan perlakuan yang sama seperti penyinaran karsinoma nasofaring dengan obyek fantom adalah sebagai berikut :

3.4.4.1 Pesawat LINAC dipanaskan selama 15 menit.

3.4.4.2 Fantom kepala diletakkan pada bantal khusus yang sama dengan bantal pada saat simulasi.

3.4.4.3 Gantry diputar pada posisi 90 0. Posisi ini dapat dilihat pada gambar 3.1 3.4.4.4 3 butir TLD diletakkan pada masing-masing lensa mata kanan dan

kiri dan tutup TLD tersebut dengan lilin.

3.4.4.5 Luas lapangan diatur dengan luas X = 15 cm dan Y = 9 cm. 3.4.4.6 Blok Pb dipasang pada aplicator.

3.4.4.7 Dipasang wedge 30 0.

3.4.4.8 Dilakukan penyinaran dengan setting time sesuai perhitungan pemberian dosis.

≈ cm padakedalaman× pendeka daritabel

)

3.4.4.10 Gantry diputar pada posisi 0 0 . Posisi ini dapat dilihat pada gambar 3.2. 3.4.4.11 Luas lapangan penyinaran diatur dengan X = 12 cm dan Y = 15 cm. 3.4.4.12 Blok Pb di kedua mata kanan dan kiri dipasang pada aplicator.

3.4.4.13 Dilakukan penyinaran dengan setting time sesuai perhitungan pemberian dosis.

3.4.4.14 Setelah selesai, blok mata diambil dari aplicator.

)

3.4.4.17 Penyinaran selesai, butir-butir TLD diambil. 3.4.4.18 Dilakukan pembacaan TLD dengan reader.

3.4.4.19 Dilakukan langkah no. 3.4.4.1 – 3.4.4.13 sampai TLD yang tersedia habis terpakai ( 66 butir).

3.4.4.20 Dilakukan perhitungan statistik untuk mendapatkan data akhir penelitian.

Gambar 3.2 Gantry pada posisi 0 0 .

3.5 Analisis hasil

Dari hasil baca TLD didapatkan data pada masing-masing TLD yang sudah dikelompokkan 3 TLD pada lensa mata kanan dan 3 TLD pada lensa mata kiri per fraksi penyinaran ( 200 cGy). Keseluruhan data diolah dengan menggunakan analisis statistik frekuensi untuk mendapatkan nilai mean, median dan standar deviasi per fraksi penyinaran.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Kalibrasi TLD

Sebelum penelitian dilakukan, terlebih dahulu dilakukan kalibrasi TLD untuk mengetahui faktor koreksi terhadap masing-masing TLD yang akan dipakai dalam penelitian. Adapun perhitungan yang dipakai dalam menghitung faktor koreksi adalah sebagai berikut :

Fungsi diperhitungkannya faktor koreksi adalah sebagai nilai pengali dalam perhitungan dosis radiasi yang terbaca dalam detektor TLD.

4.2 Faktor Koreksi TLD pada Lensa Mata Kanan.

Dari kalibrasi TLD yang akan dipasang pada lensa mata kanan, maka dihasilkan faktor koreksi yang dirinci pada tabel 4.1.

Contoh perhitungan faktor koreksi TLD yang akan dipasang pada lensa mata kanan (misal pada baris ke 9 atau TLD no 9 kanan) adalah sebagai berikut :

4.3 Faktor Koreksi TLD pada Lensa Mata kiri

Dari kalibrasi TLD yang akan dipasang pada lensa mata kiri, maka akan dihasilkan faktor koreksi yang dapat dilihat pada tabel 4.2.

Contoh perhitungan faktor koreksi TLD yang akan dipasang pada lensa mata kiri (misal pada baris ke 23 atau TLD no. 23 kiri) adalah sebagai berikut :

Rerata Kalibrasi TLD = nC

Tabel 4.2 Faktor koreksi TLD pada lensa mata kiri

28 497,385 502,745 519,46 506,53 200 0,395

4.4 Hasil Penelitian Dosis Serap Lensa Mata per Fraksinasi

Setelah kalibrasi TLD selesai dilakukan dengan dihasilkannya faktor koreksi masing-masing TLD, maka dilanjutkan dengan pemasangan TLD pada lensa mata kanan dan kiri.

Adapun perhitungan yang dipakai dalam menghitung nilai dosis serap yang diterima masing-masing TLD adalah sebagai berikut :

Dosis serap = Faktor koreksi

4.4.1 Dosis Serap pada Lensa Mata Kanan per Fraksinasi.

Dari penelitian akan dihasilkan nilai baca masing-masing TLD (nC). Nilai baca tersebut akan dikalikan dengan faktor koreksi

nilai dosis serap (nC) yang diterima masing-masing TLD pada lensa mata kanan seperti yang terinci pada Tabel 4.3.

Contoh perhitungan dosis serap pada lensa mata kanan per fraksinasi pada masing-masing TLD kanan (misal pada baris ke 3 atau TLD no 3 kanan) adalah sebagai berikut :

Faktor koreksi = 0,216 ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅(18)

nC cGy

Dosis serap = 0,216 nC cGy

× 42,349 nC...(19)

= 9,147 cGy.

Tabel 4.3 Dosis serap per fraksi penyinaran pada lensa mata kanan.

4.4.2 Dosis Serap pada Lensa Mata Kiri per Fraksinasi

Dari penelitian akan dihasilkan nilai baca masing-masing TLD (nC). Nilai baca tersebut akan dikalikan dengan faktor koreksi

cGy sehingga akan dihasilkan

nilai dosis serap (nC) yang diterima masing-masing TLD pada lensa mata kiri seperti yang terinci pada tabel 4.4.

Contoh perhitungan dosis serap pada lensa mata kiri ( misal pada baris ke 27 atau TLD no. 27 kiri ) per fraksinasi pada masing-masing TLD adalah sebagai berikut :

Faktor koreksi = 0,384

Tabel 4.4 Dosis serap per fraksi penyinaran pada lensa mata kiri.

23. 0,352 33,172 11,677

24. 0,371 32,055 11,892

25. 0,371 33,020 12,250

26. 0,373 34,500 12,869

27. 0,384 34,270 13,160

28. 0,395 30,190 11,925

29. 0,375 33,350 12,506

30. 0,395 30,300 11,969

31. 0,373 35,150 13,110

32. 0,360 37,570 13,525

33. 0,352 35,850 12,619

4.5 Pembahasan

4.5.1 Analisis Hasil Uji Kesetaraan Masing-Masing Posisi TLD

Kesetaraan posisi adalah pengujian hasil penelitian dosis serap dari TLD yang diletakkan pada 3 titik di lensa mata kanan dan 3 titik di lensa mata kiri. Pengujian kesetaraan posisi dilakukan dengan menggunakan uji Analisis Variansi (analysis of variance – ANOVA) untuk mengetahui apakah TLD yang diletakkan pada 6 titik tersebut mempunyai varian dan rerata ( mean) yang sama / identik atau tidak.

Pengujian yang dilakukan terhadap masing-masing sampel posisi TLD akan memberikan hasil variansi. Variansi yang demikian disebut dengan variansi hasil pengujian atau variansi dalam sampel (within sampel variation ) posisi TLD.

Jika rerata masing-masing sampel posisi TLD dirata-ratakan lagi maka dapat ditentukan variansi yang disebut variansi antar sampel (between sampel variation) posisi TLD. Perbandingan dalam sampel inilah yang akan dipakai untuk komparasi dari 6 posisi TLD.

Tabel 4.5 Hasil baca TLD terhadap masing-masing posisi

Posisi A : bagian sisi kanan mata kanan Posisi B : bagian tengah mata kanan Posisi C : bagian sisi kiri mata kanan Posisi D : bagian sisi kanan mata kiri Posisi E : bagian tengah mata kiri Posisi F : bagian sisi kiri mata kiri

Dari tabel 10 diketahui bahwa :

Adapun langkah-langkah ANOVA adalah sebagai berikut :

a. Menentukan H0 dan H1

H0 : keenam rerata (mean) titik posisi TLD adalah sama : µ1 = µ2 = µ3 = µ4 = µ5 = µ6

H1 : Salah satu rerata (mean) titik posisi TLD adalah tidak sama. b. Menentukan alternative pengujian : 2 arah

c. Tingkat signifikansi (α ) adalah : 5 % (tingkat kepercayaan

95 %)

Numerator adalah (jumlah posisi -1 ) = 6 – 1 = 5

Denumerator adalah (jumlah kasus – jumlah variabel posisi) = 66 – 6 = 60 Tabel F 0, 0,5, 5,60 = 2,36827

d. Menentukan daerah kritis atau daerah penolakan /

SSW = TSS – SSB...(24) = 111,124 – 1,502

= 109,622

Uji statistik diatas dirinci pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Uji Analis Variansi (ANOVA)

Sumber

variansi

Jumlah

kuadrat

Derajat

kebebasan

Rata-rata

kuadrat

variansi

Tes F

Antar sampel 1,502 5 1,502/5 = 0,3 0,162

Dalam sampel 109,622 60 109,622/60 =

1,827

Total 111,124 65

f. Kesimpulan

Oleh karena F hitung terletak pada daerah H0 diterima ( F hitung < F tabel = 0,162 <

2,36827), maka dapat disimpulkan rerata keenam titik posisi TLD tersebut memang sama-sama identik, dengan demikian rerata hasil penelitian dosis serap dengan menggunakanTLD pada posisi : sisi kanan mata kanan, bagian tengah mata kanan, bagian sisi kiri mata kanan, bagian sisi kanan mata kiri, bagian tengah mata kiri dan bagian sisi kiri mata kiri adalah sama.

4.5.2 Analisis Hasil Dosis Serap Lensa Mata

Setelah rerata data keseluruhan (66 data) diketahui identik, maka dapat dicari juga rerata dan standar deviasi dosis serap lensa mata per fraksi dengan menggunakan analisis statistik frekuensi (diolah dengan program SPSS 17), dan mengahasilkan data seperti yang tercantum pada tabel 4.7.

Tabel 4.7 Dosis serap lensa mata per fraksi

N

Rerata Nilai tengah

Standar Deviasi

Skewness Std. Eror Skewness Data

Utuh

Data hilang

66 0 11,065 10,520 1,315 0,337 0,295

Dari tabel 4.7 dapat diketahui bahwa :

a. Data keseluruhan adalah utuh (valid) dan tidak ada yang hilang / kurang (missing).

b. Rerata (mean) dosis serap yang diterima lensa mata ( baik kanan maupun kiri) adalah sebesar 11,065 cGy per fraksi penyinaran 200 cGy.

c. Nilai tengah (median) dari dosis serap yang diterima lensa mata (baik kanan maupun kiri) adalah sebesar 10, 520 cGy per fraksi penyinaran 200 cGy.

d. Standar deviasinya adalah 1, 315 cGy, sehingga dosis serap yang diterima lensa mata (baik kanan maupun kiri) adalah sebesar 11,066 ± 1,315 cGy per fraksi penyinaran 200 cGy.

e. Ukuran Skewness adalah 0,337, untuk penilaian, nilai tersebut di ubah ke :

295

Sebagai pedoman, jika rasio Skewness berada diantara -2 sampai dengan 2, maka distribusi data adalah normal. (Santosa, 2001).

Oleh karena 1, 142 terletak di daerah -2 sampai dengan 2, maka distribusi dosis serap yang diterima lensa mata per fraksi penyinaran adalah normal, hal ini dapat juga dilihat pada gambar 4.1.

Dosis Serap

Gambar 4.1 Grafik distribusi normal dosis serap lensa mata pada penyinaran karsinoma nasofaring per fraksi penyinaran 200 cGy.

Jika hasil rata-rata dosis serap yang diterima lensa mata dikalikan sebanyak 25 kali fraksinasi untuk memenuhi dosis penyinaran 5000 cGy maka hasil dosis serap yang diterima lensa mata adalah 243,775 – 309,525 cGy. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dosis serap pada lensa mata (baik kanan maupun kiri) masih dibawah dosis

0

9.00 9.259.50 9.75 10.0010.2510.5010.7511.0011.25 11.5011.7512.0012.2512.5012.7513.0013.2513.50

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

e.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Untuk pemberian dosis terapy sebesar 5000 cGy (5 x 103 cGy = 50 Gy = 50 J/Kg) mata masih aman untuk penyinaran Karsinoma Nasofaring.

2. Lensa mata adalah organ kristis yang harus dilindungi selama penyinaran karsinoma nasofaring, karena termasuk dalam lapangan penyinaran, untuk itu pada saat penyinaran harus diberi perisai radiasi (blok Pb).

e.2 Saran

Dari hasil akhir penelitian yang didapatkan, maka disarankan sebaiknya pada saat penyinaran karsinoma nasofaring, daerah mata yang didalamnya terdapat lensa mata, perlu diberi perisai radiasi tambahan selain blok Pb yang hanya dapat terpasang di aplicator pesawat LINAC. Bentuk dari perisai radiasi ini dapat berupa lempengan Pb dilapisi dengan busa halus / empuk yang ditempelkan pada daerah mata yang tidak termasuk lokasi penyinaran.

DAFTAR PUSTAKA

Akhadi, M. 1997. Dasar-Dasar Proteksi Radiasi. Rineka Cipta.

Argadikoesoema, S.1998. Faktor Prediksi Respons Radiasi Pada Karsinoma

Nasofaring. Jakarta : Universitas Indonesia.

Cember, H. 1983. Introduction to Health Physics. New York : Pergamon Press Inc. Dobbs, J, Barrett, A, Ash, D. 1992. Practical Radiotherapy Planning. 2 nd Edition.

Oxford University Press Inc.

Ervin B. Podgorsak. Review of Radiation Oncology Physic. A Handbook for Teachers and Students, IAEA

Ilyas, S. 2009. Ilmu Penyakit Mata. Edisi ketiga. Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

International Commision On Radiological Units and Measurements (ICRU) Report 50. 1993. Prescribing, Recording and Reporting Photon Beam Theraphy,

International Commision On Radiation Units and Measurements 7910.

Maryland : Woodmont Avenue Bethesda.

Khan, FM. 1994. The Physics of Radiation Theraphy. 3 nd Edition. Baltimore : University Hospitals.

Meredith, W,J, Massey, J, B, 1977. Fundamental Physics Of Radiology. 3 nd Edition. Bristol : John Wright & Sons Ltd.

Mould, RF. 1981. Radiotheraphy Treatment Planning. Bristol : Adam Hilger Ltd. Munir, D. 2009. Karsinoma Nasofaring. Medan : Universitas Sumatera Utara Press. Prawirohartono, S dan Sutarmi, S. 1990. Anatomi dan Faal Tubuh. Edisi ke tiga.

Jakarta : Erlangga.

Raven, P, Chr. 2009. Atlas Anatomi. Jakarta : Djambatan.

Rumah Sakit Umum Pusat Negeri Dr. Ciptomangunkusumo. 2001. Jakarta : Standar

Prosedur Penanganan Karsinoma Nasofaring.

Rubin dan Casarett. 1973. Alternatif Pengobatan Karsinoma Nasofaring yang

Responsive terhadap Radiasi. Jakarta : Universitas Indonesia.

Walter, J, Miller, H, Bomford, CK. 1979. A Short Texbook of Radiotheraphy. Edinburg London and New York : Curchill Livingstone.

Widjaja, E. 1988. Radioterapi. Jakarta : PT. Dian Rakyat.

Wijayanti, E. 2002. Radiobiologi. Yogyakarta : Diklat PPR, Teknik Nuklir Universitas Gajah Mada.

LAMPIRAN

Pembuatan Lapangan Penyinaran

Pembuatan lapangan penyinaran adalah langkah awal dari segala bentuk penyinaran / radioterapi terhadap kanker. Pembuatan lapangan penyinaran dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pesawat GE dengan tahap-tahap sebagai berikut :

a. Dilakukan pemanasan pesawat GE selama 15 menit.

b. Fantom kepala diletakkan pada bantal khusus yaitu bantal A dengan dasar bantal lembaran busa sehingga pada posisi true lateral.

c. Gantry tube diputar pada sudut 90 0.

d. Dilakukan fluoroskopi kepala untuk melihat batas-batas mana yang akan disinar.

e. Pada fantom digambar luas lapangan dan blok daerah / organ sehat yang disetujui oleh Dokter Spesialis Onkologi.

f. Gantry di putar pada posisi 0 0. g. Langkah d dan e dilakukan kembali. h. Untuk daerah mata juga digambar bloknya. i. Gantry di putar lagi pada posisi 270 0. j. Lakukan langkah d,e dan f

k. Print gambar yang tampil di monitor

Pembuatan Kurva Isodose / Treatment Planning System

a. Data-data obyek dimasukkan ke komputer. b. Plot daerah contour kepala diatas meja plotter.

c. Pointer diletakkan pada centrasi obyek / target volume sehingga membentuk

kurva isodose.

d. Tampilan kurva isodose dicetak dengan printer.

Kalibrasi TLD

Sebelum TLD digunakan, maka TLD tersebut harus dikalibrasi dengan sumber radiasi yang sama energinya, sehingga validitas data akan terjamin. TLD yang digunakan dalam penelitian ini adalah khusus untuk radioterapi. Adapun langkah-langkah kalibrasi TLD adalah sebagai berikut :

a. Dilakukan annealing selama 1 jam pada suhu 400 0 C, kemudian dilanjutkan selama 2 jam pada suhu 100 0 C untuk membersihkan sisa-sisa energi yang tersimpan.

b. Masing-masing TLD dimasukkan pada kertas yang telah disiapkan.

c. Kertas dengan butir TLD tersebut di isolatip sehingga hampa udara. Dan isolatip pula dengan lempengan acrylic untuk meletakkan pada posisi kalibrasi di dalam water fantom.

d. Pesawat LINAC disiapkan dan disiapkan pula water fantom.

e. Lempengan acrylic dimasukkan pada tempat kalibrasi dengan kedalaman 5 cm dari permukaan air.

f. Kalibrasi TLD dilakukan dengan menyinar butiran-butiran TLD tersebut masing-masing 200 cGy seperti fraksinasi penyinaran.

g. Setelah selesai, keluarkan lempengan acrylic dari water fantom dan masing-masing TLD dipanaskan selama 10 menit pada suhu 100 0 C.

h. Setelah selesai TLD didinginkan selama 15 menit.

i. Masing-masing TLD dibaca dan catat nilai dengan reader. j. Lakukan langkah a – i sebanyak 2 kali lagi.

k. Cari dan catat rata-rata nilai bacaan kalibrasi TLD

Adapun klasifikasi stadium Karsinoma Nasofaring, berdasarkan UICC ( 1997 ) dirinci pada tabel lampiran1.

Tabel lampiran 1 : Klasifikasi stadium Karsinoma Nasofaring, UICC (1997 )

T2b : dengan