STRATEGI UNTUK MENGURANGI KERUSAKAN LINGKUNGAN

YANG DIAKIBATKAN OLEH GEMPA DAN GELOMBANG TSUNAMI

Syamsul Arifin

Guru Besar Fakultas Hukum USU Medan,

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Sumatera Utara

Abstract. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh gempa bumi dan gelombang Tsunami dapat menimbulkan rusaknya permukiman penduduk dan ekosistem lingkungan hidup khususnya kawasan pesisir pantai. Jika melihat kondisi pengelolaan lingkungan di Indonesia khususnya. Wilayah pesisir pantai cukup memprihatinkan dimana terjadi penguasaan dan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran akibatnya ekosistem ligkungan yang ada di wilayah pesisir pantai tidak mampu meredam dahsyatnya gelombang tsunami yang terjadi waktu itu. Strategi perubahan-perubahan alam secara geologi dapat dijadikan pedoman untuk membaca dan memahami tanda-tanda alam. Penataan ruang yang berbasiskan konsep pembangunan yang berkelanjutan juga dapat membantu pencegahan kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi.

Keywords: kerusakan lingkungan, strategi pencegahan

1. Pendahuluan

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain1.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan2 yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup3.

Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat, yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam

1

Pasal 1 angka (1) UUPLH 2

Pasal 1 angka (5) UUPLH 3

Pasal 1 angka (2) UUPLH

rangka pembangunan manusia Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa4.

Asas Tanggung jawab Negara mempunyai makna bahwa negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi mendatang, serta negara melakukan pencegahan terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian bagi negara lain, dan melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara.

Asas berkelanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan

4

hidup, harus dilestarikan. Terlestarikannya lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan.

Arah dan pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dilandasi oleh cara pandang yang jelas dan program-program nyata yang bermanfaat dalam rangka mewujudkan suatu kebijaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup dengan paradigma mengintegrasikan tuntutan penerapan hak asasi, demokrasi dan lingkungan hidup dalam suatu kelestarian fungsi lingkungan yang menunjang ketahanan lingkungan.

Jika kita melihat bencana yang terjadi di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Propinsi Sumatera Utara yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian yang diakibatkan oleh gempa bumi dan gelombang tsunami yang telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang sangat besar. Kondisi ini mengundang perhatian dan partisipasi nyata oleh masyarakat baik di tingkat Nasional, Regional maupun Internasional.

Terjadinya kerusakan akibat bencana ini, khususnya terhadap lingkungan memerlukan perhatian serius dari berbagai kalangan baik oleh pemerintah maupun pemerhati lingkungan. Oleh karena itu diperlukan sikap dan kerja cepat serta akurat dari Pemerintah untuk menentukan kebijakan dalam mengatasi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh gempa bumi dan gelombang tsunami tersebut. Komitmen dan totalitas diperlukan untuk menanggulangi permasalahan nasional yang juga tugas dan tanggungjawab berbagai elemen masyarakat ini.

Keadaan ini juga telah mengakibatkan para ahli membuka literature untuk mencari penyebab timbulnya bencana tersebut dengan melakukan pengkajian dan perbandingan dari peristiwa alam sebelumnya, untuk dapat mengatasinya secara berkelanjutan.

Terjadinya kerusakan lingkungan ini tidak terlepas dari telah terjadinya kerusakan lingkungan yang berlarut – larut seperti lahan kritis, penurunan kualitas air, kerusakan tata air, penurunan kualitas udara, kebersihan kota, kerusakan sumber daya alam pantai dan laut flora dan fauna, konflik sosial.

2. Apa Yang Dimaksud Dengan Tsunami

Tsunami (dalam bahasa Jepang) secara arafiah berarti “Ombak” besar (nami) di pelabuhan (tsu), adalah sebuah ombak yang terjadi setelah gempa bumi, gempa laut, gunung berapi meletus, atau hantaman meteor di laut tanah longsor di dasar laut. Gerakan vertikal pada kerak bumi, dapat mengakibatkan dasar laut atau turun secara tiba – tiba, yang mengakibatkan gangguan kesetimbangan air yang berada di atasnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya aliran energi air laut yang ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar yang mengakibatkan terjadinya tsunami.

Gerakan vertikal ini dapat terjadi pada patahan bumi. Lempeng samudera yang lebih rapat menelusup ke bawah lempeng benua dalam status proses yang disebut subduksi, dan gempa bumi subduksi sangat efektif meghasilkan tsunami. Kecepatan penjalaran gelombang tsunami berkisar antara 50 km sampai 1.000 km per jam. Pada saat mendekati pantai, kecepatannya semakin berkurang, karena adanya gesekan dasar laut, tetapi tinggi gelombangnya justru akan bertambah besar pada saat mendekati pantai (mencapai ketinggian maksimum pada pantai berbentuk landai dan berbentuk seperti teluk dan muara sungai). Peristiwa ini bisa menyebabkan kerusakan erosi pada kawasan pesisir pantai dan kepulauan.

Dari catatan literatur setelah meletusnya Krakatau, setidaknya selama periode 1900 – 1996 telah terjadi 17 bencana tsunami besar di Indonesia. 15 belas diantaranya terjadi di Kawasan Timur Indonesia yang dikenal sebagai daerah seismotektonik aktif dan kompleks. Bencana tsunami yang terjadi di Indonesia diakibatkan gempa – gempa dangkal dan kuat yang terjadi di dasar laut. Gempa – gempa itu mempunyai kedalaman bervariasi antara 13 sampai 95 km, magnitudo 5,9 sampai 7,5 skala richter, intentitas gempa antara VII sampai IX dalam skala MMI (Mo-dified Mercalli Intensity), dan jenis penggeseran gempa yang dominan adalah sasar naik.

pukul 8.00 WIB berlangsung kurang lebih 5 menit. Menurut Kepala Kelompok Analisa BMG wilayah I Sumbagut Medan, pusat gempa terjadi 66 kilometer di bagian Selatan kota Meulaboh Aceh Barat, tepatnya di pantai barat Sumatera, Samudera Indonesia atau 3,61 Lintang Utara dan 98,28 Bujur Timur. Gempa ini terjadi akibat terjadinya tumbukan lempengan Indo Australia dan Euro Asia.

Gempa dahsyat berkekuatan 6,8 skala richter disusul dengan gelombang tsunami menggoncang dan memporakporandakan kawasan Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Gempa dan gelombang tsunami setinggi 5 meter yang terjadi itu menyebabkan sebagian daratan Banda Aceh tenggelam setinggi 1,5 meter, dan beberapa wilayah Sumatera Utara seperti Nias dan daerah pantai lainnya juga mengalami hal yang sama sehingga menimbulakan bencana kematian dan kerusakan yang sangat mengerikan. Kondisi ini juga terjadi di beberapa negara selain Indonesia seperti India, Srilangka, Thailand dan Afrika.

Menurut Badan Meteorologi Indonesia mencatat kekuatan gempa ini sebesar 6,8 skala richter, tetapi Badan Pusat Gempa Amerika Serikat mencatat kekuatan gempa ini mencapai 8,9 skala richter dan menurut catatan BMG Inggris gempa ini merupakan gempa terkuat sepanjang abad ke-21.

Tsunami dapat terjadi jika terjadi Gangguan yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar air, seperti letusan gunung api, gempa bimu, longsor maupun meteor yang jatuh ke bumi, namun yang umum diketahui karena rekaman lengkap sainsyang sudah dimiliki adalah tsunami akibat gempa bumi bawah laut. Dalam rekaman sejarah tsunami telah terjadi 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 1755 Tsunami menghancurkan Lisboa ibukota Portugal dan menelan 60.000 korban jiwa tahun 1883, pada tanggal 26 Agustus, letusan gunung Krakatau dan Tsunami menewaskan lebih dari 36.000 korban jiwa, dan tahun 2004 tanggal 25-26 Desember 2004, Tsunami telah menelan jiwa lebih dari 120.000 di Asia Selatan, Asia Tenggara dan Afrika.

Gerakan vertical kerak bumi, dapat mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba – tiba, yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang berada di atasnya. Hal

ini mengakibatkan terjadinya aliran energi air laut, yang ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar yang mengakibatkan terjadinnya tsunami.

Gerakan vertikal ini dapat terjadi pada patahan bumi. Lempeng Samudera yang lebih rapat menelusup ke bawah lempeng benua dalam suatu proses yang disebut subduksi, dan gempa subduksi sangat efektif menghasilkan tsunami.

Dampak pasca terjadinya tsunami ini begitu terasa bagi manusia dan lingkungan disekitarnya, dengan rusaknya permukiman penduduk dan ekosistem lingkungan hidup khususnya kawasan pesisir Pulau Sumatera yang mengalami kehancuran besar – besaran. Kerugian lingkungan tersebut berdasarkan data yang ada kira – kira 6 Trilyun rupiah.

Terjadinnya gempa dan tsunami ini tentunya bukanlah suatu bencana alam belaka, namun kita juga harus berpikir mengapa ekosistem lingkungan yang ada di wilayah pesisir pantai tidak mampu meredam dahsyatnnya gelombang tsunami yang terjadi pada waktu itu. Apalagi jarak antara pemukiman penduduk bekisar antara 200 – 300 meter dari bibir laut yang menjadi penyebab banyaknya korban yang meninggal dunia.

Jika kita melihat pada kondisi pengelolaan lingkungan di Indonesia khususnya wilayah pesisir pantai ternyata cukup memprihatinkan dimana terjadi pengurasan dan eksploitasi sumber daya alam secara besar – besaran dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan materiil belaka tanpa memikirkan dampak negatifnya bagi lingkungan hidup, baik kerusakan sumber daya alam maupun pencemaran lingkungan hidup.

Dalam studi tsunami, bahwa pohon bakau (Mangrove) memiliki kemampuan untuk meredam gelombang tsunami sampai 50 persen tergantung pada komposisi Hutan Bakau (Mangrove) dan tinggi gelombang tsunami. Hutan Bakau (Mangrove) ini berfungsi sebagai sebagai peredam limpasan gelombang tsunami di wilayah pesisir pantai tersebut.

Dengan rusaknya sumber daya alam pasca tsunami ini perlu segera mendapatkan perhatian dari Pemerintah untuk segera mendapatkan perhatian serius untuk menanggulangi dan perlu segera melakukan perlindungan pantai meliputi segala kegiatan yang berkaitan dengan upaya mengurangi atau meredam energi gelombang tsunami sehingga limpasan energi gelombang tsunami ke arah daratan yang diminimalkan.

Pemerintah juga perlu merancang suatu model tata ruang permukiman suatu kampung tepi pantai yang memperhitungkan kemudahan evakuasi dan mobilisasi penduduk apabila terjadi gelombang tsunami di wilayah pantai yang bersangkutan.

Perhatian serius dari pemerintah ini dapat dilihat dengan adanya pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono yang menetapkan gempa dahsyat dan tsunami yang melanda Propinsi Sumatera Utara Sebagai bencana nasional, dan ia memerintahkan kepada Wapres Jusuf Kalla untuk segera melakukan langkah- langkah penanganan dengan menteri terkait.

Dengan adanya statement Presiden SBY ini mengapa kita tidak merespons secara positif untuk segera melakukan tindakan nyata sebagai upaya pengelola lingkungan hidup. Kita juga telah mengetahui bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan merupakan bagian penting dari Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004. Sebagaimana yang digariskan oleh Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara serta Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional disebutkan bahwa sasaran kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam

dan lingkungan hidup yang berkelanjutan (sustainability) dan berkeadilan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang lebih baik dan sehat.

3. Langkah Dan Tindakan Bagaimana Yang Harus Dilakukan?

Pertanyaan dan persoalan ini harus segera kita tindak lanjuti bersama, kenapa karena merupakan hal yang cukup mendesak bagi kehidupan pada masa sekarang dan untuk yang akan datang. Banyak konsep yang dijabarkan sepanjang kita memiliki komitmen yang bersama dengan melakukan tahapan – tahapan yang berkesinambungan.

Bagi kita yang kemampuan pengetahuan dan teknologi yang terbatas dibandingkan dengan negara maju dapat kembali membuka historical dari petuah dan pepatah dari leluhur yang dapat dijadikan pedoman untuk membaca dan memahami tanda – tanda alam yang memberikan peringatan dini sebelum terjadinya status bencana. Seperti misalnya, jika pada suatu saat tiba- tiba air laut surut pada batas di luar kewajaran maka masyarakat harus mencari tempat yang lebih tinggi. Bila kita sedang ditepi pantai merasakan terjadinnya getaran, sebaiknya segera menjauh dari pantai menuju daerah yang lebih tinggi. Selain itu juga bila masyarakat telah mencium bau garam tidak seperti biasanya, sebaiknya segera menjauh dari pantai. Masih banyak lagi tanda – tanda alam yang kita bisa gali yang merupakan kearifan tradisional yang dapat dikembangkan melaui jalur pendidikan formal dan informal.

Kemudian menetapkan penataan ruang yang bebasiskan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dengan menciptakan dan mengimplementasikan jalur hijau dengan jarak 200 meter yang harus ditanami dengan pepohonan keras, seperti mangrove yang dapat berfungsi dan mampu menahan gelombang laut dan akan menghindari abrasi laut. Batu karang atau Terumbu Karang tidak boleh dirusak, karena bertindak sebagai pemecah gelombang laut.

Oleh karena itu pemerintah harus mengambil langkah – langkah kebijakan sebagai kegiatan untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan bagian Sumatera Utara dengan mewujudkan pembangunan pasca gempa dan gelombang tsunami dengan melakukan (i) Pendataan, (ii) Sosialisasi, (iii) Relokasi Pengungsi, (iv) Rehabilitasi, (v) Rekonstruksi, (vi) Pengawasan.

Dari setiap langkah kebijakan yang diambil di atas diharapkan mampu menghasilkan sebuah tindakan yang dapat mengantisipasi kerusakan yang diakibatkan pasca gempa bumi dan gelombang tsunami tersebut.

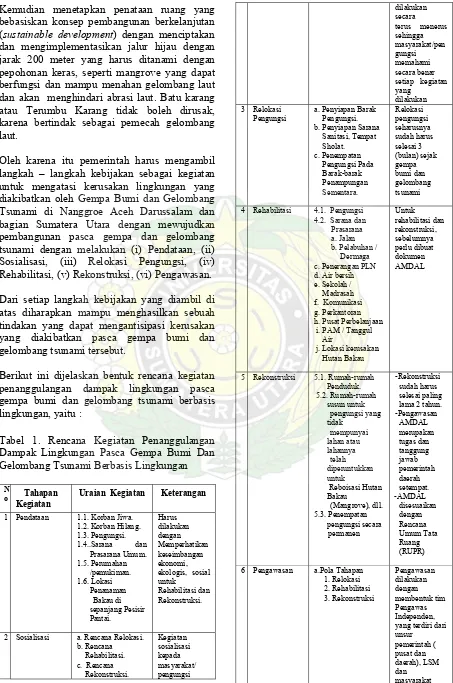

Berikut ini dijelaskan bentuk rencana kegiatan penanggulangan dampak lingkungan pasca gempa bumi dan gelombang tsunami berbasis lingkungan, yaitu :

Tabel 1. Rencana Kegiatan Penanggulangan Dampak Lingkungan Pasca Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami Berbasis Lingkungan

N

o Tahapan

Kegiatan

Uraian Kegiatan Keterangan

1 Pendataan 1.1. Korban Jiwa. 1.2. Korban Hilang. 1.3. Pengungsi.

1.4..Sarana dan Prasarana Umum. 1.5. Perumahan

/pemukiman. 1.6. Lokasi

Penanaman Bakau di

sepanjang Pesisir Pantai.

Harus dilakukan dengan Memperhatikan keseimbangan ekonomi, ekologis, sosial untuk

Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

2 Sosialisasi a. Rencana Relokasi. b. Rencana

Rehabilitasi. c. Rencana

Rekonstruksi.

Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat/ pengungsi

dilakukan secara

terus menerus sehingga masyarakat/pen gungsi memahami secara benar setiap kegiatan yang

dilakukan 3 Relokasi

Pengungsi

a. Penyiapan Barak Pengungsi. b. Penyiapan Sarana

Sanitasi, Tempat Sholat. c. Penempatan

Pengungsi Pada Barak-barak Penampungan Sementara.

Relokasi pengungsi seharusnya sudah harus selesai 3 (bulan) sejak gempa bumi dan gelombang tsunami

4 Rehabilitasi 4.1. Pengungsi 4.2. Sarana dan

Prasarana a. Jalan b. Pelabuhan /

Dermaga c. Penerangan PLN d. Air bersih e. Sekolah /

Madrasah f. Komunikasi g. Perkantoran h. Pusat Perbelanjaan i. PAM / Tanggul

Air

j. Lokasi kerusakan Hutan Bakau

Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, sebelumnya perlu dibuat dokumen AMDAL

5 Rekonstruksi 5.1. Rumah-rumah Penduduk. 5.2. Rumah-rumah

susun untuk pengungsi yang

tidak mempunyai

lahan atau lahannya telah

diperuntukkan untuk

Reboisasi Hutan Bakau (Mangrove), dll. 5.3. Penempatan

pengungsi secara permanen

-Rekonstruksi sudah harus selesai paling lama 2 tahun.

6 Pengawasan a.Pola Tahapan 1. Relokasi 2. Rehabilitasi 3. Rekonstruksi

Daftar Pustaka :

Laporan BMG Wilayah I Sumbagut UU Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional