PENGEMBANGAN KAWASAN TAMAN NASIONAL SEMBILANG

UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN CADANGAN KARBON

DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

ATHUR DANIEL SINAGA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Pengembangan Kawasan Taman Nasional Sembilang untuk Mendukung Peningkatan Cadangan Karbon dan Kesejahteraan Masyarakat adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

ATHUR DANIEL SINAGA. Pengembangan Kawasan Taman Nasional Sembilang untuk Mendukung Peningkatan Cadangan Karbon dan Kesejahteraan Masyarakat. Dibimbing oleh BABA BARUS dan DARMAWAN.

Penetapan kawasan hutan Sembilang menjadi Taman Nasional (TN) Sembilang menimbulkan beberapa permasalahan mendasar, antara lain: konflik mengenai kepemilikan lahan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Keberadaan desa di dalam TN Sembilang dan desa transmigasi di sekitar TN Sembilang memberikan tekanan yang dapat berpengaruh terhadap cadangan karbon di TN Sembilang. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang bertujuan: 1) Menghitung perubahan tutupan lahan di TN Sembilang, 2) Menghitung perubahan cadangan karbon permukaan di TN Sembilang, 3) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan cadangan karbon permukaan di TN Sembilang, 4) Menyusun arahan pengembangan kawasan TN Sembilang untuk meningkatkan cadangan karbon dan kesejahteraan masyarakat.

TN Sembilang adalah taman nasional yang terletak di pesisir provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. TN Sembilang ditunjuk sebagai taman nasional dengan SK Menteri Kehutanan No.76/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 dengan luas ± 202.896,31 hektar termasuk kawasan perairannya. Sebagian fungsi dari kawasan hutan Sembilang mengalami perubahan setelah ditunjuk sebagai TN Sembilang.

Penelitian menggunakan data 20 titik cek lapangan, 56 plot survei pengukuran cadangan karbon dan diperkuat dengan wawancara dan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan metode analisis perubahan tutupan lahan, metode deskriptif, metode alometri, metode NDVI, metode skalogram dan metode AHP.

Klasifikasi tutupan lahan pada kawasan TN Sembilang menghasilkan lima tipe tutupan lahan yaitu hutan mangrove, hutan rawa, semak belukar, lahan terbuka dan tambak. Tipe tutupan lahan yang dominan adalah hutan mangrove. Hasil pengukuran biomasa skala plot menunjukkan kawasan TN Sembilang memiliki kisaran pendugaan biomasa sebesar 35,08-306,8 ton/ha dan cadangan karbon permukaan sebesar 17,54-153,4 ton/ha. Biomasa dan cadangan karbon permukaan tertinggi diperoleh dari hutan mangrove masing-masing sebesar 306.8 ton/ha dan 153.4 ton/ha sedangkan biomasa dan cadangan karbon permukaan terendah dimiliki oleh lahan terbuka masing-masing sebesar 35,08 ton/ha dan 17,54 ton/ha. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan cadangan karbon permukaan sebesar 2.34 % di TN Sembilang dari 2002 hingga 2013.

Faktor yang mempengaruhi perubahan cadangan karbon permukaan di TN Sembilang yaitu aksesibilitas, pengaturan zonasi dan tingkat kemiskinan. Prioritas alternatif kebijakan yang direkomendasikan dalam pengembangan kawasan TN Sembilang yaitu: penyempurnaan peraturan, pemberian insentif kepada masyarakat, rehabilitasi lahan, sosialisasi, dan pemberian sanksi.

SUMMARY

ATHUR DANIEL SINAGA. Regional Development of Sembilang National Park to Support Enhancement Carbon Stock and Public Welfare. Supervised by BABA BARUS and DARMAWAN.

The establishment of Sembilang forest area into National Park (NP) caused several fundamental problems; among others are the conflict on land tenure and management plan to increase carbon stock and community welfare in Sembilang NP.

Sembilang NP is a national park located in the coasts of South Sumatera, Indonesia. Sembilang NP was appointed as national park based on Minister of Forestry Decree Number 76/Kpts-II/2001 on 15 March 2001 with a total of 202.896,31 ha wide, including its waters area. Some functions of Sembilang forest area changed after it was appointed as national park.

The research used the data from 20 check points in the field, 56 carbon stock measurement survey plots, and strengthened by interview and questionnaire. Data analysis technique used was land cover change analysis, descriptive, allometry, NDVI, scalogram, and AHP methods.

Land cover classification in Sembilang NP resulted five types of land cover, which are mangrove forest, swamp forest, shrubs, open land, and ponds. Based on the classification, the dominant land cover type is mangrove forest. The result of biomass measurement at plot scale showed that the estimated biomass in Sembilang NP area is ranging from 79,27 – 306,8 ton/ha and the above ground carbon stock is ranging from 39,64 – 153,4 ton/ha. The highest biomass and above ground carbon stock recorded was in mangrove forest with 306,8 ton/ha and 153,4 ton/ha; while the lowest biomass and above ground carbon stock recorded was in open land with 79,27 ton/ha and 39,64 ton/ha. The research showed that above ground carbon stock in Sembilang NP increased by 1,34% from 2002 – 2013.

The influencing factors to above ground carbon stock change in Sembilang NP were accessibility, zoning, and poverty rate. There were several recommended alternative policy priority in developing Sembilang NP, which are completing regulations, provide incentives to community, land rehabilitation, socialization, and enforcing sanction.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2015

ATHUR DANIEL SINAGA

PENGEMBANGAN KAWASAN TAMAN NASIONAL SEMBILANG

UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN CADANGAN KARBON

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Baik atas segala kasih dan berkat yang diberikan-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan April 2014 ini adalah pengembangan wilayah dengan judul Pengembangan Kawasan Taman Nasional Sembilang untuk Mendukung Peningkatan Cadangan Karbon dan Kesejahteraan Masyarakat

Terima kasih dengan setulus hati penulis ucapkan kepada :

1. Dr Ir Baba Barus, MSc selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Dr Ir Darmawan, MSc selaku anggota komisi pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan saran dalam penyusunan tesis ini.

2. Dr Ir M. Ardiansyah selaku penguji luar komisi yang telah memberikan koreksi dan masukan bagi penyempurnaan tesis ini.

3. Ketua Program Studi Prof Dr Ir Santun RP Sitorus serta segenap dosen pengajar, asisten, dan staf pada Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah. 4. Bapak Solichin Manuri dari Merang REDD Pilot Project, German

International Cooperation-GIZ, sebagai penyedia data dalam karya ilmiah ini. 5. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Pusbindiklatren Bappenas) beserta jajarannya atas kesempatan beasiswa yang diberikan kepada penulis.

6. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan dan Balai Taman Nasional Kepulauan Togean yang telah memberikan kesempatan tugas belajar kepada penulis.

7. Balai Taman Nasional Sembilang, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pusat Statistik yang telah membantu data dan informasi.

8. Istri dan Putri tercinta Maria Sae Helena Sitanggang dan Geby Rebecca Eureka Sinaga yang menjadi motivasi dan inspirasi dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

9. Orang tua dan Keluarga yang terus mendukung dengan doa dan semangat. 10.Teman-teman satu angkatan PWL 2013 kelas Bappenas atas kebersamaan dan

semangat dalam penyusunan tesis.

11.Semua pihak yang berperan dalam proses penulisan tesis ini yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

v

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vii

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Kerangka Pemikiran 3

Tujuan Penelitian 4

Manfaat Penelitian 5

2 TINJAUAN PUSTAKA 5

Perubahan Tutupan Lahan 5

Biomasa dan Karbon Tersimpan 6

Aplikasi SIG dan Penginderaan Jauh dalam Pendugaan Cadangan Karbon 8

3 METODE 9

Waktu dan Tempat Penelitian 9

Bahan dan Alat 10

Jenis dan Sumber Data 10

Metode Pengumpulan Data 11

Metode Analisis Data 15

4 GAMBARAN UMUM WILAYAH 27

5 HASIL DAN PEMBAHASAN 31

Analisis Perubahan Tutupan Lahan 31

Analisis Perubahan Cadangan Karbon 35

Faktor Perubahan Cadangan Karbon 40

Analisis Perkembangan Desa di TN Sembilang 43

Arahan Pengembangan Kawasan TN Sembilang 45

6 SIMPULAN DAN SARAN 51

Simpulan 51

Saran 51

DAFTAR PUSTAKA 52

LAMPIRAN 54

vi

DAFTAR TABEL

1. Biomasa di atas permukaan tanah dan metode pengukurannya 7 2. Karbon permukaan di berbagai tipe penutupan lahan di beberapa lokasi

penelitian 8

3. Jenis data, sumber data, teknik analisis, dan hasil yang diharapkan 11 4. Kriteria stakeholders, instansi, dan jumlah responden 13 5. Persamaan alometrik untuk tutupan lahan hutan mangrove 16

6. Matriks perhitungan kesalahan 21

7. Matrik penyusunan pengaturan zonasi 27

8. Matriks alternatif peningkatan kesejahteraan masyarakat 27 9. Luas per tipe tutupan lahan TN Sembilang tahun 2002 dan 2013 31 10. Matrik perubahan lahan TN Sembilang (2002-2013) 33 11. Cadangan karbon di berbagai tipe tutupan lahan 35 12. Perubahan cadangan karbon permukaan tahun 2002-2013 36 13. Perbandingan model pendugaan cadangan karbon dengan NDVI 37 14. Perbandingan cadangan karbon berdasarkan tutupan lahan dengan

NDVI 38

15. Hasil regresi faktor yang mempengaruhi perubahan cadangan karbon 41

DAFTAR GAMBAR

1. Alur kerangka berpikir 4

2. Peta lokasi penelitian 10

3. Diagram alur penelitian 12

4. Bentuk dan ukuran plot pengukuran biomasa hutan mangrove 14 5. Bentuk dan plot pengukuran biomasa hutan rawa, semak belukar dan 15

6. Peta lokasi plot karbon 15

7. Citra TN Sembilang tahun 2002 22

8. Citra TN Sembilang tahun 2013 22

9. Lokasi cek lapangan 23

10. Alur pembuatan peta perubahan tutupan lahan 23

11. Struktur hirarki proses AHP 26

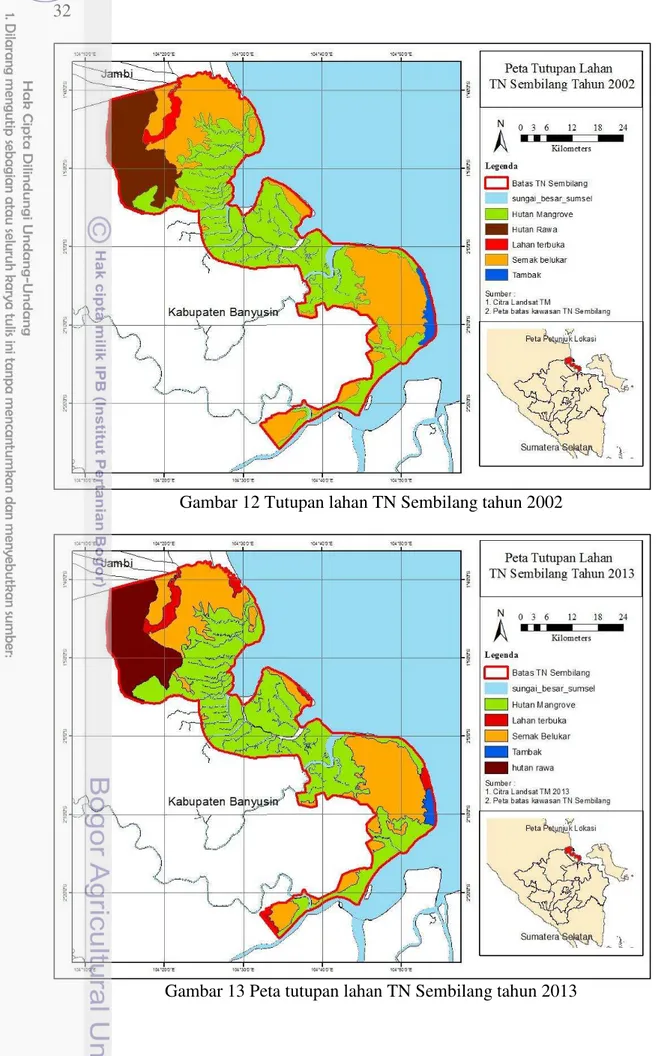

12. Tutupan lahan TN Sembilang tahun 2002 32

13. Peta tutupan lahan TN Sembilang tahun 2013 32

14. Peta perubahan tutupan lahan TN Sembilang tahun 2002-2013 34 15. Peta perubahan cadangan karbon TN Sembilang berdasarkan LCC 36 16. Peta sebaran karbon berdasarkan NDVI tahun 2002 dan 2013 38 17. Perubahan cadangan karbon TN Sembilang berdasarkan NDVI 39 18. Peta perubahan cadangan karbon di TN Sembilang tahun 2002-2013 40

19. Peta aksesibilitas di TN Sembilang 42

20. Peta tingkat kemiskinan di TN Sembilang 42

21. Perubahan cadangan karbon berdasarkan zonasi 43

22. Peta hasil analisis skalogram 45

vii

24. Hasil analisis aktor pada hirarki pengambilan keputusan 47 25. Hasil analisis alternatif pada hirarki pengambilan keputusan 47

26. Peta zonasi TN Sembilang 48

27. Peta arahan pengaturan zonasi kawasan TN Sembilang 49

28. Peta insentif dan sosialisasi di TN Sembilang 50

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuesioner AHP 54

2. Surat perjanjian penggunaan data 60

3. Biomasa dan cadangan Karbon per Plot 61

4. Pengukuran DBH pada berbagai kondisi pohon di lapangan 62

5. Hasil analisis skalogram 2005 63

6. Hasil analisis skalogram 2011 64

7. Peta pola ruang nasional 65

8. Peta pola ruang Provinsi Sumatera Selatan 66

1

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peranan hutan sebagai penyerap karbon mulai menjadi perhatian pada saat bumi dihadapkan pada persoalan efek rumah kaca, berupa kecenderungan peningkatan suhu udara atau biasa disebut sebagai pemanasan global. Perubahan iklim merupakan dampak langsung dari adanya pemanasan global. Pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu bumi yang terkait langsung dengan gas-gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Istilah GRK digunakan karena sistem kerjanya seperti rumah kaca yaitu menahan panas matahari di dalam rumah kaca agar suhu tetap hangat. Akumulasi berlebihan dari gas-gas seperti CO2, methana (CH4), NOx, dan lain-lain dapat menyebabkan suhu

bumi meningkat tinggi. Solusi efektif mengatasi perubahan iklim akibat pemanasan global dapat dilakukan dengan dua aspek yaitu adaptasi dan mitigasi.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim saat ini adalah meningkatkan penyerapan karbon dan/atau menurunkan emisi karbon. Penurunan emisi karbon dapat dilakukan dengan: (a) mempertahankan cadangan karbon yang telah ada dengan: mengelola hutan lindung, mengendalikan deforestasi, menerapkan praktek silvikultur yang baik, mencegah degradasi lahan gambut dan memperbaiki pengelolaan cadangan bahan organik tanah, (b) meningkatkan cadangan karbon melalui penanaman tanaman berkayu dan (c) mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar yang dapat diperbarui secara langsung maupun tidak langsung (angin, biomasa, aliran air), radiasi matahari, atau aktivitas panas bumi (Lasco et al. 2004).

Hutan merupakan salah satu penyerap CO2 terbesar. Konservasi hutan

secara global akan mengurangi GRK termasuk CO2 di atmosfer. CO2 tersebut

akan disimpan dalam biomasa hutan. Hampir 50% dari biomasa hutan tersusun atas karbon (Brown 1997). Hutan dikatakan sebagai penyerap karbon terbesar karena memiliki keragaman pohon yang tinggi dengan tumbuhan bawah dan serasah di permukaan tanah yang banyak. Hutan memiliki peranan yang penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Pengukuran biomasa hutan dapat digunakan untuk menduga potensi karbon yang diserap oleh hutan (Hairiah dan Rahayu 2007).

Hutan Indonesia terdiri atas berbagai jenis hutan, salah satunya adalah hutan bakau atau hutan mangrove. Kawasan Taman Nasional (TN) Sembilang sebagian besar terdiri dari ekosistem hutan mangrove. Kawasan TN Sembilang dengan banyak muara sungai dan dataran lumpur yang luas, merupakan kawasan pesisir yang kaya akan keanekaragaman hayati. Mangrove tidak hanya sebagai habitat satwa liar dan berbagai vegetasi, tetapi juga penyerap cadangan karbon yang tinggi (Donato et al. 2011). Ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya perubahan iklim.

2

Sembilang. Kawasan hutan produksi terbatas dan tambak yang termasuk dalam kawasan TN Sembilang berubah menjadi hutan konservasi. Perubahan fungsi kawasan hutan menjadi TN Sembilang dapat menyebabkan perubahan cadangan karbon di TN Sembilang.

Penetapan kawasan hutan Sembilang menjadi taman nasional telah menimbulkan beberapa permasalahan mendasar, antara lain: konflik mengenai kepemilikan lahan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Permasalahan ini, erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan TN Sembilang, dengan sumber mata pencaharian utama dari bidang perikanan dan pertanian. Menurut Balai TN Sembilang pada beberapa bagian kawasan hutan yang ditetapkan menjadi kawasan TN Sembilang telah lama digunakan oleh masyarakat sebagai tambak dan lahan pertanian.

Masyarakat di sekitar TN Sembilang sebagian besar termasuk dalam kabupaten Banyuasin. Berdasarkan data Bappeda Perovinsi Sumatera Selatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2012 mencapai 87.600 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya berbagai kebutuhan untuk perumahan, pendidikan anak, kesehatan, kendaraan bermesin, barang elektronik untuk informasi dan hiburan, dll adalah faktor yang harus diwaspadai oleh pihak pengelola Taman Nasional Sembilang, karena akan mendorong intensitas pemanfaatan sumberdaya hutan dan perairan secara tidak terkendali dan tidak lestari, sehingga mempercepat proses penurunan kualitas SDA dan lingkungan yang akan berakibat berkurangnya cadangan karbon di TN Sembilang.

Beberapa tahun terakhir ini TN Sembilang mengalami tekanan berat yang dapat berpengaruh terhadap cadangan karbon di TN Sembilang. Menurut balai TN Sembilang selama kurun waktu 2009-2013 terjadi pencurian kayu sebanyak 1.777 batang dan 21 m3 kayu serta pembukaan 327 ha sawah di TN Sembilang. Keberadaan desa di dalam TN Sembilang dan desa transmigasi di sekitar TN Sembilang memberikan tekanan terhadap kawasan TN Sembilang. Desakan kebutuhan hidup akan mendorong masyarakat mengeksploitasi hutan dengan motif ekonomi, sehingga terjadi degradasi sumberdaya dan deforestasi hutan. Degradasi dan deforestasi hutan dapat menyebabkan perubahan cadangan karbon di TN Sembilang.

Berdasarkan hal tesebut maka diperlukan penelitian yang mengkaji bagaimana perubahan cadangan karbon di TN Sembilang dan apa saja faktor penyebabnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait terutama Balai TN Sembilang untuk meningkatkan cadangan karbon dan kesejahteraan masyarakat di TN Sembilang.

Perumusan Masalah

3 oleh kondisi alam seperti kebakaran hutan. Selama tahun 1995-2000 sebanyak 18% ekosistem mangrove terdegradasi di sekitar Semenanjung Banyuasin (BTNS 2007). Hal ini akan menyebabkan semakin meningkatnya penetrasi terhadap kawasan TN Sembilang apabila tidak ditangani sesegera mungkin,.

Penunjukan dan penetapan kawasan hutan Sembilang di Semenanjung Banyuasin menjadi TN Sembilang menyebabkan berubahnya fungsi kawasan hutan tersebut. Kawasan hutan yang sebelumnya terdiri dari Suaka Margasatwa Terusan Dalam 25.750 ha, Hutan Produksi Terbatas Terusan Dalam 49.000 ha, Hutan Lindung Sembilang 113.173 ha berubah status dan fungsinya menjadi TN Sembilang. Perubahan status dan fungsi hutan tersebut menyebabkan perubahan tutupan lahan di kawasan TN Sembilang.

Pemukiman penduduk dan daerah transmigrasi yang berada di dalam dan di sekitar TN Sembilang yang terus berkembang dapat menyebabkan perubahan tutupan dan penggunaan lahan di kawasan TN Sembilang. Perubahan tutupan lahan ini dapat berupa alih fungsi lahan dari hutan menjadi lahan pertanian atau tambak. Perubahan penggunaan lahan di kawasan TN Sembilang dapat menyebabkan berubahnya cadangan karbon di TN Sembilang.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan di TN Sembilang antara lain pengaturan zonasi dan pembinaan terhadap masyarakat di dalam dan di sekitar TN Sembilang, serta pengaturan pengusahaan kawasan pada zona pemanfaatan dan peruntukan lain. Namun belum ada suatu arahan penataan dan pengelolaan kawasan TN Sembilang untuk peningkatan cadangan karbon dan kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perubahan tutupan lahan di kawasan TN Sembilang?

2. Bagaimanakah perubahan cadangan karbon permukaan di kawasan TN Sembilang?

3. Faktor apa saja yang menyebabkan perubahan cadangan karbon permukaan di kawasan TN Sembilang?

4. Bagaimanakah arahan pengembangan kawasan TN Sembilang dalam mendukung peningkatan cadangan karbon dan kesejahteraan masyarakat?

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun atas dasar potensi kawasan TN Sembilang terhadap peningkatan cadangan karbon untuk mengatasi isu perubahan iklim global saat ini. Hutan dalam konteks perubahan iklim, dapat berperan baik sebagai sink (penyerap/penyimpan karbon) maupun source (pengemisi karbon).

Perubahan tutupan lahan di kawasan TN Sembilang dapat mengindikasikan dinamika cadangan karbon di wilayah tersebut. Penyerapan karbon dalam pengelolaan hutan lestari merupakan jasa yang dapat diberikan oleh sektor kehutanan kepada wilayah sekitar TN Sembilang. Peta perubahan tutupan lahan yang dikombinasikan dengan data pengukuran karbon di lapangan dapat digunakan untuk menduga peta perubahan cadangan karbon di TN Sembilang.

4

TN Sembilang. Beberapa aktor yang berperan dalam perubahan cadangan karbon di TN Sembilang yaitu masyarakat, pemerintah dan swasta. Jumlah penduduk yang bertambah, tingkat pendidikan yang rendah serta tingkat kemiskinan dapat berpotensi menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan. Pemanfaatan kawasan di sekitar TN Sembilang oleh swasta sebagai hutan tanaman industri dan perkebunan akan berpengaruh terhadap perubahan cadangan karbon di kawasan TN Sembilang. Peraturan pemerintah daerah yang mengatur RTRW di sekitar TN Sembilang berpengaruh terhadap pola pemanfaatan ruang di sekitar TN Sembilang. Pengaturan zonasi di dalam kawasan oleh Balai TN Sembilang telah membagi kawasan taman nasional menjadi zona-zona sesuai dengan bentuk-bentuk aktivitas yang diperbolehkan.

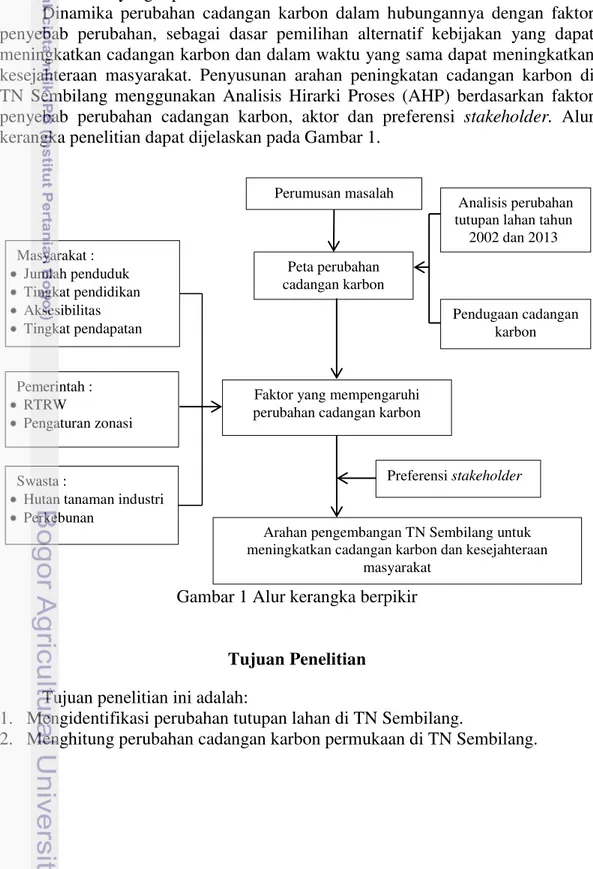

Dinamika perubahan cadangan karbon dalam hubungannya dengan faktor penyebab perubahan, sebagai dasar pemilihan alternatif kebijakan yang dapat meningkatkan cadangan karbon dan dalam waktu yang sama dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan arahan peningkatan cadangan karbon di TN Sembilang menggunakan Analisis Hirarki Proses (AHP) berdasarkan faktor penyebab perubahan cadangan karbon, aktor dan preferensi stakeholder. Alur kerangka penelitian dapat dijelaskan pada Gambar 1.

Gambar 1 Alur kerangka berpikir

TujuanPenelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi perubahan tutupan lahan di TN Sembilang.

2. Menghitung perubahan cadangan karbon permukaan di TN Sembilang. Pemerintah :

Arahan pengembangan TN Sembilang untuk meningkatkan cadangan karbon dan kesejahteraan

5 3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan cadangan karbon

permukaan di TN Sembilang.

4. Menyusun arahan pengembangan kawasan TN Sembilang.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengelolaan TN Sembilang dan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan kawasan TN Sembilang, untuk dapat meningkatkan cadangan karbon dan kesejahteraan masyarakat di sekitar TN Sembilang.

2

TINJAUAN PUSTAKA

PerubahanTutupan Lahan

Lahan adalah lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi serta benda-benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan (Arsyad 2010). Penutupan lahan (land cover) berkaitan dengan jenis kenampakan yang ada di permukaan bumi, sedangkan penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada obyek tersebut (Lillesand dan Kiefer 1979). Penutupan lahan berdasarkan kenampakan fisiknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang memiliki vegetasi dan non-vegetasi.

Perubahan penggunaan lahan / tutupan lahan pada umumnya terjadi oleh karena faktor manusia seperti pertambahan penduduk, ekonomi dan struktur sosial; dan faktor alam seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan gunung meletus. Perubahan karena manusia sangat menonjol terutama karena faktor aksesibilitas, pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan jarak lokasi terhadap pusat kegiatan (infrastruktur). Perubahan karena sifat lahannya sendiri yang paling banyak terjadi adalah di daerah pantai atau sungai yang berubah karena pengaruh alam seperti iklim dan erosi.

Perubahan tutupan lahan dapat dibagi menjadi dua bentuk (FAO 2000 dalam Phong 2004) yaitu:

1. Konversi dari suatu kategori penutupan lahan menjadi kategori yang lain, contohnya dari hutan menjadi padang rumput.

2. Modifikasi dari suatu kategori, contohnya dari hutan rapat menjadi hutan jarang.

Hutan melepaskan CO2 ke udara lewat respirasi dan dekomposisi serasah,

namun terjadi secara bertahap. Pelepasan CO2 dalam jumlah besar secara terjadi

saat kebakaran hutan. Pembakaran vegetasi di atas permukaan tanah untuk kegiatan konversi lahan akan menyebabkan kehilangan jumlah karbon tersimpan sebesar 66% dibandingkan dengan pemotongan tanpa pembakaran yang kehilangan jumlah karbon tersimpan relatif kecil hanya 22% (Hairiah dan Rahayu 2007).

6

kepadatan penduduk, urbanisasi, perluasan lahan pertanian, perluasan pemukiman, tingkat pendapatan, aksesibilitas terhadap sumberdaya alam, nilai sumberdaya hutan, tingkat pendidikan, kebijakan, institusi, dan pengaruh masyarakat lokal (Lasco et al. 2004).

Kehutanan, seperti halnya dengan pertanian tadah hujan, pertanian beririgasi atau padang rumput, merupakan pembagian utama penggunaan lahan pedesaan. Kehutanan merupakan alternatif penggunaan yang akan berkompetisi langsung dengan jenis penggunaan utama lainnya pada tipe lahan tertentu (Dent 1978 dalam Sitorus 1985). Akan tetapi kehutanan berbeda dari pertanian paling tidak dalam tiga hal berikut: 1) periode daur yang panjang sehingga untuk dapat bersifat ekonomis, biaya-biaya pengembangan harus diusahakan agar tetap rendah; 2) meliputi areal yang luas, sehingga teknik-teknik pengelolaan lahan yang mahal tidak digunakan; 3) produktivitas yang rendah sehingga kehutanan umumnya dialokasikan pada tanah-tanah marginal (Lee 1981 dalam Sitorus 1985).

Biomasa dan Karbon Tersimpan

Definisi Biomasa dan Karbon Tersimpan

Biomasa didefinisikan sebagai total jumlah materi hidup di atas permukaan pada suatu pohon dan dinyatakan dengan satuan ton berat kering per satuan luas (Brown 1997). Biomasa hutan adalah keseluruhan volume makhluk hidup dari semua spesies pada waktu tertentu (Clark 1979 dalam Sutaryo 2009). Biomasa terbagi menjadi dua komponen biomasa yaitu komponen biomasa di atas permukaan tanah dan komponen biomasa di bawah permukaan tanah. Komponen biomasa di atas permukaan tanah merupakan bagian terbesar dari total jumlah biomasa.

Karbon atau zat arang merupakan suatu unsur berbentuk padat maupun cair yang biasanya banyak terdapat di dalam perut bumi, di dalam tumbuhan maupun di udara (atmosfer) dalam bentuk gas. Potensi penyimpanan karbon secara maksimum dapat diperoleh dengan cara meningkatkan biomasa di atas permukaan tanah. Biomasa di atas permukaan tanah mengandung jumlah bahan organik relatif lebih besar dibanding biomasa di bawah permukaan tanah (Canadell 2002 dalam Lusiana et al. 2005).

Lusiana et al. (2005) menjelaskan beberapa cara untuk menaikkan penyerapan karbon (stok karbon), yaitu dengan menjaga hutan agar dapat tumbuh secara alami, mengurangi pemanenan hutan, menambah jumlah pohon di dalam hutan serta mendirikan hutan tanaman yang pertumbuhannya cepat.

Hutan, tanah, laut dan atmosfer semuanya menyimpan karbon yang berpindah secara dinamis diantara tempat-tempat penyimpanan tersebut sepanjang waktu. Tempat penyimpanan ini disebut dengan kantong karbon aktif. Penggundulan hutan akan mengubah kesetimbangan carbon dengan meningkatkan jumlah karbon yang berada di atmosfer dan mengurangi karbon yang tersimpan di hutan, tetapi hal ini tidak menambah jumlah keseluruhan karbon yang berinteraksi dengan atmosfer.

Tumbuhan akan mengurangi karbon di atmosfer (CO2) melalui proses

7 menempati salah satu dari sejumlah kantong karbon. Semua komponen penyusun vegetasi baik pohon, semak, liana dan epifit merupakan bagian dari biomasa atas permukaan. Akar tumbuhan juga merupakan penyimpan karbon selain tanah itu sendiri. Jumlah cadangan karbon pada tanah gambut mungkin lebih besar dibandingkan dengan cadangan karbon yang ada di atas permukaan. Karbon juga masih tersimpan pada bahan organik mati dan produk-produk berbasis biomasa seperti produk kayu baik ketika masih dipergunakan maupun sudah berada di tempat penimbunan. Karbon dapat tersimpan dalam kantong karbon dalam periode yang lama atau hanya sebentar. Peningkatan jumlah karbon yang tersimpan dalam karbon pool ini mewakili jumlah karbon yang terserap dari atmosfer. (Komiyama et al. 2008)

Pengukuran Biomasa dan Karbon Tersimpan

Pengukuran biomasa sangat dibutuhkan untuk menduga besarnya jumlah karbon tersimpan di dalam hutan dan pengaruhnya terhadap siklus biogeokimia. Menurut Tresnawan dan Rosalina (2002) besarnya karbon tersimpan mencapai 50% dari nilai biomasanya. Penghitungan biomasa tumbuhan dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu a) sampling dengan pemanenan (destruktif); b) sampling tanpa pemanenan (non-destruktif); c) pendugaan menggunakan penginderaan jauh; dan d) pembuatan model (Sutaryo 2009). Parameter dan metode pengukuran biomasa yang telah digunakan dalam berbagai penelitian, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Biomasa di atas permukaan tanah dan metode pengukurannya

No. Parameter Metode

1 Arang dan abu Destruktif

2 Serasah kasar dan halus Destruktif

3 Tumbuhan bawah Destruktif

4 Tumbuhan berkayu Destruktif

5 Pohon hidup Non-destruktif

6 Pohon mati yang masih berdiri Non-destruktif 7 Pohon mati yang sudah roboh Non-destruktif

8 Tunggak pohon Non-destruktif

Sumber: Hairiah dan Rahayu (2007)

Karbon Tersimpan di Berbagai Tipe Penutupan Lahan

8

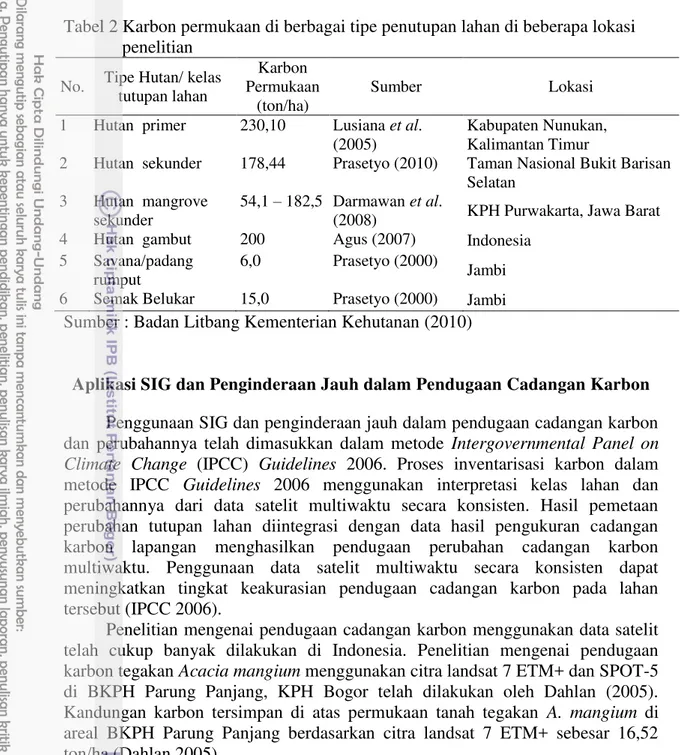

Tabel 2 Karbon permukaan di berbagai tipe penutupan lahan di beberapa lokasi penelitian

2 Hutan sekunder 178,44 Prasetyo (2010) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

3 Hutan mangrove sekunder

54,1 – 182,5 Darmawan et al.

(2008) KPH Purwakarta, Jawa Barat 4 Hutan gambut 200 Agus (2007) Indonesia Sumber : Badan Litbang Kementerian Kehutanan (2010)

Aplikasi SIG dan Penginderaan Jauh dalam Pendugaan Cadangan Karbon

Penggunaan SIG dan penginderaan jauh dalam pendugaan cadangan karbon dan perubahannya telah dimasukkan dalam metode Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines 2006. Proses inventarisasi karbon dalam metode IPCC Guidelines 2006 menggunakan interpretasi kelas lahan dan perubahannya dari data satelit multiwaktu secara konsisten. Hasil pemetaan perubahan tutupan lahan diintegrasi dengan data hasil pengukuran cadangan karbon lapangan menghasilkan pendugaan perubahan cadangan karbon multiwaktu. Penggunaan data satelit multiwaktu secara konsisten dapat meningkatkan tingkat keakurasian pendugaan cadangan karbon pada lahan tersebut (IPCC 2006).

Penelitian mengenai pendugaan cadangan karbon menggunakan data satelit telah cukup banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian mengenai pendugaan karbon tegakan Acacia mangium menggunakan citra landsat 7 ETM+ dan SPOT-5 di BKPH Parung Panjang, KPH Bogor telah dilakukan oleh Dahlan (2005). Kandungan karbon tersimpan di atas permukaan tanah tegakan A. mangium di areal BKPH Parung Panjang berdasarkan citra landsat 7 ETM+ sebesar 16,52 ton/ha (Dahlan 2005).

9

3

METODE

Penelitian ini menggunakan kombinasi teknologi penginderaan jauh, studi pustaka dan data pengukuran langsung di lapangan. Integrasi data perubahan penutupan lahan dengan data hasil pengukuran cadangan karbon pada skala plot memberikan pendugaan perubahan cadangan karbon pada skala lanskap.

Analisis faktor penyebab perubahan cadangan karbon dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis regresi berdasarkan data sekunder yang ada. Data sekunder yang digunakan dalam analisis faktor penyebab perubahan cadangan karbon dikategorikan menurut tiga aktor utama yang berperan di TN Sembilang yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah. Aktivitas masyarakat, swasta dan kebijakan pemerintah yang berada di dalam dan di sekitar kawasan TN Sembilang akan mempengaruhi perubahan cadangan karbon permukaan di TN Sembilang.

Penelitian ini hanya menghitung cadangan karbon permukaan. Hal ini dikarenakan cadangan karbon permukaan lebih rentan terhadap perubahan. Potensi penyimpanan karbon secara maksimum dapat diperoleh dengan cara meningkatkan biomasa di atas permukaan tanah. Biomasa di atas permukaan tanah mengandung jumlah bahan organik relatif lebih besar dibanding biomasa di bawah permukaan tanah (Canadell 2002 dalam Lusiana et al. 2005).

Waktu dan Tempat Penelitian

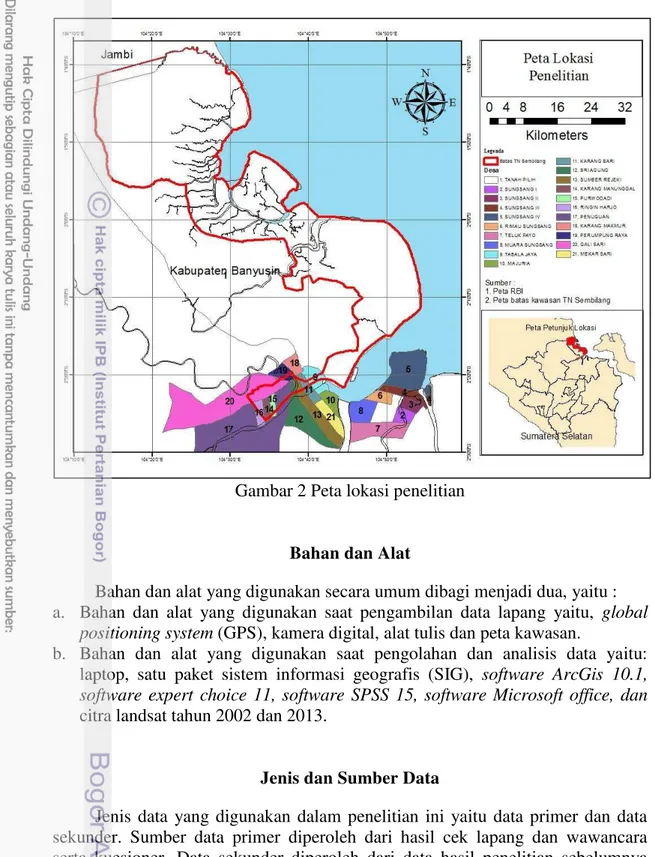

Penelitian dilaksanakan di TN Sembilang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan (Gambar 2). Penelitian dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan, dari bulan April sampai Oktober 2014. Wilayah TN Sembilang berada pada posisi : 1°63’ - 2°48’ LS dan 104°11’ - 104°94’ BT. Batas wilayah kawasan TN Sembilang adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai Benu dan batas Provinsi Jambi Sebelah Timur : Selat Bangka

Sebelah Selatan : Sungai Banyuasin, Sungai Air Calik dan Karang Agung Sebelah Barat : Hutan Produksi wilayah ex HPH PT. Riwayat Musi

10

Gambar 2 Peta lokasi penelitian

Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang digunakan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu : a. Bahan dan alat yang digunakan saat pengambilan data lapang yaitu, global

positioning system (GPS), kamera digital, alat tulis dan peta kawasan.

b. Bahan dan alat yang digunakan saat pengolahan dan analisis data yaitu: laptop, satu paket sistem informasi geografis (SIG), software ArcGis 10.1, software expert choice 11, software SPSS 15, software Microsoft office, dan citra landsat tahun 2002 dan 2013.

Jenis dan Sumber Data

11 Tabel 3 Jenis data, sumber data, teknik analisis, dan hasil yang diharapkan

Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer untuk validasi klasifikasi tutupan lahan diperoleh dengan pengecekan lapangan. Data primer untuk mendapatkan data preferensi stakeholder diperoleh melalui wawancara dan kuesioner (Lampiran 1). Data sekunder yang dikumpulkan meliputi data survei lapangan dari penelitian pendugaan cadangan karbon hutan mangrove di TN Sembilang oleh CIFOR dan Balai TN Sembilang pada tahun 2011, penelitian Merang REDD Pilot Project (MRPP) pada tahun 2010, citra landsat path 124 dan row 61+62 tahun 2002 dan 2013, peta-peta pendukung penelitian, serta studi pustaka untuk mendukung data primer dan analisis data tentang cadangan karbon. Diagram alur penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.

No. Tujuan Jenis Data Sumber Data Teknik Analisis Keluaran

12

Gambar 3 Diagram alur penelitian

Preferensi Stakeholder

Pengumpulan data preferensi stakeholder yang akan diproses pada analisis AHP ditentukan dengan metode purposive sampling. Kriteria stakeholder tersebut diidentifikasi dengan rincian seperti tertera pada Tabel 4.

Tutupan lahan tahun 2002

Tutupan lahan tahun 2013

Matriks perubahan tutupan lahan

Luas tutupan lahan 2002 Luas tutupan lahan 2013

Peta perubahan cadangan karbon permukaan

Faktor yang berpengaruh terhadap perubahan

cadangan karbon

Arahan pengembangan kawasan TN Sembilang Tujuan 1

Tujuan 2

Tujuan 3.

Studi pustaka Data survei lapangan

13 Tabel 4 Kriteria stakeholders, instansi, dan jumlah responden

No Kriteria 1 Kedudukan/jabatan Kepala Subbagian TN Sembilang 1 2 Kedudukan/jabatan Kepala Seksi TN Sembilang 1 3 Kedudukan/jabatan Pengendali Ekosistem Hutan 1

4 Kedudukan/jabatan Balitbang Kehutanan 1

5 LSM CIFOR Indonesia 1

6 Masyarakat Tokoh masyarakat 1

Jumlah 6

Pengukuran Biomasa

Pengukuran biomasa pohon dilakukan dengan cara tidak langsung (nondestructive) untuk hutan mangrove, secara langsung (destructive) untuk hutan rawa, semak belukar dan lahan terbuka. Karbon pohon merupakan salah satu sumber karbon yang sangat penting pada ekosistem hutan, karena sebagian besar karbon hutan berasal dari biomasa pohon. Pohon merupakan proporsi terbesar penyimpanan karbon di daratan. Pengukuran biomasa pohon dan pohon mati dapat dilakukan dengan cara pengukuran tidak langsung dengan menggunakan persamaan alometrik yang didasarkan pada pengukuran diameter batang (Hinrichs et al. 1998).

Beberapa persamaan alometrik yang dapat digunakan untuk hutan tropis telah disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan secara global maupun lokal. Alometrik lokal dapat dikembangkan berdasarkan kondisi tapak maupun jenis atau kelompok jenis untuk meningkatkan ketelitian. Pengukuran biomasa pohon menggunakan alometrik membutuhkan data lapangan yang diukur pada plot utama. Data yang dikumpulkan dari tiap plot adalah jenis pohon, diameter pohon setinggi dada (dbh), tinggi pohon, dan berat jenis pohon.

Pengukuran biomasa dalam penelitian ini menggunakan data survei lapangan dari penelitian pendugaan cadangan karbon hutan mangrove di TN Sembilang oleh CIFOR dan Balai TN Sembilang pada tahun 2011, dan penelitian Merang REDD Pilot Project (MRPP) pada tahun 2010. Penggunaan data survei lapangan dalam penelitian ini seijin peneliti sebelumnya dengan surat perjanjian tertulis (lampiran 2). Pendugaan biomasa di TN Sembilang menggunakan dua metode yang berbeda. Hal ini dikarenakan penelitian pendugaan cadangan karbon yang ada di TN Sembilang hanya di tutupan lahan hutan mangrove. Pendugaan cadangan karbon di tutupan lahan hutan rawa, semak belukar dan lahan terbuka menggunakan data Merang REDD Pilot Project (MRPP) dengan lokasi penelitian berdekatan dengan kawasan TN Sembilang.

a) Pengukuran biomasa tutupan lahan hutan mangrove

14

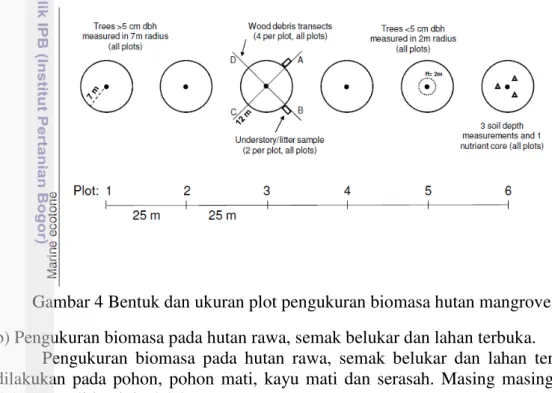

metode pengambilan sampel yang dikembangkan oleh Kauffman dan Donato (2010). Pengukuran biomasa dengan membuat jalur transek sepanjang 125 m dimana setiap transek terdiri dari 6 plot berbentuk lingkaran dengan jarak masing-masing plot sepanjang 25 m. Semua pohon yang terdapat pada masing-masing-masing-masing plot diukur DBH (di 1,3 m atau 20 cm di atas akar panggung) dan diidentifikasi nama spesies. Masing masing ukuran plot pada penelitian ini adalah sebangai berikut:

Plot dengan ukuran diameter 2 m, semua pohon dengan DBH < 5 cm Plot dengan ukuran diameter 7 m, semua pohon dengan DBH > 5 cm Plot dengan ukuran 40 m x 125 m, semua pohon dengan DBH > 50 cm Pengukuran diameter setinggi dada pada berbagai kondisi pohon di lapangan dapat dilihat pada Lampiran 7. Bentuk dan ukuran plot pengukuran biomasa hutan mangrove dapat dilihat pada Gambar 4.

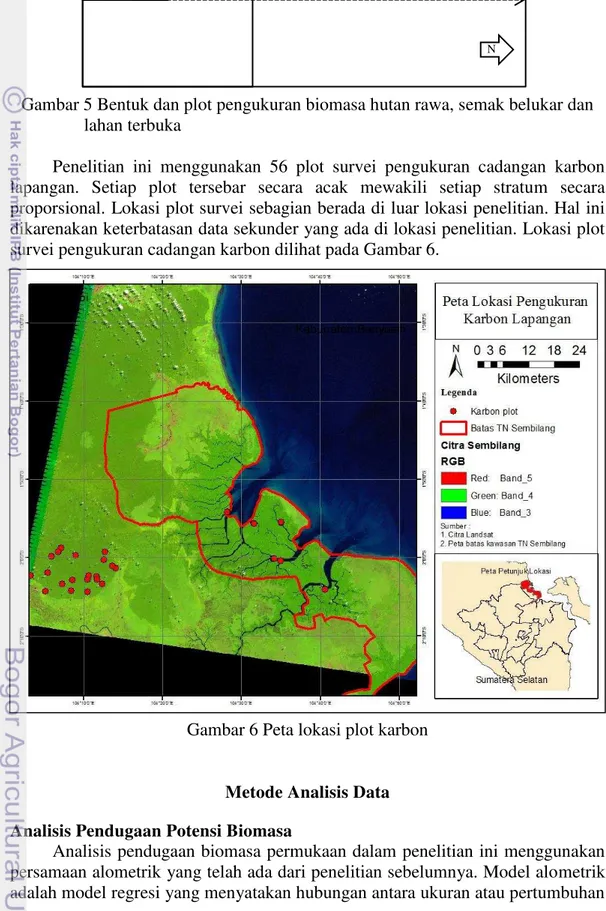

Gambar 4 Bentuk dan ukuran plot pengukuran biomasa hutan mangrove b) Pengukuran biomasa pada hutan rawa, semak belukar dan lahan terbuka.

Pengukuran biomasa pada hutan rawa, semak belukar dan lahan terbuka dilakukan pada pohon, pohon mati, kayu mati dan serasah. Masing masing plot dalam penelitian ini adalah:

Plot A : Semai dengan luasan minimal 4 m2 Plot B : Pancang dengan luasan minimal 25 m2 Plot C : Tiang dengan luasan minimal 100 m2 Plot D : Pohon dengan luasan minimal 400 m2

15

Gambar 5 Bentuk dan plot pengukuran biomasa hutan rawa, semak belukar dan lahan terbuka

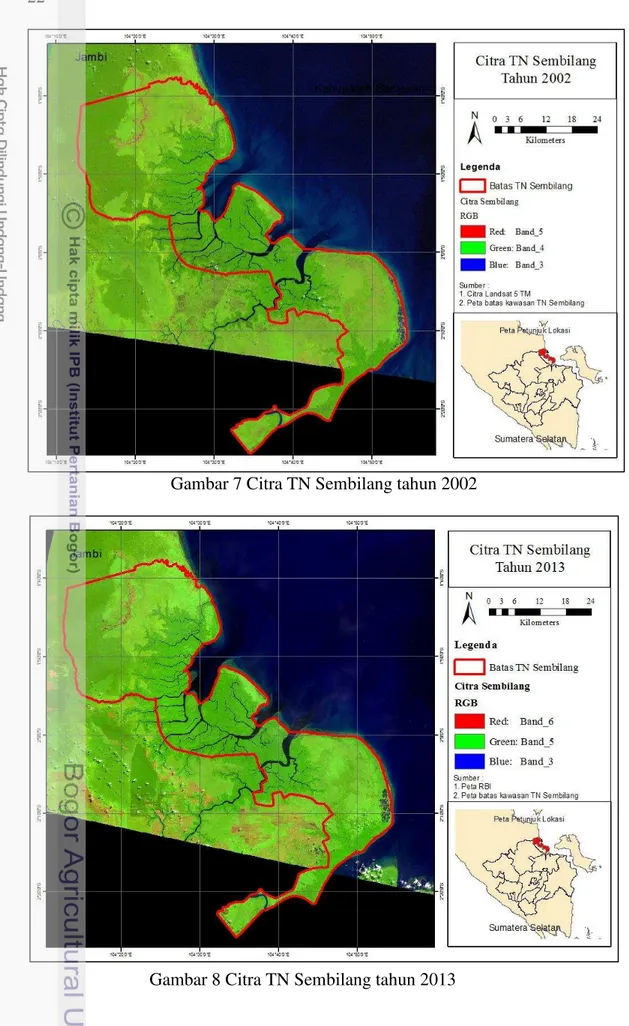

Penelitian ini menggunakan 56 plot survei pengukuran cadangan karbon lapangan. Setiap plot tersebar secara acak mewakili setiap stratum secara proporsional. Lokasi plot survei sebagian berada di luar lokasi penelitian. Hal ini dikarenakan keterbatasan data sekunder yang ada di lokasi penelitian. Lokasi plot survei pengukuran cadangan karbon dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6 Peta lokasi plot karbon

Metode Analisis Data

Analisis Pendugaan Potensi Biomasa

Analisis pendugaan biomasa permukaan dalam penelitian ini menggunakan persamaan alometrik yang telah ada dari penelitian sebelumnya. Model alometrik adalah model regresi yang menyatakan hubungan antara ukuran atau pertumbuhan

a b

c d

16

dari salah satu komponen individu pohon dengan keseluruhan komponen dari individu pohon tersebut. Persamaan ini digunakan untuk menduga parameter tertentu dengan menggunakan parameter lainnya yang lebih mudah diukur yaitu diameter dan tinggi. Peran utama persamaan alometrik dalam penelitian ini adalah menduga biomasa suatu vegetasi dari ukuran diameter batang setinggi dada pada vegetasi tersebut. Persamaan alometrik yang digunakan pada hutan mangrove adalah persamaan alometrik berdasarkan jenis vegetasi yang terdapat pada hutan mangrove. Persamaan alometrik yang digunakan pada hutan rawa, semak belukar dan lahan terbuka menggunakan persamaan alometrik lokal yang disusun pada penelitian sebelumnya (Kusmana et al. 1992).

Pemilihan persamaan alometrik yang akan dipakai dalam pendugaan biomasa merupakan tahapan penting proses pendugaan biomasa. Setiap persamaan alometrik dikembangkan berdasarkan kondisi tegakan dan variasi jenis tertentu yang berbeda satu dengan yang lain. Pemakaian suatu persamaan yang dikembangkan di suatu lokasi tertentu, belum tentu cocok apabila diterapkan di daerah lain. Sebagai contoh, persamaan-persamaan yang dikembangkan di daerah beriklim sedang yang komposisi vegetasinya cenderung homogen, akan kurang tepat apabila diterapkan di daerah tropika yang variasi spesiesnya tinggi, persamaan yang dikembangkan di daerah lembab/basah juga tidak cocok bila diterapkan di daerah kering atau sebaliknya.

Metode analisis pendugaan biomasa di TN Sembilang adalah sebagai berikut:

a) Hutan Mangrove

Analisis pendugaan biomasa pohon pada hutan mangrove di TN Sembilang menggunakan alometrik yang dikembangkan oleh Kauffmann dan Donato (2010). Persamaan alometrik untuk tutupan lahan hutan mangrove dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Persamaan alometrik untuk tutupan lahan hutan mangrove Species N D Max H Max R2 Persamaan alometrik Sumber : Kauffmann dan Donato (2010)

Keterangan :

B : Biomasa (kg) H : Tinggi (m)

D : Diameter setinggi dada (cm) ρ : Berat jenis (g/cm3)

Dmax : Diameter maksimum (cm).

17

Keterangan : B : Biomasa d : Diameter (cm) π : 22/7 atau 3,14 L : Panjang transek (m) ρ : Berat Jenis (g/cm3)

Biomasa di dalam tiap subplot diduga dengan memasukkan dbh semua vegetasi yang diukur ke dalam persamaan alometrik yang sesuai dengan jenis vegetasi yang diukur. Perhitungan total biomasa dalam setiap plot menggunakan rumus berikut:

Bplot = ((Bsubplot A) * 10/subplot A) + ((Bsubplot B) * 10/subplot B) + ((Bsubplot C) * 10/subplot C)

Bplot : Total biomasa dalam plot (ton/ha) Bsubplot A : Total biomasa pada subplot A (kg) Bsubplot B : Total biomasa pada subplot B (kg) Bsubplot C : Total biomasa pada subplot C (kg) subplot A : Luas subplot A (m2)

subplot B : Luas subplot B (m2) subplot C : Luas subplot C (m2)

18

Biomasa rata-rata tutupan lahan hutan mangrove dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini:

Keterangan :

BM : Rata-rata biomasa mangrove (ton/ha)

ΣB plot R : Total biomasa seluruh plot yang didominasi rhizophora (ton/ha) ΣN plot R : Jumlah plot yang didominasi rhizophora

luas R : Luas mangrove yang didominasi rhizophora (ha)

ΣB plot B : Total biomasa seluruh plot yang didominasi bruguiera (ton/ha) ΣN plot B : Jumlah plot yang didominasi bruguiera

luas B : Luas mangrove yang didominasi bruguiera (ha) luas M : Luas total hutan mangrove (ha)

b) Hutan rawa, semak belukar dan lahan terbuka

Analisis pendugaan biomasa pohon pada tutupan lahan hutan rawa, semak belukar dan lahan terbuka menggunakan alometrik hasil penelitian Merang REDD Pilot Project (MRPP) pada tahun 2010. Penyusunan persamaan alometrik pada penelitian MRPP dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penentuan pohon dominan dengan analisis indeks nilai penting, 2. Penebangan pohon contoh dan pembagian fraksi pohon.

3. Penimbangan dan pengukuran berat basah.

4. Pengambilan dan penimbangan berat basah sub-sampel. 5. Analisis berat kering di laboratorium.

6. Analisa berat jenis kayu.

7. Pemilihan model alometrik terbaik

Alometrik yang digunakan untuk menduga biomasa pohon dan pohon mati yaitu :

Biomasa pohon : 0.206284*pow(DBH,2.4511) Pohon Mati A : 0.206284*pow(DBH,2.4511)*0.9 Pohon Mati B : 0.206284*pow(DBH,2.4511)*0.8 Pohon Mati C : 0.206284*pow(DBH,2.4511)*0.7

Pendugaan biomasa pada kayu mati menggunakan rumus di bawah ini:

Keterangan:

B : Biomasa kayu mati (kg)

Dp : Diameter pangkal kayu mati (cm) Du : Diameter ujung kayu mati (cm) p : Panjang kayu mati (m)

π : 22/7 atau 3,14

19 Perhitungan total biomasa dalam setiap plot menggunakan rumus berikut: Bplot = ((Bsubplot A) * 10/subplot A) + ((Bsubplot B) * 10/subplot B) +

Biomasa rata-rata per tutupan lahan/stratum dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini:

Keterangan :

Bstratum : Rata-rata biomasa stratum-h (ton/ha)

ΣBPplot : Total biomasa pohon seluruh plot pada stratum-h(ton/ha) ΣBPMplot : Total biomasa pohon mati seluruh plot pada stratum-h (ton/ha) ΣBKMplot : Total biomasa kayu mati seluruh plot pada stratum-h (ton/ha) ΣNSplot : Total Nekromasa serasah seluruh plot pada stratum-h (ton/ha) N Plot stratum : Jumlah plot dalam stratum-h

Analisis Pendugaan Cadangan Karbon

Metode analisis untuk menduga potensi cadangan karbon dengan cara mengalikan biomasa dengan faktor konversi (Murdiyarso et al. 2004) sebagai berikut:

C = 0,5.W Keterangan :

C : Cadangan Karbon (ton) W : Biomasa (ton)

0,5 : Koefisien kadar karbon pada tumbuhan (faktor konversi)

Pendugaan cadangan karbon total di TN Sembilang dihitung dengan rumus berikut ini :

Dimana

C total : Total cadangan karbon di suatu areal Aij : Luas stratum-i hingga stratum-h

Bij : Rata-rata biomasa dari straum ke-i hingga stratum ke-j CF : Fraksi karbon dengan nilai 0,5.

20

Analisis spasial penelitian ini adalah menganalisis perubahan tutupan lahan yang dilakukan pada citra satelit landsat TM tahun 2002 dan 2013. Analisis ini digunakan sebagai pendukung untuk mendapatkan data keruangan, sehingga diperoleh informasi penutupan lahan di kawasan TN Sembilang pada tahun 2002 dan 2013. Data penutupan lahan dua titik tahun ini penting diperoleh untuk mendapatkan informasi perubahan penutupan lahan dari tahun 2002 dan tahun 2013, baik yang terjadi secara alami maupun akibat antropogenik di dalam kawasan TN Sembilang. Selanjutnya informasi data tersebut digunakan sebagai acuan data historis perubahan cadangan karbon di kawasan TN Sembilang.

Analisa perubahan penggunaan lahan menggunakan metode perbandingan penggunaan lahan dua titik tahun. Perbandingan penggunaan lahan dengan cara melakukan overlay peta tutupan lahan tahun 2002 dengan peta tutupan lahan tahun 2013. Peta tutupan lahan dua titik tahun hasil klasifikasi citra secara visual akan dilengkapi dengan atribut berupa cadangan karbon di setiap tipe tutupan lahan. Tahap awal ialah memperbaiki kesalahan geometrik yang terjadi pada citra satelit. Berikut ini adalah metode yang digunakan dalam analisis spasial perubahan tutupan lahan sebagai berikut:

a. Koreksi Geometrik

Kesalahan geometrik berupa kesalahan non-sistematis yang terjadi pada citra satelit. Kesalahan yang mungkin terjadi seperti variasi ketinggian tempat, variasi ketinggian satelit, variasi kecepatan sensor, kesalahan panoramik, kelengkungan bumi, refraksi atmosfer, variasi bentuk relief permukaan bumi dan ketidaklinieran cakupan sensor satelit (Lusiana et al, 2005). Proses koreksi geometrik yang dilakukan menggunakan hubungan matematik antara koordinat piksel dalam citra satelit dengan koordinat piksel sebenarnya di lapangan. Data ground control point (GCP) diperoleh dari peta sungai dan garis pantai rupa bumi Indonesia (RBI). Akurasi koreksi geometrik ditunjukkan dengan nilai RMS-error (root mean square−error). Semakin kecil nilai RMS−error, ketepatan titik GCP semakin tinggi.

b. Pemotongan Citra

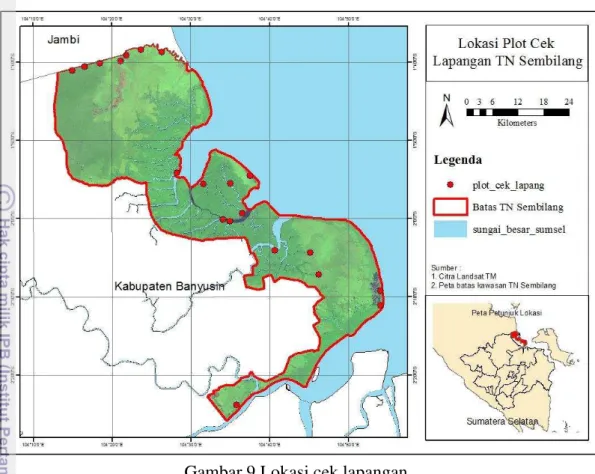

Citra satelit yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra landsat 7 TM tahun 2002 (Gambar 7) dan landsat 8 TM tahun 2013 (Gambar 8). Pemotongan citra menggunakan digitasi polygon peta batas kawasan TN Sembilang yang berasal dari peta lampiran SK penetapan kawasan TN Sembilang.

c. Klasifikasi

21 tampak pada citra satelit. Pada klasifikasi visual atau manual, pengelompokan pixel ke dalam suatu kelas yang telah ditetapkan dilakukan secara manual berdasarkan kunci - kunci interpretasi (rona, warna, pola, bentuk, terkstur, bentuk, ukuran, lokasi dan asosiasi) objek pada citra. Peta pentutupan lahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2007 menjadi panduan dalam melakukan interpretasi visual tutupan lahan di TN Sembilang.

d. Validasi

Validasi sangat penting dalam setiap hasil penelitian dari setiap jenis data penginderaan jauh. Cek lapang dilakukan untuk proses validasi peta hasil interpretasi visual. Cek lapangan dilakukan di 20 titik sampel di lapang dengan pendekatan pengambilan contoh acak terstratifikasi (stratified random sampling). Lokasi titik sampel di lapang dapat dilihat pada Gambar 9. Validasi dalam penelitian ini mengikuti metode seperti yang telah disarankan oleh Sutanto (1986) Ketelitian analisis dibuat dalam beberapa kelas X yang dihitung dengan rumus (Sutanto 1986):

Keterangan :

MA : Ketelitian analisis/klasifikasi

Xcr : Jumlah titik sampel kelas yang benar

Xo : Jumlah titik sampel X yang masuk ke kelas lain Xco : jumlah titik sampel X tambahan dari kelas lain

Tabel 6 Matriks perhitungan kesalahan Vallidasi

tahun 2002

Data cek lapangan Vallidasi tahun 2013

22

Gambar 7 Citra TN Sembilang tahun 2002

23

Gambar 9 Lokasi cek lapangan

Alur pembuatan peta perubahan tutupan lahan ditunjukkan pada Gambar 10.

Gambar 10 Alur pembuatan peta perubahan tutupan lahan Analisis Perubahan Penutupan Lahan

Koreksi Geometrik

Pemotongan Citra Klasifikasi Visual

Data Cek Lapangan

Terima Peta pendukung : RBI, batas

Kawasan, dan Zonasi

Validasi

Peta Penutupan Lahan thn 2002 dan 2013 Citra Satelit Tahun 2002

24

Analisis Indeks Vegetasi

Analisis indeks vegetasi dilakukan untuk mengetahui perubahan cadangan karbon di suatu tutupan lahan berdasarkan siklus hidup dan kerapatan vegetasi di suatu lahan. Salah satu indeks vegetasi yang sering digunakan dalam pendugaan biomasa hutan adalah NDVI (Normalized Difference Vegetation Index).

NDVI atau normalized difference vegetation index merupakan metode standar dalam membandingkan tingkat kehijauan vegetasi pada data satelit. NDVI dapat digunakan sebagai indikator biomasa dan tingkat kehijauan (greenness) relatif. Formula untuk menghitung nilai NDVI adalah :

Nilai index mempunyai rentang -1,0 hingga 1,0. Nilai yang mewakili vegetasi pada rentang 0,1 hingga 0,7, diatas nilai ini menggambarkan tingkat kesehatan tutupan vegetasi. Kualitas vegetasi tergantung dari interaksinya dengan radiasi matahari, faktor cuaca lainnya dan umur serta ketersediaan unsur hara kimiawi dan air dalam tanah (atau air dalam lingkungan perairan laut). Daun tumbuhan berwarna hijau memantulkan dan meneruskan radiasi sangat rendah pada panjang gelombang visible (0,4 – 0,7 μm) karena sebagian besar telah diserap oleh klorofil untuk proses fotosintesis. Sebaliknya radiasi yang dipantulkan dan dipancarkan akan meningkat pada panjang gelombang near infrared-NIR (0,7 and 1,0 μm) karena kurangnya penyerapan partikel atau pigmen seluler dan juga karena adanya hamburan pada interface dinding sel mesofil. Intensitas radiasi yang dipantulkan oleh vegetasi umumnya lebih besar daripada radiasi yang dipantulkan oleh kebanyakan material anorganik, sehingga vegetasi nampak lebih terang pada panjang gelombang near infrared.

Besar nilai NDVI tergantung pada tutupan vegetasi, dimana tutupan lahan dengan vegetasi lebat akan bernilai mendekati 1 sedangkan badan air benilai -1 dan lahan kosong akan bernilai 0 (Jaya 2007). Model penduga nilai biomasa dibuat antara nilai hasil pengukuran dilapangan dengan nilai Digital Number (DN) pada citra satelit. Peubah-peubah bebas dalam model penduga tersebut merupakan DN. Dengan membandingkan nilai NDVI dari citra dua titik tahun maka kita dapat mengetahui perubahan cadangan karbon di TN Sembilang.

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Cadangan Karbon

Regresi linear adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Variabel yang mempengaruhi sering disebut variabel bebas atau variabel penjelas. Variabel yang dipengaruhi sering disebut dengan variabel terikat.

Variabel-25 variabel dari data sekunder dipilih karena diduga sebagai faktor yang menyebabkan perubahan cadangan karbon.

Penentuan masyarakat desa mana saja yang berpengaruh terhadap perubahan cadangan karbon menggunakan kriteria aksesibilitas dan daya jelajah maksimal transportasi masyarakat di sekitar TN Sembilang. Aksesibilitas dibatasi dengan jarak terhadap sungai dan pantai. Daya jelajah masyarakat di dalam TN Sembilang dibatasi dengan jenis perahu masyarakat. Menurut data statistik Kementrian Kelautan dan Perikanan tahun 2010, 90% nelayan di Indonesia memiliki perahu dibawah 30 GT (Grosston) dengan daya jelajah maksimal 20 km. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya keperluan akan lahan untuk tempat tinggal dan mencari nafkah, yang dalam analisis ini didekati dengan kepadatan penduduk. Jarak terhadap sungai dan pemukimaan menggambarkan tingkat aksesibilitas terhadap kawasan TN Sembilang. Pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan kawasan TN Sembilang rawan terhadap perambahan. Persamaan regresi linier yang digunakan adalah sebagai berikut :

Y=a+b1X1+b2X2+b3X3+…+bnXn

Dimana :

Y : Perubahan cadangan karbon

X : Faktor yang mempengaruhi perubahan cadangan karbon a : Konstanta

b : Koefisien peubah

Analisis Perkembangan Wilayah Desa di Sekitar TN Sembilang

Salah satu cara untuk mengukur tingkat perkembangan suatu kawasan secara cepat dan mudah adalah menggunakan metode skalogram. Pada prinsipnya suatu wilayah berkembang secara ekonomi dicirikan oleh tingkat aksesibilitas masyarakat di dalam pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya ekonomi yang dapat digambarkan baik secara fisik maupun non fisik.

Melalui analisis skalogram pemetaan desa-desa yang terdapat di dalam dan di sekitar TN Sembilang dapat digambarkan berdasarkan tipologi wilayah masing-masing. Tipologi wilayah disusun berdasarkan jenis fasilitas yang dimiliki oleh desa-desa tersebut. Asumsi yang digunakan adalah bahwa wilayah yang memiliki ranking tertinggi adalah lokasi yang dapat menjadi pusat pelayanan. Berdasarkan analisis ini dapat ditentukan indikator yang digunakan dalam analisis skalogram adalah jumlah penduduk, jumlah jenis, jumlah unit serta kualitas fasilitas pelayanan yang dimiliki masing-masing desa. Hasil analisis ini nantinya akan menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menentukan strategi pengembangan kawasan TN Sembilang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Analisis skalogram dalam penelitian ini menggunakan data potensi desa (PODES) 2005 dan 2011 serta data Kabupaten Banyuasin dalam angka. Arahan Alternatif Kebijakan Pengembangan Kawasan di TN Sembilang

26

pengisian kuesioner adalah struktur hirarki dengan komponen yang telah disusun berdasarkan pendapat ahli atau pakar.

AHP adalah salah satu alat analisis dalam pengambilan keputusan yang baik dan fleksibel. Metode ini berdasarkan pada pengalaman dan penilaian dari pelaku/pengambil keputusan. Metode yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty ini, digunakan terutama sekali untuk membantu pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dengan menetapkan prioritas dan membuat keputusan yang paling baik ketika aspek kualitatif dan kuantitatif dibutuhkan untuk dipertimbangkan.

Menurut Perez-Vega et al. (2011), AHP menyediakan kerangka kerja yang komprehensif dan rasional dalam menata suatu masalah pengambilan keputusan yang dapat merepresentasikan dan mengukur unsur-unsurnya, sehingga dapat dilihat keterkaitan elemen dengan tujuan keseluruhan, dan dapat mengevaluasi solusi alternatif.

AHP pada dasarnya didisain untuk menangkap persepsi orang yang berhubungan sangat erat dengan permasalahan tertentu melalui prosedur yang didisain untuk sampai pada suatu skala preferensi di antara berbagai alternatif. Metode ini menyusun masalah dalam bentuk hirarki dan memasukkan pertimbangan-pertimbangan untuk menghasilkan skala prioritas relatif. Kekuatan AHP terletak pada rancangannya yang bersifat holistik, menggunakan logika, pertimbangan berdasarkan intuisi, data kuantitatif dan preferensi kualitatif (Saaty 1993). Struktur hirarki yang disusun dalam AHP dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 11 Struktur hirarki proses AHP

Arahan Peningkatan Cadangan Karbon

Arahan pengaturan zonasi untuk mendukung peningkatan cadangan karbon menggunakan keriteria cadangan karbon, perubahan cadangan karbon, aksesibilitas dan tingkat kemiskinan. Setiap kriteria memiliki bobot berdasarkan prioritas kebijakan. Alternatif pengaturan zonasi disusun berdasarkan matrik pada Tabel 7.

Strategi Pengembangan Kawasan TN Sembilang

Aksesibilitas Pengaturan

zonasi

Pemerintah Masyarakat Swasta

Penyempurnaan

peraturan Insentif Sanksi

27 Tabel 7 Matrik penyusunan pengaturan zonasi

Kriteria Zonasi

Inti Rimba Pemanfaatan Rehabilitasi Tradisional Khusus

Cadangan karbon (ton/ha) > 100 50 - 100 >100 < 50 50 - 100 < 50

Bobot 6 3 6 1 3 1

Perubahan cadangan

karbon positif positif tetap negatif tetap negatif

Bobot 3 3 2 1 2 1

Aksesibiltas rendah tinggi tinggi rendah tinggi tinggi

Bobot 3 3 1 1 2 1

Tingkat kemiskinan rendah sedang sedang sedang tinggi tinggi

Bobot 3 2 3 2 1 1

Total bobot 15 11 9 5 8 4

Arahan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Arahan alternatif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat menggunakan keriteria tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan desa. Indeks pembangunan desa diperoleh dari hasil analisis skalogram. Alternatif peningkatan kesejahteraan disusun berdasarkan matrik pada Tabel 8.

Tabel 8 Matriks alternatif peningkatan kesejahteraan masyarakat Kriteria Indeks pembangunan desa

Tingkat kemiskinan Hirarki I Hirarki II Hirarki III

Sedang sosialisasi sosialisasi insentif

Tinggi insentif insentif insentif

4

GAMBARAN UMUM WILAYAH

Sejarah Kawasan

Pada tanggal 28 Februari 1994 melalui Perda Dati I Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Selatan, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan menunjuk seluruh kelompok hutan (Suaka Margasatwa Terusan Dalam 25.750 ha, Hutan Produksi Terbatas Terusan Dalam 49.000 ha, Hutan Lindung Sembilang 113.173 ha dan perairan 17.827 ha) menjadi Hutan Suaka Alam (HSA) seluas 205.750 ha. Pada Tahun 1996 Ditjen Bangda Depdagri bekerjasama dengan Ditjen PHPA Dephut melakukan pengkajian potensi kawasan HSA Sembilang dan sekitarnya, dan hasil pengkajian menyimpulkan bahwa kawasan tersebut memenuhi syarat/kriteria menjadi Kawasan Pelestarian Alam dalam bentuk kawasan Taman Nasional.

28

hutan dan perairan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan mencantumkan kawasan TN Sembilang. Pada tahun 2003 melalui SK Menhut Nomor 95/Kpts-II/03 Tanggal 19 Maret 2003 ditetapkanlah Kawasan TN Sembilang seluas 202.896,31 ha.

Letak Geografis dan Administrasi

Kawasan TN Sembilang terletak di pesisir timur Provinsi Sumatera Selatan, yang secara geografis berada pada 104014’-104054’ Bujur Timur dan 1053’- 2027’ Lintang Selatan. Kawasan ini secara administratif pemerintahan sebagian besar termasuk wilayah Kecamatan Banyuasin II - Kabupaten Banyuasin, dan sebagian kecil masuk wilayah Kecamatan Pulau Rimau dan Kecamatan Lalan – Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Iklim dan Hidrologi

Kawasan TN Sembilang memiliki iklim tropis dengan rata-rata curah hujan tahunan 2.455 mm. Musim kemarau biasanya terjadi dari bulan Mei hingga Oktober, musim hujan dengan angin barat laut yang keras dan membawa butiran hujan dari November hingga April. Menurut klasifikasi iklim Oldeman, dapat dijabarkan sesuai dengan Zona C: 5 hingga 6 bulan berturut-turut bulan basah dan 3 bulan atau kurang berturut-turut bulan kering.

Sebagian besar kawasan TN Sembilang terdiri dari habitat estuarin. Sejumlah sungai yang relatif lebih pendek menyalurkan air dari rawa air tawar tadah hujan dan hutan rawa gambut yang terletak jauh ke daratan dalam sebuah pola menyirip ke wilayah pesisir taman nasional. Sungai terbesar adalah adalah Sungai Sembilang yang diperkirakan berukuran panjang 70 Km. Sungai lainnya memberikan kontribusi pada formasi habitat estuarin. Di kawasan TN Sembilang terdapat ± 70 sungai yang semuanya bermuara ke Laut Cina Selatan dan Selat Bangka.

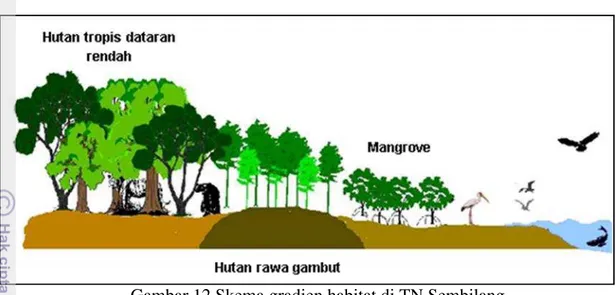

Tipe Habitat

Secara umum kawasan TN Sembilang memiliki habitat-habitat yang dipengaruhi oleh sistem muara sungai. Vegetasi hutan mangrove tumbuh baik di kawasan ini, yang ke arah daratan terdapat rawa belakang (backswamps) berupa hutan rawa air tawar dan hutan rawa gambut. Ke arah laut di banyak tempat, terutama di Semenanjung Banyuasin terdapat dataran lumpur yang luas. Skema gradiaen habitat di TN Sembilang dapat dilihat pada Gambar 12.

29

Gambar 12 Skema gradien habitat di TN Sembilang

Vegetasi Nipah (Nypa fruticans) dapat dijumpai di hulu-hulu sungai. Pada pantai berlumpur vegetasi mangrove didominasi oleh genus Avicennia (Api-api). Jenis ini menyebar dari belakang pantai berlumpur sampai ke daerah yang digenangi oleh air laut pada saat pasang, dan berasosiasi dengan spesies lain seperti Rhizophora mucronata, Rhizophora apiculata atau Bruguiera gymnorrhiza. Pada tingkat tumbuhan bawah daerah yang digenangi air pasang dibelakang pantai berlumpur, umumnya merupakan spesies Acanthus illicifolius. Tipe habitat dan vegetasi ini dijumpai di Semenanjung Banyuasin.

Rawa belakang umum terdapat di belakang habitat hutan mangrove atau daerah hulu sungai dengan jenis yang dominan adalah spesies Xylocarpus granatum dan Nypa fruticans. Pada tempat yang relatif kering, ditemukan juga jenis Cerbera manghas dan Exoecaria agalocha.

Di rawa-rawa air tawar, ditemukan spesies indikator untuk habitat tersebut yaitu Oncosperma tigillarium (Nibung) dan Alstonia sp. (Pulai). Pada tingkat tumbuhan bawah spesies yang dominan adalah Nephrolepis sp. dan Pluchea indica, suatu spesies yang termasuk mangrove ikutan yang cenderung berada di lokasi yang tawar. Rawa air tawar ini terdapat di hulu Sungai Deringgo Besar dan yang lebih luas berada di Sungai Benu, yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Berbak. Rawa air tawar dan rawa bergambut di kawasan TN Sembilang ini sebagian besar terletak di luar kawasan TN Sembilang.

Selain berupa hutan, kawasan TN Sembilang juga mempunyai habitat yang bervegetasi semak / belukar, dengan vegetasi dominan Acrostichum sp. Tipe habitat ini terdapat di hulu anak Sungai Sembilang (Simpang Satu) dan Pulau Alanggantang sebelah utara. Melimpahnya Acrostichum erat kaitannya dengan anthropogenic disturbance (gangguan akibat kegiatan manusia). Termasuk diantaranya kegiatan pembukaan lahan (termasuk kebakaran hutan) yang akan memberikan peluang kepada jenis Acrostichum sp. untuk berkembang secara ekstensif.

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

30

seperti di Tanah Pilih, Sungsang, dan Karang Agung. Karang Agung merupakan daerah transmigrasi yang berada di selatan kawasan. Beberapa pemukiman para petambak udang terdapat di Semenanjung Banyuasin (Solok Buntu dan sekitarnya).

Pemukiman Desa Tanah Pilih mayoritas masyarakatnya berasal dari suku Bugis yang tiba di pesisir Sembilang sebelah utara (dekat Sungai Benu) sekitar 30 tahun yang lalu, dan mulai membuka mangrove dan hutan rawa untuk pertanian (padi dan kelapa) sebelum beralih ke kegiatan mencari ikan di sungai di Terusan Dalam. Namun demikian, Dusun Sembilang tampaknya telah ada jauh sebelum masyarakat Bugis datang. Di Desa Sembilang dan juga Sungsang penduduknya juga terdiri dari suku Melayu. Tidak ada data mengenai kapan Dusun Sembilang mulai ada, namun Desa Sungsang diperkirakan telah ada sekitar 500 tahun yang lalu (Furukawa 1994 dalam BTNS, 2007 ).

Kawasan pemukiman di dalam TN Sembilang yang cukup besar terletak di muara Sungai Sembilang yaitu Dusun Sembilang yang merupakan bagian kawasan Desa Sungsang IV. Kegiatan perikanan di kawasan perairan Sembilang sebagian besar terpusat di sini, selain di Sungsang, ibu kota kecamatan Banyuasin II yang terletak di muara Sungai Musi (di luar kawasan TN). Beberapa pemukiman juga tersebar di muara-muara sungai di kawasan TN Sembilang ini. Di bagian utara kawasan TN Sembilang, pemukiman yang cukup lama terletak di Terusan Dalam. Di samping itu, sejumlah keluarga juga tinggal di atas bagan-bagan di laut yang dangkal.

Masyarakat pada umumnya tinggal di atas rumah-rumah panggung di tepi sungai di daerah pasang surut, dan sedikit masuk ke arah darat. Ketersediaan air bersih/tawar merupakan masalah utama masyarakat yang tinggal di kawasan Sembilang. Mereka mengandalkan air hujan sebagai sumber air bersih/tawar.

31

5

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perubahan Tutupan Lahan

Klasifikasi Tipe Tutupan Lahan Tahun 2002 dan 2013

Klasifikasi tutupan lahan tahun 2002 dan 2013 pada kawasan TN Sembilang menghasilkan 5 (lima) tipe tutupan lahan. Pembagian tipe tutupan lahan berdasarkan kenampakan warna citra yang terlihat dan dapat dibedakan dengan baik serta dengan bantuan peta tutupan lahan tahun 2007 sebagai pembanding.

Berdasarkan hasil klasifikasi tutupan lahan tahun 2002 (Gambar 13), tipe tutupan lahan yang dominan adalah hutan mangrove. Pada hasil klasifikasi tutupan lahan tahun 2002, hutan mangrove memiliki luas wilayah mencapai 90.703 ha (46,39%) sedangkan semak belukar memiliki luas wilayah 68.744 ha (35,00%). Tambak memiliki luas wilayah yang paling sedikit dibandingkan dengan yang lainnya sebesar 3.408 ha (1,74 %).

Berdasarkan hasil klasifikasi tutupan lahan tahun 2013 (Gambar 14), tipe tutupan lahan yang dominan adalah hutan mangrove. Pada hasil klasifikasi tutupan lahan tahun 2013, hutan mangrove memiliki luas wilayah mencapai 95.365 ha (48,77%) sedangkan semak belukar memiliki luas wilayah 63.122 ha (32,28%). Tambak memiliki luas wilayah yang paling sedikit dibandingkan dengan yang lainnya sebesar 2.300 ha (1,18%). Perbandingan luas tipe tutupan lahan tahun 2002 dan 2013 dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Luas per tipe tutupan lahan TN Sembilang tahun 2002 dan 2013 Tipe tutupan

32

Gambar 12 Tutupan lahan TN Sembilang tahun 2002