HIDAYATULLAH JAKARTA DENGAN MENGGUNAKAN

KUESIONER

EPWORTH SLEEPINESS SCALE

(ESS)

SERTA FAKTOR RISIKO YANG MEMPENGARUHINYA

PADA TAHUN 2013

Laporan Penelitian ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA KEDOKTERAN

OLEH :

Nadia Entus Nasrudin Tubagus

NIM : 1110103000097

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

v

KATA PENGANTAR

Asslamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penelitian ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Laporan Penelitian yang berjudul “Prevalensi Excessive Daytime Sleepiness (EDS) pada Mahasiswa PSPD FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Menggunakan Epworth Sleepiness Scale (ESS) serta faktor risiko yang mempengaruhinya pada Tahun 2013”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan banyak menemui hambatan baik yang datang dari faktor luar diri penulis maupun dari dalam penulis. Mengatasi hambatan yang ditemui, penulis banyak mendapat dukungan, motivasi, dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. (hc). dr. M. K. Tadjudin Sp.And selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. dr. Witri Ardini, M.Gizi, SpGK selaku Kepala Program Studi dan Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. dr. Ibnu Harris Fadillah, SpTHT-KL sebagai dosen pembimbing I penelitian dan Ratna Pelawati, S.Kp, M.Biomed sebagai dosen pembimbing II penelitian, yang telah banyak menyediakan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan laporan penelitian ini.

vi

5. Keluarga besar penulis, terutama ayah bunda penulis Entus Nasrudin dan Lathifah yang selalu ikhlas mendoakan, dan mendukung penulis selama penelitian ini, serta kaka-kaka dan adik tercinta yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

6. Sahabat penulis Dhea Rachmawati, Mutia Oktavia, Ratu Qurroh ’Ain, Siti Yayah U., Fitria Luluk M., Uswatun Hasanah PSB, Adinda Shofiatunnisa, Meliansari, Fifin Fitriyani, Fitri F. dan teman kelompok riset Dhea Rachmawati, Yahya Kholid, Idzkar Ramadhan dan Latansa Dina yang selalu memberikan motivasi dan bantuan disaat penulis membutuhkannya serta teman sejawat PSPD 2010.

7. Firman Khairul Hakim, S.S atas bantuannya dalam revisi abstrak bahasa inggris, Muhammad Yasin, Irwan Hanafi atas bantuannya dalam peminjaman alat THT, Pak. Richard (alm) atas bantuannya dalam peminjaman referensi di perpustakaan THT UI, Tri Bayu P. Atas bantuan statistik yang ia berikan, Muflikhah Mayazi, Sari Dewi A., Cut Firza Humaira serta Muhammad Hafif yang selalu memberi bantuan kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

8. Responden penelitian ini yang bersedia untuk mengikuti semua prosedur penelitian.

9. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dan menyelesaikan laporan penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga dengan selesainya Laporan Penelitian ini dapat menambah pengetahuan kita semua terutama mengenai Excessive Daytime Sleepiness.

Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 09 September 2013

vii

ABSTRAK

Nadia Entus Nasrudin Tubagus. Program Studi Pendidikan Dokter. Prevalensi Excessive Daytime Sleepiness (EDS) pada Mahasiswa PSPD FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Menggunakan Epworth Sleepiness Scale (ESS) serta Faktor Risiko yang Mempengaruhinya pada Tahun 2013.

Obstructive Sleep Apnea (OSA) merupakan masalah yang serius pada proses bernapas saat tidur sehingga menyebabkan timbulnya beberapa gejala terutama Excessive Daytime Sleepiness (EDS). EDS adalah kondisi seseorang mengalami rasa mengantuk pada siang hari sehingga meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas pada individu. Di Indonesia belum tercatat data mengenai prevalensi EDS pada suatu populasi dan kaitannya dengan faktor risiko OSA. Penetapan keadaan EDS dilakukan dengan pengisian dan penghitungan skor kuesioner Epworth Sleepiness Scale (ESS) dan pengisian kuesioner demografi serta dilakukan pemeriksaan fisik THT untuk identifikasi pengaruh faktor risiko. Dengan kriteria tersebut, maka ditemukan bahwa dari 140 responden yang diberikan kuesioner ESS terdapat sekitar 55% yang secara skoring mengalami kondisi EDS dan pada laki-laki presentasenya lebih tinggi dibandingkan pada perempuan. Pada analisa bivariat faktor risiko tidak menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dengan EDS (P> 0,05).

Kata Kunci : OSA, EDS, ESS, mallampati score

ABSTRACT

Nadia Entus Nasrudin Tubagus. Medicine Study Program. Prevalence of Excessive Daytime Sleepiness (EDS) in the Student of PSPD FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, by Using Epworth Sleepiness Scale Questionnaire (ESS) and the Affecting Risk Factors, Jakarta 2013

Obstructive Sleep Apnea (OSA) is a serious problem of breathing process while someone is sleeping which can causes a various symptoms, especially Excessive Daytime Sleepiness (EDS). EDS is one of the sleep disorders where the patient on drowsiness during daytime and it causes a several morbidities and mortalities. In Indonesia there has not recorded data about prevalence of EDS in population and the risk factors that can be related to. Diagnostic of EDS condition is by using the scoring system of Epworth Sleepiness Scale Questionnaire and demographic questionnaire with physical examinations of ENT for identification of the risk factors. By using these criteria, it was found the results from 140 respondents showed that 55% is diagnosed by EDS that men is higher than women. However, in this research the risk factors did not show the statistically significant correlation.

viii

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL... i

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA... ii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING... iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN... iv

KATA PENGANTAR... v DAFTAR LAMPIRAN... xiii

BAB 1 PENDAHULUAN... 1

1.1.Latar Belakang Masalah... 1

1.2.Rumusan Masalah... 2

1.3.Pertanyaan Penelitian... 2

1.4.Tujuan Penelitian... 2

1.4.1. Tujuan Umum... 2

1.4.2. Tujuan Khusus... 2

1.5.Manfaat Penelitian... 3

1.5.1. Bagi Peneliti...

2.1 Struktur Jalan Napas Atas…... 5

2.2 Organisasi Sistem Respirasi... 5

2.3 Gangguan Napas saat Tidur... 8

2.3.1.Siklus Tidur dan Sadar... 9

2.4 Definisi Sleep Apnea... 2.5 Epidemiologi... 2.6 Obstructive Sleep Apnea... 2.7 Excessive Daytime Sleepiness... 2.8 Kerangka Teori... BAB 3 METODE PENELITIAN... 31

3.1 Desain Penelitian... 31

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian... 31

3.3 Populasi Penelitian... 31

3.4 Kriteria Inklusi dan Eksklusi... 31

ix

3.6 Cara Pengambilan Sampel... 32

3.7 Cara Kerja Penelitian... 3.8 Alur Penelitian... 3.9 Pengumpulan dan Penyajian Data... 3.10Rencana Analisis Data... 3.11Etika Penelitian... BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN... 35

4.1 Distribusi Demografi... 4.1.1. Karakteristik Subjek Penelitian... 4.1.2. Analasis Univariat... 4.2 Analisis Bivariat... 4.3 Pembahasan... 4.3.1. Hubungan Jenis Kelamin dengan EDS... 4.3.2. Hubungan Indeks Massa Tubuh dengan EDS... 4.3.3. Hubungan Hipertrofi Tonsil dan Tonsilektomi dengan EDS... 4.3.4. Hubungan Kebiasaan Merokok dan Olahraga dengan EDS... 4.3.5. Hubungan Ukuran Lidah dan Mallampati Score dengan EDS... 4.3.6. Hubungan Deviasi Septum dan Hipertrofi Konka dengan EDS... 35 4.4 Keterbatasan Penelitian... 49

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN…... 50

5.1 Simpulan... 50

5.2 Saran... 50

x

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kategori International Sleep Disorder... 12

Tabel 2.2 Gejala Klinis OSA... 15

Tabel 2.3 Faktor predisposisi OSA... 18

Tabel 2.4 Sistem Staging Friedman... 20

Tabel 2.5 Pemeriksaan Fisik pada OSA... 21

Tabel 2.6 Epworth Sleepiness Scale... 23

Tabel 4.1 Sebaran Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin... 35

Tabel 4.2 Sebaran Demografi Responden... ……. 36

Tabel 4.3 Sebaran Demografi Pemeriksaan Fisik Responden... 37

Tabel 4.4 Prevalensi EDS... 38

Tabel 4.5 Hubungan Jenis Kelamin dengan EDS... 39

Tabel 4.6 Hubungan IMT dengan EDS... 39

Tabel 4.7 Hubungan Keadaan Tonsil dengan EDS... 40

Tabel 4.8 Hubungan Kebiasaan Merokok dan Olahraga dengan EDS... 41

Tabel 4.9 Hubungan Ukuran Lidah dan mallampati score dengan EDS... 42

xi

DAFTAR GAMBAR

xii

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Patofisiologi OSA………... 16

Bagan 2.8. Kerangka Konsep………... 28

Bagan 2.9. Kerangka Teori………... 29

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 ………. 55

Lampiran 2 ………. 56

Lampiran 3 ………. 57

Lampiran 4 ………. 59 Lampiran 5

Lampiran 6

……….

………. 62 74

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Tidur merupakan proses fisiologis yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk menjalani aktifitas hidup sehari-hari, namun tidur dengan gejala mendengkur menurunkan kualitas tidur sehingga timbul hipersomnolensi pada siang hari yang disebut Excessive daytime sleepiness (EDS). EDS adalah masalah yang paling sering timbul dan dikeluhkan oleh banyak individu termasuk mahasiswa dalam aktifitas sehari-hari. Selain itu, Gejala EDS sendiri merupakan gejala utama dari keadaan obstruksi pada saluran napas saat tidur yang disebut Obstructive sleep apnea.1

Obstructive sleep apnea (OSA) pertama kali ditemukan oleh Sidney

Burwell pada tahun 1956 yang merupakan suatu kondisi gangguan pernapasan saat tidur akibat terhambatnya aliran udara. Hal tersebut akan menimbulkan EDS pada individu sehingga dapat menurunkan kualitas aktifitas sehari-hari dan meningkatkan morbiditas dan mortalitas pada individu. Pada penelitian yang dilakukan oleh Jamie dkk, disebutkan bahwa prevalensi OSA yang berkaitan dengan penurunan kualitas tidur sekitar 3-7% pada laki-laki dan 2-5% pada perempuan di populasi umum. Sihombing telah melaporkan pada penelitiannya bahwa OSA terjadi sebanyak 30-40% pada populasi supir taxi di Indonesia. Keadaan OSA dapat menyebabkan gangguan tidur yang akan menimbulkan beberapa kondisi berupa gangguan konsentrasi pada anak sekolah dan mahasiswa sehingga mempengaruhi aktifitasnya saat belajar. Diagnosis OSA dapat dilakukan melalui pemeriksaan polisomnografi dan pemberian kuesioner khusus untuk penentuan gejala dari OSA pada pasien seperti Epworth sleepiness scale.2-6

Epworth sleepiness Scale merupakan salah satu kuesioner yang digunakan

untuk menilai tingkat hipersomnolensi seseorang pada siang hari. Nilai 10 atau lebih menunjukkan bahwa seorang mengalami hipersomnolensi sehingga dapat dikatakan bahwa individu tersebut memiliki gejala EDS dan memerlukan konsultasi dokter mengenai keluhannya.7

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, dirasakan bahwa perlu dilakukan penelitian ini yang dapat menggambarkan prevalensi Excessive daytime sleepiness (EDS) pada mahasiswa PSPD FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta faktor risiko yang mempengaruhinya dengan menggunakan kuesioner Epworth Sleepiness Scale (ESS). Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk

identifikasi penyebab dari EDS dan cara menghindarinya sehingga dapat menurunkan gejala hipersomnolensi pada mahasiswa serta aktifitas perkuliahan sehari-hari menjadi lebih efektif.

1.2. Rumusan Masalah

Dampak dari EDS cukup besar dalam mempengaruhi aktifitas perkuliahan sehingga dirasakan bahwa perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui prevalensi EDS pada mahasiswa PSPD FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan menggunakan kuesioner ESS sebagai alat ukur serta faktor risiko yang dapat mempengaruhinya.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana prevalensi Excessive daytime sleepiness (EDS) pada mahasiswa PSPD FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan menggunakan kuesioner Epworth Sleepiness Scale (ESS) pada tahun 2013?

1.4. Tujuan Penelitian

a) Tujuan Umum

Diketahuinya prevalensi EDS pada mahasiswa PSPD FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2013.

b) Tujuan Khusus

Diketahui hubungan obesitas dengan EDS sebagai faktor risiko pada mahasiswa PSPD FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Diketahui hubungan hipertrofi tonsil dan riwayat tonsilektomi pada individu dengan EDS sebagai faktor risiko pada mahasiswa PSPD FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Diketahui hubungan kebiasaan merokok dan olahraga pada individu dengan EDS sebagai faktor risiko pada mahasiswa PSPD FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Diketahui hubungan ukuran lingkar leher dengan EDS sebagai faktor risiko pada mahasiswa PSPD FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Diketahui hubungan makroglosi dan skor mallampati dengan EDS sebagai faktor risiko pada mahasiswa PSPD FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Diketahui hubungan hipertrofi konka dan deviasi septum dengan EDS sebagai faktor risiko pada mahasiswa PSPD FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

1.5. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini mendapatkan berbagai manfaat bagi berbagai pihak:

a) Bagi Peneliti

- Mengetahui prevalensi kejadian EDS pada mahasiswa.

- Mengidentifikasi obesitas sebagai faktor risiko terjadinya EDS. - Mengetahui perbedaan prevalensi EDS pada jenis kelamin yang

berbeda.

- Mengetahui pengaruh kebiasaan hidup individu seperti olahraga dan merokok terhadap EDS.

- Mengetahui pengaruh hipertrofi tonsil dan riwayat tonsilektomi pada individu terhadap EDS.

- Menjadikan penelitian ini sebagai syarat kelulusan sarjana kedokteran.

b) Bagi Universitas

- Dapat menambah kepustakaan penelitian di UIN.

- Memberi informasi tentang tingkat kejadian EDS pada mahasiswa UIN.

- Mengetahui faktor-faktor risiko yang mempengaruhi EDS. - Meningkatkan ilmu pengetahuan mahasiswa UIN.

c) Bagi Keilmuan

- Memberikan pengetahuan mengenai EDS dan faktor risiko dari EDS.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Fungsi sistem respirasi

Sistem respirasi memiliki lima fungsi dasar, yaitu; memberi permukaan yang luas untuk pertukaran gas antara udara luar dan sirkulasi darah, memasukkan dan mengeluarkan udara dari paru, melindungi permukaan sistem respirasi dari keadaan dehidrasi, invasi patogen dan perubahan suhu, produksi suara untuk komunikasi, dan memfasilitasi deteksi berbagai macam bau oleh reseptor-reseptor olfaktori yang berada pada bagian superior dari nasal cavity.Selain itu, kapiler paru secara tidak langsung dapat meregulasi volume dan tekanan darah melalui konversi angiotensin I menjadi angiotensin II.8,9

2.2. Organisasi sistem respirasi

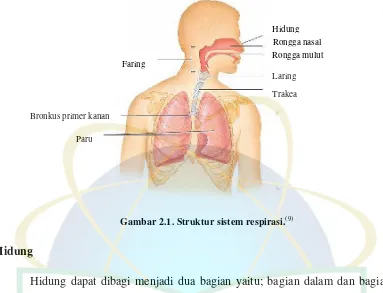

Sistem respirasi dapat dibagi dari segi anatomi dan fungsi. Secara anatomi, sistem respirasi dibagi menjadi sistem respirasi atas dan sistem respirasi bawah. Sistem respirasi atas meliputi hidung, rongga hidung, sinus paranasal, dan faring. Jalur ini berfungsi sebagai penyaring, penghangat dan pelembab udara yang masuk, serta melindungi permukaan saluran napas bawah. Sistem respirasi bawah meliputi laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus paru.8,9

Secara fungsi, sistem respirasi dibagi menjadi zona konduksi dan zona respiratori. Zona konduksi meliputi berbagai ruang dan saluran yang menghubungkan antara lingkungan luar dan paru seperti hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan terminal bronkiolus. Zona respiratori meliputi jaringan-jaringan dalam paru yang berfungsi untuk pertukaran gas seperti bronkiolus, duktusalveolus, sakus alveolus, dan alveolus yang merupakan bagian utama untuk pertukaran gas antara udara dan darah.8

Gambar 2.1. Struktur sistem respirasi.(9)

Hidung

Hidung dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu; bagian dalam dan bagian luar. Bagian luar adalah bagian yang terlihat pada wajah dan diliputi oleh jaringan penunjang berupa tulang keras dan kartilago yang ditutupi oleh otot, kulit dan membran mukosa. Tulang-tulang yang menyusun bagian luar dari hidung adalah tulang frontalis, nasalis dan maksilaris sedangkan kartilago yang menyusun bagian tersebut adalah kartilago septum nasalis pada bagian anterior, kartilago nasalis lateralis pada bagian inferior dan kartilago alaris yang membentuk nostril.9

Struktur inferior dari bagian luar hidung memiliki tiga fungsi: 1) Menghangatkan, melembabkan dan memfiltrasi udara yang masuk; 2) Deteksi stimulus olfaktori; dan 3) Modifikasi vibrasi suara.9

Bagian dalam hidung merupakan rongga yang luas dan terletak inferior dari tulang nasal dan superior dari mulut. Batas anteriornya adalah hidung bagian luar serta bagian posterior berbatasan dengan faring melalui dua pembukaan disebut choanae. Septum nasal membagi rongga hidung menjadi dua bagian kanan dan kiri. Ketika udara masuk melalui nostril, udara akan difiltrasi oleh rambut yang menutupi mukosa hidung dari debu dan partikel lain.9

Hidung Rongga nasal Rongga mulut

Laring Trakea Faring

Bronkus primer kanan

Gambar 2.2. Komponen sistem respirasi.(8)

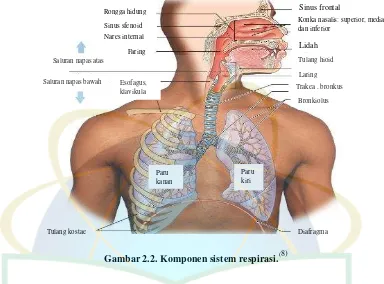

Tiga bagian yang terletak pada dinding lateral dari kedua sisi hidung disebut konka. Konka terbagi menjadi tiga yaitu; konka nasalis superior, medial dan inferior. Setiap konka akan bermuara ke dalam sinus dan membentuk meatus bergantung dari konka; meatus nasi superior, inferior dan medial. Struktur dari konka dan meatus akan memperluas permukaan area hidung dalam dan mencegah terjadinya dehidrasi dengan menangkap droplet air saat ekshalasi.9

Faring

Faring merupakan saluran dengan panjang sekitar 13 cm yang dimulai dari nares interna hingga kartilago cricoid. Faring terletak posterior dari rongga hidung dan mulut, superior dari laring dan anterior dari vertebra servikalis. Dinding saluran ini ditutupi oleh otot-otot skelet dan membran mukosa. Kontraksi otot-otot ini berfungsi untuk proses menelan. Fungsi dari faring sebagai saluran untuk udara dan makan.9

Faring dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu; nasofaring, orofaring dan laringofaring. Nasofaring merupakan bagian superior dari faring. Rongga nasal dipisahkan dari rongga mulut oleh palatum molle. Tonsil faringeal berada pada

Sinus frontal

Konka nasalis: superior, medial dan inferior

Tulang kostae Diafragma

dinding posterior dari nasofaring. Orofaring adalah bagian yang meluas dari palatum molle hingga dasar lidah pada tingkat tulang hioid. Laringofaring merupakan bagian inferior faring yang meluas dari tulang hioid hingga perbatasan laring dan esofagus.8,9

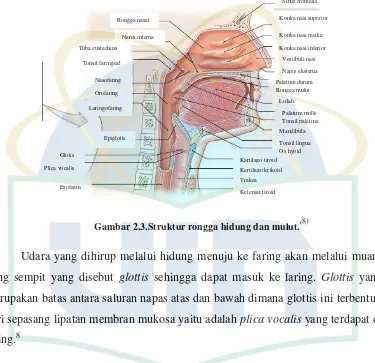

Gambar 2.3.Struktur rongga hidung dan mulut.(8)

Udara yang dihirup melalui hidung menuju ke faring akan melalui muara yang sempit yang disebut glottis sehingga dapat masuk ke laring. Glottis yang merupakan batas antara saluran napas atas dan bawah dimana glottis ini terbentuk dari sepasang lipatan membran mukosa yaitu adalah plica vocalis yang terdapat di laring.8

2.3. Gangguan Napas saat Tidur

Tidur dan bernapas merupakan suatu proses fisiologik yang terjadi untuk kelangsungan kehidupan manusia. Jika proses pernapasan ini terganggu atau berhenti saat tidur dalam beberapa detik hingga beberapa menit, maka dapat berakibat fatal pada kehidupan manusia.10

2.3.1. Siklus Tidur dan sadar

Manusia dalam 24 jam akan melalui proses tidur sebagai irama sirkadian. Mekanisme ini diatur oleh nukleus suprakiasmatik dari hipotalamus. Tidur merupakan suatu kondisi fisiologik dan perilaku yang reversibel ditandai dengan penurunan kesadaran dan respon terhadap stimulus eksternal, tetapi individu yang tidur tetap sadar terhadap keadaan internal. Walaupun kesadaran menurun, orang yang tidur dapat dibangunkan dengan stimulus seperti alarm. 9,11,12

Orang dewasa biasanya membutuhkan 7-8 jam untuk tidur setiap malam, tetapi waktu, durasi dan pola tidur akan berbeda pada setiap orang tergantung usianya. Pada usia lanjut dan bayi biasanya memiliki siklus tidur yang berbeda dengan orang dewasa. Pengaturan siklus tidur setiap hari memiliki dua prinsip sistem saraf. Prinsip pertama adalah proporsi tidur tergantung dari durasi keadaan sadar (homeostatis tidur), sedangkan prinsip kedua adalah pengaturan rhythmic siklus tidur dan sadar melalui beberapa fase selama 24 jam per hari (jam biologis).13

Siklus tidur yang normal memiliki dua fase : fase NREM (non-rapid eye movement) yang terjadi sebanyak 70-80% dari seluruh siklus tidur dan

meliputi 4 stadium, serta fase REM (rapid-eye movement) dengan presentase 20-25% dari seluruh siklus tidur yang terjadi dalam 2 stadium. Pada dewasa normal, dua stadium dari siklus tidur ini terjadi secara siklus semireguler yang berlangsung selama 90-120 menit dan berulang sebanyak 3-4 kali per malam.11

Tidur NREM (non-rapid eye movement)

pada stadium ini, ia akan menyangkal bahwa ia tertidur. Pada elektroensefalogram akan terlihat bahwa gelombang theta meningkat sedangkan gelombag alpha menurun. 9,11

Stadium II (N2) terjadi sebanyak 45-55% dari seluruh proses tidur dan ditandai dengan penurunan tonus otot serta mata yang bergerak ke kanan dan ke kiri. Selain itu, Individu yang sudah masuk ke stadium ini akan mengalami proses bermimpi dan sulit untuk dibangunkan sehingga disebut dengan light sleep/true sleep. Pada gambaran EEG akan terlihat gambaran K-kompleks.9,11

Stadium III (N3) terjadi sebanyak 3-8% dari seluruh proses tidur dan timbul 20 menit setelah individu tertidur. Stadium ini disebut moderate deep sleep yang ditandai dengan penurunan suhu tubuh dan tekanan darah.9,11

Stadium IV (N4) terjadi sebanyak 10-15% dari seluruh proses tidur yang disebut deepest level of sleep. Pada stadium ini metabolisme otak akan menurun secara signifikan dan juga suhu tubuh, tetapi sebagian besar refleks tubuh akan tetap intak dan tonus otot hanya sedikit berkurang. Stadium 3 dan 4 ini merupakan bagian dari proses tidur yang paling efektif dan dengan bertambahnya usia individu presentase stadium ini semakin berkurang dari seluruh proses tidur.9,11

Tidur REM (rapid eye movement)

Pada orang dewasa, total tidur REM 90-120 menit selama proses tidur berlangsung.9,11

Dengan bertambahnya usia individu total proses tidur akan berkurang dan presentase tidur REM juga berkurang. Walaupun fungsi spesifik tidur REM belum diketahui secara pasti, namun presentase yang tinggi dari fase REM sangat penting untuk maturasi otak. Aktifitas saraf, aliran darah dan O2 saat tidur REM lebih tinggi daripada saat sadar.9

Pada penderita OSA dengan gejala utama EDS diketahui bahwa stadium N3 dan N4 dari tidur NREM mengalami gangguan sedangkan stadium tersebut adalah stadium yang paling baik untuk tubuh agar mendapatkan istirahat yang cukup.13

2.4. Definisi Sleep Apnea

Sleep Apnea merupakan suatu kondisi terjadinya abnormalitas pada

frekuensi napas secara episodik saat tidur akibat penyempitan saluran napas atas yang ditandai dengan berkurangnya ventilasi (hypopnea) atau henti napas (apnea).10

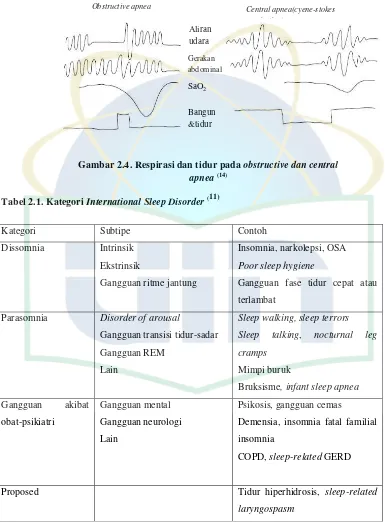

Terdapat tiga tipe apnea / hipopnea; yaitu: tipe obstructive, tipe sentral dan tipe campuran. Tipe obstructive yakni OSA menurut American Academy of Sleep Medicine merupakan tipe yang paling sering terjadi akibat obstruksi saluran

napas atas berulang baik secara parsial maupun komplit saat tidur karena relaksasi otot-otot saluran napas. Hal ini mengakibatkan aliran udara yang masuk ke dalam tubuh berkurang secara parsial (hypopnea) atau komplit (apnea) saat inspirasi yang berlangsung sekurangnya 10 detik setiap episode. 4,10,14

Tipe campuran (Mixed Sleep Apnea/MSA) adalah tipe yang dimulai dengan central sleep apnea dan diikuti dengan OSA. 10

Tabel 2.1. Kategori International Sleep Disorder (11)

Kategori Subtipe Contoh

Dissomnia Intrinsik

Parasomnia Disorder of arousal

Gangguan transisi tidur-sadar

Gangguan REM

Lain

Sleep walking, sleep terrors

Sleep talking, nocturnal leg

cramps

Mimpi buruk

Bruksisme, infant sleep apnea

Gangguan akibat

obat-psikiatri

Gangguan mental

Gangguan neurologi

Lain

Psikosis, gangguan cemas

Demensia, insomnia fatal familial

insomnia

COPD, sleep-related GERD

Proposed Tidur hiperhidrosis, sleep-related

laryngospasm

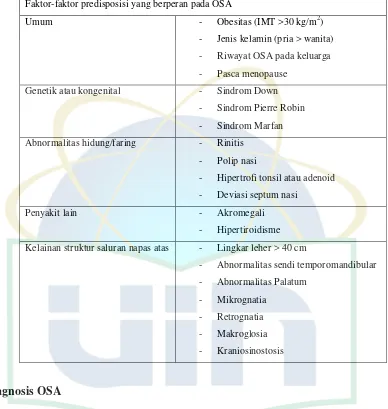

American Sleep Disorder Association mengderajatifikasikan gangguan

tidur dalam International Sleep Disorder menjadi 4 kategori; yaitu: dyssomnias,

parasomnias, sleep disorder associated with medical-psychiatric disorders dan proposed sleep disorders yang dapat dilihat pada tabel 2.1.11

2.5. Epidemiologi

American Academy of Sleep Medicine menyebutkan bahwa individu yang

mengalami gejala gangguan pernapasan dari OSA pada populasi dewasa sekitar 24%, dan 80-90% merupakan individu yang belum terdiagnosis dengan OSA. Astuti dkk, pada penelitiannya menyebutkan bahwa prevalensi OSA di RS Persahabatan sekitar 19,8% berdasarkan kuesioner Berlin dan sekitar 8,9% berdasarkan polisomnografi. Pada penelitian tersebut, walaupun subjek perempuan lebih banyak daripada laki-laki tetapi prevalensi OSA pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.

OSA dapat terjadi pada semua kelompok usia tetapi risikonya lebih meningkat pada usia pertengahan dan usia tua karena pada anak-anak prasekolah dan sekolah hanya sekitar 7-9% mengalami OSA. 4,11,14,15

2.6. Obstructive Sleep Apnea (OSA)

Obstructive Sleep Apnea (OSA) adalah hilangnya napas yang spontan saat

tidur. Normalnya, apnea dapat terjadi pada semua individu saat tidur, namun pada orang dengan sleep apnea terjadi lebih sering dengan frekuensi 300-500 kali per malam dan durasinya berlangsung sekitar 10 detik atau lebih. Penyebab terjadinya obstructive sleep apnea adalah adanya obstruksi pada saluran napas atas terutama faring.16,17

singkat ke otak untuk mengembalikan tonus otot-otot faring sehingga memungkinkan udara masuk.16,17

Penderita OSA sering mengalami gejala berupa mendengkur dan kesulitan dalam bernapas segera setelah tidur. Dengkuran yang terjadi biasanya diikuti dengan periode tidak bernapas yang cukup lama (apnea). Penderita sleep apnea biasanya akan mengalami kekurangan fase slow wave sleep dibandingkan dengan fase pertama dari tidur NREM.16,17

Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) adalah bentuk gangguan

napas saat tidur yang berat dan sering menimbulkan gejala tidak nyaman. OSAS ini ditandai dengan hipoventilasi alveolar kronik, obesitas, hiperapnea (PaCO2 > 45 mmHg) dan sering berkaitan dengan hipertensi pulmonal dan gagal jantung kanan.11

Dilaporkan oleh Young dkk, bahwa prevalensi OSAS terjadi sebesar 4% pada laki-laki dewasa dan 2% pada perempuan. Prevalensi meningkat sebanyak 30-40% pada pasien yang memiliki keluhan mendengkur, obesitas, akromegali, asma, diabetes dan kelainan kraniofasial.1

Gejala dan Tanda OSA

Selain timbulnya hipersomnolensi pada penderita OSA, akan timbul juga gangguan konsentrasi, sakit kepala pagi hari, enuresis, gangguan intelektual, gangguan personalitas, depresi serta penurunan libido. Keadaan OSA yang kronik akan menyebabkan hipertensi, kecelakaan saat menyetir, penyakit jantung iskemik, aritmia dan stroke. Insidensi gejala yang terjadi pada OSA dapat dilihat pada tabel 2.2.6,10,11

Tabel 2.2. Gejala Klinis OSA (6)

Gejala Klinis Insidensi (%) Nokturnal (N)/ Daytime (D)

Restless sleep 99 D

Mental abnormal 58

Perubahan kepribadian 48 D

Impotensi 40

Sakit kepala 35 D

Nokturia 30 N

Enuresis Tidak diketahui N/D

Nocturnal Choking Tidak diketahui N

Mendengkur 95 D

Mengantuk 75 D

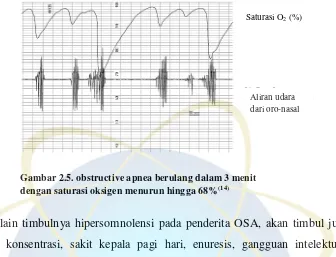

Gambar 2.5. obstructive apnea berulang dalam 3 menit dengan saturasi oksigen menurun hingga 68%(14)

Patogenesis dan patofisiologi OSA

Patogenesis dari OSA bersifat multifaktorial yang berawal dari mendengkur saat tidur dan berakhir dengan sindrom obesitas hiperventilasi seperti halnya pada sleep-disordered breathing yang lain. OSA merupakan suatu keadaan yang timbul akibat penyempitan saluran napas bagian atas selama tidur.10,11

Bagan 2.1. Patofisiologi OSA (11)

Bagian saluran napas atas yang sering menjadi penyebab dari OSA adalah antara lain hipertrofi konka, rinitis, polip nasalis, deviasi septum, kelainan panjang uvula dan palatum molle serta orofaring. Patensi saluran napas atas dapat diatur oleh otot-otot faring yang dibagi menjadi dua: 1. Otot fase inspirasi, misalnya m.genioglossus yang mengatur dan menyesuaikan gerakan pernapasan. Tonus otot

inspirasi ini akan diatur selama tidur; 2. Otot yang memiliki tonus ritmik yang konstan, misalnya m.palatinus tensi yang tonusnya bersifat konstan dan dapat menurun pada keadaan tidur.10

Resistensi pada saluran napas atas akan meningkat secara bermakna selama periode tidur dan akan lebih meningkat bila terdapat faktor-faktor predisposisi yang mendukung terjadinya penutupan saluran napas atas. Bila tekanan negatif dari otot-otot pernapasan lebih besar dari kemampuan otot-otot

Mendengkur Resistensi saluran napas atas

Hipopnea Obstructive

sleep apnea

yang berfungsi untuk memperluas saluran napas atas, maka akan terjadi kolaps pada saluran ini.10

Periode apnea yang terjadi biasanya berakhir dengan bentuk terbangun secara mendadak dari tidur (arousal) sehingga otot-otot ini dapat berfungsi lagi dengan cara berdilatasi dan aliran udara kembali normal. Proses arousal ini yang akan menyebabkan periode tidur mengalami fragmentasi sehingga pasien kadang terbangun secara mendadak. Akibat obstruksi yang terjadi, maka saturasi O2 dalam tubuh akan mengalami penurunan hingga 4-3% atau lebih. Kebanyakan pasien akan mengalami keadaan apnea ini 20-30 kali per jam dan dapat terjadi lebih dari 200 kali per malam. Kondisi ini yang mengakibatkan hipersomnolensi pada pasien-pasien OSA.10

Faktor predisposisi OSA

Faktor predisposisi OSA adalah: obesitas, jenis kelamin laki-laki, usia lanjut, pemakaian obat depresan sistem saraf pusat seperti alkohol dan sedatif, diameter saluran napas yang kecil seperti mikrognathia dan retrognathia, hipotiroidisme atau akromegali, serta genetik dan familial.6,10

Selain faktor predisposisi yang telah disebut diatas, OSA dapat terjadi karena adanya beberapa kelainan pada struktur saluran napas atas dan leher; antara lain: polip nasi, hipertrofi konka, hipertrofi tonsil, hipertrofi adenoid, deviasi septum nasalis, lingkar leher yang besar, kelainan sendi temporomandibular, makrognatia, makroglosi, dan kelainan palatum. Faktor-faktor predisposisi ini dapat dilihat pada tabel 2.3.6

Tabel 2.3. Faktor predisposisi OSA(6)

Faktor-faktor predisposisi yang berperan pada OSA

Umum - Obesitas (IMT >30 kg/m2)

- Jenis kelamin (pria > wanita)

- Riwayat OSA pada keluarga

- Pasca menopause

Genetik atau kongenital - Sindrom Down

- Sindrom Pierre Robin

- Sindrom Marfan

Abnormalitas hidung/faring - Rinitis

- Polip nasi

- Hipertrofi tonsil atau adenoid

- Deviasi septum nasi

Penyakit lain - Akromegali

- Hipertiroidisme

Kelainan struktur saluran napas atas - Lingkar leher > 40 cm

- Abnormalitas sendi temporomandibular

- Abnormalitas Palatum

- Mikrognatia

- Retrognatia

- Makroglosia

- Kraniosinostosis

Diagnosis OSA

OSA dapat didiagnosis dengan adanya gejala OSA pada individu. Gejala yang sering timbul adalah mendengkur keras (loud snoring), tidur yang kurang efektif (restless sleep) dan hipersomnolen pada siang hari. Selain ketiga gejala yang telah disebut, terdapat beberapa gejala lain seperti rasa tersedak (choking), Excessive daytime sleepness (EDS), kelelahan pagi hari, gangguan memori,

Pemeriksaan fisik

Selain keluhan dan gejala pasien, pemeriksaan fisik merupakan hal yang penting dalam penegakan diagnosis OSA yaitu:

1. Evaluasi sistemik : Obesitas dan hipertensi merupakan hal yang paling sering ditemukan pada penderita OSA dan keduanya berkaitan dengan tingkat keparahan dari OSA. Studi telah membuktikan bahwa terdapatnya hubungan antara OSA dan individu dengan IMT > 27,8 kg/m2 pada laki-laki dan IMT > 27,3 kg/m2 pada perempuan. Begitupun individu dengan lingkar leher > 17 inci (43.18 cm) pada laki-laki dan > 15 inci (38.1 cm) pada perempuan, maka oleh karena itu, diperlukan pengukuran lingkar leher dan IMT pada individu untuk mengetahui faktor predisposisi.11,18

Prevalensi OSA meningkat pada penderita hipertensi, penyakit jantung koroner, gagal jantung kongestif, penyakit serebrovaskular dan diabetes melitus. Demikian, sangat diperlukan pengukuran tekanan darah dan kadar gula untuk menentukan adanya salah satu dari penyakit yang merupakan faktor risiko OSA.18

Selain itu, dapat dilihat tanda-tanda tiromegali atau tanda kulit kering, coarse rambut, atau miksedema yang menunjukkan diagnosis hipotiroid atau adanya gejala depresi. Kedua diagnosis tersebut akan menyebabkan individu mengalami hipersomnolensi terus menerus dan kelelahan, maka diperlukan penyingkiran diagnosis tersebut terlebih dahulu. 11

2. Pemeriksaan kepala dan leher : dapat dilakukan pemeriksaan posisi dan ukuran mandibula serta maksila. Pada leher dievaluasi ukuran leher, posisi hioid, dan posisi rahang. 11,18

3. Pemeriksaan hidung : perlu dievaluasi deformitas hidung, tipptosis, nostril asimetris dan obstruksi katup internal. Pemeriksa dapat melakukan Cottle maneuver untuk dilatasi katup nasal dan mengetahui tingkat pernapasan.

rinitis, purulensi dan posisi septum nasal. Nasofaringoskopi dapat digunakan untuk evaluasi konka posterior, orifisium tuba eustachius, katup velofaringeal dan adenoid. Selain itu, velofaring dapat di observasi langsung melalui Muller maneuver. 11,18

4. Pemeriksaan rongga mulut : pada rongga mulut dilakukan observasi ukuran dan posisi lidah, panjang palatum dan uvula, ukuran tonsil, modified Mallmapati score, dan orofaring.18

5. Pemeriksaan hipofaring : hipofaring dapat di evaluasi dengan nasofaringoskopi untuk melihat dasar lidah, tonsil lingua, masa obstruksi di supraglottis, glotis, subglottis laring. Kelainan vallecula, epiglottis, dinding lateral faring dan obstruksi umum akibat lidah dapat juga mengakibatkan kolaps hipofaringeal saat tidur. 11,18

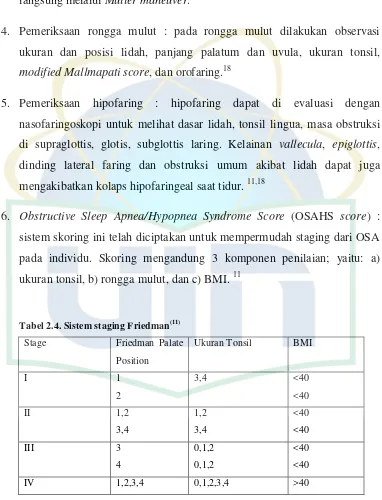

6. Obstructive Sleep Apnea/Hypopnea Syndrome Score (OSAHS score) : sistem skoring ini telah diciptakan untuk mempermudah staging dari OSA pada individu. Skoring mengandung 3 komponen penilaian; yaitu: a) ukuran tonsil, b) rongga mulut, dan c) BMI. 11

Tabel 2.4. Sistem staging Friedman(11)

Stage Friedman Palate

Position

Ukuran Tonsil BMI

I 1

2

3,4 <40

<40

II 1,2

3,4

1,2

3,4

<40

<40

III 3

4

0,1,2

0,1,2

<40

<40

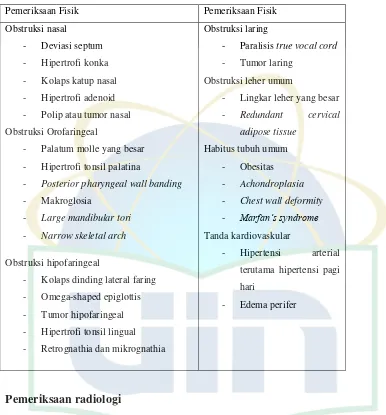

Tabel 2.5. Pemeriksaan fisik pada OSA.(18)

Pemeriksaan Fisik Pemeriksaan Fisik

Obstruksi nasal

- Deviasi septum

- Hipertrofi konka

- Kolaps katup nasal

- Hipertrofi adenoid

- Polip atau tumor nasal

Obstruksi Orofaringeal

- Palatum molle yang besar

- Hipertrofi tonsil palatina

- Posterior pharyngeal wall banding

- Makroglosia

- Large mandibular tori

- Narrow skeletal arch

Obstruksi hipofaringeal

- Kolaps dinding lateral faring

- Omega-shaped epiglottis

- Tumor hipofaringeal

- Hipertrofi tonsil lingual

- Retrognathia dan mikrognathia

Obstruksi laring

- Paralisis true vocal cord

- Tumor laring

Obstruksi leher umum

- Lingkar leher yang besar

- Redundant cervical

adipose tissue

Habitus tubuh umum

- Obesitas

- Achondroplasia

- Chest wall deformity

- Marfan’s syndrome

Tanda kardiovaskular

- Hipertensi arterial

terutama hipertensi pagi

hari

- Edema perifer

Pemeriksaan radiologi

Fiberoptic nasopharyngoscopy merupakan salah satu teknik yang dapat

digunakan untuk evaluasi jalan napas dan menentukan tingkat obstruksi: nasal, retropalatal atau retrolingual. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan berbagai posisi saat bangun dan tidur.18

Pemeriksaan radiologi dapat juga dilakukan untuk identifikasi letak dan keparahan dari obstruksi saluran napas bagian atas atau kolaps pada OSA. Teknik-teknik radiologi ini hanya dapat dilakukan pada individu yang sadar, maka obstruksi jalan napas selama tidur tidak dapat di identifikasi. Cephalometric radiograph adalah pemeriksaan radiologi yang sering digunakan untuk evaluasi

jaringan lunak. Pada beberapa penelitian telah membuktikan dengan cephalometry bahwa penderita OSA mengalami inferior displacement pada tulang hioid, ruang posterior jalan napas yang sempit dan palatum molle yang panjang namun cephalometry tidak dapat membedakan anatara OSA dan non-OSA secara

signifikan.18

Computed tomograph (CT) memberi detail anatomi tulang dan jaringan

lunak yang sangat baik namun sensitifitasnya untuk diagnosis OSA rendah. Magnetic resonance imaging (MRI) dapat membedakan antara berbagai jaringan

lunak namun MRI ini mahal dan penggunaannya terbatas. Kedua pencitraan ini walaupun sangat baik untuk mendeteksi kelainan anatomi, tetapi tidak dapat membedakan anatara OSA dan non-OSA.17

Fluoroscopy merupakan alat pemeriksaan jalan napas yang dinamik untuk

mengevaluasi letak obstruksi. Somnofluoroscopy adalah pemeriksaan yang dilakukan saat tidur yang mendukung keadaan uvulopalatopharyngoplasty sehingga dapat mengidentifikasi letak dari obstruksi awal namun pemeriksaan ini memerlukan waktu yang lama dan radiasi yang tinggi.18

Pemeriksaan khusus

Selain pemeriksaan penunjang dengan pencitraan, terdapat beberapa pemeriksaan khusus untuk diagnosis OSA, diantaranya:

1. Multiple sleep latency testing : tes ini merupakan tes yang objektif dalam evaluasi tidur saat beraktifitas dan berapa kali tertidur yang diulang setiap 2 jam. Normal sleep latency adalah 10-20 menit, sedangkan pasien dengan EDS biasanya memiliki sleep latency 5 menit atau kurang. 11,18

2. Polisomnografi (PSG) : alat ini merupakan alat ukur yang definitif untuk evaluasi OSA sepanjang malam karena melakukan perekaman langsung aktifitas otak pasien selama tidur. PSG merekam durasi tidur dan gejala yang terjadi saat tidur (mendengkur, hipopnea, apnea, thoracoabdominal excursion, pergerakan ekstremitas dll). Selain dapat mendiagnosis OSA,

antara OSA, central sleep apnea dan gangguan lain yang menyebabkan hipersomnolensi.11,18

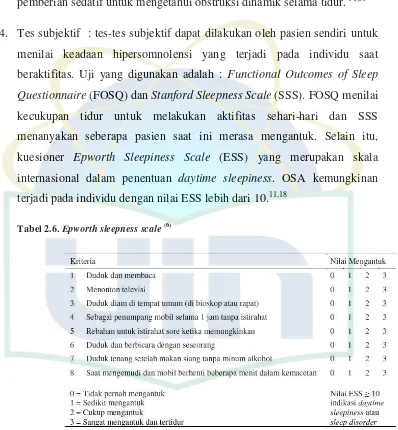

3. Drug-induced sleep endoscopy : pemeriksaan ini dilakukan dengan pemberian sedatif untuk mengetahui obstruksi dinamik selama tidur. 11,18 4. Tes subjektif : tes-tes subjektif dapat dilakukan oleh pasien sendiri untuk

menilai keadaan hipersomnolensi yang terjadi pada individu saat beraktifitas. Uji yang digunakan adalah : Functional Outcomes of Sleep Questionnaire (FOSQ) dan Stanford Sleepness Scale (SSS). FOSQ menilai

kecukupan tidur untuk melakukan aktifitas sehari-hari dan SSS menanyakan seberapa pasien saat ini merasa mengantuk. Selain itu, kuesioner Epworth Sleepiness Scale (ESS) yang merupakan skala internasional dalam penentuan daytime sleepiness. OSA kemungkinan terjadi pada individu dengan nilai ESS lebih dari 10.11,18

Tabel 2.6. Epworth sleepness scale(6)

Komplikasi

Talaksana OSA (Obstructive sleep apnea)

Tatalaksana pada OSA dapat dibagi menjadi dua yaitu: tatalaksana non bedah dan tatalaksana bedah.

Talaksana non-bedah

- Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) merupakan terapi yang sering digunakan pada OSA. CPAP dapat menurunkan terjadinya dengkuran yang keras dan apnea serta dapat mengatasi EDS. Terapi dengan CPAP sangat efektif dalam menurunkan gejala OSA hingga 90-95% dengan penggunaan 4-5 jam/malam. Penelitian belum mempelajari durasi reguler penggunaan CPAP untuk menurunkan dan mengeliminasi gejala sisa (sequelae) jangka panjang. Penderita OSA yang menggunakan CPAP biasanya mengalami claustrophobia, pusing, rinitis, iritasi wajah dan hidung, aerophagia. 11

- Oral appliances dapat digunakan pada pasien dengan dengkuran yang primer, OSA ringan sampai sedang dan pasien yang tidak ingin menggunakan CPAP. Titratable mandibular repositioning devices adalah alat yang paling sering digunakan. Alat ini dapat menurunkan gejala OSA dan efektifitasnya sama seperti CPAP. Kerugian dari penggunaan alat ini adalah nyeri pada sendi temporomandibular, sakit kepala dan salivasi berlebihan. 11

- Penurunan berat badan : pasien overweight harus didukung untuk melakukan penurunan berat badan sehingga dapat menjadikan diameter saluran napas lebih luas dan meningkatkan fungsinya. 11

- Modifikasi gaya hidup : pasien di edukasi agar tidak menggunakan obat-obat sedatif, alkohol, nikotin dan kafein pada sore hari karena zat tersebut akan mempengaruhi tonus otot-otot saluran napas dan mekanisme sentral pernapasan. 11

dan obat efedra-efedrin merupakan pengobatan yang populer untuk mengatasi dengkuran dan OSA. Walaupun beberapa obat ini dapat mengurangi gejala mendengkur pada pasien dengan rinitis kronik atau obstruksi nasal, namun produk ini belum terbukti memberikan keuntungan yang signifikan dalam mengatasi primary snoring atau OSA.11

Talaksana bedah

- Persiapan pre-operasi : penatalaksanaan operatif dilakukan tergantung dari letak kelainan individu yang menyebabkan terjadinya OSA dengan tujuan mengoptimalkan efektifitas dari operasi dan meminimalkan morbiditas. Evaluasi ulang dilakukan 4-6 bulan setelah operasi untuk mengetahui efek dari terapi bedah tersebut pada pasien OSA. Prosedur-prosedur pembedahan akan dilakukan setelah pemeriksaan fisik, endoskopi dengan maneuver Muller, sefalometri dan PSG. Pembedahan ini memiliki dua fase

yaitu fase 1 dan fase 2 operasi. 11,18

- Operasi fase 1: operasi ini dilakukan pada pasien OSA tipe 1 anatomi saluran napas atas seperti obstruksi orofaringeal dengan uvulopalatopharyngoplasty (UPPP), tipe 2 anatomi saluran napas atas

seperti obstruksi orofaringeal dan hipofaringeal dengan UPPP dan genioglossus advancement dengan atau tanpa hyoid myotomy, dan tipe 3

anatomi saluran napas atas seperti obstruksi hipofaringeal dengan genioglossus advancement tanpa operasi palatum. Semua pasien yang akan menjalani fase 1 pembedahan akan dilakukan anastesi umum dan harus diberitahukan kemungkinan risiko dari anastesi, nyeri postoperasi, infeksi, perdarahan, dan insufisiensi velopharyngeal jangka panjang dan pendek pada pasien UPPP. 11,18

- Pembedahan fase 2 (maxillary-mandibulae osteotomy) : dilakukan pada pasien yang tidak membaik dengan operasi fase 1 setelah di evaluasi 6 bulan kemudian. 11,18

laser-assisted uvuloplasty (LAUP), ablasi radiofrekuensi, operasi basis lidah,

trakeostomi, implant palatal. 11,18

2.7. Excessive Daytime Sleepiness (EDS)

Excessive Daytime Sleepiness (EDS) salah satu komponen dari kelainan hipersomnia yang didefinisikan berdasarkan International Classification of Sleep Disorders (ICSD) sebagai kondisi individu yang jatuh tidur termasuk kesulitan dalam mengendalikan keadaan sadar penuh dan secara tidak sadar jatuh tidur.19

Pada praktik klinik, keluhan EDS ini biasanya di interpretasikan sebagai perasaan mengantuk, penurunan tenaga, dan kelelahan serta rasa kantuk yang tidak dapat di kontrol. Secara klinis, terjadi kesulitan dalam membedakan antara EDS yang sebenarnya dari kondisi kelelahan yang biasa. Kevin R. telah melaporkan prevalensi EDS berkisaran antara 3% hingga 20% yang dipilih secara random pada orang usia lanjut dan sebanyak 22.6% pada orang yang mengalami

EDS dengan kecelakaan kerja. 19

Penyebab dari EDS bervariasi seperti insufisiensi tidur, tidur yang tidak adekuat akibat konsumsi obat-obat tertentu dan kondisi kesehatan yang serius. Sekitar 65 penyakit tidur primer dapat menyebabkan EDS. OSA salah satu kondisi yang paling sering dikaitkan dengan keadaan EDS pada individu dengan skor apnea-hypopnea 5 atau lebih. Kevin R. menduga bahwa EDS diderita oleh 2%

dari populasi perempuan dan 4% dari populasi laki-laki. 19

Untuk menilai keadaan EDS dimulai dari riwayat individu secara klinis untuk identifikasi EDS dari keadaan kelelahan umum. Riwayat ini meliputi jadwal tidur, perilaku tertentu saat tidur, faktor risiko dari penyakit napas saat tidur atau narkolepsi, dan riwayat keluarga. Kemudian dilakukan penilaian secara subjektif oleh individu tersebut dengan menggunakan kuesioner khusus untuk menilai keadaan EDS seperti kuesioner Stanford Sleepiness Scale dan Epworth Sleepiness Scale. Walaupun ESS ini tidak tervalidasi pada pasien yang banyak namun

2.8. Kerangka Teori

Gangguan pernapasan saat tidur

Saturasi O2 dalam darah berkurang

Pasien terbangun mendadak (arousal) pada malam hari

Proses tidur tidak efektif (tidur NREM stadium 3&4 terganggu) Abnormalitas frekuensi napas sinyal ke otot penapasan

Aliran udara yang

2.9. Kerangka Konsep

Keterangan :

: area penelitian Kelainan otot faring

Ukuran leher yang besar

Jenis kelamin

Indeks massa tubuh

Riwayat tonsilektomi

Riwayat merokok

Makroglosi

Kebiasaan olahraga

Gangguan pernapasan saat tidur

Gejala utama : mendengkur keras dan hipersomnolensi

Pemeriksaan subjektif : Epworth sleepness scale (ESS)

Excessive daytime sleepness (EDS)

Obstructive sleep apnea (OSA)

Obstruksi jalan napas atas

Rongga nasal

Naso-orofaring

Hipofaring

Deviasi septum

Hipertrofi konka

Tonsil

Palatum

Dasar lidah

2.10. Definisi Operasional

Variabel Definisi Alat Ukur Cara Ukur Hasil Skala

Excessive Daytime Sleepness (EDS)1

Timbulnya rasa mengantuk pada siang hari

Epworth Sleepiness Scale (ESS) Mahasiswa mengisi kuesioner ESS kemudian dari hasil pengisian skornya akan ditotalkan dan di interpretasikan

1. Nilai < 10 tidak mengalami EDS

2. Nilai ≥ 10 mengalami EDS

Nominal

Indeks Massa Tubuh (IMT)1

Skala pengukuran berat badan sesuai tinggi badan

IMT didapat dengan mengetahui berat badan (BB) dan tinggi

Besaran lingkar leher Kaliber merk seca Pengukuran dilakukan setinggi tulang krikoid dan kemudian mengelilingi seluruh leher

1. < 43 cm 2. > 43 cm

Nominal

Olahraga Frekuensi olahraga setiap minggu

Kuesioner demografi Mengisi kuesioner demografi untuk frekuensi olahraga

1. Frekuensi 1x/minggu 2. Frekuensi 2x/minggu

3. Frekuensi ≥ 3x/minggu

Ordinal

Merokok Individu yang sedang memiliki kebiasan merokok

Kuesioner demografi Pemberian kuesioner demografi 1. Merokok 2. Tidak merokok

Nominal

Makroglosi Besaran lidah terhadap rongga mulut

Tongue edge crenation

Mallampati score

Pemeriksaan fisik THT 1. Terdapat Tongue edge crenation dan tidak terdapat tongue edge crenation

2. Mallampati Class I, II,III, IV

Ordinal

Tonsilektomi Individu dengan riwayat pembedahan tonsil

Kuesioner demografi Spaltel togue

Pemberian kuesioner demografi dan pemeriksaan THT

1. T0 2. Tidak T0

Nominal

Deviasi septum Pergeseran septum dari garis tengah pada rongga hidung

Rinoskopi anterior Pemeriksaan THT 1. Deviasi septum 2. Tidak deviasi

septum

Nominal

Hipertrofi konka Pembengkakan dari konka inferior pada dinding lateral nasal

Rinoskopi anterior Pemeriksaan THT 1. Hipertrofi konka 2. Eutrofi konka

Nominal

Hipertofi tonsil1 Pembesaran tonsil faringeal Spaltel tongue Pemeriksaan THT 1. T1

2. > T1

BAB 3

METODE PENELITIAN 3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain potong lintang (cross sectional)

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Bulan Februari 2013-september 2013 di kampus FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3.3. Populasi Peneltian

3.3.1. Populasi Target

Populasi target untuk penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

3.3.2. Populasi Terjangkau

Populasi terjangkau untuk penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3.4. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

3.4.1. Kriteria Inklusi

Mahaiswa FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 3.4.2. Kriteria Eksklusi

- Mahasiswa FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan klinik (2007, 2008, 2009)

- Mahasiswa FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan farmasi, keperawatan dan kesehatan masyarakat

- Mahasiswa yang menolak mengikuti pemeriksaan fisik THT.

3.5. Besar Sampel

3.5.1. Perhitungan Besar Sampel

Jumlah Sampel :

n = jumlah sampel

Zα = deviat baku alfa (2,576) Untuk alfa = 1%, uji dua arah

P = proporsi total (30-40%, Sihombing CR, 2008) Q = 1-P

d = persisi (10%)

3.6. Cara Pengambilan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa preklinik dengan metode pemilihan sampel simple random sampling. 3.7. Cara Kerja Penelitian

memberi keterangan kepada mahasiswa mengenai cara pengisian kuesioner.

2. Kuesioner dinilai total skor yang didapatkan pada masing-masing responden.

3. Dilakukan penghitungan prevalensi EDS yang terdapat pada mahasiswa.

4. Data yang diperoleh akan dilakukan analisis bivariat dengan SPSS-16

3.8. Alur Penelitia

Persiapan penelitian

Pembagian kuesioner Epworth sleepiness scale

Jenis kelamin Pengukuran IMT

Anamnesis

Analisis hubungan obesitasitas, jenis kelamin, tonsilektomi, olahraga, makroglosi, deviasi septum, hipertrofi tonsil, hipertrofi konka, riwayat merokok, dan

lingkar leher dengan EDS Penghitungan score ESS

ESS<10 ESS≥10

Pemeriksaan fisik

Analisis data

Lingkar leher Makroglosi

Riwayat rokok Riwayat tonsilektomi Tonsilektomi

Olahraga Hipertrofi konka

3.9. Pengumpulan dan Penyajian Data

Semua penelitian akan dicatat dalam formulir yang telah ditentukan dan kemudian dilakukan pengelolaan dengan menggunakan program SPSS-16. Hasil penelitian akan dilaporkan dalam bentuk teks, tabel atau grafik. Laporan hasil penelitian akan dituangkan dalam bentuk tulisan dan disajikan dalam sidang ilmiah di hadapan penguji.

3.10. Rencana Analisis Data

Untuk latar belakang responden akan dianalisis secara deskriptif dan kemudian dari data yang telah diisi oleh responden dapat diketahui faktor risiko yang mempengaruhi keadaan EDS seperti; obesitasita, jenis kelamin, riwayat tonsilektomi, merokok, olahraga, makroglosi, hipertrofi konka, tonsil, deviasi septum dan lingkar leher.

3.11. Etika Penelitian

Sebelum pelaksanaan penelitian, terlebih dahulu diajukan persetujuan penelitian. Semua informasi yang diambil akan tetap dirahasiakan.

3.12. Organisasi Penelitian

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Distribusi Demografi

4.1.1. Karakteristik demografi responden

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai agustus 2013 dan hasil penelitian diperoleh dari 140 responden yang telah didapat dengan menggunakan metode simple random sampling. Peneliti mendata mahasiswa preklinik berdasarkan nomor induk mahasiswa di PSPD FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan kemudian di lakukan simple random pada nomor induk mahasiswa ketiga angkatan. Penelitian ini dilakukan dengan pembagian kuesioner Epworth Sleepiness Scale (ESS), kuesioner demografi dan pemeriksaan lengkap telinga, hidung, dan tenggorokan (THT), lingkar leher, dan pemeriksaan kuesioner pada setiap responden.

Tabel 4.1. Sebaran Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini jumlah mahasiswa perempuan lebih banyak (68.6%) dibandingkan mahasiswa laki-laki (31.4%) sehingga dapat disimpulkan bahwa sebaran jenis kelamin didominasi oleh jenis kelamin perempuan.

4.1.2. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan untuk melihat gambaran distribusi masing-masing variabel independen dan variabel dependen yang diteliti.

Karakteristik Jumlah Persentase (%)

Jenis Kelamin:

Laki-laki

Perempuan

44

96

31.4

68.6

Selanjutnya distribusi responden penelitian dan hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2. Sebaran Demografi responden

Karakteristik Demografi Jumlah Persentase (%)

(16.4%) dengan frekuensi 2x/minggu, 23 orang (16.4%) dengan frekuensi ≥3x/minggu, serta 42 orang (30%) tidak melakukan aktifitas olahraga yang rutin.

Tabel 4.3. Sebaran Demografi Pemeriksaan Fisik Responden

Karakteristik Demografi Jumlah Persentase (%)

sehingga 140 orang (100%) dengan lingkar leher <43 cm. Pemeriksaan lidah untuk identifikasi ukuran lidah menunjukkan bahwa sekitar 117 orang (83.6%) dengan keadaan normoglosi dan 23 orang (16.4%) yang mengalami makroglosi. Pada pemeriksaan rongga mulut ditemukan bahwa sekitar 46 orang (32.9%) derajat 1, 68 orang (48.6%) derajat 2, 16 orang (11.4%) derajat 3, dan 10 orang (7.1%) derajat 4 sedangkan keadaan tonsil pada 94 orang (67.1%) ditemukan T1, 23 orang (16.4%) dengan T2, 13 orang (9.3%) dengan T3, dan 1 orang (0.7%) dengan T4.

Tabel 4.4. Prevalensi EDS

Dari 140 responden pada penelitian ini ditemukan sebanyak 77 mahasiswa (55%) yang mengalami EDS dengan penilaian ESS ≥10, sedangkan jumlah yang tidak mengalami EDS sebanyak 63 mahasiswa (45%) dengan skor ESS <10.

4.2. Analisis Bivariat

1. Jenis analisa yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa bivariat komparatif kategorik yang akan dilakukan pada setiap variabel.

2. Mengingat bahwa lingkar leher merupakan data yang konstan sehingga tidak dapat dilakukan analisis statistik.

Pada tabel 4.5. dibawah tentang hubungan jenis kelamin dengan EDS didominasi oleh jenis kelamin laki-laki yang positif EDS yaitu sebanyak 27 orang (61.3%) dan pada perempuan sekitar 50 orang (52%).

Karakteristik Jumlah Persentase (%)

Hasil kuesioner ESS:

EDS

Non EDS

77

63

55

Tabel 4.5. Hubungan jenis kelamin dengan EDS

Keterangan : *uji chi-square

Pada tabel 4.6. dibawah tentang hubungan indeks massa tubuh dengan EDS dapat dilihat bahwa mahasiswa yang mengalami EDS dengan kategori IMT underweight terdapat sebanyak 5 orang (41.6%) dan mahasiswa dengan IMT normal terdapat sebanyak 48 orang (59.2%), sedangkan pada mahasiswa dengan kategori IMT overweight ditemukan sebanyak 11 orang (45.8%) serta mahasiswa yang obesitas terdapat sekitar 13 orang (56.5%) yang positif EDS.

Tabel 4.6. Hubungan IMT dengan EDS

Keterangan : *chi-square

riwayat tonsilektomi terdapat 58 orang (44.6%) serta yang tidak pernah melakukan operasi tonsilektomi sekitar 5 orang (50%).

Pada keadaan hipertrofi tonsil mahasiswa dengan ukuran tonsil T1 terdapat sebanyak 49 orang (52.1%), ukuran tonsil T2 sebanyak 14 orang (60.8%) dan 10 orang (76.9%) dengan ukuran T3 yang mengalami EDS. Selain itu, mahasiswa yang tidak mengalami EDS pada ukuran tonsil T1 terdapat 45 orang (47.8%), T2 terdapat 9 orang (39.1%), T3 terdapat 3 orang (23%) dan ukuran T4 hanya terdapat 1 orang.

Tabel 4.7. Hubungan keadaan tonsil dengan EDS

Keterangan : *Fisher’s Exact test 1 sided

**Fisher’s Exact test 2 sided

***Kolmogorov-Smirnov Z

Dari tabel 4.8. dibawah tentang hubungan riwayat merokok dan olahraga dengan EDS dapat terlihat bahwa jumlah yang mengalami EDS dengan riwayat merokok adalah 5 orang (71.4%) dan yang tidak merokok 72 orang (54.1%) sedangkan pada mahasiswa yang tidak mengalami EDS dengan adanya kebiasaan merokok terdapat 2 orang (28.5%) serta yang tidak merokok terdapat 61 orang (45.8%)

Mahasiswa EDS dengan frekuensi olahraga 1x/minggu terdapat sebanyak 23 orang (44.2%), frekuensi 2x/minggu sebanyak 16 orang (69.5%), dan frekuensi ≥ 3x/minggu sebanyak 15 orang (65.2%) serta yang tidak olahraga terdapat sebanyak 23 orang (54.7%). Pada mahasiswa yang tidak mengalami EDS dapat terlihat bahwa sekitar 29 orang (55.7%) dengan frekuensi 1x/minggu, sebanyak 7 orang (30.4%) dengan frekuensi 2x/minggu, dan 8 orang (34.7%) dengan frekuensi ≥ 3x/minggu serta 19 orang (45.2%) yang tidak berolahraga.

Tabel 4.8. hubungan kebiasaan merokok dan olahraga dengan EDS

K

Keterangan : *Fisher’s test 1 sided

**Fisher’s test 2 sided

***Chi-Square

Dari tabel 4.9. dibawah tentang hubungan ukuran lidah dan mallampati score dengan EDS dapat terlihat bahwa yang mengalami EDS

dengan makroglosi terdapat sebanyak 11 orang (47.8%) sedangkan yang normoglosi sebanyak 66 orang (56.4%). Mahasiswa non EDS dengan ukuran lidah normal terdapat sebanyak 51 orang (43.5%) sedangkan yang memiliki lidah besar terdapat sebanyak 12 orang (52.1%).

derajat I, 39 orang (57.3%) untuk derajat II, 9 orang (56.2%) untuk derajat III, serta 5 orang (50%) pada derajat IV sedangkan mahasiswa non EDS terdapat sebanyak 22 orang (47.8%) pada derajat I, 29 orang (42.6%) pada derajat II, 7 orang (43.7%) pada derajat III, dan 5 orang (50%) pada derajat IV.

Tabel 4.9. Hubungan ukuran lidah dan mallampati score dengan EDS

Keterangan : *Chi-square

**Kolmogorov-Smirnov Z

Dari tabel 4.10. dibawah tentang hubungan deviasi septum dan hipertrofi konka dengan EDS dapat terlihat bahwa mahasiswa yang mengalami EDS dengan deviasi septum terdapat sebanyak 42 orang (56.7%) sedangkan EDS dengan hipertrofi konka terdapat sebanyak 37 orang (54.4%).

Pada keadaan non EDS ditemukan bahwa jumlah mahasiswa dengan hipertrofi konka adalah 31 orang (45.5%) dan 32 orang (43.2%) yang mengalami deviasi septum.

Tabel 4.10. hubungan deviasi septum dan hipertrofi konka dengan EDS

Keterangan : *Chi-square

4.3. Pembahasan

4.3.1. Hubungan jenis kelamin dengan EDS

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa prevalensi EDS pada mahasiswa PSPD ketiga angkatan sekitar 55% dari 140 responden. Angka kejadian EDS ini yang cukup tinggi tidak hanya karena adanya kelainan pada saluran napas atas secara struktural tetapi dapat juga dipengaruhi oleh faktor keadaan fisik dan mental mahasiswa dengan kondisi jadwal yang padat dan tingkat stress yang cukup tinggi. National Sleep Foundation 2000 Omnibus Sleep in America telah melaporkan

bahwa sekitar 43% dari populasi dewasa mengalami EDS beberapa hari dalam satu bulan dan 20% mengalami hal yang sama beberapa hari dalam satu minggu.20

sering mengalami rasa mengantuk namun hanya 9% diantaranya yang diklasifikasikan sebagai penderita EDS sedangkan penelitian yang dilakukan pada populasi Brazil oleh Rocha dkk, melaporkan bahwa prevalensi EDS sekitar 16.8% dari populasi tersebut dan ditemukan pada populasi perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.21

Bixler dkk, pada penelitiannya melaporkan bahwa prevalensi EDS adalah 8.7% dengan presentase yang sama pada laki-laki dan perempuan. Selain itu, Punjabi pada studi yang ia lakukan mencatat bahwa prevalensi Obstructive Sleep Apnea yang berkaitan dengan keadaan EDS sekitar

3%-7% pada laki-laki dan 2%-5% pada perempuan di populasi umum. Pada penelitian ini, prevalensi EDS sangat tinggi melebihi setengah dari populasi target dibandingkan dengan pelaporan penelitian sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor lain pada mahasiswa dengan usia produktif (16-23 tahun) seperti kelelahan fisik akibat aktifitas pada saat kuliah dan durasi tidur malam yang minim. Walaupun perbedaan jenis kelamin tidak menunjukkan adanya hubungan yang signifikan secara statistik namun terlihat bahwa pada laki-laki angka kejadian EDS lebih tinggi dibandingkan pada perempuan yang menunjang studi dari Punjabi namun bertolak dengan studi Bixler dan Rocha. Ketidaksesuaian ini terjadi karena adanya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keadaan EDS seperti keadaan insomnia yang tercatat pada studi yang dilakukan oleh Subramanian dkk, cukup tinggi pada populasi perempuan (62%) dibandingkan laki-laki (53%). Diperlukan studi pada populasi lebih luas sehingga dapat dianalisa secara statistik. 22-25

4.3.2. Hubungan indeks massa tubuh dengan EDS

memiliki nilai 1.145 yakni; obesitas berpengaruh sebesar 53.3% terhadap EDS. Hal tersebut diperkuat oleh studi Resta dkk, yang menyatakan bahwa prevalensi OSA pada populasi obesitas melebihi 50% dengan rata-rata IMT 40 kg/m2 dan presentase EDS secara signifikan meningkat pada populasi obesitas dibandingkan dengan populasi non obesitas (p < 0.001). Penelitian Haglow juga mendukung hasil studi sebelumnya dengan menyatakan bahwa IMT akan mulai memberikan hubungan yang signifikan dengan keadaan EDS adalah IMT 25 kg/m2 (p = 0.001) sedangkan Bixler mengatakan bahwa prevalensi EDS terlihat meningkat secara signifikan pada IMT 28 kg/m2. Selain itu, Slater dkk, melaporkan dalam studinya bahwa rata-rata nilai ESS 12.9 pada populasi obesitas dibandingkan yang non obesitas dengan nilai rata-rata ESS 10.4 sehingga obesitas dinyatakan berkaitan dengan keadaan EDS pada 15.7% dari populasi.23,26-29

bahwa keadaan mental seperti depresi dan penyakit metabolik seperti diabetes dapat mempengaruhi keadaan EDS dengan nilai OR (95% CI) 1.9 yang berarti sekitar 60% keadaan tersebut dapat menyebabkan EDS.23 4.3.3. Hubungan hipertrofi tonsil dan riwayat tonsilektomi terhadap

EDS

Berdasarkan hasil analisis statistik dapat dilihat bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat tonsilektomi dan keadaan EDS dengan nilai p = 0,754 untuk 1 sided dan p = 0,496 untuk 2 sided sedangkan hasil analisis statistik hipertrofi tonsil menunjukkan tidak ada hubungan bermakna dengan kondisi EDS pada nilai p = 0,620. Mu pada penelitiannya telah melaporkan hipertrofi adenotonsilar sebagai faktor risiko dari OSAS. Prevalensi OSAS sekitar 3.2% - 12.1% dengan hipertrofi tonsil pada usia 2 sampai 8 tahun. Hasil studi Ungkanont dan Areyasathiodmon memperkuat pernyataan Mu dengan mengatakan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara ukuran tonsil dengan OSA-18 score (p = 0,034) sehingga dapat menurunkan kualitas hidup individu. Ia mengderajatifikasikan ukuran tonsil dan mencari besar korelasinya terhadap kualitas hidup. Pada ukuran T3 dan T4 ditemukan bahwa hal tersebut dapat menurunkan kualitas hidup sebesar 78.2% (OR 3.6) sedangkan pada T1 dan T2 kualitas hidup dapat menurun sekitar 41.1% (OR 0.7). 30-31

Hasil penelitian ini, dapat terlihat bahwa riwayat tonsilektomi tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan EDS baik secara statistik maupun secara klinis. Hal tersebut dikarenakan jumlah responden dengan riwayat tonsilektomi tebatas hanya 10 orang sehingga untuk analisa statistik tidak mencukupi untuk menimbulkan signifikansi sedangkan secara klinis tidak terlihat pengaruh yang cukup tehadap EDS akibat adanya beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi EDS selain riwayat tonsilektomi. Pada individu dengan tonsilektomi namun ia memiliki faktor risiko lain seperti obesitas dan ukuran lidah yang besar akan tetap ada gejala EDS.

Pada literatur menyatakan adanya hubungan operasi tonsilektomi dengan menurunkan EDS tetapi bukan menghilangkan gejala tersebut. Selain itu, ukuran tonsil yang besar dinyatakan bahwa dapat mengganggu saluran napas sehingga proses bernapas tidak baik. Secara statistik memang tidak terdapat hubungan yang signifikan namun dapat dilihat secara klinis bahwa prevalensi mahasiswa yang mengalami EDS dengan ukuran tonsil T2 dan T3 lebih tinggi daripada yang non EDS sehingga perlu dilakukan studi ini pada populasi yang lebih luas. Terdapat satu kasus dengan ukuran T4 yang tidak mengalami EDS dan hal tersebut berbeda dengan pernyataan pada penelitian sebelumnya. Pada satu kasus tersebut kemungkinan adanya faktor lain yang dapat mempengaruhi proses bernapasnya lebih baik walaupun ukuran tonsilnya besar seperti lidah yang kecil, rongga mulut yang luas ataupun IMT yang normal. Selain itu, pengisian kuesioner ESS juga bersifat subjektif sehingga mendiagnosis keadaan OSA dan identifikasi faktor penyebabnya.

4.3.4. Hubungan kebiasaan merokok dan olahraga terhadap EDS