RESPONS DUA VARIETAS PADI SAWAH (Oryza sativa

L.) DALAM

PERTUMBUHAN, PRODUKSI DAN MUTU BENIH TERHADAP

TIGA DOSIS PUPUK N, P, dan K PADA DUA LOKASI DI

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Oleh Ferawati

Benih bermutu yang dihasilkan dari varietas unggul merupakan faktor penentu dalam upaya peningkatan produksi tanaman. Sasaran produksi benih adalah mendapatkan vigor awal benih yang setinggi-tingginya. Modifikasi lingkungan budidaya melalui

pemupukan dan pengairan perlu dilakukan untuk mendapatkan vigor awal yang tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk: Membandingkan pertumbuhan, produksi, dan mutu benih antara varietas Mayang dan Mira, antara tiga dosis pupuk, antara dua lokasi,

persitindakan antara varietas dan pupuk, persitindakan antara varietas dan lokasi, serta persitindakan antara varietas, pupuk, dan lokasi.

Perlakuan diterapkan pada petak percobaan dengan rancangan kelompok teracak

Urea/ha, 100 kg SP-18/ha, dan 100 kg KCl/ha; dan dosis pupuk tinggi (P3) 300 kg Urea/ha,150 kg SP-18,100 kg Kcl/ha dan pupuk mikro cair. Faktor ketiga adalah Lokasi (L) yaitu Wonomarto (L1) dan Semuli (L2). Kesamaan ragam antarperlakuan diuji dengan uji Bartlett dan kemenambahan model diuji dengan uji Tukey. Bila asumsi terpenuhi, data dianalisis ragam dan pemisahan nilai tengah diuji dengan uji Beda Nyata Jujur padaα0,05.

RESPONS DUA VARIETAS PADI SAWAH (Oryza sativa

L.)

DALAM PERTUMBUHAN, PRODUKSI DAN MUTU BENIH

TERHADAP TIGA DOSIS PUPUK N, P, dan K

PADA DUA LOKASI DI KABUPATEN

LAMPUNG UTARA

(Tesis)

Oleh FERAWATI

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER AGRONOMI

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, S. 1997. Revolusi Hijau Dengan Swasembada Beras dan Jagung. Sekretariat Badan Pengendali Bimas. Departemen Pertanian. Jakarta. Afa, L. 1998. Pengaruh Varietas, Ukuran Benih, dan Pemupukan P dan Ca

terhadap Hasil dan Mutu Benih KacangTanah (Arachis hypogaea L.). Tesis. Program Studi Agronomi Program Pascasarjana, Institut pertanian Bogor. 87 hlm.

Afifah, S. 1990. Pengaruh Kondisi Kulit Benih Terhadap Viabilitas Benih Pada Berbegai Varietas Kedelai (Glycine max (L.) Merr.). Skripsi. Jurusan Budidaya Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.

Agung, S. 2005. Kajian Manfaat Jaringan Irigasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Kabupaten Magelang. Perpustakaan digital ipb.

Download dari http//www.gdl.php.htm. September 2011.

Andrianto, T. T., dan N. Indarto, 2004. Budidaya Dan Analisis Usaha Tani Padi, Kacang Hijau, Kacang Panjang. Penerbit Absolut, Yogyakarta.

Aqil, M. 2002. Pengaruh Laju Irigasi Serta Dosis Bahan Pengkondisi Tanah Terhadap Tingkat Penahanan Tanah Lengas dan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada Tanah Pasir. Bul. Agron. (30) (2): 31-38. Badan Pusat Statistik. 2000. Statistik Indonesia 1999. Badan Pusat Statistik.

Jakarta.

. 2001. Statistik Indonesia. Badan Pusat Statistik Jakarta. . 2011. Luas Panen dan Produksi Padi Sawah Provinsi Lampung. Dalam www.bps.go.id. Download Tgl 12 April 2010.

Baharsjah, S. 2007. Tantangan dan Peluang Padi Hibrida di Indonesia. Prosiding Inovasi Teknologi Pertanian Mendukung Hari Pangan Sedunia 2007. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Badan

Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Departemen Pertanian. Vol. 1: 14-23.

Brett, C. T. dan K. W. Waldron. 1996. Physiology and Biochemistry of Plant Cell Walls. 2nded. Chapman and Hall. London. 255 pp.

Budi, D. S. 1998. Pengaruh cekaman air pada fase tumbuh berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil padi(Oryza sativaL.)tabela kultivar memberamo. Prosiding Seminar Peningkatan Produksi Padi Nasional. Bandar

Lampung. Hlm 66—71.

De Datta, S. K. 1981. Principles and Practices of Rice Production. John Wiley & Sons, Inc. Canada. 618 p.

De Datta SK. 1981. Principles and practices of Rice Production. New York. John Wiley & Sons.

Dumairy. 1992. Ekonomika Sumber Daya Air. Penertib BPFE. Yogjakarta. Epstein, E. 1972.Mineral Nutrition of Plant: Principles and perspectives. USA.

412 pp.

Gani, J. A., 2000. Padi Varietas Unggul Baru. Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian. Mataram.

Gardner, FP., R. Brent, P. Roger dan L. Mitchell. 1991 Physiology of Crop Plants. Herawati Susilo, Penerjemah. Jakarta. Univ. Indonesia pr.

Hadie, L.E. 1998. Evaluasi Heritabilitas Beberapa Karakter dan Respon Seleksi “ Edible Portion Trait” Pada Populasi Udang galah (Macrobrachium

rosenbergil). Tesis. Program Studi Biologi Program Pascasarjana. Universitas Indonesia. Depok. 37 hal.

Hakim, N., Y. Nyakpa, A.M. Lubis, S.G. Nugroho, M.R Saul, M.A. Dika, G.B. Hong dan H.H. Baley. 1986. Dasar-dasar Ilmu Tanah. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 488 hlm.

Handewi, P., S. Rachman, dan M. Ariani. 2002. Ketahanan Pangan: Konsep Pengukuran dan Strategi. Forum Penelitian dan Agro Ekonomi. Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian 20(1): 12-24.

Heddy, S., W.H. Susanto, dan M. Kurniati. 1994. Pengantar Produksi Tanaman dan Penanganan Pasca Panen. PT. Raja Grafindo Persada.

Helmi. 2003. Pemberian kompos jerami dan pupuk kandang pada padi sawah. Dalam: Kebijakan Perberasan dan Inovasi Teknologi Padi. Bambang Suprihatno, A. K. Makarim, I Nyoman Widiarta, Hermanto, dan Agus S. Yahya (eds.). Buku Dua. Puslitbang Tanaman Pangan. Bogor.

Juliardi, Iwan, dan A. Ruskandar. 2006. Teknik mengairi padi: kalau macak-macak cukup, mengapa harus digenang.

http://www.pustaka-deptan.go.id/publikasi/p3213024.pdf. [18 November 2009].

Kuswanto, H. 2003. Teknologi Pemrosesan Pengemasan dan Penyim-panan Benih. Kanisius, Yogyakarta.

Lakitan, B. 1995. Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 203 hlm.

Lakitan, B. 2004. Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan. Ed. 1. Cet. 5. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 203 hlm.

Las, I. 2002. Alternatif inovasi teknologi peningkatan produktivitas dan daya saing padi. Power Point PPN 2002. Balai Penelitian Tanaman Padi. 2002.

Macchia, M. Angelini, L.G. and Ceccarini, L. 2001. Methods to Overcome Seed Dormancy in Ecchinaceae angustifolia. Scientia Horticultural.

Manurung, H. 2002. Respon Fisiologis Beberapa Varietas Padi (Oryza sativa) pada Lahan Tergenang (Anaerob) dan Lahan Tidak Tergenang (Aerob). Tesis. Program Studi Biologi Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. 64 hlm.

Mengel, K. and E. A. Kirkby. 1982. Principles of Plant Nutrition. 3rded. International Potash Institute. Switzerland.

Mugnisjah, W.Q. dan A. Setiawan. 1995. Pengantar Produksi Benih. PT Raja Grafindo. Jakarta. 603 hlm.

_____________________________. 2004. Produksi Benih. Ed. 1. Cet. 2. Bumi Aksara. Jakarta. 130 hlm.

Naiola, B. P. 1996. Regulasi osmosis pada tumbuhan tinggi. Jurnal Hayati. Vol. 3. No. 1. Hlm. 01—06.

Nurhayati, T. K., 2005. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Eska Media, Jakarta.

Nurita. 2001. Tanggapan Tanaman Padi Terhadap Pemupukan P dan K serta Pemberian Kapur pada Tanah Bukaan Baru di Lahan Pasang Surut Potensial. Jurnal Wacana Pertanian. Sekolah Tinggi Pertanian Dharma Wacana. Metro. 7 hlm.

Lampung Selatan. Skripsi Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian. Unversitas Lampung. 49 hlm.

Poerwowidodo. 1992. Telaah Kesuburan Tanah. Cet. 10. Angkasa. Bandung. 275 hlm.

Rauf, A. W., dan Syamsuddin. 1999. Pengkajian Efesiensi Pemupukan KCL Pada Tanaman Padi di Irian Jaya. Lembar Informasi Pertanian (LIPTAN) LPTP Koya Barat. Irian Jaya. No. 05/2000.

Rauf, A. W., Syamsuddin, T., dan S. R. Sihombing. 2000. Peranan Pupuk NPK Pada Tanaman Padi. Lokakarya Pengkajian Teknologi Pertanian Koya Barat. Irian Jaya. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Vol 1. Saab, In. and M.M. sachs. 1995. Complete DNA and Genomic Sequence

Encoding a Flooding Responsive Gene From Maiza(Zea mays L.) Homologus To Xylog lucans Endotransglycocylase. Plant Physiol. 108: 439-440.

Sadjad, S. 1993. Dari Benih Kepada Benih. PT Grasindo. Jakarta. 144 hlm. . 1994. Kuantifikasi Metabolisme Benih. PT Grasindo. Jakarta. 144

hlm.

________. 1999. Parameter Pengujian Vigor Benih. PT Grasindo. Jakarta. 185 hlm.

Sanchez, P. 1976. Properties and Management of soil in The Tropics. John Wiley and Sons. Inc. 411 p.

Setiobudi, D., Suprijadi, dan Omi Sjahroni. 2003. Tanggap tanaman padi sawah terhadap pemupukan nitrogen dan selang pemberian air. Dalam:

Kebijakan Perberasan dan Inovasi Teknologi Padi. Bambang Suprihatno, A. K. Makarim, I Nyoman Widiarta, Hermanto, dan Agus S. Yahya (eds.). Buku Dua. Puslitbang Tanaman Pangan. Bogor. Hlm 451—465.

Setyamidjaja, D. 1986. pupuk dan Pemupukan. CV. Simplex. Jakarta. 122 hlm. Sirappa, M.P. 2003. Penentuan Batas Kritis dan Dosis Pemupukan Untuk

Tanaman Jagung di Lahan Kering pada Tanah tipe Usthorthents. Jurnal Ilmu Tanah da Lingkungan. Vol. (3): 25-27.

Sitompul, S.M dan B. Guritno, 1995. Analisis Pertumbuhan Tanaman. UGM-Press, Yogyakarta.

Soepraptohardjo dan H. Suwardjo. 1988. Tanah dan Potensi Lahan Untuk

Tanaman Padi. Bogor. Pusat Penelitian Tanah. Dalam Badan Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Vol 1: 271-293.

Suciaty,T. 2005. Pengaruh Umur Panen Pada Tiga Kultivar Padi (Oryza sativaL.) Terhadap Viabilitas Benih. Dalam www. deptan.go.id. Download Tgl 10 Mei 2008.

Sutopo, T. (1989). Lokakarya Tata Guna Air Pada Kegiatan PTGA. Dinas Pekerjaan Umum. Propinsi Daerah Istimewa Aceh. 29 hal

Suzanne, E. dan S.R. Hutapea. 1995. Irigasi di Indonesia, Peran Masyarakat dan Penelitian. LP3ES. Jakarta.

Swastika, D. K. S., J. Wargiono, Soejitno, dan A. Hasanudidin. 2007. Analisis Kebijakan Peningkatan Produksi Padi Melalui Efisiensi Pemanfaatan Lahan Sawah Di Indonesia. Prosiding Inovasi Teknologi Pertanian Mendukung Hari Pangan Sedunia 2007. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Departemen Pertanian. Volume 5 No. 1, Maret 2007 : 36-52.

Tatipata, A. 2008. Pengaruh Kadar Air Awal, Kemasan, dan Lama Simpan Terhadap Protein Membran dalam Mitokondria Banih Kedelai. Bul. Agron. (36) (31): 8-16.

Takahashi, N. 1995. Physiology of Dormancy in T. Matsuo, K. Kumanzawa, R. Ishii, K. Ishihara, and H. Hirata. Science of the Rice Plant. Valome III. Physiology. Food and Agriculture Policy Research Center.

Thomas, M.J. Robertson, dan S. Fukai. 2003. Respon Tanaman Kacang-kacangan yang Bersifat Determinate pada Berbagai Kondisi Ketersediaan Air. Bul. Agron. (31) (1): 8-14.

Tisdale, S.L., W.I. Nelson, and J.D. Beaton. 1985.Soil Fertility and Fertilizers. Macmillan Publishing Co. New York.

Wallingford, W. 1980. Fungtions of potassium in plants. In: Potassium for Agriculture: a Situation Analysis. Potash & Phosphate Inst. Atlanta. Yang, S. F. 1980. Regulation of Ethylene Biosynthesis. Hort Sci. 15: 238-243. Yuwono, T. 1996. Pengaruh Pupuk Kalium dan Sistem Olah Tanah Terhadap

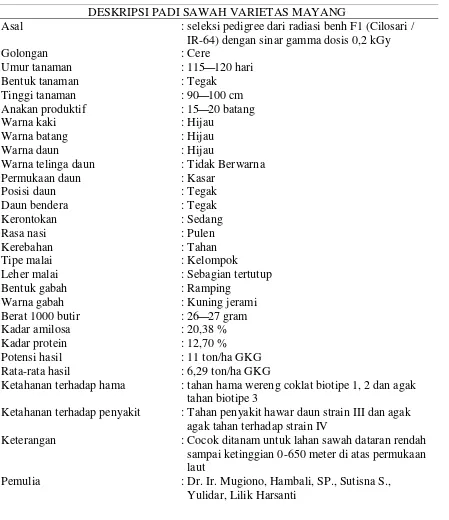

Tabel 31.Deskripsi padi varietas Mayang

DESKRIPSI PADI SAWAH VARIETAS MAYANG

Asal : seleksi pedigree dari radiasi benh F1 (Cilosari / IR-64) dengan sinar gamma dosis 0,2 kGy

Golongan : Cere

Umur tanaman : 115─120 hari

Bentuk tanaman : Tegak

Tinggi tanaman : 90─100 cm

Anakan produktif : 15─20 batang

Warna kaki : Hijau

Warna batang : Hijau

Warna daun : Hijau

Warna telinga daun : Tidak Berwarna

Permukaan daun : Kasar

Leher malai : Sebagian tertutup

Bentuk gabah : Ramping

Warna gabah : Kuning jerami

Berat 1000 butir : 26─27 gram

Kadar amilosa : 20,38 %

Kadar protein : 12,70 %

Potensi hasil : 11 ton/ha GKG Rata-rata hasil : 6,29 ton/ha GKG

Ketahanan terhadap hama : tahan hama wereng coklat biotipe 1, 2 dan agak tahan biotipe 3

Ketahanan terhadap penyakit : Tahan penyakit hawar daun strain III dan agak agak tahan terhadap strain IV

Keterangan : Cocok ditanam untuk lahan sawah dataran rendah sampai ketinggian 0-650 meter di atas permukaan laut

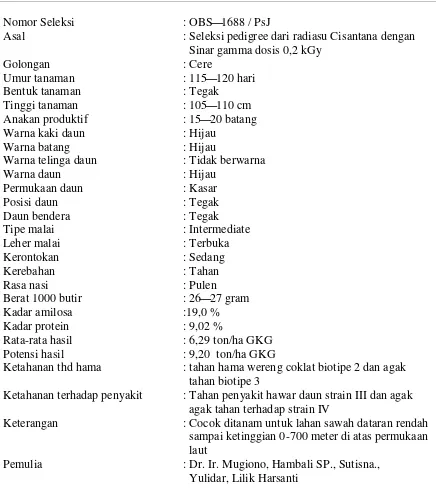

Tabel 32.Deskripsi padi varietas Mira

DESKRIPSI PADI SAWAH VARIETAS MIRA Nomor Seleksi : OBS─1688 / PsJ

Asal : Seleksi pedigree dari radiasu Cisantana dengan Sinar gamma dosis 0,2 kGy

Golongan : Cere

Umur tanaman : 115─120 hari

Bentuk tanaman : Tegak

Tinggi tanaman : 105─110 cm

Anakan produktif : 15─20 batang

Warna kaki daun : Hijau

Warna batang : Hijau

Warna telinga daun : Tidak berwarna

Warna daun : Hijau

Berat 1000 butir : 26─27 gram

Kadar amilosa :19,0 %

Kadar protein : 9,02 %

Rata-rata hasil : 6,29 ton/ha GKG Potensi hasil : 9,20 ton/ha GKG

Ketahanan thd hama : tahan hama wereng coklat biotipe 2 dan agak tahan biotipe 3

Ketahanan terhadap penyakit : Tahan penyakit hawar daun strain III dan agak agak tahan terhadap strain IV

Keterangan : Cocok ditanam untuk lahan sawah dataran rendah sampai ketinggian 0-700 meter di atas permukaan laut

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu daerah penghasil beras di

Indonesia. Luas panen padi sawah di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2008 adalah 22.319 ha dan produksinya sebesar 119.445 ton (Badan Pusat Statistik, 2011).

Pemerintah mentargetkan kenaikan produksi beras di Indonesia pada dekade yang akan datang sebesar 5% per tahun melalui P2BN (Peningkatan Produksi Beras Nasional) sejak tahun 2007 (Baharsjah, 2007). Padi (Oryza sativaL.) merupakan salah satu sektor prioritas unggulan pembangunan pada sektor tanaman pangan dan menjadi andalan penggerak roda perekonomian nasional, karena mayoritas penduduk di Indonesia mengkonsumsi padi (Handewi dkk., 2002). Menurut Abbas (1997), tingkat partisipasi konsumsi beras penduduk Indonesia adalah 90%, berarti 90% dari penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai bahan pangan pokok.

produksi beras nasional dihasilkan dari lahan sawah dan lebih dari 80% total areal pertanaman padi sawah telah ditanami varietas unggul (Badan Pusat Statistik 2000). Lahan sawah merupakan sumber utama produksi padi. Pada tahun 2005, luas sawah irigasi dan tadah hujan yang ditanami padi adalah 6,84 juta ha, dengan rataan indeks pertanaman 1,61. Angka ini menunjukkan masih adanya potensi untuk meningkatkan produksi padi. Produksi dan produktivitas padi masih harus ditingkatkan karena peranan beras di Indonesia sangat penting sebagai sumber pangan. Hal ini terbukti dari pangsa pengeluaran beras mencapai 25─30 % dari

total pengeluaran rumah tangga (BPS, 2001).

Potensi lainnya yang perlu ditingkatkan adalah mutu benih melalui penggunaan varietas unggul disertai dengan pengelolaan tanaman dan sumberdaya terpadu (Swastika dkk., 2007). Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian, di antaranya dengan cara pemupukan, pemilihan varietas atau benih bermutu dan lokasi yang sesuai. Lokasi dengan sistem pengairan irigasi sangat penting untuk memaksimumkan pengembangan teknologi budidaya padi, terutama untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air. Air merupakan kebutuhan dasar tanaman untuk dapat tumbuh, berkembang, serta berproduksi dengan baik (De Datta, 1981). Total kebutuhan air untuk tanaman padi pada lahan yang tergenang termasuk persiapan lahan berkisar antara 1300-1900 mm (Boumanet al., 2005).

menentu dan pola lanskap yang tidak teratur. Pada umumnya, alasan utama penggenangan pada budidaya padi sawah yaitu karena sebagian besar varietas padi sawah tumbuh lebih baik dan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi ketika tumbuh pada tanah tergenang dibandingkan dengan tanah yang tidak tergenang. Air mempengaruhi karakter tanaman, unsur hara dan keadaan fisik tanah, dan pertumbuhan gulma (De Datta, 1981). Kebutuhan air tanaman padi ditentukan oleh beberapa faktor seperti jenis tanah, kesuburan tanah, iklim (basah atau kering), umur tanaman, dan varietas padi yang ditanam, dan sebagainya. Kebutuhan air terbanyak untuk tanaman padi pada saat penyiapan lahan sampai tanam dan memasuki fase bunting sampai pengisian bulir (Juliardi dan Ruskandar, 2006).

Kebutuhan beras nasional juga dapat dipenuhi melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Salah satu faktor peningkatan produksi dengan cara intensifikasi adalah penggunaan benih bermutu (benih bersertifikat). Mutu benih merupakan salah satu penentu keberhasilan budidaya padi. Ketersediaan varietas unggul harus diiringi dengan ketersediaan benih bermutu karena keunggulan varietas hanya dapat terekspresikan dengan baik melalui benih bermutu. Menurut Las (2002), peran varietas unggul bersama pupuk dan air terhadap peningkatan produktivitas mencapai 75%. Informasi tersebut menunjukkan bahwa varietas unggul terutama padi sawah merupakan kunci keberhasilan peningkatan produksi padi di Indonesia.

bermutu, teknik produksi benih di lapangan sangat berperan penting. Peranan produksi benih adalah perbanyakan(multiplication)dan pemeliharaan

(maintenance)sifat unggul suatu varietas. Pada tahap awal sasaran produksi benih adalah mendapatkan vigor awal benih yang setinggi-tingginya (Sadjad, 1994).

Vigor awal yang tinggi akan memberikan kontribusi daya simpan dan kekuatan tumbuh benih. Vigor benih sebagai indikator benih bermutu dibentuk oleh faktor innate(genetik) dan faktorinduced(lingkungan) tempat benih diproduksi.

Perbaikan faktorinnatedilakukan dengan perakitan varietas unggul melalui program pemuliaan tanaman, sedangkan perbaikan faktorinduceddilakukan dengan kultur teknis serta memenuhi persyaratan iklim, biosfer, dan nutrisi yang kondusif bagi proses produksi benih di lapang (Sadjad, 1993). Kuswanto (2003) menyatakan bahwa produksi benih yang paling baik adalah jika dilakukan pada saat benih masak fisiologis, karena pada saat ini benih berada pada kondisi puncak.

Hingga saat ini, Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) telah berhasil merakit beberapa varietas padi unggul dan dilepas secara resmi oleh pemerintah. Setelah itu BATAN terus melakukan pengembangan yang menghasilkan varietas-varietas unggul padi hasil program pemuliaan dengan teknik radiasi. Dua varietas unggul yang dihasilkan di antaranya adalah Mayang dan Mira.

basa rendah. Tanah dengan sifat kimia dan fisik seperti ini perlu pengelolaan yang tepat agar dapat digunakan untuk budidaya padi (Soepraptohardjo dan Suwardjo, 1988). Selanjutnya untuk pertumbuhan dan perkembangan, tanaman memerlukan nutrisi dalam jumlah yang relatif besar, terutama N, P, dan K. Unsur hara makro tersebut diperlukan dalam jumlah yang cukup dan berimbang untuk memperoleh produksi calon benih yang maksimal.

Beberapa kecamatan yang menjadi sentra pengembangan pangan di Kabupaten Lampung Utara khususnya padi, terdapat di Kecamatan Kotabumi Utara Desa Wonomarto, dan Kecamatan Abung Semuli Desa Semuli Raya. Dengan demikian diharapkan produksi dan produktivitas padi di daerah ini tetap

meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta dapat meminimalkan pasokan beras dari luar Kabupaten Lampung Utara. Dalam hal budidaya, kedua daerah sentra pengembangan padi tersebut bukan berarti tidak mengalami

Pada umumnya petani di Lampung Utara lebih cenderung menggunakan pupuk Urea dibandingkan dengan Sp-18 dan KCI karena mahalnya harga pupuk tersebut. Untuk memenuhi ketersediaan unsur P dan K petani menggunakan pupuk

majemuk N-P-K namun dengan dosis yang tidak berimbang. Permasalahan ekonomi menjadi kendala bagi petani, sehingga aspek produksi dan produktivitas yang menjadi kebutuhan tanaman tidak dapat dipenuhi.

Pemupukan secara berimbang perlu dilaksanakan dan diinformasikan kepada petani. Dinas Pertanian Lampung Utara telah memberikan rekomendasi kepada petani untuk menggunakan dosis anjuran pemerintah dalam penggunaan pupuk untuk produksi padi, namun belum memperhatikan aspek-aspek yang dibutuhkan bagi mutu benih terutama asupan unsur haranya.

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian dilakukan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

(1) Apakah terdapat perbedaan pertumbuhan, produksi, dan mutu benih antara varietas Mayang dan Mira?

(2) Apakah terdapat perbedaan tanggapan tanaman padi terhadap tiga dosis pupuk dalam hal pertumbuhan, produksi dan mutu benih?

(3) Apakah lokasi berpengaruh terhadap pertumbuhan, produksi dan mutu benih padi ?

(4) Apakah tanggapan kedua varietas padi dalam hal pertumbuhan, produksi, dan mutu benih berbeda antara tiga dosis pupuk?

(5) Apakah respons kedua varietas padi dalam hal pertumbuhan, produksi, dan mutu benih berbeda antara kedua lokasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

(1) Membandingkan pertumbuhan, produksi, dan mutu benih antara varietas Mayang dan Mira.

(2) Membandingkan respons tanaman padi terhadap tiga dosis pupuk dalam hal pertumbuhan, produksi, dan mutu benih.

(3) Membandingkan pengaruh perbedaan lokasi dalam hal pertumbuhan, produksi, dan mutu benih padi.

(4) Membandingkan respons kedua varietas padi dalam hal pertumbuhan, produksi, dan mutu benih pada tiga dosis pupuk.

(5) Membandingkan respons dua varietas padi dalam hal pertumbuhan, produksi, dan mutu benih pada dua lokasi.

(6) Membandingkan respons dua varietas padi pada masing-masing dosis pupuk dalam hal pertumbuhan, produksi, dan mutu benih pada dua lokasi.

1.4 Manfaat Penelitian

II. KERANGKA TEORETIS

2.1 Landasan Teori

Dalam rangka menyusun penjelasan teoretis terhadap pertanyaan yang telah dikemukakan, penulis menggunakan landasan teori sebagai berikut:

Jenis varietas berpengaruh terhadap daya kecambah benih, nilai perkecambahan dan laju perkecambahan (mutu benih) (Suciaty, 2005). Mutu benih yang rendah selain dipengaruhi oleh sifat genetik tanaman, juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti kadar air, suplai O2, suhu, cahaya, asam giberelik (GA) dan etilen (Takahashi, 1995 ; Macchia dkk., 2001).

Varietas-varietas padi yang telah dihasilkan mempunyai keragaman sifat,

sehingga menyebabkan perbedaan fisiologi benih yang akan mempengaruhi daya hidup (viabilitas) benih (Kuswanto, 2003). Suatu varietas dapat dikatakan adaptif apabila dapat tumbuh baik pada wilayah penyebarannya, dengan produksi yang tinggi dan stabil, mempunyai nilai ekonomis tinggi, dan dapat diterima

masyarakat (Somaatmadja,1995).

pengembangan teknologi budidaya padi terutama untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air. Air merupakan kebutuhan dasar tanaman untuk dapat tumbuh, berkembang, serta berproduksi dengan baik (De Datta, 1981). Total kebutuhan air untuk tanaman padi pada lahan yang tergenang termasuk persiapan lahan berkisar 1300–1900 mm (Boumanet al., 2005).

Ketersediaan air yang cukup merupakan salah satu faktor utama dalam produksi padi sawah. Di sebagian besar daerah Asia, tanaman padi tumbuh kurang optimum akibat kelebihan air atau kekurangan air karena curah hujan yang tidak menentu dan pola lanskap yang tidak teratur. Pada umumnya, alasan utama penggenangan pada budidaya padi sawah yaitu karena sebagian besar varietas padi sawah tumbuh lebih baik dan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi ketika tumbuh pada tanah tergenang dibandingkan dengan tanah yang tidak tergenang. Air mempengaruhi karakter tanaman, unsur hara dan keadaan fisik tanah, dan pertumbuhan gulma (De Datta, 1981). Kebutuhan air tanaman padi ditentukan oleh beberapa faktor seperti jenis tanah, kesuburan tanah, iklim (basah atau kering), umur tanaman, dan varietas padi yang ditanam, dan sebagainya. Kebutuhan air terbanyak untuk tanaman padi pada saat penyiapan lahan sampai tanam dan memasuki fase bunting sampai pengisian bulir (Juliardi dan Ruskandar, 2006).

tergenang air akan merangsang terbentuknya jaringan aerenkim dan munculnya akar-akar baru. Mugnisyah dan Setiawan (2004) mengemukakan bahwa irigasi yang normal harus dilakukan selama fase pembibitan dan periode pertubuhan vegetatif yang berakhir dengan inisisasi bunga, periode ini menentukan potensi hasil benih.

Sebagian besar jenis tanah di Propinsi Lampung khususnya Kabupaten Lampung Utara, adalah tanah Ultisol (Podsolik Merah-Kuning) yang merupakan golongan tanah mineral yang bereaksi asam, kurang subur, dengan KTK dan kejenuhan basa rendah. Tanah dengan sifat kimia dan fisik seperti ini perlu pengelolaan yang tepat agar dapat digunakan untuk budidaya padi (Soepraptohardjo dan Suwardjo, 1988).

Di antara masalah kesuburan tanah, ketersediaan nitrogen, fospat dan kalium dalam tanah sering menjadi faktor pembatas utama dalam upaya memperoleh hasil pertanian yang optimal (Tisdaleet al.,1985). Peningkatan produksi dan kualitas benih diharapkan dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk, karena salah satu faktor yang membatasi produksi tanaman adalah unsur hara. Pupuk dapat digunakan untuk mencapai keseimbangan hara bagi keperluan pertumbuhan tanaman, sehingga dicapai produksi yang optimal (Setyamidjaja, 1986).

pertumbuhan vegetatif (batang dan daun), meningkatkan jumlah anakan, dan meningkatkan jumlah bulir/ rumpun (Rauf, Syamsuddin, dan Sihombing, 2000). Nitrogen diserap tanaman dalam bentuk ion NO3-, NH4+, dan di dalam sitosol ion NO3-dikonversi ke dalam bentuk NH4+yang selanjutnya digunakan dalam sintesis asam amino (Lakitan, 1995). Mugnisjah dan Setiawan (1995) menambahkan bahwa nitrogen pada fase awal pertumbuhan diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan bagian vegetatif tanaman seperti akar, batang, dan daun. Tetapi pada fase pembungaan dan pemasakan benih, nitrogen yang tinggi tidak diperlukan. Menurut Nurman (2002) unsur hara N membuat gabah menjadi lebih besar sehingga bobot gabah yang dihasilkan lebih meningkat. Selain itu, unsur hara N pada tanaman padi membuat malai lebih panjang dan jumlah butiran gabah lebih banyak.

Fosfor diserap tanaman sebagai ion H2PO4-1, atom fosfor dalam fosfat tidak direduksi di dalam sel. Fosfat memainkan peran penting dalam metabolisme energi yaitu tergabung dalam ATP yang merupakan bagian dari sekumpulan “potensial energi” kehidupan makhluk hidup (Epstein, 1972). Menurut Sanchez (1976) unsur P sebagian besar diserap oleh tanaman sebagai ion H2PO4-1dan HPO42-tergantung kondisi keasaman tanah. Sebagian tanaman juga mampu menyerap P-organik terlarut.

Fosfor juga penting dalam metabolisme energi, karena keberadaannya dalam ATP, ADP, AMP, dan pirofosfat (Salisbury dan Ross, 1995a).

Pada tanaman, fosfor dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan perakaran. Pengaruh fosfor terhadap produksi yaitu dapat meningkatkan hasil, bobot kering tanaman, bobot biji, memperbaiki kualitas hasil, serta mempercepat masa pematangan. Fosfor mempertinggi daya resistensi terhadap serangan penyakit utama terutama cendawan (Hakim dkk., 1986).

Rauf, Syamsuddin, dan Sihombing (2000) menyatakan bahwa fungsi-fungsi utama posfor dalam pertumbuhan tanaman adalah memacu terbentuknya bunga, bulir pada malai, menurunkan aborsitas, perkembangan akar halus dan akar rambut, memperkuat jerami sehingga tidak mudah rebah, dan memperbaiki kualitas gabah.

Hasil penelitian Nurita (2001) menunjukkan bahwa tanggapan tanaman padi terhadap dosis pupuk P yang terus meningkat mempengaruhi meningkatnya jumlah anakan dan mempercepat pertumbuhan serta keluarnya malai, sedangkan pupuk K dapat meningkatkan jumlah malai per rumpun dan mengurangi

persentase gabah hampa per malai.

Hasil penelitian Rauf dan syamsuddin (1999 ) menunjukkan bahwa Kalium bagi tanaman padi bermanfaat untuk memperbaiki anakan, meningkatkan

ukuran dan berat bulir, meningkatkan penyerapan Fosfor, penting dalam proses membuka dan menutupnya mulut daun, serta meningkatkan ketahanan tanaman padi pada kondisi iklim yang kurang menguntungkan. Pemberian Kalium yang seimbang dengan pemberian nitrogen menjadikan tanaman padi tidak mudah rebah dan dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Sebaliknya apabila kekurangan kalium, tanaman padi tidak dapat memanfaatkan air dan hara baik yang berasal dari dalam tanah maupun dari pupuk. Selain itu pemberian Kalium yang cukup dapat mengurangi keracunan zat besi (Fe) yang sering terjadi pada pertanaman padi.

Hasil penelitian Yuwono (1996) yang dilakukan di Trimurjo Lampung Tengah, pemupukan Kalium mampu meningkatkan tinggi tanaman maksimum, panjang malai, bobot 1000 butir gabah isi, menurunkan presentase gabah hampa, meningkatkan produksi per hektar, dan tidak berpengaruh terhadap jumlah tanaman per rumpun tanaman padi sawah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan, berikut ini disusun kerangka pemikiran untuk memberikan penjelasan teoretis terhadap perumusan masalah. Dua varietas padi yaitu Mayang dan Mira ditanam pada dua lokasi yang berbeda di Kabupaten Lampung Utara. Lokasi pertama menggunakan sistem irigasi teknis dan lokasi kedua menggunkan sistem irigasi setengah teknis. Masing-masing varietas akan memberikan respons yang berbeda pada dua lokasi tersebut.

Varietas yang ditanam pada lokasi dengan sistem irigasi teknis akan memberikan respons yang lebih baik dalam hal pertumbuhan, produksi, dan mutu benih dibanding pada lokasi setengah teknis, karena ketersediaan air mempengaruhi metabolisme karbon dan protein. Padi memiliki jaringanaerenchymyang berfungsi sebagai penyalur udara dari daun ke akar. Oleh karena itu padi cocok untuk ditanam dalam sistem sawah yang dalam keadaan tergenang air, dapat meningkatkan kesuburan tanah.

Ketersediaan air yang cukup pada lahan lebih menunjang keberhasilan pertumbuhan dan produksi tanaman padi. Air yang cukup menjadikan pupuk yang diberikan lebih mudah larut. Selain itu pergiliran air yang bertujuan untuk mengatur penyerapan oksigen pada akar, mencegah hama, membantu proses penyerapan unsur K, dapat dengan mudah diatur sehingga kondisi lingkungan lebih terkontrol.

Ketersediaan air menjadi kendala utama apabila curah hujan berkurang.

tanah diserap oleh tanaman yang kemudian digunakan untuk melakukan proses fotosintesis dan respirasi. Fotosintesis meliputi proses oksidasi air (H2O) dan reduksi CO2untuk membentuk senyawa organik seperti karbohidrat, protein, lipid, dan senyawa organik penting lainnya yang disertai dengan pelepasan O2.

Respirasi membakar senyawa organik menggunakan O2untuk membentuk H2O dan CO2disertai pelepasan energi. Proses fotosintesis dan respirasi ini merupakan mekanisme masuknya energi bagi tanaman sehingga tetap hidup.

Padi tergolong jenis tanaman C-3 dalam proses fotosintesisnya, sehingga padi mampu melakukan foto-respirasi. Suhu udara dapat mempengaruhi fotosintesis dan respirasi sekaligus. Ketidakseimbangan antara fotosintesis dan respirasi dapat mengurangi berat gabah. Suhu yang tinggi meningkatkan laju respirasi, tetapi energi yang berlebihan dari hasil respirasi akan menurunkan jumlah gabah karena energi yang dihasilkan digunakan tanaman padi untuk tumbuh. Oleh karena itu, semakin tinggi suhu udara, semakin tinggi respirasi maka semakin banyak pula unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk mencukupi kebutuhan energinya.

Keberhasilan dalam produksi benih padi ditentukan oleh viabilitas benih yang merupakan komponen penting penyusun mutu, khususnya mutu fisiologi benih. Periodisasi viabilitas benih diawali dengan periode pembangunan benih yaitu pada saat produksi benih. Sasaran produksi benih adalah untuk mendapatkan vigor awal benih yang setinggi-tingginya. Vigor awal dibentuk oleh factorinnate (genetik) dan faktorinduced(lingkungan). Selain kaidah agronomi, kaidah produksi benih harus digunakan dalam membudidayakan tanaman benih. Kaidah produksi benih antara lain menyediakan hara yang cukup bagi tanaman benih dalam proses produksinya. Pemenuhan hara bagi tanaman dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk, karena salah satu faktor yang membatasi produksi tanaman adalah unsur hara. Kebutuhan hara atau nutrisi yang cukup dapat diperoleh dengan menambahkan unsur N, P, dan K dengan cara pemupukan pada lahan marginal seperti jenis ultisol. Unsur hara N, P, dan K merupakan bahan yang mengandung unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, selain dari unsur yang terdapat di dalam tanah. Penggunaan pupuk yang sesuai dengan dosis yang dibutuhkan oleh tanaman akan membuat tanaman tumbuh optimal, sedangkan penggunaan pupuk yang tidak sesuai dengan dosis akan menyebabkan tanaman kerdil atau keracunan akibat kekurangan unsur hara. Pemberian pupuk yang cukup dan berimbang diharapkan semakin meningkatkan viabilitas benih sehingga benih mampu

mencapai mutu fisiologi yang prima karena kondisi lingkungan yang optimal bagi peningkatan mutu benih.

bagian tanaman yang hidup (simplas). Unsur hara yang diberikan melalui tanah akan diserap oleh akar secara difusi. Unsur hara dapat diserap jika konsentrasi di luar sitosol lebih tinggi daripada konsentrasi di dalam sitosol. Proses difusi akan berlangsung jika konsentrasi beberapa ion di dalam sitosol dipertahankan tetap rendah, karena ion-ion yang masuk tersebut akan dikonversi dalam bentuk lain. Ion NO3-akan direduksi menjadi NH4+yang selanjutnya digunakan dalam sintesis asam amino dan sintesis protein, sedangkan H2PO4-dikonversi menjadi gula posfat, nukleotida, RNA, dan meningkatkan laju replikasi DNA.

Di dalam sitosol ion K+tidak dikonversi, K+ berperan sebagai aktivator dari sejumlah besar enzim yang penting untuk fotosintesis dan respirasi. Unsur kalium juga berperan dalam pengaturan membuka dan menutupnya stomata, yang

berkaitan dengan proses fotosintesis tanaman (Salisbury, 1995a).

Semakin banyak pupuk Urea, SP-18, dan KCl yang diberikan ke dalam tanah maka laju serapan unsur hara akan semakin meningkat sehingga mencukupi kebutuhan. Dengan meningkatnya kandungan unsur hara di dalam tanaman senyawa organik yang disintesis oleh tanaman akan semakin meningkat juga. Produk asimilat ini dimanfaatkan untuk pembelahan sel di seluruh jaringan tanaman, penambahan ukuran dan jumlah sel serta penggantian sel-sel yang rusak menyebabkan tinggi tanaman akan semakin meningkat. Bobot kering

berangkasan meningkat sebagai akibat dari akumulasi bahan organik pada jaringan tanaman tersebut.

fotosintesis meningkat sehingga jumlah anakan total, anakan produktif dan panjang malai meningkat pula. Kemudian, meningkatnya asimilat pada malai akan mengurangi terjadinya kerontokan dan proses pembelahan sel berlangsung aktif. Dengan meningkatnya panjang malai dan pasokan asimilat, maka jumlah gabah (biji) per malai dan produksi gabah (biji) calon benih pada biji yang dihasilkan akan semakin meningkat.

Produk asimilat cukup banyak disimpan oleh tanaman padi dalam bentuk cadangan makanan di dalam biji. Pertambahan pasokan asimilat juga akan

meningkatkan ukuran biji. Semakin banyak asimilat yang ditranslokasikan ke biji maka semakin banyak jumlah gabah isi yang dihasilkan. Dengan bertambahnya ukuran biji maka, maka bobot dan panjang kecambah akan semakin besar.

Semakin banyak gabah isi dan bobot kering yang dihasilkan, akan semakin tinggi produksi per hektarnya. Semakin tinggi cadangan makanan benih, akan semakin meningkat vigor benihnya.

2.3 Hipotesis

Dari kerangka pemikiran yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan berupa hipotesis sebagai berikut:

(1) Perbedaan varietas padi (Oryza sativaL.) akan menampilkan respons yang berbeda dalam hal pertumbuhan, produksi dan mutu benih.

(2) Tanaman padi (Oryza sativaL.) akan memberikan respons berbeda pada tiga dosis pupuk dalam hal pertumbuhan, produksi dan mutu benih.

(3) Tanaman padi (Oryza sativaL.) akan memberikan respons berbeda pada dua lokasi dalam hal pertumbuhan, produksi dan mutu benih.

(4) Kedua varietas padi (Oryza sativaL.) akan memberikan respons yang berbeda dalam hal pertumbuhan, produksi, dan mutu benih pada tiga dosis pupuk.

(5) Kedua varietas padi (Oryza sativaL.) yang memberikan respons yang berbeda dalam hal pertumbuhan, produksi, dan mutu benih pada dua lokasi. (6) Kedua varietas padi (Oryza sativaL.) mempunyai daya adaptasi yang

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan dua tahap yaitu penanaman di lapang pada lahan petani di dua kecamatan pada wilayah Kabupaten Lampung Utara, meliputi Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara dan Desa Semuli Kecamatan Abung Semuli. Kemudian tahap kedua dilanjutkan di Laboratorium Benih dan Pemuliaan Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung dari bulan Desember 2008 sampai Juli 2009.

3.2 Bahan dan Alat Penelitian

Bahan yang diperlukan adalah benih padi (Oryza sativaL.) varietas Mayang dan Mira dengan kelas benih dasar (foundation seed), pupuk Urea, SP-18, KCl, NPK 15-15-15, pupuk mikro cair Nuristar, insektisida Prevathon dan fungisida

Delsene-Nustar.

3.3 Metode Penelitian

3.3.1. Rancangan Perlakuan

Rancangan perlakuan disusun secara faktorial (2x3x2). Faktor pertama adalah varietas padi (V) yang terdiri atas dua varietas padi (Oryza sativaL.) yaitu Mayang (V1), dan Mira (V2). Faktor kedua adalah dosis pupuk (P), yaitu dosis pupuk rendah (P1) yang merupakan dosis yang sering digunakan petani yang terdiri atas 200 kg Urea/ha, dan 50 kg NPK/ha; dosis pupuk sedang (P2) yang merupakan dosis anjuran pemerintah 250 kg Urea/ha, 100 kg SP-18/ha, dan 100 kg KCl/ha; dan dosis pupuk tinggi (P3) yang merupakan dosis rekomendasi untuk produksi benih yang terdiri atas 300 kg Urea/ha,150 kg SP-18,100 kg KCl/ha, dan pupuk mikro cair 25 g/ha. Faktor ketiga adalah Lokasi yang terdiri atas 2 lokasi yaitu Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara (L1), dan Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli (L2).

3.3.2 Rancangan Percobaan

3.3.3 Rancangan Analisis

Kesamaan ragam antarperlakuan diuji dengan uji Bartlett dan kemenambahan model diuji dengan uji Tukey. Bila asumsi terpenuhi, data dianalisis ragam dan pemisahan nilai tengah dilakukan menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ). Peluang untuk melakukan kesalahan jenis I ditetapkan sebesar 0,05.

3.3.4 Teknik Pelaksanaan Penelitian

3.3.4.1 Persiapan Lahan

Penelitian ini menggunakan lahan sawah seluas 270 m2untuk setiap lokasi. Lahan sawah yang akan digunakan diolah dengan cara dibajak dua kali dan satu kali penggaruan untuk meratakan tanah atau lumpur. Setelah lahan dianggap homogen, petak-petak dibuat di atas lahan percobaan sebanyak 18 petak perlakuan dengan ukuran tiap petak 3m x 5m.

3.3.4.2 Persiapan Benih dan Bibit

Benih yang digunakan antara lain benih padi varietas Mayang dan Mira yang berasal dari BATAN Jakarta. Benih yang digunakan sebanyak 1 kg di setiap lokasi untuk masing-masing varietas padi.

Bedengan persemaian benih dibuat dengan ukuran 2 m x 3 m untuk setiap varietas dengan tinggi bedengan 30 cm. Benih terlebih dahulu direndam dalam air

mengalir selama 24 jam kemudian benih diperam selama 48 jam untuk

3.3.4.3 Penanaman

Penanaman bibit dilakukan setelah bibit berumur 20 hari dengan cara

membenamkan bibit pada kedalaman 3─5 cm menggunakan sistem tanam legowo 2:1 dengan jarak tanam 20 x 10 cm dengan 2 bibit setiap lubang tanam.

Penyulaman dilakukan terhadap bibit yang mati atau dimakan hama dengan menggunakan bibit yang ditanam di antara petakan lahan penelitian.

3.3.4.4 Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman meliputi kegiatan penyulaman, penyiangan gulma,

pengendalian hama dan penyakit tanaman, dan pengairan. Penyulaman dilakukan saat umur tanaman mencapai satu minggu setelah tanam bibit. Setelah itu, pada umur empat minggu sesudah tanam dilakukan penyiangan gulma. Pengendalian hama dan penyakit di lapangan dilakukan dengan menggunakan fungisida dan insektisida. Pengairan diperlukan pada saat stadium awal vegetatif, masa pembungaan dan pengisian bulir.

3.3.4.5 Pemupukan

Pemberian pupuk dilakukan sesuai dengan perlakuan yakni dengan cara

Perlakuan P2 (dosis pupuk sedang) menggunakan 250 kg Urea/ha, 100 kg SP-18/ha, dan 100 Kg KCl/ha. Urea diaplikasikan sebanyak tiga kali dan KCl diaplikasikan dua kali yaitu pada saat tanaman berumur 7 HST Urea diberikan sebanyak 25 kg/ha, SP-18 sebanyak 100 kg/ha, dan KCl sebanyak 50 kg/ha, pemupukan kedua pada saat tanaman berumur 25 HST sebanyak 100 kg/ha urea dan 50 kg/ha KCl, sedangkan pemupukan ke tiga pada saat tanaman berumur 40 HST sebanyak 125 kg/ha Urea.

Perlakuan P3 (dosis pupuk tinggi) menggunakan 300 kg Urea/ha,150 kg SP-18, 150 kg KCl/ha, dan pupuk mikro cair. Urea diaplikasikan sebanyak tiga kali dan KCl diaplikasikan dua kali yaitu pada saat tanaman berumur 7 HST Urea

diberikan sebanyak 25 Kg/ha, SP-18 sebanyak 150 Kg/ha, dan KCl sebanyak 75 Kg/ha, pemupukan kedua pada saat tanaman berumur 25 HST sebanyak 125 Kg/ha urea dan 75 Kg/ha KCl, sedangkan pemupukan ke tiga pada saat tanaman berumur 40 HST sebanyak 150 Kg/ha Urea. Pupuk mikro diaplikasikan mulai 25 HST dan selanjutnya diberikan kembali setiap dua minggu sekali.

3.3.4.6 Panen

3.3.4.7 Pengolahan Benih

Pengolahan gabah calon benih padi dilakukan dengan dua tahap yaitu pembersihan dan pengeringan dengan sinar matahari. Tahap pertama yaitu membersihkan gabah calon benih dijemur hingga kadar air 11 %. Gabah calon benih yang sudah kering dibersihkan lagi menggunakan mesin pengipas (blower) untuk memisahkan benih hampa dan kotoran yang masih tertinggal pada

pembersihan pertama.

3.3.5 Pengamatan

Untuk menguji kesahihan kerangka pemikiran dan hipotesis, dilakukan

pengamatan terhadap komponen pertumbuhan, produksi, dan kualitas benih yang dihasilkan.

3.3.5.1 Indikator Pertumbuhan Tanaman

1. Tinggi Tanaman (cm)

Tingi tanaman diukur dari permukaan tanah (pangkal batang) sampai dengan ujung daun bendera. Pengukuran dilakukan saat tanaman berumur 10

minggu setelah tanam. 2. Jumlah anakan total (anakan)

3. Jumlah anakan produktif (anakan)

Jumlah anakan produktif adalah jumlah anakan yang menghasilkan malai. Jumlah anakan produktif dihitung pada saat tanaman berumur 13 minggu setelah tanam.

Indikator Produksi Calon Benih

1. Panjang malai (cm)

Panjang malai diukur dari ruas pertama malai sampai ujung malai. Panjang malai diukur sebelum perontokan gabah calon benih.

2. Jumlah gabah per malai (butir)

Jumlah gabah per malai ditentukan dengan menghitung seluruh butir dari malai yang diukur panjangnya.

3. Bobot 1000 butir (g)

Pengamatan dilakukan dengan menghitung benih menggunakan alat penghitung benih (seed counter) tipe Countermatic sebanyak 1000 butir benih kemudian ditimbang bobotnya.

4. Produksi gabah calon benih (ton/ha)

Produksi gabah calon benih diperoleh dari bobot benih setiap petak panen yang dikonversikan ke dalam satuan ton/ha.

Indikator Kualitas Benih

alat pengecambah benih tipe IPB 73-2A/B. Benih yang digunakan untuk masing-masing satuan pengamatan sebanyak 100 butir benih.

1. Daya berkecambah benih (%)

Pengamatan dilakukan dengan menghitung persentase kecambah nomal pada hari ke-7 dan hari ke-14. Persentase daya berkecambah dihitung dengan rumus:

DB = ∑ KNI + ∑ KNII x 100% Jumlah benih yang ditanam

Keterangan :

DB : Daya berkecambah

∑ KNI : Jumlah kecambah normal pada pengamatan I (7 x 24 jam)

∑ KNII : Jumlah kecambah normal pada pengamatan II (14 x 24 jam) 2. Kecepatan berkecambah benih (% per etmal)

Pengamatan dilakukan dengan menghitung persentase kecambah normal setiap hari dimulai dari hari ke-2 sampai dengan hari ke-5. Kecepatan berkecambah dihitung dengan menggunakan rumus:

Kecepatan berkecambah =∑ (Xi-Xi-1) x 100%

∑ Ti

Keterangan : Xi = Persentase kecambah normal pada hari ke-i Ti = Hari ke-i

3. Keserempakan berkecambah benih (%)

Keserempakan berkecambah =∑ benih normal kuat x 100%

∑ benih yang ditanam 4. Panjang kecambah (cm)

Panjang kecambah diukur dari ujung akar yang terpanjang sampai ke ujung titik tumbuh. Pengukuran ini dilakukan pada akhir pengamatan yaitu 7 hari setelah tanam.

5. Bobot kering kecambah normal (g)

Pengamatan dilakukan dengan menggunakan kecambah hasil pengamatan keserempakan berkecambah benih. Pengukuran bobot kering kecambah dilakukan setelah kecambah tersebut dipisahkan dari kotiledonnya kemudian dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 70oC selama tiga hari atau sampai bobotnya konstan.

6. Daya hantar listrik (μmhos/cm/g)

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan dua tahap yaitu penanaman di lapang pada lahan petani di dua kecamatan pada wilayah Kabupaten Lampung Utara, meliputi Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara dan Desa Semuli Kecamatan Abung Semuli. Kemudian tahap kedua dilanjutkan di Laboratorium Benih dan Pemuliaan Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung dari bulan Desember 2008 sampai Juli 2009.

3.2 Bahan dan Alat Penelitian

Bahan yang diperlukan adalah benih padi (Oryza sativaL.) varietas Mayang dan Mira dengan kelas benih dasar (foundation seed), pupuk Urea, SP-18, KCl, NPK 15-15-15, pupuk mikro cair Nuristar, insektisida Prevathon dan fungisida

Delsene-Nustar.

3.3 Metode Penelitian

3.3.1. Rancangan Perlakuan

Rancangan perlakuan disusun secara faktorial (2x3x2). Faktor pertama adalah varietas padi (V) yang terdiri atas dua varietas padi (Oryza sativaL.) yaitu Mayang (V1), dan Mira (V2). Faktor kedua adalah dosis pupuk (P), yaitu dosis pupuk rendah (P1) yang merupakan dosis yang sering digunakan petani yang terdiri atas 200 kg Urea/ha, dan 50 kg NPK/ha; dosis pupuk sedang (P2) yang merupakan dosis anjuran pemerintah 250 kg Urea/ha, 100 kg SP-18/ha, dan 100 kg KCl/ha; dan dosis pupuk tinggi (P3) yang merupakan dosis rekomendasi untuk produksi benih yang terdiri atas 300 kg Urea/ha,150 kg SP-18,100 kg KCl/ha, dan pupuk mikro cair 25 g/ha. Faktor ketiga adalah Lokasi yang terdiri atas 2 lokasi yaitu Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara (L1), dan Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli (L2).

3.3.2 Rancangan Percobaan

3.3.3 Rancangan Analisis

Kesamaan ragam antarperlakuan diuji dengan uji Bartlett dan kemenambahan model diuji dengan uji Tukey. Bila asumsi terpenuhi, data dianalisis ragam dan pemisahan nilai tengah dilakukan menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ). Peluang untuk melakukan kesalahan jenis I ditetapkan sebesar 0,05.

3.3.4 Teknik Pelaksanaan Penelitian

3.3.4.1 Persiapan Lahan

Penelitian ini menggunakan lahan sawah seluas 270 m2untuk setiap lokasi. Lahan sawah yang akan digunakan diolah dengan cara dibajak dua kali dan satu kali penggaruan untuk meratakan tanah atau lumpur. Setelah lahan dianggap homogen, petak-petak dibuat di atas lahan percobaan sebanyak 18 petak perlakuan dengan ukuran tiap petak 3m x 5m.

3.3.4.2 Persiapan Benih dan Bibit

Benih yang digunakan antara lain benih padi varietas Mayang dan Mira yang berasal dari BATAN Jakarta. Benih yang digunakan sebanyak 1 kg di setiap lokasi untuk masing-masing varietas padi.

Bedengan persemaian benih dibuat dengan ukuran 2 m x 3 m untuk setiap varietas dengan tinggi bedengan 30 cm. Benih terlebih dahulu direndam dalam air

mengalir selama 24 jam kemudian benih diperam selama 48 jam untuk

3.3.4.3 Penanaman

Penanaman bibit dilakukan setelah bibit berumur 20 hari dengan cara

membenamkan bibit pada kedalaman 3─5 cm menggunakan sistem tanam legowo 2:1 dengan jarak tanam 20 x 10 cm dengan 2 bibit setiap lubang tanam.

Penyulaman dilakukan terhadap bibit yang mati atau dimakan hama dengan menggunakan bibit yang ditanam di antara petakan lahan penelitian.

3.3.4.4 Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman meliputi kegiatan penyulaman, penyiangan gulma,

pengendalian hama dan penyakit tanaman, dan pengairan. Penyulaman dilakukan saat umur tanaman mencapai satu minggu setelah tanam bibit. Setelah itu, pada umur empat minggu sesudah tanam dilakukan penyiangan gulma. Pengendalian hama dan penyakit di lapangan dilakukan dengan menggunakan fungisida dan insektisida. Pengairan diperlukan pada saat stadium awal vegetatif, masa pembungaan dan pengisian bulir.

3.3.4.5 Pemupukan

Pemberian pupuk dilakukan sesuai dengan perlakuan yakni dengan cara

Perlakuan P2 (dosis pupuk sedang) menggunakan 250 kg Urea/ha, 100 kg SP-18/ha, dan 100 Kg KCl/ha. Urea diaplikasikan sebanyak tiga kali dan KCl diaplikasikan dua kali yaitu pada saat tanaman berumur 7 HST Urea diberikan sebanyak 25 kg/ha, SP-18 sebanyak 100 kg/ha, dan KCl sebanyak 50 kg/ha, pemupukan kedua pada saat tanaman berumur 25 HST sebanyak 100 kg/ha urea dan 50 kg/ha KCl, sedangkan pemupukan ke tiga pada saat tanaman berumur 40 HST sebanyak 125 kg/ha Urea.

Perlakuan P3 (dosis pupuk tinggi) menggunakan 300 kg Urea/ha,150 kg SP-18, 150 kg KCl/ha, dan pupuk mikro cair. Urea diaplikasikan sebanyak tiga kali dan KCl diaplikasikan dua kali yaitu pada saat tanaman berumur 7 HST Urea

diberikan sebanyak 25 Kg/ha, SP-18 sebanyak 150 Kg/ha, dan KCl sebanyak 75 Kg/ha, pemupukan kedua pada saat tanaman berumur 25 HST sebanyak 125 Kg/ha urea dan 75 Kg/ha KCl, sedangkan pemupukan ke tiga pada saat tanaman berumur 40 HST sebanyak 150 Kg/ha Urea. Pupuk mikro diaplikasikan mulai 25 HST dan selanjutnya diberikan kembali setiap dua minggu sekali.

3.3.4.6 Panen

3.3.4.7 Pengolahan Benih

Pengolahan gabah calon benih padi dilakukan dengan dua tahap yaitu pembersihan dan pengeringan dengan sinar matahari. Tahap pertama yaitu membersihkan gabah calon benih dijemur hingga kadar air 11 %. Gabah calon benih yang sudah kering dibersihkan lagi menggunakan mesin pengipas (blower) untuk memisahkan benih hampa dan kotoran yang masih tertinggal pada

pembersihan pertama.

3.3.5 Pengamatan

Untuk menguji kesahihan kerangka pemikiran dan hipotesis, dilakukan

pengamatan terhadap komponen pertumbuhan, produksi, dan kualitas benih yang dihasilkan.

3.3.5.1 Indikator Pertumbuhan Tanaman

1. Tinggi Tanaman (cm)

Tingi tanaman diukur dari permukaan tanah (pangkal batang) sampai dengan ujung daun bendera. Pengukuran dilakukan saat tanaman berumur 10

minggu setelah tanam. 2. Jumlah anakan total (anakan)

3. Jumlah anakan produktif (anakan)

Jumlah anakan produktif adalah jumlah anakan yang menghasilkan malai. Jumlah anakan produktif dihitung pada saat tanaman berumur 13 minggu setelah tanam.

Indikator Produksi Calon Benih

1. Panjang malai (cm)

Panjang malai diukur dari ruas pertama malai sampai ujung malai. Panjang malai diukur sebelum perontokan gabah calon benih.

2. Jumlah gabah per malai (butir)

Jumlah gabah per malai ditentukan dengan menghitung seluruh butir dari malai yang diukur panjangnya.

3. Bobot 1000 butir (g)

Pengamatan dilakukan dengan menghitung benih menggunakan alat penghitung benih (seed counter) tipe Countermatic sebanyak 1000 butir benih kemudian ditimbang bobotnya.

4. Produksi gabah calon benih (ton/ha)

Produksi gabah calon benih diperoleh dari bobot benih setiap petak panen yang dikonversikan ke dalam satuan ton/ha.

Indikator Kualitas Benih

alat pengecambah benih tipe IPB 73-2A/B. Benih yang digunakan untuk masing-masing satuan pengamatan sebanyak 100 butir benih.

1. Daya berkecambah benih (%)

Pengamatan dilakukan dengan menghitung persentase kecambah nomal pada hari ke-7 dan hari ke-14. Persentase daya berkecambah dihitung dengan rumus:

DB = ∑ KNI + ∑ KNII x 100% Jumlah benih yang ditanam

Keterangan :

DB : Daya berkecambah

∑ KNI : Jumlah kecambah normal pada pengamatan I (7 x 24 jam)

∑ KNII : Jumlah kecambah normal pada pengamatan II (14 x 24 jam) 2. Kecepatan berkecambah benih (% per etmal)

Pengamatan dilakukan dengan menghitung persentase kecambah normal setiap hari dimulai dari hari ke-2 sampai dengan hari ke-5. Kecepatan berkecambah dihitung dengan menggunakan rumus:

Kecepatan berkecambah =∑ (Xi-Xi-1) x 100%

∑ Ti

Keterangan : Xi = Persentase kecambah normal pada hari ke-i Ti = Hari ke-i

3. Keserempakan berkecambah benih (%)

Keserempakan berkecambah =∑ benih normal kuat x 100%

∑ benih yang ditanam 4. Panjang kecambah (cm)

Panjang kecambah diukur dari ujung akar yang terpanjang sampai ke ujung titik tumbuh. Pengukuran ini dilakukan pada akhir pengamatan yaitu 7 hari setelah tanam.

5. Bobot kering kecambah normal (g)

Pengamatan dilakukan dengan menggunakan kecambah hasil pengamatan keserempakan berkecambah benih. Pengukuran bobot kering kecambah dilakukan setelah kecambah tersebut dipisahkan dari kotiledonnya kemudian dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 70oC selama tiga hari atau sampai bobotnya konstan.

6. Daya hantar listrik (μmhos/cm/g)

RESPONS DUA VARIETAS PADI SAWAH (Oryza sativa L.) DALAM

PERTUMBUHAN, PRODUKSI, DAN MUTU BENIH TERHADAP

TIGA DOSIS PUPUK N, P, DAN K PADA DUA LOKASI DI

KABUPATEN LAMPUNNG UTARA

Oleh

FERAWATI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

MAGISTER PERTANIAN

Pada

Program Pascasarjana Magister Agronomi

Fakultas Pertanian Universitas Lampung

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER AGRONOMI

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

sativa L.) DALAM PERTUMBUHAN, PRODUKSI, DAN MUTU BENIH TERHADAP TIGA DOSIS PUPUK N, P, DAN K PADA DUA LOKASI DI KABUPATEN

LAMPUNNG UTARA Nama Mahasiswa : Ferawati

No. Pokok Mahasiswa : 0724011002

Program Studi : (Magister) Agronomi Fakultas : Pertanian

Menyetujui 1. Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Paul B. Timotiwu, M.S. NIP19620928 198703 1 001

Dr. Ir. Maimun Barmawi, M.S. NIP 19500515 198103 2 001

2. Ketua Program 3. Ketua Jurusan

Studi Agronomi, Budidaya Pertanian,

Dengan ini saya menyatakan dengan sebnarnya bahwa :

1. Tesis dengan judulRespons Dua Varietas Padi Sawah (Oryza sativa L.) dalam Pertumbuhan, Produksi dan Mutu Benih Terhadap Tiga Dosis Pupuk N, P, dan K pada Dua Lokasi di Kabupaten Lampung Utaraadalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai tata etika ilmiah yang berlaku dalam

masyarakat.

2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 01 Desember 2011 Pembuat pernyataan,

Ferawati

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ir. Paul B. Timotiwu, M. S ... Anggota : Dr. Ir. Maimun Barmawi, M. S. ... Penguji

Bukan Pembimbing : Dr. Ir. Yafizham, M. Sc. ...

2. Dekan Fakultas Pertanian,

Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S. NIP19610826 198702 1 001

3. Direktur Program Pascasarjana,

Penulis dilahirkan di Lampung Utara pada tanggal 13 Februari 1984 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Azhar Hamid dan Ibu

Darmawati S.Pd. Penulis menikah pada 26 Juli 2009 dengan Ir. Iman Arifiansyah Pulun dan dikaruniai satu orang anak, Abdullah Arrasyid.

Puji syukur penulis panjatkan pada Allah SWT. karena berkat rahmat dan kasih sayang-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penelitian ini berjudul“Respons Dua Varietas Padi Sawah (Oryza sativa L.) dalam Pertumbuhan, Produksi dan Mutu Benih Terhadap Tiga Dosis Pupuk N, P, dan K pada Dua Lokasi di Kabupaten Lampung

Utara”.

Terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Paul B. Timotiwu, M.S. sebagai ketua Komisi pembimbing dan Ibu Dr. Ir. Maimun Barmawi, M.S. selaku anggota Komisi pembimbing yang telah memberi masukan berupa pengalaman, saran, bimbingan dan kritik sehingga memunculkan ide-ide baru dalam menulis.

2. Bapak Dr. Ir. Yafizham, M.Sc. sebagai penguji yang telah memberikan saran dan kritik bagi kesempurnaan dalam penulisan tesis ini.

3. Suami tercinta, Iman Arifiansyah P. dan anakku tersayang, Abdullah Arrasyid yang telah memberikan dukungan yang sangat berharga pada Umi baik berupa

do’a, semangat hingga kesabaran dalam menemani saat-saat penyelesaian studi. 4. Orang tua dan mertua(Drs. Burda’i Pulun dan Dra. Roosma Kemala Devi,

ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Bandar Lampung, Desember 2011

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Lokasi Semuli merupakan lokasi terbaik dalam meningkatkan jumlah anakan total, jumlah anakan produktif, panjang malai, jumlah gabah per malai, produksi gabah calon benih, dan bobot 1000 butir benih.

2. Varietas Mayang menghasilkan jumlah anakan total, jumlah anakan produktif, panjang malai dan bobot 1000 butir benih lebih tinggi daripada varietas Mira. Sebaliknya varietas Mira menghasilkan kecepatan berkecambah dan keserempakan berkecambah yang lebih tinggi daripada varietas Mayang.

3. Dosis pupuk tinggi (300 kg Urea + 150 kg SP-18 + 150 kg KCl + pupuk mikro cair) merupakan dosis terbaik dalam meningkatkan tinggi tanaman, jumlah anakan total, dan jumlah anakan produktif.

4. Persitindakan antara varietas dan dosis pupuk menghasilkan tanggapan yang

tinggi maupun dosis sedang varietas Mira menghasilkan gabah calon benih yang tidak berbeda. Tetapi lebih tinggi daripada pemupukan dosis rendah

5. Persitindakan antara varietas dan lokasi menghasilkan tanggapan yang berbeda pada tinggi tanaman, panjang kecambah, dan bobot kering kecambah normal. Pada lokasi Semuli varietas Mayang menghasilkan tinggi tanaman yang lebih tinggi dan

panjang kecambah yang lebih panjang, namun bobot kering kecambah normalnya tidak berbeda dengan lokasi Wonomarto. Pada lokasi Semuli varietas Mira

menghasilkan tinggi tanaman yang lebih tinggi dan bobot kering kecambah normal yang lebih berat, namun panjang kecambahnya lebih panjang pada lokasi

wonomarto.

5.2 Saran

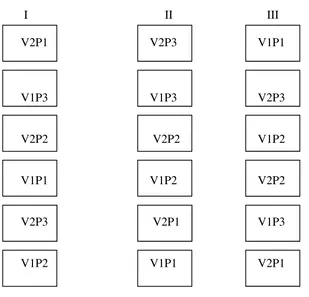

I II III

V2P1 V2P3 V1P1

V1P3 V1P3 V2P3

V2P2 V2P2 V1P2

V1P1 V1P2 V2P2

V2P3 V2P1 V1P3

V1P2 V1P1 V2P1

Gambar 15. Tata Letak Percobaan Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara

Keterangan:

V1 = Padi varietas Mayang V2 = Padi varietas Mira

P1 = Dosis pupuk rendah (200 Kg Urea/ha, 50 Kg NPK/ha)

P2 = Dosis pupuk sedang (250 Kg Urea/ha, 100 Kg SP-18/ha, 100 Kg KCl/ha)

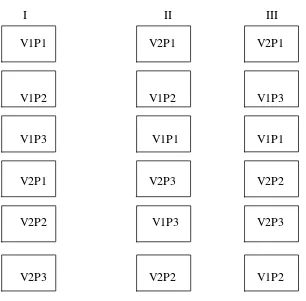

I II III

V1P1 V2P1 V2P1

V1P2 V1P2 V1P3

V1P3 V1P1 V1P1

V2P1 V2P3 V2P2

V2P2 V1P3 V2P3

V2P3 V2P2 V1P2

Gambar 16. Tata Letak Percobaan Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli

Keterangan:

V1 = Padi varietas Mayang V2 = Padi varietas Mira

P1 = Dosis pupuk rendah (200 Kg Urea/ha, 50 Kg NPK/ha)

P2 = Dosis pupuk sedang (250 Kg Urea/ha, 100 Kg SP-18/ha, 100 Kg KCl/ha)

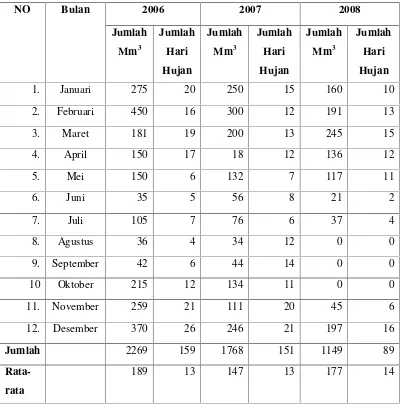

Tabel 15. Data Iklim/Curah Hujan Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara.

NO Bulan 2006 2007 2008

Jumlah

2. Februari 450 16 300 12 191 13

3. Maret 181 19 200 13 245 15

12. Desember 370 26 246 21 197 16

Jumlah 2269 159 1768 151 1149 89

Rata-rata

189 13 147 13 177 14

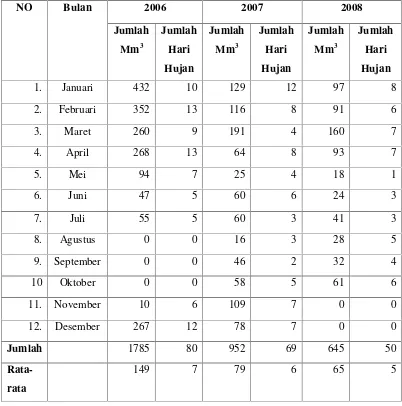

Tabel 16. Data Iklim/Curah Hujan Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli

NO Bulan 2006 2007 2008

Jumlah

Jumlah 1785 80 952 69 645 50

Rata-rata

149 7 79 6 65 5

Tabel 17. Hasil pengamatan respons tinggi tanaman dari dua varietas padi sawah pada dosis pupuk N, P, dan K pada dua lokasi di Lampung Utara.

Data Tinggi Tanaman Varietas Mayang dan Mira

Perlakuan Kelompok Jumlah Rata-rata

I II III

L1V1P1 70.10 70.25 77.95 218.30 72.77

L1V1P2 77.75 86.37 70.65 234.77 78.26

L1V1P3 73.30 78.85 79.92 232.07 77.36

L1V2P1 75.40 74.11 71.66 221.17 73.72

L1V2P2 73.21 84.37 77.63 235.21 78.40

L1V2P3 83.97 87.61 82.82 254.40 84.80

L2V1P1 94.30 93.60 94.00 281.9 93.97

L2V1P2 102.85 97.35 98.35 298.55 99.52

L2V1P3 103.20 107.35 102.75 313.30 104.43

L2V2P1 87.95 87.55 97.95 273.45 91.15

L2V2P2 90.05 92.85 90.95 273.85 91.28

L2V2P3 93.20 95.60 105.40 294.20 98.07

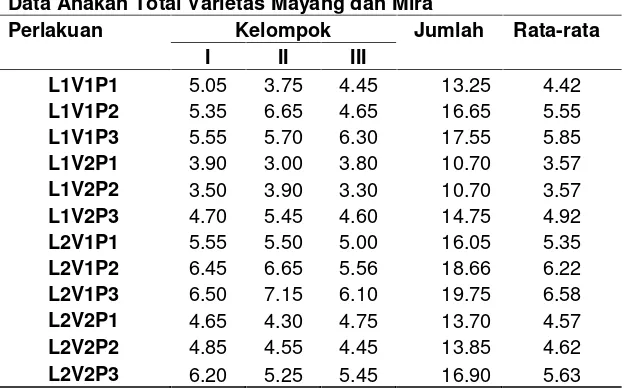

Tabel 18. Hasil pengamatan respons anakan total dari dua varietas padi sawah pada dosis pupuk N, P, dan K pada dua lokasi di Lampung Utara.

Data Anakan Total Varietas Mayang dan Mira

Perlakuan Kelompok Jumlah Rata-rata

I II III

L1V1P1 5.05 3.75 4.45 13.25 4.42

L1V1P2 5.35 6.65 4.65 16.65 5.55

L1V1P3 5.55 5.70 6.30 17.55 5.85

L1V2P1 3.90 3.00 3.80 10.70 3.57

L1V2P2 3.50 3.90 3.30 10.70 3.57

L1V2P3 4.70 5.45 4.60 14.75 4.92

L2V1P1 5.55 5.50 5.00 16.05 5.35

L2V1P2 6.45 6.65 5.56 18.66 6.22

L2V1P3 6.50 7.15 6.10 19.75 6.58

L2V2P1 4.65 4.30 4.75 13.70 4.57

L2V2P2 4.85 4.55 4.45 13.85 4.62

Tabel 19. Hasil pengamatan respons anakan produktif dari dua varietas padi sawah pada dosis pupuk N, P, dan K pada dua lokasi di Lampung Utara.

Data Anakan Produktif Varietas Mayang dan Mira

Perlakuan Kelompok Jumlah Rata-rata

I II III

L1V1P1 4.50 3.25 4.55 12.30 4.10

L1V1P2 4.90 5.70 4.25 14.85 4.95

L1V1P3 4.95 4.85 5.35 15.15 5.05

L1V2P1 3.35 3.05 3.20 9.60 3.20

L1V2P2 3.15 3.85 2.45 9.45 3.15

L1V2P3 4.45 4.75 3.50 12.70 4.23

L2V1P1 4.60 5.40 5.00 15.00 5.00

L2V1P2 6.05 5.90 5.40 17.35 5.78

L2V1P3 5.85 6.45 5.65 17.95 5.98

L2V2P1 4.10 4.00 4.15 12.25 4.08

L2V2P2 4.05 4.30 4.05 12.40 4.13

L2V2P3 5.75 4.80 4.60 15.15 5.05

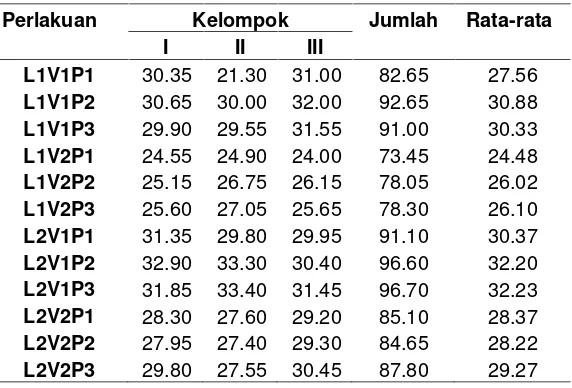

Tabel 20. Hasil pengamatan respons panjang malai dari dua varietas padi sawah pada dosis pupuk N, P, dan K pada dua lokasi di Lampung Utara.

Data Panjang Malai Varietas Mayang dan Mira

Perlakuan Kelompok Jumlah Rata-rata

I II III

L1V1P1 30.35 21.30 31.00 82.65 27.56

L1V1P2 30.65 30.00 32.00 92.65 30.88

L1V1P3 29.90 29.55 31.55 91.00 30.33

L1V2P1 24.55 24.90 24.00 73.45 24.48

L1V2P2 25.15 26.75 26.15 78.05 26.02

L1V2P3 25.60 27.05 25.65 78.30 26.10

L2V1P1 31.35 29.80 29.95 91.10 30.37

L2V1P2 32.90 33.30 30.40 96.60 32.20

L2V1P3 31.85 33.40 31.45 96.70 32.23

L2V2P1 28.30 27.60 29.20 85.10 28.37

L2V2P2 27.95 27.40 29.30 84.65 28.22

Tabel 21. Hasil pengamatan respons jumlah gabah per malai dari dua varietas padi sawah pada dosis pupuk N, P, dan K pada dua lokasi di Lampung Utara.

Data Jumlah gabah per malai Varietas Mayang dan Mira

Perlakuan Kelompok Jumlah Rata-rata

I II III

L1V1P1 99.50 62.50 101.60 263.60 87.87

L1V1P2 94.40 95.80 100.80 291.00 97.00

L1V1P3 111.00 100.80 112.10 323.90 107.97

L1V2P1 68.00 79.00 64.50 211.50 70.50

L1V2P2 74.70 79.30 75.50 229.50 76.50

L1V2P3 73.90 91.00 76.40 241.30 80.43

L2V1P1 118.20 102.20 99.70 320.10 106.70

L2V1P2 120.50 108.60 114.90 344.00 114.67

L2V1P3 117.70 130.50 112.60 360.80 120.27

L2V2P1 97.00 95.60 106.20 298.80 99.60

L2V2P2 105.50 102.80 92.60 300.90 100.30

L2V2P3 115.80 95.40 168.10 379.30 126.43

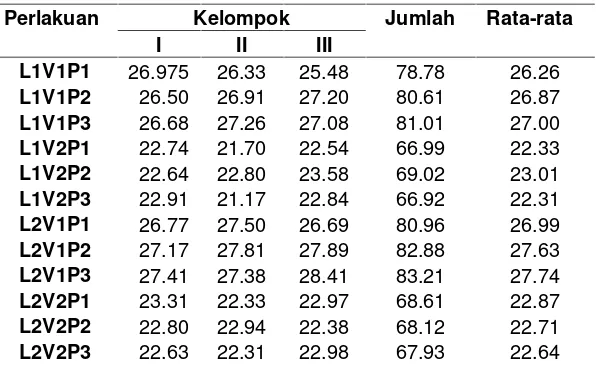

Tabel 22. Hasil pengamatan respons bobot 1000 butir dari dua varietas padi sawah pada dosis pupuk N, P, dan K pada dua lokasi di Lampung Utara.

Data Bobot 1000 Butir Varietas Mayang dan Mira

Perlakuan Kelompok Jumlah Rata-rata

I II III

L1V1P1 26.975 26.33 25.48 78.78 26.26

L1V1P2 26.50 26.91 27.20 80.61 26.87

L1V1P3 26.68 27.26 27.08 81.01 27.00

L1V2P1 22.74 21.70 22.54 66.99 22.33

L1V2P2 22.64 22.80 23.58 69.02 23.01

L1V2P3 22.91 21.17 22.84 66.92 22.31

L2V1P1 26.77 27.50 26.69 80.96 26.99

L2V1P2 27.17 27.81 27.89 82.88 27.63

L2V1P3 27.41 27.38 28.41 83.21 27.74

L2V2P1 23.31 22.33 22.97 68.61 22.87

L2V2P2 22.80 22.94 22.38 68.12 22.71

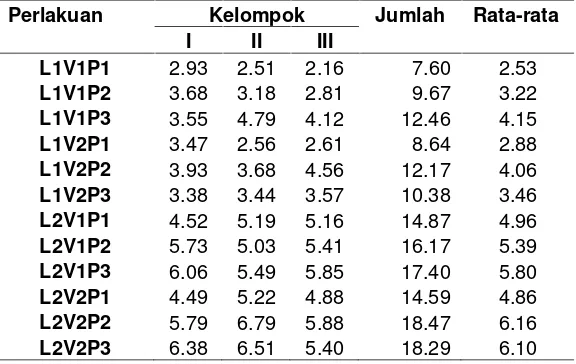

Tabel 23. Hasil pengamatan respons produksi gabah dari dua varietas padi sawah pada dosis pupuk N, P, dan K pada dua lokasi di Lampung Utara.

Data Produksi gabah Varietas Mayang dan Mira

Perlakuan Kelompok Jumlah Rata-rata

I II III

L1V1P1 2.93 2.51 2.16 7.60 2.53

L1V1P2 3.68 3.18 2.81 9.67 3.22

L1V1P3 3.55 4.79 4.12 12.46 4.15

L1V2P1 3.47 2.56 2.61 8.64 2.88

L1V2P2 3.93 3.68 4.56 12.17 4.06

L1V2P3 3.38 3.44 3.57 10.38 3.46

L2V1P1 4.52 5.19 5.16 14.87 4.96

L2V1P2 5.73 5.03 5.41 16.17 5.39

L2V1P3 6.06 5.49 5.85 17.40 5.80

L2V2P1 4.49 5.22 4.88 14.59 4.86

L2V2P2 5.79 6.79 5.88 18.47 6.16

L2V2P3 6.38 6.51 5.40 18.29 6.10

Tabel 24. Hasil pengamatan respons daya berkecambah dari dua varietas padi sawah pada dosis pupuk N, P, dan K pada dua lokasi di Lampung Utara.

Data Daya Berkecambah Varietas Mayang dan Mira

Perlakuan Kelompok Jumlah Rata-rata

I II III

L1V1P1 97.00 85.00 99.00 281.00 93.67

L1V1P2 97.00 99.00 97.00 293.00 97.67

L1V1P3 95.00 100.00 95.00 290.00 96.67

L1V2P1 98.00 91.00 93.00 282.00 94.00

L1V2P2 93.00 94.00 91.00 278.00 92.67

L1V2P3 92.00 93.00 91.00 276.00 92.00

L2V1P1 97.00 96.00 93.00 286.00 95.33

L2V1P2 98.00 97.00 92.00 287.00 95.67

L2V1P3 97.00 95.00 97.00 289.00 96.33

L2V2P1 95.00 95.00 97.00 287.00 95.67

L2V2P2 97.00 97.00 98.00 292.00 97.33

Tabel 25. Hasil pengamatan respons kecepatan berkecambah dari dua varietas padi sawah pada dosis pupuk N, P, dan K pada dua lokasi di Lampung Utara.

Data Kecepatan Berkecambah Varietas Mayang dan Mira

Perlakuan Kelompok Jumlah Rata-rata

I II III

L1V1P1 17.42 16.41 16.35 50.18 16.73

L1V1P2 17.81 18.87 15.91 52.59 17.53

L1V1P3 18.09 19.34 19.49 56.92 18.97

L1V2P1 21.03 19.93 20.53 61.49 20.50

L1V2P2 20.32 20.48 20.05 60.84 20.28

L1V2P3 19.49 20.83 19.76 60.09 20.03

L2V1P1 18.56 15.80 18.09 52.45 17.48

L2V1P2 16.58 18.92 18.27 53.77 17.92

L2V1P3 17.14 20.13 17.80 55.07 18.36

L2V2P1 18.00 20.30 20.88 59.18 19.73

L2V2P2 20.68 20.70 20.90 62.28 20.76

L2V2P3 21.31 21.80 20.98 64.10 21.37

Tabel 26. Hasil pengamatan respons keserempakan berkecambah dari dua varietas padi sawah pada dosis pupuk N, P, dan K pada dua lokasi di Lampung Utara.

Data Keserempakan Berkecambah Varietas Mayang dan Mira

Perlakuan Kelompok Jumlah Rata-rata

I II III

L1V1P1 78.00 77.00 80.00 235.00 78.33

L1V1P2 81.00 77.00 78.00 236.00 78.67

L1V1P3 81.00 80.00 79.00 240.00 80.00

L1V2P1 96.00 91.00 91.00 278.00 92.67

L1V2P2 92.00 91.00 91.00 274.00 91.33

L1V2P3 92.00 93.00 88.00 273.00 91.00

L2V1P1 78.00 76.00 84.00 238.00 79.33

L2V1P2 83.00 80.00 78.00 241.00 80.33

L2V1P3 81.00 77.00 87.00 245.00 81.67

L2V2P1 93.00 94.00 97.00 284.00 94.67

L2V2P2 97.00 97.00 98.00 292.00 97.33

Tabel 27. Hasil pengamatan respons panjang kecambah daridua varietas padi sawah pada dosis pupuk N, P, dan K pada dua lokasi di Lampung Utara.

Data Panjang Kecambah Varietas Mayang dan Mira

Perlakuan Kelompok Jumlah Rata-rata

I II III

L1V1P1 20.62 18.55 20.52 59.69 19.90

L1V1P2 19.82 18.84 20.94 59.60 19.87

L1V1P3 22.50 20.03 19.93 62.46 20.82

L1V2P1 20.47 19.22 18.66 58.35 19.45

L1V2P2 18.70 18.50 17.21 54.41 18.14

L1V2P3 17.59 18.02 18.49 54.10 18.03

L2V1P1 21.38 22.30 22.99 66.67 22.22

L2V1P2 22.63 22.11 21.49 66.23 22.08

L2V1P3 23.55 23.03 23.96 70.54 23.51

L2V2P1 18.16 16.28 14.05 48.49 16.16

L2V2P2 15.10 15.69 15.68 46.47 15.49

L2V2P3 15.80 17.12 15.32 48.24 16.08

Tabel 28. Hasil pengamatan respons bobot kering kecambah normal dari dua varietas padi sawah pada dosis pupuk N, P, dan K pada dua lokasi di Lampung Utara.

Data Bobot Kering Kecambah Normal Varietas Mayang dan Mira

Perlakuan Kelompok Jumlah Rata-rata

I II III

L1V1P1 0.70 0.71 0.69 2.09 0.69

L1V1P2 0.70 0.70 0.72 2.13 0.71

L1V1P3 0.72 0.71 0.71 2.14 0.71

L1V2P1 0.61 0.52 0.50 1.63 0.54

L1V2P2 0.53 0.53 0.51 1.58 0.53

L1V2P3 0.53 0.52 0.46 1.51 0.50

L2V1P1 0.70 0.72 0.71 2.13 0.71

L2V1P2 0.72 0.70 0.72 2.14 0.71

L2V1P3 0.70 0.72 0.72 2.14 0.71

L2V2P1 0.58 0.56 0.56 1.69 0.56

L2V2P2 0.57 0.56 0.56 1.69 0.56