FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN TB MDR

DI POLI DOTS/MDR RSUP HAM MEDAN

Oleh :

DHIYANISA NADHIRA LUBIS 110100167

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN TB MDR

DI POLI DOTS/MDR RSUP HAM MEDAN

Karya Tulis Ilmiah ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan Sarjana Kedokteran

Oleh :

DHIYANISA NADHIRA LUBIS 110100167

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

LEMBAR PENGESAHAN

Faktor-faktor yang Memperngaruhi Kegagalan Pengobatan Lini Pertama pada Pasien TB MDR di Poli DOTS/MDR RSUP HAM Medan

NAMA : Dhiyanisa Nadhira L NIM : 100100167

Pembimbing Penguji I

dr. Isti Fujiati, M.Sc. CM-FM, M.Pd. Ked dr. Ariyati Yossi, Sp.KK NIP. 19670527 199903 2 001 NIP.197409062008012015

Penguji II

dr. T.Keumala Intan, MPd NIP. 196204241990032002

Medan, Januari 2015 Dekan Fakultas Kedokteran

ABSTRAK

Prevalensi TB di Indonesia saat ini menempati peringkat ke-5 dengan jumlah penderita TB di Indonesia pada tahun 2012 mencapai 328.824 penderita, dimana sebanyak 5.942 penderita (1.8%) tercatat sebagai kasus kekambuhan. Tingginya angka kegagalan pengobatan TB Paru menyebabkan semakin banyak ditemukan penderita TB Paru dengan BTA yang resisten dengan pengobatan standar sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kejadian TB MDR di Poli DOTS/MDR RSUP HAM.

Penelitian ini dilakukan di Poli DOTS/MDR RSUP Haji Adam Malik

Medan menggunakan desain penelitian survey analitik dengan metode cross

sectional, dengan jumlah sampel sebesar 74 sampel yang terbagi dalam dua

kelompok menggunakan metode total sampling. Teknik pengambilan data

dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner yang telah divalidasi dan melalui data rekam medis yang diperoleh dari bagian administrasi poli. Data dianalisis dengan uji Fischer.

Hasil penelitian dari 74 pasien TB MDR didapatkan 66.2% laki-laki, 55.4% pada usia 28-47 tahun, 83.8% dengan pendidikan SMA/Diploma/Sarjana, 51.4% merokok, 32.4% dengan penyakit penyerta DM atau HIV. Dari hasil analisis, faktor predisposisi yaitu pengetahuan dan sikap pasien memiliki nilai signifikansi 0.000, faktor pendorong

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor predisposisi, yang terdiri dari pengetahuan dan sikap pasien, berpengaruh terhadap kejadian TB

MDR dengan nilai signifikansi atau p-value masing-masing sebesar 0.000,

sedangkan faktor pendorong yang terdiri dari petugas kesehatan dan PMO tidak

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kejadian TB MDR, dengan p-value

masing-masing 0.662 dan 0.252. Untuk faktor pendukung (fasilitas kesehatan dan ketersediaan OAT) tidak dilakukan uji selanjutnya oleh karena seluruh pasien menjawab bahwa fasilitas kesehatan dan OAT tersedia dengan kualitas yang baik.

ABSTRACT

The prevalenceof TBinIndonesiais currently ranked5thinthe numberof TB patientsinIndonesiain 2012reached328 824people, of which 5942patients(1.8%) was recordedasa caseof recurrence.The high rate of treatment failure of Lung TB causes morepatient foundwith pulmonary tuberculosisbysmearresistant to standard treatmen so that the purpose of this study is to determine factors that influence the incidence of MDR TB in DOTS/MDR Poly in RSUP HAM.

The study was conducted in DOTS/MDR Poly in Haji Adam Malik General Hospital Medan. The study was analytics survey with cross sectional study design, with asample sizeof74samplesweredividedintotwogroupswith atotal sampling method. Techniques of data collection was done by interviews used an interview guide and medical records from the administration of the poly. The data were analized using Fischer exact test.

The results ofthe studyof74patients withMDRTBobtained66.2% male, 55.4% at age28-47years, 83.8% with ahigh schooleducation/Diploma/Degree, 51.4% smoked, 32.4% withconcomitantdiabetes mellitusorHIVdisease.

From the analysis, predisposing factors, consist of knowledgeandattitudesof patientshavesignificant value of0.000, the reinforcing

factor

consistofhealth workersandthe PMOdoes nothaveinfluencesignificantly to theincidence ofMDRTB, with ap-valueof each0.662and0.252. Forenabling factors (health facilitiesandthe availability ofOAT) is notcarried outfurthertestsbecauseall patientsresponded thathealth facilitiesandOATis availablein good quality.

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Karya Tulis Ilmiah yang

berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegagalan Pengobatan Lini

Pertama pada Pasien TB MDR di Poli DOTS/MDR RSUP HAM Medan”

berhasil diselesaikan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk berbagai

pihak dalam bidang kesehatan.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ir.

Samsul Bahri L, MT dan dr. Junida Sinulingga, M.Kes yang telah membesarkan

dengan penuh kasih sayang dan tiada bosan-bosannya mendoakan serta

memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan karya tulis dan

pendidikan.

Penelitian ini bisa diselesaikan akhirnya atas dukungan dari banyak pihak,

kepada mereka penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya,

diantaranya:

1. dr. Isti Fujiati, M.Sc. CM-FM, M.Pd. Ked selaku Dosen Pembimbing yang

telah memberi banyak arahan dan masukan kepada penulis sehingga karya

tulis ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

2. dr. Ariyati Yossi, Sp.KK dan dr. T.Keumala Intan, MPd selaku dosen

penguji yang telah memberikan banyak kritik dan saran yang membangun

terhadap penelitian ini

3. Pihak Poli DOTS/MDR RSUP H. Adam Malik yang telah membantu

dalam proses survey dan pengambilan data

4. Pihak RSUP H. Adam Malik yang telah memberikan izin untuk penelitian

ini

5. Adik penulis, Mahranisa Maraya Lubis, dan seluruh Keluarga Besar

Sinulingga untuk dukungan moril dan materiil serta semangat yang tak

6. Para sahabatKampretto Ocha, Eka, Nisa, Opi, Alen, Gita, Fiza, Dina,

Putri, Lala, Hafiz, Arief, Lutfi, Ramzi, dan Gusti yang selalu ada dalam

susah maupun senang serta menyemangati saya dengan semangat yang tak

pernah padam

7. Teman-teman penulis Desy Sahara, Radot, dan Albert Audrey yang telah

saling membantu dalam proses bimbingan penelitian

8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun

tidak langsung

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis

mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penelitian ini.

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, memberi informasi dan

manfaat dalam pengembangan ilmu kedokteran.

Medan, Desember 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN ... i

ABSTRAK ... ii

ABSTRACT ... iii

KATA PENGANTAR ... iv

DAFTAR ISI ... vi

DAFTAR TABEL ... x

DAFTAR LAMPIRAN ... xii

DAFTAR SINGKATAN ... xiii

BAB 1 PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Rumusan Masalah ... 3

1.3. Tujuan Penelitian ... 3

1.3.1. Tujuann Umum ... 3

1.3.2.Tujuan Khusus... 3

1.4. Manfaat Penelitian ... 3

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ... 4

2.1.TB Paru ... 4

2.1.1. Definisi ... 4

2.1.2.Klasifikasi Penyakit dan Tipe Pasien ... 4

2.1.3.Cara Penularan ... 6

2.1.4.Manifestasi Klinis ... 7

2.1.5.Diagnosis ... 7

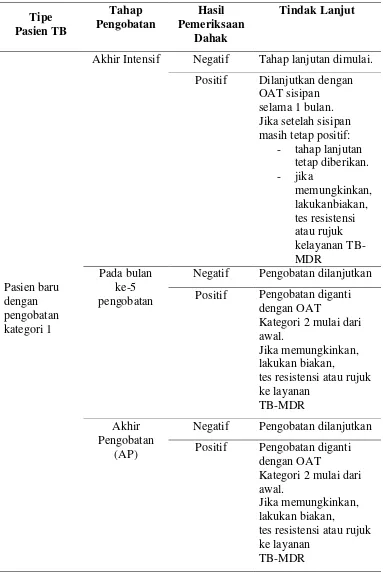

2.1.7.Pemantauan dan Hasil Pengobatan ... 14

2.1.8.Strategi DOTS ... 19

2.2.TB MDR ... 20

2.2.1. Definisi TB MDR ... 20

2.2.2.Suspek TB MDR ... 20

2.2.3.Faktor-faktor yang Mempengaruhi terjadinya TB MDR ... 21

2.2.4.Diagnosis TB MDR ... 23

2.3.Teori Perilaku ... 23

2.4.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengobatan .... 25

2.4.1.Usia danJenis Kelamin ... 25

2.4.2.Pendidikan ... 26

2.4.3.Penyakit Penyerta ... 26

2.4.4. Merokok ... 27

2.4.5.Pengetahuan ... 28

2.4.6.Sikap ... 28

2.4.7.Pengawas Menelan Obat (PMO) ... 29

2.4.8.Petugas Kesehatan ... 30

2.4.9.Fasilitas Kesehatan ... 31

2.4.10.Ketersediaan Obat ... 31

BAB 3KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL ... 32

3.1.Kerangka Konsep ... 32

3.2.Definisi Operasional... 33

3.3.Hipotesis ... 36

BAB 4 METODE PENELITIAN ... 38

4.1. Jenis Penelitian ... 38

4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 38

4.3. Populasi dan Sampel Penelitian ... 38

4.3.1. Populasi Penelitian ... 38

4.3.2. Sampel Penelitian ... 38

4.4. Metode Pengumpulan Data ... 39

4.4.1. Instrumen Penelitian ... 39

4.4.2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas ... 43

4.5.Ethical Clearence ... 44

4.6. Metode Pengolahan dan Analisis Data ... 45

4.6.1. Metode Pengolahan Data ... 45

4.6.2.Analisis Data ... 45

BAB 5HASIL DAN PEMBAHASAN ... 46

5.1.Hasil ... 46

5.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian ... 46

5.1.2. Deskripsi Karakteristik Pasien ... 46

5.1.3. Analisis Univariat ... 49

5.1.3.1.Pengetahuan Pasien ... 49

5.1.3.2.Sikap Pasien ... 51

5.1.3.3.Peran Petugas Kesehatan ... 52

5.1.3.4.Pengawan Menelan Obat (PMO) ... 53

5.1.3.5.Fasilitas Kesehatan ... 55

5.1.4. Analisis Bivariat ... 57

5.2. Pembahasan ... 58

5.2.1. Karakteristik Pasien... 58

5.2.2. Pengaruh Pengetahuan dengan Kegagalan Pengobatan Lini Pertama TB Paru ... 60

5.2.3.Pengaruh Sikap dengan Kegagalan Pengobatan Lini Pertama TB Paru ... 61

5.2.4.Pengaruh Petugas Kesehatan dengan Kegagalan Pengobatan Lini Pertama TB Paru ... 62

5.2.5.Pengaruh PMO dengan Kegagalan Pengobatan Lini Pertama TB Paru ... 62

5.2.6.Pengaruh Fasilitas Kesehatan dengan Kegagalan Pengobatan Lini Pertama TB Paru ... 64

5.2.7.Pengaruh Ketersediaan OAT dengan Kegagalan Pengobatan Lini Pertama TB Paru ... 64

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN ... 65

6.1.Kesimpulan ... 65

6.2. Saran dan Keterbatasan Penelitian ... 65

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

2.1. Dosis Paduan OAT KDT untuk Kategori 1 ... 10

2.2. Dosis Paduan OAT-Kombipak untuk Kategori 1 ... 11

2.3. Dosis Paduan OAT KDT untuk Kategori 2 ... 11

2.4. Dosis Paduan OAT Kombipak untuk Kategori 2... 12

2.5. Dosis Paduan KDT untuk Sisipan ... 13

2.6. Dosis Paduan Kombipak untuk Sisipan ... 13

2.7. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ulang Dahak ... 15

2.8. Tatalaksana Pasien yang Berobat Tidak Teratur ... 17

3.1. Karakteristik Pasien : Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Kebiasaan Merokok, Penyakit Penyerta ... 33

3.2. Faktor Predisposisi : Pengetahuan dan Sikap ... 35

3.3. Faktor Pendorong : Kebijakan Kesehatan, Petugas Kesehatan, Pengawas Menelan Obat (PMO) ... 35

3.4. Faktor Pendukung : Fasilitas Kesehatan dan Ketersediaan OAT ... 36

4.1. Kunci Jawaban Kuesioner Pertanyaan Pengetahua ... 40

4.2. Kunci Jawaban Kuesioner Pertanyaan Sikap ... 41

5.1. Distribusi Karakteristik Pasien ... 47

5.2. Distribusi Jawaban Pasiententang Pengetahuan ... 49

5.3. Distribusi Kategori Pengetahuan Pasiententang TB Paru ... 51

5.4. Distribusi Jawaban Pasiententang Sikap ... 51

5.5. Distribusi Kategori Sikap Pasien ... 52

5.6. Distribusi Jawaban Pasien tentang Peran Petugas Kesehatan ... 52

5.7. Distribusi Kategori Peran Petugas Kesehatan ... 53

5.8. Distribusi Jawaban Pasien tentang PMO ... 53

5.9. Distribusi Kategori PMO ... 55

5.10. Distribusi Jawaban Pasien tentang Fasiltas Kesehatan ... 55

5.11. Distribusi Kategori Fasilitas Kesehatan ... 56

5.13. Hasil Analisis Pengetahuan ... 57

5.14. Hasil Analisis Sikap ... 57

5.15. Hasil Analisis PMO ... 58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 : Lembar Penjelasan

Lampiran 3 : Informed Consent

Lampiran 4 : Kuesioner

Lampiran 5 : Ethical Clearence

Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian

DAFTAR SINGKATAN

AIDS : Acquired Immunodeficiency Syndrome

BTA : Bakteri Tahan Asam

DOT : Directly Observed Treatment

DOTS : Directly Observed Treatment Shortcourse

Fasyankes : Fasilitas Pelayanan Kesehatan

HIV : Human Immunodeficiency Virus

INH : Isoniazid

IUATLD : International Union Against Turberculosis and Lung

Disease

KDT : Kombinasi Dosis Tetap

KIE : Komunikasi Informasi Edukasi

MDR : Multidrugs Resistant

OAT : Obat Anti Tuberkulosis

ODHA : Orang Dengan HIV/AIDS

PAS : Para amino salisilat

PKK : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

PMO : Pengawas Menelan Obat

PPTI : Program Penanggulangan Tuberkulosis Indonesia

SPS : Sewaktu Pagi Sewaktu

TB : Tuberkulosis

WHO : World Health Organization

ABSTRAK

Prevalensi TB di Indonesia saat ini menempati peringkat ke-5 dengan jumlah penderita TB di Indonesia pada tahun 2012 mencapai 328.824 penderita, dimana sebanyak 5.942 penderita (1.8%) tercatat sebagai kasus kekambuhan. Tingginya angka kegagalan pengobatan TB Paru menyebabkan semakin banyak ditemukan penderita TB Paru dengan BTA yang resisten dengan pengobatan standar sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kejadian TB MDR di Poli DOTS/MDR RSUP HAM.

Penelitian ini dilakukan di Poli DOTS/MDR RSUP Haji Adam Malik

Medan menggunakan desain penelitian survey analitik dengan metode cross

sectional, dengan jumlah sampel sebesar 74 sampel yang terbagi dalam dua

kelompok menggunakan metode total sampling. Teknik pengambilan data

dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner yang telah divalidasi dan melalui data rekam medis yang diperoleh dari bagian administrasi poli. Data dianalisis dengan uji Fischer.

Hasil penelitian dari 74 pasien TB MDR didapatkan 66.2% laki-laki, 55.4% pada usia 28-47 tahun, 83.8% dengan pendidikan SMA/Diploma/Sarjana, 51.4% merokok, 32.4% dengan penyakit penyerta DM atau HIV. Dari hasil analisis, faktor predisposisi yaitu pengetahuan dan sikap pasien memiliki nilai signifikansi 0.000, faktor pendorong

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor predisposisi, yang terdiri dari pengetahuan dan sikap pasien, berpengaruh terhadap kejadian TB

MDR dengan nilai signifikansi atau p-value masing-masing sebesar 0.000,

sedangkan faktor pendorong yang terdiri dari petugas kesehatan dan PMO tidak

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kejadian TB MDR, dengan p-value

masing-masing 0.662 dan 0.252. Untuk faktor pendukung (fasilitas kesehatan dan ketersediaan OAT) tidak dilakukan uji selanjutnya oleh karena seluruh pasien menjawab bahwa fasilitas kesehatan dan OAT tersedia dengan kualitas yang baik.

ABSTRACT

The prevalenceof TBinIndonesiais currently ranked5thinthe numberof TB patientsinIndonesiain 2012reached328 824people, of which 5942patients(1.8%) was recordedasa caseof recurrence.The high rate of treatment failure of Lung TB causes morepatient foundwith pulmonary tuberculosisbysmearresistant to standard treatmen so that the purpose of this study is to determine factors that influence the incidence of MDR TB in DOTS/MDR Poly in RSUP HAM.

The study was conducted in DOTS/MDR Poly in Haji Adam Malik General Hospital Medan. The study was analytics survey with cross sectional study design, with asample sizeof74samplesweredividedintotwogroupswith atotal sampling method. Techniques of data collection was done by interviews used an interview guide and medical records from the administration of the poly. The data were analized using Fischer exact test.

The results ofthe studyof74patients withMDRTBobtained66.2% male, 55.4% at age28-47years, 83.8% with ahigh schooleducation/Diploma/Degree, 51.4% smoked, 32.4% withconcomitantdiabetes mellitusorHIVdisease.

From the analysis, predisposing factors, consist of knowledgeandattitudesof patientshavesignificant value of0.000, the reinforcing

factor

consistofhealth workersandthe PMOdoes nothaveinfluencesignificantly to theincidence ofMDRTB, with ap-valueof each0.662and0.252. Forenabling factors (health facilitiesandthe availability ofOAT) is notcarried outfurthertestsbecauseall patientsresponded thathealth facilitiesandOATis availablein good quality.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuberkulosis (TB) Paru adalah penyakit menular langsung yang disebabkan

olehkuman TB (Mycobacterium Tuberculosis). Sebagian besar kuman

TBmenyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya.Sampai saat

ini, TB masih merupakan salah satu masalah kesehatan utama di dunia. Hal ini

dikarenakan TB merupakan penyebab ke-2 terbanyak dari kematian yang

disebabkan oleh penyakit infeksi setelah Human Immunodeficiency Virus (HIV)

(Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis, 2011).

Menurut World Health Organization (WHO), jumlah kasus baru TB di

dunia mencapai 8,6 juta kasus pada tahun 2012. Sekitar 1,3 juta orang meninggal

karena TB pada tahun 2012.Pada tahun 2012, mayoritas kasus di seluruh dunia

berada di Asia Tenggara (29%), Afrika (27%), dan Pasifik Barat (19%). India dan

Cina masing-masing memiliki persentase kasus sebesar 26% dan 12% dari total

kasus. Diperkirakan, masih ada 2,9 juta kasus yang tidak terlapor yaitu kasus yang

tidak didiagnosis atau didiagnosis tetapi tidak dilaporkan. 75% dari kasus tersebut

dilaporkan berada di 12 negara, termasuk Indonesia yang menempati posisi

kelima. Pada tahun 2012, jumlah penderita TB di Indonesia mencapai 328.824

penderita, dengan 322.882 tercatat sebagai kasus baru dan 5.942 tercatat sebagai

kasus kekambuhan (WHO, 2012).

Di Sumatera Utara, penemuan kasus baru TB Paru Bakteri Tahan Asam

(BTA) (+) sebesar 79,6% dari sasaran, dimana dari 33 kabupaten/kota, yang

memiliki angka penemuan kasus TB Paru BTA (+) tertinggi di Kab/Kota Palas

yaitu 144,9% dan terendah di Kab/Kota Nias Barat sebesar 12,9%. Berdasarkan

data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, angka keberhasilan (Succes

Rate) mencapai 93,9% dengan perincian persentase kesembuhan 90,6% dan

persentase pengobatan lengkap 3,6%. Succes rate pada tahun 2012 ini sudah

mencapai target nasional yaitu 85%. (Dinkes Provinsi Sumatera Utara, 2012).

Dalam memberantas penyakit TB, Indonesia mempunyai pedoman yaitu Program

Nasional Pemberantasan Tuberkulosis (National Tuberculosis Programme).

Prinsip pengobatan TB adalah menggunakan multidrugs regimen; hal ini

bertujuan untuk mencegah terjadinya resistensi basil TB terhadap obat. Obat

antituberkulosis dibagi dalam dua golongan besar, yaitu obat lini pertama (yang

terdiri dari isoniazid, etambutol, streptomisin, pirazinamid, rifampisin dan

tioasetazon) dan obat lini kedua (yang terdiri dari etionamide, sikloserin, PAS,

amikasin, kanamisin, kapreomisin, sirpofloksasin, ofloksasin, klofazamin, dan

rifabutin) (Djojodibroto, 2009).

Pada awal tahun 1995, WHO telah merekomendasikan strategi DOTS

(Directly Observed Treatment Shortcourse) sebagai strategi dalam penanggulangan TB dan telah terbukti sebagai strategi penanggulangan yang

secara ekonomis paling efektif (cost-efective). Pengembangan strategi DOTS telah

dilaksanakan di seluruh provinsi (33 provinsi) pada 497 kabupaten/kota yang ada.

Pada fasilitas pelayanan kesehatan, strategi DOTS telah dilaksanakan di

Puskesmas (96%) dan di Rumah Sakit (40%) baik Rumah Sakit Pemerintah dan

Swasta, BUMN, TNI-POLRI, B/BPKPM, dan RSTP (Kemenkes RI, 2012).

Besarnya angka ketidakpatuhan berobat pasien TB akan mengakibatkan

tingginya angka kegagalan pengobatan dan menyebabkan semakin banyak

ditemukan penderita TB paru dengan BTA yang resisten dengan pengobatan

standar. Hal ini akan mempersulit pemberantasan penyakit TB paru di Indonesia

serta memperberat beban pemerintah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengobatan pasien TB

Paru meliputi faktor medis dan non-medis. Yang termasuk ke dalam faktor medis

antara lain keluhan pertama sebelum pengobatan, penyakit penyerta, efek samping

dan retensi obat, sedangkan yang termasuk ke dalam faktor non-medis anatara lain

umur, jenis pekerjaan, Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), sikap petugas

semakin sulit pengobatannya oleh karena resistensi terhadap OAT (Obat Anti

Tuberkulosis).

1.2. Rumusan Masalah

Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kegagalan pengobatan lini

pertama pada pasien TB MDR di Poli DOTS/MDR RSUP HAM?

1.3. Tujuan Penelitian 1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian TB MDR di

Poli DOTS/MDR RSUP HAM.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor predisposisi terhadap kejadian TB

MDR di Poli DOTS/MDR RSUP HAM

2. Untuk mengetahui pengaruh faktor pendorong terhadap kejadian TB

MDR di Poli DOTS/MDR RSUP HAM

3. Untuk mengetahui pengaruh faktor pendukung terhadap kejadian TB

MDR di Poli DOTS/MDR RSUP HAM

1.4. Manfaat Penelitian

Data atau informasi hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Poli

DOTS/MDR RSUP HAM dalam menanggulangi masalah kegagalan pengobatan

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tuberkulosis Paru 2.1.1 Definsi

Tuberkulosis adalah penyakit radang parenkim paru yang disebabkan oleh infeksi

bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sebanyak 80 % dari infeksi bakteri ini

menyerang organ paru, sedangkan 20% ekstrapulmonar (Djojodibroto, 2012).

2.1.2 Klasifikasi Penyakit dan Tipe Pasien

Menurut Kemenkes RI (2011), penentuan klasifikasi penyakit dan tipe pasien

tuberkulosis memerlukan suatu “definisi kasus” yang meliputi empat hal, yaitu:

• Lokasi atau organ tubuh yang sakit: paru atau ekstra paru;

• Bakteriologi (hasil pemeriksaan dahak secara mikroskopis): BTA positif

atau BTA negatif;

• Riwayat pengobatan TB sebelumnya, pasien baru atau sudah pernah

diobati

• Status HIV(Human Immunodeficiency Virus) pasien.

Tingkat keparahan penyakit: ringan atau berat. Saat ini sudah tidak

dimasukkan dalam penentuan definisi kasus.

a. Klasifikasi berdasarkan organ tubuh yang terkena

1) Tuberkulosis paru

Tuberkulosis paru adalah tuberkulosis yang menyerang jaringan

(parenkim) paru, tidak termasuk pleura (selaput paru) dan kelenjar pada

hilus.

2) Tuberkulosis ekstra paru

Tuberkulosis yang menyerang organ tubuh selain paru, misalnya pleura, selaput

b. Klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan dahak secara mikroskopis,

terutama ditujukan pada TB Paru

1) Tuberkulosis paru BTA positif

a) Sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak SPS(Sewaktu Pagi

Sewaktu) hasilnya BTA positif.

b) 1 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan foto toraks dada

menunjukkan gambaran tuberkulosis.

c) 1 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan biakan kuman TB

positif.

d) 1 atau lebih spesimen dahak hasilnya positif setelah 3 spesimen dahak

SPS pada pemeriksaan sebelumnya hasilnya BTA negatif dan tidak

ada perbaikan setelah pemberian antibiotika non-OAT(Obat Anti

Tuberkulosis).

2) Tuberkulosis paru BTA negatif

Kasus yang tidak memenuhi definisi pada TB paru BTA positif. Kriteria

diagnostik TB paru BTA negatif harus meliputi:

a) Paling tidak 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA negatif.

b) Foto toraks abnormal sesuai dengan gambaran tuberculosis.

c) Tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotika non OAT, bagi

pasien dengan HIV negatif.

d) Ditentukan (dipertimbangkan) oleh dokter untuk diberi pengobatan.

c. Klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya

Klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya disebut sebagai

tipe pasien, yaitu:

1) Kasus baru

Adalah pasien yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah

menelan OAT kurang dari satu bulan (4 minggu). Pemeriksaan BTA bisa

positif atau negatif

2) Kasus yang sebelumnya diobati

Adalah pasien tuberkulosis yang sebelumnya pernah mendapat

pengobatan tuberkulosis dan telah dinyatakan sembuh atau

pengobatan lengkap didiagnosis kembali dengan BTA positif (apusan

atau kultur).

b) Kasus setelah putus obat (Default)

Adalah pasien yang telah berobat dan putus berobat 2 bulan atau lebih

dengan BTA positif.

c) Kasus setelah gagal (Failure)

Adalah pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif atau

kembali menjadi positif pada bulan kelima atau lebih selama

pengobatan.

3) Kasus Pindahan (Transfer In)

Adalah pasien yang dipindahkan ke register lain untuk melanjutkan

pengobatannya.

4) Kasus lain

Adalah semua kasus yang tidak memenuhi ketentuan diatas, seperti yang

a) Tidak diketahui riwayat pengobatan sebelumnya.

b) Pernah diobati tetapi tidak diketahui hasil pengobatannya.

c) Kembali diobati dengan BTA negatif.

2.1.3 Cara Penularan

TB ditularkan melalui udara secara langsung, yaitu melalui hubungan dekat antara

penderita dengan orang yg tertular, misalnya berada di dalam satu ruangan kerja

atau kamar tidur. Droplet yang mengandung basil TB yang keluar bersamaan

dengan batuk, melayang di udara hingga kurang lebih dua jam, tergantung pada

kualitas ventilasi ruangan. Jika droplet tersebut terhirup oleh orang yang sehat,

droplet tersebut akan terdampar pada dinding sistem pernapasan. Droplet yang

2.1.4 Manifestasi Klinis

Gejala TB Paru bervariasi tergantung pada usia dan keadaan penderita saat

terinfeksi. Gejala umum berupa demam dan malaise. Gejala demam bersifat

hilang timbul, dimana timbul pada petang dan malam hari disertai dengan

berkeringat. Demam ini mirip dengan demam yang disebabkan oleh influenza

namun kadang-kadang dapat mencapai suhu 40°-41°C. Malaise yang terjadi

dalam jangka waktu panjang berupa pegal-pegal, rasa lelah, anoreksia, nafsu

makan berkurang, serta penurunan berat badan. Pada wanita dapat terjadi

amenorea (Djojodibroto, 2012).

Gejala respiratorik berupa batuk kering ataupun batuk produktif

merupakan gejala yang paling sering terjadi dan merupakan indikator yang

sensitif untuk penyakit tuberkulosis paru aktif. Batuk ini sering bersifat persisten

karena perkembangan penyakitnya lambat. Gejala sesak napas timbul jika terjadi

pembesaran nodus limfa pada hilus yang menekan bronkus, atau terjadi efusi

pleura, ekstensi radang parenkim atau miliar. Nyeri dada biasanya bersifat nyeri

pleuritik karena terlibatnya pleura dalam proses penyakit. Hemoptisis mulai dari

yang ringan sampai yang masif mungkin saja terjadi (Djojodibroto, 2012).

2.1.5 Diagnosis

Seseorang didiagnosa menderita TB Paru jika ditemukannya kuman TB pada

pemerikasaan dahak mikroskopis, yang merupakan program TB nasional dalam

penegakan diagnosa utama. Pemeriksaan dahak dilakukan dengan mengumpulkan

3 spesimen dahak yang dikumpulkan dalam dua hari kunjungan yang berurutan

berupa Sewaktu-Pagi-Sewaktu (SPS),

• S (Sewaktu) : dahak dikumpulkan pada saat suspek TB datang

berkunjung pertama kali. Pada saat pulang, suspek membawa sebuah pot

dahak untuk mengumpulkan dahak pagi pada hari kedua.

• P (Pagi) : dahak dikumpulkan di rumah pada pagi hari kedua, segera

setelah bangun tidur. Pot dahak dibawa dan diserahkan sendiri kepada

• S (Sewaktu) : dahak dikumpulkan di Fasyankespada hari kedua, saat menyerahkan dahak pagi.

Pemeriksaan lain seperti foto toraks, biakan dan uji kepekaan dapat

digunakan sebagai penunjang diagnosis sepanjang sesuai dengan indikasinya.

Pemeriksaan biakan dilakukan untuk menegakkan diagnosa pada pasien tertentu,

yaitu pasien TB ekstra paru, pasien TB anak, pasien TB BTA negatif.

Pada pasien dengan HIV/AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome),

diagnosis TB Paru ditegakkan dengan sebagai berikut,

• TB Paru BTA Positif,yaitu minimal satu hasil pemeriksaan dahak positif.

• TB Paru BTA Negatif, yaitu hasil pemeriksaan dahak negatif dan

gambaran klinis dan radiologis mendukung TB atau BTA negatif dengan

hasil kultur TB positif (Kemenkes RI, 2011).

2.1.6 Pengobatan

Pengobatan tuberkulosis dilakukan dengan prinsip – prinsip, yaitu :

• OAT harus diberikan dalam bentuk kombinasi beberapa jenis obat, dalam

jumlah cukup dan dosis tepat sesuai dengan kategori pengobatan. Jangan

gunakan OAT tunggal (monoterapi). Pemakaian OAT-Kombinasi Dosis

Tetap (OAT-KDT) lebih menguntungkan dan sangat dianjurkan.

• Untuk menjamin kepatuhan pasien menelan obat, dilakukan pengawasan

langsung (DOT = Directly Observed Treatment) oleh seorang Pengawas

Menelan Obat (PMO).

• Pengobatan TB diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap intensif dan lanjutan.

- Tahap Awal (Intensif)

Pada tahap intensif (awal) pasien mendapat obat setiap hari dan perlu

diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya resistensi obat.

- Tahap Lanjutan

Pada tahap lanjutan pasien mendapat jenis obat lebih sedikit, namun

dalam jangka waktu yang lebih lama. Tahap lanjutan penting untuk

membunuh kuman persistensehingga mencegah terjadinya

kekambuhan.

Paduan OAT yang digunakan di Indonesia

1. Paduan OAT yang digunakan oleh Program Nasional Pengendalian

Tuberkulosis di Indonesia:

• Kategori 1 : 2(HRZE)/4(HR)3.

• Kategori 2 : 2(HRZE)S/(HRZE)/5(HR)3E3.

Disamping kedua kategori ini, disediakan paduan obat sisipan (HRZE)

• Kategori Anak: 2HRZ/4HR

• Obat yang digunakan dalam tatalaksana pasien TB resistan obat di

Indonesia terdiri dari OAT lini ke-2 yaitu kanamisin, sapreomisin,

levofloksasin, etionamide, sikloserin dan PAS, serta OAT lini-1, yaitu

pirazinamid and etambutol.

2. Paduan OAT kategori-1 dan kategori-2 disediakan dalam bentuk paket

berupa obat kombinasi dosis tetap (OAT-KDT). Tablet OAT KDT ini

terdiri dari kombinasi 2 atau 4 jenis obat dalam satu tablet. Dosisnya

disesuaikan dengan berat badan pasien. Paduan ini dikemas dalam satu

paket untuk satu pasien.

3. Paket Kombipak.

Adalah paket obat lepas yang terdiri dari isoniasid, rifampisin, pirazinamid

dan etambutol yang dikemas dalam bentuk blister. Paduan OAT ini

disediakan program untuk digunakan dalam pengobatan pasien yang

mengalami efek samping OAT KDT

Paduan OAT disediakan dalam bentuk paket, dengan tujuan untuk

pengobatan sampai selesai. Satu (1) paket untuk satu (1) pasien dalam satu (1)

masa pengobatan.

KDT mempunyai beberapa keuntungan dalam pengobatan TB:

1. Dosis obat dapat disesuaikan dengan berat badan sehingga menjamin

efektifitas obat dan mengurangi efek samping.

2. Mencegah penggunaan obat tunggal sehinga menurunkan resiko terjadinya

resistensi obat ganda dan mengurangi kesalahan penulisan resep

3. Jumlah tablet yang ditelan jauh lebih sedikit sehingga pemberian obat

menjadi sederhana dan meningkatkan kepatuhan pasien

a. Paduan OAT lini pertama dan peruntukkannya

1. Kategori-1 (2HRZE/ 4H3R3)

Paduan OAT ini diberikan untuk pasien baru:

- Pasien baru TB paru BTA positif.

- Pasien TB paru BTA negatif foto toraks positif

- Pasien TB ekstra paru

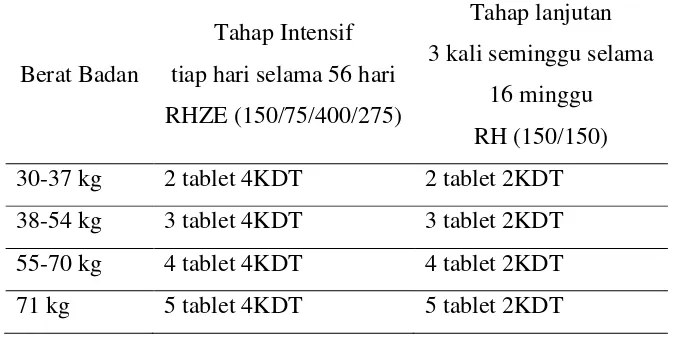

Tabel 2.1 Dosis Paduan OAT KDT untuk Kategori 1

Berat Badan

Tahap Intensif

tiap hari selama 56 hari

RHZE (150/75/400/275)

Tahap lanjutan

3 kali seminggu selama

16 minggu

RH (150/150)

30-37 kg 2 tablet 4KDT 2 tablet 2KDT

38-54 kg 3 tablet 4KDT 3 tablet 2KDT

55-70 kg 4 tablet 4KDT 4 tablet 2KDT

Tabel 2.2 Dosis Paduan OAT-Kombipak untuk Kategori 1

Tahap

Pengobatan

Lama

Pengobatan

Dosis per hari / kali

Jumlah hari/kali menelan obat Tablet Isoniazid @300 mg Kaplet Rifampisin

@ 450 mg

Tablet

Pirazinamid

@ 500 mg

Tablet

Etambutol

@250 mg

Intensif 2 bulan 1 1 3 3 56

Lanjutan 4 bulan 2 1 - - 48

2. Kategori -2 (2HRZES/ HRZE/ 5H3R3E3)

Paduan OAT ini diberikan untuk pasien BTA positif yang telah

diobati sebelumnya:

• Pasien kambuh

• Pasien gagal

• Pasien dengan pengobatan setelah putus berobat (default)

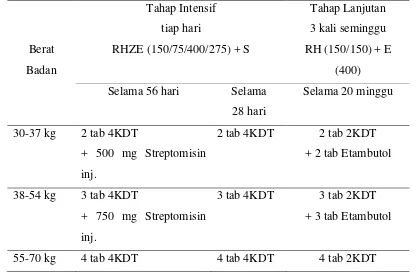

Tabel 2.3 Dosis Paduan OAT KDT untuk Kategori 2

Berat

Badan

Tahap Intensif

tiap hari

RHZE (150/75/400/275) + S

Tahap Lanjutan

3 kali seminggu

RH (150/150) + E

(400)

Selama 56 hari Selama

28 hari

Selama 20 minggu

30-37 kg 2 tab 4KDT

+ 500 mg Streptomisin

inj.

2 tab 4KDT 2 tab 2KDT

+ 2 tab Etambutol

38-54 kg 3 tab 4KDT

+ 750 mg Streptomisin

inj.

3 tab 4KDT 3 tab 2KDT

+ 3 tab Etambutol

+ 1000 mg Streptomisin

inj.

+ 4 tab Etambutol

71 kg 5 tab 4KDT

+ 1000 mg Streptomisin

inj.

5 tab 4KDT 5 tab 2KDT

+ 5 tab Etambutol

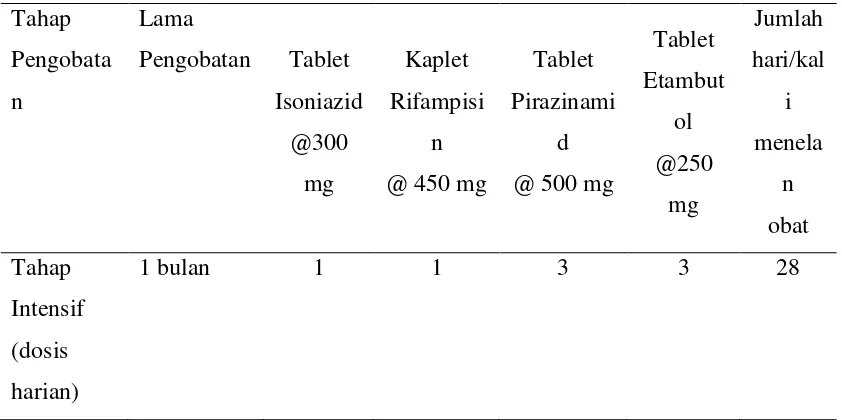

Tabel 2.4 Dosis Paduan OAT Kombipak untuk Kategori 2

Tahap Pengob atan Lama Pengob atan Tablet Isoniazid @300 mgr Kaplet Rifamp isin @400 mgr Tablet Pirazin amid @500 mgr

Etambutol Strept

omisi n injeks i Jumlah hari/kal i menela n obat Tablet @ 250 mgr Tablet @ 400 mgr Tahap Intensif (dosis harian) 2 bulan

1 bulan 1

1 1 1 3 3 3 3 - - 0,75 gr - 56 28 Tahap Lanjuta n (dosis 3x seming gu) 4 bulan

2 1 - 1 2 - 60

3. OAT Sisipan (HRZE)

Paket sisipan KDT adalah sama seperti paduan paket untuk tahap

Tabel 2.5 Dosis Paduan KDT untuk Sisipan

Berat Badan Tahap Intensif tiap hari selama 28 hari

RHZE (150/75/400/275)

30-37 kg 2 tablet 4KDT

38-54 kg 3 tablet 4KDT

55-70 kg 4 tablet 4KDT

71 kg 5 tablet 4KDT

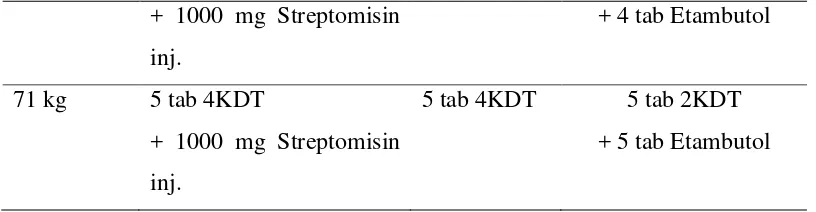

Tabel 2.6 Dosis Paduan Kombipak untuk Sisipan

Tahap

Pengobata

n

Lama

Pengobatan Tablet

Isoniazid @300 mg Kaplet Rifampisi n

@ 450 mg

Tablet

Pirazinami

d

@ 500 mg

Tablet Etambut ol @250 mg Jumlah hari/kal i menela n obat Tahap Intensif (dosis harian)

1 bulan 1 1 3 3 28

b. Penggunaan OAT lini kedua misalnya golongan aminoglikosida (misalnya

kanamisin) dan golongan kuinolon tidak dianjurkan diberikan kepada

pasien baru tanpa indikasi yang jelas karena potensi obat tersebut jauh

lebih rendah daripada OAT lini pertama. Disamping itu dapat juga

[image:30.595.113.534.301.511.2]2.1.7 Pemantauan dan Hasil Pengobatan

1. Pemantauan kemajuan pengobatan

Semua pasien harus dipantau untuk menilai respon pengobatan.

Pemantauan yang regular akan memfasilitasi pengobatan lengkap,

identifikasi dan tata laksana reaksi obat tidak diinginkan. Semua pasien,

PMO, dan tenaga kesehatan sebaiknya diminta untuk melaporkan gejala

TB yang menetap atau muncul kembali, gejala efek samping OAT atau

terhentinya pengobatan. Berat badan pasien harus dipantau setiap bulan

dan dosis OAT disesuaikan dengan perubahan berat badan.

Pemantauan kemajuan hasil pengobatan dilaksanakan pada akhir

bulan kedua dengan pemeriksaan ulang dahak secara mikroskopis.

Pemeriksaan dahak secara mikroskopis lebih baik dibandingkan dengan

pemeriksaan radiologis dalam memantau kemajuan pengobatan. Laju

Endap Darah (LED) tidak digunakan untuk memantau kemajuan

pengobatan karena tidak spesifik untuk TB. Untuk memantau kemajuan

pengobatan dilakukan pemeriksaan spesimen sebanyak dua kali (sewaktu

dan pagi). Hasil pemeriksaan dinyatakan negatif bila ke 2 spesimen

tersebut negatif. Bila salah satu spesimen positif atau keduanya positif,

Tindak lanjut hasil pemriksaan ulang dahak mikroskopis dapat

[image:32.595.122.505.173.746.2]dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ulang Dahak

Tipe Pasien TB Tahap Pengobatan Hasil Pemeriksaan Dahak Tindak Lanjut Pasien baru dengan pengobatan kategori 1

Akhir Intensif Negatif Tahap lanjutan dimulai.

Positif Dilanjutkan dengan

OAT sisipan selama 1 bulan. Jika setelah sisipan masih tetap positif:

- tahap lanjutan

tetap diberikan. - jika memungkinkan, lakukanbiakan, tes resistensi atau rujuk kelayanan TB-MDR Pada bulan ke-5 pengobatan

Negatif Pengobatan dilanjutkan

Positif Pengobatan diganti

dengan OAT

Kategori 2 mulai dari awal.

Jika memungkinkan, lakukan biakan,

tes resistensi atau rujuk ke layanan

TB-MDR

Akhir Pengobatan

(AP)

Negatif Pengobatan dilanjutkan

Positif Pengobatan diganti

dengan OAT

Kategori 2 mulai dari awal.

Jika memungkinkan, lakukan biakan,

tes resistensi atau rujuk ke layanan

Pasien paru BTA positif dengan pengobatan ulang kategori 2

Akhir Intensif Negatif Teruskan pengobatan

dengan tahap lanjutan.

Positif Beri Sisipan 1 bulan.

Jika setelah

sisipan masih tetap positif, teruskan pengobatan tahap lanjutan. Jika

setelah sisipan masih tetap positif:

- tahap lanjutan

tetap diberikan - jika memungkinkan, lakukanbiakan, tes resistensi atau rujuk kelayanan TB-MDR Pada bulan ke-5 pengobatan

Negatif Pengobatan

diselesaikan

Positif Pengobatan dihentikan ,

rujuk ke layanan TB-MDR Akhir Pengobatan (AP)

Negatif Pengobatan

diselesaikan

Positif Pengobatan dihentikan ,

rujuk ke

layanan TB-MDR Pengobatan

dihentikan , rujuk ke layanan TB-MDR Pengobatan dihentikan , rujuk ke

Apusan dahak BTA positif pada akhir fase intensif

mengindikasikan beberapa hal berikut ini:

- Supervisis kurang baik pada fase inisial dan ketaatan pasien yang

buruk.

- Kualitas OAT buruk.

- Dosis OAT dibawah kisaran yang direkomendasikan.

- Resolusi lambat karena pasien memiliki kavitas besar dan jumlah

kuman yang banyak.

- Terdapat komorbid yang mengganggu ketaatan pasien atau respons

terhadapn terapi OAT lini pertama

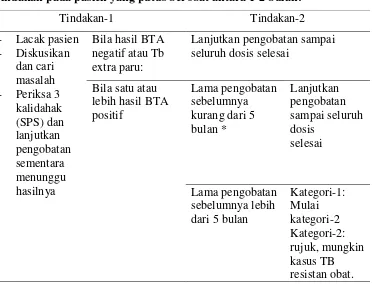

[image:34.595.133.505.463.747.2]2. Tatalaksana Pasien yang Berobat Tidak Teratur

Tabel 2.8 Tatalaksana Pasien yang Berobat Tidak Teratur

Tindakan pada pasien yang putus berobat kurang dari 1 bulan:

- Lacak pasien

- Diskusikan dengan pasien untuk mencari penyebab berobat tidak teratur

- Lanjutkan pengobatan sampai seluruh dosis selesai

Tindakan pada pasien yang putus berobat antara 1-2 bulan:

Tindakan-1 Tindakan-2

- Lacak pasien

- Diskusikan

dan cari masalah

- Periksa 3

kalidahak (SPS) dan lanjutkan pengobatan sementara menunggu hasilnya

Bila hasil BTA negatif atau Tb extra paru:

Lanjutkan pengobatan sampai seluruh dosis selesai

Bila satu atau lebih hasil BTA positif

Lama pengobatan sebelumnya kurang dari 5 bulan * Lanjutkan pengobatan sampai seluruh dosis selesai Lama pengobatan sebelumnya lebih dari 5 bulan

Tindakan pada pasien yang putus berobat lebih 2 bulan (Default)

- Periksa 3 kali

dahak SPS - Diskusikan dan cari masalah - Hentikan pengobatan sambil menunggu hasil pemeriksaan dahak.

Bila hasil BTA negatif atau Tb extra paru:

Pengobatan dihentikan, pasien diobservasi bila gejalanya semakin parah perlu dilakukan pemeriksaan kembali (SPS dan atau biakan) Bila satu atau

lebih

hasil BTA positif

Kategori-1 Mulai

kategori-2

Kategori-2 Rujuk, kasus

TB

resistan obat.

3. Hasil Pengobatan Pasien TB BTA positif

• Sembuh

Pasien telah menyelesaikan pengobatannya secara lengkap dan

pemeriksaan apusan dahak ulang (follow-up) hasilnya negatif pada AP

dan pada satu pemeriksaan sebelumnya.

• Pengobatan Lengkap

Adalah pasien yang telah menyelesaikan pengobatannya secara

lengkap tetapi tidak tidak ada hasil pemeriksaan apusan dahak ulang

pada AP dan pada satu pemeriksaan sebelumnya.

• Meninggal

Adalah pasien yang meninggal dalam masa pengobatan karena sebab

apapun.

• Putus berobat (Default)

Adalah pasien yang tidak berobat 2 bulan berturut-turut atau lebih

sebelum masa pengobatannya selesai.

• Gagal

• Keberhasilan pengobatan (Treatment success)

Jumlah yang sembuh dan pengobatan lengkap. Digunakan pada pasien

dengan BTA (+) atau biakan positif(Kemenkes RI, 2011).

2.1.8 Strategi DOTS

Sejalan dengan meningkatnya kasus TB, pada awal tahun 1990-an WHO dan

IUATLD (International Union Against Turberculosis and Lung Disease)

mengembangkan strategi pengendalian TB yang dikenal sebagai strategi DOTS

(Directly Observed Treatment Short-course). Strategi DOTS terdiri dari 5

komponen kunci, yaitu:

1) Komitmen politis, dengan peningkatan dan kesinambungan pendanaan.

2) Penemuan kasus melalui pemeriksaan dahak mikroskopis yang terjamin

mutunya.

3) Pengobatan yang standar, dengan supervisi dan dukungan bagi pasien.

4) Sistem pengelolaan dan ketersediaan OAT yang efektif.

5) Sistem monitoring pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan

penilaian terhadap hasil pengobatan pasien dan kinerja program.

WHO telah merekomendasikan strategi DOTS sebagai strategi dalam

pengendalian TB sejak tahun 1995. Bank Dunia menyatakan strategi DOTS

sebagai salah satu intervensi kesehatan yang secara ekonomis sangat efektif

(cost-efective).

Di Indonesia, strategi DOTS pertama kali dilakukan uji coba pada tahun

1995 dan kemudian diimplementasikan secara luas dalam sistim pelayanan

kesehatan dasar. Fokus saat ini adalah meningkatkan cakupan DOTS ke seluruh

penyedia pelayanan kesehatan di Indonesia disertai peningkatan mutu pelayanan.

Langkah awal dengan memperkuat jejaring puskesmas, lalu strategi inovasi

lainnya seperti perencanan spesifik daerah dalam upaya menjangkau populasi

yang sulit mendapatkan akses pelayanan (akibat sosial ekonomi maupun

TB di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, penanganan kasus resisten serta

penanganan koinfeksi TB-HIV.

2.2. TB MDR (Multidrugs Resistant Tuberculosis) 2.2.1. Definisi TB MDR

Kebal obat atau resistensi terhadap obat berarti kuman TB (Mycobacterium

tuberculosis) tidak dapat lagi dibunuh oleh OAT yang dipakai saat ini. Resistensi

ini dimulai dari yang sederhana yaitu mono resistan sampai dengan Multidrugs

Resistant (MDR) dan eXtensive Drugs Resistant (XDR).Secara umum resitensi terhadap obat anti tuberkulosis dibagi menjadi :

a. Resisten primer ialah apabila pasien sebelumnya tidak pernah mendapat

pengobatan OAT atau telah mendapat pengobatan OAT kurang dari 1

bulan

b. Resisten initial ialah apabila tidak tahu pasti apakah pasien sudah ada

riwayat pengobatan OAT sebelumnya atau belum pernah

c. Resisten sekunder ialah apabila pasien telah mempunyai riwayat

pengobatan OAT minimal 1 bulan (Kemenkes RI, 2013).

Saat ini menurut WHO Indonesia menduduki peringkat ke delapan dari 27

negara dengan jumlah kasus MDR tertinggi. Survey resistensi OAT di provinsi

Jawa Tengah menunjukkan bahwa angka TB MDR pada pasien yang belum

pernah mendapat pengobatan OAT sebelumnya sekitar 2 % dan sekitar 16 % bagi

yang pernah mendapatkan pengobatan OAT sebelumnya. Faktor utama penyebab

terjadinya resistensi kuman terhadap OAT adalah ulah manusia, baik penyedia

layanan, pasien, maupun program/sistem layanan kesehatan yang berakibat

terhadap tatalaksana pengobatan pasien TB yang tidak sesuai dengan standar dan

mutu yang ditetapkan.

2. Pasien TB tidak konversi pada pengobatan kategori 2.

3. Pasien TB dengan riwayat pengobatan TB di Fasyankes Non DOTS.

4. Pasien TB gagal pengobatan kategori 1.

5. Pasien TB tidak konversi setelah pemberian sisipan.

6. Pasien TB kambuh.

7. Pasien TB yang kembali berobat setelai lalai/default.

8. Pasien TB dengan riwayat kontak erat pasien TB MDR

9. ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) dengan gejala TB-HIV(Kemenkes RI,

2013).

2.2.3. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya TB MDR

Kegagalan pada pengobatan poliresisten TB atau TB-MDR akan menyebabkan

lebih banyak OAT yang resisten terhadap kuman M. tuberculosis. Kegagalan ini

bukan hanya merugikan pasien tetapi juga meningkatkan penularan pada

masyarakat. TB resistensi OAT pada dasarnya adalah suatu fenomena buatan

manusia, sebagai akibat dari pengobatan pasien TB yang tidak adekuat yang

menyebabkan terjadinya penularan dari pasien TB-MDR ke.orang lain /

masyarakat. Faktor penyebab resitensi OAT terhadap kuman M. tuberculosis

antara lain :

1. Faktor Mikrobiologik

- Resisten yang natural

- Resisten yang didapat

- Amplifier effect

- Virulensi kuman

- Tertular galur kuman –MDR

2. Faktor Klinik

a. Penyelenggara kesehatan

- Keterlambatan diagnosis

- Pengobatan tidak mengikuti guideline

- Penggunaan paduan OAT yang tidak adekuat yaitu karena jenis

resitensi yang tinggi terhadap OAT yang digunakan misal

rifampisin atau INH

- Tidak ada guideline

- Tidak ada / kurangnya pelatihan TB

- Tidak ada pemantauan pengobatan

- Fenomena addition syndromeyaitu suatu obat yang ditambahkan

pada satu paduan yang telah gagal. Bila kegagalan ini terjadi

karena kuman tuberkulosis telah resisten pada paduan yang

pertama maka ”penambahan” 1 jenis obat tersebut akan menambah

panjang daftar obat yang resisten.

- Organisasi program nasional TB yang kurang baik

b. Obat

- Pengobatan TB jangka waktunya lama lebih dari 6 bulan sehingga

membosankan pasien

- Obat toksik menyebabkan efek samping sehingga pengobatan

komplit atau sampai selesai gagal

- Obat tidak dapat diserap dengan baik misal rifampisin diminum

setelah makan, atau ada diare

- Kualitas obat kurang baik misal penggunaan obat kombinasi dosis

tetap yang mana bioavibiliti rifampisinnya berkurang

- Regimen / dosis obat yang tidak tepat

- Harga obat yang tidak terjangkau

- Pengadaan obat terputus

c. Pasien

- PMO tidak ada / kurang baik

- Kurangnya informasi atau penyuluhan

- Kurang dana untuk obat, pemeriksaan penunjang dll

3. Program

- Tidak ada fasilitsa untuk biakan dan uji kepekaan

- Amplifier effect

- Tidak ada program DOTS-Plus

- Program DOTS belum berjalan dengan baik

- Memerlukan biaya yang besar

4. Faktor HIV-AIDS

- Kemungkinan terjadi TB-MDR lebih besar

- Gangguan penyerapan

- Kemungkinan terjadi efek samping lebih besar

5. Faktor Kuman

Kuman M. tuberculosis super strains

- Sangat virulen

- Daya tahan hidup lebih tinggi

- Berhubungan dengan TB-MDR

2.2.4. Diagnosis TB MDR

Diagnosis TB MDR dipastikan berdasarkan pemeriksaan biakan dan uji kepekaan

M.tuberculosis. Semua suspek TB MDR diperiksa dahaknya dua kali, salah satu

diantaranya harus dahak pagi hari. Uji kepekaan M.tuberculosis harus dilakukan

di laboratorium yang telah tersertifikasi untuk uji kepekaan. Sambil menunggu

hasil uji kepekaan, maka suspek TB MDR akan tetap meneruskan pengobatan

sesuai dengan pedoman pengendalian TB Nasional (Kemenkes RI, 2011).

2.3. Teori Perilaku

Perilaku adalah semua aktivitas atau kegiatan manusia, baik yang dapat diamati

langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Menurut Skiner

dalam Notoatmodjo (2003), perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang

terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Oleh karena perilaku terjadi melalui

proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut

Respons. Skiner membedakan adanya 2 respons, yaitu Respondent Respons atau

reflexive, yakni respons yang ditimbulkan oleh rangsangan (stimulus) tertentu atau

disebut juga eliciting stimulation karena menimbulkan respons-respons yang

relatif tetap dan Operant Respons atau instrumental respons, yakni respons yang

timbul dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau perangsangan

tertentu yang disebut juga sebagai reinforcing stimulation atau reinforcer karena

memperkuat respons, dimana sebagian besar perilaku manusia adalah operant

response.

Berdasarkan bentuk respons terhadap stimulus, perilaku dapat dibedakan

menjadi dua, yaitu

1. Perilaku tertutup (covert behavior)

Respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tertutup (covert).

Respons ini masih terbatas pada perhatian, persepsi,

pengetahuan/kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima

stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.

2. Perilaku terbuka (overt behavior)

Respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata dan

terbuka. Respons ini sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik, yang

dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain.

Pemberian respons sangat bergantung pada karakteristik atau faktor-faktor

lain dari individu yang bersangkutan. Hal ini berarti meskipun diberikan stimulus

yang sama pada beberapa individu, namun respons dari tiap-tiap individu akan

berbeda. Faktor-faktor yang membedakan respons terhadap stimulus yang berbeda

disebut determinan perilaku. Determinan perilaku dapat dibedakan menjadi dua,

yaitu:

1. Determinan atau faktor internal, yakni karakteristik orang yang

bersangkutan, yang bersifat bawaan, misalnya : tingkat kecerdasan, tingkat

Beberapa teori yang mengungkap determinan perilaku dari analisis

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, khususnya perilaku yang berhubungan

dengan kesehatan, salah satunya adalah teori Lawrence Green (1980).

• Teori Lawrence Green

Green menganalisis perilaku manusia dari tingkat kesehatan.

Kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh 2 faktor pokok,

yakni faktor perilaku (behaviour causes) dan faktor diluar perilaku (

non-behaviour causes). Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor.

a. Faktor-faktor predisposisi (predisposing factors), yang terwujud

dalam pengetahuan,, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan

sebagainya.

b. Faktor-faktor pendukung (enabling factors), yang terwujud dalam

lingkungan fisik, tesedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau

sarana-sarana kesehatan, misalnya puskesmas, obat-obatan, alat-alat

kontrasepsi, jamban, dan sebagainya.

c. Faktor-faktor pendorong (reinforcing factors) yang terwujud dalam

sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain, yang

merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat.

2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengobatan 2.4.1. Usia dan Jenis Kelamin

Pada negara-negara industri, tingginya insidensi TB Paru terjadi pada usia dewasa

muda, dimana angka insidensinya sama pada jenis kelamin laki-laki, tetapi akan

menurun pada wanita diatas usia reproduktif. Pada wanita, TB Paru umunya

didapat setelah melahirkan. Menurunnya frekuensi penyakit bersamaan dengan

meningkatnya usia pasien TB. Kasus TB Paru lebih sering terjadi pada usia yang

lebih tua, baik pada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, tetapi lebih sering

terjadi pada laki-laki daripada perempuan, dikarenakan pada usia tua memiliki

kemungkinan yang lebih tinggi terinfeksi pada saat-saat tertentu di kehidupannya

menurun, sehingga sangat rentan terhadap berbagai penyakit, termasuk TB paru.

Makin tua usia akan terjadi perubahan fungsi secara fisiologik, patologik dan

penurunan sistem pertahanan tubuh dan ini akan mempengaruhi kemampuan

tubuh menangani OAT yang diberikan. Hal ini menyebabkan terjadinya

peningkatan risiko terinfeksi tuberkulosis sebesar 4-5 kali.

2.4.2. Pendidikan

Kesuksesan pengobatan penderita dipengaruhi oleh pendidikan pasien .

Pengetahuan sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang, perilaku yang

didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak

didasari pengetahuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin baik

penerimaan informasi tentang pengobatan dan penyakitnya sehingga akan

semakin tuntas proses pengobatan dan penyembuhannya, termasuk penyakit TB

paru. Fahrudda (2001) dalam Nainggolan (2013), mendapatkan hasil bahwa

tingkat pengetahuan penderita yang dikategorikan rendah akan berisiko lebih dari

2 kali untuk terjadi kegagalan pengobatan dibandingkan dengan penderita dengan

tingkat pengetahuan tinggi.

Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perilaku kesehatan individu atau

masyarakat dan perilaku terhadap penggunaan/sarana pelayanan kesehatan yang

tersedia. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memanfaatkan pelayanan

kesehatan yang lebih tinggi (Notoatmojo, 2003). Proporsi kejadian TB lebih

banyak terjadi pada kelompok yang mempunyai pendidikan yang rendah, dimana

kelompok ini lebih banyak mencari pengobatan tradisional dibandingkan

pelayanan medis (Desmon, 2006 dalam Nainggolan, 2013).

2.4.3. Penyakit penyerta

Jurnal Tuberkulosis Indonesia yang diterbitkan oleh Perkumpulan Pemberantasan

Menurut Wulandari dan Sugiri (2013), Diabetes Melitus (DM) meningkatkan risiko infeksi tuberkulosis (TB) aktif sebesar 3,11 kali. Dengan peningkatan pandemik DM yang 80% berada di daerah endemik TB, maka TB akan menjadi masalah besar di masa yang akan datang. Meskipun laju insidens TB mengalami penurunan tapi belum mencapai angka yang diharapkan, yaitu target laju insidens sebesar 1 kasus baru per 1 juta penduduk. Diabetes merupakan penyakit dengan dampak gangguan sistem imun, terutama sistem imun selular. Sistem ini berperan utama untuk menghambat terjadinya infeksi TB. Diabetes memberikan dampak manifestasi TB yang lebih buruk daripada penderita TB tanpa DM. Diabetes dapat menjadi faktor risiko ditemukannya BTApada sputum,

dengan konversi yang lebih lama dari pada penderita TB tanpa DM, sehingga meningkatkan risiko penularan dan risiko resistensi kuman. Diabetes juga mempengaruhi prognosis pada pengobatan TB, dalam hal ini dapat meningkatkan kematian, risiko kegagalan terapi dan relaps.

Infeksi HIV mengakibatkan kerusakan luas sistem daya tahan tubuh

seluler (cellular immunity) sehingga jika terjadi infeksi oportunistik seperti

tuberkulosis, maka yang bersangkutan akan menjadi sakit parah bahkan

mengakibatkan kematian. Bila jumlah orang terinfeksi HIV meningkat, maka

jumlah penderita tuberkulosis paru akan meningkat, dengan demikian penularan

tuberkulosis paru di masyarakat akan meningkat pula.

2.4.4. Merokok

Penurunan daya tahan tubuh dapat disebabkan oleh konsumsi rokok (Leung,

2010), sehingga dapat mempengaruhi kesembuhan pengobatan penderita TB paru.

Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia beracun dan bahan‐ bahan yang

dapat menimbulkan kanker (karsinogen). Bahan berbahaya dan racun dalam

rokok tidak hanya mengakibatkan gangguan kesehatan pada orang yang merokok,

namun juga kepada orang disekitarnya yang tidak merokok. Perkembangan

bakteri mycobacterium akan lebih mudah jika sistim imun di paru melemah yang

2.4.5. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan terjadi setelah seseorang melakukan

penginderaan terhadap suatu objek, baik melalui indera penglihatan, pendengaran,

penciuman, rasa dan raba. Pengetahuan mempunyai 6 tingkatan. Tingkat yang

paling rendah ialah tahu, yaitu suatu keadaan dimana seseorang dapat mengingat

sesuatu yang telah dipelajari sebelumnya. Pada tingkat kedua ialah paham yang

diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang mampu menjelaskan dengan

benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut

secara benar. Tingkat ketiga ialah aplikasi yaitu kemampuan untuk menggunakan

materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya. Tingkat

keempad adalah sintesis, yaitu suatu kemampuan untuk meletakkan atau

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

Tingkat pengetahuan tertinggi ialah evaluasi dimana seseorang sudah memiliki

kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek

(Notoatmodjo, 2003).

2.4.6. Sikap

Sikap merupakan reaksi seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Menurut

pendapat ahli, manifetasi sikap tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi hanya

dapat diartikan dari perilaku yang tertutup. Sikap secara nyata menunjukkan

hubungan kesesuaian rekasi terhadap stimulus tertentu. Sikap belum merupakan

suatu tindakan, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku.

Sikap terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama adalah kepercayaan,

ide, dan konsep terhadap suatu objek, yang kedua adalah kehidupan emosional

atau evaluasi terhadap suatu objek, dan yang ketiga adalah kecenderungan untuk

bertindak. Berdasarkan komponen diatas dapat diartikan bahwa sikap merupakan

kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu

2.4.7. PMO

Salah satu komponen DOTS adalah pengobatan paduan OAT jangka pendek

dengan pengawasan langsung. Untuk menjamin keteraturan pengobatan

diperlukan seorang PMO.

a. Persyaratan PMO

- Seseorang yang dikenal, dipercaya dan disetujui, baik oleh petugas

kesehatan maupun pasien, selain itu harus disegani dan dihormati oleh

pasien.

- Seseorang yang tinggal dekat dengan pasien.

- Bersedia membantu pasien dengan sukarela.

- Bersedia dilatih dan atau mendapat penyuluhan bersama-sama dengan

pasien.

b. Siapa yang bisa jadi PMO

Sebaiknya PMO adalah petugas kesehatan, misalnya bidan di desa,

perawat, pekarya, sanitarian, juru immunisasi, dan lain lain. Bila tidak ada

petugas kesehatan yang memungkinkan, PMO dapat berasal dari kader

kesehatan, guru, anggota PPTI, PKK, atau tokoh masyarakat lainnya atau

anggota keluarga.

c. Tugas seorang PMO

- Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai

pengobatan.

- Memberi dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur.

- Mengingatkan pasien untuk periksa ulang dahak pada waktu yang telah

ditentukan.

- Memberi penyuluhan pada anggota keluarga pasien TB yang mempunyai

gejala-gejala mencurigakan TB untuk segera memeriksakan diri ke

Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

- Tugas seorang PMO bukanlah untuk mengganti kewajiban pasien

mengambil obat dari unit pelayanan kesehatan.

d. Informasi penting yang perlu dipahami PMO untuk disampaikan kepada

- TB disebabkan kuman, bukan penyakit keturunan atau kutukan

- TB dapat disembuhkan dengan berobat teratur

- Cara penularan TB, gejala-gejala yang mencurigakan dan cara

pencegahannya

- Cara pemberian pengobatan pasien (tahap intensif dan lanjutan)

- Pentingnya pengawasan supaya pasien berobat secara teratur

Kemungkinan terjadinya efek samping obat dan perlunya segera meminta

pertolongan ke Fasyankes.

2.4.8. Petugas Kesehatan

Peran petugas kesehatan adalah suatu sistem pendukung bagi pasien dengan

memberikan bantuan berupa informasi atau nasehat, bantuan nyata, atau tindakan

yang mempunyai manfaat emosional atau berpengaruh padaperilaku penerimanya

(Depkes, 2002). Dukungan emosional sehingga merasa nyaman,merasa

diperhatikan, empati, merasa diterima dan ada kepedulian. Dukungan kognitif

dimana pasien memperoleh informasi, petunjuk, saran atau nasehat.

Menurut Mukhsin (2006) dalam Nainggolan (2013), hubungan yang saling

mendukung antara pelayanan kesehatan dan penderita, serta keyakinan penderita

terhadap pelayanan kesehatan lanjutan merupakan faktor-faktor yang penting bagi

penderita untuk menyelesaikan pengobatannya. Pelayanan kesehatan mempunyai

hubungan yang bermakna dengan keberhasilan pengobatan pada penderita TB.

Pelayanan kesehatan mengandung dua dimensi, yakni (1) menekankan aspek

pemenuhan spesifikasi produk kesehatan atau standar teknis pelayanan kesehatan

(2) memperhatikan perspektif pengguna pelayanan yaitu sejauh mana pelayanan

yang diberikan mampu memenuhi harapan dan kepuasan pasien. Interaksi petugas

kesehatan dengan penderita TB terjadi di beberapa titik pelayanan yaitu poliklinik,

laboratorium, tempat pengambilan obat dan pada waktu kunjungan rumah.

tuberkulosis (Depkes, 2002). Penyuluhan tuberkulosis dapat dilaksanakan dengan

menyampaikan pesan penting secara langsung ataupun menggunakan media.

2.4.9. Fasilitas Kesehatan

Menurut Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan,

tepatnya pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 No. 14, disebutkan bahwa

pengertian fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah,

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Menurut Erawatyningsih (2009), tidak ada pengaruh yang signifikan

antara kualitas pelayanan kesehatan terhadap ketidakpatuhan berobat pada

penderita TB paru dan juga tidak ada pengaruh yang signifikan antara jarak rumah

dengan fasilitas kesehatan terhadap ketidakpatuhan berobat pada penderita TB

paru.

2.4.10.Ketersediaan OAT

Salah satu strategi DOTS adalah jaminan ketersediaan OAT bahkan harus yang

bermutu untuk penanggulangan TB dan diberikan kepada pasien secara

cuma-cuma (Kemenkes RI, 2009). Dengan jaminan ketersediaan obat OAT, tidak terjadi

kegagalan pengobatan karena obat tidak dimakan secara rutin. Obat yang tersedia

tidak lengkap juga dapat mengakibatkan terjadi resistensi OAT dan akan

BAB 3

KERANGKA KONSEP PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL

3.1. Kerangka Konsep

Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian TB MDR dapat dilihat berdasarkan

karakteristik dan 3 faktor, yaitu faktor predisposisi, faktor pendorong, dan faktor

pendukung. Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kerangka konsep dalam

penelitian ini adalah :

Kegagalan

Pengobatan Lini

Pertama Faktor Predisposisi:

- Pengetahuan

- Sikap

Faktor Pendorong :

- Petugas

kesehatan

- Pengawas

Menelan Obat (PMO)

Karakteristik Pasien :

- Usia

- Jenis kelamin

- Pendidikan

- Kebiasaan

merokok

- Penyakit penyerta

Faktor Pendukung :

- Fasilitas

Kesehatan

- Ketersediaan

3.2. Definisi Operasional

1. Pengobatan lini pertama terdiri dari Kategori 1 dan Kategori 2,

dimana Kategori 1 diberikan pada pasien baru dan Kategori 2

diberikan pada pasien BTA positif yang telah diobati sebelumnya.

2. Pasien TB MDR adalah pasien yang resisten terhadap OAT rifampisin

dan isoniazid.

3. Kegagalan pengobatan ialah jika pasien tidak menyelesaikan

pengobatan dengan lengkap atau pasien yang hasil pemeriksaan

dahaknya tetap positif atau kembali menjadi positif pada bulan kelima

atau lebih selama pengobatan.

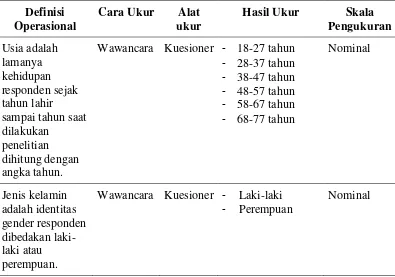

[image:50.595.116.511.398.675.2]3.2.1. Karakteristik Pasien

Tabel 3.1 Karakteristik Pasien : Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan,

Kebiasaan Merokok, Penyakit Penyerta

Definisi Operasional

Cara Ukur Alat ukur

Hasil Ukur Skala Pengukuran Usia adalah lamanya kehidupan responden sejak tahun lahir sampai tahun saat dilakukan

penelitian dihitung dengan angka tahun.

Wawancara Kuesioner - 18-27 tahun

- 28-37 tahun

- 38-47 tahun

- 48-57 tahun

- 58-67 tahun

- 68-77 tahun

Nominal Jenis kelamin adalah identitas gender responden dibedakan laki-laki atau perempuan.

Wawancara Kuesioner - Laki-laki

- Perempuan

Pendidikan adalah jenis pendidikan formal yang terakhir yang diselesaikan responden.

Wawancara Kuesioner - Rendah

(SD,SMP)

- Tinggi (SMA,

Diploma, Sarjana) Ordinal Kebiasaan merokok adalah perilaku menghisap rokok dan atau pernah merokok,

minimal 1 tahun.

Wawancara Kuesioner - Merokok

- Tidak merokok

Nominal Penyakit penyerta adalah riwayat penyakit yang diderita responden berupa penyakit penyerta Diabetes Melitus

(DM) dan atau HIV-AIDS. Wawancara atau pengamatan Kuesioner atau rekam medis poli

- Tidak ada

- DM saja

- HIV saja

- DM dan HIV

Nominal

Kategori pasien adalah kriteria suspek pasien TB MDR.

Pengamatan Rekam medis poli

- Gagal

- Kambuh

3.2.2. Faktor Predisposisi

Tabel 3.2 Faktor Predisposisi : Pengetahuan dan Sikap

Definisi Operasional

Cara Ukur Alat ukur

Hasil Ukur Skala Pengukuran Pengetahuan adalah hal-hal yang diketahui pasien mengenai penyakit tuberkulosis.

Wawancara Kuesioner - Baik (>50%)

- Kurang (<50%)

Ordinal Sikap adalah penilaian atau pendapat pasien terhadap penyakit tuberkulosis.

Wawancara Kuesioner - Baik (>50%)

- Kurang (<50%)

Ordinal

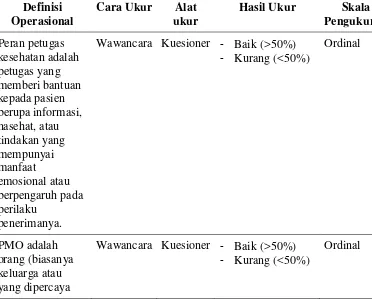

3.2.3. Faktor Pendorong

Tabel 3.3 Faktor Pendorong : Kebijakan Kesehatan, Petugas Kesehatan,

Pengawas Menelan Obat (PMO)

Definisi Operasional

Cara Ukur Alat ukur

Hasil Ukur Skala Pengukuran Peran petugas kesehatan adalah petugas yang memberi bantuan kepada pasien berupa informasi, nasehat, atau tindakan yang mempunyai manfaat emosional atau berpengaruh pada perilaku penerimanya.

Wawancara Kuesioner - Baik (>50%)

- Kurang (<50%)

Ordinal

PMO adalah orang (biasanya keluarga atau yang dipercaya

Wawancara Kuesioner - Baik (>50%)

- Kurang (<50%)

[image:52.595.120.492.449.748.2]penderita) yang ditunjuk sebagai pengawas menelan obat yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengawasi penderita tuberkulosis paru dalam pengobatan.

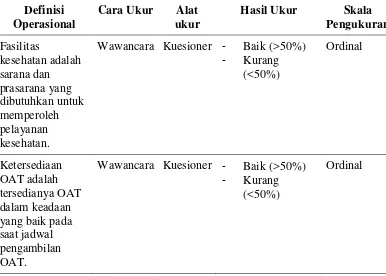

[image:53.595.118.504.373.649.2]3.2.4. Faktor Pendukung

Tabel 3.4 Faktor Pendukung : Fasilitas Kesehatan dan Ketersediaan OAT

Definisi Operasional

Cara Ukur Alat ukur

Hasil Ukur Skala Pengukuran Fasilitas kesehatan adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Wawancara Kuesioner - Baik (>50%)

- Kurang

(<50%) Ordinal Ketersediaan OAT adalah tersedianya OAT dalam keadaan yang baik pada saat jadwal pengambilan OAT.

Wawancara Kuesioner - Baik (>50%)

- Kurang

(<50%)

Ordinal

H0 : Tidak ada pengaruh faktor predisposisi, faktor pendorong, dan faktor

pendukung dengan kejadian TB MDR.

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian survey analitik dengan desain penelitian

cross sectionalatau potong lintang, dimana pengukuran variabel hanya dilakukan satu kali pengukuran, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

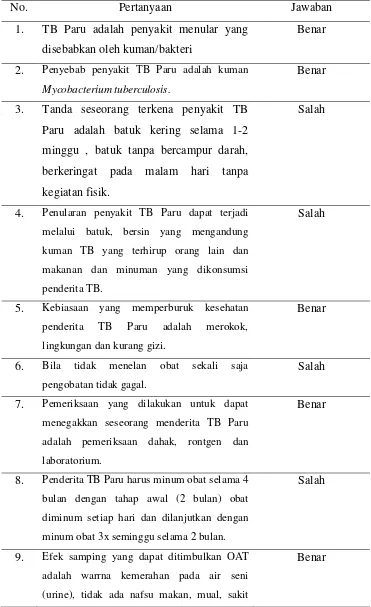

keja