IDENTIFIKASI GANGGUAN EKOSISTEM HUTAN GUNUNG

PAPANDAYAN DI GARUT, JAWA BARAT

SAUSAN HAIFA MUFIDAH

DEPARTEMEN SILVIKULTUR FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Identifikasi Gangguan Ekosistem Hutan Gunung Papandayan di Garut, Jawa Barat adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

ABSTRAK

SAUSAN HAIFA MUFIDAH. Identifikasi Gangguan Ekosistem Gunung Papandayan di Garut, Jawa Barat. Dibimbing oleh ATI DWI NURHAYATI dan DADAN MULYANA.

Gunung Papandayan merupakan salah satu gunung api aktif di Jawa Barat dan merupakan kawasan konservasi yang terdiri dari Cagar Alam dan Taman Wisata Alam. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap ekosistem hutan Gunung Papandayan agar kawasan tersebut dapat dipertahankan. Penelitian ini dilakukan pada areal hutan yang terganggu baik oleh letusan maupun oleh kegiatan manusia. Untuk menentukan tingkat gangguan yaitu dengan mengukur basal area pohon menggunakan jalur berpetak. Data sosial ekonomi dikumpulkan dari lima desa yang berbatasan langsung dengan Gunung Papandayan. Hasil penelitian menunjukkan adanya gangguan di ekosistem hutan Gunung Papandayan. Faktor penyebab timbulnya gangguan adalah faktor alam seperti letusan gunung api, faktor manusia seperti kebakaran hutan, pencurian kayu, dan perambahan kawasan, dan juga aksesibilitas. Tingkat gangguan hutan pada lokasi letusan gunung api, kebakaran, dan perambahan tergolong berat, sedangkan pada lokasi pencurian kayu tergolong sedang.

Kata kunci: Gunung Papandayan, gangguan hutan, tingkat gangguan, penyebab gangguan

ABSTRACT

SAUSAN HAIFA MUFIDAH. The Identification of Disturbances at The Ecosystem of Gunung Papandayan Garut, West Java. Supervised by ATI DWI NURHAYATI and DADAN MULYANA.

Gunung Papandayan is one of the active volcanoes in West Java and it is a conservation area consisting Nature Reserve and Nature Tourism Park. Therefore, the protection of Gunung Papandayan’s forest ecosystem is needed to be done so that the area can be well maintained. This study was conducted on the forest area which was disturbed by the eruption and also by human activities. The level of disturbance was determined by measuring the tree basal area with line plot method. The socio-economic data was collected from 5 villages which borders Gunung Papandayan. The result showed that the presence of disturbance in Gunung Papandayan. The disturbance was occurred by three factors, consisting natural such as eruption, human factor such as forest fires, illegal logging, and forest encroachment, and also accessibility. The level of forest disturbance on the area of eruption, forest fires and forest encroachment was categorized as high level; while at the illegal logging area was categorized as medium level.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan

pada

Departemen Silvikultur

IDENTIFIKASI GANGGUAN EKOSISTEM HUTAN GUNUNG

PAPANDAYAN DI GARUT, JAWA BARAT

SAUSAN HAIFA MUFIDAH

DEPARTEMEN SILVIKULTUR FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skripsi : Identifikasi Gangguan Ekosistem Hutan Gunung Papandayan di Garut, Jawa Barat

Nama : Sausan Haifa Mufidah NIM : E44090046

Disetujui oleh

Ati Dwi Nurhayati, SHut, MSi Pembimbing I

Dadan Mulyana, SHut, MSi Pembimbing II

Diketahui oleh

Prof Dr Ir Nurheni Wijayanto, MS Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan April 2013 ini ialah gangguan hutan, dengan judul Identifikasi Gangguan Ekosistem Hutan Gunung Papandayan di Garut, Jawa Barat.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ati Dwi Nurhayati, SHut, MSi dan Dadan Mulyana, SHut, MSi selaku pembimbing. Abi, Ummi, adik-adik, dan keluarga lainnya atas doa serta kasih sayangnya. Mang Ipin, A’ Pyan, Kang Arman, Mang Awan, Bu Dewi dan keluarga lainnya di Garut yang telah banyak membantu dalam kegiatan penelitian. Jajaran Staf dan Dosen Pengajar Departemen Silvikultur atas segala bantuannya. Teman-teman Silvikultur 46 atas kebersamaan serta dukungan semangatnya. Pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan karya ilmiah ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga amal ibadahnya diberikan pahala oleh Allah SWT.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 2

METODE 3

Waktu dan Lokasi 3

Alat dan Bahan 3

Prosedur Penelitian 3

Prosedur Analisis Data 4

HASIL DAN PEMBAHASAN 5

Kondisi Umum Lokasi 5

Gangguan pada Ekosistem Hutan Gunung Papandayan 5

Faktor-Faktor Penyebab Gangguan 12

SIMPULAN DAN SARAN 14

Simpulan 14

Saran 15

DAFTAR PUSTAKA 15

LAMPIRAN 17

DAFTAR TABEL

1 Tingkat gangguan berdasarkan basal area pohon 4

2 Basal area pohon pada kerusakan akibat letusan 6 3 Basal area pohon pada kerusakan akibat kebakaran 8 4 Basal area pohon pada kerusakan akibat pencurian kayu 9 5 Basal area pohon per hektar pada kderusakan akibat perambahan 11 6 Pemanfaatan sumberdaya alam di sekitar Gunung Papandayan 13 7 Tingkat pendapatan masyarakat sekitar Gunung Papandayan 14

DAFTAR GAMBAR

1 Jalur pengamatan 4

2 Kondisi lokasi pengamatan: (a) Blok Nangklak (b) Blok Gunung Masigit 1 (c) Blok Masigit 2 (d) Blok Masigit 3 6 3 Kondisi lapangan pada lokasi pengamatan kebakaran hutan pada Blok

Cipanas 8

4 Kayu pada plot contoh di blok Gunung Golong yang akan diarangkan 10 5 Tunggak pohon yang ditemukan di lokasi gangguan perambahan pada

blok Nangklak 11

DAFTAR LAMPIRAN

1 Peta Gunung Papandayan 17

2 Kondisi pohon pada lokasi bekas letusan dan kebakaran hutan 18 3 Lokasi rawan kebakaran pada kawasan Gunung Papandayan dan upaya

pencegahannya 19

4 Rekapitulasi Kejadian Kebakaran hutan di ekosistem hutan Gunung

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan menurut UU RI No. 41 Tahun 1999 memiliki pengertian sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Kondisi hutan Indonesia pada saat ini sangat memprihatinkan, hal ini disebabkan oleh laju deforestasi yang tinggi setiap tahunnya. Deforestasi yang terjadi akibat berbagai gangguan yang dilakukan terhadap hutan, baik dari alam maupun perbuatan manusia. Gangguan ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang terdapat pada sekitar hutan tersebut, seperti faktor ekonomi masyarakat sekitar hutan, akses masyarakat terhadap hutan, maupun tingkat pengelolaan hutan tersebut. Salah satu faktor pengganggu hutan terbesar adalah manusia. Gangguan hutan yang disebabkan oleh manusia berupa aktivitas illegal logging, kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan, perladangan berpindah, dan alih fungsi hutan.

Ekosistem hutan Gunung Papandayan termasuk dalam hutan pegunungan, yaitu hutan yang tumbuh dan berkembang di daerah pegunungan pada ketinggian antara 1200-3350 meter di atas permukaan laut (mdpl) (Van Steenis 1950). Gunung Papandayan merupakan salah satu gunung api yang terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Gunung dengan ketinggian 2665 mdpl ini merupakan kawasan konservasi yang terdiri dari Taman Wisata Alam (TWA) dan Cagar Alam (CA).

Menurut UU No. 5 Tahun 1990, taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Kawasan Gunung Papandayan mengalami penurunan luas setiap tahunnya. Penurunan luasan tersebut diduga karena adanya gangguan hutan, seperti pada tahun 2012 telah terjadi kebakaran hutan yang menghabiskan 68 ha lahan yang terbakar.

2

berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam manajemen pengelolaan kawasan Gunung Papandayan.

Perumusan Masalah

Ekosistem Gunung Papandayan memiliki keanekaragaman hayati dan kepentingan pelestarian yang tinggi namun upaya perlindungan bagi kawasan tersebut banyak mengalami hambatan yang berasal dari keterbatasan pengelolaan kawasan dan pemanfaatan sumber daya hayati oleh masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan. Gunung Papandayan juga memiliki kawah yang masih aktif hingga saat ini, sehingga faktor fisik kawasan juga dapat menyebabkan gangguan terhadap ekosistemnya.

Gangguan hutan yang terjadi pada kawasan Gunung Papandayan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga informasi mengenai gangguan hutan masih sangat terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan kesulitan di dalam mengidentifikasi tingkat gangguan yang dialami oleh kawasan Gunung Papandayan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian sebagai upaya perlindungan hutan dengan mengkaji hal berikut ini:

1 Jenis gangguan apa saja yang terjadi di ekosistem hutan Gunung Papandayan?

2 Faktor apa saja yang menyebabkan gangguan dan kerusakan di ekosistem hutan Gunung Papandayan?

3 Seberapa besar tingkat gangguan yang dialami oleh ekosistem hutan Gunung Papandayan?

Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai gangguan hutan di ekosistem Gunung Papandayan ini bertujuan (1) mengidentifikasi macam-macam gangguan di ekosistem hutan Gunung Papandayan, (2) menganalisis faktor-faktor penyebab gangguan di ekosistem hutan Gunung Papandayan, dan (3) menentukan tingkat gangguan lahan di ekosistem hutan Gunung Papandayan.

Manfaat Penelitian

3

METODE

Waktu dan Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di CA dan TWA Gunung Papandayan Garut, Jawa Barat, pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2013.

Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah pita meter, meteran jahit, GPS, kompas, tally sheet, lembar kuisioner sebagai interview guide saat wawancara, alat tulis, recorder, kamera digital dan laptop.

Bahan dan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data gangguan hutan yang terjadi di lokasi penelitian. Data yang digunakan berupa informasi mengenai lokasi dan penyebab terjadinya gangguan.

Prosedur Penelitian

Penentuan Lokasi Penelitian

Untuk menentukan lokasi penelitian digunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan tujuan tertentu. Penentuan plot dilakukan pada lokasi hutan yang terganggu. Gangguan diamati pada 15 blok, yaitu Blok Nangklak, Blok Gunung Masigit, Blok Cipanas, Blok Pasir Leutik Kareumbi, Blok Cisurupan Panjang, Blok Dayeuh Luhur, Blok Gunung Gede, Blok Gunung Golong, Blok Gunung Lingkung, Blok Suangkung, Blok Tegal Mariuk, Blok Tegal Kirinyuh, Blok Tegal Panjang, Blok Nangklak, dan Blok Waternime.

Penentuan lokasi contoh pada penelitian dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan hal tersebut dipilih 5 desa yang berbatasan langsung dengan hutan sebagai desa contoh yaitu, Desa Kramatwangi, Desa Sirnajaya, Desa Cipaganti, Desa Pamulihan dan Desa Sukalilah.

Pembuatan Plot Contoh

4

Teknik Wawancara

Informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara. Menurut Burhan Bungin (2007), informan merupakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta-fakta dari suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan kunci (Key Informan). Informan Kunci adalah informan yang mengetahui permasalahan yang sedang diteliti.

Penunjukan Key Informan dilakukan oleh ketua RT pada masing-masing desa. Jumlah responden standar minimal penelitian survey dalam mengumpulkan informasi dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi adalah sebanyak 30 orang (Singarimbun et al. 1995). Dengan demikian total responden yang diwawancarai untuk penelitian adalah 150 orang.

Prosedur Analisis Data

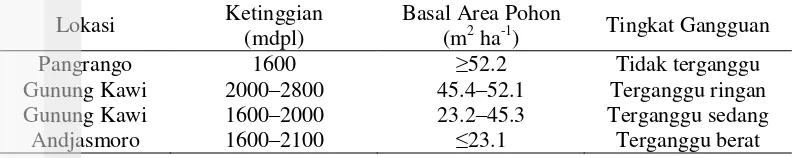

Tingkat gangguan ditentukan dengan menghitung luas bidang dasar (Lbds) atau basal area, yaitu basal area pohon dengan diameter ≥10 cm. Untuk menentukan tingkat gangguan merujuk pada penelitian Smiet (1992) pada Tabel 1. Tabel 1 Tingkat gangguan berdasarkan basal area pohon

Lokasi Ketinggian (mdpl)

Basal Area Pohon

(m2 ha-1) Tingkat Gangguan

Pangrango 1600 ≥52.2 Tidak terganggu

Gunung Kawi 2000–2800 45.4–52.1 Terganggu ringan Gunung Kawi 1600–2000 23.2–45.3 Terganggu sedang

Andjasmoro 1600–2100 ≤23.1 Terganggu berat

Sumber: Smiet (1992)

Berdasarkan Tabel 1, kelas gangguan dapat dibedakan menjadi empat yaitu tidak terganggu, terganggu ringan, terganggu sedang, dan terganggu berat. Pada kelas tidak terganggu basal area ≥52.2 m2 ha-1, kelas terganggu ringan berkisar antara 45.4–52.1 m2 ha-1, kelas terganggu sedang 23.2–45.3 m2 ha-1, dan kelas terganggu berat ≤23.1 m2 ha-1.

Penelitian Smiet mengenai tingkat gangguan dilakukan pada hutan pegunungan dengan ketinggian 1600-2100 mdpl. Hal ini dapat dijadikan rujukan untuk tingkat gangguan pada ekosistem hutan Gunung Papandayan, karena hutan pada Gunung Papandayan termasuk ekosistem hutan pegunungan.

Metode analisis yang digunakan dalam pengolahan data wawancara adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah cara analisis dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa membuat suatu kesimpulan umum atau generalisasi.

10 m

20 m

5

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Lokasi

Berdasarkan fungsi pengelolaan, Gunung Papandayan terbagi menjadi Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam) dan Taman Wisata Alam. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 247/Kpts-II/1999 tanggal 7 Mei 1999 sebagai kawasan telah ditetapkan Cagar Alam seluas 6807 ha dan Taman Wisata Alam seluas 225 ha. Peta kawasan Gunung Papandayan dapat dilihat pada lampiran 1.

Letak CA dan TWA Gunung Papandayan secara administratif ada di Kabupaten Garut meliputi Kecamatan Cisurupan, Pakenjeng, Samarang dan Kabupaten Bandung meliputi Kecamatan Kertasari. Sedangkan wilayah pengelolaannya masuk ke dalam BKSDA Jabar II Sub Seksi wilayah Konservasi Sumedang Resort KSDA Papandayan.

Kawasan Gunung Papandayan mempunyai tipe iklim B, data curah hujan tahunan menunjukkan 2077 mm per tahun, curah hujan bulanan berkisar antara 54–276 mm per bulan, evaporasi 76–85 mm per bulan dan kelembaban relatif 77.2%. Suhu daerah CAGP berkisar antara 14–22 0C. Suhu tertinggi terjadi pada bulan Mei dan November, sedangkan suhu rendah terjadi pada bulan Juli atau Agustus.

Gangguan pada Ekosistem Hutan Gunung Papandayan

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan Gunung Papandayan terdiri dari kawasan hutan suaka alam dan taman pelestarian alam. Kawasan hutan suaka alam dan taman pelestarian alam termasuk dalam hutan konservasi. Untuk itu kawasan ini membutuhkan upaya perlindungan dari berbagai gangguan, sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa terdapat beberapa gangguan yang terjadi di ekosistem hutan Gunung Papandayan. Gangguan tersebut terdiri dari letusan gunung api, kebakaran hutan, pencurian kayu, dan perambahan kawasan.

Letusan Gunung Papandayan

Gunung Papandayan merupakan salah satu gunung api aktif di Pulau Jawa yang pertama kali meletus pada tahun 1772 dan terakhir meletus pada tahun 2002. Letusan ini menyebabkan kerusakan kondisi lingkungan maupun ekosistem yang menyebabkan kawasan hutan berbeda dengan kondisi awal. Pengamatan untuk letusan ini dilakukan pada dua blok, yaitu Blok Nangklak pada ketinggian 2300 mdpl dan Blok Gunung Masigit pada ketinggian 2500 mdpl yang diamati pada tiga lokasi berbeda.

6

bahwa letusan akan mengakibatkan ekosistem pada keempat lokasi pengamatan mengalami gangguan pada tingkat terganggu berat (Tabel 2).

Tabel 2 Basal area pohon pada kerusakan akibat letusan

Lokasi Basal Area Pohon (m2 ha-1) Tingkat Gangguan

Nangklak 0 Berat

Gn. Masigit 1 3.68 Berat

Gn. Masigit 2 17.95 Berat

Gn. Masigit 3 6.27 Berat

Rata-rata 6.98 Berat

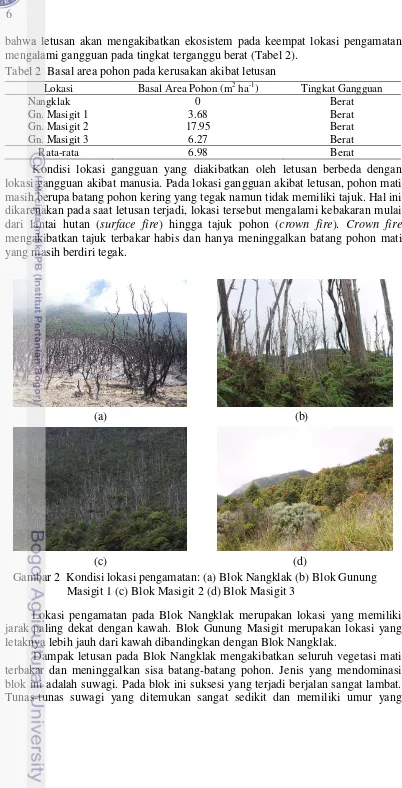

Kondisi lokasi gangguan yang diakibatkan oleh letusan berbeda dengan lokasi gangguan akibat manusia. Pada lokasi gangguan akibat letusan, pohon mati masih berupa batang pohon kering yang tegak namun tidak memiliki tajuk. Hal ini dikarenakan pada saat letusan terjadi, lokasi tersebut mengalami kebakaran mulai dari lantai hutan (surface fire) hingga tajuk pohon (crown fire). Crown fire mengakibatkan tajuk terbakar habis dan hanya meninggalkan batang pohon mati yang masih berdiri tegak.

Lokasi pengamatan pada Blok Nangklak merupakan lokasi yang memiliki jarak paling dekat dengan kawah. Blok Gunung Masigit merupakan lokasi yang letaknya lebih jauh dari kawah dibandingkan dengan Blok Nangklak.

Dampak letusan pada Blok Nangklak mengakibatkan seluruh vegetasi mati terbakar dan meninggalkan sisa batang-batang pohon. Jenis yang mendominasi blok ini adalah suwagi. Pada blok ini suksesi yang terjadi berjalan sangat lambat. Tunas-tunas suwagi yang ditemukan sangat sedikit dan memiliki umur yang

(a) (b)

(c) (d)

7 masih muda. Lokasi Blok Nangklak yang umumnya datar membuat abu yang terbawa air mengendap di lokasi ini. Hal inilah yang menyebabkan suksesi berjalan lambat. Unsur hara yang tertimbun abu vulkanik membuat benih yang sampai pada lokasi tidak dapat berkecambah dan tumbuh menjadi semai. Beberapa anakan pohon dapat tumbuh hanya pada lokasi tertentu seperti selokan atau tebing. Hal ini dikarenakan abu pada lokasi tersebut terbawa oleh air yang lewat sehingga lapisan tanah terbuka kembali. Pohon dan tiang pada plot ini menghasilkan basal area sebesar 0 m2 ha-1. Hal ini menunjukkan bahwa Blok Nangklak masuk dalam kelas terganggu berat.

Pada Blok Gunung Masigit 1, suksesi yang terjadi sudah cukup lama. Hal tersebut dapat terlihat dari anakan-anakan pohon yang sudah mulai banyak bermunculan, vegetasi rumput herba dan semak, dan juga tunas-tunas dari pohon yang masih hidup. Lokasi pengamatan yang memiliki kontur berlereng membuat abu yang menumpuk terbawa oleh air hujan ke lokasi di bawahnya, sehingga menghasilkan persentase pohon mati yang lebih besar yaitu 85.71% (Lampiran 2).

Pada Blok Gunung Masigit 2, suksesi yang terjadi sudah membentuk sebuah tegakan yang terdiri dari kelas semai, pancang, tiang, dan pohon. Suksesi dari kelas pohon merupakan pohon yang masih hidup dan bertunas kembali setelah letusan. Persentase bertunas pohon pada lokasi ini lebih besar dari lokasi Gunung Masigit 1, yaitu sebesar 33.82% dan persentase mati sebesar 66.18%. Lokasi yang berlereng membuat proses suksesi sudah cukup dapat terlihat. Tegakan pada lokasi ini sudah membentuk struktur yang rapat. Basal area pohon yang diperoleh dari lokasi ini adalah sebesar 17.95 m2 ha-1, sehingga hutan Gunung Masigit 2 ini masih termasuk dalam kelas terganggu berat.

Pada lokasi Gunung Masigit 3 tegakan yang muncul umumnya baru berasal dari kelas semai, pancang, dan tiang, sedangkan tegakan berupa pohon masih sangat jarang terlihat. Jumlah individu terbanyak yang mendominasi lokasi ini adalah dari kelas pancang. Basal area pohon pada lokasi ini adalah sebesar 6.27 m2 ha-1, sehingga lokasi Gunung Masigit 3 termasuk dalam kelas terganggu berat. Persentase pohon yang dapat bertunas kembali pada lokasi ini adalah sebesar 7.69% dan persentase mati sebesar 92.31%.

Kebakaran Hutan

Kebakaran yang terjadi dapat diakibatkan oleh ulah manusia maupun faktor alam. Kebakaran hutan merupakan salah satu gangguan yang juga terjadi di ekosistem hutan Gunung Papandayan. Upaya pencegahan yang dilakukan pihak pengelola adalah patroli rutin pada kawasan yang dianggap rawan kebakaran. Adapun daerah rawan kebakaran dan upaya pencegahannya dapat dilihat pada Lampiran 3.

8

kasus kebakaran dan tidak tercatat disetiap tahunnya (Lampiran 4). Pencegahan yang dilakukan pun tampaknya kurang memberikan pengaruh positif. Hal ini diperkirakan karena lokasi yang berada di tengah kawasan dan sulit untuk dijangkau.

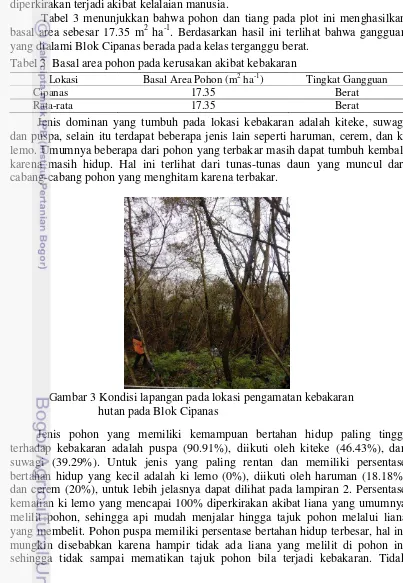

Pengamatan terhadap kebakaran yang terjadi dilakukan pada Blok Cipanas yang memiliki ketinggian 2100 mdpl. Kebakaran yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2012 ini membakar lahan pada blok Cipanas seluas 68 ha. Kebakaran ini diperkirakan terjadi akibat kelalaian manusia.

Tabel 3 menunjukkan bahwa pohon dan tiang pada plot ini menghasilkan basal area sebesar 17.35 m2 ha-1. Berdasarkan hasil ini terlihat bahwa gangguan yang dialami Blok Cipanas berada pada kelas terganggu berat.

Tabel 3 Basal area pohon pada kerusakan akibat kebakaran

Lokasi Basal Area Pohon (m2 ha-1) Tingkat Gangguan

Cipanas 17.35 Berat

Rata-rata 17.35 Berat

Jenis dominan yang tumbuh pada lokasi kebakaran adalah kiteke, suwagi dan puspa, selain itu terdapat beberapa jenis lain seperti haruman, cerem, dan ki lemo. Umumnya beberapa dari pohon yang terbakar masih dapat tumbuh kembali karena masih hidup. Hal ini terlihat dari tunas-tunas daun yang muncul dari cabang-cabang pohon yang menghitam karena terbakar.

Jenis pohon yang memiliki kemampuan bertahan hidup paling tinggi terhadap kebakaran adalah puspa (90.91%), diikuti oleh kiteke (46.43%), dan suwagi (39.29%). Untuk jenis yang paling rentan dan memiliki persentase bertahan hidup yang kecil adalah ki lemo (0%), diikuti oleh haruman (18.18%) dan cerem (20%), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 2. Persentase kematian ki lemo yang mencapai 100% diperkirakan akibat liana yang umumnya melilit pohon, sehingga api mudah menjalar hingga tajuk pohon melalui liana yang membelit. Pohon puspa memiliki persentase bertahan hidup terbesar, hal ini mungkin disebabkan karena hampir tidak ada liana yang melilit di pohon ini sehingga tidak sampai mematikan tajuk pohon bila terjadi kebakaran. Tidak

9 adanya liana ini menunjukkan kontinuitas atau kesinambungan bahan bakar rendah, hal ini menyebabkan kerentanan terhadap kebakaran lebih rendah daripada yang memiliki kesinambungan bahan bakar yang tinggi.

Faktor yang menyebabkan pohon dapat tetap bertahan hidup setelah kebakaran ada dua, yaitu ketahanan pohon terhadap api dan intensitas pembakaran oleh api (Suratmo 1974). Ketebalan kulit pohon dan kandungan kadar airnya merupakan faktor ketahanan pohon terhadap api.

Pencurian Kayu

Menurut UU No. 41 tahun 1999 pada pasal 50 ayat 3e, illegal logging adalah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang.

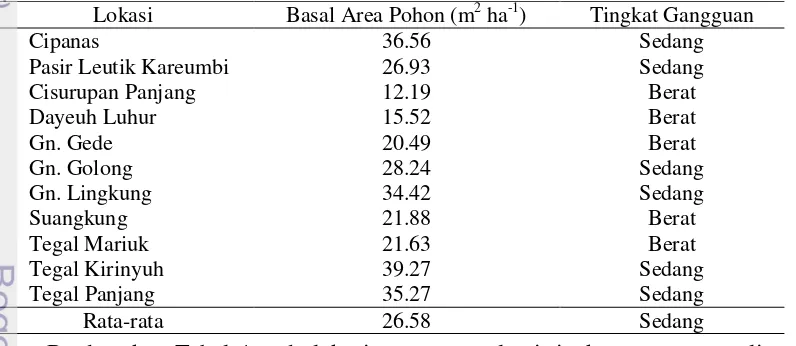

Pengamatan mengenai pencurian kayu dilakukan pada 11 lokasi, yaitu Blok Cipanas, Blok Pasir Leutik Kareumbi, Blok Cisurupan Panjang, Blok Dayeuh Luhur, Blok Gunung Gede, Blok Gunung Golong, Blok Gunung Lingkung, Blok Suangkung, Blok Tegal Mariuk, Blok Tegal Kirinyuh, dan Blok Tegal Panjang. Pada blok-blok tersebut ditemukan pelanggaran berupa penebangan dan pencurian kayu untuk dijadikan balok maupun arang. Beberapa jenis yang diambil adalah jenis-jenis dari kayu bermutu tinggi. Pada lokasi pengamatan ditemukan ratusan tunggak sisa penebangan dan balok-balok kayu yang tidak diangkut oleh pencuri kayu.

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada lokasi pengamatan bekas pencurian kayu memiliki basal area pohon rata-rata sebesar 26.58 m2 ha-1. Hal ini menunjukkan bahwa pencurian kayu mengakibatkan ekosistem pada kesebelas blok pengamatan mengalami gangguan pada tingkat sedang.

Tabel 4 Basal area pohon pada kerusakan akibat pencurian kayu

Lokasi Basal Area Pohon (m2 ha-1) Tingkat Gangguan

Cipanas 36.56 Sedang

Pasir Leutik Kareumbi 26.93 Sedang

Cisurupan Panjang 12.19 Berat

Dayeuh Luhur 15.52 Berat

Tegal Kirinyuh 39.27 Sedang

Tegal Panjang 35.27 Sedang

Rata-rata 26.58 Sedang

10

Lokasi pengamatan yang mengalami gangguan tingkat sedang diantaranya adalah Blok Tegal Kirinyuh dengan basal area pohon sebesar 39.27 m2 ha-1, diikuti dengan Blok Cipanas (36.56 m2 ha-1), Blok Tegal Panjang (35.27 m2 ha-1), Blok Gunung Lingkung (34.42 m2 ha-1), Blok Gunung Golong (28.24 m2 ha-1), dan Blok Pasir Leutik Kareumbi (26.93 m2 ha-1).

Perambahan Kawasan

Perambahan hutan di ekosistem Gunung Papandayan telah terjadi sejak tahun 1995. Lokasi perambahan ditanami oleh jenis sayuran seperti kentang, wortel, kol, dan lain-lain. Penyebab terjadinya perambahan diakibatkan karena adanya krisis moneter, yang menimbulkan banyak PHK, tidak teralokasikan pada lahan tumpangsari di hutan produksi, adanya Kredit Usaha Tani (KUT) pemberi modal yang tidak selektif, terbatasnya lahan pertanian dan lapangan kerja di luar sektor pertanian serta lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi hutan (BKSDA Jabar II 2003).

Menurut Samsudin (2006) motivasi dari para perambah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, yaitu kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak. Latar belakang terjadinya perambahan hutan sepertinya dikarenakan sulitnya mencari pekerjaan, lahan hutan yang subur, aksesibilitas mudah dijangkau dari tempat tinggal, dan kemudahan memasarkan hasil panen.

Sejak tahun 1924 sebagian kawasan Gunung Papandayan sudah ditetapkan sebagai cagar alam, namun kegiatan pengelolaan perlindungan belum berjalan dengan baik. Indikator adanya permasalahan di kawasan CAGP adalah terjadinya kasus perambahan hutan seluas 340.38 ha pada tahun 1996-2003 atau sebanyak 5% dalam tujuh tahun (BKSDA Jabar II 2003).

Pengamatan mengenai perambahan dilakukan pada empat lokasi, yaitu Nangklak, Waternime 1, Waternime 2 dan Cisurupan Panjang. Pada Blok Nangklak perambahan kawasan cagar alam baru akan dilakukan, terlihat dari tegakan kawasan hutan yang baru ditebang. Berdasarkan tunggak-tunggak pohon yang tersisa diperkirakan kawasan dibuka seminggu sebelum dilakukan pengamatan. Pada Blok Waternime 1 dan 2, perambahan yang dilakukan masih terjadi hingga kini. Pihak pengelola telah melakukan tindakan terhadap peladang. Namun hingga kini perladangan tersebut masih tetap berjalan, bahkan tampak adanya upaya untuk memperluas lahan yang dimiliki dengan merambah kawasan Gambar 4 Kayu pada plot contoh di blok Gunung Golong yang akan

11 lebih jauh. Blok Cisurupan Panjang merupakan padang rumput seluas 20 ha. Padang rumput ini dulunya merupakan tegakan hutan yang dirambah dan dibuka menjadi perladangan. Akan tetapi sejak ditinggalkan dan tidak ditanami dengan pohon kembali, kawasan ini menjadi tanah terbuka dan kemudian ditumbuhi oleh rumput.

Tabel 5 menunjukkan bahwa basal area pohon rata-rata pada lokasi bekas perambahan adalah sebesar 8.56 m2 ha-1. Hal ini menunjukkan bahwa perambahan mengakibatkan ekosistem pada keempat lokasi pengamatan mengalami gangguan pada tingkat terganggu berat.

Tabel 5 Basal area pohon per hektar pada kerusakan akibat perambahan Lokasi Basal Area Pohon (m2 ha-1) Tingkat Gangguan

Nangklak 5.11 Berat

Waternime 1 0 Berat

Waternime 2 29.11 Sedang

Cisurupan Panjang 0 Berat

Rata-rata 8.56 Berat

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa basal area pohon pada Blok Nangklak adalah sebesar 5.11 m2 ha-1, dengan demikian Blok Nangklak termasuk dalam kelas terganggu berat. Lokasi ini merupakan tahapan awal dari perambahan kawasan.

Lokasi pengamatan selanjutnya pada Blok Waternime diambil dua lokasi pengamatan yaitu Waternime 1 yang merupakan kawasan CAGP yang telah dirambah dan Waternime 2 yang merupakan kawasan CAGP yang masih berupa tegakan. Pada Waternime 1 basal area pohon adalah sebesar 0 m2 ha-1. Basal area pohon yang mencapai angka 0 m2 ha-1 adalah dikarenakan tidak terdapat pohon pada lokasi ini. Lokasi ini telah diubah menjadi ladang oleh perambah, sehingga dikategorikan telah mengalami gangguan pada tingkat berat.

Pada Waternime 2 yang berupa tegakan memiliki basal area pohon 29.11 m2 ha-1. Lokasi ini termasuk dalam kelas terganggu sedang. Umumnya tegakan yang menghilang dari lokasi ini adalah kelas pancang dan tiang.

Dalam plot contoh yang diamati pada Blok Cisurupan Panjang tidak ditemukan pohon. Lokasi ini didominasi oleh berbagai macam tumbuhan bawah. Kerapatan dari tumbuhan bawah yang dihitung adalah sebesar 125 714.30 ind ha-1.

12

Tumbuhan bawah pada lokasi ini didominasi oleh rumput lamjani yang memiliki kerapatan hampir mencapai seperempat dari kerapatan tumbuhan bawah, yaitu sebesar 56 785.71 ind ha-1. Basal area pohon mencapai 0 m2 ha-1, sehingga lokasi ini dikategorikan kedalam kelas terganggu berat.

Padang rumput akibat perambahan pada Blok Cisurupan Panjang membuat masuknya kegiatan penggembalaan liar. Penggembalaan liar ini dilakukan oleh salah seorang masyarakat yang tinggal di perkampungan yang berbatasan langsung dengan kawasan CAGP. Ternak yang digembalakan merupakan kerbau yang berjumlah 13 ekor.

Kegiatan penggembalaan liar ini tampaknya masih belum ditindaklanjuti oleh pihak BKSDA. Penggembala masih bebas membiarkan kerbau peliharaannya berkeliaran memakan rumput yang telah menginvasi lahan tersebut. Bahkan, penggembala merasa aman menggembalakan ternaknya pada kawasan tersebut karena selama 3 tahun kerbau gembalaannya belum pernah hilang. Kerbau-kerbau tersebut setiap harinya ditinggalkan dan dibiarkan bermalam di kawasan CAGP hanya dengan penjagaan seekor anjing.

Berdasarkan penelitian Sinukaban et al. (2006), perambahan hutan akan mempengaruhi aliran air sungai, dimana aliran DAS setiap tahunnya akan mengalami pengurangan volume air. Kehilangan air tersebut terlihat jelas pada musim kemarau. Dampak lainnya akibat perambahan adalah erosi tanah.

Faktor-Faktor Penyebab Gangguan

Faktor penyebab gangguan pada ekosistem Gunung Papandayan terdiri dari tiga faktor, yaitu faktor alam, faktor manusia, dan aksesibilitas.

Faktor Alam

Kawah Papandayan hingga saat ini merupakan kawah aktif. Menurut Badan Geologi sampai saat ini Gunung Papandayan sudah meletus 11 kali pada tahun 1772, 1882, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1942, 1993, 1998, dan terakhir pada 2002.

Faktor Manusia

Interaksi Masyarakat dengan Kawasan Hutan

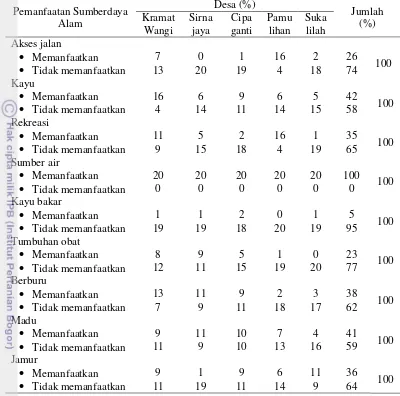

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada seluruh responden, diketahui masyarakat sekitar hutan Gunung Papandayan menggunakan beberapa sumberdaya dari dalam kawasan. Jenis pemanfaatan sumberdaya oleh masyarakat dari dalam kawasan hutan Gunung Papandayan dapat dilihat pada Tabel 6.

13 Tabel 6 Pemanfaatan sumberdaya alam di sekitar Gunung Papandayan

Pemanfaatan Sumberdaya

Masyarakat sekitar Gunung Papandayan juga sangat bergantung terhadap keberadaan CAGP. Masyarakat membutuhkan sumber air dari dalam kawasan untuk kegiatan pertanian dan perladangan. Hasil wawancara menunjukkan sebanyak 100% responden menggunakan sumber air baik untuk kegiatan perladangan maupun untuk kegiatan sehari-hari. Beberapa masyarakat juga masih memanfaatkan kayu bakar, terlihat dari 5% responden yang menjawab masih melakukan kegiatan mengumpulkan kayu bakar di dalam kawasan hutan.

Kegiatan berburu juga umumnya dilakukan oleh masyarakat sekitar. Beberapa masyarakat menjadikan kegiatan berburu ini sebagai hobi. Dari keseluruhan responden, 38% mengaku pernah melakukan kegiatan berburu. Tumbuhan obat juga dimanfaatkan oleh 23% responden. Begitu pula dengan madu yang dimanfaatkan oleh 41% responden, dan jamur yang dimanfaatkan juga oleh 36% responden.

Kondisi Sosial Ekonomi

14

Tabel 7 Tingkat pendapatan masyarakat sekitar Gunung Papandayan Pendapatan

Sirnajaya Cipaganti Pamulihan Sukalilah

Rp 400 000 7 3 3 3 3 20

Rp 400 000–

800 000 10 9 13 17 12 61

Rp 800 000 3 8 3 1 5 19

Jumlah (%) 20 20 20 20 20 100

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Sosial (2002) tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu kurang dari 2100 kalori per orang per hari dan konsumsi non makanan. Berdasarkan hal tersebut Purnomo (2010) menghitung biaya untuk pemenuhan konsumsi makanan dan konsumsi non makanan per orang sebesar Rp 208 024 per bulan. Jika diasumsikan satu keluarga terdiri dari 4 orang maka jumlah pendapatan yang diperoleh 1 keluarga untuk pemenuhan kebutuhan tersebut adalah sebesar Rp 832 096 per bulan. Tingkat pendapatan masyarakat sekitar Gunung Papandayan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Rp 400 000 per bulan sebanyak 20% dari responden, Rp 400 000–800 000 per bulan (61%), dan Rp 800 000 per bulan (19%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat pendapatan responden termasuk dalam kategori dibawah garis kemiskinan.

Interaksi Masyarakat dengan Pihak Pengelola

Kegiatan penyuluhan maupun kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar Gunung Papandayan diakui masyarakat tidak pernah dilakukan oleh pihak pengelola CAGP. Sebanyak 87% responden menjawab bahwa pihak pengelola tidak berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikarenakan tidak adanya komunikasi antara masyarakat dan pihak pengelola. Bahkan beberapa responden menganggap bahwa pihak pengelola hanya mengutamakan kepentingan instansi atau golongan tertentu.

Aksesibilitas

Kawasan TWA pada Gunung Papandayan mengakibatkan tersedianya akses jalan bagi wisatawan menuju kawasan TWA. Namun akses jalan menuju TWA tersebut justru mempermudah masyarakat untuk mencapai kawasan CAGP. Selain itu perladangan yang umumnya berbatasan langsung dengan kawasan CAGP turut mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap kawasan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

15 2 Hasil identifikasi keparahan tingkat gangguan menunjukkan bahwa letusan gunung api, kebakaran hutan, perambahan kawasan pada masing-masing lokasi pengamatan mengakibatkan gangguan pada tingkat berat. Sedangkan pencurian kayu pada lokasi pengamatan mengakibatkan gangguan pada tingkat sedang.

3 Faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan pada ekosistem hutan Gunung Papandayan adalah faktor alam, faktor manusia, dan aksesibilitas

Saran

Pengendalian gangguan pada Gunung Papandayan dapat dilakukan melalui patroli rutin di dalam kawasan dan dibangunnya pos-pos penjagaan disetiap perbatasan hutan. Penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya peranan kawasan hutan juga perlu dilakukan. Selanjutnya diperlukan penelitian lanjutan untuk penentuan kondisi kesehatan hutan pada lokasi yang terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Geologi. 2013. Gunung Papandayan–Sejarah Letusan [internet]. [diacu 2014 Januari 20]. Tersedia dari: http://www.vsi.esdm.go.id/ index.php/ gunungapi/ data-dasar-gunungapi/ 211-g-papandayan?start=1

[BKSDA] Balai Konservasi Sumberdaya Alam Garut. 2004. Rencana Pengelolaan Cagar Alam Gunung Papandayan Tahun 2005-2030. Garut (ID): BKSDA

[BPBD] Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. 2013. Penurunan status Gunung Papandayan [internet]. [diacu 2013 Desember 18]. Tersedia dari: http://bpbd.jabarprov.go.id/index.php/component/k2/item/147-penurunan-status-g-papandayan-status

[BPS] Badan Pusat Statistik, [Depsos] Departemen Sosial. 2002. Pengertian Kemiskinan [internet]. [diacu 2014 Januari 20]. Tersedia dari: http://www.policy.hu/Suharto/modul_a/makindo_30.htm

Kartodiharjo H, Nugroho B, Putro HR. 2011. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan. Jakarta (ID): Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan

MacKinnon J, MacKinnon K. 1986. Pengelolaan Kawasan yang Dilindungi di Daerah Tropika. Yogyakarta (ID): Gadjah Mada Univ Pr

Purnomo H. 2010. Teknik Penetapan Garis Kemiskinan Untuk Menghitung Jumlah Penduduk Miskin [internet]. [diacu 2014 Januari 20]. Tersedia dari: http://banten.bps.go.id/download/kemiskinan.pdf

Rahayu W. 2006. Suksesi vegetasi di Gunung Papandayan pasca letusan tahun 2002 [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor

Samsudin. 2006. Karakteristik dan pola perambahan kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor Sinukaban N, Pawitan H, Tarigan SD, Hidayat Y. 2006. Kajian dampak

16

Smiet AC. (1992). Forest ecology on Java: human impact and vegetation of montane forest. J Tropical Ecology. 8:129-152

Sopari Y. 2008. Penilaian dampak kebakaran hutan terhadap vegetasi di KPH Cepu Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor

Suratmo FG. 1974. Perlindungan hutan. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor Zuhri M, Sulistyawati E. 2007. Pengelolaan perlindungan Cagar Alam Gunung

18

Lampiran 2 Kondisi pohon pada lokasi bekas letusan dan kebakaran hutan 1 Persentase kemampuan bertunas pohon pada tiap lokasi pengamatan di

kawasan bekas letusan

Lokasi Kondisi Pohon (%)

Bertunas Mati

Nangklak 0 100

Gn. Masigit 1 14.29 85.71

Gn. Masigit 2 33.82 66.18

Gn. Masigit 3 7.69 92.31

Rata-rata 13.95 86.05

2 Persentase kemampuan bertunas pohon tiap jenis pada lahan bekas kebakaran di blok Cipanas

Jenis Nama Ilmiah Kondisi Pohon (%)

Bertunas Mati

Kiteke Myrica javanica 46.43 53.57

Puspa Schima walichii 90.91 9.01

Suwagi Vaccinium varingifolium 39.29 60.71

Haruman Albizia Montana 18.18 81.82

Cerem Macropanax dispermum 20 80

Ki Lemo Litsea cubeba 0 100

19 Lampiran 3 Lokasi rawan kebakaran pada kawasan Gunung Papandayan dan

upaya pencegahannya

Blok Luas (ha) Upaya Pencegahan

Sioplet Darajat 30 Patroli rutin dan pengawasan

Nangklak 50 Patroli rutin

Tegal Paku 70 Patroli rutin

Tegal Bungbrun 300 Patroli rutin

Cagak Gunting 60 Patroli rutin

Lutung 60 Patroli rutin

20

Lampiran 4 Rekapitulasi Kejadian Kebakaran hutan di ekosistem hutan Gunung Papandayan

Bulan/Tahun Kawasan Blok Luas (ha) Tindak Lanjut Lapangan Agustus 2002 CA Papandayan Garogol 1 Pemadaman langsung oleh 2 orang petugas dan 10 orang sukarelawan Oktober 2002 CA dan TWA

Papandayan

Cipanas 50 Pemadaman langsung oleh 12 orang petugas dan 27 orang sukarelawan

Oktober 2002 CA Papandayan Cahaya Tidak diketahui

Pemadaman langsung oleh petugas dan sukarelawan

2012 CA Papandayan Leter S 30 Pemadaman langsung oleh petugas dan sukarelawan

2012 CA Papandayan Sorog Teko

7 Pemadaman langsung oleh petugas dan sukarelawan

21