PERSEPSI DAN PARTISIPASI PETANI DALAM PELAKSANAAN

KEGIATAN REHABILITASI TANAMAN KAKAO

DI KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH

AZWAR

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Persepsi dan Partisipasi Petani dalam Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Tanaman Kakao di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

AZWAR. 2016. Persepsi dan Partisipasi Petani dalam Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Tanaman Kakao di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Dibimbing oleh PUDJI MULJONO dan TIN HERAWATI.

Berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara, salah satunya adalah Program Gerakan Nasional Kakao (GERNAS). Salah satu kegiatan dalam program tersebut adalah kegiatan rehabilitasi tanaman kakao. Persepsi petani terhadap suatu program merupakan landasan atau dasar utama bagi timbulnya kesediaan untuk ikut terlibat atau berpartisipasi dalam suatu program.

Penelitian ini bertujuan: 1) mengetahui faktor internal dan eksternal, 2) menganalisis persepsi petani pada kegiatan rehabilitasi tanaman kakao, 3) menganalisis tingkat partisipasi petani dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi tanaman kakao, 4) menganalisis hubungan karakteristik internal dan eksternal dengan persepsi petani dalam kegiatan rehabilitasi tanaman kakao, 5) menganalisis hubungan karakteristik internal dan eksternal dengan partisipasi petani dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi tanaman kakao serta 6) menganalisis hubungan persepsi dengan partisipasi petani dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi tanaman kakao.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2015 di Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 100 orang dan merupakan petani yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi tanaman kakao. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif dan korelasional. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menganalisis persepsi dan partisipasi petani dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi tanaman kakao, dan korelasi rank Spearman digunakan untuk menganalisis hubungan antara peubah independent dengan dependent.

Hasil penelitian menunjukkan persepsi dan tingkat partisipasi petani dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi tanaman kakao cukup. Karakteristik internal yang berhubungan dengan persepsi petani terhadap manfaat keberadaan kegiatan rehabilitasi tanaman kakao adalah peubah kosmopolitan, yang berhubungan dengan persepsi terhadap kemudahan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi tanaman kakao terdiri dari luas lahan garapan dan kosmopolitan. Faktor eksternal yang berhubungan dengan persepsi dalam manfaat kegiatan rehabilitasi adalah dukungan pasar, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan informasi serta intensitas penyuluhan. Faktor eksternal yang berhubungan dengan persepsi petani terhadap kemudahan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi adalah dukungan kelompok tani dan intensitas penyuluhan. Karakteristik internal yang berhubungan dengan partisipasi adalah pengalaman usaha tani, luas lahan garapan dan kosmopolitan. Faktor eksternal tidak berhubungan nyata dengan partisipasi. Berdasarkan hal tersebut maka upaya meningkatkan persepsi dan partisipasi petani kakao dalam pelaksanaan rehabilitasi tanaman kakao dapat dilakukan melalui peningkatan kosmopolitan, luas lahan garapan, dukungan pasar, ketersediaan informasi serta meningkatkan intensitas penyuluhan.

SUMMARY

AZWAR. 2015. Farmers' Perceptions and Participation in the Implementation of Cocoa Plant Rehabilitation in Sigi Regency, Central Sulawesi Province. Undersupervision of PUDJI MULJONO and TIN HERAWATI.

Development of plantation sector is not out of the dynamics of the national and global environment. The plantation sector is also affected by the dynamics of the central government to the regions. This is because the oil sector is considered as one of the government to alleviate poverty. Various programs launched by the government to boost economic growth in the country, one of the activities in the program is the rehabilitation of the cocoa plant. Perception of farmers on a program is the foundation or primary basis for the emergence of a willingness to get involved or participating in a program.

This study aims to: 1) determine internal and external factors, 2) analyze the perception of farmers on the rehabilitation of the cocoa plant, 3) to analyze the level of participation of farmers in the implementation of the rehabilitation of the cocoa plant, 4) analyze the relationship between the characteristics of internal and external perception of farmers in rehabilitation activities cocoa plants, 5) analyze the relationship between the internal and external characteristics with the participation of farmers in the implementation of the rehabilitation of the cocoa plant and 6) analyze the relationship between perception and participation of farmers in the implementation of the rehabilitation of the cocoa plant.

This research was conducted in February-March 2015 at Palolo District of Sigi. Number of samples of this study as many as 100 people and the farmers involved in the rehabilitation of the cocoa plant. Methods of data analysis used in this research was descriptive statistical analysis and correlation. Descriptive statistical analysis was conducted to analyze the perceptions and participation of farmers in the implementation of the rehabilitation of cocoa plants, and Spearman rank correlation was used to analyze the relationship between the independent variables with the dependent.

The results showed the perception and level of participation of farmers in the implementation of the rehabilitation of cocoa plants are enough. Internal characteristics associated with the perception of farmers on the benefits of the existence of the rehabilitation of cocoa plants is variable cosmopolitan, related to the perception of ease of implementation of the rehabilitation of cocoa plants consist of acreage and cosmopolitan. External factors related to the perception of the benefits of rehabilitation activities is the support of the market, availability of labor, availability of information and the intensity of illumination. External factors related to the perception of farmers to ease the implementation of the rehabilitation activities support farmer groups and extension intensity. Internal characteristics associated with participation is the experience of farming, acreage and cosmopolitan. External factors not related to real participation. Efforts to improve perception and participation farmers in the implementation the rehabilitation cacao plants can be done by increasing the cosmopolitan, broad an arable land support market and availability of information.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan

PERSEPSI DAN PARTISIPASI PETANI DALAM PELAKSANAAN

KEGIATAN REHABILITASI TANAMAN KAKAO

DI KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, karena berkat rahmat hidayah-Nya tesis yang berjudul Persepsi dan Partisipasi Petani dalam Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Tanaman Kakao di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata dua (S2) Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor Dr Arif Satria dan jajarannya.

2. Ibu Ketua Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor Dr Ir Siti Amanah, MSc. 3. Bapak Ketua Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Departemen

Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor Prof Dr Ir Sumardjo, MS

4. Dosen Pembimbing Tesis, Prof Dr Ir Pudji Muljono MSi dan Dr Tin Herawati SP MSi yang senantiasa memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian penelitian.

5. Kepada kedua orang tua, Ayahanda Syarifudin dan Ibunda Nirma, kakak Sofyan beserta istri dan anak Safa, Irjan beserta istri dan anak Atiya dan Sifa kakakku Erfin, adikku Maharani serta seluruh keluarga besar tercinta, terima kasih atas segala doa, semangat, dukungan, motivasi, cinta dan kasih sayangnya selama ini.

6. Kepada teman-teman seperjuangan Pascasarjana Ilmu Penyuluhan Pembangunan IPB angkatan 2013 Enik, Isni, Delki, Bang Muhib, Nurul, Muji, Bang Firman, Siti Sawerah, Nila, Ibu Minas, ibu Desi serta sahabat-sahabat terbaik angkatan 2013, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, diskusi selama menyelesaikan studi. Semoga ilmu yang kita peroleh selama belajar di IPB bermanfaat di mana pun kita berada.

7. Kepada Keluarga Besar Orenz, Bama, Dika, Kiki, Eko, Juhana, Atus, Sugeng, terima kasih atas waktu kebersamaannya, dukungan, dan doa kepada penulis. 8. Sahabat Terbaik saya Jasrin, Musba, Yeldi, Riana dan keluarga besar

HIMPAS Uli, Nini, Deca, Tian, Vira, Tika, Renal, Terima Kasih atas kebersamaan dan motivasinya.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 3

Manfaat Penelitian 3

2 TINJAUAN PUSTAKA 4

Persepsi 4

Partisipasi 4

Petani 6

Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Persepsi 8 Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Partisipasi 9

Karakteristik Individu 10

Faktor Eksternal 14

Rehabilitasi Kakao 17

Hubungan Persepsi dan Partisipasi 18

Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan 18

Kerangka Berpikir dan Hipotesis 20

3 METODE 23

Desain Penelitian 23

Lokasi dan Waktu Penelitian 23

Populasi dan Sampel 23

Jenis Data 25

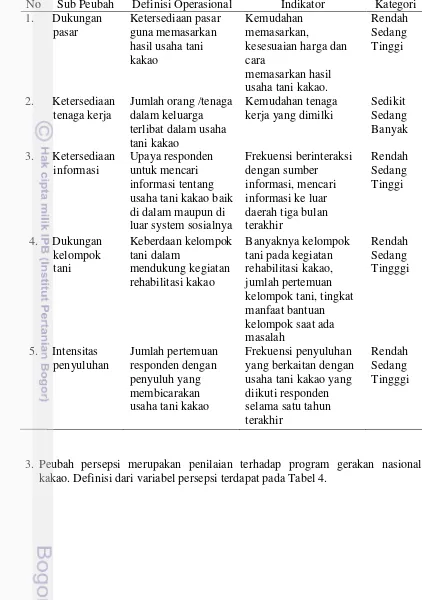

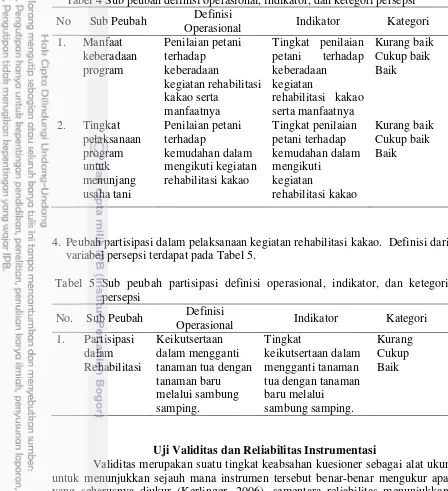

Peubah Penelitian 25

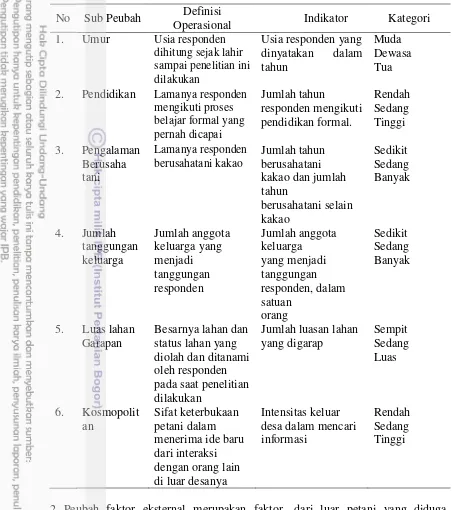

Definisi Operasional 25

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumentasi 28

Teknik Pengumpulan Data 29

Teknik Analisis Data 29

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 31

Deskripsi Wilayah Penelitian 31

Letak Geografis dan Kondisi Topografi 31

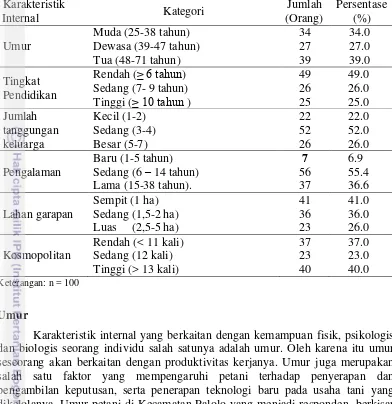

Karakteristik Internal Petani 32

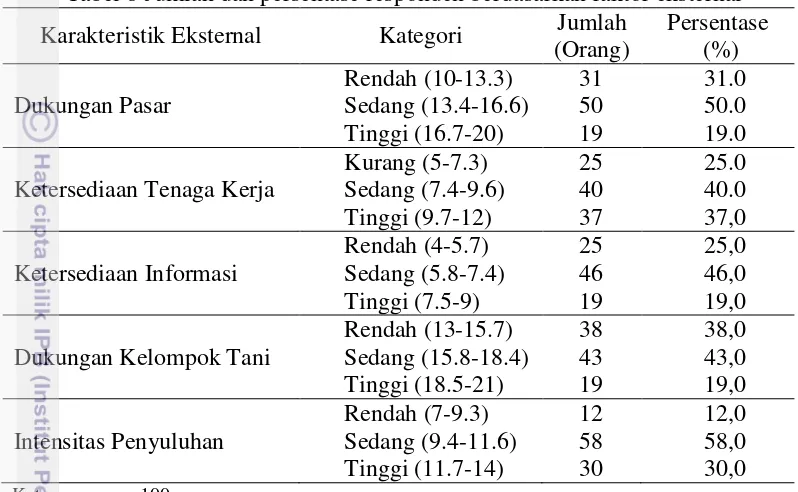

Faktor Eksternal Petani 36

Hubungan Karakteristik Internal dengan Partisipasi Petani 45 Hubungan Faktor Eksternal dengan Partisipasi Petani 47 Hubungan Persepsi dengan Tingkat Partisipasi Petani 49

5 SIMPULAN DAN SARAN 50

Simpulan 50

Saran 50

DAFTAR PUSTAKA 50

LAMPIRAN 57

RIWAYAT HIDUP 60

DAFTAR TABEL

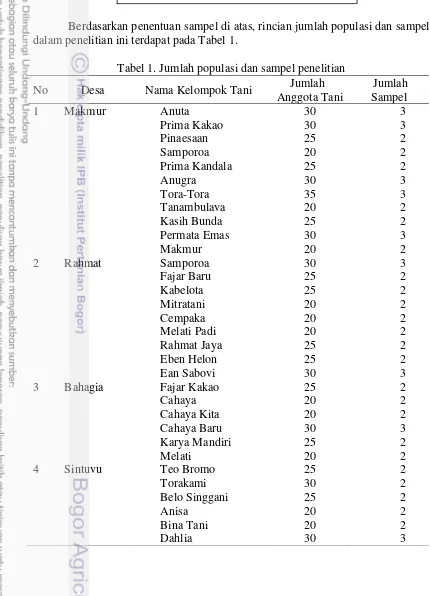

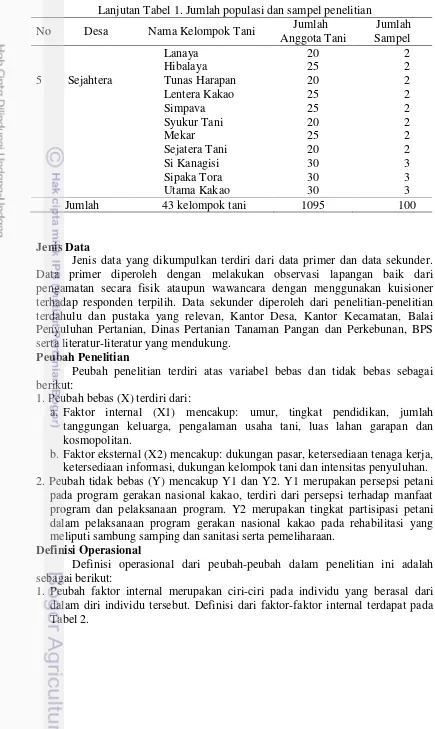

1 Jumlah populasi dan sampel penelitian 25

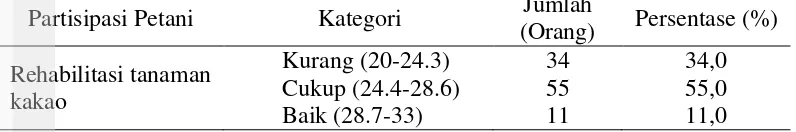

2 Sub variabel, definisi operasional, indikator dan kategori faktor internal 26 3 Sub variabel, definisi operasional, indikator dan kategori faktor eksternal 27 4 Sub variabel, definisi operasional, indikator dan kategori persepsi 28 5 Sub variabel, definisi operasional, indikator dan kategori partisipasi 28 6 Luas lahan kering di Kecamatan Palolo tahun 2013 32 7 Jumlah dan persentase responden berdasarkan karakteristik internal 33 8 Jumlah dan persentase responden berdasarkan karakteristik eksternal 37 9 Jumlah dan persentase responden berdasarkan persepsi 40 10 Jumlah dan persentase responden berdasarkan tingkat partisipasi 41 11 Nilai Koefisien korelasi dan signifikansi hubungan faktor internal dengan

persepsi petani terhadap manfaat program dan pelaksanaan program 42 12 Nilai Koefisien korelasi dan signifikansi hubungan faktor eksternal dengan

persepsi petani terhadap manfaat program dan pelaksanaan program 44 13 Nilai Koefisien korelasi dan signifikansi hubungan faktor internal dengan

partisipasi petani dalam pelaksanaan rehabilitasi tanaman kakao 45 14 Nilai Koefisien korelasi dan signifikansi hubungan faktor eksternal dengan

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Amanat konsitusi pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa pembangunan ekonomi ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Perkebunan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Tujuan pembangunan sub sektor perkebunan untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta meningkatkan nilai ekspor non migas. Sektor ini juga memegang peranan penting dalam meningkatkan penerimaan devisa. Berdasarkan data Direktorat Jendral Pengelolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada tahun 2010-2013 nilai ekspor sektor perkebunan mencapai 133.37 milliar US$.

Pembangunan sektor perkebunan tidak terlepas dari berbagai dinamika lingkungan nasional maupun global. Sektor perkebunan juga dipengaruhi oleh dinamika pemerintahan pusat hingga daerah. Hal ini dikarenakan sektor perkebunan dianggap sebagai salah satu pilihan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Pemerintah selaku pemegang kebijakan memiliki peranan penting dalam menyiapkan berbagai aturan guna menjamin kesuksesan program di sektor perkebunan.

Program-program perkebunan yang dicanangkan oleh pemerintah tidak bisa berjalan parsial dalam pelaksanaannya. Keterlibatan masyarakat turut mempengaruhi kesuksesan sebuah program. Persepsi petani terhadap suatu program merupakan landasan atau dasar utama bagi timbulnya kesediaan untuk ikut terlibat atau berpartisipasi dalam suatu program tersebut. Kumba (2003) mengatakan kesuksesan sebuah program dapat terlaksana melalui peran partisipasi masyarakat secara langsung dengan mengadopsi kearifan masyarakat lokal yang bermukim di mana program tersebut akan dilaksanakan.

Program pemerintah dalam wacana pembangunan berkelanjutan menekankan pada konsep partisipasi masyarakat dimulai dari perencanaan program, olehnya program yang dijalankan semestinya diadaptasi dari masyarakat bukan bersifat top down. Partisipasi masyarakat menentukan terselenggaranya program yang akan dijalankan. Partisipasi dipengaruhi kuat oleh persepsi aktor partisipator, dengan demikian kondisi sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat yang akan dijadikan sebagai sasaran program adalah hal penting yang patut diperhatikan.

hama dan penyakit. Oleh karena itu memerlukan upaya perbaikan secara menyeluruh agar produktivitas dan mutu kakao dapat ditingkatkan.

Menurut data Kementerian Pertanian (2012) luas areal gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Indonesia mencapai 186.500 ha, diketahui lebih dari 50 persen areal tersebut berada di Pulau Sulawesi. Luas areal gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Sulawesi Tengah pada tahun 2011 mencapai 21.400 ha, yang terdiri atas peremajaan 6.300 ha, rehabilitasi 11.350 ha, serta intensifikasi 21.400 ha. Luas areal gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Kabupten Sigi pada tahun 2011 mencapai 2500 ha, yang terdiri atas peremajaan 1.100 ha, rehabilitasi 1.100 ha, dan intensifikasi 400 ha. Peningkatan luas areal ini secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan produksi dan mutu kakao merupakan satu komponen dalam kegiatan pembangunan pertanian dengan konsep peremajaan, rehabilitasi, dan intensifikasi tanaman kakao. Hal tersebut dapat terlaksana dengan partisipasi petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Kegiatan partisipatif dalam proses pembangunan yaitu melibatkan seluas-luasnya stakeholder pada setiap kebijakan publik dan tidak terbatas pada lembaga formal semata. Arief (2010) mengemukakan tanpa partisipasi kemitraan dan perkembangan sebuah program pasti tidak akan terwujud. Partisipasi masyarakat dalam setiap program pemerintah diyakini dapat meningkatkan kemandirian yang dibutuhkan masyarakat dalam proses percepatan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dipengaruhi oleh bagaimana program tersebut dirancang dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap program yang akan diterapkan.

Persepsi dan partisipasi pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sejalan dengan hal tersebut penelitian Puspasari (2010) dan Endaryanto (1999) menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang nyata antara beberapa faktor individu yaitu umur, jumlah tanggungan keluarga dan kekosmopolitan. Hal tersebut menunjukkan faktor internal sangat mempengaruhi persepsi dan partisipasi petani. Penelitian Susiatik (1998) mengemukakan persepsi dan partisipasi petani dipengaruhi oleh umur, tingkat pendidikan baik formal maupun non formal, pendapatan, dan kosmopolitan.

Esensi kegiatan rehabilitasi tanaman kakao di Kabupaten Sigi diharapkan berdampak pada kemandirian dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini untuk melihat persepsi dan partisipasi petani dalam kegiatan rehabilitasi kakao, serta sebagai saran dan masukan kepada pemeritah untuk lebih meningkatkan keunggulan program-program pemberdayaan selanjutnya yang bergerak di bidang perkebunan.

Perumusan Masalah

Penganggu Tanaman (OPT) yaitu penggerek buah kakao, penerapan teknologi budi daya yang belum optimal, dan sumber daya manusia yang belum memadai dalam pengelolahan usaha tani kakao.

Dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah tersebut pemerintah menggulirkan program gerakan nasional kakao yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan mutu kakao, salah satu kegiatannya adalah rehabilitasi tanaman kakao. Pola gerakan ini mengoptimalkan sumber daya yang ada yaitu partisipasi petani dalam program tersebut. Ayode (2010) mengemukakan partisipasi bergantung dari manfaat sebuah program. Partisipasi masyarakat sangat tergantung pada persepsi seseorang dalam melihat suatu program maupun kegiatan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor internal dan eksternal petani dalam kegiatan rehabilitasi tanaman kakao?

2. Bagaimana persepsi petani terhadap kegiatan rehabilitasi tanaman kakao? 3. Bagaimana tingkat partisipasi petani dalam pelaksanaan rehabilitasi tanaman

kakao?

4. Bagaimana hubungan karakteristik internal dan eksternal dengan persepsi petani terhadap kegiatan rehabilitasi tanaman kakao?

5. Bagaimana hubungan karakteristik internal dan eksternal dengan partisipasi petani dalam pelaksanaan rehabilitasi tanaman kakao?

6. Bagaimana hubungan persepsi dengan partisipasi petani dalam pelaksanaan rehabilitasi tanaman kakao?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji faktor internal dan eksternal petani dalam kegiatan rehabilitasi tanaman kakao.

2. Menganalisis persepsi petani terhadap kegiatan rehabilitasi tanaman kakao. 3. Menganalisis tingkat partisipasi petani dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi

tanaman kakao.

4. Menganalisis hubungan karakteristik internal dan eksternal dengan persepsi petani terhadap kegiatan rehabilitasi tanaman kakao.

5. Menganalisis hubungan karakteristik internal dan eksternal dengan partisipasi petani dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi tanaman kakao.

6. Menganalisis hubungan persepsi dengan partisipasi petani dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi tanaman kakao.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dan manfaat sebagai berikut: 1. Sebagai pengembangan ilmu mengenai persepsi dan partisipasi petani dalam

upaya meningkatkan produktivitas tanaman kakao.

2

TINJAUAN PUSTAKA

Persepsi

Walgito (2002) mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses yang didahului penginderaan dalam bentuk stimulus ke syaraf otak sehingga membentuk persepsi indivdu. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mar’at (1981) persepsi merupakan proses pengamatan individu dari komponen kognisi, yang dipengaruhi oleh pengalaman dan proses belajar, cakrawala dan pengetahuan. Werner dan James (2005) yang dikutip oleh Cepriadi (2012) menggambarkan persepsi adalah proses yang kita gunakan untuk menginterpretasikan data-data sensori, data sensoris sampai kepada kita melalui lima indra kita.

Pembentukan persepsi ada tiga mekanisme yang harus diperhatikan menurut Letterer seperti yang ditulis oleh Asngari (1984) mekanisme tersebut adalah: selectivity, closure, interpretation. Dalam konteks ini, persepsi petani adalah pandangan mereka terhadap suatu obyek (program) yaitu persepsi petani dalam kemampuan menyeleksi, mengorganisasikan serta menginterpretasikan stimulus dan mengubahnya dalam bentuk penerimaan atau penolakan. Persepsi yang baik terhadap suatu obyek atau program sangat diperlukan. Hal ini disebabkan persepsi merupakan dasar pembentukan sikap dan perilaku. Persepsi petani terhadap lingkungannya merupakan faktor penting karena akan berlanjut dalam menentukan tindakan partisipasi petani tersebut. Harihanto (2001) menjelaskan perilaku adalah hasil dari persepsi dan persepsi yang salah bisa menimbulkan perilaku yang salah.

Krech & Crutchfield yang dikutip oleh Sarwono (1983) menyebutkan ada dua variabel yang mempengaruhi persepsi, yaitu: 1) peubah struktural, yaitu faktor-faktor yang terkandung dalam rangsang fisik dan proses neurofisiologik; 2) peubah fungsional, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri pengamat seperti kebutuhan (needs), suasana hati (moods), pengalaman masa lampau dan sifat-sifat individual lainnya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa persepsi dalam penelitian ini adalah pandangan atau penilaian petani terhadap obyek atau manfaat keberadaan program, tingkat kemudahan dilihat hasilnya, melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, penghayatan dan perasaan. Dalam hal ini obyek yang dimaksud adalah kegiatan rehabilitasi tanaman kakao di Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi.

Partisipasi

pemberdayaan masyarakat. Seperti pengembangan pertanian, pelayanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur desa.

Supriatna (2004) mengemukakan bahwa orentasi pembagunan harus berpusat pada masyarakat, sehingga pembangunan sosial, pengembangan kelembagaan, dan pendidikan sosial menumbuhkan partisipasi. Syahyuti (2006) menjelaskan partisipasi sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Keberlanjutan pembangunan tersebut tergantung pada tiga aspek, yaitu aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Ketiga aspek tersebut harus diintegrasikan di mana individu dan lembaga harus saling berperan agar terjadi perubahan.

Menurut Mubyarto (1984) partisipasi adalah kesediaan untuk membantu suatu program yang sesuai dengan kemampuan seseorang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Davis et.al (1989) mengartikan partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosi dalam suatu kelompok untuk mendorong berkontribusi serta bertanggung jawab dalam mencapai tujuan. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam suatu program yaitu bagaimana melibatkan masyarakat dalam perencanaan sosial serta mendekatkan pada program dan membuat program tersebut lebih efektif.

Cosen dan Uphoff (1977) mendefinisikan partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, keterlibatan dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan melalui sumbangan sumber daya atau bekerja sama dalam suatu organisasi, maupun keterlibatan untuk menikmati manfaat dan evaluasi dalam pelaksanaan program.

Ndraha (2002) menguraikan beberapa bentuk partisipasi yaitu: (1) partisipasi melalui hubungan dengan orang lain sebagai awal dalam perubahan sosial, (2) partisipasi selalu memberi tanggapan serta menyerap setiap informasi, (3) partisipasi adalah suatu perasaan yang ditumbuhkan sendiri di dalam masyarakat dalam rangka merencanakan pembangunan dan pengambilan keputusan, (4) partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, (5) partisipasi untuk mengembangkan, memelihara, dan menerima hasil pembangunan, (6) partisipasi untuk menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai pembangunan yang sesuai dengan rencana dan hasilnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Partisipasi akan tumbuh sebagai suatu tindakan yang nyata, menurut Mardikanto (1994) diperlukan tiga syarat yaitu:

1. Adanya kemauan untuk berpartisipasi, secara psikologis, kemampuan berpartisipasi dapat muncul oleh adanya motif dari diri sendiri maupun dari luar seperti tekanan dan dorongan.

2. Kemampuan untuk berpartisipasi, adanya kemauan untuk berpartisipasi belum tentu akan menjamin partisipasi yang diharapkan jika yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang bersangkutan.

3. Kesempatan untuk berpartisipasi, adanya kemauan dan kemampuan untuk berpartisipasi yang dimiliki masyarakat untuk berpartisipasi saja, sebenarnya belum menjamin tumbuhnya partisipasi, jika masyarakat tidak diberikan dan ditunjukkan bagaimana cara berpartisipasi.

program untuk ikut andil mencapai keberhasilan dari program tersebut. Pengertian partisipasi dalam penelitian ini adalah keterlibatan atau keikutsertaan petani dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi tanaman kakao. Konsep partisipasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Cosen dan Uphoff.

Pentingnya Partisipasi pada Program

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan, dan salah satu bentuk perubahan tersebut adalah perubahan sikap dan perilaku. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu wujud dari perilaku tersebut. Admihardja dan Hikmat (2001) mengemukakan permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat, bukan hanya akibat adanya penyimpangan perilaku atau masalah kepribadian, namun juga sebagai akibat masalah struktural, kebijakan yang keliru, implementasi kebijakan yang tidak konsisten dan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Menurut Sajogyo (1979) bahwa indikator partisipasi masyarakat dalam pembangunan terdiri dari tiga hal yaitu: 1) peluang ikut serta menentukan kebijakan pembangunan; 2) peluang untuk melaksanakan rencana pembangunan; dan 3) peluang menilai hasil pembangunan.

Upaya pelaksanaan Otonomi Daerah dengan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Hal ini terlihat jelas peran pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang berwenang mengatur dan berdasarkan “aspirasi

masyarakat” untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan pembangunan di daerah haruslah menerapkan konsep partisipasi dan tiap partisipasi, menurut Parwoto (1997) harus memiliki konsep sebagai berikut 1) proaktif atau sukarela (tanpa disuruh), 2) adanya kesepakatan yang diambil bersama oleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebut, 3) adanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut, 4) adanya pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara antar unsur/pihak yang terlibat. Hal ini juga sering disebut dengan konsep pembangunan yang partisipastif, pola konsep ini melibatkan berbagai pelaku pembangunan yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat, sehingga masyarakat bukan lagi objek pembangunan tetapi subjek pembangunan.

Terkait dengan kegiatan rehabilitasi tanaman kakao di Kecamatan Palolo yang merupakan salah satu program Kementerian Pertanian, maka partisipasi masyarakat petani sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat miskin di perdesaan sangat diharapkan demi terlaksana dan tercapainya tujuan dari kegiatan tersebut.

Petani

Departemen Pertanian (2002) mendefinisikan petani adalah pelaku utama agribisnis, baik agribisnis monokultur maupun polikultur dengan komoditas tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan atau perkebunan. Menurut Rodjak (2002), petani adalah orang yang melakukan kegiatan bercocok tanam hasil bumi atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatannya itu. Petani sebagai pengelola usaha tani berarti harus mengambil berbagai keputusan di dalam memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk kesejahteraan hidup keluarga.

usaha tani dan kesibukan lain yang berhubungan dengan kehidupan dan penghidupan keluarga petani di perdesaan. Lebih lanjut dijelaskan petani dan keluarganya merupakan sasaran penyuluhan pertanian, yang harus diubah perilakunya dalam praktek-praktek bertani dan berusaha tani guna meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat. Redfield (1982) menjelaskan definisi petani yaitu orang-orang dengan peradapan tua, penduduk pedesaan yang menguasai dan mengelolah tanah mereka untuk kehidupannya yang subsistem dan sebagai bagian dari hidup tradisional, dipengaruhi oleh orang perkotaan yang cara hidupnya menyerupai mereka tetapi lebih tinggi peradabannya.

Menurut Rogers yang dikutip Mardikanto (1993) mengemukakan bahwa di dalam masyarakat terdapat 5 kelompok individu berdasarkan tingkat kecepatan mengadopsi inovasi. Kelompok tersebut adalah kelompok perintis (inovator), kelompok pelopor, kelompok penganut dini, kelompok penganut lambat dan kelompok orang-orang kolot/ naluri. Oleh karena program gernas kakao merupakan inovasi baru di bidang perkebunan khususnya kakao, maka dalam masyarakat petani dianalogkan juga terdapat 5 kelompok masyarakat tersebut. Petani inovator adalah petani yang memanfaatkan beragam sumber informasi tentang inovasi baru untuk meningkatkan usaha tani termasuk informasi dari penyuluh pertanian. Petani ini memiliki banyak informasi, sehingga dapat dijadikan sebagai tempat mencari informasi juga, maka petani ini berperan sebagai inovator. Petani pelopor adalah petani yang mau memulai dan menjadi contoh bagi yang lain dalam melaksanakan usaha tani, maka petani ini berperan sebagai pelopor. Sedangkan untuk 3 kelompok yang lain (penganut dini, penganut lambat dan kolot), dalam masyarakat petani dikelompokkan sebagai petani biasa, adalah petani yang mengusahakan usaha taninya belum mengunakan inovasi baru, maka perannya adalah sebagai petani biasa.

dapat dikelola secara baik. (4) Latency yaitu sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki baik secara individu maupun pola-pola kultural. Hal ini memiliki makna bahwa fungsi latensi atau pemeliharaan pola adalah menjaga dan mendorong keberlanjutan sistem. Fungsi latensi dalam usaha tani adalah menjaga keberlanjutan sistem usaha tani.

Petani sebagai lokomotif pembangunan pertanian harus mampu menjalankan keempat fungsi tersebut sehingga keberhasilan usaha tani bisa terwujud. Petani sebagai individu mempunyai banyak dimensi dan karekteristik yang mampu terlihat dari perilaku dalam menjalankan usaha tani. Menurut Mardikanto (1993) karakteristik individu adalah sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang dan berhubungan dengan aspek kehidupan, seperti umur, jenis kelamin, posisi, jabatan, status sosial, dan agama. Kaitannya dengan proses difusi inovasi, hal ini ditegaskan juga oleh Slamet (1994) bahwa umur, pendidikan, status sosial ekonomi, pola hubungan dan sikap merupakan faktor individu yang mempengaruhi proses difusi inovasi.

Kalangan akademisi menjelaskan petani memiliki ciri-ciri yang sangat beragam. Shanin mengemukakan ciri-ciri masyarakat petani (peasant) sebagai berikut: a) satuan keluarga (rumah tangga) petani adalah satuan dasar dalam masyarakat desa yang berdimensi ganda; b) petani hidup dari usaha tani, dengan mengolah tanah (lahan); c) pola kebudayaan petani berciri tradisional dan khas; d)

petani menduduki posisi rendah dalam masyarakat, mereka adalah “orang kecil”

terhadap masyarakat di atas-desa (Sayogyo, 1984). Wolf (1985) menyebutkan istilah peasants, yang mempunyai ciri-ciri yaitu, penduduk yang secara eksistensial terlibat dalam cocok tanam dan membuat keputusan otonom tentang proses bercocok tanam.

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Persepsi

Perbedaan dalam melihat sebuah objek dapat mempengaruhi persepsi, hal ini dikemukakan oleh Berlo (1960) bahwa individu dalam memberikan makna kepada stimuli seringkali tidak sama antara individu yang satu dengan yang lainnya, tergantung kepada faktor-faktor tertentu yang ada pada diri dan di luar individu tersebut yang dapat mempengaruhi persepsinya.

Menurut Mulyana (2002), persepsi manusia terbagi menjadi dua, yaitu persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi tehadap manusia (lingkungan sosial). Setiap individu memiliki gambaran yang berbeda mengenai realitas di sekelilingnya. Beberapa prinsip penting mengenai persepsi antara lain: a. Persepsi berdasarkan pengalaman

Pola-pola perilaku manusia berdasarkan persepsi mereka mengenai realitas yang telah dipelajari. Persepsi manusia terhadap seseorang, objek, atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu berdasarkan pengalaman (dan pembelajaran) masa lalu mereka berkaitan dengan orang, obyek, atau kejadian serupa. Ketiadaan pengalaman terdahulu dalam menghadapi suatu objek jelas membuat seseorang menafsirkan obyek tersebut berdasarkan dugaan, atau pengalaman yang mirip.

b. Persepsi bersifat selektif

fisiologis (tinggi, pendek, sehat, sakit, dan sebagainya); faktor sosial budaya (gender, agama, tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan, peranan, status sosial, pengalaman masa lalu, kebiasaan); dan faktor psikologis (kemauan, keinginan, motivasi, pengharapan, dan sebagainya). Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi yaitu atribut-atribut objek yang dipersepsi seperti gerakan, intensitas, kontras, kebaruan, dan perulangan objek yang dipersepsi. c. Persepsi bersifat dugaan

Data yang kita peroleh mengenai objek lewat penginderaan tidak pernah lengkap, persepsi merupakan loncatan langsung pada kesimpulan.

d. Persepsi bersifat evaluatif

Persepsi adalah suatu proses kognitif psikologis dalam diri individu yang mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai, dan pengharapan yang digunakan untuk memaknai objek persepsi.

e. Persepsi bersifat kontekstual

Suatu rangsangan dari luar harus diorganisasikan. Semua pengaruh yang ada dalam persepsi seseorang, konteks merupakan salah satu pengaruh yang paling kuat. Konteks yang melingkupi kita ketika kita melihat seseorang, suatu objek atau suatu kejadian sangat mempengaruhi struktur kognitif, pengharapan, dan persepsi.

Robbins (2001) mengemukakan ada tiga faktor yang dapat membentuk atau yang memutarbalikkan persepsi seseorang adalah pertama, pelaku persepsi (perceiver). Seseorang individu memandang pada suatu target dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran ini sarat dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik pribadi dan perilaku persepsi individual tersebut beberapa karakteristik pribadi yang lebih relevan mempengaruhi pelaku persepsi adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman, masa lalu, dan pengharapan (ekspektasi). Kedua, target, karakteristik dalam target yang akan diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan, gerakan bunyi, ukuran dan atribut-atribut lain dari target membentuk cara seseorang memandangnya. Hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi, karena target tidak dipandang dalam keadaan terpencil, seperti kecenderungan untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau mirip. Ketiga, situasi merupakan konteks di mana kita melihat objek - objek atau peristiwa-peristiwa.

Menurut Suryaningsih et.al (2012) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan yang turun-temurun serta mata pencaharian sebagai petani. Hal yang sama juga di jelaskan Asngari (1984), persepsi individu tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu tetapi juga dipengaruhi umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status sosial yang berhubungan dengan individu.

Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Partisipasi

kepemimpinan (formal maupun in formal), struktur dan stratifikasi sosial, budaya lokal (norma, tradisi, adat istiadat), serta peraturan dan pelayanan pemerintah.

Faktor faktor yang mengakibatkan masyarakat tidak berpartisipasi dalam pembangunan, di antaranya menurut Soekanto (1983) ada tiga komponen yaitu : 1)Faktor sosial budaya, yaitu adanya kebiasaan atau adat istiadat yang bersifat

tradisional statis dan tertutup terhadap suatu perubahan. Hal ini terjadi karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat yang berimplikasi pada rendahnya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

2)Faktor sosial ekonomi, yaitu adanya ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat khususnya di perdesaan, menyebabkan ketidakmampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

3)Faktor sosial politik, yaitu masih adanya birokrasi politik yang ketat dan kokoh yang menyebabkan masyarakat semakin tidak berdaya.

Beberapa hasil peneltian (Suroso et.al, 2014, Damanik, 2007 dan Dorodjatin, 1990), mengemukakan bahwa ada dua faktor yang dominan berhubungan dengan partisipasi, yaitu faktor dalam diri individu, dan faktor yang di luar individu. Hal ini dipertegas oleh Oppenheim (1966) bahwa keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, diformulasikan sebagai faktor dalam diri individu atau karakteristik individu (person inner determinant) dan faktor di luar diri individu atau faktor lingkungan (environmental factor).

Karakteristik Individu

Reksowardoyo (1983) mengemukakan bahwa karakteristik individu adalah sifat-sifat yang ditampilkan seseorang yang berhubungan dengan semua aspek kehidupannya di dunia atau lingkungan sendiri. Hal yang sama juga dijelaskan Rakhmat (2001) faktor internal individu merupakan ciri-ciri yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan semua aspek kehidupan dan lingkungannya. Slamet (1994) mengemukakan faktor internal tersebut berasal dari dalam kelompok masyarakat itu sendiri, di mana individu dan kesatuan kelompok ada di dalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan.

Menurut Satriani (2013) persepsi yang dimiliki seseorang berbeda karena pengaruh beberapa faktor, mulai dari pengalaman, latar belakang lingkungan tempat tinggal, serta motivasi dan lainnya. Persepsi bepengaruh pada pembentukan pola pikir dan (mindset) dan sikap petani (Budiman et al, 2012).

Muhyadi (1989) persepsi seseorang dalam menerima informasi dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:

1. Orang yang membentuk persepsi itu sendiri, khususnya kondisi intern (kebutuhan, kelelahan, sikap, minat, motivasi, harapan, pengalaman masa lalu dan kepribadian).

2. Stimulus yang berupa obyek maupun peristiwa tertentu (benda, orang, proses, dan lain-lain.

3. Stimulus di mana pembentukan persepsi itu terjadi, baik tempat, waktu, suasana (sedih, gembira dan lain-lain).

kelamin, pendidikan dan lain-lain yang bersifat subyektif. Faktor eksternal meliputi lingkungan sosial, hukum yang berlaku, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Gibson et.al (1985) mengemukakan persepsi mempengaruhi sikap dan perilaku. Hal tersebut mempengaruhi timbulnya partisipasi. Rogers (1960) menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi adalah: umur, tingkat pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, sifat kosmopolitan, dan status sosial eknomi.

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan pertisipasi adalah faktor internal dan faktor eksternal: faktor internal meliputi: umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman berusaha tani kakao, kosmopolitan, luas lahan garapan. Faktor eksternal meliputi: peluang pasar, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan informasi, dukungan kelompok tani dan penyuluhan.

Umur

Siagian (1995) mengungkapkan bahwa umur berkaitan dengan produktivitas kerja, maka dengan umur yang semakin tua produktivitas seseorang cenderung meningkat. Berdasarkan asumsi bahwa tingkat kedewasaan teknis dan psikologis seseorang dapat dilihat bahwa semakin tua umur seseorang semakin terampil dalam melaksanakan tugas, semakin kecil tingkat kesalahannya dalam melakukan pekerjaannya. Hal itu terjadi karena salah satu faktor kelebihan manusia dari makhluk lainnya adalah kemampuan belajar dari pengalaman, terutama pengalaman yang berakhir pada kesalahan.

Padmowiharjo (1994) menjelaskan umur adalah faktor psikologis. Semakin tinggi umur seseorang semakin menurun kerja otot, hal ini mempengaruhi kerja indera dan tingkat daya belajar. Slamet (1994) menjelaskan bahwa ada hubungan antara usia dengan keanggotaan seseorang untuk ikut dalam suatu kelompok atau organisasi. Selain itu ada beberapa fakta juga yang mengindikasikan bahwa usia berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berperan serta.

Menurut Muis (2012) umur sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi kerja petani, baik secara fisik maupun mental. Umur juga turut mempengaruhi kemampuan seseorang (petani) dalam pengambilan keputusan berusaha tani, termasuk dalam usaha tani kakao. Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dalam penelitian ini diduga terdapat hubungan umur petani dengan persepsi dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi tanaman kakao.

Pendidikan

Menurut Mardikanto (1993) pendidikan adalah proses timbal balik dari setiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan alam, teman dan alam semesta. Pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun non formal. Hal yang sama juga dijelaskan Sutarto (2008) pendidikan formal maupun non formal akan mempengaruhi cara berpikir yang akan diterapkan pada usahanya yaitu dalam rasionalisasi usaha dan kemampuan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada.

pola pikir petani dalam melakukan usaha tani. Soekartawi (1998) yang dikutip oleh Sukmawati (2013) menjelaskan tingkat pendidikan seseorang ternyata berkontribusi terhadap tingkat adopsi dan inovasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa petani yang berpendidikan tinggi lebih cepat dalam melaksanakan adopsi inovasi, begitupun sebaliknya petani yang berpendidikan rendah agak sulit menerima inovasi dengan cepat.

Winkel (1987) mengemukakan proses pendidikan sekolah yang dalam penyelenggaraannya menempuh serangkaian kegiatan terencana dan terorganisir. Sesuai dengan uraian di atas diduga terdapat hubungan antara tingkat pendidikan yang dimiliki petani terhadap persepsi dan partisipasi petani dalam pelaksanaan rehabilitasi tanaman kakao.

Jumlah Tanggungan Keluarga

Tjiptoherijanto (1996) menjelaskan jumlah tanggungan keluarga adalah anggota keluarga (istri, anak dan sanak saudara) yang tinggal bersama dan menjadi tanggungan keluarga dalam satu rumah tapi belum bekerja. Besar kecil jumlah tanggungan keluarga berpengaruh terhadap pola konsumsi yang dilakukan dalam suatu rumah tangga. Soekartawi (1999) mengemukakan jumlah anggota keluarga mempengaruhi keputusan petani dalam berusaha tani. Semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka semakin besar pula beban hidup yang ditanggung atau harus dipenuhi. Besarnya tanggungan keluarga dengan pendapatan yang relatif kecil sangat berpengaruh pada tingkat partisipasi kerja pada anggota keluarga. Hal ini memaksa anggota keluarga yang lain untuk mencari tambahan pendapatan.

Menurut Sajogyo (1984) besarnya jumlah anggota keluarga relatif lebih tinggi tingkat kebutuhannya, sehingga diperlukan semua anggota keluarga dalam mencari nafkah. Berdasarkan pendapat tersebut maka dalam penelitan ini diduga jumlah tanggungan keluarga berhubungan dengan persepsi dan partisipasi petani dalam kegiatan rehabilitasi tanaman kakao.

Pengalaman Berusaha tani kakao

Pengalaman merupakan salah satu faktor yang dialami seseorang untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, pemahaman tentang suatu kejadian melalui interaksi dengan lingkungan. Gagne (1977) mengemukakan pengalaman adalah akumulasi dari proses belajar mengajar yang dialami oleh seseorang. Kecenderungan seseorang untuk berbuat, tergantung dari pengalamannya karena menentukan minat dan kebutuhan yang dirasakan.

Osipow (1983) menyatakan pengalaman juga mempengaruhi dalam pemilihan kerja. Padmowihardjo (1994) menjelaskan secara psikologis seluruh pemikiran manusia, kepribadian dan temperamen ditentukan oleh pengalaman indera. Rakhmat (2001) menyebutkan faktor pengalaman dapat menambah wawasan berpikir semakin luas, mempengaruhi cara bertindak dan memberi corak pada kepribadian seseorang.

Antara (2009) menjelaskan pengalaman petani kakao adalah lamanya seseorang berkecimpung secara intensif dalam melaksanakan kegiatan sebagai petani kakao. Hal ini diduga terdapat hubungan pengalaman dalam berusaha tani kakao dengan persepsi dan partisipasi petani dalam kegiatan rehabilitasi tanaman kakao.

Kosmopolitan

Sitorus (2009) mengemukakan secara teori kosmopolitan adalah sikap keterbukaan terhadap ide, gagasan, pengetahuan, informasi yang datang dari luar suatu sistem sosial. Sifat kosmopolitan terbentuk karena adanya akomodasi dan adaptasi terhadap ide, gagasan atau informasi dan berasal dari luar atau tempat lain. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Farid (2008) kosmopolitan yaitu seseorang yang mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas. Sifat kekosmopolitan individu dicirikan oleh sejumlah atribut yang membedakan mereka dari orang lain, yaitu memiliki status sosial yang lebih tinggi, partisipasi sosial yang lebih tinggi, lebih banyak berhubungan dengan pihak luar, lebih banyak menggunakan media massa dan memiliki hubungan lebih banyak dengan orang lain maupun lembaga yang berada di luar komunitasnya.

Secara umum kosmopolitan adalah sifat keterbukaan seseorang yang berhubungan dengan dunia luar di luar sistem sosialnya sendiri. Mardikanto (1993) menjelaskan sifat kekosmopolitan dicirikan oleh frekuensi dan jarak perjalanan yang dilakukan, serta pemanfaatan media massa. Lebih lanjut dijelaskan warga masyarakat yang relatif lebih kosmopolit, adopsi inovasi dapat

berlangsung cepat, sedangkan warga yang “localite” (terkungkung dalam sistem

sosialnya sendiri), adopsi inovasi sangat lamban karena tidak adanya keinginan baru untuk hidup lebih baik seperti orang lain di luar sistem sosialnya sendiri.

Weaver (1988) mengemukakan tingkat pengetahuan individu akan mempengaruhi persepsi dan partisipasi individu terhadap jenis informasi tertentu. Pengetahuan dan wawasan seseorang akan meningkat apabila orang tersebut memiliki sifat keterbukaan kepada dunia luas. Tampubolon (2007) menjelaskan, tingkat kosmoplitan dapat diukur dari perkembangan sumber inovasi baru, antara lain media elektronik, media cetak dan bepergiannya petani ke luar daerah tempat tinggal atau keluar desa. Hal tersebut dalam rangka memasarkan hasil usaha tani serta mendapatkan pendidikan dan informasi mengenai inovasi pertanian untuk mengembangkan usaha tani. Berdasarkan pendapat tersebut kosmopolitan diduga mempunyai hubungan dengan persepsi dan kegiatan rehabilitasi tanaman kakao. Luas Lahan Garapan

Lahan dalam usaha tani kakao merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan produksi kakao. Mardikanto (1993) menjelaskan luas dan kepemilikan lahan sangat berpengaruh terhadap intensifikasi, produktivitas dan besarnya pendapatan yang diperoleh petani. Hal ini dipertegas oleh Lionberger dan Gwin (1982) bahwa keterbatasan lahan yang dimiliki oleh petani akan memberikan pengaruh pada pengelolahan pertanian.

Faktor Eksternal

Pengertian faktor eksternal dalam penelitian ini adalah suatu keadaan yang mempengaruhi petani, di mana hal tersebut berasal dari luar diri petani. Faktor eksternal dalam penelitian ini mencakup: dukungan pasar, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan informasi, dukungan kelompok tani dan intensitas penyuluhan. Dukungan Pasar

Pada prinsipnya pemasaran adalah aliran barang dari produsen ke konsumen. Soekartawi (2002) menjelaskan dalam pemasaran komoditi pertanian seringkali panjang, sehingga banyak juga pelaku lembaga pemasaran yang terlibat dalam saluran pemasaran tersebut. Akibatnya adalah terlalu besarnya keuntungan pemasaran yang diambil oleh para pelaku pemasaran tersebut. Mosher (1981) menjelaskan pasar merupakan salah satu syarat penting dalam pembangunan pertanian, karena pasar menentukan besarnya permintaan suatu komoditi.

Mardikanto (1993) mengemukakan proses pemasaran yang baik dapat dirangsang melalui pemasaran produk, kemampuan memberikan informasi tentang prospek pemasaran produk yang mencakup jenis komoditi, jumlah produk, persyaratan mutu serta waktu tersedianya produk yang diminta oleh konsumen. Keterlibatan petani dalam pemasaran produk kakao masih sangat lemah, hal ini berdampak pada tingkat kesejateraan petani. Hasil peneltian Sisfahyuni et.al (2011) menjelaskan posisi tawar petani lemah dan cenderung konstan karena struktur pasar kakao biji ditingkat petani ialah oligopsoni di mana tidak ada spot pasar, sehingga petani terlibat dalam kelembagaan prinsipil agen dengan berperilaku aji mumpung (pasrah dan menghindari resiko-risk averter) dalam menghadapi pedagang pengumpul di tingkat desa dan pedagang desa yang berperilaku double rent seeking.

Kegiatan pemasaran yang efektif sangat dibutuhkan dalam memasarkan biji kakao, salah satu faktor yang menentukan adalah tingkat harga, dan stabilitas harga. Semakin tinggi harga biji kakao, petani termotivasi dalam meningkatkan produksinya. Oleh karena itu peluang pasar komoditi kakao diduga berhubungan pada persepsi dan partisipasi petani dalam kegiatan rehabilitasi tanaman kakao. Ketersediaan Tenaga Kerja

Pengertian tenaga kerja yang dimuat dalam Undang-undang Pokok Ketenagakerjaan No. 14 Tahun 1969, yaitu “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. Ananta dan Tjiptoherijanto (1985) mengemukakan tenaga kerja adalah sebagian dari seluruh penduduk yang secara potensial dapat menghasilkan barang dan jasa, sehingga dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tenaga kerja adalah sebagian penduduk yang dapat menghasilkan barang dan jasa bila ada permintaan barang dan jasa.

Soekartawi (2002) menyebutkan tenaga kerja memiliki ciri-ciri yaitu: 1) keperluan akan tenaga kerja dalam usaha.tani tidaknya kontinyu dan merata, 2) pemakaian tenaga kerja dalam usaha tani untuk tiap hektar terbatas, 3) keperluan tenaga kerja dalam suatu usaha tani cukup beraneka ragam coraknya dan sering.kali tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Ketersediaan Informasi

Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutukan. Kebutuhan informasi sangat penting untuk pembangunan pertanian. Informasi pertanian merupakan salah faktor penting dalam produksi, pengelolahan, serta pemasaran hasil pertanian. Menurut Ruben (1988) informasi sangat penting dalam membangun hubungan antar manusia dan melakukan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat, karena informasi merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, sumber daya alam dan proses pelayanan kepada masyarakat. Teknologi informasi mempunyai tiga peranan pokok: 1) instrumen dalam mengoptimalkan proses pembangunan, yaitu dengan memberikan dukungan terhadap manajemen dan pelayanan kepada masyarakat, 2) produk dan jasa teknologi informasi merupakan komoditas yang mampu memberikan peningkatan pendapatan baik bagi perorangan, dunia usaha dan bahkan negara dalam bentuk devisa hasil ekspor jasa dan produk industri telematika, 3) teknologi informasi bisa menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, melalui pengembangan sistem informasi yang menghubungkan semua institusi dan area seluruh wilayah nusantara.

Penyampaian informasi dapat dilakukan dengan cara komunikasi baik formal maupun informal. Menurut Mardikanto (1994) saluran komunikasi sebagai pesan dapat disampaikan dari sumber kepada penerimanya. Informasi dapat digunakan petani untuk meningkatkan produtivitas dan pengembangan pertanian, serta peningkatan kesejateraan. Soekartawi (1998) mengemukakan bahwa sumber informasi sangat berpengaruh terhadap proses adopsi inovasi, khusus di bidang pertanian. Hanafi (1987) menjelaskan sumber dan saluran komunikasi memberi rangsangan (informasi) kepada seseorang selama proses keputusan inovasi berlangsung. Seseorang pertama kali mengenal dan mengetahui inovasi terutama dari saluran media massa. Pada tahap persuasi, seseorang membentuk persepsinya terhadap inovasi dari saluran yang lebih dekat dan antar pribadi. Seseorang yang telah memutuskan untuk menerima inovasi (pada tahap keputusan) ada kemungkinan untuk meneruskan atau menghentikan penggunaannya.

Okwu dan Umoru (2009) mengemukakan bahwa pendidikan dan pendapatan berhubungan nyata dengan tingkat aksesibilitas terhadap informasi pertanian. Ketersediaan dan kredibilitas sumber informasi serta sarana akses informasi juga menentukan kebutuhan informasi pengguna. Rifianto (2005) menyebutkan salah satu upaya untuk mendorong pemanfaatan inovasi teknologi oleh masyarakat adalah dengan mengidentifikasi ketersediaan informasi teknologi pertanian melalui suatu survei dan pengkajian secara partisipatif. Berdasarkan uraian tersebut ketersediaan informasi diduga berhubungan dengan persepsi dan partisipasi petani dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi tanaman kakao.

Dukungan Kelompok Tani

Keuntungan pembentukan kelompok tani menurut Mardikanto (1993) adalah: a) semakin eratnya interaksi dalam kelompok dan semakin terbinanya kepemimpinan kelompok; b) semakin terarahnya peningkatan secara cepat tentang jiwa kerja sama antar petani; c) semakin cepatnya proses perembesan (difusi) penerapan inovasi (teknologi) baru; d) semakin naiknya kemampuan rata-rata pengembalian hutang (pinjaman) petani; e) semakin meningkatnya orentasi pasar, baik yang berkaitan dengan masukan (input) maupun produk yang dihasilkannya; f) semakin dapat membantu efisiensi pembagian air irigasi serta pengawasannya oleh petani sendiri.

Menurut Soedijanto (2001) yang dikutip oleh Sukadi (2007) fungsi kelompok tani bagi petani pada proses selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai kelas belajar mengajar

Kelompok tani merupakan wadah bagi setiap anggota, untuk saling berhubungan, guna meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan. 2. Sebagai unit produksi

Petani sebagai anggota kelompok tani merasa mempunyai kesamaan kepentingan/tujuan, untuk bergabung dan bekerja sama dalam suatu unit produksi.

3. Sebagai wahana kerja sama

Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerja sama, di antara sesama anggota kelompok maupun kerja sama dengan kelompok tani lainnya, serta dengan pihak lain.

4. Sebagai organisasi kegiatan bersama

Adanya kelompok tani, dapat membagi pekerjaan dan mengkoordinasikan pekerjaan dengan tertib, sesuai hasil kesepakatan bersama.

Berdasarkan uraian di atas kelompok tani dalam penelitian ini adalah kelompok tani kakao yang tergabung dalam program gernas kakao yang anggotanya terdiri dari petani-petani kakao dan jumlah anggotanya berkisar 20-35 orang dan diduga berhubungan dengan persepsi dan partisipasi petani dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi tanaman kakao.

Intensitas Penyuluhan

Undang-undang nomor 16 tahun 2006 mendefinisikan penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama (pelaku kegiatan pertanian) serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Muljono (2007) mengemukakan pentingnya penyuluhan harus diawali oleh kesadaran akan adanya kebutuhan manusia untuk mengembangkan dirinya agar lebih mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu kegiatan penyuluhan wajib dikembangkan dalam rangka menggerakkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan agar memiliki kemampuan menolong dirinya sendiri untuk mencapai tujuan perbaikan mutu hidup dan kesejahteraan yang dicita-citakan (Mardikanto 1993).

Kartasapoetra (1987) mengemukakan secara umum tugas seorang penyuluh adalah menyebarkan informasi yang bermanfaat, mengajarkan pengetahuan, keterampilan dan kecakapan sesuai bidang penyuluhannya. Tujuan penyuluhan menurut Asngari (2003) adalah usaha memberdayakan potensi individu klien agar lebih berdaya secara mandiri. Oleh karena itu seorang penyuluh dituntut mampu memilih metode, strategi dan materi penyuluhan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diduga intensitas penyuluhan cenderung berpengaruh pada persepsi dan partisipasi petani kakao dalam kegiatan rehabilitasi tanaman kakao.

Rehabilitasi Kakao

Komoditi kakao di Indonesia telah berkontribusi signifikan pada pengentasan kemiskinan terutama di kawasan perdesaan, walaupun demikian permasalahan yang menimpa usaha tani, sistem produksi dan industri kakao secara umum juga mulai bermunculan, masalah yang dihadapi petani kakao Indonesia adalah: a) serangan hama dan penyakit; b) penurunan tingkat produktivitas; c) rendahnya kualitas biji kakao yang dihasilkan karena praktek pengelolaan usaha tani yang kurang baik maupun sinyal pasar dari rantai tata niaga yang kurang menghargai biji bermutu; d) tanaman sudah tua; dan e) pengelolaan sumber daya tanah yang kurang tepat. Kondisi tanaman kakao yang sudah tua tingkat produksinya semakin menurun. Oleh karena itu perlu dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbaharui cara-cara pertanian yang ada atau mengganti tanaman yang tidak produktif lagi, atau mengganti tanaman yang sudah tua dengan tanaman baru sehingga menguntungkan bagi petani di daerah tersebut. Salah satunya adalah teknologi sambung samping (side grafting).

Prastowo et.al (2006) menguraikan bahwa sambung samping merupakan tehnik perbaikan tanaman yang dilakukan dengan cara menyisipkan batang atas (entres) dengan klon-klon yang dikehendaki sifat unggulnya pada sisi batang bawah. Sambung samping dapat memperbaiki produktivitas tanaman kakao tanpa harus melakukan pembokaran terhadap tanaman yang sudah ada.

pemupukan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tanaman tersebut pada saat pasca disambung, terhadap serangan hama dan penyakit.

Batang atas yang digunakan pada sambung samping diambil dari cabang tanaman kakao yang produktivitasnya tinggi, serta tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Pemeliharaan tanaman yang telah disambung samping meliputi penyiraman, pemupukan, pemangkasan, pendangiran, serta pengendalian hama dan penyakit.

Hubungan Persepsi dan Partisipasi

Keberhasilan suatu pembangunan di suatu kawasan ditentukan oleh perilaku dan kualitas sumber daya manusia. Kurangnya pengetahuan di tingkatan petani tentang suatu program berdampak pada pembangunan pertanian. Persepsi sangat mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang dalam terlaksananya pembangunan di masyarakat. Hal ini dijelaskan Fishbein dan Ajzen (1975) dalam teori rencana perilaku (Theory of Behavior), bahwa perilaku dipengaruhi oleh keyakinan atau persepsi individu terhadap norma sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang selanjutnya membentuk intens atau minat untuk berperilaku tertentu.

Persepsi petani terhadap setiap program pemerintah berhubungan dengan peningkatan pendapatan dan produktivitas. Berdasarkan penelitian Purwaningsih (2010), persepsi petani setelah mengikuti program kemitraan mampu meningkatkan pendapatan dan produktivitas petani. Asngari (2003) menjelaskan implikasi dari persepsi yaitu munculnya motivasi, kemauan, tanggapan dan perasaan dari stimulus yang diterima. Ada tiga proses pembentukan persepsi yaitu: seleksi, organisasi dan interpretasi. Persepsi individu masyarakat dalam konteks ini adalah pandangan dari terhadap suatu obyek yaitu partisipasi sehingga memberikan reaksi tertentu yang dihasilkan kemampuan menyeleksi, mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus dan mengubahnya dalam bentuk penerimaan atau penolakan.

Keterlibatan petani dalam setiap program pemberdayaan masyarakat merupakan konsekuensi logis dalam pembangunan berkelanjutan. Persepsi petani dalam melihat suatu program akan menentukan tingkat partisipasi petani. Walgito (1981) mengemukakan persepsi merupakan kesan yang pertama untuk mencapai suatu keberhasilan. Persepsi sangat mempengaruhi motivasi dan kebutuhan petani dalam pengembangan kegiatan rehabilitasi tanaman kakao, minat dan motivasi petani perlu ditingkatkan melalui partisipasi petani dalam setiap proses dan pelaksanaan program. Susiatik (1998) mengungkapkan bahwa masyarakat akan semakin antusias untuk berpartisipasi secara aktif jika dilandasi tingkat persepsi positif terhadap program yang bersangkutan.

Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

luas lahan garapan dan kosmopolitan. Faktor eksternal yang terdiri dari tokoh masyarakat dan penyuluhan tidak berhubungan dengan partisipasi, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, maupun pada tahap evaluasi.

Yani (2009) dalam penelitiannya mengenai persepsi anggota terhadap peran kelompok tani pada penerapan teknologi usaha tani belimbing di Kecamatan Sawangan Kota Depok, mengemukakan bahwa persepsi anggota terhadap peran kelompok tani sudah cukup baik. Penelitian tersebut menganalisis hubungan faktor internal dan eksternal dengan persepsi anggota terhadap peran kelompok tani. Faktor internal yang dikaji terdiri dari umur, pendidikan formal dan informal, luas lahan, motivasi dan pengalaman usaha tani, sementara faktor eksternalnya terdiri dari akses terhadap sumber informasi, keterlibatan anggota serta manfaat yang diperoleh dari kelompok. Hasil analisisnya menunjukkan umur berkorelasi negatif dengan persepsi anggota terhadap peran kelompok tani sebagai kelas belajar, luas lahan berkorelasi sangat nyata dengan persepsi anggota terhadap peran kelompok tani sebagai unit produksi dan sebagai wahana kerja sama. Motivasi berkorelasi negatif pada peran kelompok sebagai unit produksi, sedangkan pengalaman usaha tani berkorelasi nyata pada peran kelompok sebagai unit produksi dan wahana kerja sama.

Pada faktor eksternal, akses informasi berkorelasi negatif dengan persepsi anggota terhadap peran kelompok tani sebagai kelas belajar dan berkorelasi nyata pada kelompok tani sebagai wahana kerja sama. Keterlibatan anggota dan manfaat yang diperoleh kelompok berkorelasi negatif dengan peran kelompok sebagai unit produksi usaha tani.

Penelitian Farida (2011) juga mengkaji mengenai persepsi, yaitu persepsi petani terhadap kompetensi penyuluh pertanian lapangan di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Provinsi Banten. Karakteristik pribadi dalam penelitian tersebut terdiri dari umur, tingkat pendidikan formal dan kesertaan dalam pelatihan usaha tani. Karakteristik usaha tani terdiri dari pengalaman usaha tani, luas lahan, status kepemilikan lahan, aksesibilitas lembaga keuangan, aksesibilitas saprodi dan aksesibilitas pasar. Kualitas penyuluhan terdiri dari intensitas penyuluhan, materi dan metode penyuluhan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi terhadap PPL termasuk sedang. Faktor kesertaan dalam pelatihan usaha tani berhubungan dengan persepsi terhadap kompetensi PPL, petani yang memiliki lahan dengan status hak pemilik-penyewa berpersepsi baik terhadap kompetensi profesional dan sosial PPL. Begitu pula dengan petani yang memiliki akses tinggi terhadap lembaga keuangan berpersepsi baik terhadap kompetensi PPL.

Endaryanto (1999) pada penelitiannya mengkaji tentang persepsi dan partisipasi masyarakat yang terlibat dan tidak terlibat program makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS). Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui perbedaan antara persepsi masyarakat terhadap PMT-AS yang terlibat dengan yang tidak terlibat penyedian bahan baku PMT-AS, serta tingkat pertisipasi masyarakat dalam penyediaan bahan baku PMT-AS di Desa Rantau Minyak dan Banyumas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi terhadap PMT-AS mempunyai pandangan yang lebih tinggi dari yang tidak terlibat, diukur dari kemanfaatan PMT-AS terhadap ibu dan anak. Tingkat partisipasi yang diberikan masyarakat terkait dengan penyediaan bahan baku PMT-AS dapat berjalan bila program tersebut masih ada, artinya ada penyelenggaraan makanan PMT-AS, namun bila program tersebut selesai, maka kemungkinan besar partisipasi masyarakat terhenti.

Penelitian Handayani (2008) berjudul partisipasi masyarakat kampung kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan adalah pendapatan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta persepsi. Sementara faktor yang mempengaruhi frekuensi partisipasi terdiri dari ketersediaan sarana dan prasarana, peran tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat, motivasi serta jumlah anggota keluarga.

Kerangka Berfikir dan Hipotesis

Kerangka Berfikir

Persepsi merupakan pandangan yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu (Leavitt, 1978). Persepsi dalam melihat suatu program sangat diperlukan karena persepsi merupakan awal pembentukan perilaku dan sikap seseorang. Asngari (1984) menjelaskan bahwa persepsi individu terhadap lingkungannya merupakan faktor penting, karena akan berlanjut dalam menentukan tindakan seseorang. Persepsi yang baik melahirkan partisipasi yang baik. Susiatik (1998) mengungkapkan bahwa masyarakat akan semakin antusias untuk berpartisipasi jika dilandasi persepsi yang positif. Partisipasi merupakan kesediaan untuk membantu suatu kegiatan yang sesuai dengan kemampuan individu tanpa harus mengorbankan kepentingannya (Mubyarto, 1984).

Keterlibatan seseorang pada suatu program ataupun kegiatan sangat tergantung pada persepsinya terhadap program tersebut. Persepsi petani pada kegiatan rehabilitasi tanaman kakao adalah persepsi terhadap manfaat kegiatan rehabilitasi dan persepsi terhadap kemudahan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi tanaman kakao.

yang dikemukakan oleh Rogers (1960) bahwa faktor internal dapat menentukan partisipasi seseorang.

Faktor dukungan pasar, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan informasi, dukungan kelompok tani dan intensitas penyuluhan merupakan faktor eksternal yang dapat menentukan persepsi dan partisipasi petani dalam kegiatan rehabilitasi. Faktor eksternal dapat menentukan persepsi dan partisipasi seseorang dalam suatu kegiatan (Oppenheim, 1966). Begitu juga dengan persepsi petani terhadap kegiatan rehabilitasi dapat menentukan partisipasi petani dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi tersebut.

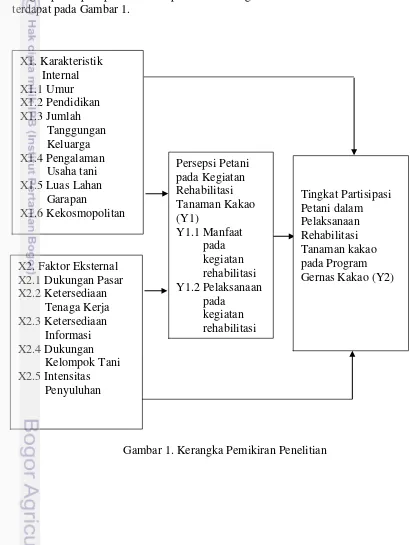

Hubungan antar karakteristik internal dan faktor eksternl serta persepsi dengan partisipasi petani dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi tanaman kakao terdapat pada Gambar 1.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Karakteristik internal berhubungan nyata dengan persepsi petani terhadap kegiatan rehabilitasi tanaman kakao.

2. Faktor eksternal berhubungan nyata dengan persepsi petani terhadap kegiatan rehabilitasi tanaman kakao.

3. Karakteristik internal berhubungan nyata dengan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi tanaman kakao.

4. Faktor eksternal berhubungan nyata dengan partisipasi petani dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi tanaman kakao.