KECAMATAN PADAHERANG PANGANDARAN JAWA BARAT

DWI WIDYA SAPUTRA

DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Analisis Pendapatan dan Kelayakan Usahatani Sawah Apung di Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Pangandaran Jawa Barat adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Januari 2015

Dwi Widya Saputra

Apung di Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Pangandaran Jawa Barat. Dibimbing Oleh ADI HADIANTO.

Pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Meningkatnya

jumlah penduduk di Indonesia memiliki dampak terhadap meningkatnya permintaan

kebutuhan pangan seperti beras. Seiring laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang

cukup tinggi menyebabkan lahan pertanian banyak yang dialih fungsikan menjadi

pemukiman. Berkurangnya luas areal panen di Kecamatan Padaherang tiap tahunnya

diperparah dengan beberapa daerah selalu terendam banjir setiap tahunnya yang

menyebabkan produksi padi terus menurun. Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang

menggunakan metode sawah apung dalam memanfaatkan lahan persawahan yang

terendam banjir. Hal ini didukung oleh adanya kelompok tani Taruna Tani Mekar Bayu

yang bekerja sama dengan Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan usahatani sawah apung,

membandingkan pendapatan sawah apung dan sawah konvensional di Desa Ciganjeng.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini pada aspek finansial menggunakan Net Present Value (NPV) , Net Benefit-Cost Ratio (Net B/C), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period. Perbandingan pendapatan menggunakan R/C rasio. Hasil perhitungan kelayakan investasi sawah apung didapatkan hasil NPV sebesar Rp

2.074.740 yang menunjukkan bahwa penanaman investasi pada sawah apung akan

memberikan keuntungan. Perbandingan pendapatan pada sawah apung atas biaya total

bernilai 1,05 dan menguntungkan jika dijalankan, sedangkan pendapatan pada sawah

konvensional atas biaya total bernilai 1,69 dan menguntungkan. Usahatani sawah apung

lebih layak dan menguntungkan untuk dijalankan apabila output yang dihasilkan tidak

hanya sampai gabah kering melainkan sampai beras organik.

DWI WIDYA SAPUTRA. Income Analysis and Floating Rice Fields Farming Feasibility in Ciganjeng Village, Padaherang Sub-District, Pangandaran District, West Java. Supervised by ADI HADIANTO.

Food is the main needed of Indonesian people. Increasing population in Indonesia caused an equal problem to cover the needs of food such as rice. Over-population also brought the land conversion to be residences. Decreasing of crops area every year in Ciganjeng Village compounded with floods issue that caused paddy productivity loss. Ciganjeng Village utilized floating rice fields method when floods coming. It is integrated with farmer groups Taruna Tani Mekar Bayu and Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI). The aims of this research are: 1) To analyz floating rice fields farming feasibility; and 2) To compare the farmers income between floating and conventional rice fields in Ciganjeng Village. The method that used in this research are Benefit-Cost Analysis for feasibility anlysis and Revenue-Benefit-Cost Analysis for income comparation. Research results showed that feasibility of floating rice fields with NPV IDR 2.074.740. It represented that investment in floating rice fields economically feasible. Floating rice fields R/C ratio is 1,05 that represented about profit gain, whereas income of conventional rice fields R/C ratio is 1,69 that represented profit gain. Floating rice fields farming is economically feasible if its crop products not only dry gain but also organic rice.

KECAMATAN PADAHERANG PANGANDARAN JAWA BARAT

DWI WIDYA SAPUTRA

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi

pada

Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan

DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Nama : Dwi Widya Saputra

NIM : H44100080

Disetujui oleh

Adi Hadianto, SP, M.Si Pembimbing

Diketahui oleh

Dr. Ir. Aceng Hidayat, MT Ketua Departemen

Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan

hidayah-Nya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Pendapatan dan Kelayakan Usahatani Sawah Apung di Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan berbagai pihak. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada.

1. Orang tua dan keluarga besar penulis untuk semua dukungan dan cintanya. Ibu (Sri Mularsih) dan Bapak (Sulasno), serta kakak (Sri Fatmiani).

2. Bapak Adi Hadianto, SP, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi atas segala arahan, masukan, bimbingan, kesabaran, ilmu, dan waktu yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.

3. Seluruh pihak yang terkait dengan penelitian ini Bapak Tahmo selaku ketua kelompok tani Taruna Tani Mekar Bayu, Bapak Anno selaku bendahara kelompok tani yang menyediakan tempat selama penelitian di Ciamis, Bapak Ferry selaku narasumber mengenai sawah apung. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

4. Seluruh dosen dan staff Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manjemen, Institut Pertanian Bogor atas semua ilmu dan bantuannya.

5. Teman-teman satu bimbingan Fikri, Esya, Nurul, Ayu, Rita, Shiraz, Atika, Niki, dan Entin atas dukungan semangatnya.

6. Teman-teman (Dhea, Lina, Nana, Teki) dan seluruh keluarga ESL 47 untuk semua dukungan, semangat, dan doanya.

7. Teman-teman keluarga besar Futsal FEM yang selalu memberikan keceriaan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Teman-teman satu perjuangan berwirausaha (Ilham, Fajar, Muhaimin) atas segala masukan dan dorongan semangat yang diberikan.

9. Teman-teman pengurus Resource and Environmental Economics Student Association (REESA) periode 2011-2013 atas segala pengalaman dan pelajarannya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Januari 2015

Dwi Widya Saputra

i Halaman

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR ... iii

DAFTAR LAMPIRAN ... iv

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Perumusan Masalah ... 4

1.3. Tujuan Penelitian ... 5

1.4. Manfaat Penelitian ... 5

1.5. Ruang Lingkup Penelitian ... 6

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 7

2.1. Sawah Apung ... 7

2.2. Usahatani ... 8

2.3. Studi Kelayakan Usaha ... 9

2.4. Penelitian Terdahulu ... 11

III.KERANGKA PEMIKIRAN ... 17

3.1. Kerangka Pemikiran Teoritis ... 17

3.1.1. Konsep Usahatani ... 17

3.1.2. Rasio Penerimaan dan Biaya (R/C Rasio) ... 18

3.1.3. Rasio Biaya dan Manfaat (B/C Rasio) ... 19

3.1.4. Studi Kelayakan Usaha ... 19

3.1.5. Aspek Finansial ... 20

3.1.6. Analisis Sensitivitas ... 21

3.2. Kerangka Pemikiran Operasional ... 21

IV. METODE PENELITIAN ... 23

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 23

4.2. Data dan Metode Penelitian ... 23

ii

4.4.2.Tingkat Biaya dan Pendapatan Usahatani Sawah Apung dan

Konvensional ... 27

V. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ... 29

5.1. Keadaan Umum Wilayah Desa Ciganjeng ... 29

5.2. Gambaran Umum Sawah Apung ... 30

5.2.1. Pengolahan Lahan ... 31

5.2.2. Metode Penanaman ... 31

5.2.3. Perawatan Sawah Apung ... 31

5.3. Petani Sawah Apung ... 35

5.3.1. Karakteristik Petani Sawah Apung ... 35

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 39

6.1. Kelayakan Investasi Sawah Apung ... 39

6.1.1. Biaya Usahatani Sawah Apung ... 39

6.1.2. Kelayakan Usahatani Sawah Apung ... 40

6.2. Analisis Sensitivitas ... 41

6.3. Perbandingan Usahatani Sawah Apung dan Sawah Konvensional .. 44

6.3.1. Analisis Perbandingan Struktur Biaya Usahatani Sawah Apung dan Sawah Konvensional ... 44

6.3.2. Analisis Perbandingan Pendapatan Usahatani Sawah Apung dengan Sawah Konvensional ... 47

VII. SIMPULAN DAN SARAN ... 51

7.1. Simpulan ... 51

7.2. Saran... 51

DAFTAR PUSTAKA ... 53

iii

Nomor Halaman

1. Konsumsi Rata-Rata Per Kapita Bahan Makanan di Indonesia ... 1

2. Pebandingan Produksi Padi (000 Ton GKG) dan Beras (000 Ton) di Jawa Barat Tahun 2011-2013 ... 3

3. Produksi Padi Sawah Kabupaten / Kota Tahun 2008-2012 Jawa Barat 3

4. Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu ... 14

5. Struktur Biaya Usahatani Sawah Apung ... 29

6. Langkah – Langkah Pengelolaan Sawah Apung ... 32

7. Karakteristik Petani Sawah Apung ... 36

8. Hasil Kelayakan Finansial Sawah Apung pada Tingkat Diskonto 15% . 40 9. Hasil Skenario Asumsi Sawah Apung ... 42

10. Perhitungan Biaya Sawah Apung dan Sawah Konvensional ... 45

11. Perbandingan Pendapatan dan R/C ratio Usahatani Sawah Apung dan Sawah Konvensional di Desa Ciganjeng Tahun 2013 ... 49

DAFTAR GAMBAR Nomor Halaman 1. Produksi Padi di Indonesia Tahun 2009-2013 ... 2

2. Diagram Alur Kerangka Pemikiran Operasional ... 22

3. Peta Administratif Desa Ciganjeng Tahun 2013 ... 29

4. Peta Resiko Desa Ciganjeng Tahun 2013 ... 30

5. Sawah Apung di Desa Ciganjeng Tahun 2013 ... 30

iv

Nomor Halaman

1. Kuesioner Penelitian ... 55

2. Rincian Biaya dan Cashflow Sawah Apung (DF 15%) ... 70

3. Skenario I, II, III, IV Asumsi Sawah Apung (DF 15%) ... 72

4. Rincian Pendapatan Usahatani Sawah Apung dan Konvensional ... 80

5. Cara Pembuatan Pestisida Organik ... 81

I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia memiliki dampak terhadap meningkatnya permintaan kebutuhan pangan seperti beras. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2013), konsumsi beras merupakan yang terbesar dibandingkan beberapa bahan makanan lain di Indonesia. Konsumsi rata-rata beras per kapita masyarakat Indonesia dalam kurun waktu 2008-2012 sebesar 90 kg/kapita/tahun. Berdasarkan Tabel 1, konsumsi rata-rata per kapita bahan makanan berupa beras merupakan yang tertinggi diantara bahan pangan lainnya.

Tabel 1 Konsumsi rata-rata per kapita bahan makanan di Indonesia tahun 2008-2012

Bahan Makanan Satuan Tahun

2008 2009 2010 2011 2012

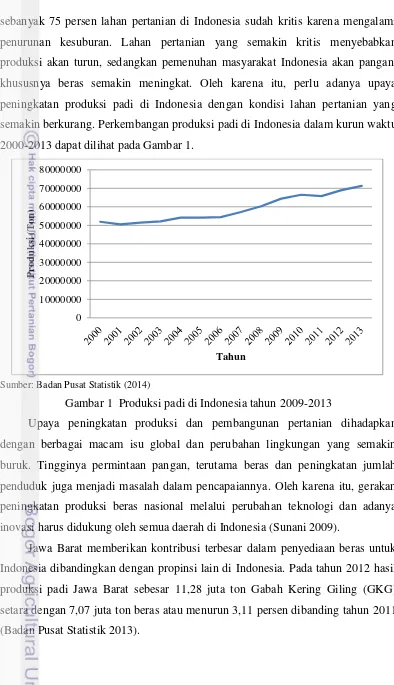

sebanyak 75 persen lahan pertanian di Indonesia sudah kritis karena mengalami penurunan kesuburan. Lahan pertanian yang semakin kritis menyebabkan produksi akan turun, sedangkan pemenuhan masyarakat Indonesia akan pangan, khususnya beras semakin meningkat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan produksi padi di Indonesia dengan kondisi lahan pertanian yang semakin berkurang. Perkembangan produksi padi di Indonesia dalam kurun waktu 2000-2013 dapat dilihat pada Gambar 1.

Sumber: Badan Pusat Statistik (2014)

Gambar 1 Produksi padi di Indonesia tahun 2009-2013

Upaya peningkatan produksi dan pembangunan pertanian dihadapkan dengan berbagai macam isu global dan perubahan lingkungan yang semakin buruk. Tingginya permintaan pangan, terutama beras dan peningkatan jumlah penduduk juga menjadi masalah dalam pencapaiannya. Oleh karena itu, gerakan peningkatan produksi beras nasional melalui perubahan teknologi dan adanya inovasi harus didukung oleh semua daerah di Indonesia (Sunani 2009).

Jawa Barat memberikan kontribusi terbesar dalam penyediaan beras untuk Indonesia dibandingkan dengan propinsi lain di Indonesia. Pada tahun 2012 hasil produksi padi Jawa Barat sebesar 11,28 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) setara dengan 7,07 juta ton beras atau menurun 3,11 persen dibanding tahun 2011 (Badan Pusat Statistik 2013).

Tabel 2 Perbandingan produksi GKG (ribu ton) dan beras (ribu ton) di Jawa Barat

Sumber : Kementerian Pertanian (2013)

Propinsi Jawa Barat terdiri atas 26 kabupaten/kota yang tersebar pada beberapa daerah. Salah satu wilayah penghasil padi adalah Kabupaten Pangandaran. Pangandaran merupakan kabupaten baru di Jawa Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Ciamis sejak bulan Oktober 2012. Rata-rata produksi padi di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan salah satunya Kabupaten Ciamis yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pangandaran. Perkembangan produksi, luas panen, dan produktivitas padi beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Produksi padi sawah kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 20010-2012

Kabupaten Produksi (000 Ton) Luas Panen (000 Ha) Produktivitas (Ton/Ha) 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Sumber : Badan Pusat Statistik (2013) (diolah)

Pada Tabel 3, tidak terlihat adanya Kabupaten Pangandaran, karena kabupaten tersebut baru ada pada tahun 2012. Secara umum terlihat adanya penurunan produksi dan luas lahan seperti yang terjadi di Kabupaten Ciamis. Berkurangnya produksi padi di Jawa Barat disebabkan oleh berkurangnya luas areal penanaman padi dan juga disebabkan oleh penggunaan input produksi yang tidak sesuai anjuran. Berkurangnya luas areal panen diperparah dengan beberapa daerah selalu terendam banjir setiap tahunnya yang menyebabkan produksi padi terus menurun.

dapat meminimalisir dampak banjir tersebut. Salah satu metode penanaman padi yang saat ini sedang dikembangkan oleh Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) Kabupaten Pangandaran adalah sawah apung yang uji cobanya dilakukan oleh kelompok tani Taruna Tani Mekar Bayu di Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran.

Sawah apung adalah metode penanaman padi dengan memanfaatkan lahan yang terendam banjir di Kabupaten Pangandaran yang setiap tahun lahan persawahannya terendam banjir. Hasil uji coba menunjukan bahwa produktivitas sawah apung cukup tinggi mencapai 5 kwintal/100 bata atau mencapai 4,2 ton/ha, hanya saja input produksi yang dibutuhkan lebih banyak.

1.2 Perumusan Masalah

Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten dengan dataran rendah yang dekat dengan laut. Kendala tambahan yang dihadapi sebagian kecamatan di Kabupaten Pangandaran adalah banjir musiman yang berlangsung hingga enam bulan lamanya. Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang merupakan salah satu desa di Kecamatan Padaherang yang setiap tahunnya terkena dampak banjir musiman. Ketinggian banjir dapat mencapai dua meter untuk durasi tiga hingga enam bulan yang terjadi di bulan Januari hingga Juni. Banjir musiman yang melanda Desa Ciganjeng menyebabkan petani gagal panen dan kehilangan mata pencaharian.

Desa Ciganjeng merupakan desa yang mulai menggunakan pertanian sawah apung ketika banjir tahunan menggenangi lahan persawahan mereka. Hal ini didukung oleh adanya kelompok tani Taruna Tani Mekar Bayu yang bekerja sama dengan Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI). Metode sawah apung dilakukan oleh kelompok tani Taruna Tani Mekar Bayu dengan harapan dapat memanfaatkan lahan yang terendam banjir sehingga dapat meminimalisir kerugian akibat lahan yang terendam banjir tersebut.

pertanian sawah apung sebagai sebuah solusi dalam pemanfaatan lahan persawahan yang terendam banjir.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana kelayakan usaha dari adanya sawah apung di Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran?

2. Bagaimana sensitivitas kelayakan usahatani sawah apung di Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran?

3. Bagaimana perbandingan biaya dan pendapatan sawah apung dengan sawah konvensional?

1.3 Tujuan Penelitian

Metode pemanfaatan lahan persawahan yang terendam banjir perlu dikaji kelayakannya, hal ini dirasa penting dilakukan untuk menghindari modal yang terlalu besar untuk suatu kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Pendapatan petani juga menjadi tolak ukur dalam menilai kelayakan usahatani, perbandingan pendapatan sawah konvensional dan sawah apung juga perlu dilakukan perhitungan, sehingga dapat diketahui metode yang lebih menguntungkan bagi petani.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dalam penelitian ini antara lain :

1. Menganalisis kelayakan usahatani dari adanya sawah apung di Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.

2. Menganalisis sensitivitas kelayakan usahatani sawah apung di Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran

3. Menganalisis perbandingan biaya dan pendapatan sawah apung dengan sawah konvensional.

1.4 Manfaat Penelitian

bagi kelompok tani di Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Bagi masyarakat sebagai bahan informasi dan sumber pengetahuan bagi masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang terendam banjir agar dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan, dan bagi kalangan akademisi dapat menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sawah Apung

Sawah apung ialah sawah yang aktivitas pertaniannya dilakukan di atas air. Sawah apung dikembangkan pertama kali oleh gabungan kelompok tani Taruna Tani Mekar Bayu yang bekerja sama dengan Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI). Penerapan teknologi ini cukup sederhana, yaitu hanya dengan menggunakan rakit yang diberi sabut kelapa, jerami, dan tanah. Sawah apung tidak memerlukan pengairan irigasi dan saat panen, padi tidak dapat dirontokkan di tempat melainkan harus dilakukan di darat. Hal inilah yang kemudian membedakan sawah apung dengan cara bercocok tanam konvesional yang dilakukan diatas tanah (Kurnia 2013).

Rakit pada sawah apung berfungsi agar sawah menjadi terapung sehingga tidak terpengaruh ketinggian air. Menanam bibit padi di atas rakit, menimbulkan rasa aman bagi petani karena dapat menanam dengan aman tanpa ada kekhawatiran akan terjadinya banjir akibat curah hujan yang tinggi.

2.2 Usahatani

Ilmu usahatani menurut Suratiyah (2006) ialah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan manusia dalam melakukan pertanian. Usahatani yang baik biasa disebut usahatani yang produktif dan efisien. Usahatani yang produktif berarti memiliki produktivitas tinggi (Nurmala 2011). Pengertian produktivitas merupakan penggabungan antara konsepsi efisiensi usaha (fisik) dengan kapasitas tanah. Efisiensi fisik mengatur banyaknya hasil produksi (output) yang dapat diperoleh dari satu kesatuan input (Nurmala 2011). Secara teknis produktivitas merupakan perkalian antara efisiensi (usaha) dan kapasitas (tanah).

Produksi padi di Indonesia khususnya di Jawa Barat terus menurun (BPS 2013) kondisi ini dapat menyebabkan kekurangan beras di masa yang akan datang. Menurut Prasetyo (2002) bahwa proses pencapaian swasembada beras tidak lepas dari penerapan dan inovasi teknologi yang dikembangkan pemerintah, misalanya dalam penggunaan benih unggul, pengolahan tanah, dan lain sebagainya. Proses produksi beras mengalami beberapa kendala, antara lain (Prasetyo 2002):

1. Cuaca atau iklim makin sulit diramal dengan tepat, misalnya mundurnya musim hujan, banjir, bencana kekeringan, dan lain sebagainya.

2. Eksploitasi serangga hama akibat belum sepenuhna diterapkan teknik budidaya yang baik, seperti tanam serempak.

3. Semakin langkanya budidaya tenaga kerja dalam budidaya padi sawah. 4. Sektor industri yang tumbuh pesat tampak lebih menarik untuk digeluti serta

memberikan harapan lebih baik daripada menjadi buruh mencangkul.

5. Tenaga kerja sektor pertanian berpindah ke sektor industri atau sektor lainnya, sehingga ongkos tenaga kerja pengolah tanah semakin mahal dan biaya produksi meningkat.

2.3 Studi Kelayakan Usaha

Studi kelayakan usaha merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan (Kasmir dan Jakfar 2003). Studi kelayakan perlu dilakukan untuk menghindari modal yang terlalu besar untuk suatu kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Studi kelayakan memerlukan biaya, namun biaya tersebut relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan resiko kegagalan suatu proyek yang menyangkut investasi dalam jumlah besar (Husnan dan Suwarno 2000). Adanya studi kelayakan ini memungkinkan tingkat keuntungan yang akan dicapai dapat diketahui, pemborosan terhadap sumberdaya dapat dihindarkan, serta dapat memilih proyek yang paling menguntungkan di antara berbagai alternatif proyek investasi yang ada (Septiani 2013). Selain itu, studi kelayakan usaha perlu dilakukan untuk meminimalkan hambatan dan resiko yang mungkin timbul di masa yang akan datang karena di masa yang akan datang akan penuh dengan ketidakpastian. Beberapa contoh ketidakpastian antara lain harga yang tidak stabil, tidak stabilnya tingkat suku bunga, ketidakpastian hukum dan politik yang berpengaruh terhadap pihak investor yang ingin menanamkan modalnya, dan perubahan perilaku lingkungan pergaulan.

Studi kelayakan usaha perlu dilakukan sebelum usaha dijalankan, paling tidak ada lima tujuan mengapa sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan, yaitu (Kasmir dan Jakfar 2003):

1. Menghindari resiko kerugian

Untuk mengatasi resiko kerugian berupa ketidakpastian. Dalam hal ini fungsi studi kelayakan adalah untuk meminimualkan resiko yang tidak diinginkan, baik resiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan.

2. Memudahkan perencanaan

yang melaksanakan, bagaimana cara menjalankannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh serta bagaimana mengawasinya.

3. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan

Dengan adanya perencanaan akan memudahkan pelaksanaan usaha karena telah memiliki pedoman yang harus dikerjakan. Pelaksanaan usaha dapat dilakukan secara sistematik, sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

4. Memudahkan pengawasan

Pengawasan perlu dilakukan agar pelaksanaan usaha tidak melenceng dari rencana yang telah disusun.

5. Memudahkan pengendalian

Tujuan pengendalian adalah untuk mengembalikan pelaksanaan usaha yang tidak sesuai dengan perencanaan, sehingga usaha yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang dibuat sebelumnya.

Adapun pihak-pihak yang dapat memperoleh manfaat dari analisis ini antara lain bagi investor selaku pemrakarsa dalam hal ini penemu metode pertanian sawah apung, bank selaku pemberi kredit pinjaman, dan tentunya pemerintah yang memberikan fasilitas peraturan dan perundang-undangan serta pemegang kebijakan jika metode sawah apung ini layak dan menguntungkan agar lahan-lahan lain yang terendam banjir setiap tahunnya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Investor berkepentingan untuk mengetahui tingkat keuntungan dari investasi, bank berkepentingan untuk mengetahui tingkat keamanan kredit yang diberikan dan kelancaran pengembaliannya, pemerintah lebih menitik beratkan manfaat dari investasi tersebut secara makro baik bagi perekonomian, pemerataan kesempatan kerja, dan lain-lain (Meizi 2012).

Proyek yang dilakukan dalam bidang pertanian memiliki sejumlah kekhususan yang membedakan dari bidang industri, antara lain: (Gray 1992) 1. Keanekaragaman teknologi produksi sesuai dengan lingkungan proyek.

teknologi produksi barang industri lebih seragam tanpa memperhatikan lokasi produksi barang tersebut.

2. Ketidakpastian dalam produksi serta pemasaran.

Dalam sektor pertanian terdapat tingkat ketidakpastian yang tinggi. Dalam hal ini produksi sektor pertanian tak luput dari pengaruh cuaca, penyakit menular, serta dampak teknologi baru pada hasil-hasil pertanian. Dari segi pemasaran, banyak komoditi pertanian diperdagangkan di pasar dunia yang harganya tidak stabil, sehingga harga turun-naik secara tiba-tiba.

3. Saling keterkaitan antara pertanian dan bidang-bidang lain.

Kelayakan suatu proyek pembangunan barang publik seperti pembangunan jalan akan tergantung pada seberapa jauh proyek tersebut dapat mempengaruhi biaya pemasaran komoditi pertanian. Kelayakan memproduksi komoditi ini sebaliknya tergantung pada biaya pemasaran. Lain halnya dengan produk-produk industri karena biasanya ada kemungkinan mengimpor sarana yang tidak dapat diproduksi secara lokal (tenaga terampil asing, komponen-komponen).

4. Intensitas penggunaan lahan.

Dalam hal penggunaan lahan, proyek di sektor pertanian jauh lebih intensif dibandingkan dengan proyek-proyek pada sektor lainnya.

2.4 Penelitian Terdahulu

Rachmiyanti (2009), melakukan penelitian mengenai analisis perbandingan usahatani padi organik metode System of Rice Intensification (SRI) dengan padi konvensional di Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Tujuan penelitian Rachmiyanti adalah menganalisis pengaruh perubahan sistem usahatani, dari non organik menjadi organik dengan metode SRI. Penelitian ini menggunakan beberapa alat analisis, yaitu analisis pendapatan dan rasio penerimaan dan biaya (R/C rasio). Perbedaan dengan penelitian sawah apung antara lain lokasi penelitian. Sawah apung terletak di Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Rachmiyanti hanya menganalisis perbandingan pendapatan usahatani padi organik dan non organik, sedangan penelitian sawah apung mencakup kelayakan usahatani dan perbandingan pendapatan sawah apung dengan sawah konvensional.

Nurmala (2011), melakukan penelitian mengenai analisis ekonomi usahatani padi semi organik dan anorganik pada petani penggarap di Desa Ciburuy dan Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Penelitian tersebut mengkaji mengenai kelayakan sistem usahatani padi semi organik dan anorganik, mengkaji tingkat biaya dan pendapatan usahatani, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong petani untuk mengurangi pemakaian pupuk kimia. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Persamaan dengan penelitian ini adalah dalam mengkaji mengenai kelayakan sistem usahatani.

finansial sawah apung tanpa pendekatan aspek-aspek berupa aspek teknis, aspek manajemen, dan lainnya.

Putra (2012), melakukan penelitian mengenai analisis kelayakan usaha jamur tiram di Sukasari Bogor. Penelitian tersebut mengkaji tentang kelayakan usaha dilihat dari berbagai aspek yang terkait dan kelayakan finansial usaha jamur tiram. Analisis kelayakan finansial jamur tiram berdasarkan kriteria kelayakan investasi yaitu, Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Net Benefit Cost Ratio (Net B/C), Payback Period (PP), dan Analisis Sensitivitas. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan usahatani yang diteliti. Putra meneliti kelayakan usahatani jamur tiram di Bogor, sedangkan penelitian ini meneliti kelayakan usahatani sawah apung.

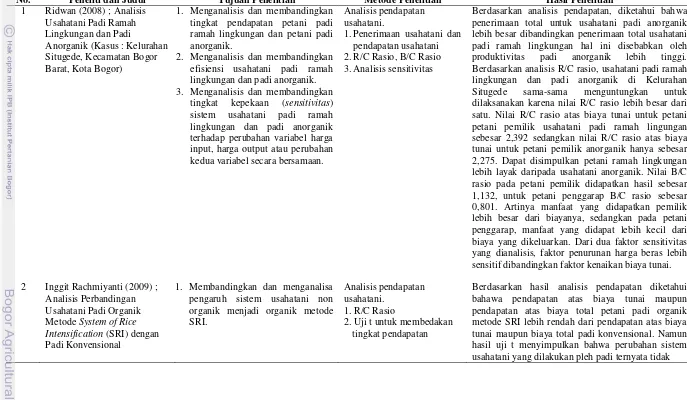

Tabel 4 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No. Peneliti dan Judul Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian

1 Ridwan (2008) ; Analisis

1. Menganalisis dan membandingkan tingkat pendapatan petani padi ramah lingkungan dan petani padi anorganik.

2. Menganalisis dan membandingkan efisiensi usahatani padi ramah lingkungan dan padi anorganik. 3. Menganalisis dan membandingkan

tingkat kepekaan (sensitivitas) sistem usahatani padi ramah lingkungan dan padi anorganik terhadap perubahan variabel harga input, harga output atau perubahan kedua variabel secara bersamaan.

Analisis pendapatan usahatani.

1.Penerimaan usahatani dan pendapatan usahatani 2.R/C Rasio, B/C Rasio 3.Analisis sensitivitas

Berdasarkan analisis pendapatan, diketahui bahwa penerimaan total untuk usahatani padi anorganik lebih besar dibandingkan penerimaan total usahatani padi ramah lingkungan hal ini disebabkan oleh produktivitas padi anorganik lebih tinggi. Berdasarkan analisis R/C rasio, usahatani padi ramah lingkungan dan padi anorganik di Kelurahan Situgede sama-sama menguntungkan untuk dilaksanakan karena nilai R/C rasio lebih besar dari satu. Nilai R/C rasio atas biaya tunai untuk petani petani pemilik usahatani padi ramah lingungan sebesar 2,392 sedangkan nilai R/C rasio atas biaya tunai untuk petani pemilik anorganik hanya sebesar 2,275. Dapat disimpulkan petani ramah lingkungan lebih layak daripada usahatani anorganik. Nilai B/C rasio pada petani pemilik didapatkan hasil sebesar 1,132, untuk petani penggarap B/C rasio sebesar 0,801. Artinya manfaat yang didapatkan pemilik lebih besar dari biayanya, sedangkan pada petani penggarap, manfaat yang didapat lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan. Dari dua faktor sensitivitas yang dianalisis, faktor penurunan harga beras lebih sensitif dibandingkan faktor kenaikan biaya tunai.

2 Inggit Rachmiyanti (2009) ; Analisis Perbandingan Usahatani Padi Organik Metode System of Rice Intensification (SRI) dengan Padi Konvensional

1. Membandingkan dan menganalisa pengaruh sistem usahatani non organik menjadi organik metode SRI.

Analisis pendapatan usahatani.

1. R/C Rasio

2. Uji t untuk membedakan tingkat pendapatan

Berdasarkan hasil analisis pendapatan diketahui bahawa pendapatan atas biaya tunai maupun pendapatan atas biaya total petani padi organik metode SRI lebih rendah dari pendapatan atas biaya tunai maupun biaya total padi konvensional. Namun hasil uji t menyimpulkan bahwa perubahan sistem usahatani yang dilakukan pleh padi ternyata tidak

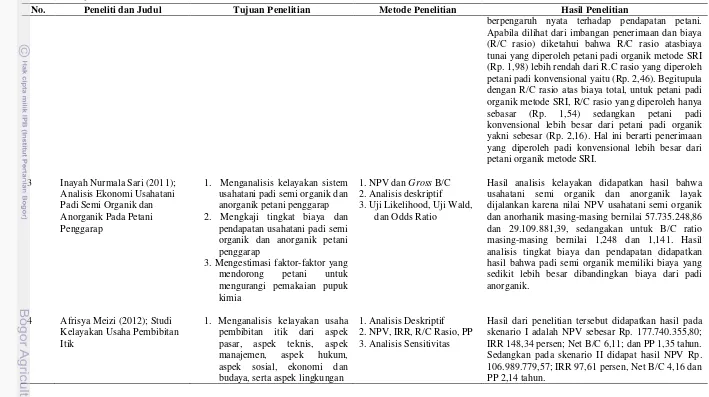

Tabel 4 Lanjutan

No. Peneliti dan Judul Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian

berpengaruh nyata terhadap pendapatan petani. Apabila dilihat dari imbangan penerimaan dan biaya (R/C rasio) diketahui bahwa R/C rasio atasbiaya tunai yang diperoleh petani padi organik metode SRI (Rp. 1,98) lebih rendah dari R.C rasio yang diperoleh petani padi konvensional yaitu (Rp. 2,46). Begitupula dengan R/C rasio atas biaya total, untuk petani padi organik metode SRI, R/C rasio yang diperoleh hanya sebasar (Rp. 1,54) sedangkan petani padi konvensional lebih besar dari petani padi organik yakni sebesar (Rp. 2,16). Hal ini berarti penerimaan yang diperoleh padi konvensional lebih besar dari petani organik metode SRI.

3 Inayah Nurmala Sari (2011); Analisis Ekonomi Usahatani Padi Semi Organik dan Anorganik Pada Petani Penggarap

1. Menganalisis kelayakan sistem usahatani padi semi organik dan anorganik petani penggarap 2. Mengkaji tingkat biaya dan

pendapatan usahatani padi semi organik dan anorganik petani penggarap

3. Mengestimasi faktor-faktor yang mendorong petani untuk mengurangi pemakaian pupuk kimia

1. NPV dan Gross B/C 2. Analisis deskriptif 3. Uji Likelihood, Uji Wald,

dan Odds Ratio

Hasil analisis kelayakan didapatkan hasil bahwa usahatani semi organik dan anorganik layak dijalankan karena nilai NPV usahatani semi organik dan anorhanik masing-masing bernilai 57.735.248,86 dan 29.109.881,39, sedangakan untuk B/C ratio masing-masing bernilai 1,248 dan 1,141. Hasil analisis tingkat biaya dan pendapatan didapatkan hasil bahwa padi semi organik memiliki biaya yang sedikit lebih besar dibandingkan biaya dari padi anorganik.

4 Afrisya Meizi (2012); Studi Kelayakan Usaha Pembibitan Itik

1. Menganalisis kelayakan usaha pembibitan itik dari aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek hukum, aspek sosial, ekonomi dan budaya, serta aspek lingkungan

1. Analisis Deskriptif 2. NPV, IRR, R/C Rasio, PP 3. Analisis Sensitivitas

Hasil dari penelitian tersebut didapatkan hasil pada skenario I adalah NPV sebesar Rp. 177.740.355,80; IRR 148,34 persen; Net B/C 6,11; dan PP 1,35 tahun. Sedangkan pada skenario II didapat hasil NPV Rp. 106.989.779,57; IRR 97,61 persen, Net B/C 4,16 dan PP 2,14 tahun.

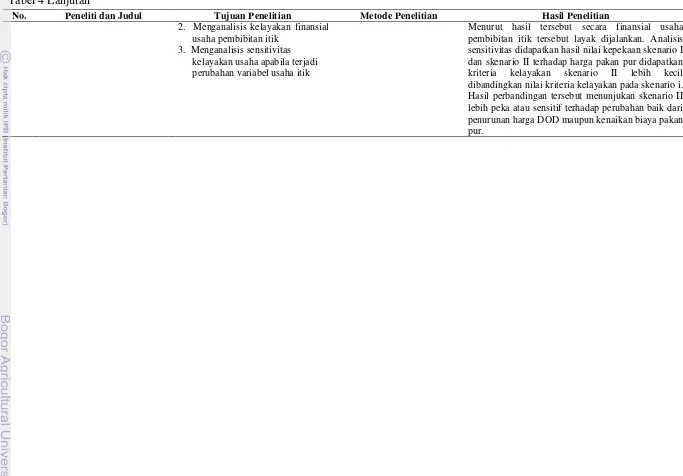

Tabel 4 Lanjutan

No. Peneliti dan Judul Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian

2. Menganalisis kelayakan finansial usaha pembibitan itik

3. Menganalisis sensitivitas kelayakan usaha apabila terjadi perubahan variabel usaha itik

III. KERANGKA PEMIKIRAN 3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kegiatan dalam bidang pertanian memiliki resiko yang cukup besar. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan serta pengkajian yang mendalam dan menyeluruh mengenai pemanfaatan modal, mengetahui besarnya manfaat yang diperoleh dan besarnya biaya yang akan dikeluarkan agar resiko kerugian di masa yang akan datang dapat diantisipasi dengan adanya studi analisis kelayakan usaha, yang melihat secara menyeluruh berbagai aspek mengenai kemampuan suatu proyek dalam memberikan manfaat.

3.1.1 Konsep Usahatani

Ilmu usahatani merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara petani mengelola input atau faktor-faktor produksi dengan efektif, efisien, dan kontinyu untuk menghasilkan produksi yang tinggi sehingga pendapatan usahataninya meningkat (Rahim dan Diah 2007). Soekartawi (1986) mengemukakan bahwa tujuan usahatani dikategorikan menjadi dua yaitu dengan memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Memaksimumkan keuntungan artinya dapat mengalokasikan sumberdaya dengan jumlah tertentu untuk memperoleh keuntungan yang maksimun, sedangkan meminimumkan biaya yaitu menekan biaya produksi sekecil-kecilnya untuk mencapai tingkat produksi tertentu. Pada analisis usahatani, data yang perlu diketahui adalah data tentang penerimaan, biaya, dan pendapatan.

Penerimaan usahatani ialah hasil perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual (Soekartawi 1995). Dapat dirumuskan sebagai berikut:

TR = Y x Py ...(1) Keterangan:

TR : Total penerimaan (Rupiah)

Y : Produksi yang diperoleh dalam suatu usahatani (Kilogram) Py : Harga Y (Rupiah)

besar-kecilnya output yang diperoleh, seperti pajak, sewa lahan, dan alat-alat pertanian. Sedangkan biaya tidak tetap (variable cost) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk usahatani yang besar-kecilnya dipengaruhi oleh perolehan output seperti tenaga kerja dan sarana produksi pertanian. Penjumlahan dari kedua biaya ini disebut biaya total produksi.

Pendapatan merupakan selisih antara total penerimaan dengan total pengeluaran. Pendapatan usahatani dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan atas biaya tunai dan pendapatan atas biaya total (Ridwan 2008). Pendapatan atas biaya tunai merupakan biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh petani, sedangkan pendapatan atas biaya total yaitu semua milik keluarga diperhitungkan sebagai biaya. Pendapatan secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut (Ridwan 2008):

Π tunai = Tr – Bt

Π total = Tr – (Bt + Bd) ... (2) Keterangan:

Π : Pendapatan (Rupiah)

Tr : Nilai Produksi (Hasil kali jumlah fisik dengan harga) Bt : Biaya tunai (Rupiah)

Bd : Biaya yang diperhitungkan

3.1.2 Rasio Penerimaan dan Biaya (R/C Rasio)

Kriteria kelayakan usahatani dapat diukur menggunakan analisis imbangan penerimaan dan biaya (R/C rasio) yang didasarkan pada perhitungan secara finansial selain menggunakan analisis kelayakan usaha seperti Net Present Value

(NPV), Net Benefit-Cost Ratio (Net B/C), Internal Rate of Return (IRR), dan

Payback Period (PBP). Analisis R/C rasio ini merupakan perbandingan antara penerimaan (revenue) dengan biaya (cost). Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

R/C Rasio =

...

(3)menunjukkan berapa rupiah penerimaan usahatani yang akan diperoleh petani dari setiap rupiah yang dikeluarkan untuk kegiatan usahatani tersebut (Ridwan 2008). Nilai R/C yang semakin besar menunjukkan semakin besar pula penerimaan yang akan diperoleh dalam usahatani tersebut untuk setiap rupiah biaya yang dikeluarkan.

Usahatani dapat dikatakan layak jika memiliki R/C rasio lebih besar dari satu, artinya setiap tambahan biaya yang dikeluarkan dalam usahatani akan menghasilkan tambahan penerimaan yang lebih besar dari tambahan biaya tersebut, dan dapat dikatakan usahatani tersebut menguntungkan. Usahatani dapat dikatakan tidak layak apabila memiliki nilai R/C rasio lebih kecil dari satu, artinya setiap tambahan biaya yang dikeluarkan dalam usahatani akan menghasilkan tambahan penerimaan yang lebih kecil dari tambahan biaya tersebut, dan dapat dikatakan usahatani tersebut merugikan.

3.1.3 Rasio Biaya dan Manfaat (B/C Rasio)

Analisis mengenai rasio biaya dan manfaat (B/C rasio) merupakan perbandingan (ratio) antara manfaat (benefit) dan biaya (cost). B/C rasio pada prinsipnya sama dengan R/C rasio, yang membedakan disini adalah pada analisis B/C rasio yang dipertimbangkan adalah besarnya manfaat, sedangkan dalam R/C rasio yang dipertimbangkan adalah penerimaan. Analisis B/C rasio dapat digunakan untuk memilih dari dua usaha yang ada atau dapat dinyatakan dalam bentuk sebagi berikut (Ridwan 2008):

B/C ratio =

...

(4)Kriteria keputusan:

B/C > 1, usahatani untung (tambahan manfaat lebih besar dari tambahan biaya) B/C < 1, usahatani rugi (tambahan biaya lebih besar dari tambahan manfaat) B/C = 1, usahatani impas (tambahan manfaat sama dengan tambahan biaya)

3.1.4 Studi Kelayakan Usaha

apakah usaha yang sedang atau akan dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Meizi 2012).

Menurut Kadariah et al (1978) dalam Meizi (2012), tujuan analisis kegiatan usaha adalah : (1) untuk menghindari kerugian yang dicapai dari investasi suatu usaha; (2) menghindari pemborosan sumberdaya dengan tidak melakukan usaha apabila tidak menguntungkan; (3) mengadakan penilaian terhadap peluang investasi yang ada, sehingga dapat dipilih alternatif usaha yang paling menguntungkan; dan (4) menentukan prioritas usaha.

Penentuan studi kelayakan aspek-aspek yang perlu diteliti dalam studi kelayakan bisnis meliputi aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek hukum, aspek sosial ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek finansial. Aspek tersebut perlu diperhatikan karena untuk menentukan bagaimana manfaat yang akan diperoleh dari suatu investasi tertentu dan harus dipertimbangkan pada setiap tahap dalam perencanaan usaha dan siklus pelaksanaan.

3.1.5 Aspek Finansial

Analisis mengenai aspek finansial digunakan untuk mengkaji jumlah dana yang dibutuhkan untuk membangun dan mengoperasikan kegiatan usaha. Aspek ini memperhitungkan penerimaan yang diperoleh selama suatu usaha berjalan. Data yang diperlukan dalam analisis ini antara lain biaya investasi, biaya operasional yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel serta penerimaan yang diperoleh selama umur usaha. Data-data tersebut diolah menggunakan analisis kelayakan bisnis berupa kriteria investasi seperti Net Present Value (NPV), Net Benefit-Cost Ratio (Net B/C), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period

(PBP). Dalam berjalannya usaha terdapat perubahan-perubahan yang mungkin terjadi selama bisnis berjalan yang dapat dianalisis dengan menggunakan analisis sensitivitas dan analisis nilai pengganti (Switching Value Analysis).

Analisis kelayakan usaha ditinjau dari aspek penanaman investasinya sehingga kelayakan usaha dapat dilihat dari sisi kelayakan investasi. Beberapa kriteria kelayakan investasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Net Present Value (NPV)

3. Internal Rate of Return (IRR) 4. Payback Period (PBP)

3.1.6 Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas digunakan untuk melihat pengaruh yang akan terjadi terhadap kelayakan usahatani apabila terdapat perubahan baik harga input maupun harga output.

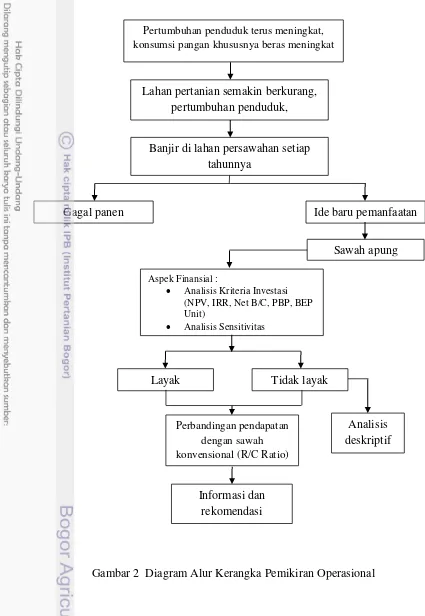

3.2 Kerangka Pemikiran Operasional

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan konsumsi bahan pangan khususnya beras meningkat. Meningkatnya jumlah penduduk tersebut tidak diikuti meningkatnya lahan untuk persawahan, pemukiman, dan industri. Konversi lahan yang terjadi menyebabkan lahan pertanian semakin sempit dikarenakan kebutuhan akan pemukiman dan industri yang lebih tinggi. Lahan pertanian yang semakin berkurang menyebabkan produkstivitas padi turun, ditambah lagi lahan persawahan yang setiap tahunnya terendam banjir. Banjir tahunan yang melanda beberapa daerah di Jawa Barat menyebabkan perlu adanya solusi baru pemanfaatan sawah agar dampak kerugian yang ditimbulkan banjir tidak begitu besar. Solusi dapat berupa pengelolaan persawahan atau teknologi baru pemanfaatan sawah yang terendam banjir.

Kelompok tani di Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran menemukan ide baru pemanfaatan lahan persawahan yang terendam banjir dengan metode sawah apung. Sawah apung adalah sawah yang aktivitas pertaniannya dilakukan di atas air. Penerapan teknologi ini cukup sederhana, yaitu hanya dengan menggunakan rakit yang diberi sabut kelapa, jerami, dan tanah.

Gambar 2 Diagram Alur Kerangka Pemikiran Operasional Pertumbuhan penduduk terus meningkat,

konsumsi pangan khususnya beras meningkat

Lahan pertanian semakin berkurang, pertumbuhan penduduk, produktivitas padi turun

Banjir di lahan persawahan setiap tahunnya

Sawah apung Ide baru pemanfaatan Gagal panen

Tidak layak Layak

Analisis deskriptif Aspek Finansial :

Analisis Kriteria Investasi (NPV, IRR, Net B/C, PBP, BEP Unit)

Analisis Sensitivitas

Informasi dan rekomendasi

Pengelolaan Perbandingan pendapatan

IV. METODE PENELITIAN 4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Desa Ciganjeng merupakan desa yang menemukan metode baru pemanfaatan lahan sawah yang terendam banjir yang baru ada di Indonesia. Penelitian dilakukan pada bulan April – Mei 2014.

4.2 Data dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di tempat penelitian dengan penemu sawah apung, sekretaris kelompok tani Taruna Tani Mekar Bayu, dan para petani pengelola sawah apung. Penentuan responden untuk data primer menggunakan populasi untuk sawah apung, sedangkan untuk sawah konvensional menggunakan metode purposive dengan jumlah responden berjumlah 31 orang meliputi responden yang terdampak akibat banjir tahunan dan anggota dalam pengelolaan sawah apung. Data meliputi aspek finansial dan aspek non finansial. Aspek finansial mencakup penerimaan, biaya-biaya operasional, dan biaya investasi yang telah dikeluarkan dalam menjalankan usaha. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait seperti Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI), Kelompok Tani Taruna Tani Mekar Bayu, dan instansi terkait lainnya.

4.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : (1)

kepustakaan dimana digunakan literatur yang berhubungan dengan judul penelitian. Selain itu juga digunakan data praktis yang didapat dari surat kabar, internet, dan majalah.

4.4 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diolah secara deskriptif meliputi analisis kelayakan usaha, analisis sensitivitas, dan analisis non finansial . Data kuantitatif diolah dengan menggunakan software

komputer (Microsoft Excel).

4.4.1 Analisis Kelayakan Investasi

Analisis yang digunakan untuk mengetahui kelayakan usaha dapat diukur melalui perhitungan Net Present Value (NPV), Net Benefit Cost Ratio (Net B/C),

Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period (PBP). 1. Net Present Value (NPV)

Net Present Value digunakan untuk menilai manfaat investasi dengan ukuran nilai sekarang (present value) dari keuntungan bersih usaha. NPV menunjukan keuntungan yang akan diperoleh selama umur investasi, merupakan jumlah nilai penerimaan arus tunai pada waktu sekarang dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan selama waktu tertentu. Perumusannya sebagai berikut (Kadariah et al. 1999):

NPV =

∑

... (5)

Dimana:

Bt = Penerimaan (Benefit) tahun ke-t (rupiah) Ct = Biaya (cost) tahun ke-t (rupiah)

n = Umur ekonomis proyek (tahun)

i = Tingkat suku bunga / discount rate (persen) Kriterianya adalah:

hanya cukup untuk menutupi biaya yang dikeluaran (impas). Jika NPV < 0, maka investasi tidak layak untuk dilaksanakan, hal ini dikarenakan manfaat yang diperoleh labih kecil dari biaya / tidak cukup untuk menutup biaya yang dikeluarkan (rugi).

2. Internal Rate of Return

Internal Rate of Return merupakan suku bunga maksimal (discount rate) untuk sampai pada NPV bernilai sama dengan nol (seimbang), dengan kata lain Internal Rate of Return adalah tingkat rata-rata keuntungan intern tahunan dinyatakan dalam satuan persen. Jika diperoleh dari IRR lebih besar dari tingkat diskonto yang berlaku, maka proyek layak untuk dilaksanakan. Sebaliknya, jika nilai IRR lebih kecil dari tingkat suku bunga yang berlaku maka proyek tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. Perumusannya adalah sebagai berikut (Kadariah et al. 1999):

IRR =

...(6)

Dimana:

NPV1 = NPV bernilai positif

NPV2 = NPV bernilai negatif

i1 = discount rate yang menghasilkan NPV positif

i2 = discount rate yang menghasilkan NPV negative

3. Net Benefit Cost Ratio (Net B/C)

Net B/C ratio merupakan perbandingan antara nilai sekarang dari keuntungan bersih yang positif dengan nilai sekarang dari keuntungan bersih yang negatif. Angka tersebut menunjukan tingkat besarnya tambahan manfaat pada setiap tambahan biaya sebesar satu satuan uang. Kriteria yang digunakan untuk pemilihan ukuran Net B/C ratio dari manfaat proyek adalah memilih semua proyek yang nilai B/C rasionya sebesar satu atau lebih jika manfaat didiskontokan pada tingkat biaya opportunitis capital

(Gittinger, 1986), tetapi jika nilai Net B/C < 1, maka proyek tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. Rumus yang digunakan adalah (Kadariah et al.

=

∑

∑ ... (7)

Dimana:

Net B/C = Nilai Benefit-cost ratio

Bt = Penerimaan yang diperoleh pada tahun ke-t (rupiah) Ct = Biaya yang dikeluarkan pada tahun ke-t (rupiah) n = Umur ekonomis proyek (tahun)

i = discount rate (persen)

untuk pembilang yaitu Bt-Ct > 0 dan penyebut yaitu Bt-Ct < 0 4. Payback of Period (PBP)

Payback of Period (PBP) dilakukan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian investasi. PBP merupakan jangka waktu periode yang dibutuhkan untuk membayar kembali semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan di dalam investasi suatu proyek. Semakin cepat waktu pengembalian, semakin baik proyek tersebut untuk diusahakan.

PP =

... (8)

Dimana:PP = Waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal / investasi (tahun / bulan)

I = Besarnya biaya investasi yang diperlukan (rupiah) Ab = Manfaat bersih rata-rata per tahun (rupiah)

Apabila proyek dapat mengembalikan modal / investasi sebelum berakhirnya umur proyek, berarti proyek masih dapat dilaksanakan.

5. Analisis Sensitivitas

Tujuan analisis sensitivitas menurut Kadariah et al. (1999) adalah untuk melihat apa yang akan terjadi terhadap analisa hasil proyek jika terjadi suatu kesalahan atau perubahan dalam dasar-dasar perhitungan benefit. Analisis nilai pengganti (switching value) merupakan suatu variasi dari analisis sensitivitas dimana analisis ini dilakukan untuk melihat sampai sejauh mana perubahan yang terjadi dapat ditoleransi dan akhirnya membuat usaha tidak layak untuk dilaksanakan. Skenario untuk melihat sensitivitas dari perubahan harga input-output dapat dilakukan dengan empat skenario yaitu:

1. Skenario I terjadi kenaikan harga jual yang semula Rp. 4.500,00/kg menjadi Rp. 10.000,00/kg dan biaya total naik akibat penambahan biaya input berupa biaya sewa mesin giling (tidak ada bantuan pemerintah) dengan rasio perubahan gabah menjadi beras 65%.

2. Skenario II terjadi kenaikan harga jual yang semula Rp. 4.500,00/kg menjadi Rp. 10.000,00/kg dan biaya total naik akibat penambahan biaya input berupa biaya operasional mesin giling (mendapat bantuan mesin giling dari pemerintah) dengan rasio perubahan gabah menjadi beras 65%. 3. Skenario III terjadi penurunan produksi sebesar 5%, harga jual naik akibat

perubahan komoditas gabah menjadi beras organik dan biaya total naik akibat penambahan biaya input berupa biaya sewa mesin giling (tidak ada bantuan pemerintah) dengan rasio perubahan gabah menjadi beras 65%. 4. Terjadi penurunan produksi sebesar 5%, harga jual naik akibat perubahan

komoditas gabah menjadi beras organik dan biaya total naik akibat penambahan biaya input berupa biaya operasional mesin giling (mendapat bantuan pemerintah) dengan rasio perubahan gabah menjadi beras 65%.

4.4.2 Tingkat Biaya dan Pendapatan Usahatani Sawah Apung dan Konvensional

jika menginginkan produksi yang tinggi maka tenaga kerja perlu ditambah, pupuk juga perlu ditambah dan lain sebagainya (Soekartiwi 1995).

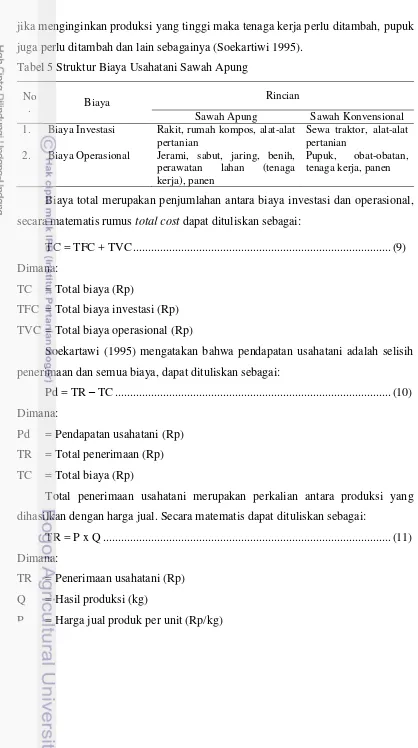

Tabel 5 Struktur Biaya Usahatani Sawah Apung

No

. Biaya

Rincian

Sawah Apung Sawah Konvensional

1. Biaya Investasi Rakit, rumah kompos, alat-alat pertanian

Sewa traktor, alat-alat pertanian

2. Biaya Operasional Jerami, sabut, jaring, benih,

perawatan lahan (tenaga

kerja), panen

Pupuk, obat-obatan, tenaga kerja, panen

Biaya total merupakan penjumlahan antara biaya investasi dan operasional, secara matematis rumus total cost dapat dituliskan sebagai:

TC = TFC + TVC ... (9) Dimana:

TC = Total biaya (Rp)

TFC = Total biaya investasi (Rp) TVC = Total biaya operasional (Rp)

Soekartawi (1995) mengatakan bahwa pendapatan usahatani adalah selisih penerimaan dan semua biaya, dapat dituliskan sebagai:

Pd = TR – TC ... (10) Dimana:

Pd = Pendapatan usahatani (Rp) TR = Total penerimaan (Rp) TC = Total biaya (Rp)

Total penerimaan usahatani merupakan perkalian antara produksi yang dihasilkan dengan harga jual. Secara matematis dapat dituliskan sebagai:

TR = P x Q ... (11) Dimana:

TR = Penerimaan usahatani (Rp) Q = Hasil produksi (kg)

V. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

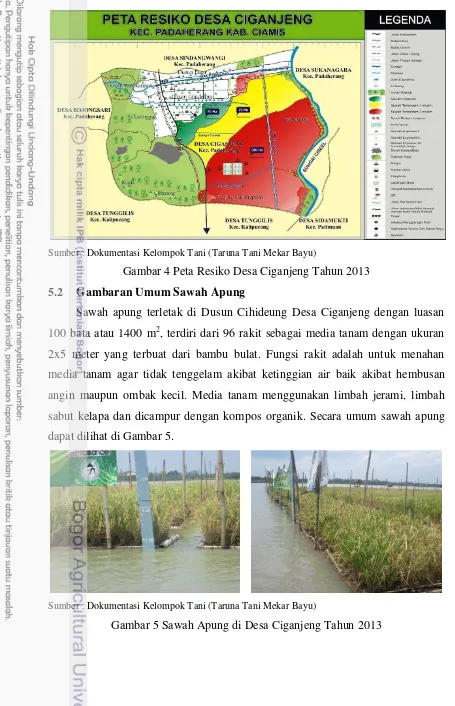

5.1 Keadaan Umum Wilayah Desa Ciganjeng

Desa Ciganjeng merupakan desa yang terletak di Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, memiliki luas wilayah 749,74 Ha dengan jumlah penduduk 3.895 jiwa dengan mayoritas petani. Desa Ciganjeng terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Babakansari, Dusun Cihideung, dan Dusun Pasar.

Secara administratif batas wilayah Desa Ciganjeng adalah :

Sebelah utara : Desa Sindangwangi, Kecamatan Padaherang Pangandaran Sebelah barat : Desa Bojongsari, Kecamatan Padaherang Pangandaran Sebelah selatan : Desa Tunnggilis, Kecamatan Kalipucang Pangandaran Sebelah timur : Desa Sukanegara, Kecamatan Kalipucang Pangandaran

Sumber : Dokumentasi Kelompok Tani (Taruna Tani Mekar Bayu)

Gambar 3 Peta Administratif Desa Ciganjeng Tahun 2013

Sumber : Dokumentasi Kelompok Tani (Taruna Tani Mekar Bayu)

Gambar 4 Peta Resiko Desa Ciganjeng Tahun 2013

5.2 Gambaran Umum Sawah Apung

Sawah apung terletak di Dusun Cihideung Desa Ciganjeng dengan luasan 100 bata atau 1400 m2, terdiri dari 96 rakit sebagai media tanam dengan ukuran 2x5 meter yang terbuat dari bambu bulat. Fungsi rakit adalah untuk menahan media tanam agar tidak tenggelam akibat ketinggian air baik akibat hembusan angin maupun ombak kecil. Media tanam menggunakan limbah jerami, limbah sabut kelapa dan dicampur dengan kompos organik. Secara umum sawah apung dapat dilihat di Gambar 5.

Sumber : Dokumentasi Kelompok Tani (Taruna Tani Mekar Bayu)

5.2.1 Pengolahan Lahan

Lahan yang digunakan dalam pemanfaatan sawah apung merupakan lahan persawahan yang terendam banjir. Pengolahan media tanam berupa rakit dilakukan di darat. Proses pembuatan rakit menggunakan bambu dengan diameter minimal 7 cm dan memiliki panjang 5 m sebanyak 3 batang bambu untuk satu rakit. Media tanam menggunakan limbah jerami, limbah sabut kelapa, dan kompos organik. Jaring digunakan untuk menjaga media tanam agar tidak berserakan ketika penanaman berlangsung.

5.2.2 Metode Pananaman

Sawah apung di Desa Ciganjeng menggunakan metode tanam SRI (System of Rice Intensification) dengan bibit padi tunggal yang disemai secara dini 10 HSS (Hari Sesudah Semai). Bibit yang digunakan merupakan bibit unggul yang sebelumnya telah diseleksi dengan menggunakan larutan garam. Bibit yang tenggelam dalam larutan garam tersebut yang dipilih karena memiliki kualitas yang baik.

5.2.3 Perawatan Sawah Apung

Perawatan berupa pemupukan pada sawah apung dilakukan dengan melihat perkembangan tanaman dan usia tanaman tersebut. Pada masa pertumbuhan (vegetatif 0-60 hari) tanaman padi membutuhkan pupuk yang mengandung Nitrogen (N), dan Fosfor (P) sebanyak 5%. Masa peralihan Vegetatif menuju Generatif (55-70 hari) tanaman padi membutuhkan pupuk yang mengandung Fosfor (P), dan pada masa Generatif (2 bulan terakhir) tanaman padi membutuhkan pupuk yang mengandung Kalium (K). Pupuk yang digunakan dalam sawah apung yaitu pupuk organik cair. Pemupukan yang efektif dengan cara disemprotkan langsung ke batang dan daun.

1. Pestisida Insek (Serangga)

Bahan baku pembuatan pestisida insek yaitu daun sirsak, daun nangka, dan buah maja. Ketiga bahan tersebut dihaluskan dan ditambahkan air lalu di fermentasi selama tiga hari. Pestisida ini efektif untuk ulat, kutu kebul, belalang, dan lain-lain.

2. Pestisida Fungisida (Penyakit)

Bahan baku pembuatan pestisida fungisida yaitu jahe, kencur, kunyit, dan rempah-rempah lainnya. Bahan tersebut dihaluskan dan ditambahkan air, lalu disimpan selama tiga hari. Pestisida ini efektif untuk membunuh jamur atau cendawan yang menyebabkan busuk akar, layu semai, bercak pada daun dan batang, dan lain-lain.

3. Pestisida Prodensida (Pengerat)

Bahan baku pembuatan pestisida prodensida menggunakan urin, ubi galung dan keong yang telah mati. Dicacah dan dicampur dengan air lalu diamkan selama tiga hari. Penggunaan urin sebagai pestisida organik hanya bersifat mengusir hewan pengerat, sedangkan penggunaan pestisida organik dengan menggunakan ubi galung dan keong dapat membuat hewan pengerat menjadi mandul dan tidak dapat berkembang biak. Pestisida ini efektif untuk beberapa hewan pengerat seperti tikus, musang, dan lain-lain. Secara umum langkah-langkah dalam pengelolaan sawah apung dapat di lihat di Tabel 6.

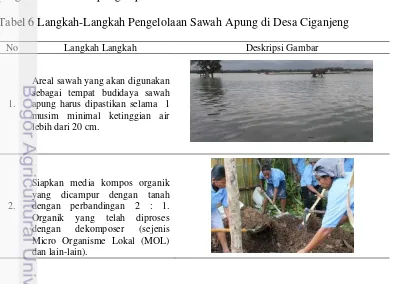

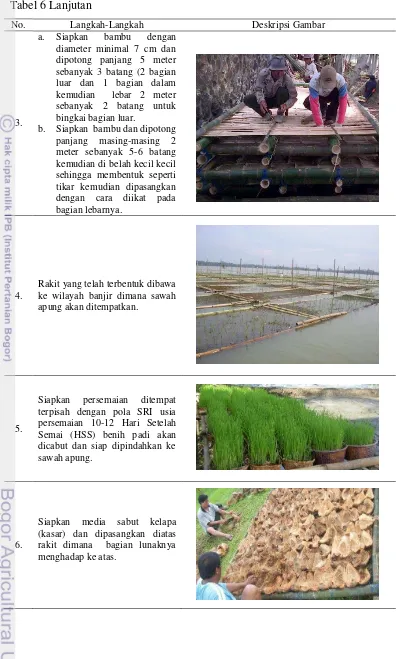

Tabel 6 Langkah-Langkah Pengelolaan Sawah Apung di Desa Ciganjeng

No Langkah Langkah Deskripsi Gambar

1.

Areal sawah yang akan digunakan sebagai tempat budidaya sawah apung harus dipastikan selama 1 musim minimal ketinggian air lebih dari 20 cm.

2.

Tabel 6 Lanjutan

No. Langkah-Langkah Deskripsi Gambar

3.

b. Siapkan bambu dan dipotong panjang masing-masing 2 meter sebanyak 5-6 batang kemudian di belah kecil kecil sehingga membentuk seperti tikar kemudian dipasangkan dengan cara diikat pada bagian lebarnya.

4.

Rakit yang telah terbentuk dibawa ke wilayah banjir dimana sawah apung akan ditempatkan.

5.

Tabel 6 Lanjutan

No. Langkah-Langkah Deskripsi Gambar

7.

Tebarkan media tanam organik yang telah siap pakai /disiapkan sebelumnya dengan ketebalan 3 – 5 cm.

8.

Setelah calon sawah apung siap buatlah buatlah garis/caplak untuk memudahkan jarak tanam sehingga teratur rapih dengan jarak tanam 25x25 cm.

9.

Lakukan penanaman padi yang telah disiapkan dipersemaian dengan cara tanam huruf L (antara akar dan batang ) padi dengan kedalaman 0,5- 1 cm dengan masing-masing satu benih satu lubang tanam, siapkan 20-30 benih padi sisa di tanamkan dipinggir rakit untuk persediaan penyulaman.

10.

Tabel 6 Lanjutan

No. Langkah-Langkah Deskripsi Gambar

11.

Lakukan penyemprotan ZPT/PPC selama 3-4 kali permusim dengan bahan yang telah disiapkan.

12.

Lakukan pengamatan terhadap pertumbuhan hama penyakit dan jika perlu dikendalikan dengan pola organik termasuk dilakukan peyulaman jika diperlukan.

13.

Setelah padi menguning lakukan pemananen dan siapkan wadah (karung dan sampan) untuk membawa hasil panen kedarat, selanjutnya lakukan perontokan dan pengeringan seperti panen pada sawah konvensional.

5.3 Petani Sawah Apung

Pemanfaatan lahan persawahan yang terendam banjir dilakukan oleh kelompok tani Taruna Tani Mekar Bayu yang bekerjasama dengan Ikatan Pengendali Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI). Jumlah anggota kelompok tani berjumlah 31 orang dan seluruhnya turun langsung dalam usaha sawah apung ini. Sebanyak 18 orang lahan persawahannya terdampak akibat banjir tahunan, sedangkan 13 orang lainnya tidak terdampak.

5.3.1 Karakteristik Petani Sawah Apung

dijelaskan dari beberapa variabel yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, jumlah tanggungan, lama berprofesi sebagai petani, dan luas lahan yang dikelola. Karakteristik petani sawah apung disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7 Karakteristik Petani Sawah Apung di Desa Ciganjeng Tahun 2014

Karakteristik Jumlah (Orang) Persentase (%)

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Kelayakan Usahatani Sawah Apung

Adanya sawah apung di Desa Ciganjeng didasarkan pada keadaan bahwa sebagian besar lahan persawahan di Desa Ciganjeng setiap tahunnya terendam banjir dengan durasi hingga enam bulan lamanya. Lahan yang terendam banjir menyebabkan petani tidak mendapat pemasukan apapun. Pemanfaatan lahan yang terendam banjir di Desa Ciganjeng perlu dianalisis komponen biaya dan kelayakan investasinya agar dapat diketahui usahatani sawah apung ini layak atau tidak untuk dijalankan.

6.1.1 Biaya Usahatani Sawah Apung

Biaya dalam usahatani sawah apung dibedakan atas biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi terdiri dari biaya pembuatan rakit sebagai media tanam sawah apung, jaring sebagai penahan media tanam berupa tanah agar tidak rusak ketika terkena ombak saat banjir, rumah kompos sebagai media pembuatan pupuk sehingga petani tidak membeli pupuk untuk perawatan sawah apung. Umur proyek usahatani ditetapkan selama enam tahun berdasarkan umur ekonomis dan investasi yang mengeluarkan biaya terbesar yaitu rakit. Biaya operasional terdiri dari biaya untuk pembelian jerami, sabut kelapa, perawatan pupuk, dan pemanenan.

Biaya yang dikeluarkan pada tahun pertama sebesar Rp 4.494.000,00 meliputi biaya operasional antara lain jerami, sabut kelapa, perawatan pupuk, dan pemanenan. Pada tahun pertama hasil panen perdana sawah apung mencapai 3.500 kg gabah kering dari luasan 1 Ha dengan harga jual gabah Rp 4.500,00/kg manfaat bersih yang didapatkan petani sebesar Rp 11.256.000,00 tetapi secara umum proyek tersebut masih rugi dikarenakan biaya investasi yang tinggi mencapai Rp 39.885.000,00.

tahun keempat yaitu sebesar Rp 800.000,00 terdiri dari reinvestasi alat-alat pertanian seperti arid dan terpal yang menyebabkan manfaat bersih yang didapatkan petani turun menjadi Rp 10.456.000,00. Rincian manfaat bersih dapat dilihat pada Lampiran 2.

6.1.2 Kelayakan Usahatani Sawah Apung

Kelayakan investasi dianalisis menggunakan kriteria investasi berupa NPV, IRR, Net B/C, PBP, dan Sensitivitas. Manfaat bersih yang diperoleh didiskonto untuk mengetahui kelayakan finansial. Hasil perhitungan NPV, IRR, Net B/C, dan PBP pada tingkat diskonto 15% dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Hasil Kelayakan Finansial Sawah Apung pada Tingkat Diskonto 15%

Kriteria Investasi Hasil Perhitungan

NPV Rp. 2.074.740,338

Net B/C 1,052

IRR 2%

Payback Period (PBP) 5,703 tahun

Pada analisis finansial usahatani sawah apung dengan luasan 1 hektar diperoleh NPV sebesar Rp. 2.074.740,338 yang menunjukkan bahwa penanaman investasi pada usahatani sawah apung akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 2.074.740,338 selama enam tahun menurut nilai sekarang. Nilai Net B/C yang diperoleh sebesar 1,052 yang artinya setiap nilai sekarang dari pengeluaran sebesar Rp 1,00 akan memberikan manfaat sebesar Rp 1,052. IRR yang didapat sebesar 2% menunjukkan bahwa investasi pada usahatani sawah apung pada tingkat diskonto 15% tidak layak karena IRR lebih kecil dari tingkat diskonto. Masa pengembalian investasi dicapai dalam waktu 5,7 tahun yang lebih kecil dari umur proyek yaitu 6 tahun. Dari hasil keempat kriteria investasi dapat disimpulkan bahwa usahatani sawah apung pada tingkat diskonto 15% dan umur proyek 6 tahun layak diusahakan tetapi sedikit memberikan manfaat tambahan.

dikarenakan kelompok petani di Desa Ciganjeng membuat secara mandiri pupuk dan pestisida sebagai pengganti pupuk dan pestisida kimia. Biaya tenaga kerja juga tidak diperhitungkan karena kelompok petani di Desa Ciganjeng secara swadaya mengelola sawah apung tersebut, baik pada saat persiapan lahan, persemaian, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan.

6.2 Analisis Sensitivitas

Nilai NPV, IRR, Net B/C, dan PBP yang diperoleh dari perhitungan menunjukkan bahwa usahatani sawah apung menguntungkan tetapi hanya sedikit memberikan manfaat tambahan. Usahatani sawah apung ini mengandung ketidakpastian dalam beberapa hal, seperti perubahan dalam produksi dan kenaikan harga jual produksi. Perubahan dalam produksi dapat terjadi bila banjir surut yang menyebabkan produksi tidak maksimal. Perubahan harga jual dapat terjadi sebagai akibat produksi sampai tingkat beras tidak hanya sampai gabah, karena pada kenyataannya beras organik di Desa Ciganjeng per kilogramnya berkisar Rp. 9.500,00 sampai Rp. 10.000,00.

Untuk mengetahui kepekaan usahatani sawah apung jika terjadi perubahan-perubahan di atas, perlu dilakukan asumsi terhadap beberapa kemungkinan yaitu: 1. Terjadi kenaikan harga jual yang semula Rp. 4.500,00/kg menjadi Rp.

10.000,00/kg dan biaya total naik akibat penambahan biaya input berupa biaya sewa mesin giling (tidak ada bantuan pemerintah) dengan rasio perubahan gabah menjadi beras 65%.

2. Terjadi kenaikan harga jual yang semula Rp. 4.500,00/kg menjadi Rp. 10.000,00/kg dan biaya total naik akibat penambahan biaya input berupa biaya operasional mesin giling (mendapat bantuan mesin giling dari pemerintah) dengan rasio perubahan gabah menjadi beras 65%.

3. Terjadi penurunan produksi sebesar 5%, harga jual naik akibat perubahan komoditas gabah menjadi beras organik dan biaya total naik akibat penambahan biaya input berupa biaya sewa mesin giling (tidak ada bantuan pemerintah) dengan rasio perubahan gabah menjadi beras 65%.

penambahan biaya input berupa biaya operasional mesin giling (mendapat bantuan pemerintah) dengan rasio perubahan gabah menjadi beras 65%.

Tabel 9 Hasil Skenario Asumsi Sawah Apung

Asumsi NPV Net B/C IRR PBP

Skenario 1 26.673.877,899 1,669 20% 3,595

Skenario 2 27.705.149,433 1,474 20% 3,541

Skenario 3 22.369.028,834 1,376 17% 3,844

Skenario 4 23.400.300,368 1,587 17% 3,781

Dari Tabel 9 didapatkan hasil bahwa setiap perubahan yang terjadi berupa output menjadi beras organik, sawah apung dinyatakan layak karena seluruh kriteria kelayakan investasi sesuai dengan teori ekonomi. Skenario 1 yaitu peningkatan harga jual gabah menjadi beras organik dan biaya total naik akibat penambahan biaya input berupa biaya sewa mesin giling (tidak ada bantuan pemerintah) didapatkan NPV sebesar 26.673.877,899 yang artinya manfaat bersih yang didapat sebesar Rp 26.673.877,899. Net B/C sebesar 1,669, yang artinya setiap nilai sekarang dari pengeluaran sebesar Rp 1,00 akan memberikan manfaat sebesar Rp 1,669. IRR bernilai 20%, menunjukkan bahwa investasi pada usahatani sawah apung pada tingkat diskonto 15% layak dan tidak merugikan jika dijalankan karena IRR lebih besar dari tingkat diskonto yaitu 15%. PBP didapatkan hasil 3,595, yang artinya masa pengembalian investasi dicapai dalam waktu 3,595 tahun yang lebih kecil dari umur proyek yaitu 6 tahun. Secara teori finansial sawah apung dengan asumsi tersebut dinyatakan layak karena nilai NPV lebih besar dari nol , Net B/C lebih besar atau sama dengan satu, IRR lebih besar atau sama dengan Df, dan PBP lebih kecil dari umur proyek (6 tahun).