ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN

LAHAN TERHADAP KONDISI HIDROLOGIS SUB-DAS

CITARIK TAHUN 2000 DAN 2007

SKRIPSI

MELINDA CAROLINA

F44080016

DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

ANALYSIS OF LAND USE CHANGES EFFECT FOR

HYDROLOGICAL CITARIK SUB-BASIN IN 2000 AND 2007

Melinda Carolina1, Yuli Suharnoto2

Departement of Civil and Environmental Engineering, Faculty of Agricultural Technology, Bogor Agricultural University, IPB Darmaga Campus, PO Box 16680, Bogor, West Java,

Indonesia

Email: [email protected], [email protected]

ABSTRACT

Upstream has a protective function for the entire watershed. Citarik sub-basin is one of the Citarum upstream watershed. Watershed condition can be seen from land cover index (LCI), runoff coefficient (C,) rivers regim coefficient (RRC), baseflow, and maximum discharge. This research aims to examine land use changes and its effects on hydrological conditions of Citarik sub-basin.

ArcGIS 9.3 used in the spatial data processing to obtain land use changes. Occurring increase in plantation and settlement areas of 5854.51 Ha and 260.87 Ha, and the decrease in forests, fields, rice fields, and a body-water areas of 2606.95 Ha, 5588.05 Ha, 2400.75 Ha, and 18.24 Ha. It brings also a decrease in the LCI from well category (77.60%) to medium category (59.11%). LCI impairment indicates that there has been a decrease in vegetated area which could increasing runoff and the maximum discharge.

Hydrological data processing using Microsoft Excel and the USGS Thornthwaite Monthly Water Balance. Primarily used data are precipitation data, debit, and Bandung temperature year 2000-2007. All data used in this research was sourced from TA 7189-INO. According to analysis result, rainfall increases 749.95 mm in 2000-2007. During the rainy season, C increases from 0.22 in 2000 to 0.42 in 2007, with and an annual increases from 0,22 to 0,46. Maximum discharge increasing in 2004-2007 periode. The minimum discharge has a uniform values in period 2000-2007. RRC values during this period was increased by 8.44.

Out of all the calculation results, can be said that the land use change in sub-basins Citarik in 2000-2007 lead to a decrease in the watershed hydrological conditions.

MELINDA CAROLINA. F44080016. Analisis Pengaruh Perubahan Lahan Terhadap Kondisi Hidrologis Sub-DAS Citarik Tahun 2000 dan 2007. Di bawah bimbingan Yuli Suharnoto. 2012

RINGKASAN

Daerah aliran sungai (DAS) terbagi atas tiga daerah yaitu hulu, tengah, dan hilir. DAS bagian hulu mempunyai peranan penting sebagai fungsi perlindungan terhadap seluruh bagian DAS tersebut. Sub-DAS Citarik merupakan salah satu bagian dari DAS Citarum hulu. Salah satu karakteristik DAS yang memiliki hubungan erat dengan sistem hidrologinya ialah tataguna lahan. Perubahan penggunaan lahan yang tidak tepat pada DAS hulu akan mengakibatkan penurunan kualitas DAS tersebut. Penurunan kualitas DAS dapat dilihat dari penurunan kelas indeks penutupan lahan (IPL), peningkatan koefisien limpasan (C), peningkatan koefisien regim sungai (KRS), penurunan debit minimum, dan peningkatan debit maksimum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan penggunaan lahan dan pengaruhnya terhadap kondisi hidrologis sub-DAS Citarik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua tahap, yaitu pengolahan data spasial dan pengolahan data hidrologis. Pengolahan data spasial menggunakan software ArcGIS 9.3. Pada pengolahan spasial digunakan data peta penutupan lahan DAS Citarum tahun 2000 dan 2007 (.shp), peta sub-DAS Citarik, dan peta lokasi stasiun curah hujan DAS Citarum (.shp) dengan output berupa peta penggunaan lahan sub-DAS Citarik tahun 2000 dan 2007 dan luasan polygon tiap stasiun curah hujan.

Pengolahan data hidrologis menggunakan Microsoft Excel dan USGS Thornthwaite Monthly Water Balance. Data yang diguanakan ialah data curah hujan, debit, dan temperatur bulanan kota Bandung tahun 2000-2007. Semua data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari TA 7189-INO : Institutional Strengthening For IWRM In The 6 Cis River Basin Territory – Package D.

ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN

LAHAN TERHADAP KONDISI HIDROLOGIS SUB-DAS

CITARIK TAHUN 2000 DAN 2007

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA TEKNIK

pada Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian,

Institut Pertanian Bogor

Oleh :

MELINDA CAROLINA

F44080016

DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Perubahan Penggunaan Lahan

Terhadap Kondisi Hidrologis Sub-DAS Citarik

Tahun 2000 dan 2007

Nama : Melinda Carolina

NIM : F44080016

Menyetujui,

Pembimbing Tugas Akhir,

Dr. Ir. Yuli Suharnoto, MEng NIP. 19620709 198703 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan,

Dr.Ir.Asep Sapei, MSc. NIP. 19561025 198003 1 003

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul

Analisis Pengaruh Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Kondisi Hidrologis Sub-DAS Citarik Tahun 2000 dan 2007 adalah hasil karya saya sendiri dengan arahan Dosen Pembimbing Akademik, dan belum diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, September 2012 Yang membuat pernyataan

BIODATA PENULIS

Melinda Carolina lahir di Bekasi, 3 Mei 1990 dari ayah Madnur. M. Pakpahan dan ibu (Alm) M.Veronika Sinaga, sebagai putri ketiga dari empat bersaudara. Penulis menamatkan SMA pada tahun 2008 dari SMAN 81 Jakarta dan pada tahun yang sama diterima di Institut Pertanian Bogor sebagai mahasiswi Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, melalui jalur Ujian Seleksi Masuk IPB (USMI).

Selama mahasiswa, penulis aktif di beberapa kegiatan dan UKM yang ada di universitas. Penulis tergabung dalam UKM Kerohanian Keluarga Mahasiswa Katolik IPB (KEMAKI) serta UKM Paduan Suara Mahasiswa Agria Swara. Penulis juga menjadi panitia dalam berbagai acara seperti Panitia Lapang Reuni Akbar KEMAKI angkatan 1-40, Panitia Natal Civitas Akademi IPB tahun 2009 dan 2011, Panitia Masa Perkenalan Departemen “Pondasi”, dsb.

iii

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa penulis telah berhasil menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Perubahan Tataguna Lahan Terhadap Kondisi Sub-DAS Citarik Tahun 2000 dan 2007”, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor.

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini penulis telah banyak dibantu dan dibimbing oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah Bapa Yang Maha Kasih, yang selalu melimpahkan berkat dan kasihNya setiap hari

2. Bapak Dr.Ir. Yuli Suharnoto, M.Eng, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak arahan, bimbingan, serta masukan selama proses penelitian dan penyusunan skripsi

3. Bapak Ir. Machmud Arifin Raimadoya M.Sc, dan Bapak Dr. Roh Santoso Budi Waspodo M.T selaku dosen penguji

4. Keluarga yang selalu senantiasa memberikan doa, dukungan, restu, serta kepercayaan pada penulis

5. Teman-teman satu bimbingan, Fathimatuz As-Syifa, Julio Rahargo, dan Tjut Endra yang telah berjuang bersama sejak Praktik Lapangan 6. Teman-teman Teknik Sipil dan Lingkungan angkatan pertama yang

senantiasa berjuang bersama selama 3 tahun ini

7. Teman-teman yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi, Brenda Kristi, Abe Eiko, Maria W Religiousa, serta Graceyah Nenti S.

8. Sahabat-sahabat penulis, Rosa Bintang PB, Rotua Melisa S, Wina Novila, serta Monika D Paramitha yang telah membuat saya belajar dan sedikit mengerti hal-hal di luar lingkup perkuliahan saya

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Bogor, September 2012

iv

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ... iii

Daftar Isi ... iv

Daftar Tabel ... vi

Daftar Gambar ... vii

Daftar Lampiran ... viii

I. Pendahuluan ... 1

II. Tinjauan Pustaka ... 3

2.1 Tinjauan Umum Sub-Das Citarik ... 3

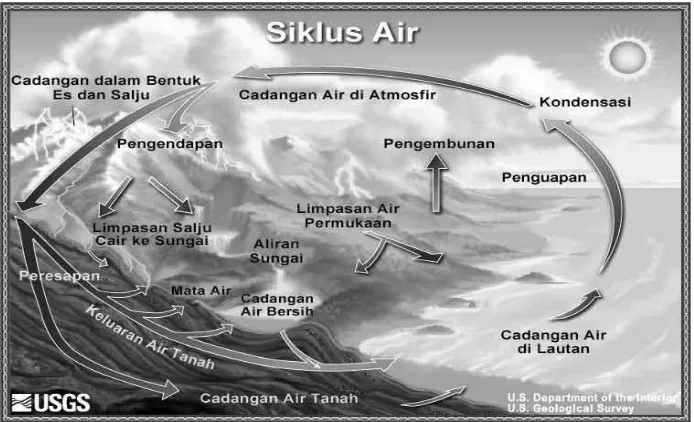

2.2 Siklus Hidrologi ... 3

2.3 Evapotranspirasi ... 4

2.4 Koefisien Limpasan ... 5

2.5 Klasifikasi Iklim ... 5

2.6 Daerah Aliran Sungai (DAS) ... 6

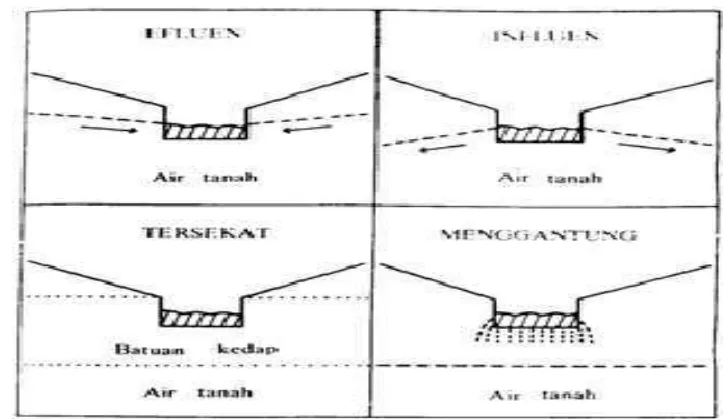

2.7 Hubungan Air Sungai dengan Airtanaha ... 7

2.8 Penggunaan Lahan ... 8

III. Bahan Dan Metode ... 10

3.1 Tempat Dan Waktu Penelititan ... 10

3.2 Bahan Dan Alat ... 10

3.3 Metode Penelitian ... 10

3.3.1 Persiapan ... 10

3.3.2 Pengolahan Data ... 11

3.3.3 Analisis Data ... 14

IV. Hasil Dan Pembahasan ... 15

4.1 Kondisi Umum Areal Sub-Das Citarik ... 15

4.1.1 Letak dan Luas ... 15

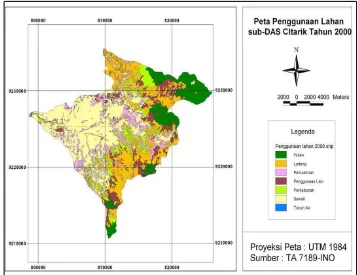

4.1.2 Penggunaan Lahan ... 15

4.2 Analisis Curah Hujan ... 18

4.2.1 Klasifikasi Iklim ... 18

v

4.3 Analisis Debit Aliran ... 19

4.3.1 Koefisien Limpasan Permukaan (C) ... 19

4.3.2 Debit Maksimum-Minimum ... 21

4.3.3 Koefisien Regim Sungai (KRS) ... 23

4.3.4 Perbedaan Nilai Debit Perhitungan dengan Debit Aktual ... 24

4.4 Analisis Hasil Pengolahan Data ... 26

V. Kesimpulan Dan Saran ... 29

5.1 Kesimpulan ... 29

5.2 Saran ... 29

Daftar Pustaka ... 30

Lampiran ... 32

vi

DAFTAR TABEL

Halaman

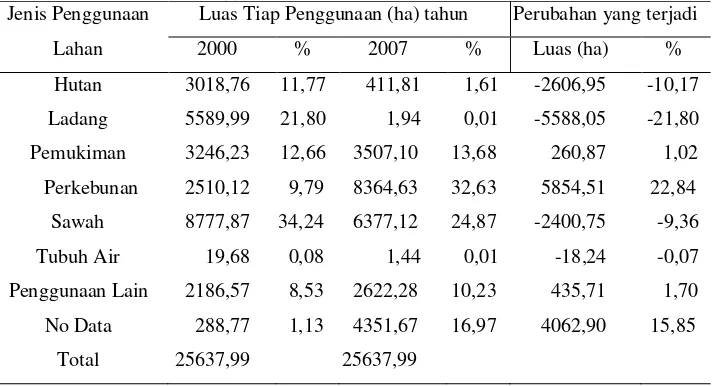

Tabel 1. Luas penggunaan lahan sub-DAS Citarik

tahun 2000 dan 2007 ... 17

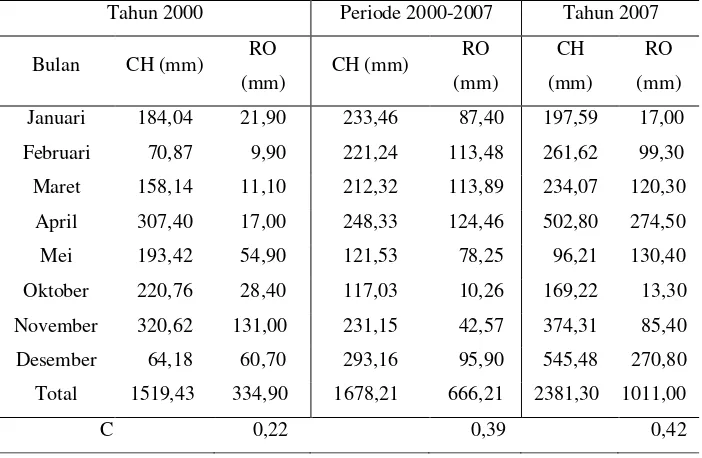

Tabel 2. Koefisien limpasan (C) pada musim penghujan

tahun 2000, 2000-2007, dan tahun 2007 ... 20

Tabel 3. Perbandingan nilai debit pengukuran

vii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Siklus hidrologi ... 4

Gambar 2. Hubungan air sungai-airtanah ... 7

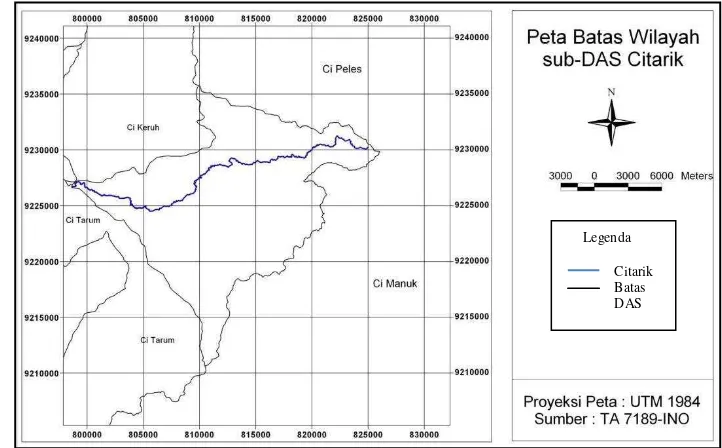

Gambar 3. Peta batas wilayah sub-DAS Citarik ... 15

Gambar 4. Peta penggunaan lahan sub-DAS Citarik tahun 2000 ... 16

Gambar 5. Peta penggunaan lahan sub-DAS Citarik tahun 2007 ... 16

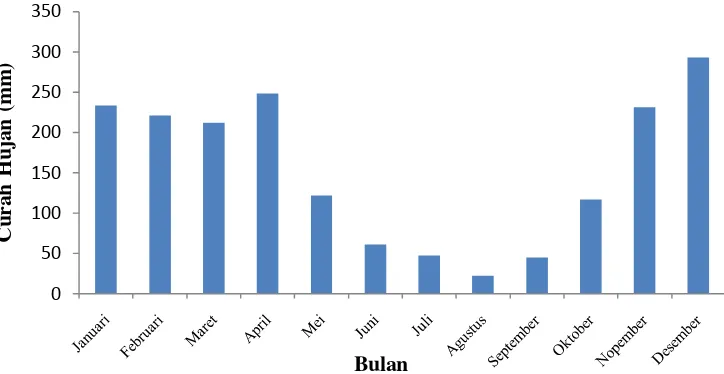

Gambar 6. Grafik curah hujan rata-rata bulanan sub-DAS Citarik tahun 2000-2007 ... 18

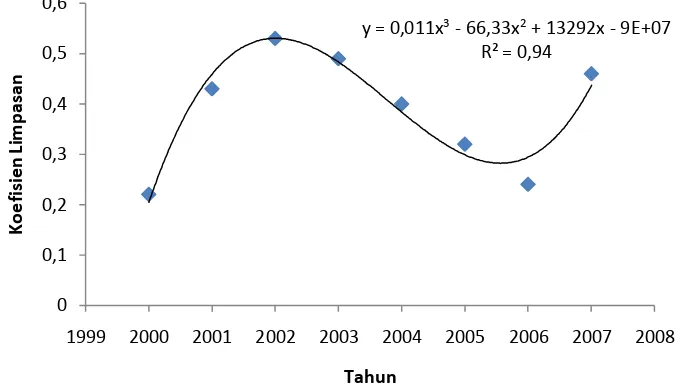

Gambar 7. Grafik perubahan koefisien limpasan tahun 2000-2007 ... 21

Gambar 8. Fluktuasi debit maksimum tahun 2000-2007 ... 22

Gambar 9. Fluktuasi debit minimum tahun 2000-2007 ... 22

viii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum hulu ... 33

Lampiran 2. Flowchart pengolahan data spasial ... 34

Lampiran 3. Flowchart pengolahan data hidrologis ... 35

Lampiran 4. Kriteria dan indikator kinerja DAS ... 36

Lampiran 5. Nilai Q sub-DAS Citarik berdasarkan metode Schmidt-Fergusson ... 38

Lampiran 6. Klasifikasi iklim Schmidt-Fergusson ... 39

Lampiran 7. Curah hujan sub-DAS Citarik ... 40

Lampiran 8. Output software Thorntwhaite Monthly Water Balance ... 41

Lampiran 9. Debit aliran (m3/det) sub-DAS Citarik tahun 2000 ... 44

Lampiran 10. Debit aliran (m3/det) sub-DAS Citarik tahun 2001 ... 45

Lampiran 11. Debit aliran (m3/det) sub-DAS Citarik tahun 2002 ... 46

Lampiran 12. Debit aliran (m3/det) sub-DAS Citarik tahun 2003 ... 47

Lampiran 13. Debit aliran (m3/det) sub-DAS Citarik tahun 2004 ... 48

Lampiran 14. Debit aliran (m3/det) sub-DAS Citarik tahun 2005 ... 49

Lampiran 15. Debit aliran (m3/det) sub-DAS Citarik tahun 2006 ... 50

I.

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Daerah aliran sungai (DAS) merupakan suatu wilayah yang dibatasi punggung bukit dimana hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan dialirkan pada satu outlet yang sama. Dalam pengelolaannya DAS dibagi atas tiga bagian yaitu DAS bagian hulu, tengah, dan hilir. DAS hulu merupakan daerah penting dalam suatu DAS, karena memiliki peran sebagai daerah peresapan air dengan tujuan untuk mengurangi aliran permukaan dan timbulnya kejadian banjir. Kondisi hidrologis suatu DAS dapat dilihat dari kemampuan DAS tersebut dalam menyerap, menahan, menyimpan, dan mengalirkan air sehingga tercipta keseimbangan air. Kondisi hidrologis suatu DAS dikatakan baik jika pada DAS tersebut tidak terjadi banjir pada musim penghujan dan tidak terjadi kekeringan pada musim kemarau. Terganggunya salah satu komponen di dalam DAS akan menyebabkan terjadinya perubahan kondisi hidrologis DAS tersebut.

Salah satu komponen yang menyebabkan terjadinya perubahan kondisi hidrologis suatu DAS ialah adanya perubahan tataguna lahan di DAS tersebut. Lahan merupakan komponen yang tersusun atas tanah, air, udara, dan berbagai makhluk hidup di dalamnya. Seiring dengan perkembangan zaman, lahan mulai mengalami perubahan penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Perubahan tataguna lahan tersebut kurang memperhatikan keadaan struktur tanah itu sendiri sehingga terjadi kerusakan struktur tanah yang menyebabkan penurunan kemampuan tanah dalam menyerap, menahan, dan menyimpan air. Perubahan tataguna lahan mempengaruhi kondisi hidrologis dilihat dari terjadinya perubahan jumlah vegetasi, perubahan struktur pori tanah, dan adanya lapisan kedap di atas tanah. DAS bagian hulu merupakan daerah sistem desa dengan tataguna lahan didominasi oleh vegetasi alami seperti hutan. Perubahan tataguna lahan pada DAS hulu mendapat perhatian yang tinggi, karena perubahan yang terjadi akan memberikan pengaruh yang nyata terhadap kondisi DAS bagian tengah dan hilir.

2 bagian hulu. Sub-DAS Citarik merupakan penyuplai air di wilayah cekungan Bandung bersama dengan sub-DAS lainnya yang terdapat di DAS Citarum Hulu. Perubahan tataguna lahan yang tidak tepat pada sub-DAS Citarik akan menyebabkan penurunan kondisi hidrologis di seluruh DAS Citarum. Perubahan tersebut akan mengakibatkan terjadinya perubahan besar limpasan yang terjadi serta perubahan kapasitas cadangan air tanah. Selain itu, perubahan yang tidak tepat dapat menyebabkan perubahan dalam proses intersepsi, infiltrasi, perkolasi, evapotranspirasi, dan runoff.

1.2 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan penggunaan lahan dan pengaruhnya terhadap kondisi hidrologis sub-DAS Citarik.

II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TINJAUAN UMUM SUB-DAS CITARIK

DAS Citarum merupakan DAS terpanjang terbesar di Jawa Barat dengan area pengairan meliputi Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Cianjur, Indramayu, Karawang, Purwakarta, Subang, Sumedang, Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi. DAS Citarum memiliki panjang 269 km dan bersumber dari Gunung Wayang (sebelah selatan Kota Bandung), mengalir ke utara dan bermuara di laut Jawa (Cita Citarum, 2008).

Dalam pengelolaannya, DAS Citarum hulu terbagi atas beberapa sub-DAS yaitu sub-sub-DAS Cikapundung, Cikeruh, Cirasea, Cisangkuy, Citarik, Ciwidey, dan Saguling (Lampiran 1). Sub-DAS Citarik yang merupakan salah satu sub-DAS dalam DAS Citarum bagian hulu berada di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bandung, Sumedang, dan Kabupaten Garut. Tataguna lahan di sub-DAS Citarik pada tahun 2002 berturut-turut dari yang terbesar ialah sawah 32,30%, hutan seluas 30,95%, lahan terbuka 20,04%, belukar 9,94%, dan penggunaan lahan lainnya (Haryanto et al, 2005).

Secara geografis, sub-DAS Citarik terletak pada 60 49′ LS – 70 18′ LS dan 1070 30′ BT – 1070 57′ BT. Tipe iklim sub-DAS Citarik menurut klasifikasi Smith & Fergusson termasuk kategori B dengan enam bulan basah dan enam bulan kering (Departemen Kehutanan,2008).

2.2 SIKLUS HIDROLOGI

4

Gambar 1. Siklus Hidrologi (http:www.ilmusipil.com)

Dalam siklus hidrologi masukan berupa curah hujan akan didistribusikan melalui beberapa cara, yaitu air lolos (throughfall), aliran batang (streamfall), dan air hujan langsung sampai ke permukaan tanah untuk kemudian terbagi menjadi air larian, evaporasi, dan air infiltrasi. Gabungan evaporasi uap air hasil proses transpirasi dan intersepsi dinamakan evapotranspirasi. Sedang air larian dan air infiltrasi akan mengalir ke sungai sebagai debit aliran (Asdak, 2007).

Sirkulasi air yang terjadi dipengaruhi kondisi meteorologi seperti suhu,tekanan atmosfer, dan angin (Sosrodarsono, 2006). Selain itu terdapat pula faktor kondisi lingkungan seperti topografi serta vegetasi. Hal-hal tersebut mempengaruhi besar air yang dapat diserap, disimpan, maupun yang tidak dapat disimpan (limpasan) pada suatu wilayah.

2.3 EVAPOTRANSPIRASI

5 Salah satu metode yang kerap digunakan untuk menghitung besar ETP yang terjadi ialah metode Thorntwhaite. Metode ini telah dikembangkan oleh USGS menjadi sebuah model perhitungan bulanan. USGS Thornthwaite Water Balance menggunakan prosedur perhitungan dan analisis alokasi air dalam beberapa komponen hidrologi. Input yang digunakan ialah suhu dan curah hujan bulanan dengan output berupa evaportranspirasi potensial, evapotranspirasi aktual, simpanan air tanah, simpanan salju, kelebihan air, dan limpasan (USGS, 2012). Penggunaan model ini juga memperhatikan besar kelembaban tanah serta lokasi geografis wilayah pengamatan.

2.4 KOEFISIEN LIMPASAN (C)

Limpasan merupakan kelebihan air hujan yang mengalir diatas permukaan tanah akibat terlampauinya kapasitas infiltrasi tanah tersebut. Kelebihan air tersebut akan mengalir menuju ke sungai, danau, dan lautan. Menurut Sosrodarsono (2006), limpasan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor meteorologi (jenis presipitasi, intensitas dan lamanya curah hujan, distribusi curah hujan, arah pergerakan curah hujan, dan kelembaban tanah) serta faktor kondisi daerah pengaliran (kondisi penggunaan tanah, luas daerah pengaliran, kondisi topografi, dan jenis tanah).

Koefisien limpasan merupakan nilai perbandingan antara jumlah limpasan permukaan dengan jumlah hujan yang jatuh (Departemen Pekerjaan Umum). Koefisien limpasan (C) bernilai antara 0-1. Nilai C merupakan salah satu indikator yang menentukan baik-buruknya suatu DAS. Semakin besar nilai C (mendekati 1) maka semakin banyak air hujan yang menjadi limpasan dan semakin besar terjadinya ancaman erosi dan banjir di DAS tersebut.

2.5 KLASIFIKASI IKLIM

6 basah dan bulan kering sebagai dasar perhitungannya. Bulan basah merupakan bulan yang memiliki curah hujan > 100 mm sedangkan bulan kering merupakan bulan dengan curah hujan < 60 mm. Antara bulan basah dan bulan kering terdapat bulan lembab dengan curah hujan = 60-100 mm. Dalam sistem klasifikasi Schmidt-Fergusson, bulan lembab tidak digunakan dalam perhitungan.

Sistem klasifikasi Schmidt-Fergusson membagi iklim menjadi tujuh golongan, yaitu golongan A-H dengan berdasarkan nilai nisbah bulan kering dan bulan basah (Q).

2.6 DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

Daerah aliran sungai (DAS) merupakan wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak – anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami (Ongkosongo, 2010). Dalam pengelolaannya, DAS dibagi menjadi tiga daerah, yaitu daerah hulu, tengah, dan hilir.

DAS bagian hulu merupakan bagian penting dalam sistem DAS karena merupakan daerah peresapan air sehingga memiliki fungsi perlindungan terhadap seluruh bagian DAS. Secara biogeofisik, daerah hulu DAS memiliki ciri seperti, merupakan daerah konservasi, mempunyai kerapatan drainase lebih tinggi, daerah dengan kemiringan lereng besar (>15%), bukan daerah banjir, pengaturan pemakaian air ditentukan oleh pola drainase, dan jenis vegetasi merupakan tegakan hutan (Asdak, 2007).

Perubahan kondisi fisik pada DAS hulu akan memberikan pengaruh terhadap kondisi hidrologis DAS tersebut. Parameter hidrologis yang dapat dimanfaatkan untuk menelaah kondisi suatu DAS ialah data klimatologi, data debit sungai, muatan sedimen air sungai, potensi air tanah, koefisien regim sungai (KRS), koefisien limpasan (C), serta frekuensi banjir. KRS merupakan nilai perbandingan antara debit maksimum rata-rata dengan debit minimum rata-rata.

Menurut Asdak (2007), suatu DAS dikatakan mengalami gangguan dalam fungsi hidrologisnya jika :

Koefisien limpasan (C) cenderung terus naik dari tahun ke tahun

Angka KRS cenderung terus naik dari tahun ke tahun

7

2.7 HUBUNGAN AIR SUNGAI DENGAN AIRTANAH

Menurut Lee (1980), akibat adanya perbedaan litologi maka dapat dibagi menjadi 4 tipe hubungan sungai dengan sistem airtanah yang dilaluinya (Gambar 2), yaitu sungai menguras/diisi airtanah (efluent stream), sungai mengisi airtanah (influent stream), sungai dan airtanah tidak saling berhubungan (isolated stream), dan sungai bersifat influent tetapi dipisahkan oleh zona tidak jenuh/aliran menggantung (perched stream).

Gambar 2. Hubungan air sungai-airtanah (Lee, 1980)

Hubungan tersebut juga diakibatkan oleh jenis bahan induk pembentuk tanah di sekitar DAS. Bahan induk merupakan keadaan tanah pada waktu nol (time zero) dari proses pembentukan tanah (Jenny, 1941). Salah satu jenis bahan induk yang menyusun pembentukan tanah ialah batuan. Terdapat tiga jenis batuan pembentuk tanah yaitu batuan beku/vulkanik, batuan sedimen, dan batuan malihan.

Batuan vulkanik terbentuk dari abu vulkan yang disemburkan oleh gunung api. Batuan sedimen merupakan batuan yang dihasilkan dari proses endapan mineral, sedangkan batuan malihan merupakan batuan vulkanik atau sedimen yang mengalami perubahan karena adanya tekanan atau suhu yang tinggi.

8 meloloskan air (permeabilitas). Perbedaan permeabilitas tiap bahan induk akan mempengaruhi aliran air sungai dan airtanah di sekitarnya.

2.8 PENGGUNAAN LAHAN

Lahan merupakan bagian dari bentang alam (landscape) yang mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/relief, tanah, hidrologi, dan bahkan keadaan vegetasi alami (natural vegetation) yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan (FAO, 1976). Lahan dalam pengertian yang lebih luas termasuk yang telah dipengaruhi oleh berbagai aktivitas flora, fauna, dan manusia baik di masa lalu maupun saat sekarang, seperti lahan rawa dan pasang surut yang telah direklamasi atau tindakan konservasi tanah pada suatu lahan tertentu (Departemen Pertanian).

Menurut FAO/UNEP (1999), penggunaan lahan merupakan kegiatan yang ditandai oleh pengaturan dan pengambilan tindakan untuk menghasilkan, mengubah, dan memelihara dalam penentuan tipe penutupan lahan tertentu. Tipe penutupan lahan terbagi atas dua jenis yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan non-pertanian. Penggunaan lahan pertanian antara lain berupa hutan, sawah, tegalan, dan perkebunan, sedangkan penggunaan lahan non-pertanian antara lain seperti pemukiman, jalan, dan kawasan industri.

Perubahan penggunaan lahan ialah adanya pertambahan/pengurangan luas suatu jenis penggunaan lahan akibat dari adanya pertambahan/pengurangan penggunaan lahan yang lain. Perubahan penggunaan lahan memberikan pengaruh nyata terhadap kualitas DAS yang ada di sekitarnya. Hasil penelitian di banyak negara telah memberikan informasi mengenai pengaruh komposisi vegetasi terhadap kondisi aliran air. Menurut Asdak (2007), secara umum kenaikan aliran air disebabkan oleh penurunan penguapan air oleh vegetasi (transpiration) dan dengan demikian aliran air permukaan maupun air tanah semakin besar.

III.

BAHAN DAN METODE

3.1 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di sub-DAS Citarik yang terletak di daerah cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat. Lokasi penelitian memiliki luas sebesar 25637,99 Ha. Penelitian dilakukan dengan pengumpulan dan pengolahan data sekunder, yang dilakukan dari bulan Maret-Juni 2012.

3.2 BAHAN DAN ALAT

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum (TA 7189-INO) dalam format .shp

2. Peta penutupan lahan DAS Citarum tahun 2000 dan 2007 (TA 7189-INO) dalam format .shp

3. Peta lokasi stasiun curah hujan DAS Citarum (TA 7189-INO) dalam format .shp

4. Data curah hujan harian stasiun Jatiroke, Ciparay, Ujung Berug, Cicalengka 1, Cicalengka 2, Paseh, Majalaya, Pamulihan, dan Gudang Uyah tahun 2000-2007 (TA 7189-INO)

5. Data debit sungai Citarik harian tahun 2000-2007 (TA 7189-INO) 6. Data temperatur harian kota Bandung tahun 2000-2007 (TA

7189-INO)

Alat yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah :

1. Program perangkat lunak (Software) ArcGIS 9.3 dan USGS Thorntwhaite Monthly Water Balance

2. Program Microsoft Office 2007 3. Komputer dan Printer

3.3 METODE PENELITIAN

3.3.1 Persiapan

11 penyeleksian data. Semua data yang digunakan berasal dari TA 7189-INO : Institutional Strengthening For Integrated Water Resources Management In The 6 Cis River BasinTerritory – Package D, yang merupakan lokasi dimana penulis melakukan kegiatan Praktik Lapangan.

3.3.2 Pengolahan Data

Penulis membagi proses pengolahan data kedalam dua tahapan besar, yaitu pengolahan data spasial dan hidrologi.

Pengolahan data spasial; tahap ini dilakukan dengan menggunakan software ArcGIS 9.3. Semua peta yang digunakan dalam proses ini berformat .shp sehingga dapat langsung dilakukan proses pengolahan dengan ArcGIS. Peta sub-DAS Citarik didapatkan dari peta DAS Citarum yang dilakukan proses deleniasi peta. Dilakukan pula proses deleniasi pada peta Penggunaan Lahan DAS Citarum tahun 2000 dan 2007 untuk didapatkan peta penggunaan lahan DAS Citarum dengan pengelompokan jenis tutupan lahan yang sama pada kedua tahun tersebut. Kedua peta tersebut masing-masing dilakukan proses proses overlay dan intersect dengan peta sub-DAS Citarik sehingga didapatkan peta penutupan lahan sub-DAS Citarik tahun 2000 dan 2007.

Pada peta lokasi curah hujan DAS Citarum dilakukan proses pembuatan polygon dengan menggunakan menu Polygon Thiessen yang terdapat dalam ArcGIS. Peta polygon tersebut kemudian dilakukan proses intersect dengan peta sub-DAS Citarik sehingga didapat peta polygon thiessen sub-DAS Citarik. Dari peta tersebut dapat dihitung secara langsung luas masing-masing polygon yang nantinya akan digunakan dalam pengolahan data hidrologis. Perhitungan luas tiap polygon dilakukan dengan menggunakan menu Geometry Claculate yang terdapat pada tabel properti peta tersebut.

Tahap selanjutnya dilakukan perhitungan Indeks Penutupan Lahan (IPL) pada tahun 2000 dan 2007. Perhitungan IPL menggunakan data total luas daerah bervegetasi permanen dalam suatu DAS dengan rumus (Departemen Kehutanan) :

...(1)

12 Standar pengkategorian nilai IPL ialah kategori baik jika didapatkan nilai IPL > 75%, kategori sedang jika IPL = 30-75%, dan buruk jika IPL < 30%.

Pengolahan data hidrologi; pada tahap ini dihitung besar curah hujan rata-rata bulanan dan tahunan sub-DAS Citarik tahun 2000-2007. Data yang digunakan ialah curah hujan harian stasiun Jatiroke, Ciparay, Ujung Berug, Cicalengka 1, Cicalengka 2, Paseh, Majalaya, Pamulihan, dan Gudang Uyah tahun 2000-2007. Digunakan pula luas masing-masing polygon yang didapatkan dari pengolahan data spasial yang telah dilakukan terlebih dahulu.

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan metode Thiessen dengan rumus :

………..……....(2)

keterangan :

P = Curah hujan rata-rata P1,2,..,i = Curah hujan tiap stasiun

A1,2,…,i = Luas tiap polygon yang mewakili stasiun Atot = Luas total

Nilai curah hujan hasil perhitungan ditampilkan dalam dua bentuk, yaitu besar nilai curah hujan bulanan rata-rata dalam periode 2000-2007 yang digunakan untuk menentukan jenis iklim sub-DAS Citarik dan nilai curah hujan bulanan tiap tahun periode 2000-2007. Penentuan jenis iklim pada penelitian ini menggunakan klasifikasi Schmidt-Fergusson, dengan nilai Q dihitung dengan rumus :

……...(3)

Jumlah bulan kering dan bulan basah didapatkan dari perhitungan nilai curah hujan bulanan rata-rata periode 2000-2007. Dimana bulan kering merupakan bulan dengan curah hujan < 60 mm dan bulan basah > 100 mm.

13 latitude yang disesuaikan dengan keadaan sub-DAS Citarik yaitu -6°. Nilai limpasan yang didapatkan tersebut kemudian digunakan kembali untuk menghitung nilai koefisien limpasan (C) dengan menggunakan rumus (Asdak, 2007) :

………(4)

Untuk melihat perubahan debit yang terjadi dilakukan pembuatan grafik debit minimum-maksimum sub-DAS Citarik dengan menggunakan Microsoft Excel 2007. Dilakukan proses regresi linier untuk mendapatkan trend debit minimum-maksimum yang terjadi pada tahun 2000-2007. Pembuatan grafik juga dilakukan dengan menggunakan nilai perubahan nilai C sub-DAS Citarik dan didapatkan pula besar trend yang terjadi pada tahun 2000-2007.

Dilakukan perhitungan Koefisien Regim Sungai (KRS) perbulan dan KRS pertahun pada tahun 2000 dan 2007. Digunakan data debit minimum dan debit maksimum tiap bulan serta data debit minimum rata-rata dan debit maksimum rata-rata tahun 2000 dan 2007. Perhitungan KRS menggunakan rumus yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan :

………..(5)

dengan standar evaluasi berupa kategori baik bila KRS < 50, kategori sedang bila KRS =50-120, dan buruk bila KRS > 120.

Kemudian dilakukan perhitungan nilai kesesuaian limpasan hasil perhitungan dengan hasil pengukuran debit yang didapat dari stasiun pengukur. Perhitungan ini digunakan untuk melihat kejadian influen-efluen di sepanjang aliran sungai. Dilakukan perhitungan debit rata-rata bulanan dengan menggunakan rumus :

…….….(6)

14

3.3.3 Analisis Data

Analisis perubahan tataguna lahan dan nilai IPL; analisis dilakukan dengan melihat perubahan tataguna lahan yang terjadi pada tahun 2000 dan 2007 dan perubahan nilai IPL yang terjadi pada periode yang sama. Analisis dilakukan dengan penekanan terhadap perubahan luas jenis tataguna lahan yang bervegetasi permanen seperti hutan, perkebunan, ladang, dan sawah.

Analisis debit aliran; analisa dilakukan dengan melihat nilai perubahan koefisien limpasan (C) periode 2000-2007, trend perubahan debit minimum dan maksimum, perubahan nilai koefisien regim sungai (KRS). Dilakukan pembandingan ketiga hal tersebut dan dilihat kecenderungan perubahan yang terjadi berdasarkan kriteria dan indikator kinerja DAS dan sumber lain. Pada tahap ini juga dilakukan analisis mengenai kemungkinan terjadinya influen sepanjang tahun 2000-2007 di sub-DAS Citarik.

Analisis hubungan perubahan penggunaan lahan terhadap kondisi sub-DAS Citarik; dilakukan analisis hubungan perubahan penggunaan lahan perubahan nilai IPL, KRS, C, debit maksimum, debit minimum. Dilakukan pula analisis perubahan kondisi DAS berdasarkan perubahan nilai IPL, KRS, C, debit maksimum, debit minimum berdasarkan kriteria dan indikator kinerja DAS yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan serta beberapa buku yang digunakan sebagai pedoman dalam analisis.

IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 KONDISI UMUM AREAL SUB-DAS CITARIK

4.1.1 Letak dan Luas

Secara geografis lokasi sub-DAS Citarik terletak antara 60 49 LS – 70 18 LS dan 1070 30 BT – 1070 57 BT. Sedangkan secara administrasi, areal sub-DAS Citarik terletak di Kabupaten Sumedang, Bandung, dan sebagian kecil di Kabupaten Garut dengan luas keseluruhan DAS ialah 25638 Ha. Sub-DAS Citarik berbatasan dengan sub-DAS Cipeles DAS Cimanuk di sebelah utara, dengan DAS Cimanuk di sebelah timur, dengan DAS Citarum di selatan, dan di sebelah barat berbatasan dengan sub-DAS Cikeruh (Gambar 3).

Gambar 3. Peta batas wilayah sub-DAS Citarik

4.1.2 Penggunaan Lahan

Analisis perubahan penggunaan lahan dilakukan dengan membandingkan peta penggunaan lahan sub-DAS Citarik tahun 2000 dan 2007 (Gambar 4 dan 5).

Legenda

16

[image:30.595.167.525.84.359.2]Gambar 4. Peta penggunaan lahan sub-DAS Citarik tahun 2000

Gambar 5. Peta penggunaan lahan sub-DAS Citarik tahun 2007

17 perubahannya. Melalui proses pengelompokan tersebut dihasilkan 8 jenis penutupan lahan di sub-DAS Citarik, yaitu hutan, ladang, pemukiman, perkebunan, sawah, tubuh air, penggunaan lain, dan no_data. Penggunaan lain merupakan semua penggunaan lahan yang tidak termasuk dalam jenis penggunaan lahan lainnya, sedangkan no_data merupakan data-data penggunaan lahan yang tidak terekam saat proses pencitraan yang dikarenakan ada yang menghalangi saat proses tersebut, seperti awan dan bayangan. Dalam proses analisis, kelompok no_data tidak diikutsertakan dan dianggap tidak memiliki pengaruh terhadap kondisi hidrologis sub-DAS. Besar penggunaan lahan dan perubahannya periode 2000-2007 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas penggunaan lahan sub-DAS Citarik tahun 2000 dan 2007 Jenis Penggunaan

Lahan

Luas Tiap Penggunaan (ha) tahun Perubahan yang terjadi

2000 % 2007 % Luas (ha) %

Hutan 3018,76 11,77 411,81 1,61 -2606,95 -10,17 Ladang 5589,99 21,80 1,94 0,01 -5588,05 -21,80 Pemukiman 3246,23 12,66 3507,10 13,68 260,87 1,02 Perkebunan 2510,12 9,79 8364,63 32,63 5854,51 22,84 Sawah 8777,87 34,24 6377,12 24,87 -2400,75 -9,36 Tubuh Air 19,68 0,08 1,44 0,01 -18,24 -0,07 Penggunaan Lain 2186,57 8,53 2622,28 10,23 435,71 1,70 No Data 288,77 1,13 4351,67 16,97 4062,90 15,85

Total 25637,99 25637,99

18

4.2 ANALISIS CURAH HUJAN

Curah hujan yang digunakan pada penelitian ini merupakan curah hujan tahun 2000-2007. Perhitungan curah hujan bulanan dan bulanan rata-rata sub-DAS Citarik pada periode 2000-2007 didapatkan dari perhitungan curah hujan harian sembilan stasiun yang ada di daerah sub-DAS tersebut. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus (2), dengan luas masing – masing polygon yang mewakili tiap stasiun didapat dengan menggunakan software ArcGIS 9.3.

4.2.1 Klasifikasi Iklim

[image:32.595.169.531.384.571.2]Dari nilai curah hujan bulanan rata-rata (Gambar 6) didapatkan terdapat 8 bulan basah (Oktober-Mei) dan 3 bulan kering (Juli-September). Dengan menggunakan rumus (3) didapatkan nilai Q sebesar 0,172 (Lampiran 5). Berdasarkan sistem klasifikasi Schmidt-Fergusson , tipe iklim sub-DAS Citarik termasuk dalam tipe B dengan besar nilai Q berada pada interval 0,143-0,333 (Lampiran 6).

Gambar 6. Grafik curah hujan rata-rata bulanan sub-DAS Citarik tahun 2000-2007

19

4.2.2 Curah Hujan dalam Sistem DAS

Dari Gambar 6, terlihat bahwa sub-DAS Citarik memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November dan Desember serta curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dan September. Rata-rata curah hujan pada musim penghujan di sub-DAS Citarik ialah 209,78 mm sedangkan pada musim kemarau sebesar 38,28 mm.

Pada tahun 2000, curah hujan sub-DAS Citarik ialah sebesar 1788, 29 mm dengan curah hujan bulanan tertinggi terjadi pada bulan November sebesar 320,62 mm dan terendah pada bulan September 45,98 mm. Sedangkan pada tahun 2007 curah hujan sub-DAS Citarik ialah sebesar 2538,24 mm dengan curah hujan bulanan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 545,48 mm dan terendah pada bulan Agustus 5,05 mm (Lampiran 7).

Terlihat bahwa pada bulan-bulan basah, curah hujan yang masuk ke dalam wilayah sub-DAS Citarik sangat tinggi sedangkan pada bulan kering hanya sedikit curah hujan yang masuk ke sub-DAS Citarik. Terjadi peningkatan curah hujan pada tahun 2000 dan 2007 yaitu sebesar 749,95 mm.

Dalam suatu sistem DAS, hujan merupakan salah satu faktor input dengan DAS tersebut sebagai prosesor dan tata air di hilir sebagai output. Mekanisme jalannya air hujan sampai menjadi air sungai di outlet mengikuti proses siklus air. Proses tersebut berjalan dengan adanya keterlibatan akan penggunaan lahan dan tindakan pengelolaan DAS tersebut. Lahan bervegetasi memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengatur tata air, seperti menjaga kuantitas simpanan air, transpirasi, mengurangi terjadinya erosi dan banjir.

Peningkatan curah hujan yang terjadi pada periode 2000-2007 di sub-DAS Citarik dapat menjadi faktor yang menguntungkan maupun merugikan. Peningkatan curah hujan yang diiringi dengan peningkatan luas wilayah bervegetasi menyebabkan peningkatan curah hujan tersebut menjadi menguntungkan. Namun, jika tidak diiringi dengan luas wilayah bervegetasi maka peningkatan tersebut menjadi hal yang merugikan.

4.3 ANALISIS DEBIT ALIRAN

4.3.1 Koefisien Limpasan Permukaan (C)

20 karena tanah sudah tidak dapat lagi menampung air yang masuk. Nilai koefisien limpasan menggambarkan perbandingan antara air hujan yang terbuang (limpasan) dengan total hujan yang terjadi pada periode yang sama. Nilai koefisien limpasan (C) bernilai dari nol (0) sampai satu (1). Pada penelitian ini, nilai C dihitung pada periode 2000-2007 untuk melihat perubahan yang terjadi pada rentang waktu tersebut. Perhitungan nilai C menggunakan rumus (4) dengan nilai limpasan permukaan didapatkan dari penggunaan software Thorntwhaite Monthly Water Balance (Lampiran 8). Perhitungan koefisien limpasan dilakukan pada saat musim penghujan dan nilai koefisien tahunan periode 2000-2007 di sub-DAS Citarik. Nilai koefisien limpasan pada musim penghujan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Koefisien limpasan (C) pada musim penghujan tahun 2000, 2000-2007, dan tahun 2007

Tahun 2000 Periode 2000-2007 Tahun 2007

Bulan CH (mm) RO

(mm) CH (mm)

RO (mm) CH (mm) RO (mm) Januari 184,04 21,90 233,46 87,40 197,59 17,00 Februari 70,87 9,90 221,24 113,48 261,62 99,30 Maret 158,14 11,10 212,32 113,89 234,07 120,30 April 307,40 17,00 248,33 124,46 502,80 274,50 Mei 193,42 54,90 121,53 78,25 96,21 130,40 Oktober 220,76 28,40 117,03 10,26 169,22 13,30 November 320,62 131,00 231,15 42,57 374,31 85,40 Desember 64,18 60,70 293,16 95,90 545,48 270,80 Total 1519,43 334,90 1678,21 666,21 2381,30 1011,00

C 0,22 0,39 0,42

21 tanah yang dapat digunakan pada musim kemarau. Penurunan ketersediaan air pada musim kemarau akan berdampak langsung terhadap pertanian yang ada di daerah sekitar sungai tersebut.

[image:35.595.183.529.198.393.2]Secara umum, perubahan nilai koefisien limpasan periode 2000-2007 tanpa melihat perbedaan musim tersaji dalam Gambar 7.

Gambar 7. Grafik perubahan koefisien limpasan tahun 2000-2007

Dari grafik tersebut didapatkan bahwa perubahan nilai C dari tahun 2000-2007 berfluktuatif. Terdapat beberapa kejadian peningkatan dan penurunan koefisien limpasan pada periode tersebut. Pada grafik terlihat bahwa terdapat peningkatan nilai C dari tahun 2000 sebesar 0,22 menjadi 0,46 pada tahun 2007. Koefisien limpasan (C) merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kondisi hidrologis suatu DAS. Adanya peningkatan koefisien limpasan (C) yang terjadi pada musim hujan maupun secara keseleruhan memberikan gambaran bahwa telah terjadi penurunan fungsi hidrologis DAS.

4.3.2 Debit Maksimum-Minimum

Debit aliran merupakan salah satu fokus perhatian untuk evaluasi hidrologi, terutama debit maksimum maupun debit minimum. Kedua indikator tersebut disebut menjadi indikator respon DAS terhadap masukan berupa hujan. Kondisi suatu DAS dikatakan baik bila tidak terjadi perubahan yang sangat besar pada debit maksimum dan minimum tiap tahunnya. Peningkatan debit maksimum tiap tahun serta penurunan debit minimum (baseflow) menunjukan telah terjadinya penurunan

y = 0,011x3- 66,33x2+ 13292x - 9E+07

R² = 0,94

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

22 kemampuan DAS dalam menyimpan air. Perubahan nilai debit maksimum dan minimum sub-DAS Citarik pada periode 2000-2007 dapat dilihat pada Gambar 8 dan 9.

[image:36.595.145.524.142.580.2]

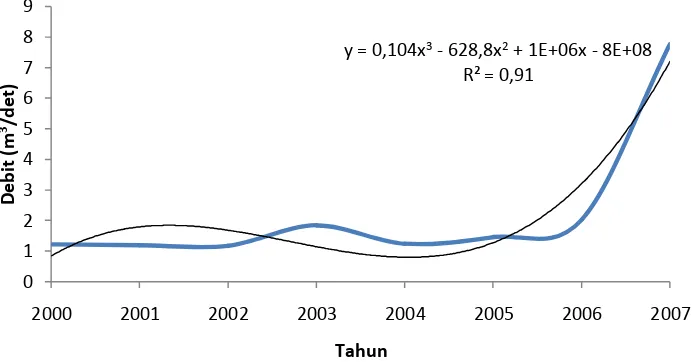

Gambar 8. Fluktuasi debit maksimum tahun 2000-2007

[image:36.595.176.525.148.329.2]/

Gambar 9. Fluktuasi debit minimum tahun 2000-2007

Dari kedua grafik tersebut dapat dilihat pada tahun 2000 perbedaan

antara debit maksimum dan debit minimum yang terukur lebih kecil dibandingkan pada tahun 2007. Terjadi peningkatan yang sangat ekstrim pada periode tersebut. Selain itu, pada Gambar 8. didapatkan bahwa pada tahun 2000-2004 perubahan debit maksimum berfluktuasi namun mulai tahun 2004-2007 terjadi peningkatan debit maksimum. Peningkatan ini menunjukan bahwa pada periode 2004-2007 air hujan yang masuk semakin banyak yang berubah menjadi limpasan.

y = 0,104x3- 628,8x2+ 1E+06x - 8E+08

R² = 0,91

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

D e b it (m 3/d e t) Tahun

y = -0,002x6+ 24,95x5- 12498x4+ 3E+08x3- 5E+11x2+ 4E+14x - 1E+17

R² = 0,89

0 1 2 3 4 5 6 7 8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

23 Limpasan terjadi karena tanah sudah tidak mampu lagi menampung air yang masuk atau kapasitas infiltrasi tanah sudah terlampaui. Perubahan tataguna lahan yang terjadi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan limpasan yang terjadi. Perubahan lahan dari lahan bervegetasi alami menjadi lahan bervegetasi dengan pengolahan tanah serta menjadi area pemukiman dapat mengurangi jumlah air hujan yang dapat terserap melalui pori-pori tanah.

Selain perubahan tataguna lahan, faktor intensitas hujan juga menjadi pengaruh terhadap perubahan debit maksimum. Jika intensitas hujan yang terjadi terlalu tinggi dan melebihi kecepatan infiltrasi tanah, maka banyak air hujan yang tidak dapat terserap oleh tanah.

Pada Gambar 9, terlihat bahwa terdapat beberapa perubahan nilai debit minimum yang tercatat, namun secara umum dapat dikatakan bahwa nilai debit minimum yang tercatat pada periode 2000-2007 cenderung seragam. Namun pada tahun 2007 didapatkan bahwa nilai debit minimum yang tercatat cenderung lebih kecil dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tersebut menunjukan bahwa pada tahun 2007 terjadi penurunan baseflow yang mengakibatkan menurunnya cadangan air tanah pada musim kemarau.

Penurunan baseflow yang kecil tidak menjadi masalah jika pada musim kemarau masih terdapat kejadian hujan sehingga cadangan air tanah dapat terisi kembali. Namun penurunan yang kecil akan sangat berdampak jika pada musim kemarau curah hujan yang masuk sangat kecil. Menurut Asdak (2007), baseflow yang terus mengalami penurunan mengindikasikan bahwa telah terjadi kerusakan pada sungai tersebut.

4.3.3 Koefisien Regim Sungai (KRS)

24 Dilakukan perhitungan nilai KRS sub-DAS Citarik tahun 2000 dan 2007. Pada tahun 2000 diperoleh rata-rata debit maksimum sebesar 1,22 m3/detik dan rata-rata debit minimum sebesar 0,84 m3/detik (Lampiran 9) sehingga diperoleh nilai KRS sebesar 1,45. Sedangkan pada tahun 2007 didapatkan rata-rata debit maksimum sebesar 7,75 m3/detik dan rata-rata debit minimum sebesar 0,78 m3/detik (Lampiran 16) sehingga diperoleh nilai KRS sebesar 9,89.

Kedua nilai KRS tersebut berada dalam kategori baik Kriteria dan Indikator Kinerja DAS. Meskipun begitu, peningkatan yang terjadi sebesar 8,44 pada periode tersebut tetap menunjukan bahwa adanya penurunan kondisi DAS.

4.3.4 Perbedaan Nilai Debit Perhitungan dengan Debit Aktual

Debit aliran merupakan laju aliran air (dalam bentuk volume air) yang melewati suatu penampang melintang sungai per satuan waktu . Pada penelitian ini, nilai limpasan yang digunakan merupakan nilai yang didapatkan dari penggunaan program Thorntwhaite Monthly Water Balance bukan dari perhitungan debit aliran.

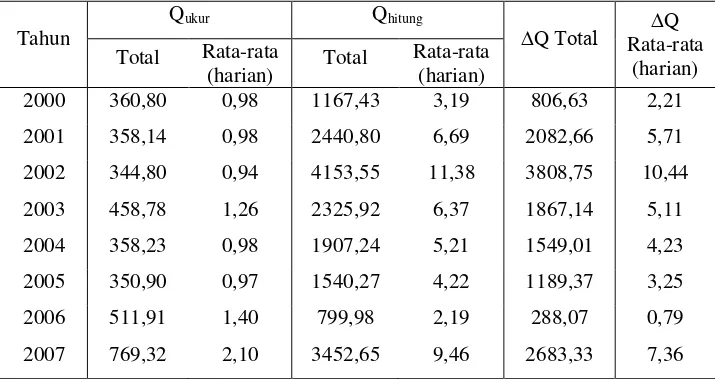

[image:38.595.172.531.530.720.2]Dilakukan kembali perhitungan besar debit aliran dengan memasukan nilai C yang telah didapatkan sebelumnya (rumus 6 dan 7). Perhitungan kembali debit aliran dimaksudkan untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara hasil pengukuran dengan perhitungan. Didapatkan bahwa adanya perbedaan besar debit pengukuran dengan debit hasil perhitungan (Tabel 3)

Tabel 3. Perbandingan nilai debit pengukuran dan perhitungan (m3/detik)

Tahun

Qukur Qhitung

∆Q Total Rata-rata ∆Q

(harian) Total Rata-rata

(harian) Total

Rata-rata (harian)

2000 360,80 0,98 1167,43 3,19 806,63 2,21

2001 358,14 0,98 2440,80 6,69 2082,66 5,71

2002 344,80 0,94 4153,55 11,38 3808,75 10,44

2003 458,78 1,26 2325,92 6,37 1867,14 5,11

2004 358,23 0,98 1907,24 5,21 1549,01 4,23

2005 350,90 0,97 1540,27 4,22 1189,37 3,25

2006 511,91 1,40 799,98 2,19 288,07 0,79

2007 769,32 2,10 3452,65 9,46 2683,33 7,36

25 Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa debit perhitungan lebih besar dibandingkan debit pengukuran. Debit pengukuran merupakan nilai debit aliran yang terukur pada stasiun pengukur debit di hilir sungai Citarik. Sedangkan debit perhitungan dalam penelitian ini merupakan nilai debit yang dihitung berdasarkan besar masukan air hujan di sepanjang aliran sungai.

Dapat diasumsikan bahwa telah terjadi kehilangan air sungai di sepanjang aliran sungai sehingga debit yang tercatat di hilir menjadi lebih kecil. Air sungai yang berkurang tersebut masuk ke dalam tanah dan kembali mengisi airtanah (influent). Menurut Lee (1980), terdapat empat tipe hubungan air sungai dengan airtanah akibat dari perbedaan litologi. Pada sub-DAS Citarik didapatkan jenis tanah berupa alluvial coklat kelabu, asosiasi andosol dan regosol coklat, serta latosol coklat kemerahan (Gambar 10).

[image:39.595.164.531.312.570.2]

Gambar 10. Peta sebaran jenis tanah sub-DAS Citarik

26 aliran memasuki daerah dengan jenis tanah latosol coklat kemerahan, dimana permeabilitas tanah jenis tersebut berada pada kategori sedang. Aliran sungai kemudian memasuki wilayah dengan jenis tanah alluvial yang terbentuk dari bahan induk endapan liat. Seperti sifat bahan induknya, kemampuan tanah tersebut dalam meloloskan air relatif lambat (0,5-2,0 cm/jam).

Dari sifat tiap jenis tanah dalam kemampuannya meloloskan air serta arah aliran sungai, dapat diasumsikan bahwa kehilangan air sungai terjadi pada daerah-daerah sepanjang aliran sungai dengan jenis tanah asosiasi andosol dan regosol coklat serta latosol coklat kemerahan dikarenakan sifat permeabilitas kedua jenis tanah tersebut yang tergolong tinggi.

Perlu dilakukan penelitian yang lebih tepat dengan menggunakan data muka airtanah di sepanjang sub-DAS Citarik agar dapat terlihat lokasi terjadinya influen maupun efluen air sungai.

4.4 ANALISIS HASIL PENGOLAHAN DATA

Berdasarkan pengolahan data spasial yang telah dilakukan sebelumnya bahwa didapatkan adanya penurunan luas penggunaan lahan hutan, sawah, ladang, dan tubuh air di sub-DAS Citarik pada periode 2000-2007. Peningkatan luas lahan yang terjadi ialah perkebunan dan perumahan. Berdasarkan perhitungan nilai IPL pada tahun 2000 dan 2007 didapatkan adanya penurunan nilai IPL dari kategori baik pada tahun 2000 menjadi kategori sedang pada tahun 2007. Perubahan tersebut menggambarkan bahwa terjadi penurunan luas lahan bervegetasi pada periode tersebut.

Lahan bervegetasi merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi terjadinya limpasan, erosi, dan bahaya banjir. Hutan merupakan lahan bervegetasi dengan kemampuan yang tinggi dalam mengurangi terjadinya limpasan. Pada kawasan hutan tidak dilakukan proses pengolahan tanah sehingga keadaan tanah hutan terjaga secara alami. Tanah yang tidak mengalami pengerjaan tersebut mempunyai kapasitas infiltasi yang tinggi sehingga semakin kecil kemungkinan air hujan yang jatuh menjadi limpasan.

27 terjadi meningkatkan terjadinya limpasan. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan nilai koefisein limpasan (C). Didapatkan peningkatan nilai C pada musim penghujan yang mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut mengakibatkan semakin sedikit air hujan yang disimpan dalam tanah untuk digunakan pada musim kemarau.

Secara umum, pada tahun 2000 dan 2007 didapatkan peningkatan nilai koefisien limpasan sebesar 0,24. Menurut Asdak (2007) terjadinya peningkatan nilai C merupakan salah satu faktor yang dapat menggambarkan bahwa telah terjadi penurunan kondisi DAS.

Terjadinya penurunan kondisi DAS dapat dilihat juga pada peningkatan debit maksimum dan penurunan debit minimum. Peningkatan debit maksimum menggambarkan bahwa ancaman banjir pada daerah tersebut semakin meningkat sedangkan penurunan debit minimum memperlihatkan bahwa semakin tahun cadangan air tanah yang dapat digunakan pada musim kemarau akan semakin sedikit. Perubahan nilai debit maksimum-minimum digambarkan pula dalam perubahan nilai koefisien regim sungai (KRS). Terjadi peningkatan nilai KRS dari 1,45 pada tahun 2000 menjadi 9,89 pada tahun 2007. Peningkatan tersebut menunjukan bahwa terjadi penurunan kondisi DAS (Departemen Kehutanan). Dalam kriteria dan indikator kinerja DAS nilai KRS pada tahun 2000 dan 2007 termasuk kategori baik karena berada di bawah nilai 50.

Salah satu faktor yang meningkatkan nilai KRS ialah penurunan luas tubuh air pada periode tersebut. Seperti yang diketahui bahwa besar debit (Q) berbanding lurus dengan luas (A) saluran yang dalam hal ini merupakan sungai. Penurunan tersebut walaupun relatif kecil namun sangat berpengaruh terhadap perubahan debit yang terjadi.

Penurunan luas penggunaan lahan terbesar di sub-DAS Citarik ialah sawah dan ladang yang digantikan menjadi perkebunan. Perubahan tersebut tidak terlalu berbeda, dikarenakan ketiga jenis penggunaan lahan tersebut memiliki karakteristik yang mirip dalam hal adanya pengolahan tanah. Sehingga perubahan yang terjadi sebelum adanya perubahan lahan (tahun 2000) dan sesudah perubahan (tahun 2007) tidak terlalu besar. Penurunan luas hutan dan tubuh air serta peningkatan luas perumahan yang relatif kecil mengakibatkan perubahan kondisi hidrologis DAS yang tidak ekstrim.

28 tersebut sebagai daerah hulu DAS Citarum. Meskipun begitu perubahan tersebut tetap menyebabkan adanya penurunan kondisi DAS. Penurunan kondisi tersebut ditandai dengan adanya penurunan kelas IPL, peningkatan nilai C pada tahun 2000 dan 2007, peningkatan debit maksimum pada periode 2004-2007, dan penurunan debit minimum pada tahun 2007.

V.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Perubahan penggunaan lahan sub-DAS Citarik pada tahun 2000 dan 2007 mengakibatkan terjadinya penurunan kondisi hidrologis DAS yang ditandai dengan adanya :

penurunan nilai Indeks Penutupan Lahan (IPL) dari kategori baik menjadi kategori sedang,

peningkatan nilai koefisein limpasan (C) tahun 2000 dan 2007 sebesar 0,22

fluktuasi peningkatan debit maksimum pada periode 2004-2007

peningkatan nilai Koefisien Regim Sungai (KRS) sebesar 8,44 2. Peningkatan curah hujan sebesar 749,95 mm pada tahun 2000 dan

2007 termasuk faktor yang mengakibatkan terjadinya peningkatan koefisien limpasan

3. Terdapat losses air sungai yang mengakibatkan terjadinya perbedaan nilai antara debit pengukuran dengan debit perhitungan.

5.2 SARAN

Perlu dilakukan pengamatan dan kalibrasi data dari lapangan untuk menentukan keakuratan hasil analisis.

Perlu dilakukan pengamatan dengan menggunakan data penggunaan lahan tiga tahun yang berbeda atau lebih agar didapatkan hasil yang lebih akurat.

Perlu dilakukan perhitungan erosi dan sedimentasi pada penelitian berikutnya untuk mendapatkan gambaran kondisi hidrologis sub-DAS Citarik yang lebih tepat.

Perlu adanya data tinggi muka airtanah agar dapat dilakukan proses tracing lokasi terjadinya kehilangan air di sungai.

30

DAFTAR PUSTAKA

Asdak Chay. 2002. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Gadjah Mada University Press. Jogjakarta.

BPDAS Citarum-Ciliwung. 2007. Laporan Penyusunan Urutan Prioritas DAS di BP DAS Citarum-Ciliwung.

Chang Mingteh. 2006. Forest Hydology An Introduction to Water and Forests second edition. Taylor & Francis Group.

Citacitarum. 2008. www.citarum.org/?q=node/193 [19 Juni 2012] Departemen Kehutanan. 2001.

http://www.dephut.go.id/informasi/undang2/skmenhut/L_52_01_5.htm. SKMenhut 52/KPTS-II/2001. [20 Juni 2012]

Departemen Kehutanan. 2008.

www.dephut.go.id/files/stat_citarumciliwung08_keadaanumum_0.pdf [20 Juni 2012]

Departemen Pekerjaan Umum. http://pustaka.pu.go.id/new/istilah-bidang-detail.asp?id=751 [21 Juni 2012]

Departemen Pertanian. http://bbsdlp.litbang.deptan.go.id/evaluasi_lahan.php [22 juni 2012]

FAO. 1999. http://www.fao.org/nr/land/use/en/ [22 juni 2012]

Haryanto Edi Tri, Herwanto Totok, Kendarto Dwi Rustam. 2005. Perubahan Bentuk Penggunaan Lahan dan Implikasinya Terhadap Koefisien Air Larian DAS Citarum Hulu Jawa-Barat. Universitas Padjajaran. Bandung

Kartasapoetra Ance Gunarsih. 2004. Klimatologi : Pengaruh Iklim Terhadap Tanah dan Tanaman. PT. Bumi Aksara. Jakarta

Kurnia Undang, Sudirman, Juarsah Ishak, Soelaeman Yoyo. 2006. Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah : Pengaruh Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Debit dan Banjir di Bagian Hilir DAS Kaligarang. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat. Bogor

Lee Richard. 1980. Forest Hydrology. Colombia University Presss. New York.

Ongkosongo Otto S.R. 2010. Kuala, Muara Sungai, dan Delta. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.

Putri Stevanny Oktanthya. 2011. Pengaruh Pengggunaan Lahan Terhadap Debit Aliran Sungai di sub-DAS Batang Arau Hulu Kota Padang. Program Studi Manajemen Sumberdaya Lahan Institut Pertanian Bogor. Bogor

31 Susswein Pendo M, Noordwijk Meine van, Verbist Bruno. 2001. Forest watershed fuctions and tropical land use change. International Centre for Research in Agroforesty. Bogor.

USGS. http://wwwbrr.cr.usgs.gov/projects/SW_MoWS/software/thorn_s/thorn.shtml [21 juni 2012]

33

34

Lampiran 2. Flowchart pengolahan data spasial

Mulai

Perhitungan perubahan luas penggunaan lahan dan perhitungan nilai Indeks Penutupan Lahan (IPL)

Deleniasi Peta dengan ArcGIS 9.3.

Input:

Peta DAS Citarum, Peta penutupan lahan DAS Citarum tahun 2000&2007 Peta stasiun curah hujan DAS Citarum.

Peta sub-DAS Citarik, Peta penutupan lahan sub-DAS Citarik tahun 2000&2007

Peta stasiun curah hujan sub-DAS Citarik

Output perubahan luas penggunaan lahan dan nilai IPL

Berhenti

35

Lampiran 3. Flowchart pengolahan data hidrologis

Mulai

Perhitungan curah hujan dengan metode Polygon Thiessen Input: Peta stasiun curah hujan sub-DAS Citarik Input:

Curah hujan harian 9 stasiun tahun 2000-2007 Temperatur harian Kota Bandung tahun 2000-2007

Perhitungan

limpasan dengan Thorntwhaite model

Curah hujan sub-DAS Citarik

Limpasan bulanan

Perhitungan koefisien limpasan

Koefisien limpasan sub-DAS Citarik

Debit aktual tahun 2000-2007

Perhitungan debit

Pembuatan kurva debit min-maks dan perhitungan Koefisien Regim Sungai (KRS)

Kurva debit min-maks dan nilai KRS

Berhenti

Debit perhitungan sub-DAS Citarik

Perhitungan selisih debit aktual dan perhitungan

Selisih debit aktual dan perhitungan

36

Lampiran 4. Kriteria dan indikator kinerja DAS

KRITERIA INDIKATOR PARAMETER STANDAR EVALUASI KETERANGAN

A. Penggunaan Lahan

1. Penutupan oleh vegetasi L V P

IPL = --- x 100% Luas DAS

IPL > 75% baik IPL = 30 - 75% sedang IPL < 30% jelek

IPL = indek penutupan lahan

LVP = luas lahan bervegetasi permanen Informasi dari peta penutupan lahan

atau land use

2. Kesesuaian Penggunaan Lahan (KPL)

L P S

KPL = --- x 100% Luas DAS

KPL > 75% baik KPL = 40 - 75% sedang KPL < 40% jelek

LPS = luas penggunaan lahan yang sesuai

Rujukan kesesuaian penggunaan lahan adalah RTRW/K dan atau pola RLKT

3. Erosi, Indek Erosi (IE) erosi aktual

KPL = --- x 100% Erosi yg ditoleransi

IE < 1 baik IE > 1 jelek

Perhitungan erosi merujuk pedoman RTL-RLKT 1998

4. Pengelolaan lahan Pola tanam (C) dan tindakan konservasi

(P)

C x P < 0,10 baik C x P = 0,10-0,50 sedang C x P > 0,50 jelek

Perhitungan nilai C & P merujuk pedoman RTL-RLKT tahun 1998

B. Tata Air 1. Debit air sungai Q max

a. KRS = --- Q min Sd

b. CV = --- x 100% Q rata-rata

kebutuhan b. IPA = --- persediaan

KRS < 50 baik KRS = 50-120 sedang KRS > 120 buruk CV < 10% baik CV > 10% jelek

Nilai IPA semakin kecil semakin baik

Data SPAS PU/BRLKT/HPH Q = debit sungai

CV = coefisien varian Sd = standar deviasi Data SPAS

IPA = Indek Penggunaan Air

2. Kandugan sedimen Kadar lumpur dalam air Semakin menurun semakin

baik menurut mutu peruntukan

Data SPAS

3. Kandungan pencemar (polutan)

Kadar biofisik kimia Menurut standar yang berlaku Standar baku yang berlaku, misal PP

20/1990 4. Nisbah hantar sedimen (SDR) Total sedimen

SDR = --- Total erosi

SDR < 50% normal SDR 50-75% tdk normal SDR > 75% rusak

37

C. Sosial 1. Kepedulian individu E Kegiatan positip konservasi mandiri Ada, tidak ada Data dari instansi terkait

2. Partisipasi masyarakat % kehadiran masyarakat dalam

kegiatan bersama

> 70% tinggi 40-70% sedang < 40% rendah

Dari data pengamatan atau laporan instansi terkait

3. Tekanan penduduk terhadap lahan

Indek Tekanan penduduk (TP)

f Po (1 + r)t

TP = zx --- L

TP < 1 ringan TP = 1-2 sedang TP > 2 berat

t = waktu dlm 5 tahun

z = luas lahan pertanian minimal utk hidup layak/petani

f = proporsi petani terhadap populasi penduduk DAS

Po = jml penduduk tahun 0 L = luas lahan pertanian r = Pertumbuhan penduduk/thn

D. Ekonomi 1. Ketergantungan penduduk

terhadap lahan

Kontribusi pertanian terhadap total pendapatan keluarga

> 75% tinggi 50-75% sedang < 50% rendah

Dihitung KK/thn

Data dari instansi terkait atau petani sample

2. Tingkat pendapatan Pendapatan keluarga/tahun Garis kemiskinan BPS Data dari instansi terkait atau petani

sample

3. Produktivitas lahan Produksi/ha/thn Menurun, tetap, meningkat Data BPS atau petani sample

4. Jasa lingkungan (air, wisata, iklim mikro, umur waduk)

Internalitas dari externalitas

pembiayaan pengelolaan bersama (cost

sharing)

Ada, tidak ada Dalam bentuk pajak, retribusi untuk

dana lingkungan

E. Kelembagaan 1. Pemberdayaan lembaga

lokal/adat

Peranan lembaga lokal dalam pengelolaan DAS

Berperan, tidak berperan Data hasil pengamatan

2. Ketergantungan masyarakat kepada pemerintah

Intervensi pemerintah Tinggi, sedang, rendah Data hasil pengamatan

3. K I S S Konflik Tinggi, sedang, rendah Data hasil pengamatan

4. Kegiatan usaha bersama Jumlah unit usaha Bertambah, berkurang, tetap Data dari instansi terkait

38

Lampiran 5. Nilai Q sub-DAS Citarik berdasarkan metode Schmidt- Fergusson

Jenis Bulan Bulan Curah hujan rata-rata (mm)

Total

(mm) Nilai Q

Bulan

Kering

Juli 47,53

114,85

0,172

Agustus 22,40

September 44,92

Bulan

Basah

Januari 233,46

666,21 Februari 221,24

Maret 212,32

April 248,33

Mei 121,53

Oktober 117,03

November 231,15

39

Lampiran 6. Klasifikasi iklim Schmidt-Fergusson

Sumber : Kartasapoetra, 2004.

Nilai Q Jenis Iklim

0 ≤ Q < 0,143 A = Sangat Basah 0,143 ≤ Q < 0,333 B = Basah 0,333 ≤ Q < 0,600 C = Agak Basah 0,600 ≤ Q < 1,000 D = Sedang 1,000 ≤ Q < 1,670 E = Agak Kering 1,670 ≤ Q < 3,000 F = Kering 3,000 ≤ Q < 7,000 G = Sangat Kering

40

Lampiran 7. Curah hujan sub-DAS Citarik

Tahun Curah Hujan (mm)

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total

2000 184,04 70,87 158,14 307,40 193,42 73,34 70,98 78,56 45,99 220,76 320,63 64,18 1788,29 2001 247,61 212,72 273,74 223,04 137,43 68,37 64,57 40,28 90,84 139,88 250,59 163,84 1912,91 2002 502,61 300,93 273,41 296,42 101,10 20,90 135,81 1,68 6,11 9,99 361,41 630,64 2641,03 2003 206,74 264,11 198,02 151,16 74,79 11,31 21,61 18,48 51,22 207,62 172,72 221,87 1599,67 2004 207,26 245,05 253,38 154,75 164,68 40,78 16,18 3,90 104,66 32,62 163,34 220,24 1606,85 2005 208,08 252,12 224,11 174,78 55,42 139,86 44,56 30,77 43,22 150,77 147,34 151,08 1622,10 2006 113,85 162,58 83,76 176,25 149,22 12,51 10,51 0,42 1,92 5,29 58,98 348,02 1123,31 2007 197,59 261,62 234,07 502,80 96,21 118,50 9,09 5,05 15,49 169,22 374,31 545,48 2529,44

41

44

Lampiran 9. Debit aliran (m3/detik) sub-DAS Citarik tahun 2000

Tanggal Bulan

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

1 1,24 0,96 0,99 1,12 1,22 0,97 0,91 0,76 0,87 0,77 1,4 1,03

2 1,16 0,99 0,99 1,05 1,42 0,91 0,87 0,76 0,82 0,76 1,06 0,88

3 1,19 0,98 0,98 1,06 1,43 0,87 0,85 0,77 0,82 0,77 0,86 0,84

4 1,34 0,98 0,96 1,04 1,61 0,85 0,85 0,79 0,81 0,77 0,84 0,81

5 1,31 1,04 0,96 1,03 1,67 0,92 0,85 0,79 0,79 0,8 0,94 0,79

6 1,28 0,99 0,97 1,03 1,62 0,91 0,9 0,77 0,79 0,78 0,84 0,77

7 1,28 0,99 0,94 1,09 1,57 1,09 0,86 0,77 0,77 0,79 0,84 0,76

8 1,16 0,99 0,94 1,13 1,52 1,01 0,85 0,76 0,77 0,77 1,02 0,79

9 1,39 0,98 0,92 1,17 1,37 0,94 0,85 0,77 0,76 0,77 0,93 0,76

10 1,5 0,96 0,87 1,11 1,36 0,87 0,84 0,77 0,77 0,77 0,87 1,19

11 1,33 0,96 0,97 1,06 1,36 0,91 0,82 0,76 0,77 0,8 0,99 0,98

12 1,3 0,94 1,21 1,06 1,35 0,81 0,84 0,77 0,76 0,78 0,99 1,01

13 1,21 0,91 1,07 1,16 1,33 0,84 0,82 0,79 0,77 0,9 0,99 1,03

14 1,21 0,87 1,09 1,27 1,31 0,95 0,81 0,81 0,76 0,83 0,93 0,99

15 1,31 0,92 0,98 1,05 1,29 0,84 0,82 0,81 0,76 0,82 1,17 0,98

16 1,23 0,91 0,96 1,06 1,2 0,82 0,81 0,79 0,77 0,84 1,59 0,96

17 1,15 0,87 0,93 1,14 1,21 0,82 0,82 0,77 0,76 0,84 1,19 0,93

18 1,16 0,87 0,91 1,5 1,19 0,82 0,81 0,79 0,77 0,92 1,29 0,94

19 1,1 0,91 0,86 1,4 1,18 0,82 0,82 0,79 0,76 0,86 1,41 0,91

20 1,06 0,96 0,9 1,14 1,27 0,82 0,82 0,79 0,77 0,85 1,38 0,94

21 1,04 1,12 1 1,16 1,33 0,82 0,81 0,79 0,77 0,92 1,41 0,97

22 1,01 1,06 1,11 1,21 1,36 0,87 0,81 0,79 0,77 0,94 1,4 0,99

23 0,99 1,01 1,17 1,15 1,31 0,91 0,81 0,77 0,77 0,99 1,4 1,09

24 0,98 1,15 1,11 1,16 1,28 0,92 0,81 0,79 0,76 0,93 1,36 1,01

25 0,98 1,13 1,2 1,16 1,21 0,91 0,79 0,79 0,76 0,86 1,36 0,99

26 1,06 1,11 1,1 1,22 1,1 0,87 0,79 0,79 0,77 0,9 1,31 1,06

27 1,09 1,01 1,17 1,27 1,01 0,85 0,76 0,77 0,77 0,97 1,24 0,96

28 1,17 1,01 1,05 1,23 0,99 0,87 0,79 0,82 0,76 1,02 1,15 0,91

29 1,13 1,01 1,04 1,19 0,93 0,85 0,79 0,79 0,76 1,04 1,11 0,91

30 1,01 1,12 1,15 0,87 0,9 0,81 0,84 0,76 1,09 1,13 0,87

31 0,99 1,05 0,94 0,79 0,87 1,01 0,84

45

Lampiran 10. Debit aliran (m3/detik) sub-DAS Citarik tahun 2001

Tanggal Bulan

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

1 0,85 1,06 1,01 1,03 0,96 0,9 0,81 0,79 0,77 0,87 1,06 1,34

2 0,84 1,06 1,04 1,03 0,93 0,87 0,79 0,77 0,77 1,02 1,04 1,3

3 0,95 1,09 1,03 1,03 1,04 0,92 0,79 0,77 0,79 0,99 1,12 1,29

4 1,09 1,11 0,98 1,04 1,01 0,92 0,79 0,77 0,84 0,83 1,19 1,21

5 1,11 1,11 0,96 1,14 0,99 0,91 0,76 0,79 0,84 0,82 1,18 1,18

6 1,13 1,06 0,97 1,14 0,99 0,87 0,77 0,77 0,81 0,97 1,18 1,1

7 1,11 1,09 1,02 1,21 0,98 0,91 0,79 0,77 0,79 1,09 1,22 1,05

8 1,05 1,22 0,99 1,15 0,94 0,97 0,76 0,77 0,79 1,14 1,16 1,04

9 1,01 1,19 0,98 1,11 0,96 1,06 0,77 0,77 0,79 1,21 1,19 1,01

10 1,06 1,12 1,01 1,06 0,94 0,98 0,76 0,77 0,79 1,02 1,18 1,15

11 1,01 1,06 1,11 1,09 0,91 1,14 0,87 0,77 0,77 1,01 1,15 1,03

12 0,98 1,03 1,01 1,32 0,86 1,05 0,79 0,77 0,77 1,01 1,11 1,01

13 0,96 1,01 0,99 1,28 0,9 1,16 0,81 0,77 0,77 0,91 1,1 0,99

14 0,96 1,03 1,04 1,21 0,81 1,02 0,78 0,77 0,77 0,87 1,06 1,14

15 0,96 1,01 1,01 1,24 0,81 0,98 0,77 0,77 0,76 0,87 1,76 1,01

16 0,94 0,99 1,11 1,15 0,79 1,06 0,79 0,77 0,76 0,84 1,31 0,99

17 0,91 0,98 1,11 1,14 0,81 1,01 0,79 0,77 0,77 1,03 1,34 0,96

18 0,86 0,98 1,11 1,06 0,81 0,99 0,81 0,77 0,79 1,01 1,3 0,94

19 0,85 0,96 1,16 1,03 0,84 0,98 0,81 0,76 0,77 1,06 1,29 0,94

20 1,09 0,97 1,16 1,03 0,94