PENDEKATAN SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI)

FIRMAN HENDRIAWAN

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Peran Sektor Perkebunan dalam Pembangunan Wilayah di Kabupaten Musi Rawas (Analisis Pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi) adalah karya saya dengan arahan komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Maret 2012

ABSTRACT

FIRMAN HENDRIAWAN. The Role Of Plantation Sector In The Regional Development Of Musi Rawas Regency (An Approach Social Accounting Matrix

Model). Under direction ofSETIA HADI and ENDAH MURNININGTYAS.

This study is conducted to examine and determine the role and contribution of plantation sector in Musi Rawas development to analyze the level of leakage in the regional economy and the role of marketing institutions in plantation sector. In its analysis this study use Social Accounting Matrix (SAM) model. SAM analysis resulted that the average of household income in plantation sector estimated 6,72 million rupiahs per year, and plantation sector contribute greatly to regional economy in Musi Rawas regency when compare with other agricultural sector. Beside that, plantation sector has big of multiplier effect to employment, household income, GDP and economic output. The plantation sector has a Value Added Multiplier (VAM) of 1,25, and based on the estimated impact of simulated output increase on the plantation sector it was seen that the average output of the plantation sector was 1,78, which means that when injected at 1 billion rupiahs, it would create an output of 1,78 billion rupiahs, with the highest output for the commodity of community rubber. In addition, the average inequality value in the household income in the plantation sector was 3.96, which calculated from income revenue by non farm group as recipients of the highest revenue compare with earnings of agricultural laborers as low income earners, with the palm oil commodity having the smallest value of household income inequality. From the Regional GDP of 7,68 trillion rupiahs there was a regional leakage of 357,36 billion rupiahs, or approximately 4.65% of the Regional GDP derived from the labor force factor of 4,14 billion rupiahs and capital factor of 353,22 billion rupiahs. This is because of the presence of capital in Musi Rawas from outside of the region. As a result, the remuneration obtained by the production factor also flows back out of the region. To overcome the regional leakage will require a policy reform such as local regulations regarding the opening of the processing plant for value added crops, which flows out can be enjoyed by the people, beside that Corporate Social Responsibility (CSR) is used to education and training to increase the farmer skill and improving the quality of human resources. The institutional role of farmers is still very weak; it is mainly due to a) lack of guidance, b) ineffective application of government regulations

that favor farmers, c) lack of social capital or farmer’s poor institutional aspects

particularly in the form of networking, regulations and transparency. On the other hand there is a low access of farmers to markets because the market information has not been exploited optimally, the role of middlemen is still high in the marketing of rubber, and there is no auction market and poor infrastructure to support marketing support. Therefore need to increase the farmer ability such as work ethics, kowledge and skill to process rubber and palm oil

RINGKASAN

FIRMAN HENDRIAWAN. Peran Sektor Perkebunan Dalam Pembangunan Wilayah di Kabupaten Musi Rawas (Analisis Pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi). Dibimbing oleh SETIA HADI dan ENDAH MURNININGTYAS.

adanya pasar lelang dan minimnya infrastruktur pendukung pemasaran, oleh karena itu perlunya peningkatan kemampuan petani dalam hal ini mencakup etos kerja, pengetahuan dan keterampilan mengolah hasil perkebunan.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2012

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

PERAN SEKTOR PERKEBUNAN DALAM PEMBANGUNAN

WILAYAH DI KABUPATEN MUSI RAWAS (ANALISIS

PENDEKATAN SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI)

FIRMAN HENDRIAWAN

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Penelitian : Peran Sektor Perkebunan Dalam Pembangunan Wilayah di Kabupaten Musi Rawas (Analisis Pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi)

Nama : Firman Hendriawan

NIM : H152090021

Disetujui

Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Setia Hadi, M.S. Ketua

Ir. Endah Murniningtyas, M.Sc.Ph. D Anggota

Mengetahui

Ketua Program Studi

Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan

Prof. Dr. Ir. Bambang Juanda, M.S.

Dekan Sekolah Pascasarjana IPB

Dr. Ir. Nahrowi, M.Sc.

PRAKATA

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga tesis yang berjudul peran sektor perkebunan dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Musi Rawas (analisis pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi) dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Dr. Ir. Setia Hadi, MS dan Ir. Endah Murniningtyas, MSc, Ph. D. telah bersedia menjadi komisi pembimbing yang mencurahkan waktu, pemikiran serta sabar memberi pengarahan dan masukkan bagi kelengkapan penulisan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Bambang Juanda, MS sebagai ketua program studi PWD dan Dr. Slamet Sutomo, SE, MS sebagai penguji luar komisi yang memberi masukan bagi kelengkapan penulisan ini.

Terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor terutama kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) beserta jajarannya dan Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) beserta jajarannya yang telah memberikan ijin, rekomendasi dan biaya selama penulis mengikuti pendidikan di Institut Pertanian Bogor (IPB). Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Bapak Ir. Ramdani, MSi, selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas, Bapak Dr. Margo Yuwono, Bapak Pipit dan Bapak Nasrudin, ME. dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan pihak lain yang telah bekerjasama dalam penelitian ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada istriku tercinta Deri Anita, serta anak-anak tersayang Fauzan Dzaki Andrian dan Nisa Amalina Andriani yang dengan tulus mengorbankan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan studi ini, Ayahanda H. Anang Sujana Inglar, Ibunda Hj. Mamah Fatimah, SPd.I dan Ibunda Animar dan semua keluarga atas dukungan moril dan doanya yang tak terbatas. Semoga Allah SWT. senantiasa memberi kelimpahan ridho dan keberkahan setiap langkah kita. Kepada saudaraku PWD Angkatan 2009 (Pak Puji, Aa Wawan, Si Bungsu Tabrani, Mba Hj. Linda, Bu Nina, Pak Dede, Pak Adam, Pak Endang, Pak Masril, Pak H. Untung, Pak Alex, Pa Enirawan dan Mba Luh) terima kasih atas semua kebersamaan dan goresan perjalanan episode hidup yang pernah kita lalui bersama, setiap kenangan canda tawa serta pernak-pernik perkuliahan akan selalu teringat dalam hati sanubari. Rekan-rekan seangkatan tugas belajar dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Bu Muslimah, Bu Mutia, Fatwi dan Asep. Terimakasih atas dukungan dan kebersamaan dari rekan-rekan PWD lainnya. Sukses bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin. Karena itu segala sumbang saran maupun kritik yang positif bagi perbaikan tesis ini akan diterima dengan sikap terbuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat serta mendapat ridho dari Allah SWT. Amin.

Bogor, Maret 2012

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ... xx

DAFTAR GAMBAR ... xxiii

DAFTAR LAMPIRAN ... xxiv

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Perumusan Masalah ... 3

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 8

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 9

2.1. Konsep Wilayah dan Perwilayahan ... 9

2.2. Pembangunan Wilayah ... 11

2.3. Kebocoran Wilayah (Regional Leakage) ... 13

2.3.1. Isu-isu Kebocoran Wilayah ... 14

2.4. Model Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) ... 17

2.4.1. SNSE Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 ... 19

2.4.2. Kerangka Dasar SNSE ... 21

2.4.3. Metode Analisis Model SNSE ... 28

Analisis Pengganda (Multiplier) ... 29

Dekomposisi Pengganda Neraca ... 31

a. Pengganda Transfer (TransferMultiplier) ... 32

b. Pengganda Open Loop ... 33

c. Pengganda Close Loop ... 33

Distribusi Pendapatan Neraca Endogen ... 34

Distribusi Pengeluaran Neraca Endogen ... 34

Analisis Jalur Struktural (Structural Path Analysis) ... 35

2.5. Analisis Kelembagaan ... 36

2.4. Penelitian Pendahuluan ... 37

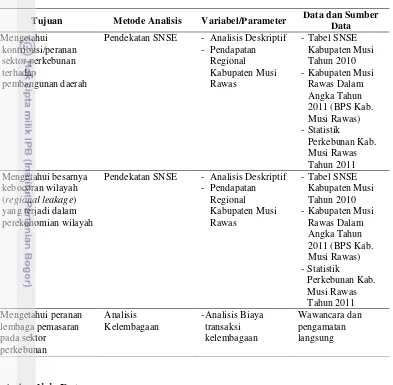

III. METODE PENELITIAN ... 39

3.1. Lokasi Penelitian ... 39

3.2. Sumber Data ... 39

3.3. Metode Pengumpulan Data ... 39

3.4. Analisis Data ... 40

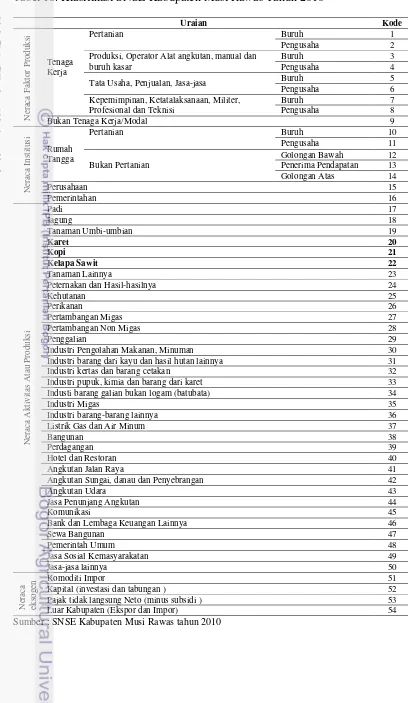

3.4.1. Klasifikasi SNSE Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 ... 41

3.4.2. Kinerja Perekonomian Kabupaten Musi Rawas ... 43

3.4.3. Distribusi Pendapatan Faktorial ... 43

3.4.4. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga ... 44

3.4.5. Analisis Menggunakan SNSE Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 ... 44

IV. KONDISI UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS ... 46

4.1. Keadaan Alam ... 46

4.1.1. Letak Geografis dan Wilayah Administratif ... 46

4.1.2. Topografi ... 47

4.1.3. Keadaan dan Jenis Tanah ... 48

4.1.4. Curah Hujan dan Keadaan Iklim ... 50

4.1.5. Luas Wilayah dan Penggunaan Lahan ... 50

4.2. Keadaan Penduduk di Kabupaten Musi Rawas ... 52

4.2.1. Jumlah Penduduk ... 52

4.2.2. Komposisi Penduduk ... 54

Menurut Jenis Kelamin ... 54

Menurut Kelompok Umur ... 55

Menurut Lapangan Usaha ... 56

4.3. Keadaan Sosial ... 57

4.3.1. Pendidikan ... 57

4.3.2. Keadaan dan Keluarga Berencana ... 58

4.3.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ... 59

4.4. Keadaan Perekonomian ... 59

4.4.1. Struktur Perekonomian ... 59

4.4.2. Pendapatan Per Kapita ... 60

4.5. Keragaan Umum Sektor Perkebunan di Kabupaten Musi Rawas ... 61

V. HASIL ANALISIS SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI DI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 ... 65

5.1. Gambaran Umum dan Hasil dari Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 ... 65

5.2. Kinerja Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 ... 67

5.2.1. Struktur Perekonomian Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan SNSE Tahun 2010 ... 67

5.2.2. Output Perekonomian Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan SNSE Tahun 2010 ... 70

5.2.3. Nilai Tambah Bruto Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan SNSE Tahun 2010 ... 72

5.3. Kinerja Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 ... 73

5.3.1. Distribusi Upah dan Gaji Menurut Sektor dan Produktivitas Tenaga Kerja Sektoral ... 74

5.3.2. Distribusi Pendapatan Tenaga Kerja Menurut Rumah Tangga ... 75

5.3.3. Distribusi Balas Jasa Faktor Produksi ... 77

5.3.4. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga (Disposable Income) 78

5.3.5. Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga ... 80

5.3.6. Transfer Antar Institusi ... 81

5.4. Kinerja Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 ... 82

5.4.1. Neraca Pendapatan dan Pengeluaran Institusi ... 82

5.4.2. Neraca Kapital ... 83

5.4.3. Neraca Luar Negeri (Luar Daerah) ... 84

Perekonomian Wilayah di Kabupaten Musi Rawas Tahun

2010 ... 88

5.5.2. Multiplier Effect Sektor Perkebunan Terhadap Perekonomian Wilayah di Kabupaten Musi Rawas ... 89

5.5.3. Dekomposisi Nilai Pengganda Sektor Ekonomi Berbasis Pertanian ... 93

5.5.4. Analisis Jalur Struktural (Structural Path Analysis) Sektor Perkebunan ... 101

5.6. Dampak Kebijaksanaan Pembangunan Sektor Perkebunan di Kabupaten Musi Rawas ... 105

5.6.1. Analisis Pengganda Injeksi Pengeluaran Pemerintah pada Golongan Masyarakat dan Sektor Pertanian di Kabupaten Musi Rawas ... 106

5.6.2. Simulasi Sistem Neraca Sosial Ekonomi Terhadap Sektor Pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 ... 107

5.7. Simulasi Sistem Neraca Sosial Ekonomi Terhadap Sektor Pertanian di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 ... 109

5.8. Analisis Kebocoran Wilayah Sektor Perkebunan di Kabupaten Musi Rawas ... 112

5.8.1. Indikasi Kebocoran Wilayah Sektor Perkebunan Berdasarkan Rasio Pendapatan Tenaga Kerja yang Keluar Wilayah ... 112

5.8.2. Indikasi Kebocoran Wilayah Sektor Perkebunan Berdasarkan Rasio Pendapatan Modal yang Keluar Wilayah ... 113

5.8.3. Upaya-Upaya Mengatasi Kebocoran Wilayah di Kabupaten Musi Rawas ... 114

5.9. Peranan Lembaga Pemasaran Pada Sektor Perkebunan di Kabupaten Musi Rawas ... 116

VI. SIMPULAN DAN SARAN ... 120

6.1. Simpulan ... 120

6.2. Saran ... 121

DAFTAR PUSTAKA ... 123

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1 Luas Areal dan Produksi Perkebunan Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2010 ………...

2

2 Kontribusi PDRB Kabupaten Musi Rawas per sektor Tahun 2005 – 2010 (Berdasarkan Harga Berlaku, dalam persentase) ………... 4

3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 – 2010 ……… 5

4 Indeks Pembangunan Menusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 ………. 6

5 Ringkasan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 –2009 ………. 7

6 Struktur Sistem Neraca Sosial Ekonomi ………... 24

7 Kerangka Dasar SNSE Indonesia ………. 25

8 Metode Model Analisis SNSE ... 28

9 Matrik Jenis, Tujuan, Metode, Variabel, Data dan Sumber Data dalam Penelitian ... 30 10 Klasifikasi SNSE Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 ………... 42

11 Luas Tanah Berdasarkan Ketinggian Tempat di Kabupaten Musi Rawas ……… 47

12 Luas Tanah Berdasarkan Kemiringan Lahan di Kabupaten Musi Rawas ……… 47

13 Penggunaan Lahan di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008-2010 51

14 Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 ……….. 54

15 Komposisi Penduduk Kabupaten Musi Rawas menurut Jenis Kelamin Tahun 2004-2010 ………... 55

16 Komposisi Penduduk Kabupaten Musi Rawas menurut Kelompok Umur Tahun 2010 ………... 56

17 Komposisi Penduduk menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 – 2010 ……….. 57

18 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Musi Rawas, 2008 ………... 59

19 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2000 Menurut Sektor Perekonomian Kabupaten Musi Rawas Tahun 2007-2010 (Jutaan Rupiah) …… 60

20 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 Tahun 2007 – 2010 61 21 Luas Areal, Produksi dan Jumlah Rumah Tangga Perkebunan Rakyat di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 ………... 62

24 Struktur Perekonomian Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan

SNSE Tahun 2010 (Juta Rp.) ……… 68

25 Output dan Nilai Tambah Bruto Menurut Sektor (Rp Juta) ……. 70 26 Komposisi Output Sektor Perekonomian Kabupaten Musi Rawas

2010 ………... 71

27 Nilai Tambah Bruto Sektor Perekonomian Kabupaten Musi

Rawas Berdasarkan Harga Produsen Tahun 2010 ……… 73

28 Distribusi Upah dan Gaji Tenaga Kerja Menurut Sektor Usaha

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 ……… 75

29 Distribusi Pendapatan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Rumah

Tangga di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 ………... 76

30 Distribusi Balas Jasa Faktor Produksi Berdasarkan Golongan

Masyarakat ……… 77

31 Struktur Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2010 (dalam Juta Rp.) ……… 79

32 Struktur Pengeluaran Rumah Tangga di Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2010 (dalam Juta Rp.) ……… 80

33 Sumber Transfer Institusi di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 81 34 Neraca Pendapatan dan Pengeluaran Institusi Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2010 (Milyar Rupiah) ………. 83

35 Neraca Kapital Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 (Rp. Miliar) 84 36 Neraca Luar Negeri Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 (Milyar

Rupiah) ……….. 85

37 Output Sektor Pertanian di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 86 38 Distribusi Output Subsektor Perkebunan di Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2010 ………... 86

39 Distribusi Nilai Tambah Bruto (NTB) Subsektor Perkebunan di

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 ……… 87

40 Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap Pembentukan Struktur

Perekonomian Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 ……… 88

41 Produktivitas Sektor Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun

2010 ……….. 89

42 Dampak Multiplier dalam Perekonomian di Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2010 ………... 90

43 Analisis Multiplier SNSE Sektor Pertanian di Kabupaten Musi

Rawas ……… 90

44 Dekomposisi Multiplier Sektor Ekonomi Berbasis Pertanian … 94 45 Kontribusi Own, Open Loop dan Closed Loop Effect Terhadap

Gross Output Multiplier Sektor Ekonomi Berbasis Pertanian

(dalam Persen) ………..

98

46 Struktur Pengganda Pendapatan dari setiap Golongan Masyarakat

Atas Injeksi Jenis Pengeluaran Pemerintah ……….. 106

47 Struktur Pengganda Output Atas Injeksi Jenis Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pertanian di Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2010 ………... 107

48 Dampak Simulasi Peningkatan Output Terhadap Sektor

Pemerintahan Berdasarkan SNSE Kabupaten Musi Rawas Tahun

49 Dampak Simulasi Peningkatan Output Terhadap Sektor Pertanian Berdasarkan SNSE Kabupaten Musi Rawas Tahun

2010 (Rp. Juta) ……….. 109

50 Dampak Simulasi Peningkatan Output Terhadap Sektor

Perkebunan di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 (dalam Juta

Rupiah) ……….. 111

51 Analisis Kebocoran Wilayah di Kabupaten Musi Rawas Tahun

2010 (dalam Milyar Rupiah) ……… 113

52 Pendapatan Tenaga Kerja Sektor Perkebunan yang Keluar

Wilayah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 (Juta Rupiah) …... 114 53 Nilai Rasio Pendapatan Modal Sektor Perkebunan yang Keluar

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Arus Perputaran Pendapatan Ekonomi ……… 20

2. Jalur Dasar dalam Analisis Jalur ………... 35 3. Sirkuit dalam Analisis Jalur ……… 36

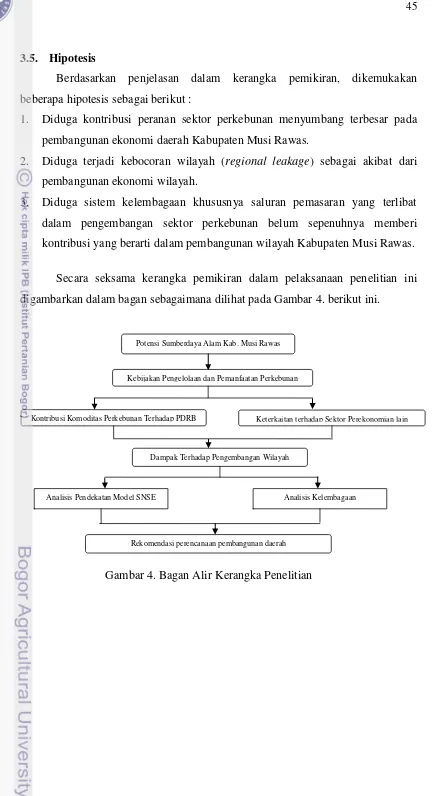

4. Bagan Alir Kerangka Penelitian ……….. 45

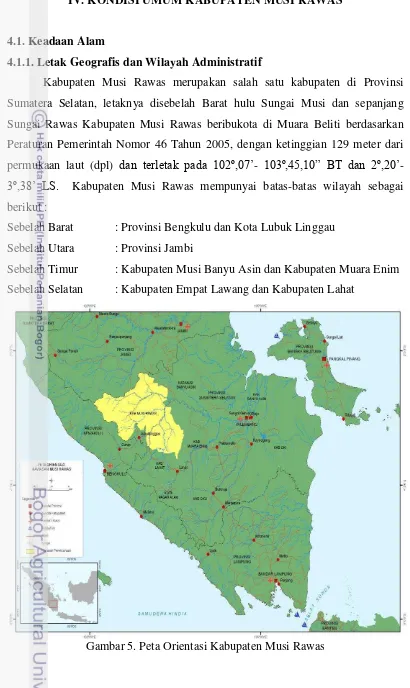

5. Peta Orientasi Kabupaten Musi Rawas ………... 46 6. Peta Kemiringan Lahan di Kabupaten Musi Rawas ……… 48 7. Keadaan Tanah di Kabupaten Musi Rawas ... 49 8. Jenis Tanah di Kabupaten Musi Rawas ... 49 9. Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Musi Rawas Tahun

2009 – 2010 ... 50

10. Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Musi Rawas ………... 52

11. Peta Kepadatan Penduduk di Kabupaten Musi Rawas ……… 51 12. Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Tingkat Pendidikan di

Kabupaten Musi Rawas, 2009/2010 ………... 58

13. Peta Peruntukkan Lahan di Kabupaten Musi Rawas ………... 61

14. Jalur Struktural Untuk Komoditas Karet ke Rumah Tangga …….. 102 15. Jalur Struktural Untuk Komoditas Sawit ke Rumah Tangga …….. 104 16. Jalur Struktural Untuk Komoditas Kopi ke Rumah Tangga ……... 105

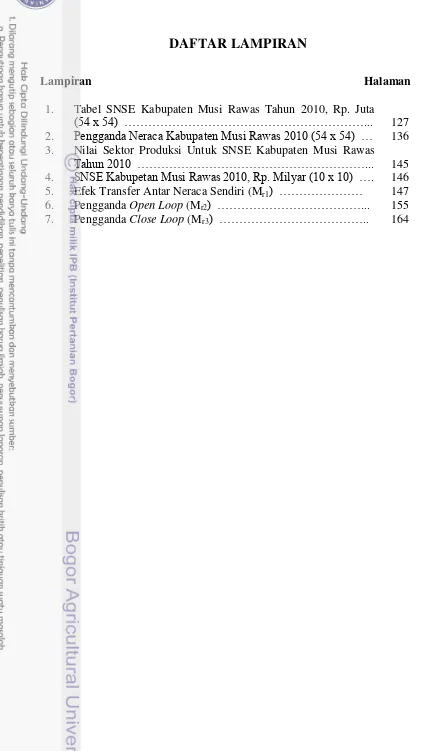

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Tabel SNSE Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010, Rp. Juta

(54 x 54) ………... 127

2. Pengganda Neraca Kabupaten Musi Rawas 2010 (54 x 54) … 136 3. Nilai Sektor Produksi Untuk SNSE Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2010 ………... 145

4. SNSE Kabupetan Musi Rawas 2010, Rp. Milyar (10 x 10) …. 146

5. Efek Transfer Antar Neraca Sendiri (Mr1) ……… 147

6. Pengganda Open Loop (Mr2) ………... 155

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya pembangunan merupakan proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik dan lebih merata serta dalam jangka panjang agar dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pembangunan juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkesinambungan selaras dengan intensitas dan aktivitas masyarakat dan pemerintahan. Dalam proses pembangunan, ketersediaan sumber daya merupakan prasyarat yang sangat diperlukan, seperti sumber daya alam (natural resource endowment), sumber daya manusia (human resources), sumber daya sosial dan sumber daya buatan. Ketersediaannya perlu diarahkan untuk pencapaian pertumbuhan (growth), efisiensi (efficiency) dan pemerataan (equity) serta keberlanjutan (sustainability), baik pada tingkatan nasional maupun regional (Anwar, 2005; Rustiadi et al., 2009). Pembangunan berbasis pengembangan wilayah memandang pentingnya keterpaduan intersektoral, interspasial, serta antar pelaku-pelaku pembangunan di dalam dan antar daerah. Keterpaduan intersektoral menuntut adanya keterkaitan fungsional dan sinergi antar sektor-sektor pembangunan, sehingga setiap program-program pembangunan dalam kelembagaan sektoral selalu dilaksanakan dalam kerangka pembangunan wilayah

2011). Kabupaten Musi Rawas memiliki areal perkebunan yang luas dimana potensi pengembangan sektor perkebunan khususnya tanaman karet dan kelapa sawit di Kabupaten Musi Rawas didukung oleh potensi sumber daya alam yang melimpah dikarenakan Kabupaten Musi Rawas merupakan daerah agraris, hal ini dapat ditunjukkan dengan luas lahan yang digunakan untuk pertanian dari seluruh lahan yang ada di Kabupaten Musi Rawas sebanyak 36,65 persen digunakan untuk usaha pertanian yaitu untuk perkebunan sebesar 32,46 persen, persawahan sebesar 4,11 persen dan tambak/kolam sebesar 0,07 persen. Potensi lahan terbesar adalah hutan dengan luas mencapai 50,71 persen dari total wilayah dan selebihnya sebesar 12,65 persen digunakan untuk lahan perumahan/perkarangan, lahan sementara tidak diusahakan dan lainnya. Total luas areal tanaman perkebunan di Kabupaten Musi Rawas tahun 2011 adalah 390.612 Ha dengan rincian total luas areal perkebunan karet seluas 329.522 Ha, Kelapa Sawit seluas 32.849 Ha, Kopi seluas 4.000 ha dan Kelapa 24.241 Ha. Dari luasan sekitar 832.908 Ha kebun karet di Sumatera Selatan sekitar 26,36 persen terdapat di Kabupaten Musi Rawas, sedangkan sisanya menyebar di Kabupaten/kota lainnya.

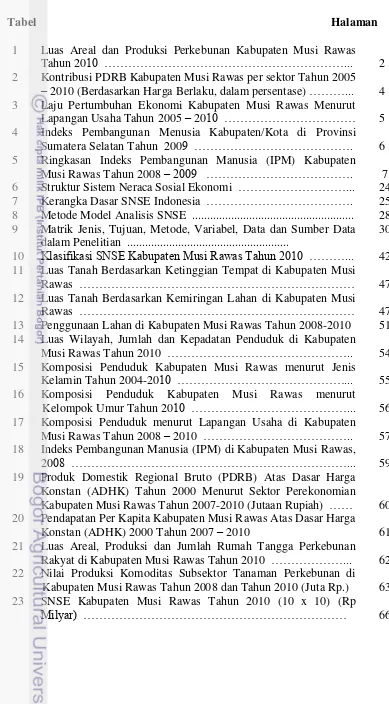

Tabel 1. Luas Areal, Produksi dan Jumlah Rumah Tangga Perkebunan Rakyat di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010

No Jenis

Tanaman

Luas Areal (Ha)

Produksi (Ton)

Jumlah KK / Persh.

Rata-rata Produksi (Ton/Ha) Muda

(TBM)

Menghasil-kan (TM)

Tidak Menghasilkan

(TR/TT)

Jumlah

A. Perkebunan Rakyat

1 Karet 2.840,50 202.481,50 54.199,50 329.521,95 245.003,15 126.527 1,21 2 K. Sawit 7.918,50 25.925,30 954,00 34.440,00 321.473,72 13.722 12,40 3 Kopi 1.103,50 2.056,15 841,00 40.006,00 2.076,71 3.717 1,01 4 Kelapa 381,91 1.882,95 175,90 2.340,75 2.223,90 25.716 1,18 5 Lada 3,50 0,00 0,00 3,50 0,00 35 0,00 6 K. Manis 63,00 48,25 3,00 114,25 52,30 155 1,08 7 Cengkeh 0,00 0,00 2,50 2,50 0,00 21 0,00 8 Pinang 63,70 110,45 20,70 194,85 78,58 1.069 0,71 9 Kakao 60,00 57,50 7,00 124,50 74,52 192 1,29 10 Kemiri 33,50 48,80 6,75 89,05 40,20 417 0,82 11 Mengkudu 3,00 5,00 0,00 8,00 10,00 25 2,00 12 Tembakau 0,00 2,50 0,00 2,50 1,25 36 0,50 13 Jahe 2,50 3,00 0,00 5,50 6,75 43 2,25

B Perkebunan Besar Swasta

1 Karet 18,00 40,00 62,00 120,00 31,20 0 0,78 2 K. Sawtit 0,00 138.042,77 0,00 138.041,77 880.722,92 19 6,90

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas, 2011

merupakan perkebunan rakyat, sedangkan kelapa sawit pada umumnya diusahakan oleh perkebunan swasta besar (PBS). Sampai saat ini, perkebunan kelapa sawit terbesa di Kabupaten Musi Rawas dikelola oleh PT. London Sumatera (PT. LONSUM) yang telah memiliki pabrik pengolahan Crude Palm Oil (CPO) di Kecamatan Muara Lakitan. Untuk perkebunan kelapa sawit milik petani, sebagian besar merupakan plasma dengan inti perusahaan besar.

1.2.Perumusan Masalah

menurun dalam pembangunan wilayah. Meskipun demikian sektor pertanian dan pertambangan masih menjadi andalan di Kabupaten Musi Rawas sampai dengan tahun 2010. Untuk melihat sekilas mengenai kontribusi sektor terhadap PDRB Kabupaten Musi Rawas per sektor atas dasar harga berlaku (ADHB) dapat dilihat pada Tabel 2.

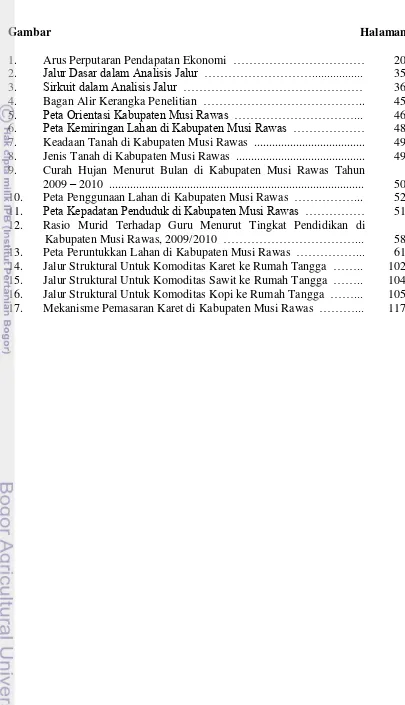

Tabel 2. Kontribusi PDRB Kabupaten Musi Rawas per Sektor Tahun 2005 – 2010 (Berdasarkan Harga Berlaku, dalam persentase)

No Sektor Tahun Rataan

2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Pertanian 36,08 37,69 38,43 39,52 38,38 40,50 38,43

1.1. Tanaman Bahan Makanan 9,68 10,30 10,65 11,02 10,91 11,60 10,69 1.2. Tanaman Perkebunan 19,47 20,48 20,81 20,99 20,12 21,30 20,53 1.3. Peternakan dan Hasil-hasilnya 2,68 2,86 2,89 3,15 3,11 3,20 2,98 1.4. Kehutanan 0,85 0,68 0,62 0,60 0,59 0,60 0,66 1.5.Perikanan 3,40 3,37 3,46 3,76 3,65 3,80 3,57 2 Pertambangan dan Penggalian 38,74 36,69 35,23 33,33 34,55 30,30 34,81

3 Industri Pengolahan 8,85 9,11 9,28 9,57 9,03 9,30 9,19

4 Listrik, Gas dan Air 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,10 0,08

5 Bangunan 3,90 3,85 4,01 4,40 4,64 4,80 4,27

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 4,61 4,73 4,84 4,86 4,83 5,20 4,85

7 Angkutan & Komunikasi 0,41 0,46 0,47 0,48 0,50 0,50 0,47

7.1. Angkutan 0,33 0,38 0,39 0,39 0,40 0,40 0,38 7.2. Komunikasi 0,08 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,09

8 Keuangan, Persewaan & Jasa

Perusahaan 1,49 1,54 1,63 1,69 1,69 1,70 1,62 9 Jasa-jasa 5,85 5,85 6,03 6,07 6,30 7,60 6,28 J U M L A H 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas 2011

perdagangan, hotel dan restoran. Sementara itu, sektor lain seperti sektor listrik, gas, dan air bersih mengalami kenaikan. Untuk sektor tersier pada tahun 2010, sektor yang naik diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan terdiri dari sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Pada tahun 2010 sektor angkutan dan komunikasi tetap naik jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sementara itu, sektor jasa-jasa, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mengalami penurunan pertumbuhan yakni dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

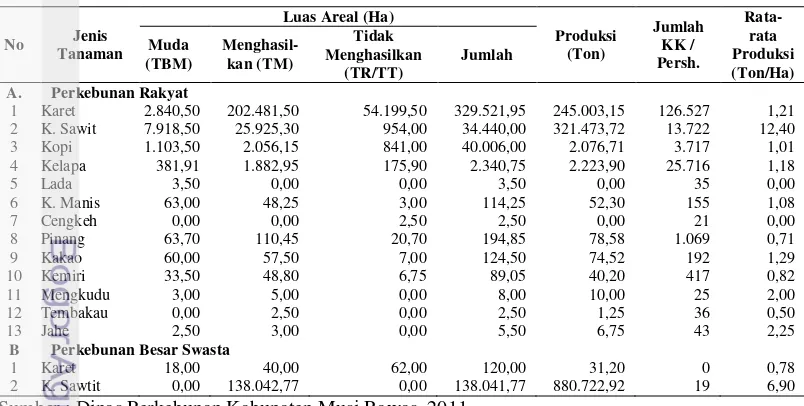

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 – 2010 (dalam persentase)

No Sektor Tahun Rataan

2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Pertanian 6,20 7,11 6,39 7,09 6,72 7,29 6,80 2 Pertambangan dan Penggalian 2,41 3,36 3,78 3,68 3,93 2,21 3,23 3 Industri Pengolahan 6,88 6,67 5,49 4,55 4,82 4,42 5,47 4 Listrik, Gas dan Air 6,11 6,80 6,27 6,27 7,35 7,13 6,66 5 Bangunan 2,34 3,34 7,17 8,02 8,72 6,57 6,03 6 Perdagangan, Hotel & Restoran 4,09 5,09 6,24 6,41 4,13 5,33 5,22 7 Angkutan & Komunikasi 7,18 6,40 6,76 11,66 10,93 13,45 9,40 8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 5,44 4,94 4,17 5,80 6,06 7,27 5,61 9 Jasa-jasa 5,41 4,64 5,22 6,49 6,24 7,55 5,93

Rata-rata Kabupaten Musi Rawas 5,12 5,37 5,72 6,66 6,54 6,80 6,04

Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas 2011

Berdasarkan Tabel 3. jika ingin mendorong pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Musi Rawas, maka sektor pertanian dan industri pengolahan merupakan sektor kunci yang akan dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor lainnya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas. Oleh sebab itu, terlihat pentingnya peranan sektor pertanian terutama sektor perkebunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga diharapkan agar pembuat kebijaksanaan (policy maker) dapat menetapkan kebijakannya secara tepat.

mengkoordinasikan berbagai pola pengukuran ke dalam suatu wadah, sehingga dapat terlihat saling keterkaitan atau saling mempengaruhi antara berbagai pola tersebut beserta variabel-variabelnya. Dengan demikian setiap kebijaksanaan yang diambil dapat ditelusuri pengaruhnya terhadap bagian dari struktur sosial ekonomi masyarakat. Hal lain, meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi terus meningkat, namun terjadi penurunan distribusi pendapatan antar golongan rumah tangga, meningkatnya jumlah pengangguran, meningkatnya jumlah keluarga di bawah garis kemiskinan. Menurut data dari BPS Kabupaten Musi Rawas tahun 2010, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Rawas memang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, angka IPM Kabupaten Musi Rawas baru mencapai 67,33, akan tetapi angka tersebut masih merupakan angka IPM terendah diantara kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, seperti terlihat pada Tabel 4. dibawah ini.

Tabel 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009

Wilayah

Angka Harapan

Hidup

Angka Melek Huruf

Rata-rata lama sekolah

Daya Beli

(000. Rp) IPM

Peringkat IPM (Nasional)

Reduksi Shortfall

Kab. OKU 69,30 98,43 7,71 621,79 72,36 171 1,56 Kab. OKI 67,79 95,24 6,73 621,46 70,06 296 1,37 Kab. Muara Enim 67,47 98,81 7,35 611,60 70,38 269 1,54 Kab. Lahat 67,90 97,59 7,72 610,39 70,53 255 1,77

Kab. Musi Rawas 64,44 96,51 7,05 603,49 67,33 409 1,68

Kab. Musi Banyuasin 69,59 96,54 7,05 615,48 71,13 229 2,00 Kab. Banyuasin 67,23 96,24 7,01 612,00 69,45 321 1,20 Kab. OKU Selatan 69,30 97,80 7,15 611,60 71,02 233 1,22 Kab. OKU Timur 68,29 94,67 6,87 609,39 69,39 330 1,62 Kab. Ogan Ilir 65,98 97,47 7,52 608,90 69,17 340 1,61 Kab. Empat Lawang 65,42 97,28 6,94 605,75 68,15 384 1,45 Kota Palembang 70,90 98,69 9,95 633,02 75,83 53 1,38 Kota Prabumulih 71,51 98,66 9,00 610,06 73,69 109 1,85 Kota Pagar Alam 69,95 98,24 8,54 611,18 72,68 161 1,15 Kota Lubuklinggau 65,54 98,33 9,11 607,46 70,18 283 1,62

Sumatera Selatan 69,40 97,21 7,66 628,30 72,61 10 2,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Jakarta, 2010

dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup untuk di Kabupaten Musi Rawas selama 64,44 tahun. Angka melek huruf untuk di Kabupaten Musi Rawas tahun 2009 adalah sebesar 96,51 yang berarti bahwa 96,51 persen penduduk di Kabupaten Musi Rawas yang berusia 15 tahun keatas dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Untuk angka rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Musi Rawas tahun 2009 sebesar 7,05 yang berarti bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas menjalani pendidikan formal rata-rata selama 7,05 tahun. Untuk indeks daya beli masyarakat Kabupaten Musi Rawas tahun 2009 sebesar Rp. 603.490,- atau diatas batas minimum penghitungan penghitungan daya beli (PPP) yakni sebesar Rp. 360.000,-. Berikut ini juga disampaikan ringkasan dari IPM Kabupaten Musi Rawas tahun 2008 – 2009.

Tabel 5. Ringkasan Indeks Pembangunan Menusia (IPM) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 – 2009

Tahun

Angka Harapan

Hidup

Angka Melek Huruf

Rata-rata lama sekolah

Daya Beli

(000.Rp) IPM Shortfall

Peringkat IPM Kab. Musi Rawas

Terhadap Nasional

2008 64,29 96,50 7,00 597,77 66,77 - 405

2009 64,44 96,51 7,05 603,49 67,33 1,68 409

Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas 2010

Dari penjelasan Tabel 5. diatas terlihat bahwa potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Musi Rawas, dengan sumber daya yang melimpah dan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan wilayahnya, namun disisi lain hal tersebut tidak dapat dinikmati oleh masyarakatnya yang ditandai dengan nilai IPM yang masih rendah, sehingga patut diduga bahwa Kabupaten Musi Rawas mengalami kebocoran wilayah (regional leakages), dimana pendapatan wilayahnya berkurang akibat adanya aliran uang yang keluar (capital outflow) dan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat sendiri.

1. Bagaimanakah peranan dan kontribusi sektor perkebunan terhadap pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas ?

2. Bagaimana indikasi dan potensi kebocoran wilayah (regional leakages) sektor perkebunan serta dampaknya terhadap perekonomian wilayah di Kabupaten Musi Rawas ?

3. Bagaimana peranan kelembagaan, khususnya lembaga pemasaran pada sektor perkebunan di Kabupaten Musi Rawas ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penelitian ini ditujukan untuk:

1. Menganalisis peranan sektor perkebunan terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Musi Rawas.

2. Menganalisis indikasi dan potensi kebocoran wilayah sektor perkebunan serta dampaknya terhadap perekonomian wilayah di Kabupaten Musi Rawas. 3. Menganalisis peranan lembaga pemasaran pada sektor perkebunan.

II.TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Wilayah dan Perwilayahan

Suatu wilayah terkait dengan beragam aspek, sehingga definisi baku mengenai wilayah belum ada kesepakatan di antara para ahli. Sebagian ahli mendefinisikan wilayah dengan merujuk pada tipe-tipe wilayah, ada pula yang mengacu pada fungsinya, dan ada pula yang berdasarkan korelasi yang kuat diantara unsur-unsur (fisik dan non fisik) pembentuk suatu wilayah. Sehingga, pengertian wilayah tidak hanya sebatas aspek fisik tanah, namun juga aspek lain seperti biologi, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan.

Wilayah homogen adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan pada kenyataan bahwa faktor-faktor dominan pada wilayah tersebut bersifat homogen, sedangkan faktor-faktor yang tidak dominan bisa saja beragam (heterogen). Dengan demikian wilayah homogen tidak lain adalah wilayah-wilayah yang diidentifikasikan berdasarkan adanya sumber-sumber kesamaan atau faktor perincinya yang menonjol di wilayah tersebut. Berbeda dengan konsep wilayah homogen, konsep wilayah fungsional justru menekankan perbedaan dua komponen-komponen wilayah yang terpisah berdasarkan fungsinya. Pengertian wilayah sebagai suatu sistem dilandasi atas pemikiran bahwa suatu wilayah adalah suatu entitas yang terdiri atas komponen-komponen atau bagian-bagian yang memiliki keterkaitan, ketergantungan dan saling berinteraksi satu sama lain dan tidak terpisahkan dalam kesatuan. Setiap sistem selalu terbagi atas dua atau lebih subsistem, dan selanjutnya setiap subsistem terbagi atas bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Suatu subsistem atau bagian dapat membutuhkan masukan (input) dari subsistem atau bagian yang lainnya, dan keluaran (output) suatu subsistem/bagian tersebut dapat digunakan sebagai input subsistem/bagian lainnya, dan seterusnya. Wilayah sistem kompleks memiliki jumlah/kelompok unsur penyusun serta struktur yang lebih rumit. Konsep-konsep wilayah sistem kompleks dapat dibagi atas wilayah sebagai (1) sistem ekologi (ekosistem); (2) sistem sosial; (3) sistem ekonomi atau gabungan atas dua atau lebih sistem. Sebagai suatu sistem ekologi, secara geografis permukaan bumi terbagi atas berbagai bentuk ekosistem, seperti ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem laut, dan sebagainya.

Sistem perwilayahan administrasi terkait sangat erat pada sistem pemerintahan beserta perangkat-perangkatnya. Di luar sistem perwilayahan

administratif, juga dikenal berbagai perwilayahan-perwilayahan

yang diterapkan menghasilkan perbedaan unit-unit atau batas-batas wilayah yang dihasilkan.

Perwilayahan tidak lain merupakan cara atau metode klasifikasi yang berguna untuk mendeskripsikan fenomena, termasuk di dalam menggambarkan hubungan antara manusia dengan sumber daya yang dimanfaatkannnya di atas permukaan bumi. Keragaman dan perbedaan karakteristik sumberdaya-sumberdaya serta perilaku dan cara-cara manusia memanfaatkannya di atas dunia ini dapat dijelaskan dan disederhanakan dengan pengklasifikasian spasial. Dengan demikian, klasifikasi spasial (perwilayahan) tidak lain merupakan alat (tools) untuk mempermudah menjelaskan keragaman dan berbagai karaktersitik fenomena yang ada atau singkatnya merupakan alat untuk “memotret” kehidupan nyata yang beragam secara spasial. Sebagai alat deskripsi, konsep perwilayahan merupakan bagian dari konsep-konsep alami, yakni sebagai alat mendeskripsikan hal-hal yang terjadi secara alamiah di dalam kehidupan. Di sisi lain, konsep perwilayahan juga merupakan alat untuk perencanaan/pengelolaan (konsep non alamiah). Perwilayahan digunakan sebagai alat untuk mengelola dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan perwilayahan digunakan untuk penerapan pengelolaan (manajemen) sumberdaya yang memerlukan pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan karakterstik spasial.

2.2. Pembangunan Wilayah

Definisi pembangunan oleh para ahli dapat bermacam-macam, namun secara umum bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Secara sederhana menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004), pembangunan diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Rustiadi et al. (2007) berpendapat bahwa secara filosofis suatu proses

pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang sistematik dan

institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Pembangunan sebagai suatu proses perubahan tidak terlepas dari perencanaan, sehingga perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Namun demikian suatu perencanaan pembangunan sangat terkait dengan unsur wilayah atau lokasi dimana suatu aktivitas kegiatan dilaksanakan, sehingga Riyadi dan Bratakusumah (2004) mendefinisikan perencanaan pembangunan wilayah sebagai suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungan dalam wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tapi tetap berpegang pada azas prioritas.

pembangunan melalui kemampuan menyusun perencanaan sendiri dan pelaksanaan program serta proyek secara efektif.

2.3. Kebocoran Wilayah (Regional Leakage)

Pembangunan yang dilaksanakan di suatu daerah pada dasarnya ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah (region) tersebut tanpa melupakan tujuan pembangunan nasional. Kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan akan terlihat apabila laju pertumbuhan ekonomi meningkat, namun tingkat pendapatan masyarakat masih rendah. Implikasinya bahwa kegiatan pembangunan belum mampu menciptakan spread effect maupun trackling down effect yang memihak kepada masyarakat.

Menurut Anwar (1992), kegiatan pembangunan seringkali bersifat eksploitasi dengan menggunakan teknologi yang padat modal dan kurang memanfaatkan tenaga kerja setempat, sehingga manfaatnya bocor keluar. Lebih lanjut dikatakan, multiplier yang ditimbulkan kurang dapat ditangkap secara lokal dan regional, sehingga penduduk setempat seolah-olah (as if) menjadi penonton. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya disparitas terhadap pembangunan atau tingkat pertumbuhan suatu wilayah sehingga kemampuan wilayah dalam mengelola barang dan jasa, baik dalam bentuk barang jadi maupun setengah jadi akan berbeda. Tingkat kebocoran suatu wilayah dapat ditandai dengan tingginya keterkaitan kebelakang (backward linkage) sedang keterkaitan kedepannya (forward linkage) cenderung rendah dan juga berkaitan dengan rendahnya dampak pengganda (multiplier effect), karena nilai tambah (value added) yang semestinya dapat ditangkap wilayah tersebut justru manfaatnya diambil wilayah lain.

Menurut Anwar (1995) beberapa hal yang dapat mengakibatkan tingginya tingkat kebocoran wilayah antara lain :

1. Sifat Komoditas

aktivitas ekonomi suatu komoditas yang berasal dari suatu wilayah dilaksanakan di wilayah lain, sehingga nilai tambahnya sebagian besar ditangkap wilayah lain.

2. Sifat Kelembagaan

Salah satu sifat kelembagaan yang utama adalah menyangkut kepemilikan (owners), karena berkaitan dengan tingkat kebocoran wilayah yang terjadi. Faktor pemilikan lahan juga berpengaruh terhadap persyaratan dalam penerimaan tenaga kerja walaupun hal ini tidak secara nyata, namun sering terlihat bahwa pemilik yang berasal dari luar daerah misalnya warga negara Indonesia atau warga negara dalam mengambil keputusan atau kebijaksanaan akan berbeda jika dibandingkan dengan yang berasal daerah setempat.

Pada umumnya yang berasal dari luar daerah lebih mementingkan profit sedangkan yang berasal dari daerah setempat yang dipentingkan selain profit, juga sosial budaya yang ada di daerah tersebut harus lebih terjamin kelangsungannya. Tingkat kebocoran suatu wilayah dapat dilihat dari komposisi impornya, baik impor sebagai input antara maupun sebagai input dari komponen permintaan akhir. Biasanya untuk mengukur tingkat kebocoran wilayah digunakan rasio input antara yang berasal dari impor dengan total input.

2.3.1. Isu-Isu Kebocoran Wilayah

bahwa pertumbuhan ekonomi perlu memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengannya serta perlu dilihat dari peningkatan rata-rata nilai tambah per kapita (pendapatan) yang diwujudkan melalui peningkatan penggunaan sumberdaya per kapita dan/atau “kemajuan teknologi” sebagai peningkatan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat, baik melalui input tenaga kerja, modal dan sumberdaya alam dalam periode tertentu, dengan “nilai tambah” yang didistribusikan ke pemilik sumberdaya sebagai pendapatannya, sehingga secara agregasi pendapatan masyarakat dapat menjadi pendapatan wilayah.

Karena dalam pembangunan ekonomi wilayah peningkatan nilai tambah dan pendapatan, merupakan sasaran pentingnya yang perlu dilakukan. Dengan demikian sehingga terjadi kebocoran nilai tambah tentu mempengaruhi pendapatan wilayah. Artinya kebocoran wilayah dapat merugikan pembangunan ekonomi wilayah. Hal tersebut sesuai dengan Bendavid (1991), menjelaskan bahwa dalam pembangunan ekonomi wilayah, multiplikasi pendapatan merupakan inti dari proses pertumbuhan ekonomi. Terjadi kebocoran nilai tambah sehingga multiplier yang dihasilkan dari pembangunan ekonomi disuatu wilayah akan semakin kecil, atau dengan kata lain semakin besar kebocoran yang terjadi maka semakin besar multiplier pendapatan yang hilang. Dari berbagai konsep diatas dapat dipahami alasan mengapa para ahli ekonomi regional melihat kebocoran wilayah sebagai persoalan dalam pembangunan ekonomi wilayah.

Selain itu, Gonarsyah (1977) menjelaskan bahwa kecilnya pendapatan suatu wilayah dapat mendorong terjadinya kesenjangan dan ketidakadilan serta dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terutama ketidakpercayaan pada kemauan baik (good will) dan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan menciptakan pembangunan yang merata. Dengan kata lain terjadinya kebocoran wilayah dapat mengakibatkan kecilnya pendapatan suatu wilayah. Kecilnya pendapatan mendorong kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan wilayah.

yakni sifat masyarakat tertinggal cenderung mencontoh pola konsumsi dikalangan masyarakat modern. Wilayah-wilayah yang lebih maju memperkenalkan produk-produk yang mutunya “lebih baik” sehingga wilayah-wilayah masyarakat tradisional mengimpor dan mengkonsumsi barang-barang tersebut. Akhirnya sejumlah modal yang telah terakumulasi bukan digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membeli produk lokal tetapi justru bocor keluar wilayah. Dengan demikian, wilayah yang sudah lebih dulu maju dan semakin cepat perkembangan ekonominya, sedangkan wilayah yang terbelakang perkembangannya tetap lamban bahkan cenderung menurun.

Kemudian Rustiadi et al. (2009) juga menjelaskan bahwa beberapa kekuatan penting yang menyebabkan kondisi kebocoran wilayah diantaranya yakni : (a) wilayah-wilayah yang telah lebih maju menciptakan keadaan yang “menghambat” perkembangan wilayah-wilayah yang masih terbelakang (back wash effects); (b) Wilayah-wilayah yang telah lebih maju menciptakan keadaan yang “mendorong” perkembangan wilayah-wilayah yang masih terbelakang (spread effects). Selain itu fenomena backwash pada kawasan perdesaan dan daerah-daerah tertinggal berlangsung melalui beberapa tahap aliran, seperti : (1) aliran bahan mentah/bahan baku (sumberdaya alam), (2) Aliran sumberdaya manusia berkualitas/produktif (brain drain), (3) aliran sumberdaya finansial (capital outflow), (4) aliran sumberdaya informasi, dan (5) Aliran kekuasaan (power).

menyebabkan perdesaan mengalami net-capital outflow, atau dalam kondisi demikian berarti desa mengalami “kebocoran”.

Kemudian Anwar (2004) menjelaskan bahwa beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kebocoran wilayah antara lain karena : (1) sifat komoditas yang bersifat eksploitatif. Seperti pada umumnya natural resources mempunyai kecenderungan mengalami kebocoran wilayah yang tinggi apabila dalam sistem produksinya membutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu, baik kualitas sumber daya manusia, teknologi yang dipakai, kedekatan dengan pasar maupun persyaratan lainnya yang mengakibatkan aktivitas ekonomi suatu komoditas yang berasal dari suatu wilayah dilaksanakan diwilayah lain, sehingga sebagian besar nilai tambah ditangkap wilayah lainnya, (2) sifat kelembagaan yang menyangkut kepemilikan (owners). Dari berbagai isu dalam kebocoran wilayah sehingga dapat diartikan bahwa kebocoran wilayah merupakan isu penting yang memiliki peran dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah tentu semakin kecil, atau dengan kata lain semakin besar kebocoran yang terjadi maka semakin besar potensi multiplier pendapatan bagi suatu wilayah yang hilang. Dengan lain perkataan bahwa untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi wilayah maka perlu menekan tingkat kebocoran wilayah. Menurut Rustiadi (2009), adanya usaha-usaha yang modalnya dimiliki oleh orang-orang diluar wilayah mengakibatkan sebagian dari nilai tambah yang dihasilkan pada akhirnya bocor mengalir keluar atau biasa disebut capital outflow. Sebaliknya, modal yang masuk ke dalam wilayah (capital inflow), dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Adapun selisih dari aliran capital (net capital inflow) di suatu wilayah dapat bernilai negatif atau positif, dimana wilayah-wilayah yang mengalami net capital inflow yang negatif berarti mengalami kebocoran wilayah (regional leakages).

2.4. Model Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE)

secara terpisah dan berdiri sendiri-sendiri. Richard Stone dan kawan-kawan dari Universitas Cambridge, Inggris merupakan salah satu perintis yang mengusahakan penggabungan berbagai ukuran-ukuran ekonomi yang terpisah-pisah tersebut ke dalam suatu neraca ekonomi nasional (national accounting

framework). Hasil karya Stone dan kawan-kawan tersebut kemudian

dipublikasikan oleh United Nations (1947) dengan judul Measurement of National Income and Construction of Social Accounts (SNA),yang kemudian digunakan sebagai referensi oleh banyak negara untuk melakukan kompilasi statistik pendapatan nasional. Pada periode setelah perang dunia kedua, strategi pertumbuhan ekonomi merupakan strategi yang banyak dirujuk oleh banyak negara dalam melakukan pembangunan ekonomi. Target utama strategi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah peningkatan output sektor-sektor ekonomi yang dominan sehingga dengan demikian pendapatan nasional negara bersangkutan akan meningkat. Selanjutnya melalui proses penetasan ke bawah (trickle down effect) hasil-hasil pembangunan yang diperoleh dengan strategi pertumbuhan ekonomi kemudian diharapkan akan mengalir kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat secara umum menjadi meningkat.

Social Accounting Matrix (SAM) atau yang dikenal juga sebagai Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) merupakan salah satu cara yang lain untuk memantau masalah pemerataan atau distribusi pendapatan dan masalah ketenagakerjaan di suatu wilayah baik negara ataupun bagian suatu negara (propinsi, kabupaten). Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam penelitian ini digunakan analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), dengan alasan : (1) SNSE mampu menggambarkan secara komprehensif struktur perekonomian daerah, keterkaitan di antara aktivitas produksi, konsumsi barang dan jasa, tabungan dan investasi, perdagangan luar negeri, dan yang lebih lebih utama distribusi pendapatan. Karena itu model SNSE dapat menjelaskan keterkaitan antara permintaan, produksi dan pendapatan dalam suatu perekonomian wilayah; (2) SNSE memberikan suatu kerangka kerja yang dapat menyatukan dan menyajikan seluruh data perekonomian wilayah. Hal ini menjadi sangat penting mengingat data-data sosial ekonomi banyak dikeluarkan oleh instansi-instansi yang berbeda dan disimpan dengan format yang berbeda pula; dan (3) Melalui SNSE dapat dihitung multiplier perekonomian yang sangat berguna untuk mengukur dampak dari pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berbasis pertanian terhadap produksi, distribusi pendapatan dan permintaan yang menggambarkan struktur perekonomian secara menyeluruh (Daryanto et al. 2010).

2.4.1. SNSE Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010

Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) adalah suatu sistem data yang memuat data-data sosial dan ekonomi dalam sebuah perekonomian (Thorbecke, 1988). Menurut Pyatt dan Round (1988), SNSE itu merupakan suatu kerangka data yang bersifat keseimbangan umum (general equilibrium) yang

dapat menggambarkan perekonomian secara menyeluruh dan dapat

input-output hanya merekam transaksi ekonomi tanpa menunjukkan latar belakang sosial dari pelaku transaksi tersebut. Sementara SNSE berupaya melakukan klasifikasi berbagai institusi berdasarkan latar belakang sosial-ekonomi pada suatu perekonomian atau aktivitas fungsional (Chowdhury dalam Daryanto 2010).

Sadoulet dan de Janvry (1995) juga mengatakan bahwa model SNSE ini sesungguhnya merupakan perluasan dari model I-O. Dengan demikian ruang lingkup pemotretannya jauh lebih luas dan terperinci dibandingkan dengan model I-O. Yang dipaparkan dalam model I-O hanyalah arus transaksi ekonomi dari sektor produksi ke sektor faktor-faktor produksi, rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan luar negeri. Sedangkan dalam model SNSE hal tersebut di disagregasi secara lebih rinci. Misalnya, rumah tangga dapat di disagregasi berdasarkan tingkat pendapatan; atau kombinasi dari tingkat pendapatan dan lokasi pemukiman, dan seterusnya, Disamping itu dalam model SNSE dapat dimasukkan beberapa variabel makroekonomi, seperti pajak, subsidi, modal dan sebagainya, sehingga model SNSE dapat menggambarkan seluruh transaksi makroekonomi, sektoral dan institusi secara utuh dalam sebuah neraca. Keunggulan lain dari model SNSE dibanding dengan model I-O adalah bahwa model SNSE mampu menggambarkan arus distribusi pendapatan dalam perekonomian.

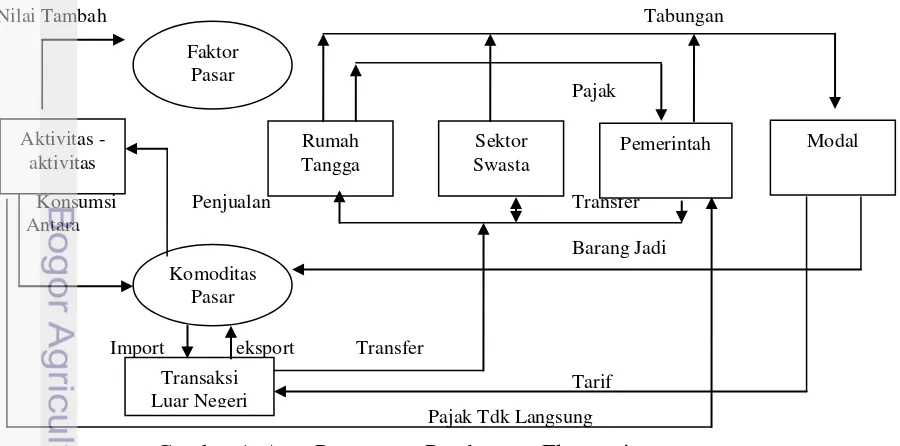

Nilai Tambah Tabungan

Pajak

Konsumsi Penjualan Transfer

Antara

Barang Jadi

Import eksport Transfer

[image:44.595.87.537.478.701.2]Tarif Pajak Tdk Langsung Gambar 1. Arus Perputaran Pendapatan Ekonomi

Faktor Pasar

Aktivitas - aktivitas

Rumah Tangga

Sektor Swasta

Pemerintah Modal

Komoditas Pasar

Perbedaan lain yang cukup mendasar adalah dalam SNSE aktivitas faktor-faktor produksi, rumah tangga dan perusahaan ditempatkan sebagai variabel endogen. Sehingga dampak dari suatu kegiatan ekonomi tidak terbatas pada aktivitas produksi saja namun juga pada aktivitas faktor produksi, rumah tangga dan perusahaan. Dalam Gambar 1. dapat kita lihat bagaimana sirkulasi pendapatan yang terjadi dalam suatu perekonomian telah membentuk suatu sistem. Dalam sistem ini, institusi rumah tangga menjadi fokus perhatian utama karena menggambarkan berlangsungnya distribusi kesejahteraan rumah tangga menurut karakteristik ekonomi rumah tangga, sosial, geografis maupun sifat-sifat demografisnya. Sedangkan, faktor produksi tenaga kerja dan modal menggambarkan distribusi pendapatan kepada buruh tani, pemilik tanah, pemilik modal. Dan sektor produksi menggambarkan lapangan usaha penghasil barang dan jasa yang menjadi sumber pendapatan. Dari gambar ini kelihatan jelas bahwa sumber pendapatan bagi perusahaan dan rumah tangga (di luar transfer pemerintah) pada intinya berasal dari dua pasar, yaitu pasar komoditas dan pasar faktor produksi. Perusahaan memperoleh pendapatan dari pasar komoditas, sedangkan rumah tangga dari pasar faktor. Sementara pemerintah memperoleh pendapatannya dari pajak.

2.4.2. Kerangka Dasar Sistem Neraca Sosial Ekonomi

dapat memberikan suatu kerangka kerja yang bisa menyatukan dan menyajikan seluruh data perekonomian wilayah. Ketiga, dengan SNSE dapat dapat dihitung multiplier perekonomian wilayah yang berguna untuk mengukur dampak dari suatu aktivitas terhadap produksi, distribusi pendapatan, dan permintaan yang menggambarkan struktur perekonomian. Sementara BPS (2003) mengemukakan bahwa perangkat SNSE dapat digunakan sebagai data sosial ekonomi yang menjelaskan mengenai :

1. Kinerja pembangunan ekonomi suatu negara, seperti distribusi Produk Domestik Bruto (PDB), konsumsi, tabungan dan sebagainya.

2. Distribusi pendapatan faktorial, yaitu distribusi pendapatan yang dirinci menurut faktor-faktor produksi diantaranya tenaga kerja dan modal.

3. Distribusi pendapatan rumah tangga yang dirinci menurut berbagai golongan rumah tangga.

4. Pola pengeluaran rumah tangga

5. Distribusi tenaga kerja menurut sektor atau lapangan usaha dimana mereka bekerja, termasuk distribusi pendapatan tenaga kerja yang mereka peroleh sebagai kompensasi atas keterlibatannya dalam proses produksi.

(Sadoulet dan de Janvry, 1995; Thiele dan Piazolo, 2002), lihat Tabel 6. Lima neraca pertama dikelompokkan sebagai neraca endogen, sedangkan neraca keenam menjadi neraca eksogen yang dapat mempengaruhi besar kecilnya perubahan neraca endogen ketika dilakukan injeksi pada neraca tersebut. Kerangka dasar SNSE Indonesia memiliki 4 neraca utama, yaitu: (1) neraca faktor produksi, (2) neraca institusi, (3) neraca sektor produksi, dan (4) neraca eksogen yang terdiri dari neraca modal dan rest of the world (ROW) (Daryanto, 2001). Masing-masing neraca tersebut menempati lajur baris dan kolom. Perpotongan antara suatu neraca dengan neraca lainnya memberikan arti tersendiri, perhatikan Tabel 6.

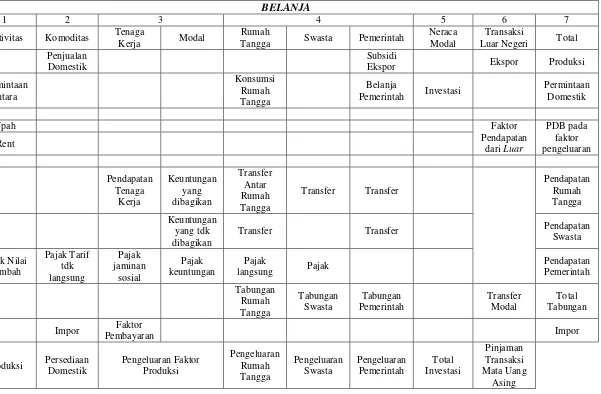

Tabel 6. Struktur Sistem Neraca Sosial Ekonomi

PENDAPATAN

BELANJA

1 2 3 4 5 6 7

Aktivitas Komoditas Tenaga

Kerja Modal

Rumah

Tangga Swasta Pemerintah

Neraca Modal

Transaksi

Luar Negeri Total

1. Aktivitas Penjualan

Domestik

Subsidi

Ekspor Ekspor Produksi

2. Komoditas Permintaan

antara

Konsumsi Rumah Tangga

Belanja

Pemerintah Investasi

Permintaan Domestik 3. Faktor

Tenaga Kerja Upah Faktor

Pendapatan dari Luar

PDB pada faktor pengeluaran

Modal Rent

4. Institusi Rumah Tangga Pendapatan Tenaga Kerja Keuntungan yang dibagikan Transfer Antar Rumah Tangga

Transfer Transfer

Pendapatan Rumah Tangga Swasta Keuntungan yang tdk dibagikan

Transfer Transfer Pendapatan

Swasta

Pemerintah Pajak Nilai Tambah Pajak Tarif tdk langsung Pajak jaminan sosial Pajak keuntungan Pajak

langsung Pajak

Pendapatan Pemerintah

5. Neraca Modal

Tabungan Rumah Tangga Tabungan Swasta Tabungan Pemerintah Transfer Modal Total Tabungan 6. Transaksi

Luar Negeri Impor

Faktor

Pembayaran Impor

Total Produksi Persediaan

Domestik Pengeluaran Faktor Produksi Pengeluaran Rumah Tangga Pengeluaran Swasta Pengeluaran Pemerintah Total Investasi Pinjaman Transaksi Mata Uang Asing Sumber : Daryanto (2011)

Neraca aktivitas (activity) atau sektor produksi (production) merupakan neraca yang menjelaskan transaksi pembelian bahan-bahan mentah, barang-barang antara dan sewa untuk memproduksi suatu komoditas. Dibaca secara kolom semua transaksi tersebut merupakan pengeluaran yang meliputi permintaan antara, upah, sewa, dan value added dari pajak. Sedangkan pada baris semua transaksi dianggap sebagai penerimaan yang meliputi penjualan domestik, subsidi ekspor dan penerimaan. Neraca terakhir adalah neraca eksogen yang memuat neraca modal, dan transaksi luar negeri atau rest of world. Dalam neraca modal, dari sisi penerimaan (secara baris) berupa pemasukan dalam bentuk tabungan rumah tangga, swasta dan pemerintah. Sementara dari sisi pengeluaran (secara kolom), pada neraca komoditas berupa investasi. Transaksi antara domestik dengan luar negeri, transfer pendapatan dari faktor-faktor produksi dan transfer ke luar negeri. Jumlah pengeluaran dan penerimaan pada masing-masing neraca haruslah sama. Hal ini menujukkan bahwa dalam tabel SNSE selalu terdapat keseimbangan dari masing-masing neraca.

Tabel 7. Kerangka Dasar SNSE Indonesia

Pengeluaran

Penerimaan

Neraca Endogen Neraca

Eksogen Jumlah Faktor Institusi Sektor

1 2 3 4 5

N er ac a E n d o g en Faktor

Produksi 1

0 0 T13

Alokasi Nilai Tambah ke Faktor Produksi X1 Pendapatan Faktor Produksi dari Luar Negeri Y1 Distribusi Pendapatan Faktorial

Institusi 2

T21 Alokasi pendapatan faktor ke institusi T22 Transfer antar institusi

0 X2

Transfer dari luar negeri Y2 Distribusi pendapatan institusional Sektor

Produksi 3

0 T32

Penerimaan Domestik T33 Penerimaan antara X3 Ekspor dan Investasi Y3 Total output menurut sektor produksi

Neraca Eksogen 4

L1

Alokasi Pendapatan faktor ke luar

negeri L2 Tabungan pemerintah swasta dan rumah tangga L3 Impor dan pajak tak langsung L4 Transfer lainnya Y4 Total Penerimaan Neraca lainnya

Jumlah 5

Y’1 Distribusi pengeluaran faktor Y’2 Distribusi pengeluaran institusi Y’3 Total Input Y’4 Total Pengeluaran lainnya

Sumber : Sutomo (1995)

Baris 1 : Baris ini menjelaskan mengenai pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal, sebagai akibat adanya proses ekonomi dalam suatu wilayah. Perpotongan antara baris 1 dengan kolom 3 (T13), menunjukkan alokasi nilai

tambah (Produk Domestik Bruto atau PDB) kepada faktor-faktor produksi. Sub-matrik ini disebut juga sub-matrik distribusi pendapatan faktorial (factorial income distribution), yang menjelaskan mengenai distribusi pendapatan yang diterima oleh berbagai faktor produksi dari berbagai sektor produksi. Perpotongan baris 1 dengan kolom 4 (T14) menjelaskan mengenai

pendapatan faktor produksi yang diterima dari luar negeri.

Baris 2 : Baris ini menjelaskan mengenai pendapatan berbagai institusi (salah satunya adalah rumah tangga). Salah satu pendapatan rumah tangga adalah yang berasal dari upah dan gaji serta pendapatan kapital (seperti bunga, surplus usaha, sewa rumah). Upah dan gaji serta pendapatan kapital merupakan pendapatan rumahtangga yang berasal dari balas jasa terhadap faktor-faktor produksi tenaga kerja dan kapital yang diberikan oleh rumahtangga. Hal ini telah digambarkan oleh perpotongan antara baris 1 dengan kolom 3 (T13)

sebagaimana dijelaskan diatas. Pendapatan berupa upah dan gaji serta pendapatan kapital tersebut kemudian dibawa kepada rumahtangga dari mana faktor produksi tersebut berasal. Distribusi upah dan gaji serta pendapatan kapital ini digambarkan oleh perpotongan baris 2 dengan kolom 1 (T21). Dengan perkataan lain,

sub-matrik ini merupakan mapping dari sub-matrik pendapatan faktor-faktor produksi (upah dan gaji serta pendapatan kapital) kepada berbagai golongan rumahtangga. Perpotongan antara baris 2 dengan kolom 2 (T22) dan dengan kolom 4 (X2) masing-masing

menjelaskan transfer yang diterima oleh institusi (seperti rumahtangga) dari institusi lain dan dari luar negeri. Penjumlahan semua pendapatan pada baris 2 (Y2) menjelaskan total pendapatan

(sebagai bagian dari institusi), sub-matrik ini juga disebut sebagai sub-matrik distribusi pendapatan rumahtangga.

Baris 3 : Baris ini menjelaskan, antara lain, mengenai penerimaan berbagai sektor sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa yang dihasilkan kepada konsumen. Penerimaan ini dapat berasal dari: a. hasil penjualan barang dan jasa kepada konsumen akhir di dalam negeri (digambarkan oleh perpotongan antara baris 3 dengan kolom 2 (T32)); b. hasil dari penjualan barang dan jasa sebagai input antara

(intermediate inputs) di dalam negeri yang akan diolah kembali untuk menghasilkan barang dan jasa lainnya (digambarkan oleh perpotongan antara baris 3 dengan kolom 3 (T33)); dan c. hasil

penjualan barang dan jasa ke luar negeri atau ekspor atau pun penggunaan barang yang dihasilkan sebagai barang modal (digambarkan oleh perpotongan antara baris 3 dengan kolom 4 (X3)). Penjumlahan seluruh sub-matrik ini menunjukkan total

output yang dihasilkan oleh suatu wilayah (Y3)

Baris 4 : Perpotongan baris 4 dengan kolom-kolom 1, 2, 3, dan 4 menunjukkan bermacam-macam pengertian. Hal ini disebabkan karena neraca lainnya (baris 4) merupakan neraca gabungan yang sebenarnya dapat dirinci sesuai dengan kebutuhan. Pada kerangka SNSE Kabupaten Musi Rawas neraca ini dibagi atas 3 bagian yaitu pertama adalah neraca kapital, kedua adalah neraca pajak tidak langsung neto dan ketiga adalah neraca luar negeri.

diidentifikasikan melalui survei industri. Dan terakhir, ketiga, penentuan pendapatan dan pengeluaran institusi perusahaan dan rumah tangga. Hal ini merupakan pekerjaan yang paling sulit juga sewaktu membentuk struktur SNSE. Dari sisi pengeluaran kita bisa mendapatkannya melalui survei konsumsi yang ada, pajak yang tersedia pada anggaran belanja negara. Akan tetapi untuk penerimaan, harus melakukan survei rumah tangga. Jika hal ini tidak tersedia, maka dapat dikompromikan dengan menggunakan data-data survei pengeluaran keluarga, atau distribusi pendapatan penduduk kota dan perdesaan, atau dari sterdapat dalam neraca nasional. Transfer antar pemerintah dan perusahaan, tersedia di statistik pemerintahan (Sadoulet dan de Janvry, 1995).

2.4.3. Metode Analisis Model Sistem Neraca Sosial Ekonomi

SNSE merupakan sebuah matrik yang merangkum sosial ekonomi secara menyeluruh. Neraca-neraca tersebut di kelompokan menjadi dua bagian yaitu kelompok neraca-neraca endogen dan kelompok-kelompok neraca eksogen. Secara garis besar kelompok neraca-neraca endogen di bagi kedalam tiga blok, yaitu : (1) blok neraca faktor produksi; (2) blok neraca institusi, dan (3) blok neraca aktivitas (kegiatan produksi). Ketiga blok tersebut selanjutnya disebut sebagai blok faktor produksi, blok institusi dan blok kegiatan produksi.

Tabel 8. Metode Model Analisis SNSE

PENGELUARAN Neraca Endogen Faktor

Produksi Institusi Kegiatan

Neraca

Eksogen Total

PE

N

ER

IMAA

N

Neraca Endogen

Faktor

Produksi 0 0 T13 T14 Y1

Institusi T21 T22 0 T24 Y2

Kegiatan

Produksi 0 T32 T33 T34 Y3

Neraca Eksogen T41 T42 T43 T44 Y4

Total Y1 Y2 Y3 Y4

Pada Tabel 8. diatas pada sub matrik T13 menunjukkan alokasi nilai

matrik T21 menunjukan alokasi pendapatan faktor produksi ke berbagai institusi,

umumnya terdiri dari rumah tangga, pemerintah dan perusahaan. Dengan kata lain, matrik ini merupakan matrik yang merekam distribusi pendapatan dari faktor produksi ke berbagai institusi.

Sub matrik T22 menunjukan transfer pembayaran antar institusi. Misalnya

pemberiaan subsidi dari pemerintah kepada rumah tangga, perusahaan kepada rumah tangga, atau pembayaran transfer dari rumah tangga ke rumah tangga. Sub matrik T32 menujukan permintaan terhadap barang dan jasa oleh institusi, sub

matrik tersebut menujukan uang yang dibayarkan pihak institusi ke sektor produksi untuk membeli barang dan jasa yang dikonsumsi