IMMOBILISASI E NZIM URE ASE UNTUK PEMBUAT AN SE NSOR KIMIA DALAM PENE NTUAN URE A

Oleh: Debby Tamba NIM.4123210006 Program Studi Kimia

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sain

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

iii

IMMOBILISASI E NZIM URE ASE UNTUK PEMBUAT AN SE NSOR KIMIA DALAM PENE NTUAN URE A

Debby Tamba (4123210006)

ABSTRAK

Pembuatan biosensor urea untuk analisis urea secara potensiomeri melalui immobilisasi enzim urease telah dilakukan. Imobilisasi urease ini dibantu dengan matriks polivinil alkohol (PVA) menjadi membran yang terlapis pada kawat wolfram yang digunakan untuk mendeteksi urea secara potensiometri dengan elektroda pembanding Ag/AgCl. Penelitian didahului dengan uji respon urea pada elektroda dengan variasi pencelupan 1x-5x kemudian penentuan larutan buffer, pH larutan buffer, konsentrasi larutan buffer, konsentrasi larutan elektrolit, jenis larutan buffer dan pengaruh senyawa pengganggu. Pengukuran urea memiliki respon yang lebih baik pada larutan buffer Natrium Asetat 0,001 M dan pH 7. Membran elektroda dibuat dari 0,0504 gram PVA dan 6 mg enzim urease dan dilekatkan pada kawat wolfram dengan variasi satu kali (1x) hingga lima kali (5x) pencelupan. Setelah imobilisasi, membran larut dalam air pada proses pengujian sehingga elektroda membran dicoating pada campuran 0,5044 gram PVC, 0,0120 gram KTpClPB dan 10 mL tetrahidrofuran (THF) dan melekat pada wolfram. Elektroda urea digunakan untuk analisis urea standar. Pengukuran potensial urea terbaik terdapat pada larutan buffer Natrium asetat 0,001 M, pH larutan 7 menggunakan elektroda dengan variasi 1x pencelupan. Hasil pengukuran menunjukkan, elektroda dengan variasi 1x pencelupaan memiliki linearitas yang terbaik dengan Faktor Nernst yang tinggi. Faktor Nernst 9,44 linear pada konsentrasi 10-3Mhingga 10-5M. Elektroda urea variasi dua kali (1x) pencelupan merupakan elektroda urea terbaik pada pengembangan biosensor urea ini dan memiliki rata-rata waktu respon 258 sekon.

iv

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan

penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan

tepat waktu. Penyelesaian skripsi dengan judul “Immobilisasi Enzim Urease Untuk

Pembuatan Sensor Kimia dalam Penentuan Urea”.

Banyak pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, dari awal

pembuatan proposal penelitian, melaksanakan penelitian dan penyususan laporan

dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin

mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Kawan Sihombing, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi, Bapak

Prof. Drs. Manihar Situmorang, M.Sc, Ph.D , Ibu Dr. Ida Duma Riris, M.Si , dan

Bapak Drs. Marudut Sinaga, M.Si selaku dosen penguji skripsi, yang telah mereview,

memberikan arahan dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis lebih terarah

dalam pembuatan proposal penelitian, melaksanakan penelitian hingga penyelesaian

laporan dalam bentuk skripsi ini.

2. Bapak Alm.Drs. Rahmat Nauli, M.si selaku dosen pembimbing akademik

penulis, Bapak Agus Kembaren selaku Ketua Jurusan Kimia, seluruh Dosen Jurusan

Kimia yang telah mendidik penulis, dan seluruh staf/laboran Jurusan Kimia terkhusus

Bang Nizam dan Bang Daniel yang sudah membantu selama penelitian.

3. Yang terkasih, keluarga penulis Ayahanda Henry Tamba, SE dan Ibunda

Hosianna Sembiring, Kak Melsandy Tamba, Am.Keb, dan Kedua Adik Heryanty

Tamba dan George Andre Tamba. Kekasih Andie Sahat Simanjuntak, Amd.,Rad.

Terimakasih atas segala nasehat dan dukungan baik moril dan materi sehingga

penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

4. Bapak Drs. Abdul Hakim, M.Si yang sudah membantu penulis dalam penelitian.

Krystin Tarihoran, Ira Dwi yana, Beril Sardina br.Ginting, partner dan teman

v

5. Kimia Nondik 2012 yang menjadi teman baik dan seperjuangan penulis selama

kuliah hingga lulus terutama sahabat terbaik Lia Febrina. Terimakasih sudah menjadi

teman suka duka selama kurang lebih empat tahun kuliah di Kimia Unimed.

6. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dan belum disebutkan satu persatu.

Penulis telah berupaya dengan maksimal untuk menyelesaikan penelitian hingga

skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis masih memiliki banyak kekurangan.

Penulis berharap pembaca memberikan saran yang mendukung perbaikan skripsi ini

dan semoga skripsi ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus

dibidang kimia. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih.

Medan, Juli 2016

Penulis,

Debby Tamba

vi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

RIWAYAT HIDUP ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Batasan Masalah 5

1.3. Rumusan Masalah 6

1.4. Tujuan Penelitian 6

1.5. Manfaat Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7

2.1. Urea 7

2.1.1. Metabolisme Nitrogen 8

2.1.2. Alur Nitrogen Asam Amino: Siklus Urea 9

2.1.3. Siklus Urea 12

2.1.4. Fungsi siklus urea selama puasa 13

2.2. Enzim Urease 15

2.3. Biosensor 16

2.4. Potensiometri 18

2.4.1. Elektroda Pembanding 20

2.4.2. Elektroda Indikator 22

2.5. Polivinil Alkohol (PVA) 25

vii

BAB III METODE PENELITIAN 29

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 29

3.2. Alat dan Bahan 29

3.3. Prosedur Penelitian 29

3.3.1. Pembuatan Larutan 29

3.3.2. Pembuatan Elektroda Urea dengan Immobilisasi Urease

pada Kawat Wolfram 31

3.3.3. Uji Respon Elektroda Kerja Terhadap Urea 31

3.3.4. Optimalisasi Elektroda Urea 32

3.3.5. Penentuan Sensitivitas, Waktu Respon dan Jangkauan

Pengukuran 35

3.4. Diagram Alir 35

3.4.1. Diagram Alir Pembuatan Elektroda dengan Imobilisasi

Enzim Urease pada Kawat Wolfram 35

3.4.2. Diagram Alir Uji Respon Elektroda Kerja Terhadap Urea 36

3.4.3 Diagram Alir Optimasi Elektroda Kerja 37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 40

4.1. Uji Respon Elektroda Kerja Terhadap Urea 40

4.2. Optimalisasi elektroda Urea 42

4.2.1. Penentuan pH Optimum Larutan Buffer 42

4.2.2. Penentuan Konsentrasi Buffer Optimum 45

4.3. Optimalisasi Larutan Elektrolit 47

4.4. Penentuan Jenis Larutan Buffer 48

4.5. Penentuan Sensitivitas, Waktu Respon dan Jangkauan Pengukuran 50

4.5.1. Sensitivitas Biosensor 50

4.5.2. Jangkauan Pengukuran 51

4.5.3 Waktu Respon Biosensor 51

viii

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 53

5.1. Kesimpulan 53

5.2. Saran 54

DAFTAR PUSTAKA 55

ix

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Struktur Urea 7

Gambar 2.2. Ringkasan metabolisme asam amino 9

Gambar 2.3. Sumber nitrogen untuk sintesis urea 10

Gambar 2.4. Peran berbagai jaringan dalam metabolisme asam amino dalam

keadaan kenyang 11

Gambar 2.5. Peran berbagai jaringan dalam metabolisme asam amino

selama puasa 12

Gambar 2.6. Siklus urea 13

Gambar 2.7. Perubahan alanin menjadi glukosa pada manusia 14

Gambar 2.8. Struktur Inti Enzim Urease 16

Gambar2.9. Skema Biosensor secara umum 17

Gambar 2.10. Elektroda Kalomel 21

Gambar 2.11. Elektroda Perak/Perak Klorida 21

Gambar 2.12. Alur E sebagaifungsi–log a pada metode potensiometri 23

Gambar 2.13. Penentuan limit deteksi berdasarkan ekstrapolasi titik temu

alur linear dan garis singgung alur non linear 24

Gambar 2.14. Struktur Monomer PVA 25

Gambar 3.1. Desain Elektroda Urea 31

Gambar 3.2. Desain Pengukuran Potensial 32

Gambar 3.3. Diagram Alir Pembuatan Elektroda dengan Imobilisasi Enzim

Urease pada Kawat Wolfram 36

Gambar 3.4. Diagram Alir Uji Respon Elektroda KerjaTerhadap Urea 36

Gambar 3.5. Diagram Alir Penentuan pH Optimum Larutan Buffer 37

Gambar3.6. Diagram AlirPenentuanKonsentrasi OptimumLarutan Buffer 37

Gambar3.7. Diagram Alir Penentuan Jenis Buffer yang Digunakan

Untuk Elektroda Sensor Urea 38

x

Gambar 3.9. Diagram Alir Pengaruh Senyawa Pengganggu 39

Gambar 4.1. Kurva Standar Hubungan Log Konsentrasi Urea dengan

Potensial pada lima Elektroda Urea 40

Gambar 4.2. kurva log konsentrasi urea terhadap potensial urea elektroda

urea variasi 1x pencelupan 41

Gambar 4.3. Kurva Potensial Urea Standar pada pH Larutan Uji yang Berbeda

pada larutan Buffer Trisma HCl 43

Gambar 4.4. Kurva log konsentrasi urea terhadap potensial urea pada

Buffer Trisma HCl pH 6,5 44

Gambar 4.5. Kurva log konsentrasi urea terhadap potensial urea pada

buffer Natrium Asetat dengan berbagai variasi pH 44

Gambar 4.6. kurva log konsentrasi urea terhadap potensial urea pada

buffer Natrium Asetat pH 7 45

Gambar 4.7. Kurva log konsentrasi buffer trisma HCl terhadap potensial urea 46

Gambar 4.8. Kurva log konsentrasi urea terhadap potensial urea pada

buffer Natrium Asetat dengan berbagai variasi konsentrasi 46

Gambar 4.9. Kurva log konsentrasi larutan elektrolit KCl terhadap potensial

urea KCl 47

Gambar 4.10. Kurva log urea pada larutan elektrolit KCl optimum

0,005 M 48

Gambar 4.11. Kurva log konsentrasi urea terhadap potensial urea pada

buffer Trisma HCl 49

Gambar 4.12. Kurva log konsentrasi urea terhadap potensial urea pada

xi

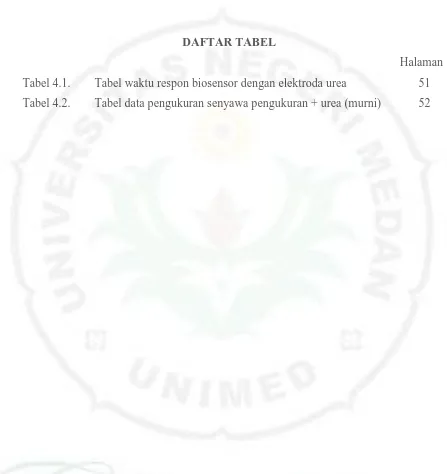

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1. Tabel waktu respon biosensor dengan elektroda urea 51

xii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Data dan Kurva Hasil Analisa Potensial Urea pada uji respon

elektroda urea, Kondisi pH, konsentrasi dan jenis Berbeda

serta konsentrasi KCl yang berbeda 58

Lampiran 2. Sensitivitas, waktu respon dan jangkauan pengukuran dan

senyawa pengganggu 65

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Urea adalah senyawa kimia yang dapat terbentuk secara biologis dalam tubuh

makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan (Khairi, 2003). Dalam

tubuh manusia pembentukan urea terjadi sebagai produk akhir dari metabolisme

protein yang menghasilkan urea. Senyawa ini digunakan dalam pembentukan

asam-asam amino sebagai unsur-unsur protein yang berguna bagi tubuh. Kadar

urea pada tubuh manusia memiliki batas yang telah ditetapkan yaitu 1,8 – 4,0

mg/L pada darah (Khairi, 2005).

Asam amino, yang dihasilkan dari pencernaan protein makanan, diserap

melalui sel epitel usus dan masuk ke dalam darah. Berbagai sel mengambil asam

amino ini yang kemudian masuk menjadi simpanan di dalam sel. Asam amino

tersebut digunakan untuk membentuk protein dan senyawa lain yang mengandung

nitrogen, atau dioksidasi untuk menghasilkan energi. Hati adalah tempat utama

oksidasi asam amino. Sebelum rangka karbon pada asam amino dioksidasi,

nitrogen terlebih dahulu harus dikeluarkan. Nitrogen asam amino membentuk

amonia, yang bersifat toksik bagi tubuh. Di hati, amonia dan gugus amonia dari

asam amino diubah menjadi urea, yang bersifat nontoksik, larut dalam air, dan

mudah dikeluarkan melalui urin. Perubahan nitrogen asam amino menjadi urea

terutama berlangsung di hati. Urea terbentuk dalam siklus urea dari NH4+, CO2

dan ATP bereaksi menghasilkan karbamoil fosfat, yang akan bereaksi dengan

ornitin untuk membentuk sitrulin. Aspartat kemudian bereaksi dengan sitrulin

membentuk argininosuksinat, yang membebaskan fumarat dan membentuk

arginin. Akhirnya arginin diuraikan oleh arginase untuk membebaskan urea dan

membentuk kembali ornitin (Marks, dkk. 2000).

Untuk kepentingan diagnosis dalam bidang kesehatan, dilakukan penentuan

kadar urea pada serum atau urin. Pada umumnya penentuan urea dilakukan

2

spektrofotometri dan juga secara elektrokimia yang disebut dengan

biosensor.Pengembangan biosensor saat ini merupakan salah satu penelitian yang

sedang berkembang dalam berbagai bidang, salah satunya dibidang kimia analitik.

Sensor adalah perangkat yang menggabungkan elemen pengakuan dengan

transduser sinyal. Sensor kimia dapat didefenisikan sebagai alat untuk

mengubah bentuk informasi kimia antara suatu konsentrasi kimia kedalam bentuk

signal. Perangkat sensor kimia adalah sebuah alat yang mengubah informasi kimia

mulai dari konsentrasi komponen menjadi sinyal analitik. Dalam bidang kimia,

sensor dikembangkan secara elektrokimia, dimana elektroda digunakan sebagai

elemen transduksi, mewakili turunan penting dari sensor kimia (Wahab dan

Nafie, 2014).

Biosensor pertama kali diperkenalkan ditahun 1962 oleh Clark dan Lyons,

yang telah mengimobilisasi enzim glukosa oksidase (GOD) dengan membran

semipermeabel dialisis pada permukaan elektroda oksigen dengan tujuan untuk

menghitung langsung konsentrasi sampel secara amperometri. Mereka

memaparkan bagaimana membuat sensor elektrokimia (pH, polarografi,

potensiometri, atau konduktometri) lebih baik dengan menggunakan enzim pada

tranduser sebagai membran yang diselipkan. Perangkat biosensor terdiri dari

Bioreseptor yaitu komponen biologis yang terimobilisasi (contohnya enzim,

DNA) dan transduser yang mengubah sinyal kimia hasil dari interaksi analit

dengan bioreseptor kedalam suatu alat elektronik (contohnya potensiostat)

(Koyun, dkk, 2010).

Secara spektrofotometri, kadar urea ditentukan dengan metode kolorimetri

menggunakan spektrofotmeter. Pengukurannya didasarkan pada reaksi enzimatik

urease yang spesifik teradap urea dengan dietilmonoksim. Reaksi ini

menghasilkan larutan kuning dan ditentukan absorbansinya (Khairi, 2003).

Sedangkan secara elektrokimia (potensiometri) penentuan urea dilakukan

berdasarkan reaksi antara urea dengan urease membentuk ammonium hidroksida.

Urease diimobilisasi/diikat pada permukaan kawat logam dan digunakan juga

elektroda referensi dimana keduanya adalah untuk menentukan potensial dari

3

untuk menghasilkan ion amonium, hidroksida dan karbondioksida. Reaksi

enzimasi tersebut menghasilkan ion yang berasal dari hasil reaksi substrat,

kemudian dapat dideteksi dengan elektroda secara potensiometri (Situmorang,

2010). Persamaan reaksi enzimasi tersebut adalah sebagai berikut:

Didalam pengembangan biosensor urea secara potensiometri, hal yang

menjadi parameter utama adalah bagaimana teknik imobilisasi urease yang baik

pada elektroda agar diperoleh waktu respon yang cepat dan sensitivitas yang

tinggi terhadap urea. Dengan itu biosensor tersebut akan mampu menentukan urea

pada sampel biologis dengan optimum (Gupta, dkk, 2010).

Enzim terimobilisasi merupakan enzim yang dilekatkan pada permukaan

suatu bahan tidak larut dengan menggunakan suatu matriks atau membran. Enzim

terimobilisasi ini akan lebih tahan terhadap perubahan pH dan suhu. Karena telah

dilekatkan, sistem imobilisasi ini akan membuat enzim tetap berada pada tempat

tertentu (Wikipedia, 2015). Secara elektrokimia, potensiometri misalnya

imobilisasi enzim pada elektroda ini bertujuan agar elektroda yang dibuat dapat

digunakan berulang kali dan enzim urease yang digunakan tetap berada disekitar

elektroda kerja.

Imobilisasi enzim urease yang relevan pada suatu permukaan elektroda

merupakan salah satu langkah penting. Kualitas ataupun kemampuan biosensor

yang dibuat dengan imobilisasi enzim ini sangat dipengaruhi oleh teknik

imobilisasi dan pemilihan matriks yang digunakan (Fauziah, 2012). Terdapat

beberapa metode imobilisasi yang telah diketahui baik digunakan. Beberapa

metode tersebut adalah metode adsorpsi, cross linking, entrapment,

microencapsulation, dan covalen attachment. Metode-metode tersebut adalah

metode terbaik yang sudah digunakan dalam pengembangan biosensor saat ini

(Koyun, dkk, 2012).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menggunakan beberapa jenis material

4

Begun Fauziah (2012) dalam penelitiannya Optimasi Biosensor Urea dengan

mengimobilisasi urease menggunakan membran Polianilin (PAn). Imobilisasi

Urease dalam matrik PAn ini memiliki waktu respon biosensor 20 menit dengan

stabilitasnya sampai 7 hari. Sensitivitas yang dihasilkan yaitu 0,0445.

Mulyasuryani, A dkk (2010) menggunakan membran kitosan sebagai matriks

untuk mengimobilisasi urease dan dengan menggunakan H3O+ sebagai eketroda

tranduser. Dalam penenlitian itu diperoleh faktor nernst pada uji respon biosensor

secara potensiometri 28,47 mV/decade, waktu respon 280 sekon (4 menit 40

sekon) dan range konsentrasi sekitar 0,1 hingga 6,0 ppm. Urease tersebut

diimobilisasi pada membran kitosan yang telah dilarutkan dengan asam asetat

dengan pH 4.

Selain menggunakan membran kitosan dan PAn, beberapa penelitian

sebelumnya juga menggunakan polimer PVC dan Glutaraldehid sebagai matriks

untuk imobilisasi urease. Khairi (2003) melaporkan penggunaan PVC sebagai

matriks untuk mengimobilisasi urease secara entrapmen pada kawat tembaga

(tranduser), diperoleh sensitivitas 47,8 mV/dekade dengan waktu respon 135

sekon dan stabilitasnya 14 hari. Hasil ini lebih baik daripada menggunakan

membran kitosan seperti yg dilaporkan oleh Mulyasuryani, A, dkk. Penelitian

tersebut dilakukan dengan metode potensiometri secara selektif ion.

Selain PVC dan Glutaraldehida yang telah banyak diteliti sebagai matriks,

polimer PVA juga telah digunakan sebagai matriks pada pengembangan

biosensor. Menurut Jha, dkk (2007) telah menggunakan PVA sebagai matriks

untuk imobilisasi urease untuk menentukan kadar urea darah blood urea nitogen

(BUN). Sensor tersebut bekerja pada 1-1000 mM urea dan waktu respon 120

sekon. biosensor tersebut menunjukkan korelasi yang baik dengan reagen metode

BUN komersial yang menggunakan analiser kimiawi klinis. PVA adalah salah

satu polimer yang berfungsi sebagai perekat yang baik tetapi masih jarang

digunakan/diteliti sebagai matriks untuk imobilisasi urease pada pengembangan

biosensor urea. PVA larut dalam air, sehingga harus dilakukan iradiasi pada

5

gamma). Iradiasi PVA ini juga dapat dilakukan dengan microwave dengan daya

8-15 W.

Pemilihan matriks ini sangat penting karena berhubungan dengan stabilitas.

Matriks dapat berupa polimer atau gel. Untuk menghasilkan matriks dengan

keterulangan pemakaian yang tinggi, maka sangat baik menggunakan polimer

melalui teknik elektropolimerisasi karena akan menghasilkan lapisan yang

homogen dan merata. Elektroda yang digunakan sebagai tranduser berbeda-beda

tetapi memiliki fungsi yang sama. Elektroda ammonia, elektroda oksigen, dan

elektoda logam yang meliputi tembaga, antimoni, iridium, wolfram (tungsten),

dan PAn semikonduktor. Elektroda tersebut telah digunakan untuk pengembangan

biosensor pestisida, glukosa, kolesterol dan urea (Emr dan Yacynych, 1995).

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengembangkan lebih lanjut

biosensor urea melalui imobilisasi urease dengan matriks polimer PVA (polyvinil

alcohol), dan elektroda Wolfram dipilih sebagai transduser. Imobilisasi urease

dengan PVA dilekatkan pada pada permukaan Wolfram. Dengan penggunaan

matriks dan elektroda tersebut diharapkan dapat mengembangkan biosensor urea

yang lebih baik untuk penentuan urea. Peneliti mengangkat judul

“I mmobilis asi En zi m Ur eas e Un tuk Pembuatan Sen sor Ki mia Dalam Pen en tuan Urea” untuk penelitian ini.

1.2. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada:

1. Teknik immobilisasi enzim urease untuk pembuatan biosensor urea dalam

deteksi potensiometri pada elektroda wolfram menggunakan matriks polimer

polivinil alkohol (PVA)

2. Kondisi optimum elektroda wolfram yang telah diimmobilisai enzim urease

sebagai biosensor pada analisis urea secara potensiometri meliputi jenis

larutan buffer, pH larutan buffer, konsentrasi larutan buffer, larutan elektrolit

dan senyawa pengganggu.

3. Uji aktivitas enzim meliputi sensitivitas, waktu respon dan jangkauan

6

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana teknik yang baik untuk mengimmobilisasi enzim urease di dalam

matriks polimer polivinil alkohol (PVA) pada kawat wolfram untuk

membuat biosensor urea dalam deteksi potensiometri.

2. Bagaimana kondisi optimum elektroda wolfram yang telah diimmobilisai

enzim urease sebagai biosensor pada analisis urea secara potensiometri

meliputi jenis larutan buffer, pH larutan buffer, konsentrasi larutan buffer,

larutan elektrolit dan senyawa pengganggu.

3. Bagaimana menguji aktivitas enzim yang meliputi sensitivitas, waktu respon

dan jangkauan pengukuran.

1.4.Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan teknik yang baik untuk mengimmobilisasi enzim di dalam

matriks polimer polivinil alkohol (PVA) pada kawat wolfram untuk

membuat biosensor urea dalam deteksi potensiometri.

2. Menentukan kondisi optimum elektroda wolfram yang telah diimmobilisai

enzim urease sebagai biosensor pada analisis urea secara potensiometri

meliputi jenis larutan buffer, pH larutan buffer, konsentrasi larutan buffer,

larutan elektrolit dan senyawa pengganggu.

3. Menentukan sensitivitas, waktu respon dan jangkauan pengukuran.

1.5.Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui teknik yang baik untuk mengimmobilisasi enzim urease di dalam

matriks polimer polivinil alkohol (PVA) pada kawat wolfram untuk

membuat biosensor urea dalam deteksi potensiometri.

2. Mengetahui Kondisi optimum elektroda wolfram yang telah diimmobilisai

enzim urease sebagai biosensor pada analisis urea secara potensiometri

meliputi jenis larutan buffer, pH larutan buffer, konsentrasi larutan buffer,

larutan elektrolit dan senyawa pengganggu.

3. Mengetahui aktivitas enzim yang meliputi sensitivitas, waktu respon dan

53 BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah

diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Teknik Immobilisasi urease dengan menggunakan matriks polivinil alkohol

(PVA) harus dilekatkan kembali dengan larutan polivinil klorida (PVC),

plastisiser KTPClPB dan Tetrahidrofuran agar tidak mudah larut dalam

pengukuran dan dapat digunakan berulang kali, karena pengeringan elektroda

urea menggunakan microwave tidak berhasil

2. Elektroda urea terbaik yang dihasilkan pada saat uji respon yaitu elektroda

urea dengan variasi satu kali pencelupan dan diperoleh faktor Nernst sebesar

16,03 dan koefisien korelasi 0,896 dan jangkauan pengukuran 10-5 M hingga

10-3 M mV/dekade.

3. Pengukuran urea standar dengan biosensor urea optimum pada kondisi

larutan buffer trisma pH 6,5 dan buffer asetat pH 7 dan pada konsentrasi

0,001 M dan konsentrasi optimum larutan KCl yaitu 0,005 M.

4. Besarnya sensitivitas ditunjukkan oleh harga Faktor Nernst biosensor tersebut

dan Faktor Nernst merupakan slope dari persamaan regresi kurva kalibrasi.

Diperoleh faktor Nernstnya adalah 9,44 mV/dekade dan linearitas (r) sebesar

0,529. Elektroda urea pada penenlitian ini memiliki jangkauan pengukuran

54

5.2. Saran

Dari hasil penelitian, peneliti menyarankan:

1. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai komposisi membran untuk

elektroda urea dan bagaimana cara agar membran elektroda hasil imobilisasi

urease menggunakan polivinil alkohol tidak larut larut pada larutan pada saat

pengukuran.

2. Sebaiknya konsentrasi urea yang diukur memiliki rentang yang luas agar

dapat diperoleh batas deteksi elektroda urea.

3. Perlu dilakukan penentuan stabilitas biosensor dan aplikasi biosensor urea

pada sampel klinis terkontrol, agar diketahui kualitas biosensor urea

4. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai senyawa pengganggu terhadap

55

DAFTAR PUSTAKA

Day, R A, dan Underwood, A L., (2002), Analsis Kimia Kuantitatif Edisi Keenam, Erlangga, Jakarta

Dahliani, R. A., (1995), Pengaruh Hemodialisis Terhadap Kadar Ureum pada Penderita Gagal Ginjal di Bagian Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung

Emr, SA, And Yacynyh, A.M., (1995), Use of Polymer Film in Amperometric Biosensors, Electroaanalysis, 7: 913-923

Fauziyah, B., (2012), Optimasi Parameter Analitik Biosensor Urea Berbasis Imobilisasi Urease dalam Membran Polianilin, Saintis Vol. 1 No 1 2012

Gupta B, dkk., (2010),Urea Biosensor based on Conducting Polymer Transducer, Biosensors, Pier Andrea Serra, India, Intech

Jha, K., Topkar, A., dan D’Souza, S F., (2008), Development of Potentiometric Urea Biosensor based on Urease Ommobilized in PVA-PAA Composite Matrix for Estimation of Blood Urea Nitrogen (BUN), Journal of Biochem and Biophys Methods70 (2008) 1145-1150

Khairi., (2003), Pembuatan Biosensor Urea dengan Transduser Tembaga, Jurnal Sains Kimia Vol 7 No 2 2003: 40-43

Khairi., (2005), Perbandingan Metode Potensiometri Menggunakan Biosensor Urea dengan Metode Spektrofotometri untuk Penentuan Urea, Jurnal Sain KimiaVol. 9 No 2 Hal; 68-72

Koyun, A, Ahlatcioglu, E., dan Ipek, Y, K., (2001), Biosensors and Their Principle, In Tech, Turky

Marks, Dawn B., Marks, Allan D., dan Smith, Colleen M., (2000), Biokimia Kedokteran Dasar : Sebuah Pendekatan Klinis, EGC, Jakarta

Mulyasuryani, A., Roosdiana, A., dan Srihardyastuti, A., (2010), The Potentiometric Urea Biosensor Using Chitosan Membrane. Indo J Chem 2010, 10 (2), 162-166

Rahim, A F., (2013), Modifikasi Elektroda Amonia dengan Ekstrak Enzim Urease dari Kedelai Hitam sebagai Biosensor Urea secara Potensiometri., Skripsi, FST, Unair, Surabaya

56

Situmorang, M., (2010), Kimia Analitik Lanjut dan Instrumentasi, FMIPA UNIMED, Medan

Situmorang, M; S, P Maulim; Nurwahyuni, I; (2008), Rancang Bangun Biosensor Elektrokimia Sebagai Instrumen Analisis Untuk Kontrol Kualitas Makanan dan Minuman, Laporan Penelitian Hibah Bersaing perguruan Tinggi, Universitas Negeri Medan

Wahab, W A, dan Nafie, L N., (2014), Metode Pemisahan dan Pengukuran 2 (Elektrometri dan Spektrofotometri), FMIPA UNHAS, Makasar