ABSTRAKSI... ii

KATA PENGANTAR... iii

DAFTAR ISI ………... v

DAFTAR TABEL... vii

BAB I PENDAHULUAN... 1

A. Latar Belakang Masalah... 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah... 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 6

D. Metodologi Penelitian ... 7

E. Tinjauan Pustaka ... 15

F. Sistematika Penulisan ... 16

BAB II LANDASAN TEORI... 19

A. Teori-teori Evaluasi Program... 19

1. Pengertian Evaluasi Program ... 19

2. Pengertian Evaluasi Hasil ... 21

3. Model-model Evaluasi ... 22

4. Desain Evaluasi... 23

5. Pendekatan Metode LFA (Logical Framework Analysis)... 23

6. Tujuan dan Pentingnya Evaluasi... 27

B. Anak Yatim dan Dhuafa... 29

1. Definisi anak ... 29

2. Definisi Yatim Piatu... 29

3. Dhuafa ... 31

C. Pemberdayaan ... 32

1. Pengertian Pemberdayaan ... 32

2. Tujuan Pemberdayaan... 33

D. Pesantren ... 34

1. Pengertian Pesantren ... 34

2. Bentuk-bentuk Aktivitas Pesantren... 34

3. Fungsi Pesantren ... 36

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PESANTREN YATIM PIATU DAN DHUAFA ASSURUR... 38

A. Profil Lembaga Pesantren Yatim Piatu dan Dhuafa Assurur ... 38

1. Sejarah Berdirinya Pesantren ... 38

2. Karakteristik Pesantren Assurur... 39

3. Sistem Pendidikan dan Pengajaran di Pesantren Assurur ... 39

4. Struktur organisasi dan kepengurusan pesantern ... 40

5. Visi dan Misi Pesantren ... 41

6. Program Kegiatan Pesantren ... 43

7. Fasillitas dan Sarana... 43

8. Prestasi yang pernah di Raih ... 44

vii

YATIM PIATU DAN DHUAFA ASSURUR DI KEBON

JERUK JAKARTA BARAT... 45

A. Kesesuaian Pelaksanaan Program Pesantren Yatim Piatu dan Dhuafa Assurur antara kondisi awal dengan masukan dengan aktivitas dengan faktor-faktor antara dengan keluaran manfaat dan dampak?... 45

B. Pencapaian target fisik (jumlah sasaran, volume kegiatan, waktu, biaya, tenaga dan sarana prasarana) dan target fungsional (perkembangan fungsi sosial)? ... 50

C. Dampak negatif dan positif terhadap pembangunan sektor sosial? ... 54

D. Masalah Faktor Pendukung dan Penghambat?... 56

BAB V PENUTUP... 57

A. Kesimpulan ... 57

B. Saran... 57

DAFTAR PUSTAKA ... 58

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam melihat aspek kehidupan sosial Indonesia yang kurang mampu maka perlu adanya kesejahteraan yang membangun masyarakat yang madani. Sebagai lembaga tradisional ini mengembangkan fungsi sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama. Tiga fungsi pesantren, yaitu: (1) transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam, (2) pemeliharaan tradisi Islam, dan (3) reproduksi ulama. Sebagai lembaga sosial, pesantren telah menyelenggarakan pendidikan non formal berupa madrasah diniyah yang mengajarkan bidang-bidang ilmu agama saja.

Pesantren juga telah mengembangkan fungsinya sebagai lembaga solidaritas sosial dengan menampung anak-anak dari segala lapisan masyarakat muslim dan memberi pelayanan yang sama kepada mereka, tanpa membedakan tingkat sosial ekonomi mereka.1 Dengan menyandarkan diri kepada Allah SWT, para kyai pesantren memulai pendidikan pesantrennya dengan modal niat ikhlas dakwah untuk menegakkan kalimat-Nya, di dukung dengan sarana prasarana sederhana dan terbatas.

Relevan dengan jiwa kesederhanaan di atas, maka tujuan pendidikan pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat sebagai pelayan masyarakat mandiri, bebas dan

1

Sulthon Masyhud dan Khusnurdila, Manajemen Pondok Pesantren, (Jakarta:Diva Pustaka, 2005), h. 90-91.

teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat (‘Izzul Islam wal Muslimin), dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia.2

Lembaga dakwah merupakan potensi masyarakat dan asset nasional yang mempunyai latar belakang sejarah panjang dalam perjuangan bangsa. Keberadaannya mempunyai arti penting dalam menghimpun dan menggalang potensi dan kekuatan bangsa untuk kesatuan, persatuan dan perjuangan nasional. Dalam kapasitas tertentu lembaga dakwah memainkan peranan pembinaan masyarakat. Dalam era pembangunan, lembaga dakwah tidak banyak memunculkan peran-peran fisik sebagaimana masa pra dan era perjuangan kemerdekaan. Mereka lebih banyak melakukan peran-peran pembinaan mental kepribadian dan attitude masyarakat.3

Salah satu wujud kepedulian masyarakat atau individu dalam membangun pendidikan berbasis kepedulian masyarakat adalah Pesantren Assurur yang bergerak sebagai Lembaga Asuhan Anak Yatim Piatu dan Dhuafa yang mengatasi masalah pendidikan, sosial, keterampilan, dan sosial yang bersifat keagamaan dan juga yang masih dicanangkan seperti program berbasis ekonomi Pesantren karena keterbatasan biaya untuk perawatan pembangunan fisik pesantren maka program ekonomi tersebut belum berjalan.

Pesantren tersebut adalah wujud kepedulian dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Pesantren Assurur didirikan oleh Abuya KH. Abdul Hamid, HA. Beliau adalah pendiri sekaligus Ketua Yayasan Assurur

2

Ibid, h. 92-93. 3

3

dan pada tanggal 25 April 1995 resmi berdiri dan berbadan hukum. Tujuan didirikan Pesantren adalah untuk membantu kaum miskin Yatim Piatu dan Dhuafa sekaligus membina dan memberdayakan mereka melalui Pesantren serta bertanggung jawab sosial dalam perkembangan anak di masa akan datang.

Lembaga Pesantren yang mempunyai pemberdayaan masyarakat bekerjasama dengan para donatur berusaha untuk membantu menyalurkan dana untuk memberikan santunan kepada anak asuh yang kurang mampu dalam memberdayakan mereka di dalam pesantren assurur tersebut.

Upaya-upaya yang dilakukan pesantren agar dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang muslim yang terlibat dalam kegiatan sosial dalam membantu serta mengajarkan nilai-nilai islami yang dapat dikembangkan anak asuh melalui penerapan agama, sosial, ekonomi, serta keterampilan yang berdasarkan Islam.

Menurut Selo Soemardjan perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat4

Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang serta menjadi pribadi yang mandiri sehingga berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, agama, bangsa, dan masyarakat. Untuk mencapai harapan itu anak-anak memerlukan sarana pendidikan dan pelatihan,

4

karena dengan pendidikan dan pelatihan sangat berguna bagi masa depannya karena pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan untuk menyiapkan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara efektif dan efisien.5

Sasaran Pesantren Assurur adalah anak-anak yatim piatu, serta dhuafa yang tidak mampu orang tuanya dalam membiayai sekolah bagi pendidikan formal serta memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan seperti komputer dan menjahit agar anak dapat mengembangkan potensi dirinya dengan baik dan dapat berguna di masyarakat.

Penulis tertarik pada masalah yang sudah dibahas diatas agar dapat mengetahui lebih jauh perkembangan serta pemberdayaan Pesantren Assurur dalam memberdayakan anak dengan judul: “Evaluasi hasil program pemberdayaan pesantren assurur yatim piatu dan dhuafa di Kebon jeruk Jakarta barat”.

B. Pembatasan Masalah 1. Batasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini terarah dan tidak meluas, maka penulis membatasi masalah seputar bagaimana kesesuaian pelaksanaan program pemberdayaan pesantren assurur yatim piatu dan dhuafa di Kebon Jeruk Jakarta Barat dan apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program tersebut.

5

5

Sebab pada dasarnya evaluasi dibutuhkan dalam setiap program untuk mengetahui keberhasilan dan kemajuannya serta sasaran apakah sudah tercapai atau belum dan hasilnya nanti diperbaiki menjadi lebih baik pada program selanjutnya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimanakah kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan pesantren yaitu dengan kondisi awal, masukan, aktivitas, faktor-faktor antara, keluaran manfaat, dan dampak?

b. Bagaimanakah pencapaian target fisik (jumlah sasaran, volume kegiatan, waktu, biaya, tenaga dan sarana prasarana) dan target fungsional (perkembangan fungsi sosial)?

c. Bagaimanakah dampak negatif dan positif terhadap pembangunan sektor sosial?

d. Bagaimanakah masalah faktor pendukung dan penghambat pesantren dalam pelaksanaan program?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program apa saja yang dilakukan Pesantren Assurur dalam usaha meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan bagaimanakah hasil pelaksanaannya.

a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam pengembangan wacana dakwah Islamiyyah, khususnya mengenai pemberdayaan masyarakat.

b. Dapat menambah wawasan dan pengalaman penulis secara langsung di lapangan melalui penelitian ini.

c. Sebagai bahan evaluasi hasil bagi Pesantren Yatim Piatu dan Dhuafa Assurur dalam merencanakan program kerja di masa datang.

D. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah alat uji dan analisa yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid, realibel dan objektif.6

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan salah satu aplikasi penelitian evaluasi program dalam pengevaluasian program dakwah pada lembaga-lembaga keislaman dengan menggunakan pendekatan evaluasi. Yang terdiri dari pengertian evaluasi adalah mengkritisi suatu program dengan melihat kekurangan, kelebihan, pada kontek, input, proses, dan produk pada sebuah program.

Ada beberapa konsep tentang evaluasi dan bagaimana melakukannya, kita namakan sebagai pendekatan evaluasi. Istilah pendekatan evaluasi ini diartikan sebagai beberapa pendapat tentang apa tugas evaluasi dan bagaimana dilakukan, dengan kata lain tujuan dari prosedur evaluasi.7

2. Pendekatan Penelitian

6

Ipah Fatimah, Buku Panduan Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h.34. 7

7

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kulitatif adalah sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Kirk dan Miller memberikan pengertian penelitian kualitatif sebagai tradisi penelitian yang bergantung pada pengamatan sesuai dengan orang-orang di sekitar objek penelitian dalam bahasa dan peristilahan sendiri.8

Penelitian kualitatif berupaya menggambarkan secara komprehensif hasil pengamatan kajian lapangan dan menganalisis program keterampilan dengan cara menyesuaikan dan membandingkan dengan konsep-konsep atau teori yang bersifat pemberdayaan dalam mengkaji dan memberikan kontribusi bagi perkembangan program keterampilan.

Tujuan dari data deskriptif ini adalah untuk membuat suatu gambaran yang sistematis, faktual dan akurat tentang fenomena-fenomena yang diselidiki dalam penelitian. Sehingga penulis mendeskripsikan penelitian ini mengenai “Evaluasi Hasil Program Pemberdayaan Pesantren Assurur Yatim Piatu dan Dhuafa Di Kebon Jeruk Jakarta Barat”.

3. Teknik Pemelihan Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu, pihak pelaksana program : yayasan pesantren assurur yatim piatu dan dhuafa. Dan pihak sasaran penerima kegiatan program, yaitu: anak asuh (klien) sebanyak 10 orang, staf terdiri

8

dari: ketua bidang pendidikan, ketua donatur, kepala bidang umum harian dan pengasuh/pengajar sebanyak 8 orang di lokasi tersebut.

4. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang belum tersedia sehingga untuk menjawab masalah penelitian, data harus diperoleh dari sumber aslinya.9 Data primer, terbagi menjadi 2 sumber data yaitu:

1) Data Utama yaitu data yang diperoleh secara langsung dari partisipan atau sasaran penelitian, yaitu Pengurus Pondok Pesantren Assurur Yatim Piatu dan Dhuafa terdiri dari Pendiri Yayasan Bpk. Abuya KH. Abdul Hamid, HA, Kepala Bidang Sekretaris Umum Bpk. Husni Thamrin, BBA, Kepala Bidang Pendidikan Bpk. Ahmad Faisal, S.Ag, Staff Pembantu Umum Harian Bpk. Mursyid, Ichwan, dan Instruktur Keterampilan.

2) Data umum yaitu data yang diperoleh dari anak asuh yang ada dalam pesantren, dan kelompok sampel yang terdiri dari kelompok anak yang mengikuti pelatihan keterampilan menjahit dan bahasa Inggris.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari catatan-catatan atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian dari sumber yang terkait. Catatan dan dokumen penting tersebut yang penulis peroleh dari data internet tentang website. Pesantren assurur sebagai catatan-catatan penting untuk keperluan kebutuhan data penulis serta dokumen pribadi Pesantren Assurur Yatim Piatu dan Dhuafa berupa buku panduan.

9

9

1. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dipusatkan di Pesantren Assurur Yatim Piatu dan Dhuafa di Jln. Panjang Raya Kebon Jeruk di samping Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Penentuan lokasi tersebut karena letaknya yang tidak jauh dari tempat tinggal peneliti.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung sejak bulan Desember 2008, namun efektif waktu pelaksanaannya pada bulan Januari sampai bulan Agustus 2009.

3. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi

Observasi merupakan usaha untuk memperoleh dan mengumpulkan data dengan pengamatan langsung di lapangan terhadap suatu kegiatan secara akurat, serta mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.10

Adapun data yang digunakan adalah hasil data dari tinjauan langsung ke lapangan serta melihat bagaimana proses program yang dilakukan oleh Pesantren Assurur. Peneliti melakukan observasi di lapangan dengan cara mengumpulkan data-data dari Pesantren serta data-data yang langsung dari pengamatan di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bagian observasi pula karena wawancara adalah salah satu cara untuk memperoleh data melalui informasi yang

10

didengarnya dengan panca indra pendengaran, yang sebelumnya ditanyakan terlebih dahulu kepada responden.11Wawancara dilakukan agar diperoleh informasi yang mendalam mengenai sejarah berdirinya pesantren, visi, misi, struktur kepengurusan, program kegiatan, dan tolak ukur keberhasilan program.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Ketua Pesantren Assurur, Sekretaris dan di jajaran guru (khusus pendidikan) sedangkan Kepala bidang keterampilan. Proses wawancara ini sesuai dengan seluruh bidang yang ada agar tercapai sasaran untuk melengkapi data-data yang diperlukan.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi mencari data yang tertulis, baik berupa buku, jurnal ataupun lainnya.12 Dokumen yang diambil oleh penulis adalah dari laporan Pengurus kepada Pesantren dan dokumen resmi Pesantren Assurur.

4. Teknik Analisis Data

Dalam pengelolahan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, keseluruhan data yang tersedia ditelaah dengan cara reduksi, reduksi adalah dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman ini menjadi satuan-satuan, yang kemudian satuan-satuan tersebut dikategorisasikan, sebagai upaya

11

Nurul Hidayati, Metodologi Penelitian Dakwah dengan Pendekatan Kualitatif, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta. Desember 2006), h. 39.

12

11

milah satuan ke dalam bagian yang memiliki kesamaan data. Kategori itu dibuat sambil melakukan koding, kemudian tahap terakhir mengadakan pemeriksaan keabsahan data.13

Maka peneliti akan menganalisa data dengan mengolah data tersebut dengan menggunakan data yang bersifat deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang kongkrit tentang proses kesesuaian pelaksanaan program pesantren dengan pihak sasaran (klien). Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis mengacu pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi UIN Jakarta, (Jakarta: Press, 2007) cet. Ke-2”.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekkan keabsahan data merupakan usaha untuk meningkatkan derajat kepercayaan data, dimana peneliti berusaha bagaimana agar pesertanya (termasuk dirinya), bahwa temuan-temuan penelitian ini dipercaya, atau dapat di pertimbangkan. Dalam melakukan penelitian ini. Penulis menggunakan tiga pengecekkan keabsahan data.14 Yaitu:

a. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data itu untuk keperluan memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekkan atau sebagai perbandingan data yang diperoleh. Triangulasi dalam penelitian ini, penulis melakukan pemeriksaan data yang diperoleh dengan sumber data lainnya, dimana peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yan gdiperoleh

13

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), h. 247.

14

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini bisa dicapai dengan jalan:

1) Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

2) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, misalnya dalam hal ini, peneliti membandingkan jawaban yang diberikan oleh sasaran penerima kegiatan program yang satu dengan jawaban dari sasaran penerima kegiatan program lainnya atau membandingkan jawaban yang diberikan oleh pengasuh pelaksana program dari pengasuh Pesantren Assurur yang terkait dengan jawaban yang diberikan oleh staf dari Pesantren Assurur.

3) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diajukan.

b. Ketekunan atau Keajegan Pengamatan. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam hal ini, peneliti mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan dan mencari jawaban sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan. c. Pengecekan Anggota, yaitu dengan melakukan pengecekan para anggota

13

penelitian dimanfaatkan untuk memberikan reaksi dari segi pandangan yang terkait dengan fokus penelitian, kemudian hasil pandangan anggota tersebut dibandingkan dengan pandangan dari rekan-rekannya yang mewakili.

9. Buku Pedoman yang digunakan

Karya-karya tulis yang dikaji dan digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini, baik dari buku, skripsi, yaitu:

a. Buku pedoman penelitian kualitatif: Lexy J. Moleong, metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007.

b. Skripsi pedoman evaluasi hasil: Maimunah, “Evaluasi Hasil Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Dalam Pengembangan Ekonomi Keluarga Melalui Keterampilan Merangkai Bunga di Kelurahan Lenteng Agung”. Skripsi (S 1) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif H idayatullah Jakarta, 2007).

c. Buku pedoman penulisan skripsi: Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) UIN Jakarta Press, 2007, cet. Ke-2.

E. Tinjauan Pustaka

Skripsi ini membahas tentang evaluasi hasil pada program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK) dalam pengembangan ekonomi keluarga melalui keterampilan merangkai bunga di kelurahan Lenteng Agung. Analisa evaluasi hasil pada tujuan tersebut, yaitu, berupa penilaian dengan mengkaji pada unsur-unsur atau variabel yang masuk di dalam pelaksanaan program, yang terdiri dari: 1. tujuan yang telah dicapai, 2. analisa tentang program kegiatan keterampilan, 3. analisa tentang hasil jangka panjang program kegiatan.

Meskipun pembahasan skripsi di atas, memiliki kesamaan dalam penelitian evaluasi hasil pada penulisan skripsi yang dilakukan penulis, yaitu, melakukan penelitian evaluasi hasil pada tujuan program keterampilan. Akan tetapi terdapat perbedaan-perbedaan pada penulisan penelitian skripsi ini, di antaranya:

a. Penelitian evaluasi hasil pada skripsi yang dijadikan sebagai kajian pustaka, menggunakan evaluasi hasil pada tujuan program keterampilan. Sedangkan penelitian evaluasi hasil pada penulisan skripsi ini, menggunakan evaluasi hasil pada proses dan output (hasil).

15

menggunakan indikator sebagai alat ukur untuk melakukan penilaian evaluasi hasil pada proses (input) dan output (hasil).

c. Terletak perbedaan pada objek yang diteliti. Yaitu Pesantren Assurur Yatim Piatu dan Dhuafa Kebon Jeruk Jakarta Barat yang dijadikan sebagai objek penelitian pada penulisan skripsi ini, sebelumnya tidak ada dari salah satu mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah melakukan penelitian evaluasi hasil pada kedua lembaga dan program tersebut.

Perbedaan-perbedaan yang disebutkan di atas, menjadikan dasar argumentasi, bahwa penelitian evaluasi hasil yang dilakukan pada penulisan skripsi ini bukanlah bersifat Pelagiat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyusun dalam lima bab. Adapun setiap bab terdiri dari sub-sub bab tersendiri. Agar pembaca dapat memahami uraian selanjutnya, maka penulis memsistematisasikan pembahasan yang akan ditulis ke dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB I Merupakan bagian yang terdiri dari pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penyusunan. BAB II Tinjauan teoritis, yang meliputi: Teori-teori Evaluasi Program yaitu

Evaluasi Program. Pengertian Anak yatim piatu dan dhuafa meliputi: Definisi anak, Definisi yatim piatu, Dhuafa, Pemberdayaan masyarakat meliputi: Pengertian pemberdayaan, Tujuan pemberdayaan, Pesantren meliputi: Pengertian pesantren, Bentuk-bentuk aktivitas pesantren, Fungsi pesantren.

BAB III Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian. Bab ini dibagi ke beberapa sub-sub, diantaranya yaitu: Profil Lembaga Pesantren Assurur Yatim Piatu dan Dhuafa: Sejarah berdirinya Pesantren Assurur, Struktur Organisasi dan Kepengurusan Pesantren, Visi dan misi pesantren, Program kegiatan pesantren assurur, Fasilitas dan Sarana, Prestasi yang pernah diraih.

BAB IV Bab ini berisi tentang analisis tentang evaluasi hasil kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan pesantren yaitu dengan kondisi awal, dengan masukan, dengan aktivitas, dengan faktor-faktor antara, dengan keluaran manfaat, dan dengan dampak dan pencapaian target fisik (jumlah sasaran, volume kegiatan, waktu, biaya, tenaga dan sarana prasarana) dan target fungsional (perkembangan fungsi sosial) dan dampak negatif dan positif terhadap pembangunan sektor sosial. Dan masalah faktor pendukung dan penghambat.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Teori-teori Evaluasi Program 1. Pengertian Evaluasi Program

Evaluasi secara etimologi adalah penaksiran, perkiraan keadaan

dan penentuan nilai. Sedangkan berdasarkan pengertiannya evaluasi

adalah mengkritisi suatu program dengan melihat kekurangan, kelebihan,

pada kontek, input, proses, dan produk pada sebuah program. Ada

beberapa konsep tentang evaluasi dan bagaimana melakukannya, kita

namakan sebagai pendekatan evaluasi. Istilah pendekatan evaluasi ini

diartikan sebagai beberapa pendapat tentang apa tugas evaluasi dan

bagaimana dilakukan, dengan kata lain tujuan dari prosedur evaluasi.1

Tetapi pada dasarnya evaluasi dibutuhkan dalam setiap program

untuk mengetahui keberhasilan dan kemajuannya serta sasaran apakah

sudah tercapai atau belum dan hasilnya nanti diperbaiki menjadi lebih baik

pada program selanjutnya.

Sriven (1967) orang pertama yang membedakan antara evaluasi

formatif dan evaluasi sumatif sebagai fungsi evaluasi yang utama.

Kemudian Stufflebeam juga membedakan proactive evaluation untuk

melayani pemegang keputusan, retroactive evaluation untuk keperluan

pertanggungjawaban.

1

Nurul Hidayati, Metodologi Penelitian Dakwah: Dengan Pendekatan Kalitatif, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta. Desember 2006), h.124.

Evaluasi dapat mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi formatif, yaitu

evaluasi yang dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang

sedang berjalan (program, orang, produk, dan sebagainya). Fungsi sumatif,

evaluasi dipakai untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi, atau

lanjutan. Jadi evaluasi hendaknya membantu pengembangan,

implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan program,

pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan

dukungan dari mereka yang terlibat.2

Fungsi pengawasan dalam suatu organisasi pada umumnya terkait

dengan proses pemantauan (monitoring) dan evaluasi (evaluation). Istilah

pemantauan dikenal juga dengan nama evaluasi proses, sedangkan untuk

istilah evaluasi mempunyai dua makna yang berbeda. Bila istilah evaluasi

muncul bersama dengan pemantauan (monitoring) maka evaluasi yang

dimaksud disini adalah evaluasi hasil. Pengertian yang kedua dari kata

evaluasi adalah jika ia berdiri sendiri tanpa diikuti pemantauan, maka

evaluasi disini dapat berarti evaluasi masukan (input evaluation), evaluasi

proses (process evaluation) ataupun evaluasi hasil (outcome evaluation).3

Jadi, yang dimaksud evaluasi adalah membahas keseluruhan proses

evaluasi mulai dari input, proses dan hasil suatu program. Guna melihat

kelebihan dan kemajuan suatu program agar dapat diperbaiki menjadi

lebih baik pada program selanjutnya.

2

Farida Yusuf Tayibnapis, Evaluasi Program, (Jakarta: Rineka Cipta), h.4.

3

19

2. Pengertian Evaluasi Hasil4

Evaluasi hasil, yaitu diarahkan pada evaluasi keseluruhan dampak

(overall impact) dari suatu program terhadap penerima layanan. Pada

evaluasi hasil terbagi pula menjadi lima bagian :

a. Evaluasi efisiensi; yaitu analisis hubungan antara pencapaian output

dengan input (efisiensi internal) atau rasio pencapaian output dengan

populasi sasaran yang membutuhkan pelayanan (efisiensi eksternal).

b. Evaluasi efektivitas, yaitu analisis hubungan antara outputs dengan

outcomes.

c. Evaluasi dampak dan keberlanjutan program adalah analisis hubungan

antara dampak pelayanan yang positif dan negatif dibandingkan

dengan outcomes.

d. Evaluasi tujuan, meliputi pengujian hubungan tingkat efisiensi dan

efektivitas program.

e. Evaluasi kebijakan yaitu mereview konsep kebijakan, program, dan

strategi, merumuskan “exit strategy” dari perubahan kebijakan dan

merumuskan alternatif model pelayanan.5

Jadi, evaluasi adalah untuk merumuskan keseluruhan kesesuaian

program mulai dari kondisi awal program hingga dampak dari suatu

program terhadap penerima layanan.

4

Nurul Hidayati, Metode Penelitian Dakwah, h.142.

5

3. Model-Model Evaluasi

Model evaluasi yang penulis ambil adalah menurut pendapat Nurul

Hidayati dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Dakwah

(dengan pendekatan kualitatif)6, bahwa ada banyak model-model atau

jenis evaluasi program, namun hanya beberapa model evaluasi yang

diuraikan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

a. Pelaksanaan evaluasi menurut Pietrzak, Ramler, dan Gilbert dibagi

menjadi tiga tipe jenis evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi

hasil atau produk. Evaluasi input memfokuskan berbagai unsur yang

masuk dalam pelaksanaan suatu program. Tiga unsur utama yang

terkait:

1) Evaluasi input adalah klien, staff, dan program serta sarana atau

fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan program.

2) Evaluasi proses, menurut Pietrzak dkk, memfokuskan diri pada

aktivitas program yang melibatkan langsung antara klien dengan

staff terdepan (line staf) yang merupakan pusat dari pencapaian

tujuan (objektif) program.

3) Evaluasi hasil, yaitu diarahkan pada evaluasi keseluruhan dampak

(overall impact) dari suatu program terhadap penerima layanan.

Jadi, model evaluasi pada skripsi ini adalah model evaluasi hasil

yang akan peneliti gunakan guna membahas suatu program terhadap

penerima layanan. Pada konteks ini membahas tentang program

6

21

pemberdayaan pesantren assurur yatim piatu dan dhuafa di kebon

jeruk Jakarta barat.

Dalam konteks penulisan skripsi ini, penulis menggunakan model

atau jenis evaluasi yang dipilih penulis adalah pendekatan LFA yang

diuraikan di bawah ini:

4. Desain Evaluasi

Desain penelitian ialah rencana dan struktur penyelidikan yang

disusun sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh jawaban dari

pertanyaan-pertanyaan di dalam penelitian. Rencana ini merupakan suatu

skema menyeluruh yang mencakup program-program penelitian,

memaparkan mengenai hal-hal yang dilakukan, dan menetakan kerangka

bingkai bagi pengkajian relasi variabel-variabel yang diteliti.7

Desain penelitian mempunyai maksud dan kegunaan untuk

mengontrol atau mengendalikan varian, serta membantu mendapatkan

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti.8 Jadi, desain peneliti peneliti

gunakan sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu tujuan evaluasinya berkaitan

dengan keputusan program tersebut akan berlanjut atau tidak, maka

evaluasi yang digunakan adalah evaluasi hasil.

5. Pendekatan Metode LFA (Logical Framework Analysis)

Langkah selanjutnya menentukan pendekatan yang akan

digunakan. Ada beberapa pendekatan evaluasi, yang uraiannya dikutip

dari buku “Panduan Standarisasi Monitoring & Evaluasi Program

7

Landing R. Simatupang, Asas-asas Penelitian Behavioral, (Bandung: Gadjah Mada University Perss (UGM) 1990), h.483.

8

Pemberdayaan Fakir Miskin” (Hal.133), namun contoh-contohnya telah

disesuaikan oleh peneliti dengan objek penelitian dakwah. Berikut

uraiannya tertulis di bawah ini:9

a. Pendekatan yang digunakan dalam rangka monitoring dan evaluasi

yang merupakan metode standar yang digunakan secara internasional

yakni menggunakan Analisis Kerangka Kerja Logis (Logical

Framework Analysis/LFA). Di dalam LFA terdapat beberapa faktor

penting yang harus diketahui sebagai proses sistematis. Kegiatan

evaluasi didasarkan atas penentuan indikator dan cara melakukan

pengumpulan data dari setiap indikator yang ditentukan.

Dalam menyusun indikator kinerja diperlukan pemahaman yang

baik tentang program/kegiatan, tujuannya, sumber daya yang tersedia,

ruang lingkup kegiatan dan saling hubungan yang terdapat diantara

berbagai kegiatan tersebut yang dilaksanakan.

1) Indikator masukan (inputs)

Indikator masukan yang disusun harus mengidentifikasi

sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan keluaran. Indikator

input mengukur jumlah sumber daya seperti: ketersediaan dana,

ketersediaan SDM/petugas, ketersediaan informasi, ketersediaan

jamaah, ketersediaan bantuan/modal usaha, ketersediaan panduan

teknis dan ketersediaan waktu.

9

23

2) Indikator keluaran (outputs)

Indikator output digunakan untuk mengukur keluaran yang

dihasilkan oleh suatu program/kegiatan. Dengan membandingkan

keluaran dan sasaran program kegiatan, dapat diketahui apakah

kemajuan pelaksana dan pencapaian program/kegiatan tersebut

sesuai dengan rencana. Indikator output hanya dapat menjadi

landasan untuk menilai kemajuan suatu program/kegiatan apabila

indikator ini dikaitkan dengan sasaran-sasaran program/kegiatan

yang didefinisikan secara jelas dan terukur.

3) Indikator hasil/manfaat (outcomes)

Dalam program/pelaksanaan ibadah haji, indikator ini sangat

penting untuk menunjukkan keberhasilan secara fungsional.

Indikator ini menggambarkan hasil nyata atau manfaat yang

diperoleh suatu program/kegiatan. Namun informasi yang

diperlukan untuk mengukur outcome seringkali tidak lengkap dan

tidak mudah diperoleh. Oleh karena itu setiap pengelola

program/kegiatan perlu mengetahui berbagai metode dan teknik

untuk mengukur keberhasilannya program/kegiatan sesuai dengan

tujuan yang ingin dicapai.

4) Indikator dampak (impacts)

Indikator ini menggambarkan pencapaian tujuan dalam jangka

panjang seperti yang dirumuskan dalam tujuan (goals), baik

diketahui, jika pengukuran dilakukan secara terus menerus dalam

jangka waktu yang cukup lama dan setelah pelaksanaan ibadah haji

selesai dilaksanakan.

Contoh dari indikator dampak positif adalah; meningkatnya

taraf kesejahteraan jama’ah haji, meliputi: peningkatan keimanan,

peningkatan ibadah, meningkatnya rasa kemanusiaan,

meningkatnya aksebilitas jama’ah haji terhadap pelayanan

bimbingan haji. Sedangkan contoh dari indikator dampak negatif

adalah; setelah dibimbing haji timbulnya ketergantungan terhadap

para pembimbing haji.

Selain menggunakan 4 (empat) indikator di atas LFA (Logical

Framework Analysis) juga menggunakan sembilan indikator yang

digunakan oleh Feurstein, indikator yang paling sering digunakan

untuk mengevaluasi suatu kegiatan:

5) Indikator Ketersediaan (Indicators of Avalability). Indikator ini

melihat apakah unsur yang seharusnya ada dalam suatu prose situ

benar-benar ada.

6) Indikator Relevansi (Indicators of Relevance). Indikator ini

menunjukkan seberapa relevan ataupun tepatnya sesuatu yang

teknologi atau layanan yang ditawarkan.

7) Indikator Keterjangkauan (Indicators of Accessibility). Indikator

ini melihat apakah layanan yang ditawarkan masih berada dalam

25

8) Indikator Pemanfaatan (Indicators of Utilisation). Indikator ini

melihat seberapa banyak suatu layanan yang sudah disediakan

oleh pihak pemberi layanan, dipergunakan (dimanfaatkan) oleh

kelompok sasaran.

9) Indikator Cakupan (Indicators of Coverage). Indikator ini

menunjukkan proporsi orang-orang yang membutuhkan sesuatu

dari menerima layanan tersebut.

10) Indikator Kualitas (Indicators of Quality). Indikator ini

menunjukkan standar kualitas dari layanan yang disampaikan ke

kelompok sasaran.

11) Indikator Efisien (Indicators of Efficiency). Indikator ini

menunjukkan apakah sumber daya dan aktivitas yang

dilaksanakan guna mencapai tujuan dimanfaatkan secara tepat

guna (efisien), atau tidak memboroskan sumber daya yang ada

dalam upaya mencapai tujuan.

12) Indikator Dampak (Indicators of Impact). Indikator ini melihat

apakah sesuatu yang kita lakukan benar-benar memberikan suatu

perubahan di masyarakat.10

6. Tujuan dan Pentingnya Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi menurut Edi Suharto, dalam bukunya

membangun masyarakat memberdayakan rakyat adalah:

a. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan

10

b. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran

c. Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang

mungkin terjadi di luar rencana

Evaluasi merupakan suatu yang penting dilakukan, dalam hal ini,

feurstein menyatakan 10 (sepuluh) alasan mengapa suatu evaluasi perlu

dilakukan.11 :

1) Pencapaian. Guna melihat apa yang sudah dicapai.

2) Mengukur kemajuan. Melihat kemajuan dikaitkan dengan objektif

program.

3) Meningkatkan pemantauan. Agar tercapai manajemen yang lebih baik.

4) Mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan. Agar dapat memperkuat

program itu sendiri.

5) Melihat apakah usaha sudah dilakukan secara efektif. Guna melihat

perbedaan apa yang telah terjadi setelah diterapkan suatu program.

6) Biaya dan manfaat. Melihat apakah biaya yang dikeluarkan cukup

masuk akal.

7) Mengumpulkan informasi. Guna merencanakan dan mengelolah

kegiatan program secara lebih baik.

8) Berbagi pengalaman. Guna melindungi pihak lain terjebak dalam

kesalahan yang sama, atau untuk mengajak seseorang untuk ikut

melaksanakan metode yang serupa bila metode yang dijalankan telah

berhasil dengan baik.

11

27

9) Meningkatkan keefektifan. Agar dapat memberikan dampak yang

lebih luas.

B. Pengertian Anak Yatim Piatu dan Dhuafa 1. Definisi Anak

Anak adalah manusia yang berbentuk kecil, tetapi anak adalah

makhluk yang masih lemah dalam seluruh jiwa dan jasmaninya maupun

kehidupan fisik dan psikis anak berbeda dengan orang dewasa karena ia

sedang masa pertumbuhan dan perkembangan yang mengikuti hukum genesa,

secara individual berbeda dengan yanga lain.12

Seperti dalam bukunya Hasan Langgung, menurut pandangan

al-Ghozali mengatakan bahwa anak merupakan amanat dan tanggung jawab

ditangan orang tua, jiwanya yang suci dan murni merupakan permata mahal

dan bersahaja yang bebas dari ukiran dan gambaran dan ia bisa menerima

setiap ukiran dan gambaran kepada siapa saja yang ia cenderungkan

kepadanya.13

b. Definisi Yatim Piatu

Kata yatim berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata

:

ْ

–

ﺎ

–

ﺎ و

yang artinya : telah menyendiri, sedang menyendiri.14 Sedangkan pada

kamus Al-Munjid yatim adalah :

لﺎﺟ

ﺮ

ا

ﺦ ْ

ْ و

ﺎ أ

ﺪ ﻓ

ْ

12

Agus Suhanto, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Aksara Baru, 1996), Cet. Ke-7, h. 35

13

Hasan Langgulung, Pendidkan dan Peradaban Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1985), Cet. Ke-3, h. 19

14

Artinya : adalah “anak yang kehilangan ayahnya sednagkan ia belum sampai

pada batas orang dewasa”.

Secara umum yatim terbagi menjadi dua yaitu :

1. Yatim adalah anak yang ditinggal wafat bapaknya, sedangkan ia belum

berusia baligh.

2. Piatu adalah anak yang ditinggal wafat ibunya sedangkan ia belum berusia

baligh.15

Adapun pengertian yatim menurut istilah aalah tidak berbapak atau

tidak beribu, atau tiak beriu bapak, tetapi sebagian orang memakai kata yaitu

untuk yang bapaknya meninggal dunia.16

Para ahli dan ulama berbeda pendapat tentang pengertian yatim piatu

diantaranya sebagai berikut:

a. Hasan Ayun mengatakan: “anak yatim adalah anak yang telah ditinggalkan

ayah dan ibunya sebelum mencapai kedewasaanya dan jika sudah dewasa

maka tidak disebut yatim piatu.17

b. Sri Suhadjati Sukri mengatakan: yatim piatu adalah anak yang tinggal

mati ayah dan ibunya.18

c. H. Ahmad Zurzani Djunaidi mengatakan “anak yatim adalah seorang anak

yang masih kecil, lemah dan belum mampu berdiri sendiri yang

15

W.J.S, Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985), h. 1153

16

Petersalim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern English, 1991), h. 1727

17

Hasan Ayub, Etika Islam: Menuju Islam yang Hakiki, (Bandung: Trignda Karya, 1994), Cet. Ke-1, h. 1

18

29

ditinggalkan oleh orang tua mereka yang menanggung biaya

penghidupannya.19

d. Rudi Setiadi mengatakan: anak yatim aalah anak yang dtinggal mati ayah

dan ibunya selagi belum mencapai umur balig.20

e. Drs. Moh. Ngajean bewrpendapat: yatim adalah yang ayahnya sudah

meninggal ketika ia masih kecil. Piatu aalah anak yang tidak beribu.21

f. Syeikh Othman Bin Syeikh Salim, BA, mengemukakan : yaitu adalah anak

yang kematian kedua orang tuanya, sedang piatu adalah tiada beribu tiada

berbapak, atau tiada sanak saudara.22

Dalam UUD 1945, anak yatim adalah anak yang tinggal wafat ayahnya

sedangkan ia masih belum berada usia baligh adalah batas usia dari masa

anak-anak kepada masa dewasa. Untuk dapat mengetahui tanda-tanda baligh dan batas

umur seorang anak yang disebut yatim adalah sebagai berikut.

1. Telah berumur 15 tahun

2. Telah keluar mani

3. Telah haid bagi anak perempuan23

a. Pola Pemeliharaan Anak Yatim

19

Ahmad Zurzani Djunaidi dan Ismail Maulana Syarif, Sepuluh Inti Perintah Allah,

(Jakarta: PT. Fikhati Aneska, 1991), Cet. Ke-2,h. 19

20

Rusdi Setiadi, Mentantuni Anak Yatim, dalam Renunmgan Jum’at, 10 Desember 2004, h. 1.

21

Mohammad Ngajean, Kamus Etimologi Bahasa Indonesia, (Semarang: dahara Prize, 1992), cet ke-3, h. 139.

22

Md. Nor Bin. Hj. Ab. Ghani, BA, Kamus Dewan Edisi Baru, (Slogor Darul Ehsan: Dewan Bahasa dan Pustaka Lot 1037, 1991), cet. Ke-1, h. 1469.

23

Adapun beberapa hal yang pokok dalam memeliharaan anak yatim

yang penulis gambarkan sebagai berikut:

1). Manjemanin Makan dan Minum

Makan dan minum adalah kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia.

Tanpa makan dan minum, manusia akan lemah baik fisik maupun

daya pikirannya. Di dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan

mengenai balasan bagi orang yang memberi makan dan minum bagi

anak yatim, yaitu :

ا

ْ

ْ او

أر

ْ او

ْا

ْ ْرا

ﻚ ﺟ

ﺎ

كرْﺪ و

ﻚ ْ

ْ

ْنأ

ﺟ

ﺎ

ْكرْﺪ و

ﻚ ْ

ْ

كﺎ

ﺎ

)

ءادرد

أ

ﻰ ا

ﺮ ا

اور

(

Artinya : “Apakah engkau menyukai supaya hatimu lunak dan

engkau memperoleh keingnan. Kalau begitu, kesihilah

anak-anak yatim dan usaplah kepalanya dan beri makanlah

daripada makanmu, nanti haimu akan lunak dan engkau

akan mencapaiu kehendakmu”. (HR. Thabrani dari Abi

Darda).24

2). Memelihara Hartanya

Harta peninggalan ayah dari seorang anak yatim merupakan amanah

yang harus dijaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan

bagi anak yatim yang masih usianya kecil dan belum bisa

mengurus harta peninggalan bapaknya sebaiknya dititipkan kepada

orang yang dapat mengurus hartanya tersebut agar terhindar dari

perbuatan yang tida baik.

Seperi firman Allah SWT, yang berbunyi.

24

31

y

ÍoÞ"

$%

¯2lµ.lÞ

x´

¹¯/´

SsµK

ÅGV{Ú

Artinya : Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan

maksud yang baik” (Al-An’am, 152)25

3). Memberi Kasih Sayang

Kasih sayang yang diberikan dari orang tuanya merupakan kasih

sayang yan paling dibanggakan bagi setiap anak. Namun bila sudah

tidak memiliki orang tua maka harus ada pula yang menyayangi

dan menjaga seperti orang tua mereka sendiri, maka dari itu kita

sebagai orang mukin haruslah saling membantu dan menyayangi

saudara sesama muslim ajar jiwa anak tersebut tidak terganggu dan

terlan tar dirinya.

4). Memberikan Pendidikan

Pendidikan sangat penting bagi perkembangan seorang nak, apalaghi

jika yang tertimpa musibah adalah bagi anak yang tidak lagi memiliki

orang tua maka dari itu sebagai tempat tinggal anak asuh yaim

(pesantren) haruslah memberi pelayanan sosial juga baik itu

pendidikan formal maupun non formal seperti keghiatan pelatihan

keterampilan maupun kegiatan sosial lainnya.

b. Dhuafa

25

Menurut Najah Maqiyah kaum dhuafa adalah orang-orang yang menderita

hidupnya secara sistemik atau orang-orang miskin yang ada dijalanan,

dipinggiran dan disudut lingkungan kumuh.26

Menurut Maratua Simanjuntak ada dua bentuk kedhuafaan jika kita

melihat dalam konteks surat Al-maun yaitu: yatim dan miskin.30 Jadi,

penulis menyimpulkan istilahYatim adalah mereka yang tidak punya

ayah,berarti sama artinya dengan seseorang yang tidak memiliki tempat

berlindung,bergantung,dan tempat mengadu setiap memiliki masalah. Jadi

yatim dhuafa bisa juga yatim kaya karena tak ada ayah pembimbing

sekaligus pengayom,berarti dia sangat memerlukan bimbingan yang sama

seperti kedudukannya seperti ayah.

C. Pemberdayaan Masyarakat a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah proses menambah daya individu atau

kelompok yang tidak beruntuk atas pribadi, lembaga, aktivitas ekonomi,

dan reproduksi melalui kebijakan sosial, aksi politik dan pendidikan.27

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antithesis terhadap model

pembangunan yang sudah berjalan. Pembangunan yang cenderung

bermainstream technocrat developmentalism menyebabkan kesenjangan

sosial di beberapa Negara. Secara makro terbenuk pengklasifikasian

26

Najlah Naqiyah, Dhuafa Kekerasan Negara, htp//blogspot.com.taggal:4februari 2009.

27

33

Negara, yaitu Negara dunia ketiga dan Negara adi daya (Negara

terbelakang/miskin dengan/berkembang dan Negara maju)28

Pemberdayaan bisa juga sebagai suatu proses yang relatif terus

berjalan untuk meningkatkan kepada perubahan. Pemberdayaan bisa

disebut juga sebagai pengembangan.29 Pemberdayaan masyarakat adalah

upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang

sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari

perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya

untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong,

memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki

dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.30

Menurut Shardlow, pemberdayaan pada intinya membahas

bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol

kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa

depan dengan keinginan mereka.31

Payne mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan pada

intinya ditunjukkan guna membantu klien memperoleh daya untuk

mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan

yang terkait dengan diri mereka, termasuk merugikan efek hambatan

28

Pelatihan pendamping community development program kerjasama masyarakat mandiri (MM) UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, 27-28 Juni 2007, h.14.

29

Adi Isbandi Rukminto, Pemberdayaan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), h.32-33.

30

Zubaedi, Wacana Pembangunan Alternatif, Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h.41-42.

31

pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini melalui peningkatan

kemampuan dan rasa percaya untuk menggunakan daya yang ia miliki,

antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.32

b. Tujuan Pemberdayaan

Pendapat para ahli mengenai tujuan pemberdayaan masyarakat,

diantaranya:

Tujuan pengembangan pada bidang ekonomi, agar kelompok sasaran dapat

mengelola usahanya, kemudian menafsirkan membentuk siklus atau jarak

(perputaran) pemasaran yang relatif stabil. Tujuan pengembangan pada

bidang pendidikan sosial, yaitu supaya kelompok sasaran dapat

menjalankan fungsi sosialnya kembali sesuai dengan peran dan tugasnya.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi

masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik

seluruh warga masyrakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya.

Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan kualitas SDM

melalui pendidikan formal peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan

formal perlui mendapat perioritas. Memberdayakan masyarakat bertujuan

mendidik masyarakat agar mampu membantu diri mereka diri mereka

sendiri. Tujuan yang dicapai melalui usaha pemberdayaan masyarakat,

adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi

inovasi dan memiliki pola pikir konsopolitan.33

32

Isbandi Rukminto Adi, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003), h.54.

33

35

D. Pesantren

1). Pengertian Pesantren

Istilah pesantren secara terminologi bisa disebut dengan pondok

saja atau kedua kata ini digabung menjadi pondok pesantren. Secara

esensial, semua istilah ini mengandung makna yang sama, kecuali sedikit

perbedaan. Asrama yang menjadi penginapan santri sehari-hari dapat

dipandang sebagai pembeda antara pondok dan pesantren. 34

Secara Lembaga Reseach Islam (Pesantren Luhur) mendefinisikan

pesantren adalah “suatu tempat yang tersedia untuk para santri dalam

menerima pelajaran-pelajaran agama Islam seklaigus tempat berkumpul

dan tempat tinggalnya.35

2). Bentuk-bentuk Aktivitas Pesantren

Pesantren adalah tempat tinggal para santri yang belajar aau

semacam asrama, dan disitu ada seorang (beberapa orang) kiai sebagai

figur pimpinanuya dan tempat ibadah yang sekaligus sebagai tempat

belajarnya seperti musholla atau masjid. Kiai mempunyai wewenang

penuh unuk menentukan kebijaksanaan dalam pesantren, baik mengenai

tata tertibnya maupun mengenai sistem pendidikannya seklaigus materi

dan silabus pendidikan/pengajaran.

Sedangkan, santri (siswa) mempunyai hak untuk bisa menerima

kebijaksanaan di dalam pesantren (menjadi santri), maupun tidak setuju

dengan kebijaksanaannya, sehingga mempunyai kebebasan untuk

34

Mujamil Qomar, Pesantren dari transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi, (Jakarta: PT. Erlangga, 2005), h.1.

35

meninggalkan atau pindah dari pesantren tersebut. Maka siswa yang telah

memutuskan untuk menjadi santri di suatu pesantren, dari awal mulai

sudah bertekad siap mengikuti segala aturan dan tata tertib serta

kebijaksanaannya yang ada di dalamnya.36

Secara umum, upaya pengembangan masyarakat dilaksanakan

dalam tiga aktivitas:

a. Berupaya membebaskan dan menyadarkan masyarakat. Kegiatan ini

bersifat subjektif dan memihak kepada masyarakat tertindas (dhuafa)

dalam rangka memfasilitasi mereka dalam mencapai suatu proses

penyadaran sehingga memungkinkan lahirnya upaya untuk

pembebasan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.

b. Ia menggerakkan partisipasi dan etos swadaya masyarakat. Pesantren

perlu menciptakan suasana dan kesempatan yang memungkinkan

masyarakat mengidentifikasi masalah mereka sendiri, menjadi

pelaksana program sendiri, melakukan evaluasi, menindaklanjuti serta

menikmati hasilnya sendiri.

c. Pesantren mendidik dan menciptakan pengetahuan.37

d. Pesantren mempelopori cara mendekati masalah secara benar sehingga

masyarakat mengetahui kebutuhan riilnya (real-need). Jadi, masyarakat

pada konteks ini dididik untuk mampu mengintegrasikan antara

36

Ahmad Qodri A. Azizy, Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar,

(Yogyakarta, LKIS, 2000), h. 102.

37

37

penelitian dengan aksi-aksi konkret yang melibatkan elemen

masyarakat sebagai pelaku utamanya.38

3). Fungsi Pesantren

Fungsi pesantren pada awal berdirinya sampai dengan kurun

sekarang telah mengalami perkembangan. Visi, posisi, dan persepsinya

terhadap dunia luar telah berubah. Laporan Syarif dkk, menyebutkan

bahwa pesantren pada masa yang paling awal (masa Syaikh Maulana

Malik Ibrahim) berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyiaran agama

Islam.

Kedua fungsi ini bergerak saling menunjang. Pendidikan dapat

dijadikan bekal dalam mengumandangkan dakwah sedang dakwah bisa

dimanfaatkan sebagai sarana dalam membangun sistem pendidikan. Jika

ditelusuri akar sejarah berdirinya sebagai kelanjutan dari pengembangan

dakwah, seharusnya fungsi edukatif pesantren adalah sekedar

membonceng misi dakwah. Misi dakwah Islamiyah inilah yang

mengakibatkan terbangunnya sistem pendidikan.

Pada masa wali songo, unsur dakwah lebih dominan dibanding

unsur pendidikan. Saridjo dkk. Mencatat bahwa fungsi pesantren pada

kurun wali songo adalah sebagai pencetak calon ulama dan mubaligh yang

militant dalam menyiarkan agama Islam. Sebagai lembaga dakwah,

pesantren berusaha mendekati masyarakat. Pesantren bekerjasama dengan

mereka dalam mewujudkan pembangunan. Sejak semula pesantren terlibat

38

aktif dalam memobilisasi pembangunan sosial masyarakat desa. Warga

pesantren telah terlatih melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan

masyarakat khusus-nya, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara

santri dan masyarakat, antara kyai dan kepala desa.

Oleh karena itu, menurut Ma’shum, fungsi pesantren semula

mencakup tiga aspek yaitu fungsi religius (diniyyah), fungsi sosial

(ijtimaiyyah), dan fungsi edukasi (tarbawiyyah). Ketiga fungsi ini masih

berlangsung hingga sekarang. Fungsi lain adalah sebagai lembaga

pembinaan moral dan kultural, baik di kalangan para santri maupun santri

dengan masyarakat. Kedudukan ini memberikan isyarat bahwa

penyelenggaraan keadilan sosial melalui pesantren lebih banyak

menggunakan pendekatan kultural.39

Fungsi pesantren adalah sebagai instrumen untuk tetap

melestarikan ajaran-ajaran Islam di nusantara, karena pesantren

mempunyai pengaruh yang kuat dalam membentuk dan memelihara

kehidupan sosial, kultural, politik, keagamaan dan lain sebagainya. Oleh

karena itu antara fungsi pondok pesantren dengan lembaga pendidikan

lainnya tidak bisa dipisahkan yaitu untuk mensukseskan pembagunan

nasional, karena pendidikan di negara kita arahkan dapat terciptanya

manusia yang bertaqwa, mental membangun dan memiliki keterampilan

dan berilmu pengetahua sesuai dengan perkembangan zaman.40

39

Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi, h.23.

40

BAB III

GAMBARAN UMUM PESANTREN YATIM PIATU DAN DHUAFA ASSURUR

A. Pesantren Assurur

1. Sejarah Berdirinya Pesantren Assurur

Yayasan Pesantren Assurur / Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa, merupakan salah satu realisasi dari Buya Haji Abdul Hamid bin H. Abdullah, yag terpanggil untuk dapat memperdulikan anak-anak yatim, piatu dan dhuafa yang putus sekolah khususnya di wilayah Negara Indonesia, mulai dari menampung, merawat, membina dan mendidiknya untuk jenjang masing-masing pendidikan, hingga cita-cita yang diharapkan untuk memajukan dan mencerdaskan bangsa Indonesia dapat terwujud dengan agama dan akhlak yang kuat. Banyak kendala yang dihadapi saat itu mulai dari keluarga sampai masala dana, tetapi semua itu dapat diatasi berkat kegigihan beliau untuk membantu sesamanya yang memerlukan pertolongan.

Beliau adalah pendiri sekaligus Ketua Yayasan Assurur dan pada tanggal 25 April 1995 resmi berdiri dan berbadan hukum. Hingga hari ini Panti Asuhan Yatim Piatu Assurur memiliki pelayanan yang cukup baik, semakin diperlukan keberadaannya sebagai wadah bagi mereka yang hidupnya kurang beruntung/kurang mendapatkan perhatian pendidikan yang layak.

2. Karakteristik Pesantren Assurur

Pesantren Assurur adalah salah satu jenis Pondok Pesantren yang mengembangkan sistem pendidikan modern (khalaf). Para santri selain dididik dan diajarkan ilmu pengetahuan agama, juga dibekali ilmu-ilmu pengetahuan umum lainnya yang menggunakan sistem kurikulum sekolah. Yang lebih penting dari itu adalah penanaman disiplin hidup dan disiplin dalam beribadah. Dengan demikian para santri diharapkan mempunyai wawasan dan pengetahuan yang seimbang antara ukhrowi dan dunianya.

Karakter lain dari Pesantren Assurur adalah prinsipnya yang bebas (independent), tidak terikat apabila ada santri yang ingin tidak menetap dalam asrama tersebut karena rumah mereka yang tidak jauh dari Pesantren sehingga bebas untuk melakukan apapun yang ia inginkan. Pesantren Assurur juga mengajarkan nilai-nilai islami sehingga mereka memiliki sifat ramah tamah, sopan santun, dan berbudi pekerti yang baik. 3. Sistem Pendidikan dan Pengajaran Di Pesantren Assurur

41

menciptakan generasi yang berwawasan dalam IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dan IMTAQ (Iman dan Taqwa).

B. Struktur Organisasi dan Kepengurusan Pesantren Yatim Piatu dan Dhuafa Assurur

1. Struktur Organisasi

Ketua Umum Pondok Pesantren : Abuya KH. Abdul Hamid, HA Sekretaris Umum/Pendiri Pesantren : Husni Thamrin, BBA

Koordinator Bidang Pendidikan : Ahmad Faisal, S.Ag Penjemputan Donasi : Fahrurrozy

Pembantu Umum Harian : - Mursyid - Ichwan Staff Kesekretariatan : Liana Astuti

Selanjutnya, aktivitas para santri Pesantren Assurur dalam kegiatan harian dan mingguan sebagai berikut:

a. Kegiatan Harian

1). Qiyamul lail (Sholat Tahajjud) dan dilanjutkan dengan sholat shubuh berjama’ah.

2). Pengajian Kitab Alqur’an

3). Makan Pagi dan Persiapan sekolah 4). Belajar mengajar di kelas

5). Sholat Zhuhur berjama’ah dan makan siang 6). Ekstrakulikuler

8). Belajar Komputer, Menjahit

9). Sholat Magrib dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur’an 10). Sholat Isya dan makan malam

11). Belajar malam dan Istirahat b. Kegiatan Mingguan

1). Malam minggu : Muhadhoroh dan belajar malam 2). Kamis malam : Pengajian Kitab kuning

3). Minggu pagi : Pelatihan dalam belajar bahasa Inggris dan ekstrakulikuler

C. Visi Dan Misi Pesantren Assurur 1. Visi

Unggul dalam IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dan IMTAQ (Iman dan Taqwa).

2. Misi

a.. Mewujudkan MTs. Assurur dan MI Nahjul Huda sebagai Madrasah Unggulan.

b. Mewujudkan Pendidikan yang seimbang antara IPTEK dan IMTAQ. c. Melahirkan bakat dan kreativitas siswa agar memiliki ilmu pengetahuan

dan akhlaqul karimah.

d. Mengembangkan potensi guru yang berkualitas, kreatif dan berakhlaq mulia untuk menunjang penyebarluasan Ilmu Pengetahuan.

43

Untuk mencapai maksud dan tujuan pesantren tersebut di atas, pesantren tersebut akan melakukan program sasaran pesantren sekaligus sebagai program jangka panjang untuk meningkatkan mutu kualitas pesantren yaitu:

Gedung Asrama dan Sekolah meliputi :

1). Pendidikan mulai dari tingkat TK, SD/MI, dan SMP/MTs. 2). Membantu anak-anak dhuafa dan yatim putus sekolah 3). Anak-anak yatim piatu. Di asramakan.

4). Anak-anak putus sekolah dari keluarga tidak mampu (Beasiswa berkala)

5). Janda-janda dari keluarga tidak mampu. (berjalan namun belum terfokus penuh)

Jumlah penghuni :

1). Anak-anak : 70 orang (usia beragam mulai umur 5 Tahun (TK) sampai dengan 15 Tahun (SLTA).

2). Pria 37 santri. 3). Wanita 33 santriwati

4). Penghuni tiap kamar: 4-5, asrama putri lantai 2, asrama putra lantai 3. Sumbangan yang diperlukan:

1). Menjadi orang tua asuh baik tetap, maupun kontemporer

2). Dalam bentuk tunai untuk Program Pendidikan anak asuh sesuai dengan pendidikan

4). Beberapa keperluan bahan bangunan untuk kelanjutan pembangunan Musholla, dan lain-lain (untuk pembangunan).

D. Program Kegiatan Pesantren Assurur

Program dapat diartikan sebagai rancangan suatu rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pesantren Assurur adalah sebuah pesantren yang mengutamakan pendidikan, kesejahteraan sosial, (Anak Yatim Piatu, Dhuafa) serta menyantuni masyarakat miskin di sekitar pesantren dan meningkatkan kualitas moral agama pada anak asuh.

E. Fasilitas dan Sarana Pendidikan Pesantren Assurur 1. Gedung sekolah milik sendiri,

2. Gedung asrama

3. Laboratorium komputer 4. Toilet

5. Ruang Perpustakaan 6. Ruang Menjahit 7. Fasilitas olah raga 8. Ruang UKS 9. Mushollah

10. Tempat parkir luas dan aman E. Ekstrakulikuler

45

3. Bola Voli 4. Basket 5. Futsal 6. Pramuka 7. Paskibra 8. Pencinta Alam

F. Prestasi Yang Pernah Diraih

JENIS LOMBA JUARA TINGKAT TAHUN

CERDAS CERMAT HARAPAN SMP SEJAKARTA BARAT 2002

PERKEMAHAN I, II, III SE KKM 12 JAKARTA 2002

ADZAN III SMP SEJAKARTA BARAT 2003

TENIS MEJA III KECAMATAN KEBON JERUK 2003

PUISI III SEJAKARTA BARAT 2003

PIDATO BAHASA INDONESIA

I PORSEMA JAKARTA BARAT 2005

MTQ I PORSEMA JAKARTA BARAT 2005

SEPAK BOLA III KKM 2005

KALIGRAFI III KKM 2005

Dari hasil wawancara dan dokumentasi yang penulis paparkan pada hasil temuan lapangan dibawah ini, bahwa program pemberdayaan pesantren assurur yatim piatu dan dhuafa, yaitu program pendidikan formal, kegiatan pelatihan keterampilan (non formal) merupakan bentuk pemberdayaan anak bagi masa depan dengan keinginan mereka. Selanjutnya, Penulis akan memaparkan hasil temuan dengan mencoba menghubungkan aspek-aspek yang di evaluasi ke dalam bentuk pendekatan LFA (Logical Framework Analysis), yaitu:

1. Bagaimanakah kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan pesantren yaitu dengan kondisi awal, masukan, aktivitas, faktor-faktor antara, keluaran manfaat, dan dampak.

a. Kondisi Awal

Awal dari berdirinya sebuah bangunan sekolah MTs (Madrasah Tsanawiyyah) di samping masjid assurur di bawah naungan Yayasan Nahjul Huda tahun 1985. letak lokasi berada di jalan HH. adanya sebuah bangunan SD (Sekolah Dasar) yang tidak dikelola dan dirawat oleh pemerintah, pada waktu itu pemerintah daerah.

Pada tahun 1988, anak muridnya masih sekitar 15 anak dan pada tahun kemudian terus bertambah sampai tahun 2000 berjumlah sekitar 20 anak dengan disesuaikan finansial (keuangan) pesantren yang ada. Dan sekarang sekitar 65 anak. Adapun yang dibutuhkan sebesar Rp. 13.135.000,- (tiga belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan ukuran 15 x 12 M = 180 M2. Dan sebagai

47

bahan pertimbangan Bapak/Ibu/Sdr, bersama ini kami lampirkan berkas-berkas dimaksud.

Yayasan Pesantren Assurur/Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa, merupakan bentuk keperdulian anak-anak yatim yang putus sekolah mulai dari menampung, merawat, membina dan mendidiknya untuk memberikan pendidikan bagi anak yang putus sekolah dengan santunan biaya operasional pendidikan, pada tanggal 25 April 1995 resmi berdiri dan berbadan hukum.

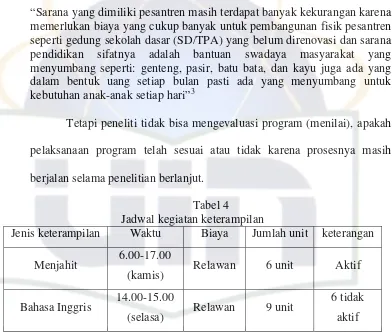

Dilihat dari program pemberdayaan pesantren assurur terdapat dua jenis kegiatan yaitu: pertama, memberikan pendidikan formal dengan bantuan santunan bagi anak yatim dan dhuafa seperti biaya untuk pendidikan sekolah (formal). Kedua, memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, komputer dan les bahasa Inggris.

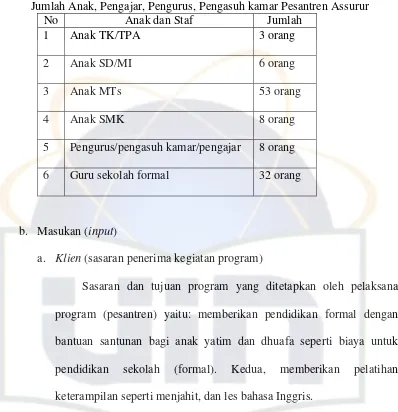

Tabel 1

Jumlah Anak, Pengajar, Pengurus, Pengasuh kamar Pesantren Assurur

No Anak dan Staf Jumlah

1 Anak TK/TPA 3 orang

2 Anak SD/MI 6 orang

3 Anak MTs 53 orang

4 Anak SMK 8 orang

5 Pengurus/pengasuh kamar/pengajar 8 orang 6 Guru sekolah formal 32 orang

b. Masukan (input)

a. Klien (sasaran penerima kegiatan program)

Sasaran dan tujuan program yang ditetapkan oleh pelaksana program (pesantren) yaitu: memberikan pendidikan formal dengan bantuan santunan bagi anak yatim dan dhuafa seperti biaya untuk pendidikan sekolah (formal). Kedua, memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, dan les bahasa Inggris.

Untuk melihat karakteristik yang ingin dijawab pada unsur klien, yaitu: apakah karakteristik sasaran penerima kegiatan (klien) benar-benar sesuai dengan sasaran dan tujuan program yang ditetapkan oleh pelaksana program (pesantren)?

49

anak yang mengikuti program pelatihan keterampilan menjahit sebanyak 10 orang berikut ini:

Tabel 2

Jumlah anak yang akan dijadikan sampel penelitian keterampilan No Nama Status anak Umur Kelas Keterangan

1 Ika Miftahul

Alami

Yatim 15 tahun 3 MTs Aktif 2 Sulia Hidayati Yatim 15 tahun 3 MTs Aktif 3 Jalaluddin Yatim 15 tahun 3 MTs Aktif 4 Angga Ariyanto Yatim 14 tahun 2 MTs Aktif 5 Cecep Supriyadi Yatim Piatu 14 tahun 2 MTs Aktif 6 Muhammad Ari Yatim Piatu 14 tahun 2 MTs Aktif 7 Irmawati Yatim 14 tahun 2 MTs Aktif 8 Tarmizi Dhuafa 13 tahun 1 MTs Aktif 9 Adi Kusuma Dhuafa 13 tahun 1 MTs Aktif 10 Yuni Arta Dhuafa 15 tahun 3 MTs Aktif Sumber: wawancara pribadi dengan klien, pada tanggal 3 Maret 20091

Dari tabel di atas, dilihat dari status anak, bahwa karakteristik sasaran program (klien) telah sesuai dengan sasaran dan tujuan program yang ditetapkan oleh pelaksana program (pesantren) yaitu memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, dan les bahasa Inggris. karena tidak ada target dalam mengikuti program pelatihan keterampilan yang diberikan oleh pesantren assurur.

Adapun indikator yang digunakan untuk menilai (evaluasi) pada unsur klien (sasaran penerima program), yaitu indikator cakupan fungsinya adalah untuk melihat proporsi anak yang mengikuti program pelatihan keterampilan dan diketahui hanya terdapat 10 anak saja,

tetapi peneliti tidak bisa mengevaluasi program (menilai), apakah pelaksanaan program telah sesuai atau tidak karena prosesnya masih berjalan selama penelitian berlanjut.

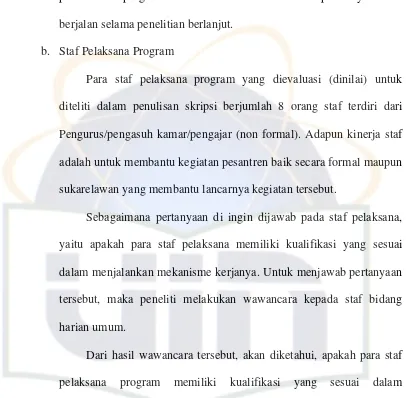

b. Staf Pelaksana Program

Para staf pelaksana program yang dievaluasi (dinilai) untuk diteliti dalam penulisan skripsi berjumlah 8 orang staf terdiri dari Pengurus/pengasuh kamar/pengajar (non formal). Adapun kinerja staf adalah untuk membantu kegiatan pesantren baik secara formal maupun sukarelawan yang membantu lancarnya kegiatan tersebut.

Sebagaimana pertanyaan di ingin dijawab pada staf pelaksana, yaitu apakah para staf pelaksana memiliki kualifikasi yang sesuai dalam menjalankan mekanisme kerjanya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka peneliti melakukan wawancara kepada staf bidang harian umum.

Dari hasil wawancara tersebut, akan diketahui, apakah para staf pelaksana program memiliki kualifikasi yang sesuai dalam menjalankan mekanisme kerjanya. Karakteristik sasaran yang dikenai program (staf), penulis sajikan ke dalam tabel berikut ini:

Tabel 3

Jumlah para staf yang bekerja di dalam pesantren assurur No Nama staf Latar

belakang

Pengalaman kerja

Bidang

kerja Jabatan Peranan 1 Iwan SMA Tidak ada Pembantu

51

3 Mursyid

Aliyah Tidak ada Pengajar Pengurus Guru TK/TPA 4 Syukron

Aliyah Tidak ada Pengajar Pengurus Guru SD/MI 5 Mulidin Sarjana

Agama Islam

MTs. Yadika

Pengajar Pengurus Guru MTs 6 Jajun

Aliyah Pendakwah Pengajar Pengurus Sukarelawan 8 Kamil

SMA Tidak ada Pembantu osis

Pengurus

Sukarelawan Sumber: Wawancara pribadi dengan Bpk Iwan. Tanggal 17 maret 20092

Dari sisi indikator ketersediaan jumlah para staf yang ditetapkan pesantren berjumlah 40 orang, berdasarkan pengamatan(observasi) peneliti dapatkan jumlah staf yang bekerja hanya 8 orang staf dalam kegiatan sehari-hari karena selain ia menetap di dalam pesantren juga sebagai pembantu umum harian. Sisanya hanya sebagai guru bidang pendidikan formal saja. Hal di atas terlihat bahwa kualifikasi kinerja staf yang ada tidak sesuai dengan mekanisme kerjanya.

2. Bagaimanakah pencapaian target fisik (jumlah sasaran, volume kegiatan, waktu, biaya, tenaga dan sarana prasarana) dan target fungsional (perkembangan fungsi sosial).

a. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana apa saja yang terdapat dalam program ini. Sebagaimana pertanyaan yang ingin dijawab pada sarana dan prasarana, apakah sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program

2