RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Lina Lathifah

NIM : 51909155

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 17 Mei 1991 Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Tinggi Badan : 165 cm

Berat Badan : 50 kg

Alamat : Jl. Raya Sadang Komplek Ciwangi Permai Blok.B 23 , Kec.bungursari , Purwakarta

Hp : 08882035621

Email : linalathifah@gmail.com

DATA PENDIDIKAN 6. Universitas Komputer Indonesia 2009 - 2013

PENGALAMAN KERJA

Laporan Pengantar Tugas Akhir

PERANCANGAN BUKU INFORMASI PEMANFAATAN ECENG GONDOK UNTUK KERAJINAN

DK37503 Tugas Akhir Semester II 2012-2013

Oleh:

Lina Lathifah 51909155

Program Studi Desain Komunikasi Visual

FAKULTAS DESAIN

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

BANDUNG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta bimbingannya, sehingga pengantar Tugas Akhir yang berjudul “PERANCANGAN BUKU INFORMASI PEMANFAATAN ECENG GONDOK UNTUK KERAJINAN” ini dapat terselesaikan dengan yang diharapkan. Tugas akhir ini disusun berdasarkan guna memenuhi persyaratan mata kuliah Tugas Akhir jurusan Desain Komunikasi Visual semester VIII.

Tidak lupa penulis sampaikan uacapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis mengetahui bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna, namun penulis berusaha untuk menyusunnya sebaik mungkin dengan harapan dapat bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari rekan-rekan pembaca.

Akhir kata penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat berguna untuk siapa saja yang membacanya dan semoga semua pihak yang telah membantu melancarkan Tugas Akhir ini mendapat berkah dari Allah SWT atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Bandung, 18 Juli 2013

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ... i

LEMBAR KETERANGAN PENYERAHAN HAK EKSKLUSIF ... ii

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS ... iii

KATA PENGANTAR. ... iv

I.2 Identifikasi Masalah ... 3

I.3 Rumusan Masalah ... 4

I.4 Batasan Masalah ... 4

I.5 Tujuan Perancangan ... 4

BAB II PEMANFAATAN ECENG GONDOK SEBAGAI KERAJINAN ... 5

II.1 Tumbuhan. ... 5

II.2 Tumbuhan Air ... 5

II.3 Tumbuhan Liar (Gulma)... 10

II.3.1 Jenis-Jenis Gulma ... 11

II.3.2 Kerugian Akibat Gulma ... 12

II.4 Tumbuhan Eceng Gondok ... 13

II.4.1 Habitat ... 14

II.4.2 Dampak Negatif ... 15

II.4.3 Penanggulangan ... 16

II.4.4 Manfaat Eceng Gondok ... 16

II.4.5 Serat Eceng Gondok ... 18

II.5 Kerajinan Eceng Gondok ... 20

BAB III STRATEGI PERANCANGAN DAN KONSEP VISUAL ... 31

III.1 Target Audiens ... 31

III.1.1 Strategi Perancangan ... 32

III.1.2 Pendekatan Komunikasi ... 33

III.1.3 Strategi Kreatif ... 34

III.1.4 Strategi Media ... 34

III.1.5 Strategi Distribusi ... 36

III.2 Konsep Visual ... 37

III.2.1 Format Desain ... 37

III.2.2 Tata Letak ... 37

IV.2 Media Pendukung ... 45

IV.2.1 Poster ... 45

IV.2.2 Kalender ... 46

IV.2.3 Pin ... 47

IV.2.4 Stiker ... 48

IV.2.5 Pembatas Buku ... 49 DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

Falah, U, Sirojul. (2003, September 28). Eceng Gondok, Gulma Sahabat Manusia?. Harian Pikiran rakyat.

Buku

Anwar, Arifin. (1984). Strategi Komunikasi: Suatu Pengantar Ringkas. Bandung: Armico.

Darmaprawira, Sulasmi. (2002). Warna, Teori dan Kreativitas Penggunanya. Bandung : ITB.

Eisman, Leatrice. (2005). Pantone-Guide to Communication with Color. Singapore : Grafix Press.

Gerbono, Anton. (2005). Kerajinan eceng Gondok. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Mangoensoekarjo, S. (1983). Gulma dan Cara Pengendalian Pada Budidaya Perkebunan. Medan : Balai Penelitian Perkebunan.

Nasution, U. (1986). Gulma dan Pengendaliannya di Perkebunan Karet Sumatera Utara dan Aceh. Tanjung Morawa : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Tajung Morawa.

Susanto, Azhar. 2004. Pengantar Manajemen. Yogyakarta : Andi.

Supriyono. (1985). Manajemen Strategi dan Kebijakan bisnis. Yogyakarta.

Sutidjo, D. (1974). Dasar-Dasar Ilmu Pengendalian/Pemberantasan Tumbuhan Pengganggu. Bogor : Proyek Peningkatan Mutu PT.,IPB,

Wb, Iyan. (2007). Anatomi Buku. Bandung.

Internet

Benyamina, Ficus. (2011). Pemanfaatan Eceng Gondok. Tersedia di: http://www.ficusbenyamina.blogspot.com (April 2013)

Bogor Botanic Gardens. Tersedia di : http://www.bogorbotanicgardens.org (Mei 2013)

Jurnal

Nisma, Fatimah. (2008). Seleksi Beberapa Tumbuhan Air Sebagai Penyerap Logam Cd, Pb, dan Cu di Kolam Buatan FMIPA UHAMKA. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Keanekaragaman tumbuhan yang terdapat di Indonesia merupakan salah satu kekayaan alam yang perlu dilestarikan, karena peranan dan khasiat dari tumbuhan tersebut yang dapat memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia. Peranan tumbuh-tumbuhan sangatlah beragam, misalnya dapat membuat suatu tempat menjadi indah dan menjadi salah satu bahan baku kerajinan serta dapat digunakan menjadi obat-obatan.

Tumbuhan yang berada di Indonesia sangatlah beragam dan mempunyai habitatnya masing-masing. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang memiliki klorofil atau zat hijau sebagai media yang menciptakan makanan. Tumbuhan memiliki 2 macam yaitu tumbuhan yang hidup di darat dan tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan air memiliki kemampuan reproduksi yang cukup cepat, sehingga sering dianggap sebagai gulma. Tumbuhan air memiliki 4 jenis yaitu tumbuhan air oksigen, tumbuhan air mengapung, tumbuhan air lumpur dan tumbuhan air pinggir. Salah satu tumbuhan air yang mengapung yaitu eceng gondok, jenis tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang akarnya tidak memerlukan media untuk menanam selain pada air.

karena ikan-ikan dapat berlindung dan menyimpan telurnya di semak-semak akar eceng gondok tersebut. Tumbuhan eceng gondok bila tidak ditangani secara tepat akan berdampak buruk bagi lingkungan dan sekitarnya, karena pertumbuhannya yang sangat cepat. Namun bila ditangani secara tepat, tumbuhan eceng gondok ini banyak sekali manfaatnya.

Masyarakat beranggapan tumbuhan eceng gondok ini sebagai gulma atau tumbuhan liar sebab tumbuhan eceng gondok ini hidup di rawa-rawa, dan beberapa sungai. Berdasarkan kuisioner yang disebarkan kepada 20 orang masyarakat sekitaran Jawa Barat pada tanggal 29 Maret 2013, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mengetahui tumbuhan eceng gondok sekitar 93%, masyarakat menganggap tumbuhan eceng gondok sebagai gulma 76%, masyarakat yang mengetahui dampak negatif tumbuhan eceng gondok sekitar 45%, masyarakat yang tidak mengetahui manfaat tumbuhan eceng gondok sekitar 80%, dan masyarakat yang tidak mengetahui kerajinan eceng gondok sekitar 65%.

Tumbuhan eceng gondok dianggap sebagai tumbuhan perusak lingkungan karena tumbuh liar di rawa dan sungai, padahal banyak manfaat dan potensi yang dihasilkan tumbuhan eceng gondok ini. Potensial dari tumbuhan eceng gondok ini dapat menguntungkan lingkungan dan masyarakat sekitar jika tumbuhan eceng gondok dapat ditangani secara tepat, karena faktanya kandungan serat dari tumbuhan eceng gondok sangat tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai beberapa bahan baku seperti bahan baku kerajinan, bahan baku pulp dan kertas, bahan baku pupuk organik, bahan pakan ternak dan ikan, serta bisa dijadikan sebagai penyerap logam berat.

sudah ada di beberapa daerah misalnya, Purbalingga, Yogyakarta, sekitaran Solo, Cirebon, Lampung, Bali dan Bandung Barat. Bahkan kerajinan eceng gondok dengan barang dan kualitas tertentu sudah ada yang di ekspor ke luar negeri yaitu Eropa dan Amerika serikat. Produk kerajinan yang dihasilkan berupa tas, dompet, sandal, serta pernak-pernik perhiasan eceng gondok sampai furniture. Kerajinan eceng gondok masih belum diketahui khalayak, padahal tumbuhan eceng gondok dapat menjadi solusi ekonomi bagi masyarakat sekitar yang mengelolanya. Pembuatan kerajinan berbahan dasar eceng gondok dibutuhkan proses waktu yang cukup lama.

Tumbuhan eceng gondok sudah terbukti dapat menghasilkan beberapa keuntungan bagi lingkungan dan masyarakat yang kreatif mengelolanya, akan tetapi belum banyak masyarakat yang menyadarinya. Hal ini perlu adanya upaya terpadu guna menginformasikan potensi eceng gondok khususnya sebagai bahan baku kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi, karena jika tidak ditangani tumbuhan eceng gondok akan menjadi sampah karena menyebar luas dengan cepat dan merusak pemandangan lingkungan sekitar.

Dari hasil pengamatan di lapangan, ternyata masih sedikitnya informasi yang membahas tentang eceng gondok dan kerajinannya seperti halnya di toko-toko buku di Indonesia. Ada beberapa buku yang menyajikan hanya sebatas tumbuhan eceng gondoknya saja namun hampir tidak ada buku yang menyajikan cara pengelolaanya dan kerajinannya eceng gondoknya.

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan beberapa poin penting yaitu :

1. Tumbuhan eceng gondok dianggap sebagai gulma oleh masyarakat. 2. Masyarakat belum banyak yang mengetahui manfaat eceng gondok

3. Kurangnya media informasi tentang pemanfaatan eceng gondok menjadi kerajinan.

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana cara pengolahan kerajinan tangan berbahan dasar eceng gondok?

2. Bagaimana menginformasikan potensi eceng gondok khususnya sebagai bahan baku kerajinan ?

I.4 Batasan Masalah

Masalah akan difokuskan pada penyampaian informasi mengenai pemanfaatan eceng gondok sebagai bahan baku kerajinan kepada masyarakat umum khususnya di wilayah yang mempunyai potensi untuk mengembangkan kerajinan eceng gondok.

I.5 Tujuan Perancangan

Tujuan dari perancangan ini, yaitu :

1. Sebagai pengetahuan tentang pemanfaatan tumbuhan eceng gondok. 2. Masyarakat menjadi tahu tentang potensi eceng gondok sebagai bahan

baku kerajinan.

BAB II

PEMANFAATAN ECENG GONDOK SEBAGAI KERAJINAN

II.1 Tumbuhan

Dalam biologi tumbuhan merujuk pada organisme yang termasuk ke dalam regnum plantae. Organisme yang terdapat di dalamnya yaitu yang sering dikenal orang salah satunya pepohonan, lumut, semak, rerumputan paku-pakuan serta sejumlah alga hijau. Sekitar 350.000 spesies organisme yang termasuk didalamnya tidak termasuk alga hijau. Dari jumlah itu, 258.650 jenis merupaka tumbuhan berbunga, dan 18.000 jenis tumbuhan lumut. Hampir semua anggota tumbuhan mendapat energi langsung dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis.

II.2 Tumbuhan Air

Menurut tulisan pada situs www.bogorbotanicgardens.org, Tumbuhan air dibagi menjadi 4 jenis, yaitu :

1. Tumbuhan air oksigen

Tumbuhan air oksigen biasanya terdapat di dalam akuarium. Ciri khas pembedanya adalah seluruh bagian tumbuhan terendam air, tumbuhan ini mampu membersihkan udara, menyerap kandungan garam yang berlebihan dalam air, menjadi tempat berlindung dan meyimpan telur ikan. Tumbuhan ini biasanya dijadikan sebagai tanaman hias akuarium.

Contoh tumbuhan air oksigen , yaitu : Hydrilla verticilata (Ganggang)

tumbuh dengan cepat dan dapat berkembang dalam air dari beberapa sentimeter sampai 20 meter. Hydrilla biasanya berwarna hijau tapi karena terkena sinar matahari maka warnanya berubah menjadi kuning atau coklat.

Gambar II.1 Hydrilla verticilata (Ganggang)

Sumber :

http://idtools.org/id/aquariumplants/Aquarium_&_Pond_Plants_of_the_World/key/Aq

uarium_&_Pond_Plants/Media/Images/hydrilla_SLW.jpg (20 Mei 2013)

Limnophila sessiliflora

Limnophila sessiliflora merupakan tumbuhan yang biasa digunakan sebagai penghias akuarium.

Gambar II.2 Limnophila sessiliflora

Sumber : http://aquaspace3.files.wordpress.com/2012/09/limnophila-sessiliflora.jpg

2. Tumbuhan air mengapung

Jenis tumbuhan air mengapung sangat mudah dikenali, karena akarnya tidak memerlukan media tanam lain kecuali pada air.

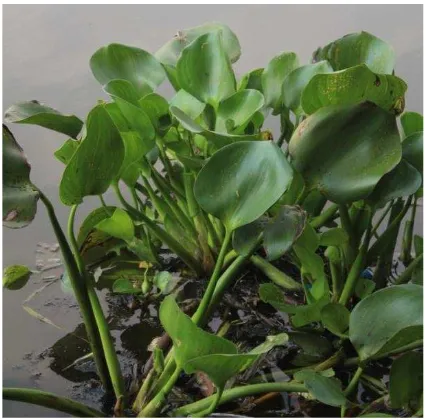

Contoh tumbuhan air mengapung, yaitu : Eichornia crasipes (Eceng gondok)

Eichornia crassipes (Eceng gondok) merupakan tumbuhan air mengapung yang sifatnya bereproduksi sangat cepat.

Gambar II.3 Eichornia crassipes (Eceng Gondok ) Sumber : Dokumentasi Pribadi (5 Mei 2013)

Stratiotes (Kayu apu)

Stratiotes (Kayu apu) merupakan tanaman hias namun apabila perkembangannya yang begitu cepat dan terlalu banyak maka akan menjadikan sebagai tumbuhan pengganggu.

Gambar II.4 Stratiotes (Kayu apu)

Sumber :

http://3.bp.blogspot.com/-ak3MzeaN8rw/UBdOiE_Oq_I/AAAAAAAAAI8/ZbFLGv672SI/s1600/Pistia_stratiot

3. Tumbuhan air lumpur

Tumbuhan ini membutuhkan media tanam berlumpur di dalam air, karena seperti namanya tumbuhan air lumpur. Tumbuhan yang satu ini biasanya digunakan untuk memberikan kesan alami pada kolam.

Contoh tumbuhan air lumpur, yaitu :

Echinodorus

Echinodorus merupakan tumbuhan yang hidup di dua kondisi yaitu di dalam air atau sebagian tubuhnya yang di dalam air/tanah basah, namun tidak semua tumbuhan ini bisa hidup di dalam air dan cenderung lebih cepat tumbuhnya dan berbunga jika ditanam di tanah basah.

Gambar II.5 Echinodorus Sumber :

http://3.bp.blogspot.com/-Hpn3vUXSL1s/TsH21MjvS3I/AAAAAAAAACQ/8ZBuZjynqu8/s1600/IMG_0325.JPG (23 Mei 2013)

Aracaea (Talas)

Gambar II.6 Aglaonema (Sri rejeki)

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Maranta2.jpg (23 Mei 2013)

4. Tumbuhan air pinggir

Tumbuhan ini biasanya tumbuh ditempat yang basah, dalam genangan air atau rawa-rawa, karena itu tumbuhan ini selalu terdapat di bagian pinggir kolam dan menjadi latar belakang kolam tersebut. Ciri tumbuhan air pinggir yaitu sebagian besar batang daunnya terendam air dan bunganya muncul di permukaan air. Media tanam tumbuhan ini berupa tanah yang terendam air.

Contoh tumbuhan air pinggir, yaitu : Acorus calamus (Jeringau)

Acorus calamus (Jeringau) merupakan tumbuhan yang rimpangnya dijadikan bahan obat-obatan. Tumbuhan ini mempunyai bentuk mirip dengan rumput tinggi dan menyukai tanah basah.

Gambar II.7Acorus calamus (Jeringau)

Cyperus spp (Rumput payung)

Cyperus spp (Rumput payung) dikenal dengan ciri fisiknya yaitu yang menyerupai payung, berbatang lurus dengan daun yang bulat melebar di bagian atasnya. Bagian pinggir daunnya menyerupai kulit bambu yang tajam keras, tumbuhan ini juga sering dijadikan tanaman hias.

Gambar II.8 Cyperus spp (Rumput payung)

Sumber :

http://iwgs.org/site/wp-content/uploads/cyperus-spp-king-tut-2007-300x279.jpg (23 Mei 2013)

II.3 Tumbuhan Liar (Gulma)

Gulma adalah tumbuhan pengganggu yang nilai negatif apabila tumbuhan tersebut merugikan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung sebaliknya tumbuhan dikatakan memiliki nilai positif apabila mempunyai daya guna manusia (Mangoensoekarjo, 1983).

Pendapat para ahli gulma yang lain ada yang mengatakan bahwa gulma disebut juga sebagai tumbuhan pengganggu atau tumbuhan yang belum diketahui manfaatnya, tidak diinginkan dan menimbulkan kerugian.

tumbuh-tumbuhan yang tumbuh pada tempat yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia. Kerugian yang ditimbulkan antara lain pengaruh persaingan (kompetisi) mengurangi ketersediaan unsur hara tanaman mendorong efek alelopati (Nasution, 1986).

II.3.1 Jenis-Jenis Gulma

Berdasarkan morfologinya gulma dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Gulma Teki (Sedges) termasuk dalam familia Cyperaceae. Gulma ini memiliki daya tahan yang luar biasa terhadap pengendalian mekanik karena memiliki umbi batang di dalam tanah yang mampu bertahan berbulan-bulan. Gulma ini menjalankan jalur fotosintesis C4 yang menjadikannya sangat efisien dalam menguasai area pertanian secara cepat. Contohnya Cyperus rotundus, Fimbristylis littoralis, Scripus juncoides.

3. Gulma Berdaun Lebar (Broadleaf weeds) umumnya termasuk Dicotyledoneae dan Pteridophyta. Gulma ini biasanya tumbuh pada akhir masa budidaya. Kompetisi terhadap tanaman utama berupa kompetisi cahaya. Ciri dari gulma ini adalah daun lebar dengan tulang daun berbentuk jala. Contohnya Monocharia vaginalis, Limnocharis flava, Eichornia crassipes, Amaranthus spinosus, Portulaca olerace,

Lindernia sp.

II.3.2 Kerugian Akibat Gulma

Beberapa kerugian yang diakibatkan oleh gulma, antara lain adalah : 1. Persaingan antara tanaman utama sehingga mengurangi

kemampuan berproduksi, terjadi persaingan dalam pengambilan air, unsur-unsur hara dari tanah, cahaya dan ruang lingkup.

2. Pengotoran kualitas produksi pertanian, misalnya pengotoran benih oleh biji-biji gulma.

3. Allelopathy yaitu pengeluaran senyawa kimiawi oleh gulma yang beracun bagi tanaman yang lainnya, sehingga merusak pertumbuhannya.

4. Perantara atau sumber penyakit atau hama pada tanaman, misalnya Lersia Hexandra dan Cynodon Dactylon merupakan tumbuhan inang hama ganjur pada padi.

5. Gangguan kesehatan manusia, misalnya ada suatu gulma yang tepung sarinya menyebabkan alergi.

6. Kenaikkan ongkos-ongkos usaha pertanian, misalnya menambah tenaga dan waktu dalam pengerjaan tanah, penyiangan, perbaikan selokan dari gulma yang menyumbat air irigasi.

crssipes). Terjadi pemborosan air karena penguapan dan juga mengurangi aliran air. Kehilangan air oleh penguapan itu 7,8 kali lebih banyak dibandingkan dengan air terbuka. Di Rawa Pening gulma air dapat menimbulkan pulau terapung yang mengganggu penetrasi sinar matahari ke permukaan air, mengurangi zat oksigen dalam air dan menurunkan produktivitas air.

Dalam kurun waktu yang panjang kerugian akibat gulma dapat lebih besar daripada kerugian akibat hama atau penyakit. Di negara-negara sedang berkembang (Indonesia, India, Filipina, Thailand) kerugian akibat gulma sama besarnya dengan kerugian akibat hama.

II.4 Tumbuhan Eceng Gondok

Eceng gondok pertama kali ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang ilmuan bernama Carl Friedrich Philipp von Martius, seorang botanis kebangsaan Jerman pada tahun 1824, ketika sedang melakukan ekspedisi di sungai Amazon Brazil (U. Sirojul Falah, 2003). Eceng gondok memiliki kecepatan tumbuh yang tinggi sehingga dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan.

Gambar II.9 Tumbuhan Eceng gondok Sumber : Dokumentasi pribadi (5 Mei 2013)

II.4.1 Habitat

Gambar II.10 Habitat Eceng gondok (sungai citarum-waduk saguling) Sumber : Dokumentasi pribadi (5 Mei 2013)

II.4.2 Dampak Negatif

Berikut beberapa dampak buruk yang disebabkan oleh eceng gondok ini, antara lain :

1. Meningkatnya evapotranspirasi ( penguapan dan hilangnya air melalui daun-daun tanaman), karena daun-daunya yang lebar dan pertumbuhanya yang cepat.

2. Menurunnya jumlah cahaya yang masuk ke dalam perairan sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kelarutan oksigen dalam air.

3. Tumbuhan eceng gondok yang sudah mati akan turun ke dasar perairan sehingga mempercepat proses pendangkalan.

4. Mengganggu lalu lintas transportasi air, khususnya bagi masyarakat yang kehidupannya masih bergantung dari sungai, seperti di pedalaman Kalimantan dan beberapa daerah lainnya.

II.4.3 Penanggulangan

Eceng gondok dianggap sebagai gulma yang mengganggu maka berbagai cara dilakukan untuk menanggulanginya. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasinya antara lain :

a. Menggunakan herbisida

b. Mengangkat eceng gondok tersebut secara langsung dalam perairan tersebut.

c. Menggunakan predator (hewan sebagai pemakan eceng gondok) salah satunya adalah menggunakan ikan Grass Crap atau ikan koan. Ikan Grass Crap memakan akar eceng gondok, sehingga keseimbangan gulma di permukaan air hilang, daunnya akan menyentuh permukaan air sehingga terjadi dekomposisi dan kemudian dimakan ikan. Cara ini pernah dilakukan di danau Kerinci dan berhasil mengatasi pertumbuhan eceng gondok di danau tersebut.

d. Memanfaatkan eceng gondok, yaitu sebagai bahan kerajinan tangan, pembuatan kertas, sebagai bahan dasar pupuk kompos, dan pakan ternak dan ikan.

II.4.4 Manfaat Eceng Gondok

plot-plot seperti pencetakan sawah-sawah di Jawa. Di negara gajah putih ini, eceng gondok juga telah menjadi bahan baku industri kerajinan rakyat.

Semua komponen tumbuhan eceng gondok dapat dimanfaatkan, yaitu sebagai berikut :

1. Perkembangan eceng gondok yang cepat menyebabkan tumbuhan ini menjadi tumbuhan gulma di wilayah perairan di Indonesia. Salah satu untuk menanggulangi gulma ini adalah dengan memanfaatkan tumbuhan ini untuk kerajinan. Dibuat menjadi berbagai model tas, dompet, topi, dan lain-lain. Selain itu juga eceng gondok diproduksi sebagai peralatan rumah tangga berupa sarung bantal, tempat pakaian, taplak meja, dan lain sebagainya. Hampir 80% barang kerajinan eceng gondok saat ini diproduksi sesuai permintaan atau pesanan pasar, sedangkan 20% yaitu hasil kreativitas para pengrajin.

2. Eceng gondok dapat dijadikan sebagai pakan ternak, karena tingginya kandungan serat kasar dan eceng gondok harus diolah terlebih dahulu. Salah satu teknik pengolahannya adalah melalui teknologi fermentasi. Pada proses ini, eceng gondok diolah menjadi tepung, kemudian difermentasi secara padat dengan menggunakan campuran mineral dan mikroba Trichoderma harzianum yang dilakukan selama 4 hari pada suhu ruang.

4. Dalam industri pupuk alternatif, eceng gondok juga dapat dijadikan sebagai bahan baku pupuk organik. Ini karena mengandung N, P, K, dan bahan organik yang cukup tinggi.

II.4.5 Serat Eceng Gondok

Menurut Aji Prasetyaningrum dalam jurnalnya yang berjudul Rancang Bangun Oven Drying Vaccum dan Aplikasinya Sebagai Alat Pengering Pada Suhu Rendah, “serat adalah sebuah zat yang panjang, tipis, dan mudah dibengkokkan. berdasarkan asal zat kimia, serat dikelmpokkan menjadi serat alam dan serat buatan. Serat alam adalah serat yang molekulnya terbentuk secara alami. Serat alam dikelompokkan ke dalam serat yang berasal dari tumbuhan dan yang berasal dari hewan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat diperoleh dari bagian biji, batang, daun atau buahnya. Serat yang berasal dari hewan dapat diperoleh dari bagian bulu atau rambut binatang. Serat buatan adalah serat yang molekulnya disusun secara sengaja oleh manusia (h46)”.

Pemberdayaan manfaat dari serat alami telah banyak dikembangkan, mulai dari kerajinan sebagai hiasan, pembuatan kerajinan hingga dalam dunia Industri Interior sebagai bahan baku serat kain, karena selain murah serat alami juga kuat dan ringan. Beberapa jenis tanaman yang dapat menghasilkan serat yang dapat digunakan untuk tekstil, antara lain : rami, abaka, nanas dan eceng gondok.

mengurangi polusi lingkungan sehingga mampu mengatasi permasalahan lingkungan, serta tidak membahayakan pada kesehatan. Kualitas serat yang dihasilkan dari eceng gondok tersebut dipengaruhi oleh kandungan airnya (kadar air mencapai 90%), karena sebagian besar tumbuhan eceng gondok berada di wilayah perairan. Serat eceng gondok yang basah lebih rentan patah ketimbang serat eceng gondok kering, maka dari itu eceng gondok perlu dengan proses pengeringan.

Serat eceng gondok dibandingkan dengan penghasil serat lain tidak berkedudukan sebagai komoditas primer masyarakat pada umumnya (seperti papan, sandang dan pangan) karena pada dasarnya eceng gondok berupa gulma. Sebut saja serat nanas (untuk pangan), serabut kelapa (untuk arang/briket), serat bambu (media pengganti kayu, biasanya digunakan untuk dinding rumah, pagar, atap, industri kerajinan, dan lain-lain), serat kapas (produksi kapas sedang menurun dan harus bersaing dengan industri tekstil yang telah mapan). Dalam hal ini tidak perlu khawatir bahwa meningkatnya konsumsi eceng gondok akan mengganggu stabilitas papan, sandang, atau pangan yang sangat penting bagi masyarakat. Serat eceng gondok yang mempunyai kualitas yang baik berupa kekuatan mekanik yang cukup baik dan didukung oleh harga yang lebih ekonomis, maka serat ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan serat alternatif dalam industri tekstil.

Penggunaan serat alami memiliki beberapa keuntungan, antara lain :

Mudah teruraikan oleh mikro organisme.

Aman digunakan, dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Dapat diregenerasi.

II.5 Kerajinan Eceng Gondok

Perkembangan populasi eceng gondok yang cepat bukan lagi sebuah permasalahan sulit, karena pemanfaatan eceng gondok oleh orang kreatif dapat diolah sebagai bahan baku kerajinan tangan. Bagian tumbuhan eceng gondok setelah diproses dengan waktu cukup lama dan dikeringkan ternyata bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tas, sandal, tikar, sampai dengan furniture.

Pembuatan kerajinan tangan dari bahan eceng gondok ini dibutuhkan proses yang cukup lama. Eceng gondok terlebih dahulu dikeringkan sekitar 2 minggu, setelah eceng gondok mengering, lalu di bentuk kepangan panjang yang dilakukan kelompok pengrajin. Setelah berbentuk kepangan panjang, eceng gondok tersebut di anyam menjadi barang yang diingginkan. Untuk lebih meningkatkan daya tarik pembeli, hasil anyaman tersebut ditambahkan cat tekstil sehingga tampilnya lebih mengkilap dan menarik. Rata-rata kerajinan tangan berbahan dasar eceng gondok ini dijual dipasaran dengan harga mulai dari Rp 15.000 hingga Rp 5.000.000 tergantung dari bahan dan tingkat kesulitan anyaman.

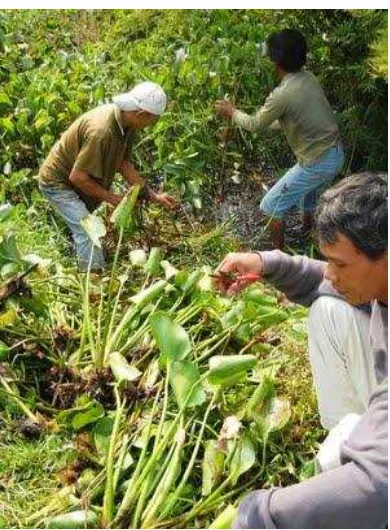

Berikut adalah langkah-langkah dalam pembuatan karya kerajinan tangan dengan bahan eceng gondok :

1. Pengumpulan eceng gondok

Gambar II.11 Pengumpulan eceng gondok

Sumber:

http://1.bp.blogspot.com/-DO4QJQMm91s/USoXI9Uzm-I/AAAAAAAAAZI/hZcIKXI_L1Q/s1600/tanaman+eceng+gondok.jpg (23 April 2013)

2. Pencucian tangkai eceng gondok

Langkah selanjutnya setelah eceng gondok terkumpul dalam jumlah besar, maka eceng gondok di cuci agar bersih dan menghilangkan bau tak sedap. Cara mencuci eceng gondok ini hanya dengan disemprot dengan air bersih dan dirontokan kotorannya dengan cara dibanting-banting.

3. Pemisahan eceng gondok

Gambar II.12 Pemisahan tangkai dan daun eceng gondok Sumber:

http://2.bp.blogspot.com/-AXigM9HLs9Y/Ti0Y_uO2BuI/AAAAAAAAABI/kwlS6Viak3M/s200/DSCN2270.jpg (23

April 2013)

4. Pengeringan eceng gondok

Gambar II.13 Pengeringan tangkai eceng gondok Sumber : Dokumentasi Pribadi (5 Mei 2013)

5. Penganyaman eceng gondok

Eceng gondok yang berupa daun biasanya dikeringkan begitu saja sampai benar-benar hilang kadar airnya. Sedangkan eceng gondok yang berupa batang biasanya dianyam terlebih dahulu setelah kering, sebelum digunakan sebagai bahan baku kerajinan. Penganyaman ini bisa berbentuk lilitan kecil ataupun anyaman sedang.

6. Membuat pola

Sebelum memotong dan membentuk anyaman yang diinginkan, maka terlebih dahulu pengrajin perlu membuat pola produk yang akan dibuat. Pembuatan pola ini diaplikasikan pada kertas koran atau cukup digambar.

Gambar II.15 Membuat pola

Sumber: http://2.bp.blogspot.com/-EipVwde0iWs/Ti0elw5hGYI/AAAAAAAAABY/U-mardRURHw/s1600/DSCN2329.jpg (23 April 2013)

7. Finishing

Dari pola yang telah dibuat maka lembaran anyaman eceng gondok bisa digunting sesuai pola tersebut. Beberapa cara melakukan finishing pada kerajinan tangan eceng gondok yaitu dengan mewarna produk dengan cat minyak atau pernis. Tas atau sepatu dari eceng gondok bisa dibiarkan sesuai serat yang dihasilkannya atau bisa juga dilukis dengan berbagai macam corak.

Gambar II.16 Finishing

Berikut hasil kerajinan dari tumbuhan eceng gondok :

Gambar II.17 Furniture eceng gondok

Sumber :

http://3.bp.blogspot.com/_YlL-pZ8IV7o/TCbvbQz1TGI/AAAAAAAAAB8/Cbak9mOR2KA/s1600/sf.jpg (23 April 2013)

Gambar II.18 Sandal berbahan eceng gondok

Sumber: http://bengkellimbah.files.wordpress.com/2010/03/100_3130.jpg (23 April

Gambar II.19 Tas berbahan eceng gondok

Sumber : http://poshfashionbag.com/wp-content/uploads/2012/09/tas-anyaman-tas-enceng-gondok-tas-handbag-Milly-straw-handbag-blue.jpg (23 April 2013)

Gambar II.20 Gulungan tambang batang eceng gondok

Sumber: Dokumentasi Pribadi (5 Mei 2013)

Gambar II.21 Kotak tisu

Gambar II.22 Vas

Sumber: Dokumentasi Pribadi (5 Mei 2013)

Gambar II.23 Pembatas dinding

II.6 Analisa Masalah

Adapun tujuan komunikasi yang terdiri dari 5W+1H, yaitu :

1. What

Apa itu kerajinan eceng gondok ?

Kerajinan eceng gondok merupakan hasil kreativitas dalam memanfaatkan lingkungan yang terganggu karena tumbuhan eceng gondok. Tumbuhan eceng gondok sering sekali dianggap sebagai gulma atau tumbuhan penganggu karena pertumbuhannya yang begitu cepat. Namun tumbuhan eceng gondok ternyata sudah tidak lagi sebagai tumbuhan pengganggu karena sudah banyak manfaat yang dihasilkan pada tumbuhan tersebut salah satunya kerajinan eceng gondok.

2. Who

Siapa pengguna kerajinan berbahan dasar eceng gondok ini ?

Kerajinan eceng gondok yang di pasarkan antara lain : Tas, kotak tisu, tambang, sekat, dan lain lain. Kerajinan ini dipasarkan apabila ada acara-acara tertentu, dan pembelinya pun beragam dari wisatawan lokal hingga wisatawan asing.

3. When

4. Where

Dimana habitat, kerajinan dan pemasaran tumbuhan eceng gondok ? Eceng Gondok tumbuh di kolam-kolam dangkal, sungai, rawa dan tanah basah, aliran air yang lambat, danau, tempat penampungan air dan sungai. Salah satu tempat yang berada di Jawa Barat khususnya Bandung Barat, eceng gondok terdapat di sungai atau Waduk Saguling yaitu perairan yang mengalir sampai sungai Citarum. Kerajinan eceng gondok saat ini sudah banyak diproduksi di Solo, Cirebon, Lampung, DI Yogyakarta, Surabaya, Bali dan Bandung Barat. Pemasaran kerajinan eceng gondok ini biasanya di pameran-pameran atau acara-acara tertentu.

5. Why

Kenapa harus dibuat menjadi kerajinan eceng gondok ?

Salah satu pemanfaatan lingkungan khususnya terhadap tumbuhan eceng gondok ini memanfaatkannya sebagai bahan kerajinan. Pemanfaatan tumbuhan eceng gondok sebagai kerajinan ini dapat menguntungkan bagi lingkungan dan yang mengolah kerajinannya tersebut. Keuntungan bagi lingkungan dapat mengurangi populasi tumbuhan eceng gondok yang menyebar sangat cepat yang menyebabkan lingkungan atau perairan terlihat kotor dan penyumbatan saluran air. Keuntungan bagi pengola kerajinan eceng gondok dapat meningkatkan ekonomi dan menciptakan kreativitas yang unik.

6. How

yang didapat dengan mengolah eceng gondok sebagai kerajinan, keuntungan pada lingkungan dan keuntungan ekonomi.

BAB III

STRATEGI PERANCANGAN DAN KONSEP VISUAL

III.1 Target Audiens

Adapun kelompok sasaran dari buku informasi mengenai kerajinan eceng gondok ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok sasaran primer dan kelompok sasaran sekunder.

Kelompok sasaran primer : 1. Demografi

Usia : 20-40 tahun

Jenis kelamin : Perempuan / Laki-laki Status sosial Ekonomi : Menengah

Sasaran usia yang dipilih untuk target pasar buku informasi mengenai pemanfaatan eceng gondok ini yaitu masa dewasa awal yang bermula dari usia dua puluh tahun hingga empat puluh tahun. Pada masa dewasa awal ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, karena sesuai dengan target audiens yang akan dicapai yaitu masyarakat umum yang memiliki keinginan memanfaatkan lingkungan sekitar yang mandiri dan kreatif.

2. Psikografi

Orang yang memiliki keinginan untuk memanfaatkan lingkungan sekitar, kreatif dan mandiri.

3. Geografi

Wilayah : Seluruh Indonesia khususnya daerah yang memiliki rawa, sungai dan perairan lainnya.

Iklim : Tropis

Tekstur tanah : Memiliki kelembaban tanah yang lembab, atau mengandung banyak air seperti halnya sungai.

Kelompok sasaran sekunder :

kelompok sasaran sekunder merupakan target tambahan di luar kelompok sasaran utama. Kelompok sasaran sekunder buku informasi bergambar ini adalah masyarakat umum dari semua kalangan yang memiliki ketertarikan akan memanfaatkan lingkungan sekitar, kreatif dan mandiri.

III.1.1 Strategi Perancangan

Menurut definisi KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) edisi III, “Strategi merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai

sasaran khusus”. Menurut Dr. Azhar Susanto (2004) dalam bukunya Sistem

Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya, “Perancangan yaitu kemampuan untuk membuat beberapa alternatif pemecahan masalah”(h.51).

Media informasi buku dipilih karena dianggap sebagai media yang tepat untuk menyampaikan informasi tentang tumbuhan dan kerajinan eceng gondok kepada para audiens dan masyarakat umum.

III.1.2 Pendekatan Komunikasi

Dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat umum dibutuhkan pendekatan komunikasi agar penyampaian informasi dapat mudah diterima oleh audiens sehingga dibuatlah pendekatan verbal dan pendekatan visual untuk menyampaiakn informasi tentang tumbuhan eceng gondok dan pemanfaatan sebagai bahan baku kerajinan.

Berikut pemaparan pendekatan bahasa dan visual dalam menyampaikan informasi melalui media buku.

Pendekatan Verbal

Dalam buku informasi yang akan dibuat menggunakan bahasa Indonesia dimana secara umum merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan dan dapat dimengerti oleh masyarakat Indonesia. Target audiens yang disasarkan yaitu yang berusia 20-40 tahun maka bahasa yang digunakan sedapat mungkin dapat dimengerti pada usia tersebut dan tidak terlalu rumit serta tidak banyak menggunakan bahasa ilmiah atau bahasa luar.

Dalam penyampaian informasi ini sedapat mungkin tidak menggunakan majas atau konotasi, ini dimaksudkan karena informasi yang dijelaskan merupakan fakta yang sebenarnya dan tidak ada unsur yang dilebih-lebihkan.

Pendekatan visual

foto-foto dan elemen visual yang mendukung informasi yang akan disampaikan. Gaya fotografi yang ditampilkan yaitu jenis fotografi nature, yang objek utamanya menampilkan benda dengan menggunakan teknik zooming.

III.1.3 Strategi Kreatif

Strategi kreatif yang akan dibuat akan dikemas dalam bentuk media visual yang menarik, sederhana dan modern yang menggunakan warna seminimalis mungkin. Tampilan keseluruhan dikemas sedemikian menarik agar penyampaian informasi yang disampaikan lebih mudah diterima, interaktif dan tidak menimbulkan rasa bosan ketika audiens membacanya.

III.1.4 Strategi Media

1. Media Utama

Media utama yang digunakan adalah buku informasi bergambar yang bertujuan menyampaikan informasi dengan beberapa penjelasan yaitu tentang tumbuhan eceng gondok, kerugian yang diakibatkan eceng gondok, manfaat eceng gondok dan kerajinan eceng gondok. Adapun pemilihan media buku ini karena penyampaian informasi yang efektif dan mudah kepada target audiens.

2. Media Pendukung

Kalender Meja

Kalender meja adalah media pendukung yang berguna memberikan informasi berupa periode waktu. Kalender akan dibuat semenarik mungkin dan akan ditampilkan foto-foto kerajinan eceng gondok. kalender yang akan dibuat yaitu kalender meja, yang biasa ditempatkan di meja. Kalender meja akan menjadi bonus dari media utama.

Pembatas Buku

Pembatas buku merupakan media pendukung yang diberikan sebagai bonus buku, agar pembaca dapat dengan mudah menandai halaman yang sudah dibaca.

Poster

Poster merupakan media pendukung yang akan memperkenalkan media utama, yaitu buku bergambar yang menyampaikan informasi tentang eceng gondok dan kerajinannya. Poster berukuran A3 dan dicetak dengan kertas art paper. Poster akan dibuat sebagai gimmick dan diletakkan di dekat toko-toko buku.

Stiker

Stiker merupakan media informasi yang cara penyampaiannya ditempel di suatu tempat. Media pendukung ini akan menyampaikan informasi berupa foto hasil kerajinan eceng gondok. Media ini akan dibagikan secara gratis dan menjadi bonus dari buku.

Pin

III.1.5 Strategi Distribusi

Agar informasi mengenai pemanfaatan eceng gondok sebagai kerajinan ini dapat tersampaikan pesannya kepada target audiens maka diperlukan strategi distribusi, untuk itu perlu adanya kerjasama kepada beberapa pihak yaitu Toko Buku Gramedia, Pengrajin eceng gondok, dan Komunitas Indonesia Kreatif Bandung Barat.

Buku akan didistribusikan secara serentak pada tanggal 23 April disemua toko buku, Komunitas Indonesia Kreatif dan Dinas Perindustrian. Adapun pemilihan penyebaran buku tersebut bertepatan dengan Hari Buku Sedunia. Poster akan diterbitkan terlebih dahulu sebulan sebelum penyebaran buku berlangsung.

Buku akan didistribusikan pada toko-toko buku, Komunitas Indonesia Kreatif Bandung Barat dan Dinas Perindustrian. Berikut tabel jadwal dan tempat penyebaran distribusi media :

Tabel Waktu

Tabel III.1 Jadwal Waktu Pendistribusian Buku Informasi pemanfaatan Eceng

Tabel Tempat

Tabel III.2 Jadwal Tempat Pendistribusian Buku Informasi Pemanfaatan Eceng

Gondok

III.2 Konsep Visual

III.2.1 Format Desain

Buku informasi bergambar yang berisi penjelasan tentang eceng gondok dan pemanfaatan sebagai kerajinannya dengan ukuran costum (20 cm x 20 cm). Buku infomasi bergambar ini dicetak dikertas 150 gsm art paper untuk isi buku sedangkan untuk sampul dicetak kertas art paper 260 gsm dan dilaminasi dengan bahan dof .

III.2.2 Tata Letak

akan ditampilkan akan mendominasi halaman dan teks yang tidak terlalu banyak.

Sampul depan diisi dengan gambar penuh dan beberapa elemen visual yang mendukung, disertai teks yang hanya menampilkan judul , subjudul sedangkan untuk sampul belakang buku akan ditampilkan sinopsis buku tersebut.

Gambar III.2 Layout Isi

Sumber : Dokumentasi Pribadi (5 Mei 2013)

III.2.3 Tipografi

Font yang digunakan pada perancangan ini yaitu font yang tidak terlalu kaku dan terkesan menarik untuk dibaca. Font yang dipilih juga jelas dan mudah untuk dibaca para audiens.

Font yang digunakan pada media informasi ini yaitu Aller Light untuk Judul

sampul, Myriad Prountuk subjudul sampul dan teks isi.

Gambar III.4 Huruf Myriad Pro untuk subjudul Sampul dan teks isi

III.2.4 Ilustrasi

Menurut Iyan WB dalam bukunya yang berjudul Anatomi Buku (2007) “Ilustrasi merupakan tambahan penjelasan teks yang diwujudkan dalam bentuk visual. Fungsi ilustrasi bagi suatu buku adalah menjelaskan dan mendukung teks yang tidak dapat digantikan dengan kata-kata. Unsur-unsur yang termasuk ilustrasi adalah gambar, foto, bagan, diagram, kurva, grafik, skema, histogram, peta dan denah”.(h.30).

Ilustrasi yang akan ditampilkan pada buku ini yaitu foto , dengan menampilkan objek yang nyata dengan teknik fotografi. Desain layout menggunakan elemen visual berupa ornamen yang mendukung agar terkesan lebih menarik.

Gambar III.5 contoh Photography Nature

Sumber:

III.2.5 Warna

Menurut Leatrice Eiseman dalam bukunya yang berjudul pantone: Guide to Communication with color “warna merupakan metode paling tepat untuk menyampaikan pesan dan tujuan”.

Warna yang mendominasi dalam perancangan buku bergambar ini yaitu warna-warna yang diadaptasi dari tumbuhan eceng gondok dan kerajinannya, yang akan terkesan alami dan kuat.

Warna yang digunakan yaitu CMYK (Cyan Magenta Yellow Black), karena warna CMYK dalam percetakan menghasilkan warna yang baik.

Gambar III.6 Warna yang digunakan

BAB IV

TEKNIS PRODUKSI MEDIA

IV.1 Media Utama

Buku informasi bergambar ini dikemas dalam ukuran 20 cm x 20 cm dengan menggunakan bahan art paper 260gsm untuk Sampul buku dan bahan art paper 150 gsm untuk isi bukunya. Buku ini menggunakan punggung buku dan dijilid softcover.

Proses dimulai dengan pembuatan dan pengembangan konsep isi dan informasi yang akan disampaikan di dalam buku informasi bergambar. Setelah itu dilakukan pencarian data-data dan foto yang berhubungan dan mendukung isi buku. Foto yang digunakan dalam buku ini sebagian besar hasil potret pribadi yang didapat dari hasil penelitian langsung ke lapangan. Proses selanjutnya yaitu pembuatan sketsa visual atau tata letak layout sesuai isi buku, kemudian setelah tata letak layout dalam bentuk sketsa selesai dibuat dalam bentuk digital.

IV.1.1 Sampul Buku

Gambar IV.1 Sampul Depan

Ukuran : Costum (20 cm x 20 cm) Material : Art paper 260 gsm laminasi dof Teknis Produksi : Cetak offset

IV.1.2 Isi Buku

Gambar IV.3 Isi Buku

IV.2 Media Pendukung

Sebuah karya agar dikenal khalayak tentu harus dipromosikan lewat media pendukungnya. Media ini berperan sebagai pemberitahuan untuk disebarluaskan sehingga memiliki fungsi komersil untuk sebuah produk.

IV.2.1 Poster

Media pendukung berupa poster ini dibuat sebagai media promosi dan informasi yang akan memberitahukan bahwa buku informasi tentang “Pemanfaatan Eceng Gondok” sudah terbit. Poster akan diletakkan di dekat-dekat toko buku.

Gambar IV.4 Poster

IV.2.2 Kalender Meja

Media pendukung berupa kalender meja ini bagian dari merchandise buku. Kalender meja ini berfungsi sebagai informasi berupa periode waktu.

Gambar IV.5 Kalender Meja

Ukuran : A5 (21 cm x 14,8 cm) Landscape Material : Art paper 260 gsm

IV.2.3 Pin

Media pendukung berupa pin ini bagian dari merchandise buku. Pin berfungsi sebagai aksesoris yang bisa ditempatkan dimana saja.

Gambar IV.6 Pin

Ukuran : Diameter 4,4 cm

IV.2.4 Stiker

Media pendukung berupa stiker ini juga bagian dari merchandise buku. Stiker berrfungsi sebagai informasi yang dapat ditempelkan dimana saja.

Gambar IV.7 Stiker

Ukuran : Costum (12 cm x 5 cm) Material : Stiker chromo

IV.2.5 Pembatas Buku

Media pendukung berupa pembatas buku ini juga menjadi merchandise buku. Pembatas buku berfungsi agar pembaca dapat dengan mudah menandai halaman yang sudah dibaca.

Gambar IV.8 Pembatas Buku