PEMODELAN SISTEM DALAM RANGKA PEMBENTUKAN

UNIT PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT JENIS SENGON

(

Paraserianthes falcataria

) ( Studi Kasus di Desa Cikalong,

Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat)

RIZKY RAHADIKHA

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

RINGKASAN

RIZKY RAHADIKHA. Pemodelan Sistem Dalam Rangka Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat Jenis Sengon (Paraserianthes falcataria) (Studi Kasus di Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat).

Dibimbing oleh BUDI KUNCAHYO dan EMI KARMINARSIH

Salah satu alternatif pemecahan masalah untuk mengatasi tekanan terhadap sumber daya hutan dan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan baku kayu adalah dengan pembangunan hutan rakyat. Pola penanaman yang digunakan adalah sistem agroforestry. Pengelolaan hutan rakyat yang ideal memungkinkan pemiliknya menerapkan manajemen yang lebih fleksibel dan efektif dalam pengaturan hasil maupun pengawasannya. Penelitian ini bertujuan mempelajari sistem pengelolaan hutan rakyat, menyusun model unit pengelolaan dan mengidentifikasi kelayakan usaha hutan yang ada di Desa Cikalong.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2010 sampai Januari 2011 di Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan dengan sistem wawancara dan observasi lapang

menggunakan teknik purposive sampling terhadap 90 responden yang memiliki

lahan hutan rakyat berdasarkan luasan lahannya. Data yang dicari dalam penelitian ini antara lain, data primer meliputi kegiatan pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan oleh para petani. Sedangkan data sekunder berasal dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya. Dalam membangun suatu model diperlukan 5 (lima) tahap yaitu identifikasi isu, tujuan dan batasan, konseptualisasi model, spesifikasi model, evaluasi model dan penggunaan model. Selanjutnya mengidentifikasi kelayakan usaha berdasarkan kriteria nilai NPV (Net

Pressent Value), BCR (Benefit Cost Ratio) dan IRR (Internal Rate of Return).

Sengon (Parasienthes falcataria) menjadi tanaman pokok petani hutan

rakyat di Desa Cikalong. Pengelolaan hutan rakyat meliputi persiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman dan pemeliharaan. Dalam pembentukan unit pengelolaan hutan rakyat menggunakan model yang terdiri dari 5 (lima) sub model. Daur yang digunakan dalam model ini adalah 5 tahun. Hasil simulasi model dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 10 orang per Ha dan luasan efektif yang diperoleh sebesar 2.800 Ha. Selanjutnya untuk mengetahui kelayakan usaha hutan rakyat dilakukan perhitungan analisis finansial. Nilai NPV (Net Present

Value) sebesar Rp 53.413.225.211. Nilai BCR (Benefit Cost Ratio) sebesar 1,2.

Nilai IRR (Internal Rate Ratio) sebesar 32,6%.

Kata Kunci: Hutan Rakyat, Kelayakan Usaha, Kegiatan pengelolaan hutan

SUMMARY

RIZKY RAHADIKHA. Modeling System in the Context Establishment of The

Community Forest Management Unit of Sengon (Paraserianthes falcataria)

(Case Studies in the Cikalong Village, Cikalong District, Tasikmalaya Regency,

West Java). Supervison of BUDI KUNCAHYO and EMI KARMINARSIH.

One alternative to solve the pressure against the forest resources and to supply the needs of wood raw material problems is by building the community forest. The planting pattern used is the agroforestry system. The ideal management of community forest allows the owner to implement a more flexible and effective management in regulation and the supervision of the outcome. The objective of the research is to learn the management system of community forest, to develop the model of management units and to identify the feasibility of forest bussiness in Cikalong Village.

The research was conducted in November 2010 to January 2011 in Cikalong Village, sub-district of Cikalong, the regency of Tasikmalaya, West Java. This research was conducted with an interview system and field observations using a purposive sampling technique on 90 respondents who have a forest land based on their land area. There are two kinds of data sought in this study, the primary data consist of community forest management activities done by farmers. The secondary data derived from forestry and plantation office of Tasikmalaya regency. In building a model is required 5 (five) stages: identification of issues, objectives and constraints, model conceptualization, model specification, model evaluation and the use of models. Next, identify the feasibility based on NPV (Net Pressent Value), BCR (Benefit Cost Ratio) and IRR (Internal Rate of Return).

Sengon (Parasienthes falcataria) become the main crop of community

forest farmers in Cikalong Village. Community forest is managed, including land preparations, provision of seeds, planting and maintenance. In the formation of community forest management unit using a model that consists of 5 (five) sub-models. The time spent in this model is five years. The results of the simulation model can provide employment to 10 persons per Ha and obtained effective area of 2.800 Ha. Furthermore, to determine the feasibility of the forest business performed the calculation of financial analysis. NPV (Net Present Value) of Rp 53.413.225.211. BCR (Benefit Cost Ratio) of 1,2. IRR (Internal Rate Ratio) of 32,6%.

PEMODELAN SISTEM DALAM RANGKA PEMBENTUKAN

UNIT PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT JENIS SENGON

(

Paraserianthes falcataria

) ( Studi Kasus di Desa Cikalong,

Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat)

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan

Pada Fakultas Kehutanan

Institut Pertanian Bogor

RIZKY RAHADIKHA

E14060751

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Pemodelan

Sistem Dalam Rangka Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat Jenis

Sengon (Paraserianthes falcataria) (Studi Kasus di Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat) adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai skripsi pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Agustus 2011

Judul skripsi : Pemodelan Sistem Dalam Rangka Pembentukan Unit Pengelolaan

Hutan Rakyat Jenis Sengon (Paraserianthes falcataria) (Studi

Kasus di Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat).

Nama : Rizky Rahadikha

NRP : E14060751

Menyetujui:

Dosen Pembimbing I, Dosen Pembimbing II,

Dr. Ir. Budi Kuncahyo, MS Ir. Emi Karminarsih, MS NIP. 19610720 198601 1 001 NIP. 19470926 1980003 2 002

Mengetahui:

Ketua Departemen Manajemen Hutan

Dr. Ir. Didik Suharjito, MS NIP. 19630401199403 1 001

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT atas segala rahmatnya skripsi yang berjudul Pemodelan Sistem Dalam Rangka Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat Jenis Sengon (Paraserianthes falcataria) (Studi Kasus di Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat) dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun untuk mendapatkan gelar sarjana Kehutanan, Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Tujuan penelitian ini adalah mempelajari sistem pengelolaan hutan rakyat, menyusun model unit pengelolaan hutan rakyat di Desa Cikalong dan mengindentifikasi kelayakan usaha hutan rakyat yang ada di Desa Cikalong.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua.

Bogor, Agustus 2011

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Surabaya pada tanggal 23 April 1988 dari Ayahanda Rudi Pandan Kasturi dan Ibunda Dra. Yeni Sriyani. Penulis merupakan anak pertama dari Empat bersaudara. Pendidikan formal yang ditempuh adalah SDN Citimun II Sumedang pada tahun 1994 – 2000, SLTP Negeri 1 Cimalaka pada tahun 2000 – 2003, SMA Negeri 1 Sumedang pada tahun 2003-2006, dan pada tahun 2006 penulis diterima masuk di Institut Pertanian Bogor melalui jalur USMI (Undangan Seleksi Masuk IPB) dan diterima di Program Studi Manajemen Hutan, Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Selama menuntut ilmu di IPB, penulis aktif di sejumlah organisasi kemahasiswaan yaitu sebagai ketua Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Sylva IPB tahun 2008 – 2009, Staf Divisi Hubungan Luar (HUBLU)

Forest Management Student Club (FMSC) tahun 2008 – 2009, anggota

Mahasiswa Sumedang (WAPEMALA), panitia Temu Manajer Jurusan Manajemen Hutan pada 2008, panitia Forester Cup pada tahun 2009, panitia Seminar Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Lacak Balak tahun 2009.

Penulis pernah melakukan praktek pengenalan Ekosistem hutan (PPEH) jalur Cilacap-Baturaden tahun 2007 – 2008, praktek pengelolaan Hutan (PPH) di Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) Sukabumi pada tahun 2008 – 2009, dan Praktek Kerja lapang (PKL) di Hutan Tanaman Industri PT. Wirakarya Sakti, Jambi pada tahun 2009 – 2010.

Penulis melakukan penelitian dengan judul Pemodelan Sistem Dalam Rangka Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat Jenis Sengon

(Paraserianthes falcataria) (Studi Kasus di Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong,

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Allah SWT yang memberikan segala kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemodelan Sistem Dalam Rangka Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat Jenis Sengon

(Paraserianthes falcataria) (Studi Kasus di Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong,

Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat)” dengan lancar. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan data primer yang diperoleh penulis dengan cara wawancara dan pengisian kuisioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data monografi Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi. Untuk itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Papah Rudi Pandan Kasturi, Papah Timbul Khusdjantono, MM., Bunda Dra. Yeni Sriyani, Mamah Endang Sumarni SPd., serta adik-adikku tercinta Anindy Mugia Lestari, Aflah Qastalani Bragas Prana Pamungkas, Sakya, atas dukungan secara moral maupun material serta kasih sayang yang senantiasa tercurah.

2. Dr. Ir. Budi Kuncahyo, MS., sebagai dosen pembimbing pertama dan Ir. Emi Karminarsih, MS., Sebagai dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi dapat selesai dengan baik.

3. Dr. Ir. Arum Sekar Wulandari, MS., sebagai dosen penguji dan Dr. Ir. Teddy Rusolono, MS., sebagai dosen ketua sidang.

4. Dr. Ir. M. Buce Shaleh, MS., selaku dosen pembimbing akademik. Priyanto MSi., selaku moderator seminar dan seluruh dosen staf Departemen Manajemen Hutan yang telah membantu proses akademik penulis.

5. Bang Lutfy Abbullah, MSi dan Mas Desi Suyamto yang telah banyak membantu penulis dalam pembelajaran software Stella dan pengolahan data sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

6. Bapak Shodik beserta keluarga yang telah memberikan tempat tinggal kepada

7. Instansi-instansi (Badan Pusat Statistik Tasikmalaya, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tasikmalaya, Kantor Kecamatan Cikalong, Kantor Desa Cikalong) atas informasi yang diberikan.

8. Ahmad Jamhari Rahmawan S. Hut., Nur Trianna Aprilia S.Hut., May

Chaesarani S.Hut., Woro sulistiawati S.Hut., Yayat Sarif Hidayattullah S.Hut., Limas Agung SP., Esty Kusuma Rahmasari S.Hut., Edi Abdullah S.Hut., Riva Nurul Fath S.TP, atas semangat dan koreksi draft skripsi untuk perbaikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Lisa Mariance Marbun, Nurindah Ristiana, Ratih Solichia Maharani, Dhea

Fauzia Lestari, Arnaldo Hendrix, Aninditha Julian, Yudistira Aprianto, Dyah Ayu fitriasari, Debi Ghinayanti, Nissa Resdiani, Dian, Iyis, Kristanto, Candra, Cindra, Subhan, Adnan, atas persahabatan yang terjalin selama ini.

10. Teman-teman Manajemen Hutan 43 Terimakasih atas kebersamaannya

selama hampir empat tahun di Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

11. Seluruh pihak terkait yang baik secara langsung atau tidak langsung telah membantu penelitian dan pengerjaan skripsi ini hingga selesai.

2.3 Karakteristik Jenis Sengon (Paraserianthes falcataria) ... 6

2.4 Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat ... 8

3.4 Metode Pengambilan Contoh ... 16

3.5 Metode Pengolahan Data ... 16

3.7 Kerangka Penelitian ... 20

BAB IV KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN 4.1 Kondisi Umum Kabupaten Tasikmalaya ... 22

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Responden ... 26

5.2 Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat ... 29

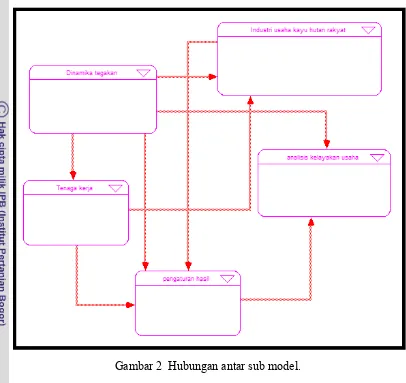

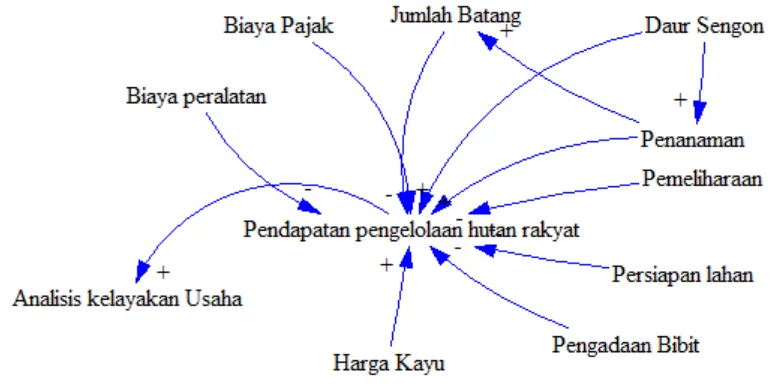

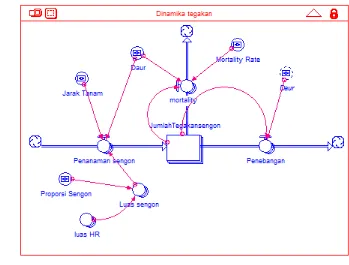

5.3 Model Pengelolaan Hutan Rakyat Dengan Pendekatan Sistem ... 32

5.4 Analisis Finansial Usaha Hutan Rakyat ... 45

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan ... 48

6.2 Saran ... 48

DAFTAR TABEL

No. Halaman 1. Distribusi responden menurut kelas luas kepemilikan

lahan hutan rakyat masing-masing dusun di Desa Cikalong ... 26

2. Distribusi responden menurut mata pencaharian pada masing-masing dusun di Desa Cikalong ... 27

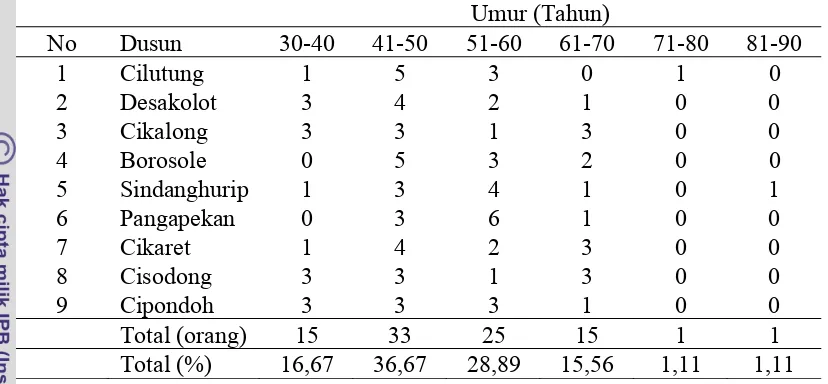

3. Distribusi responden menurut usia pada masing-masing dusun di Desa Cikalong ... 28

4. Distribusi responden menurut tingkat pendidikan pada masing-masing dusun di Desa Cikalong ... 28

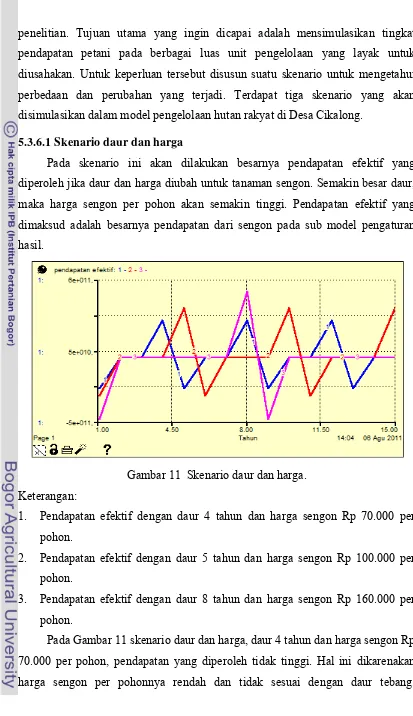

5. Skenario daur dan harga tanaman sengon ... 44

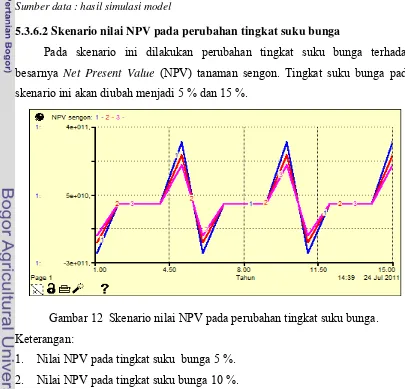

6. Skenario perubahan suku bunga ... 45

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman

1. Hutan rakyat Desa Cikalong ... 29

2. Hubungan antar sub model ... 36

3. Konseptualisasi model ... 37

4. Sub model dinamika tegakan ... 38

5. Sub model tenaga kerja ... 38

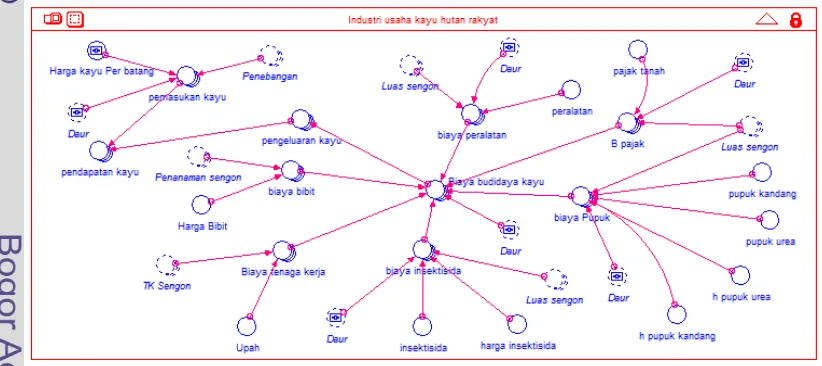

6. Sub model industri usaha kayu hutan rakyat ... 39

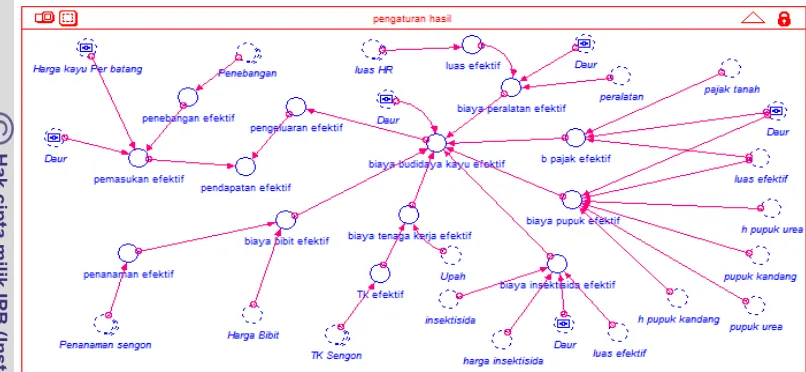

7. Sub model pengaturan hasil ... 40

8. Sub model kelayakan usaha ... 40

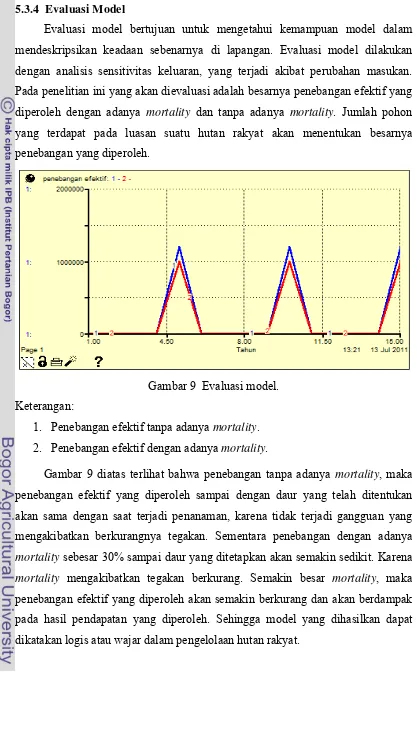

9. Evaluasi model ... 41

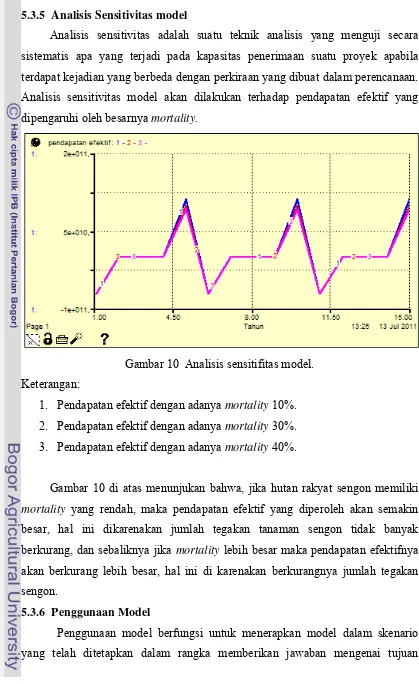

10.Analisis sensitivitas model ... 42

11. Skenario daur dan harga ... 43

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman

1. Peta kawasan Kabupaten Tasikmalaya ... 52

2. Identitas responden ... 53

3. Model equations...56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan adalah sumber daya alam yang mempunyai peranan sangat penting

dalam kehidupan, karena hutan dapat memberikan berbagai manfaat berupa

barang dan jasa lingkungan yang begitu besar. Pemanfaatan dan pengelolaan

hutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa

mengabaikan aspek kelestariannya. Kelestarian sumberdaya hutan yang dimaksud

adalah penyediaan hasil hutan (hasil kayu dan hasil bukan kayu) yang teratur dan

berkelanjutan yang dimanfaatkan sesuai kapasitas sumberdaya hutan tersebut.

Salah satu alternatif yang dapat ditawarkan untuk pengelolaan hutan secara

lestari adalah pembangunan hutan rakyat, yakni dengan menanam pohon yang

mempunyai nilai komersial di lahan kering maupun lahan kritis milik penduduk.

Manfaat hutan rakyat bagi masyarakat sendiri dirasakan dari segi ekonomi,

ekologi dan segi sosial.

Hutan rakyat merupakan hutan yang dimiliki oleh masyarakat yang

dinyatakan oleh kepemilikan lahan, karenanya hutan rakyat juga disebut hutan

milik. Hutan rakyat di Indonesia mempunyai potensi besar, baik dari segi populasi

pohon maupun jumlah rumah tangga yang mengusahakannya, yang ternyata

mampu menyediakan bahan baku industri kehutanan. Hutan rakyat di Jawa pada

umumnya hanya sedikit yang memenuhi luasan sesuai dengan definisi hutan,

dimana minimal luasannya harus 0,25 Ha. Hal tersebut disebabkan karena

rata-rata kepemilikan lahan di Pulau Jawa masih sempit. Keadaan ini mendorong

pemilik lahan untuk memanfaatkan seoptimal mungkin pengelolaan lahan mereka

dengan cara memanfaatkan lahan mereka dengan membudidayakan tanaman yang

bernilai tinggi dan cepat menghasilkan.

Potensi hutan rakyat di Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS

2004) mencapai 39.564.003 m3 dengan luas 1.560.229 Ha. Jumlah pohon yang ada

mencapai 226.080.019 pohon, dengan jumlah pohon siap tebang sebanyak

78.485.993 pohon. Perkembangan hutan rakyat yang berada di Propinsi Jawa

Perkebunan tahun 2009 mempunyai luas 44.318,54 Ha. Jenis kayu sengon

(Paraserianthes falcataria) menjadi jenis kayu yang paling banyak ditanam oleh

petani hutan rakyat. Jumlah pohon yang ada mencapai 14.989.508 batang, dan

pohon siap tebang sebanyak 314.245,240 batang. Hal tersebut dikarenakan daur

pendek pada tanaman sengon dapat mengatur perputaran dana pengolahan hutan

secara cepat dan pengelolaan hutan rakyat dengan menggunakan sistem

agroforestry.

Pembangunan hutan rakyat dapat berupa kayu rakyat yang saat ini telah

berkembang menjadi suatu komoditas yang mempunyai nilai ekonomis yang

cukup baik dan dirasakan oleh masyarakat bahwa usaha ini dapat memberikan

tambahan pendapatan. Namun demikian kayu sebagai hasil hutan rakyat masih

menempati posisi kurang penting sebagai pendapatan rumah tangga petani. Hal ini

ditunjukan oleh sedikitnya jumlah pohon yang dimiliki serta penentuan daur yang

tidak menentu. Karenanya sampai saat ini pohon-pohon yang dimiliki oleh petani

hutan rakyat tidak diposisikan menjadi salah satu sumber pendapatan andalan.

Oleh karena itu perlu adanya informasi, baik masalah teknis maupun prospek nilai

ekonomisnya.

Pengelolaan hutan rakyat yang ideal memungkinkan pemiliknya

menerapkan manajemen yang lebih fleksibel dan efektif dalam pengaturan hasil

maupun pengawasannya. Namun pada umumnya kebiasaan petani hutan rakyat

tidak menerapkan pengelolaan yang baik, maka pendapatan petani dari

pohon-pohon yang dimilikinya hanya merupakan bagian kecil dari total pendapatan

rumah tangga per tahun.

1.2 Perumusan Masalah

Hutan rakyat mempunyai peran yang positif baik secara ekonomi maupun

ekologi. Secara ekonomi hutan rakyat dapat meningkatkan pendapatan pemilik

hutan rakyat, penyediaan lapangan pekerjaan, dan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, sedangkan dari aspek ekologi, hutan rakyat dapat

mengendalikan erosi dan limpasan permukaan, memperbaiki kesuburan tanah dan

Pengelolaan hutan rakyat masih tergantung pada keputusan pemiliknya

dalam menentukan jenis pohon dan waktu penebangannya (daur kebutuhan)

dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat. Permasalahan pokok yang menjadi

fokus penelitian ini adalah bagaimana pemilik hutan rakyat dapat memilih

skenario pengelolaan hutan yang terbaik, melalui permodelan simulasi yang dapat

memprediksi tingkat pendapatan petani hutan rakyat pada berbagai luas unit

pengelolaan yang tersedia dan layak untuk diusahakan.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mempelajari sistem pengelolaan hutan rakyat di Desa Cikalong.

2. Menyusun model unit pengelolaan hutan rakyat di Desa Cikalong.

3. Mengidentifikasi kelayakan usaha hutan rakyat yang ada di Desa Cikalong.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Dari sisi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan

yang berguna untuk memperbaiki sistem pengelolaan hutan rakyat di Desa

Cikalong.

2. Kegiatan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

pihak-pihak yang terkait baik pemerintah daerah, pemerintah pusat atau bahkan

pemilik modal dalam meningkatkan produktivitas hutan rakyat tersebut

melalui terobosan-terobosan baru yang dilakukan.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat

khususnya petani hutan rakyat mengenai skenario pengelolaan yang dapat

memberikan keuntungan terbaik secara finansial sehingga dapat dijadikan

pertimbangan dalam membangun lahannya ke arah pengembangan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hutan Rakyat

Hutan rakyat menurut pengertian perundang-undangan No. 41 Tahun 1999

adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik. Definisi ini

diberikan untuk membedakan dari hutan negara, yaitu hutan yang tumbuh di atas

tanah yang tidak dibebani hak milik atau tanah negara. Dalam pengertian ini,

tanah negara mencakup tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat berdasarkan

ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan adat atau aturan-aturan masyarakat lokal.

Karakteristik pengelolaan hutan rakyat adalah bersifat individual, oleh

keluarga, tidak memiliki manajemen formal dan dipandang sebagai tabungan bagi

keluarga pemilik hutan rakyat. Karakteristik seperti itu dalam perkembangannya

ke depan kurang memiliki daya saing tinggi, tidak memiliki posisi tawar yang

tinggi dengan pedagang dan industri, dan sinkronisasi konservasi serta kelestarian

hutannya tidak dapat dijamin (Awang 2005).

Balai Informasi Pertanian (1982), menggolongkan hutan rakyat berdasarkan

jenis tanaman dan pola penanamannya ke dalam bentuk-bentuk hutan rakyat

murni, hutan rakyat campuran, dan hutan rakyat dengan sistem tumpang sari.

1. Hutan rakyat murni adalah hutan rakyat yang terdiri dari satu jenis tanaman

pokok yang ditanam dan diusahakan secara homogen dan monokultur.

2. Hutan rakyat campuran adalah hutan rakyat yang terdiri dari berbagai jenis

pohon-pohonan yang ditanam secara campuran.

3. Hutan rakyat dengan sistem tumpangsari merupakan hutan rakyat yang

mempunyai bentuk usaha kombinasi kehutanan dengan usaha tani lainnya,

seperti perkebunan, pertanian, peternakan dan lain-lain secara terpadu pada

satu lokasi.

Hutan rakyat merupakan hutan yang dimilki oleh rakyat dengan luas

minimal 0,25 Ha dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan jenis tanaman

lainnya lebih dari 50% atau pada tanaman tahun pertama dengan tanaman

sebanyak minimal 500 tanaman per-hektar. Usaha hutan rakyat dapat

kawasan hutan yang memenuhi persyaratan untuk kegiatan hutan rakyat, yang

bertujuan untuk rehabilitasi lahan, juga untuk menghasilkan kayu rakyat

(Kementrian Kehutanan 2007).

2.2 Agroforestry

Menurut Nair dalam Hairiah et al. (2003) agroforestry adalah sistem penggunaan terpadu, yang memiliki aspek sosial ekologi, dilaksanakan melalui

pengkombinasian pepohonan dengan tanaman pertanian atau ternak (hewan), baik

secara bersama-sama atau bergilir, sehingga dari satu unit lahan tercapai total

nabati atau hewani yang optimal dalam arti berkesinambungan.

Menurut Andayani (2005) agroforestry dapat diartikan juga sebagai sebuah bentuk nama kolektif (collective name) dari sistem nilai masyarakat berkaitan dengan model-model penggunaan lahan lestari. Oleh karena itu,

agroforestry dalam bentuk implementasinya dapat berbentuk sebagai berikut:

1. Agrisivikultur yaitu sistem agroforestry yang mengkombinasikan komponen

kehutanan dengan komponen pertanian. Dalam sistem ini ditanam pohon

serbaguna atau pohon dalam rangka fungsi lindung pada lahan-lahan

pertanian.

2. Sylvopastural, yaitu sistem pengelolaan hutan dimana hutan dikelola untuk

menghasilkan kayu dan juga memelihara ternak.

3. Agrosylvo-pastoral, yaitu sistem dimana lahan dikelola untuk memproduksi

hasil pertanian dan hasil kehutanan secara bersamaan dan sekaligus

memelihara hewan ternak.

4. Multipurpose forest tree production system, yaitu sistem dimana berbagai

jenis kayu ditanam dan dikelola, tidak saja untuk menghasilkan kayu tetapi

juga daun-daunan dan buah-buahan yang dapat digunakan sebagai bahan

makanan manusia maupun dijadikan makanan ternak.

Wiersum (1987) dalam Departemen Kehutanan (1989) mengatakan, kebun

campuran adalah bagian dari agroforestry yang banyak diusahakan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Bentuk-bentuk kebun campuran

dapat berbeda tergantung pada kondisi biofisik, lokasi, budaya, politik, psikologi,

memenuhi sampai setengah dari kebutuhan dasar keluarga terutama pada masa

kekeringan atau kekurangan. Sebagai contoh 25,5% dari rata-rata pendapatan

keluarga di Jawa Barat adalah berasal dari kebun campuran.

2.3 Karakteristik Jenis Sengon (Paraserienthes falcataria) 2.3.1 Keterangan Botani

Nama latin sengon adalah Paraserianthes falcataria (L) Nielsen. Para petani di Propinsi Jawa Barat telah sejak lama mengembangkan tanaman sengon. Di

daerah priangan tanaman ini dikenal dengan nama jeungjing, jengjeng, albasia dan

sengon. Sedangkan di daerah Jawa Tengah dikenal dengan nama mbesiah, sengon

laut. Untuk daerah di luar pulau Jawa sengon dikenal dengan nama rawe,

selawoku merah, seka, sika. Di Irian Jaya sengon dikenal dengan nama bae, bai

wahongon (Atmosuseno 1998). Klasifikasi morfologi sengon Paraserianthes

falcataria (L) Nielsen) ialah:

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Sub Divisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledonae

Ordo : Fabales

Famili : Fabaceae

Sub Famili : Mimosoidae

Genus : Paraserianthes

Spesies : Paraserianthes falcataria (L) Nielsen

Perbungaan tanaman sengon tersusun dalam bentuk malai. Ukuran bunga

sekitar 0,5-1 cm, berwarna putih kekuningan dan sedikit berbulu. Setiap kuntum

bunga mekar berisi bunga jantan dan bunga betina. Adapun penyerbukannya

dibantu oleh angin dan serangga (Purnadjaja et al. 1998).

Daun sengon merupakan susunan daun majemuk ganda, berwarna hijau dan

mudah rontok. Pada masa pertumbuhan tajuk sengon akan membentuk strata

vertikal yang bertambah tinggi sesuai dengan pertambahan umur pohon, tetapi

saat pertumbuhan sudah maksimal tajuk pohon sengon akan melebar dan memiliki

6-12 cm. Setiap polong buah berisi 15-30 biji. Biji tersebut biasanya terlepas dari

polongnya yang terbuka bila masak. Bentuk bijinya mirip perisai kecil, dan jika

sudah tua maka biji tersebut berwarna cokelat kehitaman, agak keras dan berlilin

(Purnadjaja et al. 1998).

Sengon merupakan jenis kayu ringan yang termasuk dalam kelas awet IV-V

dan kelas kuat IV-V. Kayu sengon digunakan sebagai bahan bangunan perumahan

terutama di pedesaan, peti, papan partikel, papan serat, papan wol semen, pulp dan

kertas (Mandang dan Pandit 1997).

2.3.2 Habitat

Pohon jenis sengon memiliki sebaran alami di daerah tropis di antaranya

adalah Maluku, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Bismark. Merupakan

spesies pionir, terutama terdapat di hutan hujan dataran rendah sekunder atau

hutan pegunungan rendah. Jenis tanaman ini tumbuh baik di dataran rendah

sampai ketinggian 1.600 mdpl, akan tetapi ketinggian optimal pada umumnya

adalah 0-800 mdpl. Dapat beradaptasi dengan iklim monsoon dan lembab dengan

curah hujan 2000-2700 mm/th dengan bulan kering sampai 4 bulan. Suhu optimal

pertumbuhan 22 – 29oC serta intensitas cahaya tinggi (intoleran). Mampu tumbuh

8 mm/tahun dalam tahun pertama penanaman (Hidayat 2007).

Tanpa pemeliharaan yang intensif sengon dapat tumbuh dengan subur,

tinggi, melebar dan rindang. Sengon banyak digunakan pada tanaman pola

polikultur atau sebagai tegakan dalam tanaman industri, tanaman rempah dan

tumpang sari palawija (Dephut 1990).

2.3.3 Hama dan Penyakit

Hama boktor (Xystrocera festiva) seringkali menyerang pohon. Gejalanya adalah kulit pohon pecah-pecah, lalu mengeluarkan cairan berwarna coklat sampai

kehitam-hitaman, bahkan keluar serbuk kayu bekas gerekan. Pengendaliannya

dapat dilakukan dengan model “pantek”. Caranya adalah dengan menggunakan

kapuk dan memasukkannya ke dalam insektisida, lalu disumbatkan pada pintu

lubang tersebut, maka hama boktor akan mati. Atau dengan cara menebang pohon

lalu dimusnahkan agar hama boktor tidak menjalar ke pohon lain (Santoso 1992).

Tanaman sengon kadang-kadang diserang penyakit akar merah yang

adalah layu, lalu rontok, dan akhirnya mati. Penyakit ini terutama menyerang akar

sengon. Jika kulit akar dikupas, akan tampak benang-benang merah yang

menempel pada kayu akar. Teknis pengendaliannya dapat dilakukan dengan

menebang dan membuang pohon yang terserang, membuat selokan isolasi

sedalam 1-1.5 m mengelilingi pohon, atau menyemprotkan fungisida (Santoso

1992).

2.4 Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat

Pengelolaan hutan rakyat merupakan upaya menyeluruh dari

kegiatan-kegiatan perencanaan, pembinaan, pengembangaan dan penilaian serta

pengawasan pelaksanaan kegiatan produksi, pengelolaan hasil dan pemasaran

secara berkesinambungan. Menurut Lembaga Penelitian IPB (1990) ada tiga sub

sistem yang saling terkait dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat, yaitu sub

sistem produksi, sub sistem pengelolaan hasil dan sub sistem pemasaran hasilnya.

Secara rinci setiap sub sistem dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Sub sistem produksi adalah tercapainya keseimbangan produksi dalam jumlah

jenis dan kualitas tertentu serta tercapainya kelestarian usaha dari para

pemilik lahan hutan rakyat.

2. Sub sistem pengelolaan hasil adalah proses sampai menghasilkan bentuk,

produk akhir yang dijual oleh para petani.

3. Sub sistem pemasaran hasil adalah tercapainya tingkat penjualan yang

optimal, dimana semua produk terjual di pasaran.

Hardjanto (2000) mengemukakan ciri-ciri pengusahaan hutan rakyat

sebagai berikut:

1. Usaha hutan rakyat dilakukan oleh petani, tengkulak dan industri dimana

petani masih memiliki posisi tawar yang rendah.

2. Bentuk hutan rakyat sebagian besar berupa budidaya campuran yang

diusahakan dengan cara-cara sederhana.

3. Petani belum dapat melakukan usaha hutan rakyat menurut prinsip usaha dan

Djajapertjunda (2003) menyatakan bahwa dalam pengelolaan hutan rakyat

terdapat beberapa ciri-ciri aspek teknis yang sama seperti teknis hutan yang lain,

berikut aspek-aspek teknis yang harus diperhatikan :

1. Pemilihan lokasi

Lokasi yang dipilih untuk ditanami kayu milik rakyat sebaiknya dipilih di

kawasan-kawasan yang tidak dapat dijadikan lahan pertanian secara permanen.

Apabila di lahan tersebut sudah ada tanaman-tanaman yang berupa tanaman kayu

atau buah-buahan, maka tanaman kayu dapat dilaksanakan sebagai tanaman

sisipan di antara tanaman lain yang sudah ada, sehingga seluruh kebun akan lebih

produktif. Cara seperti ini sudah dipraktekkan oleh masyarakat petani.

2. Persiapan lahan

Tanah-tanah yang akan ditanami tanaman kayu pada umumnya berupa tanah

yang sudah berupa kebun yang mungkin sudah ada tanaman lainya dan relatif

tidak mengandung tumbuhan liar. Karena itu untuk menanam kayu tidak perlu

dibersihkan secara keseluruhan. Untuk setiap bibit yang akan ditanam cukup

disediakan lubang tanam yang berukuran kurang lebih 30 cm x 30 cm dengan

kedalaman 30 cm yang sekelilingnya dibersihkan dan garis tengahnya kurang

lebih sekitar 100 cm (sistem cemplongan). Apabila tanaman kayu akan ditanam

bersama-sama dengan tanaman palawija, dengan sendirinya persiapan lahan

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhannya.

3. Pemilihan jenis kayu

Jenis kayu yang dipilih sebaiknya jenis kayu yang lazim ditanam, di Pulau

Jawa misalnya; kayu sengon, kayu afrika, mindi, dan lain-lain yang merupakan

jenis kayu yang sudah dikenal dan sudah mempunyai pasaran yang teratur, baik

sebagai bahan untuk kayu konstruksi maupun sebagai bahan baku industri.

4. Pengadaan bibit

Pengadaan bibit dapat dilaksanakan secara vegetatif dengan bibit yang

berasal dari batang atau cabang atau pengadaan bibit secara generatif. Untuk

pengadaan bibit secara vegetatif dapat dilakukan dengan cara stek atau cangkokan

pada tanaman yang muda, sedangkan persiapan bibit secara generatif yang berasal

biji di lapangan atau dibuat dalam persemaian, tergantung sifat dan jenis kayu

yang bersangkutan.

5. Cara menanam

Dalam menanam bibit, pertama perlu ditetapkan jarak tanam yang tepat

sesuai dengan rencananya. Perlu diperhatikan apakah tanaman kayu akan ditanam

secara murni atau sebagai tanaman yang dicampur dengan tanaman lain. Apabila

pohon akan ditanam bersama-sama dengan tanaman lain, maka kiranya perlu

diperhatikan agar jarak tanam diatur agar tidak saling mengganggu. Apabila

tanaman kayu akan ditanam murni, maka perlu diperhatikan apakah akan dimulai

dengan tanaman yang rapat, misalnya; 3 m x 2 m. Hal ini akan tergantung dari

kondisi lahan dan tujuan penanaman. Apabila akan dilaksanakan tumpang sari

dengan jenis tanaman lain, mungkin dapat dipilih jarak tanam 4 m x 5 m, sehingga

per Ha akan di dapat 500 pohon, sedang di antara dua larikan pohon masih dapat

ditanam palawija atau tanaman lainya.

6. Cara memelihara tanaman

Pada dasarnya tanaman kayu yang masih muda harus dijaga dari gulma dan

semak serta alang-alang yang berlebihan. Karena itu untuk mengurangi biaya

pemeliharaan, sebaiknya di antara larikan ditanami dengan palawija yang tidak

mengganggu, seperti kacang tanah, jagung, kacang kedelai, kacang wijen, dan

lain-lain. Pemeliharaan yang berupa penjarangan dan pembuangan gulma akan

sangat membantu pertumbuhan kayunya.

7. Penebangan

Penebangan pohon tergantung dari beberapa faktor, yaitu: tujuan

penanaman, kondisi alami dari tanaman, kondisi pasar dan cara menebang.

Berdasarkan cara penebangan dengan orientasi pasar, maka penebangan sebaiknya

dilaksanakan dengan tebang pilih. Perlu diperhatikan bahwa setiap penebangan

harus ditanam kembali secepatnya. Apabila penebangan berupa pemeliharaan

yaitu bersifat penjarangan, maka harus selalu diperhatikan bahwa kayu yang

ditebang sudah harus mencapai suatu ukuran yang sudah dapat dimanfaatkan,

sehingga kayu yang dihasilkannya selalu akan dapat dipasarkan, mungkin hanya

8. Penanaman kembali

Di bekas pohon yang ditebang harus ditanami kembali sehingga jumlah

tanaman akan selalu tetap. Karena itu setiap akan melakukan penebangan petani

penanam kayu hendaknya sudah menyiapkan diri dengan bibit yang akan ditanam

sebagai pengganti pohon yang akan ditebang.

2.5 Peranan Hutan Rakyat

Menurut Departemen Kehutanan Republik Indonesia (2003) hutan rakyat

memberikan keuntungan bagi pemilik hutan rakyat atau masyarakat antara lain :

1. Mendapatkan manfaat ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat

2. Mendapatkan manfaat sosial, membuka lapangan pekerjaan

3. Mendapatkan manfaat ekologi, mencegah terjadinya bencana banjir, erosi dan

mengatur tata air

4. Estetika, keindahan alam

5. Sumber, merupakan sumber daya alam untuk ilmu pengetahuan, antara lain

Ilmu Biologi, Ilmu lingkungan dan lain-lain.

Menurut Lembaga Penelitian IPB (1990), hutan rakyat merupakan sumber kayu

dan hasil hutan lainnya, termasuk fungsinya sebagai pelindung tanah dari bahaya

erosi. Selanjutnya dikatakan bahwa hutan rakyat mempunyai peran penting bagi

masyarakat terutama dalam hal, meningkatkan pendapatan masyarakat,

menyediakan kayu bangunan maupun bahan baku industri, membantu

mempercepat usaha rehabilitasi lahan kritis, dan meningkatkan produksi

buah-buahan, dan pakan ternak. Semakin berkembangnya hutan rakyat, disamping akan

menjaga tanah-tanah kritis dari ancaman erosi juga akan meningkatkan

perkembangan ekonomi suatu daerah.

Hutan rakyat akan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk yang

bertempat tinggal di dalam dan sekitar hutan. Pembangunan hutan rakyat tersebut

akan melibatkan seluruh penduduk di sekitarnya, sehingga akan memperoleh

2.6 Pendapatan Rumah Tangga

Pendapatan rumah tangga adalah kumpulan dari pendapatan

anggota-anggota rumah tangga dari masing-masing kegiatannya. Pendapatan merupakan

selisih antara penerimaan dari penjualan, konsumsi keluarga akan komoditi yang

dihasilkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan komoditi tersebut.

Pendapatan rumah tangga menurut sumbernya dibagi menjadi dua golongan, yaitu

pendapatan kehutanan, adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan di hutan, dan

pendapatan non-kehutanan, yaitu pendapatan yang berasal dari luar kehutanan.

(Kartasubrata 1986).

Pendapatan kotor usaha tani adalah nilai produk total usaha tani dalam

jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual. Sedangkan

pengeluaran usaha tani adalah nilai semua masukan yang dikeluarkan dalam

produksi, tetapi tidak termasuk tenaga kerja keluarga petani (Soekartawi et al. 1986).

2.7 Pendekatan Sistem

Sistem adalah kumpulan yang terorganisasi dari komponen-komponen fisik

yang saling berhubungan yang dicirikan oleh suatu batasan dan kesatuan

fungsional (Grant et al. 1997). Secara sederhana gambaran sebuah sistem adalah terdiri dari masukan (input), pengolahan (process), dan luaran (output).

Analisis sistem adalah aplikasi yang bersifat paling langsung dari metode

ilmiah untuk suatu masalah yang mencakup sistem yang kompleks. Analisis

sistem merupakan kesatuan dari teori-teori dan teknik untuk mempelajari,

menggambarkan dan membuat skenario-skenario tentang sesuatu yang kompleks

yang besarnya dicirikan dengan penggunaan prosedur-prosedur matematis dan

statistik tingkat tinggi serta penggunaan komputer.

Lebih lanjut analisis sistem merupakan pendekatan filosofis sekaligus

kumpulan teknik termasuk simulasi. Analisis sistem menekankan pendekatan

sudut pandang menyeluruh pada pemecahan masalah dan penggunaan model

matematis untuk mengidentifikasi dan mensimulasikan karakter-karakter dalam

Simulasi merupakan proses penggunaan suatu model yang merupakan

abstraksi dari keadaan yang sebenarnya dengan tujuan menggambarkan atau

menirukan tahap demi tahap perilaku sistem yang diamati. Model simulasi

dibentuk oleh serangkaian fungsi aritmetik dan operasi logika yang secara

simulasi menampilkan struktur (state) dan perilaku (change of state) dari suatu sistem (Grant et al. 1997).

2.8 Analisis Finansial

Salah satu alat yang dapat memperkirakan kelayakan suatu proyek adalah

analisis finansial. Analisis finansial dilakukan untuk kepentingan individu atau

lembaga yang menanamkan modalnya dalam sebuah proyek misalnya petani,

wiraswastawan atau perusahaan. Nilai yang digunakan di dalam analisis finansial

(misalnya harga barang dan upah) adalah nilai yang berlaku di pasar yaitu market

price (Pramudya dan Dewi 1992). Tujuan analisis adalah membantu pengambilan

keputusan dalam menentukan pemilihan investasi pada suatu proyek yang tepat

dari berbagai alternatif yang dilaksanakan.

2.9.1 Kriteria Investasi

Menurut Pramudya dan Dewi (1992), untuk menilai kelayakan suatu proyek

atau membuat peringkat beberapa proyek yang harus dipilih dapat digunakan

beberapa kriteria investasi yaitu:

1. Net Present Value (NPV)

2. Gross Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)

3. Internal Rate of Return (IRR).

Kriteria tersebut dapat digunakan masing-masing tersendiri secara terpisah,

atau digunakan bersamaan tergantung pada masalah dan tujuan yang diinginkan,

tetapi penggunaan ketiga kriteria akan lebih melengkapi informasi yang diperoleh

mengenai proyek.

1. Net Present Value (NPV)

NPV merupakan perbedaan antara nilai manfaat dan biaya dalam bentuk

nilai sekarang (present value). Apabila NPV bernilai positif, dapat diartikan juga sebagai besarnya keuntungan yang diperoleh dari proyek. Sebaliknya apabila

dapat membantu pengambilan keputusan yang diambil perusahaan dengan

kemungkinan kriteria sebagai berikut:

a. Jika NPV > 0, maka proyek layak untuk dilaksanakan.

b. Jika NPV < 0, maka proyek sebaiknya dihentikan atau ditinjau

ulang pelaksanaanya.

c. Jika NPV = 0, maka proyek akan mendapat modalnya kembali

setelah diperhitungkan discount rate yang berlaku.

2. Gross Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)

B/C ratio adalah perbandingan antara manfaat dan biaya. Nilai gross B/C

ratio dihitung dari perbandingan manfaat dibagi biaya pada keseluruhan tahun

pelaksanaan proyek. Kemungkinan kriteria hasil perhitungan gross B/C ratio adalah :

a. Jika gross B/C ratio > 1, maka proyek layak untuk diteruskan. b. Jika gross B/C ratio < 1, maka proyek sebaiknya dihentikan atau

ditinjau ulang pelaksanaannya.

c. Jika gross B/C ratio = 1, maka proyek dalam keadaan break even

point atau impas.

3. Internal Rate of Return (IRR)

IRR merupakan tingkat pengembalian modal yang digunakan dalam suatu

proyek. Nilai IRR dinyatakan dalam persen per tahun. Suatu proyek yang layak

dilakukan akan mempunyai nilai IRR yang lebih besar dari nilai discount rate. Dari perhitungan IRR dapat diambil keputusan sebagai berikut:

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong,

Kabupaten Tasikmalaya, selama 3 bulan dimulai pada bulan November 2010

sampai dengan bulan Januari 2011.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan dan peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner

(Lampiran 4) untuk mengumpulkan data sekunder maupun primer, kamera untuk

dokumentasi dan obyek guna kelengkapan penyusunan laporan, alat tulis,

kalkulator, perangkat keras (Hardware) berupa komputer, serta perangkat lunak

(Software) berupa program-program komputer dalam mengolah data seperti Stella

9.0.2, Vensim, Microsoft Office Word 2007 dan Microsoft Office Excel 2007.

3.3 Metode Pengambilan Data

Terdapat dua macam data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu data

primer yang diperoleh langsung di lapangan dan data sekunder/data penunjang

yang diperoleh dari studi literatur.

3.3.1 Data Pimer

Data primer didapatkan melalui pengamatan secara langsung, pengisian

kuesioner, dan wawancara terhadap responden petani hutan rakyat yang terdiri

dari:

1. Data tentang karakteristik rumah tangga responden, meliputi: nama, umur,

jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, pendidikan dan sumber mata

pencaharian.

2. Data pengelolaan hutan rakyat, meliputi: luas kepemilikan lahan, status

kepemilikan lahan, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan

tanaman hutan rakyat, seperti pengadaan bibit, persiapan lahan, penanaman,

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan atau tersedia di tingkat Desa,

Kecamatan maupun instansi-instansi seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan,

Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder meliputi keadaan lingkungan baik

fisik, sosial ekonomi di masyarakat. Adapun jenis data yang dikumpulkan di

antaranya:

1. Keadaan umum lokasi penelitian, meliputi: letak administrasi, luas wilayah,

keadaan fisik lingkungan, jenis tanah, curah hujan, luas hutan rakyat, luas

penggunaan lahan dan topografi lahan.

2. Keadaan umum penduduk, meliputi: pendidikan, lapangan pekerjaan, jumlah

penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk.

3.4 Metode Pengambilan Contoh

Penentuan responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive

sampling terhadap responden yang memiliki hutan rakyat sebanyak 10

orang/dusun. Hal ini dikarenakan data mengenai hutan rakyat, seperti kepemilikan

hutan rakyat, luas kepemilikan hutan rakyat, dan data-data lainnya sukar untuk

didapatkan. Pemilihan responden dilakukan dengan menanyakan kepemilikan

hutan rakyat yang memenuhi syarat-syarat suatu lahan sesuai dengan luas

kepemilikannya di suatu desa.

Responden dikelompokkan berdasarkan kelas luas kepemilikan hutan rakyat. Adapun pembagian kelas luas adalah sebagai berikut:

1. Kelas I = kepemilikan lahan < 0.25 ha

2. Kelas II = kepemilikan lahan 0.25 – 0.5 ha

3. Kelas III = kepemilikan lahan 0.5 - 1 ha

4. Kelas IV = kepemilikan lahan > 1 ha

3.5 Metode Pengolahan Data

3.5.1 Pemodelan

Menurut Purnomo (2005) permodelan dilakukan dengan tahapan sebagai

3.5.1.1 Identifikasi isu, Tujuan, dan Batasan

Identifikasi isu ini dilakukan untuk mengetahui dimana sebenarnya

permodelan perlu dilakukan. Selanjutnya ditentukan tujuan permodelan tersebut,

kemudian batasan disusun, dapat berupa batas daerah atau ruang, waktu dan

batasan isu yang telah diidentifikasi sesuai tujuan permodelan.

3.5.1.2 Konseptualisasi Model

Tujuan konseptualisasi model adalah untuk mendapatkan gambaran secara

menyeluruh terhadap model yang akan dibuat. Konseptualisasi model dilakukan

dengan mengidentifikasikan semua komponen yang terlibat ke dalam permodelan

dan mengelompokkannya ke dalam beberapa bagian. Langkah-langkah untuk

memenuhi tujuan tersebut adalah:

a. Kategorisasi komponen dalam sistem.

b. Pengidentifikasian hubungan antar komponen.

c. Menyatakan komponen dari hubungannya dalam model yang lazim.

d. Menggambarkan pola yang diharapkan dari perilaku model, serta menentukan

pola perilaku model sesuai dengan pengetahuan dan teori.

3.5.1.3 Spesifikasi Model

Pada tahap spesifikasi model, dilakukan perumusan makna sebenarnya dari

setiap relasi yang ada dari model konseptual. Tujuan tahap ini adalah membangun

model kuantitatif dari model. Spesifikasi model terdiri dari tahapan-tahapan

sebagai berikut:

a. Memilih struktur kuantitatif umum dari model.

b. Memilih unit waktu dasardari simulasi.

c. Mengidentifikasi bentuk fungsional dari persamaan model.

d. Menduga parameter dari persamaan model.

e. Memasukan persamaan ke dalam program simulasi.

f. Menjalankan simulasi dasar.

g. Menampilkan persamaan model.

3.5.1.4 Evaluasi Model

Evaluasi model dilakukan dengan mengamati kelogisan model dan

yang dibangun dalam hal kegunaan relatifnya untuk memenuhi tujuan-tujuan

tertentu. Tahapan evaluasi model adalah sebagai berikut:

a. Mengevaluasi kewajaran dan kelogisan model.

b. Mengevaluasi hubungan perilaku model dengan pola yang diharapkan.

c. Membandingkan model dengan sistem nyata.

Analisis sensitivitas dilakukan untuk melihat kewajaran perilaku model jika

dilakukan perubahan salah satu parameter dalam model yang telah dibuat.

3.5.1.5 Penggunaan Model

Tujuan penggunaan model adalah untuk mencapai tujuan yang

diidentifikasikan di awal pembangunan model tersebut. Model yang dibangun

dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembelajaran, sehingga dapat merumuskan

skenario ke depan atau alternatif kebijakan yang lebih baik. Model juga dapat

dipakai untuk menguji sebuah hipotesis atau dipakai untuk mengevaluasi ragam

skenario atau kebijakan dan pengembangan perencanaan dan agenda bersama

antar pihak dalam kasus permodelan partisipatif.

3.5.2 Analisis Kelayakan Usaha

Untuk mengetahui kelayakan pengelolaan hutan rakyat, maka dilakukan

analisis finansial dengan beberapa asumsi-asumsi sebagai dasar dalam

perhitungan. Asumsi - asumsi yang dilakukan di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Suku bunga yang berlaku adalah 10% berdasarkan suku bunga Bank Rakyat

Indonesia.

2. Umur kelayakan usaha dihitung berdasarkan pada siklus tebang untuk

tanaman sengon di lahan hutan rakyat.

3. Pendapatan mulai dihitung sejak lahan diolah dan dimanfaatkan.

4. Semua harga output-input yang digunakan dalam analisis yaitu berdasarkan

harga yang berlaku pada saat penelitian berlangsung dengan asumsi harga

Kriteria yang digunakan analisis finansial adalah sebgai berikut:

1. Net Present Value (NPV)

Rumus yang digunakan dalam perhitungan NPV adalah:

NPV = t

a. NPV>0 ; maka proyek menguntungkan dan dapat atau layak dilaksanakan.

b. NPV=0 ; maka proyek tidak untung dan tidak juga rugi, jadi tergantung

pada penilaian subyektif pengambilan keputusan.

c. NPV<0 ; maka proyek ini merugikan karena keuntungan lebih kecil dari

biaya, jadi lebih baik tidak dilaksanakan.

2. Benefit Cost Ratio (BCR)

Benefit Cost Ratio merupakan suatu cara evaluasi proyek dengan

membandingkan nilai sekarang seluruh hasil dengan nilai sekarang seluruh biaya

proyek. BCR diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan terdiskonto dengan

jumlah hasil diskonto biaya. Apakah usaha tersebut sudah layak dilaksanakan atau

tidak, maka kita perlu menghitung nilai BCR. Kriteria usaha tersebut haruslah

lebih besar dari 1.

Keterangan : Bt = penerimaan (benefit) pada tahun ke-t Ct = biaya (cost) pada tahun ke-t

t = umur proyek (tahun)

i = discount rate yang berlaku (%) BCR > 1 ; maka proyek layak atau menguntungkan

3. Internal Rate of Return (IRR)

Internal Rate of Return yaitu tingkat suku bunga yang membuat proyek

akan mengembalikan semua investasi selama umur proyek. Jika dinilai Internal

Rate of Return lebih kecil dari discount rate maka NPV<0, artinya sebaiknya

proyek itu tidak dilaksanakan.

Inti analisis finansial adalah membandingkan antara pendapatan dengan

pengeluaran, dimana suatu kegiatan atau usaha adalah feasible apabila pendapatan lebih besar dari pengeluaran.

Keterangan : i1 = discount rate yang menghasilkan NPV positif i2 = discount rate yang menghasilkan NPV negative NPV1 = NPV yang bernilai positif

NPV2 = NPV yang bernilai negative

IRR ≥ discount rate yang berlaku; maka kegiatan investasi layak dijalankan IRR < discount rate yang berlaku; maka kegiatan investasi tidak layak dijalankan.

3.6 Kerangka Penelitian

Pengelolaan hutan adalah kegiatan yang secara keseluruhan bertujuan

mengarahkan atau memelihara ekosistem hutan sehingga sistem tersebut

memungkinkan pemenuhan kebutuhan hidup manusia akan produk hasil hutan

maupun jasa, secara berkelanjutan dan lestari dalam jangka yang panjang. Dalam

penelitian ini dilakukan pengelolaan unit hutan rakyat dengan tanaman pokok

sengon (Paraserianthes falcataria). Metode pengaturan hasil diperoleh dari luas total areal hutan rakyat pada masing-masing tahun tanam, yang akan menentukan

besarnya penanaman dan penebangan yang efektif sesuai daur, sehingga

didapatkan pembentukan unit pengelolaan hutan rakyat yang lestari dan

berkelanjutan. Semakin besar gangguan, menyebabkan semakin berkurangnya

jumlah pohon yang tersedia. Setelah itu, akan dibuat kombinasi pola dan skenario

1. Skenario 1, yaitu pengelolaan hutan rakyat untuk memperoleh besarnya

pendapatan efektif yang diperoleh jika daur dan harga diubah untuk tanaman

sengon. Daur diubah menjadi 4 tahun, 5 tahun, dan 8 tahun. Sedangkan harga

sengon diubah menjadi Rp 70.000 per pohon, Rp 100.000 per pohon, dan Rp

160.000 per pohon.

2. Skenario 2, yaitu pengelolaan hutan rakyat terhadap perubahan tingkat suku

BAB IV

KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kondisi Umum Kabupaten Tasikmalaya

4.1.1 Letak dan Luas

Kabupaten Tasikmalaya secara geografis terletak antara 7o02’ dan 7o50’

Lintang Selatan serta 108o25’ dan 109o43’ Bujur Timur. Kabupaten Tasikmalaya

merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang berbatasan secara

langsung dengan:

1. Sebelah utara : Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya.

2. Sebelah timur : Kabupaten Ciamis.

3. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia.

4. Sebelah Barat : Kabupaten Garut.

Luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya adalah 271.252 Ha. Tanah sawah

seluas 49.057 Ha, hutan rakyat 37.971 Ha, hutan negara seluas 31.272 Ha,

perkebunan Negara/swasta seluas 84.47 Ha dan lain-lain seluas 67.62 Ha. Peta

kawasan Kabupaten Tasikmalaya terdapat pada Lampiran 1.

4.1.2 Jenis Tanah dan Ketinggian Tempat

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dapat diklasifikasikan

menjadi 3 jenis tanah yaitu, tanah Litosol, tanah Regosol dan tanah Latosol. Ketiga jenis tanah tersebut tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten

Tasikmalaya. Di bagian utara, sebaran terdiri dari jenis tanah latosol. Sementara

itu, kedalaman efektif tanah (solum) wilayah bagian barat dan timur berada pada kisaran 30-60 cm, sedangkan di bagian utara, tengah, dan selatan berada pada

kisaran 60-90 cm . Sedangkan untuk aspek topografi, Kabupaten Tasikmalaya

dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Daerah dengan ketinggian 0-500 m dpl : 33,33% dari seluruh areal.

2. Daerah dengan ketinggian 500-1000 m dpl : 50,00% dari seluruh areal.

4.1.3 Iklim dan Curah Hujan

Menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson Kabupaten Tasikmalaya termasuk kedalam tipe iklim C. Dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan

Januari sampai dengan April dan curah hujan terendah antara bulan September

sampai dengan Oktober. Perbandingan bulan basah dan kering mencapai 98%

bulan basah. Suhu udara rata-rata 25oC – 28o C pada siang hari, turun menjadi 22o

C pada malam hari. Berdasarkan data curah hujan distribusi curah hujan rata-rata

per bulan adalah 292.80 mm/bln sedangkan untuk data curah hujan per tahun

adalah 3.513 mm/th (BPS Tasikmalaya 2010).

4.2 Keadaan Umum Kecamatan Cikalong dan Desa Contoh

4.2.1 Letak dan Luas

Kecamatan Cikalong merupakan satu dari 39 kecamatan di Kabupaten

Tasikmalaya. Secara geografis Kecamatan Cikalong terletak antara 5o 06’ 30’’ LS

– 5o 50’ 30’’ LS dan 107o 00’ 00’’ BT – 107o 107’ 00’’ BT dengan luas wilayah

13.696,45 Ha. Kecamatan Cikalong dibatasi oleh beberapa wilayah yaitu di

sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cikatomas, di sebelah timur

berbatasan dengan Kabupaten Ciamis, di sebelah barat berbatasan dengan

Kecamatan Karangnunggal dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera

Indonesia.

Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Desa Cikalong yang

merupakan salah satu desa dari 13 desa yang ada di Kecamatan Cikalong,

Kabupaten Tasikmalaya. Desa Cikalong merupakan desa paling ujung selatan dari

wilayah Kabupaten Tasikmalaya, terletak 10 m dari pusat Kecamatan Cikalong

dan 80 km dari pusat Kota Tasikmalaya. Desa Cikalong terbagi dalam sembilan

dusun yaitu Dusun Cilutung, Dusun Desakolot, Dusun Cikalong, Dusun Borosole,

Dusun Sindanghurip, Dusun Pangapekan, Dusun Cikaret, Dusun Cisodong, dan

Dusun Cipondoh. Secara administratif Desa Cikalong berbatasan langsung

dengan:

1. Sebelah utara : Desa Tonjongsari

2. Sebelah timur : Desa Cikancra

3. Sebelah selatan : Desa Mandalajaya

Wilayah Desa Cikalong seluas 1.372 Ha, dengan komposisi pola

penggunaan lahan terdiri atas luas tanah bukan pertanian seluas 30 Ha, sawah

seluas 195 Ha dan luas tanah bukan sawah 1.148 Ha.

4.2.2 Keadaan Tanah dan Topografi

Desa Cikalong memiliki jenis tanah Litosol dengan tingkat kesuburan sedang. Tipe iklim Desa Cikalong menurut klasifikasi tipe iklim Oldemann,

termasuk dalam tipe iklim C2 yaitu terdapat 6 bulan basah berturut-turut dan 3

bulan kering berturut-turut, dengan curah hujan 2.194 mm/th. Suhu berkisar antara

22-27oC dengan kadar kelembaban sebesar 80%. Berdasarkan bentuk

topografinya, Desa Cikalong memiliki topografi bergelombang dan berbukit-bukit

dengan ketinggian 15 mdpl. Berdasarkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai

(DAS), Desa Cikalong termasuk dalam wilayah pengelolaan DAS Ciwulan (BPS

Tasikmalaya 2010).

4.2.3 Kondisi Hutan Rakyat

Kondisi hutan rakyat yang terdapat di Desa Cikalong memiliki sebaran

umur yang beragam. Salah satu tanaman pokok yang sering ditanam oleh petani

adalah Sengon (P falcataria (L) Nielsen). Adapun jenis lain yang ditanam oleh petani di Desa Cikalong adalah jenis Jati (Tectona grandis) dan Mahoni

(Swietenia macrophyla), namun untuk jenis Jati dan Mahoni hanya sebagai

tanaman pengisi saja dan terbatas jumlahnya. Pola yang digunakan oleh petani

dalam menanam pohon sengon adalah dengan menggunakan pola agroforestry.

Perkembangan hutan rakyat khususnya jenis tanaman sengon (P falcataria (L) Nielsen) di Desa Cikalong dimulai dari adanya info dagang dari pengepul/bandar

kayu kepada masyarakat. Sejak saat itu masyarakat banyak yang menanam

tanaman sengon. Pemasaran kayu sengon meliputi 3 wilayah yaitu Kabupaten

Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Garut. Pemasaran kayu sengon

dilakukan melalui tengkulak dan industri penggergajian (Sawmill).

4.2.4 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

4.2.4.1 Jumlah penduduk

Berdasarkan data kependudukan Desa Cikalong tahun 2010, jumlah

dan 3.822 orang wanita dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.296 orang.

Jumlah penduduk menurut usia kelompok tenaga kerja produktif (usia 18-56

tahun) yang berjumlah 1.300 orang.

4.2.4.2Tingkat pendidikan

Pada umumnya tingkat pendidikan di Desa Cikalong masih tergolong

rendah, hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduknya hanya sampai

tamatan Sekolah Dasar (SD) saja, sebagian kecil pendidikan SLTP, SLTA dan

akademik atau Perguruan Tinggi (PT). Sedangkan jumlah penduduk menurut usia

kelompok pendidikan terbagi menjadi empat, yaitu kelompok usia 4-6 tahun

berjumlah 713 orang, kelompok usia 7-12 tahun berjumlah 715 orang, kelompok

usia 13-15 tahun berjumlah 482 orang, dan kelompok usia 19 tahun keatas

berjumlah 3.425 orang.

4.2.4.3Mata Pencaharian penduduk

Mata pencaharian masyarakat Desa Cikalong umumnya adalah bertani

sebanyak 501 jiwa. Masyarakat lainnya mengandalkan mata pencahariannya

sebagai pedagang, buruh, industri, sopir, PNS dan sebagainya. Ketersediaan lahan

bagi masyarakat sangatlah penting untuk memperoleh pendapatan, karena untuk

bekerja di luar sektor ini mereka terbentur dengan banyaknya kendala, terutama

rendahnya tingkat pendidikan dan modal usaha.

4.2.4.4 Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Desa Cikalong antara lain:

1. Sarana Pendidikan : 2 buah madrasah ibtidaiyah, 1 buah madrasah

tsanawiyah, 1 buah madrasyah aliyah, 1 buah TK, 4

buah Sekolah Dasar (SD), 1 buah pondok pesantren

dan 2 buah perpustakaan.

2. Sarana Ibadah : 18 buah masjid, 12 serta buah langgar, dan 4 buah

mushola.

3. Sarana Kesehatan : 9 buah posyandu, 1 buah puskemas, 2 buah toko

obat, 6 orang dukun bayi, 1 orang dokter, 4 orang

bidan dan 2 orang paramedis.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Responden

5.1.1 Identitas Responden

Karakteristik responden hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 90

orang responden di Desa Cikalong meliputi luas kepemilikan lahan hutan rakyat,

mata pencaharian, pendidikan dan tingkat umur. Distribusi responden berdasarkan

luas kepemilikan lahan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Distribusi responden menurut kelas luas kepemilikan lahan hutan rakyat masing-masing dusun di Desa Cikalong

Kelas Lahan Hutan Rakyat (Ha)

Sumber : Diolah dari data primer (2010)

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa luas kepemilikan lahan hutan

rakyat milik responden di Desa Cikalong relatif sempit. Sebesar 46,67 %

responden memiliki lahan kurang dari 0.25 Ha, lahan antara 0.25 – 0.5 Ha sebesar

40 %, lahan 0.5 – 1 Ha sebesar 8.89 % dan lahan lebih dari 1 Ha sebesar 4,44 %

Ha.

Responden berusaha memanfaatkan lahan yang ada dengan berbagai macam

tanaman yang dapat memberikan hasil yang cepat dan mudah untuk dijual.

Meskipun ditanami dengan berbagai macam tanaman, masyarakat menjadikan

tanaman sengon sebagai tanaman pokok di lahan yang mereka miliki. Sistem

pengelolaan hutan rakyat yang digunakan oleh petani adalah dengan

Tabel 2 Distribusi responden menurut mata pencaharian pada masing-masing dusun di Desa Cikalong

Mata Pencaharian (Orang)

No Dusun Petani Pedagang PNS Buruh tani Peternak Jasa

1 Cilutung 2 3 5 0 0 0

2 Desakolot 8 1 0 1 0 0

3 Cikalong 8 2 0 0 0 0

4 Borosole 2 2 1 2 3 0

5 Sindanghurip 7 1 0 1 0 1

6 Pangapekan 8 1 0 1 0 0

7 Cikaret 5 4 1 0 0 0

8 Cisodong 8 2 0 0 0 0

9 Cipondoh 8 1 0 1 0 0

Total (orang) 56 17 7 6 3 1

Total (%) 62,22 18,89 7,78 6,67 3,33 1,11 Sumber : Diolah dari data primer (2010)

Berdasarkan Tabel 2 mata pencaharian responden yang bekerja sebagai

petani sebesar 62,22 %, yang bekerja sebagai pedagang/wiraswasta sebesar 18,89

%, yang bekerja sebagai PNS hanya sebesar 7,78 % dan sisanya bekerja sebagai

buruh tani, peternak, serta jasa. Hal ini menandakan bahwa rata-rata penduduk

menggantungkan hidupnya sebagai petani, sehingga lahan hutan rakyat masih

sangat penting bagi responden di Desa Cikalong. Dengan menggunakan sistem

pengelolaan agroforestry pada lahan hutan rakyat, menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan produktivitas lahan dan memperoleh pendapatan dari hasil

panen secara berurutan dan berkesinambungan sepanjang tahun dari jenis-jenis

tanaman yang diusahakan. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari hasil

dari kegiatan agroforestry sangat membantu bagi responden yang mata pencahariaan utamanya sebagai petani, karena hasil dari kegiatan agroforestry dapat diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan tidak menunggu dalam waktu

Tabel 3 Distribusi responden menurut usia pada masing-masing dusun di Desa Sumber : Diolah dari data primer (2010)

Berdasarkan Tabel 3 menunjukan persentase terbesar responden berada

pada umur 41-50 tahun yaitu sebesar 36,67 %. Hal ini disebabkan pada rentang

umur 41-50 tahun responden rata-rata telah berkeluarga, dengan bekerja sebagai

petani pada lahan hutan rakyat dapat membantu mencukupi kebutuhan keluarga.

Umur responden yang paling muda adalah 31 tahun, dan yang paling tua berumur

82 tahun.

Tabel 4 Distribusi responden menurut tingkat pendidikan pada masing-masing dusun di Desa Cikalong

Tingkat Pendidikan (orang)

No Dusun SD SLTP SLTA Perguruan Tinggi

Sumber : Diolah dari data primer (2010)

Berdasarkan Tabel 4 mengenai persentase tingkat pendidikan responden di

Desa Cikalong, umumnya berpendidikan SD sebesar 74,44 %. Hal ini

Desa Cikalong, sehingga menyulitkan responden dalam mengelola, memperoleh

dan menyerap informasi untuk pengelolaan hutan rakyat serta mencari pekerjaan.

Oleh karena itu, dibutuhkan penyuluhan untuk membantu petani dalam mengelola

hutan rakyat. Identitas responden petani hutan rakyat terdapat pada Lampiran 2.

5.2 Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat

Sistem pengelolaan hutan rakyat di Desa Cikalong tidak dikelola secara

monokultur melainkan ditanam bersama-sama dengan jenis tanaman lainya.

Petani hutan rakyat di Desa Cikalong menggunakan sistem agroforestry yang merupakan campuran antara tanaman pokok dengan tanaman lainnya, seperti:

tanaman perkebunan, semusim, buah-buahan, dan pertanian. Kepemilikan lahan di

desa ini relatif sempit, sehingga petani memanfaatkan areal yang sempit tersebut

untuk ditanami berbagai jenis tanaman. Selain itu, mayoritas pemilik areal hutan

rakyat di Desa Cikalong bekerja sebagai petani.

Tanaman kehutanan yang menjadi tanaman pokok petani hutan rakyat di

Desa Cikalong adalah jenis sengon (Paraserianthes falcataria). Pemilihan jenis tanaman sengon pada umumnya didasari oleh 3 hal, yaitu cepat menghasilkan

kayunya dibanding dengan jenis kayu lain, memperoleh bibit mudah melalui

penjual keliling dan penjualan kayunya mudah. Selain jenis sengon terdapat juga

tanaman jati dan mahoni sebagai tanaman kehutanan lainnya. Sedangkan tanaman

perkebunan dan tanaman semusim petani menanam sawo dan kelapa (tanaman

perkebunan), dan jenis pisang, singkong, talas (tanaman semusim). Tanaman

semusim dan perkebunan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

dan dijual untuk menambah pendapatan petani.

Kegiatan pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan oleh petani di Desa

Cikalong meliputi persiapan lahan, pengadaan bibit, penanaman dan

pemeliharaan, sedangkan kegiatan pemanenan dilakukan oleh pihak pembeli

(Tengkulak). Berikut uraian kegiatan-kegiatan tersebut:

1. Pengadaan bibit

Bibit sengon diperoleh petani hutan rakyat di Desa Cikalong yaitu dengan

cara membeli langsung kepada penjual/pedagang keliling di sekitar Desa

Cikalong. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan petani mengenai

pembibitan dan dibutuhkan tempat yang khusus untuk persemaian. Bibit tersebut

dibeli oleh petani dengan harga Rp 1.000/bibit untuk tinggi antara 30-50 cm.

Dengan cara membeli langsung berupa bibit, petani beranggapan lebih murah dan

praktis.

2. Persiapan lahan

Kegiatan persiapan lahan dilakukan kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan

sebelum kegiatan penanaman tergantung pada luas lahan dan jumlah pekerja

(HOK). Pemilik hutan rakyat di Desa Cikalong dalam melakukan kegiatan

persiapan lahan selain memanggil buruh tani, pemiliknya juga secara langsung

melakukan kegiatan persiapan lahan, karena pekerjaan utama mereka umumnya

adalah petani. Kegiatan persiapan lahan yang dilakukan yaitu membersihkan

lahan dari semak belukar, alang-alang atau tumbuhan penggangu lainnya dengan

menggunakan cangkul, sabit dan lain-lain. Setelah lahan dibersihkan, dilanjutkan

mengolah tanah dengan tujuan agar tanah tersebut gembur dengan cara dicangkul,

setelah itu dipasang ajir pada jarak tanam yang berbeda-beda. Untuk jarak tanam

yang sering digunakan petani hutan rakyat di Desa Cikalong, yaitu menggunakan

jarak tanam 3 m x 2 m. Setelah pemasangan ajir selesai dikerjakan, maka langkah

selanjutnya adalah pembuatan lubang tanam dengan kedalaman tanah kira-kira

ukuran panjang 30 cm, lebar 30 cm dan kedalaman kurang lebih 30 cm. Untuk

pembuatan jarak tanam tidak seluruh petani melakukannya, karena petani

menginginkan penanaman jumlah pohon yang banyak dan mengabaikan jarak