ANALISIS BEBAN PENCEMARAN SUNGAI CIHIDEUNG

SEBAGAI BAHAN BAKU PENGOLAHAN AIR

DI KAMPUS IPB DARMAGA

ETTY SARIWATI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini, saya menyatakan bahwa tesis “Analisis Beban Pencemaran Sungai Cihideung Sebagai Bahan Baku Pengolahan Air di Kampus IPB Darmaga” adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Februari 2010

Etty Sariwati

ABSTRACT

ETTY SARIWATI. Analysis of soiled loading Cihideung as the source of water processing in IPB Darmaga Campus. Under supervised by ETTY RIANI and ERIZAL.

Bogor Agriculture University (IPB) nowdays has served almost 21.000 people included students, lecturer, and educational staff. Due to fresh water need, IPB has managed by self processing with the source is from Cihideung River. The activity around Cihideung River make the water could be contaminate by agricultural waste, fishery, domestical liquid waste and industry. The research has been done to analysis the Cihideung River waste load, to know the quality of fresh water by analyzing the physical, chemical and biological parameter. The characteristic measurement result compared with the grade standard based on PP No. 82 year 2001. The quality status of Cihideung River environment is declared by STORET methods. The highest STORET score is in station 4 that is -55 with the water status is highly soiled. Organic material is the highest soiled that is showed by COD value in the water that is 21.272 ton/month. The second contribution is BOD that is 7.989 ton/month.

RINGKASAN

ETTY SARIWATI. Analisis Beban Pencemaran Sungai Cihideung Sebagai Bahan Baku Pengolahan Air di Kampus IPB Darmaga. Dibimbing oleh ETTY RIANI dan ERIZAL.

Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) berada di Kecamatan Darmaga Kabupaten Bogor saat ini melayani hampir 21.000 orang, yaitu mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan. Untuk keperluan air bersih didapatkan dengan melakukan pengolahan sendiri dengan memakai bahan baku dari Sungai Cihideung. Aktivitas di sekitar sungai Cihideung membuat air sungai mudah tercemar oleh bermacam limbah pertanian, perikanan, industri dan limbah cair domestik.

Penelitian ini dilakukan untuk menghitung beban pencemaran air Sungai Cihideung sebagai bahan baku pengolahan air di Kampus IPB Darmaga, mengetahui kualitas air sungai sebelum dan sesudah pengolahan air dengan menganalisis parameter fisika, kimia dan biologi. Hasil pengukuran karakteristik kualitas air yang diperoleh dibandingkan dengan standar baku mutu berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001. Status kualitas lingkungan Sungai Cihideung ditetapkan dengan menggunakan metode STORET yang terdapat pada Lampiran II Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003. Analisis data utama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penentuan beban pencemaran dan penentuan status mutu air sungai. Data sampel air diambil dengan 3 kali ulangan pada 5 titik stasiun yang membuang limbah paling banyak yang ada di sepanjang Sungai Cihideung. Analisis data sosial tentang kebutuhan air di Kampus IPB Darmaga adalah berupa wawancara dan kuisioner kepada pengguna air di Kampus IPB Darmaga yang bersifat diskriptif.

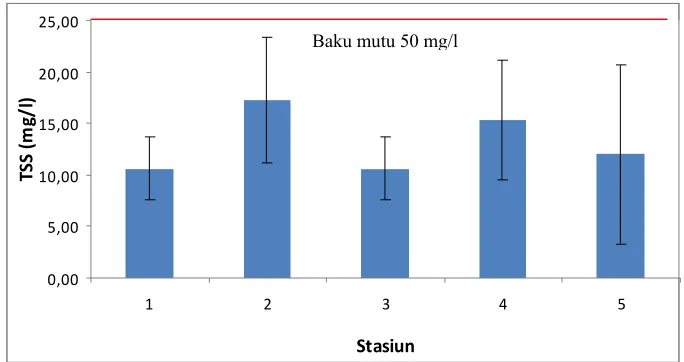

Data parameter fisik menghasilkan analisis suhu berkisar 26oC – 29oC, hasil analisis warna 0-89 PtCo, hasil analisis kekeruhan 0-16 NTU, dan hasil analisis TSS 8-24 mg/l. Data parameter kimia air hasil pengukuran pH berkisar 5,7 – 6,7, nilai BOD berkisar 14-35 mg/l, nilai COD berkisar 49-78 mg/l, nilai nitrat berkisar 0,035 – 16,85 mg/l, nilai nitrit berkisar 0,001 – 0,094 mg/l, nilai amonia berkisar 0,166 – 0,667 mg/l, nilai logam berat timbal berkisar 0,03 – 0,038 mg/l, nilai besi berkisar 0,042 – 1,23 mg/l. Hasil pengukuran fecal coliform 0 – 15000 Jml/100 ml.

Bahan organik yang dicerminkan dari nilai COD merupakan bahan pencemar tertinggi konsentrasinya yang masuk ke perairan yang mencapai 21.272 ton/bulan. Kontribusi terbesar kedua adalah BOD sebesar 7.989 ton/bulan. Skor indeks STORET tertinggi terdapat pada Stasiun 4 yaitu sebesar -55 dengan status mutu air tercemar berat, skor indeks STORET terendah terdapat pada stasiun 1 yaitu sebesar -30 dengan status mutu air tercemar sedang.

Hasil data sosial yang berupa jawaban kuisioner menunjukkan air di Kampus IPB Darmaga hanya digunakan sebagai sarana untuk keperluan kebersihan, untuk laboratorium dipakai sebagai pencucian alat-alat laboratorium, sebagai pendingin alat (destilasi aquadest), dan penyiraman tanaman. Rata-rata pemakaian air pada satu laboratorium adalah 500 lt/hari. Air yang tersedia saat ini masih belum mencukupi disebabkan karena adanya peningkatan pemakaian yaitu dengan bertambahnya fakultas dan departemen baru yanng ada di Kampus IPB Darmaga, juga adanya kebocoran pipa sehingga air tidak sampai ke pengguna air.

Pendekatan sistem dapat diimplementasikan dalam pengelolaan air bersih untuk jangka panjang. Pengelolaan air bersih dengan memandang permasalahan dari seluruh aspek yang terkait. Aspek tersebut adalah aspek lingkungan fisik, teknologi, kelembagaan, keuangan, tingkat pelayanan, dan efisiensi pengelolaan.

© Hak cipta milik IPB, tahun 2010 Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

ANALISIS BEBAN PENCEMARAN SUNGAI CIHIDEUNG

SEBAGAI BAHAN BAKU PENGOLAHAN AIR

DI KAMPUS IPB DARMAGA

ETTY SARIWATI

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Analisis Beban Pencemaran Sungai Cihideung Sebagai Bahan Baku Pengolahan Air di Kampus IPB Darmaga

Nama Mahasiswa : Etty Sariwati Nomor Pokok (NRP) : P052070271

Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Disetujui, Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Etty Riani, MS. Dr. Ir. Erizal, M.Agr. K e t u a Anggota

Diketahui,

Ketua Program Studi

Dekan Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Surjono H. Sutjahjo, MS Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul Analisis Beban Pencemaran Sungai Cihideung Sebagai Bahan Baku Pengolahan Air di Kampus IPB Darmaga. Usulan ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL) Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Surjono H. Sutjahjo, MS sebagai Ketua Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, yang telah banyak memberikan arahan dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Sekolah Pascasarjana IPB.

2. Dr. Ir. Etty Riani, MS sebagai ketua komisi pembimbing dan Dr. Ir. Erizal, M.Agr sebagai anggota komisi pembimbing, atas curahan waktu, perhatian, motivasi dan pikiran dalam penyusunan tesis ini. Semoga semuanya menjadi ibadah yang tiada putusnya dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

3. Dr. Ir. Isdradjad Setyobudiandi, M.Sc, selaku penguji luar komisi dan Dr. Ir. Lailan Syaufina, MSc, selaku penguji Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, atas segala waktu, pikiran dan pengetahuan yang diberikan.

4. Dr. Ir. Edy Hartulistiyoso, M.Sc, selaku Direktur Fasilitas dan Properti IPB dan Ir. Heri Purwanto, selaku Kasie Fasilitas Akademik IPB yang telah memberikan izin belajar penulis untuk melanjutkan pendidikan.

telah memberikan doa dan semangat sehingga penulis bisa melanjutkan pendidikan.

6. Susanto Y teman diskusi yang menyenangkan, dan seluruh staf pegawai di Sub Direktorat Pengelolaan Fasilitas IPB yang telah memberikan dukungan semangat, terutama untuk semua pengertian yang diberikan sehingga penulis bisa menempuh pendidikan dengan baik.

7. Teman kuliah PSL angkatan 2007 terutama Rita Hayati dan Syamsul Alam karena telah banyak memberikan ide dan bantuan selama kuliah.

8. Kepada semua pihak yang telah membantu namun tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata, kekurangan yang ada merupakan gambaran keterbatasan manusia. Penulis berharap semoga hasil tesis ini dapat berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Bogor, Februari 2010

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir pada hari Sabtu, 27 Juli 1968 dari pasangan M. Husin Raden (alm) dan Sutiawati di Banda Aceh. Penulis merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara. Penulis masuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) No. 1 Banda Aceh pada tahun 1975 dan tamat tahun 1981.

Kemudian melanjutkan studi pada tahun 1981 pada jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) No. 1 Banda Aceh dan tamat pada tahun 1984.

Setelah menamatkan SMP, penulis melanjutkan studi pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) No. 1 Banda Aceh dan tamat pada tahun 1987. Kemudian melanjutkan studi pada bulan Agustus tahun 1987 pada Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) pada Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik dan menamatkan studi pada bulan Juni tahun 1994 dengan gelar Sarjana Teknik (ST).

i

3.2.1. Penentuan Stasiun Pengamatan ... 17

3.2.2. Peralatan dan Bahan Penelitian ... 18

ii

4.3.1.2 Warna dan Kekeruhan ... 33

4.3.1.3 Padatan Tersuspensi Total ... 37

4.3.2 Parameter Kimia ... 39

4.3.2.1 pH ... 39

4.3.2.2 BOD ... 41

4.3.2.3 COD ... 42

4.3.2.4 Nitrat (NO3-N) ... 44

4.3.2.5 Nitrit (NO2-N) ... 45

4.3.2.6 Amonia (NH3-N) ... 46

4.3.3. Logam Berat ... 48

4.3.3.1 Timbal (Pb) ... 48

4.3.3.2 Besi (Fe) ... 50

4.3.4. Parameter Mikrobiologi Fecal coliform (E.coli) ... 51

4.4. Status Mutu Air Sungai Cihideung ... 53

4.5. Debit Aliran Air Sungai Cihideung ... 54

4.6. Beban Pencemaran ... 55

4.7. Kualitas Air Bersih ... 56

4.8. Penggunaan Air di Kampus IPB Darmaga ... 58

V. SIMPULAN DAN SARAN ... 64

5.1. Simpulan ... 64

5.2. Saran ... 65

DAFTAR PUSTAKA ... 66

iii

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Berbagai jenis unit operasi/unit proses dalam pengolahan air bersih .... 16

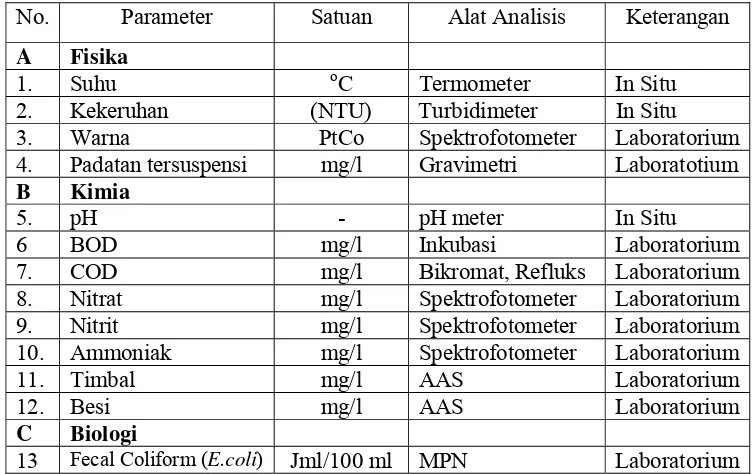

2. Parameter fisika, kimia dan biologi air dan metode pengukuran ... 19

3. Penentuan sistem nilai untuk menentukan status mutu air ... 21

4. Penentuan status mutu perairan ... 21

5. Hasil analisis rata-rata kualitas air Sungai Cihideung Bogor... 30

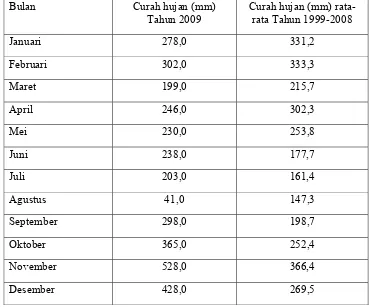

6. Data curah hujan tahun 2009 dan rata-rata 10 tahun terakhir untuk Wilayah Cihideung ... 33

7. Rekapitulasi skor indeks STORET dan status mutu air ... 54

8. Data debit air Sungai Cihideung ... 54

9. Beban pencemaran air Sungai Cihideung ... 55

iv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Bagan alir kerangka pemikiran ... 6

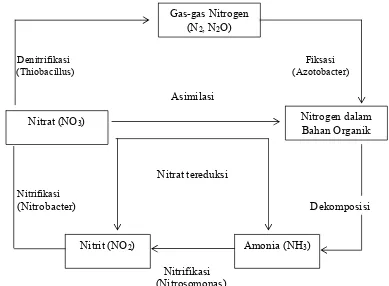

2. Siklus Nitrogen dalam ekosistem perairan ... 13

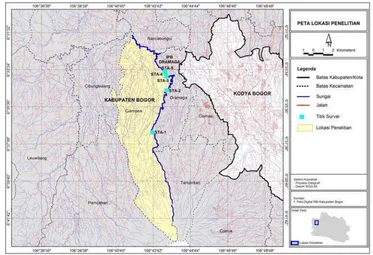

3. Lokasi pengambilan sampel ... 18

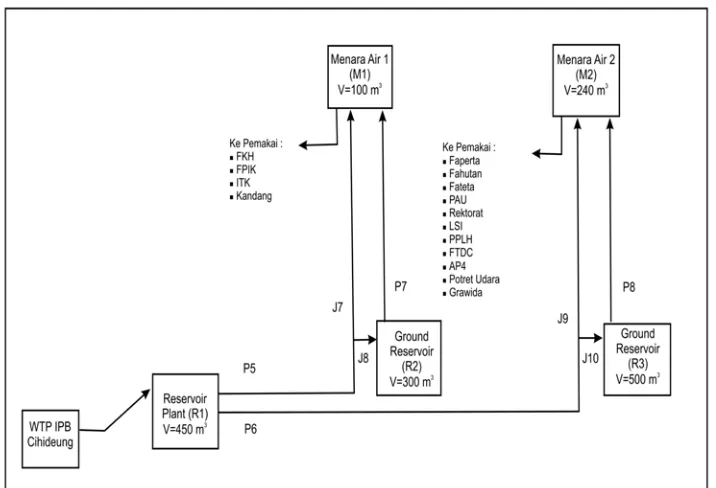

4. Skema proses pengolahan air baku ... 25

5. Skema sistem transmisi air bersih dari WTP Cihideung ... 28

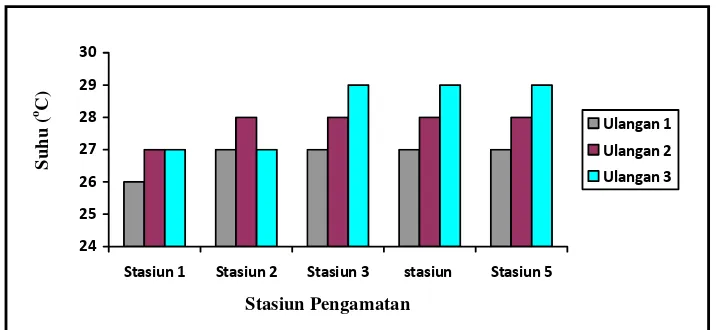

6. Hasil analisis simpangan baku suhu air (oC) Sungai Cihideung Bogor .. 31

7. Hasil pengukuran suhu air (oC) Sungai Cihideung Bogor ... 32

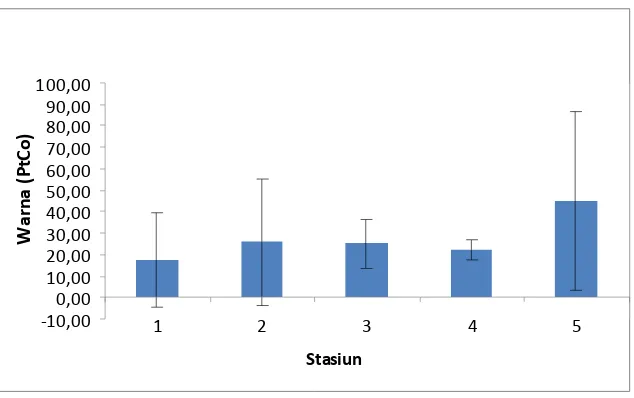

8 Hasil analisis simpangan baku warna air (PtCo) Sungai Cihideung Bogor 34 9. Hasil analisis warna (PtCo) air Sungai Cihideung Bogor ... 35

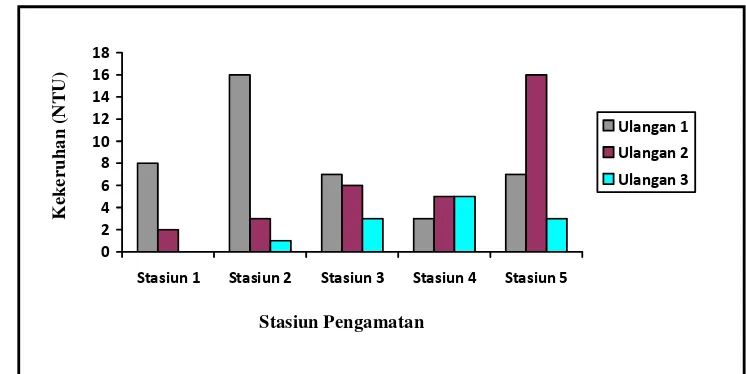

10. Hasil analisis simpangan baku kekeruhan (NTU) air Sungai Cihideung Bogor ... 35

11. Hasil analisis kekeruhan (NTU) air Sungai Cihideung Bogor ... 36

12. Hasil analisis simpangan baku TSS (mg/l) air Sungai Cihideung Bogor 37 13. Hasil analisis TSS (mg/l) air Sungai Cihideung Bogor ... 38

14. Hasil analisis simpangan baku pH air Sungai Cihideung Bogor ... 39

15. Hasil pengukuran pH air Sungai Cihideung Bogor ... 40

16. Hasil analisis simpangan baku BOD (mg/l) air Sungai Cihideung Bogor 41 17. Hasil analisis BOD (mg/l) air Sungai Cihideung Bogor ... 42

18. Hasil analisis simpangan baku COD (mg/l) air Sungai Cihideung Bogor 42 19. Hasil analisis COD (mg/l) air Sungai Cihideung Bogor ... 43

20. Hasil analisis simpangan baku nitrat (mg/l) air Sungai Cihideung Bogor 44 21. Hasil analisis nitrat pada Sungai Cihideung Bogor ... 45

22. Hasil analisis simpangan baku nitrit (mg/l) air Sungai Cihideung Bogor 45 23. Hasil analisis nitrit pada Sungai Cihideung Bogor ... 46

24. Hasil analisis simpangan baku amonia (mg/l) air Sungai Cihideung Bogor ... 47

25. Hasil analisis ammonia air Sungai Cihideung Bogor ... 48

26. Hasil analisis simpangan baku timbal (mg/l) air Sungai Cihideung Bogor 49 27. Hasil analisis timbal air Sungai Cihideung Bogor ... 49

28. Hasil analisis simpangan baku besi (mg/l) air Sungai Cihideung Bogor 50 29. Hasil analisis besi air Sungai Cihideung Bogor ... 51

30. Hasil analisis simpangan baku fecal coliform air Sungai Cihideung Bogor 52 31. Hasil analisis fecal coliform air Sungai Cihideung Bogor ... 52

32. Fungsi pemakaian air di Kampus IPB Darmaga ... 59

33. Kecukupan kebutuhan air di Kampus IPB Darmaga ... 60

34. Sistem pengolahan air di WTP Cihideung dengan memakai membran .. 60

v

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Data Penelitian di Sungai Cihideung ... 71 2. Hasil pemantauan/pengukuran parameter fisika-kimia untuk setiap

1

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup, karena selain

dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup, juga dibutuhkan untuk kebutuhan rumah

tangga, pertanian, industri dan lain-lain. Namun saat ini muncul permasalahan

mengenai air sebagai akibat berkurangnya/menurunnya persediaan air tanah di

berbagai wilayah dan menurunnya mutu air, sehingga tidak memenuhi syarat

sesuai peruntukannya.

Salah satu penyebab dari menurunnya kualitas air adalah akibat dari

meningkatnya kegiatan manusia yang tidak bijak dan pada akhirnya menimbulkan

pencemaran air pada sumber-sumber air. Kondisi tersebut dapat terjadi karena air

menerima beban pencemaran yang melampaui daya dukungnya. Oleh karena itu

maka pencemaran air merupakan salah satu masalah yang sangat penting untuk

diperhatikan, karena air sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Keberadaan air yang

tercemar akan sangat mengganggu sistem kehidupan, karena makhluk hidup

membutuhkan air yang memiliki kualitas yang baik dan kuantitas yang cukup

serta ketersediaannya harus cukup kontinyu.

Adapun yang dimaksud dengan pencemaran air di sini adalah masuknya

atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke

dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat

tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya (PP No.

82, Tahun 2001). Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan

penanggulangan pencemaran air, serta pemulihan kualitas air untuk menjamin

kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air (Perda Provinsi Jawa Barat No. 3

Tahun 2004).

Penyebab terjadinya pencemaran air adalah masuknya limbah ke

lingkungan perairan, baik air permukaan maupun air tanah. Limbah yang masuk

ke lingkungan tersebut terdiri atas limbah padat dan limbah cair. Limbah cair

yang biasa disebut sebagai air limbah, pada dasarnya merupakan sisa dari suatu

hasil usaha dan atau kegiatan manusia yang berwujud cair. Air permukaan

2

melewati sungai-sungai dan anak-anak sungai. Salah satu sungai yang ada di

Kabupaten Bogor melintasi Kampus IPB Darmaga dan diduga airnya telah

tercemar karena adanya berbagai kegiatan adalah Sungai Cihideung.

Sungai Cihideung merupakan sungai yang melewati kawasan Kampus

IPB Darmaga Bogor. Sungai ini dapat dikatakan sebagai sumber air strategis di

kawasan kampus yang airnya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan di Kampus

IPB Darmaga sehari-hari. Namun demikian, sebelum masuk ke kawasan Kampus

IPB Darmaga sudah terlebih dahulu dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya

perikanan, persawahan dan lain-lain (Jamaludin, 1999). Besarnya aktivitas di

sekitar sungai Cihideung membuat air sungai mudah tercemar oleh limbah

domestik seperti dari tinja, limbah cair domestik, dan buangan kamar mandi.

Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) berada di Kecamatan Darmaga

Kabupaten Bogor, saat ini melayani hampir 14.000 orang mahasiswa Strata 1,

dan hampir 4.000 orang mahasiswa pasca sarjana. Jumlah dosen dan tenaga

kependidikan yang berada di Kampus IPB Darmaga mencapai 3.000 orang.

Semakin bertambahnya departemen dan program studi baru yang akan dibuka di

Institut Pertanian Bogor, akan berakibat pada semakin meningkatnya kebutuhan

air mengingat jumlah mahasiswa dan pembangunan gedung-gedung baru akan

semakin meningkat dan untuk keperluan air bersihnya dilakukan pengambilan air

dari Sungai Cihideung dan Sungai Ciapus.

Untuk keperluan tersebut Kampus IPB Darmaga mempunyai 2 instalasi

pengolahan air bersih (water treatment plant - WTP) yakni dari Sungai Ciapus,

yang dibangun tahun 1972, dengan kapasitas 7,5 lt/detik selain itu juga terdapat

WTP dari Sungai Cihideung yang dibangun tahun 1986, dan terdiri dari 2 unit

WTP dengan kapasitas 20 lt/detik. Pada tahun anggaran 1994/1995, instalasi ini

ditambah 2 unit lagi dengan kapasitas 12 lt/detik dan 16 lt/detik, saat ini

kapasitas produksi masing-masing WTP menjadi 10 lt/detik karena efisiensi alat.

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa IPB telah berupaya memenuhi

kebutuhan akan air untuk seluruh keperluan civitas akademikanya. Ada indikasi

bahwa dalam hal memenuhi kebutuhan air tersebut, yang sudah terpenuhi saat ini

relatif baru pada tuntutan kuantitasnya di jam kerja, sedangkan kualitasnya

terutama kualitas yang diperlukan oleh laboratorium yang memerlukan air

3

Mengingat air Sungai Cihideung tercemar oleh limbah domestik, maka

dalam rangka meningkatkan kualitas diperlukan pengolahan air sungai tersebut

sehingga menjadi bersih. Untuk keperluan tersebut maka hal yang pertama sekali

harus dilakukan adalah menganalisis parameter-parameter kualitas air Sungai

Cihideung dan mengetahui beban pencemaran di perairan tersebut. Untuk itu

maka diperlukan penelitian ”Analisis Beban Pencemaran Sungai Cihideung

Sebagai Bahan Baku Pengolahan Air di Kampus IPB Darmaga”.

1.2 Perumusan Masalah

Kampus IPB memiliki visi menjadi perguruan tinggi kelas dunia (World

Class University) dengan kompetensi utama pertanian tropika. Kriteria yang

sering digunakan oleh perguruan tinggi yang dinyatakan sebagai perguruan tinggi

kelas dunia, adalah keunggulan di bidang pendidikan, riset, pengembangan

pengetahuan dan kegiatan bagi kemasyarakatan. Pada saat melakukan riset dan

pengembangan pengetahuan di laboratorium sangat diperlukan air sebagai

penunjang kegiatan laboratorium. Namun air yang selama ini ada, dirasa masih

belum mencukupi, baik ditinjau dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. Selain

tidak mencukupi, air yang dipakai seringkali kualitasnya masih kurang karena

secara kasat mata seringkali terlihat kurang jernih, berwarna coklat dan

mempunyai endapan putih. Oleh karena itu maka muncul pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana kualitas air sebelum dan setelah dilakukan pengolahan ?

2. Berapa beban pencemaran setiap parameter kualitas air di Sungai Cihideung?

3. Bagaimana proses pengolahan air di Kampus IPB Darmaga ?

4. Kualitas dan kuantitas air seperti apa yang diinginkan oleh stakeholder di

Kampus IPB Darmaga ?

5. Pengelolaan seperti apa yang sebaiknya dilakukan pada kondisi kualitas air

dan beban pencemaran tersebut diatas untuk meningkatkan kualitas dan

4

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendapat informasi beban pencemaran Sungai Cihideung sebagai bahan baku

pengolahan air di Kampus IPB Darmaga.

2. Mendapat informasi kualitas air Sungai Cihideung sebelum dan setelah

dilakukan pengolahan.

3. Mendapatkan hasil analisis kebutuhan stakeholder di Kampus IPB Darmaga.

4. Memberikan rekomendasi pengelolaan berdasarkan kualitas air dan beban

pencemaran eksisting.

1.4 Kerangka Pemikiran

Kampus IPB Darmaga sebagai salah satu perguruan tinggi nasional melayani lebih kurang 18 ribu mahasiswa, dan mempunyai pegawai berupa staf

dosen dan tenaga kependidikan sebanyak 3000 orang. Saat ini melakukan

pengolahan air sendiri di water treatment plant (WTP) Cihideung dengan

mengambil bahan baku air dari Sungai Cihideung dan dari Sungai Ciapus untuk

WTP Ciapus. Penelitian ini lebih diutamakan pada WTP Cihideung dengan

sumber bahan baku pengolahan air menggunakan air Sungai Cihideung, karena

pemakaian air untuk keperluan aktivitas di Kampus IPB Darmaga didominasi dari

WTP Cihideung. Sedangkan WTP Ciapus hanya untuk kebutuhan perumahan

dosen dan asrama TPB putra dan putri.

Bahan baku air yang akan diolah diambil dari Sungai Cihideung yang ada

di sekitar Kampus IPB Darmaga, di sepanjang Sungai Cihideung banyak kegiatan

manusia seperti pertanian, perikanan, industri dan rumah tangga. Kegiatan di

sekitar Sungai Cihideung dapat menjadi sumber bahan pencemar bagi Sungai

Cihideung. Proses produksi yang dilaksanakan pada sektor-sektor tersebut akan

menghasilkan limbah sebagai buangan sisa yang seharusnya dapat didaur ulang

kembali atau diolah agar tidak berbahaya terhadap lingkungan sebelum dibuang,

tetapi kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa untuk menghemat biaya dan

waktu, proses tersebut tidak dilakukan. Pembuangan limbah sisa proses produksi

tersebut merupakan sumber bahan pencemar seperti TSS, NO3, NH3, Fe, Pb, dan

5

perairan yang pada jangka panjang akan berpengaruh terhadap kehidupan biota

perairan.

Penelitian yang telah dilakukan di Sungai Cihideung tahun 1999 oleh

Hadiati dan tahun 2006 oleh Hutapea menunjukkan adanya perubahan kualitas

perairan Sungai Cihideung. Penelitian terakhir yang dilakukan Hutapea (2006)

menunjukan nilai yang lebih baik dan ada juga yang menunjukkan nilai yang lebih

buruk. Perbedaan besar terjadi pada parameter fisika yaitu pada nilai TSS yakni

pada tahun 1999 nilainya jauh lebih besar dibandingkan pada tahun 2006. Pada

parameter kimia perbedaan yang cukup berbeda terjadi pada nilai BOD, dalam hal

ini secara keseluruhan nilai BOD pada tahun 1999 lebih tinggi dibandingkan pada

tahun 2006. Mengingat air sungai bersifat dinamis kiranya kualitas air Sungai

Cihideung perlu dianalisis kembali sehingga dari hasil tersebut akan dapat

diketahui apakah ada perubahan yang signifikan dari tahun 2006 atau tidak.

Air yang telah diolah di WTP selanjutnya dialirkan kepada pengguna

(stakeholder) di Kampus IPB Darmaga. Para pengguna antara lain adalah fakultas

dan kantor pusat administrasi yang berada di lingkungan Kampus IPB Darmaga.

Penelitian pada pengguna, lebih diutamakan kepada laboratorium-laboratorium

yang memakai air untuk menunjang kegiatan penelitian sehingga diharapkan IPB

dapat menjadi universitas bertaraf dunia dengan kompetensi utama di bidang

pertanian tropika. Selanjutnya diagram kerangka pemikiran dapat dilihat pada

Gambar 1.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kepada pihak Institut Pertanian Bogor tentang beban

pencemaran bahan baku pengolahan air di Kampus Darmaga.

2. Sebagai dasar untuk mengambil kebijakan tentang cara pengolahan air di

WTP Kampus IPB Darmaga.

6

Gambar 1 Bagan alir kerangka pemikiran

Pabrik

Kebutuhan Stakeholder di Kampus IPB Darmaga

Analisis Kebutuhan Stakeholder Aktivitas Masyarakat di sekitar

Sungai Cihideung

Permukiman Pertanian Perikanan

Limbah

Pencemaran Air Sungai Cihideung

Sumber Bahan Baku Pengolahan Air di Kampus IPB Darmaga

(WTP Cihideung)

Analisis Laboratorium Kualitas Air Sungai Cihideung

Data Fisika Data Kimia Data Biologi

Perbandingan kualitas air sungai Cihideung terhadap ketentuan baku mutu PP No.82 Tahun 2001

Rekomendasi untuk IPB Darmaga

7

1.6 Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Kualitas air Sungai Cihideung sebagai bahan baku pengolahan air di Kampus

IPB Darmaga sudah melewati standar bahan baku mutu yang ditetapkan

pemerintah.

2. Kebutuhan pengguna di Kampus IPB Darmaga belum terpenuhi dari segi

8

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pencemaran Perairan

Menurut Odum (1971), pencemaran adalah perubahan sifat fisik, kimia

dan biologi yang tidak dikehendaki pada udara, tanah dan air. Sedangkan menurut

Saeni (1989), pencemaran adalah peristiwa adanya penambahan

bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia, kedalam lingkungan yang

biasanya dapat memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungannya.

Pencemaran juga terjadi apabila ada gangguan terhadap daur suatu zat, sehingga

terjadi pembuangan (Soemarwoto, 1992).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas

Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menyatakan pencemaran air adalah masuk

atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam

air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat

tertentu yang menyebabkan tidak lagi berfungsi sesuai peruntukannya. Wardoyo

(1975), menyatakan bahwa pencemaran air adalah peristiwa penambahan bahan

oleh manusia ke dalam perairan, sehingga merusak atau membahayakan

kehidupan organisme di dalamnya, berbahaya bagi kesehatan manusia,

mengganggu aktivitas perairan termasuk penangkapan ikan, merusak daya guna

air dan mengurangi keindahan.

Harsanto (1995), mengatakan bahwa air dikatakan tercemar jika

mengalami hal-hal berikut :

1. Air mengandung zat, energi dan atau komponen lain yang dapat merubah

fungsi air sesuai peruntukannya atau disebut parameter pencemaran.

2. Kandungan parameter pencemaran di dalam air telah melampaui batas

toleransi tertentu atau disebut baku mutu hingga menimbulkan gangguan

terhadap pemanfaatannya, dengan kata lain tidak sesuai dengan

9

2.2 Sumber Pencemaran Perairan

Masalah kualitas air sungai terutama disebabkan oleh kandungan sedimen

dalam air sungai akibat terjadinya erosi pada bagian daerah aliran sungai terutama

di bagian hulu (Manan, 1977). Persediaan air yang berasal dari aliran permukaan

dan infiltrasi dimanfaatkan untuk keperluan metabolisme manusia, perkotaan,

industri dan pertanian, dari keempat pemanfaatan air tersebut dihasilkan limbah

yang dapat menyebabkan turunnya kualitas perairan.

Di Indonesia banyak sungai yang telah mencapai taraf pencemaran yang

merugikan, khususnya sungai-sungai yang alirannya melalui daerah perkotaan

(daerah padat penduduk) dan wilayah perindustrian (Saeni, 1989). Kegiatan

pertanian baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi

kualitas perairan, terutama dengan adanya penggunaan pupuk dan pestisida

(Sutamihardja, 1992). Di dalam suatu daerah aliran sungai, penurunan kualitas air

terutama disebabkan oleh limbah domestik, limbah industri, kegiatan

pertambangan dan limbah pertanian. Penggunaan lahan untuk bidang pertanian

yang melampaui batas di daerah hulu sungai akan mempengaruhi kualitas daerah

perairan hilir dan muara sungai (Mahbub, 1986 dalam Nedi, 1997).

Sumber pencemaran perairan ada dua jenis, yaitu point sources dan non

point sources. Point sources adalah pencemaran yang dapat diketahui secara pasti

sumbernya, misalnya limbah industri. Sedangkan non point sources adalah

pencemaran yang tidak diketahui secara pasti sumbernya, yaitu pencemar yang

masuk ke perairan bersama air hujan dan limpasan permukaan.

Untuk mengetahui apakah suatu perairan telah tercemar atau tidak

diperlukan pengujian untuk menentukan sifat-sifat air, sehingga dapat diketahui

apakah terjadi penyimpangan dari batasan-batasan pencemaran air. Sifat-sifat air

yang umumnya diuji yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat

pencemaran air adalah :

1. Sifat-sifat fisika air, seperti suhu, daya hantar listrik, kekeruhan, konsentrasi

padatan terlarut dan tersuspensi.

2. Sifat-sifat kimia air, seperti nilai pH, oksigen terlarut, BOD, COD, minyak

10

3. Sifat-sifat biologi air, seperti adanya bakteri Escherichia coli yang merupakan

salah satu indikator yang menunjukkan pencemaran air.

2.2.1 Sifat-sifat Fisika Perairan

Sifat-sifat fisika perairan yang diukur dalam hal ini, meliputi suhu, daya

hantar listrik (DHL), kekeruhan, padatan terlarut dan padatan tersuspensi.

Menurut Wardoyo (1975), sifat fisika air, baik langsung maupun tidak langsung

akan mempengaruhi sifat kimia dan biologi perairan serta nilai guna perairan

tersebut.

Suhu Perairan

Suhu perairan merupakan parameter fisika yang mempengaruhi sebaran

organisme akuatik dan reaksi kimia. Suhu suatu perairan dipengaruhi oleh

komposisi substrat, kekeruhan, air hujan, luas permukaan perairan yang langsung

mendapat sinar matahari serta suhu perairan yang menerima air limpasan.

Saeni (1989) menyatakan, bahwa suhu air sungai memperlihatkan

perbedaan yang nyata antara lapisan permukaan dan dasar perairan. Dalam hal ini,

suhu di permukaan akan lebih tinggi dibandingkan dengan suhu air di lapisan

dasar. Peningkatan suhu perairan sungai menyebabkan konsentrasi oksigen

terlarut menurun, sehingga mempengaruhi kehidupan organisme perairan.

Kekeruhan

Kekeruhan menurut Klein (1972) terutama disebabkan oleh bahan-bahan

tersuspensi yang bervariasi dari ukuran koloid sampai dispersi kasar. Kekeruhan

di suatu sungai tidak sama sepanjang tahun, air akan sangat keruh pada musim

penghujan karena larian air maksimum dan adanya erosi dari daratan. Kekeruhan

ini terutama disebabkan oleh adanya erosi dari daratan.

Pada daerah pemukiman kekeruhan dapat ditimbulkan oleh buangan

11

mengalami pengolahan. Selain disebabkan oleh bahan-bahan tersebut, kekeruhan

juga disebabkan oleh liat dan lempung, buangan industri dan mikroorganisme

(Saeni, 1989). Pengaruh utama dari kekeruhan adalah terjadinya penurunan

penetrasi cahaya matahari secara tajam. Penurunan ini akan mengakibatkan

aktivitas fotosintesis dari fitoplankton menurun.

Warna

Air yang mengandung bahan-bahan perwarna alamiah yang berasal dari

rawa dan hutan, dianggap tidak mempunyai sifat-sifat yang membahayakan atau

toksik. Meskipun demikian, adanya bahan-bahan tersebut menyebabkan warna

kuning kecoklatan pada air (Sutrisno dan Suciastuti, 1991). Menurut Alaerts dan

Santika (1984), maksimum warna air minum yang dianjurkan adalah 5 mg PtCo/l.

Padatan Tersuspensi

Menurut Fardiaz (1992), padatan tersuspensi adalah padatan yang

menyebabkan kekeruhan air, tidak terlarut dan tidak mengendap langsung. Air

buangan industri mengandung jumlah padatan tersuspensi yang sangat bervariasi

tergantung pada jenis industrinya. Besarnya kandungan padatan tersuspensi akan

mengurangi penetrasi sinar matahari ke dalam air, sehingga dapat mempengaruhi

regenerasi oksigen secara fotosintesis.

Padatan terlarut adalah padatan yang memiliki ukuran yang lebih kecil dari

padatan tersuspensi. Padatan terlarut terdiri dari senyawa organik dan anorganik

yang larut dalam air. Air buangan industri umumnya banyak mengandung zat

pencemar terlarut yang sering mencemari perairan dan sangat berbahaya bagi

12

2.2.2 Sifat Kimia Perairan

pH

Nilai pH suatu perairan mencerminkan keseimbangan antara asam dan

basa dalam air dan merupakan pengukuran konsentrasi ion hidrogen dalam air.

Menurut Saeni (1989), nilai pH perairan air tawar berkisar antara 5 sampai 9.

Batas toleransi organisme air terhadap pH bervariasi tergantung pada suhu air,

oksigen terlarut, adanya berbagai anion dan kation serta jenis organisme.

Rahayu, 1991 menyatakan, suatu perairan yang produktif dan ideal bagi

usaha perikanan adalah perairan yang pH-nya berkisar antara 6,5 – 8,5. Hal-hal

yang dapat mempengaruhi nilai pH antara lain buangan industri dan rumah

tangga.

Biochemical Oxygen Demmand (BOD)

Nilai BOD merupakan suatu parameter yang menunjukkan jumlah oksigen

terlarut yang dibutuhkan oleh mikroorganisme perairan untuk menguraikan atau

mengoksidasi bahan buangan organik di dalam air. Menurut Saeni (1989), reaksi

biologis pada pengukuran BOD dilakukan pada suhu inkubasi 20oC selama 5 hari.

Hal ini disebabkan, karena pada periode waktu 5 hari kesempurnaan oksidasi

mencapai 60 – 70 persen. Sedangkan suhu 20oC yang digunakan merupakan nilai

rata-rata untuk daerah perairan arus lambat di daerah iklim sedang dan mudah

ditiru dalam inkubator. Pengukuran BOD sangat penting dalam pengolahan

limbah dan pengolahan kualitas air, karena parameter ini dapat digunakan untuk

memperkirakan jumlah oksigen yang akan dibutuhkan untuk menstabilkan

buangan organik yang ada secara biologis dalam suatu perairan. Peningkatan nilai

BOD merupakan petunjuk menurunnya jumlah oksigen terlarut karena

pertumbuhan yang berlebihan dari mikroorganisme suatu perairan.

Menurut Fardiaz (1992), suatu perairan dikatakan telah tercemar apabila

konsentrasi oksigen terlarutnya telah menurun sampai di bawah batas yang

dibutuhkan untuk kehidupan biota. Penyebab utama berkurangnya konsentrasi

13

mengkonsumsi oksigen. Zat pencemar tersebut terutama terdiri dari bahan-bahan

organik dan anorganik yang berasal dari berbagai sumber, seperti kotoran (hewan

dan manusia), sampah organik, bahan-bahan buangan dari industri dan rumah

tangga.

Chemical Oxygen Demmand (COD)

Uji COD merupakan suatu uji yang dilakukan untuk menentukan jumlah

oksigen yang dibutuhkan oleh bahan oksidan (misalnya K2Cr2O7) untuk

mengoksidasi bahan-bahan organik yang terdapat di dalam air (Fardiaz, 1992). Uji

COD biasanya menghasilkan nilai kebutuhan oksigen terlarut yang lebih tinggi

dari uji BOD, karena bahan-bahan yang stabil terhadap reaksi biologi dan

mikroorganisme juga dapat teroksidasi dalam uji COD.

Menurut Fardiaz (1992), uji COD dapat dilakukan lebih cepat dari uji

BOD. Sembilan puluh enam persen hasil uji COD yang dilakukan selama 90

menit kira-kira setara dengan uji BOD yang dilakukan selama 5 hari. Nilai COD

digunakan sebagai petunjuk tingkat pencemaran limbah industri.

Nitrogen

Nitrogen sebagai sumber nitrat terbanyak terdapat di udara, yaitu sebesar

78% volume udara. Ada tiga tempat nitrogen di alam. Yang pertama adalah udara,

kedua, senyawa anorganik (nitrat, nitrit, amoniak) dan ketiga adalah senyawa

organik (protein, asam urea) (Kristanto, 2002).

Nitrogen dalam suatu perairan dapat berbentuk senyawa amonia, nitrit dan

nitrat. Senyawa-senyawa tersebut berasal dari limbah industri, pemukiman dan

pertanian (Alaerts dan Santika, 1984).

Menurut Fardiaz (1992), secara alami senyawa amonia merupakan hasil

pertama dari penguraian protein dan jumlahnya relatif rendah di perairan. Jika

konsentrasi amonia di suatu perairan terdapat dalam jumlah yang terlalu tinggi

(>1,1 mg/l pada suhu 25oC dan pH 7,5) maka diduga telah terjadi pencemaran.

Untuk lebih jelasnya siklus nitrogen di dalam ekosistem perairan dapat dilihat

14

Gambar 2 Siklus Nitrogen dalam ekosistem perairan (Manahan, 1983)

Logam Berat

Menurut Saeni (1997), logam berat adalah logam yang mempunyai

densitas lebih besar dari 5 g/cm3, terletak di sudut kanan bawah daftar berkala,

mempunyai affinitas yang tinggi terhadap unsur S dan biasanya bernomor atom

22 sampai 92 dari periode 4 sampai 7. Sifat logam berat ini sangat unik, yaitu

tidak dapat dihancurkan secara alami dan cenderung terakumulasi dalam rantai

makanan melalui proses biomagnifikasi.

Beberapa logam berat merupakan logam yang paling berbahaya dan

merupakan unsur polutan, seperti timbal (Pb), kadmium (Cd) dan merkuri (Hg).

Logam ini dapat menyerang ikatan-ikatan belerang pada enzim, sehingga enzim

yang bersangkutan menjadi immobile. Gugus-gugus protein asam karboksilat

(-CO2H) dan amino (-NH2) juga diserang oleh logam berat. Ion-ion Cd, Cu dan

15

melalui dinding sel. Logam-logam berat juga dapat mengendap dan mengkatalisis

penguraian senyawa-senyawa biofosfat (Saeni, 1997).

2.3 Sumber Air Baku

Air baku utama untuk masyarakat umumnya berasal dari air tanah dan air

permukaan. Air tanah dapat digunakan dengan pengolahan minimal akibat dari

efek penyaringan pori-pori tanah. Air tanah tidak mudah tercemar sebagaimana

air permukaan, akan tetapi begitu tercemar air tanah sulit untuk ditangani, dan

memerlukan waktu yang sangat lama (Nathanson dalam Ismayana, 2005).

Air tanah juga memerlukan pengolahan, meskipun air tanah biasanya

bebas dari bakteri dan padatan tersuspensi/koloida akibat filtrasi alami selama

mengalami perpindahan di dalam struktur tanah, akan tetapi karena air tanah

kontak langsung dengan tanah/batu-batuan, air tanah pada umumnya

mengandung mineral seperti kalsium dan besi. Secara umum, air tanah perlu

diperlakukan disinfeksi dengan klorin atau dengan metode lainnya guna

menjamin bahwa air tersebut bebas dari mikroorganisme patogen. Apabila

mineral terlarut terdapat dalam jumlah yang berlebihan, perlu perlakuan dengan

kombinasi proses kimiawi, aerasi, filtrasi dan perlakuan lainnya untuk

mengurangi kandungan mineral tersebut (Davis dalam Ismayana, 2005).

Air permukaan biasanya memerlukan pengolahan secara lebih ekstensif

dibanding dengan pengolahan air tanah. Hal ini disebabkan oleh relatif

rendahnya kualitas air permukaan akibat pencemaran oleh aktivitas manusia

seperti industri, pertanian, pemukiman, pertambangan, perdagangan dan rekreasi.

Walaupun air permukaan jauh dari aktivitas manusia tetapi air permukaan secara

alami mengandung padatan tanah tersuspensi, bakteri dan bahan organik hasil

pembusukan tanaman dan hewan. Oleh karena itu, air yang diambil secara

langsung dari sungai atau danau pada umumnya belum cukup baik untuk

keperluan konsumsi manusia secara langsung. Secara umum, air baku dengan

jumlah coliform sampai dengan 5.000/100 ml dan kekeruhan sampai dengan 10

unit dapat dianggap sebagai air baku yang baik. Air baku dengan jumlah

16

air baku dengan kualitas rendah dan memerlukan pengolahan ekstensif guna

memenuhi baku mutu air minum (Nathanson dalam Ismayana, 2005).

2.4 Proses Pengolahan Air Bersih

Tujuan pengolahan air adalah untuk menghilangkan bahan pengotor yang

ada, dan secara efisien memproduksi air yang jernih, tidak berwarna, tidak

berasa, tidak berbau, aman dan menyegarkan, serta dapat memberikan manfaat

ekonomis dan sosial (Suprihatin dalam Ismayana, 2005).

Pengotor air dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu bahan

tersuspensi/koloid, bahan terlarut, dan mikroorganisme. Berdasarkan fungsi

utama, satuan operasi dalam pengolahan air dapat digolongkan menjadi operasi

untuk menghilangkan bahan partikel (penyaringan, sedimentasi, koagulasi/

flokulasi, filtrasi), disinfeksi (klorinasi, ozonisasi, radiasi dengan UV, filtrasi

membran), dan/atau untuk menghilangkan bahan terlarut (aerasi, ozonisasi,

pelunakan, adsorpsi, reverse osmose). Unit operasi atau unit proses yang dapat

digunakan untuk menghilangkan masing-masing bahan pengotor tersebut dapat

dilihat pada Tabel 1. Pemilihan unit operasi/unit proses yang akan diaplikasikan

ditentukan oleh karakteristik air baku, tujuan pengolahan, tempat dan biaya yang

tersedia (Suprihatin dalam Ismayana, 2005).

Tabel 1 Berbagai jenis unit operasi/unit proses dalam pengolahan air bersih (Ismayana, 2005)

Fungsi Unit Operasi/Unit Proses

Penghilangan partikel/koloid Penyaringan Sedimentasi

Koagulasi/Flokulasi Filtrasi/membran filtrasi

17

III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di sepanjang aliran Sungai Cihideung dari hulu

Gunung Salak Dua dimulai dari Desa Situ Daun hingga di sekitar Kampus IPB

Darmaga. Pengambilan contoh air untuk pengukuran kualitas perairan di lakukan

pada 5 stasiun, tiap stasiun diambil 3 kali ulangan, selama waktu penelitian dari

bulan Juli sampai akhir bulan Agustus 2009. Tiga kali ulangan artinya tempat

yang sama hanya waktu yang berbeda. Pengamatan dan analisa dilakukan secara

in situ dan ex situ. Analisa ex situ untuk contoh air dilakukan di Laboratorium

Teknologi dan Manajemen Lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian IPB.

3.2 Metode Pengambilan Data dan Pengukuran

3.2.1 Penentuan Stasiun Pengamatan

Penentuan stasiun pengamatan pada lokasi penelitian didasarkan pada

pendekatan konseptual dengan melakukan survey terhadap kegiatan yang

diperkirakan sebagai sumber pencemaran di lingkungan perairan tempat

pembuangan limbah dari peternakan, pertanian, industri dan rumah tangga. Lokasi

pengambilan sampel adalah :

- Stasiun 1 : Hulu Sungai Cihideung yaitu Desa Situ Daun RT 2 RW 5

(aktivitas yang ada, pertanian)

- Stasiun 2 : Desa Cihideung Udik RT 1 RW 2 (aktivitas yang ada perikanan

dan peternakan, ponpes Darul Mustopa)

- Stasiun 3 : Desa Cihideung Ilir RT 04/RW 03 (belakang pabrik Kecap

Zebra)

- Stasiun 4 : di bawah jembatan Jl Raya Darmaga Cibanteng Proyek (limbah

bengkel besi dan bengkel motor)

- Stasiun 5 : Sebelum masuk penjernihan air (perumahan penduduk)

18

Gambar 3 Lokasi pengambilan sampel

3.2.2 Peralatan dan Bahan Penelitian

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat dan bahan

yang digunakan untuk mengukur parameter pH, BOD, COD dan TSS. Adapun

alat yang digunakan meliputi : botol sample, cawan Goch atau penyaring yang

dilengkapi penghisap atau penekan, kertas saring berpori 0,45 µm, alat pendingin

(box ice), oven pemanas, desikator, neraca analitik kapasitas 200 gram ketelitian

0,1 mg, penjepit, pH meter, labu ukur 1 liter, thermometer, DO meter, Botol BOD

300 ml, pengaduk otomatis, lemari pengeram BOD, aerator, gelas ukur 100 ml

dan 1000 ml, gelas piala 100 ml dan 2000 ml, tabung COD, buret, pipet 10 ml,

labu Erlenmeyer 100 ml, tabung reaksi, tabung durham, kapas pembakar Bunsen,

alat tulis menulis, label dan alat pengambil contoh air. Bahan digunakan adalah

sampel air sungai.

Teknik sampling untuk pengambilan contoh air yang dianalisis

dilaksanakan secara komposit pada musim kemarau. Pengambilan contoh

dilakukan pada tiga lapisan, yaitu pada tepi kiri, tengah dan tepi kanan sungai.

Analisis air dilakukan di Laboratorium Teknologi dan Manajemen

19

berdasarkan jenis-jenis kegiatan yang terdapat sepanjang aliran Sungai Cihideung.

Metode analisis yang digunakan disesuaikan dengan parameter yang diteliti

sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Parameter fisika, kimia dan biologi air dan metode pengukuran

No. Parameter Satuan Alat Analisis Keterangan

A Fisika

1. Suhu oC Termometer In Situ

2. Kekeruhan (NTU) Turbidimeter In Situ

3. Warna PtCo Spektrofotometer Laboratorium

4. Padatan tersuspensi mg/l Gravimetri Laboratotium

B Kimia

5. pH - pH meter In Situ

6 BOD mg/l Inkubasi Laboratorium

7. COD mg/l Bikromat, Refluks Laboratorium

8. Nitrat mg/l Spektrofotometer Laboratorium

9. Nitrit mg/l Spektrofotometer Laboratorium

10. Ammoniak mg/l Spektrofotometer Laboratorium

11. Timbal mg/l AAS Laboratorium

12. Besi mg/l AAS Laboratorium

C Biologi

13 Fecal Coliform (E.coli) Jml/100 ml MPN Laboratorium

3.3 Data Kebutuhan Pengguna (Stakeholder)

Untuk mengetahui aspirasi dan kebutuhan stakeholder tentang

faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pemakaian kebutuhan air di

Kampus IPB Darmaga berupa wawancara dan kuesioner. Responden yang diambil

adalah teknisi dan laboran yang ada di lingkungan Kampus IPB Darmaga untuk 9

fakultas. Data diolah dengan analisis deskriptif.

3.4 Pengumpulan Data Sekunder

Data pendukung dikumpulkan dari berbagai instansi terkait yang ada di

Kabupaten Bogor seperti Dinas PU, Kantor Klimatologi Kabupaten Bogor. Data

20

3.5 Metode Analisis Data

Untuk mengevaluasi apakah kualitas air Sungai Cihideung layak

dimasukkan ke dalam klasifikasi Kelas I, maka tiap parameter kualitas air hasil

analisis dibandingkan dengan mutu air Kelas I (air yang peruntukannya dapat

digunakan untuk air baku air minum) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran

Air. Parameter-parameter kualitas air yang telah melewati batas maksimum yang

diperbolehkan, dipelajari sejauh mana penyimpangannya dari baku mutu yang

telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5.1 Kualitas Air Sungai dan Status Pencemar

Hasil pengukuran karakteristik kualitas air (fisika, kimia dan biologi) yang

diperoleh dibandingkan dengan standar baku mutu berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air. Status kualitas lingkungan Sungai Cihideung

ditetapkan dengan menggunakan metode STORET. Status kualitas lingkungan

perairan ditetapkan untuk setiap titik stasiun pengamatan. Pada prinsipnya metode

ini membandingkan antara data kualitas dengan baku mutu yang disesuaikan

dengan peruntukkannya guna menentukan status mutu air (Kepmen LH No. 115

Tahun 2003).

Tahapan analisis data untuk menentukan indeks STORET adalah sebagai

berikut :

1. Data hasil pengukuran untuk tiap parameter dibuat tabulasi nilai kadar

maksimum, minimum maupun rata-rata yang kemudian dibandingkan dengan

data hasil pengukuran dan nilai baku mutu yang sesuai dengan peruntukannya.

2. Jika hasil pengukuran memenuhi nilai baku mutu air (hasil pengukuran ≤ baku

mutu) maka diberi skor 0.

3. Jika hasil pengukuran tidak memenuhi nilai baku mutu air (hasil pengukuran >

baku mutu) maka diberi skor sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.

4. Jumlah negatif dari seluruh parameter dihitung dan ditentukan status mutunya

dari jumlah skor yang diperoleh dengan menggunakan Sistem EPA

21

Tabel 3 Penentuan sistem nilai untuk menentukan status mutu air

Jumlah

Sumber : Kepmen LH No. 115 Tahun 2003

Tabel 4 Penentuan status mutu perairan

No Kelas Skor Kategori

1 Kelas A (baik sekali) 0 memenuhi baku mutu

2 Kelas B (baik) -1 s/d -10 tercemar ringan

3 Kelas C (sedang) -11 s/d -30 tercemar sedang

4 Kelas D (buruk) ≥ -31 tercemar berat

Sumber : Kepmen LH No. 115 Tahun 2003

3.5.2 Analisis Beban Pencemaran

Analisis beban pencemaran dilakukan dengan perhitungan secara langsung

dari kualitas air Sungai Cihideung yang dipakai sebagai bahan baku pengolahan di

WTP Cihideung yang menuju ke muara sungai (Kepmen LH No. 51 Tahun 1995

tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri). Cara penghitungan

beban pencemaran ini didasarkan atas pengukuran langsung debit sungai dan

konsentrasi parameter yang diukur, berdasarkan persamaan berikut:

BP = C x Dx f

Keterangan :

BP = Beban pencemaran yang masuk dari sungai (ton/bulan) C = Kosentrasi limbah (mg/l)

D = Debit air sungai (m3/detik)

22

Debit air sungai, dengan persamaan berikut : (Effendi, 2003)

D = V x A = V x (d x w)

Keterangan :

D = Debit air (m3/detik)

V = Kecepatan arus (m/detik)

A = Luas penampang (m2)

d = Kedalaman sungai(m)

w = Lebar sungai (m)

Kecepatan arus

Pengukuran kecepatan arus pada masing-masing stasiun dilakukan secara

melintang di pinggir kiri, tengah dan kanan sungai dengan menggunakan botol air

mineral bekas ukuran 600 ml yang diikatkan pada tali sepanjang 10 meter. Setelah

itu botol tersebut dihanyutkan mengikuti aliran sungai dan dicatat waktu yang

diperlukan botol tersebut untuk mencapai jarak 10 meter.

Kedalaman sungai

Pengukuran kedalaman sungai pada tiap stasiun dilakukan dengan

menggunakan bambu berskala yang dicelupkan sampai ke dasar perairan sungai.

Lebar sungai

Pengukuran lebar sungai dengan cara membentangkan rol meter secara

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kampus IPB Darmaga merupakan salah satu dari lima kampus milik

Institut Pertanian Bogor (IPB). Luas keseluruhan Kampus IPB Darmaga adalah

270 Ha, di dalamnya telah berdiri antara lain gedung rektorat, gedung-gedung

fakultas (Pertanian, Kedokteran Hewan, Perikanan dan Ilmu Kelautan,

Peternakan, Kehutanan, Teknologi Pertanian, MIPA, Ekonomi dan Manajemen,

Ekologi Manusia) dan gedung-gedung pusat penelitian-pengembangan dan pusat

kegiatan belajar-mengajar untuk Strata-1, 2 dan 3. Di kampus ini tersedia pula

sejumlah fasilitas sosial dan fasilitas umum, seperti klinik kesehatan, rumah sakit

hewan, wisma tamu, pusat kegiatan mahasiswa, asrama mahasiswa, gedung olah

raga, plaza akademik, bank, ATM, dan kantor pos mobile.

Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari Kampus IPB Darmaga

melakukan pengolahan sendiri air sungai menjadi air bersih untuk keperluan

kebersihan dan juga dipakai untuk memasak. Pengolahan air dilakukan di water

treatment plant (WTP) Cihideung. Air sungai yang diolah berasal dari Sungai

Cihideung yang melintasi kampus yang juga merupakan salah satu sungai yang

mengalir sepanjang Kabupaten Bogor. Hulu sungai ini terletak di kaki Gunung

Salak dan bermuara di Sungai Cisadane. Sungai Cihideung saat ini dimanfaatkan

oleh masyarakat sekitar untuk berbagai keperluan seperti sumber air minum,

sumber air baku bagi tempat pengolahan air di Kampus IPB Darmaga, MCK,

irigasi, perikanan, media pembuangan limbah rumah tangga, industri rumah

tangga, perladangan dan persawahan.

Air merupakan sumberdaya yang sangat penting bagi kehidupan manusia,

baik untuk dikonsumsi maupun digunakan untuk kepentingan lain. Namun, air

bersih semakin sedikit persediaannya karena banyak sumber daya air yang

tercemar. Pencemaran air terjadi karena manusia yang melakukan aktivitas

24

saluran air. Kemudian air tercemar mengalir ke parit, sungai dan akhirnya

mencapai laut sebagai tempat pembuangan akhir.

Pengolahan air sungai yang telah tercemar berbagai limbah menjadi air

bersih sangat diperlukan dalam menentukan kualitas air. Menurut Sittig (1974)

dalam Indriani (2002), proses penanganan limbah cair terdiri dari empat tahap

yaitu tahap pendahuluan (pre treatment), tahap penanganan primer (primary

treatment), tahap penanganan sekunder (secondary treatment), dan tahap

penanganan tersier (tertiary treatment). Tahap pendahuluan (pre treatment)

bertujuan untuk menghilangkan padatan terapung, padatan anorganik, dan

minyak. Tahap penanganan primer (primary treatment) bertujuan untuk

menghilangkan padatan tersuspensi yang mencakup proses separasi, equalisasi,

netralisasi, sedimentasi, koagulasi dan flokulasi, serta penambahan nutrien.

Tahap penanganan sekunder (secondary treatment) bertujuan untuk

menghilangkan padatan organik dengan menggunakan lumpur aktif, kolam

aerasi (aerated lagoons), dan oksidasi kimia. Tahap penanganan tersier (tertiary

treatment) bertujuan untuk memperbaiki kualitas efluen hingga memenuhi syarat

ambang batas yang mencakup proses presipitasi kimia, adsorpsi karbon,

pertukaran ion, dan osmosis balik.

4.2 Proses Pengolahan Air di WTP Cihideung

Di dalam air baku terkandung bahan pencemar, kandungan mineral,

bahan-bahan penyebab kekeruhan dan mikroba. Hal ini akan membahayakan

kesehatan manusia, oleh karena itu, perlu dilakukan pengolahan secara lengkap

untuk mengurangi atau menghilangkan bahan-bahan pencemar yaitu dengan

melakukan koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi dan desinfeksi. Kegiatan

pengolahan air baku di Kampus IPB Darmaga dapat dilihat pada skema proses

25

Gambar 4 Skema proses pengolahan air baku di WTP Cihideung

Proses pengolahan air baku di WTP IPB Cihideung meliputi :

1. Penyaringan awal (intake)

Bak intake merupakan suatu unit bangunan persegi yang berfungsi untuk

menampung air dari sumber air Sungai Cihideung. Bak intake yang terdapat di

WTP IPB Cihideung terdiri dari dua buah bak dengan ukuran 3 x 3 x 3 m3.

Setelah penampungan dilakukan penyaringan pada air baku. Tujuan penyaringan

adalah untuk :

a. Menahan benda-benda kasar seperti potongan kayu, sampah, plastik dan

benda-benda lainnya.

b. Menghilangkan kotoran yang terapung seperti alga.

c. Mengurangi kadar kandungan lumpur dan pasir yang berukuran halus.

d. Mencegah penyumbatan pada pipa dan perusakan pompa.

Bak intake dilengkapi dengan saringan kasar ukuran 10 x 10 cm, saringan

halus dengan ukuran 5 x 5 cm, saringan sangat halus 1 x 1 cm. Saringan kasar

berfungsi untuk menyaring benda-benda kasar, sedangkan saringan halus

berfungsi untuk menyaring benda-benda yang lolos setelah melewati saringan

26

2. Koagulasi, flokulasi dan sedimentasi

Proses koagulasi dilakukan dengan menyuntikkan bahan koagulan ke

dalam aliran air baku. Pengadukan cepat dimungkinkan karena adanya sistem

pengaduk statis yang ditempatkan persis setelah titik injeksi koagulan.

Pengadukan lambat terjadi di sepanjang pipa menuju unit koagulasi/flokulasi dan

di sebagian tangki unit tersebut. Selanjutnya flok yang terbentuk dipisahkan

dalam bagian sedimentasi yang dilengkapi dengan lamella. Air yang bebas dari

flok mengalir melalui mekanisme overflow menuju ke bagian penampungan air

sebelum dipompa ke unit filtrasi. Lumpur yang terbentuk diaduk dengan

menggunakan efek hidrodinamis dari aliran air masuk. Kelebihan lumpur

dibuang secara periodik melalui kran pembuangan lumpur.

Koagulan yang dipakai sekarang ini untuk WTP Cihideung adalah poly

aluminium chloride (PAC) sebanyak 14 kg per hari yang dilarutkan terlebih

dahulu dengan 200 l air. Sedangkan alum (tawas) sebanyak 25-35 kg per 3 hari

dipakai untuk WTP Ciapus koagulan ini juga dilarutkan terlebih dahulu dengan

200 l air dalam tangki koagulan.

3. Filtrasi

Penghilangan partikel yang tidak dapat dipisahkan melalui proses

koagulasi, flokulasi dan sedimentasi, yaitu partikel yang berukuran sangat kecil

dilakukan dengan filtrasi. Unit filtrasi dirancang sesuai dengan sistem filtrasi

bertekanan, dimana air dari tahapan proses koagulasi, flokulasi dan sedimentasi

dipompa secara kontinyu melewati lapisan filter.

Masing-masing modul instalasi WTP Cihideung dilengkapi dengan 3 unit

filtrasi dengan diameter 1,5 m, tinggi filter 1,3 m dan luas permukaan 1,77

m2/unit atau 5,3 m2/modul. Sebagai bahan filter adalah pasir kuarsa, pasir dan

kerikil. Masing-masing unit filter memiliki kapasitas operasi rata-rata 10 m3/jam

atau setara dengan laju filtrasi sebesar 1,6 l/det. Pembersihan filter dilakukan

dengan pencucian balik (back washing) sekali sehari selama 2 jam. Pencucian

dilakukan dengan laju sebesar 4,7 l/det, sehingga untuk keperluan sekali

27

Kualitas hasil filtrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas proses sebelumnya,

terutama proses sedimentasi. Semakin rendah kualitas hasil sedimentasi, semakin

cepat terbentuknya resistensi dalam filter. Keterlambatan untuk meningkatkan

tekanan pada unit filtrasi, menyebabkan meningkatnya kehilangan air melalui

overflow pada unit sedimentasi.

4. Desinfeksi

Desinfeksi bertujuan untuk mendestruksi mikroorganisme patogen

(mikroorganisme penyebab penyakit). Desinfektan yang digunakan adalah

kaporit. Kebutuhan kaporit saat ini adalah 1 kg/hari per modul. Desinfeksi

dilakukan dengan menginjeksikan larutan kaporit (4 kg/200 l) ke dalam aliran air

hasil olahan.

5. Penampungan air di reservoir

Reservoir merupakan tempat penyimpanan air bersih sebelum

didistribusikan ke konsumen. Adapun suatu reservoir mempunyai fungsi sebagai

tempat penyimpanan untuk melayani kebutuhan fluktuasi per jam karena

pemakaian air tidak sama antara 1 jam pertama dengan jam lainnya dan

pemerataan air dan tekanannya akibat variasi pemakaian daerah distribusi.

Bangunan reservoir di WTP IPB Cihideung masing-masing berkapasitas

450 m3 (reservoir plant) serta 300 m3 dan 500 m3 (ground reservoir). Bangunan

reservoir ini berbentuk persegi panjang. Air bersih yang telah ditampung dalam

reservoir akan didistribusikan ke menara-menara air, yaitu menara air Fapet

dengan kapasitas 450 m3 dan menara air Fahutan dengan kapasitas 850 m3.

Selanjutnya air bersih tersebut akan dialirkan ke para pengguna air seperti yang

28

Gambar 5 Skema sistem transmisi air bersih dari WTP Cihideung

4.3 Kualitas Air Sungai Cihideung

Hasil analisis kualitas air di perairan Sungai Cihideung menunjukkan

bahwa kualitas air Sungai Cihideung telah tercemar secara kimia dan biologi.

Namun demikian parameter-parameter fisika yang diteliti disini memperlihatkan

nilai yang berada dibawah baku mutu yang ditetapkan dalam PP No. 82 Tahun

2001 untuk semua kelas. Tercemarnya perairan Sungai Cihideung tersebut

diduga ada kaitannya dengan berbagai macam aktivitas kegiatan manusia yang

dilakukan di sepanjang Sungai Cihideung seperti adanya kegiatan pertanian,

perikanan, industri, perbengkelan, dan rumah tangga.

Berdasarkan hasil analisis terhadap rata-rata kualitas air (Tabel 5) terlihat

bahwa parameter kualitas air yang telah melampaui baku mutu untuk semua

kelas adalah BOD dan COD. Nilai BOD berkisar antara 20 – 28 mg/l dengan

nilai rata-ratanya 24 mg/l, dengan nilai tertinggi berada pada stasiun 5. Paling

29

permukiman penduduk, limbah perikanan dan buangan yang terbawa arus dari

stasiun sebelumnya. Hal ini diperkuat dari hasil pengamatan penulis yang

memperlihatkan terdapatnya kegiatan perikanan dan relatif padatnya

permukiman di stasiun 5. Nilai COD yang diperoleh pada penelitian ini berkisar

antara 59 - 69,3 mg/l dengan nilai rata-ratanya 64,4 mg/l. Nilai COD tertinggi

terdapat pada stasiun 2, hal ini diduga karena di lokasi ini terdapat banyak

kegiatan yang menyumbang limbah ke Sungai Cihideung, antara lain terdapat

pondok pesantren, kegiatan perikanan, dan kegiatan peternakan ayam yang

membuang limbahnya langsung ke Sungai Cihideung. Tercemarnya kondisi

perairan di stasiun 2 ini juga terlihat secara kasat mata dari perairannya yang

agak keruh.

Konsentrasi parameter lain yang telah melebihi baku mutu untuk semua

kelas adalah unsur besi yang nilainya berkisar 0,295 – 0,625 mg/l dengan nilai

konsentrasi rata-rata adalah 0,518 mg/l. Konsentrasi tertinggi terjadi pada stasiun

3. Hal ini diduga karena di lokasi tersebut terdapat pabrik kecap yang banyak

menghasilkan limbah dan limbah tersebut baik secara langsung maupun tidak

langsung membuangnya ke Sungai Cihideung. Tingginya unsur besi yang terjadi

di stasiun 5 diduga berasal dari sisa buangan bengkel besi yang terbawa dari

stasiun 4.

Hasil analisis untuk parameter biologi yakni fecal coliform, menunjukkan

bahwa di seluruh stasiun telah menunjukkan nilai yang sudah melampaui baku

mutu untuk kelas I dan II, dengan nilai berkisar 66,66 – 1800 jml/100 ml dengan

rata-rata 673,26 jml/100 ml. Nilai fecal coliform tertinggi berada pada stasiun 2,

hal ini disebabkan di lokasi tersebut terdapat banyak permukiman penduduk dan

terdapat pondok pesantren. Nilai fecal coliform terkecil terjadi pada stasiun 1

yang secara kasat mata memperlihatkan bahwa kondisi sungai di stasiun ini

masih jernih. Hal ini terjadi karena kondisi stasiun 1 yang relatif jauh dari rumah

penduduk.

Berdasarkan nilai-nilai yang telah disebutkan diatas, secara umum

memperlihatkan bahwa hasil analisis kualitas air di Sungai Cihideung masih

30

air bersih hasil pengolahan air dari WTP Cihideung memperlihatkan nilai yang

masih berada dibawah Kepmenkes No. 907 Tahun 2002 tentang Syarat-syarat

dan Pengawasan Kualitas Air (Tabel 10). Untuk nilai fecal coliform yang masih

berada di atas kepmenkes, diduga karena pemakaian desinfektan dari penjernihan

air yang kurang mencukupi.

Konsentrasi polutan tertinggi umumnya terjadi di stasiun 2 yaitu di Desa

Cihideung Udik. Hal ini terjadi karena sampel diambil tepat di belakang pondok

pesantren. Selain hal tersebut di lokasi ini juga terdapat peternakan ayam dan

perikanan, serta terdapat banyak perumahan penduduk (permukiman) yang

membuang limbahnya ke Sungai Cihideung. Untuk lebih jelasnya konsentrasi

polutan di semua stasiun penelitian secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Hasil analisis rata-rata kualitas air Sungai Cihideung Bogor

No. Parameter Satuan Baku Mutu Lokasi Pengambilan Sampel

Kelas

13 Fecal Coliform

(E.coli)

Jml/100 ml

100 1000 2000 2000 66,66 1800 300 733 466,66 673,26

4.3.1 Parameter Fisika

4.3.1.1 Suhu Air

Hasil pengukuran suhu yang dilakukan pada lima stasiun pengamatan

dengan tiga kali ulangan nilai suhu air rata-ratanya dapat dilihat pada Gambar 6.

Pada Gambar 6 terlihat bahwa rata-rata suhu stasiun 1, 2, 3, 4 dan 5

memperlihatkan simpangan baku yang bervariasi pada setiap stasiun. Simpangan

31

stasiun tersebut terjadi karena di stasiun 3 terdapat pabrik kecap yang membuang

limbahnya ke Sungai Cihideung, di stasiun 4 terdapat bengkel dan pengolahan

besi serta di stasiun 5 terdapat permukiman. Kegiatan tersebut membuang

limbahnya ke Sungai Cihideung. Dari hasil wawancara dengan karyawan di

pabrik kecap, di bengkel, dan pengolahan besi serta penduduk yang ada di

permukiman, memperlihatkan bahwa seluruh kegiatan tersebut tidak membuang

limbahnya pada waktu yang rutin, padahal limbah tersebut harus diuraikan. Pada

saat terjadi penguraian terdapat panas yang dikeluarkan ke lingkungan, dari hasil

penguraian tersebut akan dihasilkan panas. Namun demikian dengan adanya

pengeluaran limbah yang tidak rutin, menyebabkan adanya variasi suhu.

Gambar 6 Hasil analisis simpangan baku suhu air Sungai Cihideung

Hasil pengamatan terhadap suhu pada ulangan 1, 2 dan 3 pada setiap

stasiun memperlihatkan nilai yang bervariasi. Panas terendah terjadi pada stasiun

1 (Ulangan 1) yaitu di Desa Situ Daun yang merupakan hulu Sungai Cihideung

sebesar 26oC, sedangkan suhu tertinggi ada pada stasiun 3, stasiun 4, dan stasiun

5 (Ulangan 3) sebesar 29oC. Suhu tertinggi pada ulangan 3 karena pengambilan

sampel dilakukan pada saat menjelang siang hari. Sedangkan pada ulangan 1

diambil pada waktu sore hari. Selain itu topografinya juga akan mempengaruhi

suhu sungai, suhu di daerah hulu yang topografinya lebih tinggi umumnya lebih

rendah dibandingkan dengan suhu air di daerah bagian hilir (Nybakken, 1992).

Gambar 7 menunjukkan hasil pengukuran suhu air (oC) Sungai Cihideung Bogor.

32

Gambar 7 Hasil pengukuran suhu air (oC) Sungai Cihideung Bogor

Tingginya suhu di lokasi penelitian ada kaitannya dengan cahaya

matahari. Dalam hal ini cahaya matahari merupakan sumber panas yang utama di

perairan, karena cahaya matahari yang diserap oleh badan air akan menghasilkan

panas di perairan. Di perairan yang dalam, penetrasi cahaya matahari tidak

sampai ke dasar, karena itu suhu air di dasar perairan yang dalam lebih rendah

dibandingkan dengan suhu air di dasar perairan dangkal. Suhu air merupakan

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi aktifitas serta memacu atau

menghambat perkembangbiakan organisme perairan. Pada umumnya

peningkatan suhu air sampai skala tertentu akan mempercepat

perkembangbiakan organisme perairan (Odum, 1993), sehingga dilihat dari

suhunya perairan Sungai Cihideung sangat mendukung kehidupan yang ada

didalamnya.

Kisaran suhu ini sesuai dengan keadaan yang terdapat di perairan Sungai

Cihideung yaitu pada bulan Juni hingga Agustus merupakan musim kemarau

dengan minimnya curah hujan dan intensitas penyinaran matahari masih tinggi

yang diperlihatkan dari Tabel 6 tentang data curah hujan tahun 2009 dan curah

hujan rata-rata 10 tahun terakhir. Suhu air yang tinggi dapat menambah daya

racun senyawa-senyawa beracun seperti NO3, NH3 dan NH3N terhadap hewan

akuatik. Sumber utamanya berasal dari sampah dan limbah yang mengandung

33

Tabel 6 Data curah hujan tahun 2009 dan rata-rata tahun 1999-2008 untuk wilayah Cihideung

Bulan Curah hujan (mm)

Tahun 2009

Curah hujan (mm) rata-rata Tahun 1999-2008

Januari 278,0 331,2

Februari 302,0 333,3

Oktober 365,0 252,4

November 528,0 366,4

Desember 428,0 269,5

Sumber : BMG Stasiun Klimatologi Darmaga Bogor, 2010

4.3.1.2 Warna dan Kekeruhan

Hasil pengukuran warna yang dilakukan pada lima stasiun pengamatan

dengan tiga kali ulangan, nilai rata-ratanya dapat dilihat pada Gambar 8. Pada

gambar tersebut terlihat bahwa simpangan baku yang terbesar terdapat pada

stasiun 2 dan 5. Hal ini terjadi karena pada stasiun 2 dan stasiun 5 terdapat

kegiatan perikanan, peternakan dan permukiman yang membuang limbahnya ke

Sungai Cihideung, sehingga akan menyumbang limbah organik yang berasal dari

sisa pakan ikan dan ternak serta dari limbah rumah tangga yang cukup tinggi.

Pembuangan limbah dari kegiatan-kegiatan tersebut tidak dilakukan dalam