PENERAPAN BIOSISTEM PETERNAKAN SAPI POTONG

BIOGAS DAN SAYUR DI LAHAN PASANG SURUT

TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

ABDULLAH JOYO SANTOSO

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Penerapan Biosistem Peternakan Sapi Potong, Biogas dan Sayur di Lahan Pasang Surut Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Maret 2016

Abdullah Joyo Santoso

RINGKASAN

ABDULLAH JOYO SANTOSO. Penerapan Biosistem Peternakan Sapi Potong, Biogas dan Sayur di Lahan Pasang Surut Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Dibimbing oleh ASNATH M FUAH dan SALUNDIK.

Pemanfaatan lahan pasang surut sebagai lahan pertanian telah lama dilakukan sejalan dengan berkurangnya lahan pertanian di Indonesia. Kelurahan Simpang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi sebagai lokasi penelitian merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menggunakan lahan pasang surut sebagai lahan usaha pertanian. Pada umumnya petani-peternak di lokasi penelitian dalam usaha pertanian-peternakan masih dilakukan secara terpisah. Jika usaha tersebut di integrasikan akan memberikan hasil yang lebih optimal. Penerapan biosistem peternakan sapi potong, biogas dan sayur merupakan salah satu metode untuk mengintegrasikan ternak dengan pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan menerapkan biosistem peternakan sapi potong, biogas dan tanaman sayur yang aplikatif yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi produksi dan meningkatkan pendapatan bagi petani peternak yang melakukannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan biosistem akan memberikan lebih banyak keuntungan, antara lain biogas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memasak kebutuhan petani sehari-hari serta sludge yang merupakan lumpur yang dihasilkan dari proses terbentuknya biogas dapat dijadikan pupuk organik yang sesuai dengan kriteria SNI (19-7030-2007). Penggunaan pupuk

sludge pada tanaman sayur terbukti secara statistik (P<0.05) dapat meningkatkan pertumbuhan batang, daun dan berat segar pada tanaman kangkung darat (Ipomea reptans Poir) jika dibandingkan dengan penggunaan pupuk anorganik (Phonska) dan tanpa pupuk. Selanjutnya berdasarkan analisis efisiensi ekonomi yang dihitung selama satu tahun diperoleh laba bersih sebesar Rp. 18,796,880 (NPV=48,078,111; B/C Ratio=2.21; Payback period=2.12) sedangkan tanpa menerapkan biosistem hanya memperoleh Rp. 13,024,560 (NPV=34,842,843; B/C Ratio=2,34; Payback period=2.0).

SUMMARY

ABDULLAH JOYO SANTOSO. Application of Biosystem Cattle Ranch, Biogas and Vegetables in Tidal Land Tanjung Jabung Timur, Jambi. Supervised by ASNATH M FUAH dan SALUNDIK.

The utilization of tidal land as agricultural land has been carried out in line with the reduction of agricultural land in Indonesia. Research was conducted at Simpang Village, Tanjung Jabung Timur, Jambi province as one of the areas in Indonesia where tidal land is used for agricultural purpose. In the research site found that, in general, farming and animal husbandry are done in a separated system. The agricultural integrated system would provide more optimal results called Integrated biosystem. The Biosystem includes cattle ranch, biogas utilization and vegetable cultivation. The aim of this study is to develop and apply the applicable biosystem to improve production, efficiency and farmer’s revenue.

The results showed that by applying biosystems, farmers will gain more benefits in the form of biogas utilization for daily cooking, and the utilization of sludge as the byproduct of biogas for organic fertilizer which is meet the SNI criteria (19- 7030-2007). The utilization of sludge on vegetable crops statistically significant (P<0.05) to enhance the growth of stems, leaves and fresh weight Ipomea reptans Poir compared with inorganic fertilizers (Phonska) and control. Furthermore, The analysis of economic efficiency for a one-year calculation shows that integrated biosystem provides net profit as much as Rp. 18,796,880 (NPV=48,078,111; B/C Ratio=2.21; Payback period=2.12), while the otherwise only produce as much as Rp 13,024,560 (NPV=34,842,843; B/C Ratio=2.34; Payback period=2.0).

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan

PENERAPAN BIOSISTEM PETERNAKAN SAPI POTONG

BIOGAS DAN SAYUR DI LAHAN PASANG SURUT

TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2016

N'N5T(K-KT T (>(H!F!>T-CK-KL(:T(L(J!4!>T!G-TDLC>)T-C)!KT'#T!ROHT'-T !,!?T!K!>)TNHPLT!B3N?)T!$N?)T-:NHT HCQ->K-T!;%0T

"!T T

T $'N88!,TCSCT!>LEKCT

T T

(LO!T

(LO!THC+!:TLO'-T 8:OTHC'N4K-T'!>T (4>C6C*T(L(J!4!@T

!>))!7T 2-!>T T (&HP!I0T T

-K(MP1N-TC5(,T

C<-K-T(=$.:$->)T

-4(L!,N/TC5(,T

!A))!9T

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini yang berjudul Penerapan Biosistem Peternakan Sapi Potong, Biogas dan Sayur di Lahan Pasang Surut Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister pada program studi Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Penulis menyadari bahwa proses penelitian dan penulisan dari tesis ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dari banyak pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Dr Ir Asnath M. Fuah, MS dan Dr Ir Salundik, MSi selaku komisi pembimbing, penulis menghaturkan ucapan terima kasih atas curahan waktu, arahan, bimbingan, dan dorongan semangat mulai dari penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian hingga penulisan tesis. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dr Ir Bagus P. Purwanto, MAgr selaku penguji luar komisi pada ujian sidang atas saran dan masukan yang diberikan.

Kepada Ibu Sri Arnita Abu Tani beserta keluarga di Provinsi Jambi, Bapak Yetno beserta keluarga dan Bapak Efni beserta keluarga di Kelurahan Simpang, Kabupaten Tanjabtim, Jambi, penulis mengucapkan terima kasih atas pendampingannya selama melakukan penelitian. Kepada Dr Ir Salundik MSi selaku Ketua Program Studi ITP serta jajarannya (Ibu Ade dan Mba Okta) di sekretariat Pasca ITP, penulis menghaturkan terima kasih atas pelayanan prima selama penulis menempuh studi. Kepada teman-teman seperjuangan di Program Studi ITP angkatan 2012 terima kasih atas kebersamaannya dalam diskusi-diskusi selama ini dan semoga persahabatan serta kerjasama ini tetap terjalin pada waktu mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat disebutkan satu persatu penulis juga mengucapkan terima kasih.

Terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, atas bantuan dana penelitian sehingga penulis dapat melakukan penelitian dengan lancar. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada ayahanda tercinta Abd. Gafoer Dg Sikki (Alm), Ibunda tercinta Wa Ode Manisa serta seluruh keluarga besar penulis, sahabat-sahabat Ir Bosman Lanusi, Laode Salimtarma, SPdI, MA dan Kuswana Encang Muhammad Sadeli, SHut, MSi, (Alm) atas doa, dukungan, bantuan moril maupun materi serta motivasi yang selalu diberikan pada penulis.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Maret 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 2

2 TINJAUAN PUSTAKA 3

Ternak dan Permasalahan Lingkungan 3

Limbah 4

Manajemen Biogas 6

Prinsip dan Tehnik Pembuatan Biogas 7

Pemanfaatan Biogas 8

Pupuk Organik Sisa Pembuatan Biogas 9

Kangkung Darat 11

Pupuk Organik dan Cara Pengaplikasian pada Tanaman 12

3 METODE 14

Lokasi dan Waktu 14

Responden 14

Prosedur Penelitian 14

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 19

Kondisi Geografis 19

Karakteristik Petani Peternak Responden 20

Pemanfaatan Limbah Peternakan Menjadi Biogas dan Pupuk Organik 21

Efisiensi Ekonomi Biosistem 24

Respon Masyarakat Terhadap Penerapan Biosistem 26

5 SIMPULAN DAN SARAN 27

Simpulan 27

Saran 27

DAFTAR PUSTAKA 28

LAMPIRAN 31

DAFTAR TABEL

1 Perkembangan jumlah ternak di Indonesia 3

2 Komposisi gas dalam biogas 6

3 Nilai kesetaraan biogas dengan sumber kalor lain 9 4 Karakteristik responden petani peternak di Desa Simpang 20

5 Data penggunaan LPG pada petani 22

6 Perbandingan unsur hara makro N, P dan K pada feces, sludge dan

Phonska 23

7 Pengaruh penggunaan pupuk terhadap pertumbuhan kangkung darat 23 8 Parameter dan hasil analisis kelayakan ekonomi dari penerapan

biosistem dan tanpa penerapan biosistem 25

DAFTAR GAMBAR

1 Proses pembentukan gas metan 8

2 Diagram alur biosistem peternakan sapi potong, biogas dan sayur 18

3 Peta letak Kelurahan Simpang 19

DAFTAR LAMPIRAN

1 Data digester yang digunakan dalam penelitian 31

2 Perhitungan kebutuhan bahan isi digester 32

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemanfaatan lahan pasang surut sebagai lahan pertanian telah lama dilakukan seiring dengan semakin berkurangnya lahan petanian di Indonesia. Lahan pasang surut adalah lahan yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut atau sungai maupun hujan (Sudana 2005). Lahan pasang surut merupakan lahan marginal yang strategis dan penting bagi pengembangan pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan dan usaha agribisnis jika dikelola dengan baik (Alihamsyah 2003).

Lahan pasang surut di Provinsi Jambi sebagian besar terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Data BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) tahun 2013 menunjukkan bahwa Kecamatan Berbak sebagai lokasi penelitian mempunyai luas wilayah 194.46 km2, merupakan sentra

holtikultura terbesar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai luas lahan 356 Ha dengan produksi sebesar 11567 Kwt. Selain itu berdasarkan sensus pertanian tahun 2013 kecamatan Berbak memiliki populasi sapi potong dan kerbau saat ini berkisar 12000 ekor. Dengan demikian kecamatan Berbak sangat cocok dijadikan wilayah pengembangan usaha pertanian-peternakan.

Pengembangan usaha peternakan sapi potong, selain menghasilkan daging sebagai produk utama, juga menghasilkan limbah dari hasil pencernaan berupa gas metan (CH4) dari feces dan urine yang jika tidak dikelola dengan baik akan

mencemari lingkungan. Gas metan (CH4) merupakan salah satu gas yang ikut

berperan terhadap pemanasan global dan kerusakan ozon, dengan laju 1% pertahun dan akan terus meningkat (Boer 2002). Oleh karena itu, upaya pengendalian limbah dan pencegahan pencemaran lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam usaha peternakan.

Pemanfaatan limbah peternakan untuk menunjang usaha pertanian dapat meningkatkan efisiensi produk ternak sapi potong. Limbah yang dihasikan dari usaha peternakan sapi potong dapat diproses lanjut untuk menghasilkan biogas sebagai salah satu alternatif untuk menanggulangi masalah kelangkaan energi saat ini. Hasil akhir dari proses pembuatan biogas yaitu lumpur keluaran biogas (Sludge), dapat digunakan sebagai pupuk organik tanaman pangan.

Umumnya masyarakat petani di Kelurahan Simpang mempunyai ternak sapi potong juga memiliki lahan pertanian tanaman pangan yang dilakukan bersifat

sub-sektoral artinya pengembangan usaha tani dan usaha penggemukkan sapi potong masih berjalan sendiri-sendiri tanpa mengintegrasikan kedua usaha tersebut, bila diintegrasikan akan memberikan hasil yang lebih optimal.

Ternak sapi potong, biogas dan tanaman sayur masing-masing merupakan biosistem dalam ekosistem pertanian. Biosistem berasal dari dua kata yaitu Bio dan

System. Bio adalah makhluk hidup sedangkan System adalah perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan. Biosistem terdiri dari komponen biotik (mahluk hidup) dan komponen abiotik (tak hidup) Odum (1993).

2

dimanfaatkan untuk memproduksi biogas dan sludge. Biogas sebagai salah satu alternatif untuk menanggulangi masalah kelangkaan energi saat ini dimanfaatkan oleh petani-ternak untuk memasak kebutuhan sehari-hari dan sludge dijadikan pupuk organik selanjutnya diaplikasikan pada tanaman sayur.

Dalam sistem usaha tani ternak, interaksi tersebut akan mendorong terjadinya efisiensi produksi, pencapaian produksi yang optimal, peningkatan diversifikasi usaha dan peningkatan daya saing produk pertanian yang dihasilkan, sekaligus mempertahankan dan melestarikan sumber daya lahan (Diwiyanto dan Handiwirawan 2004). Gambar alur diagram penerapan biosistem peternakan sapi potong, biogas dan sayur dapat dilihat pada Gambar 2.

Dengan penerapan biosistem dalam usaha pertanian-peternakan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi petani itu sendiri. Penerapan biosistem di Indonesia bukan merupakan hal baru, akan tetapi kurangnya pengetahuan masyarakat di lokasi penelitian tentang penerapan biosistem dalam usaha pertanian peternakan menyebabkan hal tersebut jarang diterapkan dalam usaha pertanian dan peternakan. Penerapan biosistem peternakan sapi potong, biogas dan tanaman sayur di Kelurahan Simpang, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi perlu dikaji untuk mengetahui tingkat produktivitas lahan pertanian dan seberapa besar efisiensi produksi dari pola penerapan biosistem tersebut.

Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengembangkan dan menerapkan pola biosistem penggemukan sapi potong, biogas dan tanaman sayur yang aplikatif yang mampu meningkatkan produksi, efisiensi usaha serta dapat meningkatkan penghasilan dari usaha pertanian dan peternakan.

2. Menganalisis efisiensi produksi penerapan pola biosistem usaha pengemukan ternak sapi potong, biogas dan sayur.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terhadap penerapan biosistem ternak sapi potong, biogas dan tanaman sayur diharapkan :

1. Membantu mengatasi pencemaran lingkungan dengan cara mengolah limbah usaha peternakan sapi potong menjadi biogas dan pupuk organik (Sludge). 2. Membantu mengatasi kelangkaan bahan bakar fosil menggunakan energi biogas

untuk memasak dan pupuk organik.

3

2 TINJAUAN PUSTAKA

Ternak dan Permasalahan Lingkungan

Setiap tahun jumlah ternak di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan (Tabel 1), hal ini terjadi karena usaha peternakan dapat memberikan manfaaat yang besar dilihat dari perannya sebagai penyedia protein hewani. Dengan meningkatnya jumlah ternak tentunya akan diikuti dengan peningkatan limbah peternakan pula. Limbah peternakan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Tabel 1 Perkembangan jumlah ternak di Indonesia (ribuan ekor)

Jenis ternak Tahun

Sumber: Diolah dari data Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan 2013.

Menuturt Undang Undang Lingkungan Hidup No 23 Tahun 1997, pasal 1 ayat 12, menyatakan pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan peruntukkannya.

Data FAO tahun 2015, limbah peternakan berupa kotoran diduga merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar, yaitu sekitar 18%. Dalam 1 kg kotoran ternak dapat menyumbang sekitar 60 liter emisi gas yang dilepaskan ke udara yaitu gas metan (CH4) sebagai gas dengan komposisi terbesar.

Soehaji (1992) menjelaskan limbah peternakan adalah semua buangan dari usaha peternakan yang berbentuk padatan maupun cairan. Limbah padat adalah semua limbah yang dibuang dalam fase padatan yang berupa kotoran, ternak mati ataupun isi perut dari pemotongan hewan. Algamar (1986) berpendapat bahwa limbah industri pertanian kebanyakan menghasilkan limbah yang bersifat cair ataupun padat, yang masih kaya dengan bahan organik dan mudah mengalami penguraian. Demikian juga halnya limbah ternak mengandung bahan organik yang berpotensi sebagai bahan pencemar jika tidak dikelola dengan baik.

4

sedap, merupakan sumber penyakit dan mengganngu pemandangan, oleh karena itu penanganan limbah peternakan harus menggunakan inovasi teknologi. Inovasi penggunaan instalasi biogas merupakan salah satu alternatif dalam penanggulangan limbah ternak. Dengan instalasi biogas akan diperoleh biogas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif dan pupuk organik dari sisa fermentasi bahan organik dalam digester.

Limbah

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014, menjelaskan limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Limbah merupakan buangan atau sisa yang dihasilkan dari suatu proses atau kegiatan dari industri maupun domestik (rumah tangga).

Berdasarkan dari wujud limbah yang dihasilkan, limbah dibagi menjadi tiga yaitu limbah padat, limbah cair dan gas dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Limbah padat adalah limbah yang berwujud padat. Limbah padat bersifat kering, tidak dapat berpindah kecuali ada yang memindahkannya. Limbah padat ini misalnya, sisa makanan, sayuran, potongan kayu, sobekan kertas, sampah, plastik, dan logam.

2. Limbah cair adalah limbah yang berwujud cair. Limbah cair terlarut dalam air, selalu berpindah, dan tidak pernah diam. Contoh limbah cair adalah air bekas mencuci pakaian, air bekas pencelupan warna pakaian, dan sebagainya. 3. Limbah gas adalah limbah zat (zat buangan) yang berwujud gas. Limbah gas

dapat dilihat dalam bentuk asap. Limbah gas selalu bergerak sehingga penyebarannya sangat luas. Contoh limbah gas adalah gas pembuangan kendaraan bermotor. Pembuatan bahan bakar minyak juga menghasilkan gas buangan yang berbahaya bagi lingkungan.

Menurut A K Haghi (2011) menyatakan bahwa berdasarkan Sumber yang menghasilkan limbah dapat dibedakan menjadi lima yaitu:

1. Limbah rumah tangga, biasa disebut juga limbah domestik.

2. Limbah industry merupakan limbah yang berasal dari industri pabrik.

3. Limbah pertanian merupakan limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, contohnya sisa daun-daunan, ranting, jerami, kayu dan lain-lain. 4. Limbah konstruksi didefinisikan sebagai material yang sudah tidak digunakan

lagi dan yang dihasilkan dari proses konstruksi, perbaikan atau perubahan. Jenis material limbah konstruksi yang dihasilkan dalam setiap proyek konstruksi antara lain proyek pembangunan maupun proyek pembongkaran (contruction and domolition). Yang termasuk limbah construction antara lain pembangunan perubahan bentuk (remodeling), perbaikan (baik itu rumah atau bangunan komersial). Sedangkan limba demolition antara lain Limbah yang berasal dari perobohan atau penghancuran bangunan.

5 disebabkan karena pengoperasian instalasi nuklir atau instalasi yang memanfaatkan radiasi pengion.

Limbah digolongkan menjadi dua berdasarkan polimer penyusun mudah dan tidak terdegradasinya antara lain:

1. Limbah yang dapat mengalami perubahan secara alami (degradable waste = mudah terurai), yaitu limbah yang dapat mengalami dekomposisi oleh bakteri dan jamur, seperti daun-daun, sisa makanan, kotoran, dan lain-lain.

2. Limbah yang tidak atau sangat lambat mengalami perubahan secara alami (nondegradable waste = tidak mudah terurai), misanya besi, plastik, kaca, kaleng, dan lain-lain.

Jenis limbah ada 5 berdasarkan sifatnya yaitu:

1. Limbah korosif adalah limbah yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan dapat membuat logam berkarat

2. Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah ini mengakibatkan kematian jika masuk ke dalam laut.

3. Limbah reaktif adalah limbah yang memiliki sifat mudah bereaksi dengan oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi dan dapat menyebabkan kebakaran.

4. Limbah mudah meledak adalah limbah yang melalui proses kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu tekanan tinggi serta dapat merusak lingkungan. 5. Limbah mudah terbakar adalah limbah yang mengandung bahan yang

menghasilkan gesekan atau percikan api jika berdekatan dengan api. Limbah yang dihasilkan dari proses atau kegiatan industri antara lain:

1. Limbah padat: sisa sparepart, tong bekas, kain bekas, besi, dan lain sebagainya 2. Limbah cair: bahan kimia, hasil pelarut, air bekas produksi, oli bekas, dan lain

sebagainya

3. Limbah gas: gas buangan kendaraan bermotor, gas buangan boiler, gas hasil pembakaran dan lain sebagainya.

Limbah yang dihasilkan dari proses atau kegiatan rumah tangga (domestik) antara lain:

1. Limbah padat: sisa makanan, tinja manusia dan lain sebagainya

2. Limbah cair: urine manusia, air bekas cucian, air bekas mandi dan lain sebagainya

6

Manajemen Biogas

Biogas merupakan gas yang terbentuk dari proses fermentasi bahan-bahan organik dari berbagai limbah pertanian, limbah organik industri, dan kotoran ternak maupun manusia, dengan kata lain semua limbah yang berupa organik yang dapat

dicerna oleh mikroorganisme dalam keadaan anaerob (Mahajoeno 2008). Hambali et al. (2007) menjelaskan bahwa biogas merupakan campuran dari

berbagai gas antara lain gas metan (CH4, CO2, H2, N2, dan H2S) (Tabel 2)

Menurut Haryati (2006), biogas merupakan renewable energy yang dapat dijadikan bahan bakar alternatif untuk menggantikan bahan bakar yang berasal dari fosil seperti minyak tanah dan gas alam.

Simamora et al. (2006) juga menyatakan biogas adalah gas yang dapat dibakar atau sumber energi yang merupakan campuran berbagai gas, dengan gas metana dan gas karbon dioksida merupakan campuran yang dominan.

Tabel 2. Komposisi gas dalam biogas

Jenis Gas Konsentrasi Satuan

Methana (CH4)

Sihombing (1997) menyatakan prinsip dasar untuk menghasilkan biogas yaitu kotoran ternak, manusia dan limbah pertanian yang mengandung bahan-bahan organik jika difermentasikan dalam keadaan anaerob akan menghasilkan gas-gas berupa metan (CH4), karbon dioksida (CO2), ammonia (NH3), hydrogen (H2) dan

sulfide (S) dan salah satu diantaranya yakni gas metan, adalah yang dapat dibakar dan tergolong gas yang bersih dan relatif murah. Kisaran komposisi gas dalam biogas dapat dilihat pada Tabel 2.

Harahap et al. (1978) menyatakan biogas merupakan bahan bakar yang dapat diperoleh dengan memproses limbah di dalam alat yang dinamakan penghasil Biogas. Selanjutnya dikatakan bahwa biogas memiliki nilai kalori cukup tinggi, yaitu dalam kisaran 4800 - 6700 Kcal/m3, dimana gas metana murni (100%) mempunyai nilai kalori 8900 Kcal/m3. Untuk memproduksi biogas diperlukan alat

7 Prinsip dan Tehnik Pembuatan Biogas

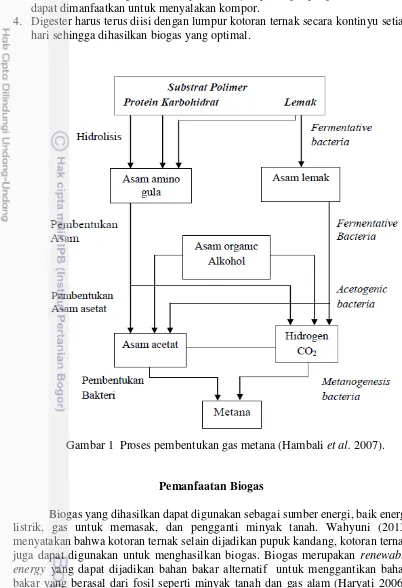

Wellinger et al. (2013) menjelaskan, proses pembentukan biogas dilakukan oleh mikroba dalam kondisi anaerob, yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu hidrolisis, acidifikasi, produksi acetic acid dan produksi methan. Tahap pertama adalah hidrolisis, pada tahap ini bahan-bahan organik seperti karbohidrat, lipid dan protein didegradasi oleh mikroorganisme hidrolitik menjadi senyawa terlarut seperti asam karboksilat, asam keton, asam hidroksi keton, alkohol, gula sederhana, asam-asam amino, H2, dan CO2.

Tahap selanjutnya yaitu tahap acidifikasi senyawa terlarut tersebut diubah menjadi asam-asam lemak rantai pendek yang umumnya asam asetat dan asam format oleh mikroorganisme asidogenik. Tahap produksi acetic acid dan produksi methan adalah dimana pada tahap ini asam-asam lemak rantai pendek diubah menjadi H2, CO2, dan asetat. Asetat akan mengalami dekarboksilasi dan

reduksi CO2, kemudian bersamasama dengan H2 dan CO2 menghasilkan produk

akhir, yaitu metana (CH4) dan karbondioksida (CO2). Proses pembentuk biogas

dapat dilihat pada Gambar 1.

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses produksi biogas adalah sebagai berikut :

1. Kondisi anaerob, instalasi pengolah biogas harus kedap udara (keadaan anaerob).

2. Bahan baku isian berupa bahan organik seperti kotoran ternak, limbah pertanian, sisa dapur dan sampah organik. Bahan baku isian ini harus terhindar dari bahan anorganik seperti pasir, batu, plastik, dan beling. Bahan isian harus mengandung bahan kering sekitar 7-9%. Keadaan ini dicapai melalui pengenceran menggunakan air dengan perbandingan 1 : 1 - 4 (bahan baku:air). 3. Imbangan C/N yang terkandung dalam bahan organik sangat menentukan kehidupan dan aktivitas mikroorganisme. Imbangan C (karbon) dan N (nitrogen) yang optimum bagi mikroorganisme perombak adalah 25 - 30. 4. Derajat Keasaman (pH), berpengaruh terhadap kehidupan mikroorganisme.

Derajat keasaman yang optimum bagi kehidupan mikroorganisme adalah 6.8-7.8.

5. Temperatur, pencernaan anaerobik dapat berlangsung pada suhu 5-55oC. Temperatur optimum untuk menghasilkan biogas adalah 35oC.

Adapun teknik pembuatan biogas adalah sebagai berikut :

1. Membuat bahan isian tabung pencerna (digester) dengan cara mencampurkan kotoran ternak segar bersama air dengan perbandingan 1:1-1.5. kotoran dan air di aduk hingga homogen.

2. Masukkan bahan isian kedalam tabung pencerna melalui pipa pemasukan isian (inlet) hingga tabung pencernah penuh yang ditandai dengan keluarnya bahan isian dari lubang pengeluaran (outlet). Pada saat pengisian pertama, semua kran pengeluaran gas yang ada pada alat pencerna harus dalam keadaan tertutup untuk menciptakan kondisi anaerob. Bahan isian biogas difermentasikan dalah digester selama 2-3 minggu.

8

27% CO2 maka biogas akan menyala. Selanjutnya biogas yang terbentuk sudah dapat dimanfaatkan untuk menyalakan kompor.

4. Digester harus terus diisi dengan lumpur kotoran ternak secara kontinyu setiap hari sehingga dihasilkan biogas yang optimal.

Gambar 1 Proses pembentukan gas metana (Hambali et al. 2007).

Pemanfaatan Biogas

Biogas yang dihasilkan dapat digunakan sebagai sumber energi, baik energi listrik, gas untuk memasak, dan pengganti minyak tanah. Wahyuni (2013) menyatakan bahwa kotoran ternak selain dijadikan pupuk kandang, kotoran ternak juga dapat digunakan untuk menghasilkan biogas. Biogas merupakan renewable energy yang dapat dijadikan bahan bakar alternatif untuk menggantikan bahan bakar yang berasal dari fosil seperti minyak tanah dan gas alam (Haryati 2006). Biogas untuk skala rumah tangga biasanya memiliki komposisi gas seperti pada Tabel 2.

9

Dengan mengolah limbah peternakan menjadi biogas dengan menggunakan digester mempunyai banyak keuntungan, yaitu mengurangi efek gas rumah kaca, mengurangi bau yang tidak sedap, mencegah penyebaran penyakit, panas, sebagai energi alternafif yang tebarukan yang dapat menggantikan bahan bakar fosil dan hasil samping berupa pupuk padat dan cair. Pemanfaatan limbah dengan cara seperti ini secara ekonomi akan sangat kompetitif seiring naiknya harga bahan bakar minyak dan pupuk anorganik. Disamping itu, cara - cara ini merupakan praktek pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (Widodo et al. 2006). Pemanfaatan energi biogas yang terbarukan akan mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian bahan bakar minyak bumi fosil. Biogas dapat dipergunakan dengan cara yang sama seperti gas - gas mudah terbakar yang lain. Biogas selalu terbarukan mengingat perkembangan populasi ternak yang selalu meningkat setiap tahunnya, seperti diperlihatkan pada Tabel 1.

Berdasarkan hasil estimasi, seekor sapi dalam satu hari dapat menghasilkan kotoran sebanyak 10 - 30 kg/hari, seekor ayam menghasilkan kotoran 25 g/hari, dan seekor babi dewasa dengan berat 60 - 120 kg dapat memproduksi kotoran 4.5 – 5.3 kg/hari. Berdasarkan riset yang pernah ada diketahui bahwa setiap 10 kg kotoran ternak sapi berpotensi menghasilkan 360 liter biogas (Hambali et al. 2007).

Nilai manfaat kotoran ternak sebagai pupuk kandang tidak berkurang, bahkan makin meningkat, karena sisa buangan yang berupa lumpur keluaran biogas (sludge) dari digester masih bermanfaat sebagai pupuk organik. Bahkan unsur hara N, P, dan K dalam pupuk organik sudah mengalami perombakan (fermentasi) dalam digester, sehingga jika digunakan akan mudah terserap tanaman (Simamora et al.

2006). Selama proses perombakan, bakteri-bakteri patogen dalam kotoran, seperti E. coli, terbunuh sehingga dapat menyehatkan lingkungan (Hambali et al. 2007).

Pupuk Organik Sisa Pembuatan Biogas

10

Secara umum kandungan unsur hara dalam pupuk organik tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pupuk anorganik, akan tetapi pupuk organik memiliki keunggulan lain yaitu dapat memperbaiki sifat fisik tanah (permeabilitas tanah, porositas tanah, struktur tanah, dan daya menahan air, dan kapasitas tukar kation tanah). Selain itu, pupuk organik memiliki fungsi untuk menggemburkan lapisan tanah permukaan (top soil), meningkatkan jasad renik, serta meningkatkan daya serap dan daya simpan sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan kesuburan tanah (Suriadikarta dan Setyorini 2005).

Sihombing (1997) menyatakan, pemanfaatan limbah peternakan (kotoran ternak) dapat juga digunakan sebagai pupuk. Secara sederhana pupuk dapat dikatakan sebagai bahan-bahan yang diberikan pada lahan agar dapat menambah unsur-unsur hara atau zat-zat makanan yang diperlukan tumbuhan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa tanaman dan kotoran hewan yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair dan dapat diperkaya dengan bahan mineral alami atau mikroba yang bermanfaat memperkaya hara, bahan organik tanah, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah (Permentan 2009). Permentan (2011) menyatakan pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

Peranan bahan organik dalam memperbaiki kesuburan tanah, yaitu: (1) melalui penambahan unsur-unsur hara N, P, dan K yang secara lambat tersedia, (2) meningkatkan kapasitas tukar kation tanah sehingga kationkation hara yang penting tidak mudah mengalami pencucian dan tersedia bagi tanaman, (3) memperbaiki agregat tanah sehingga terbentuk struktur tanah yang lebih baik untuk respirasi dan pertumbuhan akar, (4) meningkatkan kemampuan mengikat air sehingga ketersediaan air bagi tanaman lebih terjamin, dan (5) meningkatkan aktivitas mikroba tanah (Hardjowigeno 1995). Komposisi hara dalam pupuk organik sangat tergantung dari sumbernya. Menurut sumbernya, pupuk organik dapat diidentifikasi berasal dari pertanian berupa sisa panen dan kotoran ternak, sedangkan dari nonpertanian berupa sampah organik kota, limbah industri dan sebagainya.

Simamora et al. (2006) menyatakan bahan keluaran dari sisa proses pembuatan biogas dapat dijadikan pupuk organik, walaupun bentuknya berupa lumpur (sludge). Pemanfaatan lumpur keluaran biogas ini sebagai pupuk dapat memberikan keuntungan yang hampir sama dengan penggunaan kompos. Sludge

telah mengalami fermentasi anaerob sehingga dapat langsung digunakan untuk memupuk tanaman.

Sludge yang berasal dari biogas sangat baik untuk dijadikan pupuk karena mengandung berbagai mineral yang dibutuhkan oleh tumbuhan seperti fosfor (P), magnesium (Mg), kalsium (Ca), kalium (K), tembaga (Cu), dan seng (Zn) (Zuzuki

11 Pengaplikasian pupuk organik dari hasil buangan biogas umumnya sama dengan pengaplikasian kompos pupuk organik yang berbentuk padatan, biasanya diaplikasikan dengan cara mengubur pupuk tersebut disekitar tanaman. Untuk pupuk organik cair pengaplikasian dapat dilakukan dengan cara penyiraman, langsung ke lahan pertanian, pengaliran air dalam irigasi, dan penyemprotan secara tepat (Wahyuni 2013).

Limbah ternak sebagai pupuk organik berpotensi besar untuk dikembangkan secara meluas ditingkat petani di pedesaan sebagai komponen unggulan dalam sistem usahatani untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Jalinan timbal balik antara cabang usaha ternak dan usaha tanaman merupakan rangkaian keterpaduan berbagai kegiatan dan sumber daya dalam suatu sistem usahatani. Hubungan timbal balik langsung terjalin antara usaha ternak dengan tanaman. Ternak menyediakan pupuk dan tanaman menyumbangkan limbahnya sebagai pakan ternak. Hal ini merupakan upaya pelestarian sumber daya alam, lingkungan dan peningkatan pendapatan petani.

Kangkung Darat

Tanaman kangkung darat diklasifikasikan sebagai berikut : Kingdom : Plantea ( tumbuhan )

Subkingdom : Tracheobionta ( berpembuluh ) Superdivisio : Spermatophyta ( menghasilkan biji ) Divisio : Magnoliophyta ( berbunga ) Tanaman kangkung memiliki sistem perakaran tunggang dan cabang-cabangnya akar menyebar kesemua arah, dapat menembus tanah sampai kedalaman 60 hingga 100 cm, dan melebar secara mendatar pada radius 150 cm atau lebih, terutama pada jenis kangkung air (Djuariah 2007).

Batang kangkung bulat dan berlubang, berbuku-buku, banyak mengandung air (herbacious) dari buku-bukunya mudah sekali keluar akar. Memiliki percabangan yang banyak dan setelah tumbuh lama batangnya akan menjalar (Djuariah 2007). Kangkung memiliki tangkai daun melekat pada buku-buku batang dan di ketiak daunnya terdapat mata tunas yang dapat tumbuh menjadi percabangan baru. Bentuk daun umumnya runcing ataupun tumpul, permukaan daun sebelah atas berwarna hijau tua, dan permukaan daun bagian bawah berwarna hijau muda.

Selama fase pertumbuhanya tanaman kangkung dapat berbunga, berbuah, dan berbiji terutama jenis kangkung darat. Bentuk bunga kangkung umumnya

berbentuk “terompet” dan daun mahkota bunga berwarna putih atau merah

12

Buah kangkung berbentuk bulat telur yang didalamnya berisi tiga butir biji. Bentuk buah kangkung seperti melekat dengan bijinya. Warna buah hitam jika sudah tua dan hijau ketika muda. Buah kangkung berukuran kecil sekitar 10 mm, dan umur buah kangkung tidak lama. Bentuk biji kangkung bersegi-segi atau tegak bulat. Berwarna cokelat atau kehitam -hitaman, dan termasuk biji berkeping dua. Pada jenis kangkung darat biji kangkung berfungsi sebagai alat perbanyakan tanaman secara generatif (Maria 2009).

Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik sepanjang tahun. Kangkung darat (Ipomea reptans) dapat tumbuh pada daerah yang beriklim panas dan beriklim dingin. Jumlah curah hujan yang baik untuk pertumbuhan tanaman ini berkisar antara 500-5000 mm/tahun. Pada musim hujan tanaman kangkung pertumbuhannya sangat cepat dan subur, asalkan di sekelilingnya tidak tumbuh rumput liar. Dengan demikian, skangkung pada umumnya kuat menghadapi rumput liar, sehingga kangkung dapat tumbuh di padang rumput, kebun/ladang yang agak rimbun (Aditya 2015).

Tanaman kangkung membutuhkan lahan yang terbuka atau mendapat sinar matahari yang cukup. Di tempat yang terlindung (ternaungi) tanaman kangkung akan tumbuh memanjang (tinggi) tetapi kurus-kurus. Kangkung sangat kuat menghadapi panas terik dan kemarau yang panjang. Apabila ditanam di tempat yang agak terlindung, maka kualitas daun bagus dan lemas sehingga disukai konsumen. Suhu udara dipengaruhi oleh ketinggian tempat, setiap naik 100 m tinggi tempat, maka temperatur udara turun 1 derajat C (Aditya 2015).

Kangkung darat (Ipomea reptans) menghendaki tanah yang subur, gembur banyak mengandung bahan organik dan tidak dipengaruhi keasaman tanah. Tanaman kangkung darat tidak menghendaki tanah yang tergenang, karena akar akan mudah membusuk. Sedangkan kangkung air membutuhkan tanah yang selalu tergenang air. Tanaman kangkung (Ipomea reptans) membutuhkan tanah datar bagi pertumbuhannya, sebab tanah yang memiliki kelerengan tinggi tidak dapat mempertahankan kandungan air secara baik (Haryoto, 2009).

Kangkung dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik di dataran rendah sampai dataran tinggi (pegunungan) ± 2000 meter dpl. Baik kangkung darat maupun kangkung air, kedua varietas tersebut dapat tumbuh di mana saja, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Hasilnya akan tetap sama asal jangan dicampur aduk (Anggara 2009).

Peningkatan produktivitas dengan kualitas yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan volume pemasaran bagi produk pertanian khususnya komoditi sayuran sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Untuk meningkatkan produktivitas tanaman sayuran dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah pemberian pupuk dangan jenis, dosis dan cara yang tepat. Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari bahan organik sisa-sisa tumbuhan, hewan dan kompos (Sutanto 2002).

Pupuk Organik dan Cara Pengaplikasian pada Tanaman

13 K yang secara lambat tersedia, (2) meningkatkan kapasitas tukar kation tanah sehingga kationkation hara yang penting tidak mudah mengalami pencucian dan tersedia bagi tanaman, (3) memperbaiki agregat tanah sehingga terbentuk struktur tanah yang lebih baik untuk respirasi dan pertumbuhan akar, (4) meningkatkan kemampuan mengikat air sehingga ketersediaan air bagi tanaman lebih terjamin, dan (5) meningkatkan aktivitas mikroba tanah (Hardjowigeno 1995). Komposisi hara dalam pupuk organik sangat tergantung dari sumbernya. Menurut sumbernya, pupuk organik dapat diidentifikasi berasal dari pertanian berupa sisa panen dan kotoran ternak, sedangkan dari nonpertanian berupa sampah organik kota, limbah industri dan sebagainya.

Pupuk organik dapat dibuat dari bahan-bahan organik, dengan cara mengomposkan dan memberi aktivator pengomposan sehingga dapat dihasilkan pupuk organik yang stabil dan mengandung unsur hara lengkap, pupuk cair dapat diproduksi dari limbah industri peternakan (limbah cair dan setengah padat atau slurry) yaitu melalui pengomposan dan aerasi (Haga 1999). Unsur hara esensial dalam pupuk tersedia bagi tanaman, sebagian langsung dapat diserap, sebagian lagi dengan cepat dapat diurai, sehingga cepat dapat diserap.

Pupuk organik mengandung unsur hara makro dan mikro esensial (N, P, K, S, Ca, Mg, B, Mo, Cu, Fe, Mn dan bahan organik). Pupuk organik mempunyai beberapa manfaat diantaranya dapat mendorong dan meningkatkan pembentukan klorofil daun dan pembentukan bintil akar pada tanaman leguminosae sehingga meningkatkan kemampuan fotosintesis tanaman dan penyerapan nitrogen dari udara, dapat miningkatkan figor tanaman sehingga tanaman menjadi kokoh dan kuat, meningkatkan daya tahan tamanam terhadap kekeringan, cekaman cuaca dan serangan patogen penyebab penyakit, merangsang pertumbuhan cabang produksi, meningkatkan pembentukan bunga dan bakal buah, serta mengurangi gugurnya daun, bunga dan bakal buah

Pemberian pupuk organik harus memperhatikan konsentrasi atau dosis yang diaplikasikan terhadap tanaman. Pupuk organik terbagi menjadi dua, yaitu pupuk organik padat dan cair, dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair melalui daun memberikan pertumbuhan dan hasil tanaman yang lebih baik daripada pemberian melalui tanah (Hanolo 1997). Semakin tinggi dosis pupuk yang diberikan maka kandungan unsur hara yang diterima oleh tanaman akan semakin tinggi, begitu pula dengan semakin seringnya frekuensi aplikasi pupuk daun yang dilakukan pada tanaman, maka kandungan unsur hara juga semakin tinggi. Namun, pemberian dengan dosis yang berlebihan justru akan mengakibatkan timbulnya gejala kelayuan pada tanaman (Suwandi dan Nurtika 1987). Oleh karena itu, perlu diketahui sampai batas tertentu kombinasi antara dosis yang diberikan dengan frekuensi aplikasi pupuk yang dilakukan.

Suwahyono (2011) menjelaskan cara penggunaan pupuk organik yang terukur tidak berbeda dengan pemupukan anorganik, yaitu dilakukan secara berkala atau bertahap. Pada sayuran berumur pendek, pemupukan awal sebaiknya diberikan saat pengolahan tanah, pemberiannya dengan cara disebar dan dicampurkan merata pada lahan yang telah diolah.

14

Selebihnya diberikan saat menjelang pembungaan dan pemasakan buah. Pada tanaman berumbi, seperti bawang merah dan wortel, sebaiknya diberikan ½ dari dosis awal tanam dan sisanya diberikan pada saat kebutuhan untuk pembesaran umbi.

3 METODE

Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di lahan pasang surut Kelurahan Simpang Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (Purposive) karena lokasi tersebut merupakan daerah pengembangan pertanian dan peternakan, limbah usaha peternakan diolah menjadi biogas dan pupuk organik. Analisis Sludge, dilakukan di Laboratorium Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Fakultas Pertanian IPB. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli hingga Oktober 2014.

Responden dan Materi

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Responden terdiri dari petani peternak di lokasi penelitian sebanyak 50 orang dipilih berdasarkan proporsional random sampling.

2. Kotoran sapi segar sebagai bahan pembuatan biogas.

3. Satu setalat penghasil biogas milik petani di lokasi penelitian yang terdiri dari a. Tabung digester dari bahan fiber glass dengan perkiraan volume 4 m3 b. Water trap 1 buah

c. Kompor biogas 1 buah

d. Manometer Tabung U sederhana 1 buah

4. Lahan percobaan yang terletak di pekarangan rumah yang berupa lahan pasang surut tipologi lahan luapan C pirit dalam <50 cm dengan luasan 4 m untuk menanam sayur.

5. Bibit kangkung darat (Ipomoea reptans Poir).

6. Pupuk anorganik (Phonska).

7. Sludge hasil produksi biogas sebagai pupuk organik.

8. Penggaris untuk mengukur panjang batang tanaman kangkung.

9. Hand tally counter untuk menghitung jumlah daun tanaman kangkung.

Prosedur Penelitian

Tahap pertama, survey dan pengamatan

15 tingkat pendidikan formal dan cara mengolah limbah peternakan. Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif dan ditabulasi.

Tahap kedua, pemanfaatan limbah peternakan sapi potong

Pada tahap ini limbah peternakan diolah menjadi biogas, sludge merupakan limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan biogas digunakan sebagai pupuk organik yang akan diaplikasikan pada tanaman kangkung darat (Ipomoea reptans Poir).

Biogas dibuat dengan menggunakan satu unit penghasil biogas (digester) milik petani di lokasi penelitian berbentuk tabung silinder dengan kubah pada bagian atas sebagai penampung biogas. Parameter dan peubah yang diamati dalam pengolahan limbah peternakan menjadi biogas adalah sebagai berikut :

1. Suhu dan pH bahan isian dalam tabung digester diukur pada sore hari selama 40 hari. Suhu diukur dengan menggunakan thermometer sedangkan pH diukur dengan menggunakan pH meter.

2. Tekanan biogas diukur setiap hari dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

Δh = Beda ketinggian manometer air (m)

3. Volume biogas diukur dengan menggunakan persamaan gas idel :

� =�. �. ��

4. Sludge yang dihasilkan akan diukur pH, kandungan N, P, dan K. Sludge dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik kemudian diaplikasikan ke kangkung darat (Ipomoea reptans Poir) dengan membandingkan produktivitas tanaman kangkung yang diberi perlakuan tanpa menggunakan pupuk (Kontrol), pupuk organik (Sludge) dan pupuk anorganik (Phonska).

16

perlakukan adalah 20 x 20 cm dengan jumlah bibit kangkung perlubang tanam masing-masing 4 biji per lubang tanam (Najiati et al. 2005). Kangkung ditanam hingga panen berumur 30 hari.

Pemberian pupuk tanaman kangkung dilakukan berdasarkan kebiasaan petani di lokasi penelitian, yaitu dilaksanakan pada awal penanam, dimana tidak ada dosis yang pasti pasti untuk pupuk Phonska dan sludge. Pupuk Phonska di berikan sekitar 20-55 butir per lubang tanam, sedangkan sludge ditaburi merata di atas permukaan bedengan dengan menggunakan timba plastik.

Parameter dan peubah yang diamati adalah sebagai berikut :

1. Tinggi tanaman diukur mulai dari pangkal batang utama yang menyentuh permukaan tanah sampai titik tumbuh batang utama dengan menggunakan penggaris.

2. Jumlah daun dihitung berdasarkan jumlah daun yang membuka sempurnah dengan menggunakan hand tally counter.

3. Berat segar, dihitung dengan cara menimbang berat segar batang, daun dan akar tanaman kangkung darat setelah dibersihkan dari sisa-sisa tanah yang menempel pada akar.

Tinggi tanaman, jumlah daun dan berat masing-masing perlakuan kemudian diuji statistic dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas 3 perlakuan masing-masing 3 ulangan. Dengan model matematis sebagai berikut :

Yij= µ + τi + Ɛijk

Keterangan :

Yij = Nilai pengamatan produktivitas sayur bayam pada perlakukan jenis pupuk

dan dosis ke-i dan ulangan ke-j µ = Rataan umum pengamatan

τi = Efek perlakuan jenis pupuk ke-i

Ɛijk = Pengaruh galat pada setiap unit percobaan pada taraf ke-ij

Data dianalisis dengan sidik ragam dan dilanjutkan dengan uji lanjut Duncan dengan menggunakan aplikasi SAS (Mattjik dan Sumertajaya 2002).

Tahap tiga, efisiensi ekonomi terhadap penerapan biosistem peternakan sapi potong, biogas dan tanaman sayur.

Efisiensi ekonomi dilakukan untuk melihat seberapa besar dampak ekonomi yang diperoleh masyarakat sebelum dan setelah menerapkan biosistem peternakan sapi potong, biogas dan tanaman sayur.

(1) Efisiensi Ekonomi

Efisiensi ekonomi dilakukan untuk melihat seberapa besar dampak ekonomi yang diperoleh masyarakat sebelum dan setelah menerapkan bosistem peternakan sapi potong, biogas dan tanaman sayur.

17 perhitungan Benefit Cost Ratio (BCR), Net Present Value (NPV) dan Analisis Pay Back Period.

a. Benefit Cost Ratio (BCR)

Penggunaan rasio manfaat dan biaya (Benefit Cost-Ratio) dapat dihitung dengan mengalikan jumlah satuan dengan harganya dan apabila produk atau jasa tersebut tidak dapat dipasarkan maka digunakan metode pendekatan untuk menyatakan nilai moneternya. Benefit Cost-Ratio adalah jumlah nilai sekarang dari manfaat dan biaya. Kriteria alternatif yang layak adalah BCR lebih besar dari 1. Secara matematis BCR dapat disajikan seperti berikut:

� = ∑ + �� �∶ akan menunjukan keuntungan yang diperoleh selama umur investasi. Secara matematis NPV dapat disajikan seperti berikut:

��� = ∑ � − �+ � �

18

� = �

Keterangan :

P = Jumlah waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal I = Biaya investasi

A = Benefit tiap tahun

Gambar 2 Diagram alur Biosistem peternakan sapi potong, biogas dan sayur di lahan pasang surut

Sapi

Biogas

Feces & urin

Sludge

Kangkung

Rumput

Keuntungan

19

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis

Kelurahan Simpang merupakan salah satu dari enam kelurahan yang ada di Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Provinsi Jambi. Secara geografis terletak di 0o53’-1o41’LS dan 103o23’-104o31’Bt dengan luas 35 km2, 18 % dari luas kecamatan Berbak. Data BPS tahun 2013 menunjukan jumlah penduduk sebanyak 2119 jiwa laki-laki 1475 laki-laki dan 1025 perempuan. dengan tingkat kepadatan 60.54 jiwa perkilometer.

Secara administrative Kelurahan Simpang berbatasan di sebelah utara dengan Kelurahan Rantau Makmur, selatan dengan Rawa Sari, timur Telaga Lima, barat Marga Mulya. Peta lokasi Kelurahan Simpang dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Peta letak Kelurahan Simpang Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjabtim (http://tanjabtimkab.go.id)

Suhu rata-rata di lokasi penelitian adalah 28-32oC dengan curah hujan rata-rata 100-300 mm/tahun. Keadaan iklim di Kelurahan Simpang sama seperti daerah lain di Indonesia yaitu Iklimnya type B berdasarkan klasifikasi iklim Scmit

dan Ferguson dengan bulan basah antara 8-10 bulan dan bulan kering 2-4 bulan. Curah hujan bulanan tertinggi umumnya terjadi pada bulan Desember atau Januari dan hujan terendah bulan Agustus (Kenzhii 2013).

Mayoritas penduduk adalah keluarga petani dengan potensi lahan usaha tani untuk tanaman padi 2150 Ha, palawija 496 Ha, holtikultura 39.5 Ha dan perkebunan

20

323 Ha (BPS 2013). Sebagian besar kondisi lahan pertanian di Kelurahan Simpang berupa lahan pasang surut dengan tipe luapan air C yaitu merupakan lahan yang tidak terluapi air pasang, baik pasang besar maupun pasang kecil tetapi kedalaman air tanah kurang dari 50 cm dari permukaan tanah (Widjaya Adhi et al. 1992).

Populasi tenak sapi di Kelurahan Simpang sebanyak 330 ekor, terdiri dari 230 ekor betina dan 100 ekor jantan (Dinas Peterakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2013). Sebagian besar sapi yang dipelihara oleh masyarakat di lokasi ini adalah berjenis sapi bali dengan cara pemeliharaannya yaitu dengan cara di peron (menggemukan sapi pedet jantan) yang dilakukan secara semi intensif, yaitu ternak dikandangkan dan sesekali dilepas di lahan yang banyak terdapat hijauan. Saat dikandangkan ternak sapi yang dipelihara diberi pakan berbagai jenis rumput yang tumbuh disekitar parit. Limbah ternak berupa feces masih mencemari lingkungan karena sebagian besar tidak dikelola dengan baik.

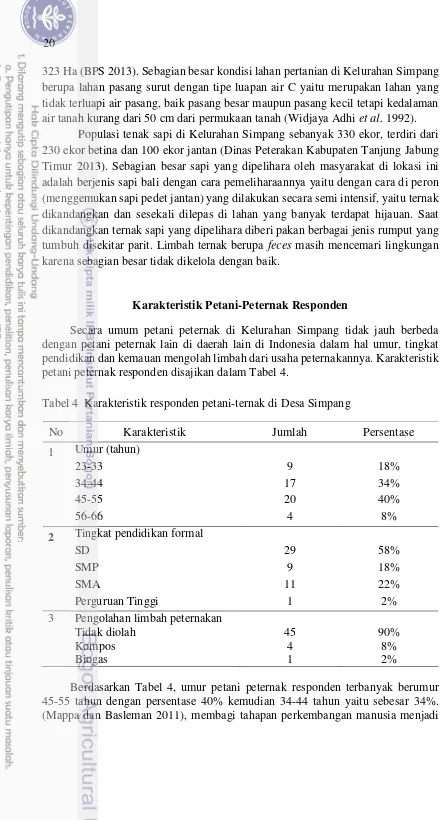

Karakteristik Petani-Peternak Responden

Secara umum petani peternak di Kelurahan Simpang tidak jauh berbeda dengan petani peternak lain di daerah lain di Indonesia dalam hal umur, tingkat pendidikan dan kemauan mengolah limbah dari usaha peternakannya. Karakteristik petani peternak responden disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4 Karakteristik responden petani-ternak di Desa Simpang

No Karakteristik Jumlah Persentase

1 Umur (tahun)

23-33 9 18%

34-44 17 34%

45-55 20 40%

56-66 4 8%

2 Tingkat pendidikan formal

SD 29 58%

SMP 9 18%

SMA 11 22%

Perguruan Tinggi 1 2%

3 Pengolahan limbah peternakan

Tidak diolah 45 90%

Kompos 4 8%

Biogas 1 2%

21 enam kategori, yaitu umur pra awal dewasa (11-16 tahun), umur remaja (16-20 tahun), umur awal dewasa 20-25 tahun, umur dewasa 35-60 tahun dan umur pra pensiun yaitu 60-65 tahun keatas. Kondisi ini menunjukan bahwa peternak di Kelurahan Simpang sebagian besar berusia dewasa, menurut badan pusat statistik (2014) kisaran umur tersebut merupakan usia produktif. Golongan usia tersebut diharapkan mampu menerapkan pola biosistem peternakan sapi potong, biogas dan tanaman sayur.

Selanjutnya persentase tingkat pendidikan petani-ternak adalah pendidikan SD 58% (Table 4). Rendahnya tingkat pendidikan petani di lokasi penelitian menjadi salah satu kendala dalam penerapan biosistem peternakan sapi potong dengan pertanian. Menurut Abdullah (2008), salah satu faktor sulitnya mengadopsi teknologi oleh petani-peternak adalah rendahnya tingkat pendidikan petani.

Hasil pengamatan (Tabel 4), limbah peternakan di lokasi penelitian sebanyak 90% tidak diolah, hanya sekitar 8% yang dioalah menjadi pupuk kompos dan 2% diolah menjadi biogas. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan petani-ternak tentang manfaat yang diperoleh dari mengolah limbah pepetani-ternakan serta cara pengolahannya, disamping itu mengolah limbah peternakan menjadi biogas juga membutuhkan biaya investasi yang cukup banyak.

Pemanfaatan Limbah Peternakan Menjadi Biogas dan Pupuk Organik (Sludge)

Biogas

Limbah peternakan sapi potong diolah menjadi biogas dengan menggunakan digester milik seorang petani peternak yang dibeli dari salah satu produsen alat-alat pembuatan biogas di Jakarta sejak tahun 2012. Sejak awal pemasangan hingga pengamatan berlangsung masih berfungsi dengan baik dengan ditandai masih menghasilkan biogas. Digester yang digunakan adalah digester berbahan dasar fiber glass. Digester yang digunakan berbentuk gabungan tabung silinder pada bagian bawah dan berbentuk setengan bola pada bagian atas dengan diameter tabung 1.5 m dan tinggi 2.49 m. Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus volume tabung diperoleh volume tabung digester 4 m3 (Lampiran 1). Perbandingan feces dan air 1:1.5 diperoleh jumlah feces dan air perhari yang di butuhkan untuk mengisi tabung digester adalah 24 kg kotoran sapi segar dan 36 liter air (lampiran 2).

Suhu dan pH campuran feces dan air di dalam digester diukur setiap hari yaitu pada sore hari selama 40 hari melalui lubang outlet. Suhu dan pH rata-rata 30.13oC dan pH 6.9. Suhu dan pH seperti ini baik untuk aktivitas mikroorganisme penghasil biogas, sejalan dengan penelitian terdahulu Nagamani (2006) menjelaskan bahwa suhu optimum produksi biogas berada pada 30-35oC dengan pH berkisar 6-7.

Besarnya nilai volume dan tekanan biogas diukur berdasarkan perbedaan tinggi manometer air yang digunakan. Hasil pengukuran menunjukan rata-rata volume dan tekanan produksi harian biogas 0.94 m3 dan 1.04 atm.

22

waktu 172 menit atau 2.87 jam. Sejalan dengan penelitian Mayasari et al. (2010) menjelaskan seekor sapi mampu menghasilkan 20 kg feces setiap hari dan dapat menghasilkan 1-1.2 m3 biogas dengan lama waktu pembakaran 2.32 – 2.78 jam.

Harga biogas yang dihasilkan diperoleh dengan cara mengkonfersi biogas terhadap gas LPG yang biasa digunakan petani di lokasi penelitian, data hasil wawancara mendalam dengan petani-peternak dilokasi penelitian disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5 Data penggunaan LPG pada petani

No. Penggunaan LPG pada petani Nilai

1. Volume LPG 3 kg (kg) 3

2. Harga LPG 3 kg (Rp/tabung) 20,000

3. Harga per kilogram (Rp/kg) 6,700

4. Lama waktu rata-rata penggunaan LPG 3kg (minggu) 1 5. Volume penggunaan gas LPG petani perhari (kg/hari) 0.43

6 Nilai harga kesetaraan biogas (Rp) 3,000

Berdasarkan Tabel 5, menunjukan bahwa petani-peternak di lokasi penelitian menggunakan gas LPG volume 3 kilogram untuk memasak, dengan asusmi harga di pasaran yaitu Rp.20,000 diperoleh harga perkilogram Gas LPG sebesar Rp. 6,700 dengan lama penggunaan rata-rata 1 minggu. Ini berarti setiap harinya petani menghabiskan gas LPG sebesar 0.43 Kg untuk memasak. Jika 1 m3

biogas setera dengan 0.46 Kg LPG, maka diperoleh harga untuk 1 m3 biogas adalah 0.46 Kg Gas LPG dikalikan Rp. 6,700 diperoleh nilai harga kesetaraan biogas sebesar Rp. 3,000.

Biogas hasil pengolahan limbah ternak sapi merupakan energi alternatif yang bersifat ramah lingkungan dan mengurangi efek rumah kaca. Biogas bisa dimanfaatkan untuk memasak makanan sehari-hari dapat menghemat penggunaan LPG yang digunakan oleh petani-ternak selama ini.

Pupuk Organik (Sludge)

Limbah dari hasil pembuatan biogas berupa lumpur (Sludge) dapat langsung dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Sludge dapat memberikan keuntungan yang sama dengan penggunaan pupuk kompos bagi tanaman (Simamora et al., 2006).

Sludge di dalam digester selama ± 45 hari telah mengalami proses dekomposisi oleh bakteri metanogenesis yang menjadikan unsur nitrogen (N), phospor (P) dan kalium (K) pada sludge mengalami peningkatan. Persentase kandungan N, P dan K kotoran sapi segar, sludge dan SNI pupuk organik disajikan pada Tabel 6.

Berdasarkan Tabel 6 menunjukan bahwa kandungan unsur hara makro N, P dan K pada sludge sudah cukup baik karena telah sesuai dengan kriteria SNI:19-7030-2004 tentang pupuk organik. Kadar kandungan N pada sludge

mencapai 12.30% (Tabel 6) termasuk tinggi, seharusnya kandungan N pada sludge

23

Keterangan : * Lingga (1992) ** SNI:19-7030-2004

Pengaplikasian pupuk organik (sludge) dan pupuk anorganik (Phonska) terhadap pertumbuhan tanaman kangkung darat yang ditanam di lahan pasang surut tipologi lahan luapan C pirit dalam < 50 cm mempunyai pengaruh nyata (P<0.05) terhadap tinggi batang dan jumlah daun (Tabel 7). Tinggi batang dan jumlah daun kangkung darat yang diberi perlakuan pupuk organik (sludge) lebih tinggi dari perlakuan pupuk anorganik (Phonska) dan kontrol (tanpa pupuk). Selain perbedaan panjang batang dan jumlah daun tanaman kangkung, berat hasil pemanen per bedengan pun berbeda dari masing-masing perlakuan dimana perlakuan dengan menggunakan pupuk organik lebih berat (9.91 kg) dibandingkan anorganik (8.72 kg) dan tanpa pupuk (8.39 kg).

Tabel 7 Pengaruh penggunaan pupuk terhadap pertumbuhan kangkung darat

Peubah Perlakuan

Kontrol Sludge Poskha

Tinggi batang (cm) 28,96±1,38c 31,18±1,68a 30,20±1,67b Jumlah daun (helai) 19,38±1,67c 21,74±1,47a 20,380±1,29b Total rataan berat segar

(kg/bedengan 4 m2)

8,39 9,91 8,72

Keterangan : Nilai pada baris yang sama diikuti superscripe yang berbeda menunjukan perbedaan yang nyata (p<0.05) dengan uji Duncan.

Perlakuan penambahan pupuk organik (sludge) ternyata memberi hasil yang lebih baik dari kedua perlakuan (Phonska dan tanpa pupuk), walaupun hasil analalisis laboratorium (Tabel 6) menunjukan persentase kandungan N, P dan K pupuk anorganik (Phonska) lebih tinggi dari pupuk organik (sludge). Hal ini terjadi karena pupuk organik (sludge) memberikan unsur hara yang cukup untuk tanaman kangkung darat terutama unsur N. Nitrogen (N) dan unsur hara lain yang dikandung pupuk organik dilepaskan secara perlahan-lahan, memperbaiki sifat-sifat fisika tanah, tekstur, daya mengikat air, sedangkan pupuk anorganik (Phonska) dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman kangkung darat tetapi pupuk anorganik mudah larut dalam air dan dapat dengan mudah hanyut terbawa air saat hujan sehingga pemanfaatan unsur hara tersebut tidak maksimal (Susanto 2002).

Hasil peneitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hayati M

24

memberikan hasil yang lebih baik dari penggunaan pupuk anorganik. Dengan menggunakan pupuk organik secara berkesinambungan akan banyak membantu dalam membangun kesuburan tanah, terutama apabila dilaksanakan dalam waktu yang panjang.

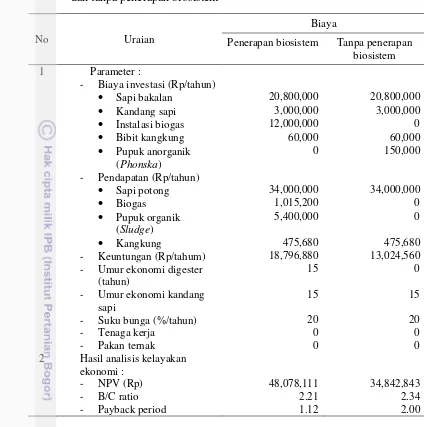

Efisiensi Ekonomi Biosistem

Dalam melakukan usaha pertanian maupun peternakan tentu saja membutuhkan modal investasi. Modal investasi dengan menerapkan pola pertanian biosistem tentu berbeda dengan tanpa menerapkan biosistem. Dengan menerapkan biosistem membutuhkan modal yang lebih besar dibandingkan tanpa menerapkannya, akan tetapi diharapkan memperoleh keuntungan yang lebih banyak pula.

Penerapan biosistem peternakan sapi potong, biogas dan sayur membutuhkan modal investasi untuk membeli sapi bakalan yang akan di gemukkan, pembuatan kandang, peralatan kandang, instalasi biogas (digester, pipa-pipa gas, kompor serta alat-alat pendukung lainnnya) dan pengadaan bibit sayur kangkung darat. Sedangkan tanpa penerapan biosistem tentu saja tidak membutuhkan biaya tambahan untuk mengolah limbah peternakan menjadi biogas yang dapat digunakan untuk memasak kebutuhan sehari-hari dan pupuk organik (Sludge) akan tetapi petani akan menambah pengeluaran lebih banyak misalnya untuk pembelian gas LPG untuk memasak dan pupuk anorganik untuk pertanian. Sebagian besar masyarakat petani-ternak dilokasi penelitian menggunakan modal investasi yang berasal dari pinjaman di Bank atau lembaga keuangan lain dengan bunga yang cukup besar dengan rata-rata bunga mencapai 20%.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan studi kelayakan ekonomi (efisiensi ekonomi biosistem) yang tepat dalam memulai sebuah usaha yang membutuhkan modal investasi yang cukup besar untuk mengetahui usaha tersebut layak dilakukan ataupun tidak. Subagyo (2007) menjelaskan studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk dilaksanakan. Hasil pengamatan dan perhitungan analisis kelayakan ekonomi dapat dilihat pada Tabel 8.

Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian (Tabel 8) menunjukan perbedaan biaya investasi, pendapatan dan keuntungan dari penerapan biosistem peternakan sapi potong, biogas dan kangkung. Dalam menerapkan biosistem, biaya investasi yang butuhkan lebih banyak, yaitu Rp. 39,860,000 dengan keuntungan bersih setiap tahunnya Rp. 18,796,880 atau Rp 1,566,400 untuk setiap bulannya, sedangkan tanpa penerapan biosistem modal investasi hanya Rp 26,060,000 dengan keuntungan bersih Rp. 13,024,560 atau Rp 1,085,380 untuk setiap bulannya. Dalam penelitian ini, biaya tenaga kerja dan pakan untuk ternak sapi potong yang dipelihara tidak di hitung karena usaha tersebut secara keseluruhan dikerjakan oleh petani-ternak itu sendiri dan pakan ternak banyak tersedia di lingkungan sekitar usaha peternakan.

25 Tabel 8 Parameter dan hasil analisis kelayakan ekonomi dari penerapan biosistem

dan tanpa penerapan biosistem

Sapi bakalan 20,800,000 20,800,000

Kandang sapi 3,000,000 3,000,000

Instalasi biogas 12,000,000 0

Bibit kangkung 60,000 60,000

- Keuntungan (Rp/tahum) 18,796,880 13,024,560

- Umur ekonomi digester

Perbedaan modal investasi dari penerapan biosistem dan tanpa penerapan biosistem terletak pada pemanfaatan limbah kotoran ternak sapi potong menjadi biogas dan pemanfaatan sludge menjadi pupuk organik pada kangkung darat dimana dibutuhkan modal yang cukup banyak untuk membangun instalasi penghasil biogas berupa digester dan peralatan pendukung lainnya.

Dengan mengolah limbah ternak sapi potong menjadi biogas akan memperoleh keuntungan lebih besar, yakni menghasilkan biogas yang dapat digunakan untuk mengurangi pemakaian gas LPG untuk memasak yang secara langsung dapat menghemat anggaran rumah tangga petani-peternak selanjutnya

26

Analisa kriteria kelayakan ekonomi digunakan untuk menilai kelayakan proyek. Dalam penelitian ini digunakan beberapa kreteria kelayakan usaha yaitu

NPV, B/C ratio dan Payback period. Analisis kelayakan ini dilakukan dengan menggunakan tingkat suku bunga 20%. Kriteria ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kelayakan proyek tersebut jika peternak menggunakan modal dari Bank.

Hasil analisis kelayakan ekonomi (Tabel 8) menunjukan terdapat perbedaan nilai NPV, B/C ratio dan Payback period. Walaupun terdapat perbedaan nilai analisis kelayakan ekonomi, usaha pertanian dengan menerapkan biosistem maupun tanpa penerapan biosistem masih layak untuk dilakukan jika petani-peternak menggunakan modal usaha yang berasal dari Bank karena semua bernilai positif.

Nilai NPV dan B/C dari penerapan biosistem adalah sebesar Rp 48,078,111 dan 2.21 sedangkan tanpa penerapan biosistem adalah Rp 34,842,843 dan 2.34, artinya bahwa nilai sekarang (present value) dari pendapatan yang diterima bernilai positif selama 15 tahun pada tingkat suku bunga 20%. Selanjutnya nilai pengembalian modal investasi (Payback period) petani-ternak yang menerapkan biosistem sudah dapat dilunasi pada tahun kedua di bulan pertama, sedangkan petani-ternak yang tidak menerapkan biosistem waktu pengembalian modal lebih cepat yaitu pada tahun kedua.

Dengan menerapkan biosistem terbukti meningkatkan penghasilan petani peternak yang melakukannya jika dibandingkan dengan hanya melakukan pertanian peternakan secara sub-sektoral, akan tetapi modal investasi untuk menerapkan pola biosistem ini cukup tinggi menjadi salah satu kendala dalam penerapan pola biosistem di lokasi penelitian, hanya sebagian kecil yang mampu menerapkannya.

Respon Masyarakat Terhadap Intergasi Biosistem

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap masyarakat petani peternak di lokasi penelitian secara keseluruhan masyarakat mau menerapkan pola biosistem dalam usaha pertanian dan peternakan. Menerapkan pola biosistem pertanian seperti pada penelitian ini bukan merupakan hal yang baru, akan tetapi dalam penerapannya masih belum bisa diterapkan oleh petani-peternak, hal ini di disebabkan karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk investasi. Ananto

et al., (2000) menjelaskan pada umumnya pendapatan masyarakat petani peternak di lahan pasang surut di Sumatra berasal dari usahatani dengan volume usaha yang relatif kecil.

27 Hasil pengamatan dan wawancara mendalam di lokasi penelitian menunjukan bahwa masyarakat petani peternak tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut secara bersama-sama hal ini disebabkan banyak terdapat perselisihan, misalnya dalam pembagian tugas untuk merawat sapi, sebagai contoh peternak yang mendapatkan tugas mengambil pakan ternak sapi di sekitar lokasi penelitian sering tidak sesuai dengan kebutuhan ternak sapi tersebut, hal ini yang menyebabkan ternak tidak berkembang dengan maksimal dan beberapa masyakat yang bertugas saat itu lebih mengutamakan sapi miliknya sendiri daripada sapi milik masyarakat lain. Oleh karena itulah maka sebagian besar petani enggan menerapkan biosistem secara berkelompok. Hal ini menunjukkan bahwa sosial budaya masyarakat di lokasi penelitian tidak suka berkelompok dalam melakukan usaha pertanian-peternakan.

5 SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penerapan biosistem peternakan sapi potong, biogas, dan tanaman sayur di Kelurahan Simpang layak untuk dikembangkan karena terbukti dapat mengatasi masalah pencemaran lingkungan dan menambah penghasilan bagi petani peternak. Berbagai kendala yang menyebabkan petani peternak masih jarang menerapkan biosistem peternakan sapi potong, biogas dan sayur antara lain tingkat pemahanan terhadap manfaat yang diperoleh petani-peternak disebabkan sebagian besar tingkat pendidikan formal di lokasi penelitian masih sangat rendah dan tingginya biaya investasi dalam menerapkan biosistem.

Dengan merapkan biosistem petani-peternak memperoleh keuntungan bersih per tahun Rp. 18,796,880 sedangkan tanpa menerapkan biosistem Rp. 13,024,560. Hasil analisis ekonomi menunjukan bahwa dengan menerapkan biosistem maupun tidak menerapkan biosistem sama-sama menguntungkan dan layak untuk dilaksanakan dengan menggunakan modal investasi yang berasal dari pinjaman modal di Bank atau lembaga keuangan lain dengan tingkat suku bunga 20%. Dengan menerapkan biosistem lebih banyak keuntungan yang diperoleh selain keuntungan materi juga petani peternak turut serta melestarikan lingkungan.

Saran