(Skripsi)

Oleh Dini Ari Murti

JURUSAN AGROTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Oleh Dini Ari Murti

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA PERTANIAN

pada

Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

ABSTRAK

EFIKASI HERBISIDA PARAKUAT DIKLORIDA TERHADAP GULMA UMUM PADA TANAMAN UBI KAYU

(Manihot esculentaCrantz.)

Oleh Dini Ari Murti

Jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung Jalan Prof. Soemantri Brojonegoro, No.1 Bandar Lampung 35145

E-mail : diniarimurti065@gmail.com

Tanaman ubi kayu (Manihot esculenta Crantz.) merupakan tanaman pangan yang hasilnya dapat diolah menjadi berbagai bahan makanan. Pemeliharaan menjadi hal yang penting untuk menjaga kualitas tanaman agar lebih baik. Gulma merupakan salah satu faktor yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas produksi akibat adanya kompetisi dalam penyerapan hara, air, cahaya dan ruang tumbuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efikasi herbisida berbahan aktif parakuat diklorida dan dosis parakuat diklorida yang tepat dalam

mengendalikan gulma pada tanaman ubi kayu. Penelitian dilakukan di Kebun Percobaan Natar, Lampung Selatan dan Laboratorium Ilmu Gulma Universitas Lampung. Penelitian dilakukan dalam Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 7 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang diterapkan dalam penelitian

Dini Ari Murti

g/ha, penyiangan mekanis dan kontrol (tanpa pengendalian gulma). Data yang diperoleh diuji Bartlett untuk homogenitas ragam dan Uji Tukey untuk menguji additivitas. Bila homogen, data dianalisis ragam. Bila uji F analisis ragam nyata, dilanjutkan dengan uji BNT 5% untuk pemisahan nilai tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa herbisida parakuat diklorida dengan dosis 414 g/ha−966 g/ha mampu menekan pertumbuhan gulma total sampai 8 minggu setelah aplikasi (MSA) serta mampu mengendalikan gulma golongan daun lebar Ipomoea trilobadanRichardia brasiliensishingga 8 MSA serta gulma golongan rumputDigitaria ciliarishingga 4 MSA. Namun demikian parakuat diklorida dosis 414 g/ha−966 g/hatidak dapat mengendalikan gulma golongan rumput Echinochloa colonumdari 2 MSA hingga 8 MSA.

PARAQUAT DICHLORIDA EFFICACY ON CONTROLLING GENERAL WEED IN CASSAVA (Manihot esculentaCrantz.)

By Dini Ari Murti

Jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung Jalan Prof. Soemantri Brojonegoro, No.1 Bandar Lampung 35145

E-mail : diniarimurti065@gmail.com

Cassava (Manihot esculentaCrantz.) is a food crop because its product can be made into several food products. Cultivation is important to keep the quality of crop in a good condition. Weed management is important to keep the quality and yield of cassava because weed competes for absorpsion of nutrition, water, light, and growth the space. The objective of this study was to evaluate the efficacy of paraquat dichloride herbicide and the right dose of paraquat dichloride for controlling general weeds in cassava. The experiment was conducted in

Dini Ari Murti

were analyzed using analysis of variance and means were separated using Least Significant Difference (LSD) at 5%. The results showed that paraquat dichloride herbicide at 414 g/ha−966 g/ha could be used to control weed total dry weight until 8 Week After Application (WAA). The herbicide at 414 g/ha−966 g/ha could also suppress broadleaf weedIpomoea trilobaandRichardia brasiliensis until 8 WAA and grass weedDigitaria ciliarisuntil 4 WAA. However, paraquat dichloride could not be used to control grass weedEchinochloa colonumfrom 2 WAA to 8 WAA.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada 9 Maret 1993 dan merupakan anak pertama dari empat bersaudara pasangan Bapak Andi Idrus, S.E., dan Ibu Yuniani. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak−kanak Islam Taman Raharja Bekasi pada tahun 1999, kemudian lulus di Sekolah Dasar Negeri Cikuya II Tigaraksa Tangerang pada tahun 2005. Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Bandar Lampung dan pada tahun 2008 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 8 Bandar Lampung.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa reguler Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada tahun 2011 melalui jalur SNMPTN

Undangan. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah dipercaya untuk menjadi asisten dosen untuk beberapa mata kuliah antara lain Fisiologi Tumbuhan, Ilmu dan Teknik Pengendalian Gulma, Klimatologi, Herbisida dan Lingkungan serta Bioteknologi.

Banyak kegagalan di dunia ini disebabkan orang−orang tidak

pernah menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan

saat mereka menyerah

(Thomas Alfa Edison)

Jangan biarkan kemalasan menyerap energimu, karena dibalik

keluhan mu ada orang yang bersedia memeras keringatnya tanpa

lelah untuk membantumu meraih mimpi

(Dini Ari Murti)

Do not pray for an easy life, pray for the strength to endure a

difficult one

Kedua orangtuaku

Papa Andi Idrus, S.E., dan Mama Yuniani yang telah mencurahkan

seluruh kasih sayang, doa, didikan, kesabaran, nasihat, perhatian

dan motivasi selama ini.

Ketiga saudara kandungku , Yaser Hadi Subrata, Yanuar El Akbar

dan Ardian Surya Subrata

Sahabat−sahabat yang selalu setia di saat suka dan duka

Terimakasih atas bantuan, dukungan, motivasi, dan pengorbanan

yang telah kalian berikan selama ini.

Racana Raden Intan dan Puteri Silamaya

Universitas Lampung

Persaudaraan Setia Hati Terate

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah−Nya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi yang berjudul“Efikasi Herbisida Parakuat Diklorida terhadap Gulma Umum pada Tanaman Ubi Kayu (Manihot esculenta Crantz.)”. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat dan menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Selama penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk, saran, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 1. Ibu Prof. Dr. Ir. Nanik Sriyani, M. Sc., selaku pembimbing utama atas saran,

bantuan, nasehat, bimbingan serta kritik yang membangun kepada penulis selama pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini;

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Setyo Dwi Utomo, M.Sc., selaku pembimbing kedua atas segala masukan, saran, dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini;

3. Bapak Ir. Dad Resiworo Jekti Sembodo, M.S., selaku pembahas atas segala masukan, saran, motivasi serta pengalaman kepada penulis selama

4. Bapak Prof. Dr. Ir. Soesiladi Esti Widodo, M.Sc., selaku dosen pembimbing akademik atas segala bimbingan kepada penulis selama melaksanakan kegiatan perkuliahan;

5. Bapak Dr. Ir. Kuswanta F. Hidayat, M.P., selaku Ketua Jurusan Agroteknologi;

6. Bapak Prof. Dr. Ir.Wan Abbas Zakaria, M.S., selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;

7. Orang tua tercinta, Papa Andi Idrus, S.E., dan Mama Yuniani serta adik−adikku tersayang Yaser Hadi Subrata, Yanuar El Akbar dan Ardian Surya Subrata atas doa, nasehat, kasih sayang, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama ini;

8. Angga Erlanda, S.H., yang telah memberikan semangat, motivasi, perhatian dan telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi;

9. Para tenaga di kebun, Mas Yono dan Mas Khoiri atas bantuan serta pengalaman yang telah diberikan kepada penulis selama melaksanakan penelitian;

10. Teman−teman seperjuanganpenelitian: Hesti Tanu Ariani, Eka Erliyana, Dita Anggeraini, Dwi Haryati, Dera Fungky Ellezandi, Risa Nurfaizah, Tio

Paragon Ritonga, Ria Pratiwi, Chintya Ayu Alvionita, Deasy Maya Sari, dan Agatha Christia atas kebersamaan, bantuan, dukungan, dan kerja samanya selama melaksanakan kegiatan penelitian;

12. Teman−teman Agroteknologi 2011 untuk rasa kebersamaan, kekeluargaan, keceriaan dan kepeduliannya.

13. Saudara-saudaraku di PSHT untuk rasa persaudaraan yang erat, semangat dan motivasi kepada penulis.

14. Keluarga besar Racana Raden Intan dan Puteri Silamaya atas segala bantuan, semangat yang tak pernah henti, kekeluargaan dan kepeduliannya kepada penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, Desember 2015 Penulis,

Halaman

DAFTAR TABEL... xviii

DAFTAR GAMBAR... xxii

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang dan Masalah ... 1

1.2 Tujuan Penelitian...6

1.3 Landasan Teori ...6

1.4 Kerangka Pemikiran ...10

1.5 Hipotesis ...13

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 14

2.1 Botani Tanaman Ubi Kayu (M. esculentaCrantz.). ...14

2.2 Syarat Tumbuh Ubi Kayu (M. esculentaCrantz.)...18

2.3 Gulma pada Lahan Ubi Kayu (M. esculentaCrantz.). ...20

2.4 Pengendalian Gulma...21

2.4.1 Teknik Pengendalian Gulma ...21

2.4.2 Pengendalian Gulma dengan Herbisida ...21

2.4.3 Herbisida Parakuat Diklorida ...22

III. BAHAN DAN METODE ......26

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian ...26

3.2 Bahan dan Alat Penelitian ...26

Halaman

3.4 Pelaksanaan Penelitian ... 27

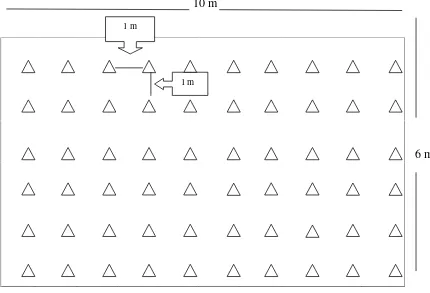

3.4.1 Pembuatan Petak Percobaan... 27

3.4.2 Pengolahan Tanah ... 28

3.4.3 Penanaman ... 29

3.4.4 Pemupukan ... 29

3.4.5 Pemeliharaan ... 30

3.4.6 Penyiangan Mekanis ...30

3.4.7 Aplikasi Herbisida...30

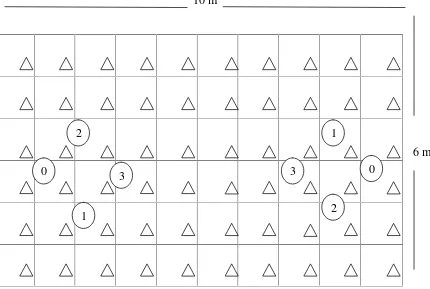

3.4.8 Pengambilan Sampel Gulma ...31

3.5 Pengamatan ...33

3.5.1 Tanaman ...33

3.5.2 Gulma ...35

3.6 Analisis Data ...37

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN......38

4.1Summed Dominance Ratio(SDR) Gulma Awal ... 38

4.2 Penutupan Gulma Total...39

4.3 Keracunan Gulma Total ...40

4.4 Bobot Kering Gulma Total...41

4.5 Bobot Kering Gulma Dominan ...42

4.5.1 Bobot Kering GulmaI. triloba...44

4.5.2 Bobot Kering GulmaR. brasiliensis...45

4.5.3 Bobot Kering GulmaD. ciliaris...46

4.5.4 Bobot Kering GulmaE. colonum...47

4.6 Pengaruh Parakuat Diklorida terhadap Tanaman Ubi Kayu (M. esculentaCrantz.)...49

4.6.1 Fitotoksisitas...49

4.6.2 Tinggi Tanaman ...50

4.7 Rekomendasi Herbisida Parakuat Diklorida untuk Pengguna ...51

V. KESIMPULAN DAN SARAN ......52

5.1 Kesimpulan...52

5.2 Saran ...52

PUSTAKA ACUAN...54

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Perlakuan herbisida yang diuji ... 27

Tabel 2. SDR gulma saat aplikasi ... 39

Tabel 3. Pengaruh herbisida terhadap penutupan gulma total (%) ... 40

Tabel 4. Pengaruh herbisida terhadap keracunan gulma total (%)... 41

Tabel 5. Pengaruh herbisida terhadap bobot kering gulma total (g/0,5 m2) ... 42

Tabel 6. Pengaruh herbisida terhadap bobot kering gulmaI. triloba (g/0,5 m2) ... 45

Tabel 7. Pengaruh herbisida terhadap bobot kering gulmaR. brasiliensis (g/0,5 m2) ... 46

Tabel 8. Pengaruh herbisida terhadap bobot kering gulmaD. ciliaris (g/0,5 m2) ... 47

Tabel 9. Pengaruh herbisida terhadap bobot kering gulmaE. colonum (g/0,5 m2) ... 49

Tabel 10. Pengaruh herbisida terhadap tinggi tanaman (cm)... 51

Tabel 11. SDR gulma awal pada petak penyiangan mekanis ... 60

Tabel 12. Penutupan gulma total (%) pada 2 MSA ... 61

Tabel 13. Analisis ragam penutupan gulma total (%) pada 2 MSA... 61

Tabel 14. Penutupan gulma total (%) pada 4 MSA ... 62

Tabel 15. Analisis ragam penutupan gulma total (%) pada 4 MSA... 62

Halaman

Tabel 17. Analisis ragam penutupan gulma total (%) pada 8 MSA... 63

Tabel 18. Keracunan gulma total (%) pada 2 MSA ... 64

Tabel 19. Analisis ragam keracunan gulma total (%) pada 2 MSA... 64

Tabel 20. Keracunan gulma total (%) pada 4 MSA ... 65

Tabel 21. Analisis ragam keracunan gulma total (%) pada 4 MSA... 65

Tabel 22. Keracunan gulma total (%) pada 8 MSA ... 66

Tabel 23. Analisis ragam keracunan gulma total (%) pada 8 MSA... 66

Tabel 24. Bobot kering gulma total (g/0,5 m2) pada 2 MSA ... 67

Tabel 25. Analisis ragam bobot kering gulma total (g/0,5 m2) pada 2 MSA... 67

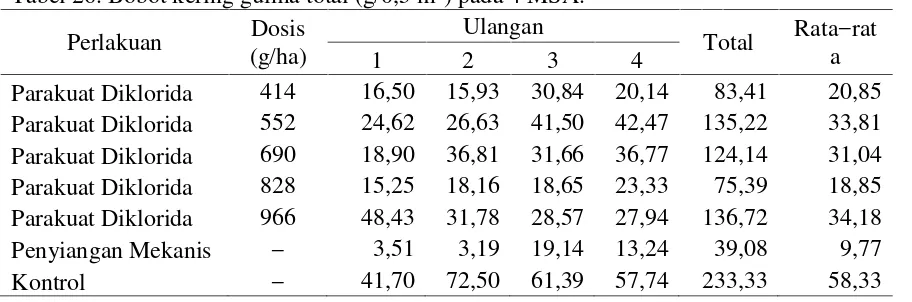

Tabel 26. Bobot kering gulma total (g/0,5 m2) pada 4 MSA ... 68

Tabel 27. Analisis ragam bobot kering gulma total (g/0,5 m2) pada 4 MSA... 68

Tabel 28. Bobot kering gulma total (g/0,5 m2) pada 8 MSA ... 69

Tabel 29. Analisis ragam bobot kering gulma total (g/0,5 m2) pada 8 MSA... 69

Tabel 30. Bobot kering gulmaI. triloba(g/0,5 m2) pada 2 MSA ... 70

Tabel 31. Analisis ragam bobot kering gulmaI. triloba(g/0,5 m2) pada 2 MSA ... 70

Tabel 32. Bobot kering gulmaI. triloba(g/0,5 m2) pada 4 MSA ... 71

Tabel 33. Analisis ragam bobot kering gulmaI. triloba(g/0,5 m2) pada 4 MSA ... 71

Tabel 34. Bobot kering gulmaI. triloba(g/0,5 m2) pada 8 MSA ... 72

Tabel 35. Analisis ragam bobot kering gulmaI. triloba(g/0,5 m2) pada 8 MSA ... 72

Halaman Tabel 37. Analisis ragam bobot kering gulmaR. brasiliensis(g/0,5 m2)

pada 2 MSA ... ...73 Tabel 38. Bobot kering gulmaR. brasiliensis(g/0,5 m2) pada 4 MSA ... 74 Tabel 39. Analisis ragam bobot kering gulmaR. brasiliensis(g/0,5 m2)

pada 4 MSA ... 74 Tabel 40. Bobot kering gulmaR. brasiliensis(g/0,5 m2) pada 8 MSA ... 75 Tabel 41. Analisis ragam bobot kering gulmaR. brasiliensis(g/0,5 m2)

pada 8 MSA ... 75 Tabel 42. Bobot kering gulmaD. ciliaris(g/0,5 m2) pada 2 MSA ... 76 Tabel 43. Analisis ragam bobot kering gulmaD. ciliaris(g/0,5 m2)

pada 2 MSA ... 76 Tabel 44. Bobot kering gulmaD. ciliaris(g/0,5 m2) pada 4 MSA ... 77 Tabel 45. Analisis ragam bobot kering gulmaD. ciliaris(g/0,5 m2)

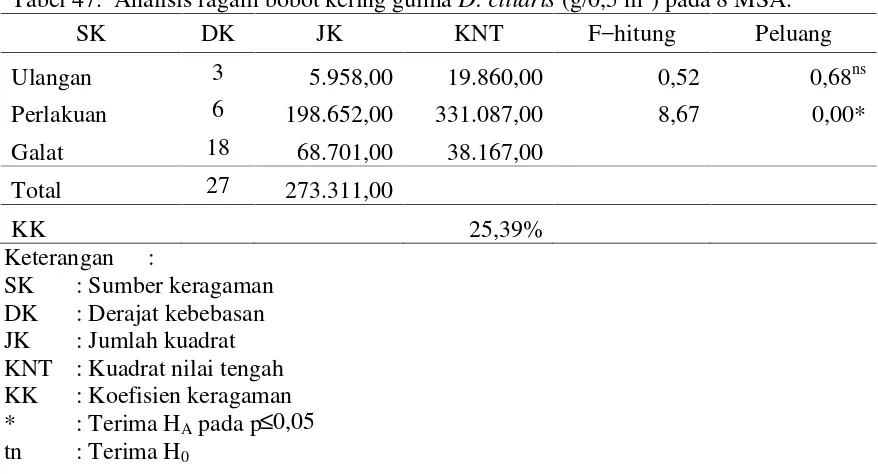

pada 4 MSA ... 77 Tabel 46. Bobot kering gulmaD. ciliaris(g/0,5 m2) pada 8 MSA ... 78 Tabel 47. Analisis ragam bobot kering gulmaD. ciliaris(g/0,5 m2)

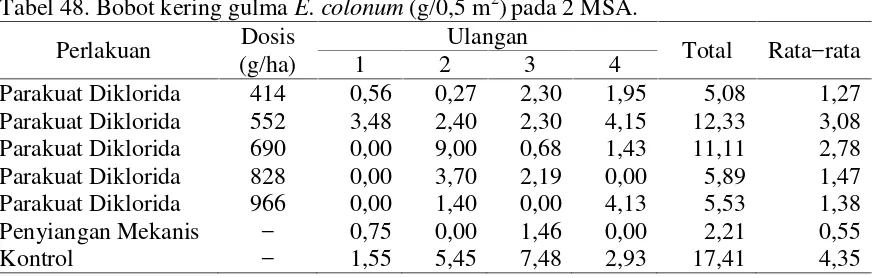

pada 8 MSA ... 78 Tabel 48. Bobot kering gulmaE. colonum(g/0,5 m2) pada 2 MSA ... 79 Tabel 49. Analisis ragam bobot kering gulmaE. colonum(g/0,5 m2) pada

2 MSA ... 79 Tabel 50. Bobot kering gulmaE. colonum(g/0,5 m2) pada 4 MSA ... 80 Tabel 51. Analisis ragam bobot kering gulmaE. colonum(g/0,5 m2) pada

4 MSA ... 80 Tabel 52. Bobot kering gulmaE. colonum(g/0,5 m2) pada 8 MSA ... 81 Tabel 53. Analisis ragam bobot kering gulmaE. colonum(g/0,5 m2) pada

Halaman Tabel 55. Transformasi√(x+0,5)tinggi tanaman ubi kayu (cm) pada

2 MSA ... 82 Tabel 56. Analisis ragam tinggi tanaman ubi kayu (cm) pada 2 MSA ... 82 Tabel 57. Tinggi tanaman ubi kayu (cm) pada 4 MSA... 83 Tabel 58. Transformasi√(x+0,5)tinggi tanaman ubi kayu (cm) pada

4 MSA ... 83 Tabel 59. Analisis ragam tinggi tanaman ubi kayu (cm) pada 4 MSA ... 83 Tabel 60. Tinggi tanaman ubi kayu (cm) pada 8 MSA... 84 Tabel 61. Transformasi√(x+0,5)tinggi tanaman ubi kayu (cm) pada

DAFTAR GAMBAR

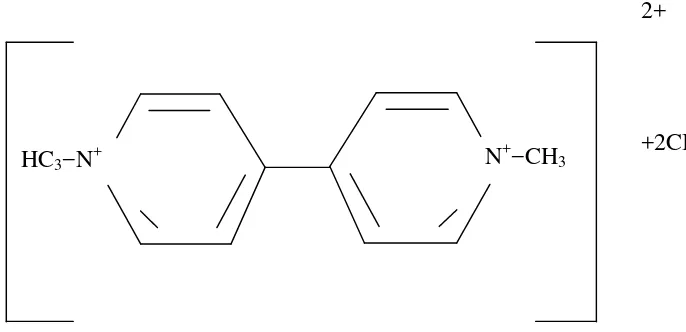

Halaman Gambar 1. Rumus molekul parakuat diklorida 1.1’−dymethyl−4,4’

bipyridinium ... 23 Gambar 2. Tata Letak Percobaan ... 28 Gambar 3. Petak Penanaman Ubi Kayu ... 29 Gambar 4. Titik Pengambilan Sampel Gulma. ... 32 Gambar 5. Tanaman Contoh yang diamati Tinggi Tanamannya ... 34 Gambar 6. GulmaI. triloba(a);R. brasiliensis(b);

D. ciliaris(c) danE. colonum(d)... 42 Gambar 7. Pengukuran plot−plot pengamatan yang dibantu

oleh tenaga kebun... 85 Gambar 8. Bibit tanaman ubi kayu Varietas UJ−3 (Thailand)

yang akan ditanam... 85 Gambar 9. Penanaman ubi kayu Varietas UJ−3 (Thailand) pada lahan

Pengamatan ... 86 Gambar 10. Lahan yang telah ditanami ubi kayu Varietas UJ−3 (Thailand) .. 86 Gambar 11. Kondisi lahan yang ditumbuhi gulma saat 30 minggu setelah

tanam (MST) ... 87 Gambar 12. Pemupukan pada tanaman ubi kayu dengan cara tugal ... 87 Gambar 13. Kondisi lahan sebelum aplikasi herbisida parakuat diklorida pada

Halaman Gambar 14. Efikasi herbisida parakuat diklorida 2 minggu setelah aplikasi

(MSA) terhadap gulma pada budidaya tanaman ubi kayu ... 89 Gambar 15. Efikasi herbisida parakuat diklorida 4 minggu setelah aplikasi

(MSA) terhadap gulma pada budidaya tanaman ubi kayu ... 90 Gambar 16. Efikasi herbisida parakuat diklorida 8 minggu setelah aplikasi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar kehidupan

perekonomiannya didukung oleh sektor pertanian. Banyak sektor pertanian yang telah diusahakan di Indonesia salah satunya adalah tanaman pangan. Tanaman pangan merupakan bahan makanan tinggi karbohidrat yang dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk dunia dalam kurun waktu yang panjang. Salah satu tanaman pangan yang mengandung karbohidrat tinggi adalah ubi kayu (Manihot esculentaCrantz.). Seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman

kebutuhan pangan sangat sulit dipenuhi karena makin berkurangnya areal lahan. Di Indonesia luas panen ubi kayu pada tahun 2011 adalah 1.184.696 ha,

sedangkan pada tahun 2013 menurun menjadi seluas 1.065.752 ha (Badan Pusat Statistik, 2013).

mempengaruhi produksi tanaman ubi kayu yaitu faktor lingkungan, genetik dan teknik budidaya. Faktor−faktor tersebut berhubungan antara satu dengan lainnya. Dalam teknik budidaya salah satu faktor yang mempengaruhi produksi tanaman ubi kayu adalah pemeliharaan tanaman dan pengendalian gulma. Gulma

didefinisikan sebagai tumbuhan yang tidak dikehendaki atau tumbuhan yang tumbuh tidak sesuai dengan tempatnya dan memiliki pengaruh negatif, sehingga kehadirannya tidak dikehendaki manusia. Oleh karena itu tumbuhan apapun, termasuk tanaman yang biasa dibudidayakan (crop plants), bisa dikategorikan sebagai gulma bila tumbuh di tempat dan pada waktu yang salah (Rukmana dan Saputra, 1999). Gulma merupakan salah satu faktor penghambat pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ubi kayu karena dapat mengambil zat hara dalam tanah sehingga tanaman ubi kayu terganggu. Meskipun gulma tidak mengakibatkan kematian pada tanaman ubi kayu, tetapi akan menimbulkan hasil yang kurang memuaskan karena terjadi persaingan pengambilan zat hara, cahaya matahari dan ruang tumbuh yang terbatas (Sembodo, 2010).

Gulma harus dikendalikan karena gulma merupakan pesaing bagi tanaman ubi kayu khususnya untuk mengambil hara, pupuk dan air. Kompetisi tanaman ubi kayu dengan gulma menurunkan produktivitas ubi kayu hingga 7,5%−10%. Menurut Listyobudiet al. (2011), waktu yang tepat untuk pengendalian gulma yaitu:

• Tiga bulan pertama, hal ini disebabkan pertumbuhan gulma yang lebat,

karena tanah di antara tanaman belum tertutup sempurna oleh kanopi.

• Di saat panen, dengan tujuan menurunkan kesulitan panen, sehingga

kehilangan hasil dapat dicegah dan mempermudah pengolahan tanah dan mengurangi populasi gulma pada musim tanam berikutnya

Salah satu upaya yang dilakukan dalam pengendalian gulma pada tanaman ubi kayu adalah dengan menggunakan herbisida. Penggunaan herbisida adalah teknik pengendalian gulma secara kimia yang memiliki keuntungan terutama pada lahan budidaya yang luas di antaranya adalah mengendalikan gulma tanpa mengganggu tanaman, efisiensi biaya, waktu dan tenaga kerja, mencegah pengaruh gulma sejak dini dan menekan erosi serta mendukung olah tanah konservasi (Sembodo, 2010). Di Indonesia penggunaan pestisida mengalami peningkatan khususnya herbisida. Hal ini disebabkan langkanya tenaga kerja, mudahnya mendapatkan herbisida, dan efektivitas herbisida yang cukup baik di lapangan.

Parakuat diklorida merupakan salah satu herbisida kontak berspektrum luas yang pada umumnya diaplikasikan secara pasca tumbuh pada lahan ubi kayu saat umur tanaman berkisar 2−3 bulan. Selain mengendalikan gulma pada tanaman ubi kayu, herbisida berbahan aktif parakuat diklorida terdaftar dapat mengendalikan gulma pada tanaman sengon, cengkeh, kakao (TBM), kapas, jeruk, karet, kelapa sawit, kelapa hibrida, kopi, lada, padi pasang surut, rosela, tebu, teh, jagung (TOT), jagung dan pisang (Departemen Pertanian, 2006). Menurut Moenandir (1990), herbisida kontak akan mengakibatkan efek seperti terbakar yang langsung dapat dilihat terutama pada penggunaan dosis tinggi. Dosis herbisida parakuat diklorida yang digunakan harus tepat yaitu tidak meracuni tanaman tetapi mampu mengendalikan gulma sasaran secara efektif dan efisien. Bila aplikasi herbisida parakuat diklorida pada lahan dengan dosis terendah dapat mengendalikan gulma maka dosis tersebut merupakan dosis yang tepat untuk mengendalikan gulma.

Molekul parakuat menghasilkan hidrogen peroksida radikal yang dapat

memecahkan membran sel dan akhirnya merusak seluruh sel tanaman. Toksisitas herbisida jenis parakuat dapat langsung terlihat tidak lama setelah aplikasi

radikal bebas ini dan dalam proses ini menghasilkan oksigen negatif. Adanya reaksi kimia yang tinggi, oksigen negatif menyerang membran asam lemak tak jenuh, dengan cepat membuka dan mendisintegasikan membran sel dan jaringan (Sastroutomo, 1990).

Menurut Muktamar (2004), parakuat merupakan herbisida kontak dan bila molekul herbisida ini terkena sinar matahari setelah berpenetrasi ke dalam daun atau bagian lain yang hijau maka molekul ini akan bereaksi menghasilkan molekul hidrogen peroksida yang merusak membran sel dan seluruh organ tumbuhan. Lalu semakin tinggi dosis yang diberikan maka herbisida yang diserap akan semakin banyak sehingga menekan pertumbuhan gulma. Hal ini disebabkan semakin tinggi dosis herbisida yang diaplikasikan maka semakin peka gulma terhadap herbisida sebab bahan aktifnya akan lebih banyak diserap sehingga kematian gulma semakin cepat. Penyerapan akan terus meningkat seiring meningkatnya intensitas cahaya dan kelembaban sehingga gulma akan terlihat seperti terbakar (Syngenta Crop Protection, 2007). Hardiastuti dan Budi (2005) menyatakan bahwa parakuat diklorida menyebabkan tumbuhan cepat layu dan mengering beberapa jam setelah aplikasi yang dimulai dengan nekrosis secara menyeluruh dalam 1−3 hari. Lipid hidroperoksida yang merupakan cara kerja herbisida parakuat diklorida akan menghancurkan membran sel yang

2002). Herbisida parakuat diklorida menghambat penguapan oksigen serta dapat mengendalikan gulma daun lebar.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka perlunya dilakukan penelitian guna menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah parakuat diklorida efektif dalam mengendalikan gulma pada tanaman ubi kayu?

2. Berapakah dosis parakuat diklorida yang tepat dalam mengendalikan gulma pada tanaman ubi kayu?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Efikasi herbisida berbahan aktif parakuat diklorida dalam mengendalikan gulma pada tanaman ubi kayu.

2. Dosis parakuat diklorida yang tepat dalam mengendalikan gulma pada tanaman ubi kayu.

1.3 Landasan Teori

terjadi antara tanaman pokok dengan gulma. Menurut Moenandir (1993) gulma selalu berada pada fase tanaman tumbuh karena gulma selalu berasosiasi dengan tanaman tertentu. Dengan sendirinya gulma juga ada di sekitar tanaman dan saling berinteraksi. Kerugian akibat gulma diukur dengan penurunan jumlah atau mutu hasil, serta tambahan biaya, maka konsekuensi ekonomis kehilangan akan sangat besar (Sembodo, 2010).

lebih terjangkau serta lebih menghemat tenaga dibandingkan pengendalian secara mekanik (Suliyanti, 2003; Irawati dan Hardiastuti, 2005).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan herbisida adalah efikasi (daya racun), keamanan bagi aplikator maupun lingkungan, dan aspek ekonominya (Triharso, 1994). Herbisida yang dipilih akan menunjukkan daya kerjanya apabila digunakan sesuai dengan dosis rekomendasi yang dibuat untuk herbisida tersebut (Sembodo, 2010). Penentuan dosis herbisida dilakukan dengan memperhatikan kondisi pertumbuhan dan ketebalan gulma, umur, dan jenis tanaman utama, alat aplikasi, dan jenis herbisida yang digunakan (Barus, 2003).

Menurut cara kerjanya herbisida dibagi menjadi menjadi dua yaitu herbisida kontak dan sistemik. Herbisida kontak mengendalikan gulma dengan cara mematikan bagian gulma yang terkena langsung larutan herbisida karena herbisida ini tidak ditranslokasikan ke dalam jaringan tanaman (Sukman dan Yakup, 2002).

Salah satu herbisida kontak yang diaplikasikan pasca tumbuh adalah parakuat diklorida. Herbisida parakuat diklorida termasuk ke dalam golongan bipiridinium dengan nama kimia 1,1’−dimethyl−4,4’−bipyridiniumion yang efektif dan

Sastroutomo (1992) mengemukakan bahwa parakuat diklorida mempengaruhi sistem fotosintesis tumbuh−tumbuhan dengan cara mengubah aliran elektron. Hal ini menyebabkan terbentuknya radikal−radikal bebas yang semula terdapat

oksigen, kemudian menghasilkan peroksida (H2O2) yang sangat beracun terhadap

jaringan tanaman. Selain itu, peningkatan elektron oleh ion parakuat diklorida menghambat pembentukan NADPH yang sangat penting dalam Reaksi Calvin.

Herbisida dengan nama dagang Gramoxone 276 SL merupakan herbisida berbahan aktif parakuat diklorida yang digunakan untuk mengendalikan gulma pada tanaman ubi kayu (Wibawa, 2009). Parakuat diklorida cepat dan kuat diserap oleh partikel tanah, terutama tanah liat (Muktamaret al., 2006). Residu terikat tersebut tidak tersedia bagi tanaman, cacing tanah, dan mikroorganisme. Residu parakuat diklorida dapat terikat bertahan lama pada lingkungan dalam batas waktu tertentu (Alloubet al.,2000; Sasmitaet al., 2005). Waktu paruh parakuat diklorida di dalam tanah berkisar antara 16 bulan (kondisi laboratorium aerobik) sampai 13 tahun (studi lapangan).

Lethal Dosis(LD) 50 oral parakuat diklorida yang diuji pada tikus berkisar dari 20 mg/kg−150 mg/kg berat badan. LD 50 oral bentuk parakuat diklorida pada tikus adalah 196 mg/kg berat badan, pada monyet 50 mg/ kg berat badan, dan pada kucing 48 mg/kg berat badan. LD 50 oral parakuat diklorida pada sapi adalah 50−75 mg/kg berat badan. LD 50 dermis pada kelinci adalah 236−325 mg/kg berat badan (Ipor dan Price, 1991).

Parakuat diklorida telah terdaftar dapat mengendalikan gulma pada tanaman ubi kayu. Namun, penggunaan secara tidak terukur dan tidak memahami cara kerja herbisida parakuat diklorida yang digunakan justru dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan, baik pengguna maupun konsumen dari produk pertanian yang bersangkutan sehingga perlu dilakukan pengujian ulang terhadap herbisida setiap 5 tahun sekali. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang herbisida Gramoxone 276 SL untuk mengetahui efikasi herbisida berbahan aktif parakuat diklorida terhadap tanaman ubi kayu, keefektifan parakuat diklorida dalam mengendalikan gulma pada tanaman ubi kayu dan dosis parakuat diklorida yang tepat dalam mengendalikan gulma pada tanaman ubi kayu.

1.4 Kerangka Pemikiran

dapat diperoleh perkembangan tanaman yang optimal (Hardimanet al., 2014). Pada dasarnya persaingan yang ditimbulkan akibat gulma dengan tanaman pokok sebagian besar berpengaruh terhadap penurunan hasil maupun pertumbuhan tanaman. Moenandir (1990), menambahkan bahwa penurunan yang cukup besar dari hasil tanaman terjadi apabila gulma dibiarkan tumbuh dari minggu kedua sampai minggu keempat dan waktu tersebut dapat disebut dengan periode kritis.

Pada fase awal keberadaan gulma dapat menghambat pertumbuhan daun baru karena unsur hara yang diperlukan tanaman ubi kayu diserap gulma terutama pada daerah perakaran sehingga unsur hara yang ada tidak sepenuhnya diserap oleh tanaman. Pada tanaman ubi kayu yang telah menghasilkan umbi kehadiran gulma dapat mempengaruhi pemeliharaan dan keadaan umbi. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam mengendalikan gulma, antara lain secara mekanis, kultur teknis, biologis ataupun kimiawi. Pengendalian gulma secara kimiawi dengan

menggunakan herbisida merupakan cara pengendalian yang banyak digunakan untuk mengendalikan gulma. Hal tersebut karena penggunaan herbisida dinilai relatif lebih ekonomis dan efisien dalam mengendalikan gulma.

hujan. Parakuat diklorida yang bersifat kontak dan tidak selektif akan bekerja apabila terdapat cahaya dan terjadi fotosintesis.

Penyemprotan parakuat diklorida pada gulma dapat mengakibatkan terjadinya radikal bebas yang sangat reaktif. Radikal bebas yang terbentuk dapat

menimbulkan beberapa bentuk kerusakan sel, kerusakan terhadap DNA dan kerusakan terhadap protein. Kerusakan protein pada gulma dapat menyebabkan gulma mati sebelum berkembang (Riry, 2007).

Ion parakuat diklorida memiliki daya pengikatan yang sangat tinggi terhadap elektron yang terdapat di daun dan menyebabkan terbentuknya radikal−radikal bebas peroksida (Kopytkoet al., 2002). Dengan demikian, jika terdapat air maka radikal bebas peroksida dapat teroksidasi menghasilkan hidrogen peroksida (H2O2) yang sangat beracun terhadap jaringan tumbuhan dan selanjutnya akan

menimbulkan efek terbakar pada bagian yang terkena (Wibawaet al., 2009).

Herbisida parakuat diklorida yang bersifat kontak tidak ditranslokasikan ke jaringan tanaman sehingga akan meracuni bagian tumbuhan yang terkena. Parakuat juga terikat kuat oleh koloid tanah. Oleh karena itu, jika parakuat

Pada tanaman ubi kayu keberadaan gulma mampu menekan pertumbuhan tanaman pada fase periode kritis dan menurunkan hasil produksi saat masa pengisian pati dalam umbi. Dengan demikian penggunaan herbisida parakuat diklorida ini diharapkan dapat membantu dan merupakan alternatif yang dapat digunakan untuk mengendalikan gulma pada tanaman ubi kayu dan mampu menekan populasi gulma hingga keberadaannya tidak merugikan tanaman ubi kayu.

1.6 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Herbisida parakuat diklorida mampu mengendalikan gulma umum pada tanaman ubi kayu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Botani Tanaman Ubi Kayu (M. esculentaCrantz.)

Tanaman ubi kayu merupakan tumbuhan perdu yang berasal dari Amerika. Tanaman ini merupakan tanaman berkeping dua yang termasuk ke dalam famili Euphorbiaceae. Tanaman ubi kayu memiliki bagian vegetatif dan generatif. Bagian vegetatif meliputi akar, batang dan daun, sedangkan bagian generatif tanaman ubi kayu adalah bunga, dan buah.

Allem (2002), menjelaskan bahwa tanaman ubi kayu memiliki klasifikasi sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta Subdivisi : Angiospermae Kelas : Dicotyledoneae Ordo : Euphorbiales Famili : Euphorbiaceae

Genus :Manihot

Ubi kayu merupakan tanaman pangan dan perdagangan (cash crop). Sebagai tanaman perdagangan, ubi kayu menghasilkanstarch, gaplek, tepung ubi kayu, etanol, gula cair, sorbitol, monosodium glutamat, tepung aromatik danpellets. Sebagai tanaman pangan, ubi kayu merupakan sumber karbohidrat bagi sekitar 500 juta manusia di dunia. Di Indonesia, ubi kayu menjadi bahan pangan pokok setelah padi dan jagung. Daun ubi kayu sebagai bahan sayuran berprotein cukup tinggi. Batang ubi kayu digunakan sebagai pagar kebun atau di desa−desa

digunakan sebagai kayu bakar untuk memasak. Dengan perkembangan teknologi, ubi kayu dijadikan bahan dasar pada industri makanan dan bahan baku industri pakan. Selain itu digunakan pula pada industri obat−obatan (Prihandanaet al., 2007).

Susunan daun ubi kayu pada batang (phyllotaxis) berbentuk 2/5 spiral. Lima daun berada dalam posisi melingkar membentuk spiral dua kali di sekeliling batang. Daun berikutnya atau daun keenam terletak persis di atas titik awal spiral tadi. Jadi, setelah dua putaran, daun keenam berada tepat di atas daun pertama, daun ketujuh di atas daun kedua, dan seterusnya. Daun ubi kayu terdiri dari helai daun (lamina) dan tangkai daun (petiole). Panjang tangkai daun berkisar 5−30 cm dan warnanya bervariasi dari hijau ke ungu. Helai daun memiliki permukaan yang halus dan berbentuk seperti jari. Jumlah jari bervariasi antara 3, 5, dan 9 (biasanya ganjil). Warna rangka helai daun hijau sampai ungu. Bentuk helai daun, terutama lebarnya, juga bervariasi (Ekanayakeet al., 1997).

Daun ubi kayu termasuk daun tunggal. Daun tunggal tersusun secara spiral, panjang tangkai daun 5−30 cm, helaian daun rata terbagi 3−10 sampai pangkal daunnya. Pembungaan dalam tandan di ujung batang dengan panjang 3−10 cm. Tanaman ini termasuk tumbuhan diskotil. Perdu yang tidak bercabang atau kadang bercabang dua, tinggi bisa mencapai 4 m, bergetah putih dan mengandung sianida pada konsentrasi yang berbeda−beda (Darjanto dan Murjati, 1980).

dihasilkan pada dahan reproduktif. Bunga jantan berkembang dekat puncak rangkaian bunga, sedangkan bunga betina tumbuh dekat dasar rangkaian bunga. Setiap bunga, jantan dan betina, memiliki 5 buah daun bunga terluar berwarna kekuningan atau kemerahan. Bunga jantan memiliki 10 buah benang sari yang tersusun dalam 2 lingkaran, yang masing−masing berisi 5 benang sari. Tangkai benang sari berdiri bebas dan kepala benang sarinya kecil. Bunga betina memiliki indung telur berukuran panjang mencapai 1 cm dan memiliki 3 buah kantung kecil, masing−masing dengan satu sel telur. Bunga betina mekar 1−2 minggu sebelum bunga jantan (protogini). Penyerbukan biasanya dilakukan oleh serangga. Penyerbukan sendiri terjadi jika bunga betina dan bunga jantan yang terletak pada dahan yang berbeda dan pohon yang sama mekar pada waktu yang bersamaan. Setelah penyerbukan dan fertilisasi, indung telur berkembang menjadi buah. Buah matang dalam waktu 70–90 hari. Buah yang sudah matang berupa kapsul dengan diameter 1–1,5 cm akan pecah secara alamiah ketika kering atau layu. Biji ubi kayu berbentuk oval dengan panjang 0,7–1,0 cm. Biji

memiliki kulit (testa) yang rapuh, mudah pecah. Biji berwarna abu−abu,

kecoklatan atau abu−abu tua dengan bintik−bintik gelap (Ekanayakeet al., 1997).

sampai merah muda (pink). Daging umbi terletak di tengah umbi dan sebagian besar terdiri dari sel−sel parenkima tempat penyimpanan yang berasal dari

kambium.

Umbi yang terbentuk merupakan akar yang menggelembung dan berfungsi sebagai tempat penampung cadangan makanan. Bentuk umbi biasanya bulat memanjang, terdiri atas kulit luar tipis (ari) berwarna kecoklat–coklatan (kering), kulit dalam agak tebal berwarna keputih–putihan (basah), dan daging berwarna putih atau kuning (tergantung varietasnya) yang mengandung

sianida dengan kadar yang berbeda (Suprapti, 2005).

Daging umbi merupakan tempat penyimpanan utama tanaman ubi kayu yang terdapat butir−butir pati. Warna daging umbi bervariasi dari putih sampai krem

atau kuning. Warna kuning menandakan kadar betakaroten yang tinggi. Benang vaskular tengah terdiri dari bundel xylem. Kadar serat dan kekuatan benang ini bergantung pada kondisi lingkungan dan umur tanaman. Umbi ubi kayu

bervariasi bentuknya, bergantung kondisi tanah tempat tumbuhnya (Ekanayakeet al., 1997).

2.2 Syarat Tumbuh Ubi Kayu (M. esculentaCrantz.)

berkisar 18 ºC−35 ºC. Suhu udara minimal 10 ºC, sedangkan suhu optimalnya adalah 25−27ºC. Kelembaban udara yang optimal bagi tanaman ubi kayu

berkisar antara RH 60−65%. Curah hujan yang optimal untuk budidaya ubi kayu

adalah 750−1.000 mm/tahun. Tanaman ubi kayu dapat tumbuh pada ketinggian 0−1.500 m di atas permukaan laut (Baharsjahet al., 1985).

Tanah yang paling sesuai untuk ubi kayu adalah tanah yang berstruktur remah, gembur, tidak terlalu liat dan tidak terlalu poros, serta kaya bahan organik. Tanah dengan struktur remah memiliki tata udara yang baik, unsur hara lebih mudah tersedia, dan mudah diolah. Jenis tanah yang sesuai untuk tanaman ubi kayu adalah jenis aluvial, latosol, podsolik merah kuning, mediteran, grumosol, dan andosol. Derajat kemasaman (pH) tanah yang sesuai untuk budidaya ubi kayu berkisar antara 4,5–8,0 dengan pH ideal 5,8. Pada tanah ber−pH rendah (asam),

yaitu berkisar 4,0–5,5 tanaman ubi kayu ini pun dapat tumbuh dan cukup subur bagi pertumbuhannya.

Tanaman ubi kayu sebagian besar dikembangkan secara vegetatif yaitu dengan stek. Jenis varietas ubi kayu yang banyak ditanam di Lampung antara lain adalah Varietas UJ−3(Thailand), Varietas UJ−5 (Cassesart), dan klon−klon lokal

penjualan hasil di pabrik. Produksi ubi kayu Varietas UJ−3 per ha nya yaitu 35−40 ton/ha.

2.3 Gulma pada Lahan Ubi Kayu

Gulma merupakan tumbuhan yang tumbuh pada waktu, tempat, dan kondisi yang tidak diinginkan manusia (Sukman dan Yakup, 2002). Sedangkan menurut Moenandir (1993) gulma umum merupakan gulma yang berada pada lahan budidaya dan selalu berada pada tanaman yang tumbuh karena selalu berasosiasi dengan tanaman tertentu. Dengan sendirinya gulma juga ada di sekitar tanaman dan saling berinteraksi. Persaingan gulma dalam memperebutkan unsur hara, air, cahaya matahari dan ruang akan mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman pokok (Tjitrosoedirdjoet al.,1984). Salah satu bentuk interaksi adalah persaingan atau kompetisi. Menurut Utomoet al. (1992), ada beberapa spesies gulma yang dinilai penting dan berpotensi merugikan serta menjadi masalah pertanian di Indonesia antara lainCynodon dactylon, Cyperus rotundus,

Echinochloa crussgalli, Eupatorium odoratum, Imperata cylindrica, Melastoma

malabathrium, Mikania micranta, Momordica charantia,danPaspalum

conjugatum. Sedangkan gulma pada lahan ubi kayu yaituAgeratum conyzoides, Amaranthus spinosus, Borreria articularis, Borreria ocymoides, Commelina

diffusa, C. dactylon, C. rotundus, Digitaria adscendens, Echinochloa colonum,

2.4 Pengendalian Gulma

2.4.1 Teknik Pengendalian Gulma

Gulma merupakan tumbuhan yang nilai negatifnya lebih besar dari pada nilai positifnya. Gulma dapat bersifat tanaman di suatu tempat tetapi bersifat tumbuhan merugikan di tempat lain. Kerugian yang disebabkan oleh gulma antara lain menjadi pesaing tanaman dalam memperoleh sarana tumbuh, menjadi inang hama, dan penyakit, menghambat proses pemupukan dan pemanenan, serta dapat mengurangi produktivitas tanaman budidaya 20−30% (Triharso, 1994).

Gulma yang dibiarkan tumbuh tanpa dikendalikan akan mengakibatkan kehilangan hasil panen yang cukup besar (Wudianto, 2001). Untuk mengatasi kerugian yang disebabkan oleh gulma perlu dilakukan pengendalian gulma. Pengendalian gulma dimaksudkan untuk menekan atau mengurangi pertumbuhan populasi gulma sehingga penurunan hasil yang diakibatkannya secara ekonomi menjadi tidak berarti. Teknik pengendalian gulma menurut Triharso (1994), dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu (1) preventif; (2) mekanik; (3) kultur

teknik; (4) biologi; (5) kimiawi dengan herbisida; dan (6) secara terpadu.

2.4.2 Pengendalian Gulma Menggunakan Herbisida

gulma dewasa sehingga tidak menghambat pertumbuhan tanaman pokok (Riry, 2006).

Menurut Triharso (1994), saat ini kehadiran herbisida bukanlah menjadi barang baru bagi petani. Banyaknya jenis gulma menuntut petani untuk menggunakan herbisida yang tepat untuk gulma sasaran. Dalam mengendalikan gulma secara kimiawi hal−hal yang perlu diperhatikan adalah efikasi (daya racun), keamanan bagi aplikator maupun lingkungan, dan aspek ekonominya. Selain itu, salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan adalah bahan aktif yang terkandung di dalamnya berkaitan dengan itu, banyaknya jenis gulma ternyata berimplikasi pada berbagai jenis bahan aktif dari herbisida.

2.4.3 Herbisida Parakuat Diklorida

Herbisida parakuat diklorida merupakan herbisida yang bersifat kontak tidak translokasikan ke dalam jaringan tumbuhan diaplikasikan purna tumbuh, dan bersifat nonselektif. Parakuat diklorida dengan target utama (site of action) mempengaruhi sistem fotosintesis tumbuh−tumbuhan bekerja dengan cara

mengubah aliran elektron.

Herbisida parakuat diklorida mampu memperbaiki sifat kimia tanah,

Parakuat diklorida termasuk herbisida golongan bipiridinium dengan nama kimianya 1,1’−dimethyl−4,4’bipyridiniumion (Gambar 1). Herbisida yang tergolong dalam bipiridinium bekerja dengan menghambat proses fotosintesis yang berperan sebagai penerima elektron sehingga parakuat diklorida berubah dan membentuk radikal superoksida (Senseman, 2007). Selanjutnya radikal

superoksida tersebut beraksi dengan hidrogen yang berasal dari fotolisis

membentuk peroksida hidrogen (H2O2). Pada akhirnya H2O2bereaksi dengan sel

hijau tumbuhan dan merusak integritas sel (Beste, 1983). Nama kimia parakuat

diklorida adalah 1,1’−dimethyl−4,4’−bipyridiniumion dengan rumus empirisnya

adalah C12H14N2CI2. Rumus mulekul parakuat dapat dilihat pada Gambar 1.

Parakuat diklorida merupakan herbisida yang efektif dan nonselektif untuk mengendalikan gulma yang berdaun lebar (A. conyzoides,A. spinosus, B. alata, B. latifolia,danCleome rutidosperma), gulma berdaun sempit (D. adscendens, 2+

+2CI N+−CH3

HC3−N+

Gambar 1. Rumus molekul parakuat diklorida1.1’−dymethyl−4,4’

D. ciliaris, E. colonum, E. indica, P. conjugatum, Ottochloa nodosa,dan Brachiaria mutica), dan teki (C. rotundus) pada tanaman cengkeh, kakao

tanaman belum menghasilkan (TBM), kapas, karet, kelapa sawit, kelapa hibrida, kopi, lada, padi pasang surut, tebu, teh, ubi kayu, jagung tanpa olah tanah (TOT), pisang, lahan tanpa tanaman, padi sawah (TOT), padi gogo (TOT), dan kedelai (TOT) (Komisi Pestisida, 2014).

Parakuat diklorida dikategorikan sebagai herbisida kationik. Parakuat diklorida juga bersifat kontak yaitu dapat mematikan seluruh bagian pada tumbuhan berklorofil secara kontak langsung, baik itu gulma maupun tanaman lain.

Ciri−ciri fisiologis gulma yang rusak akibat kerja parakuat diklorida, cepat dapat teramati beberapa jam setelah kontak. Bagian tumbuhan yang dipengaruhi ialah sistem fotosintesis dengan cara mengubah aliran elektron sehingga dihasilkan hidrogen peroksida yang sangat beracun bagi jaringan tumbuhan (Hermaniaet al., 2010; Listyobudi dan Ratnasari, 2011).

Kelebihan herbisida berbahan aktif parakuat diklorida adalah berkerja secara langsung, cepat mematikan atau membunuh jaringan−jaringan atau bagian gulma sasaran yang terkena larutan herbisida, terutama pada bagian gulma yang

membran sel dan merusak seluruh konfigurasi sel. Keistimewaannya, dapat mengendalikan gulma secara cepat, 2−3 jam setelah disemprot gulma sudah layu dan 2−3 hari kemudian mati. Sehingga bermanfaat jika waktu penanaman harus segera dilakukan (Sarbino dan Syahputra, 2012).

Kelemahan herbisida berbahan aktif parakuat diklorida yaitu di dalam jaringan tumbuhan, bahan aktif herbisida kontak hampir tidak ada yang ditranslokasikan. Jika ada, bahan tersebut ditranslokasikan melalui floem, karena hanya mematikan bagian gulma yang terkena, pertumbuhan gulma dapat terjadi sangat cepat. Dengan demikian, rotasi pengendalian menjadi singkat. Herbisida kontak

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kebun percobaan Universitas Lampung (Unila), Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan Laboratorium Ilmu Gulma Universitas Lampung pada bulan November 2014 sampai dengan Maret 2015.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan−bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah tanaman ubi kayu Varietas UJ−3 (Thailand) (umur + 2 bulan), herbisida Gramoxone 276 SL (bahan aktif parakuat diklorida 276 g/l), cat, pupuk Urea, TSP, KCl dan air. Varietas UJ−3 (Thailand) diperoleh dari lingkungan sekitar dengan memilih bibit yang baik dan umurnya seragam.

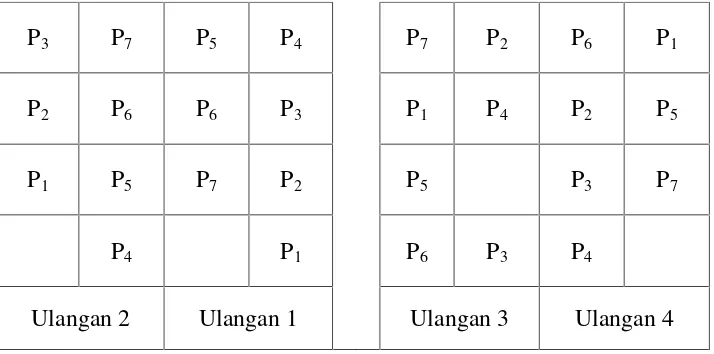

3.3 Metode Penelitian

Penelitian dilakukan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri atas 7 perlakuan dan 4 ulangan, sehingga diperoleh 28 unit percobaan. Pada setiap plot percobaan diambil 8 tanaman contoh yang dipilih secara acak dan selanjutnya digunakan sebagai contoh tanaman pengamatan. Masing−masing perlakuan tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Perlakuan Herbisida yang diuji.

No Perlakuan

1 Parakuat Diklorida 1,50 414

2 Parakuat Diklorida 2,00 552

3 Parakuat Diklorida 2,50 690

4 Parakuat Diklorida 3,00 828

5 Parakuat Diklorida 3,50 966

6 Penyiangan Mekanis − −

7 Kontrol (Tanpa Pengendalian Gulma)

− −

Keterangan :

Penyiangan manual dilakukan sebanyak 1 kali pada saat aplikasi herbisida.

3.4 Pelaksanaan Penelitian

3.4.1 Pembuatan Petak Percobaan

dijadikan sebagai tempat percobaan. Setiap petak percobaan terdiri dari 60 tanaman ubi kayu dengan jarak antar tanaman 1 m x 1 m. Lahan dibagi menjadi empat kelompok percobaan yang ditentukan sedemikian rupa sehingga gulma sasaran relatif merata pada setiap blok. Letak petak percobaan dapat dilihat pada

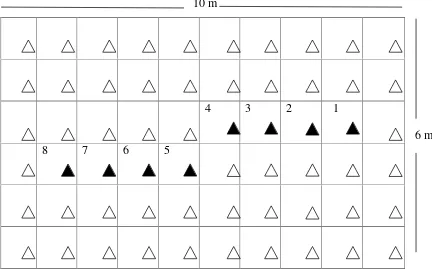

Gambar 2. Tata Letak Percobaan.

Keterangan:

P1 = Parakuat diklorida 414 l/ha P2 = Parakuat diklorida 552 l/ha P3 = Parakuat diklorida 690 l/ha P4 = Parakuat diklorida 828 l/ha P5 = Parakuat diklorida 966 l/ha P6 = Penyiangan mekanis

P7 = Kontrol (Tanpa Pengendalian Gulma)

3.4.2 Pengolahan Tanah

Lahan yang akan digunakan terlebih dahulu dilakukan pengolahan sebanyak 2 kali, yaitu menggunakan bajak singkal yang berfungsi untuk membolak−balikan

P3 P7 P5 P4 P7 P2 P6 P1

P2 P6 P6 P3 P1 P4 P2 P5

P1 P5 P7 P2 P5 P3 P7

P4 P1 P6 P3 P4

tanah, bajak rotari yang berfungsi untuk menghancurkan bongkahan tanah menjadi halus dan digaru.

3.4.3 Penanaman

Ubi kayu ditanam dalam petak percobaan menggunakan stek batang berukuran 25 cm. Jarak tanam antar tanaman ubi kayu adalah 1 m x 1 m.

10 m

Gambar 3. Petak Penanaman Ubi Kayu.

3.4.4 Pemupukan

Pemupukan dilakukan satu kali pada waktu tanam dengan dosis 20 kg N (43,478 kg Urea/ha), 60 kg P2O5(60 kg SP−36/ha) dan 45 kg K2O (75 kg KCl/ha).

6 m

Pemupukan dilakukan dengan cara ditugal sedalam 5 cm dengan jarak 10 cm dari pangkal batang tanaman.

3.4.5 Pemeliharaan

Pemeliharaan dilakukan setiap minggu dengan melakukan pengamatan secara langsung untuk menghindari gangguan yang tidak diinginkan seperti pengaritan, dan pengambilan bibit ubi kayu yang telah ditanam. Apabila tidak turun hujan selama 14 hari berturut−turut maka tanaman disiram secara manual. Tidak digunakan pestisida dalam penelitian ini karena tidak terdapat hama dan penyakit yang merugikan secara ekonomi.

3.4.6 Penyiangan Mekanis

Penyiangan mekanis dilakukan dengan cara membersihkan gulma pada petak percobaan yang telah ditentukan yaitu pada perlakuan 6 (petak penyiangan mekanis) bersamaan saat aplikasi herbisida parakuat diklorida. Aplikasi parakuat diklorida yaitu saat tanaman berumur 2 bulan setelah tanam. Gulma yang ada di sekitar tanaman dibersihkan dengan menggunakan cangkul.

3.4.7 Aplikasi Herbisida

menggunakanknapsack sprayerbernosel merah. Posisi nosel berada di antara barisan tanaman. Sebelum aplikasi herbisida dilakukan, tanaman yang berada dalam petak pengamatan dilindungi dengan plastik hitam untuk menghindari keracunan tanaman karena umur tanaman yang telah cukup dan penutupan gulma sudah lebih dari 75%. Sebelum dilakukan penyemprotan dilakukan kalibrasi terlebih dahulu dengan metode luas untuk menentukan volume semprot. Volume semprot sebesar 538 l/ha.

3.4.8 Pengambilan Sampel Gulma

a. Sebelum Aplikasi

Sebelum dilakukan aplikasi herbisida terlebih dahulu dilakukan pengambilan sampel gulma di petak penyiangan mekanis (perlakuan 6) bersamaan dengan aplikasi herbisida. Hal ini bertujuan untuk mengetahui persentase penutupan gulma dan mengetahui jenis gulma dominan. Data yang diperoleh kemudian digunakan untuk menentukan gulma dominan berdasarkan SDR yang dihitung berdasarkan data bobot kering gulma dan frekuensi. Variabel yang diukur pada pengambilan contoh gulma adalah biomasa sebagai bahan analisis vegetasi dengan menggunakan metode SDR. Pengambilan contoh gulma untuk data biomasa dilakukan satu kali sebelum aplikasi herbisida. Gulma diambil dengan menggunakan kuadran berukuran 0,5 m x 0,5 m pada titik pengambilan sampel dengan masing−masing 2 titik pengambilan secara menyilang per petak

b. Setelah Aplikasi

Pengambilan sampel gulma dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada 2, 4, dan 8 MSA. Gulma diambil dengan menggunakan metode kuadrat berukuran 0,5 m x 0,5 m pada 2 titik pada 2, 4, dan 8 MSA seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.

10 m

Gambar 4. Titik Pengambilan Sampel Gulma.

Keterangan :

= Tanaman ubi kayu yang diamati fitotoksisitasnya

= Titik pengambilan sampel gulma pada petak penyiangan mekanis sebelum palikasi herbisida

Gulma yang berada pada petak kuadrat dipotong tepat setinggi permukaan tanah. Gulma yang telah dipotong lalu dipilah menurut spesiesnya kemudian dipisahkan antara bagian gulma yang masih hidup/segar dengan yang telah mati/berwarna cokelat. Gulma yang masih segar kemudian dikeringkan dengan menggunakan oven dengan suhu 80oC selama 48 jam. Pengeringan gulma dilakukan di Laboratorium Ilmu Gulma Fakultas Pertanian Unila.

3. 5 Pengamatan

Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi:

3.5.1 Tanaman

Variabel yang diamati pada tanaman ubi kayu adalah

a. Fitotoksisitas

Daya racun herbisida terhadap tanaman diamati secara visual pada 2, 4, dan 8 minggu setelah aplikasi (MSA) untuk 8 sampel individu tanaman. Tingkat keracunan tanaman dinilai secara visual pada 2, 4 dan 8 MSA dan penilaian ditentukan sebagai berikut:

0 = Tidak ada keracunan, 0−5% bentuk daun atau warna daun dan atau pertumbuhan tanaman tidak normal.

1 = Keracunan ringan, >5−20% bentuk daun atau warna daun dan atau pertumbuhan tanaman tidak normal.

3 = Keracunan berat, >50−75%bentuk daun atau warna daun dan atau pertumbuhan tanaman tidak normal.

4 = Keracunan sangat berat, >75% bentuk daun atau warna daun dan atau pertumbuhan tanaman tidak normal hingga mengering dan rontok, kemudian menyebabkan kematian tanaman.

Sistem skoring dilakukan dengan membandingkan tanaman di petak perlakuan dengan tanaman sehat dari petak yang disiang secara mekanis.

b. Tinggi Tanaman

Tinggi tanaman diukur mulai dari pangkal batang sampai titik tumbuh tanaman. Pengamatan dilakukan terhadap 8 contoh tanaman yang diambil secara acak, diukur pada umur 2, 4, dan 8 MSA (Gambar 5).

10 m

4 3 2 11

8 7 6 5

4 3 2 11

Gambar 5. Tanaman Contoh yang diamati Tinggi Tanamannya.

3.5.2 Gulma

a.Summed Dominance Ratio(SDR)

Nilai SDR pada penelitian ini digunakan untuk menentukan jenis dan urutan gulma dominan yang ada di lahan pertanaman ubi kayu pada pengambilan gulma awal dalam petak penyiangan mekanis. Penilaian SDR dilakukan dengan metode pengamatan bobot kering pada setiap unit percobaan (Tjitrosoedirdjoet al., 1984). Nilai SDR dapat dicari setelah didapat nilai bobot kering gulma, nilai SDR untuk masing−masing spesies gulma pada petak percobaan dicari dengan rumus berikut (Priyadiet al., 2014):

• Dominansi Mutlak (DM)

Bobot kering jenis gulma tertentu dalam petak contoh (gram).

• Dominansi Nisbi (DN)

• Frekuensi Mutlak (FM)

Jumlah kemunculan gulma tertentu pada setiap ulangan.

• Frekuensi Nisbi (FN)

• Nilai Penting (NP)

Jumlah nilai peubah nisbi yang digunakan (DN+FN).

b. Bobot Kering Gulma Total dan Dominan

Bobot kering gulma didapatkan sebelumnya dengan cara memotong gulma yang masih segar pada permukaan tanah yang telah ditentukan dengan menggunakan kuadran berukuran 0,5 m x 0,5 m pada 2 titik percobaan, tanpa menyertakan akar gulma (Gambar 4). Kemudian dipilah berdasarkan jenis gulma dan dioven pada suhu konstan 800C selama 48 jam dan kemudian ditimbang bobot kering gulma. Bobot kering ini kemudian akan dianalisis secara statistika dan dari hasil

pengolahan data tersebut akan diperoleh kesimpulan mengenai keberhasilan efikasi herbisida yang digunakan. Bobot kering gulma yang diamati adalah bobot gulma total dan bobot kering gulma dominan.

c. Persentase Penutupan Gulma Total

Penilaian persentase penutupan gulma total dilakukan dengan metode

d. Persentase Keracunan Gulma Total

Penilaian persentase keracunan gulma dilakukan dengan metode pengamatan visual pada setiap petak percobaan. Pengamatan visual dilakukan dibantu dengan 2 orang yang secara independen menilai persentase keracunan gulma total pada suatu lahan kemudian dirata−ratakan hasilnya. Penilaian persentase keracunan gulma total bertujuan untuk menilai apakah herbisida parakuat diklorida mampu meracuni gulma pada lahan ubi kayu. Penilaian persentase keracunan gulma total dilakukan pada 2, 4 dan 8 MSA dengan cara mengamati perubahan gulma yang terjadi pada masing−masing petak percobaan.

3.6 Analisis Data

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Herbisida parakuat diklorida dengan dosis 414 g/ha−966 g/ha mampu menekan pertumbuhan gulma total ubi kayu sampai 8 MSA.

2. Herbisida parakuat diklorida dengan taraf dosis 414 g/ha−966 g/ha mampu mengendalikan gulma golongan daun lebar Ipomoea triloba,danRichardia brasiliensisserta gulma golongan rumputDigitaria ciliarishingga 8 MSA namun demikian parakuat diklorida dosis 414 g/ha−966 g/ha tidak dapat mengendalikan gulma golongan rumputEchinochloa colonumdari 2 MSA hingga 8 MSA.

5.2 Saran

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Herbisida parakuat diklorida sebaiknya diaplikasikan setelah aplikasi herbisida pratumbuh untuk melindungi fase awal tanaman.

PUSTAKA ACUAN

Adnan, H., dan Manfarizah. 2012. Aplikasi Beberapa Dosis Herbisida Glifosat dan Parakuat Diklorida pada Sistem Tanpa Olah Tanah (TOT) serta Pengaruhnya terhadap Sifat Kimia Tanah, Karakteristik Gulma dan Hasil Kedelai. J. Agrista 16 (3):135−145.

Allem, A. C. 2002. The Origins and Taxonomy of Cassava. Cassava: Biology, Production and Utilization. CABI Publishing. New York. Hlm. 1−16.

Alloub, H. E., R. Amartalingam, and R. Mohammad. 2000. Oil Palm Empty Fruit Bunch Fiber Mats for Weed Control. J. Plant Prot. Tropics13 (2): 23–31.

Anderson, W. P. 1977. Weed Science Principles. West Publishing Company. USA. Pp. 598.

Anwar. 2002. Residu Herbisida Paraquat + Diuron pada Baby Corn. J. Akta Agro5 (1): 35−40.

Badan Pusat Statistik. 2013. Statistik Indonesia 2011(Produksi Umbi−umbian di

Indonesia). BPS. Jakarta.

Baharsjah, J. S., D. Suardi, dan I. Las. 1985. Kedelai. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor. Hlm. 87−102.

Barus, E. 2003. Pengendalian Gulma di Perkebunan. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. Hlm. 103.

Beste, C. E. 1983. Herbicide Handbook of the Weed Science Society of America. Fifth edition. Weed Science Society of America Publishing. Champaign. Illinois. Pp. 515.

Binarjo, A. 2001. Kinetika Foto Degradasi Paraquat (Ion 1,1−Dimetil−4,4−

Darjanto dan Murjati. 1980. Khasiat, Racun dan Masakan Ketela Pohon. Yayasan Dewi Sri. Bogor. Hlm. 55.

Departemen Pertanian. 2006. Pestisida untuk Pertanian dan Kehutanan. Direktorat Pupuk dan Pestisida Departemen Pertanian. Jakarta.

Djojosumarto, P. 2008. Pestisida dan Aplikasinya. Agromedia Pustaka. Jakarta. Ekanayake, I. J., D. S. O. Osiru, dan M. C. M. Porto. 1997. Morphology of

cassava. Http://www.iita.org/cms/details/trn_mat/irg60/irg608.html. Diakses pada tanggal 3 November 2014.

Erida, G., dan T. Chamzurmi. 2008. Aplikasi Herbisida Glifosat dan Parakuat pada Berbagai Dosis serta Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Biduri. J. Agrista12 (3): 1−8.

Hardiastuti, S., dan S. Budi. 2005. Persiapan Lahan Tanpa Olah Tanah dengan Menggunakan Herbisida Paraquat dan Sulfosat serta Cara Pengendalian. Prosiding Konferensi Nasional XVII HIGI. Hlm. 31−35.

Hardiman, T., T. Islami dan H. T. Sebayang. 2014. Pengaruh Waktu Penyiangan Gulma pada Sistem Tanam Tumpangsari Kacang Tanah (Arachis hypogaeaL.) dengan Ubi Kayu (Manihot esculentaCrantz.). J. Produksi Tanaman 2 (2): 111−120.

Hermania, W., S. M. F. Ledoh, dan P. D. Rozari. 2010. Studi Kinetika Degradasi Paraquat (1,1−Dimetil−4,4−Bipiridilium) dalam Lingkungan Tanah Pertanian Kabupaten Kupang. J. Media Exacta10 (2): 1−10.

Ipor, I. B., and C. E. Price. 1991. Effect of Shading on The Uptake and Translocation of 14C Paraquat and 14C Imazapyr inPaspalum conjugatum(Berg). In: Lee, S.A. and K.F. Kon (eds.). Proc. 3rd Tropical Weed Sci. Conf. Pp. 177–184.

Irawati, E. B., dan Hardiastuti. 2005. Penyiapan Lahan TOT dengan

Menggunakan Macam Herbisida dan Waktu Penyiangan Gulma pada Tanaman Jagung (Zea maysL.) Hibrida. Prosiding Konferensi XVII HIGI. Hlm. 41−45.

Komisi Pestisida. 2014. Pestisida untuk Pertanian dan Kehutanan. Direktorat Pupuk dan Pestisida Departemen Pertanian. Jakarta. Hlm. 879.

Listyobudi, V. dan Ratnasari. 2011. Perlakuan Herbisida pada Sistem Tanpa Olah Tanah terhadap Pertumbuhan, Hasil dan Kualitas Hasil Tanaman Jagung Manis (Zea Mays SaccharataSturt.). Skripsi. Universitas

Pembangunan Nasional “Veteran”. Yogyakarta, Fakultas Pertanian

Jurusan Agronomi. Hlm. 100.

Moenandir, J. 1990. Fisiologi Herbisida. Ilmu Gulma−Buku II. Rajawali Press.

Jakarta. Hlm. 143.

Moenandir, J. 1993. Ilmu Gulma dalam Sistem Pertanian. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 181.

Muktamar, Z. 2004. Adsorpsi dan Desorpsi Herbisida Paraquat oleh Bahan Organik Tanah. J. Akta Agrosia1 (1): 1−8.

Muktamar, Z., T. Rahma, dan N. Setyowati. 2006. Adsorpsi Herbisida Paraquat oleh Tanah Pystrandept, Paleudult, dan Psamment pada Berbagai

Konsentrasi NaCl dan MgCl2. J. Ilmu−ilmu Pertanian Indonesia8 (1):

19−30.

Prihandana, R., K. Noerwijari, Praptiningsih, Gamawati, Adinurani, D.

Setyaningsih, S. Setiadi dan R. Hendroko. 2007. Bioetanol Ubi Kayu Bahan Bakar Masa Depan. Agromedia Pustaka. Jakarta. Hlm. 194. Priyadi, A., Sutomo, I. D. P. Darma, I. B. K. Arinasa. 2014. Selecting Tree

Species with High Carbon Stock Potency from Tropical Upland Forest of Bedugul, Bali, Indonesia. The Journal of Tropical Life Science4 (3): 201−205.

Riry, J. 2006. Daya Saing Tanaman Kedelai Hasil Desikasi Herbisida Parakuat dan Glifosat terhadap Cekaman Gulma. J. Agrista10 (1): 21−26.

Riry, J. 2007. Pengaruh Beberapa Jenis Herbisida yang diaplikasikan Berbeda Dosis dan Waktu terhadap Kualitas Benih Kedelai di Musim Penghujan. J. Agrista11(1): 1−8.

Rukmana, H. R., dan U. S. Saputra. 1999. Gulma dan Teknik Pengendalian. Kanisius. Jakarta. Hlm. 88.

Sabur, A. M. 2003. Pengendalian Gulma dengan Serasah Pangkasan dan Rotasi di Perkebunan Teh. Dalam Herbisida Olah Tanah KonservasiProsiding Himpunan Ilmu Gulma Indonesiatanggal 15−17 Juli 2003. Seameo

Biotrop. Bogor. Hlm. 75−85.

Sasmita, E. R., Hardiastuti, dan S. Yuliani. 2005. Penggunaan Herbisida Paraquat pada Budidaya Jagung Sistem Tanpa Olah Tanah. Prosiding Konferensi Nasional XVII HIGI. Hlm. 46−49.

Sastroutomo, S. S. 1992. Pestisida:Dasar−dasar dan Dampak Penggunaannya. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hlm. 186.

Sastroutomo, S.S. 1990. Ekologi Gulma. PT. Gamedia Pustaka Utama. Jakarta. Hlm. 916.

Sembodo, D. R. J. 2010. Gulma dan Pengelolaannya. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hlm. 166.

Senseman, S. A. 2007. Herbicide Handbook (Ninth edition). Weed Science Society of America. USA. Hlm. 546.

Sriyani, N., dan A. K. Salam. 2008. Penggunaan metode Bioassay untuk Mendeteksi Pergerakan Herbisida Pasca Tumbuh Paraquat dan 2,4−D

dalam Tanah. J. Tanah Tropika13 (3): 199−208.

Sukman, Y, dan Yakup. 2002. Gulma dan Teknik Pengendaliannya. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 131.

Suliyati. 2003. Pengaruh Penggunaan Herbisida Sulfosat dan Paraquat Diklorida serta Kombinasi Penyiangan dan Pembumbuan Terhadap Pertumbuhan Gulma, Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Jagung (Zea MaysL.)

SistemTanpa Olah Tanah. Skripsi. Fakultas Teknologi PertanianUniversitas Brawijaya. Malang. Hlm. 68.

Suprapti, M. L. 2005. Tepung Tapioka: Pembuatan dan Pemanfaatannya. Kanisius. Yogyakarta. Hlm. 80.

Syngenta Crop Protection. 2007. How Does Paraquat Work. Http://www. paraquat.com/aboutparaquat/howdoesparaquatwork/tabid213/default.aspx. Diakses pada 14 Mei 2015.

Tjitrosoedirdjo, S., I. H. Utomo, dan J. Wiroatmodjo. 1984. Pengelolaan Gulma di Perkebunan. PT. Gramedia. Jakarta. Hlm. 209.

Triharso. 1994. Dasar−dasar Perlindungan Tanaman. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Hlm. 362.

Utomo, I. H., P. Bangun, dan M. Rahman. 1992. Dinamika populasi gulma di lapangan akibat pemakaian herbisida sejenis. Prosiding Seminar

Pengembangan Aplikasi Herbisida. Hlm. 19−23.

Tanpa Olah Tanah Jagung pada Lahan Gambut. Dalam Pengembangan Pengelolaan Gulma secara Efisien Berwawasan Lingkungan Menuju Pertanian BerkelanjutanProsiding II Himpunan Ilmu Gulma Indonesia tanggal 20−22 Juli 1999. Medan. Hlm. 394−410.

Wibawa, W., R. Mohamad, A. S. Jurami, D. Omar, M. G. Mohayidin dan M. Begum. 2009. Weed Control Efficacy and Short Term Weed Dynamic Impact of Three Nonselective Herbicides in Immature Oil Palm Plantation. International Journal of Agriculture and Biology.

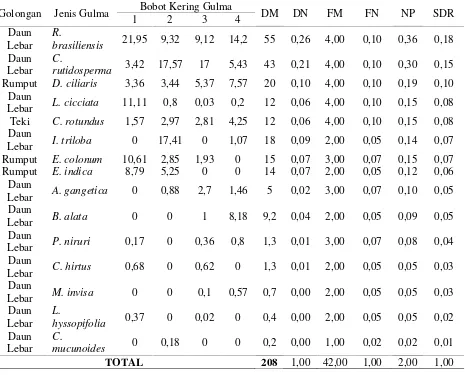

Tabel 11. SDR gulma awal pada petak penyiangan mekanis.

Golongan Jenis Gulma Bobot Kering Gulma DM DN FM FN NP SDR

1 2 3 4

Daun Lebar

R.

brasiliensis 21,95 9,32 9,12 14,2 55 0,26 4,00 0,10 0,36 0,18

Daun Lebar

C.

rutidosperma 3,42 17,57 17 5,43 43 0,21 4,00 0,10 0,30 0,15

Rumput D. ciliaris 3,36 3,44 5,37 7,57 20 0,10 4,00 0,10 0,19 0,10 Daun

Lebar L. cicciata 11,11 0,8 0,03 0,2 12 0,06 4,00 0,10 0,15 0,08

Teki C. rotundus 1,57 2,97 2,81 4,25 12 0,06 4,00 0,10 0,15 0,08

Daun

Lebar I. triloba 0 17,41 0 1,07 18 0,09 2,00 0,05 0,14 0,07 Rumput E. colonum 10,61 2,85 1,93 0 15 0,07 3,00 0,07 0,15 0,07

Rumput E. indica 8,79 5,25 0 0 14 0,07 2,00 0,05 0,12 0,06

Daun

Lebar A. gangetica 0 0,88 2,7 1,46 5 0,02 3,00 0,07 0,10 0,05 Daun

hyssopifolia 0,37 0 0,02 0 0,4 0,00 2,00 0,05 0,05 0,02

Daun Lebar

C.

mucunoides 0 0,18 0 0 0,2 0,00 1,00 0,02 0,02 0,01

TOTAL 208 1,00 42,00 1,00 2,00 1,00

Keterangan :

DM : Dominan Mutlak DN : Dominansi Nisbi FM : Frekuensi Mutlak FN : Frekuensi Nisbi NP : Nilai Penting

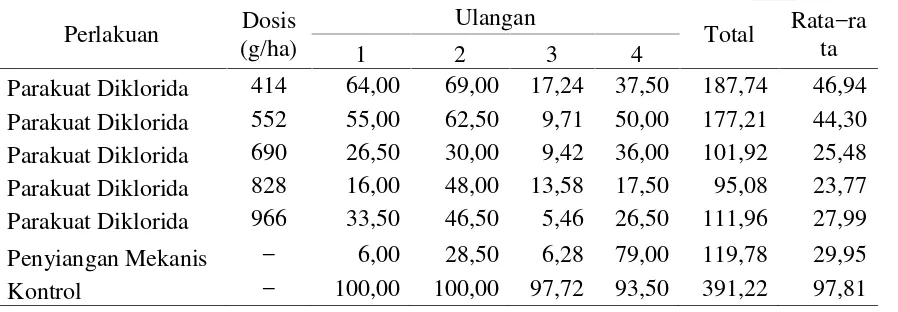

Tabel 12. Penutupan gulma total (%) pada 2 MSA.

Parakuat Diklorida 414 64,00 69,00 17,24 37,50 187,74 46,94 Parakuat Diklorida 552 55,00 62,50 9,71 50,00 177,21 44,30 Parakuat Diklorida 690 26,50 30,00 9,42 36,00 101,92 25,48 Parakuat Diklorida 828 16,00 48,00 13,58 17,50 95,08 23,77 Parakuat Diklorida 966 33,50 46,50 5,46 26,50 111,96 27,99 Penyiangan Mekanis − 6,00 28,50 6,28 79,00 119,78 29,95 Kontrol − 100,00 100,00 97,72 93,50 391,22 97,81

Tabel 13. Analisis ragam penutupan gulma total (%) pada 2 MSA.

SK DK JK KNT F−hitung Peluang

Ulangan 3 915,00 305,01 1,12 0,36*

Perlakuan 6 15.329,60 2.554,93 9,42 0,00*

Galat 18 4.881,60 271,20

Total 27 21.126,20

KK (%) 35,33%

Keterangan :

SK : Sumber keragaman DK : Derajat kebebasan JK : Jumlah kuadrat KNT : Kuadrat nilai tengah KK : Koefisien keragaman * : Terima HApada p≤0,05

Tabel 14. Penutupan gulma total (%) pada 4 MSA. Perlakuan Dosis

(g/ha)

Ulangan

Total Rata−rata

1 2 3 4

Parakuat Diklorida 414 52,50 66,00 73,50 67,50 259,50 64,88 Parakuat Diklorida 552 69,00 67,50 80,00 58,50 275,00 68,75 Parakuat Diklorida 690 51,50 50,00 70,00 27,50 199,00 49,75 Parakuat Diklorida 828 78,50 37,50 62,50 37,50 216,00 54,00 Parakuat Diklorida 966 62,50 32,50 18,50 70,00 183,50 45,88 Penyiangan Mekanis − 19,00 35,00 61,50 52,50 168,00 42,00 Kontrol − 100,00 100,00 100,00 99,00 399,00 99,75

Tabel 15. Analisis ragam penutupan gulma total (%) pada 4 MSA.

SK DK JK KNT F−hitung Peluang

Ulangan 3 461,90 153,98 0,56 0,65ns

Perlakuan 6 9.365,60 1.560,93 5,63 0,02*

Galat 18 4.988,20 277,12

Total 27 14.815,70

KK 27,42%

Keterangan :

SK : Sumber keragaman DK : Derajat kebebasan JK : Jumlah kuadrat KNT : Kuadrat nilai tengah KK : Koefisien keragaman * : Terima HApada p≤0,05

Tabel 16. Penutupan gulma total (%) pada 8 MSA. Perlakuan Dosis

(g/ha)

Ulangan

Total Rata−rat a

1 2 3 4

Parakuat Diklorida 414 79,00 80,00 86,50 84,00 329,50 82,38 Parakuat Diklorida 552 82,50 80,00 73,50 70,00 306,00 76,50 Parakuat Diklorida 690 55,00 62,50 67,50 57,50 242,50 60,63 Parakuat Diklorida 828 55,00 47,50 60,00 37,50 200,00 50,00 Parakuat Diklorida 966 55,00 35,00 25,00 50,00 165,00 41,25 Penyiangan Mekanis − 27,50 45,00 65,00 62,50 200,00 50,00

Kontrol −

100,0

0 100,00

100,0

0 100,00 400,00 100,00

Keterangan :

SK : Sumber keragaman DK : Derajat kebebasan JK : Jumlah kuadrat KNT : Kuadrat nilai tengah KK : Koefisien keragaman * : Terima HApada p≤0,05

tn : Terima H0

Tabel 17. Analisis ragam penutupan gulma total (%) pada 8 MSA.

SK DK JK KNT F−hitung Peluang

Ulangan 3 63,20 21,06 0,20 0,89ns

Perlakuan 6 10.750,50 1.791,75 16,68 0,00*

Galat 18 1.933,90 107,44

Total 27 12.747,60

Tabel 18. Keracunan gulma total (%) pada 2 MSA. Perlakuan Dosis

(g/ha)

Ulangan

Total Rata−rata

1 2 3 4

Parakuat Diklorida 414 40,00 9,00 35,00 31,50 115,50 28,88 Parakuat Diklorida 552 39,00 7,50 52,50 20,00 119,00 29,75 Parakuat Diklorida 690 57,50 22,50 76,00 52,50 208,50 52,13 Parakuat Diklorida 828 81,00 31,50 68,50 75,00 256,00 64,00 Parakuat Diklorida 966 51,00 17,50 82,50 65,00 216,00 54,00 Penyiangan Mekanis − 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kontrol − 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabel 19. Analisis ragam keracunan gulma total pada (%) 2 MSA.

SK DK JK KNT F−hitung Peluang

Ulangan 3 4.139,50 1.379,82 8,70 0,00*

Perlakuan 6 15.890,50 2.648,41 16,70 0,00*

Galat 18 2.854,70 158,59

Total 27 22.884,60

KK 38,54%

Keterangan :

SK : Sumber keragaman DK : Derajat kebebasan JK : Jumlah kuadrat KNT : Kuadrat nilai tengah KK : Koefisien keragaman * : Terima HApada p≤0,05

Tabel 20. Keracunan gulma total (%) pada 4 MSA. Perlakuan Dosis

(g/ha)

Ulangan

Total Rata−rat a

1 2 3 4

Parakuat Diklorida 414 42,50 45,00 15,00 50,00 152,50 38,13 Parakuat Diklorida 552 27,50 36,00 27,50 47,50 138,50 34,63 Parakuat Diklorida 690 45,00 57,50 45,00 50,00 197,50 49,38 Parakuat Diklorida 828 7,50 57,50 17,50 62,50 145,00 36,25 Parakuat Diklorida 966 24,00 55,00 16,50 25,00 120,50 30,13 Penyiangan Mekanis − 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kontrol − 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabel 21. Analisis ragam keracunan gulma total (%) pada 4 MSA.

SK DK JK KNT F−hitung Peluang

Ulangan 3 1.760,20 586,74 4,15 0,02*

Perlakuan 6 8.943,40 1.490,56 10,55 0,00*

Galat 18 2.542,80 141,27

Total 27 13.246,40

KK 44,14%

Keterangan :

SK : Sumber keragaman DK : Derajat kebebasan JK : Jumlah kuadrat KNT : Kuadrat nilai tengah KK : Koefisien keragaman * : Terima HApada p≤0,05

Tabel 22. Keracunan gulma total (%) pada 8 MSA. Perlakuan Dosis

(g/ha)

Ulangan

Total Rata−rata

1 2 3 4

Parakuat Diklorida 414 22,50 27,50 17,50 25,00 92,50 23,13 Parakuat Diklorida 552 27,50 30,00 30,00 17,50 105,00 26,25 Parakuat Diklorida 690 40,00 52,50 52,50 50,00 195,00 48,75 Parakuat Diklorida 828 57,50 65,00 22,50 64,50 209,50 52,38 Parakuat Diklorida 966 40,00 65,00 12,50 40,00 157,50 39,38 Penyiangan Mekanis − 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kontrol − 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Keterangan :

SK : Sumber keragaman DK : Derajat kebebasan JK : Jumlah kuadrat KNT : Kuadrat nilai tengah KK : Koefisien keragaman * : Terima HApada p≤0,05

tn : Terima H0

Tabel 23. Analisis ragam keracunan gulma total (%) pada 8 MSA.

SK DK JK KNT F−hitung Peluang

Ulangan 3 797,20 265,72 2,31 0,11*

Perlakuan 6 10.974,20 1.829,04 15,87 0,00*

Galat 18 2.074,90 115,27

Total 27 13.846,30