PEMBARUAN DESA DAN KRISIS HEGEMONI

(Kasus Desa Gadingsari Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul)

Oleh:

Sindu Dwi Hartanto

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PEMBARUAN DESA DAN KRISIS HEGEMONI

(Kasus Desa Gadingsari Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul)

Oleh:

Sindu Dwi Hartanto

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PEMBARUAN DESA DAN

KRISIS

HEGEMONI

(Kasus Desa Gadingsari Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul)

Oleh:

Sindu Dwi Hartanto

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk rnernperoleh gelar Magister Sains

pada Program Studi Sosiologi Pedesaan Sekolah Pascasarjana

Institut Pertanian Bogor

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PEMBARUAN DESA DAN KRISIS HEGEMONI KASUS DI DESA GADINGSARI KECAMATAN SANDEN

KABUPATEN BANTUL

Nama : Sindu Dwi Hartanto

NRP : A15040071

Program Studi : Sosiologi Pedesaan

Disetujui: Komisi Pemhimhing

Dr. Endr at o Sutarto, MA

Diketahui,

Ketua Program Studi Sosiologi Pedesaan

h

. ..a

-~D C I ~ . MT. Felix Sitorus, MS

ABSTRAK

SINDU DWI HARTANTO. Pembaruan Desa dm Krisis Hegemoni

wasus

Desa Gadingsari Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul).

Dibimbing oleh Dr. Endriatmo Sutarto dan Dr. Satyawan Sunito.

Penelitian ini berlatar belakang bahwa kebijakan pemerintah yang sentralistik dan cenderung menjadi tirani adalah suatu kerangka dasar munculnya suatu gerakan pembaruan desa yang terlembaga pada beberapa kekuatan desa. Seperti, munculnya gerakan pembaruan desa di Bantul seperti: ABPEDSI dan

APDESI. Kedua kelembagaan pemerintahan desa tersebut berawal dari ide dan

gagasan mengenai pembaruan desa yang terinisiasi oleh aktivis pembaruan desa di

-

Bantul. Perubahan kebijakan perundangan yang mengatur tentang desa secara cepat mengalami dinamika revisilpergantian dengan cepat. Pada proses tersebut inisiasi gerakan pembaruan desa masih tetap tegar menyikapi perubahan tersebut yang masih dianggap tidak memungkinkan penerapannya.

Permasalahan yang menarik dilaksanakannya penelitian ini adalah mengenai bagaimana wacana pembaruan desa sebagai suatu gagasan bisa termanifestasikan pada praktek sistem pemerintahan desa di desa sebagai subjek dari pembaruan desa di Bantul? Penjabaran pertanyaan besar di atas akan dilakukan pada tiga lini yaitu: 1) Apa ide atau gagasan pembaruan desa yang ditawarkan hingga di tingkat

desa? 2) Sejauhmana proses pembaruan desa yang telah dilakukan di Desa

Gadingsari? 3) Bagaimana keberlanjutan memperjuangkan ide atau gagasan

pembaruan desa hingga di tingkat praksis pada sistem hubungan antara pemerintahan desa dengan kehendak masyarakat desa.

Penelitian dilakukan pada bulan April - November 2006 menggunakan

pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus di suatu Desa Gadingsari.

Penelitian sangat terpengaruh oleh musibah gempa bumi dengan kekuatan 5,9 SR

yang terjadi pada 27 Mei 2006, namun dalam kenyataannya peneliti dapat lebih leluasa melakukan penilaian pada proses pembaruan yang sudah dilaksanakan mulai tahun 1998 di Gadingsari. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam, pengamatan berperan serta, serta metode dokumentasi, oleh karena itu, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder.

Penelitian menggambarkan wacana pembaruan desa yang mendasari secara praksis gerakan pembaruan desa di Bantul. Pembaruan desa di Gadingsari

meliputi langkah-langkah praksis melalui:

1)

proses penyadaran dan pendidikanpolitik masyarakat desa dan pemerintahan desa; 2) institusionalisasi gerakan pembaruan desa mulai dari forum komunikasi hingga pada asosiasi formal;

3)

pencangkokan lembaga pembaruan desa pada lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat melakukan perubahan paradigma yaitu menguatkan pemerintahan aan menangkap aspirasi masyarakat bawah.PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang bejudul "PEMBARUAN DESA

DAN KRISIS HEGEMONI

(Kasus Desa Gadingsari

Kecamatan Sanden

Kabupaten Bantul)

adalah benar hasil karya saya sendiri dan belum pemah dipublikasikan. Semua sumber data dan informasi yang digunakan telahdinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, November 2006

Penulis terlahir sebagai seorang laki-laki pada tanggal 31 Juli 1979 dari

pasangan suarni istri Denny Sutrisno dan Murniati. Pada usia empat tahun, penulis

sudah dapat bersekolah di Taman Kanak-Kanak Wijayakusuma Kodim 0703

Cilacap. Pada usia enam tahun, penulis sudah dapat belajar di sekolah dasar (SD Tambakreja I Cilacap) dengan status percobaan atas dasar h a n g cukup usia, karena pendidikan dasar pada waktu itu

harus

dimulai pada usia tujuh tahun. Hingga terselesaikan pendidikan dasar, penulis akhimya, melanjutkan di bangkusekolah lanjutan tingkat pertama di SMP Muhammadiyah 01 Cilacap.

Pada tahun 1994, penulis dapat melanjutkan studi ke bangku sekolah

lanjutan atas di SMU Negeri 2 Cilacap. Dengan cita-cita melanjutkan ke jenjang

pendidikan yang lebih tinggi penulis memberikan curahan perhatian untuk rajin

belajar. Pada tahun 1997, penulis mulai memasukki academic atmos$r yang

sangat berbeda dengan sebelumnya. Di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang pada saat itu hanya memiliki dua jurusan andalan yaitu Sosiologi dan Administrasi Negara saja, penulis memulai studi dan aktivitas

kampus yang diciptakan egaliter oleh para senior dengan OSPEK 1997 (Orientasi

Studi Pengenalan Kampus). OSPEK yang berlangsung tanpa kekerasan dan banyak menciptakan ruang diskusi, yang sangat berbeda dengan beberapa OSPEK

di beberapa Fakultas lainnya di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

(Unsoed), membuat penulis sangat apresiatif untuk terjun di dunia kampus. Aktivitas teater digumulinya di Teater SiAnak (ditulis bersambung). Di teater, penulis mendapatkan lingkungan sosial yang bercampur dengan ideologi untuk berkarya yang membebaskan, berkarya dan berkarya. Akhirnya, pendis dapat memaknai suatu karya bukan lagi suatu produk fisik dari suatu karya seni, melainkan suatu fenomena sosial itu sendiri yang harus diciptakan sebagai karya yang bermakna di masyarakat.

Pada 1 1 Januari tahun 2002, penulis menyelesaikan studi sarjana sosiologi.

Pada April tahun 2002, penulis memberikan sumbangan tenaga pada program

PPMK (Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) di Jakarta Selatan sebagai Fasilitator di Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak. Program

PPMK berlanjut, pada tahun 2003, penulis mendapat kesempatan untuk menjadi

koordinator kecamatan (Korcam) di Kecamatan Cilandak dengan lima kelurahan

dampingan. Pad3 akhir tahun 2003, penulis sempat mendahrkan diri di Sekolah

Pascasarjana Institus Pertanian Bogor pada Jurusan Sosiologi Pedesaan. Akan tetapi, dengan pertimbangan program PPMK di tahun berikutnya, penulis

akhimya menunda rencana studi hingga tahun 2004. Selanjutnya, pada tahun

2004, penulis mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan program PPMK sebagai project manager di Kotarnadya Jakarta selatan dengan sepuluh orang Koordinator Kecamatan (Korcam) di setiap kecamatan dan enam pduh orang

Fasilitator Kelurahan (Faskel). Hinnga

tahun

2006, berkesempatan untukPRAKATA

Puji syukur dipanjatkan atas kehadirat Allah SWT, serta junjungan besar

Nabiallah Muhammad SAW semoga rakhmat dan limpahan berkat kepada kita

semua, Amin. Begitu juga, terselesaikannya penulisan karya menjadi sebuah tesis. Walaupun, dalam pernyataan, penulis telah menyatakan bahwa tesis yang telah terselesaikan adalah hasil kmya pribadi penulis, akan tetapi dalam perjalanannya tidak sedikit yang memberikan sumbangannya pada terselesaikannya karya tesis ini.

Dorongan yang kuat dari para teman-teman Sosiologi Pedesaan 2004, Ulfa Hidayati, Rosganda Elissabeth, Anton Supriyadi. Keberadaan mereka membuat penulis tak kuasa untuk meninggalkan pertengahan (awal tahun kedua) studi yang telah dilaluinya. Penulis juga memberikan apresiatenya kepada tenaga

administrasi yang memberikan sumbangan kemudahan dan guide birokrasi yang

hams dilalui penulis dalam menyelesaikan studi, termasuk penyelenggaraan kolokium, dan seminar hingga ujian akhir.

Secara khusus, penyelesaian tesis ini didukung oleh dosen pembimbing

yang tidak hanya memberikan masukkan akademis, melainkan

mempersembahkan luangan waktu yang telah tercurahkan untuk memberikan teguran kepada penulis mengenai percepatan penyelesaian studi, terutama pada Dr. Endriatmo Sutarto, MS sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Satiyawan Sunito sebagai Pembimbing Anggota yang rnemberikan belaian relasi yang egaliter antara dosen dan mahasiswa, Dr. Ir. MT Felix Sitorus, MS, sebagai Ketua Program Studi Sosiologi Pedesaan yang memberikan kritiknya yang pedas untuk menyelesaikan studi kepada seluruh SPD angkatan 2004, Dr. Mala Panjaitan, sebagai Sekretasis Jurusan Sosiologi Pedesaan yang berkenan selalu meluangkan

waktu untuk konsultasi dengan penulis sebagai mahasiswanya yang "selalu bermasalah".

Secara khusus, untuk pelaksanaan penyelesaian tesis di lapangan, penulis memberikan ucapan terimakasih kepada Lapera Indonesia, yang telah memberikan biaya studi lapangan dan berbagai literatur dan wacana diskusi teman-teman yang sangat memberikan masukkan pada penulisan dan

penyelesaiannya, terutama penulis apresiate pada Tukir alias Muhammad

Duha,

Erik, Syamsudin, Rita, Lusi, Wiwin, serta Himawan S Pambudi. Di lapangan, penulis juga sangat berhutang banyak kepada Mbah Sudi, Kang Cepu, Kang

Djiyo, Kang No, Pa Suharyanto, Lurah Ngadiran, Kaur Pemerintahan

Suhardjono, dll.

Akhimya, penulis sangat berterimakasih kepada istri tercinta yang sangat

tabah menyediakan waktu dengan kesendirian dan kerepotan mendidik putri

kami

tercinta, ketika penulis menyelesaikan studinya di Bantv.1. Terutarna, kepada keluarga Mertua yang banyak memberikan bantuan dan perhatiannya, terutama kepada Mbak Kami yang telah memberikan curahan kasihsayangnya pada putri kami tercinta, selama orang tuanya tidak di rumah. Semog~, belaian kasih dan sumbangan berbagai pihak atas terselesaikannya tesis ini, dan yang juga tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, mendapatkan perhatian dan balasan dari

DAFTAR IS1

DAFTAR TABEL

...

xi...

DAFTAR GAMBAR xii...

...

DAFTAR LAMPIRAN X l l l PENDAHULUAN...

'

...

1. .

Dasar Pemlk~ran...

1Permasalahan

...

4Tujuan

...

5...

TINJAUAN TEORITIS 6...

Ide dan Gagasan Pembaruan Desa 6...

Tertatihnya Menuju Gerakan Pembaruan Desa 13...

Hegemoni dan Dorninasi: Negara Kuat 17 Hegemoni d& Gerakan Pembaruan Desa...

25...

Aktor Besar: Kepemimpinan Pembaruan Desa 28 Kerangka Pemikiran...

29Hipotesis Pengarah

...

31METODOLOG1 PENELITIAN

...

33Paradigma dan Pendekatan Penelitian

...

33Strategi dan Pendekatan Lapangan

...

35Strategi Umum

...

35Penentuan Lokasi

...

36Pengumpulan dan Analisis Data

...

37Waktu Penelitian

...

38KARAKTER DAN CITA-CITA KABUPATEN OTONOM

...

39

Per!tembangan menjadi Kabupaten Bantu1

...

39BANTUL: Potensi Ujung Selatan Yogyakarta

...

43...

Projotamansari: Karakter "Pembangunan" Kabupaten Bantu1 44 POTENSI DESA GADINGSARI. SANDEN. BANTUL...

46Sejarah Desa Gadingsari

...

46Kondisi Wilayah dan Kependudukan

...

49Mata Pencaharian Masyarakat Desa

...

51Mobilitas Masyarakat Desa

...

53DINAMIKA HEGEMONI NEGARA Dl DESA GADINGSARI

...

60UU No

.

5 Tahun 1979: Desa Tanpa Kuasa...

60UU No . 22 Tahun 1999: Pertentangan intern Pemerintahan Desa

...

64UU 32 Tahun 2004: Kuasa Pemerintah Desa (Negara)

...

67Kembalinya Resentralisasi: Tercerabutnya Peran Politik Masyarakat

...

69PEMBARUAN DESA DI BANTUL

...

73Tokoh Besar: Sejarah Pembaruan Struktur Pemerintahari di Bantul

...

74Pembaruan Politik Kebijakan Pemerintah Daerah

...

79Dukungan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pendidikan

...

82Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan

...

84Perhatian Pemerintah Kabupaten di Bidang Ekonomi

...

84Penciptaan Ruang Publik: Percepatan Demokratisasi

...

87Institusionalisasi Gerakan Pembaruan Desa

...

91ABPeDSI: Mendorong Kekuatan Politik Masyarakat

...

92APeDSI: Kegagalan Institusionalisasi Pemerintahan Desa

...

99Konflik Laten Intern: Paguyuban "Cempalan" APDeSI

...

104Relasi Antar Aktor (Instrument) Pembaruan Desa dari Bantu1

...

110SPD: Pemberdayaan dan Intemalisasi Pembaruan Desa

...

118...

GERAKAN PEMBARUAN DESA DI GADINGSARI 127 Pembaruan Desa: Harapan dan Falsafat Kekuatan Lokal...

127Organizatoris: Tinoto. Tinulis. Tinaliti. Tinutup

...

129Demokratisasi Masyarakat Gadingsari

...

132Gerakan Sosial Politik Masyarakat Gadingsari (SPMG)

...

135LIMG: Kekuatan Terorganisir Masyarakat Gadingsari

...

140Koperasi: Gerakan Organis Ekonomi Mandiri

...

143Dinamika Hubungan Kekuatan Masyarakat

...

146, KRISIS HEGEMONI DESA GADINGSARI

...

152Ketidakadilan: Melemahnya Gotong-Royong Warga Gadingsari

...

152Gempa 5. 9 SR dan Kebangkitan Konsolidasi Masyarakat

...

156Kegagalan Pemerintahan dan Krisis Hegemoni Desa Gadingsari

...

161KESIMPULAN

...

166DAFTAR PUSTAKA

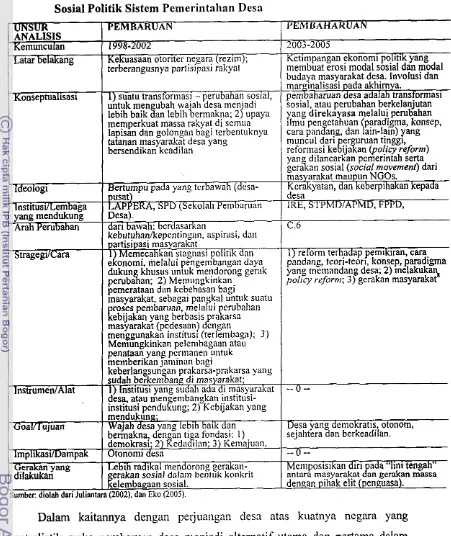

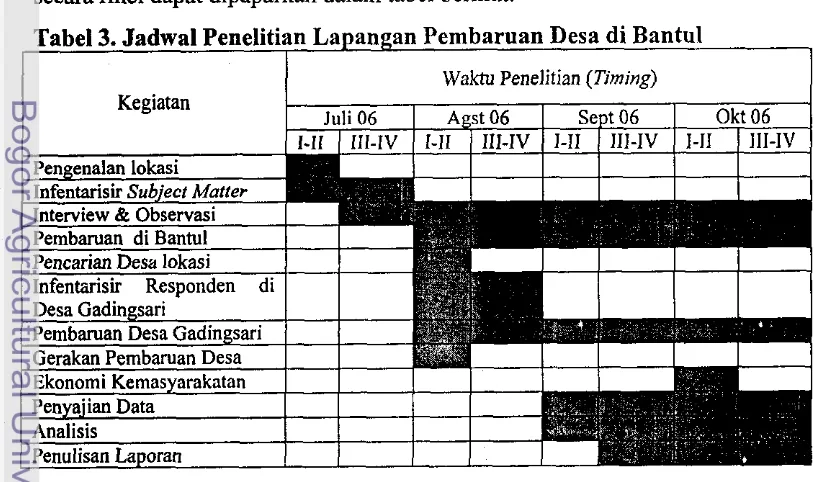

DAFTARA TABEL

1

.

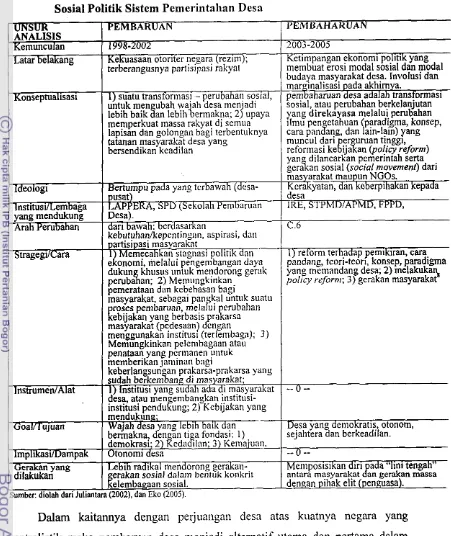

Usaha Pemetaan Dua Kubu Terminologi Pe rjuangan Perubahan...

Sosial Politik Sistem Pemerintahan Desa 10

2

.

Pembaruan Desa dan Hegemoni pada analisa hubunganantara pemerintahan desa dengan masyarakat desa

...

133

.

Jadwal Penelitian Lapangan Pembaruan Desa di Bantu1...

384

.

Tingkat Keldusan Pendidikan Masyarakat Desa GadingsariPada tahun 1995-2005

...

505

.

Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan dan Prosentasenya Pada...

DAFTAR GAMBAR

...

1

.

Matrik Kerangka Pemikiran...

2

.

Lingkaran Konsentris Struktur Status Jangkauan Dengan Sultan 76...

3

.

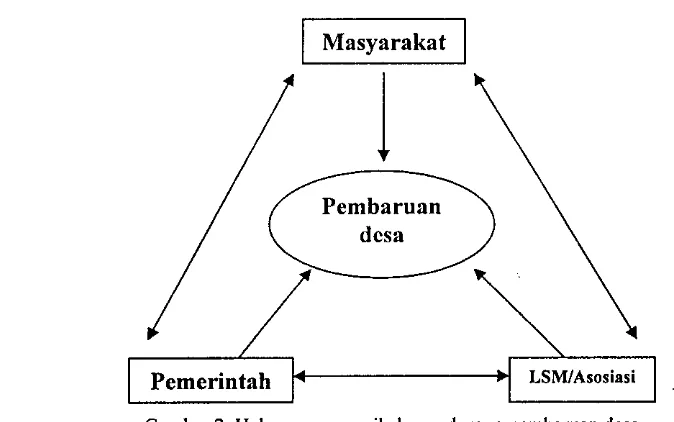

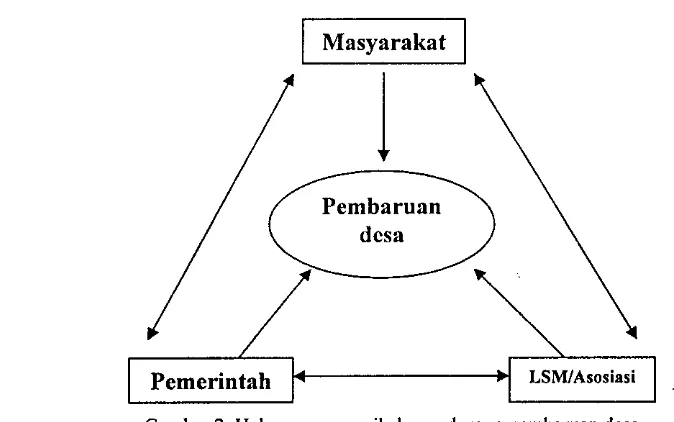

Hubungan Para Pihak Mendorong Pembaruan Desa 1 17...

.

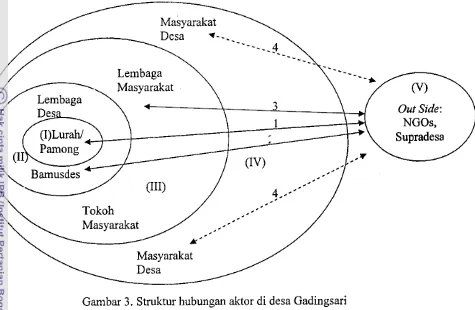

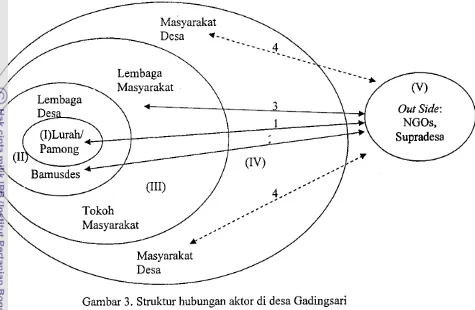

4 Struktur Hubungan Aktor Di Desa Gadingsari 15 1

5

.

Ruang 1n.teraksi Relasi Sosial Masyarakat dan pemencaranDAPTAR LAMPIRAN

1. Kontak Person Masyarakat Bantul, Gerakan Pembaruan Desa

di Kabupaten Bantul

2. Panduan Wawancara Penelitian

3. Matrik Kebutuhan Data Penelitian Pembaruan Desa dan Krisis Hegemoni

4. Rekapitulasi Kegiatan dan Perkembangan Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006 di

Kabupaten B a n d Propinsi DI Yogyakarta

5. Surat Ketua Lembaga Inisiatif Masyarakat Gadingsari, Kepada: Kapolsek Sanden, di Kalimundu, Gadingharjo-Sanden, Perihal: Laporan Kegiatan Warga Gadingsari, "Peduli Bantul Bangkit", Hari Kamis, 19 Oktober 2006, tertanggal 18 Oktober 2006

6. Daftar Nama Pengurus: Aksi Pro Aktif Peduli Bantul Bangkit Warga Gadingsari

7. Surat Ketua Kelompok Aksi Pro Aktif Peduli Bantul Bangkit Warga Gadingsari Sanden, Kepada: Bapak Pimpinan Panitia Pengaduan Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Psca Gempa Bumi di Tingkat Kabupaten Bantul (Rumah Dinas Bupati Bantul), tentang Laporan dan Pengaduan Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Gempa Di Desa Gadingsari

8. Daftar Nama Warga Penderita (Korban) Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006 yang belum terdata pada Pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS) di Desa Gadingsari, Sanden, Bantul. Tertanggal 19 Oktober 2006

PENDAWULUAN

Dasar Pemikiran

Penelitian ini berlatar belakang pada kondisi riil pertikaian antara gerakan

rakyat dengan kebijakan pemerintah yang tidak tnemberikan perhatian sebesar-

besamya terhadap aspirasi dan partisipasi masyarakat bawah. Kebijakan

pemerintah yang sangat berkaitan dengan penelitian ini adalah kebijakan

pemerintah dalarn bentuk perundang-undangan yang mengatur tentang desa.

Secara khusus kebijakan pemerintah tersebut pada tahun 70-an sudah secara jelas

dan tegas berani memberikan pengaturan tentang desa. Pengaturan yang terang-

terangan tersebut termanifestasi dalam UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa.

Diundangkannya peraturan tersebut dalam kcnyataan di lapangan tidak

memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk lebih mengembangkan

dirinya, walaupun pertimbangan yang sangat tncndasar dikeluarkannya peraturan

tersebut adalah untuk menciptakan percepatan pembangunan desa yang

komprehensif dan terukur. Namun, ken~sakan sosial-budaya yang terjadi di desa

menghancurkan potensi lokal (local wisdonz). Dampak kerusakan yang telah

dirasakan dalam kurun waktu yang tidak sebentar, memunculkan kondisi

perlawanan dari aktivis (masyarakat kritis) dalam bentuk gerakan masyarakat

desa, gerakan petani, gerakan buruh, gerakan perempuan, gerakan agraria, hingga

gerakan pembaruan desa.

Dinamika perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah yang

sangat cepat dan melibatkan kepentingan politik setiap rezim penguasa, sadar atau

tidak, sangat berpengaruh pada dinamika hubungan kelembagaan di masing-

masing tingkat pemerintahan. Undang-undang yang baru, yang mengatur tentang

pemerintahan desa yang sekarang terdapat pada

UU

No. 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut disahkan pada awal tahun 2005.

Pada kondisi yang metnprihatinkan, diterbitkannya undang-undang ini mendapat

banyak respon yang tidak memberikan dukungan positif. Pertimbangan yang

dilakukan atas reaksi dikeluarkannya undang-undang ini adalah kecenderungan

berpotensi merubah kembali pemerintahan reformasi - yang diidealkan - menjadi

Kenyataan yang menjadi perhatian peneliti adalah proses perjuangan

pembaruan desa di Kabupaten Bantul. Perjuangan pembaman desa bemsaha

melakukan usaha pembahan kebijakan yang berlcaitan dengan desa, temtarna

beberapa elemen pengaturan yang berpengaruh terhadap dinamika demokratisasi

dan otonomi desa sebagai pemerintahan yang mengurus rumah tangganya sendiri.

Proses pembaruan desa dapat dilihat dari proses gerakan pembaruan desa

melakukan respon terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak

menghargai otonomi desa. Reaksi dilakukan tidak hanya menggunakan suatu cara

aksi masa dalam suatu gerakan yang nampak radikal, seperti dalam bentuk

demonstrasi masa. Reaksi dilakukan dengan menggunakan suatu refleksi dan

penyadaran kritis atas fenomena perundangan yang mengatur tata pemerintahan

hingga di tingkat desa.

Dinamisasi kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak memberikan

pengaruh terhadap surutnya langkdl perjuangan mencapai harapan adanya otonomi dan demokratisasi pcmer~ntahan lokal (dcsa). Terutama kalau kita

melihat fenomena yang menarik pada scjarah pcmbaruan sistem pemerintahan di

Yogyakarta sebagai wilayah kesultanan yang secara strategis menghidupkan

sistem pemerintahan istimewa dengan budaya kepemimpinan feodalistik. Dari

proses sejarah tersebut dapat perlihatkan proses perubahan tatanan sosial politik

yang tidak partisipatif, berdasarkan kepentingan penguasa, Sultan. Walaupun,

menurut catatan sejarah tersebut, politik demokratisasi, pada tahun 1942 di

Yogyakarta m e ~ p a k a n suatu proses yang telah melakukan perubahan-pembahan

politik yang luar biasa pada masa penjajahan Belanda, yaitu bergesernya sistem

feodal yang terpusat (centralistic) menuju struktur pemerintahan yang lebih

demokratis. Fenomena perubahan tersebut terjadi karena faktor penguasa

fiepemimpinan) yang lebih kuat memberikan pengamh (hegemoni) terhadap

pembahan sistem tersebut, dimana Sultan Hamengku Buwono IX menjadi

inisiator pemb3han sosial politik di scLtor pcmcrintahan.

Pada abad sebelumnya yaitu pada awal abad ke 17 terdapat pembaruan desa

dalam kacamata yang sangat ekonomis. Pembaruan desa tersebut dipengaruhi oleh

masuknya pemerintahan Hindia Belanda, dimana kegiatan arus jalur

perekonomian tradisional yang sangat feodal dan kolektifitas yang tinggi. Proses

pembaruan desa tersebut, diharapltan dapat membcrikan penga~hnya untuk

mengurangi harnbatan proses transformasi jalur pcrekonomian modem dari

pengusaha Belanda kepada orang-orang 1ndonesia.I

Pada kenyataan pengalaman sejarah di atas, bahwa pembaruan desa dalam

dimensi ekonomi dan sosial-politik telah dilakukan, sebagai respon dari

perubahan yang lebih besar. Kalau kita melihat pernbaruan sosial-politik di

Yogyakarta

-

yang dilakukan ole11 Sultan - perlu dicatat bahwa tidak nampakadanya cerminan gerakan rakyat.2 Dan pembaruan ekonorni yang dilakukan pada

masa sebelumnya (abad XVII) tidak memberikan kesempatan pada masyarakat

untuk menentukan arah perubahan yang dikehendakinya. Maka fokus penelitian ini rnenarik dilihat dari bagaimana ide atau gagasan perjuangan pembaruan desa

yang lebih baik yang dilakukan dengan usaha mengarus-utamakan gerakan rakyat

dan pemerintahan desa sebagai subjcknya.

Pembaruan desa di Kabupaten Bantu1 sangat intcnsif dilakukan oleh gerakan

pembaruan desa dengan melakukan pelembagaan pendukung dan penggerak

pembaruan desa. Pernbentukan kelembagaan tersebut muncul dalarn bentuk

asosiasi-asosiasi pemerintahan desa yang terbentuk hingga di tingkat nasional,

seperti Asosiasi Badan Penvakilan Desa Seluruh Indonesia (ABDESI), Asosiasi

Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Di tingkat desa dibentuk

kelembagan sosial-politik rnasyarakat desa, seperti yang terdapat di Desa

Gadingsari dibentuk kelembagaan Sosial-Politik Masyarakat Gadingsari (SPMG)

dan Lembaga Inisiasi Masyarakat Gadingsari (LIMG).

Pembentukan kelembagaan sosial politik masyarakat seperti yang dilakukan

di Desa Gadingsari adalah suatu inisiasi perjuangan untuk melakukan

pendarnpingan dan percepatan perjuangan pembmun desa yang mengarahkan

perhatiannya pada percepatan perubahan struktural sistem kepemerintahan desa

(good governance in rural goverrnent). Gerakan sosial, civil society - secara

'

Lebih detail libat di Burger, DH, 1983. Pertth;llmll.l'ur~~bnhon Strukt1lral Dnlam Masynrakat Jawa, Jakarta: Blirntnra KaryaAksara.

khusus dalam bentuk asosiasi atau kelembagaan masyarakat - memberikan warna

terhadap perjuangan menuju perubahan sistem pemerintahan desa di tingkat lokal,

terutama sumbangannya terhadap isu-isu perubahan di tingkat nasional. Seperti,

ABPeDSI (Asosiasi Badan Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia); APDeSI

(Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), dan beberapa paguyuban Iainnya.

Oleh karena itu kajian yang dilakukan pada penelitian ini, selain difokuskan pada

gerak proses pembaruan desa di Gadingsari, juga memperlihatkan dukungan yang

kuat secara politik oleh Pemerintah Daerah yang rnembuka secara luas partisipasi

dan kontrol masyarakat terhadap keikutsertaannya dalam sistem pemerintahan

Kabupaten Bantul. Sehingga, penelitian dilakukan yang pertama dilakukan di

tingkat Kabupaten sebagai proses pembaruan desa di tingkat supra desa yeng

menggambarkan proses pembaruan desa dengan dukungan banyak element,

terutama pemerintah daerah dan asosiasi-asosiasi desa di tingkat kabupaten.

Kedua, pada level yang lebih rendah penelitian difokuskan pada proses pembaruan desa yang dilakukan oleh masyarakat dan gerakan sosial politik

masyarakat desa Gadingsari.

Permasalahan

Pembaruan desa di Kabupaten Bantu1 dilaksanakan pada dua lini yang

mendukung diantaranya yaitu: perfama, perjuangan pada arus atas yang

melakukan perjuangan pembaruan dcsa ~ ~ n t u k mempcngaruhi secara politk

kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan desa dan terciptanya sistem tata

pemerintahan yang baik (good governance). Keducr, perjuangan arus bawah dalam

bentuk gerakan sosial-politik untuk memperkuatkan posisi masyarakat, mendekatkan masyarakat kepada kekuasaan (pemerintah desa) dan menciptakan

demokratisasi masyarakat yang sesungguhnya. Permasalahan penelitian ini

mendasarkan diri pada proses perubahan yang memperhatikan arus bawah,

masyarakat desa yaitu: bagaimana wacana pembaruan desa sebagai suatu gagasan

bisa termanifestasikan pada praktek sisteln pelnerintahan desa di desa sebagai

subjek dari pembaruan desa di Bantul?

Untuk memberikan penjelasan terhadap permasalahan di atas dipaparkan

ditawarkan hingga di tingkat desa? 2) Sejauhmana proses pembaruan desa yang

telah dilakukan di Desa Gadingsari? 3) Bagaimana keberlanjutan

mempejuangkan ide atau gagasan pembaruan desa hingga di tingkat praksis pada

sistem hubungan antara pemerintahan desa dengan kehendak masyarakat desa.

Ketiga ha1 itulah yang akan menjadi kekuatan dalarn penelitian ini.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wacana pembaruan desa sebagai

suatu gagasan bisa termanifestasikan pada praktek sistem pemerintahan desa di

desa sebagai subjek dari pembaruan desa di Bantul. T e a t m a sekali, penulis

berharap mendapatkan:

1) Mengetahui ide atau gagasan pembaruan desa yang ditawarkan oleh para

aktivis gerakan pembaruan desa hingga di tingkat desa;

2) Mengetahui proses pembaruan desa yang telah dilakukan di Desa

Gadingsari;

3) Mengetahui proses keberlanjutan memperjuangkan ide atau gagasan

pembaruan desa hingga di tingkat praksis pada sistem hubungan antara

pemerintahan desa dengan kehendak masyarakat desa. Sehingga dapat

menggambarkan bagaimana proses hegemoni yang dipahami Grarnsci

sebagai dorninasi kepemimpinan intelektual dan moral, atau terjadi

TINJAUAN TEORITIS

Ide dan Gagasnn Pembaruan Desa

Pandangan teoritis gagasan pembaruan desa dapat dikaji melalui pemaparan

mengenai terminologi yang digunakan oleh intelektual atau aktivisnya. Penguatan

otonomi desa diharapkan menciptakan keterlepasan desa dari dominasi dan

hegemoni negara. Perjuangan hams dilakukan. Menurut banyak tokoh yang

konsem terhadap pembangunan desa bahwa kata kunci yang paling tepat untuk

menjelaskannya adalah dengan mengunakan paradigma pembaruan. Dimana kata

kunci tersebut dapat dimaknai sebagai suatu proses yang mengharapkan

perubahan. Pembaruan (pembaharuan) merupakan suatu proses mengembangkan

cara yang baru. Dalam konteks pembaruan sosial merupakan suatu transformasi

gagasan, nilai-nilai, dan tata kelalcuan dilakukan untuk melakukan perubahan

dalam sistem dan stmktur masyarakat dan bagian-bagiannya untuk mendapatkan

hal baru. Secara terminologi pembaruan dan/atau pembaharuan akan dibahas

sedikit mengacu pada beberapa pakar. Akan tetapi penulis akan mencoba

melakukan pilihan salah satu atas dua terminologi tersebut. Ada dua pilihan yang

digunakan oleh para pakar yaitu:

Pertama, pilihan terminologi atas kata "pembaruan" dilakukan oleh

Juliantara dan kawan-kawan yang konsern terhadap penggerakan lokalitas

kekuatan yang berbasiskan pada gerakan masyarakat. Pembaruan menjadi suatu

yang sinergi berjalannya kekuatan lokal dari bawah mendorong sistem

pemerintahan di atasnya, artinya adahya negosiasi elit dan masyarakat sebagai

arus bawah (Juliantara, 2000: xx). Seperti apa yang disebutnya sebagai

Pembaruan Desa Bertumpu Pada Yang Terbawah. Juliantara (2002: 97) mencoba

memberikan gambaran tentang pc~nbaruan dcsa scbngai suatu transformasi -

pembahan sosial - untuk mengubah wajah desa menjadi lebih baik dan lebih

bermakna. Penyebutan desa menjadi wajah baru dimaksudkan sebagai desa

dengan tiga fondasi yaitu demokrasi, keadilan, dan kemajuan. Dari hasil beberapa

pertemuan konsolidasi di Bandungan, \fogyakarta, dan Garut, Pambudi3 (2003)

dalam epilognya memberikan pengertian pembaruan desa sebagai agenda

menyeluruh dan terbuka bagi upaya memperkuat massa rakyat4 di semua lapisan

dan golongan bagi terbentuknya tatanan masyarakat desa yang bersendikan

keadilan. Menurutnya cita-cita pembaruan desa membutuhkan daya dukung yang

kuat melalui sejumlah tindakan yang maju d m terorgnnisir. Pada pandangan ini

Juliantara mencoba melihat bagaimana faktor dominan atas keterpurukan dan

permasalahan yang dialami oleh desa. Faktor yang menjadi perhatiannya adalah

terjadinya stagnasi politik dan ekonomi oleh karena itu yang harus dilakukan

adalah menciptakan suatu dorongan terhadap kelembagaan masyarakat yang

secara politis harus dapat menyeimbangkan kekuatan supradesa (negara).

Sehingga, pada terminologi yang dipakai menurut penulis bahwa komunitas dan

kelembagaan masyarakat masih kurang dianggap sebagai suatu entitas yang

berbasis pada nilai-nilai sosial n~asyarakatnya. Sebagai basis sosial, kehidupan

warganya sangat tergantung pada hubungan-hubungan bermasyarakat di antara

mereka. Artinya, kecenderungan masyarakat untuk melakukan hubungan dengan

pihak-pihak supradesa juga tidak lepas dari kondisi dan kuatnya nilai-nilai sosial-

budaya yang hidup di antara masyarakat itu sendiri. Sehingga, masyarakat sebagai

suatu komunitas sosial-budaya masih kurang memperhatikan permasalahan

hubungan politik dengan supradesa,

Kedua, pilihan terminologi atas kata pernbaharuanS dikuatkan oleh bukunya Sutoro Eko. Pilihan atas terminologi "pembaharuan" digunakan dan dipopulerkan

oleh ilmuwan sosial yang konsern terhadap pembangunan desa seperti Sutoro Eko

Yunanto. Pembaharuan desa menumtnya, yang juga sebagai seorang akadernisi

dari STPMD/APMD dan peneliti dari IRE (Insfifute For Research And

Empowerment), dalam bukunya "Manifesto Pembahaman Desa" (2005: 9), yang

sekaligus menjadi rektor di perguruan tinggi tersebut hingga 17 November 2006,

'

Menumt pcnulis massa rakyat merupakan terminologi yang lebih provokatif untuk menciptakan lmoge hubungan kumpulan individu dcngm negara, namun dalam kacamata Sosi~loei penulis tidal; &an menggunakannya, sclama masyarakat mempakm entitls yang berkumpulnya interaksi sosial dan hubungan intensif di antara anggotanya, Minya setiap orang (termasuk yang punya jabatan politik) merupkan bagian dari anggota masyaral;at. Sehingga penulis tidak mencobamemisahkannya dalam sekat yang lebih provokatif, reperti disebutkan di alas.'

Sebenamva dalam igtilah lata bahasa Indonesia tidak ielos oenrakuannva. kvrena di Kamus Besar Bahasa lndonesia tidak ~~ ,~~~ ~ - ~~ ~ ,

.

..dijclaskan sscara tcraend~rs, mclainkan J g c l ~ r l m d., .!I>! ownj<larl.a~ tr.rntclwl.lg, "penlh~n1211" ynng bcrasnl d m kkata daar

n~engatakan bahwa sejauh ini pernbaharuan desa bukanlah teori yang komplet

dan utuh, yang mempunyai dayo dcskripsi dill1 eksplanasi secara kuat dan

sistematis. Pembaharuan desa sebenarnya menrpakan embrio teori preskripsi

(berorientasi ke depan) tentang perubahan desa inenuju kehidupan desa yang

demokratis, mandiri, sejahtera dan berkeadilan.

Pembaharuan desa-sebagai teori preskripsi-mengandung dua dimensi

penting yaitu: pertama, refleksi terhadap pengalaman masa lalu, baik secara

empirik maupun paradigmatik. Secara enlpirik, refleksi yang berdasarkan atas

kehancuran struktural kehidupan desa (demokrasi, otonomi, kesejahteraan dan

keadilan) akibat dari negaranisasi dan kapitalisasi. Secara paradigmatik,

pembaharuan desa juga sebagai bentuk refleksi atas kegagalan modemisasi

paradigma (developmentalisme) dan struktur kekuasaan otoritarian-sentralistik

yang berjalan selama Orde Baru. Ide pembaharuan desa dapat disetarakan dengan

konsep integrated rural livelihood yang merupakan kritik atas pembangunan desa

terpadu (integrated rural development) atau konsep pembangunan yang berpusat

pada rakyat (people centered deveIopme17l) yang lahir sebagai kritik atas

pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Akhimya, secara eksplisit

dijelaskan bahwa pembaharuan desa adalah transformasi sosial, atau perubahan

berkelanjutan yang dirckayasa melalui perubahan ilmu pengetahuan baradigma,

konsep, cara pandang, dan lain-lain) yang mur~cul dari perguruan tinggi, reformasi

kebijakan (policy reform) yang clilancarkan pemerintah serta gerakan sosial

(social movement) dari masyarakat maupun NGOs. Wacana pembaruan desa

rnempakan gagasan orisinil dari kalangan NGOs yang mereka bangun dari

pengalaman panjang (Sutoro Eko, 2005: 17).

Eko dalarn bukunya tersebut juga mengafirmasi pendapat dari para pakar

yang memberikan pilihan terhadap terminologi pembaruan. Walaupun tanpa

mengkritisi pendapat para pakar di atas, Sutoro Eko mencoba menggunakan

terminologi "pembaharuan" tersebut sebagai cara pandang untuk melakukan

6

. .

proses analisa pembahan desa. Bagi Sutoro Eko p111han atas kata pembaharuan

adalah terjemahan dari reform (dari bahasa Inggris bukan renewly), konsep seperti

itu setelah diturunkan ke dalam bahasa Indonesia menurutnya tidak banyak

berbeda. Artinya, pilihan atas terminologi ini adalah suatu treadmark dari masing-

masing tokoh di atas, walaupun suatu pilihan ini seharusnya menimbulkan

kosekuensi akademis yang pada akhirnya memberikan turunan-turunan atas

paradigma yang dibangun, ideologi, strategi pembaruan yang dipilih, dan hingga

instrumen di lapangan. Menurut ~ k o ' , bukunya tersebut memang belum

terselesaikan secara sempuma, pada ltesen~patan yang akan datang - pada edisi

revisi akan dilengkapi mengenai turunan atas terminologi pembaharuan yang dipilihnya. Para poses tersebut Juliantara sudah terlebih dahulu memberikan

gambaran atas turunan dari terminologi yang dipilihnya, yang secara ideologi

lebih menganggap pilihan atas salah satu terminologi di atas adalah terkait dengan

latar belakang dari para aktor dibelakang pilihan tesebut. Untuk memberikan

gambaran pada kedua pemikiran di atas, penjelasan dan turunannya akan

diperlengkap secara ringkas seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini (halaman

selanjutnya).

'

H a s i l w a w a n c a r a y a n g d i l a k u k a n di R u a n g R e h t o r S T P M D l A P M D Y o g y a k a r t a .Tabel 1. Usaha Pemetaan Dua Kuhu Tcrnii~~ologi Perjuangnn Perubahan Sosial Politik Sistem Pernerintallan Desa

Surnbcr: diolah dari Juliantara (2002). dan Eko (2005).

Dalam kaitannya dengan perjuallgan desa atas kuatnya negara yang sentralistik maka pembaruan desa menjadi alternatif utama dan pertama dalam mensukseskannya. Pembaruan desa (Village reforriz) nlenjadi suatu terminologi

[image:23.608.73.524.77.613.2]baru

dalam transformasi sosia19 seperti halnya ideologi gender yang pemahdigagas oleh almarhum Mansour Fakih (1997: 65). Pembaruan desa juga menjadi

dasar dalam rAgka melakukan perubahan sistem dan struktur desa. Setidaknya

ada cara hidup yang baru yang dapat terlaksana di desa dalam rangka mendukung

ke dalam otonomi desa.

Menurut penulis dalarn konteks kekinian jalan pen~baruan desa merupakan

suatu agenda terbesar yang memungkinkan tercapainya "wajah desa yang bard"'

Pembaruan desa sangat diharapkan mengubah desa menjadi lebih baik, adil,

mandiri, dan sejahtera yang berlandaskan pada demokrasi masyarakat. Pandangan

penulis tersebut merupakan suatu konseptt~aliasi mengenai kondisi masyarakat

desa yang ideal secara akademis. Artinya, pembaruan desa bukan agenda parsial.

Oleh karena itu penulis melihat bahwa pembaruan desa merupakan suatu

transformasi sosial, ekonomi, dan politik desa yang secara struktural diharapkan

dapat memberikan perubahan kebaikan pada masyarakat desa sebagai subjek

pembangunan di wilayahnya. Walaupun beberapa pakar pembaruan desa sudah

terlebih dahulu memberikan pengertian yang beragam. Seperti, Dadang Juliantara

(2002) sebagai prakarsa pembaruan desa, Himawan Pambudi (2003) dan Sutoro

Eko (2005).

Konsep pembaman desa yang sudah dijelaskan di atas merupakan suatu

kerangka perubahan yang diharapkan banyak pihak. Konsep teoritis ini mencoba

menciptakan suatu pemikiran yang diharapkrul dapat memberikan sumbangan atas

gerakan pembebasan desa untuk melepaskan kuatnya cengkraman (hegemoni)

negara (supradesa) yang pada akhirnya menghancurkan nilai-nilai sosial-budaya

masyarakat setempat (lokal). Oleh karena itu, pada dasamya pembaruan desa

adalah suatu konsep berasal dari luar masyarakat desa. Sepe~ti diungkapkan oleh

Sutoro Eko bahwa pembaruan desa adalal~ suatu konsep yang berparadigma

preskripsi dan perubahan yang diharapkan adalah suatu wacana yang diturunkan

oleh para akademisi dan para aktivis NGOs (Non-Goverment Organizations).

Gerak pembaruan seyogyanya dilakukan dari bawah untuk memberikan

sinergi ams pembaruan dari tingkat atas desa. Pembaruan mencoba melakukan

9Transfomasi sosial yang dimaksud adalnll se~~ikaca~ll proses pcnciptnan hubangan yang secara fundamental mempakan

intemalisasi wacana kepada para pihak di tingkat desa hingga supradesa agar

tercapai suatu pemahaman yang menyeluruh terliadap pembebasan yang

diiarapkan. Jadi untuk memperjelas pembahasan tcntang penibaruan desa dapat kita terjemahkan dalam suatu pernahaman ideologi pembebasan seperti yang

pemah muncul di dataran Eropa.

Pembaruan desa sebagai ideologi rnenciptakan suatu alternatif gerakan

dengan strategi perubahan sosial-politik dalam ranglca menciptakan suatu capaian

(goals) yaitu menjadi wajah desa yang baru berdasarkan pada Desa yang

demokratis, otonom, sejahte1.a dan berkeadilan. Untuk rnencapai goals yang

diagendakan proses internalisasi gagasan dan ide tadi harus dilakukan.

Pertanyaannya adalah bagaimana proses itu dilakukan? Internalisasi seperti apa

yang dilakukan adalah pertanyaan untuk memperjelas posisi kalangan NGOs yang

mencoba melakukan masifikasi gagasan pembaruan desa hingga di tingkat

gressroot. Internalisasi yang diberikan oleh para kelompok intelektual dari para

kalangan NGOs dapat dilakukan pada pembaruan pola pikir, pola tindak, pola

tanduk.1° Perubahan dilakukan dari pola-pola perilaku yang dahulu kita hanya

manut (menerima) karena hegernoni dan dominasi rezim otoriter Orde Baru,

menjadi pola perilakku yang menghargai pola pikir kritis dan kreatif dalam

koridor atau batasan demokratisasi clan keadilan. Pada masa itu, perjuangan yang

sedikit saja berbeda dengan kehendak pernerintah rnaka kita akan dicap sebagai

subversif, yang tidak sesuai dengan kehendak pemerintah langsung dianggap

sebagaipembangkang.

Pada masa sekarang atmosfir dcmokrasi sudah lebih banyak berkembang.

Inilah dasar-dasar pembaruan yang ditindaklanjuti. Ole11 karena itu, untuk

mencapai suatu tindak lanjut ke dcpan adalah sctidaknya ada tiga ha1 yang perlu

diperhatikan, yaitu: pertama, produk apa saja yang baik dari sistem yang lama

harus kita hormati dan kita tingkatkan, dan lanjutkan kepada rnasyarakat. Sistem

yang baik dan mendapat partisipasi, hams dikembangkan sernaksimal mungkin

dengan potensi sumber daya yang sudah dimiliki. Kedua, hal-ha1 yang tidak

sesuai dengan kehendak masyarakat harus diperbaiki, dan dalam kondisi yang

- -~

sangat memprihatinkan hams dirubah. Dan ketigcr, sesuatu yang belum ada akan

tetapi baik dan dikehendaki oleh masyarakat dcngan didukung oleh pontensi

sumber daya yang ada maka hams di-create. Evaluasi ini dapat dilakukan dalam

bentuk sistem, lembaga atau secara personal. Untuk lebih jelas membedakan

gambaran ringkas mengenai pembaruan desa dan hegemoni desa, dipaparkan

melalui tabel 3 di bawah ini. Penggambaran konseptualisasi secara administrasi di tingkat desa sehingga pemahaman tentang pembaruan desa dan hegemoni desa

dikontekskan dalam wilayah pemerintahan desa.

Tabel 2. Pembaruan Desa dan Hegemoni pada analisa hubungan

antara pemerintahan desa dengan masyaralcat desa

El Pemerintahan stabil kuat

El

Masyarakat yang kuatEl

Konsensus sadarEl

Keseimbangan sinergisEl

Pemberdayaan politikEl Legitimasi sosial Revolusi aktif

Desa:

Gl Pernerintahan stabil kuat

IZi Masyarakat yang lemah

PI Konsensus kepatuhan

El

Keseimbangan semuEl

Eksploitasi politikIZi Legitimasi politik Gl Revolusi pasif

Tertatihnya Menuju Gerakan Pembaruan Desa

Pada akhir tahun 1993, isu hak inasyarakat adat mewarnai berbagai inisiatif

perlawanan kelompok-kelompok tertindas, baik dalam kerangka kerja penguatan

organisasi rakyat, maupun dalam kerangka kerja advokasi kebijakan publik baik

perbailcan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat itu sendiri

(Zakaria, 2004: 46). Perspektif penegakan hak masyarakat adat kemudian juga mewamai gerakan rakyat yang didorong oleh NGOs melalui issue gerakan yang

lain, seperti gerakan petani, reforma agraria, pengelolaan dan pengusahaan

lingkungan, gerakan konservasi, gerakan perempuan, ekonomi, politik,

pembaruan desa dan lain sebagainya. Pada gerakan agraria melihat bahwa

sumber-sumber agraria berada di wilayah pedesaan semakin terancam oleh

berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dan berdarnpak pada kerusakan

lingkungan dan penghancuran nilai-nilai lokalitas (local wisdom). Oleh karena itu, altematif gerakan dilakukan dengan memberikan pcnyadaran kepada pemerintah

dengan sasaran pada kebijakan yang memihak kepada dcsa dalam arti yang lebih

luas. Penguatan kelembagaan desa sebagai salah satu alternatif gerakan dalarn

melindungi sumber daya agraria di desa. Seperti yang dilakukan oleh gerakan

reforma agraria

(GRA),

gerakan pembaruan desa juga menjadikan kebijakan sebagai tujuan utama dalam perubahan posisi dan kemandirian desa.Penguatan basis masyarakat tani yang berada di desa merupakan strategi

lain dalarn mendorong rerubahan kebijakan. Terutama kalau kita melihat

paradigma pembangunan yang dipilih ole11 pemerintahan Orde Baru merupakan

pemicu bmerang krisis ekono~iii 1998-an. Walaupun, pembangunan dapat

dikatakan berhasil dalam kurun waktu pemerintahan Orde Baru, terutama ketika

pengukuran yang dilakukan adalah menggunakan parameter GNP. Artinya, pada

setiap tahapan REPELITA peningkatan pendapatan perkapita masyarakat

Indonesia dikatakan meningkat. Pernbangunan juga terjadi llingga ke pelosok

pedesaan, terutama dengan masuknya pemerintahan negara ke desa sejak

diundangkannya

UU

No. 5 Tahun 1979 (tentang Pemerintahan Desa) denganharapan dapat mempermudah support bantuan dari Pusat. Namun apakah dengan kondisi demikian

-

dengan meningltatnya pendapatan perkapita masyarakat-

dapat diiatakan pembangunan dinikmati secara merata?

Jawaban atas ha1 di atas tidak akan diberikan dengan melakukan bahasan

konseptual atas wacana akademis yang mengarallkan pilihan atas paradigma

pembangunan suatu negara. Hal ini harus dibuktikan dengan kenyataan

selanjutnya atas pilihan itu. Terbukti, bahwa krisis yang dialami oleh bangsa

Idonesia merupakan paramclcr kogagalan ~x~nhnnguni~n bcrparadigrna

materialistis. Resesi dunia - tahun 1996 - tentang danlpak global yang menjadi penyebab krisis ekonomi di Indonesia pertengahan tahun 1997 merupakan awal

kesadaran masyarakat bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Orde

Baru

ternyata tidaklah nyata. Hingar-bingar pembangunan yang selama ini dijargonkan

rezim Orde Baru menyatakan mundur karena dororigan yang kuat dari gerakan

massa.

Penguatan gerakan massa menampakkan eksistensinya secara nyata.

Gerakan agraria, gerakan petani dan gerakan politik lokal menjadi semakin kuat

melakukan perlawanan terhadap negara. Terutama gerakan ke arah perubahan

(reform) sistem dan struktur pemerintahan negara yang otoritarian. Gerakan atas

tuntutan pembahan tersebut mengalami pertumbuhan yang telah dilakukan pada

awal tahun 1990-an. Gerakan perubahan pada awalnya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, dilakukan di daerah-daerah yang jauh dari keramaian,

terutama dalarn melakukan koordinasi dan penggagasan (diskursus) yang secara

konseptual sangat bertentangan dengan paradigma negara. Seperti, pertemuan

yang dilakukan oleh kalangan organisasi non-pemerintah (NGOs) saat

m e m u s k a n strategi perjuangan yang bertajuk "Lokakarya Pengembangan

Sumberdaya Hukum Masyarakat Adat Tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam di

Dalam Kawasan Hutan" di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 - 29 Mei 1993. Pertemuan ini menurut Arimbi Heru Putri (aktor kunci pertemuan)

sengaja di-setting dengan tema yang dikemas sedemikian rupa dan dilakukan

ditempat yang relatif terpencil untuk nlet~ghindnri halnngan dari pihak yang

berwajib (Zakaria, 2004: 44-45). Tidak hanya itu, gerakan-gerakan mahasiswa

yang memulai dengan pendidikan politik (dikpol) digerakan dalam wilayah-

tersembunyi dengan harapan mengurangi intemensi para intelegen negara.di Hal

itu dilakukan karena penyusupan inlelejen negnra hingga pada aksi masa gerakan

mahasiswa yang merupakan kekuatan moral akademis dianggapnya sebagai

kekuatan politik yang menghambat. Seperti juga dilakukan oleh gerakan-gerakan

mahasiswa. Sebut saja dikpol - untuk menciptakan kader-kader aktivis

pergerakan

-

yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas JadabadraYogyakarta pada pertengahan tahun 1998 dilakukan di pedalaman Sleman (DI

Yogyakarta), keluar dari wilayah ring road utara masuk ke dalam gang-gang kecil

yang belum teraspal dan di rumah-rumah penduduk yang dirasakan mendukung

terhadap gerakan-gerakan yang mereka lakukan.

Penyelenggaraan kursus dan pelatihan juga dilakukan oleh banyak LSM

atau pelatihan, seperti kursus yang diadakan oleh gerakan agraria. Gerakan seperti

ini menyatakan dirinya sebagai aktivis gerakarl pembaruan agraria, dengan

semangatnya tentang jargon "Menyatakan Keadilan Agraria" mengadakan kursus

intensif untuk para aktivis gerakan pembaruan agraria. Sasaran pembaruan agraria

adalah tidak hanya pada tataran ide-ide tentang pemaknaan atas sumber-sumber

agraria. Sasarannya yang paling sangat memberikan hckuatan gerakan pembaruan

agraria adalah usahanya untuk melakukan perubahan struktur agraria yang

timpang, termasuk di dalamnya penataan sistem produksi rakyat, dan penataan

pedesaan melalui organisasi rakyat desa.

Proses pembaruan agraria harus memperhatikan secara langsung kehendak

dan inisiatif dari masyarakat (desa) secara langsung (reform by leverage) yang

berdasarkan dan atau bersumber pada inisiatif pada kepentingan masyarakat

(Fauzi dan Juliantara, 2000: i-ii). Gerakan petani di desa juga dilakukan karena

masuknya intewensi atas surnber-sumber agraria dan pengelolaamya. Masuknya

i n t e ~ e n s i revolusi hijau, dan penyerobotan tanah-tanah masyarakat desa

merupakan suatu fenomena yang sangat memprihatinkan bangsa, terutama pada

tahun 70-an hingga tahun 80-an. Selanjutnya pada tahun 90-an adalah saatnya

gerakan masyarakat bangkit melakukan perjuangan, perjuangan pembaruan dari

masyarkat terkecil, tertindas, dan ternlarginalkan di desa. Pada masa selanjutnya

pembaruan desa menjadi wacana sekaligus gerakan perubahan pada gerakan

penguatan kelembagaan. Kelembagaan tidak hanya diharapkan pada kekuatan

gerakan masyarakat yang terkoordinir dalam lembaga masyarakat, hingga

organisasi yang legal dan formal, melainkan di tingkat desa, pemerintahan desa

pada akhimya diharapkan dapat n~enjadi kuat untuk menggerakan masyarakat

desa yang lebih adil dan demokratis sebagai kekuatan desa yang mandjri menuju

otonomi desa.

Gerakan masyarakat yang terbentuk dalam beragam latar belakang adalah

gejolak yang ditimbulkan oleh ranah politik penguasa yang tidak adil. Penguasa

menggunakan kebijakan dan perundangannya untuk melakukan penekanan kepada

masyarakat, bingga di tingkat nadir dan memprihatinka~l. Ten~tama, gerakan

pembman desa yang pada akhirnya muncul sebagai salah satu gerakan

desa selalu diabaikan secara politik menggunakanfloaiing mass dan secara sosial

budaya diluluh-lantahkan kelembagaan desa yang dimiliki terutama bagi

komunitas masyarakat di luar Jawa oleh kebijakan negnra tentang desa. Demikian

dipaparkan dinarnika yang dialami oleh desa akibat ketidakadilan pemerintah

terhadap desa.

Hegernoni dan Dominasi: Negara Kuat

Kekuasaan dan Negara dalam konsepsi idealis dikemukakan oleh Georg

Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) yang memberikan corak khas."

Menurutnya, kekuasaan yang melampaui hak-hak transendental individu

menandai negara absolut karena negara tidak lain dari penjelmaan "Roh Absolut"

(Great Spirit). Dengan demikian, dalam rangka gagasannya mengenai kekuasaan

negara, pemegang kekuasaan (state atithority) ialah aka1 impersonal dan

perwujudan kehendak kolektif (general will) dalam bentvk nanusia. Kekuasaan

kepala negara, karenanya, bersifat mutlak di mana ia bisa saja mendengarkan

suara wakil-wakil rakyat sekalipun keberadaan ha1 tersebut tidak bersifat mengikat. Negara adalah tujuan (kekuasaan) itu sendiri sehingga rakyat atau

individu harus mengabdi dan diabdikan untuk negara: individu tidak memiliki

makna dalam totalitas negara -ia hams lebur di dalam kesatuan negara. Manusia,

dalam pandangan Hegel, ialah makhluk rasional dan memiliki kesadaran din

sehingga ia akan sangat mengkultuskan kebebasan; namun, ia menyangsikan

kemampuan manusia untuk mengendalikan nafsunya seandainya kebebasan sejati

diberikan secara penuh kepada manusia. Dengan kata lain, kebebasan manusia

hams berada di bawah kontrol kekuasaan.

Konsepsi kekuasaan dan Negara dalam pandangan materialistis tidak dapat

dilepaskan dari penjelasan pandangan intelektual materialisme historis, Karl Marx

" Sepeni dikemukakan oleh Ahmad Suhelmi dalam kajiannya tenlang petnikiran polilik Barar: "dati sudut pemikiran politik, gagasan Barat mengenai Negan (scde), bkunsaan, keadilaa, demnkmsi secara genealogis historis-inlelektual

(1818-1883), seorang filsuf materialisme dari Jerman. Pandangan atau konsepsi

materialisme historis-nya, Marx melihat kekuasaaan tidak bekerja semata pada

level politis. Materialisme historis melihat anatomi masyarakat sebagai tersusun

dari infrastuktur (basis) dan superstn~ktur (elit) di mana struktur kekuasaan

ekonomis dapat dimaknai dalam konteks masyarakat kapitalis selalu merupakan

hubungan penindasan oleh kelas pemilik modal (borjuis) terhadap kelas peke j a

yang menandai basis merepresentasikan diri pada level superstn~ktur dalam

bentuk institusi-institusi negara, hukum, dan sistem-sistem kepercayaaan atau

ideologi yang berlaku dalam suatu masyarakat. Struktur negara kapitalis secara

historis merupakan suatu pentahapan menuju pada perkembangan lanjut menjadi

negara sosialis yang didominasi oleh kelompok proletar dengan proses revolusi

proletariat (ploreturiat otorituriun). Dengan kata lain, struktur kekuasaan politis

yang menjelma dalarn keberadaaan negara tidnk lain dnri pada cerminan struktur

kekuasaaan di bidang ekonomi, yang dapat dipahami bahwa tingkat kesadaran

hubungan antara individu dan masyarakat

.

I2Pada pandangan tersebut di atas, bidang ekonomi dapat disebut sebagai

basis struktur (basic structure) bahwa dari hukum perkembangan masyarakat yang

disebutkan tersebut ekonomi menjadi dasar dari segala perkembangan masyarakat

(materialisme dialektik). Sedangkan dalam perkembangan kehidupan masyarakat

terdapat dua dimensi kehidupan yang saling bedialektika yaitu pertama, yang

disebutkan di atas sebagai basis struktur. Dan kedua, disebut dimensi

suprastruktur (superstructure). Pada dimensi kedua, bagi Marx, yang dipengaruhi

oleh kehidupan materialistis ekonomik, seperti institusi-institusi sosial, terutama

negara. 13

Gramsci rnencoba menginterpretasikannya kembali tentang suprastmktur

tersebut. Kalau Marxis klasik mengatakan bahwa masyarakat sipil berada pada

" Dalam pandangan Patria d m Arlcf (15199 133-145). konrepv mllr.rl~I d 1lh:lt d m psndmgan >lam tcntang kondiss material d G masyarakat scbagai b a l s d a r ~ rhlkrur s ~ s l a l dm kcr3d~mn m ~ n ~ r s t x hl:lk~ d ~ l n m lacamat3 rcpcni in1 Ncgara

pun muncul dari hubungan-hubungan produksi, dan bukan berasal dari cita pikiran manusia, atau dalam bahasa liberalisme disebut sebagai kcingin& rnmusia-uni& bekolektif didasarkan pada poses produksi tersebut

"lbid. (b: 176j bahwa pandangan Marx (dan rekannya Engels) bahwa pengabdian negara tidak kepada seluruh kcpentingan

'momen' basis struktur,14 tapi bagi Granlsci justru mcngalisisnya sebagai bagian

dari suprastruktur. Pada pandangan suprastrukturls Gramsci meliha! bahwa

terdapat dua tingkat yaitu: pertarnu, adalah 'rnasj~arakat sipil' yaitu kumpulan

organisme yang biasa disebut privat. Masyarakat sipil merupakan faktor kunci

untuk memahami pekembangan kapitalis. Din adalah supra struktur yang

mewakili faktor aktif dan positif dari perkembangan sejarah, dan merupakan

hubungan-hubungan budaya dan ideologi yang kompleks, kehidupan intelektual

dan spiritual, serta ekspresi politik dari hubungan-hubungan yang lebih dari

sekedar dari pada struktur.

Dimensi kedua dari suprastruktur Gramsci adalah 'masyarakat politik'.

Batasan masyarakat politik disebutkan sebagai tempat muncuhlya praktek-praktek

kekerasan secara Iuas (polisi dan aparat kekerasan lainnya) dan tempat terjadinya

pendirian biokrasi negara. Birokrasi ncgara diidcntifikasikan sebagai pelayanan

sipil, kesejahteraan dan institusi pendidikan.

Perkembangan teori pada tahun 1998 tentang wacana hegemoni dan

dominasi negara semakin kuat dan masif di kalangan aktivis gerakan sosial.

Usulan para aktivis sebagai refleksi atas kajian tersebut adalah melakukan

pemecahan atas kuatnya hegemoni negara, yang harus dilakukan secara segera.

Secara historinya, teori hegemoni dan dominasi mencuat dalam realitas akademis

adalah sebagai sumbangan dari pemikiran Antonio Gramsci. Munculnya

pandangan ini adalah sebagai kritik atas analisis kelas dan yang dianggap masih sangat sempit. Analisis hegemoni Gramsci mencoba menjelaskan realitas

hegemoni ideologi dan kultural. Gramsci (1972) merupakan sebagai salah seorang

yang mengkritik terhadap tafsiran Marxisme Ortodoks yang masih dianggapnya

terldu mekanistik dan sangat deterministik ekonomi. Pandangannya

mengungkapkan penindasan struktur kelas. Pelanggengan penindasan struktur

kelas ini menurutnya dapat dianzlisis menggunakan pendekatan hegemoni dan

" Ibid, (h: 178). Gramsci mulai mengkrilisi dclemiois~ne Marnisn,~ orlodoks tcnfnng basis dan supra suuktur. Konsepsi Manisan klasik mengatlkan bahwa masyarkat sipil berada pada 'momon' basis struklur. Namun Gramsci justru menganalisisnya sebagai bagiandari suprastruktur.

" Suprssbukhtr dalam pandangan Gramsci terdiri dari masyarakat sipil dan masyarakat politik, rnenurut Sirwanla disebulkan scbagai bagian dari negara M i n y a , pandangan Gramsci menycbutkan tentang masyarakat sipil dan masyarakat politik adalah bagian dari eksistensi negara. Selanjutnya, negara dalam pandangan Gramsci disebutnya sebagai insrumen heeemoni vane bcnifat orivat dan meruoakan suatu komoleks dari nktiuitas nraktis dnn teoritis dimana kclas penguasa ,

.

. . .lid& hmya mcmpcnahankan dominar~n)a nnm.lnjugn metnpcn,fel, pr.rrul.tjunn Jar, kclonlpul: lam )ang bcrJds dl b w a h kckuasaannya Ncgara adalah masyarakal pohuk dnambnh mu)amk;lt s~pll (S ~ r u l n l a , 2006 Kclast Kckuaslm. Tclaah

dominasi yang melanggengkan stntktur kelas dan itleologi masyarakat (Fakih

1997: 4,36).

Perkembangan selanjutnya analisis tentang hegemoni bagi Gramsci dapat

digunakan untuk membedakan atas kuatnya dominasi terhadap perilaku

masyarakat. Bagi Gramsci kuatnya dorninasi dilakukan dengan beragam kekuatan

fisik (phisicly) yang membuat masyarakat mer~jadi takut dan menjadi tidak

berdaya. Pandangan dominasi melihat bahwa manusia melakukan penguasaannya

terhadap manusia lain selal~l didasari olch sarnna yang snh, tcrutatna dalatn ha1 ini

adalah negara sebagai suatu lembaga sosial yang besar (the big social

institutions). Artinya negara hanya dianggap sebagai lembaga yang berfungsi

sebagai legalisasi atas penguasaan manusia yang lainnya dalam lingkup makro.

Dominasi lebih berorientasi kekerasan menjadi sangat kuat. Seperti yang

diungkapkan oleh Karim (1999: 13) bahwa pendapat Weber dan Trotsky sepakat

menyebutkan tentang penguasaan manusiat6 atas negara selalu didasari oleh

kekerasan (violence). Dalam ha1 ini negara akan anarkhis, sewenang-wenang dan

otoriter. Hal yang paIing nyata ciapat dicontohkan adalah dominasi kekuatan

seorang penguasa otoriter dimana rniliter dipakai sebagai ujung tombak

melakukan stabilitas manajernen negara. Pandangan tersebut sangat terasa di masa

pemerintahan Orde Baru yang mengarusutamakan kepentingan keamanan dengan

menggunakan perangkat militer (TNI) hingga di tingkat desa (Babinsa).

Hegemoni sebagai kasanah masih abstrak dalam kacamata awam temtama

masyarakat desa berpengaruh terhadap kestabilan melakukan pengaturan sistem

sosial. Hegemoni masuk dalam pola pikir dan ideologi masyarakat, sehingga

tanpa sadar membuat masyarakat terhanyut pada suatu kondisi kerelaan dan

menciptakan dunia kehendak para penguasa. Solusi dalam rangka melakukan

perlawanan terhadap kekuatan hegemoni bagi Gramsci adalah dengan melakukan

penyadaran terhadap masyarakat. Penyadaran dilakukan di tingkatan ideologi

untuk menimbulkan daya kritis dari pemikiran rnasyarakat terhadap kekuatan

ideologi negara yang hegemonik. Batasan analisa hegemoni mencangkup satuan

negara, namun demikian hegemoni dapat terjadi pada setiap lini kehidupan

16 Mecurut penulis, bahwa perebutan negara oleh manunia sebagai suntu pcrsaingnn antuk menguasai negara scbagai

masyarakat, jika masyarakat tidak melakukan kegiatail lirjtis atas fenomena sosial

yang melingkupi individu dan masyarukat. 17

Perlawanan terhadap hegemoni juga perlu dilakukan dengan melakukan

penyadaran peran dan posisi atas status terbentuknya negara. Masyarakat perlu

disadarkan dengan melihat hubungan kesetaraan antara negara dan warga negara.

Kesadaran tersebut minimal menlberikan penlahaman bahwa negara adalah

bentukan dari warga negara. Seperti diungkapkan oleh Rousseau dan juga Lock

yang menganggap negara sebagai kehendak umum, pada awalnya kehendak

manusia diarahkan untuk kepentingannya sendiri, kelompoknya, akan tetapi

kehendak mereka tidak bersatu, tcrkadang berlawanan. Kepercayaan pada

kehendak mum itulah yang menjadi basis bagi konstruksi negara Rousseau

(Patria & Arief, 1999: 95). Lanjutnya rakyat liarus berkumpul menyatakan

, kehendaknya melalui peiundang-undangan yang diputuskannya, sehingga posisi

pemerintah hanyalah sekedar "panilia" yang bertugas nlelaksanakan keputusan

rakyat. Jadi, menurut Suseno (1987: 81) bahwa rakyat memerintah sendiri secara

langsung - apa yang dikehendaki rakyat itulah hukum - maka negara menjadi

republik, respublica, atau urusan umum.

Pada pandangan di atas terlihat bahwa struktur kepenguasaan pemerintahan

negara haruslah berbasiskan dari tingkat bawah yaitu, masyarakat. Pembentukkan

negara republik yang dipilih oleh founding father Indoilesia adalah memberikan

peluang sebesar-besamya ucituk kc~nak~iiuran rakyatnya. Akan tetapi, pada proses

perjalanannya berdampak pada depolitisasi terhadap masyarakyat-yang

sesungguhnya memiliki kedaulatan tertinggi. Kebangkitan birokrasi militer

menurut Antlov (2003: 9) merupakan ciri kentara dari kebangkitan Orde Baru.

Akhimya, ha1 ini berdampak luar biasa dalanl pe~nbentukan kekuasaan yang oleh

Arief Budiman (1996: 86-87) disebutkan sebagai rezim. Kuatnya kekuasaan Orde

Baru disebutnya sebagai rezim yang telah menjadi militer sebagai kekuatan otoriter yang menghambat perkembangan demokrasi di negeri ini.

Hegemoni merupakan suatu rantai kemenangan yang didapat melalui

mekanisme konsensus dari pada melalui penindasan terhadap kelas sosial yang

lain. Hegemoni dapat dilakukan dcngan bebagai cnra, nlisalnya rnelalui institusi-

institusi yang ada di masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak

langsung terhadap struktur kognitif masyarakat. Hegemoni dapat dipaharni secara

mudah menjadi suatu upaya untuk menggiring orang agar menilai dan

memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan. Seperti pada

masyarakat borjuis di Eropa yang berllasil memanipulasi kesadaran para buruh,

sehingga mereka setuju dengan ideologi ltapitalisn~e dan kehilangan militansi

revolusionemya. Ataupun, kekuasaan negara hanya bisa dicapai setelah

penegakan hegemoni tertentu dalam masyarakatnya

Menurut Patria dan Arief (1999: 125) bahwa analisa Gramsci juga terkait

dengan teori penyesuaian dari Fcminu yang mcnangkap tiga kategori perbedaan

penyesuaian yang dilakukan ole11 manusia yaitu melalui 1) rasa takut, 2) karena

terbiasa, dan 3) karena kesadaran dan persetujuan. Tipe yang ketiga yang kemudian dipakai oleh Gramsci untuk menladankan gagasannya yang disebut

sebagai Hegemoni.

Hegemoni dirnaknai sebagai suatul perw~judan dari proses dasar konsensus

atau persetujuan. Hegemoni memunculkan komitmen yang berjalan pada dua lini

yaitu komitmen aktif dan kornitmen pasif. Yang yertama, merupakan konsensus

yang didasarkan pada posisi kelas yang tinggi, sah yang secara historis

berkembang dalam dunia produksi. Yang kedua, merupakan suatu konsensus yang

diterima oleh kelas bawah, kelas pekerja (proletar). Pada komitmen yang kedua

kemunculan konsensus bukan karena kelas yang terhegemoni menganggap

struktur sosial yang ada (hasil konsensus) itu sebagai keinzingan mereka (kelas bawah).

Menurut Gramsci ha1 tersebut terjadi karena mereka (kelas bawah)

kekurangan basis konseptual yang rnembentuk kesadaran yang kemungkinan

mereka memahami realitas sosial secara efektif. Pada akhir proses pernbentukan

konsensus ini menurutnya dimaknai sebagai gejala integrasi budaya.Is

Dari gejala integrasi budaya, Gramsci melihat ada dua faktor yang penting

yaitu: pendidikan dan mekanisme kelernbagaan.19 Yang pertarna dilihat sebagai

la Bagi Oramsci gejala integrasi budaya merupakan konsensus terselubung dm hanya rnernperkuat hegemoni kelas boquis dengan mengaburkan sifat-sifal yang sesungg!hnyn (Pnrria & A r i e i 1999: 127).

kegagalan pendidikan karena pendicii!..ni~ tidal< pemai~ menyedinkail kemu~~gkinan

membangkitkan kemampuan untulc berlri!iil. seca;a k~itis dan sistematis bagi kaunl

buruh. Yang kedua, bah~va n1ek:lnisnlt: kclembagai!n ciilihat aebagai bentukan "tangan-tangan" keionipok yang bcrkuasa unt:~k n:cnentukan ideologi yang

mendominir.

Hegemoni menurut Gramsci memiliki tingkatan yaitu: I ) hegemoni integral.

Hegemoni ini ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat

menunjukkan tingkat kesatuan moral dan inteletual yang kokoh. Hegemoni

integral tampak pada hubungan organis antara pemerintah dan yang diperintah.

2)

hegemoni yang merosot (decadent hegemony). Pada hegemoni kedua inilah integrasi dapat mengalami disintegrasi yang tampak dari konflik yangtersembunyi di bawah realitas sosial. Artinya, mentalitas masyarakat tidak secara

sungguh-sungguh selaras dengan mentalitas dan pemikiran kelas yang dominan.

3) hegemoni minimum (mininlal hegenzoty). Menurut Gramsci hegemoni

tingkatan ketiga inilah yang merupakan bentuk hegemoni yang paling rendah

dibandingkan dengan dua bentuk di atas.

Pada kerangka ~ r a m s c i ~ ' melihat hegemoni memulai dari tiga batas

konseptualisasi yaitu: ekonomi, negara (political society) dan masyarakat sipil

(civil society). Perfamu, ekonorni dimaknai sebagai batas konseptualisasi yang

digunakan untuk mengartikan mode of production yang paling dominan dalam sebuah masyarakat. Cara produksi terdiri dari teknik produksi dan hubungan

sosial produksi yang ditumbuhkan atas munculnya perbedaan kelas-kelas sosial

dalam arti kepemilikan produksi.

Kedua, mengenai batasan negara (politic~l society) dibatasi pada tempat

munculnya praktek-praktek kekerasan (polisi dan aparat kekerasan lainnya) dan

tempat terjadinya pendirian birokrasi negara. Birokrasi dimaknai sebagai

pelayanan sipil, kesejahteraan dan institusi pendidikan.

Ketiga, adalah batasan civil society menunjuk pada organisasi lain di luar

negara dalam sebuah formasi sosial di luar bagian sistem produksi material dan

ekonomi, yang didukung dan dilaksanakan oleh orang atau komponen di luar

* Ibid: 136. Patria dm Arief (1999) rnerujuk pada karya Gramrci (1976: 245) yang betjudul Seteclions From 7'he Prism

batasan di atas. Sebagai komponen utama masyarakat sipil dapat didefinisikan

sebagai sebuah institusi religius.

Pada masyarakat yang terhegemoni tidak dapat memberikan masukan yang

signifikan terhadap penentuan nasib dan kemerdekaannya. Hegemoni dilakukan

juga dengan menggunakan kekerasan fisik menggunakan strategi militerisasi yang

membuat takut masyarakat. Penarikan politik dari tingkat desa (f7onting mass)

dibarengi juga dengan masuknya militer ke desa untuk mendukung suksesnya

program-program pem