PADA CABAI (Capsicum annuum L.)

YUNIK ISTIKORINI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi Potensi Cendawan Endofit untuk mengendalikan Penyakit Antraknosa pada Cabai (Capsicum annuum L.) adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Bogor, Agustus 2008

YUNIK ISTIKORINI. Potential of Endophytic Fungi in Controlling Anthracnose on Chili (Capsicum annuum L.). Under direction of SIENTJE MANDANG, WIDODO, SRI HENDRASTUTI, and SRIANI SUJIPRIHATI.

Anthracnose is still to be key factor threatening in chili production. Three Colletotrichum spesies, C. capsici, C. gloeosporioides and C. acutatum, have been associated with anthracnose disease on chili in Indonesia. The disease occurs mainly in rainy season. Since utilization of chemical fungicides has impact to the environment, naturally available biological control microorganism have been proposed to control fungi pathogens. Endophytic fungi has been used for disease control and plant growth enhancement..

This research consisted of four step: (1) Exploration in endophytic fungi from chili (Capsicum annuum L.) and sedge (Cyperus rotundus). (2) Effectiveness of endophytic fungi in controlling anthracnose disease, and improving growth and yield of chili. (3) Role of elisitor from endophytic fungi to inhibit growth of C. acutatum CA4. (4) Biochemical analysis of induced resistance in chili against anthracnose disease by endophytic fungi.

Endophytic fungi isolates were isolated from roots and stems in the chili and sedge. Thirteen selected isolates had ability to improve growth of chili and controlling anthracnose disease. Isolates of Acremonium sp. RJ3, Fusarium oxysporum CB5and F. solani CJ1 which produced better plant growth, plant fresh weight and roots growth. The treatment also reduced anthracnose incidence on chili cv. Tit Super. Elicitor endophytes fungi (Acremonium sp. RJ3, Fusarium oxysporum CB5 and F. solani CJ1) was divided into crude filtrate elicitor (CFC), cell wall elicitor (CWE), and cytoplasm elicitor (CE). The result showed that elicitors were able to suppress germination conidia and mycelial growth of C. acutatum CA4 indirectly, and elicitors were non antibiosis to C. acutatum CA4 directly. The research was showed the highest content of peroxidase compounds is detected on treatment with cell wall elicitor of endophytes fungi. Cell wall elicitor of F. oxysporum CB5 was more effective to reduce anthracnose incidence on chili cv. Tit Super. One mechanisms of endophytic fungi for protection of plant is systemic aquired resistance (SAR). In chili cv. Tit Super, SAR activation results in reduction of disease incidence caused by the fungi C. acutatum CA4. Associated with SAR is the expression of Protein Related (PR). In chili, peroxidase (PR-9) is expressed. FoCB5 conidia treatment was more effective in inhibiting disease incidence compared to the cell wall elicitors of FoCB5. Induction of defense response, particularly phenolic and salicylic acid synthesis in chili fruits may be important mechanism in the biological control by this fungus of C. acutatum CA4 – incited chili antrachnose disease. Based on this experiment, endophytic fungi FoCB5 can be recommended as biocontrol agents in controlling anthracnose disease of chili.

MANDANG, WIDODO, SRI HENDRASTUTI DAN SRIANI SUJIPRIHATI. Cabai (Capsicum annuum L.) merupakan salah satu komoditas hortikultura penting di Indonesia. Di Indonesia, produktivitas cabai masih di bawah potensi produksi yang semestinya. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas cabai di Indonesia adalah penyakit antraknosa yang disebabkan oleh tiga spesies cendawan, yaitu Colletotrichum capsici, C. gloeosporioides dan C. acutatum. Pengendalian penyakit antraknosa yang banyak diterapkan oleh petani di Indonesia adalah dengan fungisida. Penggunaan fungisida yang kurang bijaksana diketahui dapat berdampak negatif terhadap lingkungan.

Pengendalian hayati merupakan salah alternatif pengendalian yang ramah lingkungan. Pengendalian hayati terhadap penyakit antraknosa pada cabai dengan cendawan endofit belum pernah dilaporkan di Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai potensi cendawan endofit untuk mengendalikan penyakit antraknosa pada cabai. Penelitian ini terbagi atas empat percobaan yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya : (1) Eksplorasi cendawan endofit dari tanaman cabai (Capsicum annuum L.) dan teki (Cyperus rotundus). (2) Efektivitas cendawan endofit untuk mengendalikan penyakit antraknosa, meningkatkan pertumbuhan dan hasil cabai. (3) Peranan elisitor cendawan endofit dalam menghambat pertumbuhan cendawan patogen. (4) Analisis biokimia ketahanan terinduksi tanaman cabai terhadap penyakit antraknosa dengan cendawan endofit.

Pada uji pendahuluan juga dilakukan uji virulensi untuk mendapatkan cendawan patogen C. acutatum yang virulen. Isolat C. acutatum CA4 (Temanggung) dipilih sebagai isolat patogen potensial karena lebih virulen dibanding isolat CA1 (Bogor), CA2 (Jember) dan CA3 (Sukabumi) berdasarkan masa inkubasi, diameter bercak dan kejadian penyakit.

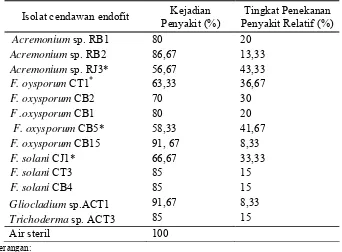

Penelitian mengenai pengendalian hayati penyakit antraknosa masih terus diupayakan, di antaranya dengan menggunakan cendawan endofit. Penelitian ini diawali dengan eksplorasi cendawan endofit dari tanaman cabai dan rumput teki yang sehat atau tidak menunjukkan gejala penyakit. Dari hasil eksplorasi diperoleh 111 cendawan endofit meliputi 7 genus cendawan yaitu Acremonium sp., Fusarium oxysporum, F. solani, Trichoderma sp., Gliocladium sp., Penicillium sp., Aspergillus sp. dan Colletotrichum sp. Selanjutnya, cendawan endofit tersebut diseleksi berdasarkan uji pertumbuhan pada tanaman ketimun dan didapatkan 13 isolat cendawan endofit potensial. Dari tiga belas cendawan endofit tersebut terdapat empat isolat yaitu Acremonium sp. RJ3, F. oxysporum CB5, F. oxysporum CT1 dan F. solani CJ1 yang berpotensi menekan kejadian penyakit antraknosa (33,33 sampai 43,33%) pada cabai kultivar Tit Super.

kejadian penyakit antraknosa dibanding elisitor cendawan endofit lainnya. Penekanan penyakit oleh F. oxysporum CB5 berupa konidia mencapai 38,33% lebih besar dibanding berupa elisitor dinding sel yaitu sebesar 23,33%. Hal ini diduga konidia cendawan mengandung senyawa aktif lebih banyak dibanding elisitor dinding sel cendawan sehingga lebih mampu mengaktifkan gen-gen ketahanan tanaman. Oleh karena itu perlindungan yang diberikan pada tanaman lebih efektif. Potensi konidia F. oxysporum CB5 menekan kejadian penyakit antraknosa lebih rendah dibanding potensi elisitor abiotik asam salisilat (Sigma). Namun, perlakuan dengan konidia F. oxysporum CB5 lebih bersifat natural dibanding elisitor abiotik asam salisilat sehingga lebih aman digunakan.

Mekanisme cendawan Acremonium sp RJ3, F. solani CJ1 dan F. oxysporum CB5 dan elisitornya dalam menekan kejadian penyakit antraknosa tidak melalui mekanisme antibiosis karena secara in vitro cendawan endofit dan elisitornya tersebut tidak mampu menghambat pertumbuhan cendawan patogen C. acutatum CA4. Berkurangnya kejadian penyakit tersebut disebabkan oleh adanya mekanisme ketahanan terinduksi, yaitu dengan meningkatkan aktivitas enzim pertahanan, mengaktifkan pembentukan metabolit tranduksi signal sehingga mampu mengaktifkan gen-gen ketahanan untuk membentuk metabolit sekunder yang bersifat anticendawan.

Potensi elisitor cendawan endofit dalam mengendalikan penyakit antraknosa diduga melalui systemic aquired resistance (SAR). Respon SAR berhubungan dengan aktivasi satu set gen-gen inang yang berperan dalam mekanisme ketahanan yaitu gen-gen Pathogenesis Related-(PR) protein. Peroksidase (PR-9) merupakan salah satu protein yang diinduksi oleh gen-gen PR-9. Dengan adanya hidrogen peroksida (H2O2), peroksidase mengkatalisis oksidasi senyawa fenil propanoid menghasilkan lignin sehingga dinding sel tanaman lebih tahan terhadap degradasi enzim patogen. Peningkatan aktivitas peroksidase juga dipengaruhi oleh jenis elisitor yang digunakan. Aktivitas enzim peroksidase dengan perlakuan elisitor dinding sel Acremonium sp RJ3, F. solani CJ1 dan F. oxysporum CB5 lebih tinggi dibanding perlakuan dengan elisitor filtrat kasar dan elisitor sitoplasma dari cendawan endofit tersebut. Aktivitas peroksidase menyebabkan peningkatan oksidasi senyawa-senyawa fenolik. Perlakuan induksi dengan menggunakan konidia F. oxysporum CB5 menunjukkan aktivitas total fenol tertinggi (26,10 ppm) dibanding perlakuan menggunakan EDS F. oxysporum CB5, dan EDS cendawan patogen C. acutatum CA4. Senyawa fenol diketahui berperan dalam pertahanan tanaman terhadap patogen.

© Hak cipta milik

Institut Pertanian Bogor

, tahun 2008

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

PADA CABAI (Capsicum annuum L.)

YUNIK ISTIKORINI

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada

Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Disetujui, Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Sientje Mandang S, MS. Dr. Ir. Widodo, MS. Ketua Anggota

Dr. Ir. Sri Hendrastuti Hidayat, MSc. Prof. Dr. Ir. Sriani Sujiprihati, MS. Anggota Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Entomologi dan Fitopatologi

Dr. Ir. Sri Hendrastuti Hidayat, MSc. Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS.

Penguji Ujian Tertutup : Dr. Ir. Suryo Wiyono, M.Sc.

karuniaNya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak November 2004 ini ialah Potensi Cendawan Endofit untuk Mengendalikan Penyakit Antraknosa pada Cabai (Capsicum annuum L.).

Terima kasih penulis ucapkan kepada Prof. Dr. Ir. Sientje Mandang S, MS., Dr. Ir. Widodo, MS., Dr. Ir. Sri Hendrastuti Hidayat, MSc. dan Prof. Dr. Ir. Sriani Sujiprihati, MS. atas segala bimbingan, kritik, saran, serta dukungan moril yang sangat besar peranannya dalam terselesaikannya penulisan disertasi ini.

Pada kesempatan ini, penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Ir. Lisdar I. Sudirman, MSc. (Departemen Biologi, IPB) selaku penguji luar komisi pada ujian prakualifikasi program doktor dan Dr. Ir. Suryo Wiyono, MSc. (Departemen Hama dan Penyakit Tanaman, IPB) selaku penguji luar komisi pada ujian tertutup program doktor yang telah banyak memberikan saran dan arahan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan disertasi ini.

2. Rektor dan Direktur Program Pascasarjana IPB atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti program doktor di IPB

3. Rektor Universitas Jember dan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember yang telah memberi ijin untuk mengikuti program doktor di IPB. 4. Dirjen DIKTI yang telah memberikan dukungan dana melalui BPPS. 5. Staf pengajar dan pegawai yang ada di lingkup Sekolah Pascasarjana

Institut Pertanian Bogor, atas segala curahan waktu, ilmu pengetahuan, pengalaman berharga, layanan administrasi dan bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di IPB.

asuhan, didikan dan kasih sayang, doa restu yang tulus, dorongan semangat dan motivasi agar ananda selalu tabah dan tegar menghadapi segala kesulitan.

8. Ayah dan ibu mertua Prof. Ir. Rijanto dan ibu Sosetijati penulis ucapkan terima kasih atas kasih sayang dan doa restu yang diberikan.

9. Kakanda Arief Budi Santoso alm. yang terus berdoa dan memberi semangat sampai hembusan nafasnya yang terakhir. Kakanda drs. Hery Purwanto, adinda Yunior Joko Sutopo, ST., adinda Ani Pudjiwati dan adinda Novitasari, atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis sejak awal hingga selesainya penulisan disertasi ini.

10.Suami tercinta Yudhie Setyanto, ST., atas doa tulus, pengorbanan, pengertian, ketabahan dan dorongan semangat yang selalu diberikan, terima kasih telah membantu dalam menjaga dan mendidik anak-anak sehingga menjadi lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab dalam segala hal. Ananda tersayang Aggie Farkhantiansyah, Reihan Augeetiansyah, Rafli Ramadhan Febytiansyah dan Fardhan Deantiansyah, terima kasih telah menjadi penyejuk hati dan pendorong semangat Mama. Smoga apa yang Mama lakukan bisa menjadi teladan bagi kalian di masa depan nanti. Semoga karya ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pertanian. Amin.

Bogor, Agustus 2008

Hadisasmito alm. dan Ibu Sulusijah alm. Penulis merupakan putri ketiga dari enam bersaudara. Pendidikan sarjana di tempuh di Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian Universitas Jember, lulus tahun 1993. Pada tahun 1997, penulis diterima di Program Studi Hama dan Penyakit Tumbuhan Program Pascasarjana UGM jenjang Magister Pertanian (S2) dan menamatkannya pada tahun 2000. Tahun 2002 penulis mendapatkan kesempatan ke Program Doktor (S3) pada Program Studi Entomologi Fitopatologi, Fakultas Pertanian IPB. Selama menempuh studi S2 dan S3, penulis mendapat Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) dari Ditjen DIKTI.

Penulis bekerja sebagai staf pengajar di Fakultas Pertanian, Universitas Jember. Penulis bergabung pada Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan.

DAFTAR TABEL ... xvii

DAFTAR GAMBAR ... xix

DAFTAR LAMPIRAN ... xxi

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Tujuan Penelitian ... 5

Kerangka Penelitian ... 5

TINJAUAN PUSTAKA ... 7

Penyebab Penyakit Antraknosa ... 7

Gejala Penyakit Antraknosa ... 8

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Penyakit Antraknosa ... 9

Patogenesis dan Daur Penyakit Antraknosa ... 10

Cendawan Endofit sebagai Agen Pengendali Hayati ... 12

Mekanisme Ketahanan Terinduksi ... 14

Asam Salisilat sebagai Signal Translokasi ... 16

DAFTAR PUSTAKA ... 18

EKSPLORASI CENDAWAN ENDOFIT DARI TANAMAN CABAI (Capsicum annuum L.) dan TEKI (Cyperus rotundus) ... 25

ABSTRAK ... 25

ABSTRACT ... 26

PENDAHULUAN ... 27

BAHAN DAN METODE ... 28

Tempat dan Waktu Penelitian ... 28

Isolasi dan Identifikasi Cendawan Endofit ... 28

Pengujian Cendawan Endofit yang dapat Memacu Pertumbuhan Tanaman ... 29

Penyediaan Isolat Cendawan Endofit ... 30

Uji Patogenisitas ... 30

Reisolasi Cendawan Endofit dalam Jaringan Tanaman ... 31

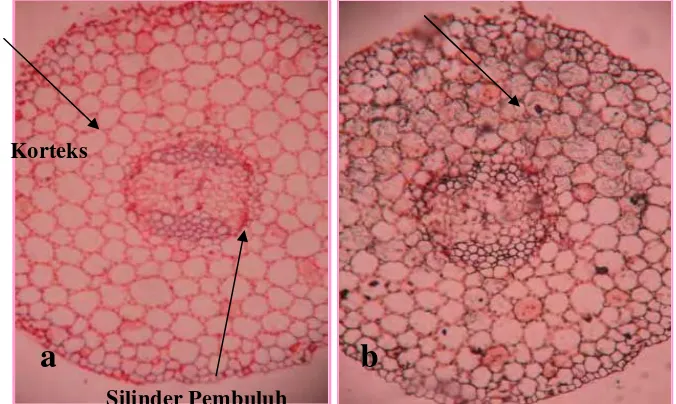

Analisis Histologis Batang ... 32

HASIL ... 32

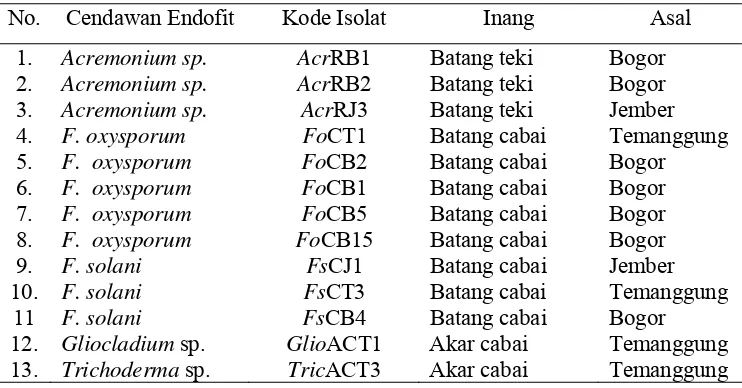

Identifikasi Cendawan Endofit ... 32

Uji Patogenisitas Cendawan Endofit ... 34

Reisolasi Cendawan Endofit dalam Jaringan Tanaman ... 35

EFEKTIVITAS CENDAWAN ENDOFIT UNTUK MENGENDALIKAN PENYAKIT ANTRAKNOSA, MENINGKATKAN PERTUMBUHAN

DAN HASIL CABAI (Capsicum annuum L.) ... 44

ABSTRAK ... 44

ABSTRACT ... 45

PENDAHULUAN ... 46

BAHAN DAN METODE ... 48

Tempat dan Waktu Penelitian ... 48

Penyediaan Isolat Cendawan Endofit ... 48

Penyediaan Isolat Cendawan Patogen ... 49

Penyediaan Bahan Tanaman ... 50

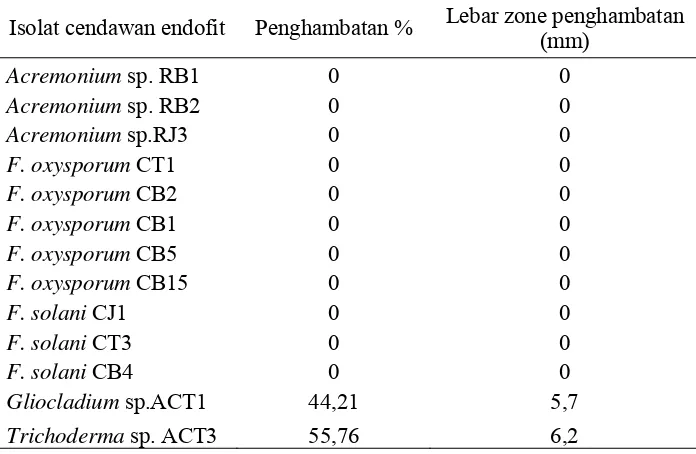

Uji Penghambatan in vitro terhadap Cendawan Patogen ... 51

Uji Pertumbuhan pada Tanaman Cabai ... 51

Uji Induksi Ketahanan ... 51

HASIL ... 52

Uji Penghambatan secara Langsung terhadap Cendawan Patogen 52

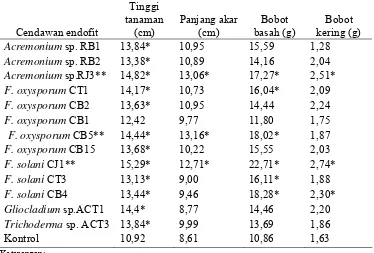

Uji Pertumbuhan pada Tanaman Cabai ... 53

Uji Induksi Ketahanan ... 54

Pengaruh Cendawan Endofit terhadap Produksi Cabai ... 55

PEMBAHASAN ... 56

KESIMPULAN ... 59

DAFTAR PUSTAKA ... 60

PERANAN ELISITOR CENDAWAN ENDOFIT DALAM MENGHAMBAT PERTUMBUHAN CENDAWAN PATOGEN (Colletotrichum acutatum) ... 63

ABSTRAK ... 63

ABSTRACT ... 64

PENDAHULUAN ... 65

BAHAN DAN METODE ... 67

Tempat dan Waktu Penelitian ... 67

Produksi Elisitor dari Filtrat Kultur Cendawan ... 67

Daya Hambat Elisitor Cendawan Endofit terhadap Cendawan Patogen ... 68

Daya Hambat Filtrat Tanaman Cabai terhadap Cendawan Patogen ... 69

Aktivitas Peroksidase ... 70

Induksi Ketahanan ... 76

PEMBAHASAN ... 77

KESIMPULAN ... 79

DAFTAR PUSTAKA ... 79

ANALISIS BIOKIMIA KETAHANAN TERINDUKSI TANAMAN CABAI (Capsicum annuum L.) TERHADAP PENYAKIT ANTRAKNOSA DENGAN CENDAWAN ENDOFIT ... 82

ABSTRAK ... 82

ABSTRACT ... 83

PENDAHULUAN ... 84

BAHAN DAN METODE ... 86

Tempat dan Waktu Penelitian ... 86

Uji Induksi Ketahanan ... 86

Uji in vitro Penghambatan Cendawan Patogen ... 88

Analisis Biokimia ... 88

HASIL ... 89

Pengaruh Tidak Langsung Elisitor terhadap Patogen ... 89

Analisis Biokimia ... 90

Induksi Ketahanan ... 91

PEMBAHASAN ... 92

KESIMPULAN ... 95

DAFTAR PUSTAKA ... 96

PEMBAHASAN UMUM ... 99

KESIMPULAN UMUM ... 106

SARAN ... 107

Judul Halaman 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

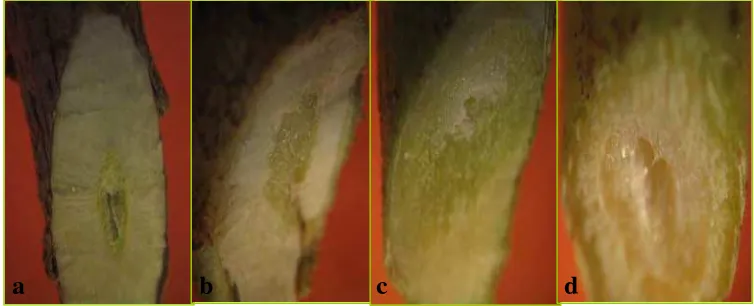

Cendawan endofit dari akar dan batang tanaman cabai (Capsicum annuum L.)dan teki (Cyperus rotundus)...

Persentase akar, batang, dan daun tanaman cabai Kultivar Tit yang dikolonisasi cendawan endofit (30 HSI)... Cendawan endofit, inang, dan asal isolat ... Uji penghambatan isolat cendawan endofit terhadap C. acutatum. Rata-rata tinggi, panjang akar, bobot basah dan bobot kering brangkasan cabai (Capsicum annuum L.)... Kejadian penyakit antraknosa dan tingkat penekanan penyakit relatif pada cabai setelah perlakuan dengan cendawan endofit... Pengaruh penggunaan elisitor dari cendawan endofit terhadap perkecambahan konidia C. acutatum CA4... Pengaruh penggunaan filtrat bibit cabai kultivar Tit Super yang telah diinokulasi dengan elisitor dari cendawan endofit terhadap perkecambahan konidia C. acutatum CA4... Persentase penghambatan perkecambahan konidia C. acutatum CA4... Kejadian penyakit dan penekanan penyakit antraknosa relatif pada cabai kultivar Tit Super setelah diinduksi elisitor cendawan endofit... Rata-rata diameter koloni C. acutatum CA4 pada medium PDA yang ditambah filtrat bibit cabai kultivar Tit Super yang telah diinduksi elisitor biotik dan abiotik... Persentase penghambatan pertumbuhan koloni C. acutatum CA4 pada medium PDA yang ditambah filtrat bibit cabai kultivar Tit Super yang telah diinduksi elisitor biotik dan abiotik... Konsentrasi total fenol dan asam salisilat (ppm) pada buah cabai kultivar Tit Super...

No. Judul Halaman 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

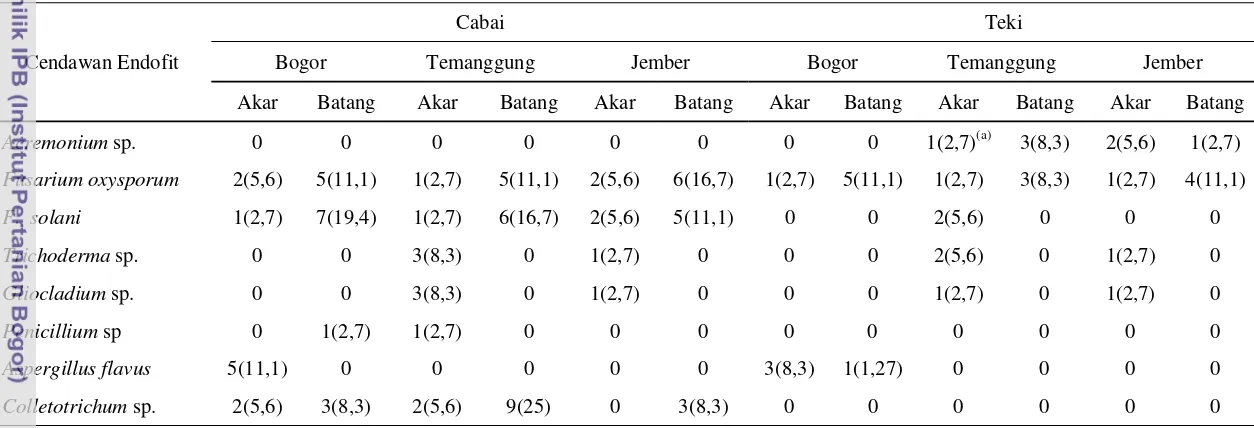

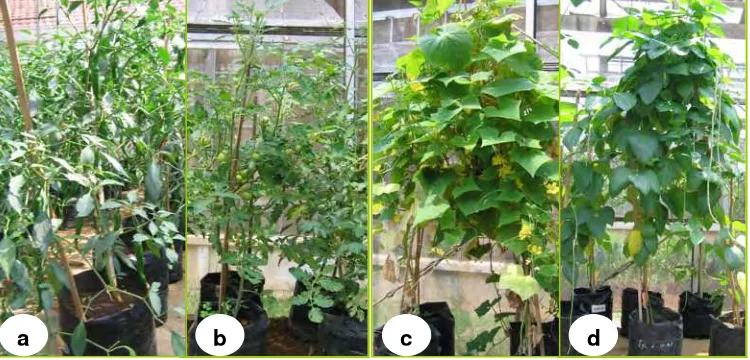

Diagram alir tahap-tahap kegiatan penelitian... Respon tanaman uji setelah inokulasi cendawan endofit. Semua tanaman tidak menunjukkan gejala penyakit (rebah semai, busuk akar dan pangkal batang, layu Fusarium). Tanaman uji terdiri dari (a) cabai (70 HSI), (b) tomat (40 HSI), (c) ketimun (40 HSI), dan (d) kacang panjang (40 HSI)... Irisan pangkal batang tanaman uji setelah inokulasi cendawan endofit tidak menunjukkan gejala penyakit internal (nekrosis). Tanaman uji terdiri dari (a) cabai (70 HSI), (b) tomat (40 HSI), (c) ketimun (40 HSI), dan (d) kacang panjang (40 HSI)... Anatomi batang bibit cabai (400X). a: tidak terinfeksi cendawan endofit F. oxysporum, b. terinfeksi cendawan endofit F. oxysporum memperlihatkan kolonisasi miselium (tanda anak panah)... Silinder pembuluh pada batang bibit cabai kultivar Tit Super tidak menunjukkan adanya kolonisasi miselium cendawan endofit F. oxysporum.... Bobot dan jumlah buah cabai total per tanaman setelah perlakuan induksi dengan cendawan endofit. Acr= Acremonium sp., Fo=F. oxysporum, Fs=F. solani, Gli= Gliocladium sp., Tric= Trichoderma sp. ... Aktivitas peroksidase pada bibit cabai kultivar Tit Super yang mendapat perlakuan elisitor cendawan patogen C. acutatum CA4 dan cendawan endofit. Ca=C. acutatum CA4, Fo=F.oxysporum, Fs=F. solani, EDS=elisitor dinding sel, ES= elisitor sitoplasma EFK=elisitor filtrat kasar ...

No. Judul Halaman 1 2. 3 4. 5 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Seleksi Tahap 1: Rata-rata tinggi tanaman, panjang akar, bobot basah dan bobot kering brangkasan ketimun setelah diinduksi oleh cendawan endofit...

Seleksi Tahap 2: Rata-rata tinggi tanaman, panjang akar, bobot basah dan bobot kering brangkasan ketimun setelah diinduksi oleh cendawan endofit...

Seleksi Tahap 3: Rata-rata tinggi tanaman, panjang akar, bobot basah dan bobot kering brangkasan ketimun setelah diinduksi oleh cendawan endofit...

14

(Temanggung)... Prosedur Uji Aktivitas Peroksidase...

Ditinjau dari aspek pertanaman maupun nilai produksi, cabai (Capsicum annuum L. ) merupakan salah satu komoditas hortikultura andalan di Indonesia. Tanaman cabai mempunyai luas panen terluas di antara tanaman hortikultura lainnya yaitu 187,236 ribu ha dan 202,079 ribu ha untuk tahun 2005 dan 2006 (BPS 2007). Rata-rata produksi cabai di Indonesia pada tahun 2004 sebesar 5,67 ton/ha dan pada tahun 2005 sebesar 5,84 ton/ha (DBPH 2007). Hasil produksi tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan dengan potensi produksinya yang dapat mencapai 20 ton/ha (Duriat et al. 1999).

Rendahnya produksi cabai antara lain disebabkan oleh adanya hama dan penyakit. Hama dan penyakit pada tanaman cabai merupakan pembatas utama produksi cabai (Suryaningsih et al. 1996). Menurut Widodo (2007), terdapat 11 hama dan penyakit yang menyerang pertanaman cabai di Indonesia. Diketahui bahwa serangan penyakit antraknosa di Indonesia menempati urutan kedua setelah serangan tungau.

Penyakit antraknosa pada cabai disebabkan oleh enam spesies Colletotrichum, yaitu C. gloeosporioides, C. capsici, C. dematium, C. coccodes, C. acutatum dan Glomerella cingulata (Kim et al. 1989). Cendawan Colletotrichum yang menyerang pertanaman cabai di Indonesia adalah C. capsici dan C. gloeosporioides (Suryaningsih et al. 1996). Namun pada tahun 2007, diketahui bahwa C. acutatum banyak ditemukan menyerang pertanaman cabai di Indonesia (Widodo 2007).

membentuk aservulus, membentuk massa konidia berwarna merah jambu (Semangun 1994, Holliday 1980).

Penyakit antraknosa merupakan salah satu penyakit yang sangat merugikan terutama pada musim hujan. Hal ini terutama disebabkan perkecambahan konidia Colletotrichum dan keparahan penyakit antraknosa sangat dipengaruhi oleh kelembaban udara yang tinggi (Hong & Hwang 1998). Penyakit antraknosa ini kurang dijumpai pada musim kemarau atau di lahan yang mempunyai drainase dan gulma yang terkendali dengan baik (Semangun 1994). Kehilangan hasil di lapangan akibat penyakit antraknosa pada musim hujan mencapai 80%, sedangkan pada musim kemarau berkisar 20 sampai 35% (Widodo 2007). Namun demikian, petani tetap menanam cabai pada musim penghujan, karena harga cabai sangat tinggi (Setiadi 1992). Lingkungan yang kondusif ini menyebabkan penyakit antraknosa berkembang sampai tingkat yang merugikan.

Kultivar cabai komersial yang dianggap tahan terhadap penyakit antraknosa sampai saat ini masih belum ada. Hasil pengujian Setiamiharja dan Qosim (1991) di Lembang dengan menggunakan 36 kultivar yang beredar di Jawa Barat menunjukkan bahwa belum ditemukan kultivar yang benar-benar tahan terhadap penyakit antraknosa. Dalam kondisi seperti ini, fungisida dapat berfungsi sebagai penyelamat yang diperlukan untuk menekan kerugian akibat kejadian penyakit antraknosa.

Fungisida yang banyak digunakan oleh petani di Indonesia adalah propineb, acylbenzolar e-methyl+mancozeb, dan mancozeb. Beberapa petani juga menggunakan fungsida chlorotolanil dan azoxistrobin + difenoconazole. Pada musim hujan, penggunaan fungisida lebih intensif yaitu sedikitnya sekali dalam waktu kurang dari 7 hari. Oleh karena itu, pada musim hujan petani harus menyediakan dana untuk fungsida lebih tinggi dibandingkan pada musim kemarau yaitu mencapai 10 sampai 40% dari biaya total penanaman cabai (Widodo 2007).

dengan menggunakan satu atau lebih organisme. Hal tersebut dapat terjadi secara alami atau melalui manipulasi lingkungan, inang, atau antagonis, atau melalui introduksi massa satu jenis antagonisme atau lebih (Baker & Cook 1974).

Pengendalian hayati terhadap penyakit antraknosa pada cabai telah dilaporkan dengan menggunakan C. gloeosporioides avirulen. Induksi cendawan ini dapat meningkatkan ketahanan tanaman cabai kultivar Teropong yang rentan menjadi agak tahan (Istikorini 2000). Perlakuan benih dengan campuran Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) yaitu Pseudomonas fluorescens PG 01 dan Bacillus polymixa BG 25 mampu menekan kejadian penyakit antraknosa pada cabai kultivar Lokal Brebes dan kultivar Tit Super (Sutariati 2006). Pengendalian penyakit antraknosa pada cabai dengan agens hayati berupa cendawan endofit belum pernah dilaporkan.

Cendawan endofit adalah cendawan yang hidup pada bagian dalam jaringan tanaman sehat tanpa menimbulkan gejala penyakit pada tanaman inang. (Carroll 1990). Potensi cendawan endofit sebagai agen pengendali hayati, antara lain karena endofit hidup dalam jaringan tanaman sehingga dapat berperan langsung dalam menghambat perkembangan patogen dalam tanaman (Niere 2002).

Peranan penting endofit dalam perlindungan tanaman telah dibuktikan oleh beberapa peneliti. Cendawan endofit diketahui bersifat toksik terhadap herbivora, misalnya insekta, mamalia dan kutu daun (Clay 1988; Johnson et al. 1985). Cendawan endofit juga bersifat toksik terhadap nematoda patogen (Nordmeyer & Sikora 1983; Kimmons et al., 1990; Sinclair & Cerkauskas 1996) dan cendawan patogen (Amin et al. 1997; Bragmann & Schonbech 1992; Sinclair & Cerkauskas 1996; White & Cole 1985). Pada rumput-rumputan, cendawan endofit dapat memperbaiki respon tanaman terhadap kekeringan (Sinclair & Cerkauskas 1996). Cendawan endofit Trichoderma sp. dan Fusarium sp. berpotensi dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman tomat (Amin et al. 1997).

ditemukan baik pada tanaman pertanian maupun pada rumput-rumputan (Faeth 2002). Cendawan endofit dalam tanaman diketahui dapat menyebabkan berkurangnya kerusakan pada sel atau jaringan tanaman, meningkatkan kemampuan bertahan hidup dan fotosintesis sel jaringan tanaman yang terinfeksi patogen tular tanah (Sinclair & Cerkauskas 1996). Kolonisasi cendawan endofit pada rumput menyebabkan terinduksinya metabolit sekunder yang bersifat antagonis terhadap herbivora insekta (Carroll 1995). Selain itu, kolonisasi dari cendawan endofit juga dapat meningkatkan senyawa fenol dan mungkin senyawa lain seperti pathogenesis-related protein (PR-Protein) dalam inang. Senyawa fenol dapat menghambat patogen secara langsung atau dengan produk oksidasinya dan juga dengan meningkatkan perubahan metabolik kompleks seperti senyawa yang dapat membentuk barrier pertahanan (Agrios 1997; Gazoni & Stegman 1997).

Mekanisme penghambatan cendawan endofit terhadap patogen dapat secara langsung dengan mekanisme antagonis dan secara tidak langsung dengan mekanisme ketahanan terinduksi. Perlindungan tanaman dengan ketahanan terinduksi didasarkan pada rangsangan mekanisme ketahanan oleh adanya perubahan metabolik yang memungkinkan tanaman untuk lebih mengefektifkan ketahanannya. Diperkirakan ketahanan terinduksi dapat berkembang apabila sel-sel tanaman mampu menghasilkan enzim-enzim baru yang mengaktifkan gen tanaman yang bertanggung jawab dalam mekanisme ketahanan tanaman tersebut (Agrios 1997). Ketahanan terinduksi biasanya memerlukan periode waktu untuk mengembangkan ketahanan. Induksi ketahanan pada tembakau dengan Pseudomonas tabaci avirulen dilakukan 24 jam sebelum inokulasi dengan P. tabaci virulen (Goodman et al. 1967).

ketahanan yaitu gen-gen PR-protein. Respon SAR memerlukan keterlibatan molekul signal asam salisilat (SA) (Chasan 1995; van Loon 1997).

Di Indonesia penelitian tentang cendawan endofit serta potensinya sebagai agen pengendali hayati masih sedikit dilakukan, bahkan belum pernah dilaporkan adanya penelitian tentang cendawan endofit pada cabai dan potensinya sebagai agen pengendali hayati penyakit antraknosa. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian potensi cendawan endofit untuk mengendalikan penyakit antraknosa pada cabai. Selanjutnya, juga dikaji komponen struktural cendawan endofit yang diduga juga dapat menginduksi ketahanan tanaman.

Tujuan Penelitian

Mengingat pentingnya pengendalian penyakit antraknosa yang berbasis mempertahankan keseimbangan biologi maka pemanfaatan cendawan endofit sebagai agen pengendali hayati perlu dikembangkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendapatkan cendawan endofit dari tanaman cabai dan teki (Cyperus rotundus) sebagai agen pemacu pertumbuhan (biofertilizer) dan sebagai agen hayati potensial dalam mengendalikan penyakit antraknosa pada tanaman cabai.

2. Mengevaluasi komponen struktural cendawan endofit yang berperan sebagai elisitor ketahanan tanaman cabai terhadap penyakit antraknosa, dan pengaruh anticendawan dari elisitor tersebut secara in vitro dan in vivo terhadap spesies Colletotrichum penyebab penyakit antraknosa pada cabai.

3. Mengevaluasi mekanisme cendawan endofit dalam meningkatkan ketahanan cabai terhadap penyakit antraknosa melalui peningkatan enzim peroksidase, senyawa fenol dan asam salisilat.

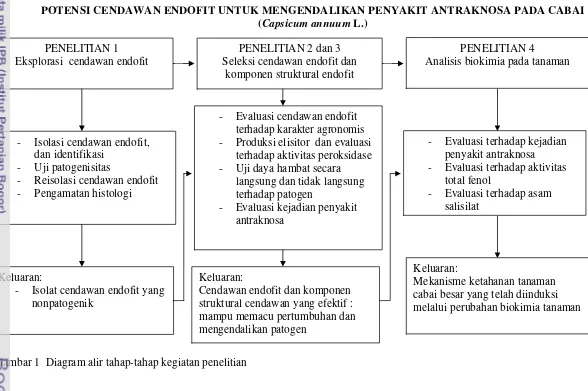

Kerangka Penelitian

Eksplorasi cendawan endofit Seleksi cendawan endofit dan komponen struktural endofit

- Isolasi cendawan endofit, dan identifikasi

- Uji patogenisitas

- Reisolasi cendawan endofit - Pengamatan histologi

- Evaluasi cendawan endofit terhadap karakter agronomis - Produksi elisitor dan evaluasi

terhadap aktivitas peroksidase - Uji daya hambat secara

langsung dan tidak langsung terhadap patogen

- Evaluasi kejadian penyakit antraknosa

Keluaran:

- Isolat cendawan endofit yang nonpatogenik

Keluaran:

Cendawan endofit dan komponen struktural cendawan yang efektif : mampu memacu pertumbuhan dan mengendalikan patogen

Analisis biokimia pada tanaman

- Evaluasi terhadap kejadian penyakit antraknosa - Evaluasi terhadap aktivitas

total fenol

- Evaluasi terhadap asam salisilat

Keluaran:

Mekanisme ketahanan tanaman cabai besar yang telah diinduksi melalui perubahan biokimia tanaman

Gambar 1 Diagram alir tahap-tahap kegiatan penelitian

Penyebab Penyakit Antraknosa

Beberapa spesies

Colletotrichum

yang dilaporkan dapat menyebabkan

penyakit antraknosa pada cabai adalah

C. gloeosporioides, C. capsici, C. dematium,

C. coccodes, C. acutatum

dan

Glomerella cingulata

(Kim

et al.

1989).

Colletotrichum

merupakan cendawan anamorfik,

termasuk dalam subdivisi

Deuteromycotina, kelas Deuteromycetes, subkelas Coelomycetidae, ordo

Melanconiales, famili Melanconiaceae, dan genus

Colletotrichum

(Alexopoulos &

Mims 1996; Sutton 1992).

Di Indonesia, spesies

Colletotrichum

yang banyak menyerang cabai adalah

C.

capsici

dan

C. gloeosporioides

(Suryaningsih

et al.

1996). Namun demikian, hasil

penelitian Widodo (2007) menunjukkan bahwa penyebab penyakit antraknosa pada

cabai dari Bogor, Brebes, Bandung, Pasir Sarongge, Payakumbuh dan Mojokerto

yang secara morfologi mirip dengan

C. gloeosporioides

setelah diidentifikasi secara

molekuler adalah

C. acutatum.

Pada umumnya, metode konvensional untuk membedakan spesies

Colletotrichum

terutama berdasarkan morfologi, seperti karakteristik koloni, bentuk

dan ukuran konidia, kecepatan pertumbuhan, ada dan tidaknya seta, spesifitas inang

dan keberadaan teleomorf

Glomerella

(Denoyes & Baudry 1995; Gunnell & Gubler

1992; Sutton 1992).

Karakteristik morfologi

C. gloeosporioides

adalah koloni

berwarna putih

keabuan sampai abu-abu tua, sedangkan koloni

C. acutatum

berwarna oranye muda

sampai abu-abu. Secara individual konidia

Colletotrichum

hialin, bersel satu,

15,5-18,6 x 5,4 – 6,2 µm. Konidia dalam bentuk massa kelihatan berwarna agak

terdapat pada sel-sel epidermal atau subepidermal. Aservulus ini berbentuk seperti

cawan, berwarna kuning jingga atau merah jambu (Holliday 1980; Mehrota 1980;

Semangun 1994).

Karakteristik utama yang digunakan untuk mengidentifikasi

C. acutatum

dan

C. gloeosporioides

adalah bentuk konidia dan laju pertumbuhan.

Konidia

C.

acutatum

berbentuk silindrik dengan ujung meruncing dan pertumbuhannya lambat,

sedangkan konidia

C. gloeosporioides

berbentuk silindrik ujung membulat dan

pertumbuhannya cepat (Denoyes & Baudry 1995; Sutton 1992). Namun demikian,

Nirenberg

et al.

(2002) menemukan bahwa bentuk dan ukuran konidia bervariasi

ketika beberapa spesies

Colletotrichum

ditumbuhkan. Oleh karena itu, identifikasi

berdasarkan metode konvensional tersebut sulit untuk membedakan antara

C.

gloeosporioides

dengan

C. acutatum

(Freeman

et al.

1998; Freeman

et al.

2000;

Talhinhas

et al.

2002).

Identifikasi untuk membedakan antara

C. gloeosporioides

dengan

C. acutatum

selanjutnya diklarifikasi menggunakan teknik molekuler. Sequen nukleotida dari

Internal Transcribed Spacer

(ITS1) dari gen ribosomal RNA (rDNA) telah digunakan

untuk membedakan

C. acutatum

dari

C. gloeosporioides

. Didasarkan pada sequen

ITS1, primer spesifik PCR dari dua spesies cendawan ini dikembangkan (Freeman

et

al.

2001; Sreenivasaprasad

et al.

1996; Talhinhas

et al.

2002). Pasangan primer

CgInt/ITS4 dan CaInt2/ITS4 dapat digunakan untuk mengamplifikasi berturut-turut

C. gloeosporioides

dan

C. acutatum

(Brown

et al.

1996).

Gejala Penyakit Antraknosa

Penyakit antraknosa yang disebabkan oleh cendawan

Colletotrichum

merupakan penyakit penting pada tanaman cabai terutama pada musim hujan (Bailey

et al.

1992; Suryaningsih

et al.

1996; Goldberg 2003). Cendawan ini dapat

menginfeksi cabang, ranting, daun dan buah cabai (Holliday 1980; Mehrota 1980).

Gejala pada buah diawali dengan terbentuknya bercak kecil berwarna kehitaman dan

membesar dan memanjang. Pada tengah bercak terdapat kumpulan titik-titik hitam

yang terdiri dari kelompok seta dan konidia cendawan.

Dalam cuaca yang lembab, cendawan membentuk aservulus dalam

lingkaran-lingkaran sepusat, membentuk massa konidia berwarna merah jambu. Serangan yang

berat dapat menyebabkan seluruh buah cabai mengering dan keriput. Buah yang

seharusnya berwarna merah berubah menjadi seperti jerami (Holliday 1980;

Semangun 1994). Serangan yang terjadi pada biji akan menyebabkan kegagalan biji

untuk berkecambah, pada kecambah dapat menyebabkan rebah kecambah serta pada

tanaman dewasa dapat menimbulkan mati pucuk dan infeksi lebih lanjut dapat

menyebabkan busuk kering pada batang (Suryaningsih

et al.

1996). Cendawan ini

dapat menyebabkan infeksi ringan pada daun dan batang muda yang mungkin tidak

terdeteksi. Cendawan ini mampu bertahan dan berkembang biak sampai tahap

tertentu hingga buah mulai masak dan rentan terhadap infeksi cendawan (Holliday

1980; Agrios 1997).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Penyakit Antraknosa

Temperatur dan kelembaban udara merupakan faktor lingkungan yang penting

untuk pertumbuhan, reproduksi dan patogenesis cendawan patogen. Perkecambahan

konidia

Colletotrichum

dan keparahan penyakit didukung oleh kelembaban udara

yang tinggi (Hong & Hwang 1998). Kelembaban udara yang rendah di sekitar kanopi

dapat mengurangi keparahan penyakit. Kelembaban relatif udara 95 persen yaitu pada

saat cuaca berkabut dan berembun dengan temperatur udara rata-rata 32

oC akan

sangat membantu infeksi dan perkembangan penyakit antraknosa selanjutnya

(Bergstrom & Nicholson 1999; Suryaningsih

et al.

1996). Kelembaban juga sangat

berpengaruh terhadap ketahanan

C. coccodes

di dalam tanah (Farley 1976).

Ketahanan

C. acutatum

meningkat pada temperatur rendah (Eastburn & Gubler

1990).

(Manandhar

et al.

1995). Tipe konidia berlendir seperti

Colletotrichum

spp. tidak

mungkin dipencarkan oleh angin saja. Untuk pemencarannya konidia harus lepas dari

aservulus dan terdispersi dalam air (Bailey

et al.

1992). Hujan lebat disertai angin

kencang sangat efektif untuk pemencaran penyakit semacam itu. Menurut Manandhar

et al.

(1995), konidia

C. gloeosporioides

akan terlepas dari aservulus apabila terkena

percikan air hujan. Percikan air hujan ini dapat menyebarkan konidia dan

menularkannya pada tanaman sehat. Di India dilaporkan bahwa kerugian hasil cabai

terjadi pada tahun yang relatif lebih basah. Penyakit jarang dijumpai pada musim

kemarau atau di lahan yang mempunyai drainase dan gulma yang terkendali dengan

baik (Semangun 1994; Urena-Padilla

et al.

2001).

Patogenesis dan Daur Penyakit Antraknosa

Cendawan

Colletotrichum

sp. dapat bertahan pada biji sebagai patogen tular

biji, pada sisa-sisa tanaman terinfeksi maupun pada inang yang lain, juga dapat

bertahan di dalam tanah. Pada cuaca yang lembab cendawan membentuk banyak

konidia. Konidia dihasilkan dalam aservulus pada jaringan tanaman, dilapisi oleh

matrix

mucilaginous

ekstraseluler yang berperan dalam daya tahan hidup dan

penyebaran konidia. Konidia hanya akan berkecambah dan membentuk apresorium

apabila terpencar dari aservulus dan menempel pada permukaan inang yang sesuai

(Bergstrom & Nicholson 1999).

Tahap awal infeksi

Colletotrichum

sp. diawali dengan menempelnya konidia

dan perkecambahan konidia pada permukaan tanaman. Perkecambahan konidia

menghasilkan tabung kecambah yang kemudian berdiferensiasi membentuk apresoria

bermelanin yang diperlukan untuk menembus

barrier

kutikula. Setelah penetrasi, hifa

tumbuh secara interseluler dan intraseluler pada jaringan (Bailey

et al.

1992; Henson

et al.

1999).

Selama bertahan dan mengkolonisasi tanaman inang, sebagian besar genus

dari sel yang mati. Cendawan berkembang dengan membentuk struktur infeksi

termasuk tabung kecambah, apresorium, hifa intraseluler primer dan hifa nekrotropik

sekunder (Bailey

et al.

1992; Dickman 2000).

Pada umumnya

Colletotrichum

sp. bertahan dengan mengkolonisasi jaringan

secara intraseluler. Miselia tumbuh dalam lumen sel tanpa merusak membran inang,

yaitu tumbuh di antara membran plasma dan dinding sel tanaman. Hifa intraseluler

biotropik kemudian menghasilkan hifa nekrotropik sekunder (Bailey

et al.

1992).

Colletotrichum

sp.

cenderung menghasilkan infeksi laten subkutikular pada

buah yang mentah. Hal ini dikarenakan pada buah yang mentah kaya akan asam-asam

organik dan senyawa fenol tetapi miskin karbohidrat. Sebaliknya buah yang masak

kaya karbohidrat namun miskin asam-asam organik dan senyawa fenol. Oleh karena

itu, selama pematangan (

softening

) buah, tabung kecambah mulai berkembang dari

apresoria dan mempenetrasi kutikula dan epidermis. Hifa menginvasi jaringan buah

lebih lanjut dan menimbulkan bercak nekrotik. Infeksi cendawan ini bersifat laten

dalam bentuk apresorium sampai pelunakan atau pemasakan buah (Agrios 1997;

Binyamini & Nadel 1972; Brown 1975).

Proses infeksi juga dibantu oleh bermacam-macam enzim yang dihasilkan

oleh cendawan, seperti kutinase, selulase, pektinase, dan poligalakturonase. Beberapa

Colletotrichum

sp. menghasilkan kutinase untuk mendegradasi kutin.

C.

gloeosporioides

yang kurang mengandung kutinase biasanya kurang patogenik.

Aktivitas kutinase telah dideteksi dalam filtrat kultur lebih dari 20 spesies cendawan

patogenik. Adanya kutinase pada tempat penetrasi menunjukkan keterlibatan kutinase

dalam penetrasi (Bailey

et al.

1992; Huang 2001; Podila

et al.

1995). Setelah berhasil

menembus kutikula, hifa infeksi dari

Colletotrichum

sp. menghancurkan dinding sel

epidermis dengan enzim pendegradasi dinding sel seperti enzim poligalakturonase,

pektinase dan protease. Dengan terurainya dinding luar sel epidermis, keseimbangan

sel terganggu.

Selama proses infeksi, cendawan juga menghasilkan toksin. Beberapa toksin

nicotianae

dan

C. capsici, colletopyron

dari

C. nicotianae

dan

aspergillo-marasmin

dari

C. gloeosporioides

(Bailey

et al.

1992). Toksin mampu menghasilkan gejala

penyakit karena secara langsung mempengaruhi protoplasma tumbuhan inang dan

menyebabkan kematian sel. Toksin merusak sel tanaman dengan mempengaruhi

permeabilitas membran sel dan dengan menginaktifkan atau menghambat enzim

sehingga mengganggu reaksi enzimatik dalam tanaman. Sel-sel tanaman yang telah

dirusak oleh cendawan tersebut menghasilkan bercak nekrotik (Holliday 1980; Agrios

1997). Pada waktu jaringan tanaman mati, cendawan ini secara cepat mengkolonisasi

jaringan dan selanjutnya aservulus terbentuk melengkapi siklus hidupnya (Brown

1975; Bailey

et al.

1992).

Cendawan Endofit sebagai Agen Pengendali Hayati

De Bary (1866)

dalam

Dayle

et al.

(2001) pertama kali mendefinisikan bahwa

seluruh organisme yang mengkolonisasi jaringan internal tanaman adalah endofit.

Namun definisi ini terlalu luas karena termasuk patogen daun yang virulen dan

mikorisa simbion akar. Kemudian Carroll (1990) memberi batasan bahwa cendawan

endofit adalah cendawan yang hidup pada bagian dalam jaringan tanaman sehat tanpa

menimbulkan gejala penyakit pada tanaman inang.

Cendawan endofit yang tidak menyebabkan gejala penyakit diteliti lebih dari

300 spesies tanaman, sebagian besar adalah dari kelas ascomycetes (Carroll 1988).

Beberapa cendawan yang tergolong endofit adalah

Acremonium, Fusarium,

Trichoderma, Colletotrichum, Gliocladium, Alternaria, Beauveria, Penicillium,

Mucor,

dan

Phyllosticta

(Amin

et al.

1997). Pada akar

Lepanthes

(Orchidaceae)

ditemukan cendawan endofit

Colletotrichum, Aspergillus, Penicillium, Pestalosia

dan

Phoma

(Bayman

et al.

1997).

Cendawan endofit dibagi dalam dua kelompok yaitu cendawan endofit yang

terdapat di tanaman tidak berkayu (rumput) dan cendawan endofit yang hidup pada

tanaman berkayu. Cendawan yang terdapat di rumput terbawa biji, termasuk ordo

rumput-rumputan terinfeksi cendawan endofit (Clay 1990). Diketahui bahwa pada

perakaran rumput-rumputan mengandung banyak mikroorganisme yang bersifat

antagonis.

Penyebaran cendawan endofit ini dapat secara vertikal melalui biji. Dalam hal

ini cendawan endofit ditransmisi secara maternal melalui biji tanaman inang,

kemudian hifa cendawan tumbuh berkembang dalam ovul dan biji. Penyebaran

cendawan endofit secara horisontal melalui spora secara eksternal (Clay

et al.

1993;

Clay & Schardl 2002; Saikonen

et al.

1998).

Penelitian pada beberapa rumput-rumputan menunjukkan bahwa tanaman

yang terinfeksi lebih vigor dan toksik terhadap herbivora (termasuk serangga dan

mamalia) dan lebih tahan daripada tanaman yang tidak terinfeksi. Endofit ini sangat

penting untuk meningkatkan ketahanan tanaman dengan mempengaruhi

fitness

secara

keseluruhan inang (Clay 1988; Clay

et al.

1993).

Cendawan endofit mengkolonisasi bagian jaringan tanaman hidup dan tidak

menyebabkan gejala penyakit (Caroll 1990). Cendawan endofit bersifat

menguntungkan tanaman inang (mutualisme) jika mempunyai mekanisme antagonis

terhadap patogen atau menstimulasi pertumbuhan inang dan mempunyai kemampuan

kompetisi. Simbiosis mutualistik tersebut juga dapat menyebabkan berkurangnya

kerusakan pada sel atau jaringan tanaman, meningkatkan kemampuan bertahan hidup

dan fotosintesis sel jaringan tanaman yang terinfeksi patogen tular tanah (Sinclair &

Cerkauskas 1996).

Penggunaan cendawan endofit dalam meningkatkan pertumbuhan dan

mengendalikan penyakit sudah banyak diteliti. Cendawan endofit

Trichoderma

dan

Fusarium

dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman tomat. Diketahui juga bahwa

cendawan endofit ini mampu menghambat patogen

F. oxysporum

secara

in vitro

(Amin

et al.

1997). Cendawan

Trichoderma, Fusarium, Penicillium,

dan

Phoma

dapat meningkatkan pertumbuhan dan menginduksi ketahanan pada tanaman ketimun

ketahanan terhadap penyakit yang disebabkan cendawan, serangga, dan nematoda

yang merugikan (Sinclair & Cercauskas 1996). Johnson

et al

. (1985) membuktikan

bahwa cendawan endofit mampu menekan kutu daun pada tanaman padi. Cendawan

endofit

Acremonium coenophialium

secara

in vitro

menghambat pertumbuhan

cendawan patogen

Rhizoctania cerealis

dan

Alternaria alternate

(White & Cole

1985). Terjadinya suatu induksi resistensi lewat perlakuan cendawan endofit

A.

kliense

terhadap penyakit layu pada tanaman tomat (Bragmann & Schonbech 1992).

Pengaruh endofit terhadap nematoda parasit tanaman telah dilaporkan oleh berbagai

ahli peneliti (Nordmeyer & Sikora 1983; Kimmons

et al

. 1990).

Mekanisme Ketahanan Terinduksi

Ketahanan terinduksi adalah ketahanan yang berkembang setelah inokulasi

awal tumbuhan dengan senyawa penginduksi atau elisitor. Respon ketahanan

terinduksi telah diketahui beberapa tahun ini dengan nama yang berbeda-beda, seperti

acquired resistance, acquired immunity,

dan

immunization

(van Loon 1997).

Elisitor berdasarkan tipe atau asalnya terbagi dua, yaitu elisitor biotik dan

elisitor abiotik (Huang 2001). Beberapa contoh elisitor biotik adalah glukan dari

dinding miselia

Phytophthora megasperma

f.sp.

glicinea

mampu menginduksi

fitoaleksin dan reaksi hipersensitif dalam beberapa tanaman (Ayers

et al.

1976).

Phytophthora

menghasilkan protein dengan berat molekul rendah dalam kultur media

yang mampu menginduksi respon ketahanan yang disebut elicitin

.

Ketika

diaplikasikan pada batang dan akar tanaman tembakau, elicitin menyebar cepat pada

lamina daun dan induksi nekrosis tidak hanya pada tempat infeksi tapi pada daerah

yang jauh dari aplikasi. Elicitin yang dihasilkan

P. cryptogea

mampu menginduksi

pembentukan capsidiol (Kamoun

et al.

1994). Glikoprotein yang diisolasi dari

dinding sel

Puccinia graminis

f.sp.

tritici

juga dapat mengaktifkan aktivitas

phenylalanin ammonia lyase

(PAL) dan menginduksi lignifikasi pada gandum (Kogel

(Koga

et al.

1998). Elisitor abiotik yang telah dilaporkan efektif sebagai penginduksi

ketahanan terutama untuk mengatasi masalah

Tobacco Mosaic Virus

adalah asam

salisilat (aspirin) dan asam 2-kloroetilposfonik (Lyon & Newton 1999).

Menurut Steiner dan Schonbeck (1995, diacu dalam Slusarenko

et al.

2000),

karakteristik ketahanan terinduksi

antara lain adalah (1) tidak adanya pengaruh toksin

dari mikroorganisme penginduksi terhadap patogen, (2) penghambat ketahanan

terinduksi yang diaplikasikan akan mempengaruhi ekspresi gen, (3) perlu interval

waktu antara aplikasi

inducer

dengan perlindungan tanaman, (4) perlindungan tidak

spesifik, (5) perlindungan secara lokal dan sistemik, dan (6) tergantung pada peranan

genotipe tanaman untuk tingkat dan tipe perlindungan pada kultivar yang berbeda.

Ketahanan terinduksi biasanya memerlukan periode waktu untuk

mengembangkan resistensi dan tidak spesifik dengan agen penginduksi atau hasil

aktivitas spektrum biologi. Induksi ketahanan pada tembakau dengan

Pseudomonas

tabaci

avirulen dilakukan 24 jam sebelum inokulasi dengan

P.

tabaci

virulen

(Goodman

et al.

1967). Diperkirakan ketahanan terinduksi dapat berkembang apabila

sel-sel inang mampu menghasilkan enzim-enzim baru, yaitu penginduksi ketahanan

yang mengaktifkan gen tumbuhan yang bertanggung jawab dalam mekanisme

pertahanan pertumbuhan tersebut. Pada umumnya agen penginduksi bersifat tidak

spesifik, di mana satu penginduksi dapat membuat tanaman menjadi tahan terhadap

bermacam-macam patogen (Huang 2001).

Adanya ketahanan terinduksi dapat diketahui dari pengurangan gejala

penyakit, perubahan faktor-faktor biokimia dalam tanaman yang menyebabkan

tanaman tahan terhadap penyakit (van Loon 1997). Adapun mekanisme tanggapan

tanaman yang terkait ketahanan terinduksi adalah perubahan struktural tanaman

inang, pembentukan protein pertahanan, pembentukan ensim kitinase, lignifikasi dan

reaksi hipersensitif. Ketahanan terinduksi terjadi sebagai hasil dari beberapa

mekanisme ketahananan (Kessman

et al.

1994).

Pertahanan melalui ketahanan terinduksi nampaknya mengikuti

kematian sel tanaman sangat cepat sehingga sel-sel yang dipenetrasi cepat

bergranulasi, berwarna coklat dan cendawan menjadi terisolir (Elliston

et al

. 1971;

Perez

et al.

1996). Dalam reaksi hipersensitif terjadi dua hal penting, yaitu kematian

sel secara cepat dan inaktivasi patogen. Perubahan yang terjadi pada reaksi

hipersensitif antara lain meliputi akumulasi enzim peroksidase, akumulasi dan

oksidasi senyawa fenolik dan produksi fitoaleksin (Agrios 1997).

Enzim

peroksidase

diketahui berperan dalam ketahanan tanaman terhadap

penyakit. Enzim peroksidase dihasilkan dalam interaksi inkompatibel (Chibbar & van

Huystee 1984; Reimers

et al.

1992; Hammond-Kosack & Jones 1996). Beberapa

tanaman yang menunjukkan reaksi hipersensitif, menyebabkan pembentukan enzim

peroksidase. Reimers

et al.

(1992), menunjukkan bahwa aktivitas peroksidase pada

semai padi yang diinokulasi dengan

Xanthomonas oryzae

pv.

oryzae

setelah 16-24

jam meningkat.

Peningkatan aktivitas peroksidase menyebabkan peningkatan oksidasi

senyawa fenolik, dan di antara pemecahannya ada yang bersifat meracun terhadap

patogen (Fric 1976). Peroksidase menghasilkan quinon melalui oksidasi fenol.

Quinon terakumulasi dengan cepat melalui perantaraan peroksidase (van Lelyveld &

van Vuuren 1988).

Dengan adanya hidrogen peroksida (H

2O

2), peroksidase

mengkatalisis oksidasi senyawa fenil propanoid menghasilkan lignin. Dengan

demikian, peroksidase terlibat dalam biosintesis lignin yang berperan sebagai

barrier

fisik terhadap penetrasi patogen (Vegetti

et al.

1975; Whetten & Sederoff 1995).

Hammerschmidt

et al.

(1982) menyebutkan bahwa prekusor pembentukan lignin

yaitu koniferil alkohol bersifat toksik terhadap

Colletotrichum lagenarium

dan

Cladosporium cucumerinum

.

Asam Salisilat sebagai Signal Translokasi

Asam salisilat (SA) atau 2-hydroxybenzoic merupakan salah satu senyawa

fenol. Asam salisilat telah diketahui berperan penting sebagai molekul signal dari

dengan menginduksi tanaman dengan cara transfer gen bakteri (gen

nahG

) yang

mengkode enzim salisilat hidroksilase, yang diketahui sebagai katalisator perubahan

SA menjadi komponen inaktif catechol. Dari percobaan tersebut ternyata selain

tanaman tidak mengalami akumulasi SA, tanaman juga tidak mampu meningkatkan

respon

Systemic Acquired Resistance

(SAR) terhadap patogen (Lawton

et al.

1995).

Hal ini menunjukkan bahwa induksi SAR diperlukan akumulasi SA.

Infeksi patogen menyebabkan peningkatan SA pada floem ketimun dan

tembakau (Yalpani

et al.

1991). Asam salisilat yang dihasilkan pada daun tembakau

yang terinfeksi TMV dan ketimun yang terinfeksi TNV, ditransportasi ke tanaman

dan terakumulasi pada jaringan yang tidak terinfeksi (Shulaev

et al.

1995; Molders

et

al.

1996). Hal ini menunjukkan bahwa SA diduga sebagai signal yang

ditranslokasikan dari tempat infeksi untuk mengaktifkan SAR. Asam salisilat bukan

merupakan signal yang panjang (

long distance

)

.

Daun ketimun yang diinokulasi

dengan

Pseudomonas syringae

dapat ditranslokasi 6 jam setelah inokulasi

(Rasmussen

et al.

1991).

Asam salisilat sangat berperan dalam ketahanan tanaman terhadap penyakit,

oleh karena itu biosintesis SA merupakan faktor yang sangat menentukan dalam

respon ketahanan tanaman. Asam salisilat ini dibiosintesis dari fenilalanin yang

merupakan suatu perubahan biokimia yang hampir selalu terjadi pada tanaman yang

terinfeksi. Oleh karena itu distribusi yang luas dari SA dalam kingdom tanaman,

memungkinkan tanaman yang terinfeksi untuk mensintesis SA (Yalpani

et al.

1993).

Mekanisme SA dalam menginduksi SAR belum diketahui. Diketahui bahwa

enzim peroksidase berperan sebagai

second messenger

SA dalam

signalling

SAR.

Protein

binding

SA adalah katalase. Asam salisilat diketahui dapat menghambat

aktivitas katalase dan meningkatkan pembentukan enzim peroksidase. Lebih lanjut,

diketahui bahwa enzim peroksidase menyebabkan ekspresi gen PR-1 dan mampu

DAFTAR PUSTAKA

Agrios GN. 1997.

Plant Pathology

. Tokyo. Acad. Pres Tokyo. 635 p.

Alexopoulos CJ, CW Mims. 1996.

Introductory Mycology

. Fourth Edition. John

Wiley & Son. Inc. New York. 632 p.

Amin, N, Malik W, Sarbini G. 1997. Penggunaan cendawan endofit sebagai

biofertilizer dan biopestisida dalam sistem pertanaman tomat.

Pros. Sem.

Perhimpunan Bioteknologi Pertanian Indonesia

. 360-366.

Ayers AR, Ebel J, Valent B, Albersheim P. 1976. Host-pathogen interaction X.

Fractionation and biological activity of an elicitor isolated from the mycelial

walls of

Phytophthora megasperma

var.

sojae.

Plant Physiol.

57. 760-765.

Bailey JA, O’Connell RJ, Pring RJ, Nash C. Infection strategis of

Colletotrichum

Spesies. Di Dalam: Bailey JA, Jeger MJ. 1992.

Colletotrichum

: Biology,

Pathology and Control. CAB. International. 88-120p.

Baker KF, Cook RJ. 1974.

Biological Control of Plant Pathogens.

W.H. Freeman &

Co. San Fransisco. 433p.

Bayman P, Lebron LL, Tremblay RL, Lodge DJ. 1997. Variation in endophytic fungi

from roots and leaves of

Lepanthes

(Orchidaceae).

New Phytol

. 135: 143-149.

Bergstrom GC, Nicholson RL. 1999. The biology of corn anthracnose.

Plant Dis.

83

(7): 596-608.

Binyamini N, Nadel MS. 1972. Latent Infection in Avocado Fruit Due to

Colletotrichum gloeosporioides

.

Phytopathology

62: 592-594.

[BPS] Badan Pusat Statistik.2007. Survey Pertanian: Produksi Tanaman Sayuran dan

Buah-buahan Indonesia. Jakarta.

Bragmann C, Schonbeck F. 1992.

Acremonium kliense

as inducer of resistance to wilt

disease on tomatoes.

J of Plant Disease and Protection

99 (3): 266-272.

Brown GE. 1975. Factor affecting postharvest development of

Colletotrichum

gloeosporioides

in citrus fruits.

Phytopathology

65: 404-409.

Brown AE, Sreenivasaprasad S, Timmer L. 1996. Molecular characterization of slow

growing orange key lime anthracnose strain of

Colletotrichum

from citrus as

Colletotrichum acutatum. Phytopathology

86: 523-527.

Carroll GC. 1988. Fungal endophytes in stem and leaves: from latent pathogen to

mutualistic symbiont.

Ecology

69: 2-9.

Carroll GC. 1990. Fungal endophytes in vascular plants.

Trans. Mycol. Soc. Japan.

Carroll GC.1995. Forest endophytes of grasses: a defensive mutualism between

plants and fungi.

Ecology

69: 0-16.

Chasan R. 1995. SA: Source or signal for SAR? Plant Cell 7 : 1519-1521.

Chen Z, Silva H, Klessig DF. 1993. Involvement of reactive oxygen spesies in the

induction of systemic acquired resistance by salicylic acid in plants.

Science

242: 883-886.

Clay K. 1988. Fungal endophytes of grasses: a defensive mutualism between plants

and fungi.

Ecology

69: 1-16.

Clay K. 1990. Fungal endophytes of grasses.

Ann. Rev. Ecol. Syst

. 21: 275-297.

Clay K, Marks S, Cheplink GP. 1993. Effect of insect herbivory and fungal

endophyte infection on competitive interaction among grasses.

Ecology

74.

1767-1777.

Clay K, Schardl C. 2002. Evolutionary origins and ecological consequences of

endophyte symbiosis with grasses.

American Naturalist

160: 99-127.

www.journals.uchicago.edu/cgi-bin

.

Chibbar RN, van Huystee RB. 1984. Characterization of peroxidase in plant cells.

Plant Physiol.

75: 956-958.

Dayle SA, Neil OP, Paul DS, Melvin RD. 2001. Angiospermae DNA Contamination

by Endophytic Fungi: Detection and Methods of Avoidance.

Plant Molecular

Biologi Reporter

19: 249-260.

[DBPH] Dirjen Bina Produksi Hortikultura. 2007. Perkembangan produktivitas

sayuran tahun 1996-2005.

http://www.deptan.go.id.html

Denoyes B, Baudry A. 1995. Spesies identification and pathogenicity study of French

Colletotrichum strains isolated from strawberry using morphological and

cultural characteritics. Phytopathology 85: 53-57.

Dickman MB. 2000.

Colletotrichum.

Di Dalam Kronstrad JW.

Fungal Pathology

:

Kluwers Academic Publishers: 127-248.

Duriat AS, Widjaya A, Hadisoeganda W, Soetiarso TA, Prabaningrum L. 1999.

Teknologi Produksi Benih Cabai Merah. Balai Penelitian Tanaman Sayuran.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Lembang Bandung.

Eastburn DM, Gubler WD. 1990. Strawberry anthracnose: Detection and survival of

Colletotrichum acutatum

in soil.

Plant Dis.

74: 161-163.

Elliston JE, Kuc J, EB Williams. 1971. Induced resistance to bean anhracnose at a

distance from the site of the inducing interaction.

Phytopathology

61:

1110-1112.

Farley JD. 1976. Survival of

Colletotrichum coccodes

in soil.

Phytopathology

66:

640-641.

Fric F. 1976. Oxidative enzymes. Di Dalam : Heitefuss R, Williams PH.

Physiological Plant Pathology

Vol 4.). Springer-Verlag. Berlin Heidelberg New

York: 617-631.

Freeman S, Katan T, Shabi E. 1998. Characterization of

Colletotrichum

spesies

responsible for anthracnose disease of various fruits.

Plant Dis.

82: 596-605.

Freeman S, Minz D, Jurkevitch E, Maymon M, Shabi E. 2000. Molecular analyses of

Colletotrichum

spesies from almond and other fruits.

Phytopathol.

90: 608-614.

Freeman S, Minz D. Maymon M, Zveibil A. 2001. Genetic diversity within

Colletotrichum acutatum sensu

Simmonds.

Phytopathol.

91: 586-592.

Gazoni L, Stegman B. 1997. Supression of

Rhizoctonia solani

by

Cladosporium

foecundissimum

in cotton roots. Di Dalam : Ogoshi A, Homma Y, Kodama F,

Kondo N, Akino.

A Plant Growth-Promoting Rhizobacteria

. Proceeding of the

fourth International Workshop on Plant Growth Promoting Rhizobacteria.

Japan. 224-227.

Goldberg NP. 2003. Chile Pepper Disease. New Mexico State University. 1-19p.

http://www.cahe.nmsu.edu/pubs/circulars/circ549.html

Goodman RN, Kiraly Z, Zaitlin M. 1967.

The Biochemistry and Physiology of

Infectious Plant Disease

. D. van Nostrand Company. Canada. 354 p.

Gunnell PS, Gubler WD. 1992. Taxonomy and morphology of

Colletotrichum

spesies

pathogenic to strawberry.

Mycologia

84: 157-165.

Hammond-Kosack KEH, Jones JDG. 1996. Resistance gene-dependent Plant Defense

Response.

The Plant Cell

8: 1773-1791.

Hammerschmidt R, Nuckles EM, Kuc J. 1982. Association of enhanced peroxidase

activity with induced systemic resistance of cucumber to

Colletotrichum

lagenarium

.

Physiol Plant pathol

20: 73-82.

Henson JM, Michael JB. Day AW. 1999. The dark side of the mycelium: Melanins of

phytopathogenic fungi.

Ann. Rev. Phytopathol.

37: 447-471.

Holliday P. 1980.

Fungus Disease of Tropical Crops.

Cambridge University Press.

Melbourne-Sidney. 605p.

Hong JK, Hwang BK. 1998. Influence of inoculum density, wetness duration, plant

age, inoculation method, and cultivar resistance on infection of pepper plants by

Colletotrichum coccodes. Plant Dis.

82: 1079-1083.

Istikorini Y. 2000. Pengimbasan ketahanan terhadap penyakit antraknosa pada cabai

dengan

Colletotrichum gloeosporioides

avirulen.

Agrosains

14 (3): 313-320.

Johnson M, Dahlan DL, Siegel MR, Bush LP, Latch GCM, Potter DA, Varney DR.

1985. Insect feeding deterrent in endophyte-infected tallfescue.

Appl. Envir.

Microbiol

. 49: 568-571.

Kamoun S, Young M, Forster H, Coffey MD, Tyler BM. 1994. Potential role of

elicitins in the interaction between

Phytophthora

spesies and tobacco.

Appl.

Environ. Microbiol.

60: 1593-1598.

Kessmann H, Staub T, Ligon J, Oostendorp M, Ryals J. 1994. Activation of systemic

acquired disease resistance in plants.

Eur. J. Plant Pathol

100:359-369.

Koga J, Yamauchi T, Shimura M, Ogawa N, Oshima K, Umemura K, Kikuchi M,

Ogasawara N

.

1998. Cerebroside A and C, sphingolipid elicitors of

hypersensitive cell death and phytoalexin accumulation in rice plants.

J. Biol.

Chem.

273:31985-31991.

Kogel G. Beissmann B, Reisener HJ, Kogel K. 1988. A single glycoprotein from

Puccinia graminis

f. Sp.

Tritici

cell walls elicits the hypersensitive lignification

response in wheat.

Physiol. Mol. Plant. Pathol.

33: 173-185

Koike N, Kageyama K, Hyakumachi M. 1997. Induction of systemic resistance in

cucumber against anthracnose, bacterial angular leaf spot, and Fusarium wilt by

selected strains of plant growth promoting fungi (PGPF). Di dalam : Ogoshi A,

Homma Y, Kodama F, Kondo N, Akino.

A Plant Growth-Promoting

Rhizobacteria

. Proceeding of fourth International Workshop on Plant Growth

Promoting Rhizobacteria. Japan: 262-272.

Kim BS, Park HK, Lee WS. 1989. Resistance to anthracnose (

Colletotrichum

spp) in

pepper. P. 184-188. Di Dalam : Tomato and Pepper Production in the Tropic.

AVRDC. Shanhua. Taiwan. China.

Kimmons CA, Gwinn KD, Bernard EC. 1990. Nematode reproduction on

endophyte-infected and endophyte-free tell fescue.

Plant Dis.

74: 757-761.

Lawton K, Weymann K, Friedrich L, Vernooij B, Uknes S, Ryals J. 1995. Systemic

acquired resistance in

Arabidopsis

requires salicylic acid but not ethylene.

Mol.

Plant-Microb Interac.

8: 863-870.

Lyon GD, Newton AC 1999. Immunizing plants against pathogens: Implementing

induction in Agriculture. Di Dalam : Induced plant defenses against pathogens

and herbivores. APS Press. American Phytopathological Society. Minnesota:

299-318

Mehrota RS. 1980. Plant Pathology. Tata Mc. Graw-Hill. New Delhi. 771p.

Molders W, Buchala A, Metraux JP. 1996. Transport of salicylic acid in tobacco

necrosis virus-infected cucumber plants.

Plant Physiol.

112: 787-792.

Niere B. 2002. Banana Endophyte: Potential for Pest Biocontrol. IITA-ESARC.

Kampala, Uganda.

Nirenberg HI, Feiler U, Hagedorn G. 2002. Description of

Colletotrichum lupine

comb. nov. in modern terms.

Mycologia

94: 307-320.

Nordmeyer D, Sikora RA. 1983. Studies on interaction between

Heterodera daverti,

Fusarium avenacum,

and

F. oxysporum

on

Trifolium subterranum

.

Rev.

Nematol

. 6 (2): 193-198.

Perez MDG, Egea C, Candela ME. 1996. Hypersensitive-like response of pepper

(

Capsicum annuum

L.) cells to

Phytophthora capsici. Physiologia Plantarum

98: 737-742.

http://www.edu/orgs/pnas/abs97/posters/perez.html

Podila GK, Roosen E, San Fransisco MJD, Kolattukudy PE. 1995. Targeted Secretion

of Cutinase in

Fusarium solani

f.sp.

pisi

and

Colletotrichum gloeosporioides

.

Phytopathology

85: 238-242

Rasmussen JB, Hammerschmidt R, Zook MN. 1991. Systemic induction of salycilic

acid accumulation in cucumber after inoculation with

Pseudomonas syringae

pv.

Syringae. Plant Physiol.

97: 1342-1347.

Reimers PJ, Guo A, Leach JE. 1992. Increased activity of a cationic peroxidase

associated with an incompatible interaction between

Xanthomonas oryzae

pv.

Oryzae

and rice (

Oryza sativa

).

Plant Physiol.

99: 1044-1050.

Saikkonen K, Faeth SH, Helander M, Sullivan TJ.1998. Fungal endophytes: a

continuum of interaction with host plant.

Ann. Rev. Ecol. System

29: 319-343.

Semangun H. 1994. Penyakit-Penyakit Tanaman Hortikultura di Indonesia. Gadjah

Mada University Press. 850p.

Setiadi. 1992. Bertanam Cabai. Penebar Swadaya. Jakarta 188 p.

Setiamihardja R, WA Qosim. 1991. Uji Ketahanan terhadap penyakit antraknosa pada

tanaman cabai merah untuk seleksi tetua. Zuriat 2: 37-42.

Slusarenko AJ, Fraser RSS, van Loon LC. 2000.

Mechanisms of Resistance to Plant

Disease.

Kluwer Academic Publisher. Netherlands. 620p.

Shulaev V, Leon J, Raskin I. 1995. Is salicilic acid translocated signal of acguired

resistance in tobacco?

Plant Cell

7 : 1691-1701.

Sreenivasaprasad S, Sharada K, Brown AE, Mills PR. 1996. PCR-based detection of

Colletotrichum acutatum

on strawberry.

Plant Pathol

45: 650-655.

Suryaningsih ER, Sutarya R, Duriat AS.

1996. Penyakit Tanaman Cabai Merah dan

Pengendaliannya. Di Dalam : Teknologi Produksi Cabai Merah. Balai

Penelitian Tanaman Sayuran Lembang. Bandung. Pp 64-84.

Sutariati GAK. 2006. Perlakuan benih dengan agens biokontrol untuk pengendalian

penyakit antraknosa, peningkatan hasil dan mutu benih cabai [disertasi].

Bogor: Institut Pertanian Bogor, Fakultas Pertanian. 163p.

Sutton BC. 1992. The genus

Glomerella

and its anamorph

Colletotrichum.

Di Dalam

: Bailey JA, Jeger MJ. 1992.

Colletotrichum

: Biology, Pathology and Control.

CAB. International. 388 p.

Talhinhas P, Sreenivasaprasad S, Neves-Martins J, Oliveira H. 2002. Genetic and

morphological characterization of

Colletotrichum acutatum

causing anthracnose

of lupins.

Phytopathology

92: 986-996.

Urena-Padilla AR, Mitchell DJ, Legard DE. 2001. Oversummer survival of inoculum

for Colletotrichum crown rot in buried strawberry crown tissue.

Plant Dis.

85:

750-754.

van Lelyveld LJ, van Vuuren SP. 1988. Peroxidase activity as a marker in greening

disease of citrus for assesment of tolerance and susceptibility.

Phytopathology

121: 357-362.

Van Loon LC. 1997. Induced resistance in plants and the role of pathogenesis-related

proteins.

European J. of Plant Pathol.

103: 753-765.