STUDI ADAPTASI DAN PERILAKU KATAK BERTANDUK

(

Megophrys montana

Kuhl & van Hasselt 1822)

DI PENANGKARAN TAMAN SAFARI INDONESIA I

CISARUA JAWA BARAT

FIQH CHAIRUNNISA

DEPARTEMEN

KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN

RINGKASAN

FIQH CHAIRUNNISA. Studi Adaptasi dan Perilaku Katak Bertanduk (Megophrys montana Kuhl & van Hasselt 1822) di Penangkaran Taman Safari Indonesia I Cisarua Jawa Barat. Dibimbing oleh MIRZA DIKARI KUSRINI dan BURHANUDDIN MASY’UD.

Taman Safari Indonesia (TSI) sebagai lembaga konservasi di Indonesia memiliki rencana melakukan konservasi amfibi dengan penangkaran diantaranya M. montana. Rangkaian untuk menjaga dan mengontrol kelestarian hidup M. Montana, perlu juga dilakukan pencegahan terhadap faktor penyakit yaitu jamur Batrachochytrium dendrobatidis (Bd). Penelitian ini bertujuan untuk melihat keberhasilan hasil uji pemeliharan setelah penangkapan katak, melihat kondisi katak selama dan setelah sterilisasi dan melihat keberhasilan adaptasi jenis ini di dalam penangkaran.

Pengambilan data dilaksanakan bulan Juli-September 2012 di penangkaran TSI. Keseluruhan data didapatkan dari pengamatan langsung secara ad libitum sampling. Katak disterilisasi dengan mengoleskan Itraconazole (Sporanox 10 mg/ml) 0,01% pada 0,6% salinitas di kulit selama 5 menit/hari selama 11 hari. Terdapat enam ekor M. montana yang dipelihara (dua ekor betina dan empat ekor jantan). Terjadi kanibalisme di hari ke-6 setelah penangkapan sehingga sisa lima ekor katak dipisah dalam satu terarium. Semua individu M. montana berperilaku normal seperti sebelum sterilisasi dimana 87% perilaku yang ditunjukkan merupakan perilaku diam.

Fungsi terarium di TSI hanya sampai pemeliharaan dan tidak mendukung kehidupan M. montana, hal ini terlihat dari ukuran panjang terarium yang kurang dari satu meter sehingga menghambat gerak katak. Selain itu, adanya perbedaan kondisi kelembaban antara terarium dan habitat alaminya, sehingga perlu ditambahkan rain chamber atau hujan buatan agar terarium lebih lembab.

Selama masa adaptasi kelima ekor katak dalam keadaan normal dan sehat. Rata-rata individu M. montana mulai memakan jangkrik pada hari ke-4 sampai ke-6 dengan jumlah meningkat setiap harinya. Hampir semua katak mengalami pertumbuhan bobot badan kecuali pada satu ekor jantan yang mengalami penurunan 0,5 g pada minggu ke-2, setelah itu katak kembali mengalami kenaikan bobot badan. Rendahnya nilai konversi pakan menunjukkan efisiensi pakan digunakan untuk pertumbuhan bobot badan. M. montana 5 mempunyai nilai konversi pakan yang terendah dengan pertumbuhan bobot badan tertinggi.

SUMMARY

FIQH CHAIRUNNISA. The Study Adaptation and Behavior of Asian Horned Frog (Megophrys montana Kuhl & van Hasselt 1822) in Indonesian Safari Park I Captivity Cisarua West Java. Under Supervision of MIRZA DIKARI KUSRINI and BURHANUDDIN MASY’UD.

Indonesian safari park (TSI) as conservation institution in Indonesian is planning to carried out captive breeding prog as part of ex-situ amphibian conservation. One of the species selected is Megophrys montana. The pathogen fungi Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) has been found in frogs of West Java, therefor effort to captive breeding frogs from the wild must include prevention of Bd infection by sterilization. The aims of this research is to look frog condition during captivity period after collection until pre sterilization, effectiveness sterilization of the pathogen fungi Bd to the survival ability and adaptation in captive breeding of M. montana in captivity after sterilization.

Research is carried out in TSI on July-September 2012. Data collected using ad libitum sampling method. Frogs were sterilizied using Itraconazole (Sporanox 10 mg / m l ) 0.01% on 0.6% salinity applied on the skins for 5 minutes / days for 11 days. Number of frogs collected are six (two female and four male). All frogs were put in pairs on separates aquarium. However, on the 6th day one frogs were missing presumably by cannibalism. Therefor the remaining of five frogs are put in separate aquarium on the next day.

All frogs in captivity were observed with normal behaviour as before sterilization. Most of M. montana individual showed quiet behavior during setrilization (87%). The function of terrarium is only sufficient for maintaining the lives of individual frogs. The size of terrarium at TSI was less than one meter which is not enough for the movement of M. montana. There is also differences of humidity condition between its natural habitat and terrarium, therefor there is a need to add rain chamber for artificial rain.

The condition of all frogs in captivity during adaptation was normal and healthy. On average M. montana start feeding on the 4th day to the 6th day with a daily increases amount of cricket. Nearly all fros showed an increase body mass except one male individual which shown 0.5 g on 2nd week. However the same frog showed an increase of body mass. The low result of feed convertion rate indicates that the efficiency of feed were use for body weight growth. M. montana number 5 had a lowest feed convertion rate and the highest growth of body weight compared others.

M. montana were active at 06.00 pm until 05.00 am. On morning and afternoon, all frogs slept under rock, wood and coconut shell. Generally all frogs will move by 07.00 pm until 10.00 pm. Four frogs spent time mostly under a rock and wood, where as male frog number 3 mostly used litters during the resting period. Frogs start calling on the 7th day in terrarium. Calls were emitted all day long and mostly heard on 02.00 pm until 05.00 pm.

STUDI ADAPTASI DAN PERILAKU KATAK BERTANDUK

(

Megophrys montana

Kuhl & van Hasselt 1822)

DI PENANGKARAN TAMAN SAFARI INDONESIA I

CISARUA JAWA BARAT

FIQH CHAIRUNNISA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN

KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “Studi Adaptasi dan Perilaku Katak Bertanduk (Megophrys montana Kuhl & van Hasselt 1822) di Penangkaran Taman Safari Indonesia I Cisarua Jawa Barat” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Februari 2013

Judul Skripsi : Studi Adaptasi dan Perilaku Katak Bertanduk (Megophrys montana Kuhl & van Hasselt 1822) di Penangkaran Taman Safari Indonesia I Cisarua Jawa Barat

Nama : Fiqh Chairunnisa

NIM : E34080072

Menyetujui :

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Ir. Mirza D. Kusrini, M.Si. NIP. 196511 14 199002 2 001

Dr.Ir. Burhanuddin Masy‟ud,MS. NIP. 195811 21 198603 1 003

Mengetahui :

Ketua Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, M.S. NIP. 195809 15 198403 1 003

RIWAYAT HIDUP

Fiqh Chairunnisa dilahirkan di Bandung pada tanggal 1 Mei 1991 sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Agus Iskandar dan Ibu Imas Mulyani. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di SDN Rajamandala Kulon 3 (2002), SLTPN 1 Cipatat (2005), dan SMAN 2 Cimahi (2008). Tahun 2008 penulis diterima sebagai mahasiswa di Institut Pertanian Bogor melalui jalur USMI. Penulis mulai aktif belajar di Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, IPB pada tahun 2009.

Selama menjadi mahasiswa IPB, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (HIMAKOVA) sebagai anggota dan pengurus Biro Informasi dan Komunikasi serta Kelompok Pemerhati Herpetofauna pada organisasi HIMAKOVA periode 2009-2012 dan pernah menjadi Sekretaris Kelompok Pemerhati Herpetofauna (KPH)-HIMAKOVA pada periode 2010-2012.

Penulis pernah melaksanakan praktek dan kegiatan lapangan antara lain: Eksplorasi Fauna, Flora dan Ekowisata Indonesia (RAFFLESIA) di Cagar Alam Gunung Burangang Jawa Barat (2010) dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak II Jawa Barat (2011), Studi Konservasi Lingkungan (SURILI) di Taman Nasional Kerinci Seblat (2011), Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) di Cagar Alam Gunung Sawal dan Pangandaran (2010), Praktek Pengelolaan Hutan (P2H) di Hutan Pendidikan Gunung Walat (2011), serta Praktek Kerja Lapang Profesi (PKLP) di Taman Nasional Gunung Bromo Tengger Semeru (2012). Penulis juga pernah melakukan magang di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat (2010).

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil`aalamiin. Puji dan syukur dipanjatkan ke-Hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Salawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Ibunda Imas Mulyani dan Ayahanda Agus Iskandar, guru terbaik dalam hidup, Terima kasih atas semua nasehat kehidupan dan semangatnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik, Allohummaghfirlii waliwaalidaiya warhamhuma kamaa robbayaanii shighoroo. Adikku tersayang Fikri Chaekal atas doa, kasih sayang, dukungan dan semangat hingga skripsi ini selesai. 2. Dr. Ir. Mirza Dikari Kusrini, M.Si dan Dr. Ir. Burhanuddin Masy‟ud, MS

selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bantuan, arahan, kasih sayang, pengertian dan kesabaranya selama membimbingku. Allohumma nawwir qolbii bi nuuri hidaayatika kamaa nawwartal ardho bi nuuri syamsyika wa qomarika abadan abadaa.

3. Dr. Ir. Iwan Hilwan, M.S selaku dosen penguji, Eva Rachmawati S.Hut, M.Si selaku ketua sidang dan Ir. Dones Rinaldi, MSc. F yang telah memberikan masukan bagi penyempurnaan skripsi ini.

4. Seluruh dosen dan staf Departemen KSHE dan Fakultas Kehutanan IPB yang telah membantu selama proses belajar khususnya bu Evan dan bu Titin.

5. Bapak Drs. Jansen Manansang dan Ibu Drh. Retno atas kesediaannya memberikan izin dan segala fasilitas untuk melaksanakan penelitian.

6. Bapak Keni Sultan S.Pt dan Bapak Imam Purwadi sebagai penanggung jawab dan telah membantu melancarkan kegiatan penelitian.

8. Fahmi OG, Mas Ibnu, Mas Iwan, dan seluruh karyawan Reprima yang telah menemani dan mendampingi penulis selama penelitian.

9. My Skripsimate Afnelasari Eka Lestari S.Hut atas kebersamaan, kekeluargaan, suka dan duka di lapangan untuk melewati hari-hari penuh perjuangan.

10.Keluarga besar Pak Kusno atas kekeluargaan, semangat dan tempat tinggal yang disediakan selama pengambilan data.

11.Luthfia Nuraini Rahman S.Hut, M.Si, Arief Tajalli S.Hut, Adininggar Ulfa Ulhasanah S.Hut atas saran dan masukan serta teman seperjuangan Laboratorium Katak Faith Fitrian S.Hut dan Raden Tirtayasa S.Hut.

12.Mega Haditia S.Hut, Rian Ristia Wulandari S.Hut, Fatwa Nirza Susanti S.Hut, Rika Wahyuni S.Hut, Intan Handayani S.Hut, Meyladona Paramita S.Hut, Insani Widya Astuti S.Hut, Irna Eka Syamfitri S.Pt, Nidya Bela Anggita S.Hut yang telah mengajarkan arti persahabatan dan kebersamaan dalam menghadapi masa perkuliahan yang penuh canda tawa dan suka duka.

13.Nugrahadi Ramadhan S.Hut, Davidia Intan Permata Yahdi S.Hut, Arniana Anwar S.Hut yang telah bersedia membantu dalam pembuatan terarium. 14.Tim PKLP Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 2012 atas kebahagiaan

dan keceriaannya „Kami dari TNBTS”.

15.Teman-teman KSHE 45 “Edelweis” tanpa terkecuali, atas segala kebersamaan, kekompakan, kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, suka duka, serta semua hal yang telah dilakukan bersama. Kalian tidak akan tergantikan. Salam hangat dan sukses untuk kita semua.

16.Rekan-rekan HIMAKOVA khususnya Kelompok Pemerhati Herpetofauna (KPH) “Phyton” HIMAKOVA.

17.Keluarga besar Pondok Jaika dan Sri Rahayu atas kekeluargaan dan keceriaan yang diberikan sehari-hari.

18.Untuk kamu yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi ini hingga tuntas

dan terima kasih atas semangat yang diberikan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Adaptasi dan Perilaku Katak Bertanduk (Megophrys montana Kuhl & van Hasselt 1822) di Penangkaran Taman Safari Indonesia I Cisarua Jawa Barat” dibawah bimbingan Dr. Ir. Mirza Dikari Kusrini, M.Si dan Dr. Ir. Burhanuddin Masy‟ud, MS.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan IPB. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan data dasar dalam rangka upaya konservasi katak bertanduk (Megophrys montana) serta berguna bagi berbagai pihak terutama dalam pengembangan ilmu kehutanan secara umum.

Banyak pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian hingga pada penulisan skripsi ini. Penulis pun menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya harapan besar dari penulis atas kritik dan saran yang dapat disampaikan untuk pengembangan karya ilmiah ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Bogor, Februari 2013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... iv

DAFTAR GAMBAR ... v

DAFTAR LAMPIRAN ... vi

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan ... 2

1.3 Manfaat Penelitian ... 2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Klasifikasi dan Morfologi Megophrys montana ... 3

2.2 Habitat dan Penyebaran ... 4

2.3. Perilaku ... 5

2.3.1 Perilaku bergerak ... 5

2.3.2 Perilaku makan ... 6

2.3.3 Perilaku kawin ... 6

2.3.4 Perilaku meletakkan telur ... 7

2.4 Penangkaran ... 7

2.4.1 Penangkaran amfibi secara exsitu... 7

2.4.2 Adaptasi ... 10

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian ... 11

3.2 Alat dan Bahan Penelitian ... 11

3.3 Metode Pengumpulan Data ... 12

3.3.1 Uji coba pemeliharaan ... 12

3.3.2 Kondisi M. montana selama sterilisasi dan setelah sterilisasi ... 14

3.3.3 Perkembangan adaptasi dan perilaku di penangkaran ... 16

3.4 Analisis Data ... 20

3.4.1 Penentuan waktu aktif bergerak M. montana ... 20

3.4.2 Adaptasi di penangkaran dan perilaku adaptasi... 20

4.2 Kondisi Habitat Pengambilan Spesimen ... 22

4.2.1 Curug Jaksa ... 22

4.2.2 Rumah Dua ... 23

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Hasil ... 24

5.1.1 Uji coba pemeliharaan ... 24

5.1.2 Kondisi M. montana selama sterilisasi dan setelah sterilisasi ... 26

5.1.3 Perkembangan adaptasi dan perilaku di penangkaran ... 27

5.2 Pembahasan ... 39

5.2.1 Uji coba pemeliharaan ... 39

5.2.2 Kondisi M. montana selama sterilisasi dan setelah sterilisasi ... 41

5.2.3 Perkembangan adaptasi dan perilaku di penangkaran ... 42

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan ... 57

6.2 Saran ... 57

DAFTAR PUSTAKA ... 59

DAFTAR TABEL

No. Halaman

1 Perbandingan SVL dan berat M. montana ... 4

2 Alat dan bahan penelitian ... 11

3 Ukuran M. montana yang ditemukan di TSI ... 13

4 Jenis dan ukuran terarium M. montana ... 16

5 Penempatan awal spesimen M. montana di dalam terarium ... 25

6 Rata-rata suhu, kelembaban dan nilai pH terarium dan habitat alaminya ... 27

7 Rata-rata hari M. montana mulai makan pakan yang diberikan ... 29

8 Jumlah dan berat pakan yang dikonsumsi M. montana ... 31

9 Konversi pakan M. montana selama 10 hari masa adaptasi ... 34

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman

1 Katak Bertanduk (Megophrys montana) ... 3

2 Peta penyebaran M. montana ... 5

3 Ruangan penangkaran katak di TSI ... 13

4 Sterilisasi Bathwash Itraconazole 0.01% pada 0.6% saline ... 15

5 Jenis, bentuk dan ukuran terarium M. montana ... 16

6 Fasilitas terarium di penangkaran TSI ... 17

7 Pakan M. montana ... 18

8 Kondisi umum Curug Jaksa TSI . ... 22

9 Kondisi umum Rumah Dua TSI ... 23

10 Persentase katak aktif berpindah selama 1x24 jam ... 24

11 Perilaku M. montana saat proses sterilisasi ... 26

12 Rata-rata suhu tubuh dan suhu terarium selama 30 hari ... 28

13 Pemanfaatan habitat di terarium oleh M. montana ... 28

14 Jumlah jangkrik yang dimakan oleh M. montana selama 10 hari masa pemeliharaan ... 30

15 Kotoran yang dihasilkan oleh individu M. montana ... 32

16 Pertumbuhan bobot badan (i) dan SVL (ii) M. montana betina... 32

17 Pertumbuhan bobot badan (i) dan SVL (ii) M. montana jantan... 33

18 Perilaku diam M. montana di sore hari... 34

19 Perilaku aktif bergerak M. montana pada malam hari ... 36

20 Frekuensi pemanfaatan habitat di terarium oleh M. montana . ... 37

21 Ilustrasi rata-rata pola pergerakan dan pemanfaatan ruang gerak M. montana betina di dalam terarium ... 38

22 Ilustrasi rata-rata pola pergerakan dan pemanfaatan ruang gerak M. montana jantan di dalam terarium ... 38

23 Desain Terarium Megophrys... 44

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman

1 Waktu aktif bergerak M. montana ... 63

2 Pertumbuhan berat badan M. montana ... 63

3 Pertumbuhan SVL M. montana ... 63

4 Data suhu terarium M. montana selama 30 hari ... 64

5 Data suhu tubuh M. montana selama 30 hari... 66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

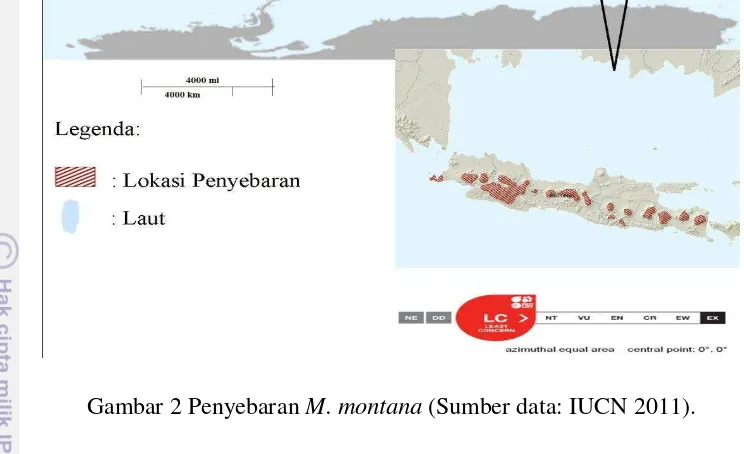

Katak Bertanduk (Megophrys montana) merupakan salah satu jenis amfibi endemik yang berasal dari famili Megophrydae dengan status Least concern (IUCN 2011). Hingga saat ini penyebaran M. montana di Indonesia hanya diketahui di Pulau Jawa (Iskandar 1998). Habitat yang terdegadasi dan terfragmentasi merupakan faktor yang menyebabkan populasi jenis ini semakin berkurang di alam.

Faktor lain yang memengaruhi turunnya populasi amfibi di alam yaitu adanya penyakit chytridiomycosis (Kusrini et al. 2008). Chytridiomycosis disebabkan oleh adanya kontaminasi jamur Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) yang telah mengkontaminasi beberapa amfibi di Indonesia. Hingga saat ini belum terdapat data dan informasi mengenai kontaminasi jamur Bd terhadap M. montana, akan tetapi sebagai upaya pencegahan untuk menjaga dan mengontrol kelestarian hidup M. montana dapat dilakukan proses sterilisasi terhadap jamur Bd yang dapat mengkontaminasi jenis ini.

Griffiths dan Pavajeau (2008) menyatakan bahwa perlu dilakukannya aksi konservasi untuk mengatasi populasi jenis amfibi yang terancam kelestarian hidupnya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan perlindungan

terhadap habitat aslinya (insitu) dan perlindungan di luar habitat (exsitu) yaitu dalam

bentuk penangkaran. Menurut Masy‟ud (1992) tujuan usaha pelestarian atau

konservasi dengan program penangkaran yaitu untuk meningkatkan populasi satwa dengan tetap menjaga kemurnian genetiknya.

Hingga saat ini penangkaran amfibi di Indonesia belum pernah dilakukan,

Taman Safari Indonesia I yang berlokasi di Cisarua Bogor merupakan salah

satu obyek wisata nasional. Taman Safari Indonesia I juga merupakan kawasan

penyangga Taman Nasional Gunung Gede Pangango yang berfungsi sebagai kawasan konservasi exsitu. Kegiatan penangkaran di lokasi ini dilakukan melalui pengelolaan pakan, kandang, kesehatan dan kebutuhan lain dari satwa yang

ditangkarkan sehigga mampu berkembang biak dengan baik.

Salah satu upaya awal dalam melakukan uji coba penangkaran M. montana yaitu dengan melihat adaptasi jenis ini di dalam penangkaran. Hal ini dilakukan dengan melihat perilaku satwa saat ditangkarkan, proses sterilisasi jamur Bd, manipulasi lingkungan, pakan, kesehatan dan kebutuhan lainnya dalam habitat buatan serta kemampuan tumbuh di penangkaran sehingga dapat mendukung kelestariannya di alam.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi keberhasilan hasil uji pemeliharaan setelah penangkapan dan sebelum sterilisasi.

2. Mengidentifikasi kondisi M. montana selama sterilisasi dan sesudah sterilisasi.

3. Mengidentifikasi keberhasilan adaptasi katak di penangkaran Taman Safari Indonesia I Cisarua.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Sumber informasi terbaru mengenai manajemen adaptasi Katak Bertanduk (M. montana) di Penangkaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Klasifikasi dan Morfologi Megophrys montana

Megophrys montana merupakan jenis katak serasah dengan klasifikasi yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Sub Phylum Vertebrata, Kelas Amphibia, Ordo Anura, Famili Megophrydae, Genus Megophrys dan Spesies M. montana (Iskandar 1998). Spesies ini memiliki tonjolan seperti tanduk di atas matanya, sebelumnya juga dikenal dengan nama Megalophrys monticola. Jenis yang berkerabat dengan M. montana meliputi M. nasuta (Sumatera, Borneo dan Semenanjung Malaysia), M. longipes, M. aceras (Malaysia), M. dringi, M. edwardinae, M. gununggensis (Kalimantan), M. ligayae (Palawan, Filipina), dan M. steynegeri (Filipina) (Iskandar 1998).

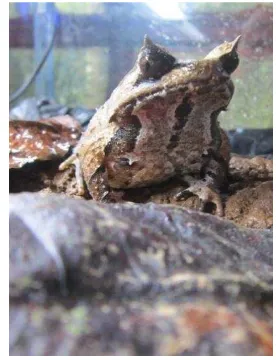

M. montana dikenal dengan nama katak bertanduk (Iskandar 1998) karena memiliki moncong yang meruncing, mata dengan perpanjangan dermal yang jelas menyerupai tanduk (Gambar 1). Katak ini memiliki kepala dan tubuh yang kekar berbentuk gemuk pendek, dengan kaki yang ramping dan pendek. Tubuh berwarna cokelat keabu-abuan sampai cokelat kemerah-merahan, terdapat bintik kehitaman di bawah mata dan sepasang bentol di belakang antara kaki. Tanduk merupakan proyeksi dari tepi alis yang menonjol.

Spesimen muda M. montana berwarna merah bata, tetapi yang tua biasanya cokelat, cokelat kemerahan sampai cokelat tua, dan jarang berwarna cokelat kekuningan. Terdapat suatu bercak segitiga berwarna lebih gelap terdapat di belakang mata. Biasanya terdapat sepasang benjolan atau bercak gelap di belakang dekat lekukan lengan. Warna pada bagian bawah campuran antara cokelat dan krem kotor (Iskandar 1998).

M. montana memiliki sexual dimorfism yang membedakan antara ukuran tubuh (Snout Vent Length/SVL) jantan dan betina. Ukuran betina dapat mencapai 90 mm panjangnya dan jantan memiliki ukuran yang lebih pendek (Iskandar 1998). Ada beberapa data SVL dan berat M. montana sebagai pembanding disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Perbandingan SVL (Snouth Vent Lenght) dan berat M. montana

Sumber Lokasi ♂SVL (mm) ♀ ♂ Berat (g) ♀

Kusrini dan Fitri (2006) Sukamantri 45,38± 6,4 - 8,6±3,04 -

Kusrini dan Fitri (2006) Sukamantri - 68,39±12,7 - 34,10±1,13

Kusrini (2007) TNGGP 38,44± 2,9 - 5,9±0,5 -

Kusrini (2007) Cilember 39,92± 4 - 6,9±2,3 -

2.2 Habitat dan Penyebaran

Alikodra (2002) menyatakan bahwa habitat merupakan hasil interaksi dari komponen fisik, yaitu air, udara, iklim, topogafi, tanah, dan ruang dan komponen biotik, yaitu vegetasi, mikro fauna, makro fauna dan manusia. Menurut Duellman dan Trueb (1994). Amfibi merupakan satwaliar yang dapat dijumpai di seluruh bagian di dunia mulai dari daerah tropis sampai pada daerah padang pasir. Iskandar (1998) menyatakan bahwa amfibi tersebar mulai dari daerah dataran rendah sampai daerah pegunungan dengan habitat yang tergenang di bawah permukaan air sampai yang hidup di puncak pohon yang tinggi.

Gambar 2 Penyebaran M. montana (Sumber data: IUCN 2011). 2.3 Perilaku

Perilaku satwa merupakan ekspresi satwa terhadap faktor-faktor yang memengaruhi baik faktor internal maupun eksternal. Menurut Alikodra (2002), fungsi perilaku adalah untuk menyesuaikan diri terhadap beberapa perubahan oleh faktor luar dan faktor dalam.

2.3.1 Perilaku bergerak

Amfibi melakukan pergerakan hanya jika diperlukan, kebutuhan katak untuk memperoleh makanan, kawin dan tempat berlindung, menghindari

pemangsa dan mempertahankan kondisi fisiologis yang memadai dapat

2.3.2 Perilaku makan

Stebbins dan Cohen (1997) menyatakan amfibi merupakan satwa yang memangsa berbagai jenis hewan yang bisa mereka telan. Setiap jenis katak memiliki mekanisme yang berbeda dalam berburu mangsa tergantung dari jenis kataknya. Jenis katak yang memiliki perawakan gemuk dan mulut lebar biasanya mencari mangsa dengan cara diam dan menunggu mangsa. Pakan yang diburu biasanya berukuran besar dan dikonsumsi dalam jumlah sedikit (Duellman & Trueb

1994; Stebbins & Cohen 1997). Inger dan Stuebing (1997) menyatakan bahwa

preferensi pakan dari M. montana yaitu serangga, kaki seribu, keong kecil dan kadang- kadang kalajengking.

2.3.3 Perilaku kawin

Perkawinan pada katak disebut amplexus, yaitu kondisi dimana katak jantan berada di atas katak betina. Umumnya katak melakukan perkawinan dan fertilisasi yang berlangsung secara eksternal (Duellman & Trueb 1994). Katak serasah juga melakukan fertilisasi terjadi di luar tubuhnya dan berkembangbiak melalui proses metamorfosa (Iskandar 1998). Hanya sedikit catatan mengenai perilaku kawin M. montana di alam, sehingga perilaku kawinnya sering diumpamakan dengan kerabat dekatnya yaitu M. nasuta. Katak dewasa bergerak dari hutan ke pinggiran sungai kecil dan sungai beraliran lambat untuk kawin, dimana aliran rendah sampai sedang (Inger & Stuebing 1997).

Beberapa tipe amplexus yang umum terjadi pada anura menurut Duellman dan Trueb (1994), yaitu:

a. Inguinal : kaki depan katak jantan memeluk bagian pinggang dari katak betina, kloaka dari pasangan tidak berdekatan.

b. Axillary : kaki depan katak jantan memeluk bagian samping kaki depan katak betina, kloaka berdekatan.

c. Cephalic : kaki depan jantan memeluk bagian kerongkongan katak betina. d. Straddle : katak jantan menunggangi katak betina tanpa memeluk katak

betina.

f. Independent : terjadi pada beberapa jenis Dendrobatidae, yaitu saat kedua katak saling membelakangi dan menempelkan kloaka secara bersamaan.

2.3.4 Perilaku meletakkan telur

Penggunaan tempat untuk bertelur amfibi sangat beragam menurut Goin et al. (1978). Beberapa telur katak ditempatkan di lokasi yang dekat dengan air sehingga ketika telur menetas berudu akan mudah mencapai air. Kebanyakan katak meletakkan telurnya di air yang bersih (Stebbins & Cohen 1995). Lokasi peletakan telur merupakan penentu keberhasilan dalam proses metamorfosa, selain aman dari serangan predator, air yang bersih serta kandungan mineral yang sesuai merupakan kebutuhan dalam proses metamorfosa. Telur berada di pinggir kolam dan berudu hidup di bagian kolam yang tenang, dan dapat ditemukan di antara akar tanaman yang berada di dalam air. Berudu berbentuk ramping dan gelap dengan tanda-tanda kehitam-hitaman di ekornya (Inger & Stuebing 1997).

2.4 Penangkaran

Penangkaran bertujuan untuk memperbanyak populasi dengan mempertahankan kemurnian jenis sehingga kelestarian dan keberadaannya di alam tetap terjaga. Masy‟ud (2001) menyatakan bahwa penangkaran dibagi menjadi dua berdasarkan tujuannya, yaitu penangkaran konservasi dan budidaya. Penangkaran untuk tujuan konservasi adalah penangkaran yang dilakukan untuk menunjang usaha-usaha pelestarian jenis-jenis satwa serta plasma nutfahnya, scdangkan penangkaran untuk tujuan budaya adalah penangkaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

2.4.1 Penangkaran amfibi secara exsitu

penangkaran. Sistem penangkaran intensif memiliki ciri-ciri yaitu adanya kandang khusus, kebutuhan makanan satwa diberikan dan disediakan secara penuh oleh penangkar, perkawinan satwa dengan cara kawin alami maupun kawin serta perawatan kesehatan dan pengendalian penyakit secara teratur dan kontinu.

Penangkaran amfibi secara exsitu di Indonesia jarang dilakukan, salah satu contoh katak yang dipelihara secara exsitu yaitu spesimen Rhacophorus margaritifer yang telah dilakukan oleh Aritonang (2010) dengan menggunakan metode translokasi berudu dan katak pada habitat buatan. Berudu dan katak ini diambil dari beberapa habitat alaminya kemudian dipindahkan pada beberapa habitat buatan yang telah dikondisikan sesuai habitat asli katak tersebut. Pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap perilaku, pertumbuhan, dan perkembangan berudu dan katak.

Kusrini et al. (2008) dalam penelitiannya terhadap ekologi bertelur Philautus vittiger, membawa sekelompok sarang telur ke laboratorium untuk diamati perubahannya dari fase telur sampai menjadi berudu. Telur ini diletakkan pada kotak plastik yang berisi air, ranting-ranting, dan dedaunan yang berasal dari tempat ditemukannya telur (habitat alami). Kondisi habitatnya disesuaikan dengan habitat aslinya misalnya dengan pemberian lumpur, sampah dedaunan dan tumbuhan air (Hydrila spp.).

Spesimen untuk keperluan penangkaran dapat diambil dari habitat alaminya atau sumber sumber lain yang sah, seperti penangkaran lain atau lembaga konservasi. Spesimen yang diperoleh dari habitat alaminya harus melalui proses adaptasi dan aklimatisasi terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan dalam suatu penangkaran. Hal ini dilakukan untuk membiasakan satwa terhadap lingkungan yang baru dan juga untuk mencegah masuknya penyakit dari luar melalui satwa tersebut.

Aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penangkaran amfibi menurut Pramuk dan Gagliardo (2012), yaitu :

a. Kandang atau Terarium

mungkin bagi satwa sesuai dengan ukuran tubuh, umur, dan juga perilaku amfibi, sehingga satwa dapat tetap melakukan aktivitasnya.

Kandang berbentuk seperti akuarium tertutup yang terbuat dari bahan kaca atau plastik, dibuat sesuai dengan habitat aslinya yang dilengkapi dengan tempat air, vegetasi, tempat bersembunyi katak serta substrat seperti batu, serasah, ataupun kayu. Komponen yang diperlukan tergantung dari habitat alami dan kebiasaan di alam jenis amfibinya. Kandang juga harus mempunyai fungsi sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan psikologi dan tingkah laku dari satwa, menjaga pakan, menjaga satwa agar tidak kabur, memudahkan dalam pemantauan dalam (Pramuk & Gagliardo 2012).

b. Air

Kualitas dan kuantitas air merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan amfibi. Suhu, pH, amonia, nitrat, nitrit, alkalinity, dan hardness yang terkandung dalam air harus sesuai dengan habitat aslinya dan selalu diperhatikan secara berkala agar tidak berbahaya bagi amfibi. Kualitas dan kuantitas air sangat berpengaruh dalam kehidupan amfibi, karena amfibi merupakan satwa yang selalu hidup berdekatan dengan air sehingga sangat peka dengan perubahan kualitas dan kuantitas air.

c. Kondisi Lingkungan

Suhu (udara dan air), cahaya dan kelembaban merupakan parameter lingkungan yang dibutuhkan amfibi agar dapat bertahan hidup. Parameter lingkungan yang sesuai dengan habitat amfibi akan berdampak positif bagi keberlangsungan hidup amfibi itu sendiri.

d. Pakan

e. Kesehatan

Spesimen yang diperoleh dari habitat alaminya harus melalui proses adaptasi dan aklimitasi terlebih dahulu sebelum ditangkarkan agar satwa dapat membiasakan diri terhadap lingkungan yang baru serta mencegah masuknya penyakit dari luar melalui satwa tersebut (Honegger 1975). Satwa yang dipindahkan dari alam ke habitat buatan perlu dikarantina terlebih dahulu minimal 30 hari agar satwa tidak tertekan akibat proses pemindahan tersebut. Proses pemindahan ini menyebabkan kebanyakan satwa mengalami stres, dehidrasi, kepanasan, kelaparan, atau trauma fisik pada kulit atau organ internalnya. Perlu dilakukannya juga sterilisasi pada satwa agar bakteri atau virus berbahaya yang dibawa oleh satwa tidak berkembangbiak dan tertular ke satwa lain.

2.4.2 Adaptasi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Taman Safari Indonesia I. Pengambilan data dilakukan dari bulan Juli-September 2012, yang terdiri atas:

a. Pengambilan spesimen M. montana yang dilakukan di Curug Jaksa dan Rumah Dua Taman Safari Indonesia I pada 30 Juli, 4 Agustus, 7 Agustus dan 9 Agustus 2012.

b. Pengamatan untuk mengetahui waktu aktif katak dilakukan dalam terarium ruang katak TSI pada tanggal 12 Agustus 2012.

c. Kegiatan sterilisasi, pengamatan adaptasi dan perilaku satwa dilakukan dalam terarium ruang katak TSI dari 13 Agustus – 30 September 2012.

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

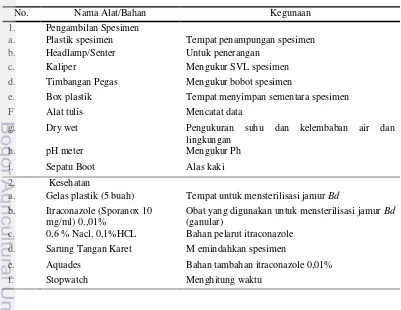

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian dikelompokkan berdasarkan kegunaannya dalam pengumpulan dan analisis data (Tabel 2).

Tabel 2 Alat dan bahan penelitian

No. Nama Alat/Bahan Kegunaan

1. Pengambilan Spesimen

a. Plastik spesimen Tempat penampungan spesimen

b. Headlamp/Senter Untuk penerangan

c. Kaliper Mengukur SVL spesimen

d. Timbangan Pegas Mengukur bobot spesimen

e. Box plastik Tempat menyimpan sementara spesimen

F Alat tulis Mencatat data

g. Dry wet Pengukuran suhu dan kelembaban air dan

lingkungan

h. pH meter Mengukur Ph

i. Sepatu Boot Alas kaki

2. Kesehatan

a. Gelas plastik (5 buah) Tempat untuk mensterilisasi jamur Bd b. Itraconazole (Sporanox 10

mg/ml) 0.,01%

Obat yang digunakan untuk mensterilisasi jamur Bd (ganular)

c. 0,6 % Nacl, 0,1%HCL Bahan pelarut itraconazole

d. Sarung Tangan Karet M emindahkan spesimen

e. Aquades Bahan tambahan itraconazole 0,01%

No. Nama Alat/Bahan Kegunaan

3. Penangkaran

a. Akuarium (5 buah) Tempat menangkarkan satwa/Terarium

b. Alkohol Mensterilisasi akuarium

c. Substrat (batu, kayu, air, serasah, tanah)

Modifikasi habitat alami

d. Pompa air Mengatur sirkulasi air

e. Lampu UV Mengatur cahaya di dalam terarium

f. Termometer dry wet Mengukur suhu dan kelembaban di dalam terarium

g. Termometer tembak Mengukur suhu tubuh katak di dalam terarium

h. Pakan (jangkrik) Makanan untuk satwa

4. Dokumentasi

a. Buku catatan lapangan / tally sheet

Dokumentasi data

b. Kamera digital Dokumentasi gambar/foto

3.3 Metode Pengumpulan Data 3.3.1 Uji coba pemeliharaan 3.3.1.1Pengambilan spesimen

Spesimen M. montana diambil langsung dari habitat alaminya yang berada di kawasan Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua, yaitu Curug Jaksa dan Rumah Dua. Pengambilan spesimen dilakukan dengan menggunakan metode Visual Encounter Survey (VES). VES merupakan metode pengambilan jenis satwa berdasarkan penjumpaan langsung pada jalur terestrial maupun akuatik (Heyer et al. 1994). Pengamatan dilakukan di sepanjang suatu jalur, dalam suatu plot,

sepanjang sisi sungai, sekitar tepi sungai, dan seterusnya dengan berjalan menyusuri

transek secara perlahan untuk mencari satwa dalam jangka waktu tertentu. Data dan

informasi mengenai spesimen (ukuran, berat, jenis kelamin) dan kondisi habitat

alami seperti suhu, kelembaban, pH, vegetasi dan keadaan sekitar diperoleh dengan cara mengukur dan mengamati keadaan sekitar.

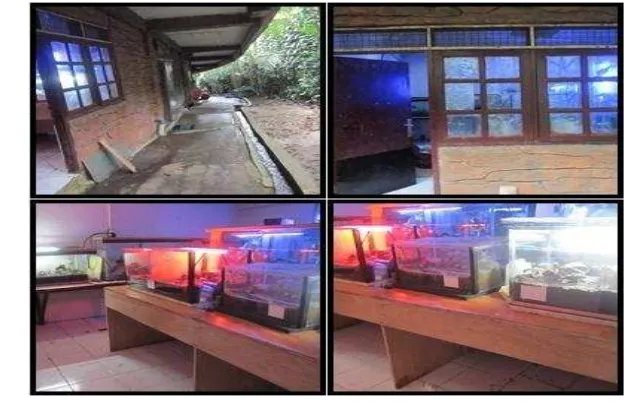

Gambar 3 Ruangan penangkaran katak di TSI.

Spesimen yang telah ditangkap, dikeluarkan dari plastik untuk diukur bobot badan dan SVL. Setelah dilakukan pengukuran, spesimen ditempatkan di dalam terarium sementara berupa kotak plastik dengan ukuran 35 x 21 x 22,5 cm3 dan ketebalan 3 mm. Bagian atas kotak ditutup dengan kawat kasa agar katak tidak keluar dan udara dapat keluar `masuk dengan bebas. Sebelum kotak plastik digunakan, terlebih dahulu disterilisasi dengan alkohol 70 % dan dilap dengan kain lap lalu dibasuh dengan air. Setelah kotak plastik steril spesimen M. montana dimasukkan ke dalam kotak plastik.

Jumlah total individu M. montana yang ditemukan di kedua lokasi ini sebanyak enam ekor dengan komposisi jenis kelamin serta ukuran SVL (Snout vent length) dan bobot badan, yaitu dua ekor betina dengan 8,15±0,12 cm dan 57,5±6,36 g serta empat ekor jantan dengan 4,02±0,59 cm dan 7,62±3,35 g seperti disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3 Ukuran M. montana yang ditemukan di TSI

No. Jenis SVL (cm) Bobot badan (g) Jenis kelamin Lokasi ditemukan

3.3.1.2Waktu aktif bergerak M. montana

Spesies M. montana yang telah diambil dari habitat alaminya ditempatkan ke dalam terarium sementara untuk diamati waktu aktifnya. Pengamatan untuk mengetahui waktu aktif bergerak katak dilakukan terhadap enam ekor M. montana yang terdiri dari empat ekor jantan serta dua ekor betina. Pengamatan dilakukan di dalam terarium setiap satu jam selama 1 x 24 jam dengan menggunakan metode ad libitum sampling, yaitu metode pengamatan dengan mengamati perilaku satwa dan mencatat data hasil pengamatan. Setiap perjumpaan dengan katak dicatat keadaan aktif dan perpindahannya (jika ada). Katak aktif didefinisikan sebagai katak dengan posisi mata terbuka, sedangkan bergerak berpindah didefinisikan sebagai perubahan posisi penemuan katak dari posisi tertentu yang tercatat pada jam pengamatan sebelumnya (Firdaus 2011).

3.3.1.3Perkembangan M. montana setelah penangkapan dan sebelum sterilisasi Semua katak M. montana yang telah ditangkap dimasukkan ke dalam terarium untuk dilakukan pemeliharaan sebelum sterilisasi. Perkembangan katak setelah penangkapan dan sebelum sterilisasi diamati menggunakan metode ad libitum sampling, yaitu metode pengamatan dengan mengamati perilaku satwa dan mencatat data hasil pengamatan.

3.3.2 Kondisi M. montana selama sterilisasi dan setelah sterilisasi

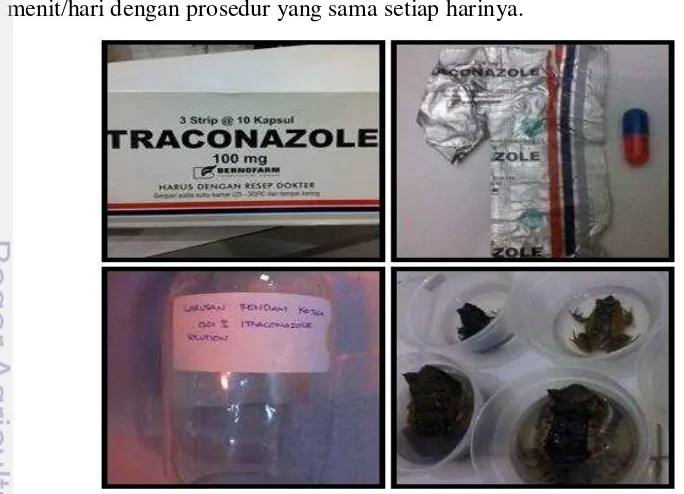

Metode untuk mensterilisasi jamur Bd yaitu dengan Bathwash Itraconazole (Sporanox 10 mg/ml) 0,01% pada 0,6% saline. Setiap satu individu M. montana dimandikan dalam larutan ini selama 5 menit/ hari untuk 11 hari berturut-turut (Forzan et al. 2008). Jumlah katak yang disterilisasi sebanyak lima ekor dengan komposisi dua ekor betina dan tiga ekor jantan.

Obat yang digunakan yaitu kapsul Itraconazole 100 mg dengan isi kapsul berupa ganular. Itraconazole yang diperlukan yaitu larutan Itraconazole 100 mg hanya diambil sebanyak 0,01% ditambah dengan 0,06 % salt solution (Na+Hcl). Itraconazole bentuk solution ini ditambahkan dengan 99,99 ml aquades sehingga dihasilkan Itraconazole (Sporanox 10 mg/ml) 0,01% pada 0,6% saline.

Kegiatan sterilisasi jamur Bd pada M. montana dilakukan pada malam hari saat waktu aktif katak. Katak dimasukkan ke dalam gelas plastik sekali pakai yang ukurannya disesuaikan dengan ukuran badan katak dan telah diisi oleh larutan Itraconazole (Gambar 4). Katak didiamkan selama lima menit dan dilakukan pengamatan dengan metode ad libitum sampling, yaitu mengamati perilaku satwa yang disterilisasi serta mencatat data pengamatan. Katak yang telah dimandikan dengan Itraconazole dimasukkan kembali ke dalam terarium. Proses Bathwash dengan bahan Itraconazole ini dilakukan setiap hari selama 11 hari dengan waktu 5 menit/hari dengan prosedur yang sama setiap harinya.

3.3.3 Perkembangan adaptasi dan perilaku di penangkaran 3.3.3.1Adaptasi tempat hidup dan lingkungan M. montana

Data mengenai kondisi terarium dilakukan dengan cara mengukur panjang, lebar, dan tinggi kandang. Informasi mengenai jenis terarium, bentuk, ukuran, konstruksi, fasilitas serta perawatan terarium dilakukan dengan pengamatan langsung. Pengukuran suhu dan kelembaban terarium dan suhu tubuh dilakukan selama 30 hari di dalam terarium pada pagi hari pukul 08.00, siang hari pukul 13.00, dan malam hari

pukul 20.00 dengan menggantungkan termometer dry wet dan termometer tembak.

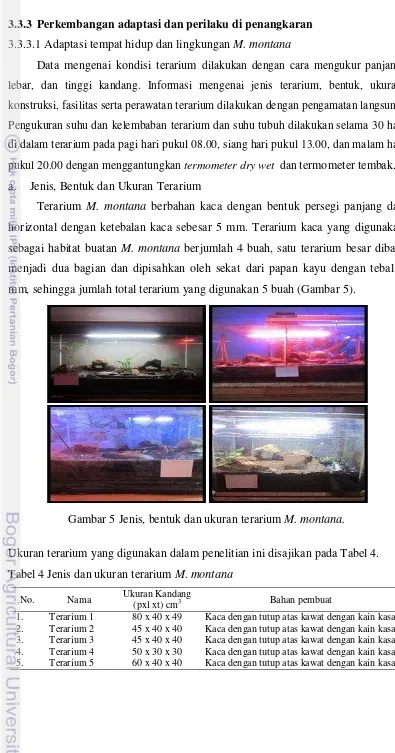

a. Jenis, Bentuk dan Ukuran Terarium

Terarium M. montana berbahan kaca dengan bentuk persegi panjang dan horizontal dengan ketebalan kaca sebesar 5 mm. Terarium kaca yang digunakan sebagai habitat buatan M. montana berjumlah 4 buah, satu terarium besar dibagi menjadi dua bagian dan dipisahkan oleh sekat dari papan kayu dengan tebal 8 mm, sehingga jumlah total terarium yang digunakan 5 buah (Gambar 5).

Gambar 5 Jenis, bentuk dan ukuran terarium M. montana.

Ukuran terarium yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4. Tabel 4 Jenis dan ukuran terarium M. montana

No. Nama Ukuran Kandang

(pxl xt) cm3 Bahan pembuat

b. Fasilitas Terarium

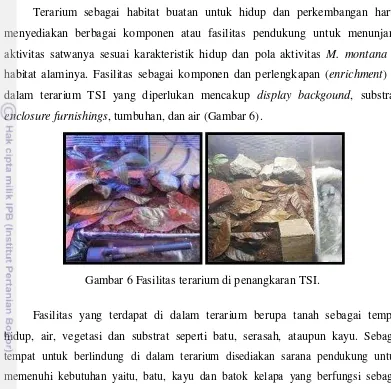

Terarium sebagai habitat buatan untuk hidup dan perkembangan harus menyediakan berbagai komponen atau fasilitas pendukung untuk menunjang aktivitas satwanya sesuai karakteristik hidup dan pola aktivitas M. montana di habitat alaminya. Fasilitas sebagai komponen dan perlengkapan (enrichment) di dalam terarium TSI yang diperlukan mencakup display backgound, substrat, enclosure furnishings, tumbuhan, dan air (Gambar 6).

Gambar 6 Fasilitas terarium di penangkaran TSI.

Fasilitas yang terdapat di dalam terarium berupa tanah sebagai tempat hidup, air, vegetasi dan substrat seperti batu, serasah, ataupun kayu. Sebagai tempat untuk berlindung di dalam terarium disediakan sarana pendukung untuk memenuhi kebutuhan yaitu, batu, kayu dan batok kelapa yang berfungsi sebagai

tempat berlindung (cover).

Sumber air yang tersedia di dalam terarium dibuat semirip mungkin seperti sungai yaitu berupa air yang bergerak (berarus) dengan bantuan pompa air. Tempat

air di dalam terarium berupa bak yang dibuat dari plastik besar. Selain itu

perlengkapan teraium lain yang penting adalah lampu neon yang berfungsi sebagai pengganti cahaya di dalam terarium.

c. Sterilisasi Terarium

70% dan air. Kegiatan pembersihan ini bertujuan untuk menjaga sanitasi kandang dan mencegah tumbuhnya hama dan penyakit.

Katak dipindahkan terlebih dahulu ke dalam kotak plastik saat terarium akan dibersihkan. Kotak plastik mempunyai ukuran 35 x 21 x 22,5 cm3 dengan ketebalan 3 mm. Bagian atas kotak ditutup dengan kawat kasa agar katak tidak keluar dan uadara dapat keluar masuk dengan bebas. Kotak plastik terlebih dahulu disterilkan dengan alkohol dan dibersihkan dengan air lalu dikeringkan. setelah proses pembersihan selesai katak dimasukkan kembali ke dalam terarium. Praktek

perawatan terarium dilakukan secara rutin setiap lima hari sekali, dengan cara yang

sederhana atau konvensional seperti membersihkan dari kotoran, memperbaiki dan/atau menggantikan bagian yang rusak, dan menggantikan fasilitas pendukung di dalam terarium.

3.3.3.2Adaptasi pakan M. montana

Pengamatan mengenai pakan di penangkaran dilakukan dengan melihat kapan katak mulai makan dan berapa jumlah pakan yang dimakan. Pakan yang di berikan yaitu jangkrik (Gambar 7). Pemberian pakan dilakukan selama satu hari sekali pada pukul 16.00 WIB dengan jumlah jangkrik yang diberikan sebanyak tiga ekor setiap terarium per hari. Ukuran jangkrik disesuaikan dengan ukuran tubuh

katak. Katak jantan diberikan jangkrik yang berukuran 1-1,5 cm dan katak betina

yang ukurannya lebih besar dari katak jantan diberikan jangkrik berukuran 1,5-2 cm. Pemberian jangkrik dilakukan dengan menebarkan jangkrik hidup secara perlahan di

lantai kandang agar katak dapat menikmati pakan dengan langsung. Jangkrik

didapatkan dari penangkaran jangkrik di dalam TSI yang telah melakukan breeding jangkrik untuk memenuhi pakan satwa di TSI.

Salah satu faktor yang memengaruhi adaptasi pakan katak adalah pertumbuhan bobot badan dan SVL (Snout Vent lenght). Pengukuran dilakukan sebanyak 10 kali untuk mengetahui pertambahan panjang tubuh dan bobot badan setiap individu selama satu bulan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan timbangan pegas dan kaliper. Pertumbuhan bobot badan berkaitan erat dengan pakan yang dikonsumsi. Perbedaan jumlah pakan yang dikonsumsi memberikan pengaruh perbedaan nilai rasio konversi pakan (FCR).

3.3.3.3Adaptasi perilaku, pemanfaatan habitat dan pola pergerakan M. montana M. montana yang telah steril dipindahkan ke dalam terarium yang telah steril dan disesuaikan dengan habitat alaminya. Katak yang berada di dalam terarium diamati dengan menggunakan metode ad libitum sampling, yaitu metode pengamatan dengan mengamati perilaku masing-masing satwa dan mencatat faktor-faktor yang memengaruhi perilaku M. montana di dalam terarium sepanjang hari selama 30 hari.

Data dan perilaku katak yang diambil yaitu mengikuti Firdaus (2011) yaitu katak aktif dan katak bergerak. Katak aktif didefinisikan sebagai katak dengan posisi mata terbuka, dan katak bergerak sebagai perubahan posisi penemuan katak dari posisi sebelumnya. Data pergerakan katak dikelompokkan ke dalam beberapa perilaku yaitu :

a. Bergerak berpindah, yaitu katak berpindah posisi ke segala arah dengan jarak minimal sama dengan SVL atau lebih tanpa lompatan dalam satu waktu. b. Melompat yaitu katak berpindah posisi ke segala arah dengan melompat

dalam satu waktu.

c. Bergerak tidak berpindah yaitu katak bergerak kesegala arah yang menyebabkan perubahan orientasi tidak melebihi SVL dalam satu waktu. d. Diam yaitu katak tidak melakukan pergerakan apapun atau diam.

3.4Analisis Data

3.4.1 Penentuan waktu aktif bergerak M. montana

Pengamatan waktu aktif, data dianalisis menggunakan formula sebagai berikut:

Persentase katak yang diamati (%) = Jumlah katak yang diamati

Jumlah katak keseluruhan x 100 %

Persentase katak aktif keseluruhan (%) = Jumlah katak aktif

Jumlah katak total x 100 %

Persentase katak aktif diamati (%) = Jumlah katak aktif

Jumlah katak diamati x 100 %

Persentase katak berpindah = Jumlah katak berpindah

Jumlah katak keseluruhan x 100 %

3.4.2 Adaptasi di penangkaran dan perilaku adaptasi

Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Semua data yang didapatkan dianalisis dengan menjelaskan segala yang terjadi di penangkaran. Faktor-faktor yang memengaruhi pola adaptasi selama satu bulan seperti pengelolaan pakan, kandang, kesehatan, perilaku serta kebutuhan lain dari satwa

yang ditangkarkan dianalisi, dilengkapi dengan gambar, tabel, kurva atau gafik untuk mempermudah pemahaman mengenai hasil analisis data yang diperoleh.

Salah satu faktor yang menetukan keberhasilan adaptasi yaitu adanya pertumbuhan bobot badan dan SVL. Bobot badan dan SVL diukur selama satu bulan dengan interval waktu selama 10 hari sehingga diketahui rata-rata pertumbuhan bobot badan dan SVL (Snout Vent lenght) per hari dengan rumus :

Rata−rata bobot badan/SVL = Total Pertambahan bobot badan/SVL

Waktu (hari)

Perbedaan jumlah pakan yang dikonsumsi katak memberikan pengaruh perbedaan nilai rasio konversi pakan (Feed Convertion Rate). Konversi pakan dapat diketahui berdasarkan rumus (Siregar et al. 1980), yaitu :

Konversi pakan = Jumlah pakan dikonsumsi selama 10 hari (g)

BAB IV

KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah dan Perkembangan Taman Safari Indonesia (TSI)

Taman Safari Indonesia (TSI) mulai dibangun pada tahun 1981 dan selesai pada tahun 1985. Taman Safari Indonesia merupakan perpaduan antara kebun binatang modern dan wisata alam, kawasan ini resmi dibuka untuk umum pada bulan April 1986. Koleksi satwa yang dimiliki saat itu masih tergolong sedikit, hanya sekitar 100 spesies dari jumlah koleksi satwa sebanyak 400 ekor. Taman Safari Indonesia diresmikan pada tanggal 16 Maret 1990 menjadi wisata nasional oleh Menparpostel (Alm. Soesilo Soedarman) dengan SK Menparpostel Kep.11/U/III/89 dan ditunjuk sebagai lembaga konservasi exsitu oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia Ir. Hasjrul Harahap, melalui SK.No.709/Kpts-II/90, tanggal 6 Desember 1990, diperbaharui SK Menhut No. 242/Kpts-II/1999. TSI juga merupakan pusat penangkaran satwa langka Indonesia (SK. Dirjen PHPA No. 2366/VI-Sek/Kp 90. Tanggal 20 November 1990).

4.2 Kondisi Habitat Pengambilan Spesimen

Penjelasan kondisi habitat di masing-masing lokasi penelitian ini

berdasarkan pengamatan langsung saat penelitian dan hasil dari wawancara

dengan petugas yang berada di lokasi.

4.2.1 Curug Jaksa

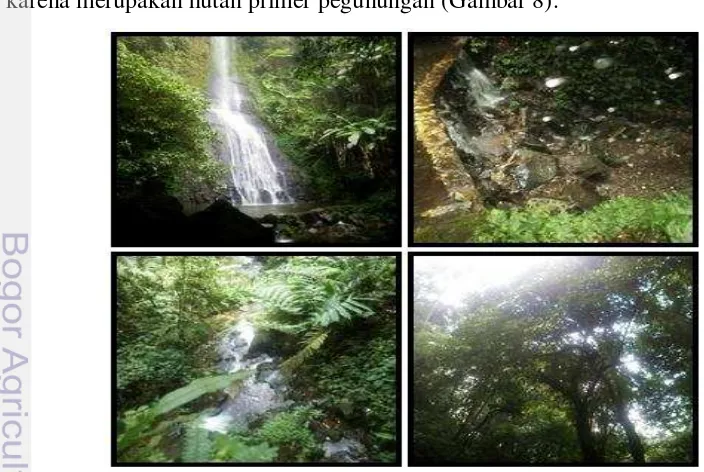

Curug Jaksa merupakan salah satu kawasan yang berada di dalam kawasan Taman Safari Indonesia 1 Cisarua yang habitatnya masih alami. Lokasi ini merupakan salah satu obyek wisata alam yang sering dikunjungi oleh pengunjung TSI, sehingga lokasi ini memiliki tingkat gangguan oleh aktivitas manusia, banyak ditemukan sampah di sekitar curug dan disepanjang aliran sungai.

Lokasi pengambilan spesimen di Curug Jaksa berupa sugai kecil yang beraliran sedang, dangkal dan jernih dengan dasar sungai berupa bebatuan kecil. Namun pada bagian sungai yang lebih dalam, dasar sungai didominasi oleh pasir dan bebatuan yang besar. Vegetasi dominan di Curug Jaksa adalah damar (Agathis dammara), angsana (Pterocarpus indicus) dan kecubung (Brugmansia suaveolens) dengan substrat sungai sebagian besar lumpur berpasir. Habitat di air

terjun terbuka (tidak tertutup tajuk) sehingga sinar matahari dapat langsung menyentuh lantai hutan. Tutupan tajuk di sisi kiri dan kanan air terjun rapat karena merupakan hutan primer pegunungan (Gambar 8).

Suhu lingkungan kering siang hari berkisar antara 20-22°C, suhu basah saat siang hari berkisar antara 19-21,5°C dengan suhu air 18-19°C, pH 6 dan rata-rata kelembaban 82-91%. Malam hari suhu kering di Curug Jaksa berkisar antara 20-21,5°C, suhu basah berkisar 19,5-21°C , suhu air 18-19°C , pH air bernilai 6 dan rata-rata kelembaban 82-91%.

4.2.2 Rumah Dua

Rumah Dua merupakan kawasan obyek wisata alam di dalam TSI Cisarua yang sering dikunjungi oleh pengunjung TSI. Kegiatan wisata yang biasa dilakukan di kawasan ini yaitu wisata alam, camping dan outbond. Oleh karena itu, lokasi ini memiliki tingkat gangguan oleh aktivitas manusia cukup tinggi terutama pada akhir pekan sama halnya seperti Curug Jaksa.

Pengambilan spesimen di kawasan ini dilakukan di sungai Rumah Dua. Sungai ini mempunyai aliran air yang lebih tenang dan badan sungai yang lebih lebar dibandingkan Curug Jaksa. Banyak dijumpai genangan di sungai ini dan terdapat arus yang cukup deras di beberapa tempat. Vegetasi dominan di kawasan ini adalah kecubung (Brugmansia suaveolens), dengan tutupan kanopi yang cukup rapat dan semak yang lebat sehingga hanya sedikit celah matahari masuk, yang mengakibatkan lokasi ini lebih lembab dibanding Curug Jaksa (Gambar 9).

Gambar 9 Kondisi umum Rumah Dua TSI.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1Hasil

5.1.1 Uji coba pemeliharaan

5.1.1.1 Waktu aktif bergerak M. montana

M. montana merupakan satwa yang aktif pada malam hari (nocturnal).

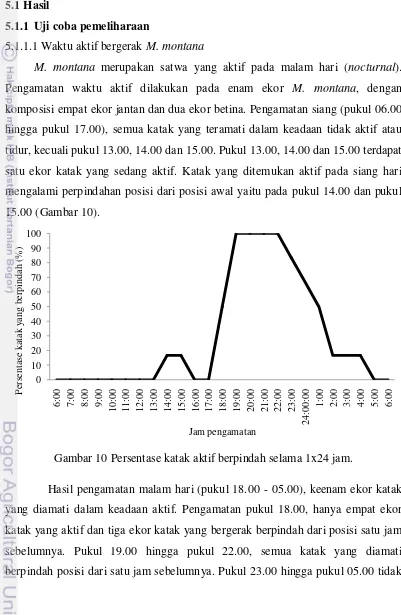

Pengamatan waktu aktif dilakukan pada enam ekor M. montana, dengan komposisi empat ekor jantan dan dua ekor betina. Pengamatan siang (pukul 06.00 hingga pukul 17.00), semua katak yang teramati dalam keadaan tidak aktif atau tidur, kecuali pukul 13.00, 14.00 dan 15.00. Pukul 13.00, 14.00 dan 15.00 terdapat satu ekor katak yang sedang aktif. Katak yang ditemukan aktif pada siang hari mengalami perpindahan posisi dari posisi awal yaitu pada pukul 14.00 dan pukul 15.00 (Gambar 10).

Gambar 10 Persentase katak aktif berpindah selama 1x24 jam.

Hasil pengamatan malam hari (pukul 18.00 - 05.00), keenam ekor katak yang diamati dalam keadaan aktif. Pengamatan pukul 18.00, hanya empat ekor katak yang aktif dan tiga ekor katak yang bergerak berpindah dari posisi satu jam sebelumnya. Pukul 19.00 hingga pukul 22.00, semua katak yang diamati berpindah posisi dari satu jam sebelumnya. Pukul 23.00 hingga pukul 05.00 tidak

semua katak melakukan perpindahan, jumlah individu katak yang bergerak berpindah hanya satu hingga lima ekor (16,67 - 83,33 % dari jumlah katak total). Pukul 06.00 terdapat enam ekor katak yang masih aktif tetapi tidak berpindah. Berdasarkan hasil pengamatan ini diketahui bahwa M. montana aktif bergerak berpindah dari pukul 19.00 hingga pukul 22.00.

5.1.1.2Perkembangan M. montana setelah penangkapan dan sebelum sterilisasi Jumlah individu M. montana yang berhasil ditangkap dan kemudian dipelihara di awal pemeliharaan berjumlah enam ekor dengan komposisi dua ekor betina dan empat ekor jantan. Masing-masing jantan dan betina tersebut ditempatkan berpasang-pasangan di dalam satu terarium, sementara dua ekor jantan lainnya ditempatkan sendiri-sendiri di dalam terarium yang berbeda seperti yang disajikan dalam Tabel 5. Jumlah terarium yang digunakan sebanyak empat terarium.

Tabel 5 Penempatan awal spesimen M. montana di dalam terarium

No. Terarium Spesimen

1. Terarium 1 M. montana 1 (betina) dan M. montana 6 (jantan) 2. Terarium 2 M. montana 2 (betina) dan M. montana 5 (jantan)

3. Terarium 3 M. montana 3 (jantan)

4. Terarium 4 M. montana 4 (jantan)

Penempatan spesimen secara berpasangan hanya terjadi sampai hari ke-6, karena pada hari ke-6 spesimen M. montana 6 (jantan) hilang dalam terrarium 1 dan dimakan oleh individu M. montana 1 (betina). Upaya untuk menghindari proses kanibalisme terjadi kembali pada hari ke-7 masa pemeliharaan, maka setiap spesimen M. montana ditempatkan terpisah satu sama lain di terarium yang berbeda. Total individu katak yang tersisa yaitu lima ekor dan setiap terarium hanya di tempati oleh satu ekor katak selama pengamatan masa adaptasi.

5.1.2 Kondisi M. montana selama sterilisasi dan setelah sterilisasi

Hasil pengamatan saat proses sterilisasi dengan metode Bathwash Itraconazole

menunjukkan terdapat tiga perilaku yang dilakukan M. montana. yaitu diam,

bergerak dan meloncat. Perilaku yang sebagian besar dilakukan oleh M. montana

sebanyak 87% yaitu diam, 9% bergerak dan 4% meloncat dari gelas plastik sterilisasi

(Gambar 11).

Gambar 11 Perilaku M. montana saat proses sterilisasi.

Hari pertama sterilisasi, satu ekor betina berontak dan melompat dari gelas sterilisasi namun langsung dimasukkan kembali dan waktu sterilisasi dilanjutkan kembali sedangkan keempat individu lainnya diam sampai waktu sterilisasi selesai. Hari kedua kelima ekor M. montana berperilaku yang berbeda dari hari kesatu yaitu semuanya berperilaku diam sampai proses sterilisasi dilakukan. Hari ketiga, kedua ekor betina M. montana bergerak-gerak di dalam gelas sterilisasi sedangkan ketiga individu jantan diam. Hari selanjutnya satu ekor betina yang sama dengan hari pertama melompat kembali dari gelas sterilisasi dan dimasukkan kembali ke dalam gelas plastik, satu ekor betina lainnya bergerak-gerak saat disterilsasi dan ketiga individu jantan diam. Hari kelima satu ekor jantan bergerak-gerak saat disterilisasi dan keempat ekor lainnya diam. Hari keenam sampai hari kesebelas, kelima ekor M. montana tidak melakukan pergerakan atau diam saat disterilisasi.

Semua individu M. montana setelah dilakukan sterilisasi berperilaku normal seperti sebelum sterilisasi dan tidak ada perilaku yang menyimpang atau aneh. Perilaku yang ditunjukkan yaitu katak langsung diam bersembunyi di bawah kayu

9% 4%

87%

atau batu. Terdapat perilaku M. montana setelah sterilisasi hari pertama yaitu langsung masuk ke air selama satu menit dan dilakukan oleh dua ekor betina dan satu ekor jantan.

5.1.3 Perkembangan adaptasi dan perilaku di penangkaran 5.1.3.1 Adaptasi tempat hidup dan lingkungan M. montana

Jenis dari terarium M. montana merupakan kandang horizontal dilihat dari ukuran panjang dan lebar terarium. Terarium M. montana di TSI merupakan jenis kandang dengan fungsi untuk semua fase hidup yang berkelanjutan. Satu terarium katak mempunyai banyak fungsi yaitu sebagai kandang pemeliharaan, kandang pembiakan, kandang anakan, kandang metamorfosis dan kandang pertumbuhan sampai dewasa. Setiap terarium hanya ditempati oleh satu individu M. montana selama masa adaptasi, maka terarium untuk sementara hanya berfungsi sampai tahap pemeliharaan.

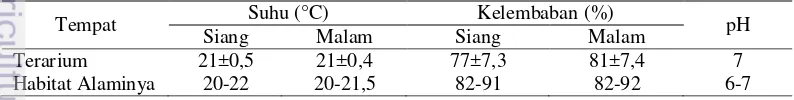

Hasil pengukuran di terarium katak menunjukkan suhu dan kelembaban di penangkaran TSI relatif stabil. Turun atau naiknya suhu dipengaruhi oleh keadaan cuaca lingkungan sekitarnya. Rata-rata suhu terarium pada pagi hari sekitar 20°C, pada siang hari sekitar 21°C dan pada malam hari sekitar 21°C Suhu terarium hampir sama dengan suhu di habitat alaminya yaitu di Curug Jaksa dan Rumah Dua. Suhu siang berkisar antara 20–22°C, suhu malam hari berkisar 20-21,5°C. Kelembaban terarium pada pagi hari yaitu 77%, siang hari 77% dan pada malam hari 81%. Kelembaban terarium di siang hari mempunyai nilai 77% berbeda jauh dengan habitat alaminya yang berkisar antara 82-91%. Kelembaban di malam hari bernilai 81% berbeda dengan kelembaban di habitat alaminya yang berkisar antara 82-91%. Nilai pH air di dalam terarium mempunyai nilai 7. Nilai pH air ini sesuai dengan nilai pH di Rumah Dua akan tetapi berbeda dengan nilai pH air di curug jaksa yang bernilai 6 (Tabel 6).

Tabel 6 Rata-rata suhu, kelembaban dan nilai pH terarium dan habitat alaminya

Tempat Suhu (°C) Kelembaban (%) pH

Siang Malam Siang Malam

Terarium 21±0,5 21±0,4 77±7,3 81±7,4 7

Suhu tubuh juga merupakan faktor yang memengaruhi adaptasi M. montana terhadap lingkungannya di dalam penangkaran. Rata-rata suhu tubuh M. montana dan terarium selama 30 hari disajikan dalam Gambar 12.

Gambar 12 Rata-rata suhu tubuh dan suhu terarium selama 30 hari (°C).

Semua individu katak telah memanfaatkan terraium sebagai ruang geraknya selama 30 hari waktu adaptasi. Substrat yang sering digunakan katak di dalam terarium yaitu vegetasi berupa daun atau serasah, lantai rumah berupa air dan tanah, tempat bersembunyi (cover) yaitu batu dan kayu (Gambar 13).

Gambar 13 Pemanfaatan substrat di dalam terarium oleh M. montana.

Selama 30 hari waktu adaptasi di dalam penangkaran tidak ditemukan adanya permasalahan kesehatan pada kelima ekor M. montana. Permasalahan kesehatan tersebut dapat berupa adanya penyakit pada katak, luka di luar tubuhnya dan stres. Kelima ekor katak selama masa adaptasi dalam keadaan normal dan sehat.

Pagi Siang Malam

Ruangan 20 21 21

Tubuh 19 20 20

18 19 20 21 22

S

uh

u

(

°

5.1.3.2Adaptasi pakan M. montana

Perilaku makan M. montana dilakukan pada malam hari saat katak aktif bergerak berpindah yaitu sekitar pukul 19.00-21.00. Kelima ekor M. montana mulai terbiasa untuk makan pada hari ke-4 sampai hari ke-6 dengan rata-rata hari mulai makan 4,83 ± 0,75 (Tabel 7).

Tabel 7 Rata-rata hari M. montana mulai makan pakan yang diberikan

No. Individu katak Hari ke- katak mulai makan

1. montana 1 4

2. montana 2 5

3. montana 3 5

4. montana 4 6

5. montana 5 5

6. montana 6 4

Rata-rata 4,83

Standar deviasi 0,75

Masing–masing individu M. montana mulai dapat membiasakan diri untuk memakan jangkrik yang diberikan Rata-rata jumlah jangkrik yang dimakan sebanyak 1-2 ekor per hari. M. montana mencari mangsa di dalam terarium dengan diam dan menunggu hingga jangkrik datang mendekat hingga jarak yang dapat dicapai oleh lidahnya.

Awal pengamatan M. montana 1 (betina) dan M. montana 6 (jantan) ditempatkan berpasangan dalam satu terrarrium yang sama. Sepasang M. montana ini mulai dapat memakan pakan pada hari ke-4 masa adaptasi. Waktu makan ini normal bahkan lebih cepat dari rataan keseluruhan individu katak mulai makan dengan jumlah masing-masing jangkrik yang dimakan satu ekor (Gambar 14a). Perilaku makan dibuktikan dengan ditemukannya sisa bangkai jangkrik di hari berikutnya. Spesimen mulai terbiasa untuk makan pakan jangkrik yang diberikan tiap hari, akan tetapi pada hari ke-6 M. montana 6 dimakan oleh M. montana 1. Kanibalisme dibuktikan dengan hilangnya M. montana 6 di dalam terarium dan bobot badan M. montana 1 yang bertambah saat diukur keesokan harinya. Awal pemeliharaan katak hanya makan satu ekor jangkrik, tetapi setelah hari ke-10 katak terbiasa makan dengan jumlah pakan yang meningkat setiap harinya.

M. montana 2 (jantan) mulai terbiasa makan jangkrik pada hari ke-5 waktu

satu ekor. Hari ke-6 dan hari seterusnya katak mulai terbiasa untuk makan jangkrik setiap hari dengan rata-rata jumlah pakan meningkat 1-2 ekor per hari.

M. montana 3 (jantan) mulai beradaptasi dengan pakan yang diberikan pada hari ke-5 waktu adaptasi (Gambar 14c). M. montana 3 (jantan) dapat dikatakan beradaptasi lebih lama terhadap pakan dari rataan seluruh individu katak. Jumlah jangkrik yang dimakan sebanyak satu ekor dan semakin bertambah setiap harinya sebanyak 2-3 ekor per hari.

M. montana 4 (jantan) yang merupakan katak terkecil diantara katak yang lain mulai terbiasa beradaptasi dengan pakan pada hari ke-6 waktu adaptasi (Gambar 14d). Individu katak ini merupakan individu yang beradaptasi paling lama terhadap pakan yang diberikan dari seluruh individu katak. Jumlah jangkrik yang dimakan pada awalnya berjumlah satu ekor dan seperti katak lainnya bertambah banyak setiap harinya sebanyak 1-2 ekor jangkrik.

Katak betina lainnya yaitu M. montana 5 mulai dapat memakan pakan yang diberikan pada hari ke-5 (Gambar 14e). Waktu makan ini lebih lama dibandingkan rataan hari mulai pakan seluruh individu katak. Awal masa adaptasi jumlah jangkrik yang dimakan M. montana 5 berjumlah satu ekor, akan tetapi jumlah ini terus bertambah setiap harinya dengan rata-rata jangkrik yang dimakan 2-3 ekor jangkrik per hari.

(a) (b)

(c) (d) (e)

Selama 10 hari masa adaptasi, kelima ekor katak menunjukkan jumlah konsumsi pakan yang berbeda-beda. Jumlah konsumsi dan berat pakan yang dimakan kelima ekor katak selama 10 hari disajikan dalam Tabel 8.

Tabel 8 Jumlah dan berat pakan yang dikonsumsi M. montana

Jumlah jangkrik montana 1 montana 2 montana 3 montana 4 montana 5

1 0,52 0,21 0,15 0,22 0,66

2 0,42 0,15 0,13 0,18 0,71

3 0,42 0,14 0,16 0,19 0,58

4 0,45 0,22 0,18 0,17 0,73

5 0,41 0,12 0,21 0,21 0,61

6 0,43 0,12 0,25 0,24 0,54

7 0,51 0,22 0,24 0,23 0,68

8 0,42 0,26 0,17 0,72

9 0,41 0,11 0,58

10 0,50 0,13 0,65

11 0,42 0,55

12 0,43

13 0,41

Total (g) 5,74 1,44 1,73 1,44 7,01

Gambar 15 Kotoran yang dihasilkan oleh individu M. montana.

Pertumbuhan bobot badan dan SVL (Snout Vent Length) menunjukkan katak sudah beradaptasi dengan pakan. Pada pengukuran awal diketahui bobot tubuh dan SVL kedua individu betina yaitu M. montana 1 dan M. montana 5 masing-masing adalah 52 g dan 8,07 cm serta 62 g dan 8,23 cm. Pengukuran hari ke-10, kedua ekor betina mengalami mengalami penambahan bobot badan dan SVL masing-masing sebesar 2 g dan 6 g serta 0,04 cm dan 0,04 cm. Pengukuran hari ke-20 kedua ekor betina mengalami kenaikan bobot badan dan SVL 4 g dan 4 g serta 0,12 cm dan 0,14 cm. Pengukuran terakhir yaitu hari ke-30 juga mengalami penambahan bobot badan masing-masing individu sebesar 3 g serta SVL sebesar 0,09 cm dan 0,13 cm (Gambar 16a dan 16b).

(a) (b)

Pengukuran awal, ketiga ekor jantan M. montana mempunyai bobot badan 10 g, 11 g dan 4,5 g dan SVL 4,40 cm, 4,58 cm dan 3,25 cm. Pengukuran hari ke-10, ketiga ekor katak mengalami penambahan bobot badan sebesar 0,5 g, 0,5 g dan 0,5 g serta SVL sebesar 0,06 cm, 0,04 cm dan 0,03 cm. Pengukuran ke-20 individu M. montana 2 mengalami penurunan bobot badan dan SVL sebesar 0,5 g dan 0,09 cm. Kedua ekor jantan lainnya mengalami kenaikan bobot badan dan SVL sebesar 0,5 g dan 0,5 g serta 0,12 cm dan 0,13 cm. Pengukuran hari ke-30 ketiga M. montana jantan kembali mangalami penambahan bobot badan 1 g, 1 g dan 0,5 g serta SVL 0,04 cm, 0,07 cm dan 0,07 cm (Gambar 17a dan 17b).

(a) (b)

Gambar 17 Pertumbuhan bobot badan (a) dan SVL (b) M. montana jantan.

Selama 30 hari masa adaptasi kelima ekor M. montana mengalami kenaikan bobot badan dan SVL. Hari ke-20 masa adpatasi, satu ekor katak jantan yaitu M. montana 2 mengalami penurunan bobot badan dan SVL sebanyak 0,5 g. Semua individu katak mempunyai laju pertumbuhan yang berbeda-beda. Laju pertumbuhan bobot badan masing-masing individu katak sebesar 0,3 g/hari, 0,033 g/hari, 0,067 g/hari, 0,05 g/hari dan 0,43 g/hari. Laju pertumbuhan SVL M. montana masing-masing sebesar 0,0083 cm/hari, 0,00067 cm/hari, 0,0077 cm/hari, 0,0077 cm/hari dan 0,0103 cm/hari.

Nilai konversi pakan didapatkan dari total konsumsi pakan dan pertumbuhan bobot badan selama 10 hari masa adaptasi kelima ekor M. montana