i

KAJIAN SUMBERDAYA PERAIRAN SITU CIKARET UNTUK

PENGEMBANGAN WISATA DI KELURAHAN CIKARET

KECAMATAN CIBINONG, BOGOR

DARAYANI ARADHITA

SKRIPSI

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

iii

RINGKASAN

Darayani Aradhita. C24063364. Kajian Sumberdaya Perairan Situ Cikaret Untuk Pengembangan Wisata Di Kelurahan Cikaret Kecamatan Cibinong, Bogor. Dibawah bimbingan Agustinus M. Samosir dan Fredinan Yulianda.

Situ Cikaret merupakan satu dari 96 situ yang ada di Kabupaten Bogor dengan luas 10.53 hektar dan potensial untuk pengembangan wisata. Wisata merupakan segala kegiatan perjalanan yang dilakukan dengan maksud menikmati atraksi alam dan budaya. Ekowisata merupakan pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan konservasi untuk pengembangan wisata, sehingga wisata dengan konsep ekowisata akan menjaga berlangsungnya proses ekologi yang tetap mendukung sistem kehidupan, melindungi keanekaragaman hayati, dan menjamin kelestarian spesies dan ekosistem. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu ditinjau permasalahan yang terjadi di Situ Cikaret, baik masalah internal maupun eksternal kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi dan permasalahan yang ada di kawasan Situ Cikaret, dan menyusun rencana alternatif strategi pengelolaan kawasan Situ Cikaret untuk kegiatan wisata perairan secara berkelanjutan.

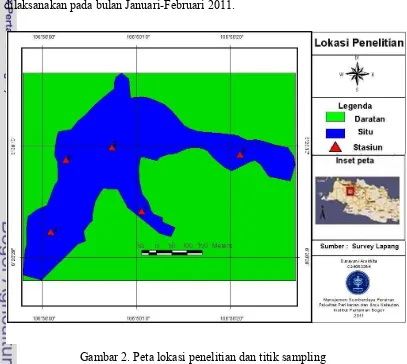

Penelitian dilakukan di Situ Cikaret, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penelitian dilakukan melalui survey pendahuluan pada bulan Desember 2010 dan pengambilan data dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2011. Pengkajian kawasan untuk kegiatan wisata dilakukan dengan analisis Indeks Kesesuaian Wisata (IKW) sehingga setiap kegiatan wisata yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi dan peruntukannya, analisis Daya Dukung Kawasan (DDK) untuk mengetahui jumlah maksimum pengunjung yang dapat ditampung oleh kawasan pada waktu tertentu tanpa menimbulkan gangguan pada alam dan manusia, dan analisis SWOT (Strength-Weakness-Opportunities-Threats) untuk memperoleh alternatif strategi pengelolaan yang diprioritaskan.

Situ Cikaret memiliki potensi bentang alam (pemandangan), potensi sumberdaya habitat (vegetasi tepi situ, potensi air terkait kuantitas dan kualitas air), dan potensi sumberdaya ikan. Permasalahan yang terdapat di kawasan perairan Situ Cikaret yaitu permasalahan ekologis dan pengelolaan kawasan. Permasalahan ekologis terdiri atas sumberdaya habitat yang tidak terawat, sedimentasi, pencemaran limbah (limbah domestik, pertanian dan perikanan). Permasalahan pengelolaan yaitu belum adanya lembaga yang berwenang penuh dalam pengelolaan kawasan Situ Cikaret sebagai tempat wisata, sarana dan prasarana wisata belum memadai, tata ruang kawasan yang kurang terencana, serta dampak dari aktivitas wisatawan terhadap keseimbangan dan keutuhan kawasan. Berdasarkan analisis IKW, diperoleh lima jenis kegiatan wisata yang dapat dikembangakan di kawasan Situ Cikaret yaitu berperahu, memancing, duduk santai, berkemah dan

outbound. Kelima jenis kegiatan tersebut menyebar pada sembilan titik yang terdapat di kawasan perairan Situ Cikaret. Analisis DDK menunjukan nilai daya dukung kawasan sebesar 449 orang/hari. Dari analisis SWOT diperoleh tiga alternatif strategi pengelolaan kawasan Situ Cikaret yang diprioritaskan yaitu (1) Pengoptimalan potensi sumberdaya kawasan untuk kegiatan wisata berdasarkan analisis kesesuaian dan daya dukung kawasan. (2) Perlu adanya lembaga yang berwenang penuh dalam pengelolaan dan pengembangan potensi sumberdaya kawasan Situ Cikaret sebagai tempat wisata. (3) Pihak pengelola membuat rancangan pola pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Situ Cikaret yang tidak bertentangan dengan kesesuaian dan daya dukung kawasan.

iv

KAJIAN SUMBERDAYA PERAIRAN SITU CIKARET UNTUK

PENGEMBANGAN WISATA DI KELURAHAN CIKARET

KECAMATAN CIBINONG, BOGOR

DARAYANI ARADHITA C24063364

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

ii

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

Kajian Sumberdaya Perairan Situ Cikaret Untuk Pengembangan Wisata di Kelurahan Cikaret Kecamatan Cibinong, Bogor

adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir skripsi.

Bogor, September 2011

v

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Kajian Sumberdaya Perairan Situ Cikaret Untuk Pengembangan Wisata di Kelurahan Cikaret

Kecamatan Cibinong, Bogor Nama : Darayani Aradhita

NIM : C24063364

Program Studi : Manajemen Sumberdaya Perairan

Menyetujui:

Pembimbing I, Pembimbing II,

Ir. Agustinus M. Samosir, M. Phil Dr.Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc

NIP. 1961 1211 198703 1 003 NIP 19630731 198803 1 002

Mengetahui:

Ketua Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan

Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc NIP 19660728 199103 1 002

vi

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ”Kajian Sumberdaya Perairan Situ Cikaret Untuk Pengembangan Wisata di Kelurahan Cikaret Kecamatan Cibinong, Bogor”; disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada Januari-Februari 2011, dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ir. Agustinus M Samosir, M.Phil selaku dosen pembimbing I dan Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dalam pemberian bimbingan, masukkan, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk berbagai pihak.

Bogor, September 2011

Penulis

vii

UCAPAN

TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini

dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ir. Agustinus M Samosir, M.Phil dan Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc selaku dosen pembimbing I dan II atas bimbingan, a r a h a n , ma s u k a n , d a n n a s e h a t yang telah diberikan hingga penyelesaian skripsi ini.

2. Dr. Ir. Achmad Fahrudin, M.Si sebagai dosen pembimbing akademik atas segala bimbingannya selama masa studi di Insitut Pertanian Bogor.

3. Dr. Ir. Yunizar Ernawati, MS dan Ir. Gatot Yulianto, M.Si selaku wakil komisi pendidikan program S1 dan dosen penguji tamu dalam sidang skripsi atas saran,

nasehat, dan perbaikan yang diberikan.

4. Keluarga tercinta; Ayahanda E d i S a n y o t o d a n E k o S u p r i a t n o , Ibunda Sri Yuliani dan Retno Yuli Astuti, suami tersayang Oki Hidayat, dan saudara-saudara terbaik Diah Ayu Stella Mediana, Dewi Aryani dan Resti Pratiwi atas doa, dukungan, semangat dan kasih sayangnya kepada penulis. 5. Staf Tata Usaha MSP (Mbak Widar dan Mbak Maria) atas bantuan,

kesabaran dan perhatiannya selama masa studi di Institut Pertanian Bogor. 6. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor beserta staff atas

segala bantuan selama penelitian berlangsung.

7. Team Kepompong (Zewita Maria, Fitriana Intan Putri, Mishbahudin Dhiya’ul Haq, Dwi Wahloyo, Ageriyanto), keluarga besar MSP 43, 44, dan 45 atas kebersamaan, bantuan, motivasi dan dukungannya.

viii

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Padang, pada tanggal 16 Agustus 1988 dari pasangan Bapak Edi Sanyoto dan Ibu Sri Yuliani. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Pendidikan formal ditempuh di TK. Adhiyaksa Kupang (1994), SD Muhammadiyah I Kupang (2000), SLTPN 1 Kupang (2003) dan SMAN 1 Kupang (2006). Pada tahun 2006, penulis diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Setelah melewati tahap Tingkat Persiapan Bersama (TPB) selama satu tahun, penulis diterima pada Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif di organisasi kemahasiswaan organisasi Ikatan Keluarga Muslim TPB (IKMT) tahun 2006/2007, Himpunan Mahasiswa Manajemen Sumberdaya Perairan (HIMASPER) tahun 2007-2009, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan tahun 2007/2008, Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (DPM KM) Insitut Pertanian Bogor tahun 2008-2010. Penulis juga berkesempatan menjadi Asisten Mata Kuliah Ekologi Perairan (2007/2008 dan 2009/2010) dan Asisten Pelajaran Agama Islam (2007-2009).

ix

2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Situ ... 6

3.3.1. Metode pengambilan dan pengumpulan data ... 19

3.3.2. Metode pengambilan responden ... 20

x

4.5. Rencana Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan bagi Kegiatan Ekowisata ... 87

5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1.Kesimpulan ... 90

5.2.Saran ... 91

DAFTAR PUSTAKA ... 92

xi

DAFTAR TABEL

Halaman 1. Parameter, metode, dan alat yang digunakan untuk analisis

kualitas air... ... 18

2. Jenis data yang dibutuhkan ... 19

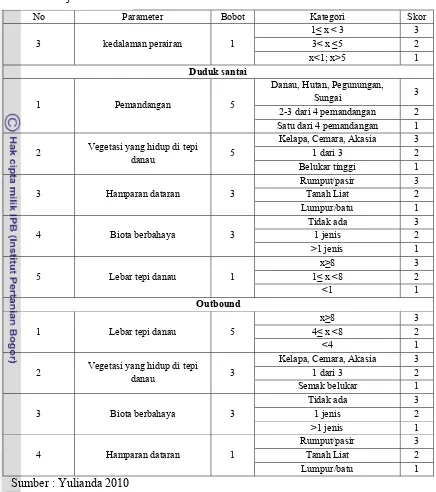

3. Parameter kesesuaian sumberdaya untuk wisata danau ... 23

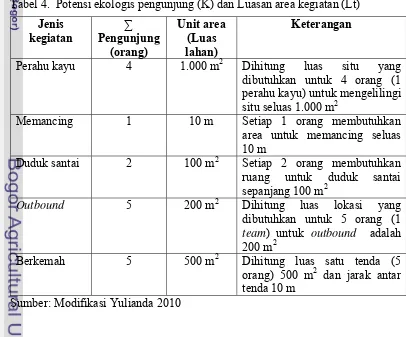

4. Potensi ekologis pengunjung (K) dan Luasan area kegiatan (Lt) ... 25

5. Prediksi waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan wisata ... 26

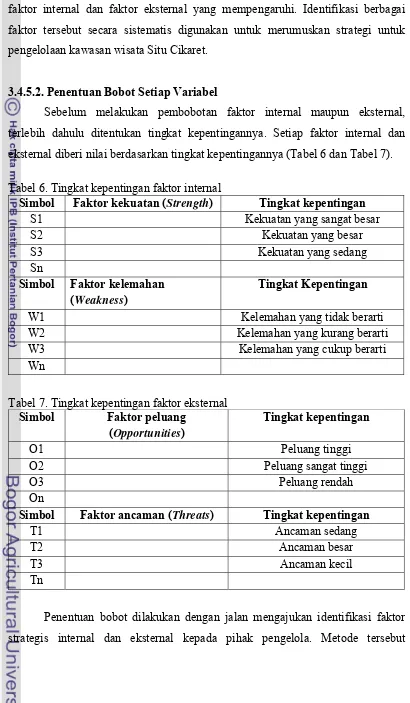

6. Tingkat kepentingan faktor internal ... 28

7. Tingkat kepentingan faktor eksternal ... 28

8. Penilaian bobot faktor strategi internal dan eksternal ... 29

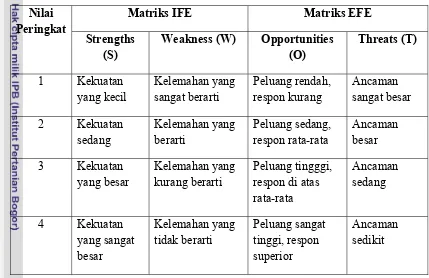

9. Skala penilaian peringkat untuk Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan External Factor Evaluation (EFE) ... 30

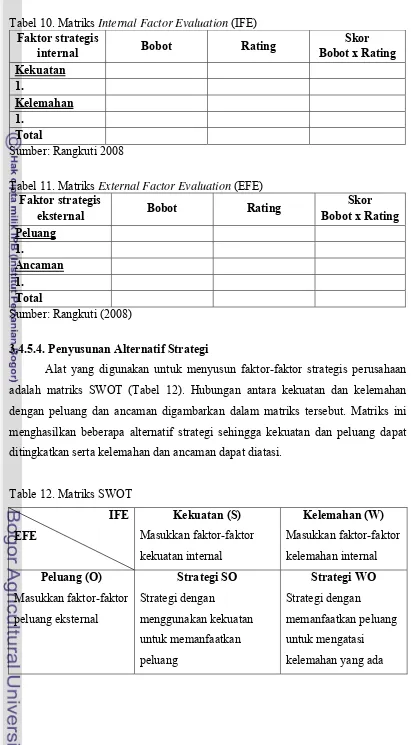

10. Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) ... 31

11. Matriks External Factor Evaluation (EFE) ... 31

12. Matriks SWOT ... 31

13. Perangking alternatif strategi berdasarkan matriks SWOT ... 32

14. Kelimpahan fitoplankton di perairan Situ Cikaret... 37

15. Kelimpahan zooplankton di perairan Situ Cikaret ... 38

16. Jenis-jenis ikan yang tertangkap di perairan Situ Cikaret ... 39

17. Kualitas air Situ Cikaret ... 41

18. Indeks kesesuaian wisata (IKW) di Situ Cikaret ... 74

xii

14. Kegiatan pemanfaatan yang dilakukan responden di kawasan wisata Situ Cikaret ... 55

22. Permasalahan yang ada di kawasan Situ Cikaret berdasarkan presepsi masyarakat ... 64

23. Tingkat kepedulian responden terhadap kelestarian Situ Cikaret ... 65

24. Presentase tingkat kesadaran responden terhadap kebersihan Situ Cikaret ... 66

25. Presepsi responden tentang pengelolaan kawasan Situ Cikaret ... 67

xiii

27. Potensi Situ Cikaret yang dapat dikembangkan ... 68 28. Kegiatan Wisata yang dapat di kembangkan di kawasan

Situ Cikaret ... 69 29. Pendapat responden tentang hal yang harus dibenahi dari kawasan

Situ Cikaret ... 71 30. Dampak positif kegiatan wisata di Situ Cikaret berdasarkan

presepsi masyarakat ... 72 31. Dampak negatif dari alih fungsi kawasan sebagai tempat wisata

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Sarana dan prasarana di sekitar Situ Cikaret ... 96

2. Vegetasi tepi Situ Cikaret ... 98

3. Stasiun pengamatan kualitas air ... 99

4. Peta kontur kedalaman Situ Cikaret ... 100

5. Perhitungan indeks kesesuaian wisata ... 101

6. Peta kesesuaian wisata ... 108

7. Peta daya dukung kawasan ... 109

8. Lokasi kesesuaian wisata Situ Cikaret ... 110

9. Penentuan analisis strategi pengelolaan kawasan untuk wisata ... 112

10. Matriks SWOT ... 114

11. Perangkingan alternatif strategi ... 115

21. Kuisioner wawancara ... 117

1.1. Latar Belakang

Situ merupakan salah satu ekosistem perairan tergenang yang umumnya berair tawar dan berukuran relatif kecil. Situ dapat terbentuk secara alami yaitu karena kondisi topografi yang mungkin terperangkapnya sejumlah air. Sumber air lahan tersebut dapat berasal dari mata air yang terdapat didalamnya, dari masuknya air sungai dan atau limpasan air permukaan/hujan (surface run-off). Situ ini juga dapat terbentuk akibat kegiatan alamiah, seperti bencana alam, kegiatan vulkanik maupun tektonik. Keberadaan air di dalam lahan tergenang dapat bersifat permanen maupun sementara (Suryadiputra 2005).

Situ Cikaret adalah satu dari 96 situ yang ada di Kabupaten Bogor, memiliki luas 29.5 ha berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor pada tahun 1989/1990, sementara hasil pengukuran selanjutnya pada tahun 1992 luas perairan situ yaitu 10.53 ha (Suwignyo et al. 1993). Lokasi Situ Cikaret melintasi 2 (dua) desa, yaitu Kampung Curug Desa Pekansari dan Kampung Cikaret Desa Harapan Jaya, Kelurahan Cikaret, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Kelurahan Cikaret ini memiliki batas wilayah meliputi Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pasir Kuda, Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pasir Jaya, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kota Batu, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mulyaharja (Pemerintah Kabupaten Bogor 2010).

Karakteristik potensi sumberdaya Situ Cikaret dapat dikembangkan sebagai objek wisata situ. Namun, pengembangan wisata situ ini dapat dikatakan belum optimal sebagai suatu objek wisata situ. Hal ini diduga karena kurangnya peran pemerintah dalam pengembangan wilayah ini serta pemanfaatan utamanya sebagai sumber air bagi daratan sekitarnya, belum adanya promosi daerah, sehingga menyebabkan kunjungan wisatawan ke Situ Cikaret cenderung tidak tinggi karena cakupannya hanya sekitar wilayah kabupaten saja dan belum mendapat penanganan yang optimal dalam upaya pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan untuk kegiatan wisatsa serta belum ada kegiatan konservasi kawasan ini yang berguna meningkatkan kelestariannya.

Kajian mengenai potensi sumberdaya Situ Cikaret ini juga perlu dilakukan agar potensi sumberdaya Situ Cikaret dapat dimanfaatkan dan dikelola secara berkelanjutan sesuai untuk dijadikan objek wisata situ. Potensi wisata di Situ Cikaret ini diharapkan dapat dioptimalkan tanpa mengganggu kelestarian lingkungan di situ tersebut.

1.2. Perumusan Masalah

Pengelolaan Situ Cikaret berdasarkan fungsi utama situ yaitu untuk kegiatan pengairan yang secara teknis sebagai penampung air dan secara ekologis adalah peresap air. Pemanfaatan perairan situ untuk kegiatan lainnya (perikanan dan pariwisata) adalah kegiatan tambahan yang berprioritaskan sekunder. Pengelolaan perairan situ harus senantiasa memperhatikan koordinasi pemanfaatan agar tidak terjadi tumpang tindih (konflik kepentingan). Dengan demikian maka kegiatan-kegiatan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip pelestarian perairan situ yaitu menjaga kebersihan situ.

Beberapa permasalahan untuk pengembangan wisata Situ Cikaret, antara lain :

1. Pendangkalan dan penyempitan perairan situ yang terus berlanjut akibat kegiatan manusia yang dilakukan baik di situ maupun di daratan sekelilingnya.

2. Kuantitas dan kualitas air perairan situ telah menurun sebagai akibat adanya limpasan limbah cair maupun padat dari daerah pertanian, pemukiman dan industri di daerah hulunya.

3. Belum adanya upaya pengelolaan yang khusus terhadap Situ Cikaret dari instansi terkait terhadap permasalahan yang ada.

4. Belum optimalnya upaya pengembangan kawasan Situ Cikaret sebagai objek wisata.

Gambar 1. Kerangka pendekatan studi

Strategi Pengelolaan Kawasan Perairan Situ Cikaret Identifikasi Potensi

Analisis Kesesuaian Wisata

Analisis SWOT

Analisis Dayadukung Kawasan

Pemerintah Daerah

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengkaji potensi sumberdaya dan permasalahan yang ada di kawasan Situ Cikaret.

2. Menyusun rencana alternatif strategi pengelolaan kawasan Situ Cikaret untuk kegiatan wisata perairan secara berkelanjutan.

1.4. Manfaat Penelitian

II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Situ

2.1.1. Definisi Situ

Menurut Puspita et al. (2005) situ adalah wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan, sumber airnya berasal dari mata air, air hujan, dan/atau limpasan air permukaan. Situ alami dan buatan memiliki perbedaan utama yang terletak pada proses pembentukannya. Situ buatan yaitu situ yang berasal dari dibendungnya suatu cekungan (basin), sedangkan situ alami yaitu situ yang terbentuk secara alami karena kondisi topografi yang memungkinkan terperangkapnya sejumlah air.

Situ dapat terbentuk secara alami yaitu karena kondisi topografi yang mungkin terperangkapnya sejumlah air. Sumber air lahan tersebut dapat berasal dari mata air yang terdapat didalamnya, dari masuknya air sungai dan atau limpasan air permukaan/hujan (surface run-off). Situ ini juga dapat terbentuk akibat kegiatan alamiah, seperti bencana alam, kegiatan vulkanik maupun tektonik. Keberadaan air di dalam lahan tergenang dapat bersifat permanen maupun sementara. Pada musim kemarau panjang (misalnya: selama berlangsungnya fenomena el-nino), beberapa situ dapat mengalami kekeringan secara total dan berubah fungsi menjadi suatu lapangan terbuka yang terkadang dimanfaatkan penduduk sekitarnya untuk melakukan kegiatan bercocok tanam atau bahkan sebagai fasilitas lapangan bola (Suryadiputra 2005).

2.1.2. Nilai dan Manfaat Situ

Ekosistem situ memiliki berbagai nilai dan manfaat bagi berbagai makhluk hidup. Nilai dan manfaat tersebut antara lain (Puspita et al. 2005):

a. Nilai ekologis situ

1. Pengaturan fungsi hidrologis

Keberadaan situ sangat erat kaitannya dengan air dan siklus hidrologis di bumi. Secara alami, situ merupakan cekungan yang dapat menampung air tanah dan limpasan air permukaan. Dengan demikian keberadaan situ dapat mencegah terjadinya bencana banjir pada musim penghujan dan mencegah terjadinya kekeringan pada musim kemarau. Situ juga dapat mencegah meluasnya intrusi air laut ke daratan karena situ merupakan pemasok air bagi kantung-kantung air lain seperti sungai, rawa dan sawah. 2. Habitat bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan

Ekosistem situ merupakan tempat hidup, mencari makan dan berkembang biak berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Bahkan beberapa jenis diantaranya merupakan jenis hewan dan tumbuhan yang endemik dan dilindungi. Salah satu contoh adalah Situ Gunung Putri yang ditumbuhi sejenis rumput alang-alang yang merupakan habitat hidup sejenis angsa liar berwarna hitam (Database Situ-Situ Jabotabek, WI-PI in Puspita et al. 2005).

3. Menjaga sistem dan proses-proses alami

Keberadaan ekosistem situ dapat menjaga kelangsungan sistem dan proses-proses ekologi, geomorfologi dan geologi yang terjadi di alam. Sebagai contoh, daratan banjir di sekitar situ banyak dijadikan lahan pertanian karena tanahnya subur. Kesuburan ini disebabkan adanya proses penambahan unsur hara dari hasil sedimentasi. Situ juga secara tidak langsung berperan sebagai penghasil oksigen melalui berbagai jenis fitoplankton yang hidup di dalamnya.

b. Nilai ekonomis situ 1. Penghasil energi

yang digunakan untuk pembangkit listrik adalah Situ Tando Kracak di Kecamatan Leuwiliang Bogor, yang dikelola oleh PLN (Bapedalda Kabupaten DT II Bogor, 1999 in Puspita el al. 2005).

2. Sumber air

Situ yang merupakan penampung air hujan dan limpasan air permukaan dapat dijadikan sumber air bagi masyarakat setempat baik untuk kebutuhan air minum, pengairan sawah (irigasi), maupun peternakan.

3. Penghasil berbagai jenis sumberdaya alam bernilai ekonomis.

Ekosistem situ kaya akan berbagai jenis sumberdaya alam (hewan ataupun tumbuhan) bernilai ekonomis, baik yang bersifat liar maupun yang dibudidayakan. Selain itu, situ juga berperan sebagai sumber plasma nutfah. Ikan, udang dan katak merupakan merupakan beberapa jenis hewan bernilai ekonomis yang dapat ditemukan di situ. Berbagai jenis tumbuhan air yang hidup di situ ada yang dimanfaatkan sebagai tanaman hias dan ada juga yang dapat dijadikan bahan makanan bagi manusia dan ternak. Selain itu, tumbuhan kayu yang hidup di sekitar ekosistem situ juga dapat dijadikan bahan bangunan ataupun arang.

4. Sarana wisata dan olah raga

Situ dengan pemandangan alam yang indah menjadi salah satu potensi bagi kegiatan wisata. Selain itu perairan situ yang relatif luas juga dapat dijadikan areal kegiatan olahraga air seperti memancing, dayung dan ski air. Contoh situ yang telah dikembangkan menjadi sarana rekreasi dan olahraga air antara lain Situ Gunung Putri dan Situ Cigudeg di Bogor. c. Nilai sosial dan budaya situ.

memiliki nilai sejarah daerah Betawi yang unik (Kompas 2 Juni 2001 in Puspita et al. 2005).

Menurut Ubaidillah et al. (2003) situ merupakan salah satu sumberdaya yang potensial dan belum dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsinya. Namun dalam perkembangannya, situ-situ menghadapi permasalahan yang sangat kompleks yang mencakup permasalahan aspek kelembagaan, aspek hukum, aspek hidrologis, aspek tata ruang dan aspek sosial kemasyarakatan.

1. Aspek kelembagaan

Permasalahan aspek kelembagaan antara lain meliputi:

a. Belum adanya keberpihakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam upaya konservasi situ.

b. Belum adanya pembagian tugas pengelolaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

c. Kurangnya keterpaduan pelaksanaan program pengelolaan situ.

d. Keterbatasan kapasitas dan kemampuan kelembagaan pemanfaatan situ. e. Lemahnya kampanye publik tentang manfaat dan fungsi situ, baik yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. 2. Aspek hukum

Permasalahan aspek hukum antara lain meliputi:

a. Kekosongan hukum sebagai implikasi berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1991 tentang Pemerintah Daerah.

b. Belum adanya legalitas penguasaan atas situ. c. Belum adanya jaminan kepastian hukum. d. Lemahnya penegak hukum.

3. Aspek fisik hidrologis

Permasalahan aspek fisik hidrologis antara lain meliputi: a. Menurunnya kualitas perairan.

b. Pendangkalan.

c. Penutupan perairan oleh gulma. d. Longsor lahan.

4. Aspek tata ruang

Permasalahan aspek tata ruang antara lain meliputi:

a. Tidak terkendalinya perubahan tata guna lahan atau alih fungsi situ. b. Tidak jelasnya batas daerah penguasaan situ.

c. Belum adanaya rencana detail kawasan dan rencana teknis kawasan. 5. Aspek sosial kemasyarakatan.

Permasalahan aspek sosial kemasyarakatan antara lain meliputi:

a. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan manfaat situ. b. Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan situ.

c. Pemanfaatan situ oleh masyarakat yang tidak memperhatikan keberlanjutan fungsi situ.

2.2. Faktor Pembatas Perairan Situ

Faktor pembatas bagi perairan tawar menurut Odum (1971) adalah suhu, kekeruhan dan debit arus. Parameter fisika yang dianalisis antara lain : suhu, kecerahan, dan warna perairan. Suhu suatu badan air dipengaruhi oleh musim, lintang, ketinggian dari permukaan laut, waktu dalam satu hari, sirkulasi udara, penutupan awan dan aliran serta kedalaman dari badan air. Perubahan suhu berpengaruh terhadap proses fisik, kimia dan biologi badan air. Kisaran suhu optimum bagi pertumbuhan fitoplankton di perairan adalah 20o-30oC (Effendi 2003).

Kecerahan air tergantung pada warna dan kekeruhan. Nilai kecerahan sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca, waktu pengukuran, kekeruhan dan padatan tersuspensi, serta ketelitian orang yang melakukan pengukuran. Kekeruhan disebabkan oleh adanya bahan organik dan anorganik yang berupa plankton dan mikroorganisme lain (APHA 1976; Davis & Cornwell 1991 in Effendi 2003).

adanya bahan organik dan bahan anorganik; karena keberadaan plankton, humus, dan ion-ion logam (misalnya besi dan mangan), serta bahan-bahan lain (Effendi 2003).

Parameter kimia yang dianalisis antara lain: DO, BOD, dan pH. Oksigen Terlarut (Dissolved Oxygen/DO) adalah gas oksigen terlarut dalam air. Oksigen yang terlarut dalam air berasal dari fotosintesis oleh fitoplankton atau tumbuhan air dan difusi udara (APHA 1992 in Effendi 2003). Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (Biochemical Oxygen Demand/BOD) merupakan gambaran secara tak langsung kadar bahan organik adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan mikroba aerob untuk mengoksidasi bahan organik menjadi karbondioksida dan air (Davis & Cornwell 1991 in Effendi 2003). Dengan kata lain BOD menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroba aerob yang terdapat pada botol BOD yang diinkubasi pada suhu sekitar 200 selama 5 hari dalam keadaan tanpa cahaya (Boyd 1988 in Effendi 2003).

Tebbut (1992) in Effendi (2003) menyatakan bahwa pH hanya menggambarkan ion hidrogen. Mackereth et al. (1989) in Effendi (2003) berpendapat bahwa pH juga berkaitan erat dengan karbondioksida dan alkalinitas. Semakin tinggi nilai pH, semakin tinggi pula nilai alkalinitas dan semakin sedikit kadar karbondioksida bebas. Larutan asam (pH rendah) bersifat korosif. Nilai pH dapat menunjukkan kualitas perairan sebagai lingkungan hidup, walaupun perairan itu tergantung pula dari berbagai faktor lain. Parameter biologi yang dianalisis adalah kesuburan suatu perairan situ dengan melihat kelimpahan plankton dan biota yang hidup di kawasan perairan.

2.3.Ruang Lingkup Pariwisata dan Ekowisata 2.3.1.Pariwisata

Dalam arti luas pariwisata adalah kegiatan rekreasi di luar domisili untuk

melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain (Damanik 2006).

Pariwisata dapat juga diartikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan untuk

sementara waktu, diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan

maksud bukan untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi,melainkan untuk

sumberdaya alam yang mengandalkan jasa alam untuk kepuasan manusia.

Kegiatan manusia untuk kepentingan wisata dikenal juga dengan pariwisata

(Yulianda 2007).

Dalam UU No 9 tahun 1990 (Damanik 2006 in Rahmawati 2009), beberapaistilah yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata antara lain :

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang

dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan

daya tarik wisata.

2. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.

3. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk

pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di

bidang tersebut.

4. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan

penyelenggaraan pariwisata.

5. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa

pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata,

usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.

6. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.

7. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau

disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Menurut Munasef (1995) in Sulaksmi (2007), kegiatan pariwisata terdiri

dari tiga unsur, diantaranya :

1. Manusia (man) yang merupakan orang yang melakukan perjalanan dengan

maksud menikmati keindahan dari suatu tempat (alam).

2. Ruang (space) yang merupakan daerah atau ruang lingkup tempat melakukan

perjalanan.

3. Waktu (time) yang merupakan waktu yang digunakan selama dalam perjalanan

dan tinggal di daerah tujuan wisata.

Kelly (1996) in Sulaksmi (2007) menyatakan klasifikasi bentuk wisata

yang dikembangkan berdasarkan pada bentuk utama atraksi atau daya tariknya

lain : ekowisata (ecotourism), wisata alam (nature tourism), wisata petualangan

(adventure tourism), wisata berdasarkan waktu (gateway and stay) dan wisata

budaya (cultural tourism).

Faktor lingkungan yang diperlukan untuk mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan yaitu (Soemarwoto 2004 in Sari 2009):

1. Terpeliharanya proses ekologi yang esensial 2. Tersedianya sumberdaya yang cukup

3. Lingkungan sosial-budaya dan ekonomi yang sesuai

2.3.2. Ekowisata

Istilah ekowisata pertama kali diperkenalkan oleh Hector Cebalos-Lascurian pada tahun 1983 yang mendefinisikan ekowisata sebagai perjalanan ke daerah-daerah yang lingkungan alamnya masih asli atau relatif masih sedikit sekali terganggu untuk tujuan mempelajari, mengagumi dan bersenang-senang sambil menikmati pemandangan dengan berbagai tanaman dan hewan liar serta mengamati budaya setempat (Fennel 2005). Goodwinn (1996) in Fennel (2005), menyatakan bahwa ekowisata adalah wisata alam yang berdampak rendah yang berkonstribusi langsung pada pemeliharaan spesies dan habitat baik secara langsung melalui konservasi dan/atau secara tidak langsung melalui penyediaan pendapatan bagi masyarakat lokal dan melindungi wilayah warisan satwa sebagai sumber pendapatan. Sedangkan Clark (1996), menyatakan bahwa ekowisata merupakan kontrol pembangunan yang diperlukan berdasarkan daya dukung untuk menjamin sumberdaya alam agar tidak dimanfaatkan berlebihan oleh pengunjung. Ekowisata kemudian didefinisikan sebagai bentuk baru dari perjalanan bertanggung jawab ke area alami dan berpetualang yang dapat

menciptakan industri pariwisata (Eplerwood 1999 in Fandeli 2000).

Sumberdaya ekowisata terdiri atas sumberdaya alam dan sumberdaya

manusia yang dapat diintegrasikan menjadi komponen terpadu bagi pemanfaatan

wisata. Berdasarkan konsep pemanfaatan, wisata dapat diklasifikasikan menjadi

tiga kelompok yaitu (Fandeli 2000 in Yulianda 2007) :

a. Wisata alam (nature tourism), merupakan aktivitas wisata yang ditujukan pada

b. Wisata budaya (cultural tourism), merupakan wisata dengan kekayaan budaya

sebagai obyek wisata dengan penekanan pada aspek pendidikan.

c. Ekowisata (Ecotourism, green tourism atau alternative tourism), merupakan

wisata berorientasi pada lingkungan untuk menjembatani kepentingan

perlindungan sumberdaya alam/lingkungan dan industri kepariwisataan.

2.4. Konsep dan Prinsip Pengembangan Ekowisata

Pada hakekatnya ekowisata yang melestarikan dan memanfaatkan alam dan budaya masyarakat, jauh lebih ketat dibanding dengan hanya keberlanjutan. Pembangunan ekowisata berwawasan lingkungan jauh lebih terjamin hasilnya dalam melestarikan alam dibanding dengan keberlanjutan pembangunan. Sebab ekowisata tidak melakukan eksploitasi alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, fisik dan psikologis wisatawan (Fandeli & Muchlison 2000).

Dalam kaitannya dengan ekowisata, From (2004) in Damanik dan Weber

(2006) menyusun tiga konsep dasar tentang ekowisata yaitu sebagai berikut :

Pertama, perjalanan outdoor dan di kawasan alam yang tidak menimbulkan

kerusakan lingkungan. Kedua, wisata ini mengutamakan penggunaan fasilitas

yang diciptakan dan dikelola oleh masyarakat kawasan wisata. Ketiga, perjalanan

wisata ini menaruh perhatian besar pada lingkungan alam dan budaya lokal.

Pemilihan ekowisata sebagai konsep pengembangan dari wisata air didasarkan pada lima unsur utama (Yoeti 2000 in Agustin 2007), yaitu:

1. Ekowisata sangat bergantung pada kualitas sumberdaya alam khususnya perairan, peninggalan sejarah dan budaya.

2. Melibatkan masyarakat.

3. Ekowisata air meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap alam dan perairan itu sendiri, nilai-nilai peninggalan sejarah dan budaya.

4. Tumbuhnya pasar ekowisata air di tingkat nasional dan internasional. 5. Ekowisata air sebagai sarana mewujudkan ekonomi berkelanjutan.

Menurut The Ecotourism Society (Eplerwood 1999 in Fandeli 2000), menyebutkan ada delapan prinsip dalam kegiatan ekowisata yaitu:

1) Mencegah dan menanggulangi dari aktivitas wisatawan yang mengganggu terhadap alam dan budaya

2) Pendapatan langsung untuk kawasan, mengatur agar kawasan yang digunakan untuk ekowisata dan manajemen pengelola kawasan pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan. Retribusi dan conservation tax dapat dipergunakan secara langsung untuk membina, melestarikan dan

meningkatkan kualitas kawasan pelestarian alam.

3) Pendidikan konservasi lingkungan. Mendidik wisatawan dan masyarakat setempat akan pentingnya arti konservasi. Proses pendidikan ini dapat dilakukan langsung di alam.

4) Meningkatkan penghasilan masyarakat. Keuntungan secara nyata terhadap ekonomi masyarakat dari kegiatan ekowisata mendorong masyarakat menjaga kelestarian kawasan alam.

5) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Masyarakat diajak dalam merencanakan pengembangan ekowisata. Demikian pula di dalam pengawasan, peran masyarakat diharapkan ikut secara aktif.

6) Menjaga daya dukung lingkungan. Pada umumnya lingkungan alam mempunyai daya dukung yang lebih rendah dengan daya dukung kawasan buatan. Meskipun mungkin permintaan sangat banyak, tetapi daya dukunglah yang membatasi.

7) Menjaga keharmonisan dengan alam. Semua upaya pengembangan termasuk pengembangan fasilitas dan utilitas harus tetap menjaga keharmonisan dengan alam. Apabila ada upaya disharmonize dengan alam akan merusak produk wisata ekologis ini. Hindarkan sejauh mungkin penggunaan minyak, mengkonservasi flora dan fauna serta menjaga keaslian budaya masyarakat. 8) Meningkatkan devisa buat pemerintah. Apabila suatu kawasan pelestarian

2.5. Kesesuaian dan Daya Dukung Kawasan

Dalam pariwisata kesesuiaan mencakup kesesuiaan sumberdaya atau potensi yang dikaitkan dengan luas areal bagi setiap peruntukan wisata. Setiap kegiatan wisata mempunyai persyaratan sumberdaya dan lingkungan yang sesuai dengan wisata yang dikembangkan (Yulianda 2007).

Daya dukung lingkungan pada area wisata adalah jumlah individu maksimum yang dapat diakomodir pada suatu area dengan tidak mempengaruhi/merusak lingkungan yang ada dan dapat memberikan suatu kepuasan bagi pengunjung, juga bagi masyarakat setempat (Libosada 1998 in Maryadi 2003). Untuk menghindari kerusakan lingkungan akibat tidak sesuainya antara jumlah pengunjung persatuan luas per satuan waktu,perlu dilakukan suatu analisis daya dukung (carrying capacity analysis) dalam suatu kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan wisata.

Daya dukung lingkungan pariwisata dipengaruhui oleh dua faktor utama, yaitu tujuan wisatawan dan faktor lingkungan biofisik lokasi pariwisata. Sedangkan daya dukung badan air yang digunakan untuk pariwisata dipengaruhi oleh luas dan volume badan air serta pergerakan air (Soemarwoto 2004).

Faktor bofisik yang mempengaruhi daya dukung lingkungan bukan hanya faktor alamiah, melainkan juga faktor yang berasal dari perbuatan manusia. Daya dukung lingkungan tidak hanya cukup dilihat dari sarana dan pelayanan wisatawan, melainkan juga harus mempertimbangkan kemampuan lingkungan untuk mendukung sarana itu. Oleh karena itu, jelaslah bahwa perencanaan pariwisata yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan akan menurunkan kualitas lingkungan, serta merusak ekosistem yang digunakan sebagai objek pariwisata, hal ini akan menghambat bahkan menghentikan perkembangan pariwisata tersebut (Soemarwoto 2004).

III.

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Situ Cikaret Kelurahan Cikaret, Kecamatan

Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kelurahan Cikaret ini memiliki batas

wilayah meliputi Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pasir Kuda, Sebelah

Timur berbatasan dengan Kelurahan Pasir Jaya, Sebelah Barat berbatasan dengan

Desa Kota Batu, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mulyaharja. Situ

Cikaret memiliki luas perairan sebesar 10.53 ha yang dikelilingi oleh jalan lingkar

dan dam pembatas perairan.

Waktu penelitian pendahuluan dilaksanakan pada bulan Desember 2010

untuk mengetahui kondisi awal daerah penelitian dan mempersiapkan

perlengkapan untuk pengambilan data. Pengumpulan data primer dan sekunder

dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2011.

3.2. Alat dan Bahan

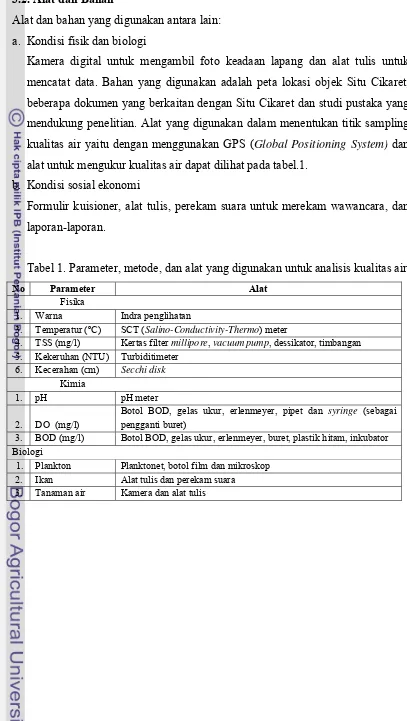

Alat dan bahan yang digunakan antara lain:

a. Kondisi fisik dan biologi

Kamera digital untuk mengambil foto keadaan lapang dan alat tulis untuk

mencatat data. Bahan yang digunakan adalah peta lokasi objek Situ Cikaret,

beberapa dokumen yang berkaitan dengan Situ Cikaret dan studi pustaka yang

mendukung penelitian. Alat yang digunakan dalam menentukan titik sampling

kualitas air yaitu dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) dan

alat untuk mengukur kualitas air dapat dilihat pada tabel.1.

b. Kondisi sosial ekonomi

Formulir kuisioner, alat tulis, perekam suara untuk merekam wawancara, dan

laporan-laporan.

Tabel 1. Parameter, metode, dan alat yang digunakan untuk analisis kualitas air

No Parameter Alat

Fisika

1. Warna Indra penglihatan

3. Temperatur (ºC) SCT (Salino-Conductivity-Thermo) meter

4. TSS (mg/l) Kertas filter millipore, vacuum pump, dessikator, timbangan

5. Kekeruhan (NTU) Turbiditimeter

6. Kecerahan (cm) Secchi disk

Kimia

1. pH pH meter

2. DO (mg/l)

Botol BOD, gelas ukur, erlenmeyer, pipet dan syringe (sebagai

pengganti buret)

3. BOD (mg/l) Botol BOD, gelas ukur, erlenmeyer, buret, plastik hitam, inkubator

Biologi

1. Plankton Planktonet, botol film dan mikroskop

2. Ikan Alat tulis dan perekam suara

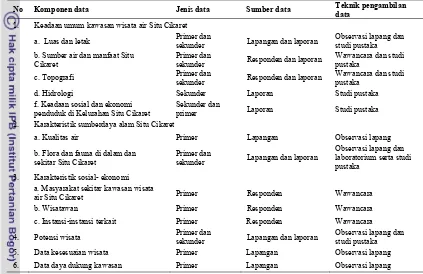

3.3. Jenis Pengumpulan Data

Komponen, jenis, sumber, dan cara pengambilan data yang diperlukan

dalam penelelitian dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jenis data yang dibutuhkan

No Komponen data Jenis data Sumber data Teknik pengambilan data

1. Keadaan umum kawasan wisata air Situ Cikaret

a. Luas dan letak Primer dan

sekunder Lapangan dan laporan

Observasi lapang dan studi pustaka b. Sumber air dan manfaat Situ

Cikaret

Primer dan

sekunder Responden dan laporan

Wawancara dan studi pustaka

c. Topografi Primer dan sekunder Responden dan laporan Wawancara dan studi pustaka

d. Hidrologi Sekunder Laporan Studi pustaka f. Keadaan sosial dan ekonomi

penduduk di Kelurahan Situ Cikaret

Sekunder dan

primer Laporan Studi pustaka

2. Karakteristik sumberdaya alam Situ Cikaret

a. Kualitas air Primer Lapangan Observasi lapang

b. Flora dan fauna di dalam dan sekitar Situ Cikaret

Primer dan

sekunder Lapangan dan laporan

Observasi lapang dan laboratorium serta studi pustaka

3. Karakteristik sosial- ekonomi a. Masyarakat sekitar kawasan wisata

air Situ Cikaret Primer Responden Wawancara

b. Wisatawan Primer Responden Wawancara

c. Instansi-instansi terkait Primer Responden Wawancara

4. Potensi wisata Primer dan

sekunder Lapangan dan laporan

Observasi lapang dan studi pustaka

5. Data kesesuaian wisata Primer Lapangan Observasi lapang

6. Data daya dukung kawasan Primer Lapangan Observasi lapang

3.3.1. Metode pengambilan dan pengumpulan data

Pengambilan data primer dilakukan melalui pengamatan langsung dan

wawancara berbagai pihak yang terkait dengan tujuan penelitian dengan

menggunakan alat bantu kuisioner. Data primer yang dibutuhkan meliputi:

a. Data mengenai sejarah kawasan Situ Cikaret, permasalahan-permasalahan

yang terjadi dalam pengelolaan.

b. Karakteristik kawasan wisata seperti potensi sumberdaya alam yang dimiliki

oleh objek wisata Situ Cikaret meliputi keindahan alamnya, vegetasi yang

tumbuh di sekitar Situ Cikaret, kondisi perairannya, keanekaragaman jenis

ikan dan plankton yang hidup di dalamnya.

c. Karakteristik pengunjung seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan,

pendapatan, intensitas kunjungan, daerah asal, persepsi dan apresiasi terhadap

d. Tanggapan dari masyarakat mengenai kawasan wisata air Situ Cikaret.

e. Keadaan topografi dengan jarak sekitar 50 m dari kawasan wisata Situ

Cikaret.

Pengumpulan data kualitas air dilakukan pada lima titik lokasi yang

diperkirakan dapat mewakili keadaan kawasan wisata Situ Cikaret, yaitu satu titik

pada dua inlet, dua titik ditengah Situ Cikaret, dan satu titik pada satu outlet.

Pengambilan air contoh dilakukan pada bagian permukaan perairan.

Parameter kualitas air yang diamati adalah warna, temperatur, kecerahan,

kekeruhan, TSS, DO, BOD, pH, dan plankton. Pengambilan data ikan diperoleh

dengan cara wawancara terhadap 30 orang masyarakat yang sedang memancing

dan menjala ikan di Situ Cikaret serta pihak pengelola kawasan situ.

Metode pengambilan data sosial-ekonomi yaitu dengan cara wawancara dan

penyebaran kuesioner terhadap 30 orang pengunjung dan 30 orang masyarakat.

Untuk data sekunder dilakukan pengumpulan data yang berasal dari studi pustaka,

laporan, hasil penelitian, dan data penunjang lainnya yang berkaitan dengan

masalah yang dikaji diperoleh dari:

a. Perpustakaan Institut Pertanian Bogor

b. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Cibinong

c. Instansi-instansi terkait

d. Internet

3.3.2. Metode pengambilan responden

Metode pengambilan sampel terhadap pengunjung dan masyarakat sekitar

dilakukan dengan menggunakan metode accidental sampling dan purposive

sampling. Tehnik accident sampling yaitu proses pengambilan sampel dilakukan

tanpa perencanaan, dari responden yang pertama kali dijumpai dapat dipilih dan

langsung diwawancarai, sedangkan metode purposive sampling yaitu anggota

populasi dipilih untuk memenuhi tambahan tertentu mengandalkan logika atas

kaidah-kaidah yang yang berlaku yang disadari semata-mata dari judgement

peneliti yaitu sampel yang diambil diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang

diajukan, digunakan untuk situasi dimana persepsi orang pada sesuatu sudah

Masyarakat sekitar kawasan situ yang dijadikan responden sebanyak 30

orang ditambah dengan 30 orang pengunjung, hal ini berdasarkan pertimbangan

kemampuan responden dalam memahami dan menjawab kuesioner yang diajukan.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan pengisian

kuesioner sebagai data pokok. Data-data yang sudah dikumpulkan dianalisa

dengan menggunakan analisis SWOT, sehingga bisa ditentukan altematif strategi

dalam upaya pengelolaan Situ Cikaret secara berkelanjutan.

3.4. Metode Analisis Data 3.4.1. Kualitas air

Kualitas air Situ Cikaret dibandingkan dengan baku mutu kualitas air

menurut PP No.82 tahun 2001 kelas 2 dan literatur-literatur lain yang mendukung

penelitian.

3.4.2. Kelimpahan plankton

Pencacahan organisme plankton dilakukan dengan menggunakan metode

sensus. Menurut Greenberg et al. (1980) jumlah individu plankton per liter air

dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

a

N = Jumlah total fitoplankton (ind/l)

n = Jumlah rataan individu yang teramati (ind)

u = Ulangan (3)

Vt = Volume air tersaring (30 ml)

Vcg = Volume air dibawah coverglass ( 1 ml)

Aa = Luas satu lapang pandang (20x50 mm2)

Acg = Luas coverglass/SRC (20x50mm2)

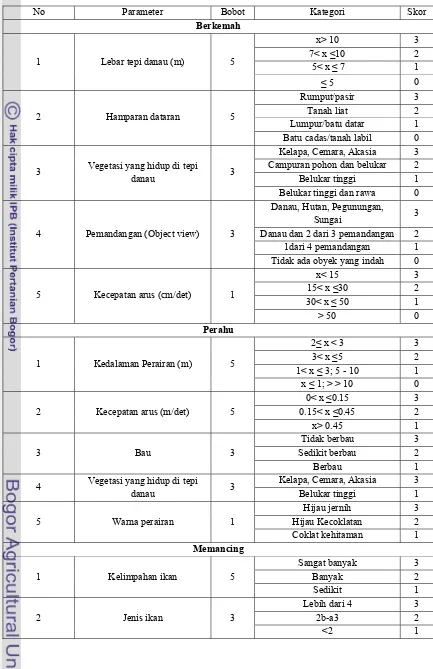

3.4.3. Analisis potensi dan kesesuaian

Analisis potensi dalam penelitian ini mencakup sumberdaya alam dan

sumberdaya manusia yang berada di dalam maupun di luar atau sekitar Situ

air, tumbuhan air, flora dan fauna yang terdapat di sekitar Situ Cikaret. Potensi

sumberdaya manusia mencakup masyarakat sekitar kawasan Situ Cikaret,

pengunjung dan instansi yang terkait seperti Kelurahan, Dinas Pariwisata, Dinas

Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Kegiatan wisata yang akan dikembangkan hendaknya disesuaikan dengan

potensi sumberdaya alam dan peruntukannya. Setiap kegiatan wisata mempunyai

persyaratan sumberdaya dan lingkungan yang sesuai dengan kegiatan wisata yang

dikembangkan. Persamaan yang digunakan untuk kesesuaian wisata adalah

(Yulianda 2007):

∑

= (Ni/Nmaks)x100%)

IKW

Keterangan :

IKW = Indeks Kesesuaian Wisata

Ni = Nilai parameter ke-i (Bobot x Skor)

Nmax = Nilai maksimum dari suatu kategori wisata.

Nilai parameter ke-i (Ni) merupakan hasil perkalian antara bobot dan skor

lokasi penelitian dari suatu parameter. Nilai maksimum dari suatu kategori wisata

(Nmaks) merupakan hasil perkalian antara bobot dan skor maksimum dari suatu

parameter. Parameter, bobot dan skor yang dimaksud dapat dilihat pada matriks

kesesuaian. Matriks kesesuaian wisata yang digunakan berdasarkan matriks

kesesuaian menurut Yulianda (2007) yang telah dimodifikasi. Matriks ini dibuat

berdasarkan hasil studi pustaka dan subjektifitas dari pakar yang ahli dalam

bidangnya.

Kesesuaian lahan untuk wisata perairan tawar bagian danau dapat dibagi

wisata kategorinya menjadi berkemah, perahu karet, memancing, duduk santai,

outbound dan berendam di air panas. Kesesuaian wisata danau

mempertimbangkan masing-masing parameter yang berbeda dalam kategori

Tabel 3. Parameter kesesuaian sumberdaya untuk wisata danau

No Parameter Bobot Kategori Skor

Berkemah

Lumpur/batu datar 1

Batu cadas/tanah labil 0

3 Vegetasi yang hidup di tepi

danau 3

Kelapa, Cemara, Akasia 3

Campuran pohon dan belukar 2

Belukar tinggi 1

Belukar tinggi dan rawa 0

4 Pemandangan (Object view) 3

Danau, Hutan, Pegunungan,

Sungai 3

Danau dan 2 dari 3 pemandangan 2

1dari 4 pemandangan 1

Tidak ada obyek yang indah 0

Kelapa, Cemara, Akasia 3

Belukar tinggi 1

5 Warna perairan 1

Hijau jernih 3

Hijau Kecoklatan 2

Coklat kehitaman 1

No Parameter Bobot Kategori Skor

3 kedalaman perairan 1

Satu dari 4 pemandangan 1

2 Vegetasi yang hidup di tepi

danau 5

Kelapa, Cemara, Akasia 3

1 dari 3 2

2 Vegetasi yang hidup di tepi

danau 3

Kelapa, Cemara, Akasia 3

1 dari 3 2

Sumber : Yulianda 2010 Keterangan:

Nilai maksimum = 51 (perahu karet), 51 (berkemah), 27 (Memancing), 51 (duduk santai), 36 (outbound).

Analisis daya dukung ditujukan pada pengelolaan kawasan wisata Situ

Cikaret dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada secara lestari.

Metode yang digunakan untuk menghitung daya dukung pengembangan

ekowisata alam yaitu dengan menggunakan konsep Daya Dukung Kawasan. Daya

Dukung Kawasan (DDK) adalah jumlah maksimum pengunjung yang secara fisik

dapat ditampung di kawasan yang disediakan pada waktu tertentu tanpa

menimbulkan gangguan pada alam dan manusia.

Perhitungan DDK dalam bentuk rumus (Yulianda 2007) dapat dituliskan

sebagai berikut :

DDK = K x Lp/Lt x Wt/Wp

Dimana:

DDK = Daya Dukung Kawasan

K = Potensi ekologis pengunjung per satuan unit area Lp = Luas area atau panjang area yang dapat dimanfaatkan

Lt = Unit area untuk kategori tertentu (sepeda air, memancing, duduk santai, outbond, pengambilan gambar untuk foto)

Wt = Waktu yang disediakan oleh kawasan untuk kegiatan wisata dalam satu hari

Wp = Waktu yang dihabiskan oleh pengunjung untuk setiap kegiatan tertentu (sepeda air, memancing, duduk santai, outbond, pengambilan gambar untuk foto)

Tabel 4. Potensi ekologis pengunjung (K) dan Luasan area kegiatan (Lt)

Jenis

dibutuhkan untuk 4 orang (1 perahu kayu) untuk mengelilingi situ seluas 1.000 m2

Memancing 1 10 m Setiap 1 orang membutuhkan

area untuk memancing seluas 10 m

Duduk santai 2 100 m2 Setiap 2 orang membutuhkan

ruang untuk duduk santai sepanjang 100 m2

Outbound 5 200 m2 Dihitung luas lokasi yang

dibutuhkan untuk 5 orang (1

team) untuk outbound adalah 200 m2

Berkemah 5 500 m2 Dihitung luas satu tenda (5

orang) 500 m2 dan jarak antar tenda 10 m

Potensi ekologis pengunjung (K) ditentukan oleh kondisi sumberdaya dan

jenis kegiatan yang akan dikembangkan. Panjang dan luas area wisata Situ Cikaret

(Lp) yang dapat digunakan oleh pengunjung mempertimbangkan kemampuan

alam mentolerir pengunjung sehingga keaslian alam tetap terjaga.

Daya dukung kawasan disesuaikan dengan karakteristik sumberdaya dan

peruntukannya, misalnya daya dukung wisata bermain air ditentukan panjang dan

luas area (Lt) yang diperuntukkan untuk sepeda air dan kondisi aimya. Kebutuhan

manusia akan ruang diasumsikan dengan keperluan ruang horizontal untuk dapat

bergerak bebas dan tidak merasa terganggu oleh keberadaan manusia (pengunjung

lainnya). Untuk wisata bermain air diasumsikan setiap orang membutuhkan 625

m2.

Waktu kegiatan pengunjung (Wp) dihitung berdasarkan lamanya waktu

yang dihabiskan oleh pengunjung untuk melakukan kegiatan wisata. Kegiatan

wisata dapat diperjelas lagi berdasarkan kegiatan yang dilakukan atau kegiatan

yang dapat dikembangkan misalnya mengelilingi situ dengan sepeda air,

memancing, duduk santai, outbound, pengambilan gambar untuk foto dan

shooting. Waktu pengunjung diperhitungkan dengan waktu yang disediakan untuk

kawasan (Wt). Waktu kawasan adalah lama waktu areal dibuka dalam satu hari,

dan rata-rata kerja sekitar 8 jam (08.00 - 16.00) WIB.

Tabel 5. Prediksi waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan wisata

No Kegiatan Waktu yang dibutuhkan

Wp-(jam)

Total waktu 1 hari Wt-(jam)

Sumber: Yulianda 2010

3.4.5. Analisis SWOT

Analisis yang digunakan untuk strategi pengelolaan adalah analisis SWOT

yaitu identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi

kondisi sebuah objek wisata secara sistematik dengan membandingkan faktor

internal Kekuatan (strengths) dan Kelemahan (weaknesses) dengan faktor

eksternal Peluang (opportunities) dan Ancaman (threats). Metoda analisis data

yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis data

secara kualitatif adalah analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor internal dan

faktor eksternal, sedangkan analisis secara kuantitatif dilakukan dengan

pembobotan dan pemberian rating.

Dari analisis SWOT ini akan dihasilkan matriks SWOT. Matriks ini dapat

menghasilkan empat strategi kemungkinan alternatif. Keempat strategi tersebut

adalah:

1. SO, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan

memanfaatkan peluang sebesar-besarnya

2. ST, yaitu strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi

ancaman

3. WO, yaitu strategi yang diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada

dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada

4. WT, yaitu strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan

berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman

Kerangka kerja dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT adalah sebagai

berikut :

a. Analisis Penilaian Faktor Internal dan Faktor Eksternal

b. Penentuan Bobot Setiap Variabel

c. Penentuan Peringkat (Rating)

d. Penyusunan Alternatif Strategi

e. Pembuatan Tabel Rangking Alternatif Strategi

3.4.5.1. Analisis penilaian faktor internal dan eksternal

Penilaian faktor internal (IFE) adalah untuk mengetahui sejauh mana

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dengan cara mendaftarkan semua kekuatan

dan kelemahan serta memberikan dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi

hubungan antara area-area tersebut. Sedangkan penilaian faktor eksternal (EFE)

adalah untuk mengetahui sejauh mana ancaman dan peluang yang dimiliki dengan

Hal tersebut dilakukan dengan mengevaluasi dan identifikasi terhadap

faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi. Identifikasi berbagai

faktor tersebut secara sistematis digunakan untuk merumuskan strategi untuk

pengelolaan kawasan wisata Situ Cikaret.

3.4.5.2. Penentuan Bobot Setiap Variabel

Sebelum melakukan pembobotan faktor internal maupun eksternal,

terlebih dahulu ditentukan tingkat kepentingannya. Setiap faktor internal dan

eksternal diberi nilai berdasarkan tingkat kepentingannya (Tabel 6 dan Tabel 7).

Tabel 6. Tingkat kepentingan faktor internal

Simbol Faktor kekuatan (Strength) Tingkat kepentingan

S1 Kekuatan yang sangat besar

S2 Kekuatan yang besar

S3 Kekuatan yang sedang

Sn

Simbol Faktor kelemahan (Weakness)

Tingkat Kepentingan

W1 Kelemahan yang tidak berarti

W2 Kelemahan yang kurang berarti

W3 Kelemahan yang cukup berarti

Wn

Tabel 7. Tingkat kepentingan faktor eksternal

Simbol Faktor peluang

(Opportunities)

Tingkat kepentingan

O1 Peluang tinggi

O2 Peluang sangat tinggi

O3 Peluang rendah

On

Simbol Faktor ancaman (Threats) Tingkat kepentingan

T1 Ancaman sedang

T2 Ancaman besar

T3 Ancaman kecil

Tn

Penentuan bobot dilakukan dengan jalan mengajukan identifikasi faktor

digunakan untuk memberikan penilaian terhadap bobot setiap faktor penentu

internal dan eksternal (Tabel 8).

Menurut David (2006) penentuan bobot setiap variabel menggunakan

skala 1, 2, 3, dan 4 yaitu :

1 : Jika indikator faktor horizontal kurang penting daripada indikator faktor

vertikal

2 : Jika indikator faktor horizontal sama penting dengan indikator faktor vertikal

3 : Jika indikator faktor horizontal lebih penting daripada indikator faktor vertical

4 : Jika indikator faktor horizontal sangat penting daripada indikator faktor

internal

Tabel 8. Penilaian Bobot Faktor Strategi Internal dan Eksternal

Faktor Strategis Internal/Eksternal

A B C D E Total

A B C D …. Total

Sumber : Kinnear & Taylor (1991) in Nancy (2007)

Bobot setiap variabel diperoleh dengan menentukan niali setiap variabel

terhadap jumlah nilai keseluruhan variabel dengan menggunakan rumus (Kinnear

& Taylor 1991 in Nancy 2007) :

Keterangan :

ai = bobot variabel ke-i

xi = nilai variabel ke-i

i = 1, 2, 3,.….n

3.4.5.3. Penentuan peringkat (rating)

Pengaruh masing-masing variabel terhadap kondisi objek diukur dengan

menggunakan nilai peringkat dengan skala 1-4 terhadap masing-masing faktor

strategis yang dimiliki objek wisata Situ Cikaret (Tabel 9).

Tabel 9. Skala penilaian peringkat untuk Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan External Factor Evaluation (EFE)

Nilai Peringkat

Matriks IFE Matriks EFE

Strengths (S)

Weakness (W) Opportunities (O)

Nilai dari pembobotan dikalikan dengan peringkat pada setiap faktor dan

semua hasil kali tersebut dijumlahkan secara vertikal untuk memperoleh total skor

pembobotan. Total skor pembobotan berkisar antara 1-4 dengan rata-rata 2.5. Jika

total skor pembobotan IFE dibawah 2.5 maka dapat dinyatakan bahwa kondisi

internal lemah, sedangkan jika berada diatas 2.5 maka dinyatakan bahwa kondisi

internal kuat. Demikian juga total pembobotan EFE jika dibawah 2.5 menyatakan

bahwa kondisi eksternal lemah dan jika diatas 2.5 menyatakan bahwa kondisi

eksternal kuat (David 2006). Matriks IFE dan matriks EFE dapat dilihat pada

Tabel 10. Matriks Internal Factor Evaluation (IFE)

Faktor strategis

internal Bobot Rating

Skor

Tabel 11. Matriks External Factor Evaluation (EFE)

Faktor strategis

eksternal Bobot Rating

Skor

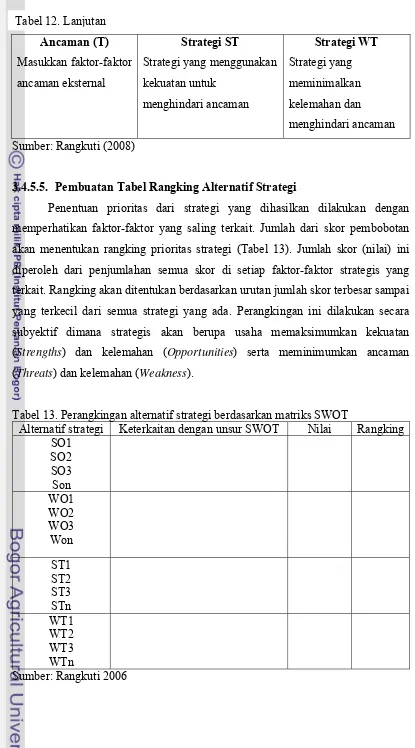

3.4.5.4. Penyusunan Alternatif Strategi

Alat yang digunakan untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan

adalah matriks SWOT (Tabel 12). Hubungan antara kekuatan dan kelemahan

dengan peluang dan ancaman digambarkan dalam matriks tersebut. Matriks ini

menghasilkan beberapa alternatif strategi sehingga kekuatan dan peluang dapat

ditingkatkan serta kelemahan dan ancaman dapat diatasi.

Table 12. Matriks SWOT

3.4.5.5. Pembuatan Tabel Rangking Alternatif Strategi

Penentuan prioritas dari strategi yang dihasilkan dilakukan dengan

memperhatikan faktor-faktor yang saling terkait. Jumlah dari skor pembobotan

akan menentukan rangking prioritas strategi (Tabel 13). Jumlah skor (nilai) ini

diperoleh dari penjumlahan semua skor di setiap faktor-faktor strategis yang

terkait. Rangking akan ditentukan berdasarkan urutan jumlah skor terbesar sampai

yang terkecil dari semua strategi yang ada. Perangkingan ini dilakukan secara

subyektif dimana strategis akan berupa usaha memaksimumkan kekuatan

(Strengths) dan kelemahan (Opportunities) serta meminimumkan ancaman

(Threats) dan kelemahan (Weakness).

Tabel 13. Perangkingan alternatif strategi berdasarkan matriks SWOT

Alternatif strategi Keterkaitan dengan unsur SWOT Nilai Rangking SO1

4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Situ Cikaret

Situ Cikaret merupakan salah satu dari 96 situ yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Secara geografis terletak pada 6o28’ LS dan 106o50’ BT sedangkan secara administrasif, Situ Cikaret berada di Jalan Raya Cikaret dan berada pada tiga desa, yaitu Desa Pekansari, Desa Tengah, dan Desa Harapan Jaya yang termasuk Kelurahan Cikaret, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Kelurahan Cikaret memiliki batas wilayah meliputi Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pasir Kuda, Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pasir Jaya, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kota Batu, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mulyaharja (Gambar 3).

Gambar 3. Peta Kawasan Situ Cikaret Sumber : (www.google earth.com)

Sehingga instansi pengelola yang mempunyai wewenang dalam pengelolaan sumberdaya kawasan Situ Cikaret adalah Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, hal ini dikarenakan Situ Cikaret merupakan anak sungai dari sungai lintas provinsi yaitu Sungai Ciliwung. Namun, dikarenakan letak Sungai Cikaret berada di Kabupaten Bogor, maka Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang dalam hal ini yaitu Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor yang berperan dalam operasi dan pemeliharaan Situ Cikaret terkait pemanfaatannya sebagai sarana irigasi. Sedangkan untuk pemanfaatan yang telah ada saat ini terkait dengan objek wisata di Situ Cikaret dilakukan oleh masyarakat setempat, seperti pemeliharaan fasilitas hiburan dan pengadaan warung makan. Untuk pengadaan sarana kebersihan, taman Situ Cikaret, papan informasi, dan gazebo atau tempat duduk santai dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor.

Situ Cikaret terletak pada ketinggian 125 m dari permukaan laut dengan topografi berbentuk cekungan, serta memiliki kemiringan lahan 8%-25%. Jenis tanah yang terdapat di Situ Cikaret dan sekitarnya adalah tanah latosol. Pada perairan ini terdapat banyak teluk-teluk yang ditutupi oleh tumbuhan air. Berdasarkan klasifikasi tipe iklim menurut Schmidt dan Ferguson, wilayah Kecamatan Cibinong termasuk tipe iklim A yang bersifat basah. Arah angin, sebagian besar berasal dari selatan dengan kecepatan 4-6 m per detik. Temperatur rata-rata antara 25.30-26.30 C dengan kelembaban udara antara 67.90%-85.68% (Bappeda 1994). Situ Cikaret mendapatkan pasokan air dari Sungai Playangan dan Sungai Kebantenan. Sedangkan outlet Situ Cikaret adalah Sungai Tambakan dan Sungai Cikaret.

4.1.1. Sumber air dan manfaatnya

terjadi sedimentasi atau pengendapan lumpur, kemudian akan terbentuk daratan yang tidak stabil dan berpotensi menimbulkan penyuburan berlebih (eutrofikasi). Sebagian besar perairan situ yang berada di Desa Pekansari dan Desa Tengah telah berubah menjadi persawahan atau kolam ikan. Sebagian lagi telah ditimbun dalam rangka pengembangan Desa Tengah menjadi Ibu Kota Kabupaten Bogor. Perairan situ yang masih terbuka adalah bagian hilir dekat bendungan di Desa Harapan Jaya.

Situ Cikaret dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan perikanan (budidaya dan penangkapan), pertanian sebagai sarana pengairan sawah seluas 300 ha di daerah hilir, pengendali banjir, kawasan berdagang, pariwisata, sarana latihan olahraga air, tempat latihan TNI, dan latihan tim SAR. Bentuk pemanfaatan kegiatan perikanannya yaitu sebagai lahan usaha perikanan berupa perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap peralatan yang dipergunakan adalah alat statis berupa jaring insang dan pancing rawai, sedangkan untuk perikanan budidaya yaitu dengan membangun kolam-kolam dan patok-patok sebagai rumah ikan di tepian situ.

4.2. Sarana dan Prasarana yang telah ada di Kawasan Situ Cikaret

Sarana dan prasarana umum yang terdapat dikawasan Situ Cikaret ini sudah cukup banyak namun belum termanfaatkan dengan optimal terutama sarana kebersihan lingkungan seperti bak pengolahan limbah, tong sampah dan kebersihan Situ Cikaret itu sendiri. Sarana dan prasarana yang sudah dimiliki antara lain warung makan, jalan setapak, mushala, gazebo atau sarana duduk santai, fasilitas bermain, tong sampah, taman situ cikaret dan papan informasi (Lampiran 1).

4.3. Sumberdaya Kawasan Situ Cikaret

4.3.1. Sumberdaya Hayati 4.3.1.1. Fitoplankton

Tabel 14. Kelimpahan fitoplankton di perairan Situ Cikaret

1 Actinastrum hantzchii 2202 1761 881 2453 2705

2 Coelastrum 0 6668 0 4907 0

3 Closterium 0 0 2202 692 2139

4 Mougeotia 1636 692 440 1007 0

5 Scenedesmus 315 0 126 252 377

6 Botryococcus 1573 35291 75490 14154 87065

Cyanophyceae

Total 7675 58503 99647 27450 107006

4.3.1.2. Zooplankton

Zooplankton memiliki peran penting dalam suatu ekosistem karena menjadi konsumen tingkat satu dalam rantai makanan suatu ekosistem perairan. Jumlah kelas dan genus zooplankton yang dijumpai di Situ Cikaret relatif sedikit, yaitu terdiri atas tiga kelas (6 genus) dengan kelimpahan tertinggi terdapat pada stasiun 4 yaitu 2768 ind/l. Kisaran kelimpahan zooplankton pada stasiun 1 sampai stasiun 5 di perairan Situ Cikaret berturut-turut adalah 377-944 ind/l, 126-944 ind/l, 189-629 ind/l, 126-944 ind/l, dan 189-944 ind/l. (Tabel 15). Kelimpahan zooplankton secara umum berkisar antara 126-994 ind/l dan didominasi oleh genus

Cephalodella (kelas Rotifera). Ketersediaan zooplakton di perairan diharapkan

ikan-ikan plankton feeder, dengan memanfaatkan keberadaan zooplankton sebagai pakan alami.

Tabel 15. Kelimpahan zooplankton di perairan Situ Cikaret

No Genus

Total 2328 2265 2579 2768 2642

4.3.1.3. Komunitas Ikan

Ketersediaan sumber daya alam di kawasan wisata Situ Cikaret khususnya ketersediaan ikan, sekarang sudah semakin berkurang. Hal ini dapat dirasakan bagi masyarakat sekitar yang biasanya menjala dan memancing di sekitar kawasan Situ Cikaret dengan jumlah tangkapan yang semakin menurun, namun pihak pengelola yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah pada event-event tertentu biasanya melakukan penebaran beberapa jenis ikan di perairan Situ Cikaret. Tujuannya dilakukan penebaran ikan tersebut selain untuk menarik minat wisatawan yang akan melakukan kegiatan memancing, juga dapat menambah ketersediaan ikan yang berada di kawasan Situ Cikaret, tetapi perlu memperhatikan aspek kelestarian lingkungan perairan dengan mengetahui daya dukung perairan sehingga tidak mengganggu ekosistem perairan tersebut.

jenis ikan tersebut dapat menghambat perkembangan jenis ikan lainnya. Oleh sebab itu pengurangan jumlah ikan karnivora diperairan perlu dilakukan (Tabel 16).

Tabel 16. Jenis-jenis ikan yang tertangkap di Situ Cikaret

No Jenis Ikan

10 Belida (Notopterus sp.) V 11

4.3.1.4. Tumbuhan air

Eceng gondok memiliki kemampuan menyerap logam berat, dan dapat tumbuh dengan cepat pada danau dan waduk sehingga dalam waktu yang singkat dapat mengurangi oksigen, mengurangi fitoplankton dan zooplankton serta menyerap air sehingga dapat terjadi proses pendangkalan, sedangkan tumbuhan hydrilla merupakan tumbuhan liar yang mempunyai daya penyebaran yang sangat cepat dan secara signifikan dapat mengurangi tanaman air serta keanekaragaman hayati hewan. Tumbuhan hydrilla juga dapat mempengaruhi ukuran ikan dan tingkat populasi di mana ikan predator tidak dapat berburu efektif dalam perairan yang terdapat banyak hydrilla, selain itu juga dapat mempengaruhi kegiatan rekreasi, memperlambat saluran irigasi dan menciptakan air tergenang yang berkembang biak nyamuk. Padatan atau serasahnya bahkan dapat menyebabkan banjir, mengubah kualitas air dengan menurunkan kadar oksigen, peningkatan pH dan suhu air (Gambar 4).

Gambar 4. Jenis tumbuhan air yang terdapat di Situ Cikaret Sumber foto : Dokumentasi pribadi

4.3.1.5. Vegetasi tepi situ

Situ Cikaret merupakan kawasan perairan yang dikelilingi oleh kawasan perhutanan, perkantoran, dan jalan raya. Bagian barat Situ Cikaret dikelilingi oleh jalan raya, pepohonan, dan rerumputan, sedangkan bagian utara yaitu pepohonan, semak-semak dan kawasan perkantoran, bagian timur merupakan kawasan perhutanan dengan dominasi pohon kelapa, pohon pinus, semak-semak, dan rumput liar. Bagian selatan Situ Cikaret didominasi oleh semak-semak, perkebunan dan terdapat kawasan warung makan (Lampiran 2).

Eichhornia crassipes

4.3.2. Sumberdaya Air

Sumberdaya air merupakan salah satu bagian situ yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan di suatu perairan. Kualitas sumberdaya air suatu perairan dapat dilihat dari beberapa parameter antara lain parameter fisika yang mencakup warna, suhu, kecerahan, kekeruhan, dan TSS. Parameter kimia yang diamati adalah pH, DO, dan BOD (Tabel 17).

Pengambilan contoh air dilakukan pada tanggal 20 Januari 2011 pada pukul 09.00 hinggal pukul 10.30 dengan kondisi cuaca mendung pada kedalaman perairan 0-30 cm dari permukaan. Pengambilan contoh air dilakukan diberbagai tempat dengan prinsip keterwakilan dan berdasarkan pada karakteristik yang dimiliki perairan. Untuk parameter fisika-kimia-biologi diambil di lima stasiun. Stasiun 1 yaitu perairan kawasan perikanan, dekat dengan kegiatan pertanian dan perkebunan, stasiun 2 yaitu dibagian tengah perairan, stasiun 3 inlet dari Sungai Playangan, stasiun 4 yaitu inlet dari Sungai Kebantenan, stasiun 5 yaitu outlet dan dekat dengan warung-warung makan (Lampiran 3).

Keterangan : p yaitu permukaan

* yaitu batas maksimum yang diperbolehkan pada baku mutu PP No.82 tahun 2001 klas 2.

** yaitu batas minimum yang diperbolehkan. Sumber : Data primer, 2011 (diolah)

4.3.2.1. Parameter fisika a. Warna

Warna perairan Situ Cikaret yang diamati secara visual berdasarkan indra penglihatan pada umumnya berwarna hijau kecoklatan (Tabel 17). Warna perairan sendiri dapat mempengaruhi estetika dan menunjukkan keberadaan plankton diperairan. Warna kecoklatan diperairan diduga karena adanya bahan organik, bahan anorganik, keberadaan plankton, humus, dan ion-ion logam yang terkandung didalamnya (Effendi 2003). Selain itu, perairan tersebut juga berpotensi mengalami kekeruhan yang tinggi. Kekeruhan yang terjadi dapat membatasi masuknya sumber cahaya, sehingga fitoplankton tidak dapat berfotosintesis. Warna perairan hijau kecokelatan yang mendominasi di stasiun 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan pada stasiun 3 perairan berwarna hijau kehitaman, hal ini diduga karena perairan telah terkontaminasi dengan limbah pabrik botol yang terdapat di dekat Situ Cikaret dan juga terdapat oksida mangan pada perairan sehingga menyebabkan air berwarna kecoklatan atau kehitaman (Effendi 2003).

b. Suhu