AMPLIFIED POLYMORPHISM DNA

) IKAN NILEM

(

Osteochilus hasselti

) DI JAWA BARAT

MULYASARI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul Karakteristik Fenotip e

Morfomeristik dan Keragaman Genotipe RAPD (Randomly Amplified

Polymorphism DNA) Ikan Nilem (Osteochilus hasselti) di Jawa Barat adala h karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Januari 2010

MULYASARI. Characteristics of Morphomeristic Phenotype and RAPD (Randomly Amplified Polymorphism DNA) Genotype Variation of Sharkminnow fish (Osteochilus hasselti) at West Java. UNDER DIRECTION OF DINAR TRI

SOELISTYOWATI AND ANANG HARI KRISTANTO.

Research on genetic variation was done to conduct breeding program as the effort to maintain and increase the production of nilem fish at West Java. The aim of this study was to estimate the variation of the intra and inter population of nilem fish from West Java by using morphomeristic and RAPD methods. The result showed that the different morphometric of sharkminnow fish was able to be described by four morphometric characters which were B4, C1, C5 and C6. Genetic distance of nilem fish were between 0.0153-0.1392. Based on morphomeristics and RAPD analysis, sharkminnow fish had different genus with were and beureum panon.

RINGKASAN

MULYASARI. Karakteristik Fenotipe Morfomeristik dan Keragaman Genotip

RAPD (Randomly Amplified Polymorphism DNA) Ikan Nilem (Osteochilus

hasselti) di Jawa Barat. DIBIMBING OLEH DINAR TRI SOELISTYOWATI DAN ANANG HARI KRISTANTO.

Ikan nilem Osteochillus sp, merupakan ikan Cyprinid yang banyak terdapat di daerah Jawa Barat dan potensial untuk dikembangkan menjadi produk unggulan perikanan budidaya dari kawasan Priangan. Selama ini budidaya ikan nilem di karamba dan sawah masih sangat terbatas. Pemeliharaannya hanya bersifat sampingan dari hasil budidaya secara polikultur bersama-sama dengan ikan mas, mujair atau gurame, sehingga produksinya masih relatif rendah.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi ikan nilem yang berkelanjutan, hal ini perlu didukung oleh program pemuliaan atau perbaikan genetik stok yang unggul secara genetik. Perbaikan mutu genetik suatu jenis ikan berhubungan erat dengan tingkat keragaman genetik. Keragaman genetik penting keberadaannya dalam populasi dan terus menerus dikelola dan harus diperluas agar selalu tersedia bahan untuk meningkatkan stok yang unggul.

Informasi keragaman genetik, status genetik dan keunggulan sifat suatu populasi menjadi dasar kegiatan dalam melakukan program pemuliaan ikan. Dalam hal ini, seleksi dan persilangan merupakan dua metode yang dapat dilakukan dalam perbaikan mutu genetik untuk meningkatkan produktivitas suatu jenis ikan. Program seleksi dapat diterapkan jika keragaman genetik ikan nilem itu tinggi, dan apabila keragaman genetik rendah mungkin bisa dilakukan persilangan (hibridisasi).

Tujuan penelitian ini adalah melakukan identifikasi fenotipe morfomeristik dan genotip RAPD dari genus ikan nilem Osteochillus di sentra budidaya yang terdapat di daerah Jawa Barat dan menelusuri keragaman intra dan inter populasi beberapa jenis ikan nilem untuk mengetahui faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi keberadaan gen pool dan potensinya. Penelitian di lakukan di Balai Riset Per ikanan Budidaya Air Tawar Bogor, waktu pelaksanaan penelitian akan dilakukan selama 7 bulan.

Karakterisasi truss morfometrik dilakukan dengan membagi tubuh ikan menjadi 4 bagian besar (A, B, C, D) dan 10 titik truss yaitu: 1) sirip dada, 2) mulut, 3) sirip perut, 4) insang, 5) sirip pangkal anal, 6) sirip pangkal punggung, 7) sirip ujung anal, 8) sirip ujung punggung, 9) sirip bawah pangkal ekor, dan 10) sirip atas pangkal ekor. Selanjutnya masing-masing jarak titik truss di seluruh badan ikan tadi dihubungkan dan diukur dengan penggaris sehingga dari 10 titik truss diperoleh 21 karakter.

Karakterisasi meristik dilakukan dengan mendeskripsikan morfologi tubuh, serta menghitung jumlah sirip punggung (dorsal fin), sirip dada (pectoral fin), sirip perut (ventral fin) dan sirip anal (anal fin).

berkisar antara 0,0153-0,1392 yang menunjukkan bahwa keenam populasi ikan nilem hijau merupakan satu spesies. Disamping itu faktor lingkungan (rekrutmen, kualitas air dan sistem budidaya) diduga berpengaruh terhadap karakteristik Fenotipe ikan nilem hijau yang terdapat di Jawa Barat. Hasil analisis biometrik dan RAPD, menunjukkan bahwa ikan nilem hijau dan nilem merah berbeda genus dengan ikan nilem were dan nilem beureum panon.

© Hak cipta milik IPB, tahun 2010

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan

atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan

pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak

merugikan kepentingan yang wajar IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya

POLYMORPHISM DNA

) IKAN NILEM

Osteochilus hasselti

DI

JAWA BARAT

MULYASARI

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Akuakultur

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Polymorphism DNA) ikan nilem (Osteochilus hasselti) di Jawa Barat

Nama : Mulyasari

NIM : C151070281

Disetujui

Komisi Pembimbing,

Dr. Ir. Dinar Tri Soelistyowati, DEA. Dr. Ir.Anang Hari Kristanto, M.Sc. Ketua Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Ilmu Akuakultur Dekan Sekolah Pascasarjana IPB

Prof. Dr. Ir. Enang Harris, M.S. Prof.Dr. Ir. Khairil A Notodiputro. M.S.

PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillahirobil’alamin penulis panjatkan kehadirat Allah

SWT yang telah melimpahkan rahmat, hikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis

dapat menyelesaikan studi dan penulisan tesis yang berjudul “Karakteristik

fenotipe morfomeristik dan keragaman genotipe RAPD (Randomly Amplified

Polymorphism DNA) ikan nilem (Osteochilus hasselti) di Jawa Barat”.

Atas selesainya penelitian dan penulisan tesis ini, penulis mengucapkan

terima kasih kepada Dr. Dinar Tri Soelistyowati, DEA dan Dr. Anang Hari

Kristanto, MSc selaku komisi pembimbing, serta Dr. Alimuddin selaku dosen

penguji. Di samping itu, penulis sampaikan rasa terimakasih kepada Kepala Balai

Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Bogor, Dr. Estu Nugroho dan Ir. Irin Iriana

Kusmini, MSi yang telah memberikan fasilitas penuh selama penelitian.

Ungkapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh keluarga atas segala doa

dan dukungannya selama ini. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih kepada

Glenni H. H. Spi, Iskandariah Spi, Sri Sundari, dan Sabariah SPi serta rekan-rekan

mahasiswa Program Studi Ilmu Akuakultur, Sekolah Pascasarjana IPB angkatan

2009, yang telah banyak membantu dalam proses penelitian dan penyusunan tesis.

Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari masih banyak terdapat

kekurangan. Namun demikian, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi mereka

yang membutuhkan. Amin.

Bogor, Januari 2010

Mulyasari

Penulis dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 22 Maret 1972 dari

ayah Fuad Cholik dan ibu Eti Yumiati. Penulis merupakan anak ke empat dari

enam bersaudara. Tahun 1990 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Ujung Pandang

dan pada tahun 1990 masuk Jurusan Perpustakan dan Informatika Pertanian,

Fakultas Politeknik Pertanian, Program Diploma 2, Institut Pertanian Bogor.

Kemudian Tahun 1992 masuk pada Jurusan Teknologi Industri Pertanian,

Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Teknologi Indonesia dan lulus pada tahun

1997. Pada tahun 2000 diterima sebagai staf peneliti di Pusat Riset Pengolahan

Produk dan Sosial Ekonomi Kelautan dan Per ikanan Jakarta, dari tahun 2006

sampai sekarang ditempatkan sebagai peneliti di Balai Riset Perikanan Budidaya

Air Tawar Bogor. Penulis melanjutkan studi ke Program Studi Ilmu Akuakultur,

Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor tahun 2007 dengan izin dari

Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Bogor dan Kepala Badan

Riset Kelautan Perikanan atas sponsor dari Pusdiklat Aparatur Departemen

DAFTAR ISI

Ragam Genotipe dengan Penanda Molekuler RAPD …………. 8

BAHAN DAN METODE Waktu dan Tempat Penelitian ... 11

Bahan Uji …………... 11

Karakterisasi Morfologi.. ... 12

Karakterisasi Genotipe dengan Penanda Molekuler RAPD ... 14

Pengumpulan Data Pendukung... 18

Analisis Data ... 18

HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Fenotipe dan Genotipe Ikan Nilem Hijau di Jawa Barat ... 20

Hubungan Interspesifik Empat Jenis Ikan Nilem di Tasikmalaya Jawa Barat ……… 31

Parameter Lingkungan dan Sistem Budidaya ... 40

DAFTAR PUSTAKA ... 52

DAFTAR TABEL

No Uraian

H

alaman1 Rerata 21 karakter fenotipe truss morfometrik enam populasi nilem hijau di Jawa Barat ... ... 20

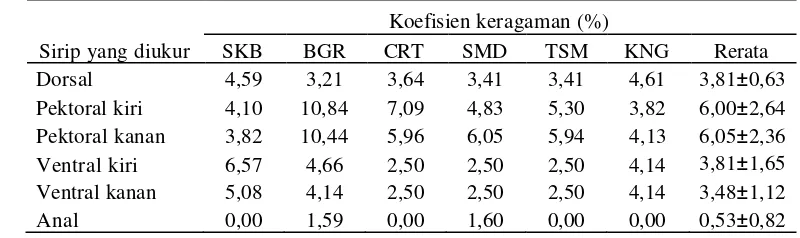

2 Koefisien keragaman (CV) morfometrik enam populasi ikan

nilem hijau di Jawa Barat ... 21

3 Persentase sharing component (nilai indeks kesamaan) enam

populasi ikan nilem hijau di Jawa Barat ... 24

4 Rerata enam karakter meristik dari enam populasi ikan nilem

hijau di Jawa Barat ... 25

5 Koefisien keragaman (CV) dari enam karakter meristik pada

enam populasi ikan nilem hijau di Jawa Barat ………. 25

6 Matriks korelasi antar karakter meristik enam populasi ikan nilem hijau di Jawa Barat ... 26

7 Heterozigositas dan persentase polimorfisme enam populasi ikan nilem hijau di Jawa Barat hasil RAPD menggunakan primer

OPA-11 ... 28

8 Uji perbandingan berpasangan Fst enam populasi ikan nilem

hijau di Jawa Barat ... 29

9 Matriks jarak genetik inter populasi ikannilem hijau di Jawa Barat 30

10 Rerata 21 karakter fenotipe truss morfometrik empat jenis ikan

nilem di Tasikmalaya (Jawa Barat) ……… 31

11 Koefisien keragaman morfometrik empat jenis ikan nilem di

Tasikmalaya (Jawa Barat) ... 32

12 Persentase sharing component (indeks kesamaan) empat jenis

ikan nilem yang terdapat di daerah Tasikmalaya (Jawa Barat)... 33

13 Heterozigositas dan persentase polimorfisme empat jenis ikan nilem dari Tasikmalaya (Jawa Barat) hasil RAPD

14 Uji perbandingan berpasangan Fst empat jenis ikan nilem di

Tasikmalaya (Jawa Barat) ... 39

15 Matriks jarak genetik antar beberapa jenis ikan nilem yang

terdapat di daerah Tasikmalaya Jawa Barat ... 39

16 Parameter lingkungan yang diamati pada enam lokasi budidaya

ikan nilem di Jawa Barat ... 41

17 Data kualitas air dari enam lokasi budidaya ikan nilem

di Jawa Barat ... 42

DAFTAR GAMBAR

No Uraian Halaman

1 Jenis-jenis ikan nilem yang terdapat di Jawa Barat : (1) nilem hijau,

(2) nilem merah, (3) nilem were dan 4) nilem beureum panon... 2

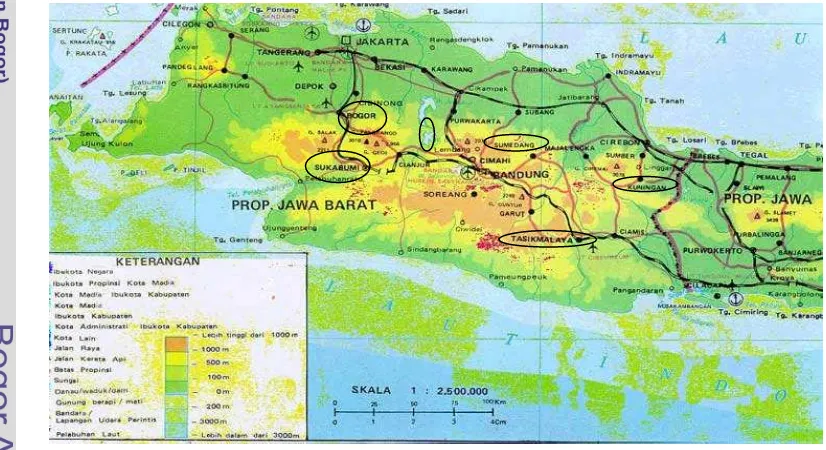

2 Lokasi pengambilan sampel ... 11

3 Pengukuran karakter truss morfometrik... 13

4 Diagram alir prosedur ekstraksi DNA genom ikan ... 16

5 Diagram alir prosedur RAPD menggunakan teknik PCR ... 17

6 Penyebaran karakter morfometrik enam populasi ikan nilem hijau di Jawa Barat ... 23

7 Dendrogram hubungan inter populasi ikan nilem hijau di Jawa Barat berdasarkan fenotipe morfometrik ... 24

8 Penyebaran karakter meristik enam populasi ikan nilem hijau yang terdapat di daerah Jawa Barat ... 27

9 Dendrogram hubungan inter populasi ikan nilem hijau di Jawa Barat berdasarkan fenotipe meristik ………. 27

10 Pola fragmen RAPD ikan nilem hijau dari enam populasi di Jawa Barat yang diamplifikasi menggunakan primer OPA-11 ... 28

11 Dendrogram hubungan kekerabatan enam populasi ikan nilem hijau yang terdapat di Jawa Barat ……….. 30

12 Penyebaran karakter morfometrik empat jenis ikan nilem yang terdapat di Tasikmalaya (Jawa Barat) ... 33

13 Dendrogram hubungan inter spesifik 4 jenis ikan nilem yang terdapat di Tasikmalaya (Jawa Barat) berdasarkan Fenotipe morfomeristik ... 34

14 Pola fragmen RAPD empat jenis ikan nilem yang dibudidayakan di daerah Tasikmalaya (Jawa Barat), diamplifikasi menggunakan primer OPA-11 ... 38

16 Skor kondisi budidaya dan jarak genotipe ikan nilem di Jawa

Barat .. ……….. 47

DAFTAR LAMPIRAN

No Uraian Halaman

1 Matriks korelasi enam populasi ikan nilem hijau di Jawa Barat

yang diukur menggunakan metode truss morfometrik ... 57

2 Uji signifikansi 21 karakter morfometrik enam populasi ikan

nilem hijau di Jawa Barat ... 58

3 Uji signifikansi enam karakter meristik enam populasi ikan

nilem hijau di Jawa Barat ... 59

4 Uji signifikans i 21 karakter morfometrik empat jenis ikan

nilem yang terdapat di daerah Tasikmalaya Jawa Barat... 59

5 Polimorfisme panjang fragmen RAPD hasil amplifikasi menggunakan primer OPA-11 enam populasi ikan nilem

hijau di Jawa Barat ... 64

6 Polimorfisme panjang fragmen RAPD hasil amplifikasi menggunakan primer OPA-11 empat jenis ikan nilem di Jawa

Latar Belakang

Ikan nilem Osteochilus hasselti, merupakan ikan Cyprinid yang banyak terdapat

di daerah Jawa Barat. Ikan nilem ini sangat potensial untuk dikembangkan menjadi

produk unggulan perikanan budidaya dari kawasan Priangan. Dari sisi ekonomi,

kelestarian lingkungan, dan produksi, budidaya ikan ini menguntungkan. Nilai ekonomis

ikan nilem meningkat setelah dijadikan produk olahan misalnya baby fish goreng,

dendeng dan pindang, diasap dan dikalengkan (Rahardjo dan Marliani 2007). Telur ikan

nilem digemari masyarakat karena rasanya yang lezat dan mempunyai peluang sebagai

komoditas ekspor (Winarlin et al. 2006; Subagja et al. 2006a). Dari aspek lingkungan

ikan nilem berperan sebagai biocleaning agent karena sifatnya yang suka memakan

detritus dan perifiton sehingga ikan ini bisa digunakan untuk membersihkan keramba

jaring apung. Sedangkan dari segi budidayanya ikan nilem ini mudah dipelihara pada

kondisi air yang berbeda-beda, memiliki kelangsungan hidup dan reproduksi yang tinggi

(Cholik et al. 2005) serta tahan terhadap penyakit (Subagja et al. 2006a). Berdasarkan

keunggulan dan potensinya, Menteri Kelautan dan Perikanan mengukuhkan ikan ini

sebagai salah satu komoditas Gerakan Mina Padi Rakyat atau GEMPAR pada tanggal 3

Mei 2006 (Subagja et al. 2006a,b).

Selama ini budidaya ikan nilem di karamba dan sawah masih sangat terbatas.

Pemeliharaannya hanya bersifat sampingan dari hasil budidaya secara polikultur

bersama-sama dengan ikan mas, mujair atau gurame, sehingga produksinya masih relatif

rendah. Menurut Subagja, et al. (2006b) produksi ikan nilem cenderung menurun

sehingga dikhawatirkan dapat mengakibatkan kepunahan padahal nilem memiliki potensi

masa depan yang cukup baik. Untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi ikan

nilem yang berkelanjutan, hal ini perlu didukung oleh program pemuliaan atau perbaikan

genetik stok yang unggul secara genetik. Perbaikan mutu genetik suatu jenis ikan

berhubungan erat dengan tingkat keragaman genetik. Keragaman genetik penting

keberadaannya dalam populasi dan terus menerus dikelola dan harus diperluas agar selalu

2

status genetik (gene pool) dan keunggulan sifat suatu populasi menjadi dasar kegiatan

dalam melakukan program pemuliaan ikan. Dalam hal ini, seleksi dan persilangan

merupakan dua metode yang dapat dilakukan dalam perbaikan mutu genetik untuk

meningkatkan produktivitas suatu jenis ikan. Program seleksi dapat diterapkan jika

keragaman genetik ikan nile m itu tinggi, dan apabila keragaman genetik rendah mungkin

bisa dilakukan persilangan (hibridisasi).

Berdasarkan performa ikan nilem yang dibudidayakan di daerah Jawa Barat

terdapat empat jenis ikan nilem yaitu ikan nilem hijau (Gambar 1-1), ikan nilem merah

(1-2), ikan nilem were (Gambar 1-3) yang memiliki warna keperakan seperti ikan

bandeng dan ikan nilem mata merah atau beureum panon (Gambar 1-4). Ikan nilem were

berasal dari sungai yang terdapat di daerah Sumedang. Bila dibandingkan dengan ikan

nilem jenis lain, ikan were ini memiliki kecepatan tumbuh paling tinggi namun memiliki

kelemahan karena sisiknya yang mudah lepas. Keanekaragaman performa ikan nilem

tersebut diduga karena memiliki perbedaan potensi genetik yang dipengaruhi oleh faktor

lingkungan (sistem budidaya) dan aliran gen terkait dengan sistem rekrutmen (seleksi dan

breeding).

Gambar 1. Jenis- jenis ikan nilem yang terdapat di Jawa Barat : (1) nilem hijau, (2) nilem merah, (3) nilem were dan (4) nilem beureum panon

Selama ini keragaman genetik ikan nilem hanya terbatas pada informasi

morfologinya sedangkan informasi genetik belum banyak dilakukan. Informasi

keragaman genetik yang diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk

peningkatan mutu genetik dan seleks i.

1 2

Perumusan Masalah

Dalam rangka penyediaan stok induk untuk tujuan pemuliaan dan penyusunan

strategi pada program pemuliaan ikan nilem dengan memanfaatkan sumber genetik lokal,

maka diperlukan data base mengenai status spesifik yang menggambarkan perbedaan dan

distribusi keragaman genetik intra- dan inter-populasi ikan nilem di Jawa Barat

berdasarkan karakteristik fenotipe maupun genotipenya.

Dengan demikian pemuliaan dapat dilakukan secara rasional dengan

memanfaatkan sumber genetik induk dari satu lokasi atau beberapa lokasi yang

berkualitas maupun dari jenis strain yang berbeda untuk memproduksi benih-benih

unggul yang berkelanjutan.

Tujuan Penelitian

Identifikasi fenotipe morfomeristik dan genotipe RAPD dari genus ikan nilem

Osteochillus di sentra budidaya yang terdapat di daerah Jawa Barat, menelusuri

keragaman intra- dan inter-populasi beberapa jenis ikan nilem untuk mengetahui

faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi keberadaan gene pool dan potensinya.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang berupa data base genetik ikan nilem berguna dalam

manajemen broodstock yang terkontrol untuk tujuan pemuliaan yang berkelanjutan dalam

TINJAUAN PUSTAKA

Ikan Nilem

Nilem (Osteochilus hasselti) merupakan ikan endemik Indonesia yang hidup di

sungai-sungai, danau dan rawa-rawa, tersebar di pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan.

Namun, sejalan dengan perkembangan, ikan tersebut kemudian dibudidayakan di

kolam-kolam untuk tujuan komersial. Secara nasional keberadaannya kurang begitu populer

kecuali di Jawa Barat. Hampir 80 % produksi nasional ikan nilem berasal dari Jawa Barat

(Cholik et al. 2005).

Panjang tubuh ikan nilem dapat mencapai 32 cm. Bentuk tubuh ikan nilem agak

memanjang dan pipih, ujung mulut runcing dengan moncong (rostral) terlipat, serta bintik

hitam besar pada ekornya, dan terdapat sungut di mulutnya. Menurut Kottelat (1993)

Osteochilus hasselti CV mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : SL. 320, LL. 30-33,

terdapat sisik 51/2 antara awal sirip punggung dan gurat sisi, tidak ada tubus keras pada

moncong, 6-9 baris bintik-bintik berwarna sepanjang barisan sisik (walaupun tidak selalu

jelas), terdapat bintik bulat besar pada batang ekor, batang ekor dikelilingi 16 sisik dan

bagian depan sirip punggung dikelilingi 26 sisik. Terdapat 12-18 1/2 jari-jari bercabang

pada sirip punggung.

Ikan nilem diklasifikasikan sebagai berikut (Nelson 1994):

Species : Osteochillus hasselti

Ikan nilem hidup di lingkungan air tawar dengan kisaran pH antara 6,0-7,0 dan

kandungan oksigen terlarut yang cukup (Cholik et al. 2005). Ikan ini merupakan jenis

ikan pemakan detritus dan jasad penempel yang disebut epifiton dan perifiton, pada

stadia larva dan benih ikan ini pemakan fitoplankton dan zooplankton atau jenis alga ber

sel satu seperti diatom dan ganggang yang termasuk ke dalam kelas Cyanophyceae dan

Chlorophyceae (Syandri, 2004; Cholik et al. 2005).

Ikan nilem mampu hidup dan berkembang biak pada perairan jernih dan berpasir

serta berada pada kawasan berelevasi tinggi. Ikan nilem memiliki potensi reproduksi

yang cukup tinggi. Seekor nilem betina dapat menghasilkan telur sebanyak

80.000-110.000 butir telur dan memijah sepanjang tahun (Cholik et al. 2005). Pemijahan secara

alami di mulai pada awal musim penghujan. Ikan ini bersifat ovipar dan pembuahan

terjadi di luar tubuhnya. Induk ikan jantan nilem mulai memijah pada umur sekitar satu

tahun dengan panjang 20 cm dan berat antara 80-100g. Sedangkan untuk induk betina

mulai memijah pada umur 1 tahun dengan berat di atas 120 g (Cholik et al. 2005).

Di daerah Priangan (Jawa Barat) ikan nilem sangat diminati dan digemari

terutama dalam bentuk olahan seperti pindang nilem yang merupakan santapan terkenal,

disamping itu ikan ini banyak dijual dalam bentuk cemilan, dendeng dan telurnya pun

sangat digemari masyarakat. Harga ikan ini dapat mencapai hingga lebih dari 200%

setelah muncul inovasi produk olahan nilem tersebut (Rahardjo dan Marliani 2007).

Dengan melihat keunggulan tersebut, ikan ini memiliki prospek yang bagus sebagai

komoditas perikanan yang potensial untuk dikembangkan.

Keragaman Genetik

Keragaman genetik adalah hirarki paling rendah dalam tingkat keragaman hayati.

Keragaman hayati meliputi keragaman habitat, komunitas, populasi sampai dengan

spesies. Keragaman genetik merupakan cerminan keragaman dalam suatu spesies yang

disebut subspesies (Soewardi 2007). Menurut Dunham (2004), keragaman genetik

penting untuk keberlangsungan hidup suatu spesies dalam jangka waktu yang lama.

6

memberikan kemampuan suatu spesies atau populasi beradaptasi terhadap perubahan

lingkungan. Semakin beragam sumberdaya genetik suatu populasi, akan semakin tinggi

kemampuan populasi tersebut untuk bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama dan

semakin tinggi pula daya adaptasi terhadap perubahan lingkungan sekitar. Kurangnya

variasi genetik atau terlalu banyak homozigositas dapat menurunkan ketahanan hidup dan

fitness suatu individu atau populasi (Dunham 2004).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keragaman genetik suatu

populasi ikan, yaitu faktor yang dapat meningkatkan keragaman genetik atau

penambahan gen antara lain adalah mutasi dan migrasi serta faktor yang dapat

menurunkan tingkat keragaman yaitu inbreeding dan seleksi.

Mutasi adalah perubahan struktur DNA yang menghasilkan gen serta genotipe

baru dimana gen yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan itulah yang

bertahan (seleksi alam). Laju mutasi yang terjadi di alam berjalan lambat, namun

menyediakan cukup keragaman genetik bagi populasi (Soewardi 2007).

Migrasi adalah proses perpindahan gen antar populasi. Suatu populasi yang

terisolasi dari populasi lain karena faktor fisik seperti sungai, gunung, dan sebagainya

bila bertemu dengan populasi lain akan terjadi perpindahan gen (gene flow) diantara

keduanya. Apabila ini terjadi maka kedua populasi tersebut dalam kurun waktu tertentu

akan memiliki kemiripan atau serupa secara genetik (Soewardi (2007). Menurut Irwanto

(2006), arus gen atau perpindahan gen berlangsung pada tingkatan spesies melalui suatu

proses yang disebut introgression yaitu introduksi gen yang secara terus menerus terjadi

pada suatu proses hibridisasi. Hibridisasi akan membawa secara bersama-sama dua

kompleks genetik induk yang berlainan sehingga akan menciptakan suatu genotipe baru.

Organisme baru ini mungkin tidak dapat menyesuaikan diri dan tidak dapat bersaing

dengan jenis organisme yang sama dengan induknya, atau sebaliknya kemungkinan

genotipe baru tersebut malah dapat tumbuh dan bereproduksi dengan baik. Kemunculan

genotipe baru umumnya terjadi karena aliran gen. Proses ini berlangsung beberapa kali

dan menghasilkan populasi hampir serupa dengan induknya yang membawa beberapa

gen atau gen kompleks yang ditransfer dari satu jenis indukan kepada yang lain (Irwanto

adalah sumber yang dapat meningkatkan variasi genetik dalam banyak populasi (Irwanto

2006).

Seleksi mengubah frekuensi alel terkait dengan peluang untuk menyumbangkan

satu atau lebih genotipe pada generasi berikutnya (Soewardi 2007). Perubahan struktur

genetik ditentukan oleh pemilihan fitness genotipe dimana individu yang tidak mampu

bertahan akan tersingkir dan tidak terlibat dalam pembentukan generasi berikutnya.

Penghanyutan gen adalah pencuplikan materi genetik yang berlangsung tidak

biasa pada saat pembentukan gamet dan fertilisasi sehingga menyebabkan menurunnya

keragaman genetik suatu populasi. Penurunan keragaman genetik ini dapat menurunkan

kemampuan suatu populasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

Penghanyutan gen akan terjadi jika sebagian kecil dari populasi terpisah dari populasi

asal yang besar. Populasi kecil yang terpisah ini akan membawa sebagian kecil

keragaman genetik dari populasi asalnya sehingga kedua populasi itu akan memiliki gene

pool yang berbeda. Penghanyutan gen dapat pula terjadi karena sebagian besar populasi

mati sehingga populasi yang tersisa akan membentuk populasi baru. Akibatnya populasi

baru akan memiliki gene pool yang lebih terbatas dibanding dengan populasi asal

(Soewardi 2007) .

Fenotipe Morfomeristik

Fenotipe adalah suatu karakteristik yang dapat diamati dan diukur dari suatu

organisme. Ekspresi fenotipe (P) ditentukan oleh faktor genotipe (G) dan lingkungan (E)

serta interaksi keduanya (GE) sebagai berikut :

P = G + E + GE (Hardjosubroto 1994)

Karakter morfologi dari kategori fenotipe morfomeristik menggambarkan bentuk

luar dan ukurannya. Karakter morfologi banyak digunakan dalam bidang biologi

perikanan untuk mengukur perbedaan dan hubungan antara berbagai kategori taksonomi

(Turan 1999). Namun kelemahan utama dari pengukuran karakter morfologi ini pada

level intra spesifik adalah adanya keragaman fenotipe yang sangat dipengaruhi oleh

perubahan lingkungan (Turan 1999). Kelenturan fenotip ik ini terkait dengan proses

8

yang mengarah pada perubahan morfologi, reproduksi dan ketahanan hidup. Perubahan

fenotipe ini tidak berarti adanya perubahan genetik dari suatu populasi sehingga adanya

perbedaan fenotipe diantara populasi tidak dapat dikatakan sebagai adanya perbedaan

genetik. Meskipun dipengaruhi oleh lingkungan, karakter morfologi juga memiliki

kelebihan yaitu dalam mengidentifikasi stok ikan terutama bila tidak cukup waktu untuk

mengumpulkan perbedaan genetik antar populasi karena perubahan genetik terjadi sangat

lambat pada populasi ukuran besar khususnya karena penghanyutan gen secara acak

(Turan 1999).

Performa karakter morfologi dipetakan secara pengukuran morfometrik dan

meristik (morfomeristik). Ukuran morfometrik dapat digunakan untuk membedakan

populasi ikan yaitu meliputi pengukuran panjang total, panjang standar, panjang kepala

dan tinggi badan. Namun pengukuran berdasarkan karakter-karakter tersebut dinilai

masih memiliki kelemahan karena hanya memberikan gambaran bentuk tubuh ikan

secara umum (Widiyati 2003). Sebagai suatu alternatif, dikenal suatu metode

morfometrik yang lebih baru yaitu sistem jaringan truss atau truss morfometrik. Menurut

Pollar et al. (2007), metode ini dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dalam

menggambarkan suatu bentuk ikan. Pada metode ini ditentukan titik-titik truss baik

secara vertikal, horizontal maupun diagonal. Pemilihan titik truss di sepanjang tubuh ikan

merupakan faktor penting dalam rangka mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya

mengenai tubuh ikan, oleh karena itu penentuan titik truss adalah khas untuk setiap jenis

ikan (Widiyati 2003).

Metode ini telah berhasil cukup baik diterapkan pada beberapa spesies ikan antara

lain ikan nila (Oreochromis niloticus) (Widiyati et .al. 2004), udang galah

(Macrobrachium rosenbergii) (Hadi et al. 2002), baung (Mystus nemurus) (Nugroho et

al. 2005), ikan anchovy (Engraulis encrasicolus L.) (Turan et al. 2004), Tor tambroides

(Pollar et al. 2007), ikan sardin (Sardina pilchardus) (Silva2003).

Performa meristik melibatkan penghitungan jumlah jari- jari sirip, tulang atau

tulang rawan dari bagian tubuh ikan. Fenotipe meristik sering digunakan untuk

identifikasi dan membedakan genera, spesies, strain, persilangan, populasi atau kelompok

spesies dan individu (Sherizan 2007). Beberapa contoh identifikasi berdasarkan data

Pengukuran performa morfologi lebih mudah dilakukan dan biayanya jauh lebih murah

dibandingkan dengan pemetaan karakter genotipe.

Ragam Genotipe dengan Penanda Molekuler RAPD

Salah satu metode terbaru untuk mengukur variasi genotipe secara lebih akurat

adalah pada tingkat DNA. Marker DNA ini memiliki beberapa keunggulan dibanding

morfometrik, meristik atau marker protein (alozim) untuk penelitian struktur stok dan

variasi genetik (Jayasangkar 2005). Marker DNA banyak diaplikasikan untuk identifikasi

spesies, evaluasi filogeni, menggambarkan struktur stok, pemetaan gen, konservasi gen,

marker untuk seleksi, penentuan strategi pemuliaan dan penentuan variasi genetik

(Jayasangkar 2005).

Penentuan variasi genetik secara molekuler ini dapat dilakukan dengan berbagai

macam metode antara lain adalah Random Amplified Polymorphism DNA (RAPD), DNA

mitokondria dengan teknik Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) atau

DNA mikrosatelit. Analisis marka RAPD pada sekuens DNA polimorfik yang dipisahkan

oleh gel elektroforesis setelah proses PCR menggunakan satu atau sepasang primer

oligonukleotida pendek secara acak (8-12 base pair) dapat menggambarkan tingkat

polim orfisme genetiknya. Polimorfisme terjadi karena adanya pertukaran basa pada

pasangan primer-situs ikatan atau dari perubahan panjang sekuens yang disebabkan oleh

delesi, insersi dan rearrangements (Dunham 2004).

Kemampuan RAPD dalam mendeteksi polimorfisme cukup tinggi karena primer

oligonukleotida bisa mendata genom yang memiliki situs ikatan perfect dan subperfect

dalam reaksi PCR (Dunham 2004; Liu 2007). Saat dua situs ikatan berjarak cukup dekat

(3000 bp atau kurang), pita RAPD akan terlihat pada gel. Biasanya setiap primer RAPD

mampu mengamplifikasi beberapa pita yang diantaranya polimorfik bahkan untuk

populasi yang sekerabat (Dunham 2004). Variasi genetik dan perbedaan dalam atau

antara taxa biasanya dihitung dari ada tidaknya pita DNA yang muncul yang diatur oleh

perubahan sekuens DNA untuk setiap lokus (Liu 2007).

Menurut Liu (2007), marka RAPD telah digunakan secara luas untuk identifikasi

spesies dan strain ikan dan moluska, analisis struktur populasi udang dan alga, analisis

10

digunakan untuk studi linkage-mapping pada spesies ikan. Linkage map menghasilkan

sejumlah marka RAPD untuk determinasi kelamin, dan juga pola warna, ketahanan

terhadap penyakit, respon imun serta trait kualitatif lain, disamping trait kuantitatif yang

dapat digunakan untuk linkage selection (Jayasangkar 2005). Teknik RAPD telah

digunakan dalam penelitian ikan Barbus sp asal Spanyol (Callejas & Ochando 2003),

ikan mas (Cyprinus carpio) (Bártfai et al. 2001), alga merah (Gelidiumsesquipedale)

(Alberto et al. 1999), rumput laut Kappaphycus alavarezii (Parenrengi et al. 2006) dan

ikan batak (Tor soro) (Asih et al. 2008).

Menurut Beaumont dan Hoare (2003), teknik RAPD merupakan teknik analisis

DNA yang cepat dan murah dalam mendapatkan data molekuler genetik. Hal serupa juga

dinyatakan oleh Dunham (2004), bahwa RAPD memiliki kriteria sebagai sistem marka

yang ideal karena polimorfiknya yang tinggi, mudah dan cepat, serta ekonomis.

Disamping itu RAPD tidak membutuhkan probe atau informasi sekuens seperti untuk

analisis RFLP dan DNA satelit. Sedangkan menurut Liu (2005), RAPD memiliki semua

keunggulan sebagai marka hasil PCR, primer yang digunakan tersedia secara komersial

dan teknik ini tidak membutuhkan pengetahuan mengenai target sekuens DNA atau

Tempat dan Waktu

Penelitian di lakukan di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Bogor. Waktu

pelaksanaan penelitian dilakukan selama 7 bulan.

Pengadaan Ikan\

Ikan yang digunakan sebagai bahan penelitian ini terdiri dari jenis-jenis ikan

nilem yang terdapat di daerah Jawa Barat yaitu Bogor, Tasikmalaya, Kuningan,

Sumedang, Cirata dan Sukabumi (Gambar 2). Jumlah sampel yang digunakan untuk

analisis morfomeristik masing-masing strain dan lokasi adalah 20 ekor sedangkan untuk

analisis DNA sampel yang digunakan adalah 10 ekor. Pengambilan sampel dilakukan

dengan bantuan pembudidaya setempat. Selanjutnya dari lokasi pengambilan, untuk

analisis DNA sampel disimpan dalam larutan alkohol 70% sebelum dilakukan analisis

lebih lanjut.

12

Karakterisasi Morfologi

Fenotipe Truss Morfometrik

Pengukuran morfologi ikan nilem dilakukan menggunakan metode truss morfometrik.

Metode ini berupa pengukuran jarak titik-titik tanda yang akan dibuat pada kerangka

tubuh. Pemilihan titik truss pada kerangka tubuh ikan merupakan faktor penting dalam

truss morfometrik. Pemilihan titik truss pada ikan nilem diadaptasi dari titik truss pada

ikan mas berdasarkan metode Strauss dan Bookstein (1982) yang dimodifikasi oleh

Corti et al. (1988) yaitu :

1. Titik di bagian atas sirip dada

2. Titik di ujung mulut

3. Titik di akhir sirip perut

4. Titik di atas ujung insang

5. Titik di awal sirip anal

6. Titik di awal sirip punggung

7. Titik di akhir sirip anal

8. Titik di akhir sirip punggung

9. Titik di bawah sirip ekor

10.Titik di atas sirip ekor

Kesepuluh titik tersebut diperoleh dengan cara meletakkan ikan contoh di atas

kertas yang tidak tembus air (posisi kepala menghadap ke kiri) kemudian titik di seluruh

badan pada ikan ditentukan dengan menggunakan paku kecil sehingga terlihat jelas untuk

dibuat garis antar titik (Gambar 3). Selanjutnya masing-masing jarak titik truss di seluruh

badan ikan tadi dihubungkan dan diukur dengan penggaris. Jarak yang diukur meliputi

panjang. lebar, dan diagonal tubuh ikan nilem. Berdasarkan garis-garis tersebut, tubuh

ikan kemudian dibagi atas empat bagian besar dan diberi kode yaitu A, B, C dan D.

Masing-masing menghasilkan enam karakter sehingga dari 10 titik truss diperoleh 21

karakter yaitu :

A1 : Jarak antara titik di akhir sirip perut dengan titik di bagian atas sirip dada

A2 : Jarak antara titik di bagian atas sirip dada dengan titik di ujung mulut

A3 : Jarak antara titik di ujung mulut dengan titik di ujung bagian atas insang

A5 : Jarak antara titik di akhir sirip perut dengan titik di ujung mulut

A6 : Jarak antara titik di bagian ujung atas insang dengan titik di bagian atas sirip dada

B1 : Jarak antara titik di akhir sirip perut dengan titik di awal sirip anal

B3 : Jarak antara titik di ujung bagian atas insang dengan titik di awal sirip punggung

B4 : Jarak antara titik di awal sirip punggung dengan titik di awal sirip anal

B5 : Jarak antara titik di awal sirip anal dengan titik di ujung bagian atas insang

B6 : Jarak antara titik di awal sirip punggung dengan titik di akhir sirip perut

C1 : Jarak antara titik di awal sirip anal dengan titik di akhir sirip anal

C3 : Jarak antara titik di awal sirip punggung dengan titik di akhir sirip punggung

C4 : Jarak antara titik di akhir sirip punggung dengan titik di akhir sirip anal

C5 : Jarak antara titik di awal sirip punggung dengan titik di akhir sirip anal

C6 : Jarak antara titik di awal sirip anal dengan titik di akhir sirip punggung

D1 : Jarak antara titik di akhir sirip anal dengan titik di awal sirip ekor bawah

D3 : Jarak antara titik di akhir sirip punggung dengan titik di awal sirip ekor atas

D4 : Jarak antara titik di awal sirip ekor atas dengan titik di awal sirip ekor bawah

D5 : Jarak antara titik di akhir sirip punggung dengan titik di awal sirip ekor bawah

D6 : Jarak antara titik di akhir sirip anal dengan titik di awal sirip ekor atas

Mengingat ukuran dan umur ikan tidak seragam, oleh karena itu setiap karakter

ikan nilem tersebut perlu dibagi dengan panjang standar ikan.

14

Fenotipe Meristik

Pengukuran meristrik untuk mengukur keragaman genetik enam populasi ikan

nilem yang terdapat di Jawa Barat dilakukan dengan cara menghitung jumlah sirip

punggung (dorsal fin), sirip dada (pectoral fin), sirip perut (ventral fin) dan sirip anal

(anal fin). Sedangkan pengukuran meristik untuk identifikasi spesifik suatu jenis ikan

dilakukan berdasarkan metoda Kottelat (1993) dan klasifikasi dilakukan berdasarkan

Nelson (1994).

Karakterisasi Genotipe dengan Penanda Molekuler RAPD

Pengukuran genotip e ikan dilakukan menggunakan metode RAPD (Nugroho,

1997) diawali dengan proses ekstraksi DNA genom, kemudian uji kualitas DNA, seleksi

primer, amplifikasi DNA menggunakan teknik Polymerase Chain Reaction (PCR) dan

terakhir adalah analisis data.

Ekstraksi DNA

Sampel ikan berupa sirip dorsal ditimbang sebanyak 0,5-1 mg dan dimasukkan

ke dalam tabung Eppendorf 1,5 ml, kemudian dilisis dengan menambahkan larutan lisis

(10mM tris HCl pH 7,5, 125mM NaCl, 10mM EDTA pH 7,5, 0,5% SDS dan 4 M urea)

sebanyak 500 ul dan Protein Kinase sebanyak 15 ul. Setelah itu dikocok menggunakan

alat vorteks dan diinkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam atau sampai sirip hancur.

Selanjutnya ditambahkan larutan Fenol : Kloroform : Isoamilalkohol (PCI) dengan

perbandingan 25:24:1 sebanyak 1000 ul dan di sentrifugasipada kecepatan 10.000 rpm

selama 10 menit. Supernatan lalu dipindahkan ke tabung baru dan ditambahkan etanol

90% sebanyak 1000 ul dan Na asetat sebanyak 10 ul lalu di sentrifugasipada kecepatan

10.000 rpm selama 10 menit. Supernatan dibuang dan pellet dikering anginkan sampai

etanol menguap. DNA dilarutkan dengan menambahkan rehydration solution sebanyak

100 ul dan disimpan pada suhu 4oC selama semalam atau pada suhu 65oC selama 1 jam.

Jika DNA belum akan digunakan dalam jangka waktu lama maka disimpan pada suhu –

Uji kualitas DNA

Uji kualitas DNA dilakukan dengan teknik elektroforesis. Pengujian ini pada

prinsipnya adalah mengukur laju migrasi DNA pada gel agarose. Agarose 1% dilarutkan

dalam buffer TBE 1x dan dipanaskan sampai mendidih dan larutan bewarna bening.

Setelah itu larutan agarose hangat-hangat kuku dituangkan ke dalam cetakan gel yang

telah dilengkapi sisir. Gel dibiarkan membeku dan sisir diambil secara hati-hati. Gel

kemudian ditempatkan pada alat/tangki elektroforesis dengan posisi lubang berada pada

posisi kutub negatif. Larutan buffer TBE1x dituang sampai gel terendam. DNA yang

akan dianalisis dicampur dengan bromophenol blue 6x untuk menandai laju migrasi. Alat

elektroforesis kemudian ditutup untuk dihubungkan dengan aliran listrik. Elektroforesis

berlangsung pada 100 Volt selama 30 menit. setelah selesai penutup alat elektroforesis

dibuka, gel agarose diambil kemudian direndam dalam larutan etidium bromida dengan

konsentrasi final 0,5 µg/ml selama 15-30 menit dan selanjutnya dibilas dengan akuades.

Hasil divisualisasi menggunakan ultra violet transluminator.

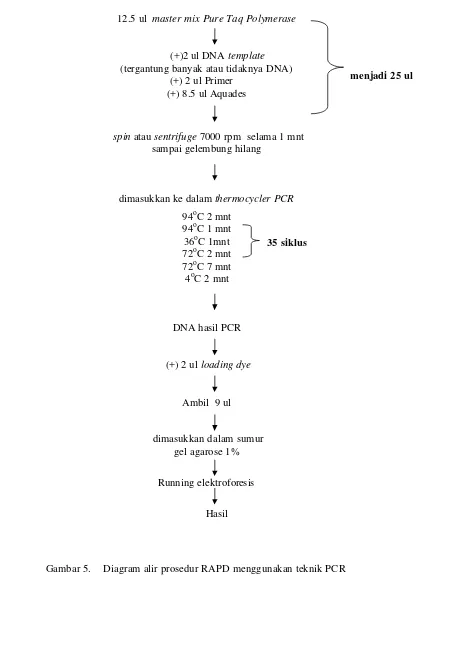

Amplifikasi DNA dengan teknik PCR

Sebelum amplifikasi DNA, dilakukan seleksi primer untuk mendapatkan jenis

primer yang sesuai. Amplifikasi DNA dilakukan menggunakan metode PCR dengan

komposisi bahan sebagai berikut : 2 ul DNA genom hasil ekstraksi, 2 ul primer, 8,5 ul

distilled water dicampur dengan 12,5 ul master mix PCR Fermentas (komposisi : PCR

buffer, enzim Taq polymerase, MgCl2 dan dNTP mix) sehingga total volume menjadi 25

ul. Campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mesin PCR yang sudah

diprogram. Secara umum proses PCR terdiri dari tiga tahap yaitu denaturasi (penguraian

utas ganda DNA), penempelan primer (annealing) dan pemanjangan utas DNA

(elongasi). Pre-denaturasi dilakukan pada suhu 94oC selama 2 menit untuk memastikan

kesempurnaan denaturasi, sedangkan denaturasi dilakukan pada suhu 94oC selama 1

menit, annealing pada suhu 36oC selama 1menit, dan elongasi pada suhu 72oC selama 2

menit. Elongasi akhir dilakukan pada suhu 72oC selama 7 menit untuk meyakinkan

proses elongasi berjalan sempurna, proses PCR ini berjalan sebanyak 35 siklus. Untuk

mengetahui keberhasilan amplifikasi primer yang dicobakan, campuran 9 ul hasil PCR

dengan 2 ul loading dye dielektroforesis pada gel agarose 2% (w/v) dalam larutan TBE

16

agar pita DNA dapat terlihat pada cahaya ultra violet untuk keperluan dokumentasi

menggunakan kamera. Gene Ruler 100bp DNA ladder digunakan sebagai standar untuk

menentukan ukuran fragmen hasil amplifikasi (Gambar 5).

Sampel 0.5-1 mg

(+) larutan lisis 500 ul

(+) Protein Kinase 15 ul

Vorteks

Inkubasi suhu 37oC sampai hancur

(+)Fenol:Kloroform:Isoamilalkohol (PCI) 1000 ul

Sentrifugasi 10.000 rpm, 10 mnt

Ambil supernatan

(+) etanol 90% 1000 ul

(+) Na asetat 10 ul

sentrifuge 10.000 rpm, 10 mnt

ambil pellet

kering anginkan sampai tdk ada etanol

(+) DNA rehydration sol. 100 ul, suhu 4oC 1 mlm/65oC 1 jam

Jk blm akan digunakan : elektroforesis Simpan suhu 2-8oC (short term)

Suhu –20oC (long term)

12.5 ul master mix Pure Taq Polymerase

(+)2 ul DNA template

(tergantung banyak atau tidaknya DNA) (+) 2 ul Primer

(+) 8.5 ul Aquades

spin atau sentrifuge 7000 rpm selama 1 mnt sampai gelembung hilang

dimasukkan ke dalam thermocycler PCR

94oC 2 mnt 94oC 1 mnt

36oC 1mnt 72oC 2 mnt 72oC 7 mnt 4oC 2 mnt

DNA hasil PCR

(+) 2 ul loading dye

Ambil 9 ul

dimasukkan dalam sumur gel agarose 1%

Running elektroforesis

Hasil

Gambar 5. Diagram alir prosedur RAPD menggunakan teknik PCR

35 siklus

18

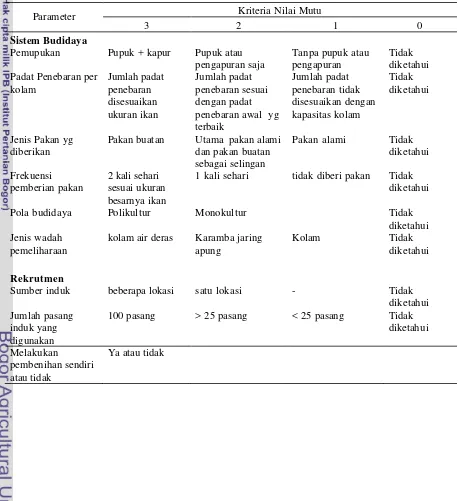

Pengumpulan Data Pendukung

Pengumpulan data pendukung dilakukan untuk mengetahui pengaruh lingkungan

terhadap perubahan morfologi maupun genotip e ikan nilem. Pengaruh lingkungan yang

diamati adalah: sistem budidaya (pemupukan, padat tebar, nutrisi) dan sistem rekrutmen

(peremajaan). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pembudidaya di

lokasi pengambilan sampel dan melalui data sekunder.

Tabel 1. Kriteria nilai mutu untuk sistem budidaya dan rekrutmen

Parameter Kriteria Nilai Mutu

3 2 1 0

Sistem Budidaya

Pemupukan Pupuk + kapur Pupuk atau

pengapuran saja

Pakan buatan Utama pakan alami

dan pakan buatan

1 kali sehari tidak diberi pakan Tidak

diketahui

Pola budidaya Polikultur Monokultur Tidak

diketahui Jenis wadah

pemeliharaan

kolam air deras Karamba jaring

Analisis data

Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah keragaman genetik dan

morfologi serta filogenetik dari ikan nilem yang ada di daerah Jawa Barat. Untuk

mengukur parameter tersebut di atas, ada beberapa karakter yang dianalisis sebagai

berikut:

1. Karakter fenotipe truss morfometrik dan meristik

a. Rerata truss morfometrik

b. Rerata koefisien keragaman (CV) karakter truss morfometrik dan persentasi

ukuran fenotipe meristik

c. Uji signifikansi dan korelasi

d. Analisis canonical discriminant dilakukan untuk mendapatkan pola penyebaran

karakter morfologi ikan nilem

Zjk = a + W1X1k + W2X2k+...+WnXnk

Dimana :

Zjk = Nilai (skor) diskriminan dari responden (obyek) ke- i

a = Intercept

Xnk = Variabel independen n untuk objek ke-k

Wn = Koefisien atau timbangan diskriminan untuk variabel independen

e. Analisis sharing component

f. Analisis hirarki cluster dilakukan untuk mendapatkan matriks jarak genetik dan

dendogram populasi ikan nilem

Analisis data dilakukan menggunakan program software SPSS 11.5

2. Karakter genotip dengan RAPD

a. Derajat polimorfisme

P 0.95 = Jumlah lokus polimorfik x 100%

Jumlah lokus total

20

n

h = 1 – S Xi2 i=1 Dimana :

h= heterozigositas

n= jumlah sampel

Xi2 = frekwensi alel ke –i

c. Jarak genetik

D= -ln Jab

(Ja x Jb)0.5

Dimana :

D = Jarak genetik

Jab = frekwensi haplotipe pada lokus populasi yang sama

Ja dan Jb = frekwensi haplotipe pada populasi A dan B

Untuk menentukan jarak genetik dan pembuatan dendrogram dilakukan dengan

metode Unweight Pair Group Methods Arithmetic (UPGMA), data biner

dianalisis dengan menggunakan program komputer Tools For Population

Genetic Analysis (TFPGA) (Miller, 1997).

3. Data Pendukung

Hasil

Karakteristik Fenotipe dan Genotipe Ikan Nilem Hijau di Jawa Barat

Truss Morfometrik

Pengukuran truss morfometrik dilakukan terhadap 21 karakter ikan nilem yang

berasal dari enam populasi yaitu Sukabumi, Bogor, Cirata, Sumedang, Tasikmalaya dan

Kuningan. Keragaman morfometrik dinyatakan dalam koefisien keragaman karakter

(CV). Rerata dan simpangan baku dari enam populasi tersebut disajikan dalam Tabel 2

sedangkan koefisien keragaman karakter truss morfometrik disajikan dalam Tabel 3.

22

Tabel 3. Koefisien keragaman (CV) morfometrik enam populasi ikan nilem hijau di Jawa Barat

Karakter yang diukur Koefisien keragaman (%)

SKB BGR CRT SMD TSM KNG Rerata

Koefisien keragaman 21 karakter ikan nilem yang diukur, memiliki nilai rata-rata

yang tergolong rendah yaitu berkisar antara 3,38 sampai 10,35%. Karakter yang memiliki

nilai CV tertinggi adalah karakter D1 (Jarak antara titik di akhir sirip anal dengan titik di

awal sirip ekor bawah), sedangkan karakter yang memiliki nilai terendah adalah karakter

C5 (Jarak antara titik di awal sirip punggung dengan titik di akhir sirip anal) (Tabel 3).

Analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui derajat hubungan antar karakter.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan nilai korelasi karakter baik positif maupun

Nilai positif menunjukkan adanya hubungan yang sejalan antara satu karakter dengan

karakter lainnya. Sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan

antara satu karakter dengan karakter yang lain. Nilai korelasi positif tertinggi diperoleh

antara A4 (Jarak antara titik di ujung bagian atas insang dengan titik di bagian atas sirip

perut) dengan A5 (Jarak antara titik di akhir sirip perut dengan titik di ujung mulut) yaitu

sebesar 0,706, sedangkan untuk korelasi positif terendah diperoleh antara A2 (Jarak

antara titik di bagian atas sirip dada dengan titik di ujung mulut) dengan A4 (Jarak antara

titik di ujung bagian atas insang dengan titik di bagian atas sirip perut ) dengan nilai

sebesar 0,013. Nilai korelasi negatif tertinggi adalah antara A3 (Jarak antara titik di ujung

mulut dengan titik di ujung bagian atas insang) dengan B3 (Jarak antara titik di ujung

bagian atas insang dengan titik di awal sirip punggung) dengan nilai sebesar -0,429,

sedangkan untuk nilai korelasi negatif terendah adalah antara C3 (Jarak antara titik di

awal sirip punggung dengan titik di akhir sirip punggung) dengan C6 (Jarak antara titik

di awal sirip anal dengan titik di akhir sirip punggung) yaitu sebesar -0,002.

Uji signifikansi dilakukan untuk melihat karakter mana yang tidak berbeda untuk

dijadikan sebagai karakter penciri atau marka dari suatu jenis ikan. Berdasarkan uji F

distribusi diketahui bahwa dari 21 karakter yang diuji, 17 karakter berbeda nyata ( P<

0,05) dan hanya 4 karakter yang tidak berbeda nyata (P>0,05) yaitu karakter B4 (Jarak

antara titik di awal sirip punggung dengan titik di awal sirip anal), C1 (Jarak antara titik

di awal sirip anal dengan titik di akhir sirip anal), C4 (Jarak antara titik di awal sirip

punggung dengan titik di akhir sirip anal) dan C5 (Jarak antara titik di awal sirip anal

dengan titik di akhir sirip punggung). Hal analisis statistik ini menunjukkan bahwa

keempat karakter tersebut merupakan penciri ikan nilem (Lampiran 2).

Hasil analisis penyebaran karakter morfometrik ikan nilem antar populasi

disajikan dalam Gambar 6. Dalam gambar tersebut diperlihatkan karakter morfologi ikan

nilem yang berasal dari Sukabumi mengumpul di sebelah kanan ordinat Y dan bagian

bawah axis X. Sedangkan karakter ikan nilem asal Bogor mengumpul di sebelah kiri

ordinat Y dan berada disekitar dan bawah axis X. Karakter ikan nilem asal Cirata berada

di sebelah kanan ordinat Y dan di atas axis X, sedangkan karakter nilem asal Sumedang

berada disekitar garis nol dari axis X dan Y. Karakter nilem Tasikmalaya berada

24

sebelah kanan ordinat Y dan disekitar garis 0 axis X. Populasi Sukabumi bersinggungan

dengan populasi dari kuningan dan Sumedang. Populasi dari Bogor hanya bersinggungan

dengan populasi dari Tasikmalaya. Sedangkan populasi Tasikmalaya selain

bersinggungan dengan populasi Bogor juga bersinggungan dengan populasi Sumedang.

Populasi Sumedang bersinggungan dengan populasi dari Sukabumi, Cirata dan

Kuningan.

Gambar 6. Penyebaran karakter morfometrik enam populasi ikan nilem hijau di Jawa Barat

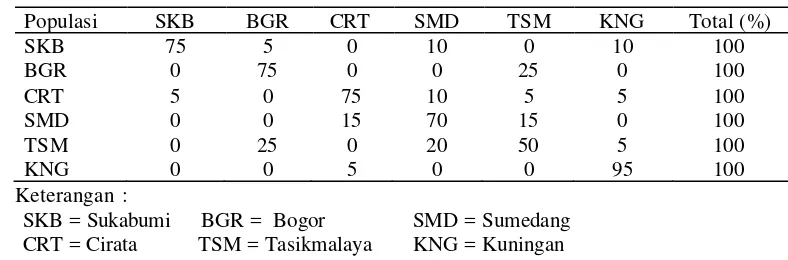

Hasil dari penyebaran karakter morfometrik diperkuat oleh nilai dari sharing

component morfometrik atau indeks kesamaan inter-populasi ikan nilem hijau di Jawa

Barat. Pendugaan sharing component ini dilakukan dengan menggunakan hasil analisis

diskriminan berdasarkan kesamaan ukuran tubuh tertentu.

Kesamaan intra- populasi dari Sukabumi adalah sebesar 75%, populasi ini sharing

dengan Bogor sebanyak 5% dan sharing dengan Sumedang dan Kuningan

masing-masing 10%. Kesamaan intra populasi dari Bogor adalah 75% dan hanya memiliki

kesamaan dengan Tasikmalaya sebanyak 25%, Sedangkan kesamaan intra-populasi

Sukabumi dan Kuningan masing-masing 5%. Kesamaan intra-populasi Sumedang

adalah sebesar 70% memiliki kesamaan dengan Cirata dan Tasikmalaya masing-masing

sebanyak 15%, Tasikmalaya memiliki kesamaan intra-populasi paling rendah dibanding

populasi lain yaitu sebesar 50% dan sharing dengan Bogor sebanyak 25%, Sumedang

20% dan Kuningan 5%. Sedangkan Kuningan memiliki kesamaan intra-populasi paling

tinggi diantara populasi lainnya yaitu sebesar 95% sharing hanya dengan populasi dari

Cirata sebesar 5% (Tabel 4).

Dalam bentuk dendrogram, hubungan inter-populasi ikan nilem hijau di Jawa

Barat terbagi menjadi tiga kelompok utama (Gambar 7). Kelompok pertama terdiri dari

populasi Cirata, Sumedang, Sukabumi dan Kuningan. Sedangkan kelompok kedua adalah

antara kelompok pertama dengan populasi Tasikmalaya dan kelompok ketiga adalah

kelompok kedua dengan populasi Bogor.

26

Meristik

Pengukuran meristik ikan nilem hijau yang berasal dari 6 lokasi di daerah Jawa

Barat dilakukan dengan cara menghitung jumlah dari sirip dorsal, sirip pektoral kanan

dan kiri, sirip ventral kanan dan kiri serta sirip anal. Rerata dan simpangan baku dari

karakter meristik ikan nilem yang diuji disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Rerata enam karakter meristik dari enam populasi ikan nilem hijau di Jawa

Koefisien dari karakter-karakter ikan nilem hijau yang diukur menggunakan

metode meristik, cenderung rendah. Koefisien keragaman tertinggi ada pada karakter

sirip pektoral kanan yaitu 6,05, sedangkan koefisien keragaman terendah adalah karakter

sirip anal yaitu 0,53 (Tabel 6).

Tabel 6. Koefisien keragaman (CV) dari enam karakter meristik pada enam populasi ikan nilem hijau di Jawa Barat

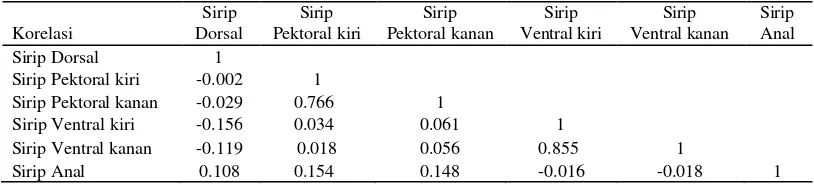

Analisis korelasi yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki korelasi karakter

baik positif maupun negatif pada ikan nilem hijau yang berasal dari enam populasi di

Jawa Barat (Tabel 7). Nilai korelasi positif tertinggi adalah antara sirip ventral kiri

dengan sirip ventral kanan yaitu sebesar 0,855, sedangkan untuk korelasi positif terendah

adalah antara sirip pektoral kiri dengan sirip ventral kanan nilai sebesar 0,018. Nilai

korelasi negatif tertinggi adalah antara sirip dorsal dengan sirip ventral kiri yaitu sebesar

-0,156, sedangkan untuk nilai korelasi negatif terendah adalah antara sirip dorsal dengan

sirip pektoral kiri yaitu sebesar -0,002.

Tabel 7. Matriks korelasi antar karakter mer istik enam populasi ikan nilem hijau di Jawa Barat

Berdasarkan uji F distribusi diketahui bahwa dari 6 karakter yang diuji yaitu sirip

dorsal, sirip pektoral kiri, sirip pektoral kanan, sirip ventral kiri, sirip ventral kanan dan

sirip anal tidak ada yang berbeda nyata (P>0,05) (Lampiran 3).

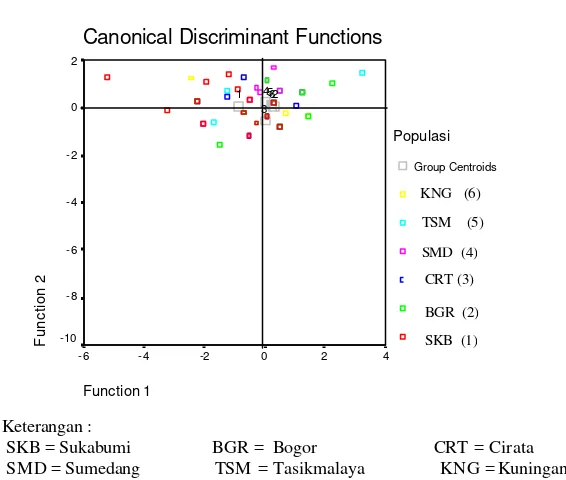

Hasil analisis penyebaran karakter meristik ikan nilem hijau antar populasi

disajikan dalam Gambar 8. Dalam gambar tersebut diperlihatkan karakter morfologi ikan

nilem yang berasal dari Sukabumi mengumpul di antara perpotongan ordinat Y dan axis

28

Gambar 8. Penyebaran karakter meristik enam populasi ikan nilem hijau yang terdapat di daerah Jawa Barat

Dendrogram mengenai hubungan inter-populasi ikan nilem hijau di Jawa Barat

disajikan dalam Gambar 9. Dalam dendrogram tersebut, ikan nilem hijau di bagi menjadi

empat kelompok utama yaitu kelompok pertama adalah kelompok yang terdiri dari

populasi Bogor, Cirata dan Kuningan. Kemudian kelompok kedua adalah populasi

Bogor-Cirata- Kuningan dengan populasi Tasikmalaya. Kelompok ketiga adalah populasi

Bogor-Cirata- Kuningan-Tasikmalaya dengan Sumedang. Sedangkan kelompok keempat

adalah kelima populasi tersebut diatas dengan populasi Sukabumi.

0 5 10 15 20 25

Keragaman Genotipe RAPD

Dari 20 primer yang dicoba ada 4 primer yang menghasilkan fragmen-fragmen

dari DNA nilem yang di uji. Namun hanyai 1 primer menunjukkan hasil PCR yang paling

baik. Primer OPA-11 mempunyai fragmen yang dapat digunakan sebagai pembeda

diantara populasi ikan nilem hijau yang diuji. Gambar hasil RAPD disajikan dalam

Gambar 10. Beberapa fragmen RAPD yang didapatkan mengindikasikan fragmen

spesifik populasi yakni fragmen yang hanya didapatkan pada populasi tertentu. Misalnya

fragmen 1100 bp yang hanya didapatkan pada populasi Sumedang dan fragmen 400 bp

pada populasi Bogor. Fragmen 3100 bp hanya dimiliki oleh populasi Sumedang dan

Kuningan, fragmen 1700 bp hanya ada pada populasi Sumedang dan Tasikmalaya,

fragmen 225 bp pada populasi Bogor dan Sukabumi, sedangkan fragmen 1300 dan 500

bp pada populasi Bogor dan Kuningan. Fragmen 2900 dan 1500 bp hanya dimiliki oleh

populasi Tasikmalaya, Sumedang, dan Bogor, sedangkan fragmen 1600 bp hanya ada

pada populasi Tasikmalaya, Sumedang dan Kuningan. Fragmen 750 bp didapatkan pada

semua populasi ikan nilem di Jawa Barat kecuali Sukabumi (Lampiran 5).

Gambar 10. Pola fragmen RAPD ikan nilem hijau dari enam populasi di Jawa Barat

yang diamplifikasi menggunakan primer OPA-11

Keragaman genetik yang ditentukan oleh nilai rata-rata heterozigositas dan

persentase polimorfisme ikan nilem hijau yang dianalisis disajikan dalam Tabel 8.

Heterozigositas dari enam populasi ikan nilem hijau di Jawa Barat memiliki nilai yang

hampir sama berkisar antara 0,1054-0,2138. Nilai heterozigositas tertinggi terlihat pada

populasi dari Sumedang (0,2138) dan nilai terendah adalah ikan yang berasal dari

Sukabumi (0,1054). Sedangkan persentase polimorfisme dari enam populasi ikan nilem

hijau tersebut berkisar antara 40-68%. Persentase polimorfisme tertinggi berasal dari

Bogor Sukabumi Sumedang Tasikmalaya Kuningan Cirata

1000 bp

30

daerah Sumedang yaitu 68%, sedangkan persentase polimorfisme terendah berasal dari

Cirata yaitu 40%.

Tabel 8. Heterozigositas dan persentase polimorfisme enam populasi ikan nilem hijau di Jawa Barat hasil RAPD menggunakan primer OPA-11

SKB BGR CRT SMD TSM KNG

Heterozigositas 0,1054 0,1674 0,1095 0,2138 0,1698 0,1877

Polimorfisme (%) 44 64 40 68 64 60

Keterangan :

SKB = Sukabumi BGR = Bogor SMD = Sumedang CRT = Cirata TSM = Tasikmalaya KNG = Kuningan

Secara statistik dengan menggunakan uji perbandingan berpasangan Fst

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan genetik yang nyata antara populasi ikan

yang diuji (P>0,05) kecuali antara populasi Sumedang dengan Sukabumi, Bogor dan

Cirata serta antara populasi Tasikmalaya dengan Sukabumi (P<0,05) seperti terlihat pada

Tabel 9.

Tabel 9. Uji perbandingan berpasangan Fst enam populasi ikan nilem hijau di Jawa Barat

SKB BGR CRT SMD TSM KNG

Jarak genetik (D) yang dihitung menurut Nei (1978) secara komputasi dengan

program TFPGA berdasarkan fragmen RAPD dari primer OPA-11 antara koleksi ikan

nilem hijau tertera pada Tabel 10. Berdasarkan perhitungan jarak genetik dari 6 populasi

ikan nilem hijau, diperoleh nilai jarak genetik terdekat adalah antara populasi dari Cirata

dengan Kuningan yaitu 0, 0175dan antara populasi Bogor dengan Cirata yaitu 0,0233.

Berikutnya adalah jarak genetik antara populasi Kuningan dengan populasi Sumedang

yaitu 0,0251, populasi Kuningan dengan populasi Tasikmalaya (0,0317) dan antara

populasi Bogor dengan populasi Tasikmalaya (0,0337) serta populasi Cirata dengan

populasi Tasikmalaya (0,0525). Selanjutnya adalah jarak genetik antara populasi

Sumedang dengan populasi Tasikmalaya (0,0528), populasi Bogor dengan Sumedang

(0,0618), populasi Bogor dengan Sukabumi (0,0770), dan antara populasi Cirata dengan

Sukabumi (0,0773). Kemudian antara Sumedang dengan Cirata (0,0815) dan antara

Sumedang dengan Sukabumi yaitu sebesar 0,1046. Sedangkan jarak genetik terjauh

adalah antara Sukabumi dengan Tasikmalaya (0,1392).

Tabel 10. Matriks jarak genetik inter-populasi ikan nilem hijau di Jawa Barat

SKB BGR CRT SMD TSM KNG

SKB *****

BGR 0,0770 *****

CRT 0,0773 0,0233 *****

SMD 0,1046 0,0618 0,0815 *****

TSM 0,1392 0,0337 0,0525 0,0528 *****

KNG 0,0875 0,0175 0,0153 0,0251 0,0317 *****

Keterangan :

SKB = Sukabumi BGR = Bogor SMD = Sumedang CRT = Cirata TSM = Tasikmalaya KNG = Kuningan

Dendrogram yang dibentuk berdasarkan jarak genetik tersebut dengan

menggunakan program Unweighted Pair Group Arithmatic Average (UPGMA)

memperlihatkan hubungan terdekat adalah antara populasi Cirata dengan Kuningan,

Bogor dan Tasikmalaya sedangkan yang terjauh adalah antara keempat populasi tersebut

32

Keterangan : SKB = Sukabumi BGR = Bogor CRT = Cirata SMD = Sumeda TSM = Tasikmalaya KNG = Kuningan

Gambar 11. Dendrogram hubungan kekerabatan enam populasi ikan nilem hijau yang terdapat di Jawa Barat

Hubungan Interspesifik Empat Jenis Ikan Nilem di Tasikmalaya

(Jawa Barat)

Truss Mo rfometrik

Pengukuran truss morfometrik dilakukan terhadap 21 karakter dari empat jenis

ikan nilem yang berasal dari Tasikmalaya (Jawa Barat) yaitu ikan nilem hijau, nilem

merah, nilem were dan nilem beurem panon atau baragala. Rerata dan simpangan baku

disajikan dalam Tabel 11, sedangkan koefisien keragaman morfometrik empat jenis ikan

nilem yang ada di Tasikmalaya disajikan dalam Tabel 12.

CRT

KNG

BGR

TSM

SMD

Tabel 11. Rerata 21 karakter fenotipe truss morfometrik empat jenis ikan nilem di Tasikmalaya (Jawa Barat)

Karakter yang diukur

Rerata

Nilem Hijau Nilem Merah Nilem Were N. Beureum Panon

A1 0,28±0,03 0,31±0,04 0,30±0,02 0,31±0,03

Nilai rata-rata distribusi F dari 21 karakter ikan nilem terdapat perbedaan yang

nyata, kecuali pada karakter B5 (Jarak antara titik di awal sirip anal dengan titik di ujung

bagian atas insang) (Lampiran 4). Hasil analisis penyebaran karakter fenotipik inter

spesifik ikan nilem memperlihatkan populasi yang memiliki karakteristik ikan nilem

hijau mengumpul di sebelah kiri ordinat Y dan bagian bawah axis X. Demikian pula

dengan karakter istik ikan nilem merah yang mengumpul di sebelah kiri ordinat Y dan

bawah axis X. Karakter istik fenotipe ikan nilem were berada di sebelah kiri ordinat Y dan

di atas axis X, sedangkan karakteristik nilem beureum panon berada di sebelah kanan

ordinat Y dan disekitar garis nol dari axis X. Distribusi karakteristik populasi ikan nilem

hijau dengan nilem merah saling bersinggungan, sedangkan populasi nilem were dan

34

Tabel 12. Koefisien keragaman morfometrik empat jenis ikan nilem di Tasikmalaya (Jawa Barat)

Berdasarkan nilai indeks kesamaan atau sharing component (Tabel 13), diketahui

bahwa karakteristik nilem hijau terdistribusi secara bersama-sama dengan populasi nilem

merah (15%) dan tidak ditemukan dalam populasi ikan nilem were dan nilem beureum

panon (0%). Sedangkan nilem merah ditemukan dalam populasi nilem hijau sebesar

20% dan tidak terdistribusi dalam populasi ikan nilem were maupun nilem beureum

panon. Nilem were memiliki keseragaman internal sebesar 100% dan tidak terdapat

dalam populasi nilem hijau, nilem merah maupun dengan nilem beureum panon. Nilem

Canonical Discriminant Functions

Gambar 12. Penyebaran karakter morfometrik empat jenis ikan nilem yang terdapat di Tasikmalaya ( Jawa Barat)

Tabel 13. Persentase sharing component ( indeks kesamaan) empat jenis ikan nilem yang terdapat di daerah Tasikmalaya (Jawa Barat)

Jenis Nilem Hijau Nilem Merah Nilem Were Nilem Beureum Panon Total (%)

Nilem Hijau 85 15 0 0 100

Nilem Merah 20 80 0 0 100

Nilem Were 0 0 100 0 100

Nilem Beureum Panon 0 0 0 100 100

Secara skematis yang digambarkan melalui dendrogram (Gambar 13), hubungan

keempat jenis ikan nilem yang terdapat di daerah Jawa Barat digambarkan dalam tiga

kelompok yaitu : 1 ) kelompok ikan nilem hijau dengan ikan nilem merah, 2) kelompok

nilem hijau-nilem merah dengan ikan nilem were, 3) kelompok ikan nilem hijau-nilem

merah- nilem were dengan nilem beureum panon.

(4)

(3)

(2)

36

Gambar 13. Dendrogram hubungan inter spesifik 4 jenis ikan nilem yang terdapat di Tasikmalaya (Jawa Barat) berdasarkan fenotipe morfometrik

Meristik

Pengukuran secara meristik telah dilakukan terhadap empat jenis ikan nilem yang

terdapat di Jawa Barat yaitu antara lain ikan nilem hijau, nilem merah, ikan nilem were

dan ikan nilem beureum panon.

Ikan Nilem Hijau

Berdasarkan hasil pengukuran meristik dengan melihat deskripsi dari ikan nilem

hijau ini yaitu :

• Jari bercabang sirip punggung 12-18 ½

• 6-9 baris bintik-bintik gelap pada sisi tubuh, bagian kepala dan tubuh bagian atsa lebih gelap, di batang ekor ada bulatan hitam

• Tidak ada tubus di moncong, bibir atas bagian bawah terbagi menjadi beberapa bagian (bentuk endomorf)

Dapat diklasifikasikan (Nelson, 1994) bahwa ikan nilem hijau adalah :

Superorder : Ostariophysi

Ordo : Cypriniformes

Familia: Cyprinidae

Genus : Osteochillus

Species : Osteochillus hasselti

Ikan Nilem Merah

Berdasarkan hasil pengukuran meristik dengan melihat deskripsi dari ikan nilem

merah ini yaitu :

• Jari bercabang pada sirip anal 5, jari bercabang pada sirip dorsal 15

• Linea lateralis 34, sisik antara linea lateralis dan awal sirip punggung 5 ½ , sisik pada batang ekor 16

• Moncongnya menyiku ke atas, keras, tidak ada tubus di moncong namun dijumpai tonjolan yang mengeras

• Bibirnya berumbai, bibir atas bagian ventral terbagi-bagi (endomorf)

• Pola warna tubuh kuning oranye dengan bercak kehitaman di tubuh

• Dari ciri-ciri di atas ikan ini tergolong genus Osteochillus, namun belum diketahui spesiesnya

Klasifikasi menurut Nelson ( 1994), ikan nilem merah termasuk ke dalam: