ANALISIS DAN PEMETAAN PARTISIPATIF

SUMBER DAYA IKAN EKOR KUNING (Caesio cuning)

YANG DIDARATKAN DI PPI PULAU PRAMUKA

TRI YULIANI DECRITIA SIREGAR

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Analisis dan Pemetaan Partisipatif Sumber Daya Ikan Ekor Kuning (Caesio cuning) yang Didaratkan di PPI Pulau Pramuka adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Juni 2014

ABSTRAK

TRI YULIANI DECRITIA SIREGAR. Analisis dan Pemetaan Partisipatif Sumber Daya Ikan Ekor Kuning (Caesio cuning) yang Didaratkan di PPI Pulau Pramuka. Dibimbing oleh LUKY ADRIANTO dan M MUKHLIS KAMAL

Ikan ekor kuning (Caesio cuning) merupakan ikan ekonomis penting dan tangkapan dominan yang didaratkan di PPI Pulau Pramuka. Ikan ekor kuning ditangkap menggunakan alat tangkap seperti jaring payang, jaring insang, bubu, pancing biasa, pancing tonda, dan jaring muroami. Jaring muroami merupakan alat tangkap yang tidak selektif dan bersifat destruktif. Tujuan dari penelitian ini menentukan pola produksi, musim penangkapan, mengidentifikasi daerah penangkapan Caesio cuning, dan mengidentifikasi pola pengelolaan ikan ekor kuning. Produksi tangkapan harian ikan ekor kuning di PPI Pulau Pramuka berfluktuasi setiap hari. Daerah tangkapan dominan harian dan mingguan berada pada site yang sama. Musim penangkapan ikan ekor kuning dilakukan pada bulan Mei-Oktober. Ikan ekor kuning di Perairan Kepulauan Seribu mengalami tangkap lebih secara biologi. Pengelolaan ikan ekor kuning dapat dilakukan dengan membatasi jumlah hasil tangkapan dan jumlah trip penangkapan ikan ekor kuning, melakukan penutupan disertai dengan mengintroduksi induk dan juwana, serta adanya artificial reef.

Kata kunci: Caesio cuning, muroami, musim penangkapan, saran pengelolaan, skala Beaufort.

ABSTRACT

TRI YULIANI DECRITIA SIREGAR. Analysis and Participatory Mapping Resource Yellow Tail Fusilier Fish (Caesio cuning) landed on Fish Landing Base Pramuka Island. Supervised by LUKY ADRIANTO and M MUKHLIS KAMAL.

Yellow tail fusilier fish (Caesio cuning) is an economically important fish and dominant catches landed on PPI in Pramuka Island. Yellow tail fusilier fishes were caught using gear gillnet, trap net, hand lines, troling line, and muroamis. Muroami are not selective and destructive gear. This study was aimed to determine the patterns of production, fishing season, and to identify fishing areas

of Caesio cuning, as well as identifying yellow tail fusilier fishes management.

Daily production of yellow tail fishes catch at PPI in Pramuka Island is fluctuating. Daily and weekly dominant fishing ground is at the same site. Yellow tail fusilier fishing season is in May-October. Yellow tail fusilier fishes in the Seribu Islands waters was in a biological overfishing condition. The management of yellow tail fusilier can be done with limiting the catch and the number of yellow tail fishing trips, closing area can be implemented with the combination of introducing brooder and juvenile, as well as the artificial reef. Keywords: Caesio cuning, muroami, fishing season, Beaufort scale, management

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan

pada

Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan

ANALISIS DAN PEMETAAN PARTISIPATIF

SUMBER DAYA IKAN EKOR KUNING (Caesio cuning)

YANG DIDARATKAN DI PPI PULAU PRAMUKA

TRI YULIANI DECRITIA SIREGAR

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Judul Skripsi : Analisis dan Pemetaan Partisipatif Sumberdaya Ikan Ekor Kuning (Caesio cuning) yang Didaratkan di PPI Pulau Pramuka Nama : Tri Yuliani Decritia Siregar

NIM : C24100085

Program Studi : Manajemen Sumber Daya Perairan

Disetujui oleh

Dr Ir Luky Adrianto, MSc Pembimbing I

Dr Ir M. Mukhlis Kamal, MSc Pembimbing II

Diketahui oleh

Dr Ir M. Mukhlis Kamal, MSc Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan anugerah-Nya sehingga penyusunan Skripsi yang berjudul

“Analisis dan Pemetaan Partisipatif Sumber Daya Ikan Ekor Kuning (Caesio

cuning) yang Didaratkan di PPI Pulau Pramuka“ ini dapat diselesaikan. Skripsi

ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini, terutama kepada:

1. Institut Pertanian Bogor yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk studi

2. Bapak Untung dan Bapak Suwarna, serta seluruh pegawai Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKPS)

3. Bapak Wawan dan Bapak Arifin beserta seluruh pegawai Suku Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Seribu.

4. Seluruh Bapak Nelayan beserta keluarga

5. Bapak Furqon dan Ibu Willy selaku pegawai Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Divisi Maritim.

6. Dr Ir Yusli Wardiatno, MSc selaku pembimbing akademik

7. Dr Ir Luky Adrianto, MSc sebagai ketua komisi pembimbing dan Dr Ir Mukhlis Kamal, MSc sebagai anggota komisi pembimbing yang telah memberi arahan dan masukan dalam penulisan karya ilmiah ini.

8. Ir Gatot Yulianto, MSi selaku penguji tamu dan Dr Ir Niken Tunjung Murti Pratiwi, MSi selaku komisi pendidikan Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan atas saran dan masukan yang sangat berarti.

9. Ir Friston Siregar, MP (Ayah), Irbawati Saragih, BA (Ibu), Hotchanna De Grace Siregar (kakak), Fernando Marpaung (abang), Joy Martin Siregar (abang), Keluarga besar Siregar dan Saragih, serta Herbeth Marpaung atas atas kasih sayang, doa, dan dukungan baik moril ataupun materil.

11. Ayu, Susi, Sari, Lisa, serta seluruh anak Manajemen Sumber Daya Perairan 47.

12. Seluruh civitas Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi tersebut.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Juni 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 2

METODE 2

Lokasi dan Waktu 2

Pengumpulan Data 3

Analisis Data 5

HASIL DAN PEMBAHASAN 9

Hasil 9

Pembahasan 20

KESIMPULAN DAN SARAN 25

Kesimpulan 25

Saran 26

DAFTAR PUSTAKA 26

LAMPIRAN 28

DAFTAR TABEL

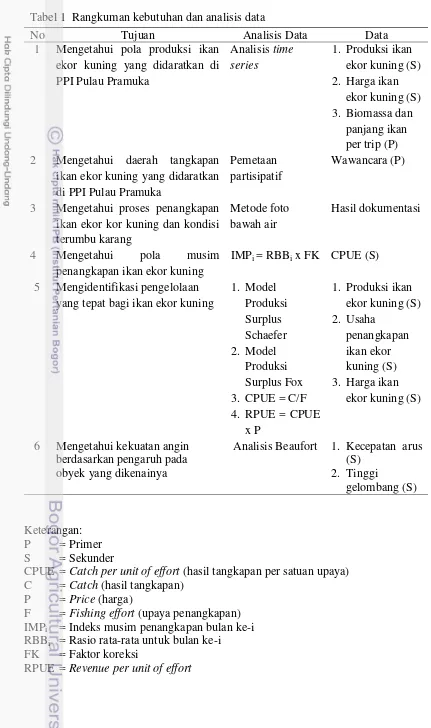

1 Rangkuman kebutuhan dan analisis data 4

2 Analisis Beaufort 9

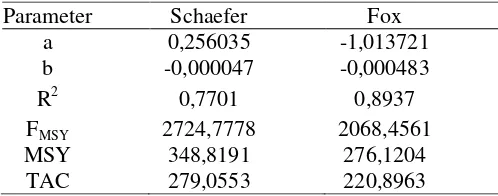

3 Hasil pendekatan model Schaefer dan Fox 15

DAFTAR GAMBAR

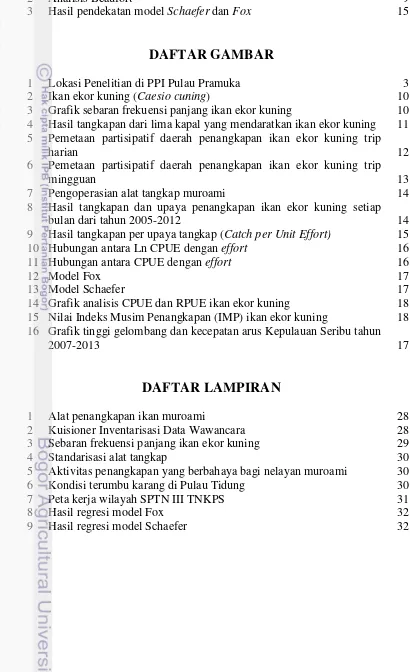

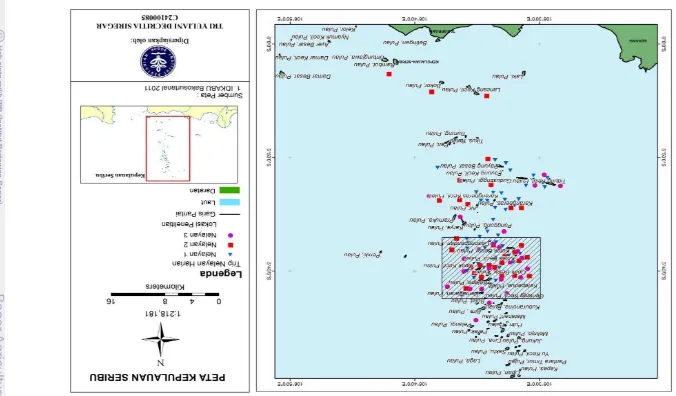

1 Lokasi Penelitian di PPI Pulau Pramuka 3

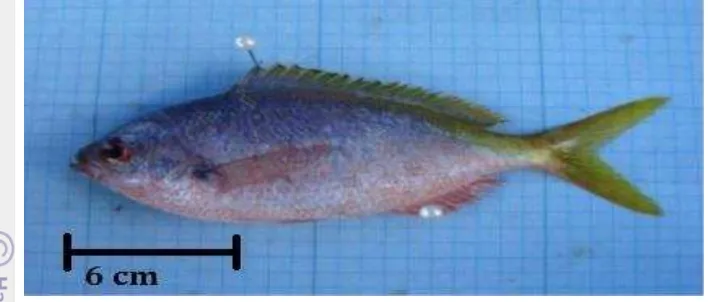

2 Ikan ekor kuning (Caesio cuning) 10

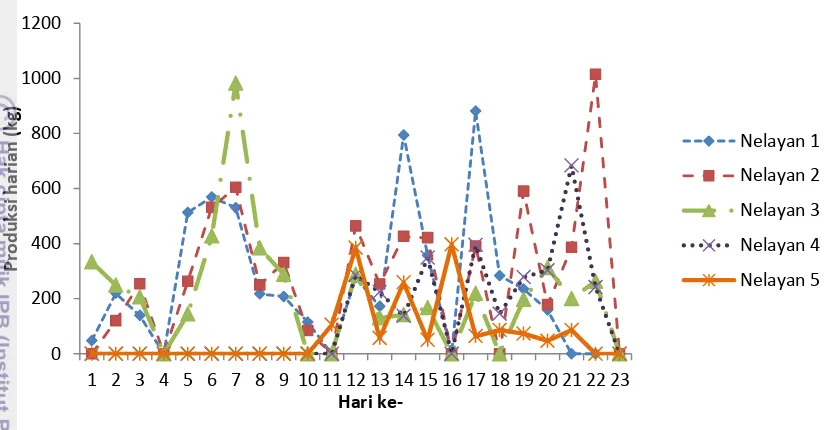

3 Grafik sebaran frekuensi panjang ikan ekor kuning 10 4 Hasil tangkapan dari lima kapal yang mendaratkan ikan ekor kuning 11 5 Pemetaan partisipatif daerah penangkapan ikan ekor kuning trip

harian 12

6 Pemetaan partisipatif daerah penangkapan ikan ekor kuning trip

mingguan 13

7 Pengoperasian alat tangkap muroami 14

8 Hasil tangkapan dan upaya penangkapan ikan ekor kuning setiap

bulan dari tahun 2005-2012 14

9 Hasil tangkapan per upaya tangkap (Catch per Unit Effort) 15

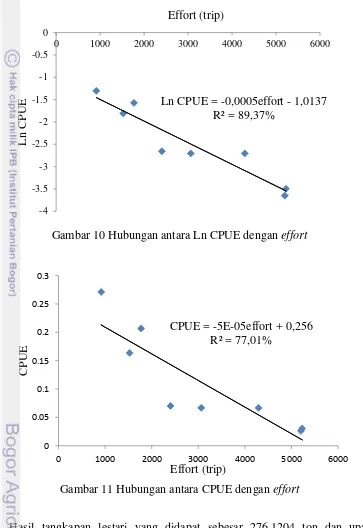

10 Hubungan antara Ln CPUE dengan effort 16

11 Hubungan antara CPUE dengan effort 16

12 Model Fox 17

13 Model Schaefer 17

14 Grafik analisis CPUE dan RPUE ikan ekor kuning 18 15 Nilai Indeks Musim Penangkapan (IMP) ikan ekor kuning 18 16 Grafik tinggi gelombang dan kecepatan arus Kepulauan Seribu tahun

2007-2013 17

DAFTAR LAMPIRAN

1 Alat penangkapan ikan muroami 28

2 Kuisioner Inventarisasi Data Wawancara 28

3 Sebaran frekuensi panjang ikan ekor kuning 29

4 Standarisasi alat tangkap 30

5 Aktivitas penangkapan yang berbahaya bagi nelayan muroami 30

6 Kondisi terumbu karang di Pulau Tidung 30

7 Peta kerja wilayah SPTN III TNKPS 31

8 Hasil regresi model Fox 32

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKps) merupakan kawasan pelestarian alam bahari di Indonesia yang secara geografis terletak pada 5°24’

-5°45’ LS dan 106°25’-106°40’ BT. Pulau Pramuka merupakan pusat administrasi dan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pulau Pramuka memiliki luas 2.000 m2. Ikan yang menjadi target nelayan di Pulau Pramuka ialah ikan ekor kuning.

Ikan ekor kuning (Caesio cuning) merupakan sumber daya ikan karang. Ikan ekor kuning dapat hidup di kedalaman 0-40 m. Sifat dari ikan ekor kuning seperti bergerombol (schooling), berenang dengan cepat (fast swimming), memakan zooplankton, dan dapat ditemukan di tubir laut (Padate et al. 2010). Ikan ekor kuning memiliki nama umum berupa Redbelly Yellow Tail Fusilier Fish

(Reader et al. 1996). Daerah penyebarannya meliputi perairan laut tropis di perairan karang seluruh Indonesia, Teluk Benggala, Teluk Siam, sepanjang Pantai Laut Cina Selatan, bagian Selatan Ryukyu (Jepang), dan Perairan Tropis Australia (Subani dan Barus 1989). Ikan ekor kuning biasanya ditangkap menggunakan jaring payang, jaring pancing, bagan tancap, jaring tonda, bubu, serta muroami. Hasil tangkapan ikan ekor kuning terbesar di PPI Pulau Pramuka berasal dari nelayan muroami.

Metode penangkapan ikan menggunakan muroami digolongkan ke dalam

drive-in net (Subani dan Barus 1989). Menurut PERMENKP RI No. 02 Tahun

2011 pada Bab V Pasal 29 (11), muroami dilarang beroperasi di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI). Muroami dilarang karena selektifitasnya rendah, serta proses pengoperasiannya di karang dengan beberapa penyelam menyebabkan alat tangkap tersebut juga tidak ramah lingkungan. Proses penangkapan dilakukan dengan cara menggiring jaring sambil menginjak terumbu karang, sehingga menyebabkan ekosistem terumbu karang rusak, serta dapat mengancam kelangsungan hidup dari ikan-ikan karang lainnya. Perubahan lingkungan atau aktivitas langsung merusak dapat menyebabkan perubahan di ekosistem terumbu karang (Lapointe 1992 in Faizal et al. 2012). Pengoperasian alat tangkap muroami juga membahayakan nelayan muroami tersebut, dikarenakan akan menyebabkan penyakit dekompresi.

Perumusan Masalah

Taman Nasional Kepulauan Seribu merupakan kawasan pelestarian alam bahari, dimana didalamnya terdapat PPI Pulau Pramuka. Ikan ekor kuning merupakan ikan yang bernilai ekonomis tinggi di Kepulauan Seribu, khususnya di Pulau Pramuka. Kondisi yang terjadi di Perairan Kepulauan Seribu berupa tekanan penangkapan yang tinggi, penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem terumbu karang dan berbahaya bagi nelayan, serta belum adanya kegiatan budidaya. Kondisi terumbu karang yang rusak dapat menyebabkan habitat dan sumber makanan ikan-ikan karang hilang. Hal ini dapat menyebabkan penurunan potensi sumber daya ikan ekor kuning di perairan Kepulauan Seribu. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya pengelolaan agar pemanfaatan ikan ekor kuning yang berkelanjutan dapat tercapai.

Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengkaji dinamika hasil tangkapan ikan ekor kuning, sedangkan tujuan khusus penelitian ini untuk:

1. Menentukan pola produksi ikan ekor kuning

2. Mengidentifikasi daerah tangkapan di sekitar Pulau Pramuka 3. Menentukan pola musim penangkapan ikan ekor kuning

4. Mengidentifikasi pola pengelolaan yang tepat bagi ikan ekor kuning

(Caesio cuning) yang didaratkan di PPI Pulau Pramuka, Kepulauan

Seribu.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan informasi mengenai pemetaan daerah penangkapan, pola penangkapan ikan ekor kuning, pola musim penangkapan ikan ekor kuning, hasil tangkapan ikan ekor kuning harian dan beberapa tahun terakhir, serta pengelolaan sumber daya ikan ekor kuning di Kepulauan Seribu.

METODE

Lokasi dan Waktu

Gambar 1 Lokasi Penelitian di PPI Pulau Pramuka

Pengumpulan Data Data primer

Pengumpulan data untuk pemetaan partisipatif sederhana dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling secara langsung. Wawancara dilakukan pada responden utama (nelayan muroami) untuk mengetahui hasil tangkapan dan daerah penangkapan per trip selama 23 hari (Lampiran 2). Data panjang ikan ekor kuning diambil secara penarikan contoh acak sederhana (PCAS) dari setiap nelayan muroami dan diukur menggunakan alat pengukuran. Kondisi terumbu karang dan proses penangkapan diketahui dengan SCUBA (Self

Containing Underwater Breathing Aparatus) Diving, dan underwater camera.

Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari kantor Suku Dinas Kelautan dan Perikanan TNKps berupa data hasil tangkapan berkala (time series) dan upaya penangkapan

(effort) ikan ekor kuning. Data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan

Keterangan: P = Primer S = Sekunder

CPUE = Catch per unit of effort (hasil tangkapan per satuan upaya)

C = Catch (hasil tangkapan)

P = Price (harga)

F = Fishing effort (upaya penangkapan)

IMPi = Indeks musim penangkapan bulan ke-i

RBBi = Rasio rata-rata untuk bulan ke-i

FK = Faktor koreksi

RPUE = Revenue per unit of effort

Tabel 1 Rangkuman kebutuhan dan analisis data

No Tujuan Analisis Data Data 2 Mengetahui daerah tangkapan

ikan ekor kuning yang didaratkan di PPI Pulau Pramuka

Pemetaan partisipatif

Wawancara (P)

3 Mengetahui proses penangkapan ikan ekor kor kuning dan kondisi terumbu karang yang tepat bagi ikan ekor kuning

1. Model

6 Mengetahui kekuatan angin berdasarkan pengaruh pada obyek yang dikenainya

Analisis Beaufort 1. Kecepatan arus (S)

2. Tinggi

Analisis Data Analisis Spasial Sederhana

Analisis spasial sederhana merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sebaran daerah penangkapan ikan ekor kuning yang didaratkan di PPI Pulau Pramuka. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menentukan daerah sebaran penangkapan ikan ekor kuning adalah sebagai berikut.

1. Penentuan banyaknya jumlah responden 2. Pembuatan peta dasar lokasi penelitian 3. Pembuatan lokasi-lokasi penangkapan 4. Formulasi pola daerah penangkapan

Sebaran Frekuensi Panjang

Analisis sebaran frekuensi panjang ikan dilakukan menggunakan data panjang total ikan yang ditangkap. Analisis data fekuensi panjang ikan:

1. Menentukan jumlah selang kelas yang diperlukan 2. Menentukan lebar selang kelas

3. Menentukan kelas frekuensi dan memasukan frekuensi masing-masing kelas dengan memasukkan panjang serta masing-masing ikan contoh pada selang kelas yang telah ditentukan.

Standarisasi Alat Tangkap

Standarisasi terhadap alat tangkap bertujuan untuk menyeragamkan satuan-satuan upaya yang berbeda. Alat tangkap yang ditetapkan sebagai alat tangkap standar mempunyai faktor daya tangkap atau fishing power index (FPI) = 1 (Tinungki 2005). Adapun nilai fishing power index (FPI) jenis alat tangkap lainnya dapat dihitung dengan membagi nilai catch per unit effort (CPUE alat tangkap lain) dengan CPUE alat tangkap standar. Nilai FPI ini kemudian digunakan untuk mencari upaya penangkapan standar alat tersebut.

i

CPUEs = Hasil tangkapan per upaya penangkapan alat tangkap standar

Cs = jumlah tangkapan jenis alat tangkap standar

Ci = jumlah tangkapan jenis alat tangkap i

Fs = jumlah upaya jenis alat tangkap standar

Fi = jumlah upaya jenis alat tangkap i

FPIs = faktor daya tangkap jenis alat tangkap standar

FPIi = faktor daya tangkap jenis alat tangkap i

Analisis Model Produksi Surplus

Analisis model produksi surplus merupakan analisis produksi maksimum lestari perikanan atau Maximum Sustainable Yield (MSY) dilakukan dengan menggunakan metode surplus produksi dari Schaefer yaitu hubungan linier antara hasil tangkapan per unit upaya (CPUE) dengan upaya penangkapan (Sparre dan Venema 1999). Penentuan tingkat upaya penangkapan optimum (fMSY) dan hasil

tangkapan maksimum lestari (MSY) dari unit penangkapan dengan model Schaefer (1957) dapat diketahui melalui persamaan berikut.

qkf- qr2kf2 (8)

atau dapat disederhanakan menjadi:

Y = a f- f2 (9)

foptimum dan MSY diduga dengan rumus: fms 2qk qr 2qqr2r

q = koefisien ketertangkapan (ton/trip) r = laju pertumbuhan intrinsik (%/tahun) fmsy = upaya pada kondisi MSY

Y = hasil tangkapan (ton)

foptimum = a/2b disubstitusikan kedalam persamaan (8) dapat diperoleh estimasi

dari MSY sebagai berikut.

S a 2 a - a 2

2

(11)

Model Fox merupakan model eksponensial yang menghasilkan garis lengkung apabila i

fi secara langsung diplot terhadap upaya ft, akan tetapi apabila i

fi diplot dalam bentuk logaritma terhadap upaya, maka akan menghasilkan garis lurus dengan persamaan sebagai berikut.

ln if

i = 0 1fi (12)

CPUE = i

log sebagai absis (x), fi sebagai ordinat (y). a’ dan ’ adalah konstanta dalam regresi

log CPUE pada f dengan menggunakan Ms. Excel.

Analisis Hasil Tangkapan per Upaya Tangkap dan Pendapatan per Upaya Tangkap

Hasil tangkapan per upaya tangkap (CPUE) mencerminkan perbandingan antara hasil tangkapan dengan unit penangkapan. Data produksi per tahun dibagi dengan upaya penangkapan per tahun untuk menghasilkan CPUE. Rumus

Yti = hasil tangkapan pada waktu t jenis ke-i (ton)

Eti = upaya penangkapan pada waktu t jenis ke-i (trip)

Analisis pendapatan per upaya tangkap (Revenue per unit of effort, RPUE) dilakukan untuk melihat apakah nelayan mengalokasikan upaya penangkapannya berdasarkan keuntungan yang diperoleh (Mulyono 2000). Perkiraan keuntungan ekonomi tidak dapat dihitung seca`ra langsung, tetapi dapat diperkirakan dengan perhitungan RPUE. Rumus RPUE berupa:

RPUEj= CPUEj x P (19)

Pola musim penangkapan ikan ekor kuning dapat dihitung menggunakan analisis deret waktu terhadap data hasil tangkapan (Dajan in Taeran 2007). Langkah-langkahnya sebagai berikut.

CPUEi = ni (20)

CPUEi adalah CPUE urutan ke-i, ni adalah CPUE urutan ke-i dan i

adalah 1,2,3,... dst.

2. Menyusun rata-rata bergerak CPUE selama 12 bulan (RG)

RGi= 121 ∑i 6j i-6 i (21)

RGi adalah rata-rata bergerak 12 bulan urutan ke-i, CPUEi adalah CPUE

urutan ke-i dan i adalah 7,8,9,.... n-5.

3. Menyusun rata-rata bergerak CPUE terpusat (RGPi)

RGPi =

1

2∑i 1j i i (22)

RGPi adalah rata-rata bergerak CPUE terpusat ke-i, RGi adalah rata-rata

bergerak 12 bulan urutan ke-i dan i adalah 7,8,9,... n-5. 4. Rasio rata-rata tiap bulan (Rb)

Rbi = i

i (23)

Rbi adalah rasio rata-rata bulan urutan ke-i, CPUEi adalah CPUE urutan

ke-i dan RGPi adalah rata-rata bergerak CPUE terpusat urutan ke-i.

5. Menyusun nilai rata-rata dalam suatu matrik berurutan i x j yang disusun untuk setiap bulan, yang dimulai dari bulan Juli-Juni.

RBBi =

1

n(∑nj i ij (24)

RBBi adalah rata-raya Rbij untuk bulan ke-i, Rbij adalah rasio rata-rata

bulanan dalam matriks ixj, i adalah 1,2,3,...,12 dan j adalah 1,2,3,...,n. 6. Menghitung jumlah rasio rata-rata bulanan (JRBB)

JRBB = ∑12i 1 i (25)

JRBB adalah jumlah rasio rata-rata bulanan, RBBi adalah rata-rata Rbij

untuk bulan ke-i dan i adalah 1,2,3,...12. 7. Indeks Musim Penangkapan (IMP)

Idealnya jumlah rasio rata-rata bulanan (JRBB) sama dengan 1200. Banyak faktor yang menyebabkan JRBB tidak selalu sama dengan 1200. Oleh karena itu, nilai rata-rata bulanan harus dikoreksi dengan suatu nilai koreksi yang disebut dengan nilai faktor koreksi (FK).

IMP adalah indeks musim penangkapan bulan ke-i, RBBi adalah rasio rata-rata untuk bulan ke-i, FK adalah nilai faktor koreksi dan i adalah 1,2,3,...,12.

IMPi = RBBi x FK (27)

Kriteria Indeks Musim Penangkapan (IMP) berupa: IMP < 50% = Musim paceklik

50% < IMP < 100% = Bukan Musim Penangkapan IMP > 100% = Musim Penangkapan

Analisis Beaufort

Skala numerik Beaufort (Tabel 2) untuk memperkirakan kekuatan angin berdasarkan pengaruh pada obyek yang dikenainya. Data-data yang dibutuhkan untuk menentukan skala Beaufort bagi perairan Kepulauan Seribu ialah kecepatan arus, dan tinggi gelombang.

Tabel 2 Analisis Beaufort

Skala Beaufort Tingkatan Kecepatan Angin (m/s)

0 Tenang <3

1 Teduh 0,3-2

2 Sepoi lemah 2-3

3 Sepoi lembut 3-5

4 Sepoi sedang 6-8

5 Sepoi segar 8,1-10,6

6 Sepoi kuat 10,8-13,6

7 Angin ribut lemah 13,9-16,9

8 Angin ribut sedang 17,2-20,6

9 Angin ribut kuat 20,8-24,4

10 Badai 24,7-28,3

11 Badai amuk 28,6-32,5

12 Topan >32,8

Sumber : Anton (2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Sumberdaya Ikan Ekor Kuning (Caesio cuning)

Gambar 2 Ikan ekor kuning (Caesio cuning) Sumber: (dokumentasi pribadi 2013)

Sebaran Frekuesi Panjang

Jumlah ikan ekor kuning yang diukur sebanyak 2.700 ekor dan setiap harinya diambil 50 ekor per nelayan. Panjang setiap ikan ekor kuning yang tertangkap berbeda-beda. Panjang minimum dan maksimum ikan ekor kuning yang tertangkap adalah 90 mm dan 330 mm (Lampiran 3). Sebaran frekuensi panjang ikan ekor kuning yang tertangkap disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3 Grafik sebaran frekuensi panjang ikan ekor kuning

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa frekuensi tertinggi panjang ikan ekor kuning terdapat pada selang kelas 210-229 mm sebanyak 498 ekor. Jumlah ikan ekor kuning dengan panjang dibawah selang kelas tersebut sebanyak 1.306 ekor. Frekuensi tertinggi panjang ikan ekor kuning pada penelitian Harmiyati (2009) terdapat pada selang kelas 125-134 mm, sedangkan pada Habinun (2011) terdapat pada selang kelas 132-153 mm.

0 100 200 300 400 500 600

F

re

k

uens

i

Produksi Harian Nelayan Muroami

Penelitian menganalisis hasil tangkapan harian yang dilakukan selama 23 hari terhadap lima kapal yang mendaratkan ikan di PPI Pulau Pramuka. Grafik produksi harian tiap nelayan disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4 Hasil tangkapan dari lima kapal yang mendaratkan ikan ekor kuning Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa hasil tangkapan per nelayan mengalami fluktuasi. Nelayan pertama mendapat hasil tangkapan terbanyak pada hari ke-17, nelayan kedua pada hari ke-22, nelayan ketiga pada hari ke- 7, nelayan keempat pada hari ke-21, dan nelayan kelima pada hari ke- 16. Masing-masing hasil tangkapannya sebanyak 881 kg, 1.014 kg, 982 kg, 683 kg, dan 397 kg.

Pemetaan Partisipatif Daerah Penangkapan

Pemetaan partisipatif berguna untuk mengidentifikasi keterbatasan serta kesempatan pemanfaatan sumber daya alam bagi pembangunan pesisir. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa alat tangkap jaring muroami dominan digunakan oleh nelayan di Pulau Pramuka. Kapal nelayan muroami rata-rata berukuran 5GT dan dioperasikan di perairan Kepulauan Seribu. Alat tangkap tersebut dioperasikan oleh 15-18 orang yang dibagi menjadi dua trip, trip mingguan dan trip harian.

Daerah tangkapan nelayan dengan trip harian (Gambar 5) hampir tidak berubah. Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif, dapat diketahui bahwa daerah tangkapan dominan nelayan harian berada di sekitar perairan Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, Pulau Opak Besar, Pulau Opak Kecil, pulau Kotok Kecil, Pulau Kotok Besar, dan Pulau Gosong Pandan.

Gamba r 5 Peme taan partisi

patif da era h pena ng kap an ika n ekor

kunin g trip harian

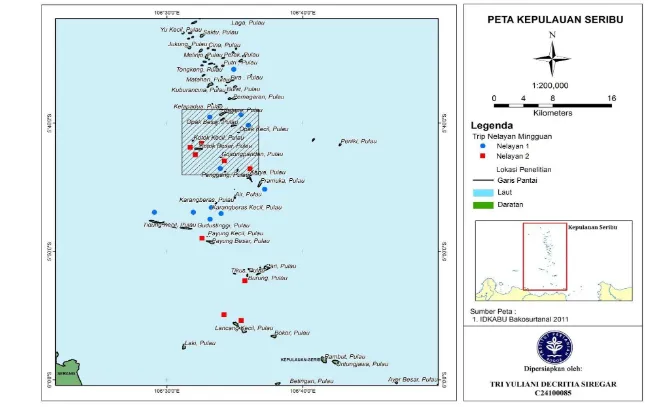

Gambar 6 Pemetaan partisipatif daerah penangkapan ikan ekor kuning trip mingguan

12

Pengoperasian alat tangkap muroami

Kapal muroami beroperasi dari pukul 07.00-17.00 WIB. Ikan ekor kuning ditangkap dengan menggunakan jaring insang, jaring payang, jaring tonda, bubu, jaring muroami, jaring hanyut, dan bagan tancap. Proses penangkapan ikan ekor kuning disajikan pada Gambar 7.

Persiapan Penyelaman Pemasangan muroami

Penggiringan Pengangkutan Pendaratan Ikan Gambar 7 Pengoperasian alat tangkap muroami

Produksi per Upaya Tangkap

Data hasil tangkapan per satuan upaya yang diperoleh dari instansi perikanan atapun dari hasil penelitian penarikan contoh di lapang, dapat digunakan untuk melihat kecenderungan kelimpahan relatif ikan di suatu wilayah (Widodo dan Suadi 2006). Hubungan antara produksi ikan ekor kuning dengan upaya penangkapan ikan ekor kuning setiap bulan dari tahun 2005-2012 dapat dilihat pada Gambar 8.

Hasil tangkapan serta upaya penangkapan ikan ekor kuning yang didaratkan di PPI Pulau Pramuka mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Hasil tangkapan tertinggi terjadi pada bulan Juli tahun 2005 dengan upaya penangkapan yang rendah. Hasil tangkapan mengalami penurunan dengan upaya penangkapan yang tinggi terjadi pada tahun 2006-2011. Indikasi pemulihan hasil tangkapan ikan ekor kuning terjadi pada tahun 2012.

Catch per unit effort (CPUE) merupakan salah satu indikator bagi status

pemanfaatan sumber daya ikan dan indeks kelimpahan stok, serta indikator kesehatan perairan. Pola sebaran hasil tangkap per upaya tangkap ikan ekor kuning dari tahun 2005 hingga 2012 disajikan pada Gambar 9.

Gambar 9 Hasil tangkapan per upaya tangkap (Catch per Unit Effort)

Gambar diatas menunjukkan bahwa nilai CPUE berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. CPUE tertinggi terdapat pada bulan Maret tahun 2006 yaitu sebesar 0,2437 dengan hasil tangkapan sebesar 24,41 ton dan upaya penangkapan sebesar 104 trip. Penurunan nilai CPUE terjadi pada tahun 2007-2012, yang menunjukkan bahwa hasil tangkapan rendah dengan upaya penangkapan yang tinggi.

Model Produksi Surplus

Hasil regresi dari pendekatan Schaefer dan pendekatan Fox, dapat diketahui hasil tangkapan lestari atau disebut maximum sustainable yield (MSY) dan upaya penangkapan optimal (fMSY). Hasil pendekatan model Schaefer dan Fox disajikan

pada Tabel 3.

Tabel 3 Hasil pendekatan model Schaefer dan Fox

Parameter Schaefer Fox

a 0,256035 -1,013721

b -0,000047 -0,000483

R2 0,7701 0,8937

FMSY 2724,7778 2068,4561

Hubungan effort dengan Ln CPUE (pendekatan model Fox) ditunjukkan pada Gambar 10. Pendekatan model Schaefer (hubungan effort dengan CPUE) ditunjukkan pada Gambar 11. Model Fox tepat digunakan karena nilai koefisien determinasi (R2) model tersebut lebih besar dibanding model Schaefer.

Gambar 10 Hubungan antara Ln CPUE dengan effort

Gambar 11 Hubungan antara CPUE dengan effort

Hasil tangkapan lestari yang didapat sebesar 276,1204 ton dan upaya tangkapan lestari yang didapat sebesar 2.068,4561 trip, serta Total Allowable

Catch dari ikan ekor kuning sebesar 220,8963 ton. Hasil tangkapan ikan ekor

kuning pada tahun 2012 sudah melebihi MSY yaitu sebesar 286,6380 ton. Grafik model Fox (Gambar 12) dan grafik Schaefer (Gambar 13) menunjukkan upaya penangkapan aktual melebihi fMSY, yaitu sebesar 4.294 trip.

Ln CPUE = -0,0005effort - 1,0137 R² = 89,37%

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

L

CPUE = -5E-05effort + 0,256 R² = 77,01%

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

C

P

UE

Gambar 12 Model Fox

Gambar 13 Model Schaefer

Analisis Catch per unit Effort (CPUE) dan Revenue per unit of Effort (RPUE)

Keuntungan ekonomi dapat diprediksi dengan mengestimasi perhitungan pendapatan per trip (RPUE). Nilai RPUE didapat dari CPUE dan harga ikan ekor kuning, yang dapat dilihat pada Gambar 14. Nilai CPUE dan RPUE berbanding lurus. Keseimbangan CPUE dan RPUE terjadi pada tahun 2009, selanjutnya nilai RPUE dan CPUE berbanding terbalik.

0 50 100 150 200 250 300

0 5000 10000 15000 20000

Y

ield

Effort (trip)

Yield MSY Aktual

0 50 100 150 200 250 300 350 400

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Y

ield (

T

on)

Upaya (Trip)

Gambar 14 Grafik analisis CPUE dan RPUE ikan ekor kuning

Pola Musim Penangkapan Ikan Ekor Kuning (Caesio cuning)

Kegiatan perikanan tangkap di Laut Utara Jawa sangat dipengaruhi oleh pola musim. Indeks musim penangkapan ikan ekor kuning disajikan pada Gambar 15. Musim penangkapan ikan ekor kuning terjadi pada bulan Mei-Oktober.

Gambar 15 Nilai Indeks Musim Penangkapan (IMP) ikan ekor kuning

Analisis Beaufort

Skala Beaufort dapat ditentukan dengan melihat nilai tinggi gelombang dan kecepatan arus dari suatu perairan. Tinggi gelombang dan kecepatan arus perairan disajikan pada Gambar 16. Kondisi tinggi gelombang di Perairan Kepulauan Seribu pada musim timur lebih rendah dibandingkan musim barat. Keadaan perairan pada saat penelitian ini berlangsung cukup berombak karena keadaan angin yang berfluktuasi. Menurut skala Beaufort, keadaan Perairan Kepulauan Seribu pada musim barat tahun 2013 tergolong pada skala 5, sedangkan pada musim timur tergolong pada skala 4. Tinggi gelombang tertinggi terjadi pada bulan Februari tahun 2008 dan terendah terjadi pada bulan April

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0

Gambar 16 Grafik tinggi gelombang dan kecepatan arus Kepulauan Seribu tahun 2007-2013 Sumber : (BMKG 2013)

musim timur

Pembahasan Sumberdaya Ikan Ekor Kuning (Caesio cuning)

Caesio cuning merupakan ikan target yang sering diburu nelayan di Pulau

Pramuka. Ikan-ikan target hidup secara soliter sehingga mudah dihitung satu demi satu dan ekor kuning merupakan ikan target dalam jumlah besar (Marasabessy 2010). Ikan ekor kuning yang didaratkan di PPI Pulau Pramuka termasuk kedalam spesies Caesio cuning, dikarenakan mempunyai ciri-ciri tubuh badan bagian atas berwarna putih kekuningan, sedangkan bagian sisi dan perut berwarna putih dan merah muda. Ikan ekor kuning dapat ditemukan di kedalaman 15-30 m. Ikan ekor kuning biasanya terdapat di kedalaman tersebut, dikarenakan banyaknya terumbu karang dan memangsa plankton sebagai makanannya.

Kedalaman tersebut adalah kedalaman toleransi nelayan muroami, dikarenakan masih menggunakan alat penyelaman sederhana.

Makanan ikan ekor kuning untuk jenis fitoplankton berupa Nitszchia dan zooplankton berupa Paracymula larva, sehingga dapat dikatakan ikan caesio

cuning bersifat plankton feeder. Life form terumbu karang yang disukai oleh

Caesio cuning ialah Coral Encrusting (CE). CE sesuai dengan sifatnya yang

bergerombol dan banyaknya biota plankton yang tidak tersingkap di rongga-rongga karang, sehingga mudah dalam pencarian makanan (Zamani et al. 2011). Bentuk life form ini berupa permukaan yang kasar dan keras serta berlubang-lubang kecil, sehingga mempengaruhi bentuk tubuh ikan ekor kuning yang pipih (adaptasi morfologi).

Sebaran Frekuesi Panjang

Frekuensi tertinggi ikan ekor kuning yang tertangkap berada pada selang kelas 210-229 mm, sedangkan Harmiyati (2009) terdapat pada selang kelas 125-134 mm dan pada Habinun (2011) terdapat pada selang kelas 132-153 mm. Perbedaan ukuran panjang ikan yang tertangkap tersebut diduga disebabkan karena ada faktor dalam antara lain keturunan, jenis kelamin dan umur. Faktor luar yaitu disebabkan oleh jumlah individu dalam ekosistem terumbu karang yang tidak sebanding dengan jumlah makanan sehingga terjadi kompetisi dalam mendapatkan makanan (Funjaya in Nggajo 2009). Panjang ikan ekor kuning yang tertangkap berukuran 90-330 mm menunjukkan muroami merupakan alat tangkap yang tidak selektif (Gambar 3). Hasil perhitungan standarisasi alat tangkap (Lampiran 4) menunjukkan jaring payang merupakan alat tangkap standar di Perairan Kepulauan Seribu.

Ketidakselektifan muroami dapat menyebabkan growth overfishing

Produksi Harian Nelayan Muroami

Nelayan di Kepulauan Seribu yang memiliki modal besar cenderung menggunakan muroami untuk menangkap ikan karang, tetapi nelayan dengan skala usaha kecil cenderung menggunakan bubu (Iskandar 2011). Proses pengoperasian muroami dimulai dengan persiapan dan penyelaman untuk memperkirakan adanya kelimpahan ikan dan keadaan arus air. Kekuatan arus skala sedang adalah yang paling baik untuk pemasangan atau penanaman jaring. Penggiringan segera dilakukan setelah pemasangan kantong, lama waktu penggiringan bervariasi antara 10-40 menit, pada selang kedalaman 5-35 m. Nelayan di atas kapal mengangkat jaring kantong ke permukaan secepat mungkin, setelah ikan digiring kedalam jaring kantong.

Proses penangkapan ikan ekor kuning membutuhkan banyak anak buah kapal. Trip harian dan mingguan membutuhkan anak buah kapal minimal 17 orang. Alat-alat yang digunakan nelayan untuk menyelam hingga kedalaman 20 m ialah selang yang diisi oksigen dari kompressor, pemberat, masker, dan sepatu karet. Terlilit selang di bawah laut sangat membahayakan kesehatan dan nyawa nelayan-nelayan tersebut (Lampiran 5). Nelayan muroami di Pulau Pramuka bersifat one day fishing dengan hasil tangkapan berkisar 100-200 kg, sedangkan hasil tangkapan mingguan dapat mencapai 1 ton per minggu.

Nelayan Pulau Pramuka lebih memilih one day fishing, dikarenakan masih sederhananya perahu yang dimiliki dan belum memiliki tempat pengawetan yang berguna untuk menjaga mutu hasil tangkapan. Harga bahan bakar mesin (BBM) berupa solar mempengaruhi produksi harian, dikarenakan harganya mahal dan belum adanya Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) di Pulau tersebut. Produksi tangkapan harian juga sangat dipengaruhi oleh musim dan cuaca di perairan tersebut. Cuaca di perairan Kepulauan Seribu selama pengambilan data produksi harian kurang baik. Angin kencang menyebabkan waktu operasi penangkapan menjadi lebih pendek. Cuaca di perairan tersebut membaik pada tanggal 29 Agustus 2013. Waktu operasi penangkapan menjadi lebih lama, sehingga menghasilkan tangkapan yang melimpah.

Hasil tangkapan tidak hanya dipengaruhi oleh kelimpahan ikan, tetapi bergantung juga pada efisiensi unit alat tangkap, lamanya operasi penangkapan, dan ketersediaan ikan yang akan ditangkap (Laevastu dan Favorite 1988 in Taeran 2007). Nelayan di Pulau Pramuka masih tidak sejahtera, dibuktikan dengan sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kesejahteraan nelayan sangat dipengaruhi oleh lama waktu penangkapan, hasil tangkapan, dan harga solar (Sugiharto et al. 2013). Resiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya (Wasak 2012).

Pemetaan Partisipatif Daerah Penangkapan

ditemui hanya ikan-ikan besar. Semakin beragam jenis terumbu karang, semakin akan meningkatkan jenis ikan karang (Supriharyono 2000 in Ahmad 2013).

Pulau Tidung merupakan salah satu pulau yang jarang dijadikan fishing

ground, dikarenakan kondisi terumbu karang sudah sangat rusak (Lampiran 6).

Kondisi karang di suatu lokasi dapat dinilai berdasarkan persentase tutupan karang keras. Tutupan karang keras di lokasi penelitian pada tahun 2011 berupa 18,13%-54,35%. Kategori kondisi terumbu karang buruk terdapat di timur (18,13%) dan utara Pramuka (23,84%). Pulau Pramuka termasuk ke dalam zona pemukiman (mengacu pembagian zona oleh TNKPs, Lampiran 7), sehingga sangat dipengaruhi oleh aktifitas manusia (Zamani et al. 2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi terumbu karang seperti suhu, kedalaman, cahaya matahari, kejernihan air, gelombang, dan substrat (Nybakken 1992).

Produksi per Upaya Tangkap

Hasil tangkapan yang tinggi pada bulan Juli dikarenakan bulan tersebut termasuk dalam musim penangkapan ikan ekor kuning. Kelebihan tangkap secara biologi (biological overfishing) terhadap ikan ekor kuning terjadi karena upaya penangkapan yang terus meningkat dan hasil tangkapan yang menurun dari tahun 2005 hingga 2012. Laju produksi sangat bervariasi karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan, interaksi dengan populasi lain, dan pemangsaan (Widodo dan Suadi 2006).

Manfaat mengetahui produksi per upaya alat tangkap adalah mengetahui kelimpahan ikan ekor kuning dan melihat trend (kecenderungan) ikan ekor kuning setiap tahunnya. Hasil tangkapan pada tahun 2006 sangat tinggi, dikarenakan kondisi terumbu karang pada tahun tersebut masih sangat baik. Tahun 2007 hingga 2012 menunjukan penurunan nilai CPUE. Penurunan CPUE diduga karena kondisi terumbu karang yang rusak dan kesehatan daripada nelayan-nelayan tersebut. Menurut Prihartini (2007), penurunan CPUE dapat disebabkan oleh perubahan kondisi lingkungan yaitu cuaca, angin, salinitas,temperatur, populasi, serta komunitas.

Pemulihan yang terjadi pada tahun 2012 diduga karena pada tahun-tahun sebelumnya telah diadakan rehabilitasi terumbu karang. Rehabilitasi terumbu karang tersebut telah dilakukan oleh berbagai pihak, seperti DKP, TNKps, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kondisi upaya alat tangkap lebih di suatu perairan dapat diindikasikan dengan melihat waktu melaut menjadi lebih panjang, lokasi penangkapan semakin jauh, ukuran mata jaring menjadi lebih kecil, ukuran ikan semakin kecil (Widodo dan Suadi 2006).

Model Produksi Surplus

Perbedaan koefisien determinasi (R2) dari model Fox maupun Schaefer tidak terlalu jauh. Fhitung lebih besar daripada Ftabel (Lampiran 7) pada model Fox, sehingga menunjukkan effort mampu menjelaskan Ln CPUE sebesar 89,57%. Upaya penangkapan mampu menjelaskan CPUE sebesar 75,16% pada model Schaefer (Lampiran 8). Hal ini menunjukkan model Fox yang paling tepat digunakan.

yang didapat sebesar 2.068,4561 trip, serta Total Allowable Catch dari ikan ekor kuning sebesar 220,8963 ton. Hasil tangkapan ikan ekor kuning pada tahun 2012 sudah melebihi MSY yaitu sebesar 286,6380 ton dan upaya penangkapan di tahun tersebut juga sudah melebihi fMSY yaitu sebesar 4.294 trip. Model Schaefer

juga menunjukkan nilai faktual melebihi fMSY.

Jika hasil tangkapan dan upaya penangkapan yang dilakukan telah melebihi dari hasil tangkapan dan upaya penangkapan yang lestari menurut model Fox dan model Schaefer, maka telah terjadi overfishing secara biologi (biological

overfishing) pada sumber daya ikan ekor kuning. Biological overfishing

merupakan kondisi dimana tingkat penangkapan aktual telah melebihi upaya penangkapan lestari (Widodo dan Suadi 2006). Tangkap lebih (Overfishing) secara biologi terdiri dari growth overfishing yaitu kondisi tangkap lebih pada ukuran pertumbuhan, dan recruitment overfishing yaitu tangkap lebih pada ikan dewasa atau matang gonad (Dayton et al. 2002 in Prasetya 2010).

Analisis Hasil Tangkapan per Upaya Tangkap dan Pendapatan per Upaya Tangkap

Nilai CPUE dan RPUE yang terjadi pada ikan ekor kuning berbanding lurus. Hal ini dikarenakan permintaan pasar yang tinggi terhadap ikan tersebut. Nilai RPUE yang mengikuti CPUE menandakan bahwa harga ikan ekor kuning cenderung stabil, artinya pergerakan harga mengikuti hasil tangkapan dan upaya penangkapan ikan ekor kuning. Nilai CPUE yang rendah mengakibatkan nilai RPUE yang rendah pula karena harga ikan ekor kuning tidak mengalami fluktuasi yang terlalu nyata atau kisaran harga tidak terlalu besar setiap tahunnya. Kestabilan yang terjadi tergolong buruk karena RPUE mengalami penurunan dari sisi ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan kerugian pada nelayan.

Harga ikan ekor kuning pada tahun 2009-2012 di PPI Pulau Pramuka menunjukkan sinyal kelangkaan. Harga mengikuti hukum ekonomi, dimana pada saat produksi menurun maka harga akan meningkat. Penetapan harga dari ikan ekor kuning yang didaratkan di PPI Pulau Pramuka harus lebih diperbaiki, karena dengan kisaran harga yang cenderung stabil dan permintaan yang tinggi, akan menyebabkan tidak seimbangnya biaya operasional dan keuntungan yang didapatkan oleh nelayan.

Pola Musim Penangkapan Caesio cuning dan Analisis Beaufort

penangkapan yang tepat sehingga penangkapan bisa dilakukan secara efektif dan efisien (Harjanti et al. 2012).

Analisis Beaufort mempengaruhi pola musim penangkapan ikan ekor kuning. Musim penangkapan ikan ekor kuning sangat dipengaruhi oleh tinggi gelombang laut. Nilai skala Beaufort bergantung pada nilai tinggi gelombang dalam satuan feet. Besar tinggi gelombang Perairan Kepulauan Seribu pada musim barat sebesar 4,7879 ft, sehingga tergolong pada skala 5 (fresh breeze) terhadap tabel analisis Beaufort. Nilai skala Beaufort pada musim timur sebesar 4

(moderate breeze), dikarenakan nilai tinggi gelombang sebesar 3,7233 ft.

Moderate breeze berarti perairan tersebut memiliki gelombang kecil 1-4 ft

menjadi lebih lama dan banyak ombak. Fresh breeze berarti gelombang sedang 4-8 ft, bentuk yang lebih panjang, banyak ombak, serta beberapa semprotan (Cobb 2008). Moderate breeze berada pada musim timur, dimana hasil tangkapan sangat melimpah. Musim timur merupakan musim yang paling baik untuk operasi penangkapan. Musim barat berada pada skala 5 dan membuat nelayan jarang melaut, sehingga hasil tangkapan pada musim barat sangat minim. Nelayan lebih sering memilih melaut pada musim peralihan yang terjadi pada bulan April-Mei dan Oktober-November. Hal ini dikarenakan pada musim tersebut kondisi perairan tenang, sehingga pengoperasian alat tangkap berlangsung cukup baik. Musim peralihan dimanfaatkan dengan baik oleh nelayan sebagai persiapan pada musim barat.

Tinggi gelombang rendah dikarenakan adanya proses peredaman gelombang oleh gugusan pulau yang berserakan di Kepulauan Seribu. Gelombang di daerah tubir akan lebih besar dibandingkan di kawasan pantai dikarenakan peredaman gelombang oleh rataan karang dangkal (Sachoemar 2008). Perubahan tinggi gelombang sangat bergantung pada waktu, dimana secara umum didapatkan saat siang tinggi gelombang menjadi meningkat dan waktu malam berubah menjadi berkurang atau menurun (Hadikusumah 2009).

Alternatif Pengelolaan Caesio cuning yang Didaratkan di PPI Pulau Pramuka

Hasil tangkapan ikan ekor kuning dan upaya penangkapan ikan ini telah melebihi hasil tangkapan dan upaya penangkapan yang lestari. Jika operasi penangkapan terus berlangsung tanpa adanya pengelolaan dan regulasi, maka perikanan akan mengalami kepunahan. Pengelolaan sumber daya perikanan didefinisikan sebagai proses yang terpadu untuk mengatur aktivitas perikanan agar dapat menjamin keberlanjutan produktivitas sumber daya dan pencapaian tujuan perikanan lainnya (Cochrane 2002). Pengelolaan yang dilakukan untuk ikan karang meliputi strategi input dan output (Hoggart et al. 2006).

ukuran mata jaring muroami. Pengaturan ukuran mata jaring berguna untuk meningkatkan selektifitas muroami.

Berdasarkan pemetaan partisipatif, dapat diketahui kondisi daerah penangkapan. Kondisi daerah penangkapan ikan ekor kuning sudah rusak dan terumbu karang mengalami bleaching dan terkena berbagai penyakit. Utara Pulau Pramuka, Barat Pulau Panggang, dan Selatan Pulau Panggang hanya dijumpai ikan-ikan kecil. Usulan pengelolaannya disamping melakukan penutupan pada daerah penangkapan dominan, perlu dilakukan introducing induk. Timur Pulau Pramuka, Timur Pulau Karang Beras, dan Timur Pulau Karang Kecil ditemui ikan-ikan besar. Usulan pengelolaan disamping melakukan penutupan, perlu diikuti dengan introducing juvenile ikan.

Alat tangkap muroami merupakan alat tangkap yang selektifitasnya rendah, merusak ekologi, membahayakan nelayan, dan melawan aturan pemerintah. Bahaya yang dihadapi oleh nelayan dibagi menjadi dua, yaitu bahaya bagi keselamatan pekerja meliputi ombak, duri ikan, bahan bakar, gigitan biota laut, serta tubuh tersangkut baling-baling kapal. Bahaya kesehatan meliputi ergonomik, tekanan ekstrim, temperatur dingin dan panas, sengatan ikan dan karang beracun, gas CO, CO2, dan nitrogen. Kematian nelayan sering terjadi

karena mengidap penyakit dekompresi dan selang terlilit (Dharmawirawan et al. 2012). Kondisi proses penangkapan yang berbahaya bagi ekosistem terumbu karang dan bagi nelayan harus dihentikan di Kepulauan Seribu sesuai dengan aturan yang sudah ada sebelumnya.

Alternatif profesi untuk nelayan muroami, seperti menjadi guide wisata, budidaya rumput laut dan ikan karang, serta menjadi guide dalam recreational

fisheries. Alat tangkap muroami dapat diganti dengan alat tangkap bubu, jaring

payang, jaring ulur. Pengelolaan yang dapat dilakukan di PPI Pulau Pramuka adalah dengan membatasi hasil tangkapan sampai dengan 210 ton, membatasi jumlah trip penangkapan sampai 1.800 trip, penyuluhan terhadap nelayan, mengatur daerah tangkapan, membatasi musim tangkapan, dan adanya artificial

reef untuk pengganti terumbu karang yang rusak akibat proses penangkapan.

Peningkatan kesejahteraan nelayan maupun masyarakat pesisir di Pulau Pramuka dapat dibantu dengan dibangunnya SPDN.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hasil tangkapan harian ikan ekor kuning di PPI Pulau Pramuka berfluktuasi setiap hari dan cenderung mengalami penurunan, sedangkan pola produksi ikan ekor kuning berada pada kondisi biological overfishing.

2. Daerah tangkapan ikan ekor kuning yang dominan berada di sekitar perairan Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, Pulau Opak Besar, Pulau Opak Kecil, pulau Kotok Kecil, Pulau Kotok Besar, dan Pulau Gosong Pandan.

merupakan bukan musim penangkapan ikan ekor kuning, sementara bulan Desember adalah musim paceklik.

4. Pengelolaan ikan ekor kuning dapat dilakukan dengan pengaturan upaya penangkapan, penutupan beberapa pulau dari aktivitas penangkapan, pengaturan membatasi musim penangkapan ikan ekor kuning, operasi penangkapan dengan muroami dihentikan, pemakaian alat tangkap bubu, dan adanya artificial reef, serta penyuluhan terhadap nelayan.

Saran

Penelitian mengenai musim pemijahan dan daerah pemijahan ikan ekor kuning perlu dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan terhadap sumber daya berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Cobb, N. 2008. Beaufort sea large ocean management area: ecosystem overview and assesment report. Central and Arctic Region Freshwater Institute 501,

University Crescent Winnipeg, Manito.

Dharmawirawan, D dan Robianna M. 2012. Identifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja pada penangkapan ikan nelayan muroami. Occupatinal

Health and Safety Vol 6 (4).

Faizal, A dan Jamaluddin J. 2012. Pemetaan spasio-temporal ikan-ikan herbivora di Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan. Iktiologi Indonesia Vol. 12 (2): 129.

Habinun E. 2011. Aspek pertumbuhan dan reproduksi ikan ekor kuning (caesio

cuning) yang didaratkan di pangkalan pendaratan ikan Pulau Pramuka,

Kepulauan Seribu, Jakarta. [skripsi]. Institut Pertanian Bogor (ID). 80 hlm. Hadikusumah. 2009. Karakteristik gelombang dan arus di Eretan, Indramayu.

Makara Sains Vol. 13 (2): 163-172.

Harjanti R, Pramonowibowo, Trisnani D H. 2012. Analisis musim penangkapan dan tingkat pemanfaatan ikan layur (Trichiurus sp) di Perairan Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat. Fisheries Resources Utilization

Management and Technology Vol. 1 (1): 55-66.

Harmiyati D. 2009. Analisis hasil tangkapan ikan ekor kuning (caesio cuning) yang didaratkan di PPI Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta. [skripsi]. Institut Pertanian Bogor (ID). 85 hlm.

Hogart JM. 2006. Financial education and economic development. Improving

Financial Literacy International Conference hosted by the Russian G8

Presidency in Cooperation with the OECD. 29-30 November 2006.

Iskandar D. 2011. Analisis hasil tangkapan sampingan bubu yang dioperasikan di Perairan Karang Kepulauan Seribu. Saintek Perikanan Vol. 6 (2): 31–37. Marasabessy M. 2010. Keanekaragaman jenis ikan karang di Perairan Pesisir Biak

Mulyono S. 2000. Peramalan Bisnis dan Ekonometrika. Edisi pertama. Yogyakarta (ID): BPFE

Nggajo. R. 2009. Keterkaitan sumberdaya ikan ekor kuning (Caesio cuning) dengan karakteristik habitat pada ekosistem terumbu karang di Kepulauan Seribu. Sekolah Tinggi Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (ID).

Nybakken WJ. 1992. Biologi Laut. Suatu Pendekatan Ekologis. Jakarta: PT Gramedia.

Padate VP, Chandrashekher UR, Chandrashekar A. 2010. A note on the occurrence of reef inhabiting, red-bellied yellow tail fusilier, caesio cuning from outside its known geographical array. Marine Biological Association

of the United Kingdom Vol. 3 (21): 1-6.

Prasetya, R. 2010. Potensi dan laju eksploitasi sumber daya ikan kerapu di perairan Teluk Lasongko, Kabupaten Buton, Sulawesi tenggara [tesis]. Bogor (ID): Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Reader S, Leis JM. 1996. Larval development in the lutjanid subfamily caesioninae (pisces): the genera caesio, dipterygonotus, gymnocaesio, and pterocaesio. Bulletin of Marine Science Vol. 59(1): 310-369.

Sachoemar S. 2008. Karakteristik Lingkungan Perairan Kepulauan Seribu. JAI Vol. 4 (1): 109-114.

Sparre P dan Venema SC. Stok ikan tropis buku e-manual (edisi terjemahan). Kerjasama Organisasi Pangan, Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Pusat Penelitiaan dan Pengembangan Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta. 438 hlm.

Subani W, Barus HR. 1989. Alat penangkapan ikan dan udang laut di Indonesia.

Penelitian Perikanan Laut 50. Edisi Khusus. Jakarta (ID): Balai Penelitian

dan Perikanan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.

Sugiharto E, Salmani, Bambang IG. 2013. Studi tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di kampung gurimbang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau.

Ilmu Perikanan Tropis Vol. 18 (2): 68-74. I SSN 1402-2006.

Tinungki GM. 2005. Evaluasi model produksi dalam menduga hasil tangkapan maksimum lestari untuk menunjang kebijakan pengelolaan perikanan lemuru di Selat Bali [disertasi]. Institut Pertanian Bogor. Bogor (ID). 215 hlm.

Wasak M. 2012. Keadaan sosial-ekonomi masyarakat nelayan di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Pacific Journal Vol. 1 (7): 1339–1342. ISSN 1907-9672. Widodo J, Suadi. 2006. Pengelolaan sumber daya perikanan laut. Yogyakarta:

Gadjah Mada University Press.

www.kepulauanseribu.net. Gambaran Umum Kabupaten Adm_ Kepulauan Seribu.[terhubung berkala]. http://www.kepulauan seribu.net. Gambaran Umum Kabupaten Adm_ Kepulauan Seribu.htm [15 Februari 2013].

LAMPIRAN

Lampiran 1 Alat penangkapan ikan muroami

Sumber: kkp.go.id Lampiran 2 Kuisioner Inventarisasi Data Wawancara

KUISIONER

1. Biodata Nelayan

Nama :

Umur :

Pekerjaan utama : Pekerjaan sampingan :

Alamat :

Status :

Pendidikan terakhir :

Sejak tahun ... menjadi nelayan. 2. Alat tangkap dan Hasil Tangkapan 1. Alat tangkap

a. Nama alat tangkap : b. Ukuran mata jarring : c. Hasil tangkapan utama : d. Hasil tangkapan sampingan: e. Produksi Ikan/ Bulan : 2. Perahu

a. Jenis kapal :

b. Bobot Kapal :

c. Ukuran Kapal : panjang ( ), lebar ( ), tinggi ( ) 3. Tenaga kerja

a. Jumlah ABK :

4. Trip 4. Keadaan Usaha Penangkapan a. Biaya tetap (fixed cost)

1. Alat tangkap : 2. Harga Kapal :

3. Biaya Administrasi : a. SIUP/SIPI :

b. Akta Kapal :

b. Biaya Tidak Tetap (variable cost) 1. Perbekalan :

Lampiran 3 Sebaran frekuensi panjang ikan ekor kuning

Lampiran 4 Standarisasi alat tangkap

Lampiran 5 Aktivitas penangkapan yang berbahaya bagi nelayan muroami

Sumber: (dokumentasi pribadi 2013) Lampiran 6 Kondisi terumbu karang di Pulau Tidung

Sumber: (dokumentasi pribadi 2013)

Alat tangkap C F CPUE FPI

Jaring Payang 833,63 11103 0,075082 1

Jaring Insang 42,421 16691 0,002542 0,033851

Bagan tancap 2,577 1093 0,002358 0,031402

Tonda 0,585 456 0,001283 0,017087

Pancing lain 5,775 5155 0,00112 0,014921

Bubu 8,737 4822 0,001812 0,024132

Lampiran 7 Peta kerja wilayah SPTN III TNKPS

Lampiran 8 Hasil regresi model Fox

Regression 1 3,793555128 3,79356 42,944822 0,0012398 6,607891

Residual 5 0,441677826 0,08834

Total 6 4,235232954

Intercept -1,1335413 0,253093786

-1774,643075 -0,0004595 7,01112E-05

-Lampiran 9 Hasil regresi model Schaefer

Regression Statistics

Regression 1 0,035130287 0,03513 15,13039 0,011527481 6,60789097

Residual 5 0,011609179 0,00232

Total 6 0,046739466

Intercept 0,242211 0,041032638 5,90289 0,001986 0,136733218 0,34768872 0,13673322 0,347688724

1774,643075 -4,42E-05 1,13667E-05

-RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Tri Yuliani Decritia Siregar. Lahir di Medan pada tanggal 3 Juli 1992. Putri ke-3 dari tiga bersaudara dari pasangan (Alm.) Ir. Friston Effendi Siregar, M.P dan Irbawati Saragih, B.A. Pendidikan formal penulis dimulai di TK. BOPKRI 1 Yogyakarta (1996-1998). Setelah menyelesaikan Taman Kanak-kanak, penulis melanjutkan pendidikan di SD SW. ST. Thomas 1 Medan (1998-2004). Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 18 Medan (2004-2007), dan menempuh pendidikan di SMA Negeri 12 Medan (2007-2010).

Penulis diterima di Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor pada tahun 2010 melalui jalur Ujian Talenta Mandiri (UTM). Selama mengikuti perkuliahan penulis menjadi anggota Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Agriaswara, mengikuti kegiatan Himpunan Mahasiswa Manajemen Sumberdaya Perairan, serta aktif dalam Organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) sebagai Wakil Sekretaris Cabang (2012/2013) dan Ketua Bidang Pendidikan Kader dan Kerohanian (2013/2014).

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, penulis

men usun skripsi dengan judul “Analisis dan Pemetaan Partisipatif Sumber Daya Ikan Ekor Kuning (Caesio cuning) yang Didaratkan di Pulau Pramuka”.