REINTRODUKSI ORANGUTAN NYARU MENTENG,

PALANGKA RAYA, KALIMANTAN TENGAH

RITA JULIAWATY

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul : ”Studi Perilaku Nyamuk Anopheles dan Kaitannya dengan Epidemiologi Malaria di Sekitar Pusat Reintroduksi Orangutan Nyaru Menteng, Palangka Raya, Kalimantan Tengah” adalah benar hasil karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing dan belum pernah dipublikasikan. Tesis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada program sejenis di Perguruan Tinggi lain. Semua sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, Juni 2008

Rita Juliawaty

RITA JULIAWATY. The Study of Anopheles Mosquito Behaviour and Its Relation to The Epidemiology of Malaria around The Reintroduction Centre of Orangutan at Nyaru Menteng, Palangka Raya, Central Kalimantan.

This research was aimed to study the behaviour of Anopheles mosquitoes in relation to the epidemiology of malaria at the area around orangutan reintroduction centre. The mosquitoes were collected by using the human bait indoor and outdoor. Resting mosquitoes were collected on the wall of houses and cattle shed. In the reintroduction centre of orangutan the mosquito was collected by light trap. The results showed that there were two spesies i.e. Anopheles letifer and A. umbrosus. There was no Anopheles mosquitoes collected by light trap. A. letifer were caught the most at the sixth week (in Februari). There were 2.00 and 2.33 mosquitoes/man/night, respectively using the human bait indoor and outdoor. These study showed that A. letifer tend to be anthropophylic and exophagic. The peak of blood sucking activity indoor and outdoor was from 7 to 8 PM, whereas as those resting on the wall was from 5 to 6 AM. Larvae of Anopheles were not found in this study. In the years 2005-2007 the parasite found in Kelurahan Tumbang Tahai was Plasmodium vivax and mostly spread among men. The research showed that the increase of malaria cases followed the increase of vector density one month earlier. The parasite found in orangutan (2005-2007) was P. falciparum, P. vivax, P. malariae and mix infection. In 2006 two orangutans were dead (CFR 0,87%) caused by P. falciparum. In this study no parasite transmission from orangutan to human was found. The lack of knowledge and the behaviour of people going outdoor during the night with open clothes will increase the risk of malaria infection in the study area.

RITA JULIAWATY. Studi Perilaku Nyamuk Anopheles dan Kaitannya dengan Epidemiologi Malaria di Sekitar Pusat Reintroduksi Orangutan Nyaru Menteng, Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Penyakit malaria masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang penting di Indonesia. Penelitian ini mengkaji perilaku nyamuk Anopheles dan kaitannya dengan epidemilogi malaria dilakukan di sekitar Pusat Reintroduksi Orangutan Nyaru Menteng yaitu di masyarakat Kelurahan Tumbang Tahai dan di dekat kandang orangutan. Penangkapan nyamuk Anopheles dewasa dilakukan dengan metode umpan orang di dalam dan luar rumah, yang hinggap di dinding rumah dan kandang sapi, serta di dekat kandang orangutan dengan light trap. Penangkapan dengan light trap tidak mendapatkan nyamuk Anopheles. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua spesies Anopheles yaitu Anopheles letifer dan A. umbrosus. A. letifer paling banyak ditemukan pada minggu ke enam (bulan Februari) baik umpan orang di dalam dan luar rumah masing-masing 2,00 dan 2,33 ekor/orang/malam. Pada penelitian ini A. letifer cenderung bersifat lebih antropofilik dan eksofagik. Perilaku menggigit dimulai pukul 18.00 hingga 06.00, dengan puncak gigitan pada umpan orang baik di dalam maupun di luar rumah pukul 19.00 hingga 20.00. Sementara itu, puncak kepadatan yang istirahat di dinding dalam rumah terlihat pada pukul 19.00 hingga 20.00 dan di kandang sapi pukul 05.00 hingga 06.00. Larva Anopheles pada penelitian ini tidak ditemukan. Jenis parasit malaria yang ada di Kelurahan Tumbang Tahai selama tiga tahun (2005-2007) adalah Plasmodium vivax dan kasus terbanyak adalah pria. Selama penelitian berlangsung peningkatan kasus umumnya diikuti dengan peningkatan rata-rata kepadatan vektor satu bulan sebelumnya. Jenis parasit pada orangutan selama tiga tahun (2005-2007) adalah P. falciparum,P. vivax,P. malariae dan infeksi campuran. Tahun 2006 terjadi kematian dua ekor orangutan (CFR 0,87%) karena P. falciparum. Pada penelitian ini tidak ditemukan parasit orangutan yang menginfeksi manusia. Pengetahuan yang rendah dan kebiasaan masyarakat keluar malam tanpa pakaian tertutup dapat meningkatkan risiko penularan malaria.

1 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber

a Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya lmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

REINTRODUKSI ORANGUTAN NYARU MENTENG,

PALANGKA RAYA, KALIMANTAN TENGAH

RITA JULIAWATY

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

Entomologi Kesehatan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Orangutan Nyaru Menteng, Palangka Raya, Kalimantan

Tengah

Nama : Rita Juliawaty

NIM : B252060011

Program Studi : Entomologi Kesehatan

Disetujui

Komisi Pembimbing

Dr. drh. Upik Kesumawati Hadi, MS

Ketua

drh. Rita Marleta Dewi, M.Kes

Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi

Entomologi Kesehatan

Dr. drh. Upik Kesumawati Hadi, MS

Dekan Sekolah Pasca Sarjana

Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan

izin dan anugerahnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Tema yang dipilih dalam

penelitian ini adalah ”Studi Perilaku Nyamuk Anopheles dan Kaitannya dengan

Epidemiologi Malaria di Sekitar Pusat Reintroduksi Orangutan Nyaru Menteng,

Palangka Raya, Kalimantan Tengah”. Pada kesempatan ini penulis ingin

menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. drh. Upik Kesumawati Hadi, MS dan Ibu

drh. Rita Marleta Dewi, M.Kes serta drh. Fadjar Satrija, MSc, PhD yang telah banyak

memberikan masukan, saran dan bimbingan. Ungkapan terima kasih juga

disampaikan kepada pimpinan beserta staf Puskesmas Tangkiling (Pak Budi, Pak

Haili dan Pak Jali), staf bagian mikrobiologi Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi

Kalteng (Pak Yossy, Pak Agus, Bu Yuli dan Bu Pipit), manajer, satpam, dokter hewan

dan paramedis di klinik Pusat Reintroduksi Orangutan Nyaru Menteng (Bu Lona, Pak

Agus, Pak Heldy dan Pak Bram), unit penelitian parasit dan entomologi malaria

NAMRU-2 (Bu Barbara, Pak Saptoro dan Pak Awalludin) yang telah memberikan

banyak bantuan secara teknis selama penelitian.

Terima kasih ditujukan khusus kepada Bapak Prof. Dr. drh. Singgih H. Sigit,

MS dan Prof. Dr. Ir. Surjono H. Sutjahjo, MS, serta seluruh dosen di jurusan

Entomologi Kesehatan (Bapak Dr. drh. F.X. Koesharto, Bapak Dr. drh. A. Arif

Amin, Ibu Dr. drh. Dwi Jayanti Gunandini, Msi, dan Ibu Dr. drh. Susi Soviana, MSi)

dan staf (Pak drh. Sugiarto, Pak Heri, Pak Yunus, Bu Juju, Pak Opik, Pak Nanang dan

Bibi En) di laboratorium Entomologi Kesehatan. Terima kasih kepada Dosen

Kesehatan Masyarakat Veteriner (Prof. R. Roso Soejoeno dan Bapak Dr. drh. Denny),

bagian Patologi (drh. Hernomoadi Huminto, MVSc) FKH-IPB. Terima kasih kepada

dosen Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan (Ibu Dr. Ir. Etty Riani, MS) atas segala

ilmu yang telah diberikan selama ini.

Terimakasih disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Tengah beserta staf dan pengelola proyek DHS-2 Provinsi Kalimantan

Tengah yang telah memberikan ijin dan bantuan dana. Ungkapan terimakasih juga

disampaikan kepada kedua orang tua dan kakakku, kedua kakak iparku (Mas Suroto

Kepada seluruh mahasiswa Pasca Sarjana Entomologi Kesehatan Angkatan

2004 (Bu Bonita), 2006 (Pak Amir, Pak Yuli, Pak Wito, Bu Endang dan Bu Fitri) dan

2007 (Bu Eti, Pak Agus, Pak Gondo, Pak Ali, Pak Mul, Pak Irwan dan Pak Yahya)

terima kasih atas dukungannya. Kepada mahasiswa Pasca Sarjana Pengelolaan

Sumber Daya Lingkungan Angkatan 2006 (Pak Dedi, Pak Kardi dan Pak Rusdi) dan

2007 (Pak Sumijan, Pak Aris dan Pak Fuad), serta Kesehatan Masyarakat Veteriner

Angkatan 2006 (Bu Ina, Bu Umi) terima kasih atas persahabatannya. Terima kasih

untuk sahabatku (Pak Rusdi) di Subdin Penanggulangan Penyakit Dinkes Provinsi

Kalteng atas segala motivasinya padaku.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, namun penulis

berharap hasil karya ilmiah ini dapat bermanfaat.

Bogor, Juni 2008

Rita Juliawaty dilahirkan di Marabahan Kalimantan Selatan pada tanggal 29

Juli 1973 dari pasangan Bapak H. Tabranie Mahdi dan Ibu Ngatinah. Penulis

merupakan putri ke ketiga dari tiga bersaudara. Kedua orang kakak penulis bernama

Ainun Yetty (PNS) dan Mahmoud Teriady (POLRI). Penulis telah menikah pada

tahun 1997 dengan Selamat Riadi dan telah dikarunia dua orang anak bernama Shafira

Agustin Perdana (lahir di Banjarbaru, 16 Agustus 1998) dan Ahmad Elfero Rizky

Prakoso (lahir di Banjarbaru, 11 Mei 2002).

Penulis mengikuti pendidikan SD, SMP dan SMA di Kalimantan Selatan.

Selanjutnya menyelesaikan pendidikan D3 di Akademi Penilik Kesehatan (APK)

Banjarbaru Kalimantan Selatan pada tahun 1995. Penulis melanjutkan studi S1 pada

Fakultas Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cahaya Bangsa

Banjarmasin melalui jalur khusus dan lulus pada tahun 2004.

Penulis bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Departemen

Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1997-2001 dan pada tahun 2001

hingga sekarang bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah pada

Subdin Penanggulangan Penyakit yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 09

Halaman 2.1 Pusat Reintroduksi Orangutan ………... 2.2 Malaria Pada Manusia dan Primata……….... 2.2.1 Agent penyebab malaria... 2.2.2 Vektor malaria ...………... 2.2.3 Siklus hidup malaria... 2.3 Pengendalian Vektor...

2.3.1 Penyemprotan rumah... 2.3.2 Pemakaian kelambu berinsektisida... 2.3.3 Pengelolaan lingkungan... 2.3.4 Larvasida...

3 BAHAN DAN METODE………... 3.1 Lokasi Penelitian ………... 3.2 Waktu Penelitian ………... 3.3 Metode Penelitian ………... 3.3.1 Penangkapan nyamuk dengan umpan orang ………... 3.3.2 Penangkapan nyamuk yang hinggap di dinding dalam rumah

dan kandang sapi dengan aspirator………... 3.3.3 Penangkapan dengan perangkap cahaya……….. 3.3.4 Identifikasi………

3.3.5 Penentuan kepadatan populasi, kelimpahan nisbi, frekuensi tertangkap dan dominasi spesies serta indeks curah

hujan……….. 3.3.6 Kegiatan pengumpulan larva Anopheles……….. 3.3.7 Kegiatan Mass Blood Survey (MBS) pada masyarakat………… 3.3.8 Pengamatan terhadap kebiasaan masyarakat……… 3.4 Pengolahan dan Analisa Data ………

17

4 HASIL DAN PEMBAHASAN………... 4.1 Jenis Nyamuk yang Ditemukan………... 4.1.1 Kepadatan nyamuk Anopheles ………. 4.1.2 Perilaku menggigit dan istirahat nyamuk Anopheles ...

4.1.4 Larva Anopheles………... 4.2 Angka Kesakitan Malaria pada Masyarakat... 4.3 Hasil Pemeriksaan MBS pada masyarakat ... 4.4 Angka Kesakitan Orangutan ... 4.5 Kebiasaan Masyarakat ... 4.4 Pembahasan Umum ...

33 34 36 37 39 41

5 KESIMPULAN DAN SARAN ... 5.1 Kesimpulan... 5.2 Saran...

44 44 44

No. Teks Halaman

1 Rata-rata nyamuk Anopheles tertangkap dengan metode umpan orang di Kelurahan Tumbang Tahai Kecamatan Bukit Batu Palangka Raya bulan Januari-Maret 2008...………...

27

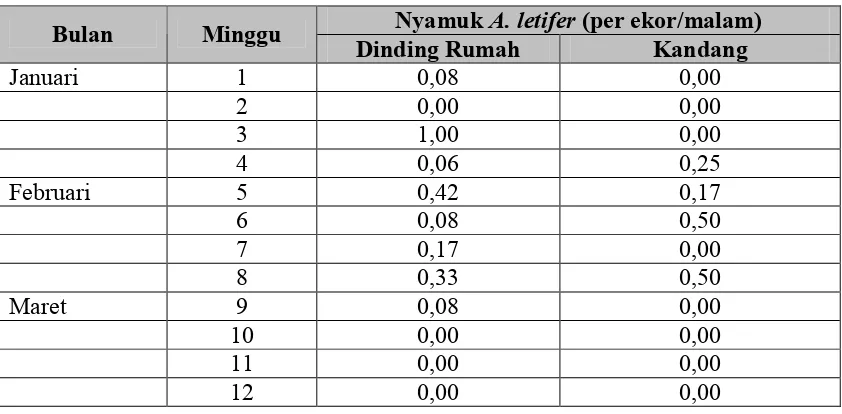

2 Rata-rata nyamuk Anopheles letifer tertangkap yang hinggap di dinding dalam dan kandang sapi di Kelurahan Tumbang Tahai Kecamatan Bukit Batu Palangka Raya bulan Januari-Maret 2008...

28

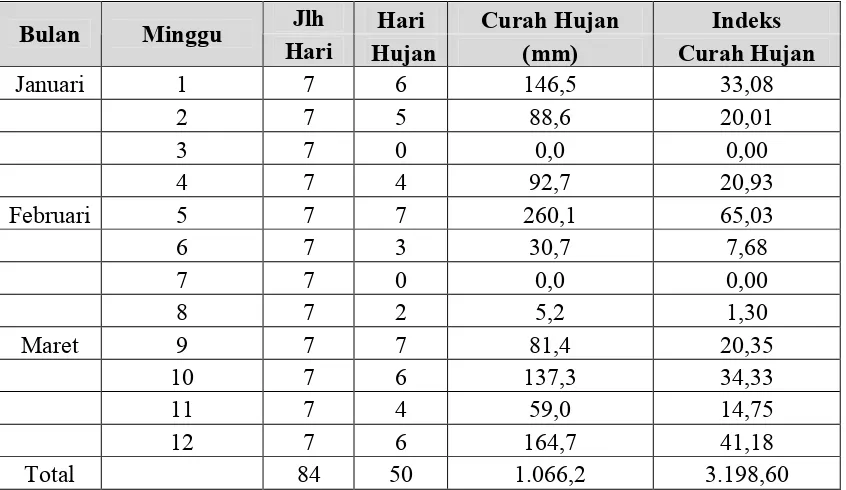

3 Jumlah hari hujan, curah hujan dan indeks curah hujan per penangkapan di Kecamatan Bukit Batu bulan Januari-Maret 2008...

31

4 Jumlah penderita Plasmodium vivax menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Kecamatan Bukit Batu Palangka Raya tahun 2005-2007...

35

5 Kasus malaria per spesies dan jumlah nyamuk Anopheles letifer per bulan di Kelurahan Tumbang Tahai Kecamatan Bukit Batu Palangka Raya bulan Januari–Maret 2008...

36

6 Kasus malaria pada orangutan per spesies dan rata-rata kepadatan Anopheles letifer di Pusat Reintroduksi Orangutan Nyaru Menteng Kelurahan Tumbang Tahai Kecamatan Bukit Batu Palangka Raya bulan Januari–Maret 2008...

No. Teks Halaman

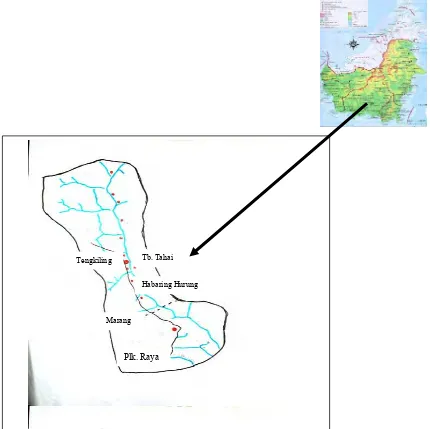

1 Peta daerah penelitian di Kelurahan Tumbang Tahai Kecamatan Bukit Batu...

18

2 Proses penangkapan nyamuk Anopheles dewasa dengan metode umpan orang...

19

3 Proses penangkapan nyamuk Anopheles dewasa yang istirahat di dinding dalam rumah ...

21

4 Proses penangkapan nyamuk dewasa dengan light trap... 21

5 Proses identifikasi nyamuk dewasa... 22

6 Kegiatan MBS di Kelurahan Tumbang Tahai Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya...

24

7 Nyamuk Anopheles letifer... 27

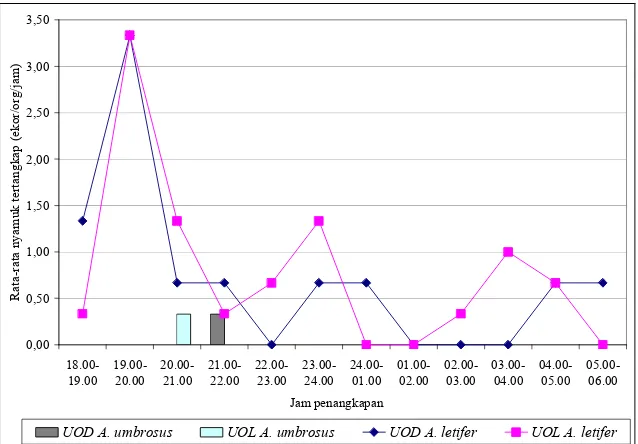

8 Rata-rata nyamuk Anopheles tertangkap dengan metode umpan orang per jam penangkapan di Kelurahan Tumbang Tahai Kecamatan Bukit Batu Palangka Raya bulan Januari-Maret 2008...

29

9 Rata-rata nyamuk Anopheles letifer tertangkap yang hinggap di dinding dalam rumah dan kandang sapi per jam penangkapan di Kelurahan Tumbang Tahai Kecamatan Bukit Batu Palangka Raya bulan Januari-Maret 2008...

29

10 Rata-rata nyamuk Anopheles letifer tertangkap per minggu penangkapan di Kelurahan Tumbang Tahai Kecamatan Bukit Batu Palangka Raya bulan Januari-Maret 2008...

32

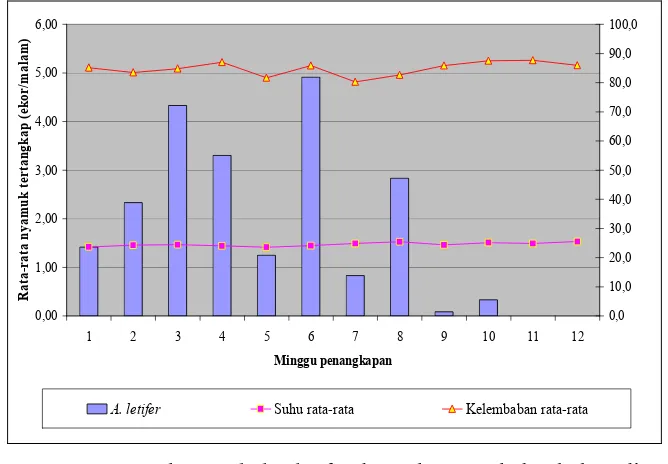

11 Rata-rata nyamuk Anopheles letifer tertangkap dan suhu serta kelembaban di Kelurahan Tumbang Tahai Kecamatan Bukit Batu Palangka Raya bulan Januari-Maret 2008...

32

12 Lokasi penambangan pasir yang potensial sebagai tempat perindukan nyamuk...

33

13 Situasi malaria di Kelurahan Tumbang Tahai Kecamatan Bukit Batu Palangka Raya tahun 2005-2007...

36

14 Situasi malaria pada orangutan per spesies per tahun di Pusat Reintroduksi Orangutan Nyaru Menteng Palangka Raya tahun 2005-2007...

38

No. Teks Halaman

1 Peta penyebaran malaria di dunia dan di Indonesia... 51

2 Siklus hidup malaria... 52

3 Peta penyebaran vektor di Indonesia sampai dengan tahun 2004... 53

4 Karakteristik faktor individu, pengetahuan, sikap dan perilaku tentang penyakit malaria di Kelurahan Tumbang Tahai (91 responden)...

54

5 Jumlah nyamuk Anopheles letifer tertangkap per metode dan waktu penangkapan di sekitar Pusat Reintroduksi Orangutan Nyaru Menteng bulan Januari-Maret 2008...

56

6 Kasus Plasmodium vivax per bulan di Kelurahan Tumbang Tahai tahun 2005-2007...

57

7 Kasus malaria pada orangutan per spesies per bulan per tahun di Pusat Reintroduksi Orangutan Nyaru Menteng tahun 2005-2007...

58

8 Surat keterangan dari ketua program studi Entomologi Kesehatan FKH-IPB...

59

9 Surat ijin masuk kawasan Arboretrum Nyaru Menteng... 60

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Penyakit malaria merupakan satu di antara dari sekian banyak penyakit menular yang masih menjadi masalah serius di dunia. Risiko kematian akibat penyakit malaria lebih tinggi dibandingkan dengan penyakit infeksi lainnya. Setiap tahun diperkirakan terdapat 300-500 juta kasus malaria dengan beberapa juta kematian sebagian besar terjadi pada anak-anak. Malaria umumnya terjadi di belahan dunia antara 45°LU dan 40°LS. WHO memperkirakan bahwa sekitar 2,1 milyar orang (40% dari penduduk dunia) tinggal di wilayah endemis malaria (Goddard 2000).

Di Indonesia penyakit malaria masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang penting. Malaria dapat menurunkan status kesehatan, produktivitas penduduk serta menjadi hambatan penting untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1995, terdapat dua persen dari total kematian di Indonesia disebabkan oleh malaria. Pada tahun 1999 secara nasional angka kesakitan malaria di luar Jawa–Bali adalah sebesar 31,48 per seribu penduduk (DEPKES 2000).

Kalimantan Tengah adalah satu di antara provinsi yang mempunyai kontribusi dalam peningkatan angka kesakitan malaria di luar Jawa–Bali dengan seluruh wilayah kabupaten/kota yang merupakan daerah endemis malaria. Parameter yang dipakai untuk menunjukkan besaran masalah dan situasi malaria sesuai dengan pedoman dari Depkes RI yaitu berdasarkan angka AMI (Annual Malaria Incidence). AMI adalah jumlah kasus malaria berdasarkan gejala klinis per tahun per seribu penduduk (untuk wilayah

luar Jawa-Bali). Besarnya AMI di Provinsi Kalimantan Tengah selama lima tahun berturut-turut adalah 15,67 (2003), 13,63 (2004), 13,87 (2005), 13,11 (2006) dan

13,95 (2007).

Kecamatan Bukit Batu merupakan wilayah kerja Puskesmas Tangkiling. Dalam menegakkan diagnosa malaria di Puskesmas ini berdasarkan pemeriksaan mikroskopis,

dan besarnya kasus malaria berdasarkan angka API. API (Annual Parasite Rate) adalah jumlah kasus malaria berdasarkan pemeriksaan mikroskopis per tahun dari seribu penduduk. Selama ini API digunakan untuk wilayah Jawa-Bali, namun saat kini diharapkan seluruh wilayah menggunakan API dalam penentuan besarnya kasus malaria. Pada tahun 2006 terjadi kenaikan angka API yang signifikan yaitu sebesar 13,93 dan 12,60 pada tahun 2004 dan 2005 menjadi 28,39 pada tahun 2006.

Kecamatan Bukit Batu terdapat lokasi Pusat Reintroduksi Orangutan “Nyaru Menteng” yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah. Selama kurun waktu 2003–2005 dilaporkan banyak orangutan yang positif malaria. Spesies yang ditemukan adalah Plasmodium falciparum dan

P. vivax (Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalteng 2007). Hal tersebut diduga turut mempengaruhi angka kesakitan malaria di Kecamatan Bukit Batu karena orangutan dianggap sebagai hospes kedua setelah manusia dan ada beberapa jenis

Plasmodium pada kera yang dapat ditularkan oleh nyamuk ke manusia (DEPKES 2004). Di samping itu di Serawak (Malaysia) dilaporkan 27,7% (266/960) sediaan darah penduduk yang secara mikroskopis adalah positif P. falciparum dan P. malariae

ternyata setelah dianalisa secara molekuler dengan teknik PCR (Polymerase Chain Reaction) adalah P. knowlesi (Cox-Singh 2007).

Keadaan Kecamatan Bukit Batu yang sebagian besar hutan sangat cocok untuk perkembangan nyamuk Anopheles, vektor malaria. Perilaku nyamuk Anopheles dan kaitannya dengan epidemiologi malaria di sekitar Pusat Reintroduksi Orangutan “Nyaru

Menteng”, sampai saat ini belum pernah diteliti.

1.2 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi : (a) jenis dan kepadatan spesies nyamuk Anopheles, (b) perilaku menggigit dan istirahat nyamuk Anopheles

dominan pada masyarakat dan orang utan, (c) angka kesakitan malaria pada manusia

1.3 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi penting dalam

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pusat Reintroduksi Orangutan

Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo (Borneo Orangutan Survival/BOS) adalah lembaga yang mempunyai visi memberikan kontribusi terhadap konservasi satwa liar khususnya orangutan dan habitatnya. BOS merupakan organisasi penyelamatan orangutan terbesar di dunia, di Indonesia pertama kali didirikan di kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada tahun 1994 dengan nama Perhimpunan Orangutan Balikpapan. Selanjutnya, Yayasan BOS bekerjasama dengan Departemen Kehutanan Republik Indonesia melalui sebuah kesepakatan dan didukung oleh 12 organisasi BOS yang berada di seluruh dunia dan setiap tahunnya diaudit secara keuangan (Yayasan BOS 2008).

Arboretum Nyaru Menteng adalah kawasan pelestarian plasma nutfah ekosistem hutan rawa di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 65,2 hektar. Arboretum Nyaru Menteng dibangun pada tahun 1988 dan merupakan areal bekas HPH yang telah dieksploitasi pada tahun 1974. Nama Nyaru Menteng berasal dari bahasa Dayak yang berarti gagah berani. Sejak tahun 1994, pengelolaan Arboretum ini dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah.

Lokasi Arboretum Nyaru Menteng terletak di sebelah timur jalan raya Tjilik

Riwut KM 28 dari Kota Palangka Raya menuju Kota Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur). Secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kelurahan Tumbang Tahai,

Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya. Lokasi ini dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat. Rute dari Palangka Raya menuju arah Tangkiling dan belok kanan pada kilometer 28 menuju arah Danau Tahai.

pelatihan, (c) acara keagamaan dan wisata alam, serta (d) karantina dan rehabilitasi orangutan.

Vegetasi yang ada dalam kawasan Arboretum Nyaru Menteng adalah jenis-jenis yang tumbuh dalam ekosistem hutan rawa. Komposisi vegetasi di hutan rawa beragam dan mampu beradaptasi terhadap daerah yang anaerob serta tergenang air baik musiman atau tetap, dengan akar tunjang dan akar banir dengan lentisel yang besar memungkinkan terjadinya difusi udara. Cara lain dengan akar-akar nafas atau pneumatofor. Berdasarkan hasil identifikasi, spesies pohon yang terdapat di Arboretrum dapat digolongkan ke dalam 43 famili dengan jumlah spesies sebanyak 139 jenis (BKSDA Kalteng 2000).

Luas Arboretum Nyaru Menteng relatif kecil, namun dapat dijumpai beberapa jenis satwa liar, antara lain burung Beo (Gracula religiosa) dan cucak rawa (Pyononotus zeylanicus). Jenis lain seperti biawak (Varanus sp.), ular, monyet dan kadang-kadang dijumpai orangutan liar (Pongo pygmaeus), owa-owa (Hylobates muelleri) dan tupai / bajing (BKSDA Kalteng 2000).

2.2 Malaria pada Manusia dan Primata

Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit darah jenis Plasmodium

(Protozoa) yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Penularan malaria umumnya secara alamiah (natural infection) melalui gigitan nyamuk Anopheles, dan cara (a) kongenital yaitu terjadi pada bayi yang baru dilahirkan dari ibu penderita malaria. Penularan terjadi melalui tali pusat atau placenta, (b) secara mekanik yaitu penularan terjadi melalui transfusi darah atau melalui jarum suntik. Penularan melalui

jarum suntik banyak terjadi pada morfinis yang menggunakan jarum suntik yang tidak steril lagi. Cara penularan ini pernah dilaporkan terjadi di salah satu rumah sakit di

Bandung pada tahun 1981, pada penderita yang dirawat dan mendapat suntikan intravena dengan menggunakan alat suntik yang dipergunakan untuk menyuntik beberapa pasien, padahal alat suntik itu seharusnya dibuang sekali pakai (disposible), (c) Penularan secara oral (melalui mulut) pernah juga dibuktikan pada burung dara (P. relection), ayam (P. gallinasium) dan monyet (P. knowlesi) (DEPKES 2000).

kematian terjadi di Afrika dan 15% di Asia termasuk Eropa Timur. Secara keseluruhan terdapat 3,2 milyar kasus malaria yang tersebar di 107 negara. Negara yang paling

banyak kasus malaria adalah Afrika yaitu di sebelah Sahara dan malaria kembali muncul di Asia Tengah, Eropa Timur serta Asia Tenggara (DEPKES 2008). Di Asia, malaria tersebar di berbagai negara termasuk India, Pakistan, Bangladesh, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Indonesia dan Papua New Guinea. Resistensi

P. falciparum terhadap berbagai jenis obat terjadi di beberapa bagian di Kamboja, Myanmar, Tailand dan Laos (Lampiran 1) (NAMRU-2 2007).

Pada tahun 2006, di Indonesia terdapat dua juta kasus malaria klinis. Pada tahun 2007, terjadi penurunan kasus menjadi 1,75 juta. Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan mikroskopis pada tahun 2006 dan 2007 terdapat masing-masing sekitar 350 dan 311 kasus positif malaria (Lampiran 1). Kejadian Luar Biasa (KLB) pada tahun 2006 terjadi di tujuh provinsi, tujuh kabupaten, tujuh kecamatan dan 10 desa dengan jumlah kasus malaria positif sebesar 1.107 kasus dan 74 kematian (Case Fatality Rate / CFR 2,7%). Pada tahun 2007, terjadi perluasan daerah KLB di delapan provinsi, 13 kabupaten, 15 kecamatan dan 30 desa dengan jumlah kasus malaria positif sebesar 1.256 kasus dan 74 kematian (CFR 5,9%). Tingginya angka kesakitan dan kematian malaria disebabkan berbagai faktor diantaranya adalah perubahan perilaku vektor, sosial budaya masyarakat, resistensi obat dan terbatasnya pelayanan kesehatan (DEPKES 2008, Republika 2008). Di antara beberapa faktor lainnya, peningkatan kasus disebabkan oleh perubahan lingkungan dan mobilitas penduduk yang tinggi (NAMRU-2 2007).

Ancaman yang paling nyata terhadap kehidupan manusia adalah adanya nyamuk

yang tidak hanya mencari mangsa di puncak-puncak pohon di hutan, tetapi juga merambah ke perkampungan untuk menggigit manusia. Jongwutiwes et al. (2004)

melaporkan transmisi alami P. knowlesi secara geografi telah meluas di hutan Thailand (selatan Myanmar). Hasil pemeriksaan sediaan darah (blood films) yang sebelumnya

P. falciparum setelah dilakukan cross check ternyata adalah P. knowlesi bentuk ring

2.2.1 Agent penyebab malaria

Genus Plasmodium termasuk ke dalam famili Plasmodiidae dari ordo

Coccidiida dan subordo Haemosporidiidea. Menurut Kreier dan Baker (1987)

Plasmodium diklasifikasikan ke dalam beberapa subgenus, sedangkan pada manusia ada empat spesies yaitu P. falciparum Welch, 1897, P. malariae (Laveran 1881), P. vivax

(Grassi dan Feletti, 1890) dan P. ovale Stephens, 1922 semuanya termasuk dalam subgenus Plasmodium (Bruce-Chwatt 1980, Eldridge et al. 2004). P. falcifarum

penyebab penyakit malaria tropika sering menyebabkan malaria berat, selebral malaria / malaria otak yang fatal, gejala serangannya timbul berselang setiap dua hari (48 jam).

P. vivax penyebab penyakit malaria tertiana gejala serangannya timbul berselang setiap tiga hari. P. malariae penyebab penyakit malaria kuartana gejala serangannya timbul berselang setiap empat hari. P. ovale, jenis ini umumnya banyak di Afrika dan Pasifik Barat (BPVRP 2006). P. falcifarum dan P. vivax adalah dua parasit yang paling banyak menginfeksi manusia di seluruh dunia. Distribusi P. vivax umumnya tersebar luas dan terdapat dalam dua iklim yaitu tropis dan sedang (Eldridge et al. 2004).

P. knowlesi merupakan malaria pada kera sejak 40 tahun yang lalu dilaporkan dapat menginfeksi manusia. Peneliti lain, Chin et al. (1965) dan Coatney (1968) telah melaporkan bahwa darah dari seorang penderita malaria malariae yang disuntikkan ke kera sehat menyebabkan kera tersebut menjadi positif dengan hasil pemeriksaan

P. knowlesi.

Infeksi alami lainnya juga dilaporkan pada seorang pekerja lapangan yang terlibat dalam penangkapan nyamuk di puncak-puncak pohon tinggi dekat Sao Paulo, Brasil. Darah orang tersebut disuntikkan pada squirrel monkey (Saimiri sciureus) yang

sebelumnyatelah dilakukan splenectomy. Berdasarkan morfologi parasit penyerangnya, infeksi ini diidentifikasi sebagai P. simium. Akan tetapi, usaha yang dilakukan oleh

Contacos et al. (1970) dalam Hubbert et al. (1975) tidak berhasil menginfeksi sukarelawan dengan spesies Plasmodium ini. Dengan adanya kenyataan ini harus dipertimbangkan bahwa parasit sebelumnya adalah P. vivax. Kerentanan kera Saimiri sciureus yang telah diambil limfanya terhadap spesies Plasmodium ini telah dilaporkan sebelumnya. Subspesies dari P. cynomolgi adalah Plasmodium kera pertama yang dapat dipindahkan ke manusia melalui gigitan nyamuk. Dua galur lagi dari spesies yang sama

P. schwetsi dapat dengan baik dipindahkan dari chimpanzee ke manusia melalui gigitan nyamuk. Meskipun secara morfologis parasit ini serupa dengan P. vivax, sampai saat ini

belum ada usaha untuk menyatakan bahwa kedua spesies ini sinonim (Hubbert et al. 1975).

Seorang penderita malaria dapat terinfeksi lebih dari satu jenis Plasmodium, yang terbanyak adalah infeksi campuran antara P. falcifarum dengan P. vivax atau

P. malariae. Infeksi campuran biasanya terjadi di daerah yang angka penularannya relatif tinggi seperti di Papua atau Indonesia bagian timur (DEPKES 2000).

2.2.2 Vektor malaria

Genus Anopheles termasuk ke dalam filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Diptera dan famili Culicidae. Di Indonesia terdapat 457 spesies yang tercakup dalam 18 genus, di antaranya 80 spesies Anopheles, 125 spesies Culex, 125 spesies Aedes dan 8 spesies Mansonia (O’Connor & Sopa 1981). Perilaku nyamuk menghisap darah sangat penting di dalam epidemiologi penularan penyakit. Ada spesies nyamuk aktif menggigit manusia di luar rumah menjelang pagi. Nyamuk ini tidak akan menggigit anak-anak karena pada waktu itu mereka umumnya berada di dalam rumah, sehingga tidak mungkin terinfeksi penyakit yang ditularkan nyamuk tersebut. Beberapa spesies nyamuk dijumpai hidup di hutan dan hanya menggigit orang yang datang dan masuk ke dalam hutan (Warrel & Gilles 2002).

Penelitian mengenai keragaman Anopheles di beberapa daerah dilaporkan sebagai berikut : wilayah Jawa, di daerah Kokap Kabupaten Kulonprogo (Daerah Istimewa Yogyakarta), ditemukan spesies A. balabacencis,A. maculatus,A. vagus dan

A. annularis (Effendi 2002, Sukmono 2002). Nyamuk Anopheles yang tertangkap dengan umpan orang di dalam dan luar rumah serta perangkap cahaya di Desa Sedayu

Kabupaten Purworejo (Jawa Tengah) adalah A. aconitus, A. flavirostris, A. vagus,

A. kochi, A. annularis, A. balacensis, A. barbirostris, A. minimus, A. maculatus dan

A. subpictus (Noor 2002). Wilayah Sumatera, di Desa Pondok Mega Jambi Luar (Kota Muaro Jambi, Jambi), Maloha (2005) melaporkan 10 spesies nyamuk Anopheles yaitu

A. barbirostris (35,86%), A. vagus (25,7%), A. nigerrimus (19,58%), A. aconitus

(10,34%), A. kochi (5,27%), A. tesselatus (1,27%), A. indefinitus (1,05%), A. umbrosus

Wilayah Kalimantan, Salam (2005) melaporkan bahwa di Desa Alat Hantakan (Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan) ada empat spesies yang

menonjol yaitu A. kochi, A. letifer, A. nigerriumus, A. barbirostris dibandingkan spesies lainnya yakni A. sinensis,A. vagus,A. aconitus, dan A. maculatus. Noor (2006) melaporkan bahwa di Desa Ambutun (Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan) terdapat delapan spesies nyamuk yaitu A. nigerrimus, A. aconitus, A. kochi,

A. letifer,A. peditaeniatus,A. barbirostris dan A. tesselatus.

Wilayah Sulawesi, di daerah Bolapapu (Sulawesi Tengah) dilaporkan terdapat

10 spesies yaitu Tongoa A. barbirostris, A. barbumbrosus, A. leucosphyrus, A. kochi,

A. vagus, A. indefinitus, A. tesselatus, A. seperatus, A. maculatus dan A. hyrcanus

(Sulaeman 2004), sedangkan di Desa Tongoa Kabupaten Donggala didapatkan delapan spesies nyamuk Anopheles yakni A. barbirostris, A. nigerrimus, A. barbumbrosus,

A. tesselatus,A. vagus,A. kochi,A. punctulatus dan A. maculatus (Jastal 2005).

Rata-rata kepadatan nyamuk Anopheles dengan berbagai metode penangkapan nyamuk dilaporkan di daerah Kokap Kabupaten Kulonprogo (Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan cara umpan orang di dalam rumah adalah A. balabacencis (9,14 ekor/orang/malam), A. maculatus (6,55 ekor/orang/malam) dan A. vagus (0,57

ekor/orang/malam), sedangkan dengan cara umpan orang di luar rumah adalah

A. maculatus (6,22 ekor/orang/malam), A. balabacencis (3,35 ekor/orang/malam) dan

A. vagus (0,35 ekor/orang/malam). Kelimpahan nisbi dengan cara umpan orang dalam rumah adalah A. balabacencis (56,2%), A. maculatus (40,3%) dan A. vagus (3,55%), sementara di luar rumah adalah A. maculatus (61,4%), A. balabacencis (33,1%) dan

A. vagus (5,43%). Angka dominasi terbanyak adalah A. maculatus (50,35%), diikuti

A. balabacencis (21,52%) dan A. vagus (2,52%) (Effendi 2002).

Salam (2005) melaporkan di Desa Alat Hantakan (Kabupaten Hulu Sungai

Tengah, Kalimantan Selatan) perilaku A. kochi, A. letifer dan A. barbirostris dalam mencari darah lebih banyak tertangkap di kandang sapi daripada metode umpan orang luar, hal ini karena spesies tersebut lebih bersifat zoofilik. Sulaeman (2004) melaporkan di daerah Bolapapu (Sulawesi Tengah) dengan metode umpan orang di dalam rumah ditangkap lima spesies Anopheles, yaitu A. barbirostris (76,74%), A. leucosphyrus

(19,46%), A. kochi (7,57%) dan A. indefinitus (0,54%). Di samping itu dengan alat perangkap cahaya di kandang babi dapat ditangkap A. barbirostris (59,91%), A. vagus

(9,84%), A. kochi (8,96%), A. indefinitus (7,05%) dan A. maculatus (0,88%). Jastal (2005) melaporkan di Desa Tongoa (Donggola, Sulawesi Tengah) yang menghisap darah manusia adalah A. barbirostris (45,7%) dan A. nigerrimus (17,5%), sedangkan yang menghisap darah sapi adalah A. vagus (42%) dan A. tesselatus (30,3%).

Di daerah Kokap (Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta) puncak kepadatan A. maculatus, A. balabacensis dan A. vagus tertangkap di dinding dalam rumah antara pukul 22.00–24.00, sedangkan puncak kepadatan A. maculatus dan

A. balabacensis tertangkap di kandang sapi pada pukul 20.00–22.00 serta A. vagus

pada pukul 22.00 (Effendi 2002). Sementara itu, Jastal (2005) melaporkan bahwa puncak kepadatan A. barbirostris adalahpukul 18.00-06.00. Noor (2006) melaporkan di Desa Ambutun (Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan) A. umbrosus di dalam rumah mencapai puncak aktivitasnya pada pukul 24.00–01.00 dan di luar rumah pada pukul 03.00–04.00, sedangkan A. letifer pada pukul 20.00–21.00.

Sejauh ini terdapat empat jenis parasit malaria yang dapat ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Vythilingam et al. (2006) melaporkan pertama kali adanya malaria monyet, P. knowlesi yang menginfeksi orang di Sarawak Malaysia dengan vektor

A. latens (dulu dikenal dengan A. leucosphyrus). Collin (2003) menyatakan bahwa fauna nyamuk Anopheles di dalam hutan rawa bagian utara Kuala Lumpur Malaysia, tempat terdapat infeksi malaria pada Macaca fascicularis dan M. nemestrina, menunjukkan adanya kepadatan yang tinggi pada nyamuk A. umbrosus grup. Infeksi malaria secara alami sering terjadi pada kelompok spesies ini di Malaysia. Hodgkin

(1956) dalam Collin (2003) menyatakan dugaan infeksi ini mungkin berasal dari monyet. Meskipun kebanyakan Anopheles yang tertangkap dengan umpan orang dan

monyet termasuk A. umbrosus grup, A. letifer adalah satu-satunya yang menyerang umpan monyet pada kanopi dalam jumlah yang banyak.

itu yang dapat beperan sebagai vektor di Kalimantan Tengah adalah A. maculatus, A. nigerimus danA. balabacencis (Lampiran 2) (Hadi 2006 dalam Sigit & Hadi 2006).

2.2.3 Siklus hidup malaria

Siklus hidup malaria sangat kompleks sesuai dengan fase pertumbuhan

Plasmodium. Siklus malaria dimulai saat sporozoit masuk ke dalam tubuh manusia pada saat nyamuk menggigit manusia. Sporozit masuk ke dalam darah dan dalam waktu 30 menit masuk ke dalam sel hati dan terjadilah fase eksoeritrositer (Lampiran 2).

Fase eksoeritrositer. Sporozoit yang masuk ke dalam sistem sirkulasi dan

menyerang sel hati membelah secara aseksual dalam proses yang disebut eksoeritrosit skizogoni. Bentuk merozoit menyerang sel hati tetapi tidak menyebabkan reaksi peradangan pada hati. Lama kelamaan sel yang terserang menjadi besar dan rusak serta melepaskan ribuan merozoit ke aliran darah.

Fase dormant atau hipnosoit. Infeksi karena P. falciparum dan P. malariae

mempunyai satu bentuk tunggal eksoeritrosit. Sebaliknya, P. vivax dan P. ovale

mempunyai dua bentuk eksoeritrosit. Bentuk yang pertama berkembang, menyebabkan rusaknya sel hati dan melepaskan merozoit sama seperti P. falciparum dan P. malariae.

Bentuk kedua, yang berkembang pada saat bersamaan dikenal sebagai hipnosoit. Sporozoit yang masuk ke dalam sel hati berubah menjadi hipnosoit yang terus hidup dan bersembunyi selama berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Suatu saat, hipnosoit menjadi aktif dan menjadi eksoeritrosit skizogoni, membentuk merozoit yang menyebabkan kasus kambuh (NAMRU-2 2007). Khusus P. vivax dan

P. ovale pada siklus parasitnya di jaringan hati (sizon jaringan), sebagian parasit yang

berada dalam sel hati tidak melanjutkan siklusnya ke sel eritrosit tetapi tertanam di jaringan hati disebut hipnosoit, bentuk hipnosoit inilah yang menyebabkan malaria

relapse (Bruce-Chwatt 1980).

Fase eritrosit. Merozoit yang terlepas yang masuk ke dalam sel darah merah

berkembangbiak dengan cara yang sama. Proses ini terjadi berulang-ulang selama masa infeksi dan disebut sebagai eritrosit skizogoni. Masa siklus berbeda-beda pada setiap

Plasmodium.P. falciparum,P. vivax dan P. ovale selama 24-30 jam, serta 72 jam pada

P. malariae. Setelah generasi siklus aseksual, beberapa merozoit berubah menjadi bentuk seksual yaitu betina disebut marogametosit dan jantan mikrogametosit kemudian berkembang di dalam sel darah merah yang diserang.

Fase vektor. Nyamuk Anopheles betina mendapat darah inang yang terinfeksi

Plasmodium bentuk seksual yang berkembang di dalam sel darah merah. Makrogametosit dan mikrogametosit matang di dalam perut nyamuk, kemudian bereduksi menjadi makrogamet dan delapan mikrogamet (eksflagela). Makrogamet dan mikrogamet mengadakan perkawinan dan membentuk zigot yang menghasilkan ookinet. Ookinet akan menembus lambung nyamuk melalui sel-sel epitel dan menempel pada bagian luar nyamuk dan berubah menjadi bulatan kecil yang disebut ookista. Ookista membesar saat nukleus membelah kemudian pecah dan melepaskan ribuan sporozoit. Sporozoit bergerak menuju kelenjar ludah nyamuk dan siap untuk ditularkan. Siklus hidup pada fase vektor disebut sporogoni yang membutuhkan waktu 8-35 hari tergantung pada jenis Plasmodium dan kondisi lingkungan (Bruce-Chwatt 1980, DEPKES 2000, NAMRU-2 2007).

2.3 Pengendalian Vektor

Timbulnya penyakit malaria erat kaitannya dengan nyamuk Anopheles. Berbagai upaya pengendalian terhadap penyakit malaria telah lama dilakukan, namun hingga tahun 2007 KLB selalu ada dan kasus meningkat dibeberapa daerah. Kejadian

ini akan terus berlangsung apabila pengendalian vektor yang dilakukan hanya berdasarkan pada tingginya kasus klinis saja tanpa mengetahui perilaku vektor, kondisi

lingkungan termasuk kebiasaan masyarakat.

Nyamuk membutuhkan darah untuk pemasakan telurnya. Spesies golongan

nyamuk dapat berubah sesuai dengan wilayah geografi, habitat dan musim. Hal tersebut sangat menentukan dalam pemilihan metode pengendalian yang tepat dan efektif untuk

diaplikasikan (Rozendaal 1997). Di Indonesia dikenal beberapa metode pengendalian vektor malaria yang dikelompokkan dalam lima kegiatan yaitu (a) pemakaian kelambu berinsektisida, (b) penyemprotan rumah, (c) pengendalian hayati, (d) antilarva cara kimia, dan (e) pengelolaan lingkungan (DEPKES 1999).

2.3.1 Penyemprotan rumah

Perilaku vektor malaria kebanyakan adalah endofilik. Pengendalian vektor untuk perilaku ini adalah dengan metode penyemprotan rumah (Indoor Residual Spraying / IRS). IRS merupakan pelindung pada dinding dan permukaan rumah dengan menggunakan insektisida. IRS tidak melindungi seseorang secara langsung terhadap gigitan nyamuk, namun suatu upaya membunuh nyamuk yang beristirahat di dinding sebelum ataupun setelah menggigit manusia. IRS akan lebih efektif dilakukan terhadap lebih dari 70% populasi yang ada pada suatu lokasi pengendalian (Anonim 2008). Penyemprotan semua rumah dilakukan pada daerah pemukiman baru (transmigran) dan pada daerah KLB yang diketahui penularan terjadi setempat. Penyemprotan rumah pernah dilakukan di desa Kumai Hilir dan Kumai Hulu kecamatan Kumai kabupaten Kotawaringin Barat karena adanya KLB malaria (Dinkes Provinsi Kalteng 2008).

IRS dapat menurunkan secara drastis nyamuk Anopheles yang beristirahat di dinding dalam rumah di Burundi, Afrika (Protopopoff et al. 2007a). Namun, ternyata kombinasi penggunaan IRS dan LLINs lebih efektif dalam menurunkan angka kesakitan malaria (Protopopoff et al. 2007b). Pada kasus apabila nyamuk banyak menggigit

hewan sebagai alternatif pemutusan mata rantai penularan penyakit malaria terhadap hewan adalah hewan disemprot dengan bahan kimia. Perlakuan dengan pemaparan

insektisida pada sapi dapat menjaga populasi A. vagus yang telah mengalami penurunan pada relatif stabil (Hasan 2006).

2.3.2 Pemakaian kelambu berinsektisida

saat ini. Adanya insektisida pada kelambu dapat membunuh nyamuk dan serangga lainnya. Namun, insektisida yang digunakan toksisitasnya rendah terhadap mamalia,

biasanya digunakan dari golongan Piretroid.

Sebelumnya, kelambu hanya bertahan selama 6-12 bulan tergantung frekwensi pencucian kelambu, karena itu sekarang ada kelambu yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama (Long-Lasting Insecticide-treated Nets / LLINs). Konsentrasi insektisida yang digunakan dapat bertahan selama lebih dari tiga tahun.

WHO merekomendasikan lima LLINs untuk pencegahan malaria, antara lain : (a) Duranet (Clarke Mosquito Control), (b) Interceptor Net (BASF), (c) NetProtect

(Intelligent Insect Control), (d) Olyset Net (Sumitomo Chemical) dan (e) PermaNet (Vestergaard-Frandsen) (Anonim 2008). Hadi (2001a) melaporkan bahwa penggunaan kelambu dapat mengurangi kasus malaria, sedangkan penggunaan repellent mencegah terhadap infeksi malaria. Penggunaan kelambu berinsektisida di Papua New Guenia mampu memberikan perlindungan lebih dari 95% terhadap penggunanya dari malaria (Frances et al. 2003).

2.3.3 Pengelolaan lingkungan

Pengelolaan lingkungan berupa modifikasi dan manipulasi lingkungan merupakan satu cara pengendalian nyamuk. Modifikasi lingkungan adalah setiap kegiatan yang mengubah fisik lingkungan secara permanen agar tempat perindukan nyamuk hilang, seperti penimbunan, pengeringan dan pengaturan sistem pengairan. Manipulasi lingkungan adalah suatu bentuk kegiatan untuk menghasilkan suatu keadaan sementara yang tidak menguntungkan bagi nyamuk, seperti pengangkatan lumut dari

lagun, pengubahan kadar garam dan sistem pengairan secara berkala di lahan pertanian. Pengaliran air dan pembersihan genangan air dari tanaman yang mengapung

2.3.4 Larvasida

Pemberian larvasida golongan karbamat (BPMC) terhadap larva A. aconitus

dapat memperpanjang masa siklus larva dari instar satu (L1) sampai instar empat (L4), mengganggu proses eklosi, kelainan telur dan menurunkan jumlah produksi telur serta memperpendek umur nyamuk bila sempat menjadi dewasa (Sujatmiko 2000).

Cara alamiah dan dianggap aman untuk anti larva adalah memanfaatkan tumbuhan sebagai insektisida nabati (biopestisida). Biopestisida merupakan salah satu alternatif pengendalian yang ramah lingkungan, mudah diaplikasikan dan tidak berbahaya bagi musuh alami dan serangga menguntungkan lainnya. Insektisida ini merupakan satu sarana pengendalian hama alternatif yang lebih selektif dan aman, karena senyawa insektisida dari tumbuhan mudah terurai (terdegradasi) di alam sehingga tidak meninggalkan residu di tanah, air dan udara.

Di dunia diperkirakan terdapat sekitar 300.000 jenis tumbuh-tumbuhan, 30.000 jenis diperkirakan tumbuh di Indonesia dan baru 1.000 jenis di antaranya yang telah dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan dan insektisida. Uji toksisitas beberapa tanaman telah dilakukan terhadap larva nyamuk, seperti minyak tumbuhan yang berasal dari tanaman (Camphor, Thyme, Amyris, Lemon, Cedarwood, Frankincense, Dill, Myrtle, Juniper, Black Pepper, Verbena, Helichrysum and Sandalwood) yang dilaporkan memiliki bioaktivitas sebagai larvasida nyamuk. Amer & Mehlhorn (2006) menyatakan bahwa minyak tumbuhan yang berasal dari tanaman (camphor, thyme, amyris, lemon, cedarwood, fankincense, dill, verbena and sandalwood) memiliki bioaktivitas sebagai larvasida dengan nilai LC50 sebesar 1–101,3 ppm untuk larva Aedes

aegypti, sebesar 9,7–101,4 ppm pada A. stephensi, dan sebesar 1–50,2 ppm pada Culex

quinquefasciatus.

Minyak yang diperoleh dari ekstrak Ipomoea cairica, pada konsentrasi 100 ppm

telah berhasil membunuh 100% larva C. tritaeniorhynchus dengan nilai LC50 sebesar 14,8 ppm. Konsentrasi 120 ppm mampu membunuh larva Ae. aegypti dan A. stephensi

dengan nilai LC50 secara berturut-turut adalah 22,3 ppm dan 14,9 ppm (Thomas et al.

2004).

terhadap kematian larva Ae. aegypti selama perlakuan 24 jam. Riyadhi (2008) melaporkan bahwa minyak biji jarak mempunyai nilai LC50 sebesar 1.507 ppm untuk 24

jam pengujian dan 866 ppm untuk 48 jam pengujian terhadap kematian larva

Ae. aegypti.

2.3.5 Pengendalian hayati

Pengendalian hayati adalah dengan memanfaatkan musuh-musuh alami nyamuk. Musuh alami yang digunakan dalam pengendalian hayati adalah predator, patogen dan parasit. Pengendalian populasi vektor dengan menggunakan predator vertebrata seperti ikan pemakan larva (Gambusia affinis dan Poecilia reticulata), selain dapat menyediakan protein bagi masyarakat yang berada di sekitar tempat perindukan juga terbukti dapat menurunkan populasi larva nyamuk (Rozendaal 1997). Di laboratorium, setiap ekor ikan kepala timah (Aplocheilus panchax) mampu memangsa larva A. aconitus (instar tiga dan empat) rata-rata 119,4 ekor/hari (Winarno 1989) sedangkan ikan gapi (Poecilia reticulata) dalam waktu 24 jam rata-rata mampu memangsa 87,6 ekor larva A. aconitus (Arifin 1989). Sementara itu, ikan mujair

(Oreochromis mossambicus) dalam waktu 24 jam dapat memangsa 480 larva

A. aconitus (Mattimu 1989).

Interaksi sinergi endotoksin antara Bacillus sphaericus dan B. thuringensis subp.

israelensis sangat penting dalam membunuh larva (Wirth et al. 2004). Evaluasi di dalam laboratorium, menunjukkan bahwa kombinasi Bacillus sphaericus dan B. thuringensis

3 BAHAN DAN METODE

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di sekitar Pusat Reintroduksi Orangutan Nyaru Menteng yaitu Kelurahan Tumbang Tahai Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya (Gambar 1). Adapun wilayah ini merupakan wilayah kerja Puskesmas Tangkiling. Wilayah kerja Puskesmas Tangkiling meliputi 14 kelurahan, yaitu Marang, Tumbang Tahai, Banturung, Habaring Hurung, Tangkiling, Sei Gohong, Kanarakan, Petuk Bukit, Pager, Gaung Baru, Panjehang, Petuk Berunai, Bukit Sua dan Mungku Baru. Jumlah cakupan penduduk dari Puskesmas Tangkiling adalah 13.553 jiwa, sedangkan penduduk di Kelurahan Tumbang Tahai berjumlah 1.853 jiwa.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan dari bulan Januari-Maret 2008. Penangkapan nyamuk dilakukan sebanyak 12 kali yaitu setiap satu minggu satu kali.

3.3 Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dalam bentuk tiga kegiatan yaitu pengamatan terhadap nyamuk Anopheles, parasit dan kebiasaan masyarakat. Pengamatan terhadap nyamuk

Anopheles adalah melakukan penangkapan nyamuk dewasa pada malam hari kemudian diidentifikasi di laboratorium. Lokasi penangkapan nyamuk ada di dua tempat yakni di

sekitar Pusat Reintroduksi Orangutan (pemukiman masyarakat) dan di Pusat Reintroduksi Orangutan Nyaru Menteng. Penangkapan nyamuk dilakukan dengan menggunakan tiga cara yaitu (a) umpan orang (human bait), (b) menangkap nyamuk yang istirahat di dinding (resting) baik di dalam rumah dan kandang sapi, serta (c) penangkapan dengan perangkap cahaya (light trap).

Gambar 1 Peta daerah penelitian di Kelurahan Tumbang Tahai Kecamatan Bukit Batu

3.3.1 Penangkapan nyamuk dengan umpan orang

Kegiatan ini dilakukan di rumah penduduk yang tinggal sekitar Pusat Reintroduksi Orangutan Nyaru Menteng. Tujuan kegiatan adalah mengetahui perilaku nyamuk menggigit di dalam maupun luar rumah. Jumlah rumah sebanyak dua buah yaitu rumah yang pernah dilaporkan ada penderita malaria berdasarkan laporan Puskesmas Tangkiling dan rumah yang mempunyai kandang sapi, jarak dari Pusat

Tengkiling

Marang

Habaring Hurung Tb. Tahai

Reintroduksi Orangutan Nyaru Menteng ke masing-masing rumah kurang lebih dua kilometer.

Penangkapan nyamuk dilakukan sepanjang malam mulai pukul 18.00 hingga 06.00 (Gambar 2). Aktivitas penangkapan setiap satu jam adalah selama 40 menit dengan menggunakan umpan orang, 10 menit berikutnya untuk penangkapan nyamuk yang hinggap di dinding dan 10 menit berikutnya istirahat untuk mempersiapkan penangkapan selanjutnya. Pada masing-masing rumah ditempatkan empat orang penangkap nyamuk, masing-masing dua orang baik di dalam rumah maupun di luar rumah, satu orang bertugas sebagai umpan dan satu orang lagi yang menangkap. Petugas penangkap nyamuk berusia di atas 15 tahun dan tidak merokok. Pada saat penangkapan nyamuk, petugas duduk di tempat yang tidak terganggu oleh orang lain dengan menggunakan celana pendek dan baju berlengan pendek. Nyamuk yang hinggap pada kaki dan tangan ditangkap menggunakan aspirator, kemudian dimasukkan ke dalam gelas kertas (paper cup) yang dibedakan menurut penangkapan yaitu setiap satu jam. Nyamuk kemudian dimatikan dengan kloroform dan dipin. Selama penangkapan juga dicatat suhu dan kelembaban nisbi lingkungan dengan menggunakan alat

thermohygrometer.

3.3.2 Penangkapan nyamuk yang hinggap di dinding dalam rumah dan di

kandang sapi dengan aspirator

Kegiatan ini merupakan kesatuan dari kegiatan penangkapan nyamuk semalam suntuk bersamaan dengan umpan orang. Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui banyaknya nyamuk yang hinggap di dinding dalam rumah (Gambar 3) dan di kandang sapi sebelum atau sesudah menggigit.

Setelah petugas penangkap nyamuk menangkap nyamuk dengan umpan orang selama 40 menit maka 10 menit berikutnya dimanfaatkan untuk menangkap nyamuk yang hinggap di dinding. Bagi petugas yang menangkap nyamuk dengan umpan orang di dalam rumah, penangkapan dilakukan pada nyamuk yang hinggap di dinding dalam rumah. Sebaliknya, bagi petugas yang menangkap nyamuk dengan umpan orang di luar rumah, penangkapan dilakukan pada nyamuk yang hinggap di kandang sapi. Nyamuk ditangkap menggunakan aspirator, kemudian dimasukkan ke dalam gelas kertas (paper cup) yang dibedakan menurut penangkapan yaitu setiap satu jam. Nyamuk kemudian dimatikan dengan kloroform dan dipin.

3.3.3 Penangkapan dengan perangkap cahaya

Kegiatan ini dilakukan di Pusat Reintroduksi Orangutan Nyaru Menteng. Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui banyaknya nyamuk yang menggigit orangutan. Penangkapan nyamuk dilakukan sepanjang malam mulai pukul 18.00 hingga 06.00. Satu buah alat perangkap cahaya (light trap) ditempatkan di dekat kandang orangutan yang tergelap (Gambar 4). Setiap dua jam dilakukan pengumpulan nyamuk ke gelas kertas (paper cup) menggunakan aspirator, kemudian nyamuk dimatikan dengan kloroform dan dipin.

3.3.4 Identifikasi

Gambar 3 Proses penangkapan nyamuk Anopheles dewasa yang istirahat di dinding dalam rumah

Gambar 5 Proses identifikasi nyamuk dewasa

3.3.5 Penentuan kepadatan populasi, kelimpahan nisbi, frekuensi tertangkap dan

dominasi spesies serta indeks curah hujan

Penentuan kepadatan populasi tiap spesies nyamuk Anopheles dihitung dalam rata-rata per metode penangkapan, per orang umpan atau per kolektor per malam, dihitung melalui rumus sebagai berikut :

Kepadatan nyamuk per orang per umpan per jam (Man Hour Density / MHD) = kepadatan nyamuk yang menggigit per orang per jam (Man Bitting Rate / MBR) :

MHD = LAnopheles tertangkap per spesies = MBR

Ljam penangkapan x Lpengumpan

Yang hinggap di dinding rumah = per ekor per rumah Yang hinggap di kandang = per ekor per kandang Yang menggigit orang = per ekor per orang per jam.

Indeks curah hujan = Lcurah hujan x hari hujan

Lhari dalam satu minggu

3.3.6 Kegiatan pengumpulan larva Anopheles

berkembangbiaknya nyamuk Anopheles, yaitu di bekas galian pasir, kolam-kolam air yang tergenang dan saluran-saluran air.

3.3.7 Kegiatan Mass Blood Survei (MBS) pada masyarakat

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui angka kesakitan malaria pada kelompok masyarakat. Besar sampel dihitung berdasarkan Rumus Snedecor dan Cochran (Budiarto 2004) yakni :

[

Z p q d]

Ndimana : d = keakuratan, ZM = simpangan rata-rata distribusi normal standar pada derajat kemaknaan (M = 0.05), p = proporsi yang dikehendaki (0.5), d = toleransi kesalahan sampel (0.1 / 10%). Sehingga didapatkan besar sampel adalah 91 orang dan pemeriksaan dilakukan terhadap semua golongan umur.

Orangutan yang diperiksa adalah orangutan yang sedang menunjukkan gejala

Gambar 6 Kegiatan MBS di Kelurahan Tumbang Tahai Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya

Pemeriksaan/pengamatan dilakukan pada seluruh lapangan pandang. Pemeriksaan mikroskopis malaria dilakukan oleh tenaga mikroskopis Puslitbang Biomedis dan Farmasi, Badan Litbang Kesehatan.

3.3.8 Pengamatan terhadap kebiasaan masyarakat

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan penyakit malaria dengan tehnik wawancara terstruktur menggunakan kuesioner. Jumlah responden adalah 91 orang yang didapat seperti pada perhitungan MBS dan dipilih secara acak. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner survei dinamika penularan penyakit malaria dari Departemen Kesehatan R.I.

3.4 Pengolahan dan Analisis Data

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Jenis Nyamuk yang Ditemukan

Jenis nyamuk yang menggigit manusia di sekitar Pusat Reintroduksi Orangutan Nyaru Menteng antara lain genus Aedes, Anopheles, Culex dan Mansonia. Nyamuk yang tertangkap dengan menggunakan light trap di Pusat Reintroduksi Orangutan Nyaru Menteng hanya didapat genus Mansonia, dalam jumlah yang sedikit (tiga ekor). Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain kepadatan nyamuk, rancangan perangkap, kualitas cahaya serta jenis nyamuk yang bersangkutan (Service 1976).

Spesies nyamuk Aedes yang tertangkap di Kelurahan Tumbang Tahai adalah

Ae. aegypti. Spesies Culex adalah C. quenquefasciatus, C. gellidus, C. hutcinsoni dan

C. whitmori. Spesies nyamuk Mansonia adalah M. uniformis, sedangkan spesies nyamuk Anopheles adalah A. letifer dan A. umbrosus, ini merupakan 50% dari jumlah spesies yang terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah (empat spesies). A. letifer

dikonfirmasi sebagai vektor di Kalimantan Tengah (DEPKES 1987, Hadi 2006 dalam Sigit dan Hadi 2006, Subdit Pengendalian Vektor 2007), sedangkan A. umbrosus belum dinyatakan sebagai vektor. Keberadaan A. umbrosus cocok dengan wilayah penelitian, yaitu adanya hutan rawa-rawa (Collins 2003). A. umbrosus pernah tertangkap di tepi hutan dalam kegiatan entomologi di wilayah Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah (Dinkes Provinsi Kalteng 2008).

Spesies A. umbrosus tertangkap dengan jumlah sedikit (dua ekor), masing-masing satu ekor pada penangkapan dengan umpan orang di dalam dan luar rumah,

sedangkan pada penangkapan nyamuk yang hinggap di dinding rumah dan kandang sapi tidak tertangkap. Oleh karena itu hasil ini tidak dapat menggambarkan kepadatan dan

perilaku mengigigit A. umbrosus. Senada dengan penelitian pada hutan rawa di Kuala Lumpur, Malaysia dari hasil penangkapan nyamuk menggunakan perangkap / trap

hanya A. letifer yang lebih banyak tertangkap dibandingkan A. umbrosus grup (Collins 2003).

kondisi tanah berawa dan bergambut (BKSDA Kalteng 2000). Sementara itu, A. letifer

dapat hidup di tempat yang asam atau pH rendah (DEPKES 2000). Selain itu, di daerah

ini ditemukan adanya semak-semak dan pohon-pohon sebagai tempat beristirahat nyamuk, terdapat pula perkebunan masyarakat yang dekat dengan pemukiman sebagai mata pencaharian penduduk setempat.

Keadaan ini berbeda dengan di daerah lain. Keragaman Anopheles di daerah Bolapapu Sulawesi Tengah meliputi 10 spesies yaitu A. barbirostris,A. barbumbrosus,

A. leucosphyrus, A. kochi, A. vagus, A. indefinitus, A. tesselatus, A. seperatus,

A. maculatus dan A. hyrcanus (Sulaeman 2004), sedangkan nyamuk Anopheles di Desa Tongoa Kabupaten Donggala terdiri atas delapan spesies nyamuk Anopheles yakni

A. barbirostris, A. nigerrimus, A. barbumbrosus, A. tesselatus, A. vagus, A. kochi,

A. punctulatus dan A. maculatus (Jastal 2005). Salam (2005) melaporkan bahwa di Desa Alat Hantakan (Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan) terdapat empat spesies yang menonjol yaitu A. kochi,A. letifer, A. nigerriumus, A. barbirostris

dibandingkan dengan spesies lainnya seperti A. sinensis, A. vagus, A. aconitus, dan

A. maculatus. Sedangkan di Desa Ambutun (Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan) dilaporkan terdapat delapan spesies yaitu A. nigerrimus,

A. aconitus,A. kochi,A. letifer,A. peditaeniatus,A. barbirostris dan A. tesselatus (Noor 2006).

4.1.1 Kepadatan Nyamuk Anopheles

Tabel 1 menunjukkan rata-rata kepadatan nyamuk A. letifer dan A. umbrosus

dengan metode umpan orang baik di dalam maupun di luar rumah per minggu

penangkapan selama bulan Januari hingga Maret. Nyamuk A. letifer adalah yang terbanyak tertangkap dibandingkan dengan A. umbrosus. A. letifer paling banyak

ditemukan pada minggu ke enam di dalam maupun di luar rumah (bulan Februari) masing-masing 2,00 dan 2,33 ekor/orang/malam. Pada penelitian, ini A. letifer

cenderung bersifat lebih antropofilik dan eksofagik. Keadaan ini berbeda dengan di Desa Alat Hantakan (Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan) yaitu

Gambar 7 Nyamuk Anopheles letifer (pada costa dan urat satu ada tiga atau kurang noda-noda pucat, palpi tanpa gelang-gelang pucat, sternit abdomen segmen ke tujuh tanpa sikat yang terdiri dari sisik yang gelap dan tarsi kaki belakang dengan gelang pucat terutama pada pangkalnya)

Tabel 1 Rata-rata nyamuk Anopheles tertangkap dengan metode umpan orang di Kelurahan Tumbang Tahai Kecamatan Bukit Batu Palangka Raya bulan Januari- Maret 2008

Nyamuk Anopheles (ekor/orang/malam)

A. letifer A. umbrosus

Bulan Minggu

UOD UOL UOD UOL

Januari 1 0,33 1,00 0,00 0,00

2 1,33 1,00 0,00 0,00

3 1,33 2,00 0,00 0,33

4 1,67 1,33 0,00 0.00

Februari 5 0,67 0,00 0,00 0,00

6 2,00 2,33 0,33 0,00

7 0,00 0,67 0,00 0,00

8 1,33 0,67 0,00 0,00

Maret 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,33 0,00 0,00

11 0,00 0,00 0,00 0,00

12 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabel 2 menunjukkan rata-rata kepadatan nyamuk A. letifer dengan penangkapan nyamuk yang hinggap di dinding dalam rumah dan kandang sapi per

minggu penangkapan. Pada metode penangkapan ini tidak ditemukan nyamuk

A. umbrosus, sedangkan A. letifer paling banyak tertangkap istirahat di dinding dalam rumah adalah minggu ke lima (awal Februari) yaitu 0,42 ekor/malam dan kandang sapi pada minggu ke enam dan delapan (Februari) yaitu 0,5 ekor/malam. Pada penelitian ini

A. letifer cenderung lebih bersifat eksofilik.

4.1.2 Perilaku menggigit dan istirahat nyamuk Anopheles

Gambar 8 menunjukkan aktifitas A. letifer menggigit dimulai pada pukul 18.00

hingga 06.00 untuk semua metode penangkapan. Puncak kepadatan menggigit A. letifer

terjadi pukul 19.00-20.00 baik di dalam maupun di luar rumah. Sementara itu, A. letifer

di Desa Bukit Muara Bungo (Jambi) ditemukan aktif pada pukul 22.00 dan 03.00 dengan jumlah (1,1%) tiga ekor/orang/malam (Wahyu 2005). Noor (2006) melaporkan di Desa Ambutun (Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan) aktifitas nyamuk A. umbrosus di dalam rumah adalah pukul 24.00–01.00 dan di luar rumah pada pukul 03.00–04.00, sedangkan A. letifer banyak tertangkap di luar rumah pukul 20.00– 21.00.

Tabel 2 Rata-rata nyamuk A. letifer tertangkap yang hinggap di dinding dalam rumah dan kandang sapi di Kelurahan Tumbang Tahai Kecamatan Bukit Batu Palangka Raya bulan Januari-Maret 2008

Nyamuk A. letifer (per ekor/malam)

Bulan Minggu

Dinding Rumah Kandang

Januari 1 0,08 0,00

2 0,00 0,00

3 1,00 0,00

4 0,06 0,25

Februari 5 0,42 0,17

6 0,08 0,50

7 0,17 0,00

8 0,33 0,50

Maret 9 0,08 0,00

10 0,00 0,00

11 0,00 0,00

Perilaku nyamuk A. letifer yang antropofilik dengan puncak kepadatan menggigit pada jam tersebut memerlukan suatu upaya perlindungan individu kepada

masyakarat. Hadi (2001a) melaporkan bahwa penggunaan kelambu di Jawa Tengah menurunkan kasus malaria, sedangkan penggunaan repellent mencegah infeksi malaria.

0,00

UOD A. umbrosus UOL A. umbrosus UOD A. letifer UOL A. letifer

Gambar 8 Rata-rata nyamuk Anopheles tertangkap dengan metode umpan orang per jam penangkapan di Kelurahan Tumbang Tahai Kecamatan Bukit Batu Palangka Raya bulan Januari-Maret 2008

0

Gambar 9 menunjukkan aktifitas A. letifer istirahat dimulai pada pukul 18.00-06.00. Pada beberapa periode waktu tidak terdapat kepadatan istirahat nyamuk pada

dinding di dalam rumah yaitu pukul 20.00-21.00, 24.00-01.00 dan 03.00-00.00. Puncak kepadatan istirahat di dinding dalam rumah terjadi pada pukul 19.00-20.00 (1,08 ekor/orang/rumah), sedangkan puncak kepadatan istirahat di sekitar kandang sapi pada pukul 05.00–06.00 (0,5 ekor/kandang). Effendi (2002) melaporkan di daerah Kokap Kabupaten Kulonprogo puncak kepadatan A. maculatus,A. balabacensis dan A. vagus

(Daerah Istimewa Yogyakarta) di dinding dalam rumah antara pukul 22.00–24.00, sedangkan A. maculatus dan A. balabacensis di kandang sapi pada pukul 20.00–22.00 dan A. vagus padapukul 22.00.

Pada penelitian ini puncak kepadatan nyamuk yang istirahat di dinding dalam rumah yang terjadi pada pukul 19.00-20.00. Hal ini merupakan waktu yang sama dengan puncak gigitan dengan umpan orang baik di dalam maupun di luar rumah. A. letifer tampaknya hinggap terlebih dahulu di dinding dalam rumah sebelum menggigit penghuni rumah sebab pada pengamatan nyamuk yang hinggap di dinding dalam rumah tidak ditemukan perut nyamuk yang berisi darah (bloodfeed).

4.1.3 Pengaruh curah hujan, suhu dan kelembaban terhadap keberadaan nyamuk

Anopheles

Data dari Badan Meteorologi dan Geofisika Kalimantan Tengah tahun 2008 menunjukkan curah hujan di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya selama tiga bulan (Januari-Maret) berkisar antara 1,0-97,9 mm, jumlah hari hujan pada bulan Januari, Februari dan Maret masing-masing adalah 20 hari hujan, 14 hari hujan dan 23

hari hujan. Indeks curah hujan selama tiga bulan yaitu bulan Januari 300,39 dan Februari 76,00 serta Maret 379,87 (Tabel 3).

Terdapat hubungan langsung antara hujan dan perkembangan larva nyamuk menjadi bentuk dewasa. Besar kecilnya pengaruh tergantung pada jenis hujan, jumlah hari hujan, jenis vektor dan tempat perindukan (breeding places). Hujan yang diselingi oleh panas akan memperbesar kemungkinan berkembangbiaknya nyamuk Anopheles

nyamuk Anopheles cenderung tinggi (Sukmono 2002). Effendi (2002) menyatakan 44,9% keragaman rata-rata kepadatan nyamuk Anopheles yang tertangkap di daerah

Kokap Kabupaten Kulonprogo dipengaruhi oleh keadaan curah hujan, sedangkan sisanya sebesar 55,1% dipengaruhi oleh faktor lain seperti kelembaban, suhu udara dan kecepatan angin.

Selama penelitian berlangsung (Januari-Maret) keadaan curah hujan dari awal sampai dengan akhir penelitian sangat fluktuatif. Indeks curah hujan tertinggi terdapat pada minggu ke lima penangkapan (65,03) dan terendah pada minggu ke enam (7,68) dengan kepadatan rata-rata nyamuk A. letifer tertinggi diperoleh pada minggu ke enam penangkapan (4,92 ekor/malam) dan terendah pada minggu ke sembilan penangkapan (0,08 ekor/malam) (Gambar 10).

Pengukuran suhu dan kelembaban lingkungan dilaksanakan tiap jam pada saat penangkapan nyamuk dengan menggunakan alat thermohygrometer. Adanya curah hujan yang sangat fluktuatif mempengaruhi suhu dan kelembaban yang ada. Selama 12 kali penangkapan nyamuk didapatkan suhu rata-rata tercatat sebesar 23°C–26°C dan kelembaban rata-rata berkisar 80–87% (Gambar 11).

Tabel 3 Jumlah hari hujan, curah hujan dan indeks curah hujan per penangkapan di Kecamatan Bukit Batu bulan Januari-Maret 2008

Jlh Hari Curah Hujan Indeks

Bulan Minggu

Hari Hujan (mm) Curah Hujan

Januari 1 7 6 146,5 33,08

2 7 5 88,6 20,01

3 7 0 0,0 0,00

4 7 4 92,7 20,93

Februari 5 7 7 260,1 65,03

6 7 3 30,7 7,68

7 7 0 0,0 0,00

8 7 2 5,2 1,30

Maret 9 7 7 81,4 20,35

10 7 6 137,3 34,33

11 7 4 59,0 14,75

12 7 6 164,7 41,18

Total 84 50 1.066,2 3.198,60

0,00

A. letifer Indeks curah hujan

Gambar 10 Rata-rata nyamuk Anopheles letifer yang tertangkap per minggu penangkapan dan indeks curah hujan di Kecamatan Bukit Batu Palangka Raya bulan Januari-Maret 2008

0,00

A. letifer Suhu rata-rata Kelembaban rata-rata

Gambar 11 Rata-rata nyamuk Anopheles letifer dan suhu serta kelembaban di Kelurahan Tumbang Tahai Kecamatan Bukit Batu Palangka Raya bulan Januari– Maret 2008

(87,7%), sedangkan yang terendah pada penangkapan minggu ke tujuh/Maret (80,3%) dengan kepadatan rata-rata nyamuk A. letifer tertinggi diperoleh pada minggu ke enam

penangkapan (3,28 ekor/malam) dan terendah pada minggu ke penangkapan (0,22 ekor/malam). Nyamuk adalah binatang berdarah dingin sehingga metabolisme dan siklus hidupnya tergantung pada suhu dan kelembaban lingkungan. Nyamuk dapat bertahan dalam suhu rendah, tetapi prosesnya metabolismenya menurun atau bahkan terhenti bila suhu turun sampai batas kritis. Tingkat kelembaban 63% merupakan angka paling rendah untuk memungkinkan adanya penularan malaria di Punjab, India (DEPKES 2000).

4.1.4 Larva Anopheles

Sebanyak 13 titik tempat perindukan larva nyamuk telah diamati, yaitu enam titik di lokasi genangan air sekindar kandang orangutan, empat titik di bekas galian pasir

(Gambar 12), dan tiga titik di sekitar pemukiman penduduk. Namun demikian, larva

Anopheles tidak ditemukan pada titik potensial tersebut. Hal ini, kemungkinan disebabkan oleh curah hujan yang tidak menentu, kurangnya sampel yang diambil, atau genangan air yang cenderung kering sebelum larva berkembangbiak. Di daerah Teluk Mata Ikan, Kodya Batam, Riau ditemukan A. letifer pada air tawar dengan salinitas 0%, hal ini berkaitan dengan pembangunan yang ada pada daerah tersebut (Soekirno 1993).