DENSITAS POHON DEWASA DAN PERMUDAAN PULAI

(

Alstonia scholaris) DAN SUREN (Toona sureni) DALAM BLOKKOLEKSI TUMBUHAN DI TAMAN HUTAN RAYA

WAN ABDUL RACHMAN

(Skripsi)

Oleh

ANDI A. J. SIAHAAN

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

ABSTRACT

THE DENSITY OF MATURE TREES AND THE REGENERATION OF DEVIL TREE (Alstonia scholaris) AND CEDAR (Toona sureni) IN THE PLANT COLLECTION BLOCK IN GREAT FOREST PARK OF WAN

ABDUL RACHMAN

By

ANDI A. J. SIAHAAN

The plant collection block is a part of the Great Forest Park of Wan Abdul

Rachman that contains varie of plant species, either pristine plant or not and rare

or not rare which are needed to be protected and preserved. The plant collection

block condition has been changed to be cultivation land. This condition is feared

can interfere the existence of rare plants species such as devil tree (Alstonia

scholaris) and cedar (Toona sureni). This research was done at the plant

collection block in Great Forest Park of Wan Abdul Rachman on

September--October 2013. This research is aimed to determine the density, distribution,

condition, and coordinates position of devil tree and cedar. The data was taken by

used checkered lines method with 0.1% sampling intensity. The sampling area

was about 8,455.4 m2, then divided into 20 plots. The distance between lines was

200 m and plots was 100 m. The result showed that the devil tree density was

higher amount of 15 stems/ha than cedar density of 7 stems/ha in a row. The

was higher than cedar frequency which only of 0.15 stems/ha. Cedar grown by 5

stems, that amount the criteria of main tree as many as 1 stem in the 20th plot.

Devil tree grown by 4 stems, that amount the criteria of main tree as many as 1

stem in the 19th plot.

ABSTRAK

DENSITAS POHON DEWASA DAN PERMUDAAN PULAI (Alstonia scholaris) DAN SUREN (Toona sureni) DALAM BLOK KOLEKSI TUMBUHAN DI TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN

Oleh

ANDI A. J. SIAHAAN

Blok koleksi tumbuhan merupakan bagian dari kawasan taman hutan raya

berisi-kan berbagai jenis tumbuhan, baik jenis asli maupun tidak asli, langka maupun

tidak langka yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Kondisi blok koleksi

tumbuhan yang mengalami perubahan fungsi menjadi areal perladangan

dikhawatirkan akan mengganggu keberadaan jenis-jenis tumbuhan langka seperti

pohon pulai (Alstonia scholaris) dan suren (Toona sureni). Penelitian dilakukan

di Blok Koleksi Tumbuhan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman pada bulan

September--Oktober 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui densitas,

penyebaran, kondisi pohon dewasa, dan posisi koordinat pohon pulai dan suren.

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode garis berpetak dengan

intensitas sampling 0,1%. Luas sampel 8.455,4 m2, kemudian dibagi menjadi 20

petak. Jarak antargaris rintis 200 m dan jarak antarpetak ukur 100 m. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa kerapatan pulai lebih tinggi sebesar 15 batang/ha

dibandingkan dengan pohon suren sebesar 7 batang/ha. Frekuensi pulai

dibanding-kan frekuensi pohon suren yang besarnya hanya 0,15. Pohon suren dewasa

sebanyak 5 batang, yang memenuhi kriteria pohon induk sebanyak 1 batang dan

berada di plot ke-20. Pohon pulai dewasa sebanyak 4 batang, yang memenuhi

kriteria pohon induk sebanyak 1 batang dan berada di plot ke-19.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sitorang Toba Samosir pada tanggal

27 Mei 1990, sebagai anak pertama dari tujuh bersaudara.

Ayah kandung penulis bernama Arifin Siahaan dan ibu

kandung bernama Prihatin Hutajulu. Penulis

menyelesai-kan pendidimenyelesai-kan Sekolah Dasar (SD) di SDN No 174556

Sitorang pada tahun 2002, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Silaen pada

tahun 2005, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Silaen pada tahun 2008.

Pada tahun 2008 penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Manajemen Hutan

Fakultas Pertanian Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk

Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menjadi mahasiswa pada Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian

Universitas Lampung, penulis menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Kehutanan

(Himasylva) FP Unila. Penulis mengikuti Praktek Umum (PU) tahun 2012 di

BKPH Tambakan KPH Purwakarta Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan

Banten, pada tahun yang sama penulis melanjutkan Praktek Umum (PU) di

SANWACANA

Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya saya

dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Densitas Pohon Dewasa dan Permudaan

Pulai (Alstonia scholaris) dan Suren (Toona sureni) dalam Blok Koleksi

Tumbuhan di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman”. Skripsi ini sebagai

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Jurusan

Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

Ucapan terima kasih saya tujukan kepada berbagai pihak sebagai berikut.

1. Bapak Ir. Indriyanto, M.P., selaku dosen pembimbing pertama saya atas

bimbingan, arahan, dan motivasi yang telah diberikan hingga selesainya

penulisan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si., selaku pembimbing ke dua dan selaku

Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung atas

bimbingan dan arahan yang telah diberikan hingga saya menyelesaikan

skripsi ini.

3. Bapak Duryat, S.Hut., M.Si., selaku dosen penguji atas saran dan kritik yang

telah diberikan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

4. Bapak Ir. Wiyogo Supriyanto, selaku kepala UPTD Tahura Wan Abdul

Rachman, Mas Agus dan Mas Di (SHK Lestari) yang telah memberikan

iii 5. Teman saya Gesta, dan Ali yang telah yang membantu dalam pengambilan

data.

6. Kedua orangtua dan adik-adik saya yang selalu mendoakan dan memberikan

motivasi dalam menyelesaikan skripsi.

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak

membantu saya khususnya dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan

skripsi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan membalas segala kebaikan mereka semua

yang telah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat

bagi para pembaca.

Terima Kasih.

Bandar Lampung, Oktober 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL... vii

DAFTAR GAMBAR ... viii

I. PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Tujuan Penelitian ... 3

C. Manfaat Penelitian ... 3

D. Kerangka Pemikiran... 4

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 6

A. Keanekaragaman Hayati ... 6

B. Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman ... 10

C. Blok Koleksi Tumbuhan ... 13

D. Pohon Langka ... 14

1. Kategori spesies langka……… 14

2. Kriteria untuk kategori kritis, genting, dan rawan…………... 17

3. Jenis-jenis pohon langka……….. 23

E. Permudaan... 31

F. Gambaran Umum Pulai... 33

G. Gambaran Umum Suren ... 36

III. METODE PENELITIAN ... 39

v

3. Kondisi pohon dewasa untuk dijadikan pohon Induk/plus………... . 54

B. Pembahasan... 59

1. Kerapatan Jenis Pohon ... 59

2. Penyebaran Jenis Pohon ... 62

vi

VI. KESIMPULAN DAN SARAN ... 71

A. Kesimpulan ... 71

B. Saran ... 71

DAFTAR PUSTAKA ... 73

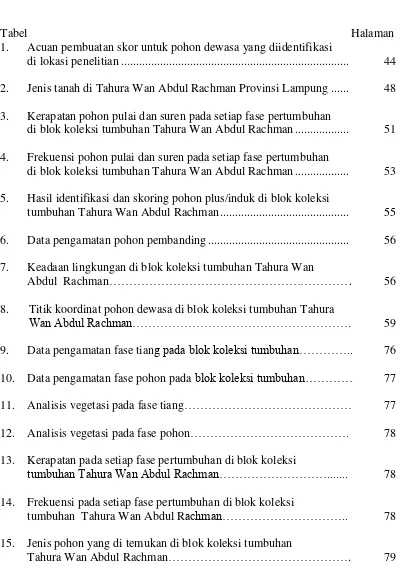

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Acuan pembuatan skor untuk pohon dewasa yang diidentifikasi

di lokasi penelitian ... 44

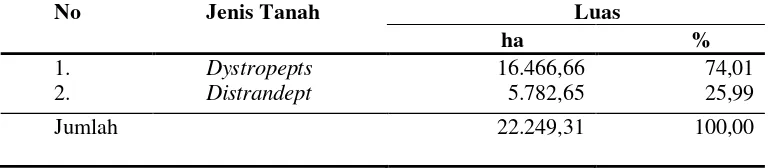

2. Jenis tanah di Tahura Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung ... 48

3. Kerapatan pohon pulai dan suren pada setiap fase pertumbuhan

di blok koleksi tumbuhan Tahura Wan Abdul Rachman ... 51

4. Frekuensi pohon pulai dan suren pada setiap fase pertumbuhan

di blok koleksi tumbuhan Tahura Wan Abdul Rachman ... 53

5. Hasil identifikasi dan skoring pohon plus/induk di blok koleksi

tumbuhan Tahura Wan Abdul Rachman ... 55

6. Data pengamatan pohon pembanding ... 56

7. Keadaan lingkungan di blok koleksi tumbuhan Tahura Wan

Abdul Rachman………. 56

8. Titik koordinat pohon dewasa di blok koleksi tumbuhan Tahura

Wan Abdul Rachman………. 59

9. Data pengamatan fase tiang pada blok koleksi tumbuhan………….. 76

10. Data pengamatan fase pohon pada blok koleksi tumbuhan………… 77

11. Analisis vegetasi pada fase tiang……… 77

12. Analisis vegetasi pada fase pohon………. 78

13. Kerapatan pada setiap fase pertumbuhan di blok koleksi

tumbuhan Tahura Wan Abdul Rachman………... 78

14. Frekuensi pada setiap fase pertumbuhan di blok koleksi

tumbuhan Tahura Wan Abdul Rachman……….. 78

15. Jenis pohon yang di temukan di blok koleksi tumbuhan

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

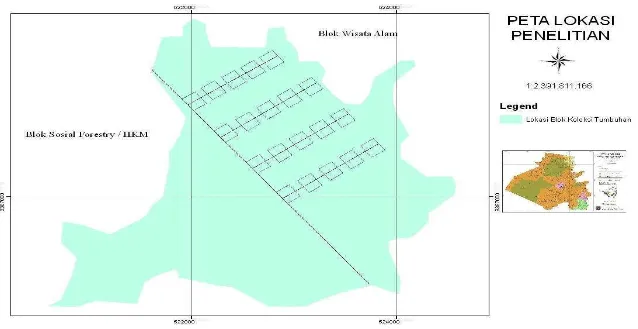

1. Peta lokasi penelitian dan tata letak petak ukur……… 41

2. Desain tata letak petak-petak pengamatan dengan metode garis

berpetak……….... 42

3. Desain petak contoh dilapangan dengan metode garis berpetak……... 42

4. Perbandingan kerapatan pulai dan suren batang/ha pada setiap fase

pertumbuhan………. 52

5. Perbandingan frekuensi pulai dan suren pada setiap fase

pertumbuhan………. 54

6. Peta penyebaran pohon dewasa di blok koleksi tumbuhan Tahura

Wan Abdul Rachman……… 58

7. Lokasi pengamatan di blok koleksi tumbuhan Tahura Wan Abdul

Rachman………... 80

8. Pembuatan petak pengamatan di blok koleksi tumbuhan Tahura

Wan Abdul Rachman……… 80

9. Pohon suren yang dijadikan sebagai pohon induk atau pohon plus…. 81

10.Pengukuran diameter pohon suren yang dijadikan sebagai pohon

induk……… 82

11.Pengukuran diameter pohon pulai yang dijadikan sebagai pohon

induk……… 82

12.Pohon pulai yang dijadikan sebagai pohon induk atau pohon plus…. 83

13.Pembuatan titik koordinat pada salah satu pohon yang diamati…….. 84

14.Pencatatan data di lapangan………. 84

15.Pengukuran tinggi pohon dengan menggunakan Christen

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990, taman hutan raya (tahura) adalah

hutan yang ditetapkan pemerintah dengan fungsi pokok sebagai hutan konservasi.

Tahura yaitu salah satu kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan

dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli yang

dimanfaat-kan untuk kepentingan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendididimanfaat-kan,

penunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi alam.

Blok koleksi tumbuhan merupakan suatu wilayah di dalam kawasan taman hutan

raya yang berisikan berbagai jenis tumbuhan, baik jenis asli maupun tidak asli,

langka maupun tidak langka yang perlu dilindungi dan dilestarikan serta

dikem-bangkan sesuai dengan fungsi kawasan taman hutan raya. Blok koleksi tumbuhan

merupakan salah satu blok yang ada di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman.

Pada saat ini kondisi blok koleksi tumbuhan seluruhnya merupakan kebun

cam-puran yang digarap oleh masyarakat sebagai areal perladangan yang didominansi

oleh tanaman budidaya (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2006).

Akibat adanya perubahan penggunaan lahan yang terjadi di blok koleksi

tum-buhan dikhawatirkan jenis-jenis pohon langka atau yang dilindungi di blok

2 dua di antara beberapa pohon langka yang ada di Indonesia. Selain karena

peru-bahan lahan, kelangkaan kedua pohon ini terjadi karena semakin meningkatnya

kebutuhan manusia akan pohon tersebut untuk digunakan sebagai bahan

bangun-an dbangun-an lain-lain.

Pulai sangat prospektif untuk dikembangkan dalam pembangunan hutan tanaman

karena kegunaan kayu pulai cukup banyak dan saat ini permintaannya cukup

tinggi. Kegunaan kayu pulai antara lain untuk pembuatan peti, korek api, hak

sepatu, kerajinan seperti wayang golek dan topeng, cetakan beton, pensil slate,

dan pulp (Martawijaya et al., 1981).

Salah satunya adalah kulit pulai yang dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan

(Effendi dkk., 2011). Blok koleksi tumbuhan Taman Hutan Raya Wan Abdul

Rachman memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga keberadaan pohon

tersebut di masa yang akan datang agar tidak mengalami kepunahan. Akan tetapi,

data mengenai pohon tersebut secara lengkap belum ada khususnya data mengenai

kondisi densitas populasi pulai dan suren, baik pohon dewasa maupun

permuda-annya belum ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai pohon

pulai dan pohon suren di blok koleksi tumbuhan untuk mengetahui densitas,

po-hon dewasa, dan permudaannya. Data yang diperoleh diharapkan mejadi bahan

pertimbangan dalam pengelolaan dan pengembangan blok koleksi tumbuhan di

masa yang akan datang supaya blok tersebut menjadi lebih baik sesuai dengan

3 B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Mengetahui densitas atau kerapatan pohon pulai dan permudaannya yang ada

di blok koleksi tumbuhan.

2. Mengetahui densitas atau kerapatan pohon suren dan permudaannya yang ada

di blok koleksi tumbuhan.

3. Mengetahui penyebaran pohon pulai untuk setiap fase pertumbuhan yang ada

di blok koleksi tumbuhan.

4. Mengetahui penyebaran pohon suren untuk setiap fase pertumbuhan yang ada

di blok koleksi tumbuhan.

5. Mengetahui kondisi setiap pohon dewasa dan letak atau posisi koordinatnya.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Menyediakan data mengenai jenis pohon langka terutama keberadaan pohon

pulai dan suren yang masih ada supaya dijadikan bahan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

2. Sebagai landasan pengembangan dan upaya pelestarian tumbuhan langka di

masa yang akan datang agar blok koleksi tumbuhan Tahura Wan Abdul

Rachman dapat berfungsi dengan baik.

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya Dinas Kehutanan

dalam menentukan strategi pengelolaan hutan terutama dalam pengembangan

jenis-jenis pohon langka terutama pohon pulai dan pohon suren di kawasan

4 D. Kerangka Pemikiran

Blok koleksi tumbuhan yang ada di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman

merupakan blok berisi berbagai jenis tumbuhan baik jenis asli maupun tidak asli,

langka maupun tidak langka yang perlu dilindungi dan dilestarikan serta

dikem-bangkan sesuai dengan fungsi kawasan tersebut. Keberadaan jenis-jenis pohon

langka terutama jenis pohon pulai dan pohon suren yang ada di Indonesia semakin

hari semakin memprihatinkan karena kebutuhan manusia akan pohon tersebut

selalu meningkat.

Pulai (Alstonia scholaris) dan suren (Toona sureni ) merupakan jenis tanaman

kehutanan yang memiliki banyak manfaat. Tanaman ini mampu tumbuh baik

pada lahan kritis dan lahan marginal sehingga dapat digunakan sebagai tanaman

konservasi. Kayu pulai dan suren banyak dimanfaatkan dalam bahan industri

kerajinan tangan dan juga dimanfaatkan dalam bidang farmasi. Pulai dan suren

juga memiliki potensi untuk digunakan sebagai salah satu jenis tanaman

rehabilitasi lahan terdegradasi.

Salah satu upaya untuk mempertahankan, menjaga, dan melindungi jenis-jenis

tumbuhan langka atau dilindungi yang ada di Taman Hutan Raya Wan Abdul

Rachman adalah dengan membuat kawasan blok koleksi tumbuhan. Menurut

Kurniawan (2011), ditemukan 6 jenis tergolong langka, 3 jenis tergolong

ende-mik, 8 jenis tergolong langka eksotik, dan 48 jenis tergolong kosmopolik. Pohon

pulai dan pohon suren merupakan dua di antara 6 jenis pohon langka yang

ditemukan dengan indeks nilai penting masing-masing adalah 7,32% dan 3,45%.

5 pohon tersebut semakin sedikit. Menurut Mogea dkk. (2001), pohon pulai

(Alstonia scholaris) dan pohon suren (Toona sureni) merupakan jenis pohon

langka yang ada di Indonesia dan termasuk dalam daftar Red List IUCN dan

LIPI. Kelangkaan kedua pohon tersebut masuk dalam kategori langka /Low Risk

(terkikis) /Least Concern (tidak diperhatikan).

Belum adanya data yang kongkrit mengenai jenis pohon pulai dan pohon suren

yang ada dalam kawasan blok koleksi tumbuhan tersebut, maka perlu dilakukan

penelitian mengenai densitas, pohon dewasa, dan pemudaannya dengan

menggu-nakan metode garis berpetak secara sistematik agar dapat dijadikan dasar

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati merupakan variabilitas antarmahluk hidup dari semua

sumber daya, termasuk di daratan, ekosistem perairan dan kompleks ekologis

ter-masuk juga keanekaragaman dalam spesies di antara spesies dan ekosistemnya.

Sepuluh persen dari ekosistem alam berupa suaka alam, suaka marga satwa,

ta-man nasional, hutan lindung, dan sebagian lagi untuk kepentingan budidaya

plas-ma nutfah yang dialokasikan sebagai kawasan yang dapat memberi perlindungan

bagi keanekaragaman hayati (Arief, 2001).

Keanekaragaman hayati menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1994 adalah

keanekaragaman di antara mahluk hidup dari semua sumber termasuk di

antara-nya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta komplek-komplek ekologi

yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman

dalam spesies, antarspesies, dan ekosistem.

Keanekaragaman hayati perlu dilestarikan karena di dalamnya terdapat sejumlah

spesies asli sebagai bahan mentah perakitan varietas-varietas unggul. Kelestarian

keanekaragaman hayati pada suatu ekosistem akan terganggu bila ada

komponen-komponennya yang mengalami gangguan. Gangguan terhadap

ekosistem-7 nya. Besar atau kecilnya gangguan terhadap ekosistem dapat merubah wujud

ekosistem secara perlahan-lahan atau secara cepat. Contoh adanya gangguan

ekosistem, misalnya penebangan pohon di hutan secara liar dan perburuan hewan

secara liar yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Adanya gangguan

tersebut secara perlahan-lahan dapat merubah ekosistem sekaligus memengaruhi

keanekaragaman tingkat ekosistem. Bencana tanah longsor atau letusan gunung

berapi dapat memusnahkan ekosistem atau memusnahkan keanekaragaman

ting-kat ekosistem. Hutan tropis di indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang

sangat tinggi di dunia.

Keanekaragaman hayati yang sangat tinggi ini apabila dikelola dengan baik

tentunya dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan

masya-rakat Indonesia bahkan masyamasya-rakat di seluruh dunia. Dalam hal kekayaan

kea-nekaragaman hayati, Indonesia tidak kalah dengan Brazil, negara yang juga

memiliki kekayaan keanekaragaman hayati. Brazil memiliki jumlah

keaneka-ragaman hayati ikan air tawar dan jumlah organisme darat yang sangat banyak

tapi keanekaragaman organisme laut di Indonesia jauh lebih banyak. Seperti

Meksiko, posisi geografis Indonesia termasuk negara yang terletak pada dua

kawasan dari enam kawasan biogeografi terpenting di dunia, yaitu Australasian

dan Indo-Malaya. Hal yang juga menarik, di Indonesia terdapat wilayah perte-

muan dua kawasan tersebut, yaitu Wallacea yang di dalamnya terkandung

en-demisitas dengan tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi. Kawasan

bio-geografi Indonesia dan sebarannya yang meliputi 17.000 pulau, termasuk pulau

terbesar kedua dan ketiga di dunia (Kalimantan dan Papua), bisa dikatakan telah

8 Laju berkurangnya keanekaragaman hayati pada saat ini diperkirakan sama

cepatnya dengan masa kepunahan dinosaurus 65 juta tahun yang lalu.

Diper-kirakan 50% hingga 90% dari 10 juta spesies yang hidup di bumi berada di hutan

tropis dan memiliki tingkat kepunahan yang paling parah. Dengan tingginya

de-forestasi maka antara 5% sampai 10% spesies di hutan tropis akan punah dalam

waktu 30 tahun mendatang. Hal ini berarti kita akan mengalami kehilangan

spe-sies tumbuhan tropis yang beragam jenisnya dan memiliki aneka keunikan dan

kegunaan bagi manusia (WRI, IUCN, dan UNEP, 1995).

Menurut WRI, IUCN, dan UNEP (1995), penyebab utama kepunahan

keanekara-gaman hayati antara lain sebagai berikut.

1. Peningkatan laju populasi manusia dan eksploitasi sumberdaya alam yang tidak

terkendali.

2. Penyempitan spektrum produk yang diperdagangkan dalam bidang pertanian,

kehutanan, dan perikanan. Ekonomi global yang berdasarkan prinsip

persaing-an dpersaing-an spesialisasi telah meningkatkpersaing-an keseragampersaing-an dpersaing-an saling ketergpersaing-antung-

ketergantung-an.

3. Sistem kebijakan ekonomi yang gagal dalam memberi penghargaan kepada

lingkungan dan sumber daya alam. Kurangnya perhatian dan upaya manusia

dalam memelihara dan melestarikan keanekaragaman hayati yang ada.

4. Kurangnya pengetahuan dan penerapan masyarakat dalam mengelolah sumber

daya alam yang ada. Ketidaktahuan ini terjadi akibat erosi kebudayaan

9 5. Sistem hukum dan kelembagaan yang mendorong eksploitasi. Eksploitasi hutan

yang tidak mengindahkan kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumber daya

alam yang tidak ternilai.

Menurut Krebs (1978), ada 6 faktor yang menentukan naik turunnya

keanekaragaman spesies antara lain sebagai berikut.

1. Waktu. Keragaman komunitas bertambah sejalan waktu, berarti komunitas

yang lebih tua, dan yang telah lama berkembang akan memiliki lebih banyak

jenis jasad hidup daripada komunitas muda sehingga tingkat keanekaragaman

hayatinya juga akan lebih tinggi.

2. Heterogenitas ruang. Semakin heterogen suatu lingkungan fisik maka semakin

tinggi keanekaragamannya.

3. Kompetisi. Kompetisi terjadi apabila sejumlah organisme membutuhkan

sum-ber yang sama yang ketersediannya terbatas.

4. Pemangsaan. Untuk mempertahankan komunitas dari jenis bersaing yang

berbeda di bawah daya dukung masing-masing selalu memperbesar

kemung-kinan hidup berdampingan sehingga mempertinggi keragaman. Apabila

intensitas pemangsaan terlalu tinggi atau rendah dapat menurunkan keragaman

jenis. Keberadaan hewan pemangsa dan parasit dalam jumlah yang lebih

ba-nyak dibandingkan di subtropik, dan aktivitasnya menekan populasi inang.

Turunnya populasi inang membuat kompetisi antar sesama inang menjadi lebih

longgar. Pada kondisi ini sangat mungkin terjadi pertambahan jenis inang yang

lain, dan kemudian sekaligus menyebabkan bertambahnya jenis pemangsa dan

10 5. Kestabilan iklim. Makin stabil suhu, kelembapan, salinitas, pH dalam suatu

lingkungan tersebut maka keanekaragaman jenis yang akan lebih tinggi

dari-pada komunitas yang dipengaruhi oleh lingkungan fisik yang tidak stabil atau

sering mengalami gangguan musiman secara periodik. Lingkungan yang

sta-bil, lebih memungkinkan keberlangsungan evolusi.

6. Produktivitas. Produktivitas mempengaruhi keanekaragaman jenis dalam suatu

komunitas karena makin besar produktivitas suatu ekosistem maka semakin

tinggi keanekaragaman jenis suatu organisme.

Strategi terbaik pelestarian jangka panjang bagi keanekaragaman hayati adalah

populasi dan komunitas alami di habitat alami, yang dikenal sebagai pelestarian

in-situ (atau dalam kawasan). Alasan pendekatan ini berlandaskan pada fakta

bahwa kemampuan spesies untuk menjalankan proses adaptasi evolusi hanya

dapat berlangsung di alam bebas. Bagi spesies langka yang telah terdesak oleh

pengaruh kegiatan manusia, pelestarian in-situ bukan pilihan yang tepat. Suatu

populasi sisa berukuran kecil, atau bila seluruh individu tersisa hanya ditemukan

di luar kawasan-kawasan yang dilindungi, maka pelestarian in-situ mungkin tidak

berhasil. Satu-satunya jalan untuk mencegah kepunahan spesies adalah dengan

memelihara individu-individu alami dalam kondisi terkendali, di bawah

pengawa-san manusia. Strategi ini dikenal sebagai pelestarian ex-situ (atau di luar habitat)

(Supriatna,2008) .

B. Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman

Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi

11 yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,

penunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Adapun kriteria

penun-jukan dan penetapan suatu daerah sebagai kawasan taman hutan raya antara lain

sebagai berikut (Arief, 2001).

1. Kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan baik pada kawasan yang

ekosistemnya masih utuh ataupun kawasan yang ekosistemnya sudah berubah.

2. Memiliki keindahan alam dan atau gejala alam.

3. Mempunyai luas yang cukup yang memungkinkan untuk pembangunan koleksi

tumbuhan dan atau satwa baik jenis asli dan atau bukan asli.

Taman hutan raya merupakan salah satu bentuk kawasan konservasi yang

ber-tujuan untuk mengkoleksi jenis-jenis tumbuhan dan memperbaiki kawasan hutan

yang rusak untuk menunjang program pengembangan wisata, khususnya dalam

penyediaan sarana wisata alam bagi masyarakat dalam maupun luar negeri. Arti

penting taman hutan raya adalah untuk menyediakan sarana pendidikan yang

berkaitan dengan upaya konservasi sumber daya alam, terutama untuk

mening-katkan kesadaran pentingnya peran masyarakat dalam upaya konservasi tersebut

(Arief, 2001).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 403/Kpts-II/1993, Kawasan

Hutan Gunung Betung Register 19 seluas sekitar 22.249,31 ha ditetapkan sebagai

Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman. Adaya perubahan status dari

hutan lindung menjadi taman hutan raya dimaksudkan untuk memperluas fungsi

peles-12 tarian sumber daya alam hayati, penelitian dan pendidikan, penunjang budidaya

dan budaya, dan pariwisata (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2006).

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan Taman Hutan Raya Wan

Abdul Rachman, maka berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan,

kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman dibagi menjadi blok-blok

pengelolaan (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2006), antara lain sebagai

berikut.

1. Blok Koleksi Tumbuhan, sesuai dengan fungsi tahura pada blok ini diarahkan

untuk koleksi tanaman asli dan bukan asli serta langka atau tidak langka.

2. Blok Pemanfaatan, bentuk pemanfatan dalam kawasan tahura adalah untuk

kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata alam, pada blok ini juga dapat

dibangun sarana dan prasarana kegiatan tersebut (maksimal 10% dari luas blok

pemanfatan).

3. Blok Perlindungan, bagian dari kawasan tahura sebagai tempat perlindungan

jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem serta penyangga kehidupan.

4. Blok lainnya (pendidikan, penelitian, dan social forestry), pada blok ini dapat

dilakukan aktivitas pendidikan dan penelitian serta pengelolaan hutan bersama

masyarakat terbatas dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah konservasi.

Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman memiliki kondisi dan karakteristik alam

yang spesifik. Secara biofisik merupakan daerah perbukitan dan pegunungan

yang memiliki tipe hutan hujan dataran rendah dan pegunungan sedang dengan

13 juga mempunyai panorama bentang alam yang menarik, antara lain pemandangan

ke Kota Bandar Lampung dan perairan laut Teluk Lampung (Dinas Kehutanan

Provinsi Lampung, 2006).

C. Blok Koleksi Tumbuhan

Blok koleksi tumbuhan merupakan area/wilayah di dalam kawasan taman hutan

raya yang berisikan berbagai jenis tumbuhan baik jenis asli maupun tidak asli

(eksotik), langka maupun tidak langka yang perlu dilindungi dan dilestarikan serta

dikembangkan sesuai dengan fungsi kawasan taman hutan raya. Kawasan Taman

Hutan Raya Wan Abdul Rachman dapat berfungsi sebagai tempat koleksi

tum-buhan atau tanaman, akan tetapi khusus blok koleksi tumtum-buhan perlu ditetapkan

agar area tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya

secara lebih efektif dan efisien (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2006).

Blok koleksi tumbuhan Tahura Wan Abdul Rachman memiliki luas area 845,54

ha yang berada desa Desa Hurun dan Desa Hanura. Secara spesifik di wilayah ini,

khususnya sekitar Youth Camp Centre telah ditanami berbagai jenis tanaman

kehutanan antara lain, damar mata kucing, durian, alpokat, cempaka, medang, dan

jenis-jenis kayu-kayuan serta MPTS (multi purpose tree species) lainya. Kondisi

blok koleksi tanaman saat ini seluruhnya merupakan kebun campuran yang

diga-rap oleh masyarakat sebagai area perladangan yang didominasi oleh tanaman

14 D. Pohon Langka

Indonesia sebenarnya sangat kaya akan tumbuhan langka terutama pohon langka

karena posisi Indonesia yang tepat di garis khatulistiwa sehingga menyebabkan

Indonesia mempunyai iklim tropis yang sangat ideal untuk tempat tumbuhnya

ber-macam ber-macam tanaman. Namun sayangnya, tumbuhan langka yang harusnya

dilindungi ini tidak dirawat dengan baik sehingga mengakibatkan populasinya

semakin menurun dari hari ke hari. Pohon langka atau spesies langka merupakan

pohon atau spesies yang keberadaannya tampak seragam dan tidak terlalu

bervari-asi secara genetik, sehingga jenis tersebut terancam punah.

1. Kategori Spesies Langka

Tumbuhan langka adalah tumbuhan yang keberadaan takson atau populasinya

diperkirakan mengalami tekanan. Besarnya tekanan terhadap setiap takson

ber-beda bergantung pada sifat biologis tumbuhan dan keadaan lingkungannya

se-hingga tingkat atau status kelangkaan setiap takson tumbuhan dapat berlainan.

Penentuan status kelangkaan suatu spesies dapat di kelompokkan dalam delapan

kategori tumbuhan langka, antara lain sebagai berikut (Mogea dkk., 2001).

1) Punah (Extinct = EX)

Kategori EX (Extinct) diterapkan pada takson yang telah dipastikan tidak akan

15 2) Punah in-situ (Extinct in the Wild = EW)

Kategori EW (Extinct in the Wild) diterapkan pada takson yang diketahui

hanya hidup dan dipelihara dengan baik di dalam kebun dan di kawasan

kon-servasi lainnya. Takson ini kemudian tumbuh secara alami, namun tidak

dite-mukan di habitat aslinya. Kepastian bahwa suatu takson tidak ditedite-mukan di

habitat aslinya disimpulkan setelah melalui pengamatan intensif di tempat

tak-son tersebut diperkirakan hidup, ternyata taktak-son yang dimaksud adalah tidak di

temukan lagi. Jangka waktu pengamatan intensif ini harus melebihi waktu

daur hidup dan pola hidup biota yang diamati.

3) Kritis (Critically Endangered = CR)

Kategori CR (Critically Endangered) diterapkan pada takson yang keberadaan

populasinya menghadapi resiko kepunahan sangat tinggi di alam dalam waktu

yang sangat dekat jika tidak ada usaha penyelamatan yang berarti untuk

melin-dungi populasinya dan segera dimasukkan ke dalam kategori EW. Dalam

kea-daan demikian suatu takson termasuk dalam kategori CR dengan salah satu

kriteria (A sampai E) seperti yang dijelaskan pada bagian selanjutnya dalam

bab ini.

4) Genting (Endangered = EN)

Kategori EN (Endangered) diterapkan pada takson yang tidak termasuk dalam

CR namun mengalami resiko kepunahan yang sangat tinggi di alam dan

dima-sukkan ke dalam kategori EW jika dalam waktu dekat tindakan perlindungan

16 demikian suatu takson termasuk dalam kategori EN dengan salah satu kriteria

(A sampai E) seperti yang dijelaskan pada bagian selanjutnya dalam bab ini.

5) Rawan (Vulnerable = VU)

Kategori VU (Vulnerable) diterapkan pada takson yang tidak termasuk dalam

kategori CR atau EN namun mengalami resiko kepunahan yang tinggi di alam

dalam waktu dekat sehingga dapat digolongkan dalam EW. Dalam keadaan

demikian suatu takson termasuk dalam kategori VU dengan salah satu kriteria

(A sampai E) seperti yang dijelaskan pada bagian selanjutnya dalam bab ini.

6) Terkikis (Lower Risk = LR)

Kategori LR (Lower Risk) diterapkan pada takson yang tidak termasuk

dalam EX, EW, CR, EN atau VU. Kategori LR ini terbagi atas tiga

subkategori sebagai berikut.

1. Usaha Konservasi (Conservation Dependent = CD). Subkategori ini

dite-rapkan pada takson yang menjadi pusat perhatian dalam program

perlin-dungan kelangsungan hidup suatu habitat atau takson, dalam usaha

meng-amankan dan memperbaiki populasinya. Namun jika program perlindungan

ini terhenti, maka dalam waktu lima tahun takson yang berada dalam

kategori ini akan dimasukkan ke dalam salah satu kategori terancam di atas.

2. Nyaris terancam (Near Threatened = NT). Subkategori ini diterapkan pada

takson yang tidak termasuk dalam cd, namun mendekati kategori VU.

3. Tidak terperhatikan (Least Concern = LC). Subkategori ini diterapkan pada

17 7) Data belum lengkap (Data Deficient = DD)

Kategori DD (Data Deficient) diterapkan pada takson yang kondisi biologisnya

mungkin telah diketahui namun data persebaran dan populasinya belum

leng-kap sehingga analisis status kelangkaannya kurang memadai. Oleh karena itu,

disarankan agar menggunakan data yang tersedia sehingga memberikan

pelu-ang positif untuk kelpelu-angsungan hidup suatu takson. Cukup sulit untuk

menen-tukan suatu takson termasuk DD atau kategori lainnya, namun jika populasi

takson diketahui relatif terbatas dalam jangka waktu tertentu setelah satu

popu-lasi kecil ditemukan, maka status takson tersebut dinilai sebagai salah satu

ka-tegori tumbuhan langka. Kaka-tegori ini berbeda dengan LR, karena takson yang

didaftar dalam kategori DD ini jika dikemudian hari data persebaran

populasi-nya diperoleh, maka selanjutpopulasi-nya takson tersebut dapat dimasukkan dalam salah

satu kategori tumbuhan langka.

8) Belum dievaluasi (Not Evaluated = NE)

Kategori NE (Not Evaluated) diterapkan pada takson yang belum dievaluasi

dengan menggunakan batasan kriteria untuk kategori Kritis, Genting, dan

Rawan menurut IUCN Red List Categories 30 November 1994 sehingga belum

bisa dimasukkan ke dalam kriteria-kriteria tersebut.

2. Kriteria untuk Kategori Kritis, Genting, dan Rawan

a. Kritis (Critically Endangered = CR)

18 satu kriteria (A sampai E) sebagai berikut (Mogea dkk., 2001).

1. Populasinya berkurang sebagai akibat salah satu keadaan berikut.

a. Dari hasil pengamatan, diduga, disimpulkan atau dicurigai telah terjadi

penu-runan paling sedikit 80% selama 10 tahun terakhir atau tiga generasi, atau satu

waktu di antara keduanya yang lebih lama berdasarkan salah satu hal berikut :

1) observasi langsung,

2) indeks kepadatan yang tepat bagi suatu takson,

3) penurunan wilayah yang ditempati, luas wilayah keberadaan, dan kualitas

habitat,

4) tingkat eksploitasi (aktual) saat ini dan kemungkinan eksploitasi (di masa

depan),

5) pengaruh takson introduksi, persilangan, patogen, polutan, kompetitor, dan

parasit.

b. Terjadi penurunan populasi paling sedikit 80% dalam 10 tahun terakhir atau

pada periode tiga generasi, atau satu waktu di antara keduanya yang lebih lama

berdasarkan kriteria 1.a.: 2), 3),4) atau 5) di atas.

2. Luas wilayah keberadaan populasi atau taksonnya diperkirakan kurang dari 100

km2 atau wilayah yang dapat ditempati diperkirakan kurang dari 10 km2, atau

keadaan populasinya diperkirakan memenuhi dua situasi berikut.

a. Mengalami fragmentasi berat (sangat serius) atau diketahui hanya berada pada

satu lokasi.

b. Berdasarkan pengamatan atau prediksi, diduga populasi takson yang dimaksud

berkurang secara terus-menerus dalam hal-hal berikut:

19 2) wilayah yang ditempati,

3) luas, wilayah keberadaan dan/atau kualitas habitat,

4) jumlah populasi dan subpopulasi,

5) jumlah individu dewasa.

c. Terjadi fluktuasi yang ekstrim dalam beberapa hal berikut:

1) luas wilayah keberadaan,

2) wilayah yang ditempati,

3) jumlah populasi dan subpopulasi,

4) jumlah individu dewasa.

3. Populasi diperkirakan berjumlah kurang dari 250 individu dewasa dan

mengalami hal berikut.

a. Diperkirakan pengurangan populasi terus berlanjut paling sedikit 25% dalam

waktu tiga tahun atau dalam satu generasi atau satu waktu di antara keduanya

yang lebih lama, atau

b. Berdasarkan pengamatan atau prediksi diduga terjadi pengurangan berlanjut

pada jumlah individu dewasa dan struktur populasi dalam salah satu bentuk

berikut:

1) mengalami fragmentasi berat (misalnya tidak ada subpopulasi yang

diper-kirakan memiliki lebih dari 50 individu dewasa.

2) semua individu hanya ada dalam satu subpopulasi.

4. Jumlah populasi diperkirakan kurang dari 50 individu dewasa.

5. Analisi kuantitatif menunjukkan bahwa kemungkinan punah di alam paling

sedikit 50% dalam 10 tahun atau tiga generasi, satu waktu di antara keduanya

20 b. Genting (Endangered = EN)

`

Suatu takson dapat dimasukkan ke dalam kategori EN apabila sesuai dengan salah

satu kriteria (A sampai E) sebagai berikut.

1. Populasinya berkurang sebagai akibat dari salah satu keadaan berikut.

a. Dari hasil pengamatan, diduga, disimpulkan atau dicurigai paling sedikit terjadi

penurunan 50% selama 10 tahun terakhir berdasarkan salah satu hal berikut:

1) observasi langsung,

2) indeks kepadatan yang tepat bagi takson,

3) penurunan wilayah yang ditempati, luas wilayah keberadaan dan kualitas

habitat,

4) tingkat eksploitasi (aktual) saat ini dan kemungkinan eksploitasi (di masa

depan),

5) pengaruh takson introduksi, persilangan, patogen, polutan, kompetitor, dan

parasit.

b. Penurunan populasi paling sedikit 50% dalam 10 tahun terakhir atau pada

periode tiga generasi.

2. Luas wilayah keberadaan populasi kurang dari 5.000 km2 atau yang ditempati

kurang dari 500 km2 atau keadaan populasi harus memenuhi dua situasi

berikut.

a. Mengalami fragmentasi berat.

b. Berdasarkan pengamatan atau prediksi, populasi takson berkurang secara

terus-menerus dalam hal-hal berikut:

1) luas wilayah keberadaan,

21 3) luas , wilayah keberadaan dan/atau kualitas habitat,

4) jumlah populasi dan subpopulasi,

5) jumlah individu dewasa.

c. Terjadi fluktuasi ekstrim dalam beberapa hal sebagai berikut:

1) luas wilayah keberadaan,

2) wilayah yang ditempati,

3) jumlah populasi dan subpopulasi,

4) jumlah individu dewasa.

3. Populasi diperkirakan berjumlah kurang dari 2.500 individu dewasa atau

sebagai berikut.

a. Pengurangan populasi paling sedikit 20% dalam waktu lima tahun atau dalam

dua generasi, atau

b. Terjadi pengurangan berlanjut pada jumlah individu dewasa dan struktur

populasi.

4. Jumlah populasi diperkirakan kurang dari 250 individu dewasa.

5. Analisi kuantitatif menunjukkan bahwa kemungkinan punah di alam setidaknya

20% dalam 20 tahun atau lima generasi.

c. Rawan (Vulnerable = VU)

Suatu takson dapat dimasukkan ke dalam kategori VU apabila sesuai dengan salah

satu kriteria (A sampai E) sebagai berikut.

1. Populasinya berkurang sebagai akibat salah satu keadaan berikut.

a. Dari hasil pengamatan terjadi penurunan paling sedikit 20% selama 10 tahun

22 1) observasi langsung,

2) indeks kepadatan yang tepat bagi takson,

3) penurunan wilayah yang ditempati, luas wilayah keberadaan, dan/atau

kualitas habitat,

4) tingkat eksploitasi (aktual) saat ini dan kemungkinan eksploitasi (di masa

depan),

5) pengaruh takson introduksi, persilangan, patogen, polutan, kompetitor, dan

parasit.

b. Penurunan populasi paling sedikit 20% dalam 10 tahun terakhir atau pada

periode tiga generasi atau keduanya lebih lama.

2. Luas wilayah keberadaan populsi kurang dari 20.000 km2 atau yang ditempati

kurang dari 2.000 km2 atau keadaan populasinya memenuhi dua situasi berikut.

a. Mengalami fragmentasi berat atau tidak lebih dari sepuluh lokasi.

b. Berdasarkan pengamatan populasi takson berkurang terus-menerus dengan

cara-cara berikut:

1) luas wilayah keberadaan,

2) wilayah yang ditempati,

3) luas, wilayah keberadaan dan/atau kualitas habitat,

4) jumlah populasi dan subpopulasi,

5) jumlah individu dewasa.

c. Terjadi fluktuasi ekstrim dalam beberapa hal sebagai berikut:

1) luas wilayah keberadaan,

2) wilayah yang ditempati,

23 4) jumlah individu dewasa.

3. Populasi berjumlah kurang dari 10.000 individu dewasa atau sebagai berikut.

a. Pengurangan populasi secara menerus palinga sedikit sampai 10% dalam waktu

10 tahun atau dalam tiga generasi.

b. Berdasarkan pengamatan atau prediksi terjadi pengurangan berlanjut pada

jumlah individu dewasa dan struktur populasinya dalam salah satu bentuk

berikut.

1) mengalami fragmentasi berat,

2) semua individu hanya terdapat dalam satu subpopulasi.

4. Populasi diperkirakan jumlahnya sangat kecil, terbatas atau keadaannya

sebagai berikut.

a. Jumlah populasi kurang dari 1.000 individu dewasa.

b. Wilayah yang ditempati kurang dari 100 km2 atau jumlah lokasi kurang dari

lima.

5. Analisis kuantitatif menunjukkan kemungkinan punah di alam paling sedikit

10% dalam 100 tahun.

3. Jenis-Jenis Pohon Langka

Menurut Mogea dkk. (2001), beberapa tumbuhan langka atau pohon langka yang

perlu dilindungi di Indonesia antara lain sebagai berikut.

1) Alstonia scholaris (pulai)

2) Aquilaria beccariana (gaharu)

3) Aquilaria filaria (gaharu)

24 5) Aquilaria microcarpa (gaharu)

6) Borassodendron borneensis (palem atau pinang-pinangan)

7) Diospyros celebica (eboni)

8) Diospyros macrophyilla (kayu hitam atau eboni)

9) Durio kutejensis (durian pulu)

10)Durio oxleyanus (durian daun atau durian rimba)

11)Durio grandiflorus (Masters) (durian hantu)

12)Durio graveolens (durian burung)

13)Durio lowianus (tekawai)

14)Durio testudinarium (durian kura-kura)

15)Dalbergia latifolia (sonokeling)

16)Dyera costulata (jelutung)

17)Enkleia malaccensis (akar karas)

18)Eusideroxylon zwageri (ulin)

19)Ganua motleyana (katiau)

20)Gyrinops versteegii (ketenun/gaharu)

21)Koompassia excelsa (kedundung atau berniung)

22)Koompassia malaccensis (kempas)

23)Macadamia hildebrandii (perande)

24)Mangifera casturi (mangga kasturi)

25)Mangifera gedebe (gedebe)

26)Shorea javanica (damar mata kucing)

27)Shorea palembanica (tengkawang majau)

25 29)Stelechocarpus burahol (kepel)

30)Scorodocarpus borneensis (kayu bawang/ kulim)

31)Styrax benzoin (kemenyan)

32)Toona sureni (mahoni cina atau suren)

33)Upuna borneensis (balau penyau)

34)Vatica rassak (resak hiru, resak irian)

35)Timonius timon (ketimunan)

36)Aleuritas moluccana (kemiri)

37)Fagraea fragans (tembesu)

38)Santalum album (cendana)

39)Palaquium leiocarpum (hangkang)

40)Vatica bantamensis (kokoleceran)

Tumbuhan langka Indonesia ialah tumbuhan asli indonesia yang takson atau

populasi taksonnya cenderung berkurang, baik dalam jumlah individu, populasi

maupun keanekaragaman genetisnya sehingga jika tidak ada usaha pelestarian

yang cukup berarti maka akan segera punah dalam waktu singkat.

Kategori Status konservasi IUCN Red List merupakan kategori yang digunakan

oleh IUCN dalam melakukan klasifikasi terhadap jenis-jenis berbagai makhluk

hidup yang terancam kepunahan. Dari status konservasi ini kemudian IUCN

mengeluarkan IUCN Red List of Threatened Species atau disingkat IUCN Red

26 Kategori status konservasi dalam IUCN Red List pertama kali dikeluarkan pada

tahun 1984. Sampai kini daftar ini merupakan panduan paling berpengaruh

mengenai status konservasi keanekaragaman hayati.

IUCN Red List menetapkan kriteria untuk mengevaluasi status kelangkaan suatu

spesies. Kriteria ini relevan untuk semua jenis di seluruh dunia. Tujuannya adalah

untuk memperingatkan betapa pentingnya masalah konservasi kepada publik dan

pembuat kebijakan untuk menolong komunitas internasional dalam memperbaiki

status kelangkaan jenis.

Tumbuhan langka di Indonesia yang terancam punah tidak kalah banyak

diban-ding hewan langka Indonesia. Bahkan spesies tanaman yang langka dan terancam

punah di Indonesia jumlahnya jauh lebih banyak.

Daftar tumbuhan langka yang masuk dalam daftar Extinc in Wild (Punah in situ),

Critically Endangered (Kritis) dan Endangered (Terancam Punah) adalah sebagai

berikut.

a. Extinct in the Wild (Punah in Situ)

Mangga kasturi (Mangifera casturi). Tumbuhan yang menjadi maskot (flora

identitas) provinsi Kalimantan Selatan ini dinyatakan telah punah in situ (Extinct

in the Wild) oleh IUCN Redlist.

b. Critically Endangered (Kritis)

Daftar tanaman langka Indonesia yang masuk dalam daftar status konservasi

27 1) Pelalar atau meranti jawa (Dipterocarpus littoralis); endemik

Nusakambangan, Jawa Tengah.

2) Keruing (Dipterocarpus elongatus); tumbuhan asli Indonesia (Kalimantan,

Sumatera), Malaysia, dan Singapura.

3) Keruing arong atau kekalup (Dipterocarpus applanatus); tanaman endemik

Kalimantan.

4) Keruing bulu atau mara keluang atau lagan sanduk (Dipterocarpus baudii);

tumbuh di Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Semenanjung Malaya, dan

Sumatra.

5) Keruing jantung (Dipterocarpus concavus); tumbuhan asli Sumatera dan

Semenanjung Malaysia.

6) Kadan (Dipterocarpus coriaceus); tersebar di Semenanjung Malaya, Riau,

Kalimantan Barat, dan Serawak.

7) Keruing gajah atau tampudau (Dipterocarpus cornutus); semenanjung

Malaysia, Sumatera bagian utara dan Kalimantan bagian tenggara.

8) Keruing pekat atau keruing kipas (Dipterocarpus costulatus); tanaman asli

Indonesia (Kalimantan, Sumatera) dan Malaysia.

9) Keruing senium atau keruing padi (Dipterocarpus eurynchus); tersebar di

Brunei Darussalam, Indonesia (Kalimantan, Sumatera), Malaysia, dan

Filipina.

10)Keruing pipit (Dipterocarpus fagineus). tumbuh di Indonesia (Sumatera) dan

Malaysia.

28 12)Meranti (Dipterocarpus glabrigemmatus); tumbuh di Indonesia (Kalimantan)

dan Malaysia (Serawak).

13)Meranti kuning atau damar pakit (Shorea acuminatissima); tumbuh di

Indonesia (Kalimantan) dan Malaysia (Sabah).

14)Belangeran atau balau merah (Shorea balangeran); endemik Sumatera dan

Kalimantan.

15)Meranti merah (Shorea carapae); tumbuh di Indonesia (Kalimantan) dan

Malaysia (Serawak).

16)Meranti (Shorea conica); tumbuhan endemik Sumatera.

17)Meranti putih (Shorea dealbata); tumbuh di Indonesia (Sumatera) dan

Malaysia.

18)Selagan batu (Shorea falciferoides); Meranti endemik Kalimantan.

19)Selagan batu (Shorea foxworthyi); Indonesia (Kalimantan, Sumatera),

Malaysia, dan Thailand.

20)Balau atau beraja atau red balan (Shorea guiso); Meranti dari Indonesia

(Sumatera), Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

21)Meranti kuning (Shorea hopeifolia); tumbuh di Indonesia (Sumatera),

Malaysia, dan Filipina.

22)Selagan batu kelabu (Shorea hypoleuca); tumbuh di Brunei Darussalam,

Indonesia (Kalimantan), dan Malaysia (Sabah, Sarawak).

23)Selagan (Shorea inappendiculata); tumbuh di Indonesia (Kalimantan) dan

Malaysia (Sabah, Sarawak).

29 25)Meranti merah (Shorea johorensis); tumbuh di Indonesia (Kalimantan,

Sumatera) dan Malaysia.

26)Balau merah atau dark red meranti (Shorea kunstleri); tumbuh di Indonesia

(Kalimantan, Sumatera) dan Malaysia.

27)Damar tunam atau meranti putih (Shorea lamellata); tumbuh di Indonesia

(Sumatera) dan Malaysia.

28)Light red meranti (Shorea lepidota); tumbuh di Indonesia (Sumatera) dan

Malaysia.

29)Meranti kuning (Shorea longiflora); tumbuh di Brunei Darussalam, Indonesia

(Kalimantan), dan Malaysia (Sarawak).

30)Meranti kuning (Shorea longisperma); tumbuh di Brunei Darussalam,

Indonesia (Kalimantan), dan Malaysia (Sarawak).

31)Meranti merah (Shorea macrantha); tumbuh di Indonesia (Sumatera) dan

Malaysia.

32)Meranti (Shorea materialis); tumbuh di Brunei Darussalam, Indonesia

(Sumatera), dan Malaysia

33)Meranti maluku (Shorea montigena); Endemik Maluku

34)Meranti merah atau light red meranti (Shorea myrionerva); tersebar di Brunei

Darussalam, Indonesia (Kalimantan), dan Malaysia (Sabah, Serawak).

35)Meranti (Shorea ochrophloia); tumbuh di Indonesia (Sumatera) dan Malaysia.

36)Meranti merah atau balau merah (Shorea pallidifolia); tumbuh di Indonesia

(Sumatera) dan Malaysia

37)Meranti kuning (Shorea peltata); tumbuh di Indonesia (Kalimantan,

30 38)Light red meranti (Shorea platycarpa); tumbuh di Indonesia (Sumatera),

Malaysia, dan Singapura.

39)Meranti kuning (Shorea polyandra); tumbuh di Indonesia (Kalimantan) dan

Malaysia (Sabah, Serawak).

c. Endangered (Terancam Punah)

Daftar tumbuhan langka Indonesia yang masuk dalam daftar status konservasi

Endangered (Terancam Punah) adalah seperti Shorea sp. Beberapa spesies

Shorea berpredikat spesies berstatus konservasi Endangered (Terancam Punah)

sehingga keberadaannya semakin langka, seperti; Shorea agami (meranti putih),

Shorea albida (meranti merah terang), Shorea argentifolia (meranti merah gelap

atau dark red meranti), Shorea balanocarpoides (meranti putih), Shorea

blumutensis (meranti kuning), Shorea bracteolata (meranti putih), Shorea

dasyphylla (meranti putih), Shorea domatiosa, Shorea elliptica, Shorea

faguetiana (damar siput), Shorea falcifera, Shorea glauca (balau bunga), Shorea

gratissima, Shorea leprosula (meranti tembaga atau tengkawang), Shorea

maxwelliana, Shorea obscura, Shorea ovata, Shorea pauciflora (tengkawang),

Shorea platyclados, Shorea teysmanniana.

Selain yang terdaftar dalam status konservasi Extinct in the Wild, Critically

Endangered, dan Endangered di atas, masih banyak tanaman Indonesia lainnya

yang juga langka dan terancam punah meskipun dengan status konservasi yang

31 Sebagai contoh tanaman langka yang berstatus vulnerable adalahkalapia

(Kalappia celebica), kayu susu (Alstonia beatricis), tualang (Koompasia

grandiflora), kayu hitam, dan eboni (Diospyros celebica). Tumbuhan berstatus

Least Concern seperti palem raja (Caryota no) dan palem nipa (Nypa fruticans).

Tumbuhan yang berstatus Near Threatened seperti Korma Rawa (Phoenix

paludosa).

Jenis tumbuhan yang ada dapat diketahui dari pengumpulan atau koleksi secara

periodik dan identifikasi di lapangan. Berdasarkan komposisi flora, dapat

dike-tahui jenis tumbuhan dari suatu ekosistem, seperti ekosistem hutan, komposisi

atau susunan pokok hutan terdiri atas pohon, dari berbagai jenis, bentuk, keliling

dan tinggi pohon (Indriyanto, 2006).

Keanekaragaman jenis dapat digunakan untuk menyatakan struktur komunitas.

Keanekaragamn jenis dapat digunakan untuk mengukur stabilitas komunitas, yaitu

kemampuan suatu komunitas untuk menjaga dirinya tetap stabil meskipun ada

gangguan terhadap komponen-komponennya. Keanekaragaman jenis merupakan

ciri tingkat komunitas berdasarkan organisasi biologinya (Indriyanto, 2006).

E. Permudaan

Permudaan alam adalah pengadaan tegakan baru dalam peremajaan hutan secara

alami, tanpa dilakukan campur tangan manusia. Permudaan alam terdiri dari

antara lain sebagai berikut (Direktoral Jenderal Pengusahaan Hutan, 1993).

1. Permudaan tingkat semai adalah permudaan yang tingginya 0.3 meter sampai

32 2. Permudaan tingkat pancang adalah permudaan yang berukuran tinggi lebih dari

1,5 meter dengan diameter kurang dari 10 cm.

3. Permudaan tingkat tiang adalah pohon muda yang berdiameter 10 –19 cm.

Pertumbuhan dan perkembangan pemudaan pada dasarnya berbeda dari satu

tempat ke tempat lainnya, sesuai dengan karakteristik dan tingkat keberadaan

tegakan hutan. Proses pemudaan tersebut berlangsung secara alami.

Permudaan hutan merupakan proses regenerasi tegakan hutan yang dapat

dila-kukan secara alami (permudaan alami), maupun buatan (permudaan buatan).

Per-mudaan alami adalah proses regenerasi tegakan hutan yang mengandalkan proses

alam tanpa ada penanganan manusia dalam setiap tahapan proses perkembangan

tegakan hutan, sedangkan permudaan buatan adalah proses regenerasi tegakan

hutan yang dilakukan oleh manusia melalui penerapan aspek-aspek budidaya

hutan (Indriyanto 2008).

Penyebaran permudaan baik pada tingkat semai, pancang, maupun tingkat tiang

berbagai jenis pohon tergantung pada jenis individu pada fase pohon tersebut

ber-adaptasi dengan lingkungannya. Pola penyebaran vegetasi termasuk salah satu

aspek yang penting dari ekologi dan merupakan sifat dasar dari suatu organisme.

Menurut Indriyanto (2006), individu-individu yang ada di dalam populasi

menga-lami penyebaran di dalam habitatnya mengikuti salah satu di antara tiga pola

pe-nyebaran yang disebut pola distribusi intern. Tiga pola distribusi intern yang

di-maksudkan antara lain distribusi acak (random), distribusi seragam (uniform), dan

distribusi bergerombol (clumped). Di dalam pola distribusi bergerombol ternyata

seca-33 ra berkumpul. Oleh karena itu, tipe distribusi secara keseluruhan dapat terjadi :

secara acak, seragam, bergerombol secara acak, bergerombol seragam, dan

berge-rombol berkumpul.

Tumbuhan mempunyai toleransi yang sangat nyata dengan hal tempat tumbuh

dalam hal penyebaran jenis, kerapatan (densitas), dan dominansinya. Kerapatan

atau densitas populasi adalah besarnya populasi dalam suatu unit ruang, yang pada

umumnya dinyatakan sebagai jumlah individu-individu dalam setiap unit luas atau

volume (Indriyanto, 2006). Densitas populasi sering dipakai untuk mengetahui

perubahan yang terjadi dalam populasi pada saat tertentu. Perubahan yang

dimak-sud adalah berkurang atau bertambahnya jumlah individu dalam setiap unit luas

atau volume.

F. Gambaran Umum Pulai (Alstonia Scholaris)

Dalam taksonomi tumbuhan, pulai dikenal dengan nama Alstonia spp. Menurut

ahli botani ada 6 spesies yang termasuk ke dalam genus Alstonia yaitu: Alstonia

anguistifolia, A. angustiloba, A. macrophylla, A.pneumathophora, A. Scholaris,

danA. spathulata. Dari keenam jenis tersebut A. scholaris yang mempunyai nilai

ekonomi yang tinggi.

Tumbuhan pulai mempunyai nama yang berbeda-beda tergantung dimana dia

tumbuh, misalnya lame (Sunda), pule (Jawa), polay (Madura), kayu gabus/ pulai

(Sumatera), hanjalutung (Kalimantan), kita (Minahasa), rite (Ambon), tewer

(Banda), aliag (Irian), hange (Ternate), ditta bark tree (lnggris), Chatian,

34 Klasifikasi pohon pulai adalah sebagai berikut.

Rhegnum : Tumbuhan

Divisi : Magnoliophyta

Subdivisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledoneae

Famili : Apocynaceae

Genus : Alstonia

Spesies : Alstonia scholaris R. Br.

Pohon pulai (Alstonia scholaris) memiliki bentuk daun mirip dengan daun

kamboja, dan bunga warna kuning yang indah. Batangnya lurus, tegak, berkayu,

bulat, percabangan simpodia, putih kotor dan mengandung banyak getah berwarna

putih, rasa getahnya sangat pahit. Rasa pahit tersebut didapatkan pula pada akar,

kulit batang dan daunnya. Akar pohon pulai merupakan akar tunggang dan

berwarna cokelat (Rauf, 2009).

Pulai (Alstonia scholaris) adalah pohon yang dapat mencapai tinggi 40 m

de-ngan bebas cabang 28 meter. Diameter setinggi dada mencapai 150 cm atau lebih.

Bentuk batang agak silendris, memiliki percabangan berkarang dan bertingkat

sehingga bentuk tajuknya seperti pagoda. Termasuk jenis kayu ringan dengan

berat bervariasi antara 0,27-- 0,49. Dari segi kekuatannya tergolong kayu kelas

kuat IV-V dan kelas awet V. Warna kayu gubal hampir sama dengan warna kayu

teras yang berwarna putih krem sehingga sulit dibedakan. Tekstur agak halus

35 kering. Kulit batang bagian luar berwarna abu-abu putih sedangkan bagian

dalamnya berwarna kuning muda. Kulit batang mengandung getah yang putih.

Di alam, jenis-jenis Alstonia umumnya tumbuh di daerah terbuka, bersemak, atau

hutan campuran, pada ketinggian 500-1.500 m dpl (Hendrian dan Hadiah, 1999).

Di tempat alaminya, Alstonia scholaris dapat tumbuh di atas tanah dangkal dan

tidak dapat tumbuh pada tempat dengan temperatur udara kurang dari 80 . Banyak

dijumpai di daratan rendah dan pesisir dengan curah hujan tahunan 1.000 – 3.800

mm. Namun dapat dijumpai pula di daerah dengan mencapai ketinggian 1.000 m

dpl. Tanaman ini toleran terhadap berbagai macam tanah dan habitat. Pohon

yang dipanen dalam kurun waktu 10-12 tahun dengan diameter 30-40 cm dan

tinggi batang bebas cabang 10-14 meter, merupakan jenis cepat tumbuh (fast

growing) yang berbatang lurus sehingga potensinya bagi pengusahaan hutan

tanaman sangat menjanjikan (Arinana dan Diba, 2009).

Masa berbunga dan berbuah pulai terjadi antara bulan Mei-Desember. Bunga

berwarna hijau muda sampai kuning keputihan dan tersusun dalam malai. Buah

pulai berbentuk polong panjangnya 30-50 cm dan berisi biji dalam jumlah yang

banyak. Jumlah biji kering dalam setiap kilogramnya ada 620.000 butir. Biji

pulai yang telah dijemur selama 2 hari dan disimpan selama 2 bulan dalam kaleng

tertutup rapat masih mampu berkecambah sampai 90% dengan pesentase 80%.

Kegunaan tanaman pulai antara lain sebagai berikut.

1. Bagian kayu pulai digunakan untuk korek api, pembuatan peti, hak sepatu,

pelampung, barang-barang kerajinan seperti wayang golek dan topeng, cetakan

36 2. Rebusan kulit kayunya dapat digunakan sebagai tonik, obat disentri, obat

beri-beri, obat malaria, antihipertensi, dan gangguan usus besar.

3. Getahnya dapat digunakan untuk permen karet, obat kudis, dan borok.

Berdasarkan hasil penelitian LIPI (2000), tumbuhan kayu pulai (Alstonia

scholaris) dan suren (Toona sureni), termasuk kedalam tumbuhan langka

Indonesia yang berdasarkan hasil analisis vegetasi ditemukan di kawasan Gunung

Tilu Kabupaten Kuningan. Selain langka khususnya pulai (A. scholaris) juga

ter-masuk kedalam kriteria Red List IUCN (2012), yaitu LR/LC yakni status

konser-vasi LC diberikan untuk flora yang diidentifikasikan tidak memiliki tanda-tanda

terpenuhinya kriteria EX, EW, ER, VU, maupun NT.

G. Gambaran Umum Suren (Toona sureni Merr.)

Suren (Toona sureni) merupakan tanaman yang cepat tumbuh dan kayunya dapat

digunakan untuk papan dan bahan bangunan perumahan, peti, venire, alat musik,

kayu lapis, venir, dan mebel. Bagian tanaman suren khususnya kulit kayu dan

daunnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional seperti tonik, obat

diare, dan anti biotik (Djam’an dan Ochsner, 2002).

Pohon suren tergolong pohon besar dengan bentuk batang lurus dan dapat

menca-pai tinggi 40-60 m dengan tinggi bebas cabang mencamenca-pai 25 m dan diameter

seki-tar 100 cm, bahkan di daerah pegunungan dapat mencapai diameter hingga 300

cm, pertumbuhannya tergolong cepat (fast growing). Permukaan kulit batang

keabu-37 abuan hingga coklat gelap dan mengeluarkan aroma khas apabila dipotong. Suren

(Toona sureni) memiliki klasifikasi taksonomi sebagai berikut.

Rhegnum : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Ordo : Sapindales

Famili : Meliaceae

Genus : Toona

Species : Toona sureni Merr.

Suren menyebar dari daratan Asia mulai dari Nepal, India, Burma (Myanmar),

Cina, Thailand, Malaysia, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Suren juga memiliki

banyak nama daerah sesuai dengan daerah penyebarannya, seperti suren, ingul,

surian, surian amba (Sumatera), surian wangi (Malaysia), danupra (Philippina),

yetama (Myanmar), surian (Thailand), dan nama dagangannya adalah Limpaga

(Djam’an dan Ochsner, 2002).

Suren memiliki banyak kegunaan dan manfaat yang dapat diperoleh mulai dari

akar, batang, kulit, buah, dan daun. Pohon suren sering ditanam sebagai tanaman

pagar pemecah angin, naungan dan pelindung tanaman di bawahnya. Daunnya

mengandung senyawa surenon, surenin, surenolakton yang terbukti efektif sebagai

repellant (pengusir dan penolak) serangga, dan daunnya juga dapat diekstrak

se-bagai antibiotik dan bioinsektisida. Ekstrak biji suren dapat digunakan untuk

pengendalian hama daun Eurema spp. (Darwiati, 2013). Buahnya dapat disuling

38 dimanfaatkan sebagai bahan baku obat diare karena mengandung senyawa

diarrhoea. Kayu suren dapat dipergunakan sebagai kayu perkakas, peti kemas,

kotak cerutu, kayu bangunan, plywood, kayu perkapalan, kayu ukiran, furniture,

panel dekoratif, alat musik, finir, dan lain-lain. Suren tumbuh baik dari dataran

rendah hingga ketinggian 2.700 m diatas permukaan laut, namun tumbuh optimal

pada ketinggian 600 -- 2.000 m diatas permukaan laut dengan suhu udara sekitar

III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di blok koleksi tumbuhan Taman Hutan Raya Wan Abdul

Rachman. Pada bulan September 2013 sampai dengan Oktober 2013.

B. Alat dan Objek Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pita ukur meter, GPS, tally sheet,

tali rafia, kompas, kamera digital tipe finepix S2800HD, christenmeter

hypsome-ter, dan Microsoft Excel. Objek penelitian adalah pohon pulai (Alstonia

schola-ris) dan pohon suren (Toona sureni) yang berada di blok koleksi tumbuhan.

C. Jenis Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan.

Data yang diambil antara lain sebagai berikut.

a) Data densitas atau kerapatan pohon dewasa mencakup jumlah pohon pulai dan

suren yang ada di blok koleksi tumbuhan.

b) Data unutk permudaan pohon dikelompokkan berdasarkan fase pertumbuhan

40 1. Data untuk fase semai dan pancang mencakup jumlah individu dan

frekuensi permudaan.

2. Data untuk fase tiang dan pohon mencakup diameter pohon, tinggi pohon,

dan jumlah individu.

c) Tinggi bebas cabang diketahui dengan mengukur tinggi batang pangkal (di

atas tanah) hingga batas percabangan pertama.

d) Posisi letak koordinat masing-masing pohon dewasa.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang sifatnya mendukung data primer.

Data yang dimaksud adalah peta Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, status

kawasan, jenis tanah, kondisi iklim, kondisi biologi, kondisi kelerengan lahan,

ketinggian, kelembapan udara, informasi masyarakat setempat, dan literatur yang

berhubungan dengan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Pengambilan data primer dilakukan menggunakan metode inventarisasi tumbuhan

dengan garis berpetak dengan cara melompati satu petak dalam jalur sehingga

sepanjang garis rintis terdapat petak-petak pada jarak tertentu yang sama

(Indriyanto, 2006). Petak pengamatan berukuran 20 m x 20 m dengan intensitas

sampling 0,1%. Dari luas total 845,54 ha diambil luas sampel 8.455,4 m2 yang

kemudian dibagi menjadi 20 petak. Jarak antargaris rintis 200 m dan jarak antar

petak ukur 100 m. Jarak antargaris rintis dan jarak antarpetak ditentukan

42

100 m

200 m

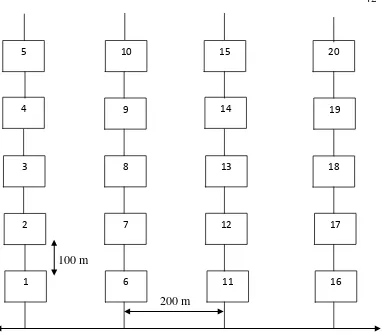

Gambar 2. Desain tata letak petak-petak pengamatan dengan metode garis berpetak.

Gambar 3. Desain petak contoh dilapangan dengan metode garis berpetak.

Keterangan:

43 Petak B = petak berukuran 10m x 10m untuk pengamatan pohon fase

tiang.

Petak C = petak berukuran 5m x 5m untuk pengamatan pohon fase pancang.

Petak D = petak berukuran 2m x 2m untuk pengamatan pohon fase semai.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka. Metode ini

digunakan untuk mencari, menganalisis, mengumpulkan data penunjang yang

terdapat dalam dokumen resmi seperti buku-buku, tulisan-tulisan umum, dan

literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

E. Prosedur penelitian

Adapun langkah kerja yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Membuat petak pengamatan pada setiap fase pertumbuhan.

2. Melakukan pengukuran yang mencakup densitas atau kerapatan, jumlah

individu, frekuensi pemudaan, tinggi, diameter, tinggi bebas cabang, posisi

letak koordinat, dan kondisi pohon dewasa. Menurut Departemen Kehutanan

dan Djamhuri dkk. (2006), kriteria yang digunakan dalam penentuan kondisi

pohon dewasa yang layak sebagai pohon induk antara lain sebagai berikut.`

a) Tinggi pohon minimal sama dengan rata-rata tinggi pohon-pohon yang

terdapat di dalam petak ukur.

b) Diameter batang minimal 10% lebih besar dibandingkan dengan

pohon-pohon yang terdapat di dalam petak ukur.

c) Sudut cabang minimal 500.

44 e) Pohon produktif.

f) Batang lurus minimal 25% dari tinggi total pohon.

3. Data-data hasil pengukuran kemudian dimasukkan dalam lembar pengamatan

(tally sheet) yang telah disediakan.

4. Menganalisis sekaligus membandingkan data-data hasil pengukuran pohon

dewasa dengan seluruh pohon dewasa yaitu pohon suren dan pulai ( di dalam

petak ukur) yang telah dicatat dalam lembar pengamatan (tally sheet).

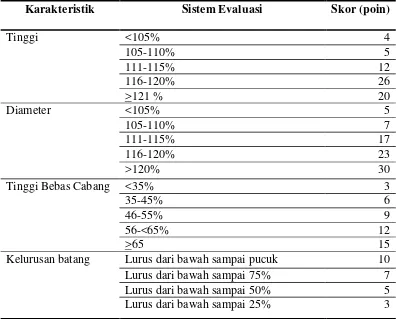

5. Melakukan skoring pohon dewasa untuk dijadikan sebagai pohon induk sesuai

dengan tabel skoring sebagai berikut.

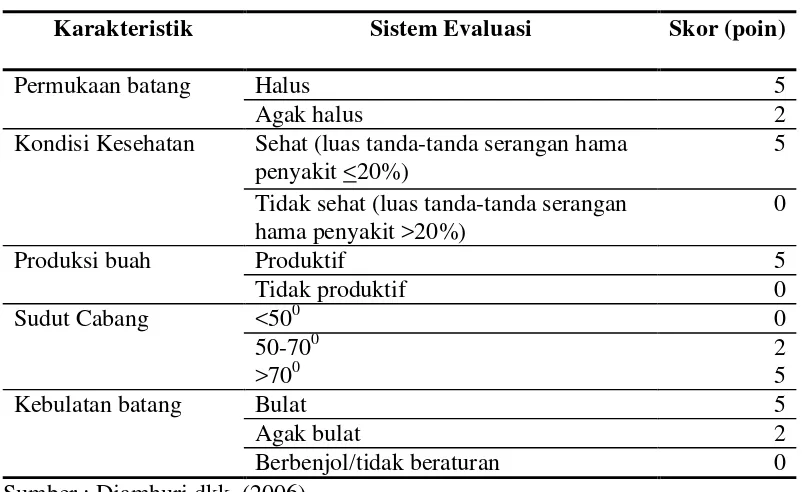

Tabel 1. Acuan pembuatan skor untuk pohon dewasa yang diidentifikasi di lokasi penelitian

Karakteristik Sistem Evaluasi Skor (poin)

Tinggi <105% 4