PENINGKATAN PRODUKTIVITAS BAHAN OLAH KARET

PADA PERKEBUNAN KARET RAKYAT DENGAN

PENDEKATAN PRODUKTIVITAS HIJAU

ADHITIYA DWI RAHMANTO

DEPARTEMEN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Peningkatan Produktivitas Bahan Olah Karet pada Perkebunan Karet Rakyat dengan Pendekatan Produktivitas Hijau adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

ABSTRAK

ADHITIYA DWI RAHMANTO. Peningkatan Produktivitas Bahan Olah Karet pada Perkebunan Karet Rakyat dengan Pendekatan Produktivitas Hijau. Dibimbing oleh MARIMIN dan MUHAMMAD ARIF DARMAWAN.

Rendahnya produktivitas dan kualitas dari bahan olah karet serta kurangnya memperhatikan lingkungan merupakan kendala utama dalam pengembangan industri karet. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan rumusan peningkatan produktivitas bahan olah karet dengan pendekatan produktivitas hijau yang ramah lingkungan. Penentuan strategi peningkatan produktivitas dihasilkan dari 3 tahap analisis. Yang pertama, analisis kelembagaan di dalam perkebunan karet rakyat dilakukan dengan menggunakan metode Interpretative Structural Modelling (ISM) untuk mengidentifikasi hubungan kontekstual antar subelemen dimana petani merupakan elemen terpenting. Yang kedua, analisis proses produksi dilakukan dengan memetakan setiap aliran proses menggunakan Green Value Stream Mapping (GVSM) dan dilakukan perhitungan Green Productivity Index (GPI) kondisi awal. Kemudian yang ketiga, analisis kualitas dilakukan dengan menggunakan metode Quality Function Deployment (QFD) dan dihasilkan kegiatan penanganan bahan baku dan pembekuan lateks perlu diperhatikan dalam menghasilkan bahan olah karet berkualitas. Setelah dilakukan analisis mendalam untuk mendapatkan rumusan peningkatan produktivitas barulah dilakukan dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Dari keseluruhan analisis dihasilkan skenario terbaik dengan nilai GPI sebesar 1,875. Nilai tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan GPI kondisi awal sebesar 1,138. Kata Kunci : AHP, Bokar, GPI, ISM, QFD

ABSTRACT

ADHITIYA DWI RAHMANTO. Productivity Improvement of Pre-processed Rubber at Rubber Smallholder Plantation with Green Productivity Approach. Supervised by MARIMIN and MUHAMMAD ARIF DARMAWAN.

Low productivity and quality of pre-processed rubber and lack of environmental consideration is the main obstacle in the development of the rubber industry. The main objective of this research was to obtain productivity improvement formulation of pre-processed rubber with green productivity approach. Research applied 3 stages of analysis. First, institutional analysis in the smallholder plantations using ISM to identify the contextual relationships between subelemen where farmers are the most important element. Second, production process analysis by mapping each stream process using GVSM and the initial GPI calculation. Third, pre-processed rubber quality analysis using QFD, and produced raw materials handling activities and freezing latex, need to be considered in producing a quality pre-processed rubber. After further analysis to obtain productivity improvement formulation, AHP then applied to weigh the improvement alternative. Based on the overall analysis, the best scenario obtained a GPI value of 1.875. It is better compared to the initial GPI of 1.138.

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS BAHAN OLAH KARET

PADA PERKEBUNAN KARET RAKYAT DENGAN

PENDEKATAN PRODUKTIVITAS HIJAU

ADHITIYA DWI RAHMANTO

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknologi Pertanian

pada

Departemen Teknologi Industri Pertanian

DEPARTEMEN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Peningkatan Produktivitas Bahan Olah Karet pada Perkebunan Karet Rakyat dengan Pendekatan Produktivitas Hijau

Nama : Adhitiya Dwi Rahmanto

NIM : F34090100

Disetujui oleh

Prof. Dr. Ir. Marimin, M.Sc. Pembimbing I

M. Arif Darmawan, S.TP. MT Pembimbing II

Diketahui oleh

Prof. Dr. Ir. Nastiti Siswi Indrasti Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2013 ini ialah produktivitas hijau, dengan judul Peningkatan Produktivitas Bahan Olah Karet pada Perkebunan Karet Rakyat dengan Pendekatan Produktivitas Hijau.

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan teristimewa kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Ir. Marimin, M.Sc. dan Bapak M. Arif Darmawan, S.TP, MT

selaku Pembimbing Akademik atas perhatian dan bimbingannya selama penelitian dan penyelesaian skripsi serta Bapak Andes Ismayana, S.TP, MT yang telah banyak memberikan saran dalam skripsi ini.

2. Bapak Sutiarto selaku Kepala Bidang Perkebunan Banyumas, Bapak Lasim selaku Ketua Gapoktan karet Manggar Sari di Desa Kemawi Kec. Somagede Kab. Banyumas atas bimbingannya selama penelitian.

3. Ayahanda Sudarno, S.Pd, ibunda Ely Faridah, S.Pd.SD, kakak Malikus Dhanu Setyanto, S.Pi, dan adik kecil Nadela Hanu Azzahra atas doa dan dukungan tanpa henti kepada penulis.

4. Irchami Putriningtas atas doa dan motivasi yang selalu mengiringi langkah saya. 5. Teman-teman TIN 46 atas doa dan dukungannya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, September 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR LAMPIRAN vii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 3

Ruang Lingkup Penelitian 3

TINJAUAN PUSTAKA 3

Produktivitas 3

Produktivitas Hijau (Green Productivity) 4

Green Productivity Index (GPI) 4

Green Value Stream Mapping (GVSM) 5

Interpretative Structural Modelling (ISM) 5

Quality Function Deployment (QFD) 6

Analytical Hierarchy Process (AHP) 7

METODE 8

Kerangka Pemikiran 8

Pengukuran Produktivitas Hijau 9

Peningkatan Produktivitas 11

Pendekatan Sistem 11

Penetapan Responden 11

Tata Laksana Penelitian 11

HASIL DAN PEMBAHASAN 12

Analisis Kondisi Awal 12

Analisis Kelembagaan 13

Analisis Kegiatan Proses 16

Pengukuran Produktivitas 18

Analisis Peningkatan Produktivitas 23

Peningkatan Produktivitas Hijau 24

Evaluasi Skenario Perbaikan 28

Implikasi Manajerial 31

SIMPULAN DAN SARAN 33

Simpulan 33

Saran 33

DAFTAR PUSTAKA 34

LAMPIRAN 36

DAFTAR TABEL

1. Tujuh Sumber Pembangkit Limbah (Wills 2009) 10

2. Matriks RM Subelemen dalam Elemen Tujuan dari Program dalam

Peningkatan Produktivitas Bokar 14

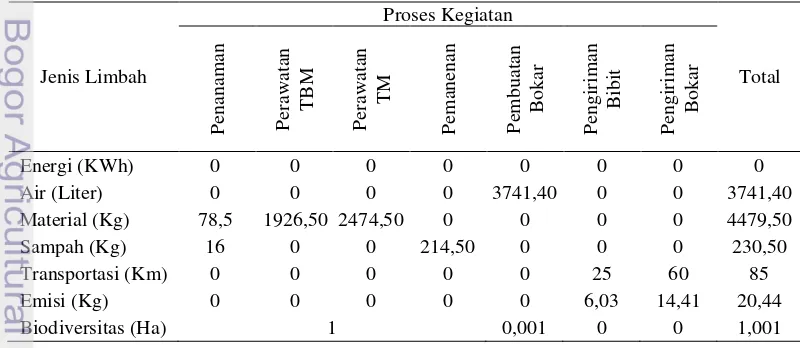

3. Hasil Analisis Tujuh Sumber Limbah Hijau (seven green wastes) 19

4. Perhitungan Biaya Kebutuhan dalam Proses 21

5. Bobot Atribut Kualitas Bokar 22

6. Hierarki Perhitungan Bobot Level 5 (Alternatif) Penentuan Strategi 24 7. Skenario Rancangan Alternatif Strategi Peningkatan Produktivitas 29 8. Perbandingan Indeks Keempat Rancangan Perbaikan. 31

DAFTAR GAMBAR

1. Diagram Alir Kerangka Berpikir 8

2. Tahap Pengukuran Produktivitas Hijau 9

3. Matriks Driver Power – Dependence untuk Elemen Tujuan dari Program 14 4. Diagram Model Struktural dari Elemen Tujuan dari Program 15 5. Bagan Kegiatan pada Perkebunan Karet Rakyat di Desa Kemawi 16

6. Alat Penggiling (handmangle) Polos 18

7. Alat Penggiling (handmangle) Bermotif 18

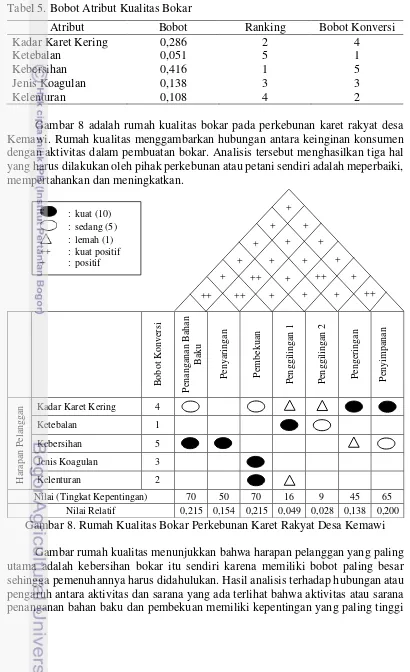

8. Rumah Kualitas Bokar Perkebunan Karet Rakyat Desa Kemawi 22

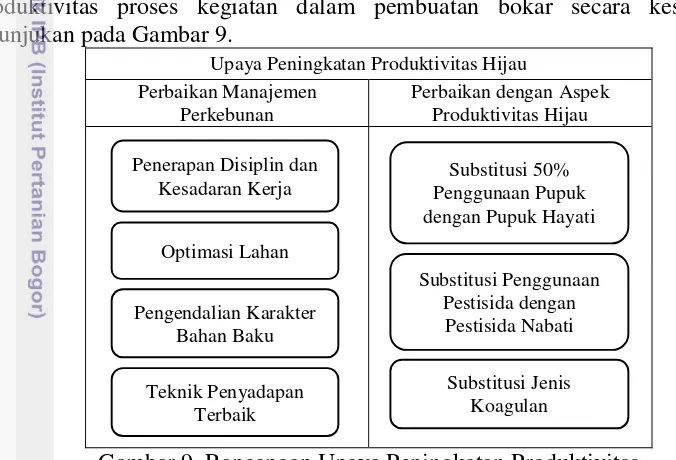

9. Rancangan Upaya Peningkatan Produktivitas 28

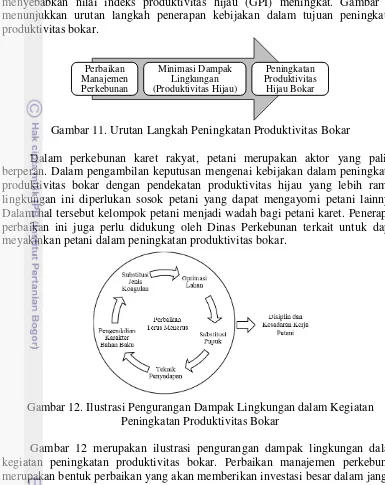

10. Diagram Perbandingan Indeks Keempat Rancangan Perbaikan 31 11. Urutan Langkah Peningkatan Produktivitas Bokar 32 12. Ilustrasi Pengurangan Dampak Lingkungan dalam Kegiatan Peningkatan

Produktivitas Bokar 32

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perhitungan Variabel Dampak Lingkungan 36

2. Analisis Kelembagaan Delapan Elemen 38

3. Dosis Pemupukan 50

4. Diagram Proses Pengolahan Karet Slab Giling / Tipis 51 5. Standar Mutu Bokar Berdasarkan SNI 06-2047-2002 52

6. Peta Aliran Material (GVSM current state) 53

7. Perhitungan Biaya Kebutuhan Proses Produksi Karet Slab 54 8. Tampilan Hasil Perhitungan AHP Bobot Kriteria Kualitas Bokar 55 9. Struktur Hierarki Penentuan Strategi Peningkatan Produktivitas Bokar

dengan Pendekatan Produktivitas Hijau 56

10. Tampilan Pengisian Model AHP Penentuan Strategi Peningkatan

Produktivitas 57

11. Keseluruhan Perhitungan Skenario 58

12. Peta Aliran Material (GVSM future state) 64

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan data statistik Direktorat Jenderal Perkebunan Indonesia (2012), luas areal perkebunan karet di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 3.456.128 ha yang terdiri dari 2.931.844 ha perkebunan rakyat, 257.005 ha perkebunan besar negara, dan 267.278 ha perkebunan besar swasta. Luas areal tersebut menghasilkan produksi karet sebesar 2.990.184 ton. Produktivitas terbesar sebesar 1.867 kg/ha dimiliki oleh perkebunan besar swasta, namun produktivitas perkebunan rakyat masih rendah yaitu 989 kg/ha. Sebagian besar produsen karet yang merupakan pengusaha kecil rata-rata memiliki lahan yang tergolong kecil dan masih menggunakan cara berkebun secara tradisional. Hal ini menyebabkan rendahnya produktivitas kebun yang diolah oleh pengusaha kecil dan berdampak pada profitabilitas rantai nilai perkebunan secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan produktivitas untuk dapat membantu perekonomian negara di bidang perkebunan. Peningkatan produktivitas tersebut bukan hanya dilakukan pada perkebunan besar negara maupun perkebunan besar swasta, namun peningkatan produktivitas tersebut harus dilakukan pada perkebunan rakyat yang menyumbang luas areal perkebunan dan produksi yang besar.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 menjelaskan bahwa komoditas karet termasuk dalam komoditas utama negara dan potensi sumber alam Indonesia. Pada Peraturan Presiden No. 26 tahun 2012 tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas), kedepannya Sislognas akan memperkuat program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Sislognas dan MP3EI diharapkan saling memberikan sinergi positif bagi pembangunan ekonomi dan daya saing bangsa. Antara MP3EI dengan Sislognas memiliki keterikatan yang sangat erat. MP3EI mengidentifikasi potensi kekuatan ekonomi dan komoditi andalan nasional, sementara Sislognas sangat berkepentingan dalam menjamin pergerakan komoditi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan efesien (Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian 2011).

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membantu daya saing karet alam adalah melalui peningkatan produksi karet per satuan luas, penurunan biaya produksi, peningkatan mutu dan penyajian, pengembangan kegunaan, serta langkah-langkah promosi dan strategi pemasaran yang tepat. Keseluruhan hal ini dapat dilakukan melalui penerapan konsep produktivitas hijau dalam kegiatan produksi karet alam, terutama pada kegiatan budidaya dan penanganan serta pengolahan proses pascapanen karet alam.

Sejalan dengan pemikiran produktivitas hijau, Peraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar) dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 tahun 2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor Standard Indonesian Rubber yang diperdagangkan, menguatkan akan pentingnya pengolahan karet alam yang ramah lingkungan. Dengan demikian dapat meningkatkan kualitas mutu bokar yang dihasilkan sehingga dapat bersaing dalam dunia perdagangan.

Dengan meningkatnya isu akan besarnya dampak lingkungan yang dihasilkan pada proses kegiatan industri, diperlukan suatu bentuk pendekataan yang memperhatikan aspek lingkungan dalam pelaksanaan proses kegiatan industri yang dilakukan. Pendekatan yang dilakukan harus turut memperhitungkan hubungan antara kegiatan ekonomi dan aspek dampak lingkungan yang terjadi melalui proses kegiatan eksploitasi, produksi, dan konsumsi berbagai jenis sumber daya alam yang berdampak pada dihasilkannya limbah (Saputra 2012 : Marimin et al. 2013).

Produktivitas hijau merupakan suatu pendekatan yang dapat membantu perusahaan atau instansi untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menurunkan dampak lingkungan. Implementasi produktivitas hijau akan memungkinkan terjadinya eco-efficiency yang pada akhirnya mengarah pada sustainable development. Putra (2012) mengembangkan konsep produktivitas hijau pada budidaya karet di perkebunan karet swasta. Wiguna (2012) juga mengembangkan konsep produktivitas hijau pada produksi karet alam di perusahaan swasta. Pada kasus perkebunan karet rakyat ini yang memproduksi bahan olah karet secara tradisional, dalam peningkatan produktivitas bokar dikembangkan konsep produktivitas hijau dengan memadukan metode ISM (Interpretative Structural Modelling), GVSM (Green Value Stream Mapping), QFD (Quality Function Deployment), serta AHP (Analytical Hierarchy Process).

Perumusan Masalah

Perkebunan karet rakyat memproduksi karet lebih rendah dibandingkan dengan perkebunan negara maupun perkebunan swasta. Begitu juga produktivitas yang dihasilkan oleh perkebunan karet rakyat rendah. Perlu ditingkatkannya produktivitas dengan memaksimalkan sumber daya dan input yang dimiliki untuk meningkatkan output yang akan dihasilkan. Untuk mengatasi permasalah tersebut selain peningkatan produktivitas dengan pendekatan produktivitas hijau, diperlukan peningkatan kualitas karet alam yang dihasilkan agar dapat mendongkrak perekonomian petani karet rakyat itu sendiri. Dari segi harga bokar di lapangan, permainan harga dilakukan oleh pedagang pengumpul sehingga petani pun mengalami penerimaan harga yang sedikit. Karena panjangnya rantai tata niaga bokar mengindikasi permainan harga di setiap level/lembaga masyarakat terkait. Untuk itu perlu adanya efisiensi dan efektivitas di dalam suatu sistem kelembagaan pada perkebunan karet rakyat itu sendiri.

Tujuan Penelitian

Tujuan antara penelitian ini adalah :

1. Menerangkan pola kelembagaan untuk memberikan arahan mengenai elemen yang menjadi prioritas dalam peningkatan produktivitas.

2. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi produktivitas serta kualitas yang dihasilkan.

3. Mengukur dan mengevaluasi tingkat produktivitas hijau bokar.

4. Memperoleh strategi terbaik yang akan digunakan dalam meningkatkan produktivitas bokar.

Manfaat Penelitian

Output yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi petani maupun instansi terkait di perkebunan karet rakyat dalam memberikan solusi peningkatan produktivitas agar dapat menghasilkan bokar yang bernilai dan berkualitas dengan pendekatan yang ramah lingkungan.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup kegiatan dari mulai penanganan pasca panen sampai distribusi ke industri hulu dari bokar, yang terdiri atas : analisis kelembagaan, analisis tingkat produktivitas bokar, analisis mutu bokar yang dihasilkan, penerapan produktivitas hijau sebagai solusi peningkatan produktivitas bokar, serta nalisis dan penentuan strategi peningkatan produktivitas bokar.

TINJAUAN PUSTAKA

Produktivitas

Produktivitas merupakan perbandingan antara efektivitas pelaksanaan tugas dengan efisiensi penggunaan sumber-sumber daya. Efektivitas diartikan sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dapat tercapai baik secara kuantitas maupun waktu Sedangkan efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan penggunaan masukan input yang direncanakan dengan penggunaan masukan yang sebenarnya dilakukan. Semakin besar nilai persentase pencapaian target, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.

Menurut Al-Darrab di dalam Gandhi et.al. (2006) produktivitas dapat ditingkatkan dengan lebih banyak melakukan perbaikan sumber daya secara efektif dan efisien untuk menghasilkan output yang diinginkan. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, diantaranya adalah penerapan teknologi produksi maju untuk meningkatkan output dan mengurangi input melalui kegiatan minimasi limbah.

Sumanth di dalam Gaspersz (2000) memperkenalkan suatu konsep formal yang disebut sebagai siklus produktivitas untuk dipergunakan dalam peningkatan produktivitas terus-menerus. Ada empat tahap daur yang saling berkaitan dan berkesinambungan, yaitu :

Dalam peningkatan produktivitas perlu diketahui unsur-unsur yang terkait yaitu : kualitas, efektivitas dan efisiensi (Sumanth di dalam Gaspersz 2000). Naik turunnya tingkat produktivitas disebabkan oleh faktor pada pihak manajemen, karena pihak manajemen merupakan faktor yang paling berpengaruh, terutama dalam proses perencanaan dan penjadwalan, pengaturan beban kerja, kejelasan instruksi kerja dan evaluasi, serta dalam menumbuhkan motivasi kerja dan loyalitas pekerja terhadap institusi.

Produktivitas Hijau (Green Productivity)

Produktivitas hijau didefinisikan sebagai suatu strategi dalam peningkatan produktivitas dan pencapaian aspek lingkungan untuk keseluruhan yang berlandaskan pada pengembangan sosial ekonomi. Faktor-faktor dari aplikasi produktivitas terdiri atas alat pada manajemen lingkungan, teknik, dan teknologi untuk mengurangi dampak yang mempengaruhi lingkungan yang diakibatkan dari aktivitas perusahaan atau organisasi. Tujuan dari produktivitas hijau adalah untuk menghasilkan capaian lingkungan yang menggunakan sumber daya dan energi material yang lebih sedikit, sehingga akan berdampak pada minimasi pemborosan. Dengan kata lain maka akan lebih efektif dan efisien dalam proses kerja yang dilakukan (Putra 2012).

Tiga kunci utama dalam pelaksanaan produktivitas hijau adalah strategi, produktivitas, dan pencapaian lingkungan. Secara fungsional produktivitas hijau bertujuan untuk : memastikan tingkat keuntungan bagi organisasi atau perusahaan (tingkat profitabilitas), meningkatkan mutu hidup dan mengurangi dampak lingkungan (APO 2006).

Penerapaan konsep produktivitas hijau diartikan sebagai tindakan menerapkan suatu konsep penggunaan sumber daya yang lebih sedikit dan lebih efisien dalam pemanfaatan semua sumber daya yang terlibat, serta memastikan bahwa semua output memiliki tujuan penggunaan. Konsep produktivitas hijau merupakan konsep yang mencakup suatu hierarki perbaikan peluang bisnis agar dapat memenuhi atau melebihi kebutuhan dan harapan pasar. Perubahan harapan pasar di masa sekarang mengharuskan adanya proses pengelolaan lingkungan yang baik sebagai bentuk permintaan harapan pelanggan, selain dari harapan akan kualitas, pasokan, pengiriman, teknologi, kesehatan dan keselamatan, serta biaya (APO 2006).

Green Productivity Index (GPI)

Pendekatan kuantitatif dan sistematis perlindungan lingkungan diperlukan untuk mengidentifikasi masalah serta menyoroti penerapan keunggulan program lingkungan, teknologi, strategi, dan pendekatan yang dilakukan. Green Productivity Index (GPI) atau indeks produktivitas hijau digunakan untuk mengisi kesenjangan panjang yang ada dalam evaluasi kinerja lingkungan dan juga menawarkan langkah kecil ke arah pendekatan yang lebih kuat dan kuantitatif untuk pengambilan keputusan lingkungan. Green Productivity Index (GPI) didefinisikan sebagai rasio sistem produktivitas terhadap dampak lingkungannya, persamaan GPI dituliskan sebagai (Hur et.al. 2004) :

Produktivitas didefinisikan sebagai rasio perbandingan antara harga jual produk (SP) terhadap biaya produksi (PC) :

GPI= SPEI/PC

Dimana, “SP” merupakan harga jual sebuah produk, “PC” merupakan biaya

produksi sebuah produk, dan “EI” merupakan dampak lingungan sebuah produk

selama proses produksi pabrik.

Green Value Stream Mapping (GVSM)

Pada penelitian Putra (2012), Bangkit (2012) dan Darmawan et al. (2012) digunakan metode GVSM dalam memetakan aliran proses yang terjadi. Metode pemetaan baru yang merupakan pengembangan dari peta aliran nilai (VSM) dikenal di dalam konsep pendekatan yang memperhatikan aspek lingkungan. Metode pemetaan ini dikembangkan oleh Wills (2009), yang dikenal dengan metode pemetaan aliran material hijau atau green value stream mapping (GVSM) sebagai prinsip green intentions. Pada konsep peta aliran material (VSM) dikenal tujuh sumber pembangkit limbah terdiri dari inventori, perpindahan, kerusakan produk, transportasi, produksi berlebih, selisih berlebih proses, dan waktu menunggu. Berbeda halnya pada GVSM dikenal tujuh sumber pembangkit limbah hijau yang terdiri dari pemakaian energi, air, material, sampah, transportasi, emisi, dan biodiversitas. Sama halnya dengan konsep VSM, pemetaan GVSM juga memiliki dua jenis pemetaan, yaitu pemetaan saat ini (current state) dan pemetaan masa mendatang (future state).

Secara khusus, diusulkan metodologi sistematis GVSM menganggap semua kegiatan dalam value stream atau operasi bisnis dan menentukan apakah, dari perspektif lingkungan (dibandingkan dengan pelanggan dalam konteks lean VSM), masing-masing kegiatan, proses, operasi, atau hal yang positif, baik, atau berharga. Jika tidak, itu dianggap boros dan harus diubah atau dihilangkan. Tujuannya adalah untuk memindahkan organisasi terhadap keberlanjutan dengan berfokus pada pengurangan "limbah hijau" yang berdampak lingkungan (Wills 2009).

Interpretative Structural Modelling (ISM)

Interpretative Structural Modelling (ISM) atau teknik permodelan interpretasi struktural menurut Eriyatno (1998) adalah proses pengkajian kelompok (group learning process) dimana model-model struktural dihasilkan guna memotret perihal yang kompleks dari suatu sistem, melalui pola yang dirancang secara seksama dengan menggunakan grafis serta kalimat. Metode ini dapat digunakan untuk membantu suatu kelompok, dalam mengidentifikasi hubungan kontekstual antar subelemen dari setiap elemen yang membentuk suatu sistem berdasarkan gagasan/ide atau struktur penentu dalam sebuah masalah yang komplek (Saxena et al. 1992).

strukturnya dibagi menjadi elemen-elemen dimana setiap elemen selanjutnya diuraikan menjadi sejumlah subelemen. Menurut Saxena (1992) program dapat dibagi menjadi sembilan elemen, yaitu : sektor masyarakat yang terpengaruh, kebutuhan dari program, kendala utama, perubahan yang dimungkinkan, tujuan dari program, tolok ukur untuk menilai setiap tujuan, aktivitas yang dibutuhkan guna perencanaan tindakan, ukuran aktivitas guna mengevaluasi hasil yang dicapai oleh setiap aktivitas, lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Metode ISM yang dikembangkan oleh Saxena (1992) diarahkan untuk memperoleh struktur hierarki subelemen di dalam elemen-elemen sistem berdasarkan hubungan kontekstual dalam bentuk hubungan V, A, X, O yang kemudian dikenal dengan istilah ISM VAXO. Hubungan kontekstual antara subelemen di dalam ISM VAXO menunjukkan hubungan yang bersifat langsung dan tidak menunjukkan hubungan antara subelemen yang bersifat tidak langsung. Simbol VAXO antar subelemen pada matriks SSIM akan tergantung dari sifat hubungan antara elemen tersebut yaitu :

V adalah eij = 1 dan eji = 0 A adalah eij = 0 dan eji = 1 X adalah eij = 1 dan eji = 1 O adalah eij = 0 dan eji = 0

Dengan simbol angka 1 menunjukkan adanya hubungan kontekstual dan simbol 0 menunjukkan tidak terdapat hubungan kontekstual antar subelemen. Hasil penilaian tersebut tersusun dalam Structural Self Interaction Matrix (SSIM). SSIM selanjutnya ditransformasi menjadi RM (Reachability Matrix) yang merupakan matriks bilangan biner.

Metode klasifikasi subelemen yang distrukturisasi berdasarkan tingkat driver power dan dependence serta menentukan elemen kunci dari sistem yang dikaji (Saxena 1992). Klasifikasi subelemen dibagi menjadi empat struktur, yaitu : 1. Sektor 1 : weak driver – weak dependent variables (autonomous) yang berisi

peubah yang umumnya tidak berkaitan dengan sistem dan mungkin mempunyai hubungan yang kecil walaupun dapat saja hubungan tersebut kuat;

2. Sektor 2 : weak driver – strongly dependent variables (dependent) yang berisi peubah tidak bebas;

3. Sektor 3 : strong driver – strongly dependent variables (linkage) yang berisi peubah yang harus dikaji secara hati-hati karena hubungan antar peubah yang tidak stabil dan setiap tindakan pada peubah ini dapat memberikan dampak terhadap peubah lainnya dan umpan balik pengaruhnya dapat memperbesar dampak;

4. Sektor 4 : strong driver – weak dependent variables (independent) yang berisi bagian sisa dari sistem dan disebut peubah bebas.

Quality Function Deployment (QFD)

QFD merupakan suatu alat untuk mendesain dan mengembangkan produk baru yang mampu mengintegrasikan kualitas ke dalam desain, memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen (customer needs and wants) yang diterjemahkan ke dalam technical responses. Pada proses desain dan pengembangan produk, QFD digunakan pada tahap evaluasi konsep-konsep produk (Green dan Bonollo 2002). Keinginan dan kebutuhan konsumen tersebut dijabarkan dalam fase-fase desain dan manufakturing.

Proses QFD terdiri dari satu atau lebih matriks-matriks kualitas. Matriks pertama dinamai House of Quality (HOQ). Matriks HOQ tersebut terdiri dari beberapa matriks-matriks yang digabungkan yang masing-masing matriks berisi informasi yang saling berhubungan antara satu matriks dengan matriks lainnya (Cohen 1995).

Semua matriks pada HOQ menggambarkan pemahaman tim pengembang produk atau proses mengenai aspek semua proses perencanaan produk, jasa, atau proses baru. Adapun fase-fase dalam QFD adalah :

Fase 0 : Perencanaan QFD

Fase 1 : Menggali Voice of Customer Fase 2 : Membangun House of Quality

Analytical Hierarchy Process (AHP)

Pada tahun 1970-an Dr. Thomas L. Saaty dari Wharton School of Business mengembangkan Analytical Hierarchy Process AHP untuk mengorganisir informasi dan pendapat ahli dalam memilih alternatif yang paling disukai (Marimin dan Maghfiroh 2010). Suatu persoalan akan diselesaikan dengan menggunakan AHP dalam suatu kerangka pemikiran yang terorganisir, sehingga dapat diekspresikan untuk mengambil keputusan yang efektif atas persoalan tersebut. Persoalan yang kompleks dapat disederhanakan dan dipercepat proses pengambilan keputusannya.

Saaty (1991) menyatakan bahwa terdapat tiga prinsip di dalam metode AHP. Prinsip pertama ialah penyusunan hierarki, yaitu menguraikan permasalahan yang kompleks menjadi elemen pokoknya, lalu prinsip kedua ialah penentuan prioritas, yaitu menentukan peringkat elemen-elemen menurut kepentingannya, serta prinsip ketiga ialah konsistensi logis, yaitu menjamin bahwa semua elemen dikelompokkan dan diperingkatkan secara logis.

METODE

Kerangka Pemikiran

Bokar merupakan getah karet yang disadap dalam bentuk gumpalan lateks sebagai hasil proses alami maupun hasil proses sederhana yang menggunakan bahan penggumpal. Tingkat produktivitas bokar bergantung pada integrasi dan keterkaitan antara seluruh kegiatan yang terjadi pada perkebunan karet rakyat sampai rantai pasokan ke industri hulu. Kegiatan di perkebunan dari mulai budidaya, panen, pasca panen sampai distribusi bokar ke industri hulu pada kenyataannya masih terjadi ketidakefisiensian dan ketidakefektifan. Hal tersebut yang menyebabkan petani karet mengalami kerugian baik materil maupun moril. Pengelolaan kebun yang seadanya dan karena keterbatasan petani dalam mengolah perkebunan karet ini yang menjadi faktor penghambat dalam peningkatan produktivitas. Keterampilan petani dan kurangnya kesadaran menerapkan pasca panen yang baik dan sering mengesampingkan dampak terhadap lingkungan juga mengakibatkan mutu bokar yang dihasilkan rendah. Belum lagi kelembagaan yang belum terbangun dengan baik menyebabkan lemahnya petani karet Indonesia. Tata niaga yang panjang dan banyaknya pedagang pengumpul karet dapat mengakibatkan harga jual yang diterima petani rendah. Semua ini merupakan faktor penghambat dalam suatu sistem peningkatan produktivitas bokar. Kerangka pemikiran diilustrasikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Diagram Alir Kerangka Berpikir

Untuk mengurai masalah tersebut, dalam penelitian di lakukan terlebih dahulu analisis kondisi awal, kemudian dilanjutkan analisis kelembagaan. Dalam menganalisis kelembagaan dilakukan dengan metode ISM untuk mendapatkan

Mulai

Analisis Kelembagaan

Analisis Proses

Analisis Kualitas

Analisis Peningkatan Produktivitas

Peningkatan Produktivitas dengan Pendekatan Produktivitas Hijau

Selesai

ISM

GPI GVSM

AHP

rancangan sistem secara efektif dalam pengambilan keputusan yang lebih baik nantinya. Setelah menganalisis kelembagaan selanjutnya dilakukan analisis proses dan kebutuhan bokar. Pada tahap analisis ini dilakukan identifikasi kegiatan yang memiliki pengaruh terhadap capaian tingkat produktivitas bokar dengan menggunakan GVSM. Melalui pemetaan ini, maka didapatkan data sumber material yang berpotensi sebagai sumber pembangkit limbah, yang kemudian dijadikan dasar pengukuran produktivitas, setelah diperolehnya nilai indikator lingkungan dan indikator ekonomi. Setelah produktivitas diukur, selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan konsumen akan bokar yang sesuai dengan standar baku mutu yang ditetapkan. Pada analisis ini diidentifikasi kualitas dari bokar yang dihasilkan petani kemudian menghubungkannya dengan ketentuan teknis untuk menghasilkan bokar tersebut dalam tiap tahap proses menghasilkan bokar. Semua identifikasi kualitas bokar ini dilakukan dengan metode QFD.

Kesemua tahapan tersebut nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas bokar. Peningkatan produktivitas melalui pendekatan produktivitas hijau dilakukan dengan meminimalisir atau mengeliminasi penggunaan sumberdaya yang memiliki dampak dan pengaruh terhadap lingkungan. Penentuan strategi peningkatan produktivitas yang tepat diperoleh melalui metode AHP yang selanjutnya diukur kembali GPI dari skenario strategi terbaik.

Pengukuran Produktivitas Hijau

Sejalan dengan pemahaman Wiguna (2012), pengukuran tingkat produktivitas dilakukan setelah didapatkan data tujuh sumber pembangkit limbah dari hasil identifikasi melalui GVSM. Tahapan pengukuran produktivitas ini mengacu pada tahapan yang dikembangkan oleh Gandi et al. (2006). Skema

tahapan pengukuran produktivitas pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Tahap Pengukuran Produktivitas Hijau

Pemetaan aliran proses ini ditujukan untuk mengidentifikasi timbulnya waste pada kegiatan produksi yang berimplikasi pada penurunan produktivitas industri. Pada GVSM diidentifikasi tujuh sumber pembangkit limbah yang terdiri dari pemakaian energi, air, material, sampah, transportasi, emisi, dan biodiversitas. Tujuh sumber pembangkit limbah tersebut dijelaskan pada Tabel 1.

1. Dampak Lingkungan

Nilai dampak lingkungan bergantung pada hasil perkalian antara penjumlahan persamaan bobot indikator GP dengan besarnya jumlah limbah yang dihasilkan dari proses kegiatan untuk setiap jenis indikator. Semakin besar nilai dampak lingkungan, menunjukkan semakin besarnya dampak lingkungan yang dihasilkan dari proses kegiatan yang dilakukan.

Tabel 1. Tujuh Sumber Pembangkit Limbah (Wills 2009)

Limbah Definisi dari Limbah

Energi Biaya untuk mengkonsumsi lebih banyak energi dari yang dibutuhkan dari sumber yang berdampak negatif lingkungan Air Biaya untuk menggunakan air lebih dari yang dibutuhkan Material Penggunaan bahan-bahan yang dirancang menjadi produk

yang berakhir di TPA daripada digunakan kembali

Sampah Biaya untuk membayar sesuatu yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan jika Anda membuangnya

Transportasi Biaya karena perjalanan yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan dari pembakaran bahan bakar fosil

Emisi Biaya yang terkait dengan pembuangan polutan di lokasi Biodiversitas

Biaya yang terkait dengan kerusakan langsung flora, fauna, dan organisme yang dihasilkan dari pembangunan

infrastruktur

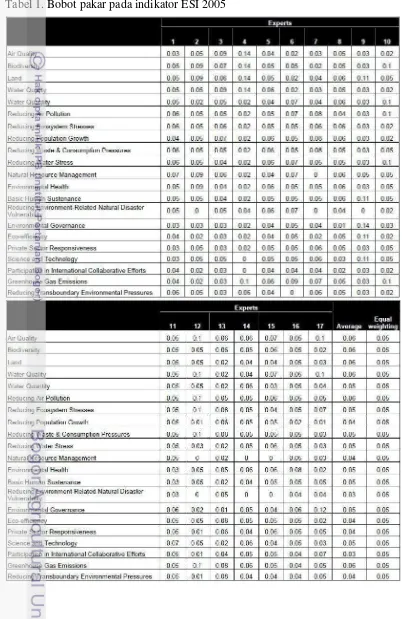

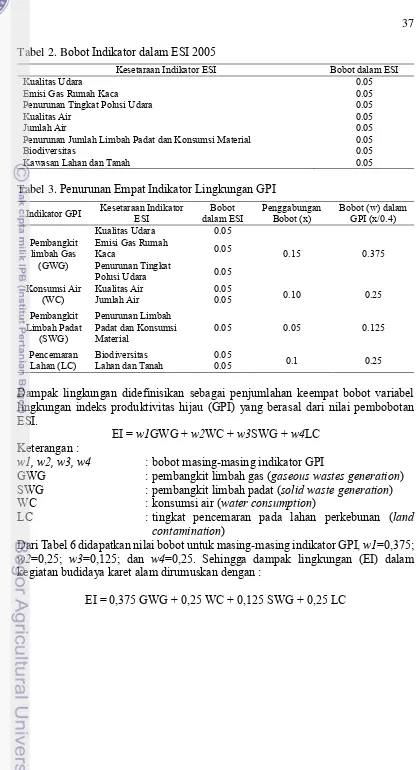

Dampak lingkungan ditentukan berdasarkan penjumlahan bobot indikator produktivitas hijau. Bobot dan indikator produktivitas hijau ditentukan berdasarkan hasil analisis para pakar dunia yang terangkum dalam Environmental Sustainability Index atau ESI (Yale Center for Environmental Law and Policy Report 2005). Pembuatan ESI didasarkan oleh penentuan lima jenis komponen penilaian kualitas lingkungan, yang mencakup 21 indikator kelestarian lingkungan dan 76 variabel yang mendasari penilaian bobot masing-masing indikator. Metode perhitungan dampak lingkungan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian Putra (2012) dan Wiguna (2012) dengan topik yang sama yaitu produktivitas hijau. Perhitungan lengkap variabel dampak lingkungan tersaji pada Lampiran 1. Dari hasil perhitungan variabel dampak lingkungan diperoleh persamaan :

Dampak lingkungan = 0,375 GWG + 0,25 WC + 0,125 SWG + 0,25 LC

Keempat indikator GPI menggambarkan jumlah limbah yang dihasilkan dari suatu proses kegiatan. Pembangkit limbah gas (GWG) digunakan untuk memperhitungkan jumlah limbah gas. Limbah gas erat kaitannya dengan jumlah emisi yang dihasilkan dari proses pembuatan dan pendistribusian bokar. Konsumsi air (WC) digunakan untuk memperhitungkan jumlah konsumsi air dari suatu proses kegiatan. Pembangkit limbah padat (SWG) digunakan untuk mengperhitungkan limbah padat yang dihasilkan dari suatu proses. Pencemaran lahan (LC) ditujukan untuk memperhitungkan dampak lingkungan pada areal lahan perkebunan yang ditimbulkan oleh proses budidaya. Pencemaran lahan dinilai dapat mengurangi kandungan hara dan tingkat kesuburan tanah, sehingga penting untuk diperhitungkan.

2. Indikator Ekonomi

biaya produksi yang diperlukan untuk menghasilkan 1 kg bokar. Basis perhitungan yang digunakan dalam penentuan nilai indikator ekonomi ini adalah biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 ton bokar.

3. Indeks Produktivitas Hijau (GPI)

Indeks produktivitas hijau (GPI) didefinisikan sebagai rasio perbandingan sistem produktivitas (indikator ekonomi) terhadap dampak lingkungan. Persamaan GPI dituliskan sebagai berikut:

Indeks Produktivitas Hijau GPI = Dampak LingkunganIndikator Ekonomi

Peningkatan Produktivitas

Peningkatan produktivitas dilakukan setelah pengukuran produktivitas awal dilakukan. Pada tahap ini dilakukan penentuan strategi peningkatan produktivitas yang diperoleh melalui metode AHP. Selanjutnya penerapan strategi peningkatan ini dilakukan melalui implementasi beberapa alternatif skenario strategi untuk mendapatkan strategi terbaik. Alternatif strategi terpilih dengan indeks GPI (future state) tertinggi selanjutnya diterapkan dalam future GVSM.

Pendekatan Sistem

Untuk mencapai tujuan penelitian, peningkatan produktivitas bokar pada perkebunan karet rakyat, digunakan pendekatan sistem dengan melakukan identifikasi terhadap sejumlah kebutuhan, sehingga dapat menghasilkan suatu operasi sistem yang dianggap efektif. Pendekatan sistem tersebut dimulai dengan mencari semua faktor yang terdapat dalam sistem untuk mendapatkan solusi yang terbaik bagi penyelesaian masalah, kemudian membuat suatu model kelembagaan, model kualitas bokar dan AHP untuk membantu memilih alternatif yang paling memungkinkan.

Penetapan Responden

Untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian dengan pendekatan sistem maka diperlukan masukan sebagai data dari pakar karet. Responden sebagai pakar ditentukan berdasarkan keahliannya pada bidang karet alam secara umum dan bahan olah karet rakyat secara khususnya dan juga di bidang lingkungan. Pakar tersebut baik dari kalangan akademisi, birokrasi, maupun praktisi. Adapun pakar yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak tiga orang, yang terdiri atas pakar karet dari Dinas Perkebunan Kabupaten Banyumas, Ketua Kelompok Tani Karet di Desa Kemawi Kec. Somagede Kab. Banyumas dan seorang dosen IPB di bidang karet alam. Karena dalam penerapan metoda AHP terdapat tahap uji konsistensi pendapat pakar (uji CR), maka tingkat kepakaran responden dapat dipertanggung-jawabkan.

Tata Laksana Penelitian 1. Pengumpulan Data

melalui teknik wawancara mendalam. Pengamatan langsung dan dokumentasi kegiatan juga dilakukan untuk mendukung hasil wawancara. Data kuantitatif yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, di mana data primer didapatkan langsung dari lapangan sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil wawancara petani dan pihak perkebunan karet rakyat maupun dinas terkait dan studi pustaka terkait (artikel, jurnal ilmiah, buku acuan dan internet).

2. Pengolahan Data

Analisis pengukuran dan perhitungan tingkat produktivitas beserta indikator-indikator yang berpengaruh terhadapnya dianalisis dengan menggunakan Microsoft Excel 2013. Selan itu aplikasi Microsoft Excel 2013 juga digunakan untuk mengolah beragam fungsi aritmatika dasar. Pengolahan data hasil wawancara pakar dengan metode AHP diolah dengan menggunakan aplikasi Expert Choice 11. 3. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini berlangsung dari bulan Maret 2013 di perkebunan karet rakyat di Kec. Somagede Kab. Banyumas. Kegiatan diskusi dan wawancara pakar dilakukan di kantor GAPKINDO (Gabungan Perusahaan Karet Indonesia), di PT. Riset Perkebunan Nusantara dan di Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB, serta di kantor Dinas Perkebunan Kab. Banyumas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kondisi Awal

Perkebunan karet rakyat di Desa Kemawi berpotensi dalam pengembangan industri hulu karet. Namun pada lapangan masing banyak ditemukan berbagai kendala yang dihadapi oleh petani karet. Kendala tersebut terdapat pada proses budidaya dan manajemen perkebunannya. Dari permasalah tersebut, dilakukan analisis-analisis untuk dapat meningkatkan produktivitas bokar dengan pendekatan produktivitas hijau yang lebih ramah lingkungan. Kondisi tanah yang berbukit-bukit di desa Kemawi menyebabkan pola penanaman karet perlu diperhatikan. Sistem penanaman karet secara tumpang sari di desa Kemawi dilakukan untuk dapat menghasilkan tambahan biaya karena dalam rentang 1 sampai 5 tahun tanaman karet belum dapat berproduksi. Kendala utama yang dihadapi adalah kenerja dan pengetahuan petani tentang karet yang perlu ditingkatkan. Petani tersebut menjadi pelaku utama di dalam perkebunan karet rakyat. Di lapangan masih banyak ditemukan teknik penyadapan yang kurang efisien, misalnya petani melakukan penyadapan di pagi hari namun pengambilan dan pengumpulan lateksnya dilakukan di keesokan harinya. Selain itu ada juga petani yang sengaja atau tidak sengaja memasukan kulit hasil tatalan ke dalam mangkok lateks. Hal-hal seperti ini yang dapat menyebabkan kualitas dari karet rendah.

ke pedagang lain yang lebih besar. Tata niaga yang panjang ini menyebabkan harga ditingkat petani rendah. Diharapkan petani dapat mengembangkan kelompok-kelompok tani sebagai tempat bertukar ilmu karet serta sebagai wadah dalam pengembangan usaha karet. Kendala modal dalam pengembangan perkebunan karet juga yang sering dihadapi petani. Dalam rangka pengembangan perkebuanan karet rakyat di Kabupaten Banyumas, Dinas Perkebunan Kabupaten Banyumas juga memberikan bantuan sarana prasarana. Namun bantuan sarana dan prasarana dari dinas perkebunan berupa bangunan pengolahan karet, alat pengenggilingan (handmangle), serta peralatan penyadapan juga belum digunakan secara maksimal.

Kondisi perkebunan karet rakyat jauh berbeda dengan perkebunan karet negara maupun swasta. Produktivitas yang rendah pada perkebunan karet rakyat disebabkan karena perawatan tanaman yang seadanya menyebabkan produktivitas tanaman ikut menurun. Teknik-teknik budidaya karet yang diterapkan pada perkebunan karet rakyat juga masih sebatas dari pengetahuan petani. Padahal potensi luas perkebunan rakyat jauh lebih besar dibandingkan dengan perkebunan negara maupun swasta.

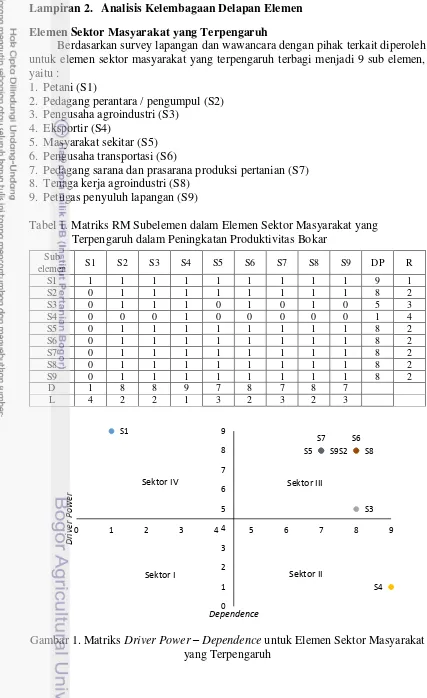

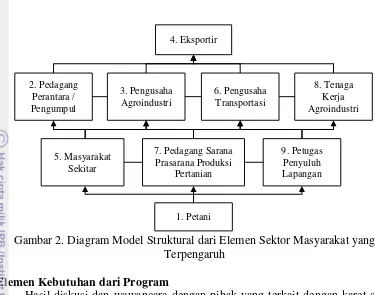

Analisis Kelembagaan

Analisis kelembagaan menfokuskan mengkaji bentuk keterkaitan antar elemen dan subelemen dalam pengembangan agroindustri maupun dalam peningkatan produktivitas bokar dalam penelitian ini. Dari hasil diskusi dan wawancara dengan para pakar diperoleh 8 elemen yang dikaji dalam peningkatan produktivitas, yaitu sektor masyarakat yang terpengaruh, kebutuhan dari program, kendala utama, perubahan yang dimungkinkan, tujuan dari program, tolok ukur untuk menilai setiap tujuan, lembaga yang terlibat, serta aktivitas yang dibutuhkan guna perencanaan tindakan. Dari masing-masing elemen tersebut dikaji dan diuraikan menjadi subelemen-subelemen yang selanjutnya dilakukan penilaian hubungan kontekstual antar subelemen dari setiap elemen.

Berdasarkan survey lapangan dan wawancara dengan pihak terkait diperoleh untuk elemen tujuan dari program menghasilkan 9 subelemen yaitu :

1. Meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman karet (T1)

2. Meningkatkan produktivitas dan produksi produk (bokar) prospektif (T2) 3. Meningkatkan kualitas mutu bokar yang dihasilkan (T3)

4. Meningkatkan kemampuan bersaing produk agroindustri karet rakyat di dalam negeri (T4)

5. Memperkokoh struktur ekonomi daerah dengan keterkaitan yang kuat dan saling mendukung antar sektor (T5)

6. Meningkatkan nilai tambah dengan adanya pengembangan industri hilir (T6) 7. Meningkatkan dan menghemat devisa negara (T7)

8. Meningkatkan kualitas SDM sektor agribisnis dan agroindustri (T8)

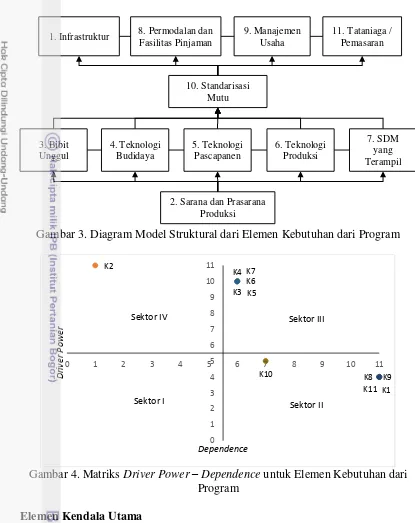

Tabel 2. Matriks RM Subelemen dalam Elemen Tujuan dari Program dalam setiap subelemen, maka matriks DP-P dapat disusun dengan menempatkan setiap ordinat (x,y) masing-masing sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3 dimana kesembilan subelemen tersebar ke dalam kategori 4 sektor. Dari Gambar 3 terlihat subelemen meningkatkan produktivitas dan produksi produk (bokar) prospektif (T2), meningkatkan kualitas mutu bokar yang dihasilkan (T3), meningkatkan kualitas SDM sektor agribisnis dan agroindustri (T8), dan meningkatkan penggunaan teknologi sederhana yang ramah lingkungan (T9) termasuk dalam sektor III (linkage). Yang termasuk dalam sektor ini harus dikaji secara hati-hati, karena hubungan antar subelemen bersifat tidak stabil. Setiap tindakan subelemen tersebut akan memberikan pengaruh terhadap berhasilnya program dan memperbaiki pengaruhnya bisa memperbesar keberhasilan peningkatan produktivitas bokar dan pengembangan usahanya.

Gambar 3. Matriks Driver Power – Dependence untuk Elemen Tujuan dari Program

Analisis lebih lanjut pada sektor IV (independent), menyatakan bahwa subelemen meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman karet (T1) termasuk peubah bebas. Dalam hal ini berarti kekuatan penggerak (driver power) yang besar terhadap keberhasilan program, tetapi sedikit ketergantungan program. Adapun subelemen meningkatkan kemampuan bersaing produk agroindustri karet rakyat di

dalam negeri (T4), memperkokoh struktur ekonomi daerah dengan keterkaitan yang kuat dan saling mendukung antar sektor (T5), meningkatkan nilai tambah dengan adanya pengembangan industri hilir (T6), serta subelemen meningkatkan dan menghemat devisa negara (T7) termasuk sektor II kategori peubah tidak bebas (dependent). Sektor II diartikan sebagai akibat dari tindakan subelemen lainnya.

Pada Gambar 4 tingkat (level-L) dari setiap subelemen ditentukan melalui pemisahan tingkat pada RM. Penetapan tingkat dari setiap subelemen dapat ditentukan dari ranking masing-masing subelemen. Hasil dari studi kasus didapatkan enam tingkat hierarki dimana subelemen meningkatkan dan menghemat devisa negara (T7) menempati tingkat pertama. Elemen kunci (key element) adalah subelemen dengan peringkat (R) satu, dalam kasus ini adalah subelemen meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman karet (T1). Elemen kunci berada pada level yang merupakan dasar bagi subelemen lain.

Gambar 4. Diagram Model Struktural dari Elemen Tujuan dari Program Penjelasan ketujuh elemen dalam analisis kelembagaan lainnya mempunyai prinsip yang sama dengan penjelasan elemen tujuan di atas. Yang perlu ditekankan adalah subelemen yang berada pada sektor III (linkage) karena bersifat tidak stabil yang artinya tindakan subelemen tersebut akan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan program. Selain itu perlu ditekankan juga adalah elemen kunci dari setiap elemen yang dikaji.

Pada elemen sektor masyarakat yang terpengaruh elemen kuncinya adalah petani. Pada elemen kebutuhan dari program, subelemen sarana dan prasarana produksi menjadi elemen kunci. Elemen kendala utama yang menjadi elemen kunci adalah rendahnya produktivitas tanaman. Tumbuh dan berkembangnya sentra komoditas karet sebagai pemasok bahan baku industri adalah elemen kunci dari elemen perubahan yang dimungkinkan. Subelemen meningkatnya produktivitas komoditas karet merupakan kunci elemen dari elemen tolok ukur untuk menilai setiap tujuan. Kelompok tani merupakan elemen kunci dari elemen lembaga yang terlibat dan pada elemen aktivitas yang dibutuhkan, yang menjadi elemen kuncinya adalah subelemen adanya peningkatan produktivitas dan efisiensi, meningkatnya keterampilan petanidan, meningkatnya kualitas mutu bokar. Analisis kelembagaan secara lengkap tersaji pada Lampiran 2.

T7

T5

T4

T6

T8 T3

T2 T9

Analisis Kegiatan Proses

Gambar 5. Bagan Kegiatan pada Perkebunan Karet Rakyat di Desa Kemawi Pada Gambar 5 terlihat kegiatan yang berlangsung di perkebunan karet rakyat Desa Kemawi. Dimana kegitan tersebut meliputi penanaman, perawatan TBM, perawatan TM, pemanenan, dan pengolahan karet alam. Kegiatan tersebut diuraikan dengan jelas sebagai berikut :

Penanaman

1. Sistem Penamanan Karet

Pada perkebunan karet rakyat di desa Kemawi sistem penanaman karet terbilang kurang teratur, hal ini disebabkan karena kontur tanah yang berbukit (tidak datar) sehingga pola penanaman karet tersebut mengikuti kontur tanah. Tanah yang memiliki kemiringan di atas 10° hendaknya di buat teras. Lebar teras minimal 1,5 m. Jarak antara teras yang satu dengan yang lain 7 m untuk jarak tanam (7 x 3) m. Pada kemiringan yang sama dibuat satu teras. Pembuatan teras dilakukan dengan cara menggali tanah landai ke dalam. Tanah galian ini diuruk dibagian bawahnya hingga terbentuk teras. Pembuatan teras dimaksudkan agar tanah tidak mudah tererosi.

2. Pelaksanaan Penanaman

Sebelum penanaman, lubang tanam harus sudah siap. Lubang tanam dibuat dengan jarak antarlubang (7 x 3) m. Jika tanah yang disiapkan dibentuk teras kontur yang jarak antar terasnya 7 m, maka ajir dipancang pada barisan dengan jarak 3 meter. Lubang tanam untuk bibit dalam kantong plastik adalah (60 x 60 x 60) cm. Selanjutnya diberikan pupuk dasar yaitu SP 36 dengan dosis 125 gram/pohon atau sekitar 62,5 kg/ha.

3. Kebutuhan Bibit

Kebun yang dimiliki petani desa Kemawi tidak dalam satu wilayah, melainkan terpisah-pisah. Namun, setiap kebun rata-rata memiliki luas 0,5 ha. Dari 0,5 ha tersebut dengan jarak tanam (7 x 3) m jumlah pohon yang ditanam sebanyak 250 pohon termasuk pohon sulaman.

Perawatan TBM

Tanaman karet berumur satu sampai lima tahun digolongkan ke dalam tanaman belum menghasilkan. Perawatan tanaman belum menghasilkan meliputi kegiatan penyulaman, penyiangan, pemupukan, seleksi dan penjarangan.Kegiatan penyulaman dilakukan untuk mengganti bibit karet yang mati di lahan. Penyiangan memiliki tujuan untuk membebaskan tanaman dari gangguan gulma yang berada di lahan tanam. Penyiangan dilakukan dengan cara manual biasanya dilakukan dengan bantuan parang atau cangkul. Penyiangan dilakukan 2-3 kali setahun. Pemupukan bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Pemberian pupuk dilakukan pada saat pergantian musim, antara musim penghujan ke musim kemarau. Jenis

Perkebunan Karet Rakyat Desa Kemawi Kec. Somagede

Penanaman Perawatan

TBM Perawatan TM Pemanenan

pupuk yang diberikan adalah urea, TSP, KCL, MOP, dan Kies. Sedangkan seleksi dilakukan untuk menghentikan penyebaran penyakit pada tanaman bermasalah. Perawatan TM

Tanaman karet berumur lima sampai tiga puluh tahun digolongkan ke dalam tanaman menghasilkan. Kegiatan perawatan tanaman menghasilkan tidak terlalu berbeda dengan perwawatan TBM, yaitu terdiri atas kegiatan penyiangan, pemupukan, dan peremajaan. Peremajaan pada tanaman meghasilkan dilakukan pada tanaman karet tua yang dinilai sudah tidak menguntungkan secara ekonomis karena telah mengalami penurunan produksi lateks. Selain pupuk, pada kegiatan pembibitan dan perawatan tanaman karet juga diperlukan pestisida dan obat tanaman untuk menunjang pertumbuhan tanaman karet. Untuk menghemat biaya, maka jumlah pohon sangat diperlukan untuk penentuan banyaknya pupuk yang digunakan. Pohon-pohon yang baik untuk disadap saja yang dipupuk dan dosis pemupukannya dihitung perpohon. Pemberian pupuk jangan dilakukan pada musim penghujan karena pupuk akan cepat tercuci oleh air hujan. Pemberian pupuk dilakukan pada saat pergantian musim, antara musim penghujan ke musim kemarau. Dosis pemupukan untuk tanaman belum menghasilkan dan sudah menghasilkan tersaji pada Lampiran 3.

Pemanenan

Kegiatan pemanenan sama halnya kegiatan penyadapan merupakan kegiatan pokok dari pengusahaan tanaman karet. Tujuaanya adalah membuka pembuluh lateks pada kulit pohon agar lateks cepat keluar. Untuk memperoleh hasil sadap yang baik, penyadapan harus mengikuti aturan tertentu agar diperoleh produksi yang tinggi, menguntungkan, serta berkesinambungan dengan tetap memperhatikan factor kesehatan tanaman. Tanaman karet yang siap sadap adalah tanaman yang memiliki umur tanaman di atas lima tahun dengan masa produksi 25-35 tahun.

Petani karet desa Kemawi umumnya menyadap karet dua hari sekali. Biasanya dilakukan pada pagi hari antara pukul 05.00-06.00 pagi. Sedangkan pengumpulan lateksnya dilakukan antara pukul 08.00-10.00. Namun pada kenyataan di lapangan, masih ada petani yang mengumpulkan lateks di esok harinya setelah disadap. Hal inilah yang mengurangi kualitas lateks yang dihasilkan karena lateks hasil sadapan sudah menggumpal dan diindikasi terdapat kotoran yang menyebabkan lateks kotor.

Peralatan sadap menentukan keberhasilan penyadapan. Semakin baik alat yang digunakan, semakin baik pula hasilnya. Peralatan yang biasanya digunakan untuk penyadapan karet meliputi pisau sadap, mangkuk sadap, talang lateks, cincin mangkuk dan juga tali.

Pengolahan Karet Alam

Pengolahan karet menentukan nilai tambah yang akan diperoleh. Hasil sadapan yang baik, apabila tidak diolah dengan optimal akan mendapatkan harga yang rendah. Oleh karena itu pengolahan karet harus diperhatikan dengan baik, sehingga diperoleh hasil olahan karet yang bermutu dan berharga jual tinggi.

penggiling halus dan penggiling bermotif penampakannya masing masing pada Gambar 6 dan Gambar 7. Penggiling halus digunakan untuk menentukan tebal dari karet sit/slab yang dibuat, setelah tebal didapatkan barulah digiling menggunakan penggiling bermotif agar dihasilkan karet sit yang bermotif.

Gambar 6. Alat Penggiling (handmangle) Polos

Gambar 7. Alat Penggiling (handmangle) Bermotif

Petani karet di perkebunan karet rakyat desa Kemawi pada umumnya memproduksi bokar berupa cup lump. Namun ada pula petani yang memproduksi karet slab tipis/giling. Alasan petani banyak menjual lateks dalam bentuk cup lump karena petani ingin cepat menghasilkan uang dengan menjual cup lump yang tidak membutuhkan pengolahan yang lebih lanjut. Berbeda dengan karet slab yang membutuhakan pengolahan yang lanjut namun dari segi harga karet slab lebih tinggi dibandingkan dengan cup lump.

Slab tipis dibuat dari lateks atau campuran lateks dengan lump mangkok yang dibekukan dengan asam semut di dalam bak pembeku yang berukuran 60 x 40 x 6 cm, tanpa perlakuan penggilingan. Proses pembuatan slab tipis dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masukkan dan susun lump mangkok secara merata di dalam bak pembeku. 2. Tambahkan larutan asam semut 1% ke dalam lateks kebun, dengan dosis 110 ml

per liter lateks, kemudian diaduk.

3. Tuangkan campuran tersebut ke dalam bak pembeku yang telah diisi lump mangkok.

4. Biarkan sekitar 2 jam, lalu gumpalan diangkat dan disimpan di atas rak dalam tempat yang teduh. Untuk meningkatkan kadar karet kering menjadi sekitar 70%, slab tipis dapat digiling dengan menggunakan handmangle dan hasilnya disebut dengan slab giling. Slab tipis dapat diolah menjadi blanket melalui penggilingan dengan mesin creper. Proses penggilingan dilakukan sebanyak 4-6 kali sambil disemprot dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran yang terdapat di dalam slab. Hasil blanket mempunyai ketebalan sekitar 0,6 cm – 1 cm, dengan KKK sekitar 75%. Diagram proses pengolahan karet slab giling/tipis dapat dilihat pada Lampiran 4. Standar mutu sesuai dengan SNI 06-2047-2002 terlampir pada Lampiran 5.

Pengukuran Produktivitas

maka lateks yang dihasilkan 46 liter) sehingga dibutuhkan 3384,3 liter untuk memproduksi 1 ton bokar. Air tersebut digunakan dalam pengenceran lateks. Pada proses pembekuan digunakan koagulan asam semut 1%. Larutan koagulan asam semut dengan dosis 110 ml asam semut 1% dicampurkan per liter lateks. Air yang digunakan dalam proses pembekuan karet sebanyak 357,1 liter. Sehingga total pemakaian air pada pembuatan 1 ton bokar sebanyak 3741,4. Penggunaan air pada kegiatan penanaman serta perawatan TBM dan TM digantikan dengan air yang diperoleh dari penampungan air hujan. Material yang dari mulai kegiatan penanaman, perawatan TBM dan TM merupakan material pupuk yang digunakan. Pupuk tersebut terdiri dari urea, TSP, KCL, Kieserit, MOP, maupun SP36 yang merupakan pupuk dasar. Pestisida yang digunanakan TB 29, round up, amoniak, dan belerang. Total keseluruhan material yang digunakan sebesar 4479,5 kg. Sampah sebesar 16 kg pada kegiatan penanaman berasal dari penggunaan polybag. Sedangkan sampah sebesar 1,5 kg kegiatan pemanenan bokar per sekali sadapan yang berasal dari ranting, kerikil, tatalan kulit karet, maupun material lain yang mengotori lateks. Bila produksi bokar 1 ton maka sampah pada kegiatan pemanenan adalah 214,5 kg, sehingga total sampah mencapai 230,5 kg. Perhitungan emisi yang dilakukan mengacu pada surat edaran Menteri ESDM No.3783/21/600.5/2008, dimana faktor konversi untuk mengubah energi listrik menjadi jumlah emisi CO2 yang dihasilkan sebesar 0.891 kg/KWh. Sedangkan faktor konversi konsumsi solar menjadi emisi CO2 berdasarkan DEFRA dan DECC (2010) adalah sebesar 2.6413 kg/l. Dengan asumsi transportasi menggunakan mobil bak terbuka yang menghabiskan konsumsi bahan bakar 1 liter untuk menempuh 11 km, maka melalui perhitungan emisi yang dihasilkan dalam pengiriman bibit sejauh 25 km sebesar 6,03 kg. Hal sama digunakan dalam perhitungan emisi dalam pengiriman bokar yang menempuh jarak 60 km menghasilkan emisi sebesar 14,41 kg. Mobil bak terbuka tersebut mampu memuat 1 ton muatan. Besarnya biodiversitas yang pakai sebesar 1 ha sebagai lahan dan 0,001 ha sebagai tempat pengolahan lateks. Hasil analisis tujuh sumber pembangkit limbah selengkapnya disajikan pada Tabel 3.

Pada penelitian ini telah dilakukan analisis setiap proses pada peta aliran material, dan telah didapatkan aliran data dan material dalam peta aliran nilai. Hasil penggambaran seluruh aktivitas aliran material dalam GVSM (current state) disajikan pada Lampiran 6.

Tabel 3. Hasil Analisis Tujuh Sumber Limbah Hijau (seven green wastes)

Perhitungan Dampak Lingkungan

Pada tahap perhitungan dampak lingkungan, total hasil analisis ketujuh sumber pembangkit limbah yang telah didapatkan dari peta aliran material hijau (current state) proses kegiatan dalam perkebunan karet rakyat ini digolongkan ke dalam empat variabel lingkungan GPI. Emisi pada proses kegiatan digolongkan sebagai variabel gaseous wastes generation (GWG), pengunaan air digolongkan ke dalam variabel water consumption (WC), sampah yang dihasilkan digolongkan ke dalam solid wastes generation (SWG), dan penggunaan material digolongkan ke dalam variabel land contamination (LC) (Putra 2012).

Berdasarkan data-data yang telah didapatkan dari analisis tujuh sumber pembangkit limbah, selanjutnya dilakukan perhitungan variabel dampak lingkungan sebagai berikut :

Jumlah Produksi Bokar / ha

14 kg / ha Ini merupakan asumsi dari petani dengan luas lahan 1 ha dengan jumlah pohon yang produktif sebanyak 300 dari 500 pohon per satu kali sadapan.

Sehingga untuk mendapatkan basis 1 ton produksi bokar setidaknya dilakukan 72 kali sadapan.

Pembangkit Limbas Gas (GWG)

20,44 kg per sekali angkut yang dapat mengangkut 1 ton muatan.

Konsumsi Air (WC)

Air yang digunakan dalam pembuatan bokar 1 ton sebanyak 3741,40 liter. Karena densitas air 1 kg/l maka konsumsi air sebanyak 3741,40 kg

Pembangkit Limbah Padat (SWG)

230,50 kg Merupakan sampah yang berasal dari polybag hasil penanaman dan material seperti ranting, pasir, kerikil, maupun tatal kulit batang pohon karet yang mengotori lateks.

Pencemaran Lahan (LC) 4479,50 kg

Dari perhitungan tersebut, maka dampak lingkungan (EI) yang dihasilkan dari proses dapat dirumuskan sebagai berikut :

EI = (0,375 x GWG) + (0,25 x WC) + (0,125 x SWG) + (0,25 x LC) EI = (0,375 x 20,44) + (0,25 x 3741,40) + (0,125 x 230,50) + (0,25 x 4479,50)

EI = 2091,70 kg

Dampak lingkungan yang dihasilkan dari semua kegiatan menghasilkan bokar sekali sadapan setelah tanaman berumur produktif adalah 2091,70 kg atau 2,09 ton. Perhitungan Indikator Ekonomi

Basis perhitungan yang digunakan dalam penentuan nilai indikator ekonomi ini adalah biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu ton produk karet slab. Tabel 4 menunjukan perhitungan biaya kebutuhan dalam proses menghasilkan karet slab sebesar satu ton. Daftar lengkap perhitungan biaya kebutuhan proses produksi karet slab terlampir pada Lampiran 7.

Tabel 4. Perhitungan Biaya Kebutuhan dalam Proses

Daftar Kebutuhan Jumlah Harga per

Satuan (Rp) Biaya (Rp)

Bahan bakar (2,27+5,45) 6500 50.180

Biaya sarana prasarana 8.350.965

Total biaya produksi 8.401.145

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diketahui total biaya kebutuhan proses produksi bokar sebesar Rp 8.401.145 dapat memproduksi satu ton bokar atau karet slab. Dengan asumsi bahwa sekali sadapan 1 ha menghasilkan rata-rata 14 kg lateks, sehingga diperlukan setidaknya 72 kali sadapan. Kemudian besar pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk karet slab tipis/giling sebagai berikut :

Pendapatan penjualan / harga jual satu ton slab tipis/giling Asumsi harga jual slab per kg = Rp 20.000

Jadi harga jual satu ton slab = Rp 20.000.000

Perhitungan indikator ekonomi dihitung sebagai perbandingan antara pendapatan penjualan produk dengan total biaya produksi produk tersebut. Sehingga diperoleh :

Indikator Ekonomi atau Produktivitas

Pendapatan / Total Biaya = 20.000.000 / 8.401.145 Produktivitas = 2,38

Tingkat produktivitas atau indikator ekonomi proses pembuatan bokar dalam hal ini karet slab tipis/giling adalah 2,38.

Perhitungan Indeks Produktivitas Hijau (GPI)

Berdasarkan hasil perhitungan dampak lingkungan dan indikator ekonomi kemudian dihitung nilai indeks produktivitas hijau (current state) dihasilkan 1,14 dengan perhitungan sebagai berikut :

Indeks Produktivitas Hijau GPI = 2,382,09 = 1,14

Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat produktivitas masih lebih tinggi dari dampak lingkungan yang dihasilkan dari proses kegiatan yang dilakukan. Secara umum, semakin tinggi nilai indeks produktivitas hijau yang dicapai, maka tingkat produktivitas dan indikator ekonomi petani akan semakin tinggi, sedangkan dampak lingkungan yang dihasilkan dari proses kegiatan akan semakin rendah. Sebaliknya semakin rendah nilai indeks produktivitas hijau, maka semakin besar dampak lingkungan yang ditimbulkan dari proses kegiatan yang dilakukan.

Analisis Kualitas

dilampirkan pada Lampiran 8. Dari hasil perhitungan rekapitulasi pendapat pakar dengan metode perbandingan berpasangan akan diperoleh bobot masing-masing atribut, kemudian dikonversikan dalam ranking yang tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5. Bobot Atribut Kualitas Bokar

Atribut Bobot Ranking Bobot Konversi

Kadar Karet Kering 0,286 2 4 Kemawi. Rumah kualitas menggambarkan hubungan antara keinginan konsumen dengan aktivitas dalam pembuatan bokar. Analisis tersebut menghasilkan tiga hal yang harus dilakukan oleh pihak perkebunan atau petani sendiri adalah meperbaiki, mempertahankan dan meningkatkan. Gambar 8. Rumah Kualitas Bokar Perkebunan Karet Rakyat Desa Kemawi

Gambar rumah kualitas menunjukkan bahwa harapan pelanggan yang paling utama adalah kebersihan bokar itu sendiri karena memiliki bobot paling besar sehingga pemenuhannya harus didahulukan. Hasil analisis terhadap hubungan atau pengaruh antara aktivitas dan sarana yang ada terlihat bahwa aktivitas atau sarana penanganan bahan baku dan pembekuan memiliki kepentingan yang paling tinggi

dengan nilai 70 dan nilai relatif 0,215. Penanganan bahan baku, dalam hal ini penanganan lateks setelah disadap perlu diperhatikan juga kebersihannya. Hal itu merupakan salah satu hal mendasar dalam menghasilkan kualitas bokar yang baik. Dalam aktivitas pembekuan juga perlu diperhatikan jenis koagulan yang digunakan. Jenis koagulan yang digunakan akan mempengaruhi kualitas bokar, jika menggunakan jenis koagulan yang tidak direkomendasikan oleh pemerintah tentukan akan mengurangi kualitas bokar yang dihasilkan. Aktivitas penyimpanan juga perlu diperhatikan karena penyimpanan akan berpengaruh langsung terhadap kadar karet kering. Penyimpanan yang tidak tepat akan membuat kadar air di dalam karet bertambah. Penyaringan lateks setelah penanganan lateks juga dilakukan untuk membuat ranting-ranting ataupun tatalan kulit pohon yang terbawa di dalam lateks. Penyaringan yang baik berimbas pada bokar yang bersih.

Analisis Peningkatan Produktivitas

Secara grafis, struktur model AHP yang dikembang terdiri dari lima level yaitu fokus, faktor, aktor, tujuan, dan alternatif. Masing-masing elemen pada setiap level dalam struktur hierarki didapatkan melalui studi literatur dan wawancara dengan para pakar. Fokus (level 1) dari struktur hierarki adalah penentuan strategi peningkatan produktivitas bokar dengan pendekatan produktivitas hijau. Faktor (level 2) yang dinilai berpengaruh dan harus dipertimbangkan dalam pencapaian fokus adalah kondisi lahan, mutu bokar, kinerja petani, biaya produksi, tingkat permintaan, serta kebijakan pemerintah mengenai bokar bersih. Level 3 mengenai aktor yang terdiri dari petani, pedagang, industri hulu, pemerintah, dan perguruan tinggi serta lembaga peneliti. Pada level 4 tujuan yang akan dicapai yaitu memaksimalkan keuntungan, meningkatkan kualitas, dan mengurangi dampak lingkungan. Level 5 merupakan level alternatif strategi yang dapat dilakukan dalam pencapaian fokus. Alternatif tersebut terdiri dari optimasi lahan, teknik penyadapan terbaik, pengendalian karakter bahan baku, substitusi bahan pembantu, serta penerapan disiplin dan kesasdaran kerja.

Perhitungan pembobotan setiap kriteria dilakukan dengan menggunakan software Expert Choice 11 yang dapat mengakomodir pendapat para pakar, sehingga dihasilkan nilai bobot untuk setiap alternatif strategi. Kriteria dan alternatif tersebut diberikan rentang penilaian dengan skala satu sampai sembilan dengan metode perbandingan berpasangan (pairwaise comparison) dalam teknik AHP dilakukan oleh pakar. Selain itu, nilai inconsistency ratio dari setiap level masing-masing pakar harus lebih kecil dari 0.1. Apabila nilainya lebih besar dari 0.1 maka dilakukan revisi penilaian atau pemberian bobot kembali oleh pakar yang bersangkutan. Struktur hierarki model penentuan strategi peningkatan produktivitas bokar dengan pendekatan produktivitas hijau dapat dilihat pada Lampiran 9.

Metode AHP memberikan hasil perhitungan berupa urutan prioritas berdasarkan peringkat dari masing-masing elemen setiap level hierarki. Tampilan pengisian model AHP penentuan strategi peningkatan produktivitas disajikan pada Lampiran 10.

Petani menjadi aktor terpenting dalam strategi peningkatan produktivitas bokar ini. Penerapan disiplin dan kesadaran kerja bagi petani yang notabene penggerak langsung pada industri bokar ini dituntut untuk melaksanakan pengolahan karet sesuai dengan pedoman dan aturan yang telah ditentukan untuk menghasilkan bokar yang bersih dan bermutu.

Tabel 6. Hierarki Perhitungan Bobot Level 5 (Alternatif) Penentuan Strategi

Level 5 (Alternatif) Bobot Peringkat

1. Optimasi Lahan

2. Teknik Penyadapan Terbaik

3. Pengendalian Karakter Bahan Baku 4. Substitusi Bahan Pembantu

5. Penerapan Disiplin dan Kesadaran Kerja

0,292 peningkatan produktivitas bokar itu sendiri. Penerapan disiplin dan kesadaran kerja ini mendapat bobot sebesar 0,418. Selain alternatif tersebut, optimasi lahan juga dapat mempengaruhi strategi peningkatan produktivitas bokar. Optimasi lahan mendapat bobor sebesar 0,292. Walaupun optimasi lahan ini strategi jangka panjang diharapkan mampu mendongkrak produksi lateks nantinya. Dengan produksi lateks yang meningkat diharapkan produksi bokar pun dapat meningkat. Sedangkan alternatif yang lain, meskipun memiliki bobot yang lebih rendah, penerapan strategi ini dalam jangka waktu tertentu akan dapat meningkatkan indeks produktivitas hijau proses dalam menghasilkan bokar.

Peningkatan Produktivitas Hijau Perbaikan Manejemen Perkebunan

Perbaikan manajemen perkebunan mencakup kegiatan yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas perkebunan diantaranya :

1. Penerapan Disiplin dan Kesadaran Kerja

2. Optimasi Lahan

Optimasi lahan di desa Kemawi perlu ditingkatkan tentunya untuk mendukung peningkatan produktivitas karet yang dihasilkan. Dari masing-masing petani anggota kelompok tani yang mengolah lahannya dengan menanam karet hanya sekitar 60% yang produktif. Kendala yang dihadapai di lapangan adalah lahannya yang berkontur bukit dengan kemiringan-kemiringan hendaknya perlu dibuat teras. Di desa Kemawi masih banyak lahan yang belum termanfaatkan dengan baik.

Pengolahan tanah dimulai dari pembabatan pohon-pohon yang tumbuh. Pembabatan pohon dimulai dari pohon yang kecil kemudian pohon yang besar. Setelah itu, pohon-pohon tersebut dikeringkan lalu dibakar atau dibuat kayu bakar. Setelah pohon dan alang-alang dibabat dan dibakar, tanah dibongkar dengan cangkul hingga sisa-sisa akar terangkat. Bersihkan sisa-sisa akar, rizoma, alang-alang, ranting dan batuan besar karena dapat menghalangi pertumbuhan tanaman karet. Alang-alang dapat dibasmi dengan herbisida. Pemberian herbisida dilakukan 4-5 kali hingga alang-alang benar-benar mati. Setiap kali diberikan herbisida yang dipakai sebanyak 2.000 liter per ha. Untuk membasmi sisa penyakit akar dapat digunakan fungisida.

Kendala utama yang dihadapi dari hasil analisis kelembagaan adalah rendahnya produktivitas tanaman. Rendahnya produktivitas tanaman ini disebabkan oleh pengolahan tanah yang kurang. Dengan pengolahan tanah yang baik diharapkan akan dicapai tujuan dalam meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman karet. Dengan pencapaian tujuan tersebut diharapkan pula keberhasilan strategi peningkatan produktivitas bokar dengan pendekatan produktivitas hijau dapat terwujud.

3. Pengendalian Karakter Bahan Baku

Pengendalian karakter bahan baku yang dimaksud adalah pengendalian lateks hasil sadapan agar tetap terjaga dan bersih dari kotoran. Pengendalian karakter bahan baku ini juga merujuk pada kinerja petani agar tetap terus memperhatikan kebersihan dan mutu bokar yang akan dihasilkan nantinya. Kegiatan manajemen perkebunan ini tidak akan pernah lepas dari peran aktif petani sebagai komponen dan aktor terpenting di dalam perkebunan karet rakyat ini.

4. Teknik Penyadapan Terbaik