LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM

PENGANTAR USAHA TANI

Anggota Kelompok : KELAS/ KELOMPOK : L/L7

Radhini Kartika Putri P. 135040201111395 Lailatul Fauziyah 135040201111418 Herdiansyah Alfides 135040201111420

Lazuardi Pramadio 135040207111005

Nurul Aziza Cornelia 135040207111048

PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2015

KATA PENGANTAR

Harapan penulis semoga laporan akhir ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dan teman-teman. Penulis menyadari bahwa laporan akhir praktikum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan laporan ini.

Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan laporan akhir praktikum ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

Malang, 30 November 2015

DAFTAR ISI Kata Pengantar

Daftar Isi... Daftar Tabel

I.

PENDAHULUAN... ....

1.1 Latar Belakang... 1.2 Tujuan...

1.3 Manfaat... II. TINJAUAN PUSTAKA ini buat balok yang ada romawi

2.1 Sejarah Usahatani... 2.2 Transek Desa... 2.3 Profil Usahatani

2.3.1 Karakteristik Usahatani dan Petani di Indonesia... 2.3.2 Tinjauan Tentang Kubis... 2.4 Analisis Biaya, Penerimaan dan Keuntungan Usahatani ... 2.5 Analisis Kelayakan Usahatani

2.5.1 R/C Ratio... 2.5.2 BEP (Break Even Point) ... III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Sejarah Usahatani... 3.2 Transek Desa... 3.3 Profil Petani dan Usahatani... 3.4 Analisis Biaya, Penerimaan dan Keuntungan... 3.5 Analisis Kelayakan Usahatani

3.5.2 BEP (Break Even Poin) ... 3.6 Pemasaran Hasil Pertanian... 3.7 Kelembagaan Petani... 3.8 Permasalahan dalam Usahatani... IV. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan... 4.2 Saran... V. Lampiran

5.1 Transek Desa dan Peta Desa... 5.2 Lampiran Foto Hasil Pengamatan Lapang... 5.3 Kalender Musim Tanam...

5.4 Quisioner yang Sudah Terisi Data Survei Lapang... DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang artinya bidang pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya atau bekerja pada sektor pertanian, terutama di daerah pesesaan. Kegiatan pertanian memang merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat di suatu pedesaan. Adanya potensi-potensi seperti kondisi lingkungan atau ekosistem pedesaan yang baik dan kebudayaan pada masyarakat desa inilah salah satunya yang menyebabkan sektor pertanian tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pedesaan. Untuk memaksimalkan kegiatan pertanian, diperlukan pengelolaan terhadap usaha pertanian di suatu pedesaan secara baik dan tepat yang dilakukan oleh para petani.

Petani merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan usaha pertanian dimana hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek sosiologis seperti kebudayaan petani, lembaga/ kelembagaan yang terkait dengan pengadaaan lahan, saprodi, tenaga kerja, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta perubahan sosial yang terjadi pada petani. Aspek-aspek sosiologis dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku petani yang mana hal tersebut sangat berkaitan dalam hal pengelolaan usaha pertanian. Menurut Guhardja (1993) suatu sistem usaha tani yang dilakukan oleh keluarga petani merupakan hasil perpaduan sumber daya keluarga yang dimiliki dalam hal kemampuan manajemen, alokasi faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja dan modal ke proses-proses produksi tanaman, ternak dan kegiatan di luar usaha tani. Oleh karena itu, untuk mengetahui keberlangsungan suatu usahatani pada tingkat petani di suatu pedesaan, perlu dilakukan peninjauan secara langsung baik dengan cara wawancara maupun pengamatan langsung.

terhadap salah seorang narasumber dengan cara wawancara dan peninjauan secara langsung terhadap ushatani yang dilakukannya.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya peninjauan terhadap usahatani yang dilakukan oleh seorang petani pada suatu desa ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan sejarah usahatani kubis di daerah penelitian 2. Mendeskripsikan transek di daerah penelitian

3. Mendeskripsikan proful usahatani tanaman kubis di daerah penelitian

4. Menganalisis biaya, penerimaan dan keuntungan tanaman kubis di daerah penelitian

5. Menganalisis kelayakan usahatani tanaman kubis di daerah penelitian 6. Mendeskripsikan pemasaran hasil pertanian di daerah penelitian 7. Mendeskripsikan kelembagaan petani di daerah penelitian 1.3 Manfaat

Berikan penjelasan per poin 1. Mahasiswa

2. Petani 3. Pemerintah

Dengan adanya peninjauan terhadap salah seorang petani pada suatu desa ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi nyata berjalannya usahatani serta kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan suatu usahatani.

2.1 Sejarah Usaha Tani

Sejarah pertanian merupakan suatu sejarah kebudayaan manusia yang muncul ketika suatu masyarakat mampu untuk menjaga ketersediaan pangan bagi dirinya sendiri. Kegiatan pertanian membuat suatu kelompok manusia menetap untuk merawat tanaman yang dibudidayakan yang mendorong terbentuknya suatu peradaban. Kebudayaan masyarakat yang tergantung pada pertanian disebut kebudayaan agraris.

Berdasarkan bukti-bukti peninggalan artefak, para ahli prasejarah saat ini bersepakat bahwa praktik pertanian pertama kali berawal dari daerah “bulan sabit yang subur” di Mesopotamia sekitar 8000 SM. Pada waktu itu daerah ini masih lebih hijau daripada sekarang. Berdasarkan suatu kajian, 32 dari 56 spesies biji-bijian budidaya berasal dari daerah ini. Daerah ini juga menjadi satu dari pusat keanekaragaman tanaman budidaya (center of origin) menurut Vavilov. Jenis-jenis tanaman yang pertama kali dibudidayakan di sini adalah gandum, jelai (barley), buncis (pea), kacang arab (chickpea), dan flax (Linum usitatissimum). Di daerah lain yang berkejauhan lokasinya dikembangkan jenis tanamna lain sesuai dengan topografi dan iklim. Di Tiongkok, padi dan jewawut mulai didomestikasi sejak 7500 SM dan diikuti dengan kedelai, kacang hijau, dan kacang azuki. Padi dan sorgum dikembangkan di daerah Sahel, Afrika 5000 SM. Tanaman lokal yang berbeda mungkin telah dibudidayakan juga secara tersendiri di Afrika Barat, Ethiopia, dan Papua. Tiga daerah yang terpisah di Amerika (yaitu Amerika Tengah, daerah Peru-Bolivia dan hulu Amazon) secara terpisah mulai membudidayakan jagung, labu, kentang dan bunga matahari. (Tim Dosen Pengantar Usahatani, 2013)

Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikroba) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit pertanian juga diartikan sebagai kegiatan membudidayakan suatu tanaman tertentu yang bersifat semusim. Usaha pertanian diberi nama khusus untuk subjek usahatani tertentu. (Tim Dosen Pengantar Usahatani, 2013)

itu, sinar matahari,bangunan yang didirikan di atas tanah dsb. Farm yaitu sebagai sutu tempat atau bagian dari permukaamn bumi dimana pertanian diselenggarakan oleh seorang petani tertentu apakah ia seorang pemilik, penyakap ataupun manger yang digaji. Ilmu usahatani (farm management ), yaitu bagian dari ilmu ekonomi pertanianyang mempelajari cara-cara petani menyelenggarakan usahatani. Usahatani memiliki beberpa komponen seperti kehutanan, Peternakan, Perikanan dan tentunya Peranian.

2.2 Transek Desa

Transek Desa adalah gambaran penampang atau irisan suatu lokasi atau wilayah tertentu yang dapat memberikan petunjuk tentang keragaman agro-ekosistem suatu wilayah.Transek digunakan pula untuk memuat zona suatu potensi ekologi yang dominan, misalnya pertanian dan hutan.Transek Desa juga merupakan penggambaran bentuk samping desa, dalam transek desa digambarkan adanya topografi desa beserta komponennya.

Menurut Tim Dosen Pengantar Usahatani (2013), jenis-jenis transek berdasarkan jenis informasi (topik kajian) terdiri dari tiga jenis yaitu Transek Sumber Daya Desa yang bersifat umum, Transek Sumber Daya Alam dan Transek untuk Topik Topik Khusus. Uraian singkat ketiha jenis transek tersebut adalah:

a. Transek Sumber Daya Desa ( Umum )

b. Transek Sumber Daya Alam

Transek ini dilakukan untuk mengenal dan mengamati secara lebih tajam mengenai potensi sumberdaya alam serta permasalahan-permasalahannya, terutama sumber daya pertanian. Seringkali, lokasi kebun dan lahan pertanian lainnya milik masyarakat berada di batas dan luar desa, sehingga transek sumber daya alam ini bisa sampai keluar desa.

Informasi-informasi yang bisanya muncul antara lain adalah :

1) Bentuk dan keadaan permukaan alam (topografi) : termasuk ke dalamnya adalah kemiringan lahan, jenis tanah dan kesuburannya, daerah tangkapan air dan sumber-sumber air (sungai, mata air, sumur).

2) Pemanfaatan sumber daya tanah (tataguna lahan) : yaitu untuk wilayah permukiman, kebun, sawah, lading, hutan, bangunan, jalan, padang gembala, dan sebagainya.

3) Pola usaha tani: mencakup jenis-jenis tanaman penting (antara lain jenis-jenis local) dan kegunaanya (misalnya tanaman pangan, tanaman obat, pakan ternak, dsb), produktivitas lahan dan hasilnya dan sebagainya.

4) Teknologi setempat dan cara pengelolaan sumber daya alam : termasuk teknologi tradisional, misalnya penahan erosi dari batu, kayu, atau pagar hidup; pohon penahan api; pemeliharaan tanaman keras; system beternak; penanaman berbagai jenis rumput untuk pakan ternak, penahan air, penutup tanah; system pengelolaan air, (konservasi air, kontrol erosi, dan pengairan) dan beberapa hal lainnya.

5) Pemilikan sumber daya alam : biasanya terdiri dari milik perorangan, milik adat, milik umum/desa, milik pemerintah (missal hutan).

Kajian lebih lanjut yang dilakukan antara lain adalah :

1) Kajian mata pencaharian yang memanfaatkan sumber daya tersebut baik oleh pemilik maupun bukan (missal, penduduk yang tidak memiliki kebun mungkin menjadi pengumpul kayu bakar dari hutan, menjadi buruh, dsb).

Transek juga bisa dilakukan untuk mengamati dan membahas topik-topik khusus. Misalnya: transek yang dilakukan khusus untuk mengamati sarana kesehatan dan kondisi kesehatan lingkungan desa, transek wilayah persebaran hama, atau transek khusus untuk mengamati sumber air dan system pengelolaan aliran air serta irigasi, pendidikan dasar, dan sebagainya.

Menurut Safii (2014), Dalam pembuatan transek terdapat dua tahapan utama yaitu:

1. Perjalanan dan observasi 2. Pembuatan gambar transek

Hasilnya biasanya langsung digambar atas flipchart (kertas lebar). Sebelum melakukan Transek perlu disiapkan bahan dan alat seperti kertas flipchart, kartu warna-warni, spidol, makanan dan minuman. Kegiatan transek biasanya makan waktu yang cukup lama.

a. Perjalanan

1) Sepakatilah tentang lokasi-lokasi penting yang akan dikunjungi serta topik-topik kajian yang akan dilakukan (misalnya penggunaan lahan, jenis tanah, pengairan, ketersediaan pakan ikan, masalah, potensi dan lain-lain) 2) Sepakatilah lintasan penelusuran serta titik awal dan titik akhir (bisa

memanfaatkan hasil Pemetaan Desa)

3) Lakukan perjalanan dan mengamati keadaan, sesuai topik-topik yang disepakati

4) Buatlah catatan-catatan hasil diskusi di setiap lokasi (tugas pencatat) b. Pembuatan gambaran transek

1) Sepakatilah simbol yang akan dipergunakan dan mencatat simbol dan artinya.

2) Gambarlah bagan transek berdasarkan hasil lintasan (buatlah dengan bahan yang mudah diperbaiki/dihapus agar masih dapat dibuat perbaikan) 3) Untuk memfasilitasi penggambaran, masyarakat diarahkan untuk

menganalisa mengenai:

a. Perkiraan ketinggian.

b. Perkiraan jarak antara satu lokasi dengan lokasi lain.

c. Mengisi hasil diskusi tentang topik-topik dalam bentuk bagan/matriks (lihat contoh).

4) Kalau gambar sudah selesai, mendiskusikan kembali hasil dan buat perbaikan jika diperlukan.

5) Mendiskusikan permasalahan dan potensi masing-masing lokasi. 6) Menyimpulkan apa yang dibahas dalam diskusi.

2.3 Profil Usahatani

2.3.1 Karakteristik Usaha Tani dan Petani di Indonesia

Berikut ini adalah ciri-ciri utama usahatanidi Indonesia: a. Skala usaha kecil, unit produksi tidak ekonomis

b. Tujuan utama untuk pendapatan keluarga (subsisten atau setengah subsisten)

c. Perluasan lahan dilakukan dengan modal kerja terbatas d. Lahan relative kecil < 0,5 ha

e. Status lahan yang diusahakan biasanya milik sendiri/menggarap lahan pihak lain

f. Modal terbatas

g. Daya beli rendah sehingga kehilangan potongan harga yang seharusnya diterima bila membeli faktor produksi dalam jumlah besar h. Teknologi yang digunakan konvensional (tradisional) karena memiliki

keterbatasan modal untuk mengadopsi teknologi baru yang canggih i. Pengelolaan bersifat apa adanya (sederhana)

j. Tenaga kerjanya berasal dari keluarga sehingga upahnya tidak dibayarkan namun terkadang hanya diperhitungkan

k. Cara perhitungan produksi dan Biaya usahatani: subsisten jumlah produksi dinyatakan secarafisik (kg, ton,dll.) tanah dan modal milik sendiri tidak dihitung bunganya

l. Tingkat pendidikan pekerjanya masih tergolong rendah

m. Berusahatani dalam lingkungan tekanan penduduk lokal yang meningkat

n. Pendapatan usahataninya rendah tapi relatif stabil o. Sangat sensitif terhadap keadaan alam

p. Umumnya menanam suatu komoditas dengan pola monokultur dan dilakukan secara berkeanjutan

(c) petani yang kekurangan modal dan memiliki tabungan yang terbatas; dan (4) petani yang memiliki pengetahuan yang terbatas dan kurang kurang dinamis.

Pada umumnya, keadaan petani kecil di negara-negara berkembang adalah beragam namun tetap pada batas-batas penguasaan sumberdaya yang terbatas.Petani kecil seperti ini sering melakukan usahataninya dalam lingkungan tekanan penduduk lokal yang semakin lama semakin meningkat. Sebagai akibat sumber-sumber yang dimiliki petani sangat terbatas, maka tingkat kehidupannya juga serba “pas-pasan” bila tidak ada bantuan dari sumber lain di luar bidang pertanian. Akibatnya, seringkali ditemukan bahwa dalam penguasaan lahan pertanian yang terbatas dari petani, maka komoditi pertanian yang diusahakan adalah komoditi untuk keperluan konsumsi sehari-hari.

Ciri usahatani petani kecil demikian sering disebut petani subsisten.Dalam banyak kenyataan di negara-negara berkembang, seringkali peranan petani kecil ini dilupakan, sehingga mereka sering pula terlupakan untuk mendapatkan pelayanan, apakah itu pelayanan dalam bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.Akibatnya, mereka sering kurang responsif terhadap pengenalan teknologi baru, atau kurang mau melakukan usahatani yang sifatnya mempunyai resiko (dan ketidakpastian) yang tinggi (Eduard Depari, 1985).

2.3.2 Tinjauan Tentang Komoditas Pertanian

Berikan penjelasan singkat asal muasal tanaman kubis 1. Kubis

I. Botani, Morfologi dan Syarat tumbuh 1) Botani

Tanaman kubis dalam sistematika tumbuhan diklasifikasikan sebagai berikut:

Kindom : Planeta

Devisio : Spermatophyta

Subdivisio :Angyospermae berikan disamping ini gambar Kelas : Dicotyledonae tanaman kubis lengkap Ordo : Papavorales dengan sumber

Family :Cruciferae (Brassicaceae) Genus :Brassica

Species : Brassica oleraceae 1. Morfologi

biji dan akar, sistem perakaran tanaman ini relatif dalam yang dapat menembus permukaan tanah yang kedalamannya antara 20-30 cm, (Rukmana, 1994).

Pada umumnya tanaman kubis memiliki batang yang pendek dan banyak mengandung air (herbaceuos). Batang tersebut berwarna hijau, tebal dan lunak dan cukup kuat.Tanaman ini memiliki batang yang bercabang yang tidak begitu tampak, yang ditutupi daun-daun yang disekelilingi batang hingga titik tumbuh, dan terdapat helaian daun yang bertangkai pendek (Rukmana, 1994).

Daun tanaman kubis berbentuk bulat telur, sampai lonjong lebar-lebar dan berwarna hijau.Daun bagian luar ditutupi lapisan lilin dan tidak berbulu.Daun bagian bawah tumbuhnya tidak membengkok, dapat mencapai panjang sekitar 30 cm, daun-daun muda berikutnya mulai membengkok menutupi daun mudah yang ada diatasnya. Pada fase pertumbuhan daun ini akan terbentuk krop (Pracaya, 2001). Kadang karena besarnya tekanan tekanan daun-daun mudah yang terbentuk dibagian dalam tampa di imbangi mengembangnya daun tersebut mengakibatkan kepala krop pecah. Keadaan inibisa terjadi ketika tanaman akan berbunga. Bunga dari tanaman ini merupakan kumpulan masa bunga yang berjumblah 500 kuntum, bunga kubis merupakan bunga sempurna yang memiliki putik dan benang sari (Sastrosiswojo, 1993).

2. Syarat Tumbuh

Tanaman kubis yang biasa disebut kol menghendaki persyaratan lingkungan yang sesuai agar dapat tumbuh.Tetapi pada dasarnya tanaman kubis dapat tumbuh dan beradaptasi pada daerah beriklim panas atau sedang sesuai dengan varietasnya, terutama kesesuaian tanah (lahan) tempat tumbuh dan iklim yang menunjang kesamaan dan salinitas tanah juga sangat menentukan pertumbuhan dan hasil tanaman kubis, (Pracaya, 2001).Secara umum kubis dapat tumbuh pada semua jenis taanah. Namun demikian, pertumbuhan akan ideal bila ditanam pada tanah liat berpasir yang banyak mengandung bahan organik.

Dalam siklus hidup kubis memerlukan air yang cukup, tetapi tidak berlebihan.Tanah yang baik untuk tanaman kubis adalah tanah yang gembur, banyak mengandung humus dengan pH berkisar antara6-7.Jenis tanah yang baik unutk tanaman kubis yaitu lempung berpasir, (Rukmana, 1994).

Jepang menyimpulkan bahwa temperatur obtimun untuk tanaman kubis adalah 15°c-20ºc. Namun di Indonesia perbedaan masing-masing faktor iklim, temperatur, panjang hari,radiasi kelembaban dan curah hujang nyata terlihat pada lingkungan dataran rendah dan dataran tinggi (Sastrosiswojo, 1993). Perbedaan karateristik unsur iklim menyebabkan beberapa varietas kubis tumbuh baik didataran tinggi dan beberapa varietas lainnya tumbuh didataran rendah yaitu 0-200m dari permukaan laut (dpl).

3. Jarak Tanam

Aspek penggunaan jarak tanam tersebut memberikan implikasi terhadap hasil persatuan luas, tetapi juga terhadap rata-rata ukuran kubis yang dihasilkan yang menentukan nilai tambahan komoditas.

Jarak tanam diusahakan teratur agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam, dan dalam pemeliharaan lebih mudah serta mempermudah dalam melakukan penyiangan jarak tanam sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dan pembentukan kro, pengaturan jarak tanam disesuaikan dengan farietas yang ditanam.jarak tanam yang terlalu rapat meningkatkan kelembapan disekitar tanaman, keadaan ini dapat memacuh pertumbuhan dan perkembangan organisme pengganggu, selain itu juga berpengaruh pula terhadap penerimaan sinar matahari pada setiap tanaman sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman kubis. (Suprapto, 1993).

Pengaturan jarak tanam sangat berpengaruh pula terhadap pengambilan unsur hara yaitu terjadinya persaingan antara tanaman, selaian itu juga berpengaruh terhadap penggunaan unsur iklim dan efisiensi penggunaan tanah serta barpengaruh pula terhadap pembentukan krop pada tanaman kubis.

Jarak tanam yang tidak teratur dapat menyebabkan tidak produktifnya tanaman,juga berpengaruh terhadap penerimaan unsur hara dan cahaya. Sedangkan pengaturan jarak tanam yang teratur dan baik akan memberikan kelongaran bagi tanaman untuk menerima unsur hara dan sinar matahari secara merata. Cahaya berperan dalam proses fotosintesi bagi tanaman untuk menghasilkan fotosintat (Cahyono, 2001). Jarak tanam yang dapat digunakan untuk tanaman kubis antaralain: jarak tanam 60x40 cm, menghasilkan 10 ton/ha, jarak tanam 60x60 cm, menghasilkan 30 ton/ha dan 60x50 cm, menghasilkan 20 ton/ha.

Tanaman cabai merah (Capsicum annuum L.) merupakan tanaman sayuran yang tergolong tanaman tahunan berbentuk perdu. Menurut Cronquist (1981), klasifikasi tanaman cabai merah adalah sebagai berikut :

Kerajaan : Plantae

Divisi : Magnoliophyta Kelas : Magnoliopsida Anak Kelas : Asteridae Bangsa : Solanaless Suku : Solanaceae Marga : Capsicum

Jenis : Capsicum annuum L.

Tanaman cabai merah termasuk tanaman semusim yang tergolong ke dalam suku Solonaceae.Buah cabai sangat digemari karena memilki rasa pedas dan dapat merangsang selera makan.Selain itu, buah cabai memiliki banyak kandungan gizi dan vitamin, diantaranya kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, vitamin A, B1 dan vitamin C (Prayudi, 2010).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai antara lain: iklim, tanah, air, dan faktor biotik seperti gangguan hama dan penyakit, serta tumbuhan pengganggu (Tjahjadi, 1991). Peningkatan produksi cabai dapat dilakukan dengan menggunakan varietas yang berdaya hasil tinggi, yang ditanam pada kondisi lingkungan yang sesuai, dan didukung dengan tenaga kultur yang memadai (Hayati, 2001).

c. Bunga kol

1) Botani dan Syarat Tumbuh Kol Bunga

Kol bunga merupakan tanaman dataran tinggi yang bunganya padat, yang tersusun atas rangkaian bunga–bunga kecil bertangkai pendek. Bunga membentuk bagian padat berwarna putih dan putih, diameternya dapat mencapai 30 cm. Bagian yang dikonsumsi dari sayuran ini adalah massa bunganya atau disebut dengan curd atau kepala yang terdiri atas 5000 kuntum bunga atau lebih dengan tangkai bunga yang pendek sehingga terlihat membulat dan lunak tebal (Rukmana, 1994).

Dalam klasifikasi tumbuhan, kol bunga di deskripsikan sebagai berikut: Divisi : Spermatophyta

Sub divisi : Angiospermae Kelas : Dicotyledoneae Ordo : Rhoeadales Famili : Cruciferae Genus : Brassica

Spesies : Brassica oleraceae var. botrytis L.

Kol bunga memiliki perakaran tunggang (radix primaria) dan akar serabut. Akar tunggang tumbuh ke pusat bumi (kearah dalam), sedangkan akar serabut tumbuh ke arah samping (horizontal), menyebar, dan dangkal (20 cm-30 cm). Dengan perakaran yang dangkal tersebut, tanaman akan dapat tumbuh dengan baik apabila ditanam pada tanah yang gembur dan porous. Kol bunga memiliki batang yang pendek, daunnya membentuk bujur telur atau panjang bergerigi membentuk celah - celah yang menyirip agak melengkung (Rubazky dan Yamaguchi, 2001).

bunga kubis bunga dapat mencapai lebih dari 20 cm dan memiliki bobot antara 0,5 kg – 1,3 kg, tergantung varietas dan kesesuaian tempat tanam (Rubazky dan Yamaguchi, 2001). Sedangkan bijinya terbentuk dari hasil penyerbukan bunga yang terjadi karena penyerbukan sendiri ataupun penyerbukan silang dengan bantuan serangga lebah madu. Biji-biji tersebut dapat dipergunakan sebagai benih perbanyakan tanaman (Cahyono, 2001). kelembaban tanahnya sesuai dengan kapasitas lapang (Rukmana, 1994).

2.4 Analisis Biaya, Penerimaan dan Keuntungan (Pendapatan) Usahatani beserta rumus dan kurva

2.4.1 Biaya

Biaya dapat dikatakan sebagai pengorbanan yang dikeluarkan oleh pihak produsen untuk menghasilkan produk. Terdapat beberapa biaya dalam aktivitas produksi, namaun pada intinya biaya produksi terdiri atas 2 bagian utama, yakni biaya tetap (fix cost) dan biaya variable (variable cost). Menurut Supriono (2000;16) Biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau revenue yang akan dipakai sebagai pengurangan penghasilan. Konsep biaya dalam usaha tani, antara lain:

a. Biaya investasi

Merupakan biaya awal yang dikeluarkan oleh petani sebelum menjalankan proses usaha taninya. Menurut Ibrahim (2003) untuk menentukan jumlah biaya investasi secara keseluruhan disesuakain dengan aspek teknis produksi antara lain, lahan, gedung, mesin, perlatan dan biaya lain.

b. Biaya produksi

Merupakan keseluruhan biaya yang dilakukan selama proses produksi tanaman. Biaya prduksi terdiri dari

1) Biaya tetap

Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap dan secara tetap dikeluarkan meskipun jumlah produksi banyak atau sedikit.Sehingga besarnya biaya tetap tidak terpengaruh oleh besar kecilnya produksi yang dijalankan.

Keterangan:

TFC = Total biaya tetap (Rp)

Xi = Jumlah fisik dari input yang membentuk biaya tetap Pxi = Harga input (Rp)

n = Jumlah/ banyaknya input 2) Biaya Variabel

Biaya variable adalah pengeluaran untuk pembelian pupuk, bibit, benih, pestisida, biaya persiapan dan persewaan lahan serta pengolahan lahan. Biaya variable total dapat dirumuskan sebagai berikut

TVC = ∑ VC Keterangan:

VC = Variabel Cost (Biaya Variabel (Rp))

TVC = Total Variabel Cost (Jumlah dari biaya variable (Rp)) 3) Biaya Total

Biaya total dapat diperoleh dari penjumlahan biaya tetap dan biaya variable, dapat dirumuskan sebagai berikut:

Keterangan:

TC = Total Cost (Biaya Total (Rp))

TFC = Total Fix Cost (Biaya Tetap total (Rp))

TVC = Total Variabel Cost (Jumlah dari biaya variable (Rp)) Q = Quantitas Produk

Berikan gambar kurvanya masing -masing 2.4.2 Penerimaan

Kadarsan (1993) menyatakan bahwa usaha tani pada akhirnya akan menghasilkan produk atau output yang merupakan penerimaan bagi petanijika dikalikan dengan harga produk. Kelebihan penerimaan dari total biaya merupakan keuntungan usaha tani. Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh tergantung pada tinggi rendahnya biaya produksi, harga komoditas, dan jumlah produk yang dihasilkan. Menurut Soekartawi (1995) Penerimaan merupakan perkalian anatra produksi yang dihasilkan dengan harga jual, dapat dirumuskan sebagai berikut:

TR = P x Q penerimaan dengan total biaya yang digunakan. Semakin besar keuntungan yang

diperoleh, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan terus berkembang dengan baik karena pada prinsipnya, tujuan perusahaan secara umum adalah mencari laba maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha tani antara lain, luas lahan, tingkat produksi, pilihan dan kombinasi cabang usaha, intensitas pengusaha pertanaman, dan efisiensi tenaga kerja (Hernanto, 1991). Sedanfkan menurut Mulyadi (1992) Pendapatan merupakan keuntungan yang diperoleh para pengusaha sebagai pembayaran dari melakukan kegiatan sebagai berikut

a) Mengahadapi resiko ketidakpastian dimasa yang akan dating b) Melakukan inovasi atau pembaharuan di dalam kegiatan ekonomi c) Mewujudkan kekuasaan monopoli di dalam pasar

Keterangan

∏ = Kentungan (Rp)

TR = Total Revenue (Penerimaan total (Rp)) TC = Total Cost (Biaya total (Rp)

2.5 Analisis Kelayakan Usahatani 2.5.1 R/C Ratio

Ada beberapa definisi efisiensi.Efisiensi dalam pekerjaan merupakan perbandingan yang terbaik suatu pekerjaan dengan hasil yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua segi, yaitu:

a. Segi hasil

Suatu pekerjaan dapat dikatakan efisien apabila dengan usaha tertentu dapat diperoleh hasil yang maksimal, baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya. b. Segi usaha

Keterangan: R = penerimaan C = biaya

PQ = harga output Q = output

TFC = biaya tetap (fixed cost) TVC = biaya variabel (variable cost)

Ada tiga kriteria dalam R/C ratio, yaitu:

R/C rasio > 1, maka usaha tersebut efisien dan menguntungkan R/C rasio = 1, maka usahatani tersebut BEP

R/C rasio < 1, maka tidak efisien atau merugikan

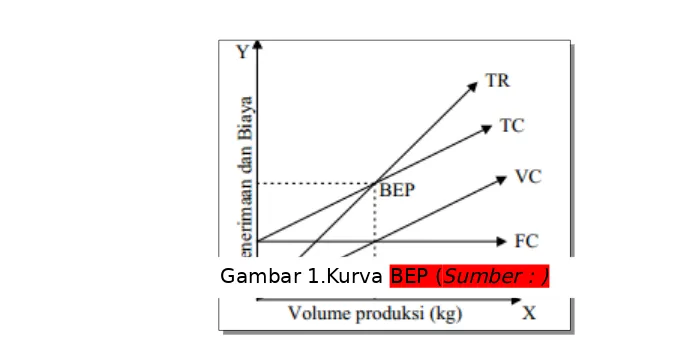

2.5.2 BEP (Break Even Point)

Analisis Break Event Point adalah suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume kegiatan. Analisis BEP dalam perencanaan keuntungan merupakan suatu pendekatan perencanaan keuntungan yang mendasarkan pada hubungan antara cost (biaya) dengan revenue (penghasilan penjualan). Analisis BEP adalah suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume kegiatan (Riyanto, 1997).

Model yang paling banyak dipakai untuk menentukan BEP adalah dengan membuat kurva BEP. Selain memberikan informasi mengenai keterkaitan antara biaya dan pendapatan, kurva ini menunjukklan laba atau kerugian yang akan dihasilkan pada berbagai tingkat keluaran. Melalui kurva ini akan tampak garis-garis biaya tetap, biaya total yang menggambarkan jumlah biaya tetap dan biaya variabel serta garis penerimaan. Besarnya volume produksi atau penjualan dalam unit akan nampak pada sumbu horisontal (sumbeu X) dan besarnya penerimaan serta biaya akan nampak pada sumbu vertikal (sumbu Y). Pada gambar kurva BEP dapat ditentukan pada titik mana perpotongan antara garis penerimaan dengan garis biaya total.

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa BEP adalah terletak pada perpotongan garis penerimaan dan biaya. Daerah di sebelah kiri titik Break Event yaitu bidang antara garis biaya total dengan daris penerimaan merupakan daerah rugi karena hasil penjualan lebih rendah dari biaya total. Daerah disebelah kanan garis biaya total dengan daris penerimaan merupakan daerah laba karena hasil penjualan lebih tinggi dari biaya total.

Analisis BEP bertujuan untuk mengetahui besarnya pendapatan pada saat titik balik modal, yaitu yang menunjukkan bahwa suatu proyek/usahatani tidak dapat mendapatkan keuntungan tetapi juga tidak mengalami kerugian. Menurut Riyanto (1997), BEP dapat dihitung dengan dua cara yaitu:

Berikan gambar kurvanya

3.1 Sejarah Usahatani

Kegiatan survei lapang praktikum Pengantar Usahatani mengenai Sosial Ekonomi Rumah Tangga Petani dilaksanakan di Dusun Rejoso, Desa Junrejo RT 02/ RW 10, Malang dengan narasumber Bapak Senan (46 tahun). Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 27 November 2015. Berdasarkan penuturan beliau, sejarah pertanian di Desa Junrejo sudah ada sejak nenek moyang. Pada zaman dahulu sistem pertanian masih menggunakan konvesional tetapi pada pada zaman sekarang sudah menggunakan teknologi yang sangat membantu dalam pertanian. deskripsikan sejarah pertanian didesa secara umum

Komoditas utama yang dibudidayakan oleh bapak Senan adalah kubis, bunga kol dan cabai. Adapun usahatani yang kami amati yaitu lahan milik bapak Senan, lahan yang dimiliki beliau ada 2 yang pertama disamping rumahnya dengan luas 2000m² dan di daerah Tlekung dengan luas 2250m² tetapi kelompok kami hanya mengamati lahan yang ada disamping rumah beliau. Status penguasaan lahan bapak Senan adalah milik sendiri.

Menurut sejarahnya, lahan milik bapak Senan ini telah ditanam dengan berbagai macam tanaman seperti seledri, andewi, brokoli(hijau), lotus, kacang ercis, jagung jawa, ketimun jepang dan kailan. Kemudian pada 5 tahun terakhir, lahan bapak Senan hanya menanam tanaman hotikultura. Selama 1 tahun terdapat3 kali musim tanam. Teknik budidaya yang dilakukan adalah secara monokultur pada tanaman kubis pada lahan yang ada disamping rumah beliau dan polikultur pada tanaman cabai dan bunga kol di lahan daerah Tlekung. Proses budidaya meliputi pengolahan tanah dengan menggunakan handtractor, penanaman, pemupukan, penyiangan hingga panen. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dengan memanfaatkan kotoran kambing dan ayam. Untuk pemberantasan hama penyakit dilakukan memanfaatkan agen hayati. Sementara tenaga kerja dilakukan dalam lingkup anggota keluarga bapak Senan. Pemanenan dilakukan dengan sistem tebas.

INGAT MULAI DI BAB HASIL DAN PEMBAHASAN SEMUA TABEL DAN GAMBAR UNTUK SUMBER: DATA PRIMER DIOLAH, 2015

Deskripsikan sejak awal seperti kelompok 5 dan 6 kalian ini memilih transek apa (misal transek sumberdaya desa) deskripsikan penelusuran kalian mulai dari mana. Deskripsikan juga kondisi sarana umum lainnya seperti sekolah, sarana ibadah, kesehatan yang ada di sepanjang transek sumber daya desa ini

Komoditas yang dibudidayakan oleh bapak Senan adalah tanaman kubis. Dan lahan yang ditempuh juga tidak terlalu jauh. Jarak rumah bapak Senan ke lahan kurang lebih 10 meter. Dari gambar diatas tersebut dari rumah Bapak Senan, terdapat tempat pengkomposan, kemudian terdapat kolam ikan dan tanaman kubis.

3.3 Profil Usahatani

1. Nama : Bapak Senan beri foto bapaknya disamping

2. Umur : 46 tahun

3. Pendidikan : SMA

4. Pekerjaan utama : Petani

5. Pekerjaan sampingan : Tenaga honorer P3K 6. Jumlah anggota keluarga : 5 orang

7. Keterangan anggota keluarga

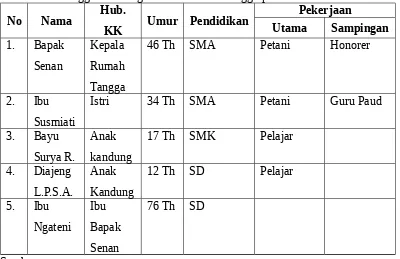

Tabel 1. Data anggota keluarga dalam 1 rumah tangga petani

No Nama Hub.

46 Th SMA Petani Honorer

2. Ibu Susmiati

Istri 34 Th SMA Petani Guru Paud

3. Bayu

Tabel 2. Data Luas Penguasaan Lahan Pertanian No

Tabel 3. Tabel Data Kepemilikan Ternak

No. Jenis Ternak Jumlah

1. Sapi

-2. Kambing

-3. Ayam 94 ekor

Petani yang kami wawancarai yaitu Bapak Senan. Beliau berusia 46 tahun dan sebagai Kepala Keluarga. Bapak Senan memiliki 4 anggota keluarga, 1 istri, 2 anak kandung dan 1 orang tua.Bapak Senan memiliki luasan lahan 2000 m² pada lahan disamping rumahnya dan 2250 m²pada daerah Tlekungdan lahan tersebut milik Bapak Senan sendiri. Kegiatan penanamandikerjakan dalam lingkup keluarga, dan untuk pengolahanya tanah sebelum tanam (mencangkul) dikerjakan oleh bapak Senan dan 2 saudaranya. Kemudian untuk proses perawatan dilakukan oleh bapak Senan dan ibu Susmiati sendiri. Proses pemanenan dilakukan dengan system tebas (tengkulak).

Deskripsi paragraf belum mewakili semua tabel Buat paragraf pertabel jadi setiap tabel deskripsikan

3.4 Analisis Biaya, Penerimaan dan Keuntungan (Pendapatan) Usahatani 3.4.1 Biaya Usahatani

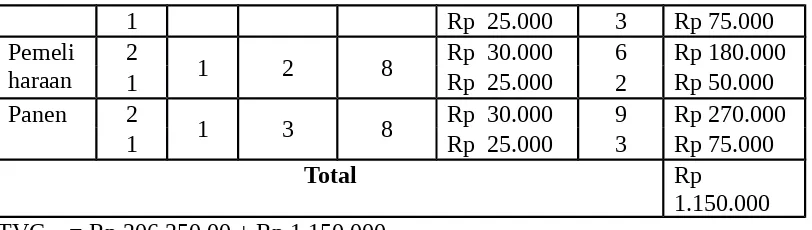

1. Total Variable Cost (TVC) Tabel 4. Biaya Variabel / TVC

No. Uraian Jumlah (Unit) Harga (Rp) Biaya (Rp)

1 Bibit 250 Rp 65,00/bibit Rp 16.250,00

2 Pupuk UREA 5 kg Rp 2.000,00/kg Rp 10.000,00 3 Pardex 3 Liter konversi

ke kilogram

Rp 50.000/liter Rp 150.000,00 4 Solar 5 Liter Rp 6.000/liter Rp 30.000,00

1 Rp 25.000 3 Rp 75.000 meliputi biaya yang dikeluarkan untuk input diantaranya bibit, pupuk, pestisida, solar serta upah tenaga kerja. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai TVC usahatani kubis yaitu Rp. 1.356.250.

3.4.2 Total Fix Cost (TFC)

a. Traktor 1 Rp 8.000.000 Rp 3.000.000 15 Rp 333.333.3333

b. Sabit 1 Rp 60.000 Rp 20.000 3 Rp 13.333.33333

c. Cangkul 3 Rp 300.000 Rp 150.000 3 Rp 50.000

d. Lempa 1 Rp 100.000 Rp 50.000 3 Rp 16.666.66667

Total Rp 488.333.3333

Karena 3 kali tanam dalam 1 tahun Rp 162.777.7778

Berbeda dengan TVC yang menunjukkan biaya input yang dikeluarkan Bapak Senan dalam budidaya kubis pada luasan lahan 2000 m2, TFC (Total Fix Cost) atau biaya tetap meliputi biaya untuk pembayaran pajak pembelian alat seperti cangkul, sabit, lempa ataupun traktor 2 roda. Berdasarkan hasil perhitungan TFC, didapatkan nilai TFC yaitu Rp. 162.777,7778.

3.4.3 TC (Total Cost)

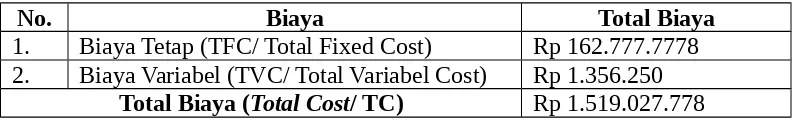

No. Biaya Total Biaya 1. Biaya Tetap (TFC/ Total Fixed Cost) Rp 162.777.7778 2. Biaya Variabel (TVC/ Total Variabel Cost) Rp 1.356.250

Total Biaya (Total Cost/ TC) Rp 1.519.027.778

Total Cost atau Total Biaya suatu usahatani, akan diperoleh denkgan menkjumlahkan TVC dan TFC. Berdasarkan hasil perhitungan total biaya, diperoleh knkilai TC Rp. 159.027,778.

3.4.4 Penerimaan Usahatani

Tabel 8. Penerimaan Usahatani

Penerimaan usahatani atau total revenue diperoleh dari perkalian antara produksi yang dihasilkan dengan harga jual. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai penerimaan usahatani pada luasan lahan kubis 2000m2 yang menghasilkan 1200 kg kubis dengan harga/kg Rp. 4.000 sehingga didapkatkan nilai peknerimaan Rp.4.800.000.

3.4.5 Keuntungan Usahatani

Tabel 9. Keuntungan Usahatani

No. Uraian Jumlah

1 Total biaya (TC/ Total Cost) Rp 1.519.027.778 2 Penerimaan (Total Revenue) Rp 4.800.000

Keuntungan Rp 3.280.972.222

Dibalik letak TC dan TR

Suatu usahatani dapat dikatakan berkelanjutan jika usaha tersebut menghasilkan laba/keuntungan. Keuntungan suatuk usahatani dapat diketahui melalui perkalian antara biaya penerimaan yang diperoleh petani dengan total biaya yang dikeluarkan. Diperoleh nilai keuntungan usahatani kubis yaitu Rp. 3.280.972,222.

No. Uraian Jumlah

1. Produksi 1,2 ton = 1200 kg

2. Harga per unit Rp 4.000,00

3.5 Analisis Kelayakan Usahatani

3.5. 1 R/C Ratio

Berikan paragraf pembuka baru rumus dibawah

R/C = Pq∗Q (TFC+TVC) = 4000X1200

6537916 = 4800000

1519027,778 = 3.159915881

Apabila R/C Rasio > 1 maka usaha tersebut menguntungkan. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan R/C Ratio tersebut, didapatkan hasil R/C Rasio = 3,159. Sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha tanitanaman semusim Kubis yang dibudidayakan oleh Bapak Senan layak. Kentungan yang didapatkan bapak Senan pada pertanaman kubis dengan luasan 2000 m2 yaitu sebesar Rp 3.280.972.222 dengan jumlah produksi kubis 1200 kg.

3.5.2 BEP (Break Event Point)

Berikan paragraf pembuka baru rumus

BEP Produksi (Unit) =

TFC P−(TVC

Q )

=

162.777.7778 4000−(1.356.250

1200 ) = 162.777.7778

4000−(1130,20833) = 162.777 .77782869,79167

= 56.72111313 font angka diubah

BEP Penerimaan (Rp) =

TFC

1−(TVC TR )

=

56.72111313 1−(1.356 .250 4800000 ) = Rp 226.884,4525

Bapak Senan akan mengalami titik impas, yaitu keadaan dimana tidak mengalami kerugian dan tidak mendapatkan keuntungan ketika panen tanaman kubis yaitu ketika menerima hasil penjualan sebesar Rp. 226.884.4525. intepretasikan arti angka ini apa

BEP Harga (Rp) = TCQ = 1.519 .027 .778

1200 = Rp 1265,856482

Supaya Bapak Senan tidak mengalami kerugian, harga minimal yang harus dijual untuk setiap kg kubis yaitu sebesar Rp 1265,856482.

3.6 Pemasaran Hasil Pertanian

didapatkan 2 kali lipat dari harga awal. Hasil panen Bapak Senan tidak semuanya dijual pada tengkulak, 5-10kg dikonsumsi sendiri.

3.7 Kelembagaan Petani

jelaskan gapoktannya ada berapa...baru sebutkan dalam gapoktan apa terdapat kelompok taninya pak senan, nama kelompok taninya apa. Baru deskripsikan kapan kelompok tani taruna maju berdiri, anggotanya sekarang berapa, lokasi dimana, manfaat ikut kelompok tani apa dlll

baru kalian jelaskan dibawah ini ini kerjasama buka contoh kelembagaan Terdapat banyak kelembagaan yang ada di Dusun Rejoso Desa Junrejo Kabupaten Malang diantaranya adalah Universitas Brawijaya (UB) dimana menurut hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan narasumber Bapak Senan beliau mengatakan di UB mereka mengembangbiakkan agen hayati untuk tanaman yang beliau budidayakan seperti Trichoderma, Bacillus thuringiensis dll. Ada juga UPT Proteksi Jawa Timur didaerah Pandaan. Beliau mengatakan disana merupakan tempat pelatihan pengembangbiakkan agens hayati dan kegiatan pelatihan pertanian lainnya. Selanjutnya ada kelembagaan UKPPD (Usulan Kegiatan Pendukung Pembangunan Daerah) didaerah Surabaya, disana merupakan tempat pelatihan pembangunan desa untuk lebih baik.

3.8 Kendala Usahatani

ternak yang akan dijadikan sebagai pestisida nabati. Selain ramah lingkungan juga dapat meminimalisir pengeluaran. Selanjutnya pengendalian OPT dengan agens hayati yang telah dikembangbiakkan sendiri. Kendala selanjutnya adalah mutu bibit yang turun. Hal ini disebabkan karena sewaktu penangkaran ada benih yang lolos sehingga mudah untuk terserang penyakit dan kualitas dan mutu bibit menjadi turun. Oleh karena itu pak Senan mengambil solusi dengan membuat sendiri bibit unggul untuk tanaman yang akan beliau dibudidayakan. Selain memperoleh bibit dengan mutu yang tinggi petani juga dapat meminimalisir terjadinya serangan penyakit pada benih. Menurut Sukartawi (2003), ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam usahatani, yakni aspek teknologi, perubahan harga, peningkatan jumlah produsen, penurunan luasan lahan pertanian, peningkatan kesadaran kesehatan, perubahan iklim, pembiayaan usaha tani dan perubahan pola hidup.

Kawan kawan pilah menjadi beberapa paragraf ya

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan (buat kesimpulan per poin 1-7 sesuai dengan tujuan) Ingat kesimpulan menjawab tujuan

1... 2... 3... dst

Rp.3.280.972.222. Dari nilai tersebut, jika dianlisis R/C rationya bernilai 3.159915881. Nilai R/C Rasio > 1 menunjukkan usahatani tersebut efisien dan menguntungkan. Sedangkan dengan analisis BEP (Break Even Point) atau titik impas dimana usahatani milik Bapak Senan agar tidak untung ataupun rugi harus menghasilkan 3,15 unit kubis, dengan harga Rp. 1.265 per kg kubis serta penerimaan yang didapatkan sebesar Rp. 226.884. Jadi analisis suatu usahata baik tanaman semusim ataupun tahunan diperlukan untuk mengestimasi keberlanjutan suatu usahatani agar tetap menguntungkan dan efisien atau layak secara ekonomi untuk petani yang membuddayakan tanaman baik itu semusim ataupun tahunan. 4.2 Saran

Saran buat per poin untuk petani dan pemerintah

Untuk petani yang membudidayakan tanaman semusim, dapat meminimakan pengeluaran dengan menurunkan TVC (Total Variable Cost). Seperti yang kita ketahui, bahwa TVC terdiri dari input selama proses budidaya berlangsung seperti bibit, pupuk, pestisida, biaya bahan bakar alsintan ataupun upah tenaga kerja. Sehingga semakin tinggi input, maka biaya yang dikeluarkan akan emakin tinggi. Biaya pengeluaran yang tinggi harus disetarakan dengan penerimaan yang idapatkan petni, sehingga dengan mengurangi input dapat meminimalisir biaya pengeluaran petani. Pengurangan biaya input dapat melalui pembatn pupuk organik secara mandiri oleh petani seperti yang dilakukan Bapak Senan.

V. LAMPIRAN

Transek Desa dan Peta Desa Gak ada

Lampiran foto hasil pengamatan lapang (1 halaman ada 6 foto)

Kalender musim tanam No

.

Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Pembuatan pupuk kandang

√ √ √

3. Pengolahan Tanah dan Penambahan Pupuk Organik

√

4. Penanaman √

5. Pemeliharaan Pemupukan Urea

√

Pengairan √ √ √ √

Penyiangan √ √ √ √

6. Pemanenan √

DAFTAR PUSTAKA

Cahyono, B. 2001. Budi Daya Ikan di Perairan Umum. Kanisius. Yogyakarta Cronquist, A. 1981. An integrated System of Classification of Flowering Plants.

New York : Columbia University Press

Eduard Depari, 1985. Peranan Komunikasi Massa Dalam Pertanian. Gajahmada University Press

Hayati, M., 2001. Pengujian Pertumbuhan , Hasil dan Rendemen Oleoresin pada Dua Varietas Cabai Merah ( Capsicum annuum L.) Dengan Pemberian Dekamon. Jurnal Agrisista vol. 5 No. 3, 2001: 266.

Hernanto, Fadholi. 1991. Ilmu Usaha Tani. Penebar Swadaya. Jakarta

Kadarsan. 1993. Keuangan Pertanian dan Pembiayaan Perusahaan Agribisnis. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Mulyadi, 1992. Akuntansi Biaya, Penentuan Harga Pokok dan Pengendalian Biaya. FE Universitas Gajah Mada.Yogyakarta.

Prabowo, B. 2011. Statistik Tanaman Sayuran Dan Buah Semusim Indonesia. Jakarta. Indonesia

Pracaya. 2001. Kol alias Kubis. Penebar Swadaya. Jakarta

Prayudi, G. 2010. Membudidayakan Tanaman Cabai. http://tipspetani.blogspot.com/2010/04. (Diakses 8 Desember 2015).

Riyanto, Bambang. 1997. Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. BPFE UGM. Yogyakarta.

Rubatzky & Yamaguch. 2001. Sayuran Dunia 1:Prinsip Produksi dan Gizi. Penerbit ITB. Bandung

Rukmana, R. 1994. Bertanam Petsai dan Sawi. Kanisius, Yogyakarta

Safii. 2014. Pembuatan Transek. http://safiiperikananpati.blogspot.com/tahapan-dalam-pra.html. Diakses tanggal 8 Desember 2015

Sastrosiswojo, 1993.Pengendalian Hama Terpadu Sayuran Dataran Tinggi (Kubis, Kentang dan Tomat). Balai Penelitian Hortikultura Lembang. Lembang.Hal 25.

Soekartawi, et al. 1984. Ilmu Usahatani dan Penelitian untuk Pengembangan Petani Kecil. Jakarta : UI Press.

Soekartawi, 1995. Analisis Usahatani. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta. Sudiono, S. 2006. Pengaruh Fungisida dan Waktu Aplikasi Terhadap Penyakit

Antraknosa Buah Cabai. LAPTUNILAPP.

Diaksesdarihttp://digilib.unila.ac.id/go.php?id=laptunilapp_gdl_res-2006_sudiono_127&nodl=19&start=185.

Sunaryono, Hendro H. 2003. Budidaya Cabai Merah. Sinar Baru Algensindo. Cetakan Ke V. Bandung. 46 hlm

Suprapto, 1993. Bertanam Kedelai. Penebar Swadaya, Jakarta.

Tim Dosen Pengantar Usahatani. 2013. Modul Praktikum Pengantar Usahatani. Laboratorium Manajemen dan Analisis Agribisnis. Malang: Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya