SUNGAI CIWAHANG SEBAGAI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PIKOHIDRO DI DESA CIKARONJO CIAMIS JAWA BARAT

Diajukan Guna Memenuhi Persyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada

Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektro Pada Program Strata Satu (S-1) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh : WILDAN PARDIAN

(20110120001)

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK

i

SUNGAI CIWAHANG SEBAGAI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PIKOHIDRO DI DESA CIKARONJO CIAMIS JAWA BARAT

Diajukan Guna Memenuhi Persyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada

Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektro Pada Program Strata Satu (S-1) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh : WILDAN PARDIAN

(20110120001)

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK

iii

kamu dustakan?”

(QS. Ar-Rahman :13)

“Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara

kamu dan orang-orang yang diberi

ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

(QS. Al-Mujaadilah : 11).

“Sebuah tantangan akan menjadi beban, jika itu hanya

dipikirkan. Dan cita-cita juga adalah beban, jika itu hanya

iv

maupun di kota. Secara garis besar sungai atau selokan berfungsi sebagai wadah perjalanan sumber mata air dari hulu ke hilir, dan juga biasa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dimasa sekarang listrik sudah menjadi tulang punggung kehidupan manusia, mulai dari peralatan pribadi, rumah, kantor dan industri semuanya memakai listrik. Sebagian besar listrik di Indonesia dihasilkan dari PLTD (pembangkit listrik tenaga diesel) yang menggunakan bahan bakar diesel, hal tersebut memicu akan kelangkaan sumber energi fosil di Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan analisis potensi sumber daya air yang ada di dekat kita dan merancang PLTP (pembangkit listrik tenaga pikohidro) yang ramah lingkungan dengan menggunakan turbin pelton dan generator singkron 1 fasa kapsitas 700 watt, sebagai jawaban permasalahan kelangkaan energi dan dapat mengurangi dampak dari peningkatan suhu bumi akibat emisi gas carbonmonoksida (CO) dari konsumsi harian manusia secara berlebihan.

v

Umi dan Ayah. Skripsi ini mungkin belum seberapa untuk dapat membalas budi atas semua yang telah kalian berikan, namun skripsi ini semoga menjadi titik awal dan kesempatan-kesempatan untuk memberikan kalian kebanggaan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Aku yakin cerewet kalian adalah curahan dari kasih sayang.

Dedeku tersayang (Sofaniah). Terimakasih atas segala supportnya, semoga kakamu ini menjadi contoh yang baik untuk acuan hidupmu ke depan.

Kepada teman-teman RZM racing team, SKM racing team, barudak sarayuda, teman kontrakan, kerabat Amanah, TE 2011 dan seluruh saudara teknik elektro umy, skripsi ini adalah bukti kebersamaan kita selama menempuh masa-masa perjuangan di teknik elektro, doa sukses selalu menyertai kalian dan kuharapkan tetap ada istilah keluarga dalam persahabatan kita.

vi

A

ssalammu’alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur penulis panjatkan akan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan skripsi dengan judul :

“ RANCANG BANGUN DAN ANALISIS POTENSI SUMBER DAYA AIR SUNGAI CIWAHANG SEBAGAI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA

PIKOHIDRO DI DESA CIKARONJO CIAMIS JAWA BARAT” Berbagai upaya telah penulis lakukan untuk menyelesaikan skripsi ini, tetapi karena keterbatasan kemampuan penulis, maka penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya karena masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyusunan laporan skripsi ini, baik dalam susunan kata, kalimat maupun sistematika pembahasannya. Penulis berharap laporan skripsi ini dapat memberikan sumbangan yang cukup positif bagi penulis khususnya dan pembaca sekalian pada umumnya.

vii yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Bapak Ir. Agus Jamal, M.Eng. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Universitas Muhammadyah Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ramadoni Syahputra, S.T., M.T. sebagai Dosen Pembimbing I yang dengan sabar membimbing, membagi ilmunya dan mengarahkan penulis selama melaksanakan penelitian tugas akhir hingga dapat menyelesaikan penulisan laporan ini.

4. Bapak Rahmat Adiprastya A.H., S.T., M.eng. sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan sabar membimbing, membagi ilmunya dan mengarahkan penulis selama melaksanakan penelitian tugas akhir hingga dapat menyelesaikan penulisan laporan ini.

5. Bapak Rama Okta Wiyagi, S.T., M.Eng., sebagai penguji pada saat pendadaran.

6. Bapak Jaza’ul Ikhsan, S.T., M.T., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

viii Yogyakarta.

10.Kedua Ibu Bapakku, Maman dan Mumun. Untuk segalanya, yang telah kalian berikan dengan sepenuh hati.

11.Seluruh teman-teman Elektro UMY 2011, teman-teman berbagai angkatan yang telah saling mendukung selama masa perkuliahan.

12.Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima Kasih.

Tidak ada yang dapat penulis berikan selain ucapan terimakasih atas seluruh bantuan yang telah diberikan.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberi tambahan ilmu bagi para pembaca. Semoga Allah SWT meridhoi kita semua, Amin ya Rabbal Alamin.

Wassalammu’alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Desember 2016

Penulis

ix

HALAMAN PENGESAHAN II ... iii

HALAMAN PERNYATAAN ... iv

1.5 Sistematika Penulisan ... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 9

2.1 Terjadinya Aliran Air ... 9

2.3 Potensi Energi Air Di Indonesia ... 18

x

2.7 Prinsip Pembangkitan Listrik Tenaga Air Piko Hidro ... 32

2.8 Transmisi Mekanika PLTPH ... 34

2.9 Pengukuran Debit Air ... 34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 39

3.1 Langkah-langkah Penyusunan Karya Tulis ... 39

3.2 Teknik Pengumpulan Data ... 43

3.3 Kriteria pemilihan Turbin ... 43

3.3 Rencana Analisis ... 46

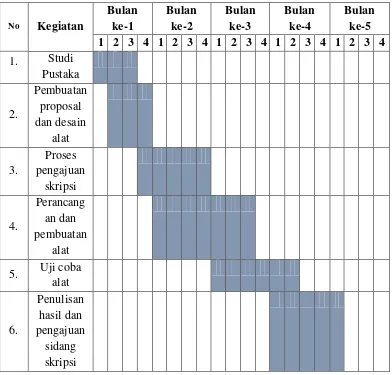

3.4 Jadwal Kegiatan Penelitian ... 47

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN ... 48

4.1 Penelitian Potensi Sumber Daya Air ... 48

4.1.1 Analisis Sumber Daya Air ... 49

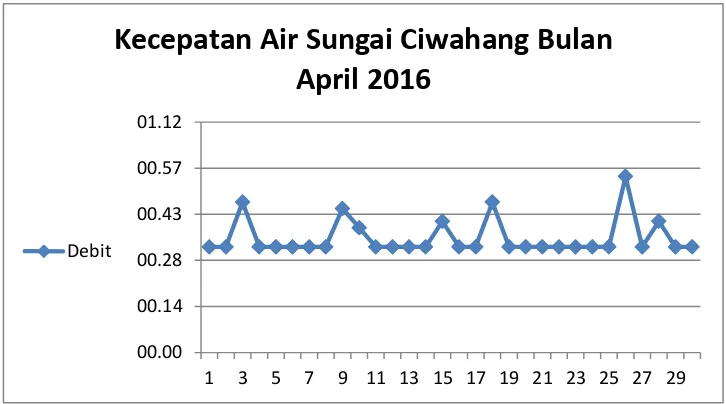

4.1.2 Hasil Pengukuran Kecepatan Air ... 52

4.2 Skema Alat ... 54

4.2.1 Cara Kerja alat ... 56

4.2.2 Perancangan Dimensi dan Bahan ... 56

4.2.3 Pembuatan Alat ... 59

4.2.4 Pembangunan PLTP: tahapan pelaksanaan di lapangan. ... 63

4.3 Pengujian Alat ... 64

4.3.1 Konfigurasi Putaran ... 66

4.3.2 Debit Air Pada PLTP ... 68

4.3.3 Daya Terbangkitkan ... 70

4.4 Hasil Pengujian Alat PLTP Tahap Lanjutan ... 71

4.4.1 Pengukuran Tanpa Beban ... 71

4.4.2 Pengukuran Berbeban ... 76

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 80

xii

Gambar 2.3 Turbin Cross Flow ... 25

Gambar 2.4 Turbin Turgo ... 27

Gambar 2.5 Turbin Francis ... 28

Gambar 2.6 Instalasi Turbin Francis ... 30

Gambar 2.7 Turbin Kaplan dan Propeller ... 30

Gambar 2.8 Pembangkit Listrik Skala Pico ... 32

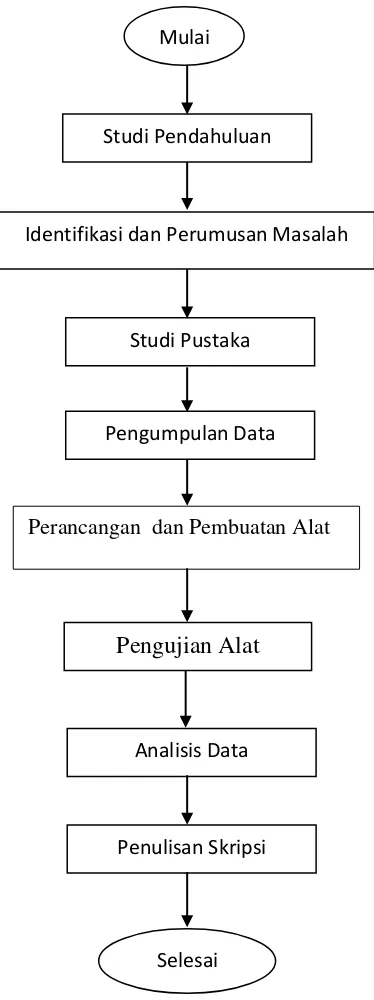

Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penulisan ... 39

Gambar 4.1 Lokasi Penelitian Desa Cikaronjo, Ciamis, Jawa Barat ... 48

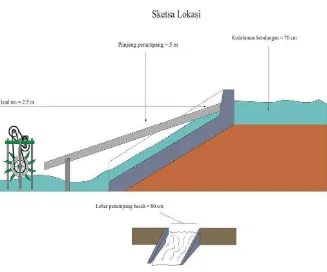

Gambar 4.2 Sketsa Lokasi ... 49

Gambar 4.3 Aliran Air Pada Saluran Penampang ... 50

Gambar 4.4 Sketsa Volume air Pada Saluran Penampang ... 50

Gambar 4.5 Grafik Kecepatan Air Sungai Ciwahang Bulan April 2016 ... 53

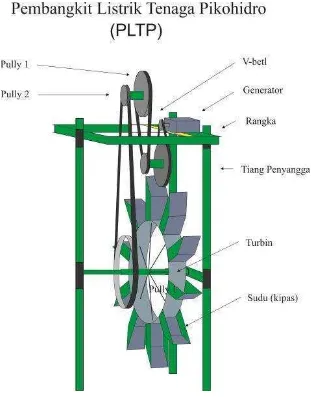

Gambar 4.6 Hasil Skema Alat PLTH ... 55

Gambar 4.7 Dimensi Rangka ... 56

Gambar 4.14 Generator Brushless ... 62

Gambar 4.15 Alat PLTP rancangan 1 dan 2 ... 63

Gambar 4.16 Grafik Tegangan Pengujian Rancangan 1 Tanpa Beban ... 65

Gambar 4.17 Grafik Tegangan Pengujian Rancangan 2 Tanpa Beban ... 66

Gambar 4.18 Konfigurasi Putaran Rancangan 1 ... 67

Gambar 4.19 Konfigurasi Putaran Rancangan 2 ... 67

xiii

xiv

Tabel 3.2 Daerah Operasi Turbin Berdasarkan Head ... 45

Tabel 3.3 Kecepatan Spesifik Turbin ... 45

Tabel 3.4 Jadwal Kegiatan Penelitian ... 47

Tabel 4.1 Data Kecepatan Air Sungai Ciwahang bulan April 2016 ... 52

Tabel 4.2 Hasil Pengukuran generator tanpa beban (rancangan 1) ... 64

Tabel 4.3 Hasil Pengukuran generator tanpa beban (rancangan 2) ... 65

Tabel 4.4 Hasil Pengukuran generator tanpa beban tanggal 24 april 2016 ... 71

Tabel 4.5 Hasil Pengukuran generator tanpa beban tanggal 25 april 2016 ... 72

Tabel 4.6 Hasil Pengukuran generator tanpa beban tanggal 26 april 2016 ... 73

Tabel 4.7 Hasil Pengukuran generator tanpa beban tanggal 27 april 2016 ... 75

Abstract

River water is a resource that we often encounter in the countryside and the city. Broadly speaking river or ditch serves as a travel container springs from upstream to downstream, and is also commonly used by local communities to meet the needs of everyday life. In the present electricity has become the backbone of human life, ranging from personal equipment, homes, offices and industries all use electricity. Most of Indonesia's electricity is generated from diesel (diesel generators), which use diesel fuel, it triggers the scarcity of fossil energy sources in Indonesia. To overcome these problems need to analyze the potential of water resources is near us and designing geothermal power plants (power plants pikohidro) environmentally friendly by using turbine pelton and generator synchronized first-phase capacity of 700 watts, as an answer to problems of energy shortage and reduce the impact of the increase in the earth's temperature due carbonmonoksida gas emissions (CO) of the daily human consumption excessively.

Keyword :Geothermal, pelton turbine, generator, and Design Abstrak

Sungai merupakan sumber daya air yang sering kita jumpai di pedesaan maupun di kota. Secara garis besar sungai atau selokan berfungsi sebagai wadah perjalanan sumber mata air dari hulu ke hilir, dan juga biasa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dimasa sekarang listrik sudah menjadi tulang punggung kehidupan manusia, mulai dari peralatan pribadi, rumah, kantor dan industri semuanya memakai listrik. Sebagian besar listrik di Indonesia dihasilkan dari PLTD (pembangkit listrik tenaga diesel) yang menggunakan bahan bakar diesel, hal tersebut memicu akan kelangkaan sumber energi fosil di Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan analisis potensi sumber daya air yang ada di dekat kita dan merancang PLTP (pembangkit listrik tenaga pikohidro) yang ramah lingkungan dengan menggunakan turbin pelton dan generator singkron 1 fasa kapsitas 700 watt, sebagai jawaban permasalahan kelangkaan energi dan dapat mengurangi dampak dari peningkatan suhu bumi akibat emisi gas carbonmonoksida (CO) dari konsumsi harian manusia secara berlebihan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia terkenal sebagai negara yang kaya dengan potensi sumber daya alamnya terutama energi, baik yang berasal dari hasil tambang, air dan udara. Berdasarkan jenisnya energi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu energi terbarukan (renewable energy) dan energi tidak terbarukan (non-renewable energy). Sumber energi yang dapat diperbarui misalnya energi angin, biomassa, biogas, cahaya matahari, energi ombak. Sedangkan sumber energi seperti minyak bumi, batubara, dan gas alam adalah sumber energi yang bersifat tidak dapat diperbarui atau dapat habis.

Sumber energi tidak dapat diperbarui (non–renewable energy) seperti sumber energi fosil khususnya bahan bakar minyak akan segera habis, paling lambat akhir Abad 21. Gas alam diprediksi para ahli akan habis lebih kurang 100 tahun lagi, sedangkan cadangan batubara akan habis lebih kurang 200 sampai 300 tahun yang akan datang. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan terutama bagi kelangsungan kehidupan manusia (Pudjanarsa dan Nursuhud, 2008).

yang cukup besar terhadap fenomena di atas. Manusia sangat bergantung kepada energi yang bersumber dari bahan bakar fosil ini, mulai dari konsumsi pribadi hingga kepada yang lebih luas cakupannya.

Pada satu sisi lainnya, tingkat ketergantungan manusia terhadap bahan bakar fosil ini ternyata telah menyumbang peran yang cukup besar dalam peningkatan suhu bumi (Global Warming). Kondisi ini akan semakin parah jika tidak segera ditemukan solusi energi yang lebih baik. Terdapat banyak sumber daya terbaharukan yang bisa kita temukan di sekeliling kita, tidak sedikit dari pedesaan kita berasal yang memliliki potensi sumber daya terbaharukan seperti sungai, pantai, dan lainnya. Desa Cikaronjo yang berada di Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis Jawa Barat mempunyai potensi sumber daya air yang bagus, dimana sungai-sungai di desa tersebut memiliki aliran air yang deras, tidak pernah banjir saat penghujan, dan tidak kering saat kemarau. Potensi sumer daya air tersebut dapat di manfaatkan sebagai energi terbaharukan pembangkit listrik tenaga pikohidro.

Sumber energi lain yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil tersebut adalah sumber energi terbarukan khususnya energi air. Energi air memberikan konstribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya daerah pedesaan atau pulau terpencil lebih baik melalui pemenuhan energi listrik.

Di Indonesia pada umumnya kebutuhan energi listrik di daerah terpencil dilayani Pernbangki Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang menggunakan bahan bakar diesel. Pengiriman bahan bakar diesel ke daerah terpencil mernbutuhkan biaya yang tinggi dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Hal ini mengakibatkan tingginya biaya produksi energi listrik dan terhambatnya pasokan bahan bakar diesel ke daerah tersebut (Devine et al.,2004).

menghasilkan energi mekanik yang mampu memutar poros pully yang terhubung pada generator sehinnga dapat menghasilkan energi listrik. Artinya adalah energi air tersebut mampu menggantikan fungsi dari bahan bakar fosil sebagai sumber tenaga penggerak mesin diesel.

Energi air mampu menjawab permasalahan kelangkaan energi dan dapat mengurangi dampak dari peningkatan suhu bumi akibat emisi gas karbon monoksida (CO) dari konsumsi harian manusia secara berlebihan dalam berbagai bidang. Sementara itu, PLTA merupakan teknologi yang sangat jarang dimanfaatkan oleh warga desa. Kincir air termasuk teknologi yang ramah lingkungan, murah dan sederhana dalam pembuatannya.

Teknologi tersebut tidak membutuhkan bahan bakar fosil seperti pada mesin diesel, namun letak dan arus sungai seperti sangat berpengaruh pada teknologi ini. Faktor yang paling penting dalam pemanfaatan teknologi ini adalah ketersediaan air (air yang bergerak). Selain itu, teknologi kincir air dapat dijadikan sebagai solusi dalam menjawab kelangkaan energi nasional.

bangunan/alat pembangkit tenaga listrik menggunakan kincir air. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis akan melanjutkan penelitian dalam sebuah Skripsi yang berjudul “Rancang Bangun dan Analisis Potensi Sumber Daya Air Sungai Ciwahang Sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro di Desa Cikaronjo, Ciamis, Jawa Barat”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis membatasi penelitian kali ini hanya pada masalah :

1. Apakah sumber daya air yang ada di Desa Cikaronjo ketika dianalisa sudah memenuhi kriteria dalam penggunaan dan aplikasinya dengan membandingkan dengan tingkat kebutuhan akan pasokan dan penggunaan listrik di desa Cikaronjo?

2. Bagaimana efektifitas pendayagunaan sumber daya air Sungai Ciwahang sebagai pembangkit listrik tenaga pikohidro di desa Cikaronjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui potensi dan efektifitas pendayagunaan sumber daya air Sungai Ciwahang sebagai pembangkit listrik tenaga pikohidro (PLTP) di Desa Cikaronjo.

2. Mengetahui dan memahami konfigurasi terbaik rasio dari turbin air. 3. Menganalisis sumber daya air yang ada dan merancang alat PLTP

untuk di aplikasikan di Sungai Ciwahang Desa Cikaronjo.

4. Merancang dan membangun pembangkit listrik tenaga pikohidro di Sungai Ciwahang Desa Cikaronjo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagaimana gambaran umum dalam penyusunan skripsi ini sesuai dengan judul, penulis menyusun pembabakannya dari ringkasan setiap isi, dan bab per bab yang dibagi dalam lima bab yang diawali dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dari penyusunan skripsi ini dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kerangka dan dasar pemikiran masalah yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang metode penelitian meliputi observasi lapangan, pengukuran potensi air, survey data, prancangan alat, dan perakitan alat PLTP.

BAB IV : DATA DAN PEMBAHASAN

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Terjadinya Aliran Air

Pembangkit listlik tenaga piko hidro (PLTPH) adalah suatu teknologi listrik yang mengubah energi kinetik air menjadi energi listrik. Arus air adalah air yang bergerak sehingga memiliki kecepatan, tenaga, dan arah. Penyebab dari pergerakan ini adalah karena pergerakan air dari hulu ke hilir.

Air hujan yang jatuh di permukaan bumi sebagian meresap ke dalam lapisan tanah melalui pori-pori tanah menjadi air tanah yang disebut Infiltras. dan selanjutnya mengalir ke permukaan bumi melalui sungai yang disebut Run-Off , ada juga yang tertahan di dedaunan tumbuhan yang disebut Intersepsi dan ada yang langsung jatuh ke laut. Hal ini berlangsung terus menerus sepanjang waktu, sehingga pergerakkan air terus berlangsung.

2.2 Siklus Air

Air di alam dapat berupa air tanah, air permukaan, dan awan. Air-air tersebut mengalami perubahan wujud melalui siklus hidrologi.

Gambar 2.1. Proses perjalanan air

Siklus air dibedakan menjadi 3, yaitu :

1. Siklus Pendek (Siklus Kecil)

Yaitu air laut menguap menjadi gas, berkondensasi menjadi awan dan hujan yang jatuh laut.

2. Siklus Sedang (Siklus Menengah)

Yaitu air laut menguap menjadi gas, mengkondensasi dan dibawa angin membentuk awan di atas daratan, jatuh sebagai hujan lalu meresap ke tanah, masuk ke sungai dan ke laut lagi.

3. Siklus Besar (Siklus Panjang)

Yaitu air laut menguap menjadi gas kemudian membentuk kristal-kristal es di atas laut, dibawa angin ke daratan (pegunungan) dan jatuh sebagai salju membentuk gletser, masuk ke sungai lalu kembali ke laut. Bentuk hasil curahan dari hasil kondensasi adalah hujan. Sedangkan bentuk curahan dari hasil sublimasi adalah salju yang masuk ke perairan darat dan perairan laut.

Contoh perairan darat diantaranya adalah :

2.2.1 Air Sungai

Sungai adalah air tawar yang mengalir dari sumbernya di daratan menuju dan bermuara di laut, danau atau sungai yang lebih besar, aliran sungai merupakan aliran yang bersumber dari limpasan yaitu : limpasan yang berasal dari hujan, gletser, limpasan dari anak-anak sungai dan limpasan dari air tanah.

Adapun manfaat sungai bagi manusia adalah sebagai berikut : a. Sumber air bagi pengairan wilayah pertanian atau irigasi dan

usaha perikanan darat

b. Sumber tenaga listrik untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

c. Tempat untuk mengembangbiakkan dan menangkap ikan guna memenuhi kebutuhan manusia akan protein hewani

d. Tempat rekreasi, melihat keindahan air terjun

e. Tempat berolahraga seperti berperahu pada arus deras, lomba dayung.

f. Tempat untuk memenuhi kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari bagi penduduk yang tinggal di tepi sungai

2.2.2 Air Danau

mendapatkan air dari curahan hujan, sungai, dan air tanah, ketiga sumber tersebut bersama-sama dapat mengisi dan memberikan suplai air pada danau. Adapun manfaat danau adalah untuk Irigasi, perikanan, PLTA, rekreasi, olahraga, pelayaran, dan penampungan air untuk mencegah banjir.

Penyebab terjadinya danau adalah sebagai berikut :

a. Danau Tektonik adalah danau yang terjadi karena gerakan tektonik yang menimbulkan bentuk Slenk/graben (lembah patahan) atau patahan yang diapit oleh horst (puncak patahan) dan mendapat air dalam jumlah yang cukup (air hujan, sungai, mata air). Contoh : Danau Maninjau, Danau Tempe, Danau Poso dan Danau Tondano.

b. Danau Vulkanik adalah danau bekas laetusan gunung api menyebabkan cekungan. Apabila dasar cekungan tertutup material vulkan, maka air hujan yang tertampung di puncak gunung menjadi Danau. Contoh Danau Maar, Danau Kaldera, Danau Kalimutu, Danau Batur.

c. Danau Vulkan-Tektonik adalah danau yang terjadi karena gerakan tektonik dan letusan gunung api. Contoh : Danau Toba.

hanya terdapat di Amerika Utara, perbatasan Kanada dan Amerika Serikat. Contohnya : Danau Superior, Danau Michigan.

e. Danau Dolina adalah danau yang terdapat di daerah icorst dan umumnya berupa danau kecil yang bersifat temporer. Bila di dasar tebing dolina terdapat bahan geluh lempung yang merupakan bahan yang tak tembus air, maka air hujan yang jatuh tertampung di dolina tak dapat terus masuk ke tanah kapur, sehingga terjadilah danau dolina. Danau dolina dapat terjadi juga karena adanya air di dalam tanah kapur tinggi. Contohnya danau di sekitar gunung kidul.

f. Danau terbendung adalah danau yang berasal dari aliran lava yang membendung lembah sungai sehingga alirannya tertahan dan akhirnya membentuk danau. Disini termasuk pula danau hasil bendungan manusia yang disebut Waduk, atau dum contohnya : Waduk Jatiluhur, Waduk Saguling dan lain-lain.

2.2.3 Air Rawa

Rawa adalah daerah di sekitar sungai atau muara sungai yang cukup besar yang merupakan tanah berlumpur dengan kadar air relatif tinggi. Rawa juga dikatakan sebagai genangan air di daratan pada cekungan yang relatif dangkal. Genangan rawa bisa juga terjadi karena terjebak pada suatu daerah cekungan dan lapisan batuan di bawah rawa merupakan batuan yang impermiable.

Manfaat rawa diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Rawa yang terdapat pergantian air tawar dapat untuk areal sawah

b. Rawa yang airnya tidak terlalu asam dapat untuk daerah perikanan

c. Sebagai sumber pembangkit listrik d. Sebagai objek pariwisata.

Jenis-jenis rawa dibedakan menjadi tiga yaitu:

Berdasarkan sifat air dibagi menjadi 3:

a. Rawa Air Tawar

Adalah raw yang airnya tawar karena letaknya di pinggiran sepanjang sungai.

b. Rawa Air Payau

Adalah rawa yang airnya percampuran antara tawar dan asin, biasanya letaknya di muara sungai menuju laut.

c. Rawa Air Asin

Adalah rawa yang airnya asin dan letaknya di daerah pasang surut laut.

Berdasarkan keadaan airnya dibagi menjadi 2 :

a. Rawa yang airnya terlalu tergenang

Adalah rawa yang selalu tergenang airnya, tidak dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, karena lahannya tertutup tanah gambut yang tebal. Di daerah rawa ini sulit terdapat bentuk kehidupan binatang karena airnya sangat asam dengan warna air kemerah-merahan.

b. Rawa yang airnya tidak selalu tergenang

Berdasarkan letaknya dibagi menjadi 3 :

a. Rawa Pantai

Adalah rawa yang berada di muara sungai. Air pada jenis rawa ini selalu mengalami pergantian karena dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

b. Rawa Pinggiran

Adalah rawa sepanjang aliran sungai, terjadi akibat sering meletupnya sungai tersebut.

c. Rawa Abadi

Adalah rawa yang airnya terjebak dalam sebuah cekungan dan tidak memiliki pelepasan ke laut. Air hujan yang tertampung dalam rawa hanya dapat menguap tanpa ada aliran yang berarti.

2.2.4 Air Tanah

Kadar pori lapisan kedap atau tak tembus air sangat kecil, sehingga kemampuan untuk meneruskan air juga kecil. Contoh lapisan kedap, yaitu geluh, napal, dan lempung. Sedangkan kadar pori lapisan tak kedap air atau tembus air cukup besar. Oleh karena itu, kemampuan untuk meneruskan air juga besar. Contoh lapisan tembus air, yaitu pasir, padas, krikil dan kapur.

2.3 Potensi Energi Air Di Indonesia

Sementara untuk di seluruh Indonesia, potensi energi skala besar dan kecil tidak kurang dari 75.670 MW, dan baru dimanfaatkan sebesar 4200 MW atau 5,6 persen. Saat ini jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) skala kecil dan besar yang sudah beroperasi 1.941,05 MW , tersebar di 10 lokasi. PLTA skala besar yang beroperasi dengan kapasitas terbesar terdiri dari tiga PLTA yakni Cirata (1000 MW), Saguling (700 MW) dan Jatiluhur (150 MW). Pemerintah provinsi Papua dan Sumatera Utara juga berencana untuk membangun PLTA dengan kapasitas masing-masing 2000 MW dan 763 MW, selain itu saat ini juga tengah berlangsung pembangunan PLTA di Genyem yang berkapasitas 19.2 MW.

2.4 Perkembangan Teknologi Turbin Air

Turbin air ini biasanya digunakan untuk tenaga industri untuk jaringan listrik. Sekarang lebih umum dipakai untuk generator listrik. Turbin kini dimanfaatkan secara luas dan merupakan sumber energi yang dapat diperbaharukan. Dalam pembangkit listrik tenaga air (PLTA) turbin air merupakan peralatan utama selain generator.

2.5 Mekanisme Turbin Air

Turbin adalah sebuah mesin berputar yang mengambil energi dari aliran fluida. Turbin sederhana memiliki satu bagian yang bergerak, "asembly rotor-blade". Fluida yang bergerak menjadikan kincir berputar dan menghasilkan energi untuk menggerakkan rotor.

Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. gaya jatuh air yang mendorong kincir menyebabkan turbin berputar. Turbin air kebanyakan seperti kincir angin, dengan menggantikan fungsi dorong angin untuk memutar baling-baling digantikan air untuk memutar turbin. Perputaran turbin ini di hubungkan ke generator sehingga menghasilkan listrik ke unit penyalur listrik. Listrik dialirkan melalui kabel transmisi dan didistribusikan ke rumah-rumah, kantor, sekolah, dan sebagainya.

Berikut bagian-bagian umum turbin:

1. Rotor yaitu bagian yang berputar pada sistem yang terdiri dari : a. Sudu-sudu berfungsi untuk menerima beban dari arus air

b. Poros berfungsi untuk meneruskan aliran tenaga yang berupa gerak putar yang dihasilkan oleh sudu.

2. Stator yaitu bagian yang diam pada sistem yang terdiri dari :

As/batangan penahan poros turbin berfungsi untuk meneruskan

aliran tenaga sehingga tekanan dan kecepatan bisa terhubung dengan gearbok.

Rumah turbin berfungsi sebagai rumah kedudukan komponen

komponen dari turbin.

2.6 Penggolongan dan Jenis-jenis Turbin Air

Berdasaran model aliran air masuk runner, maka turbin air dapat dibagi menjadi tiga tipe yaitu:

1. Turbin Aliran Tangensial

Pada kelompok turbin ini posisi air masuk runner dengan arah tangensial atau tegak lurus dengan poros runner mengakibatkan runner berputar, contohnya Turbin Pelton dan Turbin Cross-Flow. 2. Turbin Aliran Aksial

Pada turbin ini air masuk runner dan keluar runner sejajar dengan poros runner, Turbin Kaplan atau Propeller adalah salah satu contoh dari tipe turbin ini.

3. Turbin Aliran Aksial - Radial

Berdasarkan prinsip kerja turbin dalam mengubah energi potensial air menjadi energi mekanis, turbin air dibedakan menjadi dua kelompok yaitu turbin implus dan reaksi.

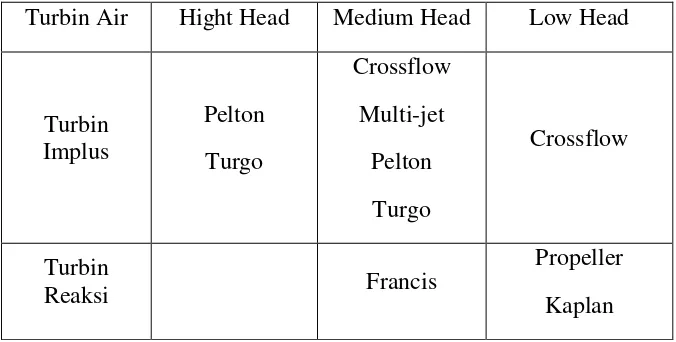

Tabel 2.1 Pengelompokan Turbin

tinggi tempat dan tekanan ketika masuk ke sudu jalan turbin dirubah menjadi energi kecepatan.

Turbin impuls merubah aliran semburan air. Semburan turbin membentuk sudut yang membuat aliran turbin. Hasil perubahan momentum (impuls) disebabkan tekanan pada sudu turbin. Sejak turbin berputar, gaya berputar melalui kerja dan mengalihkan aliran air dengan mengurangi energi. Sebelum mengenai sudu turbin, tekanan air (energi potensial) dikonversi menjadi energi kinetik oleh sebuah nosel dan difokuskan pada turbin. Tidak ada tekanan yang dirubah pada sudu turbin, dan turbin tidak memerlukan rumahan untuk operasinya.

Jenis – Jenis Turbin Impuls: a. Turbin Pelton

Gambar 2.2 Turbin Pelton

dengan nosel 1 sampai 6. Adapun penampang konstruksi sudu jalan dari pelton beserta noselnya dapat dilihat pada gambar 21.2 Ukuran-ukuran utama turbin pelton adalah diameter lingkar sudu yang kena pancaran air, disingkat diameter lingkaran pancar dan diameter pancaran air. Pengaturan nosel akan menentukan kecepatan dari turbin. Untuk turbin-turbin yang bekerja pada kecepatan tinggi jumlah nosel diperbanyak hubungan antara jumlah nosel dengan keceptan sepesifik.

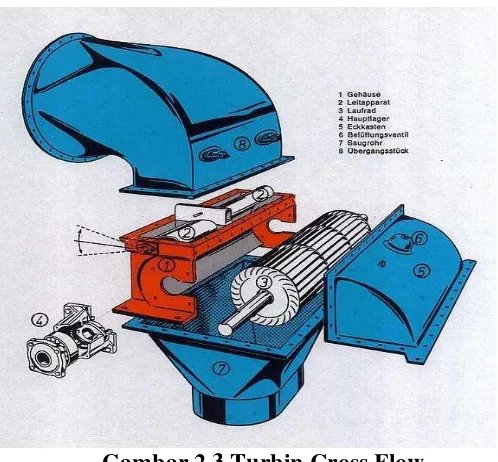

b. Turbin Cross-Flow

Gambar 2.3 Turbin Cross Flow

dipatenkan di Jerman Barat oleh Prof. Donat Banki sehingga turbin ini diberi nama Turbin Banki kadang disebut juga Turbin Michell-Ossberger (Haimerl, L.A., 1960).

Pemakaian jenis Turbin Cross-Flow lebih menguntungkan dibanding dengan pengunaan kincir air maupun jenis turbin mikro hidro lainnya. Penggunaan turbin ini untuk daya yang sama dapat menghemat biaya pembuatan penggerak mula sampai 50 % dari penggunaan kincir air dengan bahan yang sama. Penghematan ini dapat dicapai karena ukuran Turbin Cross-Flow lebih kecil dan lebih kompak dibanding kincir air. Diameter kincir air yakni roda jalan atau runnernya biasanya 2 meter ke atas, tetapi diameter Turbin Cross-Flow dapat dibuat hanya 20 cm saja sehingga bahan-bahan yang dibutuhkan jauh lebih sedikit, itulah sebabnya bisa lebih murah. Demikian juga daya guna atau effisiensi rata-rata turbin ini lebih tinggi dari pada daya guna kincir air. Hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh pabrik turbin Ossberger Jerman Barat yang menyimpulkan bahwa daya guna kincir air dari jenis yang paling unggul sekalipun hanya mencapai 70 % sedang effisiensi turbin Cross-Flow mencapai 82 % ( Haimerl, L.A., 1960).

pertama energi tumbukan air pada sudu-sudu pada saat air mulai masuk, dan yang kedua adalah daya dorong air pada sudu-sudu saat air akan meninggalkan runner. Adanya kerja air yang bertingkat ini ternyata memberikan keuntungan dalam hal effektifitasnya yang tinggi dan kesederhanaan pada sistim pengeluaran air dari runner.

c. Turbin Turgo

Gambar 2.4 Turbin Turgo

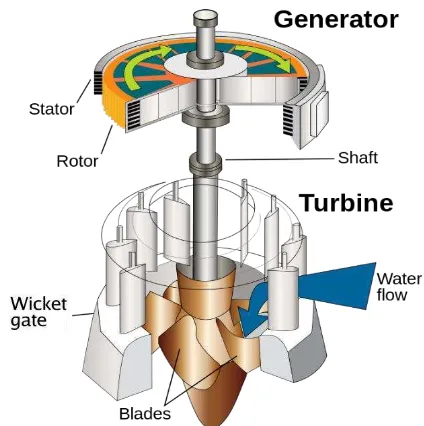

2.6.2 Turbin Reaksi

Turbin Reaksi adalah turbin yang cara kerjanya merubah seluruh energi air yang tersedia menjadi energi kinetik. Turbin jenis ini adalah turbin yang paling banyak digunakan. Sudu pada turbin reaksi mempunyai profil khusus yang menyebabkan terjadinya penurunan tekanan air selama melalui sudu. Perbedaan tekanan ini memberikan gaya pada sudu sehingga runner (bagian turbin yang berputar) dapat berputar. Turbin yang bekerja berdasarkan prinsip ini dikelompokkan sebagai turbin reaksi. Runner turbin reaksisepenuhnya tercelup dalam air dan berada dalam rumah turbin.

Jenis – Jenis Turbin Reaksi : a. Turbin Francis

Turbin francis mempunyai poros tegak dengan ukuran yang besar, sedangakan dengan ukuran yang kecil dengan ukuran mendatar. Turbin francis memakai roda propeller atau runner yang dapat berputar secara bebas.Turbin francis adalah termasuk turbin jenis ini [gambar 21.9]. Konstruksi turbin terdiri dari dari sudu pengarah dan sudu jalan, dan kedua sudu tersebut, semuanya terendam di dalam aliran air. Air pertama masuk pada terusan berbentuk rumah keong. Perubahan energi seluruhnya terjadi pada sudu pengarah dan sudu gerak. Aliran air masuk ke sudu pengarah dengan kecepatan semakin naik degan tekanan yang semakin turun sampai roda jalan, pada roda jalan kecapatan akan naik lagi dan tekanan turun sampai di bawah 1 atm. Untuk menghindari kavitasi, tekanan harus dinaikan sampai 1 atm dengan cara pemasangan pipa hisap.

Gambar 2.6 Instalasi turbin Francis

b. Turbin Kaplan & Propeller

Gambar 2.7 Turbin Kaplan dan Propeller

yang mirip dengan baling pesawat terbang. Bila baling-baling pesawat terbang berfungsi untuk menghasilkan gaya dorong, roda jalan pada kaplan berfungsi untuk mendapatkan gaya F yaitu gaya putar yang dapat menghasilkan torsi pada poros turbin. Berbeda dengan roda jalan pada francis, sudu-sudu pada roda jalan kaplan dapat diputar posisinya untuk menyesuaikan kondisi beban turbin.

beroperasi pada head yang rendah atau beroperasi pada head yang tinggi.

2.7 Prinsip Pembangkit Listrik Tenaga Air Pikohidro

Pembanagkit listrik tenaga sekala piko pada prinsipnya memanfaatkan beda ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran air saluran irigasi, sungai atau air terjun. Aliran air ini akan memutar poros turbin hingga menghasilkan eneragi mekanik. Energi ini selanjutnya menggerakan generatordan generator menghasilkan listrik.

Gambar 2.8 Pembangkit listrik skala piko

Akhir dari saluran ini adalah sebuah kolan penenang (forebay tank) yang berfungsi untukmengendapkan dan menyaring kembali air agar kotoran tidak masuk dan merusak turbin. Selain itu kolam penenang berfungsi juga untuk menenangkan aliran airyang akan masuk kedalam pipa pesat. Pipa pesat (penstock) ini akan mengalirkan air ke rumah pembangkit (power hous) yang terdapat turbin dan generator di dalamnya. Besrvolume air yang masuk ke pipa pesat diatur melalui pintu pengatur.

Turbin pada proses pembangkit listrik ini berputar karena adanya pengaruh energi potensial air yang mengalir dari pipa pesat dan mengenai sudu-sudu turbin. Berputarnya turbin kemudian akan mengakibatkan generator berputar sehingga dapat menghasilkan listrik. Besarnya daya listrik sebelum masuk ke turbin secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :

Pin turbin = p . Q . h . g...(kW)

Sedangkan besar daya output turbin adalah : Pout turbin = p. Q . h . g . nturbin ...(kW)

Dimana :

P = daya terbangkitkan (Watt) p = massa jenis air = 1000 kg/m3 g = gravitasi = 9,81 m2/s

Q = debit (m3/s)

2.8 Transmisi Mekanik PLTPH

Komponen utama lain yang perlu di rencanakan dan merupakan pralatan mekanik dari PLTPH adalah transmisi mekanik atau mekanik penghantar daya, yang berfungsi untuk menyalurkan daya poros turbin ke poros generator. Transmisi mekanik dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

a. Transmisi secara langsung, sistem ini mentransmisikan daya dari poros turbin ke generator secara langsung, jadi kontruksinya lebih sederhana dan lebih mudah perawatannya.

b. Transmisi tidak langsung, sistem ini tidak mentransmisikan daya dari poros turbin ke generator secara langsung, melainkan melalui gearbox terlebih dahulu atau bisa juga dengan pully dan v-belt. Keuntungannya yaitu tahan terhadap kejutan dan menyerap getaran

2.9 Pengukuran Debit Air

Pengukuran debit air dengan Metoda Apung ini menggunakan alat bantu suatu benda ringan (terapung) untuk mengetahui kecepatan air yang diukur dalam satu aliran terbuka. Biasanya dilakukan pada sumber air yang membentuk aliran yang seragam (uniform).

lintasan dan pencatat waktu perjalanan alat pengapung dari awal sampai titik akhir.

Pengukuran dilakukan dengan cara menghanyutkan benda terapung dari suatu titik tertentu (start) kemudian dibiarkan mengalir mengikuti kecepatan aliran sampai batas titik tertentu (finish), sehingga diketahui waktu tempuh yang diperlukan benda terapung tersebut pada bentang jarak yang ditentukan tersebut. Alat-alat yang diperlukan dalam pengukuran debit air dengan Metoda Apung:

1. Bola pingpong atau bisa diganti dengan benda lain yang ringan (gabus, kayu kering, dll).

2. Stop watch atau alat ukur waktu yang lain (arloji/hand phone) yang dilengkapi dengan stop watch.

3. Alat ukur panjang (meteran atau tali plastic yang kemudian diukur panjangnya dengan meteran).

Langkah-langkah pelaksanaan pengukuran dengan metoda ini adalah:

1. Pilih bagian aliran yang tenang dan seragam, hindari aliran yang memiliki pusaran air.

3. Bersihkan bagian aliran tersebut dan bentuklah menjadi aliran yang lurus dengan penampang aliran yang memiliki kedalaman yang relatif

sama .

4. Bagilah panjang saluran/lintasan menjadi beberapa bagian (misal 5 bagian/titik), ukur lebar sungai (L) pada titik-titik tersebut; dan ukur

juga kedalamannya (H) pada bagian tepi kanan, tepi kiri dan tengah

aliran. Kemudian hitung masing-masing rata-ratanya. (catat dalam

formulir pengukuran).

5. Hitung luas penampang (A) rata-rata seperti dalam formulir pengukuran.

6. Gunakan benda apung (bola pingpong, kayu kering, gabus, dll) yang dapat mengalir mengikuti aliran air dan tidak terpengaruh angin.

7. Lepaskan benda terapung pada titik awal lintasan (start) bersamaan dengan menekan stop watch (tanda start) dan tekan kembali stop

watch (tanda stop) pada titik akhir lintasan (finish) dan hitung

waktunya (T).

8. Ulangi pengukuran waktu tempuh 5 kali ulangan.

9. Catat waktu tempuh benda apung dan hitung waktu rata-ratanya.

10. Hitung kecepatannya (V) menggunakan variabel luas penampang rata-rata (A) dan waktu rata-rata-rata-rata (T) sesuai rumus.

Untuk memanfaatkan sumber tenaga air, harus diperhatikan hal sebagai berikut :

a. Debit air yang mengalir konstan b. Ketinggian terjun

c. Besarnya daya yang terdapat pada arus air d. Bebas dari banjir

e. Tipe turbin dan generator

Untuk menghitung luas penampang basah (A) menggunakan persamaan berikut:

A = L.H... (m2) Dimana :

A = luas penampang basah (m2) L = lebar penampang

H = tinggi/kedalaman air

Untuk mendapatkan kecepatan aliran sungai dengan menggunakan persamaan berikut:

...

(m/s)Dimana:

Untuk mendapatkan debit air dapat di hitung dengan menggunakan persamaan berikut:

Q = v.A...(m3/s)

Dimana :

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Langkah-langkah Penyusunan Karya Tulis

Gambar 3.1. Flowchart Metodologi Penulisan

Mulai

Studi Pendahuluan

Identifikasi dan Perumusan Masalah

Studi Pustaka

Pengumpulan Data

Pengujian Alat

Analisis Data

Penulisan Skripsi

Selesai

Gambar 3.1. menjelaskan tentang langkah-langkah penulisan yang dilakukan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas maka di bawah ini diberikan penjelasan yang lebih menyeluruh dari setiap langkah-langkah penulisan karya tulis :

1. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan adalah tahap awal dalam metodologi penulisan. Pada tahap ini dilakukan studi lapangan dengan mengamati langsung keadaan Sungai Ciwhang di Cikaronjo, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pengamatan langsung dilakukan dengan tujuan mengetahui informasi-informasi awal mengenai lingkungan dan situasi sungai.

2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Setelah diadakan studi pendahuluan, permasalahan pada area sungai dapat diidentifikasi. Kemudian penyebab dari permasalahan dapat ditelusuri. Dalam menelusuri akar penyebab permasalahan dilakukan melalui pengamatan secara langsung di lapangan dan wawancara kepada warga masyarakat sekitar lokasi Sungai Ciwahang di Cikaronjo.

terbarukan khususnya tentang Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro (PLTPH).

3. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mencari informasi-informasi tentang teori, metode, dan konsep yang relevan dengan permasalahan. Sehingga dengan informasi-informasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian permasalahan. Studi pustaka yang dilakukan dengan mencari informasi dan referensi dalam bentuk text book, informasi dari internet maupun sumber-sumber lainnya seperti bertanya kepada dosen.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada area sungai, wawancara dengan masyarakat sekitar, dan mengumpulkan data sheet tubin air serta mengukur kecepatan dan debit air di Sungai Ciwahang, Desa Cikaronjo, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

5. Perancangan dan Pembuatan Alat

Setelah pengambilan data dari sungai sudah terkumpul kemudian dilanjutkan dengan perancangan alat PLTP berupa dimensi alat, tipeu gnerator, dimensi krangka, besar turbin dan pipa penampang basah. Pembuatan alat di mulai setelah perakitan alat selesai dan bahan-bahan material sudah tersedia.

6. Pengujian Alat

Setelah alat selesai di buat selanjutnya di uji langsung di area sungai. Pengambilan data dilakukan setelah alat dapat beroprasi secara maksimal.

7. Analisa data

Dari pengujian alat akan didapatkan suatu hasil yang nantinya akan dianalisis. Data yang akan dianalisis adalah daya keluaran dari generator PLTP yang nantinya akan di onsumsi sebagai penerangan di Desa Cikaronjo.

8. Pembuatan Karya Tulis

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi (Pengamatan Langsung)

Observasi atau pengamatan langsung dilakukan dengan melihat dan pencatatan langsung terhadap kondisi dan situasi Sungai Ciwahang, Desa Cikarinjo, Jawa Barat. Tujuan dari observasi ini mengetahui masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Selain itu juga untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan untuk memperoleh keterangan-keterangan langsung dari pihak warga masyarakat sekitar.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan referensi-referensi yang berkaitan dengan penilitian. Dari kegiatan studi pustaka dapat dijadikan rujukan dalam pemecahan masalah. Sumber-sumber yang didapatkan melalui perpustakaan dan internet.

3.3 Kriteria pemilihan turbin

diperhitungkan dengan mempertimbangkan parameter-parameter khusus yang mempengaruhi sistem operasi turbin, yaitu :

1. Faktor tinggi jatuhan air efektif (Net Head) dan debit yang akan dimanfaatkan untuk operasi turbin merupakan faktor utama yang mempengaruhi pemilihan jenis turbin, sebagai contoh : turbin pelton efektif untuk operasi pada head tinggi, sementara turbin propeller sangat efektif beroperasi pada head rendah.

2. Faktor daya (power) yang diinginkan berkaitan dengan head dan debit yang tersedia.

3. Kecepatan (putaran) turbin ang akan ditransmisikan ke generator. Sebagai contoh untuk sistem transmisi direct couple antara generator dengan turbin pada head rendah, sebuah turbin reaksi (propeller) dapat mencapai putaran yang diinginkan, sementara turbin pelton dan crossflow berputar sangat lambat (low speed) yang akan menyebabkan sistem tidak beroperasi.

Ketiga faktor tersebut seringkali diekspresikan sebagai kecepatan spesifik (Ns), yang didefinisikan dengan formula :

√ ⁄

Dimana :

Tabel 3.1 Efisiensi Turbin

Jenis Turbin Variasi Head (m) Kaplan dan Propeller 0.8-0.9

Francis 0.8-0.9 Pelton 0.8-0.85 Crossflow 0.7-0.8

Turgo 0.8-0.9

Masing-masing jenis turbin memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang lainnya, begitu juga dengan penggunya. Agar menghasilkan daya yang optimal maka harus dipilih turbin dengan karakteristik yang benar. Berikut adalah daerah operasi/pengguanaan turbin untuk karakteristik tertentu :

Tabel 3.2 Daerah Operasi Turbin Berdasarkan Head Jenis Turbin Variasi Head (m)

Kaplan dan Propeller 2< h <20 Francis 10< h <350

Pelton 50< h <1000 Crossflow 6< h <100

Turgo 50< h <250

Tabel 3.3 Kecepatan Spesifik Turbin Jenis Turbin Variasi Head (m) Kaplan dan Propeller 250≤Ns≤ 1000

Francis 60≤;Ns≤300

Pelton 12≤Ns≤25

Crossflow 40≤Ns≤200

Dengan mengetahui kecepatan spesifik turbin maka perencanaan dan pemilihan jenis turbin akan menjadi lebih mudah. Beberapa formula yang dikembangkan dari data eksperimental berbagai jenis turbin dapat digunakan untuk melakukan estimasi perhitungan kecepatan spesifik turbin, yaitu :

Turbin pelton (1 jet) Ns = 85.49/H0.243 (Siervo & Lugaresi, 1978) Turbin Francis Ns = 3763/H0.854 (Schweiger & Gregory, 1989) Turbin Kaplan Ns = 2283/H0.486 (Schweiger & Gregory, 1989) Turbin Crossfiow Ns = 513.25/H0.505 (Kpordze & Wamick, 1983) Turbin Propeller Ns = 2702/H0.5 (USBR, 1976)

3.4 Rencana Analisis

a. Potensi air

b. Perbandingan putaran turbin c. Tegangan,

d. Arus, dan daya

3.5 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.4 Jadwal kegiatan penelitian

BAB IV

DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Penelitian Potensi Sumber Daya Air

Penelitian dilaksanakan di Sungai Ciwahang, Desa Cikaronjo, Kecamatan Sadananya, Ciamis Jawa Barat pada tanggal 5 Maret 2016 sampai 30 april 2016. Sebelumnya dilakukan pengamatan terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi sungai dan sample kecepatan air sampai ditetapkannya lokasi tersebut. Posisi sungai berada di kaki gunung Sawal yang memiliki arus air yang kuat dan stabil, tidak pernah surut saat kemarau, dan mudah dijangkau oleh warga setempat.

4.1.1 Analisis Sumber Daya Air

Pada penelitian ini, besarnya tenaga air yang tersedia dari suatu sumber air bergantung pada besarnya tinggi jatuh air dan debit air. Head adalah beda ketinggian antara muka air pada resevoir (kolam air) dengan muka air keluar dari kincir atau turbin air. Debit air adalah jumlah air yang mengalir melewati suatu titik dalam waktu yang ditentukan yaitu m3/detik.

Gambar diatas menjelaskan gambaran lokasi penelitian yang terdiri dari kolam penampung, bendungan air, penampang basah, ketinggian terjun air, dan panjang penampang basah.

Gambar 4.3 Aliran air pada saluran penampang

Gambar diatas memperlihatkan air mengalir pada saluran penampang yang berbentuk persegi panjang. Kedalaman air yang terhitung adalah 28cm dan lebar permukaan air adalah 80cm, serta waktu yang terhitung untuk menempuh jarak sejauh 3m adalah 2 detik.

Didapatkaan hasil luas penampang basah persegi panjang adalah 0.28 x 0.80 = 0.224m2 dengan kecepatan air sebesar 3.0 : 2.0 = 1.5m/s. Debit air yang tersedia pada sungai dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

Q = v.A ... (m3/s) Maka, Q = 0.224m2 x 1.5m/s

Q = 0.336m3/s

Potensi sumber daya air Sungai Ciwahang dapat dihitung dengan persamaan berikut:

4.1.2 Hasil Pengukuran Kecepatan Air

Tabel 4.1. Data Kecepatan Air Sungai Ciwahang bulan April 2016

Tanggal Debit (m3/s) Keterangan

01.04.16 0.33 02.04.16 0.33

03.04.16 0.47 Hujan pukul 14.30-16.20 WIB (Ahad) 04.04.16 0.33

05.04.16 0.33 06.04.16 0.33 07.04.16 0.33 08.04.16 0.33

09.04.16 0.45 Hujan pukul 16.00-18.15 WIB (Sabtu) 10.04.16 0.39 Hujan pukul 16.00-17.00 WIB (Ahad) 11.04.16 0.33

12.04.16 0.33 13.04.16 0.33 14.04.16 0.33

15.04.16 0.41 Hujan pukul 17.00-18.40 WIB (jum’at) 16.04.16 0.33

17.04.16 0.33

18.04.16 0.47 Hujan pukul 13.50-16.00 WIB (senin ) 19.04.16 0.33

25.04.16 0.55 Hujan pukul 18.35-20.00 WIB (Selasa) 26.04.16 0.33

27.04.16 0.33

28.04.16 0.41 Hujan pukul 16.00-17.00 WIB (Jum’at) 29.04.16 0.33

Gambar 4.5. Grafik Kecepatan Air Sungai Ciwahang Bulan April 2016

Grafik diatas menjelaskan hasil debit setiap harinya dalam jangka waktu satu bulan. Tampak terjadinya perubahan nilai debit air pada hari tertentu yang diakibatkan curah hujan. Pengukuran debit air dilakukan pada saat terjadi hujan dan setelah hujan reda, sangat jelas dabit air meningkat, dan di dapatkan hasil seperti di bawah ini:

Q= v.A...(m3/s)

Volume penampang basah adalah: Kecepatan air adalah: 0.30 x 0.80 = 0.24 m2 3.0 / 1.84 = 1.63 m/s

Kecepatan Air Sungai Ciwahang Bulan

April 2016

0.40 x 0.80 = 0.32 m2 3.0 / 1.74 = 1.72 m/s Debit air yang mengalir ketika hujan turun adalah:

Q= 0.24 x 1.63 = 0.39 (m3/s) Q= 0.25 x 1.66 = 0.41 (m3/s) Q= 0.27 x 1.68 = 0.45 (m3/s) Q= 0.28 x 1.69 = 0.47 (m3/s) Q= 0.32 x 1.72 = 0.55 (m3/s)

4.2 Skema Alat

Perancangan merupakan kegiatan perencanaan untuk menentukan disain Pikohidro. Dasar dari perancangan adalah potensi wilayah/kondisi lokasi yang meliputi kondisi fisik maupun sosial budaya dan kelembagaan yang ada di masyarakat yang akan menjadi target pembangunan Pikohidro. Langkah paling penting dalam membangun Pikohidro adalah menentukan daya yang dibutuhkan dan daya potensial yang bisa di hasilkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.

Hasil skema alat akan dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.6. Hasil Skema Alat PLTH

4.2.1 Cara kerja Alat

Aliran air yang tertampung di bak penampung mengalir melalui penampang basah. Energi kinetik yang dihasilkan air memberikan tekanan terhadap turbin dan menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik tersebut di salurkan ke generator melalui rasio putaran dari pully sehingga energi mekanik tersebut dapat berubah menjadi energi listrik.

4.2.2 Perancangan Dimensi dan Bahan

Sebelum membeli kebutuhan dan bahan, perancangan dimensi di buat supaya banyaknya bahan material yang akan di beli dapat terhitung dan tidak berlebihan. Berikut adalah dimensi PLTP.

a. Rangka

b. Pully

Gambar 4.8 Dimensi pully

c. Tiang

d. Turbin

Gambar 4.10 Dimensi Turbin dan As

Setelah perancangan dimensi alat telah selsai, dilanjutkan dengan pengumpulan bahan material yang diperlukan sebelum di rakit. Bahan material yang diperlukan yaitu :

a. Pipa besi; b. Plat strip; c. Baut dan Mur; d. Plek sepeda; e. Plek sepeda motor; f. Batang as;

h. Plat siku-siku; i. V-belt;

j. Laher/bearing; k. Kipas/sudu l. Kabel;

m. Kontak-kontak; n. Generator; o. Lampu LED.

4.2.3 Pembuatan Alat

Setelah semua bahan terkumpul, perakitan alat dimulai dengan mengukur dimensi alat yang sudah ada sebelumnya, kemudian bahan dipotong sesuai ukuran yang telah ditentukan. Pembuatan alat dilakukan di bengkel las sederhana. Komponen PLTP yang pertama di buat adalah turbin.

Turbin adalah salah satu komponen utama dalam PLTP, dalam penelitian ini turbin yang di buat adal turbin type pelton dengan diameter rotor 58 cm.

1. Pembuatan Turbin

seperti skop dibuat agar dapat menahan hentakan air supaya dorongan dapat maksimal. Ring dudukan sudu terbuat dari pelk motor berdiameter 40 cm, lebih praktis tidak perlu membuat dudukan laher untuk poros turbin.

Gambar 4.11 Turbin Air 2. Tiang

3. Rangka

Bahan dari rangka tersebut adalah plat siku-siku mempunyai tebal 2 mm yang dipotong, selanjutnya dilas membentuk persegi panjang. Pada rangka terdapat dudukan generator dan tiang poros pully.

Gambar 4.12 Rangka Utama 4. Pully dan V-belt

Gambar 4.13 Pully dan V-belt

5. Generator

Generator singkron (disebut juga alternator) adalah mesin singkron yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik bolak-balik (AC). Hampir semua energi listrik dibangkitkan oleh generator singkron. Pada pembuatan PLTP ini penulis menggunakan generator singkron 3 fasa, memiliki kapasitas Voltase = 103 volt, Daya = 700 watt dan Arus = 5.3 amper.

4.2.4 Pembangunan PLTP: tahapan pelaksanaan di lapangan

Pembangunan alat di lakukan di lokasi Sungai Ciwahang setelah semua komponen alat PLTP telah selesai. Pertama menentukan titik berdirinya alat dan jaraknya, kemudian pemasangan pipa berdiameter 10 cm sebagai penampang basah saluran air. Tinggi head net pipa saluran tersebut yatiu 200 cm, dan memiliki panjang 5 m. Setelah semua dirakit dan di satukan alat PLTP (pembangkit listrik tenaga picohidro) siap untuk di uji.

Gambar 4.15 Alat PLTP Rancangan 1 dan 2

cukup untuk tambahan dudukan pully. Turbin dirubah karna diameternya terlalu besar dan bahan material sudu/kipas tidak kuat menerima tekanan air dalam waktu lama.

4.3 Pengujian Alat

Sebelum dilakukan pendataan, dilakukan pengujian terlebih dahulu terhadap alat pembangkit listrik tenaga picohidro (PLTP) yang dilakukan langsung di lokasi Sungai Ciwahang selama satu minggu. Pada jangka waktu tersebut, diamati beberapa hal yang dapat menunjukkan kelayakan kinerja dari alat tersebut. Sehingga saat pengambilan data dapat menghasilkan nilai akhir yang relevan.

Pada tanggal 7 april alat PLTP rancangan pertama di uji tanpa beban dan menghasilkan voltase sebesar:

Gambar 4.16. Grafik Tegangan Pengujian Rancangan 1 Tanpa Beban

Grafik di atas menunjukan bahwa luaran yang di hasilkan alat PLTP cendrung stabil tapi kerja alat tersebut belum maksimal karena luaran yang dihasilkan hanya mencapai 40% nya saja, sedangkan kapasitas generator jika alat bekerja maksimal mampu mencapai 80-100 volt.

Pada tanggal 20 april alat PLTP rancangan kedua di uji tanpa beban dan menghasilkan voltase sebesar:

Tabel 4.3 Hasil Pengukuran generator tanpa beban

Gambar 4.17 Grafik Tegangan Pengujian Rancangan 2 Tanpa Beban

Grafik di atas menunjukan bahwa luaran yang di hasilkan alat PLTP cendrung stabil dan kerja alat tersebut lebih baik dari rancangan pertama, tegangan tertinggi ada pada pengukuran ke tiga pada jam 14.00 mencapai 78.4 volt. Hampir maksimal karena luaran yang dihasilkan mencapai 70%, itu sudah cukup untuk uji kelayakan kinerja alat dan hampir mendekati tingkat efisiensi generator yaitu 80%.

4.3.1 Konfigurasi Putaran

Putaran turbin pada saat pengujian alat adalah 1.5 (satu setengah) putaran perdetik tanpa terhubung pada generator. Dari putaran turbin tersebut agar putaran dapat mencapai target yaitu 3000 rpm maka dibuat perbandingan 1:45 yang menghasilkan putaran sebanyak 4050 rpm. Pada perbandingan tersebut putaran turbin melambat karna beban dari pully menjadi 1 putaran perdetik sehingga dalam 1 menit menghasilkan 2700 rpm.

1. Pada alat PLTP rancangan pertama menggunakan perbandingan putaran 1:16 dalam satu menit turbin menghasilkan 1440 rpm (rotasi per menit)

Gambar 4.18. Konfigurasi Putaran Rancangan 1 2. Pada alat PLTP rancangan kedua menggunakan perbandingan

putaran 1:45 dalam satu menit turbin menghasilkan 4050 rpm (rotasi per menit)

4.3.2 Debit Air Pada PLTP

Pada pengujian alat, penampang basah yang dipakai menggunakan pipa paralon berdiameter 10 cm dengan panjang 5 meter. Pipa paralon digunakan agar volume pada penampang basah tidak naik turun serta setabil. Penggunaan pipa besi ataupun paralon cendrung lebih efisien di banding saluran terbuka.

Gambar 4.20 Pipa penampang

Seluruh permukaan penampang basah pada alat PLTP ini terisi penuh sehingga saya menggunakan pearsamaan volume lingkaran.Volume penampang basah tersebut dapat terukur menggunakan persamaan:

Volume Lingkaran = Π.r2

.t

Volume Lingkaran = 3.14 x 0.052x5

Keterangan :

Π = Konstanta = 3.14

r (pipa) = jari-jari = 5cm

t (pipa) = 5m

Sehingga besar debit air yang mengalir dari penampang basah adalah :

Q = v.A ...(m3/s)

Q = 0.039m2 x 2.5m/s

= 0.0975 m3/s

= 97.5 liter/detik

Jadi potensi daya yang dihasilkan adalah:

P= Q.g.H.e...(kW)

P= 0.097 x 2 x 9.8 x 0.8

= 1520 watt

4.3.3 Daya terbangkitkan

a. Head net = 2 m b. Q Sungai = 97.5 m3/s c. Grafitasi = 9.8 m/s2 d. Efisiensi turbin = 0.8%

1. Besar daya input turbin:

Pin turbin = p.Q.H.g...kW

= 1000 x 0.097 x 2 x 9.8

= 1.9 kW

2. Besar daya output turbin:

Pout turbin = p.Q.H.g.n...kW

= 1000 x 0.097 x 2 x 9.8 x 0.8

4.4 Hasil Pengujian dan Pembahasan alat PLTP

Setelah alat sudah di uji beberapa hari dan telah di nyatakan layak untuk di lakukan pengambilan data, barulah pengambilan data di mulai dengan mengukur luaran yang di hasilkan dari generator alat PLTP selama 1 minggu, pada pengukuran luaran yang dihasilkan dibagi 2 tahap yaitu tahap pertama pengukuran tanpa beban selama lima hari dan pengukuran berbeban selama dua hari.

4.4.1 Pengukuran Tanpa Beban

Pada tanggal 24 april alat PLTP rancangan kedua di uji kembali dengan melalui penyempurnaan dan menghasilkan voltase sebesar:

Gambar 4.21. Grafik Tegangan berdasarkan Debit Grafik di atas menunjukan bahwa pada hasil pengukuran hari pertama tanggal 24 tegangan yang di hasilkan alat PLTP cendrung stabil dan berbanding lurus dengan debit air yang mengalir yaitu 80 volt. Pengukuran tegangan dilakukan selama enam jam setiap harinya, dimulai pada jam satu siang (14.00) sampai jam tujuh malam (19.00) wib.

Gambar 4.22. Grafik Tegangan berdasarkan Debit Grafik di atas menunjukan bahwa pada hasil pengukuran hari kedua tanngal 25, tegangan yang di hasilkan alat PLTP masih tetap stabil dan berbanding lurus dengan debit air yang mengalir. Namun terjadi kenaikan tegangan pada jam 18.00 dikarenakan turun hujan dan mempengaruhi kecepatan air dan debit air pun ikut naik sehingga voltase naik menjadi 82 volt. Pengukuran tegangan dilakukan selama enam jam setiap harinya, dimulai pada jam satu siang (14.00) sampai jam tujuh malam (19.00) wib.

Tabel 4.6 Hasil Pengukuran generator tanpa beban tanggal 26

Pengukuran tegangan dilakukan selama enam jam setiap harinya, dimulai pada jam satu siang (14.00) sampai jam tujuh malam (19.00) wib

Tabel 4.7 Hasil Pengukuran generator tanpa beban tanggal 27 April

Gambar 4.24. Grafik Tegangan berdasarkan Debit

Pada tanggal 27 dapat dilihat pada grafik di atas menunjukan bahwa pada hasil pengukuran hari empat tegangan yang di hasilkan alat PLTP tetap stabil dan berbanding lurus dengan debit air yang mengalir. Aliran sungai dalam keadaaan normal dan tegangan yang dihasilkan tetap berada di 80 volt. Pengukuran tegangan dilakukan selama enam jam setiap harinya, dimulai pada jam satu siang (14.00) sampai jam tujuh malam (19.00) wib.

4.4.2 Pengukuran Berbeban

Penelitian dilanjutkan pada tanggal 29 dengan melakukan pengukuran generator menggunakan beban lampu LED. Memperlihatkan hasil pengukuran generator dengan beban lampu LED dilakukan sebanyak enam kali dengan beban bertahap dari 3 watt sampai 18 watt.

Gambar 4.25 Karakteristik tegangan generator terhadap beban lampu

Gambar 4.25 Memperlihatkan nilai tegangan yang didapat dari hasil pengukuran. Tegangan tertinggi terdapat padapengukuran ke tiga dengan beban sebesar 9 watt yaitu 79.8 volt, sedangkan nilai terendah dari pengukuran diatas adalah pada pengukuran ke enam dengan beban terpasang sebesar 18 watt yaitu 79 volt. Masih pada gambar 4.17 memperlihatkan nilai daya serap beban yang di dapat dari hasil pengukuran. Daya serap tertinggi terdapat pada pengukuran ke enam dengan beban sebesar 18 watt yaitu 2.32 watt, sedangkan nilai daya serap terendah dari pengukuran diatas adalah pada pengukuran ke satu dengan beban terpasang sebesar 3 watt yaitu 0.39watt. Artinya bahwa beban berbanding terbalik dengan tegangan, semakin besar beban yang terpasang maka tegangan semakin kecil.

Gambar 4.26 Beban Lampu LED

Tegangan awal dari generator sebesar 80.3 volt, ketika semua beban di pasang tegangan terukur menjadi 76.3 volt, dan arus yang mengalir 0.28 amper.

Gambar 4.27 Beban Setrika dan Gerinda

terukur ketika menggunakan setrika sebesar 67.2 volt dan arus yang terukur adalah 0.62 amper.

Dilakukan pengukuran dengan kedua beban terpasang secara bersamaan dengan total daya 700 watt, tegangan yang terukur pada beban tersebut adalah 55.9 volt, arus yang terukur adalah 0.91 amper dan daya total yang terserap sebesar 93.2 watt.

Putaran turbin saat memakai masing-masing beban yaitu strika dan gurinda tangan terhitung sebanyak 2565 rpm. Kemudian pada saat beban keduanya terpasang putaran turbin terhitung sebanyak 2187 rpm.

Daya total yang terserap dapat dihitung dengan persamaan:

P

2 =...(

watt)Diketahui:

P1 = daya tertulis pada alat listrik

P2 = daya sesungguhnya

V1 = tegangan tertulis pada alat listrik

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Keefektifan kinerja alat PLTP pada penelitian ini memperlihatkan bahwa pembangkit listrik tenaga picohidro ini mampu mensuplai kebutuhan listrik tanpa membeli listrik dari grid atau PLN. Sehingga PLTP di Sungai Ciwahang ini potensial untuk dibangun sebagai pembangkit listrik. biaya pembangunannya yang cukup bersahabat dengan dompet tidak perlu modal besar dan tidak terlalu memakan waktu lama, semua bagian material untuk membangun PLTP tersedia di seluruh daerah indonesi. Hal tersebut memudahkan bagi siapa saja seperti pemodal ataupun indifidu dapat dengan mudah untuk membangun PLTP.

beban PLTP tersebut mampu menyalakan enam buah lampu dengan watt yang berbeda mulai dari 3 watt sampai 18 watt.

Pembangkit listrik tenaga picohidro efektif diterapkan di sungai Ciwahang Desa Cikaronjo karena dapat mensuplai kebutuhan masyarakat dan dapat memberikan nilai ekonomis yang sesuai.

5.2 Saran

1. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai potensi sumber daya air di Sungai Ciwahang dengan kurun waktu penelitian yang lebih lama sehingga menghasilkan data yang lebih akurat.

2. Potensi sumber air di Sungai Ciwahang seharusnya dapat di manfaatkan dengan sebaik mungkin, karena dengan energi terbaharukan ini masyarakat setempat dapat merasakan manfaat yang lebih dari sebuah sungai yaitu penggunaan listrik lebih murah bahkan gratis dan sangat ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Ardi Ismanto, S.Hunt. “Pengukuran Debit Air”. 10 Mei 2014.

http://konservasi-

bidang1ntt.blogspot.co.id/2012/05/pengukuran-debit-air-secara-sederhana.html.

Hunggul Y.S.H. Nugroho, 2015. PLTMH ( Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) Panduan Lengkap Membuat Sumber Energi Terbarukan Secara Swadaya

M. Hariansyah, Ir., M.T. 2012.

http://basuhpower.blogspot.co.id/2012/06/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_14.html

Mandiri. Y, 2007. Perencanaan PLTMH- Padasuka. Yayasan Bina Desa Mandiri. Bandung

Ibnunursaid. 2011. blogspot.co.id/2011/04/sejarah-turbin.html

Taufik ms. 2016 http://anak-lingkungan.blogspot.co.id/2015/06/ruang-untuk-air-tiada-kehidupan-tanpa.html

Anonim,. Desember 2012. “PLTMH power di sungai”. 15 April 2016.

http://www.alpensteel.com/article/117-104-energi-sungai-pltmh--micro-hydro-power/166--analisa-perhitungan-mikrohidro

Anonim,. “Sumber Air”. 20 April 2016. http://ripdik.blogspot.co.id/p/2.html

Rahmat Gunawan, dkk,. November 2013. “Perairan di Darat”.20 April 2016.

Anonim,. “Energi Terbarukan”. 29 April 2016.

http://esdm.go.id/berita/323-