UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI

MEDAN

ANALISIS PENGARUH TENAGA KERJA, EKSPOR, DAN KREDIT PERBANKAN TERHADAP PDRB SEKTOR PERTANIAN

SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

NOVRIDHO RAKHMAD 040501016

EKONOMI PEMBANGUNAN

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillaahi Rabbil‘alamin tak terhingga Penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala kesempatan, karunia, dan hidayah-Nya yang sangat berarti, sehingga Penulis bisa menyelesaikan studi dengan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Ekspor, dan Kredit Perbankan Terhadap PDRB Sektor Pertanian Sumatera Utara”. Dan juga shalawat berangkaikan salam buat junjungan umat Nabi Besar Muhammad SAW yang sama-sama kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik materi maupun nonmateri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah meluangkan waktunya memberikan bantuan dan bimbingan, yaitu kepada:

1. Kedua orang tua Penulis yang tercinta, Ayahanda Alm. H. Muhammad Kasim dan Ibunda Hj. Siti Aisyah yang selalu dan senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, memandu ke jalan yang benar, menyalakan api semangat dan menjaganya agar tak pernah padam, serta aliran do’a restu yang takkan pernah terhenti kepada Penulis sepanjang hayat.

2. Bapak Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

4. Bapak Irsyad Lubis, SE, M.Soc.Sc., Ph.D, selaku Dosen Wali yang telah membimbing Penulis selama masa perkuliahan.

5. Bapak Prof. Dr. Sya’ad Afifuddin, M.Ec., selaku Dosen Pembimbing yang penuh keikhlasan menyisihkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing Penulis menyelesaikan skripsi dengan baik.

6. Bapak Syarief Fauzi, M.Ec. dan Drs. Iskandar Syarief, MA, selaku Dosen Pembanding I dan Dosen Pembanding II, yang telah banyak memberi saran yang sangat berharga.

7. Seluruh dosen dan pegawai administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, khususnya Departemen Ekonomi Pembangunan, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

8. Staf dan pegawai BI cabang Medan dan BPS Sumatera Utara yang telah menyediakan data penelitian, sehingga memberikan kemudahan bagi Penulis. Juga kepada para penulis buku, jurnal, artikel, dan opini yang telah menyediakan literatur yang sangat berarti. Jangan berhenti berkarya.

10.Teman, rekan, sahabat, saudara, keluarga, dan semua nyawa yang telah dan selalu menemani, mewarnai kehidupan dan mendewasakan Penulis, memberikan inspirasi serta meneriakkan bahwa aku bisa..

Penulis menyadari bahwa isi skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, Penulis dengan segala keterbatasannya sangat mengharapkan saran yang konstruktif, sehingga karya lain dari Penulis di masa yang akan datang jauh lebih baik.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada Penulis. Akhirul kalam, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Medan. Agustus 2008 Penulis,

NOVRIDHO RAKHMAD

DAFTAR GAMBAR

2.1 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Ketenagakerjaan (ILO) .... 29

2.2 Kurva Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja ………... 30

2.3 Kurva Ketidakseimbangan Pasar Tenaga Kerja ... 30

2.4 Model Sembilan Faktor Penentuan Daya Saing Internasional.. 41

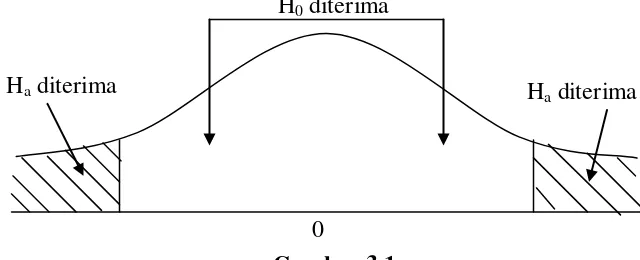

3.1 Kurva Uji t Statistik . ... 59

3.2 Kurva Uji f Statistik……….. 60

3.3 Kurva D-W Statistik………. 64

4.1 Luas Panen Komoditi Tanaman Bahan Pangan Sumatera Utara 2006... 70

4.2 Produksi Daging dan Kulit Ternak Sumatera Utara 2006... 75

4.3 Perkembangan Populasi Ternak Unggas Sumatera... 76

4.4 Perkembangan Jumlah Nelayan Sumatera Utara... 78

4.5 Perkembangan PDRB Subsektor Pertanian ADHK 2000... 80

4.6 Persentase Penduduk Sumatera Utara Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha 2006... 82

4.7 Persentase Ekspor Sumatera Utara Menurut Sektor 2006... 84

DAFTAR TABEL

No. Tabel Judul Hal

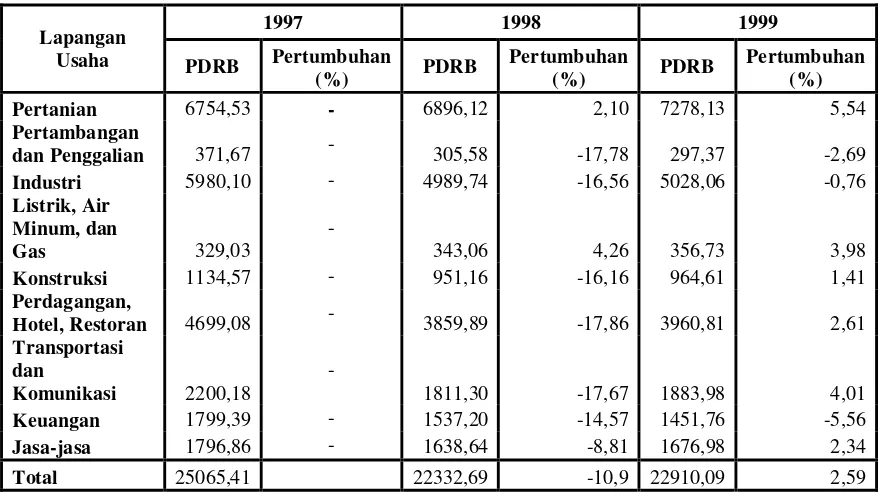

1.1 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993

Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha 1997 - 1999…….. 3

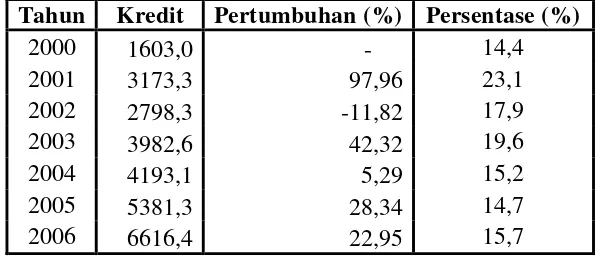

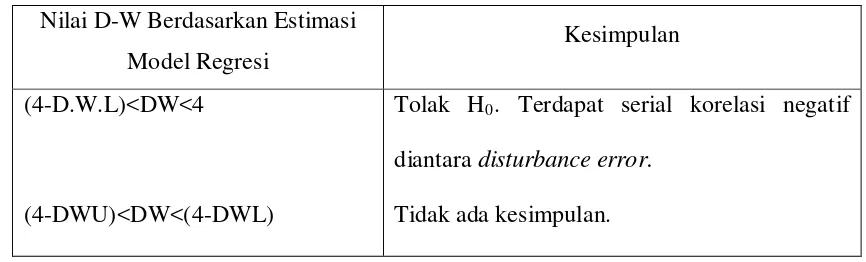

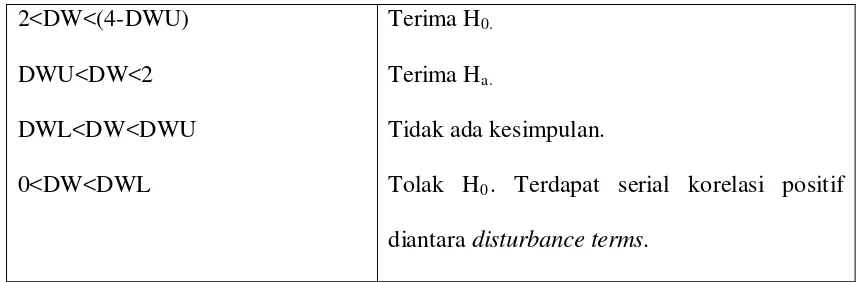

1.2 Perkembangan Kredit Perbankan Sektor Pertanian Sumatera Utara 2000 - 2006……… 7 3.1 Kriteria Pengambilan Keputusan D-W Test……… 63 4.1 Produksi Komoditi Tanaman Bahan Pangan Sumatera Utara

Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2006... 71 4.2 Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat

2005 - 2006... 73 4.3 Produksi Hasil Hutan Sumatera Utara Menurut Komoditi

2004 – 2006... 74 4.4 Populasi Ternak Besar dan Kecil Sumatera Utara Menurut

Jenis 2004 – 2006... 75 4.5 Perkembangan Produksi Ikan Sumatera Utara Menurut Asal

Tangkapan 2003 – 2006... 77 4.6 Perkembangan PDRB Sektor Pertanian Sumatera Utara ADHK

1985 – 2006……….. 79 4.7 Banyaknya Penduduk Umur 15 Tahun Ke atas Sumatera Utara

Menurut Jenis Kegiatan (jiwa)………. 81 4.8 Perkembangan Tenaga Kerja Sumatera Utara 1985 – 2006… 83 4.9 Perkembangan Ekspor Sektor Pertanian Sumatera Utara

1985 – 2006 (000 US$)……… 85 4.10 Posisi Kredit Perbankan Sumatera Utara Menurut Sektor

Ekonomi 2006... 87 4.11 Hasil estimasi Pengolahan Data Antara Variabel Dependen dan

DAFTAR LAMPIRAN

No. LAMPIRAN

1 : Data Variabel Dependen dan Indepanden 2 : Hasil Regresi Linear Berganda

ABSTRACT

Sumatera Utara exists in equator line, it means that its regional has a bigger potential in agriculture sector. Therefore, agricultural development is pure to be used, remembering agriculture sector is one of livehood of amount of societies in Sumatera Utara and one of moving force for a development output and diversification of productions in other economy sectors. Credit that is brought to agriculture sector wish it is able to motive the farmer to increase their productions. Hence, its productions can be exported. Next, the final purpose of this process is to increase Gross Regional Domestic Product (GRDP).

For analyzing the influence of man power of agriculture sector, export of agriculture sector, and credit banking of agriculture sector to GRDP of agriculture sector is used OLS method. The source data comes from BPS-Statistics of Sumatera Utara Province, Bank Indonesia branch of Medan, and others sources references that relate to this research. The data used in this research is time series data from 1985 to 2006 (22 years). This research is hoped be able to give the description of information accurately about the influence of man power of agriculture sector, export of agriculture sector, and credit banking of agriculture sector to GRDP of agriculture sector.

The result of the research shows that the man power of agriculture sector, export of agriculture sector, and credit banking of agriculture sector give a significance influence to GRDP of agriculture sector with a determinant coefficient (R2) 95%.

ABSTRAK

Sumatera Utara berada di sekitar daerah khatulistiwa, yang berarti daerahnya memiliki potensi yang besar di sektor pertanian. Oleh sebab itu, pembangunan pertanian mutlak diperlukan mengingat sektor pertanian merupakan mata pencaharian pokok sebagian besar masyarakat Sumatera Utara dan salah satu motor penggerak pertumbuhan nilai tambah dan diversifikasi produksi di sektor-sektor ekonomi lainnya. Kredit yang disalurkan untuk sektor-sektor pertanian diharapkan mampu memotivasi petani meningkatkan produksinya, sehingga hasil produksinya dapat diekspor. Dan selanjutnya tujuan akhir dari proses tersebut untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat tercapai.

Untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja sektor pertanian, ekspor sektor pertanian, dan kredit perbankan sektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian, digunakan metode OLS (Ordinary Least Square). Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, Bank Indonesia Cabang Medan, dan sumber-sumber kepustakaan lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang digunakan adalah adalah data sekunder yang bersifat time series dari tahun 1985 sampai 2006 (22 tahun). Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang cukup akurat mengenai pengaruh tenaga kerja sektor pertanian, ekspor sektor pertanian, dan kredit perbankan sektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja sektor pertanian, ekspor sektor pertanian, dan kredit perbankan sektor pertanian memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PDRB sektor pertanian dengan koefisien determinasi (R2) 95%.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRACT ... i

ABSTRAK ... ii

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR ISI ... vi

DAFTAR GAMBAR ... x

DAFTAR TABEL ... xi

DAFTAR LAMPIRAN ... xii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 9

1.3 Hipotesis ... 9

1.4 Tujuan Penelitian ... 10

1.5 Manfaat Penelitian ... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Deskripsi Sektor Pertanian ... 11

2.1.1 Klasifikasi Sektor Pertanian ... 11

2.1.2 Pembangunan Pertanian dan Pembangunan Ekonomi ... 13

2.1.3 Visi dan Kebijakan Sektor Pertanian Indonesia ... 19

2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ... 22

2.2.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ... 22

2.2.3 Kegunaan Statistik Pendapatan Regional ………...………... 27

2.3 Tenaga Kerja... 28

2.3.1 Pengertian Tenaga Kerja ... 28

2.3.2 Teori Tentang Tenaga Kerja ... 30

2.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja 34 2.4 Ekspor ... 37

2.4.1 Pengertian Ekspor... 37

2.4.2 Teori tentang Ekspor ... 37

2.4.3 Strategi dan Aneka Cara Pelaksanaan Ekspor ... 42

2.4.4 Manfaat Ekspor ……….. 47

2.5 Kredit... 48

2.5.1 Pengertian Kredit ... 48

2.5.2 Klasifikasi Kredit ... 50

2.5.3 Manfaat Kredit ... 54

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Ruang Lingkup Penelitian . ... 56

3.2 Jenis dan Sumber Data ... 56

3.3 Metode dan Tekhnik Pengumpulan Data ... 56

3.4 Pengolahan Data ... 57

3.5 Model Analisis Data ... 57

3.6 Uji Kesesuaian (Test of Goodness of Fit) ... 58

3.6.1 Koefisien Determinasi (R-Square)... 58

3.6.3 F-Statistik (Uji Serempak)... 60

3.7 Uji Asumsi Klasik ... 61

3.8 Defenisi Operasional Variabel ……… 65

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara ... 66

4.1.1 Kondisi Geografis... 66

4.1.2 Kondisi Iklim dan Topografi... 67

4.1.3 Kondisi Demografi ... 67

4.1.4 Potensi Wilayah... 68

4.2 Perkembangan Sektor Pertanian Sumatera Utara ... 69

4.2.1 Subsektor Tanaman Bahan Pangan ... 69

4.2.2 Subsektor Perkebunan ... 72

4.2.3 Subsektor Kehutanan ... 74

4.2.4 Subsektor Peternakan ... 74

4.2.5 Subsektor Perikanan ... 76

4.3 Perkembangan PDRB Sektor Pertanian Sumatera Utara ... 78

4.4 Perkembangan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Sumatera Utara ... 80

4.5 Perkembangan Ekspor Sektor Pertanian Sumatera Utara ... 83

4.6 Perkembangan Kredit perbankan Sektor Pertanian Sumatera Utara . 86 4.7 Analisis Data... 88

4.7.1 Interpretasi Model ... 89

4.7.2 Uji Kesesuaian (Test of Goodness of Fit) ... 90

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan ... 98 5.2 Saran ... 98

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRACT

Sumatera Utara exists in equator line, it means that its regional has a bigger potential in agriculture sector. Therefore, agricultural development is pure to be used, remembering agriculture sector is one of livehood of amount of societies in Sumatera Utara and one of moving force for a development output and diversification of productions in other economy sectors. Credit that is brought to agriculture sector wish it is able to motive the farmer to increase their productions. Hence, its productions can be exported. Next, the final purpose of this process is to increase Gross Regional Domestic Product (GRDP).

For analyzing the influence of man power of agriculture sector, export of agriculture sector, and credit banking of agriculture sector to GRDP of agriculture sector is used OLS method. The source data comes from BPS-Statistics of Sumatera Utara Province, Bank Indonesia branch of Medan, and others sources references that relate to this research. The data used in this research is time series data from 1985 to 2006 (22 years). This research is hoped be able to give the description of information accurately about the influence of man power of agriculture sector, export of agriculture sector, and credit banking of agriculture sector to GRDP of agriculture sector.

The result of the research shows that the man power of agriculture sector, export of agriculture sector, and credit banking of agriculture sector give a significance influence to GRDP of agriculture sector with a determinant coefficient (R2) 95%.

ABSTRAK

Sumatera Utara berada di sekitar daerah khatulistiwa, yang berarti daerahnya memiliki potensi yang besar di sektor pertanian. Oleh sebab itu, pembangunan pertanian mutlak diperlukan mengingat sektor pertanian merupakan mata pencaharian pokok sebagian besar masyarakat Sumatera Utara dan salah satu motor penggerak pertumbuhan nilai tambah dan diversifikasi produksi di sektor-sektor ekonomi lainnya. Kredit yang disalurkan untuk sektor-sektor pertanian diharapkan mampu memotivasi petani meningkatkan produksinya, sehingga hasil produksinya dapat diekspor. Dan selanjutnya tujuan akhir dari proses tersebut untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat tercapai.

Untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja sektor pertanian, ekspor sektor pertanian, dan kredit perbankan sektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian, digunakan metode OLS (Ordinary Least Square). Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, Bank Indonesia Cabang Medan, dan sumber-sumber kepustakaan lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang digunakan adalah adalah data sekunder yang bersifat time series dari tahun 1985 sampai 2006 (22 tahun). Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang cukup akurat mengenai pengaruh tenaga kerja sektor pertanian, ekspor sektor pertanian, dan kredit perbankan sektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja sektor pertanian, ekspor sektor pertanian, dan kredit perbankan sektor pertanian memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PDRB sektor pertanian dengan koefisien determinasi (R2) 95%. Kata kunci: tenaga kerja sektor pertanian, ekspor sektor pertanian, dan kredit

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumatera Utara memiliki luas daratan sekitar 71.680 km2. Letaknya yang

berada dekat dengan garis khtulistiwa menyebabkan Sumatera Utara mengalami

iklim tropis basah dengan curah hujan berkisar antara 1.800 - 4.000 m per tahun dan

suhu udara beragam antara 12,40 – 34,20

Salah satu potensi tersebut dapat dilihat pada subsektor perkebunan. Seluruh

dunia tahu bahwa daerah yang paling cocok untuk menanam kelapa sawit adalah

daerah yang berada di sekitar khatulistiwa. Daerah di sekitar itu membentang dari

Afrika hingga Amerika Latin. Namun, ternyata tidak semua daerah yang berada di

sekitar khatulistiwa cocok untuk tanaman kelapa sawit karena unsur hara yang

terkandung dalam tanah tidak mendukung untuk tanaman kelapa sawit. Daerah yang

paling cocok dan memungkinkan kelapa sawit tumbuh dengan baik adalah Sumatera

(Suryopratomo, 2004:17). Selain kelapa sawit, Sumatera Utara juga dikenal dengan

kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang sudah terkenal hingga Pulau Jawa, bahkan Eropa.

Masih banyak lagi potensi yang dimiliki, termasuk dari subsektor kehutanan,

peternakan, dan perikanan.

C. Dengan kondisi tersebut, Sumatera Utara

memiliki potensi yang besar di sektor pertanian.

Segala potensi yang ada harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Agar

potensi tersebut memberikan konstribusi yang nyata, maka sektor pertanian perlu

(2003:75), pembangunan adalah penciptaan sistem dan tata nilai yang lebih baik,

sehingga terjadi keadilan dan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Pembangunan

pertanian harus mengantisipasi tantangan demokratisasi dan globalisasi untuk dapat

menciptakan sistem yang adil. Selain itu, harus diarahkan untuk mewujudkan

masyarakat sejahtera, khususnya petani, melalui pembangunan sistem pertanian dan

usaha pertanian yang mapan. Sistem tersebut harus berdaya saing, berkerakyatan,

berkelanjutan, dan desentralistik.

Pembangunan pertanian mutlak diperlukan mengingat pertanian merupakan

salah satu motor penggerak pertumbuhan output atau NT (nilai tambah) dan

diversifikasi produksi di sektor-sektor ekonomi lainnya. Dalam hal ini, pertanian

disebut sebagai sektor “pemimpin”. Artinya, semakin besar ketergantungan daripada

pertumbuhan NT di sektor-sektor lain terhadap pertumbuhan NT di sektor pertanian,

maka semakin besar peran sektor pertanian sebagai sektor pemimpin (Tambunan,

2003:121). Menurut Simatupang dan Syafa’at (dalam Tambunan, 2003:122), ada lima

syarat yang harus dipenuhi sebagai kriteria dalam mengevaluasi pertanian sebagai

sektor kunci dalam perekonomian. Kelima syarat tersebut adalah strategis, tangguh,

artikulatif, progresif, dan responsif.

Pemberian label sektor pertanian sebagai sektor pemimpin semakin layak jika

melihat kondisi pada tahun 1997, masa di mana Indonesia mengalami krisis moneter

yang menjatuhkan perekonomian bangsa. Setahun setelah 1997, hampir semua sektor

di Sumatera Utara mengalami pertumbuhan yang negatif. Sebagai akibatnya, PDRB

(Produk Domestik Regional Bruto) Sumatera Utara juga ikut mengalami hal yang

mengalami pertumbuhan yang positif yakni sebesar 2,1 %. Pada tahun berikutnya

(akhir 1999), sektor pertanian bahkan mampu tumbuh mencapai 5,54 %. Sedangkan

sektor lainnya masih tertatih-tatih, bahkan ada sektor yang pertumbuhannya masih

negatif seperti sektor pertambangan dan penggalian, industri, serta keuangan.

Tabel 1.1

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Sumatera Utara

Menurut Lapangan Usaha

Sumber : Bank Indonesia (BI) cabang Medan

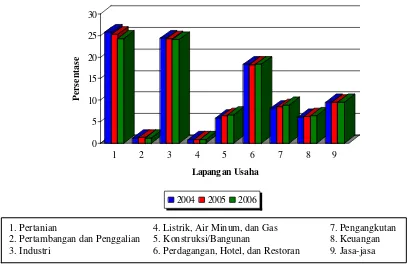

Melihat kondisi terkini peran sektor pertanian sebagai sektor pemimpin belum

tergantikan. Pada tahun 2006, sektor pertanian masih merupakan penyumbang

terbesar terhadap PDRB Sumatera Utara dengan konstribusi sebesar 24,33 %.

0

Distribusi Persentase PDRB Sumatera Utara ADHK 2000

Hal di atas dapat terjadi karena tahapan-tahapan pembangunan pertanian yang

selama ini dilakukan oleh pemerintah belum mengalami kemajuan yang pesat. Untuk

itu, dibutuhkan terobosan-terobosan baru serta keberanian untuk melakukan

reformasi agraria (agrarian reform) dan bukan hanya reformasi lahan (land reform).

Di masa mendatang, pendekatan pembangunan sudah seyogyanya mengacu pada

kaidah people driven (menggerakkan orang) jika ingin mewujudkan suatu pola

pembangunan yang berkeadilan dan bertanggungjawab. Artinya, politik

pembangunan benar-benar berpijak pada realitas bangsa saat ini dengan melakukan

perubahan seluruh tatanan menuju konsep people driven. Maksud konsep tersebut

produktivitasnya. Hal ini terkait dengan bagaimana mengubah struktur insentif dan

dukungan kepada petani (Dillon, 2004:28).

Produktivitas merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh sektor pertanian

di negara berkembang. Di Indonesia dan negara berkembang lainnya, tenaga kerja

merupakan faktor produksi yang berlebihan atau faktor produksi yang paling kurang

terbatas dibandingkan dengan modal. Hal ini mengakibatkan peningkatan

produktivitas sulit dan tidak berguna dilakukan. Faktor tersebut yang membuat sektor

pertanian lambat berkembang (Daniel, 2002:88). Hasil penelitian yang dilakukan

oleh Makmun dan Akhmad Yasin (2003:1) di Indonesia mendukung pernyataan di

atas. Koefisien tenaga kerja tidak berdampak signifikan bahkan negatif terhadap

Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa

produktivitas tenaga kerja sangat rendah, sehingga penambahan jumlah tenaga kerja

tidak berdampak pada peningkatan produksi.

Keadaan di atas tidak jauh berbeda dengan Sumatera Utara yang notabene

merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2006

dari 4.859.647 jiwa penduduk Sumatera Utara yang bekerja, sebanyak 49,64 %

diantaranya menafkahi hidupnya dari sektor pertanian. Sedangkan sisanya bekerja di

sektor perdagangan (19,21 %), jasa (11,81 %), industri (7,08 %), dan sektor-sektor

lainnya. Sektor pertanian memang memiliki tenaga kerja yang jauh lebih banyak

daripada sektor-sektor lain, namun keunggulan jumlah tersebut tidak diiringi

produktivitas yang baik.

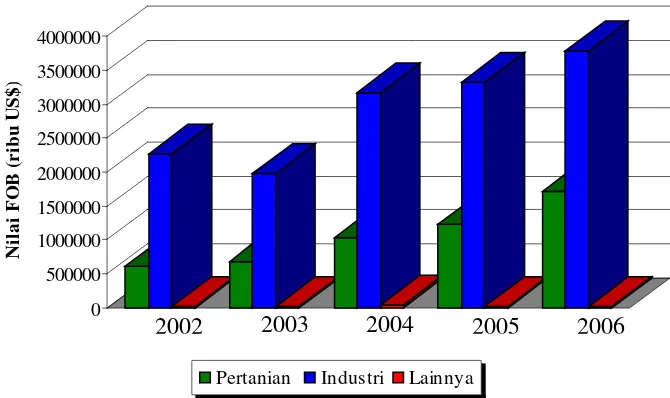

Produktivitas yang rendah juga dapat dilihat dari sisi ekspor. Nilai FOB (free

sedangkan sektor industri masih lebih baik dengan US$ 3.798 juta. Begitu juga

dengan tahun-tahun sebelumnya, nilai FOB sektor industri selalu lebih tinggi

dibandingkan sektor pertanian.

Perkembangan Ekspor Sumatera Utara

Agar sektor pertanian dapat terus berkembang, maka perlu diperhatikan juga

faktor pendukung lainnya seperti modal kerja dan investasi. Modal kerja dan investasi

sangat bermanfaat dalam sektor pertanian, misalnya untuk pembangunan pabrik

pengolahan, pembelian mesin-mesin produksi, pembelian traktor, penyediaan sarana

irigasi, lembaga penyuluhan petani, dan sebagainya. Modal kerja dan investasi

tersebut dapat berasal dari modal pribadi atau pihak ketiga, seperti bank. Kredit dari

pihak ketiga atau perbankan sangat diharapkan oleh petani karena banyak dari

mereka yang ingin meningkatkan produksi, namun tidak memiliki dana yang

memadai. Disinilah peran perbankan dibutuhkan.

Walaupun petani membutuhkan kredit, namun sepertinya pihak perbankan

masih ragu untuk menyalurkannya dan petani pun enggan untuk meminjamnya dari

bank. Petani enggan meminjam dari bank karena mereka merasa syarat yang

dibutuhkan berbelit-belit, jaminan mereka tidak memadai, dan tingkat suku bunga

tinggi, dan sebagainya. Sementara perbankan ragu karena mereka menganggap

prospek sektor pertanian kurang menjanjikan, sehingga kemungkinan terjadinya

kredit macet besar. Minimnya dukungan perbankan terhadap sektor pertanian dapat

dilihat dari data yang dihimpun BPS. Pada tahun 2006, dari Rp 42.119.737 juta yang

disalurkan oleh perbankan, sektor pertanian hanya memperoleh Rp 6.616.401 juta

atau sekitar 15,71 %. Nilai kredit tersebut masih di bawah sektor industri,

perdagangan, dan sektor lain-lain. Begitu juga dengan tahun-tahun sebelumnya,

alokasi kredit untuk sektor pertanian selalu di bawah 20 %, kecuali tahun 2001.

Tabel 1.2

Perkembangan Kredit Perbankan Sektor Pertanian Sumatera Utara

2000 - 2006

Tahun Kredit Pertumbuhan (%) Persentase (%)

2000 1603,0 - 14,4

2001 3173,3 97,96 23,1

2002 2798,3 -11,82 17,9

2003 3982,6 42,32 19,6

2004 4193,1 5,29 15,2

2005 5381,3 28,34 14,7

2006 6616,4 22,95 15,7

Di samping semua kenyataan di atas, ada yang layak dibanggakan dari sektor

pertanian Sumatera Utara. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

(Bappeda) Sumatera Utara menjelaskan, pembangunan pertanian Sumatera Utara

berdasarkan angka ramalan (Aram) III Tahun 2007 seperti produksi padi sebesar

3.203.485 ton gabah kering giling (GKG) atau terdapat kenaikan sekitar 6,51%

dibandingkan dengan angka tetap tahun 2006, dimana produksi padi mencapai

3.007.636 ton. Sementara untuk tingkat nasional berdasarkan Aram III Badan Pusat

Statistik, ptoduksi GKG 2007 mencapai 57,05 juta ton atau meningkat sekitar 4,37 %

dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar 54,66 juta ton.

Untuk komoditi jagung, Propinsi Sumut berada di atas target nasional.

Dimana berdasarkan dari Aram III tahun 2007 produksi jagung di Sumut sebesar

788.090 ton. Bila dibanding dengan angka tetap 2006 produksi jagung sebesar

682.042 ton atau naik 15,55%. Sementara pencapaian tingkat nasional berdasarkan

Aram III tahun 2007 produksi jagung nasional mencapai 13,28 juta ton atau

meningkat 14,39% dibandingkan dengan produksi jagung 2006 11,60 juta ton.

Perihal yang menggembirakan lainnya yakni secara agregat laju pertumbuhan

PDRB sektor pertanian Sumut tahun 2007 (sampai dengan triwulan III) telah

mencapai 6,98 % atau berada di atas pertumbuhan nasional yakni 4,62 %.

Berdasarkan keterangan di atas, Sumatera Utara memiliki potensi yang sangat

besar di sektor pertanian. Oleh sebab itu, penulis ingin mengetahui seberapa besar

pengaruh tenaga kerja sektor pertanian, ekspor sektor pertanian, dan kredit perbankan

sektor pertanian terhadap perekonomian Sumatera Utara sektor pertanian, yang

adalah “Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Ekspor, dan Kredit Perbankan

Terhadap PDRB Sektor Pertanian Sumatera Utara”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis membuat perumusan masalah

sebagai berikut:

a. Apakah ada pengaruh jumlah tenaga kerja sektor pertanian terhadap PDRB

sektor pertanian Sumatera Utara?

b. Apakah ada pengaruh ekspor sektor pertanian terhadap PDRB sektor

pertanian Sumatera Utara?

c. Apakah ada pengaruh kredit perbankan sektor pertanian terhadap PDRB

sektor pertanian Sumatera Utara?

1.3 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis membuat hipotesis

sebagai berikut:

a. Ada pengaruh positif antara jumlah tenaga kerja sektor pertanian terhadap

PDRB sektor pertanian Sumatera Utara.

b. Ada pengaruh positif antara ekspor sektor pertanian terhadap PDRB sektor

pertanian Sumatera Utara.

c. Ada pengaruh positif antara kredit perbankan sektor pertanian terhadap PDRB

1.4 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah tenaga kerja sektor

pertanian terhadap PDRB sektor pertanian Sumatera Utara.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ekspor sektor pertanian terhadap

PDRB sektor pertanian Sumatera Utara.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kredit perbankan pertanian

terhadap PDRB sektor pertanian Sumatera Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi.

2. Sebagai bahan studi atau literatur bagi mahasiswa yang ingin mengetahui

tentang pengaruh tenaga kerja, ekspor, dan kredit terhadap PDRB.

3. Sebagai pelengkap sekaligus pembanding hasil-hasil penelitian dengan topik

yang sama yang sudah ada sebelumnya.

4. Sebagai tambahan wawasan bagi penulis dalam kaitannya dengan disiplin

ilmu yang penulis tekuni.

5. Sebagai bahan masukan atau pemikiran bagi instansi yang terkait dalam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Sektor Pertanian

2.1.1 Klasifikasi Sektor Pertanian

Sektor pertanian Sumatera Utara diklasifikasikan menjadi lima subsektor,

yaitu:

a. Subsektor Tanaman Bahan Makanan

1) Kelompok padi dan palawija, terdiri dari padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar,

kacang tanah, kacang, kedelai, dan kacang hijau.

2) Kelompok sayur-sayuran, terdiri dari bawang merah, bawang putih,

bawang daun, kentang, kubis, sawi, wortel, lobak, kacang merah, kacang

panjang, cabe, tomat, terung, buncis, ketimun, labu siam, kangkung,

bayam, ercis, dan kol bunga.

3) Kelompok buah-buahan, terdiri dari alpukat, jeruk , mangga, rambutan,

duku/langsat, durian, sawo, jambu biji, pepaya, pisang, nenas, salak,

manggis, nangka, sirsak, dan belimbing.

b. Subsektor Perikanan

1) Kelompok perikanan laut

a) Subkelompok ikan, terdiri dari ikan manyung, kerapu, kakap, ekor

kuning, cucut, bawal hitam, bawal putih, selar, teri, kembung,

b) Subkelompok binatang berkulit keras, terdiri dari udang windu,

udang dogol, udang putih, dan udang lainnya serta kepiting.

c) Subkelompok binatang berkulit lunak, terdiri dari cumi-cumi,

kerang, dan remis.

d) Subkelompok binatang air lainnya, terdiri dari ubur-ubur, penyu,

dan teripang.

e) Subkelompok tanaman air, terdiri dari rumput laut.

2) Kelompok perikanan darat

a) Subkelompok ikan, terdiri dari ikan mas, tawes, mujair, gabus,

lele, sepat siam, bandeng, dan gurami.

b) Subkelompok binatang berkulit keras, terdiri dari udang galah,

udang putih, udang api-api, dan udang windu.

c. Subsektor Peternakan

1) Kelompok ternak besar, terdiri dari sapi, sapi perah, kerbau, dan kuda.

2) Kelompok ternak kecil, terdiri dari kambing, domba, dan babi.

3) Kelompok unggas terdiri dari ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam

kampung, dan itik manila.

d. Subsektor Kehutanan

1) Hasil utama, terdiri dari log rimba, log pinus, kayu gergajian, kayu lapis,

PULP, block board, dan moulding.

e. Subsektor Perkebunan

1) Perkebunan rakyat, terdiri dari kelapa sawit, karet, kopi arabika, kopi

arabusta, kelapa, coklat, cengkeh, kemenyan, kulit manis, nilam,

tembakau, kemiri, tebu, pala, lada, kapuk, gambir, teh, aren, pinang,

vanili, jahe, kapulaga, jambu mente, dan sereh wangi.

2) Perkebunan negara, terdiri dari kelapa sawit, karet, coklat, teh, tembakau,

kopi, dan tebu (SHS dan tetes).

2.1.2 Pembangunan Pertanian dan Pembangunan Ekonomi

Pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan

ekonomi tidak hanya di Sumatera Utara, tetapi juga di Indonesia. Apabila

pembangunan pertanian berhasil, maka pembangunan ekonomi juga akan merasakan

imbasnya. Pembangunan pertanian, menurut Apriyantono (2005:2), pada hakekatnya

adalah pendayagunaan secara optimal sumberdaya pertanian dalam rangka

pencapaian tujuan pembangunan, yaitu membangun SDM aparatur profesional, petani

mandiri dan kelembagaan pertanian yang kokoh, meningkatkan pemanfaatan

sumberdaya pertanian secara berkelanjutan, memantapkan ketahanan dan keamanan

pangan, meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian,

menumbuhkembangkan usaha pertanian yang akan memacu aktivitas ekonomi

perdesaan, serta membangun sistem manajemen pembangunan pertanian yang

Tambunan (dalam Hidayat, 2004:3) menyatakan bahwa setidaknya ada

beberapa faktor yang bisa diungkapkan mengapa sektor pertanian menjadi penting

dalam proses pembangunan, yaitu:

a. Sektor pertanian menghasilkan produk-produk yang diperlukan sebagai input

sektor lain, terutama sektor industri, seperti industri tekstil, industri makanan

dan minuman.

b. Sebagai negara agraris (kondisi historis), maka sektor pertanian menjadi

sektor yang sangat kuat dalam perekonomian dalam tahap awal proses

pembangunan. Populasi di sektor pertanian (pedesaan) membentuk suatu

proporsi yang sangat besar. Hal ini menjadi pasar yang sangat besar bagi

produk-produk dalam negeri baik untuk barang produksi maupun barang

konsumsi, terutama produk pangan.

c. Karena terjadi transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri,

maka sektor pertanian menjadi sektor penyedia faktor produksi (terutama

tenaga kerja) yang besar bagi sektor non-pertanian (industri).

d. Sektor pertanian merupakan sumber daya alam yang memiliki keunggulan

komparatif dibanding bangsa lain.

Sejalan dengan pemikiran Tambunan, Jhingan (2007:362) menyatakan bahwa

peranan sektor pertanian pada pembangunan ekonomi terletak dalam hal:

a. Menyediakan surplus pangan yang semakin besar pada penduduk yang

b. Meningkatkan permintaan akan produk industri, dan dengan demikian

mendorong keharusan diperluasnya sektor sekunder dan sektor tersier.

c. Menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk impor barang-barang modal

bagi pembangunan melalui ekspor hasil pertanian secara terus-menerus.

d. Meningkatkan penghasilan masyarakat untuk dimobilisasi pemerintah.

e. Memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian

guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri,

meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan

kerja, pemantapan ketahanan pangan, dan mendorong pemerataan kesempatan

berusaha.

Walaupun demikian, pembangunan pertanian masih dihadapkan kepada

sejumlah kendala dan masalah yang harus segera dipecahkan (Pemprovsu Bidang

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 2005:4), antara lain:

a. Lahan tanaman pangan, seperti lahan sawah, cenderung berkurang karena

beralih fungsi menjadi areal perkebunan, industri, dan perumahan.

b. Masih terbatasnya akses petani dan nelayan terhadap sumber daya dan

infrastruktur.

c. Keterbatasan modal membatasi peningkatan pengelolaan hasil dan penerapan

teknologi.

d. Masih rendahnya peran lembaga petani untuk mendukung sektor pertanian.

e. Nilai tambah dan upaya-upaya untuk meningkatkan posisi tawar petani dalam

f. Rendahnya kemampuan penanganan dan pengolahan hasil perikanan.

g. Masih meningkatnya pencurian ikan atau illegal fishing oleh nelayan dan

kapal asing.

h. Meningkatnya illegal loggingsehingga mengakibatkan kerusakan hutan.

i. Belum terpenuhinya kebutuhan daging di Sumatera Utara sehingga Sumatera

Utara mengimpor dari luar negeri.

j. Masih terdapatnya penyakit hewan menular di Sumatera Utara.

Disamping permasalahan di atas, pembangunan pertanian juga dihadapkan

paling tidak pada delapan tantangan yang paling mendesak untuk segera ditangani,

yaitu:

a. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya pertanian.

b. Peningkatan ketahanan pangan dan penyediaan bahan baku industri.

c. Penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

d. Operasionalisasi pembangunan berkelanjutan.

e. Globalisasi perdagangan dan investasi.

f. Terbangunnya industri hasil pertanian sampai tingkat desa.

g. Sinkronisasi program pusat dan daerah sejalan era otonomi daerah, dan

h. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan memandang pentingnya dan besarnya peranan yang dapat diambil

maka pemerintah Sumatera Utara berusaha untuk mengoptimalkan sektor pertanian

tersebut dengan membuat program pembangunan yaitu:

a. Peningkatan Ketahanan Pangan.

c. Pengembangan Kesejahteraan Petani.

d. Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan.

e. Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan.

Program pembangunan di atas diwujudkan dalam bentuk kegiatan sebagai

berikut:

a. Meningkatkan ketersediaan bahan pangan dengan cara intensifikasi,

ekstensifikasi, diversifikasi bahan pangan, dan pengembangan agribisnis

didukung oleh sektor agropolitan (seperti pengembangan KSP/Koperasi

Simpan Pinjam, pengembangan Kawasan Agropolitan Sumatera Utara).

b. Meningkatkan peremajaan atau rehabilitasi kebun-kebun yang tua serta

mengembangkan teknologi pascapanen.

c. Melaksanakan pengawasan dan operasi pemberantasan illegal logging.

d. Pemberdayaan nelayan kecil melalui bantuan kapal dan alat tangkap yang

modern.

e. Melaksanakan pengawasan dan operasi pemberantasan illegal fishing di laut.

f. Mewujudkan swasembada protein hewani dengan kegiatan inseminasi

buatan.

g. Mengembangkan penggemukan ternak dan mencegah berjangkitnya wabah

penyakit hewan menular.

Dalam kurun waktu yang sangat panjang pembangunan pertanian selalu

diidentikkan dengan kegiatan produksi usahatani semata (proses budidaya atau

agronomi). Kondisi ini menyebabkan pada masa lalu kegiatan pertanian lebih

pembangunan sektor pertanian. Hal ini memberikan pandangan seakan-akan

pembangunan pertanian terlepas dengan pembangunan sektor-sektor lainnya dan juga

bukan merupakan bagian dari pembangunan wilayah. Dengan orientasi kepada

produksi, memang kita telah relatif mampu menyediakan pangan dan bahan baku

industri domestik. Namun keberhasilan peningkatan produksi pertanian tersebut

ternyata belum diikuti oleh peningkatan kesejahteraan petaninya. Hal ini antara lain

karena kebijakan di bidang produksi tidak diikuti oleh kebijakan pendukung lain

secara sinergis. Kondisi pembangunan pertanian seperti itu antara lain berkaitan

dengan pembinaan pembangunan pertanian yang masih tersekat-sekat oleh banyak

departemen, sehingga kebijakan pengembangan pertanian seringkali tidak sinkron

antar lembaga terkait akibat perbedaan kepentingan dari masing-masing departemen

(Apriyantono, 2005:2).

Belajar dari kelemahan tersebut, sejak Pelita (Pembangunan Lima Tahun) VI

pembangunan pertanian dilakukan melalui pendekatan pembangunan agribisnis.

Pembangunan agribisnis, yang pada hakekatnya menekankan kepada tiga hal, yaitu

a. Melalui pembangunan agribisnis, pembangunan pertanian ditingkatkan dari

pendekatan produksi ke pendekatan yang berdasarkan bisnis. Dengan

orientasi kepada bisnis maka aspek usaha dan pendapatan menjadi dasar

pertimbangan utama.

b. Dalam pembangunan agribisnis pembangunan pertanian bukan semata

pembangunan sektoral namun juga terkait dengan lintas/inter-sektoral.

Pembangunan pertanian sangat terkait/ditentukan oleh agroindustri hilir,

c. Pembangunan pertanian bukan sebagai pembangunan pengembangan

komoditas secara parsial, melainkan sangat terkait dengan pembangunan

wilayah, khususnya perdesaan yang berkaitan erat dengan upaya-upaya

peningkatan pendapatan masyarakat pertanian.

Pada dasarnya pelaku pembangunan pertanian adalah masyarakat dan sektor

swasta. Pemerintah berperan memfasilitasi bagi peningkatan sebesar-besarnya

partisipasi masyarakat tersebut, serta mengatur agar pelaksanaan pembangunan

berjalan secara adil. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Departemen Pertanian telah

menetapkan perlunya jiwa (spirit) dan nilai (value) yang merupakan ruh

pembangunan yang melandasi penyelenggaraan pembangunan. Pembangunan,

khususnya sektor pertanian, tanpa dilandasi ruh yang menjadi dasar pijakan akan

kehilangan arah dan semangat yang akhirnya dapat menyimpang dari tujuan dan

sasaran pembangunan. Apalagi kegiatan sektor pertanian yang obyek

pembangunannya adalah benda hidup, yakni manusia, hewan, tanaman dan

lingkungannya, maka ruh pembangunan sangat diperlukan, agar pembangunan tidak

bersifat eksploitatif dan merusak kelestarian dari obyek pembangunan. Ruh

pembangunan pertanian dimaksud adalah bersih dan peduli. Bersih berarti bebas dari

KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), amanah, transparan dan akuntabel. Peduli

berarti memberikan fasilitasi, pelayanan, perlindungan, pembelaan, pemberdayaan,

dan keberpihakan terhadap kepentingan umum (masyarakat pertanian) di atas

2.1.3 Visi dan Kebijakan Sektor Pertanian Indonesia

Visi pembangunan pertanian sampai tahun 2025 adalah: “Terwujudnya sistem

pertanian industrial berkelanjutan yang berdayasaing dan mampu menjamin

ketahanan pangan dan kesejahteraan petani”.

Secara lebih spesifik sasaran jangka panjang yang perlu ditempuh adalah:

a. Terwujudnya sistem pertanian industrial yang berdayasaing.

b. Mantapnya ketahanan pangan secara mandiri.

c. Terciptanya kesempatan kerja penuh bagi masyarakat pertanian, dan

d. Hapusnya masyarakat petani miskin dan meningkatnya pendapatan petani.

Untuk mencapai sasaran-sasaran besar di atas, maka arah kebijakan yang

perlu dilakukan adalah:

a. Meningkatkan potensi basis produksi dan skala usaha pertanian;

b. Mewujudkan sumberdaya insani pertanian yang berkualitas;

c. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian;

d. Mewujudkan sistem inovasi pertanian;

e. Mewujudkan system pembiayaan pertanian tepat guna;

f. Mewujudkan kelembagaan pertanian yang kokoh;

g. Menyediakan sistem insentif dan perlindungan bagi petani;

h. Mewujudkan pewilayahan pengembangan komoditas unggulan;

i. Menerapkan praktek pertanian yang baik; dan

j. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berpihak kepada petani dan

Dalam periode 2005-2009, pembangunan pertanian diarahkan untuk mencapai

visi: “terwujudnya pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan,

peningkatan nilai tambah dan dayasaing produk pertanian serta peningkatan

kesejahteraan petani”.

Pembangunan pertanian pada hakekatnya adalah pendayagunaan secara

optimal sumberdaya pertanian dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan, yaitu:

a. Membangun SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur profesional, petani

mandiri dan kelembagaan pertanian yang kokoh;

b. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara berkelanjutan;

c. Memantapkan ketahanan dan keamanan pangan;

d. Meningkatkan dayasaing dan nilai tambah produk pertanian;

e. Menumbuhkembangkan usaha pertanian yang akan memacu aktivitas

ekonomi perdesaan; dan

f. Membangun sistem manajemen pembangunan pertanian yang berpihak

kepada petani.

Sejalan dengan visi pembangunan pertanian seperti dikemukakan di atas,

maka misi yang akan dilaksanakan oleh Departemen Pertanian adalah:

a. Mewujudkan birokrasi pertanian yang profesional dan memiliki integritas

moral yang tinggi;

b. Mendorong pembangunan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan;

c. Mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan

d. Mendorong peningkatan peran sektor pertanian terhadap perekonomian

nasional;

e. Meningkatkan akses pelaku usaha pertanian terhadap sumberdaya dan

pelayanan;

f. Memperjuangkan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan

pertanian dalam sistem perdagangan domestik dan global.

Dalam rangka mewujudkan berbagai tujuan pembangunan di atas, paling tidak

ada tujuh strategi umum yang akan ditempuh, yaitu:

a. Melaksanakan manajemen pembangunan yang bersih, transparan dan bebas

KKN,

b. Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan manajemen

pembangunan pertanian,

c. Memperluas dan memanfaatkan basis produksi secara berkelanjutan,

d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memberdayakan SDM pertanian,

e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian,

f. Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna, dan..

g. Mempromosikan dan memproteksi komoditas pertanian.

Dalam lima tahun mendatang, program pembangunan pertanian akan

difokuskan pada:

a. Peningkatan ketahanan pangan,

b. Peningkatan nilai tambah dan dayasaing produk pertanian, dan

Ketiga program tersebut secara bertahap diharapkan mampu meningkatkan

kinerja sektor pertanian yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan petani.

Disamping itu, pembangunan pertanian juga sangat memerlukan dukungan

kebijakan dari sektor lain. Kebijakan tersebut antara lain kebijakan makro, kebijakan

pengembangan industri, kebijakan perdagangan, kebijakan pengembangan

infrastruktur, kebijakan pengembangan kelembagaan, serta kebijakan pendayagunaan

dan rehabilitasi sumberdaya alam dan lingkungan.

2.2 Produk Domestik Regional Buto (PDRB)

2.2.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu

daerah dalam satu periode tertentu adalah PDRB. PDRB pada dasarnya merupakan

jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Nilai akhir dari

PDRB akan sama dengan total nilai nominal dari konsumsi, investasi, pengeluaran

pemerintah, serta ekspor bersih.

Konsumsi (consumption) terdiri dari barang dan jasa yang dibeli rumah

tangga. Konsumsi dibagi menjadi tiga subkelompok: barang tidak tahan lama, barang

tahan lama, dan jasa. Barang tidak tahan lama (nonderable goods) adalah

barang-barang yang habis dipakai dalam waktu pendek, seperti makanan dan pakaian.

Barang tahan lama (durable goods) adalah barang-barang yang memiliki usia

panjang, seperti mobil dan televisi. Jasa (services) meliputi pekerjaan yang dilakukan

untuk konsumen oleh individu dan perusahaan, seperti potong rambut dan berobat ke

Investasi (investment) terdiri dari barang-barang yang dibeli untuk

penggunaan masa depan. Investasi juga dibagi menjadi tiga subkelompok: investasi

tetap bisnis, investasi tetap residensi, dan investasi persediaan. Investasi tetap bisnis

adalah pembelian pabrik dan peralatan baru oleh perusahaan. Investasi tetap residensi

adalah pembelian rumah baru oleh rumah tangga dan tuan tanah. Sedangkan investasi

persediaan adalah peningkatan dalam persediaan barang perusahaan (jika investasi

gagal, maka investasi persediaan negatif).

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah barang dan jasa

yang dibeli oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kelompok ini

meliputi peralatan militer, jalan layang, dan jasa yang diberikan pegawai pemerintah.

Ini tidak termasuk pembayaran transfer kepada individu, seperti jaminan sosial dan

kesejahteraan, karena merealokasi pendapatan yang ada dan tidak membuat

perubahan dalam barang dan jasa.

Ekspor bersih (nett export) adalah nilai barang dan jasa yang diekspor ke

negara lain dikurang nilai barang dan jasa yang diimpor dari negara lain. Ekspor

bersih menunjukkan pengeluaran bersih dari luar negeri pada barang dan jasa kita,

yang memberikan pendapatan bagi produsen domestik.

Umumnya PDRB dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu PDRB atas harga

berlaku (nominal) dan PDRB atas harga konstan (riil). PDRB atas harga berlaku

menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga

berlaku pada setiap tahun. Jadi, pada PDRB atas harga berlaku sudah termasuk unsur

inflasi. Sedangkan PDRB atas harga konstan menggambarkan nilai tambah barang

atau 2000. PDRB atas harga konstan meningkat hanya jika jumlah barang dan jasa

meningkat, sedangkan PDRB atas harga berlaku bisa meningkat karena produksi naik

atau harga turun.

Setelah PDRB atas harga berlaku dan PDRB atas harga konstan diketahui,

maka dapat dihitung deflator PDRB. Deflator PDRB, juga disebut dengan deflator

harga implisit untuk PDRB, didefenisikan sebagai rasio PDRB atas harga berlaku

terhadap PDRB atas harga konstan.

Deflator PDRB =

Deflator PDRB mencerminkan apa yang sedang terjadi pada seluruh

tingkat harga dalam perekonomian.

2.2.2 Metode Penghitungan PDRB

a. Metode Langsung

1) Pendekatan Produksi (Production Approach)

PDRB merupakan jumlah Nilai Tambah Bruto (NTB) atau

nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit produksi di suatu

wilayah dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Sedangkan

NTB adalah Nilai Produksi Bruto (NPB) dari barang dan jasa tersebtu

dikurangi seluruh biaya antara yang digunakan dalam proses produksi.

Y = P1Q1 + P2Q2 + … + PnQ

PDRB atas harga berlaku

n

Di mana :

P1, P2,…, Pn = Harga satuan produk pada satuan masing-masing

sektor ekonomi

Q1, Q2,…,Qn

2) Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

= Jumlah produk pada satuan masing-masing sektor

ekonomi

Yang dipakai hanya nilai tambah bruto saja agar dapat

menghindari adanya perhitungan ganda.

PDRB adalah jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh

faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu

wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka NTB adalah jumlah dari upah

dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan (laba); semuanya

belum dipotong pajak pengahasilan dan pajak langsung lainnya.

Dalam pengertian PDRB ini termasuk pola komponen penyusutan dan

pajak tidak langsung neto.

Y = Yw + Yr + Yi + Yp

Di mana :

Y = Pendapatan nasional atau PDB

Yw = Pendapatan upah / gaji

Yr = Pendapatan sewa

Yi = Pendapatan bunga

3) Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach)

PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan

untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta

nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap

domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor bersih di dalam suatu

wilayah tertentu, biasanya satu tahun. Dengan metode ini,

penghitungan NTB bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang

dan jasa yang diproduksi.

Y = C + I + G + (X – M)

Di mana :

Y = PDB (Pendapatan Domestik Bruto)

C = Pengeluaran Rumah Tangga Konsumen untuk konsumsi

I = Pengeluaran Rumah Tangga Perusahaan untuk investasi

G = Pengeluarana Rumah Tangga Pemerintah

(X-M) = Ekspor netto atau pengeluaran rumah tangga luar negeri

Yang dihitung hanya nilai transaksi-transaksi barang jadi saja,

untuk menghindari adanya perhitungan ganda.

b. Metode Tidak Langsung (Alokasi)

Menghitung nilai tambah suatu kelompok ekonomi dengan

mengalokasikan nilai tambah nasional ke dalam masing-masing kelompok

paling besar pengaruhnya atau erat kaitannya dengan produktivitas kegiatan

ekonomi tersebut.

2.2.3 Kegunaan Statistik Pendapatan Regional

Data statistik pendapatan regional memberikan informasi yang berguna

mengenai berbagai aspek dari kegiatan ekonomi (Sukirno, 2004:55), yaitu:

a. Menilai prestasi kegiatan ekonomi.

Semakin tinggi pendapatan regional, semakin besar jumlah output

yang diciptakan dalam suatu wilayah dan semakin tinggi kapasitas

barang-barang modal yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Kenaikan

pendapatan regional juga berkaitan erat dengan kenaikan kesempatan kerja.

Apabila tingkat pengangguran masih tinggi, keadaan itu menggambarkan

bahwa pendapatan regional yang dicapai masih di bawah potensi maksimal.

b. Menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai.

Dengan membandingkan statistik pendapatan riil pada suatu tahun

tertentu dengan pendapatan riil pada tahun-tahun sebelumnya akan dapat

ditentukan tingkat pertumbuhan ekonomi.

c. Memberi informasi mengenai struktur kegiatan ekonomi.

Data pendapatan regional yang dihitung dengan cara pengeluaran

menunjukkan nilai dan komposisi pengeluaran agregat, seperti konsumsi

rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi, ekspor, dan impor.

Data pendapatan yang dihitung dangan cara produk neto memberikan

menunjukkan nilai output yang mereka menciptakan dan persentase

sumbangan berbagai sektor terhadap pendapatan regional.

d. Memberi gambaran mengenai taraf kemakmuran.

Tingkat kemakmuran penduduk suatu regional dapat diketahui melalui

pendapatan per kapita yang diperoleh penduduk tersebut.

e. Sebagai dasar untuk membuat ramalan dan perencanaan.

Data pendapatan regional pada masa kini dan masa lalu dapat memberi

informasi penting mengenai ciri-ciri dari kegiatan ekonomi, seperti dapat

menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai dan

sektor-sektor yang mewujudkan pertumbuhan tersebut, perkembangan ekspor dan

investasi, dan berbagai informasi penting lainnya. Berdasarkan data tersebut,

pemerintah dapat merumuskan kebijakan ekonomi untuk mewujudkan

pembangunan di masa mendatang, seperti meramalkan tingkat pertumbuhan

ekonomi yang akan dicapai, perkembangan investasi dan ekspor, dan

sebagainya.

2.3 Tenaga Kerja

2.3.1 Pengertian Tenaga Kerja

Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization), penduduk

dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja

dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih,

seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan

kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain

bekerja). Angkatan kerja dibedakan lagi ke dalam dua kelompok, yaitu penduduk

yang bekerja (sering disebut pekerja), dan penduduk yang tidak bekerja atau sedang

mencari pekerjaan.

Gambar 2.1

Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Ketenagakerjaan (ILO)

Dengan demikian angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang

bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan

meru-pakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Angka yang sering digunakan

untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja.

Secara umum, tenaga kerja (manpower) didefenisikan sebagai penduduk yang

berada pada usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu PENDUDUK

TENAGA KERJA BUKAN

TENAGA KERJA

ANGKATAN KERJA

BUKAN ANGKATAN KERJA

BEKERJA TIDAK BEKERJA DAN MENCARI

negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga

mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

Menurut UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Ketenagakerjaan disebutkan bahwa: “Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau

perempuan yang sedang mencari pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan

kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.

2.3.2 Teori Tentang Tenaga Kerja

Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah

ketidakseimbangan akan permintaan tenaga kerja (demand for labor) dan penawaran

tenaga kerja (supply of labor), pada suatu tingkat upah (Kusumosuwidho dalam

Subri, 2006:56). Keseimbangan tersebut dapat berupa lebih besarnya penawaran

dibanding permintaan terhadap tenaga kerja (excess supply of labor) atau lebih

besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (excess demand for labor).

W

We

0 Ne N

D E

Gambar 2.2

Kurva Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja

Keterangan gambar:

(1).Jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk bekerja adalah sama dengan

jumlah tenaga kerja yang diminta, yaitu masing-masing sebesar Le pada tingkat

upah keseimbangan We. titik keseimbangan dengan demikian adalah titik E. Pada

tingkat upah keseimbangan We, semua orang yang ingin bekerja telah dapat

bekerja. Berarti tidak orang yang menganggur. Secara ideal keadaan ini disebut

full employment pada tingkat upah We

(2).Pada gambar kedua, terlihat adanya excess supply of labor. Pada tingkat upah W .

1,

penawaran tenaga kerja (SL) lebih besar daripada permintaan tenaga kerja (DL).

Jumlah orang yang menawarkan dirinya untuk bekerja adalah sebanyak N2,

W

Kurva Ketidakseimbangan Pasar Tenaga Kerja

sedangkan yang diminta hanya N1. Dengan demikian, ada orang yang

menganggur pada tingkat upah W1 sebanyak N1N2.

(3).Pada gambar ketiga, terlihat adanya excess demand for labor. Pada tingkat upah

W1, permintaan akan tenaga kerja (DL) lebih besar daripada penawaran tenaga

kerja (SL). Jumlah orang yang menawarkan dirinya untuk bekerja pada tingkat

upah W1 adalah sebanyak N1, sedangkan yang diminta adalah sebanyak N2

a. Adam Smith (1729 – 1790)

.

Terdapat beberapa tokoh yang membahas mengenai tenaga kerja, diantaranya:

Smith menganggap bahwa manusia merupakan faktor produksi utama

yang menetukan kemakmuran suatu bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak

ada artinya kalau tidak ada SDM yang mengolahnya, sehinngga bermanfaat

bagi kehidupan.

Smith juga melihat bahwa alokasi SDM yang efektif adalah awal

pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal baru mulai

dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tetap tumbuh. Dengan kata lain,

alokasi SDM yang efektif merupakan syarat perlu (necessary condition) bagi

pertumbuhan ekonomi.

b. Lewis (1959)

Lewis menyebutkan bahwa kelebihan pekerja bukan merupakan suatu

masalah, melainkan suatu kesempatan. Kelebihan pekerja pada suatu sektor

akan memberi andil terhadap pertumbuhan produksi dan penyediaan kerja di

terbelakang dan kapitalis modern. Pada sektor subsisten terbelakang, tidak

hanya terdiri dari sektor pertanian, tetapi juga sektor informal seperti

pedagang kaki lima dan pengecer koran. Pekerja di sektor subsisten

terbelakang mayoritas berada di wilayah pedesaan. Sektor subsisten

terbelakang memiliki kelebihan penawaran pekerja dan tingkat upah yang

relatif lebih rendah daripada sektor kapitalis modern. Lebih rendahnya upah

pekerja di pedesaan akan mendorong pengusaha di wilayah perkotaan untuk

merekrut pekerja dari pedesaan dalam pengembangan industri modern

perkotaan. Selama berlangsungnya proses industrialisasi, kelebihan

penawaran pekerja di sektor subsisten terbelakang akan diserap.

Bersamaan dengan terserapnya kelebiham pekerja di sektor industri

modern, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat.

Selanjutnya peningkatan upah ini akan mengurangi ketimpangan tingkat

pendapatan antara perkotaan dan pedesaan.

Dengan demikian menurut Lewis, adanya kelebihan penawaran

pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaliknya

kelbihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan,

dengan asumsi bahwa perpindahan pekerja dari sektor subsisten terbelakang

ke sektor kapitalis modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan

pernah menjadi “terlalu banyak”.

c. Fei-Ranis (1961)

Teori Fei-Ranis berkaitan dengan negara berkembang yang

diolah, sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyak

pengangguran, dan tingkta pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Menurut Fei-Ranis, ada tiga tahap pembangunan ekonomi dalam

kondisi kelebihan buruh yakni:

1) Para penganggur semu (yang tidak menambah produksi pertanian)

dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama.

2) Tahap di mana pekerja pertanian menambah produksi, tetapi

memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh,

dialihkan pula ke sektor industri.

3) Tahap ini ditandai dengan awal pertumbuhan swasembada pada saat

buruh pertanian menghasilkan produksi lebih besar daripada perolehan

upah institusional. Dan dalam hal ini, kelebihan pekerja terserap ke

sektor jasa dan industri yang terus-menerus sejalan dengan

pertambahan produksi dan perluasan usahanya.

2.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja

a. Tingkat Upah

Tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi

perusahaan. Kenaikan tingkat upah akan mengakibatkan kenaikan biaya

produksi, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit produk yang

dihasilkan. Apabila harga per unit produk yang dijual ke konsumen naik,

tidak lagi membeli produk tersebut. Kondisi ini memaksa produsen untuk

mengurangi jumlah produk yang dihasilkan, yang selanjutnya juga dapat

mengurangi akibat perubahan skala produksi disebut efek skala produksi

(scale effect).

Suatu kenaikan upah dengan asumsi harga barang-barang modal

yang lain tetap, maka pengusaha mempunyai kecenderungan untuk

menggantikan tenaga kerja dengan mesin. Penurunan jumlah tenaga kerja

akibat adanya penggantian dengan mesin disebut efek substitusi

(substitution effect).

b. Teknologi

Penggunaan teknologi dalam perusahaan akan mempengaruhi

berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kecanggihan teknologi saja

belum tentu mengakibatkan penurunan jumlah tenaga kerja. Karena dapat

terjadi kecanggihan teknologi akan menyebabkan hasil produksi yang

lebih baik, namun kemampuannya dalam menghasilkan produk dalam

kuantitas yang sama atau relatif sama. Yang lebih berpengaruh dalam

menentukan permintaan tenaga kerja adalah kemampuan mesin untuk

menghasilkan produk dalam kuantitas yang jauh lebih besar dari pada

kemampuan manusia. Misalnya, mesin huller (penggilingan padi) akan

c. Produktivitas tenaga kerja

Berapa jumlah tenaga kerja yang diminta dapat ditentukan oleh

seberapa tingkat produktivitas dari tenaga kerja itu sendiri. Apabila untuk

menyelesaikan suatu proyek tertentu dibutuhkan 30 karyawan dengan

produktivitas standar yang bekerja selama 6 bulan. Namun dengan

karyawan yang produktivitasnya melebihi standar, proyek tersebut dapat

diselesaikan oleh 20 karyawan dengan waktu 6 bulan.

Arsyad Anwar (dalam Kasnawi, 1999:3) mengemukakan bahwa

produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh enam hal, yaitu

perkembangan barang modal per pekerja, perbaikan tingkat keterampilan,

pendidikan, dan kesehatan pekerja, meningkatkan skala usaha,

perpindahan pekerja antar jenis kegiatan, perubahan komposisi output

dari tiap sektor atau subsektor, serta perubahan teknik produksi. Di lain

pihak, Basri (dalam Kasnawi, 1999:3) mengemukakan bahwa tinggi

rendahnya produk-tivitas tenaga kerja juga dipengaruhi oleh pemanfaatan

kapasitas dari berbagai sektor. Produktivitas tenaga kerja rendah karena

pemanfaatan kapasitas produksi rendah.

d. Kualitas Tenaga Kerja

Pembahasan mengenai kualitas ini berhubungan erat dengan

pembahasan mengenai produktivitas. Mengapa demikian. karena dengan

meningkat. Kualitas tenaga kerja ini tercermin dari tingkat pendidikan,

ketrampilan, pengalaman, dan kematangan tenaga kerja dalam bekerja.

e. Fasilitas Modal

Dalam prakteknya faktor-faktor produksi baik sumber daya

manusia maupun yang non sumber daya manusia seperti modal tidak

dapat dipisahkan dalam menghasilkan barang atau jasa. Pada suatu

industri, dengan asumsi faktor-faktor produksi yang lain konstan, maka

semakin besar modal yang ditanamkan akan semakin besar permintaan

tenaga kerja. Misalnya, dalam suatu industri rokok, dengan asumsi

faktor-faktor lain konstan, maka apabila perusahaan menambah modalnya, maka

jumlah tenaga keja yang diminta juga bertambah.

2.4 Ekspor

2.4.1 Pengertian Ekspor

Menurut Undang-undang Perdagangan Tahun 1996 Tentang Ketentuan

Umum di Bidang Ekspor, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan dari Daerah Pabean.

Keluar dari daerah pabean berarti keluar dari wilayah yuridiksi Indonesia .

Defenisi lain menyebutkan bahwa ekspor merupakan upaya mengeluarkan

barang-barang dari peredaran dalam masyarakat dan mengirimkan ke luar negeri

sesuai ketentuan pemerintah dan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing

2.4.2 Teori Tentang Ekspor (Perdagangan Internasional)

Perkembangan ekspor dari suatu negara tidak hanya ditentukan oleh

faktor-faktor keunggulan komparatif, tetapi juga oleh faktor-faktor-faktor-faktor keunggulan kompetitif.

Inti dari paradigma keunggulan kompetitif adalah keunggulan suatu negara di dalam

persaingan global selain ditentukan oleh keunggulan komparatif (teori-teori klasik

dan H-O) yang dimilikinya dan juga karena adanya proteksi atau bantuan fasilitas

dari pemerintah, juga sangat ditentukan oleh keunggulan kompetitifnya. Keunggulan

kompetitif tidak hanya dimiliki oleh suatu negara, tetapi juga dimiliki oleh

perusahaan-perusahaan di negara tersebut secara individu atau kelompok. Perbedaan

lainnya dengan keunggulan komparatif adalah, bahwa keunggulan kompetitif sifatnya

lebih dinamis dengan perubahan-perubahan, misalnya teknologi dan sumber daya

manusia (Tambunan, 2001).

Berikut ini adalah beberapa tokoh yang membahas tentang ekspor

(perdagangan internasional), yaitu:

a. Adam Smith (1729 – 1790)

Buah pemikiran dari Adam Smith adalah teori “keunggulan absolut

(absolute advantage)”. Teori ini sering disebut sebagai teori murni

perdagangan internasional. Dasar pemikiran dari teori ini adalah bahwa suatu

negara akan melakukan spesialisasi dan ekspor terhadap suatu jenis barang

tertentu, di mana negara tersebut memiliki keunggulan absolut dan tidak

memproduksi atau melakukan impor terhadap jenis barang lain yang tidak

memiliki keunggulan absolut. Dengan kata lain, suatu negara akan

efisien atau lebih murah daripada negara lain. Jadi, teori ini menekankan pada

efisiensi dalam penggunaan input, misalnya tenaga kerja, di dalam proses

produksi yang sangat menetukan keunggulan atau tingkat daya saing.

b. David Ricardo

David Ricardo dikenal melalui teorinya “keunggulan komparatif

(comparative adavantage)”. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap teori

keunggulan absolut milik Adam Smith. Menurut Ricardo, perdagangan

internasional dapat saja terjadi, meskipun suatu negara tidak memiliki

keunggulan absolut terhadap kedua barang yang diciptakan. Misalnya,

Indonesia unggul secara absolut atas Vietnam dalam memproduksi beras dan

buah-buahan. Walaupun begitu, Vietnam bisa saja memiliki keunggulan

komparatif paling besar dibandingkan Indonesia dalam memproduksi salah

satu dari kedua komoditi tersebut. Dengan kata lain, Vietnam akan

berspesialisasi pada dan mengekspor suatu komoditi tertentu, di mana

Vietnam memiliki keunggulan komparatif. Menurut Ricardo, perdagangan

antara dua negara tersebut akan timbul bila masing-masing negara memilki

biaya relatif yang terkecil untuk jenis barang yang berbeda.

Oleh karena itu, teori Ricardo sering disebut teori biaya relatif. Titik

pangkal dari teori ini adalah nilai atau harga suatu suatu barang ditentukan

oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan tiap pekerja dan jumlah

tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Jadi, dalam

model Ricardo, penilaian terhadap keunggulan suatu negara atas negara lain