SUDAH

DI SCAN

PENGARUH SISTEM MATRILINEAL TERHADAP

KEMANDIRIAN LAKl-LAKI MINANGKABAU

Oleh:

RADHIYA BUST AN

NIM : 100070020161Skripsi diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam

memperoleh

gelar Sarjana Psikologi

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

TERHADAP KEMANDIRIAN LAKl-LAKI MINANGKABAU telah diujikan

dalam sidang munaqasycih Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif

Hid2yatullah Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2004. Skripsi ini telah diterima

sehagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1

(S 1) pad a Fakultas Psikologi.

Ora. n・エエ|セ@ rtati, M.Si

NIP. セUP@ セ@ 938

\

'

Penguji I

セ@

Dr. Lily Surayya Ekaputri

Sidang Munaqasyah

Anggota

Jakarta, 30 Agustus 2004

Sekret

Abdul Rahman Sh

NIP. 150

l)3

224Ora. N Hartati, M.Si

NIP. 1 \ 15 938

_/'//'

Q/t,a/uw·.>MJtb<Ihhr.r//1,

kehendakNyalah segala sesuatu bisa terjadi, atas ridhaNya juga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kesejahteraan, keselamatan, shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang sepanjang hidupnya telah

memikirkan umatnya agar mereka selamat dunia dan akt1irat. Allahumma

Sha/Ii Wassalim 'Alaihi. Selain Allah dan Rasulnya, penulis juga ingin menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Papaku Bustanuddin Agus dan Mamaku Rosnida R yang sangat kusayangi, terima kasih telah sangat berjasa dalam mengasuh dan mendidik penulis dan telah memberikan dukungan yang sangat besar baik lahir maupun bathin sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Yang terhormat lbu Ora. Hj. Netty Hartati, M.Si, selaku dekan Fakultas

Psikologi UIN Syarif Hidayatullah dan sekaligus sebagai pembimbing I

dalam penulisan skripsi ini, terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi masukan-masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Yang terhormat lbu Ora. Zahrotun Nihayah, M.Si, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Psikologi UIN, terima kasih atas semuanya Bu ... 4. Yang terhormat Bapak Abdul Rahman Shaleh, M.Si, sebagai

pembimbing II yang dengan sabar telah banyak memberikan

bimbingan-bimbingan kepada penulis untuk kelancaran penulisan skripsi ini.

5. Yang terhormat lbu Ora. Agustiyawati, M. Phil, sne, selaku dosen Pembimbing Akademik kelas B angkatan 2000, Ors. Asep Haerul Gani, Psi, sebagai dosen seminar, terima kasih telah mau meluangkan waktunya dalam memberikan petunjuk dan saran kepada penulis.

6. Segenap dosen Fakultas Psikologi yang telah mengajar dan staff

administrasi Fakultas Psikologi yang telah membantu menyelesaikan segala keperluan yang berkaitan dengan skripsi ini dengan baik.

7. Kakak-kakaku tercinta Nefi dan Nefa, serta adik-adikku tersayang Milla dan Fani, terima kasih karena telah menjadi semangat bagi penulis.

8. lbunda Afniwati dan Om Arifin, Pak In dan Tante Yuni, Pak Eri dan Tante Des, Uni Lili dan Om Man, yang telah memberikan dukungan dan perhatian yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Faiz .... , makasih ya telah memberikan support kepada penulis untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabatku tercinta angkatan 2000 Fakultas Psikologi UIN, khususnya Eci, Emi, Rita, Fitri, Adi, Hamdan, serta Kak Bowo, yang telah banyak membantu, memberikan informasi dan rneleburkan kecemasan penulis dalam menghadapi kesulitan menyelesaikan skripsi ini.

12.Adik-adikku di kosan, Nova dan Opi yang selalu setia mengingatkan penulis untuk terus bersemangat.

13. Pak Syaf dan !bu, senior-seniorku; Da Buja, Da Jhon, Da lrwandi, Da Busman, Da Andi, Da UI, Da Budi, Da lean, Da Yulius, Da Pita, Da Ud, Da Hafiz, Da Mursal, Da Zul, Mamak Edwil dan Mamak Aja, teman-temanku; Yenti, Mini, Delvi, Nini, Ria, Elza, dan Ummul serta adikku Pepen yang selalu setia menemani, dan seluruh anggota KMM Ciputat maupun KMM Jaya yang telah memberikan masukan-masukan dan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dan tentunya terima kasih juga atas kesediaannya untuk menjadi responden dalam penelitian ini.

14. Perpustakaan Psikologi UIN, Perpustakaan Pusat UIN, Perpustakaan Fakultas Psikologi dan Antropologi UI, dan PDll-LIPI, yang telah memberikan banyak sumbangan ilmu bagi penulis

15. Serta seluruh pihak yang membantu dan menyediakan sarana dan prasarana kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah rasa syukur dan terima kasih penulis kepada seluruh pihak yang ikut terlibat dan berperan aktif serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan tidak mengurangi segala hormat, maka demi kebaikan serta kemajuan selanjutnya penulis mohon saran serta masukan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun

bagi siapa saja yang dapat dan sempat membacanya. Amiin Ya Rabbal

'Alamin ...

Jakarta, Agustus 2004

Penulis,

(C) Radhiya Bustan

(D) Pengaruh Sistem Matrilineal Terhadap Kemandirian Laki-laki

Minangkabau

(E) xv + 76 halaman

(F) Minangkabau adalah salah satu etnis yang terdapat dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya di propinsi Sumatera Barat. Sistem kekerabatan yang sudah berlangsung sejak lama dalam masyarakat Minangkabau adalah sistem kekerabatan matrilineal. Matrilineal adalah garis keturunan, yang menelusuri garis keturunan, perempuan (anak perempuan, anak dari anak perempuan) (Keesing, 1975). Sebagai akibat dari sistem matrilineal itu, posisi laki-laki seolah-olah menjadi lemah, karena dalam sistem ini pembagian harta pusaka, sawah ladang dan tempat tinggal, didominasi oleh perempuan.

Bahkan dalam pembuatan keputusan yang vital bagi anak keturunan dalam kaum pun perempuan tetap memiliki posisi kewenangan dan kekuasaan (Tanner& Thomas, 1985).

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah sistem matrilineal berpengaruh terhadap kemandirian laki-laki Minangkabau. Dalam penelitian ini akan dilihat apakah nantinya terdapat hubungan dan perbedaan antara kemandirian laki-laki Minangkabau yang masih memegang matrilineal tulen dengan kernandirian laki-laki

Minangkabau yang sudah terpengaruh oleh budaya lain, seperti pengaruh dari sistem patrilineal, dan pengaruh lainnya.

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada akhir bulan Juli 2004. Populasi pada penelitian ini adalah laki-laki Minangkabau (matrilineal) yang sedang

dan pernah menjalani pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

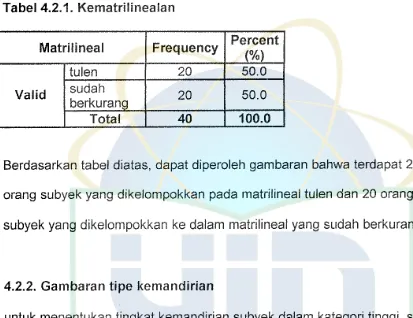

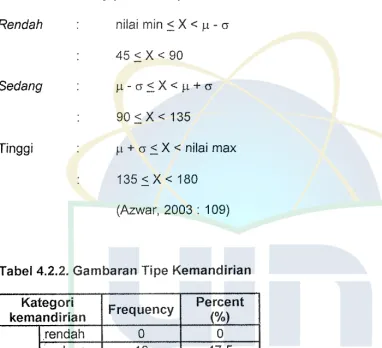

yang berusia 18-40 tahun (dewasa dini). Dimana sampel untuk penelitian ini berjumlah 70 orang, dengan rincian 30 orang untuk penelitian tahap pertama (try out skala) dan 40 orang untuk penelitian tahap kedua. Berdasakan analisa hasil kuesioner, dari 40 orang responden penelitian tahap kedua ini terdiri dari 20 orang yang matrilineal tulen dan 20 orang matrilineal yang sudah berkurang.

Melalui teknik pengambilan sampel purposive sampling dengan cara

incindental sampling disebarkan instrumen penelitian berupa angket

hasil pilot study dengan reliabilitas 0,959 pada skaia kemandirian.

Analisa data menggunakan uji Chi Square dengan a= 0,05 dan df

=

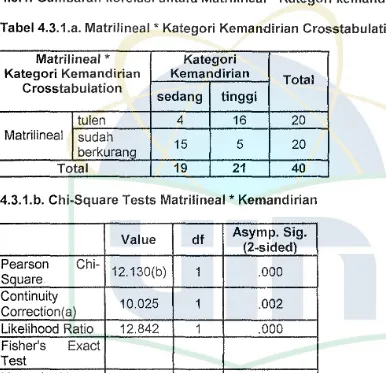

1,Dari hasil analisa statistik ditemukan: terdapat hubungan atau pengaruh antara sistem matrilineal dengan tingkat kemandirian. Berdasarkan perbandingan Chi Square uji dan label, diperoleh

keputusan bahwa Chi Square hitung/Koreksi Yates> Chi Square tabel (10,025 > 3,84), maka Ho ditolak. Sedangkan untuk melihat perbedaan

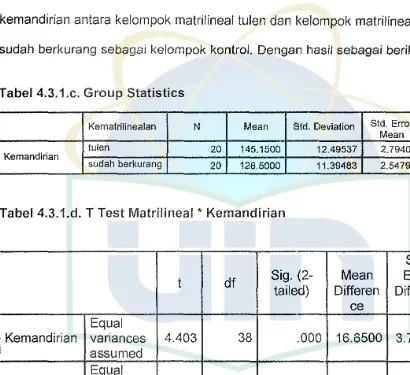

mean dari kedua variabel ini dilakukan dengan uji t (T test).

Berdasarkan perbandingan t hitung dan label, dapat diambil keputusan bahwa t hitung > t label (4.403 > 1,68), maka Ho ditolak, berarti bahwa ada pengaruh sistem matrilineal terhadap l<emandirian laki-laki

Minangkabau. Kemudian juga terdapat beberapa analisis terhadap data pendukung, dengan hasil sebagai berikut: (1) Tidak ada

hubungan antara kampung/asal nagari dengan tingkat kemandirian. (2) Tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan tingkat kemandirian. (3) Tidak ada hubungan antara kampung/asal nagari dengan tingkat kematrilinealan. (4)Tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan kematrilinealan seseorang.

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian lebih lanjut dari skripsi Nurkesuma. Dimana penelitian ini mendukung hasil penelitiannya yang berjudul Nilai Kemandirian dalam Pola Kekerabatan Matrilineal dan ldentitas Sosial Perempuan Minangkabau. Dengan hasil penelitiannya

bahwa: 0

Nilai kemandirian dapat digunakan sebagai peramal terhadap identitas sosial dan sebaliknya identitas sosial dapat dijadikan sebagai peramal bagi kemandirian" (Skripsi Fakultas Psikologi Depok, 1995). Sementara dalam skripsi ini identitas sosial tersebut adalah sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangl<abau. Terbukti bahwa sistem tersebut memberikan pengaruh terhadap kemandirian laki-laki Minangkabau. Hal ini juga berkaitan dengan pendapat Tajfel (1982) bahwa jika seseorang memiliki identitas sosial maka ia akan

menggunakan nilai-nilai kelompok tersebut sebagai patokan dalam bertingkah laku. Zavalloni dan Louis-Guerin (1977) juga mengatakan bahwa representasi antar kelompok yang menggambarkan elemen-elemen identitas social didasari salah satunya oleh nilai yang terkait dalam kelompok-kelompok tersebut.

Untuk penelitian lebih lanjut dapat diteliti mengenai "Seberapa besar masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal?" dan "Apakah terjadi pergeseran sistem matrilineal di Minangkabau menuju sistem patrilineal dewasa ini?". Kemudian juga diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar lebih memperbesar jumlah sampel penelitian, serta mengadakan perbandingan dengan kelompok masyarakat patrilineal. Metode observasi dan wawancara juga dapat dilakukan untuk lebih memperdalam hasil penelitian.

HALAMAN PERSEMBAHAN ... 1v

KATA PENGANTAR. . ... ... ... . ... . . ... v

ABSTRAK ... . .. vii

DAFTAR ISi. ... ix

DAFTAR TABEL.. XI BAB 1 BAB 2 BAB 3 PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang Masalah ... 1

1.2. ldentifikasi Masalah ... ... .. . ... ... .. ... ... ... 11

1.3. 1.4. 1.5. 1.2.1. Pembatasan Masalah ... . 11

1.2.2. Perumusan Masalah ... . 14

Tujuan Penelitian ... . . ... 14

Manfaat Penelitian ... 15

Sistematika Penulisan ... .. . .... 16

KAJIAN PUST AKA ... 17

2.1. Kajian Teori... ... ... ... .... ... 17

2.1.1. Minangkabau... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... 17

a. Dasar Budaya Minangkabau... 18

b. Sistem Kekerabatan Matrilineal... ... ... ... 22

c. Kecenderungan Merantau... ... . 31

2.1.2. Kemandirian ... . 33

2.1.3. Penelitian Terdahulu ... . . ... 38

2.2. Kerangka Berfikir ... .

2.3. Hipotesa ..

METODOLOGI PENELITIAN ... .

3.1. Subyek Penelitian ...

39 42

43

3.2. lnstrumen Penelitian... 45

3.3. Prosedur Penelitian... ... ... ... .. . .. . ... ... ... ... ... .. 50

3.4. Analisa Statistik... . . . . . . . . . . . . . 52

BAB 4 HASIL PENELITIAN ... 55

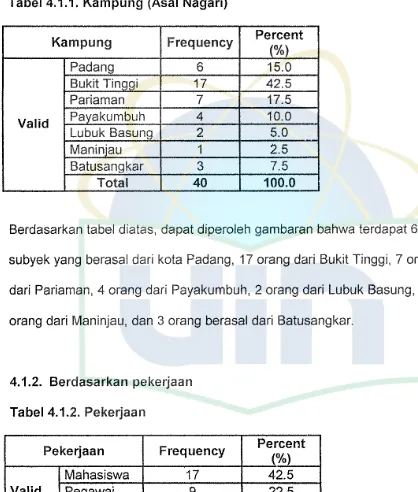

4.1. Gamba ran Umum Responden ... 55

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian ... 57

4.3. Analisis dan lnterpretasi Hasil Penelitian... .. . .. 60

BAB 5 KESIMPULAN, DISKUSI, DAN SARAN ... 72

5.1. Kesimpulan... .. . . .. . . . .. . . .. . . . ... ... .. . . .. . . .. 72

5.2. Diskusi ... 73

5.3. Saran ... 75

Tabe14.1.1.

Tabel 4.1.2.

Tabel 4.2.1.

Tabel 4.2.2.

Tabel 4.3.1.a.

Tabel 4.3.1.b.

Tabel 4.3.1.c.

Tabel 4.3.1.d.

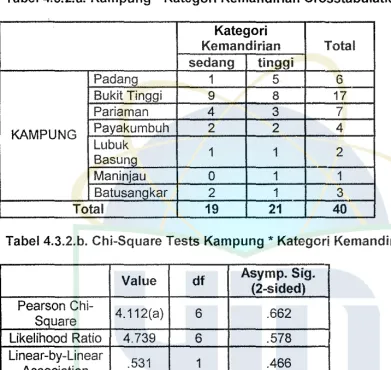

Tabel 4.3.2.a.

Tabel 4.3.2.b.

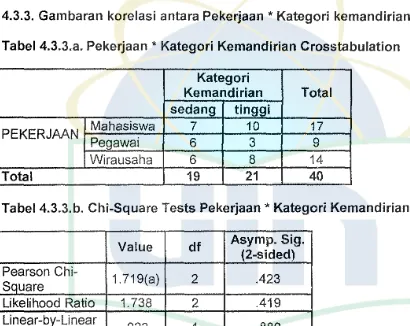

Tabel 4.3.3.a.

Tabel 4.3.3.b.

Tabel 4.3.4.a.

Tabel 4.3.4.b.

Tabel 4.3.5.a.

Tabel 4.3.5.b.

Gambaran Responden Berdasarkan Kampung/Asal Nagari

Gambaran Responden Berdasarkan Pekerjaan

Gambaran Kematrilinealan

Gambaran Tipe Kemandirian

Matrilineal * Kategori Kemandirian Crosstabulation

Chi-Square Test Matrilineal * Kategori Kemandirian

Group Statistics

T-Test Matrilineal * Kemandirian

Kampung * Kategori Kemandirian Crosstabulation

Chi-Square Tests Kampung * Kategori Kemandirian

Pekerjaan * Kategori Kemandirian Crosstabulation

Chi-Square Tests Pekerjaan * Kategori Kemandirian

Kampung * Matrilineal Crosstabulation

Chi-Square Tests Kampung * Matrilineal

Pekerjaan * Matrilineal Crosstabulation

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

"Minangkabau" dapat diartikan dengan bermacam-macam pengertian, antara

lain : Adat Minangkabau, kerajaan Minangkabau, bahasa Minagkabau,

kebudayaan Minangkabau dan suku Minangkabau atau etnis Minangkabau,

dengan arti yang lebih luas dari itu. Penamaan nama Minangkabau dalam

tambo, kaba dan cerita rakyat banyak dihubungkan dengan kisah akan

keberanian dan kehebatan nenek moyang orang Minangkabau, seperti

keberhasilan mereka mengalahkan kerbau Majapahit melalui strateginya

mengadu kerbau kecil yang sudah di pasang tanduk besi dengan kerbau

besar yang dibawa pasukan Majapahit.

lnformasi ilmiah yang bisa dipercaya adalah sejarah Minangkabau dari

Joustra (dalam Amir, 1977 : 7) dalam bukunya "Minangkabau, Overzicht Van

Land, Geschiedenes en Volk", asal mula nama daeratl ini, yaitu "

Minangkabau" pun berada dalam kegelapan". Keterangan-keterangan yang

paling banyak mengandung kemungkinan kebenaran, adalah dari

"Phinangkhabu"yang berarti "tanah asal". Sedangkan perkataan lain:

"Menang Kerbau" atau ·'Mainang" yang berarti "mengembalakan kerbau" ini

adalah keterangan orang banyak saja (Amir, 1977: 7).

2

Daerah asal dari masyarakat yang berkebudayaan Minangkabau adalah

daerah propinsi Sumatra Baral sekarang ini dan sekitarnya. Luas daerah

yang didiami orang Minangkabau melebihi daerah Sumatera Baral.

Kabupaten Bengkalis, sebagian daerah Kerinci dan kabupaten di bagian

Bengkulu sebelah Utara (dari Ombak nan badabua, durian ditakuak rajo, si

Kilang Aie Bangih). Terlepas dari daerah asal ini, pendukung kebudayaan

Minangkabau juga tersebar di beberapa tempat di Sumatra dan juga di

Malaya, yaitu di Negeri Sembilan.

Sistem kekerabatan yang sudah berlangsung sejak iama dalam masyarakat

Minangkabau adalah sistem kekerabatan matrilineal. Sistem matrilineal

merupakan salah satu tipe sistem keturunan unilineal (rnenarik keturunan

melalui satu garis tunggal). Tipe sistem unilineal lain adalah sistem patrilineal,

seperti yang diamalkan orang Balak.

Matrilineal adalah garis keturunan, yang menelusuri garis keturunan,

perempuan (anak perempuan, anak dari anal< perempuan) (Keesing, 1975).

lemah, karena dalam sistem ini pembagian harta pusaka, sawah ladang dan

tempat tinggal, didominasi oleh perempuan. Perempuan diberi hak

menggarap atau menggunakan harta tersebut. Mamak (saudara laki-laki dari

ibu) berkewajiban menjaga harta pusaka itu dari rongrongan pihak lain dan

membagi hak penggarapan itu secara adil antara saudara perempuan atau

kemenakan perempuannya. Kekuasaan mamak pada praktiknya tidak untuk

memiliki, tetapi menjaga dan mengatur hak penggunaan atau penggarapan

harta pusaka tersebut. Sementara ia juga sebagai suami di rumah istrinya

atau ayah dari anak-anaknya.

Laki-laki sebagai suami disebut "urang sumando". Julukan urang sumando ini

berarti ia sebagai tamu di rumah istri dan anak- anaknya, tidak berkuasa

memiliki dan menentukan keputusan. la diumpamakan "abu diatas tunggul ",

mudah ditiup dan terbang. Bila terjadi perceraian, ia keluar dari rumahnya

dengan baju yang melekat di tubuhnya.

Dalam sistem matrilineal, anak-anak yang dilahirkan para ibu termasuk suku

(clan) ibunya atau suku saudara-saudara ibunya, sementara ayah termasuk

suku ibunya pula. Apabila ibu bersuku Caniago, misalnya, maka seluruh

anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan termasuk suku Caniago,

4

dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Seorang ayah berada di

luar keluarga anak dan istrinya.

Dalam artikelnya mengenai perempuan Minangkabau, J.C. Prindiville (1980)

berpendapat bahwa laki-laki boleh jadi memiliki tempat istimewa sebagai

perwakilan keluarga dan di dalam kehidupan sosial yang lebih luas sebagai

akibat status, pengaruh, dan tanggung jawab sebagai rnamak dan penghulu.

Akan tetapi laki-laki itu sendiri di dalam kelompok matrilineal isterinya hanya.

periferal dalam kewenangan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Tanner&Thomas (1985), menurut mereka

perempuan tetap memiliki posisi kewenangan dan kekuasaan, terutama

dalam pembuatan keputusan yang vital bagi anak keturunan kaum itu.

Seperti dalam perkawinan, kematian serta pembagian harts pusaka.

Walaupun laki-laki menjadi mamak dan penghulu dikatakan sebagai

pimpinan dalam kaum, akan tetapi sesungguhnya sejauh itu terkait dengan

penggunaan tanah, rumah serta perlengkapan-perlengkapan adat termasuk

titel pemegang kewenangan yang sesungguhnya adalah terletak pada

perempuan senior dalam kaum itu. Suatu keputusan tidak dapat diambil

kecuali melalui persetujuan dan mufakat dengannya. Bila ia masih hidup

kedudukannya di alas mamak dan penghulu. Bila ia meninggal maka

Dengan cepat dan lancarnya persinggungan antar budaya yang berbeda

seperti dewasa ini, masyarakat matrilineal, termasuk Minangkabau penuh

dengan kontroversi-kontroversi struktural. Di antaranya adalah timbulnya

perebutan alegiansi (kesetiaan dan tanggung jawab) seorang laki- laki.

Kepada siapakah seorang laki- laki dewasa harus setia dan bertanggung

jawab? Kepada kelompok payung-nya (khusunya ibu, saudara perempuan

dan kemenakan- nya) atau kepada isteri dan anak- anaknya sendiri? Dalam

istilah teknis antropologi hal ini disebut perebutan alegiansi seorang laki- laki

antara keluarga matrilineal melawan keluarga batih. Secara adat, seorang

laki- laki adalah milik payungnya, karena itu dia harus bertanggung jawab dan

setia terhadap keluarga matrilineal-nya dalam segala hal. Sementara itu isteri

dan anak- anaknya mempunyai pula mamak sendiri yang akan melindungi

mereka.

Perebutan alegiansi yang paling dahsyat di Minangkabau biasanya adalah

.,...-11{\--l'v)

antara ibu\. dan isteri. Sang ibu merasa memiliki anak laki- lakinya baik secara

adat maupun secara biologis. Sebaliknya secara psikologis sang isteri dan

anak- anak juga merasa memiliki suami dan bapaknya. Namun hak

psikologis ini dinafikkan dalam adat Minangkabau. Di pihak laki- laki pun

terjadi semacam pembelahan jiwa, antara setia dan bertanggung jawab

6

Kontroversi berikutnya adalah tentang pendidikan dan rasa kasih terhadap

anak. Karena seorang laki- laki adalah milik keluarga matrilinealnya, maka dia

hanya bertanggung jawab terhadap ibu, saudara perempuan, dan

kamanakannya. Ada/ah kewajiban seorang mamak untuk mendidik dan

menyayangi kamanakan-nya. Setiap anak mempunyai mamak yang menjadi

ayah sosial-nya. Betapa gelisah dan kontroversialnya jiwa mereka ketika

dewasa, karena mereka mempunyai ayah sosial yang berbeda dari ayah

bio/ogis (Marzali, 2003).

Sebagai akibat dari perebutan alegiansi dan tidak jelasnya penanggung

jawab atas diri anak laki-laki Minang, maka mereka dikenal sebagai bangsa

perantau, bangsa pedagang.

Merantau bagi orang Minang, terutama bagi kaum prianya, mempunyai

makna tersendiri dalam arti dapat meningkatkan status dan harga diri

seseorang dalam masyarakat (kalau ia berhasil dalam perantauannya). O/eh

karena itu, merantau bagi orang Minangkabau umumnya dilatarbelakangi

oleh keinginan untuk meningkatkan harga diri atau status di berbagai bidang

kehidupan seperti bidang sosial-ekonomi, pengetahuan atau pendidikan, dan

Merantau juga dapat dilihat sebagai proses menuju kemandirian dan

kedewasaan dan sebagai kewajiban sosial yang dipikulkan ke bahu laki-laki

untuk meninggalkan kampung halamannya mencari harta kekayaan atau

menuntut ilmu pengetahuan, dan mencari pengalaman hidup (Nairn, 1979).

Sehingga dengan merantau laki-laki Minangkabau menjadi lebih mandiri

dalam berbagai hal, seperti membuat mereka mampu untuk mengatur diri

sendiri, kemandirian secara ekonomi, dapat mengambil keputusan sendiri,

terlibat dalam kegiatan di luar rumah, kemandirian dalam sikap dan tata nilai,

serta kemandirian dalam emosi, dan mereka sudah tidal< terikat lagi dengan

sistem matrilineal yang membuat mereka tidak memperoleh banyak

kesempatan dalam berbagai hal.

Dengan berlatar belakang hal tersebut diatas, dimana kita melihat bahwa

dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan

matrilineal, anak laki-lakinya tidak mempunyai hak milik di kampung, karena

semua harta pusaka diturunkan kepada anak perempuan. Dia hanya

bertugas membantu saudara perempuan atau ibu. Bahkan untuk tidurpun

harus pergi ke surau. Dalam hal penggunaan tanah, rumah, serta

perlengkapan-perlengkapan adat termasuk title pemegang kewenangan yang

berperan adalah perempuan senior dalam kaum, suatu keputusan tidak dapat

8

Di kampung baguno balun, hanya berstatus "pembantu" atau "pengurus"

harta saudara perempuan dan kemanakannya. Kalau yang sudah

berkeluarga merantau karena tidak tahan tinggal di rurnah gadang

bersama-sama dengan pambayan-pambayan (suami adik atau kakak istri yang lain)

karena mertua sering membanding-bandingkan dengan menantunya yang

lain yang banyak pambaoannya pulang untuk mertua dan anak istrinya.

Karena mereka merasa mengalami hambatan-hambatan untuk berkembang,

maka laki-laki Minangkabau menjadi lebih kreatif, diwujudkannya dengan

merantau. Merantau menjadikan orang lebih mandiri.

Dalam T riandis ( 1995) disebutkan bahwa mereka yang tidak mudah konform

pada kelompoknya dan mampu mempertahankan privasi dan otonomi

mereka, maka ekspresi dirinya tidak mudah 'diseragamkan' oleh kelompok

dan memungkinkan mereka untuk bebas mengekspresikan diri. Dalam hal ini,

penolakan yang terjadi dalam diri laki-laki Minangkabau terhadap sistem

matrilineal yang mereka anggap menghambat mereka untuk lebih

berkembang dan berbagai kontroversi-kontroversi sosiai lainnya yang

terdapat dalam sistem matrilineal ini, merupakan suatu perwujudan diri

mereka untuk lebih kreatif dan mandiri agar dapat melepaskan diri dari sistem

Secara tradisional, merantau harus dilakukan tanpa membawa modal yang

diperlukan. Mereka merantau hanya diberi bekal sehelai kain sarung dan tiket

kapal oleh kaum dan saudara ayahnya yang mau membantu. Bekal lain

hanya pandai mengaji dan seni bela diri yang dinamakan ilmu silek (silat).

Namun demikian, tradisi seperti itu sekarang sudah mulai berubah. Mamak

sudah tidak sepenuhnya bertanggung jawab, bahkan tidak lagi bertanggung

jawab. Dia sudah memperhatikan anak istrinya, "anak dipangku, kemanakan

dibimbiang". Apakah sifat kemandirian itu masih ada dengan perubahan

struktur keluarga yang makin ke patrilineal ini? Ataukah kenyataan

sebaliknya, anak laki-laki Minang sekarang lebih tergantung kepada

keluarganya karena bapak dan mamak sama-sama memperhatikan?

Berkaitan dengan itu, menarik kiranya meneliti apakah berbagai kontroversi

dalam sistem kekerabatan matrilineal ini mempunyai dampak terhadap

kemandirian laki-lakinya, karena menyebabkan orang Minang gelisah

mencari bentuk- bentuk struktur yang stabil. Sebagian menemukan struktur

tersebut dengan cara beristeri orang lain, sebagian lain dalam bentuk punya

toko besar dan kaya raya di rantau orang, adapula dalam bentuk menjadi

10

Struktur masyarakat Minangkabau yang penuh kontroversi ini adalah sebagai

akibat dari adat matrilineal Minangkabau yang berhadapan atau dipengaruhi

oleh struktur patrilineal dan pergaulannya dengan suku lain. Apakah

kontroversi struktural ini akan berimbas balik terhadap personaliti dan

temperamen manusia Minang, khususnya laki- laki Minang? Kontroversi

membuat mereka gelisah dan mencari struktur yang mapan dan stabil.

Apakah hal ini juga akan membuat laki-laki Minang menjadi lebih mandiri

atau sebaliknya makin tergantung kepada bantuan orang lain

(komunitasnya)? Laki-laki Minang yang sudah berkeluarga apakah makin

mandiri atau lebih tidak bertanggung jawab karena peran ganda sebagai

"ayah biologis" dan "ayah sosial" tersebut?

Di masyarakat matrilineal yang demikian, masyarakat atau budaya setempat

mendorong anak kemenakannya khususnya yang iaki-laki untuk mandiri,

seperti menyuruh merantau dulu. Para antropolog mengungkapkan

masyarakat matrilineal ditemukan di masyarakat primitif. Anak-anak

masyarakat primitif memang lebih cepat mandiri dari anak orang modern.

Kemandirian ini juga mendapat perhatian masyarakat maju dewasa ini.

Orang Baral dan Jepang sekarang tidak suka meninggalkan harta yang

banyak buat anaknya. Yang penting mereka tinggalkan adalah rasa percaya

1.2. ldentifikasi

Masalah

1.2.1. Pembatasan masalah

Matrilineal disini difokuskan pada pengertian matrilineal menurut Kato (1982)

dengan ciri- ciri nya sebagai berikut :

1. Keturunan dihitung berdasarkan garis ibu.

2. Suku terbentuk menurut garis ibu.

3. Kekuasaan dalam suku terletak di tangan ibu.

4. Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi rumah isteri.

5. Hak-hak pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakan

perempuannya, dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara

perempuan.

Penelitian ini untuk membuktikan apakah sistem matrilineal berpengaruh atau

tidak terhadap kemandirian laki-laki Minangkabau. Maka subyek penelitian

laki-laki Minangkabau dibagi ke dalam 2 kelompok;

a. Matrilineal kuatltulen : apabila subyek tersebut masih menjalani semua

ciri-ciri matrilineal diatas. Dengan kata lain, subyek pada tingkat ini

adalah subyek yang dibesarkan dalam suasana matrilineal.

b. Matrilinea/ yang sudah berkurang. Subyek ini sudah tidak dibesarkan

matrilineal sepenuhnya. Subyek pada kelompok ini adalah untuk

memperoleh data kontol.

12

Subyek penelitian ini juga dibatasi pada laki-laki Minangkabau yang ada di

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alasan peneliti membatasinya adalah karena

keluarga besar UIN diasumsikan mempunyai pengetahuan agama yang lebih

dari pada yang di perguruan tinggi umum. Dengan pengetahuan agama yang

lebih akan menunjang mereka untuk lebih mengenal dan menjalankan adat

Minangkabau dengan bail<, karena orang Minang mempunyai falsafah adat

basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah.

Laki- laki Minang disini dibatasi pada laki- laki dewasa ( berumur 18 - 40

tahun/ dewasa dini ) yang telah mempunyai tanggung jawab ekonomi minimal

terhadap dirinya sendiri. Alasan peneliti memilih responden pada masa

dewasa dini karena masa dewasa dini adalah masa pencarian kemantapan

dan masa reproduktif (Hurlock, 1980 : 272), sehingga diasumsikan mereka

yang pada usia dewasa dini akan mengalami proses kemandirian yang

berarti, karena banyak tindakan dan minat yang terbawa dari masa remaja

dulu yang perlu disesuaikan dengan peran sebagai orang dewasa, sehingga

Kemandirian yang akan diteliti disini adalah kemandirian dengan

indikator-indikator sebagai berikut (berdasarkan hasi! penelitian dari Frank (1988),

serta bentuk-bentuk kemandirian yang dikemukakan oleh Douvan & Adelson

(1966) dan Hoffman (1984):

a. Pengaturan diri sendiri.

Kemandirian dapat dilihat dari kemampuan individu untuk dapat mengatur

dan mengarahkan dirinya dengan tepat serta dapat menjaga diri sendiri.

lndividu yang memiliki self govermance yang baik biasanya merasa dirinya

sudah dewasa dan cukup matang, dapat bertindak secara cepat, melakukan

sesuatu yang berkaitan dengan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain serta

memiliki pengaturan diri yang baik.

b. Kemandirian secara ekonomi

Merupakan kemampuan seseorang mendapatkan uang untuk menopang

kebutuhan pokoknya, memiliki pekerjaan, tidak tergantung secara finansial

dengan orang lain, dapat menghasilkan uang sendiri serta tidak menerima

bantuan dalam hal keuangan.

c. Dapat mengambil keputusan sendiri

lndividu yang mandiri digambarkan sebagai individu yang mampu mengambil

keputusan sendiri dengan baik, tidak tergantung pada orang tua atau orang

lain dalam membuat dan mengambil keputusan serta dapat menjalankan

14

d. Terlibat dalam kegiatan di luar rumah

Seorang dikatakan mandiri apabila ia telah dapat tinggal terpisah dari orang

tua atau kampung halamannya, misalnya pada waktu mereka menuntut ilmu,

ataupun bekerja di tempat yang jauh dari kampung halamannya. Dalam

masyarakat Minangkabau diistilahkan dengan 'merantau'.

e. Kemandirian dalam sikap dan tata nilai

Dalam sikapnya, orang yang mandiri mampu menjadi individu yang unik yaitu

memiliki keyakinan, nilai dan pendapat sendiri.

f. Kemandirian dalam emosi

Tidak lagi membutuhkan dukungan emosi yang berlebihan dari orang tua dan

lingkungannya.

1.2.2. Perumusan masalah

• Apakah sistem matrilineal berpengaruh terhadap kernandirian laki- laki

Minangkabau?

1. 3. Tujuan

Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas tujuan yang hendak

dicapai melalui penelitian ini adalah untuk dapat melihat apakah ada

khususnya sistem kekerabatan matrilineal dengan kemandirian laki-laki

Minangkabau.

1.4. Manfaat penelitian

Mengingat begitu urgennya bahasan tersebut, peneliti berfikir penelitian ini

cukup penting untuk psikologi, dan dapat memberikan sumbangan untuk

memperkaya psikologi sosial dan lintas budaya khususnya. Untuk pendidikan

dan pembangunan masyarakat dapat diambil manfaatnya agar menciptakan

pemuda-pemuda yang mandiri. Pada sistem pendidikan, penelitian ini juga

bermanfaat sebagai wacana keilmuan untuk mengkaji tentang aspek-aspek

kemandirian dan pendidikan watak percaya diri, ulet, clan mampu

16

1.5. Sistematika penulisan

BABI

BAB II

BAB Ill

BAB IV

BABV

: Pada Bab Pendahuluan ini dikemukakan mengenai latar

belakang masalah, identifikasi masalah yang terdiri dari

pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang berisi

deskripsi garis besar penelitian ini.

: Bab Kajian Pustaka, menjelaskan kajian teori dan kerangka

berpikir dalam penelitian ini yaitu mengenai matrilineal dan

kemandirian, serta penelitian terdahulu. Dan dikemukakan pula

hipotesa dalam penelitian ini.

: Bab Metodologi penelitian, dengan sub bab yang pertama

adalah subyek penelitian, yang terdiri dari; karakteristik subyek,

populasi, jumlah subyek, dan teknik pengambilan sampel. Sub

bab berikutnya adalah instrumen penelitian, prosedur penelitian,

dan analisa statistik.

: Bab Hasil Penelitian, yang terdiri dari sub bab; gambaran

umum responden, deskripsi hasil penelitian, serta analisis dan

interpretasi hasil penelitian.

2.1. Kajian teori

2.1.1. Minangkabau

BAB2

KAJIAN PUSTAKA

Banyak pendapat yang mengemukakan asal mula narna Minangkabau,

antara lain mengatakan bahwa kata minang berasal dari nama besi runcing

yang dipasang di ujung hidung anak kerbau. Pendapat lain mengatakan

bahwa asalnya dari kata mainang kabau, yang artinya memelihara kerbau.

Nama Minangkabau yang tertua dalam catatan sejarah ditemui dalam

Nagarakertagama yang ditulis pada tahun 1365 oleh Prapanca, pujangga

Majapahit. Ven der Tuuk mengatakan asal kata Minangkabau berasal dari

kata phinang khabu yang artinya tanah asal. Dr. Muh. Hussein Nainar

mengatakan bahwa asalnya dari menon khabu yang artinya tanah mulia.

Dalam buku Sumatera Tengah, yang diterbitkan Jawatan Penerangan

Sumatera Tengah, dikemukakan juga bahwa kata itu berasal dari bahasa Sri

Lanka mau angka bahu, yang artinya memerintah. Pendapat yang terakhir

mengatakan berasal dar·i kata minanga tamwan, minanga menjadi minang,

tamwan berubah menjadi kabau. Kata itu ditemukan pada prasasti

Kedudukan Bukit (Navis, 1984: 53).

Orang Minangkabau (orang Minang) menyebut daerahnya dengan a/am

Minangkabau. Penamaan "Alam Minangkabau" menunjukkan bahwa orang

Minang sangat tergantung dengan alam. Bukti keterikatan orang Minang

dengan a lam diungkap dalam filosofi : "a/am takambang jadi guru". Alam

terkembang seperti kita tahu, bukanlah sesuatu yang liar dan tak beraturan,

tetapi sebaliknya, sangat teratur dan tunduk kepada hukum-hukum alam.

Filosofi berguru kepada alam bagi orang Minang menjadikan ia dapat

mendayagunakan hukum alam (sunnatullah) sebagai sumber belajar untuk

menata kehidupannya. Dengan masuknya Islam, maka semua ini tinggal

menyesuaikan, karena hukum alam itu ternyata adalah sunnatullah.

Ada tiga ciri utama yang selalu melekat pada etnis Minang : Pertama,

kepenganutan yang kuat terhadap Islam dengan falsafah adat basandi

Syara', Syara' basandi Kitabullah; kedua, kepatuhan tert1adap sistem

Matrilineal; ketiga, kecenderungan kuat untuk merantau (Azra, 1988).

a. Dasar budaya minangkabau

Ada enam prinsip utama adat Minangkabau yang secara tradisional dianggap

1. Yang melahirkan anak dan yang punya anak ada!ah perempuan

(ibulmande ). Prinsip ini nampaknya berlaku universal.

19

2. Yang punya kuasa dan wewenang terhadap kaurn perempuan dan

anak-anak adalah laki-laki. lni nampaknya juga merupakan prinsip yang

universal. Di rnana- rnana di dunia kita melihat kekuasaan berada di

tangan laki- laki.

3. Keturunan ditarik melalui garis perempuan. Yang dimaksud dengan

"keturunan" disini adalah sama dengan "descent" dalam bahasa

lnggris. Garis keturunan ini sering disimbolkan dengan "darah", bahwa

"keturunan" disalurkan melalui "darah". Bagi orang Minangkabau

"darah" diturunkan rnelalui ibu. Prinsip adat ini disebut dengan istilah

matrilineal. Sebenarnya, secara biologis Orang Minang rnengakui

mengalirnya "darah" bapak ke dalam tubuh anak. Pengakuan ini

dibuktikan dengan sebutan "bako" terhadap keluarga bapak. Bako

artinya asal atau benih asal. Dengan demikian bapak adalah benih asal

dari seorang anak. Narnun pengakuan ini tidak diikuti dengan

pengakuan sosial. Sehingga akhirnya orang Minang "percaya" bahwa

hanya darah ibu-lah yang mengalir ke dalarn tubuh seorang anak.

4. Anggota kelompok-keturunan (suku, payuang, paruik, dst) diangkat atau

direkrut melalui garis perempuan. Fungsi utama dari prinsip ketiga

diatas adalah untuk mendukung prinsip adat keempat ini. Pada Orang

Kalau kelompok ibunya adalah Caniago, maka anak itu otomatis

menjadi kelompok Caniago. Dia berada di luar kelompok bapaknya.

Bahkan minta pindah ke kelompok bapaknya pun tidak boleh.

5. Pewarisan harta pusaka, rumah gadang, gelar, kedudukan, dan

kekuasaan politik dilaksanakan melalui garis perempuan. lni adalah

fungsi penting kedua dari prinsip adat ketiga. Bahwa dalam kehidupan

masyarakat perlu tata tertib politik. Di Minangkabau, dengan adanya

prinsip adat ketiga, bahwa "keturunan ditarik melalui garis perempuan",

maka pewarisan tahta politik dan harta ekonomis ini-pun diselaraskan

dengan prinsip tersebut. Yang mewarisi tanah pusaka dan rumah

gadang adalah anak- anak perempuan. Yang mewarisi kedudukan dan

gelar penghulu adalah kemenakan laki- laki, atau anak saudara

perempuan.

6. Perkawinan eksogami-kelompok (eksogami suku, payuang, atau paruik)

adalah satu keharusan. lni artinya seseorang tidak boleh kawin di

dalam kelompok. Sesama anggota kelompok adalah bersaudara, atau

berdunsanak, karena darah keturunannya sama (Marzali, 2003).

Adat Minangkabau pada hakikatnya adalah ajaran budi, dan budi pekerti,

berada pada pelatihan filsafat budi (ethical philosophy), yang tujuannya

adalah untuk menata perilaku-sosial maupun individual agar sesuai dengan

kepercayaan yang bersifat theologik-eskatalogik (Ketuhanan dan alam

akhirat) yang semuanya berpuncak pada ke-Esaan dan ke-Mahakuasaan

Allah.

21

Ajaran adat yang bersifat penghalusan budi bersintesis dengan ajaran Islam

yang bersifat lebih penghalusan budi (Akhlaqul Karimah), tetapi yang

sekarang dihubungkan dengan kepercayaan kepada Allah SWT serta

Muhammad Rasulullah SAW panutan utama akan kehalusan budi itu. Dalam

proses pengintegrasian dan sintesis dari kedua sumber budaya ini kata

sepakat akhirnya dibuhul dengan perjanjian Bukit Marapalam, tertuang dalam

adigium:

"Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" (adat mesti didasarkan

pada agama, agama (Islam) berdasarkan Kitabullah (al-Qur'an).

Kata adat berasal dari bahasa Sangsekerta, dibentuk dari kata "a" dan "data".

"Dato" artinya sesuatu yang bersifat kebendaan. Jadi "adal" pada hakikatnya

adalah segala sesuatu yang bersifat tidak kebendaan (Salmadanis dan

Samad, 2003 : 25).

Bukti kuatnya penyesuaian adat dan syarak itu adalah adanya pusaka tinggi

beberapa kasus tertentu menurut sepanjang adat, menurut aturan adat

Minangkabau jatuhnya kepada kemanakan. Begitu pula halnya ada pusaka

rendah, yaitu hasil usaha yang dilakukan oleh satu keluarga boleh dimiliki

oleh anak-anaknya sesuai menurut hukum Islam.

Dengan status dan hirarkinya yang demikian maka secara prinsip tidak

mungkin ada benturan antara adat dan syarak, yang di atasnya adalah

al-Qur'an kalimatul 'u/ya. Maka al-Qur'an dengan sendirinya adalah konstitusi

tertinggi bagi budaya dan masyarakat adat Minangkabau.

b. Sistem kekerabatan matrilineal

Sistem kekerabatan yang sudah berlangsung sejak lama dalam masyarakat

Minangkabau adalah sistem kekerabatan matri!ineal yang mengatur garis

keturunan menurut garis keturunan ibu atau wanita. Dalam budaya

Minangkabau yang matrilineal ini, laki-laki tidak memiliki harta pusaka berupa

tanah, sawah dan rumah.

Sistem matrilineal merupakan satu di antara dua tipe sistem keturunan

unilineal (menarik keturunan melalui satu garis tunggal). Tipe sistem unilineal

lain adalah sistem patrilineal, seperti yang diamalkan orang Balak. Patrilineal,

yaitu mengikuti nasab atau keturunan sebelah Bapak. Oleh karena itu, hanya

http://www.mandailing.org/kek-ren5.html). Dalam sistem kekerabatan

patrilineal, suatu kelompok kekerabatan dihitung dengan dasar satu ayah,

satu kakek atau satu nenek moyang. Dengan demikian setiap anak dalam

suatu keluarga akan mengikuti dan memakai marga ayahnya, tetapi yang

berhak untuk meneruskan marga ayahnya hanya anak laki-laki saja

sedangkan anak perempuan akan kehilangan marganya jika ia sudah

menikah dengan seorang laki-laki dari marga lain.

Garis keturunan matrilineal ini mempengaruhi ruang lingkup yang lebih luas

dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Minangkabau, tidak hanya

sekedar mengambil garis keturunan dari ibu, tetapi lebih luas dari itu

matrilineal merupakan suatu sistem kemasyarakatan yang mendasari

berbagai aspek kehidupan masyarakat Minangkabau, seperti aspek sosial,

politik, ekonomi, dan hukum (Hakimy, 1978; Saanin, 1982).

Kato ( 1982) mengemukakan ciri-ciri masyarakat matrilineal yang tidak hanya

tentang garis keturunan, sebagai berikut :

1. Keturunan dihitung berdasarkan garis ibu.

2. Suku terbentuk menurut garis ibu.

3. Kekuasaan dalam suku terletak di tangan ibu.

5. Hak-hak pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya, dari

saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.

Ada empat aspek penting yang diatur dalam sistem matrilineal, yaitu:

a. Pengaturan harta pusaka.

Harta pusaka yang dalam terminologi Minangkabau disebut harato jo pusako.

Pusako adalah sesuatu milik kaum yang diwarisi turun temurun, baik yang

tampak ujud secara material, seperti sawah, ladang, rumah gadang, ternak,

dan sebagainya, maupun yang tidak tampak seperti gelar penghulu, atau

tuah. Sedangkan harato dimaksudkan adalah segala hasil yang diperoleh

dari tanah, sawah milik kaum. Oleh karena itu di Minangkabau dikenal pula

dua kata kembar yang artinya sangat jauh berbeda; sako dan pusako.

1. Sako

Sako adalah milik kaum secara turun temurun menurut sistem matrilineal

yang tidak berbentuk material, seperti gelar penghulu, kebesaran kaum, tuah

dan penghormatan yang diberikan masyarakat kepadanya. Sako merupakan

hak bagi laki-laki di dalam kaumnya. Gelar demikian tidak dapat diberikan

kepada perempuan.

2. Pusako

Pusako adalah milik kaum secara turun temurun, berbentuk material seperti

sawah, ladang, rumah gadang dan lainnya. Pusako dimanfaatkan oleh

25

perempuan dengan anak-anaknya. Rumah gadang menjadi tempat

tinggalnya. Laki-Jaki berhak mengatur tetapi tidak berhak untuk memiliki.

Karena itu di Minangkabau kata hak milik bukanlah merupakan kata kembar

yang satu makna, tetapi dua kata yang satu sama lain artinya berbeda

namun tetap berada dalam konteks yang sama. Laki-/aki punya hak terhadap

pusako kaum, tetapi dia bukan pemilik pusako kaumnya.

Dalam pengaturan pewarisan pusako, semua harta yang akan diwariskan

harus ditentukan dulu kedudukannya. Kedudukan harta pusaka itu terbagi

dalam pusako tinggi dan pusako randah (pusaka rendah).

Pusako tinggi adalah harta pusaka kaum yang diwariskan secara turun

temurun berdasarkan garis ibu. Pusaka tinggi hanya boleh digadaikan bi/a

keadaan sangat mendesak sekali, hanya untuk empat ha/ saja; pertama, jika

mayat terbujur di tengah rumah; kedua, jika ada gadis 'gadang' (yang telah

melewati umur) be/um menikah; ketiga, rumah gadang ketirisan; keempat,

jika penghulu yhendak ditegakkan . Menjual-menggadai dalam ha/-hal itupun

baru bisa dilakukan jika tak ada lagi jalan Jain untuk menutupinya dan jika

Pusako randah (Pusaka rendah) yaitu harta pencaharian yang didapat oleh

suami isteri selama masa perkawinannya. Pusako randah diwariskan

mengikuti hukum pewaris dalam Islam, atau mengikuti hukum faraidh.

b. Peranan laki-laki.

Pola kekerabatan matrilineal dengan sendirinya menempatkan laki-laki

Minangkabau pada posisi yang berbeda dengan laki-laki pada umumnya.

Laki-laki Minangkabau memiliki kekuasaan tertentu dalam sukunya. la

terutama bertanggung jawab terhadap kesejahteraan kemenakannya. Bila

rumah gadang rusak, atau ada kemenakan yang belurn menikah, maka

mamak bertanggung jawab untuk mengatasinya.

Laki-laki Minangkabau memiliki dua peran dalam kehidupan rumah tangga,

pertama sebagai mamak dalam rumah ibunya dan sebagai urang sumando

dalam rumah istrinya. Peran sebagai mamak dalam rumah ibu pada

hakekatnya bertumpang tindih dengan peran perempuan sebagai bundo.

Keduanya lambang kebijaksanaan, kekuatan, kestabilan, tanggung jawab

dan pengayoman (Prindville dalam Syarifuddin, 1984).

Walaupun mamak tidak tinggal dalam keluarga ibunya, namun kehadirannya

dalam keluarga ibunya selalu dituntut oleh adat. Disanalah ia menghabiskan

mempunyai hubungan yang rapat dan dengan mamaknya. Syarifudin

mengemukakan bahwa mereka lebih membutuhkan mamaknya itu di

samping ibunya.

27

Dari hasil penelitian (Hamdi, 1990) serta berdasarkan uraian dari Amir B dkk

(1984) dapat diketahui peran mamak sebagai berikut:

1. Mengatur perkawinan kemenakan

Dalam hal ini ayah si gadis tetap diajak berunding, tetapi keputusan tetap di

tangan mamak.

2. Mengatur penggunaan dan pembagian pusaka

Menurut adat Minangkabau kemenakanlah yang mewarisi gelar, martabat

dan kekayaan yang dipunyai oleh mamak. Sebagai warisan harta pusaka

yang ditinggalkan oleh pewaris tidak boleh di bagi-bagi oleh yang berhak.

Harta yang telah jadi pusaka harus dijaga agar tinggal utuh demi menjaga

keutuhan kaum kerabat. Pada gilirannya akan diturunkan kepada

kemenakan. Kemenakan laki-laki memiliki hak untuk mengelola sedangkan

kemenakan perempuan berhak memiliki. Kemenakan laki-laki harus

mengusahakan agar harta pusaka tersebut menghasilkan dan mampu

menghidupi kaum kerabat yang ada di rumah gadang, serta tidak boleh di

bawa ke rumah isteri.

Kewajiban seorang mamak terhadap kemenakannya, terutama yang

perempuan adalah memberi makan, pakaian, perumahan dan lain-lain.

Bisaanya dengan memberikan sebidang tanah atau bagian dari harta pusaka

untuk diusahakan dan dikelola oleh kemenakan.

4. Mengatur, membimbing, mengawasi dan melindungi kemenakan

Terhadap kemenakan perempuan diberikan bimbingan agar ia memahami

nlai-nilai sosial yang menempatkan perempuan sebagai sentral di rumah.

Sedangkan pada kemenakan laki-laki bimbingan diberikan sebagai persiapan

untuk menjadi penunjang dan pengembang sanak saudaranya.

Peran orang laki-laki sebagai urang sumando dalam rumah istrinya adalah

lemah sekali. Pepatah Minangkabau mengatakan posisi laki-laki sebagai

urang sumando tersebut ibarat rabuak di ateh tunggue (rabuak adalah bagian

dari pohon ijuk yang mudah diterbangkan oleh angin).

Ada! yang seperti ini menempatkan laki-laki pada posisi yang serba salah. Di

rumah ibunya ia tidak mempunyai hak alas rumah itu, dan di rumah istrinya ia

hanya tamu yang menompang (Syarifuddin, 1984).

Seorang laki-laki Minangkabau harus menjalankan peran sebagai ayah dari

anak-anaknya, sekaligus bertanggung jawab untuk membimbing

29

c. Kaum dan pesukuan.

Orang Minangkabau yang berasal dari satu keturunan dalam garis matrilineal

merupakan anggota kaum dari keturunan/klen tersebut. Sasuku maksudnya

adalah berasal dari keturunan yang sama sejak dari nenek moyangnya. Suku

artinya seperempat atau kaki. Jadi, pengertian sasuku dalam sebuah nagari

adalah seperempat dari penduduk nagari tersebut.

Sebuah kaum mempunyai keleikaitan dengan suku-suku lainnya, terutama

disebabkan oleh perkawinan. Oleh karena itu kaum punya struktur yang

umumnya dipakai oleh setiap suku.

Dalam sistem matrilineal perempuan diposisikan sebagai pengikat,

pemelihara dan penyimpan, sebagaimana diungkapl<an pepatah adatnya

amban puruak atau tempat penyimpanan.

Perempuan menerima hak dan kewajibannya tanpa harus melalui sebuah

prosedur apalagi bantahan. Hal ini disebabkan hak dan kewajiban

perempuan itu begitu dapat menjamin keselamatan hidup mereka dalam

kondisi bagaimanapun. Semua harta pusaka menjadi milik perempuan,

sedangkan laki-laki diberi hak untuk mengatur dan mempertahankannya.

Di dalam sistem matrilineal, perempuan juga mempunyai fungsi dan

kedudukan yang spesifik, yaitu sebagai:

1. Bunda Kanduang

Apabila ibu atau tingkatan ibu dari mamak yang jadi penghulu masih hidup,

maka dialah yang disebut Bunda Kanduang, atau mandeh atau niniek. Dialah

perempuan utama dalam kaum itu. Dia punya kekuasaan lebih tinggi dari

searang penghulu karena dia setingkat ibu, atau ibu penghulu itu betul.

2. Perempuan bisaa yang sudah kawin

Mereka adalah bagian dari kepemilikan pusaka. Mereka diatur aleh

tungganai, mamak laki-laki yang ditugaskan mengatur untuk setiap rumah

gadang. Dari mereka inilah nanti akan dapat ditentukan siapa yang akan

dijadikan perempuan utama berdasarkan; wibawa, kecakapan, dan

kebijaksanaan yang dimilikinya.

Perlu pula diperhatikan struktur suku di dalam suatu kaum dan strukturnya

bersama dengan suku lain. Struktur suku dalam suatu kaum diungkap i

Fulan sebagai berikut:

a) Mamak yang dipercaya sebagai pimpinan kaum yang disebut Penghulu

bergelar datuk.

b) Mamak-mamak di bawah penghulu yang dipercayai memimpin setiap

rumah gadang, karena di dalam satu kaum kemungkinan rumah gadangnya

31

tungganai. Seorang laki-laki yang memikul tugas sebagai tungganai rumah,

pada beberapa suku tertentu, mereka juga diberi gelar datuk. Di bawah

tungganai ada laki-laki dewasa yang telah kawin juga, berstatus sebagai

mamak bisaa. Di bawah mamak inilah baru ada kemenakan.

c. Kecenderungan merantau

Nairn dalam studinya tentang Merantau, mengungkap faktor-faktor yang

mendorong laki-laki Minangkabau lebih suka merantau dari pada tinggal di

kampung. Faktor itu antara lain adalah:

1. Struktur sosial di Minangkabau yang matrilineal ticiak cukup memberi

tempat yang kokoh bagi laki-laki dalam kehidupan l<eluarga, dalam arti

bahwa dia tidak mempunyai kekuasaan yang mantap di rumah isterinya

dan tidak pula di rumah ibunya sendiri. la oleh karena itu merasa

terombang-ambing, kurang terjamin dan selalu gelisah.

2. Dengan sistem kekerabatan keluarga besar (extended family sistem)

seperti yang ditemukan dalam masyarakat matrilineal tersebut, suami

dan isteri masing-masingnya tetap merupakan bahagian dari keluarga

induk masing-masing. Dorongan merantau dilihat sebagai usaha untuk

melepaskan diri dari keluarga induk untuk dapat membangun keluarga

batih sendiri yang terhindar dari berbagai intervensi keluarga besar.

3. Laki-laki walaupun terhitung sebagai anggota keluarga di rumah ibunya,

sawah keluarga untuk dibawa hasilnya ke rumah anaknya, kecuali jika

seizin saudara-saudara perempuannya. Sebaliknya, dari tugas dan

tanggung jawabnya, malah dia di dorong untuk memperbanyak tanah

yang ada dari hasil yang diperdapat di rantau. Keluarganya, dan malah

dia sendiri, merasa telah memenuhi panggilan jika dapat berkirim pulang

untuk membeli atau memagang sawah baru.

4. Tanggungjawab ganda yang dia pikul (baik sebagai bapak terhadap

anaknya, sebagai mamak terhadap kemenakannya, sebagai saudara

laki-laki terhadap saudara-saudara perempuannya, maupun sebagai

anggota keluarga dan sebagai anggota masyarakat kampungnya)

mungkin dirasa terlalu berat untuk dihadapi secara sekaligus. Karenanya

dia cenderung untuk mengelakkan dan malah melepaskan tanggung

jawabnya itu. Ada semacam perasaan 'terlalu dibebani' untuk hidup di

kampung, sedang sementara itu dia tahu bahwa di kampung tak banyak

yang bisa dilakukan untuk penyambung hidupnya.

5. Ketidaktergantungan mereka kepada tanah juga menimbulkan sikap

menilai rendah terhadap kehidupan bertani. Masyarakat sebaliknya

melihat ke atas kepada orang dagang dan orang-orang lainnya yang

banyak merantau, apalagi kalau mereka mampu memperlihatkan hasil

jerih payah di rantau. Tantangan untuk merantau oleh karena itu tinggi

33

6. Anak laki-laki telah di dorong untuk meninggalkan rumah sejak dari umur

muda. Di rumah dia tidak diberi akomodasi setimpal seperti kepada anak

perempuan. Dia disuruh tidur di surau, atau di rumah pembujangan, dan

belajar mempersiapkan untuk menghadapi kehidupan yang sukar di

kemudian hari. Dorongan untuk pergi merantau oleh karena itu disiapkan

secara berangsur-angsur sejak dari umur muda. lnstitusi merantau oleh

karena itu adalah bahagian yang tak terpisahkan dari lembaga

kehidupan secara menyeluruh (Nairn, 1979: 279-280).

2.1.2. Kemandirian

Berdasarkan tata bahasa Indonesia diketahui bahwa pembentukan kata

kemandirian berasal dari kata sifat mandiri yang berarti dalam keadaan dapat

berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain. (Kamus Besar bahasa

Indonesia, 1990 : 55).

Kemandirian adalah "the ability to be self directive rather than dependent on

others for control" (Hurlock, 1974).

Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa kemandirian merupakan

suatu kemampuan untuk mengarahkan diri sendiri dan tidak bergantung pada

Dalam penelitian ini istilah kemandirian merujuk pada istilah autonomy dan

independence. Autonomy shows itself in independence (Hurlock 197 4: 49).

lndividu yang otonom adalah individu yang mandiri, tidak mengandalkan

bantuan dan dukungan dari orang lain yang kompeten. la juga bebas

bertindak. Orang yang mandiri lebih bergantung pada potensi serta sumber

daya diri sendiri dari pada bergantung pada lingkungan fisik dan sosialnya.

Dorongan otonom juga merujuk kepada adanya kecenderungan individu

untuk berusaha agar ia dapat menguasai lingkungannya. (Maslow dan

Angyal, dalam Hjelle & Ziegler, 1981: 390)

Penelitian mengenai kemandirian pada kelompok dewasa muda

mengemukakan bahwa batasan mengenai kemandirian berhubungan clengan

kemandirian dalam aspek interpersonal dan intrapsikis (Frank, Laman dan

Avery, 1988). Menurut Frank dkk, kemandirian berkaitan dengan:

a. Kemampuan atau kompetensi untuk berhubungan dengan lingkungan luar.

b. Kemampuan untuk menguasai konflik intrapsikis.

c. Kemampuan untuk memisahkan diri dari significant others.

Solomon Asch mengemukakan ciri-ciri orang yang mandiri sebagai berikut:

0

Independent tend to be self-reliant, persuasive, expressive and

35

submissive, conventional, easily upset by stress, and suggestible, and lack of

insight into their own motives and antitudes" (Asch, 1952 : 212).

Selain itu kemandirian juga diartikan sebagai: an attitude of self reliance or

self resistence to control by others, yang berarti dapat mengandalkan diri

sendiri dan tidak bersedia untuk dikontrol oleh orang lain (English dan

English, 1959). Sedangkan Rokeach dalam pembagian nilainya menyebut

kemandirian sebagai 0

Self reliance atau independence".

Berdasarkan tata bahasa Indonesia diketahui bahwa pembentukan kata

kemandirian berasal dari kata sifat mandiri yang berarti dalam keadaan dapat

berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain. (Kamus Besar bahasa

Indonesia, 1990: 55).

Kemandirian, oleh para ahli juga dijadikan suatu kriteria tertentu, yaitu kriteria

kedewasaan. McCandless & Coop mengemukakan adanya

ketidaktergantungan secara ekonomi (economic independence) untuk

mendefinisikan kedewasaan. Artinya, orang dewasa dapat menopang dirinya

sendiri dalam hal keuangan (McCandless & Coop, 1979, dalam Smolak,

Hoffman 1984 (dalam Moore, 1987; Smolak 1993) menjelaskan kemandirian

sebagai ketidaktergantungan (independence). Ada 4 (empat) bentuk

ketidaktergantungan (independence) yaitu :

1. Ketidaktergantungan secara fungsional (Functional Independence).

2. Ketidaktergantungan dalam sikap (Attitudinal Independence).

3. Ketidaktergantungan dalam hal emosi (Emotional Independence).

4. Ketidaktergantungan konfliktual (Conflictual Independence).

Kemandirian memiliki beberapa aspek yaitu:

1. Aspek ketidaktergantungan (Independence).

2. Aspek pengambilan keputusan (Desicion Making).

3. Kontrol diri (Personal cッョエイ。セN@

4. Aspek pernyataan diri (Self Assertion).

5. Self Other Responsibility.

(Frank, 1979, dalam Smolak, 1993).

Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa kemandirian adalah tingkah laku di

mana individu dapat mengandalkan dan bergantung pada dirinya sendiri dan

bebas dalam membuat keputusan dalam dirinya tanpa menimbulkan

37

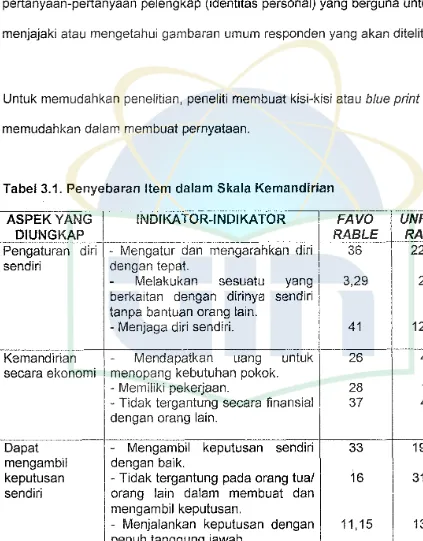

lndikator kemandirian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan hasil

penelitian dari Frank (1988), serta bentuk-bentuk kemandirian yang

dikemukakan oleh Douvan & Adelson (1966) dan Hoffman (1984), yang

dapat disimpulkan bahwa kemandirian adalah kedewasaan yang mnecakup :

a. Pengaturan diri sendiri.

Kemandirian dapat dilihat dari kemampuan individu untuk dapat mengatur

dan mengarahkan dirinya dengan tepat serta dapat menjaga diri sendiri.

lndividu yang memiliki self govermance yang baik bisaanya merasa dirinya

sudah dewasa dan cukup matang, dapat bertindak secara cepat, melakukan

sesuatu yang berkaitan dengan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain serta

memiliki pengaturan diri yang baik.

b. Kemandirian secara ekonomi

Merupakan kemampuan seseorang mendapatkan uang untuk menopang

kebutuhan pokoknya, memiliki pekerjaan, tidak tergantung secara finansial

dengan orang lain, dapat menghasilkan uang sendiri serta tidak menerima

bantuan dalam hal keuangan.

c. Dapat mengambil keputusan sendiri

lndividu yang mandiri digambarkan sebagai individu yang mampu mengambil

keputusan sendiri dengan baik, tidak tergantung pada orang tua atau orang

lain dalam membuat dan mengambil keputusan serta dapat menjalankan

d. Terlibat dalam kegiatan di luar rumah

Seorang dikatakan mandiri apabila ia telah dapat tinggal terpisah dari orang

tua atau kampung halamannya, misalnya pada waktu mereka menuntut ilmu,

ataupun bekerja di tempat yang jauh dari kampung halamannya. Dalam

masyarakat Minangkabau diistilahkan dengan 'merantau'.

e. Kemandirian dalam sikap dan tata nilai

Dalam sikapnya, orang yang mandiri mampu menjadi individu yang unik yaitu

memiliki keyakinan, nilai dan pendapat sendiri.

f. Kemandirian dalam emosi

Tidak lagi membutuhkan dukungan emosi yang berlebihan dari orang tua dan

lingkungannya.

2.1.3. Penelitian terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh

Nurkesuma (Skripsi Fakultas Psikologi Depok, 1995) yang berjudul Nilai

Kemandirian dalam Pola Kekerabatan Matrilineal dan ldentitas Sosial

Perempuan Minangkabau. Hasil penelitiannya ia!ah bahwa: 0

Nilai

kemandirian dapat digunakan sebagai peramal terhadap identitas sosial dan

sebaliknya identitas sosial dapat dijadikan sebagai peramal bagi

kemandirian". Pada penelitian ini identitas sosial tersebut adalah sistem

39

matrilineal dan akan dilihat apakah ada pengaruhnya terhadap kemandirian

laki-laki Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan tersebut.

Disamping temuan bahwa nilai kemandirian dapat digunakan sebagai

peramal terhadap identitas sosial dan sebaliknya, dalam skripsi ini juga

terdapat temuan lain, yaitu : bahwa tidak ada perbedaan nilai kemandirian

antara lbu dan anak perempuannya di Minangkabau sebagai generasi yang

berbeda. Kemudian juga dikatakan bahwa tidak ada perbedaan identitas

sosial antara lbu dan anak perempuannya sebagai generasi yang berbeda.

Sedangkan penelitian ini adalah tentang hubungan sifat kemandirian dengan

sistem kekerabatan matrilineal pada laki-laki Minangkabau. Maka tujuan dan

subyek penelitiannya berbeda sehingga bisa menjadi penyempurnaan dari

penelitian terdahulu.

2.2. Kerangka Berpikir

2.2.1. Sistem kekerabatan dan kemandirian laki-iaki Minangkabau

Berbicara kehidupan manusia sebagai individu tidak akan pernah keluar dari

kerangka pembicaraan mengenai kepribadian, konsep diri dan budaya

diri saling mempengaruhi satu sama lain sekaligus, dan dengan tujuan akhir

bekerja integratif membentuk individu yang utuh (Dayakisni dan Yuniardi,

2003). Skripsi ini meneliti tentang pengaruh budaya pada masyarakat

Minangkabau terhadap kemandirian, yaitu pengaruh sistem kekerabatan

matrilineal terhadap kemandirian laki-Jaki Minangkabau.

Kelompok kekerabatan dapat menjadi pedoman bagi hubungan-hubungan

sosial dimana seseorang terlibat di dalamnya. Hubungan sosial yang

terwujud antara seseorang dengan orang lain dibatasi oleh unsur-unsur

seperti kedudukan jenis kelamin, umur, dan hubungan kekerabatan. Menurut

Keesing hubungan kekerabatan mengacu kepada hubungan antara orang tua

dan anak-anak, baik anak perempuan maupun anak laki-iaki, dan pada

jaringan-jaringan hubungan yang terbentuk dari hubungan orang tua dan

anak-anak tersebut (Keesing, 1975).

Sistem kekerabatan yang di anut oleh masyarakat Minangkabau adalah

sistem kekerabatan matrilineal, yang menjadi salah satu identitas budaya

masyarakat Minangkabau. Dalam budaya Minangkabau yang matrilineal ini,

laki-laki tidak memiliki harta pusaka berupa tanah, sawah dan rumah.

Ditinjau dari aspek psikologis, sistem matrilineal juga mempengaruhi laki-laki

41

kepemilikan harta di kampungnya, dia juga hanya sebagai 'urang sumando'

di rumah istrinya sehingga ia tidak dapat memimpin keluarganya secara

langsung, karena dalam sistem matrilineal laki-laki Minangkabau

bertanggung jawab terhadap keluarga matrilialnya, yaitu sebagai mamak

pada kemenakan-kemenakannya. Selain itu, laki-laki Minangkabau juga tidak

mempunyai wewenang dan kekuasaan dalam pembuatan keputusan yang

vital bagi anak keturunan dalam kaum. Seperti dalam perkawinan, kematian

serta pembagian harta pusaka. Walaupun laki-laki menjadi mamak dan

penghulu dikatakan sebagai pimpinan dalam kaum, akan tetapi

sesungguhnya sejauh itu terkait dengan penggunaan tanah, rumah serta

perlengkapan-perlengkapan adat termasuk titel pemegang kewenangan yang

sesungguhnya adalah terletak pada perempuan senior dalam kaum itu. Suatu

keputusan tidak dapat diambi! kecuali melalui persetujuan dan mufakat

dengannya.

Hal ini juga merupakan salah satu sebab laki-laki Minangkabau mempunyai

kecenderungan untuk merantau agar menemukan poia kehidupan yang dia

inginkan, dimana ia dapat mengatur dan mengarahkan dirinya dan

keluarganya dengan tepat, tidak tergantung kepada orang lain baik dari segi

ekonomi maupun dalam mengambil keputusan, dan dapat membebaskan

dirinya dari sistem matrilineal yang secara tidak langsung menimbulkan

sehingga mereka mewujudkannya dengan merantau yang membuat mereka

bisa menjadi lebih kreatif dan mandiri.

2.3.

Hipotesa

Dalam penelitian ini dimunculkan hipotesa yang nantinya akan dibuktikan

melalui penelitian yang akan dilakukan, berdasarkan dengan apa yang telah

dirumuskan sebelumnya dalam permasalahan penelitian;

- Hipotesa alternatif (Ha) : Ada pengaruh sistem matrilineal terhadap

kemandirian laki-laki Minangkabau.

- Hipotesa nihil (Ho) : Tidal< ada pengaruh sistem matrilineal terhadap

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Subyek Penelitian

3.1.1. Karakteristik subjek

Subyek pada penelitian ini adalah laki-laki yang berasal dari suku

Minangkabau, dengan karakteristik sebagai berikut:

a. Subyek minimal tel ah tinggal di daerah Minangkabau selama 1 O tahun

(dibesarkan dalam lingkungan yang matrilineal).

b. Sedang atau pernah menjalani pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, karena mereka diasumsikan mempunyai pengetahuan agama

yang lebih dari pada yang di perguruan tinggi umum. Dengan

pengetahuan agama yang lebih akan menunjang mereka untuk lebih

mengenal dan menjalankan adat Minangkabau dengan baik, karena

orang Minang mempunyai falsafah adat basandi Syara', Syara' basandi

Kitabullah.

c. Berumur

18-

40 tahun/ dewasa dini, yang telah mempunyai tanggungjawab ekonomi minimal terhadap diri sendiri.

d. Mengisi skala dan memenuhi syarat matrilineal.

3.1.2. Populasi

Berdasarkan data yang didapat dari Komunitas Mahasiswa Minangkbau

(KMM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bahwa laki-laki Minangkabau

(matrilineal) yang sedang dan pernah menjalani pendidikan di UIN Syarif

Hidayatullah dan berusia 18-40 tahun sekitar lebih kurang 300 orang.

3.1.3. Jumlah Subyek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 70 orang. Terdiri dari 30 orang untuk

penelitian tahap pertama (uji coba skala), dan 40 orang untuk penelitian

tahap kedua. Diharapkan dari 40 orang ini mencakup ke dalam matrilineal

tulen dan matrilineal yang sudah berkurang/terpengaruh oleh sistem lain

sebagai data kontrol.

44

Guilford dan Frunchter (1978) menyatakan bahwa, jurnlah sampel minimal

untuk melakukan penelitian yang baik adalah 30 orang agar hasilnya dapat

dianalisis secara statistik dengan menggunakan asumsi distribusi normal.

Oleh karena itu jika jumlah sampel yang diharapkan tidak terpenuhi, maka

jumlah minimal setidaknya harus tercapai.

3.1.4. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

telah memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan (purposive sampling) dapat

diambil sebagai subyek penelitian, dan diambil yang paling mudah ditemui

atau paling bersedia (incindental sampling), sampai jumlahnya mencapai

batas yang diperlukan (Guilford & Fruchter, 1981 ).

Teknik ini digunakan karena memiliki kelebihan, yaitu pengambilan sampel

menjadi praktis, mudah dan dapat diperoleh dalam waktu yang singkat,

dengan catatan bahwa subyek bersedia untuk menjadi sampel dengan tidak

mengabaikan cirri-ciri/ karakteristik subyek penelitian, sehingga dapat

mengurangi bias.

Dalam penelitian ini yang menjadi independent variabel adalah sistem

matrilineaL Sedangkan dependent variabelnya adalah kemandirian.

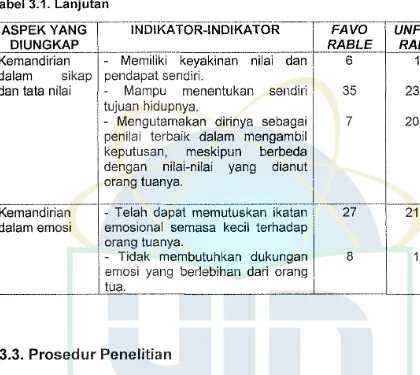

3.2. lnstrumen

Penelitian

lnstrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini a