IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA

BIDANG PETERNAKAN BINAAN DINAS SOSIAL

KABUPATEN ASAHAN DI KECAMATAN

AIR BATU KABUPATEN ASAHAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi

Syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial

Oleh:

HALIM MURDANI NIM : 060902060

DEPARTEMEN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL Halim Murdani, 060902060, Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama Bidang Peternakan Binaan Dinas Sosial Kabupaten Asahan di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.

(Skripsi ini berisi 6 bab, 94 Halaman, 1 Gambar, 39 Tabel, 23 Kepustakaan dan Lampiran)

ABSTRAK

Dinas Sosial Kabupaten Asahan berusaha untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan melalui program KUBE. Bantuan berupa penguatan dana usaha dalam bentuk dana bergulir, tiap KUBE terdiri 10 anggota. Usaha yang ditempatkan di Kecamatan Air Batu oleh Dinas Sosial Kabupaten Asahan melalui pihak pendamping kecamatan dalam bentuk usaha peternakan kambing dan masing-masing anggota KUBE mendapat dua ekor. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program KUBE Bidang Peternakan Binaan Dinas Sosial Kabupaten Asahan di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala keluarga penerima program KUBE Bidang Peternakan binaan Dinas Sosial Kabupaten Asahan di Kecamatan Air berjumlah 60 Kepala Keluarga. Analisis data dilakukan dengan editing, koding, membuat kategori dan menghitung frekuensi data.

Hasil penelitian menunjukkan 42 responden (70%) menyatakan bahwa dengan adanya program ini pendapatan responden tetap, 48 responden (66,70%) menyatakan program ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan, 60 responden (100%) menyatakan program ini dapat meningkatkan kemampuan dalam berusaha dan 10 responden (16,70%) menyatakan bahwa program ini dapat mengembangkan usahanya. Hasil yang dicapai dalam program ini berupa pendapatan responden yang tetap disebabkan hewan ternak masih dalam tahap perkembangbiakan sehingga belum dapat memberikan hasil yang maksimal berupa peningkatan pendapatan. Adanya program ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan serta kemampuan berusaha masyarakat.

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan oleh :

Nama : Halim Murdani

NIM : 060902060

Judul : IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA

BIDANG PETERNAKAN BINAAN DINAS SOSIAL KABUPATEN ASAHAN DI KECAMATAN AIR BATU KABUPATEN ASAHAN

Medan, 11 Januari 2011

Pembimbing Skripsi

Hairani Siregar, S.Sos, MSP NIP. 19710927 199801 2 001

Ketua Departemen

Hairani Siregar, S.Sos, MSP NIP. 19710927 199801 2 001

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan didepan panitia penguji skripsi Departemen Ilmu

Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Januari 2011 Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang FISIP USU

Tim Penguji

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan

karunia-Nya, serta shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW sehingga skripsi yang berjudul:

Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama Bidang Peternakan Binaan Dinas Sosial Kabupaten Asahan di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan. Skripsi

ini telah selesai disusun untuk memenuhi kewajiban penulis sebagai salah satu syarat

untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan,

dan saran-saran dari berbagai pihak untuk menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan

ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang

telah membantu dan memberi dukungan serta bimbingan hingga selesainya skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Badaruddin, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Sumatera Utara.

2. Ibu Hairani, S.Sos, MSP. selaku Dosen Pembimbing skripsi dan Ketua

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sumatera Utara yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian

secara ikhlas untuk membimbing serta mengarahkan penulis dari persiapan

hingga penyempurnaan skripsi ini.

3. Bapak Drs. H. Syafruddin Harahap, M.Si selaku Kepala Dinas Kesatuan Bangsa

4. Bapak Drs. Poniman, M.AP. selaku Camat Kecamatan Air Batu beserta

jajarannya, Bapak Mustapa, SH, Ibu Netti Herawati, SH, Bapak Zainal, Kakanda

Dwi Pratiwi dan lain-lainnya yang telah membantu penulis dalam penelitian untuk

bahan skripsi di Kecamatan Air Batu.

5. Bapak Sutan Horas Pane selaku Kepala Desa Danau Sijabut beserta jajarannya,

Abangda Zainal Arif Sitorus, Kakanda Asnidaniar dan lain-lainnya yang telah

membantu penulis dalam penelitian untuk bahan skripsi di Desa Danau Sijabut.

6. Bapak Zuprijal Lubis selaku Kepala Desa Sei Alim Ulu beserta jajarannya yang

telah membantu penulis dalam penelitian untuk bahan skripsi di Desa Sei Alim

Ulu.

7. Kedua orang tua tercinta, Muhammad Kardi dan Nur’aini Sitorus yang telah

banyak memberikan nasehat, motivasi, do’a dan kasih sayang kepada penulis.

Juga kepada saudara tersayang Hilda Sari Affianti, SKG, Dian Harisa Afiliani dan

Sri Wardani yang selalu siap sedia untuk memberikan bantuan dan semangat

kepada saya sehingga dapat menyelesaikan kuliah dan memperoleh sarjana yang

berguna bagi keluarga khususnya. Terima kasih saya ucapkan buat keluarga besar

saya yang telah turut mendo’akan saya sehingga dapat menyelesaikan kuliah

Departemen Ilmu Kesejahteran Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sumatera Utara di Medan.

8. Sahabat-sahabat terbaik penulis Pandu, Rozi, Beni, Win, Feri, Erwin, Manuel,

Edo, Ari, Nanta, Mantho, Hammad, Anwar, Ade, Bobi, Mustaqim serta semua

9. Bapak-bapak dan sahabat-sahabat yang sebagai penjaga keamanan kendaraan di

parkiran. Pak Naryo, Pak Lundu, Sukron, Lakso dan Abdul.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan dalam

penyusunan skripsi ini karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang

dimiliki penulis. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan

skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

fakultas, pengembangan ilmu dan masyarakat.

Medan, Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

1.4. Sistematika Penulisan ... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 11

2.1. Pengertian Implementasi ... 11

2.2. Pengertian Program ... 16

2.3. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ... 17

2.3.1. Tujuan Penumbuhan KUBE ... 17

2.3.2. Langkah atau Kegiatan Pokok Pembentukan KUBE 18 2.3.3. Kepengurusan KUBE ... 19

2.3.4. Administrasi KUBE... 19

2.4. Peternakan ... 20

2.4.1. Tujuan Peternakan ... 21

2.5. Kemiskinan ... 22

2.5.1. Indikator Kemiskinan di Indonesia ... 22

2.5.2. Dimensi Kemiskinan di Indonesia ... 24

2.5.3. Sasaran dan Fokus Penanggulangan Kemiskinan ... 27

2.6. Kesejahteraan Sosial ... 28

2.6.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial ... 28

2.6.2. Pendekatan ... 30

2.7. Kerangka Pemikiran ... 33

2.8. Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional ... 35

2.8.2. Defenisi Operasional ... 36

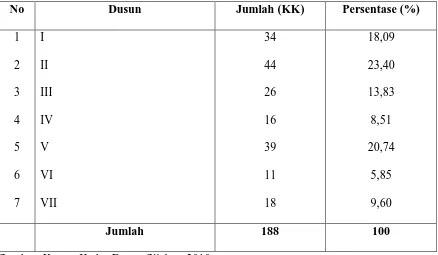

4.5.2. Kondisi Demografis... 47

4.5.3. Kondisi Sosial Ekonomi ... 52

4.5.4. Pertanian, Perikanan dan PemanfaatanLahan ... 53

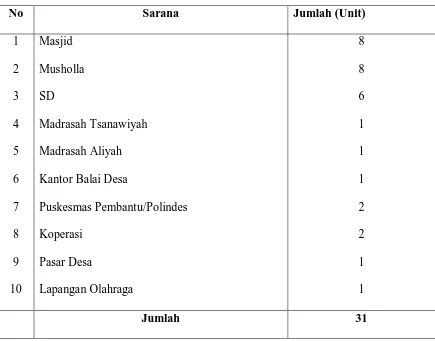

4.5.5. Sarana ... 53

4.6. Desa Sei Alim Ulu ... 55

4.6.1. Deskripsi Wilayah ... 55

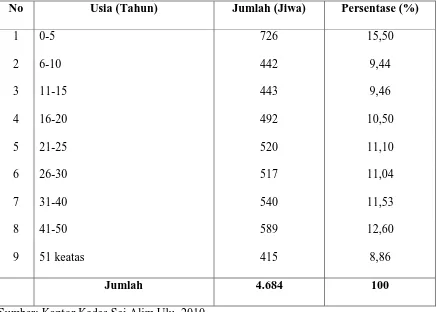

4.6.2. Kondisi Demografis... 55

4.6.3. Kondisi Sosial Ekonomi ... 59

4.6.4. Pertanian, Perikanan dan Pemanfaatan Lahan ... 60

4.6.5. Sarana ... 60

BAB V ANALISA DATA ... 62

5.1. Karakteristik Responden ... 62

5.1.1. Distribusi Responden Berdasarkan Agama ... 64

5.1.2. Distribusi Responden Berdasarkan Penggunaan Pendapatan ... 73

5.2. Implementasi Program KUBE ... 74

5.2.1. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Tentang Pengetahuan Program... 74

5.2.2. Distribusi Jawaban Responden Tentang Pemungutan Biaya Dalam Mendapatkan Bantuan Program ... 76

5.2.3. Distribusi Jawaban Responden Tentang Mendapatkan Pelatihan Program ... 76

5.2.4. Distribusi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Program ... 77

5.2.5. Distribusi Jawaban Responden Tentang Tepat Waktu Program ... 79

5.3. Pendampingan ... 85

5.3.1. Distribusi Jawaban Responden Tentang Sikap Pendamping ... 86

5.3.2. Distribusi Jawaban Responden Tentang Pengetahuan dan Wawasan ... 87

5.3.3. Distribusi Jawaban Responden Tentang Pendamping Membantu Pelaksanaan Program... 87

BAB VI PENUTUP ... 89

6.1. Kesimpulan ... 89

6.2. Saran-saran ... 91

DAFTAR PUSTAKA ... 93

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

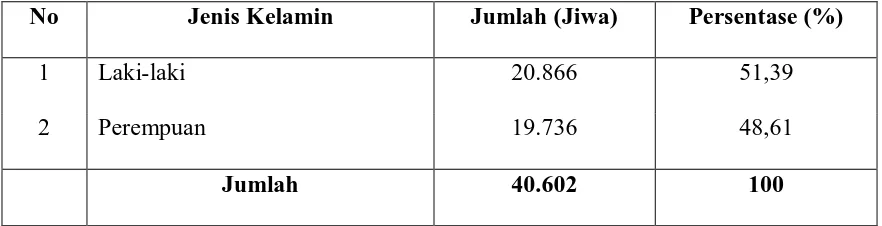

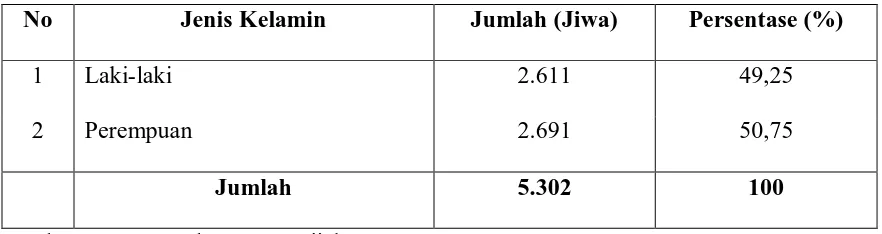

1. Distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Air Batu 42

2. Distribusi penduduk berdasarkan agama di Kecamatan Air Batu ... 42

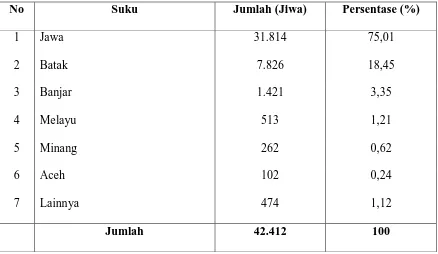

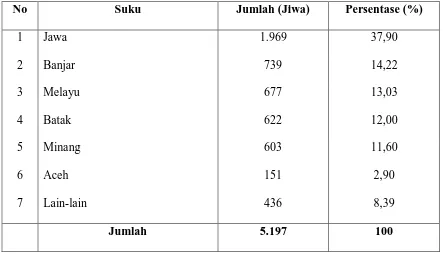

3. Distribusi penduduk berdasarkan suku di Kecamatan Air Batu ... 43

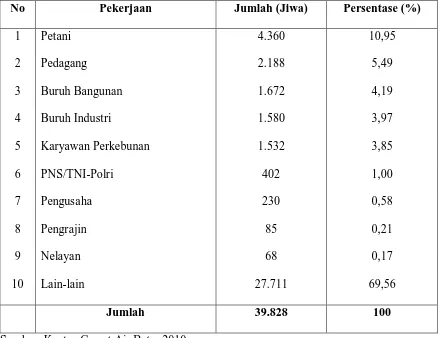

4. Distribusi penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kecamatan Air Batu ... 44

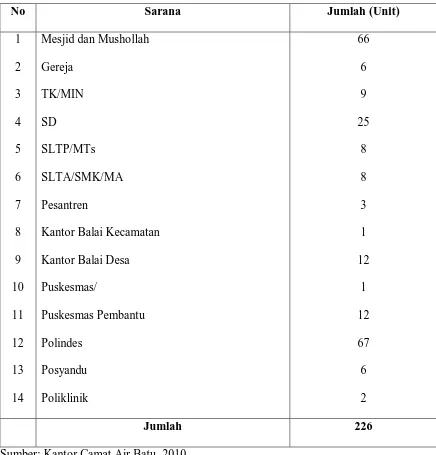

5. Sarana ... 46

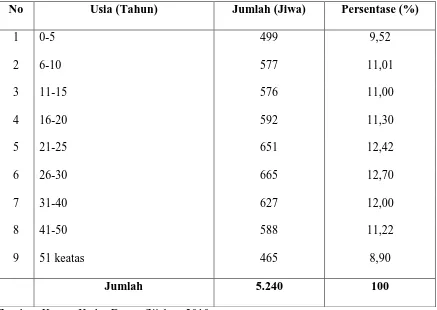

6. Distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Danau Sijabut 48 7. Distribusi penduduk berdasarkan usia di Desa Danau Sijabut ... 49

8. Distribusi penduduk berdasarkan agama di Desa Danau Sijabut ... 50

9. Distribusi penduduk berdasarkan suku di Desa Danau Sijabut ... 51

10. Distribusi penduduk kategori miskin di Desa Danau Sijabut ... 52

11. Sarana ... 54

12. Distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Sei Alim Ulu 55 13. Distribusi penduduk berdasarkan usia di Desa Sei Alim Ulu... 56

14. Distribusi penduduk berdasarkan agama di Desa Sei Alim Ulu ... 57

15. Distribusi penduduk berdasarkan suku di Desa Sei Alim Ulu... 58

16. Distribusi penduduk kategori miskin di Desa Sei Alim Ulu ... 59

17. Sarana ... 61

18. Distribusi responden berdasarkan usia ... 63

19. Distribusi responden berdasarkan pekerjaan ... 65

20. Distribusi responden berdasarkan suku ... 66

21. Distribusi responden berdasarkan jumlah anggota keluarga ... 67

22. Distribusi responden berdasarkan jumlah anak bersekolah ... 68

23. Distribusi responden berdasarkan pendidikan ... 69

24. Distribusi responden berdasarkan lama bertempat tinggal ... 70

25. Distribusi responden berdasarkan pekerjaan setelah menjalankan program ... 71

26. Distribusi responden berdasarkan penghasilan perbulan sebelum menjalankan program ... 72

27. Distribusi responden berdasarkan pemenuhan kebutuhan ... 73

28. Distribusi jawaban responden tentang informasi program ... 74

29. Distribusi jawaban responden tentang penggunaan Kartu Tanda Penduduk dalam mendapatkan bantuan program ... 75

30. Distribusi jawaban responden tentang pengadaan program ... 77

31. Distribusi jawaban responden tentang jumlah hewan ternak ... 78

34. Distribusi jawaban responden tentang pelayanan petugas ... 81

35. Distribusi jawaban responden tentang peningkatan rasa kekeluargaan antar anggota ... 82

36. Distribusi jawaban responden tentang peningkatan pendapatan ... 83

37. Distribusi jawaban responden tentang pengembangan usaha ... 84

38. Distribusi jawaban responden tentang materi yang dibahas ... 85

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Responden

2. Daftar Pertanyaan Kuesioner

3. Peta Kecamatan Air Batu

4. Surat Mohon Izin Penelitian

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL Halim Murdani, 060902060, Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama Bidang Peternakan Binaan Dinas Sosial Kabupaten Asahan di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.

(Skripsi ini berisi 6 bab, 94 Halaman, 1 Gambar, 39 Tabel, 23 Kepustakaan dan Lampiran)

ABSTRAK

Dinas Sosial Kabupaten Asahan berusaha untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan melalui program KUBE. Bantuan berupa penguatan dana usaha dalam bentuk dana bergulir, tiap KUBE terdiri 10 anggota. Usaha yang ditempatkan di Kecamatan Air Batu oleh Dinas Sosial Kabupaten Asahan melalui pihak pendamping kecamatan dalam bentuk usaha peternakan kambing dan masing-masing anggota KUBE mendapat dua ekor. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program KUBE Bidang Peternakan Binaan Dinas Sosial Kabupaten Asahan di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala keluarga penerima program KUBE Bidang Peternakan binaan Dinas Sosial Kabupaten Asahan di Kecamatan Air berjumlah 60 Kepala Keluarga. Analisis data dilakukan dengan editing, koding, membuat kategori dan menghitung frekuensi data.

Hasil penelitian menunjukkan 42 responden (70%) menyatakan bahwa dengan adanya program ini pendapatan responden tetap, 48 responden (66,70%) menyatakan program ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan, 60 responden (100%) menyatakan program ini dapat meningkatkan kemampuan dalam berusaha dan 10 responden (16,70%) menyatakan bahwa program ini dapat mengembangkan usahanya. Hasil yang dicapai dalam program ini berupa pendapatan responden yang tetap disebabkan hewan ternak masih dalam tahap perkembangbiakan sehingga belum dapat memberikan hasil yang maksimal berupa peningkatan pendapatan. Adanya program ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan serta kemampuan berusaha masyarakat.

BAB I PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan dikehendaki

oleh si miskin. Penduduk pada umumya ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan,

produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi serta kesejahteraannya sehingga

menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan disebabkan oleh terbatasnya

sumber daya manusia yang dimiliki dan dimanfaatkan terutama dari tingkat pendidikan

formal maupun non formal dan membawa konsekuensi terhadap pendidikan informal

yang rendah (Supriatna, 2000:196).

Defenisi kemiskinan terbagi atas tiga yaitu kemiskinan relatif, kemiskinan

absolut, kemiskinan struktural dan kultural. Kemiskinan relatif merupakan kondisi

masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh

lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi

kebutuhan pokok minimum. Kemiskinan struktural dan kultural merupakan kemiskinan

yang disebabkan kondisi struktur dan faktor-faktor adat budaya dari suatu daerah tertentu

yang membelenggu seseorang (Sudantoko, 2009:43-46).

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang penanganannya

membutuhkan keterkaitan berbagai pihak. Kemiskinan di Indonesia diiringi oleh masalah

kesenjangan baik antargolongan penduduk maupun pembangunan antarwilayah, yang

pendapatan dan daya beli, sebagaimana tercermin dari rendahnya angka Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki pendapatan

berada dibawah garis kemiskinan yang dijadikan sebagai ukuran resmi kondisi

kemiskinan di Indonesia (Sumodiningrat, 2009:5).

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di

Indonesia pada bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 persen). Dibandingkan

dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2008 yang berjumlah 34,96 juta (15,42

persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta. Selama periode Maret

2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,57 juta, sementara

di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang (BPS, 2009).

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan

Maret 2009 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara

sebanyak 1.499.700 orang atau sebesar 11,51 persen terhadap jumlah penduduk

seluruhnya. Kondisi ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2008 yang

jumlah penduduk miskinnya sebanyak 1.613.800 orang. Dengan demikian, ada

penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 114.100 orang atau sebesar 1,04 persen.

Penurunan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mengindikasikan bahwa dampak

dari program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah cukup

berperan dalam menurunkan penduduk miskin di daerah ini (BPS Sumut, 2009).

Penanggulangan kemiskinan adalah sebuah kebijakan strategis yang mau tidak

mau diambil oleh pemerintah selaku agen pembangunan yang bertanggung jawab atas

terselenggaranya perbaikan sosial pada segenap lapisan masyarakat. Namun demikian,

tidak hanya layak ditujukan pada perspektif masyarakat yang menerima program

perbaikan sosial ekonomi. Tidak kurang pentingnya adalah perlunya memberi perhatian

khusus pada dinamika aparat pelaksana program itu sendiri (Sarman, 2000:vi).

Upaya penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk membebaskan dan

melindungi masyarakat dari kemiskinan dan beserta segala penyebabnya. Upaya yang

dimaksud tidak saja diarahkan untuk mengatasi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan

dasar, tetapi juga dalam rangka membangun semangat dan kemandirian masyarakat

miskin untuk berpartisipasi sepenuhnya sebagai pelaku dalam berbagai tahap

pembangunan. Dalam konteks ini, pendekatan pemberdayaan terhadap masyarakat

miskin menjadi sangat penting dan strategis mengingat jumlahnya yang relatif besar,

sehingga berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja berbangsa dan

bernegara.

Makna dari pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk meningkatkan

kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan yang

tersedia dilingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena

masyarakat adalah makhluk hidup yang memiliki relasi-relasi sosial maupun ekonomi,

maka pemberdayaan sosial merupakan suatu upaya untuk membangun semangat hidup

secara mandiri dikalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing

secara bersama-sama. Fakta ini sekaligus menjadi pertimbangan utama untuk tidak

seharusnya membuat dikotomi diantara penanganan permasalahan sosial dan ekonomi.

Kondisi aktual antarindividu, kelompok, maupun komunitas yang berbeda dan

unik menyebabkan upaya yang dibutuhkan untuk memberdayakan masyarakat perlu

dioptimalkan. Selain untuk mengoptimalkan manfaat, upaya pemberdayaan terfokus juga

dibutuhkan dengan mengingat bahwa sumber daya pembangunan yang dimiliki

pemerintah relatif terbatas dan tidak dapat menjangkau semua sasaran penaggulangan

kemiskinan dalam kurun waktu yang singkat (Sumodiningrat, 2009:5-7).

Menurut Kieffer (1981), pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi

kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Parsons

et.al. (1994:106) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian

berkembang menjadi perubahan sosial yang lebih besar, sebuah keadaan psikologis yang

ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain,

pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan

dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari

orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah

struktur-struktur yang masih menekan (Suharto, 2009:63).

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat

khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik kondisi internal

(misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas

oleh struktur sosial yang tidak adil). Guna melengkapi pemahaman mengenai kelompok

lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya (Suharto, 2009:60).

Pemerintah telah banyak melakukan upaya-upaya pengentasan masalah

kemiskinan, program penanggulangan kemiskinan yang pernah dilaksanakan antara lain

P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil), KUBE (Kelompok

UEDSP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam), PKT (Pengembangan Kawasan

Terpadu), IDT (Inpres Desa Tertinggal), PPK (Program Pengembangan Kecamatan),

P3DT (Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal), P2KP (Program

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), PDMDKE (Pemberdayaan Daerah Mengatasi

Dampak Krisis Ekonomi) dan P2MPD (Proyek Pembangunan Masyarakat dan

Pemerintah Daerah). Program penanggulangan kemiskinan juga dilakukan oleh Bank

Indonesia melalui berbagai program keuangan mikro (micro financing) bersama beberapa

bank-bank pembangunan daerah (BPD) dan bank-bank perkreditan rakyat (BPR) yang

bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan milik masyarakat seperti Lembaga

Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Salah

satu diantaranya program mengentaskan permasalahan kemiskinan adalah dengan

pemberdayaan fakir miskin, yaitu dengan memberikan bantuan sosial melalui bantuan

stimulan usaha ekonomi produktif kepada Keluarga Binaan Sosial (KBS) yang dikelola

secara berkelompok melalui pendekatan KUBE (Sumodiningrat, 2009:46-47).

Bantuan stimulan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga miskin

dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya yang layak dan mampu melakukan kegiatan

usaha ekonomi produktif. Namun karena keterbatasan kemampuan keluarga miskin

dalam mengelola bantuan sosial tersebut, aksesbilitas pemasaran, kualitas usaha dan cara

usaha, maka harus dibantu dengan suatu mekanisme pendampingan baik oleh supra

struktur maupun infrastruktur sendiri. Karena pembangunan kesejahteraan sosial

merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, bahwa

masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk mengadakan usaha

sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan, seperti yang tertuang

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kesejahteraan Sosial (Dinsos Prov. Lampung, 2009).

Melalui program pemberdayaan masyarakat ini diharapkan tercipta proses

penguatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin (seperti KUBE) serta

terbentuk jaringan bisnis yang dapat mengantarkan masyarakat miskin menuju

masyarakat yang madani, yaitu masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan

berlandaskan iman dan takwa. Program ini utamanya adalah menggerakkan spirit

“bangunlah jiwanya-bangunlah badannya”, yaitu sikap dan perilaku masyarakat miskin

menjadi masyarakat entrepreneur yang ulet, tangguh, dan mandiri. Selain menggerakkan

spirit masyarakat madani, ada tiga intervensi yang dilakukan dalam program

pemberdayaan masyarakat, yaitu adanya pendamping (mulai dari tingkat pusat sampai

tingkat desa), akses modal usaha yang berasal dari Anggaran Perencanaan Belanja

Negara (APBN), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Corporate Social

Responsibility (CSR) maupun dana padanan perbankan), dan sistem untuk menjamin

keberhasilan program.

Melalui program pemberdayaan masyarakat ini juga akan terjadi penciptaan

lapangan kerja (mengurangi pengangguran) yang dapat meningkatkan pendapatan

masyarakat miskin (mengurangi kemiskinan) sehingga mampu menabung untuk

mendorong pertumbuhan wilayah. Inilah prinsip KUTABUNG (Kerja-Untung-Tabung),

sehingga pada gilirannya KUBE tumbuh dan berkembang dalam empat aspek yaitu

peningkatan kapasitas manajemen dan tekhnologi (capacity building), pengembangan

pengembangan karakter kepemimpinan dan kewirausahaan (character building), dan

terjadi pengembangan modal dan aset kelompok atau jaringan (equity building)

(Sumodiningrat, 2009:60-61).

KUBE adalah kelompok warga atau keluarga binaan yang dibentuk warga atau

keluarga yang telah dibina melalui proses kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk

melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat

kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. KUBE

merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dan keseluruhan proses pemberdayaan

masyarakat. Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai

hasil bimbingan sosial, pelatihan keterampilan berusaha, bantuan stimulans, dan

pendampingan (Sumodiningrat, 2009:88).

Menurut data demografis Kabupaten Asahan dan data statistik pada tahun 2008,

jumlah penduduknya 688.529 jiwa, yang tersebar pada 25 kecamatan dengan 177 desa

dan 27 kelurahan dengan luas wilayah daratan 3.817,5 Km2, tingkat kepadatan penduduk

Kabupaten Asahan 185 jiwa per Km2. Sebagian besar penduduk bertempat tinggal di

daerah pedesaan yaitu sebesar 70,56 persen (setara dengan 485.826 jiwa) dan sisanya

29,44 persen (setara dengan 202.703 jiwa) tinggal di daerah perkotaan. Jumlah rumah

tangga sebanyak 162.093 rumah tangga dan setiap rumah tangga rata-rata dihuni oleh

sekitar 4,3 jiwa, sedangkan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2000-2008 sebesar

1,76 persen. Dilihat dari kelompok umur, persentase penduduk usia 0-14 tahun sebesar

35,17 persen (setara dengan 242.156 jiwa), persentase penduduk usia 15-64 tahun sebesar

60,74 persen (setara dengan 418.213 jiwa) dan persentase penduduk usia 64 tahun ke atas

produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif dengan rasio beban

ketergantungan sebesar 64,64 artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif

menanggung sekitar 65 orang penduduk usia non produktif (BPS Kab. Asahan, 2008).

Dari total penduduk keluarga miskin sekitar 102.729 jiwa atau setara dengan

14,92 persen dari total jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Asahan, sebagian dari

mereka berasal dari kelompok penghasilan rendah yang dalam ekonomi diterminologikan

sebagai orang-orang miskin (Kabar Indonesia, 2008).

Maka dari itu sejak tahun 2008 Dinas Sosial Kabupaten Asahan berusaha untuk

menanggulangi permasalahan kemiskinan tersebut melalui KUBE. Bantuan telah

diberikan kepada 30 KUBE di Kabupaten Asahan. Bantuan berupa penguatan dana usaha

dalam bentuk dana bergulir, tiap KUBE terdiri 10 anggota.

Hubungan antara Kecamatan Air Batu dengan Kabupaten Asahan, Kecamatan Air

Batu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Asahan dengan jumlah penduduk

sekitar 40.602 jiwa atau dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 8.448 Rumah Tangga.

Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh pihak kecamatan menunjukkan bahwa

penduduk yang kategorikan miskin di Kecamatan Air Batu untuk bulan Juli 2010 sebesar

1.040 Rumah Tangga Miskin yang tersebar di 12 desa (Kantor Kecamatan Air Batu,

2010).

Usaha yang ditempatkan di Kecamatan Air Batu Desa Danau Sijabut dan Desa

Sei Alim Ulu oleh Dinas Sosial Kabupaten Asahan melalui pihak pendamping kecamatan

dalam bentuk usaha peternakan. Usaha ternak yang dijalankan adalah hewan ternak

berupa kambing dan masing-masing anggota KUBE mendapat dua ekor kambing.

tertarik untuk melihat implementasi program Kelompok Usaha Bersama bidang

peternakan binaan Dinas Sosial Kabupaten Asahan di Kecamatan Air Batu.

1.2Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut: “Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama

Bidang Peternakan Binaan Dinas Sosial Kabupaten Asahan di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui

Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama Bidang Peternakan Binaan Dinas Sosial Kabupaten Asahan di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Dapat menjadi masukan bagi instansi atau lembaga terkait dan sumber informasi

pemerintah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program

penanggulangan masyarakat miskin yaitu Program Kelompok Usaha Bersama

(KUBE) khususnya yang menjadi binaan Dinas Sosial Kabupaten Asahan.

2. Dapat memberikan sumbangan positif terhadap khasanah keilmuan di

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial.

3. Menambah wawasan ilmiah bagi peneliti, terutama yang berhubungan program

1.4Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang

lingkup masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika

penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian dan teori-teori yang berkaitan dengan

penelitian, kerangka pemikiran, defenisi konsep dan defenisi

operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang tipe penelitian, lokasi penelitian,

populasi, tekhnik pengumpulan data dan tekhnik analisa data.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang

berhubungan dengan masalah objek yang akan diteliti.

BAB V : ANALISIS DATA

Bab ini berisikan tentang uraian data yang diperoleh dari hasil

penelitian dan analisisnya.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sama dengan

pelaksanaan. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan

proses kebijaksanaan. Dalam kaitan ini, seperti yang dikemukakan oleh Ujodi dalam

Wahab (1990:51) yang menyatakan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu

yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuat kebijaksanaan.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang

tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan (Wahab, 1990:51).

Lebih jauh Van Meter dan Van Horm dalam Wahab (1990:49) merumuskan

proses implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu

atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan

pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Sedangkan Jefry L. Presman dan Aaron B. Wildavsky mendefenisikan

implementasi sebagai penerapan mungkin dapat dipandang sebagai sebuah proses

interaksi antara suatu perangkat tujuan atau tindakan yang mampu untuk meraihnya.

Pelaksanaan atau penerapan program dengan demikian telah menjadi suatu rangkaian

yang tidak tampak. Penerapan adalah kemampuan untuk membentuk

hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan

Sementara itu Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) mengatakan

bahwa defenisi implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah

program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi

kebijaksanaan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul yang sudah

disyahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha

untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata

pada masyarakat (Wahab, 1990:51).

Jadi dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan

yang dimaksudkan untuk mengoperasikan suatu program. Tiga kegiatan berikut ini

adalah pilar-pilarnya :

1. Organisasi yaitu pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta

metode-metode untuk menjadikan program ini berjalan.

2. Interpretasi yaitu menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan

yang tepat dan dapat diterima dan dilaksanakan.

3. Penerapan yaitu ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang

disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program (Jones, 1996:296)

Implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk melaksanakan atau

mengoperasikan sebuah program. Program merupakan tahap-tahap dalam penyeleasian

rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai

tujuan.

Hasil defenisi-defenisi implementasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

implementasi. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program tersebut

telah dimuat berbagai aspek antara lain :

a. Adanya tujuan yang ingin dicapai.

b. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan diambil dalam mencapai tujuan.

c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.

d. Adanya strategi dalam pelaksanaan.

Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam proses implementasi program yaitu

adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut telah gagal

dilaksanakan.

Berhasil atau tidaknya suatu program diimplementasikan tergantung dari unsur

pelaksanaannya (eksekutif). Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan

penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan

bertanggungjawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi.

Dalam tahap implementasi, eksekutif melaksanakan rencana yang tercantum dalam

anggaran dalam bentuk kegiatan nyata. Anggaran merupakan bagian dari program, dan

program merupakan penjabaran dari strategi objektif dan strategi inisiatif. Oleh karena

itu, eksekutif harus menyadari keterkaitan erat antara implementasi, anggaran, program,

strategi objektif, strategi inisiatif dan strategi mewujudkan visi organisasi.

Isi daripada kebijaksanaan pada dasarnya meliputi adanya program yang

bermanfaat, kelompok sasaran, terjadinya jangkauan perubahan. Terdapatnya sumber

daya, serta adanya pelaksanaan program. Hasil akhir dari kegiatan implementasi ini dapat

dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat baik individu maupun kelompok, dan juga

keberhasilan implementasi dapat dilihat dari kemampuan pelakasana secara nyata dalam

mengoperasionalkan program yang telah dirancang.

Dalam mengoperasionalkan implementasi program agar tercapai sesuatu tujuan

serta terpenuhinya misi program diperlukan kemampuan tinggi pada organisasi

pelaksananya. Organisasi ini bisa dimulai dari organisasi ditingkat atas sampai yang

berada dilevel baik itu negeri atau swasta. Baik tidaknya suatu program atau

kebijaksanaan yang telah diterapkan merupakan masalah yang sungguh-sungguh

kompleks bagi setiap organisasi, termasuk pemerintah serta menjadi masalah karena

biasanya terdapat kesenjangan waktu antara penetapan program atau kebijaksanaan

dengan pelaksanaannya. Dalam kaitan ini, Jones mengatakan bahwa implementasi adalah

suatu proses interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijakan yang mendahuluinya dengan

kata lain pelaksanaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan

sebuah program dengan pilar-pilarnya organisasi, interpretasi dan penerapan (Jones,

1996:294).

Jadi implementasi atau pelaksanaan dapat dikatakan merupakan kemampuan yang

tersusun untuk membentuk hubungan-hubungan yang lebih lanjut dalam rangkaian sebab

akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan

model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Wahab

(1990:67) yang disebut dengan A Frame Work For Implementation dikatakan bahwa

peran penting dari analisa kebijakan negara adalah mengidentifikasi variabel-variabel

yang mempengaruhi tercapainya tujuan pada keseluruhan proses implementasi

kebijaksanaan yaitu :

1. Kesukaran teknis.

2. Keseragaman prilaku yang akan diatur.

3. Presentasi atau totalitas penduduk yang mencakup dalam kelompok sasaran

dibandingkan jumlah penduduk.

B. Kemampuan kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses implementasi

1. Kecermatan dan kejelasan perjenjangan tujuan resmi yang akan dicapai.

2. Keterandalan teori kausalitas yang dipergunakan.

3. Ketetapan alokasi sumber dana.

4. Keterpaduan hierarki dan lingkungan diantara lembaga atau instansi pelaksana.

5. Aturan pembuatan keputusan dari badan pelaksana.

6. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam Undang-Undang

dan peraturan.

7. Akses formal pihak-pihak luar.

C. Variabel diluar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi

1. Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi.

2. Dukungan publik

3. Sikap dan sumber yang dimiliki masyarakat.

4. Dukungan dari pejabat atasan yang berwenang.

5. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan dari pejabat-pejabat pelaksana.

Didalam mengimplementasikan suatu program pemerintah harus merangsang

masyarakat untuk memikul tanggungjawab yang harus meningkat dan program harus

yang membangkitkan spontanitas dan dukungan masyarakat terhadap program yang

dirancang oleh organisasi pemerintah yang berorientasi pada tujuan.

2.2 Pengertian Program

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di

dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program

dijelaskan mengenai:

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.

2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.

3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.

4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.

5. Strategi pelaksanaan.

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih

mudah untuk diopersionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan.

“A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and

integrated various action an activities for achieving averral policy abjectives” (suatu

program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integraft untuk mencapai

sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan.

Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan untuk

mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk

mengindentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau

2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga

diidentifikasikan melalui anggaran.

3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui

oleh publik.

Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis

yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai

melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap

bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones,

1996:295).

2.3 Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

KUBE adalah kelompok warga atau keluarga binaan yang dibentuk warga atau

keluarga yang telah dibina melalui proses kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk

melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat

kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. KUBE

merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dan keseluruhan proses pemberdayaan

masyarakat. Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai

hasil bimbingan sosial, pelatihan keterampilan berusaha, bantuan stimulans, dan

pendampingan.

2.3.1 Tujuan Penumbuhan KUBE

Tujuan penumbuhan KUBE diarahkan kepada upaya mempercepat penghapusan

1. Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam

kelompok.

2. Peningkatan pendapatan.

3. Pengembangan usaha.

4. Peningkatan kepeduliaan dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE

dan masyarakat sekitar.

Sasaran pemberdayaan masyarakat adalah penduduk yang hidup dibawah garis

kemiskinan.

2.3.2 Langkah atau Kegiatan Pokok Pembentukan KUBE

Selain KUBE yang ditumbuhkembangkan melalui program pemberdayaan

masyarakat, langkah atau kegiatan pokok pembentukan KUBE untuk sasaran penduduk

miskin lainnya adalah:

1. Pelatihan keterampilan berusaha dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan

praktis berusaha yang disesuaikan dengan minat dan keterampilan penduduk

miskin serta kondisi wilayah, termasuk kemungkinan pemasaran dan

pengembangan hasil usahanya. Nilai tambah lain dari pelatihan adalah tumbuhnya

rasa percaya diri dan harga diri penduduk miskin untuk mengatasi permasalahan

yang dihadapi dan memperbaiki kondisi kehidupannya.

2. Pemberian bantuan stimulan sebagai modal kerja atau berusaha yang disesuaikan

dengan keterampilan penduduk miskin dan kondisi setempat. Bantuan ini

merupakan hibah (bukan pinjaman atau kredit) akan tetapi diharapkan bagi

penduduk miskin penerima bantuan untuk mengembangkan dan meggulirkan

3. Pendampingan mempunyai peran sangat penting bagi keberhasilan dan

berkembangnya KUBE, mengingat sebagian besar penduduk miskin merupakan

kelompok yang paling miskin dan fakir miskin. Secara fungsional pendampingan

dilaksanakan oleh pekerja sosial di kecamatan yang dibantu oleh infrastruktur

kesejahteraan sosial di daerah seperti Karang Taruna (KT), Pekerja Sosial

Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (Orsos), dan Wanita Pemimpin Usaha

Kesejahteraan Sosial (WPUKS).

2.3.3 Kepengurusan KUBE

Pada hakikatnya, KUBE dibentuk dari, oleh, dan untuk anggota kelompok.

Pengurus KUBE dipilih dari anggota kelompok yang mau dan mampu mendukung

pengembangan KUBE, memiliki kualitas seperti kesediaan mengabdi, rasa

keterpanggilan, mampu mengorganisasikan dan mengkordinasikan kegiatan anggotanya,

mempunyai keuletan, pengetahuan, dan pengalaman yang cukup serta yang penting

adalah merupakan hasil pilihan dari anggotanya.

Anggota KUBE adalah penduduk miskin sebagai sasaran program yang telah

disiapkan. Jumlah anggota setiap KUBE berkisar antara 5 sampai 10 orang/KK sesuai

dengan jenis usaha atau komunitas penduduk miskin. Khusus untuk pembinaan

masyarakat terasing dan rehabilitasi sosial daerah kumuh pembentukan KUBE

berdasarkan unit pemukiman sosial adalah satu KUBE.

2.3.4 Administrasi KUBE

Agar KUBE dapat berjalan dan berkembang dengan baik, pengurus maupun

keanggotaan, organisasi, kegiatan, keuangan, pembukuan, dan lain sebagainya. Catatan

dan administrasi KUBE meliputi antara lain buku anggota, buku peraturan KUBE,

pembukuan keuangan/pengelolaan hasil, daftar pengurus dan sebagainya.

Selanjutnya dalam rangka keberlanjutan program, diperlukan pembinaan terhadap

KUBE. Pembinaan dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan daya guna dan hasil

guna penumbuhan dan pengembangan KUBE, disamping meningkatkan motivasi dan

kemampuan pelaksanaan di lapangan serta kapasitas manajemen pengelola KUBE.

Pembinaan dilaksanakan oleh petugas atau pendamping sosial wilayah mulai dari tingkat

provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan secara berjenjang.

Monitoring dan evaluasi perlu senantiasa dilakukan untuk mengetahui

perkembangan KUBE dan permasalahan yang merupakan hambatan serta upaya

pemecahannya, sehingga upaya penumbuhan dan pengembangan KUBE berjalan sesuai

dengan rencana. Kegiatan monitoring dan evaluasi beserta pelaporannya dilaksanakan

melalui mekanisme secara berjenjang mulai tingkat desa sampai pusat (Sumodiningrat,

2009 : 88-90).

2.4 Peternakan

Peternakan adalah kegiatan memelihara hewan ternak untuk dibudidayakan dan

mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak hanya

memelihara. Memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang

ditetapkan. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan

prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara

optimal.Peternakan adalah suatu proses biologis yang dikendalikan.Banyak unsur yang

sebagai subjek dan ternak adalah objeknya sedangkan penerapan tekhnologi sebagai alat

untuk mencapai tujuan produksi peternakan. Kegiatan di bidang peternakan dapat dibagi

atas dua golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau dan kuda,

sedangkan kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci dan

lainnya.

Beternak dapat memberikan berbagai manfaat, misalnya beternak kambing.

Banyak manfaat yang dapat diambil dari usaha beternak kambing. Selain diambil

dagingnya, kambing dapat dimanfaatkan kulitnya, kotorannya dan tulangnya. Bahkan

jenis-jenis kambing tertentu dapat diambil susunya, bulunya untuk kain wol dan

sebagainya.

2.4.1 Tujuan Peternakan

Suatu usaha agribisnis seperti peternakan harus mempunyai tujuan yang hendak

dicapai. Tanpa tujuan sulit bagi peternak untuk mengevaluasi sudah sejauh mana langkah

yang telah dilakukan. Sulit baginya untuk menilai apakah langkah itu salah atau benar.

Dalam suatu kegiatan peternakan, tujuan yang dapat dicapai dapat berupa : peternakan

dibuka untuk tujuan komersial, yaitu kegiatan peternakan untuk memperoleh keuntungan.

Bila tujuan ini yang ditetapkan maka segala prinsip ekonomi perusahaan, ekonomi mikro

dan makro, konsep akuntansi dan manajemen harus diterapkan. Namun apabila

peternakan dibuka untuk tujuan untuk pemanfaatan sumber daya, misalnya tanah atau

untuk mengisi waktu luang tujuan utama memang bukan merupakan aspek komersial,

namun harus tetap mengharapkan modal yang ditanamkan dapat kembali (Wikipedia,

2.5 Kemiskinan

Konsepsi umum mengenai kemiskinan biasa terkait dengan masalah ketiadaan

sumber daya ekonomi dan sosial kultural karena informasi yang diperoleh hanya dari

dalam dan politik masyarakat tertentu. Ketiadaan modal sosial ekonomi inilah yang

kemudian membatasi gerak aktivitas dan aktualisasi diri setiap individu dan dinamika

sosial dalam masyarakat.

Kondisi kemiskinan merupakan masalah yang sampai hari ini tidak kunjung

selesai. Sebab memiliki problematika dan dinamika tersendiri dalam masyarakat.

Terlebih kemiskinan terkait dengan krisis sosial, ekonomi, dan politik (Syaifullah,

2008:9).

2.5.1 Indikator Kemiskinan di Indonesia

Menurut Chazali H. Situmorang dalam tulisannya yang berjudul “Penanganan

Masalah Kemiskinan di Sumatera Utara (Poverty Reduction At North Sumatera)” yang

salah satu sub bagian didalamnya menjelaskan tentang indikator kemiskinan, penduduk

miskin di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis. Yaitu penduduk miskin yang

diakibatkan oleh kemiskinan kronis atau kemiskinan struktural yang terjadi

terus-menerus (sebagaimana defenisi ini telah dikemukakan) dan kemiskinan sementara yang

ditandai dengan menurunnya pendapatan masyarakat secara sementara sebagai akibat

dari perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi kondisi krisis.

Dalam hal ini, karakteristik masyarakat miskin secara umum ditandai oleh

ketidakberdayaan/ketidakmampuan (powerlessness) dalam hal :

1. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan,

2. Melakukan kegiatan usaha produktif

3. Menjangkau akses sumber daya sosial ekonomi

4. Menentukan nasibnya sendiri serta senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif,

mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik

5. Membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa merasa

mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.

Ketidakberdayaan atau ketidakmampuan ini menumbuhkan perilaku miskin yang

bermuara pada hilangnya kemerdekaan untuk berusaha, meningkatkan pendapatan dan

minkmati kesejahteraan secara bermartabat. Indikator nasional dalam menentukan jumlah

penduduk yang dikategorikan miskin ditentukan oleh standar garis kemiskinan dari

Badan Pusat Statistik (BPS) dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum.

Baik berupa kebutuhan makanan dan non-makanan yang harus dipenuhi seseorang untuk

hidup layak. Penetapan nilai standar inilah yang digunakan untuk membedakan antara

penduduk miskin dan tidak miskin. Apabila penduduk dalam pengeluaran tidak mampu

memenuhi kecukupan makanan setara 2100 kalori/hari ditambah pemenuhan kebutuhan

pokok minimum non-makanan berupa perumahan, pakaian, kesehatan dasar, pendidikan

dasar, transportasi dan aneka barang/jasa lainnya maka ia dapat dikategorikan miskin

(BPS, 1999). Sementara penduduk yang tidak mampu memenuhi kecukupan konsumsi

makanan setara 1800 kalori/hari dikategorikan fakir miskin. Peraturan Pemerintah Nomor

42 Tahun 1981 mendefenisikan, fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak

memiliki sumber daya hidup berupa mata pencaharian dan tidak mampu memenuhi

mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya yang layak bagi

kemanusiaan.

Selain indikator-indikator kemiskinan diatas, indikator kemiskinan lainnya yaitu:

1. Angka buta huruf (dewasa) adalah proporsi seluruh penduduk berusia 1 tahun ke

atas yang tidak dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

2. Penolong persalinan oleh tenaga tradisional adalah penolong persalinan oleh

dukun, keluarga atau tenaga tradisionil lainnya.

3. Penduduk tanpa akses air bersih adalah proporsi penduduk yang tidak mempunyai

akses air bersih. Yang termasuk air bersih disini adalah air kemasan, air

leding/PAM, pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung dengan jarak ke

tempat penampungan lebih dari 10 meter.

4. Penduduk tanpa akses sanitasi adalah proporsi penduduk yang menggunakan

jamban umum atau lainnya sebagai tempat buang air bersih.

5. Angka kesakitan adalah proporsi penduduk yang mempunyai gangguan kesehatan

sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari.

6. Angka pengangguran adalah proporsi penduduk yang termasuk dalam angkatan

kerja yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, tidak mencari

pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan sudah punya

pekerjaan namun belum mulai bekerja.

2.5.2 Dimensi Kemiskinan di Indonesia

Menurut Bank Dunia (World Bank, 2006) ada tiga ciri yang menonjol dari

1. Banyak rumah tangga yang berada disekitar garis kemiskinan nasional, yang

setara dengan AS$1,55 per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun

tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan.

2. Ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan

batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong

miskin dari segi pendapatan dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar

kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator

pembangunan manusia.

3. Mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar

daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.

Banyak penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Angka kemiskinan

nasional menyembunyikan sejumlah besar penduduk yang hidup sedikit saja di atas garis

kemiskinan nasional. Hampir 42 persen dari seluruh rakyat Indonesia hidup di antara

garis kemiskinan AS$1 dan AS$2 perhari, suatu aspek kemiskinan yang luar biasa dan

menentukan di Indonesia.

Analisis kemiskinan dan faktor-faktor penentunya di Indonesia, dan juga belajar

dari sejarah pengentasan kemiskinan di Indonesia, menunjuk kepada tiga cara untuk

mengentaskan kemiskinan. Cara untuk membantu mengangkat diri dari kemiskinan

adalah:

a. Melalui Pertumbuhan Ekonomi Bermanfaat Bagi Rakyat Miskin

Pertumbuhan ekonomi telah dan akan tetap menjadi landasan bagi pengentasan

kemiskinan. Pertama, langkah membuat pertumbuhan bermanfaat bagi rakyat

dengan proses pertumbuhan, baik dalam konteks pedesaan dan perkotaan ataupun

dalam berbagai pengelompokan berdasarkan daerah dan pulau. Hal ini sangat

mendasar dalam menangani aspek perbedaan antar daerah. Kedua, dalam

menangani ciri kerentanan kemiskinan yang berkaitan dengan padatnya

konsentrasi distribusi pendapatan di Indonesia, apapun yang dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat akan dapat dengan cepat mengurangi angka kemiskinan

serta kerentanan kemiskinan.

b. Membuat Layanan Sosial Bermanfaat Bagi Rakyat Miskin

Penyediaan layanan sosial bagi rakyat miskin baik oleh sektor pemerintah ataupun

sektor swasta adalah mutlak dalam penanganan kemiskinan di Indonesia.

Pertama, hal itu merupakan kunci dalam menyikapi dimensi non pendapatan

kemiskinan di Indonesia. Indikator pembangunan manusia yang kurang baik,

misalnya angka kematian ibu yang tinggi, harus diatasi dengan memperbaiki

kualitas layanan yang tersedia untuk masyarakat miskin. Hal ini lebih dari sekedar

persoalan yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah, karena berkaitan

dengan perbaikan sistem pertanggungjawaban, mekanisme penyediaan layanan,

dan bahkan proses kepemerintahan. Kedua, ciri keragaman antar daerah

kebanyakan dicerminkan oleh perbedaan dalam akses terhadap layanan, yang

pada akhirnya mengakibatkan adanya perbedaan dalam pencapaian indikator

pembangunan manusia di berbagai daerah. Dengan demikian, membuat layanan

masyarakat bermanfaat bagi rakyat miskin merupakan kunci dalam menangani

c. Pengeluaran Pemerintah Bermanfaat Bagi Rakyat Miskin

Disamping pertumbuhan ekonomi, dengan menentukan sasaran pengeluaran

untuk rakyat miskin, pemerintah dapat membantu mereka dalam menghadapi

kemiskinan (baik dari segi pendapatan maupun non pendapatan). Pertama,

pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membantu mereka yang rentan

terhadap kemiskinan dari segi pendapatan melalui suatu sistem perlindungan

sosial modern yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi

ketidakpastian ekonomi. Kedua, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk

memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia, sehingga dapat

mengatasi kemiskinan dari aspek non pendapatan. Membuat pengeluaran

bermanfaat bagi masyarakat miskin sangat menentukan saat ini, terutama

mengingat adanya peluang dari sisi fiskal yang ada di Indonesia saat kini.

Masing-masing cara tersebut menangani minimal satu dari tiga ciri utama

kemiskinan di Indonesia, yaitu: kerentanan, sifat multi dimensi dan keragaman antar

daerah.

2.5.3 Sasaran dan Fokus Penanggulangan Kemiskinan

Penduduk miskin dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu :

1. Usia lebih dari 55 tahun, yaitu kelompok masyarakat yang tidak lagi produktif

(usia sudah lanjut, miskin, dan tidak produktif), untuk kelompok ini program

pemerintah yang dilaksanakan bersifat pelayanan sosial,

2. Usia di bawah 15 tahun, yaitu kelompok masyarakat yang belum produktif (usia

sekolah, belum bisa bekerja), program yang dilaksanakan bersifat penyiapan

3. Usia antara 15-55 tahun, yaitu usia sedang produktif (usia kerja tapi tidak

mendapat pekerjaan, menganggur), program yang dilaksanakan bersifat investasi

ekonomi, kelompok inilah yang seharusnya menjadi sasaran utama

penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan pengelompokan tersebut maka program penanggulangan kemiskinan

harus difokuskan kepada penanganan penduduk miskin dalam usia produktif melalui

peningkatan kesempatan kerja/berusaha, peningkatan kapasitas/pendapatan, dan untuk

selanjutnya mampu mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan sosial secara mandiri

dan berkelanjutan (Sumodiningrat, 2009:49-50).

2.6 Kesejahteraan Sosial

2.6.1 Pengertian Kesejahteraan

Secara yuridis konsepsional pengertian kesejahteran sosial termuat dalam UU

No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut :

“Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan

sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga

dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut dilakukan penyelenggaraan

kesejahteraan sosial, pasal 5 ayat 1 adalah sebagai berikut : “Penyelenggaraan

kesejahteraan sosial ditujukan kepada:

a. perseorangan

b. keluarga

c. kelompok

Pasal 5 ayat 2 adalah sebagai berikut : “Penyelenggaraan kesejahteraan sosial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki

kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

a. kemiskinan

b. ketelantaran

c. kecacatan

d. keterpencilan

e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku

f. korban bencana

g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi (Depsos RI, 2009).

Walter A. Friedlander, mengutarakan bahwa konsep dan istilah kesejahteraan

sosial dalam pengertian program yang ilmiah baru saja dikembangkan sehubungan

dengan masalah sosial dari pada masyarakat kita yang industrial. Kemiskinan, kesehatan

yang buruk, penderitaan dan disorganisasi sosial telah ada dalam sejarah kehidupan umat

manusia, namun masyarakat yang industrial dari abad ke 19 dan 20 itu menghadapi

begitu banyak masalah sosial sehingga lembaga-lembaga insani yang sama.

Menurut Walter A. Friedlander mendefenisikan : “Kesejahteraan sosial adalah

sistem yang terorganisir dari usaha-usaha dan lembaga-lembaga sosial yang ditujukan

untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan

kesehatan yang memuaskan serta untuk mencapai relasi perseorangan sosial

kemampuan-kemampuannya secara penuh untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan

kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat” (Muhaidin, 1984:1-2).

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya

kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.

2. Institusi, yakni arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga

kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan

usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.

3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha terorganisir untuk mencapai

kondisi sejahtera (Suharto, 2009:2).

2.6.2 Pendekatan

Mengacu pada buku Charles Zastrow (2000), Introduction to Social Work and

Social Welfare, ada tiga pendekatan dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial, yaitu

perspektif residual, institusional, dan pengembangan. Ketiga perspektif tersebut sangat

berpengaruh dalam membentuk model welfare state (negara kesejahteraan) yang

merupakan basis pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya pemberantasan

kemiskinan di negara-negara demokratis.

a. Pendekatan Residual

Pandangan residual menyatakan bahwa pelayanan sosial baru perlu diberikan

hanya apabila kebutuhan individu tidak dapat dipenuhi dengan baik oleh

lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, seperti institusi keluarga dan ekonomi pasar.

Bantuan finansial dan sosial sebaiknya diberikan dalam jangka pendek, pada masa

kedaruratan, dan harus dihentikan manakala individu atau lembaga-lembaga

kemasyarakatan tadi dapat berfungsi kembali. Perspektif residual sering disebut

sebagai pendekatan yang “menyalahkan korban” atau blaming the victim

kesalahan-kesalahan individu dan karenanya menjadi tanggungjawab dirinya, bukan sistem

sosial. Metoda pekerjaan sosial dalam mengatasi masalah sosial melibatkan

pendekatan klinis dan pelayanan langsung yang ditujukan untuk membantu orang

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Program-program pengentasan

kemiskinan yang bergaya Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau subsidi BBM adalah

“anak kandung” faham residual. Penerima pelayanan sosial dianggap sebagai

klien, pasien, orang yang tidak mampu menyesuaikan diri atau bahkan

penyimpang (deviant) (Parsons et.al, 1994).

b. Pendekatan Institusional

Pendekatan Institusioanal melihat sistem dan usaha kesejahteraan sosial sebagai

fungsi yang tepat dan sah dalam masyarakat modern serta pelayanan sosial

dipandang sebagai hak warga negara. Perspektif institusional termasuk dalam

gugus pendekatan “yang menyalahkan sistem” atau blaming the system approach

(Parsons, et.al, 1994). Individu dan kelompok dipandang sebagai warga negara

yang sehat, aktif dan partisipatif. Kemiskinan bukan disebabkan oleh kesalahan

individu. Melainkan produk dari sistem sosial yang tidak adil, menindas dan rasis.

Metoda pekerjaan sosial yang sering digunakan mencakup program-program

pencegahan, pendidikan, pemberdayaan dan penguatan struktur-struktur

kesempatan. Tiga bentuk program pemerintah yang umum ditekankan oleh

pendekatan institusional meliputi: penciptaan distribusi pendapatan, stabilisasi

mekanisme pasar swasta, dan penyediaan barang-barang publik tertentu

(pendidikan, kesehatan, perumahan sosial, rekreasi), yang tidak disediakan oleh

c. Pendekatan Pengembangan

Konsep pembangunan nasional yang diajukan Midgley (1995) dalam buku Social

Development: The Development Perspective in Social Welfare (1995)

menawarkan pendekatan alternatif, yakni perspektif pengembangan

(developmental perspective) yang memadukan aspek-aspek positif dari

pendekatan residual maupun institusional (Zastrow, 2000). Perspektif

pengembangan ini sering disebut juga sebagai pendekatan pembangunan sosial

oleh Midgley (1995) didefenisikan sebagai “a process of planned social change

designed to promote the well-being of population as a whole in conjunction with a

dynamic process of economic development”. Midgley mendukung pengembangan

program-program kesejahteraan sosial, peran aktif pemerintah, serta keterlibatan

tenaga-tenaga profesional dalam perencanaan sosial. Menurut Midgley (2005):

Selain memfasilitasi dan mengarahkan pembangunan sosial, pemerintah juga

seharusnya memberikan kontribusi langsung pada pembangunan sosial lewat

bermacam kebijakan dan program sektor publik. Perspektif institusional

membutuhkan bentuk organisasi formal yang bertanggungjawab untuk mengatur

usaha pembangunan sosial dan mengharmoniskan implementasi dari berbagai

pendekatan strategis yang berbeda. Organisasi seperti ini berada pada tingkat

yang berbeda tetapi tetap harus dikoordinasikan pada tingkat nasional. Mereka

juga mempekerjakan tenaga spesialis yang telah terlatih dan terampil untuk

mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Metoda pekerjaan sosial

yang digunakan adalah metode casework atau terapi individu dan konseling

2.7 Kerangka Pemikiran

Sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan, dibentuk

suatu program KUBE yang diberikan kepada keluarga miskin. Bantuan KUBE ini

merupakan bagian Program Penanggulangan Fakir Miskin (P2FM) dimaksudkan untuk

menanggulangi masalah kemiskinan. Diharapkan dengan program ini dapat

meningkatkan dan memperbaiki kondisi keluarga miskin di Kecamatan Air Batu terutama

di Desa Danau Sijabut dan Desa Sei Alim Ulu seperti: 1) Peningkatan kemampuan

berusaha, 2) Peningkatan pendapatan, 3) Pengembangan usaha, 4) Peningkatan

kepedulian dan kesetiakawanan sosial.

KUBE merupakan salah satu program Departemen Sosial RI untuk mengentaskan

kemiskinan di desa-desa dengan sasaran rumah tangga miskin yang dibina melalui

kelompok-kelompok usaha potensial. Masing-masing KUBE terdiri dari 10 Kepala

Keluaraga miskin. Sistem pelaksanaan program ini sangat ketat karena masing-masing

kelompok diawasi oleh pendamping dari Dinas Sosial Kabupaten Asahan.

Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Sosial Kabupaten Asahan

menyalurkan bantuan KUBE yang diwakilkan pendamping kabupaten yang berasal dari

Pegawai Negeri Sipil ke pihak kecamatan. Pihak kecamatan menyalurkan bantuan

tersebut ke pihak kelurahan atau desa melalui pendamping kecamatan yang berasal dari

non Pegawai Negeri Sipil. Pihak kelurahan atau desa menyalurkan bantuan tersebut

kepada rumah tangga miskin disaksikan oleh tokoh masyarakat, organisasi sosial dan

karang taruna.

Bagan Kerangka Pemikiran

PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)

PIHAK KECAMATAN

Hasil yang ingin dicapai:

- Peningkatan kemampuan berusaha - Peningkatan pendapatan

- Pengembangan usaha

- Peningkatan rasa kekeluargaan PIHAK KELURAHAN/DESA

MASYARAKAT PEMKAB. ASAHAN

melalui

2.8 Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional 2.8.1 Defenisi Konsep

Konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak

kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Konsep pada hakikatnya merupakan istilah, yaitu satu kata atau lebih yang

menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide atau gagasan tertentu

(Soehartono, 2004:4).

Defenisi konsep bertujuan untuk merumuskan istilah yang digunakan secara

mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari

salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian..

Untuk mengetahui pengertian konsep-konsep yang akan diteliti, maka penulis

membatasi konsep yang akan digunakan sebagai berikut :

1. Implementasi : suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk melaksanakan atau

mengoperasikan sebuah program baik itu yang dilakukan individu, kelompok,

organisasi, masyarakat maupun pemerintah sendiri.

2. Kelompok Usaha Bersama : kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang

dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses

kegiatan Program Kesejahteraan Sosial untuk melaksanakan kegiatan

kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai

sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

3. Pemberdayaan Masyarakat : upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat

lapisan yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari

masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan

dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan.

4. Dinas Sosial : Lembaga Pemerintahan dibawah naungan Departemen Sosial yang

berfungsi untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat.

2.8.2 Defenisi Operasional

Defenisi operasional menyatakan bagaimana operasi atau kegiatan harus

dilakukan untuk memperoleh data atau indikator yang menunjukkan konsep yang

dimaksud. Defenisi inilah yang diperlukan dalam penelitian karena defenisi ini

menghubungkan konsep atau konstruk yang diteliti dengan gejala empirik (Soehartono,

2004:29).

Adapun indikator yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Implementasi program yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melihat

pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama bidang peternakan yang

dilaksanakan di Kecamatan Air Batu dengan indikator:

a. Peningkatan kemampuan berusaha

b. Peningkatan pendapatan

c. Pengembangan usaha

d. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial

2. Pelaksanaan program dengan indikator:

a. Penafsiran yang dimaksud dengan program

b. Organisasi dan unit kerja

d. Kendala dan solusi pemecahan

3. Program KUBE kepada keluarga miskin dengan indikator:

a. Tepat waktu