ALOKASI PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR

KABUPATEN GARUT UNTUK BUDJDAYA TAMBAK UDANG

MELALUI ANALISIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

OLEH

:H A M I D

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ABSTRAK

HAMID. Alokasi Pemanfaatan Wilayah Pesisir Kabupaten Garut untuk Budidaya

Tambak Udang melalui Analisis Sistem Informasi Geografis. Dibimbing oleh JOKO

PURWANTO dan AWAL SUBANDAR.

Potensi lahan untuk budidaya tambak udang di pesisir selatan Kabupaten Garut merupakan peluang yang harus dimanfaatkan, terutama diarahkan untuk penciptaan lapangan ke ja, serta pembukaan daerah-daerah yang terisolir dan terbatas infrastrukturnya. Berdasarkan pada potensi tersebut, maka dalam pemanfaatannya perlu dilakukan perencanaan secara terpadu dan menyeluruh agar pengembangan budidaya tambak udang dapat bkrlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan pada pemahaman akan pentingnya perencanaan dala~n pemanfaatan wilayah pesisir Kabupaten Garut untuk budidaya tambak udang, maka ditetapkan tiga sasaran pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: (i) penentuan kesesuaian kawasan budidaya tambak udang dengan teknologi Sistem Infomasi Geografis (SIG) melalui pendekatan Index Overlay Model; (ii) penentuan kelayakan pengembangan budidaya tambak udang ditinjau dari kemampuan. perairan pantai melakukan pengenceran terhadap kandungan nutrien N dan P yang masuk dari tambak udang tersebut dengan pendekatan Nutrient Loading Model; dan (iii) penentuan kombinasi luas laban terhadap tingkat pendapatan yang paling optimal antara sistem budidaya tambak udang tradisional dengan sistem semi-intensif melalui analisis Linear Programming Model.

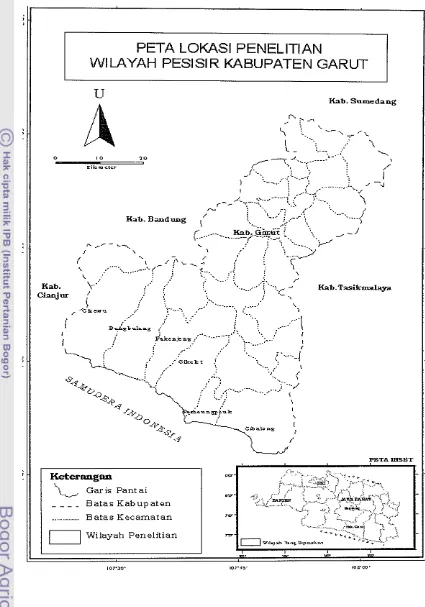

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Garut dengan enam kecamatan pesisir sebagai daerah kajian yaitu: Kecamatan Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Pakenjeng, Bungbulang dan Cisewu. Penelitian ini efektif dilakukan selama 7 bulan, mulai bulan Februari sampai Agustus 2002, terdiri atas inventarisasi dan penyusunan basisdata, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan laporan akhir hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan yang sesuai untuk budidaya tambak udang hanya terdapat di Kecamatan Pameungpeuk dengan luas lahan mencapai 278 ha. Dari luas tersebut selanjutnya diprediksi besamya potensi kandungan nutrien (nitrogen dan fosfor) yang masuk ke perairan pantai. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai equilibrium N dan P temyata masih berada di bawah standar baku mutu lingkungan perairan laut yang dikeluarkan KLH (1988)

dalam DKP (2002), sehingga kawasan pesisir selatan Kabupaten Garut layak untuk

dikembangkan budidaya tambak udang.

Untuk kajian dari sisi ekonomi melalui analisis program linear, diperoleh kombinasi luas lahan optimal masing-masing 222,02 ha untuk usaha sistem tambak tradisional dan 55,98 ha untuk sistem tambak semi-intensif dengan pendapatan maksimurn mencapai Rp. 25.540.920.000

SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenar-benamya bahwa segala pemyataxn dalam tesis saya yang berjudul :

ALOKASI PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR IOlBWATEN

GARUT UNTUK BUDIDAYA TAMBAK UDANG MELALUI

ANALISIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

Merupakan gagasan atau hasil penelitian tesis saya sendin' dengan pembimbingan

komisi pembimbing, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan ruj ~kannya. Tesis ini

belum pemah diajukan untuk memperoleh gelar pada program scjenis di perguruan

tinggi lain. Semua data dan informasi yang digunakan telah diny.~takan secara jelas

dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, 3 1 Desember 2002 Penulis,

ALOKASI PEMANFAATAN WILAYAH PESISlR

KABUPATEN GARUT UNTUK BUDIDAYA TAMBAK UDANG

MELALUI ANALISIS SISTEM INFORMAS1 GEOGRAFIS

Tesis

Sebagai salah satu syarat ufituk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Alokasi Pemanfaatan Wilayah Pesisir Kabupaten Garut untuk Budidaya Talnbak Udang lnelalui Analisis Sistem Infonnasi Geografis.

N a m a : H A M I D

N R P : P31500045

Program Studi : Illnu Pengelolaan Su~nberdaya Pesisir dan Lautan (SPL)

Menyetujui,

1. Komisi Pembi~nbing

Dr. ir./~oko Purwanto, DEA

Ketua

Mengetahui,

Dr. I r . , F f k

/

Anggota

2. Ketua Program Studi Ilmu Pengelolaan r Program Pascasarjana

Sumberdaya Pesisir dan Lautan

Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri. MS

RIWAYAT HIDW

Penulis dilahirkan pada tanggal 19 Juli 1977 di Sukamulia-Pohgading,

Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat dari keluarga tercinta Bapak H. Muhammad Salwi dan Ibu Hj. Nur Ainun Sahwi sebagai anak keempat dari lima

bersaudara.

Pendidikan formal dimulai pada sekolah dasar di SD Negeri No. 2 Sukamulia

tahun 1983 - 1989, sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Pringgabaya tahun

1989 - 1992 dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Mataram tahun

1992 - 1995. Pada tahun 1995 - 1999 menempuh jenjang pendidikan tinggi strata

satu (Sl) dan memperoleh gelar Sarjana Pertanian (SP) dalam bidang Ekonomi

Pertanian (Agrobisnis) pada Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Tahun 2000

penulis melanjutkan ke Program Magister (S2) dalam bidang Pengelolaan

Sumberdaya Pesisir clan Lautan (SPL) Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan sponsor dari Beasiswa Program Pascasarjana (BPPS) Direktorat

Jenderal Pendidikan Tinggi Departernen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan

PRAKATA

Bismillalzirralznzaanirrahiim, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT serta salam tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dan manusia

pilihan-Nya. Allzanzdulillulz atas segala rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga penelitian dan penulisan tesis dengan judul "Alokasi Pelnunfaatan Wilayalz Pesisrr Kubupaten Garut unluk Rudidaya Tambak Udang MeIaIui Analisis Sislenz Infornzasi

Geografs" ini dapat diselesaikan dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab.

Secara spesifik penelitian ini membahas tentang kesesuaian lahan untuk

budidaya tambak udang di pesisir selatan Kabupaten Garut ditinjau dari aspek fisik,

lingkungan dan sosial-ekonomi. Tinjauan dari aspek fisik ditujukan untuk mengetahui

kesesuaian kawasan budidaya tambak udang dengan menggunakan analisis Sistem

Informasi Geografis (SIG) melalui pendekatan Index Overlay Model. Untuk kajian

dan aspek lingkungan yang bertujuan untuk mengetahui potensi limbah nutrien N

dan P terhadap perairan pesisir dianalisis dengan Nutrient Loading Model, sedangkan dari aspek ekonomi untuk penentuan kombinasi optimal sistem budidaya tambak udang dianalisis dengan Linear Programming Model.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang tulus dan penuh rasa

hormat kepada: Dr. Ir. Joko Punvanto, DEA dan Dr. Ir. Awal Subandar, M.Sc selaku

komisi pembimbing, serta Dr. Ir. Budy Wiryawan, M.Sc. selaku penguji luar komisi

yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan selama mengikuti

pendidikan, penelitian dan penulisan tesis ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Ridwan Djamaluddin selaku

Direktur Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Inventarisasi Sumberdaya Alam

(P3-TISDA) - BPP Teknologi atas izin penggunaan fasilitas laboratorium Sistem

Informasi Geografis (SIG), Manajer Kompetensi Inti TISDALA atas bantuan data

yang dberikan, serta staf laboratorium SIG P3-TISDA BPP Teknologi atas bantuan

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak H. Abdurrahim, S.H., CN, selaku Rektor Universitas Islam Al-Azhar Mataram dan Ditjen Dikti Departemen

Pendidikan Nasional atas kejasama dan bantuan Beasiswa Program Pascasarjana

(BPPS), serta Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat atas bantuan biaya penelitian

yang telah diberikan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya tujukan kepada orang tua saya

tercinta H. Muhammad Salwi dan Hj. Nur Ainun Sahwi, serta semua keluarga di Lombok (kak Rihun, kak Hamdan, kak Jamaludin, kak Sihrun, adik Ani, Susilawati,

Sri Rahayani, Dian, keluarga

H.

Abdul Hadi, keluarga Pak Ramli, keluargaH.

Suryadi dan keluarga H. Sahar) atas segala pengorbanan, do'a dan kasih sayangnya.

Buat tema-temanku PS-SPL angkatan V-2000, Yose, Arsyad, Aliman, Melly, Diah

Remo, Mas Edi (Lab. SIG-UI), Wawan, Tiyas, Abbas, Pak Saptono, Palc Deden d m

Pak Taslim terima kasih atas dukungannya.

Tanpa mengurangi kesadaran akan adanya kekurangan dalam tulisan ini karena

kesempurnaan hanya milik Allah SWT, maka segala kntik, saran

untuk

penyempumaan penulisan tesis ini sangat saya harapkan dan semoga tulisan ini

memberikan manfaat, amien yaa Robbal a'lamin.

DAFTAR IS1

Halaman

DAFTAR TABEL ... ... ... ... ... . . . ... ix

DAFTAR GAMBAR ... xi

DAFTAR LAMFIRAN

....

... xiiPENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang 1

.

.Tujuan dan Sasaran Penelitian ... 4

Manfaat Penelitian 5

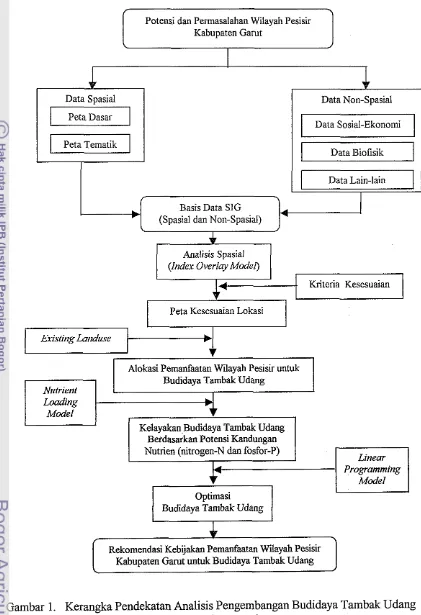

Kerangka Pendekatan Masalah 5

TINJAUAN PUSTAKA ... 8

Definisi dan Karakteristik Wilayah Pesisir ... 8

Sistem Informasi Geografis (SIG) 9

Penyusunan Sistem Basisdata SIG ... 14

Kesesuaian Lahan Budidaya Tambak Udang ...

. . .

16Model Prediksi Kandungan Nutrien

...

... .......

...

... ... .....

... 27 Optimasi Pemanfaatan Lahan Budidaya Tambak Udang ... 29 METODOLOGI PENELITIAN ... ... ... . . ... 33. .

Tempat clan Waktu Penelitian ... 33 Pengumpulan Data ... 33

Penyusunan Basisdata SIG

..

... 35.

.

Analisis Data

...

36KEADAAN UMUM WILAYAH GARUT ... 46 . .

Kondisi Geografis ... 46

. .

.Ketinggian dan Kelerengan Tempat

...

Penggunaan Lahan ...

Keadaan dan Klasifikasi Tanah ...

. .

Kond~sl Oseanografi ...

.

.F~slografi Pantai ...

Kondisi Perikanan

... Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya

... HASL DAN PEMBAHASAN

...

Analisis Spasial Kesesuaian Kawasan Budidaya Tambak Udang

. .

Analls~s Kandungan Nutrien ...

Analisis Optimasi Budidaya Tambak Udang ...

KESIMPULAN DAN SARAN ...

... Kesimpulan

... Saran

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Tekstur Tanah untuk Pertambakan Udang di Kawasan Pantai ... 25

2

Data Spasial dan Atribut untuk Analisis Kesesuaian Lahan Pemanfaatan ...Wilayah Pesisir Kabupaten Garut 35

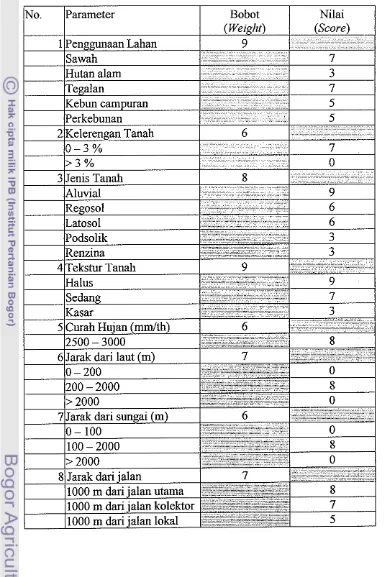

3 Pemberian Bobot dan Skor untuk Kesesuaian Budidaya Tarnbak Udang .... 38

4 Kisaran Nilai Index Overlay Kesesuaian Lahan untuk Budidaya Tambak

Udang di Pesisir Selatan Kabupaten Garut ... 40

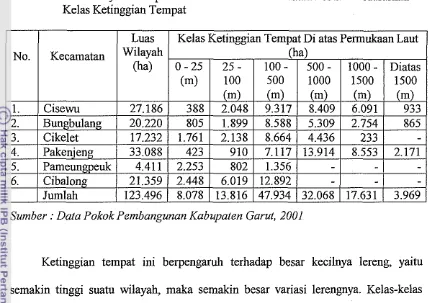

5 Luas Wilayah Kabupaten Garut di Enam Kecamatan Pesisir

...

Berdasarkan Kelas Ketinggian Tempat 49

6 Luas Wilayah Kabupaten Garut di Enam Kecamatan Pesisir

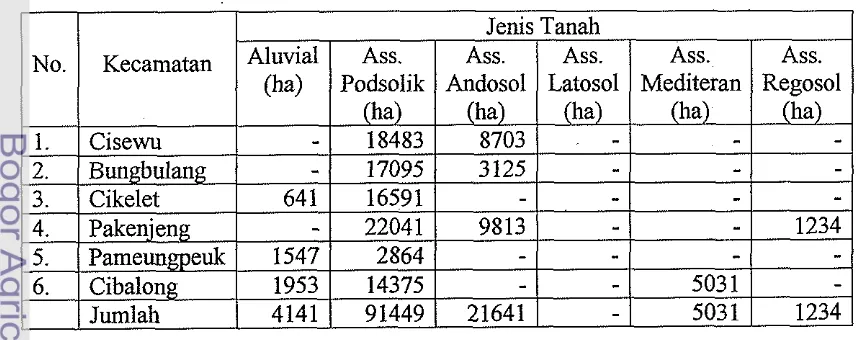

Berdasarkan Kelas Jenis Tanahnya ... 52

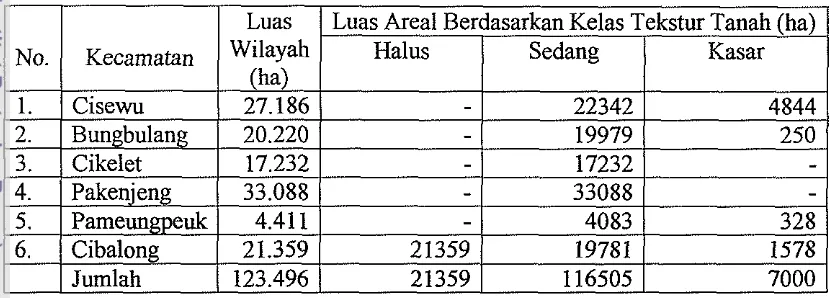

7 Luas Wilayah Kabupaten Garut di Enam Kecamatan Pesisir

Berdasarkan Kelas Tekstur Tanahnya ... 54 8 Luas Areal, Jumlah Produksi dan Jumlah RTP Budidaya Ikan

Air Tawar Menurut Jenis Usaha di Kabupaten Garut Tahun 2000 ... 58 9 Sebaran Potensi Lahan Tambak di Wilayah Pesisir Selatan

Kabupaten Garut ... 59

10 Sebaran Potensi Penangkapan Ikan Laut di ~ e p a n j a n ~ Wilayah

...

Pesisir Selatan Kabupaten Garut 60

1 1 Jumlah dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Garut di Enam

. .

...

Kecamatan Pesisir Tahun 2000 61

12 Komposisi Penduduk Kabupaten Garut Menurut Umur di Enam

. .

Kecamatan Pesisir Tahun 2000

...

6213 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa-desa Pantai di Enam Kecamatan

...

14 Ketersediaan Sarana Jalan di Wilayah Pesisir Selatan Kabupaten Garut

Tahun 2000 ... 63

15 Jumlah Sarana Telekomunikasi Umum di Wilayah Pesisir

Kabupaten Garut Tahun 2000

...

64 16 Luas Kesesuaian Lahan Budidaya Tambak Udang di Pesisir SelatanKabupaten Garut

...

6617 Hasil Prediksi Kandungan Nutrien

N

pada Usaha Budidaya TambakUdang Semi-Intensif di Pesisir Kabupaten Garut

...

7618 Hasil Prediksi Kandungan Nutrien P pada Usaha Budidaya Tambak

Udang Semi-Intensif di Pesisir Kabupaten Garut

...

7619 Hasil Analisis Optimasi Perencanaan Pengembangan Budidaya Tarnbak

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Kerangka Pendekatan Analisis Pengembangan Budidaya Tambak Udang

di Wilayah Pesisir Selatan Kabupaten Garut ... 7

...

2 Uraian Subsistem-subsistem SIG 10

...

3 Peta Lokai Penelitian Wilayah Pesisir Kabupaten Garut 34

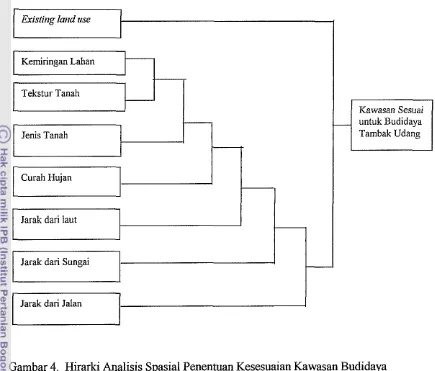

4 Hirarki Analisis Spasial Penentuan Kesesuaian Kawasan Budidaya

Tambak Udang di Pesisir Selatan Kabupaten Garut ... 39

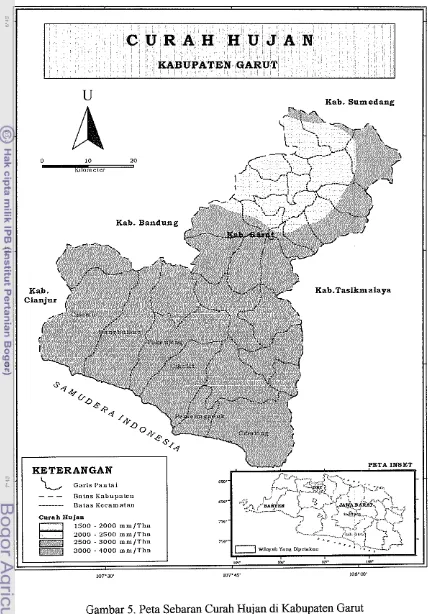

5 Peta Sebaran Curah Hujan di Kabupaten Garut ... 48

6 Peta Sebaran Tingkat Kelerengan di Kabupaten Garut

...

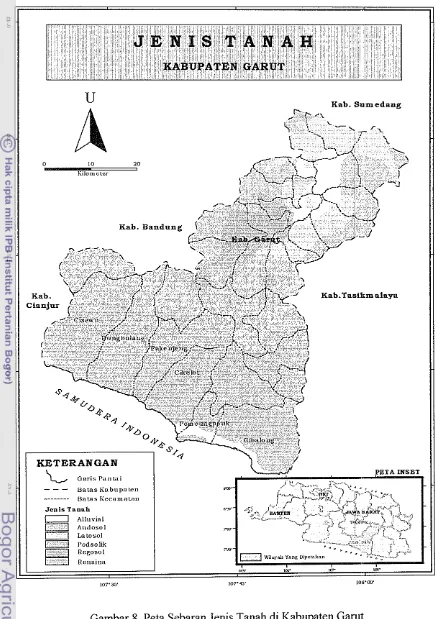

507 Peta Sebaran Penggunaan Lahan di Kabupaten Garut ... 51 8 Peta Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Garut ... 53

...

9 Peta Sebaran Tekstur Tanah di Kabupaten Garut 55

10 Peta Kesesuaian Kawasan Budidaya Tambak Udang di Pesisir Selatan

Kabupaten Garut

...

671 1 Peta Detail Kesesuaian Kawasan Budidaya Tambak Udang di Kecamatan

Pameungpeuk ... 68

12 Hubungan Flushing dengan Kandungan Nutrien Nitrogen (Nitrat)

...

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Justifikasi Experts Bidang Perikanan terhadap Pemberian Bobot dan Skor

Setiap Coverage untuk Penentuan Kesesuaian Kawasan Budidaya Tambak

Udang di Pesisir Selatan Kabupaten Garut ... 90 2 Nama Desa-desa Pesisir di Wilayah Gamt Selatan

...

913 Rencana Biaya Investasi dan Modal Ke j a Usaha Budidaya Tambak Udang

Tradisional di Pesisir Selatan Kabupaten Garut ... 92

4 Rencana Biaya Investasi dan Modal Keja Usaha Budidaya Tambak Udang

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu sektor yang memiliki peluang pasar intemasional yang cukup signifikan adalah sektor perikanan. Mengingat saat ini terjadi kelangkaan sumber- sumber modal yang diperlukan, maka investasi sektor perikanan yang dilakukan adalah pada sektor-sektor yang efisien yaitu sektor-sektor yang mempunyai indeks rasio penambahan modal terhadap output (Increnzentul Capital Ou~puf I<utio - ICOR) yang rendah. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kusumastanto (2002), diketahui bahwa perikanan budidaya udang di air payau memberikan nilai koefisien ICOR sebesar 2,75. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan kotnoditi sektor perikanan lainnya, yang mencerminkan bahwa investasi dalam kegiatan budidaya pertambakan tersebut paling efisien.

Dalam kaitan tersebut diperlukan upaya pengembangan wilayah-wilayah pesisir yang potensial

untuk

pertambakan. Pesisir selatan Kabupaten. Garut dengan panjang pantai sekitar 80 km merupakan salah satu wilayah yang cukup potensial untuk dijadikan sebagai kawasan pertambakan. Berdasarkan laporan Sub-DinasKelautan Kabupaten Gamt (2000) terdapat sekitar 1000 ha lahan potensial

untuk

pertambakan dan belum dimanfaatkan.langkah strategis untuk menciptakan keadilan dan pemerataan di bidang ekonomi

maupun sosial terutama untuk penyediaan lapangan ke rja, serta pembukaan wilayah

pesisir yang terisolir dan terbatas infrastrukturnya. Hal tersebut sejalan dengan

terjadinya perubahan orientasi pembangunan yang ditandai dengan lahimya Undang-

Undang No. 2211999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 2511999

tentang Perimbangau Keuangan Pusat dan Daerah (RI, 1999). Dengau demikian

Pemerintah Daerah mempunyai kesempatan yang luas untuk menggali dan mengelola

wilayah pesisir dan lautan sebagai sumber pendapatan baru bagi pemasukan anggaran

belanja daerahnya.

Adanya peluang sebagai dampak positif dalam era-otonomi daerah untuk

mengembangkan berbagai potensi yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan,

termasuk di dalamnya usaha budidaya tambak udang hendaknya diikuti dengan

antisipasi terhadap dampak negatif yang mungkin ditimbulkan, baik terhadap aspek

lingkungan maupun sosial-ekonomi.

Secara umum dampak negatif yang sering ditimbulkan dalam pengembangan

budidaya tambak udang terutama sistem intensif dan semi-intensif antara lain

(Poernomo, 1992; Dahuri, 2001): (i) terjadinya penurunan kualitas perairan pesisir

yang disebabkan oleh kapasitas daya dukung lingkungan yang tidak memadai sebagai

akibat buangan limbah organik yang cukup besar yang berasal dari metabolit dan sisa

pakan yang membusuk; (ii) terganggunya keseimbangan ekosistem perairan pesisir

yang disebabkan oleh e u t r o f h i dari buangan limbah nutrien (terutama nitrogen dan

fosfor) sehingga berakibat Iangsung terhadap penurunan produktivitas perikanan; (iii)

mangrove, sungai dan estuaria yang dilakukan dengan tidak mengindahkan kaidah konservasi; dan (iv) dampak terhadap sosial-ekonomi berupa munculnya pertentangan atau konflik dalam pemanfaatan ruang sebagai akibat terjadinya alih fungsi lahan atau konversi ke bentuk pemanfaatan lain, serta belurn adanya kejelasan tata ruang dan rencana pengembangan wilayah pesisir sehingga berpengaruh terhadap keamanan, serta tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Atas dasar pemikiran tersebut, dengan melihat dampak positif dan negatif yang ditimbulkan, maka perlu dilakukan perencanaan melalui pengkajian secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan, serta harus disinergikan dengan kegiatan sektor terkait lainnya. Untuk itu perencanaan pengembangan budidaya tarnbak udang perlu disiasati dengan kebijakan penempatan kegiatan tersebut pada ruang yang tepat yaitu ruang yang memenuhi persyaratan, baik secara fisik-teknis budidaya, keserasian dan keseimbangan Iingkungan yang herasaskan kelestarian, maupun dari aspek sosial-ekonomi sebagai medium pemerataan keadilan dan kesejahteraan.

Untuk mendukung konsep perencanaan pengembangan budidaya tambak udang secara terpadu dan berkelanjutan terebut, maka diperlukan datdinformasi yang akurat, komprehensif dan terintegrasi, serta didukung dengan teknik analisa yang handal seperti dengan teknologi Sistem Informasi Geografis. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk kesatuan sistem informasi dari berbagai jenis data sehingga mudah digunakan (interaktif) oleh pengguna (user).

Hal tersebut dimungkinkan karena teknologi berbasis komputer tersebut mampu

menampung, menyimpan, mengolah dan memanipulasi data yang bereferensi spasial

sehingga menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang

diinginkan pengguna. Dengan demikian, keluaran dari proses aplikasi SIG tersebut

dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan perencanaan investasi

untuk pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir secara optimal, terpadu dan

berkelanjutan.

Tujuan dan Sasaran Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemanfiatan wilayah pesisir selatan

Kabupaten Gantt melalui pengalokasian kawasan yang sesuai untuk pengembangan

budidaya tambak udang secara optimal, terpadu dan berkelanjutan. Untuk mencapai

tujuan tersebut dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran pokok yaitu:

a.

Penentuan kesesuaian kawasan budidaya tambak udang dengan teknologi SistemInformasi Geografis (SIG) melalui pendekatan Index Overlay Model.

b. Penentuan kelayakan pengembangan usaha budidaya tambak udang ditinjau dari

kemampuan peraiaran pantai melakukan pengenceran terhadap kandungan nutrien

(nitrogen dan fosfor) yang bersumber dari tambak udang dengan analisis Nutrient

Loading Model.

c. Penentuan kombinasi luas lahan yang paling optimal antara sistem usaha

budidaya tambak udang tradisional dan semi-intensif terhadap pendapatan dengan

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan acuan dan/atau pertimbangan dalam perencanaan pemanfaatan dan pengembangan kawasan untuk budidaya tambak udang di pesisir selatan Kabupaten Garut, sehingga dalam proses aplikasinya dapat berlangsung secara optimal, terpadu dan berkelanjutan.

Kerangka Pendekatan Masalah

Berdasarkan karakteristik dan dinamika wilayah pesisir, potensi dan pennasalahan, serta kebijakan pemerintah daerah untuk sektor perikanan dan kelautan, maka dalam pemanfaatannya perlu dilakukan pendekatan dari aspek keruangan (spasial). Setiap keaatan yang akan ditempatkan pada suatu ruang di wilayah pesisir hams memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan (demand) dengan kemampuan lingkungan menyediakan sumberdaya (supply). Hal ini merupakan daya dukung (carrying capacrty) kawasan untuk menopang suatu kegiatan yang dialokasikan.

Dengan mengacu pada keseimbangan antara demand dan supply, maka penernpatan kegiatan budidaya tambak udang dapat dilaksanakan pada ruang yang tepat yaitu ruang yang memenuhi persyaratan, baik secara teknis maupun non-teknis. Untuk maksud tersebut, maka diperlukan datalinformasi, baik berupa data spasial

Untuk dapat menempatkan kawasan budidaya tarnbak udang pada lokasi yang

tepat, maka terlebih dahulu hams diidentifikasi dan didefinisikan persyaratan

kelayakan atau kriteria kesesuaian dari setiap parameter yang digunakan dengan cara

penentuan standar nilai baku atau nilai kesesuaiannya . Hasilnya kemudian dipetakan

(dibandingkan) dengan kondisi eksisting karakteristik wilayah pesisir itu sendiri dari

sernua aspek.

Setelah berhasil menempatkan kegiatan budidaya tambak udang pada

kawasan yang sesuai, selanjutnya dilakukan penentuan tingkat keiayakan

pengembangan budidaya tambak udang tersebut ditinjau dari estimasi kemampuan

perairan pesisir selatan Kabupaten Garut dalam melakukan pengenceran terhadap

kandungan nutrien (nitrogen

-

N dan fosfor-

P) yang berasal dari buangan tambak udang melalui analisa Nutrient Loading Model.Apabila rekomendasi dari hasil analisis Nutrient Loading Model tersebut

dinyatakan layak, maka dilakukan analisa lanjut

untuk

mengetahui kombinasi yangpaling optimal berdasarkan fungsi tujuan yang sudah ditetapkan yaitu maksimisasi pendapatan terhadap kegatan budidaya tambak udang dengan pendekatan analisa

Linear Programming Model. Asumsi model tambak yang diterapkan adalah sistem

budidaya tambak udang semi-intensif dan tradisional.

Hasil akhir dari rangkaian analisis penentuan kesesuaian kawasan untuk

budidaya tambak udang tersebut diharapkan dapat dijadikan pertimbangan

untuk

perencanaan pemanfaatan wilayah pesisir selatan Kabupaten Gamt secara optimal,

terpadu dan berkelanjutan. Secara sederhana kerangka pendekatan masalah yang

I

Potensi dan Pennasalahan Wilayah Pesisir Kabupaten GamtI

Data Spasial

I

I

I

Peta DasarI

I

I

Data Non-SpasialI

I

Data Sosial-EkonomiI

Data BiofisikData Lain-lain

Basis Data SIG

(Spasial dan Non-Spasial)

1-Kriteria Kesesuaian

Peta Kesesuaian Lokasi

Existing httdt~se

1

7

Alokasi Pemanfaatan Wilayah Pesisir untuk Budidaya Tambak Udang

Nr~trlerit Loading

MWel

Berdasarkan Potensi Kandungan

f

Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Wiayah Pesisir Kabupaten Gamt untuk Budidaya Tambak Udang

[image:140.602.87.508.84.699.2]TINJAUAN PUSTAKA

Definisi dan Karakteristik Wilayah Pesisir

Untuk dapat mengelola sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan

(environmental services) kawasan pesisir secara berkelanjutan (on sustainable basis),

maka perlu pemahaman yang mendalam tentang pengertian dan karakteristik utama

dari kawasan tersebut, baik ditinjau dari ketersediaan fisik wilayahnya maupun

potensi yang dimilikinya (Dahuri el al., 2001).

Cendrero (1989) mendefinisikan wilayah pesisir (coasral zone) sebagai

peralihan antara atrnosfer, hidrosfer dan litosfer. International Geosphere-Biosphere

Program (1993) dalanz Rais (1996) memberikan batasan wilayah pesisir sebagai wilayah yang ke arah darat dibatasi sampai di mana pengaruh laut masih ada dan ke

arah laut sampai di mana pengaruh darat masih ada.

Di Indonesia, wilayah pesisir disebut sebagai kawasan peralihan (interface

area) antara ekosistem laut dan darat. Batas ke arah darat meliputi daerah-daerah yang tergenang maupun yang tidak tergenang air laut yang masih dipengaruhi oleh

proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut dan intrusi air laut. Sedangkan

batas ke arah laut meliputi perairan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses

alamiah di daratan, seperti sedimentasi dan aliran air sungai ke laut, serta kegiatan

Untuk kepentingan pengelolaan, maka penetapan batas-batas fisik wilayah

pesisir harus dilakukan secara luwes (flexible) dan tidak kaku (rigid). Batasan

wilayah pesisir harus disesuaikan dengan permasalahan atau substansi yang menjadi

fokus tujuan dari rencana pengelolaan wilayah pesisir tersebut. Oleh karena itu

diperlukan suatu program pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (ICZM), yaitu

pengelolaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir yang dilakukan

melalui penilaian secara menyeluruh (comprelzensive assessment) mulai dari tingkat

perencanaan tujuan sampai akhir program pengelolaannya (Clark, 1996).

Prinsip keterpaduan ini merupakan syarat tercapainya pembangunan yang

optimal dan berkelanjutan yaitu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup

generasi saat ini tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi mendatang

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Bossel, 1999).

Untuk mendukung perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut

secara terpadu dan berkelanjutan seperti diuraikan di atas, maka diperlukan

datalinformasi keruangan (spasial) serta teknik analisis yang handal seperti teknologi

Sistem Informasi Geografis sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan.

Sistem Informasi Geografis (SIG)

Secara

umum

teknologi SIG didukung oleh serangkaian perangkat lunak, datadan manusia yang terorganisir dan dikelola secara baik. Semuanya dirancang secara

efisien untuk menerima, mengedit, menyimpan, meremajakan, mentransfomasi,

memanipulasi, menganalisis, menampilkan dan menyajikan semua informasi yang

Lang (1998) memandang SIG sebagai suatu konfigurasi perangkat keras dan lunak yang berbasis komputer yang berfungsi rnenyimpan, menarnpilkan, dan menganalisis data geografi. Sementara itu Aronoff (1989) secara spesifik rnendefinisikan SIG sebagai suatu sistem berbasis komputer yang mernpunyai empat kernampuan pokok untuk menangani data bereferensi geografis yaitu: pernasukan dan

pengelolaan data (penyimpanan dan pemanggilan), pernanipulasian dan analisis data, serta keluaran atau ouput.

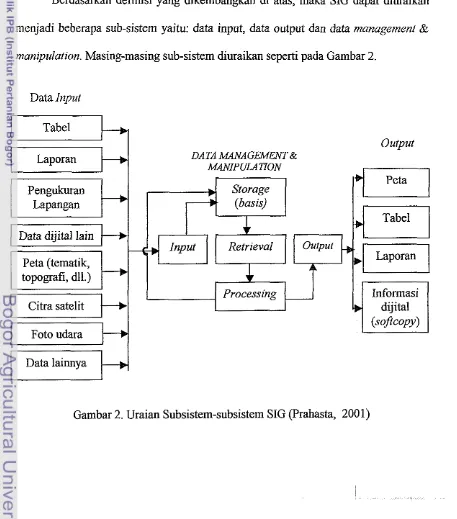

Berdasarkan definisi yang dikembangkan di atas, maka SIG dapat diuraikan menjadi beberapa sub-sistern yaitu: data input, data output dan data nrrmugernenl &

manipulation. Masing-masing sub-sistem diuraikan seperti pada Gambar 2.

Data Input

Laporan I Pengukuran Lapangan topografi, dll.) Foto udara Data lainnya output

DATA MANAGEMENT &

[image:143.602.79.536.290.809.2]MANIPULATION

Dari lain segi, SIG secara sederhana dipahami sebagai suatu sistem yang

mempunyai kemampuan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan

yang bersifat konseptual yang berkaitan dengan lokasi, kondisi, kecenderungan, pola,

dan pemodelan. Jawaban sebagai solusi terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut

diuraikan sebagai berikut (ESRI, 1990 dan Prahasta, 2001) :

1. Localion : What is at

...

?Pertanyaan ini adalah mencari dan menemukan keterangan (atribut-atribut) atau

deskripsi mengenai suatu unsur peta yang terdapat pada lokasi tertentu atau

menanyakan posisi objek tertentu yang dapat berupa nama lokasi (negara,

provinsi, kota), kode lokasi (kode pos atau zip code, dll.), posisi lokasi (lintang-

bujur) atau referensi geografisnya (koordinat-koordinat geografi atau

proyeksinya).

2. Condition : where is it ?

Pertanyaan ini merupakan kebalikan dari pertanyaan pertama, dan memerlukan

analisis spasial untuk menjawabnya. Pertanyaan ini mengidentifikasi lokasi unsur

peta yang deskripsinya sudah diberikan. Dengan pertanyaan ini informasi tentang

kondisi akan direpresentasikan dengan informasi kondisi suatu objek (secara

kualitatif atau kuantitatif), seperti: kondisi cuaca, iklim, lahan (subur, kering,

kritis), kependudukan, rawan pangan dan lain-lain. Dengan demikian SIG dapat

menemukan lokasi yang memenuhi beberapa syarat atau kriteria sekaligus.

3. Trends : What has change since .... ?

Pertanyaan ini dapat melihatkan pertanyaan pertama dan kedua untuk

Departemen PU (1992) dulum Prahasta (2001) menyatakan bahwa untuk

menjawab pertanyaan ini diperlukan beberapa layers (data spasial). Unsur-unsur

yang terdapat di dalam setiap layer dibandingkan dengan unsur-unsur pada layer

yang lainnya dengan menggunakan analisis spasial maupun atribut. Hasil

perbandingan ini diperoleh kecenderungan perubahan (trend) spasial maupun

atribut dari berbagai unsur peta.

4. Patterns : Wlzat spatial patterns exist ?

Dengan melibatkan pertanyaan pertama dan kedua, pertanyaan ini menekankan

pada keberadaan pola-pola yang diamati yang terdapat di dalam data spasial dan

atribut atau layers suatu SIG, sehingga dapat diketahui berapa banyak yang

menyimpang dari pola dan di mana lokasinya.

5. Modeling: What

if....

?Pertanyaan ini digunakan untuk menentukan apa yang terjadi melalui pemodelan.

Pernodelan dalam SIG dapat diartikan sebagai penggunaan fungsi dasar

manipulasi (seperti transformasi) dan analisis (seperti overlay) untuk

menyelesaikan persoalan yang cukup kompleks. Untuk menjawab pertanyaan ini

diperlukan informasi spasial dan informasi lain yang dapat menjelaskan

bagaimana prosesnya dapat te rjadi.

Untuk mendukung berbagai kemampuan teknologi SIG seperti disebutkan di

atas, maka diperlukan data/informasi dari berbagai surnber. Secara konvensional

sumber data untuk SIG dibagi dalam tiga kategori yaitu: (i) data lapangan. Data ini

diperoleh langsung dari pengukuran lapangan secara langsung, seperti pH tanah,

telah terekam pada peta kertas atau film, dikonversikan ke dalam bentuk dijital.

Apabila data sudah terekam dalam bentuk peta, maka tidak lagi diperlukan data

lapangan, kecuali untuk pengecekan kebenarannya; (iii) data citra penginderaan jauh.

Citra penginderaan jauh yang berupa foto udara atau radar dapat diinterpretasi

terlebih dahulu sebelum dikonversi ke dalam bentuk dijital. Sedangkan citra yang

diperoleh dari satelit yang sudah dalam bentuk dijital dapat langsung digunakan

setelah diadakan koreksi (Paryono, 1994).

Beberapa cara untuk memadukan atau mengintegrasikan data penginderaan

jauh dengan SIG antara lain (Campbell, 1987 dalu~n Dahuri, 1996) :

I. Foto udara dan hasil fotografi dari citra satelit (setelah diolah dan

diklasifikasikan) diinterpretasikan secara manual dan dijadikan peta tematik,

seperti penutupan lahan dapat didijitasi ke dalam SIG.

2. Data dijital penginderaan jauh dianalisis dan diklasifikasi secara dijital, output dari proses tersebut berupa peta konvensional kemudian didijitasi ke dalam SIG.

3. Data dijital dianalisis dan diklasifikasi dengan menggunakan metoda dijital otomastis dan hasilnya langsung dapat ditransfer ke dalam SIG.

4. Data mentah hasil penginderaan jauh dimasukkan langsung ke dalam SIG apabila

terdapat perangkat lunak yang dapat menganalisis data citra dan SIG sekaligus.

Kemampuan integrasi antara kedua teknologi berbasis komputer tersebut

sangat bermanfaat pada saat aplikasi SIG yang menggunakan data spasial dan atribut.

Pemanfaatan SIG kemudian akan berkembang kepada ha1 yang mendasar yaitu

operasional pembentukan dan pemeliharaan basisdata sehingga SIG dapat dipakai

Penyusunan Sistem Basisdata SIG

Pengumpulan dan pengelolaan data dalam SIG dimaksudkan untuk

membangun basisdata yang berfungsi sebagai sistem infonnasi. Basisdata mempakan

kumpulan informasi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Secara

umum basisdata dalam SIG terdiri atas dua tipe data, yaitu data spasial dan atribut

(Aronoff, 1989).

Data Spasial

Jenis data spasial mengacu kepada entitas (objek), yaitu tempat di mana lokasi

itu berada di permukaan burni (koordinat lintang-bujur) sehingga sering disebut

sebagai data posisi, koordinat atau ruang (Prahasta, 2001). Aronoff (1989),

menjelaskan bahwa di dalam SIG, data spasial disajikan dalam dua model yaitu

model data raster dan vektor. Pada model data raster, data spasial dibagi-bagi dalam

satuan homogen terkecil yang dsebut elemen garnbar (pael) sehingga membentuk

matriks baris dan kolom. Untuk model data vektor, data spasial disajikan dalam

bentuk titik (point), garis ( h e ) dan area (polygon) yang ditunjukkan dengan sistem

koordinat X-axis dan Y-axis. Untuk melengkapi data spasial dari suatu objek, maka

perlu didukung data atribut sebagai deskripsi dari objek tersebut.

Data Atribut

Data atribut adalah data yang melengkapi keterangb-keterangan dari data

spasialnya baik dalam bentuk statistik maupun deskriptif. Data atribut ini dibedakan

pengamatan/pengukuran yang dinyatakan tidak dengan bilangan. Sebagai contoh,

pada tataguna tanah (landuse) merepresentasikan perbedaan jenis tataguna tanah yang

ada (misalnya hutan, kebun, pemukiman, sawah, danau, sungai, kawasan industri, dan

lainnya), bukan nilai-nilai dari tataguna tanah itu sendiri. Untuk jenis data kuantitatif

didefinisikan sebagai data hasil pengamatanlpengukuran yang dinyatakan dengan

bilangan. Data ini merepresentasikan perbedaan dalam angka, nilai (value), atau

derajat (degree) dari objek itu sendiri (Prahasta 2001).

Untuk mendapatkan kualitas hasil analisis informasi dari SIG, maka data dari

berbagai jenis dan sumber dalam basisdata perlu dikelola dan diorganisasikan melalui

sistem pengelolaan basisdata atau DBMS (Database Management System). Menurut

Aronoff (1989) DBMS merupakan sekumpulan atau set program-program (perangkat

lunak) yang diperlukan untuk memanipulasi dan memelihara data dalam basisdata.

Pengelolaan data dengan pendekatan DBMS ini bermanfaat dalam penggunaan data

secara efisien serta keamanan data dapat terjamin. Keuntungan lainnya adalah data

dapat terkontrol secara terpusat dan digunakan secara bersama-sama, keberadaan data

tidak terikat (data independence), serta implementasi aplikasi basisdata baru lebih

mudah.

Untuk memulai berbagai proses dalam penyusunan basisdata dengan DBMS,

maka diperlukan proses perancangan basisdata. Nunvadjedi (1996) mengemukakan

bahwa perancangan basisdata akan mempengaruhi prosedur manipulasi dan analisis,

serta format data dalam basisdata pada saat akan diekstrak (disajikan outputnya),

Selanjutnya Nunvadjedi (1996) menguraikan prinsip-prinsip

umum

untuk perancangan basisdata dengan SIG meliputi: (i) data spasial yang digunakan mempunyai sistem geo-referensi; (ii) dalarn membangun basisdata spasial, perlu diperhatikan batas-batas kesalahan yang masih diperbolehkan (RMS 5 0.003), agar topologi dapat dibangun secara tepat; (iii) menggunakan model data relasional untuk merancang basisdata; (iv) mendefinisikan field-field data atribut secara benar; (v) Setiap variabel untuk kepentingan manipulasi data hams terwakili dalam basisdata; dan (vi) hubungan antarafield data hams one lo one atau one to many (tidak boleh many to many).Semua basisdata yang telah dirancang dan dimasukkan ke dalam SIG sebagai basisdata dapat dianalisis secara spasial untuk berbagai keperluan. Salah satu

kemampuan analisis yang dapat dilakukan adalah penentuan kesesuaian lahan untuk pengembangan budidaya tambak udang.

Kesesuaian Lahan Budidaya Tambak Udang

Kesesuaian lahan (land suitability) mempakan kecocokan (adaptability) suatu lahan untuk tujuan penggunaan tertentu melalui penentuan nilai (kelas) suatu lahan serta pola tata guna tanah yang dihubungkan dengan potensi lahan wilayahnya

sehingga dapat diusahakan penggunaan lahan yang lebih terarah berikut usaha-usaha pemeliharaan kelestariannya (Hardjowigeno, 2001).

Penilaian kesesuaian lahan mempakan suatu penilaian secara sistematik dari lahan dan menggolong-golongka~ya ke dalam kategori-kategori berdasarkan

usaha atau penggunaan tertentu. Untuk tujuan pengembangan wilayah pesisir dengan

sasaran penentuan kesesuaian lahan untuk pengembangan budidaya tambak udang,

maka klasifikasi kesesuaian lahannya ditujukan untuk dapat mengurangi atau

mencegah berbagai dampak negatif yang mungkin ditimbulkan, serta menjamin

kegiatan budidaya tambak udang tersebut dapat berlangsung secara optimal, terpadu

dan berkelanjutan (integrated and sustainable development), baik ditinjau secara

ekologis maupun secara sosial-ekonomis.

Tambak adalah kolam ikan atau udang yang dibuat pada lahan pantai laut dan

menggunakan air laut (bercampur dengan air sungai) sebagai penggenangnya.

Tambak berasal dari kata "nambak" yang berarti membendung air dengan pematang

sehingga terkumpul pada suatu tempat. Bentuk tambak umumnya persegi panjang dan

tiap petakan dapat meliputi areal seluas 0,5

-

2 ha. Deretan tambak dapat mulai daritepi laut terns ke pedalaman sejauh 1 - 3 km atau lebih bergantung pada sejauh mana air pasang laut dapat mencapai daratan (Hardjowigeno, 200 1).

Lokasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi produktivitas dan

efisiensi ekonomis usaha pertambakan. Untuk menunjang keberhasilan usaha

pertambakan, maka perlu dilakukan pemilihan lokasi yang baik dan cocok dengan

memperhatikan beberapa persyaratan teknis maupun non-teknis.

Secara teknis, penentuan lokasi pertambakan dilakukan dengan

memperhatikan kapasitas daya dukung lingkungan yaitu nilai mutu lingkungan yang

ditimbulkan oleh interaksi dari semua unsur atau komponen (fisik, kimiawi dan biologi) dalam satu kesatuan ekosistem. Daya dukung lahan pantai untuk

(salinitas dan pH), surnber air (asin dan tawar), hidro-oseanogra) (arus dan pasang

surut), topografi lahan dan klimatologi daerah pesisir dan Daerah Aliran Sungai

(DAS) di daerah hulu (Poemomo, 1992).

Areal yang kita pilih hams berada pada lingkungan perairan yang bebas dari

pencemaran sebagai media hidupnya. Oleh karena itu lokasi tambak udang

hendaknya tidak di daerah yang merupakan buangan pabrik, persawahan yang banyak

menggunakan pestisida, dan pelabuhan yang banyak mendapat buangan minyak dari

kapal-kapal bermotor dan kegiatan lain yang dapat menimbulkan pencemaran

(Suyanto dan Mujiman, 2001).

Untuk faktor n o n - t e h s harus mempertimbangkan keadaan sosial-

ekonominya. Secara sosial penentuan lokasi pertambakan hams dapat diterima oleh

masyarakat setempat, seperti dengan diikutsertakamya tenaga kerja setempat.

Sedangkan secara ekonomi berkaitan dengan harga dan kemudahan suplai bahan-

bahan sarana produksi tambak seperti benih, pupuk dan pakan yang tepat waktu,

sehingga usaha pertambakan dapat berlangsung secara efisien serta memberikan

pendapatan clan keuntungan yang layak bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Oleh

karena itu diperlukan juga ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang

memadai seperti: jaringan irigasi, jaringan transportasi dan listrik, jaringan

komunikasi, serta jaringan pemasaran produksi.

Uraian secara lebih rinci tentang faktor-faktor utama yang perlu

dipertimbangkan dan dievaluasi secara seksama dalam tahapan penentuan lokasi

1. Sumber Air dan Kualitasnya

Untuk keperluan pengairan tambak udang, akan sangat ideal apabila lahan

pertambakan dibuat di kawasan pantai dekat dengan sungai yang dapat memasok air

tawar sepanjang tahun agar dapat mengendalikan salinitas yang diperlukan. Selain

pasok air yang cukup, kesempumaan pengeluaran air buangan dan air limbah ke

perairan umum serta pelaksanaan pengeringan dasar tambak secara sempurna akan

lebih baik dibandingkan dengan yang jauh dari laut, asalkan lokasi di sepanjang

pantai tersebut tidak berlumpur yang disebabkan oleh siltasi (Poernomo, 1992).

Dalam pemilihan lokasi pertambakan, parameter penting yang dapat

mempengaruhi mutu air di dalam tambak antara lain: oksigen terlarut, salinitas, suhu,

kecerahan dan pH (kemasaman) air.

Oksigen Terlarut

Oksigen terlamt (DO - Dissolved Oxygen) mempakan peubah kualitas air

yang paling penting dalam budidaya perikanan, karena organisme memerlukan

oksigen. Kadar oksigen terlarut di dalam air dihasilkan oleh adanya proses

fotosintesis dari fitoplankton. Konsentrasi oksigen terlarut yang optimal untuk

budidaya tambak udang adalah 4

-

7 ppm (Poernomo, 1992). Kelarutan oksigen dalam air dipengarubj oleh peubah lain seperti suhy salinitas, bahan organik dankecerahan (Hardjowigeno, 2001). Peningkatan suhu, salinitas dan bahan organik terlamt akan menurunkan konsentrasi oksigen terlamt terutama pada malam hari

pada pagi hari. Sedangkan penurunan kecerahan (kekeruhan) dalam batas-batas

tertentu yang disebabkan oleh fitoplankton dibutuhkan. Hal itu menunjukkan bahwa

terdapat cukup fitoplankton sebagai makanan dan terjadi proses fotosintesis yang

cukup untuk memasok oksigen.

Salinitas

Salinitas atau kadar garam merupakan total konsentrasi garam terlamt dalam

air yang dinyatakan dalam mgll atau daIam satuan permil ("/,). Salinitas terbaik

untuk udang adalah 12 - 20 'loo, Pada salinitas 235 'loo, pertumbuhan udang terhambat, sedangkan pada salinitas 2.50 'loo udang mulai mati. Pada salinitas <I2 %o

udang tidak terganggu seperti pada salinitas tinga tetapi metabolisme pigmen tidak

sempuma (wama udang lebih bim) dan kulit lunak sehingga Iebih mudah diserang

penyakit (Hardjowigeno, 2001).

Suhu Perairan

Untuk budidaya tambak udang, suhu yang baik adalah 27 - 30' C, meskipun

sampai suhu 35" C masih dapat tumbuh atau hidup normal. Pada suhu 18 - 27' C nafsu makan udang mulai tumn dan pada suhu antara 12 - 27" C mulai berbahaya untuk pertumbuhan udang. Selanjutnya pada suhu 4 2 " C udang mulai mati.

Kecerahan

Kecerahan atau kekeruhan air mencerminkan jumlah plankton yang ada dalam

plzytoplankton dalam air juga oleh tersuspensinya partikel tanah. Kekeruhan tersebut

menghalangi penetrasi cahaya ke dalam tambak dan mengurangi cahaya ke dasar

tambak sehingga mengganggu pertumbuhan ganggang dasar (klekap) maupun

ganggang dalam air dan tanaman air lainnya. Batas kecerahan yang baik atau optimal

untuk udang adalah antara 30 - 40 cm. Apabila kecerahan <25 cm maka

plzytoplankton perlahan-lahan akan mati (die-om karena oksigen terlarut turun

dengan cepat (Hardjowigeno, 200 1).

Derajat Keasaman (pH) Air

Kondisi keasaman (pH) air laut yang alamiah bersifat netral, dan kondisi

tersebut sesuai untuk kegiatan budidaya. Air payau berperan sebagai penyangga

perubahan pH, sehingga sangat jarang pH turun menjadi 6,5 atau naik menjadi > 9.

Pada pagi hari saat konsentrasi COz masih tinggi, pH air tambak sekitar 7,O tetapi

pada sore hari saat konsentrasi oksigen terlarut mencapai maksimum karena C 0 2

dimanfaatkan dalam fotosintesis, pH air tambak naik mencapai 9

-

9,s(Hardjowigeno, 2001). Menurut Achmad (1991) dalam Hardjowigeno (1991)

menyebutkan bahwa pH yang baik untuk udang adalah antara 7,O - 9,O.

Untuk memperoleh air dengan jumlah dan kualitas yang ideal dalarn

pengembangan pertambakan budidaya udang, maka perlu didukung kelayakan

parameter lain, seperti: amplitude pasang surut dan ketinggian elevasi, topografi, keadaan iklim wilayahnya, keadaan tanah, serta kebijakan regulasi pemerintah dalam

2. Amplitudo Pasang-Surut dan Ketinggian Elevasi

Dua faktor dominan yang mempengaruhi pasok dan buang air dalam

mengoperasikan tambak adalah ketinggian lahan dan sifat pasut. Dalam penerapan

budidaya ekstensif dan semi intensif yang pasok dan pembuangan aimya

dilaksanakan secara gravitas, maka apabila temyata elevasinya berada di atas rataan

pasang tinggi tertinggi akan menjadi tidak layak karena memerlukan penggalian.

Sebaliknya pada lokasi yang elevasinya sama atau lebih rendah dari air surut rendah

terendah juga tidak layak karena akan menghadapi masalah besar dalam pembuangan

air dan pengeringan pelataran tambak (Poemomo, 1992).

Secara umum lokasi yang fluktuasi pasangnya sedang (kisaramya maksimum

antara 2 - 3 m dan rataan amplitudonya antara 1,l - 2,l m) adalah layak untuk pengelolaan pertambakan udang di kawasan intertidal (Poernomo, 1992). Sementara

itu Suyanto dan Mujiman (2001) menyebutkan kisaran yang paling cocok untuk

pertambakan hams mempunyai fluktuasi atau beda pasang dan surut 1,5 - 2 m.

Untuk lokasi yang fluktuasi pasangnya besar 2 4 m akan menimbulkan

masalah, karena diperlukan pematang yang besar untuk melindungi tambak dari

pasang tinggi dan sebaliknya menimbulkan kesulitan untuk mempertahankan air di dalam tambak pada saat air surut rendah. Di sisi lain kawasan yang amplitudo

pasangnya sangat kecil (kurang dari I m) akan dihadapkan pada masalah pengisian

dan pembuangan air dari tambak karena tidak dapat dilakukan secara sempuma

Berdasarkan kesesuaian pasang surut untuk pertambakan, Departemen PU

(1997) menentukan batas ideal elevasi wilayah pertarnbakan antara 0,5 - 1,O m selama periode rata-rata pasang tertinggi dan wilayah tersebut dapat dikeringkan

tuntas waktu air surut rata-rata.

3. Topografi Lahan

Lahan rawa atau pasang surut yang tidak rata, bergelombang atau berbukit

sebaiknya dihindari untuk lokasi pertambakan. Lahan budidaya tambak memerlukan

kawasan yang datar. Jamulya dan Sunarto (1996) membatasi tingkat kelerengan yang

datar antara 0 - 3 % dan masih dapat digenana langsung oleh pasang surut air asin

atau payau.

4. Kondisi Iklim Wilayah

Kondisi iklim, terutarna curah hujan merupakan faktor dominan yang

mempengaruhi operasional budidaya tambak. Umumnya semakin sedikit turun hujan

semakin baik, sepanjang amplitudo pasang cukup ideal dan pasok air tawar

dari

sungai cukup memadai. Curah hujan rata-rata yang ideal untuk pertambakan adalah

kurang dari 2000 m d t h . Apabila curah hujannya melebihi 2000 rnmlth dan tidak ada

bulan tanpa hujan sepanjang tahun akan menimbulkan masalah besar. Kondisi seperti

ini sangat penting untuk diperhatikan, karena untuk memperoleh produksi yang lebih

baik dan stabil serta menurnbuhkan makanan alami dalam tambak mutlak untuk

dilakukan upaya pengeringan dasar tambak secara rutin menjelang penebaran benur

Sementara itu Hardjowigeno (2001) menguraikan perlunya dikeringkan dasar

tambak secara berkala dengan tujuan untuk memperbaiki sifat fisik tanah,

meningkatkan proses mineralisasi bahan organik, dan menghilangkan bahan-bahan

beracun seperti asam sulfida (H2S), amoniak (NH3), serta metan. Oleh karena itu diperlukan adanya periode kering pada bulan-bulan tertentu pada setiap tahun. Curah

hujan yang tinggi sepanjang tahun tanpa adanya bulan kering kurang cocok untuk

tambak. Sebaliknya curah hujan yang terlalu rendah dan bulan kering yang terlalu

panjang juga kurang baik untuk daerah pertambakan (Hardjowigeno, 200 1).

5. Kualitas Tanah

Salah satu masalah yang sering timbul dalam pengelolaan tambak adalah

lahan tambak tidak mampu menahan air karena dasar tambak mempunyai porositas

tinggi. Malun kasar tanah berarti porositas semakin tinggi, sehingga kurang cocok

untuk tambak (Hardjowigeno, 2001). Oleh karena itu dalam memilih lokasi tambak,

jenis dan tekstur tanah sangat penting untuk diperhatikan.

Tekstur tanah adalah sifat fisik tanah yang menyatakan kasar-halusnya tanah

atau yang menunjukkan perbandingan fraksi-fraksi liat, debu dan pasir (Jamulya dan

Yunianto, 1996). Tekstur tanah akan berpengaruh pada konstruksi tambak dan sistem

budidaya. Tanah yang ideal untuk kegiatan pertambakan adalah yang bertekstur liat

berpasir (Poernomo, 1992). Semakin tinggi kadar liat dan semakin sedikit kadar pasir,

maka tekstur tanah akan semalan stabil dan semakin kedap air. Tekstur tanah yang

demikian mudah dipadatkan dan tidak pecah-pecah pada musim panas (Suyanto dan

Ditinjau dari sifat kimia tanah, salah satu parameter yang digunakan sebagai

syarat minimal untuk tambak adalah kawasan tersebut harus cukup kandungan unsur

haranya. Ketersediaan berbagai jenis unsur hara dalam tanah dibutuhkan untuk

pertumbuhan dan makanan alami klekap (campuran berbagai macam jasad renik yang

tumbuh di dasar tambak). Klekap ini menghendaki tekstur tanah dasar liat berpasir

atau liat berdebu (Suyanto dan Mujiman, 2001). Selanjutnya Jamulya dan Sunarto

(1996) menggolongkan kedua tekstur tanah tersebut sebagai tanah bertekstur halus.

Secara lebih rinci Poemomo (1992) membagi persyaratan tekstur tanah

menurut tingkat teknologi budidaya yang akan diterapkan. Dalam budidaya ekstensif

yang terutama menggantungkan pada jasad bersifat bentos (bentlzic organism) sebagai makanan alami bagi udang, maka harus memilih dasar tambak lempung

sarnpai liat berpasir. Berbeda dengan tekstur lempung liat berpasir hingga lempung

berpasir dapat diterapkan untuk tingkat budidaya semi intensif dan intensif karena

menggunakan pakan buatan sebagai surnber pakannya. Tabel 1 berikut ini

memperlihatkan tekstur tanah yang dipersyaratkan untuk budidaya tambak udang.

Tabel 1. Tekstur Tanah untuk Pertambakan Udang di Kawasan Pantai

Ekstensif Lempung-berpasir

I I I I

Semi-Intensif

I

Lempung-Liat berspasir1

25 - 30 110-20 150-60Fraksi Tanah (%)

Liat

1

Debu1

PasirTeknologi

budidaya

I I

Intensif

I

Lempung berpasir 110-201

20-30/50-601

Tekstur tanah

6. Daerah Perlindungan Pantai dan Kehijakan Pemerintah

Suatu lokasi bagi pembangunan unit pertambakan hams dapat menjamin

kelestarian dan stabilitas produksi secara optimal, yaitu dengan tidak memberikan

dampak negatif terhadap lingkungan dalam jangka panjang. Berkaitan dengan ha1

tersebut, maka sangat penting untuk rnempertimbangkan pembatasan tingkat

maksimum penggunaan lahan bagi pembangunan pertambakan. Peraturan tentang ha1

tersebut hams sepenuhnya diimplementasikan rnelalui koordinasi dengan semua

s!akelzolders yang terkait agar keseimbangan ekosistein pantai yang diperlukan bagi

keseimbangan produksi akuakultur dapat dipertahankan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 511990 dan Keppres No. 3211990 tentang

Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ditentukan jarak minimal

pemanfaatan dari pantai sekitar 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi

dan terendah tahunan yang diukur dari garis air sumt terendah ke arah darat.

Sedangkan dari tepi sungai minimal bejarak 100 m. Jarak masing-masing dalam

lebar tersebut dijadikan sebagai jalur hijau (green belt) untuk menjaga kelestarian

ekologis serta sebagai pelindung usaha budidaya dari gangguan alam, seperti erosi

atau longsor

(http:llw\w.bapedal.go.i~

2000).Dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan (sustainable development),

kegiatan pemanfaatan lahan atas (up land) seperti budidaya tambak udang hams

disinergikan dengan ekosistem wilayah pesisir (coastal ecosystem) agar tidak terjadi

dampak negatif (pengaruh yang membahayakan) terhadap kehidupan biota, sumber

guna lainnya. Salah satu penyebab pencemaran yang sering terjadi dalam kegiatan

budidaya tambak udang, terutama untuk budidaya tambak udang intensif dan semi intensif adalah melimpahnya buangan limbah organik ke dalam perairan pantai yang

banyak mengandung nutrien (nitrogen - N dan fosfor - P). Hal ini dapat menimbulkan masalah eutrofikasi (Dahuri et a/., 2001). Oleh karena itu dalam

pengelolaannya perlu dilakukan antisipasi melalui prediksi terhadap potensi

kandungan nutrien dalam tambak terhadap kemampuan perairan pantai untuk

melakukan pengenceran.

Model Prediksi Kandungan Nutrien

T i n g ~ n y a potensi buangan limbah organik dari k e ~ a t a n budidaya tambak

udang di satu hamparan lahan (melebihi kapasitas daya dukung lingkungan) dapat

bersumber dari sisa pakan yang membusuk, metabolit (urme da~faeces), bangkai plankton yang membusuk, dan mikro organisme lainnya (Poemomo, 1992). Limbah

organik ini terakumulasi dalam bentuk sedimen yang tertahan dan mengendap di

dasar tambak atau tertumpuk pada dinding pematang. Sedimen ini biasanya kaya

akan nutien (nitrogen dan fosfor) yang pada akhimya akan digelontorkan ke Iuar

tambak menuju perairan pantai (Subandar, 2002).

Pengkayaan perairan pantai dengan nutien, khususnya nikogen dan fosfor

tersebut menyebabkan peningkatan pertumbuhan alga dan tanaman yang akan

menyebabkan terganggunya keseimbangan yang ada (Gowen, 1994). Ketika nutrien

masuk ke dalam peraiaran pantai, alga dan fitoplankton yang pertumbuhannya

Pada umumnya fitoplankton akan mengalami blooming dan jenis yang ada berubah

menjadi jenis yang tidak diinginkan dalam jumlah sangat besar. Fenomena seperti ini

disebut sebagai red tides yang berbahaya bagi ikan dan kerang (Dahuri et al., 2001).

Dengan terjadinya peningkatan secara drastis jumlah organisme tertentu yang

terdapat di kolom air, maka akan mengakibatkan konsumsi oksigen meningkat,

sehingga kandungan oksigen di perairan menurun terutama di dasar perairan. Pada

kondisi kekurangan oksigen (anoxia) di perairan, maka proses anaerob akan terjadi

dan akan menghasilkan sulfat dan metana. Hal ini akan menyebabkan kematian ikan,

serta mempengaruhi perubahan struktur komunitas dasar (bentik) perairan pantai

(Dahuri et al., 2001).

Untuk mencegah potensi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari

kegiatan budidaya tambak udang, terutama terhadap kandungan nutrien (nitrogen dan

fosfor) yang masuk ke perairan pantai, maka perlu dilakukan prediksi kemampuan

perairan pantai melakukan pengenceran terhadap limbah nutrien tersebut. Prediksi

tersebut diakomodir melalui persamaan sederhana berikut ini (Gowen, 1994):

Dimana:

E, = Equilibrium nitrogen anorganik terlarut (ppm)

N = Kandungan nitrogen dari tambak (ppm)

V = Volume perairan (m3)

Untuk mendapatkan suatu h a i l kajian yang komprehensif dengan prinsip

pembangunan yang optimal dan berkelanjutan, maka selain tinjauan kelayakan dari

segi lingkungan biofisiknya, juga hams diperhatikan nilai strategis aspek

ekonominya. Proses penentuan kelayakan secara ekonomi dilakukan melalui

pengembangan skenario optimasi dengan memperhatikan kendala-kendala

(constraints) yang ada. Hal ini akan diakomodir melalui analisis model program

linear (Linear Programming Model).

Optimasi Pemanfaatan Lahan Budidaya Tambak Udang

Pada dasarnya persoalan optimasi adalah suatu persoalan untuk membuat nilai

suatu fungsi beberapa variabel menjadi maksimum atau minimum dengan

memperhatikan pembatasan-pembatasan yang ada. Pada umumnya pembatasan

tersebut meIiputi tenaga kerja (men), uang (nzoney), Input, se& waktu dan ruang

(Supranto, 1983).

Untuk menghtung kombinasi yang optimum dari sumber-sumber yang

terbatas tersebut, maka digunakan teknik program linear (Welch dan Commer, 1983

dalarn Suryadi, 2000). Penentuan kombinasi optimum dengan program linear

merupakan kelompok analisis kuantitatif yang digunakan untuk menemukan beberapa

kombinasi altematif pemecahan masalah. Kombinasi yang terbaik dipilih dalam

rangka menyusun strategi alokasi sumberdaya yang terbatas untuk mencapai tujuan

yang diinginkan secara optimal. Alokasi optimal adalah memaksimumkan atau

Ada dua metode dalam analisis permasalahan program linear, yaitu: (i)

metode grafik; dan (ii) metode simpleks. Metode dengan anaiisis grafik hanya dapat

digunakan untuk permasalahan program linear yang terdiri dari dua peubah

pengambilan keputusan saja. Disebabkan penggambaran lebih dari dua dimensi

dalam metode grafik akan san