STUDI KELAYAKAN PEMEKARAN DAERAH

(STUDI KASUS PENOLAKAN USULAN KABUPATEN SIMALUNGUAN HATARAN SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN SIMALUNGUN)

SKRIPSI

Oleh :

ALEX FERNANDO SARAGIH NIM :090906064

Dosen Pembimbing: Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si.

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVESITAS SUMATERA UTARA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU POLITIK

ALEX FERNANDO P SARAGIH (090906064)

STUDI KELAYAKAN PEMEKARAN DAERAH

(STUDI KASUS PENOLAKAN USULAN KABUPATEN SIMALUNGUN HATARAN SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN SIMALUNGUN) Rincian isi skripsi 80 Halaman, 20 Buku, 5 Artikel, 6 Situs Internet, (Kisaran buku dari tahun 1989-2013)

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba menguraikan dan menganalisis fakta-fakta tentang Bagaimana studi kelayakan pemekaran daerah dalam studi kasus penolakan usulan kabupaten Simalungun Hataran sebagai pemekaran dari kabupaten Simalungun. Penelitian ini akan mencari jawaban terhadap pertanyaan, mengapa ada kelompok yang tidak sepakat jika kabupaten Simalungun dimekarkan, apa alasan serta tindakan yang mereka lakukan, yaitu Koalisi Tolak Pemekaran Simlungun (TPS).

Penelitian ini menggunakan teori desentralisasi dan otonomi daerah, teori konflik, dan teori identitas budaya sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan permasalahan yang terjadi. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari wawancara, buku-buku, jurnal dan sumber internet dan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini data-data mengenai Letak Geografis dan Sejarah Kabupaten Simalungun, Wilayah Administrasi dan Organisasi Pemerintahan Kabupaten, Birokrasi Pemerintahan, Demografi Kabupaten Simalungun, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Hasil dari analisis dalam penelitian ini menemukan 4 hal utama tentang apa-apa saja yang menjadi landasan Koalisi Tolak Pemekaran Simalungun (TPS) menolak pemekaran di kabupaten Simalungun yaitu Ketimpangan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pemahaman yang keliru tentang pemekaran, Potensi Konflik Etnis dan Beban Penduduk Miskin Yang Lebih Tinggi. Dalam kesimpulan penelitian ini disimpulkan bahwa alasan Tim Penolakan Pemekaran Simalungun (TPS) sangat substansi dan dapat dijelaskan baik secara teori, akademis dan praktis.

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE DEPARTEMENT OF POLITICAL SCIENCE

ALEX FERNANDO P SARAGIH (090906064)

FEASIBILITY STUDYOFPROLIFERATION (CASE STUDY OF REJECTION

OFPROPOSALSASSIMALUNGUNHATARANPROLIFERATIONOFSIMALUNG UN)

Content : xv, 80 pages, 20 book, 16 articeles, 5 journal of researches, (publication from 1989-2013)

ABSTRACT

This study tried to describe and analyze facts about How feasibility study of regional expansion in case of rejection of the proposed study Simelungun Hataran district as a division of the district Simelungun. This study will seek answers to the question, why there are groups that do not agree if the district Simelungun bloomed, what is the reason and what they are doing, is Koalisi Tolak Pemekaran Simlungun (TPS).

This study uses the theory of decentralization and regional autonomy, conflict theory, and the theory of cultural identity as a basis for analyzing the problems of the problems occurred. The research method used is qualitative data collection techniques of interviews, books, journals and internet sources and descriptive qualitative data analysis techniques. In this study the data on the Geography and History Simalungun, Regional Administration and Organization of the District Government, Government Bureaucracy, Demographics Simalungun, and Gross Domestic Product (GDP).

The results of the analysis in this study found four main thing about anything that become the foundation Rejection Koalisi Tolak Pemekaran Simalungun (TPS) reject the division of the district Simelungun ie Inequality Management Budget (budget ) , a false understanding of the division , Potential Ethnic Conflict and Burden of Poor Higher . In conclusion of this study concluded that the reason Team Expansion Simelungun Rejection ( TPS ) very substance and can be explained either in theory , academic and practical .

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Studi Kelayakan Pemekaran Daerah, Studi Kasus Penolakan Usulan Kabupaten Simalungun Hataran sebagai Pemekaran dari Kabupaten Simalungun”. Skripsi ini diajukan guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.

Dalam skripsi ini menganalisis alasan penolakan terhadap usulan pemekaran Kabupaten Simalungun Hataran untuk menjadi suatu daerah otonom yang baru sebagai pemekaran dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Simalungun. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu dengan kerendahan hati mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun intelektualitas untuk perbaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada;

1. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Badaruddin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) USU berserta jajarannya.

2. Terima Kasih kepada Ibu Dra. T. Irmayani, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Politik (FISIP) USU.

3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing yang setia memberikan saran, kritik, dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian.

4. Terima kasih buat kedua orang tua saya, Masrigani Saragih dan Rosmawati Purba yang selalu setia mendidik dan membimbing saya dari kecil dan selalu memberikan saya semangat dan dukungan baik secara moril dan terutama materi. Segala sesuatu yang saya dapatkan hingga saat ini adalah buah dari setiap doa mamak. Mungkin saya bukan anak yang baik tapi saya selalu ingin membuat mamak tersenyum. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan dan rezeki kepada kita.

6. Terima kasih untuk kawan-kawan seperjuangan dalam memperebutkan gelar kesarjanaan di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, yang selama ini berjuang dan saling mendukung dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan juga dalam penyelesaian skripsi-skripsi baik yang telah selesai maupun dalam proses penyelesaian. Tanpa menyebutkan nama-nama kita sadar kawan-kawan telah berjuang bersama bukan hanya sebelumnya tetapi kedepannya juga, kita bisa percayakan itu, “intinya tetap semangat”. 7. Terima kasih kepada orang-orang ataupun mungkin seseorang yang

memberikan dukungan dan juga doa tanpa sepengetahuan peneliti, tetap dekat walaupun tak terlihat, saya berterimakasih dan tetap berdoa bersama agar tetap bisa menjalani hari-hari dengan penuh kesiapan untuk kedepannya.

8. Untuk semua pihak yang telah membantu penulis baik yang tidak bisa disebut satu persatu dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengucapkan terima kasih setulusnya, mohon maaf kalau tidak saya sebutkan karena keterbatasan saya, tapi hormat dan ucapan terima kasih saya ucapkan dengan hati yang murni.

Penulis menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, dimana skripsi ini masih kurang dan jauh dari kesempurnaan baik dalam pengumpulan data, pengolahan data, serta penyajiaannya. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca walaupun terdapat banyak kekurangan dalam penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan kembali banyak terima kasih bagi semua pihak yang telah memberi bimbingan, masukan, bantuan, dan dukungan selama proses pengerjaan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Medan, Maret 2015

DAFTAR ISI

I.5.1 Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah ... 11

I.5.2 Teori Konflik ... 13

I.7 Sistematika Penulisan ... 20

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN II.1 Letak Geografis dan Sejarah Kabupaten Simalungun ... 22

II.1.1 Geogrfis ... 22

II.1.2 Sejarah Kabupaten Simalungun ... 24

II.1.2.1 Pra kolonial ... 24

II.1.2.2 Kolonial ... 24

II.1.2.3Post Kolonial ... 26

II.2 Wilayah Administrasi dan Organisasi Pemerintahan Kabupaten .. 27

II.2.1 Wilayah Administrasi ... 27

II.3 Birokrasi Pemerintahan ... 31

II.3.1 Nagori/Kelurahan ... 32

II.3.2 Kecamatan ... 34

II.3.3 Kabupaten ... 35

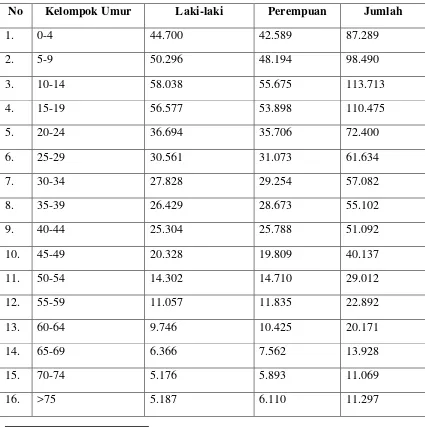

II.4 Demografi Kabupaten Simalungun ... 38

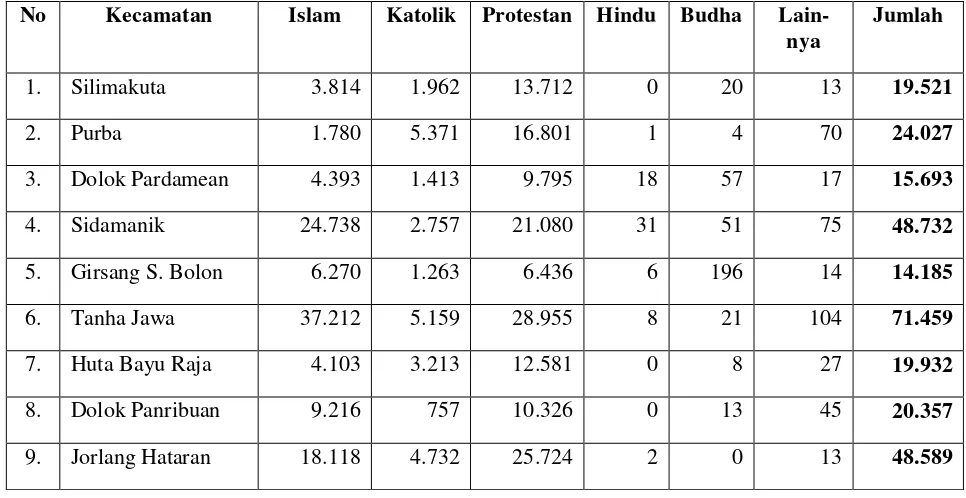

II.4.1 Sosial ... 40

II.4.1.2 Agama ... 41

II.4.1.3 Etnisitas ... 42

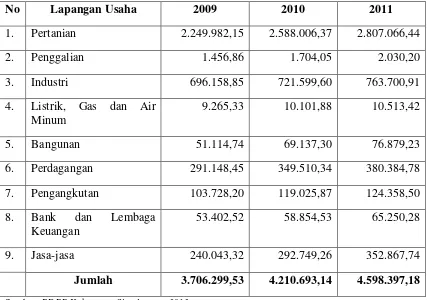

II.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ... 43

BAB III ANALISIS ALASAN TERBENTUKNYA TIM PENOLAK PEMEKARAN SIMALUNGUN (TPS) III.1 Ketimpangan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ... 46

III.2 Pemahaman yang keliru Konsep Pemekaran ... 56

III.3 Potensi Konflik Etnis ... 60

III.4 Beban Penduduk Miskin Yang Lebih Tinggi ... 62

BAB IV PENUTUP IV.1 Kesimpulan ... 71

IV.2 Implikasi Teori ... ` 72

DAFTAR TABEL

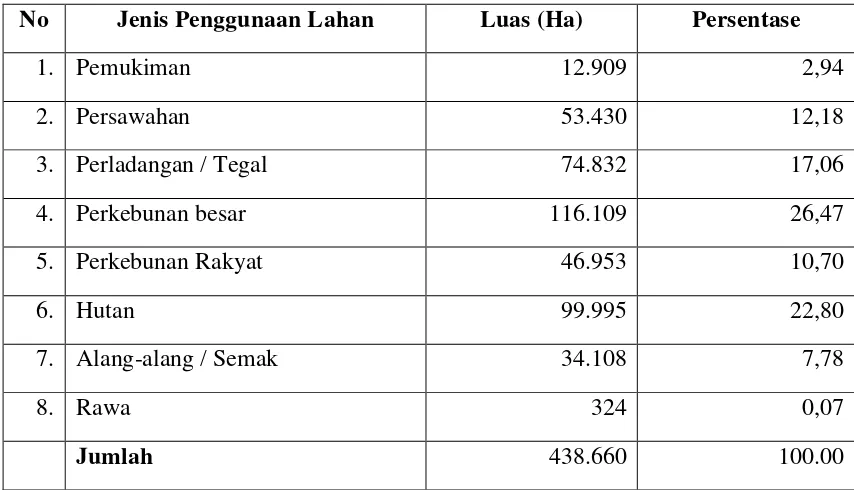

Tabel II.1. Klasifikasi Lahan Berdasarkan Penggunaannya ... 23

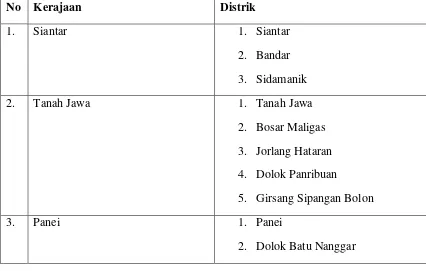

Tabel II.2. Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan ... 25

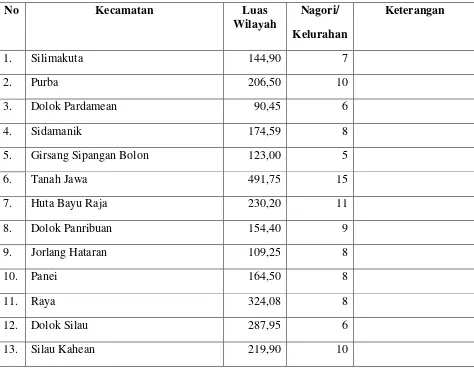

Tabel II.3. Wilayah Administrasi Kecamatan Sebelum Pemekaran ... 29

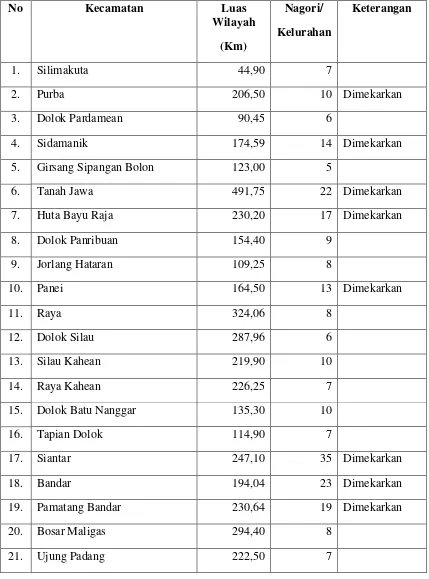

Tabel II.4. Wilayah Administrasi Kecamatan Setelah Pemekaran ... 30

Tabel II.5.Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur ... 39

Tabel II.6. Jumlah Penduduk Menurut Agama ... 41

Tabel II.7. PDRB Kabupaten Simalungun Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Jutaan Rupiah) ... 43

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang

Pasca berakhirnya Orde Baru, yang ditandai dengan Reformasi Tahun 1998,

dimana mahasiswa bersama dengan rakyat menuntut perubahan sistem pemerintahan

yang otoriter-sentralistik segera ditinggalkan. Hal tersebut juga melahirkan

pentingnya pemerintahan di daerah dengan wujud otonomi daerah, yaitu hak,

wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti yang

terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sejak kemerdekaan sampai saat ini, distribusi kekuasaan/kewenangan dari

pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah selalu bergerak pada titik keseimbangan yang

berbeda.Perbedaan ini sangat jelas terlihat dengan menggunakan konsep bandul, yang

selalu bergerak secara sistematis pada dua sisi yaitu pusat dan daerah. Bahwa, pada

suatu waktu bobot kekuasaan terletak pada Pemerintah Pusat, pada kesempatan lain

bobot kekuasaan ada pada Pemerintah Daerah. Kondisi yang demikian ini disebabkan

karena dua hal. Pertama, karena pengaturan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, sejak kemerdekaan sampai tahun 2005, Indonesia telah memiliki 8 (delapan)

undang-undang tentang Pemerintahan Daerah.Jika kita cermati secara analitis terlihat

bahwa titik berat bobot kekuasaan ternyata berpindah-pindah pada masing-masing

Pemerintahan Daerah yang disebabkan kepentingan penguasa pada masa berlakunya

undang-undang Pemerintahan Daerah.1

Desentralisasi dalam pengertian politik pemerintahan dilakukan untuk

memenuhi tuntutan golongan minoritas yang menuntut otonomi dalam wilayahnya.

Dalam sebuah Negara dengan tingkat diskriminasi, keterpisahan wilayah (kepulauan),

perbedaan suku dan kepentingan pembangunan yang sangat tinggi maka akan sangat

tinggi pula tuntutan untuk merealisasikan desentralisasi secara luas. Dampak yang

sangat penting diharapkan dari penerapan kebijakan yang bersemangatkan

desentralisasi adalah terjadinya perubahan kebijakan (policy change) dari paradigma

sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik mengarah kepada sistem pemerintahan

yang desentralistik dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengurus

segala kepentingan pemerintahan dan pembangunannya.2

Desentralisasi dan otonomi daerah sebagai wujud dalam demokratisasi yang

lebih mengarah dalam prinsipnya.Dimana kedekatan antara pemerintah dan Terciptanya desentralisasi dalam tatanan sistem pemerintahan negara,

hubungan pusat dengan daerah lebih dapat dimaknai. Dalam artian, bahwa

pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistik kemudian membangkitkan

semangat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Daerah. Dimana

masing-masing Daerah Otonom memiliki wewenang dalam mengatur pemerintahannya

sendiri.Akan tetapi, hubungan pusat dengan daerah tidak dapat dilepas begitu saja,

karena daerah juga memiliki tanggungjawab terhadap Pemerintah Pusat.

1

DR. J. Kaloh. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah : Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global.Jakarta : Rineka Cipta. Hal. 1-3.

2

masyarakat lebih terjamin. Kepentingan yang berbeda-beda disetiap daerah akan

dapat terwujud dengan adanya pemerintah daerah yang langsung berhadapan dengan

masyarakat. Kesejahteraan dan kearifan lokal dapat lebih diterima oleh masyarakat

dengan adanya pemerintah daerah.

Keterkaitan antara demokrasi dan otonomi serta desentralisasi, seperti dalam

pandangan Bagir Mannan yang mencatat adanya tiga faktor, yang diantaranya:

pertama, untuk mewujudkan kebebasan (liberty); kedua, untuk menumbuhkan kebiasaan di kalangan rakyat agar mampu memutuskan sendiri berbagai kepentingan

yang berkaitan langsung dengan mereka; ketiga, untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat yang mempunyai tuntutan yang berbeda-beda.

Dengan demikian, semakin banyak cakupan desentralisasi dan otonomi serta semakin

jauh tingkatannya ke bawah akan semakin demokratis pula negara yang

bersangkutan.3

Penyerahan wewenang kepada daerah oleh pusat untuk mengatur rumah

tangganya sendiri, yaitu dengan konsep desentralisasi, diatur dalam Undang-Undang Desentralisasi dan Otonomi Daerah diyakini akan mempermudah pemerintah

dapat secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Wewenang yang diterima

daerah untuk mengendalikan pemerintahan di daerah serta membuat kebijakan dengan

kebutuhan yang diinginkan pada tingkat lokal, sehingga masyarakat dapat secara

langsung bersentuhan dengan pemerintah yang ada di daerah, juga aspirasi

masyarakat dapat secara mudah berhadapan dengan pemerintah.Hal ini juga

merupakan jalan untuk mencapai kemandirian demokrasi.

3

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.Dimana desentralisasi dalam

demokratisasi pada perjalanannya dianggap dapat mencapai kesejahteraan dalam

masyarakat, yaitu dengan adanya kedekatan yang terjadi antara pemerintah dengan

masyarakat.

Akan tetapi, tidak sepenuhnya masyarakat dapat merasakan kebijakan yang

dilakukan pemerintah daerah. Dapat kita ketahui, bahwa banyak daerah di Indonesia

yang ingin memisahkan diri dari suatu daerah otonom, karena tidak meratanya

pembangunan, kesenjangan ekonomi yang terjadi, pemusatan kekuasaan di daerah

tertentu yang biasanya terpusat di daerah ibukota daerah otonom tersebut. Keinginan

untuk memisahkan diri dari suatu daerah otonom untuk membentuk suatu daerah

otonom yang baru inilah disebut dengan pemekaran daerah.

Sejak Undang-undang nomor 22 tahun 1999 diberlakukan, isu pemekaran

lebih dominan jika dibandingkan dengan isu penggabungan atau penghapusan daerah

otonom. Di satu sisi kecenderungan tersebut dapat diterima dan dipahami sebagai

wujud kedewasaan dan harapan untuk mengurus dan mengembangkan potensi daerah

dan masyarakatnya. Namun di sisi lain, mengundang kekhawatiran terhadap

kemampuan dan keberlanjutan daerah otonom baru untuk dapat bertahan mengurus

rumah tangganya sendiri. Pada prakteknya, terbentuknya daerah-daerah otonom baru

ini seringkali hanya didasarkan pada pertimbangan atau indikator-indikator ekonomi,

seperti tingkat pendapatan, aktivitas kegiatan ekonomi, dan potensi sumber daya alam

yang dimiliki. Sedangkan dimensi politik yang kemudian muncul setelah daerah

otonom itu terbentuk baru dipikirkan kemudian.Gejala inilah yang kemudian

pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.Dalam undang-undang ini,

pembentukan daerah baru disertai dengan persyaratan administratif, teknis dan fisik

wilayah.Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam undang-undang sebelumnya yang

tidak sampai ke pengaturan teknis pembentukan daerah.4

Pembentukan daerah otonom yang baru harus memperhatikan desain penataan

wilayah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, juga memenuhi indikator

dan syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-undang tentang pemerintahan daerah,

yaitu syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Penataan wilayah menurut

Undang-undang No. 32 tahun 2004 terbagi ke dalam 2 (dua) konsep, yakni

pembentukan daerah dan pembentukan kawasan khusus.Yang dimaksud pembentukan

daerah yaitu dalam hal pemekaran dan penggabungan daerah.Pembentukan kawasan

khusus yaitu mencakup pembentukan kawasan strategis secara nasional menyangkut

hajat hidup orang banyak dari sudut politik, sosial, budaya, lingkungan dan Proses pembangunan dan pengembangan, serta peningkatan kesejahteraan di

Daerah, ternyata tidak selalu berjalan dengan baik. Luasnya Daerah Otonom

mengakibatkan kurangnya pemerataan pembangunan, dimana masih banyak daerah di

Indonesia yang belum tersentuh oleh Pemerintah Daerah, juga tingkat kesejahteraan

yang belum tercapai secara maksimal.Maka, hal ini mengakibatkan munculnya daerah

baru yang ingin memisahkan diri dari daerah yang lama untuk membentuk

pemerintahan sendiri.

4

pertahanan dan keamanan, termasuk juga pembentukan kawasan otorita, perdagangan

bebas, kawasan industry dan sejenisnya.5

5

Dede Mariana, Caroline Paskarina. Ibid, hal.181

Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat dan mencari apa yang terjadi di

daerah Kabupaten Simalungun. Isu pemekaran yang telah lama terdengar, bahwa

sebagian masyarakat Simalungun ingin memisahkan diri dan membentuk suatu daerah

otonom yang baru, yaitu Kabupaten Simalungun Hataran. Keinginan untuk

pemekaran tersebut telah terdengar sejak Tahun 2001 yang lalu, dan saat ini keinginan

pemekaran tersebut tidak lama lagi akan terwujud, dimana administrasi telah dipenuhi

dan pemerintah pusat juga telah melakukan cek fisik ke daerah Simalungun Hataran

yang akan dijadikan sebagai kabupaten yang baru.

Tetapi, pemekaran tersebut tidak semua masyarakat menerimanya. Walaupun

tidak lama lagi pembahasan undang-undang untuk membentuk daerah tersebut

menjadi suatu daerah otonom, para penolak pemekaran tersebut tidak pernah berhenti

melalukan aksi untuk menolak pemekaran Simalungun Hataran. Dapat kita lihat

dengan adanya Koalisi Tolak Pemekaran Simalungun (TPS). TPS berpendapat, jika

terjadi pemekaran di Simalungun akan mengakibatkan kesenjangan antara daerah

yang baru dengan daerah yang lama, pengkotak-kotakan budaya dan agama, dan

kekhawatiran mereka adalah hilangnya Budaya Simalungun yang telah ada dan lama

di daerah Simalungun. Karena, daerah yang akan dimekarkan mayoritas adalah

masyarakat pendatang, yang telah lama tinggal di Simalungun. Dimana kekuatan

Keinginan untuk membentuk suatu daerah otonom yang baru akibat dari tidak

meratanya pembangunan, seperti perbaikan infrastruktur jalan raya, serta

pembangunan yang terpusat di daerah ibukota Kabupaten, yaitu Pamatang Raya.

Luasnya Kabupaten Simalungun dianggap tidak dapat terjangkau Pemerintah

Simalungun secara keseluruhan.Masyarakat beranggapan bahwa sudah saatnya

Simalungun Hataran dimekarkan, disamping pembangunan yang tidak merata,

Simalungun Hataran juga telah memenuhi syarat-syarat dan indikator untuk dapat

menjadi suatu daerah otonom yang baru.

I.2. Perumusan Masalah

Usulan pemekaran Kabupaten Simalungun Hataran sebenarnya telah lama

terdengar, sejak Tahun 2001 isu pemekaran sudah direncanakan, akan tetapi baru

belakangan ini rencana usulan pemekaran tersebut diproses secara serius. Para

penggagas usulan pemekaran Kabupaten Simalungun Hataran yang ingin memisahkan

diri dari kabupaten induk, Kabupaten Simalungun, untuk membentuk satu daerah

otonom yang baru adalah berasal dari masyarakat yang disambut baik oleh

Pemerintah Kabupaten Simalungun.Masyarakat beranggapan, sudah saatnya

Kabupaten Simalungun dimekarkan. Hal ini dinilai dengan mempertimbangkan

beberapa hal, yaitu akibat luasnya wilayah Simalungun yang menyebabkan tidak

efisiennya dan tidak efektifnya pemerintah daerah dalam melaksanakan apa yang

menjadi tugasnya untuk melayani masyarakat. Misalnya, masyarakat yang bertempat

urusan pemerintahan. Hal lain adalah, tidak meratanya pembangunan infrastruktur,

seperti perbaikan jalan raya yang tidak terlaksana secara menyeluruh.

Masyarakat juga beranggapan, bahwa Simalungun telah siap untuk

dimekarkan membentuk satu daerah otonom yang baru, karena indikator untuk

membentuk suatu daerah yang baru telah dipenuhi oleh Simalungun, mulai dari syarat

administratif, syarat teknis dan syarat fisik kewilayahan. Usulan pemekaran diterima

baik oleh pihak Pemerintah Kabupaten, dimana kepala daerah secara serius

menanggapi usulan tersebut, mulai dari persiapan kelengkapan persyaratan, sampai

kepada proses penyelesaian pemekaran tersebut. Kepala daerah yang menjabat saat ini

Jopinus Ramli Saragih (J.R. Saragih) sangat sepakat dengan usulan pemekaran.

Sebelum menjabat sebagai Bupati Simalungun, yaitu pada saat kampanye, secara

terang-terangan beliau berjanji untuk merealisasikan usulan pemekaran tersebut.

Maka, otomatis pemekaran Kabupaten Simalungun Hataran merupakan hutang politik

J.R. Saragih.

Seiring berjalannya proses pemekaran, ternyata tidak sepenuhnya berjalan

secara lancar. Sebagian masyarakat Kabupaten Simalungun tidak setuju dengan

pemisahan atau pemecahan Simalungun menjadi 2 kabupaten, Simalungun harus tetap

menjadi satu daerah otonom yang utuh. Masyarakat yang secara terang-terangan

menolak dilaksanakannya pemekaran tersebut kemudian membentuk suatu Tim,

dengan nama Koalisi Tolak Pemekaran Simalungun (TPS), yang diketuai oleh Kurpan

Sinaga. Mereka beranggapan bahwa, pemisahan Simalungun menjadi 2 daerah

otonom akan menyebabkan diskriminasi sosial dan agama, memunculkan adanya

hilangnya budaya Simalungun pada daerah yang baru, karena pada daerah tersebut

mayoritas terdiri dari masyarakat pendatang. Kekuatan ekonomi dikuasai bukan oleh

masyarakat Simalungu asli, tetapi dikuasai oleh masyarakat pendatang. Sehingga, ada

kekhawatiran dari pihak TPS, kekhawatiran memunculkan disharmoni bahkan potensi

instabilitas atau gangguan keamanan.Hal ini disebabkan kesenjangan ekonomi dimana

kaum pendatang nyata-nyata lebih menikmati kekayaan daerah apalagi jika bagi hasil

perkebunan terealisasi nanti.

Penelitian ini akan mencari jawaban terhadap pertanyaan, mengapa ada

kelompok yang tidak sepakat jika Kabupaten Simalungun dimekarkan menjadi 2

daerah otonom sehingga terbentuknya Koalisi Tolak Pemekaran Simalungun (TPS)

yang secara terang-terangan menolak dilaksanakannya pemekaran tersebut?

I.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti

tentang pemekaran daerah di Simalungun tersebut, adalah :

- Untuk mengetahui kelayakan dari Kabupaten Simalungun Hataran menjadi

sebuah daerah otonom yang baru sesuai dengan indikator terbentuknya suatu

daerah yang baru berdasarkan Undang-undang.

- Mengetahui proses pemekaran yang dilakukan dalam membentuk suatu daerah

otonom yang baru.

- Mengetahui alasan dan tindakan kelompok yang menolak usulan Kabupaten

I.4. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, secara teoritis maupun

secara praktis.

a) Secara teoritis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menganalisis

kelayakan suatu daerah untuk dapat menjadi daerah otonom yang baru terkait

aspirasi masyarakat.

- Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi

masyarakat yang peduli terhadap pemekaran dan instansi pemerintah untuk

memahami terbentuknya suatu daerah dengan indikator-indikator yang ada,

dan mengatasi berbagai hambatan dan persoalan dalam pemekaran suatu

daerah.

b) Secara praktis

- Penelitian ini akan memberikan informasi tentang kelayakan Simalungun

Hataran dan proses yang dilalui untuk dapat menjadi suatu daerah otonom

yang baru.

- Secara teoritis, penelitian ini juga akan memberikan informasi tentang pro

dan kontra terhadap usulan pemekaran Simalungun Hataran, alasan serta

tindakan kelompok yang menolak usulan pemekaran.

I.5. Konsep dan Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, diperlukan pisau analisis yaitu kerangka teori, untuk

yang ada dan sesuai dengan apa yang akan diteliti, maka peneliti akan menggunakan

beberapa kerangka konseptual sebagai landasan berpikir dan menganalisis fenomena

yang terjadi dalam usulan pemekaran Kabupaten Simalungun Hataran menjadi suatu

daerah otonom yang baru. Adapun konsep dan teori yang akan digunakan,

diantaranya adalah sebagai berikut :

I.5.1. Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Pengertian Desentraliasi menurut Rondinelli adalah penyerahan

perencanaan, pembuatan keputusan, atau kewenangan administratif dari pemerintah

pusat kepada organisasi wilayah, satuan administratif daerah, organisasi semi

otonom, pemerintah daerah, atau organisasi nonpemerintah/lembaga swadaya

masyarakat.

Desentralisasi salah satu amanat dari gerakan reformasi 1998 telah merombak

tatanan bernegara, relasi pusat, daerah dan masyarakat. Pusat yang selama puluhan

tahun memegang peran dominan dipaksa untuk turun tahta dan share kekuasaan dengan daerah. Konstalasi kekuasaan telah menyebar diantara berbagai kebijakan,

tidak hanya pusat dan daerah, dalam artian berbagai aktorpun lahir untuk mewarnai

dinamika pengelolaan negara. Kebutuhan akan pelayanan publik yang berkualitas,

demokratisasi, serta pendidikan politik di Indonesia yang sangat erat hubungannya

dengan otonomi daerah.

Pengertian otonomi daerah menurut Philip Mahwoo adalah Suatu pemerintah

otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber material yang

bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda6

Pembentukan Daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau

bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah

atau lebih. Pemekaran satu daerah menjadi 2 (dua) atau lebih dapat dilakukan setelah

mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Yang dimaksud dengan

“batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan” dalam ketentuan ini, untuk

provinsi 10 (sepuluh) tahun, untuk kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun, dan kecamatan 5

(lima) tahun.

.

Pengertian Desentralisasi dan otonomi Daerah mempunyai tempat

masing-masing. Istilah Otonomi lebih cenderung pada political aspect, sedangkan Desentralisasi lebih cendrung pada administrative aspect . Namun jika dilihat dari konteks Power of Sharing, dalam prakteknya, kedua istilah tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, jika berbicara mengenai

otonomi Daerah, pertanyaan yang dapat dimunculkan adalah seberapa besar

wewenang untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang telah diberikan

sebagai wewenang dalam menyelenggarakan rumah tangga Daerah, demikian pula

sebaliknya.

7

Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah akan digunakan menganalisis efek

dari pemekarang Kabupaten simalungun berepengaruh terhadap Ketimpangan

Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun.

6

Husni Roman, “Desentralisasi dan semangagat Homogenisasi”. Jurnal referensi analisa politik Dewibulanan,Edisi V 2011 Hal.53.

7

I.5.2. Teori Konflik

Konflik elit dapat dipahami dari berbagai dimensi untuk melihat faktor

penyebab, motif kepentingan politiknya. Pertama, dari segi pengertiannya konflik

diartikan sebagai pertentangan yang terbuka antara kekuatan-kekuatan politik yang

memperebutkan kekuasaan sehingga dapat dilihat oleh orang luar.Pengertian konflik

disini merujuk pada hubungan antara kekuatan politik (Kelompok dan Individu) yang

memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.8

Kedua, sasaran-sasaran yang tidak sejalan sesungguhnya menunjukkan adanya

perbedaan kepentingan. Karena itu, kepentingan dapat digunakan sebagai cara untuk

melihat perbedaan motif diantara kelompok yang saling bertentangan, naik dalam

sebuah kelompok yang kecil maupun didalam suatu kelompok yang besar. Perbedaan

kepentingan setidaknya akan menunjukkan motif mereka berkonflik. Menurut

Dumholf, motivasi seseorang untuk merebut kekuasaan, selain dia ingin berkuasa

mereka juga meninginkan uang, jaringan dan investasi strategis.9

Menurut Lawang, konflik diartikan Sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dimana tujuan

mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk

menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan

kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan

sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif

terbatas. Konflik dapat terjadi pada setiap individu dan kelompok dalam

8

SN. Kartikasari (Penyunting), Mengelola Konflik : Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak, (Jakarta : The British Council, 2000) hal 4.

masyarakat, yang menuntut adanya menyelesaikan. Setiap orang sudah dapat

dipastikan pernah mengalami konflik, tidak terkecuali Anda, baik konflik secara

pribadi maupun kelompok. Konflik pribadi dapat terjadi antar individu atau

dalam diri sendiri. Perbedaan pandangan atau kepentingan atau pendapat dapat

menjadi pemicu bagi munculnya konflik pribadi. Konflik yang terjadi dalam diri

individu dapat muncul manakala terdapat perbedaan antara idealisme yang

dimilikinya dengan kenyataan. Konflik yang terjadi antara individu dengan

individu, misalnya konflik di antara sesame teman di sekolah. Konflik antara

individu dengan kelompok10

1. Dimensi Budaya .

Adapun sunber-sumber konflik di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Masih berkembangnya ideologi Primordialisme (Suku, Agama, Ras).

b) Masyarakat masih melihat golongan lain dengan kacamata stereotype

(menggeneralisasikan sifat-sifat suatu suku, agama, bangsa, dan

sebagainya tanpa alasan yang rasional).

c) Stock of knowledge sebagian masyarakat sudah terlanjur terbentuk melalui sosialisasi didalam keluarga, sekolah dan sebagainya. Apabila stock of knowledge ini merugikan perlu dilakukan gerakan de-edukasi secara meluas dan mendasar.

d) Sistem kepercayaan sering menjadi sumber konflik, tetapi bisa juga

merupakan basis moral anti konflik dan kekerasan.

10

e) Ideologi Negara dapat dijadikan landasan solidaritas bangsa.

2. Dimensi Sosial

a) Kesenjangan sosial bukan saja antar individu tapi juga golongan dan

daerah, sehingga menyulitkan terbentuknya solidaritas yang berskala

nasional sebaliknya cenderung mengobarkan tribalisme.

b) Sistem sosialisasi di berbagai pranata sosial seperti rumah, sekolah, tempat

ibadah, media massa, dan ormas yang masing-masing menanamkan dan

mengembangkan nilai-nilai non integrative secara disadari maupun tidak. c) Hukum yang tidak adil, cenderung menciptakan situasi yang amonik yaitu

tidak jelas mana yang benar dan mana yang salah.

d) Matinya lembaga adat karena pemerintah terlalu menyeragamkan

kelembagaan pembangunan. Otonomi daerah tidak dengan mudah bisa

memperbaiki situasi yang ada, bahkan bisa jatuk pada titik ekstrim yang

lain.

e) Lemahnya tingkat kontrol sosial baik tingkat aparat maupun masyarakat.

3. Dimensi Kepribadian

a) Pembentukan sikap Fanatisme terus berlangsung di masyarakat.

b) Melemahnya rasa bersalah, rasa malu, dan rasa takut sehingga

penyimpangan sosial cenderung tak terkendalikan.

c) Berkembangnya sikap agresifitas, frustasi karena kondisi sosial ekonomi

yang terus merosot.

d) Ketidakpercayaan yang meluas baik pada tingkat individual, posisional,

4. Dimensi Biologis

a) Berkembangnya kondisi biologis yang semakin tak tertahankan (rasa

lapar, rasa sakit) dikalangan kelompok-kelompok amat miskin.

b) Rangsangan obat bius yang secara biologis yang tidak dapat tertahankan.

Penggunaan Teori Konflik dalam penelitian ini untuk menganilis pengaruh

pemekaran Kabupaten Simalungun tentang Beban Penduduk Miskin Yang Lebih

Tinggi diantara Masyarakat di Simalungun terkait yang mana hal ini terkait ekonomi.

I.5.3. Teori Identitas Budaya

Mengenai identitas budaya di dalam masyarakat Inggris, saya ingin mengutip

Storry, yang mengatatakan: The UK of the 1990s is enhanced by diversity and difference, and therefore we must use the plural form and talk of identities. Ia menekankan bahwa identitas budaya bangsa itu tidaklah bersifat tunggal, melainkan

merupakan gabungan dari banyak hal, seperti halnya kondisi bangsa itu sendiri yang

plural. Sebagai titik tolak dalam upaya pembentukan identitas budaya bangsa Inggris

adalah sejarah bangsa tersebut, sehingga untuk memahami masyarakat pada masa

ini/kontemporer, kita harus melihat ke masa lalu bangsa itu: sejarahnya.11

The British image has been described repeatedly in terms of certain strong individuals who stand for single aspects of Britain. British

Menurut Storry, identitas nasional seringkali diwujudkan dalam sosok-sosok

yang menjadi tokoh yang terkenal dalam masyarakat (public figures). Lebih lanjut ia menyatakan:

11

stereotypes have been created or reinforced by figures with whom you may be familiar from history, politics, sports or films.

Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan, yaitu gambaran Inggris telah

dijelaskan berulang kali dalam hal individu yang kuat tertentu yang berdiri untuk

aspek tunggal Inggris. Stereotip Inggris telah dibuat atau diperkuat oleh tokoh-tokoh

dengan siapa Anda mungkin akrab dari sejarah , politik, olahraga atau film.

Tokoh-tokoh yang dianggap patut untuk menjadi teladan menjadi inspirasi

pembentukan standar nilai masyarakat, bahkan masyarakat seringkali menggunakan

karakter dalam kisah fiktif sebagai tempat untuk menaruh harapan dan nilai-nilai

tersebut. Karakter identitas budaya merupakan representasi, maka ada dua hal yang

dibahas mengenai representasi ini:12

1. as potrayal some figures or ‘heroes’ who have come to represent Britishness

2. political and constitutional representation, where an individual or group ‘stands in’ or speaks for the whole country.

Mengacu pada ‘konsep’ representasi ini maka pada akhirnya –setelah melihat

prestasi yang diperoleh mereka- The Beatles dianggap pantas oleh kaum mapan untuk menjadi lambang budaya Inggris, mereka pantas untuk menyuarakan apa yang

dirasakan oleh bangsa itu kepada dunia. The Beatles memberi citra bangsa Inggris yang baik di mata dunia, selain itu, dengan kemampuan menaklukkan dunia, memberi

pemasukan keuangan yang besar bagi Inggris dan kemampuan Inggris menyumbang

negara lain, maka The Beatles adalah Inggris dan Inggris adalah The Beatles, paling tidak sampai saat ini.

12

Penggunaan Teori Identitas budaya dalam penelitian yaitu untuk menganalisis

konflik etnis di kabupaten Simalungun yang mana hal ini terkait Jumlah etnis budaya

dan agama yang beragam di Kabupaten Simalungun.

I.6. Metode Penelitian I.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian

kualitatif. Situasi atau fenomena yang terjadi dalam usulan pemekaran Simalungun

Hataran akan digambarkan atau dideskripsikan yang pada akhirnya akan dilakukan

analisis dalam mencari kebenaran yang diteliti oleh peneliti. Metode penelitian ini

dimaksudkan sebuah proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan

menggambarkan atau menerangkan keadaan sebuah objek maupun subjek penelitian

seseorang, lembaga maupun masarakat pada saat sekarang dengan berdasarkan

fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.13

13

Hadari Nawawi. Metodologi Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta : Gajahmada University Press, 1987, hal.63.

Peneliti akan mendeskripsikan fenomena yang terjadi, proses dan kelengkapan

administrasi usulan pemekaran Simalungun Hataran untuk menjadi daerah otonom

dan juga pro-kontra terhadap usulan pemekaran tersebut, seperti faktor-faktor dan

alasan penolakan usulan pemekaran, yang kemudian dianalisis dalam proses

pemecahan masalah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh peneliti.

Peneliti akan mengumpulkan data dan informasi dengan mengandalkan data

primer dan juga data sekunder.

a. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam

hal ini, data primer yang diperoleh adalah dengan melakukan wawancara

mendalam dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan

terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan dengan masalah

penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara dan observasi langsung

terhadap orang-orang terkait masalah pemekaran Simalungun Hataran.

Adapun informan yang akan diwawancarai secara khusus yaitu ketua Koalisi

Tolak Pemekaran Simalungun (TPS), yang diketuai oleh Kurpan Sinaga yang

merupakan ketua di pusat, juga ketua yang berada di daerah (Simalungun)

yaitu Jamansen Purba.

b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh baik yang belum diolah

maupun yang telah diolah. Dalam hal ini, data sekunder diperoleh dari

buku-buku, majalah, jurnal dan internet yang masih memiliki relevansi dengan

penelitian yang dilakukan.

I.6.3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara induktif sebagai

salah satu ciri dari penelitian tersebut. Peneliti kualitatif akan mencoba memahami

fenomena atau gejala yang dilihatnya sebagaimana adanya. Analisis induktif dimulai

dengan melakukan serangkaian observasi khusus, yang kemudian akan memunculkan

tema-tema atau kategori-kategori, serta pola-pola hubungan diantara tema atau

induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda-realitas penelitian

kualitatif bersifat jamak/ganda-sebagaimana yang terdapat dalam data.14

Dalam bab yang ketiga akan mendeskripsikan latar belakang terbentuknya

Tim Penolak pemekaran Kabupaten Simalungun (TPS), kemudian apa yang menjadi

alasan penolakan tersebut berkaitan dengan Ketimpangan Pengelolaan Anggaran

I.7. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh

peneliti terdiri dari 5 (lima) bagian besar, dan kemudian dispesifikasi lagi untuk

mempermudah proses penelitian dalam hal penulisan agar sesuai dengan suatu karya

ilmiah. Adapun sistematika penulisan tersebut, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab yang pertama terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori

dan konsepsional, metodologi penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II : PROFIL KABUPATEN SIMALUNGUN DAN PROFIL TIM PENOLAKAN PEMEKARAN SIMALUNGUN (TPS)

Dalam bab yang kedua, akan mendeskripsikan tentang sejarah kabupaten

Simalungun, serta keadaan geografisnya. Juga akan menggambarkan sumber daya

yang dimiliki dan perekonomian yang ada di Simalungun tersebut.

BAB III : ANALISIS ALASAN TERBENTUKNYA TIM PENOLAK PEMEKARAN SIMALUNGUN (TPS)

14

Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pemahaman yang keliru Konsep Pemekaran,

Potensi Konflik Etnis dan Masalah Distribusi Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV : KESIMPULAN

Dalam bab yang terakhir ini, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian

yang telah dilakukan oleh peneliti, yang merupakan inti dari penelitian dalam

menganalisis penolakan pemekaran Kabupaten Simalungun Hataran sebagai

pemekaran dari Kabupaten Simalungun yang dilakukan Oleh Tim Koalisi Penolakan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Studi Kelayakan Pemekaran Daerah, Studi Kasus Penolakan Usulan Kabupaten Simalungun Hataran sebagai Pemekaran dari Kabupaten Simalungun”. Skripsi ini diajukan guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.

Dalam skripsi ini menganalisis alasan penolakan terhadap usulan pemekaran Kabupaten Simalungun Hataran untuk menjadi suatu daerah otonom yang baru sebagai pemekaran dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Simalungun. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu dengan kerendahan hati mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun intelektualitas untuk perbaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada;

1. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Badaruddin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) USU berserta jajarannya.

2. Terima Kasih kepada Ibu Dra. T. Irmayani, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Politik (FISIP) USU.

3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing yang setia memberikan saran, kritik, dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian.

4. Terima kasih buat kedua orang tua saya, Masrigani Saragih dan Rosmawati Purba yang selalu setia mendidik dan membimbing saya dari kecil dan selalu memberikan saya semangat dan dukungan baik secara moril dan terutama materi. Segala sesuatu yang saya dapatkan hingga saat ini adalah buah dari setiap doa mamak. Mungkin saya bukan anak yang baik tapi saya selalu ingin membuat mamak tersenyum. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan dan rezeki kepada kita.

6. Terima kasih untuk kawan-kawan seperjuangan dalam memperebutkan gelar kesarjanaan di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, yang selama ini berjuang dan saling mendukung dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan juga dalam penyelesaian skripsi-skripsi baik yang telah selesai maupun dalam proses penyelesaian. Tanpa menyebutkan nama-nama kita sadar kawan-kawan telah berjuang bersama bukan hanya sebelumnya tetapi kedepannya juga, kita bisa percayakan itu, “intinya tetap semangat”. 7. Terima kasih kepada orang-orang ataupun mungkin seseorang yang

memberikan dukungan dan juga doa tanpa sepengetahuan peneliti, tetap dekat walaupun tak terlihat, saya berterimakasih dan tetap berdoa bersama agar tetap bisa menjalani hari-hari dengan penuh kesiapan untuk kedepannya.

8. Untuk semua pihak yang telah membantu penulis baik yang tidak bisa disebut satu persatu dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengucapkan terima kasih setulusnya, mohon maaf kalau tidak saya sebutkan karena keterbatasan saya, tapi hormat dan ucapan terima kasih saya ucapkan dengan hati yang murni.

Penulis menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, dimana skripsi ini masih kurang dan jauh dari kesempurnaan baik dalam pengumpulan data, pengolahan data, serta penyajiaannya. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca walaupun terdapat banyak kekurangan dalam penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan kembali banyak terima kasih bagi semua pihak yang telah memberi bimbingan, masukan, bantuan, dan dukungan selama proses pengerjaan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Medan, Maret 2015

DAFTAR ISI

I.5.1 Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah ... 11 I.5.2 Teori Konflik ... 13 I.7 Sistematika Penulisan ... 20BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

II.4.1.2 Agama ... 41 II.4.1.3 Etnisitas ... 42 II.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ... 43

BAB III ANALISIS ALASAN TERBENTUKNYA TIM PENOLAK PEMEKARAN SIMALUNGUN (TPS)

III.1 Ketimpangan Pengelolaan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) ... 46 III.2 Pemahaman yang keliru Konsep Pemekaran ... 56 III.3 Potensi Konflik Etnis ... 60 III.4 Beban Penduduk Miskin Yang Lebih Tinggi ... 62

BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan ... 71 IV.2 Implikasi Teori ... ` 72

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Klasifikasi Lahan Berdasarkan Penggunaannya ... 23

Tabel II.2. Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan ... 25

Tabel II.3. Wilayah Administrasi Kecamatan Sebelum Pemekaran ... 29

Tabel II.4. Wilayah Administrasi Kecamatan Setelah Pemekaran ... 30

Tabel II.5.Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur ... 39

Tabel II.6. Jumlah Penduduk Menurut Agama ... 41

Tabel II.7. PDRB Kabupaten Simalungun Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Jutaan Rupiah) ... 43

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang

Pasca berakhirnya Orde Baru, yang ditandai dengan Reformasi Tahun 1998,

dimana mahasiswa bersama dengan rakyat menuntut perubahan sistem pemerintahan

yang otoriter-sentralistik segera ditinggalkan. Hal tersebut juga melahirkan

pentingnya pemerintahan di daerah dengan wujud otonomi daerah, yaitu hak,

wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti yang

terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sejak kemerdekaan sampai saat ini, distribusi kekuasaan/kewenangan dari

pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah selalu bergerak pada titik keseimbangan yang

berbeda.Perbedaan ini sangat jelas terlihat dengan menggunakan konsep bandul, yang

selalu bergerak secara sistematis pada dua sisi yaitu pusat dan daerah. Bahwa, pada

suatu waktu bobot kekuasaan terletak pada Pemerintah Pusat, pada kesempatan lain

bobot kekuasaan ada pada Pemerintah Daerah. Kondisi yang demikian ini disebabkan

karena dua hal. Pertama, karena pengaturan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, sejak kemerdekaan sampai tahun 2005, Indonesia telah memiliki 8 (delapan)

undang-undang tentang Pemerintahan Daerah.Jika kita cermati secara analitis terlihat

bahwa titik berat bobot kekuasaan ternyata berpindah-pindah pada masing-masing

Pemerintahan Daerah yang disebabkan kepentingan penguasa pada masa berlakunya

undang-undang Pemerintahan Daerah.1

Desentralisasi dalam pengertian politik pemerintahan dilakukan untuk

memenuhi tuntutan golongan minoritas yang menuntut otonomi dalam wilayahnya.

Dalam sebuah Negara dengan tingkat diskriminasi, keterpisahan wilayah (kepulauan),

perbedaan suku dan kepentingan pembangunan yang sangat tinggi maka akan sangat

tinggi pula tuntutan untuk merealisasikan desentralisasi secara luas. Dampak yang

sangat penting diharapkan dari penerapan kebijakan yang bersemangatkan

desentralisasi adalah terjadinya perubahan kebijakan (policy change) dari paradigma

sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik mengarah kepada sistem pemerintahan

yang desentralistik dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengurus

segala kepentingan pemerintahan dan pembangunannya.2

Desentralisasi dan otonomi daerah sebagai wujud dalam demokratisasi yang

lebih mengarah dalam prinsipnya.Dimana kedekatan antara pemerintah dan Terciptanya desentralisasi dalam tatanan sistem pemerintahan negara,

hubungan pusat dengan daerah lebih dapat dimaknai. Dalam artian, bahwa

pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistik kemudian membangkitkan

semangat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Daerah. Dimana

masing-masing Daerah Otonom memiliki wewenang dalam mengatur pemerintahannya

sendiri.Akan tetapi, hubungan pusat dengan daerah tidak dapat dilepas begitu saja,

karena daerah juga memiliki tanggungjawab terhadap Pemerintah Pusat.

1

DR. J. Kaloh. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah : Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global.Jakarta : Rineka Cipta. Hal. 1-3.

2

masyarakat lebih terjamin. Kepentingan yang berbeda-beda disetiap daerah akan

dapat terwujud dengan adanya pemerintah daerah yang langsung berhadapan dengan

masyarakat. Kesejahteraan dan kearifan lokal dapat lebih diterima oleh masyarakat

dengan adanya pemerintah daerah.

Keterkaitan antara demokrasi dan otonomi serta desentralisasi, seperti dalam

pandangan Bagir Mannan yang mencatat adanya tiga faktor, yang diantaranya:

pertama, untuk mewujudkan kebebasan (liberty); kedua, untuk menumbuhkan kebiasaan di kalangan rakyat agar mampu memutuskan sendiri berbagai kepentingan

yang berkaitan langsung dengan mereka; ketiga, untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat yang mempunyai tuntutan yang berbeda-beda.

Dengan demikian, semakin banyak cakupan desentralisasi dan otonomi serta semakin

jauh tingkatannya ke bawah akan semakin demokratis pula negara yang

bersangkutan.3

Penyerahan wewenang kepada daerah oleh pusat untuk mengatur rumah

tangganya sendiri, yaitu dengan konsep desentralisasi, diatur dalam Undang-Undang Desentralisasi dan Otonomi Daerah diyakini akan mempermudah pemerintah

dapat secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Wewenang yang diterima

daerah untuk mengendalikan pemerintahan di daerah serta membuat kebijakan dengan

kebutuhan yang diinginkan pada tingkat lokal, sehingga masyarakat dapat secara

langsung bersentuhan dengan pemerintah yang ada di daerah, juga aspirasi

masyarakat dapat secara mudah berhadapan dengan pemerintah.Hal ini juga

merupakan jalan untuk mencapai kemandirian demokrasi.

3

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.Dimana desentralisasi dalam

demokratisasi pada perjalanannya dianggap dapat mencapai kesejahteraan dalam

masyarakat, yaitu dengan adanya kedekatan yang terjadi antara pemerintah dengan

masyarakat.

Akan tetapi, tidak sepenuhnya masyarakat dapat merasakan kebijakan yang

dilakukan pemerintah daerah. Dapat kita ketahui, bahwa banyak daerah di Indonesia

yang ingin memisahkan diri dari suatu daerah otonom, karena tidak meratanya

pembangunan, kesenjangan ekonomi yang terjadi, pemusatan kekuasaan di daerah

tertentu yang biasanya terpusat di daerah ibukota daerah otonom tersebut. Keinginan

untuk memisahkan diri dari suatu daerah otonom untuk membentuk suatu daerah

otonom yang baru inilah disebut dengan pemekaran daerah.

Sejak Undang-undang nomor 22 tahun 1999 diberlakukan, isu pemekaran

lebih dominan jika dibandingkan dengan isu penggabungan atau penghapusan daerah

otonom. Di satu sisi kecenderungan tersebut dapat diterima dan dipahami sebagai

wujud kedewasaan dan harapan untuk mengurus dan mengembangkan potensi daerah

dan masyarakatnya. Namun di sisi lain, mengundang kekhawatiran terhadap

kemampuan dan keberlanjutan daerah otonom baru untuk dapat bertahan mengurus

rumah tangganya sendiri. Pada prakteknya, terbentuknya daerah-daerah otonom baru

ini seringkali hanya didasarkan pada pertimbangan atau indikator-indikator ekonomi,

seperti tingkat pendapatan, aktivitas kegiatan ekonomi, dan potensi sumber daya alam

yang dimiliki. Sedangkan dimensi politik yang kemudian muncul setelah daerah

otonom itu terbentuk baru dipikirkan kemudian.Gejala inilah yang kemudian

pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.Dalam undang-undang ini,

pembentukan daerah baru disertai dengan persyaratan administratif, teknis dan fisik

wilayah.Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam undang-undang sebelumnya yang

tidak sampai ke pengaturan teknis pembentukan daerah.4

Pembentukan daerah otonom yang baru harus memperhatikan desain penataan

wilayah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, juga memenuhi indikator

dan syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-undang tentang pemerintahan daerah,

yaitu syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Penataan wilayah menurut

Undang-undang No. 32 tahun 2004 terbagi ke dalam 2 (dua) konsep, yakni

pembentukan daerah dan pembentukan kawasan khusus.Yang dimaksud pembentukan

daerah yaitu dalam hal pemekaran dan penggabungan daerah.Pembentukan kawasan

khusus yaitu mencakup pembentukan kawasan strategis secara nasional menyangkut

hajat hidup orang banyak dari sudut politik, sosial, budaya, lingkungan dan Proses pembangunan dan pengembangan, serta peningkatan kesejahteraan di

Daerah, ternyata tidak selalu berjalan dengan baik. Luasnya Daerah Otonom

mengakibatkan kurangnya pemerataan pembangunan, dimana masih banyak daerah di

Indonesia yang belum tersentuh oleh Pemerintah Daerah, juga tingkat kesejahteraan

yang belum tercapai secara maksimal.Maka, hal ini mengakibatkan munculnya daerah

baru yang ingin memisahkan diri dari daerah yang lama untuk membentuk

pemerintahan sendiri.

4

pertahanan dan keamanan, termasuk juga pembentukan kawasan otorita, perdagangan

bebas, kawasan industry dan sejenisnya.5

5

Dede Mariana, Caroline Paskarina. Ibid, hal.181

Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat dan mencari apa yang terjadi di

daerah Kabupaten Simalungun. Isu pemekaran yang telah lama terdengar, bahwa

sebagian masyarakat Simalungun ingin memisahkan diri dan membentuk suatu daerah

otonom yang baru, yaitu Kabupaten Simalungun Hataran. Keinginan untuk

pemekaran tersebut telah terdengar sejak Tahun 2001 yang lalu, dan saat ini keinginan

pemekaran tersebut tidak lama lagi akan terwujud, dimana administrasi telah dipenuhi

dan pemerintah pusat juga telah melakukan cek fisik ke daerah Simalungun Hataran

yang akan dijadikan sebagai kabupaten yang baru.

Tetapi, pemekaran tersebut tidak semua masyarakat menerimanya. Walaupun

tidak lama lagi pembahasan undang-undang untuk membentuk daerah tersebut

menjadi suatu daerah otonom, para penolak pemekaran tersebut tidak pernah berhenti

melalukan aksi untuk menolak pemekaran Simalungun Hataran. Dapat kita lihat

dengan adanya Koalisi Tolak Pemekaran Simalungun (TPS). TPS berpendapat, jika

terjadi pemekaran di Simalungun akan mengakibatkan kesenjangan antara daerah

yang baru dengan daerah yang lama, pengkotak-kotakan budaya dan agama, dan

kekhawatiran mereka adalah hilangnya Budaya Simalungun yang telah ada dan lama

di daerah Simalungun. Karena, daerah yang akan dimekarkan mayoritas adalah

masyarakat pendatang, yang telah lama tinggal di Simalungun. Dimana kekuatan

Keinginan untuk membentuk suatu daerah otonom yang baru akibat dari tidak

meratanya pembangunan, seperti perbaikan infrastruktur jalan raya, serta

pembangunan yang terpusat di daerah ibukota Kabupaten, yaitu Pamatang Raya.

Luasnya Kabupaten Simalungun dianggap tidak dapat terjangkau Pemerintah

Simalungun secara keseluruhan.Masyarakat beranggapan bahwa sudah saatnya

Simalungun Hataran dimekarkan, disamping pembangunan yang tidak merata,

Simalungun Hataran juga telah memenuhi syarat-syarat dan indikator untuk dapat

menjadi suatu daerah otonom yang baru.

I.2. Perumusan Masalah

Usulan pemekaran Kabupaten Simalungun Hataran sebenarnya telah lama

terdengar, sejak Tahun 2001 isu pemekaran sudah direncanakan, akan tetapi baru

belakangan ini rencana usulan pemekaran tersebut diproses secara serius. Para

penggagas usulan pemekaran Kabupaten Simalungun Hataran yang ingin memisahkan

diri dari kabupaten induk, Kabupaten Simalungun, untuk membentuk satu daerah

otonom yang baru adalah berasal dari masyarakat yang disambut baik oleh

Pemerintah Kabupaten Simalungun.Masyarakat beranggapan, sudah saatnya

Kabupaten Simalungun dimekarkan. Hal ini dinilai dengan mempertimbangkan

beberapa hal, yaitu akibat luasnya wilayah Simalungun yang menyebabkan tidak

efisiennya dan tidak efektifnya pemerintah daerah dalam melaksanakan apa yang

menjadi tugasnya untuk melayani masyarakat. Misalnya, masyarakat yang bertempat

urusan pemerintahan. Hal lain adalah, tidak meratanya pembangunan infrastruktur,

seperti perbaikan jalan raya yang tidak terlaksana secara menyeluruh.

Masyarakat juga beranggapan, bahwa Simalungun telah siap untuk

dimekarkan membentuk satu daerah otonom yang baru, karena indikator untuk

membentuk suatu daerah yang baru telah dipenuhi oleh Simalungun, mulai dari syarat

administratif, syarat teknis dan syarat fisik kewilayahan. Usulan pemekaran diterima

baik oleh pihak Pemerintah Kabupaten, dimana kepala daerah secara serius

menanggapi usulan tersebut, mulai dari persiapan kelengkapan persyaratan, sampai

kepada proses penyelesaian pemekaran tersebut. Kepala daerah yang menjabat saat ini

Jopinus Ramli Saragih (J.R. Saragih) sangat sepakat dengan usulan pemekaran.

Sebelum menjabat sebagai Bupati Simalungun, yaitu pada saat kampanye, secara

terang-terangan beliau berjanji untuk merealisasikan usulan pemekaran tersebut.

Maka, otomatis pemekaran Kabupaten Simalungun Hataran merupakan hutang politik

J.R. Saragih.

Seiring berjalannya proses pemekaran, ternyata tidak sepenuhnya berjalan

secara lancar. Sebagian masyarakat Kabupaten Simalungun tidak setuju dengan

pemisahan atau pemecahan Simalungun menjadi 2 kabupaten, Simalungun harus tetap

menjadi satu daerah otonom yang utuh. Masyarakat yang secara terang-terangan

menolak dilaksanakannya pemekaran tersebut kemudian membentuk suatu Tim,

dengan nama Koalisi Tolak Pemekaran Simalungun (TPS), yang diketuai oleh Kurpan

Sinaga. Mereka beranggapan bahwa, pemisahan Simalungun menjadi 2 daerah

otonom akan menyebabkan diskriminasi sosial dan agama, memunculkan adanya

hilangnya budaya Simalungun pada daerah yang baru, karena pada daerah tersebut

mayoritas terdiri dari masyarakat pendatang. Kekuatan ekonomi dikuasai bukan oleh

masyarakat Simalungu asli, tetapi dikuasai oleh masyarakat pendatang. Sehingga, ada

kekhawatiran dari pihak TPS, kekhawatiran memunculkan disharmoni bahkan potensi

instabilitas atau gangguan keamanan.Hal ini disebabkan kesenjangan ekonomi dimana

kaum pendatang nyata-nyata lebih menikmati kekayaan daerah apalagi jika bagi hasil

perkebunan terealisasi nanti.

Penelitian ini akan mencari jawaban terhadap pertanyaan, mengapa ada

kelompok yang tidak sepakat jika Kabupaten Simalungun dimekarkan menjadi 2

daerah otonom sehingga terbentuknya Koalisi Tolak Pemekaran Simalungun (TPS)

yang secara terang-terangan menolak dilaksanakannya pemekaran tersebut?

I.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti

tentang pemekaran daerah di Simalungun tersebut, adalah :

- Untuk mengetahui kelayakan dari Kabupaten Simalungun Hataran menjadi

sebuah daerah otonom yang baru sesuai dengan indikator terbentuknya suatu

daerah yang baru berdasarkan Undang-undang.

- Mengetahui proses pemekaran yang dilakukan dalam membentuk suatu daerah

otonom yang baru.

- Mengetahui alasan dan tindakan kelompok yang menolak usulan Kabupaten

I.4. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, secara teoritis maupun

secara praktis.

a) Secara teoritis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menganalisis

kelayakan suatu daerah untuk dapat menjadi daerah otonom yang baru terkait

aspirasi masyarakat.

- Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi

masyarakat yang peduli terhadap pemekaran dan instansi pemerintah untuk

memahami terbentuknya suatu daerah dengan indikator-indikator yang ada,

dan mengatasi berbagai hambatan dan persoalan dalam pemekaran suatu

daerah.

b) Secara praktis

- Penelitian ini akan memberikan informasi tentang kelayakan Simalungun

Hataran dan proses yang dilalui untuk dapat menjadi suatu daerah otonom

yang baru.

- Secara teoritis, penelitian ini juga akan memberikan informasi tentang pro

dan kontra terhadap usulan pemekaran Simalungun Hataran, alasan serta

tindakan kelompok yang menolak usulan pemekaran.

I.5. Konsep dan Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, diperlukan pisau analisis yaitu kerangka teori, untuk

yang ada dan sesuai dengan apa yang akan diteliti, maka peneliti akan menggunakan

beberapa kerangka konseptual sebagai landasan berpikir dan menganalisis fenomena

yang terjadi dalam usulan pemekaran Kabupaten Simalungun Hataran menjadi suatu

daerah otonom yang baru. Adapun konsep dan teori yang akan digunakan,

diantaranya adalah sebagai berikut :

I.5.1. Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Pengertian Desentraliasi menurut Rondinelli adalah penyerahan

perencanaan, pembuatan keputusan, atau kewenangan administratif dari pemerintah

pusat kepada organisasi wilayah, satuan administratif daerah, organisasi semi

otonom, pemerintah daerah, atau organisasi nonpemerintah/lembaga swadaya

masyarakat.

Desentralisasi salah satu amanat dari gerakan reformasi 1998 telah merombak

tatanan bernegara, relasi pusat, daerah dan masyarakat. Pusat yang selama puluhan

tahun memegang peran dominan dipaksa untuk turun tahta dan share kekuasaan dengan daerah. Konstalasi kekuasaan telah menyebar diantara berbagai kebijakan,

tidak hanya pusat dan daerah, dalam artian berbagai aktorpun lahir untuk mewarnai

dinamika pengelolaan negara. Kebutuhan akan pelayanan publik yang berkualitas,

demokratisasi, serta pendidikan politik di Indonesia yang sangat erat hubungannya

dengan otonomi daerah.

Pengertian otonomi daerah menurut Philip Mahwoo adalah Suatu pemerintah

otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber material yang

bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda6

Pembentukan Daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau

bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah

atau lebih. Pemekaran satu daerah menjadi 2 (dua) atau lebih dapat dilakukan setelah

mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Yang dimaksud dengan

“batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan” dalam ketentuan ini, untuk

provinsi 10 (sepuluh) tahun, untuk kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun, dan kecamatan 5

(lima) tahun.

.

Pengertian Desentralisasi dan otonomi Daerah mempunyai tempat

masing-masing. Istilah Otonomi lebih cenderung pada political aspect, sedangkan Desentralisasi lebih cendrung pada administrative aspect . Namun jika dilihat dari konteks Power of Sharing, dalam prakteknya, kedua istilah tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, jika berbicara mengenai

otonomi Daerah, pertanyaan yang dapat dimunculkan adalah seberapa besar

wewenang untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang telah diberikan

sebagai wewenang dalam menyelenggarakan rumah tangga Daerah, demikian pula

sebaliknya.

7

Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah akan digunakan menganalisis efek

dari pemekarang Kabupaten simalungun berepengaruh terhadap Ketimpangan

Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun.

6

Husni Roman, “Desentralisasi dan semangagat Homogenisasi”. Jurnal referensi analisa politik Dewibulanan,Edisi V 2011 Hal.53.

7

I.5.2. Teori Konflik

Konflik elit dapat dipahami dari berbagai dimensi untuk melihat faktor

penyebab, motif kepentingan politiknya. Pertama, dari segi pengertiannya konflik

diartikan sebagai pertentangan yang terbuka antara kekuatan-kekuatan politik yang

memperebutkan kekuasaan sehingga dapat dilihat oleh orang luar.Pengertian konflik

disini merujuk pada hubungan antara kekuatan politik (Kelompok dan Individu) yang

memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.8

Kedua, sasaran-sasaran yang tidak sejalan sesungguhnya menunjukkan adanya

perbedaan kepentingan. Karena itu, kepentingan dapat digunakan sebagai cara untuk

melihat perbedaan motif diantara kelompok yang saling bertentangan, naik dalam

sebuah kelompok yang kecil maupun didalam suatu kelompok yang besar. Perbedaan

kepentingan setidaknya akan menunjukkan motif mereka berkonflik. Menurut

Dumholf, motivasi seseorang untuk merebut kekuasaan, selain dia ingin berkuasa

mereka juga meninginkan uang, jaringan dan investasi strategis.9

Menurut Lawang, konflik diartikan Sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dimana tujuan

mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk

menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan

kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan

sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif

terbatas. Konflik dapat terjadi pada setiap individu dan kelompok dalam

8

SN. Kartikasari (Penyunting), Mengelola Konflik : Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak, (Jakarta : The British Council, 2000) hal 4.

masyarakat, yang menuntut adanya menyelesaikan. Setiap orang sudah dapat

dipastikan pernah mengalami konflik, tidak terkecuali Anda, baik konflik secara

pribadi maupun kelompok. Konflik pribadi dapat terjadi antar individu atau

dalam diri sendiri. Perbedaan pandangan atau kepentingan atau pendapat dapat

menjadi pemicu bagi munculnya konflik pribadi. Konflik yang terjadi dalam diri

individu dapat muncul manakala terdapat perbedaan antara idealisme yang

dimilikinya dengan kenyataan. Konflik yang terjadi antara individu dengan

individu, misalnya konflik di antara sesame teman di sekolah. Konflik antara

individu dengan kelompok10

1. Dimensi Budaya .

Adapun sunber-sumber konflik di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Masih berkembangnya ideologi Primordialisme (Suku, Agama, Ras).

b) Masyarakat masih melihat golongan lain dengan kacamata stereotype

(menggeneralisasikan sifat-sifat suatu suku, agama, bangsa, dan

sebagainya tanpa alasan yang rasional).

c) Stock of knowledge sebagian masyarakat sudah terlanjur terbentuk melalui sosialisasi didalam keluarga, sekolah dan sebagainya. Apabila stock of knowledge ini merugikan perlu dilakukan gerakan de-edukasi secara meluas dan mendasar.

d) Sistem kepercayaan sering menjadi sumber konflik, tetapi bisa juga

merupakan basis moral anti konflik dan kekerasan.

10

e) Ideologi Negara dapat dijadikan landasan solidaritas bangsa.

2. Dimensi Sosial

a) Kesenjangan sosial bukan saja antar individu tapi juga golongan dan

daerah, sehingga menyulitkan terbentuknya solidaritas yang berskala

nasional sebaliknya cenderung mengobarkan tribalisme.

b) Sistem sosialisasi di berbagai pranata sosial seperti rumah, sekolah, tempat

ibadah, media massa, dan ormas yang masing-masing menanamkan dan

mengembangkan nilai-nilai non integrative secara disadari maupun tidak. c) Hukum yang tidak adil, cenderung menciptakan situasi yang amonik yaitu

tidak jelas mana yang benar dan mana yang salah.

d) Matinya lembaga adat karena pemerintah terlalu menyeragamkan

kelembagaan pembangunan. Otonomi daerah tidak dengan mudah bisa

memperbaiki situasi yang ada, bahkan bisa jatuk pada titik ekstrim yang

lain.

e) Lemahnya tingkat kontrol sosial baik tingkat aparat maupun masyarakat.

3. Dimensi Kepribadian

a) Pembentukan sikap Fanatisme terus berlangsung di masyarakat.

b) Melemahnya rasa bersalah, rasa malu, dan rasa takut sehingga

penyimpangan sosial cenderung tak terkendalikan.

c) Berkembangnya sikap agresifitas, frustasi karena kondisi sosial ekonomi

yang terus merosot.

d) Ketidakpercayaan yang meluas baik pada tingkat individual, posisional,