ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL POLICY OF LOCAL GOVERNMENT OF LAMPUNG TIMUR RESORT ABOUT

ENVIRONMENTALPROTECTION AND MANAGEMENT (Case Study of Critical Coastal Land Condition at Pasir Sakti Regency)

By

Muhammad Herowandi

This research was done to describe the implementation of East Lampung Regional Policy Number 07 Year 2013 about Environmental Protection and Management, and to describing problems of the policy implementation. Methods of research which is used in the research are qualitative method and explorative design method. The research was held on Pasir Sakti regency, East Lampung Resort, focused on description of characteristics of Regional Policy of East Lampung Resort Government about Environmental Protection and Management which is shown on technical study about the implementation and it’s obstacles.

The research that the implementation of Regional Policy of East Lampung Resort Government about Environmental Protection and Management on the year 2013 until 2014 was not effectively done, because some points of the East Lampung Regional Policy Number 07 Year 2013 about Environmental Protection and Management was not implemented, especially in the case of critical coastal land on Pasir Sakti Regency. The points that were not implemented are: Environmental Strategic Study (ESS), natural resources exploitation and environment based on the environmental study of support and shelter capability, environmental polution and/or damage controls, environmental polution and/or damage cope, functional reparation of environment, environmental upkeeping and conservation, people participation facilitated by local government, controlling and sanction, and people complains base; Beside those, problems that still exist nowadays (year 2014) are sand mining (C mining), and coastal land abration which has reduce local land productivity. The sand mining corporates now become unfriendly to the environment until the year 2014, and it was less coped by the local government so that the damage of local land caused by those sand mining corporates are unable to overcome by the regional policies.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERLINDUNGAN DAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

(Studi Kasus Kondisi Kekritisan Lahan Pesisir di Kecamatan Pasir Sakti)

Oleh

Muhammad Herowandi

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta mendeskripsikan permasalahan yang ada terkait dengan implementasi kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan menggunakan desain penelitian eksploratif. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dengan fokus deskripsi karakteristik masalah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa kajian teknis pelaksanaan kebijakan dan permasalahannya.

setempat. Permasalahan mengenai pengusahaan pertambangan pasir yang kini tidak ramah lingkungan hingga tahun 2014 kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah kabupaten setempat sehingga kerusakan lahan akibat pengusahaan tersebut masih belum dapat diatasi dengan peraturan daerah setempat.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERLINDUNGAN DAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

(Studi Kasus Kondisi Kekritisan Lahan Pesisir di Kecamatan Pasir Sakti)

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD HEROWANDI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1. Cuplikan Citra Landsat OLI8 Path/Row 123/64

Tahun 2013 ... 4

2. Macam-macam analisis kebijakan ... 31

3.Kerangka pikir ... 41

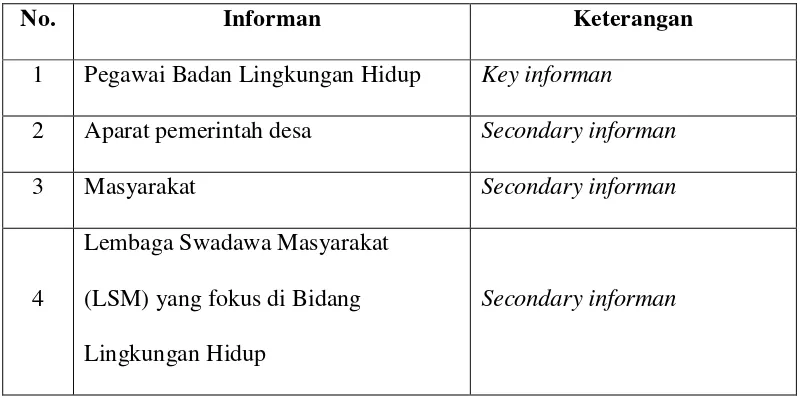

E.Penentuan Informan ... 47

F. Teknik Analisis Data ... 49

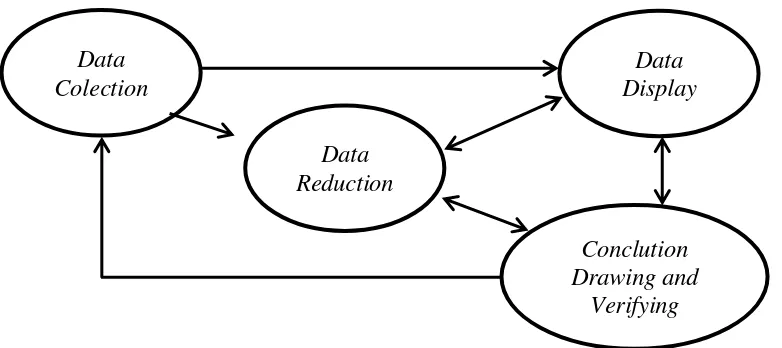

1. Data Reduction (Reduksi Data) ... 50

2. Data Display (Penyajian Data) ... 50

3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan) ... 51

G. Uji Keabsahan Data ... 52

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur ... 54

B. Deskripsi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 ... 63

C. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 di Kecamatan Pasir Sakti ... 68

1. Karakteristik Masalah ... 69

2. Karakteristik Kebijakan ... 71

a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) ... 72

b. Pemanfaatan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup ... 74

c. Pengendalian Pencemaran ... 76

d. Penanggulangan Pencemaran ... 78

e. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup ... 80

f. Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup ... 83

g. Partisipasi Masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah . 85

DAFTAR TABEL

Halaman 1. Tingkat kekritisan lahan di kabupaten/kota

WS Seputih-Sekampung... 3 2. Daftar informan... 49 3. Klasifikasi, Status dan Luas Wilayah Desa di Kecamatan Pasir Sakti

Tahun 2012... 55 4. Jumlah Dusun dan RT menurut Desa di Kecamatan Pasir Sakti

Tahun 2012... 56 5. Jumlah Kelompok Kegiatan Menurut Desa di Kecamatan Pasir Sakti

Tahun 2012... 57 6. Banyaknya Perangkat Pemerintahan Per Wilayah Administratif

menurut Desa di kecamatan Pasir Sakti Tahun 2012... 58 7. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Per Desa di Kecamatan Pasir Sakti Tahun 2012... 59 8. Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Kepadatan Per Desa

di Kecamatan Pasir Sakti Tahun 2012 ... 60

9. Banyaknya Usaha Penggalian Golongan “C” di Kecamatan Pasir Sakti

Tahun 2012... 61 10. Panjang Jalan menururt Jenis Jalan dan Kondisinya (km) di

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabbil ‘alamin, terucap syukur atas segala nikmat yang telah

diberikan Allah SWT, aku persembahkan tulisan ini teruntuk seluruh orang-orang

yang kucintai.

Terkhusus untuk yang Paling Aku Cintai

Abah

dan Mamah

ialah yang

Atas izin Allah telah mengajarkan aku

dengan genggaman pensil pertamaku,

coretan pertamaku,

hingga kini aku telah menyelesaikan

karya ilmiah ini...

Sebagaimana yang Terujar

“Bacalah, dan Tuhan-mu lah Yang Maha Pemurah. Yang Mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam (baca-tulis). Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak

diketahuinya” (TQS. Al-Alaq [96]: 3-5)

“Tuntutlah ilmu mulai dari buaian sampai liang lahat”

(hadits Nabi Muhammad SAW)

“Ikatlah ilmu dengan menuliskannya”

(Ali bin Abi Thalib)

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah”

RIWAYAT HIDUP

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten

Lampung Timur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kondisi Kekritisan Lahan Pesisir di Kecamatan Pasir Sakti)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada Penulis. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu antara lain sebagai berikut.

1. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

2. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, membimbing, mengarahkan, memberikan masukan, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

mendidik untuk menjadikan Penulis menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan nikmat-Nya untuk Ayah. Ibunda Dra. Helen Wenas terimakasih karena jasamu Penulis mampu memotivasi diri. Ku persembahkan karya kecilku ini untuk kalian.

6. Terima Kasih buat Paman Saya Hi. Akhmad Rusli Parunjung, S.E. dan juga Bibi Saya Hj. Kusnaini yang telah banyak memberikan bantuan, baik dorongan motivasi dan juga materi sehingga Penulis dapat dengan lancar menyelesaikan Skripsi ini.

7. Terima Kasih banyak untuk Sahabat Saya, Yuliasamaya, S.Hut yang telah banyak membantu, memberikan dorongan, dan motivasi kepada saya.

8. Special untuk Adik Saya Muhammad Hafidz Buchori. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalani hidup.

9. Terima Kasih buat saudara-saudara sepupu saya Atin Uti (Rieska Puteri) dan Kak Edi Gunawan, Abung Muhammad Faisal dan Mbak Rini Febriani, Atin Tika (Kartika Mariama), Rahma Amelia Balqis, Adek Fira (Fakhira Khairunnisa Hamidah), dan juga Habibah (Semoga jadi anak yang sholehah).

10. Terima Kasih buat Sahabat saya Genta Suchinda Evanuar, S.IP (Tetap semangat, semoga Allah Swt selalu membimbing kita).

11. Terima Kasih untuk seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Unila, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan. 12. Sahabat-sahabat Jurusan Ilmu Pemerintahan 2010, Alam Patria S.IP, Ikhwah Efrizal S.IP,

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, Desember 2014

Penulis

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahan pesisir adalah suatu daerah yang kaya akan potensi sumberdaya alamnya. Daerah dengan potensi sumberdaya alam yang kaya memiliki potensi untuk menjadi daerah yang berkembang dengan pembangunan yang dilakukan didalamnya.Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, idealnya selain berwawasan sosial ekonomi juga harus berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumberdaya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana, berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup (Manik, 2009: 32 dalamhttp://zulidamel.wordpress.com/2010/04/30/pembangunan berwawasan lingkungan/ di akses pada tanggal 5 November 2014 pukul 21.12 WIB).

Kebijakan publik terdiri atas kebijakan dalam lingkup nasional dan dalam lingkup daerah atau provinsi. Kebijakan di lingkup nasional merupakan kebijakan yang sifatnya fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan negara seperti undang-undang, peraturan, keputusan, dan instruksi yang dikeluarkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, maupun menteri atau pejabat setingkat menteri. Sedangkan kebijakan di lingkup daerah adalah kebijakan pemerintah daerah sebagai azas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan rumah tangga daerah yang ditetapkan oleh Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Bupati atau Walikota, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Adapun bentuk kebijakan tersebut antara lain Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Selain Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota, kebijakan publik dalam lingkup daerah juga terdiri dari Peraturan Desa (Perdes). Peraturan desa dikeluarkan untuk mengatur jalannya suatu kehidupan bermasyarakat di dalam lingkup desa.

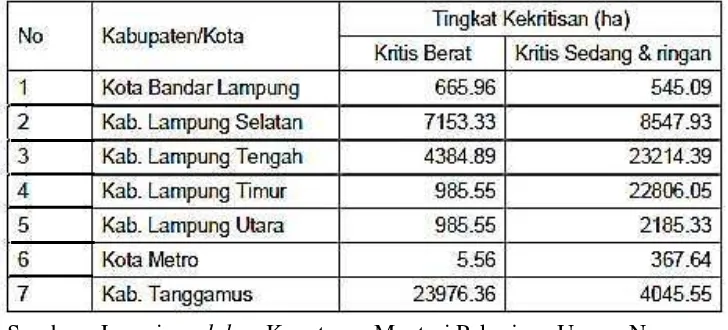

Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Seputih Sekampung pada tahun 2010 telah mengidentifikasi 427.550 ha lahan kritis atau29,2% dari total Daerah Aliran Sungai (DAS) di Lampung yang mengacu pada KPL 1 dan KPL 2 (Kelompok Penutupan Lahan 1 dan 2) (Kirmanto, 2010: 8). Tingkat kekritisan lahan di kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada di peringkat ketiga dalam kondisi lahan kritis berat dengan luasan 985,55 ha dan peringkat kedua dalam kondisi lahan kritis sedang dan ringan dengan luasan 22.806,05 ha (Kirmanto, 2010: 3).

Tabel 1. Tingkat kekritisan lahan di kabupaten/kota WS Seputih-Sekampung

Sumber: Lampiran dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 592/KPTS/M/2010

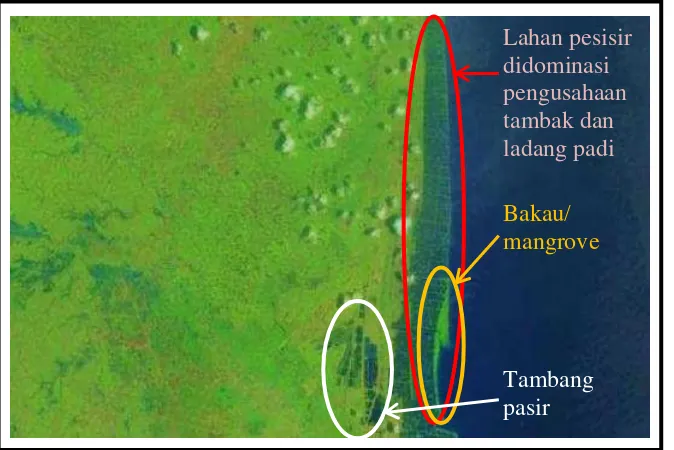

Berikut ini adalah cuplikan kenampakan alam yang dilihat dari citra satelitLandsat OLI8 path/row123/64 tahun 2013.

Gambar 1. Cuplikan Citra Landsat OLI8 Path/Row 123/64 Tahun 2013

Terkait dengan hal-hal di atas, dapat diketahui bahwa di Kecamatan Pasir Sakti terdapat kegiatan penambangan pasir yang menurut tokoh setempat (Carik Desa Pasir Sakti) berjalan dengan tidak terkontrol, baik mengenai batasan luas areal yang dapat dikenai kegiatan maupun tingkat kedalaman galian. Kenyataan tersebut membuat kondisi lingkungan menjadi menurun seperti potensi pertanian sekitar menjadi menurun dan tampak pula infrastruktur Jalan Lintas Timur Sumatera di Kecamatan Pasir SaktiKabupaten Lampung Timur sebagiannya rusak. Hal ini mendorong pemerintah desa mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) yaitu Desa Pasir Sakti berupa Peraturan Desa Pasir Sakti Nomor 01 Tahun 2014 tentang Kontribusi Pengangkutan dan Tata Laksana Galian C. Menurutnya peraturan tersebut dikeluarkan dengan maksud agar membatasi

Bakau/ mangrove

Tambang pasir

kegiatan pertambangan pasir untuk mengantisipasi dampaknya yang hanya tinggal desa tersebut yang belum terkena dampak atas kegiatan tersebut.

Selain kegiatan penambangan pasir, di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur terdapat pula pengusahaan tambak. Berdasarkan dialog dengan Bagian Laboratorium Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Lampung Timur, Bapak Sigit Purwanto (Mei 2014), pengusahaan tambak di Kecamatan Pasir Sakti dilakukan di atas lahan milik, di mana pemerintah setempat cenderung tidak banyak melakukan campur tangan selain upaya penyuluhan-penyuluhan. Adapun terkecuali areal lindung yang ditetapkan di sempadan pantai, di mana masyarakat dibatasi melakukan kegiatan di dalamnya dan terdapat sanksi atas pelanggaran didalamnya.

dengan tiang-tiang bambu kini telah digenangi air laut sejauh 300 meter dari tepi pantai.

Karena idealnya,setelah ditetapkannya suatu kebijakan yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah setempat, semestinya permasalahan di atas dapat ditanggulangi atau diminimalisir. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi kebijakan ini perlu dilakukan agar dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kondisi kekritisan lahan pesisir di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur tetap terjadi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut.

1. Kegiatan penambangan pasir (galian C) berjalan tanpa kontrol, yang berarti tidak terimplementasinya dengan baik Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sudah jelas mengatur tentang:

a. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu pada Bab V Bagian Kesatu Umum Pasal 8,

b. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu pada Bab V Bagian Ketiga Penganggulangan Pasal 21,

d. pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup yaitu pada Bab VI Bagian Kesatu Umum Pasal 23,

e. pengawasan dan sanksi yaitu pada Bab VIII Pengawasan dan Sanksi, f. pos pengaduan masyarakat yaitu pada Bab XI Bagian Keempat Pos

Pengaduan.

2. Kondisi kekritisan lahan yang ditandai dengan pergeseran garis pantai akibat abrasi masih terjadi yang menandakan tidak adanya perhatian pemerintah daerah setempat dalam upaya untuk merehabilitasi kondisi lahan setempat. Padahal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang:

a. Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) yaitu pada Bab III Pasal 5, b. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup berdasarkan kajian

daya dukung dan daya tempung lingkungan hidup yaitu pada Bab IV Pasal 7,

c. partisipasi masyarakat yang difasilitasi pemerintah daerah yaitu pada Bab VII Pasal 33 dan 34.

C. Rumusan Masalah

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kecamatan Pasir Sakti.

2. Mendeskripsikanpermasalahan yang ada terkait denganimplementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian di atas, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut.

1. Manfaat secara Teoritis

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu sebagai berikut.

a. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu kebijakan publik khususnya.

dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengembangan atau penelitian selanjutnya.

2. Manfaat secara Praktis

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis yaitu sebagai berikut.

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam pesisir yang tidak berujung pada pencemaran lingkungan. b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, dan Analisis Kebijakan Publik

1. Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik adalah terjemahan istilah “Public Policy”. Kata “policy”

ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan” (Wibawa, 1994; Darwin; dalam

Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2008: 4) dan ada juga yang

menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan” (Islamy, 2001; Wahab, 1990; dalam LAN, 2008: 4). Saat ini kecenderungan untuk “policy” diartikan dalam istilah

“kebijakan” (LAN, 2008: 4).

Pengertian kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa pendapat para ahli, antara lain sebagai berikut.

b. Menurut James E. Anderson (LAN, 2008: 5), “Public policies are those policies developed by governmental bodies and official” (Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah).

c. Menurut David Easton (LAN, 2008: 5), “Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society” (Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat).

Adapun berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas mengenai pengertian kebijakan publik, maka dapat disimpulkan kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan tersebut diartikan baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mempunyai tujuan tertentu dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Menurut James L. Anderson dalam LAN (2008: 6-8), jenis-jenis kebijakan publik dapat dikelompokkan, antara lain sebagai berikut.

a. Substantive and Procedural Policies

Substantive policy yang dimaksud adalah suatu kebijakan yang dilihat dari

substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah, seperti kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dan lain sebagainya.

Adapun dalam hal ini pembuatan suatu kebijakan publik meskipun ada instansi/organisasi pemerintah yang secara fungsional berwenang membuatnya, tetapi dalam pelaksanaan pembuatannya banyak instansi/organisasi lain yang terlibat.

b. Distributive, Retributive, and Regulatory Policies

Distributive policy yang dimaksud adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, atau perusahaan-perusahaan.

Retributive policy yang dimaksud adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan, atau hak-hak. Contohnya adalah kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

Regulatory policy yang dimaksud adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelarangan terhadap perbuatan atau tindakan. Contohnya adalah kebijakan tentang larangan memiliki dan menggunakan senjata api.

c. Material Policy

d. Public Goods and Private Goods Policies

Public goods policy yang dimaksud adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan oleh pemerintah, untuk kepentingan orang banyak. Contohnya kebijakan tentang perlindungan keamanan dan penyediaan jalan umum.

Private goods policy yang dimaksud adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu-individu (perorangan) di pasar bebas dengan imbalan. Contohnya kebijakan pengadaan tempat hiburan, hotel, dan lain sebagainya.

Menurut Hogwood dan Gunn dalam LAN (2008: 8-10), istilah “kebijakan” dapat dikelompokkan berdasarkan penggunaannya, antara lain sebagai berikut.

a. Kebijakan sebagai label untuk suatu bidang kegiatan tertentu. Dalam konteks ini kata kebijakan digunakan untuk menjelaskan bidang kegiatan di mana pemerintah terlibat didalamnya, seperti kebijakan ekonomi atau kebijakan luar negeri.

b. Kebijakan sebagai ekspresi mengenai tujuan umum atau keadaan yang dikehendaki. Di sini kebijakan digunakan untuk menyatakan kehendak dan kondisi yang dituju. Contohnya pernyataan tentang tujuan pembangunan di bidang sumberdaya manusia untuk menunjukkan aparatur yang bersih.

di Bidang Keamanan dan Pertahanan atau RUU tentang Kepegawaian. Di dalam kebijakan tersebut dijelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan.

d. Kebijakan sebagai keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Sebagai contoh adalah keputusan untuk melaksanakan perombakan terhadap sistem administrasi negara. Keputusan tersebut masih perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan.

e. Kebijakan sabagai pengesahan formal (formal authorization). Di sini kebijakan tidak lagi dianggap sebagai usulan, namun keputusan yang salah. Sebagai contoh Undang-Undang (UU) Nomor 22/1999 yang merupakan keputusan yang sah dalam rangka penyerahan sebagian urusan pusat ke daerah.

f. Kebijakan sebagai program yaitu sebagai contoh program peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) yang menjelaskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan termasuk cara pengorganisasian, pelaksanaan, serta pembiayaannya.

g. Kebijakan sebagai output, atau apa yang dihasilkan. Yang dimaksud di sini adalah output yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan. Sebagai contoh pelayanan yang murah dan cepat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, dan lain sebagainya.

h. Kebijakan sebagai outcome, yaitu kebijakan yang menyatakan dampak yang diharapkan dari suatu kegiatan, seperti pemerintahan yang efisien.

Sebagai contoh, kalau pajak dinaikkan X%, maka revenue diperkirakan naik Y% atau kalau X dilakukan maka dampak yang timbul adalah Y.

j. Kebijakan sebagai proses atau tahapan yang perlu dilaksanakan.

Menurut Makhya (2006: 83-84) ada beberapa aspek yang perlu dicermati dalam memahami definisi kebijakan publik. Pertama, kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Jadi, dalam pemahaman ini, maka yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan adalah pemerintah. Maka pihak swasta atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan publik. Kedua, tidak semua tindakan pemerintah bisa dikategorikan dalam pengertian kebijakan publik. Istilah publik, menjadi kata kunci untuk memberikan pengertian bahwa tindakan pemerintah walaupun secara prosedural mengatasnamakan untuk kepentingan publik, tetapi tindakannya bersifat kepentingan personal, maka tidak bisa dikategorikan sebagai kebijakan publik. Ketiga, setiap kebijakan pemerintah harus mengikat pada publik. Kebijakan-kebijakan yang tidak mengikat hanya bersifat simbolis (Symbolic Policies). Keempat, kebijaksanaan pemerintah harus ditujukan kepada kepentingan publik dan didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu.

lingkungan serta bagaimana cara dan dengan sarana apa pengelolaan lingkungan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Agustino (2008: 29) membedakan antara pembuat kebijakan primer dan pembuat kebijakan suplementer/sekunder/pendukung. Pembuat kebijakan primer adalah aktor-aktor atau stakeholder yang mempunyai wewenang konstitusional langsung untuk bertindak; misalnya, wewenang bertindak di parlemen yang tidak harus tergantung pada unit pemerintah lainnya, sedangkan pembuat kebijakan suplementer/sekunder/pendukung, seperti: instansi administrasi, harus mendapat wewenang untuk bertindaknya dari lembaga yang lainnya (pembuat kebijakan primer) dan karena itu, paling tidak secara potensial, ia tergantung atau dapat dikendalikan oleh mereka (pembuat kebijakan primer).

Jika kita melihat dalam proses pembuatan kebijakan publik sangat berkaitan dengan politik, karena tidak hanya dari kalangan pemerintah saja, akan tetapi dari kalangan non pemerintah pun dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik. Kaelola (2009:258) menegaskan bahwa politik adalah segala kegiatan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik atau masyarakat umum.Maka tidaklah mengherankan apabila terjadi suatu konflik kebijakan karena setiap aktor pembuat kebijakan memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

2. Implementasi Kebijakan Publik

suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kegiatan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik merupakan kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy maker untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran (Subarsono, 2010: 87).

Kamus Webster (Wahab, 2005: 64) merumuskan implementasi secara pendek bahwa yaitu “to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carriying out; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give

practical effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu)”.

Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2005: 65) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa:

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan

mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program tersebut tercapai.”

Sedangkan Meter dan Horn (Wahab, 2005: 65) merumuskan proses implementasi sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan

kebijaksanaan.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam penerapan atau pelaksanaan kebijakan dengan berbagai metode dan sumberdaya-sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya akan terlihat dampak atau perubahan-perubahan atas apa yang sudah dihasilkan oleh para implementor.

Terkait dengan konsep dan pengertian implementasi kebijakan, menurut Linebery(dalam http://dickta. wordpress.com/author/dickta/di akses pada tanggal 5 November 2014 pukul21.11 WIB) mengatakan bahwa proses implementasi setidak-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut.

a. Pembentukan unit organisasi baru dan pelaksana

b. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana (standard operating procedures/SOP)

d. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan elemen-elemen di atas menunjukkan bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan perlu adanya koordinasi yang kuat di dalam suatu organisasi baik dalam pembagian tugas maupun pemenuhan sumberdaya-sumberdaya yang dibutuhkan yang tentunya harus disesuaikan dan dimuat dalam SOP (Standard Operating Procedures) yang telah disepakati.

Implementasi melibatkan usaha dari policy maker untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “Street Level Bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor. Sebaliknya untuk kebijakan makro, usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, dan pemerintah desa. Mengenai keterlibatan berbagai aktor dalam implementasi, Ripley dan Franklin (Subarsono, 2010: 89) menulis sebagai berikut.

“Implementation process involve many important actor holding diffuse and competing goals and expectations who work within a contexts of an increasingly large and complex mix of goverment programs that require perticippation from numerous layers and units of goverment and who are affected by powerful factors beyond their control”.

menerima kebijakan, adanya sanksi hukum, adanya kepentingan publik, adanya kepentingan pribadi, dan masalah waktu (Agustino, 2008: 157). Sedangkan faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan terdiri dari adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada, tidak adanya kepastian hukum, adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi, dan adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum (Agustino, 2008: 160).

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy maker bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan diantaranya saling berinteraksi satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai variabel yang terlibat di dalam implementasi, terdapat beberapa teori implementasi yaitu sebagai berikut.

a. Teori George C. Edward III (1980)

Menurut Edward (Subarsono, 2010: 90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel, antara lain sebagai berikut.

2) Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial.

3) Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.

4) Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (standard operating procedures atau SOP).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh adanya komunikasi yang jelas baik antar individu maupun lembaga yang terkait, pemenuhan sumberdaya yang dibutuhkan, perilaku para implementor yang baik, serta struktur birokrasi yang dinamis, artinya tidak kaku atau berbelit-belit.

b. Teori Merilee S. Grindle (1980)

Keberhasilan implementasi menurut Grindle (dalam Subarsono,2010: 93) dipengaruhi oleh 2 (dua) variabel, antara lain sebagai berikut.

kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

2) Lingkungan kebijakan yang mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat, karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle dalam Agustino (2008: 154), pengukuran implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu: pertama dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Kedua apakah tujuan kebijakan tercapai.

c. Teori Daniel S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)

Menurut Meter dan Horn (Subarsono, 2010: 99) ada 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, antara lain sebagai berikut.

1) Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir.

2) Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non manusia.

3) Hubungan antar organisasi artinya sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.

4) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang akan mempengaruhi implementasi suatu program.

5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan, kelompok kepentingan yang memberi dukungan, karakteristik para partisipan, sifat opini publik.

6) Disposisi implementor yang mencakup respon implementor, pemahaman terhadap kebijakan dan prefensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

d. Teori G. Shabbir Cheerna dan Dennis A. Roninelli (1983)

Menurut Cheerna dan Rondinelli (Subarsono, 2010: 101), ada 4 (empat) kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk implementasi program, serta karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

e. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining (1999)

Menurut Weimer dan Vining (Subarsono, 2010: 103), ada 3 (tiga) kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, antara lain sebagai berikut.

1) Logika sari suatu kebijakan yang dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (reasonable) dan mendapat dukungan teoritis.

2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi yang mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis.

3) Kemampuan implementor artinya keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan.

Selain itu juga harus didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, artinya dituntut pada implementor yang berkompeten dalam menjalankan suatu kebijakan.

Adapun pada umumnya teori-teori implementasi yang telah dikemukakan di atas, secara garis besar maksud dan tujuannya adalah sama yaitu variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah struktur dan koordinasi dalam suatu organisasi, kemampuan dan sikap para implementor, sumberdaya-sumberdaya yang dibutuhkan serta kondisi lingkungan baik kondisi sosial, ekonomi, maupun politik.

f. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2010: 94), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, antara lain sebagai berikut.

1) Karakteristik Masalah (tractability of the problems). Masalah publik dalam Subarsono (2010: 95) memiliki beberapa karakteristik yaitu tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

dukungan teoritis, besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut, seberapa besar adanya keterpautan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, dan seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

3) Variabel Lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation). Lingkungan kebijakan publik dalam Subarsono (2010: 98) memiliki beberapa karakteristik yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, sikap dari kelompok pemilik (Consituency Groups), dan tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terlebih dahulu harus menganalisis masalah yang ada untuk mengetahui mudah atau tidaknya masalah tersebut diselesaikan. Setelah itu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan dalam proses implementasinya dan lingkungan kebijakan yang mempengaruhinya baik secara internal maupun eksternal.

Selain itu proses implementasi ini juga harus ditinjau menurut tahapan-tahapannya, antara lain sebagai berikut.

1) Output-output kebijaksanaan (keputusan-keputusan) dari badan-badan pelaksana.

3) Dampak nyata keputusan-keputusan badan-badan pelaksana. 4) Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut.

5) Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang baik berupa perbaikan-perbaikan mendasar (upaya untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan) dalam muatan atau isinya.

Kesemua tahapan di atas seringkali digabung menjadi satu di bawah pokok bahasan mekanisme umpan balik. Namun, di sini terdapat 2 (dua) proses yang terpisah. Jika seseorang hanya tertarik pada persoalan sejauh mana dampak nyata suatu implementasi program sejalan dengan tujuan-tujuan program, maka yang penting diperhatikan hanyalah tiga tahap yang disebutkan pertama. Kendatipun demikian, ada baiknya jika diperhatikan pula evaluasi yang dilakukan oleh sistem politik terhadap undang-undang atau kebijaksanaan itu, dan hal ini tercakup dalam dua tahap yang disebut terakhir. Masing-masing tahap tersebut dapat disebut sebagai titik akhir (end point) atau variabel tergantung (Agustino, 2008: 102).

3. Analisis Kebijakan Publik

Berikut ini adalah beberapa pengertian analisis kebijakan publik menurut para ahli.

a. Menurut William N. Dunn dalam LAN (2008: 42), analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial, terapan, yang menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan dengan kebijkan. Kebijakan tersebut digunakan dalam lingkungan politik tertentu untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan.

b. Menurut E. S. Quade dalam LAN (2008: 42), analisis kebijakan publik dalam arti luas adalah suatu bentuk penelitian terapan untuk memahami secara mendalam berbagai permasalahan sosaial guna mendapatkan pemecahan yang lebih baik.

c. Menurut Stuart S. Nagel, kebijakan publik adalah penentuan dalam rangka hubungan antara berbagai alternatif kebijakan dan tujuan-tujuan kebijakan, manakah di antara berbagai alternatif kebijakan, keputusan, dan cara-cara lainnya yang terbaik untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan tertentu.

Adapun berdasarkan pendapat-pendapat para ahli mengenai pengertian analisis kebijakan publik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan publik adalah:

b. mencari dan mengkaji berbagai alternatif pemecahan masalah atau pencapaian tujuan,

c. tambahan dari William N. Dunn, keduanya dilakukan secara multidisiplin.

Apa sesungguhnya yang menjadi tujuan dari analisis kebijakan publik ini tidak lain adalah untuk memperbaiki kualitas dan efektivitas tindakan-tindakan

kebijakan. “....the purpose of policy analysis is to improve the quality and effectiveness of policy measures,” (UN, 1979: 3; dalam Makhya, 2006: 85).

Setiap argumen kebijakan mempunyai 6 (enam) elemen: informasi yang relevan dengan kebijakan, klaim kebijakan, pembenaran, dukungan, bantahan, dan penguat. Analisis kebijakan umumnya bersifat kognitif, sedangkan pembuat kebijakan bersifat politis. Sistem kebijakan bersifat dialektis, merupakan kreasi subjektif dari pelaku kebijakan, merupakan realitas objektif, dan para pelaku kebijakan merupakan produk dari sistem kebijakan (Ritonga, 2010: 2).

Hal-hal yang menjadi latar belakang perlunya menganalisis kebijakan antara lain karenaadanya masalah dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan kebijakan (policy implementation), dan memprediksikan akibat dari kebijakan.Menurut Makhya (2006: 89) analisis mengenai pelaksanaan kebijakan (policy implementation) mencoba mempelajari sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan

sebagai akibat kesadaran di kalangan ilmuwan kebijaksanaan bahwa implementasi suatu program tidak hanya bersifat teknis dan administratif. Implementasi kebijakan ternyata melibatkan masalah-masalah politik yang sering menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu program.

Menurut Santoso dalam LAN (2008: 45-47), terdapat 3 (tiga) aspek dalam analisis kebijakan publik, antara lain sebagai berikut.

a. Analisis mengenai Perumusan Kebijakan

Analisis perumusan kebijakan, misalnya hubungan antara lembaga-lembaga atau badan-badan pemerintah, di mana dalam kebijakan tersebut dirumuskan hubungan antara badan-badan eksekutif dan legislatif, selama proses perumusan tersebut berlangsung.

Analisis ini mencoba menjawab pertanyaan, misalnya “Bagaimana kebijakan dibuat? Mengapa pemerintah memiliki alternatif A dan bukan alternatif B sebagai kebijakannya? Siapa saja yang terlibat dalam perumusan tersebut dan siapa yang paling dominan? Mengapa orang itu atau golongan itu paling

dominan?”.

b. Analisis mengenai Implementasi Kebijakan

administratif belaka. Implementasi kebijakan ternyata melibatkan masalah-masalah politik yang sering merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan atau program.

c. Analisis mengenai Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan mengkasi akibat-akibat suatu kebijakan atau mencari jawaban atas pertanyaan “apa yang terjadi sebagai akibat dari implementasi

suatu kebijakan?”

Analisis evaluasi kebijakan sering juga disebut analisis dampak kebijakan yang mengevaluasi akibat-akibat implementasi suatu kebijakan dan membahas “hubungan di antara cara yang digunakan dan hasil yang dicapai”. Misalnya, “Apakah pelayanan terhadap penumpang kendaraan umum menjadi lebih baik setelah dikeluarkan kebijakan mengenai perbaikan transportasi umum?

Gordon, Lewis, and Gunn (Wayne Persons) dalam LAN (2008: 47-48) mengemukanan adanya macam-macam analisis kebijkan seperti yang terlihat pada gambar berikut ini.

Analysis of policy meliputi policy determination dan policy content. Policy determination adalah analisis yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan itu dibuat, mengapa dibuat, kapan dibuat, dan untuk siapa dibuat. Policy content adalah terkait dengan deskripsi suatu kebijakan tertentu, dan bagaimana kebijakan tersebut dibuat dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan lain yang telah lalu.

Policy monitoring adalah mengkaji bagaimana kebijakan itu diimplementasikan,

dikaitkan dengan tujuan kebijakan. Sedangkan policy evaluation adalah apa dampak kebijakan tersebut terhadap permasalahan tertentu.

Analysis for policy terdiri atas policy advocacy dan information for policy. Policy

advocacy adalah terkait dengan riset dan argumen yang bertujuan untuk mempengaruhi policy agenda, baik di luar maupun di dalam pemerintah. Information for policy adalah suatu bentuk analisis yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pembuatan kebijakan dalam bentuk hasil penelitian.

B.Model Analisis Kebijakan Publik

Menurut Saul I. Gass dan Roger L. Sisson (1974), Martin Greenberger, Mathew A. Crenson dan Brian L. Crissey (1976); dalam Dunn (2003: 232) model kebijakan diartikan sebagai representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu.

1. Model Deskriptif (Descriptive Model)

Model yang disusun untuk tujuan menjelaskan dan/atau memprediksikan konsekwensi-konsekwensi dari pilihan-pilihan kebijakan.

2. Model normatif (Normative Model)

Model yang dirumuskan untuk maksud mengoptimalkan pencapaian utilitas (nilai).

3. Model Verbal (Verbal Model)

Sebuah model yang diekspresikan dalam bahasa sehari-hari ketimbang logika simbolis dan matematika simbolis: sama atau ekuivalen dengan masalah substantif.

4. Model Simbolis (Symbolic Model)

Sebuah model yang diekspresikan dalam bahasa logika atau matematika simbolis; sama atau ekuivalen dengan masalah formal.

5. Model Prosedural (Procedural Model)

Model yang diekspresikan dalam bentuk prosedur-prosedur elementer yang diciptakan untuk menampilkan hubungan yang dinamis.

6. Model sebagai Pengganti dan Perspektif

Adapun dari tipe-tipe model kebijakan di atas, 2 (dua) bentuk utama model kebijakan menurut Dunn (2003: 234) adalah deskriptif dan normatif. Berikut adalah 2 (dua) bentuk utama model kebijakannya.

1. Model Deskriptif

Model ini dapatmenjelaskan atau memprediksi setiap permasalahan-permasalah dari Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terhadap penggunaan lahan pesisir. Seperti contoh,Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2002 tentang Rehabilitasi Pesisir, Pantai, dan Laut masih belum diketahui pengaruhimplementasinya, karena sampai dengan tahun 2013 kondisi daerah lahan pesisir tersebut mengalami kerusakan.

2. Model Normatif

sumberdaya alam setempat karena pengambilan manfaat atas lahan pesisir tidak dilakukan secara lestari.

D. Lahan Pesisir

Berikut ini adalah beberapa pengertian terkait dengan lahan pesisir menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

1. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

2. Kawasan pemanfaatan umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukkannyabagi berbagai sektor kegiatan.

3. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnyadisebut HP-3, adalah hak atas bagian-bagiantertentu dari perairan pesisir untuk usahakelautan dan perikanan, serta usaha lain yangterkait dengan pemanfaatan sumber dayapesisirdan pulau-pulau kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolam air sampai denganpermukaan dasar laut pada batas keluasantertentu. 4. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan

pesisir dan pulau-pulaukecil dengan ciri khas tertentu yangdilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayahpesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

6. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan olehorang dalam rangka meningkatkan manfaatsumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungandan sosial ekonomi dengan cara pengurugan,pengeringan lahan atau drainase. 7. Dampak besar adalah terjadinya perubahannegatif fungsi lingkungan dalam

skala yang luasdan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatuusaha dan/atau kegiatan di wilayah pesisir danpulau-pulau kecil.

8. Pencemaran pesisir adalah masuknya ataudimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,dan/atau komponen lain ke dalam lingkunganpesisir akibat adanya kegiatan orang sehinggakualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentuyang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapatberfungsi sesuai dengan peruntukannya.

9. Ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistemdarat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan didarat dan laut, ke arah darat mencakup wilayahadministrasikecamatan dan ke arah laut sejauh 12(dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.

perencanaan. Salah satu perubahan lingkungan akibat suatu pembangunan di kawasan pesisir adalah masalah abrasi dan sedimentasi.

Purwoko (2009: 1-6) menyatakanlahan dikawasan pesisir yang awalnya berupa hutan mangrove primer terjadi peralihfungsian lahan karena adanya bentuk pemanfaatan dan/atau eksploitasi yang selain ilegal bahkan secara teknis dilakukan secara tidak lestari. Bentuk konversi yang sering terjadi di areal pesisir diantaranya:

1. belukar rawa 2. hutan mangrove 3. kebun campuran 4. pemukiman 5. perkebunan

6. pertanian lahan kering 7. sawah

8. tambak 9. tubuh air.

mangroveterutama sebagai jalur hijau di sepanjang pantai/muara sungai sangatlah penting untuk suplai kayu bakar, nener/ikan dan udang serta mempertahankan kualitas ekosistem pertanian, perikanan dan permukiman yang berada di belakangnya dari gangguan abrasi, instrusi dan angin laut yang kencang”.

Novrizal (2004: 2) menegaskan bahwa pantai sebagai suatu daerah dimana daratan dan proses di laut saling mempengaruhi sehingga menyebabkan dinamika geomorfologi yang menetukan kondisi ekologis. Daerah ini merupakan suatu jalur daratan yang dibatasi oleh laut dan terbentang sampai pengaruh laut tidak dirasakan lagi.

Perubahan garis pantai terjadi sebagai akibat dari dua kejadian yaituakresi dan abrasi. Parjaman dalam Novrizal (2004: 2)menyebutkan bahwa akresi pantai adalah kondisi semakinmajunya pantai sebagai akibat dari pertambahan material dari hasil endapan dari sungai dan laut. Sedangkan abrasi pantai adalah kerusakan pantai yang mengakibatkan semakin mundurnya pantai akibat kegiatan air laut, seperti hembusan air laut dan gelombang. Selain karena proses alami perubahan pantai juga dipengaruhi oleh kegiatan manusia antara lain perubahan garis pantai yang disebabkan oleh penggalian, pengerukan dan penambangan sendimen pantai dan laut, reklamasi (pengurungan pantai), penanggulan pantai (shore protection), penggundulan dan penanaman hutan pantai dan pengaturan pola aliran sungai (Ongkosono, 1979: 2).

sebaiknya agar lahan di daerah pesisir dapat bermanfaat, tidak hanya dari satu aspek tetapi dari berbagai aspek. Seperti contoh daerah lahan pesisir dapat dimanfaatkan untuk areal tambak, akan tetapi lahan-lahan tambak tersebut berdampak pada rusaknya mangrove di daerah pesisir. Apabila ekosistem mangrove rusak, maka dapat mengakibatkan abrasi pantai, intrusi laut, dan tsunami.

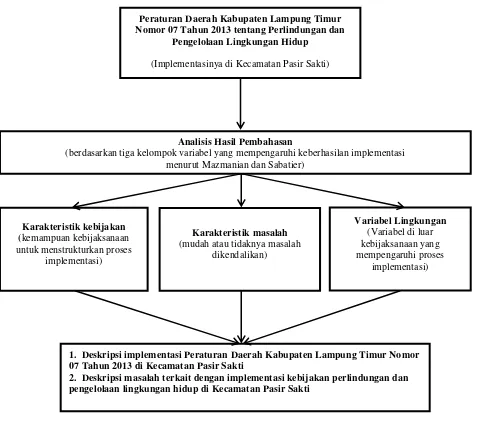

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan awal yang telah dilakukan terdapat pandangan umum bahwa kondisi lahan pesisir Lampung Timur mengalami kerusakan.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang tertera dalam draft peraturannya seharusnya dapat memberikan dampak yang positif terhadap pelestarian lingkungan hidup di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. Diketahui lebih lanjut kerusakan lahan pesisir di Lampung Timur disebabkan oleh kondisi lahan terbuka di antaranya termasuk di Kecamatan Pasir Sakti yang terdiri atas pengusahaan tambak dankegiatan pertambangan pasir (galian C).

keberhasilan implementasi yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan. Dalam hal ini kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Analisis hasil pembahasan dengan menggunakan tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut teori Mazmanian dan Sabatier, maka dalam hal ini tentu akan menjawab tujuan dari penelitian ini yaitu.

1. Deskripsi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 di Kecamatan Pasir Sakti.

1. Deskripsi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 di Kecamatan Pasir Sakti

2. Deskripsi masalah terkait dengan implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Pasir Sakti

Gambar 3. Kerangka pikir

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Implementasinya di Kecamatan Pasir Sakti)

Analisis Hasil Pembahasan

(berdasarkan tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier)

Karakteristik masalah

(mudah atau tidaknya masalah dikendalikan)

Karakteristik kebijakan

(kemampuan kebijaksanaan

untuk menstrukturkan proses implementasi)

Variabel Lingkungan

(Variabel di luar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena berdasarkan tinjauan awal peneliti, ternyata masalah yang sedang dihadapi lebih sesuai untuk diteliti dengan metode kualitatif. Menurur Bogdan dan Taylor (Prastowo, 2011: 22) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pada penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian eksploratif karena peneliti tidak hanya sekedar menggambarkan objek penelitiannya saja. Melalui pendekatan eksploratif-kualitatif ini peneliti berusaha untuk menggali, mengembangkan dan menganalisis informasi-informasi yang

berhubungan dengan “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung

Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup di Kecamatan Pasir Sakti”.

B. Fokus Penelitian

1. Deskripsi implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa kesesuaian anggaran, konsistensi aturan, serta teknologi yang digunakan.

2. Deskripsi karakteristik masalah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa kajian teknis pelaksanaan kebijakan dan permasalahannya.

C. Instrumen Penelitian

Adapun pada metode penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen utama. Menurut Nasution (Prastowo, 2011: 43) peneliti adalah key instrument atau alat penelitian utama. Oleh karena itu instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sendiri yang mengadakan pengamatan atau wawancara tak berstruktur dengan menggunakan buku catatan, laptop, kamera, dan lainnya. Peneliti sebagai instrumen dapat memahami makna interaksi antar manusia, membaca gerak muka, serta mengetahui makna yang terkandung dalam ucapan atau perbuatan informan. Walaupun menggunakan alat rekam atau kamera, peneliti tetap memegang peranan utama sebagai alat penelitian.

D. Sumber Data

dikaitkan dengan sumbernya, data penelitian dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang dapat memberi informasi langsung kepada pengumpul data. Data-data yang diperoleh di lapangan bersumber dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang consern terhadap lingkungan hidup di Kecamatan Pasir Sakti. 2. Data sekunder adalah data yang tidak bisa memberi informasi langsung

kepada pengumpul data. Pada umumnya data sekunder berfungsi untuk menguatkan data primer dan biasanya diperoleh melalui data-data penunjang seperti dokumen-dokumen yang diperoleh dariinstansi pemerintah, masyarakat, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang consern terhadap lingkungan hidup di Kecamatan Pasir Sakti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian karena bertujuan untuk memperoleh data agar dapat dianalisis. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

partisipan). Pada pengamatan tanpa peran serta pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan saja, sedangkan pengamat berperanserta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati (Moleong, 2006: 176).

Adapun pada penelitian ini peneliti melakukan observasi non partisipan karena dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat dalam pengimplementasian peraturan daerah setempat. Peneliti hanya melakukan pengamatan saja untuk mengetahui kondisi objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan 2 (dua) orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu (Prastowo, 2011: 212). Teknik wawancara yang dilakukan peneliti adalah teknik wawancara mendalam. Adapun wawancara yang dilakukan ini secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan/atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Dalam wawancara ini pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Prastowo, 2011: 212).

wawancara yang telah peneliti buat terlebih dahulu dan tidak menyimpang dari konteks yang akan dibahas dalam fokus penelitian. Pada penelitian ini peneliti telah menyusun pedoman wawancara yang isinya mengenai hal-hal yang nantinya akan dipertanyakan kepada para informan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Proses penyusunannya disesuaikan pada dimensi keberhasilan implementasi kebijakan dengan menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier yang dimensinya terdiri dari karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan.

Pedoman wawancara ini disusun dengan fokus penelitian peneliti berdasarkan apa yang nantinya akan peneliti kaji dan temukan saat di lapangan. Kemudian akan diolah dan dikembangkan sesuai dengan data yang diperoleh menjadi suatu rangkaian informasi yang dinarasikan dalam bentuk deskriptif, sehingga menjadi suatu hasil penelitian yang paten dan dapat dipertanggungjawabkan. (Pedoman wawancara ada di dalam lampiran)

3. Dokumentasi

a. Sebagai pelengkap dari penggunaan metode pengamatan dan wawancara. b. Menjadikan hasil penelitian dari pengamatan atau wawancara lebih kredibel

(dapat dipercaya) dengan dukungan sejarah kehidupan pribadi. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

c. Dokumen dapat digunakan sebagai sumber data penelitian. Hal ini disebabkan dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

Data-data yang diperoleh peneliti bisa berupa diagram, gambar, ataupun tabel data dari instansi-instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Pemerintah Kecamatan Pasir Sakti dan pemerintah desa setempat, kelompok masyarakat setempat, maupun LSM pemerhati lingkungan hidup setempat.

F. Penentuan Informan

menurut Lincoln dan Guba serta Bogdan dan Biklen (Moleong, 2006: 132) yaitu sebagai berikut.

1. Membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat, terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi.

2. Agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai sampling internal, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

Pada penelitian ini, penentuan informan yang menjadi sumber data dilakukan dengan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian. Pada penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu key informan dan secondary informan. Key informan sebagai informan utama yang lebih mengetahui situasi fokus penelitian, sedangkan secondary informan sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan

Tabel 2. Daftar informan

No. Informan Keterangan

1 Pegawai Badan Lingkungan Hidup Key informan 2 Aparat pemerintah desa Secondary informan

3 Masyarakat Secondary informan

4

Lembaga Swadawa Masyarakat (LSM) yang fokus di Bidang Lingkungan Hidup

Secondary informan

Sumber: Peneliti (2014)

Daftar informan tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan objek penelitian yang lebih mengetahui kondisi di lapangan dalam fokus yang akan dikaji oleh peneliti. Oleh karena itu, data dan informasi yang peneliti peroleh dari proses observasi, wawancara maupun dokumentasi dapat dipastikan kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dilakukan karena dari informan tersebut belum mampu memberikan data dan informasi yang akurat.

G. Teknik Analisis Data

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul

dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Prastowo, 2011: 242). Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data dengan demikian merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, serta mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi (Prastowo, 2011: 243). Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang terlihat aneh, asing, tidak dikenal dan belum memiliki pola, justru inilah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

2. Data Display (Penyajian Data)

apayang seharusnya dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut.

3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sementara itu, dalam penjelasan Sugiyono (Prastowo, 2011: 250) kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kita kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang kita kemukakan adalah kesimpulan yang kredibel dan terpercaya. Maka kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Berikut ini adalah siklus teknis analisis data menurut Miles dan Huberman.

H. Uji Keabsahan Data

Adapun pada penelitian kualitatif, terdapat 4 (empat) bentuk uji keabsahan data, yaitu uji kredibilitas data (validitas internal), uji dependabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas (validitas eksternal), dan uji konfirmabilitas (objektivitas) (Prastowo, 2011: 265). Namun dari keempat bentuk tersebut, uji kredibilitas datalah yang paling sering digunakan. Uji kredibilitas data memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti (Prastowo, 2011: 266). Untuk menguji kredibilitas data, dapat dilakukan dengan 7 (tujuh) teknik, yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, member check, analisis kasus negatif, dan menggunakan bahan referensi (Prastowo, 2011: 265). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan teknik triangulasi.

Moleong (2006: 330) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Denzin (Prastowo, 2011: 269) membedakan teknik ini menjadi lima macam, antara lain sebagai berikut.

2. Triangulasi teknik, yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda.

3. Triangulasi waktu, yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, dan teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

4. Triangulasi penyidik, yaitu cara pemeriksaan kredibilitas data yang dilakukan dengan memanfaatkan pengamat lain untuk pengecekan derajat kepercayaan data.

5. Triangulasi teori, yaitu cara pemeriksaan kredibilitas data yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teori untuk memeriksa data temuan penelitian.